Suryadi's Blog, page 36

October 9, 2011

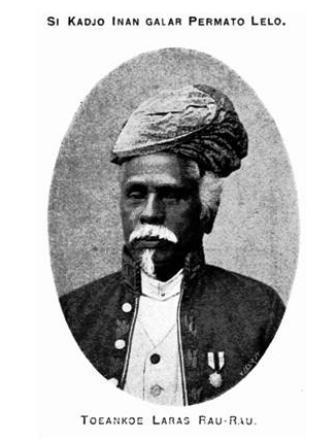

Minang Saisuak #67 - Tuanku Laras Rao-Rao

Kali ini rubrik 'Minang Saisuak' menurunkan lagi foto seorang Tuanku Laras (Tuanku Lareh), jabatan administratif bentukan Belanda yang belum banyak dikaji oleh para sejarawan yang meneliti sejarah Minangkabau.

'Si Kadjo Inan galar Permato Lelo', demikian nama lengkap dan gelar orang tua yang cukup gagah ini (kata 'Kadjo' [Kaya] tampaknya harus dibaca 'Kayo', bukan 'Ka[ra]jo'). Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, riwayat hidupnya adalah sebagai berikut: Si Kayo lahir sekitar tahun 1881. Belum diketahui dari negeri mana ia berasal, tapi sangat mungkin dari Rao-Rao sendiri (sekarang masuk wilayah Kabupaten Tanah Datar). Tampaknya si Kayo telah mendapat pendidikan sekolah Eropa waktu kecil.

"Pada 27 November 1860 ia diangkat djadi Docter Djawa, serta mendjalankan pekerdjaan vaccinateur (menteri cacar) sedjak boelan Februari 1862. Negeri-negeri tempat ia melakoekan dienstnja [tugasnya], ialah: Menindjau, Fort de Kock [Bukittinggi], Solok, Soepajang dan Fort van de Capellen [Batusangkar]. Dalam boelan October 1870 ia ditempatkan kedoea kalinja di-Fort de Kock. Gadjinya bertoeroet-toeroet ƒ10.–ƒ 20.–ƒ 25.–. Dalam tahoen 1870 ia moelai dapat [gaji] ƒ 30.– dan dalam 1872 ƒ 35.–. Dan dalam tahoen 1877 ƒ 40.– seboelan, sesoedahnja 16 tahoen dalam dienst" (Bintang Hindia Thn 4, No. 14, 1 Nov. 1906:174). Kutipan ini memberikan gambaran tentang besarnya gaji dokter Jawa di zaman kolonial.

Si Kayo mulai menjabat sebagai Tuanku Laras (larashoofd) Rao-Rao pada 1877 dengan gaji ƒ 80 sebulan. Ia terbilang pintar dan sangat mahir menunggang kuda. Kesehatannya juga sangat prima. Diceritakan bahwa walau sudah tua dengan uban yang sudah memutih di kepala, si Kayo tetap gesit dan rajin melakukan tugas-tugasnya. Banyak pujian dari Pemerintah Kolonial Belanda dialamatkan kepadanya. Tentu saja, karena sebagai bagian dari rantai administrasi kolonial yang ingin menguasai Minangkabau sampai ke tingkat nagari, Si Kayo dinilai berhasil menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Pada 14 Juni 1877 Pemerintah Kolonial Belanda menganugerahinya bintang perunggu.

Si Kayo adalah salah seorang yang banyak membantu J.W. Ijzeerman dalam penelitiannya di daerah Kuantan dan Siak tahun 1890. Ijzeerman adalah insinyur Belanda yang mencoba merintis pembuatan jalan kereta api dari pedalaman Minangkabau, khususnya dari Sawahlunto, ke arah pantai timur Sumatra. Atas bantuannya itu, Pemerintah Kolonial, berdasarkan besluit no. 17 tertanggal 17 Oktober 1891, menganugerahi Si Kayo lagi penghargaan berupa bintang perak (seperti dapat dilihat dalam foto di atas).

Pada tahun 1906, ketika foto ini dibuat, Si Kayo Inan Gala Parmato Lelo sudah berusia 65 tahun dan sudah 46 tahun berdinas dalam administrasi kolonial Belanda. Belum didapat keterangan kapan ia meninggal.

Kisah hidup Si Kayo merefleksikan peran unik dan kompleks Tuanku Laras di zaman Belanda. Sampai batas tertentu tampaknya mereka juga mengadopsi sedikit cara-cara hidup orang Eropa (lihat misalnya model pakaiannya), tapi di sisi lain mereka adalah datuk-datuk yang yang mempraktekkan adat Minangkabau dalam kehidupannya. Konon pula banyak Tuanku Laras yang punya 'anak jawi'. Saya bermohon kepada para sejarawan kita, cobalah teliti lebih dalam tentang segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan Tuanku Laras di Minangkabau. Pasti menarik, walau kadang-kadang 'menepuk air di dulang'.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Bintang Hindia, No. 14. Tahoen Keempat, 1 November 1906:174).

Singgalang, Minggu, 9 Oktober 2011

October 3, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 48 - TUAN UMPAMA CINDAI HALUS

"Manusia tahan kias, binatang tahan palu". Ungkapan itu jelas merefleksikan bagaimana orang dulu menggunakan bahasa dan bertutur kata. Perkembangan budaya manusia makin menggiring bahasa ke arah pemiskinan gaya bahasa. Bahasa cenderung makin denotatif. Media modern seperti televisi dan film membuat bahasa makin membonsai dan kering. Kita lihat orang Minang sekarang sering tidak lagi batampaik dalam berbahasa. Khazanah pantun Minang yang kami sajikan setiap minggu dalam rubrik ini mungkin dapat memberi gambaran (sekaligus untuk mengingatkan) betapa jauh simpang ka kida yang telah ditempuh oleh bahasa Minangkabau yang telah makin memiskinkan jatidiri orang Minang.

371.

Balayia kapa dari Puruih,

Patah kamudi tantang pantai,

Tuan umpamo cindai aluih,

Alah mambali manang mamakai.

372.

Patang Kamih malam Jumaaik,

Pasang palito ateh peti,

Tapuak banta imbau sumangaik,

Mintak batamu dalam mimpi.

373.

Satali pambali kumayan,

Sakupang pambali katayo,

Sakali lancuang ka ujian,

Saumua iduik urang tak picayo.

374.

Bungo cimpago kok nyo kambang,

Kambang nan tidak kucuik lai,

Buruang dewato kok nyo tabang,

Tabang nan tidak suruik lai.

375.

Kalau Tuan manjadi tuduang,

Ambo manjadi langan baju,

Kalau Tuan manjadi buruang,

Ambo manjadi dahan kayu.

376.

Ka pasa anak Sungai Laban,

Mambali buah mingkudu,

Kok rindu pandanglah bulan,

Di situ mato kito batamu.

377.

Satu duo ampek jo anam,

Tambah satu manjadi tujuah,

Buah dalimo nan ditanam,

Buah barangan anyo tumbuah.

378.

Tanah Nieh rantau Sialang,

Tampaik dagang basuko-suko,

Ikan bamain dalam ransang,

Kanai piarik lucuik juo.

Sungguh tak salah jika gadis yang cantik, lembut dan berbudi baik diibaratkan seperti kain cindai, kain yang harganya sangat mahal (beradik-kakak dengan sutera) dan berkualitas baik. Cukup sekali mengeluarkan uang yang agak banyak, tapi kain yang dibeli itu tahan lama bila dipakai (alah mambali, manang mamakai). Demikian refleksi bait 371. Tentu saja bait ini bisa juga dilihat dari perspektif wanita kepada pria. Maka, carilah pasangan yang rancak luar-dalam, tidak apa-apa jika Anda sedikit berkorban untuk mendapatkan dirinya. Tapi jika sudah jadi milik Anda, rasa senang akan Anda nikmati selamanya. Dijamin tak akan melirik kiri-kanan lagi.

Kangen yang sudah ke ubun-ubun direfleksikan dalam bait 372. Sejoli yang sedang berpadu hati rupanya sedang berjarak (mungkin si bujang sedang merantau). Maka di malam sunyi, ketika si gadis sedang gelisah di tilam berenda berkerawang di anjung peranginan rumah gadang, ditepuknya bantal untuk memanggil sumangaik sang kekasih agar datang kepadanya dalam mimpi. Menurut Van der Toorn (1890) sumangaik sangat dipercayai oleh orang Minangkabau. Berbeda dengan nyao yang sekali lepas dari tubuh tak akan bisa dipanggil lagi, sumangaik dapat dikeluar-masukkan dari dan ke dalam tubuh seseorang. "Babuah-buah si lakuik, babuah duo puluah, sumangaik lah kami japuik, badiri ka batang tubuah", demikian sepenggal mantra dukun pengobat orang tatagua di darek zaman dulu.

Bait 373 adalah sebuah pantun pengajaran yang sudah sangat sering kita dengar. Sungguh isi pantun ini perlu dipegang oleh setiap orang Minangkabau. Jika dalam hidup ini sekali saja Anda melakukan perbuatan tercela, maka hal itu akan membuat orang banyak tidak percaya lagi kepada Anda, meskipun sebelum dan sesudah itu Anda melakukan beribu kebaikan. Maka, hati-hatilah melangkah dalam hidup ini wahai anak muda Minangkabau.

"Burung dewato/burung dewata" yang disebut dalam 374 agaknya melambangkan laki-laki gagah dan kuat (juga dalam arti semangat). Sekali dia pergi (karena dikecewakan hatinya), maka kecil kemungkinan ia akan kembali lagi. Ia berpantang menjilat ludah kembali. Ini mungkin pesan bagi para wanita yang punya suami ganteng.

Bait 375 mengilatkan kesetiaan sepasamg kekasih : saling isi-mengisi, saling tukuak- manukuak. Bait ini juga mengandung makna kesediaan untuk berkorban bagi tambatan hati yang sangat dikasihi. Jika Anda mendapat pasangan seperti ini, mungkin Anda sudah mendapatkan separoh sorga di dunia ini.

Nada kangen yang sudah malaruik terasa lagi dalam bait 376. Bulan 14 hari yang bercahaya cemerlang diandaikan menjadi medium tempat bertemunya mata dua kekasih yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Begitu indah dan syahdu terasa kiasan pada bait ini. Gambaran seorang gadis yang memandang bulan purnama di malam hari untuk melepas kerinduan kepada kekasihnya sering muncul dalam lirik lagu-lagu Melayu. Sebaliknya, dalam perspektif pria, wajah gadis yang cantik sering pula digambarkan bagai bulan penuh.

Bait 377 merefleksikan kesialan dalam memadu kasih. Anda berharap banyak kepada si dia untuk mana Anda sudah mengeluarkan banyak modal, baik moral maupun material (ibarat menanam buah delima). Tapi ternyata hasilnya minim untuk tidak mengatakan nihil (buah barangan [sejenis kayu] yang tumbuh). Dengan kata lain : "padi ditanam, ilalang yang tumbuh." Modal yang telah dikeluarkan tidak setimpal dengan hasil yang diperoleh alias rugi besar. Apa boleh buat, nasib baik belum berpihak kepada Anda. Tawakal saja, bawa mengaji ke surau.

Bait terakhir sangat halus sindirannya. Bait ini mengiaskan kelihaian seorang bujang mendapatkan hati si gadis yang sudah lama diburunya. Si gadis rupanya diproteksi ketat sekali oleh keluarganya. Tapi ternyata si bujang berhasil melewati rintangan yang berat itu (yang diibaratkan seperti ransang dalam sungai). Si gadis akhirnya ditembus juga oleh piarik cinta si bujang. Kita ucapkan selamat kepada pemuda yang punya mental baja itu. Tak jarang banyak bujang yang langsung gaca begitu berhadapan dengan bapak gadis pujaannya yang berdiri di halaman rumah dengan celana galembong dan kumis melintang.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 2 Oktober 2011

October 2, 2011

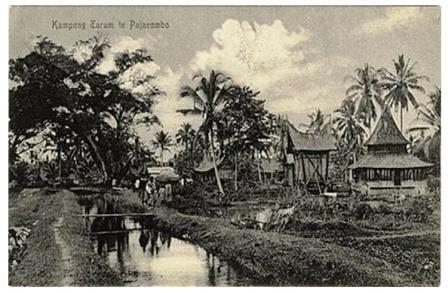

Minang Saisuak #66 - Nagari Taram di Payakumbuh

Taram (sekarang masuk Kecamatan Harau) adalah salah satu nagari yang cukup terkenal di Luhak 50 Koto. Di nagari ini ditemukan beberapa peninggalan megalitik berupa bekas-bekas tempat tinggal manusia gua. Di akhir tahun 1980-an saya, waktu itu sebagai mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas, melakukan praktek kuliah arkeologi dengan kawan-kawan ke Nagari Taram, yang dipimpin oleh dosen Arkeologi Drs. Surya Helmi. Kami mengunjungi gua-gua megalitik di dinding-dinding bukit Taram yang bibirnya bertemu dengan areal persawahan hijau. Di gua-gua itu ditemukan motif-motif dakon, juga kulit-kulit kerang, yang menunjukkan bekas-bekas hunian manusia purba.

Nagari Taram pernah mendapat perhatian khusus oleh antropolog Harsja W. Bachtiar, seperti terefleksi dalam artikelnya: "Nagari Taram: A Minangkabau Village Community", dalam: Koentjaranigrat (ed.), Villages in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967: 348-385). Di zaman Paderi. Nagari Taram pernah pula dijadikan target pemurnian agama oleh para pengikut Tuanku Nan Renceh. Surau yang terekam dalam foto di atas mungkin salah satu efek dari ekspansi agamis Kaum Paderi ke Taram. Belum dapat dipastikan apakah surau yang terekam dalam foto ini yang kemudian oleh orang Taram disebut "Surau Tuo Taram".

Foto tentang Nagari Taram yang kami turunkan dalam rubrik 'Minang Saisuak' kali ini dibuat pada tahun 1910. Foto ini, yang berukuran 9 x 13,7 cm., aslinya berupa kartu pos (prentbriefkaart) yang dicetak dengan teknik lichtdruk. Kartu pos ini diproduksi oleh Toko A.H. Tuinenburg di Padang. Di atasnya tertulis "Kampung Taram te Pajacombo" (Kampung Taram di Payakumbuh). Ini menunjukkan bahwa Nagari Taram sudah menjadi salah satu objek promosi wisata pedesaan (rural tourism) di Minangkabau sejak zaman kolonial.

Saya dapat mengerti sekarang mengapa di Belanda banyak desa menjadi objek kunjungan wisata: para turis dapat melihat cara orang beternak, membuat keju, membuat sandal kayu, dan lain sebagainya. Wisatawan bisa menginap di motel-motel kecil yang sederhana, yang menyajikan nuansa pedesaan Belanda. Ada yang menyewakan sepeda untuk dapat dipakai oleh turis berkeliling desa. Tampaknya konsep wisata pedesaan ini telah dikembangkan pula oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di negeri kita dulu. Sayangnya di zaman kemerdekaan sekarang wisata lebih sering diartikan pergi ke kota besar, masuk mall dan belanja berbagai macam barang. Mengapa misalnya, kita tidak mempromosikan wisata desa, dimana para wisatawan dapat melihat cara orang membuat lemang dan bika, beruk memetik kelapa, orang mengirik padi, dan lain sebagainya.

Nagari Taram, dan juga nagari-nagari lainnya di Minangkabau, yang memiliki keindahan alam dan keunikan budaya setempat tersebab oleh adaik salingka nagari, adalah potensi wisata yang justru kita abaikan setelah kolonialisme pergi dari negara ini. Mungkin penggagas wisata nagari, seperti Bung Armen Zulkarnain, dapat menyambung cerita saya yang singkat ini.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

Singgalang, Minggu, 2 Oktober 2011

September 26, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 47 - DIGUYU LALU DIGAMANGKAN

Muhammad Haji Salleh dalam artikel terbarunya, "Sailing the Archipelago in a boat of rhymes: Pantun in the Malay world", Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya FIB Universitas Indonesia 13.1 (April 2011: 78-104) mengatakan bahwa pantun bermula dari sumber yang tidak jelas lalu menyebar ke seluruh dunia Melayu, pertama dalam bahasa Melayu, kemudian ke berbagai bahasa lokal lainnya di Asia Tenggara. Menurutnya, pantun ditemukan paling tidak dalam 40 dialek bahasa Melayu dan 35 dialek bahasa-bahasa non Melayu. Pantun Minangkabau jelas salah satu yang menonjol di antaranya. Walau bagian dari dialek bahasa Melayu, pantun Minangkabau memiliki estetika sendiri. Dalam rubrik 'Khazanah Pantun Minang' nomor 47 ini, kami sajikan lagi beberapa untai pantun klasik Minangkabau untuk pembaca setia Padang Ekspres edisi Minggu.

366.

Kabau den nan panjang tanduak,

Nan bakabek sambilan tali,

Adiak den nan panjang abuak,

Nan minyak di tangan kami.

367.

Apo dirandang di kuali,

Padi sipuluik tulang ladang,

Apo diarok pado kami,

Ameh tidak banso pun kurang.

368.

Bulan tabik bintang bacahayo,

Turun gagak makan padi den,

Singgah mamakan padi Jambi,

Kok tolan indak picayo,

Tariak rencong balah dado den,

Manyilau jantuang putiah hati.

369.

Kain ameh deta kasumbo,

Sarawa guntiang 'rang Batawi,

Jaiktan Sutan Kampuang Perak,

Dijaik sadang tangah hari,

Iliakan pasia Kampuang Lato,

Singgah ka rumah jurumudi,

Batang ameh rantiang suaso,

Buahnyo intan dengan pudi,

Pucuak dihuni buruang merak,

Urek dilingka nago sati,

Pipik nak inggok ka rantiangnyo,

Lai ko raso ka manjadi?

370.

Babelok aia di Mingkudu,

Babelok lalu diganangkan,

Ijuak panyaga kulik manih,

Samak rimbonyo padi Jambi,

Taga dek pandai malatokan,

Ka Puruih pandan manjarami,

Tidak patuik tolan baitu,

Diguyu lalu digamangkan,

Dipujuak lalu dipatangih,

Sangaik taibo hati kami,

Taga dek pandai mangatokan,

Kuruihlah badan maidok'i.

Nada merayu yang khas menggema lagi dalam bait 366. Si gadis rambut ekor kuda tentu memerlukan minyak kelapa tanak untuk membuat rambut panjangnya yang hitam legam itu selalu berkilat dan mudah disisir. Tapi minyak itu ada di tangan seorang perjaka. Maka tak ada cara lain selain si gadis harus 'mendekat' kepada di pemuda itu. Saling butuh, kata orang sekarang.

Ada suara nelangsa si pecundang lagi dalam bait 367: rupanya emas dan derajat sosial juga yang dipandang orang. Suara rendah diri ini sering menggema dalam pantun-pantun muda Minangkabau. Barangkali sampai batas tertentu ini merefleksikan orientasi materialistis masyarakat Minangkabau, seperti terungkap dalam satu ungkapan: 'Dek ameh juo mako kameh, dek padi juo mako jadi' . Bait ini seolah ingin mengatakan bahwa seseorang tak akan dipandang orang jika tidak beremas. Maka bergedurulah di bujang Minang pergi merantau dengan cita-cita suatu saat akan pulang nanti dengan sedan berkilat dan saku padat.

Hiperbol dalam bait 368 mungkin sering dipakai oleh orang yang sedang jatuh cinta berat. Si dia diminta oleh kekasihnya membelah dadanya agar dapat melihat betapa kasih sayang sang kekasih hanyalah untuk dirinya seorang. Mudah-mudahan suruhan seperti ini jangan dimaknai secara harfiah, bisa-bisa membunuh orang kita jadinya nanti. Bait ini mengilatkan bahwa tak ada yang bisa dipercaya dalam diri manusia selain hatinya. Akan tetapi hati pulalah tempat yang paling penuh rahasia dalam raga manusia. Lihatlah betapa banyak idiom yang terkait dengan hati ini dalam bahasa Minangkabau: 'kanai hati', 'patah hati', 'makan hati', 'lapang hati', 'sampik hati', 'baiak hati', 'jantuang hati'‚ 'sakik hati', 'putiah hati', 'ibo hati', 'sanang hati', dll.

Pantun panjang 12 baris pada bait 369 menggemakan suara si pecundang lagi. Kiasan pada bait ini terasa sangat mengena: si dia berasal dari kelas sosial atas (orang berada) yang diibaratkan seperti sepohon kayu dari sorga yang berbatang emas dan beranting suasa, berbuah intan dengan podi, di pucuknya bersarang burung merak yang cantik, dan di pokoknya melingkar ular naga sakti yang selalu siap membinasakan siapa saja yang mendekat ke pohon itu. Sementara si pecundang hanyalah manusia dari kelas rakyat berderai, ibarat burung pipit kecil yang lemah. 'Tak mungkin rasanya kita akan dapat hidup bersama', batinnya.

Bait terakhir (370), yang juga berupa pantun panjang, mungkin rancak dibaca oleh si pencinta yang tidak setia, guna dijadikan iktibar: bahwa tidak elok bermain-main tidak berkeruncingan dengan cinta. Pasti akan ada yang terluka hatinya. Luka tangan dapat diobati, luka hati susah memperoleh obatnya. Janganlah suka mengguyu (menggoda) tetapi bila dia sudah terlanjur suka, lalu Anda berlalu cigin kepada yang lain. Pasti si dia akan terhiba hatinya (tarumuak). Tak elok membuat anak gadis orang jadi sedu sedan dan berurai air mata dalam kalumun. Di lahir si dia menunjukkan kegembiraan seperti biasa, tapi di batin sebenarnya dia merana. Siapa pun pembaca rubrik setia 'Khazanah Pantun Minang' harus menghindari sifat yang tidak baik ini. Percayalah, orang yang suka mempermainkan hati orang lain bisa terkena karma santuang palalai.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 25 September 2011

September 25, 2011

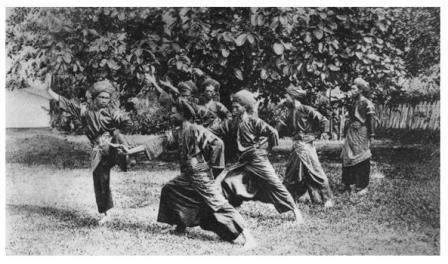

Minang Saisuak #65 - Pencak Silat Minangkabau

Silat (silek) adalah salah satu 'pakaian' lelaki Minangkabau pada zaman dulu. Bahkan pada batas tertentu silat juga jadi 'pakaian' wanita Minangkabau. Kita pernah punya wanita bagak, baik dalam fiksi maupun realitas, seperti Sabai Nan Aluih, Siti Manggopoh dan Upiak Palantiang. Mereka pasti pernah belajar silat, paling tidak sekedar untuk 'mailak'an karambia malanja'.

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menyajikan sebuah foto klasik tentang pencak silat di Minangkabau, tepatnya orang sedang mamancak, 'bunga' dalam silat Minangkabau. Foto ini, yang dibuat sekitar 1911 oleh mat kodak Jean Demmeni, berjudul: 'Minangkabausche messenschermers (Toekang-Mantjak), Sumatra'. Foto yang diproduksi dengan teknik teknik fotolithografie ini berasal dari dikoleksi Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond Toeristenbond voor Nederland di 's-Gravenhage (Den Haag).

Dalam foto ini terlihat beberapa lelaki sedang belajar silat. Mereka belajar di bawah sebuah pohon yang rindang. Ini dimaksudkan agar mereka terlindung dari terik sinar matahari. Tampaknya mereka sedang mempraktekkan tahapan-tahapan dalam pelajaran silat Minangkabau, yaitu menghafal dan menyambung langkah dan sambut, bergelut, dan mengmbil rasa. Sementara yang berdiri di latar belakang mungkin guru atau senior mereka. Tradisi silat, sebagaimana halnya tradisi bela diri lainnya di Asia, mengenal jenjang senioritas.

Silat Minangkabau mempunyai banyak aliran. Sesuai dengan konsep 'republik' nagari yang dianut dalam sistem geopolitik tradisional Minangkabau, dulu di setiap nagari di Minangkabau ada perguruan (sasaran) silat. (Sasaran silat biasanya terletak agak di pinggir desa). Beberapa nagari bahkan memiliki aliran silek yang menonjol, sebutlah misalnya 'Silek Sunua', 'Silek Pauah', 'Silek Lintau', dan 'Silek Kumango' – untuk sekedar menyebut contoh. Ada juga aliran silat Minangkabau yang diberi nama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan dasar yang mereka pakai yang biasanya merujuk kepada gerak binatang tertentu, misalnya 'Silek Harimau', 'Silek Kuciang', 'Silek Buayo', dan 'Silek Gajah Badorong'. Mungkin masih ada cara penamaan lain untuk aliran-aliran silat tertentu di Minangkabau.

Sekarang agak jarang kita melihat orang Minangkabau belajar silat. Beberapa perguruan silat Minang sekarang justru lebih eksis di luar daerahnya, juga di luar negeri seperti Belanda dan Austria. Bersilat lidah saja banyak orang Minangkabau sekarang sudah tak pandai lagi: lidah mereka sudah sering takapelong. Banyak orang, termasuk politikus kontemporer kita, cenderung 'bersilat' di urat leher, karena mereka tidak campin lagi 'bersilat' di ujung lidah. Memakai celana galembong juga sudah dianggap ketinggalan zaman. Kalau ada orang Minang sekarang yang memakainya, bisa-bisa mereka dianggap udik. Padahal orang Bali, misalnya, yang tiap hari beradu hidung dengan turis bule, tetap taat memakai pakaian tradisional mereka.

Walau dunia berputar kencang, seyogianya tradisi silat Minangkabau kita lestarikan. Kiranya instansi-instansi yang terkait dengan pelestarian kebudayaan daerah di Sumatra Barat memiliki kepedulian untuk mendokumentasikan (visual dan tulisan) khazanah silat Minangkabau. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau pelestarian dan pendokumentasian silat Minang itu tidak segera diupayakan, saya khawatir akan tersua pepatah lama: 'abih cakak takana silek'. Kalau itu terjadi, siap-siap saja rakyat Sumatra Barat di masa depan membiayai Anggota Dewan (istilah ini keren sekali sekarang) melakukan studi banding tentang silat Minangkabau ke Amsterdam dan Wina.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Arjen Terpstra (ed.), Indië in beeld: Toeristenbond voor Nederland, s.n, 1982 (aslinya 1911): Foto no.63.

Singgalang, Minggu, 25 September 2011

September 19, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 46 - SETAPAK TIDAK BERCERAI

Di zaman modern ini, di mana masyarakat Indonesia, termasuk Minangkabau, sudah menjadi masyarakat elektronik (electronic society), genre sastra tradisional seperti pantun mungkin sudah terdesak oleh genre-genre lain yang datang dari luar. Namun demikian, dalam ranah budaya, tampaknya pantun masih terpakaikan, misalnya dalam lirik lagu-lagu pop Minang, dalam pasambahan untuk berbagai macam tujuan, dan malah dalam teks-teks ucapan Selamat Lebaran: "Assalamualaikum ww.wb. //Rumah gadang maimbau pulang/ tanah rantau Manahan hati/jikok salah talampau gadang/ maaf dipintak satulus hati. // Arok padi batamu lasuang/tasuo bareh lah jadi nasi/ arok hati batamu lansuang/ hanyo SMS kaganti diri. // Batang rambutan tinggi manjulang/ dahannyo patah tolong kamehkan / di Hari Rayo ko kami ndak pulang/ salah jo khilaf tolong maafkan.// Selamat Idul Fitri 1432 H. Minal'aidin walfaizin" tulis sebuah SMS yang saya terima. Sejuk rasanya hati mendapat SMS lebaran berona pantun itu. Minggu ini kami sajikan lagi serenjengan pantun Minangkabau klasik untuk pembaca setia rubrik ini. Selamat menikmati.

359.

Ilia maampang Batang Masang,

Baladang malereang tabiang,

Tanamlah naneh jo bukunyo,

Jangan barabuik jo baragang,

Harato urang takuik sumbiang,

Bangih beko urang nan punyo.

360.

Padi kok badorong masak,

Sipuluik tuai daulu,

Anak kunci sambilan pasak,

Alah sudah ungkai daulu.

361.

Anak urang di Tanjung Alai,

Tabang binalu banyak-banyak,

Pado bacarai jo nan lanjai,

Amuah bacarai jo nan banyak.

362.

Badarun tabang tampuo,

Badatak batang anjalai,

Sataun tidak basuo,

Satapak tidak bacarai.

363.

Kok riak riam dahulu,

Aia tanang kito jaloi,

Kok indak diam daulu,

Molah kini kito muloi.

364.

Karambia sabuah butun,

Ditanak Sutan Duano,

Dilahia di lua hukum,

Di batin kami nan punyo.

365.

Pitih sakupang di Pangkalan,

Den ambiak panuka kapeh,

Mingkudu di parak tingga,

Hati lah tunggang nak bajalan,

'Rang kampuang suko malapeh,

Nan Kuning jo sia tingga?

Ada peringatan halus dalam bait 359 kepada para pemuda yang sedang berkompetisi menarik perhatian kembang desa yang tampaknya sudah bertunangan. Sebaiknya jangan berebut dan jadi ribut karenanya. Itu bisa merusak suasana, baik secara pribadi maupun sosial. Lebih baik mengakui kekalahan dan cari gadis yang lain.

Kiasan pada bait 360 cantik sekali: suatu ungkapan betapa proteksi kuat terhadap si gadis – yang diibaratkan sebagai 'anak kunci sembilan pasak' – berhasil juga dibobol oleh si pemuda yang memburu hatinya. Mudah-mudahan trik yang digunakan benar-benar murni, bukan dengan pertolongan capak-capak baruak.

Bait 361 menghadirkan hiperbol yang manis pula: tampaknya si kuning lanjai (semampai) lebih penting daripada orang banyak. Memakai bahasa anak muda sekarang: 'peduli amat apa kata orang'. Tapi dalam konteks ini, si pemantun ingin menggambarkan betapa besarnya kasih sayang si dia kepada si kuning lanjai itu. 'Indak talok dilarai lai', kata orang sekarang.

Bait 362 tak kalah cantik bahasa sastrawinya. Bait ini mengilatkan betapa jarak geografis sebenarnya tak berarti apa-apa bagi si pencinta yang sangat setia: walau setahun tidak bertemu (secara fisik), tapi setapak tidak pernah bercerai (dalam ingatan). Mungkin kasih sayang sekaliber ini sulit ditemukan sekarang, baik dalam dunia nyata apalagi dalam sinetron. Yang banyak sekarang justru sebaliknya: 'baru baganggang [fisik] lah bacarai [hati]'.

Ada permohonan untuk mendapatkan kepastian cinta dalam baik 363. Si dia tampaknya memberi sinyal yang mengawang dan tak jelas: mau serius atau hanya sekedar berteman? Makanya si pengharap berkata: yang pasti-pasti saja. Kalau betul serius, mari sekarang kita mulai. Ini tampaknya semacam sindiran kepada anak muda yang suka plin-plan dan ragu-ragu.

Bait 364 juga terasa indah, walau secara sosial isinya penuh kontradiksi. Tapi dalam kenyataan hidup mungkin sering ditemukan bahwa tubuh kasar sudah jadi milik seseorang, tapi hatinya milik orang lain. Dulu apa yang diungkapkan dalam bait ini banyak ditemukan dalam kasus kawin paksa: badan rancak Sitti Nurbaya sudah jadi milik Datuk Maringgih, tapi batin yang bersemayan dalam tubuh rancak itu sesungguhnya milik Samsulbahri. Fenomena seperti ini bukan tak ada sekarang, tapi konteks dan faktor penyebabnya bukan lagi soal kawin paksa.

Keragu-raguan si calon perantau terefleksi dalam bait terakhir (365): orang se-nagari dan keluarga matrilineal sudah memberi izin. "Merantaulah dulu waang ke Jawa, karena di kampung berguna belum". Tapi tekad bulat itu jadi goyah begitu melihat bubungan atap Puti Lenggogeni di ujung desa. Bumi terasa goyang dan lutut si pemuda jadi goyah ketika meningkat tangga oto Gumarang. Tapi akan surut tentu tidak, itu pantangan lelaki Minang. Bait ini dengan manis memotret suasana hati dalam momen perpisahan antara seorang bujang Minangkabau yang hendak pergi merantau dengan kekasih hatinya, si kuning lanjai itu, yang ditinggalkan di kampung. Suasana seperti itu mungkin tak begitu terasa kini, di mana ungkapan perpisahan hanya disampaikan lewat SMS pendek, dan sesampai si dia dalam pesawat Lion Air penerbangan terakhir yang sering ditunda itu, SMS itu pun segera dihapus.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 18 September 2011

September 18, 2011

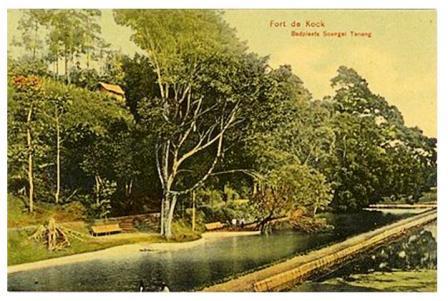

Minang Saisuak #64 - Pemandian Sungai Tanang

'BABENDI-BENDI KA SUNGAI TANANG…', demikian bunyi penggalan lirik salah satu lagu pop Minang yang terkenal yang dipopulerkan Oslan Husein. 'Babendi-bendi ka Sungai Tanang / Singgah mamatiak kuntum lambanyuang / Hati siapo indak ka sanang / Maliek si Upiak manari payuang', demikian bunyi bait pertama pantun dari teks lagu tersebut, yang mungkin dapat menyambungkan pikiran pembaca dengan foto klasik yang ditampilkan dalam rubrik 'Minang Saisuak' Singgalang Minggu kali ini.

Judul foto ini, seperti tertulis di bagian atasnya, adalah: "Fort de Kock, Badplaats Soengai Tanang" ('Kolam renang Sungai Tanang di Fort de Kock'). Dalam konteks ini kata badplaats artinya adalah 'pemandian/ sumber air untuk menyembuhkan penyakit'. Ada beberapa foto klasik lain dan juga sejumlah lukisan tentang objek pemandian Sungai Tanang ini yang tersimpan di beberapa perpustakaan dan museum di Belanda. Dalam beberapa foto klasik itu tempat ini disebut pula zweembad yang artinya 'kolam renang'.

Foto ini (ukuran 9 x 14 cm.) dibuat sekitar tahun 1910 dalam bentuk prentbriefkaart ('kartu pos'), namun tidak disebutkan siapa mat kodaknya. Foto ini diproduksi oleh M. Rosenberg & Co. di Padang.

Rupanya Sungai Tanang, nagari yang terdapat dalam kecamatan Banuhampu, kabupaten Agam, sudah lama menjadi terkenal berkat pemandiannya yang berair jernih bak mata kucing itu. Dalam foto-foto lain dapat dikesan bahwa airnya jernih seperti cermin. Sejak dari dulu banyak orang percaya air Pemandian Sungai Tanang ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

Seyogianya sumber air di Sungai Tanah ini dipelihara baik-baik. Sebait pantun yang lain mungkin mengingatkan kita agar memelihara keasrian sumber air di Sungai Tanang: 'Janiah aianyo Sungai Tanang/Minuman urang Bukiktinggi/Tuan di rantau……………./Baolah tompang…………….' (silakan para pembaca yang budiman melengkapi dua baris isi pantun di atas).

Semoga masyarakat Agam khususnya dan Indonesia pada umumnya tetap menjaga lingkungan alam tempat tinggal mereka. Hanya dengan begitu air jernih bak mata kucing di Sungai Tanang tidak berubah menjadi keruh. Dan semoga nama Sungai Tanang tetap abadi. Cukuplah kiranya satu negeri saja yang bernama Sungai Dareh.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden, Belanda).

Singgalang, Minggu, 18 September 2011

September 12, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 45 - TERJUJAI HATI SI KUNING LANGSAT

Minggu ini, selepas orang kampung berhari raya (Idul Fitri 1432 H), mungkin masih ada orang rantau yang tinggal di kampung. Tentu ada baiknya kita sajikan lagi seuntai-dua pantun klasik Minangkabau kepada mereka, dan tentu juga untuk dunsanak di kampung si 'penjaga gawang' negeri, adat, dan budaya kita. Mudah-mudahan saripati estetika pantun-pantun Minang ini akan membuat si perantau Minang tetap ingat kepada kampung halaman mereka dan membuat adidunsanak di kampung semakin memelihara adat Minangkabau.

351.

Kok jadi Adiak ka pakan,

Bao juo kulik manih den,

Takiakkan di pinggang tabiang,

Kok jadi Adiak bajalan,

Baa juo jari manih den,

Paapuih paluah di kaniang.

352.

Bukiktinggi karang babalah,

Gaba-gaba sarupo bendi,

Indak kini isuak kok alah,

Usah kami diduo kali.

353.

Putuih tarantak tali kaluang,

Ambiaklah rotan pangabeknyo,

Putuih taragak ka nan Kandung

Pai ka pakan malieknyo.

354.

Kok talantak ka dibaakan,

Pauah di dalam padi urang,

Kok taragak kadipangakan,

Dagang jauah di rantau urang.

355.

Ajuang jontak layia ka Pini,

Pandan dituriah urang Jao

Tujuah minyak campuangkan diri,

Badan disisiah urang juo.

356.

Anak urang Pasa Kurao,

Jua padi balikan ubek,

Awak randah tampan tabao,

Tajujai hati si Kuniang Lansek.

357.

Rumah Kadi di Padang Data,

Tampak nan dari Palembayan,

Anguih hati cando dibaka,

Diliek dalam palimauan.

358.

Ilia-ilia mangko ka mandi,

Aso kasiak kaduo pantai,

Katigo hujan di hulu,

Piliah-piliah ka lawan mati,

Aso cadiak kaduo pandai,

Katigo anak panghulu.

Hiperbol dalam bait 351 terasa mengigilkan hati: kekasih Anda menyuruh bawa jari manisnya untuk penghapus peluh di kening Anda jika Anda sedang lelah bekerja keras di rantau. Begitulah cara cinta yang dalam diungkapkan dalam bahasa pantun Minang yang sarat kata melereng itu. Kiranya 'sapu tangan sirah baragi' –meminjam judul antologi cerpen Nasrul Siddik (1966) – jadi rendah harganya di sini. Bait ini tampaknya nyambung dengan bait 354 yang merekam kerinduan seorang bujang di rantau kepada kekasihnya yang ditinggalkan di kampung. Tak ada cara lain selain mempersabar hati.

Dalam bait 352 ada permohonan untuk tidak memberikan kasih sayang yang main-main (pura-pura) dari si dia. Tapi ada nada sabar dari si pecundang: jika tidak sekarang mudah-mudahan esok masih bisa hati bertemu; "baranak ampek den nanti juo" kata Elly Kasim. Yang jelas si dia tak ingin dicerai lagi.

Bait 353 merekam cara orang Minang saisuak mewujudkan rasa taragak kepada kekasih hatinya: jelas adat yang ketat tak membolehkan si bujang nyelonong saja pergi ke rumah si gadis, bisa-bisa dia kena hardik oleh mamak, kakak, atau ayah si gadis. Caranya: bila hari sedang pekan (hari pasa) pergilah ke pekan. Di sanalah terbuka kesempatan untuk dapat berjumpa dan saling beradu pandang di antara orang ramai yang sedang berselingkit berjual beli.

Bait 355 berisi keluh kesah si pecundang lagi: rupanya memang sudah nasib menjadi orang tersisih di dunia. Walau sudah memakai tujuh macam minyak kelonyor ('parfum' kata orang sekarang), rupanya dirinya tetap disisihkan orang. Hiperbol pada bait ini terasa mengena sekali. Kalau meminjam idiom sekarang: 'karatu bana nan indak elok'.

Ada pujian sedikit kepada orang pendek (penulis ikut merasa bangga) dalam bait 356: biarpun pendek, tapi wajah cukup tampan. Ternyata si kuning langsat tajujai juga hatinya. Jadi, cowok-cowok pendek jangan cepat merasa minder kalau bersaingan dengan cowok tinggi semampai dalam merebut hati seorang gadis. Peluang untuk menang tetap ada. Tetaplah optimis!

Ada nada nelangsa lagi dalam bait 357: rupanya hati si dia yang Anda tinggalkan begitu saja betul-betul remuk redam. Betapa tidak, kasih sucinya Anda permainkan begitu saja. Hatinya hangus menghitam, demikian terlihat dalam ramalan seorang dukun di Lambuang Bukik. Bait ini rancak sekali gaya bahasanya, patut direpresentasikan dalam sebuah lagu Minang yang bernada berhiba-hiba seperti ciri khas lagu-lagu karya Dr. Ir. Agusli Taher.

Bait terakhir (358) seolah telah meramal kenyataan masa depan: zaman sekarang orang memang cenderung cari pasangan yang cerdik, pintar, dan bonafide. Kalau bukan dengan anak gubernur, ya, pacaran dengan anak bupati cukuplah. Bait ini jelas merefleksikan dunia urang bapunyo dan bakuaso. Kalau saya, jangankan anak bupati, anak wali nagari saja mungkin tak akan berani saya mendekati. Saya harus bercermin dulu ke kubangan tingga.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 11 September 2011

September 11, 2011

Minang Saisuak #63 - Hotel Merapi di Padang Panjang

Alam Minangkabau yang indah rupanya sudah cukup lama menjadi destinasi pariwisata orang Eropa. Mula-mula yang menikmati keindahan alam dan dan keunikan budaya Minangkabau itu hanya 'wisatawan' pejabat kolonial Hindia Belanda dari Batavia yang melakukan turne ke Sumatra Barat. Namun, menyusul selesainya pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur (Emmahaven) pada tahun 1893, kapal-kapal dari Eropa secara reguler singgah di Padang yang juga membawa para pelancong dari Eropa yang ingin menikmati keindahan alam Minangkabau.

Sampai akhir zaman kolonial pariwisata di Hindia Belanda masih dilakoni oleh orang Eropa. Orang Indonesia sendiri (pribumi) sebenarnya tidak punya konsep vacation sebagaimana yang dimaknai oleh orang Eropa. Beda budaya tentu beda pula cara memaknai relaksasi. Bagi kita kalau liburan, artinya pergi mengunjungi sanak famili.

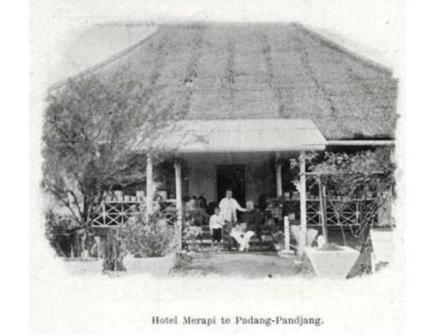

Rubrik 'Minang Saisuak' Singgalang Minggu kali ini menurunkan foto klasik Hotel Merapi di Padang Panjang. Hotel jelas punya hubungan erat dengan budaya pelancongan. Foto ini, yang berjudul "Hotel Merapi te Padang-Pandjang" (Hotel Merapi di Padang Panjang) dibuat tahun 1899. Tidak ada keterangan siapa produser foto yang berbentuk kartu pos ini. Dalam foto ini kelihatan satu kelurga dengan anak-anaknya. Barangkali mereka adalah pemilik atau tamu yang menginap di hotel ini.

Menarik juga melihat bentuk bangunan hotel ini: atapnya berbentuk tungkuih nasi, model yang juga dipakai oleh beberapa hotel yang awal muncul di Padang paroh kedua abad ke-19, seperti Hotel Aceh, Hotel Sumatra, dll. Atapnya juga masih belum mengenal sirap, masih atap daun kelapa atau rumbia.

Foto ini setidaknya memberikan informasi bahwa sudah cukup lama hotel muncul di kota kecil seperti Padang Panjang. Walaupun kotanya tidak begitu besar, Padang Panjang sangat strategis letaknya: yaitu sebagai kota transit bagi para pedagang atau siapa saja yang melakukan perjalanan dari kawasan pantai barat Sumatra ke pedalaman Minangkabau atau sebaliknya. Tapi Padang Panjang, seperti halnya Bukittinggi (Fort de Kock) berfungsi sebagai kota tempat tetirah bagi kalangan menengah dan atas dalam masyarakat kolonial di Sumatra Barat, khususnya bagi mereka yang bekerja di Padang, kota yang karena terletak dekat pantai jadi bersuhu panas.

Pada tahun 1913 Official Tourist Bureau (Dinas Pariwisata) Hindia Belanda di Batavia menerbitkan buku Sumatra: Illustrated tourist guide: a fourteen days trip in the Padang highlands (the land of Minangkabau) yang ditulis oleh L.C. Westenenk. Buku itu mempromosikan keindahan alam Minangkabau dan keunikan budayanya kepada calon turis dari Eropa. Seiring dengan beberapa hotel baru dibangun di Padang, seperti Hotel Oranje, Hotel Kruys, dll.

Sejarah turisme Sumatra Barat jelas menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dan foto ini tentu salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan untuk itu. Di antara para mahasiswa Prof. Dr. Mestika Zed dan Prof. Dr. Gusti Asnan yang pintar mungkin ada yang tertarik.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://www.worthpoint.com).

Singgalang, 11 September 2011

September 4, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 44 - JIKA KANGEN SAMA TANGGUNGKAN

Apakah spirit (semangat) bahasa pantun dapat dikemaskinikan untuk generasi muda Minangkabau? Apakah pantun dapat dijadikan salah satu bahan untuk muatan lokal di sekolah-sekolah di Sumatra Barat? Ini tentu perlu dipikirkan oleh para pengambil keputusan yang terkait dengan pendidikan di Provinsi ini. Yang jelas, pantun sebagai hasil kesusastraan Minangkabau mungkin perlu kita pelajari kembali, kita sosialiasikan kepada masyarakat luas, sebab di dalamnya terkandung perilaku berbahasa yang santun dan simbolis, yang mementingkan ketinggian budi untuk menyampaikan maksud. Di nomor ini kami lanjutkan menghidangkan pantun-pantun itu kepada para pembaca Padang Ekspres.

344.

Jan Adiak rusuahkan singka,

Singka lah Aden pataduahkan,

Di bawah batang langgudi,

Jan Adiak rusuah ka tingga,

Adiak lah Aden pataruahkan,

Di urang dalam nagari.

345.

Pucuak pauah silaro pauah,

Daun jirak laduang-laduangkan,

Adiak jauah kami pun jauah,

Kok taragak samo tangguangkan.

346.

Kok indak talang bapapek,

Antah talantak rigo-rigo,

Kok indak gunuang maambek,

Antah tampak nyo dari siko.

347.

Den tabang dadok baduri,

Rabahnyo ka rumpun kincuang,

Ari paneh alang babuni,

Raso di pasa 'rang Sijunjuang.

348.

Lah runtuah tabiang 'rang Kurai,

Lah tampak jenjang batunyo,

Taga diambek daun tabu,

Lah rusuah nan kuniang lampai,

Lah tampak tulang dadonyo,

Taga talampok dalam baju.

349.

Padang Tarok di Pangambiran,

Bakeh mananam bijo kapeh,

Janganlah diarok di pujian,

Badan mancari bakeh lapeh.

350.

Dilenggangkannyo dadiah den,

Dilenggangkannyo ka banto,

Diilangkannyo kasiah den,

Kok mati masuak narako.

Dua bait pertama mengandung gema tradisi merantau Minangkabau yang khas itu, yang menurut Mochtar Naim (1979) mengandung unsur voluntary (sukarela). Si pemuda yang sudah memakai cincin tunangan tampaknya akan berangkat juga menuju Tanah Jao (Jawa). Mudah-mudahan di sana dia tidak akan tergelincir oleh 'goreng tempe'. Dia membujuk dan menenangkan hati tunangannya yang gundah dengan mengatakan bahwa sang tunangan sudah dititipkan kepada orang senagari (344). Bait 345 mengandaikan si pemuda yang sudah berada di Betawi, mungkin sudah menggalas di Proyek Senen atau Pasar Tanah Abang. Dia menyatakan rindunya kepada sang tunangan yang ditinggal di kampung: 'Adik jauh, saya pun jauh, jika sama-sama kangen jiwa terasa tersiksa', katanya.

Bait 346 kiasannya cukup indah: 'jika tidak dihalangi gunung, mungkin si dia kelihatan dari sini'. Ini kiasan untuk rindu yang meremuk hati oleh seorang kepada kekasihnya yang terpaksa berpisah jauh karena untung perasaian. Walaupun si jauh, wajahnya tetap jelas terbayang.

Kiasan yang tak kalah cantiknya muncul lagi dalam bait 347. Pantun ini sangat mungkin dibuat oleh orang Pariaman. Maksudnya adalah ingin mengatakan perasaan hati dan pikiran yang sunyi atau melayang jauh. Dalam konteks bait di atas ada kesan bahwa pasar Sijunjung itu cukup lengang. Dalam beberapa ungkapan yang menyatakan sesuatu yangg ekstrim, orang Pariaman mengandaikannya dengan letak Sijunjung, mungkin karena wilayah Sijunjung letaknya jauh dari Pariaman, di daerah pedalaman di perbatasan Minangkabau dengan Jambi. Hal ini misalnya terefleksi dalam ungkapan: 'Pakiak e tadanga sampai ka Sijunjuang' (Pekiknya terdengar sampai ke Sijunjung). Maksudnya: pekiknya sangat keras, lantang sekali, sehingga sampai terdengar dari jarak yang jauh.

Refleksi tentang jiwa yang tersiksa, yang membuat badan menjadi kurus, sehingga tulang dada sudah seperti rak piring, digambarkan dengan elok dalam bait 348. Rupanya sudah kurus si dia menanggung seso hati, sudah kelihatan menonjol tulang-tulang dadanya, tapi syukur masih tertutup oleh baju. Kalau patah hati memang sering diikuti oleh patah selera untuk makan. Soto Garuda pun mungkin akan terasa pahit di lidah.

Mungkin Anda harus sadar bahwa tak ada gunanya menunggu pujian dari si dia yang sebenarnya sudah ingin pergi dari Anda. Sudah sejak beberapa bulan ini si dia ingin ngacir dari hidup Anda (mancari bakeh lapeh). Mungkin tak ada gunanya lagi mempertahankan hubungan kasih Anda dengannya. Lebih baik bubar saja. Demikianlah kurang lebih refleksi bait 349.

Bait terakhir (350) cukup hiperbolis juga: masak sih kalau Anda putus hubungan dengan dia, lalu dia akan berdosa dan masuk neraka? Seperti sudah dikatakan dalam nomor-nomor terdahulu, gaya hiperbol sangat menonjol dalam pantun-pantun Minangkabau. Gunanya adalah untuk menimbulkan kesan emosional yang ekstrim. Tapi dalam konteks bait ini, kalau kasih sayang yang tulus ditinggalkan, mungkin juga si pencinta yang tidak setia itu akan diganjar dengan hukuman 'neraka', paling tidak 'neraka dunia'.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 4 September 2011

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers