Suryadi's Blog, page 34

November 30, 2011

Syair Syurga a Devotional Literary Text in an Early Malay Printed Book from Sumatra

ABSTRAK

Rencana ini membincangkan sebuah teks sastera Melayu yang boleh disebut 'sastra dakwah', yang bila diluaskan boleh digolongkan ke dalam jenis 'sastra Islam' dari awal abad ke-20. Bertajuk Syair Syurga, ia menghuraikan ajaran tarekat tentang tingkat kesedaran dan memberi penafsiran simbolik tentang ibadah shalat. Ia bercerita tentang imbalan pahala yang akan diterima Muslim yang saleh di alam baka, tempat mereka akan hidup bahagia di syurga yang kekal. Rencana ini menyediakan transliterasi syair ini dalam huruf Roman, mengulas isinya dan menyajikan catatan mengenai kepengarangannya. Dalam perspektif yang lebih luas, rencana ini menelaah motif akhirat dalam kesusasteraan Melayu klasik. Dengan mengaji 'peleburan' agama dan sastera dalam teks kesusasteraan Melayu klasik seperti Syair Syurga, pemahaman kita mengenai Islam lokal di alam Melayu nescaya dapat ditingkatkan dalam perspektif kesejarahannya.

Kata kunci: Sastra Islam, Syair Surga, tarekat (ilmu tasawuf), Syattariyah, martabat tujuh, Palembang

ABSTRACT

This paper discusses an early twentieth century Malay literature that could be called 'sastra dakwah' (religious proselytizing literature), in the broader category of 'sastra Islam' (Islamic literature). Entitled Syair Syurga, it outlines tarekat teachings about the levels of consciousness and gives a symbolic interpretation of the prayer ritual. It tells about the reward that will be gained by pious Muslims in the hereafter, where they will live happily forever in heaven.

This paper provides a transliteration of the poem in the Roman alphabet, reviews its content, and provides an account of the authorship of the poem. In short, this paper examines the motif of afterlife in classical Malay literature. By examining the 'coalition' of religion and literature in classical Malay text like The Poem of Heaven, our understanding of local Islam in the Malay world in its historical perspective will be enhanced.

Key words: Islamic literature, Syair Surga, tariqah, Shattariyya, the seven grades (martabat tujuh), Palembang

Selanjutnya : Syair Syurga a Devotional Literary Text in an Early Malay Printed Book from Sumatra

November 27, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 55 - BAGAI PIPIT TERBANG SEKAWAN

Dari pengamatan sementara, saya menyimpulkan bahwa kebanyakan pantun Minangkabau secara intrinsik tidak begitu mempedulikan persajakan dalam satu baris atau antar baris (aliterasi, asonansi, purwakanti, dan paralelisme). Yang lebih penting ditekankan hanyalah rima akhir. Dugaan ini perlu dibuktikan dengan kajian-kajian yang lebih dalam oleh para peneliti sastra Minangkabau. Di nomor ini saya sajikan lagi beberapa bait pantun muda Minangkabau yang dipetik dari berbagai naskah Minangkabau yang tersimpan di Leiden University Library, Belanda.

431.

Pacah palito urang alim,

Pacah ditimpo sarobannyo,

Takato 'Astagfirullah al-azim',

Urang bariman dicubonyo.

432.

Kamuniang di ampang tabek,

Dipungkang jo pinang kuniang,

Putih kuniang gigi bapapek,

Bulu mato panungkek kaniang.

433.

Payahlah kami nan babansi,

Nan barabab di bawah batang,

Payahlah kami dek mananti,

Apo sababnyo lambek datang?

434.

Gadang jambatan Tabek Gadang,

Tampaik mangaia basi-basi,

Sabab kami talambek datang,

Datang rasian dalam mimpi.

435.

Mangaia di Ujuang Karang,

Abih umpan kiraikan daun,

Sarik bajanji jo nan gadang,

Abih musim baganti taun.

436.

Usah taelo bulia padi,

Namun biduak manumpu juo,

Usah baibo-ibo hati,

Kalau iduik batamu juo.

437.

Batang Kapeh Tanjuang Barulak,

Di baliak kampuang Sungai Nyalo,

Lapeh nan dari tangan burak,

Disemba buruang di udaro.

438.

Taruang darek di tapi sumua,

Nan dipapek kaki tindawan,

Janji arek dibao tidua,

Bagai pipik tabang sakawan.

Ada berbagai kemungkinan konteks bait 431: barangkali seorang saleh yang digaduah oleh seseorang, dalam arti cinta tapi bisa juga ilmu hitam. Biasanya dua hal ini memang menjadi pantangan mereka yang sedang memutuskan kaji dalam ilmu tarekat tertentu. Kedua-duanya adalah perlambangan duniawi yang harus dijauhi oleh seorang beriman yang mengejar ukhrawi.

Bait 432 dengan manis menggambarkan kecantikan wajah seorang gadis yang berkulit kuning langsat. Rupanya kuncinya antara lain ada pada gigi dan alis mata. Gigi bapapek mengingatkan kita pada tradisi mengikir gigi di masa lampau, yang sekarang masih bisa dilihat dalam budaya masyarakat Bali.

Bagaimanakah sesungguhnya alis mata yang 'panungkek kaniang' itu? Saya membayangkan alis mata yang agak melengkung ke atas seperti salah satu lereng Gunung Singgalang. Anda mungkin punya bayangan lain (misalnya seperti marawa yang sedang tegak). Yang jelas alis mata yang demikian itu tampaknya sungguh sangat enak dipandang.

Pantun berbalasan dihadirkan dalam bait 433 dan 444. Ada tanya yang merajuk dalam kedua bait ini: kenapa yang ditunggu-tunggu terlambat datang? Dijawab bahwa penyebabnya adalah rasian (mimpi) yang tiba-tiba datang mengganggu. Tampaknya mimpi itu menghadirkan keragu-raguan kepada si tamu untuk segera datang. Barangkali muncul syak dalam hati setelah mimpi itu datang: apa benar si dia serius atau sekedar main-main?

Kasih yang terhambat oleh perbedaan kelas sosial terefleksi lagi dalam bait 445: seorang biasa yang jatuh hati kepada seorang yang status sosialnya lebih tinggi. Sudah berbilang musim berganti tahun belum juga ada kepastian darinya kapan lamaran akan didatangkan kepada mamak dan keluarga matrilinealnya. Yang sering diterima hanya kata 'tunggu dulu', ancik ka ancik, dari beko ke bisuak. Bukankah sudah ada ungkapan lama yang mengatakan bahwa sebaiknya si pungguk jangan rindukan bulan. Namun si pencundang tampaknya dihibur dalam bait berikutnya (446): kalau jodoh tentu tidak ke mana; jika umur masih sama panjang, mudah-mudahan keduanya akan bertemu juga. Tapi wanita sekarang butuh kepastian (cepat), berkat gerakan kesetaraan gender barangkali, tidak seperti wanita dulu yang sabar menunggu dalam penantian yang panjang.

Wanita cantik rupanya memang selalu menjadi rebutan. Faktanya sering terlihat jelas dalam masyarakat kita, juga di kampung saya di mana sekarang seorang janda kembang sedang diperebutkan oleh para juragan dan parlente kampung. Fenomena itu dikiaskan dalam bait 447: baru lepas dari tangan seorang yang cukup terpandang (burak) segera sesudah itu sudah digunggung pula oleh orang lain (buruang). Jika Anda mau ikut pula dalam 'kompetisi' ini, rosok-rosoklah dulu isi kantong Anda.

Kiasan yang manis dihadirkan dalam bait 448: janji erat dibawa tidur bagai burung pipit terbang sekawan. Pernahkah Anda memperhatian pipit terbang sekawan mencari padi yang masak? Lihatlah: terbangnya berpulun-pulun berpilin-pilin seperti tak mungkin akan lepas satu sama lain. Padu, tidak bisa dicerai-beraikan. Pemantun yang handal tidak memerlukan kata-kata denotatif untuk dan konkrit untuk menggambarkan erotisme. Mudah-mudahan Anda kini mengerti bagaimana erotisme diungkapkan dalam pantun Minangkabau.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 27 November 2011

November 24, 2011

Warkah-Warkah Sultan Buton Muhyiuddin Abdul Gafur kepada Kompeni Belanda, Koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden

ABSTRAK

Salah satu koleksi yang menonjol dalam manuskrip Buton adalah warkahwarkah raja Buton yang dikirim kepada Kompeni Belanda. Kerajaan maritime yang berdaulat di bahagian timur Nusantara itu didirikan sejak abad ke-14 dan hapus pada tahun 1960 setelah berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia. Rencana ini membincangkan lima pucuk warkah daripada Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur, sultan Buton ke-26 (1791-1799) kepada Gabernor Jeneral Hindia Belanda di Batavia. Kelima-limanya, ditulis antara 1788-1798, itu tersimpan di Universiteitsbibliotheek (UB) Leiden, Belanda. Rencana ini menyajikan transliterasi kelima-lima warkah itu yang menyentuh beberapa aspek intrinsiknya. Melalui hasil transliterasi itu, penulis cuba membina kembali peristiwa sejarah di Kesultanan Buton zaman pemerintahan Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur.

Kata kunci: Warkah, Sejarah, Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur, VOC, Buton

ABSTRACT

A prominent collection of Butonese manuscript are those known as the Butonese royal letters. They were sent to local authorities in the Nusantara region, particularly those situated in the eastern part of the archipelago, as well as to the Dutch. A sovereign maritime kingdom situated in the eastern part of Indonesia, the Sultanate of Buton was established in the 14 th century and

disappeared as a polity in 1960 after it's integration into the Republic of Indonesia. This paper looks at five royal letters that Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur, the 26 th Butonese Sultan, who reigned from 1791 to1799, sent to the Dutch Governor-General of East Indies in Batavia. Written between 1788 and 1798, they are now preserved in Leiden University Library in the Netherlands.

Herewith is presented a transliteration of these five letters, which touch on their intrinsic aspects. Through it, some historical events that occurred in the Sultanate of Buton during Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur's reign are reconstructed.

Key words: Letters, history, Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur, VOC, Buton

Selanjutnya : Warkah-Warkah Sultan Buton Muhyiuddin Abdul Gafur kepada Kompeni Belanda, Koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden

November 21, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 54 - MENARUH 'DENDAM' BELUM SUDAH

Menurut Muhammad Haji Salleh dalam artikelnya "Sailing the Archipelago in a boat of rhymes", Wacana 13(12), 2011:80, arketip pantun Nusantara berasal dari Kerajaan Sriwijaya dan bentuk puisi ini kemudian diturunkan ke wilayah sekitarnya, termasuk ke Minangkabau, sebelum menyebar lebih luas lagi ke daerah-daerah lain du dunia Melayu. Sebagai 'ancestral home' Bahasa Melayu – memimjam kata-kata William Marsden (1807) – Bahasa Minangkabau (termasuk genre pantunnya) memang menarik untuk diteliti. Tugas saya menyajikannya kepada para pembaca, tugas orang pandailah untuk menelitinya lebih dalam.

423.

Diabuih daun sapalapah,

Dikarek agak sapaduo,

Tujuah ratuih urang managah,

Sakandak hati kito baduo.

424.

Kain putiah barendo perak,

Baolah naiak ka parahu,

Tampuahlah aia jangan bariak,

Nak nakhoda jan sampai tau.

425.

Gajah langkok gadiang suaso,

Dulang nan jangan diampehkan,

Bia hancua tidak mangapo,

Nan Kuniang jangan dilapehkan.

426.

Baladang di Padang Laweh,

Janguangnyo bao ka tapian,

Tuan maadang lauik lapeh,

Ambo manangguang paratian.

427.

Usah kito duduak maajun,

Mari kito duduak ka tangah,

Usah kito rintang di pantun,

Mari kito pulang ka rumah.

428.

Batu Mundam disangko pulau,

Urang Siam duo barakik,

Rindu dandam bao bagurau,

Dibao diam jadi panyakik.

429.

Takabek pimpiang di balimbiang,

Itu sangakaran balam tabu,

Takilek cincin di kalingkiang,

Itulah ubek hati rindu.

430.

Lubuak Tumangguang kayu jati,

Kapa balayia dari Judah,

Duduak tamanung kanai hati,

Manaruah dandam balun sudah.

Hati keras, semangat baja, begitu biasanya sifat yang diperlihatkan oleh sejoli yang sudah berjanji sehidup semati. Itulah refleksi bait 423. Kalau memang sudah bajanji arek, silakanlah pertemukan ninik-mamak dari kedua belah pihak. Sekarang bukan Zaman Siti Nurbaya lagi. Namun demikian, perlu diingat: hadapi segala konsekuensi dari pilihan sendiri.

Kiasan yang halus dapi bercahaya bagai kelemayar disampaikan dalam bait 424: rahasia hati Anda berdua dengan dia jangan sampai diketahui oleh orang lain; kalau manyuruak ilang-ilang. Kata 'nakhoda' yang dipakai di sini menyiratkan bahwa konteks pantun ini sepertinya kisah cinta segitiga: 'selingkuh' kata orang sekarang.

Bait 425 merefleksikan pengorbanan yang besar untuk orang yang sangat dicintai (Nan Kuniang). Memang kalau Anda sangat sayang kepadanya, sudah seharusnya Anda berkorban – harta, benda, dan kalau perlu nyawa. Kalau bukan begitu, bukan setia namanya.

Bait 426 dengan manis mencatat perasaan sepasang kekasih atau suami-istri yang akan berpisah berbilang tahun. Si lelaki akan menghadang laut lepas (baca: perjalanan yang panjang penuh bahaya menuju rantau), sementara si kekasih akan tinggal di kampung menanggung rindu (manangguang paratian). Bait ini merekam lagi tradisi merantau etnis Minangkabau yang khas itu.

Konteks bergurau pantun terungkap dalam bait 427. Tampaknya pantun muda Minangkabau, seperti yang disajikan dalam rubrik ini sejak dari nomor pertama sampai nomor 55 ini, aslinya dipresentasikan dalam acara keramaian, seperti pesta perkawinan, di mana muda-mudi saling bertemu. Seperti terefleksi dalam bait ini: sudah terlalu lama bergurau dan saling memantun. Hari sudah larut, lebih baik pulang ke rumah masing-masing sambil membawa perasaan gembira.

Bait 428 juga mengandung gurauan: rupanya pantun adalah bagian untuk bersenda gurau menghibur diri. Kata para ahli, seni memang mengandung katarsis, semacam obat yang tidak perlu diminum dengan air. Ingin kita melihat suasana seperti itu lagi kini. Tapi anak muda zaman sekarang sering melupakan kesedihan dengan berteman dengan Ganjo, Jenewer dan Putau.

Cincin yang terkilat di kelingking si dia sudah cukup untuk mengobat hati yang rindu (bait 429). Barangkali cincin itu dibelikan oleh sang kekasih. Yang jelas cincin itu bukan cincin tunangan karena tidak dipasangkan di jari manis. Tentu saja Anda akan ingat ketika si dia memasangkan cincin itu di jari runcing bulu landak Anda sebelum dia berangkat ke rantau.

Kanai hati tapi cinta bertepuk sebelah tangan, memang terasa menyakitkan. Si dia akhirnya digunggung oleh orang lain. Itulah refleksi bait 430. Jika ini yang tersua oleh para pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang', saya harap Anda bertawakal dan bersabar. Orang sabar dikasihi Allah SWT.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 20 November 2011

November 20, 2011

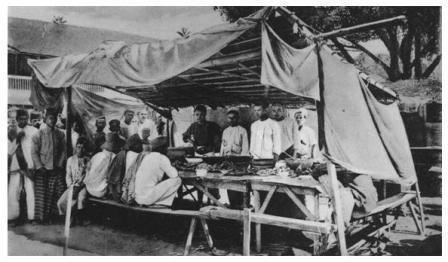

Minang Saisuak #72 - Sebuah Lapau Nasi di Payakumbuh

Dalam masyarakat Minangkabau lama, laki-laki yang belum menikah punya kebiasaan tidur surau dan makan di lapau. Di Minangkabau ada dua jenis lapau yang, karena fungsi sosial budayanya yang khas, tidak otomatis dapat dipadankan dengan kata warung dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, toh foto ini diberi judul "Een warong op de pasar te Paja Komboeh, Sumatra" (Sebuah warung di Pasar Payakumbuh, Sumatra [Barat]).

Di Minangkabau ada lapau untuk minum-minum saja dan makan camilan seperti goreng-gorengan, lepat sagan dan beberapa jenis lepat lainnya, jenis-jenis roti lokal, dan lain sebagainya. Lapau jenis ini biasanya disebut lapau kopi. Selain itu ada lapau nasi yang khusus menyediakan nasi dengan lauk-pauknya, biasanya untuk makan siang. Meskipun demikian, kadang-kadang ada seorang pemilik lapau kopi yang juga punya lapau nasi, tapi tempatnya selalu dibedakan.

Laki-laki yang pergi ke lapau untuk mangopi biasanya memakai berbagai macam pakaian. Dari pakaian seseorang kita dapat melihat status sosial dan jenis pekerjaan orang itu. Di darek adalah biasa pula kita lihat beberapa laki-laki memakai jas resmi ala Barat – walau biasanya jasnya sudah tua – pergi ke lapau. Di lapau kopi orang bisa duduk berlama-lama sambil maota (ngobrol dengan nuansa debat) tentang berbagai isu sosial-politik yang lagi hangat. Lihatlah refleksinya dalam cerpen A.A. Navis "Politik Warungkopi" (dalam antologi Hujan Panas dan Kabut Musim. Bukittinggi & Jakarta: N.V. Nusantara, 1963: 23-360).

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan potret klasik sebuah lapau nasi di Payakumbuh. Foto ini (14 x 23, 5 cm.) dibuat sekitar tahun 1911 oleh mat kodak Jean Tulp Demmeni. Laki-laki dengan baju lengan panjang, sarung (kain palakaik), dan kopiah adalah pemandangan yang lumrah pada waktu itu. Tampaknya lapau nasi ini, yang tak disebutkan nama pemiliknya, terbilang laris juga: kelihatan agak antri orang makan di sana, walaupun sebenarnya lapau nasi ini tidak permanen bentuknya karena hanya berupa pondok beratap daun kelapa dan dilingkungi kain terpal agar pengunjung terlindung dari sinar matahari. Tapi mungkin gulai cancang atau randang baluik-nya 'terasa garamnya'. Lagi pula harganya tampaknya cukup murah: '[v]oor een paar centen heef hij een copieus diner' (dengan beberapa sen saja orang sudah bisa makan malam dengan mewah [di lapau ini]), kutip pengarang buku tempat foto ini dimuat.

Makan lamak sambil duduk mencangkung dan setelah itu bersendawa bebas tanpa dilihat dengan pandangan aneh oleh orang sekeliling, sudah lama tak bisa saya lakukan di Negeri Atas Angin, tempat saya dilarikan nasib sekarang. Rindu saya pada suara: 'Tambuah ciek meja duo, agiah kuah gulai jariang!"

Suryadi –Leiden, Belanda. (Sumber foto: A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland. Haarlem: De Tulp, 1911:23).

Singgalang, Minggu, 20 November 2011

November 15, 2011

Vernacular Intelligence: Colonial Pedagogy And The Language Question In Minangkabau

Abstract

In the late 1920s the Dutch colonial government resolved to use local languages instead of Malay as the medium of instruction in indigenous schools throughout the Netherlands East Indies. In West Sumatra, this programme was launched in the academic year 1931–1932, and the government required schools to use the first series of textbooks published in the Minangkabau language – Lakēh pandai [Learn quickly], Kini lah pandai [Now I have learnt] and Dangakanlah [Listen!]– written by the Dutch linguist M.G. Emeis. This essay traces Minangkabau resistance to Emeis' works, and examines the confrontation between Dutch colonial policy and local expectations regarding the language of instruction used in the school system of West Sumatra. It also documents the philological efforts of Dutch experts to render the spoken Minangkabau language in a written romanised form, and looks at the scholarly discourse on Minangkabau language in the colonial period.

Selanjutnya Vernacular Intelligence

November 14, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 53 - TOLONG DAYUNGKAN DALAM HATI

Bagi pengkaji estetika literer Minangkabau, misalnya pada dosen dan mahasiswa Program Studi Bahasa & Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, sesungguhnya pantun Minangkabau adalah gudang data yang berlimpah. Lebih dari itu, pantun Minang juga dapat dijadikan salah satu sumber untuk menyusun Kamus 'Webster' Minangkabau yang mencatat segala bentuk kosakata Minangkabau, baik yang arkhais maupun yang modern. Sajian kami kali ini menghadirkan lagi beberapa bait pantun klasik Minangkabau.

416.

Pakan Salasa daulunyo,

Kini manjadi Ujuang Tanjuang,

Ubek panawa daulunyo,

Kini manjadi biso taduang.

417.

Si Akuik anak kawan rajo,

Mambao padang dengan podi,

Tidak dimukasuik disangajo,

Mangko tolan datang kamari.

418.

Si Akuik anak kawan rajo,

Mambao tombak dangan rumin,

Tidak dimukasuik disangajo,

Dibao ombak dangan angin.

419.

Anak murai di ateh batu,

Rabuang dipapek jo sambilu,

Dek Tolan matilah aku,

Taduang di balik kalang ulu.

420.

Rabuang dipapek jo sambilu,

Tidak pandan katayo lai,

Taduang di baliak kalang ulu,

Tidak manaruah biso lai.

421.

Balayia kapa ka Siantan,

Balabuah tantang Indogiri,

Layiakan ambo dalam badan,

Tolong dayuangkan dalam hati.

422.

Tabang sikok di tapi sumua,

Tabang ditimpo angin ribuik,

Tabik paja singkoklah timua,

Tingga Nan Kuniang di salimuik.

Bisa taduang adalah sejenis racun yang sangat mematikan. Jarang orang yang tak rapun jika terkena olehnya. Bait 416 menghadirkan dikotomi sifat seorang yang dulu sangat mencintai Anda tetapi belakangan berbalik 180 derajat memusuhi Anda melalui kata panawa (penawar) dan biso (bisa/racun) yang saling bertentangan. Cukup jelas di sini bahwa konteksnya adalah cinta yang berbalik menjadi benci.

Bait 417 dan 418 bercerita tentang kehadiran seseorang di satu tempat tanpa disengaja. Ia mengatakan bahwa dirinya kesasar (dibao ombak dengan angin). Namun, orang Minang yang tahu di siratan kata akan paham bahwa maknanya adalah sebaliknya: kedatangannya justru memang dimaksud disengaja. Kita tahu bahwa orang Minang adalah pesilat lidah yang handal (Sayang kini main banyak yang bebal). Jika pantun seperti ini kita dengar dalam pasambahan menjemput marapulai misalnya, maka kita tahu bahwa maksudnya adalah mengelakkan simpai kata yang dipasang oleh lawan bicaranya. Dalam pasambahan Minang setiap kata lawan adalah jarek patiang, dan setiap jarek tak mesti dilekkan dengan lari, tapi cukup dengan gelek.

Menaruh api dalam rabuak, ada musuh dalam selimut: itulah makna yang terkandung dalam bait 419, yang tampaknya masih berkaitan dengan makna yang terkandung dalam bait 417. Kalau dianalogikan kepada hal yang kontemporer: ibarat agen rahasia ganda yang ditanam dalam dinas intelijen sebuah negara. Di depan kita dia bermulut manis, tapi di belakang kita dia berubah menjadi musuh.

Orang bagak yang sudah kehilangan taji, preman besar yang sudah kehilangan pengikut dan kini dilecehkan: kurang lebih itulah refleksi bait 420. Tak ada yang ditakutkan orang lagi padanya. Tuah dan kuasa sudah hilang. Kalau meminjam fenomena sekarang: pejabat yang dulu mamacik tapi akhirnya tergerajai jatuh akibat perubahan politik, lalu dilirik orang pun tiada lagi. Memang tak ada yang abadi di dunia ini. Maka tak ada yang lebih baik dalam hidup ini selain menjauhi sifat sombong.

Betapa eloknya terasa gaya bahasa bait 421 hanya untuk mengatakan 'kenanglah diriku sebisamu' – meminjam kata-kata Chairil Anwar. 'Lupakan aku ketika kamu sedang bahagia, tapi ingatlah diriku ketika hatimu sedang bersedih' – meminjam kata-kata anak muda sekarang yang lagi mabuk kasmaran.

Bait terakhir mengandung erotisme literer Minangkabau: tipis seperti kabut pagi di Alahan Panjang tapi mencucuk tulang. Memang kalau cinta istri dan keluarga, jangan tidur sampai tinggi hari. Bangunlah pagi-pagi dan pergilah bekerja. Tinggalkan istri tercinta (Nan Kuniang) di rumah. Bawa pulang uang untuk dia di sore hari. Suami menafkahi istri, demikian menurut ajaran Islam. Namun sekarang konon sudah banyak pula suami yang sukanya hanya ongkang-ongkang kaki di rumah atau badimino sepanjang hari di lapau Ajo Badek, sementara istrinya lebih giat bekerja. Beli rokok dan beli kopi dijatah oleh istri. Mungkinkah trend ini efek dari deman menjadi TKW di luar negeri? Entahlah. Yang jelas, kalau biasanya 'kapal yang meninggalkan pelabuhan', maka kini 'pelabuhan yang meninggalkan kapal'. Memang di zaman edan ini, makin banyak saja yang ganjil-ganjil yang tersua.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 13 November 2011

November 13, 2011

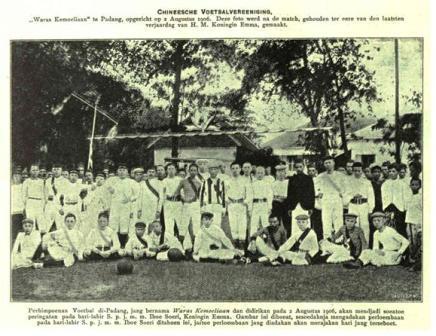

Minang Saisuak #71 - Klub Sepakbola Tionghoa "Waras Kemuliaan" di Padang (1906)

"Asap hio di Ranah Minang", meminjam judul buku Ernawati (2007) tentang komunitas Tionghoa di Sumatra Barat, memang sudah lama 'mengepul'. Dalam buku itu Ernawati mendeskripsikan keberadaan orang Tionghoa di Ranah Minang. Namun demikian, masih banyak hal yang terkait dengan keberadaan komunitas Tionghoa di Padang yang belum terungkapkan. Yang jelas, komunitas yang bernenek moyang dari Negara Tirai Bambu itu sudah lama berhijrah ke berbagai tempat di Ranah Minang. Mula-mula mereka mendiami entrepot-entrepot pantai seperti Pariaman dan Padang. Tapi kemudian ada yang berpindah ke kota-kota pedalaman, seperti Bukittinggi dan Payakumbuh.

Kali ini Singgalang Minggu menurunkan foto klasik yang terkait dengan aktivitas orang Tionghoa di Padang, yang mungkin banyak di antara kita sekarang yang tidak mengetahuinya: kaum Tionghoa Padang dan sepakbola. Foto di atas mengabadikan satu klub sepakbola milik orang Tionghoa yang terkenal di Padang pada awal abad ke-20. Chinesche voetbalvereeniging (Perkumpulan Sepakbola orang Cina) ini bernama "Waras Kemoeliaan". Seperti dapat dibaca dalam teks yang kami sertakan di foto itu, Klub "Waras Kemoeliaan" didirikan pada tanggal 2 Agustus 1906 sempena hari kelahiran Ratu Emma. Jelas ini ada kaitannya dengan politik semasa, di mana posisi orang Tionghoa sebagai warga Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) di Nusantara yang sangat berperan di bidang ekonomi, sering lebih lebih dekat dengan Belanda sebagai penguasa pada waktu itu. Lepas dari, itu olah raga sepakbola termasuk meriah di kota-kota Sumatra Barat di masa lampau. Selain klub "Waras Kemoeliaan"ini, ada beberapa klub lain yang muncuk di masa itu dan sesudahnya di Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.

Kelihatan cukup necis juga pakaian para pemain sepakbola klub "Waras Komoeliaan" ini. Beberapa orang memakai topi: tampaknya topi khas yang biasa dipakai oleh orang Cina di Padang pada waktu itu. Beberapa orang memakai kaos yang ada salempangnya, Dua bola berwarna hitam seperti buah labu tergolek di depan. Tentu saja waktu itu bola baragi yang bagus-bagus warnanya, seperti yang kini dipakai oleh Pasukan 'Kabau Sirah' di Indarung atau 'Setan Sirah' di Manchester masih sulit didapat untuk tidak mengatakan belum ada.

Kehadiran klub sepakbola "Waras Kemoeliaan", yang kemunculannya dikaitkan dengan ulang tahun Ratu Emma (1858-1934), jelas mencerminkan hubungan sepakbola dan politik di Indonesia, sebagaimana pernah dibahas oleh Freek Colombijn dalam artikelnya "The politics of Indonesian football: an introduction to a new field", Archipel 59 (2000):171-200. Kelindan antara sepakbola dan politik itu, sampai sekarang pun masih kentara di Indonesia, sebagaimana dapat dikesan dari kasus PSSI yang kursi ketuanya selalu ramai diperebutkan, penuh dengan intrik dan juga korupsi.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Bintang Hindia, No. 19. Tahoen Keempat, 15 Januari 1907:250).

Singgalang, Minggu, 13 November 2011

November 11, 2011

Identity, Media and the Margins: Radio in Pekanbaru, Riau (Indonesia)

Abstract

Since the fall of Suharto's New Order government the number and variety of media available have grown at a remarkable rate in Indonesia. In the process these new media, particularly radio, have created new forums for expressing local identity. This article examines how various radio stations, and specific programmes, in Pekanbaru, Riau have provided a new conduit for marginalised ethnic, linguistic and social groups – particularly Riau Malays – to address issues of their identity in an increasingly globalised, and decentralised, Indonesia.

Footnotes

An earlier version of this article was presented at the VA/AVMI (Leiden University) symposium on Media Cultures in Indonesia, 2–7 April 2001, and the international workshop on Globalising Media and Local Society in Indonesia conducted by the International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden University, 13–14 September 2002. Research was conducted through the Verbal Art in the Audio-Visual Media of Indonesia (VA/AVMI) Research Programme at the Centre for Non-Western Studies at Leiden University under the supervision of Professor Dr Bernard Arps. I would like to thank the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) for financial support which enabled me to conduct field research in Riau. In addition, I would like to sincerely thank Timothy P. Barnard, Jabatin Bangun, Krishna Sen, Edwin Jurriëns, Clara Brakel, Makoto Koike, H. M. J. Maier and two anonymous JSEAS reviewers in particular for their helpful comments. Any mistakes, of course, are mine alone

More …. Identity, Media and the Margins: Radio in Pekanbaru, Riau (Indonesia)

November 7, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 52 - PUTUS JANTUNG PENGARANG HATI

Pantun mungkin berfungsi pula sebagai formula pengingat dalam satu masyarakat yang bersandar pada tradisi lisan seperti etnis Minangkabau. Dalam masyarakat yang hidup dalam kelisanan (orality) terdapat sistem cara mengingat, menyimpan, dan mentransfer ilmu yang berbeda dengan masyarakat yang bersandar pada tradisi keberaksaraan (literacy) seperti di Barat. Hakikat kelisanan dalam pantun belum sepenuhnya terungkap. Kajian-kajian yang belum tuntas mengenai hubungan antara sampiran dan isi dalam pantun masih memberi ruang untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya fungsi genre ini sebagai media pengingat, penyimpan, dan penurunkan ilmu dan kebijakan-kebijakan dalam mayarakat Minangkabau dan Melayu pada umumnya yang hidup dalam tradisi lisan yang kuat. Di nomor ini kita lanjutkan menikmati alam pantun Minangkabau yang menawan itu.

409.

Tinggi bukik Gunuang Kudandam,

Gunuang Bulang gampo sabalah,

Anak mudo diaru dandam,

Nak sumbayang takbirnyo salah.

410.

Pulai di ulak Batu Mandi,

Alah rampak manjulai pulo,

Basuo kito nan ka lai,

Nan carai ka mulai pulo.

411.

Gulai pariyo paik-paik,

Apo dibuek parancahnyo?

Tolan tamusahua sampai ka langik,

Mano sadikik faedahnyo?

412.

Alah putuih tali katidiang,

Tampan talunggang malah padi,

Alah dapek kawan sairiang,

Tampan tabuang kironyo kami.

413.

Bungkuih banamo sapu tangan,

Babuhua ujuang ka ampeknyo,

Buruang banamo Ganggo Aman,

Musim pabilo kadapeknyo.

414.

Layang-layang manyemba suntiang,

Tampak nan dari subarang ko,

Anguih hatiku bak diguntiang,

Maliek anak nan surang ko.

415.

Si Upiak di Bangkahulu,

Pandai mangarang bungo padi,

Manembak tidak bapiluru,

Putuih jantuang pangarang hati.

Ada unsur gurauan dalam bait 409. Kalau seorang (anak muda) sedang rindu berat (diaru dandam) kadang-kadang berpengaruh besar pada jiwa dan badannya. Tampaknya si anak muda memang sedang kebelet cinta sehingga sampai-sampai takbirnya salah waktu shalat. Pantun ini juga menyiratkan dikotomi profan dan sakral dalam dunia seni Minangkabau: dalam pantun yang bersifat profan (duniawi), kadang-kadang unsur-unsur yang terkait dengan agama (ukhrawi) pun dijadikan bahan gurauan.

Baru jumpa tapi rupanya sudah harus berpisah lagi. Belum lepas rindu dendam rupanya si dia sudah harus pergi lagi. Tampaknya dia hanya dapat bertemu dengan Anda karena kebetulan dia lagi transit. Barangkali si dia kerja jadi anak kapal. Pertemuan sesaat yang dirindukan tapi juga bikin penasaran, demikianlah refleksi bait 410.

Bait 411 mungkin biasa diucapkan oleh seseorang kepada temannya yang sudah sukses, yang sudah mamacik, tapi lupa kepadanya. Bait ini kontekstual sekali dengan Minangkabau: di negeri ini kalau seseorang kaya atau pandai tapi tidak bermanfaat untuk orang kampung, famili, dan teman-teman selapik seketidurannya dulu di surau, maka dengan cepat akan keluar ungkapan: 'Kok kayo, kayo sorang se lah, kok pandai pandai sorang se lah, nan awak indak ka mamintak.' Memang sering kejadian bila seseorang sudah berhasil dalam hidupnya, dia bisa lupa kepada teman-temannya. Kadang-kadang sudah berjumpa di jalan, tapi dia menaikkan kaca hitam oto sedannya. Janganlah lupakan kawan lama walau Anda sudah sukses.

Ada suara si pencundang lagi dalam bait 412. Si dia rupanya sudah dapat 'pameman' yang baru. Datak hati ateh pado tanuang: sudah berdetak hati Anda bahwa diri Anda tampaknya segera akan ditinggalkan. Tak tahu mengapa justru setelah Anda membelikannya BlackBerry baru, dia malah mulai menampakkan tanda-tanda ketidaksetiaan. Itulah refleksi bait ini.

Bait 413 mengambil perumpamaan burung lagi untuk melambangkan seorang gadis yang jadi rebutan pemuda sekampung. Nama burung 'ganggo aman' ini disebut dalam beberapa bait pantun dalam nomor-nomor sebelumnya, tapi belum jelas benar oleh saya jenis burung apa ini? Yang jelas, tampaknya ini sejenis burung yang indah dan mungkin bersuara bagus, sehingga sering diambil menjadi perlambangan untuk wanita. Bait ini merepresentasikan suara lelaki yang sangat mengidam-idamkan seorang wanita cantik, tapi si cantik bunga desa itu tak kunjung jatuh ke haribaannya.

Hiperbol yang manis muncul lagi dalam bait 414: kata 'hangus'yang biasanya asosiatif dengan api kini disandingkan dengan kata 'gunting'. Terjadi lompatan horizon harapan pembaca. Rupanya lenggang si 'Kuning Lampai' bunga desa itu menimbulkan tsunami dalam hati si pemuda (si aku lirik). Barangkali ada pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' yang pernah atau sedang mengalami hal yang sama. Makan tak enak, tidur parti tak nyenyak.

Barangkali si pemuda harus meminta bantuan Dewi Amor, seperti disarankan dalam bait terakhir (415). Maksud bait ini tiada lain untuk menggambarkan seorang yang hatinya telah terkena panah asmara: mandamam dibuatnya. Mungkin lagu 'Ubekkan Denai' cocok untuk menggambarkan gelora hati yang sedang diaru dandam ini: 'Ubekkan denai, suaokan denai, basuo mako sanang di hati', kata Elly Kasim. Anda mungkin pernah pula mengalaminya: lah dilampok jo tapak tangan, di salo jari tampak juo. Kalau sudah begini keadaannya, bilang sajalah terus terang kepada mamak kepala waris, supaya lamaran segera disampaikan. Anda dan si dia diam sajalah dulu. Kalau sudah sampai pada tahap ini, itu sudah menjadi urusan keluarga besar matrilineal, ipa-bisan, dan andan-pasumandan.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 6 November 2011

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers