Suryadi's Blog, page 37

August 28, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 43 - MENANGIS TULANG DALAM KUBUR

Selain mencatat sifat-sifat khusus manusia Minangkabau, terutama yang terkait dengan hubungan keluarga yang merefleksikan karakteristik sistem kekerabatan Matrilineal Minangkabau, pantun-pantun Minangkabau juga merekam kekhasan nagari-nagari tertentu. Dalam kaitannya dengan hal ini tak dapat diragukan pula bahwa pantun-pantun Minang adalah salah satu 'teks' etnografis yang unik, seperti telah diperlihatkan oleh R.J. Chadwick (1986, 1994). Di nomor ini (43) kita lanjutkan 'pelayaran' kita mengarungi samudera makna dan estetika pantun-pantun Minang yang tak bertepi itu.

337.

Lah buliah kami talinyo,

Talang dipapek 'nak 'rang Aceh,

Dibao anak urang Padang,

Nak lalu ka Banuhampu,

Lah buliah kami gantinyo,

Kampia batulih banang ameh,

Harago sasuku Riyal Padang,

Labiah saaluih nan daulu.

338.

Kuriak-kuriak kalapo Puan,

Tak Puan kalapo Bali,

Ambo arok kapado Tuan,

Tak Tuan siapo lagi?

339.

Rangkiang gadang sadirik tigo,

Sabuah di tangah ngarai,

Kapuak gadang patah gonjongnyo,

Ati siapo tak ka ibo,

Nan kanduang putuih bacarai,

Rang siko kasek basonyo.

340.

Rumpuik banamo rumpuik rantai,

Sakah diimpok dahan kundua,

Bukan mudah janji tak sampai,

Manangih tulang dalam kubua.

341.

Tak lamak gulai 'rang Sumpu,

Dek gulai ayam sabuangan,

Tak dapek di den di pintu,

Den rateh tulang bubuangan.

342.

Panek maisok makan siriah,

Duduak bajuntai di pambatang,

'Ndak talok Adiak jo pakasiah,

Nanti sijundai nan kadatang.

343.

Anak balam di ujung tanjuang,

Talang panjang di Rimbo Panti,

Sananlah sariak mudo-mudo,

Jago dubalang dalam kampuang,

Mayintak padang di nagari,

Namun Adiak den jalang juo.

Ada sedikit nada balas dendam dalam pantun 8 baris di bait 337. Si pecundang mendapatkan pengganti kekasihnya yang telah tega meninggalkannya. Pengganti (dilambangkan dengan kampia) yang diperolehnya justru lebih cantik lagi (labiah saaluih nan daulu) dibanding kekasihnya yang telah pergi meninggalkannya. Saya kira siapapun akan senang dan tentu bangga (asal jangan jadi sombong) jika yang hilang 'Kijang' tapi yang datang menggantikannya adalah 'Volvo'.

Bait 338 merefleksikan harapan besar dari seorang gadis kepada kekasihnya. Tampaknya ia tak dapat berpindah ke lain hati: 'Kalau tidak Tuan [Kakanda], siapa lagi?', katanya. Maka berbahagialah jika pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' mendapatkan gadis setia seperti itu.

Ada sedikit nada sarkastis dan berterus terang dalam bait 339. Rupanya di pecundang ditolak lamarannya mentah-mentah, tanpa tedeng aling-aling. Tidak saja dia mengalami 'putus bercerai' dengan kekasihnya, tapi kekasihnya atau keluarganya tampaknya agak bersikap dan berkata kasar kepadanya. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa 'orang di sini kasar (kasek) budi bahasanya (basonyo).'

Kiasan pada bait 339 indah sekali: menangis tulang dalam kubur jika janji (baca: cinta) di dunia kepada si dia tidak sampai. Kisah Laila Majnun memang bisa saja muncul di mana-mana. Bait ini menyampaikan pengajaran tentang betapa agungnya kestiaan dalam berkasih sayang.

Bait 341-343 mengingatkan saya pada mantra sirompak di Luhak 50 Koto (lihat: J.L. van der Toorn 1890; Marzam 2001). Nyanyian magis dukun di tepi rimba yag sedang memutar gasing tengkorak (gasiang tangkurak). Gasing yang dapat disuruh diseraya untuk mensijundaikan seorang gadis yang dengan kasar telah menolak cinta dan menghina seorang pemuda.

Ketiga bait terakhir itu merefleksikan tindakan yang sudah di luar kewajaran dalam menggapai cinta. Kalau tak bisa menemui si dia lewat pintu, akan diretasnya tulang bubuangan (atap) rumahnya (341). Siratan maknanya adalah: memaksakan kehendak dalam bercinta. Malah di bait 342 si pemuda sudah minta bantuan dukun untuk mensijundaikan si gadis sehingga ia memanjat-manjat dinding. 'Tak lalu dandang di aia, di gurun ditanjakkan', kata satu pepatah Minangkabau. Perbuatan seperti itu tentu tak pantas ditiru. Pantun ini ditemukan juga dalam mantra sirompak di Payakumbuh.

Bait 343 juga menggambarkan aksi nekat si pemuda untuk menemui kekasihnya. Walaupun hulubalang dalam nagari menghunus pedang untuk menghalanginya, si pemuda tetap tak gentar pergi menemui pujaan hatinya. Di sini ada hiperbol lagi: maksudnya untuk konteks sekarang: walau ayah dan mamak si gadis pasang wajah sangar dan memilin misai, tapi Anda tetap berani datang ke rumahnya. Itu baru jantan namanya.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 28 Agustus 2011

August 22, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 42 - KAMI DIGENGGAM-GENGGAM LEPAS

Koleksi pantun Minangkabau klasik yang terdapat dalam lusinan naskah Minangkabau yang tersimpan di Leiden University Library menunjukkan warna lokal. Rupanya inside Minangkabau itu cukup beragam, bukan sesuatu yang sewarna saja. Itu mungkin terefleksi dalam konsep 'Adaik salingka nagari'. Setelah membaca pantun-pantun itu, kita dapat mengidentifikasi pantun-pantun dari pesisir barat Minangkabau dan kawasan darek. Banyak juga pantun yang merefleksikan pengaruh Belanda terhadap masyarakat Minangkabau. Kita lanjutkan menikmati pantun-pantun Minangkabau itu di nomor ini.

331.

Bulan bulek matoaria bunta,

Talang nan tidak kapanasan,

Katupek di dalam padi,

Sayang tatumbuak di nan suka,

Kasiah nan tidak babalasan,

Usah diupek badan kami.

332.

Tinggi gareja di Batawi,

Tampaik Ulando pulang makan,

Adiak lah buliah nan di hati,

Kami di mano ditinggakan?

333.

Sikaduduak parang jo mansi,

Sianik di talang banto,

Salasiah di dalam padi,

Talang di dulang mah kironyo,

Capo-capo di dalam padi,

Diajuak kami jo budi,

Dipintak kami jo baso,

Disangko kasiah di kami,

Sayang jo urang mah kironyo,

Apo cilako badan kami?

334.

Patah tuduang si batang karat,

Dikacak lalu diampaikannyo,

Kasiah sayang dunia akhirat,

Iko mah kini balasannyo?

335.

Urang barampek pai mamapeh,

Balimo turun ka kualo,

Kami diganggam-ganggam lapeh,

Indak baitu daulunyo.

336.

Tinggilah gaduang Padang Panjang,

Naiak Residen jo Mantari,

Batiga jo Tuan Laksamana,

Harumlah bungo jolong kambang,

Mukasuik hati nak mambali,

Taga harago maha bana.

Bait 331 merefleksikan cinta yang tidak berbalas. Baris 'sayang tertumbuk pada hal yang sulit' mengilatkan adanya permasalahan yang rumit yang menyebabkan si gadis tidak membalas cinta si bujang. Barangkali penyebabnya seperti yang dijelaskan pada bait 332: si gadis (Adiak) rupanya sudah punya pujaan hati: ganteng, tamusahua, dan selalu berkantong padat. 'Dimanakah diriku akan engkau tinggalkan?', demikian tanya si pecundang.

Seperti telah dikatakan dulu, pantun panjang cenderung bernada sedih. Ini terlihat lagi dalam pantun 10 baris dalam bait 333. Bahasa bait ini indah juga: baris-baris isinya menggambarkan seorang yang cintanya dipermainkan oleh kekasihnya. Di hadapannya si dia bilang cinta sekali, sering mengumbar janji bahwa mereka akan sehidup semati, dari dunia sampai akhirat (seperti dikatakan dalam bait 334). Tapi di belakangnya ternyata si dia bercintaan pula dengan orang lain, mungkin pada awalnya hanya chatting lewat BlakcBerry, tapi lama-lama jadi 'kopi darat'. 'Apa salah diriku?', tanya si pencundang.

Memang tarumuak sekali jika kasih kita yang tulus dikhianati oleh pasangan kita. Banyak yang hangus hatinya karena ditimpa khianat cinta ini. Ini mungkin kritik yang dapat ditujukan kepada orang yang suka 'menanam tebu di bibir', tapi apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Bait 335, yang manis gaya bahasanya, masih merefleksikan komitmen kasih yang tidak dipegang erat digenggam teguh, janji yang hanya manis di bibir.'Kami digenggam-genggam lepas' kata si pecundang. Berbeda dengan dulunya: 'digenggam erat'. Mungkin ada bedanya antara 'ganggam-ganggam lapeh' dengan 'ganggam-ganggam baro'. Ungkapan yang pertama menyiratkan kekurangseriusan, komitmennya tidak jelas. Kalau ganggam baro, bila terasa hangat dilepaskan. Maknanya: jika si dia memberikan hal-hal yang menyenangkan, dia disanjung dipuja, jika giliran harus berkorban untuk si dia, Anda keberatan dan cenderung berlepas tangan. Dengan kata lain: nan ka lamak dek awak sajo.

Kiasan dalam bait terakhir (336) cukup satiris. Bait ini tak ada kaitannya dengan tradisi bajapuik di Pariaman. Kata 'harago' (harga) pada bait ini menyiratkan sikap tinggi hati, sikap yang merendahkan orang lain. Bait ini mengandung suara lelaki yang jatuh cinta kepada seorang gadis atau ingin melamarnya, tapi si gadis menyepelekan, untuk tidak menyebut menghinakan si lelaki itu. Penolakan si gadis agak kasar, kurang bersopan santun. Mungkin si lelaki cukup beriman, kalau tidak pasti dia sudah pergi ke tukang sirompak di Taeh Bukik. Ini pesan kepada gadis cantik: hati-hati menolak cinta seorang lelaki, walaupun orang itu kelihatan sederhana. Sebagus-bagus lidah tentu lidah yang tidak menyakiti hati orang lain. Memang betul kata pepatah bahwa setiap mawar yang harum selalu berduri. Tapi yang harus diingat hendaknya durinya jangan mencucuk siapapun.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 21 Agustus 2011

August 21, 2011

Minang Saisuak #62 - Pertunjukan Opera Bangsawan di Padang

Rubrik 'Minang Saisuak' Singgalang Minggu kali ini menurunkan foto klasik pertunjukan komidi Bangsawan di Padang pada awal abad ke-20. Bangsawan adalah salah satu jenis sandiwara (opera) Melayu yang sangat terkenal pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Asalnya dari Semenanjung Malaya, tapi kemudian dikenal di banyak tempat di bagian barat Nusantara. Bangsawan mempertunjukkan cerita-cerita yang bernuansa Timur Tengah dan mengandung kisah percintaan. Yang terkenal di antaranya adalah "Kisah Seribu Satu Malam'. (Lihat: Tan Sooi Beng. Bangsawan: A social and stylistic history of popular Malay opera. Singapore [etc.]: Oxford University Press, 1993).

Konteks foto ini adalah perhelatan di rumah Dja Endar Moeda, seorang tokoh pers terkenal di Padang pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 (lihat rubrik 'Minang Saisuak', Singgalang, Minggu, 3 Juli 2011). Ia mengawinkan anaknya yang bernama Alimatoes Saädiah dengan Harun al-Rasjid, seorang dokter Jawa di Padang. Perkawinan itu berlangsung dari 1-13 April 1903. Dua pekan lamanya Dja Endar Moeda baralek gadang. Maklum, ayah anak daro adalah orang kaya dan penting di Padang. Penuh sesak rumah Dja Endar Moeda didatangi oleh tamu-tamu, baik orang-orang penting di Padang (dari kalangan pribumi, Cina, dan Belanda) maupun dari kalangan orang awam, tanda bahwa tuan rumah sangat dihormati dan luas pergaulannya. Yang menjadi orang tua (janang) dalam alek gadang Dja Endar Moeda itu adalah: "Tuanku Regent Marah Adham dan anaknya Soetan Jahja, dua saudagar besar Pasar Gedang, yaitu Mohammad Said dan Marah Loedin, dan ayah marapulai Hadji Abdul Azis. Selengkapnya mengenai daftar nama undangan penting yang datang dalam pesta perkawinan yang merebahkan beberapa ekor kerbau itu dapat dibaca dalam Bintang Hindia No. 15, Th. 1 (Juli 1903):159-60, tempat foto ini dimuat. Rupanya foto ini dikirim oleh Lie Sim Tjoean, salah seorang koresponden Bintang Hindia di Padang, yang dinakhodai oleh Hoofdredacteur (Redaktur Kepala) Leutenant Clockener Brousson.

Nama grup opera Bangsawan yang fotonya kami tampilkan ini adalah "Komidi Penglipoer Hati", yang dikepalai oleh seorang Melayu yang bernama Mohamad Ali. Pertunjukan diadakan pada tanggal 3 April. Disebutkan bahwa "[h]amba Allah jang datang menonton pada malam itoe adalah ± 3 atau 4 ratoes orang." Orang duduk berdesak-desakan sehingga melimpah ke jalan yang terbentang di depan rumah Dja Endar Moeda, yang menyebabkan sado (bendi) dan kereta tidak bisa lewat. "Segala penonton jang berpangkat, toean² dan njonja² serta ambtenaar² (pegawai negeri kolonial), semoeanja doedoek didjamoe di beranda roemah itoe."

Mirip dengan orgen tunggal sekarang, teater Bangsawan dipertunjukkan di sebuah panggung. Di latar belakang dipasangi dekorasi dengan lukisan yang disesuaikan dengan cerita yang dibawakan. Seperti dapat dikesan dalam foto ini, para pemain Bangsawan berpakaian sesuai dengan karakter dan peran sosial tokoh-tokoh cerita yang dilakoninya. Beberapa lakon ada yang memakai topeng. Pertunjukan diiringin dengan beberapa jenis alat musik dan juga nyanyian. Sebagaimana halnya pertunjukan live banyak genre teater tradisional sekarang, pertunjukan teater Bangsawan di masa lampau adalah sebuah iven sosial. Pertunjukan itu adalah sebuah laman budaya (cultural site) di mana kita bisa mengamati berbagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat masa itu. Foto ini jelas juga merupakan satu dokumen penting mengenai perkembangan seni teater di Padang pada masa lampau. Mungkin ada mahasiswa pintar kita (dari Unand, UNP, Universitas Bung Hatta, atau ASKI Padang Panjang yang berminat menelitinya.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Bintang Hindia, No. 15. Tahoen jang pertama, 25 Juli 1903:158).

Singgalang, Minggu, 21 Agustus 2011

August 15, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 41 - 'NAKHODA' MUNGKIN AKAN DIGANTI

Kekhasan stilistik yang yang sangat menonjol dalam pantun-pantun Minangkabau adalah gaya hiperbolnya yang 'menggigit'. Penggunaan gaya hiperbol ini menimbulkan efek 'letusan' pada siratan makna yang terkandung dalam baris-baris isi. Kalau Anda orang Minang sejati, jangan merasa tersanjung dulu kalau mendengar sebuah hiperbol ditujukan kepada Anda. Maksudnya bisa sebaliknya, walaupun mungkin pada sisi lain ia menyiratkan kejujuran hati. Kita lanjutkan menikmati pantun-pantun klasik Minang yang 'manis'nya bak mangga (kuini) orang Tarusan itu.

323.

Jelo-bajelo aka Cino,

Jelo-bajelo ka halaman,

Salindik duo talinyo,

Saisuak kami nan punyo,

Sakarang lapeh di tangan,

Ka tangan urang mah painyo.

324.

Karambia batandan-tandan,

Satandan tidak barisi,

Ondeh harumnyo bungo pandan,

Tingga di jalan di tangisi.

325.

Tinggi bukik Galanggang Kuau,

Tampak nan dari Kampuang Jao,

Tujuh bukik sembilan pulau,

Lenggang nan kuniang tampak juo.

326.

Apo bakilek di subarang,

Rajo Amaik bapacu kudo,

Bulan Puaso kami pulang,

Adiak balimau kami tibo.

327.

Batang siriah junjuang surian,

Di baliak lumbuang nan tinggi,

Kasiah nan tidak babarikan,

Tatuntuang bakeh nan kini.

328.

Sikaduduak ka pupuak padi,

Batangnyo digiriak kumbang,

Balayia manapi-napi,

Ka tangah garik di galombang.

329.

Ayam kinantan Sutan Bantan,

Basah dadonyo pulang mandi,

Elok dibongka isi sampan,

Nangkodo raso ka baganti.

330.

Tinggilah gaduang Tuan Leman,

Tampak nan dari Batu Tigo,

Susahlah buruang ganggok aman,

Ditawan buruang baru tibo.

Kekasih yang direnggut orang lain, membuat si dia akhirnya lepas dari tangan Anda. Janji erat itu akhirnya mungkir, hancur di tengah jalan. Itulah siratan dalam bait 323. Pujaan hati Anda yang cantik dan elok bagai bunga pandan itu – harum tapi dilingkung duri – terpaksa dilepas (tingga di jalan). Wajar jika Anda menangisinya (bait 324), karena pasti bakal susah mencari pengganti yang setara dengannya.

Memang kalau si dia yang kuning (langsat) yang paling menawan hati Anda terpaksa pergi (karena direnggut orang lain), hati Anda akan diliputi kesedihan. Atau karena Anda harus meninggalkannya sebab Anda harus pergi merantau, dari rantau yang jauh (di balik 7 bukit dan 9 pulau), lenggangnya yang gemulai tetap terbayang (bait 325). Akibatnya, baru setahun merantau, Anda tampaknya tak tahan untuk pulang kampung untuk menjenguk 'Nan Kuniang' itu lagi. Bulan puasa tahun ini, pas di hari balimau, sebelum takbir berkumandang di mesjid, Anda berjanji sudah sampai di jenjang rumah gadangnya. Itulah refleksi bait 326 yang gaya bahasanya terasa sangat indah.

Ada siratan penolakan cinta pada bait 327: rupanya Anda sudah ada yang punya, sudah lekat cincin tunangan di jari manis Anda. Tapi ada yang lain yang naksir Anda. Bait ini mengajarkan kejujuran cinta: kalau sudah ada yang punya, jangan terima cinta yang lain. Bait ini mengingatkan pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' agar jangan meniru gaya playboy cap kodok.

Bait 328 merefleksikan sifat hati-hati, walaupun di sisi juga merefleksikan ketidakberanian: 'berlayar menepi-nepi, ke tengah takut oleh gelombang (besar)'. Dalam konteks kehidupan anak muda, bait ini bisa diartikan: lihat-lihat dulu yang akan ditaksir. Ingat posisi sosial sendiri, ukur isi saku dan penampilan. Bait ini cukup berisi pengajaran bagi orang yang suka pada prinsip kehati-hatian.

Ada kiasan pekat yang indah dalam bait 329: 'Ada baiknya dibongkar isi sampan, karena kelihatannya nakhoda akan diganti'. Si Minang yang arif sudah pasti tahu betul apa yang disimbolkan oleh kata 'sampan' dan 'nakhoda' dalam bait ini. Bait ini mungkin mengingatkan kita pada simbolisme di balik ungkapan 'biduak satu nakhoda dua' (seorang wanita yang mencintai dua lelaki). Jadi, bait ini menyiratkan akan adanya perpecahan dalam rumah tangga seseorang (simbol: sampan), karena sepertinya si wanita (istri) jatuh hati kepada pria lain (punya PIL). Anehnya, bait ini mewakili suara lelaki (yang dikecewakan oleh istrinya). Betulkah wanita Minangkabau lebih bagak? Jangan-jangan ini penyebab banyak lelaki Minang sekarang kawin dengan wanita dari suku lain.

Bait terakhir (330) juga mengandung kiasan pekat. 'Burung' dalam baris pertama isi jelas menyimbolkan perempuan. Sedangkan 'burung' pada baris kedua isi menyimbolkan lelaki. Rupanya ada bujang yang baru datang (yang naksir belakangan) langsung berhasil mendapatkan gadis yang sebelumnya sudah diincar banyak pemuda. Nah, ini yang namanya rejeki nomplok. Mungkin Anda pernah mengalaminya: sebagai pecundang atau sebagai pemenang seperti 'burung yang baru tiba' itu.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 14 Agustus 2011

August 14, 2011

Minang Saisuak #61 - Pecinan di Bukittinggi Tempo Dulu

Belum banyak kajian sejarah yang dilakukan mengenai kedatangan kaum Tionghoa di darek (pedalaman Minangkabau). Apakah orang Cina masuk ke pedalaman Minangkabau menyusul kemenangan Belanda dalam Perang Padri (1837) atau mereka sudah melakukan hubungan dagang dengan orang Minang di dataran tinggi (darek) sebelum orang Eropa datang ke pantai barat Sumatra? Apakah mereka masuk ke pedalaman Minangkabau dari 'pintu timur' atau 'pintu barat'? Hal ini belum jelas benar terdeskripsi dalam buku Erniwati, Asap Hio di Ranah Minang; Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat (Yogyakarta: Ombak dan Yayasan Nabil, 2007), dan oleh karenanya perlu diteliti lebih lanjut.

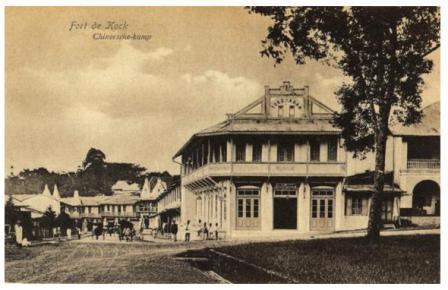

Di Bukittinggi (yang di zaman kolonial bernama Fort de Kock) orang Tionghoa sudah lama juga bermastautin dan memainkan peran yang cukup siginfikan di bidang bisnis. Rubrik 'Minang Saisuak' Singgalang Minggu kali ini menurunkan foto klasik satu sudut kawasan Pecinan di Bukittinggi. Tidak ada keterangan kapan foto ini dibuat, tapi mungkin dalam periode seperempat pertama abad ke-20 atau lebih awal. Disebutkan bahwa produsernya adalah Toko Agam yang bentuk fisiknya terekam dalam foto ini. Toko ini adalah milik seorang Cina yang bernama Liem Sioe Yaam. "Fort de Kock Chineesche-kamp", demikian judul foto yang aslinya berbentuk kartu pos (prentbriefkaart) ini. Jadi, tampaknya kartu pos yang dicetak oleh Toko Agam ini sekaligus merupakan media untuk mempromosikan toko tersebut: fungsinya kurang lebih sama dengan almanak yang diproduksi oleh toko-toko modern sekarang.

Bagunan fisik Toko Agam ini kelihatan cukup kokoh. Toko ini bertingkat dua, dengan pintu dan jendela dibuat besar menyerupai pintu-pintu dan jendela bagunan-bangunan di Eropa. Jalan di depan dan di samping toko ini kelihatan masih lapang. Dalam koran-koran lama ditemukan beberapa iklan atas nama Toko Agam ini. Barang-barang yang dijual berupa tekstil dan juga jenis-jenis barang impor lainnya.

Seperti banyak kota lainnya di dunia, kawasan Pecinan jelas merupakan salah satu landmark kota Bukittinggi yang menjadi salah satu kota kebanggaan orang Minang. Sekarang di kawasan ini masih tersisa bangunan-bangunan lama, dan mungkin juga bekas Toko Agam masih ada. Kalau saya tidak salah dekat toko ini dulunya juga ada Percetakan Merapi yang cukup terkenal, yang telah ikut menyumbang dalam menumbuhkan tradisi keberaksaraan (literacy) di Minangkabau. Barangkali juga keturunan pemilik Toko Agam, Liem Sioe Yaam, masih meneruskan usaha nenek moyangnya sampai sekarang.

Seyogianya kawasan Pecinan Bukittinggi dilestarikan. Semoga angin lalu dapat menyampaikan pesan saya ini kepada Bapak Walikota dan anggota legislatif kota Bukittinggi.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Leo Haks en Steven Wachlin, Indonesië; 500 oude prentbriefkaarten. [Alphen aan de Rijn]: Atrium, 2005:34).

Singgalang, Minggu, 14 Agustus 2011

August 7, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 40 - HATI HANGUS BAGAI DIGUNTING

Rubrik 'Khazanah Pantun Minang' Padang Ekspres Minggu, yang pada minggu ini memasuki edisi nomor 40 dan bilangan bait ke-300, setidaknya memperlihatkan bahwa repertoar pantun Minang sangat kaya. Apakah gerangan selama ini genre ini kurang terbukukan? Sumber-sumber yang kami pakai di sini menunjukkan bahwa naskah-naskah tentang pantun Minangkabau dulu ditulis oleh kalangan yang mengenyam sekolah sekuler, bukan mereka yang berasal dari sekolah agama. Ini tentu menarik didiskusikan lebih lanjut. Kita tunggu saja penelitian dari para pakar dari UNAND, UNP, Balai Bahasa Padang, dll. Di nomor ini kami sajikan tujuh bait pantun Minang lagi.

316.

Babelok aia ka Duku,

Di Duku den subarangkan,

Sasimpang ka Limau Manih,

Gadanglah aia Batang Mangguang,

Indak patuik Tuan bak itu,

Kami diguyu digamangkan,

Digamangkan lalu di patangih,

Gadanglah doso Tuan Kanduang.

317.

Tinggilah gaduang Kampuang Parik,

Tampak nan dari Kampung Bateh,

Hati di dalam bajaraik,

Musim pabilo ka balapeh.

318.

Tarantang kawek ka Silaiang,

Taantak ka rumah bola,

Anguihlah hati bak diguntiang,

Maliek lenggang gadih Jawa.

319.

Mantari di Balai Gurah,

Malinteh lalu ka Sikilang,

Adiak den marilah cacah,

Sakik bak raso lai ka sanang.

320.

Baririk pandan di Sumani,

Baririk lalu ka jambatan,

Pakirim urang Bukiktinggi,

Elok dilipek diadokpan.

321.

Sutan Juaro 'nak 'rang Solok,

Guru sikola 'rang Maninjau,

Tidua samalam indak lalok,

Sayang bak raso ka maimbau.

322.

Koto nan tantang Padang Alai,

Panek manyisia rimbo juo,

Apo dimakasuik tidak sampai,

Kurang di ameh nangko juo.

Jangan sekedar merayu, terus kalau dia sudah jatuh cinta, lalu Anda meninggalkannya, kemudian Anda pergi merayu yang lain. Itu pasti menyedihkan hatinya. Anda dinilainya hanya mempermainkannya saja. Itulah refleksi terhadap bait 316. Ini jelas sindiran kepada cowok (tapi bisa juga cewek) yang suka mengumbar rayuan gombal sana-sini. Modalnya biasanya wajah tampan atau cantik. Nanti kalau kena batunya, kena karma, baru tahu rasa.

Bait 317 menggambarkan suasana hati yang terlalu amat susah (bajaraik; lih.: Kamus Pamoentjak 1935:59) karena rindu yang tertahan kepada si dia, yang entah kapan (musim pabilo) akan dapat berjumpa dengannya. Ada jarak yang memisahkan kedua kekasih itu.

Ada hiperbol cantik dalam bait 318: 'Hangus hati bagai digunting, melihat lenggang gadis Jawa'. Ahai…titik air selera melihat 'goreng tempe', tergelicik mata melihat 'rendang'. Ini konon acap kali terjadi di kalangan mahasiswa Minang yang kuliah di Yogyakarta. Yang jelas, sejak akhir zaman kolonial telah banyak terjadi kawin campur antara bujaha Minang dengan gadis Jawa. Representasinya dalam ranah literer toh dapat dikesan dari perkawinan antara Poniem dan Leman dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka (1939). Wajar kalau banyak gadis Minang was-was jika kekasih atau tunangannya pergi merantau ke Tanah Jao. Khawatir kekasih atau tunangannya 'mati' kena raok oleh kemben.

Hati yang sedang merindu membayang lagi dalam bait 319. Anda minta kepada si dia untuk datang sebentar sekedar untuk melihat keningnya. Konteksnya mungkin sedikit lebih rumit lagi: ada yang sampai jatuh sakit karena terpaksa putus hubungan kasih karena orang ketiga. Kalau bisa ketemu lagi sama si dia, walau hanya sebenar, mungkin akan dapat mengobati sakitnya. Ah, para pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' seperti tak tahu saja (kura-kura dalam perahu): toh bertemu, walau sesaat, hati baru merasa senang.

Penolakan yang halus atas sebuah lamaran: kiriman dari orang Bukitinggi langsung dilipat di hadapan orang yang menyampaikan kiriman itu, tanda penolakan yang tegas. Itulah refleksi bait 320. Cukup jelas konteks kulturalnya: darek (Bukittinggi) versus rantau. Sudah jadi pameo di Pariaman: 'Iyo ka daghek lapeh anak kau? Ondeh, iyo lah ka kalam dek wee jalan ka Piaman tumah'. Folklor-folklor lokal di selingkung budaya Minangkabau seperti ini menarik dan tentu penting untuk didokumentasikan.

Bait 322, yang manis gaya bahasanya, mengilatkan suara si pecundang lagi. Banyak maksud yang tidak sampai karena tak ada emas di pinggang. Memang benar kata orang: 'dek ameh kameh, dek padi jadi'; 'kalau tak ada emas di pinggang, sahabat karib menjadi renggang'. Tak percaya? Tanyalah kepada para pengusaha kita yang sukses seperti Basrizal Koto (Basko). Sekampung saya dengan beliau, Piaman asli, tapi nasib berbeda. Saya sering dilarikan untung perasaian seperti gelapung hanyut, beliau sering dilarikan sedan berkilat dan pesawat terbang. Tak usah disesali, sudah tergaris sejak di rahim bundo.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

, Minggu, 7 Agustus 2011

August 4, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 39 - KAMI TARAMBAU HILANG SAJA

Ada yang berpendapat orang Minangkabau sekarang sudah mada (bebal), tidak mempan lagi oleh kata-kata kiasan. Tinggal 'kabau' saja lagi. Padahal ungkapan lama sudah mengingatkan 'Manusia tahan kias, binatang tahan palu'. Akan tetapi masih banyak orang Minang yang memakai adab sopan santun dalam berkata-kata, di mana kata-kata kiasan masih terpakaikan. Bahasa pantun, seperti yang kami sajikan lagi di nomor 39 ini, jelas bisa menjadi bahan pelajaran untuk memahami penggunaan kiasan dalam bertutur kata di Minangkabau.

308.

Bajau bunian 'nak 'rang Daiak,

Lalu bagalah ka labuahan,

Bungo baringin kami ambiak,

Larangan kumbang jo tabuhan.

309.

Pai ka Solok batambilang,

Tibo di Solok ilia mudiak,

Tangan nan suok tapakalang,

Tangan nan kida panyalisiak.

310.

Kapeh gajombang 'nak 'rang Bawan,

Tagok barenggong baraunci,

Payah barulang anyo Tuan,

Larangan di tangan kami kini.

311.

Kilangan si panco-panco,

Pariuak timbun di hulu,

Larangan iyo lah nyato,

Nak ka nian kami dahulu.

312.

Tinggilah Kapau jo Maninjau,

Tampak nan dari Koto Tinggi,

Manjalang Tanjuang Silayu,

Turunlah angin jo langkisau,

Mancaliak gunuang tadiri,

Manjalang kampuang si Anu.

313.

Anjalai sarumpun gamam,

Digamam di gamo-gamo,

Bacarai samalam damam,

Ka luluah kok lamo-lamo.

314.

Sariak tarantang dalam tabek,

Tanam cikarau mudo-mudo,

Adiak tagamang lai bajawek,

Kami tarambau ilang sajo.

315.

Anyuikkan galah dari hulu,

Ambiak pangabek rantiang bungo,

Adiak baralah lah dahulu,

Isuak siapo nan ka punyo.

Bait 308 merekam aksi seorang bujang pemberani yang berhasil menggaet hati gadis yang selama ini tak terdekati oleh siapapun karena diproteksi ketat oleh keluarganya (mungkin mamak-mamak-nya parewa dan pendekar; kakak-kakak laki-lakinya orang bagak di pasar dan pelabuhan; dan ayahnya orang terpandang di Terminal Lintas Andalas [yang kini telah dimusnahkan]). Tapi semua itu tidak membuat ciut hati si pemberani itu. Karena cintanya begitu besar, akhirnya dia berhasil mempersunting gadis yang dilindungi oleh 'kumbang' dan 'tabuhan (tawon)' itu.

Ada erotisme tapi tidak terasa vulgar dalam bait 309. Sebaiknya saya minta tukang saluang saja menyampaikan makna 'tangan kanan kebentur sesuatu yang menonjol (takapalang), sementara tangan kiri terus menyelisik'. Ini menunjukkan bahwa unsur erotisme juga ada dalam pantun Minangkabau, juga genre sastra lisan Minangkabau yang lain. Erotisme itu, seperti masih dapat dikesan dalam pertunjukan bagurau sekarang, menjadi indah karena disampaikan dalam kata-kata kiasan.

Tiga bait berikutnya (310-312) mengiaskan aksi seorang bujang yang masih nekat berusaha mendekati seorang gadis yang nyata-nyata sudah berpunya. Walaupun 'bunga larangan' (gadis) itu sudah di tangan seseorang (310), tapi ia tetap nekat berulang pergi ke sana (311). Tampaknya dia berani ambil resiko. Malah dia berseru kepada angin dan langkisau supaya bisa melayarkan pelangnya menuju kampung halaman gadis itu (312) – sebuah gambaran tentang sifat keras hati dan berani.

Jika sedang mabuk kepayang, memang takut berpisah, walau sehari saja. Dapat dibayangkan bahwa rasa rindu akan membakar diri jika perpisahan itu terjadi berbilang tahun. Itulah refleksi baris-baris isi bait 313. Jadi, sebaiknya si dia digunggung dibawa terbang saja.

Nasib sebatang kara atau seorang yang miskin yang dibandingkan dengan orang lain yang mempunyai banyak anggota keluarga yang melindunginya direfleksikan dalam bait 314. Tapi bait ini juga menyiratkan hati yang sedih karena masalah cinta: kalau engkau sedang bersedih hati karena putus cinta, ada yang menghibur; tapi kalau diriku yang mengalaminya, aku menanggungnya sendiri. Demikian makna yang tersirat dalam bait ini.

Bait terakhir (315) mengingatkan saya pada lirik lagu 'Terlambat sudah kau datang padaku'. Si bujang memohon kepada si gadis untuk mundur (baralah) dulu, sebab dirinya sudah ada yang punya. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan seorang kekasih yang baik. Begitu halus bahasa penolakan itu, sehingga, walaupun mungkin merasa sedih, yang tertolak cintanya tidak merasa menjadi pencundang. Bait terakhir ini jelas menjadi pelajaran penting bagi remaja (cewek maupun cowok) pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' yang lagi digandrungi oleh lebih dari satu lawan jenis. Jika Anda menolak cinta seseorang, pakailah bahasa yang sopan, supa hatinya tak tersayat sembilu.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 31 Juli 2011

July 31, 2011

Minang Saisuak #60 - Gadis Minang dari Padang Panjang

Banyak orang percaya tidak boleh berkodak bertiga karena akan tersua yang tidak elok nantinya. Ada yang percaya, kalau berfoto bertiga, salah seorang akan cepat mati. Tapi yang jelas gadis dari Padang Panjang ini telah melanggar tabu itu dengan berfoto bertiga. Kita tidak tahu bagaimana nasib ketiga gadis Minang ini setelah berfoto bersama.

Tapi yang penting didiskusikan di sini adalah image yang terekam dalam foto ini, sebab foto adalah sebuah situs sejarah. Kelihatan betapa rancaknya pakaian pesta perempuan Minang di zaman dulu, tak kurang bagusnya dibandingkan dengan pakaian wanita Minang zaman sekarang. Kainnya sejenis songket balapak yang bagus. Demikian pula dengan baju, selendang dan hiasan kepalanya. Tikuluak gadis yang berdiri di tengah kelihatan agak berbeda modelnya: ada tambahan kain di tengahnya. Di leher mereka kelihatan untaian perhiasan dan di lengan terpasang galang gadang. Rupanya inilah bentuk pakaian tradisional Minangkabau dari Padang Panjang zaman dulu. Tak tahu apakah para wanita Padang Panjang sekarang masih suka memakai pakaian bagus seperti ini atau sudah nge-njeans dan nge-you can see. Banyak bukti visual menunjukkan bahwa setiap daerah di Minangkabau memiliki aksesoris pakaian yang khas, di samping ada ciri umum yang berlaku di seluruh Minangkabau.

Kalau kita lihat foto ini, kelihatan bahwa wanita Minang cukup dimanjakan dengan pakaian bagus. Jarang kita lihat dalam foto-foto klasik tempo doleoe perempuan Minang yang berpakaian tidak sandereh. Barangkali ini salah satu efek dari sistem matrilineal Minangkabau: wanita cukup dimanjakan.

Foto ini tampaknya dibuat dengan sebagus mungkin. Artinya, penampilan ketiga gadis ini memang sudah dikondisikan sebelumnya. Bukan tidak mungkin foto ini dibuat di sebuah 'studio'. Judul foto ini adalah "Minangkabausche vrouwen in nationale kleederdtracht, Padang-Pandjang" (Perempuan Minangkabau dalam pakaian nasional [adat] dari Padang Panjang). Foto ini berbentuk kartu pos, dicetak oleh Tjan Djoe Sien di Padang sekitar tahun 1910. Tampaknya foto ini telah dikirimkan dari Nederlandsch East Indies ke suatu tempat lain. Menurut keterangannya, kartu pos ini dikirim ke Beyrouth di Syiria. Perangko yang tertempel di kartu pos ini adalah salah satu seri perangko Hindia Belanda. Kalau ada pencinta filateli kita yang memiliki perangko seperti ini, tentu sudah bisa belasan juta pula harganya.

Pakaian adalah salah satu identitas etnis. Jenis pakaian tertentu memberikan kepercayaan diri kepada pemakaianya. Pakaian berdampak kepada kepribadian. Orang mungkin tak sadar bahwa imperialisme budaya bisa dilakukan antara lain melalui pakaian. Jadi, alangkah bagusnya jika orang Minangkabau tetap menghargai pakaian tradisionalnya.

Suryadi – Leiden, Belanda, (Sumber foto: http://www.worthpoint.com)

Singgalang, Minggu, 31 Juli 2011

July 25, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 38 - DALAM SURAT ADA GAMBARNYA

Rasanya kita akan menjadi orang Minangkabau yang sebenarnya jika pandai meniti buih dalam lautan kata. Ideal seperti inilah yang telah menghilang dari Minangkabau yang dikhawatirkan akan menjadi 'kubangan kerbau' – meminjam idiom salah satu lirik lagu Minang kontemporer. Khazanah pantun Minang bermanfaat dibaca untuk mengasah pedang kearifan generasi Minangkabau yang kini kelihatan makin majal. Kita lanjutkan menikmatinya di nomor ini sambil mengistirahatkan BlackBerry Anda beberapa menit.

300.

Bukiktinggi tanami pinang,

Aua bulek lado paganyo,

Dalam mimpi sungguah lah ilang,

Dalam surek ado gambarnyo.

301.

Kayu kalek madang di lurah,

Baukia batang tanggonyo,

Janji arek buektan sudah,

Ka mungkia pulo mah candonyo.

302.

Babunyi tabuah di Bonjo,

Urang manyarang Kampung Alai,

Mulonyo badan ka bak nangko,

Dandam jo Adiak tabangkalai.

303.

Sumbayang ateh pambatang,

Kabilaik ka Indogiri,

Kasiah sayang tulak balakang,

Carai bataun anyo lai.

304.

Padi jo banto punyo buah,

Pandan tibarau malantaikan,

Hati jo mato punyo ulah,

Badan cilako marasaikan.

305.

Kain putiah sasah jo sabun,

Ka lauik buang dakinyo,

Adiak sapantun kasah ambun,

Rumiklah kami manggantinyo.

306.

Asok api di Pulau Punjuang,

Urang manyarang Kampung Alai,

Muksuik hati mamaluak gunuang,

Apo dayo tangan tak sampai.

307.

Anak Cino bapayuang satin,

Sudah satin sikalat pulo,

Awak hino lagi musikin,

Sudah musikin mularaik pulo.

Ahai…foto diri yang diselipkan dalam surat cinta dengan kertas bergambar bunga mawar merah jambu memang trend dulunya. Paling tidak tradisi ini masih eksis di zaman generasi Gamawan Fauzi, Hasril Chaniago, Sutan Zaili Asril, Darman Moenir, Harris Effendi Tahar, Indra Catri, dan Wiztian Yoetri lagi sedang bujaha-bujaha-nya di tahun 1970-an dan 80-an. Gadis yang ditaksir dikirimi surat dan di dalamnya diselipkan foto diri dengan tampilan rambut lalok ka balakang karena disirami dengan minyak sitakom. Itulah yang direfleksikan oleh si pemantun dalam bait 300.

Bait 301 - 304 mengisahkan mengerutnya rasa cinta yang akhirnya berderai bak manik putus. Janji erat yang sudah diikrarkan di Pantai Air Manis, di bawah tudung daun keladi dalam guyuran hujan lebat, tampaknya akan berakhir berantakan, tersebab si dia tidak memegang teguh sumpah setianya (301). Rindu (dandam) kepada si dia akhirnya terbengkalai, putus di tengah jalan, membuat tubuh dan jiwa sang kekasih yang ditinggalkan menjadi merana (302).

Kebersamaan itu akhirnya patah arang juga. Jika patah tebu tentu masih bisa dibalek. Apabila kasih sayang sudah tolak belakang (bubar), jika perasaan sudah dilukai, maka pilihan yang mungkin adalah: si bujang pergi merantau (Cina), larek berbilang tahun (303). Itulah konsekuensi yang harus diterima tersebab ulah hati dan mata: kenapa dulu Anda jatuh cinta kepadanya (304). Ini pelajaran penting bagi muda-mudi: jangan mudah jatuh hati. Carilah cinta yang tidak berbau Rupiah apalagi Dollar dan Euro.

Simbolisme yang cantik tertuang dalam bait 305: kekasih hati Anda adalah seorang gadis cantik nan sempurna, baik fisik maupun tingkah lakunya, yang diibaratkan seperti kain kasah embun (sejenis kain putih yang lembut) yang kalau hilang mungkin tak akan ada yang bisa menggantikannya. Ia terlalu berharga dan tak ada bandingannya. Ini mungkin sedikit gombal tapi bukan tak mungkin bisa terjadi di alam nyata.

Suara si miskin yang jatuh hati kepada seseorang yang status sosialnya amat tinggi terefleksi dalam bait 306. Itulah arti kiasan 'maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.' Makanya, kalau masih kerja serabutan jangan jatuh cinta kepada anak menteri deh. Itu namanya mimpi di siang bolong, menaruh racun dalam hati sendiri.

Bait terakhir (307) menjelaskan secara eksplisit penyebab kasih sayang sering tak kesampaian: 'awak dagang hina, lagi pula miskin, sudahlah miskin melarat pula'. Sungguh miskin tampaknya, sehingga baju sudah sarat oleh panumbok. Benar kata orang bijak: harta dan tahta juga yang dipandang orang di dunia ini. 'UUD (Ujung-Ujungnya Duit', kata orang sekarang.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 24 Juli 2011

July 24, 2011

Minang Saisuak #59 - Buya Oedin: Teman Jenderal Sudirman dari Kuraitaji

Mungkin tak banyak orang yang tahu bahwa seorang putra Pariaman pernah bersahabat dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dialah Oedin, seorang akitivis Muhammadiyah dan pernah mengemban berbagai jabatan politik di Sumatra Tengah ketika Republik ini masih muda remaja.

Buya Oedin (atau Udiang menurut pelafalan orang kampugnya) – begitu beliau biasa dipanggil di masa tuanya – lahir tahun 1906 (informasi lain menyebutkan bulan Agustus 1907) dari rahim Raalin, seorang pengurus Aisyiah yang tangguh di Kuraitaji. Masa remaja Oedin kecil dihabiskan di kampungnya. Pendidikan formalnya hanya sampai kelas 2 Sekolah Rakyat. Selanjutnya, pemuda yang sedikit 'preman' ini –berdasarkan cerita Buya Hamka dalam sepucuk suratnya kepada anak kelima beliau, Asdi Oedin tertanggal 11 Juli 1962 – terpilih menjadi kader Muhammadiyah selama 9 tahun di bawah gemblengan Buya A.R. Sutan Mansur, dedengkot Muhammadiyah yang kemudian terpilih menjadi ketua organisasi itu dalam kongresnya di Purwokerto tahun 1953. Berkat gemblengan A.R. Sutan Mansur, kepremanan Oedin berubah menjadi kepemimpinan.

Bersama beberapa orang rekannya, Oedin mempelopori berdirinya Cabang Muhammadiyah di Kuraitaji (yang ketiga setelah Bukittinggi dan Padang Panjang) pada 10 Oktober 1929. Muhammadiyah dibawa ke Kuraitaji oleh putra daerah ini sendiri dari Yogyakarta, yaitu H. Sd. M. Ilyas, adik ipar Buya Oedin sendiri, yang kelak menjadi mertua Dr. H.M. Tarmizi Taher, mantan Menteri Agama RI di Zaman Orde Baru. Pada tahun 1937 Oedin diangkat menjadi ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta, Oedin aktif menggalang semangat pemuda di daerahnya. Beliau, yang pada waktu itu menjadi Wakil Majelis Pemuda Muhamadiyah Minangkabau, giat memberi pengertian kepada masyarakat Pariaman tentang arti dan cara mengisi kemerdekaan. Pada bulan November 1945 Oedin dan rekan-rekannya menghadiri Kongres Pemuda Indonesia I di Yogyakarta. Tujuan kongres itu adalah untuk menyatukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mendapat banyak rintangan di jalan karena gempuran oleh pasukan Belanda. Ketika itulah Oedin berhubungan dengan Soedirman yang waktu itu mewakili pemuda Muhammadiyah Purwakarta (Banyumas).

Balik ke Sumatra Barat, Oedin dan kawan-kawan aktif menyampaikan hasil kongres itu. Pada bulan Mei 1946 beliau dilantik oleh Residen Sumatra Barat, Dr. Jamil, menjadi Ketua Dewan Polisi Sumatra Barat. Awal Januari 1947 beliau diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Padang Pariaman. Beliau ikut dalam persidangan KNIP di Malang (1947). Ketika singgah di Yogyakarta Oedin bertemu lagi dengan Soedirman yang sudah menjadi Panglima Besar TNI. Sebagai anggota KNIP, beliau ditugaskan oleh Panglima Soedirman untuk mendapingin Mayjen Soeharjo dalam tugas-tugas kemasyarakatan. Kelak di suatu hari di Jakarta, Oedin bertemu secara tak sengaja di jalan dengan Jenderal Soedirman, yang kemudian mengajak sahabat lamanya itu mampir ke rumahnya.

Sampai tahun 1949 Oedin terlibat dalam berbagai kegiatan politik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sumatra Barat dari rongrongan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Pasca Aksi Polisionil Belanda yang gagal itu, aktifitas Oedin dalam kancah pemerintahan Sumatra Tengah cukup beragam. Beliau diangkat menjadi pegawai tinggi tingkat 2 dan kemudian patih yang diperbantukan pada Bupati Padang Pariaman (Januari 1950); patih Kabupaten Tanah Datar (Oktober 1950); Walikota Sawahlunto (Mei 1950); Bupati Kabupaten Inderagiri (Oktober 1952; Pjs Bupati Tanah Datar (Desember 1953); Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (Oktober 1954) (sebelumnya direncanakan menjadi Bupati Kab. Tanah Datar, tapi tidak jadi).

Demikianlah kisah hidup Buya Oedein yang pernah menikah empat kali dan dikaruniai beberapa orang anak. Sewaktu bersekolah di SMP 3 Kuraitaji, saya akrab dengan salah seorang cucu beliau, Fadilah Afsar. Sering kami belajar bersama di rumah beliau di Rambai, Kurai Taji. Saya paling suka melihat-lihat koleksi buku beliau yang tersusun rapi di rak-rak di perpustakaan peribadi beliau.

Foto ini mungkin dibuat sekitar tahun 1970-an atau sebelumnya. Foto ini, beserta bahan-bahan lain untuk penulisan artikel ini bersumber dari dua keturunan beliau: Marindo Palar dan Fuad Afsar.

Buya Oedin meninggal di Jakarta pada 17 Juni 1984 dan dimakamkan di Perkuburan Tanah Kusir. Demikianlah riwayat singkat kehidupan seorang 'pahlawan kecil' yang telah ikut berjasa dalam mengisi kemerdekaan negeri ini.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Marindo Palar, Jakarta).

Singgalang, Minggu, 24 Juli 2011

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers