Suryadi's Blog, page 35

November 4, 2011

The 'talking machine' comes to the Dutch East Indies, The arrival of Western media technology in Southeast Asia

Of all my inventions, I liked the phonograph best… 1

Introduction

The invention of sound recording technology in the nineteenth century was a modern miracle. Making possible the storage and preservation of sounds across time and distance, which previously could only be dreamed of, this invention contributed significantly to the developing entertainment world. Thomas Alva Edison first realized this dream in 1877 when he invented the tin-foil phonograph, which then inspired other scientists to perfect and develop his invention.

During the last two decades of the 1800s sound recording machines were exhibited outside the United States of America, first in Europe and then in Australia and Asia. In Europe the machine was first demonstrated at the Academy of Science in paris on 11 march 1878, where a French professor named bonjour accused edison of cheating. He stated that edison was a ventriloquist.

October 31, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 51 - ENTAH JIKA LAPUK RANTAI HATI

Ada sebuah ungkapan Minangkabau yang mungkin sudah dilupakan atau sudah tidak terpakaikan lagi oleh sebagian orang Minang sekarang: "Jan baco nan tasurek sajo, tapi baco pulo nan tasirek" ('Jangan baca yang tersurat saja, tapi baca juga yang tersirat'). Ungkapan itu menjelaskan salah satu inti dari kepribadian orang Minang, khususnya dalam adab bertutur kata, yang kelihatannya makin bonsai dalam kehidupan orang Minangka sekarang. Rubrik 'Khazanah Pantun Minang' ini di-ada-kan antara lain bertujuan untuk mengasah kembali kepekaan orang Minangkabau dalam membaca yang tersirat, 'menyelam' ke balik kata, yang tentunya bermanfaat bagi siapa saja, terutama bagi para pemimpin di daerah ini.

402.

Antakkan galah ka bubuangan,

Rambuiktan ka labek tidak,

Sarahkan bana ka Junjuangan,

Manggih hutan ka dapek tidak.

403.

Bungo malua bungo malati,

Katigo bungo pandak kaki,

Kok tak dapek nan kandak hati,

Usah banamo laki-laki.

404.

Pinang mudo di kandang kudo,

Ramo-ramo di tapi kain,

Tuan mudo amboa pun mudo,

Samo-samo cari nan lain.

405.

Putuih tali jalo jamantuang,

Cubadak jalan ka Payo,

Putuih hati nak bagantung,

Tuan anggan apo kadayo.

406.

Gadang jambatan Sidempuan,

Tampak sarumpun kayu aro,

Gadang mukasuik pada Tolan,

Tolan ndak namuah apo kadayo

407.

Layang-layang di Pulau Judah,

Singgah mancilam ka Batu Haji,

Kasiah sayang tak kan barubah,

Antah kok lapuak rantai hati.

408.

Ayam jalak disabuang manang,

Patah tulang cilako inyo,

Manangih manyambuang banang,

Putuih tak tau karanonyo.

'Manggis hutan' dalam bait 402 jelas merupakan sebuah simbol. Berdasarkan pantun-pantun yang lain dan melihat konteksnya, jelas bahwa buah 'manggis hutan' adalah lambang untuk wanita cantik, yang menjadi rebutan banyak lelaki. Bait ini mengandung sindiran kepada seseorang yang tidak mungkin akan mendapatkan wanita cantik idamannya walau sudah meminta kepada Tuhan.

Namun, ada jawaban pada bait berikutnya (403) yang merepresentasikan reaksi si pemuda yang besemangat baja itu: 'Bukan lelaki aku namanya, jika tidak mendapatkan dirinya', katanya. Silakan berjuang, asal tidak melalui bantuan dukun sirompak di lereng Gunung Sago. Sikap fair harus dibudayakan dalam diri.

Bait 404 merupakan 'pelerai' dari ekspresi emotif dalam dua bait terdahulu. Memang jika satu sama lain tidak ada kecocokan, sebaiknya masing-masing mencari pasangan yang lain saja. Kalau tidak ada rasa saling menyayangi, untuk apa kebersamaan dipertahankan? Sebaiknya perpisah baik-baik, karena tak ada guna dendam kesumat ditanam dalam hati yang lembut selunak tubuh siput itu.

Bait 405 dan 406 mengilatkan cinta yang bertepuk sebelah tangan: nan sorang kuaik ka iyo, nan sorang lai kuaik ka indak. Kata 'bagantuang' pada bait 405 merepresentasikan bahwa si aku lirik dalam kedua bait ini mewakili suara perempuan. Banyak kejadian seperti ini tersua dalam masyarakat kita: awak namuah tapi urang anggan. Maka tersualah oleh Anda pepatah Melayu lama: 'bagai si pungguk rindukan bulan'. Ini catatan penting untuk para gadis: kalau si dia terlalu jual mahal dengan wajah ganteng dan saku taba-nya, maka tak perlu Anda terus merengek dan mencium empu jari kakinya segala untuk mendapatkan cintanya. Anda juga bisa mendapatkan kasih sayang yang tulus dari bujang yang lain. Bukankah pada nomor yang lalu sudah dikatakan bahwa 'kasiah sayang dicari buliah, tapi tampaik hati jarang batamu'.

Bait 407 sungguh indah metaforanya. Kita diberi bayangan bahwa dua hati yang sedang terpilin kasih sebenarnya diikat oleh sebuah rantai besi imajinatif. Kini Anda seperti diyakinkan bahwa kisan Laila Majnun atau Romeo and Juliet bukan hanya ada dalam dunia sastra. Dalam bait ini si aku lirik mencoba meyakinkan kekasihnya bahwa kasih sayangnya tidak akan berubah, kecuali kalau 'rantai besi' (baca: tali cinta suci) yang mengikatkan dia dengan kekasihnya putus.

Nomor ini ditutup dengan baik 408 yang kata berumpamanya runding berkiasannya sangat menawan dan merawan hati. Hanya mereka yang bisa membaca yang tersiratlah yang dapat menangkap maknanya. Bayangkanlah seorang gadis yang sedang merenda di anjung tinggi rumah gadang, 'membunuh' waktu sambil menunggu kekasih hati yang telah merantau berbilang tahun. Dalam penantian yang panjang dan penuh harap, sering jemari si gadis bergetar memasukkan ujuang benang ke mata jarum, membuat bengkalai tak jua sudah dan kulindan basah oleh air mata.

Tapi jauh di balik yang tersurat itu, kata benang yang dipakai dalam bait ini menjalarkan pikiran si Minang yang tahu di kata bayang kepada cinta yang genting dan akhirnya putus juga oleh badai kehidupan. Bait ini dengan syahdu merekam kisah cinta yang bertahan dalam badai, tapi akhirnya hancur lebur juga oleh terpaan topan Katrina yang paling akhir.

Itulah kehebatan pantun Minangkabau: meniti kata, menyelami makna, sungguhpun kail yang dibentuk, ikan di laut yang dihadang.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 30 Oktober 2011

October 30, 2011

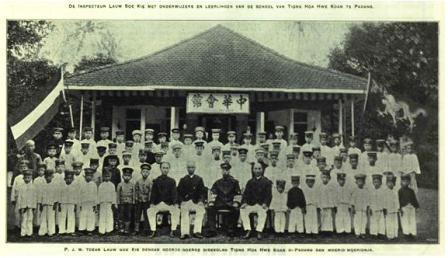

Minang Saisuak #70 - Sekolah Tionghoa Hwe Koan di Padang

Pada tahun 1906 kaum Tionghoa di beberapa kota di Hindia Belanda mendirikan satu perikatan (perhimpunan) yang dinamakan Tiong Hoa Hwe Koan. Munculnya perhimpunan ini didorong oleh kurangnya porsi yang diberikan oleh Belanda untuk anak-anak Tionghoa di sekolah-sekolah Belanda. Perikatan ini memiliki banyak cabang di Hindia Belanda, termasuk di Padang. Mula-mula muncul kritik dari unsur-unsur Pemerintah Kolonial Belanda terhadap perikatan ini, tetapi kemudian mereka menyokongnya, karena tujuannya dianggap positif.

Pada bulan Juli 1906 Perhimpunan Hwe Koan mengadakan pertemuan akbar di Semarang. Dalam kesempatan itu hadir wakil-wakil Hwe Koan dari berbagai kota, seperti Betawi, Cirebon, Solo, Surabaya, Probolinggo, Tegal, Indramayu, Palembang, dll. Rapat besar itu memutuskan bahwa "Tionghoa Hwe Koan akan mendjadi satoe perikatan (verbond), jang bernama Tiong Awa Tjong Hoi, artinja Perikatan Bangsa Tjina jang oemoem (Algemeen Chineesch verbond). Perikatan itoe ditetapkan dalam tahoen 1906 di Semarang" dan sekretariatnya "akan dipindahkan tempatnja tiap-tiap tahoen." Demikian pula sekretariat Tiong Hoa Hwe Koan, juga akan digilir ke berbagai kota.

Dijelaskan bahwa tujuan didirikannya Perikatan Tiong Hoa Hwe Koan adalah "akan mendjalankan ichtiar, soepaja pengadjaran jang diterima oleh anak-anak bangsa Tjina disekeliling Tanah Hindia mendjadi seroepa" (seragam). Perikatan ini memutuskan mengangkat seorang Inspecteur untuk mengelolanya, yang dibantu oleh 6 anggota. Pengurus pusat itu akan akan diberhentikan tiap-tiap tahun, tapi punya hak untuk dipilih kembali.

Rubrik 'Minang Saisuak' Singgalang Minggu kali ini menurunkan foto klasik kunjungan Inspektur Tiong Hoa Hwe Koan ke Padang pada 9 Mei 1906. Inspektur itu bernama Lauw Soe Kie. Dalam foto ini terlihat Inspektur Lauw Soe Kie (pakai topi, duduk di depan, di tengah) berada di antara guru-guru dan murid sekolah Hwe Koan di Padang. Tidak disebutkan di mana lokasi sekolah ini, tapi sangat mungkin di sekitar Kampung Cina atau Pondok sekarang. Kelihatan juga bendera Belanda di kiri dan bendera perhimpunan ini (yang berbentuk naga) di kanan. Papan nama sekolahnya ditulis dalam dua jenis huruf: huruf Cina dan huruf Latin. Pada kesempatan lain mungkin akan kami turunkan beberapa foto lain tentang Perikatan Tiong Hoa Hwe Koan di Padang ini, antara lain foto para bestuur atau pengurusnya.

Informasi dalam tulisan ini didasarkan atas laporan Bintang Hindia No. 22, Tahoen Keempat, 1 Maart 1907: 278-80. Tulisan ini disusun oleh salah seorang redakturnya yang putra Minang, Dr. Abdul Rivai, yang tinggal di Amsterdam. Kita mendapat kesan betapa kompaknya kaum Tionghoa pada masa itu. Catatan-catatan mengenai Perikatan Hwe Koan cabang Padang ini tentu perlu dikumpulkan bagi yang berminat meneliti dinamika sosial kaum Tionghoa di kota ini pada masa lampau.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Bintang Hindia No. 22, Tahoen Keempat, 1 Maart 1907: 279).

Singgalang, Minggu, 30 Oktober 2011

October 27, 2011

Syair Sunur: Autobiografi Seorang Dagang Minangkabau

ABSTRAK

Rencana ini adalah kajian ke atas Syair Sunur, sebuah karya autobiografi dalam bentuk syair. Ia ditulis Syeikh Daud, seorang ulama dari Rantau Pariaman di pantai barat Minangkabau, Sumatra Barat. Pengarang ini dilahirkan di Sunur, sebuah kampung pantai dekat Ulakan, pusat ajaran tarekat Shattariyah antara tahun 1785 dan 1790. Beliau meninggal sekitar 1855 di Singkel, kota pelabuhan di pantai barat Aceh. Tujuan rencana ini bukan sahaja mengkaji manuskrip tulisan tangan serta edisi cetak SSn, tetapi juga merumikan salah satu versinya dan mengkajinya secara kritis. Dengan berbuat demikian, diharap dapat dibina kembali konteks budaya dan politik Minangkabau, khususnya Rantau Pariaman sebagai latar belakang penciptaan SSn untuk memahami peranan Syeikh Daud dalam konteks gerakan pemodenan Islam di Rantau Pariaman pada bahagian awal kurun ke-19.

Kata kunci: Syair Sunur, Syeikh Daud, gerakan Islam, Pariaman

ABSTRACT

This paper is a study of Syair Sunur, an autobiography in the form of syair. It was written by Syeikh Daud, a religious leader from Rantau Pariaman, in the west coast of Minangkabau in West Sumatra. The writer was born in Sunur, a coastal village close to Ulakan, center of Shâttariyah Sufi Order (tarekat), sometimes between 1785 and 1790. He died in about 1855 in Singkel, a port on the west coast of Aceh. The aim of this paper is not only to examine the handwritten copies as well as the print editions of SSn, but also to translite-rate one of them into Latin script and critically edit it. By doing so, it is hoped to be able to reconstruct the cultural and political context of Minangkabau,

particularly Rantau Pariaman, as the backdrop of SSn to understand Syeikh Daud's role in the context of Islamic modernist movement in Rantau Pariaman in the first half of the 19th Century.

Key words: Syair Sunur, Syeikh Daud, Islamic movement, Pariaman

Selanjutnya ……… syair-sunur-autobiografi-seorang-dagang-minangkabau

SURYADI

Makalah ini dimuat pada Web Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia

October 24, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 50 - HINGGAP DI DAHAN KENA GETAH

Masyarakat Minangkabau sekarang mestinya masih bersyukur bahwa khazanah pantun masih lagi dihidupkan oleh para tukang bagurau, tukang rabab Pariaman, pencipta lagu-lagu pop Minang, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melihat bahwa telah muncul penggunaannya pada konteks yang baru. Namu itu wajar mengingat zaman beralih musim bertukar. Di nomor ini kami sajikan lagi bait-bait pantun klasik Minangkabau yang merekam semangat zamannya.

394.

Pacah cawan ditimpo cawan,

Pacah ditimpo limau kapeh,

Patamukan awan samo awan,

Itu banamo bungo cangkeh.

395.

Usah ditahan tabiang runtuah,

Kalau ditahan ditimponyo,

Usah ditahan hati rusuah,

Kalau ditahan digilonyo.

396.

Dibahan tidak tabahan,

Balam nan tidak talimbuangkan,

Ditahan tidak tatahan,

Malam nan tidak tatiduakan.

397.

Binaso pandan dek api,

Api nan tidak tapadami,

Binaso badan dek hati,

Hati nan tidak tatahani.

398.

Pacah balah batu di gunuang,

Angku Kapalo bajalan malam,

Aduhai Allah tidak tatangguang,

Raso tidak dikanduang alam.

399.

Dirajah dicancang talang,

Daun limau aku ruruik'i,

Kok santano bak alang tabang,

Ka langik ijau aku turuik'i.

400.

Parapati batalua ijau,

Manateh di tapak tangan,

Siki tabang ka langik ijau,

Ujuang tali di tapak tangan.

401.

Tandikek kayu tandikek,

Jangan tatakiak kayu bagatah,

Tabang ka langik kanai pikek,

Inggok ka dahan kanai gatah.

Bait 394 telah menjawab pertanyaan kiasan di ujung bait edisi yang lalu (no.50, 16-10-2011). Awan putih yang bergelombang memang ibarat putihnya bunga cengkeh yang sedang mekar. Senang hati dan sejuk mata melihatnya. Putihnya awan atau bunga cengkeh tentu dapat dilihat, putih hati berkeadaan.

Keluh kesah menahan hati terefleksi lagi dalam bait 395 - 397. Jelas sekali bahwa penyebabnya bukan pertama-tama oleh faktor ekonomi, tapi lagi-lagi oleh masalah cinta. Ini terefleksi dari baris isi bait 397: 'binasa badan oleh hati'. Tampaknya keinginan si aku lirik untuk bertemu dengan orang yang dirindukannya terhalang oleh sesuatu. Mungkin halangan itu datang dari pihak keluarga salah satu pihak atau dari pihak lain. Yang jelas, ada rindu yang tak terlepaskan. Siapa yang mengalaminya tentu merasakan dunia ini seolah akan terban.

Bait 398 merefleksikan penderitaan berat yang dialami oleh seseorang. Konsteksnya bisa soal cinta, bisa juga bisa soal ekonomi. Tapi mungkin lebih menarik menghubungkannya dengan yang terakhir, di tengah carut-marut pengelolaan negara yang tidak berkeruncingan ini.

Pantun yang disampaikan dalam hiperbol yang bagus ini sudah sering kita dengar. Namun demikian, masih saja kurang jelas bagaimanakah rasanya 'bagai tidak dikandung alam'? Mungkin kaki tidak merasa berjejak di bumi, semangat terasa terbang ke langit hijau.

Begitu berat penderitaan dan begitu besar penanggungan si aku lirik. Tak ada lagi orang yang bisa dimintai pertolongan. Dunsanak sudah menjadi orang asing. Negara pun sudah berlepas tangan. Rezim reformasi yang bertopeng demokrasi lebih uedhan lagi dari rezim otoriter Orde Baru. Maka, makin sempurnalah nasib mereka yang ridak berpunya di negeri ini.

Bait 399 sangat manis hiperbolnya: 'Seandainya aku bisa terbang bagai elang, ke langit hijau akan aku turuti'. Suatu ungkapan yang merefleksikan kesetiaan yang sejati dan tekad yang besar. Namun, tampaknya si aku lirik tidak memiliki cukup syarat untuk mewujudkannya. Rupanya ia masih berandai-andai: 'kok santano…'.

Bait 400 mengilatkan seorang yang sudah tak mungkin lagi lari dari Anda karena Anda sudah memegang tali kalawan-nya. Ibarat yang digunakan di sini adalah orang melepas layangan: layangan membubung ke langit hijau, tapi ujung tali untuk mengendalikannya ada di tangan Anda. Jelasnya, ini sebuah kiasan yang bagus yang menggambarkan kesetiaan hubungan cinta antara suami-istri atau kekasih. Tapi pada masa lampau kiasan seperti ini sering juga dihubungkan dengan pemberian pekasih oleh seseorang kepada pasangannya. Tak tahu saya apakah kini masih ada orang di Minangkabau ini yang memberikan cirik barandang kepada suaminya. Sudah tidak mode euy, Piak!

Bait terakhir sungguh pekat hiperbolnya. Bait ini menggambarkan situasi seseorang yang tidak dapat mengelak lagi, sudah kena fait accompli; ibarat jerat, makin digarik makin santuang. Kata 'burung terbang' yang terefleksi pada bait ini jelas menghubungkan pikiran pembaca dengan gadis atau perempuan. Jadi, bait ini merefleksikan cinta atau pinangan yang tak mungkin ditolak lagi. Kalau sudah begitu, lah di sinan jodoh Anda tumah. Terima sajalah, siapa tahu itu awal sebuah kebahagiaan seumur hidup. Banyak yang kawin pacaran, tapi akhirnya cerai juga.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 23 Oktober 2011

Minang Saisuak #69 - Hotel Centrum di Bukittinggi (Fort de Kock)

Kita menampilkan foto klasik Hotel Centrum di Fort de Kock, nama yang diberikan oleh Belanda untuk Bukittingi. Kata 'Centrum' yang dipakai untuk nama hotel ini jelas dari bahasa Belanda, yang artinya 'pusat kota'. Hotel ini jelas salah satu lambang kemodernan kota Bukittinggi di awal abad ke-20.

Belum diperoleh informasi kapan persisnya hotel ini mulai dibangun tapi yang sangat mungkin lebih awal dari 1910. Ada beberapa foto lain tentang Hotel Centrum ini yang diambil dari sudut bidik (angle) yang berbeda-beda yang sekarang disimpan di KITLV Leiden dan Tropenmuseum di Amsterdam.

Lihatlah berapa anggunnya hotel ini. Terlihat dua mobil dengan roda berjari-jari –mobil yang tergolong mewah di zaman itu – sedang parkir di depan hotel itu, ditunggui oleh jongos hotel. Dapat dipastikan bahwa yang bertenggek di atas mobil itu dan yang biasa menginap di hotel ini tentunya orang-orang gadang berkulit pucat yang di zaman itu kebanyakan memakai kumis melintang.

Sebagai kota peristirahatan bagi warga kelas menengah dan kelas atas kota Padang, kota Bukittinggi berkembang pesat menjadi kota wisata sejak akhir abad ke-19. Orang-orang Eropa dan Cina menanam investasi di kota itu dengan membangun hotel-hotel. Foto-foto Ngarai Sianok (Karbouwengat) nan indah yang terletak di sisi kota itu menyebar ke mana-mana.

Paket-paket wisata yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata Hindia Belanda mengiklankan keindahan kota Fort de Kock sebagai tempat berlibur yang berhawa segar dan nyaman. Sampai akhir zaman kolonial pariwisata Hindia Belanda lebih banyak dilakoni oleh orang Eropa.

Suasana urbanscape Fort de Kock yang menyenangkan di awal abad ke-20 terekam dalam naratif banyak novel Indonesia modern yang ditulis oleh orang Minang, misalnya dalam Melati van Agam karya Swan Pen.

Hotel adalah tradisi Eropa yang diimpor ke Hindia Belanda. Namun, telinga orang Indonesia sekarang sudah begitu akrab dengan kata hotel. Tidur di hotel terasa enak, cobalah tanyakan kepada 'manusia hotel' seperti Iwan Simatupang atau Saldi Isra.

Saya juga sudah pernah menumpang tidur di hotel. Tak bisa saya ingat lagi kapan persisnya saya pertama kali menginap hotel. Yang saya rasakan adalah suasana senang begitu masuk hotel dan merebahkan diri di sofanya yang bersih. Tapi satu-dua hari kemudian kamar hotel itu membuat saya merasa asing dengan diri saya sendiri.

Hotel Centrum di Fort de Kock jelas memiliki nilai sejarah. Banyak kota Asia yang memelihara bangunan hotel warisan zaman kolonial. Ingatlah, misalnya, Hotel Raffles di jantung kota Singapura yang konon hanya untuk minum secangkir kopi di lobby-nya orang harus mengeruk beberapa ratus dollar dari kantong.

Apakah Hotel Centrum Bukittinggi masih ada sekarang? Jika masih ada, ingin juga rasanya saya meyeruput secangkir kopi di lobby-nya, dan menginap agak semalam-dua di sana. (Sumber foto: Leo Haks en Steven Wachlin, Indonesië; 500 oude prentbriefkaarten.

Suryadi – Leiden, Belanda. [Alphen aan de Rijn]: Atrium, 2005:36).

Singgalang, Minggu, 23 Oktober 2011

October 19, 2011

DIGUYU VCD KABA

[image error]

Bila pulang ke Ranah Bundo saya tak hendak benar lansir seperti lokomotif kereta api Ganefo di lebuh raya sambil mempertontonkan mobil sewaan. Yang pertama-tama saya cari dan amati adalah toko-toko dan para penjual kaset dan VCD Minang di pinggir-pinggir jalan. Distributor Tanama Record dan Sinar Padang Record di pusat kota Padang adalah tempat kunjungan wajib saya. Membawa pulang setengah kardus kaset-kaset dan VCD-VCD Minang terbaru sambil berjalan kaki menelusuri trotoar jalan-jalan kota Padang dengan jebakan banyak lubang riol yang menganga membuat saya merasa senang.

Akhir juli lalu saya bertemu dengan tukang rabab Pasisia Siril Asmara di Pasir Jambak yang sedang di-shot untuk clips VCD terbarunya (17 volume) "Kaba Sutan Palembang" produksi Sinar Padang, salah satu perusahaan rekaman daerah Sumatra Barat yang sangat agresif merilis VCD-VCD sastra lisan Minangkabau untuk mana, menurut saya, penghargaan perlu diberikan kepada pimpinannya: H. Yuskal.

Sambil menikmati ombak sore di pantai Pasir Jambak, selepas melihat 'syuting' Siril, saya putar dengan laptop saya salah satu VCD terbaru produksi Sinar Padang Record: "Kaba Sutan Pangaduan" yang dibawakan oleh Monen dan Mayur, dua orang singer rabab Pariaman yang masih bertahan di zaman ketika 'kuda Jepang', korupsi, dan BlackBerry makin menjadi berhala baru di negeri ini.

Sejak awal kurun ke-21 VCD daerah, tak terkecuali Minangkabau, sudah menjadi sebuah keniscayaan. Jenisnya beragam, mencakup dendang tradisional kabanti dari Buton sampai 'album politik' "Membangun Padang Piaman" dengan biduan utama Muslim Kasim dan Gusti Randa. Tetapi VCD kaba-kaba Minang, yang umumnya dibuat dalam genre rabab Pasisia dan rabab Pariaman, menarik untuk diamati karena ia menghadirkan kekacauan sekaligus daya magnet (allure) tentang peristiwa, tempat, dan waktu.

Kaba Sutan Pangaduan atau Kaba Malin Dewa Gombang Patuanan adalah salah satu kaba klasik Minangkabau yang terkenal di rantau pesisir barat Minangkabau, khususnya di Rantau Pariaman. Inti kaba ini adalah tentang perjuangan Sutan Pangaduan, seorang pangeran dari Kampung Dalam, membebaskan ibunya, Puti Andam Dewi, yang diculik oleh Rajo Unggeh Layang, penguasa Teluk Singalai Tabang Papan. Kaba yang panjang dan bernuansa bahari itu adalah salah satu cultural site yang belum banyak diteliti baik oleh antropolog maupun peneliti sastra dan sejarah. Kaba ini penuh dengan simbol-simbol kinship keminangan berwarna pesisir (rantau) dan juga sejarah kontak agama Islam dengan daerah Pariaman.

VCD yang baru ditemukan tahun 1987 dan kemudian dipasarkan oleh JVC, Philips and Matsushita tahun 1993 telah menimbulkan revolusi yang signifikan pada teknologi rekaman berkat kemampuannya menghadirkan images visual. Ketika VCD digunakan untuk merekam kaba, maka tempat, waktu, dan peristiwa, menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik.

Di Pantai Pasir Jambak yang didereti oleh pondok baremoh dan sepeda motor yang parkir beririt panjang, saya menyaksikan VCD Gombang Patuanan di layar laptop, wakil globalisasi dan manusia modern. Tokoh-tokoh penuh kekuatan supranatural – Gombang Patuanan, Puti Sari Makah, Rajo Unggeh Layang, dsb. – dalam wujud audio (suara tukang rabab Monen dan Mayur) hadir serentak saling-silang dengan gambar-gambar clips yang mengacaubalaukan horizon harapan saya bagaikan semrawut pusat kota Padang yang makin tidak berkeruncingan. Pada momen itu sesungguhnya waktu, tempat, dan peristiwa saling dibenturkan dalam distorsi-distorsi yang tsunamis, layaknya sebuah massa yang masuk ke dan keluar dari lubang hitam (black hole).

Clips VCD kaba itu menghadirkan cuplikan-cuplikan tentang suasanya daerah Padang Pariaman di masa sekarang: kegiatan orang di pasar, baliho-baliho politik di pinggir jalan, suasana pedalaman (countryside) yang indah, dan tentu saja laut dan pantai. Tak ada sama sekali visualisasi tokoh-tokoh dalam Kaba Gombang Patuanan yang coba dihadirkan oleh produser dalam clips VCD itu. Ini dapat dipahami karena pembuatannya tentu membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar, sesuatu yang mesti ditekan oleh perusahaan rekaman daerah yang hanya berstatus sebagai industri kecil.

Clips tentang sang storyteller Monen dan Mayur – "perpustaakaan lisan" etnik Minangkabau yang makin terancam punah – menghadirkan suasana sederhana: mereka disorot kamera, hampir tanpa variasi sudut bidik (angle), dalam sebuah rumah panggung yang tak sedikitpun menampakkan kesan mewah, lalu berpindah ke sebuah tempat di pinggir sungai dan pantai. Mereka tampil dalam beberapa jenis pakaian yang berbeda: tradisional dan kemeja biasa. Penampilan mereka adalah sebuah dekonstruksi penuh ironi (tentu sekaligus sinisme) tentang pengaruh media terhadap tubuh kasar manusia Indonesia, seperti yang dihadirkan setiap hari dalam banyak sinetron dan acara Bukan Empat Mata-nya Thukul Arwana di layar televisi nasional kita.

Monen dan Mayur bercerita hampir tanpa senyum. Mimiknya lebih menghadirkan kesedihan dan beratnya hidup, seolah mewakili perjuangan berat tokoh Gombang Patuanan yang sedang mereka ceritakan, yang berjuang sehabis asa untuk membebaskan ibundanya, Andam Dewi, yang ditawan oleh raja bengis Unggeh Layang di 'anjung tak berjenjang' di Teluk Singalai Tabang Papan.

Monen dan Mayur kelihatan statis dalam clips, berbeda dengan bagian clips yang lain tentang pemandangan di berbagai daerah di Padang Pariaman yang terkesan sangat dinamis. Kedua jenis clips itu lagi-lagi menghadirkan sebuah oposisi. Tetapi sesungguhnya VCD itu terus-menerus mendesakkan berbagai macam oposisi dan distorsi ke dalam kepala saya, tidak saja dalam hubungan antara yang audio (cerita itu sendiri) dengan yang visual (clips), tapi dalam clips itu sendiri, dan juga antara horizon harapan penonton – saya menghindari pemakaian kata 'khalayak (audience)' di sini karena menonton VCD kaba pada hakekatnya berbeda dengan menonton pertunjukan kaba yang live (langsung) – dengan realitas tekstual dalam VCD kaba itu sendiri.

Di Pasir Jambak itu saya terus-menerus berada dalam deraan teks dan konteks: suara-suara dari masa lampau dalam Kaba Gombang Patuanan membentur otak kanan saya, sementara clips VCD itu yang merekam tempat-tempat tertentu di wilayah Pariaman yang bersekutu dengan goyangan-goyangan dan suara cekikian modern yang datang dari pondok baremoh itu membentur otak kiri saya.

VCD kaba itu penuh dengan anakronisme: peristiwa masa lalu (cerita Gombang Patuanan yang bersifat klasik dan supranatural) dibawa ke ruang visual masa kini. Lintasan-lintasan kecil yang imajinatif dihadirkan kepada pembaca yang tak henti-hentinya dikacaukan oleh desinkronisasi suara dan gambar. Misalnya, imajinasi saya masih dapat melintas ke masa lalu kerajaan-kerajaan bahari yang direfleksikan dalam Kaba Gombang Patuanan melalui beberapa clips yang merekam tukang pukat di pantai Pariaman dan laut lepas di sekitar Pulang Angsa Dua yang ombaknya bagai sirih bersusun.

VCD Kaba Sutan Pangaduan itu telah mengguyu (baca: mengobok-obok dengan sedikit nakal) pikiran saya dalam memaknai ruang, peristiwa, dan waktu. Bagi para pencandu studi budaya (cultural studies) – seperti terkesan dari nama baru Fakultas Sastra Universitas Andalas: 'Fakultas Ilmu Budaya' – apakah fenomena pem-VCD-an kaba-kaba Minang itu tidak menarik perhatian mereka? Penelitian terhadapnya mungkin menarik dilakukan dalam rangka memahami audio-visual media and its allure yang makin menyungkup manusia modern masa kini.

Suryadi, alumnus Prodi Bahasa/Sastra Minangkabau, Universitas Andalas, dosen/peneliti di Leiden University, Belanda

* Artikel ini dipublikasikan di harian Padang Ekspres, Minggu, 16 Oktober 2011

October 17, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 49 - HENDAK TERBANG TIDAK BERSAYAP

Tidak terasa rubrik 'Khazanah Pantun Minang' sudah mencapai edisi yang ke-50 sejak pertama kali diluncurkan di 'Halaman Budaya' Padang Ekspres Edisi Minggu ini pada 7 November 2010. Sementara itu masih banyak lagi persediaan pantun Minang dalam 'gudang' Perpustakaan Universitas Leiden dan KITLV Leiden yang belum dibongkar, ditambah lagi dengan yang tersedia dalam repertoar-repertoar penampil sastra lisan Minangkabau di Sumatra Barat sendiri. Baiklah, sambil berdiang nasi masak, kita lanjutkan menikmati kelintinan estetika dan stilistika pantun-pantun Minang klasik itu di nomor ini.

386.

Balari-lari bukannyo kijang,

Pandan tasanda di ujuangnyo,

Banyanyi-nyanyi bukan dek riang,

Badan tasada di untuangnyo.

387.

Dicancang rabuang dikulik'i,

Anak sambilang mangarayok,

Dipandang gunuang ditangisi,

Andak tabang tidak basayok.

388.

Indak disangko rigo-rigo,

Pipik sinanduang makan padi,

Indak disangko ka bak nangko

Sakin di tangan malukoi.

389.

Jurumudi Malim Cik Ameh,

Galah nan duo patimpokan,

Nuri di dalam sangka ameh,

Dagang di lua pacintokan.

390.

Ulando di Batusangka,

Bagurambeh batali tuduang,

Umpamo burung dalam sangka,

Mato lapeh badan takuruang.

391.

Manolah dulang nan bak paku,

Sigalabuak di pandakian,

Manolah urang nan bak aku,

Gilo dimabuak paratian.

392.

Mandi ka lubuak ka tapian,

Disangko undang tali-tali,

Gilo dimabuak paratian,

Disangko patang pagi hari.

393.

Angin baraik galombang baraik,

Angin mamacah dari Aceh,

Kok pandai tolan baibaraik,

Apa banamo bungo cangkeh?

Rupanya nyanyian ratok yang keluar dari mulut si dia. Itu pertanda hatinya sedang risau, dan penyebabnya biasanya nasib malang jua. Badan terasa jatuh ke lurah tak berdasar karena tak mampu melawan dunia orang. Apa boleh buat: sadang bansaik badan marasai, dunia dijinjiang dek rang kayo. Dalam kedaan seperti itu memang terasa sekali betapa 'tingginya gunuang' atau 'langit', menepi-nepi berjalan di lebuh gedang. Demikian kira-kira refleksi bait 386 dan 387.

Bait 388 merefleksikan konflik dalam keluarga sendiri. Tanpa disangka, tak dinyana, tanpa diduga, rupanya anggota keluarga yang terdekat sendiri yang mancido dari belakang. Nan kontan bana nan barulah. Dia yang selama ini dianggap akan membela kita malah tega menyakiti atau menjatuhkan kita. Alamat akan berpatah arang tampaknya.

Bergerak jakun melihat si kuning lanjai yang bapaknya kaya mandeh beremas, mamak disembah orang pula. Tapi apa daya modal Anda cepak. Jelas tak mungkin Anda akan berhasil mendapatkannya. Itulah maksud kiasan "Nuri di dalam sangkar emas, dagang di luar merindukan [pacintokan]" yang disampaikan dalam bait 389.

Keluh kesah seseorang yang dirinya sudah terikat, mungkin karena sudah ditunangankan secara paksa atau karena sudah dipingit, terefleksi dalam bait 390. Dengan kata lain, badan diri sudah tergadai layaknya si cantik Sitti Nurbaya yang sudah 'dijual' oleh orang tuanya kepada Datuk Maringgih. Maka hati-hatilah hidup di dunia ini, jangan sampai termakan budi terlilit hutang sebelit pinggang. Alamat susah Anda jadinya: badan terikat tapi tidak dengan tali.

Malang benar nasib si aku lirik dalam bait 391 dan 392. Kedua bait ini merefleksikan kemurungan dan kesedihan hati yang dalam dan berkepanjangan. Ungkapan 'gila dimabuk pikiran [paratian]' biasanya juga mengandung arti keluh kesah secara ekonomi: sudah lama si bujang Minang merantau, tapi belum berasak juga galeh dari kaki lima di Tanah Abang, sementara orang lain yang dulu sama-sama berangkat dengannya dari Teluk Bayur kini sudah punya toko enam pintu di Proyek Senen. Si bujang gila bermenung saja, pikirannya buntu (petang masih disangka pagi), indak tantu apo nan ka diojok. Tapi ungkapan itu juga bisa bermakna kemurung hati karena cinta yang bertepuk sebelah tangan, yang barangkali disebabkan oleh faktor ekonomi juga.

Bait terakhir betul-betul menguji kepandaian pembaca tentang sebuah ibarat atau kiasan yang disampaikan dalam pantun. Si penulis menantang: apa yang tersirat di balik lambang 'bunga cengkeh'? Ingin tahu jawabannya? Tunggulah di rubrik ini minggu depan.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 16 Oktober 2011

October 16, 2011

Minang Saisuak #68 - Si Minang eksil: dr. Anas

MUNGKIN tidak banyak sejarawan Sumatra Barat yang mengetahui biografi dr. Anas, terutama yang terkait dengan peran politiknya selama masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat. Di masa PDRI, dr. Anas, yang tinggal di Payakumbuh (rumahnya dekat Gereja), dianggap sebagai 'orang NICA'.

Audrey Kahin (2005 [versi terjemahan]:186) menyebut-nyebut nama dr. Anas sebagai salah seorang yang diculik oleh kelompok-kelompok nasionalis di Sumatra Barat yang anti Perjanjian Renville dan yang ingin mengkudeta pemerintahan Residen Rasyid. 'Peristiwa 3 Maret [1947]' itu – demikian sering disebut – digerakkan oleh beberapa tokoh dari partai Islam dan Adat yang antara lain dipimpin oleh Saalah St. Mangkuto. Orang seperti dr. Anas yang disebut sebagai 'pegawai tiga zaman' menjadi sasaran kebencian rakyat pasca Perjanjian Renville. Banyak di antara mereka yang dikait-kaitkan pula dengan 'Singkarak Charter', yaitu rencana pendirian Negara Boneka Minangkabau oleh Belanda.

Ada pula yang mengait-ngaitkan dr. Anas dengan Peristiwa Situjuah yang menewaskan 69 orang republiken. (lihat al.: Sjamsir Djohary, 'Peristiwa Situdjuh (15 Djanuari 1949)' [Skripsi IKIP Padang, 1971]). Ia dikait-kaitkan dengan Letnan Kamaluddin alias Tambiluak yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa, yang membocorkan pertemuan pemimpin-pemimpin PDRI Wilayah Sumatera Tengah kepada pihak Belanda. Saksi-saksi mata mengatakan bahwa Tambiluak alias Kamaluddin, salah seorang mantan pemain sepakbola andalan dari 'Elftal' Club Horizon, adalah seorang tukang cukur pada 'Sutan Karajaan Barbier' di Payakumbuh yang salah seorang pelanggan setianya adalah dr. Anas. Namun, menurut Audrey Kahin, op cit.:219) tak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Tambiluak terlibat dalam pembocoran rapat rahasia para petinggi PDRI di Situjuah kepada Belanda.

Belum dapat diketahui secara pasti kapan dr. Anas lahir, tapi sangat mungkin tahun 1908 atau sesudahnya. Data yang kami ketahui mengenai biografinya juga masih fragmentaris. Fajar Rillah Vesky yang mewawancarai keluarga dr. Anas di Payakumbuh mengatakan bahwa dr. Anas dan istrinya berasal dari Kotogadang. Ibunya bernama Jamilah dan ayahnya berdarah Jawa, namanya Atmo Wisastro yang konon masih termasuk trah Sultan Hamengku Buwono 1. Di rumahnya di Payakumbuh pernah menginap Bung Hatta, Rosihan Anwar, dan Abdul Muis. Pengarang roman Salah Asuhan itu adalah ipar kontan dr. Anas karena mengawini kakaknya, Nuriah, yang mati muda. Salah seorang sahabat dr. Anas adalah Prof. Dr. Amir Hakim Usman, linguis Unand dan UNP yang meninggal tahun 2006.

Audrey Kahin dalam 'Strugle for Indpendence: West Sumatra in the Indonesiaan national revolution 1945- 1950 (PhD thesis Cornell University, 1970:296) mencatat bahwa dr. Anas pernah mendapatkan training masalah kesehatan di Belanda. Yang jelas, dr. Anas dan istrinya, Djoeasa Anas, telah hijrah ke Belanda menyusul gagalnya aksi polisionil Belanda yang hendak merebut kembali Indonesia tahun 1947. Tampaknya dia punya seorang anak angkat yang bernama Nadia Anas. Tahun 1966 Nadia menikah di Den Haag dengan R. Budi Hartono yang keturunan Indonesia. Tampaknya dr. Anas dan istrinya sudah meningal di Belanda. Tapi saya belum menemukan tarikh meninggal mereka.

Foto-foto keluarga dr. Anas, termasuk foto ini, telah diserahkan ke KITLV Leiden. Foto ini (10 x 14 cm.) diambil waktu resepsi pernikahan Nadia Anas dengan R. Budi Hartono di Den Haag pada bulan Maret 1966. (Akad nikah diadakan pada hari Senin, 4 April jam 9:00 pagi di Balaikota Den Haag, Burg. De Monchyplein). Sebelum sampai di KITLV Leiden, foto ini dikoleksi oleh Antiquariat Minerva, Den Haag. Perempuan yang berkebaya dan berselendang yang duduk itu adalah Ibu Djoesa Anas, dan pria berkacamata dan memakai jas yang duduk di sebelahnya adalah dr. Anas, suaminya.

Fajar mengatakan bahwa konon dr. Anas meninggalkan testamen di Belanda, yang diminta jemput kepada kemenakannya, Dr. Johar. Sayang sekali Dr. Johar telah meninggal pula sebelum sempat menjemput testamen itu ke Belanda. Jika testamen itu memang ada dan dapat ditemukan, mungkin akan dapat diketahui kenapa dr. Anas memilih pro Belanda. Kisah hidup orang-orang Minang yang pro Belanda seperti dr. Anas masih belum banyak terungkap dalam sejarah Minangkabau.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

Singgalang, Minggu, 16 Oktober 2011

October 10, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 48 - TEMPAT PAUTAN HATI JARANG BERSUA

Pantun mungkin mengandung saripati suatu vernacular seperti bahasa Minangkabau. Di dalamnya antara lain terepresentasi konsep estetika dan stilistika bahasa sastra (literary language) suku Minangkabau. Oleh sebab itulah pada zaman dulu pantun juga merupakan 'pakaian' orang cerdik cendikia. Orang melihat kekurangan pada diri seseorang jika ia tidak memahami makna yang tersirat di balik pantun, apalagi kalau tidak pandai berpantun, seperti terefleksi dalam pantun berikut: 'Sarampak ikolah parak / indak badasun agak sabuah / Sarancak ikolah awak / indak bapantun agak sabuah'. Inilah persembahan seikat-dua pantun Minang lagi untuk pembaca setia rubrik ini.

379.

Kami tidak pandai malapun,

Malapun di bawah batang sago,

Kami tidak pandai bapantun,

Dapek sabuah ilang pulo.

380.

Rangguang lantaikanlah dek bamban,

Mudiak baladang limau puruik,

Tangguang rasaikanlah dek badan,

Pangaja mandeh tak baturuik.

381.

Tidak barabah makan padi,

Barabah makan sari bulan,

Tidak barubah dari kami,

Ubah nan datang dari Tolan.

382.

Dari mano punai malayang,

Dari kayu turun ka padi,

Dari mano kasiah jo sayang,

Dari mato turun ka hati.

383.

Mamutiah cando kalimaia,

Manjala di dalam kalam,

Kasiah sayang umpamo aia,

Kian lamo basarang dalam.

384.

Raden Ayu baiak mimpinyo,

Mimpi mangguntiang langan baju,

Kalau kayu samo tingginyo,

Di mano angin buliah lalu.

385.

Layang-layang manyemba buiah,

Di baliak Pulau Anso Duo,

Kasiah sayang dicari buliah,

Tampaik hati jarang basuo.

Para pujangga zaman dulu selalu merendah dalam berbicara. G.L. Koster (1997) sudah membicarakannya secara mendalam. Pujangga lama selalu menggambarkan dirinya sebagai dagang (wanderer). Bait 379 merefleksikan hal itu: seorang yang mengatakan dirinya tidak pandai berpantun dan dapat sebuah hilang pulang mungkin malah cerdik cendikia dan mampu berpantun sambil memejamkan mata.

Ada pesan penting dalam bait 380: jika seorang remaja Minang pergi merantau, maka ingatlah petuah ibunda. Jika lupa pada nasehat orang yang telah melahirkan Anda itu, alamat akan karam 'biduk' Anda di rantau.

Bait 381 merefleksikan perasaan hati si dia yang sudah berubah kepada Anda. Rupanya dia sudah kena pula oleh 'gunting tak bermata' milik orang lain. Makanya agak lain gayanya sekarang, sudah tampak berubah dari nan taralah. Maka, lebih baik Anda ganjua suruik. Kalau tidak, Anda bisa kurus bukan tak makan jadinya.

Mata dan hati memang bagian tubuh manusia yang sangat penting. Apa saja yang hinggap di hati pasti harus melewati mata terlebih dahulu. Rasa kasih sayang pun demikian: karena matalah yang melihat lebih dulu, setelah itu menjalar perasaan itu bagai kalemayar ke hati. Mungkin pada mulanya karena: 'Jarujuah bandanyo dalam / Sapunduik pinang mudonyo / Bamulo kasiah ka mandalam / Dek bagaluik asa mulonyo'. Alamat akan susah tidur juga Anda jadinya. Itulah refleksi bait 382. Pesan mamak: hati-hatilah bermain mata, jika tidak ingin hati Anda terpanggang.

Membaca bait 383 yang manis sekali metafornya, membuat saya terasa ingin menghamburi ombak Sunur. Tepat benar baris isi bait ini menggambarkan perasaan cinta yang makin mendalam: ibarat menyeberang Batang Kuranji di musim hujan: makin ketengah makin dalam dan makin deras. Kalau tak kuat kaki berpijak, alamat akan hanyut badan ke hilir terbawa arus. 'Basah tubuh ini karena mandi madu', kata sepenggal lirik lagu dangdut.

Bait 384 mereka realitas sosial di sekitar kita: ada orang yang kaya dan ada yang miskin. Kalau sama kaya semua (kalau kayu samo tingginyo) tentu tak ada yang akan minta salang tenggang. Makanya tak perlu kita iri jika kawan membeli mobil baru. Sebaliknya, mereka yang sudah padek tak perlu juga menghindar dari kawan-kawannya yang masih menunggu keberhasilan yang tertunda.

Bait penutup dalam sajian no. 47 ini (bait 384) memberi pengajaran yang dalam kepada manusia, apalagi di zaman sekarang. Konon sekarang tidak susah mencari kasih sayang, apalagi jika pinggua Anda taba dan siang malam naik sedan mengkilat. Tapi hati-hatilah karena kasih sayang sekarang banyak yang palsu. 'Cewek matre', kata ABG kini. Kasih sayang yang murni, tempat Anda bisa menaruh hati Anda sampai menjelang kubur, memang makin langka dan sulit didapat, ibarat mencari pinjaik yang jatuh dalam pasir.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 9 Oktober 2011

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers