Suryadi's Blog, page 25

August 26, 2012

Minang Saisuak #100 - UNGKU SALIAH KIRAMAIK, SUNGAI SARIAK (c. 1887 – 1974)

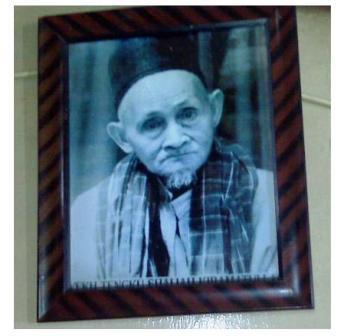

“Orang dulu banyak kiramaik”, demikiam sering kita dengar omongan dalam masyarakat. Fenomena Ungku Saliah mungkin membenarkan omongan itu. Beliau adalah seorang ulama yang sangat dikeramatkan di daerah Pariaman, malah menyebar sampai ke rantau. Skripsi Miko Juniputra Biografi dan Dokumentasi Cerita tentang Ungku Saliah Kiramat di Sungai Sariak (Universitas Andalas, 2006) mencatat dengan cukup rinci folklor tentang ulama yang dikeramatkan tersebut. (Terima kasih kepada M. Yunis yang telah berkenan mengirimkan fotokopi skirpsi itu kepada saya di Leiden).

Angku Saliah diperkirakan lahir tahun 1887 di Pasa Panjang Sungai Sariak, anak dari Tulih (ayah; Mandailing) dan Tuneh (ibu; Sikumbang). Dawat, demikian nama kecilnya, punya empat saudara, tapi hanya dirinya seorang yang menjadi ulama. Masa kecil Dawat dihabiskan di kampungnya, seperti umumnya anak-anak Minangkabau. Pada usia 15 tahun (sekitar 1902) Dawat belajar mengaji dengan Syekh Muhammad Yatim Tuangku Mudiak Padang di Surau Kalampaian Ampalu Tinggi. Di sana ia mendapat pengajaran ilmu tarekat dan mendapat gelar ‘saliah’ (saleh) dari gurunya karena ia sangat rajin belajar dan beribadah. Setelah itu Dawat memperdalam ilmu tarekatnya dengan Syekh Aluma Nan Tuo di Koto Tuo, Bukittinggi. Setelah itu Dawat balik ke Ampalu, namun kemudian ia pergi memperdalam ilmu tarekatnya lagi kepada Syekh Abdurrahman di Surau Bintungan Tinggi. Setelah tamat ‘mengaji’ di Surau Bintungan Tinggi, Dawat kembali ke Ampalu. Gelar ‘Ungku Saliah’ melekat pada dirinya setelah ia menjadi guru mengaji di kampungnya sendiri di Sungai Sariak.

Semasa hidupnya Ungku Saliah melakukan berbagai perbuatan yang memperlihatkan ciri-ciri orang kiramaik. Skripsi Miko Joniputra mencatat berbagai cerita yang mengendap dalam pikiran kolektif penduduk Sungai Sariak mengenai kekeramatan Ungku Saliah. Antara lain disebutkan apabila seorang pedagang tidak mau menjual suat barang seharga yang beliau tawar, maka barang itu tidak akan terjual sampai kapanpun. Begitu pula sebaliknya, kalau seorang pedagang mau menjual barangnya seharga yang beliau tawar, maka dagangan itu akan laris manis dan bemberikan keuntungan yang besar.

Ungku Saliah wafat di rumahnya di Sungai Sariak pada 3 Agustus 1974. Di makamnya dibuatkan gobah yang sampai sekarang tetap dikunjungi oleh para penziarah. Kini saya mengerti mengapa di banyak kedai dan rumah makan milik orang Pariaman, baik di kampung maupun di rantau, dipajang potret Ungku Saliah. Saya pun sempat membelinya sebuah potret beliau yang dijual di depan gerbang masuk makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Sentengah orang berkata memajang foto Ungku Saliah itu adalah perbuatan bid’ah. Entahlah. Siapa tahu Tuhan Yang Maha Bijaksana berpendapat lain.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: koleksi penulis). | Singgalang, Minggu, 26 Agustus 2012

August 14, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 93 - DISUNGKUP QURAN TIGA PULUH

Sudah beberapa hari ini saya membaca sebuah buku baru tentang Minangkabau oleh sarjana Amerika Karl G. Heider. Judul bukunya: The Cultural Context of Emotion: Folk Psychology in West Sumatra (New York: Palgrave Macmillan, 2011). Buku ini adalah salah satu seri korpus publikasi tentang culture, mind, and society (budaya, pikiran, dan masyarakat). Heider memperlihatkan bahwa emosi orang Minangkabau cukup rumit, yang secara kultural berkait kelindan dengan sistem Matrilineal yang mereka anut. Dalam bahasa Minangkabau ditemukan banyak metafora untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Pantun, sebagaimana dapat kita nikmati lagi di nomor ini (93), adalah salah satu inang tekstual literer untuk mengilatkan emosi itu.

726.

Lah masak buah kayu tulang,

Makanan anak barau-barau,

Kok untuang kumbali pulang,

Kok tak untuang mati di rantau.

727.

Rimbo ini rawangan punai,

Tampaik barabah banyak lalu,

Ambo sapantun bungo inai,

Randah sakali dari kayu.

728.

Barapo bintang di langik tinggi,

Saratuih sembilan puluh,

Barang siapo mungkia janji,

Disungkuik Quran tigo puluah.

729.

Banyak nyamuak di dalam padi,

Banto di dalam pasamaian,

Siki baramuak dalam hati,

Di muko jangan kalihatan.

730.

Gadang aia Batang Batahan,

Anyuiklah bamban dari hulu,

Auih lapa buliah ditahan,

Sanang badan buliah batamu.

731.

Urang Padang lalu barampek,

Cabiak-cabiak tapi kainnyo,

Nan ilang indak ka dapek,

Cari nan lain kagantinyo.

732.

Batang anau saganyo rapek,

Palapah jangan di latakkan,

Sayo ini kurang pandapek,

Salah nan jangan digalakkan.

733.

Dicabiak kain dibaliak,

Dielo tangah tiga elo,

Mintak maaf sarato tabiak,

Jangan disabuik kurang baso.

734.

Jariang rambutan buah bonai,

Tampaik buruang baradu makan,

Dindianglah alam jo marunggai,

Gunuanglah sudah kalihatan.

Rantau adalah medan perjuangan yang berat. Kans untuk sukses dan gagal sama besarnya. Sudah banyak dagang Minang yang ‘ditelan’ oleh rantau (mati tak tentu rikbanya), dan tak sedikit yang pulang membawa marwah dan rupiah bakabek-kabek, mendapat sanjuang baadokpan sesampai di kampung. Itulah refleksi bait 726.

Bait 727 mengekspresikan ungkapan Minangkabau ‘mandi di ilia-ilia, bakato di bawah-bawah’. Orang sekarang mungkin menganggap ini refleksi keminderan diri. Tapi dulu begitulah cara orang bersikap untuk tidak jadi sombong. Dalam bait 728 ada nada hiperbol. Tapi ini mungkin baik untuk mengingatkan orang agar tidak mudah mungkir janji, termasuk mengingkari janji setia yang sudah diucapkan kepada si dia di pinggir dermaga Teluk Bayur sesaat sebelum peluit kapal memperdengarkan raungan selamat tinggal.

Bait 729 memberikan pelajaran penting bagi kita (dan sangat cocok dengan suasana bulan Ramadan sekarang): semarah apapun hati, jangan berkesan di wajah. Petuah ini yang sering dilupakan oleh orang sekarang: sering hanya karena hal-hal kecil, sampai terjadi adu mulut atau jual beli buku tangan. Bait 730 sangat rancak ungakapan literernya, dan pas untuk mengekspresikan perasaan hati nan rindu dendam kepada si dia.

Mungkin kawan yang sedang patah hati karena putus cinta harus diberi semangat. Katakan kepadanya bahwa kumbang tidak seekor, bunga tidak setangkai. Bait 731 cocok untuk dipantunkan dalam bilik kesedihannya.

Orang Minangkabau sering ‘menikam’ lawan dengan bicara merendah. Ini gaya luambek kata yang khas Minangkabau: tenang tapi dapat menghanyutkan. Itulah refleksi bait 732 dan 733. Awas! Jangan sampai Anda mati disimpai kata. Kalau itu terjadi di dalam medan, bisa merah muka para penghulu Anda se-nagari, sebab tak kama malu disurukkan. Kedua bait ini sering kita dengar diucapkan di awal suatu perundingan (bersilat lidah).

Bait terakhir (734) menghadirkan ungkapan literer yang manis sekali: tak guna Anda mendinding alam dengan merunggai (daun kelor) hanya untuk bermaksud menutup gunung. Arti yang tersirat (tasirek): cara berkelitnya, cara sembunyinya, kentara banget, nggak rapi, nggampang diketahui. Nah, ini yang sering kita lihat pada penampilan para koruptor sekarang. Nggak bakal percaya orang, walau berani sumpah digantung di Monas segala. Tentu saja bait ini dapat dikontekstualisasikan ke dalam dunia percintaan: si dia dengan gampang bisa mengetahui bahwa pasangannya sudah berpindah ke lain hati. Ini pelajaran penting bagi yang tidak pintar berdusta. Oleh karena itu sebaiknya hindari dusta di antara kita. Jangan kau gunakan Black Berry-mu untuk mengkhianati cintaku.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 12 Agustus 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 93 - JIKA TAK UNTUNG MATI DI RANTAU

Sudah beberapa hari ini saya membaca sebuah buku baru tentang Minangkabau oleh sarjana Amerika Karl G. Heider. Judul bukunya: The Cultural Context of Emotion: Folk Psychology in West Sumatra (New York: Palgrave Macmillan, 2011). Buku ini adalah salah satu seri korpus publikasi tentang culture, mind, and society (budaya, pikiran, dan masyarakat). Heider memperlihatkan bahwa emosi orang Minangkabau cukup rumit, yang secara kultural berkait kelindan dengan sistem Matrilineal yang mereka anut. Dalam bahasa Minangkabau ditemukan banyak metafora untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Pantun, sebagaimana dapat kita nikmati lagi di nomor ini (93), adalah salah satu inang tekstual literer untuk mengilatkan emosi itu.

726.

Lah masak buah kayu tulang,

Makanan anak barau-barau,

Kok untuang kumbali pulang,

Kok tak untuang mati di rantau.

727.

Rimbo ini rawangan punai,

Tampaik barabah banyak lalu,

Ambo sapantun bungo inai,

Randah sakali dari kayu.

728.

Barapo bintang di langik tinggi,

Saratuih sembilan puluh,

Barang siapo mungkia janji,

Disungkuik Quran tigo puluah.

729.

Banyak nyamuak di dalam padi,

Banto di dalam pasamaian,

Siki baramuak dalam hati,

Di muko jangan kalihatan.

730.

Gadang aia Batang Batahan,

Anyuiklah bamban dari hulu,

Auih lapa buliah ditahan,

Sanang badan buliah batamu.

731.

Urang Padang lalu barampek,

Cabiak-cabiak tapi kainnyo,

Nan ilang indak ka dapek,

Cari nan lain kagantinyo.

732.

Batang anau saganyo rapek,

Palapah jangan di latakkan,

Sayo ini kurang pandapek,

Salah nan jangan digalakkan.

733.

Dicabiak kain dibaliak,

Dielo tangah tiga elo,

Mintak maaf sarato tabiak,

Jangan disabuik kurang baso.

734.

Jariang rambutan buah bonai,

Tampaik buruang baradu makan,

Dindianglah alam jo marunggai,

Gunuanglah sudah kalihatan.

Rantau adalah medan perjuangan yang berat. Kans untuk sukses dan gagal sama besarnya. Sudah banyak dagang Minang yang ‘ditelan’ oleh rantau (mati tak tentu rikbanya), dan tak sedikit yang pulang membawa marwah dan rupiah bakabek-kabek, mendapat sanjuang baadokpan sesampai di kampung. Itulah refleksi bait 726.

Bait 727 mengekspresikan ungkapan Minangkabau ‘mandi di ilia-ilia, bakato di bawah-bawah’. Orang sekarang mungkin menganggap ini refleksi keminderan diri. Tapi dulu begitulah cara orang bersikap untuk tidak jadi sombong. Dalam bait 728 ada nada hiperbol. Tapi ini mungkin baik untuk mengingatkan orang agar tidak mudah mungkir janji, termasuk mengingkari janji setia yang sudah diucapkan kepada si dia di pinggir dermaga Teluk Bayur sesaat sebelum peluit kapal memperdengarkan raungan selamat tinggal.

Bait 729 memberikan pelajaran penting bagi kita (dan sangat cocok dengan suasana bulan Ramadan sekarang): semarah apapun hati, jangan berkesan di wajah. Petuah ini yang sering dilupakan oleh orang sekarang: sering hanya karena hal-hal kecil, sampai terjadi adu mulut atau jual beli buku tangan. Bait 730 sangat rancak ungakapan literernya, dan pas untuk mengekspresikan perasaan hati nan rindu dendam kepada si dia.

Mungkin kawan yang sedang patah hati karena putus cinta harus diberi semangat. Katakan kepadanya bahwa kumbang tidak seekor, bunga tidak setangkai. Bait 731 cocok untuk dipantunkan dalam bilik kesedihannya.

Orang Minangkabau sering ‘menikam’ lawan dengan bicara merendah. Ini gaya luambek kata yang khas Minangkabau: tenang tapi dapat menghanyutkan. Itulah refleksi bait 732 dan 733. Awas! Jangan sampai Anda mati disimpai kata. Kalau itu terjadi di dalam medan, bisa merah muka para penghulu Anda se-nagari, sebab tak kama malu disurukkan. Kedua bait ini sering kita dengar diucapkan di awal suatu perundingan (bersilat lidah).

Bait terakhir (734) menghadirkan ungkapan literer yang manis sekali: tak guna Anda mendinding alam dengan merunggai (daun kelor) hanya untuk bermaksud menutup gunung. Arti yang tersirat (tasirek): cara berkelitnya, cara sembunyinya, kentara banget, nggak rapi, nggampang diketahui. Nah, ini yang sering kita lihat pada penampilan para koruptor sekarang. Nggak bakal percaya orang, walau berani sumpah digantung di Monas segala. Tentu saja bait ini dapat dikontekstualisasikan ke dalam dunia percintaan: si dia dengan gampang bisa mengetahui bahwa pasangannya sudah berpindah ke lain hati. Ini pelajaran penting bagi yang tidak pintar berdusta. Oleh karena itu sebaiknya hindari dusta di antara kita. Jangan kau gunakan Black Berry-mu untuk mengkhianati cintaku.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 12 Agustus 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 93 - DISUNGKUIK QURAN TIGO PULUAH

Sudah beberapa hari ini saya membaca sebuah buku baru tentang Minangkabau oleh sarjana Amerika Karl G. Heider. Judul bukunya: The Cultural Context of Emotion: Folk Psychology in West Sumatra (New York: Palgrave Macmillan, 2011). Buku ini adalah salah satu seri korpus publikasi tentang culture, mind, and society (budaya, pikiran, dan masyarakat). Heider memperlihatkan bahwa emosi orang Minangkabau cukup rumit, yang secara kultural berkait kelindan dengan sistem Matrilineal yang mereka anut. Dalam bahasa Minangkabau ditemukan banyak metafora untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Pantun, sebagaimana dapat kita nikmati lagi di nomor ini (93), adalah salah satu inang tekstual literer untuk mengilatkan emosi itu.

726.

Lah masak buah kayu tulang,

Makanan anak barau-barau,

Kok untuang kumbali pulang,

Kok tak untuang mati di rantau.

727.

Rimbo ini rawangan punai,

Tampaik barabah banyak lalu,

Ambo sapantun bungo inai,

Randah sakali dari kayu.

728.

Barapo bintang di langik tinggi,

Saratuih sembilan puluh,

Barang siapo mungkia janji,

Disungkuik Quran tigo puluah.

729.

Banyak nyamuak di dalam padi,

Banto di dalam pasamaian,

Siki baramuak dalam hati,

Di muko jangan kalihatan.

730.

Gadang aia Batang Batahan,

Anyuiklah bamban dari hulu,

Auih lapa buliah ditahan,

Sanang badan buliah batamu.

731.

Urang Padang lalu barampek,

Cabiak-cabiak tapi kainnyo,

Nan ilang indak ka dapek,

Cari nan lain kagantinyo.

732.

Batang anau saganyo rapek,

Palapah jangan di latakkan,

Sayo ini kurang pandapek,

Salah nan jangan digalakkan.

733.

Dicabiak kain dibaliak,

Dielo tangah tiga elo,

Mintak maaf sarato tabiak,

Jangan disabuik kurang baso.

734.

Jariang rambutan buah bonai,

Tampaik buruang baradu makan,

Dindianglah alam jo marunggai,

Gunuanglah sudah kalihatan.

Rantau adalah medan perjuangan yang berat. Kans untuk sukses dan gagal sama besarnya. Sudah banyak dagang Minang yang ‘ditelan’ oleh rantau (mati tak tentu rikbanya), dan tak sedikit yang pulang membawa marwah dan rupiah bakabek-kabek, mendapat sanjuang baadokpan sesampai di kampung. Itulah refleksi bait 726.

Bait 727 mengekspresikan ungkapan Minangkabau ‘mandi di ilia-ilia, bakato di bawah-bawah’. Orang sekarang mungkin menganggap ini refleksi keminderan diri. Tapi dulu begitulah cara orang bersikap untuk tidak jadi sombong. Dalam bait 728 ada nada hiperbol. Tapi ini mungkin baik untuk mengingatkan orang agar tidak mudah mungkir janji, termasuk mengingkari janji setia yang sudah diucapkan kepada si dia di pinggir dermaga Teluk Bayur sesaat sebelum peluit kapal memperdengarkan raungan selamat tinggal.

Bait 729 memberikan pelajaran penting bagi kita (dan sangat cocok dengan suasana bulan Ramadan sekarang): semarah apapun hati, jangan berkesan di wajah. Petuah ini yang sering dilupakan oleh orang sekarang: sering hanya karena hal-hal kecil, sampai terjadi adu mulut atau jual beli buku tangan. Bait 730 sangat rancak ungakapan literernya, dan pas untuk mengekspresikan perasaan hati nan rindu dendam kepada si dia.

Mungkin kawan yang sedang patah hati karena putus cinta harus diberi semangat. Katakan kepadanya bahwa kumbang tidak seekor, bunga tidak setangkai. Bait 731 cocok untuk dipantunkan dalam bilik kesedihannya.

Orang Minangkabau sering ‘menikam’ lawan dengan bicara merendah. Ini gaya luambek kata yang khas Minangkabau: tenang tapi dapat menghanyutkan. Itulah refleksi bait 732 dan 733. Awas! Jangan sampai Anda mati disimpai kata. Kalau itu terjadi di dalam medan, bisa merah muka para penghulu Anda se-nagari, sebab tak kama malu disurukkan. Kedua bait ini sering kita dengar diucapkan di awal suatu perundingan (bersilat lidah).

Bait terakhir (734) menghadirkan ungkapan literer yang manis sekali: tak guna Anda mendinding alam dengan merunggai (daun kelor) hanya untuk bermaksud menutup gunung. Arti yang tersirat (tasirek): cara berkelitnya, cara sembunyinya, kentara banget, nggak rapi, nggampang diketahui. Nah, ini yang sering kita lihat pada penampilan para koruptor sekarang. Nggak bakal percaya orang, walau berani sumpah digantung di Monas segala. Tentu saja bait ini dapat dikontekstualisasikan ke dalam dunia percintaan: si dia dengan gampang bisa mengetahui bahwa pasangannya sudah berpindah ke lain hati. Ini pelajaran penting bagi yang tidak pintar berdusta. Oleh karena itu sebaiknya hindari dusta di antara kita. Jangan kau gunakan Black Berry-mu untuk mengkhianati cintaku.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 12 Agustus 2012

August 12, 2012

Minang Saisuak #99 - Dua Pasang Pengantin Minang

Dalam artikelnya yang baru terbit tentang mesin jahit di zaman Hindia Belanda (Modern Asian Studies 46,1, 2012:71-95) Jean German Tailor berhujah bahwa foto-foto klasik tentang kesasksian dari kamera kolonial adalah bahan-bahan yang penting untuk merekonstruksi sejarah sosial. Agaknya pernyataan itu tidaklah berlebihan sebagaimana dapat pula kita refleksikan pada foto klasik tentang Minangkabau yang diturunkan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini.

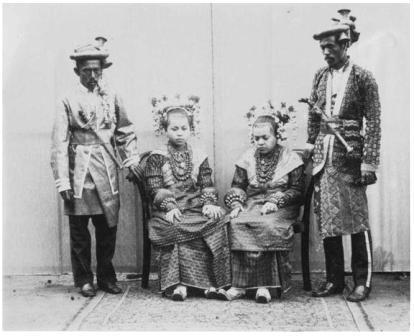

Foto yang kami sajikan kali ini merekam dua pasang pengantin yang kemungkinan berasal dari Solok Selatan. Jenis foto studio yang aslinya berukuran 16,2×20,4 cm. ini dibuat sekitar tahun 1892-1905. Penganten wanita memakai pakaian yang cukup unik juga: sarungnya dari songket yang dipadankan dengan baju panjang yang bahannya kelihatan sangat menarik. Perhiasan galang gadang di lengan dikuncir dengan gelang kecil. Di dada kedua anak daro tergantung beberapa lapis kalung besar yang tampaknya terbuat dari sejenis logam yang berbentuk bulat. Suntingnya berada agak di belakang kepala, agak mirip dengan sunting pengantin dari daerah rantau Pariaman, meskipun kelihatan kurang ramai. Penganten wanita ini juga memakai selop yang cucup unik bentuknya.

Penganten laki-laki tampil dengan model pakaian yang tampaknya sudah dipengaruhi pula oleh busana Barat, terutama celana pantalon dan sepatu yang mereka kenakan. Ini mengesankan sifat budaya Minangkabau yang cukup luwes mengadopsi unsur-unsur budaya dari luar. Seluar songketnya dan juga baju memiliki motif yang cukup unik juga. Sedangkan hiasan kepala bentuknya cukup khas, yang berbeda dengan tempat lain di Minangkabau. Berbeda dengan orang Jawa yang menaruh keris di pinggang (bagian belakang badan), orang Minangkabau menaruhnya di perut (bagian depan). Jadi, lebih mudah mencabutnya bila diperlukan. Tapi, ini mungkin juga representasi fisikal orang Minang yang berkarakter emosional dan cenderung mengambil sikap antagonis dalam berpendapat. Memang sampai sekarang orang Minangkabau bisanya sama-sama bekerja konon tapi sulit bekerjasama.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam).

Singgalang, Minggu, 12 Agustus 2012

August 6, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 92 - MATI DIKERLING SUDUT MATA

Secara teori masing-masing bahasa etnis (vernacular language) di dunia Melayu memiliki tradisi pantun yang ciri-ciri instrinsiknya berbeda satu sama lain. Tentang Pantun Minangkabau sebenarnya belum ada kajian yang mendalam mengenai hal ini, kecuali oleh R.J. Chadwick (1994) yang juga masih terbatas membicarakan bentuk majas tak sempurna (unconsummated methaphor) dalam pantun-pantun Minangkabau. Oleh sebab itu, sambil menikmati sajian ‘Khazanah Pantun Minangkabau’ di nomor ini (92), saya mengajak para sarjana kita (di Unand, UNP, dll.) untuk memikirkan hal ini. Siapa tahu ada yang tertarik untuk menelitinya lebih lanjut.

716.

Bakudo baganti tidak,

Ilang dimano palanonyo?

Basuo bakato tidak,

Apokoh sabab karanonyo?

717.

Guruah patuih panubo limbek,

Pandan tajamua di subarang,

Tujuah ratuih carikan ubek,

Badan batamu mako sanang.

718.

Tidak salah junjuang limbayuang,

Salah dek pandan manjulito,

Tidak salah bundo manganduang,

Salah dek badan buruak pinto.

719.

Bak mano rumpun padiku,

Dek buahnyo jatuah ka halaman,

Bak mano rusuah hatiku,

Dek bak iko bana paruntuangan.

720.

Sakin ketek di ateh batu,

Datang buayo manulak’an,

Alang sakiknyo dagang piatu,

Datanglah urang manggalak’an.

721.

Tagun-tagun Gunung Kurinci,

Batang paiweh buek dulang,

Dicaliak ambun ditangisi,

Awak jauh di rantau urang.

722.

Barangan di tapi koto,

Babuah madang di hulu,

Sungguah larangan sudah nyato,

Manyalang molah kami dahulu.

723.

Takilek tali layang-layang,

Saeto sampai ka Bangkahulu,

Tasirok hati adang-adang,

Takanang janji nan daulu.

724.

Biduak Sarampu dari Bunguih,

Si Angkuik nama nangkodonyo,

Tolan manaruh candai aluih,

Barilah tahu haragonyo.

725.

Api-api di paga dusun,

Anak Kaliang bagalang kaco,

Tidak mati kami dek racun,

Mati dek gendeang suduik mato.

Bait 716 menggambarkan sifat malu seorang yang sedang jatuh hati: ketika berjauhan hati ingin berjumpa, tapi kalau sudah dekat lidah kelu untuk berkata. Ini memang gaya kencan anak muda masa lalu, beda dengan anak muda zaman sekarang. Bait 717, yang indah sekali gaya hiperbolnya, merekam kerinduan hati dua sejoli yang sedang berjauhan.

Kepercayaan pada garisan nasib oleh Tuhan sejak dari rahim Ibu direfleksikan dalam bait 718. Bait ini mencerminkan konsep Islam mengenai takdir. Bait berikutnya (719) merekam lagi suara sedih seorang dagang Minang yang belum memperoleh nasib baik (di perantauan). Seperti sudah saya katakan dalam nomor-nomor terdahulu, soal materi dan duniawi ini sangat menonjol dalam teks-teks pantun Minangkabau. Nada sedih ini muncul lagi dalam bait 720. Kata ‘piatu’, yang cukup sering ditemukan dalam pantun-pantun Minangkabau, menggambarkan pentingnya keluarga matrilineal bagi orang Minangkabau. Bait berikutnya (721) masih merekam kesedihan hati dagang nan jauh di rantau orang. Bait ini merefleksikan kerinduan perantau Minang kepada ranah bundo (kampung halaman) mereka.

Bait 722, yang mengandung gurauan, menggambarkan bujukan agar boleh meminjam sesuatu yang dilarang. Konteks konotatif pantun ini jelas godaan seorang bujang terhadap seorang gadis yang berada dalam pingitan.

Bait 723 sungguh indah bahasanya. Bait ini menggambarkan dengan indah suasana hati seseorang yang berjumpa dengan mantan kekasihnya setelah lama tidak bertemu. Barangkali ketika berpisah dulu tak ada kejelasan hubungan antara keduanya, ‘gantuang nan indak batali’. Rumitnya, jika salah satu atau keduanya sudah menikah. Kalau belum, kabek nan lungga tentu bisa dipererat lagi, kalau mungkin dibuhul matikan.

Bait 724, yang sangat indah metaforanya, menggambarkan sebuah pinangan terhadap seorang gadis cantik. ‘Cindai aluih’ (kain yang sangat mahal harganya) jelas melambangkan gadis cantik itu. Ungkapan literer yang sangat manis dapat dinikmati pula dalam bait 725: kontras antara ‘racun’ dan ‘kerdipan sudut mata’ sungguh memberikan efek estetis yang daya kejutnya luar biasa. Anda, atau saya, pasti ‘pingsan’ jika mendapat kerdipan mata kejora seorang gadis yang cantik jelita. Jika di bulan puasa ini Anda mengalami itu, lepaskan sajalah puasa Anda, sebab puasa Anda sudah batal karena hati sudah badabok.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 5 Agustus 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 92 - MATI DEK GENDEANG SUDUIK MATO

Secara teori masing-masing bahasa etnis (vernacular language) di dunia Melayu memiliki tradisi pantun yang ciri-ciri instrinsiknya berbeda satu sama lain. Tentang Pantun Minangkabau sebenarnya belum ada kajian yang mendalam mengenai hal ini, kecuali oleh R.J. Chadwick (1994) yang juga masih terbatas membicarakan bentuk majas tak sempurna (unconsummated methaphor) dalam pantun-pantun Minangkabau. Oleh sebab itu, sambil menikmati sajian ‘Khazanah Pantun Minangkabau’ di nomor ini (92), saya mengajak para sarjana kita (di Unand, UNP, dll.) untuk memikirkan hal ini. Siapa tahu ada yang tertarik untuk menelitinya lebih lanjut.

716.

Bakudo baganti tidak,

Ilang dimano palanonyo?

Basuo bakato tidak,

Apokoh sabab karanonyo?

717.

Guruah patuih panubo limbek,

Pandan tajamua di subarang,

Tujuah ratuih carikan ubek,

Badan batamu mako sanang.

718.

Tidak salah junjuang limbayuang,

Salah dek pandan manjulito,

Tidak salah bundo manganduang,

Salah dek badan buruak pinto.

719.

Bak mano rumpun padiku,

Dek buahnyo jatuah ka halaman,

Bak mano rusuah hatiku,

Dek bak iko bana paruntuangan.

720.

Sakin ketek di ateh batu,

Datang buayo manulak’an,

Alang sakiknyo dagang piatu,

Datanglah urang manggalak’an.

721.

Tagun-tagun Gunung Kurinci,

Batang paiweh buek dulang,

Dicaliak ambun ditangisi,

Awak jauh di rantau urang.

722.

Barangan di tapi koto,

Babuah madang di hulu,

Sungguah larangan sudah nyato,

Manyalang molah kami dahulu.

723.

Takilek tali layang-layang,

Saeto sampai ka Bangkahulu,

Tasirok hati adang-adang,

Takanang janji nan daulu.

724.

Biduak Sarampu dari Bunguih,

Si Angkuik nama nangkodonyo,

Tolan manaruh candai aluih,

Barilah tahu haragonyo.

725.

Api-api di paga dusun,

Anak Kaliang bagalang kaco,

Tidak mati kami dek racun,

Mati dek gendeang suduik mato.

Bait 716 menggambarkan sifat malu seorang yang sedang jatuh hati: ketika berjauhan hati ingin berjumpa, tapi kalau sudah dekat lidah kelu untuk berkata. Ini memang gaya kencan anak muda masa lalu, beda dengan anak muda zaman sekarang. Bait 717, yang indah sekali gaya hiperbolnya, merekam kerinduan hati dua sejoli yang sedang berjauhan.

Kepercayaan pada garisan nasib oleh Tuhan sejak dari rahim Ibu direfleksikan dalam bait 718. Bait ini mencerminkan konsep Islam mengenai takdir. Bait berikutnya (719) merekam lagi suara sedih seorang dagang Minang yang belum memperoleh nasib baik (di perantauan). Seperti sudah saya katakan dalam nomor-nomor terdahulu, soal materi dan duniawi ini sangat menonjol dalam teks-teks pantun Minangkabau. Nada sedih ini muncul lagi dalam bait 720. Kata ‘piatu’, yang cukup sering ditemukan dalam pantun-pantun Minangkabau, menggambarkan pentingnya keluarga matrilineal bagi orang Minangkabau. Bait berikutnya (721) masih merekam kesedihan hati dagang nan jauh di rantau orang. Bait ini merefleksikan kerinduan perantau Minang kepada ranah bundo (kampung halaman) mereka.

Bait 722, yang mengandung gurauan, menggambarkan bujukan agar boleh meminjam sesuatu yang dilarang. Konteks konotatif pantun ini jelas godaan seorang bujang terhadap seorang gadis yang berada dalam pingitan.

Bait 723 sungguh indah bahasanya. Bait ini menggambarkan dengan indah suasana hati seseorang yang berjumpa dengan mantan kekasihnya setelah lama tidak bertemu. Barangkali ketika berpisah dulu tak ada kejelasan hubungan antara keduanya, ‘gantuang nan indak batali’. Rumitnya, jika salah satu atau keduanya sudah menikah. Kalau belum, kabek nan lungga tentu bisa dipererat lagi, kalau mungkin dibuhul matikan.

Bait 724, yang sangat indah metaforanya, menggambarkan sebuah pinangan terhadap seorang gadis cantik. ‘Cindai aluih’ (kain yang sangat mahal harganya) jelas melambangkan gadis cantik itu. Ungkapan literer yang sangat manis dapat dinikmati pula dalam bait 725: kontras antara ‘racun’ dan ‘kerdipan sudut mata’ sungguh memberikan efek estetis yang daya kejutnya luar biasa. Anda, atau saya, pasti ‘pingsan’ jika mendapat kerdipan mata kejora seorang gadis yang cantik jelita. Jika di bulan puasa ini Anda mengalami itu, lepaskan sajalah puasa Anda, sebab puasa Anda sudah batal karena hati sudah badabok.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 5 Agustus 2012

August 5, 2012

Minang Saisuak #98 - Rumah Gadang di Singkarak

Sebuah nagari di Minangkabau, dimana di kiri-kanan labuah-nya nan goloang berdiri rumah gadang berderet-deret, mungkin kini tinggal kenangan dalam ingatan kolektif orang Minangkabau. Mungkin di beberapa desa di darek masih ditemukan beberapa nagari yang masih diramaikan oleh rumah-rumah gadang, tapi tidak lagi seanggun dulu, saat anjuang berjejer dan rangkiang baririk di halamannya. Banyak rumah gadang yang tersisa kini juga sudah beratap sirap dan berjendela kaca.

Foto ‘Minang Saisuak’ kali ini (20×25,3 cm.) menyajikan pemandangan rumah gadang di Singkarak yang dibuat sekitar 1895. Lihatlah berapa anggunnya salah satu di antaranya yang terlihat di latar depan foto ini – bantuak buraq ka tabang rupanya. Rumah gadang itu terlihat kokoh, tidak seperti kebanyakan rumah gadang sekarang yang kelihatan sudah guyah, ibarat lelaki kampung separo baya yang kebanyakan merokok dan sering bertanggang malam.

Ketika Sir Thomas Stamford Raffles diinapkan di sebuah desa di tepian Danau Singkarak dalam perjalanannya bersama rombongan ke pedalaman Minangkabau di bulan Juli 1818, ia melukiskan rumah gadang tempatnya diinapkan sebagai berikut: “Rumah tempat kami sekarang beristirahat panjangnya sekitar 100 kaki [kurang-lebih 30,5 meter], dan tingginya sekitar 30-40 kaki [kurang-lebih 9-12 meter]. Rumah tersebut sangat kokoh dan ditopang oleh tiga pilar kayu di tengah-tengahnya, tak ubahnya seperti tiang kapal. Dari wujud konstruksi rumah yang tampak unik ini, dinding di bawah atap berbentuk segitiga dibangun menjulang ke atas dalam beberapa lapis, menyerupai buritan kapal. Lantainya dibangun sekitar 10 kaki [kurang lebih tiga meter] dari permukaan tanah, area di bawah lantai ditutup dan digunakan untuk sapi dan hewan ternak lain. Pintu masuk utama terletak di tengah, tapi ada pintu masuk kedua yang terdapat di salah satu ujung rumah.” (Anthony Reid, 2010:202).

Deskripsi Raffles itu membuat saya berpikir liar dan arbitrer: mungkinkah nenek moyang orang Minangkabau adalah bagian dari penumpang kapal Nabi Nuh yang tersangkut di puncak Gunung Merapi yang sebagian besarnya tenggelam oleh banjir gadang yang melanda bumi itu, sehingga tinggal tersisa di permukaan sebesar telur itik? Wallahualam bissawwab!

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam).

Singgalang, Minggu, 5 Agustus 2012

July 30, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 91 - AIR MATA DIBUANG JANGAN

Sejak sepuluh tahun terakhir ini negara asing, seperti Jepang, Jerman, dan Inggris mendanai pendigitalisasian naskah-naskah Nusantara. Rupanya khazanah pernaskahan Nusantara masih tetap diminati oleh pihak asing. Sebaliknya, Pemerintah RI masih belum juga menunjukkan perhatian serius terhadap naskah-naskah Nusantara. Kita mungkin baru dapat membayangkan bahwa pada suatu saat Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan mengalokasikan dana untuk memesan reproduksi atau kopian naskah-naskah Pantun Minangkabau yang tersimpan di Leiden, Belanda, untuk disimpan di Museum Adityawarman atau instansi lainnya yang relevan. Sambil menunggu mimpi itu jadi kenyataan, mari kita nikmati sajian ‘Khazanah Pantun Minang’ edisi minggu ini.

706.

Muaro Soma dilingkuang gunuang,

Batang aia sapanjang jalan,

Diri Ambo risau dek untung,

Banyak manangguang kasakitan.

707.

Dimano ilang kalakati,

Di bawah lapiak katiduran,

Dimano ilang laki-laki,

Di taluak rantau palayaran.

708.

Ukia-ukia tanah Batawi,

Pinang mudo dibalah duo,

Pikia-pikia di dalam hati,

Pada sorang elok baduo.

709.

Pupuik jo sardam dipantakan,

Di Puruih pandan manjarami,

Takuik jo sagan mangatokan,

Kuruihlah badan manahani.

710.

Jangan dibukak Pulau Batu,

Kalimantuang banyak di dalam,

Jangan dibukak saku baju,

Aia mato banyak di dalam.

711.

Cubadak buah namanyo,

Limpato dibuang jangan,

Taragak sabuik namonyo,

Aia mato dibuang jangan.

712.

Salamo bakudo di Pariaman,

Banyaklah urang bapadati,

Salamo bungo di halaman,

Banyaklah kumbang nan mananti.

713.

Kayu aro di tapi rimbo,

Rimbo di tapi aia gadang,

Putiah mato mamandang bungo,

Bungo dililik ula gadang.

714.

Duo tigo singalik tali,

Pinang barago ateh pelang,

Duo tigo buliah diganti,

Tidak sarupo jo nan hilang.

715.

Jangan bakudo-kudo lai,

Kudo tapauik di ambacang,

Jangan bamudo-mudo lai,

Awak manuruik di balakang.

Bait 706 mendengungkan lagi suara dagang yang dilendo oleh kerasnya percaturan duniawi. Suara ini merefleksikan filsafat hidup orang Minang yang berorientasi harta, yang terkesan kontradiktif dengan Islam yang dianutnya. Bait 707 merekam lagi tradisi merantau orang Minang tahap awal. Adalah biasa kalau laki-laki Minang ‘hilang’ di rantau, apalagi mereka yang berwaktak Malin Kundang yang dengan pekerjaannya yang hebat-hebat di rantau lalu menjadi “maling kondang” – meminjam tajuk antologi puisi Syarifuddin Arifin (2012). Namun bunda yang mujur melepas akan mendapatkan kembali si penjelajah rantau, walau anak lelakinya merantau ke Negeri Atas Angin.

Ada nada rindu yang terpendam (mudah-mudahan tidak menjadi jerawat batu) dalam dua bait berikutnya. Bait 708 memprovokasi si dia yang masih saja belum yakin untuk ke pelaminan. Ini mungkin sugesti untuk si peragu (mudah-mudahan ragunya bukan karena rembang mato). Bait 709, yang manis bahasanya, berisi sindiran untuk si pencinta yang penakut, yan ghanya mati dek raso. Lebih baik katakan terus terang daripada menyesal kemudian setelah si dia keburu disambar ‘elang’.

Bait 710, yang sungguh indah gaya hiperbolnya, cocok benar untuk menggambarkan kesedihan yang amat mendalam. Sambungannya pada bait 711, yang juga indah gaya bahasanya, makin menjelaskan bahwa kesedihan yang mengucurkan air mata itu tak lain karena sudah begitu lama berpisah dengan si pautan hati belahan jiwa.

Empat bait terakhir merekam suasana kompetitif dalam mengambil perhatian seorang gadis ‘kembang desa’. Kata ‘bungo’ (bunga) pada bait 712 dan 713 jelas lambang gadis idaman yang kemolekannya telah tersiar ke mana-mana. Bait 712, yang indah bahasanya, merekam kompetisi para lelaki (dilambangkan dengan ‘kumbang’) dalam merebut perhatian si ‘kembang desa’ yang cantik itu. Sedangkan bait 713, yang juga indah gaya bahasanya, melukiskan kecilnya harapan untuk dapat mempersunting si ‘kembang desa’ karena ternyata dia sudah ‘dililit oleh ular besar’. Kata kiasan ini bisa berarti: si gadis sudah akan dikawinkan dengan seorang orang kaya (seperti kisah Sitti Nurbaya dan Datuk Maringgih), atau; si gadis diproteksi ketat oleh ninik mamak dan ayah bundanya.

Bait 714 merekam lagi tambatan hati yang tak tergantikan. Suara penuh kesetiaan ini sering ditemukan dalam pantun Minangkabau. Saya jadi bertanya apakah ini representasi suara lelaki atau perempuan? Ia mungk in bisa memiliki makna yang berbeda jika dianalisa dari perspektif gender. Bait terakhir berisi ajakan serius dari si dia, yang tidak ingin status hubungan Anda dengannya seperti anak muda pacaran. Dia ingin segera ke penghulu, dia 100% akan setuju (manuruik di balakang). Ini pesan penting untuk pasangan yang masih terus ragu-ragu untuk segera ke pelaminan.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 29 Juli 2012

July 29, 2012

Minang Saisuak #97 - Anak Daro dan Ibu-Bapanya dari Solok

Duduk bersanding di pelaminan tentu jadi idaman banyak gadis. Itulah hari-hari yang dinanti-nanti dalam hidup seorang wanita. Kemeriahan pesta perkawinan di Minangkabau dengan elok digambarkan oleh sebuah lagu Minang standar yang berjudul ‘Malam Bainai’. ‘Malam-malam baeko yo Mamak / Malam-malam bainai, yo Sayang / Anak daro, yo Mamak / Jo marapulai’, demikian penggalan lirik lagu tersebut yang dipopulerkan oleh ‘Cik Uniang’ Elly Kasim.

Pesta perkawinan adalah momen yang paling primordial dalam kehidupan bangsa Indonesia. Artinya, hampir setiap orang, dari taraf sosial ekonomi apa saja, kalau sudah urusan menikah dan menyelenggarakan pesta perkawinan, langsung tampak latar belakang etnisnya, karena mereka cenderung merayakannya dengan cara adat etnis masing-masing, baik yang tinggal di kota (wilayah urban) apalagi yang tinggal di pedesaan (wilayah rural).

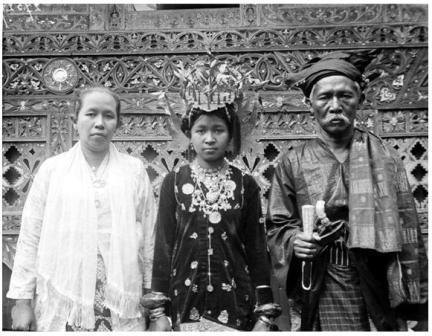

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan sebuah foto (9×12 cm.) yang menggambarkan seorang pengantin wanita (anak daro) yang sedang diapit oleh bapak dan mandeh-nya. Mungkin ini momen saat si anak daro akan berangkat manjalang ke rumah marapulai (pengantin pria) yang tentu saja akan diiringi oleh ipa-bisa, andan-pasumandan dan urang nagari. Dari model sunting di kepalanya dapat diduga pengantin wanita ini berasal dari darek. Lihat juga galang gadang dan segala perhiasan emas dan perak yang menggantung di dada pengantin ini. Ibunya memakai pakaian standar wanita Minang zaman saisuak. Dan penampilan ayahnya, yang memegang tongkat datuak dan keris tersisip di pinggang, menunjukan bahwa dia juga cukup disegani dalam nagari. Di latar belakang kelihatan bagian dinding rumah gadang mereka yang berukir bamego-mego. Tidak tiketahui kapan persisnya foto ini dibuat dan oleh siapa. Tapi sangat mungkin foto ini berasal dari paroh pertama abad ke-20.

Perhelatan tradisional di Minangkabau masih tetap dilestarikan, dengan segala variasi antar satu dan lain nagari, walau beberapa bagian dari prosesi perkawinan itu juga telah berubah karena zaman yang beredar dan musim yang terus berganti.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam). | Singgalang, 29 Juli 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers