Suryadi's Blog, page 22

December 30, 2012

Minang Saisuak #117 - Si “Muslim - Komunis” Minang: Haji Ahmad Khatib Dt. Batuah (1895-1949)

“West Sumatra in the late of nineteenth and early twentieth centuries became an ideological breeder reactor”, kata Jaffrey Hadler (1998:180). Dan salah satu ‘kayu api’ pemanas reaktor itu adalah Haji Ahmad Khatib Dt. Batuah, tokoh yang kami tampilkan dalam rubrik Minang Saisuak minggu ini.

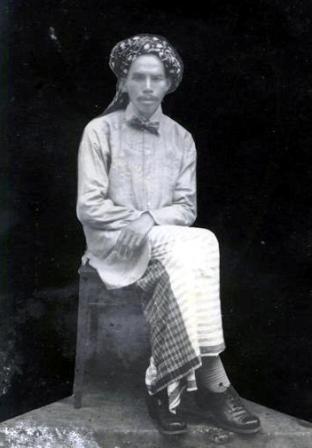

Sejarawan Universitas Andalas, Fikrul Hanif Sufyan, yang sedang mendalami biografi tokoh ini, mengatakan bahwa Dt. Batuah adalah seorang Muslim Minangkabau yang memadukan prinsip-prinsip Islam dan ideologi Marxis dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Foto-fotonya jarang ditemukan dalam risalah-risalah historis mengenai gerakan Komunisme di Sumatera Barat tahun 1920-an. Kita beruntung mendapatkan foto Dt. Batuah yang unik ini, dengan baju ala Kamerad Stalin dan wajah yang kelihatan cukup sangar, yang dipajang oleh Fikrul dalam blognya, Basajarah (http://basajarah.wordpress.com dikunjungi, 13-12-2012). Fikrul menulis, Dt. Batuah lahir di Koto Laweh, Padang Panjang, tahun 1895 dari pasangan Syekh Gunung Rajo (seorang pemimpin tarekat Syattariyah) dan Saidah. Ia mempunyai dua saudara perempuan: Sanah dan Jamilah.

Dt. Batuah, yang pergi ke Mekah tahun 1909 dan kembali ke Minangkabau tahun 1915, mengenal Komunisme dari Natar Zainuddin di Aceh. Pada waktu itu ia sudah menjadi guru di Sumatra Thawalib. Ia pergi ke Aceh sebagai utusan Haji Rasul untuk meninjau Thawalib School di Aceh yang pernah dirintis oleh A.R. Sutan Mansur. Ia sempat bertemu dengan Haji Misbach, salah seorang tokoh komunis yang terkenal pada waktu itu.

Kiprah politik Dt. Batuah tak lepas dari fenomena kelahiran Sarikat Islam Merah (SI Merah) di Jawa yang membuat Tjokroaminoto dkk. berenggang haluan politik dengan Semaun dkk. pada awal 1920, yang tampaknya cepat menjalar ke Minangkabau. Namun, dalam bukunya, Sedjarah PKI (1957:10), Djamaluddin Tamim menulis: “Malah di Padang Pandjang, sebuah kota ketjil di Sumatera Tengah tempat berkumpul dan pusatnja pesarntren Agama/Mahasiswa Ilmu Gaib dari seluruh Sumatera, sudah sedjak awal tahun 1920 disanapun sudah mulai menjebut2 tentang Sosialisme-Komunisme Sarikat Merah, walaupun pada permulaannja makanja Padang Pandjang menjadi pusat kaum merah, menjadi kota merah di Sumatera, hanjalah mendirikan BOPET MERAH sebagai tjabangnja Koperasi kaum Merah disana, jakni lima enam bulan sebelumnja lahir PKI di Semarang tahun 1920″.

Sejarah telah mencatat bahwa Dt. Batuah dan teman-temannya mendirikan PKI cabang Padang Panjang secara resmi pada 20 November 1923. Ia aktif mengampanyekan ideologi perjuangan SI Merah alias Sarekat Rajat melalui ceramah-ceramah maupun media cetak seperti Pemandanga Islam, Djago! Djago!, dan Doenia Achirat. Muhammad Ilham dalam blognya (http://ilhamfadli.blogspot.nl/search?q=Dt.+Batuah dikunjungi 12-12-2012) menulis: “Keberhasilan Dt. Batuah menyebarkan ‘Faham Kuminih’ di kalangan pelajar Sumatera Thawalib menyebabkan timbulnya perpecahan di kalangan guru dan murid” dan mendorong Buya Hamka mundur sebagai pengajar di sekolah itu. Namun, Dt. Batuah (dan Natar Zainuddin) keburu ditangkap Belanda pada 11 November 1923. Mereka ditahan Belanda tanpa diadili. Pada bulan Desember 1924 mereka diasingkan ke daerah Sunda Kecil (sekarang Nusa Tenggara Timur).[1]Surat kabar Njala edisi 14 November 1925 dalam artikelnya yang berjudul ‘Korban Pembela Rajat jang Paling Akhir’ memuat foto Dt. Batuah dan Natar Zainuddin. Njala menulis:

Dibawah inilah kami muatkan gambarnja saudara-saudara NATAR ZAINOEDDIN dan DATOE’ BATOEAH.

Korban pembela Rakjat yang paling sehat. Potret ini kami dapat waktu saudara-saudara itu berangkat ke pembuangannya.

Sebagai saudara masih ingat, berdua saudara itu sama dibuang oleh Pemerintah karena didakwa membikin persekutuan akan mengatur pemberontakan di Padang-Panjang (Sumatera Barat). Saudara Zainuddin ke Kafannanoe[2] dan Saudara Datuk Batuah ke Kalabai[3], keduanya turun bagian residensi Timor.

Sekarang saudara-saudara itu telah tinggal dalam pembuangannya masing-masing dengan istri dan anaknya.

Berdua saudara itulah suatu korban gerakan merah di Sumatera. Karena pembuangannya berdua saudara itulah maka gerakan Rakyat yang berdasar Kemerahan di Sumatera-Barat makin hebat. Sebab Rakyat makin mengandung kesumat.

Cobalah di sini kami bikin pemandangan sedikit sepanjang yang telah kami ketahui, riwayatnya berdua saudara ini, mulai masuk dalam gerakan kita sampai datang pada pembuangannya.

NATAR ZAINOEDDIN

Saudara ini kelahiran di Sumatera-Barat. Kemudian untuk mendapatkan pencarian kehidupannya ia bekerja pada Kereta-Api di Aceh. Karena aksinya keras, baik dalam VSTP [Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel; Syd], maupun dalam PKI, terutama dalam pemogokan Kereta-Api tahun 1923, maka diusirlah ia dari Aceh ke tempat kelahirannya, yaitu ke Sumatera-Barat. Disana ia memimpin S.R. [Serikat Ra'jat; Syd] di Padang-Panjang dan menjadi Redacteur DJAGO! DJAGO!.

Setelah itu maka ia lalu ditangkap dan diusir dari Sumatera-Barat setelah satu tahunan dalam preventif, ke Kafananu, karena didakwa akan mengadakan pemberontakan.

DATOE’ BATOEAH

Saudara ini juga kelahirandi Sumatera-Barat. Ia ada[lah] seorang saudara yang sangat pandai dalam agama Islam. Karena itulah ia lalu diangkat oleh penduduk kampungnya di Padang-Panjang menurut ada menjadi Penghulu dan diberi gelar Datoe’. Karena keyakinannya tentang agama Islam yang luas dan Revolusioner maka tiada heranlah bahwa saudara itu lalu masuk dalam kalangan kita, sebagai juga halnya saudara H. Misbach, karena bagi tiap kaum Islam yang Revolusioner setujulah jalannya menurut keselamatan dan datangnya Kemerdekaan itu sama-sama kaum Communist.

Karena geraknya yang keras maka saudara ini lalu ditangkapnya dan diusir dari Sumatera-Barat, setelah satu tahun dalam preventif ke Kalabai karena didakwa membuat komplotan pemberontakan bersama-sama dengan saudara Natar Zainoeddin.

Begitulah keadaannya.

Saudara-saudara! Berdua saudara ini sekarang sudah menjadi korban dan hidup dalam pembuangan dengan anak-istri, jauh dengan kawan Separtai dan family. Sebab itu tunjukkanlah pembalasan budimu.

Sampai di sini. Lain kali kami muatkan gambarnya saudara H. Misbach.[4]

Sebelumnya, dalam edisi 7 November 1925, dalam rangka memperingati kemenangan kaum proletar merebut kekuasaan di Uni Sovyet, Njala mengucapkan selamat kepada para pemuka PKI di Hindia Belanda, termasuk Dt. Batuah dan Natar Zainuddin. Berikut kutioannya:

Kepada Datoe’ Batoeah dan Natar Zainoeddin, kedua pemuka yang dengan memajukan agama Islam sejati dan selalu berdiri tegak atas kebenaran dan selalu dengan susah-payah berdaya-upaya menyebarkan kebenaran itu, sehingga tertariklah banyak orang masuk ke kalangan Merah, sedang semua halangan dan rintangan sama sekali tidak diperdulinya.[5]

Selama dalam pembuangan di Timor, Dt. Batuah dan Natar Zainuddin terus mengampanyekan ajaran komunis. Ia ikut memberi andil dalam pendirian cabang PKI di Timor. Pada tahun 1927 Dt. Batuah dan Natar Zainuddin dipindahkan ke Digul.[6] Mereka dan para digulis lainnya diungsikan Belanda ke Australia menyusul serangan Jepang ke Hindia Belanda tahun 1942. Dt. Batuah dan istrinya kembali menghirup udara kebebasan pada 1945. Mereka pergi Jawa beberapa saat lamanya dan dikabarkan pernah tinggal di Solo. Pada 1948 Dt. Batuah kembali ke Koto Laweh, Padang Panjang. Terkesan ia agak jinak sepulang dari Digul. Tapi, konon Dt. Batuah tetap mendakwahkan ajaran Komunisme di kampungnya, sampai ia meninggal di Koto Laweh pada tahun 1949.

Mungkin bagi kita generasi binaan ‘Orde Baru’ yang ’sukses’ menstigmasi PKI, tinggal satu pertanyaan: Haji Ahmad Khatib Dt. Batuah itu lai sambayang atau indak? Biarlah, itu urusan seseorang dengan Tuhannya. Tapi terlintas pula di batu kapala saya, apakah para pembaca rubrik ini, khususnya orang Minang, yang hidup di ‘zaman uedhan’ sekarang ini, masih tetap jua suka sambayang atau sudah acok pula tingga?

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Narlis, 70 thn., keluarga Dt. Batuah, Koto Laweh). | Singgalang, Minggu, 30 Desember 2012

[1]. Djamaluddin Tamim, Sedjarah PKI (stensilan, 1957), hlm. 14. Buku ini mencatat nama akhirnya Tamim, bukan Tamin, sebagaimana ditulis di banyak sumber lain.

[2]. Yang dimaksud adalah kota Kafamenanu yang sekarang menjadi ibukota Kecamatan Kafamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kota ini didirikan Belanda pada tgl. 22 September 1922. Lebih jauh mengenai daerah ini, lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/ Kota_Kefamenanu,_Timor_Tengah_ Utara (dikunjungi: 30-12-2012) (Catatan Suryadi).

[3]. Yang dimaksud adalah Kalabahi yang sekarang menjadi ibukota Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kota ini mulai dibangun Belanda tahun 1911. Lebih jauh mengenai Kalabahi, lihat antara lain: http://id.wikipedia.org/wiki/Kalabahi (dikunjungi: 30-12-2012) (Catatan Suryadi).

[4]. Dikutip dari: http://arie-widodo.blogspot.nl/2012/03/korban-pembela-rajat-jang-paling-achir.html (dikunjungi: 30-12-2012). Ejaan mungkin sudah diubah oleh penulis blog ini dan tidak dapat saya kembalikan ke bentuk aslinya karena saya belum berhasil melihat tulisan aslinya dalam Njala edisi 14 November 1925 sebab belum mendapat kesempatan untuk melihat langsung sumber pertama itu.

[5].Ibid. (dikunjungi: 30-12-2012).

[6]. Djamaluddin Tamim (op cit.), hlm. 14.

SERATUS SATU ‘INTAN BERKILAU’ DARI MINANGKABAU

Judul buku : 101 Orang Minang di Pentas Sejarah

Judul buku : 101 Orang Minang di Pentas Sejarah

Penulis : Hasril Chaniago

Penerbit : Citra Budaya Indonesia, Padang, 2010

Tebal : xviii + 566 hlm.

ISBN : 978-979-3478-19-7

Peresensi : Suryadi (Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda)

Tradisi merantau telah menyerakkan orang Minangkabau ke berbagai tempat di dunia. Kapan persisnya budaya merantau etnis Minangkabau itu dimulai, tak ada keterangan pasti. J.T. Newbold dalam artikelnya “Sketch of the four Menangkabowe States in the interior of the Malayan Peninsula” dalam Journal of the Asiatic Society of Bengal 14 (January December 1835: 241-252) menulis bahwa penduduk ‘Sungie-ujong’ atau ‘Simujong, Rambowe, Johole’, dan ‘Sriminanti’ di daerah yang sekarang disebut Negri Sembilan (Malaysia) berasal dari kerajaan ‘Menangkabowe’ di Sumatera. Mereka hijrah ke sana pada abad ke-14 (hlm.241). Mungkin tak banyak pula orang Minang yang tahu bahwa jejak penghijrahan orang Minangkabau yang berusia lebih dari 600 tahun ditemukan pula di tanah orang Dayak Tumon di Pegunungan Schwaner di pedalaman pulau Kalimantan, sebagaimana ditulis oleh Herwig Zahorka dalam artikelnya, “Die Ethno-Historie de ‘Tumon Dayak’ im Schwaner Gebirge Zentral-Kalimantans: eine uber 600 jahre alte, ubersehene Minangkabau Kolonie”, yang dimuat dalam KITA: das Magazin de Deutsch-Indonesischen Gesselschaft 3 (2011):49-59. Barangkali bukan kebetulan kalau orang Dayak (Tumon) punya Rumah Panjang dan orang Minang punya Rumah Gadang.

Buku ini mengumpulkan ‘mutiara-mutiara’ Minangkabau yang terserak di berbagai tempat di Nusantara dan tempat-tempat lain yang lebih luas dari itu akibat budaya merantau. Sebagaimana terefleksi pada judulnya, buku ini mencatat 101 orang Minangkabau, yang sebagian besar gadang di rantau, yang telah mengukir sejarah dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti negarawan, politisi/diplomat, ulama, tokoh adat, pendidik, birokrat, militer, ekonom/saudagar, ahli hukum, ahli perminyakan, ahli perbankan, ahli bahasa, budayawan (seniman, penari, sineas, sastrawan), wartawan, dan lain sebagainya.

Mereka (dalam urutan menurut daftar isi buku ini) adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Mohammad Natsir, Haji Agus Salim, Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Muhammad Yamin, Hamka, Mahjoeddin Dt. Soetan Maharadja, Chairil Anwar (dan kemudian menurut abjad), Abdoel Raoef Soehoed, Abdul Halim, Abdul Karim Amrullah, Abdul Latief, Abdul Muis, Abdul Rivai, Abdullah Ahmad, Abu Hanifah, Adnan Kapau Gani, Adnil Hasnan Habib, Ahmad Husein, Ahmad Rasyid Sutan Mansur, Ahmad Syafii Maarif, Aisyah Aminy, Ali Akbar Navis, Ani Idroes, Anwar St. Saidi, Asrul Sani, Assaat, Awaloeddin Djamin, Azwar Anas, Azyumardi Azra, Bachtiar Chamsyah, Bagindo Azischan, Baihaki Hakim, Bustanul Arifin, Chairul Saleh, Chatib Sulaiman, Datuak ri Bandang, Djamaluddin Adinegoro, Djamaludin Malik, Emil Salim, Eni Karim, Fahmi Idris, Gamawan Fauzi, Harun Zain, Hasan Basri Durin, Hasjim Djalal, Hasjim Ning, Hazairin, Huriah Adam, Ibrahim Muda Parabek, Iljas Jacoub, Imam Bondjol, Irman Gusman, Jahja Datoek Kajo, Jalaluddin Thaib, Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, Karni Ilyas, Kemal Idris, Lukman Harun, Lukman Harun, Mahmud Junus, Mansoer Daoed Dt. Palimo Kayo, Marah Roesli, Marlis Rahman, Mohammad Djamil, Mohammad Sjafei, Muchlis Ibrahim, Muchtar Luthfi, Mufidah Miad Saad, Muhammad Alwi Dahlan, Muhammad Jamil Jambek, Muhammad Nasrun, Muhammad Saleh al-Minangkabawi, Rahmah el-Yunusiyah, Rais Abin, Rais Yatim, Rasuna Said, Roestam Effendi, Rohana Kudus, Rosihan Anwar, Saiful Sulun, Siti Manggopoh, Sjahrir, Sulaiman ar-Rasuli, Sutan Mohammad Rasjid, Sutan Muhammad Zain, Syahril Sabirin, Taher Marah Soetan, Tahir Jalaluddin, Tarmizi Taher, Taufik Abdullah, Taufiq Ismail, Taufiq Kiemas Dt. Basa Batuah, Tuanku Abdul Rahman, Usmar Ismail, Yusof bin Ishak, Zainal Abidin Ahmad, Zainal Bakar, Zakiah Darajat, dan Zubir Said.

Mestika Zed yang memberi kata pengantar untuk buku ini (hlm.xiii-xviii) telah memaparkan analisa dan kritik akademisnya terhadap pemilihan 101 nama yang dibiografiringkaskan pengarang dalam buku ini. Namun, seperti dijelaskan oleh Hasril dalam Prolog buku ini (hlm.1-20), tujuan buku ini adalah untuk memetakan keterwakilan etnis Minangkabau dalam lapangan politik, sosial, agama, ekonomi, dan budaya di panggung Indonesia khususnya dan dunia Melayu Nusantara pada umumnya. Angka 101 jelas lebih sebagai representatif, sebab jumlah orang Minangkabau yang sudah mengukir panggung sejarah melalui dunianya masing-masing di tingkat nasional ataupun regional dalam rentang waktu lebih kurang empat abad, seperti yang dijangkau oleh buku ini, jelas jauh lebih banyak lagi. Demikianlah umpamanya, buku ini tidak memasukkan biografi ringkas Syekh Burhanuddin, salah seorang tokoh Minangkabau yang justru dicatat oleh Tamar Djaja dalam Poesaka Indonesia: Orang-orang Besar Tanah Air (1940).

Namun, dari semula pengarang sudah menyadari bahwa mengenai pilihannya terhadap “101 nama dalam buku ini, tentu tidak semua orang akan sependapat”. (hlm.viii). Penulis mengatakan bahwa ia akan menulis Ensiklopedi Orang Minang yang memuat sekitar 200 entri lagi di luar nama-nama yang sudah ada dalam buku ini sebagai kelanjutan dari buku ini.

Bagi saya yang suka menulis artikel (baik untuk jurnal ilmiah maupun untuk media massa), buku seperti 101 Orang Minang di Pentas Sejarah ini sangat besar manfaatnya. Buku seperti ini tak ubahnya bagai katalog tempat kita dapat merujuk sesuatu dengan cepat dan mencari informasi-informasi baru mengenai tokoh-tokoh yang sedang kita telusuri. Demikianlah umpamanya, melalui buku ini kita baru tahu Yang Dipertuan Agong Malaysia yang pertama, Tuanku Abdul Rahman, yang wajahnya ternukil dalam salah satu seri Ringgit Malaysia, adalah seorang yang berdarah Minang. Demikian juga halnya Presiden pertama Republik Singapura, Yusof bin Ishak, yang wajahnya juga tertera dalam salah satu seri lembaran Dollar Singapura, dan pencipta lagu kebangsaan negeri pulau itu, Zubir Said, rupanya juga seorang yang berdarah Minangkabau.

Saya berharap Hasril Chaniago, atau orang lain, akan terus mengumpulkan biografi tokoh-tokoh Minang lainnya yang belum disebut dalam buku ini. Tidak saja mereka yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional, mereka yang berkiprah di tingkat lokal juga mesti dicatat, seperti Dt. Batuah, Zalmon, Amran SN, dan Anas Malik - untuk sekedar menyebut contoh. Sebuah seri Who’s Who untuk konteks etnis Minangkabau, seperti dikatakan Mestika Zed (hlm.xiv), jelas akan sangat bermanfaat bagi dunia ilmu dan juga bagi generasi-generasi Minangkabau di masa mendatang.

* Resensi in diterbitkan di harian Singgalang, Minggu, 30 Desember 2012

December 23, 2012

Minang Saisuak #116 - Regen Muko-Muko/Sultan Inderapura, M. Rusli Sultan Abdullah (1891-1911)

Jika bicara tentang zaman saisuak Minangkabau, siapa yang tidak tahu dengan istilah regen (dari kata Belanda regent) yang artinya wali/wakil raja atau bupati. Dalam konteks zaman kolonial jabatan regen diperuntukkan bagi bangsawan pribumi. Jabatan ini merupakan bagian dari taktik politik kolonial Belanda untuk menancapkan kuku kekuasaan dalam masyarakat pribumi, termasuk di Minangkabau.

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan foto regen terakhir Distrik Muko-Muko, M[arah] (ada yang menyebut Muhammad) Rusli Sultan Abdullah (1891-1911). Foto ini diunduh dari postingan Syafroni Malin Marajo, salah seorang pengamat sejarah Kesultanan Inderapura, di laman fb group Kerajaan-Kerajaan di Minangkabau, yang merujuk pula ke laman fb Arik Sastrada.

Berdasarkan penjelasan dari keturunan M. Rusli, Syafroni mengatakan bahwa ayah Regen ini bernama Marah Kadilin gelar Sultan Takdirullah, anak kandung dari Tuanku Abdul Muthalib, Sultan Muko-Muko. Ibunya bernama Puti Pundut (mungkin pemelayutinggian kata Minang punduik dalam aksara Jawi). Tapi menurut Youdhi Prayogo, Sultan Inderapura yang baru ditabalkan tgl. 1 Desember 2012 di Padang, sebagaimana dikutip Syafroni, namanya adalah Upiak Pondok.

Syafroni mencatat, M. Rusli Sultan Abdullah adalah suksesor dari regen sebelumnya, Marah Baki Sultan Firman Syah (1858-1891), yang menurut Puti Agustina, ahli waris M. Rusli sendiri, masih satu ninik moyang dengannya. Sebelum itu Belanda sudah mengangkat tiga regen untuk Inderapura dan sekitarnya. Blog http://mozaikminang.wordpress.com/ 2009/10/17/asal-usul-dan-perkembangan-masyarakat-inderapura/ yang dirujuk Armahedi Mahzar yang menanggapi postingan Syafroni menyebutkan bahwa M. Rusli baru berusia 24 tahun saat dilantik menggantikan Marah Baki yang meninggal pada usia 58 tahun pada 1891. Resminya ia dilantik menjadi Sultan Inderapura sekaligus Regen Muko-Muko pada 22 Juni 1891. Ini adalah konsekuensi sekaligus taktik politik Belanda yang berdasarkan SK Gubernur Jenderal tgl. 20 Desember 1825 membagi Sumatras Westkust menjadi dua afdeling yang terdiri dari beberapa distrik, dimana Muko-Muko yang secara historis masuk wilayah kekuasaan Kesultanan Inderapura perpindah status administratifnya menjadi bagian dari Distrik Bengkulu (lihat juga Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006). Itulah kehebatan dan kelicikan Belanda dalam mengkoloni Nusantara di masa lampau.

Belanda memilih M. Rusli karena ia pernah bekerja sebagai jaksa kepala dalam jajaran Binnenland Bestuur Hindia Belanda di Betawi, menutup peluang beberapa kandidat yang lebih senior darinya. Lulusan Kweekschool (Sekolah Raja) Fort de Kock itu jelas lebih cocok menduduki jabatan itu ketimbang para marah lainnya yang tidak pernah mengenyam pendidikan sekuler (sistem pendidikan gaya Eropa/Belanda).

M. Rusli diberhentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai Regen Muko-Muko dengan Surat Keputusan No. 29 tanggal 11 Februari 1911. Bersamaan dengan itu era keregenan berakhir pula di Minangkabau. Namun yang belum tuntas dikaji adalah sejarah peregenan di Minangkabau, dengan segala aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Arik Sastrada/cucu Puti Agustina dan famili Mardion-Puti Rahmawati, ahli waris matrilineal M. Rusli, Padang/Inderapura).

Singgalang, Minggu, 23 Desember 2012

December 16, 2012

Minang Saisuak #115 - Haji Ahmad bin Abdul Murid (1883-1928): Tokoh Sarikat Islam Tanah Datar

Kodak lama ini pertama kali dimunculkan oleh Fikrul Hanif Sufyan di laman facebook-nya. Tampaknya foto ini terkait dengan topik tesisnya yang berjudul Dari isterinya Siti Aisyiah, Haji Ahmad dikaruniai beberapa orang anak yang aktif di organisasi Muhammadiyah, seperti: A. Malik Ahmad (Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Beliau juga dikenal sebagai penentang asas tunggal Pancasila. Sebagian mahasiswa angkatan 80an yang sering mengikuti pengajian di Kandang Ampek, kenal dengan sosok ini. Salah satu kadernya yang saya tahu adalah Prof Bustanuddin Agus, Prof Mansur Malik, Lukman Harun, dsb.), Sjamsuddin Ahmad (Panglima Hizbullah di Sumatera Barat), dan Hasan Ahmad.Penolakan Abdul Malik Ahmad terhadap Asas Tunggal Pancasila di Organisasi Muhammadiyah (1982-1985) [Padang: PPS Unand, 2011]. Dalam tesis it ia membahas sosok dan pemikiran politik Abdul Malik Ahmad (1912-1994), mantan wakil Ketua PP. Muhammadiyah, yang merupakan salah seorang anak laki-laki dari tokoh yang sedang kita bicarakan ini.

Penelusuran Fikrul melalui keturunan tokoh ini menemukan bahwa Haji Ahmad bin Abdul Murid lahir di Sumaniak tahun 1883. Konon beliau keturunan dari Haji Sumaniak, salah seorang pencetus Gerakan Paderi. Tidak banyak yang diketahui mengenai kisah hidupnya, selain bahwa aktifitas politiknya berada di bawah bendera Sarikat Islam (SI). Seperti telah sama kita ketahui semula SI dan PKI, yang sama-sama tumbuh di Jawa, saling bergandengan sejak 1920, tapi segera kemudian bersibak karena perbedaan haluan politik. Dalam kongres SI bulan Oktober 1921 di Surabaya, PKI resmi berpisah dari Sarikat Islam. Penggembosan dari dalam terus dilakukan PKI terhadap SI melalui apa yang disebut SI Merah atau Sarekat Rajat yang muncul tahun 1921. Tokoh-tokoh utama SI seperti Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Abdul Muis terus digoyang. Muis yang sempat mengunjungi tanah kelahirannya, Minangkabau, akhirnya terpental dari SI. Pengaruh pertelingkahan antara SI dan PKI (yang didukung oleh SI Merah/Sarekat Rajat) merembes pula ke Sumatra Barat. Hal itu tampak sekali di kota Padang Panjang, khususnya di antara para pengajar di Soematra Thawalib. Tiba-tiba PKI menjadi trend di sana setelah dua guru sekolah itu, Datuk Batuah dan Natar Zainuddin ditangkap Belanda pada 11 November 1924. Dalam pertemuan yang diorganisir oleh Sarekat Rajat di Padang Panjang tahun 1924, terlihat pengikut PKI makin bertambah di kota itu.

Selain Sulaiman Labai, ketua Sarikat Islam Silungkang, tidak banyak tokoh Sarikat Islam Sumatra Barat yang lain disebut-sebut dalam gerakan Komunis 1926-1927 di daerah ini (lihat: Harry J. Benda and Ruth T. McVey, The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents, Ithaca: Cornell University, 1960; Audrey T. Kahin, Communist Uprising in Sumatra: A Reapraisal, Indonesia 62, 1996:19-36). Oleh karena itu kuat dugaan bahwa Haji Ahmad bin Abdul Murid mungkin tetap berada di pihak SI Putih di Sumaniak. Sejak 1924 SI Putih makin terdesak di Sumatra Barat seiring dengan meningkatnya aktifitas Sjarikat Rajat Sumatra Barat yang berafiliasi dengan PKI, yang kemudian berlanjut dengan berbagai teror di nagari-nagari yang dilakukan oleh berbagai double organization simpatisan PKI seperti Sarikat Djin, Sarikat Itam, dan Sarikat Maling (Hitam), serta demo-demo yang dilakukan oleh beragam organisasi simpatisan partai itu, seperti Barisan Merah, Sarikat Tani, Sarikat Djongos, dan Kaoem Iboe (yang terakhir ini dipimpin propagandis komunis Upik Hitam yang ditangkap di Batusangkar sekitar akhir Desember 1926). Fikrul dalam tesisnya mengatakan bahwa Haji Ahmad bin Abdul Murid, yang beristrikan Siti Aisyah, wafat tahun 1928. Saat itu pemberontakan PKI di Sumatra Barat baru selesai diberangus Belanda. Beliau meninggal dalam usia yang cukup muda (45 thn). Apakah kematian beliau di usia yang cukup muda itu terkait dengan huru-hara PKI pada masa itu? Wallahualam!

Fikrul menulis di laman fb-nya bahwa penampilan Haji Ahmad bin Abdul Murid dalam foto ini, yang dibuat sekitar 1925 di tempat yang cukup unik (sulit menentukan apakah ini satu studio foto), tampil cukup modern. Saat itu ia masih menjabat sebagai ketua ISI Cabang Tanah Datar. Ia memakai kemeja lengan panjang, dasi kupu-kupu dan sepatu hitam, lengkap dengan kaos kaki, refleksi penerimaannya terhadap budaya Barat, serta sorban dan sarung, refleksi budaya lokal dan Islam. Penampilannya benar-benar merefleksikan perdebatan seputar pakaian di Minangkabau pada masa itu (lihat: Nico Kaptein, Southeast Asian debates and Middle Eastern inspiration: European dress in Minangkabau at the beginning of the 20th century, dalam: Eric Tagliacozzo (ed.), Southeast Asia and the Middle East: Islam, movement, and the longue dure. Singapore: NUS Press/Stanfrod: Stanford University Press, 2009, pp. 176-95).

Minangkabau dari dulu memang sudah menjadi tumpahan Islam, modernitas Barat, dan berbagai ragam ideologi. Inilah sebuah etnis yang tak pernah henti bergolak, fisik dan pemikiran.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Rasidah Malik Ahmad 74 thn., cucu Haji Ahmad bin Abdul Murid, Ciputat Tanggerang). | Singgalang, Minggu, 16 Desember 2012

December 12, 2012

Sejak dari Istana Raja, sampai Tempayan dan Piring

Henri Chambert-Loir (2011). Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima teks Indonesia lama. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia [dll.]. Tebal 180 hlm. ISBN Perancis 978-2-85539-484-8, ISBN Indonesia 978-979-91-0407-6 (Naskah dan Dokumen Nusantara Seri XXIX)

Henri Chambert-Loir (2011). Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima teks Indonesia lama. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia [dll.]. Tebal 180 hlm. ISBN Perancis 978-2-85539-484-8, ISBN Indonesia 978-979-91-0407-6 (Naskah dan Dokumen Nusantara Seri XXIX)

Buku ini memuat lima artikel karya Henri Chambert-Loir. Masyarakat pernaskahan Nusantara tentu tidak merasa asing lagi dengan nama filolog asal Perancis ini, yang lama bekerja sebagai direktur dan peneliti di cole franaise dExtrme-Orient (EFEO) perwakilan Jakarta, bahkan sampai sekarang beliau masih terlibat dengan aktivitas lembaga tersebut. Chambert-Loir identik dengan kajian naskah-naskah Nusantara yang berasal dari Bima dan Pulau Sumbawa pada umumnya. Namun dalam buku ini Chambert-Loir membawa pembaca ke wilayah pernaskahan Nusantara yang lain, seperti Aceh, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Barat, dan Jawa.

Buku ini memuat versi Bahasa Indonesia enam artikel Chambert-Loir yang versi aslinya telah diterbitkan dalam bahasa Perancis dan Inggris di beberapa jurnal internasional dan dalam bentuk bab dalam buku-buku collective bundel. Sebagaimana dikatakan oleh penulisnya, buku ini dimasudkan sebagai jilid pertama dari tiga buku berisi sejumlah artikel pilihan karya Henri Chambert-Loir dalam terjemahan Indonesia yang prakarsa penerbitannya muncul dari Bapak Ajip Rosidi sekitar 15 tahun lalu (hlm. 7).

Artikel pertama yang mengawali buku ini (hlm. 9-22) sebenarnya tidak langsung terkait dengan teks klasik Nusantara. Artikel ini adalah sebuah obituari mengenang almarhum Profesor Dr. Denys Lombard, salah seorang akademikus Perancis terkemuka tentang Asia. Artikel aslinya dimuat dalam Bulletin de lcole franaise dExtrme-Orient 85 (1998), hlm. 7-18. Kemudian obituari ini diterbitkan lagi dalam Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, eds.: H. Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, disertai dengan senarai karya-karya Denys Lombard (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, hlm. 13-47). Obituari ini mengisahkan perjalanan karier akademis Denys Lombard sebagai sejarawan dan ahli budaya Nusantara yang terkemuka di Perancis khususnya dan di Eropa pada umumnya. Lahir di Marseille pada 4 Februari 1938, Denys muda adalah anak Maurice Lombard, seorang ahli sejarah ekonomi masa penyebaran agama Islam. Faktor sang ayah inilah antara lain yang membawa Denys Lombard ke jalan nasib menjadi ahli studi sejarah dan budaya Nusantara, khususnya dunia Tionghoa dan Melayu-Indonesia.

Tahun 1961 Denys Lombard memperoleh ijazah sarjana di bidang sastra klasik dan sejarah Eropa di cole Nationale des Langues Orientales Vivantes (sekarang INALCO), Paris, ditambah empat diploma bahasa-bahasa Timur, yaitu Bahasa Tionghoa, Bahasa Melayu-Indonesia, Bahasa Khmer, dan Bahasa Thai (hlm. 9). Jumlah perolehan ijazah dan diploma tingkat awal yang berhasil diperoleh Denys Lombard itu sudah menunjukkan minat dan kualitas akademiknya yang tampaknya melebihi rata-rata kemampuan akademis kebanyakan teman-temannya sesama mahasiswa. Pada masa itu pula Denys menikah dengan Claudine Salmon, yang kemudian kita kenal sebagai Indonesianis lain asal Perancis yang banyak meneliti sejarah sastra dan budaya kaum peranakan Tionghoa di Indonesia.

Resensi ini dimuat dalam Jurnal JUMANTARA (Jurnal Manuskrip Nusantara) Vol. 3, No. 2, Tahun 2012, hlm.178-187.

Selanjutnya lihat: JurnalJUMANTARA (Jurnal Manuskrip Nusantara) Vol. 3, No.2, Tahun 2012, hlm. 178-187.

December 9, 2012

Minang Saisuak #114 - Sebuah Pesta Rakyat di Ombilin

Pesta rakyat adalah tradisi yang eksis dan dapat dijumpai dalam berbagai kelompok masyarakat di dunia. Jika ditinjau secara filosofis, pesta rakyat sebenarnya adalah satu klep yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mereduksi kritisisme kawula sekaligus untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Rakyat dihibur dengan aneka mainan dan simbil-simbol kebesaran penguasa diperlihatkan lewat pawai-pawai. Rakyat dilenakan dengan pesta-pesta.

Di Indonesia tradisi pesta rakyat berbeda-beda antara satu etnik dan etnik lainnya. Demikianlah umpamanya, ada pesta rakyat yang disebut alek nagari di Minangkabau. Selain itu, juga ada pesta rakyat yang dulu diperkenalkan oleh pemerintah kolonial yang biasa disebut pasar malam. Konsep pasar malam sebenarnya lebih mirip dengan pesta kermis di Belanda. Ada banyak permainan yang ditampilkan dan juga ada berjenis-jenis makanan rakyat yang dijual.

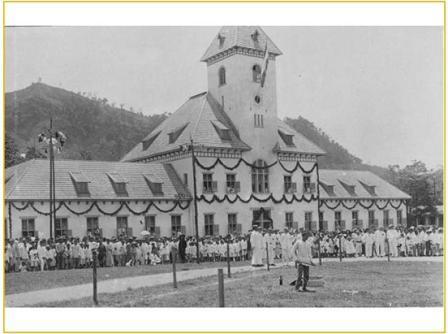

Rubrik Minang Saisuak kali ini menampilkan sebuah foto klasik yang mengabadikan satu pesta rakyat di Sawah Lunto. Judul foto ini adalah Volksfeest voor het kantoor van de Ombilin steenkoolmijnen in Sawahloento (Pesta rakyat untuk kantor Tambang Batubara Ombilin di Sawahlunto). Tampaknya, ini adalah rekaman visual peresmian kantor pusat administrasi Tambang Batu Bara Ombilin yang gedungnya terlihat dalam foto ini. Foto yang berukuran 8,6 x 13,8 cm. ini dibuat sekitar 1915-1925. Tidak disebutkann siapa mat kodaknya.

Dalam foto ini kelihatan orang banyak sedang menonton. Tapi kurang jelas tontonan apa yang sedang mereka saksikan. Terlihat juga beberapa pejabat orang Belanda (kulit putih) di latar depan. Pakaian dan posisi mereka dalam pertemuan-pertemuan di ruang publik merefleksikan segregasi kelas sosial antara penguasa dan kawula di zaman itu. Di zaman kemerdekaan ini arwah kolonial seperti itu mestinya sudah hapus, tapi kenyataannya banyak elit penguasa malah berperilaku lebih congkak dari penguasa kulit putih di zaman kolonial dulu.

Suryadi Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 9 Desember 2012

December 4, 2012

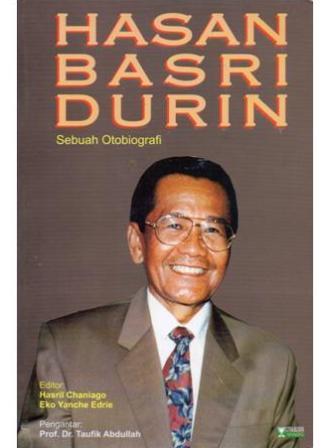

Otobiografi Hasan Basri Durin: “Mitos” dan Realitas Seorang Pamong

Judul buku : Hasan Basri Durin; sebuah otobiografi

Judul buku : Hasan Basri Durin; sebuah otobiografi

Editor : Hasril Chaniago & Eko Yanche Edrie

Penerbit : Citra Budaya Indonesia, Padang, 2011

Tebal : xvii + 510 hlm.

ISBN : 978-979-3458-25-0

Peresensi : Suryadi (Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda)

Sejak Zaman Reformasi bergulir bagai bola liar, politik Sumatra Barat, sebagaimana halnya yang terjadi di propinsi-propinsi Indonesia lainnya, juga di tingkat nasional, terus berjalan, dan lebih sering huyung seperti orang mabuk. Para politikus baru datang, dengan gaya dan merek mobil (e-phone) yang berbeda, juga dengan program-program baru. Mereka yang sudah mundur dari dunia yang selalu ramai dengan sikut-sikutan itu begitu cepat terlupakan. Tapi hal itu mungkin tidak sepenuhnya berlaku bagi para mantan politikus yang tahu akan kekuatan tulisan. Salah satunya adalah Hasan Basri Durin.

Buku yang kita bicarakan ini adalah otobiografi Hasan Basri Durin, mantan gubernur Sumatra Barat keempat (1987-1997). Buku ini mencatat dengan lengkap perjalanan karier politik anak nagari Jaho (sekarang masuk wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar) kelahiran 15 Januari 1935 itu.

Hasan Basri Durin mengatakan bahwa ibunya yang bernama Darama (yang beliau panggil Amai) sangat berperan dalam kehidupan masa kecilnya. Ayahnya, Mahmud Durin Datuk Majo Indo, yang beristri dua, adalah seorang guru di Perguruan Tarbiyah Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Djamil Djaho.

Sebagaimana halnya banyak anak lelaki Minangkabau, Hasan Basri Durin menjalani masa kecil di kampungnya. Ia masuk Sekolah Desa di Jaho, kemudian akhir tahun 1947 meneruskan pendidikannya ke SMP di Padang Panjang. Setamat SMP, ia ingin masuk SGA (Sekolah Guru Atas), juga di Padang Panjang. Namun, cita-cita itu tidak kesampaian karena ia gagal dalam tes kesehatan pertama. Kemudian Hasan Basri Durin memilih masuk SMA di Bukittinggi dan tamat tahun 1954.

Sebagaimana umumnya anak muda Minangkabau, rantau, dimana kecambah tuah akan ditanam atau, sebaliknya, karam di darat akan dialami, sudah memanggil-manggil Hasan Basri Durin setamat SMA. Pada Desember 1954, dengan kapal Van der Lijn ia meninggalkan Teluk Bayur menuju Jakarta untuk mengikuti tes pegawai Departemen Luar Negeri, menghapus ambisinya untuk masuk Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar. Namun, ia gagal dalam tes itu. Kegagalan itu terobati dengan datangnya surat undangan kepada orang tuanya di Padang Panjang bahwa ia mendapat kesempatan untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan beasiswa ikatan dinas dari Departemen Dalam Negeri. Dari Jakarta, Hasan Basri Durin melanjutkan perantauannya ke Yogyakarta.

Tahun 1958 Hasan Basri Durin meraih Sarjana Muda di UGM. Kemudian ia segera ditugaskan oleh Depdagri di Jambi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah. Setelah dua tahun bertugas di Jambi, ia melanjutkan pendidikan tingkat doktoral di UGM. Ketika itulah, sekitar awal 1960, Hasan Basri Durin berjumpa dengan Zuraida Manan, gadis sekampungnya yang telah dikenalnya sejak SMA, yang kemudian menjadi istrinya. Akhir 1960 Hasan Basri Durin menyelesaikan studi doktoralnya di UGM, kemudian ia segera ditugaskan kembali di Jambi, menjadi Sekretaris Wali Kota Jambi. Untuk memperdalam pengetahuan di bidang pemerintahan, Hasan Basri Durin dikirim ke Wayne State University, Michigan, Amerika Serikat, tahun 1962-1963. Pulang dari Amerika, ia dipercaya menjadi Penjabat Wali Kota Jambi (1966-1967), saat usianya waktu itu baru mencapai 31 tahun.

Namun, intrik-intrik politik di Jambi mengakibatkan Hasan Basri Durin harus meninggalkan daerah itu. Akhirnya ia pulang kampung setelah ditolak pula di Bengkulu. Namun hal itu seperti membuka jalan karir yang cemerlang baginya di Departemen Dalam Negeri. Tahun 1970 ia menjabat Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Sumatra Barat. Tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Penjabat Wali Kota Padang, yang kemudian menghantarkan dirinya menjadi Wali Kota Padang tahun 1973 hingga tahun 1983. Empat tahun berikutnya ia menjabat Pembantu Gubernur Sumatra Barat Wilayah II, sebelum kemudian terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat selama dua periode (1987-1997), menggantikan Ir. Azwar Anas.

Setelah turun dari jabatan Gubernur Sumatra Barat, Hasan Basri Durin terpilih terpilih menjadi Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR-RI (1997). Setelah itu ia menjabat Menteri Agraria Kabinet Reformasi (Mei 1998) yang dipimpin Presiden B.J. Habibie. Pada saat itu politik Indonesia sedang berada di awal pusaran badai reformasi yang kemudian berhasil melengserkan Suharto dari kursi presiden RI dan akhirnya menumbangkan Rezim Orde Baru. B.J. Habibie yang menggantikan Suharto tidak berhasil mengendalikan kapal politik Indonesia yang sedang oleng itu. Sedikit banyaknya hal itu berimbas kepada Hasan Basri Durin, seperti fitnahan-fitnahan korupsi terhadap dirinya semasa menjabat Gubernur Sumatra Barat yang antara lain berakibat pada terjadinya insiden penyanderaan terhadap dirinya dalam bis ketika mengunjungi Kampus IKIP Padang, Air Tawar, bulan Agustus 1998 (hlm. 449-552).

Tanggal 23 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menggantikan B.J. Habibie melantik kabinetnya. Hanya dua orang dari kabinet sebelumnya yang terpilih lagi: Wiranto (Menko Polkam) dan Juwono Sudarsono (Menhan). Gus Dur menghapus Kementerian Agraria. Bersamaan dengan itu karier politik Hasan Basri Durin, yang telah dijalaninya selama 43 tahun, berakhir.

Otobiografi ini, yang terdiri dari 20 bab, ditambah dengan catatan akhir dan daftar pustaka, mencatat pula peran Hasan Basri Durin dalam memajukan dunia pendidikan tinggi di Sumatra Barat. Dua hal penting yang dicatat dalam otobiografi ini adalah pembangunan kampus baru Universitas Andalas (dimulai sejak 1983 dan diresmikan pemakaiannya oleh Presiden Suharto pada pertengahan 1995) dan pendirian Yayasan Universitas Bung Hatta (1981) di mana ia tetap terlibat dalam kepengurusannya setelah lengser dari dunia politik. Selain itu, otobiografi ini mencatat pula dengan lengkap ranji keluarga Hasan Basri Durin: ke atas maupun ke bawah.

Lewat otobiografi ini, sampai batas tertentu kita dapat mengetahui bagaimana Rezim Orde Baru (1966-1998) mengorganisir dirinya. Otobiografi ini melengkapi Catatan Seorang Pamong (Penyunting: Abrar Yusra & Hasril Chaniago. Jakarta: Yayasan Obor 1997), memoar Hasan Basri Durin yang berisi catatan pengalamannya sebagai seorang penjabat pemerintah. Dalam narasi setiap bab otobiografi ini terefleksi kekuatan seorang malaikat penuh kuasa yang berumah di Jakarta. Tangan-tangannya yang bercabang ribuan menggenggam kuasa sampai ke tingkat desa, tak terkecuali di Sumatra Barat. Apa yang dikatakan Prof. Dr. Taufik Abdullah, MA. sejarawan Indonesia terkemuka, teman Hasan Basri Durin ketika di SMA Bukittinggi, yang menulis esai pengantar untuk otobiografi ini mungkin benar, bahwa lewat narasi otobiografi Hasan Basri Durin ini dinamika sesungguhnya dari [Rezim] Orde Baru lebih bisa dipahami dan dari pengangkatan dan pengalaman jabatannya pula wajah Orde Baru sebagai sebuah regim lebih jelas kelihatan. (hlm. 11).

Otobiografi memang sebuah mitos pribadi, tapi tak mungkin vakum dari unsur-unsur sosial politik di saat dan di mana sang pribadi itu hidup. Dengan demikian, sebuah otobiografi pada hakekatnya juga merupakan sebuah dokumen sosial. Jika lewat otobiografi Hasan Basri Durin kita sampai batas tertentu mendapat kesan tentang sistem dan dinamika sosial politik Sumatra Barat di Zaman Orde Baru, otobiografi Gubernur-Gubernur Sumatra Barat Zaman Reformasi mungkin akan dapat menjadi bahan perbandingan untuk mengetahui sistem dan dinaamika politik Indonesia di tingkat daerah pasca 1998. Akankah Gubernur-Gubernur Sumatera Barat Zaman Reformasi menulis pula otobiografinya? Mari sama-sama kita nantikan.

* Resensi ini dimuat di harian Singgalang, Minggu, 2 Desember 2012

December 2, 2012

Minang Saisuak #113 - Sebuah Vila di Padang Panjang

Kota Padang Panjang (ada yang menulis Padangpanjang) rupanya sudah lama menjadi kota wisata. Sejak zaman kolonial kota ini sudah menjadi tempat tetirah bagi orang-orang berduit untuk menghirup hawa segar sambil melepas kepenatan akibat rutinitas kerja sehari-hari. Udara kota Padang Panjang yang sejuk sangat cocok untuk itu. Letaknya yang tidak begitu jauh dari kota Padang juga menjadikan kota ini sebagai alternatif untuk berwisata bagi warga kelas atas yang tinggal ibu kota Sumatras Westkust itu.

Padang Panjang dengan alamnya yang indah dan hawanya yang sejuk segar sangat potensial dijadikan kota wisata. Lereng-lereng perbukitannya yang menawan dan hijau menyejukkan mata memandanganya. Kalau kita punya kemauan, Padang Panjang bisa dijadikan sebagai kota untuk konferensi-konferensi dan pertemuan-pertemuan regional, bahkan internasional. Kota ini bisa menjadi daerah peristirahatan bergengsi. Tapi itu jelas pemerlukan pemikiran yang berorientasi jauh ke depan.

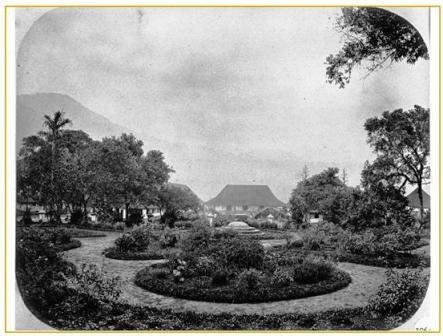

Kali ini rubrik Minang Saisuak menurunkan satu foto yang mengabadikan sebuah vila mewah yang bertaman luas di Padang Panjang pada akhir abad ke-19. Foto ini dibuat oleh perusahaan fotografi Woorbury & Page yang sangat terkenal di Hindia Belanda di zamannya. Foto yang berukuran 18,7 x 23,7 cm. ini dibuat sekitar 1875. Waktu itu akses jalan dari pantai barat ke pedalaman Minangkabau lewat Padang Panjang sudah makin baik menyusul rencana besar pemerintah kolonial Belanda membuat jalur kereta api yang menghubungkan darek dan Padang yang tujuan utamanya untuk mengangkut produksi batubara dari Ombilin.

Kurang jelas apakah masih ada sisa bangunan vila mewah ini sekarang. Yang pasti, kalau masih ada bangunan-bangunan kuno di Padang Panjang, sebaiknya dilestarikan dan dijadikan ciri khas kota itu. Kota yang menyimpan sejarahnya pasti jauh lebih menarik dari kota-kota yang hanya menyajikan euforia modernisme yang tidak berkeruncingan.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 2 Desember 2012

November 25, 2012

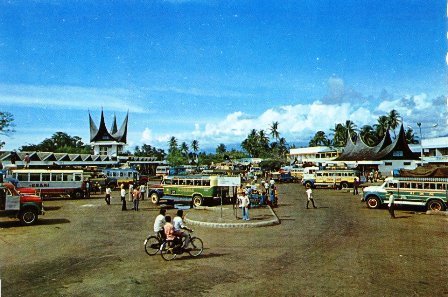

Minang Saisuak #112 - Terminal Bus Lintas Andalas 1970-an

Kapan kita di Padang punya terminal lagi…[?], demikian Eko Alvares Z. memulai thread-nya di laman facebook-nya yang memuat foto ini; [D]isinilah kami bermain masa kecil dulu [], komentar pengunjung Nita Indrawati Ibrahim; Jadi ingat masa kecil dulu, tinggal di ruko Jalan M. Yamin, mainnya, ya, sampai terminal ini, kenang pengunjung Syahjohn Toton. Apakah kuburan Belanda itu dibongkar sebelum dijadikan terminal? Orang mati harus dihormati, sambung pengunjung Abdur-Razzaq Lubis. Waktu itu masih ada bus Cemerlang, Sibualbuali, [Ubani, H.Z.N.], dan Bintang Kejora. Klaksonnya bisa main musik, kata pengunjung Febri Anes; [M]elihat bus-bus yang ada, saya jadi ingat, pernah naik bus Gagak Hitam. Kalau buka jendela[nya] digulung ke atas, sambung Jofianto Bledoeg; [S]ekarang [Padang adalah] satu-satunya kota propinsi yang tidak punya terminal bus, komentar pengunjung John Harnelis. Masa sih Padang bisa diacak-acak sama mall? [...], komentar pengunjung Moeliono Tea.

Komentar-komentar di atas, yang dikutip (dan diedit) dari laman facebook Eko Alvares Z., sepertinya membenarkan apa yang dikatakan oleh Henk Maier dalam artikelnya, Maelstrom and Electricity: Modernity in the Indies (1997), bahwa every picture tells a story (setiap gambar mengisahkan sebuah cerita. [E]very picture can be made to tell a story and some pictures can be made to tell a more extensive story than others, a wider variety of story than others (setiap gambar dapat dibuat untuk menceritakan sebuah cerita dan beberapa gambar dapat dibuat untuk menceritkan sebuah cerita yang lebih ekstensif dari yang lainnya, lebih luas variasinya dari yang lainnya), kata Maier lagi.

Gambar yang kami sajikan dalam rubrik Minang Saisuak kali ini memang menyimpan sebuah cerita, penggalan kisah tentang kota Padang. Inilah gambar terminal bus Lintas Andalas, sebuah lambang kota Padang yang pernah menyatu dengan ingatan kolektif warganya. Mungkin terminal ini telah menyimpan banyak kisah sedih dan gembira: lambaian perpisahan dari yang akan berangkat ke tanah rantau dan sambutan gembira bagi yang kembali ke Ranah Bundo.

Eko Alvares Z. mengatakan bahwa foto ini dibuat sekitar tahun 1970-an. Ia tidak menyebutkan sumbernya. Sangat mungkin pula ini adalah sebuah postcard yang sederhana, walau di bagian depan tidak terlihat tanda-tanda sebuah kartu pos. Teknologi komunikasi facebook kini telah membuat manusia lebih leluasa menyelam ke masa lalu: foto-foto lama (dan baru) bermunculan di dunia maya, teman-teman masa SMA, bahkan waktu SD, ketika ingus masih meleler di ujung bibir, ditemukan lagi. Berbagai reuni untuk itu diadakan, tak peduli berapa jauh jarak, berapa lama waktu, dan berapa jumlah uang yang diperlukan untuk itu.

Foto ini, dengan latar langit hijau dan gabak di hulu yang mengandung hujan, jelas mengembalikan ingatan kita pada keindahan kota Padang di suatu masa di zaman dulu. Keindahan tetap abadi dalam kenangan, dan kebobrokan-kebobrokan hari ini akan mempertebal kenangan-kenangan kepada keindahan masa lalu itu. Kini terminal Lintas Andalas sudah berubah wujud menjadi mall lambang xenocentrims dan ketololan.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: fb Eko Alvares Z.) | Singgalang, Minggu, 25 November 2012

November 18, 2012

Minang Saisuak #111 - Apakah ini Sketsa wajah Sultan Abdul Jalil Salahudin Muningsyah?

Sketsa ini pertama kali dimunculkan oleh Ricky Syahrul di laman fb-group Kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Sketsa ini (c. 14,5×10,4 cm.), yang sekarang tersimpan di Tropenmuseum Amsterdam, dibuat oleh Ridder Hubert Joseph Jean Lambert de Stuers pada tahun 1826. De Stuers (1788-1861) adalah Residen Sumatra’s Westkust (1824-1829), salah seorang petinggi kolonial Belanda yang ikut terlibat dalam Perang Paderi (1803-1837). Pengalamannya selama bertugas di Minangkabau dituangkannya dalam dua jilid bukunya yang berjudul De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Amsterdam: P.N. Kampen, 1849, 1850). Di dalam buku itulah (Jilid 2, 1850) sketsa Tuanku Imam Bonjol yang pertama ditemukan, yang berjubah putih, bersorban, berjanggut, dan memegang tasbih, yang kemudian dikenal luas sampai sekarang.

Demikian pula halnya sketsa yang menarik yang kami turunkan dalam rubrik “Minang Saisuak” kali ini. Sangat mungkin bahwa, sebagaimana halnya sketsa Tuanku Imam Bonjol, sketsa ini dibuat sendiri oleh De Stuers. Rupanya pejabat militer Belanda yang satu ini senang melukis. Dalam sketsa ini terlihat ‘orang saleh dari sumatra’ (vrome mannen (sic) uit Sumatra) ini juga memegang tasbih, tanda kesalehannya. Di bagian atas sketsa ini tertulis: “Orang Siak, padries van Lintou, 1826″ (Orang Siak, pengikut Paderi dari Lintau, [sketsa ini dibuat tahun] 1826). Di tengah, bagian kiri, ada lagi tulisan: “Sulthan Boea, Shalahadin” (Sultan Buo Salahudin). Keterangan inilah yang memicu timbulnya beberapa interpretasi tentang siapa sebenarnya sosok yang divisualkan dalam sketsa ini.

Kedua wajah dalam sketsa ini jelas orang yang sama. De Stuers tampaknya ingin melukis tampak depan dan tampak samping wajah tokoh ini. Ricky Syahrul dan Sutan Ismail dalam thread yang memuat foto ini di fb-group yang disebutkan di atas berspekulasi bahwa gambar ini adalah sketsa wajah Yang Dipertuan (YDP) Nan Bakumih Daulat Yang Dipertuan Sultan Abdul Jalil Salahudin Muningsyah, Raja Adat di Buo. Baginda adalah ayah YDP Bawang Sultan Alam Muningsyah, yaitu ayah YDP Garang Sultan Sembahyang, dan paman Sultan Alam Bagagarsyah. E. Francis yang menjadi Residen Sumatra’s Westkust (1834-1837) mencatat dalam bukunya Herinneringen uit den levensloop van een Indisch ambtenaar van 1815 tot 1851 (Batavia: H.M. van Doorp, 1859) bahwa YDP Nan Bakumih mendapat pengaruh kaum Paderi dan menjadi pengikut Tuanku Lintau. Jadi, tampaknya setelah ajaran Paderi menyebar di darek, dalam kalangan bangsawan Pagaruyung sendiri muncul perpecahan karena ada anggota keluarga kerajaan yang “menyeberang” ke pihak Paderi seperti YDP Nan Bakumih ini. Tampaknya pembakaran Istana Pagaruyung tahun 1815 menyusul pembunuhan terhadap keluarga raja adalah salah satu klimaks dari perpecahan itu. Bukti-bukti historis menunjukkan bahwa revolusi pengislaman Minangkabau yang memakan waktu hampir 4 dekade memang cukup rumit dan berdarah-darah.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 18 November 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers