Suryadi's Blog, page 21

February 17, 2013

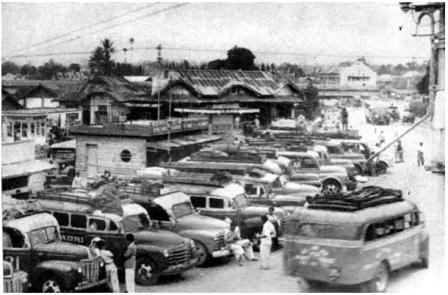

Minang Saisuak #123 - Terminal Bus di Bukittinggi (1950-an)

Foto klasik ini muncul pertama kali di laman facebook Fikrul Hanif Sufyan, dosen sejarah Universitas Andalas. Foto ini merekam pemandangan di terminal oto (bus) di Bukittinggi zaman sebelum bagolak, sekitar 1950-an. Menurut saah seorang penanggap, Buya Mas’oed Abidin, terminal ini terletak di Pasa Bawah Bukittinggi. Dalam sumber aslinya (lihat di bawah) tertulis: ‘Stasion bus djurusan Pajakumbuh, Pakan Baru dari Bukittinggi’.

Fikrul yang mengutip buku Republik Indonesia: Propinsi Sumatera-Tengah mengatakan bahwa i ke beberapa kota dan Provinsi pada 1950-an terdapat 70 buah perusahaan oto bis yang beroperasi di Provinsi Sumatera Tengah, 70% di antaranya dimiliki oleh pengusaha bumiputera, sisanya dimiliki oleh pihak asing. Bis-bis tersebut setiap hari melayani 32 trayek dalam dan antar provinsi.

Menurut catatan itu pula, di daerah Sumatera Barat saja ada 25 perusahaan oto bis yang beroperasi. Pada masa itu sekurangnya 366 buah oto bis meramaikan jalan-jalan Sumatera Barat setiap hari. Paling kurang setiap setengah jam Padang dan Bukittinggi dihubungkan oleh 7 - 8 perusahaan yang menyediakan tidak kurang dari 75 buah oto bis. Sedangkan trayek Bukittinggi-Payakumbuh dilayani 4 - 5 perusahaan oto bis. Disebutkan pula bahwa akhir 1952, dari 32 trayek di atas, frekuensi yang dicapai sebesar 55,5% - 87,5% . Hubungan transportasi relatif baik di musim kemarau, tapi sering menjadi terhambat di musim hujan, karena banyak ruas jalan yang belum diaspal.

Berikut nama-nama perusahaan oto bis dan trayeknya: Bukittinggi - Pdg. Panjang: P.O. Gab. A.P.D., N.V. N.P.M., Gab. Padri; Bukittinggi - Padang: P.O. Gab. A.P.D., N.V. N.P.M., N.V. Himsar, TA. ME. Agam, N.V. Atom, Flora, Plastic; Buktittinggi - Payakumbuh: P.O. Gab. Sago, N.V. Himsar, P.O. Gon, Gab. A.P.D.; Bukittinggi - Pekanbaru: P.O. Gab. Sago, N.V. Himsar, P.O. Gon, P.O. Gab. A.P.D.; Bukittinggi - Medan: N.V. Himsar, P.O. Gab. AP.D., T.A. ME. Agam, A.D.L.M., Kingkong, Sibual-buali, Martimbang dan C.U. Kita. Selain itu ada 28 trayek lainnya yang menghubungkan kota-kota di Sumatera Barat.

Di zaman itu orang sangat bangga naik oto bis. Itulah era di mana ‘sounds of power’ - meminjam istilah Freek Colombijn dalam artikelnya ‘Toooot! Vrooom!: The Urban Soundscape in Indonesia’, Sojourn 22, 2007: 254-273 - makin menunjukkan kekuatannya dalam membentuk soundscape kota-kota provinsi di Indonesia. Suara oto bis yang lewat pada waktu seperti magis yang dapat menarik anak-anak berlari ke tepi jalan raya. Kini perhatian anak-anak Indonesia disandera oleh televisi dan bermacam-macam permainan game elektronik

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber: Repblik Indonesia: Propinsi Sumatera-Tengah, Djakarta: Kementerian Penerangan, [1953]: [765]) | Singgalang, Minggu, 17 Februari 2013

February 10, 2013

RANDAI MERAMBAH EROPA

Mungkin tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa randai dari Minangkabau adalah salah satu teater tradisional Indonesia yang berasal dari luar budaya Jawa yang paling dikenal di luar Indonesia. Jika kita memperkecil skop pembicaraan seputar Sumatera, maka saya berani mengatakan bahwa teater rakyat Minangkabau yang disebut randai paling sering dibicarakan secara ilmiah dan dipelajari untuk dipraktekkan oleh orang asing. Sejauh yang saya ketahui teater-teater atau seni-seni tutur tradisional dari etnis lain di Sumatera baru mendapat perhatian sarjana asing sebatas untuk bahan kajian ilmiah, misalnya mengenai di didong di Aceh oleh John R. Bowen (1991), Abdul Muluk di Sumatera Selatan oleh Robert Martin Dumas (2000), dan teater topeng sakura di Lampung yang diteliti oleh Karen SK Thomas (2013).

Mungkin tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa randai dari Minangkabau adalah salah satu teater tradisional Indonesia yang berasal dari luar budaya Jawa yang paling dikenal di luar Indonesia. Jika kita memperkecil skop pembicaraan seputar Sumatera, maka saya berani mengatakan bahwa teater rakyat Minangkabau yang disebut randai paling sering dibicarakan secara ilmiah dan dipelajari untuk dipraktekkan oleh orang asing. Sejauh yang saya ketahui teater-teater atau seni-seni tutur tradisional dari etnis lain di Sumatera baru mendapat perhatian sarjana asing sebatas untuk bahan kajian ilmiah, misalnya mengenai di didong di Aceh oleh John R. Bowen (1991), Abdul Muluk di Sumatera Selatan oleh Robert Martin Dumas (2000), dan teater topeng sakura di Lampung yang diteliti oleh Karen SK Thomas (2013).

Kajian-kajian orang Eropa terhadap randai antara lain dilakukan oleh Margaret Kartomi (1981), Craig Lattrel (1999), Wim van Zanten (2000; dalam format video), dan Matthew Isaac Cohen (2003).

Sarjana asing yang paling intens meneliti randai adalah Kirstin Pauka dari University of Hawaii, Amerika Serikat. Pauka telah menulis beberapa artikel mengenai randai (lihat: Pauka 1998; 2003; 2008). Puncak dari ketertarikannya terhadap randai diwujudkannya dalam sebuah disertasi yang dipertahankan di University of Hawaii tahun 1995. Tiga tahun kemudian disertasi itu diterbitkan oleh Center for International Studies Ohio University di Athens, Ohio, dalam seri Monograph in International Studies Southeast Asia Series nomor 103 dengan judul Theater & martial arts in West Sumatra: randai & silek of the Minangkabau.

Prof. Kirstin Pauka tidak hanya menerbitkan tulisan ilmiah mengenai randai, tapi juga mempelajarinya untuk dipraktekkan dan diajarkan kepada mahasiswanya. University of Hawaii (yang menerbitkan Asian Theater Journal) juga menawarkan kuliah seni randai untuk Program S2-nya. Pada Agustus 2011 - Februari 2012, Kirstin mendatangkan Musra Dahrizal, budayawan dan praktisi profesional kesenian randai kita dari Grup Palito Nyalo, untuk menjadi dosen tamu dan instruktur randai di Fakultas Theater, Studi Asia, Huniversity of Hawaii.

Tahun 2000 Musra Dahrizal dan dosen ISI Padang Panjang, Admiral, diundang ke Australia untuk menjadi instruktur randai. Dengan demikian, dua benua (Amerika dan Australia) sudah dijejak oleh kesenian randai kita.

Randai merambah Eropa

Pada 5-12 Januari lalu Admiral diundang oleh Hogeschool van de Kunsten di Utrecht, Belanda, untuk mengajarkan kesenian randai kepada mahasiswa sekolah tinggi itu dalam Programma Winteracademie 2013. Dengan demikian kesenian randai kita juga sudah merambah benua Eropa. Memang Musra Dahrizal pernah diundang ke Turki dan beberapa negara pecahan Yugoslavia, tapi tidak dalam rangka mengajarkan randai.

Nelly van der Geest yang mengelola program di Utrecht itu menyebutkan dalam bahwa tujuan kuliah randai ini adalah: 1) Mahasiswa dapat memahami apa fungsi kesenian randai di Sumatera Barat; 2) Mahasiswa dapat mempertunjukkan gerakan dan elemen-elemen dasar randai; 3) Mahasiswa mendapat pengalaman dalam pertunjukan yang bersifat kolektif dari perspektif non Barat; 4) Mahasiswa ditantang untuk menerjemahkan randai ke dalam konteks baru (teater Barat) (lihat: http://theaterweb.hku.nl/clk/show/id=1069404).

Nelly van der Geest yang mengelola program di Utrecht itu menyebutkan dalam bahwa tujuan kuliah randai ini adalah: 1) Mahasiswa dapat memahami apa fungsi kesenian randai di Sumatera Barat; 2) Mahasiswa dapat mempertunjukkan gerakan dan elemen-elemen dasar randai; 3) Mahasiswa mendapat pengalaman dalam pertunjukan yang bersifat kolektif dari perspektif non Barat; 4) Mahasiswa ditantang untuk menerjemahkan randai ke dalam konteks baru (teater Barat) (lihat: http://theaterweb.hku.nl/clk/show/id=1069404).

Seramai 18 orang mahasiswa (berusia sekitar 18-20 thn) mengikuti program tersebut. Mereka sangat antusias mempelajari gerak-gerak dasar randai yang diajarkan Admiral. Saya (ditemani oleh fotografer Ista Putranto, seorang Indonesia yang tinggal di Belanda) membantu menerjemahkan instruksi-instruksi yang diberikan Admiral kepada mahasiswa, dan juga memberikan penjelasan mengenai konteks sosio-kultural randai di Minangkabau.

Menurut pengamatan saya, mahasiswa dapat menguasai dengan cepat gerakan-gerakan dasar randai, termasuk gelek. Fungsi goreh dengan suara-suara khasnya sebagai komando untuk setiap gerakan dan ekspresi aural (seperti ap!, ti!, eik!, dan thua!) anak randai dapat mereka pelajari dengan relatif cepat. Demikian pula dengan tapuak galembong (yang tampaknya sangat mereka sukai karena bunyinya yang khas). Yang agak memerlukan waktu untuk penghalusan adalah keselarasan antara tapuak tangan (dengan berbagai variasinya) dengan suara. Dendang dapat mereka pelajari dengan relatif cepat pula, walau tak sepenuhnya mampu menirukan garitiak (cengkok) suara aslinya. Ekspresi teatrikal dan suara untuk adegan dialog antar tokoh (saat lingkaran anak randai duduk) kelihatan unik, tapi ini dapat dimaklumi karena mereka berasal dari budaya Barat dengan tradisi teater yang sangat berbeda.

Latihan randai di Hogeschool van de Kunsten di Utrecht tersebut diakhiri dengan pertunjukan randai oleh kelompok mahasiswa yang mengikutinya. Pertunjukan itu dijadikan sebagai salah satu point penilaian oleh pihak sekolah. Mahasiswa membawakan sekuen sprookje “Hans en Grietje”, satu cerita anak-anak yang terkenal di Belanda.

Menghargai dan mempromosikan kesenian tradisi kita

Antusiasme orang asing seperti remaja Belanda mempelajari randai membanggakan saya, tapi sekaligus juga mengingatkan saya pada nasib kesenian ini di ranah Minang sendiri. Banyak di antara kaum muda Minangkabau sekarang tergila-gila dengan budaya pop asing. Akhir-akhir banyak juga yang kerajingan budaya pop Korea. Sementara kesenian tradisi mereka sendiri diabaikan, tidak dipelajari.

Kita berharap semoga timbul kesadaran di kalangan generasi muda Minangkabau untuk mempelajari dan terus melestarikan randai. Di samping itu, adalah tugas pemerintah, dunia pendidikan, para budayawan, dan para profesional kesenian randai untuk terus mempromosikan teater tradisional Minangkabau ini ke mancanegara. Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut hemat saya ISI Padang Panjang, dan insitusi-insitusi sejenis yang relevan, harus terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan di luar negeri, khususnya yang bergerak dalam bidang seni seperti Hogeschool van de Kunsten di Utrecht, atau grup-grup kesenian profesional yang bergerak di bidang seni pertunjukan. ISI Padang Panjang, misalnya, seyogianya menyiapkan paket kuliah dan praktek kesenian tradisional kita yang dapat diikuti oleh peminat/mahasiswa luar negeri, dengan instruktur yang profesional dan menguasai bahasa Inggris, orang asing jadi berminat datang ke Kampus ISI Padang Panjang untuk mengenal lebih dekat budaya Minangkabau.

Sebuah (suku)bangsa akan mendapat marwah dalam pergaulan internasional jika unsur-unsur budayanya mendapat apresiasi positif dari bangsa-bangsa lain.

Oleh Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 10 Februari 2013

February 3, 2013

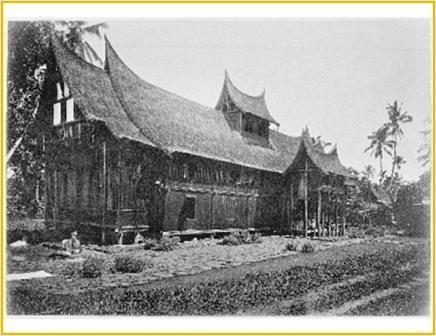

Minang Saisuak #122 - Rumah Gadang Khatib Nagari di Supayang (akhir 18

Nagari Supayang, yang sekarang masuk wilayah administrasi Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, dulu pernah dilalui oleh rombongan peneliti dari Belanda di tahun 1877-1879. Rombongan ilmuwan itu tergabung dalam Centraal Sumatra Expeditie (Ekspedisi Pedalaman Sumatra) yang digagas oleh Prof. P.J. Veth dari Universitas Leiden (lihat: Paul van der Velde, A lifelong passion: P.J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies, transl. Beverley Jackson. Leiden: KITLV Press, 2006). Itulah penelitian gabungan terbesar yang dilakukan ilmuwan Belanda pada abad ke-19 di Nusantara, yang kemudian menginspirasi proyek-proyek penelitian serupa pada masa sesudahnya yang dilakukan di wilayah-wilayah lain di Hindia Belanda.

Centraal Sumatra Expeditie melibatkan peneliti dari beberapa bidang ilmu seperti antropologi ragawi, geografi, etnologi, botani, geologi, bahasa dan tradisi lisan. Eksepdisi itu dikomandani di lapangan oleh A.L. van Hasselt dan J.F. Snelleman, dan beberapa peneliti lainnya. Ekspedisi itu masuk dari daerah Palembang dan mengarah ke utara ke pedalaman Minangkabau, menembus rimba raya Bukit Barisan yang pada waktu itu masih ‘gelap’ bagi orang Eropa. Penelitian itu menghasilkan beberapa jilid buku tebal yang kaya dengan foto-foto dan sketsa-sketsa, yang masih bisa kita baca sampai sekarang. Salah satu di antaranya adalah De talen en letterkunde van Midden-Sumatra (Bahasa-bahasa dan sastra dari pedalaman Sumatra) oleh A.L. van Hasselt (Leiden: E.J. Brill, 1881).

Centraal Sumatra Expeditie juga melibatkan orang-orang pribumi yang diminta menjadi penunjuk jalan, penghubung para ilmuwan putih berhidung mancung itu dengan penduduk pribumi, dan pembawa beban (ransum dan alat-alat penelitian). Beberapa orang di antaranya adalah penduduk nagari Supayang, termasuk Khatib Nagari, seorang pemuka adat nagari Supayang pada masa itu.

Foto ini (16,3 x 22,3 cm.) mengabadikan rumah gadang keluarga matrilineal Khatib Nagari. Foto ini dibuat pada periode ekspedisi itu (1877-1879; kapan persisnya rombongan peneliti itu singgah di Supayang dapat dicek dalam dagboek ekspedisi ini yang tersimpan di Leiden). Juru fotonya adalah D.D. ‘Daniel’ Veth, salah seorang anggota ekspedisi itu, yang tampaknya masih punya hubungan keluarga dengan P.J. Veth, sang penggagas ekspedisi itu yang tetap tinggal di Leiden. D.D. Veth adalah seorang ahli geografi dan pembuat peta yang mahir.

“Het adathuis van Katieb Negri te Soepajang, Padangse Bovenlanden, Sumatra’s Westkust”, demikian judul foto ini. Rumah gadang Khatib Nagari ini kelihatan cukup megah, dengan anjung kecil di atapnya bagian tengah, tanda rumah orang berbangsa pada waktu itu. Atapnya masih terbuat dari ijuk. Serambi untuk naik di depan juga kelihatan unik.

Apa arti kata ‘Supayang’? Kurang abas oleh saya. Yang jelas kelak di kemudian hari nagari ini menghasilkan beberapa orang cerdik cendikia dan ternama pula, seperti Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu yang pernah menjadi dosen saya dan Ketua Pembina Adat dan Syarak di LKAAM tahun 1980-an dan Khairul Jasmi yang sekarang menjadi ‘nakhoda’ surat kabar Singgalang, media cetak terkemuka di Sumatra Barat. Nagari Supayang pernah pula didarati oleh helikopter yang ditumpangi oleh Gubernur Sumatra Barat, Azwar Anas, dan Idrus Hakimi, yang mengunjungi korban galodo yang melanda Supayang dan Pasie Laweh pada bulan April 1979. Itu saya baca dalam novel Lonceng Cinta di Sekolah Guru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012:268).

Mungkin sekarang masih ada keturunan Khatib Nagari di Supayang. Mudah-mudahan foto lama ini dapat menyambung kenangan mereka, dan warga Supayang pada umumnya, kepada datuk moyang mereka dulu.

Suryadi Leiden, Belanda (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 3 Februari 2013

January 27, 2013

Minang Saisuak #121 - Sesudut Bukittinggi Selepas Bergolak

Kali ini rubrik ‘Minang Saisuak’ menurunkan lagi satu kodak lama tentang Bukittinggi. Kodak ini pertama kali saya lihat di laman fb Azmil Anis (52 thn) asal Koto Padang-Pandai Sikek yang kini bermukim di Selangor-Malaysia (30 Desember 2012). Foto ini mengabadikan salah satu sisi kota Bukitttingi sekitar 50 tahun yang lalu dengan Jam Gadang menjulang di latar belakang. Kelihatan kendaraan bendi masih lebih banyak daripada kendaraan oto di jalan-jalan kota [u]rang Agam itu.

Foto ini kemungkinan besar dibuat setelah berakhirnya peristiwa PRRI di Sumatera Barat (sekitar 1961). Joel A. Sahim (68 thn) yang mengomentari thread Azmil itu mengatakan bahwa monumen yang berada di bagian kanan foto ini dibangun untuk memperingati kemenangan Tentara Pusat terhadap PRRI. Pengunjung lainnya, Bachtiar Iskandar (67 thn), mengatakan bahwa monument itu, yang bernama ‘Tugu Pahlawan Tak dikenal’, dibangun kurang lebih bersamaan dengan pembangunan bioskop Sovia, salah satu panggung sinema yang terkenal di Bukittinggi tahun 1970-an dan 80-an. Menurut Bachtiar biaya pembangunan tugu dan biskop itu masing 600 ribu dan 800 ribu rupiah. Foto ini mengembalikan kenangan Joel A. Sahim ketika bersekolah di SMP IV di bilangan Panorama. Seperti kebanyakan orang Minangkabau pada masa itu, beberapa anggota keluarga Joel ikut dalam gerakan PRRI.

Dalam foto ini terlihat sebuah jalan dua jalur yang lebar di Bukittinggi. Bangunan-bangunan tentu belum sebanyak sekarang. Patung yang dibuat tentara Pusat itu masih ada sampai sekarang, meski puncaknya sudah pernah direstorasi. Cukup mengherankan, monumen lambang penaklukan tentara Pusat terhadap orang Minang (PRRI) itu tetap berdiri tegak sampai kini, berbeda dengan monumen-monumen peninggalan Belanda di Sumatera Barat yang umumnya diratatanahkan selepas Belanda hengkang dari Ranah Minang/Indonesia. Ini jelas dimungkinkan oleh militer Indonesian yang memegang peran makin kuat di Sumatera Barat setelah PRRI berakhir. Dan tentu saja selama Zaman Orde Baru, tidak ada yang berani mencongkel-congkel monumen ini, tempat dilekatkannya lambang supremasi (tentara) pusat di Minangkabau.

Bukittinggi yang terkesan lengang dalam foto ini mungkin juga merekam keadaan yang sebenarnya. Peristiwa PRRI, yang dianggap oleh Jakarta sebagai ‘aksi makar’, telah menyibakkan orang Minangkabau ber-dunsanak dan ber-ipa bisan. Banyak kampung jadi lengang bagai disemba garudo, karena penduduknya lari ke luar Sumatera Barat, termasuk ke Jawa, untuk menghindari perang itu. (’Jika takut di ujung bedil, larilah ke pangkalnya’). Selama perang (1958-1961) banyak orang lari dari kampungnya, pergi ijok ke hutan-hutan.

Foto ini menunjukkan juga bahwa teknologi kodak kolor sudah masuk pula ke Sumatera Barat pada tahun 1960-an. Teknologi foto berwarna sudah ditemukan sejak tahun 1861 oleh Prof. James C. Maxwell dari Cambridge University, Inggris. Di zaman saisuak berbagai temuan (inventions) teknologi di Barat, seperti gramofon, film, foto, dll., cepat sampai ke Hindia Belanda. Terlihat dalam foto ini Jam Gadang yang bernawarna kuniang sipadeh pada waktu itu. Kini warnanya sudah jadi putih, kontras dengan negeri tempat ia berdiri yang makin menghitam oleh korupsi.

Suryadi Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://www.facebook.com/ MinangkabauPages?v=feed&story_fbid=152389686909) | Singgalang, Minggu, 27 Januari 2013

January 24, 2013

Minangkabau Bukan Etnis Pacandaian

Seperti diberitakan oleh beberapa di Padang, fb-group Menelusuri Pokok-Pokok Pikiran AFNORIZAL ABUKASIM menyatakan bahwa semua orang Minangkabau adalah anak pacandaian. Administratornya, Afnorizal Abukasim (AA), dan beberapa rekannya, seperti Gani Limsa, Muhammad Yamin, Gusman Ready, dll., juga menghina bahwa adat Minangkabau jahiliyah.

AA cs menuntut penghapusan adat Minangkabau dan menyerukan penerapan syariat Islam total di Ranah Minang. Ini tentu bukan isu baru dalam sejarah kebudayaan dan masyarakat Minangkabau. Sejak era Perang Paderi (1803-1837) pertelingkahan, baik sebatas ide maupun aduk fisik, antara kelompok yang menginginkan penerapan syariat Islam secara kaffah di Minangkabau di satu pihak dan kelompok yang ingin tetap mengakomodasi adat di lain pihak terus berlangsung. Namun, lebih dari berbagai kejadian di masa lalu, menurut pandangan banyak penanggap dalam fb-group itu, dalam menyampaikan ide-idenya, AA cs. dinilai telah memakai kata-kata yang kelewat kasar, kumuh, menghina dan sangat tidak beradab.

Kampanye anti adat Minangkabau AA cs sudah berlangsung kurang lebih sejak dua tahun lalu melalui beberapa fb-group yang lain. Ini adalah era ketiga dalam sejarah panjang perdebatan kultural di Minangkabau yang tampaknya belum akan berkesudahan: era pertama dalam wujud perang bertabur darah di zaman Paderi; era kedua ‘perang pena’ di berbagai surat kabar dan buku sepanjang pertengahan pertama abad ke-20; dan sekarang debat dan perang kata-kata lewat media online seperti mailing list dan facebook.

Tidak seperti kebanyakan fb-group lain, fb-group yang diluncurkan AA cs itu, juga yang mereka luncurkan sebelumnya, cenderung memajang thread-thread yang memakai bahasa kasar, bercarut-carut, agitatif, dan menghina. Kesan itu diperoleh dari tanggapan dari kebanyakan pengunjung fb-group itu.

Minangkabau: etnis anak pacandaian?

Postingan AA yang paling menimbulkan kemarahan memuncak banyak pengunjung di fb-group itu adalah penyataannya bahwa seluruh orang Minangkabau pada hakekatnya adalah ‘anak pacandaian’. Menurut Pamoentjak (1935:253), anak pacandaian adalah ‘anak haram zadah’.

AA cs berargumen bahwa dengan tidak tercatatnya nama ayah anak-anak dalam ranji setiap keluarga Minangkabau karena sistem matrilineal yang menarik garis nasab ke ayah dan garis sako ke pihak ibu (sebagaimana dikatakan oleh Buya Maso’ed Abidin, tapi telah dipelesetkan oleh AA menjadi: ‘banasab ka ayah, basuku ka Ibu’), maka setiap anak Minangkabau tidak jelas ayahnya. Dengan demikian, menurut AA, orang yang tidak jelas ayahnya adalah anak pacandaian (anak haram jadah).

Beberapa kajian ilmiah akhir-akhir ini memfokuskan perhatian pada fenomena kebahasaan di media-media komunikasi baru seperti facebook dan HP. Sebagai contoh gejala bahasa di media facebook, ragam bahasa Minangkabau yang dipakai AA cs menarik untuk diamati. AA yang memposisikan dirinya sebagai Muslim sejati memakai ragam bahasa Minang yang paling ‘telanjang’ dan sangat kasar. Bahasanya sama sekali jauh berada di luar prinsip kato nan ampek. Ungkapan seperti orang Minang ‘anak pacandaian/zina’, ‘badunsanak anjiang’, ‘adat jahiliyah’, dan lain-lain, bertebaran dalam setiap postingannya.

Fenomena ini memunculkan beberapa pertanyaan: 1) Apakah AA betul-betul seorang Muslim sejati yang hendak ‘meluruskan’ masyarakat Minang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar atau ada suatu maksud lain di balik kampanye gencarnya menghina budaya dan masyarakat Minangkabau dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak santun itu; 2) Jika AA betul-betul seorang Muslim sejati dan ahli agama (seperti kesan yang diberikannya kepada para pengunjung fb-group-fb-group yang ia luncurkan), apakah gaya bahasa penuh carut dan kumuh yang ia pakai di forum terbuka facebook itu tidak menjatuhkan citra kaum ulama, khususnya ulama Minangkabau?; 3) Apakah domestikasi media facebook di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Minangkabau, cenderung menggiring orang mengembangkan identitas kamuflase dan mengapa?

Hinaan etnisitas di facebook dan ranah hukum

Kehadiran media facebook telah menghadirkan berbagai fenomena baru dalam masyarakat. Dalam konteks negara tertentu, misalnya, kebebasan berkespresi di media online seperti facebook berhadapan dengan ranah hukum.

Belum lama ini pendiri Wikileaks, Julian Assange, ditangkap di Inggris dan dipaksa diekstradisikan ke Amerika Serikat. Assange dituduh melakukan pelecehan seksual di Swedia, namun banyak orang yakin itu adalah tuduhan palsu. Negara-negara adikuasa merasa terancam oleh aktivitas Wikileaks yang mempublikasikan dokumen-dokumen paling rahasia milik pemerintahan mereka. Kasus Assange memicu perdebatan, khususnya terkait dengan demokrasi dan kebebasan berekpresi di media yang selama ini didengung-dengungkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Negara-negara tersebut dinilai tidak konsisten dalam ucapan dan tindakannya.

Untuk konteks Indonesia, fenomena ini lebih menarik lagi. Media seperti email dan facebook bisa dikaitkan dengan isu ‘pencemaran nama baik’ yang memang berterima dalam ranah hukum Indonesia. Tentu kita masih ingat kasus Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik rumah sakit Omni Internasional di Tangerang. Jika Prita yang hanya mengeluhkan pelayanan rumah sakit Omni Internasional lewat email pribadi bisa diseret ke meja hijau, mengapa hinaan AA cs yang begitu kotor dan sangat menistakan orang Minangkabau yang ia lancarkan di media online terbuka seperti facebook tidak dapat dituntut ke pengadilan?

Tinggal pertanyaan: apakah orang Minangkabau merasa terhina oleh ucapan-ucapan AA cs yang kelewat kasar yang sudah bertebaran di dunia maya itu? Atau mereka merasa lebih terhina oleh fim ‘Cinta tapi Beda’? Mengapa belum lama ini orang Minangkabau merasa begitu terhina ketika seorang anak muda Minang mengaku ateis di media facebook? Anak itu akhirnya berurusan dengan polisi dan pengadilan. Apakah pengakuan ateis seorang anak Minang lebih menghinakan orang Minang ketimbang tuduhan bahwa semua orang Minang adalah anak pacandaian?

Banyak yang mendesak LKAAM, MUI Sumbar, Bundo Kanduang, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kodya), dan unsur-unsur masyarakat Minangkabau lainnya, akan memanggil AA cs untuk berdiskusi dan berdebat. Lembaga Bundo Kanduang jelas sangat berkompeten pula, sebab wanita Minanglah yang menjadi sasaran utama hinaan AA: tuduhannya bahwa semua orang Minangkabau adalah anak pacandaian jelas tohokan tajam terhadap kaum perempuan Minangkabau.

Sebagai Muslim sejati AA cs tentu bisa mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan dan segala ucapannya di facebook yang menghina orang Minang tanpa perlu menyertakan pihak kepolisian, sebab banyak pula muncul suara yang mendesak agar orang Minang menggugat AA cs melalu jalur hukum.

Ini jelas kesempatan baik untuk menghidupkan kembali budaya perdebatan yang dulu dilakoni dengan baik oleh para intelektual dan ulama kita. Dengan demikian, publik juga dapat melihat pokok-pokok pikiran AA cs di ranah nyata, tidak sekedar caci maki terhadap budaya dan masyarakat Minangkabau di dunia maya saja.

Oleh: Suryadi [LIAS, Leiden, Belanda]

January 20, 2013

Minang Saisuak #120 - Empat Pantolan Komunis Minangkabau di Sumatera Thawalib Padang Panjang

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan foto yang agak unik dan jarang tersua di buku-buku sejarah tentang Minangkabau. Foto ini muncul pertama kali di laman facebook sejarawan UNAND, Fikrul Hanif Sufyan, tgl. 25 Desember 2012. Foto ini mengabadikan empat orang tokoh Partai Komunis Indonesia (penjelmaan dari Sarikat Ra’jat) dari Padang Panjang.

Konteks sejarah foto ini adalah periode 1920-1927, saat ajaran Islam dan ideologi Komunis bersinergi di Minangkabau untuk mengusir penjajah Belanda. Kajian ilmiah yang bermanfaat dibaca untuk memahami latar historis foto ini antara lain adalah: Harry J. Benda and Ruth T. McVey, The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents, Ithaca: Cornell University, 1960, Audrey T. Kahin, “Communist Uprising in Sumatra: A Reapraisal”, Indonesia 62, 1996:19-36, dan Mestika Zed, Pemberontakan Komunis Silungkang, 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004).

Empat sosok yang terekam dalam foto ini, dari kiri ke kanan, adalah: Arif Fadillah (baju putih), Natar Zainuddin, Ahmad Khatib Dt. Batuah (tanda x) dan A.Wahab (baju putih). Seperti dapat dikesan dari wajah mereka, dua yang di tengah lebih senior dari dua yang di pinggir. Tapi yang paling senior dari keempatnya adalah Dt. Batuah.

Seperti telah dijelaskan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ tgl. 30 Desember 2012, Dt. Batuah (lahir di Koto Laweh, 1895 meninggal di Koto Laweh, 1949) adalah pembawa paham Komunisme ke dalam kampus Sumatera Thawalib, Padang Panjang. Ia mendirikan dan mengetuai PKI cabang Padang Panjang sekitar Maret 1923, dibantu oleh Djamaluddin Tamin (Sekretaris dan Bendahara), Natar Zainuddin dan Dt. Mangkudum Sati sebagai anggota kehormatan.

Tapi rupanya pihak-pihak yang berseberangan ideologi dengan Dt. Batuah dkk. terus menantangnya. Belanda juga khawartir melihat perkembangan gerakan Sjarikat Ra’jat di Padang Panjang. Djamaluddin Tamin dalam ‘Sedjarah PKI’ (stensilan, 1957:14) menulis:

Mulai sadja terdengar disebut2 gerakan pemuda Thawalib/Student Islam di Padang Pandjang, sudah mempunjai Depot Merah/Cooperasi Thawalib Merah, adanja I.D.C./International Debanting Club, dan Sarekat Rakjat jang sudah meliputi seluruh Minangkabau/Sumatera Barat, maka Abdul Muispun segera meninggalkan Djakarta/Djawa, dan sering2lah pula [ia] ke Padang Pandjang.

Abdul Musi (sic) jang merasa dirinja masih mendapat kepertjajaan Rakjat Minangkabau, ditjobanjalah djuga mengadakan Rapat2 Umum, dan sebagai pertjobaan jang pertama kali, diadakannjalah di Padang Pandjang pada bulan September 1923.

Rapat Umum Musi (sic) ini, dikubrukan, dikatjaukan oleh satu dua orang PKI-ers sadja, jang dengan terang2an Abdul Muis ditelandjangi bulat2 dalam rapat Umum Muis tsb, walaupun usaha mengadakan Rapat Umum ini disokong oleh Alim Ulama Besar di Minangkabau, seperti Hadji Abdul[lah] Achmad, Padang dan Hadji Abdul Karim Amarullah alias Hadji Rasul di Padang Pandjang, dan djiga (sic) mendapat sokongan beberapa ninik mamak/datuk2, penghulu2 jang memang sudah djinak2 kepada Belanda.

Sesudahnja Rapa Umum Muis ini bubar/gagal, maka langsunglah Abdul Muis mengadakan pertemuan rahasia di Padang Pandjang jang juga diikuti oleh Hadji Rassul/Haji Abdul Karim Amarullah ajah kandungnja Pudjangga Islam, Hadji Abdul Malik Karim Amarullah/HAMKA.

Pada tgl. 11 November 1923 Dt. Batuah dan Natar Zainuddin dicokok Belanda di Koto Laweh. Djamaluddin Tamin menduga penangkapan itu sangat mungkin didalangi oleh Abdul Muis dan kawan-kawannya yang memberi kesan kepada Belanda seolah-olah Dt. Batuah dan kelompoknya akan mengadakan pemberontakan. Tamin (ibid.) menulis: “Bertepatan benar hari Minggu tgl 11 Nopember 1923, negeri Kota Lawas-Pandai Sikat, diserbu oleh soldadu Belanda dengan bajonet terhunus, dan ditangkapilah Hadji Dt Batua[h] bersama tudjuh orang murid2nja H Dt Batuah di desa Koto Lawas”. Selanjutnya, ia menulis:

Pada hari Senin 12 Nopember 1923, saja sudah menegaskan dalam lembaran madjalah Pembangunan Islam, dan Djago-djago, jang kami terbitkan di Padang Pandjang sekali dua hari, ijalah artikel saja jang berkepala: TUDUHAN DAN FITNAH, ITU![1] jang diantara isinja artikel saja tsb saja seolah2 sudah menegaskan/bukan membajangkan lagi, bahwa alasannja tindakan militer terhadap H Dt. Batuah dkk, pastilah berdasarkan laporan2 palsu jang sudah disusun oleh Hadji Rasul, Sjech [Dajmil] Djambek, H. Abdullah Ahmad bersama2 Abdul Muis, jang isinja laporan itu, ialah: H Dt. Batuah dengan kawan2nja di kota kawasan Pandai Sikat akan mengadakan pemberontakan….katanja!!

Foto ini kemungkinan dibuat sebelum penangkapan itu terjadi. Dilihat dari latarnya, kuat dugaan foto ini dibuat di tempat yang agak tersembunyi di kampung, bukan di kota.

Selama setahun lebih Dt. Batuah dan Natar berada dalam tindakan preventif Belanda di Padang, sebelum kemudian pada bulan Desember 1924 keduanya, dengan keluarga masing-masing, dibuang ke Sunda Kecil (sekarang: Nusa Tenggara Timur/NTT). Dt. Batuah dibuang ke Kalabahi di Pulau Alor dan Natar Zainuddin dibuang ke Kafamenanu di Pulau Timor (lihat: koran Njala, 14 November 1925). Pada tahun 1927 mereka dipindahkan ke Digul. Mereka dan para Digulis lainnya diungsikan Belanda ke Australia menyusul serbuan Jepang ke Hindia Belanda tahun 1942. Mereka baru bisa menghidup udara bebas lagi tahun 1945. Dt. Batuah sempat ke Jawa sebelum kembali ke Sumatera Barat tahun 1948. Natar Zauniddin juga kembali ke Sumatera Barat. Natar (lahir di Padang, 1890) meninggal di Padang tgl. 24 Mei 1950.

Dua tokoh berbaju putih dalam foto ini Arif Fadillah dan A. Wahab adalah penerus perjuangan Dt. Batuah dan Natar Zainuddin. Keduanya juga alumni Sumatera Thawalib. Arif Fadillah mengetuai PKI cabang Padang Panjang setelah dua seniornya yang lain yang menjadi pengurus partai itu, Djamaluddin Tamin dan Mahmud pergi ke Singapura menemui Tan Malaka. Arif sudah aktif di Padang Panjang sejak 1923 dan banyak menulis artikel pedas dalam Djago! Djago!. Ia pernah dipenjarakan Belanda selama 6 bulan tahun 1924. Menurut Benda (op cit.:170) posisi Arif pada waktu itu adalah ‘Sectional Executive’ menggantikan Ketua Umum PKI Sumatra’s Westkust, Sutan Said Ali. Pada tahun itu (1926) Arif pergi ke Jawa beberapa bulan untuk ‘kunjungan studi’. Arif aktif mengorganisir rencana pemberontakan di lapangan, dan juga menyelundupkan senjata. Ia tertangkap Belanda dalam pelariannya pada 29 Desember 1926 dan dibawa ke Sawahlunto.

A.Wahab tercatat sebagai staf PKI seksi Padang, dengan jabatan sekretaris dan bendahara, menyusul keputusan konferensi partai itu di Padang Panjang pada bulan Mei 1925. Ia adalah salah seorang penerima uang sebanyak 300 gulden yang berasal dari dana rahasia Uni Sovyet.

Tanggal dan tempat lahir Arif Fadillah dan A. Wahab belum diketahui. Arif dibuang ke Digul (Tamin 1957:88), sementara nasib A. Wahab dan puluhan simpatisan PKI lainnya, setelah pemberontakan Komunis Silungkang yang keburu bocor itu berhasil dipadamkan Belanda dengan mudah. Lusinan orang muda Minang yang cerdas punah oleh revolusi yang gagal itu. Fikrul Hanif Sufyan sedang menyiapkan buku tentang riwayat hidup dan pemikiran Dt. Batuah. Selain Mestika Zed dan Fikrul Hanif Sufyan, siapakah lagi yang berminat membuka terang sisi-sisi sejarah urang awak yang masih takalimbun itu?

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Narlis, 70 tahun, keluarga Dt. Batuah, Koto Laweh). | Singgalang, Minggu, 20 Januari 2013

[1] Kata terakhir ini kurang jelas dan sulit dibaca. (Catatan Suryadi).

January 13, 2013

Minang Saisuak #119 - Para Ahli Perbintangan Kolonial di Pesisir Selatan (1902)

Rubrik “Minang Saisuak“ minggu ini menampilkan satu foto klasik yang mengabadikan satu penelitian ilmiah yang dilakukan ilmuwan kolonial Belanda di Sumatera Barat awal abad ke-20. Foto ini (16,2 x 26,5 cm.) dibuat tahun 1902. Konteks foto ini adalah penelitian ilmiah mengenai gerhana matahari yang dapat diamati dengan jelas dari kawasan pesisir Sumatera Barat. Judul foto ini adalah: “met sloepen worden Europeanen aan boord gebracht van een schip op de reede dat uitvaart om een zoneclips waar te nemen, Karang Sagoe afdeling Painan 1902″. Jadi, foto ini mengabadikan beberapa ahli ilmu perbintangan kolonial yang, sehabis melakukan pengamatan terjadinya gerhana matahari dari daerah Karang Sagu, afdeling Painan, kembali ke kapal yang sandar di lepas pantai. Syafroni Malin Marajo, yang memunculkan foto ini pertama kali dalam fb-group ‘Kerajaan-kerajaan di Minangkabau’ mengatakan bahwa Karang Sagu terletak antara Salido-Sago dengan Karang Pauah, Pesisir Selatan.

Rombongan ilmuwan ini mungkin berangkat dari Padang. Pada masa itu mengunjungi daerah Pesisir Selatan lewat jalan darat pasti sangat sulit. Gunung dan hutan lebat di mana-mana. Alternatifnya adalah menggunakan jalan laut. Di balik ombak yang memecah terlihat sebuah sekoci menunggu, dan jauh agak ke tengah ada satu kapal asap besar yang sedang lego jangkar, menunggu rombongan ilmuwan itu kembali ke geladaknya. Asap hitamnya membubung ke udara. Asap kapal itu hitam sekali karena bahan bakar yang dipakai adalah batu bara. Sangat mungkin banyak penduduk yang menonton kapal itu dari pantai.

Baru sekitar setengah abad sebelumnya kapal asap sampai di Asia. Moda transportasi laut dengan teknologi baru itu sempat mencengangkan ‘Bapak Sastrawan Melayu’ Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, seperti dituliskannya dalam Cerita Kapal Asap setelah ia diundang masuk ke perut kapal asap Sesotris milik Inggris yang sedang sandar di pelabuhan Singapura di awal Agustus 1841 (lihat: Annabel Teh Gallop, “Cerita kapal asap”, Indonesia Circle 17,47-48, 1989: 3-18).

Sekarang kapal asap sudah makin canggih. Bahan bakarnya tidak lagi batu bara, tapi sudah tenaga diesel. Tapi kapal-kapal seperti itu belum bisa menjangkau berbagai tempat di Indonesia, negara archipelagic beribu pulau ini. Para pejabatnya suka naik kapal terbang saja sih.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 13 Januari 2013

January 11, 2013

Sastra Melayu dan Karakter Bangsa

‘[L]iterature’ was an institutionalized body of texts that should be able to bring the people of the nation-in-becoming together [...] (Henk Maier 2002:69).

Sastra dan pembangunan bangsa (literature and nation-building) adalah wacana yang sudah lama menjadi topik diskusi dalam dunia akademik. Di negara-negara bekas jajahan Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin, sastra sering dianggap telah ikut memberikan kontribusi penting dalam melahirkan nasionalisme kaum pribumi yang akhirnya berhasil menjungkalkan hegemoni penjajah berkulit putih di negeri mereka.

Umumnya para founding fathers negara-negara pasca kolonial di luar Eropa adalah intelektual-intelektual pribumi yang memperoleh semangat anti penjajahan melalui bacaan-bacaan sastra yang justru berasal dari khazanah sastra Eropa sendiri. Fenomena ini juga terlihat di negara-negara pasca kolonial di dunia Melayu.

Banyak intelektual pribumi penentang gigih penjajajahan bangsa-bangsa asing di negeri mereka adalah pelahap karya-karya sastra. Tak sedikit pula di antara mereka juga menulis karya-karya sastra, tempat mereka menanam dan menggelorakan semangat nasionalisme bangsanya guna membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Contohnya, Angkatan 45 di Indonesia atau Angkatan Sasterawan ‘50 (Asas ‘50) di Semenanjung Malaya. Mereka telah memainkan perannya sebagai motor penggerak dalam menggelorakan semangat nasionalisme dan membangun rasa kebangsaan di dunia Melayu pada paroh pertama abad ke-20.

Banyak kajian ilmiah menunjukkan bahwa sastra sangat berperan penting dalam tahap awal pembentukan bangsa Indonesia (lihat: Foulcher 1993; Budianta 2007). Kadar politik dalam narasi teks-teks sastra Indonesia, sejak zaman Balai Pustaka sampai ‘Angkatan Reformasi’ sangat menonjol. Puisi-puisi Indonesia, misalnya, gegap gempita oleh ‘pamflet-pamflet’ politik ketimbang renungan-renungan yang individualistik yang membawa sastra sebagai sebuah dunia independen yang hanya mengangungkan kredo ’seni untuk seni’. Dewasa ini keberpihakan sastra pada rakyat di Indonesia diperlihatkan oleh kelompok sastrawan Ode Kampung yang digerakkan oleh Wowok Hesti Prabowo, Saut Situmorang, Koesprihyanto Namma, dll., dengan jurnal Boemipetra-nya melawan ‘Genk Goenawan Mohamad’ yang mereka anggap borjuis dan menjadi antek-antek imperialisme Barat dalam bidang budaya di Indonesia.

Dalam sejarah pembentukan negara-bangsa di dunia Melayu, sastra jelas sangat berperan penting dalam membangun narasi kebangsaan yang bersifat lintas etnis. Akan tetapi proses nation-building dalam wacana sastra tidak bersifat linear dan singular yang cenderung membawa masyarakat ke satu entitas politik yang bersifat tunggal dan seragam. Sebaliknya, ia menyediakan ruang untuk diskusi/dialog yang terus-menerus untuk memperkaya dan mematangkan imajinasi dan konsepsi tentang bangsa. Demikianlah cara sastra memainkan peran pentingnya dalam menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) dalam tubuh bangsa-bangsa dalam rumpun Melayu, termasuk di Indonesia.

Dunia Melayu sudah memiliki tradisi sastra yang sudah semula jadi sebelum kedatangan orang Eropa di rantau ini, yang diwadahi oleh lingua franca bahasa Melayu dan aksara Jawi, dan didukung oleh scriptorium-scriptorium yang berbasis pada institusi-institusi agama dan istana-istana lokal. Hal itu berlangsung paling tidak sejak abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-19. Demikian pula, repertoar-repertoar tradisi lisan menunjukkan hubungan yang erat antara berbagai wilayah di dunia Melayu, sebuah wacana perekat antar puak di rantau ini.

Migrasi puak-puak Melayu yang terjadi sejak masa lampau, sebelum para pejajah Eropa datang ke kawasan ini, telah melahirkan hubungan budaya yang erat antara satu daerah dengan daerah lainnya di rantau yang luas ini. Sekedar menyebut contoh, Negeri Sembilan di Malaysia sudah lama menjadi tanah perantauan awal orang Minangkabau (lihat: Newbold 1835; Idris 1968; Gullick 2003). Banyak puak lainnya juga telah berpindah-pindah ke sana ke mari di wilayah Melayu Nusantara yang luas ini sambil membawa budayanya sendiri dan mengadopsi budaya tempatan.

Semangat kemelayuan mendapat energi baru ketika sastra Melayu bersentuhan dengan teknologi percetakan. Sejak 1828 teknik cap batu (lithography) diperkenalkan di dunia Melayu oleh orang Eropa. Kaum pribumi mengadopsinya untuk mencetak buku-buku sendiri yang berbahasa Melayu dan beraksara Jawi. Mendekati akhir abad ke-19 teknik cap batu digantikan oleh teknologi percetakan modern. Penguasaan teknologi percetakan oleh orang Melayu telah melahirkan budaya membaca buku yang dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Efek percetakan ini telah melahirkan tradisi sastra Melayu awal yang belum disekat oleh batas-batas nasionalisme seperti sekarang.

Beberapa ahli telah membahas peran tradisi percetakan sebagai faktor pencetus gerakan nasionalisme dan kemunculan kesadaran diri di kalangan bangsa Melayu di mana genre sastra memainkan peran yang penting. Penguasaan tradisi percetakan oleh kaum pribumi telah melahirkan press pribumi yang menjadi ‘jembatan penghubung’ komunikasi antara berbagai puak di dunia Melayu, yang pada gilirannya memberi kesadaran kepada mereka akan adanya perbedaan dengan subjek penjajah (lihat Roff 1967; Anderson 1983; Adam 1995). Kapitalisme cetak telah memberi ruang untuk menciptakan perasaan partisipasi dan keanggotaan dalam sebuah komunitas yang melewati batas-batas etnis.

Jadi, industri percetakan pribumi telah mentransformasikan sistem sastra Melayu sedemikian rupa sehingga ia menjadi simbol yang lebih jelas untuk menunjukkan identitas kaum pribumi sendiri. Hal itu terjadi seiring dengan pengambilalihan fungsi scriptorium institusi-insitusi agama dan istana oleh industri percetakan pribumi tersebut. Dalam konteks ini, aksara Jawi sangat berperan penting untuk memberi penanda yang jelas dan karakter yang kuat bagi identitas kemelayuan yang terkait dengan agama Islam.

Tradisi sastra Melayu di era aksara Jawi (abad ke-16-19) telah menjadi salah satu unsur penting sebagai penanda bangsa Melayu. Teks-teks sastra Melayu pada zaman itu beredar dalam wilayah yang luas, melewati batas-batas administrasi kolonial yang diatur oleh penjajah Inggris dan Belanda. Teks-teks sastra Melayu itu memberikan gerakan resistensi terhadap batas-batas administrasi kolonial yang dibuat oleh para penjajah.

Usaha para kolonialis untuk menggusur aksara Jawi dengan menggantinya dengan aksara Latin merupakan suatu strategi budaya yang sistematis yang dilakukan oleh penjajah untuk mengubah karakter dan budaya masyarakat Melayu. Para penasihat budaya Pemerintah Kolonial yakin bahwa dengan menyingkirkan aksara Jawi dari masyarakat Nusantara, radikalisme Islam dapat diminimalisir dan perasaan kebersamaan antar puak di dunia Melayu dapat dibonsai. Seperti dapat kita saksikan kemudian, usaha itu tampaknya berhasil: sifat kemelayuan yang semesta dari sastra Melayu beraksara Jawi terkikis akibat invasi hebat aksara Latin di dunia Melayu.

Kini dunia sastra di dunia Melayu Nusantara terkooptasi oleh nation-states pascakolonial yang makin terbelenggu oleh imperialisme modern. Justru karena itu, ketika negara-bangsa-negara-bangsa pascakolonial tersebut saling cekcok secara politik yang cenderung merusak rasa kebersamaan di antara puak-puak Melayu, kita memerlukan wacana sastra yang reformis untuk merevitalisasi rasa kebersamaan kemelayuan yang kelihatan makin aus oleh politik nation-states yang arogan itu. Ketika politik di negara-negara di dunia Melayu Nusantara menjadi dekaden karena ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan neokolonialisme, yang makin menyengsarakan rakyat banyak, kita masih berharap wacana sastra masih mampu memainkan perannya melawan kekuatan yang merusak itu, sebagaimana dulu telah diperankannya di zaman kolonial.

Suryadi

Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

* Ekstrak makalah Seminar Internasional dan Festival Seni Melayu Asia Tenggara ‘Rediscovering the Treasures of Malay Culture’, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, 25-29 November 2012.

** Artikel ini diterbitkan di harian Riau Pos, Kamis, 10 Januari 2013

January 6, 2013

Minang Saisuak #118 - Abdoel Chalid Salim (1902-1985): dari Simpatisan PKI ke Kayu Salib

Koto Gadang mungkin nagari yang penuh rahasia, karena orang-orang keturunan warga nagari di tubir Ngarai Sianok itu bermacam ragam kulikat intelektuilnya. Salah seorang di antaranya adalah Abdoel Chalid Salim, adik Haji Agus Salim.

Chalid lahir di Tanjung Pinang pada 24 November 1902. Saat itu ayahnya, Sutan Muhammad Salim, sedang bertugas di kota ‘dollar’ Kepulauan Riau itu. Pria asal Koto Gadang itu adalah seorang hoofddjaksa dalam jajaran Departemen BB Belanda yang sudah ditugaskan di banyak tempat, termasuk di Padang dan Medan.

Chalid tidak sempat mengenal ibunya karena sang ibu meninggal ketika ia masih bayi. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan Widna Roemaniah. Chalid 13 orang bersaudara, tapi hanya 7 orang yang berumur panjang, yang tertua adalah Haji Agus Salim yang kemudian menjadi diplomat kawakan Indonesia, republik balita yang baru lepas dari hisapan mencucut ‘palasik kuduang’ Belanda. Chalid mengatakan dalam otobiografinya, Vijftien Jaar Boven-Digoel (1973) bahwa keluarganya sehari-hari di rumah berkomunikasi dalam bahasa Belanda karena ayahnya termasuk golongan elit pribumi dalam sistem administrasi kolonial Hindia Belanda.

Chalid bersekolah di MULO Batavia tahun 1923, mengikuti ayahnya yang memilih tinggal di ibukota Hindia Belanda itu setelah pensiun. Setelah itu ia berkerja di onderneming Soember Moedjoer di Lumajang. Kemudian ia mengikuti saudaranya, Jacob Salim, di Pontianak. Di sana ia menjadi anggota redaksi Halilintar Hindia, sebuah berkala yang menjadi corong PKI, dan mendirikan Partai Sarekat Rakyat dengan Koesno Goenoko.

Kemudian Chalid kembali ke Jawa dan menepat ke Surabaya. Di sana ia bertemu dengan Moeso dan menjadi anggota redaksi berkala merah Proletar. Tahun 1925 Pemerintah Kolonial Belanda melakukan politik pembersihan. Chalid terpaksa kembali ke kampungnya di Koto Gadang. Waktu itulah sepupunya, Miswar (yang juga anggota PKI dan kemudian didigulkan), memberitahukan bahwa Tan Malaka datang ke Singapura dan mendesak Chalid pergi ke sana untuk bertemu dengannya.

Dalam situasi sulit Chalid berencana ke Singapura lewat Jambi dan Bagan Siapi-Api, atau lewat Pontianak, tapi urung. Akhirnya ia menyelinap ke Medan. Di sana ia menulis untuk Pewarta Deli di bawah nama pena Katjong Betawi. Agen-agen Politiek Inlichting-dienst Belanda mencokoknya di Medan pada 12 Oktober 1927. Pada tahun itu juga ia dikirim ke Digul.

Tahun 1943, menyusul serbuan si Fasis Jepang ke Indonesia, Chalid Salim dan para digulis lainnya diungsikan Belanda ke Australia. Di Melbourne ia bekerja untuk mingguan Penjuluh yang menjadi media ‘Nederlandsch-Indische propaganda’ di bawah NIGIS (Netherlands Indies Government Information Services). Inilah yang disebut oleh Harry Poeze (2012) sebagai ‘the strange alliance of Dutch authorities and Digoel exiles in Australia, 1943-1945′.

Terkepung oleh dilema (kalau balik ke Indonesia takut dibantai Jepang), Chalid Salim memilih pergi ke Belanda, tanah air para penjajah yang sudah mendigulkannya. Kapal Belanda Volendam ‘mendamparkannya’ di Rotterdam pada 3 Oktober 1946. Dalam otobiografinya, Chalid mengaku seperti berada di ‘tanah airnya’ sendiri karena sejak kecil sudah hidup dalam budaya Belanda (hlm. 357). Di Belanda, Chalid bertemu Erna, seorang gadis Indonesia yang akrif dalam stichting ‘Nederland helpt Indie’. Chalid dan Erna menikah di Amsterdam pada 28 Januari 1958 (hlm. 369).

Negeri Eropa yang dingin benar-benar mengubah jalan hidup dan pikiran Chalid. Ia menjadi pemeluk Kristen dengan nama baptis Ignatius Franciscus Michael Salim (sering disingkat: I.F.M. Salim). Belum diperoleh keterangan kapan persisnya ia dibaptis dan di mana. Kekristenannya dicelakkannya benar dalam otobiografinya yang dibuka dengan kutipan Injil: Matheus 20, 16. Jika sudah begitu apa hendak dikata, Ranah Bundo pun mungkin akan menjauh darinya.

Foto ini merekam pertemuan Chalid Salim dan keluarganya dengan Abang ‘kecil’nya, Haji Agus Salim, di Amsterdam tahun 1953. Bujang yang berdiri di kiri Chalid Salim adalah Sjahzan, adik Sutan Sjahrir. Cukup kontras gaya fashion kedua kakak beradik itu dan tentu cukup banyak cerita yang dapat dibuat tentangnya. Belum diperoleh keterangan apakah pada waktu itu Chalid sudah menyembah ‘kayu berjupang’ atau belum. Konon ketika belakangan Haji Agus Salim diberitahu bahwa adiknya sudah memeluk Kristen, si Abang hanya berkomentar: Baguslah sekarang dia sudah percaya kepada Tuhan.

Belum saya temukan tacatan apakah sesudah menjadi umat Kristiani, I.F.M. Salim pernah lagi merasakan hangatnya udara Minangkabau, khususnya Koto Gadang. Yang saya temukan: ia meninggal di Belanda pada 10 Maret 1985 dan dimakamkan di Pemakaman Rijswijk Eikelenburg, Zuid-Holland. Inilah kisah seorang lagi anak Minangkabau yang telah manuka kabilaik-nya dalam alunan riak rantau dan hilang dibawa ‘angin limbubu’. Kalau ada orang Koto Gadang yang berkunjung ke Belanda, sempatkan jugalah mengunjungi pusaro anak-kemenakan yang telah tabuang jauah itu.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Vijftien Jaar Boven-Digoel. Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1973: di muka hlm.224). | Singgalang, Minggu, 6 Januari 2013

January 4, 2013

MAGIS BUMI INDONESIA DALAM REFLEKSI LITERER SEORANG PENGARANG BELANDA

Penulis : Louis Couperus

Penerjemah : Christina Dewi Elbers

Penerbit : Kanisius, Jakarta, 2011

Tebal : 246 hlm.

ISBN : 978-979-21-2912-0

Setelah menunggu seabad lebih, kini pembaca di tanah air dapat menikmati sebuah novel berlatar Indonesia yang sudah lama dikenal luas di Belanda, De Stille Kracht, yang diterjemahkan Christina Dewi Elbers, kandidat PhD di Universitas Gadjah Mada, menjadi Kekuatan Diam.

Kekuatan Diam adalah salah satu karya Louis Couperus (1863-1923), seorang pengarang Belanda era Belle poque yang karya-karyanya terkenal dengan sebutan Haagse romans (roman-roman Den Haag). Dalam rentang 1878-1923 Couperus telah menulis beberapa antologi puisi dan novel. Namanya dikenal luas di kalangan orang Belanda yang memiliki hubungan darah dan batin dengan Indonesia, baik golongan totok maupun Indo, berkat novel ini. De Stille Kracht pertama kali terbit tahun 1900. Setelah itu novel ini sudah berulang kali diterbitkan ulang di Belanda. Edisi terbaru diterbitlan Atheneaum-Polak & Van Gennep di Amsterdam (2001) dalam seri Salamander Klassiek.

Louis Marie-Anne Couperus (lahir di Den Haag, 10 Juni 1863 meninggal di De Steeg, Rheden, 16 Juli 1923) berasal dari keluarga bangsawan. Ia adalah cicit Abraham Couperus, Gubernur Belanda di Malaka pada abad ke-18. Antara 1871-1877 Couperus berada di Hindia Belanda dan bersekolah di Batavia. Menurut sejarawan Sastra Belanda Rob Nieuwenhuys, keluarga Couperus memiliki darah campuran Belanda dan Jawa (Indo). Lebih dari sekedar gubahan literer mengenai budaya dan masyarakat Orient yang tak sepenuhnya dapat dimengerti oleh orang Eropa, Kekuatan Diam merepresentasikan pula psikologi seorang yang terlahir dengan identitas Indo, yang melewatkan masa remajanya di Pulau Jawa.

Kekuatan Diam bercerita tentang kehidupan kaum elite kulit putih di Hindia Belanda pada zaman kolonial dan hubungan mereka dengan elit pribumi yang penuh intrik dan sarat dengan konflik kepentingan dalam alam dan kultur Jawa yang kaya dan mistis. Protagonis novel ini adalah seorang Eropa totok bernama Otto van Oudijck yang menjabat sebagai residen di sebuah residensi imajiner yang agak terpencil bernama Labuwangi yang, berdasarkan banyak petunjuk naratif dalam novel ini, dapat diperkirakan terletak di Jawa Timur. Ia dan istri keduanya, Leonie, menempati sebuah rumah dinas keresidenan yang bercitra Eropa, dengan beberapa orang babu dan jongos pribumi. Leonie yang cantik namun sering kesepian diam-diam berselingkuh dengan beberapa pria dan memacari anak tirinya sendiri, Theo dan Doddy. Tapi tanpa sepengetahuan Loenie, Doddy juga mengencani Addy, putri De Luce, pemilik kilang gula Patjaram.

Hubungan Van Oudijck dengan Bupati Labuwangi, Raden Adipati Soerio Soenario, sangat kaku dan tegang. Sang Bupati dianggap tidak becus dan tak mampu menasehati saudaranya, Bupati Ngajiwa, yang suka berjudi dan menghisap candu. Dalam suatu pesta di rumah sekretaris Residen, Onno Eldersma, Raden Adipati yang mabuk karena minum terlalu banyak memaki Van Oudijck. Residen itu mengancam akan memecatnya. Ibu sang Bupati Raden Ayu Pangeran, yang bertubuh kecil tapi sangat berwibawa, tidak menerima perlakuan Van Oudijck terhadap anaknya. Ia bersumpah akan melawan dengan caranya sendiri dan mengeluarkan kata-kata ancaman bahwa orang Belanda akan dienyahkan dari tanah Jawa.

Kehidupan Van Oudijck dan elit kecil Eropa di Labuwangi terus berjalan seperti biasa. Ada pesta amal, pertemuan-pertemuan akhir bulan sambil minum anggur dan makan-makan yang diselingi oleh gosip-gosip mengenai perselingkuhan Leonie, permainan ramal-meramal, dan main mata sembunyi-sembunyi antara bujang-gadis dan lelaki-perempuan yang sudah berkeluarga. Namun, kemudian muncul banyak kejadian aneh di rumah Van Oudijck: genteng rumah dilempari batu, bunyi suara anak-anak di pohon-pohon di sekitar rumah dan juga dari dalam sumur pada malam-malam pekat. Leonie sendiri diganggu dengan cipratan air sirih yang tak tahu dari mana asalnya ketika ia berada di kamar mandi.

Antara percaya dan tidak pada budaya tahayul masyarakat pribumi, Van Oudijck dan Leonie mulai dihinggapi rasa takut. Van Oudijck juga sering menerima surat kaleng yang belakangan diketahui ternyata dikirimkan oleh salah seorang anaknya sendiri dari seorang babu yang dulu dihamilinya. Suami-istri itu mulai sering cekcok karena akhirnya Van Oudijck mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Leonie.

Kehidupan komunitas kecil elit Belanda di Labuwangi akhirnya jadi kacau-balau oleh kekuatan yang tak tampak dari (d)alam tanah Jawa itu. Van Oudijck dan Leonie memutuskan untuk berpisah. Residen yang panik dan frustrasi itu memutuskan berhenti dari pekerjaannya, dan tiba-tiba ia menghilang dari Labuwangi. Leonie dan beberapa perempuan lain dari keluarga mantan staf Van Oudijck memutuskan kembali ke Eropa. Rumah Dinas Residen Labuwangi kini kosong, sepi dan suram. Van Oudijck menyingkir ke Garut. Di sana ia hidup dengan uang pensiunnya, ditemani oleh seorang wanita pribumi. Ancaman Ibunda sang Bupati kini menjadi kenyataan.

Dalam wacana kesusastraan Belanda Kekuatan Diam dikategorikan sebagai Indische letteren, yaitu korpus karya sastra karangan orang Belanda (totok dan Indo) yang teks-teksnya merepresentasikan budaya dan masyarakat Hindia Belanda. Dengan demikian, karya-karya Indische letteren merupakan refleksi sosiologis masyarakat Belanda terhadap budaya dan masyarakat tanah jajahan mereka, Hindia Belanda.

Dalam Kekuatan Diam Couperus membenturkan pikiran orang Eropa yang rasional dengan alam spiritual orang Timur yang mempercayai mistik, guna-guna, dan berbagai jenis kekuatan supranatural lainnya. Lewat tokoh-tokohnya yang terdiri dari orang Eropa totok, Indo, dan pribumi, Couperus menyoroti kebudayaan Jawa yang kaya dan misterius.

Jika Anda ke Belanda, kunjungilah Museum Louis Couperus yang beralamat di Javastraat 17, 2585 AB, Den Haag (lihat: http://www.couperusmuseum.org/). Mungkin bukan kebetulan museum itu terletak di Jalan Jawa di Den Haag. Paling tidak nama jalan itu mengingatkan orang pada Kekuatan Diam yang mengambil latar pulau Jawa, tempat Couperus mengabadikan secara literer sejarah panjang ketidakpahaman rasionalitas pikiran orang Eropa terhadap dimensi mistis alam dan budaya Nusantara. East is East, and West is West, and never the twain shall meet, kata Joseph Rudyard Kipling. Sememangnyalah Kekuatan Diam merefleksikan ungkapan terkenal dari sastrawan Inggris itu.

Suryadi, pengajar kajian Indonesia di Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers