Suryadi's Blog, page 14

March 9, 2014

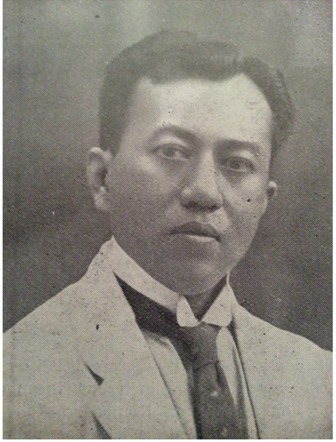

Minang Saisuak #166 - Dr. Mohamad Sjaaf : Doktor Minang Pertama

Dr. Mohamad Sjaaf : Doktor Minang Pertama dalam Ilmu Medis (1923)

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan foto putra Minangkabau pertama peraih gelar Doktor di bidang ilmu medis/kedokteran. Dialah Dr. Mohamad Sjaaf.

Dr. Mohamad Sjaaf lahir pada 16 November 1889 di Koto Gadang. Setelah masuk sekolah partikelir Belanda di Fort de Kock (kini: Bukittinggi), dia melanjutkan studinya di Sekolah Belanda di kota yang sama (kemungkinan Kweekschool).

Tahun 1904 Mohamad Sjaaf melanjutkan studinya ke Sekolah Dokter (Stovia) di Batavia (kini: Jakarta). Pada bulan Juli 1913 dia tamat dari Stovia, kemudian terhitung per 1 Agustus tahun yang sama dia diangkat menjadi dokter Hindia di Ngawi di wilayah Keresidenan Madiun, Jawa Timur. Kemudian dia dipindahkan ke Medan pada bulan Mei 1916 dan bekerja di sana sampai 1 April 1919. Selanjutnya dia dipindahtugaskan ke Solok, Sumatra Barat, dan bekerja di sana sampai 15 November 1919.

Karena kepintarannya, pada bulan itu juga (November 1919) Pemerintah Kolonial Belanda mengirim dr. Sjaaf ke Belanda untuk melanjutkan studinya di bidang ilmu kedokteran. Dia lulus ujian dokter Belanda (arts) pada bulan Desember 1921, dan itu berarti dia boleh melanjutkan studinya ke tingkat doktoral. Pada bulan Juni 1923, dalam usia yang cukup muda, 34 tahun, dr. Sjaaf berhak menyandang gelar Doktor (Dr) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Vezelverloop in netvlies en oogzenuw di Universiteit Amsterdam di bawah bimbingan supervisor Prof. Willem Pieter Cornelis Zeeman.

Dr. Sjaaf kemudian pulang kampung dan menjadi Direktur Dokter (Geneesher Directeur) rumah sakit mata yang pertama di Sumatra Barat yang didirikan di Padang pada 1 Mei 1925. Rumah sakit mata itu disebut ‘Whitlaustichting’ sebagai penghormatan terhadap Gubernur Sumatra’s Westkust W.A.C. Whitlau yang telah mendorong pendirian rumah sakit itu. Tentang rumah sakit tersebut, insya Allah akan kami turunkan ceritanya dalam kesempatan lain dalam rubrik ini.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 32, Tahoen I, 9 Augustus 1923, hlm. 1-2) | Singgalang, Minggu, 9 Maret 2014

March 3, 2014

Renung #5 | Potret diri

Sampai paroh pertama abad ke-20 kebanyakan orang Indonesia masih kaku dan tegang seperti menghadapi elmaut jika difoto. Kini, seperti dapat kita saksikan dengan mudah di baliho-baliho besar yang terpampang di jalan-jalan utama dan di pohon-pohon pelindung di kota-kota Indonesia, banyak potret diri memperlihatkan senyum mengambang dan sumringah.

Tradisi fotografi di Indonesia, seperti dikatakan Karen Strassler dalam Refracted Visions: Popular Photography and National Modernity in Java (2010), adalah sebuah ikonografi nasional melalui mana kita dapat melihat hasrat kuat bangsa Indonesia akan kemodernan. Dalam Bab 3 buku itu, Karen menggambarkan bagaimana Rezim Orde Baru menggunakan pasfoto untuk mengidentifikasi setiap kawula sebagai salah satu cara untuk mengawasi (tindak-tanduk) mereka.

Kini, memajang potret diri sudah menjadi suatu kegilaan, untuk tidak mengatakan sejenis penyakit psikologis baru, terutama di kalangan politikus dan pejabat publik. Setiap saat kita dapat melihat duplikat wajah seorang walikota, misalnya, dalam jumlah puluhan bahkan ratusan, dengan senyum yang nyaris mirip di setiap persimpangan jalan, di dinding-dinding kusam tembok kota, dan di spanduk-spanduk yang dipajang di depan surau-surau, sejak kita berangkat dari rumah ke tempat kerja di pagi hari sampai larut malam saat pulang ronda. Dalam gelap, hujan mentuyuh bersambung kilat dan petir, dan dalam panas menyengat, potret-potret diri tersebut terus mengumbar senyum kepada setiap orang yang (menyempatkan diri) memandangnya.

Potret-potret diri yang sama dan sebangun itu, yang bermunculan dimana-mana seperti kloning dari seseorang, mengepung diri, jiwa, dan meneror pikiran orang awam dari berbagai arah, menertawakan (ketololan) kita sebagai rakyat. Dan makin lama potret-potret seperti itu makin membiak bagai wereng, terutama pada waktu menjelang pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari jalan-jalan kota, kini potret-potret diri itu menyerbu ke jalan-jalan desa dan korong-kampung, juga di dusun-dusun terpencil.

Mungkin kata ‘kloning’ tidak cukup tepat di sini, karena sesungguhnya potret-potret diri itu tidak persis mengkodifikasikan sosok-sosok pribadi yang diwakilinya. Hakikat potret-potret diri itu adalah kreasi, bukan reproduksi. Potret-potret diri itu homogen dalam beberapa hal: wajah yang licin tanpa jerawat, kulit yang kinclong dan cenderung putih seperti disamak, berkopiah beludru terbaru atau dengan gaya rambut rebah ke belakang tersiram minyak Sitakom, dan pakaian formal beraura modern yang digelantungi berbagai-macam simbol partai dan agama. Potret diri lelaki biasanya tampil dalam pakaian formal dengan jas dan dasi terbaru, dan wanitanya juga memakai pakaian resmi yang terkesan modern. Seperti kata Karen, potret-potret diri itu merefleksikan antusiasme orang Indonesia terhadap modernitas.

Dalam masyarakat kita yang sifat komunalitasnya masih tinggi, penampakan visual dianggap penting. Potret diri mewakili tubuh kasar untuk menyapa orang lain. Itulah sebabnya mengapa potret-potret diri tersebut cenderung memperlihatkan senyuman yang khas (lebih sering senyum kacang bogo), yang mungkin merepresentasikan senyuman yang paling manis dan simpatik dari subjek yang difoto atau, sebaliknya, mungkin senyuman yang paling kamuflase dan dibuat-buat.

Pasca tumbangnya Rezim Orde Baru potret diri telah menyerbu ruang publik kita secara masif. Sementara di ruang domestik masih tersisa potret-potret diri kusam, jauh bertolak belakang dengan potret-potret diri yang dipajang di ruang publik. Kadang-kadang di dinding sebuah rumah masih kita temukan tergantung foto seorang ayah, ibu, atau foto keluarga dalam format hitam putih atau berwarna yang terkesan sederhana. Sementara di media sosial, potret diri, terutama potret diri politikus, telah dijadikan ajang olok-olok dan parodi. Rasa benci atau, sebaliknya, dukungan, diekspresikan lewat aksi ‘corat-coret’ terhadap potret-potret diri itu.

Duplikasi potret diri yang tanpa batas mungkin akan menurunkan nilai ekslusif subjek yang dipotret, mirip seperti produk budaya pop, seperti direfleksikan Walter Benjamin dalam esainya yang terkenal ‘‘The work of art in the age of mechanical reproduction”. (1970). Lama-lama nilai subjek itu bisa turun menjadi sejenis ’sampah’.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 2 Maret 2014

March 2, 2014

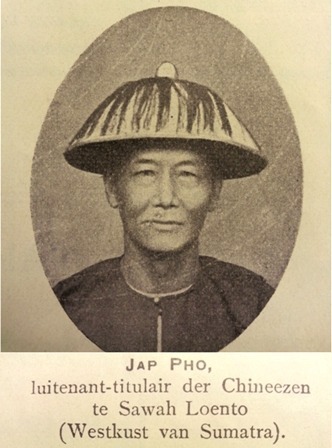

Minang Saisuak #165 - Jap Pho: Letnan Cina di Sawahlunto (1905)

Membaca buku karangan Dr. Erniwati Nur, pakar sejarah Cina Sumatra Barat, yang berjudul Asap Hio di Ranah Minang (2007), kita mendapat gambaran bahwa orang Cina (Tionghoa) sudah lama datang ke Ranah Minang. Dengan merujuk berbagai referensi, Erniwati mengatakan bahwa orang Cina sudah masuk ke Sumatra Barat di abad ke-16. Pada masa-masa sesudahnya, orang Cina menyebar dari kawasan pantai barat Sumatra ke pedalaman Minangkabau. Pada akhir abad ke-19 bisnis orang Cina sudah menyebar ke kota-kota penting di darek, seperti Padang Panjang, Fort de Kock (Bukittinggi), Payakumbuh, Batusangkar, Solok, dan Sawahlunto.

Seperti halnya di banyak tempat lain di Nusantara, sebagai salah satu golongan bangsa Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), orang Cina di Sumatra Barat diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Menurut Erniwati (komunikasi pribadi) aturan mengenai hal itu sudah dibuat Belanda tahun 1835, tapi di Sumatras Westkust baru diterapkan tahun 1854. Di Padang diangkat seorang Mayor Cina (Majoor van der Chineezen). Salah seorang yang terkenal di antaranya adalah Lie Saay (lih: Amran1986:159) yang diangkat jadi Mayor Cina di Padang tahun 1883. Komunitas Cina yang lebih kecil di kota-kota lain dipimpin oleh Kapitan Cina (Kapiten der Chineezen) dan Letnan Cina (Luitenan der Chineezen).

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan satu foto luitenan-titulair der Chineezen di Sawahlunto yang bernama Jap Pho. Foto ini dibuat sekitar 1905. Sangat mungkin Jap Pho termasuk golongan Cina totok. Ini dapat dikesan dari gaya pakaiannya, khususnya model topinya yang khas seperti topi para pendekar dalam komik-komik silat Cina.

Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang riwayat hidup Jap Pho, juga periode masa jabatannya. Namun demikian, hal itu tentu dapat dilacak melalui beberapa sumber seperti Regeering Alamanak voor Nederlandsch-Indie. Yang jelas, sumber ini menunjukkan bahwa di kota tambang Sawahlunto komunitas Cina dipimpin oleh seorang letnan.

Kini komunitas Cina di kota-kota dataran tinggi Minangkabau sudah jauh berkurang. Walaupun demikian, sejarah keberadaan orang Cina di Sumatra Barat perlu digali lebih dalam. Erniwati, yang sudah menulis disertasinya ‘Cina Padang dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau dari Revolusi sampai Reformasi’ (Universitas Indonesia, 2011), terus melanjutkan penelitiannya tentang keberadaan orang Cina di Sumatra Barat. Saya mendapat kabar dari Erniwati bahwa dia sedang berusaha merampungkan penulisan beberapa buku lagi mengenai Cina Padang, antara lain sejarah Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan tentang kapiten-kapiten dan letnan-letnan Cina di Sumatra Barat. Semoga tulisan kecil ini dapat menambah referensi beliau dan semoga pula bermanfat bagi pembaca, khususnya saudara-saudara kita komunitas Tionghoa di Sumatra Barat.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Bintang Hindia, Th. 3, No. 7, 1905, hlm. 74) | Singgalang, Minggu, 2 Maret 2014

February 24, 2014

Renung #4 | Pengetahuan

Mungkin pengetahuan tidak sesederhana yang didefinisikan oleh sebuah kamus: ’segala sesuatu yang diketahui; kepandaian’.

Apakah sebenarnya pengetahuan dan dari mana asalnya? Berbungkah waktu telah digelindingkan manusia untuk memikirkannya, tapi tak kunjung ditemukan jawaban yang pasti dan memuaskan.

Para filusuf mengatakan bahwa hakekat pengetahuan adalah dorongan rasa ingin tahu manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi spesies mereka di muka bumi ini. Pengetahuan tak akan ada tanpa bahasa. Bahkan ada yang beranggapan bahasa itu sendirilah yang merupakan pengetahuan. Dengan bahasalah manusia mampu mengeksplisitkan jalan pikiran mereka dalam alur tertentu. Itulah yang disebut ‘nalar’, dasar dari pengetahuan.

Setidaknya ada empat sumber pengetahuan: rasio (akal); empirisme (dari kata Yunani empirikos yang berarti pengalaman); intuisi; dan wahyu dari para rasul utusan Tuhan.

Tapi biarkanlah Descartes, Spinoza, Kant, Comte, dan banyak filusuf lainnya saling berdebat tentang apa sesungguhnya hakekat pengetahuan. Yang diketahui oleh kebanyakan orang awam adalah bahwa pengetahuan telah mambawa kemudahan bagi manusia sekaligus kemudaratan dan kesengsaraan.

Pengetahuan, dengan demikian, adalah anugerah sekaligus kutuk Tuhan kepada manusia. Banyak pengetahuan telah membuat manusia lebih mudah mengerjakan sesuatu, tapi tak sedikit pengetahuan yang telah membuat manusia saling menindas dan saling menghinakan antara sesamanya.

Dengan pengetahuan manusia mampu membuat bangunan yang lebih tinggi daripada bukit, tapi dengan pengetahuan pula manusia telah berhasil menciptakan bom atom yang dapat membunuh jutaan sesamanya dalam hitungan detik, yang awan radioaktif ledakannya lebih tinggi daripada gunung.

Pengetahuan dapat membawa seseorang mendekati sifat nabi, tapi dengan pengetahuan pula seorang manusia bisa menjadi lebih ganas daripada singa. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa pengetahuanlah yang telah dan terus akan membuat manusia terus menerus saling menindas dan menipu antara sesamanya di dunia ini. ‘Knowledge is power’ kata pepatah Inggris, yang seolah membenarkan apa yang terjadi di negeri ini sekarang dimana si pintar yang memiliki pengetahuan makin suka menipu si awam yang tidak memilikinya. ‘Nan binguang bayialah utang, nan cadiak alah manggaliciak’ (yang bodoh bayarlah utang, yang cerdik sudah pada ngacir), demikian sentilan dalam lirik pantun seorang tukang rabab Pariaman.

Orang yang beragama dengan benar yakin bahwa pengetahuan adalah titipan Tuhan pada manusia. Sebaliknya, para pemuja rasionalitas percaya bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang datang dari wilayah yang tak bertempat dan masa yang tak berwaktu. Pengetahuan, dengan demikian, bisa mendorong manusia menjadi lebih religius atau, sebaliknya, menyeret mereka ke dalam ateisme.

Pengetahuan berasosiasi dengan kata ‘pintar’. Orang yang berpengetahuan dianggap sebagai orang yang ‘pintar’. Tetapi apakah sesungguhnya hakikat pintar itu? Mungkin pintar tak lain adalah kebodohan yang ditampakkan di hadapan Sang Pencipta.

Pengetahuan mungkin hanyalah sezarah ‘cahaya’ yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, makhluk mulia ciptaanNya yang sampai hari ini terlalu suka menampakkan sifat purbanya: saling menindas dan membunuh. Seorang wakilnya yang berotak paling brilian, Albert Einstein, pernah berkata: ‘Satu hal yang saya pelajari seumur hidup: semua pengetahuan kita, yang mencoba mengatur segala realitas, adalah primitif dan kekanak-kanakan. Tapi itu adalah hal paling dewasa yang kita punya’.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 23 Februari 2014

February 23, 2014

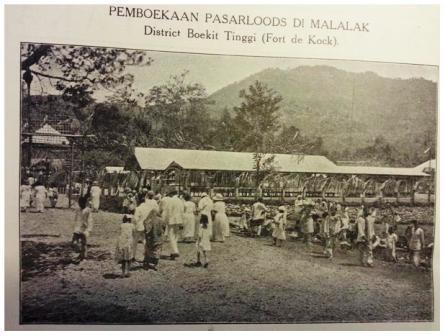

Minang Saisuak #164 - Pembukaan Pasar Baru Malalak (1925)

Negeri Malalak yang berbukit-bukit dan mempunyai pemandangan yang permai rupanya sudah lama memiliki pasar. Dalam rubrik Minang Saisuak kali ini kami turunkan rekaman visual pembukaan Pasarloods di Malalak, District Boekit Tinggi (Fort de Kock) pada tahun 1925.

Sumber foto ini menyebutkan bahwa pembangunan Pasarloods Malalak ini diusahakan oleh Tuan Kontroleur H.R. Rookmaaker dengan Demang Bukittinggi. Berkat pembangunan pasar yang baru ini Malalak menerima pemasukan lebih kurang 1200 gulden per tahun, meningkat 100% dari tahun-tahun sebelum pasar ini dibangun. Selain membangun pasarloods itu, Pemerintah juga membangun dua kolam ikan untuk masyarakat. Dalam gambar yang lain dalam sumber ini diperlihatkan para pejabat yang meresmikan pasar ini sedang melepas anak-anak ikan ke dalam kolam tersebut.

Sumber foto ini menyebutkan bahwa peresmian Pasarloods Malalak ini dihadiri oleh para pejabat kolonial dari Bukittinggi (antara lain Tuan Asisten Residen dan Militair Commandant) beserta nyonya-nyonya mereka. Pada kesempatan itu diadakan pesta keramaian. Anak-anak sekolah menunggu para pejabat itu dengan mengibar-ngibarkan bendera tiga corak. Dalam kesempatan itu Kepala Nagari Malalak Engku Chatib gelar Dt. Radja Lelo juga dianugerahi oleh Pemerintah bintang tembaga. Jadi, penganugerahan itu dirayakan sekaligus untuk meresmikan pembukaan pasar yang baru itu.

Rekaman foto ini menunjukkan sistem pembangunan terstruktur di zaman Belanda. Tuan-Tuan Controleur yang berada di level paling bawah sistem administrasi binnenlandsch bestuur (BB) Belanda, bekerjasama dengan elit-elit lokal dalam masyarakat, menyusun pembangunan untuk masyarakat awam. Kesadaran ini mungkin baru timbul setelah isu politik etis berhembus di akhir abad 19. Walau bagaimanapun, banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari kebijakan politik kolonial di zaman lampau.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 42, Tahoen III, 5 Juni 1925, hlm. 686-7) | Singgalang, Minggu, 23 Februari 2014

February 18, 2014

H. Bgd. Dahlan Abdullah: Nasionalisme seorang Putra Pariaman (Tamat)

Yayasan Siti Akmar Abdullah

Keturunan H. Bagindo Dahlan Abdullah juga mendirikan yayasan atas nama istri beliau: Yayasan Siti Akmar Abdullah.Yayasan ini didirikan untuk membantu wanita-wanita mendapatkan pinjaman berbunga rendah untuk modal mendirikan usaha rumah tangga. Pinjaman ini telah berhasil menolong berpuluh-puluh pengusaha wanita di Pariaman dan Sungai Limau. Yayasan juga memberikan bantuan keuangan setiap tahun kepada Mesjid Perempuan di Sungai Limau, mesjid wanita pertama di Indonesia. Bantuan itu melanjutkan amal Hj. Siti Akmar yang telah beliau lakukan semasa hidupnya. Sekretariat kedua yayasan itu beralamat di Jalan Sudirman 36, Pariaman. Pembina Yayasan: H. B. Abdul Malik Abdullah, MA; Ketua Umum: Drs. Syafrizal; Sekretaris: Drs. Ichwan Idham; Bendara: Rahmatina Abdullah.

Demikianlah cerita singkat kisah hidup H. Bagindo Dahlan Abdullah, salah seorang putra terbaik bangsa ini yang berasal dari Pariaman. Beliautelah meninggalkan jejak sejarah yang patut dicontoh oleh generasi sekarang.

Pertimbangan untuk mengenang jasa-jasa Bagindo Dahlan Abdullah

Ada beberapa pertimbangan mengapa Bagindo Dahlan Abdullah perlu dikenang oleh generasi Pariaman sekarang, antara lain dengan cara mengabadikan nama beliau sebagai nama jalan di Pariaman. Setidakanya ada empat poin penting yang harus dapat dikemukakan dalam kesempatan ini.

Pertama, aktifitas politik beliau selama berada di Belanda di bawah payung Perhimpoenan Indonesia adalah kontribusinya yang tak terbantahkan dalam menggelorakan semangat nasionalisme Indonesia, yang pada gilirannya telah memberi sumbangan penting bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Perhimpoenan Indonesia, sebagaimana telah dikaji oleh banyak sejarawan dalam dan luar negeri, adalah organisasi politik terpenting di awal abad ke-20 yang membidani nasionalisme Indonesia.

Kedua, Sumbangsih Dahlan Abdullah dalam bidang pendidikan untuk memajukan bangsanya yang terjajah tak dapat terbantahkan. Sebagaimana telah diuraikan di tas, baik ketika beliau masih berada di Belanda maupun setelah kembali ke Indonesia, beliau terus berjuang dengan dasar-dasar Islam, agama yang diyakininya, untuk meningkatkan martabat bangsanya melalui peningkatan pendidikan.

Ketiga, Sikap non kooperatif Dahlan Abdullah selama aksi polisionil Belanda (1947-1949) adalah tanda jelas bagi sikap anti penjajahan yang beliau anut sejak beliau masih menjadi mahasiswa di Leiden. Sikap itu sering beliau bayar dengan mengorbankan kesejahteraan keluarga beliau sendiri.

Keempat, Bagindo Dahlan Abdullah telah berjasa dalam menjalin hubungan diplomatik Indonesia dengan luar negeri, dalam konteks ini Irak dan negeri-negeri trans Yordania, ketika Indonesia masih merupakan sebuah republik muda usia. Beliau mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah Departemen Luar Negeri Indonesia.

Dengan pertimbangan-pertibangan tersebut, kiranya masyarakat Pariaman sekarang ini, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dapat diperkenalkan kembali kepada nilai-nilai perjuangan dak kejuangan salah seorang pendahulu mereka, yaitu Bagindo Dahlan Abdullah, yang telah memberi kontribusi terhadap Republik Indonesia. Bukankah sebuah ungkapan bijak telah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya.

TAMAT

Suryadi | Leiden-Pariaman, 11 Februari 2014 (dibacakan oleh Iqbal Alan Abdullah pada ceramah Mengenang Kepahlawanan Putra Pariaman: H. Bagindo Dahlan Abdullah yang difasilitasi oleh Pemkot Pariaman, Pariaman, 15 Februari 2014.

Kepustakaan

Surat kaba/berkala

Algemeen Handelsblad, 1916, 1918

Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden, 1916

Bataviaasch Nieuwsblad,1919, 1934

De Indische Courant, 1939

De Locomotief, 1950

De Nieuwsgier, 1952

Java-Bode, 1950

De Sumatra Post, 1919

De Telegraaf,1916, 1920

Het Dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 1946

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indi, 1920, 1939

Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1950

Buku/makalah/artikel

Asnan, Gusti. 2002. “Transportation on the west coast of Sumatra in the nineteenth century”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 158(4): 727-741.

Bulbeck, David et al. 1998. Southeast Asian export since the 14th century: cloves, pepper,coffee, and sugar. Leiden: KITLV Press.

Graves, Elizabeth E. 1981. The Minangkabau response to Dutch colonial rule in the nineteenth century. Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project.

Hamka. 1982. Dari perbendaharaan lama. Jakarta: Pustaka Panjimas (Cet. ke-2).

Hatta, Mohammad. 1979. Memoir. Jakarta: Penerbit Tintamas.

Kathirithamby-Wells, J. 1967. Achehnese control over West Sumatra up to the Treaty of Painan of 1663, Journal of Southeast Asian History 9: 453-479.

Kato, Tsuyoshi. 1986. “Rantau Pariaman: dunia saudagar pesisir Minangkabau Abad XIX”, dalam: Akira Nagazumi (ed.), Indonesia dalam kajian sarjana Jepang, hlm. 77-115. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Leeuw, W.J.A de. 1926. Het Painansch Contract. Amsterdam: H.J. Paris.

Mevrouw S. Ratu Langie-Houtman, Baginda Dahlan Abdoellah; Goenawan Mangoenkoesoemo. 1919. Indie in de Nederlandsche studentenwereld : verslag van het eerste congres van het “Indonesisch verbond van studeerenden”, gehouden te Wageningen op den 29sten, 30sten en 31sten Augustus 1918. Den Haag: Indonesisch Persbureau (Annex Brochurehandel).

Moehammad Saleh Datoek Orang Kaja Besar. 1965. Riwajat hidoep dan perasaian saja. [translit: (cucu beliau) S.M. Latif. Bogor: Dana Buku Moehammad Saleh (Cet. 2) (edisi asli dalam huruf Jawi, 1914).

[Nawawi dan T. Kramer]. [1908]. Gedenkboek Kweekschool Fort de Kock (Kitab Peringatan Sekolah-Radja Boekit-Tinggi) 1873-1908. Arnhem: Thieme.

Poeze, Harry A. 1989. “Indonesians at Leiden University”, in: Willem Otterspeer (ed.), Leiden Oriental connections 1850-1940, pp. 250-279. Leiden [etc.]: E.J. Brill.

Poeze, Harry A. 2008. Di negeri penjajah: orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta.

Reid, Anthony. 1993. Southeast Asia in the age of commerce, 1450-1680: expansion and crisis, Vol. II. New Haven; Yale University Press.

Suryadi. 2004. Syair Sunur: teks dan konteks ‘otobiografi’ seorang ulama Minangkabau abad ke-19. Padang: Citra Budaya & YDIKM.

Suryadi. 2012. “Dari pusat ‘think tank’ kolonial ke tepi ingatan kolonialisme: kesinambungan dan perubahan arah studi Melayu-Indonesia di Leiden, Belanda”, makalah International Conference’Issue and Challenges in Malay-Indonesian Studies’, The Department of Malay-Indonesian Interpretation and Translation at Hankuk University of Foreign Studies at Global Campus, South Korea [Seoul, South Korea, 14 September 2012].

Velde, Paul van der. 2006. A lifelong passion: P. J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies

(Translated from Dutch by Beverly Jackson). Leiden: KITLV Press [Verhandelingen 234].

————————-

Catatan Kaki

*1 Makalah pada ceramah Mengenang Kepahlawanan Putra Pariaman: H. Bagindo Dahlan Abdullah yang difasilitasi oleh Pemkot Pariaman, Pariaman, 15 Februari 2014.

*2 Tentang PainanschContract yang melegitimasi awal kekuasaan VOC di pantai barat Sumatra, lihat De Leeuw (1926).

*3 Senarai nama ke-12 penghulu dan raja kecil tersebut, serta kopian surat mereka yang bertarikh 24 November 1835 (aslinya tersimpan di Leiden University Library dengan kode Or. 5554C), dapat dilihat dalam Suryadi (2004:106, 114).

*4 Tentang kehidupan masa kanak-kanak seorang anak Pariaman, lihat catatan yang menarik dari Moehammad Saleh Datoek orang Kaja Besar dalam memoirnya (1965). Saleh menceritakan kehidupan masa kecilnya yang antara lain mancacak ikan di pantai Pariaman yang kemudian menginspirasinya menjadi pedagang ikan kecil-kecilan, lalu membawa jalan hidupnya menjadi pedagang besar dan tersohor di Pariaman di kemudian hari (akhir abad ke-19).

*5 Yang paling terkenal di antaranya adalah Christian Snouck Hurgronje alias Abdul Gaffar yang disebut-sebut berperan penting dalam pemenangan tentara kolonial dalam Perang Aceh yang sangat menentukan di awal abad ke-20. Dua karyanya mengenai masyarakat Aceh, TheAcehnese (1893-1895; 2 jilid) yang diterbitkan oleh Country Printing di Batavia dan Brill di Leiden dan TheGaylandandItsInhabitants yang juga diterbitkan oleh Country Printing merupakan dua referensi akademis klasik yang penting mengenai masyarakat dan kebudayaan Aceh.

*6 Lebih jauh mengenai CentralSumatraExpediton, lihat Paul van der Velde (2006: 211-230).

*7 Lihat antara lain: Pieter Johannes Veth etal. 1881-1882. Reizen in Midden-Sumatra1877-1879,door de leden der Sumatra-expeditie,uitgerustdoor het AardrijkskundigGenootschapTravel story (2 jilid). Leiden: Brill.

*8 Lihatlah refleksinya dalam beberapa risalah yang diterbitkan oleh organisasi ini, misalnya judul berkala yang diterbitkan oleh organisasi ini: Indonesia Merdeka: orgaan van de Indonesische Vereeniging (terbit antara 1924-1933); Het recht van vereeniging en vergadering der Indonesirs oleh Sunario (1926); Indonesi vrij!: onuitgesproken, aan de rechtbank overgelegde, rede, ter verdediging van de Perhimpoenan Indonesia naar aanleiding van het proces tegen de Indonesische studenten doleh Mohammad Hatta (1928); Perhimpoenan Indonesia; van een studieorganisatie tot een politieken machtsfactor. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis der Perhimpoenan Indonesia olehMohammad Hatta (1929); dan Het Nederlandsch imperialisme in Indonesi: rede uitgesproken op het lustrum, ter herdenking van het twintig-jarige bestaan van de Perhimpoenan Indonesia, op 22 december 1928 oleh Abdul Manaf (1929) untuk sekedar menyebut contoh.

*9 Istilah ini saya pinjam dari buku Harry A. Poeze (2008), sebuah referensi yang penting untuk menapaktilasi aktivitas politik para pelajar Indonesia di Negeri Belanda di akhir zaman kolonial yang di dalamnya nama Bagindo Dahlan Abdullah juga disebut-sebut. Lihat: Harry A. Poeze, Di negeri penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta, 2008.

*10 Suryadi (2012). Mungkin hanya secara kebetulan saja, sekarang jabatan itu dipegang lagi oleh Suryadi(penulis makalah ini) yang juga putra Pariaman asal Nagari Sunur. Jabatan itu dipegangnya sejak 1998.

*11 Ajo Tanjuang beroleh seorang anak, Iqbal Alan Abdullah, aggota DPR Pusat, salah seorang keturunan Bagindo Dahlan Abdullah dari generasi ketiga yang melanjutkan kiprah politik kakeknya di tingkat nasional.

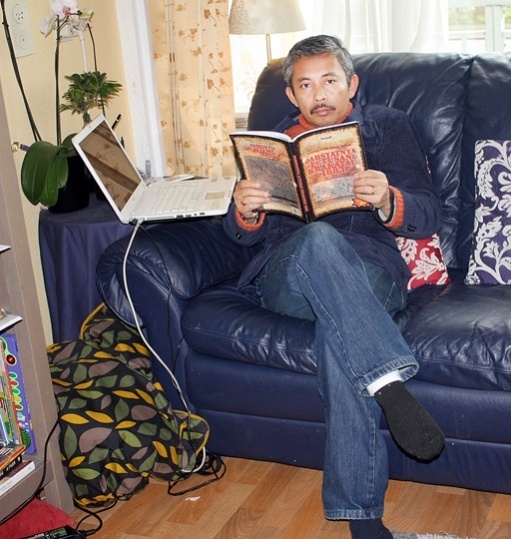

Suryadi: Chasing lost stories

While some may think that archives are irrelevant, one Indonesian is delving into the stacks of Leiden University in the Netherlands in search of the forgotten.

While some may think that archives are irrelevant, one Indonesian is delving into the stacks of Leiden University in the Netherlands in search of the forgotten.

Suryadi was born in Padang Pariaman, West Sumatra, into a family of farmers in 1965 and studied Minangkabau literature at Andalas University in Padang.

While finishing a doctorate at Leiden University, he has been writing a series of articles on old-time photos of West Sumatra that he has found there in the archives in the Netherlands.

More than 150 of the stories, which Suryadi writes in his spare time for fun, have been published by the daily Singgalang in Padang.

The columns explore old pictures from the Dutch East Indies Company (VOC) or Dutch government found in the archives of the Royal Linguistics and Anthropology Institute (KITLV) Leiden, the Tropenmuseum Amsterdam or personal sources.

Suryadi offers comment on the history of the period of the photos, which cover everything from buildings to cultural events, and invites people to reflect on the past.

For example, one recent column explores the Tari Balanse Madam, a traditional ethnic dance of the Nias people in Padang city.

While researchers have said that the dance was influenced by the Portuguese, Suryadi believes a photo of a performance from 1948 is proof that it originated with the Blanche touche madame (”important white woman”), a dance likely introduced locally when the French buccaneer Francois-Thomas Le Meme occupied Padang in 1793.

“If I’d written it as a scientific analysis it would have just been put into storage”, said Suryadi. ”Through such stories, I feel as if I have been drawn back to the place where I belong, giving rise to more ideas to search for information for the people in my village”.

Suryadi’s works also cover other popular subjects, such as his translation of Muhammad Saleh’s Poem of drowning Lampung: A personal document on the terrible eruption of Krakatau in 1883, which he arranged to have published locally in 2009.

While the monstrous eruption of Mount Krakatau is a well-known topic, Saleh’s poem might be the only account penned by an indigenous author about the calamity and its aftermath.

Suryadi discovered the manuscript of the poem, written in Malay using the Javanese-styled Arabic characters used locally in the 16th century, in Leiden’s archive.

He adds that Salehs poem — comprising 374 compelling stanzas — has since been translated into English by John McGlynn and published by the Lontar Foundation and that Rhoda Grauer and famous US theater director Robert Wilson are planning to adapt the work for the stage.

The pair previously staged an adaptation of I La Galigo, a historical epic of the Bugis people of South Sulawesi — and also known as one of the worlds longest manuscripts. I La Galigo received a warm reception at major theaters in Europe.

Suryadi, who after 15 years in the Netherlands has been dubbed the lurah (subdistrict head) of Leiden, is a resource for Indonesian researchers visiting the university.

He works for the Department of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania at Leiden University. He is an Indonesian language lecturer who speaks Dutch and English as a medium of instruction and a lecturer on the media of South and Southeast Asia.

Suryadi was an assistant lecturer at his alma mater and Bung Hatta University, before moving in 1994 to the University of Indonesia.

Then, in 1998, he was offered a guest lecturer position at Leiden. I was originally working on an annual contract basis, but after five years my contract status was not limited, which was an achievement for me because none of my predecessors had worked for more than five years.

At Leiden, where he currently lives with his wife and two children, Suryadi earned a masters degree in literature in 2002, for his work on the Poem of Sunur, analysis of the text and context of a 19th-century Minangkabau ulemas autobiography, which he later published as a book.

He expects to finish his doctoral dissertation at the same university on the cultural significance of the regional recording industry in West Sumatra this year.

_________________

To read Suryadis articles, visit niadilova.blogdetik.com.

Syofiardi Bachyul Jb, The Jakarta Post, Padang, West Sumatra | People | Mon, February 17 2014

H. Bgd. Dahlan Abdullah: Nasionalisme seorang Putra Pariaman (Bag. #4)

Menjadi D ubes Republik Indonesia di Irak dan berpulang saat menjalankan tugas negara

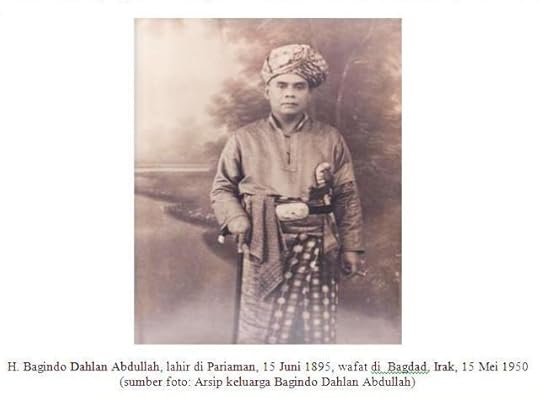

Pada tahun 1950, Dahlan diangkat oleh Presiden Sukarno menjadi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia Serikat untuk Kerajaan Irak, Syria, dan Trans-Jordania yang berkedudukan di Bagdad, Irak. Beliau berangkat menuju Irak tgl 27 Maret 1950 (lihat :Java-Bode, 21-2 dan 23-3-1950; DeLocomotief, 23-3-1950; Het Nieuwsbladvoor Sumatra, 25-3-1950).

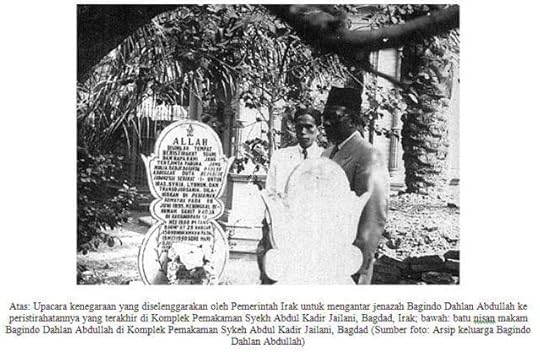

Namun Tuhan berkendak lain. Dahlan hanya sempat menjalankan tugas sebagai Duta Besar RI selama 3 bulan saja. Beliau wafat pada tanggal 12 Mei 1950 di Bagdad setelah mendapat serangan jantung. Menurut keterangan keluarga, sebelumnya beliau memang juga sudah mengidap gejala gangguan jantung. Kepergian beliau selamanya tidak sempat disaksikan oleh istri dan beberapa anak beliau yang waktu itu masih berada di Jakarta. Jenazah Dahlan kemudian dimakamkan dengan upacara kebesaran di Mesjid Syekh Abdul Qadir Jailani di Bagdad (lihat: Het Nieuwsbladvoor Sumatra, 15-5-1950). Tembakan salvo mengiringi jenazah beliau ke liang lahat. Menurut anak-anak beliau, keputusan untuk memakamkan jenazah Bagindo Dahlan Abdullah di Bagdad adalah atas nasehat dan saran dari Haji Agus Salim. Diplomat senior orang awak itu berkata bahwa almarhum akan dikenang lama jika dimakamkan di situ, dan akan menjadi simbol tali persahabatan Indonesia dan Irak.

Di kemudian hari, makam Bagindo Dahlan Abdullah, putra Pariaman penjuang kemerdekaan Indonesia yang jasadnya terbaring jauh di negeri orang, di Bangdad, Irak, memang telah menjadi simbol persahabaran Indonesia - Irak. Makan beliau di komplek pemakaman Syekh Abdul Kadir Jailani sering dikunjungi oleh para diplomat Indonesia yang baru ditempatkan di Irak atau yang berkunjung ke negara tersebut.

Semasa hidupnya, H. Bagindo Dahlan Abdullah adalah pribadi yang hangat dan oleh karena itu beliau mempunyai banyak teman. ‘Papa’, demikian beliau dipanggil oleh anak-anaknya, ‘berteman dengan banyak orang yang sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia’, demikian kenangan Gandasari terhadap ayahnya. Gandasari mengatakan ayahnya adalah orang yang periang dan suka tertawa, sehingga beliau diberi gelar dalam Bahasa Belanda ‘Lach Dan’, dari namanya sendiri, Dahlan. Beliau juga pribadi yang suka menolong sesama dan dalam hidupnya selalu memakaikan adat Minangkabau “anak dipangku, kemenakan dibimbing”. ‘Banyak kemenenakan Papa dan anak-anak dunsanaknya yang datang dari Pariaman ditempatkan dirumah kami [...] di Jalan Persatuan Guru, Jakarta’, kenang Gandasari (email, 7-12-2013).

‘Papa dan St. Moh. Zain, ayah dari Mantan Gubernur Harun Zain, dan orang Pariaman lainnya mendirikan satu organisasi, “Minang Saiyo”. Mereka berhasil mengumpulkan uang untuk membeli perahu buat nelayan-nelayan di Pariaman’, kata Gandasari. Di Jakarta H. Bagindo Dahlan Abdullah tampaknya juga aktif dalam organisasi yang bernama Roemah Piatoe Moeslimin yang membantu anak-anak yatim piatu (lihat: Bataviaasch Nieuwsblad, 5-5-1934). Dahlan bersama beberapa intelektual lainnya yang berasal dari Sumatra, seperti Parada Harahap, M. Soengkoepon, Rasjid Dt. Toemanggoeng, dll. juga aktif dalam panitia pencari bantuan untuk para korban gempa bumi di Sumatra Selatan pada tahun 1933 (lihat: De Indische Courant, 17-7-1933; Het Nieuws van den Dagvoor Nederlandsch-Indie, 14-7-1933). Beliau juga aktif dalam satu organisasi yang disebut Komite Penolong Korban Perang yang membantu orang-orang yang sakit dan menderita karena perang dan mengurus penguburan korban-korban yang meninggal (lihat: Bataviaasch Nieuwsblad, 17-1-1942).

Ikatan dengan kampung halaman: Yayasan H. Bgd. Dahlan Abdullah & Istri

Untuk mengenang H. Bagindo Dahlan Abdullah, keturunan beliau mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan H. Bgd. Dahlan Abdullah. Yayasan itu didirikan pada tahun 2006 dan didukung sepenuhnya oleh putra-putri dan cucu-cucu H. Bagindo Dahlan Abdullah sebagai dedikasi kepada beliau atas sumbangsih beliau dalam perjuangan mencapaikemerdekaan Indonesia. Tujuan utama Yayasan ini adalah untuk membantu memajukan ekonomi rakyat dan pendidikan murid-murid dari keluarga kurang mampu di Pariaman dan Sungai Limau.

Setiap tahun Yayasan memberikan bantuan keperluan sekolah kepada murid-murid SD dari keluarga yang kurang mampu. Murid-murid tersebut juga diberikan bibit pohon untuk menolong keluarga mereka. Yayasan juga mengirim relawan dari Amerika untuk mengajar Bahasa Inggris di sekolah-sekolah tingkat lanjutan di Pariaman. Beberapa tahun terakhir, Yayasan juga memberikan pelajaran komputer untuk murid-murid SMA dan tamatan SMA. H. Iqbal Alan Abdullah Datuk Rajo Ameh, anggota DPR RI, salah satu donatur Yayasan, juga memberikan sumbangan komputer untuk beberapa SMP di kota Pariaman. Yayasan juga memberikan sumbangan ke Universitas Islam Indonesia di Jogyakara untuk mendirikan laboratorium Bahasa Inggris.

Bersambung…

Suryadi | Leiden-Pariaman, 11 Februari 2014 (dibacakan oleh Iqbal Alan Abdullah pada ceramah ‘Mengenang Kepahlawanan Putra Pariaman: H. Bagindo Dahlan Abdullah’ yang difasilitasi oleh Pemkot Pariaman, Pariaman, 15 Februari 2014.

February 17, 2014

H. Bhd. Dahlan Abdullah: Nasionalisme seorang Putra Pariaman (Bag. #3)

Naik haji ke Mekah dan kembali ke Indonesia

Sebelum balik ke Indonesia, Dahlan Abdullah naik haji ke Mekah. Inilah dasar agama yang penting dari seorang putra Minangkabau: walau sudah berada di negeri Eropa sekuler seperti Belanda, dasar Islam pemberian orang tua di waktu kecil tidak akan hilang.

Bagindo Dahlan Abddullah naik haji pada bulan Juli tahun 1920 sewaktu beliau masih bersekolah di Belanda (lihat: Het Nieuws van den DagvoorNederlandsch-Indie, 25-8-1920). Poeze (Poeze 2008:135) mengatakan ketika pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji, Dahlan mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan, tapi tidak disebutkan apa masalahnya. Rupanya Dahlan menulis laporan yang cukup lengkap mengenai perjalanannya ke Mekah dalam harian DeTelegraaf (lihat: DeTelegraaf edisi 9,10, 15,16, dan 20-10-1920). Beliau berangkat dari Belanda ke Mekah melalui Italia. Beliau naik kapal bernama Bali dari Belanda yang membawanya ke pelabuhan Genoa di Italia. Di Genoa beliau tinggal beberapa hari (bahkan beliau sempat pergi ke teater/schouwburg) sebelum melanjutkan perjalanan dengan kapal lain bernama Mansoerah yang membawanya ke Pelabuhan Jeddah, Saudi Arabia, melalui Terusan Suez.

Dahlan Abdullah tak mengalami masalah serius dalam perjalanan hajinya, kecuali ada sedikit keluhan tigginya toeslag ketika makan di sebuah restoran di Genoa. Di Saudi Arabia Dahlan bahkan bertemu dengan Konsul Belanda di Jeddah, Tuan Gobee, dan seorang ulama-intelektual terkenal, Said Abdoellah Zawawi (ulama ini kemudian pindah ke Malaya karena dimusuhi oleh Rezim Saudi Arabia). Tapi dalam tulisannya yang dimuat secara bersambung di DeTelegraaf, Dahlan terkesan agak kurang senang mendapatkan kenyataan bahwa di Tanah Arab, pusat Islam sendiri, orang-orang sebangsanya (biasa disebut orang Jawa) dipandang rendah dan sering ditipu oleh oleh orang Arab dan dikatakan bahwa mereka juga memakan daging ular.

Sepulangnya dari Belanda, Dahlan menikah dengan Nafisah, putri dari Bagindo Jalaluddin Thaib, Imam Mesjid Raya Pariaman di Kampung Perak. Dari pernikahan itu Dahlan dianugerahi seorang putra bernama Arsad yang lebih dikenal dengan panggilan “Ajo Tanjuang” *11. Setelah isteri yang pertama meninggal dunia (tampaknya istri pertamanya ini pernah pergi ke Singapura), Dahlan menikahi Siti Akmar dari Sungai Limau pada tahun 1930. Siti Akmar adalah seorang guru dari Meisjes Normaal School (Sekolah Guru Wanita) di Padang Panjang. Beliau tetap aktif sebagai guru selama mendampingi suaminya. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1952, setelah suaminya wafat, Siti Akmar masih mengajar dalam kursus ‘kemajuan wanita’ di Jakarta yang memiliki 325 orang murid (lihat: DeNieuwsgier, 4-4-1952).

Pasangan Dahlan Abdullah dan Siti Akmar beroleh tujuh anak yang semuanya ‘menjadi orang’: Bagindo Drs. Jamaluddin Abdullah (Jakarta); alm. Hj. Dra. Sidhawati Abdullah; Gandasari A. Win, Ph.D. (Amerika Serikat); alm. Hj. Surniati Salim; alm. H. Bagindo Taufik Anwar Abdullah; H. Bagindo Abdul Malik Abdullah, MA (Amerika Serikat); alm. Dra. Fatmah Zahra Asmar (Malaysia).

Tahun 1922 Dahlan Abdullah sudah berada di Tanah Air. Sepulangya dari Negeri Belanda, Dahlan mengajar di Hollandse Chinese School (HCS) untuk memprotes ketidakadilan keputusan penjajah Belanda yang tidak memperkenankan Dahlan mengajar di ELS (Europeesche Lagere School, sekolah rendah Eropa untuk orang Belanda dan anak-anak dari keluarga berada) walaupun beliau mempunyai sertifikat untuk mengajar di ELS (lihat: Bataviaasch Nieuwsblad, 7-8-1934).

Kemudian Dahlan mengajar di Sekolah Muhammadiyah di Jakarta. Beliau rela meninggalkan gaji yang jauh lebih besar di HCS dan memilih pindah mengajar di Sekolah Muhammadiyah karena lebih sesuai dengan dengan cita-cita beliau untuk memajukan pendidikan Indonesia di bawah naungan Muhammdiyah. Dahlan mempunyai hubungan dekat dengan pendiri Organisasi Al-Irsyad, Syaikh Surkati. Karena keprihatinan beliau melihat pendidikan kaum sebangsanya (pribumi) yang masih rendah, Dahlan kemudian turut mendirikan Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta pada tahun 1946.

Perjuangan Dahlan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia terus dijalankannya melalui Partai Indonesia Raya (Parindra). Di Parindra beliau seangkatan dengan Moh. Husni Thamrin. Dahlan menjadi anggota Dewan Kota Batavia (Gemeenteraad Batavia) dari tahun 1934 s/d 1942 mewakili Parindra (lihat berita pemilihannya dalam Het Nieuws van den Dagvoor Nederlandsch-Indie, 5-5-1934; Batavia Nieuwsblad, 5-5-1934). Pada tahun 1939 Dahlan terpilih pula sebagai anggota Badan Pekerja Harian Kota Batavia (Wethouder Stadgemeente Batavia) (lihat :Het Nieuws van den Dagvoor Neder landsch-Indie, 11-2-1939; DeIndische Courant, 14-2-1939). Bekerja di bawah pimpinan Walikota A. Voorneman, Dahlan diberi jabatan untuk mengurus masalah lahan dan perumahan (Wethoudervoorgrond- enwoningzaken) (lihat: ibid., 8-1939). Pada tahun 1942, waktu Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, Dahlan diangkat menjadi Tokubetsu Sicho atau Walikota Kota Istimewa Jakarta.

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan republik yang baru diproklamirkan menghadapi tantangan berat dari Belanda, Dahlan tidak lagi menjabat kedudukan sebagai Walikota Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, beliau terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), satu badan yang terdiri dari wakil masyarakat untuk membantu Presiden mendirikan lembaga legislatif negara. Setelah selesai menjalankan tugas di KNIP, Dahlan diajak oleh oknum-oknum Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia seperti NICA untuk bekerja dengan kelompok mereka. Dahlan menolak bekerja sama dengan Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali, dan oleh sebab itu beliau dituduh sebagai non-kooperator. Belanda menangkap Dahlan pada bulan Agustus 1946 dan ditahan di penjara Struiswijk di Batavia. Beliau dituduh berbuat kriminal selama Jepang berada di Indonesia (lihat: Het Dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 29 & 30-8-1946), tuduhan yang mungkin dicari-cari untuk menahannya karena beliau menolak bekerja sama dengan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Beliau baru dibebaskan dari Penjara Gang Tengah sekitar Januari 1947, dan kemudian mengunjungi sahabatnya M. Hatta di tempat pengasingannya di Pulau Bangka.

Sebagai non-kooperator Dahlan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Selama kurang lebih 5 tahun beliau menolak bekerjasama dengan Belanda. Untuk sekedar mengongkosi rumah tangga, Dahlan bekerja di perusahaan sahabatnya Dasaad Muchsin Concern sebagai pekerja honorarium. Setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949, Dahlan diangkat menjadi anggota Panitia Penyerahan Kekuasan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bersambung…

Suryadi | Leiden-Pariaman, 11 Februari 2014 (dibacakan oleh Iqbal Alan Abdullah pada ceramah Mengenang Kepahlawanan Putra Pariaman: H. Bagindo Dahlan Abdullah yang difasilitasi oleh Pemkot Pariaman, Pariaman, 15 Februari 2014.

H. Bgd. Dahlan Abdullah: Nasionalisme seorang Putra Pariaman (Bag. #2)

Dahlan Abdullah melanjutkan sekolah ke Belanda

Setamat dari Kweekschool Fort de Kock, atassokongan keluarga dan karena kepintarannya, Dahlan mendapat kesempatan pergi belajar ke NegeriBelanda bersama dua sepupu beliau, putra Pariaman lainnya, yaitu Zainuddin Rasad and Jamaluddin Rasad. Mereka bertiga tercatat sebagai putra Pariaman pertama yang mendapat pendidikan di Eropa (Negeri Belanda). Dahlan mengambil studi indologi di Universitas Leiden dan Zainuddin Rasad mendalami hukum di universitas yang sama, sementaraJamaluddin Rasad mengambil kuliah tentang pertanian (landbouw) di Deventer. Masih belum jelas mengapa ketiganya, yang merupakan anak pedagang biasa dan kadi di Pariaman, bisa memperoleh kesempatan bersekolah ke Negeri Belanda, yang pada masa itu lebih diperuntukkan bagi anak-anak elit pribumi saja.

Sesampainya di Belanda Dahlan Abdullah segera masuk ke dalam kultur akademik Universitas Leiden yang dinamis-universitas tertua di Belanda yang berdiri tahun 1575. Dia ikut kursus untuk memperoleh diploma Europese Hoofdacte dari Universitas Leiden, dan lulus tahun 1915. Pada tahun berikutnyadia mendaftar diFakultas Indologi Universiteit Leiden (Belanda) dan kemudianberhasil menggondoldiploma dalam Bahasa Melayu dan Antropologi (Volkenkunde).

Universitas Leiden dengan Jurusan IndischeTaal-, Land- enVolkenkunde-nya telah memainkan peranan penting sejak resmi berdiri tahun 1864 sampai akhir zaman kolonial. Banyak mahasiswa dari Indonesia (waktu itu masih disebut ‘Dutch East Indies’) sudah berhasil lulus dari jurusan ini dan dari mereka kebanyakan mengabdi dalam administrasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, di samping tak sedikit pula yang memilih kerja profesional. Banyak pula dosen dan guru besarnya menerbitkan berbagai macam publikasi mengenai aspek budaya, bahasa, agama, dan sistem sosial masyarakat pribumi Hindia Belanda. Beberapa di antaranya menjadi penasehat penting Pemerintah Kolonial Hindia Belanda*5. Menjelang akhir abad ke-19 gairah akademik untuk mengeksplorasi Hindia Belanda makin meningkat di Leiden. Banyak sarjana ternama di tingkat doktor melakukan penelitian bahasa dan etnologi ke Hindia Belanda. Beberapa proyek besar digagas oleh para profesor dan dosen-dosen universitas ini.Salah satu yang spektakuler di antaranya adalah CentralSumatraExpedition yang diprakarsai oleh Profesor P.J. Veth yang bersifat interdisipliner dan melibatkan beberapa ilmuwan dan pegawai administrasi Kolonal Hindia Belanda seperti zoolog Johannes F. Snellman dan A.L. van Hasselt dari Departemen Administrasi Internal. CentralSumatraExpedition*6 dikordinasikan oleh Koninklijk Nederlands Aardrijkskudig Genootschap (Perkumpulan Kerajaan Belanda untuk Geografi) dan pendanaannya didukung oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ekspedisi ini dimulai awal 1877 berlangsung sampai awal 1879 *7.

Aktifitas politik dan akademik Dahlan Abdullah selama tinggal di Belanda

Munculnya nasionalisme Indonesia yang menentang penjajahan Belanda di akhir abad ke-19, yang berlanjut sampai awal abad ke-20, memberi dampak timbal balik kepada studi Indischetaal-, land- envolkenkunde di Uninversitas Leiden. Di satu pihak, kebangkitan nasionalisme Indonesia itu antara lain telah didorong oleh para intelektual pribumi yang mendapat pendidikan di beberbagai universitas di Belanda, termasuk Universitas Leiden. Di lain pihak, kebangkitan nasionalisme Indonesia itu telah mendorong pula lebih banyak lagi anak muda Indonesia pergi ke Negeri Belanda untuk menuntut ilmu. Dahlan Abdullah adalah salah seorang di antara sedikit pemuda negeri jajahan Belanda yang bertuntung itu. Universitas Leiden adalah salah satu pilihan favorit para mahasiswa Indonesia, terutama di bidang budaya dan hukum (lihat Poeze 1989). Kota Leiden juga pilihan favorit bagi mahasiswa Indonesia untuk berkumpul dan, seperti telah dicatat oleh sejarah, Leiden adalah tempat berkembangnya PerhimpoenanIndonesia(PI) (IndonesischeVereeniging) organisasi politik pelajar Indonesia di Negeri Belanda yang memperjuangan kemerdekaan tanah air mereka*8.

Selama berada di ‘negeri penjajah’*9 itu, para pelajar Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan ideologi, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sepanjang dekade-dekade pertama abad ke-20 Leiden menjadi salah satu ladang persemaian bagi tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Di bawah bendera Perhimpoenan Indonesia-semula bernama IndischeVereeniging, Pehimpunan Hindia, berdiri tahun 1908 di Belanda-para pelajar Indonesia di Negeri Belanda mengadakan kegiatan ilmiah, politik, dan budaya di berbagai kota di Negeri Belanda dan negara-negara Eropa lainnya dengan tujuan akhir untuk memperjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti telah sama kita ketahui, tokoh-tokoh penting organisasi ini, seperti Mohamad Hatta, Noto Soeroto, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Sam Ratulangie, dll., terlibat aktif dalam politik praktis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai ketika mereka telah kembali di tanah air.

Selama berada di Belanda, Dahlan Abdullah menyalurkan perjuangan politiknya melalui PI. Pada tahun 1920-an dia menjadi salah seorang pengurus (voorzitter) organisasi kebanggaan para pelajar Indonesia di Belanda itu. Dahlan aktif dalam setiap pertemuan politik yang diorganisir oleh PI yang bertujuan untuk memperjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Dia juga aktif dalam organsiasi ‘Soematra Sepakat’ yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa dari Pulau Sumatra yang belajar di Negeri Belanda (lihat: De Sumatra Post, 31-7-1919). Dia bersahabat baik dengan Bung Hatta selama keduanya berada di Belanda. Dahlanlah yang menemani Hatta saat pertama kali tiba di Negeri Belanda, mengantarkan beliau keliling Eropa, dan memperkenalkan beliau dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia di Eropa.Dalam memoir-nya (lihat edisi pertama, 1979: 106-108,133, 114, 116, 118-122) terlihat betapa Hatta dan Dahlan Abdullah sangat akrab. Hatta sering mampir dan menginap di kamar kos Dahlan di Leiden.

Selain aktif dalam pergerakan politik untuk memberjuangkan kemerdekaan bangsa bangsanya, selama berada di Belanda Dahlan Abdullah juga aktif dalam dunia akademik. Dia mengikuti banyak seminar dan pertemuan akademik, khususnya yang membahas peningkatan pendidikan untuk masyarakat pribumi di tanah airnya. Demikianlah umpamanya, dia antara lain menjadi pembicara dalam Kongres Pertama Pendidikan Kolonial (Eerste Koloniaal Onderwijs-Congres) yang diadakan di Den Haag tgl. 28-30 Agustus 1916 (lihat: Algemeen Handelsblad, 24-3-1916; Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden, 6-5-1916). Dalam kongres itu ikut pula sepupunya, Jamaluddin Rasad, yang menjadi siswa di Landbouwschool (Sekolah Pertanian) di Deventer (DeTelegraaf, 31-8-1916). Demikian pula halnya dalam Kongres Pertama Indonesisch Verbond van Studeerenden yang diadakan di Wageningen, Dahlan Abdullah aktif memperjuangkan peningkatan pendidikan untuk bangsanya. Laporan lengkap dari kongres itu ditulisnya bersama Mevrouw S. Ratu Langie-Houtman, dan Goenawan Mangoenkoesoemo (1919). Sebagaimana dalam banyak pertemuan lainnya, Dahlan bersuara vokal dalam kongres itu, memintan perhatian Belanda untuk menambah dana bagi pendidikan di Hindia Belanda, daerah jajahannya yang sudah mensejahterakan negeri iduknya, Belanda sendiri.

Tahun 1919 Dahlan diangkat menjadi Asisten Dosen Bahasa Melayu di Universitas Leiden dibawah bimbingan ahli Bahasa Melayu, Prof. Van Ronkel yang pernah lama tinggal di Sumatra. Beliau tercatat sebagai penutur asli (nativespeaker) pertama dalam pengajaran Bahasa Melayu di Universitait Leiden, universitas tertua di Belanda yang berdiri 1575 *10. Bersamaan dengan itu diangkat pula Mas Samsi Sastrawidagda sebagai asisten pengajaran Bahasa Jawa di Leiden (lihat: Bataviaasch Nieuwsblad, 2-10-1919). Jabatan itu dilepas Dahlan pada tahun 1922 karena beliau harus kembali ke Pariaman. Seorang mahasiswa yang juga berasal dari Pariaman, St. Muhammad Zain, ayah dari Mantan Gubernur Sumatra Barat, Prof. Dr. H. Harun Zain, menggantikan posisi Dahlan sebagai penutur asli untuk pengajaran Bahasa Melayu di Universiteit Leiden (lihat: De Telegraaf, 28-7-1922).

Dalam catatan-catatan kolonial nama Dahlan ditulis: Baginda Dahlan Abdoellah. Aktivitas politik yang telah dijalani oleh Dahlan dan kawan-kawannya di Negeri Belanda dapat dibaca dalam buku Harry A. Poeze Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta, 2008. Dalam buku itu terlihat Dahlan berfoto dengan anggota pengurus Perhimpoenan Indonesia lainnya. Walaupun Dahlan bekerja di Universitas Leiden, tapi kritiknya terhadap Pemerintah Belanda yang mengkoloni Indonesia tak pernah melunak. Pidato-pidatonya dalam pertemuan-pertemuan anggota Perkumpulan Indonesia selalu mengeritik pedas penjajah Belanda, demikian catatan Poeze (ibid.). Tujuan akhir Indonesia tiada lain adalah kemerdekaan Indonesia yang membebaskan kaum sebangsanya dari penjajahan Belanda, demikian isi pidatonya yang pedas yang disampaikan dalam satu pertemuan para anggota dan penyokong Perhimpoenan Indonesia di Den Haag tahun 1918 (lihat: Algemeen Handelsblad, 1-12-1918).

Bersambung…

Suryadi | Leiden-Pariaman, 11 Februari 2014 (dibacakan oleh Iqbal Alan Abdullah pada ceramah Mengenang Kepahlawanan Putra Pariaman: H. Bagindo Dahlan Abdullah yang difasilitasi oleh Pemkot Pariaman, Pariaman, 15 Februari 2014.

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers