Suryadi's Blog, page 10

July 14, 2014

Renung #23 | Negara

Negara (state) adalah kreasi sumbang manusia modern yang terburuk dan bau, dan ia sama sekali “bukanlah produk kebijaksaan yang langsung berasal dari alam”, kata filosof Jean-Jacques Rousseau. “Negara” telah dan akan terus dijadikan alat legitimasi oleh sekelompok manusia untuk mengeksploitasi golongan manusia lainnya, mulai dari bentuk yang sangat sederhana sampai yang paling mengerikan. Beragam pemikiran filosofis telah dirumuskan para filusuf berkepala sulah dan berjenggot panjang untuk memahami apa sebenarnya hakekat negara, mulai dari Friedrich Hegel yang cenderung berpikiran otokratis sampai kepada Immanuel Kant yang lebih menekankan kebebasan dan hak individu. Akan tetapi semua itu pada akhirnya hanya jatuh menjadi alasan pembenar bagi pembatasan, pengekangan, bahkan pemerasan hak-hak manusia oleh sesamanya.

Negara menurut rumusan kamus adalah “organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah suatu daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya”.

Kata “ditaati” pada rumusan di atas mengilatkan bahwa negara adalah kreasi manusia yang menghadirkan kelompok berkuasa dan yang dikuasai. Dengan kata lain, ada minoritas pihak yang memerintah dan ada mayoritas golongan yang terperintah. Pihak yang memerintah mendapat kuasa dari golongan yang terperintah tapi kekuasaan yang diberikan oleh kaum yang terperintah itu digunakan untuk mengontrol dan memata-matai gerak langkah mereka sendiri. Itulah antara lain hakekat “demokrasi”, kata orang-orang pintar yang tinggal di kota-kota. Golongan mayoritas yang terperintah itu disebut “rakyat”, yaitu segenap penduduk suatu negara (sebagai imbangan pemerintah); anak buah, bawahan; orang kebanyakan; orang biasa.

Akan tetapi marilah kita renungkan lebih jauh, apa sesungguhnya manfaat negara bagi seseorang? Fakta empiris dan historis menunjukkan bahwa negara identik dengan konflik kepentingan dan bahkan kesengsaraan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada hakekatnya negara di seluruh muka bumi ini adalah representasi dari ambisi duniawi segelintir manusia yang diberi “kecerdasan” oleh Tuhan, yang mereka gunakan untuk menciptakan mitos-mitos guna melawan ketertindasan dan eksploitasi yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh kelompok manusia pintar lainnya yang berasal dari negeri-negeri asing. Muara dari usaha itu adalah untuk menciptakan eforia massa bahwa sebuah rasa kebersamaan penting untuk memperjuangkan perbaikan nasib.

Isu yang diangkat adalah melawan penindasan demi kebebasan dan harga diri sebagai manusia. Kita jadi ingat cerita tentang burung bangau yang mengumpulkan gerundang di kubangan yang mulai mengering. Begitu kebebasan dari si penjajah diperoleh dengan terbentuknya negara postkolonial, eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya berulang kembali, jika dulu atas nama negara asing atau bangsa penjajah, maka kini atas nama negara yang baru terbentuk itu sendiri dan atas nama sesama bangsa sendiri. Eksploitasi itu tampak sangat jelas di negara-negara berkembang (dunia ketiga), tapi tak kurang kentaranya di negara-negara maju.

Di dalam sebuah negara, akibat berbagai kebijakan dari rezim yang bertengger di tampuk kekuasaan (pemegang dan penyalah guna mandat rakyat banyak), selalu ada kelompok manusia yang dibuat senang, kaya, dan aman, dan, sebaliknya, senantiasa pula muncul kelompok manusia yang dibuat sengsara dan hidup dalam kepapaan. Mereka menjadi paria dalam negara mereka sendiri yang dulu dicita-citakan akan memberi keamanan dan kesejahteraan kepada mereka. Lewat berbagai ekspresi (fisik dan non fisik) mereka bertanya apa sebenarnya manfaat negara bagi mereka. Negara justru membuat mereka sengsara dan bahkan sering dihina sebagai manusia. Di banyak tempat di dunia, kehadiran negara justru membawa petaka: pertumpahan darah antar etnis, antar sesama anggota etnis, bahkan antar anggota keluarga sendiri. “Ribuan tahun Bangsa Batak hidup tanpa negara, [tapi] berhasil menciptakan peradaban canggih yang memiliki aksara sendiri dan buku. Bangsa Batak rusak justru setelah memiliki negara dan presiden!”, kata aktivis kiri Saut Situmorang di laman facebooknya.

Akan tetapi yang paling mengerikan adalah penggunaan institusi negara secara licik oleh kelompok manusia yang haus kuasa duniawi sebagai pembenar bagi penghisapan dan penghancuran manusia lainnya. Atas nama sekuriti negara, rezim-rezim penguasa di negeri-negeri yang kuat menghancurkan manusia di negeri-negeri yang lemah dan miskin dan mencucut sumber daya alam mereka seperti laku pelesit kudung melihat bayi merah yang baru lahir. Sifat buas yang melebihi nafsu binatang itu terus bertahan dalam jiwa kerdil manusia-manusia yang disebut penguasa negara, sejak dahulu sampai sekarang.

Negara, dengan demikian, lebih banyak memberi mudarat ketimbang manfaat bagi umat manusia seumumnya. Sejarah telah mencatat bahwa kiamat kecil pernah terjadi di dunia ini (Perang Dunia 1 dan II) karena sejumlah manusia maniak memanipulasi emosi dan pikiran jutaan manusia lainnya (dengan mitos-mitos yang mereka ciptakan atas nama cinta negara) untuk mewujudkan ambisi-ambisi duniawi mereka. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selama apa yang disebut negara masih ada di dunia ini, manusia-manusia berhati bengis akan tetap memiliki alasan pembenar untuk mengeksploitasi sesamanya yang lemah dan tak berdaya.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu 13 Juli 2014

Renung #22 | Negara

Negara (state) adalah kreasi sumbang manusia modern yang terburuk dan bau, dan ia sama sekali “bukanlah produk kebijaksaan yang langsung berasal dari alam”, kata filosof Jean-Jacques Rousseau. “Negara” telah dan akan terus dijadikan alat legitimasi oleh sekelompok manusia untuk mengeksploitasi golongan manusia lainnya, mulai dari bentuk yang sangat sederhana sampai yang paling mengerikan. Beragam pemikiran filosofis telah dirumuskan para filusuf berkepala sulah dan berjenggot panjang untuk memahami apa sebenarnya hakekat negara, mulai dari Friedrich Hegel yang cenderung berpikiran otokratis sampai kepada Immanuel Kant yang lebih menekankan kebebasan dan hak individu. Akan tetapi semua itu pada akhirnya hanya jatuh menjadi alasan pembenar bagi pembatasan, pengekangan, bahkan pemerasan hak-hak manusia oleh sesamanya.

Negara menurut rumusan kamus adalah “organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah suatu daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya”.

Kata “ditaati” pada rumusan di atas mengilatkan bahwa negara adalah kreasi manusia yang menghadirkan kelompok berkuasa dan yang dikuasai. Dengan kata lain, ada minoritas pihak yang memerintah dan ada mayoritas golongan yang terperintah. Pihak yang memerintah mendapat kuasa dari golongan yang terperintah tapi kekuasaan yang diberikan oleh kaum yang terperintah itu digunakan untuk mengontrol dan memata-matai gerak langkah mereka sendiri. Itulah antara lain hakekat “demokrasi”, kata orang-orang pintar yang tinggal di kota-kota. Golongan mayoritas yang terperintah itu disebut “rakyat”, yaitu segenap penduduk suatu negara (sebagai imbangan pemerintah); anak buah, bawahan; orang kebanyakan; orang biasa.

Akan tetapi marilah kita renungkan lebih jauh, apa sesungguhnya manfaat negara bagi seseorang? Fakta empiris dan historis menunjukkan bahwa negara identik dengan konflik kepentingan dan bahkan kesengsaraan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada hakekatnya negara di seluruh muka bumi ini adalah representasi dari ambisi duniawi segelintir manusia yang diberi “kecerdasan” oleh Tuhan, yang mereka gunakan untuk menciptakan mitos-mitos guna melawan ketertindasan dan eksploitasi yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh kelompok manusia pintar lainnya yang berasal dari negeri-negeri asing. Muara dari usaha itu adalah untuk menciptakan eforia massa bahwa sebuah rasa kebersamaan penting untuk memperjuangkan perbaikan nasib.

Isu yang diangkat adalah melawan penindasan demi kebebasan dan harga diri sebagai manusia. Kita jadi ingat cerita tentang burung bangau yang mengumpulkan gerundang di kubangan yang mulai mengering. Begitu kebebasan dari si penjajah diperoleh dengan terbentuknya negara postkolonial, eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya berulang kembali, jika dulu atas nama negara asing atau bangsa penjajah, maka kini atas nama negara yang baru terbentuk itu sendiri dan atas nama sesama bangsa sendiri. Eksploitasi itu tampak sangat jelas di negara-negara berkembang (dunia ketiga), tapi tak kurang kentaranya di negara-negara maju.

Di dalam sebuah negara, akibat berbagai kebijakan dari rezim yang bertengger di tampuk kekuasaan (pemegang dan penyalah guna mandat rakyat banyak), selalu ada kelompok manusia yang dibuat senang, kaya, dan aman, dan, sebaliknya, senantiasa pula muncul kelompok manusia yang dibuat sengsara dan hidup dalam kepapaan. Mereka menjadi paria dalam negara mereka sendiri yang dulu dicita-citakan akan memberi keamanan dan kesejahteraan kepada mereka. Lewat berbagai ekspresi (fisik dan non fisik) mereka bertanya apa sebenarnya manfaat negara bagi mereka. Negara justru membuat mereka sengsara dan bahkan sering dihina sebagai manusia. Di banyak tempat di dunia, kehadiran negara justru membawa petaka: pertumpahan darah antar etnis, antar sesama anggota etnis, bahkan antar anggota keluarga sendiri. “Ribuan tahun Bangsa Batak hidup tanpa negara, [tapi] berhasil menciptakan peradaban canggih yang memiliki aksara sendiri dan buku. Bangsa Batak rusak justru setelah memiliki negara dan presiden!”, kata aktivis kiri Saut Situmorang di laman facebooknya.

Akan tetapi yang paling mengerikan adalah penggunaan institusi negara secara licik oleh kelompok manusia yang haus kuasa duniawi sebagai pembenar bagi penghisapan dan penghancuran manusia lainnya. Atas nama sekuriti negara, rezim-rezim penguasa di negeri-negeri yang kuat menghancurkan manusia di negeri-negeri yang lemah dan miskin dan mencucut sumber daya alam mereka seperti laku pelesit kudung melihat bayi merah yang baru lahir. Sifat buas yang melebihi nafsu binatang itu terus bertahan dalam jiwa kerdil manusia-manusia yang disebut penguasa negara, sejak dahulu sampai sekarang.

Negara, dengan demikian, lebih banyak memberi mudarat ketimbang manfaat bagi umat manusia seumumnya. Sejarah telah mencatat bahwa kiamat kecil pernah terjadi di dunia ini (Perang Dunia 1 dan II) karena sejumlah manusia maniak memanipulasi emosi dan pikiran jutaan manusia lainnya (dengan mitos-mitos yang mereka ciptakan atas nama cinta negara) untuk mewujudkan ambisi-ambisi duniawi mereka. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selama apa yang disebut negara masih ada di dunia ini, manusia-manusia berhati bengis akan tetap memiliki alasan pembenar untuk mengeksploitasi sesamanya yang lemah dan tak berdaya.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu 13 Juli 2014

July 13, 2014

Minang Saisuak #184 - Asal nama “Restoran Padang”

Sudah lama dan sudah sering terdengar banyak orang, orang Minang sendiri atau orang dari suku-suku lain, bertanya: mengapa nama restoran/rumah makan yang menjual kuliner Minangkabau di luar Sumatera Barat disebut “restoran Padang” atau “rumah makan Padang”? Kita tidak pernah mendapat jawaban pasti atas pertanyaan itu. Kerap penjelasan yang terdengar hanyalah: istilah “Padang” dalam penamaan itu dipakai dalam konteks gaya bahasa pars pro toto (pengungkapan sebagian dari objek untuk mengungkapkan seluruh objek).

Kali ini rubrik Minang saisuak menurunkan sebuah bukti historis-empiris yang mungkin dapat menjelaskan asal muasal penamaan “restoran Padang” itu. Bukti itu adalah sebuah iklan tentang masakan Minangkabau di Cirebon dari tahun 1937. Iklan tersebut dimuat selama beberapa bulan di harian Pemandangan terbitan Batavia. Foto iklan itu kami turunkan di sini, dengan tulisan sebagai berikut:

“BERITA PENTING! Kalau toean2[,] njonja2 dan soedara2 djalan2 di Cheribon[,] djika hendak makan minoem jang enak, sedap rasanja, bikinan bersih mendjadi poko[k] kesehatan, silahkanlah datang ke: PADANGSCH-RESTAURANT “Gontjang-Lidah” [beralamat di] Pasoeketan 23 Cheribon. Dan djoega ada sedia anggoer tenaga boeat orang lemah, bikin tjahja moeka[,] mensehatkan badan[,] mengoeatkan pentjernaan, menimboelkan tenaga baroe dengan lekas d.l.l. Tjobalah[,] rasanja enak[,] per glas f 0,25. Bibitnja anggoer Tenaga[,] 1 botol besar f 2,50. Selama keramean Moeloedan di Kanoman, kami ada boeka stand. Datang rame2 kesanah. Wassalam dan hormat, Eigenaar, B. Ismael Naim” (tanda koma dalam kurung siku tambahan dari Suryadi).

Iklan ini adalah sebuah bukti langka. Sudah ratusan koran tua saya baca, sejak dari PNRI Jakarta sampai British Library London, tapi baru kali ini saya menemukan iklan tentang masakan Minangkabau. Ada beberapa catatan yang dapat dikemukakan setelah membaca redaksi iklan di atas: 1) sangat mungkin kata “Padangsch-Resrtaurant” merupakan arketip dari istilah “restoran Padang” yang dikenal di rantau-rantau orang Minang di zaman sekarang. Jadi, istilah itu rupanya terkait dengan pemakaian bahasa Belanda di zaman kolonial: para perantau Minang pada masa itu memakai istilah “Padangsch-Restaurant” untuk menyebut masakan Minangkabau yang mereka jual; 2) Iklan ini menyebutkan bahwa Restoran Padang Goncang Lidah ada di Cirebon. Ini menandakan bahwa pada tahun 1930-an perantau Minang sudah menyebar di Pulau Jawa, tidak hanya di kota-kota besar seperti Batavia dan Bandung, tapi juga kota-kota kecil seperti Cirebon; 3) Rupanya restoran Padang pada waktu itu, seperti Restoran Goncang Lidah ini, juga menyediakan minuman anggur. Kini jarang kita menemukan minuman anggur atau bir di restoran Padang; 4) penamaan restoran Padang yang rada bombastis seperti “Goncang Lidah”, “Goyang Lidah”, dll., rupanya sudah sejak dulu ada; 4) Nama pemilik (eigenaar) restoran ini adalah B. Ismael Naim. Agaknya ia berasal dari daerah Bukittinggi, siap tahu sekampung dengan Dr. Mochtar Naim.

Demikianlah sedikit catatan historis yang mungkin dapat membantu kita menduga-duga dari mana sebenarnya datangnya istilah “restoran Padang” atau “rumah makan Padang” yang dikenal luas sekarang ini.

Sumber foto: harian Pemandangan, Djoemaat , 28 Mei 1937 | Singgalang, Minggu, 13 Juli 2014

July 7, 2014

Renung #22 | Simbol

Seorang penyanyi pop Indonesia menjadi sorotan dalam minggu-minggu belakangan ini lantaran ia muncul dengan gaya pakaian ala seragam petinggi tentara Nazi Jerman yang sudah mengobarkan Perang Dunia II. Kebetulan si penyanyi adalah pendukung salah satu calon presiden Indonesia dalam pemilu presiden 2014. Maka tak ayal berkembanglah berbagai interpretasi oleh orang Indonesia sendiri dan oleh orang asing tentang penyanyi itu dan juga calon presiden yang didukungnya. Interpretasi itu begitu beragam, mulai dari yang remeh-temeh sampai yang paling menakutkan (dan menakut-nakuti). Demikianlah umpamanya, penampilan penyanyi dengan gaya baju petinggi Nazi itu diinterpretasikan sebagai tanda adanya gerakan fasis yang sedang berkecambah di Indonesia yang sedang mencari seorang pemimpin (presiden) untuk melaksanakan cita-citanya.

Maka meruyaklah rasa takut dan khawatir yang memilin urat pusar: bahwa Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden yang ber(peri)laku seperti Hitler di Jerman di tahun 1940-an. Tiba-tiba ingatan ke masa lalu menjadi jelas dalam pikiran bangsa yang acap disebut menderita amnesia sejarah ini. Namun, tak ada interpretasi lebih lanjut: apakah misalnya Hitler Indonesia itu nantinya akan mencanangkan bahwa hanya Jawalah misalnya bangsa paling unggul di dunia dan satu-satunya yang berhak hidup di Indonesia dan suku-suku yang lain akan dibasmi habis di kam-kam konsentrasi yang ditebari gas beracun di hutan-hutan Kalimantan dan Papua yang masih tersisa, sembari si ‘diktator’ mencanangkan perang bersosoh menaklukkan Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, dan negara-negara lainnya di pedalaman Asia dengan senjata buatan Pindad yang bahan bakunya didapat dari barter beras ketan dengan luar negeri.

Silang-siur interpretasi, yang referensial maupun yang arbitrer, tentang gaya pakaian penyanyi Ahmad Dani yang dihubung(-hubung)kan dengan Nazi adalah salah satu contoh kasus tentang bejibunnya simbol yang bergerak liar berpirau tak terkendali dan mempengaruhi pikiran orang banyak dalam musim kampanye pemilu Presiden 2014 ini. Minggu-minggu menjelang tanggal 9 Juli adalah masa ketika setiap pemunculan sesuatu yang kasat mata yang menyangkut kedua calon presiden dianggap sebagai simbol dan segera diterjemahkan oleh publik ke dalam pelbagai penafsiran. Segala atribut yang dipakai oleh kedua calon presiden atau oleh para pendukungnya langsung dilihat sebagai simbol atau tanda dan dimaknai berdasarkan pandangan subjektifitas si penafsir. Demikianlah umpamanya, salam dua jari ala pendukung Jokowi diinterpretasikan sebagai simbol salam para hamba setan. Sementara model pakaian Prabowo dan gaya bicaranya yang lugas lantang dikait(-kait)kan dengan ciri-ciri dan pembawaan seorang diktator atau sikap seorang fasis. Untuk kasus ini, publik sepertinya mengalami amnesia sejarah: bahwa gaya seperti itu sudah lebih dahulu dipraktekkan oleh Putra Sang Fajar Bung Karno, founding father Republik ini. Apakah, dengan demikian, Sukarno seorang fasis?

Simbol, yang sering disinonimkan dengan tanda atau lambang, adalah objek material yang dianggap merepresentasikan sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang invisble. Makin maju sebuah masyarakat, simbol-simbol makin mengarah ke interpretasi yang referensial dan individual. Sebaliknya, dalam sebuah masyarakat yang masih terkebelakang, simbol-simbol bertebaran dimana-mana dan mempengaruhi perasaan dan pikiran banyak orang. Sesuatu yang tidak dapat diterangkan dengan akal akan dicari penjelasannya lewat simbol-simbol atau tanda-tanda. Segala sesuatu yang menyimpang secara fisik, yang sangat mungkin terjadi karena penyimpangan genetik, langsung dianggap sebagai simbol atau tanda dan diberi interpretasi manasuka: awan berbentuk tulisan ‘Allah’, pohon kelapa bercabang tiga, anak kambing yang lahir tanpa kaki, arai pinang bunting yang berwajah mirip manusia, seorang kakek yang tumbuh gigi lagi, petir berdentum tiga kali ketika seorang kandidat presiden akan berpidato, ular melintas di depan kita saat berjalan, kupu-kupu masuk ke dalam rumah, dan lain sebagainya. Penafsiran atas simbol-simbol seperti itu dibentuk oleh lingkungan alam, budaya, dan kosmologi yang menyungkup tengkorak setiap individu dalam sebuah kelompok masyarakat.

Simbol tak pernah benar-benar universal, walau globalisasi telah mewabah di abad ini. Simbol terinternalisasi dalam satu kelompok masyarakat karena telah diwariskan berlusin generasi. Oleh sebab itu kebanyakan simbol bersifat lokal atau nasional. Sebagai contoh: dalam budaya kita sendawa sesudah makan dimaknai positif, tanda masakan enak dan perut kenyang. Dalam budaya Belanda sendawa sesudah makan adalah sesuatu yang tabu dan memalukan, sementara kalau mengejan ingus di meja makan dianggap bukan merupakan suatu perbuatan yang menjijikkan.

Akan tetapi yang dering tak disadari oleh orang awam adalah politik simbol yang bermain di dunia ini. Bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan politik, teknologi, dan ekonomi dominan selalu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menguasai bangsa-bangsa lain. Dan dalam konteks ini harus diakui bahwa bangsa Indonesia sudah terpuruk dalam belitan politik simbol bikinan asing itu, tak terkecuali selama masa kampanye pemilu presiden 2014 ini. Kini, lihatlah, ketika banyak orang tidak lagi menghormati bendera merah putih tapi setiap hari dengan bangganya memakai kaos oblong berlukiskan bendera Amerika atau gambar Michael Jackson atau Lady Gaga di punggungnya, maka bangsa ini pun kelihatan makin bingung sendiri menentukan jati dirinya.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 6 Juli 2014

July 6, 2014

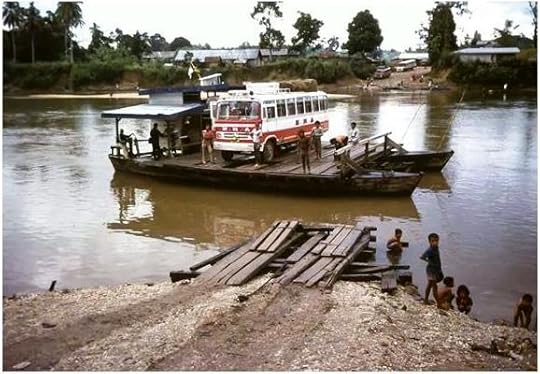

Minang Saisuak #183 - Memori Palayangan lintas Sumatera (c. 1970-an)

Sudah beberapa kali rubrik Minang Saisuak menurunkan foto-foto klasik tentang sarana transportasi yang digunakan oleh orang Minang pergi ke dan pulang dari rantau pada era 1970-an dan 1980-an (lihat misalnya edisi 18 Mei dan 8 Juni 2014). Dan juga sudah beberapa kali rubrik ini menurunkan foto-foto klasik mengenai pelayangan yang merupakan salah satu sarana transportasi yang penting di masa lampau untuk menyambungkan jalur jalan darat yang terputus karena terhadang aliran sungai-sungai besar (lihat edisi 8 Juli 2012 & 24 Februari 2013).

Foto kenangan kita kali ini, yang muncul pertama kali di laman Facebook (FB) Lamiak Vannhalen, mengabadikan sebuah pelayangan di Sumatera. Menurut wartawan senior harian Singgalang Sawir Pribadi “St. Soelaiman”, pelayangan ini adalah Pelayangan Pulau Punjuang yang digunakan untuk menyeberangi Sungai Kampar yang cukup lebar itu. Foto ini mungkin dibuat pada pertengahan 1970-an.

Pelayangan (palayangan dalam Bahasa Minangkabau) adalah sarana penyeberangan yang digunakan untuk menyeberangi sungai-sungai yang relatif besar di Sumatera. Kata itu tampaknya derivasi dari kata “layang”, yang dalam konteks ini mungkin maksudnya adalah “melayang di atas permukaan air (sungai)”. Seperti terlihat di foto ini, pelayangan biasanya dibuat dari susunan papan dari kayu yang kuat yang ditaruh bersusun di antara dua buah sampan besar. Fungsinya adalah untuk menggantikan jembatan yang karena alasan keuangan dan teknologi belum bisa dibangun oleh pemerintah.

Pelayangan Pulau Punjuang adalah salah palayangan yang harus ditempuh oleh kendaraan umum antar provinsi yang melayani trayek Sumatera Barat dan kota-kota rantau orang Minang di bagian selatan Sumatera hingga ke Jakarta. Pelayangan-pelayangan lain yang selalu terkenang dalam ingatan para perantau Minang generasi zaman itu antara lain adalah Pelayangan Siak-Perawang dan Pelayangan Rantau Berangin.

Dalam foto ini terlihat bis ANS hidung datar yang sangat populer di tahun 1970-an dan 80-an sedang bertengger di atas Pelayangan Pulau Punjuang. Di seberang sana tampak pula beberapa bus yang sedang antri menunggu giliran untuk diseberangkan. Foto ini tentu dapat membangkitkan kenangan para perantau Minang yang merintis karier perantauan mereka di tahun 1970-an sampai awal 1980-an. Belum diperoleh informasi berapa ongkos untuk menyeberangkan sebuah bis dengan memakai jasa pelayangan.

“Wah, [saya] teringat pada tahun 1974 [ketika] mau pergi ke Yogya, [saya] naik kendaraan ini dan menyeberang [dengan menggunakan] pelayangan [ini]. [Di saat itu] kalau mau ke Jakarta dari Padang, kita naik pelayangan sebanyak 3 [kali,] kalau ndak salah. Waktu itu, [saya] naik ANS Mercy yang di dalamnya sangat sempit. Sungguh perjalanan yang berat, bisa 2 hari 2 malam, itu normal. Kalau terjebak lumpur alamat [akan lebih] lama lagi di jalan, karena jalan belum diaspal. [Me]lihat gambar [ini], teringat masa lalu”, kenang perantau Minang Ivan St. Maradjo Bunsu di laman FB Lamiak Vannhalen.

Perantau senior Andris Syahroeddin menulis di laman fb hamba: “[Sebelum] bus ALS, ANS, dll. [muncul] (sebelum thn 1974), [sarana transportasi primadona] yang dipakai oleh para perantau Minang adalah kapal, seperti] Kapal Koan Maru, Belle Abetto, [dan] Batang Hari. Semua berangkat dari Teluk Bayur, sehingga memunculkan lagu ‘TELUK BAYUR’-nya Erni Djohan”.

Image tentang rantau terus berubah mengikut modernisasi moda transportasi. Kini para perantau naik “Pelayangan Garuda”, “Pelayangan Lion Air”, dll. Naik pelayangan canggih ini lain pula rasa gamang yang dirasakan.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Fb Lamiak Vannhalen) | Singgalang, Minggu, 6 Juli 2014

June 30, 2014

Renung #21 | Presiden

Ada 195 negara merdeka di dunia ini menurut catatan tahun 2014. Jika dijejer pemimpin (presiden/perdana menteri/raja/ratu) semua negara itu di depan kamera, tentu tidak bakal ada yang sama penampilan fisiknya. Mungkin ada yang agak pendek dan ada yang tinggi, ada yang buncit dan ada yang langsing, ada yang kekar dan ada yang gemulai, ada yang tua dan ada yang muda, dan lain sebagainya. Yang relatif fenomenal mungkin Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika. Tanggal 28 April 2014 ia dilantik untuk keempat kalinya menjadi presiden negeri Magribi itu dalam keadaan stroke yang sudah lebih setahun dideritanya dan membuatnya hampir lumpuh. Duduk di kursi roda, veteran perang berusia 77 tahun itu membacakan sumpah kepresidenannya dengan suara lemah dan tubuh bergetar.

Kita di Indonesia juga pernah punya presiden yang terlalu semok dan yang kurang terang penglihatannya. Tapi dalam Pemilu 2014 ini bangsa Indonesia tampaknya ingin mempunyai presiden yang lebih sempurna daripada nabi dan rasul, bahkan mungkin Tuhan. Setidaknya itu yang dapat dikesan dari kampanye sindir-menyindir, caci-mencaci, hujat-menghujat, dan asung fitnah yang makin menggila, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tim sukses dan pendukung kedua kandidat presiden, Prabowo Subiyanto dan Jokowi, saling mendiskreditkan, melecehkan, dan mengejikan dengan memakai kata-kata dan gambar-gambar yang bahkan sudah tidak lagi beretika dan meninggalkan adab kesopansantunan orang Indonesia. Beberapa jurnalis yang telah kehilangan pedoman dan rusak kompasnya juga ikut-ikutan jadi tukang kipas api kebencian. Frase kampanye hitam kini menjadi tren seperti musik K Pop dan kawin sesama jenis. Ini adalah bulan-bulan dimana sifat busuk hati dan kasam muncul ke permukaan dalam keadaan telanjang bulat.

Pribadi kedua kandidat presiden dicungkil habis sampai ke ujung-ujung urat darahnya: masa lalunya, keluarganya, nenek moyangnya, agamanya, hobinya, bisnisnya, harta kekayaannya, gaya bicaranya, gaya bersalamannya, postur tubuhnya, model pakaiannya, para penasehat dan pendukungnya, dan lain sebagainya. Pihak pendukung menonjolkan kelebihan-kelebihan kandidatnya, sementara pihak lawan mengorek kelemahan-kelemahannya. Masing-masing pihak saling memburukkkan atau, sebaliknya, menyanjung berhadapan. Baik upaya penonjolan kelebihan-kelebihan kandidat sendiri dan pengorekan kekurangan-kekurangan kandidat lawan, sudah sampai memakai cara-cara paling kotor dan menghina. Kata-kata dan gambar-gambar yang jauh dari kesan santun, beradab, dan simpatik berseliweran di dunia maya. Mengamati hiruk pikuk caci-maki, saling menzalimi, dan hujat-menghujat yang membadai itu, kita membatin, sepertinya sudah putus tali silaturahmi, hablumminannas, antara sesama kita sebagai anak bangsa. Pemilu presiden di zaman demokrasi ini bukan malah menjadi momen terbaik untuk mendewasakan kita sebagai bangsa, tapi malah sebaliknya, menyuburkan sifat purba manusia yang suka tanduk-menanduk, berseteru dan cedera-mencederai, baik fisik maupun moral.

Dalam ‘tarian triping’ saling hujat itu, kita lupa memfokuskan perhatian pada esensi kampanye pilpres ini: yaitu program serta visi dan misi masing-masing kandidat. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang teman, Joko Santoso HP, bahwa di kalangan masing-masing pendukung capres telah terbentuk lapisan relawan dengan tingkat fanatisme luar biasa. ‘Maka peran penyebar kampanye hitam ibarat mengipasi bara dalam sekam’. Joko menyangsikan apakah kampanye model itu akan efektif atau hanya sebatas katarsis pemuas ‘dahaga nafsu’ sang penyebar kebencian itu saja. Ketika yang muncul hanya wacana saling menggugat ‘keislaman’ Jokowi atau ‘dosa-dosa Prabowo terhadap etnis tertentu’ yang belum pasti kebenarannya, kebencian terhadap pemeluk Islam dan, sebaliknya, terhadap etnis tertentu, akan semakin membara. Alih-alih akan membantu meraup suara, yang terbentuk malah jurang dendam kesumat yang semakin lebar. Kenapa kita tidak menggunakan pilpres ini justru sebagai momentum untuk menuntut komitmen atau kontrak politik dari masing-masing capres agar mereka tetap menjaga keutuhan Indonesia Raya jika terpilih nanti. Janganlah karena kotestasi pilpres yang berjangka pendek ini, lalu kita mengorbankan kepentingan nasional kita yang berjangka panjang.

Apa yang hendak saya katakan adalah: sebagai sebuah bangsa, apakah sesungguhnya yang ingin kita cari dan tuju dalam dan melalui pilpres ini? Katakanlah nanti kita akan mendapat presiden yang sesempurna nabi dan rasul, yang bukan keturunan Cina, yang keislamannya tidak diragukan lagi dan sudah sekian kali naik haji, yang tak pernah tertinggal salat wajib dan tak lupa sembahyang sunatnya, yang bersih dari pelanggaran HAM, yang kaya dan gagah, yang punya keluarga sakinah, yang pintar naik kuda atau yang suka membungkukkan badan kalau bersalaman, pendek kata yang tak punya cacat bawaan dan cacat sosial, lalu residu dari pemilihan itu, dimana selama berminggu-minggu dalam masa kampanye kita sebagai sesama anak bangsa menabur dosa dengan saling mencaci-maki, menjelek-jelekkan, memfitnah, menghujat, dan menyebarkan kebencian dan sikap intoleran, apakah akan dihapus begitu saja oleh Tuhan? Sebagai bangsa yang mengaku beragama, begitu naifnya kita merayakan pesta duniawi sesaat ini, yang bernama pemilihan umum presiden, dengan melanggar dan melupakan ajaran agama kita masing-masing yang menyuruh kita untuk tidak menebar fitnah dan kebencian antar sesama.

Semoga kita menyadari bahwa pemilu ini, seperti halnya uang korupsi, mobil mewah, dan istri muda, hanyalah permainan duniawi semata. Dan siapapun yang akan jadi presiden nanti, semoga tidak akan diikuti oleh tindakan anarkis para pendukung pihak yang kalah. Semoga pula Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah berkenan memberikan seorang presiden yang baik untuk (rakyat) Indonesia, yang mampu menciptakan pestisida penghancur rasa dengki, iri hati, kasam, dan dendam kesumat yang tampaknya tak juga kunjung meranggas dalam jiwa bangsa ini.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 29 Juni 2014

June 29, 2014

Minang Saisuak #182 - Saudagar besar Padang: Turkie gelar Bgd. Marah

Saudagar besar Padang: Turkie gelar Bagindo Marah (1940)

Orang Minang dikenal sebagai suku bangsa yang punya talenta dagang. Mungkin mayoritas perantau Minang di berbagai daerah di Indonesia berprofesi sebagai pedagang, mulai dari pedagang kecil k-5 sampai pada pebisnis bermodal besar. Hanya saja, tidak banyak yang kita ketahui tentang kaum pedagang ini. Banyak saudagar besar Minangkabau yang tidak meninggalkan memoar kepada anak cucunya dan generasi kemudian. Dalam hal ini, Muhammad Saleh Dt. Urang Kayo Basa (1841-1922) mungkin sebuah pengecualian. Saudagar kesohor dari Pariaman pada abad ke-19 itu telah menulis sebuah kisah hidupnya Riwayat Hidup dan Perasaian Saya pada 1914 yang kemudian telah diterbitkan ulang beberapa kali oleh anak-cucu beliau (lihat Singgalang, 13 Maret 2011).

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan foto seorang saudagar besar kota Padang pada akhir abad 19 dan paroh pertama abad 20. Beliau adalah Turkie gelar Bagindo Marah. Turkie adalah pemilik Firma Turkie v/h Hadji Moehamad Tahir di Pasar Mudik, Padang. Firma itu didirikan tahun 1860 oleh salah seorang mamak Turkie yang bernama Hadji Moehamad Noer. Setelah Hadji Moehamad Noer meninggal, firma miliknya itu dikelola oleh saudaranya, Hadji Moehamad Tahir (mulai 1875). Setelah Hadji Moehamad Tahir meninggal pula tahun 1918, firma itu dikelola oleh Turkie Bagindo Marah. Di tangan Turkie, firma warisan mamaknya itu makin maju. Turkie memiliki kecakapan dagang seperti almarhum mamak-mamaknya.

Karena jasa-jasanya yang besar dalam memajukan usaha perdagangan pribumi, Pemerintah Kolonial Belanda di Padang menganugerahi groot handelaar Turkie sebuah bintang perak besar. Seperti tampak pada foto ini, bintang itu tergantung di dadanya. Penghargaan itu diterimanya melalui besluit Pemerintah no. 4 tgl. 24 Agustus 1939.

Turki lahir di Jeddah pada 15 Desember 1882. Mungkin waktu itu orang tuanya naik haji ke Mekah. Setelah berusia 10 tahun, ia kembali ke Padang. Turkie masuk Sekolah Gouvernement kelas 2 di Padang, kemudian melanjutkan studinya ke Bukittinggi selama 5 tahun. Tahun 1900 - 1906 ia mulai berniaga sendiri. Pada tahun 1918, menyusul wafatnya mamaknya, Turkie bergabung dengan firma yang ditinggalkan mamaknya itu. Pada tahun 1925 ia sudah mengendalikan sepenuhnya firma itu.

Firma Turkie dapat bertahan dalam fluktuasi ekonomi dunia. Pada tahun 1918 terjadi krisis ekonomi yang hebat yang telah membangkrutkan banyak saudagar pribumi. Akan tetapi Firma Turkie berhasil bertahan, sehingga pada 1940 firma itu sudah mencapai usia 79 tahun. Demikian tulis Nasrun AS dalam Majalah Poestaka Timoer 24 (1940) yang menjadi sumber tulisan ini.

Belum diperoleh maklumat kapan Firma Turkie lenyap dan kapan pula Turkie gelar Bagindo Marah meninggal. Barangkali masih ada anak cucu mantan saudagar besar Pasar Mudik ini sekarang, yang dapat melengkapi cerita ini. Bila kita terus membolak-balik surat kabar-surat kabar dan majalah-majalah tua, mungkin kita akan dapat menyusun riwayat Firma Turkie dan sejarah kejayaan Pasar Mudik pada umumnya.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto dan cerita: Poestaka Timoer 24, 15 Januari 1940:14) | Singgalang, Minggu, 29 Juni 2014

June 23, 2014

Renung #20 | Sepakbola

Dalam minggu-minggu ini demam sepakbola kembali melanda dunia. Mata jutaan umat manusia tertuju ke negara Brazilia. Tahun ini negara terbesar di Amerika Selatan bekas jajahan Portugis itu mendapat giliran menjadi penyelenggara pesta dunia empat tahunan menggelandang si kulit bundar. Perhelatan akbar yang berlangsung selama sebulan penuh (13 Juni - 13 Juli 2014) untuk mencari juara sepakbola dunia sejagat itu digelar di 12 kota Brazilia: Manaus, Fortaleza, Natal, Racife, Salvador, Culaiba, Brasilia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, dan Porto Alegre. Sebanyak 32 negara berlaga untuk memperebutkan partai final: 13 negara dari Zona UEFA (Belgia, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Inggris, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Portugal, Rusia, Spanyol, dan Swiss), 4 negara dari Zona AFC (Australia, Iran, Jepang, dan Korea Selatan), 4 negara dari Zona CONCACAF (Kosta Rika, Honduras, Mexico, dan Amerika Serikat), 5 negara dari Zona CAF (Aljazair, Kamerun, Ghana, Pantai Gading, dan Nigeria), dan 6 negara dari Zona CONMEBOL (Argentina, Bazilia, Chili, Kolombia, Ekuador, dan Uruguay).

Apa sesungguhnya yang membuat publik sejagat begitu gandrung sepakbola? Kadang-kadang kita hanya disuguhi 2 x 45 menit kejar-kejaran antara 22 orang yang diselingi dengan adu tulang kering dan batok kepala yang tak jarang menimbulkan kecelakaan fatal. Boleh jadi, pada saat tertentu kita menonton ‘tarian kolektif’ yang indah selama 90 menit di lapangan hijau, tapi sering pula kita hanya disuguhi aksi kejar-kejaran memperebutkan sebuah benda bulat yang membosankan.

Mungkin sepakbola begitu menarik karena ia menghadirkan kerumuman yang selalu menghasilkan kumpulan energi yang siap untuk dilepaskan. Dan seperti dikatakan Radhar Panca Dahana dalam esainya “‘Kejahatan’ Sepakbola” (Kompas, 22 Juni 2010), sepakbola juga menghadirkan berbagai paradoks. Di satu sisi olah raga ini menyajikan keindahan dan kejujuran, tapi di sisi lain ia memperlihatkan kemunafikan, kecurangan, dan bahkan kebodohan. Oleh sebab itulah, sejak dipopulerkan pertama kali oleh bangsa Cina pada abad 2 SM, olahraga sepakbola telah mendapat berbagai perlakuan berbeda di banyak negeri di dunia. Raja Inggris Edward II, misalnya, pernah melarang permainan sepakbola pada 1365 akibat seringnya terjadi kekerasan dan kecelakaan di kalangan militer karena kegemaran pada olahraga ini. Sementara pada 1424 Raja James I dari Skotlandia menyatakan secara resmi di parlemen negaranya: ‘Na man play at the Fute-ball’ (tidak ada laki-laki yang boleh main sepakbola). Dan tentu saja dunia masih ingat perang yang terjadi di tahun 1969 antara dua negara yang bertetangga di Amerika Tengah, Honduras dan Elsalvador, yang antara lain dipicu oleh persaingan tim sepakbola kedua negara dalam memperebutkan tempat di kejuaraan dunia di Meksiko pada tahun 1970.

‘Sepakbola’, sebuah ‘kombinasi yang seimbang antara sport dan teater, … masih dipandang sebelah mata sebagai kekuatan dan platform penimbul kerusuhan [sosial] dan politik’, kata Lindsey Barret dkk. dalam artikel mereka ‘The Soccer War’. Memang begitulah kenyataannya: orang sering tidak menyadari bahwa dalam tingkat apapun sepakbola dimainkan, olah raga ini selalu meniupkan hawa kerusuhan sosial dan politik, tentunya dalam takaran yang berbeda - apakah dalam pertandingan antar sekolah, antar nagari, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, terlebih lagi pertandingan antar negara. Marshall Clark dan Juliet Pietsch dalam buku mereka Indonesia-Malaysia relations: cultural heritage, politics and labour migration (London/New York: Routledge, 2014) menunjukkan bahwa pertandingan sepakbola antara tim nasional Indonesia dan Malaysia tidak jarang mempertajam hawa sentimen dan rivalitas politik antara kedua negara jiran itu.

Walaupun kata ’sportifitas’ dan ‘anti rasis’ selalu didengung-dengungkan dalam permainan sepakbola, dalam kenyataannya pelanggaran atas kedua prinsip yang mestinya dijunjung tinggi dalam dunia olah raga itu masih terus terjadi dalam dunia sepakbola. Bahkan praktek korupsi, suap, dan tindakan curang selalu menghantui kegiatan olahraga ini, baik di tingkat lokal maupun di tingkat dunia. Sekarang isu korupsi dan suap di dunia sepakbola berhembus lagi terkait dengan terpilihnya Qatar, yang tidak menonjol dalam bidang olah raga ini, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022.

Piala Dunia yang sedang berlangsung di Brazilia juga menimbulkan kontroversi. Pemerintah Brazilia dinilai telah menghambur-hamburkan uang rakyatnya untuk menyelenggarakan iven sebulan ini. Tak kurang dari 8 miliar dollar uang rakyat Brazilia dihabiskan untuk membangun stadion-stadion dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, fisik dan non fisik. Kaum gembel di kota-kota Brazilia ‘ditertibkan’ demi memperlihatkan citra Brazil yang bersih dan maju kepada para tetamu asing yang akan datang ke Brazilia. Para pengeritik mengatakan Pemerintah Brazilia lebih mementingkan sepakbola ketimbang rakyatnya sendiri yang masih banyak hidup dalam kemiskinan dan belum mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Setiap minggu muncul demonstrasi menentang Piala Dunia di Brazilia ini. ‘FIFA goes home!’, begitu antara lain yang tertulis di spanduk-spanduk yang diusung goleh para demonstran. Ribuan tentara dan polisi ditempatkan di kawasan-kawan kumuh kota-kota Brazil yang identik dengan obat bius dan kejahatan demi menjaga keamanan umum selama Piala Dunia ini berlangsung. Para aktivis LSM juga mengkhawatirkan meruyaknya industri seks di Brazilia selama penyelanggaraan Piala Dunia ini. Namun para penguasa negeri itu berkilah bahwa pesta sepakbola sejagat itu akan memberikan uang masuk yang lebih banyak kepada Brazilia.

Tak dapat disangkal bahwa sepakbola di zaman ini sudah menjadi bagian dari industri kapitalis. Ada perputaran uang yang jumlahnya milyaran dollar, yang dikendalikan oleh segelintir borjuis kaya. Ada ‘jual-beli’ para pemain antar negara dengan nilai transfer gila-gilaan. Sementara para konsumen (penonton) dibuat demikian rupa terus menjadi ‘mabuk’ dan ‘trance’ dengan trick-trick iklan yang melibatkan berbagai macam media modern. Mereka terus datang berkerumun ke stadion-stadion, dan yang lain menatapi layar televisi sambil tak henti-hentinya melahap kerupuk kentang dan kacang tojin.

Agaknya, sepakbola tetap mampu menyihir banyak orang karena ia mengadirkan dua unsur primordial dalam diri umat manusia modern: nafsu perang dan kolektivisme.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 22 Juni 2014

June 22, 2014

Minang Saisuak #181 - Pasar Raya Padang (c.1980-an)

Foto ini kami kutip dari forum facebook ‘Sumatera Barat Tempo Dulu’. Orang Minang, di kampung dan di rantau, tentu cukup akrab dengan foto ini, yaitu rekaman visual Pasar Raya Padang yang kini sudah tidak berkeruncingan lagi bentuknya karena hampir rarak terai dihoyak gempa gedang tahun 2009 dan karena kekurangbecusan Pemda Kota Tercinta ini menatanya.

Foto ini mungkin dibuat sekitar akhir 1970-an atau awal 1980-an. Sekitar 100 orang men-share foto ini dan lebih dari 500 orang memberi komentar, yang tampaknya kebanyakan dari mereka adalah perantau Minang. Komentar-komentar mereka umumnya merefleksikan kerinduan perantau Minang kepada ranah bundo. Komentar-komentar itu mengilatkan nostalgia yang dalam terhadap Pasar Raya Padang atau kota ibukota Sumatera Barat pada umumnya yang waktu itu dianggap sangat bagus, bersih, dan asri.

‘Nostalgia’ dan ‘kerinduan’ (longing) adalah dua aspek psikologis yang tentu akrab dengan perantau Minang. Nostalgia adalah ‘the sad mood originating from the desire for the return to ones native land’, kata Johannes Hofer dalam disertasinya (1688). Kerinduan mungkin merupakan representasi dari kedambaan atas ‘rumah’ yang otentik. Setidaknya hal itulah yang terefleksi dalam komentar-komentar terhadap foto ini.

‘[Kini] pasar [ini] semrawut’, kata penanggap Sari Setiarini. ‘Pasar yang membanggakan, ekonomi yang di pegang anak negeri… Kalau sekarang? [Entahlah]‘, tulis penanggap Andy N. Silvi pula. Para penanggap yang lain mengenang bioskop, pasar burung, dan taman-taman bacaan yang berlokasi di tingkat dua bangunan ini, tempat anak-anak muda melewatkan hari-hari mereka dengan menonton film-film India dan film-film Cina dan membaca komik dan buku-buku roman, juga mencari kliping-kliping koran dan buku-buku pelajaran untuk bahan studi yang sering dapat dibeli atau disewa dari taman-taman bacaan itu. Penanggap Finaldi Rusli menulis: ‘Dulu mamak Ambo manggaleh di siko, toko MADJU, manjua alat tulis’ dan penanggap Azhari Boerhan mengingat di lantai atas bangunan ini ada bioskop Padang Theater dan toko ATK / percetakan Bunga Tanjung, dan di bawah ada deretan bendi dan becak barang yang menunggu para penumpang dengan tertib. Kini keadaan kawasan ini seperti tanpa aturan dan karengkang-pengkang, pertanda kedisiplinan manusia tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kemodernannya.

Sejarah kota, dan sejarah kebudayaan manusia pada umumnya, adalah alunan pasang naik dan pasang surut. Padang juga tidak dapat mengelak dari pengaruh riak alun zaman itu. Pemerintah kota setempat dan warga kotanyalah yang akan menentukan apakah kota itu akan jadi rancak atau lusuh. Dan…pada akhirnya adalah tangan Tuhan lewat kuasa alam.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: fb Sumatera Barat Tempo Dulu) | Singgalang, Minggu, 22 Juni 2014

Cara Pelajar SMA di Belanda Merayakan Kelulusan

Tanggal 12 Juni 2014 hasil ujian siswa SMA (middelbare school) untuk semua jurusan diumumkan di Belanda. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengumuman itu tentu disambut gembira oleh siswa yang lulus (geslaagd) dan, sebaliknya, mendatangkan kekecewaan bagi yang tidak lulus (niet geslaagd) karena itu berarti harus memperpanjang masa belajar mereka di SMA.

Seperti aspek kehidupan lainnya, masing-masing negara di dunia ini memiliki keunikan dan kekhasan sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan. Begitu juga halnya dengan cara pelajar SMA di Belanda dalam merayakan kelulusan mereka.

Apa yang dilakukan oleh pelajar SMA di Belanda jika mereka lulus ujian akhir? Apakah mereka melakukan aksi corat-coret baju seragam sambil naik sepeda motor ugal-ugalan dengan teman-teman sekolah, yang tak jarang berakhir dengan kelahi, seperti dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA yang lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) di Indonesia? Tentu saja tidak, karena, secara bergurau saya katakan (dan ini juga tentu dapat dianggap penjelasan serius jika dilihat dari perspektif budaya) bahwa pelajar SMA di Belanda tidak mengenal baju seragam dan sangat jarang ditemukan mengendarai sepeda motor ke sekolah. Umumnya mereka naik sepeda atau jalan kaki ke sekolah.

Di Belanda, kelulusan seorang pelajar SMA dalam ujian akhir tidak diberitahukan kepada pelajar yang bersangkutan. Yang harus mengetahui terlebih dahulu adalah orang tua masing-masing pelajar. Jadi, pada tanggal yang sudah ditentukan, guru akan menelepon orang tua pelajar satu per satu. Nah, lewat pembicaraan telepon itulah si guru memberitahu lulus tidaknya pelajar yang orang tuanya ditelepon.

Setelah orang tua mendapat kepastian bahwa anaknya lulus, maka si anak akan diberitahu oleh orang tuanya sendiri, bukan oleh gurunya. Begitu mengetahui bahwa ia lulus, maka si anak akan mengambil tak sekolahnya dan menggantungkannya di atas pintu rumah bersama dengan bendera Belanda yang berwarna merah-putih-biru (lihat foto). Keduanya benda itu harus ada: tas sekolah dan bendera nasional Belanda.

Jadi, jika kita melewati sebuah jalan atau gang di Belanda dan melihat tas sekolah digantung di depan rumah di ujung tiang bendera Belanda, maka dapat dipastikan bahwa keluarga yang punya rumah itu punya anak yang baru lulus SMA.

Lalu, apa hal-hal lain yang dilakukan oleh si pelajar yang baru lulus SMA itu? Yang jelas tidak ada aksi corat coret baju seragam dan ngebut ugal-ugalan dengan sepeda motor. Yang mereka lalukan biasanya antara lain mengundang teman-teman ke rumah untuk merayakan pesta kecil sebagai ungkapan rasa senang. Ada yang membuat foto dengan melilitkan bendera Belanda di tubuh mereka (lihat foto). Selebihnya, kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Tentu saja banyak pula di antara mereka yang mendapat ‘kado’ liburan musim panas dari orang tuanya. Akan tetapi, selepas liburan, pada akhir bulan Agustus para pelajar yang sudah lulus itu sudah harus siap-siap mendaftar di universitas yang sesuai dengan pilihan masing-masing, namun ada juga yang istirahat dulu untuk kemudian mendaftar di universitas pada tahun berikutnya.

Tentu saja menarik untuk diketahui apa motivasi dan makna menggantungkan tas dengan bendera nasional Belanda, atau melilitkan bendera nasional di tubuh, untuk merayakan kelulusan SMA di Belanda. Itu tiada lain adalah tanda kecintaan dan penghormatan kepada negara, sebab negara sudah memberikan pendidikan gratis atau biaya yang sangat murah kepada setiap warganya. Begitulah, melalui perayaan kelulusan siswa/siswi SMA di Belanda, langsung atau tidak, terefleksi hubungan antara pendidikan dan nasionalisme, antara individu sebagai pribadi yang merdeka sekaligus sebagai warga negara yang baik.

Suryadi, perantau Minang, tinggal di Leiden, Belanda | Harian Singgalang, Minggu, 22 Juni 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers