Suryadi's Blog, page 6

November 30, 2014

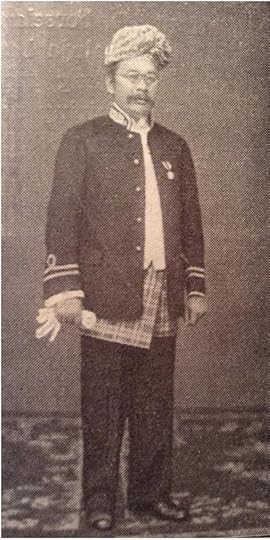

Minang Saisuak #199 - Demang Padang: Soetan Radjat

Demang Padang: Soetan Radjat gelar Soetan Masa Boemi (1879-1928)

Minggu ini kami turunkan kodak Demang pertama kota Padang di zaman kolonial Soetan Radjat gelar Soetan Masa Boemi. Lahir di Padang tahun 1879, Radjat kecil menempuh pendidikan di sekolah bumiputra kelas 2, tetapi dengan pertolongan pensiunan Kapten Infanteri Lignac ia dapat mempelajari bahasa Belanda.

Pada akhir 1900 Soetan Radjat diangkat menjadi Ajunct Inlandsch Officier van Justitie (Pengadilan) di Landraad Padang tanpa gaji. Tapi kemudian kariernya melaju: menjadi Schrijver (pencatat) Controleur Ommelanden van Padang, merangkap Ajunct Inlandsch Officier van Justitie untuk Lubuk Begalung. Kemudian jabatannya naik menjadi schrijver untuk Asisten Resident Padang merangkap Ajunct Inlandsch Officier van Justitie kota Padang. Tak lama kemudian ia diangkat menjadi Hoofddjaksa (Jaksa Kepala) di Landraad Padang. Ia juga menjadi Penghulu Wijk III (Kampung Jao, Sawahan, Belantung, Tarandam, Balanti) sambil mewakili penghulu Wijk II (Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan, Rimbo Kaluang) dan Wijk I (pusat kota). Menjelang dihapuskannya jabatan Regent tahun 1910, Wijk I, II, dan III disatukan dengan penghulu kepala dijabat oleh Soetan Radjat sendiri.

Seperti dicatat oleh Rusli Amran dalam Padang Riyatmu Dulu (1986:125), Soetan Radjat adalah generasi baru bangsawan Minang, dalam arti ia mendapat pendidikan Belanda dan cukup terpelajar. Ia masih termasuk dalam trah Sultan Alam Bagagarsyah, Raja Pagaruyung terakhir.

Soetan Radjat gelar Soetan Masa Boemi dianggap berjasa mengakhiri kerusuhan yang terjadi di Lubuk Alung, Pauh IX, dan Nanggalo. Untuk itu ia dianugerahi Bintang Perak oleh Pemerintah pada tahun 1909. Pada tahun 1914 ia diangkat menjadi Kepala Distrik (Districthoofd), mula-mula di Tanah Tinggi Padang, kemudian di Padang. Pada tahun 1910 ia diangkat menjadi Demang pertama di Padang, menggantikan Regent terakhir Marah Oejoeb gelar Marah Maharadja Besar yang profilnya juga diturunkan dalam rubrik ini. Pada tahun 1923 ia dianugerahi pula Bintang Emas sebagai tanda kesetiaan dalam dinas selama lk 22 tahun.

Soetan Radjat gelar Soetan Masa Boemi meninggal tahun 1928 di Padang dalam usia yang cukup muda: 49 tahun. Pada bulan Juli 1930 Pemerintah memperingati 2 tahun wafatnya beliau di Padang (Pandji Poestaka, No. 57, Tahoen VIII, 18 Juli 1930, hlm. 915). Demikian riwayat hidup ringkas Demang pertama Padang itu.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 42, Tahoen I, 18 October 1923:1) | Singgalang, Minggu, 30 November 2014

November 24, 2014

Renung #40 | Mahasiswa

Mahasiswa adalah pelajar yang super, siswa yang ‘maha’ dan amat fadil derajatnya. Ini sesuai pula dengan arti kata maha dalam bahasa Minangkabau: sesuatu yang mahal harga atau nilainya. Mahasiswa adalah anggota masyarakat pilihan yang statusnya mungkin ditinggikan beberapa ranting dan didahulukan beberapa langkah, melebihi status datuk-datuk yang hanya didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Sebagai anak didik yang super, mahasiswa (S1, S2 dan S3) di setiap negara memiliki status istimewa, sesuai dengan keadaan di negara masing-masing.

Di Negeri Belanda, misalnya, mahasiswa tidak dikenakan biaya dalam menggunakan sarana transportasi publik, yang untuk anggota masyarakat lainnya justru semakin hari dibikin semakin mahal oleh perusahaan-perusahaan swasta yang diserahi oleh negara untuk mengelola sarana transportasi publik. Mahasiswa juga mendapat keringanan biaya dan korting besar dalam beberapa hal, misalnya bila membeli kopi di mesin-mesin penjualan minuman hangat di kampus-kampus. Di Jerman, mahasiswa hampir-hampir tidak dipungut biaya apapun oleh negara. Negara hanya menuntut satu hal kepada mereka: belajar! belajar! dan belajar! Di negara itu membayar untuk pendidikan umum memang dianggap aneh, sebab pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, apalagi untuk mahasiswa.

Di negara lain, ada kebijakan istimewa yang lain lagi untuk golongan mahasiswa. Juga di Indonesia. Di Zaman Orde Lama, Presiden Soekarno memprioritaskan mahasiswa pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Untuk itu, negara menyediakan biaya yang tentunya diambil dari uang rakyat. Di Zaman Orde Baru juga begitu: fokusnya belajar ke Amerika Serikat, sehingga akhirnya bangsa ini meng-Amerika dalam selera politik, ideologi, tindak tanduk, dan juga mimpi-mimpi mereka. Kini di Zaman Reformasi, Dikti menyediakan beberapa jenis beasiswa baru untuk mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri.

Pendek kata, mahasiswa adalah kaum yang diistimewakan dan dianakemaskan oleh negara. Nama yang dilekatkan pada mereka menunjukkan ketinggian status mereka dalam masyarakat. Dengan status yang amat tinggi itu, mestinya mahasiswa menunjukkannya dalam sikap dan tindak tanduk mereka sehari-hari: belajar yang rajin dan gigih, serta memiliki moral yang terpuji.

Akan tetapi zaman berubah, dan mentalitas mahasiswa juga berubah. Hal ini disebabkan oleh perubahan karakter perguruan tinggi. Sistem pengelolaan universitas makin mengadopsi model perusahaan, sebagai akibat penetrasi neoliberalisme ke dalam lingkungan kampus. Hal ini, langsung atau tidak, telah mempengaruhi watak kaum mahasiswa. Di banyak negara maju, mahasiswa sudah menjadi pekerja sekaligus pelajar. Walaupun beberapa privilese masih mereka terim, tapi mereka tidak dapat berleha-leha lagi, seperti para senior mereka di tahun 1980-an ke bawah.

Sebagai konsekuensi dari privatisasi perguruan tinggi, banyak universitas berusaha keras mencari uang, antara lain dengan berusaha keras untuk terus menarik dan merayu mahasiswa lewat berbagai cara. Universitas berusaha menjadi pelayan yang baik yang harus melayani mahasiswa dan memanjakan mereka untuk mendapatkan uang (orang tua) mereka. Pelayan tentu harus pintar merayu konsumen. Dalam iklim bisnis seperti itu, dosen-dosen berlaku sebagai pesuruh dan sepenuhnya dikendalikan oleh elemen birokrasi universitas. Inilah masa ‘the fall of the faculty: the rise of the all-administrative university…. -’ meminjam judul buku Benjamin Ginsberg (2011) yang mengeritik pedas fenomena pengelolaan universitas yang makin bergaya perusahaan. Pamor dosen turun menjadi pekerja, yang berbeda dengan zaman lampau ketika mereka pemegang kendali universitas. Kini mereka dituntut melayani mahasiswa (baca: konsumen) dengan sebaik-baiknya dan kinerja mereka secara periodik dievaluasi oleh birokrasi universita dan juga oleh mahasiswa.

Akibat dari keadaan itu, mahasiswa di zaman sekarang jadi lembek dan sering belagu. Mereka menjadi terlalu manja. Minggu lalu saya menerima email dari seorang mahasiswa: ‘Saya tidak bisa datang ke kelas besok karena hari ini saya putus dengan pacar saya. Saya galau’. Membaca email itu, saya meremas perut dan segera pergi ke WC.

Mahasiswa masa kini juga sering tidak hadir di kelas dengan seenaknya. Dosen yang sudah jatuh derajatnya menjadi pekerja tidak bisa berbuat banyak. Sementara birokrasi universitas mendorong mereka untuk cepat lulus. Universitas menghendaki mereka cepat masuk dan cepat tamat. Mereka yang berjalan lambat akan digilas oleh mekanisme yang mirip pabrik roti dan sosis itu.

Banyak mahasiswa sekarang yang mengalami stress. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh ‘mekanisme pabrik’ yang diterapkan di universitas-universitas abad 21, tapi juga karena semakin tingginya biaya kuliah. Di Eropa sudah di mana-mana terjadi demo menentang semakin mahalnya tuition fee yang berujung pada terjadinya bentrok antara polisi dan mahasiswa. Sama seperti unsur-unsur masyarakat lainnya, di zaman kapitalisme yang semakin sombong ini, mahasiswa sudah jatuh pamor menjadi kerumunan demonstran. Bulan lalu di Hongkong juga terjadi demontrasi kelompok mahasiswa menentang pemerintah setempat.

Sementara di negara-negara maju, rekan-rekan mereka berdemo menentang kenaikan biaya kuliah, di negara-negara berkembang, kaum mahasiswanya masih belum beranjak dari mitos lama sebagai kelompok pembebas dan pembela rakyat. Dan hal ini makin kelihatan minggu-minggu ini di banyak kota Indonesia: mahasiswa berdemo (lagi) menentang kenaikan harga BBM.

Ini adalah era di mana kaum mahasiswa semakin terkooptasi oleh politik praktis dan hawa hidup modern. Banyak dari mereka yang cenderung melipat buku di saku belakang, siap turun ke jalan untuk berdemo, dan makin jauh dari sunyi laboratorium dan perpustakaan.

Padang Ekspres, Minggu, 23 November 2014

November 23, 2014

Minang Saisuak #198 - Mr. Dr. Mohamad Nazief: Putra Koto Gadang

Mr. Dr. Mohamad Nazief: Putra Koto Gadang yang Sukses

Nagari Koto Gadang di dekat Bukittinggi adalah gudang orang-orang pintar sejak dulunya. Ini tiada lain disebabkan oleh sikap terbuka anak nagari itu terhadap sistem pendidikan Eropa, sebagaimana ditunjukkan oleh Elizabeth E. Graves dalam bukunya The Minangkabau response to Dutch colonial rule in the nineteenth century. (1981; lihat terjemahan Indonesianya 2007). Sudah sejak akhir abad ke-19 masyarakat Koto Gadang bergotong-royong menyekolahkan anak kemenakan mereka ke sekolah sekuler, sampai-sampai mereka mengirim anak kemenakan mereka bersekolah ke Batavia dan ke Belanda. Daftar anak-kemenakan orang Koto Gadang yang pergi bersekolah dan yang lulus selalu dimuat dalam Berita Kota Gedang, surat kabar yang menjadi media komunikasi masyarakat Koto Gadang tinggal di kampung dan di rantau.

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan profil salah seorang dari warga Koto Gadang yang sukses di zamannya: Mr. Dr. Mohamad Nazief. Ia adalah intelektual bumiputera pertama yang diangkat sebagai Sekretaris Pemerintah Hindia Belanda tahun 1937.

Mohamad Nazief lahir di Koto Gadang tgl. 30 Oktober 1900. Mula-mula ia masuk Sekolah Raja (Kweekschool) di Fot de Kock (Bukittinggi), kemudian ia meneruskan studinya ke Sekolah Hukum (Rechtschool) di Batavia dan tamat tahun 1923. Setelah itu ia berangkat ke Negeri Belanda untuk melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Selama di Belanda ia aktif dalam organisasi Perhimpoenan Indonesia yang mencita-citakan kemerdekaan bagi Indonesia. Dari Universitas Leiden Nazief mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr). Kemudian ia melanjutkan studinya ke Universitas Sarbonne, Paris, selama 2 tahun. Pada bulan September 1927 Mohamad Nazief kembali ke Tanah Airnya (Pandji Poestaka , No. 56/Th V/15 Juli 1927:960 [Kroniek]) dan melanjutkan studinya lagi di Sekolah Hukum Tinggi di Batavia. Pada 10 Agustus 1928 ia berhasil meraih gelar Doctor (Dr) di bidang ilmu kehakiman dengan judul disertasi ”Djatoehnja Negeri Merina di Madagaskar”. Foto yang kami tampilkan ini diambil saat wisuda Doktornya. Lihatlah, orang Minang pada masa itu bangga memakai pakaian adatnya, walau jauh dari kampung halamannya.

Setelah selesai dengan studinya, Mr. Dr. Mohamad Nazief segera mendapat pekerjaan yang bagus. Mula-mula ia bekerja di Departemen Keuangan (Financin), kemudian pada 1933 ia dipindahkan ke jabatan Referendaris di Algemenee Secretarie di Bogor. Empat tahun kemudian (1937) jabatannya naik menjadi Sekretaris Pemerintah Hindia Belanda. Mohamad Nazif juga merupakan salah seorang peserta Kongres Pemuda 1928.

Demikian sekelumit kisah hidup Dr. Mr. Mohamad Nazief. Ada baiknya sejarawan Sumatera Barat menyusun direktori orang-orang Koto Gadang di Panggung Sejarah. Rupanya sejak akhir abad ke-19 mereka sudah mendiaspora dan bertebaran di mana-mana. Mr. Dr. Mohamad Nazief adalah salah seorang di antaranya.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 93, Thn XV, 19 November 1937:1824) | Singgalang, Minggu, 23 November 2014

November 17, 2014

Renung #39 | Pakaian

Pakaian adalah salah satu indikator tingkat keberadaban dan keadaban manusia. Tentu kita ingat istilah bangsa yang masih telanjang yang merujuk kepada kelompok manusia yang masih hidup dalam zaman batu. Pakaian juga merupakan lambang penting yang melaluinya orang merefleksikan identitas kelompoknya. Demikianlah umpamanya, di Indonesia yang terdiri dari berbagai puak, budaya, dan agama, pakaian juga merupakan produk budaya material yang menjadi penanda etnisitas yang jelas.

Dalam konteks negara-bangsa (nation-state), pakaian melambangkan identitas nasional. Pakaian dan politik memang sudah sejak dulu berkelit kelindan. Kita mengenal Hari Batik Nasional karena politik pakaian dan politik identitas Orde Baru.Di zaman baheula hanya kalangan ningrat yang boleh memakai belundru dan satin.

Kita tentu masih ingat pemilu presiden Indonesia baru-baru ini. Kubu Jokowi yang akhirnya memenangkan pemilu itu mengusung pakaian dengan motif kotak-kotak. Pakaian dengan motif seperti ragi kain kasur itu menjadi lambang kubu Jokowi. Belum ada analisa kultural mengapa Jokowi menggunakan pakaian dengan motif kotak-kotak itu. Apakah motif kotak-kotak itu asosiatif dengan kesederhanaan atau keudikan? Atau apakah ada simbol-simbol lain yang dibawanya? Mungkin ahli semiotik bisa menganalisanya lebih dalam.

Pakaian tentu juga merefleksikan status sosial seseorang. Di dunia Melayu sampai hari ini pakaian dengan warna kuning asosiatif dengan raja-raja. Orang pakai jas licin dan dasi yang menjumbai diasosiasikan dengan kelas menengah perkotaan, terpelajar, dan mungkin juga dianggap punya banyak duit. Kepopuleran jas dan dasi di dunia sekarang, termasuk di Indonesia, juga merupakan bagian dari kesuksesan penetrasi budaya asing (Barat) di dunia.

Sebenarnya sudah cukup lama terjadi persitegangan budaya melanda masyarakat Indonesia akibat fashion impor ini. Di awal abad 20, seperti dicatat oleh Nico J.G. Kaptein dalam artikelnya, Southeast Asian debates and Middle Eastern inspiration: European dress in Minangkabau at the beginning of the 20th century, dalam Southeast Asia and the Middle East: Islam, movement, and the longue dure (ed. Eric Tagliacozzo), Singapore: NUS Press; Stanford: Stanford University Press, 2009, hlm. 176-195, di Minangkabau telah terjadi polemik hebat soal pakaian ini antara kubu yang berkiblat ke Timur Tengah melawan mereka yang berorientasi Eropa. Kelompok yang pertama mengeritik pemakaian jas, pantalon, dan dasi, sementara kelompok yang kedua menganggap jubah panjang dan sorban lebih merupakan simbol budaya Arab ketimbang Islam.

Kita melihat bahwa sebagai unsur budaya manusia yang penting, nilai simbolik pakaian makin lama makin mengecambah dan membiak. Di zaman modern sekarang, tampaknya pakaian telah semakin mendapatkan nilai-nilai baru yang gayut dengan budaya konsumerisme. Lebih dari sekedar alat pembungkus badan, kini pakaian sudah tidak lagi sekedar menjadi penunjuk status, tapi juga sebagai ajang pamer diri dan untuk mengumbar nafsu duniawi. Dunia mode telah mendorong nafsu konsumtif manusia sampai ke pinggir neraka dan mempengaruhi politik tubuh homo homini lupus ini. Industri pakaian yang dikelola oleh para kapitalis Eropa-Amerika menancapkan tonggak pabrik-pabriknya di negara-negara miskin seperti Bangladesh dan Indonesia tempat upah bulanan kaum buruh lebih murah dari harga lipsitik dan celana dalam perempuan-perempuan pesolek di Paris, London, dan New York.

Mungkin Indonesia adalah salah satu contoh yang nyata di pelupuk mata: orang-orang kota makin menunjukkan kegilaan yang aneh menyangkut pakaian. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai peristiwa, sejak dari pelantikan anggota DPR sampai pada acara perkawinan. Kelompok-kelompok keagamaan menampilkan pakaian tersendiri pula, sementara kaum wanitanya sudah lama disihir oleh ideologi mode yang datang dari berbagai arah.

Namun, dalam kehilangan manusia modern terkait dengan fashion ini, selalu saja ada kelompok yang cuek bebek. Salah satunya adalah para akademisi. Jonathan Wolff, professor filsafat di University College of London menulis di The Guardian edisi 21 Oktober 2014: Why do academics dress so badly? (Mengapa akademisi berpakaian begitu buruk?).

Di antara berbagai jenis pekerjaan profesional, mungkin para dosen di universitaslah yang paling kurang memperhatikan penampilan. Profesi dosen memang tidak mensyaratkan penampilan yang harus rapi jali, apalagi dengan harga pakaian yang mahal, untuk tampil di depan kelas. Ini berbeda dengan kerja profesional yang lain, seperti pegawai pemerintah, pegawai bank, atau orang yang bekerja di perusahaan. Akan tetapi, tentu saja kita tetap dapat menemukan dosen dan professor yang berpakaian necis dan serasi, tapi lebih banyak lagi yang cuek saja dengan penampilan.

Jonathan menyitir pikiran Karl Marx. Dalam naskah bukunya tentang ekonomi dan filsafat (1844) Marx, demikian Jonatahan, mengeksplorasi ide tentang alienated labour (tenaga kerja yang terasing). Dia mengatakan, seiring dengan maraknya kapitalisme, kerja, terutama di lini produksi, telah tidak lagi merupakan keterampilan, tapi telah menuju titik di mana buruh dilatih di tempat kerja dengan sama sekali tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaannya, dan oleh karena itu hakekatnya merucut menjadi semata-mata hanya sebagai kegiatan abstrak dan urusan perut. Dalam keadaan seperti itu, manusia mencari penghiburan diri layaknya fungsi binatang belaka, yang meliputi makan, minum, berprokreasi…dan berdandan.

Jonathan: akademisi berpakaian sebagaimana adanya, karena mereka begitu bebas dengan pekerjaan mereka. Mereka mungkin pengecualian dari fenomena umum di zaman ini yang dalam derap budaya kapitalisme yang makin kencang telah menyeret makin banyak manusia menjadi mesin berdaging yang kian konsumtif dan cenderung mencari penghiburan diri sebagai fungsi binatang belaka.

November 16, 2014

Minang Saisuak #197 - Sekolah Tenun di Pariaman

Usaha tenun sudah lama dikenal di Minangkabau. Daerah-daerah tertentu, seperti Kubang, Pandai Sikek, dan Silungkang adalah sentra-sentra usaha tenun tradisional yang terkenal sampai ke luar Sumatera Barat. Perusahaan tenun modern berkembang di daerah ini sejak awal abad ke-20.

Rubrik Minang saisuak kali ini menceritakan kembali keberadaan sebuah sekolah tenun di Pariaman pada paroh pertama abad ke-20. Namanya Serikat Peroesahaan Tenoen Pariaman (S.T.T.P.). Gagasan untuk mendirikan S.T.T.P. muncul dari Soetan Pangeran, penilik sekolah (schoolopziener) di Pariaman. Pada 27 Maret 1932 diadakan rapat yang dihadiri oleh goeroe2 laki-laki dan perempoean dari sekolah-sekolah Gouvernement kelas II, Meisjesvervolg school dan sekolah-sekolah Negeri dalam onderafdeeling Pariaman, sedjoemlah kira2 200 orang. Dalam rapat itulah diperoleh kesepakatan untuk mendirikan S.T.T.P.

Pengurus S.T.T.P. adalah: Soetan Pangeran (President), Bagindo Moenaf (wakil/vice-president), Soetan Ibrahim (sekretaris), Encik Saadah (bendahara/peningmeesteres), Soetan Poetih, Bagindo Boedjang, Moehammad Nagoer dan Bahaoe’ddin (komisaris) yang ditambah dengan beberapa kepala sekolah Gouvernement dan sekolah Negeri di luar Pariaman.

Pada guru dan orang tua murid beriyur bersama untuk mengumpulkan modal. Pada 1 April 1932 sudah terkumpul uang sejumlah 180 gulden. Sekolah itu dilengkapi dengan lima mesin dan satu mesin pemintal yang sudah ada (milik Soetan Pangeran), ditambah dengan beberapa mesin baru yang didatangkan dari Fort de Kock dan Bandung. Pada April 1932 sekolah itu mulai diopeasikan dengan jumlah pelajar 100 orang. Telah datang pula dua orang guru profesional di bidang pertenunan: Datoek Mangkoeto Sati (pegawai perusahaan tenun untuk Sumatra’s Westkust) dan seorang gadis ahli tenun bernama Aisjah dari Lasi, Fort de Kock. Gedung sekolah menempati bekas gudang garam milik pemerintah yang terletak di sebelah Kantor Kepala Negeri di Pasar Pariaman.

Hari Minggu, 15 Mei 1932 diadakan perhelatan besar untuk meresmikan sekaligus mempromosikan S.T.T.P., bertempat di gedung Cinema Theater di Pariaman. Pertemuan diadakan dua kali: pagi untuk laki-laki dan lepas tengah hari untuk perempuan. Pertemuan itu dihadiri oleh sekitar 800 orang. Seluruh bestuur S.T.T.P. hadir, juga hadir dan memberikan sambutan Moehammad Sjafei, directeur INS Kayu Tanam. Ia kemudian mendonasikan uang sebanyak 5 gulden kepada sekolah itu. Belakangan datang pula donasi sebesar 25 gulden dari Hadji Datoek Toemenggeong (pegawai pemerintah di Air Pampan).

Pada bulan Juni 1932 sudah tercatat 120 murid sekolah ini. Dijangka dalam 3 sampai 6 bulan seorang murid sudah pandai menenun. Modal sebuah kain diperkirakan 1,50 gulden yang dapat dijual sekitar 3 gulden. Demikianlah sekelumit sejarah usaha pertenunan di Pariaman di masa lampau.

Suryadi - Leiden, Belanda, (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 47, Thn X, 10 Juni 1937:723) | Singgalang, Minggu, 16 November 2014

November 11, 2014

Orang Koto Gadang *1

Perubahan sosial-budaya di Minangkabau

Oleh: St. Perang Boestami *2

Bumiputera Pulau Sumatera yang mula-mula maju ialah orang Sumatera Barat. Sebab itu di Sumatera Baratlah mula-mula berdiri Sekolah Raja (Sekolah Guru) *3. Anak Sumatera Barat pulalah yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang dituntutnya di Sekolah Raja itu ke seluruh Pulau Sumatera. Kampung yang mula-mula maju di Sumatera Barat ialah kampung Koto Gadang*4. Sebab itu dimana saja di Kepulauan Hindia ini adalah tersua orang Koto Gadang atau [ke]turunan Koto Gadang memegang rupa-rupa pekerjaan Gubernemen dan pekerjaan partikulir. Pada masa ini [1923] anak Koto Gadanglah yang sebanyak-banyaknya menjadi dokter, di antaranya ada yang bergelar Dr., yakni Dr. Sjaaf, yang gambarnya telah pembaca lihat di dalam Pandji Poestaka no. 32 [Tahoen 1, 9 Agustus 1912:1-2].(5) Di antara dokter-dokter itu banyak pula yang beradik kakak, seibu seayah atau seayah.

Sulaman Koto Gadang dan perbuatan pandai emasnya termashur dari zaman dahulu (Zaman Cindur Mata) dan acap kali dipergunakan orang untuk bingkisan ke Eropa. Orang nagarinya banyak pula yang ternama karena tinggi martabatnya atau karena kepandaiannya.

Adat istiadat di situ menyebabkan pula nama nagari Koto Gadang itu kerap kali disebut-sebut orang, karena adat itu dipegang keras oleh bumiputeranya, terutama sekali tentang bersuami. Perempuan Koto Gadang, gadis atau janda, tidak boleh bersuamikan orang kampung lain, istimewa pula dengan bangsa asing, meskipun laki-laki itu anak kepada orang Koto Gadang.

Barang siapa yang melanggar adat itu dihukumkan ia dengan hukum adat dan dikeluarkan dari adat, seolah-olah tidak dipandang orang Koto Gadang lagi. Tetapi laki-lakinya boleh beristrikan orang mana saja, atau bangsa apa juga. Oleh sebab itu sukar sekali gadis-gadis Koto Gadang itu, apa lagi jandanya, akan beroleh suami yang sebaya dengan dia.

Menilik derasnya aliran pengajaran yang masuk ke Koto Gadang dan pengajaran itu rata-rata diberikan kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan, timbullah persangkaan kita bahwa kelak akan timbul pergerakan di pihak perempuan akan mengubah adat itu dengan jalan damai, umpamanya:

a. Dimintanya kebebasan bersuami dengan orang luar Koto Gadang, dengan peranakan Koto Gadang, misalnya dengan anak mamaknya (anak saudara laki-laki ibunya), atau dengan orang lain, yang berpadanan dengan dia.

b. Adat itu dipintanya dikenakan pula kepada laki-laki anak Koto Gadang, yakni anak laki-lakinya tidak boleh pula beristrikan perempuan lain, supaya sama-sama memikul larangan itu.

Tadi di atas kita sudah lihat gambar-gambar perempuan Koto Gadang.

Maka tampaklah oleh pembaca bahwa anak-anak perempuan di situ memakai pakaian cara Barat; tetapi kalau mereka itu sudah besar, dipakainya pakaian cara nagarinya. Yang ketiga dari kanan ialah anak gadis Koto Gadang berpakaian mempelai (pengantin) cara nagarinya. Gadis itu sudah menuntut pengetahuan Barat, pandai cara Belanda dan sudah tahu memegang pangkat klerk pada kantor Residen Padang, tetapi keindahan pakaian cara nagarinya itu tidak hilang pada perasaannya.

***

Catatan penyalin:

Pikiran-pikiran untuk melakukan perubahan terhadap aturan perkawinan di Koto Gadang, sebagaimana diprediksikan oleh St. Perang Boestami dalam tulisannya yang disalin di atas, rupanya memang muncul pada dekade berikutnya. Dalam sebuah rapat besar Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang pada tahun 1935, seorang penghulu nagari itu yang bernama Datuk Kayo [aslinya tertulis: 'Datoek Kajo'; tampaknya beliau adalah Yahya Datuk Kayo, anggota Volksraad asal Koto Gadang(6)] mengusulkan perubahan peraturan perkawinan di Koto Gadang itu. Pers lokal di Sumatera Barat (misalnya Sinar Sumatra) terlanjur menyebarkan berita bahwa kaum wanita Koto Gadang telah melakukan pemberontakan terhadap aturan adat yang ketat yang membatasi hak mereka dalam menentukan pasangan hidup. Namun hal itu dibantah oleh masyarakat Koto Gadang. Mereka mengatakan bahwa hal itu baru berupa gagasan. Pandji Poestaka, No. 50, Tahoen XIII, 25 Juni 1935, hlm. 961-62 melaporkan hal yang sesungguhnya terjadi berdasarkan informasi dari warga nagari Koto Gadang sendiri (ejaan disesuaikan) :

[Y]ang [se]betulnya [terjadi] ialah sebagai berikut:

Pada Kerapatan Adat di Koto Gadang yang dihadiri oleh beberapa penghulu-penghulu dan beberapa cerdik pandai, Engku Datuk Kayo mengemukakan perasaan tentang adat timbang terima yang menurut adat selama ini patut diubah, mengingat [di Koto Gadang] banyak gadis daripada anak bujang, sedangkan anak bujang tidak dilarang kawin dengan gadis lain negeri. Dengan hal ini tentu lama-kelamaan banyak gadis yang tidak dapat suami, sebab itu Datuk Kayo meminta supaya diizinkan menerima laki-laki yang bukan anak negeri Koto Gadang untuk sumando.

1. Anak pisang (yang bapa[k]nya orang Koto Gadang, ibunya orang lain nagari.

2. Laki-laki yang terpandang baik kelakuannya menurut tilikan, asal saja beragama Islam.

Kerapatan menerangkan, berhubung dengan adat yang selama ini dipakai di Koto Gadang, tiap-tiap akan menambah-mengurangi dan memperbaiki adat yang lama yang dirasa tiada sesuai dengan masa, maka diperbincangkan di muka kerapatan tiap-tiap hari Raya 1 Syawal, karena pada masa itulah segala penghulu-penghulu yang jauh di rantau serta cerdik pandai pulang dan berkumpul, dan pada waktu itu pulalah segala perasaan dikemukakan.

Sebab itu kerapatan belum lagi sepakat menerima atau menolak voorstel Engku Datuk Kayo, apalagi yang menjadi halangan berat, karena penghulu-penghulu tiada cukup menurut sepanjang adat, kerapatan berjanji akan membicarakan hal ini pada Hari Raya 1 Syawal di muka ini [1323 H].

Dengan kabar penerangan dari pihak anak negeri Koto Gadang di atas ini, nyatalah bahwa Koto Gadang belum lagi membukakan pintu akan menerima laki-laki yang bukan anak negeri Koto Gadang untuk sumando. (”Pem”.)

Demikian catatan lama ini disalin kembali, semoga bermanfaat bagi pembaca. Sebagaimana telah diuraikan oleh Hadler (2008:129-30), setahun setelah munculnya usulan Datuk Kayo itu, sekelompok wanita Koto Gadang mengajukan protes kepada Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang. Mereka minta kebebasan untuk diperbolehkan menikah dengan lelaki dari luar Koto Gadang, sebagaimana hak yang diperoleh kaum lelakinya. Namun, sejarah telah mencatat bahwa permintaan itu tidak diluluskan oleh para penghulu dan ninik mamak di Koto Gadang.

Kini dunia kemajuan telah menggoyahkan sendi-sendi adat Minangkabau, termasuk di Koto Gadang. Bagi warga nagari Koto Gadang sendiri, catatan klasik ini tentu penting pula untuk dibaca, paling tidak untuk mengukur sejauh mana telah terjadi pergeseran adat istiadat di nagari mereka, juga di Minangkabau pada umumnya. Wassalam.

(Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda)

Catatan kaki:

*1 Disalin dari Pandji Poestaka, No.37, Tahoen 1, 13 September 1923, hlm. 12-13. Ejaan disesuaikan dengan EYD. Nama Koto Gadang dalam teks aslinya ditulis ‘Kota Gedang’. Kata ‘negeri’ diubah menjadi ‘nagari’.

*2 Aslinya tertulis ‘St. P.B.’). St. Perang Boestami adalah seorang Minangkabau yang bekerja sebagai Redaktur Kepala kelas 2 di Balai Poestaka (Comissie voor de Volkslectuur), yang kemudian pindah ke Bandung dan mendirikan grup orkes Minangkabau Penghiboer Hati(Pandji Poestaka, No.19, Th I, 11 Mei 1923: [21]), De NIROM-Bode, 1 April 1939).

*3 Maksudnya adalah Kweekschool di Ford de Kock (kini Bukittinggi).

*4 Tentang efek dari kemajuan terhadap masyarakat Koto Gadang akibat mengadopsi sistem pendidikan sekuler (Belanda), lihat Elizabeth E. Graves, The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1981. (Terjemahan Indonesianya, Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX, diterbitkan Yayasan Obor, 2007). Lihat juga Jeffrey Hadler, Muslims and Matriarchs: Cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism. Ithaca & London: Cornell University Press, 2008, khususnya Bab 5, hlm. 112-37. (Terjemahan Indonesianya, Sengketa tiada putus: Matriarkat, reformisme agama, dan kolonialisme di Minangkabau, diterbitkan Freedom Institute, 2010).

*5 Lihat juga rubrik ‘Minang Saisuak’Singgalang, Minggu, 9 Maret 2014 (versi onlinenya dapat dilihat di: http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/1250).

*6 Lebih jauh mengenai Yahya Datuk Kayo, lihat Azizah Etek, Mursyid AM dan Arfan B.R., Kelah sang Demang Jahja Datoek Kajo:pidato otokritik di Volksraad 1927-1939. Yogyakarta: LKIS, 2008.

November 10, 2014

Renung #38 | Wibawa

Dari mana datangnya wibawa? Yang jelas bukan dari sawah turun ke kali, seperti lintah. Kiranya tak berlebihan kalau dikatakan bahwa wibawa adalah rahmat Tuhan yang masuk ke dalam tubuh kasar manusia. Ia menyatu dengan diri seseorang tanpa dibuat-buat. Walaupun demikian, wibawa tidak bisa hinggap pada jiwa setiap orang. Ia hadir dalam diri seseorang karena konsistensi orang itu dalam bertindak, karena memiliki kelurusan antara kata-kata dan perbuatan.

Dengan kata lain, wibawa adalah titipan Tuhan kepada insan manusia. Ia wibawa tidak dapat dibeli dengan uang bergepok dan sekeranjang emas batangan. Ia juga tidak dapat dihadirkan secara paksa ke dalam diri.

Jadi, wibawa tidak dapat diejan-ejan. Dalam budaya Minangkabau wibawa disebut tuah. Dan ada pepatah lama Minangkabau yang mungkin tidak ada salahnya untuk selalu diingat oleh para pejabat publik: ‘Tuah jan diajan-ajan, beko kalua cirik’ (Wibawa jangan diejan-ejan, nanti yang keluar malah tahi).

Sering kita mendengar celotehan di pasar ramai atau di palanta lepau kopi: presiden kita itu memang berwibawa. Karena wibawanya, negara jadi aman dan bangsa asing jadi segan. Orang banyak respek kepadanya. Terdengar pula komentar dari sudut lain: kok presiden kita yang ini kelihatan kurang berwibawa, ya? Sepertinya dia diperolok-olokkan saja oleh rakyat dan dipandang enteng saja oleh bangsa asing.

Tentu sudah sering pula terdengar oleh kita, atau mungkin kita melihat dengan mata kepala sendiri, seseorang yang kehilangan wibawa. Kalau seseorang sudah kehilangan wibawa, itu dapat diibaratkan seperti cangkong siput: isinya sudah tidak ada lagi, tinggal kerabangnya saja.

Wibawa hilang karena perbuatan yang merendahkan atau menghinakan diri sendiri. Orang yang kehilangan wibawa telah melakukan suatu tindakan yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan statusnya yang dihormati dalam masyarakat, apapun tingkatnya - mungkin presiden gubernur, walikota, sampai kepala rumah tangga. Orang yang kehilangan wibawa sesungguhnya telah melakukan tindakan blunder terhadap diri sendiri. Dia lupa pada pepatah lama yang penuh iktibar: ’sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya’.

Salah satu perbuatan buruk yang potensial mengikis dan bahkan dapat melenyapkan wibawa seorang pejabat publik adalah korupsi. Sudah banyak politikus dan birokrat yang kehilangan wibawa karena melakukan tindakan ini. Dan jelas, wibawanya yang sudah hilang itu tidak akan dapat diganti dengan jumlah uang rakyat yang sudah diembatnya. Banyak pejabat lapar duit seperti ini yang sudah tertangkap, tapi mungkin banyak yang masih belum terendus KPK. Walaupun demikian, masyarakat kita makin pintar dan tahu orang-orang yang bermental korup. Mungkin ada pejabat korup di sebuah instansi yang kelihatan berwibawa. Tapi para bawahannya tahu bahwa dia cangok uang. Maka, pejabat seperti itu akan dicibirkan oleh para bawahannya dari belakang. Dia merasa dirinya masih berwibawa, tapi sebenarnya dia sudah kehilangan wibawanya.

Wibawa, dengan demikian, memang penuh rahasia. Dalam masyarakat kita ada kepercayaan bahwa wibawa dapat didatangkan ke dalam tubuh kasar seseorang melalui cara tertentu. Kalau kita bicara tentang hal ini, tentu kita ingat pada dukun atau tukang jual batu cincin akiak. Di majalah Misteri yang laris manis itu sering dimuat iklan tentang dukun yang menyediakan azimat yang dapat mendatangkan wibawa kepada pemakainya atau mengembalikan wibawa seseorang yang sudah terlanjur hilang. Pernah pula saya melihat seorang penjual batu cincin yang menawarkan cincin akiak gedang dengan batu mantiko warna kemilau kepada calon pembeli sambil mengatakan bahwa jenis batu itu akan mendatangkan wibawa kepada pemakainya. Mereka yang kariernya agak mandeg di kantor, bisa cepat percaya dengan rayuan dukun dan tukang batu cincin itu. Walau kini sudah abad 21, masyarakat kita banyak yang masih percaya dengan hal-hal yang mistis. Tapi mereka yang saraf belakangnya sudah kena angin pencerahan, tentu akan menjauhi para dukun dan tukang jual batu cincin yang menawarkan ‘paket wibawa’ itu.

Wibawa datang ke dalam diri seseorang bukan melalui batu cincin dan azimat, tapi melalui tindakan yang sesuai dengan ucapan, satunya kata dan perbuatan, melalui usaha menjaga harga diri. Wibawa yang coba dihadirkan ke dalam diri semata-mata melalui show off limpahan uang dan harta kekayaan, apalagi jika diperoleh melalui tindakan korupsi, bukanlah wibawa yang sebenarnya. Itu hanyalah wibawa yang diejan-ejan.

Padang Ekspres, Minggu, 9 November 2014

November 9, 2014

Minang Saisuak #196 - Syekh Moehammad Djamil Djambek (1860-1947)

Figur Syekh Moehammad Djamil Djambek, seorang ulama dan intelektual Minangkabau terkemuka di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sudah pernah kami turunkan dalam rubrik Minang saisuak edisi Minggu, 11 Maret 2012. Akan tetapi pada waktu itu foto beliau yang kami muat adalah foto setengah badan yang kami temukan dalam berkala Pedoman Masjarakat (Medan) tahun 1938.

Kali ini kami menemukan foto lengkap beliau dalam pakaian kebesarannya sebagai salah seorang ulama yang sangat dihormati di Minangkabau di masa hidupnya. Kami tambahkan juga satu pas foto beliau yang direproduksi dari Volksalmanak Melajoe Serie No. 619 tahun 1924 (di muka hlm. 162).

Kita dapat melihat bahwa pakaian beliau agak khas dan berbeda dari kebanyakan ulama masa sekarang. Dengan kombinasi tongkat kebesaran dan jubah hitam serta jenggot dan kumis memutih, diserasikan pula dengan sorban putih, penampilan beliau tampaknya seperti ulama-ulama besar Tanah Arab pada umumnya. Sepatu beliau terlihat modern yang merefleksikan pengaruh Eropa. Memang beliau punya hubungan yang cukup luwes dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Foto ini kelihatannya dibuat di suatu tempat yang ada hubungannya dengan ruling class (Belanda), terbukti dengan adanya tulisan berbahasa Belanda di latar belakang, tapi tertutup oleh tubuh ulama ini sehingga tak bisa dibaca. (Apakah lokasinya di sebuah jalan trem?)

Seperti sudah disebutkan dalam rubrik Minang saisuak edisi 11 Maret 2012, Syekh Moehammad Djamil Djambek dilahirkan di Bukittinggi tahun 1860. Pada masa mudanya ia termasuk anak nakal, tapi setelah dewasa menjadi orang dan ahli agama Islam. Begitulah, jalan hidup seseorang hanyalah Allah Yang Maha Tahu yang mengetahuinya. Bagi pembaca yang hendak mengetahuinya, silakan meng-klik http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/900. Kami turunkan teks asli yang disajikan di bawah gambar ini dalam sumber aslinya, yang tertulis sbb: “Gambar diatas ini meloekiskan toean Sjech Mohd. Djamil Djambek[,] Voorzitter Hoofdbestuur P.G.A.I., seorang ‘alim jang terkenal di Soematera Barat. Kata Sjech boekannja menoendjoekkan ketoroenan ‘Arab tetapi di Soematera Barat berarti: seorang ‘alim jang tidak hanja mengadjar membatja Koern, tetapi kitab jang lain djoega”.

Syekh Moehammad Djamil Djambek terkenal sebagai ulama yang berjuang keras memberantas bidah dan kurafat. Ulama besar Minangkabau ini wafat tanggal 30 Desember 1947 di Bukittinggi. Berhondoh-pondoh orang mengantar jenazah beliau ke peristirahatannya yang terakhir di komplek Surau Tengah Sawah, termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kepergian orang besar memang selalu mendapat perhatian orang banyak. Begitu rupanya adat dunia.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 56, Thn XV, 13 Juli 1937:1084) | Singgalang, Minggu, 9 November 2014

November 3, 2014

Renung #37 | Parlemen

Di zaman televisi dan banyak media komunikasi/informasi dengan layar serba licin di zaman sekarang, Anda, walau tinggal di ujung pajin Pulau Tanahbala pun, tentu bisa menyaksikan parlemen Inggris bersidang. Biasanya jika orang-orang terhormat di kota London itu berapat dalam gedung parlemen yang berbangku panjang berwarna hijau lumut seperti bangku mobil Chevrolet lama itu, akan terdengar ‘huuuu!’ bertingkah-tingkah. Bila wakil dari pihak pemerintah yang berpidato, terdengar suara ‘huuu!‘ dari pihak oposisi. Begitu juga sebaliknya.

Kita orang biasa, para kawula, melihat peristiwa di gedung-gedung parlemen itu sebagai adegan penuh kelucuan. Dari layar televisi kita melihat adegan-adegan itu seperti ritual sebuah sekte keagamaan. Juga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa rutinitas di gedung-gedung parlemen itu seperti sebuah pentas sandiwara. Dan sesungguhnya apa yang terjadi di situ memang memenuhi unsur-unsur dramatrugi: ada pengondisian pra ‘pertunjukan’, dilanjutkan dengan tata gerak dan alur selama ‘pertunjukan’, dan diakhiri dengan antiklimaks setelah ‘pertunjukan’ usai. Di beberapa negara Barat pengikut tradisi Inggris, ada simbol-simbol abad lampau, baik dalam tata gerak maupun model pakaian, yang terus dipertahankan dalam ritual di parlemen, membuat para pelakunya terkesan rada nyentrik.

Apa yang terjadi di gedung-gedung parlemen di dunia, baik yang berlabel otokrasi, demokrasi (neo)liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila,dan lain sebagainya, tampaknya memiliki ciri yang sama selain masing-masing juga punya ciri khusus. Di negara yang dianggap paling maju di benua yang dulu miliki puak-puak Indian, ritual di parlemennya pada awalnya sering seperti layaknya ‘perang (mulut)’, tetapi pada akhirnya disudahi dengan kompromi dan minum sopi bersama sambil ketawa ketiwi. Dalam sesi-sesi bicara yang memakan waktu berhari-hari, masing-masing orang memproduksi kata-kata sebanyak yang bisa mereka muntahkan dari mulut mereka. Dalam bahasa kampung saya, adegan itu disebut adu argumentasi, dan dalam sebuah bahasa asing disebut ‘maadu ujuang pinjaik’.

Akan tetapi itu tidak lebih lucu disbanding parlemen beberapa negara lain (biasanya di Asia dan Timur Tengah) di mana para anggotanya suka melempar kursi dan kadang-kadang main bogem mentah di tengah persidangan, seperti yang juga baru terjadi di parlemen kita minggu lalu di mana beberapa anggota partai tertentu marah dan menyolengkan meja. Terdengar pula kabar munculnya pimpinan DPR RI tandingan, membuat kita sebagai orang awam menutup muka karena malu melihat perangai para wakil rakyat itu.

Di negara lain anggota parlemennya suka walk out. Dan di negara yang lain lagi anggota parlemennya ada yang suka tidur pulas selagi sidang sedang berlangsung. Ada pula di sebuah negara anggota parlemennya suka menonton situs porno melalui layar Ipad-nya saat bersidang, sementara yang lain tak henti-hentinya mengirim dan menerima SMS lewat telepon genggam mahal mereka. Pendek kata, para anggota parlemen itu kadang-kadang berubah perangai seperti anak kecil yang suka gontok-gontokan.

Gedung parlemen adalah salah satu elemen dari kelengkapan ritual sebuah negara modern. Setidaknya begitu yang kita pahami dari penjelasan dalam buku-buku ilmu politik dan para pakar politik. Para penghuninya adalah ‘orang-orang pilihan’ yang dicabut secara acak dari dalam masyarakatnya. Mereka mendapat lisensi untuk menjadi penguasa gedung parlemen itu dengan mengantongi suara rakyat berderai lewat sebuah mekanisme yang disebut pemilihan umum secara demokratis.

Mengikut logika itu, orang-orang penghuni dan penguasa gedung parlemen seyogiyanya merepresentasikan masyarakat banyak, warga negara seumumnya. Mereka mestinya merupakan miniatur rakyat. Tapi kenyataan yang tampak tidaklah demikian. Setelah menjadi anggota parlemen, kebanyakan dari mereka itu berubah menjadi ‘makhluk asing’. Mereka menjadi ‘ahli’ dalam membuat undang-undang yang lusinan bahkan ratusan jumlahnya, yang kebanyakannya berpotensi makin mencekik leher rakyat yang telah menitipkan suara di kantong-kantong baju safari mereka.

Kita dering mendengar kebanggaan yang dilontarkan oleh ketua parlemen dalam pidato akhir masa jabatannya bahwa parlemen yang dipimpinnya berhasil menelorkan sekian lusin undang-undang baru. Sementara di negara-negara maju para anggota parlemennya menjadi negosiator-negosiator lihai dalam menciptakan trick-trick untuk melegalkan penghancuran negara-negara lain. Yang lain menjadi campin membuat deal-deal rahasia. Tapi tak kurang juga yang kecanduan mengusung isu remeh temeh yang berpotensi merusak orde yang sudah teratur rapi.

Di negara ini, parlemen pun mengalami transformasi mengikut riak zaman. Di Zaman Orde Lama, parlemen adalah tempat untuk adu ideologi kiri dan kanan yang ditingkahi oleh berbagai golongan agama. Di Zaman Orde Baru, wujudnya berubah menjadi tempat orang-orang parlente bertepuk tangan sambil berkata ‘Amin!!’ di setiap ujung kalimat dari pidato Jenderal Soeharto. Koor paduan suara selama 30 tahun lebih itu dihancurkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang terbit berang hingga sampai memanjat atap gedung parlemen itu sambil berteriak-teriak selepas makan nasi bungkus. Kini di Zaman Reformasi, gedung parlemen itu berubah menjadi ajang rebutan mikrofon, pamer jas, pantalon, dan kebaya baru, dan tempat ber-selfie ria.

Parlemen, sebuah institusi untuk menunaikan ritual demokrasi, makin hari makin berubah menjadi ruang teater, di negeri ini, juga di negeri-negeri Utara yang dingin. Dan kita para kawula terus menjadi pentontonnya yang setia.

Padaang Ekspres, Minggu, 2 November 2014

November 2, 2014

Minang Saisuak #195 - J.D.L Le Febvre yang Mencintai Orang Minang

Residen J.D.L Le Febvre

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan profil J.D.L. Le Febvre yang pernah menjadi Residen Sumatras Westkust / Sumatra Barat (1915-1919). Tentu terbit pertanyaan dalam pikiran pembaca, mengapa pula seorang Belanda (mungkin dia berdarah Perancis) yang bangsanya pernah menjajah negeri kita diceritakan dalam rubrik ini?

Kami turunkan kisah Le Febvre di sini karena ia adalah seorang pejabat kolonial Belanda yang menaruh respek kepada orang Minangkabau. Rusli Amran yang menulis secara ringkas tentang riwayat hidup Le Febvre dalam bukunya Cerita-cerita Lama dalam Lembaran Sejarah (1997:79-87) mengatakan bahwa dia adalah ’satu-satunya pejabat tinggi Belanda di Sumbar yang benar-benar mendalami dan membantu aspirasi rakyat’.

Le Febvre adalah seorang sosial demokrat, ideologi yang haluan politiknya jelas tidak cocok dengan Pemerintah Kolonial Belanda yang suka menghisap rakyat pribumi dengan nafsu kapitalisnya. Kariernya dalam jajaran BB Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dimulai dari bawah. Tahun 1900 dia baru sebagai seorang kontrolir, kemudian ditugaskan di Tapanuli, lalu di Bengkulu, sebelum kemudian menjadi Asisten Residen di Tanah Datar yang berkedudukan di Sawahlunto. Tak lama kemudian dia diangkat menjadi Residen Sumatra Barat pada 1915 menggantikan Gubernur Ballot.

Waktu bertugas di Sawahlunto itulah hatinya terenyuh melihat nasib ‘orang rantai’ yang bekerja di tambang batubara Ombilin yang diperlakukan seperti binatang.

Rusli Amran ibid.) mengutip cerita-cerita penting yang ditulis Le Febvre dalam memoarnya yang belum pernah terbit yang kini tersimpan di Koninklijk Bibliotheek Den Haag. Dari memoarnya itu kita mendapat kesan Le Febvre mendobrak satu kebiasaan colonial yang sudah dipraktekkan beratus tahun: dalam pesta-pesta di rumah dinasnya, dia sering mengundang elit-elit pribumi, bahkan rakyat biasa, sehingga lapisan kecil komunitas penguasa kulit putih tidak senang kepadanya.

Intelektual Minangkabau Dr. Bahder Djohan pernah mencatat bahwa ketika dalam satu acara yang diadakan oleh masyarakat di Padang, Residen Le Febvre diundang untuk meresmikan. Selesai persemian itu beliau tak segan-segan ikut makan bersama dengan orang banyak. Besoknya tersebar berita negatif penuh sindiran di koran-koran pendukung kolonialisme di Padang bahwa sang Residen telah menjadi (pembela) orang pribumi.

Dalam memoirnya Le Febvre juga berkata bahwa orang pribumi jauh lebih punya hati daripada orang Barat. Tidak seperti orang Eropa yang hanya dekat selagi ada maunya, orang pribumi tidak mudah melupakan jasa orang lain kepadanya. Hal itu antara lain dibuktikan oleh Bung Hatta yang, bersama Bagindo Dahlan Abdoellah, mengunjungi keluarga Le Febvre yang tinggal di Hamburg pada musim dingin 1921. Hatta sudah kenal mantan Residen Sumatra Barat itu sejak dia masih berdinas di Padang.

Dalam Memoir-nya (1979) Hatta antara lain mencatat: Le Febvre pernah mau menghapuskan rodi, tapi para penghulu justru mau mempertahankannya sebab dianggap sebagai adat pusaka lama di Minangkabau (h. 51). Pada pertengahan Juni 1919, ketika Hatta mau berangkat ke Betawi untuk melanjutkan sekolahnya, di Emmahaven (Teluk Bayur) kapal KPM yang akan ditumpanginya yang sedianya berangkat jam 8 pagi disuruh undur jadwal keberangkatannya atas perintah Residen Le Febvre. Sang Residen sendiri kemudian datang ke pelabuhan dan memerintahkan agar ratusan karung beras yang sudah dimasukkan ke lambung kapal itu diturunkan lagi ke darat. Dia melarang beras itu dibawa ke luar karena tak ingin melihat rakyat Sumatra Barat menderita kelaparan karena kekurangan persediaan beras. Begitulah cintanya kepada rakyat Minangkabau. Tindakannya mendapat kritik keras dari para pendukung kapitalisme dan penjajahan dengan para dedengkotnya yang bertahta di Batavia. Koran Het Nieuws van den Dag menghantamnya dengan tuduhan bahwa ia seorang sosialis yang menjalankan politik anti-kapitalis. Akhirnya tak lama kemudian dia diberhentikan dari jabatannya sebagai Residen Sumatra Barat (h.57-8).

Setelah kembali ke Eropa kehidupan Le Febvre dan keluarganya cukup sulit. Dia terus digencet oleh para pendukung fanatik kolonialisme dan karena itu pernah harus hijrah ke Jerman. Dia hari ulang tahunnya yang ke-80 Kedubes Indonesia di Den Haag memberikan perhatian cukup besar kepadanya. Bung Hatta mengirimkan ucapan selamat (Amran, ibid.:79).

Begitulah sedikit kisah hidup seorang pegawai kolonial Belanda yang jiwa dan hatinya pernah jatuh tercecer di tanah Minangkabau. Mengutip kata-kata Rusli Amran (ibid.:87): ’semoga [jasanya itu] tidak dilupakan oleh rakyat Minangkabau’. Mungkin tak ada salahnya kalau seruas jalan atau sepotong gang di Padang Kota Tercinta ini diberi nama Jalan/Gang Le Febvre. Siapa tahu, arwah Bung Hatta dan arwah orang orang-orang Minangkabau yang pernah ditolongnya tersenyum melihat tindakan bijak kita itu.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Rusli Amran, Cerita-cerita Lama dalam Lembaran Sejarah , Jakarta: Balai Pustaka, 1997:80) Singgalang, Minggu, 2 November 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers