Suryadi's Blog, page 5

January 4, 2015

Minang Saisuak #204 - Mr. Mohammad Djamin

Mr. Mohammad Djamin: Intelektual Minang dari Sulit Air

Rubrik Minang saisuak kali ini memperkenalkan seorang intelektual Minangkabau asal Sulit Air: Mr. Mohammad Djamin. (Mohon dibedakan dengan tokoh nasional Mr. Prof. Muhammad Yamin, S.H. asal Talawi). Beliau adalah seorang ahli hukum tamatan Universiteit Leiden dan bekerja sebagai advocaat dan procureur di Raad van Justitie Padang.

Tak lama setelah sepulangnya dari studinya di Leiden, Mr Djamin diangkat menjadi “orang gedang seorang senegeri” Sulit Air dengan gelar ‘”Datoek Soetan Maharadja Besar”, sebagai oelasan marhoem Datoek Soetan Maharadja Redacteur Oetoesan Melajoe di Padang’ (Pandji Poestaka 89, Th X, 4-11-1932:1402). Alek gadang malewakan gala beliau itu diadakan pada hari Minggu 18 September 1932 di Sulit Air dengan merebahkan 3 ekor kerbau.

Mohammad Djamin gelar Soetan Maharadja Besar dilahirkan di Sulit Air pada 1903. Beliau adalah anak mendiang Dt. Malin Maharadja, penghulu kepala Sulit Air, cucu kandung dari almarhum Dt. Radjo Mansoer, Larashoofd Sulit Air yang terakhir, dan kemenakan dari Dt. Radjo Mansoer, menteri polisi kelas 2 di kota Medan.

Riwayat pendidikannya: 1909 memasuki volkschool alias sekolah partikulir di Sulit Air; tahun 1912 masuk sekolah Gouvernement kelas 2 di Singkarak; tahun 1913 melanjutkan studi ke sekolah HIS (Holladsch-Inlandsche School) di Solok dan tamat tahun 1917. Kemudian dia mendaftar di Kweekschool (Sekolah Raja) Fort de Kock. Dia mendapat nilai terbaik dalam tes masuk, tapi tidak dapat diterima karena dia mengidap ‘perpenyakit dada’ (tbc?). Akhirnya dia bersekolah di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang.

Setelah tamat dari MULO Padang, Djamin melanjutkan studinya ke Sekolah Hukum (Rechtschool) di Betawi. Dia lulus ujian akhir pada 1922, dan langsung diangkat menjadi Griffier yang diperbantukan di Landraad Padang. Kemudian Djamin melanjutkan studinya ke Sekolah Hakim Tinggi (Rechtshoogeschool) di Betawi menyusul dibukanya sekolah itu pada 28 Oktober 1924. Tapi sebelum tamat, dia pergi ke Belanda pada tahun 1927 atas sokongan keluarga. Di ‘tanah dingin’ itu dia mengambil sekolah hukum di Universitas Leiden dan tamat dalam masa 4 tahun (atau kurang) dengan gelar meester in de rechten (Mr). Pada bulan Februari 1932 Djamin sudah berada lagi di tengah keluarganya lagi di Sumatera Barat.

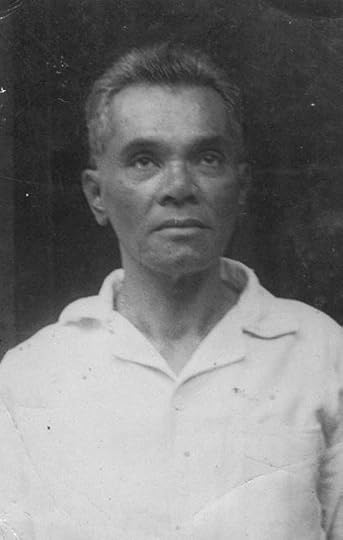

Selama menempuh studinya, Mohammad Djamin terkenal sebagai siswa/mahasiswa yang cerdas. Dia selalu mendapat rangking teratas. Foto ini dibuat ketika Djamin berada di Belanda (antara 1927-1931).

Kisah Djamin ini memberi informasi kepada kita tentang tradisi intelektual di kalangan keluarga penghulu yang berafiliasi dengan Belanda. Ada banyak keluarga seperti ini di Minangkabau pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Belum ada studi sejarah sosial yang komprehensif tentang dunia seputar kehidupan penghulu bersurat, tuanku laras, angku palo, dan engku demang yang pernah mewarnai sejarah Minangkabau di masa lampau ini. Kepada sejarawan muda Fikrul Hanif Sufyan saya pernah berkata: jadikanlah ini topik disertasi!

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka 89, Th X, 4-11-1932:1402) | Singgalang, Minggu, 4 Januari 2015

December 29, 2014

Renung #45 | Sumpah

Sumpah mungkin sudah menjadi menu keseharian umat manusia. Mungkin tidak ada orang yang belum pernah bersumpah dalam hidupnya, paling tidak bersumpah dalam hati - semacam tekad kuat - untuk melakukan sesuatu.

Pada hakekatnya sumpah adalah suatu peringatan terhadap diri seseorang yang mengandung ancaman. Praktek dan tujuannya bermacam-ragam, dan sangat terkait dengan agama dan budaya tempatan. Ini terefleksi dalam berbagai macam sumpah yang dikenal dalam budaya Indonesia: sejak sumpah serapah sampai sumpah pocong, sejak sumpah mati berdiri sampai ‘sumpah dimakan biso kawi’.

Di kalangan kaum Muslim Indonesia dikenal sumpah dengan menggunakan Al-Qur’an, tidak terkecuali dalam masyarakat Minangkabau, sebagaimana dideskripsikan oleh G.W.W.C. van Hovell dalam artikelnya “Over den eed der Maleiers ter Sumatra’s Westkust” (Tentang sumpah di kalangan orang Melayu di Pantai Barat Sumatra) dalam jurnal Tijschrift Bataviaasch Genootschap Wan Kunsten en Wetenschappen Jilid 26 (1881): 529-537.

Seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Minangkabau di abad ke-19, akibat pengaruh Kaum Paderi, sumpah menggunakan Al-Qur’an makin sering dipraktekkan orang. Menurut Van Hoevell, dalam melakukan sumpah orang Minangkabau memperlakukan Al-Qur’an dengan cara berbeda-beda, sesuai dengan jenis dan hakekat sumpah yang dilakukan. Apabila seseorang disumpah untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan yang dituduhkan kepadanya, maka orang itu disuruh melangkahi atau menginjak Al-Qur’an. Jika sebuah sumpah dilakukan berkaitan dengan janji, khususnya yang terkait dengan jabatan publik, maka Al-Qur’an akan ditaruh di atas kepala orang itu, sebagaimana masih dapat dilihat sampai sekarang di Indonesia dalam upacara pengambilan sumpah terhadap para pejabat negara.

Salah satu sumpah dengan menjujung Al-Qur’an yang cukup awal terjadi pada masa Perang Paderi. Pada 21 Februari 1821 Kaum Adat secara resmi menyerahkan wilayah darek kepada Kompeni Belanda yang bersedia membantu mereka melawan Kaum Paderi. Perjanjian diadakan di Padang di bawah sumpah menjujung Al-Qur’an dan disaksikan oleh Panglima Padang, Sutan Raja Mansyur Alamsyah, dan wakilnya, Tuanku Bandaro Rajo Johan (Amran 1981:409).

Mungkin di zaman sekarang hampir setiap hari kita mendapat informasi dari media cetak dan elektronik tentang orang yang disumpah: satu atau sederetan orang yang memakai jas, dasi, dan kopiah kinclong yang sedang diambil sumpahnya oleh representatif otoritas agama dengan mengangkat (sebenarnya tidak pas disebut ‘menjujung’) Al-Qur’an di atas kepada mereka. Mereka adalah para pejabat publik yang sedang disumpah/bersumpah.

“DEMI ALLAH, saya bersumpah. Bahwa saya, untuk diangkat sebagai Kepala [jabatan yang akan diduduki], baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa akan lebih mementingkan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri. Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara”.

Demikianlah kutipan teks sumpah yang sudah diucapkan oleh ribuan pejabat publik di seantero negeri ini, dan ribuan lagi yang akan dilantik.

Orang yang masih kuat keyakinan agamanya mungkin dapat membayangkan bahwa jika (sebagian besar dari) ribuan pejabat negeri ini mengingkari janji-janji penting dalam teks sumpah jabatan yang suci itu, yang telah mereka ucapkan dengan kata ‘DEMI ALLAH’ dan dengan Al-Qur’an (firman-firmanNya) yang diletakkan lurus di atas ubun-ubun mereka, maka mungkin Allah akan mengirimkan ‘biso kawi’ dan racun ‘ula mangiang’ kepada mereka, keluarga mereka, dan negeri mereka, juga di akhirat nanti.

Terus merajalelanya korupsi yang dilakukan oleh para politikus negeri ini mengindikasikan bahwa sumpah dengan ‘menjujung’ Al-Qur’an sudah kehilangan kesakralannya dan jatuh menjadi ‘ritual’ tak bermakna, tak lebih dari sekedar rutinitas protokoler di dunia politik dan kekuasaan. Bagi yang suka mempermainkan Tuhan, sumpah suci itu akan cepat dilupakan, secepat ia diucapkan.

Tampaknya di zaman yang semakin materialistis ini, sumpah pun telah mengalami penduniawian. Makin banyak orang yang bersumpah sambil senyum (dalam hati) saja, sebagaimana direfleksikan dalam sebait pantun Minangkabau: ‘Urang malukah manikalak / Indak rotan katayo lai / Urang basumpah sadang galak / Indak kami picayo lai’.

Padang Ekspres, Minggu, 28 Desember 2014

December 28, 2014

Minang Saisuak #203 - Bagindo Zainoeddin Rasad

Bagindo Zainoeddin Rasad: Putra Pariaman angkatan pertama insinyur pertanian Indonesia

Rubrik Minang saisuak kali ini menghadirkan biografi salah seorang tokoh nasional asal Pariaman yang hidup di akhir zaman kolonial dan awal kemerdekaan: Ir. Bagindo Zainoeddin Rasad.

Zainoeddin adalah anak ketiga dari pasangan Bagindo Mohamad Rasad dan Sari (Utiah Sarikayo). Zainoeddin punya tiga saudara kandung: Djamaloeddin, Boerhanoedin, dan si bungsu Siti Fatimah (Upiak Kamek). Belum diketahui tarikh lahirnya Zainoeddin, tapi diperkirakan tahun 1884. (Si sulung Djamaloeddin lahir tahun 1880).

Kelak kakak beradik Djamaloeddin dan Zainoeddin bersekolah ke Negeri Belanda. Kemudian disusul pula oleh salah seorang saudara jalan kemenakan oleh beliau: Bagindo Dahlan Abdoellah (lihat Minang saisuak 24-08-2014). Zainoeddin mengambil sekolah tinggi pertanian (Landbouwhoogeschool) di Wagenigen dan Djamaloeddin mengambil sekolah menengah pertanian (Middelbare Landbouw School), juga di Wageningen. Zainoedin berhasil meraih gelar insinyur dan Djamaloeddin berhasil meraih gelar sarjana muda pertanian. Namun, menurut sebuah sumber, Djamaloeddin Rasadlah yang disebut-sebut sebagai putra Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar insinyur (pertanian) di Negeri Belanda (Sinar Baroe, 20 April 1945:3).

Zainoeddin dan saudara-saudaranya menghabiskan masa kecilnya di Pariaman. Tentu saja dunia pantai dan surau merupakan bagian dari masa kanak-kanaknya. Zaonedin bersaudara juga dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah sekuler (Sekolah Rakyat) di Pariaman.

Setamat sekolah rakyat, Zainoedin dan dua saudaranya (Djamaloeddin dan Dahlan Abdoellah) melanjutkan sekolah mereka di Kweekschool Fort de Kock (Bukittinggi). Sedangkan Siti Fatimah masuk Sekolah Keputrian yang juga berada di Fort de Kock. Diperkirakan keempat berdensanak itu bersekolah di Fort de Kock antara 1908-1913. Setamat dari Kweekschool Fort de Kock, ketiga bujang Pariaman itu - Djamaloeddin, Zainoeddin, dan Dahlan Abdoellah - melanjutkan studi mereka ke Negeri Belanda.

Tampaknya pada 1909 (atau lebih awal) Zainoeddin sudah berada di Belanda, sebab kakaknya ‘Baginda Djamaloeddin [Rasad]‘, sudah tercatat sebagai pengurus Perhimpoenan Hindia (PH) pada tahun 1909 dengan alamat ‘Markt, Wageningen’, kota tempat dia mengambil studi pertanian (landbouwkunde). PH adalah sebuah organisasi para pelajar Indonesia di Belanda yang didirikan oleh R. Soetan Casajangan Soripada dkk. pada 28 Oktober 1908 di Leiden. Sangat mungkin Zainoeddin dan Djamaloeddin sama-sama berangkat ke Negeri Belanda pada 1908 atau 1909. Pada tahun 1911 koran Bendera Wolanda mencatat ‘Baginda Zainoeddin bin Mohamad Rasad’ yang beralamat di ‘Nieuwe Rijn 28, Leiden’ juga menjadi anggota PH (Poeze, 2008:68,79).

Setelah mengambil beberapa kurus di Universitas Leiden, Zainoeddin melanjutkan studinya ke Landbouwhoogeschool di Wageningen, menyusul kakaknya. Studi Zainoeddin berjalan lancar. Dia pulang ke tanah air dengan membawa gelar insinyur pertanian.

Tampaknya sampai 1918 Zainoeddin masih berada di Belanda, sebab pada tahun itu dia masih tercatat sebagai mahasiswa senior di Landbouwhoogeschool di Wageningen (lihat namanya dalam Gedenkschrift ter herinnering aan de opening van de landbouwhoogeschool te Wageningen, 9 Maart 1918. Wageningen: H. Vbunman, 1918:55). Mungkin baru selepas tahun itu dia pulang ke Indonesia.

Sekembalinya di tanah air, Ir. Zainoeddin Rasad bekerja di Batavia (Jakarta). Mula-mula dia bekerja di Balai Poestaka (sampai menjadi Hoofdredacteur Bahasa Melayu). Kemudian dia keluar dari Balai Poestaka karena mendapat pekerjaan sebagai ‘Landbouw Consulent di Bandoeng’ (Pandji Poestaka No. 10, Tahoen 1, 8 Maart 1923:11).

Setelah bertugas di Bandung itu, tampaknya Ir. Zainoeddin Rasad berpindah-pindah tempat kerja lagi. Dia antara lain pernah ditugaskan menjadi leraar en internaathoofd di Mosvia Fort de Kock pada 1 Mei 1929 sampai 1 Agustus 1930 (lihat Haroen Al rasjid, J.M. Poerba dan R. Mapaoeng, Mosvia nieuws: herinneringsnummer gewijd aan de opheffing der Mosvia Fort de Kock. Fort de Kock: TYP. V. Drukkerij “Agam”, 1932:55). Setelah itu dia kembali ke Jakarta. Karier Zainoeddin terus meningkat. Pada tahun 1940-an dia terpilih menjadi salah seorang anggota kabinet St. Sjahrir. Keluarga Zainoeddin Rasad tinggal di kawasan elite Jl. Cut Mutia no.1. Zainoeddin juga pernah tinggal di Bogor, di dekat Istana Bogor. Rumah di Jl. Cut Mutiah menjadi tempat transit bagi sanak saudara Zainoeddin yang datang dari kampung ke Jakarta.

Ir. Bagindo Zainoeddin Rasad menikah dengan Siti Tjahajadani, anak Demang St. Abdul Madjid. Mereka dikaruniai seorang anak saja: Syahriar Rasad (lahir di Padang, 7 Desember 1920, meninggal di Jakarta, 9 Mei 1989), yang kelak menjadi profesor radiologi terkenal di Universitas Indonesia.

Demikianlah kisah singkat riwayat hidup Ir. Bagindo Zainoeddin Rasad. Putra Pariaman generasi pionir insinyur pertanian bumiputera Indonesia itu meninggal di Jakarta tanggal 21 Juli 1952 dan dimakamkan di TPU Karet, Jakarta.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Eniarti Djohan/keluarga Zainoeddin Rasad) |

Singgalang, Minggu, 28 Desember 2014

December 22, 2014

Renung #44 | Tentara

Jika singgah di rumah-rumah makan Minang (lebih dikenal dengan istilah ‘rumah makan Padang’), kita sering melihat gambar tentara tersangkut di dindingnya. Jika ditinjau secara semiotik, setidaknya mungkin ada dua gagasan di balik fenomena ini: Pertama, orang Minang yang pernah dijarah dan dirajah oleh tentara pusek di Zaman PRRI (1958-1961) menyimpan memori kolektif bahwa menjadi tentara adalah salah satu jalan untuk berkuasa dan menguasai supaya tidak menjadi ‘gulai cancang’ dalam sebuah negara yang sering gaduh. Kedua, politik otoriter Orde Baru yang represif di bawah dekingan kaum militer telah meninggalkan kesadaran internal dalam diri para pengusaha rumah makan Padang bahwa hanya dengan menggandeng orang berbedil dan bersepatu larslah maka keamanan bisnis mereka dapat terjamin.

Mengapa negara perlu tentara? Alasannya konon untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara, menjaga wilayahnya agar tidak dicaplok oleh negara dan bangsa lain. Tapi lihatlah: dalam sejarah negara-bangsa, kebanyakan tentara peliharaan rezim-rezim otoriter lebih suka menyakiti rakyatnya sendiri. Cerita tentara yang membunuh warga sipil adalah hikayat panjang negara-negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Orang-orang bersenjata itu menjadi penguasa superior yang mengontrol negeri dengan cara terus-menerus mengarahkan moncong bedilnya ke jidat kawula.

Apa mungkin negara tanpa tentara? Kenapa tidak? Kosta Rika adalah sebuah contoh nyata. Negara di Amerika Tengah itu tidak mempunya institusi militer. Belum lama ini negara itu tercatat sebagai ‘the happiest country on Earth’ (negara terbahagia di dunia). Boleh jadi hal ini karena Kostra Rika adalah sebuah nation-state tanpa institusi tentara. Mungkin saja rakyat negara itu merasa tenang dan bahagia karena mereka tidak pernah melihat manusia berpakaian loreng dengan popor senapan mereka yang selalu siap menghantam kepala dan pinggang mereka.

Tentara adalah wujud masa kini dari arketip zaman lampau manusia yang gelap dan biadab. Tentara di negara-negara post kolonial muncul karena kekejaman tentara-tentara bentukan negara-negara penjajah dari Barat yang (konon) ‘berperadaban maju’. Melalui institusi militer manusia modern mencoba sepanjang masa memelihara sifat biadab mereka warisan dari generasi ke generasi yang, karena sudah biasa, nyaris menganggapnya sebagai sesuatu yang normal.

Apa yang kita lihat adalah bahwa betapa makin lama orang-orang yang diajari cara membunuh yang efektif itu makin dilengkapi dengan senjata yang kian lama kian canggih. Sepanjang zaman manusia-manusia cerdas mencurahkan isi otak mereka karunia Tuhan untuk menciptakan mesin perang untuk pembunuh sesama mereka, dengan kemampuan memusnahkan yang makin mengerikan. Semua itu digerakkan oleh budaya militer yang memelihara naluri membunuh dalam diri manusia. Bongkah hati dan otak manusia digiring ke arah suatu mitos yang tak sempat lagi mereka pertanyakan dan telah menjadi lazim tanpa mereka sadari: bahwa tentara identik dengan sekuriti; tentara adalah pengawal keamanan dan penjaga orde. Seolah-olah manusia di luar mereka adalah ancaman yang teramat berbahaya.

Akan tetapi yang kita lihat kemudian adalah hukum aksi-reaksi: makin banyak tentara, makin banyak aksinya yang berpotensi kekerasan, yang pada gilirannya menciptakan resistensi yang makin kuat terhadap mereka. Di mana tentara melakukan pembunuhan, di situ muncul kesumat yang berbiak lebih cepat daripada desingan peluru. Mereka yang keluarganya pernah disakiti atau dibunuh oleh tentara, akan menaruh mimpi menjadi pembunuh pula.

Tentara adalah simbol abadi dari sejarah penaklukan manusia oleh manusia lainnya. Tentara modern melanggengkan sifat manusia yang tidak hanya selalu merasa tidak aman tetapi juga punya naluri agresif untuk menaklukkan sesamanya. Dengan cara seperti itu naluri kekerasan diabadikan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berbagai negara-bangsa di dunia, atas nama nasionalisme, terus membangun institusi tentara masing-masing. Banyak pemerintah sipil di negara-negara maju yang konon dipilih secara demokratis, menempatkan tentara di bawah kuasa mereka. Mental para tentara yang terus diperlengkapi dengan senjata canggih itu disetel seperti anjing pemburu: mereka siap melakukan apa saja untuk kesenangan dan pemenuhan ambisi-ambisi duniawi tuan-tuan sipil mereka. Mental beringas para slave berpakaian seragam yang cenderung berwarna kelabu itu - warna yang seolah merefleksikan kemuraman hati mereka dan kesuraman kehidupan manusia di dunia yang masa lampau, masa kini, dan masa depan mereka selalu ditaburi darah akibat peperangan - terus dipelihara dengan mitos-mitos tentang bahaya laten ini-itu, national security, state sovereignty, dan lain sebagainya.

Tentara di bawah komando sesamanya mungkin bisa beringas. Tapi tentara di bawah komando para politikus sipil yang menguasai dunia dan tidak punya hati nurani bisa lebih menjadi beringas dari serigala.

Padang Ekspres, Minggu, 21 Desember 2014

December 21, 2014

Minang Saisuak #202 - Guru dan Pekamus M. Thaib gelar St. Pamoentjak

Tokoh kita yang kami turunkan dalam rubrik Minang saisuak kali ini adalah “Engkoe M. Thaib gelar Soetan Pamoentjak”, demikian namanya sering ditulis dalam sumber-sumber klasik tentang Minangkabau. (Mohon jangan dikacaukan dengan nama Abas St. Pamuncak, seorang intelektual Minang yang lain). Bagi generasi 45 namanya tentu cukup dikenal. Bahkan mereka yang sudah bujaha di awal Zaman Orde baru sangat mungkin juga mengenal nama beliau.

Nama Soetan Pamoentjak menjadi terkenal antara lain berkat sebuah kamus yang beliau susun oleh, yaitu Kamoes Bahasa Minangkabau -Bahasa Melajoe-Riau yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Poestaka di Batavia tahun 1935. Perpustakaan KITLV Leiden di Belanda memiliki versi online kamus itu (lihat: http://www.kitlv.nl/documents/library/371752078.pdf).

Kamoes Bahasa Minangkabau -Bahasa Melajoe-Riau susunan Soetan Pamoentjak sangat unik, karena setiap entrinya menyajikan penggunaan sebuah kata Minangkabau dalam konteks kiasan. Jadi, kamus itu kaya dengan kolokial bahasa Minangkabau yang mungkin bagi pembaca sekarang sudah jarang diketahui. Kamus ini sering menjadi rujukan bagi para penyusun kamus Minangkabau sesudahnya.

M. Thaib gelar Soetan Pamoentjak juga menghasilkan beberapa tulisan lain yang terkait dengan Minangkabau. Demikianlah umpamanya, bersama Tulis St. Sati dan Iljas St. Madjo Kajo, beliau menerbitkan Tjerita Si Omboet Moeda yang diterbitkan oleh Balai Poestaka di Batavia (edisi ketiga buku ini yang tercatat sebagai Seri Balai Poestaka no. 897 terbit tahun 1963).

Selama masa hidupnya, Soetan Pamoentjak berkarier di bidang pendidikan. Beliau adalah seorang guru dan penulis yang cukup terkemuka di Minangkabau pada paroh pertama abad ke-20. Beliau memulai kariernya sebagai guru sekitar tahun 1885, dimulai sebagai Guru Kelas II di Kweekschool Fort de Kock (Bukittinggi). Puncak kariernya adalah menjadi Kepala Penilik Sekolah Rakyat (hoofdschoolopziener volksschool) untuk wilayah Sumatras Westkust.

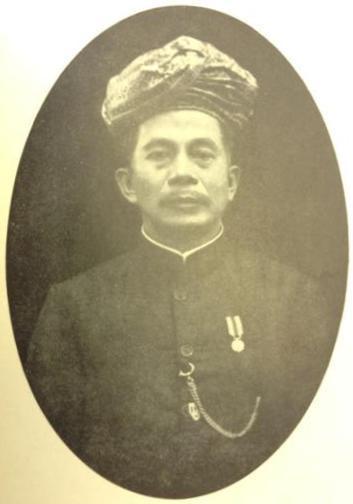

Untuk dedikasinya yang tanpa lelah selama 40 tahun lebih di bidang pendidikan itu,Soetan Pamoentjak mendapat anugerah bintang emas kecil dari Pemerintah Kolonial Belanda. Penganugerahan itu diberikan pada 1 Januari 1925, bertepatan dengan acara perayaan tahun baru di Bukittinggi (lihat: Minang saisuak, edisi 23 Maret 2014; http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/1255). Dalam foto ini terlhat bintang emas itu tersemat di dada beliau.

Belum diketahui di mana dan kapan persisnya M. Thaib gelar Soetan Pamoentjak lahir dan kapan pula beliau meninggal. Semoga data ringkas mengenai riwayat hidup beliau yang saya catat ini dapat diperkaya oleh peneliti lain. Namun, satu hal yang dapat dicatat dari kisah hidup beliau adalah bahwa beliau merupakan bagian dari sejarah penerimaan pendidikan Barat (sekuler) oleh etnis Minangkabau.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Volksalmanak Melajoe 1924, di muka hlm.108).

Singgalang, Minggu, 21 Desember 2014

December 19, 2014

INDUSTRI REKAMAN DAN BUDAYA DAERAH” DI INDONESIA KASUS MINANGKABAU

RINGKASAN DISERTASI SURYADI (LEIDEN UNIVERSITY, 2014)

Studi ini mengkaji kehadiran berbagai jenis teknologi rekaman di Indonesia dan signifikansi budaya yang dibawanya sebagai konsekuensi penggunaannya dalam menghadirkan dan merepresentasikan budaya lokal Indonesia. Sebagai studi kasus, studi ini meneliti pertemuan teknologi-teknologi itu dengan budaya Minangkabau. Berkampung halaman di Sumatera Barat, suku Minangkabau dikenal dengan budaya merantaunya. Karena teknologi rekaman, terutama kaset dan video compact disc (VCD), telah sangat merasuk ke dalam kehidupan kebudayaan berbagai etnis di Indonesia, studi ini meneliti peran industri rekaman local dalam penciptaan budaya etnik kontemporer dan bagaimana pengaruhnya pada masyarakat lokal, dalam hal ini suku Minangkabau.

Mengingat antusiasme orang Indonesia yang teramat sangat dalam merangkul beraneka ragam produk teknologi modern asing, termasuk teknologi rekaman suara, sangatlah masuk akal untuk berasumsi bahwa teknologi rekaman ini memiliki efek signifikan dalam mentransformasi komunitas suku-suku di Indonesia dan budaya mereka. Untuk alasan tersebut, studi ini akan meneliti secara mendalam efek-efek sosial-budaya tersebut dalam konteks kedaerahan Indonesia dengan cara melacak perkenalan suku-suku ini dengan teknologi rekaman sejak era gramofon di abad kesembilan belas sampai dengan era VCD saat ini. Jadi, studi ini meneliti bagaimana suara yang direproduksi - berkat penemuan teknologi rekaman - telah mempengaruhi kehidupan manusia dan, pada gilirannya, menyebabkan terjadinya transformasi masyarakat dan budaya lokal.

Karena disertasi ini mencakup sejarah pertemuan teknologi rekaman dengan budaya local Indonesia, yang kemudian diteliti lebih dalam melalui studi kasus suku Minangkabau, maka disertasi ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian I (Bab 1-3) merangkum pertemuan berbagai jenis teknologi rekaman dengan budaya lokal Indonesia, khususnya budaya Minangkabau. Bagian II (Bab 4-7) meneliti pertemuan budaya Minangkabau dengan teknologi rekaman melalui penelaahan yang lengkap dan mendalam tentang kekhasan, produk, konteks budaya dan sejarah industri rekaman Sumatera Barat. Bagian III (Bab 8 dan 9) meneliti distribusi dan resepsi produk industri rekaman Sumatera Barat (kaset dan VCD komersial Minangkabau) melalui remediasi yang luas terhadap produk-produk ini dalam media sosial lain di samping melalui cara-cara konvensional dengan cara membeli kaset dan VCD atau mendengarkan program radio yang menyiarkan rekaman-rekaman tersebut.

Bab pertama melukiskan pengalaman paling awal masyarakat Hindia Belanda dengan fonograf atau gramofon. Alat ini disebut mesin bitjara dalam bahasa Melayu; istilah yang menggambarkan kekaguman orang-orang pribumi terhadap mesin ini. Negeri ini telah mengenal jenis pertama fonograf ciptaan Edison di tahun 1879 melalui peragaan penggunaan mesin ini di Jawa oleh seorang Belanda bernama A. de Greef. Setelah De Greef, para penjelajah lain dari Eropa tiba di Jawa dengan membawa ‘mesin bitjara‘. Beberapa orang yang terkenal dari mereka adalah Douglas Archibald, Giovanni Tessro, J. Calabressini, dan Miss Meranda. Pertunjukan fonograf milik mereka di Jawa dan tempat-tempat lainnya di Hindia Belanda beserta respons dari publik direkonstruksi. Saya menyebut era ini sebagai periode peragaan, yaitu masa ketika mesin rekaman didemonstrasikan kepada publik di tempat-tempat seperti gedung teater dan klub dalam bentuk pertunjukan yang untuk dapat menontonnya orang harus membeli tiket; ini terjadi di akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Ini adalah fase pertama pemakaian teknologi rekaman suara di Asia. Fase kedua adalah perdagangan gramofon dan piringan hitam. Awalnya di Jawa, kemudian di pulau-pulau lain, yang memungkinkan orang untuk membeli mesin pemutar ulang rekaman dan piringan-piringan hitam komersial pertama, yang segera menjadi simbol prestise dan status. Fase ketiga adalah periode ketika perusahaan rekaman Eropa dan AS menunjuk agen-agen lokal di kota-kota Asia sebagai mitra mereka, mendirikan fasilitas rekaman lokal, dan berkolaborasi dengan wirausahawan dan makelar lokal (Bab 2). Ekspansi penggunaan gramofon dan rekaman piringan hitam secara meluas di Hindia Belanda selama paro pertama abad kedua puluh menjadi saksi adanya rekaman komersial pertama repertoar asli pribumi yang diproduksi secara lokal.

Karena bunyi yang direproduksi dan mediasi repertoar budaya mereka sendiri dalam rekaman piringan hitam komersial meningkat secara signifikan, hal itu telah mengubah cara masyarakat kolonial Hindia Belanda dalam menerima budaya mereka sendiri. Reaksi kaum pribumi terhadap gramofon dan rekaman piringan hitam menunjukkan bagaimana teknologi rekaman telah mempengaruhi identitas diri mereka sebagai masyarakat kolonial di awal abad kedua puluh.

Teknologi gramofon sudah menjadi obsolet di akhir 1960-an, digantikan oleh teknologi kaset. Kedatangan kaset dan jenis-jenis teknologi rekaman lainnya secara berturut-turut di Indonesia seperti compact disc (CD) dan video compact disc (VCD) dijelaskan secara kronologis dalam Bab 3. Penyebaran kaset yang meluas dengan cepat di Indonesia selama tahun 1970-an adalah faktor yang signifikan dalam pembentukan industri rekaman di Sumatera Barat.

Saya beranggapan bahwa pemulihan politik Sumatera Tengah setelah diporakporandakan oleh perang sipil PRRI juga berkontribusi pada pemunculan industri rekaman daerah di Sumatera Barat. Berbagai macam bisnis, termasuk industri rekaman lokal, meningkat karena banyak kaum perantau Minangkabau yang kembali ke kampung halamannya setelah berakhirnya perang sipil itu. Untuk menjelaskan tentang pengenalan dengan media rekaman baru di Indonesia dan penggunaan teknologi ini di luar industri musik, Bab 3 memberikan tinjauan historis tentang ekspansi teknologi rekaman baru setelah era mesin bicara ke dalam ranah budaya daerah dan nasional Indonesia, terutama di Minangkabau, serta adaptasi teknologi-teknologi ini secara berbeda oleh masyarakat Indonesia. Bersamaan dengan meluasnya penggunaan teknologi media baru ini di Indonesia, mediasi budaya lokal Indonesia juga makin bertambah-tambah meluas. Penyebaran VCD di Indonesia sejak awal 2000-an telah membawa negara ini ke dalam ‘budaya VCD’, dan membawa perubahan pada industri rekaman daerah seperti yang terjadi di Sumatera Barat.

Bagian kedua dan ketiga disertasi ini menyorot lebih dekat elemen-elemen lain yang mendukung eksistensi industri rekaman Sumatera Barat untuk memahami seberapa jauh budaya lokal dan masyarakat Indonesia telah bersenggayut dengan teknologi rekaman.

Bab 4 membahas elemen-elemen yang terlibat dalam industri rekaman Sumatera Barat, yang diklasifikasikan sebagai industri kecil oleh pihak berwenang karena perusahaan rekaman biasanya hanya memiliki lima sampai sembilan belas karyawan. Berdasarkan asumsi bahwa industri rekaman daerah berhubungan dengan kesukuan tertentu dan memiliki kekhasan sendiri yang dipengaruhi oleh kondisi budaya setempat, bab ini menyoroti otoritas negara dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam bisnis media rekaman ini, seperti produser, penyanyi, dan penulis lagu serta hubungan berbasis budaya di antara mereka. Bab ini juga menjelaskan produk-produk industri rekaman Sumatera Barat yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori: musik pop Minangkabau (pop Minang), seni lisan Minangkabau, dan genre yang terikat dengan media (media-bound genre) berupa musik pop anak Minangkabau (masingmasing kategori akan dibahas dalam satu bab dari tiga bab berikutnya), dan distribusi serta pola pemasaran produk-produk tersebut di tengah kompetisi ketat dan merajalelanya pembajakan terhadap rekaman komersial yang terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia.

Kategori produk utama industri rekaman Sumatera Barat adalah kaset dan VCD pop Minang. Bab 5 menjelaskan karakteristik pop Minang dan makna sosiokulturalnya dalam masyarakat Minangkabau. Berkecambah di rantau pada pertengahan 1950-an di mana grupgrup musik Minangkabau dibentuk, seperti Orkes Gumarang di Jakarta, pop Minang kemudian berkembang di Sumatera Barat.

Sebagai produk utama industri rekaman Sumatera Barat yang memiliki banyak genre dan subgenre yang memadukan elemen-elemen musik lokal dan asing, pop Minang telah mempengaruhi bukan hanya arah perkembangan musik Minangkabau, tapi juga selera musik masyarakat Minangkabau. Ini dapat dikenali dari keanekaragaman estetis pop Minang yang kini dibedakan menjadi pop Minang standar dan pop Minang baru. Telah banyak terjadi perdebatan seputar transformasi estetis pop Minang ini. Bab ini meneliti sampul kaset dan VCD pop Minang untuk melihat bagaimana keduanya merefleksikan kontestasi antara modernitas dan autentisitas dalam masyarakat Minangkabau, dan peran pop Minang dalam mendefinisikan kembali perasaan keminangan.

Kategori kedua produk industri rekaman Sumatera Barat adalah sastra lisan atau seni lisan Minangkabau yang disorot pada Bab 6. Mediasi historis genre seni lisan tradisional Minangkabau dibahas di sini, begitu pula kesinambungan proses mediasinya dalam era komunikasi elektronik. Tampak bahwa sejak era gramofon, produksi rekaman komersial genre sastra lisan Minangkabau meningkat selama periode penggunaan kaset dan VCD sejak tahun 1980-an sampai sekarang. Produksi, sirkulasi, dan penggunaan genre lisan yang dimediasi ini beserta representasinya dalam media rekaman telah membawa perubahan dalam narasi, alur cerita, bahasa dan gaya artistiknya.

Mediasi kebudayaan manusia yang makin meluas saat ini telah semakin membentuk apa yang saya sebut sebagai genre yang terikat dengan media (media-bound genres). Eksis dalam media tertentu, genre yang terikat dengan media adalah genre baru yang penciptaan dan penggunaannya sangat terikat pada media elektronik. Industri rekaman Sumatera Barat juga telah menghasilkan genre yang terikat dengan media, yang saya masukkan ke dalam kategori ketiga dari produknya. Salah satu genre ini adalah musik pop anak Minangkabau.

Bab 7 melacak kemunculan musik pop anak Minangkabau dan hubungannya dengan industri musik nasional dan global. Bab ini menggambarkan sifat dan karakteristik yang kompleks dari genre ini beserta makna sosiokulturalnya, serta memetakan posisinya dalam ranah musik pop Minangkabau.

Berubah karena fenomena penggabungan media sebagai konsekuensi dari penemuan internet dan media sosial yang lebih mutakhir, produk-produk industri rekaman Sumatera Barat kini telah diremediasi tidak hanya di media konvensional (radio) tapi juga radio internet, telepon seluler, blog, YouTube, dan Facebook. Kaitan antara industri rekaman Sumatera Barat dan media lain, serta penyebarluasan produknya secara meluas oleh media-media baru ini diuraikan dalam Bab 8. Hubungan saling silang antara industri rekaman Sumatera Barat dan media-media baru ini telah membantu menyebarkan isi kaset dan VCD komersial Minangkabau lebih luas lagi, hingga menjangkau pendengar di seluruh dunia.

Namun, konsumsi rekaman komersial daerah ini secara konvensional masih berlanjut hingga saat ini: konsumen membeli kaset dan VCD Minangkabau untuk mereka gunakan sendiri. Konsumen lain mendengarkan siaran radio yang menyiarkan rekaman-rekaman tersebut dalam program musik mereka. Kebanyakan konsumennya adalah orang-orang yang berasal dari etnis Minangkabau sendiri, baik yang tinggal di kampung halaman ataupun di perantauan.

Bab terakhir membahas distribusi dan resepsi konvensional kaset dan VCD komersial Minangkabau tersebut di antara kelompok-kelompok perantau Minangkabau yang berada di luar kampung halaman mereka, dengan melihat fungsi rekaman komersial itu bagi anggota sebuah kelompok etnis yang menyebar ke berbagai tempat di luar kampung halaman mereka. Dua studi kasus diambil untuk memahami fenomena ini: (re)produksi, distribusi, dan komsumsi kaset dan VCD komersial Minangkabau di negara jiran Malaysia, dan resepsi terhadap siaran musik Minangkabau yang disiarkan stasiun radio lokal di Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau di Indonesia, yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Malaysia.

Akseptasi terhadap kaset dan VCD komersial Minangkabau oleh para diaspora Minangkabau berfungsi untuk mempertahankan sekaligus mendefinisikan kembali identitas lokal di luar batas-batas geografis sebuah etnis. Lagipula, dengan mengambil dua daerah ini sebagai studi kasus, yang satu berlokasi di Indonesia dan yang lain berlokasi di luar negeri (di Malaysia), bab ini merangkum bagaimana resepsi terhadap rekaman komersial musik etnis sendiri di kalangan perantau Minangkabau mempengaruhi rasa kesukuan dan nasionalisme mereka.

Disertasi ini memiliki tiga fokus utama. Pertama, sejarah rekaman di Indonesia. Rekaman repertoar Indonesia dilakukan tidak lama setelah fonograf pertama kali diperkenalkan di Jawa, dipelopori oleh eksperimen rekaman tembang Sunda oleh peraga fonograf, G. Tessro pada bulan Agustus 1892, yang tercatat sebagai repertoar lokal Indonesia pertama yang dimediasi oleh teknologi rekaman. Belakangan, rekaman lalu diluaskan ke genre-genre hiburan daerah urban seperti stambul dan kroncong serta genre-genre daerah dari pulau-pulau lain, termasuk yang berasal dari Minangkabau.

Produksi dan pemasaran piringan hitam komersial yang berisi repertoar lokal Indonesia tersebut telah meluas dari semula hanya di kalangan wirausahawan Eropa saja selama akhir abad kesembilan belas ke para pesaing Tionghoa-Indonesia dan para pebisnis pribumi selama abad kedua puluh. Para penampil genre-genre lokal jadi mengenal media rekaman melalui jasa para agen dan produser nasional dan internasional, dan khalayak mengalami suatu model resepsi baru terhadap produk-produk budaya sendiri di mana para penampil telah tidak langsung hadir secara fisik.

Kolonisasi Eropa di Asia telah dipelajari secara luas dari perspektif politis, ekonomis, dan militer. Teknologi dipelajari terutama hanya dalam hubungannya dengan perspektif ini. Bagaimanapun, saya menawarkan bahwa, lebih dari sebatas tembakan meriam, suara yang direproduksi dan teknologi rekaman telah membawa pengaruh yang signifikan dan patut dikaji. Teknologi rekaman secara mendasar telah mengubah sikap mental dan tingkah laku orang Indonesia, serta mengubah tampilan budaya lokal mereka sendiri.

Sebagai fokus kedua, kemunculan dan pertumbuhan industri rekaman Sumatera Barat digunakan sebagai contoh tentang bagaimana budaya lokal Indonesia dipengaruhi oleh teknologi rekaman dan bagaimana masyarakat lokal menggunakan teknologi ini untuk memaknai budayanya demi menjaga eksistensinya. Industri rekaman Sumatera Barat memprakarsai mediasi seni lisan Minangkabau, dan pada saat yang sama mendorong pengembangan musik pop Minangkabau dan menstimulasi penciptaan genre-genre yang terikat dengan media. Industri rekaman telah mengubah cara orang Minangkabau menyatu dengan budaya mereka sendiri, dan telah memungkinkan berbagai genre budaya Minangkabau dapat diakses oleh para perantau Minangkabau, yang tidak lagi tergantung pada batas-batas geografis.

Pop Minang sebagai kategori utama produk industri rekaman Sumatera Barat, kini berfungsi sebagai bahasa musikal untuk kebersamaan bagi orang Minangkabau di mana pun. Di Indonesia, kategori musik ini telah menjadi penanda budaya dan kesukuan Minangkabau. Lebih jauh lagi, pop Minang adalah laman budaya yang merepresentasikan bagaimana orang Minangkabau beradaptasi dengan perubahan dunia yang terus terjadi. Ini semua adalah contoh bagaimana media rekaman telah mempengaruhi budaya lokal Minangkabau serta mentransformasi budaya dan identitas Minangkabau.

Fokus ketiga adalah tentang bagaimana industri rekaman Sumatera Barat diasosiasikan dengan kesukuan Minangkabau. Saya telah menunjukkan bahwa industri rekaman Sumatera Barat pada dasarnya adalah bisnis yang sangat diwarnai oleh perasaan keetnisan. Dengan mengambil jalan yang berbeda dari industri media besar arus utama dan berskala internasional seperti televisi, sinema, dan rekaman musik pop Barat, ratusan perusahaan rekaman daerah berskala kecil di Sumatera Barat telah memproduksi banyak sekali kaset dan VCD komersial yang berisi repertoar lokal yang proses kreasi, produksi, distribusi, dan konsumsinya sebagian besar melibatkan para pelaku beretnis Minangkabau. Kendati pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan budaya nasional, berbagai budaya etnis seperti budaya Minangkabau juga terus berubah - antara lain didorong oleh industri rekaman daerah - dan perubahan budaya daerah ini mempengaruhi lingkungan sosio-politik Indonesia. Merenungkan akibat dari elusifnya teknologi komunikasi sekarang, hubungan antara budaya daerah dan budaya nasional bukan merupakan jalan satu arah; satu sama lain saling mempengaruhi.

Untuk lebih detail tentang disertasi ini, silakankunjungi Open access Leiden Univ

December 18, 2014

Suryadi Raih Doktor di Universitas Leiden

Sudah menjadi kisah banyak perantau Minang untuk tidak menyerah begitu saja menerima nasib di perantauan. Hal itu dibuktikan Suryadi, putra Sunur Pariaman, yang berhasil meraih gelar doktor di Faculteit der Geesteswetenschappen Leiden University pada hari Selasa (16/12). Sidang terbuka berlangsung selama satu jam. Kemudian dilanjutkan dengan borrel (acara minum-minum dan pemberian ucapan selamat) dan makan siang di Restoran Kwantung, Leiden.

Sudah menjadi kisah banyak perantau Minang untuk tidak menyerah begitu saja menerima nasib di perantauan. Hal itu dibuktikan Suryadi, putra Sunur Pariaman, yang berhasil meraih gelar doktor di Faculteit der Geesteswetenschappen Leiden University pada hari Selasa (16/12). Sidang terbuka berlangsung selama satu jam. Kemudian dilanjutkan dengan borrel (acara minum-minum dan pemberian ucapan selamat) dan makan siang di Restoran Kwantung, Leiden.

Tak kurang dari 100 orang undangan menghadiri promosi Suryadi yang diadakan di Senaatkamer Academiegebouw Leiden University, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden. Dua kandidat doktor di Universitas Leiden bertindak sebagai pendamping (paranymphs) Els Bogaerts, MA (Belanda) dan Yuxi Nie, MA (Tiongkok).

Ikut acara promosi itu sang istri tercinta Nurlismaniar Mustafa, dan dua anaknya, Raisa Mahesvara Niadilova (13) dan Farel Darvesh Bramatias Suryadi (5).

Disertasi Suryadi berjudul ‘The Recording Industry and “Regional” Culture in Indonesia:The Case of Minangkabau’, dengan promotor Prof. Dr. B. Arps. Disertasi setebal 340 halaman itu (11 bab, termasuk introduction dan conclusion) membahas sejarah persentuhan teknologi rekaman suara dengan kebudayaan daerah Indonesia.

Disertasi itu mengkaji kehadiran berbagai jenis teknologi rekaman di Indonesia, sejak era gramofon di abad ke-19 sampai era VCD saat ini. Lalu signifikasi budaya yang dibawanya sebagai konsekuensi penggunaannya dalam menghadirkan dan merepresentasikan budaya lokal Indonesia.

Sebagai studi kasus, studi ini meneliti pertemuan teknologi-teknologi itu dengan budaya Minangkabau yang terkenal dengan sistem matrilineal dan budaya merantaunya.

Dalam disertasinya Suryadi meneliti bagaimana suara yang direproduksi berkat penemuan teknologi rekaman telah memengaruhi kehidupan manusia. Pada gilirannya, menyebabkan terjadinya transformasi masyarakat dan budaya lokal.

Suryadi dengan mulus melewati sesi tanya jawab yang cukup menegangkan dalam ruang senat Universitas Leiden yang berusia 400 tahun lebih (Universitas Leiden berdiri tahun 1575). Barisan para penguji terdiri dari Prof. Dr. Matthew Isaac Cohen (Royal Holloway University of London), Prof. Dr. Willem van der Molen dan Prof. Dr. Titik Pudjiastuti (Universitas Indonesia). Yang lainnya berasal dari Universitas Leiden sendiri, yaitu: Prof. Dr. Patricia Spyer, Prof. Dr. Nira Wickramasinghe, Prof. Dr. Remco Breuker, Prof. Dr. Kees van Dijk, Prof. Dr. David Henley, Dr. Bart Barendregt, dan Dr. Daniela Merolla.

Dalam acara borrel di lantai bawah Academiegebouw yang diadakan seusai sidang terbuka terihat pada undangan orang Eropa bercampur baur dengan orang Indonesia. Di antaranya Malik Abdullah (dari Maryland, Amerika) dan Iqbal Alan Abdullah (dari Jakarta), dua orang keturunan Bagindo Dahlan Abdullah, orang Minangkabau pertama (putra Pariaman) yang menjadi dosen bahasa Melayu di Leiden University (1919-1922), yang sekarang dijabat Suryadi. Juga terlihat dosen senior Universitas Andalas, Dr. Sawirman, yang datang dari Padang ke Leiden lewat Warsawa.

Satu tugas berat sudah terselesaikan, kata Suryadi dalam emailnya kepada Singgalang. Dapat dimaklumi bahwa disertasi ini ditulis oleh Suryadi sambil mengerjakan bermacam-macam tugas: mengurus keluarga, mengajar, menulis artikel ilmiah dan resensi buku untuk berbagai jurnal, termasuk pula mengasuh rubrik Minang Saisuak di Singgalang Minggu. (*)

Harian Singgalang | December 18, 2014

December 8, 2014

Renung #42 | Gelar

‘Ketek banamo, gadang bagala’ (kecil bernama, besar bergelar), kata sebuah ungkapan Minangkabau. Ungkapan itu itu mengilatkan bahwa setiap orang, dalam konteks ini laki-laki Minangkabau, punya gelar (gala). Gelar yang diletakkan di depan nama seorang laki-laki Minang pasti diturunkan dari ayahnya. Gelar yang ditaruh di belakang namanya diperoleh dari mamak sebagai sako dari kaumnya.

Tapi apakah sebenarnya hakikat gelar? Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gelar merupakan salah satu refleksi kegilaan makhluk Tuhan yang disebut manusia. Mereka menciptakannya untuk memperjelas perbedaan derajat dan status di antara mereka sendiri, padahal semuanya tercipta tidak lebih dari setitik air yang hina yang kemudian menggumpal menjadi darah, daging, dan beberapa kerat tulang, yang rata-rata setelah 70 tahun akan hancur menjadi tanah.

Ambil contoh yang paling sederhana: gelar (gala) orang semenda di Pariaman. Gelar bagindo dan sidi, misalnya, agak tinggi nilainya. Bahkan sidi gunanya untuk memecah-mecah piring dan timbala saja. Gelar sutan agak rendah sedikit di bawah sidi dan bagindo. Menantu bergelar Sutan boleh disuruh menutup pintu kandang ayam oleh ibu/bapak mertuanya. Begitu gurauan yang terdengar di kalangan orang Pariaman.

Dengan demikian, gelar, apapun kategorinya, merefleksikan status sosial. Dan status sosial adalah ciptaan manusia untuk menegaskan perbedaan di antara sesamanya. Mungkin sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu saling memperlihatkan kehebatan, yang antara lain disimbolkan melalui gelar. Dalam pergaulan hidup sehari-hari sering kita bertemu dengan orang yang namanya sarat dengan gelar. Di depan namanya berderet bermacam-macam gelar: profesor, doktor, dokter, doktorandus, haji, datuk,…. Seakan belum cukup, deretan gelar itu bertambah beberapa buah lagi di belakang namanya: MA, MSC, M.Hum, M.Phil, dll. Gelar yang berderet itu tentu membuat bangga di pemilik nama.

Gelar akademik hanyalah salah satu saja dari jenis gelar yang diciptakan oleh manusia. Gelar-gelar adat - datuak, karaeng, tengku, raden, la ode, cokorda, untuk sekedar menyebut contoh - juga dimaksudkan untuk membedakan status sosial. Begitu juga dalam ranah agama: gelar tuanku, malin, lebai, dll, menunjukkan posisi penyandangnya yang lebih tinggi dari orang kebanyakan.

Orang yang memasang gelar (akademik, adat, agama) di depan dan di belakang namanya tentu baik dan sah-sah saja, sejauh dia berhak menyandang gelar-gelar itu, yang diperoleh dengan kerja keras dan melalui prosedur yang benar. Namun, di zaman kini tampaknya makin banyak orang yang digila gelar atau malah mabuk gelar, tidak hanya gelar akademik, tapi juga gelar adat. Kalau tidak bergelar rasanya diri kurang berbobot dan kurang berwibawa. Walau sudah punya satu gelar, ingin lagi gelar yang lain. Ada yang mendapat gelar doktor (Dr) dengan bersekolah selama 1,5 tahun saja, atau malah lebih singkat lagi. Ada pejabat yang secara tiba-tiba, entah kapan dia pergi sekolah, sudah berderet pula gelar MSc dan MBA di belakang namanya. Ada pejabat dari pusat yang sudah menyandang gelar adat hadiah dari berbagai etnis.

Kegilaan manusia zaman kini terhadap gelar akademik disambut antusias oleh para makelar gelar. Pasar gelap gelar marak di mana-mana. Maka bermunculanlah universitas-universitas abal-abal, baik di dalam maupun luar negeri, yang siap mengobral gelar bagi yang membutuhkannya. Tersedia juga banyak tukang skripsi (bahkan mungkin juga tukang disertasi) yang buka praktek di sekitar kampus universitas-universitas ternama di dalam negeri.

Civitas akademika di lingkungan kampus ikut tercemar hawa busuk dari budaya mabuk gelar ini. Sudah sering diberitakan terjadinya plagiarisme oleh beberapa orang dosen bermental bejat. Ada pula staf pengajar universitas yang mencaplok penelitian mahasiswanya dengan mengklaimnya sebagai karya sendiri. Tujuannya: agar kum cepat terkumpul untuk meraih gelar profesor. Akibatnya, muncul pandangan miring terhadap gelar-gelar akademik. Gelarnya profesor dan doktor, tapi suka korupsi; buat apa sekolah tinggi-tinggi, cukup tamat SMP, bisa jadi menteri. Demikian antara lain omongan publik yang kita dengar.

Gelar dapat membuat penyandangnya menjadi lebih arif dalam hidup ini. Tapi tak jarang gelar pula yang membuat orang jadi sombong, takabur, pongah, bahkan lupa diri. Bagi golongan pertama, gelar adalah anugerah dari Ilahi yang telah menyuntikkan sedikit cahayaNya ke dalam tempurung kepala manusia yang gelap gulita. Bagi golongan kedua, gelar adalah spirit setan yang menjalar ke seluruh urat darahnya. Orang-orang seperti itu cenderung makin sombong setelah menyandang gelar tertentu. Tapi sering juga isi kepalanya tidak bertambah oleh gelar itu, hanya sifat tinggi hatinya saja yang bertokok. Gelar yang dia peroleh tidak menjadikannya lebih bijaksana, tapi malah membuat dirinya tinggi hati, merasa tahu semuanya, dan menganggap orang lain bodoh.

Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya gelar - gelar adat, agama, akademik - adalah refleksi dari hawa duniawi manusia. Namun, melalui gelar itu pula, insan yang hatinya diterangi oleh cahaya Tuhan, menyadari betapa kecil dan tak berartinya manusia dalam alam ciptaanNya yang maha luas dan penuh rahasia ini. Mereka yang memiliki gelar akademik dengan kesadaran yang demikian itu, pasti akan mengamalkan ilmu padi dalam hidupnya: makin berisi makin runduk; makin banyak belajar, makin luas ilmu, dan makin tinggi gelar akademik yang dicapai, rasanya makin banyak yang belum diketahui. Semoga penulis dan para pembaca termasuk manusia golongan ini.

Padang Ekspres, Minggu, 7 Desember 2014

December 7, 2014

Minang Saisuak #200 - Meisjeskopschool di Pariaman

Sejak awal abad ke-20 mulai muncul perhatian untuk menaikkan harkat dan derajat kaum wanita pribumi. Sebelumnya gerakan itu hanya terbatas pada sekelompok kecil anak perempuan dari keluarga ningrat yang pada umumnya terjadi di Jawa. Munculnya gerakan untuk memajukan kaum wanita itu tidak lepas dari keputusan Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan politik etis (etische politiek) di Hindia Belanda mulai tahun 1901.

Di Minangkabau, gerakan untuk memajukan kaum wanita itu segera disambut pula oleh masyarakat dengan antusias. Dalam rubrik Minang saisuak edisi Minggu 11 Februari 2011 sudah kami turunkan profil Sjarifah Nawawi, gadis Minang pertama yang masuk sekolah sekuler (Skweekschool) di Fort de Kock tahun 1907 (lihat: http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/672). Kiprah Sjarifah diikuti oleh gadis-gadis Minang berikutnya, yang akhirnya melahirkan wanita-wanita Minang edukatif.

Kali ini kami menurunkan sebuah kodak klasik yang mengabadikan murid-murid dan guru-guru Meisjeskopschool di Pariaman. Foto ini diambil sekitar tahun 1927. Meisjekopschool, yang sering diterjemahkan menjadi ‘Sekolah Kejuruan Wanita’ atau ‘Sekolah Kepandaian Putri’, adalah sejenis sekolah yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak perempuan pribumi. Sekolah ini berbeda dengan Sekolah Tenun (Weefschool) yang juga pernah ada di Pariaman (lihat: rubrik Minang saisuak edisi 16 November 2014; http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/1396) dan daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat (misalnya di Singkarak; lihat: rubrik Minang saisuak, 5 Januari 2014, http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/1184). Selain di Pariaman, Meisjeskopschool juga didirikan di banyak daerah lain, seperti di Medan, Balige, Kabanjahe, dll, dan tentu saja juga di Pulau Jawa.

Kodak ini dibuat ketika Meisjeskopschool Pariaman, S.W.K. [Sumatra's Westkust] dikunjungi oleh Engku Sutan Baheramsyah (ejaan asli: Soetan Baheramsjah), Hoofdschoolopziener (Kepala Penilik Sekolah) di Sumatera Barat dan Engku Ibrahim gelar Saidi, Schoolopziener (Penilik Sekolah) di Pariaman sekitar tahun 1927. Dalam foto ini kelihatan Sutan Baheramsyah duduk di kursi sebelah kiri dan Ibrahim duduk di kuris sebelah kanan, diselingi oleh murid-murid sekolah itu yang ketika itu jumlahnya 133 orang. Mereka diajar oleh tiga orang guru yang dalam foto ini juga ikut diabadikan dalam foto ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam kesempatan itu para murid sekolah ini memperagakan kepandaian mereka dalam jahit-menjahit, merenda Palembang, menerika, mencuci dan memasak.

Meisjeskopschool telah ikut merubah mindset kaum pria tentang kaum wanita. Para peneliti tentang sejarah gerakan emansipasi wanita di Indonesia tentu perlu meneliti keberadaan sekolah ini di banyak tempat di akhir zaman kolonial sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sejarah pergerakan kaum wanita di negara ini. Mudah-mudahan akan ada kanidat PhD yang menjadikannya sebagai topik disertasi. Pasti menarik!

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 71, Thn V, 6 September 1927:1261) | Singgalang, Minggu, 07 Desember 2014

December 1, 2014

Renung #41 | BBM

BBM (bahan bakar minyak) naik lagi harganya. Naiknya makin menjadi-jadi sejak Rezim Soeharto jatuh di tahun 1998. Lebih dahsyat dan lebih berani dari presiden-presiden sebelumnya, Presiden Indonesia yang baru, Jokowi, segera menaikkan harga BBM hanya kurang sebulan setelah beliau naik ke tampuk kekuasaan. Sekarang harga satu liter bensin Rp. 8.500.

Muncul berbagai pertanyaan dalam masyarakat. Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia kok malah dinaikkan oleh pemerintah? Muncul pula suara: Presiden Jokowi telah mengkhianati pemilihnya yang kebanyakan wong cilik, yang langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM hasil keputusan sang presiden pilihan mereka dalam pemilu lalu.

Ada juga yang berpendapat, tanpa dinaikkan, dengan patokan harga semula, pemerintah sebenarnya sudah untung. Rumor dan bisik-bisikpun berseliweran. Ada yang menduga kebijakan itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan kembali biaya kampanye pihak yang berkuasa yang dihabiskan dalam pemilu lalu. Bisik-bisik lain mengaitkannya dengan rencana kehadiran ribuan SPBU asing.

Seiring dengan naiknya harga BBM (atau malah sering mendahuluinya), harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat juga merangkak naik. Itu berarti biaya hidup otomatis juga akan ikut naik, terutama sekali harga barang-barang kebutuhan pokok (bahan pangan), mulai dari beras sampai bada masiak. Para analis memperkirakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akan menambah 60 juta lagi orang miskin di Indonesia.

Pemerintah menganggap subsidi BBM hanya dinikmati oleh golongan menengah dan kaya di negeri ini. Bensin dan solar bersubsidi kebanyakan mengalir ke dalam tangki-tangki mobil orang kaya. Kalangan rakyat berderai tetap sulit mendapatkan BBM, apalagi di daerah-daerah terpencil. Harga bensin dan solar di Papua, misalnya, jauh lebih mahal dari harga di Jawa.

Di Indonesia, persoalan BBM tak pernah tuntas. Negara tidak pernah mampu mengatasinya dan terkadang terkesan berlepas tangan. Banyak pihak menuding bahwa produksi, pasokan, distribusi, dan penentuan harga bahan bakar di Indonesia dikendalikan oleh jaringan mafia lapar uang yang berlindung di balik ketiak negara (atau yang memanfaatkan kelemahan pemerintah). Mereka mempermainkan harga BBM, karena memang kebutuhan yang satu ini langsung menyangkut hayat hidup orang banyak. Walaupun BBM dinaikkan tiga atau empat kali lipat dari sekarang, masyarakat terpaksa menerimanya. Mereka sudah tak berkutik di bawah telapak sepatu rezim penguasa, tak banyak bedanya dengan keadaan di zaman kolonial.

Akan tetapi, lepas dari soal pengurangan atau penghapusan subsidi BBM, kita sebagai rakyat kecil ingin bertanya: kapan negara besar dan kaya sumber alam yang bernama Indonesia ini bisa keluar dari lingkaran dadurat bahan bakar ini? Kapan orang-orang dapat membeli bensin dan solar dengan tenang di POM POM bensin tanpa terus-menerus merasa khawatir pasokan bensin dan solar akan habis?

Lihatlah negara-negara lain di sekitar kita, juga yang jauh. Rakyatnya tidak pernah khawatir akan kehabisan pasokan bahan bakar. Tidak pernah kita lihat di Malaysia, misalnya, ada papan pengumuman di POM bensin: ‘Bensin habis!’ atau ‘Solar habis!’ Pemerintah Malaysia mampu menyedian pasokan BBM yang cukup untuk rakyatnya. Masyarakatnya tidak pernah khawatir besok atau lusa bensin akan habis.

Walaupun Petronas baru kemarin lahir, dan banyak belajar dari Pertamina, perusahaan perminyakan Indonesia, perusahan perminyakan Malaysia itu lebih mampu menyediakan pasokan BBM untuk warga negaranya. Di Indonesia, justru hal sebaliknya yang terjadi. Sudah sejak dari Zaman Kolonial di banyak tempat di negeri ini ditemukan sumber minyak - di Plaju, Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, Sungai Gerong, Cepu, dan Balikpapan, untuk sekedar menyebut contoh. Akan tetapi rakyat Indonesia tetap berada dalam kondisi darurat BBM sampai hari ini, berpuluh tahun setelah negeri ini merdeka.

Persoalan BBM di negara kita berada antara mitos dan kenyataan. Sudah sejak zaman kolonial minyak digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri. Mitos itu antara lain adalah: bahwa negara kita tidak punya sumber energi minyak yang cukup. Oleh sebab itu pemerintah terpaksa mengimpor minyak dari negara lain.

Di lain pihak, masyarakat Indonesia menunjukkan pola hidup yang sangat konsumtif, juga menyangkut BBM. Jumlah kendaraan bermotor naik tajam setiap tahun. Hal ini didorong oleh buruknya sistem transportasi publik. Sekarang di banyak rumah ditemukan lebih dari satu kendaraan bermotor. Impor kendaraan bermotor tidak pernah dibatasi.

BBM naik, demonstrasi muncul di mana-mana. Akan tetapi Presiden Jokowi tampaknya tidak khawatir. Dia sepertinya yakin benar bahwa gejolak itu hanya akan berlangsung sesaat, lalu kawula akan diam dan minta ber-selfie ria lagi dengan dirinya.

Yang langgeng hanyalah penderitaan rakyat kecil, yang tampaknya masih belum akan berakhir, walau negara ini sudah memperoleh seorang presiden ‘pilihan wong cilik’.

Padang Ekspres, Minggu, 30 November 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers