Suryadi's Blog, page 3

February 26, 2015

Melawan Amnesia Sejarah : Adat Minangkabau [1925]

Oleh Parada Harahap

Sebuah keluarga besar matrilineal Minangkabau di depan rangkiang dan rumah gadang mereka [Foto KITLV Leiden]

Saya rasa tidak ada satu bangsa di muka bumi ini yang paling kuat memegang adat selain dari [suku] bangsa Minangkabau di tanah airnya. Saya mau bilang 99% dari segala hidupnya dan perbuatannya di negerinya, adat ke adat saja, sehingga dalam percakapan sehari-hari pun bisa kedengaran hal ini.

Tentu saja di sini saya tidak hendak membicarakan lebih dalam hal adat di tanah ini, karena untuk ini perlulah pengetahuan yang dalam dan penyelidikan yang selesai. Lagipula, sebenarnya studi dari adat sesuatu bangsa bukannya mudah, apalagi jika orang itu sendiri bukan anak [penduduk asli] di tanah itu.

Saya harus menerangkan lebih dahulu bahwa pemandangan saya tentang beberapa bagian yang tipis dari adat itu [adalah] pemandangan seorang yang lalu lintas saja. Sungguhpun banyak saya bercampur gaul dengan [suku] bangsa ini dan sudah dua kali saya mengunjungi tanah [Minangkabau] ini, dan banyak saya bacai kitab-kitab yang berhubungan dengan kehidupan anak negeri di sini, tetapi saya tetap merasa [] pengetahuan saya dalam adat Minangkabau masih gelap sekali.

Tetapi tiadalah menjadi halangan rasanya jika di sini saya bicarakan serba sedikit pemandangan saya tentang beberapa bahagian, karena maksud saya pun menjadikan buku ini semata-mata bukan untuk jadi studieobject, tetapi sebagai pemandangan dari seorang Journalist saja (journalistiekwerk).

Beberapa bahagian yang sudah menarik pikiran umum, yang sudah menjadi perbincangan di surat-surat kabar, itulah yang saya hendak campuri.

Perkara rumah tangga (interne aangelegenheden) dari adat mereka itu, saya merasa bukan tempatnya dalam buku saya ini {70} dibicarakan. Ia harus mendapat buku-buku yang semata-mata untuk itu, dan orang yang sengaja mempelajari, itulah yang berhak membicarakan itu.

Dalam beberapa hal tentu saja kita harus akui bahasa adat Minangkabau itu ada bagusnya, terutama dalam urusan pemerintahan, kita boleh mengambil pengertian yang [suku] bangsa dan tanah itu pernah menduduki tangga yang tinggi dalam Staatshuishoudkunde (pemerintahan), begitupun dalam beberapa hal yang lain.

Dalam hikayat tanah Indonesia dan dalam buku-buku pun dapat kita mengetahui bahwa pada satu masa dahulu Minangkabau mencapai derajat yang tinggi.

Adat peninggalan yang sekarang ini ada[lah] suatu bukti yang nyata dan jelas tentang kemuliaan Minangkabau yang telah sanggup pengadakan aturan dan cara sendiri. Bukankah adat-adat yang tersebut boleh kita anggap suatu Grondwet Minangkabau? Bangsa yang sudah pernah bergrondwet tentulah sudah tinggi peradaban di situ.

Tetapi segala sesuatu ada bergantung kepada masa, maka banyaklah di antara adat-adat yang tersebut harus diperbaiki atau ditukar, berhubung dengan peredaran masa, supaya cocok dengan penghidupan masa sekarang.

Inilah satu daripadanya.

Seperti adat bersemenda (mat[r]iarchaat) yang terpakai di Minangkabau, ternyata sekarang sudah terlalu tua dibanding dengan kemauan alam. Teori adat itu sampai baiknya, tetapi keadaan masa, keadaan penghidupan ada memaksa perobahan-perobahan itu mesti juga mengurangkan pengaruhnya teori adat kuno itu.

Keadaan sekarang betul-betul amat merendahkan posisinya kaum perempuan di Minangkabau, sungguhpun teori amat benar menjunjung kaum perempuan, tetapi praktiknya bukan buatan rusaknya dalam dunia penghidupan. Dengan memberikan kekuasaan atau hoofd dari famili kepada perempuan dan saudaranya, bukan suami yang berkuasa kepada anaknya, maka perasaan tanggungan kepada seorang suami di sana atau seorang bapak kepada anaknya, amat ringan sekali, amat tipis, tidak berat verantwoordelijkheidsgevoelnya (perasaan menanggung). {71}

Yang amat berkuasa sekali adalah mamak, saudara laki-laki dari perempuan ini. Dialah yang mempunyai kewajiban menyekolahkan dan membiayai anak suami tadi (anak saudara mamak ini). Jika ada seorang gadis hendak kawin, tiadalah diutamakan mendengar pikiran ayahnya, ataupun bundanya, tetapi mamak inilah yang berkuasa sebesar-besarnya dengan famili yang lain. Suara si ibu dan si ayah semata-mata tiada didengar. Jikapun ada suaranya adviseerendestem (suara nasihat) yang boleh diambil atau tidak usahpun tak mengapa. Meski perempuan itu menjadi janda umpamanya, ia harus mengikuti putusan mamak itu atau saudara laki-laki.

Dalam hal bersuami istrian begini, tiada obahnya rol yang dipegang si suami sebagai orang asing saja, yang menjadi bibit dalam keluarga itu.

Tentang ini antara lain-lain tuan M. Joustra, archivaris dari Minangkabau Instituut ada menulis dalam bukunya yang beralamat MinangkabauDaarom valt het ons moeilijk om ons in het rechtsleven van zoon volk in te denken. Het maakt den indruk van niet consequent in elkaar te zitten. De maatschappelijke positie der vrouw beantwoord niet aan wat men daat zou verwachten. Zij is er niet beter aan toe in dat opzicht, dan waar het vaderrecht heerscht en in elk geval staat ze achter bij haar zusters in de landen met het parentale verwantschapstelsel.

Melayunya sebagai berikut……..sebab itu kita tak dapat mengerti kehidupan [suku] bangsa itu. Memberi pemandangan kepada kita yang satu dan lain tiada Consequent.

Kedudukan perempuan dalam pergaulan tiada sebanding dengan apa yang orang harapkan. Mereka (perempuan di Minangkabau) tidak lebih beruntung dalam hal ini daripada perempuan-perempuan di tempat mana vaderrecht (hak bapak) berlaku. Kita mau bilang terbelakang lagi daripada saudara-saudaranya di tempat mana parentale verwantschapstelsel (boleh kawin-mengawini dari satu bangsa of famili ke famili lain) berlaku.

Kemudian tuan Joustra gambarkan perhubungan hak ibu yang disebabkan oleh itu:

A. Perhubungan ke luar

1. Seorang laki-laki pihak saudara di perempuan berlaku sebagai kepala dari famili itu.

2. Kebesaran kepala itu masuk pada barisan bagian perempuan kebiasaan pada lelaki dari famili itu.

B. Perhubungan ke dalam

1. Turunan dikuasai oleh jurusan perempuan.

2. Si lelaki tidak masuk di dalam famili si perempuan.

3. Barang yang [di]dapat dalam perkawinan sama-sama dipunyai.

4. Hak pusaka semata-mata jatuh pada jurusan perempuan.

Pasal yang keempat inilah yang kerapkali jadi pertahanannya kaum-kaum kuno dalam pertengkaran dengan kaum muda, karena kaum kuno mengatakan jika pasal yang keempat ini dipegang teguh, niscaya pihak perempuan tidak tertindas kehidupannya. Meski si suami bertahun-tahun meninggalkan negerinya, si istri tidak terganggu kehidupannya, karena sawah umpamanya yang menjadi haknya perempuan sehingga ia boleh hidup dari situ dengan anak-anaknya. Inilah [yang] menyebabkan mengapa anak-anak Melayu itu berani-berani berlayar-layar ke negeri lain berdagang meninggalkan negerinya, karena adat telah memagar lebih dahulu akan kesentosaan istri yang ditinggalkannya, sawah pusaka dsb. dapat memberi kehidupan yang ditinggalkannya.

Harus kita benarkan juga pendirian ini. Datuk-datuk dan nenek-nenek yang duhulu bukan orang sembarangan mengadakan adat semacam itu. Karena terpikir olehnya akan kepentingan serupa itu ada berfaedah, itu sebab ditetapkannya begitu. Jadi kita pun tak harus membantah itu.

Tapi keadaan masa sekarang ini, di mana-mana laki-laki Minangkabau banyak yang beristri di dalam perantauannya, dengan tidak menetapi selamanya cara matriarchaat lagi, atau ia kembali ke negerinya membawa istri yang dikawininya di perantauan, maka lama-lama berkuranglah keadaan itu.

Apa [lagi] kehidupan sekarang tiada selamanya dapat tinggal dalam negeri sendiri bersama anak istri itu. Kerapkali anak istri mesti turut suaminya ke tempat pekerjaannya, jauh dari tanah Minangkabau sendiri. {73}

Kalau dipikirkan dalam-dalam, dimenungkan dengan pikiran yang hening, niscaya timbul pertanyaan dalam hati kita, adakah ada sebagai ini akan tetap selama-lamanya dan bisa memberi berkat untuk suatu [suku] bangsa yang di kanan dan kirinya tiada mempunyai adat sebagai itu?

Rasanya akan keluar jawaban dari kita sendiri, mustahil hal sebagai itu akan memberi berkat kepada kemajuan negeri dan [suku] bangsa itu.

Pertama-tama ia harus mengikuti peredaran zaman, pergaulan hidup yang masa sekarang memaksa orang harus memakai aturan hidup yang kira-kira tiada janggal, karena seseorang itu tiada selamanya tinggal di dapurnya saja. Di mana seluruh Indonesia, yang hampir saja mau dibilang seluruh dunia, kecuali dengan Tibet, cuma tanah Minangkabau sajalah yang mempunyai adat yang begitu rupa, yang dengan pendek saya mau bilang, adat yang melawan kehendak alam, bertentangan dengan kehendak natuur.

Mengapakah saya seberani itu mengatakan berlawanan dengan [ke]hendak natuur yang sebenar-benarnya?

Cobalah pembaca sendiri berpikir, adakah bisa jadi seorang anak, yang menurut alam, menurut natuur, menurut kejadiannya, ada asal dari bapaknya (ayahnya), yang kasarnya saya hendak katakan, darah dagingnya ada dari bapaknya, tiba-tiba ia disuruh dan diwajibkan mencintai orang lain, saudara ibunya, yaitu mamaknya, satu orang asing dalam pengertian natuur, sebagai mencintai bapak sejati.

Bukankah mamak itu di tanah Minangkabau mengambil rol sebagai ayah berhadapan dengan anak saudara perempuan?

Inilah yang saya katakan berlawanan dengan kehendak alam sendiripun, sebab itu dimanakah akan boleh diharap hal itu menjadi berkat kepada kemajuan bangsa dan tanah air, sedang hal itu sendiri menjadi batang balok yang besar dan pengempang jalan yang akan ditempuah?

Soerang kenner [kenalan] dari Minangkabau, tuan H. A. Salim, seorang anak Minangkabau yang sanggup memikiri soal yang lebih sulit dari inipun, ada tegen dengan keadaan ini, mengatakan laki-laki di sana banyak benar yang merasa mempunyai kewajiban mengadakan anak, tetapi mengurusnya tidak, tak merasa mempunyai tanggungan suatu apa, karena menurut adat di sana, {74} mamak (saudaranya istri) yang berkuasa dan berwajib benar menjaga anak itu. Dalam buku tuan M. Joustra (Land en Volkenkunde van Minangkabau pagina III], ada tersebut tentang huwelijksrecht: de man komt bij zijn vrouw in huis, woont echter niet bij haar wordt ook niet bij haar familie ingelijfd (lelaki itu datang di rumah istrinya, tetapi ia tidak tinggal di sana, dan tidak pula dimasukkan jadi famili dari perempuan itu). Dengan lain perkataan mau dibilang, lelaki itu tetap orang luar, ia tetap di rumah seperti belum beristri dan berulang ke sana, ke tempat istrinya, sebagai seorang laki-laki saja mendapatkan perempuan!

Karena seorang laki-laki tidak begitu keras ikatannya dengan seorang perempuan, maka tidak heran, perkara perceraian amat banyak di tanah Minangkabau. Seorang perempuan bukan jarang bersuami beberapa kali, 4 atau 5 of 6 kali……

Tangkaplah beberapa orang anak dari Minangkabau, dan tanya apakah ibunya masih ikut bapaknya yang dulu? Nanti tuan akan mendapat jawaban: sudah bertukar……..! Begini kebanyakan jawab yang tuan dengar.

Keadaan yang demikian itulah maka penulis-penulis dari buku-buku mengatakan perempuan di tanah Minangkabau betul-betul sebagai werkezel (perkakas pekerja) pergi ke sawah dan ke kebun, untuk suami dan anak-anaknya atau berjualan, tetapi si suami enak-enakan saja main judi atau adu balam dan adu ayam, satu hal yang memang sakit didengar kuping oleh anak-anak Minangkabau, tetapi tidak bisa disangkal, sedikit adalah juga kebenarannya.

Keadaan penghidupan sekarang merobah jadinya teori adat itu kepada praktek, sehingga mau tidak mau kelak orang yang terpelajar akan merobah hal itu.

Kemegahan mendengar pangkat dan diluluskan oleh adat pula menjemput (mengambil) suami buat sudara perempuan kita atau buat anak kita, menjadikan perempuan itu sebagai barang yang di[per]sembahkan kepada laki-laki.

Seorang Ambtenaar kecil, ondewijzer atau Adj[unct] Jaksa [yang] berdiam di Padang Panjang atau Sawah Lunto umpamanya, ia akan selalu menerima bujukan dari kanan dari kiri supaya suka kawin dengan gadis si anu. Saudara dari perempuan yang hendak kawin itu kebanyakan tak merasai keberatan suatu apa {75} jugapun, meskipun si guru tadi sudah beranak bini, karena padanya asal itu guru yang berpangkat menjadi suami saudaranya, cukuplah, meskipun besok lusa diceraikan oleh suaminya. Apalagi kalau suami tadi mempunyai adellijke titel Sutan atau Datuk, ia akan ada mempunyai kans besar boleh dan bisa mendapat panggilan……..buat memperistrikan gadis-gadis yang cantik dan yang ada uang pula. Ia tidak usah begitu susah mencari uang, ia nanti dapat uang dan dapat istri yang cantik……..! Si anu itu janda Sutan atau janda Tuanku Demang, ini saja pun jadilah.

Pendek kata: uithuwelijk. Perempuan di sana dikawinkan (dicarikan lakinya) oleh saudara atau mamaknya!

Harta pusakapun turun kepada kemenakan, bukan kepada anak. Tapi rupanya hal ini sudah terasa kepada kaum muda Minangkabau, terutama yang pergi merantau. Karena menurut prakteknya, sekarang berangsur-angsur orang memperlonggar adat itu, dengan memberikan pendidikan kepada anaknya sendiri atau membelanjai atau memberikan harta peninggalannya.

Selain dari adat-adat yang demikian, ada pula di Kota Gedang dekat Fort de Kock, suatu adat yang amat aneh, hendak lekas saya mau katakan luar biasa.

Perempuan Kota Gedang tidak boleh kawin dengan [lelaki dari] lain kampung, tetapi laki-laki Kota Gedang tidak terlarang kawin dengan perempuan lain.

Ketika saya kunjungi tempat ini, saya dapat menyataan 2/3 dari penduduknya negeri itu yang jumlahnya ada 2000 orang, perempuan saja.

Perawan-perawan yang cantik tetapi tua-tua, sampai berumur 25 tahun ke atas, bukan main banyaknya.

Orang amat heran dengan keadaan negeri Kota Gedang ini, karena yang paling maju di antero Sumatra tidak ada lagi selainnya dari Kota Gedang. Hampir 2/3 dari anak Sumatra Barat yang ada di Stovia dan lain-lain sekolah Middelbaar, anak Kota Gedang. Indische Artsen, Opzichters, Onderwijzers, pendeknya orang-orang yang maju di zaman ini di antara anak negeri, anak dari Kota Gedang jugalah, tetapi mereka [pula] yang pali konservatif dalam hal adat yang satu ini. {76}

Mereka punya orgaan, ada, bernama Soera Kota Gedang. Di sana nampak juga sekali-sekali protes kepada aturan yang amat pincang itu, tetapi ternyata suara masih lebih keras juga rupanya dengan kebiasaan yang amat kuno itu.

Dahulu ada seorang perempuan Kota Gedang namanya Daena, posstassintente di Medan, karena cintanya jatuh kepada seorang Jawa, ass[sisten] pos di situ juga, nama[nya] Pomo, kawinlah dia, meskipun hujan protes dari negerinya begitu keras. Mereka mengadakan rapat di Kota Gedang [untuk] membuang nama perempuan ini. Rapat memutuskan ia diverbannend (tidak diakui sah lagi dalam adat Kota Gedang, ia bukan anak Kota Gedang lagi). Ialah yang pertama perempuan yang jadi korban dari sana, dialah martelaares dari Kota Gedang, yang hendak mencoba meruntuhkan adat yang sudah tidak pada temponya lagi itu.

Sedih sekali bila pembaca dikasih kabar, yang kekasih dari Daena anak Jawa yang tersebut tadi sudah meninggal pada dua tahun dulu [1923], dan tinggallah Daena menanggungkan nasibnya yang tidak ada ampun-ampunnya lagi bagi orang Kota Gedang sampai sekarang juapun. Kabarnya ia tinggal di tanah Jawa. Inilah yang menakutkan perawan-perawan di sana melanggar aturan itu, takut terbuang dari famili dan negeri untuk selama-lamanya.

Bestuur tak bisa bikin suatu apa dalam hal ini, karena adat ada[lah] kepunyaan anak negeri sendiri dan tidak ada suatu jalan jugapun buat bestuur mencampurinya, selagi tidak melanggar keperluan umum atau suatu dan lain yang berhubung dengan penganiayaan.

Dr. A. Zakir yang terkenal di Weltevreden, Dr. Saaf di Padang, Dr. Aulia, ya, banyak lagi nama-nama yang termasyhur, entah beberapa dozijn lagi, itu semua tak dapat meruntuhkan adat itu. Dalam orgaannya Kota Gedang dicela benar Dr. Marzoeki, seorang Ind. Arts dari sana yang sekarang [bekerja] di Riau, karena ia mengambil perempuan Eropa jadi nyonyanya. Satu…..! [sudah ber]kurang kans dari perawan-perawan dari Kota Gedang untuk bersuami, karena tuan itu [telah] pergi ke padang lain. Demikianlah, ada beberapa di antaranya yang kawin dengan perempuan Jawa atau perempuan Minangkabau sendiri tetapi tidak perempuan Kota Gedang, jadi amat menjengkelkan perasaan perawan-perawan di sana.

Tapi apa boleh buat……..adat masih begitu kerasnya. {77}

Sekarang hanya ada timbul gerakan keras di sana menyamakan sekolah perempuan dengan laki-laki, supaya si lelaki tertarik hatinya memperistrikan perempuan-perempuan itu. Tetapi sebenarnya meskipun begitu, tidaklah akan tertolong anak perawan Kota Gedang itu semua, karena jumlah[nya] memang lebih banyak dari laki-laki.

Tahukah pembaca, siapa yang beruntung dan kenyang di Kota Gedang? Ah pembaca, kasihan kita melihatnya. Guru-guru, pensiunan Demang, yang sudah tua-tua, yang menunggu ajalnya dengan lekas, itulah yang amat beruntung, karena tidak boleh jadi perawan itu akan vrijgezel (membujang) selamanya, biarlah jadi istri yang kedua, tidak mengapa, asal akhir-akhir[nya] toh berlaki……..

Bukan sedikit banyaknya laki-laki Kota Gedang yang mempunyai istri begitu muda, begitu cantik, hingga membangkitkan cemburu dan panas hati laki-laki luaran yang melihat hal itu, mengapa laki-laki yang tua-tua sekejam itu memakai perempuan muda-muda dan pandai-pandai [ber]bahasa Belanda, padahal masih banyak anak-anak muda di luaran yang sebenarnya pantas dan suka jadi suami perawan-perawan yang tersebut itu.

Pencaharian orang di sana sedikit makan pensiun dan pergi ke negeri lain. Kebanyakan makan gaji di luar.

Amat terkejut saya melihat sedikitnya laki-laki di sana, karena bukan saja karena memang jumlahnya begitu sedikit, tetapi yang sedikit itupun tidak kelihatan dalam negeri itu, karena pergi, berdagang dan makan gaji ke luaran, seperti ke Tapanuli, ke Aceh, ke Deli, ke Palembang, Borneo dan ke tanah Jawa.

Laki-laki yang berasal dari sini tapi berdiam di luar Kota Gedang banyak [yang] berpoligami. Yang satu dibawa umpamanya ke Padang Sidempuan atau ke Padang, yang satu tinggal dikampungnya di Kota Gedang. Lain tahun ia pulang lagi dengan istrinya tadi, ia tinggalkan di sana, ia bawa istri baru……… gantian dibawa-bawa.

Dalam hal ini saya jadi bertanya kepada seorang yang tahu keadaan negeri itu.

Sudah sedikit sekali jumlahnya laki-laki, jadi banyak perempuan yang tidak bersuami, banyak pula istri yang amat sedikit bercampur dengan lakinya, perempuan muda tinggal sendirian {78} begitu…………..apakah natuurlijke behoefte (keperluan berlaki-istri) tidak terganggu? Tidakkah terbit di sana perbuatan yang tak senonoh, umpama[nya] berbuat zina satu sama lain, karena sedikitnya laki-laki dan sedikitnya tempoh mereka berurusan di sana?

Dari keterangan-keterangan yang saya dapati di sana, sungguh amat menyenangkan, karena meskipun begitu, sedikit laki-laki dan begitu lama perempuan ditinggal-tinggal, tiadalah kedengaran ada orang [yang] berbuat yang tak baik antara satu sama lain. Dalam hal itu mereka perempuan Kota Gedang amat terpuji, tiada mudah tergoda oleh hawa nafsu, lagipula amat keras beragama. Saban hari Jumat sore, di mesjidnya Syekh Jamil Jambek, niscaya memutih kelihatannya perempuan-perempuan yang datang mengaji dan bersembahyang, menuntut agama Islam.

Di Sianok, satu tempat yang tidak berapa jauhnya dari sana, adat[nya] sedikit berbeda. Perempuan tidak boleh kawin kepada laki-laki di luaran, demikian juga laki-laki tidak boleh kawin kepada perempuan di luaran, jadi keadilan ada lebih dekat di sini dari Kota Gedang, negeri yang modern, tetapi konservatif sekali, amat konservatif dalam itu satu pasal……..meskipun ontwikkelingnya perempuan di sana lebih tinggi dari tempat lain, tetapi buat [hal yang] satu itu rupanya tidak dapat berlepas diri.

Berapa lama lagi ini adat akan tinggal begini, itulah [yang] kita belum tahu, karena belum sedikit yang juga kelihatan longgarnya.

Serikat Alam Minangkabau, yaitu Vereeniging adat penghulu-penghulu, dan kawannya di sana, rupanya tidak bisa berbuat invloed (pengaruh) atas hal itu, karena orang Kota Gedang mengatakan hal itu ada[lah] dia punya perkara sendiri (huishoudelijk) yang tidak harus dicampuri oleh orang lain.

Sebab itulah S.A.A.M. ini tidak mempunyai daya suatu apa [untuk] merubah itu.

Tentang hal ini ada saya menulis surat kepada seorang perempuan yang berasal dari Kota Gedang yang tajam pemandangannya, yang saya percaya dapat mengeluarkan perasaan dan pemandangannya dengan sebenarnya, karena kecuali pelajarannya yang tinggi, pun [karena] kesukaannya memperhatikan soal umum begini, memberi tanggungan kepada saya tentang kebenaran bunyi suratnya.

Sebagian dari surat itu saya salinkan di [bawah] ini:

Kebiasaan di Kota Gedang, istri yang tua yang telah bermenantu, merasa sendirinya, bahasa ia tiada memadai lagi. Daudara-saudara si suami telah mulai mencari istri yang muda-muda pengganti yang tua.

Sebelum opvolgsternya (penggantinya) didapat, biasanya yang tua mengganjur diri, kerap kali serta pula mencarikan yang akan gantinya. Bahasa inilah langkah yang sesukar-sukarnya di dalam hidupnya, tak usah diuraikan lagi. Tetapi sungguhpun hati di dalam lebur binasa, senyum simpul juga yang dikeluarkan, takut dikatakan orang harimau kelepasan laba. Inilah seakan-akan obat bagi istri yang tua bukankan tiada ia ditolak ke belakang oleh suaminya, hanyalah dia yang mencarikan istri yang muda untuk suaminya, disebabkan ia tak kuat lagi menyelenggarakan rumah tangga dan memenuhi keperluan suaminya. [Istri] yang tua tadi tidak diceraikan, hanya diletakkan saja sebagai barang yang sudah tua yang harus disimpan dalam gudang atau dalam keranjang. Atau pergi menurutkan anak, menjaga cucu-cucunya ke rantau orang. Si suami menetap di rumah [istri] yang muda, sekali-sekali datang melihat yang tua, ada yang makan ada yang minum saja. Dengan demikian, si gadis yang remaja tadi hanyalah jadi istri yang kedua, tetapi sebenarnya adalah istri yang terutama, karena ia telah mengganti kedudukan istri [yang] lama. Sungguhpun demikian, kedua perempuan ini, yang muda dan yang tua, tentu hidupnya jauh dari beruntung. Yang tua karena terpaksa menyerahkan jabatannnya yang telah berpuluh-puluh tahun dipenuhinya kepada yang muda, demikianpun yang muda karena terpaksa hidup di sini dengan seorang tua, yang jauh bedanya dari hasil angan-angannya selama ini. {80}

***

* Sumber: Parada Harahap, Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October Dec. 1925 dan Maart April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij Bintang Hindia, 1926, hlm.70-80. Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli bukunya; kata-kata dalam tanda [ ] merupakan tambahan dari penyalin; foto ilustrasi merupakan tambahan dari penyalin.

Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda

February 23, 2015

Renung #53 | Bahagia

Di zaman ini orang suka menakar kebahagiaan. Mungkin ini refleksi dari kecintaan manusia modern, yang makin materialis, kepada hal-hal yang duniawi. Ada institusi yang mengaku mampu mengukur kebahagiaan penduduk negara-negara di dunia ini. Dan baru saja beberapa minggu lalu beredar pula berita di media cetak dan elektronik bahwa tingkat kebahagiaan makhluk-makhluk yang bernama manusia di setiap provinsi di Indonesia juga sudah diukur.

Para peneliti menetapkan parameter tertentu untuk mengukur tingkat kebahagiaan suatu bangsa, suatu etnis, atau sekelompok manusia. Tentang indikator-indikator apa saja yang dipakai, tentu kita dapat mencarinya di internet. Dalam sebuah situs di dunia maya saya baca bahwa kriterianya antara lain adalah jika sudah tercukupinya kebutuhan primer, seperti sandang, pangan dan papan.

Akan tetapi tampaknya sulit untuk mengukur kebahagiaan karena itu menyangkut suasana hati orang per orang, yang tentu saja dipengaruhi oleh faktor pribadi dan lingkungan. Bukankah sudah disebutkan dalam sebuah ungkapan bahwa dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Oleh karenanya, tentang kriteria untuk mengukur kebahagiaan itu, sudah terlihat adanya silang pendapat.

Legatum Institute (di London), misalnya, berbeda pendapat dengan New Economics Foundation (NEF) soal kriteria untuk menentukan tingkat kebahagiaan sebuah bangsa. Legatum mementingkan syarat-syarat seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan individu. Sementara NEF lebih mengutamakan aspek-aspek lain seperti penduduk, kelestarian alam, bayangan mengenai masa depan, tingkat keramahan, dan harmonisasi dalam pernikahan.

Hasil penelitian Legatum Institute, dengan demikian, menempatkan negara-negara maju yang paling makmur sebagai negara-negara yang penduduknya paling bahagia di dunia, dengan lima urutan pertama: Swedia, Kanada, Swiss, Belanda dan Amerika. Sebaliknya NEF justru menempatkan negara-negara berkembang sebagai negara yang penduduknya paling bahagia di dunia, dengan urutan sebagai berikut: Kosta Rika, Vietnam, Kolombia, Belize, dan seterusnya. Penelitian NEF menempatkan Indonesia di urutan ke-14 bangsa yang paling bahagia di dunia.

Dari penelitian kedua lembaga riset di atas, sudah jelas betapa sulitnya menentukan kriteria yang objektif untuk mengukur kebahagiaan manusia. Kita melihat betapa naifnya lembaga seperti Legatum Istitute yang tampaknya berpikir bahwa kelimpahan materi dan uang otomatis dapat menghadirkan kebahagiaan. Tapi kita tahu bahwa angka bunuh diri yang paling tinggi justru ditemukan di negara-negara Skandiavia. Lembaga ini secara tak langsung seolah hendak mengatakan bahwa tak ada orang kaya yang stress dan bunuh diri. Sebaliknya, NEF tampaknya kepincut oleh keramah-tamahan, sifat komunal dan bersahabat orang-orang non Eropa yang, walau kekurangan uang dan materi, sering masih suka tersenyum dan berbagi kesenangan dengan para tetangga dan orang lain. Tapi bukankah di balik canda tawa, sering orang menyimpan penderitaan dan keluh kesah hati.

Bagaimana dengan etnis Minangkabau? Beberapa minggu lalu media merilis hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan bahwa tingkat kebahagiaan penduduk Sumatra Barat - dengan demikian berarti mayoritas orang Minangkabau - termasuk paling rendah di Indonesia. Sebaliknya, penduduk provinsi tetangga mereka, Riau, termasuk paling tinggi tingkat kebahagiaannya.

Walaupun kebahagiaan dipersepsikan oleh individu secara berbeda-beda, BPS mengaku telah memasukkan indikator-indikator subjektif sebagai tambahan indikator-indikator objektif dalam penelitiannya.

Mengapa orang Minang tidak bahagia? Tentang hal ini, kita pernah mendengar beberapa penjelasan antropologis dan sosiologis. Para peneliti berfokus pada fenomena keluarga-keluarga Minangkabau, di ranah dan juga di rantau. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada kontestasi laten - untuk tidak mengatakan percekcokan - dalam banyak keluarga Minangkabau yang disebabkan oleh sistem pewarisan harta pusaka tinggi, posisi laki-laki (ayah dan mamak) dalam keluarga, dan lain sebagainya, yang berpangkal pada adanya dikotomi antara sistem nasab ibu (matrlineal) dengan Islam sebagai agama orang Minangkabau yang patrilineal oriented, ditambah lagi dengan munculnya modernisasi, seperti antara lain dijelaskan oleh Nacy Tanner dalam artikelnya ‘The nuclear family in Minangkabau matriliny: mirror of disputes’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 138,13 (1982):129-151. (Lihat juga disertasinya di University of California, 1971).

Kepribadian orang Minangkabau diteliti oleh H.H.B. Saanin Dt. Tan Pariaman: ‘Kepribadian orang Minangkabau’, dalam M.A.W. Brouwer dkk. (eds.), Kepribadian dan perubahannya (1979), hlm.139-164. Profesor Tan Pariaman memperkenalkan istilah ‘Padangitis’ dan ‘keduaan’ sebagai suatu gejala (symptom) psikologis yang khas ditemukan pada banyak orang Minang. Kita tentu ingat pula penelitian Istutiah Gunawan Michel, ‘The socio-cultural environment and mental disturbance: three Minangkabau case histories, Indonesia 7 (April 1969): 123-137, yang membahas problem psikologi akut (gilo) yang sering diderita oleh orang Minangkabau. Dan tentu menarik pula membaca buku Karl G. Heider, The cultural context of emotion: folk psychology in West Sumatra (New York: Palgrave Macmillan, 2011) yang mencoba menjelaskan psikologi etnis Minangkabau.

Penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa kebahagiaan terkait erat dengan budaya. Tapi kita bangsa-bangsa timur juga yakin bahwa agama juga mempengaruhi kebahagiaan dalam diri. Barangkali di zaman ini, akibat modernisasi dan globalisasi, makin banyak orang yang tidak bahagia. Mereka makin jauh dari agama dan sibuk terus mengumpulkan materi dan mengejar prestise. Tak ada lagi waktu untuk berefleksi. Walau materi dan uang sudah berkelimpahan, terasa ada sesuatu yang dalam diri, menyebabkan jiwa manusia-manusia modern jadi kering.

Orang-orang modern yang selalu kelihatan necis itu, yang memiliki rekening-rekening gendut di beberapa bank, yang menikmati rumah-rumah mewah dan istri-istri cantik, yang mengunjungi villa-villa mewah di atas bukit dengan gundik-gundik muda mereka, yang meracak mobil-mobil mahal di jalanan, yang minum anggur dan vodka di kafe-kafe mentereng, yang belibur ke ke luar negeri, mungkin berbahagia. Tapi kebahagiaan mereka agaknya berbeda dengan kebahagiaan Mak Pono dan kawan-kawannya, yang setiap hari gelak lepas berdekak-dekak sambil main domino dan maota lamak di lepau kopi Uwo Pulin di pinggiran kota Padang.

Kebahagiaan itu bukan barang tunggal. Tampaknya ia terbagi seven pula….

Padang Ekspres, Minggu, 22 Februari 2015

February 22, 2015

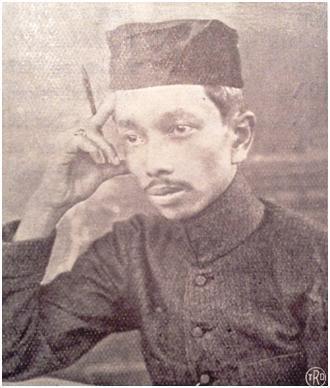

Minang Saisuak #211 - Zainuddin Labai El Yunusi (1890-1924)

Dalam ejaan lama namanya ditulis Zainoeddin Labai El Joenoesi. Tapi sekarang namanya sering pula ditulis: Zainuddin Labay El Yunusy. Lahir tahun 1890 di Kanagarian Bukit Surungan, Padang Panjang, anak pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rafi’ah, Zainuddin adalah seorang ulama reformis Minangkabau di awal abad 20. Jasanya terhadap peningkatan kualitas orang Minangkabau tidak dapat dimungkiri lagi, sebab beliaulah salah seorang pendidik yang terkemuka di zamannya.

Bersama Djalaluddin Thaib, Haji Rasul, dan Inyiak Mandua Basa, Zainuddin merupakan tokoh penting yang merintis pendirian sekolah atau perguruan Islam moderen Sumatera Thawalib di Padangpanjang, Sumatera Barat pada masa penjajahan Belanda sekaligus menjadi salah seorang pengurus dan pengajar perguruan tersebut.

Pada masa kanak-kanak, Zainuddin bersekolah di sekolah Gouvernement (Pemerintah) hingga kelas 4, tapi tak sampai tamat. Kemudian dia belajar dengan ayahnya, tapi ayahnya meninggal. Lalu dia belajar dengan Syekh Abbas Abdullah di Padang Japang. (Dia sempat belajar dengan H. Abdullah Ahmad di Sekolah Adabiah Padang, tapi hanya bertahan 8 hari saja). Di Padang Japang dia sempat menjadi guru bantu. Pada tahun 1913 Zainuddin kembali ke Padang Panjang dan mengajar di Surau Jembatan Besi. Tiga tahun kemudian (1915), dia mendirikan Diniyah Puteri sambil aktif menulis di majalah Al-Akhbar, kemudian di majalah Al-Munir. Ide pendirian Sumatera Thawalib muncul tahun 1918, tapi secara resmi berdiri pada 15 Januari 1919.

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan kodak Zainuddin yang kami reproduksi dari berkala Pandji Poestaka. Foto ini mungkin diambil pada tahun-tahun terakhir sebelum beliau meninggal di usia yang masih relatif muda (34 tahun). Kita beruntung mendapatkan kodaknya ini, karena selama ini foto tokoh kita ini jarang didapat. Foto ini memberi kesan kepada kita tentang perawakan Zainuddin yang kelihatannya bertubuh agak kecil tapi tegas. Pandangan matanya membayangkan kecerdasan dan semangatnya. Pulpen di tangannya menyimbolkan dunia intelektual pilihan hidupnya.

Seperti telah sering diungkapkan dalam banyak kajian tentang sejarah pendidikan di Minangkabau, Sumatera Thawalib dan Diniyah Puteri Padang Panjang memainkan peranan penting di zamannya. Kedua lembaga pendidikan itu telah melahirkan generasi intelektual Minangkabau, pria dan wanita, yang aktif di berbagai lapangan pekerjaan. Civitas akademika kedua perguruan itu juga aktif dalam gerakan politik melawan penjajah Belanda. Sumatera Thawalib juga dikaitkan dengan munculnya gerakan Islam merah yang berhaluan komunis di Minangkabau.

Demikian sedikit uraian rentang kisah hidup Zainuddin Labai. Dia menikahi dua orang wanita: Sawiyah dan Djaliah dan dikarunia dua orang anak: Zuraida Zainuddin dan Thanius Mathran Hibatullah Zainuddin.

Zainuddin Labai El Yunisi meninggal di Padang pada tanggal 10 Juli 1924. Tuhan menjemputnya begitu cepat, ketika dia masih sangat dibutuhkan oleh bangsanya. Tapi setiap rencanaNya mengandung rahasia.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 47, Th VIII, 13 Juni 1930, hlm. 741). | Singgalang, Minggu, 22 Februari 2015

February 21, 2015

Melawan Amnesia Sejarah : Di Emmahaven (1925)

Oleh Parada Harahap

Emmahaven / Teluk Bayur [KITLV Leiden]

Keesokan harinya dari berangkat meninggalkan pelabuhan Bengkulen, kira-kira pukul 10 pagi hari Rabu [14 Oktober 1925] kami pun sampailah di Emmahaven, yang disebut orang Melayu, Teluk Bayur. Saya punya sobat, tuan Tjio Peng Hong, hoofdredacteur dagblad Radio di Padang, telah menunggu lebih dahulu di pelabuhan, menyongsong kedatangan saya. Di pelabuhan banyak orang yang menunggu kedatangan kapal kami itu. Ini sudah kebiasaan di sana, amat rajin orang mengantar dan menyongsong famili, handai dan sahabat yang pergi dan datang dengan kapal, karena letaknya pelabuhan ini tak jauh dari Padang, kira-kira 15 menit berkereta api, sementara ongkosnya pun tak [se]berapa pula.

Kapal biasanya bermalam di sini semalam, akan kemudian meneruskan pelayarannya ke Sibolga, Sinabang dan Olehleh, terus ke Penang, jika kapal yang sneldienst seperti yang kami tumpangi itu, tetapi bila kapal yang lange route (yang lambat), menyinggahi Natal, Pulau Tello dan lain-lain pelabuhan kecil lagi, baru pergi ke Sibolga.

Jadi banyak orang turun dari kapal, bermalam di kota Padang semalam, karena masih sempat besoknya, bahkan ada yang pergi termasya ke Padang Panjang dan Fort de Kock [Bukittinggi] dalam tempo yang tersebut.

Waktu saya melalui tempat ini, kebetulan baru saja pemogokan kuli-kuli K.P.M. berhenti. Dikatakan berhenti, karena pekerjaan sudah jalan sebagai biasa, digantikan oleh kuli-kuli dari Betawi, yang sengaja dipesan oleh K.P.M.

Dengan tidak perlu saya membicarakan baik atau tidak[nya] pemogokan ini, dapatlah saya menduga-duga bahwa pertandi{37}ngan ini dilakukan keras sama keras juga. Jikalau sebenarnya mengingatkan keuntungan uang, tentu pihak majikan mengabulkan salah satu permintaan kulinya, jika itu ada berhubung dengan tambah gaji saja. Saya katakan begitu, karena pengganti mereka itu kuli-kuli dari Betawi, yang kecuali gajinya besar, dibayar pun ongkos kapalnya kemari, dan diberikan pula tempat tinggal, jadi jika dipukul rata-rata, tentu tak boleh jadi lebih rendah daripada pendapatan kuli yang dilepas lantaran mogok itu.

Sebagai[mana] biasa, Bestuur dan polisi pun lantas campur tangan, karena disangka ada bersarang aksinya kaum merah di belakangnya. Zaman ini rupanya sudah sebagai mode buat melemparkan tuduhan-tuduhan dengan segera, jika ada sesuatu kumpulan kaum buruh mogok, lantas ditempel dengan [label kaum] merah.

Kemudian saya dapat membaca dalam surat kabar, terutama dalam De Locomotief, permintaan kuli-kuli itu sebagian besar ada sepatutnya dan disebutkan alasan mogok itu semata-mata tidak mengandung politik, tetapi semata-mata beralasan penghidupan (economisch).

Tapi sampaikah Emmahaven ini sesunyi ini karena pemogokan kuli-kuli itu saja, tanya saya kepada tuan Tjio Peng Hong yang berdiri di dekat saya, tatkala kami masih bercakap-cakap di station Emmahaven.

Dari tuan Tjio dapat diketahui, persangkaan saya itu salah semata-mata, karena sunyinya sekarang Emmahaven sudah semenjak Mail Belanda, Rotterdamsche Lloyd, tidak menjalani tempat ini lagi, sesudah mengambil lijn Sabang, Belawan, Betawi.

Sebagai negeri disambar garuda, begitulah keadaan Emmahaven diwaktu ini. Dapat saya memperbandingkannya, karena di tahun 1920 pernah saya kemari, di waktu itu Emmahaven terhitung penting, sejajar dengan pelabuhan-pelabuhan Hindia, dan memang pula diletakkan orang ia pada barisan ke V dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ini.

[Sekarang] banyak kedai-kedai yang kosong saya lihat, sementara orang pun tidak begitu ramai, pendeknya pelabuhan itu tidak begitu bedrijving lagi sebagai sediakala. Bukan sedikit dirasakan pukulan hebat pada Emmahaven dan saya mau bilang untuk seluruh Sumatra’s Westkust, lantaran besluitnya Rotterdamsche {38} Lloyd yang tak menjalankan kapalnya lagi dari sini, kecuali dengan kapal-kapal barang yang jarang-jarang datang itu.

Seorang Redacteur dari surat kabar Belanda di Padang ada berkata kepada saya, yang penduduk Sumatra’s Westkust dan Tapanuli buta matanya dalam seminggu…………. terus-menerus, katanya, dengan perkataan mana ada dimaksudkannya karena busuknya [jeleknya] perhubungan antara pos dengan Jawa. Di waktu kapal Rotterdamsche Lloyd dahulu menjalani tempat ini, boleh dikatakan saban tiga hari sudah ada pos Java ke Padang, sehingga memudahkan urusan surat-menyurat, dagang dan surat-surat kabar, tetapi sekarang, hanya kapal K.P.M. dan satu dua kapal minyak yang tak tentu datangnya, di situlah pos ditumpangkan.

Kadang-kadang sekali sepuluh hari barulah Padang menerima pos dari Betawi, tetapi begitupun banyak kali terlalu gila pula. Sesudah hari ini diteirma pos yang dalam sepuluh hari sudah dukumpul-kumpul di kantor pos di Java, menunggu berangkatnya kapal, tiba-tiba dua hari berturut-turut ada pula kapal datang dengan pos pula……………… jadi kadang-kdang sudah terlalu lama, kadang-kadang banjir…. Saya dengar kabar, Handelsvereeniging Padang, maupun hoofd van Gewestelijk Bestuur sudah ikhtiarkan supaya hal ini dapat diperbaiki, dengan mengirim rekest kepada pembesar yang berwajib di Betawi, tetapi sampai kepada masa saya melalui tempat ini belum juga dapat suatu jalan untuk menolong Sumatra’s Westkust, supaya perhubungannya dengan Java kembali sebagai biasa.

Saya rasa, untuk kepentingannya perdangangan, maupun kemajuan umum dari Sumatra’s Westkust dan negeri-negeri yang berdekatan dengan dia, sudah sepatutnya hal ini lekas dirobah dengan suatu perhubungan yang lekas. Ketika saya mengunjungi kantor redaksi salah salah satu dagblad di Padang, saya tercengang melihat setumpukan [De] Locomotief yang sudah lama, dan semuanya ada 8 nummer sekali datang. Jadi, orang di negeri ini membacai saja kabar basi………

Dunia dagang tentu lebih hebat lagi merasainya, karena bukankah terutama urusan dagang itu ada pada surat-menyurat juga?

Saya sudah lihat beberapa pelabuhan. Saya mesti memuji atas {39} kebagusannya pelabuhan Emma ini. Kapal yang besar pun bisa [me]rapat [ke dermaga], sehingga menyenangkan bagi orang yang naik turun, maupun untuk membingkar dan memuat barang.

Cuma nasibnya pelabuhan yang penting ini rupanya tidak begitu tetap. Semenjak ia didirikan dari tahun 1887 1892, terutama mengingat kepentingannya satu station arang batu, penyimpanan arang dari Ombilin, yang diambil oleh kapal-kapal Rotterdamsche Lloyd dan lain-lain kapal, sudah kedua kali ini dapat pukulan hebat. Sampai sekarang pukulan yang disangka lekas akan terjadi pertama kali masih belum habis, sungguhpun pukulan kedua sudah mendahuluinya.

Perjalanannya tuan Hoofdingenieur J.W. Yzerman, itu jago dari spoor di Sumatra Westkust yang menjajah pulau Sumatra, seperti disebutnya dalam bukunya Dwars door Sumatra, terutama menyelidiki baikkah dan dapatkah diteruskan jalan kereta api itu sampai ke Rokan, dengan maksud yang terutama arang batu Ombilin itu dapat dibawa ke Selat Melaka. Bukankah Selat Melaka itu suatu selat yang paling ramai dilalui oleh kapal-kapal? Orang pandai sudah taksir, bila di sana diadakan station arang batu, niscaya beruntung benar kepada Ombilin, karena semua kapal yang lalu lintas di sana akan menjadi langganannya yang setia Kalau ini kejadian [terjadi], kembali satu pukulan pada Emmahaven.

Tapi letaknya pelabuhan Emma yang bagus itu adalah juga menetapkan bahwa meskipun semua itu sedikitnya ada mengurangi kebesarannya, tetapi ia akan tinggal tetap dalam salah satu pelabuhan yang terpenting. Ia tetap menjadi pelabuhan yang terpenting, tempat pengeluaran segala hasil dari Sumatra Westkust dan sebagian dari Tapanuli Selatan dan Tengah.

Dalam 19 milliun uitkover (barang yang dikeluarkan) dari Sumatra Westkust yang melalui Emmahaven, Cuma 1 milliun. arang batu, jadi masih ketinggalan 18 milliun lagi, suatu jumlah yang tidak sedikit, meskipun tidak bisa disangkal akan dirasai juga oleh Emmahaven jika itu 1 milliun berkurang dari sana.

Dalam catatan yang diperbuat oleh Centraal Statistiek kantor di Weltevreden, dapatlah kita mengutip sedikit keterangan tentang harga barang yang keluar dari Sumatra Barat, yang berpelabuhan kemari.

Di antara barang-barang yang keluar ini boleh dikatakan, kecuali dari itu arang batu, yang lainnya ada dari hasil bumiputra sendiri. Tembakau umpamanya, tidak ada satu kepunyaan orang Eropa, tetapi bumiputra yang mempunyainya, dikirimnya sendiri atau dengan perantaraan saudagar-saudagar Tionghoa. Tembakau saja ada 442.000 dari sana, sementara kopi sampai 5 milliun dari sini, kopra ada 6 milliun, dan lain-lain hasil dari anak negeri sendiri.

Kita boleh merasa sedikit lega, bila kita mendarat di Emmahaven ini, karena sebahagian yang besar dari barang-barang yang berpuluh ribu dan bermilliun itu ada dari tangan bumiputra sendiri.

Dengan perasaan yang gembira, karena melihat angka-angka ini, maupun melihat roman muka orang di sini yang senantiasa gembira, sebagai[mana] orang Perancis, kami pun naiklah di otonya tuan Liem Eng Tjiang, directeur dagblad Radio yang tadi pagi sengaja datang bersama tuan Tjio Peng Hong mengambil kami ke palabuhan Emmahaven ini. Dari sini diteruskan perjalanan ke kota Padang, yang bisa dijalani dengan oto maupun dengan kereta api.

***

* Sumber: Parada Harahap, Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart - April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij ‘Bintang Hindia’, 1926, hlm.37-41. Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli bukunya; kata-kata dalam tanda [ ] merupakan tambahan dari penyalin; nama orang dan instansi tetap ditulis menurut ejaan aslinya; di buku aslinya ada foto pelabuhan Emmahaven sebelum halaman 38; foto ilustrasi merupakan tambahan dari penyalin.

Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda

February 16, 2015

Renung #52 | Daena

Dia adalah seorang gadis Koto Gadang. Daena namanya, yang terpancur ke dunia di awal abad 20, di ‘zaman pantjaroba’. Ketika itu Nagari Koto Gadang sudah menjadi sebuah kampung yang maju akibat keterbukaan penduduknya dalam menerima pendidikan sekuler ala Eropa.

St. Perang Boestami dalam Pandji Poestaka no. 32, Th I, 9 Agustus 1912:1-2 menulis (ejaan disesuaikan): “Kampung yang mula-mula maju di Sumatera Barat ialah kampung Koto Gadang. Sebab itu dimana saja di Kepulauan Hindia ini adalah tersua orang Koto Gadang atau [ke]turunan Koto Gadang [yang] memegang rupa-rupa pekerjaan Gubernemen dan pekerjaan partikulir. Anak Koto Gadanglah yang sebanyak-banyaknya menjadi dokter, di antaranya ada yang bergelar Dr”.

Tapi ada yang agak ganjil di nagari yang paling maju tidak hanya di alam Minangkabau tapi juga di Sumatra itu: laki-laki Koto Gadang boleh menikah dengan perempuan dari luar nagarinya, tetapi tidak untuk kaum perempuannya.

Kaum wanita Koto Gadang hanya boleh menikah dengan lelaki Koto Gadang saja. Aturan ganjil itu ditetapkan oleh kerapatan adat nagari di lereng Ngarai Sianok itu. Para tetua adat - datuk-datuk ber-saluk timbo bertongkat ruyung berkilat bergagang suasa dan emas - mengawasi peraturan adat yang ganjil itu dengan ketat. Jika ada wanita Koto Gadang yang melanggarnya, maka dia akan mengalami nasib tragis: dibuang sepanjang adat, tidak diakui lagi sebagai orang Koto Gadang, dan diusir dari tanah tepian tempat mandinya. Artinya, dia akan berpisah selamanya dengan sanak famili dan keluarga besar matrilinealnya.

Para lelaki dari nagari-nagari lain melihat gadis-gadis Koto Gadang yang cantik-cantik itu bak beruk kehilangan jambu perawas saja….

Wanita Koto Gadang tentu takut membayangkan hidup terlunta-lunta jika melanggar aturan adat yang ketat itu. Tak ada mamak yang akan mampu membela, juga densanak lain dan andan pasemandan. Bahkan M.T.K.A.A.M (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau) pun tak kuasa mencegah aturan adat yang berlaku di Koto Gadang itu, sebab nagari di Minangkabau perpagar undang, kampung berpagar buat, tiap ‘lesung’ berayam gedang, salah tempuh boleh dihambat.

Tetapi Daena telah mengorbankan dirinya melawan adat yang diadatkan yang tiada bersalang tenggang itu karena gadis terpelajar itu menaruh cinta yang tiada terlerai dengan seorang pemuda dari tanah seberang.

Daena adalah seorang postassistente di Medan. Sebagaimana banyak kaum terpelajar lainnya dari Minangkabau di awal abad 20, Daena merantau ke Medan selepas menamatkan sekolah sekuler di kampungnya. (Sangat mungkin dia telah masuk Kweekschool Fort de Kock, sebagaimana banyak anak-anak Koto Gadang di zamannya). Dan, bagi pemuda-pemudi Koto Gadang keluaran sekolah sekuler, Bahasa Belanda sudah cas-cis-cus keluar dari mulut mereka.

Di Medan, kota yang makin marak oleh perputaran uang dari kebun-kebun tembakau dan karet di Deli dan sekitarnya, Daena tertumpah cinta kepada teman sekantornya, seorang bujang asal Jawa. Pomo, demikian nama pemuda itu, menjabat sebagai assistent post di kantor pos tempat Daena bekerja. Maka, dapatlah dibayangkan: karena sering bertemu, cinta kemudian bersemi, yang akhirnya membakar dua hati sejoli itu.

Daena, gadis Koto Gadang itu, sudah tahu konsekuensi berat yang akan dihadapinya bila berani menikah dengan Tomo.Para perantau Koto Gadang, dan perantau Minang di Medan pada umumnya, menasehati Daena agar mencabut akar cinta Pomo yang sudah tertanam dalam di lubuk hatinya. Tapi Daena tak kuasa….

Daena sudah tak peduli.., karena mungkin dia tahu bahwa ‘Layang-layang menyambar buih / Tampak di Pulau Angsa Dua / Kasih sayang dicari boleh / Yang ketuju jarang bersua’.

Maka,di suatu hari baik bulan pun elok, keduanya mengucapkan janji setia sehidup semati di atas pelaminan.

Dan dalam hitungan hari, melalui mulut para pedagang yang bolak-balik antara Medan dan Fort de Kock, berita tentang perkawinan Daena dan Pomo sampailah ke Koto Gadang. Para datuk pagar nagari langsung berapat di balai panjang. Hasilnya: Daena dibuang sepanjang adat, tidak diakui lagi sebagai orang Koto Gadang, dan diharamkan baginya untuk menginjakkan kaki di Koto Gadang. ‘Bukit Putus Rimba Keluang / Direndang jagung dihangusi / Di kiri jalan menuju balai / Tampak gelanggang pacu kuda // Hukum putus badan terbuang / Dipandang kampung ditangisi / Sedang larat badan merasai / Dunia dikisai orang yang berkuasa’.

“Sedih sekali bila pembatja dikasih kabar, jang kekasih dari Daena anak Djawa jang terseboet tadi soedah meninggal pada doea tahoen dahoeloe [c.1923], dan tinggallah Daena menanggoengkan nasibnja jang tidak ada ampoen-ampoennja lagi bagi orang Kota Gedang sampai sekarang djoeapoen. Kabarnja ia tinggal di tanah Djawa. Inilah jang menakoetkan perawan-perawan disana melanggar atoeran itoe, takoet terboeang dari familie dan negeri oentoek selama-lamanja“, demikian kata Parada Harahap dalam bukunya Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart - April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij Bintang Hindia, 1926: 77.

Gaung gita cinta Daena yang penuh derita itu, dalam nuansa yang agak berbeda, terekam pula dalam karya Hamka, Merantau ke Deli (1939). Hamka menggayutkannya pada tokoh Leman (Minangkabau) dan Poniem (Jawa). Melalui novelnya itu, Hamka mengeritik aturan adat yang mensyaratkan perkawinan endogami di Minangkabau pada masa itu.

Daena adalah “martelaares dari Kota Gedang [yang] hendak mentjoba meroentoehkan adat jang soedah tidak pada tempatnja lagi itoe. Ialah jang pertama perempoean jang jadi korban dari sana“, tulis Parada. Kini ratusan lelaki dan wanita Minangkabau memilih jodoh orang dari berbagai etnis lain. Mereka tidak menderita seperti Daena dan Leman. Akan tetapi kebanyakan keluarga kacukan hasil perkawinan antar etnis itu menghabiskan hidup mereka di rantau. Bahkan banyak yang berkubur di rantau orang. Minangkabau semakin samar dalam ruang tamu rumah-rumah mereka.

Di zaman yang makin tidak berkeruncingan ini, ingin rasanya saya (mungkin juga para pembaca) melihat Daena dengan kisah cintanya yang menitikkan air mata itu hadir di atas sebuah panggung sandiwara….

Padang Ekspres, Minggu, 15 Februari 2015

February 15, 2015

Minang Saisuak #210 - Meisjesvervolgschool di Maninjau (1928)

Foto klasik yang kami turunkan kali ini direproduksi dari sebuah laporan yang berjudul “Vervolgschool [sekolah lanjutan] oentoek anak2 perempoean di Manindjau“. Sekolah ini menambah sekolah-sekolah yang sudah ada di negeri tepian danau biru dilingkung bukit itu.

Mula-mula di Maninjau hanya ada satu inlandsche school saja. Namun kemudian, karena antusiasme anak negeri itu kepada pendidikan modern, maka didirikanlah sekolah-sekolah yang lain. Meisjesvervolgschool ini adalah salah satu di antaranya. Selain itu, perkumpulan anak negeri Maninjau juga mendirikan H.I.S. Muhammadiyah. Kita tahu bahwa Haji Rasul (ayah Hamka) adalah salah seorang pemimpin Muhammadiyah yang bermastautin di Maninjau.

Foto ini dibuat pada tahun 1928 ketika 20 orang murid sekolah tersebut yang tamat akan dilepas oleh guru-gurunya. Dalam gambar kenang-kenangan ini terlihat anak-anak itu dan guru-gurunya berkodak bersama. Perhatikan nomor yang menandai guru-guru yang ikut berfoto: no. 1 adalah Malim Habib, kepala sekolah itu; no. 2 Atoen, guru bantu; no. 3 Radjinans, guru bantu; no. 4 Habib St. Maharadja, Guru Kepala Inlandsche School Maninjau (suami encik Malim Habib); dan no. 5 Kepala Negeri Maninjau.

Meisjesvervolgschool Maninjau mengajarkan kepada murid-muridnya tentang “jang menjadi keperloean bagi seorang perempoean, misalnja pendidikan, memasak, mengoeroes roemah tangga, dan beberapa matjam jang bergoena oentoek pergaoelan”.

Sejak awal abad 20 gema kemajuan menjalar ke seluruh alam Minangkabau. Sejak Sjarifah Nawawi dan Fort de Kock dan Saadah dari Seberang Padang, dua orang anak perempuan Minangkabau, masuk Kweekschool Fort de Kock, maka terbukalah pikiran orang untuk menyekolahkan anak-anak perempuan mereka. Meskipun demikian, tetap masih banyak tantangan dari kaum kolot. “Tetapi seorang journalist koeno jang pintar, Datoek Soetan Maharadja[,] dapat menghilangkan keberatan-keberatan [dari kaum kolot] itoe perlahan-lahan dengan mengadakan sekolah Tenoen, dalam mana ketjoeali moerid-moerid perempoean diadjarkan bertenoen dan merenda, tetapi toelis menoelis poen mendapat kesempatan poela“, demikian kata Parada Harahap tentang “pergerakan perempoean [Minangkabau]” dalam bukunya Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart - April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij “Bintang Hindia”, 1926, hlm.82.

Maka sejak itu, kaum perempuan Minangkabau terus berikhtiar memajukan diri. Mereka mendirikan berbagai perserikatan, seperti Vrouwbond, Meisjesbond, dan Perserikatan Kaoem Iboe, yang bergiat memelekhurufkan kaumnya, sehingga muncullah surat kabar seperi Soenting Melajoe, Soeara Perempoean dan Asjraq.

Meisjesvervolgschool Maninjau adalah secebis kisah dari sejarah panjang gerakan perempuan Minangkabau, yang buah ranumnya kini dinikmati oleh kaum wanita Minangkabau.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 20, Th. VIII, 8 April 1929, hlm. 309). | Singgalang, Minggu, 15 Februari 2015

February 12, 2015

Orang Minang di Eropa

Kisah orang Minang di perantauan mungkin sudah sering kita dengar. Lantaran perantau Minang ada di mana-mana, kisah-kisah para perantau Minang itu seakan-akan tak habis-habisnya ditulis orang, dalam berbagai genre, fiksi maupun non fiksi.

Namun kebanyakan kisah para perantau Minang yang sering kita baca di media (konvensional dan media sosial), adalah mengenai mereka yang merantau di berbagai wilayah Indonesia di luar Provinsi Sumatera Barat. Kalaupun ada cerita-cerita dari luar negeri mengenai mereka, lebih sering berasal dari negara-negara jiran seperti Malaysia dan Singapura.

Kita belum banyak tahu mengenai kehidupan para perantau Minang di rantau-rantau antar benua. Tulisan ini menceritakan sedikit tentang pertemuan para perantau Minang di Eropa yang baru-baru ini dilangsungkan di Belanda. Pertemuan yang sekaligus untuk merayakan malam tahun baru itu diadakan di rumah Efi Carelse di Alkmaar, Belanda. Efi Carelse adalah seorang perantau Minang asal Taram, Limapuluh Kota, yang mendapat jodoh lelaki Belanda bernama Daniel Carelse. Mereka dikaruniai dua anak perempuan. Sebagaimana generasi indo di zaman kolonial, anak-anak Efi-Carelse secara fisik dan mental lebih dekat ke budaya bapaknya. Akan tetapi mereka sangat ingin tahu budaya asal ibu mereka.

Pertemuan di malam tahun baru 2015 itu dihadiri oleh beberapa keluarga Minang yang tinggal di Belanda, Jerman, Italia, dan Swiss. Tentu saja tidak semua perantau Minang dapat hadir pada kesempatan itu. Di Eropa sendiri, orang Minang ada di mana-mana, konon juga di negara-negara yang terletak di lingkaran kutub Utara seperti Norwegia dan Islandia.

Dari pertemuan itu terlihat semangat keminangan yang sangat tampak jelas di antara anak-kemenakan Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang terdampar jauh di ‘Tanah Dingin’ - istilah untuk Benua Eropa yang dipakai oleh orang Indonesia di Zaman Kolonial.

Para tamu yang hadir di rumah keluarga Efi Carelse memakai pakaian tradisional Minangkabau. Barangkali ini refleksi dari ikatan batin mereka dengan kampung halaman. Walau tinggal jauh di Eropa dan rata-rata berada dalam kondisi hidup yang lebih baik secara ekonomi, hubungan emosional mereka dengan ranah bundo tetap kuat. Dalam kesempatan itu dipertunjukkan tari-tarian dan lagu Minang, dan tentunya santapan malam berupa aneka masakan Minang, mulai dari gulai asam padeh sampai rendang. Anak-anak Efi Carelse yang berdarah indo itu juga tampil menari.

Tidak ada data statistik berapa persisnya jumlah perantau Minang di Eropa. Juga tidak ada organisasi tunggal yang kuat yang menyatukan mereka. Pertemuan-pertemuan di antara perantau Minang lebih karena inisiatif beberapa pribadi, dan itu menjadi mungkin berkat bantuan teknologi sosial media seperti Facebook. Fenomena umum menunjukkan bahwa para perantau Minang, di manapun mereka berada, cenderung meleburkan diri ke dalam masyarakat tempatan. Mereka jarang membentuk enclave di rantau, sebagaimana dilakukan oleh para perantau dari etnis-etnis lainnya. Mungkin ini pengejawantahan dari ungkapan adat mereka ‘Dima bumi dipijak, di sinan langik dijujuang’.

Secara umum dapat dikatakan bahwa komposisi perantau Minang di Eropa sekarang relatif berbeda dengan masa kolonial. Di Zaman Kolonial para perantau Minang yang berada di Benua Putih itu umumnya berasal dari kalangan mahasiswa dan intelektual, seperti Amroellah gelar Soetan Mangkoeta, Abdoel Rivai, kakak beradik dan saudara sepupu Djamaloeddin Rasad, Zainoeddin Rasad, dan Bagindo Dahlan Abdoellah, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Nazir Datoek Pamoentjak, Roestam Effendy, Sutan Sjahrir, dan Soetan Mohammad Zain - untuk sekedar menyebut beberapa nama. Rantau mereka pun lebih terkonsentrasi di Belanda, karena kebanyakan dari mereka belajar di institusi-institusi pendidikan yang ada di Belanda. Satu-dua orang juga merantau di Jerman, Perancis, dan Swiss.

Pada zaman sekarang perantau Minang yang ada di Eropa terlihat lebih beragam. Kaum mahasiswa dan intelektual masih tetap ada, tapi jumlahnya lebih sedikit dibanding orang biasa. Banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan orang biasa ini adalah perempuan Minang yang bersuamikan lelaki Eropa dan lelaki Minang yang beristrikan perempuan Eropa. Ada juga pasangan suami-istri yang dua-duanya orang Indonesia (sesama Minang atau antara Minang dengan pasangan dari suku lain) yang karena satu dan lain alasan akhirnya terdampar di Eropa.

Mungkin cukup lumrah jika banyak lelaki Minang yang kawin dengan perempuan Eropa, lantaran tradisi merantau lelaki Minang sudah lama ada. Di zaman lampau pun hal itu sudah dilakukan oleh Abdoel Rivai, Sutan Sjahrir, Zainoeddin Rasad, dll., yang beristrikan wanita kulit putih. Tapi kalau perempuan Minang yang menikah dengan lelaki Eropa bagaimana pula tuh ceritanya? Kiranya menarik untuk diadakan penelitian lebih jauh mengenai hal ini. Di manakah pada umumnya mereka bertemu pada awalnya? Apakah dalam rumah tangga, istri-istri Minang itu menarik suami Eropanya masuk Islam? Dari segi budaya dan agama, bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka? Dan tentu banyak pertanyaan sosiologis lain yang menarik untuk diketahui dari keluarga campuran Minang-Eropa tersebut.

Namun, yang jelas hubungan asmara antara perempuan Minang dengan lelaki Eropa terjadi di zaman sekarang saja. Sejauh yang diketahui, wanita Minang pertama yang menikah dengan lelaki Eropa adalah seorang yang bernama (Ence’) Lena yang kawin secara temporary spouse dengan John Marsden, kakak lelaki William Marsden, sekitar 1783 (atau lebih awal) di Bengkulu. Tapi keduanya harus berpisah selamanya ketika Johh harus kembali ke Inggris dengan membawa dua dari tiga anak mereka (keduanya perempuan, bernama ‘Nona Kete’ dan Nona Gadang). Surat-surat pribadi Lena yang menyentuh hati yang dikirimkannya kepada John Marsden yang membawa dua anaknya ke negeri utara yang jauh untuk tidak akan pernah kembali lagi ke Sumatra telah dikaji oleh E. Ulrich Kratz dalam artikelnya ‘Like a fish gasping for water: the letters of a temporary spouse from Bengkulu’, Indonesia and the Malay World 34,100 (2006: 247-280).

Para perempuan Minang sekarang yang bersuamikan lelaki Eropa, seperti Efi Carelse, tentu tidak akan diseso rindu seperti Lena. Setelah menikah, umumnya mereka langsung diboyong oleh suami mereka ke Eropa. Akan tapi, jarak rantau yang mereka huni yang jauhnya hampir separo keliling bumi dengan ranah Minang tampaknya selalu menimbulkan kerinduan yang tak tepermanai. Refleksinya secara fisik kelihatan dalam pertemuan tahun baru 2015 di Alkmaar Belanda itu.

Suryadi, dosen/peneliti di Leiden University, Belanda

February 9, 2015

Renung #51 | Dikutuksumpahi adat, dikibuli modernitas

Apa guna adat di zaman ini?

Kita sering mendengar kalimat sinis seperti itu keluar dari mulut orang-orang yang menyembah London dan New York, Mekah, dan Madinah - mereka yang menganggap dirinya lahir dari rahim modernitas atau para pengapling sorga. Dalam setiap zaman, orang-orang seperti itu datang silih berganti. Mereka memandang adat negerinya sebagai penghalang kemajuan. Orang-orang seperti itu ada dimana-mana, juga di Minangkabau.

Dan kronik Minangkabau adalah kisah panjang persitegangan antara mereka yang mencintai adat dan yang ingin membuangnya.

Namun, sejarah mencatat, mereka yang ingin mengenyahkan adat itu selalu jatuh menjadi pecundang.

Di tahun 1925, setelah mengunjungi Sumatra Barat, Parada Harahap, wartawan prolifik kelahiran Tapanuli itu menulis: “Saja rasa tidak ada satoe bangsa dimoeka boemi ini jang paling koeat memegang adat, selain dari bangsa Minangkabau ditanah airnja. Saja maoe bilang 99% dari segala kehidoepannja dan perboeatannja dinegerinja, adat ke adat sadja, sehingga dalam pertjakapan hari-harian poen bisa kedengaran hal ini”. Demikian Parada menulis dalam bukunya menarik dan penuh informasi, Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart - April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij Bintang Hindia, 1926, hlm.70.

Parada mungkin tidak berlebihan. Masih di era yang sama sebuah ungkapan Minangkabau pernah menjadi buah bibir anak negerinya: “Ulando babenteng basi, Minangkabau babenteng adaik” (Belanda berbenteng besi, Minangkabau berbenteng adat).

Akan tetapi pada masa itu, Minangkabau sebenarnya sedang bergolak dari segi budaya. Itu adalah era ketika orang-orang muda sedang gandrung-gandrungnya kepada modernitas dan Islam puritan. Mereka berhadapan dengan generasi bapak dan mamak mereka yang mereka sebut “kaum tua”. Seperti dapat disimak dalam studi Taufik Abdullah, Schools and politics: the Kaum Muda movement in West Sumatra (1927-1933) (1971), orang-orang muda yang suka mengenakan jas, dasi, dan pantalon itu menganggap diri mereka modern, dan orang-orang tua itu adalah kaum kolot. Namun, serangan yang begitu gencar dari orang-orang muda tersebut, yang menganggap adat tidak sesuai lagi dengan peredaran zaman, tak mempan menggeser kedudukan ‘kaum tua’ itu, sebab orang-orang muda itu hanyalah generasi geneang bak si buntung baru dapat cincin.

Dalam zaman yang terus bergulir, persitegangan antara kedua pihak itu terus belangsung sambung-sinamabung, dengan tokoh-tokohnya yang silih berganti. Minangkabau - dan barangkali juga etnis-etnis lainnya di negara ini - terus-menerus berada dalam dinamik antara warganya yang mendukung adat dan yang menentangnya. Ada kalanya mereka yang ingin meninggalkan adat itu berada di atas angin, kali lain mereka berada di bawah angin.

Di zaman sekarang kita mendengar berbagai kritik bahwa orang Minangkabau sudah banyak yang tidak beradat lagi. Apakah itu berarti mereka jadi modern dan menjadi lebih baik? Ternyata yang sering terjadi adalah munculnya manusia-manusia yang cenderung mengalami masalah kepribadian, tidak jadi ular, tidak pula jadi belut. Jadi, dengan meninggalkan adat pun, tampaknya orang tidak menjadi lebih baik.

Maka, yang gencar terdengar sekarang ini adalah usaha untuk kembali ke jalan adat. Modernitas yang begitu dahsyat melanda masyarakat kita rupanya telah memunculkan kembali kerinduan kepada adat. Globalisasi yang cenderung menimbulkan keseragaman di mana-mana telah memunculkan arus balik budaya dimana orang ingin mencari lagi identitas lokal mereka.

Mungkin sudah menjadi garis nasib bahwa masyarakat kita selalu berada dalam tegangan antara membela adat dan menentangnya. Di satu sisi orang ingin lepas dari adat, di sisi lain orang ingin mempertahankannya.

Orang yang meninggalkan adatnya sering menghadapi masalah identitas. Mereka sebenarnya tidak tahu mau hijrah ke mana. Sebab dalam kenyataannya di dunia ini tidak ada orang yang berasal dari sebuah kebudayaan bisa pindah total (raga, lebih-lebih lagi jiwa) ke dalam kebudayaan lain.

Maka, zaman ini, seperti di zaman-zaman lampau, terus melahirkan Hanafi-Hanafi, protagonist roman Salah Asuhan itu, yang mengalami keterbelahan identitas dan tidak tahu lagi siapa sejatinya diri mereka. Mereka adalah liyan yang dikutuksumpahi adat nenek moyang mereka sendiri dan dikibuli oleh modernitas Barat yang tak pernah sepenuhnya mampu mereka gapai.

Padang Ekspres, Minggu, 8 Februari 2015

February 8, 2015

Minang Saisuak #209 - Wanita Minang Pertama berijazah Hoofdacte

Ramah Saleh: Wanita Minang Pertama berijazah Hoofdacte

Sudah banyak publikasi mengenai gerakan perempuan Minangkabau untuk meraih kemajuan. Namun, tetap saja ada banyak hal lain di seputar topik ini yang belum terungkapkan. Dalam salah satu rubrik ini (edisi 27 Februari 2011) kami telah menampilkan profil Sjarifah Wawawi, gadis Minang pertama yang mengecap pendidikan sekuler di Sekolah Raja (Kweekschool) Bukittinggi di awal abad 20 (lihat: http://goo.gl/UT2qKd). Di lain kesempatan, kami juga akan menampilkan profil Saadah, seorang gadis asal Seberang Padang yang sezaman dengan Sjarifah yang aktif menggerakkan kemajuan wanita Minang di tahun 1920 dan 30-an.

Kali ini kami turunkan kodak klasik wanita Minangkabau pertama yang berhasil memperoleh ijazah hoofdacte di zaman kolonial. Pemilik ijazah hoofdacte berhak dipromosikan menjadi kepala sekolah H.I.S. (Hollandsch Inlandsche School). Di zaman itu sulit bagi orang pribumi untuk mendapatkan ijazah ini, lebih-lebih lagi bagi kaum perempuan. Maka itu, tokoh yang kita bicarakan kali ini dianggap sangat istimewa.

“Entjik Ramah Saleh binti engkoe Saleh gelar Engkoe Machoedoem Sati“, demikian nama lengkap wanita Minang yang gambarnya kami sajikan di sini. Machoedoem Sati adalah pensiunan guru Normaalschool Padang Panjang. Keluarga ini termasuk golongan terpelajar Minangkabau di awal abad 20. Dua kakak Ramah bergelar Doktor, yaitu Dr. Ahmad Saleh dan Dr. Oesman Saleh.

Ramah dilahirkan di Padang (tidak disebutkan tahunnya). Mula-mula dia masuk sekolah Belanda di Fort de Kock, kemudian masuk MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang. Bulan juli 1924, atas sokongan Nyonya Mr. Creutzberg, seorang wanita Eropa yang peduli pada pendidikan anak-anak pribumi, Ramah memperoleh kesempatan mengikuti kursus untuk mendapatkan hulpacte (guru Belanda) di Carpentier Alting Weltevreden (Batavia). Pada bulan Mei 1925 dia berhasil menamatkan kursus itu dan langsung ditempatkan di H.I.S. Padang.

Pada tahun 1926 Ramah minta pindah ke H.I.S. di Meester Cornelis (Batavia), karena dia ingin mengambil kursus hoofdacte di ibukota Hindia Belanda itu. Pada 6 Mei 1927 dia lulus ujian akte Melayu, syarat utama untuk dapat mengambil hoofdacte.

Pada 5 Juni 1929 Ramah lulus dalam ujian bagian pertama kursus itu, dan pada 27 Mei 1930 dia lulus ujian bagian kedua, sehingga dia berhak menggondol diploma hoofdacte (diploma guru kepala Belanda) yang sangat bergengsi (pada masa) itu.

Kami belum mendapat data lengkap mengenai karier Ramah setelah mendapat hoofdacte itu. Juga kapan dan di mana beliau meninggal. Satu catatan penting dari kisah hidup Ramah yang dapat kita petik adalah mengenai “kemaoean, kekerasan dan ketetapan hatinja serta oesahanja” dalam mendapatkan “tjita-tjitanja” yang luar biasa di zamannya. Tentu tidak ada salahnya jika kisah hidupnya dijadikan “cermin terus” oleh kaum wanita Minangkabau masa kini.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 45/46, Th VIII, 6 Juni 1930, hlm. 718) | Singgalang, Minggu, 8 Februari 2015

February 3, 2015

Melawan Amnesia Sejarah : Kota Padang (1925)

Oleh Parada Harahap

Tugu dekat Pasar Kampung Jao (Kampung Jawa), Padang (c.1920-an) [koleksi KITLV Leiden

Kira-kira 15 menit dengan oto dari Emmahaven [Teluk Bayur], atau duapuluh menit dengan kereta api, bisalah sampai di Padang, ibu kota dari Residensi (Gouvernement) Sumatra Barat.

Dalam tambo Sumatra, nama kota Padang banyak menjadi sebutan, karena di sinilah tempat persinggahan bangsa-bangsa asing dari dahulunya, dan tempat inilah yang menjadi rebutan antara orang-orang yang datang kemari mencari keuntungan.

Kira-kira sebelum tahun 1666, kota ini masih dikuasai oleh Raja Aceh, tetapi kemudian sudah berulang-ulang menjadi kota yang senantiasa menjadi rebutan.

Pada tahun 1669 pernah orang Aceh mengusir orang Belanda dari tempat ini. Di tahun 1683 dan tahun 1702 datang gangguan dari pihak Inggris.

Pada 18 Agustus 1781 kota Padang diserahkan kepada Inggris, sampai tahun 1819 baru dikembalikan kepada Nederland. Buat ini diadakan oleh Sarekat Alam Minangkabau satu batu peringatan di Muara Padang, tidak berapa jauh dari gedung Raad van Justitie, memperingati kota Padang cukup seratus tahun kembali ke tangannya Belanda pada tahun 1819.

Di tahun 1819 itu penduduk kota Padang baru saja ada 9.000 orang dalam mana ada kira-kira 7.000 bumiputra, selainnya orang asing dan Belanda. Rumah-rumah pun ketika itu masih sedikit, cuma ada beberapa gudang perusahaan, sementara di belakang rumah-rumah itu masih hutan-hutan belaka. Di tahun 1831 pun penduduk dari XIII Kota coba menyerang kota ini, tapi Kompeni dapat menolak serangan itu. Semenjak itu Padang pun mulailah bertambah-tambah besar, apalagi sesudah kereta api buat tambang Ombilin dija{42}dikan, di mana sekarang ini menjadi tempat chef exploitatie dari kereta api itu, semakin lama semakin besar dan karena perhubungannya yang baik dengan tempat-tempat di luarnya ada, maka dalam tempo seratus tahun sudah bertambah pengisi kota sampai 9 kali dari bermula diterima oleh Nederland kembali dari tangannya Inggris.

Penduduk sekarang kira-kira 47.000 jiwa, menurut perhitungan jiwa tahun 1905 (antaranya ada 39.000 bumiputra, 5.000 orang Tionghoa, 200 orang Arab, dan kira-kira 1.000 orang Keling dan orang asing [lainnya]). Menurut perhitungan tahun 1920, jumlah ini kurang, menjadi 38.169, tetapi hal itu boleh jadi karena perhitungan yang lebih teliti tahun ini. Menjadi kota nomor 3 di Sumatra, karena Palembang masih lebih besar lagi dari semua kota ] di Sumatra. [Penduduk] Palembang ada 73.000, sementara [penduduk] Medan ada pula 45.284 jiwa.

Kota ini, seperti juga Emmahaven, penting buat antero Residensi ini maupun untuk bagian dari Tapanuli Selatan dan Tengah. Untuk satu negeri yang baik keadaan ekonomi dan negerinya, tentulah perlu suatu centraal dari perniagaan, itulah tidak lain dari kota Padang, lagi pula mempunyai perhubungan yang baik, darat dan laut. Masuk ke dalam, seperti ke binnenlanden, ada mempunyai perhubungan jalan raya yang baik, maupun kereta api sampai ke Fort de Kock, Payakumbih, Sawahlunto enz. [dll.], demikian pun ke tempat-tempat yang sekelilingnya meminggir-minggir laut, seperti ke Lubuk Buayo, Tebing Tinggi [mungkin maksudnya Tabing], Duku dan sebagainya.

Ke kota inilah dikirimkan orang dagangan, hasil hutan dari negeri-negeri yang tersebut di atas tadi, begitu pun menggalas (membeli barang untuk dijual) ke sinilah, sehingga tak heran bila di sini kedapatan toko-toko Eropa dan bank-bank besar beraneka kantor penolongnya di sini.

Perasaan saya setelah sampai di kota ini semata-mata melihat cara Sumatra, karena dari letaknya rumah-rumah maupun keadaan kampung-kampung beserta dengan jalan-jalannya sudah berbeda dengan keadaan [di] tanah Jawa. Orang yang lalu lintas pun berlainan benar kelihatannya. Di sini saya lihat orang lebih bergembira pada mukanya. Itu tak heran, karena bangsa yang mendiami negeri ini [adalah] bangsa yang terkenal suka merdeka, sebagai {43} burung elang, suka bekerja sendiri, sehingga nyata kelihatan dari lagak lagunya yang tak tertahan-tahan.

Sore-sorenya saya pergi berjalan-jalan dengan tuan Tjio Peng Hong [Redaktur koran Radio di Padang]. Karena kami naik oto, lekas juga seluruh kota Padang dapat kami kelilingi. Seperti saya katakan di atas tadi, pemandangan di sini seperti memandang negeri bumiputra semata-mata, karena rumah-rumah yang bertonggak tinggi dan beratapkan rumbia. Satu sama lain berantara jauh-jauh yang dibatasi oleh kebun-kebun kecil dalam pekarangan itu di mana tumbuh berbagai-bagai tanaman seperti manggis, rambutan dan jeruk manis, jambu dan sebagainya. Rumah-rumah hampir semua, kecuali di pasar Pondok atau rumah gedung Gouvernement, terbuat dari kayu belaka. Atap rumah seperti yang buruk saja semua nampaknya, boleh jadi karena terlalu panas di sana, sehingga rumbia itu seperti yang buruk kelihatannya. Negeri ini memang terhitung negeri yang amat panas, tetapi meski begitupun, tidak tercela benar tentang kesehatannya hawa di sini.

Di mana-mana tampak tennisbaan. Rupanya permainan ini lekas benar menjalar kemari dan terhitung suatu permainan yang pupuler, sampai ke negeri-negeri seperti Padang Panjang, Payakumbuh dan lain-lain yang lebih kecil didapati tennisbaan serupa itu.

Orang-orang Eropa banyak bertempat di Belantung dan Plein van Rome, tapi banyak punya yang menyelat [dari bahasa Minangkabau: manyalek] di kampung-kampung bumiputra, karena orang-orang pensiunan yang tiada beberapa pendapatannya itu banyak di kota Padang.

Kita jalani ke Kampung Jawa, satu pasar yang ramai, yang boleh dikata menjadi pusatnya perdagangan bumiputra yang kecil-kecil, kemudian ke tanah lapang, di mana kita lihat orang bermain bal. Tentang ini kota Padang ada mempunyai riwayat yang sedikit panjang. Dahulunya sport bumiputra terdesak benar oleh suatu kumpulan dari West Sumatra Voetbal Bond yang boleh dianggap menjadi kumpulan orang Eropa.

Kemudian didirikan orang satu Sport Vereeniging Minangkabau, dikepalai oleh Dr. Hakim dan tuan Samad, sampai kepada masa ini sudah menunjukkan nama yang baik di sini. Tetapi sebab sport begini masih muda umurnya dalam dunia bumiputra, {44} kerapkali juga mereka lupa akan ujut [hakekat] sport, sehingga perkelahian juga yang kerap terjadi. Tapi meski begitu, tak dapat disangkal lagi, permainan yang diusahakan oleh Sport Vereeniging Minangkabau ada memberi perbantuan juga kepada kemajuan pergaulan di kota ini.

Di sini bertempat Gouverneur dari Sumatra Barat, Raad van Justitie, Landraad dan Weeskamer, maupun Kamer van Koophandel.

Sementara toko-toko Belanda ada kedapatan di Handelskade, pusat perdagangan besar-besar, karena beberapa firma-firma Eropa mempunyai cabang di sini.

Tatkala saya melalui Pondok Padang, hendak mengunjungi kantor redaksi Sinar Sumatra, Radio dan Tjaja Sumatra, nampak lagi bekas-bekas kebakaran di sana, karena belum berselang berapa lama timbul kebakaran besar di sini. Perkara ini bagi kota Padang sudah tak begitu mengejutkan. Saya rasa tidak ada yang lebih tinggi pegang record di Indonesia, yang bisa melawan Padang buat kerapkalinya kebakaran…….sehingga tidak begitu salah kalau disebut pula kota Padang ada[lah] satu “kota api”, penambah nama biasa. Kerapkali didapati keterangannya kemudian, pembakaran itu karena nafsu hendak menerima uang asuransi rumah-rumah dan barang-barang yang dipertanggungkan. Beberapa perkara tentang itu terbebas di Landraad dan Raad van Justitie, karena kekurangan saksi (keterangan) tetapi tiadalah banyak keyakinan orang yang kebakaran di sana terbit dari bahaya sewajarnya, yang tiada disengaja, kecuali satu-dua. Jika terjadi kebakaran, selalu pula makan korban banyak-banyak, karena rumah-rumah di sana yang beratap rumbia dan terdiri dari kayu. Inilah sebabnya Gemeenteraad menetapkan suatu aturan, supaya rumah-rumah yang akan didirikan di sana jangan dari barang-barang yang mudah terbakar seperti itu. Karena itu makin banyaklah rumah-rumah yang terbuat dari batu.

Ke sebelah Muara, di tepi laut, suatu strand [pantai] yang banyak dikunjungi orang di waktu sore, saya pergi juga. Di dekat situ, tak jauh dari gedung Raad van Justitie ada batu peringatan, yang satu dan yang lain mengingatkan kepada kita akan kejadian-kejadian dalam hikayat Sumatra Barat, dari dahulu sampai sekarang. Pada tanah lapang yang tersebut Michielsplein, ada {45} batu peringatan dari Generaal Michiels, yang disebut orang Melayu Jenderal Mejelis yang terkenal dalam perang Bonjol. Marhum itu mulai tahun 1833 ikut ekspedisi ke Jambi, kemudian di tahun 1837 jadi komandan militer di Sumatra Barat. Karena peperangan Bonjol yang menguntungkan kepada pemerintahnya, ia diangkat jadi Gouverneur di Padang. Di tahun 1849 ia [tewas] kena peluru dalam peperangan di Kesumba [Bali]. Sebagai menghormati jasanya, didirikan peringatan di salah satu jalanan di Waterlooplein Weltevreden [Batavia], serta batu yang tersebut di atas tadi.

Sebuah pula peringatan [untuk] Letnan Kolonel A.T. Raaf, yang terkenal pada perang Padri. Meninggal pada 17 April 1824, sesudah baru saja pada bulan Januari tahun itu diangkat jadi Residen Sumatra Barat.

Di muka gedung Javasche Bank ada batu peringatan Hoofdingenieur W.H. de Greve, [orang] yang pertama mendapat tambang batu bara Ombilin.

Yang amat menarik hati adalah dua batu peringatan dari pihak bumiputra yang letaknya pun tidak pula berjauhan, yaitu batu peringatan Jong Sumatranen Bond memperingati kongres pertama dari kumpulan pemuda Sumatra. Yang satu lagi batu peringatan dari S.A.A.M. (Sarekat Adat Alam Minangkabau) untuk memperingati seratus tahun kota Padang di tangan Belanda, sesudah kembali dari tangan Inggris.

Tentang ini saya mau tulis di lain bagian, karena tatkala saya berdiri di sini saya rasa juga tentu orang-orang lain yang memikirkan akan keadaan negeri Sumatra, bahkan Indonesia semua sedikitnya akan terbit juga suatu rasa-rasa yang aneh di hatinya tatkala menentang dua batu peringatan yang tersebut, yang dengan pendek mau saya katakan[:] suatu batu yang memperingati juga bahwa geestnya (nyawa) Padri masih hidup dalam sanubari penduduk di sini, dalam mana saya mau katakan orang muda sekarang menjadi Padri yang tersebut dalam hikayat itu.

Pada hari yang kedua saya kunjungi kantor surat-surat kabar di kota ini, seperti redaksi Sinar Sumatra, Radio, Tjaja Sumatra dan Oetoesan Melajoe.

Tentang ini pun saya mau tulis nanti dalam lain bagian, karena saya merasa salah satu daripada tubuh yang bekerja untuk kemajuan tanah Sumatra yang tak harus dilupakan {46} adalah juga kalangan pers tadi, sebab itu baik kita perkatakan tentang itu nanti lebih lanjut.

Sesudah saya kunjungi Sekretaris dari Sarikat Usaha, tuan Marah Soetan, serta berjalan-jalan sebentar, bercakap-cakap dengan tuan-tuan lain, saya pun pergi tidur, karena besok pagi hendak berangkat ke Padang Panjang.

Dengan menyesal mesti saya menerangkan, semenjak dari Bengukulen sampai Padang ini, saya jumpai beberapa tanda-tanda peringatan, tapi tak ada yang memperingati dan membangunkan pikiran saya, umpama batu yang memperingati kejadian atau kebesaran dan kegagahan bumiputra, sehingga amat sulit rasanya hendak mengetahui lebih lanjut tentang pemandangan dari pihak bumiputra sendiri. Semua-semua perbuatan [orang] Eropa, yang mau tidak mau, terpaksa kita pakai menjadi kacamata menyuluhi riwayat tanah Sumatra. Inilah suatu yang amat [di]sayang[kan], pihak bumiputra tak mempunyai kelengkapan yang berguna tentang tambo yang akan ditinggalkan kepada anak cucunya {47}.

***

* Sumber: Parada Harahap, Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij ‘Bintang Hindia’, 1926, hlm.42-47. Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli bukunya; kata-kata dalam tanda [ ] merupakan tambahan dari penyalin; nama orang dan instansi tetap ditulis menurut ejaan aslinya; foto ilustrasi merupakan tambahan dari penyalin.

Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers