Suryadi's Blog, page 4

February 2, 2015

Renung #50 | Jokowi: A New Hopeless

Sangkarut politik Indonesia tampaknya makin rumit. Gonjang ganjing dan sikut-sikutan di antar institusi pemerintah kian tak berkeruncingan. Para politikus elit di Jakarta makin tidak merasa malu memberi contoh jelek kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka berkelahi lagi seperti anak kecil memperebutkan mainan.

Untuk kesekian kalinya terjadi gesekan antara KPK dan Kepolisian. Dua lembaga pemerintah yang mestinya saling bahu-membahu menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini justru malah terlibat konflik dan saling gontok-gontokan. Melalui media sosial kita melihat kritik dan cibiran publik yang makin terang-terangan kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang lemah dan terkesan sangat kurang berwibawa.

Dengan alasan yang terkesan dibuat-buat (’orang bodoh jua tahu’, kata peteater Butet Kartaredjasa), Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto ditangkap polisi. Publik langsung bereaksi. Mereka mendatangi gedung KPK untuk menyatakan dukungan moral kepada lembaga pemberantas korupsi itu dan menuntut agar Bambang dibebaskan. Setelah beberapa jam ditahan, Wakil KPK itu kemudian dibebaskan. Akan tetapi ekor dari kejadian itu adalah semakin meningkatnya friksi antara KPK dan Polri, yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi. Komentar-komentar pembantu Presiden yang sebenarnya tidak perlu makin memperkeruh suasana, misalnya istilah ‘rakyat yang tak jelas’ yang menyokong KPK yang ‘kekanak-kanakan’ yang dilontarkan oleh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Presiden Jokowi terkesan kebingungan menghadapi konflik Polri-KPK tersebut. Hal ini bermula dari keputusannya untuk mencalonkan Komjen Polisi Budi Gunawan yang terendus korupsi untuk menggantikan Jendral Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Keputusan Presiden itu telah menuai kritik dari kalangan luas, termasuk oleh pendukung fanantiknya sendiri. Sekarang konflik Polri-KPK potensial pula membenturkan angkatan kepolisian dengan TNI (khususnya Angkatan Darat) karena KPK minta perlindungan kepada Panglima TNI Jendral Moeldoko.

Kini publik mendapati kenyataan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi yang semula sangat diharapkan dapat membawa Indonesia ke kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik dan sehat telah memperlihatkan performa yang jauh lebih jelek dari pemerintahan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Baru dalam hitungan seratus hari masa kerjanya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menimbulkan berbagai masalah.

Sang Presiden kelihatan tidak tegas dalam menangani Konflik Polri-KPK. Publik menununjukkan ketidakpuasannya melihat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat. Menurut beberapa jajak pendapat, kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi turun menjadi 25%. Betapa tidak, baru beberapa minggu saja memegang tampuk kekuasaan, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM yang tentu saja menambah penderitaan rakyat berderai yang konon menjadi mayoritas konstituen yang memilihnya dalam pemilu lalu. Kebijakan sang Presiden menaikkan harga BBM yang dianggap tidak populer itu jelas makin dicekik rakyat karena harga-harga kebutuhan sehari-hari makin melambung. Dan penderitaan rakyat itu tentu tidak akan hilang dengan blusukan yang dilakukan sang Presiden ke pasar-pasar.

Tampaknya pihak-pihak yang mendukung dan memilih Jokowi dalam pencalonannya menjadi presiden dalam pemilu lalu, kini dengan terang-terangan juga mengeritik presiden pilihan mereka itu. Malah banyak pendukung Jokowi sudah mengancam akan menarik dukungannya.

Saya masih ingat suasana hari pencoblosan di Belanda bulan April 2014 lalu. Ribuan migran Indonesia di Belanda tumpah ruah ke Kedubes Indonesia di Den Haag. Mereka rela antri berjam-jam dalam hujan dan hembusan angin dingin Laut Utara untuk dapat memberikan suara mereka demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Seorang staf kedutaan mengatakan kepada saya bahwa situasi mbludak seperti itu tidak pernah terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Rasa optimis dan harapan yang begitu besar kepada Jokowi membuat mereka rela pergi ke kotak suara di Kedutaan Indonesia di Den Haag, walau banyak di antara mereka yang tinggal jauh di pelosok Belanda. “Saya ke sini untuk nyoblos Jokowi”, kata seorang wanita yang antri di belakang saya. Kenyataanya, memang dalam penghitungan akhir untuk TPS Belanda, Jokowi menang telak atas Prabowo.

Situasi seperti itu terjadi pula di banyak daerah di Indonesia. Suara-suara optimis terdengar di mana-mana. Para jokower begitu antusias, bahkan ada yang mutung: bahwa Jokowi adalah ‘mukjizat’ bagi Indonesia. Dia dianggap akan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan pro rakyat, yang akan berjuang melawan korupsi, dan dekat dengan rakyat karena suka blusukan. Hanya rakyat di beberapa daerah yang dapat melihat prediksi ke depan: misalnya di Sumatra Barat yang justru memberi kemenangan kepada Prabowo. Tampaknya alun takilek alah takalam oleh mereka.

Tak ayal pula majalah Times memajang foto Jokowi dalam salah satu edisinya dengan tulisan ‘A NEW HOPE‘ (sebuah harapan baru (bagi Indonesia)).

Kini, begitu singkat terasa bahwa harapan-harapan besar rakyat Indonesia itu telah dikhianati oleh Presiden Jokowi. Mantan Walikota Jakarta itu telah mengecewakan banyak pendukungnya. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya justru berseberangan dangan harapan-harapan para pemilihnya, membuat tekanan darah rakyat Indonesia makin naik.

Jokowi terlihat belum siap menjadi orang nomor satu Indonesia. Dia masih seperti boneka wayang yang dikendalikan oleh seorang dalang.

Dan kini di media sosial, tulisan yang menyertai foto Jokowi di sampul majalah Times itu telah diplesetkan menjadi: ‘A NEW HOPELESS’ (sebuah sia-sia baru).

Padang Ekspres, Minggu, 1 Februari 2015

February 1, 2015

Minang Saisuak #208 - Perkumpulan Pelajar JULIUS Koto Gadang (1906)

Sebagaimana sudah umum diketahui, Koto Gadang (dalam teks-teks lama sering ditulis ‘Kota Gedang’) adalah sebuah nagari yang sejak semula sudah menerima dengan tangan terbuka ide sekolah sekuler yang diperkenalkan oleh Belanda pada pertengahan abad 19. Beberapa kali rubrik Minang Saisuak sudah mengekspos tokoh-tokoh plitik, pegawai-pegawai pemerintah, pedagang besar, dan intelektual Minang asal Koto Gadang yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah sekuler itu.

Kali ini rubrik Minang Saisuak menurunkan foto perhimpunan anak-anak sekolah asal Koto Gadang yang bernama Kinder-Veneeniging Julius (selanjutnya disebut KVJ). KVJ didirikan tahun 1906 di Koto Gadang. Anggota perhimpunan ini adalah anak-anak Koto Gadang yang bersekolah di Fort de Kock (Bukittinggi), termasuk mereka yang bersekolah di sekolah milik Studiefonds Kota Gedang yang pada bulan Juli 1929 pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah untuk kemudian dijadikan HIS (Hollands Inlandsche School).

VIJ dimaksudkan ’soepaja lid-lidnja sekeloear dari pekarangan sekolah, lidahnja tidak kakoe berkata-lata dalam bahasa Belanda.‘ Mereka yang tidak mempraktekkan bahasa Belanda akan ‘didenda dengan oeang banjaknja 1 pitis garis (1/12 gobang).‘ Selain itu, anak-anak itu juga diajari sport. Lihatlah gaya pakaian anak-anak itu, layaknya gaya pakaian orang Eropa. Tidak ada penjelasan, kenapa perkumpulan ini dinamakan ‘Julius’, nama yang agak berbau ke Yunani.

Gagasan mendirikan KVJ datang dari Soetan Indra, seorang pedagang (handelaar) di pasar Fort de Kock. (Beliau tidak ikut berfoto). Perhimpunan ini hidup beberapa tahun lamanya sebelum akhirnya mati. Foto ini (yang terbitkan Pandji Poestaka thn 1929) dimaksudkan untuk menghidupkan lagi perhimpunan (semacam) ini di Koto Gadang. Disebutkan bahwa di antara anak-anak yang terlihat dalam foto ini, ‘soedah ada 7 orang jang mendjadi Indisch Arts, 2 orang Chef Telefoonkantoor, Veearts (dokter hewan), Opzichter dan Commies pada kantor Goebernemen.‘

Foto ini merekam sejarah kegigihan orang Koto Gadang mencapai kemajuan. Para ninik mamak dan ayah (yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti Soetan Indra yang hanya pedagang itu) serta seluruh unsur masyarakat Koto Gadang bahu-membahu menyekolahkan anak kemenakan mereka untuk dapat mencapai kemajuan. Apakah masih ada semangat seperti ini sekarang di nagari-nagari di Minangkabau yang sudah hampir genap 70 tahun merdeka ini?

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka No. 38, Th. VII, 10 Mei 1929: 594) | Singgalang, Minggu, 1 Februari 2015

January 27, 2015

Orang Koto Gadang 1* : Perubahan sosial-budaya di Minangkabau

Oleh: St. Perang Boestami 2*

Bumiputera Pulau Sumatera yang mula-mula maju ialah orang Sumatera Barat. Sebab itu di Sumatera Baratlah mula-mula berdiri Sekolah Raja (Sekolah Guru) 3*. Anak Sumatera Barat pulalah yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang dituntutnya di Sekolah Raja itu ke seluruh Pulau Sumatera. Kampung yang mula-mula maju di Sumatera Barat ialah kampung Koto Gadang.4* Sebab itu dimana saja di Kepulauan Hindia ini adalah tersua orang Koto Gadang atau [ke]turunan Koto Gadang memegang rupa-rupa pekerjaan Gubernemen dan pekerjaan partikulir. Pada masa ini [1923] anak Koto Gadanglah yang sebanyak-banyaknya menjadi dokter, di antaranya ada yang bergelar Dr., yakni Dr. Sjaaf, yang gambarnya telah pembaca lihat di dalam Pandji Poestaka no. 32 [Tahoen 1, 9 Agustus 1912:1-2].5* Di antara dokter-dokter itu banyak pula yang beradik kakak, seibu seayah atau seayah.

Sulaman Koto Gadang dan perbuatan pandai emasnya termashur dari zaman dahulu (Zaman Cindur Mata) dan acap kali dipergunakan orang untuk bingkisan ke Eropa. Orang nagarinya banyak pula yang ternama karena tinggi martabatnya atau karena kepandaiannya.

Adat istiadat di situ menyebabkan pula nama nagari Koto Gadang itu kerap kali disebut-sebut orang, karena adat itu dipegang keras oleh bumiputeranya, terutama sekali tentang bersuami. Perempuan Koto Gadang, gadis atau janda, tidak boleh bersuamikan orang kampung lain, istimewa pula dengan bangsa asing, meskipun laki-laki itu anak kepada orang Koto Gadang.

Barang siapa yang melanggar adat itu dihukumkan ia dengan hukum adat dan dikeluarkan dari adat, seolah-olah tidak dipandang orang Koto Gadang lagi. Tetapi laki-lakinya boleh beristrikan orang mana saja, atau bangsa apa juga. Oleh sebab itu sukar sekali gadis-gadis Koto Gadang itu, apa lagi jandanya, akan beroleh suami yang sebaya dengan dia.

Menilik derasnya aliran pengajaran yang masuk ke Koto Gadang dan pengajaran itu rata-rata diberikan kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan, timbullah persangkaan kita bahwa kelak akan timbul pergerakan di pihak perempuan akan mengubah adat itu dengan jalan damai, umpamanya:

a. Dimintanya kebebasan bersuami dengan orang luar Koto Gadang, dengan peranakan Koto Gadang, misalnya dengan anak mamaknya (anak saudara laki-laki ibunya), atau dengan orang lain, yang berpadanan dengan dia.

b. Adat itu dipintanya dikenakan pula kepada laki-laki anak Koto Gadang, yakni anak laki-lakinya tidak boleh pula beristrikan perempuan lain, supaya sama-sama memikul larangan itu.

Tadi di atas kita sudah lihat gambar-gambar perempuan Koto Gadang.

Maka tampaklah oleh pembaca bahwa anak-anak perempuan di situ memakai pakaian cara Barat; tetapi kalau mereka itu sudah besar, dipakainya pakaian cara nagarinya. Yang ketiga dari kanan ialah anak gadis Koto Gadang berpakaian mempelai (pengantin) cara nagarinya. Gadis itu sudah menuntut pengetahuan Barat, pandai cara Belanda dan sudah tahu memegang pangkat klerk pada kantor Residen Padang, tetapi keindahan pakaian cara nagarinya itu tidak hilang pada perasaannya.

***

Catatan penyalin:

Efek sosial dari adat orang Koto Gadang dalam urusan perkawinan itu tentu ada. Wartawan kawakan dan prolifik di Batavia asal Tapanuli yang berkunjung ke Koto Gadang tahun 1925 mencatat:

Perempoean Kota gedang tidak boleh kawin dengan [laki-laki] lain kampoeng, tetapi laki-laki-laki Kota Gedang tidak terlarang kawin dengan perempoean lain.

Ketika saja koendjoengi tempat ini, saja dapat kenjataan 2/3 dari pendoedoeknja negeri itoe jang djoemlahnja ada 2000 orang, perempoean sadja.

Perawan-perawan jang tjantik tetapi toea-toea, sampai beroemoer 25 tahoen keatas, boekan main banjaknja.

Orang amat heran dengan keadaan negeri Kota Gedang ini, karena jang paling madjoe diantero Sumatra tidak ada lagi selainnja dari Kota Gedang. Hampir 2/3 dari anak Sumatra Barat jang ada di Stovia dan lain-lain sekolah Middelbaar, anak Kota Gedang. Indische Artsen, Opzichters, Onderwijzers, pendeknja orang-orang jang madjoe di zaman ini diantara anak negeri, anak dari Kota Gedang djoegalah, tetapi merekalah jang paling conservatief dalam hal adat jang satoe ini.

Mereka poenja orgaan, ada, namanja Soeara Kota Gedang. Di sana tampak djoega sekali-sekali protest kepada atoeran jang amat pintjang itoe, tetapi ternjata soeara masih lebih keras djoega ropeanja dengan kebiasaan jang amat koeno itoe.

Dahoeloe ada orang perempoean Kota Gedang nama Daena, postassistente di Medan, karea tjintanja djatoeh kepada seorang Djawa, ass[istent] post disitoe djoega nama Pomo, kawinlah dia, meskipoen hoedjan protest dari negerinja begitoe keras. Mereka mengadakan rapat di Kota Gedang memboeang nama perempoean ini. Rapat memoetoeskan ia diverbannend (tidak diakoei sah lagi dalam adat Kota Gedang, ia boekan anak Kota Gedang lagi). Ialah jang pertama perempoean jang djadi korban dari sana, dialah martelaares dari Kota Gedang, jang hendak mentjoba meroentoehkan adat jang soedah tidak pada temponja lagi itoe.

Sedih sekali bila pembatja dikasih kabar, jang kekasih dari Daena anak Djawa jang terseboet tadi soedah meninggal pada doea tahoen dahoeloe [1923], dan tinggallah Daena menanggoengkan nasibnja jang tidak ada ampoen-ampoennja lagi bagi orang Kota Gedang sampai sekarang djoeapoen. Kabarnja ia tinggal di tanah Djawa. Inilah jang menakoetkan perawan-perawan disana melanggar atoeran itoe, takoet terboeang dari familie dan negeri oentoek selama-lamanja.

[...]

Dr. A. Zakir jang terkenal di Weltevreden, Dr. Sjaaf di Padang, Dr. Aulia, ja, banjak lagi nama-nama jang masjhoer, entah beberapa dozijn lagi, itoe semoea tak dapat meroentoehkan adat itoe. Dalam organnja Kota Gedang ditjela benar Dr. Marzoeki, seorang Ind[ische] Arts dari sana jang sekrang di Riow karena ia mengambil perempoean Europa djadi njonja. Satoe……! koerang kans dari perawan-perawan dari Kota gedang oentoek bersoeami, karena toean itoe pergi kepadang lain. Demikianlah ada beberapa dinataranja jang kawin dengan perempoean Djawa atau perempoean Minangkabau sendiri tetapi tidak perempoean Kota Gedang, djadi amat mendjengkelkan perasaan perawan-perawan disana.

Tapi apa boleh boeat……..adat masih begitoe kerasnja.

Sekarang hanja timboel gerakan keras disana menjamakan sekolah perempoean dengan laki-laki, soepaja silelaki tertarik hatinja memperisterikan perempoean-perempoean itoe. Tetapi sebenarnja meskipoen begitoe, tidaklah akan tertoloeng anak perawan Kota Gedang itoe semoea, karena djoemlah[nya] memang lebih banjak dari laki-laki.

Tahoekan pembatja siapa jang beroentoeng dan kenjang di Kotan Gedang? Ach pembatja, kasihan kita melihatnja.Goeroe goeroe [dan] pensioen Demang jang soedah toea-toea, jang menoenggoe adjalnja dengan lekas, itoelah jang amat beroentoeng, karena tidak boleh djadi perawan itoe akan vrijgezel (memboedjang) selamanja, biarlah djadi isteri jang kedoea, tidak mengapa, asal achir-achir[nya] toch berlaki………

Boekan sedikit banjaknja laki-laki Kota Gedang jang mempoenjai isteri begitoe moeda, begitoe tjantik, hingga membangkitkan tjemboeroe dan panas laki-laki loearan jang melihat hal itoe, mengapa laki-laki jang toea itoe sekedjam itoe memakai perempoean-perempoean moeda, dan pandai-pandai bahasa Belanda, padahal masih banjak anak-anak moeda diloearan jang sebenarnja pantas dan soeka djadi soeami perawan-perawan jang terseboet itoe.

[...]

Amat terkedjoetnja saja melihat sedikitnja laki-laki disana, karena boekan sadja karena memang djoemlahnja begitoe sedikit, tetapi jang sedikit itoepoem tidak kelihatan dalam negeri itoe, karena pergi, berdagang dan makan gadjih keloearan, seperti ke Tapanoeli, ke Atjeh, ke Deli, ke Palembang, Borneo dan ke tanah Djawa.

Demikian ditulis oleh Parada Harahap dalam bukunya yang menarik dan penuh informasi Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart - April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij ‘Bintang Hindia’, 1926 (kutipan berasal dari halaman 76-78).

Pikiran-pikiran untuk melakukan perubahan terhadap aturan perkawinan di Koto Gadang, sebagaimana diprediksikan oleh St. Perang Boestami dalam tulisannya yang disalin di atas, rupanya memang muncul pada dekade berikutnya. Dalam sebuah rapat besar Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang pada tahun 1935, seorang penghulu nagari itu yang bernama Datuk Kayo [aslinya tertulis: 'Datoek Kajo'; tampaknya beliau adalah Yahya Datuk Kayo, anggota Volksraad asal Koto Gadang 6*] mengusulkan perubahan peraturan perkawinan di Koto Gadang itu. Pers lokal di Sumatera Barat (misalnya Sinar Sumatra) terlanjur menyebarkan berita bahwa kaum wanita Koto Gadang telah melakukan pemberontakan terhadap aturan adat yang ketat yang membatasi hak mereka dalam menentukan pasangan hidup. Namun hal itu dibantah oleh masyarakat Koto Gadang. Mereka mengatakan bahwa hal itu baru berupa gagasan. Pandji Poestaka, No. 50, Tahoen XIII, 25 Juni 1935, hlm. 961-62 melaporkan hal yang sesungguhnya terjadi berdasarkan informasi dari warga nagari Koto Gadang sendiri (ejaan disesuaikan) :

[Y]ang [se]betulnya [terjadi] ialah sebagai berikut:

Pada Kerapatan Adat di Koto Gadang yang dihadiri oleh beberapa penghulu-penghulu dan beberapa cerdik pandai, Engku Datuk Kayo mengemukakan perasaan tentang adat timbang terima yang menurut adat selama ini patut diubah, mengingat [di Koto Gadang] banyak gadis daripada anak bujang, sedangkan anak bujang tidak dilarang kawin dengan gadis lain negeri. Dengan hal ini tentu lama-kelamaan banyak gadis yang tidak dapat suami, sebab itu Datuk Kayo meminta supaya diizinkan menerima laki-laki yang bukan anak negeri Koto Gadang untuk sumando.

1. Anak pisang (yang bapa[k]nya orang Koto Gadang, ibunya orang lain nagari.

2. Laki-laki yang terpandang baik kelakuannya menurut tilikan, asal saja beragama Islam.

Kerapatan menerangkan, berhubung dengan adat yang selama ini dipakai di Koto Gadang, tiap-tiap akan menambah-mengurangi dan memperbaiki adat yang lama yang dirasa tiada sesuai dengan masa, maka diperbincangkan di muka kerapatan tiap-tiap hari Raya 1 Syawal, karena pada masa itulah segala penghulu-penghulu yang jauh di rantau serta cerdik pandai pulang dan berkumpul, dan pada waktu itu pulalah segala perasaan dikemukakan.

Sebab itu kerapatan belum lagi sepakat menerima atau menolak voorstel Engku Datuk Kayo, apalagi yang menjadi halangan berat, karena penghulu-penghulu tiada cukup menurut sepanjang adat, kerapatan berjanji akan membicarakan hal ini pada Hari Raya 1 Syawal di muka ini [1323 H].

Dengan kabar penerangan dari pihak anak negeri Koto Gadang di atas ini, nyatalah bahwa Koto Gadang belum lagi membukakan pintu akan menerima laki-laki yang bukan anak negeri Koto Gadang untuk sumando. (Pem.)

Demikian catatan lama ini disalin kembali, semoga bermanfaat bagi pembaca. Sebagaimana telah diuraikan oleh Hadler (2008:129-30), setahun setelah munculnya usulan Datuk Kayo itu, sekelompok wanita Koto Gadang mengajukan protes kepada Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang . Mereka minta kebebasan untuk diperbolehkan menikah dengan lelaki dari luar Koto Gadang, sebagaimana hak yang diperoleh kaum lelakinya. Namun, sejarah telah mencatat bahwa permintaan itu tidak diluluskan oleh para penghulu dan ninik mamak di Koto Gadang.

Kini dunia kemajuan telah menggoyahkan sendi-sendi adat Minangkabau, termasuk di Koto Gadang. Bagi warga nagari Koto Gadang sendiri, catatan klasik ini tentu penting pula untuk dibaca, paling tidak untuk mengukur sejauh mana telah terjadi pergeseran adat istiadat di nagari mereka, juga di Minangkabau pada umumnya. Wassalam.

(Penyalin: Dr. Suryadi, Leiden University, Belanda)

==============

1* Disalin dari Pandji Poestaka, No.37, Tahoen 1, 13 September 1923, hlm. 12-13. Ejaan disesuaikan dengan EYD. Nama Koto Gadang dalam teks aslinya ditulis ‘Kota Gedang’. Kata ‘negeri’ diubah menjadi ‘nagari’.

2* Aslinya tertulis ‘St. P.B.’). St. Perang Boestami adalah seorang Minangkabau yang bekerja sebagai Redaktur Kepala kelas 2 di Balai Poestaka (Comissie voor de Volkslectuur), yang kemudian pindah ke Bandung dan mendirikan grup orkes Minangkabau ‘Penghiboer Hati’ (Pandji Poestaka, No.19, Th I, 11 Mei 1923: [21]), De NIROM-Bode, 1 April 1939).

3* Maksudnya adalah Kweekschool di Ford de Kock (kini Bukittinggi).

4* Tentang efek dari kemajuan terhadap masyarakat Koto Gadang akibat mengadopsi sistem pendidikan sekuler (Belanda), lihat Elizabeth E. Graves, The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1981. (Terjemahan Indonesianya, Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX, diterbitkan Yayasan Obor, 2007). Lihat juga Jeffrey Hadler, Muslims and Matriarchs: Cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism. Ithaca & London: Cornell University Press, 2008, khususnya Bab 5, hlm. 112-37. (Terjemahan Indonesianya, Sengketa tiada putus: Matriarkat, reformisme agama, dan kolonialisme di Minangkabau, diterbitkan Freedom Institute, 2010).

5* Lihat juga rubrik ‘Minang Saisuak’ Singgalang, Minggu, 9 Maret 2014 (versi onlinenya dapat dilihat di: http://goo.gl/8BTuzv).

6* Lebih jauh mengenai Yahya Datuk Kayo, lihat Azizah Etek, Mursyid AM dan Arfan B.R., Kelah sang Demang Jahja Datoek Kajo:pidato otokritik di Volksraad 1927-1939. Yogyakarta: LKIS, 2008.

January 26, 2015

Renung #49 | Anda

Sebuah tulisan oleh Idham Hamdani muncul di laman Facebook seorang teman. Judulnya: ‘Disapa “Anda” malah tersinggung’ (https://rubrikbahasa.wordpress.com/2007/03/01/disapa-anda-malah-tersinggung/#more-394). Tulisan itu memaparkan kekeliruan pemakaian kata ganti diri ‘Anda’ oleh seorang guru yang berbicara dengan para orang tua murid di sebuah sekolah. Menurut para orang tua murid itu, kata ‘Anda’ yang dipakai oleh si guru ketika berbicara dengan mereka menimbulkan kesan formal dan tidak menghadirkan suasana akrab. Kata ‘Anda’ dianggap juga memberi kesan bahwa si pembicara sombong dan memandang rendah lawan bicaranya.

Saya sependapat dengan para orang tua murid itu. Bila seseorang memanggil ‘Anda’ kepada saya ketika berbincang-bincang, saya langsung merasa terganggu. Saya digiring ke suasana sangat formal dan juga merasa lawan bicara saya agak pongah. Saya lebih suka memakai kata ‘Saudara’.

Peneliti LIPI Dr. Erwiza Erman, dalam sebuah komunikasi pribadi dengan saya, mengatakan bahwa beliau sangat terganggu melihat berbagai acara talkshow di TV-TV kita sekarang, di mana pembawa acaranya yang masih muda mentah memanggil ‘Anda’ kepada para narasumber yang berusia (jauh) lebih tua dari mereka. Saya yakin banyak orang merasakan hal yang sama, termasuk saya. Orang Indonesia yang masih waras dan tahu sopan santun - konon ini adalah salah satu ciri bangsa kita - pasti risih mendengarkannya. Bayangkan, seorang pembawa acara atau reporter TV mengucapkan kata ‘Anda’ kepada seseorang yang seusia dengan ayah, ibu, kakek atau neneknya. Itulah realita sosiolinguistik Bahasa Indonesia sekarang: menipisnya kesopanan dan etiket berbahasa.

Menurut saya, fenomena penggunaan kata ‘Anda’ ini hanyalah bagian kecil dari pergeseran nilai budaya dalam Bahasa Indonesia, seiring dengan eforia demokrasi yang melanda (jiwa anak) negeri ini. ‘Bahasa menunjukkan bangsa’, kata sebuah ungkapan klasik. Jadi, jika bahasa berubah, itu menunjukkan adanya perubahan aspek psikologi sosial dalam masyarakat penuturnya. Generasi masa kini bangga memakai kata ‘Anda’, karena dianggap lebih demokratis dan punya urban sense. Malah ada pula yang beranggapan kata ‘Bapak’ dan ‘Ibu’ bersifat feodal.

Seperti saya katakana di atas, Bahasa Indonesia memiliki kata ganti orang kedua ‘Saudara’. Kata itu sudah lama ada dalam perbendaharaan kata bahasa nasional kita itu. Kenapa kita tidak memakai kata itu? Saya lebih suka dipanggil ‘Saudara’, sebab kata itu mengakrabkan, membuat yang berbicara dan lawan bicaranya lebih dekat secara emosional. Salah seorang yang selalu memanggil saya ‘Saudara’ setiap ada kesempatan berbincang-bincang dengan beliau adalah Prof. Henry Chambert-Loir, filolog naskah Nusantara asal Perancis. Menurut saya, beliau adalah salah seorang bangsa asing yang sangat memahami aspek sosiol budaya Bahasa Indonesia.

Kata ‘Saudara’ bisa digunakan untuk lawan bicara sesama usia atau yang lebih muda. Sedangkan untuk orang yang lebih tua, kita bisa memakai kata ‘Bapak’ dan ‘Ibu’, dan aneh jika ada yang menganggap kedua kata itu bernuansa feodal. Bukankan kata itu juga bisa digunakan untuk menyapa kedua orang tua kita? Kata ‘Bapak’ dan ‘Ibu’ lebih fleksibel dibanding kata ‘Puan’ dan ‘Tuan’ yang dipakai di Malaysia yang, bila ditujukan kepada orang dari kelas sosial yang lebih rendah, mungkin dianggap sebagai melecehkan atau mengolok-olok.

Penggunaan kata ‘Anda’, mungkin memang bermula dari kalangan kelas sosial tinggi dan petinggi militer di metropolitan Jakarta. Ahli bahasa Prof. Jim Collins, yang sudah sejak tahun 1960-an mengamati Bahasa Indonesia, menceritakan kepada saya bahwa pada dekade 1970-an dan 80-an kata ‘Anda’ sangat terbatas pelafalannya: hanya dipakai bila berbicara dengan orang asing (dalam pengertian orang yang tidak memiliki hubungan yang rapat dengan kita dan foreigner), dan juga di kalangan militer. Menurut beliau, kata ‘Anda’ hampir tak pernah dilafalkan, hanya ditemukan dalam tulisan-tulisan tercetak.

Jadi, kata ‘Anda’ mungkin cukup cocok digunakan dalam komunikasi ragam tulis. Sementara dalam ragam lisan, kita punya kata ‘Saudara’. Walau ada juga kata, ‘kamu’ dan ‘kau’, kedua kata itu tentu lebih cocok dipakai dalam suasana bicara yang bersifat informal.

Jadi, biarkan kata ‘Anda’ dalam ragam lisan dipakai oleh orang-orang parlente di Jakarta sana, dalam debat-debat tidak berkeruncingan yang terus menjamur di TV-TV. Kalau di Padang, ah… janganlah ber-Anda-Anda pula angku ka aden lai!

Padang Ekspres, Minggu, 25 Jauari 2015

January 25, 2015

Minang Saisuak #207 - Abuan Guru-Guru, Fort de Kock (1921)

Kesadaran berorganisasi muncul di kalangan kaum pribumi seiring dengan meningkatnya kemajuan di Hindia Belanda. Berbagai golongan dan aliran profesi membentuk serikat atau perkumpulan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan juga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Minangkabau termasuk pelopor dalam hal ini karena ide kemajuan menyebar dalam masyarakatnya sudah lebih awal muncul di abad 19. Para guru pun muncul kesadarannya untuk berorganisasi.

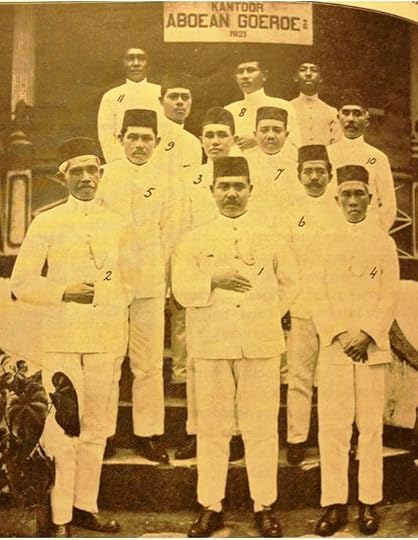

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan kodak lama pengurus Aboean Goeroe-Goeroe (AGG) yang didirikan di Fort de Kock (Bukittinggi) pada tahun 1921. Pelopornya adalah beberapa orang penilik sekolah (Schoolopziener) dan guru-guru yang ditugaskan di Sumatra Barat.

Para anggota AGG mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk tambahan uang pensiun di hari tua. Penilik sekolah dan guru dipungut iyuran sebesar 2,5 gulden dan guru bantu sebesar 1 gulden. Pada 1921 AGG memiliki 167 anggota dengan jumlah uang simpanan sebesar 3.728,50 gulden. Pada 1928 anggotanya meluas sampai ke Jambi, Palembang dan Borneo (Kalimantan) yang jumlahnya mencapai 422 orang, dengan jumlah uang simpanan sebesar 25.112 gulden. Uang itu ‘didjalankan djoega oentoek mentjahari keonetoengan jang halal’.

Selama 7 tahun pertama AGG tidak punya kantor. Pada 1928 AGG berhasil menyewa sebuah rumah di Fort de Kock untuk kantornya. Dalam foto ini terlihat anggota pengurus (berstuur) AGG berkodak bersama. Mereka adalah: 1) M. Thaib gelar St. Pamoentjak (Ketua/Voorzitter), pensiunan Kepala Penilik Sekolah (Hoofdschoolpoziener); 2) Dt. Bagindo (Wakil ketua/Onder Voorzitter), Kepsek di Fort de Kock I; 3) Kasip (Sekretaris), guru bantu di Fort de Kocok; 4) St. Saripado (Bendahara/Thesaurier), guru pensiun. Sedangkan sisanya adalah anggota komisaris: 5) Manan, Penilik sekolah (Schoolopziener) Fort de Kock I; 6) Dt. Radja Ibadat, Kepala sekolah Fort de Kock IV; 7) St. Pamenan, guru kelas 1 HIS Fort de Kock; 8) H. St. Ibrahim, guru bantu Fort de Kock III; 9) Dj. St. Machoedoem, guru bantu Fort de Kock IV; 10) B. Soetan Maroehoen, Kepala sekolah Fort de Kock II; 11) Z. St. Sinaro, Kepala sekolah Fort de Kock III. Jadi, rupanya pengelompokan sekolah di Fort de Kock pada masa itu dibagi atas 4 sektor: I, II, III, dan IV.

Pada 1927 AGG telah menerbitkan pula sebuah berkala untuk sarana komunikasi dan bertukar informasi di antara para anggotanya dan masyarakat luas pada umumnya. Sebagian eksemplar berkala ini masih tersimpan sekarang di Leiden University Library, Belanda.

Demikianlah sedikit informasi tambahan mengenai AGG. Seperti telah dicatat dalam sejarah pendidikan di Sumatera Barat, AGG cukup berperanan pada masanya, dan aktivitas mereka pun sering mendapat perhatian Pemerintah.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka No. 26-27, Th VII, 29 April 1929: 418) | Singgalang, Minggu, 25 Januari 2015

January 19, 2015

Renung #48 | Batas Satir

Kasus penembakan terhadap wartawan dan kartunis koran Charlie Hebdo di Paris minggu lalu, membuat kita bertanya: sampai di manakah sesungguhnya batas satir? Berita yang kita dengar adalah bahwa dua penembak meneriakkan ‘Allahu akbar’ sebelum memuntahkan peluru dari kalashnikov mereka. Kemudian opini banyak orang di dunia, dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh, digiring ke arah isu terorisme yang, langsung atau tidak, menyudutkan umat Islam. Media Barat secara tangkas langsung melahap kejadian itu dengan menambah asam garam dan bumbu-bumbu dalam pemberitaannya: bahwa pembunuhan itu terkait dengan karikatur Charlie Hebdo yang melecehkan Nabi Muhammad yang sangat menyinggung perasaan umat Islam. Maka bergembiralah para petualang politik Eropa abad 21 yang menggunakan sumbu api Islamophobia untuk mewujudkan ambisi-ambisi politik mereka.

Akan tetapi banyak orang melalui media sosial langsung memberikan ulasan lain: bahwa kasus Charlie Hebdo sebenarnya adalah sandiwara yang dilakukan oleh ’setan-setan besar dunia’, pemburu tampuk bumi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sentimen anti Islam di Eropa khususnya dan di dunia pada umumnya. Orang bertanya-tanya, karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad sudah lama dirilis oleh Charlie Hebdo, tapi kok sekarang terjadi penembakan itu?

Associate editor jurnal Wall Street Dr. Paul Craig Roberts bahkan memberi ulasan lebih jauh lagi. Kasus Charlie Hebdo adalah ‘sebuah false flag operation’, yang digunakan untuk ‘suatu atau beberapa tujuan yang lebih besar’, katanya. Salah satu tujuannya, ulasnya lagi, adalah untuk membawa Paris kembali ke orbit Washington yang sejak jatuhnya sanksi Amerika dan antek-anteknya kepada Rusia telah membuat ekonomi Perancis seret karena melorotnya hubungan ekonomi Paris - Moskow sampai batas bawah pusar. Sudah berkali-kali para petani Perancis memprotes pemerintahnya sendiri, yang begitu suka ngendon di ketiak AS, karena sanksi yang disetir oleh Obama dan konco-konconya telah merugikan mereka karena Hollande melarang mereka mengekspor hasil-hasil pertanian mereka ke Rusia. Ada pula yang mengaitkannya dengan dukungan publik Perancis yang semakin kuat terhadap Palestina. Oleh karena itu, muncul wacana tandingan: serangan Paris bukan berasal dari Islam. Ini adalah bagian dari rekayasa yang berkelanjutan untuk menyudutkan umat Islam.

Akan tetapi, lepas dari semua itu, kita ingin bertanya: sejauh manakah para kartunis boleh melacurkan diri mereka untuk memperolok (para penganut) agama? Apakah komunitas media Perancis (juga di Denmark), dan pemerintahnya, tidak malu melihat tindakan segelintir anggotanya yang berjiwa rendah dan bermental hina itu? Katakanlah para kartunis itu tidak percaya kepada Tuhan, tapi apakah lantas mereka boleh melecehkan apa saja, termasuk Tuhan dan orang-orang suci yang dihormati oleh penganut agama tertentu?

Dalam konteks inilah, masyarakat dunia menjadi terbelah dalam melihat kasus Paris itu. Ada yang berpendapat bahwa kebebasan berekspresi mesti ada batasnya. Kebebasan yang bablas tak terkendali akan merusak tatanan sosial. Jangan sampai dunia ini dirusak oleh para kartunis yang tidak lagi memiliki rasa respek kepada agama dan orang-orang yang masih mempercayai akan adanya Tuhan. Mereka tidak lebih dari penyebar kebencian.

Para kartunis memang identik dengan satir. Mereka adalah orang-orang tempat kita minta bantuan untuk menertawakan diri sendiri. Melalui karikatur yang mereka buat, kita dapat bercermin dan mengeritik diri sendiri. Mereka mengeritik berbagai aspek kehidupan manusia, politik khususnya. Mereka membuat senang perasaan orang-orang tertentu, tetapi sekaligus juga membuat banyak orang lain tersinggung, khususnya mereka yang dijadikan objek lelucon dalam karikatur mereka.

Namun, jarang kita mendengar para kartunis diserang oleh orang-orang yang mereka parodikan dalam karikatur-karikatur mereka. Para kartunis berlindung di bawah payung kebebasan media. Negara pun cenderung melindungi mereka. Tak ada yang dapat mencegah sampai batas mana mereka ingin berbuat kecuali perasaan dan moral mereka sendiri yang akan memandu tangan mereka. Jika hati mereka sudah berulat, maka hasil kerja mereka tidak akan banyak manfaatnya bagi kemaslahatan orang banyak.

Dan kini itulah yang terjadi: lahirnya segelintir kartunis berjiwa busuk dan kurang kreatif. Mereka telah merusak nama baik komunitas kartunis. Dengan mendengung-dengungkan kebebasan berekpresi dan kebebasan media, kartunis-kartunis yang kurang kreatif itu, yang hati mereka tiada lagi menaruh rasa respek dan rasa malu, telah beraksi kelewat batas.

Olok-olok yang sangat menyinggung aspek paling sakral dari agama apapun, mungkin akan menimbulkan reaksi. Barangkali banyak orang mengutuk dalam diam, tapi pasti ada satu-dua yang menunjukkan rasa tidak suka seradikal para kartunis itu sendiri melecehkan agama mereka melalui karikatur yang mereka buat. Jika ayah-ibu para kartunis itu sendiri dibuat jadi objek karikatur, misalnya digambarkan bertelanjang sambil melahap tahi anjing, bagaimanakah kira-kira perasaan mereka?

Para kartunis sesat tidak akan tahu lagi batas satir. Mereka tak bisa lagi membedakan kata lelucon dan penghinaan. Mereka menyinggung perasaan pemeluk berbagai agama dan memberi citra buruk pada dunia media. Mereka tahu itu, tapi mereka tak tahu cara lain untuk mendapatkan uang.

Padang Ekspres, Minggu, 18 Januari 2015

January 18, 2015

Minang Saisuak #206 - Mobil Operasional PT. Semen Padang (c. 1910)

Pada tahun 2001 Penerbit Pustaka Sinar Harapan menerbitkan buku Indarung: Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia yang disusun oleh Mestika Zed, Hasril Chaniago, dan Khairul Jasmi. Buku itu memaparkan perjalanan sejarah PT Semen Padang, salah satu perusahaan publik yang menjadi kebanggaan orang Minangkabau, yang telah banyak memberi kontribusi bagi pembangunan Sumatera Barat.

PT Semen Padang adalah perusahaan peninggalan Belanda. Perusahan itu berdiri tahun 1910. Namun, persiapan pembangunannya dan survey kelayakan sudah dilakukan setidaknya sejak 3 tahun sebelumnya.

Adalah Gebroeders Veth Handelmaatschappij (Perusahaan Dagang Veth Bersaudara) yang menjadi pemodal pertama dan utama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (nama awal PT Semen Padang). Perusahaan Dagang Veth Bersaudara didirikan di Belanda sekitar 1836. Arsip perusahaan ini, sejak 1858-1970, kini tersimpan di Kantor Arsip Pemerintah Kotapraja Amsterdam.

Semula Perusahaan Gebroeders Veth Handelmaatschappij bergerak di bidang perdagangan hasil bumi Hindia Belanda. Akan tetapi kemudian usahanya diperluas ke bidang pertambangan. Di samping mengelola PT Semen Padang, Gebroeders Veth Handelmaatschappij juga mengelola Tambang Emas Salido dan Kinandam-Sumatra Mijnbouw.

Perusahaan Dagang Veth Bersaudara juga menjadi agen Amerika Serikat di Padang. Demikianlah umpamanya, Cornelis Gerard Veth yang bersama saudara-saudaranya melanjutkan usaha dagang ayahnya, Jan Veth, di samping menjadi anggota direksi PT Semen Padang dan menjadi anggota Kamar Dagang Sumatra (Kamer van Koophandel van Sumatra), pada 1897 juga menjadi agen konsuler untuk Amerika Serikat di Padang.

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan foto mobil operasional NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij, seperti dapat dilihat dalam foto ini. Foto ini dibuat sekitar 1910.

Terlihat dua corak pakaian para pekerja yang terekam dalam foto ini. Barangkali perbedaan warna pakaian itu melambangkan perbedaan golongan di antara para pekerja itu. Warna putih memang dominan pada waktu itu. Pakaian berwarna putih biasa dipakai oleh para pegawai Belanda di Hindia Belanda untuk mengurangi rasa panas pada badan, karena warna putih cenderung memantulkan hawa panas.

Banyak dokumen sejarah PT Semen Padang, baik berupa tulisan maupun visual, seperti foto ini, masih tersimpan di Belanda. Oleh karena itu, tidak dapat tidak, salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu adalah dengan melacaknya ke Belanda dan membawa reproduksinya ke Sumatera Barat untuk dapat disimpan oleh bangsa kita sendiri.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: http://www.klikpositif.com) | Singgalang, Minggu, 18 Januari 2015

January 12, 2015

Renung #47 | 2015

Tak terasa, hari ini sudah sebelas hari pula tahun 2015 kita lalui. Rasanya baru kemarin malam bunyi petasan dan semarak kembang api masih tampak-tampak di ruang mata. Sampah-sampah hasil produksi malam pergantian tahun masih basah oleh hujan semalam dan masih berserakan di taman-taman dan jalan-jalan kota.

Makin lama waktu makin cepat bergulir, dan terasa kian singkat. Inilah hakikat lain dari modernitas yang sering tidak disadari manusia: waktu yang semakin mengerut, seperti plastik terkena api. Manusia modern merasa makin tangkas mengejar waktu, tapi waktu makin cepat meninggalkan mereka. Makin modern manusia, mereka dan waktu makin seperti bayang-bayang di sore hari. Jarak ujung kaki dan ujung kepala dalam bayangan makin memanjang dan makin sulit dijangkau.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, di malam pergantian tahun dari 2014 ke 2015, manusia modern merayakannya dengan membakar kembang api, terompet dan petasan. (Di Belanda hanya petasan dan kembang api, tidak ada aksi ramai-ramai meniup terompet). Orang-orang bersulangan, berdansa-dansi, dan larut dalam eforia. Para kawula yang hidup dalam kemiskinan, sambil meremas perut, ikut terpana melihat tebaran cahaya di langit dan gemeretak bunyi petasan bersahut-sahutan. Berpuluh juta rupiah, euro, dan dollar dibakar dalam beberapa jam. Kepuasan apa yang diperoleh oleh para pelakunya? Entahlah!

Kita tidak tahu dari mana tradisi hingar bingar di malam pergantian tahun itu berasal dan kapan dimulai. Yang kita ingat adalah bahwa aksi itu mirip dengan perilaku orang-orang kuno si zaman lampau mengusir setan. Ada yang mengatakan tradisi itu dibawa orang Cina. Yang jelas, di kalangan orang Islam tradisi seperti itu juga sudah lama dipraktekkan, tak terkecuali di pantai barat Sumatera. Pedagang kesohor Pariaman pada paroh kedua abad ke-19 Muhammad Salleh Dt. Orang Kaya Besar dalam memoirnya Riwajat Hidoep dan Perasaian Saja (1914) menceritakan bahwa ketika dia berada di sebuah pelabuhan di pantai Barat Aceh - Bakongan, kalau saya tak salah - pada akhir abad 19, dia melihat pesta perayaan tahun baru di mana kapal-kapal yang sedang sandar dan melintas di pelabuhan menembakkan meriam dan orang-orang membakar suluh. Suara gaduh terdengar di mana-mana.

Jadi, bunyi dentuman dan tembakan serta kilau kelip cahaya api, yang asosiatif dengan senjata dan perang, sebenarnya sudah lama gayut dengan perayaan pergantian tahun. Tapi, yang mungkin tidak pernah kita inap menungkan adalah: apa hakikatnya? Mengapa orang harus merayakannya dengan cara seperti itu? Setiap tahun terjadi banyak kecelakaan karena membakar petasan dan kembang api di malam pergantian tahun. Ada yang mengalami luka bakar (ringan dan parah), bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Tidak sedikit pula terjadi kebakaran rumah san mobil. Dan, seperti biasa, selalu ada pro kontra soal ini, yang terus berulang setiap tahun dan cenderung makin tidak berkeruncingan.

Kalau kita cari tali halusnya ke dalam dunia filsafat, mungkin kulikat manusia di malam tahun baru itu menunjukkan hakikat salah satu makhluk ciptaan Tuhan ini: cinta kepada duniawi. Berpesta pora berlebihan suka di malam pergantian tahun merupakan ekspresi pembangkangan kepada sang waktu. Dan wajar bila muncul kemalangan menyertainya, karena seperti kata Raja Ali Haji dalam salah satu bait Gurindam 12: ‘Terlalu berlebihan suka, pertanda dekatnya duka’.

Dengan mengusik malam yang senyap dengan kembang api dan bunyo daarrr… derrr… doorrr, si manusia seorang ingin mengatakan: pergilah engkau tahun yang lama, aku masih punya tahun-tahun sesudahnya. Lihat, aku masih belum tertaklukkan olehmu. Aku masih hidup, aku masih akan terus melintasi dan menaklukkanmu, wahai sang waktu! Mereka melepas petasan dan kembang api di malam hari, menantang waktu untuk tidak tidur dan terus berjaga.

Sebaliknya, bagi mereka yang merasakan betapa singkatnya hidup manusia di dunia ini, malam pergantian tahun adalah waktu yang tepat untuk berefleksi, berdiam diri, tafakur mengenang Yang Maha Kuasa, meminta ampunanNya. Mereka berdiam diri di rumah, atau pergi ke rumah ibadah, bersujud di sajadah panjang, mengenang betapa banyak yang tersia-siakan dalam menjalani tahun yang baru saja lewat; betapa manusia hanya menunda habisnya waktu yang dipinjamkan Tuhan kepada mereka. Seperti kata Chairil Anwr: ‘Hindup hanyalah menunda kekalahan’.

Kedatangan tahun baru bagi mereka adalah peringatan bahwa jatah hidup di dunia ini telah berkurang setahun lagi. Kedatangan tahun baru justru disambut dengan rasa cemas: apakah aku akan dapat memanfaatkannya untuk berbuat baik dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta Raya ini? Apakah aku dapat mempertanggungjawabkan penggunaan waktu satu tahun yang sudah berlalu kepada Sang Pencipta Alam Semesta dan Waktu yang telah murah hati meminjamkannya kepada diriku? Dan garansi apa yang dapat aku berikan kepadaNya bahwa tahun 2015 akan dapat kugunakan dengan lebih baik?

Di mana Anda merayakan tahun baru dan bagaimana Anda merayakannya, merefleksikan prinsip hidup Anda dan makna yang Anda berikan kepada waktu dan kehidupan Anda, anugerah Tuhan yang teramat singkat dan secuil itu.

Padang Ekspres, Minggu, 11 Januari 2015

January 11, 2015

Minang Saisuak #205 - Samaun Bakri: Pahlawan Nasional Putra Kuraitaji

[image error]

Seorang lagi putra Minangkabau asal Pariaman yang patut dikenang adalah Samaun Bakri. Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan kisah pendek riwayat hidupnya.

Samaun Bakri lahir di Paguh Pandakian, Kenagarian Kuraitaji (sekarang masuk wilayah Kecamatan Pariaman Selatan, sebelumnya Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman) pada 28 April 1908. Samaun terlahir dari keluarga pejuang. Ayahnya, Bagindo Abu Bakar, adalah anak Bagindo Talabieh, seorang pejuang yang dibuang ke Menado oleh Belanda bersama Tuangku Imam Bonjol tahun 1837. Saudaranya, Zainun Bakri, juga seorang republiken yang tewas dibunuh Belanda di Pariaman pada Agresi ke-2 di Pariaman.

Sebagaimana ayah dan saudaranya, dalam tubuh Samaun mengalir ‘darah perjuangan’. Setelah tamat dari Tawalib Padang Panjang, Samaun terjun ke kancah perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan negerinya.

Mula-mula Samaun bekerja di dunia kewartawanan. Kemudian dia terjun ke dunia politik dan kerap mengikuti rapat-rapat gerakan pemuda beraliran progresif dan radikal. Ketika bermukim di rantau Bengkulu, dia masuk ke PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Akibat aktifitas politiknya itu, Samaun mendapat kesempatan berkenalan dengan Bung Karno. Akan tetapi karena keterlibatannya dengan PSII itu pula, dia sampai diinternir dan dipenjarakan oleh Belanda.

Selepas dari penjara, menyusul kekalahan Belanda melawan Jepang, Samaun masuk PUTRA dan Jawa Hookookai. Dia menjadi seorang anggota rahasia aksi bawah tanah yang aktif bekerjasama dengan Empat Serangkai (Soekarno, Hatta, Sjahrir, H. Agoes Salim). Samaun adalah salah seorang pemuda pejuang yang ikut menyaksikan penandatanganan naskah asli Proklamasi oleh Soekarno, selain Sukarni, Chairul Saleh, Ahmad Subarjo, Iwakusuma Sumantri, Sudiro, BM. Diah, dan Sayuti Melik.

Setelah Indonesia merdeka, Samaun turut berkiprah di pemerintahan, mulai sebagsi penasehat Gubernur Jawa Barat sampai menjadi Wakil Residen Banten.

Tapi sayang, Samaun tidak sempat menikmati kemerdekaan bangsanya lebih lama. Beliau gugur pada tanggal 10 Oktober 1948 dalam peristiwa jatuhnya pesawat Dakota RI-002 di wilayah lampung pada 10 Oktober 1948 saat Belanda melancarkan Agresi ke-2. Waktu itu, sebagai wakil Residen Banten, Samaun bersama beberapa rekannya ditugaskan oleh Bung Karno membawa emas produksi Cikotok Banten ke Birma untuk tukarkan dengan senjata dan logistik yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi Agresi Belanda ke-2. Dari lapangan udara Ciberem, Serang, mereka mencarter pesawat Dakota RI-002 milik pilot Amerika, Robert Earl Freeberg. Pesawat itu dikabarkan mendarat (atau didaratkan? secara) darurat lampung. Semuanya penumpangnya konon tewas (ditembak?); pilot Robert Earl Freeberg dinyatakan hilang tapi sampai sekarang tidak diketahui rimbanya. Apa yang terjadi sebenarnya masih misteri. Berbagai spekulasi kita dengar: ada pula yang mengatakan pesawat itu jatuh ditembak oleh Belanda. Yang mencurigakan, emas yang ada dalam pesawat itu, yang jumlahnya masih simpang siur, tidak pernah ditemukan kembali.

Bangkai pesawat itu baru ditemukan pada 19 April 1978 di Bukit Pungkur Lampung. Sisa-sisa rangka jenazah penumpangnya yang masih ditemukan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kedaton Tanjung Karang Lampung. Samaun dianugerahi gelar Perintis Kemerdekaan tahun 1981 dan Pahlawan Nasional tahun 2002.

Pada Agustus 2014 di Pariaman diluncurkan buku Samaun Bakri: Sang Jurnalis dan Misteri Jatuhnya RI.002, yang disusun oleh Fuad S. Bakri. Buku itu itu merekam sejarah hidup dan perjuangan sang jurnalis dan tokoh pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia itu. Menurut Fuad S. Bakri, buku itu didedikasikan untuk sanak-keluarga, masyarakat Minangkabau, dan bangsa ini dalam menghargai sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan Samaun Bakri.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: koleksi pribadi Fuad S. Bakri) | Singgalang, Minggu, 11 Januari 2015

January 5, 2015

Renung #46 | Akik

“Batuan kalsedon (SiO2) yang tersusun berlapis-lapis dan berbagai warna, biasanya perhiasan”, demikian penjelasan sederhana mengenai kata akik dalam sebuah edisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Tapi jelas bahwa batu akik tidak sekedar punya makna sesederhana itu. Budaya batu akik adalah bagian dari kultur perhiasan orang Indonesia, khususnya Minangkabau, yang terkait dengan berbagai hal. Demikianlah umpamanya, batu akik tidak bisa dilepaskan dari budaya maskulinitas. Batu akik yang terdiri dari berbagai warna dan beragam nama, baik yang diikat dengan emas maupun perak atau suasa, sering bertengger di jari manis dan/atau jari tengah kaum lelaki. Malah ada lelaki yang memasang cincin akik di seluruh jari tangannya, dengan berbagai ukuran, yang kadang-kadang kelewat besar untuk ditenggerkan di jari. Saya masih ingat ketika di kampung, kalau ada perempuan yang bercincin akik, maka orang menganggapnya bersifat kajantan-jantanan (kelelaki-lelakian). Mungkin kini kalau ada wanita bercincin akik, orang menganggapnya hal yang biasa saja.

Nama akik itu sendiri belum diketahui asal usulnya secara pasti. Seorang teman di laman Facebook saya mengatakan bahwa akik berasal dari kata Arab ‘aqiq’ yang berarti ‘warna merah tua’. Akan tetapi mungkin juga ada semacam onomatope yang terkandung pada nama akik. Kawan tersebut mengatakan pula bahwa di kalangan ulama ada kegemaran menyimpan jenis batu akik tertentu. Mungkin ini semacam hobi, tapi siapa tahu mungkin juga ada nilai-nilai religius yang mereka percayai dari batu akik.

Di Minangkabau, seingat saya, batu akik asosiatif dengan kaum parewa. Saya masih ingat, di tahun 1970-an dan 80-an, para pemilik pedati, misalnya, selalu bercincin akik di jari mereka. Sampai batas tertentu cincin ini menjadi semacam senjata juga, selain berfungsi sebagai perhiasan: senyampang terjadi perkelahian, kalau cincin batu itu mendarat di jidat lawan, bisa menimbulkan bengkak batonyong.

Kenyataan yang tampak menunjukkan bahwa budaya batu akik berkelindan pula dengan unsur-unsur yang bersifat magis dan supranatural, suatu arketip kepercayaan lama yang masih terus merentang benang merahnya hingga ‘Zaman Blackberry’ ini. Sudah sering kita dengar bahwa ada batu akik yang dianggap cocok dipakai oleh orang tertentu dan ada yang dianggap tidak atau kurang cocok dan bisa mendatangkan ketidakberuntungan kepada si pemakai. Batu akik yang cocok dipercayai dapat memberikan syafaat dan keberuntungan kepada pemakainya. Bagi seorang peneliti, dongeng-dongeng (jualan/bualan pedagang batu akik) seputar batu akik ini tentu menarik untuk direkam dan dianalisa.

Fitri Dahlia di laman Facebook saya menjelaskan bahwa bagi penjual atau pembeli, apalagi kolektor batu akik, yang paling utama adalah penjiwaannya. Para pencandu batu akik memiliki keterikatan batin yang kuat dengan jenis batu akik tertentu. Ibarat melihat lawan jenis yang menimbulkan rasa kesengsem: bila jatuh hati pada pandangan pertama, maka segala cara akan dilakukan untuk memilikinya. Dalam keadaan seperti itu, mistis, misteri, dan sugesti saling bercampur dan saling mendukung, bahkan bisa jatuh ke musyrik, jika dipandang dari perspektif agama (Islam).

Batu akik kecintaan akan disayang, kadang melebihi rasa cinta kepada istri: batu-batu akik koleksi pribadi akan disimpan di tempat yang terbaik, dengan tataan dan susunan yang rapi jali, dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu, diseka-seka dan dibelai mesra, dipandang dengan penuh cinta, diajak bicara, terkadang dibawa ke tempat tidur seolah batu itu bernyawa seperti manusia, membuat kehangatan kepada pasangan di ranjang turun jadi suam-suam kuku.

Banyak pertanyaan yang dapat diajukan seputar budaya batu akik ini, misalnya tentang produsen (pencari dan penjual) dan konsumen (pembeli, pemakai): siapa, dari kelas sosial dan etnis apa mereka berasal. Juga Nilai ekonominya. (Konon ada batu akik yang harganya sampai ratusan juta rupiah).

Apa hubungan batu akik dengan personal dan social identity? Saya lihat banyak pejabat yang jarinya dihiasi dengan cincin akik besar berlapis emas dan suasa dari jenis yang terbaik. Apakah dapat dikatakan bahwa besar kecilnya cincin akik di tangan seseorang dan jenis logam mulia pengikatnya merepresentasikan tebal-tipisnya isi kantong orang itu?

Mitos-mitos seputar batu akik ini tentu menarik pula didokumentasikan dan digali, suatu sisi menarik dari kosmologi lokal bangsa kita. Juga menarik untuk diketahui, bagaimana pandangan masyarakat, khususnya kalangan Islam, terhadap mitos-mitos seputar batu akik itu.

Konon ada pula sekarang Batu Akik Award. Ini tentu aspek duniawi lain dari dunia para pencandu batu akik. Demikian pula halnya dengan nama-nama yang diberikan kepadanya - lumuik Sungai Dareh, Lumuik Suliki, Lumuik karang, badar basi, dan dalimo, untuk sekedar menyebut contoh - yang tentu saja menarik pula dianalisa secara linguistik.

Saya coba menelusuri literatur klasik mengenai budaya batu akik dalam masyarakat kita, tapi belum saya temukan. Dugaan saya, budaya batu akik ini muncul kerena akses masyarakat umum ke sumber-sumber emas dan intan milik mereka diambil alih oleh kuasa asing pada akhir abad 19. Argumen ini didukung oleh kemunculan kata akik pada sebuah pantun Minang dari periode itu: ‘Bacincin parmato akiak / Talatak di ateh atok / Mato lah pueh dek mancaliak / Tangan tak buliah mangakok’. Kalau kita mau menautkan makna pantun itu dengan argumen saya di atas: pantun itu mengandung semacam makna sindiran bahwa emas hanya dapat dilihat, tapi tak bisa dimiliki. Ini mengingatkan kita pada munculnya budaya minum kawa (kopi daun) karena buah kopinya sudah dikuasai oleh penjajah Belanda. Namun, hipotesis ini tentu perlu dibuktikan lebih jauh.

Singkat kata, kebiasaan bercincin akik dalam masyarakat kita adalah satu objek kajian budaya yang menarik. Banyak hal yang bisa diungkapkan dari tradisi modern pemujaan terhadap batu mulia ini. Di zaman sosial media ini, batu akik menjadi perbincangan pula di laman-laman Facebook. (Nasibnya berbeda dengan budaya gelang akar bahar yang sekarang lenyap.) Sejauh yang saya amati, kebanyakan postingan berasal dari orang-orang yang berlatar etnis Minangkabau. Prof. Abdul Hadi WM mengatakan bahwa para pedagang batu akik di Jakarta memang berasal dari etnis Minangkabau. Apakah tradisi batu akik ini juga ada di kalangan etnis lain? Ini tentu akan dapat ditelusuri melalui penelitian yang mendalam.

Padang Ekspres, Minggu, 4 Januari 2015

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers