Edy Tassi's Blog, page 12

January 29, 2017

Le presentazioni dei libri: la teoria dello yogurt e del melone thailandese

Presentazioni dal vivo, gioie e dolori?

Ammetto che il mio immaginario si è formato (in parte) con la visione de La signora in giallo, dove Jessica Fletcher, che scriveva ben poco e quasi sempre solo durante la sigla, nelle varie, innumerevoli puntate passava il suo tempo risolvendo casi di omicidio tra la presentazione di un libro e l’altra. Ora volava di qui, ora di là, sempre con lettori e lettrici entusiasti pronti ad avvicinarla per un autografo, che lei concedeva  con un sorriso benevolo.

con un sorriso benevolo.

E proprio in quel telefilm ho sentito parlare per la prima volta di tour promozionali. In sostanza, all’uscita di ogni libro Jessica Fletcher partiva per metropoli, città e paesi per far conoscere la sua nuova fatica letteraria, accolta sempre con onori e applausi.

Questa la finzione televisiva o, forse, la realtà anglosassone.

Da noi?

Credo che le presentazioni si dividano in due categorie. Quelle degli scrittori e dei personaggi famosi che hanno scritto (o si sono fatti scrivere) un libro. Quelle degli scrittori che hanno scritto un libro ma non sono, non ancora, famosi.

Nelle prime, ovvio, l’affluenza è copiosa. E i motivi possono essere molteplici. Intanto, la persona famosa attira di per sé. Attori, calciatori, comici, scrittori maledetti o perseguitati attirerebbero anche solo stando in piedi in una vetrina antisfondamento. Figurarsi con la possibilità di sentirli parlare, di avvicinarli per una foto e un autografo. Ecco allora materializzarsi folle più o meno eccitate di fan, tutte/tutti con il libro già in mano, così, sulla fiducia, per simpatia, per stima o magari per via degli ormoni impazziti.

Ricordo la coda al Salone del Libro: centinaia di persone in fila per ore per una firma e due chiacchiere con Saviano. La Feltrinelli straripante per il romanzo rosa di Gianpaolo Morelli. Il parapiglia per accedere alla presentazione del libro di Marco Bocci nella Mondadori del Duomo a Milano. Giusto per fare qualche nome famoso sia di scrittori-scrittori, sia di altro-scrittori.

In questi casi nessuna incognita, ovvio. Tutti sanno che la presentazione sarà un successo e che, casomai, il problema sarà gestire l’affluenza.

Ma per quanto riguarda l’altra categoria, quella degli autori emergenti, sconosciuti, semi sconosciuti o conosciuti solo virtualmente, la questione si fa più incerta.

A chi mi domanda se fare presentazioni oggi, al tempo di Facebook, Twitter, Instagram ecc, serve ancora, mi piacerebbe poter rispondere con un entusiastico sì. La verità invece è che non lo so. La sensazione è che non ci sia una regola. Anzi, forse l’unica regola che vale è che a te, autore, piaccia farne a prescindere dall’esito. Perché quello è sempre molto aleatorio.

Non parlo ovviamente delle presentazioni nel luogo di nascita, che pure rischiano di rivelarsi insidiose, nel caso il detto nemo propheta in patria decidesse di dimostrare la propria proverbiale veridicità proprio in quell’occasione. Ma diciamocelo, se si può contare su una famiglia media e se non si è esseri umani totalmente sgradevoli o sociopatici, qualche parente e qualche amico lo si raduna anche in caso di pioggia torrenziale, canicola, neve, scioperi e pestilenze (tutto verificato di persona).

Quindi la presentazione a KM 0 di solito è un successo.

Più ci si allontana da casa, però, più le incognite aumentano. Tanto che può capitare di presentare il proprio libro, ahimè, davanti a una platea di sedie, o in situazioni nelle quali il numero dei relatori è superiore al numero di presenze nel pubblico. Fondamentale, in base alla mia esperienza, è che quando ci si allontana da casa la presentazione abbia un referente di fiducia. Qualcuno che si fa carico di accoglierti nel vero senso della parola. Qualcuno che smuova conoscenze, amicizie, e parenti, per farti trovare una sala dignitosa, se non addirittura affollata. Qualcuno che sappia creare aspettativa, entusiasmare. Qualcuno che non si limiti solo a metterti a disposizione quattro muri e due sedie, ma che vada a cercare le persone giuste che potrebbero essere interessate a te.

Fondamentale, in base alla mia esperienza, è che quando ci si allontana da casa la presentazione abbia un referente di fiducia. Qualcuno che si fa carico di accoglierti nel vero senso della parola. Qualcuno che smuova conoscenze, amicizie, e parenti, per farti trovare una sala dignitosa, se non addirittura affollata. Qualcuno che sappia creare aspettativa, entusiasmare. Qualcuno che non si limiti solo a metterti a disposizione quattro muri e due sedie, ma che vada a cercare le persone giuste che potrebbero essere interessate a te.

Tanto più che organizzare eventi su FB non offre mai molte garanzie. Di per sé l’evento sarebbe un modo comodo per capire che tipo di affluenza aspettarsi, salvo che ormai “Ignora” non lo clicca quasi più nessuno perché viene considerato un po’ rude e comunque, basta ignorare di fatto. “Mi interessa” è il nuovo No e “Parteciperò” è il nuovo Forse. Perciò siamo punto e a capo.

Come mai?

Ho cercato di darmi delle risposte, anche se non so se sono quelle giuste.

La prima sensazione è che in certi casi, noi autori ci consideriamo più interessanti di quanto siamo in realtà. E ho battezzato questa ipotesi come la Teoria dello yogurt.

Intanto, ormai le librerie sono affollate di libri come i banchi frigo sono affollati di marche di yogurt e quindi è già un miracolo se un lettore allunga la mano proprio per afferrare il tuo (e a ben pensarci la shelf life dei libri e degli yogurt comincia a essere sempre più simile). Ma per quanto riguarda le presentazioni, la similitudine è un’altra. Quando compriamo uno yogurt, scegliamo la marca che ci piace perché ci offre garanzie di qualità, scegliamo il gusto che ci piace, lo mangiamo con piacere, magari lo consigliamo alle amiche, ma raramente ci interessa sapere chi lo ha confezionato, come si chiama la persona che controlla la produzione, cosa fa durante il tempo libero e come gli è venuta l’idea di creare il gusto radicchio liquirizia. Vero? Compriamo lo yogurt, lo mangiamo ed è finita lì. In certi casi ho l’impressione che valga lo stesso per i libri. Sono un prodotto. Che si sceglie, si paga, si consuma. Punto. Non sempre scatta il desiderio di scoprire di più, di sapere se l’autore ha partorito l’idea fermo a un semaforo o mentre gli trapanavano un dente del giudizio.

In certi casi ho l’impressione che valga lo stesso per i libri. Sono un prodotto. Che si sceglie, si paga, si consuma. Punto. Non sempre scatta il desiderio di scoprire di più, di sapere se l’autore ha partorito l’idea fermo a un semaforo o mentre gli trapanavano un dente del giudizio.

La seconda sensazione riguarda i social. Un cantante, tempo fa, alla mia domanda su come erano cambiate le fan, mi disse che con l’avvento dei social si erano fatte virtualmente più disinibite, ma di persona si facevano prendere dalla timidezza. E lo diceva con un filo di rimpianto, magari pensando ai bei tempi in cui, per esempio, le fan si arrampicavano lungo le grondaie per arrivare alla stanza dei Duran Duran a Sanremo. Perciò forse lo stesso vale anche per gli scrittori. Sui social i contatti sono più immediati, privi di filtri e di soggezione, ma poi, il pensiero di incontrare una persona dal vivo frena, inibisce. Vallo a sapere.

O magari è tutto un problema di accessibilità. Quella che, scomodando un altro alimento, io chiamo la Teoria del melone thailandese.

Lo avvertite anche voi, vero, il fascino del melone thailandese? Basta quell’acca tra la t e la a per renderlo più buono e saporito. Se vi dicessero che avete l’esclusiva occasione di provare dal vivo la dolcezza di un melone thailandese, proprio lì, nel vostro supermercato di fiducia, non correreste? Almeno per vedere che aspetto ha dal vivo? Scommetto di sì. Perché non capita tutti i giorni di imbattersi in un melone thailandese.

Mentre invece, i nostri meloni italiani sono sempre lì, più o meno disponibili otto mesi su dodici. Buoni, ma, appunto, sempre accessibili. Un po’ come noi autori, che con FB siamo sempre a portata di mano. Per questo, quando arriva uno scrittore straniero ecco addensarsi le folle oceaniche, mentre quando arriva uno scrittore italiano, a meno che non rientri in una delle categorie sopracitate, il pubblico si fa più sparuto, più latitante. Perché, forse, sa già tutto, ci vive quotidianamente.

Dove starà la verità? Nella teoria dello yogurt? In quella del melone thailandese?

Non lo so. Quello che so è che a me, come lettrice, le presentazioni piacciono. Cerco di partecipare il più possibile quando so che ne viene organizzata una di un certo autore, anche se per esempio devo guidare un’ora per arrivarci. E come autrice mi piacciono ancora di più. Mi piace quando ho davanti persone dall’aria interessata, poche o tante che siano, mi piace cercare di convincere la gente a comprare il mio libro e confrontarmi con chi lo ha già letto. Cerco di tenere a freno l’ansia da sala vuota e di dare il meglio a chi ha deciso di dedicarmi il suo tempo.

E voi? Cosa ne pensate? Le presentazioni servono? Avete altre teorie sull’argomento?

December 22, 2016

Il mio libro di Natale: Torta al caramello in Paradiso

Boots Carroll era in sala infermiere a riempire scartoffie quando dal piano di sopra arrivò l’ordine di cambiare le condizioni della paziente Shimfissle da “defunta” a “stabili”.

Per quanto mi riguarda, basta una frase così a trasformare un libro qualsiasi in un libro da leggere assolutamente. E Torta al caramello in Paradiso, di Fannie Flagg è un libro da leggere assolutamente.

Per quanto mi riguarda, basta una frase così a trasformare un libro qualsiasi in un libro da leggere assolutamente. E Torta al caramello in Paradiso, di Fannie Flagg è un libro da leggere assolutamente.

Elner Shimfissle è una donna anziana, di quelle che non si fanno dire da nessuno cosa fare e cosa non fare. Infatti, nonostante la nipote le raccomandi sempre di non salire sulla scala, alla sua età, lei una mattina decide che è ora di raccogliere i fichi dalla pianta che ha in giardino, sale sulla scala ma perde l’equilibrio a causa di un nido di vespe, cade all’indietro e la caduta si rivela fatale.

Proprio dove i libri di solito finiscono, però, questo comincia. Dalla morte della protagonista. Una protagonista originale, anziana anagraficamente ma giovanissima di spirito. Una donna che ha fondato il “club del tramonto” perché sostiene che i tramonti siano lo spettacolo più bello che ci sia. Una donna che non farebbe mai male a una mosca e che infatti non mette nemmeno il veleno nell’orto per uccidere le lumache che le mangiano tutta l’insalata, ma che, sorprendentemente, tiene un revolver calibro 38 nel cesto del bucato. Una protagonista che anche da morta, sa essere più viva che mai e non solo metaforicamente.

Come se non bastasse, Torta al caramello in Paradiso è un libro ricco di personaggi reali, simpatici, divertenti e commoventi. Per esempio la nipote di Elner, una donna generosa ma piena di dubbi e fissazioni, che ben viene riassunta nella sua ipotetica lapide:

QUI GIACE NORMA WARREN,

MORTA, MA ANCORA CONFUSA

Un libro da leggere e rileggere, come ho fatto io, per apprezzarne la storia, i particolari, la scrittura e i tanti dettagli brillanti che lo rendono speciale. Un libro da leggere accoccolati in poltrona o sul divano, con una tazza di tè di fianco e magari anche una fetta di torta al caramello. Tanto nel libro la ricetta c’è!

November 7, 2016

Guilty Pleasure: Progetto Felicità!

Guilty Pleasure: il mio tallone d’Achille letterario, le letture a cui non so resistere

Avevo sulla libreria questo libro da un po’.

Avevo sulla libreria questo libro da un po’.

Il titolo era allettante: Progetto Felicità*. Ma qualche cosa mi frenava sempre dal prenderlo in mano. Forse il fatto che fosse suddiviso in mesi e per qualche motivo mi sembrava logicamente sbagliato leggere ad aprile o a ottobre un libro la cui prima parola era GENNAIO.

Fatto sta, che, i giorni scorsi ho superato l’impasse e l’ho letto.

Risultato?

Forse non contiene proprio la formula della felicità, ma ho trovato tanti spunti interessanti. Li condivido qui, in ordine sparso.

1) Lo sapevate che il disordine nelle nostre case è il frutto di almeno otto tipi diversi di accumulo?

– l’accumulo nostalgico: fatto di reliquie di una vita precedente;

– l’accumulo conservativo: fatto di oggetti potenzialmente utili, che però a noi non servono;

– l’accumulo da occasione: fatto di tutte quelle cose non necessarie che si accumulano perché sono per esempio in saldo;

– l’accumulo di cose ottenute gratis: oggetti regalati, vinti e via dicendo;

– l’accumulo da sciatteria: fatto di cose che usiamo pur sapendo che non dovremmo, tipo la felpa macchiata, la maglia slabbrata, le ciabatte mordicchiate dal cane;

– l’accumulo aspirazionale: fatto di cose che vorremmo usare ma non troviamo mai l’occasione per farlo, come la pistola a colla calda;

– l’accumulo da cose che non si usano più: cose di cui ci si potrebbe liberare, ma per qualche strano motivo non lo si fa;

– l’accumulo da acquirente pentito: fatto di quelle cose che ci ostiniamo a tenere pur di non ammettere che sono state un acquisto sbagliato.

2) Sapete cosa sono gli impegni boomerang? Sono tutte quelle incombenze che non riuscite mai a spuntare dal vostro elenco. E non perché non ci proviate a sbrigarle. Semplicemente, quelle si ripresentano di continuo. C’è da sostituire una lampadina? Andate in cantina a cercare fra la scorta, ma la lampadina non c’è. Allora dovete andare al supermercato. Ma al supermercato le hanno finite. Allora dovete andare in uno di quei centri per il fai da te. Ma quel giorno c’è una deviazione stradale e ci impieghereste più del previsto e non riuscireste ad andare a prendere vostro figlio a scuola. Allora tornate indietro. E ci andate di nuovo il giorno dopo… Avete capito.

Sono tutte quelle incombenze che non riuscite mai a spuntare dal vostro elenco. E non perché non ci proviate a sbrigarle. Semplicemente, quelle si ripresentano di continuo. C’è da sostituire una lampadina? Andate in cantina a cercare fra la scorta, ma la lampadina non c’è. Allora dovete andare al supermercato. Ma al supermercato le hanno finite. Allora dovete andare in uno di quei centri per il fai da te. Ma quel giorno c’è una deviazione stradale e ci impieghereste più del previsto e non riuscireste ad andare a prendere vostro figlio a scuola. Allora tornate indietro. E ci andate di nuovo il giorno dopo… Avete capito.

3) E la “felicità nebbiosa”, cos’è? Non lo avevo mai sentito prima, ma devo dire che una volta letto il concetto, non potrebbe esserci definizione migliore. Avete presente la gioia di avere dei figli? Quella sensazione di felicità però sempre accompagnata da fatica, ansie, impegni… Qualcosa di rarefatto, inafferrabile, che c’è eppure sfugge.

4) Avete mai riflettuto sui vari tipi di divertimento? L’autrice ne identifica tre: il divertimento impegnativo, quello più faticoso ma anche più gratificante.

Il divertimento da adattamento, per esempio andare al parco con la famiglia. Ci fa piacere, ma ci andiamo perché lo vogliono i nostri figli. O il cane.

Il divertimento rilassante, quello facile, che non richiede grandi sforzi, come guardare la tv. Secondo le ricerche, il divertimento impegnativo e da adattamenti sono quelli che, nel lungo periodo, garantiscono un livello di felicità maggiore. Perciò su, sforziamoci!

5) A differenza del lutto, che ha cinque fasi, la felicità sembrerebbe averne solo quattro: pregustare qualcosa, assaporare qualcosa, esprimere felicità e richiamare alla mente un ricordo felice.

5) A differenza del lutto, che ha cinque fasi, la felicità sembrerebbe averne solo quattro: pregustare qualcosa, assaporare qualcosa, esprimere felicità e richiamare alla mente un ricordo felice.

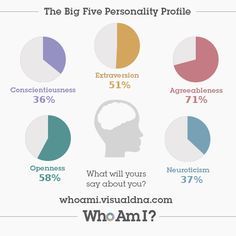

6) Infine, un piccolo test. Conoscevate il Newcastle Personality Assessor Test?

E’ un test semplice ma molto attendibile, sviluppato da Daniel Nettle uno studioso del comportamento, il quale sostiene che la nostra personalità è un miscuglio in parti diverse di estroversione, nevrosi, coscienziosità, amabilità e apertura verso nuove esperienze. Volete provare a farlo per verificare come è composta la vostra personalità? Lo trovate qui.

Potreste scoprire che non siete amabili come pensavate e nemmeno aperti a nuove esperienze. Potreste scoprire di essere propensi alla nevrosi o, al contrario, di essere persone estremamente estroverse.

Provate e verificate!

*Volete leggerlo anche voi? Progetto Felicità, di Gretchen Rubin, ed. Sonzogno

November 4, 2016

Dieci parole nuove…

…in inglese.

Da novembre, una nuova rubrica: Dieci parole nuove.

Cosa significa? Che in questi post elencherò le dieci parole/espressioni italiane o inglesi che ho trovato e ritrovato nel corso delle mie letture. Ecco quelle di oggi.

Below stairs: vivere below stairs significa appartenere al ceto inferiore, come servitori e domestici che, un tempo, nelle residenze nobiliari, vivevano appunto nei piani bassi e gli aristocratici al primo piano o piano nobile.

Fridge Mountain: no, niente panorami balsamici e distese di neve sulla fridge mountain. Trattasi più prosaicamente di una discarica di frigoriferi.

If Candlemas Day is bright and clear, there’ll be two winters in the year: proverbio meteorologico secondo il quale, se nel giorno della Candelora (2 febbraio) il tempo è bello, l’inverno durerà il doppio. In realtà di questo detto esistono forme simili e contraddittorie. Per esempio: “If Candlemas Day be fair and bright, winter will have another fight. If Candlemas Day bring clouds and rain, winter is gone and won’t come again”. Ma in dialetto si dice: “Madonna della Candelora, dell’inverno sèmo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno semo ancora ‘rento”. Insomma, proprio come per le previsioni televisive, anche con i proverbi non si è mai sicuri di nulla.

If Candlemas Day is bright and clear, there’ll be two winters in the year: proverbio meteorologico secondo il quale, se nel giorno della Candelora (2 febbraio) il tempo è bello, l’inverno durerà il doppio. In realtà di questo detto esistono forme simili e contraddittorie. Per esempio: “If Candlemas Day be fair and bright, winter will have another fight. If Candlemas Day bring clouds and rain, winter is gone and won’t come again”. Ma in dialetto si dice: “Madonna della Candelora, dell’inverno sèmo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno semo ancora ‘rento”. Insomma, proprio come per le previsioni televisive, anche con i proverbi non si è mai sicuri di nulla.

Gobbledugook: termine coniato da un politico texano negli anni ’40 per indicare i discorsi incomprensibili dei colleghi. Il nostro “politichese”, insomma e tutti i suoi derivati.

Myth: un classico false friend. Non significa infatti “mito” nel senso positivo del termine quanto un’idea fasulla a cui tutti credono. Una diceria, più che altro. Per tradurre il termine “mito” italiano con l’accezione positiva che intendiamo noi, allora si usa legend.

Once in a blue moon: una volta ogni morte di papa.

Period drama: un’opera ambientata di solito nel XVII o XVIII secolo.

Quote, unquote: il corrispettivo stampato delle virgolette fatte in aria con le dita. Tipico del discorso diretto, quando un personaggio vuole mostrare le virgolette come se fossero visibili. Un esempio: everybody thinks I’m quote unquote “successful”.

Stiff upper lip: to keep a stiff upper lip significa farsi forza, resistere alle avversità. Con l’andare del tempo l’espressione però è stata usata sempre più per indicare gli inglesi rigidi e un po’ snob dell’era vittoriana, periodo nel quale si inculcava la disciplina e il senso dell’onore negli studenti attraverso sport competitivi e punizioni corporali.

Stiff upper lip: to keep a stiff upper lip significa farsi forza, resistere alle avversità. Con l’andare del tempo l’espressione però è stata usata sempre più per indicare gli inglesi rigidi e un po’ snob dell’era vittoriana, periodo nel quale si inculcava la disciplina e il senso dell’onore negli studenti attraverso sport competitivi e punizioni corporali.

Wear a suit and tie: in giacca e cravatta. Da notare che “suit and tie” qui forma un tutt’uno. Non si dice “wear A suit and A tie”.

Vi sono piaciute queste espressioni? Le conoscevate?

November 1, 2016

Anche i traduttori guardano la televisione. Anzi… devono!

Uno dei requisiti fondamentali di un buon traduttore, oltre a conoscere bene la lingua di partenza e ancora meglio quella di arrivo, è di essere un forte lettore. Questo si sa.

Anche se poi tutti tendiamo a specializzarci in qualche tipo di testo (romanzi rosa, gialli, noir, narrativa per ragazzi, femminile, saggistica ecc…) la lettura espone a tanti registri diversi, che tornano utili quando ci viene proposta una traduzione che devia dalla tipologia di libri che siamo abituati a tradurre di solito.

Quello che forse è ancora un requisito meno riconosciuto ma che sta diventando sempre più importante è che un traduttore deve essere anche un telespettatore onnivoro.

Ti piacciono i programmi musicali? Be’, invece devi rassegnarti a guardare anche qualche fiction o serie tv. Preferisci i reality? Porta pazienza e guarda anche qualche talk show, ma che sia di quelli oltreoceano, mi raccomando!

La prova inconfutabile della necessità di dedicare qualche ora alla visione di programmi televisivi l’ho avuta leggendo un romanzo ambientato negli Stati Uniti, dove alcune ragazze si ritrovano dopo diversi anni. Due delle protagoniste in passato si sono fatte un sacco di dispetti ma ora, da adulte, si rendono conto che potrebbero invece avvicinarsi e diventare amiche.

Riporto alcuni scambi “incriminati”:

«Hey person?»

«Yes, other person?»

…

«So, person, I have a question for you.»

«I don’t know if the “person handbook” requires that I answer said question, but I’m all ears.»

Ora, io, davanti a uno scambio di questo tipo, avrei istintivamente tradotto “person” con “amica”:

«Ehi, amica?»

«Sì, amica?»

…

«Senti, amica, avrei una domanda per te.»

«Non so se il Manuale dell’Amica Perfetta prevede che io risponda, ma sono tutta orecchi.»

Una cosa così, insomma.

Invece, la traduzione pubblicata è questa:

«Ehi, persona.»

«Sì, altra persona.»

…

«Senti, persona, avrei una domanda per te.»

«Non so se il Manuale della Perfetta Persona prevede che io ti risponda, ma sono tutta orecchi.»

Perché? Perché lasciare “persona”, letteralmente? A me la traduzione sembrava così strana, che sono andata a curiosare su internet, chiedendo ai colleghi e frugando fra le pagine web. Cos’ho scoperto? Che in questo passaggio l’autrice si stava chiaramente (non per me, ovvio) riferendo alla serie TV Grey’s Anatomy.

In una puntata della prima serie di Grey’s Anatomy, Cristina e Meredith bevono qualcosa in un pub. Cristina, che è incinta e ha deciso di abortire, spiega a Meredith che sul modulo di ricovero ha dovuto indicare la sua “persona di riferimento”. Quindi la persona più importante, la persona a cui rivolgersi in caso di necessità. E quella persona è proprio Meredith. Da quel momento il termine “persona” diventa la parola emblematica che riassume tutto il loro rapporto di amicizia.

Ma per saperlo bisognava aver guardato il telefilm!

Morale? Quando stiamo traducendo qualcosa che ci suona strano, proviamo a dare un’occhiata al palinsesto televisivo. E la prossima volta che qualcuno ci dirà: «Sei sempre davanti alla televisione!» potremo tranquillamente rispondere: «Macché, sto facendo ricerca!»

October 25, 2016

Save the date!

Il 10 NOVEMBRE, esce il mio nuovo romanzo, scritto in coppia con una fantastica amica, Gloria Brolatti.

Non c’è gusto senza te è una commedia brillante, dove si sorride, si ride e ci si commuove. Dove il cibo diventa uno dei personaggi principali. Dove amore fa rima con sapore.

Un libro che, come dico sempre io, vale doppio, perché lo si legge sul divano e lo si usa in cucina. Una pepata storia d’amore condita da momenti bollenti e insaporita da gustose ricette: un mix esplosivo che metterà d’accordo tutti, anche i palati più esigenti.

Trama:

Che cos’hanno in comune una pasta alla Norma destrutturata e delle frittelle di zucchine? Un’ostia di polpo e un biscotto al cioccolato?

Niente.

Proprio come lo chef Massimiliano Vialardi e la foodblogger Caterina Malena.

Lui propone una cucina dal forte impatto estetico, estremamente raffinata e algida. Lei dispensa ricette e consigli ereditati dalla nonna pugliese, pensati per donne che non hanno tempo di trascorrere mezza giornata in cucina “per rendere sferico il fumetto di pesce”.

Eppure Caterina e Massimiliano dovranno imparare a collaborare per realizzare un progetto top secret, che potrebbe rappresentare la soluzione ai loro problemi. Caterina, infatti, ha perso il lavoro, ma la sua famiglia non lo sa e non lo deve sapere. Massimiliano, invece, ha bisogno di nuovi locali perché la madre ha deciso di trasformare il suo ristorante in una galleria d’arte temporanea.

Così, anche se è l’ultima cosa che vorrebbero fare, i due si ritrovano a cucinare insieme, chiusi in una villa dove andare d’accordo sembra impossibile.

Tra Milano, Cisternino di Brindisi e l’Oltrepo Pavese; tra programmi televisivi, battibecchi, tradimenti e impreviste riappacificazioni, la schermaglia, nata dosando ingredienti e sguardi davanti alle telecamere, si trasforma fra le mura della villa in una storia che cuoce a fuoco lento, profuma di cacao, ha un lato dolce tutto da scoprire… e lascia in bocca il gusto persistente dell’amore.

All’interno, ricette golose e facili, tratte dal blog Trafelate in cucina.

October 14, 2016

Slang per scrittori

Gli anglosassoni, si sa, hanno grande fantasia e, soprattutto, il dono della sintesi. Riescono a condensare in poche parole, e a volte in una sola molto evocativa, i lunghi panegirici che noi siamo costretti a utilizzare per descrivere, raccontare, identificare una certa cosa, un certo gesto, una certa azione.

Un giorno stavo leggendo un libro inglese (un guilty pleasure di cui vi parlerò) dedicato alla scrittura e mi sono imbattuta in una serie di termini o espressioni che mi hanno dato l’idea per scrivere questo post, dedicato allo slang per scrittori. Espressioni divertenti che, come dicevo all’inizio, cristallizzano in poche parole ampi significati. Divertitevi a scoprirle con me:

– Pantser: chi scrive seguendo l’istinto. Il termine nasce dall’espressione to fly by the seat of your pants che indica appunto un’azione svolta basandosi sulle sensazioni, in modo istintivo, senza pianificare o utilizzare strumenti. Identifica gli scrittori che, semplicemente, cominciano a scrivere senza sapere cosa scriveranno, dove li porterà la storia, chi sono i loro personaggi, cosa vogliono ecc…

– Plotter: chi pianifica in anticipo la storia che scriverà. I plotter sono gli scrittori che, ancora prima di digitare la prima parola, sanno già cosa accadrà ai loro personaggi. Sono quelli che creano sinossi dettagliatissime, scalette, schede personaggi. Non lasciano nulla all’improvvisazione, o comunque le concedono uno spazio d’azione molto limitato.

– Purple Prose: è lo stile di scrittura ridondante, quello pieno di aggettivi, quello in cui le pagine sono piene di parole ma la storia non procede. Molti autori famosi utilizzano la purple prose, citata per la prima volta da Orazio, che nella sua Ars Poetica parla di brandelli/fronzoli di porpora per indicare arricchimenti, abbellimenti. Una prosa accurata è fatta di dettagli, ma quando i dettagli diventano troppi, ecco che si cade nella purple prose.

– Beige Prose: l’esatto contrario della purple prose. Una prosa scarna, succinta, che descrive i fatti e le azioni senza tanti fronzoli, in modo diretto. Non è però detto che sia migliore della purple prose, perché se un autore non è capace di usarla bene, la beige prose rischia di mancare di pathos e di non coinvolgere.

– Transparent Prose: la salomonica via di mezzo fra purple prose e beige prose. Indica una prosa così leggera, ma così coinvolgente da diventare, appunto, invisibile, perché il lettore si immerge nella storia e non vede più le parole, le frasi, l’abbondanza o la scarsezza di aggettivi, ma vede solo la vicenda, si appassiona alle sorti dei protagonisti.

– Head hopping: il nostro POV ballerino. Quando l’autore continua a entrare e uscire dalla testa dei personaggi come una pulce che saltella sul dorso di un cane. Non fa in tempo ad appoggiarsi in un punto, che già è balzata da un’altra parte. Alla pulce non succede niente di grave, ma ai lettori causa disorientamento, fastidio e forse anche l’orticaria.

– Hitchcock tecnique: un espediente stilistico con il quale lo scrittore dà al lettore informazioni che i protagonisti del libro non possiedono e devono scoprire. Si tratta di una tecnica intrigante perché il lettore che sa qualcosa che un certo personaggio non sa è curioso di scoprire come questi reagirà al momento buono.

– Expository lump: una spiegazione troppo lunga, ridondante, prolissa e spesso non così necessaria, che fa inciampare il lettore. Un paragrafo pieno di informazioni, dettagli su un luogo o un personaggio. Abbastanza simile all’ info-dumping, è come un masso che cade all’improvviso sulla strada, impedendo di proseguire.

– Fred: la mente inconscia dello scrittore, quella che di solito si fa viva in sogno, mentre si fa la spesa o si prepara la cena per la famiglia. Meglio tenere sempre un taccuino a portata di mano, perché Fred entra in azione in qualsiasi momento. Anche mentre si è sotto la doccia.

– On-the-nose dialogue: un dialogo che non lascia spazio a fraintendimenti. I personaggi dicono le cose come stanno senza dare adito a dubbi o obbligare il lettore a interpretare le loro parole. In questo caso però il dialogo non intriga. Nella vita reale raramente le persone dicono esattamente quello che pensano senza censurare nulla, senza omettere qualcosa. Inoltre, a volte è meglio che i personaggi esprimano quello che pensano davvero in altri modi. Magari dicono una cosa, ma con il corpo ne esprimono un’altra.

– Railroad dialogue: Un dialogo in cui i personaggi dicono quello che vuole l’autore e non quello che direbbero logicamente in una conversazione naturale. Dicono quello che l’autore ha bisogno che dicano.

– Railroad Plot: una trama in cui gli eventi accadono come più conviene all’autore. Una trama innaturale, costruita, talvolta perfino illogica.

– Railroading: scrivere obbligando i personaggi a fare certe cose perché si vuole che le facciano.

– “Save the cat” scene: una scena pensata apposta per mettere in luce un tratto positivo di un protagonista, un suo pregio, una sua dote morale.

– Skaz: una narrazione in prima persona più simile alla lingua parlata che alla lingua scritta, fatta di slang, errori grammaticali, modi di dire, intercalare ecc… Spesso è scritta al presente.

– Vase/Two Faces Plot: Avete presente l’immagine del vaso che, guardandola meglio, si scopre essere invece l’immagine di due profili? Ecco, questa espressione indica una trama nella quale le cose non sono come sembrano. Una trama in cui il lettore pensa di avere capito tutto, e invece con un twist scopre di non aver capito nulla.

– Window Metaphor: una finestra di vetro trasparente lascia vedere con esattezza cosa c’è dall’altra parte (la metafora quindi è chiarissima) ma il vetro stesso passa quasi completamente inosservato; una finestra di vetro intagliato lascia vedere cosa c’è dall’altra parte ma l’occhio coglie anche la bellezza del vetro stesso; una finestra di vetro smerigliato o colorato può impedire la visuale, ma il vetro stesso può essere un capolavoro. Ogni scrittore deve capire che tipo di metafora usare e quale i suoi lettori potrebbero apprezzare di più.

Questi sono solo alcuni esempi. Li avevate mai sentiti? Ne conoscete altri? Fatemi sapere!

October 7, 2016

E’ tutta una questione di mele o mirtilli

Guilty Pleasure: il mio tallone d’Achille letterario, le letture a cui non so resistere

Nel mio guilty pleasure di oggi parliamo di vino, mele, mirtilli e zucchero.

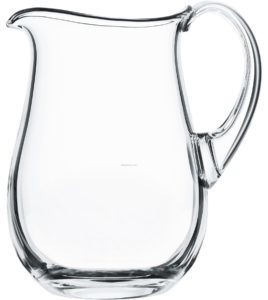

No, non sto per dispensarvi la ricetta di una torta alla frutta, ma un modo per gestire meglio il vostro tempo e i vostri impegni. Immaginate di prendere una caraffa vuota. Lo spazio all’interno della caraffa sono tutte le ore, i minuti e i secondi che compongono la vostra giornata. Il vino, le mele, i mirtilli e lo zucchero sono tutte le cose che dovete fare.

Immaginate di prendere una caraffa vuota. Lo spazio all’interno della caraffa sono tutte le ore, i minuti e i secondi che compongono la vostra giornata. Il vino, le mele, i mirtilli e lo zucchero sono tutte le cose che dovete fare.

Come riempireste la caraffa per sfruttare al massimo il vostro tempo? Comincereste dalle mele? Dal vino? Dai mirtilli o dallo zucchero?

Vediamo qual è il procedimento giusto da seguire.

1) Prima di tutto vanno infilate nella caraffa quante più mele possibile. Assicuratevi che non ce ne stia più nemmeno una. Ora la caraffa è piena. Oppure no?

2) Proviamo a infilare nella caraffa qualche mirtillo, fra una mela e l’altra, negli spazi fra la frutta e il  vetro. Ora sì che la caraffa è piena. Oppure no?

vetro. Ora sì che la caraffa è piena. Oppure no?

3) Prendiamo lo zucchero e versiamone il più possibile nella caraffa, fino a quando, di nuovo, ci sembra che non possa contenere altro. Adesso la caraffa è decisamente piena. Oppure no?

4) In ultimo prendiamo il vino e proviamo a rovesciarne un po’ sulle mele, sui mirtilli e sullo zucchero. Incredibilmente, nella caraffa c’è ancora spazio, dove può raccogliersi un po’ di liquido. Continuate a versare il vino fino a quando non arriverà all’orlo e avrete bisogno di una  nuova caraffa… o di una nuova giornata.

nuova caraffa… o di una nuova giornata.

Ecco qua, come si riempie la caraffa.

Certo qualche ingrediente sarà rimasto fuori. Un paio di mele, una manciata di mirtilli, dello zucchero e magari mezza bottiglia di vino. Esattamente come a tutti capita di arrivare a fine giornata e avere ancora cose da fare.

Ma come possiamo evitare che la giornata si riempia troppo in fretta delle cose sbagliate o insignificanti?

Il segreto sta nel cominciare prima con le cose più importanti, proprio come abbiamo fatto con le mele nella caraffa. Se avessimo cominciato a riempire la caraffa con uno qualsiasi degli altri ingredienti sarebbe rimasto molto poco spazio per le mele. O non ne sarebbe rimasto affatto.

Le mele rappresentano le cose più importanti della giornata. Portare avanti un lavoro o completare un incarico, pagare una bolletta, prenotare una visita medica… sono tutte mele.

I mirtilli rappresentano incombenze necessarie ma meno importanti delle mele.

Lo zucchero rappresenta quelle cose che non hanno un’alta priorità e che si possono fare in qualsiasi momento libero: una telefonata, un messaggio.

Infine, il vino rappresenta tutte le cose meno importanti della nostra giornata ma che magari ci danno una gratificazione immediata. Quelle cose che ci attirano, proprio come un buon bicchiere di vino. Il problema, però, è che se ci abituiamo a scegliere sempre prima il vino, rischiamo di ritrovarci con la caraffa piena fino all’orlo senza poterci più infilare né dello zucchero, né dei mirtilli (figurarsi una sola mela), senza che il vino trabocchi.

Invece, se si infilano nella caraffa prima le mele, poi si ha sempre spazio per un po’ di mirtilli, zucchero o vino.

Ora, come decidere, fra le cose che dobbiamo fare, quali sono mele, mirtilli, zucchero o vino? Facile! Le incombenze giornaliere si dividono in urgenti o non urgenti, importanti e non importanti.

Facile! Le incombenze giornaliere si dividono in urgenti o non urgenti, importanti e non importanti.

Le mele, sono le cose più urgenti e importanti. La nostra priorità. Quelle che di cui dobbiamo occuparci prima.

I mirtilli sono le cose importanti ma non urgenti. Imparare ad occuparsene con regolarità impedisce loro di lievitare fino a diventare delle mele e ci permette di avere spazio per il resto.

Lo zucchero rappresenta le cose urgenti ma non importanti. Spesso la tentazione è di occuparsene subito, proprio per via della loro urgenza. Tipo quella telefonata che pensavate di risolvere in cinque minuti e invece vi ha rubato mezz’ora.

Infine, il vino sono le cose non importanti e non urgenti. Sono quelle che non fanno la differenza nella vostra giornata. Quelle che, con il loro canto di sirena cercano di farvi deviare dalla rotta perché di solito sono le più piacevoli e gratificanti.

Impariamo a distinguere le mele dai mirtilli, dallo zucchero e dal vino e impareremo a gestire in modo molto più proficuo e soddisfacente il nostro tempo.

Dove ho trovato questa divertente e utile teoria che sfrutta un principio della gestione del tempo detto matrice di Covey o matrice di Eisenhower? In un libro che vi consiglio, dedicato alle mamme ma illuminante un po’ per tutti.

Time Management for Manic Mums di Allison Mitchell.

Esiste solo in lingua inglese, ma secondo me vale lo sforzo della lettura.

September 26, 2016

I calchi. Quando l’italiano in realtà è inglese (o francese, spagnolo…)

In principio fu Faletti.

O meglio, la polemica secondo cui Faletti non avrebbe scritto di suo pugno il thriller Io sono Dio, ma avrebbe tradotto l’opera di un misterioso ghostwriter anglosassone. Correva l’estate 2009 e sui quotidiani si era scatenata una polemica sull’argomento grazie alla quale il termine “calco” divenne noto anche a chi non bazzicava ambienti linguistici o letterari.

Il problema? Nel libro di Faletti comparivano espressioni originali e spesso incomprensibili che richiamavano in modo molto sospetto espressioni invece di uso comune nella lingua inglese.

Esempi?

– Girare intorno al cespuglio, dove in inglese si dice to beat about the bush e in italiano menare il can per l’aia.

– Sciogliersi fra la gente, dove in inglese si dice to melt into the crowd ma in italiano si direbbe dileguarsi tra la folla.

– Carta da visita, dove in inglese si dice card e in italiano biglietto da visita.

– Tavolino da notte, dove in inglese si dice bedside table e in italiano comodino.

– E, forse la frase più sibillina di tutte: “pensavo che una ventina di grandi vi avrebbero fatto comodo”, chiara solo a chi sa che in inglese grand significa mille dollari o mille sterline.

Il mio intento oggi, però, non è processare di nuovo Faletti, ma fare due chiacchiere su un elemento delle traduzioni che forse chi non è addetto ai lavori non conosce. Il CALCO, appunto. Il calco è la traduzione di una parola, di una frase o di un’espressione, che non rispetta le regole e le consuetudini della lingua italiana ma che si “conforma” che “copia”, che “ricalca” appunto, quella straniera. Ne possono derivare tre situazioni: il lettore non percepisce niente di strano perché il calco è minimo o è ormai entrato nell’uso; il lettore percepisce il calco come un nuovo modo originale per dire qualcosa che in italiano diremmo diversamente; il lettore non capisce un tubo di quello che legge (come nell’esempio di Faletti, dove chissà cosa saranno mai i “grandi”).

Il calco è la traduzione di una parola, di una frase o di un’espressione, che non rispetta le regole e le consuetudini della lingua italiana ma che si “conforma” che “copia”, che “ricalca” appunto, quella straniera. Ne possono derivare tre situazioni: il lettore non percepisce niente di strano perché il calco è minimo o è ormai entrato nell’uso; il lettore percepisce il calco come un nuovo modo originale per dire qualcosa che in italiano diremmo diversamente; il lettore non capisce un tubo di quello che legge (come nell’esempio di Faletti, dove chissà cosa saranno mai i “grandi”).

Monica Pareschi, che ha tradotto, fra gli altri, autori come Doris Lessing e Bernard Malamud, ha stilato un elenco divertente di calchi in cui compaio (cito testuale):

– “fa la differenza”, ormai infettivo e resistente ai vaccini.

– Il possessivo-ossessivo, per esempio in palestra: rilassate la vostra pancia, rilasciate i vostri glutei… ma quali, quelli de tu’ sorella sennò?

– Seduttivo invece di seducente, emozionale invece di emotivo. purtroppo dilaganti.

– Il crollo del sistema delle preposizioni, esempio: “te lo so dire in un ora”, “ci vediamo in Brera”, “lavora in Deloitte, in Telecom, in Bocconi, e va sempre a lavoro tardi” (rinvenuto “a lavoro” in autore italiano contemporaneo peraltro apprezzabile, editor evidentemente assente, o dormiente).

Isabella Zani, altra autrice di un numero incalcolabile di traduzioni da Asimov a Zeltersman, rincara la dose: basico anziché basilare o fondamentale; supportare anziché appoggiare, sostenere, favorire; luce verde anziché semaforo verde; fare sesso anziché andare a letto; ragione anziché motivo; lista anziché elenco; i libri una volta ci piacevano e adesso li amiamo; le notizie una volta erano belle o brutte e adesso sono buone o cattive.

E, per quanto mi riguarda, nelle ultime letture ho rinvenuto: opere di delizia invece di prelibatezze, per tradurre works of deliciousness; proprietà, invece di decenza/decoro per tradurre propriety.

Una voce in difesa dei calchi, o quanto meno a sostegno della loro possibile utilità è quella di Leonardo Marcello Pignataro, traduttore che si occupa fra l’altro di tradurre i dialoghi de Il Trono di Spade. Per quanto riguarda il cinema e le serie televisive, spiega Leonardo, spesso si adottano traduzioni che in realtà sono a tutti gli effetti dei calchi per una pura questione labiale. La traduzione in italiano corretto sarebbe un’altra, ma nel doppiaggio si scelgono soluzioni che non vanno in contrasto con le immagini. Per esempio, la A è una lettera insidiosa, perché se l’attore non apre la bocca per pronunciarla e nell’audio compare, i telespettatori lo notano di più.

Ecco perché, per esempio, il termine inglese EVER, che in italiano andrebbe tradotto con che mai, in assoluto, nel doppiaggio viene reso con la traduzione letterale di sempre che ormai sta entrando nell’uso comune anche se si tratta di un calco evidente, in frasi tipo: il libro più brutto di sempre, il film più costoso di sempre, laddove invece una volta avremmo detto il film più costoso in assoluto, il libro più brutto in assoluto.

Come regolarsi quindi? In generale i calchi sono una specie di infiltrato sgradito nella nostra lingua. Qualcosa che vuole farsi passare per italiano ma non lo è. Ma, come dicevo all’inizio, possono anche rappresentare un modo piacevole o originale di dire la stessa cosa in modo diverso.

Come regolarsi quindi? In generale i calchi sono una specie di infiltrato sgradito nella nostra lingua. Qualcosa che vuole farsi passare per italiano ma non lo è. Ma, come dicevo all’inizio, possono anche rappresentare un modo piacevole o originale di dire la stessa cosa in modo diverso.

La scelta traduttoria però deve essere consapevole. Il calco non deve scappare, deve essere scelto.

E voi, avete mai trovato in qualche libro un’espressione, una parola che non “suonava italiana” ma non sapevate perché? Forse era un calco.

La prossima volta che leggete un libro, provate a farci caso, e se ne trovate uno particolarmente divertente, segnalatemelo. Potremmo fare una piccola classifica dei calchi più buffi o originali!

November 18, 2015

Leggere in inglese e uova di dinosauro. Ovvero: perché saper leggere in inglese non ci rende traduttori

Lo ribadisco con una domanda e una risposta: leggi fluentemente in inglese? Bene, ma questo non fa di te un traduttore.

Lo ribadisco con una domanda e una risposta: leggi fluentemente in inglese? Bene, ma questo non fa di te un traduttore.