Edy Tassi's Blog, page 11

October 25, 2017

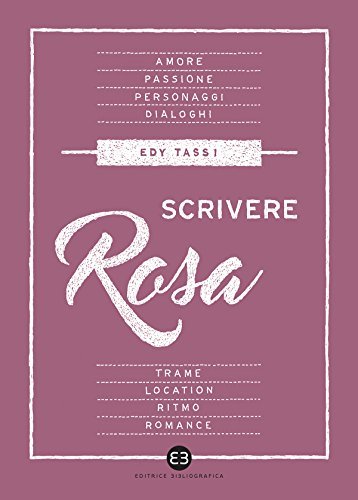

Scrivere Rosa

Guilty Pleasure:

il mio tallone d’Achille letterario, le letture a cui non so resistere

Guilty Pleasure:

il mio tallone d’Achille letterario, le letture a cui non so resistere

«Ciao, ti va di scrivere un manuale?»

Così è partita la telefonata tra me e Alessandra Selmi, editor della Editrice Bibliografica.

Ora, qualcuno stava davvero chiamando ME, per chiedermi di scrivere un manuale?

Io?

Un manuale?

Andiamo.

…

Ovviamente ho risposto di sì.

Voglio dire, chiedere a me, se mi va di scrivere un manuale è un po’ come chiedere a un coccodrillo se gli va di mangiarsi una zebra. O a una cosplayer del Trono di Spade se le va di incontrare Jon Snow.

Io adoro i manuali. Ho perfino creato questa rubrica, per parlare di manuali.

Di tutti i tipi. Figuratevi perciò quale manuale potrebbe essere un guilty pleasure più pleasure, di un manuale scritto da me!

E quindi, mi sono messa al lavoro. Con entusiasmo. Perché quello in questione è un manuale su come si scrive un romanzo rosa. Tornando alle similitudini di prima, sarebbe po’ come chiedere al coccodrillo se la zebra la vuole con contorno di gnu e alla cosplayer se con Jon Snow ci vuole passare un weekend a St Moritz.

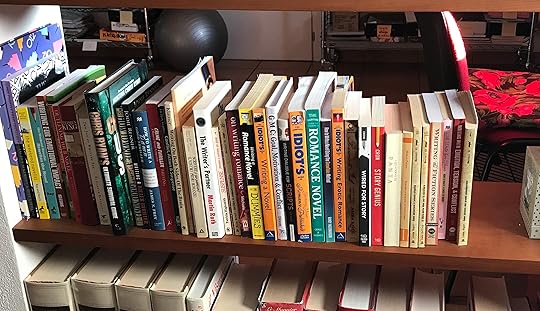

Il frutto del mio entusiasmo è stato questo volumetto di circa duecento pagine, fitte fitte, perché le cose da dire sono tantissime. Volevo che si sentisse quanto ho studiato, quanti manuali ho letto, consultato, sottolineato nel corso degli anni, prima di riuscire a scrivere un romanzo degno di essere pubblicato.

Sì esatto, tutti quelli lì. Anche se molti sono ancora nuovi, perché io continuo a comprarne e a leggerne.

E vedendoli, spero a nessuno venga in mente che voglio salire in cattedra e far calare dall’alto i consigli, i suggerimenti contenuti in Scrivere Rosa. Guardate un po’ quanto penso di dover imparare ancora io!

Nelle mie intenzioni, questo manuale serve per spiegare alcune cosette sui romanzi rosa, magari sfatare qualche luogo comune, far sorridere (io non riesco a essere troppo seria nemmeno quando scrivo qualcosa di serio) e aiutare chi ha voglia di cimentarsi in un romanzo d’amore.

Perché per scrivere un romanzo rosa non basta prendere due protagonisti belli, farli conoscere e mostrare loro l’entrata della chiesa. Ma per scoprirlo dovete leggere il manuale.

Quindi, buona lettura e soprattutto… buona scrittura!

Dal 26 ottobre, Scrivere Rosa, Editrice Bibliografica.

“La narrativa di genere rosa negli ultimi anni ha fatto da traino all’editoria e i romanzi sentimentali sono spesso in cima alle classifiche di vendita.

Comunemente, si pensa che per scrivere un romanzo d’amore basti una trama fatta di amori contrastati, romantici baci al tramonto e happy ending. Ma è veramente così?

Edy Tassi, da molti anni lettrice, traduttrice e scrittrice di romanzi rosa, condensa in questo libro la sua esperienza, raccontando e spiegando in modo puntuale, completo e brillante quali sono gli elementi imprescindibili del genere, come sviluppare una storia avvincente, come evitare il tranello dei cliché e, soprattutto, come dare vita a personaggi di cui le lettrici (e gli editori) si innamoreranno.”

October 19, 2017

Guilty Pleasure: Incatenati alla tastiera

Guilty Pleasure: il mio tallone d’Achille letterario, le letture a cui non so resistere

Guilty Pleasure: il mio tallone d’Achille letterario, le letture a cui non so resistere

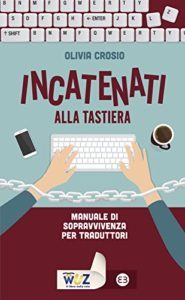

Oggi, il manuale di cui vi parlo mi fa sentire decisamente meno “guilty” del solito. Perché si tratta di un manuale sulla traduzione. O meglio, un manuale sui traduttori. Scritto da un’amica che, con oltre duecentocinquanta (duecentocinquanta!) traduzioni under her belt può considerarsi a pieno diritto un’esperta.

Innanzitutto una precisazione: INCATENATI ALLA TASTIERA, di Olivia Crosio non insegna a tradurre. E questo lei lo specifica sin dalla prima riga. Quindi niente regole di grammatica, niente elenchi di phrasal verbs, niente sermoni su calchi o errori di interpretazione. Questo è un libro su cosa significhi fare il traduttore e che tipo di vita fa un traduttore. Quali sono le insidie di questa professione e come aggirarle nella quotidianità.

È un libro che si legge d’un fiato perché Olivia, oltre a essere una bravissima traduttrice, è anche una scrittrice, e si vede. Soprattutto, Olivia è un’entusiasta che probabilmente ama il suo lavoro di un amore vero. Come una moglie/compagna/fidanzata capace di prendere le distanze dal proprio marito/compagno/fidanzato quel tanto che basta per vederlo per quello che è: imbolsito e un po’ pelato e prenderlo bonariamente in giro per questo, ma amandolo lo stesso al punto di non poter fare a meno di lui.

Una traduzione e un romanzo di Olivia

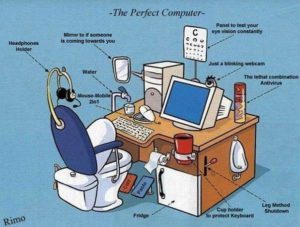

Una scrivania tipo

Le sue osservazioni sono così puntuali e reali, che più volte ho avuto la sensazione che Olivia parlasse di me. Anzi, ho provato una sorta di esperienza extracorporea per cui sapevo che il libro non lo avevo scritto io, ma allo stesso tempo solo io avrei potuto raccontare con tanta precisione le mie giornate e il mio lavoro. Quindi uno degli aspetti divertenti di questo volumetto è che la maggior parte dei traduttori si riconoscerà nelle parole di Olivia. E già questo è un risultato. Ottenere che la categoria di cui si parla, si riconosca nella descrizione.

E a proposito di descrizione. Messo così nero su bianco, noi traduttori siamo davvero un paradosso ambulante. Organizzati, ma procrastinatori. Con un tanto tempo libero di cui approfittare, ma spesso perennemente incollati a pigiama e pantofolone. Autonomi ma con un sacco di zavorra famigliare da gestire. Con tutta una casa a disposizione, ma spesso senza uno spazio definito in cui lavorare. Traghettatori di parole altrui ma con un proprio libro nel cassetto. D’altra parte, questo lo si capiva sin dal titolo. Con quell’ INCATENATI che a seconda di dove cade l’accento può apparire come una condanna o un’esortazione. Ogni traduttore scelga l’interpretazione che preferisce.

E voi che non siete traduttori? Be’, se volete diventarlo, oltre a frequentare un corso dove vi insegnino tutto quello che serve sapere su phrasal verbs, calchi e compagnia bella, leggete questo libro. Sapere cosa vi aspetta potrà risultare molto utile per dribblare scampanellate impreviste da parte di amici, comprare un lucchetto per il frigo, scegliere per tempo se mentre lavorate preferite la compagnia di un cane o di un gatto. Perché come si dice… aspirante traduttore avvisato, aspirante traduttore mezzo salvato!

Incatenati alla tastiera, Olivia Crosio, Editrice Bibliografica.

“Questo piccolo manuale di sopravvivenza per traduttori vuole affrontare i problemi quotidiani di chi ha scelto questo mestiere, spesso più complessi di quelli creati dal testo in lingua originale. Stiamo parlando di illusi e illuse che hanno deciso di lavorare in casa convinti, così facendo, di poter godere di più flessibilità e tempo libero. Pia illusione, appunto.

Come difendersi dalla vita domestica quando si ha l’ufficio in casa? Come non farsi sopraffare dalla pigrizia, dalla solitudine, dalla tentazione di posticipare e di chiudersi, dai famigliari invadenti, dai bambini piangenti, dai pasti da cucinare, dalla voce suadente del frigorifero che invoca Aprimi, aprimi?

Per essere un bravo traduttore occorre invece soprattutto vivere, uscire, conoscere, sapere. È necessario ricercare e documentarsi in continuazione, perché gli argomenti sono infiniti. Insomma, in equilibrio perenne tra le pentole che ribollono in cucina e l’ora di uscita di scuola dei figli, chi sceglie questo lavoro difficile, oscuro, mal pagato e privo di riconoscimenti ufficiali può approfittarne per farsi una buona cultura generale e metterci, quando il testo lo consente, anche un po’ della propria personalità.”

October 8, 2017

Meglio un autore… morto

In realtà, la battuta completa sarebbe:

In realtà, la battuta completa sarebbe:

«Qual è l’autore migliore per un traduttore?»

«Quello morto.»

Così almeno intitola spiritosamente un suo post Sophie Képès, parlando delle possibili difficoltà che incontrano i traduttori.

Ma da cosa nasce questa battuta?

Principalmente dal fatto che un autore, che per definizione è un tizio un po’ malato di protagonismo, se no non penserebbe che le sue parole meritino di essere tramandate ai posteri, teme sempre che nella traduzione si perdano elementi fondamentali, insostituibili, vitali della sua opera.

Principalmente, l’autore pensa che nessuno possa capire la vera essenza del suo libro, tranne lui (e quei centomila, duecentomila lettori minimi sindacali che spera di accalappiare, i quali però leggono le sue parole così come lui le ha scritte, senza filtri o interferenze ingombranti). E che quindi, per definizione, non esista alcun traduttore abbastanza in gamba da coglierla, figurarsi trasferirla in un’altra lingua.

Insomma, a chi di noi non è mai capitato di assistere alla presentazione di un libro in cui l’autore assonnava il pubblico con la lettura monotona e monocorde di quindici pagine di prosa fitta e incomprensibile? Noi ci annoiavamo a morte, lui pensava di declamare un capolavoro.

Ecco, prendiamo questo autore e ipotizziamo che (ipotesi per molti versi balzana, visto l’andazzo dell’editoria di casa nostra, dove a diecimila titoli esteri tradotti in italiano, corrispondono grossomodo novecento titoli italiani tradotti all’estero), contro ogni pronostico, il suo capolavoro venga acquistato, che so, da una casa editrice di Katmandu.

Ecco, pensate quali incubi notturni e diurni possono tormentare un autore così, nel momento in cui gli dicono che la sua creatura verrà tradotta in nepalese. Mentre si rigira tra le lenzuola, si immaginerà un traduttore dalla pelle ambrata, gli occhi allungati, che con una penna di bambù e un dizionario italiano-nepalese pubblicato nel lontano 1964 cerca di tradurre: s’involava il pensiero libero nel sonno, come una molecola di razionalità persa tra le soffici nubi di sogno.

Nessuno, gli pare, può essere in grado di rendere una tale liricità, una tale originalità.

E da lì a voler verificare di persona se la traduzione è lirica e, ora che ci pensa, persino un filo commovente come l’originale il passo è breve. Peccato che il nepalese non sia una lingua conosciutissima e quindi, il nostro autore, che abita a Cesana Brianza, sarà praticamente obbligato a fidarsi del lavoro della casa editrice di Katmandu, quanto a traduzione, editing, correzione di bozze ecc.

L’unica cartina di tornasole saranno le recensioni. Lui ovviamente, davanti a cotanto libro, se le aspetta copiose e positive. E se dovessero arrivare copiose ma negative, o anche solo negative e basta, difficilmente penserà che, ciò che nessuno ha osato dirgli in patria, glielo stanno urlando forte e chiaro dal Nepal. Penserà che la colpa è di una traduzione fatta da cani. Lo penserà, ci perderà il sonno (altro sonno) ma, molto probabilmente, non potrà mai dimostrarlo.

Quante probabilità ci sono, infatti, che il nostro autore di Cesana Brianza abbia origini nepalesi, tipo dei trisnonni arrivati in Italia nel lontano 1894, per ammirare i canneti del lago di Pusiano e mai più ripartiti, e quindi “mastichi” il nepalese quel tanto che basta per capire che s’involava libero nel sonno ecc… è diventato si voltava il libro nel sonno, ecc… Poche.

Quindi i traduttori nepalesi possono stare tranquilli.

Mettiamo invece che sia l’autore a essere nepalese e che il suo libro venga acquistato da una casa editrice italiana e diventi uno di quei diecimila titoli di cui sopra. Il pericolo è che, per quanto la casa editrice gli assicuri che il suo traduttore ha vinto il Premio Nobel per la traduzione (non c’è? Dovrebbero istituirlo!), lui, che forse conosce una cinquantina di parole di italiano, perché si sa, gli italiani sono arrivati un po’ ovunque e magari è il pronipote dei primi pizzaioli di Katmandu, supponga di poter leggere il proprio libro tradotto; o magari abbia l’amico-di-cui-mi-fido-come-di-me-stesso di origini italiane e decida di consegnargli la traduzione perché la legga e la giudichi, anche se suddetto amico di solito si occupa di fluorocarburi, scissione dell’atomo o coltivazione della iuta e non parla l’italiano da vent’anni.

Da quel momento inizierà un’attenta vivisezione della traduzione, durante la quale l’autore dibatterà con se stesso o con l’amico se sia lecito che il traduttore traduca samudri con “frutti di mare” invece che “molluschi”, o Ramro dina con “buongiorno” invece che “buona giornata”.

Riuscite a immaginare lo scenario?

Nelle migliori delle ipotesi il libro vedrebbe la luce con tempi editoriali biblici. Nella peggiore, mai.

Questo però è lo scenario che sta dietro alla battuta con cui mi sono divertita a iniziare questo post.

Non tutti gli autori sono così, nemmeno quelli con i trisavoli pizzaioli. Anzi, talvolta tra autore e traduttore si instaura un rapporto di stima reciproca, di amicizia perfino.

Tuttavia, le case editrici non sempre approvano questo legame. Alcune poi cercano proprio di scoraggiarlo. Come mai? Perché se il traduttore e l’autore scoprono non solo di essere molto contenti della propria reciproca buona salute, ma si accorgono che tra loro sta scoppiando l’amore… professionale, ovvio… ciò per la casa editrice può avere due conseguenze, entrambe nefaste:

– metti che, dove non riesce a dilatare irreparabilmente i tempi di consegna una traduzione controversa, ci riescano loro due che, coalizzati in questa sorta di infatuazione lessicale, cominciano a disquisire amorevolmente via Skype, se buongiorno esprima una familiarità inferiore a buona giornata o se i frutti di mare possano ragionevolmente considerarsi molluschi o viceversa?

– metti che, in virtù di questo amore, di questa fiducia, di questa stima, l’autore cominci a chiedere (o addirittura pretendere) sempre quel traduttore? Tu autore nepalese magari questo potere contrattuale non ce l’hai, ma se il successo del tuo libro scoppiasse nelle mani dell’editore quando di te aveva stampato si e no trecento copie e si trova a venderne quindici ristampe? E il traduttore (non sia mai) ne approfittasse per rilanciare al rialzo il suo compenso per la traduzione del secondo?

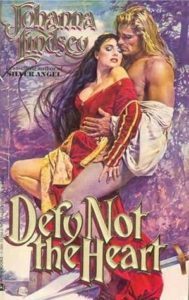

Per questo capita che le CE disincentivino i contatti diretti. Certo, ci sono casi in cui il traduttore viene invitato a fiere, incontri, presentazioni in cui comparirà il suo autore nepalese, ma capita anche che il traduttore non venga informato. E buonanotte. Io per esempio ho tradotto quasi ottanta libri, ma di miei autori ne ho conosciuto di persona solo uno. Magari nessuno degli altri è mai venuto in Italia, ma vallo a sapere. E a proposito, a me è capitato di entrare in contatto con qualche autrice che ho tradotto (ne vedete i libri qui accanto). Con Facebook oggi è molto più facile. O si tenta lì, o passando dal loro sito/blog, quello che è. L’ho fatto soprattutto quando c’era qualche passaggio di un libro che non capivo. Ora, se il libro racconta una storia inventata, uno magari messo alle strette dai tempi editoriali o dalla disperazione, può anche arrangiarsi, ma se si tratta di un’esperienza di vita vissuta, certi particolari devono essere corretti.

E a proposito, a me è capitato di entrare in contatto con qualche autrice che ho tradotto (ne vedete i libri qui accanto). Con Facebook oggi è molto più facile. O si tenta lì, o passando dal loro sito/blog, quello che è. L’ho fatto soprattutto quando c’era qualche passaggio di un libro che non capivo. Ora, se il libro racconta una storia inventata, uno magari messo alle strette dai tempi editoriali o dalla disperazione, può anche arrangiarsi, ma se si tratta di un’esperienza di vita vissuta, certi particolari devono essere corretti.

A parte un’autrice che ha approfittato del mio messaggio per chiedermi notizie dei suoi pagamenti (non era molto esperta del giro e non sapeva che il traduttore, soprattutto italiano, non è esattamente la persona giusta con cui discutere di royalties), io ho avuto sempre scambi piacevoli. Le “mie” autrici si sono sempre dimostrate riconoscenti per il lavoro svolto. Meno male!

E tanto per riportare un esempio virtuoso in cui, al contrario, il traduttore non vorrebbe mail vedere morto il suo autore, come non citare il bellissimo rapporto di Daniel Pennac che, grato del lavoro svolto da Jasmina Melaouah, le paga di tasca propria una cifra, scandalizzato che lei non percepisca royalties per il suo lavoro. Ecco, in questo caso, lunga vita a Pennac!

E voi, cosa ne pensate? Avete mai contattato un autore? Vi è mai capitato un episodio buffo legato al vostro rapporto con lui?

E se siete autori, vi fidereste del traduttore che hanno scelto per voi? Cerchereste qualcuno in grado di leggere il suo lavoro e darne un giudizio?

October 1, 2017

I personaggi non sono biscotti

Nei libri, come nelle ricette, il segreto perché riescano è avere buoni ingredienti.

Nei libri, come nelle ricette, il segreto perché riescano è avere buoni ingredienti.

E uno degli ingredienti più importanti di un libro sono senza dubbio i personaggi.

Da quando ho cominciato a scrivere, anche io ho sempre cercato di creare personaggi interessanti, vivi, credibili. L’equivalente culinario, insomma, dell’uovo raccolto fresco, delle zucchine dell’orto biologico, dell’olio appena spremuto che ti porta l’amico. Perché come si capisce quando stai spalmando su una fetta di pane la marmellata fatta in casa con i lamponi appena raccolti o il miele dell’apicoltore di fiducia, così sono convinta che si capisca subito se i personaggi di un libro sono veri. Unici.

Il peggior nemico quindi di chi vuole creare personaggi così è lo stereotipo. Il cliché. L’effetto stampino.

Ecco perché sono sempre alla ricerca di suggerimenti per creare personaggi che sfuggano a questi tranelli.

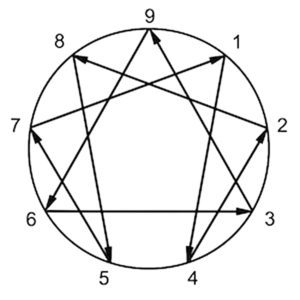

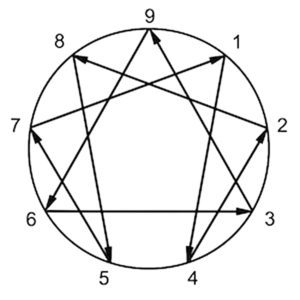

Recentemente, mi sono imbattuta nell’enneagramma.

Lo conoscete?

Se vi interessate di psicologia, probabilmente sì. Ma forse non sapete che oltre a essere uno strumento con cui si studiano le personalità umane, può risultare utile per creare personaggi originali e credibili.

Intanto, cos’è l’enneagramma?

Si tratta di un simbolo esoterico che nel corso dei secoli ha acquisito anche una valenza e un utilizzo psicologico.

È formato da una circonferenza, la cui area è suddivisa in nove parti, che rappresentano la fusione del numero 3 con il numero 7. Esotericamente, il numero tre rappresenta le tre forze che danno origine all’Universo (trinità cristiana, induista, buddista, vi dicono qualcosa?) mentre il sette rappresenta i sette stadi dell’evoluzione del mondo fisico (la materia infatti ha sette gradi di densità: atomico, sub-atomico; super-eterico, eterico, gassoso, liquido e solido. Noi a occhio nudo riusciamo a vedere solo gli ultimi tre.)

I punti di contatto dei segmenti interni con il perimetro della circonferenza sono numerati da 1 a 9. I segmenti formano una figura principale, cioè un triangolo equilatero (le tre forze di cui sopra) i cui vertici sono numerati come 3-6-9. Gli altri punti di contatto invece sono numerati seguendo il quoziente che si ottiene dividendo il numero 1 per il numero 7 (le sette forze di cui sopra). Il risultato di questa divisione è il numero periodico 0,142857142857… che non contiene nessun multiplo del numero 3.

Dicevo: l’enneagramma inizialmente era un simbolo esoterico utilizzato per rappresentare la vita, ma grazie a uno psichiatra cileno (Claudio Naranjo) e a un filosofo boliviano (Oscar Ichazo), diventa un elemento di studio nel campo della psicologia, utilizzato per mappare i diversi tipi di personalità.

L’enneagramma dei tipi psicologici identifica perciò nove enneatipi, che pur essendo molto diversi tra loro si possono però grossolanamente raggruppare in tre tipologie principali: gli istintivi (1,8,9) che agiscono impulsivamente in risposta a uno stimolo esterno; gli emotivi (2,3,4), più a contatto con i sentimenti, che mirano al riconoscimento esterno e danno grande importanza all’immagine; e infine i razionali (5,6,7), che privilegiano la ragione e sono tipi tendenzialmente malinconici.

Ogni enneatipo ha i suoi punti di forza, di debolezza e una possibile evoluzione nel tempo. Ed è qui che la cosa si fa interessante per uno scrittore.

Come?

Innanzitutto, vediamo quali sono i nove enneatipi, insieme a una loro sintetica descrizione:

1. Il Perfezionista: è quello che deve fare sempre la cosa giusta, quello che per sentirsi sicuro e amato pensa di dover sempre seguire le regole e fare le cose alla perfezione. Inoltre pensa di dover spingere gli altri a fare le cose sempre nel modo migliore. Il numero Uno può apparire rigido, critico e presuntuoso. Si relaziona con gli altri soprattutto insegnando, redarguendo, facendo prediche e si infastidisce quando vede che le persone non gli danno retta. Il numero Uno è una persona di sani principi, responsabile, con una forte integrità, capace di ispirare chi gli sta vicino. Un esempio? Hermione Granger, in Harry Potter.

2. L’aiutante: ha bisogno di essere amato e apprezzato e per riuscirci può arrivare a manipolare le persone attorno a sé. Cerca chi ha più potere e si rende indispensabile. L’aiutante trascura le proprie esigenze, concentrandosi su quelle degli altri. Il numero Due può rivelarsi una persona sincera, empatica, altruista. Si relaziona con gli altri sostenendoli e offrendo consigli. Un esempio? Emma Woodhouse

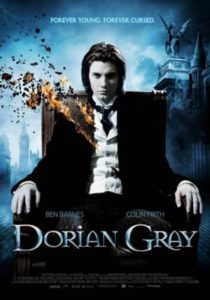

3. Il Vincente: è colui che vuole ottenere l’approvazione generale (quindi non solo quella della persona che più ha potere, come il Due). Simula le emozioni più utili, invece di provarle davvero. Il numero Tre è attento all’aspetto fisico. Può essere molto competitivo e ossessionato dal risultato finale. Spesso il numero Tre è affascinante, carismatico, capace di ottenere risultati degni di nota. Si relaziona con gli altri con continue proposte, cercando di motivare, raccontando aneddoti postivi. Un esempio? Dorian Gray.

3. Il Vincente: è colui che vuole ottenere l’approvazione generale (quindi non solo quella della persona che più ha potere, come il Due). Simula le emozioni più utili, invece di provarle davvero. Il numero Tre è attento all’aspetto fisico. Può essere molto competitivo e ossessionato dal risultato finale. Spesso il numero Tre è affascinante, carismatico, capace di ottenere risultati degni di nota. Si relaziona con gli altri con continue proposte, cercando di motivare, raccontando aneddoti postivi. Un esempio? Dorian Gray.

4. L’Individualista: spesso ha la sensazione che nella sua vita manchi qualcosa. Si sente malinconico, depresso, e cerca sempre chi possa aiutarlo a trovare quel qualcosa che manca. Tra i Quattro ci sono gli artisti, i romantici, i sensibili. Il numero Quattro cerca il significato della vita e rifugge le banalità. Siccome paragona sempre la realtà con ciò che avrebbe potuto essere, il Quattro può diventare lamentoso e avere sempre da ridire su ciò che è e fa. Il Quattro sa essere molto creativo ed è in grado di trasformare le proprie esperienze in qualcosa di significativo. Un esempio? Liesel Meminger.

5. L’Investigatore: controlla il proprio mondo, controllandone le informazioni. Non ama le emozioni intense. Il numero Cinque vuole essere autosufficiente e non gli piacciono le invasioni dello spazio personale. Ama starsene solo con i suoi pensieri. Il Cinque può apparire freddo e distaccato e preferire la compagnia di se stesso a quella degli altri. Può essere molto intuitivo, curioso, acuto e aperto mentalmente. Un esempio? Sherlock Holmes.

6. Il Difensore: è quello che studia sempre in anticipo la situazione e che non si fida del prossimo. Guadagnarsi la sua fiducia significa trovare un amico per la vita. Il numero Sei ama avere problemi da risolvere e spesso se li va a cercare. Si relaziona con gli altri con continue domande, avvertimenti, cercando di intuire le intenzioni altrui per non farsi cogliere impreparato. Un esempio? Bilbo Baggins.

7. L’Avventuriero: è il tipo che ama divertirsi e circondarsi di amici. Ama la vita e di solito è in grado di badare a se stesso. Tuttavia, quando esagera, rischia di cadere vittima di dipendenze e spesso il suo stile di vita frenetico è solo un modo per evitare di soffrire. Tiene a bada l’ansia facendo sempre un sacco di progetti. Il Sette rischia di diventare un materialista, impegnato solo a evitare la noia. Ma sa anche essere un aggregatore, capace di entusiasmare gli altri. Ama raccontare storielle e barzellette. Un esempio? Peter Pan.

8. Il Leader: stabilisce le regole e ha una presenza molto forte. In certi casi il suo atteggiamento può risultare dittatoriale. Di solito evita di appoggiarsi agli altri e vuole lasciare un segno nel mondo. Si infiamma in fretta. Il numero Otto è combattivo e cerca sempre di assumere il comando dell’ambiente in cui si trova. Sa essere coraggioso e magnanimo, capace di prendere le persone sotto la sua ala. Si relaziona con gli altri discutendo, dando incarichi, stabilendo obiettivi. Un esempio? Rhett Butler.

9. Il Mediatore: è il pacificatore, colui che ama trovare terreni di incontro comuni. Di solito fa in modo che tutti si sentano ascoltati, a discapito dei propri sentimenti. Si trascura. Non si caccia nei guai, ma spesso rischia di passare inosservato. Quando si sente frustrato, comunica la sua rabbia in modo indiretto, aggressivo passivo. Sa essere un ottimo mediatore e comunicatore. Ama sognare a occhi aperti. Un esempio? Dorothy de Il Mago di Oz.

Ma in che modo questi nove ennatipi possono essere utili?

Il personaggio stereotipato, che tutti gli scrittori vogliono evitare, nasce quando si ricorre a generalizzazioni che riguardano per esempio la nazionalità, la religione, il sesso, il peso, l’altezza, l’occupazione, gli hobby, l’età, lo stato sociale o perfino il colore dei capelli e degli occhi.

Con gli enneatipi, questo rischio si può evitare. Vediamo un esempio.

È facile trasformare una donna (sesso) giovane (età) e single (stato sociale), bionda (colore di capelli), che fa la manicurista (professione) nello stereotipo della bella e oca.

È facile trasformare una donna (sesso) giovane (età) e single (stato sociale), bionda (colore di capelli), che fa la manicurista (professione) nello stereotipo della bella e oca.

Però, proviamo a vedere cosa viene fuori, applicando a questa descrizione di base i nove enneatipi.

1. La Perfettina del salone: Jinny lavorava in un importante nail salon di città, ma quando è costretta a trasferirsi in un paese di provincia, deve accontentarsi di fare la manicurista in un piccolo centro estetico. Lì, il suo continuo criticare i prodotti, il modo di lavorare delle colleghe e le clienti provinciali, la rende una presenza ben presto poco gradita. Ma a lei non importa. Ne sa più di tutte quelle ragazzine. Anzi, si sente perfino più esperta della ragazza che gestisce il centro. E la sera quando arriva a casa, non fa che provare nuovi elaborati decori per le unghie da mostrare alle colleghe per far vedere quanto è brava.

2. La manicurista generosa: Virginia non ha mai conosciuto i suoi nonni e ha sempre invidiato le amiche che, da bambine, ne avevano almeno uno con cui giocare. Per questo ha sempre cercato la compagnia degli anziani. In una grande città non è facile, ma ora che si è trasferita in un paesino di provincia, si offre di fare la manicure agli anziani del ricovero, dopo il lavoro, in modo da poter approfittare del tempo che trascorre con loro farsi raccontare storie e ricordi. Non le importa se non la pagano. A lei piace rendersi utile e vedere il sorriso di quei vecchietti la fa tornare bambina e la fa sentire amata.

3. La manicurista competitiva: Lisa, da semplice manicurista di un piccolo salone di parrucchiere, da qualche anno ha aperto il suo centro estetico. È una ragazza di successo molto orgogliosa del risultato che ha raggiunto. Quando però scopre che nel centro commerciale vicino sta per aprire un salone concorrente, decide di chiedere l’aiuto di un importante esperto di estetica per mantenere la clientela e, se possibile, costringere l’altro centro a chiudere nel giro di poco.

4. La segretaria insoddisfatta: Camilla, da sempre, vorrebbe aprire un salone. Ma le manca il coraggio di mettersi in proprio e così ha sempre accettato i lavori che capitavano, anche se la portavano più lontano dal suo sogno. Così, finito il lavoro, si diverte a realizzare tutte le sere nail art sempre diverse, che però non riescono mai fino in fondo come vorrebbe lei. Sua madre le dice sempre che sono bellissime, ma lei non ci crede e infatti la mattina prima di andare in ufficio, toglie tutto con il solvente. Se solo qualcuno si accorgesse di quanto è brava, allora sì che sarebbe felice!

5. L’assistente sociale pensierosa: Luisa ha imparato a farsi le unghie da bambina, con la sua nonna. Per lei passare lo smalto ha sempre rappresentato un modo per rilassarsi, sgombrare la mente e trovare la soluzione a problemi apparentemente irrisolvibili. Dopotutto, con delle belle unghie laccate, non c’è problema che non si possa prendere in mano! E poiché lavora in un centro sociale, di problemi gliene capitano sotto il naso parecchi. Così lei si dà lo smalto in continuazione, per riflettere e riflettere. Tanto che a volte in casa sembra del tutto assente e il suo compagno comincia a sentirsi trascurato.

6. L’apprendista: Viola è stata presa in prova in un bellissimo centro estetico grazie all’intervento della madre, che ne è cliente da tempo. Per questo Viola si sente molto agitata e vorrebbe dimostrare che quel posto se lo merita, raccomandazione o non raccomandazione. Anche perché le altre le sembrano un po’ freddine, un po’ scostanti. C’è una ragazza, però, che forse la guarda con più simpatia e potrebbe diventare sua amica. Ma vallo a sapere. Certo, meglio tenere gli occhi aperti e evitare di cadere in qualche trappola che le colleghe potrebbero tenderle per dimostrare che in realtà non vale niente. Per questo le osserva con attenzione, seguendole con la coda dell’occhio, per vedere se complottano in un angolo, mentre lei è impegnata con qualche cliente.

E mi fermo qui, perché immagino di aver reso l’idea.

Gli enneatipi quindi permettono di partire da delle caratteristiche anonime, magari anche stereotipate, e farne dei personaggi autentici.

Non solo. Ogni enneatipo ne ha accanto altri due che vengono definiti enneatipi “ali”. Per esempio, l’enneatipo 1 (il Perfezionista), ha accanto il 2 (l’Aiutante) e il 9 (il Mediatore). Queste ali sono gli enneatipi che più influenzano l’enneatipo principale. Un po’ come accade nell’oroscopo con l’ascendente. Quindi il Perfezionista potrebbe avere dei tratti in comune con l’Aiutante e il Mediatore. Cosa che, come avrete capito, aumenta le possibilità di creare personaggi unici e sfaccettati. E chiaramente, analizzando i vari enneatipi si possono identificare gli antagonisti migliori per ciascuno di loro. Per esempio, un buon antagonista del perfettino 1 potrebbe essere il giocherellone 7. I dissapori tra loro potrebbero avere motivi organizzativi ma anche economici. Il 7 si stanca del perfezionismo dell’1 e si sente in trappola, perciò comincia a cercare alternative. Il rapporto tra i due rischia di logorarsi sempre di più. Ecc…

Se questo argomento vi interessa, in rete e in libreria ci sono moltissimi testi che analizzano nel dettaglio ogni enneatipo, fornendo non solo descrizioni puntuali ma anche ipotetici sviluppi della personalità, come gli enneatipi si influenzano tra loro, come si creano i rapporti e via dicendo. Io per esempio ho trovato molto interessante queto sito: https://www.enneagraminstitute.com

Pensate che, addirittura esiste un programma di scrittura che basa la creazione dei personaggi proprio sugli enneagrammi!

Si tratta di Character Writer Pro, che oltre a essere un software utile per creare personaggi interessanti, offre anche un generatore di trama. È in inglese, ma per curiosità, io lo proverei.

E voi? Avete trovato metodi interessanti per costruire i vostri personaggi?

I personaggi non sono biscotti…

Nei libri, come nelle ricette, il segreto perché riescano è avere buoni ingredienti.

Nei libri, come nelle ricette, il segreto perché riescano è avere buoni ingredienti.

E uno degli ingredienti più importanti di un libro sono senza dubbio i personaggi.

Da quando ho cominciato a scrivere, anche io ho sempre cercato di creare personaggi interessanti, vivi, credibili. L’equivalente culinario, insomma, dell’uovo raccolto fresco, delle zucchine dell’orto biologico, dell’olio appena spremuto che ti porta l’amico. Perché come si capisce quando stai spalmando su una fetta di pane la marmellata fatta in casa con i lamponi appena raccolti o il miele dell’apicoltore di fiducia, così sono convinta che si capisca subito se i personaggi di un libro sono veri. Unici.

Il peggior nemico quindi di chi vuole creare personaggi così è lo stereotipo. Il cliché. L’effetto stampino.

Ecco perché sono sempre alla ricerca di suggerimenti per creare personaggi che sfuggano a questi tranelli.

Recentemente, mi sono imbattuta nell’enneagramma.

Lo conoscete?

Se vi interessate di psicologia, probabilmente sì. Ma forse non sapete che oltre a essere uno strumento con cui si studiano le personalità umane, può risultare utile per creare personaggi originali e credibili.

Intanto, cos’è l’enneagramma?

Si tratta di un simbolo esoterico che nel corso dei secoli ha acquisito anche una valenza e un utilizzo psicologico.

È formato da una circonferenza, la cui area è suddivisa in nove parti, che rappresentano la fusione del numero 3 con il numero 7. Esotericamente, il numero tre rappresenta le tre forze che danno origine all’Universo (trinità cristiana, induista, buddista, vi dicono qualcosa?) mentre il sette rappresenta i sette stadi dell’evoluzione del mondo fisico (la materia infatti ha sette gradi di densità: atomico, sub-atomico; super-eterico, eterico, gassoso, liquido e solido. Noi a occhio nudo riusciamo a vedere solo gli ultimi tre.)

I punti di contatto dei segmenti interni con il perimetro della circonferenza sono numerati da 1 a 9. I segmenti formano una figura principale, cioè un triangolo equilatero (le tre forze di cui sopra) i cui vertici sono numerati come 3-6-9. Gli altri punti di contatto invece sono numerati seguendo il quoziente che si ottiene dividendo il numero 1 per il numero 7 (le sette forze di cui sopra). Il risultato di questa divisione è il numero periodico 0,142857142857… che non contiene nessun multiplo del numero 3.

Dicevo: l’enneagramma inizialmente era un simbolo esoterico utilizzato per rappresentare la vita, ma grazie a uno psichiatra cileno (Claudio Naranjo) e a un filosofo boliviano (Oscar Ichazo), diventa un elemento di studio nel campo della psicologia, utilizzato per mappare i diversi tipi di personalità.

L’enneagramma dei tipi psicologici identifica perciò nove enneatipi, che pur essendo molto diversi tra loro si possono però grossolanamente raggruppare in tre tipologie principali: gli istintivi (1,8,9) che agiscono impulsivamente in risposta a uno stimolo esterno; gli emotivi (2,3,4), più a contatto con i sentimenti, che mirano al riconoscimento esterno e danno grande importanza all’immagine; e infine i razionali (5,6,7), che privilegiano la ragione e sono tipi tendenzialmente malinconici.

Ogni enneatipo ha i suoi punti di forza, di debolezza e una possibile evoluzione nel tempo. Ed è qui che la cosa si fa interessante per uno scrittore.

Come?

Innanzitutto, vediamo quali sono i nove enneatipi, insieme a una loro sintetica descrizione:

1. Il Perfezionista: è quello che deve fare sempre la cosa giusta, quello che per sentirsi sicuro e amato pensa di dover sempre seguire le regole e fare le cose alla perfezione. Inoltre pensa di dover spingere gli altri a fare le cose sempre nel modo migliore. Il numero Uno può apparire rigido, critico e presuntuoso. Si relaziona con gli altri soprattutto insegnando, redarguendo, facendo prediche e si infastidisce quando vede che le persone non gli danno retta. Il numero Uno è una persona di sani principi, responsabile, con una forte integrità, capace di ispirare chi gli sta vicino. Un esempio? Hermione Granger, in Harry Potter.

2. L’aiutante: ha bisogno di essere amato e apprezzato e per riuscirci può arrivare a manipolare le persone attorno a sé. Cerca chi ha più potere e si rende indispensabile. L’aiutante trascura le proprie esigenze, concentrandosi su quelle degli altri. Il numero Due può rivelarsi una persona sincera, empatica, altruista. Si relaziona con gli altri sostenendoli e offrendo consigli. Un esempio? Emma Woodhouse

3. Il Vincente: è colui che vuole ottenere l’approvazione generale (quindi non solo quella della persona che più ha potere, come il Due). Simula le emozioni più utili, invece di provarle davvero. Il numero Tre è attento all’aspetto fisico. Può essere molto competitivo e ossessionato dal risultato finale. Spesso il numero Tre è affascinante, carismatico, capace di ottenere risultati degni di nota. Si relaziona con gli altri con continue proposte, cercando di motivare, raccontando aneddoti postivi. Un esempio? Dorian Gray.

3. Il Vincente: è colui che vuole ottenere l’approvazione generale (quindi non solo quella della persona che più ha potere, come il Due). Simula le emozioni più utili, invece di provarle davvero. Il numero Tre è attento all’aspetto fisico. Può essere molto competitivo e ossessionato dal risultato finale. Spesso il numero Tre è affascinante, carismatico, capace di ottenere risultati degni di nota. Si relaziona con gli altri con continue proposte, cercando di motivare, raccontando aneddoti postivi. Un esempio? Dorian Gray.

4. L’Individualista: spesso ha la sensazione che nella sua vita manchi qualcosa. Si sente malinconico, depresso, e cerca sempre chi possa aiutarlo a trovare quel qualcosa che manca. Tra i Quattro ci sono gli artisti, i romantici, i sensibili. Il numero Quattro cerca il significato della vita e rifugge le banalità. Siccome paragona sempre la realtà con ciò che avrebbe potuto essere, il Quattro può diventare lamentoso e avere sempre da ridire su ciò che è e fa. Il Quattro sa essere molto creativo ed è in grado di trasformare le proprie esperienze in qualcosa di significativo. Un esempio? Liesel Meminger.

5. L’Investigatore: controlla il proprio mondo, controllandone le informazioni. Non ama le emozioni intense. Il numero Cinque vuole essere autosufficiente e non gli piacciono le invasioni dello spazio personale. Ama starsene solo con i suoi pensieri. Il Cinque può apparire freddo e distaccato e preferire la compagnia di se stesso a quella degli altri. Può essere molto intuitivo, curioso, acuto e aperto mentalmente. Un esempio? Sherlock Holmes.

6. Il Difensore: è quello che studia sempre in anticipo la situazione e che non si fida del prossimo. Guadagnarsi la sua fiducia significa trovare un amico per la vita. Il numero Sei ama avere problemi da risolvere e spesso se li va a cercare. Si relaziona con gli altri con continue domande, avvertimenti, cercando di intuire le intenzioni altrui per non farsi cogliere impreparato. Un esempio? Bilbo Baggins.

7. L’Avventuriero: è il tipo che ama divertirsi e circondarsi di amici. Ama la vita e di solito è in grado di badare a se stesso. Tuttavia, quando esagera, rischia di cadere vittima di dipendenze e spesso il suo stile di vita frenetico è solo un modo per evitare di soffrire. Tiene a bada l’ansia facendo sempre un sacco di progetti. Il Sette rischia di diventare un materialista, impegnato solo a evitare la noia. Ma sa anche essere un aggregatore, capace di entusiasmare gli altri. Ama raccontare storielle e barzellette. Un esempio? Peter Pan.

8. Il Leader: stabilisce le regole e ha una presenza molto forte. In certi casi il suo atteggiamento può risultare dittatoriale. Di solito evita di appoggiarsi agli altri e vuole lasciare un segno nel mondo. Si infiamma in fretta. Il numero Otto è combattivo e cerca sempre di assumere il comando dell’ambiente in cui si trova. Sa essere coraggioso e magnanimo, capace di prendere le persone sotto la sua ala. Si relaziona con gli altri discutendo, dando incarichi, stabilendo obiettivi. Un esempio? Rhett Butler.

9. Il Mediatore: è il pacificatore, colui che ama trovare terreni di incontro comuni. Di solito fa in modo che tutti si sentano ascoltati, a discapito dei propri sentimenti. Si trascura. Non si caccia nei guai, ma spesso rischia di passare inosservato. Quando si sente frustrato, comunica la sua rabbia in modo indiretto, aggressivo passivo. Sa essere un ottimo mediatore e comunicatore. Ama sognare a occhi aperti. Un esempio? Dorothy de Il Mago di Oz.

Ma in che modo questi nove ennatipi possono essere utili?

Il personaggio stereotipato, che tutti gli scrittori vogliono evitare, nasce quando si ricorre a generalizzazioni che riguardano per esempio la nazionalità, la religione, il sesso, il peso, l’altezza, l’occupazione, gli hobby, l’età, lo stato sociale o perfino il colore dei capelli e degli occhi.

Con gli enneatipi, questo rischio si può evitare. Vediamo un esempio.

È facile trasformare una donna (sesso) giovane (età) e single (stato sociale), bionda (colore di capelli), che fa la manicurista (professione) nello stereotipo della bella e oca.

È facile trasformare una donna (sesso) giovane (età) e single (stato sociale), bionda (colore di capelli), che fa la manicurista (professione) nello stereotipo della bella e oca.

Però, proviamo a vedere cosa viene fuori, applicando a questa descrizione di base i nove enneatipi.

1. La Perfettina del salone: Jinny lavorava in un importante nail salon di città, ma quando è costretta a trasferirsi in un paese di provincia, deve accontentarsi di fare la manicurista in un piccolo centro estetico. Lì, il suo continuo criticare i prodotti, il modo di lavorare delle colleghe e le clienti provinciali, la rende una presenza ben presto poco gradita. Ma a lei non importa. Ne sa più di tutte quelle ragazzine. Anzi, si sente perfino più esperta della ragazza che gestisce il centro. E la sera quando arriva a casa, non fa che provare nuovi elaborati decori per le unghie da mostrare alle colleghe per far vedere quanto è brava.

2. La manicurista generosa: Virginia non ha mai conosciuto i suoi nonni e ha sempre invidiato le amiche che, da bambine, ne avevano almeno uno con cui giocare. Per questo ha sempre cercato la compagnia degli anziani. In una grande città non è facile, ma ora che si è trasferita in un paesino di provincia, si offre di fare la manicure agli anziani del ricovero, dopo il lavoro, in modo da poter approfittare del tempo che trascorre con loro farsi raccontare storie e ricordi. Non le importa se non la pagano. A lei piace rendersi utile e vedere il sorriso di quei vecchietti la fa tornare bambina e la fa sentire amata.

3. La manicurista competitiva: Lisa, da semplice manicurista di un piccolo salone di parrucchiere, da qualche anno ha aperto il suo centro estetico. È una ragazza di successo molto orgogliosa del risultato che ha raggiunto. Quando però scopre che nel centro commerciale vicino sta per aprire un salone concorrente, decide di chiedere l’aiuto di un importante esperto di estetica per mantenere la clientela e, se possibile, costringere l’altro centro a chiudere nel giro di poco.

4. La segretaria insoddisfatta: Camilla, da sempre, vorrebbe aprire un salone. Ma le manca il coraggio di mettersi in proprio e così ha sempre accettato i lavori che capitavano, anche se la portavano più lontano dal suo sogno. Così, finito il lavoro, si diverte a realizzare tutte le sere nail art sempre diverse, che però non riescono mai fino in fondo come vorrebbe lei. Sua madre le dice sempre che sono bellissime, ma lei non ci crede e infatti la mattina prima di andare in ufficio, toglie tutto con il solvente. Se solo qualcuno si accorgesse di quanto è brava, allora sì che sarebbe felice!

5. L’assistente sociale pensierosa: Luisa ha imparato a farsi le unghie da bambina, con la sua nonna. Per lei passare lo smalto ha sempre rappresentato un modo per rilassarsi, sgombrare la mente e trovare la soluzione a problemi apparentemente irrisolvibili. Dopotutto, con delle belle unghie laccate, non c’è problema che non si possa prendere in mano! E poiché lavora in un centro sociale, di problemi gliene capitano sotto il naso parecchi. Così lei si dà lo smalto in continuazione, per riflettere e riflettere. Tanto che a volte in casa sembra del tutto assente e il suo compagno comincia a sentirsi trascurato.

6. L’apprendista: Viola è stata presa in prova in un bellissimo centro estetico grazie all’intervento della madre, che ne è cliente da tempo. Per questo Viola si sente molto agitata e vorrebbe dimostrare che quel posto se lo merita, raccomandazione o non raccomandazione. Anche perché le altre le sembrano un po’ freddine, un po’ scostanti. C’è una ragazza, però, che forse la guarda con più simpatia e potrebbe diventare sua amica. Ma vallo a sapere. Certo, meglio tenere gli occhi aperti e evitare di cadere in qualche trappola che le colleghe potrebbero tenderle per dimostrare che in realtà non vale niente. Per questo le osserva con attenzione, seguendole con la coda dell’occhio, per vedere se complottano in un angolo, mentre lei è impegnata con qualche cliente.

E mi fermo qui, perché immagino di aver reso l’idea.

Gli enneatipi quindi permettono di partire da delle caratteristiche anonime, magari anche stereotipate, e farne dei personaggi autentici.

Non solo. Ogni enneatipo ne ha accanto altri due che vengono definiti enneatipi “ali”. Per esempio, l’enneatipo 1 (il Perfezionista), ha accanto il 2 (l’Aiutante) e il 9 (il Mediatore). Queste ali sono gli enneatipi che più influenzano l’enneatipo principale. Un po’ come accade nell’oroscopo con l’ascendente. Quindi il Perfezionista potrebbe avere dei tratti in comune con l’Aiutante e il Mediatore. Cosa che, come avrete capito, aumenta le possibilità di creare personaggi unici e sfaccettati. E chiaramente, analizzando i vari enneatipi si possono identificare gli antagonisti migliori per ciascuno di loro. Per esempio, un buon antagonista del perfettino 1 potrebbe essere il giocherellone 7. I dissapori tra loro potrebbero avere motivi organizzativi ma anche economici. Il 7 si stanca del perfezionismo dell’1 e si sente in trappola, perciò comincia a cercare alternative. Il rapporto tra i due rischia di logorarsi sempre di più. Ecc…

Se questo argomento vi interessa, in rete e in libreria ci sono moltissimi testi che analizzano nel dettaglio ogni enneatipo, fornendo non solo descrizioni puntuali ma anche ipotetici sviluppi della personalità, come gli enneatipi si influenzano tra loro, come si creano i rapporti e via dicendo. Io per esempio ho trovato molto interessante queto sito: https://www.enneagraminstitute.com

Pensate che, addirittura esiste un programma di scrittura che basa la creazione dei personaggi proprio sugli enneagrammi!

Si tratta di Character Writer Pro, che oltre a essere un software utile per creare personaggi interessanti, offre anche un generatore di trama. È in inglese, ma per curiosità, io lo proverei.

E voi? Avete trovato metodi interessanti per costruire i vostri personaggi?

September 24, 2017

Mani in alto, siete tutti in arresto!

Eh sì, se le violazioni della legge sul diritto d’autore prevedessero sanzioni penali, ci sarebbero ben pochi editori, giornalisti, recensori e blogger in giro. Tutti dietro le sbarre per non aver rispettato quello che è forse il diritto più trascurato di tutta la legge 633/41.

Eh sì, se le violazioni della legge sul diritto d’autore prevedessero sanzioni penali, ci sarebbero ben pochi editori, giornalisti, recensori e blogger in giro. Tutti dietro le sbarre per non aver rispettato quello che è forse il diritto più trascurato di tutta la legge 633/41.

Prima di spiegare cosa intendo però, una piccola premessa.

Per chi non lo sapesse, i traduttori letterari o editoriali sono a tutti gli effetti degli autori. Autori di una traduzione, considerata opera di ingegno al pari di una qualsiasi altra creazione artistica come, appunto, un libro, una canzone o una sceneggiatura. Per questo, i loro compensi vengono calcolati in regime di diritto d’autore e vengono regolamentati dalla legge che citavo prima, cioè la legge 633 del 22 aprile 1941: Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Detto questo, torniamo a noi con un piccolo esperimento. Prendete un quotidiano o una rivista, accendete la televisione o la radio su un programma di intrattenimento, e verificate. Generalmente, quando viene citato un libro scritto da un autore straniero se ne riporta titolo (bene), autore (bene), casa editrice (bene), prezzo (bene) e talvolta perfino il numero di pagine (bene), ma non il nome del traduttore (malissimo!). E questo, nonostante la suddetta legge sul diritto d’autore, articolo 70 comma 3 reciti, papale papale: il riassunto, LA CITAZIONE o la riproduzione DEVONO ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATI DALLA MENZIONE del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, DEL TRADUTTORE, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Orbene, invece, il nome del traduttore non figura mai. O quasi mai.

Tant’è che i traduttori, professionisti dotati di amara autoironia, si sono da sé ribattezzati AUTORI INVISIBILI perché sono a tutti gli effetti autori di una traduzione, come dicevo, ma del tutto invisibili agli occhi non solo di chi i libri li legge, ma anche di chi ne parla per professione. Perché?

Quando si interpellano gli addetti della carta stampata la spiegazione che si riceve è spesso che gli spazi a disposizione sono risicati e che il nome del traduttore proprio non ci sta. Ma allora, negli articoli? Nelle recensioni? E quando a citare un libro è una trasmissione televisiva o radiofonica?

Credo che di fatto, nessuno rispetti la legge per abitudine, perché in fondo a chi vuoi che importi? Tanto non ci sono, appunto, ripercussioni di alcun tipo, no?

Salvo poi assistere a situazioni divertenti e un filo paradossali, come quando una recensione si spertica in lodi per lo “stile fluido” della narrazione, per i divertenti giochi di parole e il lessico forbito… tutto frutto del duro lavoro di un misconosciuto traduttore che ha trascorso giorni interi e magari nottate intere al computer per rendere fluida la narrazione, per tradurre giochi di parole intraducibili e per trovare tutti i sinonimi possibili di disse, perché nell’originale l’autore non ha usato altro verbo per introdurre un discorso diretto e la casa editrice di disse non ne voleva vedere nemmeno uno.

Perché credetemi, Stephenie Meyer, la Rowling, Grisham, George R. R. Martin e compagnia bella, NON scrivono in italiano. Qualcun altro lo fa per loro.

Bene, o male.

E questo è un elemento da non sottovalutare. Perché se un libro ci piace o non ci piace il merito o il demerito vanno anche al traduttore. Perciò, bisogna imparare a cercarlo, questo nome, per memorizzare, un po’ alla volta quelli dei traduttori che probabilmente ci regaleranno una lettura gradevole o addirittura memorabile. Io ho i miei autori preferiti, ma se quando apro il libro sul frontespizio trovo il nome di un traduttore che apprezzo, so che non andrò incontro a sorprese. E vi garantisco che in certi casi è fondamentale.

Perciò, impariamo a citare il nome dei traduttori, impariamo a conoscere e a riconoscere i loro nomi in modo che quello che è un diritto sancito dalla legge diventi anche uno strumento per avere fra le mani libri sempre più belli e accurati. Un bel guadagno per tutti!

September 19, 2017

Dieci parole nuove…

… di settembre.

Eccomi al secondo appuntamento con le dieci parole nuove. In questi mesi ho rallentato un po’ la lettura in inglese, perciò la rubrica ha subito una piccola battuta di arresto, ma ora ecco qui! Voi le conoscevate?

to speak with a plum in the mouth: il modo di parlare impostato degli inglesi di ceto più elevato, che in certi casi fa pensare abbiano in bocca proprio una prugna.

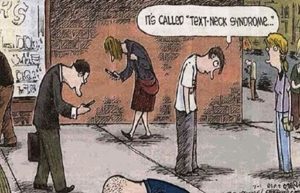

text neck: la posizione innaturale e continua del collo mentre guardiamo il cellulare o altri dispositivi elettronici, ha portato allo sviluppo di un nuovo disturbo articolare chiamato appunto text neck. In modo ironico, identifica anche le rughe che si formano sul collo quando si sta tanto con il mento abbassato, proprio per guardare lo schermo del telefonino.

text neck: la posizione innaturale e continua del collo mentre guardiamo il cellulare o altri dispositivi elettronici, ha portato allo sviluppo di un nuovo disturbo articolare chiamato appunto text neck. In modo ironico, identifica anche le rughe che si formano sul collo quando si sta tanto con il mento abbassato, proprio per guardare lo schermo del telefonino.

old wives tale: un modo per indicare che qualcosa non è altro che una diceria, una superstizione. Qualcosa legato più a folklore che a un fatto reale. In questo contesto, la parola “wife” non significa moglie ma semplicemente donna. L’uso di wife intesto in questo senso si ritrova anche nella parola midwife, cioè ostetrica, o fishwife, pescivendola.

swaga: è un termine giovanile che identifica un certo atteggiamento. Swaga è chi ha stile e lo dimostra nella scelta degli abiti, nel suo voler essere fuori dal comune.

swiping: il gesto con cui si fanno scorrere le pagine sullo schermo del cellulare.

the clinch: la tipica immagine delle copertine dei romanzi rosa, dove lui e lei si abbracciano appassionatamente.

the clinch: la tipica immagine delle copertine dei romanzi rosa, dove lui e lei si abbracciano appassionatamente.

post-truth: è la verità della rete, che spesso non corrisponde a quella reale. La post truth ha una connotazione molto emotiva. Spesso si tratta di una notizia trovata in rete, che si diffonde e fa discutere senza che ne sia verificata l’autenticità o la veridicità, perché mira a colpire più le sensazioni, i sentimenti, le impressioni.

mad as a box of frogs: un’espressione colorita che significa, semplicemente, “pazzo”. Su internet sembra essere comparsa solo dal 2004 in poi, ma nei forum linguistici la compagine irlandese ne rivendica la paternità sin da tempi remoti. “Box of frogs” era una band degli anni Ottanta e pare si trovi anche in un libro di Leonard Cohen. Un’alternativa che utilizza la stessa costruzione è mad as a sack of ferrets.

slapstick comedy: un tipo di commedia umoristica basata soprattutto sulla fisicità e sulle smorfie (pensate a Stanlio e Ollio o il malcapitato che scivola sulla buccia di banana). Molti cartoni animati si ispirano alla slapstick comedy: Tom & Jerry, per esempio, o Wile E. Coyote.

slapstick comedy: un tipo di commedia umoristica basata soprattutto sulla fisicità e sulle smorfie (pensate a Stanlio e Ollio o il malcapitato che scivola sulla buccia di banana). Molti cartoni animati si ispirano alla slapstick comedy: Tom & Jerry, per esempio, o Wile E. Coyote.

adulting: neologismo fresco fresco degli ultimi due anni. Letteralmente significa comportarsi da adulti, diventare adulti. È stato preso il sostantivo “adult” e lo si è trasformato in un verbo. Si usa in espressioni tipo “Today I don’t feel like adulting” oppure “I’m not very good at adulting”: esprime quindi una mancanza di capacità o di voglia di assumersi responsabilità, di comportarsi in modo adulto, di impegnare il tempo lavorando, occupandosi dei figli ecc… L’espressione è sintomo di un fenomeno così diffuso che negli Stati Uniti si cominciano a organizzare corsi di adulting, all’interno dei quali compaiono, tra le altre, anche le materie tipiche dell’economia domestica.

September 4, 2017

Non è tutto oro quello che luccica

… o forse sarebbe meglio dire che non tutti i coffee cake sono torte al caffè.

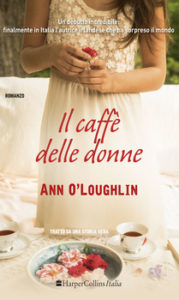

Di recente, mentre leggevo Il caffè delle donne*, un romanzo di Ann O’Loughlin, mi sono imbattuta in un passaggio in cui si parlava di una torta al caffè, che la proprietaria del locale si accingeva a servire alle sue clienti. E subito nella mia testa è suonato un campanello.

Di recente, mentre leggevo Il caffè delle donne*, un romanzo di Ann O’Loughlin, mi sono imbattuta in un passaggio in cui si parlava di una torta al caffè, che la proprietaria del locale si accingeva a servire alle sue clienti. E subito nella mia testa è suonato un campanello.

Ecco il passaggio, all’inizio del capitolo 10:

Ella tagliò la torta al caffè in grosse fette, premurandosi di mettere su ciascuna una buccia di arancia candita.

Curiosa (tignosamente curiosa, come tutti i traduttori) e non del tutto certa che l’abbinamento arancia/caffè fosse così gradevole, sono andata a cercare la versione originale. Che è questa:

Ella cut thick slices of coffee cake, making sure to press a candied orange slice into the icing.

Ora, tralasciando la glassa (icing) sparita nel passaggio dall’inglese all’italiano, la traduzione sembrerebbe corretta. E probabilmente lo è, visto che non abbiamo sottomano la ricetta di questa torta e non possiamo verificare se, fra gli ingredienti, ci sia o meno il caffè.

Ma quindi, chiederete voi, il punto qual è? Perché mi sto accanendo contro una torta meravigliosa (ho verificato anche questo, l’abbinamento arancia caffè può funzionare molto bene!)?

Il motivo è presto detto.

Gli inglesi chiamano coffee cake tutta una varietà di torte che, spesso, con il caffè non ha niente a che spartire.

L’ho scoperto tempo fa, traducendo per Piemme il libro di Jennifer Scott intitolato At Home with Madame Chic. Nel libro, l’autrice suggeriva di preparare proprio un coffee cake per ricevere le amiche. Non per il tè delle cinque, ma, attenzione, per una pausa in mattinata, il cosiddetto Elevenses. Gli Elevenses sono un momento conviviale da organizzare proprio attorno alle undici di mattina (da qui il nome), prendendo spunto dalle storie dell’orsetto Paddington, a cui piaceva molto organizzare Elevenses con il suo amico Mr Gruber.

Bene, nel libro l’autrice ci regala la sua ricetta del coffee cake e… sorpresa sorpresa… di caffè negli ingredienti non c’è traccia.

Quindi, incuriosita (tignosamente incuriosita, come tutti i traduttori), al momento di tradurre quella parte sono andata a verificare perché questo coffee cake si chiamasse così pur non avendo dentro nemmeno un grammo del profumato ingrediente. E sapete cosa ho scoperto? Che in Inghilterra, i coffee cake nella maggior parte dei casi NON sono torte al caffè ma torte che si servono CON il caffè.

Interessante vero?

Sono torte, manco a dirlo, buonissime, che in alcuni casi possono anche contenere caffè, ma che non si chiamano così per questo. Ne esistono di tantissime varietà, una più buona dell’altra. Sono torte lievitate, soffici, arricchite con ingredienti di tutti i tipi: frutti di bosco, cioccolato, frutta secca, crema; e caratterizzate da un topping granuloso, tipo crumble. Il coffee cake si serve con una buona tazza di tè o caffè, facendo due chiacchiere con un’amica, ma lo si può gustare anche in solitudine, perché no, magari osservando il cielo fuori dalla finestra, il viavai del traffico o leggendo le pagine di un bel libro.

Quindi, come dicevo, non ho prova che quello del libro della O’Loughlin fosse una vera torta al caffè o un coffee cake come quello di cui vi ho parlato io ora, ma trovarlo citato mi ha offerto l’occasione di raccontarvi questa curiosità, che forse non conoscevate. E se vi è venuta voglia di una bella fetta di coffee cake, non vi resta che prepararne uno subito, magari seguendo questa ricetta, con i lamponi, che adoro. Io l’ho provata (ovviamente) e vi garantisco che è strepitosa! La foto parla da sola, no?

E se vi è venuta voglia di una bella fetta di coffee cake, non vi resta che prepararne uno subito, magari seguendo questa ricetta, con i lamponi, che adoro. Io l’ho provata (ovviamente) e vi garantisco che è strepitosa! La foto parla da sola, no?

Per il crumble:

50 gr di burro morbido

70 gr di zucchero

40 gr di farina 00

Per l’impasto:

220 gr di farina 00

1 cucchiaino di lievito

120 gr di burro morbido

200 gr di zucchero

2 uova grandi

sale

scorza di limone

Per il ripieno:

200 gr di lamponi lavati e asciugati

In una ciotola riunite tutti gli ingredienti del crumble e impastateli delicatamente in modo da formare delle briciole irregolari.

In un’altra ciotola preparate l’impasto setacciando insieme la farina, il lievito. In un’altra ancora montate il burro con le fruste e quando sarà spumoso aggiungete lo zucchero e la scorza di limone grattugiata e continuate a montare fino a quando lo zucchero non sarà completamente amalgamato. Incorporate le uova infine aggiungete la farina con il lievito e un pizzico di sale. Se vedete che l’impasto risulta un po’ asciutto aggiungete ancora qualche cucchiaio di latte.

Versate l’impasto in una teglia quadrata che avrete già imburrato. Rovesciate sull’impasto prima i lamponi e poi il crumble.

Cuocete in forno caldo a 170° per circa 50 minuti.

Lasciate raffreddare. Potete servirlo così, oppure metterlo in frigo una notte come dice la tradizione, e poi tagliarlo a quadrotti.

E ora gustatevi il vostro strepitoso coffee cake, senza caffè!

*Il caffè delle donne, HarperCollins Italia, trad. di Luigi Bertolini

April 11, 2017

Questione di metodo

Vi siete mai chiesti come lavorano i traduttori? Come procedono per tradurre quelle trecento/quattrocento pagine di libro che fra qualche mese voi vi ritroverete tra le mani in italiano?

Come direbbe lo spazzino di Momo*, il libro di Michael Ende: “Vedi, Momo […] è così: certe volte si ha davanti una strada lunghissima. Si crede che è troppo lunga; che mai si potrà finire […]. E allora si comincia a fare in fretta. E sempre più in fretta. E ogni volta che alzi gli occhi vedi che la fatica non è diventata di meno. E ti sforzi ancora di più e ti viene la paura e alla fine resti senza fiato… […]. Non si deve mai pensare alla strada tutta in una volta, tutta intera, capisci? Si deve soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro, al prossimo colpo di scopa. […] E di colpo uno si accorge che, passo dopo passo, ha fatto tutta la strada. Non si sa come… e non si è senza respiro.”

“Vedi, Momo […] è così: certe volte si ha davanti una strada lunghissima. Si crede che è troppo lunga; che mai si potrà finire […]. E allora si comincia a fare in fretta. E sempre più in fretta. E ogni volta che alzi gli occhi vedi che la fatica non è diventata di meno. E ti sforzi ancora di più e ti viene la paura e alla fine resti senza fiato… […]. Non si deve mai pensare alla strada tutta in una volta, tutta intera, capisci? Si deve soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro, al prossimo colpo di scopa. […] E di colpo uno si accorge che, passo dopo passo, ha fatto tutta la strada. Non si sa come… e non si è senza respiro.”

Bella citazione vero?

Io trovo che sia un ottimo approccio a un sacco di cose, fra le quali, appunto, anche la traduzione. Perché un libro è fatto di tante pagine, tantissime parole. Un numero infinito di parole. E come ci si organizza per arrivare dalla parola uno alla parola xxxxxxx?

Nella mia esperienza ho contato tre categorie principali di traduttori e, quindi, altrettanti metodi di lavoro (anche se uno non lo si può tanto definire “metodo”).

Queste tre categorie sono i razionali, i ponderatori i procrastinatori. Attenzione però, è molto raro appartenere a una categoria pura. Spesso, la realtà è che i traduttori tendono a ricadere un po’ in una, un po’ nell’altra.

All’inizio di un lavoro, infatti, tutti i traduttori sono (o cercano di essere) piuttosto razionali. Calcolano il numero di pagine di un libro e il numero di giorni a loro disposizione per tradurle, dividono le prime per i secondi e trovano, ovviamente, quante pagine dovranno tradurre al giorno per completare la prima stesura e avere tempo a sufficienza per revisionarla. Ipotizzando tre mesi di tempo per tradurre un testo di trecento pagine, e volendosi assicurare un mese per la revisione, il calcolo è presto fatto. Trecento pagine diviso quaranta (cinque giorni, per quattro settimane, per due mesi) sono sette pagine e mezzo al giorno, che possono abbassarsi a sei se decidono di lavorare anche il sabato e a cinque se sacrificano al lavoro anche la domenica. Ma perché un traduttore dovrebbe lavorare anche di sabato e di domenica? Ci arriverò.[image error]

Una volta stabilito che dovrà tradurre sette pagine e mezzo al giorno, il traduttore razionale si mette all’opera. Ma a questo punto ecco che si manifesta una delle sue due nature nascoste. Quella del ponderatore o quella del procrastinatore. Il primo non riesce ad abbandonare una frase se non è perfetta, se non scorre naturale, precisa nel significato, nella sintassi, nel suono. E quindi si sofferma a invertire l’ordine delle parole, a sostituire lemmi, a perfezionare punteggiature, a svolgere ricerche online per appurare, verificare, risolvere, tanto che spesso, delle sette pagine e mezzo da tradurre riesce a completarne a malapena la metà. Ma pazienza, tanto di tempo ce n’è! Il procrastinatore invece è quello che sa di avere davanti quaranta giorni di lavoro, ma fiducioso delle sue capacità e sprezzante del pericolo pensa: se in un giorno riesco a tradurre sette pagine e mezzo, vuoi che non riesca a tradurne dieci? E così succede che oggi, invece di tradurre le pagine previste, finisce di leggere quel certo libro così interessante; domani frequenta un seminario di aggiornamento; dopodomani è una bella giornata e va al lago a rilassarsi un po’. Il risultato? Che spesso ponderatori e procrastinatori si ritrovano ad affrontare lo stesso problema. I quaranta giorni sono trascorsi e loro non hanno finito la prima stesura della traduzione, quindi non possono fare altro che erodere il restante mese che in teoria avrebbero dovuto dedicare alla revisione e rinunciare ai sabati e alle domeniche (visto? ve l’avevo detto che ci saremmo arrivati!) per rispettare i tempi di consegna.

Ph. Geir Halvorsen

Ma non è finita qui. Oltre al razionale, al ponderatore e al procrastinatore, esistono altre categorie minori, molto pittoresche. Per esempio, c’è l’ansioso che preferisce dormire sonni tranquilli e arriva in fretta alla fine della prima stesura, producendo quello che è più un canovaccio di massima su cui ragionare in revisione. C’è il previdente scaramantico, che legge la sera prima le sette pagine e mezzo che tradurrà il giorno dopo, appuntando a margine osservazioni, sottolineando termini da cercare, evidenziando giochi di parole, nella speranza che il sonno porti consiglio e un qualche aiuto su come tradurre ciò che sembra intraducibile. C’è l’indeciso, che dissemina la traduzione di opzioni da vagliare in fase di revisione, per cui le sue frasi appaiono un po’ così: Jane entrò nella casa/abitazione/villa e si ritrovò in un ingresso/corridoio/vestibolo buio e silenzioso. C’è il tecnologico, che non usa supporti cartacei neanche se deve lavorare su un’isola deserta e quindi apre file originale, traduzione e dizionari solo in formato digitale. C’è il nostalgico catastrofista che preferisce avere tutto su carta, metti che il computer esplode o non c’è ADSL. C’è chi tiene gli interrogativi irrisolti da parte e li sottopone alle liste di traduzione tutti in una volta con mail chilometriche, chi chiede aiuto ai colleghi con mail stillicidio. C’è il traduttore sociale, che immediatamente prende contatti con l’autore per discutere con lui dei contenuti del libro e il traduttore orso, che non contatterebbe un autore nemmeno sotto tortura.

Insomma, tanti traduttori, tanti metodi di lavoro.

E voi, ne conoscete altri? Se siete traduttori, come traducete?

*Momo, Michael Ende Longanesi 1981 Trad. Daria Angeleri

February 21, 2017

Il raccoglitore della TradAutrice

Essere una TradAutrice presuppone un certo disordine fisiologico sulla scrivania (sì, nella foto ci sono tazze, piatti e posate… a testimonianza del fatto che anche chi lavora in casa spesso non ha tempo di fare un pasto decente). E quando si hanno più progetti in corso diventa difficile tenere tutto a portata di mano, senza che il luogo di lavoro si trasformi nella casa di Dorothy dopo il tornado che la scaraventa dall’Kansas fino al Mondo di Oz.

Essere una TradAutrice presuppone un certo disordine fisiologico sulla scrivania (sì, nella foto ci sono tazze, piatti e posate… a testimonianza del fatto che anche chi lavora in casa spesso non ha tempo di fare un pasto decente). E quando si hanno più progetti in corso diventa difficile tenere tutto a portata di mano, senza che il luogo di lavoro si trasformi nella casa di Dorothy dopo il tornado che la scaraventa dall’Kansas fino al Mondo di Oz.

Tempo fa, però, stanca di avere il pavimento costellato di piccoli focolai creativi, di non saper più dove e come raggruppare materiali, di non avere più un centimetro libero, ho deciso di adottare un metodo che mi permettesse di tenere in ordine il materiale e, soprattutto, di ritrovarlo al momento del bisogno. Perché sì, uno dei problemi più ricorrenti che mi capitavano era la consapevolezza di avere da qualche parte un foglio, un appunto, un’idea, ma di non sapere dove.

Così ho pensato, forse in modo un po’ banale, di creare quello che ho chiamato Il Raccoglitore della TradAutrice.

Che altro non è, indovinate?, un raccoglitore. Di quelli con gli anelli, come questo (sì, è di Hello Kitty e non l’ho rubato alle mie figlie).  All’interno ho messo un tot di buste trasparenti e un pacco di fogli a quadretti. Nutro un amore sconfinato per i fogli a quadretti, soprattutto quelli da quattro mm perché sono molto più flessibili delle righe. Comunque, ognuno è libero di fare come gli pare e se decidete di adottare anche voi il mio metodo, liberissimi di usare i fogli a righe.

All’interno ho messo un tot di buste trasparenti e un pacco di fogli a quadretti. Nutro un amore sconfinato per i fogli a quadretti, soprattutto quelli da quattro mm perché sono molto più flessibili delle righe. Comunque, ognuno è libero di fare come gli pare e se decidete di adottare anche voi il mio metodo, liberissimi di usare i fogli a righe.

All’interno di ogni busta io archivio tutto quello che mi serve per lavorare. Ecco il dettaglio di quello che ho in questo momento nel raccoglitore:

– l’elenco dei libri che vorrei comperare. Lo so, esistono le wishlist degli store, ma io preferisco ancora scrivere su un foglio. Deve essere la figlia degli anni Settanta che c’è in me e che ama ancora usare la penna. È anacronistico ma posso aggiornarlo in qualsiasi momento, anche quando non ho il pc acceso e, vantaggio da non sottovalutare, mio marito, mia madre o le mie figlie possono andare a curiosare nel caso volessero farmi un regalo senza correre il rischio di sbagliarsi. – l’elenco delle cose da fare: di solito quelle legate al lavoro, che poi depenno man mano, anche se il numero di voci non si esaurisce mai (vi suona famigliare?).

– l’elenco delle cose da fare: di solito quelle legate al lavoro, che poi depenno man mano, anche se il numero di voci non si esaurisce mai (vi suona famigliare?).

– gli appunti sparsi della storia su cui sto lavorando. A volte le idee fioccano nei momenti e nei posti più impensati e se non ho con me il taccuino “ufficiale”, mi capita di buttarli giù sul bordo di una rivista, sul retro di uno scontrino, su una ricetta medica… Invece di lasciarli sparpagliati qua e là, in attesa che tornino utili, prendo tutti questi appunti e li infilo in una busta del raccoglitore, dove metto anche le foto dei miei potenziali protagonisti, planimetrie, cartine geografiche e tutto ciò che attiene al romanzo.

– l’elenco delle idee con cui mi piacerebbe promuovere il mio ultimo libro. Spesso sono idee irrealizzabili, o richiedono quel tempo che di solito mi manca. Quindi diciamo che sono più fantasie che propositi, ma meglio averli lì a portata di mano. Metti che le congiunzioni astrali mi permettono di realizzarne qualcuna!

– le idee per gli articoli come questo. Anche qui ci sono foglietti, appunti volanti, ritagli di giornale, foto, link, insomma tutto quello che può servirmi o rappresentare materiale utile per dei post.

– materiale per svolgere le ricerche riguardo a qualsiasi nuovo progetto mi dedicherò in futuro. Elenchi di fonti, di contatti, di risorse che potrebbero aiutarmi a realizzarlo.

– ritagli di giornale di qualsiasi argomento mi abbia incuriosita e che potrebbero rivelarsi provvidenziali in caso di brainstorming durante la stesura di un romanzo, o magari l’idea giusta per un racconto. Avete presente? Quell’articolo sulla tizia che si offre come babysitter di piante, o il ragazzo esperto di tree climbing… insomma, cose così!

– foto di attrici, attori, cantanti, modelli che potrebbero interpretare i personaggi dei miei libri. Sì, c’è Internet, c’è Pinterest, ci sono i siti di modelli… e infatti li consulto spesso. Ma altrettanto spesso mi trovo davanti foto interessanti che poi posso appendere davanti a me mentre scrivo.

– foto di paesaggi, di case, di locali, insomma tutto quello che può ispirarmi per collocare le scene dei miei libri.

Questo metodo mi è molto comodo anche quando devo spostarmi ma voglio avere con me tutto il mio mondo. Non devo fare altro che trovare posto in valigia per il raccoglitore, oppure prendere solo la busta di plastica che mi interessa e voilà, è fatta! Com’è la mia scrivania ora? Oltre ad averla fotografata di giorno invece che di sera, molto molto più ordinata direi! Vissuta, la tazzina del caffè lo dimostra, ma ordinata!

Com’è la mia scrivania ora? Oltre ad averla fotografata di giorno invece che di sera, molto molto più ordinata direi! Vissuta, la tazzina del caffè lo dimostra, ma ordinata!

E voi, avete un metodo di archiviazione dei vostri materiali di lavoro? Come vi organizzate?