Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 102

June 9, 2020

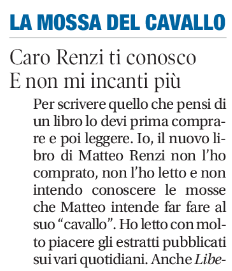

Il cavallo di Renzi

Published on June 09, 2020 02:21

June 8, 2020

Che cos'è un'anti-biblioteca?

Antilibrary

Antilibrary

Osservate bene questa immagine. In un'intervista di molti anni fa, l'erudito scrittore e critico letterario argentino Jorge Luis Borges osservò che le persone dovrebbero possedere due biblioteche: una contenente i libri che hanno letto, l'altra contenente i libri che intendono leggere.

Mi piace immaginare, come figlio di un tipografo post-gutenberghiano, evoluto bibliomane digitale, che questa potesse essere la mia anti-biblioteca, uno spazio di ingresso nel quale avrei collezionato tutti quei libri che non ho letto. La scala a chiocciola sulla destra potrebbe condurre il visitatore al piano superiore dove avrei sistemato tutti i libri letti, la vera biblioteca.

Questa distinzione tra libri letti e libri non letti sarebbe, a pensarci bene, soltanto il primo passo per organizzare in maniera davvero intelligente tanto una biblioteca quanto quello che si apprende leggendo libri. Non ci si può limitare a dire che un libro lo hai letto oppure no. Il libro deve essere considerato un vero e proprio essere vivente. Ci sono persone che conosci e quelle che non conosci. Le prime sono sempre in numero minore delle seconde. Non potremo mai conoscere tutte le persone del mondo. Tanto per quanto riguarda i vivi quanto i morti. La stessa cosa accade con i libri.

Se avessi la possibilità di avere una anti-camera di accesso come quella proposta in questa immagine, potrei subito rispondere ad un eventuale amico visitatore che questi sono libri che non ho ancora letto. Al piano di sopra ci sarebbero invece quelli che ho letto. Ma dovrei aggiungere che non tutti i libri si leggono allo stesso modo, nel senso che con ogni libro chi legge ha un rapporto diverso. Ci sono libri che vengono continuamente consultati anche col passare degli anni.

Altri che una volta letti finiscono da qualche parte dimenticati. Altri ancora che abbiamo iniziato a leggere e attendono di essere finiti. Ci sono poi alcuni che necessitano una rilettura per varie ragioni, altri che meritano una revisione, un ripensamento, un aggiornamento. Insomma, come gli esseri viventi, i libri nascono, crescono, maturano, invecchiano e penso che non moriranno, contrariamente a quanto accade con noi esseri umani.

Una volta che il vento del tempo ha sfogliato l'ultima pagina che abbiamo scritto sul libro della nostra vita, e si sarà chiuso il volume, nessuno altro potrà scrivere una pagina. Potrà esserci che qualcuno lo leggerà se avrà avuto la possibilità di scrivere un libro cartaceo o digitale, e se ci sarà qualche lettore disposto a leggerlo.

Ma tutto quanto detto finora l'ho scritto pensando al libro cartaceo, quello che oltre ad avere un valore morale ed intellettuale, è anche un oggetto fisico, fatto di carta. Come si mettono le cose se pensiamo ad una biblioteca fatta di "bits & bytes", una realtà digitale? Conoscete la https://archive.org/about/

Published on June 08, 2020 14:01

L'antibiblioteca

Published on June 08, 2020 12:44

May 1, 2020

L'unico modo per salvarsi

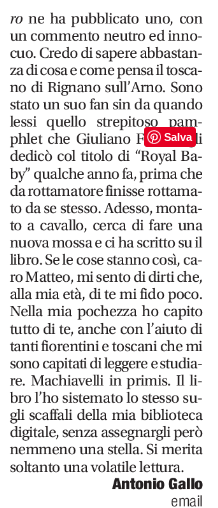

The Daily Stoic

The Daily StoicLo stoico quotidiano. Saggezza antica per la vita di ogni giorno. La lettera che ricevo ogni giorno su come uno “stoico” moderno deve comportarsi, oggi si occupa di come salvarsi in questi tempi di pandemia.

Non è la prima catastrofe naturale o artificiale che abbia colpito l’umanità. L’Imperatore Marco Aurelio nelle sue Meditazioni ha scritto che la pandemia che scoppiò sotto il suo regno durò ben quindici anni. Allora c’erano gli dei, oggi imploriamo un solo Dio. Che ce ne scampi!

Scrisse anche di tener presente che non era la prima volta che accadeva una cosa del genere e che sarebbe accaduto di nuovo. Stiamo parlando di duemila anni fa. Per questa ragione, è bene ricordarlo e comportarsi di conseguenza. Ormai sono passati quasi quattro mesi da quando tutto è cominciato qui da noi, ventunesimo secolo, anno 2020.

Ci sono state perdite reali e gravi. Altre ancora sicuramente ce ne saranno, sull’intero pianeta Terra. Persone che possiamo avere conosciuto o incontrate sono improvvisamente scomparse e altre ancora, inclusi noi stessi, potremmo non vedere il domani.

Molte imprese hanno chiuso e altre ancora chiuderanno. Anni di lavoro, di guadagni, di risparmi, di progetti e di sogni sono evaporati. Lo Stoico ti ricorda che non è colpa tua. Tu lavori sodo. Paghi le tasse, osservi la legge.

Cos’altro puoi fare? Questo è ciò che molte persone sembrano pensare. È una reazione naturale, specialmente quando ascolti le promesse dei politici. Di decreto in decreto, ordinanza in ordinanza, disposizione in disposizione, dicono che lo fanno per difendere te, la tua salute, il tuo futuro.

Se ci credi, li segui. Se non ci credi, ti puniscono. Tu devi solo cercare di non farti fregare. Uno Stoico dovrebbe sapere come fidarsi. Non solo perché una persona così cerca di essere autosufficiente, ma anche perché uno Stoico è un realista.

La fortuna è la forza più potente sulla terra. Agisce come vuole, dice Seneca, a lei importa poco dei nostri piani o di ciò che riteniamo essere giusto. Non esiste alcun governo o compagnia assicurativa abbastanza ricca o abbastanza potente per difenderci o proteggerti da tutto quanto sta accadendo.

Non c’è bolla difensiva nella quale puoi entrare, armatura che puoi indossare per impedire di farti soffrire. No, la perdita e il dolore sono i fatti della vita, fanno parte della nostra fatica di vivere.

Ricordano Epitteto e Marco Aurelio: invece di andare in giro, sperando che qualcuno capisca i tuoi problemi o ti dia una mano a risolverli, cerca di trovare un modo per venire a patti con quello che è successo.

Cerca di essere tu la fonte del tuo sollievo, trovando tu la soluzione. Concentrati sul bene che hai ancora, rifletti sul bene che puoi ancora fare. Questo è tutto ciò che abbiamo, sappiamo e possiamo fare. Questo è l’unico modo in cui potremo salvarci.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Il Libro

Il LibroAnche allora tutto ebbe inizio in Oriente. Almeno, questo è quello che pensano gli esperti.

Anche allora si pensò che venisse dagli animali. Anche allora si pensò che fossero i cinesi.

Forse era una maledizione degli dei in voga al tempo.

Una cosa è certa: si estese verso est, ovest, nord e sud, attraversando i confini, quindi gli oceani, mentre travolgeva il mondo. L’unica cosa che si diffuse più velocemente del contagio fu la paura e le voci. La gente fu presa dal panico. I medici erano sconcertati.

I funzionari del governo non si dimostrarono in grado di fronteggiare l’evento. Viaggiare era difficile. Festival, raduni, eventi sportivi, tutti cancellati. L’economia crollò. I cadaveri si ammucchiavano nelle strade. Le istituzioni di governo si rivelarono molto fragili.

Stiamo ovviamente parlando della peste Antonina del 165 d.C. una pandemia globale con un tasso di mortalità tra il 2–3%, che iniziò con sintomi simil-influenzali fino a quando non si intensificò e divenne raccapricciante e dolorosamente fatale. Milioni furono infettati. Alla fine morirono tra i 10 e i 18 milioni di persone.

Non dovrebbe sorprenderci che un’antica pandemia, che allora si chiamava pestilenza, abbia attraversato l’intero regno di Marco Aurelio e possa sembrare tanto moderna. Marco l’avrebbe scritto nel suo diario. Quella orribile pestilenza avrebbe potuto ripetersi.

Di fatto si ripetette presso la corte di Adriano, Filippo, Alessandro, Creso. Tutte uguali pestilenze, epidemie, pandemie. Solo con persone diverse. Un modello di malattia familiare, come un frattale nella storia.

Che dire poi della peste bubbonica (Black Death), dell’influenza spagnola del 1918 o delle pandemie sul colera della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, tanto vicine a questa del “coronavirus” di cui stiamo scrivendo la storia. Si tratta solo di cambiare data.

Un esercizio mentale davvero sconvolgente per alcuni, pensando al modo in cui la storia dei mali della condizione umana si ripete. Possiamo osservare l’evoluzione della civiltà umana come si muove in una direzione unica, ma che si rinnova sempre allo stesso modo, in maniera costante anche se diversa.

Quando accadono cose brutte, quando scoppia una catastrofe, quando sembra che il mondo stia andando in pezzi, che il cielo ci crolla addosso, dovremmo renderci conto di essere protagonisti di un’antica sceneggiatura, scritta sulla doppia elica del DNA umano.

Commettiamo gli stessi errori. Ci abbandoniamo alle stesse paure, non riusciamo a sopportare i medesimi dolori di sempre vissuti in altri tempi, da altre persone.

Siamo stati presi alla sprovvista, ma avremmo dovuto sapere che poteva accadere. Per gli Stoici è imperdonabile non imparare dal passato. Scrive Seneca, che visse due generazioni prima di Marco e vide Roma bruciare:

“Perché questo è ciò che ci rende malvagi. Riflettiamo solo su ciò che stiamo per fare. I nostri piani per il futuro discendono dal nostro passato. “

Quindi cosa possiamo imparare dalla così detta peste di Antonino? Cosa possiamo trovare in noi stessi, nelle altre persone, nelle lezioni del passato, che possono guidarci oggi mentre la realtà di questa attuale crisi pandemica è ritornata?Innanzitutto, dovremmo notare le differenze.

Possiamo dirci fortunati se diciamo che il “coronavirus” (COVID-19) sia solo uno starnuto rispetto alla peste bubbonica che sterminò 25 milioni di persone in pochi mesi nel sesto secolo, o il vaiolo che eliminò circa 400.000 persone ogni singolo anno del diciottesimo secolo, o quando il morbillo uccise 200 milioni di persone nel diciannovesimo e ventesimo secolo, o quando l’influenza spagnola fece sparire 50 milioni di anime nel 1918?

E’ vero, il COVID-19 è in realtà una malattia particolarmente subdola e contagiosa, ma va detto che non debilita e uccide nel modo tragico e disumano nei quali uccise in passato. C’è poco da essere fortunati davvero se la fine è la stessa. Ma i modi fanno la differenza: una questione di dignità.

A Marco Aurelio la pandemia costò il crollo dell’Impero, eppure ebbe la forza, il coraggio e la possibilità, sotto la tenda del suo accampamento, sulle sponde del Reno, a scrivere le sue “Meditazioni” e lanciare il suo stoico messaggio al futuro, a noi che lo leggiamo a distanza di duemila anni.

Possiamo dire di averlo letto davvero, di aver seguito le sue riflessioni, i suoi consigli, il suo comportamento? Marco Aurelio assunse Galeno come suo consulente medico scientifico per condurre lezioni e dimostrazioni volendo elevare il livello culturale e sociale del suo popolo, oltre che cercare di salvarlo dai mali del vivere. Fu Galeno il suo consulente durante la peste, la mente medica più intelligente del tempo.

L’Imperatore non si occupò soltanto della pandemia ma anche della grande crisi economica che provocò. Lo storico inglese Frank McLynn, in una importante biografia, descrive nei dettagli l’azione di risanamento che Marco Aurelio realizzò, dimostrando così di essere non soltanto un grande imperatore, ma anche un economista, un politico ed un filosofo.

I debiti di vecchia data che tutti i cittadini, romani e non, colpiti dalla peste, avevano nei confronti dell’amministrazione pubblica, vennero cancellati. Si fecero grandi raccolte fondi per finanziamenti ed aiuti pubblici immediati.

Come scrive McLynn, Marco effettuò vendite straordinarie di beni mobili ed immobili imperiali, immettendo danaro in una società che aveva bisogno di “liquidità“ per rinascere.

Abolì lussuosi appartamenti pubblici e privati, vendette calici d’oro, bandiere d’argento, cristalli e lampadari ed anche il guardaroba di sua moglie, che amava gli abiti di seta ricamata d’oro ed i gioielli.

I funerali per le vittime della peste furono pagati dallo Stato imperiale. Con riluttanza, ma inevitabilmente, Marco Aurelio confiscò il capitale delle classi elevate e nobili di Roma, sapendo che potevano permettersi di pagare. Controllò i guadagni dei propri funzionari e non permise spese senza approvazione.

Durante crisi di questo tipo, sono i capi, i leader, chi comanda per primi a dover trasmettere fiducia a chi ha perso tutto, gli è rimasta solo la vita e ha bisogno di aiuto. Le strade di Roma erano inondate di cadaveri. Il pericolo era sospeso nell’aria e si nascondeva dietro ogni angolo.

Si sapeva ben poco della diffusione di germi o malattie. Ci si affidava alle superstizioni. I Romani bruciavano incensi. Pensavano che potessero tenerli al sicuro, invece coprivano la città di fumo e dense nuvole pestifere che si mescolavano con la puzza dei cadaveri in decomposizione nelle strade di una città chiusa, in “lockdown”.

Certamente nessuno avrebbe criticato Marco se fosse fuggito da Roma. Lui era l’Imperatore, avrebbe potuto farlo, rappresentava l’ istituzione, il potere, la continuità. Invece rimase, a costi personali enormi. Affrontò la peste più mortale della storia di 900 anni di Roma, senza mai mostrare paura, rassicurando il suo popolo con la sua stessa presenza.

Facendo un salto di secoli fece la stessa cosa un inglese chiamato Winston Churchill durante il Blitz tedesco, durante la seconda guerra mondiale, a dare forza ai londinesi e mantenere la calma per andare avanti. Va segnalato anche il comportamento del leader cinese Xi Jinping che, pur essendo stato visto raramente in pubblico, ha fatto sentire sempre la sua presenza sin dall’inizio della pandemia nel suo sterminato Paese.

Due esempi, anche se di opposte situazioni e condizioni a confermare comportamenti stoici. Quello di Marco Aurelio è passato alla storia e continua ad essere di esempio anche dopo duemila anni. Nel 180 d.C., dopo aver guidato il popolo nel peggio della crisi, che si protrasse per circa 15 anni, e non avendo mai nascosto o trascurato i suoi doveri pubblici, Marco Aurelio iniziò a mostrare i sintomi della malattia.

Era un destino inevitabile dato il suo stile di leadership. Con la diagnosi dei suoi medici, sapeva di avere solo pochi giorni da vivere, quindi inviò i suoi cinque amici più fidati a pianificare la sua successione e garantire una transizione pacifica del potere. Le sue famose ultime parole:

“Non piangete per me, pensate piuttosto alla pestilenza e alla morte di tanti altri”.

È qui che il passato offre le sue lezioni più potenti e che fanno riflettere. Troppo spesso, tutte le civiltà si sono rese conto di quanto siano vulnerabili soltanto quando scoprono di essere in balia di un tiranno crudele, di una malattia non sostenibile o di un destino insopportabile. Un risultato, un risveglio tardivo per una utile autocritica: siamo mortali e fragili, il destino può infliggere cose orribili ai nostri piccoli corpi impotenti.

Non possiamo scappare o metterci in quarantena per isolarci dalla realtà dell’esistenza umana: “memento mori”, “ricorda che sei mortale”. Nessuno essere umano, nessun paese, nessun pianeta è sicuro o speciale come vorremmo.

Siamo tutti in balia di eventi enormi al di fuori del nostro controllo, anche (o soprattutto) quando quella “enormità” arriva su un’ondata di microbi e virus invisibili, infinitamente piccoli. “Puoi scomparire in qualsiasi momento”, Marco ricordava continuamente a se stesso. Gli eventi che turbinavano intorno a lui glielo ripetevano. Si assicurò che questo pensiero guidasse ogni sua scelta, azione e pensiero.

“Siate buoni l’uno con l’altro”, questa era la convinzione prevalente della vita di Marco. Una malattia come la peste, “può solo minacciare la tua vita”, ha detto in Meditazioni, ma è solo il male, l’egoismo, l’orgoglio, l’ipocrisia, la paura, ad attaccare la nostra umanità”.

Ecco perché dobbiamo usare anche questa terribile crisi contemporanea che stiamo vivendo come un’opportunità per imparare, per ricordare le virtù fondamentali che Marco Aurelio ci ha indicato:

l’umiltà, la gentilezza, il servizio, la saggezza.

Non possiamo perdere tempo. Non possiamo dare per scontate persone, cose e neanche la nostra salute. Anche se ci manca la guida giusta per guardare avanti, per ricostruire, perchè ci sia di esempio, possiamo sempre rivolgerci al passato. Marco Aurelio rimane l’esempio che dura nel tempo.

Published on May 01, 2020 07:06

April 20, 2020

Vivere con Sofia ...

Ho un debito con la filosofia, ovvero “il mondo di Sofia”, per dirla tutta con il titolo di un libro che ho letto con tanto piacere la scorsa estate.

Ho un debito con la filosofia, ovvero “il mondo di Sofia”, per dirla tutta con il titolo di un libro che ho letto con tanto piacere la scorsa estate.

Ne ho parlato brevemente qui al link su GoodReads, riservandomi di farlo poi. Dovevo, infatti, prima completare la raccolta della collezione dedicata alla filosofia, così come è uscita, edita dal “Corriere” nella collana Grandangolo.

Ben 45 volumi dedicati ognuno ad un filosofo a partire da Socrate per finire a Campanella.

Non ho avuto la fortuna di apprezzare “Sofia” sui banchi di scuola. Ebbi il piacere di averne un “assaggio” in maniera quanto mai personale e privata da un prete al quale mio Padre mi affidò nella speranza che mi aiutasse a seguire le lezioni al ginnasio/liceo.

Era una persona straordinaria, una di quelle che non si dimenticano se ne incontri una quando sei giovane, non hai voglia di imparare quello che ti vogliono imporre e hai solo il desiderio di “studiare la vita”.

In effetti, con lui, nella sua piccola stanza del convento dove viveva, (ma non era un frate!) ripiena di libri, nella quale non potevi nemmeno muoverti, di tutto parlavamo, tranne che di filosofie.

Confesso che non ebbero molto successo le sue lezioni. Vennero sfortunatamente interrotte da un tragico evento. Lui insegnava fuori paese e ogni mattina, con un “passaggio”, si recava a scuola. Quel giorno fatale, su di un camion di fortuna, finì i suoi giorni in uno scontro. Per capire la filosofia, devi capire la vita.

“Vivere con filosofia” di Luc Ferry è un’opera avvincente e accessibile. L’autore è un discendente del fondatore della scuola francese, filosofo già ministro di governo. Il sottotitolo dice che è un “trattato di filosofia a uso delle nuove generazioni”. Ma, a mio modesto parere, è molto, molto di più. Racconta la storia della pertinenza duratura della filosofia intesa come storia della vita. Ferry scrive:

«Tutte le filosofie, per quanto divergenti possano talvolta trovarsi nelle risposte che portano, ci promettono una via di fuga dalle paure primitive. Possiedono, in comune con le religioni, la convinzione che l’angoscia ci impedisce di vivere una buona vita: ci impedisce non solo di essere felici, ma anche di essere liberi».

Fin prima dei Greci, i filosofi hanno cercato di rispondere all’ansia provocata dalla “paura dell’irreversibile”, derivante dalle nostre inevitabili limitazioni e e dalla umana mortalità. Questa paura impedisce alle persone di pensare e agire liberamente. Quindi la domanda finale per i filosofi è come persuadere le persone a “salvarsi”.

Anche se credo che l’affermazione di Ferry non è vera in tutti i casi, sarebbe difficile negare che questo sia stato un fattore importante nella storia della filosofia. Ferry considera la religione come la rivale della filosofia, ma non la denuncia. Non crede che la fede religiosa sia assurda o che si possa provare che Dio non esiste.

Ma sia il problema del male che la promessa di qualche vita dopo la morte, che molte religioni annunciano, spingono fino al punto di rottura. Quando si mettono in dubbio le risposte religiose, ci si rivolge alla filosofia per trovare un modo per “salvarsi” dalla paura dell ‘“irreversibile”. In un modo che ricorda la famosa triade kantiana:

Cosa posso sapere? Cosa dovrei fare? Cosa posso sperare?

Ferry identifica tre dimensioni della filosofia. C’è una “teoria” che cerca di scoprire la portata completa di ciò che esiste. Una profonda riflessione sulla realtà, o sulle cose come sono”. C’è l’ “etica” che riguarda la condotta umana. Considera ciò che dovremmo fare o evitare. E in terzo luogo, c’è la questione culminante della “saggezza”, vale a dire ciò a cui dovremmo mirare a realizzare nella nostra vita nel suo insieme.

La storia del pensiero è la storia degli sforzi dei filosofi per rispondere a queste domande. Ferry inizia la sua storia con interessanti, anche se brevi, discussioni personalizzate, dirette al lettore che viene così sempre coinvolto in quello che lui dice e scrive. La sua scrittura tende sempre ad assicurarsi che il lettore lo segue nel suo pensiero.

Queste discussioni gettano le basi per il suo progetto principale, vale a dire la storia della modernità, le sue origini, le sue convinzioni centrali e le sue conseguenze.

Lo Stoicismo, per Ferry, è il culmine del pensiero dell’antica Grecia. Insegnava che, sotto l’apparente caos delle cose, c’è un cosmo, un universo logicamente ben ordinato e armonioso che funge da modello per ogni buona condotta umana. Il compito degli esseri umani è trovare i loro legittimi posti all’interno di questo cosmo. In generale, per gli stoici,

“il bene era ciò che era in accordo con l’ordine cosmico, che uno lo volesse o no e ciò che era cattivo andava contro questo ordine, che piacesse o no”.

La morte fa parte di questo ordine naturale, ma non è un annientamento. Invece, è un passaggio a un modo diverso di far parte del cosmo.

“Poiché l’universo è eterno, rimarremo per sempre un frammento, anche noi non smetteremo mai di esistere”.

Per gli Stoici, i due grandi ostacoli al raggiungimento della saggezza sono la nostalgia o l’attaccamento al passato e la speranza o l’ansia per il futuro.

In verità, non esiste altra realtà se non quella in cui viviamo qui e ora. Se affrontiamo esattamente questa realtà, né la povertà, né la malattia né la morte ci disturberanno. Ameremo il mondo, qualunque cosa accada.

Qualunque siano i suoi punti di forza, il tentativo dello stoicismo di alleviarci delle paure associate alla morte è però insoddisfacente. La sua dottrina di salvezza “è decisamente anonima e impersonale”. La morte cancella l’identità di una persona.

Il Cristianesimo ha approfittato di questa inadeguatezza stoica e ha sviluppato una nuova concezione di salvezza che ha dominato per quasi 1500 anni. La “dottrina della salvezza”, proclamata dal Cristianesimo, si basa su un Dio personale disponibile a chiunque.

La fonte ultima di questa salvezza è la carità cristiana, che abbraccia tutti. E unica tra le religioni è la sua dottrina della risurrezione personale. Pertanto

“la risposta cristiana alla mortalità, almeno per i credenti, è senza dubbio la più” efficace di tutte le risposte”.

Ma questa risposta ha un prezzo elevato. Invece di pensare per se stessi, si suppone che il cristiano riponga la sua fiducia nell’Uomo-Dio, Cristo, che afferma di essere il figlio di Dio, il Logos incarnato.

La fede ha la priorità sulla ragione e la filosofia si trasforma in un secco scolasticismo che non è più una fonte vivente di saggezza. La visione del mondo cristiano è crollata sotto l’impatto delle opere di Copernico, Galileo, Cartesio e Newton.

Nel loro insieme, queste opere hanno ridotto sia l’autorità religiosa sia la concezione dell’universo come un universo finito, armoniosamente ordinato. Hanno inaugurato un periodo di stupore e radicale scetticismo. D’ora in poi la domanda fondamentale per la filosofia è:

“Come possiamo confrontare la fragilità e la finezza dell’esistenza umana, la mortalità di tutte le cose in questo mondo, in assenza di qualsiasi principio esterno e superiore a quello umano?”

Due filosofi sono in prima linea nella risposta moderna. Uno è Cartesio, che ha cercato di eliminare i dubbi sviluppando un metodo di pensiero che potesse prevenire errori e rendere possibile la scienza moderna.

L’altro è Kant, che ha stabilito il disinteresse e l’universalità come criteri per ogni condotta eticamente corretta. Basandosi sulle opere di queste due figure, la risposta della Modernità alla domanda di “salvezza” è:

“salviamo le nostre vite dedicandole o sacrificandole per qualche nobile causa.”

Tra le nobili cause proposte vi sono (a)le verità della scienza, (b) la sicurezza e il benessere della propria patria e © una qualche forma di rivoluzione politica, ad esempio la Rivoluzione francese o il Comunismo.

Tuttavia, qualunque sia l’attrattiva di una di queste nobili cause, “anche se ci dedichiamo a una causa” superiore “, nella convinzione che l’ideale sia infinitamente superiore all’individuo, rimane vero che alla fine è l’individuo che soffre e muore”.

La ricetta della modernità per la salvezza, sotto l’assalto postmoderno avviato da Nietzsche, si è dimostrata una vera soluzione. Il pensiero postmoderno mina i due principali principi moderni, vale a dire le credenze

“che l’individuo umano è al centro del mondo … e che la ragione sia una forza irresistibile per l’emancipazione”.

Nietzsche ha sostenuto che questi principi sono “idoli”. Si tratta di una fede analoga alla fede religiosa che il Modernismo aveva respinto. Per lui, la ricerca modernista della verità assoluta sminuisce la realtà del mondo sensibile enfatizzando un mondo ideale, presumibilmente intelligibile, come il mondo della scienza o della religione.

Invece della concezione illuministica della salvezza, Nietzsche promuove il concetto di “ricorrenza eterna”. Sull’interpretazione di Ferry, abbracciare questa nozione significa adottare come criterio per decidere quali momenti della vita valgono e quali non sono la “regola” che “rimpianti e rimorsi non hanno spazio e non hanno senso. Tale è la vita vissuta secondo la verità ”.

Questo criterio porta ad amor fati, “ad amare il reale qualunque sia il caso, senza scegliere e scegliere, e soprattutto senza desiderare che nulla sia diverso da quello che è”. Nietzsche promuove quindi una sorta di salvezza che ricorda lo stoicismo, ma con una differenza cruciale. Per lui, non ha senso considerare il mondo un universo armonioso in cui ogni cosa ha il suo posto assegnato.

La risposta di Nietzsche, sostiene Ferry, fallisce. Da un lato, non è esso stesso un ideale? E, soprattutto, una vita senza idee autentiche porta al puro cinismo e alla competizione sfrenata?

Né Nietzsche né gli altri pensatori postmoderni hanno una risposta soddisfacente al mondo tecnologico in cui ora abitiamo, un mondo privo di scopo. In questo mondo, il progresso è

“ridotto al significato non più del risultato automatico della libera concorrenza tra le sue parti costituenti”.

Contro questo contesto, Ferry propone la propria concezione del tipo di filosofia di salvezza che può ragionevolmente promuovere oggi. Così chiude il suo libro:

“Ogni grande filosofia sintetizza con il pensiero un’esperienza fondamentale dell’umanità, come ogni grande opera d’arte o di letteratura traduce le possibilità delle tendenze umane in forme più sensibili. Il rispetto dell’altro non esclude la scelta personale, ma al contrario ne costituisce la condizione essenziale.”

Published on April 20, 2020 07:25

February 3, 2020

Il credo e l'amore di un prete nel cuore dell'Africa

Il libro

Il libroNel “mare magnum” di libri, sia cartacei che digitali, nei quali mi piace navigare, le cosidette “coincidenze significative” possono essere sempre dietro l’angolo.

Potete chiamarla anche “serendipità”, vale a dire la fortuna, il piacere di fare felici scoperte per puro caso e, anche, il trovare una “cosa” non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un’altra. Il termine fu coniato in inglese (serendipity) da Horace Walpole nel XVIII secolo e rientra pertanto nel novero delle parole d’autore.

Il libro di cui sto per scrivere parla di una parola tanto antica quanto difficile, alla quale si lega inesorabilmente: “Amore” e “Credo”. Entrambe sono collegate ad un Uomo, un sacerdote, da poco scomparso, alla memoria del quale il libro è dedicato.

L’ha curato Pasquale Califano una persona alla quale sono legato in vari modi e di cui non posso qui fare a meno di parlare, anche se brevemente. Per amore di contesto.

Siamo stati compagni di Scuola Media nella città di Sarno, nella Valle dei Sarrasti, nell’immediato dopoguerra, ormai un secolo ed un millennio fa. Lui arrivava in bicicletta da San Marzano. Apparteniamo entrambi, quindi, ad un’altra epoca. Ho avuto modo di scriverne, in varie occasioni, siamo dei “dinosauri”. Ma la “cosa” non finisce qui.

Qui continua la serie di lunghe coincidenze. La figlia di Pasquale, diventato poi “prof “, ha sposato mio figlio, dopo che anche io sono diventato “prof” e dopo che i due giovani avevano frequentato la medesima scuola.

Come ben si sa, San Marzano sul Sarno è un’attiva e laboriosa cittadina nella Valle dei Sarrasti, il prof. Pasquale Califano ci vive dopo di essere stato preside di Scuola Media. Siamo ormai una famiglia e condividiamo nuove esperienze e vecchi ricordi.

Il libro di cui intendo qui parlare riguarda alcune delle sue memorie legate alla persona della quale, insieme ad altri del paese, ha voluto conservare il ricordo, stampandole in forma di riflessioni e preghiere. Qui compare, accanto alle due parole che ho citato innanzi “Amore” e “Credo”, la terza legata ad una persona, un “Prete”, scomparso di recente.

A questo sacerdote il libro è dedicato. Anzi, il volume contiene la traccia non solo del suo Amore e del suo Credo, ma anche della Missione che ha svolto per circa trenta anni in questo paese. Pasquale Califano scrive nella sua presentazione che il libro è “la terapia giusta” di lettura per ogni momento della nostra esistenza.

Chi sa leggere nella maniera ideale, sa bene che dietro ogni libro c’è la risposta ai cinque fondamentali interrogativi che chi scrive propone ed offre al lettore. “Chi, cosa, quando, dove, perchè” sono interrogativi ai quali chi scrive sa di non poter dare risposte che ingannano chi legge. Questo libro costruito sulle tre parole a cui ho fatto cenno, dà le risposte giuste.

Il “prete” risponde al “chi” con il suo esempio; il suo operato risponde al “cosa”; gli anni trascorsi testimoniano il “quando”, il paese al “dove”. L’ultimo, importante, decisivo interrogativo, la risposta al “perchè”, è il messaggio che il “monsignore” ha lasciato ai suoi fedeli. Resta da dare il “senso” a tutto questo. Il senso del libro lo ritroviamo nello scopo ultimo che si sono prefissi i promotori del libro.

Il ricavato della vendita del libro andrà alla realizzazione di una cappella in una chiesa in un paese africano, lo stato del Burkina Faso. Concludo questo post con un’ultima, piccola, solo in apparente coincidenza, se dico che proprio quando Pasquale mi donava il suo libro, stavo scrivendo un post sul mio nuovo libro online “La Poesia del Mondo”. Lo si può leggere in maniera gratuita qui al link. Il credo e l’amore di un prete nel cuore dell’Africa.

Burkina Faso

Burkina Faso

Published on February 03, 2020 00:38

January 31, 2020

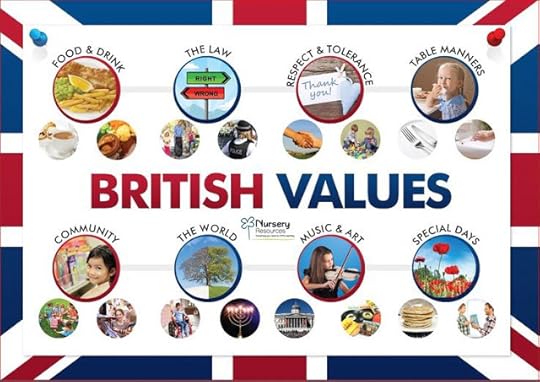

Euromania o Eurofobia?

Da domani, 1 febbraio 2020, chi vuole entrare da semplice turista nella terra di Albione dovrà munirsi di un’autorizzazione elettronica online, con permanenza limitata. Scatta la Brexit. A distanza di più di mezzo secolo è tempo di fare i conti con il passato mentre nasce un nuovo futuro. Per me, come per tutti gli Europei.

12 novembre, anno del Signore 1961 … Sarno-Napoli-Roma … Roma Express … Paris-Gare de Lyon … taxi a la Gare du Nord-Calais … quando mi imbarcai sul “ferryboat” … mostrai ai poliziotti francesi e poi inglesi il mio passaporto … il passato che ritorna … avevo 22 anni … a Dover mi diedero un permesso di ingresso per solo tre settimane … 13 novembre … London Victoria Station … notte di nebbia … smog giallo … Continente isolato …

Ad una certa età è naturale voltarsi indietro e ricordare. Ho scoperto in questi giorni che quelli che noi chiamiamo “ricordi”, momenti del vivere oggettivamente legati al passato, sono quasi sempre collegati a qualcosa che accade nel presente. La BREXIT di oggi, lo slogan di uscita che ha caratterizzato il referendum con il quale il Regno Unito, geograficamente definito anche “Isole Britanniche”, ha deciso di lasciare l’Unione Europea della quale ha fatto finora parte, mi ha fatto “guardare indietro”.

Saranno così 27 e non più 28 le stelle della bandiera europea. Un evento a quanto pare epocale, entrerà senza dubbio nei libri di storia e segnerà certamente una svolta nella vita del mondo contemporaneo. Per questa ragione, non posso astenermi dallo scrivere qualcosa su questo argomento, visto e considerato che faccio parte da sempre di quell’affollato club di così detti “anglofili”, membro d’onore di quella loggia speciale dedicata agli “anglomani”.

Per l’occasione ho fatto una rapida ricerca nella realtà della mia memoria digitale. Il mio blog Unideadivita e la mia biblioteca di GoodReads hanno molti anni vita e sono diventati un diario digitale con migliaia di post e l’altro una biblioteca con migliaia di libri. Ho così ripescato un mio scritto di qualche anno fa su questa sofisticata e diffusa patologia che va sotto il nome di “anglomania”. Lo riscrivo e trascrivo il suo titolo. Da “Anglomania o Anglofobia?” lo trasformo in “Euromania o Eurofobia?”, sempre con tanto di punto interrogativo.

Sia il prefisso “anglo” che “euro” derivano da un libro che scrissi ancora prima, una ventina di anni fa, quando avevo adottato lo pseudonimo di Alvano, ripreso dal nome di un monte nella terra dei Sarrasti, nella Valle del Sarno, ai piedi del quale ho vissuto gran parte della mia esistenza. L’anglomania è una forma di fantasia accentuata, come tutte le parole che contengono il suffisso ‘mania’.

Spesso il significato che si dà a queste parole degenera in un eccesso, alterando la realtà. Quando Alvano decise di partire per Britannia non sapeva molto né dell’isola né dei suoi abitanti. Se penso a quello che sia io che lui crediamo di sapere di tutto ciò che è “inglese”, riferito alla cultura e alla storia di quelle isole, a distanza di mezzo secolo, è piuttosto difficile pensare a ciò che Alvano aveva in testa a quel tempo.

Ancora una volta i ricordi vanno alla biblioteca di mio padre, a quella piccola libreria dalle porte di vetro opaco giallo, finito oggi in garage tra le cose vecchie. Sui suoi tre/quattro scaffali ed alcuni tiretti, poggiava un piccolo tesoro andato poi perduto. Dio mio, perduto proprio no! Nel senso che quei libri si sono come dissolti o diluiti in nuove edizioni, curate da altri editori, con diverse collane, in moderne traduzioni.

Quelli erano libri prodotti da un mondo editoriale che aveva ancora un non so che di artigianale, personale, locale, amatoriale, individuale. Nel piccolo paese di provincia, in quei giorni del secondo dopoguerra, erano relativamente pochi quelli che, come il padre di Alvano, sapevano leggere, che potevano avere tra le mani libri come quelli. Il padre, è vero, ne stampava anche qualcuno. E questo lo rendeva informato, esposto alle novità provenienti dalla distante e lontana, grande Napoli.

Non tutti potevano permettersi di leggere autori come Walter Scott, Lord Byron, Charles Dickens, Thomas Hardy, Henry James, E. A. Poe, D. H. Lawrence, Giovanni Papini, Pirandello, Benedetto Croce, di personaggi come Enrico VIII, Anna Bolena, Lawrence d’Arabia, Gandhi, Stalin, Hitler e Benito Mussolini. Su queste letture, spontanee e autodidatte, dirette o indirette, veloci o approfondite, confuse o esaurienti, Alvano si era inoltrato nei sentieri dell’anglofilia vista come evasione, sogno, esplorazione, fuga, costruzione di un progetto di vita.

Su di esso, a sua volta, il padre, autonomamente, da semplice operaio autodidatta, aveva realizzato in parte le sue aspirazioni. Prima lavoratore in fabbrica all’età di 12 anni, poi collaudatore di cannoni in una grande fabbrica di guerra, era approdato insieme ai fratelli alla tipografia paterna, vero e proprio esempio di scalata sociale. Erano gli anni della grande depressione.

Una sorella, abile ricamatrice, era emigrata negli USA e di là non sarebbe più tornata. Alvano, a distanza di due o tre generazioni, sentiva che in quegli anni si decideva il suo destino. Ascoltava alla radio alle prime ore del mattino le lezioni in inglese, francese e tedesco. Venti minuti di conversazione prima del giornale radio delle sette. Era l’unico modo, a quel tempo, di imparare una lingua straniera.

A Firenze una gloriosa casa editrice pubblicava una rivista che egli conservava gelosamente e che aveva per titolo “Le lingue del mondo”. Un romantico professore inglese, affetto da “italofilia”, pubblicava a puntate lezioni di grammatica e linguistica inglese. Conservo gelosamente la sua grammatica in due volumi. Ha il posto che si merita nella biblioteca digitale su GoodReads.

Non era ancora la lingua del mondo, l’inglese, ma si apprestava a diventarlo. Tutti studiavano il francese a scuola. Alvano aveva amato questa lingua, era stata una delle poche cose che aveva veramente studiato. La casa discografica “Linguaphone” vendeva corsi su dischi per mezzo di coupons che apparivano su “Selezione” e sul “Radiocorriere”. Alvano aveva comprato con i suoi risparmi il corso di inglese e se l’era portato addirittura con sè sull’isola.

Strumento didattico quanto mai utile, che poi avrebbe rivenduto al suo compatriota Saponaro, infermiere come lui in quella casa di matti dove sarebbe finito a lavorare per oltre due anni. Stavano per arrivare gli anni sessanta. Sarebbero comparsi i Beatles, gli Who, i Rolling Stones. Sull’Europa, e sul mondo, davvero, si sarebbe abbattuta una seconda specie di liberazione.

La prima si era manifestata subito dopo la seconda guerra mondiale ed era stata anglo-americana, venuta d’oltre oceano con la musica di Glenn Miller e le Lucky Strikes. Ma ora era diverso. Questa volta erano i giovani britannici, figli della classe operaia, i protagonisti. Essi contestavano e minacciavano la noia, l’autocompiacimento, la sufficienza della media borghesia, il suo potere e le sue idee.

La rispettabilità britannica, la bandiera nazionale, il King’s English, le cravatte delle vecchie ‘public schools’ erano diventati oggetto di scherzi. Si sentiva che qualcosa di diverso stava accadendo. Alvano si ritrovava in testa il berretto dei Beatles che avrebbe comprato a King’s Road durante una escursione turistica di lì a qualche giorno. Un nuovo gadget ne il era simbolo che entrava nel libro dell’anglomania. Esso rappresentava, in un certo modo, una nuova cultura, non più quella dell’impero ma quella della ribellione.

Per oltre tre secoli, dalla ‘Gloriosa Rivoluzione’ di Oliver Cromwell, Britannia era stata il faro della libertà per tutte le nazioni d’Europa. Aveva attirato personaggi di tutti i tipi perché sapeva conciliare civiltà e libertà pur restando un paese di grande diversità sociale, con un codice penale crudele, uno spiccato filisteismo culturale, delle masse umane sostanzialmente barbare con atteggiamenti insulari verso il mondo esterno ritenuto barbaro ed ostile.

Eppure rimaneva un paese con una stampa veramente indipendente, con la libertà di parola e con un governo sempre eletto liberamente dal popolo.Ma tutto ciò stava cambiando. E stava cambiando l’anglofilia. Gli USA si stavano sostituendo alla vecchia Britannia. Le fonti di ispirazione stavano mutando. Alvano non poteva avvertirlo in quei giorni, in quegli anni che si apprestava a trascorrere su quell’isola. Aveva bisogno di un lavoro per mantenersi. Lo trovò in un posto in cui non avrebbe mai immaginato sarebbe finito: un manicomio.

Qui finisce l’estratto da Il Testimone: le metafore di Alvano. Rileggendo questo brano, si è messa in moto la macchina dei ricordi. Di ricordo in ricordo, mi accorgo che sono sbucato in un mondo che difficilmente chi mi legge potrà comprendere. Soltanto chi condivide con me gli anni vissuti immediatamente dopo la guerra potrà forse capire appieno i cambiamenti, le trasformazioni, i mutamenti.

Parole che sembrano dire la stessa cosa ma che, in effetti, segnano il divenire che a noi comuni mortali sfugge, presi come siamo dalla quotidianità e della fatica del vivere. La BREXIT, a mio parere, è destinata a segnare quel cambiamento, trasformazione e mutamento che toccherà non solo “Britannia” ma l’intera “Europa”. Il mondo cambia più velocemente di quanto siamo in grado di cambiare noi stessi. La BREXIT dimostra appunto questo. Io continuo ad essere un anglomane pur comprendendo le ragioni degli anglofobi.

Se i “britannici” hanno deciso di lasciare l’Europa, ci sarà pure una ragione, dopo tante discussioni. Ho scritto “britannici” e non inglesi, pensando a quello che pensano e a quello che potrebbe succedere con le altre “componenti” storiche, sociali e culturali che formano quello che viene chiamato “Regno Unito di Gran Bretagna, Scozia, Galles e Irlanda del Nord” (UK). Alla stessa maniera degli Anglomani e Anglofobi, ci sono gli Euromani e gli Eurofobi. C’è chi si batte per +Europa e chi ne vuole di meno. Un giornale italiano stamane ha titolato a tutta pagina:

“Si conferma maestra di democrazia. Ciao Inghilterra, beata te che te ne vai dall’Europa. Il premier Johnson festeggia: abbiamo sconfitto Napoleone e Hitler, non potevamo farci comandare da Juncker e la Von der Leyen. Farage: siamo fuori dal Quarto Reich”.

Forzature giornalistiche. Forse, ma anche un invito a riflettere per chi crede nell’Europa. Io ci credo, ma credo anche che questa realtà è anche un “continente” costruito sulla “qualità” piuttosto che sulla “quantità”, ricco di sfumature e di tensioni, in cui i suoi abitanti hanno acquistato non solo dei precisi contorni individuali, ma delle sagome nazionali ben precise.

L’inglese è un’isola, il francese un cristallo, lo spagnuolo un castello, il tedesco un fiume, l’italiano un fioretto. L’immagine metaforica non è mia, bensì di uno scrittore spagnuolo, filosofo e diplomatico Salvador de Madariaga, autore di un prezioso libro pubblicato proprio agli inizi degli anni sessanta, i miei anni inglesi.

De Madariaga sostiene che per un inglese la parola è uno strumento; per il francese è un ricalco dell’oggetto stesso; per lo spagnuolo un proiettile; per un tedesco una enciclopedia; per l’italiano una primizia da assaporare. Per l’inglese l’amore è una debolezza; una lotta fisiologica per il francese; una schermaglia per l’italiano; un incendio per lo spagnolo; una inondazione per il tedesco; una mistica perversione per il russo. E ancora: per l’inglese il pensiero eè una soprastruttura, una funzione naturale per il francese, un piacere per l’italiano, una specialità per il tedesco, un vizio per il russo e per lo spagnuolo una tortura.

Avrete notato che lo scrittore spagnolo, nella sua analisi non ha mancato di citare anche una presenza che è assente nell’attuale Unione Europea: l’identità russa: assente tecnicamente, ma presente in spirito. Una delle diverse componenti non presenti nell’attuale conformazione dell’unione. Mi riferisco, per essere chiari, a quella religiosa, il cristianesimo. Il libro di De Madariaga, ricordiamolo, porta la data del 1960.

Lui sosteneva che una realtà come l’Europa non può essere soltanto un Paese della “quantità”, ricco poi anche di tante e diverse “qualità”, con ben 28 “stelle” sulla sua bandiera. Anzi, da oggi, 31 gennaio, cade una stella, quella inglese. Ma lo spirito, quello della libertà che caratterizza questo “Regno”, rimane profondo nell’anima di questa Europa che fa fatica a trovare un suo posto al mondo. L’Europa non può continuare ad essere governata soltanto dall’economia. De Madariaga citava nel libro un suo discorso tenuto all’Aia organizzato dall’allora Movimento Europeo con queste parole con le quali mi piace chiudere questo blog:

“Prima di tutto dobbiamo amare l’Europa; la nostra Europa, sonora nel riso di Rabelais, luminosa del sorriso di Erasmo, scintillante dello spirito di Voltaire, una Europa nei cui cieli intellettuali risplendono i fieri occhi di Dante, i chiari occhi di Shakespeare, i sereni occhi di Goethe; questa Europa cui la Gioconda eternamente sorride, dove balzano a vita perenne da marmi di Michelangelo il Davide e il Mosè e dove sorge spontaneo per essere colto nella sua geometria intellettuale il genio di Bach, ove Amleto ricerca nel pensiero il mistero dell’inazione e dove Faust ricerca un conforto al vuoto del suo pensiero; dove don Giovanni cerca nelle donne che incontra quella donna che non ha mai trovata, mentre don Chisciotte, con la lancia in mano galoppa nello sforzo di costringere la realtà ad innalzarsi al di sopra di se stessa; questa Europa dove Newton e Leibnitz misurano l’infinitesimale …”

Published on January 31, 2020 13:12

January 26, 2020

"Una infanzia senza tecnologia"

Il libro“Così è stata la mia infanzia senza tecnologia”, così si legge su una locandina che Alberto Mirabella, mio amico “storico”, (come lui stesso mi definisce nella gentile dedica al suo ultimo libro). In questa veste, mi sento di dire che Alberto ha un rapporto tutto particolare con la Storia.

Il libro“Così è stata la mia infanzia senza tecnologia”, così si legge su una locandina che Alberto Mirabella, mio amico “storico”, (come lui stesso mi definisce nella gentile dedica al suo ultimo libro). In questa veste, mi sento di dire che Alberto ha un rapporto tutto particolare con la Storia.

Quella con la maiuscola s’intende, anche se la sua ricerca, la sua attenzione, i suoi interessi sono sempre rivolti alle piccole “cose” della nostra esistenza. Elementi solo in apparenza superficiali, leggeri, illusori, nella loro sostanza pregnanti di vita vera e sostanziale, quella che costituisce l’essenza della microstoria.

Tutti questi elementi, messi insieme, concorrono ad alimentare quel grande fiume della macrostoria: la Storia con la maiuscola, appunto.

Qualcosa che Alberto ha già avuto modo di fare in un altro ambito, quello linguistico, qualche anno anno fa, con il suo importante libro sul “valore paradigmatico dei soprannomi”. Questa volta prova a rivisitare non più il mondo dei nomi, ma quello dei giochi. Sempre parole sono, se ne contano più di un centinaio in questa sua nuova ricerca.

Lo sfondo, anche questa volta, è quello di un mondo che non esiste più. Quello dei nomi, nel caso dei soprannomi, quello dei giocattoli, nel caso dei giochi. Lui, a dire il vero, li chiama “pazzielle”, fatti per “pazziare”, quando la “pazzìa” aveva lo stesso etimo greco e dava vita a diverse vie di uscita o di fuga: "pazzaglione", "pazzarìa", "pazzìa", "pazzià", "pazzariello", "pazziaro/pazziararo", "pazziella", "pazzuòteco" e via di questo passo. E’ sempre il greco “paizo” (παίζω) a farla da padrone, responsabile di un mondo, per fortuna scomparso.

Alberto sembra felice della sua infanzia avuta con queste “pazzielle”, con le quali anche io ho avuto a che fare e che ricordo, vi assicuro, senza nostalgia. Intendiamoci, chi non pensa al tempo passato, chi non ama ricordare gli anni dei giochi dell’infanzia, chi non è felice di rivedere le foto dell’asilo, chi non ama andare alla ricerca del tempo passato, ritrovarsi nel tempo presente, scoprirsi ancora vivo, sopravvissuto a tempeste e bufere, epidemie e terremoti, rivedere in qualche immagine un amico disperso nelle nebbie del tempo?

Siamo tutti, in un modo od un altro, alla ricerca del tempo che crediamo “perduto” e vorremmo che fosse “ritrovato”. Alberto, alla maniera di Proust nel suo settimo libro, ritrova il ”suo” tempo che credeva perduto e decide di scrivere questo suo libro. Lo fa di getto, in maniera forse anche affannosa, facendosi accompagnare nel lungo elenco delle sue “pazzìelle” da molte altre testimonianze e scritture su questo affascinante tema.

Sono contento per lui, ma desidero rivolgergli una domanda alla quale sono certo egli saprà, se lo vorrà, come rispondere: sei sicuro, caro Alberto, che questi tuoi ricordi stimolano i giovani di oggi a fare miglior uso delle loro moderne “pazzielle”? Un paese che invecchia, (anche tu ed io siamo in questa categoria temporale), ha davvero bisogno di queste memorie se non sapremo proporre ai giovani a fare meglio e soprattutto a "come fare?" Il futuro, purtroppo,sembra prospettarsi più brutto del presente, e non potranno essere queste “pazzielle” a crearne uno migliore.

Nulla di male a scrivere del passato e celebrarlo. Un passato di cui nel suo insieme possiamo dirci anche fieri. Contro il piangerci addosso, vogliamo fare un pò i conti tra noi “dinosauri”? I conti su un “passato” di cui, nell’insieme, mi sento di dire che possiamo essere fieri. Dal punto di vista personale, anche tu hai avuto la possibilità di cambiare l’Italia uscita stremata e semidistrutta da una guerra inutile trasformandola, ancor prima dell’avvento dei moderni giganti, nella sesta potenza industriale del mondo.

Abbiamo prodotto, in un modo od un altro, una cultura di eccellenza. Forse qualcuno dirà che non era oro tutto quello che luceva. Spesso chi guarda indietro tende a vedere le cose con lenti colorate troppo di rosa. Eppure abbiamo vinto l’Oscar delle monete, il cinema degli anni d’oro ha anticipato l’arrivo della moderna tecnologia senza essere seguito, però, da quello del “nuovo pensiero” della globalizzazione, la vittoria ai mondiali di calcio dell’82, tutti eventi che non possono essere considerati soltanto espedienti per consolarci del declino di oggi, ma anche una maniera per stimolare i giovani che di questi tempi hanno una memoria quanto mai volatile, anzi “liquida”, come si suole dire oggi.

Tu, di giovani studenti, come me, ne hai avuti a centinaia. Con tanti “eredi”, e sempre volendo bene al Bel Paese, possiamo, dobbiamo insistere a stimolarli a fare meglio, andare in avanti, sempre guardandoci intorno, non solo parlando lingue antiche, ma anche pensando a futuri diversi per farli migliori. Marcel Proust scrisse il suo settimo libro della “Recherche” intestandolo al tempo “ritrovato”, usandolo per tirare le somme di quello che aveva fatto e pensato. Quando scrive:

“La vera vita, la vita finalmente messa a nudo e chiarita, di conseguenza la sola vita pienamente vissuta, è la letteratura".

Tu veramente credi che basti?

Published on January 26, 2020 23:04

January 12, 2020

Una meraviglia che è un mistero

Il libroNon manca nella biblioteca di tutti un libro sul corpo umano, questo “contenitore” tanto affascinante quanto misterioso.

Il libroNon manca nella biblioteca di tutti un libro sul corpo umano, questo “contenitore” tanto affascinante quanto misterioso. Non so quante collane, edizioni e collezioni di libri riguardanti le scienze, e il corpo umano in particolare, ritrovo nella mia biblioteca.

Ricordo che anche nella nostra piccola tipografia di famiglia mio Padre stampò qualche testo su questa meravigliosa realtà.

Eppure, per quello che ho imparato, recuperato e ritrovato in questo libro, qualcosa mi conferma non solo la bravura di chi l’ha scritto, ma anche la profonda diversità comunicativa della scrittura divulgativa scientifica dell’editoria in lingua inglese.

Adesso so che la cartilagine delle articolazioni del nostro corpo è più liscia del vetro e ha un coefficiente di attrito cinque volte inferiore al ghiaccio. Più esercizio facciamo, più le nostre ossa producono un ormone che aumenta l’umore, la fertilità e la memoria, evitando la fragilità, la depressione e la demenza. Adesso so che i recettori del gusto innescano il rilascio di insulina prima ancora che inghiottiamo, quando i nostri corpi si stanno preparando per un pasto. Ci sono persino recettori del gusto nei nostri testicoli. Adesso so che siamo composti da sette miliardi di miliardi di atomi. Uno studio sugli ombelichi di 60 persone ha trovato 2.368 specie di batteri, di cui 1.458 sconosciuti alla scienza. Nel corso della vita il nostro cuore svolge un lavoro che equivale a sollevare in aria una tonnellata di peso per centinaia di km.

Tramite i capezzoli dei suoi seni, una mamma che allatta, misura i microbi nella saliva del suo bambino, in maniera da regolare il contenuto degli anticorpi del suo latte. Se si potesse scrivere tutto il DNA del nostro corpo, sarebbe lungo 10 miliardi di miglia, quanto l’orbita di Plutone. Bill Bryson rivolgendosi al lettore dice: “Pensaci: c’è abbastanza di te per lasciare il sistema solare. Sei nel senso più letterale del termine un soggetto cosmico.”

Questo libro di Bryson è un lungo elenco di meraviglie, un tour nell’infinitamente piccolo. Le sue intenzioni di scrittura sono simili a quelle che sono alla base di un altro suo libro di successo, quella “Breve storia di (quasi) tutto” che ha venduto milioni di copie. Ha sfogliato migliaia di articoli, ha intervistato decine e decine di medici e biologi, ha letto una biblioteca di libri e si è divertito molto scrivendo questo libro.

Un lavoro che oltre ad avere una narrativa semplice e documentata ha una ricca bibliografia ed un elenco alfabetico degli argomenti trattati. C’è una formula per il suo lavoro: una scrittura leggera, un pensiero finemente sintonizzato che macina fatti e battute con intermezzi biografici. La sua introduzione, “Come costruire un essere umano”, esplora il mistero della vita, cerca di spiegare come pochi grammi di materia senza valore si auto-organizzano e si trasformano in quegli esseri miracolosi e autonomi che siamo. Ma nessuno ci ha ha ancora detto come e perchè. Tutto viene analizzato, studiato dall’autore.

Dalla pelle ai capelli, “nessuno è mai morto di calvizie”, trilioni di batteri nel nostro corpo possono scambiare i geni tra loro, come le carte Pokémon. Il cervello, la testa, la gola, il cuore , il fegato, lo scheletro, i polmoni, l’intestino e i genitali sono sottoposti al trattamento Bryson in maniera ironica, lucida e sempre corretta dal punto di vista scientifico. Il ritmo della sua scrittura è sempre veloce: in sei pagine Bryson copre la storia della cardiochirurgia. In un capitolo si occupa del dolore e dei nervi, all’emicrania è assegnato a un solo paragrafo, così come al dolore del cancro.

Non mancano i racconti: il bambino resuscitato dall’ipotermia anche se il suo cuore si era fermato per ore; l’assistente di volo sopravvissuto a una caduta di 33.000 piedi, ammortizzato nella caduta dagli alberi sottostanti; il sub spagnolo che trattiene il respiro per 24 minuti; i minatori cileni che fanno lavori pesanti su una montagna. In termini di capacità riproduttive Bryson ci fa sapere che la possibilità di concepire in solo atto sessuale è del 3% e che lo sperma fortunato viene accolto nell’uovo “come un amico perduto da tempo”. Non manca l’interessante notizia che riguarda la dimensione media del pene umano a pagina 317.

Bryson non si preoccupa solo delle peculiarità dei nostri corpi, ma della loro data di scadenza: nel corso del XX secolo, l’aspettativa di vita umana è migliorata tanto quanto nei precedenti 8000 anni. I primi mille giorni di vita dal concepimento sono cruciali per la salute futura. Lo stress nella prima infanzia, che segue quello nel grembo materno, rendono un adulto malsano e più infelice. Cibo spazzatura e vite sedentarie significano che i bambini nati ora dovrebbero avere vite più brevi rispetto ai loro genitori, uno sviluppo che spinge Bryson a qualche rara ed amara considerazione: “A quanto pare, non stiamo soltando mangiando noi stessi, ma ci stiamo scavando anche la fossa.”

Questo è un problema politico più che un problema medico, necessita soluzioni politiche: gli uomini nell’East End di Glasgow hanno un’aspettativa di vita di 54, 25 in meno rispetto alla media del Regno Unito, migliorare quella statistica richiede un’azione del governo, non la medicina. Un uomo di colore di 30 anni ad Harlem ha una prospettiva di vita peggiore di un Bangladesh di 30 anni, proprio sulla base di ictus, diabete e rischio di malattie cardiache, escludendo altre ragioni di decessi. Quali fattori migliorano la nostra aspettativa di vita?

“Uno è che è davvero utile essere ricchi”, risponde Bryson. E il secondo? “Che non sia una buona idea essere americani.”

Negli ultimi capitoli diventa più arrabbiato e il libro è ancora più interessante. Sottolinea che anche i ricchi americani muoiono più giovani del reddito medio europeo a causa della dieta, dell’obesità e del sistema sanitario americano anomalo, iper-costoso e iniquo. Bryson è nato in Iowa, negli USA ma vive in Gran Bretagna e racconta con orrore, a malapena mascherato, che l’americano medio mangia grandi calorie di “cheesecake” in più rispetto alla persona media in Olanda o Svezia, ogni settimana. Gli americani si sparano l’un l’altro più spesso di chiunque altro, bevono e guidano più di “quasi chiunque altro” e indossano le cinture di sicurezza meno frequentemente di chiunque altro, tranne gli italiani.

L’insulina, il cui brevetto è stato donato dai suoi scopritori per il bene dell’umanità, è sei volte più cara negli Stati Uniti che in Europa. Cuba e Lituania hanno tassi di sopravvivenza infantili migliori dell’America. Gli Stati Uniti hanno il doppio del numero di amministratori finanziari nel proprio sistema sanitario rispetto ai medici. Con gli inglesi Bryson non è meno tenero: l’austerità del governo britannico, tra il 2010 e il 2017, ha portato a circa 120.000 morti precoci prevenibili. Per la sua vergogna, il Regno Unito è tra i paesi del mondo che ha il più alto tasso di decessi per cancro a causa della lentezza del servizio sanitario. Bryson si rivolge al lettore e gli dice che è un catalogo di meraviglie che cammina e parla.

“E come celebriamo la gloria della nostra esistenza? Bene, anzi male. La maggior parte di noi si esercita in maniera minima, mangiando al massimo.”

Potrei dare a questo libro le classiche cinque stelle che corrispondono anche alle canoniche domande che dovrebbero caratterizzare la valutazione di ogni lettura onesta. Da modesto bibliomane digitale e cartaceo quale mi ritengo, mi sento di dargliene soltanto quattro. Penso che l’autore abbia saputo rispondere al “chi-cosa-quando-dove” ignorando del tutto il “perchè” di questo affascinante quanto misterioso corpo che lui si ostina a considerare soltanto un “contenitore” che noi ci limitiamo ad occupare.

Le sue ultime parole con le quali chiude il suo lavoro sono piuttosto deludenti. Riferendosi alla fine della vita, così Bryson conclude la sua avventura di scrittura:

“E finisce così. Però è stato bello finchè è durato, no?”.

Eh, no, caro e bravo Bryson. Nel capitolo che hai dedicato allo studio del cervello, davanti a questo vero ed inspiegabile “mistero”, tu citi una nota poesia di Emily Dickinson. Ma ne fai una citazione parziale. Avresti dovuto citarla per intero quella poesia. Avresti, forse, trovato anche la risposta alla quinta, canonica domanda , il “perchè” di tutto questo. Ti avrei dato la quinta stella. Emily la risposta al “tutto” la dà, e come! Ecco la sua poesia per intero:

La mente è più estesa del cieloperché mettili fianco a fiancol’una l’altro conterràcon facilità e tu accantoLa mente è più profonda del mareperché tienili azzurro contro azzurrol’una l’altro assorbiràcome le spugne i secchi assorbonoLa mente ha giusto il peso di Dioperché soppesali libbra per libbraed essi differiranno se differirannocome la sillaba dal suono----The Brain is wider than the SkyFor put them side by sideThe one the other will containWith ease and You besideThe Brain is deeper than the seaFor hold them Blue to BlueThe one the other will absorbAs Sponges Buckets doThe Brain is just the weight of GodFor Heft them Pound for PoundAnd they will differ if they doAs Syllable from Sound

Published on January 12, 2020 08:27

December 18, 2019

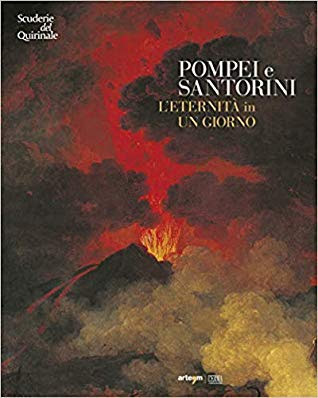

Pompei e Santorini: l'eternità in un giorno

Il libroUna espressione in lingua francese: “un système où tout se tient”, mutuata da una nota definizione della lingua umana, mi aiuta a parlare di un libro che non è solo un libro, ma anche molto altro.

Il libroUna espressione in lingua francese: “un système où tout se tient”, mutuata da una nota definizione della lingua umana, mi aiuta a parlare di un libro che non è solo un libro, ma anche molto altro.

Appunto, quello che intendeva il linguista francese De Saussure quando cercava di definire la lingua umana come “un sistema complesso dove tutto si tiene”.

Cosa sia un libro, crediamo tutti di saperlo. Non è facile, invece, dimostrarlo e non tutti ce ne rendiamo conto, se non quando, forse, lo abbiamo tra le mani.

Il libro non solo inteso come oggetto e il suo contenuto. Può essere anche ben altro. Nel tentativo di parlare di questo libro mi vengono in aiuto i tag, le etichette, che ho scelto per classificarlo.

bellezza, bibliomania, geografia, immaginazione, luoghi, macrostoria, microstoria, mistero, natura, paesaggio, past, read, rete, ricordi, storia, tempo, terra-dei-sarrasti, viaggi, vita

In una recensione su GoodReads, un frettoloso lettore ha scritto che si tratta del catalogo di una mostra che si tiene a Roma alle Scuderie del Quirinale. Scrive che non ha letto il libro, ma ha “visitato la mostra stessa, leggendo scrupolosamente tutte le note appese ai muri e accanto agli oggetti esposti, oltre che ascoltato l’intera audioguida. Ciò corrisponde, perciò, ad aver letto il catalogo.”

Invece questo “libro-catalogo” dimostra proprio quello che un libro può essere oltre che un semplice contenitore di una qualunque mostra. Si legge, infatti, nella spiegazione che gli autori danno del titolo” L’eternità in un giorno: Pompei e Santorini”: “Una lettura sincronica della due città sepolte, Pompei e la preistorica Akrotiri sull’isola di Thera, oggi chiamata Santorini”. Io ho replicato a questo lettore che non avendo potuto visitare la mostra, ho acquistato il libro, e gli ho fatto sapere anche che vivo da sempre a poca distanza da Pompei, mentre la scorsa estate ho visitato Santorini.

Quindi il primo e più importante tag/etichetta da assegnare al libro-documento è il “tempo”, o meglio quello che chiamiamo la “macchina del tempo”. Non è possibile qui parlare di tutto quello che si nasconde dietro ogni etichetta che gli ho assegnato. Certamente è un libro che è la prova di “un sistema dove tutto si tiene”. Una lettura personale, come è sempre quella di un libro. La “costruzione” di un “sistema”, appunto, che cerca di dare una risposta ai canonici interrogativi del “chi-cosa-quando-dove-perchè”.

La microstoria confluisce nella macrostoria, la bibliomania conosce la geografia e si incrocia col mistero della natura, la bellezza dell’immaginazione, il passato che ritrova i suoi luoghi, i viaggi sulla macchina del tempo. Sono tutti argomenti, temi che questo libro tocca e sui quali invita il lettore-visitatore a riflettere. C’è una etichetta, in particolare, che mi interessa mettere qui in evidenza. Quella che si riferisce alla “Valle dei Sarrasti”.

Se guardate una mappa dell’antica Pompei, fermando lo sguardo sull’Anfiteatro, scoprirete che l’antica città era circondata da mura con sette porte. Una era chiamata Porta Sarno. Questa portava verso una vasta pianura chiamata “Valle dei Sarrasti”. Questi luoghi furono abitati dall'epoca neolitica da diversi insediamenti indigeni di popoli come gli Osci ed i Sanniti. A partire dal IX secolo prima di Cristo, queste presenze durarono anche in epoca romana, fino all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

La tribù dei Sarrasti ha dato il nome alla Valle e ciò basta per comprendere quanto sia importante l’espressione che definisce un contesto e dà il senso al tutto. dove, appunto il “tutto si tiene”. Chi scrive ha vissuto gran parte della sua vita in questi luoghi, pur non essendovi nato. Un legame che conferma e continua a “legare il tutto”.

La fortuna dell’antica città di Pompei, nel campo della produzione agraria, del mercato ittico e floreale, era favorito dalla sua vantaggiosa posizione geografica. La città sorgeva infatti su un altopiano formatosi dai resti di vecchie eruzioni vulcaniche, il che assicurava una terra fertile e, non a caso, i migliori vigneti della Campania erano vantati da Pompei vicino alla foce del fiume Sarno che dà il nome anche alla moderna cittadina, a brevissima distanza dal mare. Ne parla anche Virgilio nell’Eneide.

Oggi la città di Pompei dista dal mare pochi minuti d’auto. In quel lontano 79 d.C. bastava uscire dalle mura cittadine per trovare l’acqua cristallina del Mediterraneo, il mare di Pompei. Ognuna di queste porte era legata ad un’attività della città. Porta Vesuvio e Porta Sarno, per esempio, erano le più interessate per gli scambi commerciali; Porta Stabia era una delle più trafficate perché di lì si passava per andare sull’antico porto del fiume Sarno.

Tutto ruota intorno ad una espressione, che non è un tag o un’etichetta, ma che uno degli studiosi che hanno contribuito in maniera autorevole alla realizzazione della mostra ed alla stesura del catalogo-libro chiama: “Eruzioni sublimi. Le catastrofi vulcaniche nell’immaginario artistico moderno e contemporaneo”. L’articolo porta la firma di Luigi Gallo (mi onoro di essere solo un suo omonimo) che col suo intervento fa il punto su come Pompei si collega a Akrotiri, la moderna Santorini.

Il “sublime” diventa soggetto/oggetto di meditazione estetica quando si tenta di evidenziare la fisicità del legame tra catastrofe e immaginario, davanti ad una manifestazione naturale che va sotto il nome di “eruzione”. Scrive lo studioso nel suo articolo che queste sensazioni sono “canali aperti con il misterioso centro del mondo, i vulcani procurano un’emozione ambigua, fra orrore e fascinazione, un perturbante “umheimlichkeit”, (letteralmente un il rimosso che torna), per usare un termine col quale Sigmund Freud rinvia all’oscillazione fra strano e familiare”. Sono emozioni e sensazioni che ho provato anche io, senza saperle ben definire, quando ho messo piede su quell’isola che oggi porta il nome di Santorini. Mi piace concludere questo post che non vuole essere una recensione, con le sue parole:

“In un arco cronologico di tremila e cinquecento anni, Pompei ricopre il punto medio tra la nostra attualità e la civiltà minoica. Circa mille e settecento anni separano Akrotiri da Pompei e poco meno di duemila ci distanziano dall’eruzione del 79 d.C. La riscoperta degli insediamenti sepolti permette, come una macchina del tempo, di riportare nel presente il mito della storia e al contempo di elaborare una riflessione sulla continuità della vita: i resti di cibo emersi nelle antiche città rimandano con struggente immediatezza alle catastrofi intercorse, conservando la poesia del ricordo. A Marcel Proust il compito di chiudere questa riflessione: “Ma, quando niente sussiste d’un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, soli, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore, lungo tempo ancora perdurano, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l’immenso edificio del ricordo”.

Il “ricordo” è, appunto, l’ultimo tag/etichetta che va dato a questo libro documento che dimostra come il libro, in quanto tale, possa essere davvero “un système où tout se tient”, tanto forte e tanto potente da avere coinvolto in toto anche chi scrive, che è andato sempre alla ricerca del “tempo” che non va mai “perduto”, ma viene sempre “ritrovato” attraverso la lettura e la scrittura.

Published on December 18, 2019 05:24

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers