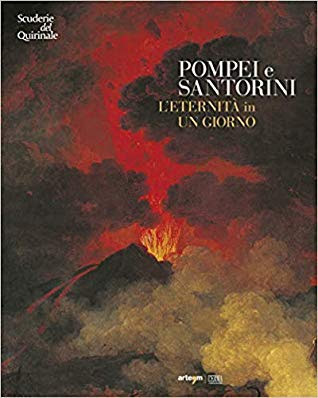

Pompei e Santorini: l'eternità in un giorno

Il libroUna espressione in lingua francese: “un système où tout se tient”, mutuata da una nota definizione della lingua umana, mi aiuta a parlare di un libro che non è solo un libro, ma anche molto altro.

Il libroUna espressione in lingua francese: “un système où tout se tient”, mutuata da una nota definizione della lingua umana, mi aiuta a parlare di un libro che non è solo un libro, ma anche molto altro.

Appunto, quello che intendeva il linguista francese De Saussure quando cercava di definire la lingua umana come “un sistema complesso dove tutto si tiene”.

Cosa sia un libro, crediamo tutti di saperlo. Non è facile, invece, dimostrarlo e non tutti ce ne rendiamo conto, se non quando, forse, lo abbiamo tra le mani.

Il libro non solo inteso come oggetto e il suo contenuto. Può essere anche ben altro. Nel tentativo di parlare di questo libro mi vengono in aiuto i tag, le etichette, che ho scelto per classificarlo.

bellezza, bibliomania, geografia, immaginazione, luoghi, macrostoria, microstoria, mistero, natura, paesaggio, past, read, rete, ricordi, storia, tempo, terra-dei-sarrasti, viaggi, vita

In una recensione su GoodReads, un frettoloso lettore ha scritto che si tratta del catalogo di una mostra che si tiene a Roma alle Scuderie del Quirinale. Scrive che non ha letto il libro, ma ha “visitato la mostra stessa, leggendo scrupolosamente tutte le note appese ai muri e accanto agli oggetti esposti, oltre che ascoltato l’intera audioguida. Ciò corrisponde, perciò, ad aver letto il catalogo.”

Invece questo “libro-catalogo” dimostra proprio quello che un libro può essere oltre che un semplice contenitore di una qualunque mostra. Si legge, infatti, nella spiegazione che gli autori danno del titolo” L’eternità in un giorno: Pompei e Santorini”: “Una lettura sincronica della due città sepolte, Pompei e la preistorica Akrotiri sull’isola di Thera, oggi chiamata Santorini”. Io ho replicato a questo lettore che non avendo potuto visitare la mostra, ho acquistato il libro, e gli ho fatto sapere anche che vivo da sempre a poca distanza da Pompei, mentre la scorsa estate ho visitato Santorini.

Quindi il primo e più importante tag/etichetta da assegnare al libro-documento è il “tempo”, o meglio quello che chiamiamo la “macchina del tempo”. Non è possibile qui parlare di tutto quello che si nasconde dietro ogni etichetta che gli ho assegnato. Certamente è un libro che è la prova di “un sistema dove tutto si tiene”. Una lettura personale, come è sempre quella di un libro. La “costruzione” di un “sistema”, appunto, che cerca di dare una risposta ai canonici interrogativi del “chi-cosa-quando-dove-perchè”.

La microstoria confluisce nella macrostoria, la bibliomania conosce la geografia e si incrocia col mistero della natura, la bellezza dell’immaginazione, il passato che ritrova i suoi luoghi, i viaggi sulla macchina del tempo. Sono tutti argomenti, temi che questo libro tocca e sui quali invita il lettore-visitatore a riflettere. C’è una etichetta, in particolare, che mi interessa mettere qui in evidenza. Quella che si riferisce alla “Valle dei Sarrasti”.

Se guardate una mappa dell’antica Pompei, fermando lo sguardo sull’Anfiteatro, scoprirete che l’antica città era circondata da mura con sette porte. Una era chiamata Porta Sarno. Questa portava verso una vasta pianura chiamata “Valle dei Sarrasti”. Questi luoghi furono abitati dall'epoca neolitica da diversi insediamenti indigeni di popoli come gli Osci ed i Sanniti. A partire dal IX secolo prima di Cristo, queste presenze durarono anche in epoca romana, fino all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

La tribù dei Sarrasti ha dato il nome alla Valle e ciò basta per comprendere quanto sia importante l’espressione che definisce un contesto e dà il senso al tutto. dove, appunto il “tutto si tiene”. Chi scrive ha vissuto gran parte della sua vita in questi luoghi, pur non essendovi nato. Un legame che conferma e continua a “legare il tutto”.

La fortuna dell’antica città di Pompei, nel campo della produzione agraria, del mercato ittico e floreale, era favorito dalla sua vantaggiosa posizione geografica. La città sorgeva infatti su un altopiano formatosi dai resti di vecchie eruzioni vulcaniche, il che assicurava una terra fertile e, non a caso, i migliori vigneti della Campania erano vantati da Pompei vicino alla foce del fiume Sarno che dà il nome anche alla moderna cittadina, a brevissima distanza dal mare. Ne parla anche Virgilio nell’Eneide.

Oggi la città di Pompei dista dal mare pochi minuti d’auto. In quel lontano 79 d.C. bastava uscire dalle mura cittadine per trovare l’acqua cristallina del Mediterraneo, il mare di Pompei. Ognuna di queste porte era legata ad un’attività della città. Porta Vesuvio e Porta Sarno, per esempio, erano le più interessate per gli scambi commerciali; Porta Stabia era una delle più trafficate perché di lì si passava per andare sull’antico porto del fiume Sarno.

Tutto ruota intorno ad una espressione, che non è un tag o un’etichetta, ma che uno degli studiosi che hanno contribuito in maniera autorevole alla realizzazione della mostra ed alla stesura del catalogo-libro chiama: “Eruzioni sublimi. Le catastrofi vulcaniche nell’immaginario artistico moderno e contemporaneo”. L’articolo porta la firma di Luigi Gallo (mi onoro di essere solo un suo omonimo) che col suo intervento fa il punto su come Pompei si collega a Akrotiri, la moderna Santorini.

Il “sublime” diventa soggetto/oggetto di meditazione estetica quando si tenta di evidenziare la fisicità del legame tra catastrofe e immaginario, davanti ad una manifestazione naturale che va sotto il nome di “eruzione”. Scrive lo studioso nel suo articolo che queste sensazioni sono “canali aperti con il misterioso centro del mondo, i vulcani procurano un’emozione ambigua, fra orrore e fascinazione, un perturbante “umheimlichkeit”, (letteralmente un il rimosso che torna), per usare un termine col quale Sigmund Freud rinvia all’oscillazione fra strano e familiare”. Sono emozioni e sensazioni che ho provato anche io, senza saperle ben definire, quando ho messo piede su quell’isola che oggi porta il nome di Santorini. Mi piace concludere questo post che non vuole essere una recensione, con le sue parole:

“In un arco cronologico di tremila e cinquecento anni, Pompei ricopre il punto medio tra la nostra attualità e la civiltà minoica. Circa mille e settecento anni separano Akrotiri da Pompei e poco meno di duemila ci distanziano dall’eruzione del 79 d.C. La riscoperta degli insediamenti sepolti permette, come una macchina del tempo, di riportare nel presente il mito della storia e al contempo di elaborare una riflessione sulla continuità della vita: i resti di cibo emersi nelle antiche città rimandano con struggente immediatezza alle catastrofi intercorse, conservando la poesia del ricordo. A Marcel Proust il compito di chiudere questa riflessione: “Ma, quando niente sussiste d’un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, soli, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore, lungo tempo ancora perdurano, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l’immenso edificio del ricordo”.

Il “ricordo” è, appunto, l’ultimo tag/etichetta che va dato a questo libro documento che dimostra come il libro, in quanto tale, possa essere davvero “un système où tout se tient”, tanto forte e tanto potente da avere coinvolto in toto anche chi scrive, che è andato sempre alla ricerca del “tempo” che non va mai “perduto”, ma viene sempre “ritrovato” attraverso la lettura e la scrittura.

Published on December 18, 2019 05:24

No comments have been added yet.

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers