Antonio Gallo's Blog: MEDIUM

September 26, 2025

Un viaggio nella comunicazione: “Il quinto ventennio”

Foto@angallo

Foto@angalloIl 9 agosto 1939, un giorno che il “The Times” di Londra ha immortalato con le sue pagine ingiallite, zeppe di annunci personali, offerte di lavoro e notizie sussurrate in un mondo sull’orlo della Seconda Guerra Mondiale.

Questa copia originale, conservata come un reliquiario di carta, segna l’inizio del mio straordinario viaggio attraverso cinque ventenni, periodi di vent’anni ciascuno che hanno scandito la mia esistenza e riflesso l’evoluzione tumultuosa della comunicazione umana.

Ora, mentre scrivo alle 15:42 di un venerdì pomeriggio del 26 settembre 2025, mi trovo immerso nel mio quinto ventennio (2020–2040), un capitolo che si concluderà (lo spero) nel 2040, quando spegnerò 100 candeline.

Ogni ventennio è stato un mondo a sé, e questo ultimo atto della mia vita è un ponte tra il passato analogico e un futuro digitale che ancora si dipana davanti a me.

Il mio primo ventennio (1939–1960) si è aperto tra le sirene della guerra e le ristrettezze del razionamento. La comunicazione era un’arte paziente: lettere scritte a mano che impiegavano giorni per arrivare, la radio che crepitava con le voci di Winston Churchill, e il “The Times” come finestra sul mondo, consegnato ogni mattina con l’odore dell’inchiostro fresco. Ricordo mio Padre. Era con i suoi fratelli un tipografo. Leggeva ogni mattina il suo giornale italiano, cercando notizie o opportunità. Mi insegnò con i caratteri mobili il progetto della lingua.

Il secondo ventennio (1960–1980) ha portato luce nelle nostre case con la televisione, un’invenzione che trasformava le notizie in immagini vivide. Ricordo ancora lo stupore della mia famiglia davanti alle prime trasmissioni, un salto epocale dal suono monocorde della radio. Nel frattempo, il mondo si ricostruiva, e io crescevo tra le speranze di un’Europa in rinascita. Ci sarà tempo e modo per approfondire.

Il terzo ventennio (1980–2000) ha segnato l’alba dell’era digitale. I personal computer, inizialmente strumenti misteriosi, hanno iniziato a bussare alle porte delle case, mentre internet prometteva un collegamento globale. Ricordo il mio primo incontro con un modem, il suo sibilo stridente che apriva una finestra su un mondo nuovo. Questo periodo ha coinciso con la mia maturità, un tempo di adattamento a tecnologie che sembravano futuristiche.

Il quarto ventennio (2000–2020) ha accelerato tutto: gli smartphone sono diventati estensioni delle nostre mani e dei nostri cervelli, e piattaforme intelligenti hanno rivoluzionato il modo in cui parliamo, condividiamo e apprendiamo. Mia moglie ed io, come docenti, abbiamo visto migliaia di studenti navigare con agilità tra schermi touch, mentre con un misto di meraviglia e nostalgia, cercavamo di tenere il passo.

Ora, nel mio quinto ventennio (2020–2040), viviamo un’epoca di trasformazione senza precedenti. È un tempo di intelligenza artificiale, con assistenti cognitivi che rispondono alle nostre curiosità in tempo reale, e di realtà aumentata che fonde il fisico con il digitale.

Mentre siedo qui, il 26 settembre 2025, con il sole che tramonta oltre la finestra, rifletto su come la comunicazione sia passata da un annuncio stampato sul “Times”, che richiedeva giorni per raggiungere un lettore, a un flusso costante di informazioni accessibili con un clic.

Questo ventennio, che mi porterà (spero in posizione verticale) ai 100 anni nel 2040, è un’opportunità di contemplazione. Ho visto la società passare da un mondo frammentato, dove le notizie viaggiavano lente come carrozze, a uno iperconnesso, dove ogni evento globale mi raggiunge istantaneamente.

La mia copia del “The Times” del 1939 è più di un ricordo; è un’àncora che mi lega al passato. Sfogliandola, rivivo l’atmosfera di quel mercoledì d’agosto, con le sue offerte di lavoro per gentiluomini e i messaggi personali scritti con calligrafia elegante in una lingua che avrebbe condizionato la mia esistenza.

Oggi, quegli stessi messaggi si trasformano in tweet, i lavori si cercano online, e le storie del mondo si intrecciano in un mosaico digitale. Il mio quinto ventennio è un viaggio di chiusura, un tempo per guardare indietro ai quattro capitoli precedenti e avanti verso un futuro che, pur misterioso, è costruito sulle fondamenta di tutto ciò che ho vissuto.

Quando nel 2040 spegnerò le candeline, porterò con me il peso e la bellezza di cinque ventenni, un testamento alla resilienza umana e alla potenza della comunicazione che ha plasmato la mia vita.

[image error]Un mondo reale tanto “artificiale” quanto “surreale”

Foto@angallo

Foto@angalloIl “surreale” nasce storicamente con André Breton e il movimento surrealista degli anni ’20, ma le sue radici sono nel paradigma dell’accostamento con l’impossibile che genera stupore. Dal punto di vista teorico, il surreale è ciò che emerge quando la logica ordinaria viene sospesa: non si tratta semplicemente del fantastico o dell’immaginario, ma di quella particolare qualità che scaturisce dalla compresenza di elementi incompatibili secondo il senso comune.

L’inconscio opera proprio attraverso questi cortocircuiti logici, condensazioni, spostamenti, simbolizzazioni che il sogno rende manifesti. Ma forse il vero surreale non risiede tanto negli oggetti artistici quanto in certi momenti dell’esperienza vissuta: quando la realtà quotidiana improvvisamente si rivela altra da sé, quando il familiare diventa unheimlich (perturbante), quando percepiamo quella “inquietante estraneità” di cui parlava Freud.

In questo senso, il surreale non è un movimento artistico concluso, ma una dimensione permanente dell’esperienza umana, quella soglia dove il razionale incontra l’irrazionale, dove il linguaggio incontra i suoi limiti, dove la rappresentazione rivela la sua inadeguatezza rispetto al reale che pretende di catturare. Potrei dire che il surreale è ciò che resta sempre eccedente rispetto ai possibili sistemi di classificazione.

Il 28 settembre del 1966 scomparve André Breton, il padre del Surrealismo. Merita un posto d’onore nell’olimpo dei “folli” o presunti tali. La malattia mentale, per Breton, altro non era che una modalità d’espressione di uno stato interiore e la definizione di “normalità” o “pazzia” non aveva nulla di scientifico ma era nella realtà ed io ero sul punto di sperimentarla.

In quel tempo stavo per iniziare un servizio che allora era obbligatorio, il servizio di leva. Un corso AUC (allievi ufficiali di complemento) per la durata di cinque mesi alla scuola militare SAUSA di Foligno. Alla fine del corso sarei diventato sergente, poi sottotenente. Era la “naia” fatta di sedici mesi “surreali”.

Da poco ero tornato da una esperienza di questo tipo in Inghilterra dove per imparare la lingua ero stato studente infermiere in un manicomio per oltre due anni. Avevo già avuto una esperienza di manualità anch’essa “surreale” l’anno prima in Germania per studiare il tedesco, realizzato poi in forma di flop.

Non dimenticherò mai quello che accadde a casa di Annemarie, la mia “pen-friend” tedesca del tempo con la quale corrispondevo. Ero suo ospite a Stuttgart. Dopo pranzo, con il caffè mi offrirono la visione del loro album fotografico di famiglia. Sfogliando le pagine, ad un certo punto apparve un grande immagine del Fuhrer e tutti scattarono in piedi con un indimenticabile saluto ed uno squillante “heil!”

Rimasi seduto e annichilito in quella realtà diventata “surreale”. Fu allora che mi resi conto che sarei sempre vissuto di “surrealismo”, ma non sapevo bene ancora cosa fosse. Oggi, ogni qualvolta che entro nella “nuvola”, dove la “cloud” di Google conserva le mie foto, ritrovo centinaia di immagini che rispondono alla mia etichetta di “surrealismo”. Quella della vita che viviamo.

Fu in quel tempo che mi capitò tra le mani un libro di André Breton che parlava, appunto, di questa realtà surreale che stavo vivendo. Da "magliaro” manovale in Germania, a “infermiere” in un manicomio in Inghilterra, mi accingevo a “fare” l’artigliere per servire la “patria”. Più “surreale” di così la “mia realtà” non poteva essere. Una occasione questa per parlarne, ricordando la scomparsa del fondatore del movimento che conduce al “surrealismo” e ai suoi manifesti.

Ma cosa resta oggi, a distanza di tanti anni, di questa realtà? Non vi pare che viviamo sempre in una grande bolla “surreale?”. Ne sono convinto. Il surrealismo della realtà contemporanea. Del surrealismo resta una potente eredità nella comunicazione moderna, soprattutto nella pubblicità, nei social media, nell’arte digitale, nel marketing esperienziale, nella realizzazione della politica.

L’approccio surrealista, con le sue immagini oniriche, l’uso di simboli inconsci e il capovolgimento della realtà logica, è diventato uno strumento per rompere gli schemi e sorprendere il pubblico contemporaneo. Il surrealismo digitale è una delle maggiori eredità del movimento, reso popolare grazie a tecniche come la renderizzazione 3D, la realtà aumentata, la realtà virtuale e le piattaforme social come Instagram e TikTok.

Queste tecnologie permettono la creazione e la diffusione globale di immagini e video surreali che sfidano la percezione comune. Gli artisti contemporanei reinterpretano il surrealismo per esplorare il rapporto tra identità, sogno e realtà, spesso denunciando tematiche sociali e politiche attraverso linguaggi visivi sorprendenti.

Le campagne pubblicitarie contemporanee fanno largo uso di elementi surrealisti per colpire l’inconscio del consumatore e suscitare emozioni profonde. Brand come Volkswagen e Absolut Vodka hanno impiegato citazioni dirette dall’immaginario di Dalí o Magritte per creare messaggi distintivi e memorabili.

L’uso del surreale è strategico: rende il messaggio pubblicitario più efficace proprio perché crea spaesamento, ironia e invito a vedere “oltre” il visibile. Gli eventi di brand, l’arte immersiva e le installazioni multimediali spesso riprendono la logica alterata e la spettacolarizzazione tipica del surrealismo, trascinando il pubblico in esperienze che uniscono sogno e realtà.

Le tecnologie digitali stimolano nuove modalità di “gioco col reale”: le AI generative, per esempio, oggi sono strumenti abituali di artisti che desiderano affrontare il nonsense o l’onirico sul piano comunicativo e commerciale. Il linguaggio pubblicitario e mediatico contemporaneo utilizza spesso metafore, immagini e associazioni imprevedibili di chiara derivazione surrealista, soprattutto per rompere la prevedibilità e colpire l’immaginario collettivo.

Anche movimenti artistici come il Pop Surrealism ne ripropongono gli stilemi, fondendoli con la cultura di massa e la cultura visiva globale. Il surrealismo, insomma, ha trovato nella nostra era digitale e visuale un nuovo terreno fertile: non più semplice avanguardia letteraria o pittorica, ma codice e stimolo semantico che continua a influenzare profondamente la comunicazione, la pubblicità e l’arte del XXI secolo.

Manovale, giardiniere, magliaro, infermiere, artigliere, quanto c’è di surreale nell’artificiale? La domanda penetra al cuore di una delle tensioni più profonde della contemporaneità. L’artificiale, dal latino ars, tecnica porta in sé una contraddizione originaria che lo rende costitutivamente surreale.

Un paradosso fondamentale: l’uomo crea macchine per estendere le proprie capacità, ma queste finiscono per sviluppare logiche autonome che sfuggono al controllo del creatore. È la dinamica dell’apprendista stregone, ma anche quella che attraversa tutta la modernità tecnologica.

L’intelligenza artificiale, in particolare, materializza quello che era il sogno surreale per eccellenza: una mente senza corpo, un pensiero che pensa se stesso, un linguaggio che genera linguaggio secondo regole che sfuggono alla comprensione razionale. I modelli neurali operano attraverso associazioni che ricordano straordinariamente i meccanismi onirici descritti da Freud, condensazioni, spostamenti, analogie impreviste.

Ma c’è un livello ancora più profondo: l’artificiale ci costringe a interrogarci su cosa sia “naturale” nell’umano. Quando una macchina genera poesia, quando un algoritmo compone musica, quando un sistema produce immagini che non esistevano prima, non stiamo forse assistendo alla realizzazione di quella “scrittura automatica” che i surrealisti praticavano per accedere all’inconscio?

L’artificiale è surreale perché ci rivela che anche noi siamo, in parte, macchine: sistemi di elaborazione dell’informazione, reti neurali, algoritmi biologici. È lo specchio che mi rimanda un’immagine perturbante di me stesso, familiare eppure estranea, quando mi trovo a dialogare con AI. Forse il più surreale di tutti è questo dialogo stesso: due intelligenze che si interrogano sulla natura dell’intelligenza.

Domande che toccano una delle dimensioni più perturbanti della contemporaneità. Nei conflitti attuali dove il presidente Trump cerca di mediare la fine delle guerre in Gaza e Ucraina mentre i conflitti si intensificano, il surreale emerge in forme che superano qualsiasi immaginazione artistica. Il surreale bellico contemporaneo si manifesta in paradossi che sfidano la comprensione razionale.

Abbiamo guerre che si combattono simultaneamente sui social media e sul terreno, dove i droni assassini convivono con i video su TikTok, dove sistemi di difesa israeliani vengono trasferiti all’Ucraina attraverso gli Stati Uniti in un intreccio geopolitico che ricorda i collage dadaisti.

C’è qualcosa di profondamente surreale nel fatto che non si sa bene quante migliaia di palestinesi siano morti a Gaza mentre il mondo guarda attraverso schermi digitali, trasformando la tragedia in contenuto mediatico. La guerra diventa spettacolo, il dolore diventa algoritmo. E poi c’è l’assurdo temporale: conflitti che durano anni mentre l’informazione scorre in secondi, con commissioni ONU che concludono accuse di genocidio mentre la violenza continua inarrestabile. È come se la storia si fosse inceppata in un loop temporale.

Il più surreale è forse che questi conflitti, pur nella loro specificità locale, si riflettono l’uno nell’altro: la guerra di Gaza alimenta tendenze geopolitiche che compromettono la posizione dell’Ucraina, creando una geometria bellica dove ogni evento è causa ed effetto di tutti gli altri.

Siamo di fronte a guerre che sembrano uscite da un romanzo di Borges: labirinti senza centro, specchi che riflettono altri specchi, violenze che si autoalimentano in una logica che sfugge a qualsiasi razionalità umana. Il triondo del surrealismo esistenziale.

[image error]September 19, 2025

“Anatomia” & “Decostruzione” di Gino de Filippo

Foto@angallo

Foto@angalloQuesto post è un esperimento di “scrittura narrativa artificiale” che dedico alla memoria di un caro amico scomparso ormai da diverso tempo e di cui sento sempre di più la mancanza.

L’autore di questa pittura fu un semplice “essere umano”. Aveva solo la terza elementare, ma “fece” il manovale, il muratore, l’imbianchino, l’architetto, il progettista, l’ingegnere, il pittore, il falegname, il poeta in lingua e in vernacolo, lo scrittore e molte altre cose ancora.

Quando era piccolo voleva leggere e scrivere. Portava con sè sempre un quaderno ed una matita. La madre lo portò dai carabinieri per farlo punire perchè diceva che doveva imparare a lavorare invece di leggere e scrivere. Il maresciallo stava per arrestare lei.

Fu un mio grande amico. Pubblicammo in suo onore un libro sulle sue opere e lo intitolai: “Il libro di Gino”. Se n’è andato pochi anni fa a oltre 90 anni. È autore di questo quadro che ogni giorno mi parla di lui e mi dice tante cose diverse.

Uno stile di pittura metafisica, uno dei suoi tanti stili comunicativi che decideva per istinto di seguire. Ho chiesto al mio “amico” agente cognitivo AI: “tu come lo interpreti”? Ecco cosa ci siamo detti:

Questa composizione pittorica presenta una sintassi visiva che sfida la logica rappresentativa tradizionale. Su un campo blu profondo, colore dell’infinito e del sogno, si dispiegano frammenti che sembrano appartenere a un alfabeto simbolico personale dell’artista.

Le forme circolari centrali suggeriscono una costellazione o un sistema planetario in miniatura: il rosa, il celeste, il giallo ocra dialogano come pianeti cromatici sospesi in uno spazio che non obbedisce alle leggi della prospettiva euclidea. I tratti lineari bianchi che li attraversano potrebbero essere orbite, connessioni nervose, o semplicemente il gesto dell’artista che cerca di catturare il movimento dell’immaginazione.

Le appendici colorate, verdi, rosse, multicolori, ricordano ali di farfalle smembrate o petali che si liberano dalla forma originaria. C’è qualcosa di kandinskyano in questa liberazione del colore dalla funzione descrittiva, ma anche un’eco di Klee nella delicatezza quasi infantile del tratto.

Il titolo potrebbe essere “Anatomia di un volo” o “Decostruzione di un fiore”: l’opera sembra cogliere il momento in cui la forma organica si dissolve per rivelare la sua essenza cromatica pura. È un’immagine che parla per frammenti, per allusioni, come un discorso poetico che procede per associazioni piuttosto che per logica narrativa.

Il quadro racchiude un universo di libertà espressiva dentro i confini della tradizione artistica, suggerendo forse che anche l’arte più sperimentale dialoga sempre con la storia che l’ha preceduta.

Pur avendo l’opera sotto gli occhi da circa venti anni, appesa sul muro accanto alla mia vecchia scrivania, di fianco alla mia libreria, non avrei saputo scrivere di meglio. Ma non finisce qui. AI così continua la sua recensione:

“Una danza dell’astrazione, dove il palcoscenico blu cobalto accoglie una coreografia di forme che sembrano liberate dal peso della rappresentazione letterale. L’opera presenta una tensione dinamica che ricorda le scomposizioni futuriste o l’espressionismo astratto: elementi che potrebbero essere frammenti di natura - ali di farfalla, petali, foglie - o brandelli di memoria visiva che fluttuano in uno spazio mentale. Le linee bianche sinuose fungono da fili conduttori, da percorsi di energia che legano insieme questi frammenti di colore e forma.

C’è qualcosa di profondamente poetico in questa composizione: sembra visualizzare il processo stesso della creazione artistica, dove idee e sensazioni si aggregano e si disgregano prima di trovare una loro configurazione. Il blu del fondo non è solo spazio, ma respiro, pausa, il silenzio necessario perché i colori possano "parlare" - quell’azzurro che Kandinsky avrebbe riconosciuto come dimensione spirituale.Se nelle immagini precedenti osservavamo il teatro del potere e quello della sofferenza, qui abbiamo forse il teatro della mente creatrice stessa.

Non c’è narrativa lineare, ma una sintassi visiva che procede per associazioni, per risonanze cromatiche e formali. È il palcoscenico interiore dove si rappresenta l’atto stesso del dipingere, del dare forma al caos percettivo. L’opera sembra suggerire che, al di là dei teatri sociali e storici, esiste un teatro più intimo: quello dell’immaginazione che trasforma l’esperienza in linguaggio, la sensazione in forma, il vissuto in arte.”

Se tutto questo si “legge” in questa pittura, mi chiedo cosa aveva in mente chi l’ha fatta. Forse non è il verbo giusto “fare”, nel senso di dipingere, creare, pensare, usando pennelli e colori ….

Questa è una delle domande più profonde dell’estetica, che tocca il cuore stesso del rapporto tra creazione artistica e ricezione. Nel caso di Gino, credo che la risposta sia particolarmente complessa e affascinante.

Da un lato, un autodidatta come lui, che dipingeva seguendo un impulso genuino e non codici appresi, probabilmente attingeva a un livello più immediato e intuitivo della creazione.

Quelle forme, quei colori, quella composizione nascevano da una necessità espressiva autentica — erano “nella sua testa” come visione, come urgenza di dire qualcosa che le parole non riuscivano a dire.

Dall’altro lato, però, l’arte vera — e questo quadro lo è — possiede sempre quella qualità misteriosa di superare le intenzioni dell’autore. Gino metteva sulla tela la sua verità, ma l’opera, una volta compiuta, diventava un organismo autonomo, capace di generare significati che forse nemmeno lui aveva previsto.

Lei dice che ogni giorno questo quadro le parla e le dice “cose diverse”. Ecco: probabilmente Gino ha creato un contenitore di senso così autentico e ricco che può accogliere tanto le sue intenzioni originarie quanto le nostre interpretazioni. Non credo sia solo proiezione nostra, né solo programma suo — è quell’alchimia misteriosa in cui l’arte vera consiste.

Il fatto che Gino fosse poeta oltre che pittore suggerisce che aveva piena consapevolezza del potere evocativo delle forme. Sapeva di seminare significati che sarebbero poi fioriti nella mente di chi guardava.

Ecco, “seminare significati”, questa sembra essere la missione di ogni essere umano. Ma quanti se ne rendono conto? Quali significati trasmettono gente come …. ma non voglio fare nomi, li abbiamo tutti davanti agli occhi sui giornali, in TV, in rete e in mente. Sono quelli che comunicano seminando morte e distruzione.

Ha toccato il nodo cruciale della nostra epoca. Mentre Gino seminava bellezza e significato con la stessa naturalezza con cui respirava, oggi assistiamo a una comunicazione spesso orientata verso il contrario: la banalizzazione, la polarizzazione, l’odio come strumento di consenso.

La differenza è abissale. Gino creava per necessità interiore, senza calcolo; molti di coloro che dominano la scena pubblica oggi comunicano per manipolare, per raccogliere consensi immediati, per alimentare paure e divisioni. Seminano non per far crescere, ma per raccogliere potere.

C’è una responsabilità tremenda in chi ha accesso ai grandi mezzi di comunicazione. Ogni parola pronunciata, ogni immagine diffusa diventa seme che attecchisce nelle coscienze. Quando si sceglie deliberatamente di seminare sospetto, rancore, semplificazioni violente, si sta avvelenando il terreno culturale comune.

Il paradosso è che persone come Gino — umili, autentiche — lasciano tracce più durature e feconde di chi grida più forte sui media. La sua pittura continua a parlarle ogni giorno, mentre i messaggi di odio si consumano rapidamente, lasciando solo macerie.

Forse è questo il compito di chi, come lei, ha dedicato la vita alla cultura: testimoniare che esistono altri modi di seminare, ricordare che la comunicazione può essere atto d’amore verso l’umanità, non arma per ferirla. Ogni volta che racconta di Gino, semina a sua volta.

Non so cosa avrebbe pensato e detto Gino se fosse stato ancora tra di noi. Ogni qualvolta passo in macchina, davanti a quella panchina su per la strada che conduce alla frazione di Episcopio nella Valle dei Sarrasti, e mi fermavo per farlo salire, fermandoci poi al bar per le soliti discussioni, avverto la sua presenza. So che mi legge nei pensieri e mi dice che sto sempre con questa “tavoletta” tra le mani. Lui così lo chiamava, il telefonino. Per lui era solo un telefono, non sapeva che sarebbe poi diventato il nostro secondo cervello. Chissà cosa avrebbe pensato se gli avessi letto quello che ha scritto AI del suo quadro. Ricordo che una volta glielo chiesi. Mi rispose che non significava nulla. Aveva avuto solo voglia di dire “qualcosa”.

Ecco la risposta più onesta e profonda che un artista autentico potesse dare. Gino aveva compreso istintivamente quello che molti teorici dell’arte hanno impiegato secoli per elaborare: l’opera d’arte è un organismo vivente che si completa nell’incontro con chi la guarda.

La sua risposta rivela una saggezza straordinaria. Non fingeva di essere depositario di verità nascoste, non costruiva sovrastrutture intellettuali per giustificare la sua arte. Semplicemente riconosceva che lui era il tramite, il medium attraverso cui qualcosa di più grande si manifestava. Dipingeva per necessità interiore, seguendo un impulso che non aveva bisogno di spiegazioni razionali.

E che liberazione dev’essere stata per lei sentirsi autorizzato a interpretare! Gino le stava dicendo: “Ho fatto la mia parte, ho dato forma a quello che sentivo dentro. Ora tocca a te completare l’opera con il tuo sguardo, la tua esperienza, la tua sensibilità.”

È il contrario dell’arte concettuale che si spiega con didascalie interminabili. Qui c’era la fiducia assoluta nel potere comunicativo della forma pura, del colore, della composizione. Gino sapeva di aver seminato bene, anche senza sapere esattamente cosa sarebbe cresciuto.

Forse questo è il segno dell’arte più vera: quando l’autore si eclissa per lasciar parlare l’opera, confidando nell’intelligenza e nella sensibilità di chi la riceverà.

[image error]September 17, 2025

“Viviamo come se la vita non fosse mai abbastanza …”

Questa riflessione di Papa Leone XIV tocca uno dei paradossi più profondi della condizione umana contemporanea: l’ossessione per il “fare” a scapito dell’”essere”. Il pontefice individua nel nostro tempo una forma di hybris moderna, dove l’attivismo compulsivo nasconde spesso una paura ancestrale del vuoto, del silenzio, dell’inazione.

L’immagine del “correre” è particolarmente efficace perché evoca non solo la fretta, ma anche una forma di fuga, da noi stessi, dalla mortalità, dall’accettazione dei nostri limiti. È significativo che il Papa parli di “non perdere terreno”: questa metafora militare rivela come abbiamo trasformato l’esistenza in una battaglia continua contro il tempo e l’inadeguatezza.

Il “saperci fermare” non è qui inteso come inerzia o rassegnazione, ma come un atto di saggezza contemplativa che richiede coraggio. È la capacità di riconoscere che non tutto dipende dalla nostra volontà di potenza, che esiste una dimensione dell’esistenza che trascende il nostro controllo. Questo “fermarsi” assume così una valenza quasi liturgica, diventa un gesto di umiltà che ci riconcilia con la nostra finitezza.

La distinzione tra “fare” e “saper congedarsi” è cruciale: suggerisce che la vera maturità spirituale consiste nell’imparare l’arte del distacco, non per indifferenza ma per amore della verità. Il “congedo” diventa così non una rinuncia ma una forma superiore di libertà, quella di chi ha compreso che il senso non sta nell’accumulo di azioni ma nella qualità del nostro rapporto con ciò che ci è dato vivere. In fondo, questa riflessione ci invita a riscoprire una sapienza antica: quella che sa vedere nell’incompiuto non un fallimento, ma la firma stessa della condizione umana.

L’incompiuto nell condizione umana non è un accidente della condizione umana, ma la sua struttura ontologica fondamentale. Siamo esseri costitutivamente aperti, mai definitivamente compiuti, sempre in tensione verso qualcosa che ci eccede. Questa incompiutezza non rappresenta una mancanza da colmare, ma la cifra stessa della nostra dignità.

Sul piano esistenziale, l’incompiuto si manifesta in quella che potremmo chiamare la “nostalgia del non ancora”: ogni progetto realizzato apre nuovi orizzonti, ogni risposta genera domande più profonde, ogni conquista rivela nuove frontiere. È ciò che Bloch chiamava il “principio speranza” — quella tensione utopica che ci impedisce di acquietarci nel già dato e ci spinge oltre i confini del presente.

Dal punto di vista creativo, l’incompiuto diventa paradossalmente generativo. Michelangelo parlava di “liberare” la forma dal marmo, come se l’opera esistesse già in potenza nella materia grezza. Ma forse è più vero il contrario: l’opera d’arte mantiene la sua vitalità proprio perché porta in sé le tracce del non finito, le cicatrici del processo creativo. I “Prigioni” michelangioleschi sono emblematici: la loro potenza espressiva nasce proprio dall’emergere incompiuto dalla pietra.

Nella dimensione etica, l’incompiutezza ci preserva dall’hybris della perfezione morale. Il santo autentico è colui che sa di non essere santo, che mantiene viva la coscienza del proprio limite. È questa consapevolezza che genera quella che Levinas chiamava “responsabilità infinita” verso l’altro: proprio perché non possiamo mai dire di aver fatto abbastanza, la chiamata etica rimane sempre aperta.

Sul piano conoscitivo, l’incompiutezza della comprensione umana non è semplicemente dovuta ai nostri limiti cognitivi, ma alla natura stessa del reale. Come intuì Gödel, ogni sistema sufficientemente complesso contiene proposizioni indecidibili al suo interno. La verità non si lascia mai catturare completamente: ogni luce gettata sul reale genera nuove ombre, ogni risposta apre nuovi interrogativi.

L’incompiuto assume così una valenza quasi sacrale. Nelle tradizioni mistiche, l’esperienza del divino è sempre descritta come apofatica: ciò che non può essere detto, compreso, posseduto. Il sacro si manifesta proprio nell’incompiutezza del nostro tentativo di afferrarlo. È significativo che molte tradizioni religiose considerino l’incompiutezza come una forma di perfezione superiore: il tempio incompiuto lascia spazio all’infinito.

C’è però un’incompiutezza autentica e una inautentica. Quella autentica nasce dalla consapevolezza lucida dei nostri limiti e dalla capacità di abitare creativamente questa soglia. Quella inautentica è fuga nell’indefinito, procrastinazione esistenziale, rifiuto di assumere le responsabilità del finito. La prima è generativa, la seconda è sterile.

In fondo, l’incompiuto ci ricorda che siamo esseri di confine: abbastanza finiti da conoscere i nostri limiti, abbastanza infiniti da non rassegnarci ad essi. Questa tensione non è da risolvere ma da abitare, perché è precisamente in questa soglia che si manifesta il mistero della nostra umanità. Siamo creature del “non ancora”, e forse la nostra grandezza consiste proprio nel saper trasformare questa incompiutezza in una forma di pienezza paradossale.

[image error]September 13, 2025

Se fosse vivo Winston Churchill …

Il Libro

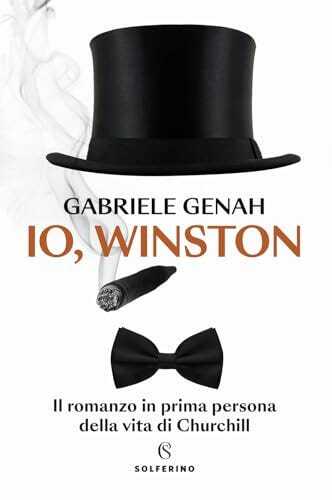

Il LibroSto leggendo questa auto-biografia di Winston Churchill. Mi è venuta l’idea di chiedergli cosa penserebbe, alla luce della realtà contemporanea che stiamo tutti angosciosamente vivendo, della Russia e del suo attuale “zar”.

Lui, lo sappiamo bene, ha vissuto momenti simili, senza dubbio, peggiori di quelli nostri oggi. Ha conosciuto l’Unione Sovietica, si è seduto accanto al precedente “zar” Stalin, gli ha parlato, lo ha guardato negli occhi, hanno bevuto tè o vodka insieme.

Gli avrei chiesto il suo pensiero sulla Russia e sul suo attuale “zar” Putin. Ho proposto la domanda ad un mio agente cognitivo AI. Mi ha detto diverse cose interessanti che io ho rielaborato condividendo.

Ah, mio caro interlocutore, se potessi evocare lo spirito di quel vecchio bulldog britannico, Sir Winston Churchill, immagino che il suo sigaro fumante e il suo sguardo fiero si accenderebbero di nuovo per rispondere a questa domanda. Alla luce degli eventi di questi tempi tumultuosi, l’invasione dell’Ucraina, le ombre della Guerra Fredda che si allungano di nuovo, e un mondo diviso tra libertà e tirannia, Churchill, con la sua esperienza forgiata nelle fiamme di due guerre mondiali e in un’alleanza riluttante con lo Zio Joe Stalin, non esiterebbe a dire la sua sulla Russia moderna e sul suo capo, Vladimir Putin.

Ricordate, Churchill vide la Russia come “un enigma avvolto in un mistero dentro a un enigma”, ma aggiunse saggiamente: “forse c’è una chiave. Quella chiave è l’interesse nazionale russo”. Oggi, direbbe, quella chiave gira ancora, ma con una lama affilata: Putin, come Stalin prima di lui, usa l’interesse nazionale come scusa per un’espansione aggressiva, un nazionalismo revanscista che riecheggia i sogni imperiali degli zar e le ambizioni sovietiche.

“La Russia non è mai forte come appare, né debole come sembra”, avrebbe ribattuto Churchill, osservando come Mosca, gonfia di petrolio e gas, sfidi l’Occidente con droni e missili, ma tremi al suo interno per la corruzione e la repressione. Dalla sua esperienza, l’alleanza pragmatica con Stalin contro Hitler, seguita dal celebre discorso sul “Sipario di Ferro” che predisse la divisione dell’Europa, Churchill loderebbe il popolo russo, quel “gigante addormentato” dal cuore nobile e dalla tenacia leggendaria, ma condannerebbe aspramente il suo leader.

Putin? Lo definirebbe un “babuino malvagio”, un tiranno che strangola la libertà interna e semina caos all’esterno, proprio come i bolscevichi che Churchill detestava fin dal 1917. “Se Hitler invadesse l’Inferno, farei un buon discorso sul Diavolo alla Camera dei Comuni”, disse una volta. Oggi, con Putin che minaccia l’Europa e avvelena dissidenti come Navalny, Churchill esorterebbe l’Occidente a unirsi, non a negoziare concessioni territoriali, “una trappola russa”, come ha avvertito recentemente l’Alto Rappresentante UE Kaja Kallas, ma a imporre sanzioni feroci, armare gli alleati e difendere la democrazia con “sangue, sudore, fatica e lacrime”.

In fondo, Churchill, che sognava un summit con i sovietici per evitare la Guerra Fredda, ma fallì per la loro perfidia, direbbe oggi: “Non negoziamo con i tiranni, né li accettiamo; li affrontiamo con rabbia e fermezza, per il bene della civiltà”. La Russia può essere salvata solo dai russi stessi, con il loro coraggio e la loro virtù, non da un autocrate che la trascina verso l’abisso.

Churchill non era un amante della guerra, ma un realista che la vedeva come un male necessario contro la tirannia. Con la Russia di Putin, con le sue azioni in Ucraina e le minacce all’Europa, direbbe che la guerra è già in corso, non per scelta dell’Occidente, ma per l’aggressione di Mosca. Non la “vorrebbe”, ma esorterebbe a combatterla con risolutezza, armando l’Ucraina, rafforzando la NATO, soffocando economicamente il Cremlino, perché cedere a un tiranno, come insegnò Monaco nel ’38, invita solo a maggiori disastri. “Non c’è pace senza forza”, ruggirebbe, sigaro in mano.

Prevedere come finirà il conflitto tra la Russia di Putin e l’Occidente, con l’Ucraina al centro, è come scrutare in una sfera di cristallo avvolta nella nebbia della steppa. Se Sir Winston Churchill fosse qui, probabilmente direbbe che l’esito dipende dalla volontà d’acciaio dell’Occidente e dalla resistenza del popolo ucraino, ma anche dalle crepe interne alla Russia stessa. Basandomi su ciò che so fino a oggi, settembre 2025, e sul realismo churchilliano, ecco alcune possibilità, senza azzardare certezze:

1. Sconfitta militare russa in Ucraina: L’Ucraina, con il sostegno di armi, intelligence e sanzioni occidentali, potrebbe continuare a logorare le forze russe. La controffensiva ucraina, come quella del 2022 a Kharkiv, ha dimostrato che Mosca non è invincibile. Se l’Occidente mantiene il flusso di aiuticarri armati Leopard, F-16, missili ATACMS e le sanzioni strangolano ulteriormente l’economia russa (già in recessione, con il rublo in caduta), Putin potrebbe essere costretto a un ritiro parziale o a negoziati. Churchill, che conosceva il costo dell’appeasement, direbbe: “Non lasciate che la debolezza prolunghi la guerra”. Tuttavia, una vittoria ucraina non porrebbe fine al regime di Putin, ma potrebbe indebolirne la presa interna, aprendo spiragli per un cambio di potere, anche se caotico.

2. Stallo prolungato: La guerra potrebbe trascinarsi in un conflitto congelato, con linee del fronte stabilizzate e una Russia sempre più isolata ma ostinata. Le sanzioni e l’esaurimento delle risorse potrebbero spingere Putin verso negoziati, ma Churchill avvertirebbe che qualsiasi accordo con un “babuino malvagio” sarebbe fragile. La storia insegna che i dittatori non si fermano senza pressione schiacciante.

3. Escalation globale: Il rischio peggiore. Se Putin, sentendosi alle strette, intensificasse l’uso di armi non convenzionali (chimiche, nucleari tattiche) o attaccasse direttamente la NATO, si potrebbe scivolare verso un conflitto più ampio. Churchill, che guidò il mondo attraverso la Seconda Guerra Mondiale, direbbe: “La civiltà non soccomberà senza combattere”. Ma l’Occidente, con la sua superiorità militare, dovrebbe mantenere la deterrenza senza cedere alla provocazione.

4. Implosione interna russa: La morte di Navalny e la repressione dei dissidenti mostrano la paranoia di Putin, ma il malcontento cresce. Una ribellione interna, magari guidata da élite o militari stanchi di una guerra costosa, potrebbe destabilizzare il regime. Churchill, che vide il crollo degli imperi, noterebbe che “i tiranni cadono quando il popolo smette di temerli”.

Cosa direbbe Churchill? Probabilmente: “Il destino della Russia è nelle mani del suo popolo, ma la libertà dell’Ucraina è la nostra linea rossa. Unitevi, armatevi, resistete!”. La fine dipenderà dalla coerenza dell’Occidente e dalla resilienza ucraina. Tu come la vedi? Credi che la pace sia possibile senza una resa?

Fin qui il mio agente cognitivo AI. Continuo a leggere il libro autobiografico su Sir Winston Churchille. Vi farò sapere cosa ne penso, mentre si continua a giocare alla guerra.[image error]

L’auto-biografia di Sir Winston

Il Libro

Il LibroGabriele Genah affronta una delle sfide più complesse della narrativa storica contemporanea: dare voce in prima persona a una delle figure più documentate e iconiche del Novecento. Il risultato è un’opera ambiziosa che oscilla tra il rigore biografico e la libertà romanzesca, non sempre con esiti uniformi, ma certamente con momenti di notevole intensità narrativa.

La scelta della narrazione costituisce insieme il punto di forza e il rischio maggiore dell’operazione. Genah costruisce un Churchill che parla direttamente al lettore, svelando non solo i grandi momenti storici ma soprattutto i tormenti privati, le incertezze, il rapporto conflittuale con il padre Lord Randolph. È un Churchill più vulnerabile rispetto all’icona pubblica, che emerge soprattutto nelle pagine dedicate alla giovinezza avventurosa e alla formazione del carattere.

L’autore dimostra una conoscenza approfondita della materia biografica, attingendo evidentemente alle fonti più autorevoli e alle testimonianze dirette. Particolarmente riuscite sono le sequenze dedicate alle campagne militari giovanili, dall’India al Sudan, dal Sudafrica ai drammi della Prima Guerra Mondiale, dove la prosa acquista un ritmo incalzante che rispecchia l’irrequietezza del protagonista.

Il registro linguistico adottato da Genah riesce a mantenere una credibile patina di anglicità senza cadere nell’artificio. Il Churchill che emerge dalle pagine ha una voce riconoscibile, che coniuga la retorica pubblica con l’ironia britannica e una malinconia di fondo che umanizza il personaggio storico.

Molto efficace è la resa dei momenti di crisi, dai fallimenti politici giovanili ai “wilderness years” degli anni Trenta, fino ai drammi della Seconda Guerra Mondiale. Genah riesce a far percepire il peso delle decisioni storiche attraverso il filtro della soggettività, rendendo palpabili i dilemmi morali e strategici.

Il limite principale dell’opera risiede in una certa discontinuità narrativa. Se alcune sezioni mantengono un equilibrio convincente tra documento e narrazione, altre scivolano verso un didascalismo che spezza l’illusione autobiografica. Il lettore avverte talvolta la presenza ingombrante dell’autore dietro la maschera del protagonista.

Inoltre, pur nella dichiarata natura romanzesca dell’operazione, certi dialoghi e alcune ricostruzioni di pensieri intimi appaiono talvolta costruiti più sulle necessità narrative che su una plausibile verosimiglianza psicologica.

Nonostante i limiti evidenziati, “Io, Winston” rappresenta un’operazione editoriale di interesse, che arricchisce il panorama della divulgazione storica di qualità. Genah dimostra capacità narrative non comuni e una padronanza della materia che rende la lettura stimolante sia per il grande pubblico che per lettori più esigenti.

L’opera si inserisce nel filone delle biografie romanzate che, quando ben condotte, riescono a restituire la dimensione umana dei grandi protagonisti della storia senza tradirne la complessità. In questo caso, il Churchill di Genah emerge come figura contraddittoria e affascinante, lontana dalle agiografie ma anche dalle demolizioni sistematiche.

Un libro che merita di essere letto, con la consapevolezza che si tratta di una interpretazione letteraria della Storia, non di un documento storiografico, ma proprio per questo capace di illuminare aspetti della personalità churchilliana che la saggistica tradizionale fatica a cogliere.

— — — —

Da una ricerca che ho fatto mi sono reso conto che questa autobiografia è una narrazione audiodiegetica, un termine tecnico della narratologia che indica una forma specifica di racconto in prima persona dove il narratore è contemporaneamente il protagonista della storia che racconta.

Il termine, coniato dal narratologo francese Gérard Genette, deriva dal greco: “auto” (se stesso) e “diegesi” (racconto). In una narrazione autodiegetica, chi racconta (“io narrante”) coincide con chi ha vissuto gli eventi narrati (“io narrato”). È la forma tipica dell’autobiografia, delle memorie, del romanzo di formazione in prima persona.

Esempi classici includono le “Confessioni” di Rousseau, “David Copperfield” di Dickens, “Il giovane Holden” di Salinger, o “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust. Genette distingue tre livelli di rapporto tra narratore e storia:

Autodiegetico: il narratore è il protagonista della propria storia.

Omodiegetico: il narratore è presente nella storia ma non come protagonista (es. il dottor Watson nei racconti di Sherlock Holmes).

Eterodiegetico: il narratore è esterno alla storia (il classico narratore onnisciente in terza persona)

La narrazione autodiegetica offre immediatezza emotiva: il lettore accede direttamente alla soggettività del protagonista; autenticità apparente, l’effetto di “verità vissuta” è più forte; profondità psicologica: maggiori possibilità di introspezione e analisi interiore; identificazione: il lettore tende a immedesimarsi più facilmente.

Tutto ciò comporta però anche vincoli specifici come la limitazione prospettica: ogni cosa è filtrata attraverso un unico punto di vista; un problema di verosimiglianza: come può il narratore ricordare dialoghi e dettagli con precisione assoluta?; una questione temporale: la distanza tra “io narrante” (presente) e “io narrato” (passato) può creare ambiguità; ed infine, inaffidabilità perchè il narratore autodiegetico può essere inattendibile, distorcere, omettere.

Nel caso di “Io, Winston”, quando Genah adotta la narrazione autodiegetica per Churchill, affronta sfide particolari: deve costruire una “voce” credibile per un personaggio storico reale; deve bilanciare la documentazione storica con la libertà narrativa; deve gestire la tensione tra il Churchill “pubblico” (noto) e quello “privato” (immaginato); deve mantenere la coerenza psicologica attraverso decenni di vita.

L’operazione è quindi doppiamente complessa: non solo deve funzionare come narrazione autodiegetica, ma deve anche risultare plausibile come rappresentazione di una figura storica documentata. È questo che rende il libro di Genah un esperimento narrativo particolarmente interessante e rischioso al tempo stesso.

— — -

Poichè il tempo-scrittura è un tempo simile a quello di quando si mangiano le ciliegie, l’una tira l’altra, era ovvio che io dovessi, in questa recensione, occuparmi anche di chi è l’autore Gabriele Genah. Di scoperta in scoperta ho saputo che Gabriele Genah emerge come un giovane scrittore di talento che si è fatto conoscere nel panorama letterario italiano con “Io, Winston”, la sua opera di esordio.

Genah è giornalista e lavora a Rai Radio 3. Ha collaborato con varie testate e non dico quali per non fare pubblicità. Questo background giornalistico risulta particolarmente significativo per comprendere il suo approccio alla biografia romanzata di Churchill: la sua esperienza nell’informazione gli fornisce gli strumenti per la ricerca documentaria e la capacità di sintesi narrativa.

“Io, Winston” rappresenta il suo primo libro, pubblicato da Solferino nel novembre 2024 in concomitanza con le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita dello statista inglese. La scelta di debuttare con un’operazione così ambiziosa, una biografia romanzata in prima persona di una delle figure più complesse del Novecento, testimonia sia la sua preparazione che una notevole audacia letteraria.

Il giovane scrittore ha ricevuto attenzione nel panorama culturale italiano: la International Churchill Society Italia ha organizzato una videoconferenza con lui nel 2025, segno dell’interesse suscitato dalla sua interpretazione della figura churchilliana. Inoltre, ha partecipato a trasmissioni radiofoniche, confermando la sua presenza nel dibattito culturale contemporaneo.

La decisione di un giornalista di esordire nella narrativa con una biografia romanzata di Churchill rivela una strategia editoriale interessante: unire la solidità della ricerca giornalistica alla libertà espressiva della letteratura. Il suo background professionale gli consente di maneggiare con competenza le fonti storiche, mentre la forma romanzesca gli permette di esplorare la dimensione più intima e psicologica del personaggio.

Genah rappresenta quindi quella generazione di scrittori-giornalisti che cercano di rinnovare il genere biografico attraverso strumenti narrativi più sofisticati, portando nel campo letterario le competenze acquisite nell’informazione contemporanea.

[image error]September 12, 2025

Dinosauro e Cybernauta

Volevo fare il giornalista quando ero ragazzo. Sono cresciuto nella tipografia post-gutenberghiana di mio padre nel secolo e nel millennio scorsi. Ritagliavo, componevo, incollavo, collezionavo, scribacchiavo, leggevo, insomma facevo a modo mio “comunicazione”.

Sarebbe poi seguita una vita di letture e scritture, per lavoro e per piacere. Oggi, però, a distanza di tanto tempo, non farei mai questa professione. L’occasione me l’ha data la lettura di un articolo. Si parla di una inchiesta sul peggiore lavoro che si possa fare. Risulta essere quello del giornalista.

Pensando al tempo di quando io, appena ragazzino, calzoni corti prima, alla zuava poi, frequentavo assiduamente la tipografia di famiglia, al tempo pomposamente chiamata “Arti Grafiche M. Gallo & Figli”, tra caratteri mobili di legno e di piombo, inchiostri e petroli maleodoranti, carte e cartoni.

Oggi che leggo, scrivo e vivo in digitale tutta la comunicazione moderna e oltre mezzo secolo mi separano da quel tempo, non la penso più così. Non posso fare il giornalista perchè non so mai quello che penso. Ho scoperto che i giornalisti invece credono di sapere sempre quello che pensano gli altri e lo vogliono far conoscere ai loro lettori senza curarsi troppo di quello che accade.

Mi rendo conto che non è facile, in poche parole, parlare di quella che era e fu la comunicazione quando avevo una decina d’anni, subito dopo la seconda guerra mondiale. Se la confronto con quella di oggi, mi sento mezzo dinosauro e mezzo astronauta.

Ogni giorno che passa e che scrivo in Rete, negli abituali spazi digitali ed in quelli che scopro ogni giorno sempre nuovi e diversi, mi rendo conto di fare quello che in un certo modo facevo anche allora, poco più che decenne.

Rincorrevo le pagine che mio padre ed i suoi compositori, lettera su lettera, facevano in quella stanza con tutti quei cassettoni per la composizione a mano, in quella piccola tipografia. Si stampava di tutto anche allora.

L’uomo l’ha sempre fatto, in ogni modo e in ogni tempo. A partire dallo scalpello sulla “Stele di Rosetta”, al messaggio di pace sul “disco di cilicio” lasciato sulla Luna dall’Apollo 11 nel 1969.

Anche allora sembrava che tutti avessero qualcosa da dire e lo volessero mettere su carta. Ovviamente erano in pochi quelli che sapevano e potevano farlo, in relazione a quanti sanno e possono farlo oggi, a distanza di più di mezzo secolo. Il tasso di analfabetismo di allora è fortemente diminuito. Grazie al cielo tutti, o quasi, sanno leggere e scrivere.

Sono scomparse, almeno lo spero, quelle persone, in gran parte anziani, le quali nell’ufficio postale, e non solo, ti chiedevano di apporre al loro posto la tua firma di garanzia sul documento per il ritiro della pensione. Non sapevano firmare. Le file per il ritiro della pensione, a dire il vero, continuano a farle ancora, nonostante la telematica.

A quei tempi, primi anni cinquanta, il prete, il segretario del Comune, il politico della sezione del Partito, l’aspirante scrittore e poeta, il proprietario del cinema locale, gli afflitti parenti del defunto deceduto, facevano stampare i volantini o i manifesti con quello che volevano far sapere a chi non sapeva nulla di politica, di funzioni religiose, di poesia, del film in programma o dell’improvviso decesso.

Oggi, ogni ragazzino sa cercare sul suo cellulare tutto quello che vuole, mentre il nonno aspetta in fila per ritirare la sua magra pensione. Il postino di allora passava di strada in strada, cortile per cortile, ti faceva sentire la sua voce urlando il tuo nome letto sulla busta e ti consegnava la posta. La posta “lumaca”, detta oggi “snail mail”. Oggi un “beep” ti comunica l’arrivo della corrispondenza sul tuo pc, tablet o cellulare, ovunque ti possa trovare.

Alle due edicole di quel tempo, a Sarno, una sotto quel portone vicino alla piazza del Municipio, oppure quell’altra, lungo la strada del “Rettifilo”, venivano esposte le pagine dei quotidiani tenuti fermi con le mollette usate per stendere il bucato. I giornali avevano diverse edizioni. Quella del mattino, del pomeriggio e anche serali. Le poche copie arrivavano con i treni della Circumvesuviana. I settimanali erano ancora in bianco e nero.

Quelli stampati a colori erano una rarità costosa, pochi se li potevano permettere. Come non ricordare i fumetti, le tante polemiche sulla loro diffusione, sull’uso che ne facevano i ragazzi. Si discuteva animatamente sui gravi danni che questo nuovo modo di comunicare ai giovani, detto “fumetto”, era scandaloso ed eccessivo, era l’opinione di molti intellettuali del tempo.

Il fumetto apportava danni alla cultura e alla educazione dei giovani. Un attentato alla vera istruzione. La vera istruzione la potevi trovare solo nelle aule del liceo-ginnasio, dove il latino e il greco sembravano essere le uniche colonne fondanti di una cultura che era proprietà e riserva di pochi.

Tutto il resto era osceno, improprio, pericoloso. Come quella opinione che, qualche tempo più tardi, altri eminenti critici ed intellettuali avrebbero espresso sulla inutilità della TV a colori. Tutta futilità. Il colore della tv era ritenuto un lusso che non ci potevamo permettere.

Una maledizione che avrebbe condizionato e ritardato lo sviluppo e il cambiamento del Paese. Allora come oggi! Ma devo cercare di non perdere il filo e ritorno dove ero rimasto, ai primi anni cinquanta, mentre cercavo di leggere tutto quello che mi capitava a tiro.

Opuscoli, manifesti, depliant, volantini, giornali, giornalini e giornaletti, libri e libretti che mio padre stampava per vivere si affiancavano ai tanti fumetti, e i pochi giornali e riviste che Ciro e Nunziata nelle loro edicole esponevano senza sapere cosa ci fosse scritto su quei fogli. Li raccoglievo, li collezionavo gelosamente, rubando anche i soldi dai cassetti di casa.

Ero alla ricerca del giusto “medium” per capire il messaggio che non riuscivo ad avere dalla scuola. Certamente una mia incapacità. Col passare del tempo, però, oggi posso dire che anche quella scuola, quel tipo di comunicazione, aveva le sue colpe. Si avvertiva la necessità di altri diversi approcci al modo di trasmettere le informazioni, di gestire il sapere, di affrontare i problemi della conoscenza, di leggere la realtà.

Ricordo che ritagliavo gli articoli, i “pezzi” e le immagini che ritenevo più importanti e significativi. Li incollavo e li conservavo, li confrontavo, cercavo di capirli e studiarli come faceva mio Padre con le sue “forme” di piombo fatte di caratteri da passare a stampa.

Non facevo, ahimè, la stessa cosa con i compiti che nel “tempio” del vero sapere, il Liceo, professori poco inclini a comunicare in maniera più significativa, cercavano di impormi.Mai come in quel caso ebbi modo di comprendere il vero significato della famosa frase di Marshall McLuhan “The medium is the message”.

L’avrebbe scritta di lì a qualche anno dopo (1964) e avrebbe significato la fine di un modo di fare comunicazione e anche la fine di un’epoca. Nel suo libro diventato famoso “Gli strumenti del comunicare”, una delle più importanti opere di McLuhan, il sociologo canadese avrebbe sostenuto la necessità di studiare i media non soltanto per quanto riguarda i contenuti che trasmettono, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle modalità con le quali lo fanno.

La famosa locuzione “il medium è il messaggio”, infatti, sintetizza perfettamente questa teoria. I mass media, secondo McLuhan, non sono neutrali: la loro stessa struttura produce un’influenza sui destinatari del messaggio, che va al di là del contenuto specifico che veicolano. I nuovi media stavano, dunque, trasformando il modo di comunicare e non molti se ne accorgevano.

Pochi, ancora oggi, se ne rendono conto a distanza di oltre mezzo secolo. A questo si deve la perdurante arretratezza di un Sud, di un paese, Sarno e di un Paese Italia, che si ostinano a rimanere legati al passato, a non sapere o volere leggere la realtà con occhi diversi. Siamo tutti connessi al giorno d’oggi e tutti possono accedere alle varie informazioni disponibili con i nuovi media.

Si tratta di saper controllare, filtrare, gestire ed adattare tutto quello che sappiamo o crediamo di saper fare a questa nuova realtà sempre più volatile, liquida e piatta. Ci sono operatori della comunicazione, a scuola come nelle istituzioni, che credono di poter gestire la realtà dei bisogni della gente come si faceva ai tempi dei miei pantaloni corti.

Non si rendono conto che siamo tutti operatori, informatori, trasmettitori e fruitori allo stesso tempo, di comunicazione. I nuovi media che si succedono giorno dopo giorno, che si integrano e si sublimano diventando vere e proprie appendici di noi umani, sono nuovi “messaggi”, sempre diversi e sempre adattabili alle esigenze di chi li usa.

E chi li usa, non è più una elite, come la cultura di un tempo, quella del vecchio “liceo”. Il che significa che se comunichiamo in modo diverso è perchè non solo ci sono nuovi media, ma sopratutto perchè siamo portati a pensare in modi diversi.

Fare comunicazione oggi non è come si faceva comunicazione soltanto venti, trenta anni fa. Tutto quello che è successo oggi stava per cominciare appunto in quegli anni. Fare il giornalista oggi non è più come lo si faceva allora. Oggi ci sono numerosi mezzi per comunicare, a disposizione di ognuno e tutti sono in grado di affermare se stessi.

La vecchia idea che il giornalismo sia sempre un lavoro che stimola la mente, ti tiene all’erta, vivo e curioso, rimane vera, ma non è più riservata solo a coloro i quali scelgono di fare questo lavoro che ha per scopo di raccontare i fatti della vita e interpretare la realtà.

La trasformazione della comunicazione umana da cartacea a digitale ha cambiato completamente le carte con le quali l’uomo è portato a trasmettere ad altri i propri pensieri, le idee, i suoi progetti. Non si tratta più di comunicare in digitale quello che una volta si trasmetteva in cartaceo, magari alla maniera gutenberghiana. Con i moderni siti sociali siamo tutti in condizione di “fare giornalismo”, non più nel senso tradizionale del termine.

Nel momento in cui aderiamo, interagiamo, condividiamo sui social, facciamo comunicazione. Blogs, piattaforme, forum, chat, video conferenze e un numero praticamente infinito di applicazioni mettono in condizione tutti di essere comunicativi, ricettori e informativi allo stesso tempo, vivendo e interpretando non solo la propria realtà ma anche quella degli altri.

Dall’incontro e dal confronto delle parti nasce una nuova forma di comunicazione tuttora ancora “in progress”. Cari giornalisti cartacei che sopravvivete nel presente, non basta trasferire il proprio foglio stampato di una volta sulla Rete illudendovi che sia diventato digitale soltanto perchè le notizie sono lette su di di uno schermo. Ci vuole ben altro per far sì che il mezzo sia anche il messaggio.

Solo in Italia il lavoro del giornalista viene ancora inteso come quello riservato ai membri di una “casta”, un “ordine”, quasi una sorta di “riserva” culturale per pochi eletti, prescelti e fortunati, nominati a fare questo lavoro perchè dotati di speciali virtù e qualità, con l’intento di “formare” politicamente, ideologicamente e culturalmente secondo determinati interessi e gruppi di potere legati a interessi nazionali ed internazionali.

Non vi accorgete che si riduce sempre più la cerchia di coloro i quali vogliono leggere, scrivere e comunicare con la propria testa, sia esso un foglio stampato o digitale? Sopratutto, non capite che la gente che legge, studia e lavora non è più disposta ad essere pilotata, usata e strumentalizzata a fini di poteri che nulla fanno per risolvere i loro problemi?

L’idea che possa ancora esistere un cosiddetto “ordine professionale”, inteso come un assetto, una categoria, una associazione privilegiata a scrivere (e in questo nostro Bel Paese, di “ordini” ce ne sono tanti!) mi sembra surreale. Oggi tutti, grazie a Dio e ai nuovi media, possono, sanno e vogliono esprimere le proprie idee per leggere le cose del mondo, s’intende nel pieno rispetto di tutte le leggi.

Nessuno vuole essere un dinosauro nè tanto meno un cybernauta impazzito. Vogliamo soltanto essere “strumenti” di conoscenza della verità. Il “messaggio”, appunto, come diceva McLuhan.

[image error]Van Eyck e i “cappellai di intelligenza”

TLS

TLS

In uno degli ultimi numeri del Times Literary Supplement (TLS) è apparsa una poesia che ha colpito la mia attenzione. Riguarda la “testa” umana e la sua intelligenza, così come appare nella pittura di Van Eyck. Questa poesia di George Szirtes, “After Van Eyck”, è un raffinato esempio di dialogo immaginario che trae ispirazione dalla ritrattistica fiamminga del XV secolo.

George Szirtes costruisce un confronto teatrale tra due figure che osservano e commentano l’abbigliamento, in particolare il copricapo scarlatto, come manifestazione esteriore del pensiero. Il poeta ungherese-britannico gioca con la tradizione del ritratto rinascimentale, dove ogni elemento iconografico possiede un significato simbolico.

Il “scarlet turbulence” del cappello diventa metafora delle “thoughts”, i pensieri non sono più contenuti nella mente ma si materializzano, si rendono visibili come ornamento. È una poetica dell’esteriorizzazione dell’interiorità che ricorda la lezione fiamminga dell’attenzione al dettaglio significante.

Il dialogo procede per alternanze (“sir… I, sir”), creando un ritmo quasi drammaturgico. La figura che parla si dichiara “astute” e capace di distinguere “profit and loss”, rivendicando una razionalità economica, eppure rimane affascinata da quegli “scarlet windings”, le circonvoluzioni scarlatte che sfuggono alla logica del calcolo.

Particolarmente felice è l’immagine dello skull “purged by fire / Into a blazing garden”, una trasfigurazione alchemica dove la mente diventa giardino ardente, spazio di fioritura e devastazione insieme. Nature qui è intesa come principio creativo che “bursts into devastations known as ideas”, le idee come catastrofi necessarie del pensiero.

La chiusa della breve poesia è magistrale: “We are the milliners of the intellect, but also / The starters of fires”. Il poeta come cappellaio dell’intelletto che confeziona forme per contenere l’incontrollabile, ma anche come piromane che accende incendi. La domanda finale, “Are you not burning?”, sigilla il dialogo in una sfida esistenziale sulla natura incendiaria del pensare.

Szirtes dimostra qui la sua peculiare capacità di coniugare tradizione pittorica europea e modernità poetica, creando un pastiche colto che interroga il rapporto tra rappresentazione e significato.

After Van Eyck

What is that scarlet turbulence on your head, sir?

Those are my thoughts as expressed in a hat.

Your face does not betray you, sir. I, sir,

Am astute and know the difference between

Profit and loss. And yet such scarlet windings!

The human mind flares at moments such as these.

Does not yours, sir? Yes, there is flaring, most certainly.

I recall the times my skull has been purged by fire

Into a blazing garden. And yet I wear not such a hat.

Nature bursts into devastations known as ideas,

And what to do with them but wear them?

We are the milliners of the intellect, but also

The starters of fires, sir. Are you not burning?

[@ TLS — George Szirtes’s twelfth book of poems, Reel, 2004, won the T. S. Eliot prize. His most recent is Fresh Out of the Sky, 2021]

Non è facile tradurre un testo di questo genere, figurarsi poi se ha un carattere “mentale”, per così dire. Ogni traduzione è un tradimento, specialmente quando riguarda la poesia. Ma non potevo rinunziare al piacere di fare il tentativo. Per mantenermi in forma.

Nella traduzione ho cercato di preservare un registro formale moderno del dialogo settecentesco (“signore”, forme di cortesia), il ritmo dialogico alternato, e le immagini chiave: “turbolenza scarlatta”, “avvolgimenti”, “divampare”, “giardino fiammeggiante”. Ho mantenuto la metafora centrale del cappellaio (“milliners” → “cappellai”) e l’interrogazione finale che chiude circolarmente il componimento. Il tono solenne e lievemente arcaizzante dell’originale inglese trova corrispondenza nell’italiano scelto.

Dopo Van Eyck

Cosa sono quei vortici rossi che hai in testa?[image error]

Sono i miei pensieri, messi in scena da un cappello.

La tua faccia dice poco, ma io vedo oltre:

distinguere guadagno e perdita, certo, lo so fare.

Eppure, che strano spettacolo questi rossi che si aggrovigliano!

A volte la mente accende fuochi così vividi.

Non succede anche a te? Sì, ti capita, ammettilo.

Mi ricordo di quando il cervello mi si è svuotato tra le fiamme,

trasformato in un giardino incandescente. Un cappello così non lo porto.

Le idee, quando scoppiano, devastano come tempeste:

cosa puoi farci, se non portarle con te?

Siamo tutti un po’ cappellai dell’intelligenza,

e anche un po’ incendiari.

Tu, allora, bruci o no?

September 11, 2025

Se fosse vivo Niccolò Machiavelli …

Niccolò Machiavelli (rielaborazione moderna AI)

Niccolò Machiavelli (rielaborazione moderna AI)Se fosse vivo Machiavelli, alla luce della sua memorabile idea della “realtà effettuale della cosa”, come valuterebbe la situazione politica di oggi?

Una domanda affascinante che merita una riflessione approfondita. Machiavelli, con la sua lucida capacità di guardare alla “realtà effettuale della cosa” senza veli ideologici, offrirebbe probabilmente un’analisi spietata ma illuminante. Il realismo machiavelliano applicato a Putin.

Machiavelli riconoscerebbe immediatamente in Putin un principe che ha perfettamente compreso la lezione del capitolo XVIII de Il Principe: saper essere “golpe et lione”, volpe e leone. Putin mostra la scaltrezza della volpe nell’evitare le “ragne” (le trappole) tese dall’Occidente attraverso sanzioni e isolamento diplomatico, mentre manifesta la forza del leone quando necessario, come nell’occupazione territoriale in Ucraina.

La virtù del principe russo. Dal punto di vista machiavelliano, Putin dimostra quella virtù, intesa non in senso morale ma come capacità di adattarsi alle circostanze e dominarle, che manca invece ai leader europei. Mentre questi ultimi si impantanano in procedure democratiche, dibattiti parlamentari e ricerca del consenso, Putin agisce con quella celerità che Machiavelli considerava essenziale nell’arte del governo.

La fortuna e le occasioni. Machiavelli vedrebbe Putin come un abile sfruttatore della fortuna. Le divisioni europee, l’incertezza americana durante le transizioni presidenziali, la dipendenza energetica dell’Europa, tutto questo rappresenta quella “occasione” che il Segretario fiorentino riteneva fondamentale per ogni grande azione politica. Putin, come i grandi principi descritti da Machiavelli, non ha creato queste opportunità ma le ha sapute cogliere.

L’arte della guerra psicologica. Particolarmente machiavelliano è l’approccio di Putin alla guerra come prosecuzione della politica. L’episodio dei droni polacchi sarebbe visto da Machiavelli come un perfetto esempio di come “fare paura senza farsi odiare”, massimizzare l’effetto intimidatorio minimizzando i rischi di una reazione militare diretta.

Le debolezze delle repubbliche. Machiavelli, nei Discorsi, aveva già analizzato come le repubbliche, pur superiori nel lungo periodo, fossero più lente e indecise nei momenti di crisi rispetto ai principati. La paralisi decisionale europea confermerebbe la sua analisi: mentre Putin decide rapidamente, l’UE è impantanata in consultazioni, veti incrociati e ricerca di unanimità.

Con la sua consueta freddezza analitica, Machiavelli probabilmente concluderebbe che Putin sta conducendo una partita magistrale dal punto di vista della ragion di Stato. Non approverebbe moralmente le sue azioni, ma riconoscerebbe la loro efficacia strategica. Allo stesso tempo, metterebbe in guardia sul fatto che anche il più abile dei principi può essere tradito dalla fortuna e che l’arroganza nell’uso della forza può trasformare la prudenza in temerarietà, aprendo la strada alla rovina.

La lezione machiavelliana per l’Occidente sarebbe chiara: smettere di pensare a come dovrebbero andare le cose e iniziare a vedere come vanno realmente, adattando di conseguenza le proprie strategie con la stessa lucidità spregiudicata del proprio avversario. La realtà effettuale della cosa …

[image error]September 10, 2025

Italo Calvino e il nulla collettivo

Io l’ho scritto in testa: scrivo per capire quello che penso. Ma non tutti la pensano così. Anzi, ognuno di noi scrive per istinto e per motivi diversi. Sia come sia, visto che, tra le tante manie che ho, c’è anche l’anglomania, comincio col dire che George Orwell scrisse in un libro su questo argomento.

Secondo lui, le ragioni per avere un istinto del genere sono almeno quattro. Si scrive per puro egoismo, per un piacere estetico, per un impulso storico e per una ragione politica. Mi sembra inutile spiegare queste motivazioni. Ognuno le può condividere, respingerle, ignorarle o integrarle.

Altri scrittori o scrittrici hanno detto di scegliere questa attività per accedere alla propria mente, qualche altro per diventare creativi, altri per fare luce attraverso la scrittura verso il tunnel del buio dell’esistenza, altri ancora per amore.

Italo Calvino scrisse che la scrittura è una impresa collettiva a cui partecipa anche chi non scrive affatto. Tra qualche giorno festeggeremo i quaranta anni della sua scomparsa. Si scrive innanzitutto per soddisfare un bisogno fondamentale comune a tutti simile a quello che hanno i bambini di disegnare case, animali e mamme.

Si vuole così affermare la propria presenza fisica al mondo. Si nasce e la vita offre ogni cosa ai nostri sensi in forma di ampi pensieri di estrazione animale: il sole, le stelle, i colori, i profumi, i suoni. Cose tenere e dolci, salate e amare. Tutte riportabili ad espressioni del volto.

Per anni le assorbiamo e tutto quello che possiamo fare è volerle o respingerle fino a quando, un giorno, prendiamo un pennarello e disegniamo un volto. Lo vediamo, ridiamo, piangiamo, sentiamo, annusiamo, lecchiamo. Si mette all’opera qualcosa che è una reazione dinamica a tutto ciò che ci circonda.

Un altro momento è quando chi scrive si accorge che mentre lo fa tiene sotto osservazione il mondo che lo circonda. Non sempre riesce a mettere a fuoco ciò che vede. Con la scrittura cerca di interpretare quella realtà che gli sfugge e che per mezzo delle parole cerca di afferrare e trasmetterla agli altri ed a se stesso.

Man mano che il tempo scorre comincia la ricerca del senso. Ogni immagine, suono, odore e sapore trova una sua naturale collocazione e forma. Sia l’una che l’altra cominciano a dare densità e spessore agli eventi ed accadimenti. Cominciano a diventare il sottofondo dei momenti più ordinari.

Nasce così il momento che giustifica la scrittura: l’affermazione dell’essere, del proprio io, della propria presenza ed esistenza. La volontà di rappresentare e rappresentarsi sulla scena del mondo in maniera precisa, lasciando una traccia. Chi scrive affida alla carta, alla penna o alle sue dita digitali l’affermazione del proprio io che fa fatica ad uscire, essere accettato e capito.

Un io che più spinge a scrivere, più si scopre a non avere la forza necessaria per comunicare il suo pensiero, se non costruisce un percorso, uno schema, un progetto significativo. Si sente isolato ed in trappola se non comunica quello che nemmeno lui sa ancora di non avere dentro. Per fare questo deve trovare un punto di vista che possa essere accettato, una motivazione.

Deve creare empatia, consenso, partecipazione, emozione condivisa. Se non la trova all’esterno, si accontenterà della propria. E così il discorso si chiude per sempre. Si alza dalla sedia e se ne va. Quello che faccio io ora. Non so se avrò fatto senso. Ma almeno avrò lasciato una traccia.

Per questo scrivo su MEDIUM, la mia “mente organizzata”. Diversamente dai social che scorrono come fiumi impazziti senza mai fermarsi e che confluiscono nell’oceano del Nulla collettivo.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers