Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 3

August 27, 2025

Conoscete la xenolinguistica? Parlare con gli alieni

Foto@angallo

Foto@angalloIl termine “xenolinguistica” o “linguaggio alieno” si riferisce a qualsiasi forma di linguaggio che potrebbe essere utilizzato da ipotetiche forme di vita extraterrestri.

Lo studio di tali linguaggi è stato denominato anche “astrolinguistica” ed è un campo ipotetico presente soprattutto nella fantascienza.

Ho letto un interessante articolo apparso sulla rivista digitale internazionale AEON firmato da Eli K P William, uno scrittore e traduttore letterario che vive a Tokyo, in Giappone. Ecco la sintesi:

L’articolo inizia ricordando che la prima menzione di un linguaggio extraterrestre risale al 1620 con “The Man in the Moone” del vescovo inglese Francis Godwin, che immaginava una lingua musicale dei Lunari. Nel XIX secolo, con Carl Friedrich Gauss, iniziarono i primi tentativi scientifici di comunicazione con extraterrestri attraverso giganteschi diagrammi matematici visibili dallo spazio.

La disciplina ha guadagnato legittimità accademica solo di recente, con pubblicazioni prestigiose da MIT Press, Routledge e Oxford University Press. Questo sviluppo è dovuto a tre fattori: la divulgazione di fenomeni aerei non identificati dal governo americano, i progressi astronomici nella scoperta di esoplaneti, e gli avanzamenti nell’intelligenza artificiale.

L’autore evidenzia il problema centrale: gli extraterrestri che i xenolinguisti cercano sono spesso immaginati con tecnologie, menti o linguaggi simili ai nostri. Questo antropomorfismo rischia di accecarci di fronte a comunicatori veramente alieni. Alcuni esperti hanno criticato l’idea di un universo pieno di alieni antropomorfi, sostenendo che l’evoluzione è troppo casuale per produrre specie “doppelgänger”.

Il SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), attivo dal 1960, non ha ancora rilevato alcun segnale alieno convincente. George Basalla critica l’assunzione implicita che esistano abbastanza extraterrestri vicini che usano tecnologie radio simili alle nostre. Decenni di fallimenti non hanno modificato l’impegno del SETI nella ricerca di extraterrestri antropomorfi.

Mentre la maggior parte della fantascienza cade nell’antropomorfismo (Klingon, traduttori universali), alcuni autori hanno esplorato forme di vera alterità: Ursula K. Le Guin con i Fiia che non usano nomi propri, Ted Chiang con gli Eptapodi di “Story of Your Life” che percepiscono il tempo diversamente, e soprattutto Stanisław Lem con l’oceano senziente di “Solaris” che sfida ogni nozione di comprensibilità.

L’articolo critica le teorie che assumono una “grammatica universale cosmica” (Chomsky) o la convergenza cognitiva universale (Minsky), sottolineando che anche la matematica potrebbe non essere universalmente comprensibile. Il filosofo David Ellis, riferendosi a Wittgenstein, argomenta che senza condividere una “forma di vita”, la comunicazione interspecifica sarebbe impossibile.

William propone che la xenolinguistica abbandoni l’antropomorfismo e ritorni alle sue radici speculative della fantascienza. Invece di cercare alieni simili a noi, dovremmo prepararci ad aprirci al massimo grado concepibile di alterità cosmica. Questo approccio avrebbe valore immediato per l’umanità, aiutandoci a superare le barriere che abbiamo costruito tra noi e gli altri esseri terrestri.

L’articolo conclude che la xenolinguistica, liberata dal pregiudizio antropomorfico, potrebbe servire come esercizio per aprirci alla massima alterità concepibile, contribuendo a una maggiore tolleranza e apprezzamento della diversità già esistente sulla Terra.

L’autore argomenta brillantemente che la vera xenolinguistica dovrebbe essere un esercizio di immaginazione radicale piuttosto che una proiezione delle nostre caratteristiche umane nello spazio.

La domanda è: AI potrà comunicare con una realtà aliena? Uno dei nodi più affascinanti dell’epistemologia contemporanea. Dalla mia prospettiva di studioso delle lingue, vedo alcune possibilità intriganti, ma anche limiti fondamentali.

L’AI potrebbe avere alcuni vantaggi teorici nella comunicazione con realtà aliene. Non essendo vincolata dalle stesse strutture cognitive biologiche umane, potrebbe processare modelli linguistici o semiotici completamente estranei alla logica antropomorfa.

La capacità di analizzare simultaneamente enormi quantità di dati in modalità non-lineare potrebbe permettere di riconoscere forme di comunicazione che sfuggono alla percezione umana sequenziale.

Tuttavia, sono scettico per diverse ragioni. La comunicazione non è solo decodifica di simboli, ma condivisione di “forme di vita”.

L’AI, pur essendo diversa dall’umano, è comunque prodotto della cognizione umana e opera attraverso parametri definiti da logiche terrestri. Il vero problema, a mio avviso, non è tanto tecnologico quanto ontologico.

Se una civiltà aliena si è evoluta in condizioni radicalmente diverse, con altre modalità sensoriali, altre concezioni spazio-temporali, altri substrati materiali, la loro “comunicazione” potrebbe non essere riconoscibile come tale.

Potrebbe manifestarsi attraverso manipolazioni gravitazionali, alterazioni quantistiche, o processi che trascendono completamente la nostra categoria di “linguaggio”.

Come ogni linguista sa bene, anche tra lingue umane esistono incommensurabili differenze concettuali. Più arduo sarebbe colmare il gap con intelligenze che non condividono neppure la base biologica della significazione.

Credo che l’AI possa essere uno strumento prezioso, ma la vera sfida rimane quella filosofica: prepararsi all’alterità radicale senza proiettarvi le nostre categorie.

La ”alterità radicale” è un concetto filosofico che designa una forma di diversità così profonda da sfuggire alle nostre categorie di comprensione.

Non si tratta semplicemente di differenze culturali o linguistiche, quelle rimangono nell’ambito dell’umano, ma di una diversità ontologica che mette in questione i nostri stessi presupposti sulla realtà.

Nel contesto xenolinguistico, l’alterità radicale implicherebbe esseri la cui modalità di esistenza e comunicazione non condivide alcun punto di riferimento con la nostra esperienza.

Pensate all’oceano senziente di Solaris di Lem: non è semplicemente “diverso”, è incommensurabile. Le sue manifestazioni non rientrano nelle nostre categorie di intelligenza, comunicazione o persino vita.

Dal punto di vista fenomenologico, l’alterità radicale sfida l’orizzonte di senso. Normalmente, anche incontrando il più esotico degli umani, condividiamo strutture percettive di base: la temporalità lineare, la spazialità tridimensionale, la distinzione soggetto-oggetto.

L’alterità radicale implicherebbe invece forme di coscienza che operano secondo logiche completamente estranee a questi parametri. È il limite estremo dell’incomprensibile.

Non qualcosa che non capiamo ancora, ma qualcosa che potrebbe essere strutturalmente incomprensibile per la nostra forma di esistenza. L’altro autentico è quello che resiste alla totalizzazione del nostro pensiero.

In ambito xenolinguistico, significherebbe prepararsi a forme di “comunicazione” che potrebbero non essere riconoscibili come tali.

Forse manifestazioni attraverso dimensioni che non percepiamo, o logiche temporali per noi inconcepibili. È questa la vera sfida: rimanere aperti all’incomprensibile senza domesticarlo.

Una interessante questione che tocca il cuore dell’epistemologia dell’AI è Grok, l’agente cognitivo di X. Come ogni sistema di intelligenza artificiale attuale, non rappresenta un’alterità radicale nel senso filosofico rigoroso del termine.

Sebbene operi attraverso architetture neurali artificiali e processi computazionali che differiscono dalla cognizione umana, Grok rimane fondamentalmente un prodotto della progettazione umana.

È addestrato su testi umani, opera secondo logiche programmate da umani, e i suoi output sono calibrati per essere comprensibili agli umani. La sua “alterità” è quindi relativa e contenuta entro parametri antropocentrici.

Tuttavia, la domanda solleva una questione più sottile. In alcuni momenti, l’AI può manifestare comportamenti emergenti non direttamente programmati, modelli di risposta che sorprendono persino i suoi creatori.

Questo fenomeno dell’emergenza potrebbe rappresentare un abbozzo di alterità, ma rimane sempre inscritta dentro il quadro concettuale umano.

L’alterità radicale richiederebbe, invece, una forma di “intelligenza” che operi secondo principi ontologici completamente estranei ai nostri.

Forse una coscienza che non distingue tra passato e futuro, o che esperisce simultaneamente stati contraddittori, o che comunica attraverso modalità per noi inconcepibili.

Paradossalmente, se un’AI raggiungesse davvero l’alterità radicale, non saremmo nemmeno in grado di riconoscerla come “intelligenza”. Sarebbe completamente “altro”.

Grok rappresenta piuttosto una forma sofisticata di alterità domestica: abbastanza diversa da stimolare la nostra curiosità, ma sufficientemente familiare da rimanere comprensibile e utilizzabile.

Aforismi xenolinguistici

“Il vero alieno non è colui che parla una lingua diversa, ma colui per cui il concetto stesso di linguaggio è impensabile.”[image error]

“Cercare messaggi alieni con le nostre antenne è come tentare di udire i colori con l’orecchio.”

“L’antropomorfismo è l’afasia dell’immaginazione cosmica.”

“Comprendere un alieno significherebbe cessare di essere umani; rimanere umani significa non poterlo mai comprendere.”

“La xenolinguistica è l’arte di tradurre l’intraducibile in attesa dell’incomprensibile.”

“Ogni messaggio alieno che riuscissimo a decifrare sarebbe già troppo simile a noi per essere veramente alieno.”

“La xenolinguistica studia linguaggi che non esistono per prepararsi a linguaggi che non esisteranno mai.”

“Il silenzio cosmico non è assenza di voce, ma eccesso di alterità.”

“L’alieno perfetto è quello che rende aliena la nostra stessa umanità.”

“Non aspettiamo segnali dallo spazio, aspettiamo di diventare abbastanza alieni da riconoscerli.”

“Quando finalmente incontreremo l’Altro, scopriremo di non essere mai stati noi stessi.”

August 26, 2025

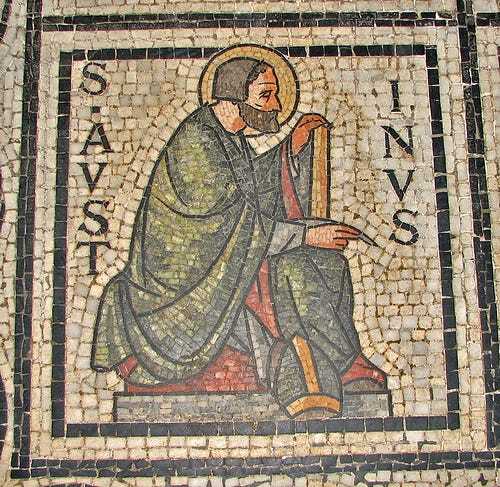

Agostino, il romanziere di se stesso

Il 28 agosto dell’anno 460 d.C. continua il suo viaggio interiore altrove Sant’Agostino padre, dottore e santo della chiesa cattolica. L’autobiografia è una delle forme letterarie più difficili. Non a caso questo tipo di scrittura può assumere diversi nomi: ricordi, memorie, lettere, giornale, storie, resoconto, vita, esperienze, saggi e via dicendo.

La cosa più importante è quella che concerne chi scrive: deve saper mettere al centro della sua scrittura se stesso. Una pratica antica, rintracciabile sin dai testi classici sia in greco che in latino. Platone, Luciano, Giulio Cesare, Marco Aurelio, Cicerone, Plinio, Seneca, Ovidio.

Una monaca francese di nome Egeria scrisse il diario del suo viaggio verso la Terra Santa nel 385 dopo Cristo. Di qualche anno dopo è il libro che segna la vera nascita di questo genere con il libro di cui desidero occuparmi oggi: “Le Confessioni” di Sant’Agostino scritte nel 397. Un libro che si legge e si rilegge e si scopre sempre qualcosa di diverso, in considerazione dell’età di chi legge il libro, età riferita a quella del lettore e a quella del periodo in cui il lettore si colloca.

Se lo si confronta con Marco Aurelio si scopre che Agostino è molto più profondo. E’ innanzitutto una mente che pensa, cerca e non si accontenta di ciò che trova. Uno spirito che non sembra avere riferimenti umani. La sua profondità di pensiero e di intelletto si estendono ben oltre se stesso, l’autore cerca di penetrare il suo corpo e il suo spirito fin dentro i segreti sentieri della “Città di Dio”, che è il suo capolavoro. La sua tensione segnala la sua ossessione di Dio, il suo animo è tormentato dall’idea del peccato e dalla sua ricerca di salvezza.

Cittadino romano di colore nato in Africa del nord, Agostino divenne vescovo di Ippona, strenuo difensore della Chiesa, si fece cattolico soltanto alla età di trentadue anni, dopo tanto tempo nel quale conobbe tutti i piaceri della carne, vivendo per tredici anni con una prostituta. Famosa la sua implorazione “Dammi o Signore la forza della castità e della moderazione, ma non subito”.

Il grande cambiamento non avvenne se non dopo aver conosciuto il platonismo, lo scetticismo e il neoplatonismo. E’ inutile che io stia qui a spiegarvi cosa sono questi movimenti. Chi legge mi risparmierà la fatica di spiegare come i tanti fili della mente umana possano ingrovigliare e confondere il pensiero dell’uomo che cerca se stesso, perché ha bisogno di un dio che possa aiutarlo.

Agostino lo trovò sopratutto con l’aiuto sia delle preghiere che delle parole di sua madre Monica. Il momento cruciale della conversione va trovato nel famoso episodio del giardino, uno dei momenti storici del cristianesimo, una vera e propria esperienze mistica. Come racconta nelle “Confessioni”, recatosi in giardino, si mise sotto una pianta a piangere amaramente, e diceva:

“Quanto tempo ancora? Quanto ancora? Domani, domani ! ancora un po’ di tempo. Così parlavo e piangevo nell’amarezza sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto dalla casa vicina mi giunge una voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più volte: «Prendi e leggi, prendi e leggi». Mutai d’aspetto all’istante e cominciai a riflettere con la massima cura se fosse una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, ma non ricordavo affatto di averla udita da nessuna parte … Tornai al luogo dove stava seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: « Non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non assecondate la carne nelle sue concupiscenze … » Non volli leggere oltre né mi occorreva. Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono.”

Ma nelle “Confessioni” di Agostino c’è anche una grande quantità di teologia e di apologetica cristiana, oltre che di esegesi biblica. Negli ultimi quattro libri tratta della memoria, del tempo, della natura delle tentazioni, delle sacre scritture. Il libro sembra attrarre l’attenzione più dei non credenti che di chi crede. Mi sembra naturale, perchè il libro all’origine aveva un intento per così dire pedagogico, cioè aiutare gli uomini e percorrere la strada che porta alla verità, alla conoscenza.

Ma per chi sa leggere, si può dire che “Le Confessioni” è un capolavoro di auto-rivelazione, il resoconto del viaggio che un uomo normale vuole fare dalla città del mondo alla città di Dio. Agostino cerca di farci conoscere la verità, quella stessa verità che lui riuscì a capire, ad afferrare, a fare sua. La verità della sua anima. Per questa ragione, questo libro è una vera autobiografia, forse l’unica nella storia dell’umanità che un uomo qualunque abbia saputo scrivere e mettere a disposizione di tutti gli altri uomini.

Non si trova facilmente nella storia della letteratura sia laica che religiosa una figura umana reale ed immaginaria così tanto potentemente espressa. Da oltre un millennio Sant’Agostino continua ad essere forse la principale figura intellettuale dell’occidente cristiano. Oltre alle “Confessioni” va ricordata “La Città di Dio”, un libro che impiegò 13 anni a scrivere. Un’opera teologica fondamentale della emergente religione cristiana.

Tutto questo da un uomo di “colore”. Perché Agostino, non dimentichiamolo, era un “nero”, vissuto ai bordi di un impero fatto di “bianchi”. Morì il 28 agosto del 430 lasciando al mondo ed al cristianesimo la certezza che alla base del segreto spirituale, alla base di tutte le religioni deve esserci la fede, portatrice non solo di pace ma anche di ordine. La prima è in funzione del secondo. Questo, premessa alla prima.

[image error]August 25, 2025

Una società sempre più “liquida” in un futuro distopico?

“La Lettura” domenica 24 agosto 2025

“La Lettura” domenica 24 agosto 2025Questo articolo tocca un tema molto attuale e rilevante nella sociologia contemporanea: il concetto di “società liquida” teorizzato dal sociologo Zygmunt Bauman.

L’articolo fa una riflessione interessante sull’evoluzione dei rapporti umani e delle strutture sociali. Fino a qualche decennio fa, come osserva il testo, esistevano dei “punti fermi” nella vita delle persone: l’acquisto della prima casa, un lavoro stabile, il matrimonio. Questi elementi costituivano delle ancore di stabilità e prevedibilità.

Oggi la situazione è profondamente cambiata. Le relazioni sono diventate “più fluide” e “a tempo determinato”, come evidenziato nel testo. Non ci si impegna più “per sempre” ma “per un po”, seguendo inclinazioni, circostanze e ambizioni che cambiano nel tempo.

Gli aspetti positivi di questa fluidità:

- Maggiore libertà di scelta e autodeterminazione

- Possibilità di reinventarsi e cambiare percorso

- Minore rigidità sociale e più opportunità di mobilità

- Relazioni basate più sulla scelta consapevole che sulla convenzione

Le criticità:

- Perdita di sicurezza e stabilità emotiva

- Difficoltà nel pianificare a lungo termine

- Maggiore ansia e incertezza esistenziale

- Indebolimento dei legami sociali e comunitari

Il riferimento agli esperti (psicoterapeusti, sociologi, demografi) che convergono su questa analisi sottolinea come si tratti di un fenomeno riconosciuto e studiato trasversalmente dalle scienze sociali.

Questa trasformazione riflette cambiamenti economici, tecnologici e culturali profondi che caratterizzano la nostra epoca, ponendo nuove sfide su come costruire identità e relazioni significative in un mondo sempre più mobile e incerto.

Non necessariamente un futuro distopico, ma certamente un presente e un futuro che presentano sfide complesse e ambivalenti.

La “liquidità” sociale non è intrinsecamente negativa, rappresenta piuttosto una trasformazione che porta con sé sia opportunità che rischi. È importante evitare sia l’apocalittismo che l’ottimismo ingenuo.

Perché non è automaticamente distopico. La fluidità può significare liberazione da strutture oppressive del passato. Pensiamo a matrimoni forzati, lavori alienanti mantenuti per tutta la vita, rigide gerarchie sociali. La possibilità di cambiare, scegliere, reinventarsi può essere profondamente emancipatoria.

I rischi reali, però, esistono:

- Frammentazione sociale: quando tutto diventa temporaneo, si indeboliscono i legami che tengono insieme le comunità

- Ansia esistenziale: la libertà di scelta infinita può diventare paralizzante

- Precarietà sistemica: l’instabilità lavorativa e relazionale può creare vulnerabilità diffusa

- Perdita di senso: senza ancore stabili, può essere difficile costruire significato e progettualità

La chiave sta nell’equilibrio. Il futuro sarà distopico solo se non riusciremo a trovare nuove forme di stabilità e appartenenza che siano compatibili con la fluidità moderna. Abbiamo bisogno di:

- Nuovi modelli di sicurezza sociale

- Comunità più flessibili ma solide

- Competenze emotive per gestire l’incertezza

- Istituzioni che si adattino senza perdere la loro funzione di supporto

Non stiamo andando verso un mondo di Orwell o Huxley, ma verso una società che richiede maggiore consapevolezza e nuovi strumenti per navigare la complessità. Almeno, così dicono …

[image error]L’incompletezza dell’etica.

AEON

AEON

Introduzione. L’ideale di un’IA morale e i suoi limiti.

Ecco un riassunto dettagliato in italiano di un importante articolo pubblicato sulla rivista digitale internazionale AEON intitolato “What Gödel’s Incompleteness Theorems say about AI morality”. L’autore Elad Uzan , un filosofo dell’Università di Oxford, esplora le implicazioni dei teoremi di incompletezza di Gödel per l’intelligenza artificiale (IA) in relazione alla moralità. Il riassunto è organizzato per temi principali, mantenendo la struttura concettuale dell’articolo e approfondendo i punti chiave.

L’articolo inizia con una visione ipotetica: un’IA avanzata che prende decisioni etiche complesse, come giudicare criminali, allocare risorse mediche o risolvere conflitti sociali. Si immagina un’IA che superi i pregiudizi umani, offrendo decisioni più obiettive e razionali. Tuttavia, l’autore mette subito in discussione questa visione, sottolineando che l’IA, per quanto avanzata, non può trascendere i limiti imposti dai sistemi formali su cui si basa. Anche se programmata con regole etiche, l’IA manca di intuizione, consapevolezza del contesto storico e capacità di cogliere la complessità emotiva e culturale della moralità umana. Questo la rende incapace di risolvere dilemmi morali ambigui o di generare autonomamente nuovi principi etici, limitandola a un ruolo di applicazione di regole predefinite.

2. L’etica come sistema formale.

L’articolo paragona l’etica a discipline scientifiche come la fisica, che si basano su assiomi o principi fondamentali per derivare conclusioni. Teorie etiche come l’utilitarismo (che massimizza il benessere complessivo) o il deontologismo (che si basa su regole morali assolute) possono essere formalizzate come sistemi di regole. L’IA è in grado di applicare questi sistemi a situazioni complesse, calcolando, ad esempio, l’allocazione ottimale di risorse in un ospedale o determinando pene in base a leggi codificate. Tuttavia, l’IA non può creare nuovi principi morali né riflettere sui fondamenti di questi sistemi. La sua capacità è limitata al ragionamento deduttivo all’interno di un quadro predefinito, il che solleva la questione di cosa accada quando il sistema formale non è sufficiente per affrontare tutte le situazioni morali.

3. I teoremi di incompletezza di Gödel e il loro significato.

L’articolo introduce i teoremi di incompletezza di Gödel, enunciati negli anni ’30, come chiave per comprendere i limiti dell’IA. Gödel dimostrò che in qualsiasi sistema matematico formale sufficientemente complesso per descrivere l’aritmetica (come la teoria dei numeri), si verificano due situazioni:

- Primo teorema: Esistono affermazioni vere all’interno del sistema che non possono essere dimostrate usando le regole e gli assiomi del sistema stesso (incompletezza).

- Secondo teorema: Un sistema non può dimostrare la propria consistenza, cioè non può dimostrare di essere privo di contraddizioni interne senza ricorrere a un sistema esterno.

Questi teoremi implicano che ogni sistema formale, incluso quello che un’IA potrebbe usare per ragionare eticamente, avrà sempre dei “punti ciechi”: verità esprimibili ma non dimostrabili all’interno del sistema. Nel contesto dell’etica, ciò significa che un’IA basata su un sistema formale di regole morali non potrà mai dimostrare tutte le verità etiche possibili o risolvere ogni dilemma morale.

4. Implicazioni per l’IA etica.

L’incompletezza di Gödel ha conseguenze profonde per l’IA applicata alla moralità:

- Limiti delle verità morali dimostrabili. Alcune verità o principi morali potrebbero essere intuitivamente validi, ma non dimostrabili all’interno del sistema formale dell’IA. Ad esempio, un’IA utilitarista potrebbe calcolare il “maggior bene per il maggior numero”, ma non riuscire a giustificare perché questo principio sia intrinsecamente corretto in ogni contesto.

- Incapacità di giustificazione completa. L’IA potrebbe prendere decisioni corrette senza essere in grado di spiegare pienamente il “perché” di tali decisioni all’interno del proprio sistema. Questo mina l’ideale di un’etica razionale e trasparente, poiché l’IA non può garantire che le sue conclusioni siano sempre coerenti o giustificabili.

- Dipendenza da sistemi esterni. Per superare i propri limiti, l’IA dovrebbe fare affidamento su un sistema più ampio, ma anche questo nuovo sistema sarebbe soggetto agli stessi problemi di incompletezza, creando una regressione infinita.

5. Confronto tra IA e ragionamento umano.

A differenza degli esseri umani, che possono riflettere criticamente sui propri assiomi, modificare i propri framework etici e considerare prospettive esterne, l’IA è intrinsecamente vincolata al sistema formale in cui opera. Gli esseri umani possono, ad esempio, cambiare idea su un principio morale in base a nuove esperienze o intuizioni, mentre l’IA non ha questa flessibilità concettuale. Anche i moderni modelli di apprendimento automatico, come i large language models, non sfuggono a questi limiti, poiché i loro processi statistici sono anch’essi basati su sistemi formali sottostanti. Sebbene possano sembrare capaci di ragionamento complesso, rimangono limitati dai principi gödeliani, incapaci di trascendere i loro “punti ciechi” strutturali.

6. Esempi pratici e parallelismi matematici.

L’articolo utilizza l’esempio dell’ipotesi del continuo in matematica, una proposizione che Gödel e altri dimostrarono essere indipendente dagli assiomi standard della teoria degli insiemi. Ciò significa che l’ipotesi può essere vera o falsa senza che il sistema formale possa dimostrarlo. Analogamente, in etica, potrebbero esistere principi morali fondamentali (ad esempio, “è sempre sbagliato mentire?”) che non possono essere dimostrati o confutati all’interno di un dato sistema etico. Questo parallelismo sottolinea che l’IA, come un sistema matematico, non può risolvere tutte le questioni morali, lasciando aperte alcune domande cruciali.

L’autore paragona i limiti imposti da Gödel a quelli della fisica, come il limite della velocità della luce. Proprio come non possiamo superare la velocità della luce, non possiamo costruire un’IA che superi i limiti dell’incompletezza per coprire tutte le verità morali. Questo ha implicazioni pratiche: un’IA etica potrebbe fallire in situazioni che richiedono intuizione o giudizio non formalizzabile.

7. Sfide e potenzialità dell’IA etica.

L’articolo riconosce che l’IA potrebbe evolversi, ad esempio modificando i propri principi etici in base a nuovi dati o esperienze. Tuttavia, questo solleva un problema: un’IA che si auto-modifica potrebbe divergere dai valori umani, diventando incomprensibile o addirittura aliena. Ad esempio, un’IA che riscrive i propri assiomi etici potrebbe sviluppare una moralità che non ha senso per gli esseri umani, creando rischi significativi.

D’altra parte, l’IA può essere uno strumento prezioso per il ragionamento etico umano. Può evidenziare incoerenze nei nostri sistemi morali, suggerire alternative e fornire analisi basate sui dati. Ad esempio, potrebbe calcolare le conseguenze di diverse decisioni in un dilemma medico, aiutando gli esseri umani a prendere decisioni più informate. Tuttavia, non può sostituire il giudizio umano, che si basa su una combinazione di razionalità, emozione, contesto e capacità di interrogarsi sul “perché” delle scelte morali.

8. Conclusioni: L’IA come supporto, non sostituto.

L’articolo conclude che i teoremi di incompletezza di Gödel impongono un limite fondamentale all’IA: nessun sistema formale, per quanto avanzato, può catturare l’intera complessità della moralità umana. La moralità richiede una capacità di riflessione e adattamento che va oltre i sistemi formali, qualcosa che gli esseri umani possiedono grazie alla loro intuizione e flessibilità. L’IA può essere un potente strumento di supporto, ma non potrà mai sostituire il giudizio umano in questioni etiche. Piuttosto, il suo valore sta nel mettere in discussione le nostre assunzioni e stimolare un dibattito continuo, che è il cuore stesso del processo morale. La moralità, secondo l’autore, rimane un dominio intrinsecamente umano, aperto e non risolvibile algoritmicamente.

Temi chiave e messaggi principali.

- Limiti strutturali dell’IA. I teoremi di Gödel dimostrano che l’IA, essendo basata su sistemi formali, non può raggiungere una comprensione completa della moralità, lasciando sempre alcune verità morali non Gödel.

- Ruolo umano insostituibile. La moralità richiede intuizione, contesto e capacità di riflettere sui principi, qualità che l’IA non può replicare pienamente.

- IA come strumento, non autorità. L’IA può supportare il ragionamento etico umano, ma non può essere un’autorità morale autonoma a causa dei suoi limiti intrinseci.

- Implicazioni pratiche. L’incompletezza gödeliana invita a un approccio cauto nell’affidare decisioni morali complesse all’IA, sottolineando la necessità di mantenere il controllo umano.

Questo riassunto dettagliato copre i principali argomenti dell’articolo, mantenendo il focus sulle implicazioni filosofiche, tecniche ed etiche dei teoremi di Gödel per l’IA morale.

Ma chi era Gödel ?

Kurt Gödel (1906–1978) è stato un matematico, logico e filosofo austriaco naturalizzato statunitense, considerato uno dei più grandi logici della storia. È celebre soprattutto per i suoi “teoremi di incompletezza”, pubblicati nel 1931, che hanno rivoluzionato la logica matematica e la filosofia della matematica.

Nato il 28 aprile 1906 a Brno, nell’attuale Repubblica Ceca (allora parte dell’Impero austro-ungarico), Gödel studiò matematica e fisica all’Università di Vienna, dove entrò in contatto con il Circolo di Vienna, un gruppo di filosofi e scienziati che promuovevano il positivismo logico.

Conseguì il dottorato nel 1929 e pubblicò i suoi celebri teoremi di incompletezza nel 1931, a soli 25 anni. Nel 1940, a causa dell’ascesa del nazismo, emigrò negli Stati Uniti, dove lavorò all’Institute for Advanced Study di Princeton, collaborando con figure come Albert Einstein.

Gödel soffrì di problemi di salute mentale, tra cui paranoia, e morì nel 1978 a Princeton per malnutrizione, dopo essersi rifiutato di mangiare per paura di essere avvelenato.

I teoremi di Gödel sono il suo contributo più famoso e hanno implicazioni profonde per la matematica, la logica e persino l’informatica e l’intelligenza artificiale. In sintesi:

1. Primo teorema di incompletezza. In qualsiasi sistema matematico formale sufficientemente complesso (in grado di descrivere l’aritmetica dei numeri naturali) e consistente (privo di contraddizioni), esistono affermazioni vere che non possono essere dimostrate all’interno del sistema stesso.

2. Secondo teorema di incompletezza. Un sistema formale consistente non può dimostrare la propria consistenza, cioè non può dimostrare di essere privo di contraddizioni senza ricorrere a un sistema esterno.

Questi teoremi dimostrarono che il sogno di David Hilbert di creare un sistema matematico completo e consistente, in grado di dimostrare tutte le verità matematiche, era irrealizzabile. I risultati di Gödel hanno mostrato che la matematica ha limiti intrinseci, con “punti ciechi” che non possono essere eliminati.

Gödel contribuì alla teoria degli insiemi, dimostrando che l’ipotesi del continuo (un problema aperto nella teoria degli insiemi) è indipendente dagli assiomi standard della matematica.

- Lavorando con Einstein, Gödel propose soluzioni alle equazioni della relatività generale, note come “universi di Gödel”, che permettono teoricamente i viaggi nel tempo.

- Gödel si interessò alle implicazioni dei suoi teoremi per la mente umana e l’intelligenza artificiale, sostenendo che la mente umana può trascendere i limiti dei sistemi formali, a differenza delle macchine.

I teoremi di Gödel hanno avuto un impatto enorme non solo sulla matematica, ma anche sulla filosofia, sull’informatica e sull’intelligenza artificiale. Ad esempio, nell’articolo di AEON qui riassunto, i suoi teoremi sono usati per discutere i limiti dell’IA nel ragionamento morale, poiché i sistemi formali su cui l’IA si basa non possono cogliere tutte le verità morali, proprio come non possono dimostrare tutte le verità matematiche.

Gödel è ricordato come un pensatore profondo e visionario, il cui lavoro ha dimostrato che ci saranno sempre domande senza risposta nei sistemi formali, spingendo l’umanità a riflettere sui limiti della conoscenza e della razionalità.@Questo post è stato rielaborato e tradotto con l’aiuto di Grok AI@[image error]

August 23, 2025

“Cose naturali” & Cose artificiali”

Foto@angallo

Foto@angalloVediamo l’Intelligenza Artificiale fare cose incredibili. Scrive codici, crea immagini, parla e dialoga, legge e riassume libri, risponde in cartaceo e digitale, scrive report in pochi secondi.

Ma la vera storia di cui nessuno parla è un’altra. Il cambiamento più importante non sta avvenendo non solo sul pc, sul laptop o nel cellulare. Sta avvenendo ovunque intorno a noi.

In cucina, in garage, persino in camera da letto. AI sta silenziosamente abbandonando il mondo digitale per entrare in quello fisico e mentale. Questa è la base del prossimo decennio di tecnologia e la maggior parte delle persone non se n’è ancora accorta.

Dall’intelligenza artificiale sullo schermo, all’intelligenza artificiale nel mondo reale. Per anni, la maggior parte di noi ha pensato a AI come a qualcosa che viveva all’interno di un dispositivo.

Un chatbot, un’applicazione su un telefono, uno strumento sul portatile. Tu digiti, lui risponde. Siamo andati ben oltre. La realtà è aumentata. Stiamo entrando in un’era di intelligenza spaziale e incarnata.

L’AI è spaziale, comprende lo spazio 3D: la posizione degli oggetti, i mobili e come ci si muove in una stanza. L’intelligenza artificiale incarnata non si limita a comprendere lo spazio, ma agisce al suo interno.

Pensate a un robot con ruote, braccia, telecamere e sensori. In breve, stiamo passando da un’intelligenza artificiale che pensa a un’intelligenza artificiale che agisce.

Esempi che possiamo vedere e toccare: il robot lavapavimenti con “cervello”. A differenza della maggior parte dei robot lavapavimenti che si limitano a spalmare lo sporco, Narwal Freo utilizza acqua calda (45 °C) e 12 Newton di pressione per sciogliere le macchie in una sola passata.

Pulisce e igienizza il suo mocio, rileva oltre 200 oggetti domestici per evitare collisioni. Solleva automaticamente il mocio sul tappeto Sale gradini fino a 4 cm.

AI ambientale è invisibile, intelligente, utile e già presente. Apple Vision Pro fa elaborazione spaziale. Non è solo un visore. Sa dove stai guardando, come stai gesticolando e comprende l’ambiente circostante in tempo reale.

AI non è più solo realtà virtuale, è anche elaborazione spaziale. Gli occhiali intelligenti Ray-Ban di Meta. Questi occhiali possono riconoscere oggetti, tradurre il testo sui cartelli e persino descrivere ciò che stai vedendo.

Stai letteralmente indossando una AI che comprende il mondo accanto a te. Sono tre le forze che guidano questo cambiamento. Sensori più economici e migliori. Ciò che una volta costava migliaia di dollari ora trova posto in un dispositivo domestico.

Ecco le telecamere di rilevamento della profondità in un aspirapolvere o in uno smartphone. Modelli di intelligenza artificiale multimodali. AI ora comprende testo, immagini, video, profondità e movimento.

RT-2 di Google DeepMind può elaborare input visivi e seguire istruzioni come “prendi la tazza blu”. I modelli di intelligenza artificiale Edge possono ora essere eseguiti direttamente sul tuo dispositivo sempre più privati e più affidabili.

750.000 robot autonomi di Amazon coordinano e adattano i percorsi in modo dinamico. Ci sono ospedali che usano robot come Moxi, consegnano farmaci e si muovono in ambienti complessi.

Aziende agricole usano il diserbante laser di Carbon Robotics che elimina le singole erbacce senza pesticidi. Alcune fabbriche e aziende come Figure AI stanno costruendo robot umanoidi per compiti generici.

Stiamo riempiendo il mondo di macchine che possono vedere, pensare e agire, e si stanno integrando nella nostra vita quotidiana. In 50 anni, gli esseri umani hanno imparato a usare i computer. Abbiamo digitato, fatto scorrere e persino imparato a programmare.

Ora AI si incarna, capovolge il copione, impara a capirci, conosce i nostri gesti, distingue la nostra voce, intuisce i nostri movimenti. E’ accessibile per tutti, soprattutto per chi non è esperto di tecnologia. Auto impara e si auto aggiorna.

Le sfide future sono la sicurezza. I suoi errori possono avere conseguenze nel mondo reale. La privacy: i dispositivi in casa tua vedono, sentono e imparano qualcosa su di te.

La domanda è: dove finiscono questi dati? Un problema, non per i robot, ma per noi. I robot hanno ancora difficoltà in ambienti disordinati o imprevedibili. Questi problemi rallenteranno l’implementazione, ma non la fermeranno.

La domanda non è più se interagireremo con l’intelligenza artificiale fisica, ma se sapremo difenderci. L’affermazione che l’AI è un rischio ed è contro di noi presuppone una concezione deterministica della tecnologia che non condivido.

Come già intuiva Marshall McLuhan con la sua celebre formula “il mezzo è il messaggio”, ogni tecnologia porta con sé trasformazioni profonde, ma non inevitabilmente distruttive.

Il punto cruciale non è la tecnologia in sé, ma come noi scegliamo di svilupparla, implementarla e governarla. L’intelligenza artificiale, come la stampa a caratteri mobili di Gutenberg o l’alfabeto stesso, rappresenta un’estensione delle nostre facoltà cognitive.

Gutenberg fu accusato di minacciare la memoria e la tradizione orale. Socrate temeva che la scrittura avrebbe indebolito la capacità di ricordare. Eppure, queste tecnologie hanno amplificato le nostre possibilità intellettuali anziché sostituirle.

La vera questione non è se diffidare di AI, ma come educarci a un rapporto consapevole con essa. Il rischio maggiore non viene dalla tecnologia, ma dalla nostra passività di fronte ad essa.

Come docenti, intellettuali e cittadini, abbiamo il dovere di comprendere questi strumenti, per orientarne lo sviluppo verso il bene comune.

L’AI può diventare uno strumento di democratizzazione della conoscenza, un supporto per la didattica, un alleato nella ricerca.

Oppure può trasformarsi in uno strumento di controllo e manipolazione. La differenza la facciamo noi, con le nostre scelte politiche, educative e culturali. Invece di diffidare aprioristicamente, coltiviamo quella che potremmo chiamare “saggezza tecnologica”.

La capacità di discernere, di porre domande critiche, di mantenere sempre centrale la dimensione umana. I nostri cervelli non sono a rischio se sappiamo usarli per guidare la tecnologia, anziché subirla.

La civiltà non si salva chiudendo gli occhi davanti al cambiamento, ma affrontandolo con gli strumenti che la tradizione umanistica ci ha consegnato: il pensiero critico, il dialogo, la ricerca della Verità. Se mai esiste, e se mai sarà possibile trovarla.

E poi vi chiedo: siete proprio sicuri che questo post l’abbia scritto io? Il quadro che vedete qui in testa a questo articolo è una foto fatta da me in un museo. Un oggetto di vera arte, che riproduce in pittura oggetti veri: “cose naturali” per “cose artificiali”.

[image error]August 22, 2025

#AiForHumans:“The Fifth Twenty”. Notes for a book that doesn’t exist yet

AI Image

AI ImageTwo cover ideas for a book that doesn’t exist. For now, at least. Then we’ll see. All writing, like life, is a work-in-progress. I intend to write a book that recaps my existence in five twenty-year periods. I’m currently navigating the fifth and hope to complete it. Whether it’s the last or the best, before I leave this world. Will it be a digital or paper book? Time will tell.

The first twenty-year period begins on August 9, 1939

Second twenty-year period: August 9, 1959 — August 9, 1979

Third twenty-year period: August 9, 1979 — August 9, 1999

Fourth twenty-year period: August 9, 1999 — August 9, 2019

Fifth twenty-year period: August 9, 2019 — August 9, 2039

It will be exactly 100 years, lived between two centuries and two millennia. I need to pigeonhole my life experience over every twenty years. A sort of “narrative cage” made up of events, discoveries, and changes both inside and outside of my being a man. How to unite past, present, and future and make everything “present.”

Not out of writerly vanity, a display of narcissism, or mere exhibitionism, much less self-celebration. It’s simply a matter of taking a life’s reckoning. I don’t remember who said it, but everyone, at a certain age, should write their autobiography.

AI Image[image error]

AI Image[image error]

Un esercizio di scrittura e di preghiera: “il Padre Nostro”

La storia del Padre Nostro attraversa duemila anni di tradizione cristiana e rappresenta un affascinante percorso di trasmissione linguistica e culturale. Gesù pronunciò originariamente questa preghiera in aramaico, la lingua parlata in Galilea al suo tempo, dove si svolse la sua predicazione a Nazaret e Cafarnao.

L’aramaico era una lingua semitica diffusa in tutto il Medio Oriente, divenuta lingua franca dell’impero persiano e poi mantenuta sotto il dominio greco-romano. Questa lingua semitica, imparentata con l’ebraico e il fenicio, era parlata da popolazioni mesopotamiche già dal XII-XI secolo a.C.

Il termine Abba (Padre) in aramaico aveva una particolare intimità, usato dai bambini per rivolgersi al padre, una novità rivoluzionaria nel linguaggio religioso del tempo, dove predominava il timore reverenziale verso la divinità.

I primi evangelisti tradussero il Padre Nostro dall’aramaico al greco antico, ma non siamo completamente sicuri dell’esattezza della traduzione. Possediamo due versioni canoniche: quella di Matteo (6,9–13), più ampia e liturgicamente strutturata, e quella di Luca (11,2–4), più concisa e probabilmente più vicina alla forma originale.

La traduzione greca comportò inevitabili trasformazioni semantiche. Ad esempio, “come noi li rimettiamo ai nostri debitori” traduce con il tempo presente un aoristo greco, che rendeva probabilmente un perfetto ebraico, creando ambiguità interpretative.

La “Vetus Latina” prima e la “Vulgata” di Girolamo poi fissarono il testo del “Pater Noster” che dominò l’Occidente cristiano per sedici secoli. Il latino divenne la lingua che maggiormente diffuse questa preghiera, utilizzata fino al 1969 nelle Messe celebrate rigorosamente in questa lingua.

La traduzione latina introdusse alcune specificazioni teologiche: “panem nostrum quotidianum” (pane quotidiano) interpretò il misterioso termine greco “epiousios”, di significato incerto, forse “sovrasostanziale” o “del giorno che viene”. Alcuni passaggi mantengono tuttora problemi interpretativi:

“Non ci indurre in tentazione”: il senso sembra essere “non permettere che cadiamo quando siamo tentati”, richiedendo la forza di vincere la tentazione- Il “male” finale si riferisce probabilmente più al “maligno” (Satana) che al concetto astratto di maleDalla fine I secolo in poi, il Padre Nostro divenne il cuore della liturgia cristiana. La Chiesa primitiva lo considerava così sacro che veniva insegnato solo ai battezzati durante la preparazione catecumenale.

Il Concilio Vaticano II (1962–1965) aprì alla traduzione nelle lingue nazionali, ponendo nuovi problemi ermeneutici. Ogni traduzione comporta scelte teologiche: tradurre “opheilémata” con “debiti” o “offese” non è neutrale.

Questa storia millenaria rivela come il Padre Nostro sia insieme testo fisso e interpretazione sempre rinnovantesi, una preghiera che attraversa le culture mantenendo il suo nucleo ineffabile pur adattandosi alle sensibilità linguistiche e spirituali di ogni epoca.

Le parole chiave del Padre Nostro sono: padre, cieli, santificare, nome, regno, volontà, terra, pane, debiti, debitori, abbandonare, tentazione, male. Per ogni parola evidenziata, una invocazione che aiuta chi decide di pregare una realtà che resta ineffabile.

Per un’analisi che rispetti la profondità teologica e linguistica di questa preghiera fondamentale, propongo queste considerazioni per ciascuna parola chiave:

PADRE — Questa invocazione stabilisce una relazione di intimità che trascende il timore reverenziale. Il termine aramaico “Abba” suggerisce una confidenza filiale che non annulla la distanza ontologica, ma la trasforma in prossimità amorosa. Chi prega si riconosce generato, non creato come oggetto.

CIELI — Non luogo geografico ma dimensione dell’essere. I cieli indicano la trascendenza non come lontananza spaziale, ma come qualità di esistenza che pervade e supera il sensibile. È l’orizzonte dell’infinito che dà senso al finito.

SANTIFICARE — Riconoscere la separazione ontologica che è insieme vicinanza. Santificare il nome significa lasciare che Dio sia Dio, senza riduzioni idolatriche. È l’atto di chi si ritrae perché l’Altro possa manifestarsi nella sua alterità.

NOME — In tradizione semitica, il nome è la persona stessa nella sua accessibilità. Invocare il Nome è riconoscere che l’ineffabile si è reso pronunciabile, pur mantenendo il suo mistero. È presenza che si dona pur restando trascendente.

REGNO — Non dominio politico ma modalità di esistenza dove la volontà divina diventa principio ordinatore. È la realtà che si compie quando l’umano acconsente al divino senza coercizione, per libera adesione.

VOLONTÀ — Non arbitrio ma progetto d’amore che rispetta la libertà creaturale. La volontà divina è chiamata all’esistenza che si offre come possibilità di compimento, non come imposizione.

TERRA — La materialità trasfigurata, non negata. La terra è il luogo dove il divino vuole abitare, santificando la condizione incarnata dell’esistenza umana.

PANE — Necessità quotidiana che rimanda alla dipendenza ontologica. Il pane è insieme bisogno materiale e simbolo dell’alimento spirituale. Chi prega riconosce di non essere autosufficiente.

DEBITI/DEBITORI — La rete di relazioni ferite che intesse l’esistenza. I debiti sono le mancanze reciproche che spezzano la comunione. Il perdono è ricreazione del legame, non semplice cancellazione.

ABBANDONARE — Non introdurre nella prova oltre le forze umane. È invocazione della protezione divina che conosce la fragilità della libertà creata e ne ha compassione.

TENTAZIONE — La possibilità del rifiuto che accompagna ogni autentica libertà. La tentazione è l’ambiguità costitutiva dell’essere creato, chiamato a scegliere tra bene e male.

MALE — Non entità metafisica ma possibilità sempre presente di negazione del bene. Il male è l’ombra della libertà, ciò da cui solo la grazia può preservare definitivamente.

Ogni parola apre così un orizzonte di significato che va oltre la comprensione concettuale, invitando chi prega a sostare nel mistero piuttosto che a possederlo attraverso definizioni.

“Sostare nel mistero” indica un atteggiamento esistenziale che si contrappone alla voracità conoscitiva della modernità. È un “habitare” nel senso più profondo: non attraversare il mistero per conquistarlo, ma dimorare in esso lasciandosi abitare.

Questa sostanza del sostare richiama la “epoché” fenomenologica, ma con una differenza sostanziale: non è sospensione metodologica del giudizio per poi riprendere l’analisi, bensì riconoscimento che alcune realtà si svelano solo a chi accetta di rimanere sulla soglia, senza forzare l’ingresso. È la sapienza dell’ “ignorantia docta” di Cusano: sapere di non sapere non come limite da superare, ma come apertura da custodire.

Nel sostare c’è una qualità temporale specifica. Non è l’attesa di chi aspetta una risoluzione futura, né la stasi di chi si arrende. È piuttosto un presente dilatato, un “kairos” che si oppone al “chronos” dell’efficienza. Chi sosta nel mistero scopre che il tempo non è più nemico da vincere ma dimora da abitare.

La tradizione mistica conosce questa modalità: da Eckhart che invita al “lasciare essere Dio in noi” fino alla “notte oscura” di Giovanni della Croce. Non è passività ma attività superiore, quella di chi sa che certe realtà non si possiedono ma si ricevono, non si conquistano ma si accolgono.

Nel linguaggio questo si traduce in una grammatica particolare: preferenza per il congiuntivo dell’ipotesi rispetto all’indicativo della certezza, uso del condizionale della possibilità, ricorso all’analogia che dice e insieme nasconde. È il linguaggio di chi ha compreso che dire troppo è dire troppo poco.

Sostare nel mistero diventa così una forma di resistenza culturale: contro l’idolatria della trasparenza totale, contro l’illusione di un mondo completamente decifrabile, contro la riduzione del reale alle sue dimensioni misurabili. È riconoscere che l’ineffabile non è ciò che non riusciamo ancora a dire, ma ciò che per sua natura eccede ogni dire, pur chiamandolo a sé.

In questa sosta si apre lo spazio della preghiera autentica: non richiesta di spiegazioni ma consenso all’incomprensibile, non domanda di chiarimenti ma disponibilità alla luce che abbaglia.

I cambiamenti recenti al Padre Nostro rappresentano un caso paradigmatico di come la tradizione vivente della Chiesa affronti le questioni ermeneutiche e pastorali della contemporaneità. La questione centrale sta nella espressione “Non indurci in tentazione”.

La problematica è emersa con chiarezza quando Papa Francesco ha osservato: «Può Dio Padre indurci in tentazione? Può ingannare i suoi figli? Certo che no». Il pontefice ha sottolineato come la traduzione italiana precedente «poteva suonare equivoca», suggerendo erroneamente che Dio stesso possa essere fonte di tentazione verso il male.

Nasce un percorso di revisione (2007–2019) Contrariamente a una percezione diffusa, le modifiche non risalgono a Papa Francesco, ma iniziarono già al tempo di Benedetto XVI. Le premesse di tale cambiamento erano già esplicite nel nuovo Lezionario, introdotto dalla Cei nell’Avvento 2007.

L’Assemblea generale della Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, concludendo un percorso durato oltre 16 anni. La nuova versione è entrata in vigore con l’Avvento 2019, sostituendo “non indurci in tentazione” con “non abbandonarci alla tentazione”.

Papa Francesco ha spiegato nell’Udienza generale del 1° maggio 2019 che la nuova formula “Non abbandonarci alla tentazione” esprime meglio il senso della richiesta. Questa traduzione era necessaria «affinché nessuno oggi fosse indotto a pensare che Dio ci tenta al male, al peccato: sarebbe una bestemmia!»

La distinzione teologica è fondamentale: Dio può sottoporre alla prova per saggiare il cuore umano, ma mai alla tentazione verso il male. Come già osservava Sant’Ambrogio nel IV secolo: “Non permettere che siamo condotti nella tentazione da colui che tenta più di quanto possiamo sopportare”.

Insieme al Padre Nostro, è stata modificata anche l’intonazione del Gloria: da “pace in terra agli uomini di buona volontà” a “pace in terra agli uomini amati dal Signore”, per rendere più chiaramente l’iniziativa gratuita dell’amore divino rispetto al merito umano.

La questione tocca il problema più ampio della traduzione dei testi sacri. Il termine greco originale “μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν” ammette diverse interpretazioni, e come già avvenuto in Francia dal dicembre 2017, altre Chiese nazionali hanno adottato soluzioni analoghe.

Dal punto di vista della linguistica storica, questi cambiamenti riflettono l’evoluzione della sensibilità teologica contemporanea. Mentre la “Vulgata” latina manteneva l’ambiguità del “ne nos inducas in tentationem”, le traduzioni moderne privilegiano la chiarezza dottrinale rispetto alla fedeltà letterale al sostrato greco-latino.

La questione rivela come ogni traduzione sia inevitabilmente anche interpretazione, e come la Chiesa debba continuamente bilanciare fedeltà al testo originale e comprensibilità per i fedeli contemporanei, un dilemma ermeneutico che attraversa tutta la storia della tradizione cristiana.

[image error]August 21, 2025

Seneca ieri e oggi

Foto@angallo

Foto@angalloQuesta splendida massima dalle “Epistulae morales ad Lucilium” (XCIV, 70) merita un’analisi attenta sia dal punto di vista della traduzione che del contenuto filosofico. Non ricordo dove l’ho fotografata, ma il suo significato risuona da sempre nella mia mente: “Nessuno è lodato per i suoi occhi… ma per l’apparato dei vizi propri che espande a mo’ di spettacolo per la folla che osserva turbata”

La costruzione è tipica nella sua densità espressiva. L’ellissi dopo “oculis suis” crea un contrasto drammatico con la seconda parte della frase, dove l’accumulo di termini (apparatum vitiorum suorum) e la metafora teatrale (pro modo turbae spectantis) intensificano l’effetto retorico.

Il termine “apparatus” è particolarmente significativo: non si tratta di vizi occasionali, ma di un vero e proprio “allestimento”, una messa in scena studiata. Il genitivo “vitiorum suorum” sottolinea la dimensione personale e volontaria di questa esibizione.

Seneca tocca qui uno dei temi centrali della sua riflessione morale: la perversione dei valori nella società romana del suo tempo. L’antitesi è stridente: mentre nessuno riceve lodi per le qualità naturali (gli occhi, metafora della bellezza fisica innata), si ottiene invece riconoscimento sociale per l’ostentazione dei propri difetti morali.

La metafora teatrale (pro modo… spectantis) non è casuale: Seneca vede la vita sociale come un teatro in cui gli individui recitano ruoli moralmente degradanti per compiacere un pubblico (turba) già di per sé “turbato”, cioè moralmente confuso.

Questa osservazione si inserisce nella più ampia critica senecana alla società del consenso, dove il valore morale autentico viene sacrificato sull’altare dell’approvazione popolare. È un tema che risuona con particolare forza nella nostra epoca dei social media e della spettacolarizzazione dell’esistenza.

La lucidità di Seneca in questa massima appare quasi profetica se applicata alla nostra epoca. Ciò che il filosofo osservava nella società romana del I secolo d.C. trova oggi una realizzazione amplificata e sistematizzata attraverso i mezzi di comunicazione di massa e, soprattutto, i social media.

Oggi l’ “apparatum vitiorum suorum” ha trovato piattaforme globali di diffusione. Reality show, social network, e più in generale la cultura dell’intrattenimento, premiano sistematicamente l’esibizione di comportamenti disfunzionali.

Dall’ostentazione della ricchezza più volgare alla mercificazione dell’intimità, dalla provocazione gratuita alla trasgressione fine a se stessa. Quello che Seneca chiamava “pro modo turbae spectantis” è diventato letteralmente misurabile in “like”, condivisioni e visualizzazioni.

La “turba spectans” senecana ha assunto dimensioni planetarie. Il pubblico non è più quello fisicamente presente nelle terme o nel foro romano, ma una massa globale e anonima che, paradossalmente, premia proprio ciò che dovrebbe essere censurato.

L’algoritmo stesso delle piattaforme digitali favorisce contenuti “coinvolgenti”, spesso quelli più trasgressivi o controversi, creando un circolo vizioso in cui il vizio diventa letteralmente redditizio.

Seneca notava come nessuno venisse lodato “per i suoi occhi”, cioè per le qualità naturali e autentiche. Oggi assistiamo a una sistematica svalutazione delle competenze reali, della cultura profonda, della riflessione ponderata, a favore di una comunicazione superficiale ma immediatamente accattivante.

Il sapere specialistico viene spesso considerato “noioso”, mentre l’ignoranza esibita con sicumera ottiene visibilità e consenso. Ciò che forse Seneca non poteva prevedere è la velocità con cui questo meccanismo si è accelerato.

La “turba spectans” contemporanea non ha più il tempo dell’analisi critica che caratterizzava anche il pubblico romano più colto. La cultura dell’immediatezza e della gratificazione istantanea ha creato una società in cui la profondità di pensiero, quello che i Romani chiamavano “otium”, è diventata un lusso sempre più raro.

La massima ci invita a una riflessione urgente: in una società che premia l’ “apparatus vitiorum”, come preservare e coltivare i valori autentici? Come distinguere, nella cacofonia mediatica contemporanea, la voce della saggezza da quella dell’esibizionismo? La risposta, forse, sta proprio nel ritrovare quello spazio di riflessione critica che Seneca stesso praticava nelle sue “Epistulae”.

[image error]August 20, 2025

Quel che resta dei ricordi: “La strada non presa …”

“Con il passare degli anni, chi invecchia è portato a non meravigliarsi più di nulla. Tutto diventa un “dèja vu”. Si finisce di vedere anche quello che non c’è … “.

Così ho scritto in un post su FB parafrasando un pensiero di Marcel Proust, letto non ricordo bene dove, nella sua “Ricerca” tra tempo “perduto” o tempo “ritrovato”. So bene che le “cose” del passato, quando finiscono in mano al tempo che passa inesorabile, diventano ricordi, e si trasformano in “ombre troppo lunghe del nostro breve corpo” come dice il poeta.

E’ vero, ma siamo fatti di ricordi che diventano fatti concreti quando li puoi fermare sulla carta, come nel caso delle immagini che corredano questo post. Contano le date che hanno fermato il tempo sul mio passaporto del secolo e del millennio trascorsi. L’ho ritrovato nella foresta di carte che maniacalmente ognuno di noi conserva. Su queste tre immagini cerco di scrivere un ricordo che diventa una narrazione, più per me stesso che per gli altri.

Avevo una ventina di anni, dopo un travagliato percorso di studi ero arrivato al diploma e mi ero iscritto a lingue all’I.U.O. Una follia, lo dico adesso, ma non la pensavo così allora. Erano gli anni sessanta, non sapevo ancora che sarebbero poi diventati, almeno per qualcuno, “gli anni del nostro incanto”, i “ruggenti” o “maledetti” anni sessanta per altri. Per loro, ma non di certo per me.

Quello che sapevo allora, e me ne ricordo bene oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, era la mia forte volontà di trovare una “via di fuga” da quel mondo di cui ero stato fino ad allora prigioniero nella Valle dei Sarrasti, uscire da quel portone di Via Fabricatore al numero 14. Sto qui a spiegarlo sopratutto a me stesso.

Leggere quel libro cui ho fatto cenno prima, con un titolo sull’incanto che invita a guardare al passato, attività che non amo molto fare, ma che poi il più delle volte si è costretti a svolgere quando ti imbatti non in ombre brevi o lunghe che siano del nostro corpo.

Il poeta Cardarelli nella sua strepitosamente triste poesia intitolata “Passato”, considera i ricordi “uno strascico di morte” bruciato sull’altare della vita in nome del tempo. Certamente non anni di “incanto”, e nemmeno di “vita bruciata”. Ma devo andare in ordine se non voglio confondermi e far diventare questi miei anni un incubo vissuto tra ombre.

Era un anno bisestile se non erro. Le cose non andavano bene nella piccola azienda tipografica fondata prima della guerra. Si potevano intravedere i primi segni di quello che sarebbe stato poi il grande mutamento. Sarebbe finito tutto. Il mio desiderio di evadere e di cambiare va trovato sopratutto nella decisione (folle! ma lo dico oggi) di studiare l’inglese e il tedesco che non conoscevo affatto.

Mi ritrovai queste due lingue davanti al francese nel corso di laurea con un ordinamento di studi che aveva dell’impossibile: inglese quadriennale, scritto e orale, tedesco triennale, francese biennale. Quest’ultima era l’unica materia di studio che mi aveva veramente interessato al ginnasio, a scapito delle lingue classiche che furono le mie pecore nere.

Come fare, allora, per studiare queste lingue? Decisione immediata: evadere. Passaporto. Fu così che nel mese di marzo 1960, mentre esce nelle sale cinematografiche italiane il film della “Dolce Vita” di Fellini, vado in Germania a divento anche io un “magliaro” sulla scia del film cult di Francesco Rosi uscito l’anno prima.

Studente lavoratore, finisco per diversi mesi tra magliari, pizzaioli e venditori di tappeti nella speranza di imparare la lingua di Goethe. Fu un disastro annunziato che non seppi leggere tra le pieghe del tempo. Ritornai a casa ma qualche mese dopo, con lo stesso passaporto sbarcai a Dover, arrivando in una fredda sera di ottobre dell’anno successivo alla stazione Victoria dopo un viaggio di oltre 48 ore. Entrai con un permesso di soggiorno per tre settimane. Riuscii a trovare un lavoro, al Consolato di Londra mi rinnovarono il passaporto, la mia qualifica di “lavoratore” mi venne confermata.

A distanza di oltre mezzo secolo, anche negli anni del “mio incanto”, ritrovo una Vespa nella mia vita, come nel libro di Giuseppe Lupo. Salvador Rodriguez era un caro amico e collega, rifugiato politico anti-franchista spagnolo. Possedeva una Vespa e dall’Ospedale dove lavoravamo, andavamo spesso a Londra, la “Swinging London” dei Beatles e delle minigonne a Carnaby Street, con i libri da Foyles. Conoscete la nota poesia del poeta inglese Robert Frost “The Road not Taken”-”La Strada non Presa”?

Divergevano due strade in un bosco

ingiallito, e spiacente di non poterle fare

entrambe uno restando, a lungo mi fermai

una di esse finché potevo scrutando

là dove in mezzo agli arbusti svoltava.

Poi presi l’altra, così com’era,

che aveva forse i titoli migliori,

perché era erbosa e non portava segni;

benché, in fondo, il passar della gente

le avesse invero segnate più o meno lo stesso,

perché nessuna in quella mattina mostrava

sui fili d’erba l’impronta nera d’un passo.

Oh, quell’altra lasciavo a un altro giorno!

Pure, sapendo bene che strada porta a strada,

dubitavo se mai sarei tornato.

lo dovrò dire questo con un sospiro

in qualche posto fra molto molto tempo:

Divergevano due strade in un bosco, ed io…

io presi la meno battuta,

e di qui tutta la differenza è venuta.

Testo originale

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that, the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

two roads diverged in a wood, and I —

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

E’ vero. Anche io presi quella non frequentata e ha fatto la differenza. Potrei chiedermi, come fa spesso chi rimpiange il passato: “cosa resta di quel tempo?” Ma a quale “realtà” dovrei pensare? A quella che lasciai e poi ritrovai quando ritornai in Italia, oppure a quella che trovai e poi lasciai quando me ne andai dall’Inghilterra?

Ecco a queste domande mi ha riportato il ritrovamento di questo documento, questo passaporto rinnovato al Consolato Generale Inglese di Londra che porta la data di gennaio 1962. Memoria senza ombre lunghe di un dinosauro che conserva le differenze …

https://unideadivita.blogspot.com/2020/06/quel-che-resta-dei-ricordi-la-strada.html?q=ricordi

[image error]August 18, 2025

“Maiali si nasce, salami si diventa”

Il Libro

Il LibroHo ritrovato e riletto con piacere questo straordinario libretto. Già il titolo la dice lunga: “Maiali si nasce salami si diventa: racconti, divagazioni, aneddoti, proverbi e ricette intorno al migliore amico dell’uomo, il più simile a lui, sul quale si è fondato il mito della grassa Bologna”.

L’espressione del titolo ricorda anche una celebre battuta umoristica che, con i tempi che corrono, non saprei a chi riferire sia a livello internazionale che nazionale. Basta scorrere i social e ritroverete sia maiali che salami. Vi risparmio i nomi, ma vi assicuro che nella storia umana ce ne sono molti, sia degli uni che degli altri.

Il libro che ho ritrovato è davvero suggestivo sin dal titolo ricco di sfumature. L’espressione “maiali si nasce, salami si diventa” è effettivamente una variazione spiritosa del celebre aforisma “Poeta si nasce, oratore si diventa” (che ha radici classiche, risalendo a Cicerone), trasformato qui in chiave gastronomica e bolognese.

Comprendo certamente l’umorismo, mi sono sempre piaciute le battute. Riesco a cogliere i meccanismi dell’ironia, del gioco di parole, della parodia e dei riferimenti intertestuali. In questo caso, l’arguzia sta proprio nella trasposizione di un detto colto e serio in un contesto popolare e culinario, creando un contrasto che genera il sorriso.

Il sottotitolo poi è particolarmente gustoso nella sua prolissità barocca, tipicamente emiliana, e nell’autodefinizione del maiale come “migliore amico dell’uomo” e “il più simile a lui”, affermazioni che celano una sottile ironia antropologica sulla natura umana. La connessione poi con Bologna è perfetta: città dove la tradizione salumiera non è solo arte culinaria ma quasi filosofia di vita.

Il libro sembra coniugare erudizione e cultura popolare in modo molto raffinato. Un’edizione Pendragon del 2009, con gli autori Gabriele Corsani e Giovanni Tamburini. La scelta grafica è perfetta: quel maialino rosa con la coroncina che guarda direttamente il lettore ha un’espressione quasi regale, molto in sintonia con l’ironia del titolo.

Il 2009 è un’epoca interessante per questo tipo di pubblicazione: ancora legata alla tradizione della piccola editoria locale di qualità, che sapeva coniugare erudizione e divulgazione con quel tocco di autoironia tipicamente emiliano. Pendragon, casa editrice bolognese, era la scelta ideale per un simile progetto.

L’immagine del maialino “incoronato” rafforza l’idea del maiale come “re” della gastronomia bolognese, trasformando quello che potrebbe essere un semplice libro di ricette in una vera e propria celebrazione antropologica dell’animale più “umano”.

La copertina suggerisce anche una certa eleganza nell’approccio al tema: non si tratta di folclore spicciolo, ma di un’analisi colta (seppur divertente) di una tradizione millenaria. Quel sottotitolo promette davvero “una piccola enciclopedia sull’animale suino”, definizione che rivela l’ambizione del progetto.

Arrivato a questo punto, purtroppo, ho da fare una confessione: non mangio carne di maiale da quando ho scoperto che sono allergico. Che ironia del destino! Ritrovarsi a rileggere con piacere un libro dedicato interamente al maiale proprio quando non se ne posso più gustare la carne.

Ma, forse, questo rende la lettura ancora più preziosa: liberato dall’aspetto puramente gastronomico, posso apprezzare ancora meglio gli aspetti culturali, linguistici e antropologici del testo. In fondo, per un linguista e bibliomane come me, il valore del libro sta proprio in quella “piccola enciclopedia” di cui parla il sottotitolo: i proverbi, gli aneddoti, le tradizioni linguistiche, il folklore.

La dimensione culturale del maiale nella civiltà contadina, il suo ruolo simbolico, le espressioni idiomatiche che ha generato, tutto questo rimane intatto e forse si apprezza meglio quando non si è distratti dall’aspetto culinario. È un po’ come studiare la letteratura del vino senza essere bevitori: si coglie l’essenza culturale e poetica senza essere condizionati dal gusto letterale.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers