Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 99

March 25, 2021

Il Diavolo della nostra Vanità

“La Verità” 25 marzo 2021

“La Verità” 25 marzo 2021Sono molti i miei libri, quasi cinquemila, forse troppi, forse pochi, dipende da chi li ama, li colleziona, li conta e magari trova anche il tempo, la forza e l’intelletto per leggerli.

Lecito chiedersi a che serve collezionare tanti libri, per i molti anni vissuti, tramandati da padre in figlio, da nonno a nipote. Poi, per uno scherzo del destino o magari del diavolo, è proprio il caso di dirlo, ti capita tra le mani un libro che hai letto tanto tempo fa, facendolo studiare anche a chi forse non era ancora pronto a a leggerlo e comprenderlo. Mi riferisco alla “Tragica Storia della Vita e Morte del Dottor Faust” scritta in forma tragica e poetica da quel poeta bandito e straordinario avventuriero che fu Christopher Marlowe .

Il dramma narra la storia di Faust , uno studioso così avido di sapere da non accontentarsi del sapere accademico, della medicina e della teologia, avventurandosi nel campo della magia nera. E siccome la ricerca autonoma e libera della verità (la filosofia o la scienza) era stata da sempre in contraddizione con la teologia dogmatica, che invece reclama obbedienza (si pensi ad Adamo, ad Icaro o a Prometeo), Faust assume le sembianze di un negromante, perché poco più che stregoni venivano visti gli scienziati ed i filosofi della natura nell’epoca dei conflitti religiosi in Europa.

Dopo aver compiuto un’invocazione nel suo studio, gli appare il diavolo Mefistofele con il quale stipula un patto: Faust avrà la conoscenza ed i servizi del servo di Lucifero per 24 anni, dopo i quali il diavolo avrà la sua anima. A questo punto, Faust prova un momento di liberazione che assomiglia ad un desiderio sconfinato d’onnipotenza. Tuttavia, sebbene egli faccia grandi progetti per il proprio immediato futuro, e sebbene sogni di utilizzare le abilità acquisite per ottenere potere e gloria, riesce solo a compiere piccoli atti di bassa levatura.

Durante tutta l’opera, Faust viene continuamente consigliato da due angeli, uno buono e uno malvagio, simboleggianti i due lati della natura umana. Nell’ultima ora della sua esistenza, Faust dà vita al famoso soliloquio, nel quale l’opera raggiunge un altissimo livello di poesia. Questo brano l’ho proposto per anni a tanti miei giovani studenti illudendomi di trasmettere loro non solo l’importanza della conoscenza della lingua inglese, mio obiettivo primario al tempo, ma anche la passione per la lettura e la conoscenza.

Ecco, “leggere” significa “conoscere”, l’ho imparato a spese mie col tempo. Oggi, che scopro di avere accumulato una notevole quantità sia di letture che di tempo, avverto, come Faust, questo grave peso che diventa sempre più un fardello. I libri sono tanti, almeno i miei. Infiniti sono quelli scritti dagli altri, nel corso dei secoli. Chissà quanti ne dovrei ancora leggere, che non ho letto e che non potrei mai farlo.

E allora, rileggo questo brano della “dannazione” e mi chiedo se non arriverò anche io a imprecare come il dottor Faust: “brucerò i miei libri!”. Intendiamoci, non ho fatto nessun patto con nessuno, e non intendo farne. Potrei liquidare il tutto consolandomi con Qohelet il quale, oltre tremila anni fa chiudeva il suo canto lamentandosi che si scrivevano troppi libri e che tutto era “nebbia”, ma non risolverei il problema.

E quanti se ne dovrebbero ancora scrivere senza trovare una risposta, quella per la quale Faust tentò di giocarsi la partita con Mefistofele? La perse ovviamente, come la perderanno sempre tutti quegli uomini i quali credono di poter abbracciare l’idea di “progresso”, inteso come “conoscenza”, senza porre limiti, senza essere ossessionati come Faust dall’idea della vita eterna, magari ottenuta tramite la tecnologia?

Se dietro questa parola, “tecnologia”, si nasconde il “progresso”, e se dietro di questo ritroviamo “Mefistofele” con le sue illusioni ed i suoi inganni, il pensiero di bruciare i libri, di sicuro ci prenderebbe subito. La conoscenza resterebbe una illusione, un inganno, una “nebbia”, per dirla ancora una volta con Qohelet. La tentazione di bruciare tutti i libri sarebbe quanto mai forte, ma questo segnerebbe la vittoria proprio di Mefistofele.

Lui vorrebbe proprio questo, che il grido-imprecazione di Faust, “brucerò i libri”, sarebbe nostro, perchè tanto questa misteriosa conoscenza non ci fa conoscere un bel nulla. Dobbiamo invece convincerci che gli uomini “sono testimoni dell’incompiutezza di ogni essere esistente, testimoni di una realtà che non è uno stato ma un divenire”.

Il Qohelet, o l’Ecclesiaste, con quella parola “nebbia” intendeva anche quello che, a mio parere, caratterizza tutta la condizione umana, l’essenza della nostra esistenza, le ragioni del nostro vivere, l’idea che dovremmo avere della nostra vita. Il rischio della “nebbia” si nasconde nella parola “vanità”. Quella stessa, identica, eterna vanità che illuse i nostri progenitori, ingannò Mefistofele e continua ancora oggi a cercare di ingannare anche me, voi tutti, con la nostra sete di conoscenza.

Si leva a volo l’Aquila alla sommità del Cielo;/Il Cacciatore coi cani segue il suo percorso./O rivoluzione perpetua di stelle configurate,/O ricorrenza perpetua di stagioni determinate,/O mondo di primavera e d’autunno, di nascita e di morte!/Il ciclo senza fine dell’idea e dell’azione,/L’invenzione infinita, l’esperimento infinito,/Portano conoscenza del moto, non dell’immobilità;/Conoscenza del linguaggio, ma non del silenzio;/Conoscenza delle parole, e ignoranza del Verbo./Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza,/Tutta la nostra ignoranza ci porta più vicino alla morte./Ma più vicino alla morte non più vicini a Dio./Dov’è la Vita che abbiamo perduto vivendo?/Dov’è la saggezza che abbiamo perduto sapendo?/Dov’è la sapienza che abbiamo perduto nell’informazione?/I cicli del Cielo in venti secoli/Ci portano più lontani da Dio e più vicini alla Polvere.

( Thomas Stearns Eliot- Cori da La Rocca )

March 21, 2021

Quando smettemmo di darci la mano un anno fa …

Il Libro

Il LibroEsattamente un anno fa scrissi un post con questo titolo . Non avrei mai pensato che un anno dopo ne avrei scritto un altro con il medesimo titolo, in occasione della pubblicazione di un libro su un argomento del genere tanto insolito. E’ pur sempre vero che la realtà riesce a superare la più sfrenata fantasia.

E’ inutile che io stia qui a ricordare cosa e perchè è successo tutto questo. L’intero pianeta Terra è stato costretto ad evitare la stretta di mano, una delle azioni più comuni che gli uomini hanno fatto dalla notte dei tempi. E’ diventata un’azione pericolosa, tanto da uccidere. E’ pur vero che con le mani gli esseri umani si sono scannati sin dai tempi di Caino , ma che si potesse arrivare ad uccidere semplicemente stringendosi una mano, di strada ce ne abbiamo fatta. Strette di mano pericolose da non compiere se vogliamo fermare la diffusione di un nemico tanto invisibile quanto diabolico, che abbia mai condizionato la vita degli esseri umani.

L’autrice di questo libro, Ella Al-Shamahi , una scrittrice nata da una famiglia araba yemenita, naturalizzata inglese di Birmingham, scrive che la nostra mano è un’arma biologica che brulica di agenti patogeni pronti a contaminare chiunque stringa un’altra mano. La nostra mano diventa, quindi, anche l’occasione per scrivere una storia dell’orrore alla maniera di un libro giallo.

E’ stato calcolato che un cm2 di pelle della mano contiene 10/7 (dieci alla potenza di sette)

batteri

. Il comune virus del raffreddore sopravvive sulle mani fino a tre ore. Ella Al-Shamahi è un’autrice, esploratrice, paleoantropologa accademica, cabarettista e presentatrice televisiva. Un curriculum impressionante, che meriterebbe molte strette di mano di congratulazioni, ma è il caso di tenerla a distanza.

Un libro sul passato e sul futuro della

stretta di mano

ha una non trascurabile importanza in questo nostro tempo che vede lo scontro dei pugni, il tocco dei gomiti o l’oscillazione della caviglia, sistemi che hanno sostituito in maniera del tutto comica, la storica stretta di mano.

Il libro accattivante di Al-Shamahi ha una pretesa più generale, scende nel campo dell’ antropologia . Non vuole essere semplicemente un resoconto della crisi nei modi di vivere che il Covid ha causato. È in effetti un piacevole esempio di scrittura antropologica pop.

Si dice che la stretta di mano abbia avuto origine nel Medioevo per dimostrare che chi voleva stringerla non aveva il “coltello sotto il mantello”, come affermava Geoffrey Chaucer . La cosa viene decisamente smentita da Al-Shamahi. Nelle sue ricerche, infatti, dice di aver trovato un rilievo mesopotamico del IX secolo a. C. nel Museo dell’Iraq a Baghdad che assomiglia molto a un rituale che stringe la mano.

Ci sono poi, lei lo scrive, riferimenti a strette di mano in Omero . Nei libri di storia si legge che nel 1901, Leon Czolgosz si avvicinò al presidente americano McKinley , invitandolo a stringergli una mano. Ma, poi gli sparò con una pistola ammantata nell’altra. Come si dice nella filosofia Zen , qualunque cosa sia vera, è più vero il contrario.

L’anno passato ci ha liberato da molte intimità pubbliche obbligatorie tradizionali, con grande sollievo di chi non ci ha mai creduto. Le strette di mano sono espressamente vietate, non possiamo più respirare l’aria, nè liberamente baciare sulla guancia. Possiamo anche fare a meno di queste azioni, ma la stretta di mano è così fondamentale per la nostra cultura che qualcosa di importante andrà perso se scomparirà dalla vita quotidiana.

Ci è stato insegnato da piccoli che una stretta di mano deve essere ferma e decisa, che il baciamani è un atto galante, anche atteso e voluto. Gesti sempre benigni, di saluto, approvazione, fiducia e fraternità anche se gli antropologi non sono tutti d’accordo, e se la stretta di mano sia un universale che trascende le culture. Le prove sono contrastanti. Certamente lo sfregamento del naso Maori rimane una preferenza locale. Non so se lo fanno ancora da quelle parti.

Nel libro non si dice. Ma la sfrontata Ella non si fa scrupolo di ricordare la scossa del pene come saluto in uso nella tribù australiana dei Walbir i. Gli scimpanzé tremano, ma gli umani orientali no. Recenti ricerche hanno dimostrato che tutti i movimenti della pelle eccitano il nervo vago, che è collegato a tutto, compreso il membro precedentemente citato. Sembra che siamo programmati per tremare, anche se lei non lo dice.

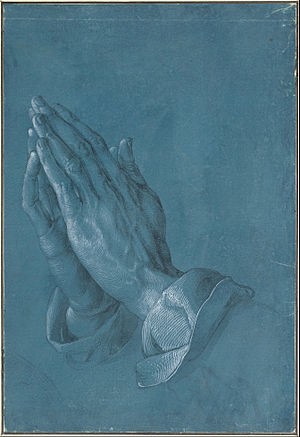

Durer: “Le mani”

Durer: “Le mani”Quello che è certo è che le mani sono state sempre oggetto di grande attenzione anche artistica. Quel famoso disegno del 1508 di Dürer mostra mani in preghiera intense di emozione.

Adamo che cerca la mano di Dio sul soffitto della Cappella Sistina di Michelangelo non sarebbe stato lo stesso se fosse stato un colpo di gomito.

Per la maggior parte degli italiani, il gesto della mano è una seconda, se non una prima, lingua. Questo lo sappiamo bene. Non ci voleva lei, la Ella Al-Shamahi, a farcelo notare.

I molteplici significati della stretta di mano sono dimostrati nella violazione del gesto tanto quanto nell’osservanza. Rifiutare una mano offerta è un insulto devastante. C’è chi i modi convenzionali con le mani non li accetta, come ad esempio non li accettava Donald Trump , germofobo per eccellenza.Tuttavia, in un raro atto di autodisciplina, accettò il rischio fino al punto da far diventare la stretta un’epica scossa di 29 secondi con Emmanuel Macron al loro primo incontro. Al terzo, si baciarono.

Culturalmente parlando, la stretta di mano è sempre esistita convivendo tra l’etichetta e la gestione dei germi. È uno dei pochi gesti tattili a nostra disposizione che invita all’intimità senza suggerire anche un interesse erotico o predatorio.

Alla fine, quando tutto sarà finito, almeno lo speriamo, dovremo fare un patto tra i benefici emotivi del contatto della stretta di mano e il conseguente rischio di contagio. Al-Shamahi ha scritto un libro allegro, spiritoso e ben studiato, anche se, lei dice, è un argomento “sporco, malsano e vietato”. Dio solo sa quanto!

March 18, 2021

L’insostenibile leggerezza della lettura in tempi di pandemia

Il libro

Il libroHo usato spesso questo ossimoro originato dal titolo del famoso romanzo che si occupa dell’essere scritto da Milan Kundera nel 1984.

Posso dire che in questo anno di pandemia appena trascorso, e purtroppo non ancora finito, se non avessi avuto la possibilità di leggere, sarei di certo uscito di senno. La parola chiave di questo post dedicato a questo argomento è la lettura. Continuano ad essere i libri le mie vie di uscita da una realtà sempre più difficile da affrontare e quindi “insostenibile”.

Entrare ogni giorno nelle mie biblioteche digitali su GoodReads o su Librarything significa poter trovare vie di fuga dalla gabbia della quotidianità sempre più banale e soffocante, e non annegare nella sua liquidità.

L’opportunità che mi offre MEDIUM è quella di poter affacciarmi, attraverso la sua finestra, sul mondo virtuale in maniera intelligente e proficua. C’è sempre da imparare qualcosa di nuovo, riconoscendo la propria ignoranza.

Confesso di non aver mai completato la lettura di questo libro per varie ragioni. Ho trovato qui su Medium, in un post di uno scrittore a me sconosciuto, una interessante recensione con delle buone ragioni, secondo l’autore, per leggere o rileggere il libro, specialmente in questo tempo di pandemia.

Nei sei punti con i quali il blogger americano, collega docente di storia da qualche parte del New Mexico, giustifica la lettura del libro, ritrovo il suo valore sia ideologico che letterario.

Il lettore attento potrà intravedere alcune buone occasioni di riflessione su quanto ci è piovuto addosso in questi dodici mesi di pandemia che, al momento in cui scrivo, non si è ancora conclusa.

Va detto che l’articolo-recensione del libro, scritto da Jonathan Sayfried, docente americano di storia, porta la data del 28 marzo 2018, molto prima quindi dell’arrivo del Covid 19.

L’ho tradotto liberamente e quanto più possibile fedelmente. I riferimenti che lui fa al libro si riferiscono alla edizione in lingua inglese, come si legge nella chiusura del suo articolo. Per chi fosse interessato riporto in fondo il link al testo originale.

Pubblicato originariamente nel 1984, il libro più famoso di Milan Kundera, “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, esamina come uno stato di polizia rese difficile ad alcuni dei suoi personaggi principali il loro viaggio nella vita. Dopo che le truppe sovietiche avevano schiacciato ogni libertà con la Primavera di Praga del 1968, il Partito Comunista Cecoslovacco, di recente rafforzato, impose un nuovo regime di irrazionalità conformista. La politica aveva perduto ogni credibilità. Decenni dopo la caduta del comunismo in Europa, ecco sei ragioni per le quali il libro, a mio parere, conserva il suo valore e merita di essere letto anche oggi.

1.Quando i fatti non contano più, niente ferma l’assalto dell’insensatezza delle conseguenze.

E’ quello che avverte Sabina, l’artista. Odia le parate del Primo Maggio. Nella sua voce, scrive Kundera

“La cerimonia del Primo Maggio si è ispirata al profondo e misterioso accordo categorico con l’essere. Il motto non scritto e non celebrato della parata non era “Viva il comunismo” ma “Viva la vita!” Il potere e l’astuzia della politica comunista stavano nel fatto che si appropriava di questo slogan. Perché fu questa tautologia idiota (“Lunga vita!”) ad attirare le persone indifferenti alle tesi del comunismo alla parata comunista. (251)

L’ironia della politica è che un partito politico raggiunge la sua più grande forza quando sfrutta la forza sismica della parte della popolazione che non si preoccupa della politica. L’abbandono su larga scala del dibattito non porterà alla guerra civile, ma porterà invece una ritirata nella semplicità.

Ai nostri giorni, la sconfitta del comunismo ha rimosso l’urgenza per i cittadini delle democrazie capitaliste occidentali di sostenere la causa del liberalismo. Dopo che i “freddi combattenti” tornarono a casa, su quali mobili ideologici si sedettero e si rilassarono? Libertà, certo. Ricchezza, forse. Eppure nessuno sentiva il bisogno di definire la libertà con precisione e nessuno sapeva spiegare perché la ricchezza sembrasse svanire negli anni successivi alla vittoria. Con una sola ideologia rimasta, quell’ideologia sprofondò in una banale semplicità. La pigrizia intellettuale divenne consentita e gli esperti diventarono il nemico. Ecco l’elenco delle cose che si estinguono alla fine di questa strada: manifestazioni di individualismo, dubbi, ironia, stili di vita non tradizionali. (252) Sabina le identifica come le forze che respingono il conformismo politico totalitario (che lei chiama kitsch). Tutti questi vengono soppressi poiché una società richiede un sentimento di unità dai suoi cittadini. I leader politici iniziano ad articolare questa conformità perché il nazionalismo prospera nello spazio abbandonato dal dibattito autentico.

Meno si discute, minore sarà la pressione esercitata per mantenere la premura. Le persone si accontentano di spiegazioni semplicistiche. I fatti diventano irrilevanti poiché la conversazione si incentra sul disgusto nei confronti di personaggi pubblici. Secondo Sabina, marce di protesta e marce di contro-protesta non fanno che esacerbare la semplificazione della mente. Sabina odia “La Grande Marcia” in cui le persone perdono la loro individualità mentre cantano slogan politici. Solo l’insistenza sull’individualità e la resistenza al conformismo combattono veramente il totalitarismo.

2. Sia chi collabora che chi si oppone alimenta la corruzione.

Kundera traccia le reazioni alle richieste di conformità politica del Partito Comunista. Uno dei personaggi principali, il chirurgo Tomas, deve ritrattare un articolo politico che ha scritto su un giornale dell’opposizione. Se rifiuta di ritirarlo, perderà il lavoro. In un momento di shock, Tomas si rende conto, “tutti volevano che scrivesse la ritrattazione; renderebbe tutti felici!” (183) Con “tutti”, intende sia i collaboratori dello stato fantoccio sovietico che i resistenti. I collaboratori volevano che Tomas legittimasse la loro codardia e gli oppositori volevano vantarsi di avere più coraggio di un eminente chirurgo. Coloro che prosperano sulla superiorità compiaciuta, siano essi collaboratori o oppositori, traggono vantaggio dall’espansione della corruzione. Quando questo vantarsi diventa di moda, riduce l’integrità personale, aumentando così la corruzione, che a sua volta riduce ulteriormente l’integrità, rafforzando il ciclo. Il punto principale di Kundera sulla corruzione è che i beneficiari includono coloro che ne sono vittime. Inoltre, quando viene dato spazio alla corruzione, la stessa fiorirà rapidamente.

3. Le tattiche di resistenza finiscono per aiutare l’oppressore.

Tereza arriva a Praga senza niente e gradualmente si fa strada fino a diventare una fotografa dello staff di un giornale di grande diffusione. Quando i soldati sovietici arrivano per sopprimere la Primavera di Praga, fotografa le resistenze.

Le sue immagini diventano famose come documenti dell’invasione. L’opposizione all’invasione divenne impossibile per i sovietici negare sulla scena internazionale. Un anno dopo, però, Tereza se ne rammarica: “pensava ai giorni che aveva passato a fotografare i carri armati. Quanto erano stati ingenui, pensando di rischiare la vita per il loro paese mentre in realtà stavano aiutando la polizia russa”. (142)

La polizia usa fotografie come la sua per identificare e poi punire i dissidenti. Quando i sovietici invasero, i cechi in una piccola città vicino a Praga demolirono i segnali stradali in modo che gli invasori non fossero in grado di orientarsi. Dopo l’invasione, il governo ha ribattezzato le strade con i luoghi e i luminari sovietici.

Il senno di poi rendeva l’anonimato piuttosto pericoloso per il paese. Le strade e gli edifici non potevano più tornare ai loro nomi originali. Di conseguenza, una spa ceca si era improvvisamente trasformata in una Russia immaginaria in miniatura e il passato che Tereza era andata lì per trovare si era rivelato confiscato. (166)

La sconfitta inasprì la libertà assaporata durante i mesi di sfida. Leggendo questo, è facile immaginare i manifestanti della primavera araba e delle rivoluzioni colorate che affrontano un’agonia ancora peggiore mentre il mondo guarda il soffocamento delle loro grida di libertà e giustizia. Nel nostro paese, se le forze di reazione raggiungono la forza delle maree, quanto della nostra attuale libertà alimenterà i fuochi che vengono per noi?

4. La perdita della privacy significa la totale eliminazione della libertà.

La madre di Tereza ha letto ad alta voce in pubblico il suo diario d’infanzia per produrre una drammatica umiliazione. Tereza in seguito riflette sulla trasmissione radiofonica di stato delle conversazioni private di un intellettuale della Primavera di Praga per rovinare la sua immagine pubblica. Dice “Quando alla radio viene trasmesso un discorso privato davanti a una bottiglia di vino, cosa può significare se non che il mondo si sta trasformando in un campo di concentramento? … Un campo di concentramento è la completa cancellazione della privacy”. (136–137) È interessante notare che Tereza prosegue osservando che l’assenza di privacy è qualcosa “molto basilare, un dato in cui siamo nati e da cui possiamo sfuggire solo con il massimo impegno”. (137) Tereza ha raggiunto la privacy lottando e lottando per mantenerla. Cosa dovremmo fare di questo nel nostro tempo, quando milioni di persone rinunciano volontariamente alla loro privacy su Facebook e altri social media? Stiamo tutti costruendo un enorme campo di concentramento attorno a noi stessi? Come società, non abbiamo esaminato seriamente i potenziali costi dell’abbandono della privacy. Chi viveva in regimi totalitari del XX secolo desiderava ardentemente qualcosa che noi buttiamo via con noncuranza. Ci saranno conseguenze per questo.

5. L’allevamento industriale di animali deve cessare.

Riflettendo sulla malattia terminale del suo cane, Karenin, Tereza pensa quanto segue:

La vera bontà umana, in tutta la sua purezza e libertà, può venire alla ribalta solo quando chi la riceve non ha potere. La vera prova morale dell’umanità, la sua prova fondamentale (che giace profondamente nascosta alla vista), consiste nel suo atteggiamento verso coloro che sono alla sua mercé: gli animali. E sotto questo aspetto l’umanità ha subito una debacle fondamentale, una debacle così fondamentale che tutte le altre derivano da essa. (289)

Alla fine di un denso libro sui rapporti umani e sull’esistenzialismo, Tereza afferma che la debacle fondamentale riguarda il trattamento degli animali da parte dell’umanità.

Nel 21 ° secolo, siamo scollegati dal processo mediante il quale gli animali forniscono nutrimento al nostro corpo. Kundera ha scritto la sua critica alla crudeltà sugli animali in un momento in cui la brutalità mostrata agli animali era inferiore, su un ordine di molte grandezze. Leggi “Mangiare animali” di Jonathan Safran Foer. Smetti di dare i tuoi soldi a coloro che moltiplicano questa debacle attraverso il sacrilegio della vita noto come industria della carne e dei latticini.

6. Il “potere muto” della morte fornisce la tristezza che la felicità richiede.

Kundera conclude il romanzo con una lunga narrazione della morte di un amato cane da compagnia. La morte dei due personaggi principali, Tomas e Tereza, viene menzionata a metà del libro, quasi per inciso. Nel nostro tempo, molti blog e libri sulla crescita personale e l’empowerment, esaltano l’idea che la felicità deriva dal raggiungimento degli obiettivi. D’altra parte, scrittori come Brene Brown ci incoraggiano a essere “nell’arena”, impegnati in conversazioni che possono ferire. La vera felicità non deriva dall’avanzamento nella carriera, ma dal resistere alla tentazione di evitare i conflitti. Solo il conflitto e la vulnerabilità, afferma Brown, portano autenticità. Alla fine di “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, Tomas e Tereza raggiungono la vera felicità prima di morire, ma solo perché affrontano il dolore che si sono causati a vicenda.

Era triste quello che aveva detto, ma senza rendersene conto erano felici. Erano felici non nonostante la loro tristezza, ma grazie ad essa. Si tenevano per mano ed entrambi avevano la stessa immagine negli occhi: un cane zoppicante che rappresentava dieci anni della loro vita. (293)

Uno dei personaggi minori, Franz, muore di una morte stupida in Cambogia. Si reca lì per protestare contro l’espansione della guerra del Vietnam. La descrizione di Kundera della marcia di protesta, una critica pungente all’attivismo politico superficiale, sottolinea il tentativo codardo di Franz di ottenere qualcosa che pensa sia significativo. Franz sbaglia perché sta cercando disperatamente un’opportunità per dimostrare eroismo maschile invece di affrontare autenticamente la propria esistenza. La sua brutale punizione post mortem consiste nella cattura completa della sua memoria da parte della sua vendicativa ex moglie conformista. Un tale destino attende coloro che evitano il coinvolgimento autentico con la lotta emotiva delle tue relazioni.

Kundera fornisce due prismi contrastanti attraverso i quali vedere la fine del gioco esistenzialista: la fine della vita per un dolce cane e l’annullamento dell’identità di Franz. Sebbene il figlio di Tomas non capisca mai suo padre, Tomas e Tereza raggiungono la piena comprensione l’uno dell’altro attraverso un confronto completo del dolore e della perdita che si infliggono l’un l’altro.

Kundera ci ricorda di esaminare la nostra definizione di contentezza. “L’insostenibile leggerezza dell’essere” afferma che il significato emerge solo insieme al lutto. Nella nostra cultura, la felicità senza senso di solito viene equiparata alla contentezza. Nella critica contemporanea degli effetti emotivi di Facebook, gli americani potrebbero iniziare una vera indagine culturale sugli ingredienti della vera contentezza.

Alla fine, la felicità senza significato non fornisce contentezza. Qualcuno che non ha mai una brutta giornata potrebbe essere il più infelice di tutti.

(I numeri di pagina si riferiscono all’edizione Perennial Classics del 1999 di The Unbearable Lightness of Being.)

(Ci sono tante altre importanti idee in “L’insostenibile leggerezza dell’essere” su argomenti come — inevitabilità contro contingenza, lussuria contro amore, mente contro corpo, arte contro kitsch. Guarda questo spazio nelle prossime settimane per un seguito di questo post, 6 Altri motivi per leggere “Un’insostenibile leggerezza dell’essere”.)

6 Reasons to Read ‘The Unbearable Lightness of Being’ Right Now

March 17, 2021

Cosa significa leggere oggi?

Foto@angallo

Foto@angalloQuesto post riguarda un libro che non può mancare nella mia biblioteca su GoodReads. Non ha una versione digitale, ha una vita cartacea, con un costo abbastanza elevato (129 euro). Perchè ne parlo allora?

Semplice, da studente e studioso della lingua, della cultura e della storia di lingua inglese, non posso non scriverne perchè questo libro è un vero e proprio strumento di lavoro. Ho letto la recensione che ne ha fatto il TLS e letto gli estratti reperibili sul sito dell’Editore.

Se, mezzo secolo fa, fossi rimasto in quel seminario dell’Università I.U.O. di Napoli a continuare il mio percorso di ricercatore nello staff del compianto anglista Fernando Ferrara, avrei potuto avere a disposizione questo libro. Molta acqua è passata sotto i ponti da quel tempo. Non riesco ad immaginare come avrei potuto programmare le ricerche, alla luce dei grandi ed imprevisti mutamenti avvenuti in questo mezzo secolo per quanto riguarda la comunicazione letteraria in questa era digitale. Non avrei potuto fare a meno di un libro del genere.

Cosa significa leggere oggi nel ventunesimo secolo? Certamente qualcosa di molto diverso da quello che fu la lettura fino a quando Marshall McLuhan, intuendo l’arrivo degli imminenti cambiamenti nel mondo della comunicazione umana, ebbe a scrivere quella sua decisiva idea in quell’importante libro: The Medium is the Message. Poiché tutte le componenti umane sono coinvolte, l’atto del leggere assume una dimensione di significato mai avuto prima.

Il Libro — OUP

Il Libro — OUPSin dal titolo di questo libro, Further Reading, in italiano “Ulteriori letture”, si intuiscono le intenzioni degli autori: far capire che leggere è un continuo “work-in-progress”, inteso come cambiamento e trasformazione.

Il libro riunisce trentuno saggi attingendo ad approcci diversi come il formalismo, lo storicismo, le neuroscienze, la disabilità, il calcolo e tante altre cose ancora. I collaboratori cercano di dare delle ragionevoli risposte alle seguenti domande:

Cosa intendiamo quando parliamo di “lettura” oggi? Come stanno evolvendo le tecniche di lettura nell’era digitale? Qual è il futuro della lettura?

Questa raccolta di saggi introduce nuovi modi di concettualizzare le forme, i confini e gli usi del termine. I contributi dei vari scrittori si muovono su diversi piani di studio. Vanno da scenari antichi e moderni, a pubblici e privati, individuali e collettivi. Gli stili possono essere a portata di mano o distanti, tecnici o critici, previsti o assegnati.

Vengono coinvolti anche i sensi di chi legge quali la vista, i suoni, il tatto e il contatto, l’oralità e la sordità, in termini di accessibilità. Uno scenario molto importante è, ovviamente, il cervello. Sono coinvolte le neuroscienze, la rappresentazione e la lettura mentale con lo status sociale, la consapevolezza e il piacere di leggere, senza ignorare possibili problemi, quali la dislessia.

Lo scenario del futuro è quello che offre stimoli importanti per capire come e quanto la tecnologia influenzerà le nostre intenzioni di lettura. In che modo le tecnologie tracciano la nostra lettura? I dispositivi digitali oggi possono monitorare non solo ciò che si legge elettronicamente, ma quando, dove e per quanto tempo. Si mira a mettere in rilievo ciò che è nuovo o diverso nelle tecnologie digitali emergenti e nelle forme di lettura che promuovono.

Come ho detto innanzi, non avendo la possibilità di avere il libro tra le mani, (è stato pubblicato soltanto in versione cartacea ad un prezzo non molto popolare), ho potuto però “scorrere”, per così dire, la sintesi dei capitoli in maniera digitale sul sito della casa editrice OUP.

Molto opportunamente si offre ai lettori la possibilità di leggere la sintesi dei capitoli per stimolarne l’acquisto in maniera integrale. Ecco una dimostrazione pratica di quanti possono essere i modi di lettura che abbiamo a disposizione con la moderna tecnologia. L’apertura è al mercato. I lettori di questa nuova antologia potrebbero sentirsi stranamente consapevoli di ciò che stanno effettivamente facendo quando stanno leggendo.

Una lettura può essere “assegnata”, studiandola perché devono (se, ad esempio, hanno bisogno di recensirla per un giornale letterario) oppure in modo lineare, saltando alcune parti e tornando più volte ad altre; una modalità di lettura “ripetuta”; possono recitare parti ad alta voce a qualcun altro, una pratica standard già in uso nell’antica Roma.

In quel tempo “leggere” in realtà significava “essere letto dal proprio schiavo”. Se stiamo maneggiando e sfogliando le pagine di una copia fisica, sperimenteremo il libro in una modalità tattile. Possiamo anche improvvisamente renderci conto di essere “subvocalizzati” al suono mentale di sillabe scritte se leggiamo in audio.

A questo punto i lettori potrebbero anche finire per chiedersi cosa diavolo sia la lettura. Questo è precisamente il punto di questa affascinante raccolta. È diventato un tema caldo nel mondo accademico, e non solo, negli ultimi anni, come testimoniato da una tassonomia sempre più complicata delle sue diverse modalità: vicino, profondo, distante, superficiale e iper. Ma invece di mappare diligentemente lo stato del campo di studio, il libro si spinge oltre i suoi confini e crea nuove connessioni, come suggerisce il titolo stesso.

Questo libro è un contributo interessante allo studio della lettura non perché fornisce un quadro definitivo dell’argomento, ma perché ne fornisce uno vasto ed eterogeneo. I suoi trentuno saggi abbracciano diverse discipline e diversi punti di vista: studi sulla disabilità, calcolo, neuroscienze e psicologia, nonché bibliografia. Emerge un tema fondamentale: viene messo in discussione quell’evanescente sentimentalismo che spesso la circonda la lettura.

Scrivono i redattori: “qui non troverete nessuna affermazione disinvolta quale quella che leggere ci rende persone migliori”. L’immagine convenzionale della lettura come immersione silenziosa e solitaria nella letteratura viene costantemente annullata. In una maniera o in un’altra, ci sorprendiamo a leggere sempre in ogni momento della nostra vita moderna, che lo vogliamo o meno. Il mondo ci assale costantemente con cartelli, cartelloni pubblicitari e messaggi scorrevoli, lampeggianti ed effimeri di ogni tipo, inclusi tutti i mezzi digitali.

La sezione finale del libro, “Futures”, è più speculativa. Esplora i confini esterni della lettura. Qui l’attenzione si sposta da ciò che viene letto alla domanda più strana di chi o cosa si sta leggendo. Nell’era della lettura automatica, siamo noi a essere “letti di minuto in minuto”, dalle tecnologie algoritmiche. Allo stesso modo viene sottolineato come i nostri media abbiano ribaltato la situazione: un Kindle ci legge tanto quanto noi lo leggiamo, monitorando i nostri progressi e registrando i nostri passaggi preferiti.

Anche i “libri d’artista” giocano una parte importante con l’idea di pagine sensibili al calore. Rispondono, cioè al tocco della mano di un lettore per rivelare il testo nascosto. Si va anche oltre: la lettura può eseguita di routine, in collaborazione con “attori non umani” (macchine, schermi e software). La poesia diventa elettronica e auto-animata, suggerisce creazioni. Funziona in modi che non richiedono il coinvolgimento di un lettore esterno. Si legge efficacemente da sola.

La lettura potrebbe ben presto, almeno in alcuni contesti, diventare qualcosa per cui gli esseri umani non sono più centrali, o addirittura necessari. Arriviamo così alla “pillola-chip” che legge per noi … “Further reading”, appunto!

Cosa significa leggere oggi? was originally published in Scritture on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

March 16, 2021

Pensieri stoici dopo un anno di pandemia

Stowe House (foto @angallo)

Stowe House (foto @angallo)La parte segreta di ognuno di noi. “Considera sacra la tua capacità di capire. Perché è tutto, il principio dominante della parte segreta di ognuno di noi non permetterà a qualsiasi cosa di entrare che non sia compatibile con la natura o con la costituzione di una consistenza logica. È ciò che richiede la dovuta diligenza, la cura degli altri e l’obbedienza a Dio “.

— MARCO AURELIO, MEDITAZIONI, 3.9

Il fatto che possiamo pensare, il fatto che posso scrivere, che siete in grado di leggere questo post, che siamo liberi di ragionare a favore o contro quello che ci pare, tutto questo è ciò che ci dà la capacità di migliorare le nostre circostanze e diventare migliori. È importante apprezzare queste capacità, perché sono abilità genuine. Non tutti sono così fortunati. Quello che noi diamo per scontato, tanti altri non se lo sognano nemmeno. Troviamo il tempo oggi per ricordare quanto siamo fortunati e benedetti dalla capacità di usare la logica e la ragione per navigare tra situazioni e circostanze. Questo ci dà un potere impensabile, quello di modificare le nostre esigenze e quelle degli altri. E ricordiamoci che con il potere di farlo arriva anche la responsabilità.

— —

Il presente è tutto ciò che possediamo. “Se dovessi vivere tremila anni, o anche di più, teniamo a mente che nessuno perde mai una vita diversa da quella che sta vivendo, e nessuno vive mai una vita diversa da quella uno sta perdendo. La vita più lunga e quella più breve, quindi, sono la stessa cosa, per il momento. Il momento dura lo stesso per tutti ed è tutto ciò che chiunque possiede. Nessuno può perdere né il passato né il futuro, perché come si può privare qualcuno di ciò che non è suo? “

— MARCO AURELIO, MEDITAZIONI, 2.14

Ricordiamoci di quante volte siamo portati a cercare sempre di più cose. Cioè, vogliamo sempre che il passato fosse di più e meglio di quello che è stato, che fosse ancora qui, che fosse migliore, diverso. Oppure di quando desideriamo che il futuro si svolgesse esattamente come ci aspettiamo. Nel momento in cui pensiamo in questo modo, stiamo trascurando il momento presente. Qualcuno ha detto: “Ieri è il passato, domani è il futuro, ma oggi è un regalo. Ecco perché si chiama presente”. Questo regalo è in nostro possesso, ma ha una data di scadenza, che si avvicina rapidamente. Se ti piace tutto, sarà sufficiente. Può durare per tutta la vita.

— —

Chi si inganna, inganna se stesso. “Zenone direbbe anche che niente è più terribile di ingannarsi consapevolmente”.

— DIOGENE LAERZIO, Vite di Filosofi illustri.

Felici inganni, manie di grandezza, inutili vanità, queste situazioni non sono solo fastidiosi tratti della personalità. L’ego è più di qualcosa scoraggiante e odioso. E’ il nemico giurato della nostra capacità di imparare e crescere. Come disse Epitteto: “è impossibile per una persona iniziare a imparare ciò che pensa di sapere già”. Non potremo mai migliorare noi stessi, saremo incapaci di imparare, di guadagnarci il rispetto degli altri se pensiamo di essere già perfetti, geni ammirati in lungo e in largo. In questo senso, l’ego e l’autoinganno sono i veri nemici delle cose che desideriamo avere perché ci illudiamo e crediamo già di possederli. Quindi dobbiamo fronteggiare l’ego che ci insidia continuamente e si dispiega contro di noi.

Pensieri stoici dopo un anno di pandemia was originally published in Lo Stoico del terzo millennio on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

March 14, 2021

La nuova lingua: “Internettese”

Foto@angallo

Foto@angalloLe parole, in tutte le lingue, sono importanti, specialmente quelle inglesi se dette da un “drago” italiano, ma che parla inglese di Oxford. Io, quando ho sentito il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, ho pensato che volesse “sfotterci”, come si dice a Napoli. Mi riferisco a noi Italiani, ai quali in gran parte non piace studiare le lingue, tantomeno l’inglese, ma fanno di tutto per parlarlo.

A Fiumicino, nei giorni scorsi, durante la sua visita, il nuovo Presidente non ha detto “hub”, lo ha chiamato semplicemente centro: “Centro vaccinale”. E poi ci ha scherzato un po’ su con le parole dicendo: «Smart working, baby sitting… chissà perché dobbiamo utilizzare tutte queste parole in inglese». Ma io, mi chiedo: il discorso l’ha scritto lui o gliel’hanno scritto? Se lo ha scritto lui, allora perchè non ha usato parole italiane? Se gliel’hanno scritto, perchè non ha detto: “ma guarda un pò questi che mi fanno dire?”.

Lo so che “le genti del bel paese là dove ’l sì suona», (Dante, Inf. XXXIII, vv. 79–80) si dividono in anglofobi e anglomani, com’è tradizione, guelfi e ghibellini, bianchi e neri, iuventini e interisti, passatisti e futuristi. Il fatto è che anche Dante, se fosse esistito oggi, non avrebbe non potuto fare a meno, non solo dell’inglese, ma della neo lingua che si chiama “internettese”. Ne volete una prova? Date uno sguardo agli acronimi qui sotto di uso corrente sui social che tutti usano ma nessuno, o quasi, sa cosa significano.

Si inizia da sganasciarsi dalle risate a dio mio, ti amo ma non ti parlerò più, da fidanzati su facebook a fammi sapere, per quando ne so, a mio modesto parere, il mio punto di vista nella vita reale, in cerca di, solo giocare, a proposito più tardi, un gioco facile, perchè si vive solo una volta, perchè non mi messaggi subito con Y, ho i genitori in giro, ritorno subito, siamo amici per sempre, grazie, baci e abbracci, dormo ZZZ, non commento, l’ho votato, spero che ti sia di aiuto, aspetta, a presto, per favore, personal computer, grande, fuori argomento, in tempo reale, gente, ottimo, tra le righe.

Il fatto è che le lingue, tutte le lingue, specialmente nella realtà contemporanea, tecnologicamente, perennemente interconnessa, sono in continuo divenire. Ne volete una prova? Sulla piattaforma della gloriosa Enciclopedia Treccani c’è uno spazio dedicato all’aggiornamento sui neologismi. Ogni settimana potete leggere le “new entry”, pardon!, le parole nuove in uso.

Al momento in cui scrivo questi sono i neologismi dall’8 al 14 marzo 2021: ANTI-VARIANTI BIOCONTADINO FURBETTO DELLA ZONA GIALLA GOVERNO DEI DUE PRESIDENTI GOVERNO DELLA RINASCITA. Parole, modi di dire, provenienti da tutte le lingue, situazioni e condizioni di vita vissuta comunque. Un pirotecnico, fantastico spettacolo di esplosioni linguistiche che marca la nostra comune gioia di vivere.

March 13, 2021

Consolazioni …

Il libro

Il libroIn “Consolazioni” David Whyte disvela aspetti nascosti dell’essere umano. Molti trascorrono la vita cercando invano di evitare una perdita, una botta di crepacuore, una vulnerabilità nascosta, una paura certa, reinterpretandoli con audacia, abbracciandone pienamente la complessità, senza mai rifuggire dal paradosso nella incessante ricerca di significato.

Iniziando con “Da solo” e terminando con “Ritiro”, ogni brano di questo libro che afferma la vita è una meditazione sul significato e sul contesto, un invito a cambiare e ampliare le nostre prospettive sulla vita: dolore e gioia, onestà e rabbia, confessione e vulnerabilità, l’esperienza di sentirsi sopraffatti e il desiderio di scappare da tutto.

Attraverso questa lente, la procrastinazione può essere una maturazione necessaria; nascondere un atto di libertà; e la timidezza qualcosa che accompagna la prima fase della rivelazione.

“Consolations” invita i lettori a una considerazione poetica e ponderata di parole il cui significato e interpretazione influenzano i percorsi che scegliamo e il modo in cui li percorriamo durante la nostra vita.

VICINI, è quello che siamo quasi sempre: vicini alla felicità, vicini a un altro, vicini a partire, vicini alle lacrime, vicini a Dio, vicini a perdere la fede, vicini all’essere fatti, vicini a dire qualcosa, o vicini al successo, e persino, con il massimo senso di soddisfazione, vicino a rinunciare a tutto.

La nostra essenza umana non sta nell’arrivo, ma nell’essere quasi arrivati, siamo creature in cammino, il nostro viaggio una serie di imminenti arrivi anticipati. Viviamo misurando inconsciamente le distanze inverse della nostra vicinanza: un’intimità calibrata dalla vulnerabilità che sentiamo nel rinunciare al nostro senso di separazione.

Andare oltre le nostre identità normali e diventare più vicini che vicini significa perdere il nostro senso di sé in una gioia temporanea, una forma di arrivo che ci apre solo a forme più profonde di intimità che offuscano la nostra identità superficiale fissa e controllante.

Avvicinarsi consapevolmente è una forma coraggiosa di disarmo unilaterale, una possibilità del nostro braccio e del nostro amore, una volontà di azzardare i nostri affetti e una dichiarazione inconscia che potremmo essere uguali all’inevitabile perdita che la vulnerabilità dell’essere vicini porterà.

Gli esseri umani non trovano la loro essenza attraverso l’appagamento o l’eventuale arrivo, ma rimanendo vicini al modo in cui amano viaggiare, al modo in cui mantengono la conversazione tra il terreno su cui si trovano e l’orizzonte a cui vanno. Ciò che rende bello l’arcobaleno, non è la pentola d’oro alla sua fine, ma l’arco del suo viaggio tra qui e là, tra ora e allora, tra dove siamo ora e dove vogliamo andare, illustrato sopra le nostre teste inconsce in colore primario.

Siamo in effetti, sempre, vicini; sempre vicini al segreto ultimo: che siamo più reali nel nostro semplice desiderio di trovare una via di qualsiasi destinazione che potremmo raggiungere: il passo tra il non capirlo e il comprenderlo è quanto di più vicino si arriva alla felicità.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CLOSE is what we almost always are: close to happiness, close to another, close to leaving, close to tears, close to God, close to losing faith, close to being done, close to saying something, or close to success, and even, with the greatest sense of satisfaction, close to giving the whole thing up.

Our human essence lies not in arrival, but in being almost there, we are creatures who are on the way, our journey a series of impending anticipated arrivals. We live by unconsciously measuring the inverse distances of our proximity: an intimacy calibrated by the vulnerability we feel in giving up our sense of separation.

To go beyond our normal identities and become closer than close is to lose our sense of self in temporary joy, a form of arrival that only opens us to deeper forms of intimacy that blur our fixed, controlling, surface identity.

To consciously become close is a courageous form of unilateral disarmament, a chancing of our arm and our love, a willingness to hazard our affections and an unconscious declaration that we might be equal to the inevitable loss that the vulnerability of being close will bring.

Human beings do not find their essence through fulfillment or eventual arrival but by staying close to the way they like to travel, to the way they hold the conversation between the ground on which they stand and the horizon to which they go. What makes the rainbow beautiful, is not the pot of gold at its end, but the arc of its journey between here and there, between now and then, between where we are now and where we want to go, illustrated above our unconscious heads in primary colour.

We are in effect, always, close; always close to the ultimate secret: that we are more real in our simple wish to find a way than any destination we could reach: the step between not understanding that and understanding that, is as close as we get to happiness.

L’ansia della vita con il coronavirus …

Foto@angalloIl post che segue è stato scritto da Vittorio Macioce, giornalista e scrittore che apprezzo e seguo da diverso tempo. La parola chiave del pezzo che ha pubblicato su FB è: “ansia”. Nel leggerlo mi ha fatto venire in mente una condizione mentale opposta. Anche l’assenza di ansia, può segnalare uno stato ansioso.

Foto@angalloIl post che segue è stato scritto da Vittorio Macioce, giornalista e scrittore che apprezzo e seguo da diverso tempo. La parola chiave del pezzo che ha pubblicato su FB è: “ansia”. Nel leggerlo mi ha fatto venire in mente una condizione mentale opposta. Anche l’assenza di ansia, può segnalare uno stato ansioso.L’ansia è uno stato di attivazione delle nostre risorse psico-fisiche. Le persone ansiose hanno un rapporto particolare con il tempo. Sono costantemente impegnate nel prevedere il futuro, ripensando al passato.

La parola deriva dal latino “angere” che significa “comprimere”, “stringere”. Di fatto il termine rende bene il senso di oppressione riscontrato dal soggetto.

L’ansia è indice di disagio dal momento in cui diventa l’unico modo di rapportarsi alla realtà. Il soggetto ansioso vive una relazione sbagliata non solo con il tempo ma anche con se stesso.

La persona ansiosa vuole prevedere il futuro, però ha come riferimento il passato; quindi riprende gli errori del passato per evitare gli imprevisti del futuro.

L’ansia ha delle radici ben salde nella mente del soggetto. Come tutti i sintomi, dev’essere vista come un campanello che ci riporta in contatto con noi stessi. Ascoltando il campanello dell’ansia, il più delle volte riscontriamo il bisogno di esprimere una parte di noi soffocata, inibita, repressa.

Liberandoci del bisogno di perfezione ci liberiamo del controllo, in modo tale da accettare noi stessi e gli altri senza incombere in un costante soffocamento.

Ma, come dicevo prima, c’è una forma di ansietà che non viene presa sufficientemente in considerazione. Essa si sviluppa quando ci si accorge di aver perduto l’ansietà. In questi casi ci si chiede: “Cosa mi succederà?”.

Diventa chiaro che l’ansietà ha un significato difensivo, un valore protettivo, come l’aureola dei santi che protegge dal pericolo di essere improvvisamente colpiti da un fulmine a ciel sereno, dall’invidia degli dei o da quel nemico invisibile che mi circonda e si prende beffa di me …

Se sono ansioso per sentirmi sotto attacco da un nemico invisibile e silenzioso quale il coronavirus, contro il quale ho attivato, comunque, tutte le difese possibili per non essere ansioso, scopro, mio malgrado che continuo a sentirmi indifeso: “Cosa mi succederà?”.

Sotto la mascherina non si vede la piega della bocca, ma non ci vuole molto a capire che pochi sorridono. Le emozioni le vedi dagli occhi, dagli sguardi stanchi, sempre uguali, che hanno smesso di aspettare qualcosa che non arriva. Poi c’è la paura, perché non è detto che dopo sia meglio. L’orizzonte non promette, non rassicura, non dice più andrà tutto bene. È per questo che non viene voglia di chiedere «come stai?». Non è più scontato. Non è naturale. Non è più l’incipit di una conversazione. Il timore è che la risposta non sia affatto simpatica.

Allora niente «come stai?». Niente «cosa farai domani?». Queste sono domande da professionisti, di chi le fa per mestiere. È il gioco della statistica, per sapere come vivono gli italiani, cosa sentono, come si percepiscono. È quello che fa l’Istat, con il rapporto sul Benessere equo e sostenibile. C’è da dire che è una cosa seria, perché è un indice delle nostre speranze e paure, ma almeno il titolo con quell’equo e sostenibile ti strappa un sorriso.

Non c’è nulla di equo nella matematica della felicità e non serve scomodare i polli di Trilussa per farci i conti. La statistica ti racconta che la metà degli italiani non è tanto soddisfatto della propria vita. Non è tutta colpa della pandemia. L’anno prima gli insoddisfatti erano di più.

È che da tempo certi sentimenti si respirano nell’aria. Non è rabbia, anche se pure quella c’è. È un rancore che non trova una direzione. È questa diffidenza che non ti fa credere più a niente, perché da troppi anni senti sulle spalle una crisi che non è solo economica. È la sensazione che il passato finisca per sembrarti sempre migliore, tanto da farti innamorare della nostalgia. È il malessere di chi ha smesso di sperare e tira avanti a sopravvivere senza aspettarsi troppo dagli anni che verranno. È la solitudine che si diffonde sempre di più, perché il paracadute della comunità si è strappato e quando cadi, quando esci dalla giostra, non c’è nessuno che si accorga di te. È quel sentirsi invisibili in un universo dove in apparenza tutti sono socievoli, connessi, come se davvero ogni vita fosse legata a quella degli altri da una ragnatela.

Poi ti accorgi che sei soltanto cibo per algoritmi, un consumatore, un cittadino, uno dei tanti da definire con una manciata di numeri. Ti hanno detto che tutto era gratis, leggero e veloce e adesso sai che lo stai pagando con la tua identità. Pazienza. L’importante è che ci sia la salute, un lavoro e un po’ di soldi. Ecco, nel paniere del benessere equo e sostenibile è tutta roba che anno dopo anno comincia a scarseggiare. Ci vorrebbe un’iniezione di ottimismo, ma serve coraggio. Chissà se esiste un vaccino contro la frustrazione? È qualcosa che non si produce in laboratorio.

La statistica ti dice quello che qualche volta percepisci d’istinto. L’ansia, per esempio. L’ansia cresce tra i giovani e non è soltanto inesperienza. Non passa con l’età. È qualcosa che stringe la gola, ti blocca, ti fa vedere ogni cosa troppo grande, troppo pesante. Ti suggerisce di rannicchiarti sotto le coperte, perché fuori c’è un mondo freddo e incerto che ha solo fretta di giudicarti.

L’ansia che è difficile da spiegare a chi non la prova e ti fa sentire inadeguato o inadeguata. L’ansia che è democratica, perché non fa differenza tra belli e brutti, arguti o un po’ più lenti. L’ansia che da troppo tempo è una promessa di infelicità.

(Vittorio Macioce)

March 11, 2021

La parola del giorno è “insulsa” …

“Insulso” è una bella parola antica e sta per “mancanza di intelligenza o senso” (Oxford English Dictionary) o, più francamente, “stupido”. Il filosofo irlandese George Berkeley (alias Bishop Berkeley), nato il 15 marzo nel 1685, usa il termine nel suo dialogo “Alciphron, o The Minute Philosopher” (1732), che è un attacco ai liberi pensatori atei. “Ai nostri tempi si dice che un uomo ottuso sia insipido o insulso”, scrive, perché tra gli antichi “il sale era un altro nome per l’arguzia”. Infatti, poiché il latino “salsus” significava “spiritoso” o, letteralmente, “salato”, “insulso” significa “senza spirito”. (Insipido, nel frattempo, significa “senza gusto”) Non essendoci motivo di lamentarsi dell’ottusità altrui, possiamo aumentare l’allegria generale ravvivando la parola insulsa.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Insulse is a fine old word for ‘lacking wit or sense’ (OED), or, more frankly, ‘stupid’. The Irish philosopher George Berkeley (aka Bishop Berkeley) – born on this day in 1685 – uses it in his dialogue Alciphron, or The Minute Philosopher (1732), which is an attack on atheist free-thinkers. ‘In our times a dull man is said to be insipid or insulse,’ he writes, because among the ancients, ‘salt was another name for wit.’ Indeed, as Latin salsus meant ‘witty’ or, literally, ‘salted’, so insulse means ‘without wit’. (Insipid, meanwhile, means ‘without taste’.) There being no lack of cause to complain of the dullness of others, we may increase the general merriment by revivifying the word insulse.

A Word for Every Day of the Year

March 10, 2021

La “fila” del Presidente

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers

Libero 11 febbraio 2021

Libero 11 febbraio 2021