Lizzie Crowdagger's Blog, page 13

January 30, 2017

Pseudoconseils autoédition #2 : Typographie, composition et mise en page

Article précédent dans la série : l’auto-édition, pourquoi ?

Avertissement : cet article est long et chiant.

Il y a sans doute déjà des tas d’articles existants, mais j’avais envie d’en faire un quand même pour essayer de récapituler mes apprentissages (et galères) dans le domaine de la typographie et de la mise en page. Et puis, soyons honnête, c’est surtout que je me disais que je ne faisais pas assez de billets chiants qui n’intéressaient personne.

La composition, la typographie, et la mise en page, c’est quoi?Comme un peu trop souvent, je vais commencer un article en précisant que je ne sais pas trop ce dont je parle, et que je ne maîtrise pas forcément le vocabulaire. Ceci dit, en gros, telles que je vois les choses, je définirais un peu les trois termes comme ça :

la mise en page, c’est le fait de dire que les titres de chapitres doivent être centrés, que le texte des paragraphes doivent être justifiés, que les citations doivent avoir plus de marge que le reste du texte ou être en italique, etc.

la composition, c’est le fait de répartir des caractères sur des lignes et sur les pages pour que ça fasse un truc visuellement pas trop pourri. Par exemple, quand vous écrivez à la main, vous pouvez être dans la situation où vous voyez que vous n’avez pas la place de mettre tout le mot que vous voulez écrire sur la ligne : vous pouvez donc décider a) de couper le mot avec une césure b) de passer à la ligne suivante pour commencer le mot c) d’essayer d’écrire en tout petit pour que ça tienne. C’est de la composition.

la typographie, en gros, c’est la manière de « bien » présenter un texte. C’est un truc au final un peu fourre-tout qui inclut le fait de faire les fontes (c’est-à-dire, à l’origine, fabriquer les caractères mobiles en plomb), la composition, parfois aussi des choses liées à la mise en page, et surtout (pour cet article en tout cas) des « règles » sur les espaces avant les ponctuations, les bons tirets à utiliser, les règles de ponctuation dans des citations, etc. C’est surtout ce dernier point sur lequel je m’attarderai parce que a) j’ai l’impression que c’est souvent ce dont les gens parlent quand ils parlent de « typographie » et b) c’est ce qui concerne le plus des auteurs ou éditeurs. Mais, histoire, de rendre les choses plus compliquées, j’utiliserai parfois aussi « typographie » pour un peu tout englober.

Note préliminaire

‘Now then,’ he said pleasantly. ‘I know the rules. Wizards aren’t allowed to use magic against civilians except in genuine lifethreatening situa-’

There was a burst of octarine light.

‘Actually, it’s not a rule,’ said Ridcully. ‘It’s more a guideline.’

Terry Pratchett, Lord and Ladies (Nobliaux et Sorcières)

Contrairement à l’orthographe, où on a la « chance » d’avoir l’Académie Française qui fixe le la, il n’y a pas de règles typographiques « officielles ». Il y a bien le Lexique des règles typographiques de l’Imprimerie Nationale qui est souvent pointé comme une référence, mais dont il n’existe pas à ma connaissance de version simple d’accès en ligne et qui n’a pas vraiment de valeur normative. Si vous voulez un guide un peu explicatif, vous trouverez tout de même des ressources, comme les Petites leçons de typographie de Jacques André; et si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le site Orthotypographie, basé sur le manuscrit Orthographe & Typographie françaises, par Jean-Pierre Lacroux, que je trouve notamment intéressant parce qu’on voit également des discussions sur différents sujets qui montrent qu’il n’y a parfois pas une vérité absolu. La typographie est essentiellement une affaire d’usages, qui évoluent avec le temps : par exemple, sur les sites de différents journaux, j’ai remarqué que les espaces insécables ont parfois tendance à disparaître (« bonjour » deviendra «bonjour» et 10 € 10€’) ; autre exemple, si les puristes continueront à trouver l’utilisation de ?! dans un roman parfaitement honteux, ou se scandaliseront de l’utilisation de guillemets anglais, il n’en reste pas moins que ce sont des usages qui ont tendance à augmenter.

Par ailleurs, il arrive fréquemment que les règles de typographie soient en contradiction les unes avec les autres. Par exemple, mettons que l’on veuille suivre les règles suivantes :

ne pas couper (faire de césure) dans les URL (adresses web) ;

avoir des espaces insécables à l’intérieur des tirets d’incises (donc après l’ouverture d’une incise et avant sa fermeture) ;

avoir une espace insécable fine avant le point d’exclamation.

Et qu’on ait le texte suivant :

Je ne suis pas sûre de me rappeler l’adresse – http://crowdagger.fr/blog/ ? – mais ce site est excellent !

Sur une page avec suffisamment de largeur, il n’y aura sans doute pas de problème, mais si elle est plus petite, « on » (plus exactement le compositeur, qui de nos jours est en général un programme informatique) risque de se retrouver avec le choix suivant :

ne pas respecter les espaces insécables et remplacer une espace d’incise ou avant le point d’interrogation par un retour à la ligne ;

ne pas respecter la règle sur les URL et la couper ;

passer à la ligne juste après « adresse », quitte à laisser une ligne avec beaucoup de vide, ce qui, si le texte est justifié, veut dire laisser de grands espaces entre les mots, voire les lettres ;

avoir un texte qui sort de la page (ou en tout cas de la marge), ce qui est probablement la dernière chose que vous voulez.

C’est quelque chose qu’on peut avoir tendance à perdre de vue lorsqu’on lit une succession de règles (et je trouve le site Orthotypographie intéressant justement parce qu’il nuance parfois les choses, notamment en parlant des espaces insécables liées au tiret d’incise, pour dire qu’en faire une règle absolue peut mener à des résultats moches).

En dehors de ces cas limites, le plus important en matière de typographie est surtout d’avoir une certaine cohérence, a minima à l’intérieur de l’œuvre, mais aussi éventuellement au sein d’une même collection, d’une maison d’édition ou (pour un·e auto-édité·e) des livres que vous publiez.

La composition

Je vais commencer par aborder ce point uniquement parce que je vais vite m’en débarrasser, vu qu’il y a maintenant des outils informatiques qui sont chargés de ce boulot. Donc je ne reviendrai pas en détail sur :

où mettre des césures ou pas ;

des trucs plus pointus comme le crénage, les ligatures, etc. qui me passent un peu au-dessus de la tête :

etc.

car c’est le logiciel qui devrait faire ça pour vous et, s’il le fait pas ou mal, on rentre dans des barbareries que je ne préfère pas parler.

Pour un livre papier (ou PDF), l’essentiel que vous aurez à faire manuellement sera éventuellement de repasser derrière votre logiciel pour repérer les endroits où il n’a pas osé faire une césure et où ça déborde, ou encore pour vérifier qu’il n’y ait pas de veuves et d’orphelines (je ne me rappelle jamais à quoi correspond quel mot, mais en gros c’est quand une page se termine par une seule ligne du début d’un paragraphe, ou commence par la dernière ligne de la fin d’un paragraphe). La tâche du compositeur sera d’autant plus compliquée que la page est petite (puisqu’il y a moins de caractères par ligne et de lignes par page, donc moins de marge de manœuvre): d’après mon expérience, en A5 il y a rarement besoin de passer derrière pour corriger de gros soucis, mais en A6 c’est une tâche qu’il vaut mieux prendre le temps d’effectuer. Attention, donc, si vous avez scrupuleusement relu votre livre mais que vous changez la taille des pages au dernier moment.

Dans le domaine du livre numérique, vous pouvez essayer de limiter les dégâts avec certaines directives mais il y a de fortes chances pour que le rendu soit de toute façon fait in fine par un compositeur fini à la pisse. Le plus important à faire est de renseigner correctement les méta-données relatives à la langue, pour pouvoir permettre au logiciel de faire les césures correctement (ce qui ne veut pas dire qu’il le fera, mais dans ce cas ce sera sa faute et pas la vôtre).

Si le sujet de la composition vous intéresse, je vous recommande cette vidéo en anglais de présentation du projet Sile mais qui revient aussi pas mal sur les enjeux et les difficultés d’une bonne composition.

La mise en page

Bon, pour ce qui est de la mise en page il y a encore moins de règles strictes que pour le reste, mais je vais tâcher d’en parler un peu quand même.

À l’intérieur des paragraphes

Si vous connaissez un peu le HTML (par exemple) ou que vous avez déjà joué avec LibreOffice, vous savez qu’il y a une certaine quantité de modifications qu’on peut faire à du texte à l’intérieur d’un paragraphe.

Pour un roman, c’est facile, vous les oubliez toutes, et vous vous dites que vous n’avez droit qu’aux italiques pour mettre l’emphase sur un bout de texte. Pas de gras, pas de guillemets, pas de couleur d’avant ou d’arrière-plan, pas de balise <blink> (qui ne passerait de toute façon pas très bien à l’impression). Un roman, c’est sérieux, il n’y a que des italiques.

Enfin, sauf si vous pensez que c’est justifié, évidemment. Ce qui nous emmène au point suivant…

Les paragraphes

Les paragraphes, il faut qu’ils soient justifiés. En tout cas pour le corps du texte; pour des citations, des extraits de chansons ou de poèmes, il y a moyen de moyenner.

Parlons surtout de l’espacement. En gros, il y a deux façons de séparer des paragraphes :

soit en indentant la première ligne du paragraphe ;

soit en mettant des espaces verticaux entre les paragraphes.

Vous noterez bien le soit, ce qui implique un ou exclusif. Ne faites SURTOUT PAS les deux. Exemple : ce blog, c’est immonde, sérieusement. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée avec ça, et si je n’avais pas une feuille de style CSS devenue imbitable à force de faire des modifs à l’arrache dedans et où tout pète dès que j’essaie d’y apporter une modification, je changerai ça de ce pas. Au moins, ça fait un bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire.

Bref, pour un roman, ce qu’il faut utiliser, c’est la première méthode. On n’est pas sur un blog (et encore moins sur le mien) ou dans un article de journal, donc on ne met pas d’espaces verticaux entre les paragraphes, on se contente d’indenter leur première ligne.

On notera qu’il y a deux sous-écoles parmi cette école : les gens bien qui indentent le premier paragraphe, et les gens qui pensent que comme c’est le premier c’est pas bien la peine. Mon avis est que la seconde option est moche (sauf éventuellement dans les cas particulier où le premier paragraphe commence par une lettrine, auquel cas ça peut se justifier); d’un autre côté, c’est ce que fait LaTeX par défaut, et d’habitude LaTeX fait des trucs à peu près corrects, donc je ne sais pas trop quoi en penser.

La page

Passons maintenant au niveau au-dessus, et regardons les pages.

Et particulièrement, les marges. En gros, il faut des marges. Il y a grosso-modo deux écoles : les petits-bourgeois qui mettent des marges énormes pour montrer qu’ils n’en ont rien à foutre du prix du papier, et les gens qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche.

Bon, en vrai, je rigole, je n’ai pas vraiment d’avis sur les marges, si ce n’est que si vous faites une version imprimée, il y a la question de l’asymétrie entre marge intérieure et marge extérieure (la marge intérieure, c’est celle qui touche la reliure, donc à droite sur une page paire et à gauche sur une page impaire ; et l’extérieure est celle qui est, ben, à l’extérieur du livre). En gros, il faut prévoir un peu plus de marge à l’intérieur parce qu’elle sera en partie (ou complètement si vous en mettez une trop petite) bouffée par la reliure et la pliure de la page.

N’espérez pas avoir de conseils sur la bonne différence à mettre, vu que ça dépend du nombre de pages, de comment le livre est relié, etc., mais c’est un truc sur lequel faire un peu gaffe.

Bref, je ne sais pas s’il y a des règles, je fais ça au pifomètre complet. J’aurais juste tendance à ne pas mettre de marges pour les livres numériques (parce que les options utilisateurs vont avoir tendance à en rajouter, et que l’écran est déjà assez petit comme ça).

Il y a aussi une histoire de nombre « optimal » de caractères par ligne, ce qui fait que du coup logiquement ça dépend de la police que vous utilisez (et surtout de sa taille) et de la taille de la page. Pour du A4, ça se tient de mettre de grandes marges, mais pour du A6 c’est moins la peine, quoi. Cette notion se trouve surtout pour de la mise en page destinée au Web, où on évitera que la colonne de texte prenne tout l’écran si le texte est écrit tout petit, parce que des lignes de 200 caractères c’est beaucoup trop long.

Le livre

Bon, en soit le livre c’est juste un ensemble de pages, mais je voudrais parler des premières et des dernières. C’est un peu comme les marges, il y a l’école petite-bourgeoise qui va te coller 20 pages blanches ou pratiquement blanches au début et à la fin du livre. Bon, autant les marges je comprends l’intérêt en termes de lisibilité, mais là je ne sais pas trop d’où vient ce délire (à part peut-être que sur certaines reliures on ajoute des double-pages vierges au début et à la fin pour coller à la couverture ?).

Après, il y a des imprimeurs qui ont certaines exigences ; je sais que j’avait adapté le format :

page 1 : titre

page 2 : blanche

page 3 : titre + auteur + éventuellement autres trucs

page 4 : blanche

parce que c’était ce qu’un des sites d’impressions à la demande par lesquels je passais demandait. (En soi, je virerais bien les deux premières pages qui ne servent à rien). Pour les zines, en revanche, je vire complètement ces pages inutiles (le titre est déjà sur la couverture) et je commence directement par la première page du roman : en dehors du fait que ça coûte six centimes de moins, ça fait surtout une feuille de moins à agrafer (sachant que la limite du nombre de feuilles qu’on peut agrafer ensemble n’est pas énorme).

La typographie

Passons maintenant à la typographie (du moins avec une des définitions que j’ai données au début, vu qu’avec l’autre on est déjà dedans depuis le début, mais bref).

Les espaces insécables

Les espaces insécables, c’est un peu le merdier de la langue française. J’avais déjà écrit un article sur le sujet, Utiliser correctement les espaces insécables, c’est pas si facile, donc je vais me contenter de résumer mes conclusions. Je ferai remarquer qu’idéalement un bon logiciel doit faire en sorte que vous n’ayez pas à entrer ces espaces manuellement, donc la liste suivante servira surtout à vous permettre de déterminer si le logiciel que vous utilisez est bon ou pas (et peut-être d’en conclure qu’il est mauvais et de passer à Crowbook, mon plan de conquête du monde est bien huilé).

Donc en résumé, ce qu’il faut savoir sur les espaces (si vous n’y panez rien, allez voir mon article précédent qui devrait être plus clair et plus visuel) :

on dit une espace (pour parler du caractère (ou de la voiture mais c’est hors sujet); s’il y a un espace entre deux étagères ça reste au masculin) ;

une espace peut être :

sécable ou insécable (une espace sécable peut être transformée par le programme chargé de la composition en un retour à la ligne, alors qu’une espace insécable ne doit pas être coupée par un saut de ligne) ;

justifiante ou non-justifiante (une espace justifiante peut voir sa taille modifiée pour permettre de justifier le texte, une espace non-justifiante reste de taille fixe) ;

éventuellement si non justifiante elle peut être de différente taille (mais on dit chasse pour se la péter) (si elle est justifiante elle sera de différente taille d’une fois sur l’autre de toute façon).

je vois quatre espaces différentes à utiliser en typographie française :

l’espace « normale », que vous avez quand vous appuyez sur votre barre d’espace, qui est sécable et justifiante ;

l’espace « insécable », qui n’est pas la seule espace insécable mais qui est celle à laquelle les gens pensent quand ils parlent d’espace insécable, et qui est insécable et justifiante ;

l’espace insécable fine, qui est insécable, non-justifiante, et qui fait si je ne dis pas de connerie un huitième de cadratin (donc c’est fin, comme son nom l’indique) ;

le demi-cadratin (oui à la base « cadratin » c’est le nom d’une espace et pas du tiret), qui est insécable, non-justifiante, et qui fait comme son nom l’indique un demi-cadratin. (En anglais, cadratin c’est em, je dis ça parce qu’il y a des chances que vous tombiez plus souvent sur cette unité si vous éditez au hasard une feuille de style CSS.)

Voilà, grâce à toutes ces nuances, vous pourrez briller en société (bon, OK, j’avoue, j’ai essayé, ça ne marche pas vraiment).

Et donc, maintenant pour les utiliser correctement :

le demi-cadratin, on le met juste dans les dialogues, après un tiret cadratin, pour le reste on ne s’en sert pas, au moins c’est facile;

l’espace insécable fine, elle vient se coller devant le ‘?’, le ‘!’ et le ‘;’, ainsi qu’à l’intérieur des nombres (‘10 000’) ou devant une unité ou une monnaie (‘10 €’);

l’espace insécable « de base » s’utilise pour les guillemets (même si personnellement je suis pour mettre plutôt une fine quand il n’y a qu’un mot entre « guillemets »), devant le ‘:’ et à l’intérieur des tirets d’incises;

et l’espace normale pour tout le reste, quoi.

Bon, tout cela est bel et bon, mais que faire quand on a un programme qui ne gère pas bien ces différents espaces, et notamment l’espace insécable fine? Je vois deux possibilités (à part changer de programme, qui n’est pas toujours le plus évident):

utiliser une espace insécable « normale » à la place;

ne pas mettre d’espace du tout.

Les rigoristes (mais pas si rigoureux, sinon ils foutraient des fines) de la typographie grinceront peut-être des dents, mais je suis de plus en plus pour la deuxième option. Ça peut paraître bizarre parce que je n’avais pas connaissance de cette règle jusqu’à il y a quelques mois, mais maintenant je trouve vraiment l’espace insécable « normale » très moche dans ce genre de cas, et qu’elle laisse vraiment trop d’espace. En plus, quitte à ne pas respecter scrupuleusement la typographie, autant que ce soit pour la simplifier, et suivre en ce sens l’usage en anglais par exemple, mais aussi en français dans d’autres pays (notamment au Québec, il me semble). D’un autre côté, j’ai quand même vachement le réflexe de taper une espace avant un ‘!’ ou un ‘?’ (j’ai essayé pour ce billet de blog de les virer, mais ça ne me vient pas spontanément…).

Dialogues

Il y a, en français, deux façons de faire pour les dialogues, que je nommerai la méthode « bâtarde »

« Salut, ça va?

— Très bien, répondit-il. »

et « full-tiret » :

— Salut, ça va?

— Très bien, répondit-il.

J’avais écrit un article pour comparer ces deux techniques, avec une réflexion sur le fait que la forme influence le fond, mais là je vais surtout parler des tirets.

Donc, pour les dialogues, on met un tiret cadratin. Certainement pas un trait d’union (‘-‘), encore moins des listes à puce. Un tiret demi-cadratin me choque un peu moins mais, quand même, je ne suis pas pour.

On rappellera qu’idéalement on met une espace non-justifiante après ce tiret (par exemple un demi-cadratin, mais l’espace, pas le tiret, le tiret lui il est cadratin, pas demi), pour que les dialogues commencent de manière alignée.

Les listes

Je parle des listes comme ça :

un;

deux;

trois.

Pour ces listes, on met un tiret cadratin aussi, même si je trouve que le tiret demi-cadratin se défend un peu plus, pour le coup. Mais pas, en tout cas, de trait d’union, pas de listes à puces non plus (même si je trouve que ça dépend des puces, genre un truc rond moche, c’est non, une jolie étoile ça passe encore), et bordel pas des underscores pitié (sur Twitter je suis tombée sur un prof réac qui entre autres râlait sur les élèves qui disent « sa va », et faisait une liste avec des underscores, c’était vraiment l’hôpital qui se foutait de la charité).

Au niveau de la ponctuation, la règle que je vois souvent présentée est qu’on met un point-virgule, sauf pour le dernier point. Je suis globalement d’accord, mais avec quelques nuances :

Si c’est une liste avec des phrases complètes, on met un point à chaque fois.

Et on commence par une majuscule aussi, du coup. À plutôt utiliser si certains points peuvent faire plusieurs phrases.

Je pense aussi que si la liste ne termine pas la phrase, il est plus logique de mettre un point-virgule à la fin aussi. Par exemple, à midi j’ai mangé

des croque-monsieurs;

une tarte au citron;

et j’étais très contente comme ça.

Bon, cela-dit je m’éternise sur le sujet, alors qu’en vérité il y a assez peu de raison de coller ce genre de liste dans un roman ou une nouvelle, donc c’est un peu hors sujet.

Les tirets d’incise

En revanche, dans les romans, il y a plus souvent des tirets d’incise – ceux-là – donc parlons d’eux. Personnellement, je mets des tirets semi-cadratins, même si je sais que les tirets cadratins sont aussi utilisés. Là encore, les traits d’union ou « tirets du 6 » sont à éviter.

Même s’il n’y a pas l’air d’avoir tout à fait consensus pour ça, je suis pour que l’espace « intérieur » (après le tiret ouvrant l’incise et avant le tiret la fermant) soit insécable.

Après, personnellement, je préfère quand même les parenthèses.

Les parenthèses

Tiens, d’ailleurs, faisons une parenthèse pour parler des parenthèses. On pourrait croire qu’il n’y a pas grand chose à en dire : on met une espace (tout à fait normale, sécable et justifiante) avant une parenthèse ouvrante, et après une parenthèse fermante, mais globalement ça ne pose pas de soucis. Je voudrais néanmoins parler de l’usage des parenthèses.

Ça me rend triste que des auteurs ou éditeurs fassent tout leur possible pour ne pas mettre des parenthèses quand il s’agit de marquer une parenthèse – en mettant des tirets d’incise à la place, par exemple – et à côté de ça se servent des parenthèse comme ersatz de guillemets dans les dialogues :

— Salut, ça va? demanda-t-il. (Il décapsula sa bière.)

— Bien, répondit-elle. (Elle s’alluma une cigarette.) Et toi?

Non, franchement, les parenthèses c’est pas fait pour ça, désolée, ça devient n’importe quoi, ça m’énerve.

Ah, pour finir cette parenthèse : une parenthèse commence avec une minuscule (et se termine sans point, qui sera alors à l’extérieur). Sauf si c’est une phrase indépendante. (Vous voyez ce que je veux dire?)

Les points de suspension

Normalement, pour mettre des points de suspension, on n’utilise pas trois points normaux… mais le caractère points de suspensions… (Évidemment sur un clavier standard je crois que c’est difficile d’accès, donc ça rentre dans le registre des choses que le logiciel devrait faire pour vous). J’avoue que je vois moyennement l’intérêt vu qu’en français quand c’est bien fait ça a quand même peu ou prou la même gueule, et que parfois avec des polices bizarroïdes ça va faire un truc que je trouve assez dégueulasse, mais bon, voilà, c’est comme ça c’est la règle qu’on m’a dit donc je la suis (même si j’ai dit qu’il n’y avait pas vraiment de règles, j’ai pas dit que j’étais logique, hein).

Astuce filoutage : si vous voulez poster un tweet qui contient des points de suspension mais qu’il fait deux caractères de trop, vous n’avez qu’à remplacer vos trois points par un seul caractères « points de suspension »! (Si le tweet qui fait quelques caractères de trop n’a pas de points de suspension, vous pouvez quand même essayer de gagner des caractères en utilisant les ligatures, comme en remplaçant ‘f’ suivi de ‘i’ par le caractère ‘fi’, mais c’est un peu plus compliqué)

Quand il y a des points de suspension en fin de phrase qui se terminent par un point classique, les points de suspension « mangent » le point de fin de phrase, donc il y a toujours trois points, et pas quatre… (Bon après des fois ça se fait d’en mettre quatre mais je trouve ça chelou quand même…) Par contre, pour des points d’interrogation ou d’exclamation, on garde les trois points puis le point final: ‘… !’, pas ‘..!’ (Surtout si on met une espace insécable avant…)

Les guillemets et apostrophes

Il y a des chances que votre traitement de texte s’occupe automatiquement de ça pour vous, mais au cas où: pour une bonne typographie, il ne faut pas utiliser l’apostrophe « droite » que vous avez comme symbole sur votre clavier, mais l’apostrophe courbée ’.

De même pour les guillemets anglais : “comme ça” et pas “comme ça”. Les guillemets « chevrons » sont cependant préférés en français, mais les premiers peuvent être intéressants pour des citations imbriqués :

« Ça veut dire quoi, “chevron”? » demanda-t-elle.

Les majuscules et les italiques

Je n’ai pas envie de détailler toutes les règles pour savoir quand est-ce qu’il faut mettre des majuscules (je ne parle pas quand c’est en début de phrase, mais par exemple: « bonjour, Monsieur » ou « ni Dieu, ni maître, ni État ») ou des italiques pour les mots étrangers, ne serait-ce que parce que bien souvent je trouve que les deux peuvent se défendre (zeitgeist est-il un mot étranger, ou inclus dans la langue française? et poltergeist? geek? serial-killer?). L’essentiel, c’est surtout d’essayer de faire en sorte d’être un minimum cohérent au sein d’un texte (ce qui ne veut pas dire, pour les italiques, qu’un même mot doit toujours être mis en italiques ou ne jamais l’être: par exemple, il me semble logique que cela dépende en partie de la familiarité du personnage point de vue avec ce mot).

Si vous êtes déçu·e que je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez vous référer à:

la page Wikipédia sur l’utilisation des majuscules;

un guide du rédacteur sur les italiques (sachant que c’est une page québecoise et que les usages ne sont pas toujours strictement les mêmes).

Mais est-ce que je dois vraiment m’occuper de tout ça?

Cet article commençant à être beaucoup trop long, il est temps d’en venir à la conclusion, et d’aborder à la question: est-ce que c’est vraiment nécessaire de savoir tout ça ?

Ma réponse personnelle, c’est : non, clairement, ça ne devrait pas. On est au vingt-et-unième siècle, et la plupart des règles abordées ci-dessus sont suffisamment triviales pour pouvoir être entièrement par votre logiciel de traitement de texte pour que vous n’ayez pas à vous en occuper.

Sous LibreOffice, par exemple, si vous tapez l’apostrophe droite sur votre clavier, il va la remplacer par une apostrophe typographique; de même, si vous insérez un guillemet anglais (“) dans un document français, il va le transformer en guillemet chevron suivi d’une espace insécable (mais, bizarrement, si vous insérez directement un guillemet chevron, il vous laisse vous démerder pour l’espace insécable), etc. Il ne gère en revanche pas, à ma connaissance, les espaces insécables fines, ni les espaces non-justifiantes dans les dialogues. Le correcteur grammatical Grammalecte, en revanche, offre un plugin LibreOffice qui vient avec un formateur de texte qui permet éventuellement de gérer ça.

Au niveau Web, la bibliothèque PHP smartypants a l’air de non seulement gérer les « smart quotes » (remplacer les guillemets droits par des guillemets typographiques) mais de pouvoir aussi s’occuper des espaces insécables dans la ponctuation. Je n’ai pas encore eu l’occasion de le tester, mais apparemment il y a un plugin dotclear pour la typographie qu’il faudra que je regarde à un moment.

Et puis évidemment, je vais refaire un peu de pub pour Crowbook au passage, qui permet de convertir des livres écrits au format Markdown vers HTML, PDF et EPUB.

Donc voilà, il y a des outils qui existent et qui ne permettent pas avoir à trop s’emmerder, même si je pense que c’est bien d’avoir quelques notions de typographie pour pouvoir soit les configurer correctement, soit vérifier qu’ils donnent le résultat attendu.

Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee à partir d’1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.

January 28, 2017

Pseudoconseils autoédition #1: l'auto-édition, pourquoi ?

Il semble être d'usage pour à peu près tout écrivain·e pratiquant l'auto-édition et ayant un blog de faire une série d'articles donnant des conseils sur l'auto-édition, et, malgré ma réticence à donner des conseils, j'ai finalement décidé de me plier au jeu ^^

J'avais en effet un peu envie de faire quelques articles résumant mon expérience dans ce domaine, surtout que je ne me retrouve pas forcément dans les articles que je lis régulièrement sur le sujet. Non pas qu'ils soient forcément mauvais, mais parce qu'ils ne s'inscrivent en général pas tout à fait dans la même perspective : j'aimerais en effet parler (comme les autres) publication sur Amazon ou comment faire une couverture vendeuse, mais aussi (comme moins d'autres) impression DIY, publication de textes gratuits ou encore licences libres.

Dans ce premier article, je voudrais revenir un peu sur les intérêts et inconvénients de l'auto-édition, les comparaisons avec le fait d'être éditée, et les bonnes et mauvaises raisons de s'auto-éditer.

Auto-éditer un livre, ça veut dire quoi ?Mais d'abord, vu que j'aime bien commencer par des définitions, essayons de délimiter plus précisément ce dont on parle.

Livre

D'abord, un livre c'est quoi ? Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément tant que ça. Est-ce qu'un livre numérique est un livre ? Est-ce qu'une nouvelle est un livre ? Est-ce qu'un fanzine est un livre ?

Je n'ai pas forcément la réponse fondamentale à ces questions, mais en tout cas, dans ce contexte, je répondrai « oui » aux trois, ne serait-ce que parce que les mêmes problématiques s'appliquent (plus ou moins). En gros, ce dont je vais parler ici en parlant de « livre » peut s'appliquer à peu près à n'importe quelle collection de mots ou d'images que vous présentez comme un livre, peu importe au final la valeur « littéraire » ou encore la taille.

Auto-édition

Ensuite, qu'est-ce que l'auto-édition ? C'est le fait de publier soi-même son propre livre, plutôt que de passer par le biais d'un éditeur (en un sens, il serait peut-être préférable de parler d'auto-publication). Si la définition semble à peu près claire, ça regroupe des réalités très variées, qui vont du système non-marchand à l'entrepreneur, puisqu'il peut s'agir de :

publier gratuitement ses œuvres sur son propre site ou en filant des exemplaires photocopiés à ses potes ;

vendre ses œuvres de façon directe ou sur des plate-formes de vente en ligne, en faisant tout soi-même ;

recruter un correcteur (pour le contenu des livres), une maquettiste (pour mise en page), un graphiste (pour la couverture), une développeuse web (pour le site), un community manager (pour les réseaux sociaux), etc. pour vendre ses livres plus efficacement.

Le troisième exemple paraît improbable dans une version aussi excessive, mais dans les faits il n'est pas forcément rare de voir des auto-édité·s payer (souvent mal) un·e graphiste ou un·e correcteur/correctrice. (Les témoignages d'«auto-édités» que j'ai vus qui rentraient le plus à fond dans cette catégorie pratiquaient également le recours à des ghostwriters, ce qui techniquement n'en fait plus vraiment des auteurs auto-édités mais plutôt une entreprise d'édition somme toute assez classique.)

(Minute lutte de classe : une analyse en terme de classe des auto-édité·e·s qui essaient d'en faire un gagne-pain est assez déprimante : des personnes sans aucune sécurité de l'emploi, aucun revenu minimal, qui vont fournir un travail énorme par rapport à ce qu'ils ou elles sont payé·e·s, et qui vont recruter/être clients d'autres personnes avec globalement les mêmes conditions de merde mais dans d'autres domaines, le tout dans une logique de concurrence «libre et non faussée» et d'auto-exploitation forcenée qui pousse les prix de tout le monde vers le bas, dans une espèce de plat de spaghetti où les rapports d'exploitation sont complètement entremêlés. Cela dit, s'il est difficile de démêler les spaghetti, on voit bien tout de même que c'est des entreprises dont le chiffre d'affaires s'évalue en dizaines de milliards de dollars qui mangent toute la viande.)

Bref, tout ça pour dire que l'auto-édition peut regrouper des réalités assez variées, et qu'évidemment les méthodes qui seront bonnes pour les un·e·s ne le seront pas forcément pour les autres.

Pourquoi s'auto-éditer

Venons-en maintenant au cœur du sujet : pourquoi donc s'auto-éditer ? Ben, a priori, parce que vous avez écrit un livre (au sens large tel que défini ci-dessus) et que vous avez envie de le faire découvrir à des gens. À vrai dire, la question qui se pose le plus, c'est : «pourquoi s'auto-éditer plutôt que de passer par un éditeur ?». Je vois plusieurs bonnes réponses à ça :

parce que vous avez pas envie de passer par un éditeur ;

parce que vous avez la flemme d'envoyer votre manuscrit à des éditeurs ;

parce que vous aimez bien l'aspect maquettage et que vous ne voulez pas laisser un éditeur s'en occuper ;

parce que vous voulez que votre livre soit publié là, maintenant, tout de suite ;

parce que le contrat de l'éditeur qui voulait publier votre texte ne vous va pas;

parce que vous ne voulez pas céder les droits sur votre texte;

parce qu'aucun éditeur ne veut de votre texte.

Le dernier point est souvent présenté comme une mauvaise raison : mince, si vous avez envoyé votre texte à autant d'éditeurs et qu'ils vous ont dit non, c'est peut-être que vous feriez mieux de ne pas le publier. Je ne suis pas vraiment d'accord, le fait qu'un texte ne soit pas accepté ne veut pas forcément dire qu'il est mauvais, et quand bien même il serait mauvais, si ça vous fait du bien de le publier, faites-le. (Je vous suggère sur ce sujet d'aller lire La vraie raison pour laquelle personne ne veut publier ton roman par de Neil Jomunsi).

Il y a une raison que j'aurais tendance à trouver mauvaise : « parce que vous voulez gagner de l'argent ». Non pas parce que ce soit spécialement mal de vouloir gagner de l'argent, mais parce que l'écriture n'est probablement pas le moyen le plus facile pour ça. Et en même temps, sans doute que dans certains cas ça peut l'être, soit parce que vous avez une super capacité à écrire vite et bien et sur une longue durée, soit parce qu'il y a des choses dans votre vie qui font que trouver un boulot classique n'est pas forcément évident. Cela dit, je pense que commencer l'auto-édition (sans en avoir aucune pratique avant) en ayant cet objectif, c'est au mieux osé, au pire aller dans le mur.

Pourquoi préférer passer par un éditeur

Histoire que cet article ne semble pas trop biaisé, je tiens à dire qu'il y a aussi plein de raisons à préférer passer par un éditeur :

parce que vous voulez que votre livre ait une diffusion papier correcte (ce qui est très compliqué en auto-édition, contrairement au numérique) ;

parce qu'on vous a proposé un bon contrat et que vous n'avez pas envie de cracher sur un chèque, et qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras (et encore plus qu'un demi tu l'auras);

parce que vous appréciez que votre texte soit retravaillé par d'autres personnes, et pas juste pour corriger les fautes;

parce que vous n'avez pas envie de vous fader les tâches liées à l'auto-édition (voire ci-dessous).

Je reviendrai sur le dernier point (qui n'est pas négligeable), mais en gros je pense que choisir l'auto-édition ou passer par un éditeur pour un livre, c'est avant tout une question d'opportunités, de voir ce qui vous coûte le plus d'énergie, et aussi (parce que oui, ça peut jouer quand même) d'évaluer ce qui est le plus intéressant financièrement pour vous. Sachant qu'en soi auto-éditer un livre n'empêche pas de signer par la suite un contrat avec un éditeur (même si la plupart sont réticents à produire des livres qui ne sont pas inédits, à moins qu'ils se soient extrêmement bien vendus).

Les tâches liées à l'auto-édition

Vu que je les ai évoquées dans la liste précédente, et pour faire de cet article une véritable suite de listes (et aussi donner un avant-goût de ce dont je pourrais être amenée à parler dans les articles suivants), voici une liste des tâches que je vois qui sont liées à l'auto-édition :

la correction;

le maquettage/la mise en page;

la réalisation d'une couverture;

la conversion en différents formats (EPUB et PDF principalement);

la mise en ligne sur diverses plate-formes;

l'impression;

la logistique pour les livres papier (recevoir, envoyer, gérer les stocks);

le marketing;

la réalisation de site web et l'aspect réseaux sociaux/mailing-lists/etc.;

les relations avec la presse/des blogueu·r·se·s/des festivals/des librairies/etc.

Toutes ces tâches ne sont pas obligatoires, et j'aurais même tendance à penser qu'aucune ne l'est. En soi, vous pouvez publier votre roman en version texte brut, sans le corriger, sur un forum on un site quelconque et il s'agit déjà d'auto-publication. Certaines choses peuvent plus vous brancher que d'autres (par exemple, je passe moins de temps sur le marketing ou à démarcher des critiques ou des festivals que sur la mise en page et la typographie), et il y en a certaines que vous pouvez avoir envie d'éviter voire de déléguer.

Ma vision de l'auto-édition

Ce que je trouve personnellement intéressant avec l'auto-édition, c'est ce côté un peu touche à tout, de ne pas me dire « oh, la typographie je laisse ça à l'éditeur, la couverture à un graphiste », etc. Je trouve ça chouette que l'auto-édition m'ait amenée à apprendre comment faire une couverture (même si ce n'est sans doute pas du niveau d'un graphiste pro), à découvrir le format EPUB, ses subtilités, et le niveau variable de support par les liseuses (une expérience enrichissante à défaut d'être spécialement agréable), à faire des fanzines, voire à m'initier à la reliure. Dans l'ensemble, j'essaie de privilégier le DIY plutôt que d'avoir un résultat nickel.

D'un autre côté, j'essaie depuis quelques temps de gagner de l'argent avec ce que j'écris, ce qui emmène aussi à faire certaines choses qui ne me branchent pas plus que ça (l'aspect un peu marketing), voire des choix qui ressemblent parfois un peu à des compromissions (pour citer quelques exemples : je passe par Amazon/Kobo/Smashwords pour la diffusion de livres numériques, j'utilise des banques d'image pour certaines couverture, je propose de l'impression à la demande pour un certain nombre de livres, etc.).

Il ne s'agit pas de dire que c'est la bonne façon de faire de l'auto-édition ; simplement, dans les articles à venir (peut-être), j'aimerais accorder plus de place à ce côté DIY que je n'en vois dans les autres articles parlant d'auto-édition : parler de comment faire imprimer un livre à la demande, mais aussi comment faire un fanzine; parler de la vente d'ebooks sur Amazon, mais aussi de la pertinence de diffuser son texte sous licence libre, etc. J'aimerais aussi prendre le temps de ne pas juste parler de l'aspect technique, mais aussi « éthique » de certains choix qu'on peut être amené·e à faire.

Par ailleurs, j'utilise aussi des outils qui sont peut-être un peu différents de ceux utilisés par d'autres écrivain·e·s auto-édité·e·s (de fiction, en tout cas, c'est sans doute moins vrai pour les auteurs et autrices de manuels informatiques), comme git, le format Markdown sans parler d'un certain nombre de lignes de commandes. Je reviendrai peut-être un peu dessus aussi, ne serait-ce que pour mettre les choses que j'utilise régulièrement noir sur blanc afin de pouvoir les retrouver plus facilement.

Mais bon, honnêtement, à ce stade, tout ça relève de ce dont j'aimerais bien parler un jour sur ce sujet, on verra ce que je ferai réellement ^^

Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee à partir d'1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.

January 22, 2017

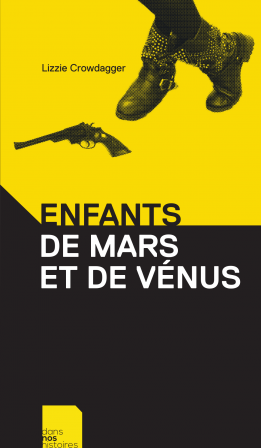

Enfants de Mars et de Vénus sortira le 23 février, présentation à Paris le 15

Je suis très heureuse de vous annoncer qu'Enfants de Mars et de Vénus sortira le 23 février, et de pouvoir enfin vous présenter la couverture :

Enfants de Mars et de Vénus est un polar fantastique, où l'on suit Alys et Lev. Il est édité par Dans nos histoires (380 pages, 12€).

« Sauf qu’on n’est pas un couple, a tranché Alys.

— Vraiment ? ai-je demandé, un peu surprise.

— Lev, je t’aime bien, mais pour l’instant on a à peine couché deux fois ensemble et, pour ce que j’en sais, tu couches avec toutes les filles trans que tu rencontres. »

J’ai levé ma main en signe de protestation.

« Ce sarcasme est complètement infondé. Et puis, qu’est-ce que tu fais des lacrymos, des machos, des bastons avec les skins, des interrogatoires musclés et tout ça ? Ça ne compte pas, pour toi ?

— Si, mais ça correspond plus à la description d’un gang que d’un couple. »

J’ai haussé les épaules.

« D’accord, ai-je concédé. Être en gang, ça me va aussi. »

Présentation à Violette and Co le 15 février

Par ailleurs, je suis aussi très heureuse de vous annoncer que je présenterai ce livre à la librairie parisienne Violette and Co le 15 février (en avant-première, donc), dans le cadre du festival des cultures LGBT, ce qui sera aussi l'occasion de discuter autour de la représentation des lesbiennes et des femmes trans dans la fiction.

Plus d'information sur tout ça dans les jours à venir !

January 16, 2017

La chair & le sang #1 : Les coups et les douleurs maintenant disponible aux abonné·e·s

Ça y est, le premier épisode de La chair & le sang, série de fantasy urbaine lesbiano-vampirique est disponible pour les abonné·e·s Tipeee !

Il s'intitule Les coups et les douleurs, et l'on y suit les aventures de Jessica, lesbienne masochiste avec un penchant pour le surnaturel. Ce texte est déjà disponible pour les personnes s'étant abonnées via Tipeee (à partir d'1€ par mois), ou pour celles qui le feraient à partir de maintenant, donc vous savez quoi faire :)

Il sera également d'ici quelques semaines disponible à la vente en numérique sur les plate-formes comme Amazon, Kobo, etc., et directement sur ce site si j'arrive à bidouiller un truc avec Paypal.

Quant à la version papier au format « fanzine », elle devrait arriver dans les boîtes aux lettres des personnes ayant souscrit un « abonnement papier » d'ici quelques semaines.

Bonne lecture, en espérant que ça vous plaise :)

January 2, 2017

Bilan auto-édition 2016

Vu que je l'avais fait l'an passé, revoilà un petit bilan pour mes livres auto-édités en 2016, qui, comme son nom l'indique, ne prend en compte que le versant auto-édition. Je suis un peu sceptique sur l'utilité de ce genre de bilans chiffrés, mais je me dis qu'ils peuvent être utiles pour des personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'auto-édition (sinon, on n'a que les bilans en mode auto-congratulation des gens qui vendent des dizaines de milliers d'exemplaires et je pense que ce n'est pas très représentatif) ; et c'est aussi vaguement utile pour moi, je suppose.

Livres auto-édités

Je n'ai pas auto-édité de nouveaux livres en 2016 (ça viendra en 2017), donc il y a les trois mêmes que l'an dernier disponibles sur les différentes plate-formes de ventes de livre (Amazon, Kobo, Ibooks, etc. pour le livre numérique, et juste Amazon pour le livre papier) :

Noir & Blanc ;

Pas tout à fait des hommes ;

Sorcières & Zombies.

Ainsi que quelques nouvelles qui sont disponibles gratuitement sur ces plate-formes.

Vu comme ça, on dirait qu'il n'y a pas eu du tout de changement, mais c'est un peu plus compliqué que ça :

les trois livres (et la quasi-totalité des textes disponibles sur ce site) ont bénéficié d'une nouvelle mise en page, avec un nouveau logiciel, Crowbook ;

la couverture de Pas tout à fait des hommes a été changée ;

le prix de Sorcières & Zombies et Noir & Blanc sur les librairies numériques ont un peu fluctué, passant de 0,99€ à la gratuité, puis finalement à 2,99€. La raison de ce changement est surtout liée aux pourcentages que prélève Amazon (et d'autres plate-formes, c'est à peu près pareil pour Kobo même si c'est des chiffres différents). À 0,99€, je ne touche que 30% du prix de vente, et Amazon garde 70%, ce qui me faisait un peu chier ; j'ai envisagé de les mettre gratuitement, mais :

C'est compliqué sur Amazon (il faut mettre gratuitement sur une autre plate-forme, et qu'ensuite Amazon réalise que le livre est « vendu » moins cher ailleurs et adapte ses prix).

En fait, autant je trouve que ça a du sens de mettre ces livres téléchargeables gratuitement (ou plus exactement à prix libre, puisque cela va quand même avec un encouragement à faire un don via paypal ou à me soutenir sur Tipeee si vous avez aimé) ici, sur mon site, autant là j'avais juste l'impression de bosser gratuitement pour Amazon ou Kobo, et donc ça me faisait chier. J'ai tout de même laissé des nouvelles gratuites, parce que 2,99€ pour une nouvelle ça ferait un peu cher et aussi dans une stratégie marketing (et oui) d'espérer que des gens qui aimeraient ces textes en liraient d'autres, viendraient découvrir mon site, etc..

Chiffres

Et donc, au niveau des chiffres, ça donne quoi ?

Pas tout à fait des hommes s'est vendu en numérique à 145 exemplaires, dont 131 sur Amazon et 14 sur Kobo (en 2015, c'était 49 exemplaires vendus). Au total, il en est maintenant à 328 exemplaires vendus en numérique.

Sorcières & Zombies s'est vendu en numérique à... 5 exemplaires, dont 4 sur Amazon et 1 sur Kobo (en 2015, c'était 17 exemplaires vendus. Ouch). Total de toutes les années : 66.

Noir & Blanc s'est vendu en numérique à... 4 exemplaires, dont 3 sur Amazon et 1 sur Kobo (en 2015, c'était 49 exemplaires vendus. Re-ouch !). Total de toutes les années : 41.

Donc, que peut-on conclure de tout ça ?

Déjà, heureusement que Pas tout à fait des hommes compense pour les autres, parce que sinon c'est vraiment pas glorieux, ce qui nous emmène au second point :

Le changement de couverture de Pas tout à fait des homme a vraiment boosté les ventes, donc voilà, pour vendre des livres, il faut avoir une couverture qui correspond un peu aux attentes du genre.

La baisse de ventes pour Noir & Blanc et Sorcières & Zombies est importante, mais avec 9 exemplaires vendus en 2016 contre 66 en 2015, je me suis quand même fait pratiquement autant d'argent dessus (un peu moins quand même : 18€ en 2016 contre 20€ en 2015), puisque mon pourcentage comme le prix ont augmenté. Amazon, en revanche s'en est fait beaucoup moins (8€ en 2016 contre 45€ en 2015).

J'ai beau ne pas les aimer plus que ça, la majorité de mes ventes (90%) se fait sur Amazon. Il y en a aussi quelques-unes sur Kobo, mais c'est très minoritaire (10%). Les ventes sur les autres plate-formes sont inexistantes, alors que ces textes sont pourtant aussi sur certaines d'entre elles (en passant par Smashwords). J'ai d'ailleurs quelques nouvelles gratuites qui sont téléchargées sur Ibooks, mais aucun téléchargement payant. Je ne sais pas si c'est une spécificité du marché français ou de mes textes (peut-être me suis-je moquée des maqueux, et qu'ils l'ont mal pris ?).

À noter qu'il y a toujours un certain nombre de revendeurs plus ou moins « indépendants » où il n'est pas possible d'être présente en temps qu'auto-éditée, donc ça joue aussi sur cette main-mise d'Amazon.

Je trouve quand même intéressant de noter que Pas tout à fait des hommes est maintenant sur les sites de vente en ligne depuis plus de six ans (et était déjà disponible sur ce site avant ça), et que même sans avoir jamais particulièrement « percé » dans les différents tops des ventes il continue (voire commence) à se vendre à peu près régulièrement, à quelques exemplaires tous les mois, donc on n'est pas, sur ce genre d'œuvres, dans un modèle où il y a une durée de vie de quelques mois à peine.

Sinon, ces textes peuvent aussi être commandés en version papier, avec de l'impression à la demande, qui passe par CreateSpace (filiale d'Amazon). J'ai fait une poignée de ventes de chaque mais je n'ai pas les chiffres exacts. Fait surprenant, les ventes de Noir & Blanc et Sorcières & Zombies sont, là, à peu près équivalentes à celles de Pas tout à fait des hommes. Je trouve intéressant que les ventes numériques sur Amazon ne semblent pas corrélées avec les ventes papiers sur Amazon. Ou alors, je pense qu'on peut émettre l'hypothèse que les livres avec '&' dans le titre sont plus adaptés à la vente en papier qu'en numérique.

Aussi, ma conclusion personnelle au moins serait que contrairement à un éditeur il me paraît plus facile pour une autrice ou un auteur auto-édité·e de vendre en numérique qu'en papier.

L'un dans l'autre, ces chiffres de vente ne sont pas mirobolants, mais pas si honteux non plus, surtout vu qu'à part le changement de couverture, je ne fais pas vraiment d'effort pour les vendre (puisque lorsque j'en parle, je mets en avant que vous pouvez les télécharger librement ici plutôt que des liens vers les boutiques Kobo/Amazon).

Abonnement Tipeee

À la rentrée 2016, j'ai également mis en place un abonnement Tipeee, avec l'idée d'essayer de publier régulièrement des textes réservés aux abonné·e·s, à la fois en numérique (à partir d'1€ par mois) mais aussi en version papier (à partir de 5€ par mois), imprimé au format A5 et agrafé façon fanzine.

C'est un peu tôt pour faire vraiment un bilan de tout ça, puisque je n'ai pour l'instant publié que deux nouvelles par ce biais, en novembre et décembre, et que les choses sérieuses vont commencer avec la publication en 2017 d'une série feuilletonante, La chair & le sang (oui, encore un '&' dans le titre). Cela dit, je tiens déjà à remercier les personnes qui me soutiennent par ce biais : même si ça n'est pas des milles et des cents, je m'attendais un peu à ce que ça reste à zéro un bon moment, donc jusqu'ici je trouve ça plutôt chouette :)

Au niveau chiffres, il y a à l'heure où j'écris 13 abonné·e·s, ce qui est déjà plutôt pas mal. En dehors des chiffres, je trouve surtout intéressant de pouvoir sortir un peu du système Amazon, et même si on a peut-être moins l'impression d'avoir un « vrai » livre entre les mains, je trouve le format fanzine plus satisfaisant, parce que fait de manière DIY à la mimine plutôt qu'imprimé je ne sais pas où dans le monde, même si ça demande aussi plus de temps en impression/agrafage/envois. (Bon, ça marche pour des textes courts, pour un livre de 300 pages j'ai bien conscience que ça va être un poil plus compliqué.) Je ne sais pas trop ce que ça va donner sur la durée, mais je pense que c'est une piste intéressante.

December 31, 2016

Crowbook, version 0.11.0

Oui, je viens encore vous embêter avec Crowbook, mais, promis, c'est la dernière fois de l'année !

Mais c'est quoi, déjà ?

Pour rappel, Crowbook est un logiciel libre (licence LGPL) qui convertit des fichiers écrits au format Markdown vers du PDF, de l'HTML ou de l'EPUB. Par rapport à d'autres équivalents, Crowbook essaie de faire un peu plus attention à la typographie, particulièrement française.

C'est ce que j'utilise maintenant pour la totalité de mes textes auto-édités, que ce soit pour la version disponible sur ce site, pour les fichiers vendus sur les plate-formes de vente en ligne, ou pour les impressions papier.

Le format Markdown

L'intérêt du format Markdown pour des textes de fiction, c'est que c'est essentiellement du texte brut et qu'on peut taper à la chaîne sans se poser de questions : c'est le convertisseur qui s'occupe de tout. Un petit exemple :

Un titre de chapitre

============

Ensuite, c'est juste du texte brut. Il y a un peu de syntaxe pour formater un peu,

mais en vrai pour un roman à part les *italiques* on n'a pas besoin de grand chose !

*****

Ah, si, il y a la ligne avec les petites étoiles pour séparer des scènes que j'utilise

pas mal aussi. Voilà, vous connaissez les trois éléments de syntaxe Markdown

nécessaires pour rédiger un roman !

Le « format Crowbook »

Bon, avec ça vous avez un contenu, mais il manque encore des choses pour générer de vrais documents finis, comme donner un nom d'auteur, un titre à l'œuvre, préciser la langue, dire quels formats doivent être générés, éventuellement mettre une image de couverture, etc. Pour ça, il faut passer quelques indications en plus à Crowbook. Pour un texte court, ça peut se faire à l'intérieur du fichier Markdown, en mettant ces indications en en-tête :

---

author: Jean-Pierre Écrivain

title: Ma première Œuvre !

lang: fr

output.html: oeuvre.html

output.pdf: oeuvre.pdf

output.epub: oeuvre.epub

---

Ma première Œuvre !

=============

Voilà ma première Œuvre ! Je suis *super* content !

Grâce à Crowbook, je n'ai pas à me prendre la tête

avec la mise en page, la typographie et tout ce merdier,

c'est fabuleux !

*****

Je vais de ce pas publier sur les plate-formes de vente

en ligne et devenir riche.

Une fois le texte écrit, il n'y a plus qu'à exécuter une simple ligne de commande, crowbook -s oeuvre.md, pour générer les fichiers HTML, PDF, et EPUB. Évidement, pour un roman, il y aura plusieurs chapitres, et il faudra un fichier différent pour la configuration du livre que pour les chapitres écrits en Markdown, mais ce n'est guère plus compliqué :

author: Jean-Pierre Écrivain

title: Mon premier roman !

lang: fr

output.html: roman.html

output.pdf: roman.pdf

output.epub: roman.epub

- prologue.md

+ chapitre_01.md

+ chapitre_02.md

(...)

Démo et exemples

Si vous voulez voir un peu plus interactivement à quoi ça ressemble et ce que peut donner Crowbook, vous pouvez jouer avec la version de démo en ligne. Pour des exemples plus concrets (avec des options un peu plus complexes utilisées), vous pouvez aussi regarder le dépôt Github contenant mes textes publics.

Installer Crowbook

Si vous voulez installer Crowbook, vous pouvez télécharger les exécutables pour la dernière version :

Crowbook 0.11.0 (Linux)

Crowbook 0.11.0 (Windows)

Crowbook 0.11.0 (Mac OS X)

Crowbook 0.11.0 (paquet Debian)

Vous pouvez aussi regarder les instructions pour le compiler sur la page Github.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, consultez la la page Github ou le guide d'utilisation (pour l'instant, les deux sont uniquement en anglais).

Quoi de neuf, docteur ?

Bon, et du coup, cette version 0.11.0, elle apporte quoi de nouveau ? Eh, bien, pas mal de choses, à vrai dire, mais les plus importantes sont les suivantes :

Gestion des parties

C'était un truc qui me bloquait encore pour passer un texte ou deux à Crowbook (notamment L'énième Prophétie, même si ce n'est pas franchement le texte que je trouvais le plus urgent de republier, mais ça pourrait concerner aussi Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) – mais comme celui-ci a trouvé un éditeur ce n'est plus moi qui m'occupe de sa mise en page – ou La chair & le sang – mais il faudrait d'abord que je finisse de l'écrire) : la gestion des parties, au-dessus des chapitres donc. Maintenant que c'est fait, ça veut dire que je vais pouvoir finir de passer mes livres sous Crowbook (c'est en cours pour L'Énième Prophétie, qui était le seul à ne pas y être passé et à qui il ne manque plus qu'une relecture).

Des corrections et ajouts de fonctionnalités mineures

Cette version corrige aussi un certain nombre de choses (comme des petits soucis dans la table des matières EPUB si vous vouliez afficher plus que les chapitres), ajoute des petites fonctionnalités (comme la possibilité d'utiliser des nombres romains pour numéroter les chapitres, ou encore celle de mettre une favicon pour les documents HTML). Rien de majeur cependant, mais des petits trucs en plus.

Un petit nettoyage de printemps hiver

Même si ça n'est pas forcément le truc le plus voyant, il y aussi eu un boulot de fait pour nettoyer l'« interface », c'est à dire à la fois le nom des options qu'on peut passer à Crowbook, mais aussi celui des fonctions qu'on peut appeler (puisque Crowbook est aussi utilisable comme bibliothèque, c'est d'ailleurs comme ça que la version de démo en ligne fonctionne). Tout ça n'est pas en soit très intéressant mais devrait permettre de publier une version 1.0 d'ici, j'espère, pas trop longtemps. J'en profite pour dire aux personnes qui seraient intéressées par ce logiciel que c'est le bon moment pour faire des retours si vous trouvez des noms mal choisis, parce que ce sera plus dur à modifier après la version 1.0 :)

Bilan et perspectives

Au départ Crowbook n'était qu'un petit projet expérimental sur lequel je ne pensais pas passer autant de temps. C'est devenu un peu plus gros que ce à quoi je m'attendais. Ça correspond maintenant bien à mes besoins, puisque je l'utilise pour tous mes romans et nouvelles (et, à vrai dire, je souffre maintenant quand je dois écrire un billet de blog sous Dotclear et essayer de foutre des espaces insécables à la main si je ne veux pas que mes guillemets et mes points d'interrogation se retrouvent seuls en début de ligne).

Si ça peut aussi convenir à d'autres personnes, j'en serai très heureuse, mais il y a encore du boulot à faire pour rendre ça un peu accessible, et notamment pour améliorer la documentation et en proposer une version française, puisque je pense que Crowbook a surtout de l'intérêt pour les auteurs et autrices francophones. Il y a aussi un travail de polissage à faire, améliorer la mise en page proposée par défaut, corriger des bugs, etc.

Bref, si vous testez Crowbook et que ça correspond à vos attentes, j'en serai très contente, si vous testez Crowbook et que ça ne correspond pas à vos attentes, n'hésitez pas à faire un bug report pour expliquer ce qui ne va pas.

Et sur ce et même si ce n'est pas forcément le meilleur article de blog pour conclure sur ça, bonne année et meilleurs vœux !

Pour me permettre de pouvoir continuer à diffuser des textes (et des logiciels !) librement, vous pouvez vous abonner sur Tipeee à partir d'1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.

December 12, 2016

Réflexions sur les enjeux dans un roman

Ça fait quelques temps que j'avais cette idée d'article en tête : parler des enjeux dans un roman (ou une nouvelle), pas dans le sens de parler des enjeux d'écrire un roman mais des enjeux qui sont présents dans l'histoire. En effet, une fiction prenante arrive à vous convaincre qu'il y a énormément de choses en jeu dans l'histoire et c'est a priori quelque chose de fondamental, peut-être pas pour le roman en général, mais au moins pour ceux qui ont une certaine vocation divertissante et en tous cas dans les genre de la fantasy, du polar ou encore de la science-fiction.

D'un autre coté, j'ai parfois l'impression qu'il peut y avoir l'idée qu'en gros, « plus il y en a, mieux c'est » : plus les enjeux sont importants, plus l'histoire sera captivante. Je pense que, pour le coup, c'est assez faux, ou en tout cas pas si simple. Même si ça reste un peu confus dans ma tête, je voulais donc essayer de mettre un peu au « propre » mon début de réflexion sur le sujet.

Avertissement de rigueurComme à chaque fois que je m'aventure dans les eaux bourbeuses de la théorie, je tiens à préciser que je n'ai aucune formation littéraire : c'est juste que j'écris des bouquins, et des fois je me pose des questions. Notamment, je n'ai sans doute pas le vocabulaire « officiel » et je ne connais pas forcément les grands textes théoriques. Tout ça pour dire que si vous êtes un peu calé·e dans ce domaine, d'abord, soyez un peu indulgent·e, et surtout n'hésitez pas à me dire « là le concept que tu décris en fait c'est ce que Machin appelle bidule ».

Définitions

Comme je le dis, je ne maîtrise pas le vocabulaire, donc il y a peut-être des mots qui existent déjà et qui ne sont éventuellement pas les mêmes (surtout pour le dernier d'entre eux), mais je voudrais quand même commencer par donner les définitions pour être sûre que ce soit à peu près clair (pour moi à défaut des autres).

Enjeu

Bon déjà l'enjeu c'est quoi ? En gros, c'est (oui le mot vient de là) ce qui est en jeu dans l'histoire (ou ailleurs, mais là je parle uniquement des enjeux à l'intérieur de l'histoire). Évidemment, il peut y avoir plusieurs enjeux différents, des enjeux différents pour des personnages différents, etc.

Par exemple, si les héros doivent empêcher des méchants de détruire le monde, l'enjeu c'est : « la survie du monde ». Dans une romance, en général l'enjeu sera « est-ce qu'ils/elles finissent ensemble ? » (spoiler : oui). En général il y a un enjeu principal (ou des enjeux principaux), et des enjeux secondaires : par exemple dans Die Hard on pourrait dire qu'ils correspondent respectivement à « les otages vont-ils être sauvés, les gentils triompher et les méchants être punis ? » et « John MacClane va-t-il réussir à sauver son couple ? ».

Évidemment, c'est en général plutôt lié aux objectifs des protagonistes et des antagonistes : si l'enjeu est « la survie du monde » il y a des chances pour que les héros veuillent le sauver et les méchants le détruire, même s'il peut y avoir des variations (la plus évidente, « les protagonistes veulent détruire le monde », mais aussi par exemple « les protagonistes et les antagonistes n'ont pas conscience, contrairement au lecteur, que le sort du monde dépend de leurs actions »). De même, pour une histoire comique d'enquête, on peut envisager que le ou la protagoniste ne cherche pas du tout à résoudre l'enquête mais le fasse par « mégarde », tout en ayant une histoire structurée de manière à présenter « la découverte de la vérité » comme l'enjeu principal de l'histoire.

Moyen/Actionmètre

Là, je pense qu'il y a un terme plus intelligent qui existe, mais en gros il y a les enjeux d'un côté, et les moyens mis en place de l'autre. Ce que je nommerai du coup l'actionmètre et qui mesure en gros si y'a tout qui pète ou pas.

Je dis ça un peu en rigolant mais quand même pour clarifier un truc : l'enjeu et les moyens (donc l'actionmètre) sont a priori liés selon la logique de « la fin justifie les moyens » (et donc, s'il y a des enjeux super importants, ça justifie de tout faire péter). Cela dit, c'est pas non plus automatique ni vrai tout le temps. Prenons une histoire qui se passe pendant une guerre. Les enjeux peuvent être différents selon l'histoire que l'on raconte : cela peut être juste « la survie du héros » ou « le monde libre va-t-il continuer à exister ou la barbarie va-t-elle triompher ? ». Les moyens peuvent aussi varier : d'un côté, c'est la guerre, ça justifie de tout faire péter (donc beau niveau d'actionmètre), mais on peut aussi voir les choses sous l'angle diplomatique, ou encore d'un·e mathématicien·ne qui cherche à déchiffrer un code cryptographique (donc un niveau sur l'actionmètre plutôt calme), et ce même si les enjeux sont importants. De la même façon, typiquement dans les films catastrophe du genre 2012/San Andreas/... la catastrophe en elle-même n'est pas un enjeu (l'enjeu est plutôt la survie des protagonistes), même si elle justifie que tout pète autour des personnages principaux.

Qu'est-ce qui fait qu'on accroche à une histoire ?

Partant de là, qu'est-ce qui fait qu'on va accrocher à une histoire ? Je ne prétends pas avoir une réponse générale ni universelle, mais je voulais juste poser quelques réflexions liés à la question des enjeux.

Un enjeu adapté à l'histoire et au genre

D'abord, il me semble que, pour le meilleur ou pour le pire, on attend d'une histoire qu'elle ait un enjeu qui lui soit « adapté ». Typiquement, l'enjeu principal pour une romance ne sera pas le même que pour un cycle de fantasy épique. Il me semble que là-dessus il y a quand même pas mal des conventions de genre : pour de la fantasy épique, c'est un peu un prérequis que l'enjeu soit au minimum du niveau d'une menace sur tout un pays, idéalement l'intégralité du monde.

Ou on peut peut-être voir ça de manière différente : la façon dont les enjeux sont présentés dans le roman déterminent, en partie, le genre de celui-ci. L'exemple le plus frappant, c'est la romance : on peut très bien avoir une romance qui se déroule dans les Terres du Milieu pendant la bataille du Gouffre de Helm, mais à partir du moment où l'histoire d'amour est l'enjeu principal, on peut dire que l'histoire est une romance. De même, si au lieu d'avoir comme enjeu « la survie des Terres du Milieu face au Mordor », celui-ci est plutôt « la survie et l'adaptation d'un soldat de base de l'armée du Rohan », on pourrait argumenter que selon les classifications très précises des sous-genres de la fantasy, il ne s'agit plus de « fantasy épique » mais de « military fantasy ».

Des enjeux clairs

Un autre aspect qui fait à mon avis qu'on accroche à une histoire, c'est que les enjeux soient à peu près clairs et exposés assez tôt. Bien sûr, il y a des exceptions, mais j'ai l'impression que bien souvent quand je n'accroche pas c'est parce que je n'arrive pas bien à comprendre, mettons, pourquoi les gentils tiennent absolument à se tataner avec les méchants. C'est aussi comprendre en quoi les actions des protagonistes sont connectés à l'enjeu : par exemple, si le héros et le méchant s'affrontent dans une course de voiture ou de vaisseau spatial, et que tu vois bien que l'histoire essaie de te dire que du résultat de la course dépend le sort du monde, mais que tu ne vois vraiment pas pourquoi, tu risques de décrocher.

Des enjeux dont t'as quelque chose à foutre

Autre point important pour accrocher à une histoire : que tu n'ais pas l'impression de n'avoir rien à faire des enjeux que celle-ci présente. Là-dessus, je pense que les affinités personnelles du lecteur ou de la lectrice jouent en partie : par exemple, sans doute parce que je suis une lesbienne aigrie qui trouve qu'on lui impose de l'hétérosexualité partout, je n'ai en général pas grand intérêt à savoir si deux hétéros vont finir ensemble, du coup si ça prend une part trop importante à l'histoire, il y a des chances que celle-ci (ou au moins cette sous-partie de l'histoire dans le cas où c'est un arc secondaire) me gonfle.

À moins, évidemment, qu'il y ait quelque chose qui arrive à me rendre ça intéressant. C'est à mon avis ce qui joue le plus : est-ce que l'œuvre arrive à te faire ressentir ces enjeux ? Est-ce que tu stresses pour la survie de l'héroïne ou est-ce qu'en fait tu t'en fous parce qu'il n'est absolument pas attachant ? Si l'enjeu est le résultat d'un match de boxe, est-ce que l'histoire a réussi à te faire comprendre pourquoi c'était important pour le protagoniste ?

Évidemment, là on s'écarte un peu de la thématique de cet article, mais je trouve que la force des histoires bien écrites c'est d'arriver à t'impliquer y compris sur des enjeux et des sujets qui ne t'intéressent pas des masses à la base.

Une bonne évolution des enjeux au cours de l'intrigue

Un autre truc à prendre en compte, à mon avis, c'est l'évolution des enjeux (et particulièrement de l'enjeu principal, évidemment) au cours de l'intrigue. On pourrait penser que ça « marche » mieux si on a une idée des enjeux dès le début, mais que ça va crescendo jusqu'au « climax » (apparemment en français on est censé dire « acmé »). Par exemple (d'un point de vue « est-ce que c'est prenant », en tout cas), je pense que pour une série de type 24 Heures Chrono, il vaut mieux que les enjeux évoluent de cette façon :

le protagoniste va-t-il réussir à arrêter un suspect de terrorisme ?

menace dans un supermarché ;

un avion va-t-il exploser ?

la ville va-t-elle être détruite à cause d'une tête nucléaire ?

que dans l'autre sens. Cela dit, je pense qu'en soi il n'y a pas de problème à ce que l'enjeu principal reste fondamentalement le même depuis le début : ce qui peut aller crescendo, c'est aussi les moyens mis en œuvre, la compréhension de ces enjeux et de ce que ça implique, les risques encourus, l'impression que tout est perdu, etc. Par ailleurs, en contre-exemple de ce truc où c'est bien si les enjeux vont en augmentant, la saison 5 de 24 heures Chrono est à mon avis celle qui est la plus prenante, même si l'enjeu en fin de saison (« le vrai responsable de tout ça sera-t-il arrêté ? ») peut sembler « moindre » que celui en début et en milieu (en exagérant un peu, « la survie d'à peu près tout Los Angeles »). On pourrait aussi prendre l'exemple de New York 1997, qui part sur un enjeu d'ampleur (le président des USA en danger, des bandes contenant des informations capitales qui doivent être récupérées, etc.), mais qui, avec son héros cynique et blasé qui n'en a rien à branler de rien, le fout finalement un peu à la « poubelle », puisque ce à quoi on s'intéresse surtout c'est la survie de Snake Plissken (qui passe par celle du président des USA et la récupération des données importantes, mais qui devient plus un moyen qu'un enjeu).

Je pense d'ailleurs que ce truc d'« aller en augmentant » peut parfois être assez contre-productif quand ça donne l'impression que ça monte jusqu'à l'absurde (ce n'est plus le monde qui est menacé, mais le multivers tout entier !!! Y compris si tu viens de découvrir l'existence d'univers parallèles dont tu n'as par conséquent strictement rien à foutre). Et autant je pense que ce crescendo peut avoir du sens au sein d'une même histoire, autant je trouve que lorsqu'il s'agit d'une suite et donc d'une autre histoire, le fait de vouloir toujours en faire plus est plus fatigant qu'autre chose.

Par contre, ce qui m'intrigue c'est quand j'ai l'impression que toute la partie la plus « sous tension » d'une œuvre se déroule alors... qu'il n'y a plus aucun enjeu. Deux exemples de films où j'ai eu cette impression sans trop savoir si c'était voulu ou pas :

dans X-Men: days of the future past, il y a une superbe scène d'action dans le futur. Sauf que Wolverine a déjà changé le passé (et ne fait d'ailleurs plus rien dans le film à part rester coincé sous la flotte, donc il ne le modifie pas plus) et donc le futur va de toute façon être réécrit donc en fait... on s'en fout, non ? Ou c'est moi qui n'ai pas compris ?

dans Pompei, on voit Jon Snow et Jack Bauer se mettre sur la gueule, ce qui est plutôt cool, sauf qu'à ce moment-là du film on sait qu'aucun ne va réussir à échapper au volcan et que du coup le seul enjeu c'est savoir qui va mourir quelques secondes plus tôt. Après ça m'avait fait un peu bizarre en voyant le film mais pour le coup c'est peut-être voulu, « de toute façon on va crever, on s'aime pas, alors autant qu'on se tatane la gueule ». Je ne sais pas trop.

(Je ne parle évidemment pas du cas où on découvre après coup que l'enjeu n'était pas réel : par exemple si l'enjeu de tout le roman est d'empêcher l'explosion d'une bombe nucléaire, le fait qu'on découvre en conclusion qu'il n'y a jamais eu de bombe nucléaire et que c'était du bluff de la part du méchant n'enlève rien au fait que ça reste l'enjeu de l'histoire, ressenti à la fois comme tel par les protagonistes mais aussi le/la lect·eur·rice)

Du coup, plus les enjeux sont importants, mieux c'est ?

Bref, du coup est-ce qu'on peut dire que plus les enjeux sont importants, mieux c'est ? Hé bien, dans un sens, oui : plus l'œuvre arrive à faire sentir au lecteur ou à la lectrice que les enjeux sont importants, plus il ou elle accrochera à l'œuvre. Par contre, je pense que ce n'est pas du tout un truc mathématique du type « la survie de l'univers entier est plus importante que celle d'un pays, qui est plus importante que celle d'une ville qui est plus importante que celle d'un personnage qui est plus importante que de savoir s'il va réussir tel truc ou si deux persos vont finir ensemble ». Une planète entière peut être menacée, si l'œuvre n'arrive pas à me faire comprendre à quel point ce serait dramatique, ça ne sert à rien. À l'inverse, même si je me fous des courses de chevaux, si l'œuvre arrive à me faire ressentir à quel point c'est important pour le personnage principal, je peux être happée.

C'est pour ça notamment que je ne suis pas d'accord avec des déclarations du genre « Machin n'hésite pas à tuer ses personnages, c'est bien, du coup on sait qu'il y a un vrai enjeu parce qu'ils risquent de mourir » ou encore « le problème de la narration à la première personne c'est que ça casse un peu les enjeux parce qu'on sait que le narrateur va survivre ». Déjà, il y a d'autres enjeux envisageables que la survie des protagonistes, et puis si c'est bien traité je pense en tout cas pour ma part que je serais plus facilement « impliquée » dans la volonté de survie d'un personnage qui risque la mort si c'est bien raconté, si j'ai de la sympathie pour le personnage, même si je sais que le personnage ne va pas mourir (soit parce que l'auteur ne tue jamais ses personnages, soit parce que c'est écrit à la première personne, ou encore parce que je me suis allégrement spoilée), que parce que je sais que l'auteur a tendance à tuer ses protagonistes et qu'il risque donc « vraiment » de mourir.

Distinguer enjeu et prétexte

Il me semble important de distinguer l'enjeu et le « prétexte » à l'action. Si je décide d'écrire une histoire qui se déroule dans le cadre d'affrontements entre bande armées, il faut probablement que je trouve une raison pour ces affrontements, histoire de pouvoir avoir un bon niveau d'actionmètre. Cela dit, c'est parfois un prétexte plus qu'un enjeu : si l'histoire tourne autour de l'amour impossible entre deux membres de bandes rivales armées, l'enjeu est probablement plus cet amour que sur la guerre elle-même. De même, une enquête policière peut surtout servir de prétexte à des courses en voiture, une histoire d'amour entre deux personnages peut être le début d'un roman d'aventure plus que d'une romance, etc.

J'ai l'impression que c'est un problème qui peut toucher des œuvres qui sont « mal vendues », pas au sens où elles se vendent forcément peu, mais où elles sont vendues sous une étiquette qui ne leur correspond pas vraiment, soit parce qu'elles sont classées dans un certain genre, soit à cause du quatrième de couverture ou de la bande-annonce, ou encore de la façon dont c'est présenté dans la presse. Des gens vont alors être déçus en s'attendant à trouver autre chose, peut-être en faisant d'un enjeu « secondaire » annexe, ou du prétexte à l'action, un enjeu principal. Par exemple, si on me présente un livre comme un polar, je risque d'être déçue si l'enjeu « résoudre l'enquête » disparaît à la moitié du livre, ce qui ne sera pas forcément le cas si on m'a présenté l'œuvre comme, mettons, la relation d'une fille avec sa mère.

Ça rejoint un autre sujet (sur lequel j'écrirai peut-être un jour) qui touche principalement les auteurs et autrices auto-édité·e·s (ainsi que les éditeurs) : la difficulté pour présenter une œuvre. La couverture, la quatrième de couverture, les catégories choisies, etc. vont conduire à voir les lect·eur·rice·s à voir une œuvre d'une certaine manière et à baser leurs attentes là-dessus. Par exemple, j'ai reçu quelques critiques assez négatives sur Noir & Blanc. Il est bien sûr possible qu'elles soient dues aux défauts de l'œuvre (dont elle n'est pas dépourvue), mais je me demande si ça ne vient pas en partie du fait que la couverture comme la quatrième présentent ce texte comme un polar (surnaturel, certes), alors que d'une certaine façon, la résolution de l'enquête est plus un prétexte, tandis que l'enjeu principal est peut-être finalement plus la relation entre les deux protagonistes.

Eye of the Beholder

Avec tout ce que je dis, ça peut donner l'impression que l'enjeu principal est quelque chose qui est fondamentalement intrinsèque à l'œuvre et peut être déterminé de manière tout à fait objective, mais je voudrais quand même nuancer ça : c'est avant tout une alchimie entre le ou la lect·eur·rice et l'œuvre. Deux personnes différentes pourront donner, devant une même œuvre, deux enjeux « principaux » différents, surtout si plusieurs enjeux sont mélangés dans l'histoire. Des personnes différentes auront donc un ressenti différent selon celui qui pour eux était « le plus important ». La démarche de lecture est une démarche active où le lecteur ou la lectrice participe au final aussi en grande partie à « créer » l'œuvre qu'il ou elle lit et s'imagine dans sa tête.

C'est ce qui rend parfois compliqué le fait de présenter une œuvre qu'on a aimé à quelqu'un d'autre, et encore plus (notamment lorsqu'il s'agit d'écrire un quatrième de couverture) à un « public » hétérogène. Il m'est fréquemment arrivé qu'on me présente une œuvre sans que ça me donne aucune envie de la lire ; puis quelqu'un d'autre me présentait la même œuvre sous un angle très différent (peut-être, pour rattacher avec la thématique de cet article, en présentant des enjeux différents) et, là, j'avais envie de la dévorer sur le pas.

L'enjeu, pas toujours si important ?

Il me semble aussi que pour certains genres, l'importance de l'enjeu purement interne à l'histoire est au final parfois moindre, tout simplement parce que l'importance de l'histoire elle-même est moindre. Il y a par exemple des romans plus littéraires où ce n'est pas tant l'intrigue qui est importante que le style ou une certaine « poésie » de l'auteur. De la même manière, je ne me souviens pas très bien de l'enjeu dans Fast & Furious 7, ni vraiment de l'histoire (mis à part que les personnages risquent leur vie et qu'il y a une histoire de hacker), mais, comme avec une poésie, je retiens surtout des images et des émotions. On peut citer aussi les histoires à vocation humoristiques, où l'enjeu interne à l'histoire est moins important que l'humour qui y est souvent externe (au sens où il n'est pas ressenti comme humoristique par les personnages).

La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règles