Lizzie Crowdagger's Blog, page 11

June 7, 2017

Petite note sur les dates de sortie des épisodes 4 et 5 de La chair & le sang

Coucou !

Une petite pseudo-annonce à propos des dates de sortie (prévues) pour les épisode 4 et 5 de La chair & le sang.

L’épisode 4, Cupidon tireur d’élite, sortira :

en version numérique dans les délais prévus, c’est-à-dire première moitié de juillet pour les abonné·e·s Tipeee, et 1er août pour le reste du monde.

en version papier, ça risque d’être un peu plus aléatoire. Je ferai mon possible pour l’envoyer en juillet, mais vu que l’endroit où je vais imprimer est pas mal axé « étudiants » et fermera en juillet-août ça risque d’être un peu tendu niveau délais. Donc soit vous le recevrez un peu plus tôt… soit beaucoup plus tard (fin août), à moins que je trouve d’autres solutions.

Pour ce qui est de l’épisode 5, Plus haut que Carrero, je ne vais pas mentir, c’est un peu plus hasardeux. Je vais essayer qu’il puisse sortir en septembre (octobre pour les non-abonné·e·s), mais je ne suis sûre ni de pouvoir tenir les délais, ni que cet épisode ne se retrouve splitté en deux parties pour des questions de taille. Dans tous les cas, il devrait y avoir du contenu numérique et un fanzine papier pour septembre/octobre pour les abonné·e·s Tipeee.

Voilà, et si vous n’avez pas lu les épisodes 1 à 3, vous pouvez toujours les acheter à prix libre en version numérique ici et commander les version fanzines dans la boutique.

May 29, 2017

Petit bilan Tipeee, et réflexion sur son intérêt pour des auteurs de fiction

Cela fait maintenant un peu plus de six mois que j’ai mis en place ma page Tipeee, et je me disais que l’heure était peut-être venue d’en tirer un premier bilan et quelques réflexions.

Je vais me concentrer dans cet article sur des aspects pratiques, et des réflexions sur « est-ce que ça peut être une piste pour gagner de l’argent avec son écriture ? », et je vais limiter au minimum les considérations politiques ou éthiques sur les impacts de ce genre de système de financement, non pas parce que je pense qu’elles ne méritent pas d’être posées, mais plutôt pour les traiter dans un autre billet de blog, qui viendra ultérieurement.

C’est quoi le principe ?

Pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément, le principe de Tipeee est similaire à celui de l’américain Patreon : un « créateur » lance une page et propose de recevoir des « tips » (pourboires) pour financer sa création, en échange d’éventuelles contreparties (les plus communes me semblant être : remerciements, accès à du contenu numérique (articles, livres, vidéos), carte postale, exemplaires papiers, goodies diverses, chat avec le créateur, etc.).

Par rapport à d’autres systèmes de financement participatif, la particularité est que, même s’il est possible de faire un don ponctuel, c’est surtout le don régulier (et donc l’abonnement) qui est encouragé, le créateur pouvant choisir dans ce cas entre des dons mensuels (proposant donc à son public de donner X€ chaque mois) ou sur une parution de nouveau contenu (proposant de donner X€ chaque fois qu’une vidéo, une nouvelle, ou un article de blog est posté).

Évidemment, il ne s’agit pas d’un service public, et Tipeee (comme Patreon) se met au passage une partie des dons dans la poche (8%).

Petit bilan personnel

J’ai créé une page Tipeee au courant de l’année 2016, et ai publié mes premières nouvelles réservées aux abonné·e·s (peut-être par manque d’esprit start-up, je me refuse à utiliser le terme tippers) en novembre. Et c’est surtout en 2017 que j’ai lancé la publication de la série La chair & le sang, à raison d’un épisode tous les deux mois.

Les deux principales contreparties que j’ai mises en place sont les suivantes :

à partir d’1€ par mois, vous avez accès aux version numériques des textes déjà publiés par ce biais ;

à partir de 5€ par mois, vous recevez ces textes imprimés au format fanzine dans votre boîte aux lettres.

Mes objectifs en créant cette page Tipeee étaient les suivants :

avoir une alternative à Amazon et autres Kobo pour la diffusion de mes textes en numérique, en proposant un accès à ces textes contre abonnement mensuel ;

me donner une occasion de donner une vie en papier à des textes courts, et là encore d’avoir une alternative à l’impression à la demande par Createspace (qui appartient à Amazon) pour les versions papiers ;

devenir riche, ou tout du moins avoir une certaine stabilité financière.

Pour être honnête, je n’avais aucune idée de ce que ça allait donner : je craignais un peu de rester bêtement à zéro abonné·e·s, même si j’espérais évidemment un succès improbable. Au final, à l’heure où j’écris ces lignes, c’est entre les deux, puisqu’il y a 20 personnes qui sont abonnées sur Tipeee, pour un total de 95€ par mois. Sur lequel il faut enlever :

la part que prend Tipeee et la transaction financière ;

les cotisations sociales ;

les frais d’impression et d’envois postaux pour les fanzines.

Autant dire que pour devenir riche, ce n’est pas tout à fait ça, même si ça fait plaisir de voir qu’il y a un certain nombre de personnes qui aiment suffisamment ce que je fais pour me soutenir financièrement tous les mois. Au niveau de l’impression de fanzines, c’est pour moi la réussite principale de ce projet, que je trouve vraiment satisfaisante même si ça demande d’y consacrer un peu de temps. Pour ce qui est de l’indépendance par rapport à Amazon/Kobo/etc., le bilan est mitigé : certes, ça permet d’avoir une alternative, mais je fais toujours l’essentiel de mes ventes numériques sur ces plate-formes, et mes abonné·e·s sur Tipeee viennent essentiellement de mes followers Twitter et visiblement assez peu de personnes qui auraient acheté l’épisode 1 sur Amazon et se seraient ensuite dit « Ah, on peut les avoir autrement, trop bien, dans ta face Jeff Bezos ! », mais c’était au final assez prévisible.

Personnellement, j’en retire pour l’instant quelque chose de positif, un peu financièrement, un peu pour le fait de me sentir soutenu·e, et aussi parce que ça m’oblige à me fixer une certaine régularité et que ça m’a permis d’explorer un média (le fanzine) que je n’utilisais jusqu’ici pas pour mes fictions.

Et les autres, ils s’en sortent comment ?

Je voudrais regarder un peu comment s’en sortent les autres auteurs et autrices sur cette plate-forme. Pas pas jalousie ou au contraire pour me vanter, mais pour essayer d’avoir une idée de si ça « marche » en général, sachant que pour ce genre de cas comme pour beaucoup d’autres choses, on n’a tendance à parler que des succès, ce qui entraîne un léger biais du survivant. J’ai donc regardé les pages listées dans la catégorie « arts et culture » de Tipeee, en sélectionnant les auteurs et autrices de fiction ; j’ai aussi complété par une recherche google « écrivain Tipeee », car cette plate-forme ne liste que les créateurs qui ont au moins cinq donateurs, ce qui invisibilise forcément les (nombreuses) pages qui ne voient jamais l’ombre d’un seul.

J’ai fini par avoir dix-sept (j’en ai sans doute raté un certain nombre) pages Tipeee d’écrivain·e·s dans mes onglets, ce qui permet de faire quelques statistiques :

Trois de ces pages n’ont aucun donateur ; je pense que ce chiffre est très fortement sous-estimé parce que Tipeee ne les liste pas et que ma recherche google ne renvoyait pas tous les résultats (elle ne renvoyait pas ma propre page, par exemple).

Quatorze de ces auteurs et autrices écrivent de près ou de loin dans les genres dits « de l’imaginaire » (science-fiction, fantastique, fantasy). Ça fait plus de 80%, ce qui est évidemment une énorme sur-représentation. Je vois plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cela : l’âge peut-être en moyenne plus jeune des amateurs de ces genres, une proximité avec les milieux « geeks » au sens large qui entraîne peut-être plus de facilité à se saisir de ces nouveaux outils, etc. En tout cas, je ne m’attendais pas à ce que ce résultat soit aussi marqué.

En moyenne, ces écrivain·e·s ont 150€ de tips, avec 17 abonné·e·s en moyenne, et donc un don moyen de 8,8€. Ces chiffres ne veulent cependant pas dire grand chose, car il y a beaucoup d’écart à tous les points de vue.

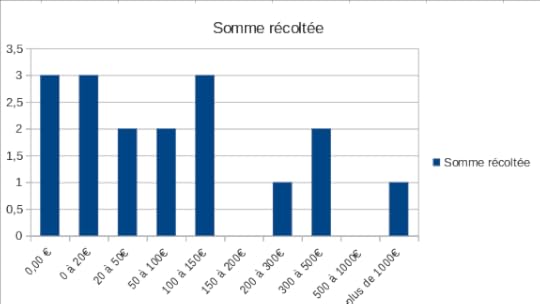

Pour voir cette répartition un peu plus en détail, je me suis amusée à faire quelques graphes, pour voir la répartition en nombre de donateurs, en terme de somme récoltée, et en don moyen :

Si le peu de chiffres paraît hasardeux pour en tirer des conclusions, je dois avouer que (pour les donateurs et la somme récoltée, en tout cas), je m’attendais à des écarts plus marqués, avec quelques « gros » d’un côté et une majorité à revenus très faibles de l’autre. Au lieu de cela, il y a un petit « peloton » entre 50 et 150€.

Pour ce qui est des « gros », il faut tout de même pas mal relativiser :

Un seul projet arrive à obtenir plus de 1000€… et ce n’est pas à strictement parler un écrivain qui publie ses textes, mais un projet de traduction (ce qui n’est évidemment pas un reproche, mais rend l’inclusion dans ce corpus discutable).

Deux auteurs arrivent à gagner un peu plus de 300€ par mois, de manière assez différente. D’un côté, Neil Jomunsi, avec un engagement du public assez fort, qui a plus de 70 abonné·e·s ; de l’autre Jérèm et Nico , « une histoire d’amour et de sexe entre garçons », qui n’a que 8 abonné·e·s mais qui donnent en moyenne plus de 42€.

Dans tous les cas, on est quand même loin de pouvoir devenir riche grâce à Tipeee, ni même de pouvoir vraiment espérer en vivre ; s’il y a quelques succès pour des Youtubeurs (Usul récolte plus de 10 000€ par épisode vidéo réalisé, même s’il s’agit, là aussi, d’une exception), cela semble être plus compliqué pour des écrivain·e·s.

Sur le site américain Patreon, on trouve plus de cas d’écrivain·e·s qui arrivent à gagner une somme conséquente d’argent, mais je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent de se baser là-dessus pour espérer croire qu’il y a le potentiel pour aller vers ça, et ce pour deux raisons :

en écrivant en anglais il y a une base de public beaucoup plus large, et donc potentiellement plus de donateurs pour les grands succès ;

toujours à cause du « biais du survivant » : ces quelques succès viennent aussi sans doute du fait qu’il y a beaucoup plus d’écrivain·e·s inscrits sur Patreon.

Le « modèle économique »

Comme son nom l’indique, le modèle de Tipeee est basé sur le tip, c’est-à-dire le pourboire, avec l’idée qu’on va apprécier la vidéo (ou autre média, mais je pense quand même que ce système est surtout pensé pour les vidéos) et qu’on va soutenir son créateur. Dans une vidéo où il présente son entreprise sur un plateau télé, le fondateur de la boîte fait la comparaison avec le type qui joue de la guitare dans le métro et à qui on met des pièces dans son chapeau.

Pour la plupart des écrivain·e·s, j’ai pourtant l’impression qu’on n’est pas tout à fait dans ce système. Certes, certains proposent des textes gratuitement et une possibilité de tipper, mais souvent l’accès aux textes est conditionné par le « don » (qui, dans les faits, devient plutôt un achat à prix (semi-)libre).

À titre personnel, c’est aussi ce que j’ai choisi : même pour les textes qui peuvent être lus gratuitement, je préfère présenter la possibilité de soutenir sur Tipeee comme un « prix libre » (vous donnez ce que vous pouvez/voulez) plutôt qu’un don. C’est un peu jouer sur les mots, mais ça me donne un peu moins l’impression de demander l’aumône.

Cela dit, si le modèle économique pour l’entreprise est plutôt bien rôdé (avoir le plus d’inscrit·e·s possibles sur son site pour avoir le maximum de dons, mettre en avant les projets les plus « rentables »), pour les écrivain·e·s qui espèrent en profiter, la situation est sans doute encore un peu plus nébuleuse.

En effet, une des questions à se poser lorsqu’on crée un projet de ce genre, c’est le choix des contreparties, et j’avoue que j’ai tâtonné un moment. J’ai vu assez peu d’articles en français sur ce sujet (du moins pour les écrivains), mais un peu plus en anglais (pour Patreon, du coup), et parmi les conseils que j’ai pu lire figurent notamment :

Avoir plusieurs niveaux de contribution différents (parfois mis en place de manière très artificielle : « à 1 €, vous aurez mes remerciements, à 10 €, vous aurez de GROS remerciements, à 20 € des remerciements du fond du cœur et un bisou virtuel »).

Et surtout, celui qui me paraît être de meilleure facture et pas juste un argument marketing, faire en sorte que ces contreparties ne vous demandent pas (ou peu) de travail supplémentaire, par rapport à celui que vous faites déjà. Vous n’avez pas forcément envie d’une situation où vous allez devoir consacrer 2 semaines par mois pour réaliser les contreparties alors que vous n’avez que trois abonné·e·s. Pour ça, l’accès à des textes numériques est, pour les écrivains, le plus facile (à condition d’avoir des textes déjà écrits, évidemment). Le fait de faire des fanzines ne rentre pas tout à fait dans cette catégorie puisque c’est quelque chose qui me demande un peu de travail, mais au final je ne le regrette pas, parce que c’est quelque chose que j’avais envie de faire depuis un moment et pour lequel je ne trouvais pas la motivation. Par contre c’est ce qui fait que je n’ai pas proposé de récompense type « carte postale », parce que même si je trouve l’idée cool, je n’avais aucune envie de passer une journée par mois à rédiger des cartes postales.

Bref, il me semble qu’il y a un espèce de compromis à trouver entre mettre suffisamment de « contreparties » pour que le projet soit vendeur et attire des abonné·e·s ; et en même temps éviter de se surcharger de travail en partant dans de l’auto-exploitation forcenée. En lisant des témoignages d’écrivain·e·s sur Patreon (qui sont plus nombreux que concernant Tipeee), on trouve certes en priorité les success-stories, mais on retrouve aussi des témoignages de personnes qui se sentent un peu « piégées » et doivent faire beaucoup de travail pour un nombre réduit d’abonné·e·s.

Est-ce que c’est un système que je recommande ?

Bref, tout ceci étant dit, quelles conclusions je tire de tout ça ?

Déjà, je dois dire que je trouve intéressant le système de permettre des dons réguliers, et ça permet quand même d’apporter une certaine stabilité dans un domaine qui en manque : par exemple les revenus de mes ventes numériques provenant d’Amazon oscillent entre 15 et 100€ ; quant à la signature d’un contrat d’édition, c’est en général synonyme d’un à-valoir conséquent suivi de plus rien pendant des années. Certes, les abonné·e·s peuvent se désabonner (encore heureux) mais la probabilité de passer d’un mois à l’autre de 100 à 15€ est quand même plus faible.

À côté de ça, je ne trouve pas Tipeee fabuleux : je trouve que c’est finalement cher pour ce que c’est. 8% de commission, ce n’est quand même pas rien, et si je comprends évidemment qu’on vit dans un monde capitaliste et qu’il s’agit d’une entreprise qui doit tirer des bénéfices, je trouve que ce qui est proposé en retour n’est pas folichon. Notamment, en tant qu’écrivaine, je trouve qu’avoir un système permettant de partager un répertoire contenant les fichiers pour les abonné·e·s, rangés proprement, plutôt que de juste avoir des news privées ne serait pas de trop ; de même, il n’y a que deux niveaux possible pour ces news (privées — réservées aux abonné·e·s — ou publiques), et il n’est pas possible d’avoir du contenu différent pour les abonné·e·s qui ont mis un peu plus. Au final, suivant les contreparties qu’on propose, ça demande à faire pas mal de bidouilles qui marchent plus ou moins bien. Après, voilà, ça reste plus simple à mettre en place si on veut accepter des paiements réguliers Paypal ou CB.

Évidemment, ça ne marche que si vous avez déjà un certain public, et il ne faut pas compter sur Tipeee pour permettre à des lecteurs et lectrices de vous découvrir : vous ne serez, selon toute probabilité, mis·e en avant que si votre projet fonctionne déjà bien et permet de rapporter de l’argent à l’entreprise.

Au niveau financier, à moins d’avoir déjà une énorme notoriété (auquel cas on n’a probablement pas besoin de ça pour gagner de l’argent), il ne faut pas s’attendre à des miracles, mais par rapport à d’autres systèmes je pense que ça peut avoir l’avantage d’être complémentaire plutôt qu’une alternative : le fait de proposer un texte en contrepartie à ses abonné·e·s Tipeee n’empêche pas de l’auto-éditer ensuite sur des plate-formes, voire éventuellement de le soumettre à un éditeur (point peut-être plus discutable, mais à moins d’avoir beaucoup d’abonné·e·es ça ne me paraît pas une diffusion beaucoup plus publique que de faire lire quelques exemplaires à ses potes, sa famille, des bêta-lecteurs, etc.).

Au-delà de l’aspect financier, ça peut aussi être quelque chose de positif pour les écrivain·e·s qui, comme moi, ont une assez forte tendance à la procrastination. Cela dit, je pense que ça peut vite devenir étouffant aussi, et se révéler demander autant de travail qu’un boulot à plein temps sans avoir le salaire qui va avec. Donc si l’idée vous intéresse, je recommande de réfléchir à ce à quoi vous engagez et de voir ce que ça implique. Je pense qu’il vaut mieux commencer en promettant peu, quitte à augmenter par la suite si ça marche bien et si vous arrivez à tenir la cadence, que promettre la lune et entraîner des déceptions, ou vous effondrer à cause d’un burn-out parce que cela vous demande un travail énorme pour peu de résultats.

Bref, ce système n’est pas parfait, encore moins miraculeux, et par ailleurs je pense que la multiplication de ces financements participatifs ne va pas sans poser des questions (que j’ai dit que je n’aborderai pas ici) ; en attendant, ça peut éventuellement permettre de compléter des revenus d’auteurs souvent assez maigrichons et de financer un peu des projets qui ne sont pas forcément les plus rentables sur d’autres médias.

Comme vous l’aurez compris en lisant cet article, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits.

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

May 17, 2017

Souffrir pour être rebelle, épisode 3 de La chair & le sang, disponible pour les abonnées Tipeee

Souffrir pour être rebelle, épisode 3 de La chair & le sang, est maintenant disponible en avant-première en version numérique pour les abonné·e·s Tipeee.

La chair & le sang

Je m’appelle Jessica, je viens d’emménager dans une nouvelle ville, et je cherche juste à faire comme tout le monde : trouver un travail, rencontrer l’amour, et avoir une vie stable et satisfaisante.

Sauf que mes seules opportunités professionnelles sont de bosser pour des vampires, que la voisine sur laquelle j’ai un crush est une skinhead louve-garou, et que mes tendances masochistes ne sont pas toujours très bien comprises ; et que la seule chose de stable dans ma vie, c’est ma capacité à attirer les emmerdes.

Une série de fantasy urbaine qui mêle romance lesbienne, action, enquête et intrigues politiques surnaturelles. La chair & le sang est une série en cours de parution, pour plus d’information, voir la page consacrée.

Dans cet épisode

Jessica a un rendez-vous avec sa voisine louve-garou Chloé, et elle

espère bien que cela permettra de faire repartir leurs relations sur

de meilleures bases.

Sauf qu’elle n’a pas très envie de lui dire qu’elle s’est engagée,

plus tard dans la nuit, à servir de vigile pour une rencontre au

sommet entre représentants vampires et loups-garous. Un petit boulot

qui devrait être tranquille, si les choses se déroulent comme prévu.

Jessica parviendra-t-elle a convaincre Chloé de donner une chance à leur début d’histoire d’amour ?

Les dîners en tête à tête peuvent-ils être dangereux et occasionner de graves blessures ?

Lorsqu’on est masochiste, apprécie-t-on forcément toutes les formes de douleur ?

Le petit boulot de Jessica pour la soirée sera-t-il aussi tranquille qu’on lui a annoncé ?

Est-ce qu’on se fait très mal lorsqu’on se casse la figure lors d’une rencontre au sommet ?

La relation entre Chloé et Jessica pourra-t-elle survivre aux goûts musicaux de celle-ci ?

Autant de questions (et bien d’autres) dont vous aurez les réponses en

lisant ce troisième épisode de La chair & le sang…

Pourquoi s’abonner ?

Comme je l’ai dit, cet épisode 3 est d’ores et déjà disponible en version électronique, en avant-première pour les personnes s’étant abonnées sur Tipeee, et sera disponible sur les plate-formes de vente d’ici début juin.

Souscrire à un abonnement (à partir d’1€ par mois), ça permet évidemment de me soutenir et de me permettre d’avoir un rapport un peu plus serein aux questions financières ; et par conséquent de moins avoir à me poser de question du genre « si c’était moins centré sur des histoires de lesbiennes, j’aurais peut-être plus de chances de trouver un éditeur ou de faire de meilleures ventes sur Amazon ». Bref, ça me permet un peu plus d’écrire ce que j’ai envie d’écrire plutôt que « ce qui pourrait se vendre ».

Pour vous, surtout, ça vous donne, à partir d’1€ par mois, accès en avant-première aux versions numériques de la saison en cours (donc si vous souscrivez maintenant, vous aurez aussi accès aux épisodes 1 et 2) ; et à partir de 5€ par mois de recevoir des version papier publiées au format fanzine Do It Yourself (A5 agrafé) (il est aussi possible de commander les épisodes précédents dans la boutique).

Bref, d’un côté ça permet de me soutenir, et de l’autre de vous faire plaisir (enfin si vous aimez ce que j’écris, sinon effectivement vous abonnez pas hein) et éventuellement de briller en société (résultats non garantis) !

May 11, 2017

Retour d'expérience : mon « processus » de correction/relecture

On m’a parfois demandé comment je m’y prenais pour faire la relecture et la correction de mes textes, et vu que je suis justement dans ce genre de phase pour l’épisode 3 de La chair & le sang, je me suis dit que c’était le bon moment pour faire un billet sur ce sujet (pas du tout pour procrastiner un peu au milieu d’une relecture).

Je ne prétends pas qu’il s’agisse ici de conseils à suivre, ni d’ailleurs d’une sorte de recette que je suis systématiquement, plutôt plus des notes sur une façon de fonctionner qui correspond plus ou moins à ma façon de faire la plupart du temps.

Remarque : je parle ici de la relecture et correction de mes propres textes. Même s’il y a des points communs, il y a aussi certaines différences lorsqu’il s’agit de relire ou corriger un texte écrit par quelqu’un d’autre.

Étape zéro : pendant l’écriture

Pendant l’écriture même d’un texte, je ne me fixe pas d’objectifs particuliers en terme de relecture et de correction : l’objectif, à ce moment-là, est d’arriver au bout du premier jet, pas de commencer à faire de la relecture (ça, ça vient après).

Cependant, il peut m’arriver de relire un chapitre, ou l’intégralité de ce que j’ai écrit pour l’instant, pour me remettre dans le bain. Dans ce genre de cas, évidemment, si je vois des fautes ou des coquilles, je ne me prive pas de les corriger, mais ce n’est pas l’objectif principal à ce stade.

Première étape : juste après avoir fini le premier jet

Après avoir terminé le premier jet de mon récit, j’aime bien le relire dans son intégralité. Il s’agit pratiquement ici d’une lecture « de plaisir », pour voir à quoi l’œuvre ressemble ; mais il s’agit aussi de corriger les fautes et coquilles que je vois, et éventuellement de noter des modifications à apporter sur le fond (« tel chapitre est-il vraiment indispensable ? », « il manque une explication à tel moment », « ce passage n’est pas très clair », etc.). Pour plus tard. Parfois, je suis très motivée et je fais certaines modifications tout de suite… et en général, j’attends plus tard, d’être à tête plus reposée sur ce texte.

Deuxième étape : oublier le texte

Ensuite, je m’efforce d’oublier le texte. Autrement dit, je le range dans un tiroir, et je passe à autre chose.

La durée de cette période varie un peu selon les textes : parfois, ça peut être plus d’une année, parfois à peine quelques semaines, mais j’essaie (maintenant, en tout cas) de ne pas publier le texte immédiatement.

Il y a des exceptions : la première version de Dykes VS Bastards, par exemple, a été publiée juste après le premier jet terminé (avec juste la première relecture), mais il s’agit d’une nouvelle, plus ou moins liée à de l’actualité. Pour les épisodes de La chair & le sang, ce délai est aussi relativement court, avec autour de deux mois seulement de repos pour les épisodes 2 et 3. Mais pour les romans, en général, c’est au moins six mois.

Troisième étape : une première relecture

Cette étape se fait donc une fois que le texte est plus ou moins oublié, et que je le redécouvre donc avec un regard (plus ou moins) neuf.

En dehors du fait qu’elle est à froid et pas à chaud, elle est assez semblable à la première étape : lire, corriger les fautes qu’on voit, les choses qui ne vont pas qu’on peut corriger tout de suite, et noter s’il y a des changements un peu plus importants à faire, des soucis de cohérence, etc.

Étape 3 bis : faire des corrections de fond

Cette étape n’est pas systématique, mais lorsque j’ai noté des corrections de fond à apporter (suppression d’un paragraphe ou d’un chapitre, ajout de passages, modifications de certains, modifier le caractère d’un personnage, etc.), il s’agit maintenant de les intégrer concrètement au texte existant. Ou, parfois, de réaliser que ce n’est pas forcément une bonne idée, et d’appliquer d’autres modifications à la place, ou occasionnellement de réaliser qu’une telle modification déséquilibrerait l’œuvre (ou, hum, demanderait beaucoup trop de travail) et qu’il vaut mieux laisser le texte tel quel.

Dans ce cas, on retourne ensuite à l’étape 3, pour refaire une relecture sur la nouvelle œuvre, qui a quand même pas mal été modifiée.

Quatrième étape : les outils informatiques

Ici, il s’agit d’utiliser des outils informatiques de correction gramaticale pour repérer des fautes que je n’aurais pas vues moi-même. Et, éventuellement, de mettre en avant des répétitions pour voir si elles sont vraiment nécessaires. En pratique, j’essaie de mettre systématiquement un coup de correcteur grammatical à un moment, et je me sers rarement d’un détecteur de répétitions.

Pour information, les outils que j’utilise sont LanguageTool pour la correction grammaticale (j’aimerais aussi passer un coup de Grammalecte, qui ne repère pas forcément les mêmes fautes, mais je ne le trouve pas simple à mettre en place avec les autres logiciels que j’utilise), et Caribon (que j’ai développé) pour détecter les répétitions.

Cinquième étape : le peaufinage

Une fois la grande majorité des fautes débusquées, on ne devrait normalement pas en repérer beaucoup de nouvelles (même si, ça, c’est la théorie… en pratique, c’est aussi le moment où on peut se rendre compte qu’il en reste pas mal, auquel cas… retour à l’étape trois). Cette étape permet donc de repérer les autres problèmes : soucis typographiques, répétitions, mots qui ne sonnent pas très bien et pourraient avantageusement être remplacés par un synonyme, mots qui sont parfois mis en italiques et parfois non (par exemple, dans ma correction actuelle, j’ai harmonisé les utilisation de « skinhead » et de « skinhead »), un paragraphe qui gagnerait à être séparé en deux ou au contraire deux paragraphes qui gagneraient à être fusionnés, est-ce qu’une phrase n’est pas un peu trop longue, etc.

Évidemment, on peut répéter cette étape plusieurs fois, mais comme disait George Marchais, « il faut savoir arrêter la relecture ».

Étape facultative : la lecture à haute voix

Je trouve que l’idéal pour vérifier qu’un texte sonne bien est d’essayer de le lire à haute voix. En pratique, je ne le fais pas systématiquement, surtout pour les romans, parce que c’est long et pas toujours pratique (parce qu’on a un appartement mal insonorisé et qu’on fait ça à deux heures du matin, parce qu’on est avec des gens, etc), mais j’essaie de le faire au moins pour les passages sur lesquels j’ai un doute.

Autres « astuces » supplémentaires

Pour finir, voici quelques petites « astuces » que je m’efforce de suivre lorsque j’en suis à l’étape de relecture.

Relire sur des formats différents : les mots ne seront pas au même endroit, peut-être pas la même police, comme ça le cerveau a moins tendance à se dire « Ok, ça je connais déjà » et à survoler. En pratique, j’essaie au moins de faire une relecture sur liseuse et une sur PDF. Idéalement, une relecture sur papier, même si sans imprimante et à une une bonne demi-heure de la boîte à copie la plus proche, ce n’est pas toujours évident (et ça revient vite cher pour des romans). Ça permet aussi de repérer des erreurs de mise en page qui n’apparaissent que dans le PDF, ou que dans la version liseuse.

Se forcer à lire doucement. Parfois, quand je lis, je suis emballée par un passage et j’ai envie de connaître la suite. C’est bon signe, parce que ça veut dire que ce passage me plaît au moins à moi, mais pour trouver des fautes, ce n’est pas l’idéal. Un autre avantage de la lecture à haute voix, au passage.

Se forcer à faire des pauses au milieu de la relecture : débusquer les fautes est une tâche assez ennuyeuse, sur laquelle il est dur de rester efficace quand on y passe quatre heures d’affilée. Parfois, il est donc pas mal de se forcer à faire des pauses plutôt que de tout enchaîner d’une traite (comme en écrivant un billet de blog au milieu).

Se forcer à faire des pauses entre deux relectures : je peux rarement me permettre de laisser mon texte reposer trois mois entre chaque étape de relecture, mais j’essaie quand même de laisser quelques jours. Relire deux fois le même texte dans la même journée, c’est à la fois assez fastidieux et pas très efficace, parce qu’à ce niveau on le connaît presque par cœur.

April 27, 2017

Des lesbiennes, des vampires, des flingues et des motos : émission d'On est pas des cadeaux à réécouter

Bon, le dimanche n’était pas folichon, mais l’émission On est pas des cadeaux sur Radio Canut de vendredi dernier, et la rencontre de samedi à la librairie Terre des livres étaient des moments chouettes, avec pas mal de rencontres et des discussions intéressantes :)

Un grand merci à l’ensemble de l’équipe d’On est pas des cadeaux, ainsi qu’aux libraires de Terre des livres, et à toutes les personnes qui ont fait le déplacement ❤

Pour les personnes qui l’auraient raté au moment de la diffusion et voudraient l’écouter, il est possible de réécouter l’émission de radio d’On est pas des cadeaux ici.

April 11, 2017

Retour sur "Enfants de mars et de Vénus" #2 : Lev, grosse butch fantastique

J’ai écrit un livre, Enfants de Mars et de Vénus, un polar fantastique paru le 23 février dernier aux éditions Dans nos histoires. Il peut être acheté en librairie ou commandé directement sur le site de l’éditeur pour le prix de 12€. Si c’est trop cher ou que vous voulez regarder à quoi ça ressemble avant, le livre peut être également être lu gratuitement dans son entièreté, également sur le site de l’éditeur.

Suite à ça, j’ai décidé d’écrire quelques articles de blog pour revenir sur l’écriture de ce livre. Dans le précédent, Alys et les clichés trans, j’expliquais comment j’avais eu l’idée du personnage d’Alys, sorcière trans dans un monde fantastique ; mais que, même avec cette idée de protagoniste et un début d’intrigue en tête, j’avais ensuite eu un blocage.

Le problème

Rétrospectivement, je pense que le problème était qu’Alys jouait le rôle du personnage mystérieux et un peu « barré », et que je voulais absolument lui mettre dans les pattes un personnage jouant le rôle de la « raison », et aussi du personnage plus « normal » auquel un lecteur lambda est censé pouvoir s’identifier plus facilement. Par ailleurs, comme il s’agit d’un univers fantastique, où le surnaturel s’immisce dans le monde réel, ce personnage avait aussi pour fonction de douter. Le résultat, c’est que c’était chiant, et que ce personnage était juste un boulet à l’intrigue. Certes, il ou elle (suivant les versions) avait les réactions à peu près normales qu’une personne à peu près saine d’esprit devrait logiquement avoir dans ces circonstances ; le problème, c’est que ça nuisait au dynamisme de l’histoire, puisqu’en général, en tant que lecteur ou lectrice, on a envie de découvrir l’intrigue et le mystère, pas qu’un des protagonistes fasse tout pour l’éviter. Ça n’allait pas du tout avec l’esprit du roman, bref c’était un peu nul.

Le personnage auquel le lecteur lambda peut s’identifier

Ce qui m’amène à faire une petite parenthèse sur cette idée qu’il faut absolument que l’histoire soit racontée du point de vue d’un personnage auquel le lecteur lambda puisse s’identifier, et surtout pas du personnage un peu hors-norme. L’idée, en gros, c’est que le lecteur découvre les choses en même temps que le personnage. Ça n’est pas forcément nocif : par exemple, que les romans Sherlock Holmes soient racontés du point de vue de Watson n’est pas gênant et, au contraire, je pense qu’on peut argumenter que ça marche à peu près bien. Et parfois, c’est moins réussi, ça rajoute des personnages un peu inutiles (comme le personnage de l’agent du FBI dans l’adaptation en film d’Hellboy, qui a d’ailleurs disparu dans le 2), mais bon, ce n’est pas dramatique.

Le problème, c’est que « lecteur lambda », ça vient avec son lot de suppositions : déjà, j’ai mis au masculin, mais en général ça va aussi être calibré pour quelqu’un de blanc, d’hétérosexuel, cis, etc. Et donc, lorsque l’on parle de thématiques LGBT, il y a toujours cette tendance à vouloir avoir un protagoniste un peu en dehors de ça pour que l’histoire reste accessible aux « gens normaux ». Parce que voilà, le problème de ce procédé narratif dans ce genre de cas, c’est que quand c’est appliqué par exemple pour des thématiques LGBT, ça renvoie vite le message, au final, qu’il y a la norme straight d’un côté et les bizarreries LGBT de l’autre qu’il faut impérativement expliquer aux gens normaux.

(Évidemment, on peut jouer là-dessus. Par exemple, dans Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), Cassandra joue ce rôle de personnage « normal », qui n’est ni une vampire, ni une louve-garou, ni une sorcière, et découvre plus ou moins cet univers en même temps que le lecteur ou la lectrice. Dans ce cas, je trouvais intéressant de faire notamment de sa transidentité, non pas un élément de « bizarrerie », mais justement quelque chose qui ancrait le récit dans le monde réel par rapport aux éléments surnaturels.)

Quand j’avais ce projet en tête, ce n’était pas quelque chose que je me disais consciemment, en mode « il faut un héros hétérosexuel et cis plus ou moins normal pour faire en sorte que le lecteur ne soit pas trop rebuté par la thématique trans » ; mais c’était quelque chose qui était forcément dans un coin de ma tête et qui venait de la façon dont ce genre d’histoires est souvent structuré.

Le fantastique

Un autre problème avec le(s) personnage(s) « point de vue » que j’avais en tête à la base, c’est le rapport au fantastique, c’est à dire à l’immersion du surnaturel dans le monde réel. Le problème de mettre un personnage ayant des réactions à peu près « normales » dans ce genre de cas, c’est que, forcément, on passait beaucoup de temps à se demander « est-ce que c’est réel ou pas ? comment est-ce possible ? est-ce que le personnage est en train de sombrer dans la folie ? ». Certes, c’est un peu la base du fantastique, mais autant s’attarder sur ce genre de considérations marche bien pour un roman d’horreur, autant pour quelque chose à la tonalité un peu plus rock’n roll, c’est moins adapté. Or, Enfants de Mars et de Vénus est quand même moins inpiré de Lovecraft que de Doom (à qui il doit d’ailleurs en partie son titre).

Lev

Et puis, un jour, j’ai eu l’idée du personnage de Lev, une grosse butch plutôt bourrine, qui n’a pas peur de grand-chose, a une tendance au doute assez limitée et, même quand c’est le cas, qui est plutôt « dans le doute, on n’a qu’à cogner » que « est-ce que tout ça est bien réel ? ». J’ai commencé à écrire quelques bouts de texte avec elle, et je l’ai faite interagir avec Alys, à la base juste pour une nouvelle et sans me dire que j’allais l’utiliser pour ce projet-là. Sauf que j’ai réalisé tout de suite que ça marchait super bien et ça m’a complètement débloquée.

Du point de vue de l’autrice, ce qui était super cool avec Lev, c’est qu’elle avait une « voix » assez forte, ce qui permet de donner le ton tout de suite. Évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes de construction d’intrigue, mais avec juste quelques lignes je savais tout de suite à quoi l’histoire allait ressembler, pas juste dans ce qu’elle racontait (je savais déjà, bien avant, ça que je voulais une enquête avec de la sorcellerie où les thématiques trans avaient une certaine importance), mais surtout comment elle allait être racontée, et à quoi elle pourrais ressembler, non pas dans ma tête, mais une fois couchée sur papier.

Un côté plus personnel

Je n’aime pas trop donner de détails sur ma vie privée, mais je pense que c’est dur de parler de Lev sans dire que c’est sans doute un des personnages que j’ai écrits dans lequel je me projette le plus, qui m’a en partie permise de me construire (et je ne prétends pas qu’elle était forcément une bonne influence, notez bien). Je pense que si elle a eu un aspect aussi libérateur sur l’écriture de ce roman, c’est aussi pour ça. C’est dur de vraiment décrire sans rentrer dans les détails, mais disons qu’elle m’a permis de lever des barrières que j’avais dans ma tête, et de m’autoriser des choses que je ne m’autorisais pas.

Un roman qui devient « communautaire »

Bref, l’irruption de Lev réglait un peu tous les problèmes que j’avais pour écrire ce roman. Sauf qu’évidemment, avec un personnage qui correspond un peu à tous les clichés qu’on peut avoir en tête quand on entend le mot « gouine » (plus peut-être quelques autres auxquels on ne pense pas forcément), l’idée d’avoir un personnage auquel le lecteur « lambda » peut s’identifier, c’était un peu mort.

À l’inverse, ça devenait tentant de jouer aussi un peu sur les clichés dans les représentations sur les lesbiennes dans la fiction : psychopathe, prête à trahir son amante à la moindre occasion, et (comme pour les personnages de meuf trans) avec une tendance à mourir avant la fin de l’histoire.

Le problème d’être en dehors des clous

Il y a eu ensuite Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), qui reprenait les mêmes ingrédients, mais à l’époque, ça n’allait pas de soit, pour moi, d’écrire un roman qui soit à ce point « communautaire ». C’était une période où, après avoir publié des textes en ligne de manière complètement gratuite, j’envisageais plutôt de passer par un éditeur, et je savais qu’un bouquin qui parlait aussi frontalement de ces thématiques n’allait pas être simple à « vendre ».

Même maintenant, ça m’arrive de me demander si je n’aurais pas plus de « succès » (à supposer que le terme veuille dire quelque chose en soi) si je faisais des choses un peu plus calibrées, qui correspondent un peu plus aux codes des genres (littéraires) tels qu’ils existent actuellement. Et en même temps, je repense au bien que ça m’a fait d’écrire ce genre de personnage, et je me dis que si des personnes peuvent ressentir 10% de cet effet, ben ça vaut le coup, et quelque part c’est plus important et ça a plus de sens que d’écrire un énième roman de fantasy avec un élu qui sauve le monde de la prophétie.

Bref

Bref, tout ça pour dire que je suis contente qu‘Enfants de Mars et de Vénus soit enfin sorti, et que les personnages d’Alys et de Lev soient enfin publics, surtout que j’ai un rapport assez particulier avec cette dernière.

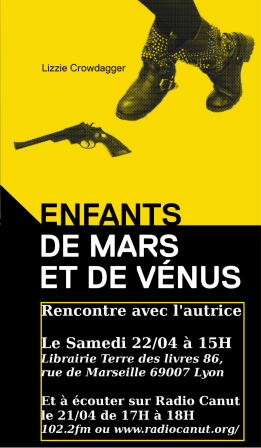

J’en profite pour rappeler que je serai présente à la librairie Terre des livres à Lyon pour parler un peu autour de ce livre (et éventuellement pour des dédicaces, il paraît que c’est quelque chose qui se fait). La veille (le 21 avril, donc), je serai également présente à l’émission de radio On est pas des cadeaux sur Radio Canut 102.2 FM.

April 7, 2017

Rencontre autour d'Enfants de Mars et de Vénus à la librairie Terre des Livres (Lyon) le 22 avril

J’ai le grand plaisir de vous annoncer que je serai présente le samedi 22 avril à la librairie Terre des livres, à Lyon, à 15h, pour une rencontre autour du polar fantastique (avec des lesbiennes, des flingues, de la sorcellerie, des motos et des camions) Enfants de Mars et de Vénus (publié en février dernier aux éditions Dans nos histoires).

Et un plaisir ne venant pas seule, je serai également présente la veille à l’émission de radio On est pas des cadeaux, sur Radio Canut (102.2 FM) de 17h à 18h.

Et un plaisir ne venant pas seule, je serai également présente la veille à l’émission de radio On est pas des cadeaux, sur Radio Canut (102.2 FM) de 17h à 18h.

Hey…

… Tu connais l’autrice qui écrit des livres de SF avec des gouines, du sang, de la passion pour les luttes, de la drague, des vampires, de la révolte et plein de force?…

Hey…

… Tu sais qu’elle sera présente à la librairie Terre des livres le Samedi 22 Avril à 15H00…

… Et que tu pourras lui faire dédicacer ton exemplaire d”Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires)” ou de “Enfants de Mars et de Vénus”…

… Ou juste écouter parler Lizzie Crowdagger de ses inspirations féministes…

Bref, ramène toi au 86 Rue de Marseille Lyon 7ème, le Samedi 22 Avril à 15H00 pour qu’on vive un petit ensorcellement collectif!

… Et comme ça ne nous suffit encore pas, Lizzie Crowdagger sera présente sur les ondes de la plus rebelle des radios 102.2fm le vendredi 21 Avril à 17H00 dans l’émission On est pas des cadeaux!

April 6, 2017

Pseudoconseils autoédition #4 : l'impression de zines

Articles précédents dans la série :

L’auto-édition, pourquoi ?

Typographie, composition et mise en page

Le format EPUB

Cette fois-ci, je voudrais faire un retour d’expérience sur quelque chose qui est rarement abordé dans les conseils pour auto-édité·e·s, ce qui est un peu dommage parce que c’est quand même une méthode Do It Yourself plutôt chouette pour avoir des exemplaires papiers de ses textes : l’impression de zines.

Pré-requis

Évidemment, avant d’imprimer, vous aurez besoin d’avoir une version maquettée, a priori en PDF. Il vous faudra ensuite trouver une boîte à copies (la Corep étant à ma connaissance la plus grande chaîne du genre) pour faire vos impressions. Et là… ça dépendra…

Le cas idéal

Dans le cas idéal, vous aurez une boîte à copies qui dispose d’une de ces imprimantes tout en un qui est directement capable d’imprimer des brochures. À partir d’un fichier au format A4 ou A5 au format « classique » (avec les pages dans l’ordre : 1, 2, 3, … N), elle pourra imprimer des exemplaires au format A4 plié en deux. Pas juste de les imprimer, d’ailleurs, mais aussi de les relier et de les agrafer.

Autant dire que si vous avez ça à côté de chez vous, pour l’impression de fanzines, c’est Noël. Pas besoin de s’embêter, vous pouvez lancer l’impression de cinquante fanzines à la suite, aller manger un kebab, et revenir les récupérer pliés et agrafés. Franchement, c’est le top.

L’imposition (des mains)

Maintenant, dans la plupart des boutiques où je suis allée, il faut se contenter d’imprimer en recto-verso, et plier et agrafer soi-même. Et, surtout, il faut présenter un fichier au format brochure, avec les pages dans un ordre différent pour que ça tombe bien, avec la première et la dernière page au format A5 en vis-à-vis sur la première page au format A4, la seconde et l’avant-dernière sur la deuxième, etc.

Ce procédé s’appelle apparemment l’imposition, et il y a des logiciels qui vous permettent de faire ça, comme BookletImposer en mode interface graphique, ou, sous Linux, si vous avez installé le logiciel pdfjam, avec la commande suivante :

pdfjam entree.pdf --booklet true --landscape --outfile sortie.pdf

Attention : dans le premier cas, il faudra choisir pour l’impression recto-verso « retourner sur le bord court », alors que dans le second ce sera « retourner sur le bord long ». Dans tous les cas, mieux vaut faire un premier test avec un fichier qui ne fait pas trop de pages et sans lancer l’impression à 20 exemplaires…

Et si on n’a pas de recto-verso ?

S’il n’est pas possible d’imprimer en recto-verso, il est évident que ça se complique. Si c’est juste pour tester chez vous et que vous avez une imprimante qui ne fait pas ça, normalement lorsque vous faites « imprimer » vous avez une option « imprimer les pages impaires » et « imprimer les pages paires ». Il suffit donc en théorie d’imprimer d’abord les pages impaires (ou vous pouvez commencer par paires, on s’en fout), puis de remettre les feuilles dans l’imprimante et d’imprimer les autres pages. En pratique, si vous êtes comme moi, il faudra trois ou quatre essais pour comprendre dans quel sens remettre les feuilles pour que ça marche.

La conversion au format brochure directement au moment de l’impression

Si vous avez de la chance, il est possible que les ordinateurs de votre boîte à copie aient une option pour convertir en brochure au moment de l’impression, vous pourrez donc vous passer de la partie « imposition des mains ». Cela dit, ça demande d’utiliser un ordinateur plutôt que de brancher une clé USB sur la photocopieuse/imprimante, et dans beaucoup d’endroits ça vous coûtera le double en unités sur votre carte. Donc, voilà, la conversion faite à l’avance mise sur une clé USB, ça permet des économies.

Et pour le A6 ?

Ok, là on rentre dans un monde de douleur, parce que je n’ai pas trouvé de ligne de commande ou de programme en interface graphique simple qui permettent de faire directement du A6 correctement, où il suffit ensuite de massicoter et de plier.

Le plus « simple » que j’ai trouvé est de commencer par générer votre brochure A5, comme pour l’étape précédente. Il vous faudra ensuite installer un paquet supplémentaire, pdftk, et exécuter la commande suivante pour dupliquer chaque page de la brochure :

pdftk A=brochure_a5.pdf shuffle A A output brochure_dup.pdf

(C’est peut-être possible de faire ça avec pdfjam, mais si c’est le cas je ne sais pas comment.)

Ensuite au lieu de mettre les pages dupliquées à la suite les unes des autres, on va les mettre sur une seule page, en les réduisant de moitié :

pdfjam brochure_dup.pdf --nup 1x2 --outfile brochure_a6.pdf

Cette commande correspond à une imposition en mode « paysage », si vous avez utilisée la commande pdfjam ci-dessus pour l’imposition. Si vous avez fait une imposation en mode « portrait » (en utilisant BookletImposer, par exemple), il faudra mettre --nup 2x1 (deux colonnes, une ligne) au lieu de --nup 1x2 (une ligne, deux colonnes).

Une fois que vous avez fait ça, vous avez la même brochure que votre brochure A5, mais réduite de moitié et avec deux pages par page ; vous n’avez donc plus qu’à l’imprimer, à massicoter au milieu, et à replier chacune des deux parties.

Du moins, en théorie. Si vous êtes comme moi, vous allez merder une paire de fois avant et jeter quelques centaines de pages à la poubelle, et vous dire que le format A5 c’est quand même pas si mal.

Si vous connaissez une méthode plus simple qui ne nécessite pas de passer par des lignes de commandes, n’hésitez pas à le signaler en commentaire.

La couverture

Le plus facile, pour avoir une couverture un peu jolie, est d’en faire un fichier séparé. Pour ça, j’utilise personnellement Inkscape, mais vous prenez ce que vous voulez.

Si vous voulez faire une brochure A6, une fois que vous avez votre couverture A5 (deux pages A6 côte à côte), vous pouvez répéter les mêmes lignes de commande que ci-dessus. Ou, alternativement, juste changer la dimension de la page dans Inkscape (ou le programme que vous utilisez) et faire un copié/collé manuel, vu qu’il n’y a qu’une page.

Avoir des fichiers séparés pour la couverture et le texte présente plusieurs avantages.

Déjà, les logiciel utilisés pour la mise en page d’un livre et pour faire de la manipulation graphique ne sont pas forcément les mêmes.

Si vous mettez tout dans le même fichier, il faudra vous assurer de laisser éventuellement des pages blanches à la fin si votre nombre de pages n’est pas un multiple de 4, pour que la quatrième de couverture tombe au bon endroit. (En plus, ça vous coûtera deux unités de plus si vous ne mettez rien au verso de la couverture, mais là on commence à chipoter.)

Avoir des fichiers séparés permet d’imprimer la couverture sur du papier différent (plus épais, ou coloré, ou …), ou encore de l’imprimer en couleur alors que le texte est en noir et blanc. Les impressions couleurs coûtent cher, donc autant ne le payer que pour une page A4 plutôt que pour toute la brochure.

Note sur l’impression couleur

Si vous le pouvez, prévoyez d’emmener les fichiers sources, modifiables, avec vous, et pas juste les versions PDF, en particulier pour la couverture. Le niveau des couleurs dépend énormément d’une machine à l’autre, et ça peut être bien si vous pouvez ajuster sans avoir à rentrer chez vous parce que vous êtes tombée sur une imprimante qui donne dans le super sombre.

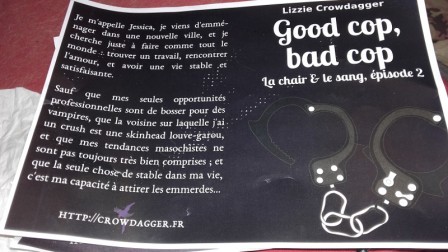

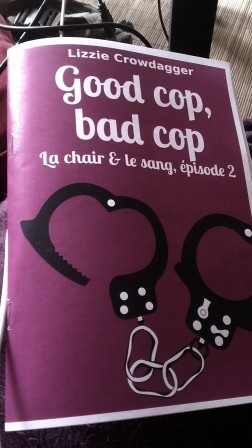

À titre d’exemple, voici l’image originale de la couverture fanzine de Good cop, bad cop :

Et l’impression couleur de la même image une fois à la Corep :

Et, enfin, la version imprimée après modification en urgence des couleurs :

Ah, et dans le genre conseil pratique idiot : essayez de venir suffisamment longtemps avant la fermeture. Personnellement, je me retrouve toujours à devoir finir mes impressions en urgence parce que je me suis dit « si j’arrive une heure avant la fermeture, ça va, j’aurai le temps de tout faire ».

Pliage et agrafage

Bon, là-dessus je me sens moins compétente, mais vu que c’est un retour d’expérience, allons-y quand même.

Parfois, vous aurez la chance d’avoir une agrafeuse adaptée à votre disposition, mais sinon vous devrez faire l’acquisition d’une agrafeuse à bras long, pour pouvoir planter les agrafes au milieu de la page A4. Ne faites pas comme moi, achetez les agrafes en même temps plutôt que devoir y retourner deux fois pour d’abord acheter de mauvaises agrafes, puis les bonnes.

Pour ce qui est du pliage, je ne sais pas s’il y a une méthode plus recommandée qu’une autre. Au départ, j’avais tendance à plier les brochures par morceaux, trois feuilles à la fois, en me disant que ça permettrait une meilleure pliure. Maintenant, j’agrafe avant de plier, et je fais tout d’un coup. Non seulement c’est plus rapide, mais j’ai l’impression qu’en plus les feuilles sont un peu mieux alignées et que c’est plus facile d’avoir les agrafes qui tombent bien sur la pliure plutôt qu’un peu à côté.

Mais honnêtement, j’ai toujours été nulle en pliage, donc ne m’écoutez pas forcément.

(Accessoirement, au moment de joindre la couverture au texte, pensez à vérifier que c’est bien dans le même sens. Oui, c’est le genre de conneries que j’ai faites pas plus tard qu’aujourd’hui…)

Conclusion

Bref, les fanzines, c’est cool, le format A5 (A4 plié en deux) reste assez simple à produire et donne des trucs qui sont (je trouve) assez sympas, mais on peut varier un peu les formats, soit en misérant avec du A6, soit en mode « journal » avec du A4 (impression sur du A3, plié en deux).

Évidemment, le mode plié et agrafé est surtout adapté pour les livrets de taille raisonnables. Vingt pages, c’est bien. Soixante pages, ça commence à devenir limite et à mettre l’agrafeuse à rude épreuve. Donc ce n’est pas adapté pour tout, mais pour des textes courts, et notamment des nouvelles, je trouve que c’est un moyen d’impression plutôt chouette.

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

April 3, 2017

Sortie de Good cop, bad cop, épisode 2 de La chair & le sang

Good cop, bad cop, épisode 2 de La chair & le sang, est sorti officiellement en version numérique aujourd’hui (cet épisode était déjà disponible depuis quelques semaines pour les abonné·e·s Tipeee).

« Être une vampire, ça craint. T’as une foule de givrés qui viennent se prosterner à tes pieds pour t’offrir leur sang, mais personne ne vient jamais te proposer de patates »

La chair & le sang, c’est une série de fantasy urbaine lesbiano-garou-vampirique, qui mêle romance lesbienne, baston, enquête et intrigues surnaturelles.

Je m’appelle Jessica, je viens d’emménager dans une nouvelle ville, et je cherche juste à faire comme tout le monde : trouver un travail, rencontrer l’amour, et avoir une vie stable et satisfaisante.

Sauf que mes seules opportunités professionnelles sont de bosser pour des vampires, que la voisine sur laquelle j’ai un crush est une skinhead louve-garou, et que mes tendances masochistes ne sont pas toujours très bien comprises ; et que la seule chose de stable dans ma vie, c’est ma capacité à attirer les emmerdes.

Acheter

Good cop, bad cop est disponible en version numérique, à prix libre (vous choisissez ce que vous voulez mettre) sur ce site et sur Smashwords, et à 2,99€ sur les autres plate-formes :

Acheter sur ce site :

Acheter ailleurs :

Prix libre

€0,50 EUR€1,00 EUR€2,00 EUR€3,00 EUR€4,00 EUR€5,00 EUR€7,50 EUR€10,00 EUR

Smashwords

Amazon

Kobo

Ibooks

Fnac

Une version papier imprimée au format fanzine DIY est également disponible pour 10€, frais de port compris, dans la boutique.

Promo : l’épisode 1 gratuit pendant une semaine

À l’occasion de cette sortie, le premier épisode, Les coups et les douleurs, est disponible gratuitement pendant une semaine sur la plate-forme Kobo, en espérant que les autres plate-formes répercutent cette promotion (vous pouvez parfois leur « parler de prix plus bas » pour signaler qu’il y a une promotion ailleurs et qu’ils peuvent la suivre).

Critiques

Merci à Cassandra, qui tient le blog Le monde de K6 d’avoir déjà fait une critique de l’épisode 2 avant même sa sortie officielle !

Pour des livres auto-édités, ce n’est pas évident d’avoir un peu de relai, donc merci aux personnes qui en ont parlé sur leurs blogs et leurs réseaux sociaux, n’hésitez pas à le faire si vous avez apprécié (ou pas, d’ailleurs) un de ces épisodes ; accessoirement, je n’aime pas trop encourager à aller poster des commentaires sur Amazon parce que ça fait fonctionner cette multinationale, mais en même temps ça donne un peu de visibilité et un coup de pouce bienvenus, donc si vous pouvez le faire et que ça ne vous pose pas de dilemme moral, c’est gentil ♥

Liens

La page de Good cop, bad cop (épisode 2)

La page de Les coups et les douleurs (épisode 1)

La page récapitulative de la série La chair & le sang

Page Tipeee, où vous pouvez vous abonner à partir d’1€ par mois pour avoir accès aux épisodes déjà publiés, et aux prochains en avant-première

April 1, 2017

Auto-édition et sociétés de perception (ou : petites magouilles au nom du droit d'auteur)

Il y a quelques temps, je m’étais demandé comment ça se passait, pour des livres auto-édités, pour les bibliothèques. Et aussi, tiens, comment ça se passe pour l’argent de la taxe « le photocopillage tue le livre » dont je vois la petite affichette à chaque fois que je vais imprimer des fanzines ?

Avant de commencer, je vais être honnête : je trouve toutes ces structures différentes un peu incompréhensibles et j’ai tendance à m’y perdre, donc il n’est pas impossible que je dise des conneries. Mais en même temps, j’ai peu vu d’articles là-dessus, donc je me disais que ça valait le coup de faire un petit billet de blog récapitulatif de mes recherches, même si c’est parfois un peu approximatif.

Le prêt en bibliothèques

Commençons par le prêt en bibliothèques, parce que c’est le sujet sur lequel j’ai eu le moins de mal à trouver des informations, notamment grâce au site de l’ENSSIB (École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques), qui propose une fiche pratique récapitulative sur le droit de prêt en bibliothèque.

Grosso-modo, il y a une contribution à la fois par l’État, en fonction du nombre d’inscrit·e·s dans les bibliothèques, et directement au moment de l’achat, sur le prix de vente du livre. Tout cet argent est ensuite donné à la Sofia, qui le redistribue à égalité entre auteurs et éditeurs (avec aussi une partie pour financer des actions culturelles).

La Sofia

La Sofia, c’est la « Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ». En tout cas, c’est comme ça qu’elle se présente, ce qui masque un peu le fait qu’elle est administrée à parité par les auteurs et les éditeurs. C’est elle qu’on va retrouver pour les différents revenus dont je vais parler dans cette article, puisqu’en plus de gérer l’argent venant des bibliothèques, c’est aussi elle qui est chargée des fonds provenant de la copie privée numérique, de la reprographie, et aussi (plus maintenant que ça a été retoqué, je suppose)… de ReLIRE, grand projet qui défend les intérêts des auteurs de l’écrit.

Quid des auto-édité·e·s ?

Du coup, vu que la Sofia est la « Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit », on pourrait s’attendre à ce que ça inclut assez logiquement les auteurs et autrices auto-édité·e·s de l’écrit. Non ?

Visiblement, non. Avec le bémol que leur formulation est peu claire, mais au moins pour le droit de prêt en bibliothèque, c’est définitivement non.

Dans la section Comment adhérer à la Sofia ?, on peut en effet lire :

Peut adhérer à Sofia tout auteur d’un ouvrage publié à compte d’éditeur, ou d’un article dans un périodique, ou d’une œuvre diffusée sur un site Internet, ou d’une contribution significative à une œuvre ou à un programme multimédia.

(On notera que, vu comme c’est formulé, ça laisserait entendre que le critère « à compte d’éditeur » ne s’applique pas, par exemple, aux « œuvres diffusées sur un site Internet » ; cependant, les formulaires d’inscription pour auteur requièrent tous de préciser un éditeur, et ceux pour éditeur de donner copie d’un contrat d’édition.)

Leur foire aux questions est un peu plus claire pour ce qui concerne les bibliothèques :

Sont exonérés de la rémunération au titre du droit de prêt :

les revues, magazines, abonnements…,

les ouvrages soldés en totalité par les éditeurs,

les livres anciens et les livres d’occasion,

les livres édités ou auto-édités vendus par leurs propres auteurs.

Cela dit, c’est encore une fois sur le site de l’ENSSIB qu’on trouvera une réponse plus claire sur ce que cela implique : les livres auto-édité·e·s étant exclus de cette rémunération, ça veut dire qu’il faut l’accord de chaque auteur ou autrice si une bibliothèque désire proposer ce livre. Il n’est pas possible (du moins en théorie) de se contenter de simplement l’acheter en librairie, car l’autrice ou l’auteur pourrait s’opposer à la présence en bibliothèque.

En pratique, ça veut dire que les livres auto-édités font partie des nombreuses choses que les bibliothèques doivent proposer dans un flou juridique, voire dans l’illégalité, comme par exemple pour le jeu vidéo.

Les conséquences pour la culture

Évidemment, en tant qu’autrice passant (en partie) par l’auto-édition, je ne dirais pas non si je pouvais gagner quelques euros de plus. Cela dit, vu que même pour mes livres publiés à compte d’éditeur, je n’ai pas pris la peine de m’inscrire à la Sofia, car avant de toucher la moindre somme il faut d’abord que la Sofia prélève ses 38€ à elle et que je doute que mes livres aient récolté plus que ça en bibliothèques, ce n’est pas non plus ce qui me chagrine le plus.

Par contre, les conséquences pour l’accès à la culture sont tout de même assez gênantes : ça veut dire que, si elles veulent respecter la loi, les bibliothèques ne peuvent pas avoir de livres auto-édités sans l’accord de l’auteur. Donc, qu’un auteur auto-édité peut choisir d’empêcher la diffusion de ses livres de manière accessible à tout le monde. Quand on sait que l’auto-édition monte quand même pas mal, et qu’il y a des domaines plutôt délaissés par les éditeurs où ne pas avoir d’œuvres auto-édités revient à supprimer de larges pans de ce domaine, c’est quand même « un peu » embêtant.

(Accessoirement, je ne sais pas vraiment comment la ou le libraire ou le ou la bibliothéquaire est censé·e deviner ce qui fait l’objet d’un contrat d’édition ou pas. Par exemple, rien ne m’empêcherait d’éditer une copine signant sous le pseudo « Micheline Tartempion » en signant avec elle un contrat d’édition ; tout comme rien ne m’empêche d’écrire un livre sous le pseudo « Micheline Tartempion » et de l’auto-éditer. Les deux livres seront a priori tout à fait identiques, sauf que dans un cas il y a un contrat d’édition et pas dans l’autre.)

Quid du prêt numérique ?

Pour ce qui est du prêt de livres numériques… je vais préférer m’abstenir pour l’instant, la situation me semblant encore plus compliquée et encore en cours d’évolution. Je me contenterais de dire que, pour l’instant, j’ai l’impression que ça profite surtout à des entreprises privées qui vendent des solutions de verrou numérique pour pouvoir fliquer les utilisateurs et utlisatrices, mais pour ce qui est des auteurs et autrices là-dedans, et qui plus est auto-édité·e·s, je n’ai aucune idée de comment ça marche.

Les droits de reprographie et de copie privée numérique

Passons maintenant à la taxe sur la reprographie, que vous payez quand vous faites des photocopies, et celle sur la copie privée numérique, que vous payez quand vous achetez un disque dur.

Parce que bon, autant pour le droit de prêt en bibliothèques, les auto-édité·e·s se retrouvent exclu·e·s de la rémunération parce que leurs livres sont exclu·e·s des bibliothèques (à moins d’accord direct avec l’auteur), autant là il s’agit de compenser un « manque à gagner » qui cible a priori autant les auto-édité·e·s que les autres. Donc on pourrait trouver logique que les auto-édité·e·s aient droit à la rémunération, non ?

Évidemment, non, c’est encore la Sofia qui récolte les droits pour le livre, et celle-ci n’accepte (on l’a vu) pas l’inscription d’auto-édité·e·s

Cela dit, si la situation ne vous semblait pas assez complexe, notons que la Sofia ne gère pas tous les droits liés à la reprographie : c’est en fait le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie) qui récupère les sommes, et reverse à la Sofia les « sommes non documentées ». Pour les sommes « documentées », on peut passer directement par le CFC. On ne trouvera aucune mention d’auto-édité ou d’auto-édition sur leur site, et en lisant la page « apporter ses droits » on comprend que contrairement à la Sofia, chaque éditeur doit s’inscrire individuellement pour apporter ses droits, et que ce versant là de la rémunération ne concerne (si j’ai bien compris) qu’une autorisation pour des entreprises à reproduire ces œuvres en interne.

En tout cas, ce système est très sympathique, et montre bien ces sociétés de perception et répartition des droits sont dans une répartition égalitaire : en tant qu’autrice précaire, non seulement je ne peux rien toucher sur mes textes auto-édités, mais en plus je dois payer quand je les imprime au format fanzine pour que ça aille dans la poche de Guilllaume Musso[1].

Et pour les lectures ?

Je n’avais, à la base, pas prévu de parler des lectures, mais une polémique récente à propos des droits concernant les lectures m’a fait m’intéresser un peu au sujet. Si je comprends bien, c’est un peu le même principe que pour le CFC (du moins la partie qui n’est pas reversée à la Sofia), où des éditeurs peuvent signer un contrat avec la SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) pour qu’elle s’occupe de gérer leurs droits d’adaptations.

Ce qui est amusant, c’est que cette autre société de perception et de répartition des droits d’auteurs, s’est quand même vue vertement critiquer par treize organisations d’auteurs à cause de demandes à la con concernant des lectures publiques.

Pour une autre répartition

Ces sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs sont censés aider les auteurs mais en fait n’en aident qu’une partie et font souvent des trucs dans leur dos. Entre la SCELF critiquée récemment et la fronde des auteurs et autrices contre le projet ReLIRE, dont les droits sont (étaient ?) gérés par la SOFIA, on peut se poser la question de la légitimité de ces structures bureaucratiques dont le fonctionnement est quand même assez opaque, qui ont un statut de droit privé mais une « mission reconnue d’utilité publique sous la tutelle du ministère de la Culture ».

Le fait que les auteurs et autrices auto-édité·e·s soient exclu·e·s de ces « mannes » montre bien, en tout cas, qu’il s’agit avant tout de défendre la perception de l’argent par les éditeurs, et que malgré leurs discours ces sociétés s’intéressent au final peu aux autrices et auteurs.

Alors, certes, on pourrait se contenter de demander l’inclusion des auto-édité·e·s dans ce processus, mais je trouve que ce qui serait encore plus intéressant serait de s’interroger un peu plus en profondeur sur cette répartition. Qu’il y ait une taxe pour la culture quand je fais des photocopies ou que j’achète un disque dur, pourquoi pas, mais je trouve dommage qu’il paraisse aussi inimaginable d’envisager sortir du modèle « au pro-rata », où l’idée est tout de même en général qu’il faut donner de l’argent à ceux qui en gagnent déjà. On s’emmerde à ficher les usages des gens et à limiter la diffusion de la culture (droit de prêt, lectures publiques, …), tout ça pour redistribuer l’argent collecté aux « bonnes personnes », c’est-à-dire, celles qui vendent ; le tout en empêchant une partie des gens qui produisent des œuvres concernées par ces taxes et collectes d’y avoir accès. Pourquoi ne pas plutôt augmenter la partie consacrée à l’action culturelle, ou encore se servir de cet argent pour financer des services publics, qui profitent à tout le monde, et donc à tou·te·s les auteurs et autrices ?

Ironiquement, une telle proposition (qui aurait sans doute, je le reconnais, un impact négatif sur les quelques auteurs qui vendent le plus, et surtout sur les éditeurs qui vendent le plus) serait sans doute vue comme une atteinte aux fondements du sacro-saint droit d’auteur qu’il faut protéger à tout prix ; beaucoup plus, en tout cas, que lorsque la Sofia le bafoue avec le projet ReLIRE ou lorsqu’elle ne distribue pas les sommes qu’elle récolte à certain·e·s des auteurs et autrices ayant créé les œuvres concernées. Comme quoi, visiblement, le « droit d’auteur » ne mérite d’être défendu que lorsqu’il s’agit, en fin de compte, de droits pour les (gros) éditeurs…

Note

[1] Je n’ai rien contre lui, c’est juste que j’ai tapé « auteur le plus vendu en France ».

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous recevrez en contrepartie accès à des textes inédits.

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :