Lizzie Crowdagger's Blog, page 14

November 15, 2016

Anti conseils d'écriture, #1 : écrire tous les jours

J'ai l'impression que les conseils pour les auteurs fleurissent, et c'est très bien : ça permet notamment de rendre accessible certaines notions à des gens qui n'ont pas fait d'études poussées de lettres, ce que je trouve chouette. Ça m'a permis de (re)découvrir plein de choses qui m'étaient passées au-dessus de la tête à l'école, ou que je pensais utiles seulement à des universitaires. Ça permet aussi de s'entraider entre auteurs, de s'encourager, etc.

Ça n'empêche pas qu'une partie de moi trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement dangereux dans la notion même de conseils. Je veux dire, on commence par donner des conseils, et après il se pourrait bien que des gens nous écoutent et les appliquent. Et, de fait, j'ai parfois l'impression qu'il y a des conseils qui se transforment peu à peu en injonctions.

L'idée de cette série d'articles (je ne sais pas si j'en ferai beaucoup), c'est d'examiner un certain nombre de conseils dont j'ai l'impression qu'ils sont très populaires alors qu'ils ne me semblent pas forcément opérants tout le temps et qu'en faire des vérités absolues me paraît dommageable.

Ou peut-être qu'une autre façon de voir les choses c'est que je n'assume pas de donner des conseils d'écriture parce que je ne vois pas bien qui je suis pour prétendre donner des conseils, mais que j'ai envie de parler d'écriture quand même :)

Ceci étant posé, commençons par le premier conseil que je vois souvent : il faut écrire tous les jours. Pas forcément beaucoup (même si dans la bouche de certains ça se transforme en variante stakhanoviste où une « vrai·e écrivain·e » doit passer huit heures par jour à écrire), mais l'idée c'est que c'est important d'être régulier.

Je ne pense pas que ce soit forcément idiot : sans doute que si vous n'arrivez pas à bosser sur votre roman mais que vous avez très envie de le finir quand même[1], vous motiver à écrire un peu tous les jours, même quelques mots, fera qu'au bout d'un moment vous aurez plus de chances d'avoir réussi à le terminer que si vous vous dites tous les jours « je ferai ça plus tard ». Parfois, j'avoue que quand j'ai pas trop la motivation, me fixer une contrainte « allez, j'écris au moins quelques lignes sur mon projet en cours », ça permet de me remettre un peu le pied dans l'étrier et de réaliser qu'en fait, oui, j'avais envie d'écrire, juste la flemme de m'y mettre.

Par contre je trouve ça vite culpabilisant : si vous n'écrivez pas tous les jours c'est que vous ne voulez pas vraiment « être écrivain·e » (quoi que ça puisse vouloir dire). Alors, quand on a envie d'en vivre, à la limite ça se discute (même si du coup c'est pas mal de rappeler que si on considère ça comme un boulot on peut aussi se dire que dans un boulot il y a des congés qu'on peut prendre, normalement, hein) mais je trouve que ça tourne vite à l'injonction à la productivité qu'on se tape déjà bien assez dans notre société.

Et puis bon, même pour écrire des trucs un peu « bien », je ne suis pas persuadée que ce soit une très bonne règle à suivre absolument. Alors, certes, il y a l'argument que c'est en forgeant qu'on devient forgeron (et c'est en sciant que Léonard devint scie) et qu'en écrivant régulièrement on écrit mieux et tout ça, mais perso je trouve qu'une part fondamentale du travail d'écriture c'est la rêverie, flâner, imaginer des tas d'histoires que je n'écrirai jamais, les laisser mûrir dans ma tête et parfois estimer que l'une d'entre elles devrait être couchée sur le papier.

Alors, quand j'ai décidé de la coucher sur le papier, parfois je trouve effectivement utile de me forcer à écrire tous les jours, pour éviter de laisser traîner pendant six mois et finir par oublier l'histoire que j'avais en tête. Parfois j'ai un blocage et me « forcer » à écrire ça débloque le truc et je me rends compte qu'une fois ça passé j'y prends du plaisir et je passe ma soirée à écrire. Et, parfois, me « forcer » ça ne marche pas, parce que j'ai besoin de faire autre chose, de rêver, de flâner pour avoir d'autres idées intéressantes. Parfois je me dis que si une scène ne m'enthousiasme déjà pas, moi qui l'ai en tête, il y a des chances qu'elle soit complètement soporifique pour un lecteur ou une lectrice, et je préfère attendre que cette scène murisse dans ma tête et qu'elle devienne au minimum intéressante pour moi (et, j'espère, pour quelqu'un qui la lira).

Et puis, il y a des moments où je n'ai pas vraiment de projet en cours d'écriture et où je trouve que me forcer à commencer quelque chose alors que j'ai pas d'idée un peu aboutie en tête ne donnerait pas grand-chose de bon. Ça ne veut pas dire que c'est des moments où je ne fous strictement rien de lié à l'écriture : au contraire, ça peut être le bon moment pour faire la relecture d'un premier jet qui traîne sur mon ordi depuis six mois (qui me donnera peut-être des idées pour une suite ou un autre texte), chasser les fautes d'un texte que je compte publier bientôt, faire la maquette pour une version papier, etc. Tout en continuant à rêvasser à ce qui deviendra peut-être un futur projet. Au final, pour moi, l'essentiel du travail d'écriture se déroule en dehors du moment passé à écrire.

Sans compter qu'évidemment, ce n'est pas parce que j'écris des machins que ma vie tourne forcément autour de ça tout le temps, et il y a des moments où j'ai d'autres priorités et où je ne vois pas forcément la pertinence d'interrompre ça pour « écrire ». Par exemple, quand je suis dans des moments où je programme beaucoup, je n'ai pas forcément envie de caser une demi-heure d'écriture à un moment de ma soirée, parce qu'en fait ça me sortirait juste de l'état d'esprit dans lequel je suis (et vice-versa, quand je fais une nuit blanche parce que je suis motivée par l'écriture d'un roman je ne me sens pas obligée de caser une demi-heure de programmation parce qu'« un·e programmeu·r·se code tous les jours » – oui, c'est aussi un mantra qu'on retrouve là). Et parfois je fais même des choses pas productives du tout, comme profiter d'un moment avec des potes, et en fait ce n'est pas un mal non plus.

Bref, encore une fois je ne rejette pas complètement ce conseil : peut-être que si vous n'êtes pas satisfait·e de comment vous arrivez à écrire, se fixer ce genre de règles peut vous aider. Mais évitons d'en faire une vérité absolue ou de culpabiliser si on n'arrive pas à se plier à ce genre de règles.

Pour me permettre de pouvoir continuer à diffuser des textes librement, vous pouvez vous abonner sur Tipeee à partir d'1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.

Note

[1] Même si je ne vois pas non plus de raison de se sentir mal si on ne le finit pas, des fois il y a des trucs qui nous amusent, et après ça ne nous amuse plus et on passe à autre chose et en fait ce n'est pas un mal.

November 10, 2016

Version papier DIY #1 : Le mauvais genre des anges + Dykes VS Bastards

Ce mois-ci, je commence donc (sans trop savoir ce que je fais pour l'instant) l'impression de nouvelles à un format un peu plus DIY que les versions papiers disponibles pour certains livres, puisqu'il s'agit d'imprimer sur du format A5 et d'agrafer à la mimine. Donc le résultat sera sans doute plus amateur que pour un « vrai » livre, mais c'est fait avec de l'amour, de la sueur et peut-être même du sang (si je me plante une agrafe dans le doigt, ce qui vu ma dexterité n'est pas aussi improbable que ça en a l'air).

Et pour commencer (et parce que c'est deux nouvelles qui ne sont pas si longues et que je trouvais que ça faisait vraiment cher pour le nombre de pages séparément), c'est non pas un texte, mais deux nouvelles que vous pourrez recevoir dans votre boîte aux lettres : Le mauvais genre des anges, et Dykes VS Bastards.

Pour recevoir ces magnifiques exemplaires papiers au tirage limité et numéroté, deux possibilités :

vous êtes abonné·e sur Tipeee pour au moins 5€ par mois, auquel cas il faudra juste répondre au mail que je vous enverrai bientôt pour que je sache où l'envoyer (je suis à moitié vampire, mais pas du tout médium) ;

ou alors, cliquer sur le bouton Acheter ci-dessous et passer par Paypal (5€, port compris) :

Je ferai les envois d'ici une quinzaine de jours, le temps de laisser aux gens que ça intéresse le temps de commander, et pour moi de finir le maquettage, faire les impressions, et d'apprendre à me servir de ma nouvelle agrafeuse (en espérant ne pas trop me planter d'agrafes dans les doigts).

November 6, 2016

Texte de novembre pour les abonné·e·s Tipeee : Le mauvais genre des anges

Le premier texte pour les abonné·e·s Tipeee est maintenant disponible ! Il s'agit d'une nouvelle, Le mauvais genre des anges.

Le mauvais genre des anges

En fait de « nouvelle », elle est déjà plutôt ancienne, puisque je l'ai écrite en 2008 (tout cela ne nous rajeunit pas). Elle avait été publiée à l'époque dans le numéro trois du fanzine Piments & Muscades. Jusqu'ici, elle n'avait pas été diffusé en version numérique.

Il s’agit d’un texte censément « érotique », mais qui, comme bien souvent lorsque je me suis essayée à l’écriture de tels textes, comporte plus de scènes de flingues que de passage vraiment « charnels ».

Dans cette nouvelle, on suit Gabrielle, une ange en treillis habituée à éliminer des démons. Elle est cependant un peu décontenancée lorsqu’elle en rencontre un qui sort de l’ordinaire.

Lire cette nouvelle

Si vous êtes abonné·e sur Tipeee, vous avez dû recevoir un lien qui vous indique où vous pouvez télécharger les textes pour les abonné·e·s (si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter). Si vous n'êtes pas abonné·e, c'est le bon moment pour le faire à partir d'1€ par mois ^^.

(Si vous m'avez fait un don sur paypal avant que ce système d'abonnement ne soit mis en place, et que vous souhaitez avoir accès aux textes pour les abonné·s, n'hésitez pas à me contacter par mail : lizzie at crowdagger point fr pour que je vous file les informations.).

Pour ce qui est de la version papier, je ferai une annonce plus détaillée dans les prochains jours et les impressions et envois dans les semaines à venir. Pour l'instant tout ça est encore un peu en période de rodage, donc je m'excuse pour les délais ^^

Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee (ou en général). Je ne fais pas forcément de remerciements individuels pour chaque abonné·e, ce n'est pas par ingratitude mais plus parce qu'en terme d'étiquette sociale je trouverai ça un peu bizarre ^^, Je n'ai pas encore de quoi me payer une Harley mais ça me permet déjà d'envisager une plus grande indépendance vis à vis des systèmes comme Amazon et c'est déjà chouette. Merci à tou·te·s :)

November 2, 2016

Féminisme et sorcellerie (ah, et puis, des vampires, tiens)

Il y a quelques temps maintenant, j'avais été contactée par quelqu'un qui préparait un article pour Vice sur la thématique « Féminisme et sorcellerie ». Malgré quelques réticences par rapport à l'angle de la chose, je m'étais dit qu'en temps qu'autrice pas trop connue, si on parlait un peu de ce que je faisais ça pouvait toujours être ça de pris.

Bon, l'article est sorti et mes réponses ne sont pas dedans, ce que je ne vis pas particulièrement mal, surtout va la tonalité de l'article dans lequel je ne pense effectivement pas qu'elles s'inséraient vraiment. D'un autre côté, je m'étais quand même un peu embêtée à rédiger ces réponses et plutôt que juste les foutre à la poubelle, je me suis dit que je n'avais qu'à les poster ici.

Description rapide de mon œuvreJ'aime surtout écrire des histoires avec des lesbiennes, de l'action, des vampires et des sorcières, en essayant d'avoir un ton léger et divertissant tout en abordant des thématiques un peu plus sérieuses, comme le sexisme, la transidentité, la lutte de classes... Par exemple dans Enfants de Mars et de Vénus qui devrait paraître à la rentrée[1] on suit deux héroïnes, une lesbienne masculine assez terre à terre et une sorcière trans qui mènent une enquête fantastique, et ça joue beaucoup sur les clichés et les représentations qu'on peut retrouver (notamment dans les fictions) sur les lesbiennes et les femmes trans.

Ce qui m'a poussé à m'intéresser à la sorcellerie

Je ne sais pas trop, j'ai l'impression d'avoir toujours été attirée par les histoires qui parlaient de vampires, de surnaturel, etc. Peut-être parce que quand la société te stigmatise comme un monstre, tu t'identifies plus facilement aux personnages censés être monstrueux qu'aux princes et aux princesses. Pour les sorcières plus spécifiquement, il y a aussi le côté appropriation par les femmes de connaissances réservées aux hommes, et la répression que cela peut entraîner lorsqu'elles osent ne pas rester à leur place.

Sur l'imaginaire lié à la sorcellerie et au développement de tout ça

Personnellement, j'aime l'imagerie et la symbolique autour de la sorcellerie tant que ça reste imaginaire, mais je suis une personne plutôt rationnelle, pas très attirée par les côtés mystiques lorsqu'ils sont pris au sérieux dans la réalité. Et au final, la filiation avec les femmes qui étaient persécutées et catégorisées comme «sorcières» (et même avec les sorcières de fiction qui sont souvent finalement assez terre à terre), je la vois peut-être plus dans les groupes d'auto-formation pour permettre de donner à des femmes, à des personnes LGBT, etc. des connaissances concrètes dans des domaines souvent réservé aux hommes (notamment dans le cadre de la médecine et particulièrement contraception, santé sexuelle, traitements hormonaux pour les personnes trans, qui permettent de reprendre du pouvoir face au corps médical, mais aussi des ateliers non-mixtes d'informatique, de mécanique, ...)

Ah et puis, des vampires aussi

Si vous êtes plus vampires que sorcières, tout ça me fait réaliser que si je l'ai relayé sur les réseaux sociaux, j'ai oublié d'en parler ici : le site Vampirisme a fait une chronique d'Une autobiographie transsexuelle avec des vampires, et m'a également proposé une interview, à laquelle j'ai répondu avec grand plaisir.

Note

[1] Oui... euh... bon... bientôt !

October 19, 2016

Neuf conseils pour écrire des personnages LGBT de manière inclusive

Il est extrêmement difficile d'écrire des histoires avec des personnages LGBT. Comme on m'a souvent demandé des conseils sur ce sujet (ce qui est bien normal), j'ai décidé de vous livrer neuf règles à suivre afin de produire une œuvre inclusive.

Remarque : ces conseils ont été rédigés pour des personnages LGBT, mais la plupart sont également valides pour écrire des personnages d'autres groupes inhabituels. N'hésitez pas à les adapter aux questions de sexisme, racisme, handicap, classe, âge, etc., pour avoir une œuvre encore plus inclusive !

1) Détaillez les personnages LGBT que vous incluez

À des fins d'inclusivité, il est vital que vous listiez rigoureusement dans tout résumé du livre tous les personnages LGBT que vous incluez, ainsi que leur « catégorie » spécifique. C'est très important pour deux raisons :

Imaginez qu'un lecteur ouvre votre livre et ne soit pas au courant, commence à s'identifier au personnage, puis réalise qu'il est gay. Ou, pire, qu'il fantasme sur une de vos héroïnes, tout ça pour réaliser à la moitié du roman qu'elle est transsexuelle ! Vous voulez éviter ce genre de désagrément, qui peut pousser un lecteur à refermer un livre et à faire des commentaires négatifs, et qui est une approche qui manque clairement de pédagogie.

De leur côté, les personnes LGBT ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire et veulent juste qu'il y ait quelqu'un de leur groupe qui soit représenté. Savoir s'il s'agit de fantasy épique, de science-fiction policière, ou de romance historique est accessoire, ce qui compte est de lister précisément les identités représentées. Ne dites pas ce roman inclut des personnages LGBT, détaillez au maximum : ce roman inclut deux lesbiennes, un homme trans et un bisexuel. Ou, mieux : ce roman inclut deux lesbiennes, une végétarienne féminine et une sadomasochiste androgyne, un homme trans asiatique et un bisexuel qui a des traits autistiques.

2) Documentez-vous

Les personnes LGBT sont compliquées. Pour inclure des personnages LGBT dans votre histoire, il est donc nécessaire de bien vous renseigner. Vous pouvez faire cela en allant poser des questions aux personnes LGBT que vous connaissez, elles adorent toujours répondre à des questions. Le mieux, cependant, est de repérer un·e écrivaine LGBT pour lui demander comment faire pour écrire votre histoire. Attention : même s'il ou elle est écrivain·e, il ou elle est avant tout LGBT et donc (cf point 1) ne s'intéresse pas à l'histoire, mais aux détails identitaires des personnages que vous souhaitez inclure. Surtout, faites-lui bien comprendre que vous le/la contactez uniquement parce que vous savez qu'il/elle est LGBT : les écrivain·e·s LGBT restent avant tout des homos et/ou des trans, et n'aiment pas beaucoup qu'on les considère comme quelque chose d'autre.

3) Partagez doctement tout ce que vous avez appris

Ce serait purement du gâchis s'il y avait des éléments que vous aviez appris qui n'apparaissaient pas dans votre roman. Par ailleurs, ce serait perdre les lecteurs s'il y avait des éléments qui n'étaient pas bien expliqués : imaginez un film ou un livre sur les militaires qui ne détaillerait pas précisément le code gestuel ou les abréviations qu'ils emploient ! Non, il est nécessaire de bien expliquer tous les points qui pourraient ne pas être connus d'un lecteur hétérosexuel ou cisgenre. Par conséquent, pensez à bien détailler tout ce que vous savez dès que vous avez un personnage LGBT. Par exemple, il serait tout à fait malvenu d'avoir un personnage trans sans détailler son traitement hormonal, les chirurgies qu'il ou elle a faites, ou encore les procédures pour les obtenir. Une œuvre qui inclut des personnages LGBT n'a pas à avoir comme objectif premier d'être intéressante, mais pédagogique. Toute information compte, même si, après toutes vos recherches, elle peut paraître triviale : votre lecteur ou lectrice n'est pas aussi éduqué·e que vous. Par exemple, si vous avez un personnage de gay folle, pensez à bien préciser qu'il y a aussi des gays plus masculins. Cela dit, c'est un mauvais exemple, car...

4) Évitez les clichés, c'est-à-dire les personnages LGBT qui font trop communautaires

Il est important de ne pas trop perdre le lecteur en lui montrant des personnages qui révèlent du cliché. Donc, en réalité, évitez les folles, les butches, etc., et préférez des personnages LGBT qui soient un peu plus normaux. Après tout, on n'a pas envie de reproduire des clichés homophobes en faisant croire qu'il existe véritablement une communauté LGBT qui a développé des codes à elle.

5) Ne mettez pas trop de personnages LGBT

Les personnes LGBT évitent consciencieusement de traîner entre elles, ou de discuter entre elles : elle préfèrent, comme tout le monde, la compagnie des hétérosexuels cisgenres. Par conséquent, si vous avez un personnage LGBT, il ne serait pas très réaliste qu'il ou elle ait des ami·e·s LGBT. Les LGBT ne se regroupent jamais entre elles et eux, c'est un cliché homophobe. Bien sûr, cette nécessité de réalisme (on n'a, après tout, jamais vu de groupes entièrement constitués de gays ou de lesbiennes !) peut être légèrement assouplie si vous souhaitez être très inclusi-f-ve, mais pensez à tout de même à mettre un certain nombre de personnages normaux. Ne pas le faire pourrait être très contre-productif : imaginez que vous vous donniez le mal d'écrire un roman où l'intégralité des personnages soient LGBT, et que le lecteur en vienne à considérer cela comme normal et plus exceptionnel : vos efforts d'inclusivité ne seraient pas perçus à leur juste valeur.

6) Ne faites pas commettre d'actes répréhensibles à vos personnages LGBT

Dans une démarche inclusive, il est important que vos personnages LGBT soient présentés sous une lumière positive. Pour cela, évitez de leur faire commettre des actions immorales : ce serait homophobe ou transphobe. Par dessus tout, évitez absolument d'avoir un ou une antagoniste LGBT. Ne vous fiez pas à la popularité des anti-héros ou au fait que pour pas mal d'œuvres, le personnage que les gens préfèrent est le méchant : les règles de jugement moral dans la fiction sont tout à fait les mêmes que dans la réalité, et il est donc nécessaire que vos personnages LGBT se comportent de manière exemplaire pour ne pas véhiculer des clichés homophobes.

(À titre exceptionnel, on peut se permettre qu'un personnage LGBT effectue un acte légèrement immoral (comme employer une insulte problématique), à condition qu'il ou elle fasse amende honorable par la suite. Cela permet de montrer que la déconstruction est un processus permanent.)

7) Si rien n'indique dans l'œuvre qu'un personnage est LGBT, pensez à le préciser en dehors de l'œuvre

Imaginons que vous ayez un personnage LGBT, mais que rien n'indique dans votre œuvre qu'il ou elle est LGBT. C'est évidemment une erreur : vous avez mal appliqué les conseils 1) et 3). Heureusement, tout n'est pas perdu, et vous pouvez encore clamer que votre personnage qu'on ne voit avoir que des relations hétérosexuelles est en réalité pansexuel, ou que votre héros qui a tout d'un homme cis hétéro se pose des questionnements sur sa non-binarité, même si cela n'apparaît dans aucun des textes que vous avez écrits.

Astuce : personne, à part vous, n'étant dans votre tête, vous pouvez aussi décider rétroactivement qu'un personnage était en réalité LGBT, pour transformer une œuvre non-inclusive en œuvre inclusive. Si quelqu'un vous fait remarquer que, tout de même, rien ne laissait présager que le personnage était LGBT, et doute de votre sincérité, répliquez-lui que c'est parce que les homos sont des gens comme les autres et que douter de vous ainsi est profondément homophobe.

8) Il est important que vous expliquiez en quoi vous êtes concerné·e ou pas

À partir du moment où vous mettez en scène des personnages LGBT, il est vital que tout le monde sache si vous êtes LGBT ou pas, et, si oui, quelles cases vous cochez et lesquelles vous ne cochez pas. Deux cas de figure :

Vous n'êtes pas LGBT, auquel cas il est important de faire savoir à tout le monde que vous avez produit des efforts surhumains pour écrire votre œuvre. Accessoirement, cela vous permet d'éviter que les gens pensent de vous que vous êtes un pédé.

Vous êtes LGBT, auquel cas, à partir du moment où vous déballez votre vie personnelle en mettant en scène des personnages qui sont également LGBT, les gens ont bien le droit d'avoir accès à votre intimité. C'est tout de même la moindre des choses.

(Ces deux cas de figures s'appliquent de manière différenciée suivant les différentes lettres que vous incluez. Par exemple, si vous êtes une lesbienne cis, et que vous incluez des lesbiennes ainsi que des personnages trans, vous devez préciser que vous êtes vous même lesbienne et accepter de répondre aux questions sur ce qui est autobiographique ou pas[1], mais vous pouvez dire que vous êtes cis pour a) ne pas risquer de passer pour une femme trans b) que le travail de documentation que vous avez dû réaliser pour apprendre des choses sur les personnes trans soit reconnu à sa juste valeur.)

9) Expliquez à quel point écrire des personnages LGBT est difficile

Dans tous les cas, il est nécessaire que vous expliquiez à quel point il était compliqué d'écrire une œuvre avec des personnages LGBT, et que cela relève d'une démarche volontariste d'inclusivité et que ce n'est certainement pas une idée qui vous serait passée par la tête naturellement. On ne voudrait pas laisser croire que pour écrire correctement une histoire avec des personnages LGBT, il suffirait d'avoir une bonne histoire, de mettre des personnages qui sont homos ou trans, et d'éviter d'être homophobe ou transphobe. Il est donc nécessaire d'expliquer à quel point ce procédé vous a demandé du travail surhumain, de la déconstruction, un travail de recherche dantesque, etc. Après tout, n'importe qui peut sans problème écrire des histoires avec des guerres, de la géopolitique, des explications plus ou moins scientifiques, mais comme, contrairement à ça, les personnes LGBT ne sont pas quelque chose qu'on croise tous les jours, inclure des personnages LGBT demande un véritable travail de recherche qui n'est pas donné à tout le monde.

Si vous aimez ce que j'écris et que vous voulez me soutenir financièrement, il y a une page Tipeee où vous pouvez vous abonner à partir d'1€ par mois. En contrepartie, vous aurez accès à mes prochains textes de fiction en avant-première. Mon projet en cours est une série inclusive, safe, déconstruite et pédagogique, qui inclut les identités suivantes :

une lesbienne masochiste ;

une pansexuelle top ;

une skinhead lesbienne (que je dois réécrire car elle est grosse et masculine et qu'on m'a fait remarquer que c'était un cliché lesbophobe) ;

une femme noire asexuelle et aromantique ;

un homme bisexuel qui a un trouble obsessionnel compulsif.

(Accessoirement, la plupart de ces personnages sont des vampires ou des loups-garous, mais c'est tout à fait accessoire à l'intrigue.)

Vos dons sont nécessaires car écrire sur des identités si particulières de manière inclusive et respectueuse me demande un effort approfondi de documentation et de déconstruction qui nécessite un travail long et difficile.

Note

[1] Et, soyons honnête, l'essentiel de votre histoire est autobiographique, non ? Quand les minorisé·e·s écrivent des histoires de minorisé·e·s, c'est forcément autobiographique, c'est bien connu.

October 17, 2016

Il y a des coups de stylo rouge qui se perdent (ou : la correction grammaticale)

Écrire sans faire de fautes, c'est délicat, et je ne suis pas sûre que beaucoup de monde ait de souvenirs joyeux des dictées à l'école. Pourtant, quand on est écrivaine, il faut bien tâcher d'en faire un minimum, au risque de passer pour une incompétente. C'est d'autant plus vrai quand on passe par l'auto-édition : autant, dans le circuit « classique », on peut compter sur les corrections de l'éditeur, autant sans ce filtre, si on a fait une faute, on sait qu'elle se retrouvera sous les yeux des lecteurs et lectrices. Dans le pire des cas, il arrêtera sa lecture et publiera un commentaire rageur sur le fait que vous lui avez volé quelques euros (ou son temps si c'est disponible gratuitement), dans le meilleur elle te dira « j'ai bien aimé ton texte mais quand même il y avait quelques fautes », mais dans toutes les circonstances on se dit qu'on aurait bien aimé la voir avant, cette fichue faute.

Il n'y a pas de secret : si on veut traquer les fautes, il faut relire. Et relire encore. Et faire relire par d'autres gens. On répète le processus et on espère qu'à la fin il n'y en aura plus. Voilà, cet article est terminé, merci de votre attention, au revoir.

Non, plus sérieusement, je voulais présenter un peu les outils qui existent pour espérer automatiser un peu le processus. Je vais donc, ici, parler un peu des logiciels qui permettent de corriger l'orthographe et la grammaire, et en particulier de ceux auxquels j'ai accès, c'est-à-dire les logiciels libres.

Distinction entre orthographe et grammaireAvant d'aller plus loin, commençons par les bases, et par rappeler la distinction entre un correcteur orthographique et correcteur grammatical. Alors d'abord, je vais être honnête : à l'école, j'avais des notes correctes en dictée et je ne faisais pas trop de fautes, mais la distinction entre grammaire et orthographe, tout comme les termes un peu « théoriques » comme « complément circonstanciel de lieu » ou « adjectif épithète » ça me passait au-dessus de la tête. Donc je ne vais pas donner un cours théorique là-dessus, et à vrai dire je ne suis toujours pas sûre de saisir la différence fondamentale entre « orthographe » et « grammaire » quand on parle de la langue française. Par contre, je vois à peu près la différence entre un correcteur orthographique et un correcteur grammatical quand on parle de logiciels, du coup je me dis que ça doit vaguement correspondre un peu à la différence entre orthographe et grammaire.

Correcteur orthographique

Un correcteur orthographique va, en gros, prendre chaque mot individuellement, et vérifier s'il existe dans le dictionnaire. C'est comme quand vous essayez de placer un mot au Scrabble : s'il est dans la liste des mots autorisés, vous marquez des points, s'il n'est pas dedans, le coup n'est pas accepté. Bon, là vous ne marquez pas de point, mais s'il n'est pas dedans, votre mot sera souligné. Ça paraît assez simple, dit comme ça, mais si vous avez déjà joué au Scrabble, vous vous êtes peut-être déjà retrouvé·e dans la situation suivante, d'un côté de la barrière ou de l'autre :

— Mais si, pourrave c'est carrément dans le dictionnaire, regarde, c'est sur wiktionary. Et puis, c'est un mot qu'on emploie tous les jours. Allez, j'ai fait un scrabble, note-moi les points.

— Non, ce n'est pas dans le dictionnaire. Du moins, pas dans la dernière version de l'Officiel du Scrabble. Note un zéro.

Selon avec qui vous jouez, ça peut se résoudre cordialement, ou dégénérer.

Over the line!, ou : moi au Scrabble quand quelqu'un essaie de faire passer un mot qui n'est pas dans le dictionnaire officiel du Scrabble.

Au Scrabble, la solution (si, comme Walther et moi, vous pensez qu'il y a des putains de règles à respecter dans un jeu), c'est d'avoir un dictionnaire commun de mots acceptables et qui est adapté à la langue dans laquelle vous jouez. Pour un correcteur orthographique, c'est un peu différent, puisqu'en plus d'utiliser le bon dictionnaire (si vous avez déjà activé le correcteur orthographique en anglais sur un texte écrit en français, vous aurez constaté que les résultats ne sont pas très pertinents) un correcteur orthographique cherche en général plutôt à s'adapter à vos besoins qu'à savoir si vous avez fait un meilleur score que votre pote. Il y a donc, en général, des possibilités pour ajouter des mots à la base inconnus.

Par ailleurs, il serait parfois compliqué de lister tous les mots possibles, et on va préférer prendre une racine et, à partir de règles, dériver des mots autorisés. Par exemple, si on sait que « manger » est un verbe du premier groupe et qu'il est autorisé, on peut en conclure que « mangerai, mangeons, mangeâmes, mangé » sont autorisés aussi.

Donc, un correcteur orthographique c'est quand même un peu plus compliqué que juste une liste de mots. Malgré ça, ça reste, dans l'ordre des choses, assez simple quand même, puisqu'on ne regarde qu'un mot à la fois.

Correcteur grammatical

Un correcteur grammatical, c'est une autre paire de manches, et c'est pour ça qu'il est difficile d'en trouver des vraiment bons. En effet, on ne peut pas juste regarder les mots un par un, mais il faut aussi avoir une idée de quel rôle ils jouent. Est-ce que couvent désigne le bâtiment avec des bonnes sœurs, ou est une conjugaison du verbe couver ?

Alors, je vais être très honnête : je ne sais pas trop comment les correcteurs grammaticaux marchent (ou essaient de marcher, en tout cas). En gros, j'ai l'impression qu'il y a deux approches, qui peuvent être complémentaires :

Avoir des règles avec des patterns : si tu as {ADJECTIF} puis {NOM}, tu peux vérifier s'ils sont accordés en nombre et en genre, et sinon c'est une faute.Tu codes des centaines de règles comme ça, et tu espères détecter plus de vraies erreurs que de faux positifs ; à ma connaissance c'est l'approche assez classique et qui continue à être utilisée, parce qu'en plus elle a l'avantage que tu peux mettre un message d'erreur clair et pédagogique. Par exemple, une que mon correcteur grammatical me rappelle souvent c'est « on dit se rappeler quelque chose et se souvenir de quelque chose, mais pas se rappeler de quelque chose ». À moins que ce soit l'inverse, je ne me rappelle plus. Si on veut se la péter un peu, on peut appeler ces règles qu'on écrit et qui marchent « la plupart du temps » ou « pas trop mal » des heuristiques.

Se dire que rentrer des règles à la main, ça va cinq minutes, mais qu'on peut faire avaler à notre logiciel des millions de textes qui sont (censément) écrits correctement, et espérer que le logiciel apprenne « tout seul » les règles, grâce à de l'intelligence artificielle, du machine learning ou encore du deep learning[1] Si on a envie de vraiment se la péter, on peut dire qu'il s'agit de métaheuristiques : on ne donne pas directement de règles, mais des règles pour apprendre ces règles.

Dans tous les cas, il faut bien voir que les langues naturelles, ce n'est pas comme les langages informatiques, quelque chose qui s'analyse « facilement » et qui peut se formaliser assez bien. Il y a plein d'irrégularité, d'exceptions, et pour vraiment savoir si quelque chose est correct, il y a besoin d'informations contextuelles qui parfois ne sont même pas incluses dans le texte : « Il m'a pris en stop », est-ce que c'est une faute d'accord du participe passé ? Ça dépend du genre de la personne qui parle. En général, cette information est quelque part dans le texte, mais pour y avoir accès ça peut demander de devoir « comprendre » le texte, ce qui est encore un niveau au-dessus (l'analyse sémantique) qu'essayer de savoir s'il est correct ou pas[2].

Faux positifs et faux négatifs

Pour finir sur les aspects théoriques, avant de parler de programmes concrets, un mot sur la notion de « faux positifs » et « faux négatifs ». « Faux négatif », c'est quand une erreur n'est pas détectée ; « faux positif », c'est quand le programme vous dit que quelque chose est une erreur alors qu'elle n'en est pas une. Quelque part, c'est ce qui est le plus gênant : au pire, si un correcteur ne détecte pas certaines fautes, on peut toujours se dire que ça aurait toujours été pire si vous n'aviez pas passé votre texte au correcteur, alors que si votre correcteur vous fait changer quelque chose qui était juste en quelque chose de faux, c'est un peu plus embêtant.

C'est quelque chose qui s'applique surtout au correcteur grammatical, à cause des fonctionnements que j'ai expliqués au-dessus : dans l'état actuel des choses, que ce soit via des heuristiques ou de l'apprentissage, un correcteur grammatical va corriger quelque chose qui a une forte probabilité d'être une erreur, mais en général sans en être certain. Par exemple, pour l'accord du participe passé avec le verbe avoir[3], d'après mon expérience le correcteur a tendance à donner des informations utiles lorsque le complément d'objet est situé juste avant le verbe : « cette chaise, je l'ai attrapée », mais pas quand il y a un peu trop de distance entre les deux.

C'est important d'avoir ça en tête et de garder une certaine distance par rapport aux corrections obtenues par ce biais : vous ne pouvez pas les appliquer sans réfléchir. Je décourage fortement d'avoir un correcteur (orthographique ou grammatical) qui va plus loin que souligner les mots et vous donner une explication, et va carrément modifier le texte à votre place : pour avoir déjà eu à corriger des textes passés par ce filtre, le résultat c'est, parfois, qu'au lieu d'avoir une faute certes un peu gênante mais qui n'empêche pas la compréhension, vous avez un mot complètement impromptu dont vous vous demandez ce qu'il peut venir faire là et ce que la phrase est censée vouloir dire (et, parfois, il n'y avait même pas de faute à l'origine).

Les correcteurs orthographiques

En termes de logiciel libre, à ma connaissance le papa des correcteurs orthographiques est ispell. C'est un programme en ligne de commande qui va lire un texte en entrée ligne par ligne, et en sortie afficher les mots qui sont faux. La première version a été écrite en 1971, donc c'est pas récent récent, mais il continue à être maintenu à jour et figure probablement dans à peu près toutes les distributions Linux.

Un intérêt principal d'ispell, c'est son interface en ligne de commande. D'accord, je vous vois bougonner : « ouais mais ça va quand même on est en 2016, pour faire la correction orthographique d'un texte j'ai pas vraiment envie de passer par une interface en ligne de commande ». Et c'est là la beauté de cette interface : vous n'avez pas à le faire. Elle est en effet conçue pour pouvoir être utilisée par d'autres programmes, comme votre éditeur de texte, votre navigateur Web, ou votre client mail.

Et l'intérêt de cette interface, c'est qu'il n'y a pas qu'ispell qui peut l'implémenter, mais n'importe quel autre correcteur orthographique. À ma connaissance, les deux principaux « héritiers » d'ispell sont GNU Aspell, et Hunspell. Si vous vous amusez à les lancez en ligne de commande, avec l'option -a (celle qui est faite avant tout pour être utilisée par d'autres programmes), vous pourrez d'ailleurs constatez que les deux se font passer pour ispell :

@(#) International Ispell Version 3.1.20 (but really Aspell 0.60.7-20110707)

@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.4.0)

Bon, voilà, c'est pour l'anecdote, mais il est probable que vous n'utiliserez pas ces programmes directement, et que vous utiliserez probablement l'intégration du correcteur orthographique dans votre éditeur de texte, LibreOffice, Firefox, etc. À ma connaissance, Hunspell a l'air d'être celui le plus utilisé en ce moment (c'est celui par défaut de LibreOffice, ou Firefox, et il est aussi utilisé par des logiciels propriétaires comme InDesign), et il marche plutôt bien à mon goût.

Il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, vu que l'interface pour ajouter des mots au dictionnaire ou choisir la langue va un peu dépendre de l'éditeur que vous utilisez. Le truc qui me paraît tout de même intéressant de noter, c'est que le choix du dictionnaire est un peu plus fin que anglais ou français : pour ce qui est de la langue française, en plus de pouvoir choisir des variantes en fonction du pays (québécois par exemple), vous pouvez aussi spécifier si vous voulez de la réforme de 1990 (vous savez, celle qui a fait hurler il n'y a pas si longtemps parce qu'on écrit « maintenant » (si on définit « maintenant » comme «nbsp;depuis plus de vingt-cinq ans », en tout cas) « ognon ») ou pas, ou autoriser les deux versions. Ça peut paraître un point de détail mais si vous êtes plusieurs à faire des corrections sur un texte ça peut être une bonne idée de se mettre d'accord pour éviter que chaque personne corrige les corrections de l'autre.

Les correcteurs grammaticaux

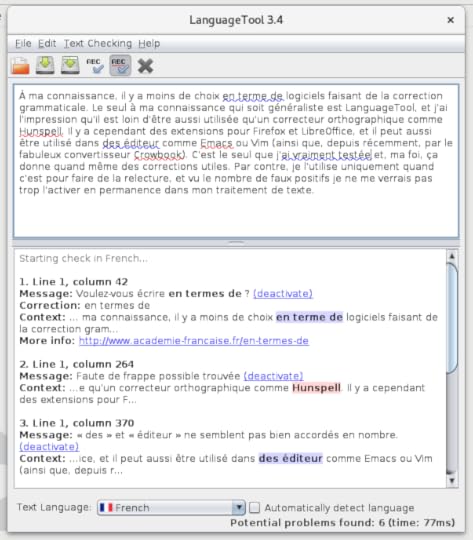

À ma connaissance, il y a moins de choix en termes de logiciels faisant de la correction grammaticale. Le seul à ma connaissance qui soit généraliste est LanguageTool, et j'ai l'impression qu'il est loin d'être aussi utilisé qu'un correcteur orthographique comme Hunspell. Il y a cependant des extensions pour Firefox et LibreOffice, et il peut aussi être utilisé dans des éditeurs comme Emacs ou Vim (ainsi que, depuis récemment, par le fabuleux convertisseur Crowbook). C'est le seul que j'ai vraiment testé et, ma foi, ça donne quand même des corrections utiles. Par contre, je l'utilise uniquement quand c'est pour faire de la relecture, et vu le nombre de faux positifs je ne me verrais pas trop l'activer en permanence dans mon traitement de texte.

Si j'ai bien compris, par défaut LanguageTool utilise principalement des règles (donc une approche par heuristiques). Il est cependant possible d'utiliser un ensemble de données n-gram (traduction hasardeuse) pour détecter les confusions entre deux mots. Cela dit, c'est huit GO de données, et je ne sais pas ce que ça donne pour le français. Je n'ai pas testé cette possibilité, mais je trouve en tout cas intéressant de le signaler. De même, si la correction grammaticale et l'intelligence artificielle vous intéressent, et que vous êtes étudiant·e dans ce domaine, il y a une offre pour une Master Thesis pour développer une approche par le machine learning pour LanguageTool (pour l'anglais pour l'instant).

Un petit exemple d'utilisation concret :

(Exemple d'utilisation de LanguageTool, directement dans l'interface graphique qu'il fournit. Il souligne la faute à « en terme de », « des éditeur », « le seul que j'ai vraiment testée », mais pas celle à « il est loin d'être aussi utilisée ».)

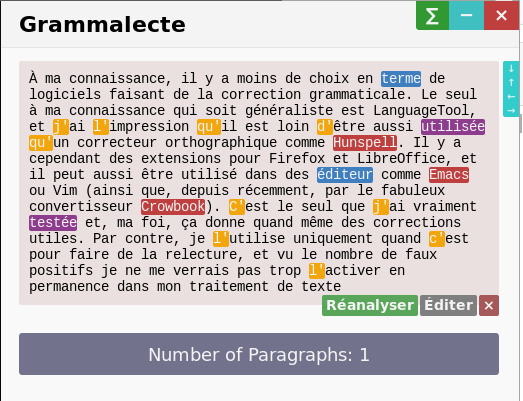

Pour ce qui est spécifiquement du français, signalons aussi Grammalecte, qui est un correcteur dédié à cette langue et est disponible comme extension pour Firefox et LibreOffice (ou OpenOffice). Je l'ai testé rapidement sur cet article, et il m'a permis de corriger quelques fautes (dont quelques foutus accords de participe passé). Il propose aussi un formateur typographique qui mettra les espaces insécables au bon endroit (cf mon article là-dessus, Utiliser correctement les espaces insécables (c'est pas si facile).

Je ne saurais pas trop comparer Grammalecte et LanguageTool et vous dire quel est le meilleur. Cela dit, sans vouloir généraliser à partir de trois fautes, plus pour montrer l'interface qu'autre chose, reprenons l'exemple utilisé avec LanguageTool :

(Exemple d'utilisation de Grammalecte dans Firefox. Lui me signale correctement la faute à « il est loin d'être aussi utilisée ». Il voudrait aussi que j'utilise des apostrophes typographiques au lieu de l'apostrophe normale, ce que je ne me suis pas amusée à faire pour ce billet de blog.)

Personnellement, je préfère LanguageTool, parce qu'il est plus généraliste, et ce sur deux aspects :

la langue, d'abord : des fois j'écris aussi des trucs en anglais, et même si ça m'arrive moins souvent qu'en français, ma grammaire est aussi plus faible ;

actuellement, à ma connaissance et de manière simple en tout cas, Grammalecte ne peut être utilisé que dans Firefox et LibreOffice, et ce ne sont pas les logiciels que j'utilise le plus pour écrire les textes dont j'ai vraiment besoin de vérifier la grammaire.

Pour ce qui est des logiciels commerciaux, je ne les ai pas testés. J'ai entendu des écrivain·e·s dire du bien d'Antidote. En anglais, Grammarly se présente comme the world’s most accurate grammar checker et a l'air d'avoir une extension gratuite ; il a aussi l'air de fonctionner « en ligne » (donc a priori le texte est corrigé sur leur serveur avant d'être rebalancé vers votre navigateur), ce qui personnellement déclenche à peu près tous mes signaux d'alerte et ferait que je vous recommanderais de ne pas l'utiliser. Il y a sans doute plein d'autres logiciels propriétaires, mais comme je n'aime pas les logiciels propriétaires[4], je ne les ai pas testés.

La minute publicitaire

Autant je trouve qu'un correcteur orthographique s'intègre parfaitement au moment de l'écriture et de l'édition d'un texte, et j'aurais tendance à penser qu'il faut l'activer dès qu'on est en train d'éditer un texte, autant je trouve que le correcteur grammatical ne s'intègre pas de manière aussi ergonomique, principalement à cause de ses nombreux faux positifs, et je pense plus intéressant de le réserver à la période de relecture, où on ne fait que chasser les fautes.

C'est pour ça que depuis la version 0.9.1, Crowbook vous permet de générer des versions de relecture de vos œuvres écrites au format Markdown ! Crowbook augmente votre productivité d'écrivaine ! Témoignage de L.C. écrivaine à succès : « Depuis que j'utilise Crowbook, j'ai calculé que j'ai gagné environ 2% de productivité ! Si je n'avais pas passé des mois à développer ce logiciel plutôt qu'à écrire, ça aurait pu être intéressant. »

Bonus : les détecteurs de répétitions

Il ne s'agit plus vraiment de correction orthographique ou grammaticale (quoique des correcteurs grammaticaux gèrent peut-être ça aussi), mais on est toujours dans la thématique du stylo rouge : la chasse aux répétitions.

Je ne sais pas si les soucis de répétitions sont une spécialité de la langue française, mais en tout cas l'intégralité des logiciels pour détecter des répétitions que j'ai pu trouver sont écrits par des personnes françaises.

Histoire de continuer l'autopromotion éhontée, je vais commencer par celui que j'ai développé, Caribon, qui est un outil en ligne de commande à l'interface assez rébarbative, mais qui est aussi utilisable en ligne. Si je le mets en premier, ce n'est pas juste pour faire ma pub, mais aussi parce que c'est le seul que j'ai retrouvé qui est sous licence libre (il y en avait un autre, écrit en Python, mais les liens que j'ai retrouvés pointent vers un serveur qui n'existe plus).

Sinon, en dehors des logiciels libres, il y a Repetition Detector (version d'essai gratuite, mais Windows uniquement) et Analyseur+ (gratuit, mais pour MAC uniquement ; il fait aussi un peu plus de choses que détecter les répétitions). Antidote, déjà mentionné au-dessus, fait aussi de la correction de répétitions.

Bon après honnêtement, je trouve qu'avec la détection de répétitions, on se retrouve vite noyé·e dans les faux positifs. Même en ignorant certains mots courants (la, le, les, du, des, etc.) le problème fondamental c'est qu'il est très compliqué de séparer une répétition voulue d'une répétition involontaire. Donc c'est un outil qui peut être utile, mais pas à utiliser aussi régulièrement. Pour le coup, ça prend plus de temps, et ça peut être compliqué si vous faites votre relecture à un endroit où il y a d'autres gens, mais pour moi l'idéal pour repérer les soucis de répétitions (et d'autres erreurs de style) est de relire le texte à haute voix.

Ce qui m'emmène à la conclusion :

Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de correcteur parfait

Quel que soit le logiciel que vous utilisez, même si vous ne vous limitez pas aux logiciels libres ou gratuits et que vous trouvez une Rolls Royce de la correction, il faudra toujours passer du temps pour faire des corrections manuelles (enfin, visuelles surtout), et, surtout, prendre les suggestions des correcteurs automatiques avec un peu de distance et réfléchir avant de les intégrer.

Je suggère quand même vraiment (en plus d'activer le correcteur orthographique de votre éditeur si ce n'est pas déjà fait) d'essayer un correcteur grammatical comme LanguageTool ou Grammalecte (ou les deux). Il ne détectera probablement pas toutes les erreurs, il vous soûlera probablement avec plein d'erreurs qui n'en sont pas (ou certaines qui en sont mais pas vraiment, les erreurs que personnellement je classe dans la catégorie « gnagnagna oui je sais officiellement c'est une erreur mais en vrai ça se dit alors fais pas chier »), mais au milieu de tout ça il vous signalera aussi des erreurs que vous n'aviez pas repérées ou des règles que vous aviez oubliées (par exemple quand est-ce qu'il faut mettre des tirets ou pas). Ce n'est pas une passe que je ferais sur tous mes billets de blog, encore moins sur tous mes tweets, mais pour des textes qui ont vocation à être publiés ça ne mange pas de pain d'avoir une vérification supplémentaire.

(Accessoirement, je serais très contente si vous utilisez Caribon pour détecter les répétitions dans vos textes mais, en toute honnêteté, l'intérêt est tout de même un peu moindre.)

Pour me permettre de pouvoir continuer à diffuser des textes librement, vous pouvez vous abonner sur Tipeee à partir d'1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.

Notes

[1] Je ne sais pas si ces mots désignent vraiment des choses différentes, ou si c'est juste qu'il y a besoin de faire un rebranding régulièrement pour dire « d'accord, à chaque fois depuis 50 ans qu'on a dit qu'on allait faire des machines intelligentes vous avez bien vu les limites, mais là ça va être complètement différent, investissez des millions dans notre start-up, vous allez voir ! ».

[2] Mais on peut sans doute trouver une règle qui marche « pas trop mal » en disant que s'il y a des guillemets fermants et un « dit-elle », le « je » précédent est féminin, et masculin si c'est un « dit-il ».

[3] Une des joies de la grammaire française...

[4] Pour tout de même argumenter ce point : je ne vois aucune raison de faire a priori confiance à un développeur de logiciel. La seule façon dont je puisse faire confiance à un programme qui s'exécute sur mon ordinateur, c'est si je peux regarder le code source et (parce qu'en vrai, je ne le fais évidemment que rarement) si d'autres gens ont pu regarder le code source. Ce n'est pas une garantie absolue, parce qu'il est possible qu'un logiciel libre inclut une backdoor (ou envoie tout ce que vous tapez à un serveur privé) et que personne ne l'ait encore remarqué, mais si des programmeurs décident qu'ils doivent rendre plus difficile encore le fait de déceler une faille de sécurité (volontaire ou pas, d'ailleurs), il est hors de question que je le fasse tourner sur mon ordinateur.

October 14, 2016

Cinq raisons de reconsidérer l'auto-édition

Comme j'essaie en ce moment de gagner un peu d'argent avec ce que j'écris, ça implique de devoir un peu se transformer en community manager, et j'ai donc assez logiquement décidé de faire ce qui marchait : un article au titre clickbait pour parler d'auto-édition.

Bon, je n'ai pas poussé la logique jusqu'au bout : je ne vais pas filer une liste de raisons pour vous convaincre de vous auto-éditer et que grâce à ça vous allez pouvoir devenir les rois et reines du pétroles à condition de lire mon livre de bons conseils disponible que vous pouvez acheter tout de suite à prix promotionnel.

Non, en fait je voulais surtout m'interroger, concernant le livre numérique, sur le rapport entre l'auteur ou l'autrice auto-édité·e et la boîte qui vend les livres. La façon dont c'est présentée en général, c'est que l'auteur ou l'autrice est purement indépendant·e, son propre patron, quelqu'un qui fait partie du monde select des gens qui entreprennent, ceux qui font avancer le monde, qui créent de l'emploi et de l'innovation, etc. Je voulais proposer une vision un peu différente, et cinq raisons pour lesquelles ça ne me paraît pas forcément le plus pertinent de juste voir ça comme une entité indépendante (l'auteur ou l'autrice) qui utilise les services d'une autre entité indépendante (Amazon, Kobo, Apple, ...).

1 : C'est Amazon qui vend les livres, pas vous

D'accord, en théorie c'est l'auteur ou l'autrice qui vend ses livres à des lect·eur·rice·s, et Amazon prend un pourcentage (entre 30 % et 70 %) en échange de cette mise en relation et de sa prestation de services. Sauf qu'en vrai, c'est Amazon qui vend les livres aux lect·eur·rice·s, l'aut·eur·rice n'est jamais en contact avec, c'est Amazon qui se constitue une base de données de clients, c'est Amazon qui décide si l'achat est validé ou pas, etc.

2 : C'est Amazon qui décide du format, pas vous

Amazon vend ses livres au format Amazon. Si vous voulez que vos livres soient vendus sur cette plate-forme, vous devez utiliser le format Amazon. Vous ne pouvez pas dire « ah ben tiens moi je préférerais proposer un EPUB à la place. » Pas le top de la liberté et de l'indépendance, quand on y pense.

3 : Le prix de vente du livre, Amazon le décide pas mal aussi

En théorie, c'est l'auteur ou l'autrice qui fixe le prix de vente du livre. Sauf que. En pratique, il y a une fourchette (entre 3 et 10$, je crois), pour lesquelles vous touchez un pourcentage correct (70 %). En dessous, ou au dessus, ça passe à 30 %. Vous êtes tout à fait libre de vendre un livre à 1,99$, mais en pratique vous n'avez vraiment pas intérêt à le faire. En gros, vous devez vendre au prix auquel Amazon veut que vous vendiez.

4 : Amazon pousse fortement pour que vous signiez une clause d'exclusivité

Comme je l'avais déjà un peu expliqué dans Le fonctionnement d'Amazon pour les auteurs/autrices auto-édité·e·s, Amazon pousse fortement ses auteurs et autrices à proposer leurs livres exclusivement sur Amazon, par le biais de KDP Select. Sans ça, vous ne pouvez pas faire des promotions de quelques jours sur vos livres, et surtout ils ne peuvent pas être dans l'abonnement illimité, donc ils font un peu moins de « ventes » que les bouquins qui y sont, donc ils sont moins visibles dans le classement Amazon, donc les gens les achètent moins. Bref, vous êtes fortement poussé·e à accepter cette exclusivité.

5 : ne voir que des acteurs indépendants ne permet pas de construire la solidarité

Et, surtout, ne voir qu'un ensemble d'acteurs indépendants qui proposent et utilisent des services les uns aux autres, c'est pratique pour ne surtout construire aucune solidarité. D'abord entre auteurs et autrices, qui sont juste des concurrents où le gagnant est celui qui s'adapte le mieux aux demandes de la plate-forme (y compris quand les règles changent brutalement du jour au lendemain) et ne peuvent surtout pas envisager de s'unir pour demander d'autres conditions. Ensuite, entre auteurs/autrices et travailleu·r·se·s d'Amazon : si je me vois uniquement comme cliente d'un prestataire de service, je peux être tentée de me dire « ah, si les employé·e·s doivent bosser plus pour gagner moins, très bien, ça va faire baisser les prix et augmenter mon pourcentage ». Si je considère qu'Amazon, pour maximiser ses profits, doit réussir à obtenir le plus de travail en dépensant le moins, qu'il s'agisse du travail des salarié·e·s qui permettent de faire tourner l'entreprise mais aussi de celui de tou·te·s ceux et celles qui produisent le contenu vendu sur le site, je peux me dire qu'il y a peut-être intérêt à créer des solidarités un peu plus larges y compris avec des gens qui n'ont pas le même statut.

Bref, tout ça pour dire que s'auto-éditer pour vendre ses livres au format numérique sur Amazon (et évidemment, ça s'applique aussi aux concurrents d'Amazon, à part peut-être le point 4), ce n'est pas vraiment être indépendant·e· C'est, d'une certaine façon, bosser pour Amazon. Ça ne me fait pas forcément plaisir, mais je pense que ça permet d'analyser les choses de manière un peu plus intéressantes. Parce que pour l'auto-édition comme pour l'auto-entrepreneuriat, avec cette espèce d'ode à la liberté et à l'indépendance qu'on nous vend beaucoup en ce moment, les quelques arbres des « réussites éclairs » qui passent bien sous les feux des projecteurs ont tendance à cacher la forêt des précaires qui essaient de trouver ce qu'ils et elles peuvent pour gratter quelques euros de plus à la fin du mois.

October 11, 2016

Quelques news à propos de l'abonnement Tipeee et des publications à venir sur ce site

Coucou !

D'abord, je tiens à m'excuser auprès des quelques personnes qui ont déjà souscrit sur ma page Tipeee, puisque je n'ai pas toujours pas mis en place la page pour les abonné·e·s. Désolée, j'ai été prise par d'autres choses, j'ai procrastiné, voilà voilà. Promis, ça vient bientôt.

Abonnement numérique

Cela dit, j'ai un peu clarifié ce qui allait être publié par ce biais, et dans quels délais, et et j'ai plus ou moins un programme pour l'année :

En novembre et en décembre, je compte (re-)publier deux nouvelles, Sans le sang ni les larmes et Le mauvais genre des Anges, qui ont déjà été publiées il y a quelques années dans le fanzine Piments & Muscade, mais qui jusque-là n'étaient pas disponibles sur Internet.

En 2017, à partir de janvier, je compte publier une série feuilletonisante intitulée La chair & le sang. C'est de la bitlit avec des vampires, un peu de romance, plus de sexe que d'habitude, et évidemment le quota habituel de flingues et de bagarre. Il n'y a pas encore de quatrième de couverture donc j'espère que vous me pardonnerez la description qui n'est pas terrible, mais il y a un projet de couverture pour le premier épisode en attendant, en guise de teaser :

J'avoue que ça me stresse un peu d'annoncer ça maintenant et de balancer une date de début de publication pour dans trois mois alors que, pour être tout à fait honnête, je n'ai à l'heure actuelle écrit qu'un épisode sur les quatre ou cinq (ou six ?) de prévus, mais l'idée de cet « abonnement Tipeee » c'était aussi de pouvoir renouer avec un système de publication plus rapide que « écrire un roman, envoyer à des éditeurs, attendre un an avant d'avoir des réponses, laisser dans un tiroir du disque dur et peut-être enfin le voir publié cinq ans après », donc allons-y pour un rythme plus court et plus YOLO.

Et pour les gens qui s'abonnent pas sur Tipeee ?

Bon, soyons honnête deux secondes : le but de ça c'est quand même un peu que vous vous abonniez sur Tipeee et que je gagne des sous chaque mois. Cela dit, les nouvelles seront disponibles sur le site quelques mois après leur publication aux abonné·e·s. Quant aux épisodes de la série Le chair & le sang, ils seront aussi (après quelques semaines) disponibles de manière payante au format numérique. Je pense qu'ils finiront également par être mise à disposition gratuitement (et même sous une licence libre), mais, clairement, pas tout de suite, plutôt d'ici un an ou deux.

Abonnement papier et format DIY

Il y a aussi un seuil sur la page Tipeee pour « abonnement papier », qui est pour l'instant de 15 € mais va sans doute être baissé dans les jours à venir, parce que je suis aussi un peu plus au clair sur ce que je veux proposer par ce biais.

J'étais partie sur « envoyer les livres papier quand il y a en a un nouveau qui sort » mais

c'est cher et ça apporte pas grand chose par rapport à l'acheter par un autre biais ;

j'ai quand même pas vraiment de nouveaux livres papiers qui sortent tous les mois.

Donc l'idée serait plutôt d'imprimer des nouvelles (ou des épisodes pour le cas de La chair & le sang) au format brochure A5, qui donnera sans doute un résultat moins « pro » qu'un livre papier mais permet d'avoir un truc un peu plus Do It Yourself. Il faut que je regarde pour voir à combien ça va me revenir (entre l'impression et les frais d'envoi), mais je pense que ça serait plutôt aux alentours de 5€. Je ne garantis pas d'en envoyer tous les mois mais ce serait quand même plus ou moins l'objectif pour les gens qui souscrivent à cet abonnement.

Et pour les gens qui ne veulent pas s'abonner à 5€ sur Tipeee, il y aura aussi moyen de commander ces nouvelles/brochures séparément.

Précision

Bon là je panique un peu parce que j'ai l'impression d'annoncer plein de trucs que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir donc je vais mettre un avertissement pour dire que tout ça est prévisionnel et que ça m'engage pas sur ma vie, mais je vais quand même essayer de m'y tenir au moins à peu près.

J'ai conscience que cet aspect un peu plus commercial donné à ce site pourra décevoir certaines personnes, mais disons que c'est toujours le compromis pour essayer de gagner un peu d'argent en évitant de trop se transformer en community manager/publicitaire. Comme on dit, « l'argent est le nerf de la guerre », et même si c'était pas ma guerre, ben voilà. (Cette conclusion miteuse prouvera au moins que je ne me suis pas complètement convertie en publicitaire.)

September 23, 2016

Utiliser correctement les espaces insécables (c'est pas si facile)

J'ai écrit un article sur les espaces insécables, les différentes variantes de celles-ci, et comment j'ai fait pour gérer ça dans Crowbook. Pour démontrer visuellement là où sont utilisées les espaces insécables, j'ai ajouté des balises HTML pour qu'elles aient un fond coloré et soient visibles.

Malheureusement, Dotclear ne veut pas me garder ce formatage sur ce blog, donc il faudra que vous alliez voir l'article ici : Utiliser correctement les espaces insécables (c'est pas si facile)

September 20, 2016

(Re)Publication de 17 textes sous licence Creative Commons BY-SA

Histoire que mes derniers articles sur les licences libres et la fiction n'aient pas été que du vent, je me suis attelée à la tâche de republier les textes déjà disponibles sur ce site sous licence libre. Au départ, je pensais me limiter à quelques uns, et rester sous le copyright classique pour les autres, et puis je me suis dit : pourquoi faire dans la demi-mesure ?

Comme je l'expliquais dans un article précédent, Quelle licence libre (ou pas) choisir (pour de la fiction) ?, j'ai décidé d'opter pour la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, en ajoutant une sorte de « note d'intention » pour préciser un peu comment je souhaitais qu'on puisse utiliser ces textes, ce qui donne quelque chose comme ça.

J'ai ensuite entrepris d'ajouter les informations de licence pour un roman, une novella et quinze nouvelles :

Pas tout à fait des hommes

Noir & blanc

Sorcières & Zombies et les textes le composant : Route de nuit, Créatures de rêve, Sortir du cercueil, Une mine de déterrés

Des nouvelles se situant dans le même univers et avec les mêmes personnages qu'Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) : Réagir sans violence, Une histoire pour enfants, Bain de soleil et Dykes VS Bastards.

Des nouvelles diverses : La mémoire de l'eau, Pirate !, Rock'n Troll, Une leçon d'humanité, On ne peut pas faire confiance aux démons, Blonde à forte capacité pulmonaire et Révolution avec un vampire.

Le résultat est que les sources de tous ces textes sont maintenant sur Github. Par ailleurs, la page /index.php?pages/Bibliographie-s%C3... recense maintenant une liste (quasiment) exhaustive des textes disponibles sur ce site et des liens directs vers les formats disponibles (HTML, PDF et EPUB) pour les télécharger. Ils sont maintenant (quasiment) tous écrits dans le même format, ce qui permet une meilleure homogénéité, d'avoir enfin des versions EPUB pour certains textes, et, pour moi, que ce soit beaucoup moins pénible à mettre à jour.

Donc voilà, ce n'est pas encore vraiment la panacée, mais ça devrait tout de même vous permettre d'accéder plus facilement à ces textes. Et, si vous en avez envie, de faire votre propre adaptation, puisque la licence le permet.

(Bon, il y a tout de même un bémol : il manque un texte à tout ça (plus éventuellement des petits que j'ai oubliés dans tout ce bazar), l'Énième Prophétie, qui est un vieux roman, écrit avec LaTeX, et dont la conversion va me demander pas mal de travail. Travail qui ne me motive pas beaucoup, précisément parce que c'est un vieux texte et pas forcément celui dont je suis le plus fière. Mais je vais tâcher de l'ajouter à un moment ou à un autre).

Pour me permettre de pouvoir continuer à diffuser des textes librement, vous pouvez vous abonner sur Tipeee à partir d'1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.