Lizzie Crowdagger's Blog, page 10

July 14, 2017

Crowbook, logiciel libre pour convertir vos livres écrits en Markdown vers PDF, HTML et EPUB, maintenant en version 0.13.0

Vu que ça fait plus de six mois que je n’en avais pas parlé, voici un nouveau billet consacré à Crowbook !

Crowbook, c’est quoi ?

Crowbook est un logiciel libre (licence LGPL) qui convertit des livres écrits au format Markdown vers les format HTML, EPUB et PDF (en passant par LaTeX). Par rapport à d’autres équivalents, Crowbook essaie de faire un peu plus attention à la typographie, particulièrement française, et propose quelques fonctionnalités un peu particulières.

C’est ce que j’utilise maintenant pour la totalité de mes textes auto-édités, que ce soit pour la version disponible sur ce site, pour les fichiers vendus sur les plate-formes de vente en ligne, ou pour les impressions papier. Si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler, vous pouvez regarder au hasard Pas tout à fait des hommes, en version PDF, HTML ou EPUB.

Le format Markdown

L’intérêt du format Markdown pour des textes de fiction, c’est que c’est essentiellement du texte brut et qu’on peut taper à la chaîne sans se poser de questions : c’est le convertisseur qui s’occupe de tout. Un petit exemple :

# Un titre de chapitre

Il y a un peu de syntaxe pour formater un peu, mais en vrai pour un roman à part les

chapitres (marqués avec un # en début de ligne), les sauts de paragraphe (indiqués

par une vide) et les *italiques* ,on n'a pas besoin de grand-chose !

*****

Ah, si, il y a la ligne avec les petites étoiles pour séparer des scènes, que j'utilise

pas mal aussi. Voilà, vous connaissez les trois éléments de syntaxe Markdown

nécessaires pour rédiger un roman !

Le « format Crowbook »

Bon, avec ça vous avez un contenu, mais il manque encore des choses pour générer de vrais documents finis, comme donner un nom d’auteur, un titre à l’œuvre, préciser la langue, dire quels formats doivent être générés, éventuellement mettre une image de couverture, etc. Pour ça, il faut passer quelques indications en plus à Crowbook. Pour un texte court, ça peut se faire à l’intérieur du fichier Markdown, en mettant ces indications en en-tête :

---

author: Jean-Pierre Écrivain

title: Ma première Œuvre !

lang: fr

output: [pdf, html, epub]

---

Ma première Œuvre !

=============

Voilà ma première Œuvre ! Je suis *super* content !

Grâce à Crowbook, je n'ai pas à me prendre la tête

avec la mise en page, la typographie et tout ce merdier,

c'est fabuleux !

*****

Je vais de ce pas publier sur les plate-formes de vente

en ligne et devenir riche.

Une fois le texte écrit, il n’y a plus qu’à exécuter une simple ligne de commande, crowbook -s oeuvre.md, pour générer les fichiers HTML, PDF, et EPUB. Évidement, pour un roman, il y aura plusieurs chapitres, et il faudra un fichier différent pour la configuration du livre que pour les chapitres écrits en Markdown, mais ce n’est guère plus compliqué :

author: Jean-Pierre Écrivain

title: Mon premier roman !

lang: fr

output: [pdf, html, epub]

- prologue.md

+ chapitre_01.md

+ chapitre_02.md

(...)

Fonctionnalités

Bon, vous allez me dire : d’accord, c’est bien beau, mais il y a déjà plein de logiciels libres qui font plus ou moins la même chose, alors c’est quoi les particularités de Crowbook (à part que c’est mon bébé) ?

Grosso-modo, la particularité de Crowbook est de cibler principalement les écrivain·e·s de fiction, avec un focus particulier pour la langue française. Donc concrètement :

Crowbook essaie de respecter la typographie, et particulièrement les règles françaises (lorsque la langue est mise à “fr”), sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il devrait notamment produire des espaces insécables de manière correcte ou des apostrophes typographiques sans que vous ayez à vous en occuper.

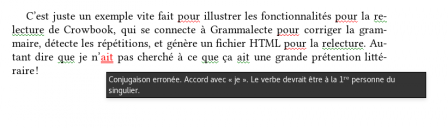

Pour faciliter la relecture, Crowbook a une option (--proofread) pour s’intégrer à un correcteur grammatical (LanguageTool ou Grammalecte) ou pour détecter les répétitions dans votre texte.

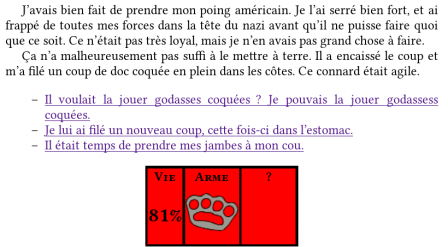

Crowbook propose également un support (actuellement) expérimental pour rédiger des fictions interactives.

Exemple d’utilisation de Crowbook pour la relecture. Crowbook se connecte au serveur Grammalecte pour corriger la grammaire, souligne également (optionnellement) les répétitions, et génère un fichier HTML pour la relecture.

Installer Crowbook

Si vous voulez installer Crowbook, vous pouvez télécharger les exécutables pour la dernière version :

Linux (architecture 64 bits)

Linux (architecture 64 bits) (paquet Debian)

Apple (architecture 64 bits)

Vous pouvez aussi regarder les instructions pour le compiler sur la page Github.

Quoi de neuf ?

Bon, et du coup, cette version 0.13.0, elle apporte quoi de nouveau, par rapport à la dernière fois que j’en ai parlé ? Eh, bien, en dehors de corrections de bugs et de petites améliorations, notons :

Le support de Grammalecte pour la correction grammaticale ;

Un début de support pour écrire des fictions interactives, même si je n’ai pour l’instant pas d’exemple à vous montrer.

Des fichiers de configuration un peu moins verbeux, en permettant notamment de spécifier d’un coup output: [pdf, html, epub, odt, proofread.html] pour générer des fichiers de sortie nommés d’après votre fichier de configuration, plutôt que d’avoir à les spécifier individuellement.

Plus de possibilités de configuration.

L’affichage d’un message d’erreur, tout en essayant de continuer, plutôt que d’arrêter sur le moment.

Le support de la coloration syntactique (pour le code) y compris dans les fichiers PDF et EPUB (grâce à Syntect).

Capture d’écran d’une mystérieuse fiction interactive qui est encore en cours de retravail mais à laquelle vous pourrez peut-être jouer un jour.

Plus d’informations

Pour plus d’informations, consultez la la page Github ou le guide d’utilisation (pour l’instant, les deux sont uniquement en anglais).

Si vous voulez voir un peu plus interactivement à quoi ça ressemble et ce que peut donner Crowbook, vous pouvez jouer avec la version de démo en ligne (plus très à jour, cela dit). Pour des exemples plus concrets (avec des options un peu plus complexes utilisées), vous pouvez aussi regarder le dépôt Github contenant mes textes publics.

Bilan et perspectives

Au départ Crowbook n’était qu’un petit projet expérimental sur lequel je ne pensais pas passer autant de temps. C’est devenu un peu plus gros que ce à quoi je m’attendais. Ça correspond à mes besoins depuis un certain temps, puisque je l’utilise pour tous mes romans et nouvelles, ce qui me donne l’occasion régulièrement de trouver un bug à corriger ou une fonctionnalité à ajouter (c’est le principe du dogfooding)

Si ça peut aussi convenir à d’autres personnes, j’en serai très heureuse. Il y a cependant encore du travail à faire pour rendre ça plus accessible, et notamment pour améliorer la documentation et en proposer une version française (j’ai repris ce passage tel quel depuis mon ancien billet, et je n’ai pas vraiment bossé là-dessus depuis, oups), puisque je pense que Crowbook a surtout de l’intérêt pour les auteurs et autrices francophones. Il y a aussi — toujours — un travail de polissage à faire, améliorer la mise en page proposée par défaut, corriger des bugs, etc, même si je pense que ça s’est amélioré en six mois.

Je me tâte à travailler sur une version proposant une interface graphique, qui pourrait rendre le logiciel plus simple d’accès pour des personnes n’appréciant pas la beauté de la ligne de commandes, mais ça me demanderait pas mal de boulot et dans un domaine pour lequel je ne suis pas très compétente. On verra.

Bref, si vous testez Crowbook et que ça correspond à vos attentes, j’en serai très contente, si vous testez Crowbook et que ça ne correspond pas à vos attentes, n’hésitez pas à faire un bug report pour expliquer ce qui ne va pas.

Si vous aimez ce que j’écris (ou le logiciel Crowbook ^^), vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

July 10, 2017

Le Crowpack : télécharger librement et d'un seul coup tous mes romans et nouvelles publiés sous licence libre

(TL;DR: vous pouvez maintenant télécharger un fichier ZIP contenant l’intégralité de mes textes publiés sous licence libre ici)

Comme vous le savez peut-être, je publie un certain nombre de mes romans et nouvelles (la plupart de fantasy) sous licence libre, en l’occurrence la licence Creative Commons By-ShareAlike.

Cela veut dire que vous avez la possibilité de télécharger ces textes, mais également de les redistribuer et ou de les modifier sous certaines conditions (en gros, tant que ça reste sous la même licence).

Cela fait un moment que j’avais mis en place un dépôt Github pour héberger les fichiers sources de ces textes pour vous permettre d’y accéder plus facilement et éventuellement de proposer des modifications (j’ai eu ainsi quelques corrections de fautes d’orthographe, merci ^^).

Ces derniers jours, j’ai passé un peu de temps à nettoyer ce dépôt pour faire en sorte que les noms des fichiers correspondent au titre actuel et pas à des choses qui n’avaient parfois plus rien à voir.

La conséquence de ça, c’est que ça m’a permis de réaliser une idée que j’avais en tête depuis un moment : proposer des archives ZIP contenant l’intégralité de ces textes libres.

Vous pouvez donc dès maintenant télécharger le Crowpack, c’est-à-dire une archive ZIP contenant l’intégralité de mes textes publiés sous licence libre. Il en existe trois variantes selon le format que vous préférez : PDF, EPUB ou HTML. Donc si vous ne saviez pas avec quoi remplir votre liseuse pour partir en vacances, ça peut faire un début ^^

Tous mes textes ne sont pas publiés sous licence libre, et ce pack n’inclut donc ni La chair & le sang, ni Enfants de Mars et de Vénus, ni Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), qu’il vous faudra donc vous procurer séparément si vous désirez les lire.

Cela dit, ça devrait quand même pouvoir faire un peu de lecture, puisque ces archives ZIP contiennent les textes suivant :

Pas tout à fait des hommes , roman de fantasy (page de présentation);

Noir & Blanc , polar surnaturel (page de présentation);

L’énième prophétie , roman de fantasy ;

le recueil de nouvelles

Sorcières & Zombies (page de présentation), qui contient les

textes suivant :

Route de nuit (page de présentation)

Créatures de rêve (page de présentation)

Sortir du cercueil (page de présentation

Une mine de déterrés (page de présentation)

quelques nouvelles de fantasy urbaine impliquant des membres des

Hell b☠tches et situées dans l’univers

d’ Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) :

Dykes VS Bastards (page de présentation)

Une histoire pour enfants (page de présentation)

Bain de soleil (page de présentation)

Réagir sans violence (page de présentation)

d’autres nouvelles situées dans des univers divers :

Révolution avec un vampire , un mélange

de science-fiction/fantasy avec de la lutte des classes et des

vampires et des thématiques trans (page de présentation)

Blonde à forte capacité pulmonaire , de

la fantasy policière (page de présentation)

La mémoire de l’eau , du polar fantastique (page de présentation)

On ne peut pas faire confiance aux démons, du fantastique (page de présentation)

Une leçon d’humanité, une courte nouvelle qui devait à la base

être le début d’un space-opéra avec des vampires (page de présentation)

Rock’n troll, une courte nouvelle féministe (page de présentation)

Pirate !, une courte nouvelle anti-DRM (page de présentation)

Tromperies sur la marchandise, une nouvelle de fantasy urbaine (page de présentation)

Le mauvais genre des anges, une nouvelle de science-fiction/fantasy (page de présentation)

Je prévois de faire des mises à jour régulières de ce pack, lorsqu’il aura de nouveaux textes publiés sous licence libre ou simplement des mises à jour des textes existants.

Télécharger la version actuelle du Crowpack ici.

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

July 7, 2017

Fermeture de la boutique du 12 au 31 juillet

Vu que je pars en vacances (youpi), la boutique de ce site sera fermée à partir de mercredi prochain, et ce jusqu’à fin juillet (à priori). Si vous commandez des fanzines durant cette période, ils ne seront expédiés qu’en août.

(Cela ne concerne que les fanzines, et pas les livres numériques.)

(Pour les personnes ayant souscrit un abonnement papier sur Tipeee, je vais essayer de faire tout mon possible pour envoyer l’épisode 4 de La chair & le sang avant de partir.)

July 6, 2017

Tromperies sur la marchandise, une nouvelle de fantasy urbaine avec des sorcières, maintenant publiée sous licence libre

Tromperies sur la marchandise, jusqu’ici uniquement disponible pour les abonné·e·s Tipeee, est maintenant publiée sous licence libre (Creative Commons By-ShareAlike). Vous pouvez donc maintenant la télécharger librement sur cette page (ou ci-dessous).

En cette nuit de solstice d’hiver, le conseil des Sages de la Sororité de Sorcellerie se réunit et doit trancher sur une question inhabituelle : Vénus, qui vient de leur apprendre qu’elle est transsexuelle, peut-être continuer à rester une sorcière ?

Une nouvelle où le surnaturel se mêle aux thématiques transgenres, et où les apparences sont parfois trompeuses…

Tromperies sur la marchandise est une nouvelle dont j’avais publié une première version sur mon blog il y a quelques années, et qui a été largement remaniée en 2016. Elle se déroule dans le même univers (que j’ai maintenant décidé d’appeler le « butchiverse ») qu’Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) — où le personnage principal de Vénus était déjà mentionné, à défaut d’apparaître réellement dans l’histoire — et La chair & le sang.. Le thème de cette nouvelle préfigurait d’ailleurs déjà un peu certains sujets traités dans Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires).

Ce texte est disponible aux formats HTML, EPUB et PDF, et les fichiers sources (au format Markdown) sont sur mon dépôt Github. Une version papier au format fanzine peut également être commandée dans la boutique.

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

July 5, 2017

Les licences libres pour la fiction, intérêt et impact pour les auteurs et autrices : les slides

Aujourd’hui a eu lieu la conférence autour de l’intérêt et de l’impact des licences libres pour de la fiction, dans le cadre des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2017. Merci à toutes les personnes présentes, et aux personnes organisant ces rencontres d’avoir accepté ma proposition de conférence ❤️

Je ferai peut-être une version plus rédigée un jour, et il est possible que les RMLL publient un enregistrement sonore, mais en attendant vous pouvez d’ores et déjà télécharger les slides que j’ai utilisés pour la présentation (au format PDF). Les sources sont disponibles au format LaTeX, sous licence CC-By-SA, sur Github.

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

July 2, 2017

Enfin une vraie écrivaine de fantasy : le « guide des personnages » de la série La chair & le sang

Depuis le deuxième épisode de la série de fantasy urbaine lesbienne (et vampirico-punko-garou) La chair & le sang, j’ai ajouté un « Résumé des épisodes précédents » au début de chaque épisode. (Sauf pour la version fanzine, pour l’aspect pratique : réduire le nombre de pages rend l’agrafage moins compliqué…)

Il y a évidemment un aspect utilitaire à la chose : rappeler brièvement certains évènements pour les personnes qui suivent le rythme de parution de la série, et ont donc eu deux mois pour oublier ; et éventuellement permettre à quelqu’un qui n’aurait pas compris qu’il s’agit d’une série feuilletonnante (et n’aurait donc pas lu les précédents épisodes) d’espérer un peu se raccrocher en cours de route. Cela dit, un aspect non négligeable qui m’a poussée à inclure ce « résumé des épisodes précédents », c’était que je trouvais l’exercice amusant, et que ça permettait de faire un clin d’œil aux séries télés.

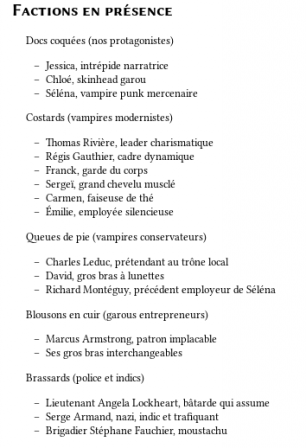

Pour le prochain épisode, qui devrait être disponible dans quelques jours aux abonné·e·s Tipeee (et le premier août pour le reste du monde), j’ai décidé d’y adjoindre aussi un guide de personnages, en l’occurence nommé « Factions en présence ». Là encore, ce n’est pas tant que je pense que c’est indispensable pour suivre l’œuvre, mais parce que j’étais toujours assez amusée par ces livres de fantasy qui commencent par (en plus d’une carte) avoir une généalogie ou un guide expliquant à quelle Maison ou quel clan appartient tel personnage (mention spécial pour les guides de personnages du trône de fer, qui composent à eux seuls un nombre de pages considérables).

Voici donc, en avant première, ces factions en présence (attention : même si la plupart des personnages sont présentés au début du premier épisode, et qu’il y a peu d’indications substantielles, les plus récalcitrant·e·s au spoiler feraient peut-être mieux d’éviter une lecture trop détaillée s’ils ou elles n’ont pas lu les précédents épisodes).

(Cliquez sur l’image pour l’agrandir.)

(Cliquez sur l’image pour l’agrandir.)

Bref, voilà, ça n’apporte sans doute pas grand-chose, mais ça m’a fort amusée de le faire. Et puis, maintenant, j’ai enfin l’impression d’être une vraie écrivaine de fantasy… quoique, pas tout à fait, il manque encore une carte. Ou peut-être un plan de métro ?

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

June 30, 2017

Conférence à Saint-Étienne sur les licences libres pour la fiction, le 5 juillet, dans le cadre des RMLL

Je suis contente de vous annoncer (un peu tardivement) que je présenterai dans quelques jours une conférence autour des licences libres et de la fiction, dans le cadre des RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre), qui commencent dès demain (1er juillet).

Pour plus d’informations, vous pouvez voir la fiche de présentation sur le site des RMLL.

Rencontres Mondiales du Logiciel Libre

Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) sont un cycle de conférences, d’ateliers et de tables rondes autour du Libre et de ses usages.

Elles existent depuis 2000, et ont lieu cette année pour la 17ème fois, 1er au 7 juillet. Cette année, elles se déroulent à Saint-Étienne.

Pour plus d’informations sur les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, vous pouvez consulter le site des RMLL 2017 .

De quoi je vais parler

Voici la description que j’ai mise dans la fiche de présentation ; et maintenant qu’il s’agit de faire tenir tout ça en quarante minutes, je réalise que j’ai été un peu enthousiaste dans la liste de questions que je voulais aborder, mais je vais faire de mon mieux.

Si certain·e·s auteurs et autrices sont enthousiasmé·e·s par les idées de licences libres, force est de constater que ce n’est pas le cas de tout le monde. Il faut dire que la situation de beaucoup d’auteurs et d’encore plus d’autrices est précaire, et que la perspective que des éditeurs puissent publier une œuvre sans avoir à payer de droits d’auteurs a de quoi inquiéter. De fait, les débats entre « libristes » et « auteurs » (forcément deux camps bien distincts) sont régulièrement houleux et révélateurs de tensions (comme par exemple après la publication de Glénat de la bande dessinée Pepper&Carrot, publiée sous licence libre).

Parallèlement, le monde de l’écriture est en pleine mutation : développement du numérique (certes d’une manière qui chamboule moins le paysage que les évolutions qu’ont connu les domaines de l’audiovisuel), émergence de l’auto-édition et du crowdfunding, popularité des fanfictions… Autant de choses qui rendent moins impensable une conciliation entre licences libres et l’objectif de tirer des revenus de sa plume. Mais, en même temps, qui permettent aussi le développement de technologies pour rendre le lecteur ou la lectrice capti·f·ve et contrôler ses usages.

Au cours de cette conférence, j’aimerais m’interroger (à défaut des réponses tranchées) sur les questions suivantes :

Est-il pertinent de calquer les idées de licence libre qui sont avec le logiciel sur de l’art ?

Les licences libres nuisent-elle aux auteurs (individuellement et collectivement) ? Sont-elles du pain béni pour des éditeurs peu scrupuleux ?

Le développement de l’auto-édition est-elle une force d’émancipation pour les auteurs ? Ou, au contraire, s’inscrit-elle dans une logique d’« ubérisation » ?

Faut-il encore défendre le fait de pouvoir vivre de l’écriture et d’en faire son métier, à l’heure où tout le monde est devenu créateur ?

Le libre est-il le premier pas vers la collectivisation des moyens de production, ou simplement une manière pour certains d’exploiter le travail gratuit que d’autres fournissent ?

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

June 27, 2017

Merci à toutes les personnes passées samedi à la Plume Noire !

Je me rends compte que si je pense (en général) à annoncer les événements auxquels je participe sur ce blog, je pense rarement à faire un billet après, ce qui est un peu idiot.

Je voulais donc, pour une fois, remercier la librairie La Plume Noire de m’avoir accueillie samedi dernier et de m’avoir permise de présenter quelques livres et de discuter de la représentation des personnes LGBT dans la fiction. Je voulais aussi et surtout l’ensemble des personnes présentes, en tout cas pour moi c’était un chouette moment ❤️.

Pour les personnes qui auraient souhaité venir mais ne pouvaient pas être présentes pour une raison ou pour une autre, je posterai sans doute, quand j’aurais le temps, une version un peu rédigée des notes que j’avais prises ; en attendant, vous pouvez toujours écouter l’émission d’On est pas des cadeaux du vendredi 21 avril, où le format était différent mais où j’ai parlé plus ou moins des mêmes thématiques.

Merci encore ❤️

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir en vous abonnant (à partir d’1€ par mois) sur Tipeee, et vous aurez en contrepartie accès à des textes inédits (et des zines à partir de 5€ par mois !).

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :

June 21, 2017

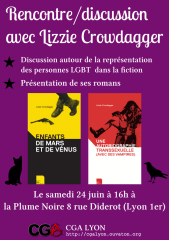

Rencontre et discussion autour de la représentation des personnes LGBT dans la fiction à La Plume Noire à Lyon, samedi 24 juin à 16h

J’ai le plaisir de vous annoncer que je serai ce samedi 24 juin à la librairie La Plume Noire à Lyon à partir de 16h, pour présenter quelques-uns de mes livres mais aussi discuter autour de la représentation des personnages LGBT dans la fiction. Plus d’information ici, ou copié/collé ci-dessous.

J’ai le plaisir de vous annoncer que je serai ce samedi 24 juin à la librairie La Plume Noire à Lyon à partir de 16h, pour présenter quelques-uns de mes livres mais aussi discuter autour de la représentation des personnages LGBT dans la fiction. Plus d’information ici, ou copié/collé ci-dessous.

Le samedi 24 juin à 16h, la libraire La Plume Noire accueillera Lizzie Crowdagger pour une rencontre/discussion au cours de laquelle elle présentera quelques-uns de ses romans :

Enfants de Mars et de Vénus, polar fantastique avec des lesbiennes, de la sorcellerie, des motos et des camions ;

Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), qui comme son titre l’indique parle de transidentité et de vampirisme, mais aussi de ballistique et de pyrotechnie.

Ce sera aussi l’occasion de discuter plus largement de la représentation des thématiques LGBT (et plus particulièrement des lesbiennes et femmes trans) dans la fiction.

En effet, les œuvres de fiction les plus populaires, lues et surtout vues par le plus de personnes, font rarement de place à ces personnages, l’histoire étant généralement centrée autour d’hommes hétérosexuels cisgenres. Lorsque des œuvres traitent principalement de thématiques LGBT, c’est souvent d’une manière pédagogique ou « éducative », parfois de manière très larmoyante, et pas toujours très powerful pour les personnes LGBT, puisque l’objectif reste souvent de permettre aux personnes hétérosexuelles cisgenres de s’« éduquer » et d’« apprendre des choses », et que peu d’œuvres osent s’adresser directement aux personnes LGBT, et prendre le risque de ne pas être suffisamment « vendeur » pour le plus grand nombre.

Comment, lorsqu’on est lesbienne gay, bi ou trans, peut-on espérer trouver des œuvres de fiction qui puissent permettre de se construire et de se sentir plus fort·e, ou simplement de passer un moment de détente pour oublier un peu les violences, agressions et discriminations quotidiennes ?

Le samedi 24 juin à 16h à La Plume Noire

8 rue Diderot, Lyon 1er (Métro Croix-Rousse/Croix-Paquet)

Plus d’informations sur :

Lizzie Crowdagger et ce qu’elle écrit : http://crowdagger.fr

La Plume Noire et la CGA Lyon : http://cgalyon.ouvaton.org

June 16, 2017

Réflexion sur le financement participatif, l'auto-édition et les changements dans le rapport à la création

Dans un billet précédent, j’ai fait un petit bilan de Tipeee et discuté de son intérêt éventuel pour les auteurs, essentiellement dans une logique bassement financière. Dans ce billet-ci, je voudrais tenter d’esquisser quelques réflexions sur les implications politiques et « éthiques » de ces changements dans la création qu’impliquent ce type de financement participatif, mais aussi l’auto-édition et d’autres évolutions.

Au final, je ne suis pas très satisfaite de cet article et j’ai plus l’impression de jeter des pensées en vrac, mais vu que ça fait un moment que je suis dessus, j’ai préféré le publier tel quel, donc ce n’est vraiment pas à prendre comme une vérité absolue ou une position tranchée, mais bien comme une esquisse de réflexion.

Le modèle classique

Avant de commencer, examinons un peu le modèle « classique ». Dans celui-ci un auteur ou une autrice envoie un manuscrit à un éditeur (ou celui-ci contacte un auteur), qui accepte de le publier (ou n’accepte pas, mais dans ce cas l’histoire s’arrête ici). L’éditeur imprime ensuite le livre, et le vend, en passant par un distributeur et des librairies, et reverse des droits d’auteurs.

Dans ce modèle, celui qui détermine la valeur d’une œuvre, c’est en premier lieu l’éditeur, qui décide de quelle œuvre est digne d’être publiée ou pas. C’est ensuite la critique, et le public (qui décide de l’acheter ou pas), en passant par le distributeur et les librairies (qui décident si le livre sera mis en avant ou pas), mais en pratique c’est souvent le fait d’avoir tel ou tel éditeur qui va conditionner l’accès à telle distribution, telle librairie, et tel réseaux de critiques, et donc en bonne partie au public (un petit éditeur ne sera pas aussi bien diffusé qu’un grand, un éditeur généraliste pas diffusé aux mêmes endroits qu’un éditeur spécialisé, etc.).

L’éditeur est le principal garant de la qualité d’une œuvre : il publie uniquement des œuvres dont il estime que la qualité littéraire est suffisante. Par ailleurs, il les retravaille ensuite, en concertation avec l’auteur. L’éditeur peut prendre des risques, et décider d’investir de l’argent dans une œuvre même s’il sait qu’elle risque de ne pas marcher financièrement. Si les librairies et le distributeur ne décident pas des œuvres qui sont publiées ou non, elles peuvent néanmoins mettre en avant les livres qu’elles jugent les meilleures, d’un point de vue littéraire.

Bref, dans ce modèle, ce qui prime c’est la qualité littéraire de l’œuvre.

Évidemment, le modèle que je viens de présenter est on ne peut plus théorique : en pratique, mis à part (et encore) cas d’associations à but non lucratif, un éditeur aura tout intérêt à publier un livre qu’il trouve médiocre s’il pense qu’il va faire de très grosses ventes, de même qu’un·e libraire aura intérêt à mettre en avant les best-sellers plus que ses choix personnels. Il y a de fait une certaine contradiction entre l’objectif de promouvoir la qualité littéraire (ou du moins une certaine vision de celle-ci, puisqu’elle est indéfinissable et impossible à mesurer) et celui de faire de l’argent, ou du moins de ne pas mettre la clé sous la porte.

Dans ce modèle, on a donc deux facteurs qui permettent de déterminer le succès d’un livre :

la popularité auprès du public, c’est-à-dire le nombre de ventes[1] ;

la qualité « littéraire », qu’on ne peut pas mesurer en soi mais qui peut être « validée » par un certain nombre d’instances intellectuelles (critiques, prix, etc.), et qui entraine une certaine rémunération en plus de celles provenant directement des ventes (bourses, invitations prestigieuses rémunérées, récompenses, etc.).

Auto-édition

Dans le modèle de l’auto-édition, on squizze complètement l’éditeur, puisque c’est l’auteur ou autrice qui est son ou sa propre édit·eur·rice. Il n’y a donc plus personne pour s’assurer que l’œuvre publiée est d’une certaine qualité, et c’est d’ailleurs un des reproches fréquents faits à l’auto-édition : il y a sans doute des livres bien, mais il y en a beaucoup trop qui sont mauvais, il n’y a personne pour faire le tri, etc..

Dans ce modèle, le principal et quasi unique critère de succès est le nombre de ventes. On a tendance à penser ce système sans « filtre », mais je pense que ce n’est pas tout à fait aussi exact : la plate-forme de vente (qui n’est, au final, jamais qu’une librairie en ligne) effectue un choix de mise en avant un peu de la même manière que peut le faire un·e libraire. Certes, contrairement à ce·tte dernier·e, c’est pratiquement uniquement le facteur commercial qui prime, et principalement sous forme d’algorithmes automatisés, mais il serait illusoire de penser ces algorithmes comme neutres. Le fait de choisir telles catégories pour ranger les livres, de choisir tels critères pour les classer ou les mettre en avant est tout sauf neutre et va privilégier certains ouvrages et en masquer d’autres.

Toujours est-il que dans ce modèle, comparé à l’édition, il n’y a dans les faits qu’une seule chose qui détermine le succès de l’œuvre : la popularité auprès du public, puisqu’à partir du moment où une œuvre n’est pas éditée il est assez illusoire de pouvoir espérer obtenir une reconnaissance littéraire.

Ce qui est intéressant à mon avis, comparé à l’édition, c’est que le seuil pour qu’il s’agisse d’un succès est sans doute plus bas : pour un éditeur, vendre un livre à une cinquantaine d’exemplaires est en général un échec cuisant ; pour un·e auto-édiité·e, cela peut être considéré comme satisfaisant, en particulier s’il s’agit de genres qui n’ont pas un très grand public et ne se vendent pas très bien. L’auto-édition peut donc permettre de publier des œuvres qu’un éditeur ne pourrait pas se permettre de publier (parce qu’il y a les frais d’impressions, de maquettage, de réalisation de couverture, de corrections, etc.).

Le financement participatif

Pour finir, regardons un peu le fonctionnement du financement participatif, qui n’est jamais au final qu’une variante de l’auto-édition[2]. Dans ce modèle, l’auteur ou l’autrice met à contribution son public pour lui demander des dons réguliers (ou pas, d’ailleurs, je pense que cette analyse s’applique aussi pour des financement participatifs non réguliers comme Ulule ou Kickstarter).

En apparence, on pourrait penser que ce système est assez similaire au précédent, et que c’est avant tout la popularité auprès du public qui va déterminer le succès d’un livre ou d’un·e écrivain·e. Il me semble pourtant qu’il s’agit de quelque chose d’un peu différent, qui ne demande pas tant une certaine « popularité » qu’une forme d’« adhésion » ; ou dit autrement, ce n’est pas tant le nombre de lecteurs et lectrices qui importe, mais le nombre de « fans », ou en tout cas de personnes prêtes à passer un cap un peu supérieur à celui du simple achat du livre fini.

Je pense que ça a des conséquences qui sont en partie positives : certains types de livres (ou d’autres médias, d’ailleurs) ont un public restreint, mais qui est prêt à payer parce qu’il y a un vrai besoin que de telles œuvres existent. Le financement participatif peut donc permettre de financer la création d’œuvres qui n’auraient pu se faire ni avec une validation éditoriale, ni en comptant sur un grand nombre de ventes.

D’un autre côté, dans ce modèle il ne s’agit souvent plus tant de payer pour acheter un livre, mais de soutenir un projet ou une personne.Dans ce cas, ce qui détermine le succès d’une œuvre, ce n’est plus uniquement la qualité de celle-ci (qu’il s’agisse de qualité en terme de « popularité » ou en terme de « qualité littéraire »), mais également le « charisme » de l’auteur, ou plutôt du « porteur de projet ».

Un problème de personnalisation

Évidemment, c’est un élément qui n’est pas non plus complètement absent des modèles précédents : on achète souvent un livre parce que c’est Untel qui l’a écrit ; les livres de stars auront sans doute plus de succès, indépendamment de leur contenu, que ceux d’anonymes ; et il est plus facile de trouver un éditeur lorsqu’on a un certain réseau de connaissances. Là où je vois une différence, c’est que j’ai l’impression que ce système pousse beaucoup plus les auteurs et autrices à se « mettre à nu ».

En regardant de nombreuses pages Tipeee et Patreon (que ce soit pour mon article précédent ou pour avoir des idées de contreparties pour le mien), j’ai été assez frappée de voir le nombre de contreparties qui ne concernent pas l’œuvre, mais une forme d’accès à l’intimité de l’auteur ou autrice : chat/visioconférence, accès à des photos, rencontre en tête à tête…

(Même la contrepartie hyper-courante « votre nom dans les remerciements » m’interroge : certes, dire « merci », cela paraît la moindre des choses, mais… lorsque je m’abonne à Mediapart, je ne m’attends pas à ce que mon nom apparaisse dans une longue liste en bas d’un prochain article. Même (pour reprendre la métaphore prisée par le créateur de Tipeee) lorsque je met quelques pièces dans le chapeau d’un musicien qui fait de la guitare dans le métro, je ne m’attends pas à ce qu’il cite mon nom à la fin de la prochaine chanson. Il paraît important de faire sentir au donateur ou à la donatrice qu’il/elle est important·e ; quand bien même c’est fait de manière un peu hypocrite, en fin de générique d’une vidéo Youtube au milieu de cinquante noms que personne ne lit jamais. Certains « créateurs » résolvent ce problème de la surabondance de noms à citer en faisant de « votre nom dans les remerciements » une récompense chère et limitée aux plus généreux (et aux plus riches) des donateurs. Peut-être que je suis une connasse ingrate, mais j’ai choisi de ne pas proposer du tout ce type de contrepartie : après tout, pourquoi quelqu’un qui fait un don sur Tipeee mériterait-il/elle plus d’être remercié·e publiquement que quelqu’un qui a acheté un (voire plusieurs) de mes livres dans une librairie ?)

Cet accès à l’intimité de l’auteur ou autrice se fait aussi dans les descriptions des projets et donc de leur porteurs et porteuses. Quand j’ai créé ma page Tipeee, je me suis d’abord sentie un peu « obligée » d’expliquer pourquoi je demandais de l’argent, et aussi comment obtenir telle ou telle somme impacterait mon quotidien : je pourrais me payer du chauffage, mettre un peu de beurre dans les pâtes, ne plus flipper pour le loyer, me payer une Harley (ça, c’était si je gagnais beaucoup, hein). Comme ça me mettait un peu mal à l’aise, j’ai depuis corrigé le tir, en présentant plutôt ça comme l’accès à du contenu : pour 1€, vous avez du contenu numérique, pour 5€ des fanzines, si j’obtiens 100€/mois je posterai des passages supprimés, si j’en ai 200€ je ferai des autocollants. Il n’empêche qu’avec ce système j’ai l’impression que ça pousse à livrer des bouts de son intimité ou de sa vie privée pour obtenir une sympathie du public et le pousser à donner (en tout cas pour les auteurs et autrices peu reconnues, mais qui sont l’essentiel de ceux et celles qu’on trouve sur ces plateformes). Et j’avoue que je me demande parfois un peu « quand même, si je la jouais un peu plus misérabiliste, est-ce que je ne gagnerais pas un plus d’argent ? ».

(Même si ça ne concerne pas la création, je trouve que c’est aussi quelque chose qu’on voit aussi malheureusement beaucoup dans les « pots communs » pour soutenir une personne en difficulté, payer une opération, etc. Dans un « marché » où il y a beaucoup plus de personnes dans la merde que de personnes prêtes à filer beaucoup d’argent, on ne peut pas juste dire qu’on a besoin d’argent pour payer telle opération, mais il s’agit de montrer des échanges avec le médecin et des honoraires détaillés pour justifier sa bonne foi, d’expliquer à quel point la situation actuelle cause une souffrance physique ou psychique, etc.)

Je fais ce reproche pour le financement participatif, mais je pense qu’il est vrai un peu partout. Même pour un livre édité (et encore plus pour un livre auto-édité), il est de bon ton d’être présent sur les réseaux sociaux ; présence qui implique un minimum d’interactions, et qui encourage quand même pas mal à parler de soi. Je ne suis pas super élitiste à regretter l’époque bénie où les auteurs étaient inaccessibles sur leur piédestal, mais je pense que cette injonction à rendre accessible son intimité est de plus en plus présente, et (évidemment) pas que pour les écrivain·e·s.

Une exposition d’autant plus indispensable qu’on est minorisé·e

Par ailleurs, il me semble que cette forme d’injonction à rendre accessible son intimité est d’autant plus forte, et touche différemment, lorsqu’on est une femme ou qu’on fait partie de groupes minorisés. Ça rejoint d’ailleurs la façon dont les œuvres sont perçues et analysées : les hommes blancs (hétéros, cisgenres, valides, etc.) pourront parler de manière universelle et « détachée » ; tandis que les œuvres de femmes et de personnes minorisées seront beaucoup plus souvent considérées comme autobiographiques, reflétant forcément leur vécu et leur position sociale, là où celle des hommes sera considérée comme « neutre ».

En regardant rapidement sur Patreon des « créateurs » et « créatrices » de fiction LGBT et non spécifiée comme LGBT, j’ai remarqué que la présentation des artistes avait tendance à différer. Dans le premier cas, il s’agit de livrer une forme de liste sur des éléments identitaires de la personne avant ce qu’elle fait : « I’m a twenty-something, gender fluid child playing at being an adult. I am also a self-published writer », « I’m a Mexican trans woman working as a writer, translator, and editor ». Dans le second, il n’y a pas cette première partie, et c’est la deuxième qui est mise en avant : « I’m a writer, editor and publisher of speculative fiction, which means anything from magic realism to horror ».

On peut sans doute expliquer en partie cela par le fait que les groupes minorisés sont constamment soumis à cette injonction à se rendre accessibles et à rendre leur vie privée disponible. Pour prendre uniquement les personnes LGBT, on peut penser à l’omiprésence de questions du type « c’est laquelle qui fait l’homme ? » adressée à un couple lesbien, ou encore « est-ce que tu es opéré·e ? » à une personne trans.

Il y a sans doute également un aspect plus communautaire, ces façons de se présenter reprenant au final une façon de faire (discutable, mais ce n’est pas le sujet) dans certains cercles « militants » ; on peut aussi supposer que l’objectif, pour du financement participatif, est de montrer qu’il ne s’agit pas juste de financer un auteur ou une autrice, mais une personne d’un groupe marginalisé qui est sous-représenté, et donc de faire appel à un soutien communautaire.

Ce soutien communautaire permet à certain·e·s artistes de connaître un certain succès qu’elles n’auraient peut-être pas connues ni dans l’édition classique, ni dans l’auto-édition sur des plate-formes. Mais cette survisibilité peut aussi entraîner des attaques violentes de groupes réactionnaires, comme le montrent les attaques récentes (et pas que récentes, d’ailleurs) contre Sophie Labelle. Les personnes appartenant à des groupes minorisés sont donc d’autant plus poussées à s’exposer, mais en le faisant elles prennent beaucoup plus de risques.

Un système injuste

Au vu de ce que j’ai dit précédemment, on pourrait en conclure que le financement participatif est un système injuste, et c’est un reproche que j’ai vu pour le critiquer. Je pense qu’il est en partie déplacé, non pas parce qu’il est faux, mais parce qu’il est tout aussi vrai pour les autres systèmes de publication. La rémunération, comme le succès (les deux étant en général corrélés, et le succès est en soi une forme de rémunération) d’un·e écrivaine est quelque chose de fondamentalement injuste, puisqu’à quantité de travail égal, on pourra avoir dans un cas à peu près zéro rémunération/succès, ou alors être un best-seller et gagner des millions.

Dans le cas de la publication par un éditeur, les chances de succès viennent du fait de réussir à convaincre d’une part le public (qui doit acheter l’œuvre) et d’autre part une forme d’« élite littéraire » (d’abord l’éditeur qui décide de publier le livre ou pas, et quel éditeur, puis éventuellement les critiques, les jurys, etc.). Dans l’auto-édition, il s’agit là uniquement de convaincre le public d’acheter l’œuvre. Dans le financement participatif, il s’agit de convaincre la portion la plus enthousiaste de ce public de donner de l’argent régulièrement.

Certes, cela se fait peut-être plus sur des bases de rapport à la personne et moins uniquement sur l’œuvre (même si ce n’est jamais complètement uniquement sur l’œuvre). Cela dit, je ne pense pas que cela en fasse quelque chose de fondamentalement plus injuste et qu’il y ait une forme de pureté de la qualité littéraire. Il me semble qu’au final il s’agit juste de « classements » sur des bases un peu différentes mais au final toutes aussi arbitraires les unes que les autres, qui demandent toutes un mélange de chance et de travail (pour produire un texte étant reconnu comme « littéraire », pour produire un livre « vendeur » , pour construire et garder de bonnes relations avec des éditeurs amis, ou pour apparaître comme quelqu’un de « cool » et qu’il faut soutenir). Le financement participatif est sans doute plein de défauts, mais je pense qu’il peut au moins avoir l’avantage, en suscitant l’adhésion d’une communauté, même restreinte, de permettre le financement de projets ou la rémunération d’auteurs et d’autrices qui sont situé·e·s sur des thématiques qui seraient trop spécifiques pour toucher un public large (du moins pour celles et ceux qui ne bénéficient pas de l’autre levier potentiel qui est la reconnaissance littéraire, mais qui, elle aussi, est plus difficilement accessible pour des groupes minorisés).

Une dévalorisation de la qualité littéraire

Un autre reproche souvent fait à l’auto-édition (et également sous sa forme de financement participatif), c’est la dévalorisation de la qualité littéraire. J’avoue que je ne suis pas sensible à cet argument, et que je ne vais pas m’étaler dessus, parce que je pense que la notion de « qualité littéraire » est assez arbitraire et subjective, et qu’elle correspond plus aux codes de bon goût d’une certaine élite. Après, je pense que le fait de chercher la popularité entraîne des risques de vouloir s’adapter et produire quelque chose de « calibré » pour que ça marche auprès du public ; mais on pourrait dire la même chose lorsqu’il s’agit de vouloir produire des textes étant considérés comme ayant une « haute valeur littéraire », et capables de plaire à la (bonne) critique et de remporter des prix prestigieux.

Au final, je pense que cette situation est l’énième itération d’une sorte de conflit dans la culture, c’est-à-dire qui détermine quelles œuvres sont bonnes ? Le vote du public ? Des critiques ? Des académiciens ? Des éditeurs ? Des libraires ? Je ne pense pas qu’elle soit complètement inintéressante, parce que ça permet aux lecteurs et lectrices de découvrir des livres (si je fais confiance à un éditeur/une librairie/un·e critique, je peux acheter presque les yeux fermés le livre recommandé même si je ne connais pas, en sachant que je vais avoir des chances de l’apprécier), mais je pense que c’est des choses qui évoluent « naturellement » et qui commencent à exister pour l’autoédition (avec par exemple des blogueu·r·se·s littéraires et autres booktubeu·r·se·s qui, qui sait, seront peut-être l’élite littéraire d’après-demain).

Un modèle capitaliste qui va envoyer des gens au chômage ?

Parmi les reproches faits à l’auto-édition et au financement participatif, il y a aussi le fait qu’il s’agit de participer à un système prédateur et capitaliste, qui donne la part belle à Amazon, et qui met en péril tous les métiers de la chaîne du livre que sont les éditeurs, distributeurs et libraires.

Bon, tout ceci n’est pas entièrement faux, mais je trouve que c’est un peu idéaliser l’industrie « classique » du livre : Hachette et la Fnac ne sont pas moins capitalistes qu’Amazon. On met toujours en avant les petites librairies, sans dire que les ventes de livres papiers passent beaucoup par des grandes surfaces spécialisées (Fnac, Furet du Nord) ou pas (Carrefour, Auchan). À l’inverse, dans ce débat on mentionne rarement que si les petites librairies ont du mal à survivre, ce n’est peut-être pas tant à cause de l’auto-édition qu’à cause des augmentations des prix des loyers.

Par ailleurs, en soi l’auto-édition n’est pas spécialement incompatible avec la librairie : une librairie peut très bien vendre des livres papier auto-édité·e·s, et un service indépendant de vente de livres numériques (bref, une librairie numérique) peut très bien accepter les ebooks d’auto-édité·e·s ; si elles ne sont pas très chaudes ou ne font pas d’efforts pour le faire, ce n’est pas vraiment la faute des auto-édité·e·s.

Même pour les éditeurs, ce n’est pas en soi complètement incompatible avec l’auto-édition : souvent, les auteurs et autrices qui s’auto-éditent le font parce qu’ils/elles n’ont pas trouvé d’éditeurs, et sont rarement complètement fermé·e·s à l’idée de signer un contrat avec un éditeur qui propose des dispositions correctes. Le problème principal de ce côté-là, c’est peut-être que d’avoir l’auto-édition comme alternative peut permettre à des auteurs et autrices d’être un peu plus exigeantes sur ce que « conditions correctes » peut vouloir dire.

Et encore, je ne serais pas si optimiste là-dessus. Au contraire, j’envisage très bien des éditeurs mettre en avant qu’un·e écrivain·e a déjà gagné un peu d’argent grâce à son Tipeee ou Patreon comme argument pour donner une rémunération dérisoire (*tousse* Glénat *tousse*).

Après, je pense que les éditeurs peuvent permettre des choses positives que le financement participatif et l’auto-édition ne permettent pas vraiment, en tout cas sous leurs modèles actuels. Idéalement, un éditeur peut permettre de sortir un peu de l’individualisme, en permettant à un·e écrivain·e pas connu·e de « percer » un peu, en profitant du succès d’une œuvre pour remettre en avant une autre qui était passée inaperçue (ou pour financer la sortir d’un livre pas rentable), en aidant un·e écrivain·e à « s’améliorer », etc. De même, les librairies indépendantes peuvent mettre en avant des livres un peu plus confidentiels qui ne seraient jamais mis en avant sur Amazon ou la Fnac, et se servir des ventes des best-sellers pour inviter et donc donner une chance à des auteurs et autrices peu connu·e·s.

C’était mieux avant ?

Ceci étant dit, je pense qu’il y a certainement des choses à repenser un peu dans l’auto-édition, d’autres qui évolueront dans les années à venir (pour le meilleur ou pour le pire), mais je pense qu’on ne peut quand même pas ignorer un fait, c’est que si des auteurs et autrices se tournent vers ces solutions pour gagner de l’argent, c’est quand même en bonne partie parce que la « chaîne du livre » ne permet pas aux auteurs et autrices de gagner leur croûte. Je doute que l’auto-édition ou le financement participatif permette à une majorité d’écrivain·e·s de le faire, mais ça complète un peu, et en tout cas c’est une piste qui est explorée pour ces raisons, de même que des gens deviennent chauffeurs Uber ou livreurs Deliveroo parce qu’ils ne trouvent pas de boulot.

La multiplication de moyens de gagner un peu d’argent avec ses « créations » (le terme « travail » est rarement utilisé) pour compléter un salaire pas mirobolant ou des allocations qui le sont encore moins (en espérant faire partie des quelques élu·e·s — toujours ceux et celles mis·e·s en avant, évidemment — qui pourront en vivre confortablement) s’inscrit dans l’air du temps. Si, lorsqu’on parle de l’auto-édition, du financement participatif pour la culture, etc., on discute beaucoup de l’impact (positif ou négatif) sur l’Art ou la Littérature, je pense que c’est au final une question assez secondaire par rapport à la manière dont ça s’inscrit dans une évolution des rapports au travail, qui vise un peu à transformer tout le monde (ou le maximum de personnes) en auto-entrepreneurs/« indépendants » précaires, où c’est chacun·e pour sa pomme dans sa galère, avec le rêve qu’on fera peut-être partie de la poignée d’élu·e·s qui « réussiront ».

Pour autant, je pense qu’il ne faut pas tomber dans le piège d’idéaliser les modèles précédents, alors que c’est la faillite de ceux-ci qui a conduit autant de personnes à se tourner vers ces solutions (au niveau de l’écriture, le modèle de l’édition traditionnelle, mais on peut parler plus généralement du chômage de masse et de la précarité généralisée).

Faut-il pouvoir vivre de son art ?

Je pense par ailleurs qu’il faut faire attention avec la revendication de « pouvoir vivre de son art » . Certes, il est plus que légitime que des aut·eur·rice·s ou autres « artistes » veuillent avoir les moyens d’une existence décente et cherchent par conséquent à tirer des revenus de leurs créations, dans un monde porté par le paradoxe du chômage de masse mêlé à la volonté des patrons de faire travailler leurs employé·e·s plus et plus longtemps. Cependant, je pense qu’il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de l’Artiste situé en-dehors du monde (et en particulier en dehors de la catégorie des travailleur·se·s), et, dans un monde idéal, je pense surtout qu’il faudrait que le travail nécessaire au fonctionnement de la société soit mieux réparti entre tou·te·s, pour laisser à chacun·e la possibilité de créer, sans qu’il y ait nécessairement besoin de le monétiser pour pouvoir survivre. À ce sujet, je vous invite d’ailleurs à lire l’article récent de Tanx, portrait de l’artiste en travailleur.

D’un côté, il faut bien admettre que le mantra que je voyais beaucoup quand je commençais à écrire, « de toute façon peu de personnes vivent de l’écriture, la plupart ont un travail à côté »[3], ne marche plus lorsqu’il n’y a plus de travail à côté[4] ; de l’autre, le message que je vois beaucoup chez les auto-édité·e·s, qu’on pourrait résumer à « quand on veut, on peut, et à force d’acharnement on peut avoir du succès et devenir patron à la place du patron » est complètement illusoire et ne donne l’impression de marcher que parce qu’on met en avant les quelques success-stories et jamais les échecs, pourtant beaucoup plus nombreux. Dans tous les cas, ceux pour qui ça marche vraiment, c’est Amazon, Lagardère, Kickstarter et compagnie, bref ceux qui se nourrissent et exploitent sur le rêve de « peut-être que si tu t’acharnes, tu réussiras ».

Au niveau individuel, on en est souvent réduit·e à choisir le moins pire pour soi, mais je pense important d’essayer de conserver une certaine lucidité sur le fait que dans tous les cas c’est un système qui est loin d’être idéal, et est au contraire profondément injuste et inégalitaire. Dans ce grand jeu de roulette (truqué, puisque tout le monde n’a clairement pas les même chances), plutôt que d’espérer croire qu’on fera partie des Élu·e·s si on s’acharne suffisamment et si le Destin nous sourit, il me paraît plus sain (et mathématiquement plus efficace, d’un point de vue probabiliste) d’œuvrer pour renverser la table et construire autre chose.

Notes

[1] Même si l’on trouve parfois des livres que personne ne semble avoir aimé mais que tout le monde a l’air d’avoir lu.

[2] Le financement participatif peut aussi être utilisé par des éditeurs (et est au final une version modernisée de la souscription), mais je parle ici d’auteurs ou autrices qui font appel au financement participatif directement, sans passer par un éditeur.

[3] Qui est tout de même bien pratique pour camoufler le fait que pendant ce temps certains vivent, et pas si mal, du travail des autres.

[4] En particulier, de travail permettant de gagner un salaire correct tout en ayant le temps et l’énergie d’écrire à côté, ce qui implique de ne pas rentrer lessivé·e après sa journée de travail, ou de ne pas devoir enchaîner 70h de conduite dans la semaine pour gagner l’équivalent d’un SMIC.

Nonobstant cette vision critique, je resterais très contente si vous me souteniez sur Tipeee, avec en contrepartie accès à des textes inédits.

Pour être tenu·e au courant de mes dernières parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un message par mois) :