Lizzie Crowdagger's Blog, page 12

March 27, 2017

Good cop, bad cop (La chair & le sang #2) en précommande, sortie le 3 avril

Good cop, bad cop, épisode 2 de la série de fantasy urbaine La chair & le sang, qui mêle romance lesbienne, baston, enquête et intrigues surnaturelles, sortira officielle en version numérique le 3 avril (cet épisode est déjà disponible pour les abonné·e·s Tipeee).

« Être une vampire, ça craint. T’as une foule de givrés qui viennent se prosterner à tes pieds pour t’offrir leur sang, mais personne ne vient jamais te proposer de patates »

Précommandes

Cet épisode est disponible en précommandes, ce qui veut dire que vous pouvez le précommander (oui, je me répète un peu) sur :

Smashwords

Amazon

Kobo

Pourquoi précommander ?

Hé bien, évidemment, c’est pour être sûr·e d’avoir un exemplaire le jour de la sortie, car un livre numérique peut rapidement être épuisé.

Euh, ouais, non.

En fait c’est très simple, l’intérêt c’est que…

Ouais non, d’accord, il n’y en a pas vraiment, c’est juste que c’est plus pratique pour moi pour que ça soit la même date sur toutes les plate-formes (là il y en a encore où c’est pas apparu), et il paraît que d’un point de vue marketing ça permet de trop percer de faire des pré-commandes mais en vrai je dubite un peu là-dessus.

D’accord mais j’ai pas lu l’épisode 1, je vais rien capter, non ?

Euh, ouais, un peu quand même. Enfin, je sais pas, ça se tente, mais sinon tu peux aller choper l’épisode 1, Les coups et les douleurs, c’est à prix libre à partir de 50 centimes (ce qui, d’après mes calculs pour comparaison pourries, ne fait même pas deux clopes). Ou si c’est ça qui te bloque tu peux me demander gentiment par mail ou sur twitter et je peux t’envoyer une version.

Pis comme je me suis fait chier à faire du code HTML chiant pour faire un peu plus joli qu’un bouton acheter je le copie/colle ici, tiens.

Acheter sur ce site :

Acheter ailleurs :

Prix libre

€0,50 EUR€1,00 EUR€2,00 EUR€3,00 EUR€4,00 EUR€5,00 EUR€7,50 EUR€10,00 EUR

Smashwords

Amazon

Kobo

Ibooks

Fnac

Du coup j’ai pas compris je peux te payer en clopes ?

Alors, je serais pas contre, mais vu les tarifs de la Poste ça va pas être rentable en fait.

Franchement au lieu de faire encore de la pub t’as pas des fanzines à imprimer ?

Ah, ah. Si. Mais j’ai une très bonne justification, vous voyez, c’est que je m’implique beaucoup dans l’écriture de mes histoires et j’essaie de mettre dans la peau des personnages, donc là comme ça parle de vampires ben j’ai un rythme qui rend un peu plus compliqué de réussir à me lever avant que les boîtes à copies soient fermées.

Mais j’ai fait l’acquisition de lunettes de soleil, d’une casquette, et d’un foulard, ces accessoires devraient me permettre de survivre à une expédition diurne.

Vazy fais péter un extrait

Ok, mais un petit alors pour pas que ça spoile trop les gens qui ont pas lu le premier épisode.

Prologue

Six mois plus tôt

Séléna a écrasé sa cigarette dans la bouteille de bière vide qui lui servait de cendrier. Le nombre de mégots qui résidaient dans leur prison de verre indiquait qu’elle se trouvait là depuis un moment.

Séléna attendait. D’après son expérience, environ 95 % de son activité était consacrée à attendre. Il n’y avait pas grand-chose d’héroïque ou d’excitant derrière. Elle ne se plaignait pas. Ça faisait partie du boulot. Ça ne semblait pas demander de compétences particulières : n’importe qui était capable d’attendre. Pourtant, Séléna avait remarqué que c’était souvent ce qui posait le plus problème. Les gens manquaient de patience. En temps normal, ce n’était pas non plus le point fort de Séléna, mais elle avait appris à l’accepter dans le cadre professionnel. Après tout, elle était payée à ne rien faire, ce qui était tout à fait différent de poireauter gratuitement. Sans la perspective du paiement, elle n’aurait pas pris avec autant de philosophie le fait de passer sa troisième nuit consécutive dans un appartement non éclairé au sixième étage d’un immeuble parisien, assise devant une fenêtre ouverte.

Enfin, une légère tache plus claire que le reste est apparue dans ses lunettes de vision thermique, indiquant une présence sur le toit du bâtiment d’en face.

Les vampires ont une vision nocturne développée, aussi ont-ils souvent tendance à estimer que toutes ces lunettes destinées à voir dans l’obscurité sont des gadgets inutiles réservés aux pauvres mortels. Séléna, de son côté, n’était pas de cet avis. Elle trouvait un intérêt limité aux amplificateurs de lumière, même si elle les utilisait parfois en mission parce qu’ils ont un champ infrarouge plus large que celui de ses yeux de mort-vivante, rendant ainsi possible de marquer des cibles avec des émetteurs invisibles pour des gens non équipés de cette technologie. Cela dit, ce que Séléna préférait, c’était les lunettes de vision thermique. Elle pouvait en parler des heures ; si vous trouvez que je disserte un peu longuement sur ce sujet, sachez que ce n’est rien à côté du temps qu’elle a pu passer à me vanter cette technologie. Comme leur nom l’indique, les lunettes de vision thermique affichent une couleur (ou en l’occurrence, sur le modèle de Séléna, une nuance entre le noir et le blanc) en fonction de la température d’un objet. Ce que l’on voit ainsi est donc très différent de ce que l’on perçoit à l’œil nu : une vitre transparente paraît opaque (c’est pourquoi Séléna avait ouvert la fenêtre) tandis que le brouillard est parfaitement transparent. Séléna trouvait ça fascinant ; bien plus tard, elle me montrerait sur Youtube tout un tas de vidéos de différents objets ou animaux filmés avec une caméra thermique. Chacun ses passions, je suppose.

Pour l’heure, Séléna regardait la forme en train de se mettre en place sur l’immeuble voisin. La forme blanche ne permettait pas de reconnaître Baptiste Moretti, le nouveau tueur à gages de l’Ordre Vampirique, mais Séléna était convaincue qu’il s’agissait bien de lui. L’ordre était, à cette époque, en plein chamboulement : Montalès, une de ses figures proéminentes, avait été assassiné quelques mois plus tôt, tout comme Joseph Delerme, son tueur le plus efficace. En plus de ces pertes, le camp des vampires « progressistes » avait connu un scandale de corruption et n’avait plus vraiment le vent en poupe. L’homme montant était le conservateur Montéguy, mais il avait encore un certain nombre d’ennemis. Ceux-ci avaient engagé Baptiste Moretti ; Montéguy, pour assurer sa protection, s’était, de son côté, assuré les services de Séléna.

Séléna ne s’intéressait pas vraiment à la politique de l’Ordre Vampirique. De son point de vue, si tout ce beau monde pouvait s’entretuer, ça lui allait très bien. Mais Montéguy payait bien, et il s’était, jusque-là, montré à peu près réglo, pour ce qu’elle avait pu en voir.

La stratégie de Montéguy n’était pas de livrer une guerre sans merci au camp d’en face : il avait bien profité du chaos pour éliminer quelques-uns de ses adversaires les plus dangereux, et Séléna en avait elle-même abattu un petit nombre. Cela dit, il souhaitait maintenant faire la paix, et aboutir à un nouveau compromis avec le camp des vampires intégrationnistes. Beaucoup d’entre eux étaient tout à fait prêts à l’accepter : la mort de leurs « amis » les avait certes beaucoup chagrinés, mais elle leur avait également permis de monter un peu dans la hiérarchie des morts-vivants, alors, l’un dans l’autre, ils faisaient preuve d’une capacité admirable à savoir pardonner. De l’eau avait coulé sous les ponts, il n’était pas nécessaire de ranimer de vieilles querelles, c’était mauvais pour le business.

Cependant, tout le monde ne partageait pas ce bel esprit charitable, et certains avaient une réaction un peu plus émotionnelle. D’où Baptiste Moretti sur le toit d’en face, en train de sortir un fusil de sniper pour abattre Montéguy lorsqu’il sortirait de son restaurant.

Séléna ne s’intéressait pas vraiment à la politique de son employeur, mais elle s’était souvent demandé pourquoi il fixait autant de rendez-vous dans son restaurant. Contrairement à elle, et comme la plupart de ses congénères, le vieux vampire ne se nourrissait que de sang. Cela expliquait sans doute en partie leur côté cul serré : passer à côté des vrais plaisirs de la vie que sont les frites et les pizzas au chorizo devait forcément rendre un peu aigri. Et cela aurait dû rendre les restaurants assez peu attractifs.

Séléna avait eu le temps de beaucoup penser à cela pendant qu’elle attendait dans son appartement vide au sixième étage mais, pour l’heure, elle ne réfléchissait plus. Elle avait retiré ses lunettes de vision thermique et attrapé à la place son fusil à lunettes Barett M82. Sans l’aide de la technologie, elle avait du mal à discerner la forme sur le toit, mais avec un peu d’effort, elle y est tout de même parvenue. Malheureusement, la vision thermique n’était pas compatible avec la lunette (à cause de l’opacité du verre dont je vous ai parlé, si vous suivez).

Séléna a bloqué sa respiration, ce qui est plus facile à faire sur une longue durée pour une vampire que pour un être humain, et elle a pressé sur la détente. La silhouette de Moretti s’est écroulée, la tête percée par une balle de calibre .50 BMG. Il y a, grosso modo, deux écoles pour les munitions à utiliser contre des vampires : la première privilégie les balles en argent, la seconde les gros calibres. Séléna était très clairement de celle-ci. Si ça peut immobiliser un blindé, alors il y a des chances que ce soit efficace contre un mort-vivant. L’argent, c’est mou et c’est plus léger. Si Séléna avait pu, elle aurait tiré avec des munitions à l’uranium appauvri. Cette fille n’était pas très écolo.

Après son tir, elle n’a pas contemplé son œuvre, et s’est empressée de ranger son matériel. Le fusil allait dans une mallette à la taille imposante, et ses lunettes dans son sac à dos. Dans celui-ci, elle a également rangé sa bouteille pleine de mégots. Séléna n’était pas écolo, mais pas non plus du genre à laisser ses déchets derrière elle, surtout s’ils risquaient de permettre à des enquêteurs de l’identifier.

Chargée de tout son matériel, la vampire s’est dirigée d’un pas pressé vers la porte de l’appartement. Elle comptait bien quitter les lieux avant que la détonation n’attire trop de gens. Elle a rabattu la capuche noire de son sweat-shirt sur sa tête avant d’ouvrir la porte, puis elle est sortie.

Et s’est trouvée nez à nez avec une gamine, qui était assise sur le pas de la porte d’à côté, la tête entre les mains et le visage plein de larmes. Séléna a tourné la tête et s’est dirigée vers l’escalier.

— S’il vous plaît, aidez-moi ! a dit la gamine. La porte a claqué !

Séléna s’est immobilisée, et elle l’a immédiatement regretté. Elle aurait dû l’ignorer, et continuer vers les escaliers. Mais la petite avait l’air paniquée.

La vampire a soupiré, et s’est retournée en arborant un petit sourire rassurant.

— Tu n’es pas un peu jeune pour être toute seule chez toi ? a-t-elle demandé.

La gamine a secoué la tête.

— Mes parents sont partis au cinéma. Mon frère devait rester, mais il voulait voir son copain. J’ai huit ans, je ne suis plus un bébé !

— Non, a admis Séléna.

Elle s’est approchée, et a commencé à examiner la porte et sa serrure. Elle était identique à celle de l’appartement dans lequel elle avait tant poireauté. Elle n’avait pas eu de mal à l’ouvrir, elle pouvait bien réitérer l’exploit.

— Tu t’appelles comment ? a-t-elle demandé en posant son sac à dos par terre.

— Léa.

Séléna a fouillé dans son sac à dos, et en a sorti son pistolet de crochetage.

— Léa, a-t-elle dit d’une voix douce alors qu’elle s’affairait, il vaut mieux que tu gardes ça entre nous, d’accord ? Tes parents ne seraient pas contents s’ils apprenaient que tu es restée enfermée dehors, hein ?

La petite fille a fait non de la tête. Séléna s’est encore activée quelques secondes, et la porte s’est ouverte.

— Bien, a fait la vampire. Alors, fais comme si tu ne m’avais pas vue. Bonne nuit, Léa.

Malheureusement, Léa n’a pas suivi le conseil que lui donnait Séléna. Deux jours plus tard, elle était retrouvée morte.

March 25, 2017

Tutoriel : contribuer à un projet sur Github sans taper la moindre ligne de commande

Dans le billet précédent, j’ai essayé d’expliquer comment partager et modifier une œuvre sous licence libre Creative Commons. Ici, je voudrais aborder un autre point : comment contribuer à une œuvre libre existante pour proposes ses modifications à l’auteur ou l’autrice, avec l’exemple en particulier de Github.

Par exemple, les fichiers sources, au format Markdown, d’un certain nombre de mes textes sont disponibles sur Github, ce qui facilite la possibilité d’y apporter une contribution ou de proposer une version dérivée. Sauf que, si vous n’êtes pas développeu·r·se informatique, il y a des chances que vous ne trouviez pas cela très simple d’accès et que votre réaction soit quelque chose comme « oh la, c’est quoi encore ce truc de geek ?! ». Pourtant, il est possible d’utiliser Github pour apporter une contribution sans avoir à taper de commandes ésotériques.

Je prends ici l’exemple de mes textes, mais il est évident que ce sera peu ou prou la même chose si vous désirez apporter des modifications à d’autres textes libres hébergés sur Github, y compris s’il s’agit de la description ou de la documentation de votre logiciel libre préféré.

À des fins didactiques (et parce que ça m’amusait), ce billet contient un certain nombre de screenshots (moches). Ils ne sont pas forcément très lisibles tels qu’affichés dans le corps du texte, mais vous pouvez cliquer dessus pour les agrandir.

Étape préalable : vous créer un compte sur Github

Avant toute chose, si vous voulez contribuer à un projet hébergé sur Github, il vous faudra vous créer un compte. Bon, ce n’est pas très compliqué : ça demande juste de choisir un identifiant, de rentrer une adresse mail et de mettre un mot de passe. La procédure habituelle, certes rébarbative mais pas outrageusement ardue.

Github est axé pour les développeurs et développeuses informatique, et cela peut être intimidant si vous n’y connaissez rien. Cela dit, rassurez-vous : vous pouvez vous contenter d’ignorer les messages du type « Built for developpers », car il est aussi possible d’utiliser un certain nombre de fonctionnalités sans avoir à écrire la moindre ligne de code ni taper la moindre commande.

Signaler un souci, émettre une suggestion, etc.

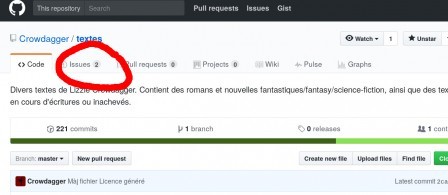

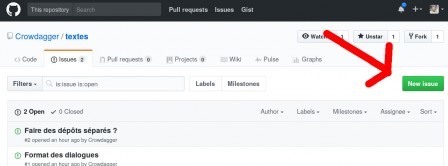

La première possibilité est de faire remonter un souci (coquilles, mauvaise mise en page, répétitions à un endroit), etc. Pour cela, il est facile d’ajouter une issue sur Github :

Il suffit ensuite de décrire le problème, en donnant un titre et un commentaire. Bien sûr, plus c’est détaillé, mieux c’est :

Sujet : Fautes

Ouais y’a des fautes

n’est pas très utile, alors que

Sujet : Fautes dans Pas tout à fait des hommes

J’ai repéré quelques fautes dans Pas tout à fait des hommes :

- chapitre 3: “Il l’a mordu” -> “Il l’a mordue”

- chapitre 7: “Elle a attrapé son son épée” -> “son” en double

l’est beaucoup plus.

Bien sûr, il est possible de laisser des commentaires pour autre chose que des fautes, que ce soit pour faire remarquer qu’un passage n’est pas très compréhensible, signaler un problème de lecture sur telle liseuse, ou encore demander de nouvelles « fonctionnalités » (dans le cas d’un texte de fiction, le terme peut paraître étrange, mais on peut envisager des choses comme « je trouverais ça cool que les fichiers soient disponibles au format MOBI »).

Évidemment, pour tout ça, il n’est pas nécessaire en soi de passer par Github : dans mon cas, vous pouvez aussi m’envoyer un mail, par exemple (lizzie at crowdagger point fr). L’intérêt est surtout :

pour les projets (plutôt logiciels) qui ont beaucoup de rapports de bug à traiter ;

pour les projets un peu plus collaboratifs : ça permet aux contributeurs et contributrices de voir ce qu’il y a à faire, et de proposer des changements ;

à titre personnel, ça me sert plutôt de « TODO list », pour noter les choses qu’il faudrait que je fasse un jour.

Proposer des changements directement sur Github

Github propose également une interface en ligne pour modifier des fichiers. C’est d’autant plus facile avec des fichiers Markdown, car c’est ce qu’utilise Github pour sa documentation.

Le plus compliqué est sans doute de repérer à quel fichier Markdown correspond à le passage vous êtes en train de lire, et cela peut demander de fouiller un peu dans les répertoires. Notamment sur des dépôts comme le mien où tout n’est pas forcément toujours très bien rangé (et encore, vous n’avez pas vu mon appart’).

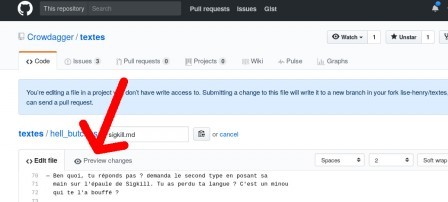

Par exemple, admettons que je veuille modifier Réagir sans violence pour changer la mise en page des dialogues. Le plus compliqué est sans doute de deviner qu’il s’agit du fichier hell_butches/sigkill.md (reagir_sans_violence.md serait sans doute plus logique, certes, mais voilà).

Une fois que je suis sur la bonne page, Github propose un bouton pour éditer le document :

Une fois que j’ai cliqué dessus, il est possible d’éditer le texte, au format Markdown.

Une note sur le format Markdown

Le format Markdown est juste du texte, avec quelques éléments en plus pour dire qu’il s’agit d’un titre, d’un lien, ou pour mettre en italique. Concrètement, pour des romans, il y a essentiellement deux éléments pour la mise en page, les titres et les italiques :

ce *mot* est en italiques, ce *groupe de mots* aussi affichera « ce mot est en italiques, ce groupe de mots aussi ».

pour les titres, on « souligne » le titre de chapitre en mettant des ==== à la ligne suivante :

Titre de chapitre

=============

(Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez regarder le tutoriel Markdown in 60 seconds.)

Github utilise beaucoup Markdown, et il est donc possible de prévisualiser les modifications pour voir si le résultat correspond bien à vos attentes.

Cette fonctionnalité montre également les changements que vous avez apportés au fichier :

Soumettre les modifications

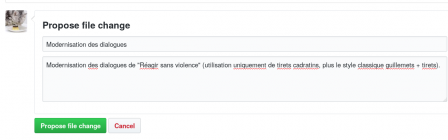

Une fois satisfaite des modifications, je peux les soumettre à l’autrice[1] en remplissant le mini-formulaire en bas de la page :

Il ne me reste plus alors qu’à vérifier vite fait les modifications apportées, et je peux créer une pull request (en gros une proposition de modification toute automatisée, qui peut être acceptée d’un clic) qui sera envoyée à l’autrice.

Encore une dernière étape pour valider le texte du commentaire, et voilà, la contribution est envoyée, et l’autrice n’a plus qu’à la valider ![2]

À quel moment devient-on co-auteur (co-autrice) ?

On a jusque là uniquement parlé de l’aspect technique de la contribution. Il me semble pourtant que les aspects juridiques sont importants, et méritent d’être abordés. Et notamment la question : à partir de quel moment avez-vous un statut de « co-auteur » sur le texte final (à supposer, évidemment, que la contribution soit acceptée) ?

Je ne suis pas juriste, mais si je comprends bien les choses, le critère est qu’il y ait un aspect « créatif » à la contribution. Par exemple, corriger des fautes d’orthographe ne rentre pas dans cette catégorie, pas plus que mon exemple précédent sur la mise en page des dialogue. En revanche, à partir du moment où il y a, par exemple, rédaction d’un paragraphe supplémentaire, il y a dans ce cas une contribution « créative », et vous devenez, dans ce cas, co-autrice ou co-auteur du texte final.

Même si ce n’est pas toujours formalisé explicitement, il est en général admis qu’à partir du moment ou vous envoyez une contribution à un projet libre, vous acceptez que votre contribution soit également distribuée sous les conditions de la (ou des) licences du projet (en l’occurrence pour mes textes libres, Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International).

À partir de ce moment là, vous êtes donc sur un pied d’égalité avec l’autrice de l’œuvre original : vous pouvez, comme elle, distribuer l’œuvre de votre côté (y compris, selon les licences, de manière payante). S’il s’agit (comme c’est le cas ici) d’une licence dite copyleft, vous n’êtes pas libre, en revanche, de distribuer l’œuvre de manière privatrice, mais l’autrice de l’œuvre originale ne peut pas le faire non plus (à moins évidemment de retirer votre contribution et de revenir à une œuvre dont elle est l’unique autrice).

Par exemple, à l’heure actuelle, je peux aller voir un éditeur, lui montrer Pas tout à fait des hommes, lui proposer de faire ensemble quelques modifications à l’œuvre et de diffuser cette version avec un contrat d’exclusivité[3]. Si vous contribuez à ce livre en réécrivant des passages, en ajoutant des scènes, etc., je n’aurais plus le droit de le faire (du moins sans votre accord).

Ça peut paraître un peu du pinaillage juridique, mais je pense que c’est important, car c’est ce qui met un garde-fou important (même s’il reste relatif) à l’exploitation du travail gratuit des contributeurs et contributrices.

Parfois, certains projets demandent, avant d’envoyer une contribution, de signer par ailleurs une cession de droits envers l’auteur original (ou une entreprise ou une association), ce qui lui permet ainsi une plus grande flexibilité pour pouvoir changer de licence pour le projet. Je ne suis pas très fan de ce genre de procédé[4], qui casse l’égalité entre les contribut·eur·rice·s, et fait, je trouve un peu rentrer la contribution dans le domaine du travail gratuit plus que de la collaboration.

Quand contribuer, et quand créer une œuvre dérivée ?

Cette question n’est pas forcément spécifique aux textes, mais peut aussi s’appliquer aux programmes : à quel moment faut-il plutôt essayer de contribuer à l’œuvre originale, et à quel moment vaut-il mieux créer une œuvre dérivée (ou un fork dans le monde du logiciel) ?

Évidemment, ça dépend un peu de chaque personne, mais j’aurais tendance à dire :

Pour des modifications mineures, dont on sait clairement qu’il y a des chances qu’elles soient acceptées (correction de fautes d’orthographe, bugfixes), il paraît plus constructif de contribuer à l’œuvre originale ; à vrai dire, si quelqu’un publiait une version modifiée d’un de mes textes libres en disant « celle-là est mieux, j’ai corrigé plein de fautes » et en me laissant galérer à essayer de trouver ce qu’il a corrigé, je l’aurais un peu mauvaise (sauf bien sûr s’il m’a envoyé les modifications mais qu’il s’agit d’un vieux texte sur lequel je n’ai plus envie d’accorder la moindre énergie).

Pour des modifications d’importance, dont on n’est pas certain que l’autrice va vouloir les intégrer (réécriture d’une partie de l’histoire, ajouts de paragraphes, ajout ou modification de fonctionnalités pour un logiciel), on peut toujours les soumettre, mais tout en ayant en tête qu’elles seront peut-être rejetées parce qu’il est possible qu’elle soient incompatibles avec une certaine vision du projet.

Parfois, un effet, il y a en effet des visions divergentes d’une même œuvre ou d’un même logiciel. C’est l’intérêt du libre de pouvoir permettre qu’elles coexistent, plutôt que de donner tout le pouvoir à la personne qui détient les droits originaux. Dans ce cas, il est logique de créer une œuvre dérivée plutôt que d’essayer à tout prix de concilier deux visions inconciliables (pour reprendre mon exemple du début : histoire lesbienne ou histoire gay, ou encore : logiciel qui fait plein de chose ou logiciel qui se spécialise sur quelque chose de précis et ne cherche pas à gérer le reste).

Conclusion

J’espère aussi vous avoir un peu convaincu·e que contribuer à un projet libre n’est pas aussi compliqué que cela peut le sembler. J’ai personnellement mis longtemps avant d’oser envoyer des pull requests sur Github, mais avec l’interface Web, cela peut se faire de manière plutôt simple lorsqu’il s’agit de corriger des fautes, des liens cassés ou de reformuler une phrase pas très compréhensible, et cela ne requiert en fait aucune compétence en informatique.

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir sur Tipeee à partir d’1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.

Pour avoir des informations sur mes parutions, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion (faible trafic, pas plus d’un mail par mois).

Notes

[1] Qui, dans ce cas précis, n’est autre que moi-même, certes.

[2] Ce qu’elle a d’ailleurs fait très rapidement, à croire qu’elle savait qu’elle allait recevoir une telle contribution.

[3] C’est d’ailleurs plus ou moins ce que je fais, sans le côté exclusivité : en effet, la couverture des versions de ce roman distribuées sur Amazon, Kobo, etc. n’est pas sous licence libre, et pour cette raison l’ebook distribué sur ces plate-formes n’est pas sous licence CC-BY-SA.

[4] Même si je nuancerais quand même un peu selon le destinataire : j’aurais moins de mal à signer cette clause pour la Free Software Foundation que pour Google.

March 23, 2017

À lire gratuitement : les deux premiers chapitres de "Les coups et les douleurs" (La chair & le sang #1)

Je m’appelle Jessica, je viens d’emménager dans une nouvelle ville, et je cherche juste à faire comme tout le monde : trouver un travail, rencontrer l’amour, et avoir une vie stable et satisfaisante.

Sauf que mes seules opportunités professionnelles sont de bosser pour des vampires, que la voisine sur laquelle j’ai un crush est une skinhead louve-garou, et que mes tendances masochistes ne sont pas toujours très bien comprises ; et que la seule chose de stable dans ma vie, c’est ma capacité à attirer les emmerdes.

La chair & le sang est une série de fantasy urbaine qui mêle romance lesbienne, action, enquête et intrigues politiques surnaturelles. Tandis que le second épisode, Good cop, bad cop est maintenant disponible pour les abonné·e·s Tipeee, les deux premiers chapitres du premier épisode, Les coups et les douleurs (qui peut être acheté à prix libre directement sur ce site), peuvent être lus gratuitement :

EPUB (pour liseuse)

HTML (lecture en ligne)

ou tout simplement ci-dessous (si vous supportez la mise en page peu adaptée) :

Prologue

Deux semaines plus tôt

La première fois que j’ai rencontré Chloé, c’était à mon déménagement, quand j’étais encore en train de trimballer mes cartons. Il n’y avait pas eu grand monde pour venir me filer un coup de main, juste deux personnes : ma vieille amie vampire, Carmen, et sa pote Émilie. Je ne connaissais pas cette dernière : je savais juste qu’elle était mort-vivante aussi. À vrai dire, elle ne m’avait même pas adressé la parole. Bonne ambiance. Je ne me plains pas, notez : avoir des vampires qui filent un coup de main à son déménagement, ça a l’inconvénient d’être un peu contraignant au niveau des horaires, mais l’avantage qu’on peut les laisser porter la machine à laver ou le réfrigérateur.

J’étais donc en train d’emmener un carton léger de fringues vers l’ascenseur pendant que les deux mort-vivantes profitaient de leur surnaturalité pour monter sans s’essoufler les cinq étages avec mon canapé. J’ai vu les portes de l’ascenseur s’ouvrir sur une skinhead imposante aux cheveux blonds et courts ; vous m’excuserez la redondance entre « skinhead » et « cheveux courts », mais je précise au cas où. Elle portait un jean qui moulait ses grosses cuisses, attaché avec des bretelles qui passaient au-dessus d’une chemise à carreaux.

Même si mon carton était léger, j’ai soudainement trouvé qu’il faisait très chaud.

— Salut ! ai-je dit en essayant de réfréner mon enthousiasme. Je suis en train d’emménager ici, je suppose qu’on va être voisines ? Je m’appelle Jessie !

La nana m’a regardée avec des yeux à moitié ouverts. Elle avait l’air d’avoir la tête dans le cul. J’en ai conclu qu’elle venait de se lever et qu’elle partait bosser. D’accord, j’ai aussi conclu ça de l’heure matinale : le soleil n’était pas encore levé, et il devait être aux alentours de six heures du matin.

Cette fille était une louve-garou. Je pouvais le sentir. Pas à l’odeur, hein, ces gens là se lavent (enfin, sauf les loups-garous hippies) : c’est une sorte de sixième sens. J’ai moi-même quelques capacités un peu spéciales, bien que je m’en serve rarement. J’ai été étudiante en sorcellerie, même si j’ai vite laissé tomber parce qu’il y avait trop de conneries à base de plantes et que je n’appréciais pas le style vestimentaire de la plupart de mes camarades. En plus, de nos jours, il y a plein de vegans, chez les sorcières, alors forcément, je détonais, avec mes pantalons et mes jupes en cuir.

Au fait, moi je m’appelle Jessica, mais tout le monde m’appelle Jessie. Je suis brune et j’ai les cheveux longs. Les gens ont tendance à trouver que je suis grande avec mon mètre quatre-vingt, mais personnellement c’est surtout eux que je trouve petits. Pour terminer sur le physique, je suis plutôt mince et relativement athlétique, et j’ai des seins que je trouve trop petits et sur lesquels je complexe un peu, mais je compense par des soutifs renforcés.

D’habitude, je suis une fille assez coquette. J’aime bien m’habiller de manière un peu classe, avec un pantalon en cuir ou une mini-jupe sexy, mettre un peu de maquillage, avoir une coiffure décente, ce genre de trucs. Sauf que là, c’était un déménagement, alors j’avais mis un vieux jean, un tee-shirt pourri et déjà troué, et j’avais la sale gueule de quelqu’un qui a enchaîné six heures de route et du trimballage de cartons.

Pas vraiment l’idéal pour faire bonne impression sur sa voisine, quoi.

— Moi, c’est Chloé, a-t-elle dit avec un léger accent britannique. Bon courage.

Et elle s’est tirée sans me jeter un regard de plus, à ma grande déception. J’ai soupiré et ai poussé le carton dans l’ascenseur, en priant très fort pour que ma nouvelle voisine soit gouine et pas une skinhead nazie. Je n’avais pas trop de crainte : les filles skins hétérosexuelles ont, malgré leur nom, en général les cheveux un peu plus longs.

J’ai su quelques jours plus tard que Dieu avait exaucé mes prières quand j’ai entendu des chants anarchistes qui venaient de son appartement, une fois où elle avait invité des potes chez elle. Bon, peut-être que ce n’était pas Dieu, parce que les anarchistes ne L’aiment pas beaucoup. Moi, personnellement, In Gode I trust, comme disent les américains.

1. Mordue

Mon téléphone portable réglé en mode réveil s’est mis à passer à plein pot un son industriel et j’ai péniblement ouvert les yeux. Ce n’était pourtant pas exactement l’heure du chant du coq : j’avais réglé l’alarme à dix-sept heures. À force de fréquenter des vampires, on s’adapte à leurs horaires.

Je me suis levée avec difficulté et j’ai titubé jusqu’à la salle de bains. Je me suis arrêtée quelques instants pour faire un pipi du « matin », puis je me suis placée sous la douche et j’ai fermé les yeux. J’ai ensuite pris une grande inspiration, et j’ai ouvert le robinet d’eau froide.

Rien de tel pour se sortir un peu la tête du cul. D’accord, je suis masochiste, je ne conseille pas forcément ça à tout le monde, mais personnellement, c’est ma méthode de choix pour réussir à émerger rapidement.

Non pas que je l’applique souvent : je passe d’habitude l’essentiel de mes journées à glander sur mon canapé et à regarder des films ou des séries télés, autant dire que je suis rarement très pressée en me levant. Mais ce soir, je devais retrouver Carmen dans sa boutique dès la tombée de la nuit pour un petit boulot, aussi étais-je un peu plus speedée qu’à l’accoutumée. Je me suis donc séchée rapidement avant d’enfiler un pantalon en cuir noir et un corset rouge, puis j’ai rapidement coiffé mes longs cheveux bruns.

J’ai aussi pris le temps de me maquiller, en partie pour moi-même mais aussi parce que ça faisait un peu partie du job de ce soir. J’ai appliqué une base de fond de teint et ai mis un peu de rouge à lèvre et d’eye-liner noir. Voilà, j’étais prête.

Comme il me restait encore une dizaine de minutes, j’ai fumé une cigarette dans mon canapé en sirotant un verre de Coca frais, avant d’enfiler mes Dr Martens violettes et de me mettre en route.

***

En descendant les escaliers, j’ai croisé ma voisine skinhead, qui, elle, sortait de l’ascenseur. Elle devait rentrer du taf, je suppose, ou un truc comme ça. Je n’ai pas pu m’empêcher de rougir en la voyant. Quelle idiote.

Je ne suis pas comme ça, d’habitude. Pas du genre à m’amouracher d’une voisine. Quand j’ai envie de faire du sexe avec quelqu’un (enfin, surtout quelqu’une) je suis plutôt du genre à lui demander explicitement, sans spécialement me prendre la tête avec des histoires romantiques. Mais avec Chloé, je ne sais pas pourquoi, c’était différent : rien qu’à la voir, j’avais mon cœur qui battait la chamade. Ce qui était d’autant plus absurde que je ne faisais que la croiser et qu’on n’avait jamais échangé plus que ça.

J’avais envie de l’aborder, mais aucune idée de comment faire. Mon approche classique et fort peu subtile aurait été de lui faire une remarque du genre « hé, salut, j’ai une nouvelle paire de menottes qui ne demande qu’à être essayée, ça te dirait ? », de prendre du bon temps en cas de réponse positive et de passer à autre chose en cas de réponse négative. Mais j’avais peur qu’une approche aussi frontale ne lui fasse peur et je me disais qu’il fallait sans doute faire plus subtil.

— Salut ! ai-je donc dit.

— Salut, a-t-elle répondu.

Et j’ai continué à descendre les escaliers en me sentant encore plus bête, tandis qu’elle enfonçait la clé dans sa serrure. Peut-être que c’était un peu trop subtil.

J’ai pris une grande inspiration en arrivant au rez-de-chaussée. Ce n’était pas le moment de penser à ce genre de conneries. J’ai essayé de me sortir la skinhead pulpeuse de la tête et de penser au taf que j’allais faire ce soir. Au moins, avec Carmen, je savais sur quel pied danser.

***

Le bus m’a déposée à quelques mètres des Feuilles Rouges. Vu de l’extérieur, l’endroit ne ressemblait pas vraiment à l’idée qu’on se faisait d’un établissement tenu et fréquenté par des vampires. Il s’agit, comme son nom peut le laisser penser si vous vous intéressez à ce breuvage (ce qui n’a jamais trop été mon cas), d’un salon de thé, tenu par Carmen et Émilie.

On n’y vend pas que du thé, évidemment, même s’il y en a de très bons. Beaucoup de vampires veulent uniquement du sang en bouteille, tandis que les loups-garous et les quelques humains qui fréquentent le lieu carburent surtout à la bière.

C’est surtout un espace où les créatures surnaturelles diverses peuvent se rencontrer au calme. On imagine toujours les vampires et les loups-garous se retrouver dans des endroits sombres où tout le monde est habillé en cuir et où il y a de la musique bourrine qui passe au volume maximal, mais ils ont parfois besoin d’un coin où on s’entend parler. Et puis, soyons honnêtes, avec l’acceptation grandissante des créatures de la nuit, certaines de celles-ci se sont un peu boboisées, et il y a maintenant une certaine demande pour du sang servi en petite bouteille, garanti bio et sans OGM. Et, visiblement, pour du thé au sang. Pour ce qui est de son contenu exact, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Je suppose que vous connaissez la blague sur le vampire qui rentre dans un bar à vampires et demande un verre d’eau chaude, hein ?

J’ai traversé la rue et je suis entrée dans le salon de thé. Il n’y avait pas grand monde, car le soleil venait à peine de se coucher. Quelques clients étaient assis à des petites tables et discutaient tranquillement autour de leur boisson, tandis que de la musique classique passait en fond sonore. Je me suis dirigée vers le comptoir derrière lequel se trouvaient Carmen et Émilie, qui tenaient le bar.

Carmen portait une robe rouge qui accentuait sa poitrine généreuse et dont la couleur tranchait avec ses courts cheveux noirs. Émilie, elle, avait un débardeur moulant qui mettait en valeur son physique athlétique.

Carmen m’a fait un petit sourire tandis qu’Émilie m’a snobée. Celle-ci ne m’aimait pas trop, sans que je sache bien pourquoi. Peut-être parce que je n’étais qu’une humaine. Si les êtres humains sont les bienvenus dans l’établissement, Émilie avait tendance à les regarder de haut, et moi en particulier. Pourtant, avec mon corset rouge et mon pantalon en cuir moulant, je correspondais plus à l’image qu’on se faisait des vampires que les deux gérantes.

— Salut, Jessie, a fait Carmen. Ça va ?

— Oui, ai-je dit avec un petit sourire.

Elle m’a regardée de ses yeux verts intenses avec un air interrogateur.

— Tu es prête pour ce soir ?

J’ai conservé mon sourire.

— Ouais. Ça devrait être amusant.

Émilie a levé les yeux au ciel, mais n’a rien dit. C’est Carmen qui a exprimé à voix haute la réprimande à laquelle je m’attendais.

— Ce n’est pas censé être amusant. C’est sérieux, Jessie.

— C’est moi qui devrais venir avec toi, a ajouté Émilie.

Elle s’adressait à Carmen, pas à moi. Je me suis fait la réflexion que je ne me souvenais pas que la vampire hautaine m’ait déjà adressé directement la parole.

— Je sais que c’est sérieux, ai-je soupiré. Je ne suis pas débile. Ça ne m’empêchera pas de trouver ça amusant. J’ai toujours rêvé d’être présentée au gratin du monde vampirique.

— Le monde vampirique n’est pas amusant, a répliqué Carmen.

À cause de son expression sévère, je n’ai pas pu m’empêcher de ricaner.

— Sans blague ? ai-je raillé. Vu les boute-en-train que vous êtes toutes les deux, je n’aurais jamais deviné.

Émilie a poussé un soupir, tandis que Carmen m’examinait.

— Au moins, a-t-elle constaté, tu as fait un effort sur la tenue vestimentaire.

— Ouais. Je peux être sérieuse. Sérieuse comme…

J’ai hésité, ne trouvant pas vraiment de comparaison sur le moment.

— … quelque chose de sérieux, ai-je continué. Professionnelle.

— Tu n’as pas de traces de morsure, a constaté Carmen. Pas visible, en tout cas. Il faut corriger ça.

J’ai souri d’excitation en la voyant dégainer ses canines. Enfin, façon de parler : c’est juste que les canines des vampires sont légèrement rétractiles. Elles sont, au repos, à peine plus longues que les mêmes dents chez un être humain, mais peuvent ressortir un peu plus lorsque c’est nécessaire.

Je me suis penchée au-dessus du comptoir, et Carmen a fait de même, approchant sa bouche de mon cou. La scène n’a pas eu l’air de choquer grand monde parmi la clientèle, et seule Émilie s’est retournée avec un air gêné.

Carmen a passé sa main dans mes longs cheveux pour les dégager, et elle a planté sans préambule ses crocs dans ma chair. Je n’ai pas pu m’empêcher de frissonner de plaisir.

Étant masochiste, je peux déjà apprécier le fait de me faire mordre par beaucoup de nanas, mais une vampire qui plante ses crocs et suce le sang a un effet particulier et pas évident à décrire si vous ne l’avez pas vécu, une sorte d’extase proche de l’orgasme mais en même temps très différent, qui donne un peu l’impression d’entamer une descente vertigineuse sur un manège à sensation.

Cependant, l’objectif de Carmen était juste de me laisser une marque de morsure, et elle ne m’a pris que quelques gouttes de sang avant de relâcher son étreinte. J’ai repris un peu mes esprits, puis lui ai fait un petit sourire coquin.

— Tu sais, peut-être que pour être sûre que je ne sois pas déconcentrée, tu devrais finir de me donner du plaisir.

Comme je l’ai dit, au moins, avec Carmen, je sais sur quel pied danser. On est amies, et des fois elle me prend un peu de sang et me donne… d’autres choses. Rien de plus. Pas d’ambiguïté.

Carmen a soupiré, et Émilie s’est retournée pour me jeter un regard noir.

— On a le temps, ai-je argumenté. La réunion n’est pas tout de suite.

— Je pensais plutôt mettre ce temps à contribution pour m’assurer que tu étais suffisamment briefée.

— Je ne suis pas idiote, ai-je protesté, je n’ai pas besoin de réviser.

Devant son air sceptique, j’ai décidé d’opter pour le compromis.

— Ou alors, ai-je suggéré avec un petit sourire, on pourrait faire les deux en même temps.

***

La vampire a allumé les lumières, éclairant la cave des Feuilles Rouges.

Je trouve que le sous-sol correspond déjà un peu plus à l’idée qu’on associe à un établissement pour vampires que la pièce du dessus. Il y a certes de nombreuses étagères pour stocker du matériel, ou encore une arrivée d’eau sur laquelle sont raccordés un petit lavabo et une machine à laver, mais il y a aussi ce crochet au plafond par lequel pend une chaîne rattachée à une petite manivelle qui permet d’en régler la hauteur.

Pour l’heure, c’était un punching-ball qui y était accroché, mais Carmen était en train de le détacher. De mon côté, j’ai entrepris de retirer mes chaussures, puis mon pantalon en cuir, ainsi que ma culotte. Les fesses à l’air, je suis allée me placer debout sous la chaîne pendant que Carmen posait le punching-ball contre un mur. Elle est ensuite revenue avec des menottes qu’elle a accrochées, et j’ai levé docilement les mains pour qu’elle puisse m’attacher. Les menottes étaient loin du modèle policier. Elles étaient en cuir noir et beaucoup plus larges, ce qui permettait de ne pas faire trop mal aux poignets, y compris lorsqu’on tirait sur ses bras.

— Prête ? a-t-elle demandé.

— Oui.

— Commençons par les choses simples. Quel est l’objet de la réunion de ce soir ?

J’ai soupiré. Elle me prenait vraiment pour une idiote, ou quoi ?

— C’est une assemblée locale de l’Ordre Vampirique, ai-je néanmoins répondu.

— Bien.

J’ai attendu le choc en récompense avec excitation, mais rien n’est venu.

— Je n’ai pas droit à une fessée ? ai-je demandé.

— Oh, a fait Carmen. Je pensais que j’étais censée te punir si tu te trompais.

— Ça ne marcherait pas. Au lieu de réviser, je raconterais n’importe quoi.

— Hé bien, a admis la vampire, je crois qu’il est censé y avoir une composante jeu de rôle et…

— C’est trop intellectuel pour moi, ai-je répliqué.

— D’accord.

Elle a posé sa main froide de vampire contre mon derrière, et l’a caressé quelques secondes, allumant une étincelle de chaleur dans mon ventre. Carmen a ensuite écarté sa main, puis l’a ramenée sur mes fesses dans une petite claque.

— C’est tout ? ai-je protesté. Je n’ai rien senti.

— Ce n’était pas une question difficile. Quel est l’objet de l’Ordre Vampirique ?

— C’est censé fédérer tous les vampires. Éviter les guerres entre morts-vivants, ou les massacres d’humains par un cinglé local. Aussi, donner une bonne image pour la presse, ce genre de choses.

La réponse n’était pas si évidente, vu que même chez les vampires, l’Ordre était assez contesté et son rôle parfois obscur.

— Et par rapport aux nouveaux vampires ? a demandé Carmen.

— Oh, oui. C’est l’Ordre qui décide de qui a le droit d’effectuer une nouvelle transformation ou pas.

La transformation en vampire implique des échanges sanguins mais aussi, fondamentalement, que le mort-vivant finisse par tuer l’aspirant, en espérant que celui-ci se relève. De fait, il est toujours possible à un vampire d’accorder cette transformation à n’importe qui, mais ce n’est pas sans risque : même avec un lien fort et des échanges sanguins depuis des années, le passage au statut de mort-vivant se termine souvent par celui de mort tout court, et même si le « candidat » était consentant, le vampire qui ferait ça sans encadrement risquerait de se faire inculper pour meurtre. Une autorisation de l’Ordre vampirique évite ces problèmes.

Carmen a fait claquer sa main contre mes fesses, plus violemment que la fois précédente, et j’ai senti un frisson de plaisir et de douleur parcourir mon corps.

— Plus fort, ai-je tout de même dit.

— Je ne voudrais pas me faire mal à la main.

Elle s’est écartée de moi pour aller chercher quelque chose sur une étagère. Elle est revenue avec un martinet, dont elle a fait doucement glisser les lanières le long de mon postérieur.

— Quelles sont les deux principaux courants dans l’Ordre Vampirique ?

— Les modernistes et les conservateurs. Les modernistes veulent vivre en harmonie avec les humains, tandis que pour les conservateurs, nous autres pathétiques mortels devrions nous mettre à genoux devant vous.

J’ai réfléchi à l’ironie de dire ça alors que j’étais moi-même attachée par une chaîne au plafond devant une vampire pourtant « moderniste ».

— Je veux dire, ai-je précisé, en dehors des cadres consentis où on pourrait avoir envie de le faire.

— Évidemment, a dit Carmen.

Elle a fait claquer violemment les lanières en cuir contre ma chair, m’arrachant un petit cri. J’ai savouré la sensation que me procurait les endorphines qui commençaient à se répandre dans mon organisme.

— Quel est l’équilibre actuel des forces ? a-t-elle demandé.

Il m’a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits.

— Les modernistes avaient une majorité confortable, que ce soit au niveau national ou local. Mais suite à des affaires de corruption et à quelques morts ou disparitions « mystérieuses », c’est plus compliqué.

Nouveau claquement en récompense. Nouvelle salve de douleur.

— Qui est le secrétaire local de l’Ordre ?

— Thomas Rivière. Il est moderniste, mais il doit faire des compromis avec l’autre camp.

La vampire m’a fouettée une nouvelle fois pour me récompenser de ma réponse correcte.

— Et chez les conservateurs, a-t-elle demandé, qui est le leader local ?

— Charles Leduc.

Carmen a fait claquer le martinet une nouvelle fois contre ma peau et j’ai poussé un nouveau cri de douleur et de plaisir entremêlés.

— Hé bien, a-t-elle commenté pendant que je reprenais mon souffle, j’avais tort. Il semblerait que tu écoutais vraiment quand je t’ai expliqué tout ça.

— Ça m’arrive. Occasionnellement.

Elle s’est agenouillée juste derrière moi, et m’a déposé un baiser sur la fesse, tandis que sa main s’aventurait entre mes jambes.

— Tu avais raison, a-t-elle dit, la révision a été plus rapide que je l’aurais cru. On dirait qu’on a encore un peu de temps à tuer.

J’ai poussé un petit soupir de soulagement et de plaisir. L’aspect révision, ce n’était pas ce qui m’intéressait le plus.

2. Professionnelle

Je suis montée avec Carmen dans sa vieille BMW noire. C’est moi qui ai pris le volant, et j’ai démarré avec un petit sourire satisfait. Sa voiture n’était plus toute neuve, mais ça restait une grosse cylindrée comme j’avais rarement l’occasion d’en conduire. Surtout que je n’avais, de mon côté, pas de voiture du tout.

— Il y a une chance qu’on se retrouve dans une course-poursuite ? ai-je demandé, pleine d’espoir.

À côté de moi, sur le siège passager, Carmen a lâché un soupir bruyant.

— Je vais commencer à me dire que j’aurais dû écouter Émilie et ne pas te confier cette tâche.

J’ai haussé les épaules.

— Dans ce cas, tu aurais dû demander à Émilie de t’accompagner, et c’est moi qui aurais dû tenir les Feuilles Rouges en votre absence. Tu n’aurais pas aimé le résultat.

Le feu devant moi est passé à l’orange, et je me suis arrêtée sagement. J’aurais préféré donner un grand coup d’accélérateur plutôt que de m’immobiliser, mais Carmen n’aurait sans doute pas apprécié.

— Tu es vraiment au clair sur ce que tu dois faire ce soir ? a-t-elle demandé.

J’ai hoché la tête. Même si elle avait tenu à m’expliquer et à me faire réviser la politique vampirique, je n’avais en réalité pas spécialement à me préoccuper de tout cela. Mon rôle était simplement d’assurer la sécurité de mon amie, qui craignait une agression de morts-vivants conservateurs qui n’apprécieraient pas son approche novatrice de la boisson vampirique. Personnellement, je n’ai jamais été trop fan de thé ou de tisane et je ne me serais pas vue agresser Carmen pour autant (surtout que son établissement propose aussi de la bière), mais il y a visiblement des gens qui prennent les choses plus à cœur que moi.

Je n’étais pas officiellement sa garde du corps, ce qui expliquait que je portais un corset au lieu d’un bomber. Je devais donc jouer le rôle du quatre heures de Carmen. Ce qui, au vu de notre relation, ne demandait pas des talents d’actrice démesurés.

— On sera fouillées à l’entrée par la sécurité, a expliqué Carmen, donc pas d’arme.

— Je sais.

Pourquoi est-ce qu’elle tenait absolument à me répéter des choses qu’elle m’avait déjà expliquées ? D’accord, je ne faisais pas beaucoup d’effort pour jouer les professionnelles qui s’y connaissaient, mais tout de même, je n’étais pas idiote. Ou peut-être que c’était juste parce qu’elle s’inquiétait de me mettre en danger ?

— S’il y a un problème, a-t-elle repris, essaie juste de gagner un peu de temps, et laisse la sécurité intervenir.

Carmen m’avait aidée à déménager, elle savait pourquoi j’avais changé de ville, elle pensait vraiment que je n’étais pas de taille à m’occuper d’un vampire ou deux, même sans arme ? Je veux dire, je ne prétends pas être Chuck Norris, mais les suceurs de sang sont loin d’être aussi imbattables qu’ils se l’imaginent, et ils ont une fâcheuse tendance à penser qu’un simple mortel, et à plus forte raison une simple mortelle, n’a aucune chance contre eux.

— D’accord, ai-je tout de même acquiescé.

— Il n’y aura sans doute pas de problème, s’est rassurée Carmen. C’est juste au cas où.

Ce qui voulait dire qu’elle allait juste me payer pour que je passe une soirée chez les notables vampiriques. Ça promettait d’être amusant.

***

La réunion se déroulait dans une partie du rez-de-chaussée d’un grand hôtel. J’étais un peu déçue, mais c’était logique : avec l’acceptation des créatures surnaturelles, les vampires n’avaient plus besoin de se réunir dans des cryptes.

Ça ne devait pas non plus être un hôtel cinq étoiles, parce qu’il n’y a pas eu de chauffeur pour venir prendre les clés de la voiture, et j’ai donc garé celle-ci dans le parking souterrain. Celui-ci semblait réservé pour l’occasion aux participants de la soirée, car Carmen a dû montrer patte blanche (ou, plutôt, canine blanche) à la sécurité pour que l’on puisse passer.

La vampire m’a regardée alors que j’éteignais le moteur.

— Je t’ai parlé de la façon adéquate de se comporter face à d’autres vampires ?

Je lui ai fait un petit sourire.

— Oui, ai-je répondu. J’essaie d’éviter de leur mettre des coups de boule, c’est ça ?

Elle a levé les yeux au ciel.

— J’espère vraiment que je n’ai pas fait une erreur en te proposant de m’accompagner.

On s’est dirigées vers l’ascenseur, qui nous a conduites au rez-de-chaussée, et on a continué notre route vers la salle de réception. Il y avait deux vigiles à l’entrée, et ce n’était clairement pas ceux de l’hôtel. Pour commencer, c’était des vampires, et ils ne faisaient pas beaucoup d’efforts pour dissimuler correctement les pistolets semi-automatiques qu’ils planquaient sous leur veste de costard.

Celui de gauche était de taille moyenne (enfin, de taille moyenne pour moi, qui suis relativement grande, ajustez mentalement vers le haut si vous ne l’êtes pas), avait le crâne rasé et nous regardait approcher avec un petit sourire dont je ne savais pas trop s’il était bienveillant ou pas.

Celui de droite était un peu plus grand, avait les cheveux blonds et courts et portait des lunettes rondes. Je me se suis demandée si c’était pour le style : c’était bien la première fois que j’entendais parler d’un vampire qui avait besoin d’une correction de la vue. Mais les suceurs de sang ont le culte du secret.

— Carmen, a fait celui de gauche. Ça fait plaisir de te revoir.

— Tout le plaisir est pour moi. Franck, je te présente Jessie. Jessie, Franck.

Le vampire chauve m’a regardée, un sourire toujours sur ses lèvres.

— Ma foi, tu choisis tes mortelles toujours aussi appétissantes.

J’ai pris sur moi et je lui ai rendu son sourire. Essayer d’éviter les coups de boule.

— Je suis désolé, Mesdames, mais je vais devoir vous fouiller.

Vu sa remarque sur le fait que j’étais appétissante, j’ai eu peur qu’il n’en profite pour me poser ses mains dégueulasses partout, mais j’ai été soulagée qu’il se contente de faire passer un détecteur de métal à quelques centimètres de ma peau et me demande d’ouvrir mon sac.

Je connaissais les consignes de sécurité, et j’avais pris soin d’éviter de m’encombrer d’objets métalliques ou qui auraient pu servir d’armes, mais j’ai été surprise qu’il attrape mon téléphone.

— Vous pourrez le récupérer en sortant, m’a-t-il dit.

Donc, il me vouvoie, mais il tutoie Carmen ? Intéressant.

Voyant mon air surpris, il s’est justifié :

— Certaines personnes présentes préféreraient éviter d’être prises en photo.

Il a froncé les sourcils, puis s’est tourné vers Carmen.

— Même s’il y a apparemment un journaliste présent. Ne me demandez pas où est la logique là-dedans. Moi, je fais juste mon boulot.

Une fois mon téléphone confisqué (Carmen avait pu garder le sien, elle), on s’est avancées dans la salle de réception. Il y avait une cinquantaine de personnes, dont une majorité de vampires. De la musique classique passait en fond sonore, et il y avait des tables avec un buffet et des boissons. Champagne, jus de fruits, et sang synthétique. Pas de thé au sang. L’influence de Carmen dans le milieu des morts-vivants ne devait pas être si importante.

— Un journaliste ? ai-je demandé discrètement. C’était prévu, ça ?

Carmen a haussé les épaules, puis a fait un grand sourire à un homme qui s’approchait d’elle. Les cheveux châtains qui lui arrivaient jusqu’aux épaules, il était plutôt beau gosse et portait un smoking qui devait coûter trois SMICs.

Il a fait la bise à Carmen, puis m’a regardée avec un air curieux.

— Tu nous fais les présentations ?

— Jessie, voici Thomas Rivière. Thomas, Jessie.

— Vous êtes ravissante, a-t-il dit.

Il s’est penché pour me faire un baise-main. Je l’ai regardé faire, un peu embarrassée. J’étais plus habituée aux shakes.

— Quelle est la situation ? a demandé Carmen à voix basse.

— Pas idéale, a répondu Rivière avec un sourire contrit. Pas idéale. Tu as entendu parler du meurtre qu’il y a eu lieu il y a trois jours ?

J’ai froncé les sourcils. Moi, en tout cas, je n’en avais pas entendu parler.

— Oui, a dit Carmen. C’est pour ça qu’il y a un journaliste ?

— Sa présence était prévue avant, mais ça pourrait être un problème. Jusque-là, on a réussi à tenir la presse à l’écart, mais il est possible qu’il soit au courant.

Vu l’inquiétude qu’il montrait, j’en ai conclu que le meurtrier devait être un vampire. Et la victime, humaine, probablement. Pas terrible en termes de bonne image. Rivière a poussé un soupir.

— Tôt ou tard, ça va sortir de toute façon. Ça me confirme dans mes convictions. Il faut un contrôle plus strict sur les transformations. Être sûrs que les nouveaux vampires soient correctement encadrés, pour éviter qu’on ne se retrouve à nouveau avec ce genre de… situation.

Le « contrôle des transformations » était un sujet de clivage du moment. L’Ordre vampirique avait, depuis longtemps, le pouvoir de décider quel mort-vivant avait le droit de proposer à une progéniture de rejoindre ses rangs. Tout l’enjeu était de savoir à quelle fréquence ces conversions s’opéraient : les intégrationnistes, comme Rivière, voulaient un nombre réduit de nouveaux vampires correctement encadrés, tandis que les conservateurs estimaient qu’ils n’avaient pas à limiter leurs « troupes » sous prétexte que ça ne plaisait pas aux humains. Certains voulaient même abolir tout contrôle de l’Ordre vampirique là-dessus.

J’ai un peu décroché de la conversation pour examiner la salle. Je n’étais pas là pour m’impliquer dans la politique vampirique, mais pour évaluer les menaces. Carmen craignait surtout une attaque du camp conservateur, et Rivière était un de ses amis, donc il n’était pas un danger. J’ai donc plutôt laisser traîner mon regard sur les autres convives.

Tout le monde était bien sapé, quoique dans des styles différents. Un vampire grand et barbu était resté coincé à la mode victorienne, tandis que la plupart des humains, tout comme moi, étaient habillés de manière plus sexy. À l’exception d’un type à lunettes plutôt mal fagoté qui notait des choses dans un carnet, et qui devait être le journaliste.

Mon regard s’est ensuite posé sur une vampire qui se tenait contre un mur, les bras croisés. Elle dépareillait au milieu du reste : elle portait un treillis, des rangers et une veste en jean garnie de clous. Sa peau noire tranchait avec la pâleur des autres vampires, et elle avait le crâne rasé, à l’exception d’une courte crête.

— Ah, a fait Rivière en suivant mon regard. Dans la série des petits soucis, Bloody Mary est là.

— Ce n’est pas bon signe, a admis Carmen.

— Bloody Mary ? n’ai-je pas pu m’empêcher de demander. Sérieusement, elle se fait appeler Bloody Mary ? C’est en référence au fantôme, à la boisson, ou à la reine d’Angleterre ?

Carmen m’a jeté un regard sévère, et j’en ai conclu que ce genre de remarques ne faisaient pas partie de la manière adéquate de se comporter vis-à-vis des vampires. Heureusement, Thomas Rivière, lui, a paru amusé.

— C’est une tueuse qui travaille pour Montéguy, a-t-il expliqué.

Je ne savais pas qui était ce Montéguy : il ne faisait pas partie de la liste des quelques personnalités mort-vivantes dont j’avais eu à apprendre les noms. Rivière a dû voir mon air perplexe, car il a expliqué :

— Un vampire conservateur influent à Paris. Le fait qu’elle soit venue dans notre ville n’est pas bon signe. Même si elle prétend ne plus travailler pour lui.

— Génial, a soupiré Carmen. Soit Montéguy nous a envoyé une flingueuse sans qu’on sache pourquoi, soit on va avoir un autre cas de vampire psychopathe à gérer.

— À supposer que ce soit vraiment un autre cas, et qu’elle ne soit pas responsable du meurtre d’il y a deux jours.

J’ai jeté un nouveau coup d’œil à cette Bloody Mary, et je n’ai pas réussi à me sentir aussi alarmée que mes deux interlocuteurs. Je me disais surtout qu’il y avait au moins une keupon à cette soirée mondaine.

— Bon, a fait Rivière en claquant des mains, on ne va pas jouer les conspirateurs toute la soirée. Je vais aller socialiser un peu.

Il s’est écarté de nous, et Carmen est allée saluer d’autres personnes qu’elle connaissait, me présentant à un certain nombre de vampires dont je n’ai même pas essayé de retenir le nom. Elle a commencé à parler de façon plus approfondie avec l’un d’entre eux du business model du salon de thé.

Les discussions autour de la comptabilité, de la fiscalité ou encore du marketing m’ennuyant encore plus que la politique vampirique, je me suis approchée furtivement du buffet pour attraper un verre de champagne, que j’ai siroté tout en gardant un coup d’œil sur Carmen.

— Je peux vous poser quelques questions ?

J’ai tourné la tête, surprise, et j’ai vu le journaliste mal habillé. Merde. Qu’est-ce que j’étais censée faire ?

Je lui ai fait un sourire en tâchant de prendre mon air le plus idiot possible.

— Mais bien sûr, j’en serais en-chan-tée ! me suis-je exclamée.

Je supposais que je ne pouvais pas me permettre de l’envoyer chier.

— Vous vous appelez comment ? a-t-il demandé.

— Bianca, ai-je répondu. Avec un « c », pas « q, u ».

Je l’ai regardée avec un air conspirateur.

— Pour être tout à fait honnête avec vous, lui ai-je avoué à voix basse, ce n’est pas mon vrai nom. Mais ça fait plus exotique, vous voyez ?

— Euh, oui. Vous accompagnez quelqu’un ?

La question était stupide. Si lui avait peut-être été invité par d’autres biais, les mortels ne pouvaient pas se joindre à la fête sans être accompagné d’un ou une vampire.

— Oui ! me suis-je exclamée. Je suis tellement amoureuse, vous savez ? Ne le prenez pas mal, mais le sexe vampirique, c’est tellement…

J’ai agité ma main devant ma bouche et je me suis mise à pouffer, avant de finir mon verre de champagne. En face de moi, le journaliste avait l’air dépité. J’étais soulagée qu’il soit surtout intéressé par l’aspect politique de l’événement, et qu’il n’ait pas eu envie d’écrire un article sexo.

— Le champagne est délicieux, ai-je dit. Vous l’avez goûté ?

— Pas encore, mais j’y compte bien.

Il a profité de ce prétexte pour mettre fin à notre discussion, et je l’ai regardé s’écarter.

— Branleur, ai-je dit à voix basse.

Je m’en suis un peu voulu de mon hostilité à son égard. Après tout, il ne faisait que son boulot, qui était d’informer le public sur ce qui se passait dans le monde vampirique. Sauf que je ne pouvais pas lui dire que mon boulot à moi était de m’assurer discrètement de la sécurité de Carmen parce que la situation politique vampirique que je ne comprenais qu’à moitié était quelque peu tendue.

J’ai jeté un coup d’œil à la Bloody Mary que Rivière avait l’air de tant redouter. Elle était en train de discuter avec deux humains qui mangeaient des petites tranches de pâté en croûte. Merde, il y avait du pâté en croûte sur la table qui était un peu plus loin ? J’espérais que Carmen n’allait pas passer toute la soirée à discuter avec son pote businessman et que j’allais pouvoir m’en approcher.

J’ai examiné un peu plus la vampire censément tueuse à gages. Alors que je me disais qu’elle n’avait pas l’air si menaçante, j’ai remarqué qu’elle avait des traces de brûlure sur toute la moitié droite du visage. Les vampires guérissant plutôt vite, cela devait être récent, et je doutais qu’elle se soit fait ça en allumant une plaque de cuisson.

Le type qui discutait avec Carmen a fini par lui lâcher les basques, et elle m’a rejoint avec un air de soulagement.

— Désolée pour cette interruption, a-t-elle dit.

J’ai haussé les épaules. Je n’aurais pas eu le temps de répondre grand-chose, de toute façon, car un autre type se dirigeait déjà vers Carmen. Il s’agissait du grand vampire barbu qui s’habillait encore comme au dix-neuvième siècle.

— Carmen, a-t-il dit avec un petit sourire. Je peux te parler un moment ?

— Charles, je ne t’ai pas présenté Jessie. Jessie, Charles Leduc.

Carmen me l’avait présenté comme un conservateur, ce que je n’aurais pas eu de mal à deviner toute seule au vu de sa garde-robe démodée. Quoique le rétro redevenait tendance, et avec sa barbe touffue, il aurait aussi très bien pu faire hipster.

Il m’a regardée avec un air libidineux. Bordel de cul, les mecs vampires semblaient encore plus dégoulinants que les humains.

— Elle est belle à croquer, a-t-il dit. Tu penses que je pourrais planter mes dents ?

Carmen m’avait demandé de bien me tenir, alors je ne lui ai pas filé de coup de boule.

— Vous êtes un vampire, ai-je répondu. Vos dents finiront bien par repousser, alors vous pouvez toujours essayer.

Carmen m’a jeté un regard noir, mais le vampire est parti dans un éclat de rire tonitruant.

— Mais c’est qu’elle mordrait ! a-t-il dit, s’adressant toujours à Carmen. Quoiqu’il en soit, j’aurais aimé discuter un instant avec toi. Seule, si tu le veux bien.

Ils se sont écartés un peu, ce qui m’arrangeait : je n’avais pas très envie de rester à proximité de cet énergumène. J’ai pris une inspiration. Même si personne n’attaquait Carmen, j’avais peur de ne pas réussir à finir la soirée sans planter un pieu dans le cœur de quelqu’un.

Pour me calmer, j’ai décidé de reprendre un verre, en portant cette fois-ci mon dévolu sur du jus de poire plutôt que sur du champagne. Je n’étais pas là pour picoler. J’ai discrètement observé Carmen et Charles discuter, même si je ne pouvais pas entendre ce qu’ils se disaient. La discussion était calme et courtoise, mais il semblait clair qu’ils ne s’entendaient pas aussi bien qu’ils voulaient en donner l’impression.

— Yo, alors, t’es la nouvelle quelque chose de l’autre suceuse de thé ?

Je me suis tournée, surprise, vers Bloody Mary, que je n’avais pas vu approcher. Je ne valais pas grand-chose comme garde du corps. Maintenant que j’étais juste en face d’elle, j’avais du mal à ne pas fixer la grosse brûlure qu’elle avait au visage.

— La nouvelle quelque chose ? ai-je répété.

— Ouais, a-t-elle dit, je sais pas vraiment ce que tu es, mais t’es clairement avec elle, hein ?

J’ai hoché la tête, un peu décontenancée.

— Je m’appelle Jessie, ai-je dit en lui tendant la main.

Elle a souri, et me l’a serrée un peu cérémonieusement.

— Séléna von Morgenstern, a-t-elle dit. Aussi appelée Bloody Mary. Je ne sais vraiment pas pourquoi, je n’aime pas franchement la vodka. Mais bon, ça fait plus classieux que huit six.

J’ai fait de mon mieux pour ne pas rester la bouche ouverte. On me l’avait présentée comme une tueuse à gages pour les vampires ultra-conservateurs, je ne m’attendais pas à… ça.

— Je dois dire, a-t-elle dit, je n’approuve pas ce que fait ta pote. Du thé au sang, sérieusement ? Ça devrait être interdit.

Malgré mon manque d’intérêt pour le breuvage, j’ai décidé de défendre un peu Carmen.

— J’imagine que tout le monde ne considère pas le sang comme un breuvage sacré qu’il faut respecter.

Bloody Mary, ou Séléna, a secoué la tête.

— Oh, non, les gens font bien ce qu’ils veulent avec le sang. Je veux dire, moi par exemple…

Elle a plongé la main à l’intérieur de sa veste en jean, et en a sorti une cigarette électronique, sur laquelle elle a tiré une bouffée.

— … je vapote du sang. Enfin, du faux sang. Pas hyper réaliste, en plus. Bref, non-vivre et laisser non-vivre, c’est mon crédo.

Elle m’a fait un petit sourire.

— Mais, bordel, a-t-elle ajouté, le thé, c’est sérieux, on ne fait pas n’importe quoi avec.

Je ne voyais pas quoi répondre. Ce qu’elle me racontait, sa façon de blaguer avec moi, tranchait tellement avec la façon dont on me l’avait présentée que je ne savais plus sur quel pied danser.

— Si tu le dis, ai-je fini par répondre.

J’aurais peut-être dû la vouvoyer, vu que c’était censée être la tueuse à gage d’un chef vampirique, mais elle me tutoyait, après tout. Et elle avait un look de punk, et je ne me voyais pas commencer à vouvoyer des keupons.

— Bref, a-t-elle dit, si je suis venue te causer, c’est pas juste pour discuter boissons, même s’il y aurait des choses à dire sur ce qu’on nous propose ici.

Elle a replongé la main dans son blouson, et a rangé sa vapoteuse pour en sortir à la place une carte de visite, qu’elle m’a tendue.

— Si ça t’intéresse, a-t-elle dit.

J’ai regardé la carte. On y voyait un poing levé sortir du sol d’un cimetière, et un logo qui proclamait « Union des Travailleurs Surnaturels ».

— J’essaie de monter un syndicat, a-t-elle expliqué.

J’arrivais de moins en moins à cerner cette nana. Est-ce qu’elle se foutait complètement de moi pour voir comment je réagissais ? J’ai jeté un coup d’œil à Carmen, histoire de vérifier que mon interlocutrice ne tâchait pas de faire diversion pendant que quelqu’un était en train de poignarder celle que j’étais censée protéger, mais mon amie continuait à discuter avec Charles Leduc.

— Je suis une humaine, ai-je dit.

Je rentrais vaguement dans la catégorie des personnes surnaturelles, même s’il n’y avait pas grand monde pour accorder du crédit à mes talents en sorcellerie, mais elle n’était pas obligée de savoir cela.

— Tu travailles pour une vampire.

J’ai secoué la tête avec un petit sourire.

— Je ne travaille pas pour Carmen. C’est juste une… disons, une amie.

Techniquement, elle me payait pour que je lui serve de protection, mais même si la Bloody Mary que j’avais en face de moi ne ressemblait pas à la tueuse qu’on m’avait décrite, j’estimais qu’il valait mieux qu’elle ne soit pas au courant.

— Oh, a-t-elle fait avec un petit sourire ironique. Au temps pour moi. Garde quand même la carte, on ne sait jamais.

Elle m’a fait un petit signe de tête et s’est écartée, me laissant quelque peu médusée. J’ai fini par hausser les épaules et ai rangé la carte dans mon sac à main, puis j’ai continué à observer Carmen qui discutait avec Charles, tout en sirotant mon jus de poire et en étant vigilante à un éventuel agresseur vampirique.

Lire la suite

Pour lire la suite de Les coups et les douleurs, vous pouvez acheter la version numérique :

sur le site de l’autrice (prix libre, vous choisissez ce que vous donnez)

sur Smashwords (prix libre également)

sur Amazon

sur Kobo

March 22, 2017

Tutoriel : partager et modifier une œuvre sous licence libre Creative Commons

Comme vous le savez peut-être, la plupart des textes qui sont publiés en auto-édition sur ce site sont diffusés sous licence libre Creative Commons Attribution-Partage sous les mêmes conditions, ce qui vous autorise (sous certaines conditions, notamment que ce soit sous cette même licence) à :

partager ces œuvres à l’identique ;

modifier ces œuvres ;

publier des versions modifiées.

Même si ça paraîtra peut-être évident à certaines personnes, j’avais envie de faire un petit billet pour expliquer les bonnes pratiques si l’on voulait partager ou modifier une œuvre diffusée avec sous ce type de licence.

Redistribuer une œuvre, sans la modifier

Commençons par le cas le plus simple : vous désirez simplement reproduire une œuvre, sans la modifier. Par exemple, mettons que vous ayez aimé Créatures de rêve et que vous aimeriez l’imprimer au format brochure pour qu’elle soit dans l’infokiosque que vous allez tenir à un concert punk.

Dans ce cas, la seule chose dont il faut s’assurer, c’est qu’il y a bien l’information sur la licence. En l’occurrence, la version PDF que je propose contient déjà ces informations, donc vous pouvez vous contenter d’imprimer cette version. Il est important de ne pas retirer cette mention, ou de l’ajouter si je ne l’ai pas mise dans le texte même (par exemple pour les nouvelles courtes). Dans ce dernier cas, vous pourrez reprendre la description que j’insère dans la plupart des textes ; si vous trouvez ça trop long, vous pouvez vous contenter de juste mettre un truc du style :

Créatures de rêve, par Lizzie Crowdagger (http://crowdagger.fr) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

(Normalement, il faut aussi mettre les liens vers la page de l’œuvre et les informations sur la licence, mais là comme on parle d’une version papier ça donnerait quelque chose d’assez moche. Cela dit, pour être rigoureux, il faudrait le faire, en mettant par exemple en note de bas de page les liens trop longs.)

Attention : si vous ne mettez pas ces informations, vous ne respectez pas la licence, et vous êtes dans l’illégalité. J’ai régulièrement vu des gens faire n’importe quoi avec des œuvres sous licence libre (pas que, certes) en disant « c’est bon, j’ai le droit de faire ce que je veux avec », ou avec l’idée en tout cas que ce serait « moins illégal » qu’avec une œuvre sous droit d’auteur classique. Sauf que non, à partir du moment où vous ne respectez pas les conditions de la licence (préciser l’autrice, redistribuer sous la même licence, bref tout ce qu’il y a dans le nom « Attribution-Partage sous les mêmes conditions »), celle-ci ne s’applique plus et vous perdez tous les droits de partage, modification, etc..

(Je précise que je ne suis par ailleurs pas forcément une maniaque du légalisme ; pour reprendre l’exemple de notre infokiosque à un concert punk, j’avoue que si les conditions ne sont pas scrupuleusement respectées, comme d’ailleurs s’il y a des photocopies de livres sous droit d’auteur, je m’en fous un peu ; par contre quand c’est des entreprises qui défendent par ailleurs vaillamment leur propriété intellectuelle qui ne respectent pas ces conditions, ça m’énerve un peu plus.)

Évidemment, les mêmes principes s’appliquent pour reproduire un texte sur Internet, par exemple si vous avez un blog ou un site. Cela dit, l’intérêt pour le partage à l’identique me paraît dans ce cas un peu plus limité, puisqu’un lien direct vers l’œuvre marche aussi bien et permet de pointer vers la dernière version.

Créer une œuvre dérivée

Maintenant, imaginons que quelqu’un (appelons-le Rudy Gaylord) trouve cool le texte Dykes vs Bastards. Seulement, il le trouverait encore mieux si, au lieu d’avoir un gang de lesbiennes motardes, c’était un groupe de gays skinheads. Il décide donc de modifier l’œuvre (soit en modifiant le fichier Markdown, soit en passant le tout sous LibreOffice, il fait bien ce qu’il veut). Le résultat lui plaît, et il décide de le publier sur son blog. Qu’est-ce qu’il doit faire pour respecter la licence ?

Évidemment, avec la condition de ShareAlike (« Partage dans les mêmes conditions » en français mais c’est plus long), il faut que cette œuvre soit publiée sous la même licence, comme pour le cas ci-dessus. Le problème est surtout : qui est l’auteur de l’œuvre, et comment indiquer la « paternité » et les contributions de celle-ci ?

D’un point de vue juridique, la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike vous impose deux contraintes :

identifier l’auteur original ;

indiquer que l’œuvre a été modifiée.

Elle donne aussi la possibilité à l’autrice de l’œuvre originale de demander à ce que son nom soit supprimée de l’œuvre dérivée. C’est un peu une sorte de « droit moral » allégé, qui ne permet pas d’interdire une publication sous prétexte qu’elle ne respecte pas la volonté de l’autrice, mais qui lui permet tout de même de ne pas être rattachée à quelque chose qu’elle ne cautionne pas.

En terme de notice légale, et à moins d’une demande de « répudiation » de la part de l’autrice, cela pourrait prendre par exemple la forme du texte suivant :

Ce texte est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. D’après Dykes VS Bastards, par Lizzie Crowdagger, modifié par Rudy Gaylord (qui en a fait une histoire gay au lieu d’une histoire lesbienne).

En revanche, j’avoue que je suis un peu plus dans le flou pour ce qui est du titre de l’œuvre et de ce qu’il faut mettre pour le ou les auteurs (sur une couverture, notamment), et j’ai eu du mal à trouver des informations sur ce sujet. Pour moi, avec de telles modifications, qui ne sont pas juste de forme, il est capital de s’assurer que personne ne puisse croire que cette œuvre est émise ou « approuvée » par l’autrice originale (qui n’a peut-être même pas connaissance de son existence), donc il est impensable pour moi que l’autrice de l’œuvre originale soit présentée comme autrice de l’œuvre dérivée, en lui laissant la charge de contacter la personne qui a réalisé cet adaptation si cela ne lui va pas.

La solution qui me paraît la plus raisonnable est donc d’avoir en « auteur » du livre quelque chose comme « Rudy Gaylord, d’après une œuvre de Lizzie Crowdagger » ; avoir quelque chose comme « Lizzie Crowdagger, Rudy Gaylord » ou, encore pire, « Lizzie Crowdagger » m’embêterait beaucoup, puisque ça sous-entendrait que j’ai validé un texte dont je ne connais même pas l’existence.

Même si je ne pense pas que ce soit forcément obligatoire, il me paraît également préférable dans ce genre de cas de modifier le titre, pour éviter la confusion parmi les lecteurs et lectrices. Dans cet exemple précis, il n’aurait d’ailleurs plus beaucoup de sens, et gagnerait à être remplacé par exemple par Fags VS Bastards.

Le cas des traductions ou des passages vers un autre format

En soi, une traduction vers une autre langue, ou un autre format (audio, par exemple) relèvent également de l’œuvre dérivée. À titre personnel, je ferai quand même une différence sur l’attribution : dans le cas d’une traduction qui a essayé de rester raisonnablement fidèle à l’original (certes avec des choix qui viennent de la traductrice, mais sans réécrire l’œuvre), ça ne pose pas les mêmes problèmes de garder l’autrice originale comme autrice de l’œuvre dérivée (en ajoutant évidemment la traductrice).

Même chose lorsqu’il s’agit essentiellement de modifications sur la forme, par exemple avec une mise en page différente. Dans ce cas, on peut garder le titre et l’autrice originale, et se contenter d’afficher une notice à l’intérieur de l’œuvre :

Titre par Auteur Original est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Mise en page modifiée par Nouvel Auteur

ou encore :

Titre original : Titre non traduit, de Autrice Originale, traduit de la langue par Traductrice. Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Conclusion

Voilà, j’espère que cet article vous aura convaincu que le partage d’une œuvre libre doit se faire en respectant les conditions fixées par la licence, et que « ce texte est libre, alors je l’ai republié sur mon blog sans dire d’où il vient, ni la licence, ni qui l’a écrit » n’est clairement pas respecter la licence ; et que vous verrez un peu mieux comment créer une œuvre dérivée à partir d’une œuvre libre sous Creative Commons.

En rédigeant ce billet, j’ai été surprise de voir qu’il y a avait si peu d’informations concrètes sur ce dernier point, et j’espère que ça comblera un peu ce manque, même si le manque de choses claires à ce sujet fait que ça ressemble plus à « ce que j’aimerais que vous fassiez avec mes textes libres, si l’envie vous prend de les modifier » qu’à une vérité universelle.

Si vous aimez ce que j’écris, vous pouvez me soutenir sur Tipeee à partir d’1€ par mois, ce qui vous donnera accès à mes prochains textes de fiction en avant-première.

Ce billet de blog de Lizzie Crowdagger est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

March 20, 2017

Petits changements de tarif : prix libre numérique, mais ça monte pour les fanzines

Pour faire bref, le cœur du message de ce billet de blog, c’est que les versions numériques des épisodes de La chair & le sang seront maintenant à prix libre, tandis que les versions fanzines seront beaucoup plus chères, à 10€.

Mais comme je n’aime pas faire bref, ce billet de blog vous expliquera aussi l’intérêt du prix libre, pourquoi je suis obligée d’augmenter les tarifs pour les fanzines (non, ce n’est pas juste pour me payer la Switch), et inclura également des râleries sur les tarifs de La Poste.