Alessio Brugnoli's Blog, page 40

February 15, 2021

Il discorso di Alcibiade

E’ interessante notare come Tucidide, nel presentare la figura di Alcibiade ne evidenzi i due principali limiti: l’anteporre i proprio interessi personali, in questo caso fare le scarpe a Nicia come leader dei democrati moderati, a quelli della Polis e la smodata ambizione.

Cosa che ne costituiva sia un punto di forza, essendo la base del suo fascino e della sua leadership, ma anche la base, fondata, della sfiducia che parte dei cittadini provavano nei suoi confronti: tanto che parte delle èlite ateniesi contestavano a priori qualsiasi sua proposta, anche quella più sensata, temendo che mirasse sempre a minare le basi dello Stato a suo vantaggio.

Fu tale, nella sostanza, l’appello di Nicia. Tra gli Ateniesi saliti al palco i più incoraggiavano alla campagna, vietando di riesaminare la questione: poche le voci discordanti. Al progetto di spedizione si scaldava con più intenso slancio Alcibiade, figlio di Clinia, sia per il desiderio vivo di sopraffare Nicia, cui l’opponevano in materia di politica non poche altre divergenze, sia soprattutto per quell’allusione polemica dell’avversario nei suoi confronti. Ma ardeva in lui implacabile la passione del comando, con la speranza di ridurre in tal modo la Sicilia e Cartagine in suo potere. Giacché tra i cittadini godeva il seguito più largo, ma la sua febbre per l’allevamento dei cavalli e per altre sfarzose vaghezze lo travolgeva spesso oltre i limiti delle disponibilità familiari: particolare che col correre degli anni fu origine, non la meno importante, della disfatta ateniese.

Scosso dalle frenetiche e smodate stranezze della sua personale condotta e del suo tenore di vita, sorpreso dalla sconfinata ampiezza dei suoi disegni, qualunque fosse l’impresa scelta ad esprimerli un vasto strato d’Atene gli giurava aperto odio nel sospetto che ambisse a farsi tiranno, e trascurando il fatto che nella sfera pubblica aveva fornito le indicazioni più efficaci per regolare il corso della guerra, toccati sul vivo, personalmente, dal ricordo molesto dei suoi privati costumi, costoro trasmisero ad altri il compito di reggere lo stato ed in breve sopravvenne la rovina. Dunque in quella circostanza Alcibiade si fece largo sul palco e rivolto agli Ateniesi così prese a parlare:

Conviene a me, Ateniesi, il comando, meglio che a chiunque altro (il tema del mio esordio è obbligato, poiché è quello su cui s’impunta Nicia) e ho chiara coscienza d’esserne degno. Gli atti che fan volare il mio nome sulle labbra del mondo aggiungono prestigio ai miei antenati e alla mia persona, e anche alla patria recano buon frutto. Abbagliai del mio splendore, nella sacra cornice d’Olimpia, i Greci. E quel giorno, di fronte alla schiera dei miei sette cocchi (a nessuno in passato sarebbero bastate le forze d’allinearne un tal numero) quando oltre al trionfo del primo conquistai anche il secondo e il quarto premio, coronando ogni altro momento della cerimonia con un fulgore degno della vittoria, si diffuse magnifica nel pubblico l’immagine di un’Atene superba, mentre cadde dai cuori quella ormai consueta di una città in ginocchio per i sacrifici del suo lungo duello.

Impresa che ci cinge d’onore, secondo l’uso attuale; inoltre, con un tale risultato si suggerisce l’entità di una potenza. Lo sfarzo poi con cui mi rendo illustre in Atene – coregie o altre prestazioni – mi attira com’è naturale le gelosie dei miei propri cittadini: ma tra genti forestiere anche da esso spira un senso di grandezza. Dunque non è sterile questa follia, quand’uno splende del proprio per creare un profitto non solo a sé, ma allo Stato. Neppure è in torto chi concependo di sé un alto sentimento rifiuta di porsi alla pari con gli altri, giacché chi è vittima della sventura incontra forse chi lo allievi d’una parte del suo fardello? È pur vero che quando la fortuna ci volge le spalle nessuno si degna più di indirizzarci una parola: buon motivo perché si stia contenti se chi è sull’onda di un fausto successo ci riserva un contegno orgoglioso; ovvero si tratti il prossimo con una sola identica misura, se si pretende pari accoglienza. Io so che questi uomini eletti, e chi in qualche campo ha guadagnato una cospicua vetta, riescono in vita anzitutto molesti ai propri contemporanei, e il fastidio tocca prima quelli della stessa cerchia, poi si diffonde con l’ampliarsi dei contatti personali, delle relazioni; ma tra i posteri lasciano l’eredità della propria figura e in alcuni perfino l’esigenza di rivendicare con loro legami di parentela, spesso inesistenti.

Intanto la terra che ha dato loro i natali ne trae gloria, fiera e commossa nel ricordarli come suoi propri figli, artefici di nobili gesta, né certo pensa a sconfessarli per le loro presunte colpe. A tanto io aspiro! E se per tali motivi la mia vita personale è bersaglio di continue polemiche, vedete se in fatto di politica non so destreggiarmi meglio di chiunque altro. Ho spinto le città più poderose nel Peloponneso, senza sperperi di mezzi e con minimi rischi, a far lega con voi e ho condotto Sparta a gettar tutta se stessa allo sbaraglio nella sola giornata di Mantinea: se la cavò sul campo, ma da allora la sua fierezza non si erge più tanto impavida.

Fu pure questa mia giovinezza, giudicata perfino innaturale fanatismo, e indovinare il tono giusto per riaprire il dialogo con gli stati del Peloponneso su quel nuovo corso politico, e a imporlo con la fiducia che lo slancio trascinante del mio carattere ha potuto infondere.Non recepitene timore, ora ma mentre questa mia giovinezza mi solleva al culmine dell’energia e Nicia pare sospinto dalla fortuna, cogliete il frutto che l’impegno dell’uno e dell’altro sapranno offrirvi. Non mutate avviso sulla spedizione in Sicilia quasi fosse un urto contro troppo grande potenza.

In quelle città s’affollano genti miste di razza, ed è frequente in loro il traffico di cittadini in

partenza, o di nuovi abitanti in arrivo. Per questo continuo mutarsi, il sentimento di patria s’estingue: né quindi il privato si cinge d’armi a difesa di una patria che non sente cara, né lo stato, nel suo complesso, dispone di ordinate installazioni difensive. È costante sforzo e studio, in ciascuno di incassare a spese della comunità, con la suggestione dei suoi discorsi e con metodi rivoluzionari, l’occorrente per emigrare, se non trova fortuna, da tutt’altra parte. Si può pensare che un gregge di questa specie sappia concentrarsi e seguire la traccia prescritta da chi li dirige? O si volga all’azione con comunanza d’intenti?

Basterà intonare un discorso a loro gradimento, e saranno subito attratti, uno dopo l’altro dalla nostra causa: soprattutto se, come ben sappiamo, sono in lotta tra loro. Tra l’altro non possiedono tanti opliti quanti s’arrogano. Allo stesso modo risultò che le altre genti greche non avevano in dotazione forze oplitiche di entità pari a quelle proclamate dal loro vanto. La Grecia che aveva fornito in proposito cifre fortemente artefatte, s’è trovata, alla prova di questa guerra, con un numero di opliti appena sufficiente. Ecco dunque le condizioni della Sicilia quali le riferiscono le mie fonti: e non tarderanno a farsi più vantaggiose per noi (potremo contare su una folla di barbari, che spinti dall’odio contro Siracusa combatterà sotto i nostri vessilli). Dalla Grecia non nasceranno intralci se sceglierete la politica adatta. I nostri padri avevano contro quegli stessi nemici che ora – si dice – ci lasciamo alle spalle salpando, e in più li premeva la minaccia persiana: eppure fondarono l’impero, amministrando saldamente un solo vantaggio, la supremazia della marina. Mai come in questi momenti è caduta in basso per il Peloponneso la speranza di trionfare di noi. Supponiamo in loro un improvviso rigoglio d’energia bellica: sarebbero senza dubbio in grado d’invaderci, anche se lasciassimo cadere il progetto della spedizione oltremare, ma la loro flotta non ci infliggerebbe perdite comunque; poiché a coprire Atene lasceremmo una parte della nostra marina, di forza pari a quella di cui essi dispongono.

Ebbene, quali pretesti si potranno ragionevolmente allegare, con noi stessi per la nostra inerzia, e con gli alleati di laggiù per rinunciare all’intervento? Il soccorso è un dovere, almeno quando ci si è legati con un giuramento; d’altra parte non si può liquidarli con questa replica neanche voi ci avete sostenuto, la nostra intesa poggiava su un assunto strategico diverso: non ricevere in cambio dagli alleati siciliani forze per alimentare direttamente il conflitto in Grecia, ma disturbare laggiù i nostri nemici e legar loro le mani perché non ci assalgano in patria. Così s’è conquistata la signoria, noi e qualunque altro popolo: comparendo con pronto vigore dove sorgesse una richiesta, da gente barbara o greca. Poiché se il mondo impigrisse nell’indolenza, o si distinguessero in base alla razza i popoli

cui porgere man forte, a passi ben brevi ci espanderemmo, e forse non sarebbe remoto il rischio di vederci tolti anche i possessi attuali. Contro una potenza che si innalza superba, non vale limitarsi a respingerne gli assalti, quando li sferri: occorre prevenirla, e scoraggiarne l’impeto aggressivo.

Non ci è concesso di misurare un anticipato bilancio dei confini entro cui intendiamo stringere il nostro dominio, ma oramai ci siamo stabiliti in una condizione politica particolare: tramare minacce contro quello stato, non alleviare la pressione su quest’altro in ferrea coerenza con il nostro ruolo mondiale, poiché è sempre vivo il pericolo di cader noi sotto il potere di altri, se non li precorriamo piegandoli. Similmente non v’è permesso concepire, al pari degli altri, una politica di non ingerenza, altrimenti dovrete anche orientare i vostri principi d’azione in modo che s’inquadrino nella loro mentalità ordinaria. Dunque s’è ragionato, e convenuto che la spedizione laggiù ci frutterà un acquisto di potenza in Grecia: imbarchiamoci allora, per umiliare l’alto concetto che i Peloponnesi nutrono di sé, quando si noterà che per il disgusto ispiratoci da quest’epoca stagnante muoviamo alla conquista della Sicilia.

E quando il nostro dominio avrà compreso quelle genti, lo potremo ampliare, secondo una facile previsione, all’intera Grecia; ovvero avremo inflitto un danno a Siracusa, con vantaggio nostro e degli alleati. La flotta ci offrirà sicurezza, sia per il periodo di occupazione, se si ottengono progressi militari, sia sulla rotta del rientro: con la marina domineremo, anche contro le forze unite della Sicilia. Il consiglio, diffuso da Nicia, di lasciar correre ogni iniziativa non vi distolga, né la sua polemica sull’attrito tra vecchie e nuove generazioni. Vige tra noi una tradizione d’armonia tra le classi: modellandoci sui padri, quando una decisione era unanime coro di voci anziane e più giovani e la città guadagnava in benessere, fino ai traguardi d’oggi, studiatevi anche in quest’occasione di migliorare con identico metodo le risorse dello stato.

Rammentate che la gioventù e l’età matura, prive di reciproco concorde sostegno, sono sterili. Il segreto d’una politica vittoriosa è la temperata fusione tra i vari gradi d’età: l’inesperta, quella di maturo equilibrio, e quella di consumata perizia. Vedete, se la città si ripiega su se stessa, consuma al suo interno come accadrebbe in ogni altro vivente, la propria energia e ogni esperienza di vita diverrebbe, in quel declino, antiquata. Attraverso la lotta, invece, affinerebbe con più perfezionati progressi le proprie tecniche: pratica a difendersi con concreta energia, non a discorsi. Possiedo, su questa materia, un’opinione generale; per uno stato non avvezzo all’inerzia, la rinunzia a una politica attiva significa il rapido deteriorarsi di ogni sua fibra. Nel mondo, stimo più sicure le costituzioni di quei paesi che obbedendo alle tradizioni e all’ordine legale vigenti, sia pure criticabili in qualche dettaglio, si concedono novità politiche severamente ristrette.

Con quali argomenti Alcibiade contestava le posizioni di Nicia ? Tucidide ne distingue quattro: il personale, il politico, il filosofico e lo strategico. Proviamo ad esaminarli uno a uno. Il personale nasce dalla necessità di Alcibiade di doversi difendere dall’accusa di anteporre i propri interessi a quelli della comunità, accusa, come detto, condivisa anche dal nostro storico.

Ispirato dalla retorica delle tragedie di Euripide e dalla sofistica, Alcibiade la ribalta, giustificando il proprio intervento nella vita politica ateniese ed il proprio stile di vita in base agli stessi elementi di prestigio personale per i quali era stato attaccato da Nicia, riuscendo tuttavia a trasformarli in fattori positivi.

Questo lo fa riproponendo un modello etico arcaico, ben diverso sia da quello comunitario di Pericle, sia quello borghese di Nicia. Il primo aveva infatti promosso un ideale di condivisione tra il bene dell’individuo e quello della comunità, accordando tuttavia un primato a quest’ultima: quindi, mentre un uomo prospero finiva per essere trascinato dalla rovina dello Stato, lo sfortunato poteva trovare aiuto all’interno di una città ricca.

Il secondo, ricordiamolo, invece sosteneva come il benessere della polis fosse conseguenza della ricchezza del benessere dei singoli, che nasceva dal lavoro, dalla prudenza e dalla pace. Alcibiade, invece ripropone una sua versione della kalokagathìa, dove l’obiettivo del singolo non è la ricchezza, ma il prestigio, che si ottiene non con la misura, ma con imprese che scuotono la fantasia di chi gli è accanto. In questa sorta di società dell’immagine in salsa ateniese, il prestigio del singolo si ribalta sull’intera Polis. Una tesi aristocratica, che ovviamente poteva piacere a Crizia e ai filo oligarchi, ma di certo faceva storcere la bocca a quei democratici che non erano abbagliati dalla retorica del figlio di Clinia.

Il politico nasce da un’altra accusa di Nicia: che la spedizione in Sicilia, non sia in fondo, un modo di combattere lo scontro di potere interno alla polis con altri mezzi, sostituendo il gruppo di potere attualmente al potere, con un altro, di cui Alcibiade si proporrebbe come leader. Così, alla contrapposizione tra élite, prospettata dall’avversario, Alcibiade contrappone l’unione tra le diverse classi d’età, che corrispondono alle classi politiche, che nasce dall’armonia tra i loro interessi, che in fondo, non sono così divergenti tra loro. Alla sostituzione tra gruppi di potere, il figlio di Clinia propone come alternativa la cooptazione.

L’argomento filosofico è assai articolato: parte da un’estensione di una riflessione di quella che era la riflessione politica del sofista Trasimaco, che ricordiamo, ruotava attorno ad una visione utilitaristica della giustizia, articolata in due tesi: la prima che «il giusto (dikaion) è l’utile (sympheron) del più forte», la seconda e che «la giustizia è un bene altrui».Ogni governo, infatti, promulga le leggi in base al proprio utile, e in base al proprio utile stabilisce quindi cosa sia giusto per i sudditi, punendo i trasgressori di conseguenza.

Questo vale sia all’interno della polis, sia al suo esterno: il giusto per Atene deve coincidere con il suo utile. Per questo, la città deve mostarsi più forte degli alleati e dei potenziali nemici, sfruttando il meccanismo della guerra preventiva, con la scusa di soccorrere il prossimo. Dimostrare la propria forza, oltre a difendere i propri interessi, con una riflessione che quasi anticipa quella di Spengler ne Il Tramonto dell’Occidente, ne garantisce la sopravvivenza: come un organismo vivente, continua a esistere finché mantiene una propria dimensione faustiana, tendente alla modifica del mondo attraverso la sua continua trasformazione senza alcuna quiete. La quiete, la rinuncia al divenire prospettata da Nicia, è la sua condanna a morte: di fatto è una giustificazione ad alto livello di quello che era il nodo insolubile dell’imperialismo ateniese. Per sostenersi, doveva sottrarre risorse ad alleati e vicini, imprigionandosi in un circolo vizioso.

Infine, l’argomento strategico, riconducibile a due punti. L’impresa è meno difficoltosa di quanto affermato da Nicia, perché il fronte nemico non è compatto e si può applicare il dividit et impera; le risorse militari siracusane sono assai più scarse di quanto prospettato e Atene ha la possibilità di avere l’appoggio di popoli barbari nemici della polis siciliana, ossia etruschi, siculi e italici, che in modo o nell’altro erano danneggiati dalla sua politica espansionistica. Al contempo, mancando gli spartani e i loro alleati di un potere navale adeguato, non possono danneggiare gli interessi strategici di Atene.

Così gli ateniesi, più propensi a dare retta alla retorica, che al buonsenso diedero ragione ad Alcibiade.

February 14, 2021

Empedocle di Akragas

Subito dopo la cacciata del tiranno Trasideo, la situazione politica di Akragas divenne estremamente complicata: Gerone impose un governo “collaborazionista”, filo siracusano, che però entrò rapidamente in crisi.

Non seppe mediare tra le tensioni sociali esistenti nella polis, che aveva sostituito quelle etniche: al tradizionale contrasto tra grandi proprietari terrieri e piccoli contadini, si era aggiunto anche quello con i ceti mercantili, che non si sentivano rappresentati nel governo della città. A questo si era aggiunto quanto successo a Siracusa: la cacciata di Trasibulo provocò la perdita del loro principale protettore politico, delegittimando di fatto il governo “collaborazionista”.

Della situazione ne approfittò l’oligarchia dei grandi proprietari terrieri, che cacciò a pedate i filosiracusani: subito dopo, imposero una costituzione timocratica. Per accedere all’assemblea legislativa, chiamata dai Mille, dal numero dei componenti, bisognava superare una soglia minimo di reddito, alquanto elevata, in modo da tagliare fuori i contadini e buona parte dei mercanti.

Oltre a difendere a spada tratta i propri interessi egoistici, i membri dell’oligarchia furono tutt’altro che discreti, nello sbattere in faccia al prossimo la loro ricchezza. Celebri furono Antistene e Gellia. Il primo organizzò per le nozze della figlia una festa passata alla storia: invitò tutti i cittadini e la sposa venne accompagnata da un corteo di circa 800 bighe e da una folla di cavalieri. Per l’intera notte le vie di Akragas vennero illuminate nel miglior modo. In tutti gli altari e per tutte le strade vennero poste fascine secche e, quando venne dato il segnale, da una fiammata in cima alla Rupe Atenea si accesero contemporaneamente tutti i falò.

Gellia, invece, era diventato uno degli uomini più ricchi del mondo ellenico con il commercio del vino. Secondo quanto racconta Giuseppe Di Giovanni

Nella sue cantine possedeva trecento botti tagliate nella viva roccia della capacità di 100 anfore vinarie ognuna, ed a fianco della cantina stava una vasca in muratura della capacità di 1000 anfore dalla quale il vino scendeva nei vasi, cioè, 31.000 vinarie (anfora romana litri 26,26) per un totale di litri 814.060.000, pari a 1.453 attuali botti della capacità di litri 560 ognuna. Si calcola che in base alla capacità di questa cantina, la dimensione territoriale dell’Azienda si aggirasse su 145 ettari, con 75 unità lavorative impiegate a tempo pieno

Diodoro Siculo narra che Gellia, per pubblicizzare il suo potere e la sua ricchezza, facesse sostare i suoi servi alle porte di Akragas per invitare i forestieri a prendere alloggio nella sue dimore. Un giorno giunsero in città ben cinquecento cavalieri sorpresi dal cattivo tempo. Nello spazio di poche ore tutti furono degnamente accolti e Gellia stesso regalò a ciascuno nuovi abiti, tra cui un himation e un chitone, tra gli abiti greci più importanti.

Gellia doveva essere anche una persona alquanto spiritosa: quando fu spedito come ambasciatore a Centuripe, i regnanti della città dopo averlo accolto , cominciarono a prenderlo in giro per la sua altezza (era alto poco più di 1,50 m) dicendo che pensavano che gli ambasciatori dovessero essere più alti e meno corpulenti, il buon Gellia rispose dicendo che la Akragas, questi, li riservava alle città importanti.

La situazione stava diventando esplosiva: a evitare una nuova guerra civile, fu un personaggio alquanto improbabile, il filosofo Empedocle, che apparteneva a una delle famiglie più ricche di Akragas. Il nonno, Empedocle il vecchio, vinse la corsa dei cavalli a Olimpia: si narra che in tale occasione, secondo la leggenda, dopo una vittoria olimpica alla corsa dei carri, per attenersi all’usanza secondo cui il vincitore doveva sacrificare un bue, essendo lui seguace di Pitagora e nemico dei sacrifici incruenti ne fece fabbricare uno di mirra, incenso ed aromi, e lo distribuì secondo la tradizione: il che gli costò molto di più di un bovino in carne e ossa.

Suo padre Metone, oltre a essere membro del governo filosiracusano, vinse anche lui alle Olimpiadi, e lo stesso il nostro Empedocle. Si tramanda che il rapsodo Cleomene abbia recitato il suo poema, Le purificazioni, e pare che il pubblico ne sia uscito commosso, tributandogli il massimo riconoscimento.

Del suo pensiero filosofico, in verità, ne sappiamo poco: come Platone, era diviso in due livelli distinti. Uno essoterico, incentrato sulla conoscenza razionale del Mondo, e uno esoterico, di ispirazione orfica, che in fondo traeva origine dall’antica religiosità dell’età del Bronzo, che interpretava la filosofia come strumento di salvezza dell’Essere.

E di certo, Empedocle doveva avere un carattere particolare, alquanto pieno di sè: secondo quanto racconta Diogene Laerzio

Empedocle era solito incedere per le vie di Agrigento preceduto da uno stuolo di giovani, e circondato da ammiratori che volevano servirlo … Indossava un vestito di porpora, una cintura d’oro e i calzari di bronzo. Aveva una folta barba e si cingeva il capo con una corona delfica in onore di Apollo.

Di se stesso diceva:

O amici, che la città sul biondo Agrigento abitate, lì sull’Acropoli io vi saluto: io tra voi. Dio Immortale, non più mortale, m’aggiro onorato da tutti, com’è conveniente, di bende cinto e di fiorite corone. Quando giungo nelle città fiorenti, dagli uomini e dalle donne sono onorato; essi a migliaia mi seguono, per apprendere dove sia il sentiero che porta alla salvezza, alcuni di un oracolo hanno bisogno, altri, afflitti da ogni sorta di malanni, vogliono sentire una salutare parola»

In più non è che avesse così grande stima per suoi concittadini, tanto da definirli, con la famosa frase

Gli Agrigentini sono così immersi nella mollezza e nel fasto come se dovessero morire domani, ma tali case essi costruiscono come se dovessero vivere in eterno

Nonostante questo, il filosofo fu un sincero democratico, tanto da organizzare un colpo di stato, che cacciò gli oligarchi dal potere: invece di nominarsi tiranno, come si aspettavano gli agrigentini diede loro una costituzione democratica.

La città era suddivisa fu tanti quartieri quante erano le tribù; di esse ci rimangono solo due nomi Ellei ed Emmenidi. L’accesso all’assemblea non fu più su base di censo: ogni tribù, in funzione del numero dei suoi membri, doveva sorteggiare i suoi rappresentanti all’Ecclesia.

Ecclesia, assemblea legislativa, che nominava tre magistrati: lo jerotita, il quale, eletto annualmente, esercitava il potere civile. Il suo nome era usato per datare decreti, contratti e atti ufficiali. Il parapostata, che era il suo presidente. Il Proagoro, che durava in carica un anno, che era il sommo giudice nelle cause civili, penali ed economiche.

Il caratteraccio di Empedocle, uniti al suo timore che gli oligarchi volessero restituire pan per focaccia, minando le basi della fragile democrazia di Akragas, lo rese un pochino paranoico. Una volta, così tramanda Diogene Laerzio

Empedocle fu invitato a pranzo da un personaggio autorevole, da un deputato dell’Assemblea: il convito era al punto che ormai bisognava bere, ma nessuna bevanda veniva servita; tutti stavano tranquilli, ma Empedocle, assunto un atteggiamento di disgusto e di disprezzo, diede ordine che si portasse da bere. Allora il padrone di casa rispose, piccato, che attendeva l’arrivo di un ministro del Consiglio. Quando costui arrivò fu fatto accomodare al posto d’onore [fu eletto simposiarco] e, come se in quella città ci fosse la tirannide, il nuovo arrivato ordinò che allora potevano bere e se qualcuno non avesse voluto eseguire il suo ordine gli fosse versato il vino in testa. Empedocle rimase fermo e quieto, ma il giorno seguente citò entrambi, il deputato e il ministro, davanti al tribunale che, dopo averli giudicati come aspiranti alla tirannia, li condannò a morte. …

Ovviamente, questo atteggiamento le rese alquanto inviso ai suoi concittadini, che lo spedirono in esilio nel Peloponneso. Dato il fascino della sua figura, nacque fin da subito la leggenda della sua morte rituale nel cratere dell’Etna, che avrebbe poi eruttato uno dei suoi famosi sandali di bronzo.

In ogni caso, me lo immagino andare via, pronunciando i versi di Hölderlin

«Oh, gente senza nome

precipita verso la tua rovina,

soccombi di una morte lenta

e ti accompagni il prete con la sua nenia

di corvo! E poiché ci sono lupi

dove ci sono cadaveri, se ne trovi

uno per voi, che beva il vostro sangue

e la Sicilia liberi da voi. Inaridisca

questa terra ove il grappolo purpureo prosperava

per un popolo migliore, e i frutti d’oro tra le fronde

e il nobile frumento; e lo straniero

appoggiando un giorno il piede sopra i ruderi

dei vostri templi, chiederà: era qui edificata

la città?»

February 13, 2021

Villa Lampedusa

Chi ha letto il Gattopardo, ricorda probabilmente la grande passione che Don Fabrizio, il principe di Salina, ha per l’astronomia, che Tomasi di Lampedusa così descrive

Primo (ed ultimo) di un casato che per secoli non aveva mai saputo fare neppure l’addizione delle proprie spese e la sottrazione dei propri debiti, possedeva forti e reali inclinazioni alle matematiche; aveva applicato queste all’astronomia e ne aveva tratto sufficienti riconoscimenti pubblici e gustosissime gioie private.

Basti dire che in lui orgoglio e analisi matematica si erano a tal punto associati da dargli l’illusione che gli astri obbedissero ai suoi calcoli (come di fatto sembravano fare) e che i due pianetini che aveva scoperto (Salina e Svelto li aveva chiamati, come il suo feudo e un suo bracco indimenticato) propagassero la fama della sua casa nelle sterili plaghe fra Marte e Giove

Figura, quella di Don Fabrizio, al nonno dello scrittore, Giulio Fabrizio Tomasi, che fece costruire un osservatorio astronomico nella sua villa, posta nella Piana dei Colli, proprio accanto alla Casina cinese. Villa che fu fatta costruire da don Isidoro Terrasi nei primi anni del 1700, con una duplice funzione: da una parte, l’edificio padronale, in stile rococò, fungeva da casa di villeggiatura, dall’altra la tenuta agricola, destinate alla viticultura.

Nel 1754, dopo l’acquisto da parte dei Principi di Alliata di Villafranca, il complesso fu oggetto di una profonda ristrutturazione, il cui progetto fu affidato all’architetto di fiducia della famiglia nobiliare Giovanni Del Frago, lo stesso che intervenne nel loro palazzo di Via Bandiera, al palazzo Bordonaro ai Quattro Canti e al palazzo Cutò in via Maqueda

Giovanni, architetto di spicco del Rococò palermitano, approfittò dell’occasione per sperimentare, con molta cautela, i primi vagiti dello stile neoclassico: al contempo, il parco perse la sua destinazione agricola, venendo ristrutturato come un giardino all’italiana.

I Principi di Alliata di Villafranca, nella ristrutturazione, non badarono a spese: la villa si segnala per scelte stilistiche e soluzioni architettoniche, quali la leziosità delle decorazioni Luigi XVI, l’edicola a ridosso dello scalone a tenaglia secondo schemi di fine secolo XVIII, i pregevoli affreschi del piano nobile, gli stucchi, i soffitti a cassettoni affrescati. Vi lavorarono, tra i tanti, il pittore Gaspare Fumagalli e tanti stuccatori allievi del Serpotta. La decorazione degli interni divenne così il trionfo dell’illusione prospettica : tromp l’oeil in monocromatismo grigio, affreschi di volte, pareti e sovraporte secondo un garbato gusto rococò, arricchito da stucchi, si fondevano spesso agli influssi neoclassici.

La villa divenne in quel periodo scenario di una delle principali e più chiacchierate love story dell’epoca: quella tra il re Ferdinando IV di Borbone e Lucia Migliaccio duchessa di Floridia. I due amanti, rimasti entrambi vedovi, si sposarono proprio a Palermo il 27 Novembre 1814, in un matrimonio morganatico.

Donna di grande fascino e cultura, a differenza di Ferdinando, che era sicuramente migliore come cacciatore e imprenditorie agricolo, che come re, fu celebrata da numerosi artisti e poeti, tra il buon Wolfgang Goethe, che le dedicò la sua “Sizilianisches Lied” (Canto siciliano) il poeta dialettale Giovanni Meli compose per lei l’ode “Ucchiuzzi niuri”.

Ucchiuzzi nìuri, si taliati, faciti càdiri casi e citati; …jeu, muru debuli di petri e taju, cunsidiratilu si allura caju! Sia arti maggica, sia naturali, in vui risplendinu biddizzi tali, chi tutti ‘nzèmmula cumponnu un ciarmu capaci a smoviri lo stissu marmu

Nel frattempo, a Lampedusa, feudo dei Tomasi, ne stavano succedendo di tutti i colori: nel 1800 parte dell’isola fu affittata dai principi alla famiglia maltese di Salvatore Gatt a condizione che questi migliorassero lo stato dei terreni e delle proprietà presenti. Oltre ad occuparsi di ciò, questa nuova comunità – formata principalmente da agricoltori e pastori – intrattenne una fitta rete commerciale con Malta.

Nel 1810 il Gatt subaffittò una parte dell’isola all’inglese Alessandro Fernandez che durante i suoi tre anni di permanenza istituì una colonia di circa 400 uomini e fece costruire un muro in direzione nord-sud dividendo l’isola in due zone: una abitata dai maltesi e l’altra dagli inglesi. I due “inquilini” cominciarono a litigare in maniera così feroce, che per evitare lo scatenare di una guerra civile sull’isola, decisero per un compromesso: cedettero entrambe le loro porzioni a un parente comune, Fortunato Frenda, che ritrovandosi padrone assoluto dell’isola, smise di pagare l’affitto ai Tomasi, i quali non gradirono.

Cominciò così una lunghissima causa, vinta dai nobili siciliani, che terminò nel 1839, quando sbarcò nell’isola un usciere del Tribunale, per restituire ai legittimi proprietari l’isola. Il principe Tomasi però una volta entrato in possesso di Lamepedusa pensò di venderla all’Inghilterra, che ne voleva fare una base navale. Gli serviva però l’autorizzazione del re Ferdinando II, il quale, non solo la negò, ma decise di comperare l’isola di Lampedusa al prezzo di 12.000 ducati per farne una colonia agricola e la incorporò nel Regno delle due Sicilie

Così nel 1845 Giulio Fabrizio Tomasi si ritrovò in tasca una notevole liquidità, che investì nell’acquisto del Palazzo Lanza Tomasi alla Kalsa, accanto alle mura delle Cattive, l’ultima dimora del Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il celebre autore del Gattopardo, il quale vi trascorse gli ultimi anni della sua vita , sino alla morte nel luglio 1957, dopo la distruzione del suo palazzo avito, Palazzo Lampedusa, nei bombardamenti alleati del 5 aprile 1943, di una villa in località “Terre Rosse”(dove in seguito abitarono le figlia del Gattopardo) e della villa Alliata.

Quest’ultima, la più lontana dal centro cittadino, essendo il principe un poco asociale, divenne la preferita. Non solo vi trasferì la sua straordinaria biblioteca, dove vi erano testi di astronomia, matematica, geometria, meccanica e fisica, fra i quali preziosi esemplari della Meccanica Analitica di Joseph-Louis Lagrange e uno dei primissimi volumi stampati del celebre Kosmos di Alexander von Humboldt, ma vi fece costruire anche un piccolo osservatorio astronomico, ricco però di strumenti all’avanguardia.

Nel 1887, due anni dopo la morte del principe, i suoi eredi, che non condividevano la sua passione per l’astronomia, li appiopparono all’Osservatorio Astronomico di Palermo. Il piu’ importante fra questi strumenti e’ certamente il telescopio azimutale di Merz da 11.5 cm di diametro e 2 metri di fuoco, che era stato acquistato dal Principe tra il 1850 ed il 1852, e con il quale aveva osservato diverse comete, congiunzioni di pianeti e, da Girgenti, l’eclisse totale di Sole del 22 Dicembre 1870.

Altrettanto importante era il telescopio equatoriale di Lerebours & Secretan, che fu usato dagli Astronomi dell’Osservatorio almeno fino al 1905, quando Temistocle Zona lo portr a Menerville in Algeria per l’osservazione di un eclisse di Sole. Il telescopio di Worthington era certamente il piu’ antico degli strumenti del Principe posseduti dall’Osservatorio. Sappiamo da Cacciatore che esso era appartenuto ad Ercole Dembowski (1812-1881), nobile lombardo ed astronomo di un certo valore, che lo aveva ceduto al Principe di Lampedusa.

Ceduta dopo la Seconda guerra mondiale a un ordine religioso, la villa fu abbandonata per anni, finchè non fu acquistata dai proprietari di Sicily by car, che ebbero pure qualche rogna giudiziaria, per colpa dei ritardi della Sovrintendenza ad approvare i lavori di restauro.

Ora la Villa è diventata un resort di lusso, di cui mi hanno parlato assai bene, come mentre le scuderie sono diventate la sede del ristorante La Braceria: ora, non ci vado a mangiare da alcuni anni, però pizza meritava…

Mi immagino sempre il fantasma del Principe di Salina, che osservandomi mentre mi godo uno sfincione, mi addita scuotendo il capo e ripetendo, tra sé e sé

Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra

February 12, 2021

La Necropoli di San Vito

Paolo di Tarso, che in una forma lievemente differente è uno dei protagonisti del mio Io, Druso, sbarcò a Pozzuoli nell’anno 61, per recarsi a Roma, accompagnato dal centurione Giulio della coorte Augusta, ed essere giudicato dal tribunale imperiale.

Viaggio in cui gliene successero di tutti i colori: dopo essere partito da Cesarea, le successive tappe del viaggio furono Sidone, la costa nord di Cipro, Mira di Licia, Buoni Porti e Lasea a Creta. E al largo dell’isola, successe il patatrac

Essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai pericolosa la navigazione poiché era gia passata la festa dell’Espiazione, Paolo li ammoniva dicendo: «Vedo, o uomini, che la navigazione comincia a essere di gran rischio e di molto danno non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite». Il centurione però dava più ascolto al pilota e al capitano della nave che alle parole di Paolo.E poiché quel porto era poco adatto a trascorrervi l’inverno, i più furono del parere di salpare di là nella speranza di andare a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a libeccio e a maestrale.

Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, convinti di potere ormai realizzare il progetto, levarono le ancore e costeggiavano da vicino Creta. Ma dopo non molto tempo si scatenò contro l’isola un vento d’uragano, detto allora «Euroaquilone». La nave fu travolta nel turbine e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balìa, andavamo alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Càudas, a fatica riuscimmo a padroneggiare la scialuppa; la tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gòmene la nave. Quindi, per timore di finire incagliati nelle Sirti, calarono il galleggiante e si andava così alla deriva. Sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico; il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l’attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole, né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta.

Dopo essera andati alla deriva per un paio di settimane, naufragarono a Malta, dove Paolo rischiò un paio di volte il martirio in anticipo. Una volta, ancora prima di toccare terra

Ma incapparono in una secca e la nave vi si incagliò; mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri, perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo progetto; diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiunsero la terra; poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E così tutti poterono mettersi in salvo a terra.

L’altra subito dopo sbarcato

Una volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un gran fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro: «Certamente costui è un assassino, se, anche scampato dal mare, la Giustizia non lo lascia vivere». Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma, dopo avere molto atteso senza vedere succedergli nulla di straodinario, cambiò parere e diceva che era un dio.

Lasciata Malta, la nave fece una prima sosta a Siracusa e una seconda a Reggio Calabria. Col vento favorevole, dopo due giorni di navigazione sul mar Tirreno, arrivò finalmente alla città campana. Dopo una settimana trascorsa a Pozzuoli, Paolo si recò a Roma. Per farlo, aveva solo l’imbarazzo della scelta: essendo Puteoli, uno dei principali porti dell’Impero, era stracollegato all’Urbe, in modo da facilitare il trasporto del grano proveniente dall’Egitto e di tutti i prodotti suntuari di importazioni

Dalla città campana, partivano infatti: la via Herculea litoranea, ora sommersa dal bradisismo nel tratto fra Baia e Pozzuoli, che ebbe il suo diretto collegamento con Napoli con la perforazione della collina di Posillipo, crypta neapolitana, progettata dal solito Cocceio; la via Antiniana che percorreva la cornice superiore dei colli sul versante del Golfo di Napoli; dal quadrivio superiore tra l’Anfiteatro Flavio e lo Stadio (quadrivio dell’Annunziata), dove vi era un pondera, l’equivalente della nostra dogana, partivano poi via Consularis Puteolis Capuam che traversava la conca di Quarto e conduceva a Capua (Vetere) e da Capua per l’Appia a Roma, e la via Domitiana, aperta nell’anno 95 che, per la Campania marittima (Cuma, Liternum) e la foce del Volturno, incontrava più direttamente l’Appia a Sinuessa (presso Mondragone).

Molto probabilmente il nostro Paolo avrà seguito la via Consularis che all’epoca era regolarmente funzionante; l’alternativa, la Domiziana, non esisteva ancora. Strada, questa, che ha una storia complicata dovuta alla passione di Nerone per le grandi opere. Il buon Domizio Enobarco aveva deciso di realizzare la cosiddetta Fossa Neronis, un canale navigabile per unire Roma con Puteoli, in moda da semplificare il traffico commerciale tra le due città: canale che sarebbe stato costeggiato da una strada. La costruzione di entrambe le infrastrutture, fu interrotta dalle vicende dei quattro imperatori. Fu Domiziano a riprendere l’idea, realizzando però solo la strada, a cui diede il suo nome.

Paolo, percorrendo la via Consolaris, avrà probabilmente gettato lo sguardo sulle tante necropoli, che la costeggiavano, meditando sulla fragilità della vita umana. Forse quella posta nella nostra Contrada di San Vito, i cui mausolei rimasero in vista per secoli.

Il primo mausoleo, databile al I secolo d.C., è formato da un basamento quadrangolare, costruito in opus latericium, fornito all’interno di una camera sepolcrale sottoposta rispetto al calpestio stradale, a pianta circolare, con volta a cupola ed edicole laterali, in origine ornate da stucchi decorati a motivi mitologici ed ospitanti i cinerari. Da descrizioni settecentesche, sappiamo come gli stucchi rappresentasserto gruppi di eroti e probabilmente le fatiche di Ercole. Questa è una descrizione che ne da all’epoca l’erudito Paolo Antonio Paoli

Spiccano dunque sopra una pulita e finissima tonaca alcuni Bassorilievi lavorati con tutta l’altra sopraffina, e forse una volta abbelliti con diversi colori i quali per l’umidità, che hanno presa, non bene si ravvisano. Le figure crediamo che rappresentino diversi fatti della vita di Ercole, le relazioni del quale verso i sepolcri noi di sopra osservammo. Fra esse due specialmente considerarsi l’animale di tre teste, che dall’Eroe viene abbattuto colla sua clava. Al promo vederlo sembrerà l’Idra di Lerno: ma di questa è comune opinione che Ercole o la finisse col fuoco o la trafiggesse con la saetta. In oltre qual relazione ha l’Idra Lernea con le favole antiche intorno a morti?

Quindi noi lo crediamo un Cerbero: a confermazione di ciò che disse chi pensò, che questo venisse raffigurato dagli antichi non come un cane, ma come un Drago di più teste all’inferiore anzi il messaggiero de’ luoghi infernali, e disputato a condurvi le anime. Quindi da’ Germani veniva placato con vittime umane e fu a lui dato il nome di Tutate. La pianta di questo sepolcro l’abbiamo di questo sepolcro l’abbiamo unita con quella del seguente alla tavola. La sua altezza interna è di palmi 24 e mezzo

Il corpo inferiore del Mausoleo è a sua volta sormontato da un tamburo cilindrico, articolato all’esterno da prospetti architettonici con cornice di coronamento e dotato internamente di un’altra cella funeraria, analoga a quella inferiore ed accessibile mediante una scala, con due file di nicchie laterali. All’esterno l’edificio presenta prospetti architettonici articolati in scomparti delimitati da paraste e sormontati da cornici, ed edicole su podio con frontoni.

Il secondo mausoleo, risalente invece al I secolo d.C., pur avendo le stesse caratteristiche costruttive, è realizzato in opus reticulatum e presenta una camera sepolcrale interna a pianta quadrata, accessibile da una porta laterale, sovrastata da una volta a cupola e provvista ai lati di grandi nicchie per ospitare le urne cinerarie dei defunti.

Ora, questa necropoli, è stata abbandonata per anni o solo recentemente è oggetto di valorizzazione e riqualificazione: gli scavi si sono concentrati nella stecca che sorge sul lato orientale della strada, dove sorgevano gli edifici più monumentali, permettendo di chiarire che gli edifici che la compongono non appartengono alla fase iniziale del complesso, caratterizzata da ambienti per lo più in sola opera reticolata e presenti all’estremità est, mentre gli edifici più recenti, ubicati nella parte nord, mostrano la presenza di elaborati prospetti in opera laterizia, con finte porte e finestre riquadrate da lesene.

Lo scavo ha dimostrato che gli edifici si sviluppano non solo sui due livelli sinora noti, ma anche su tre, collegati da scalinate: gli ambienti funerari sono per lo più quelli ipogei, con assoluta prevalenza del tipo a colombario, mentre ai livelli superiori si trovano ambienti per le cerimonie funebri, e forse anche tabernae e deversoria, a giudicare almeno dal numero degli ambienti destinati a culinae, che conservano il loro bancone, ed i pozzi collegati a piccole cisterne. In qualche caso la destinazione a cucina è avvenuta in una fase successiva all’impianto originario dell’edificio, come in uno degli edifici più interessanti della necropoli, dove la cucina appare ricavata sull’originario solaio, costituito da una terrazza cinta da un muro in opera reticolata.

La presenza di cucine ricavate in monumenti funerari, peraltro attestata da iscrizioni funerarie dal territorio di Suessa, elemento che differenzia la necropoli di S. Vito dalle altre necropoli puteolane, può forse spiegarsi con la maggiore distanza di questa necropoli dal centro abitato. Una ulteriore conferma della continuità d’uso delle strutture è del resto fornita dalle numerose formae rinvenute, ancorché sconvolte da scavatori clandestini come dai lavori agricoli, tanto sui pavimenti dei livelli superiori quanto ai livelli inferiori, dove le tombe hanno in qualche caso distrutto anche il precedente piano di calpestio a mosaico.

February 11, 2021

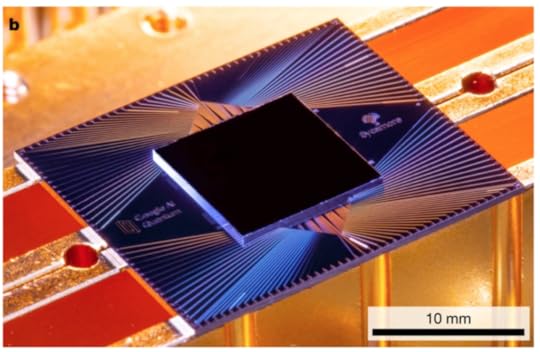

Computer Quantistici ed equazioni non lineari

Quando ero bambino io, i microprocessori con registri a 8 bit, l’Intel 8080, ad esempio, o quelli con registri a 16 bit, mi pare l’Intel 8088, ma mi potrei sbagliare, l’età ormai è quella che è, non avevano abbastanza capacità computazionale per svolgere in tempi veloci i calcoli in virgola mobile.

Per chi non bazzica l’informatica la virgola mobile è una modalità, alquanto efficace, per approssimare i numeri reali. Il principio base è alquanto semplice. Consideriamo per esempio il numero 123.000. Se consideriamo le potenze di 10, potrebbe essere rappresentato 123 * 10^3, ossia tramite una coppia di valori: il fattore che viene moltiplicato alla potenza di 10, la mantissa, nel nostro caso 123 e l’esponente della potenza, pari 3.

Se nella vita normale sembrerebbe un’inutile complicazione, perchè usare due parametri invece di uno, nell’informatica semplica molto le cose. I numeri molto grandi o molto piccoli possono essere rappresentati suddividendo i bit a disposizione della variabile in tre: segno, esponente (di una base prestabilita, ovviamente una potenza di 2) e mantissa.

Come dicevo una quarantina d’anni fa, i microprocessori generici faticavano alquanto a eseguire i calcoli in questa modalità: per aggirare il problema, Intel e concorrenti, svilupparono un microprocessore dedicato proprio a questo compito, da affiancare, se necessario, a quello general purpose. Il primo che mi ricordo, se non erro, è l’Intel 8087.

Questa soluzione mi pare durasse sino al 80486, che il Pentium non avesse un coprocessore matematico ne sono abbastanza sicuro: ora, per usare un’ardita metafora, i miei amati computer quantistici, allo stato attuale, svolgono di fatto la funzione di coprocessori matematici pompati a steroidi, smazzandosi quei calcoli degli algoritmi, che per un computer classico sarebbe troppo oneroso eseguire. Di fatto questa cooperazione pone una serie di problemi, legati, in soldoni, al far parlare una stessa lingua a mondi tra loro differenti. Come posso esprimere l’input in modo che possa essere comprensibile a un computer quantistico ? Come può interpretarne l’output un computer classico ?

Ora uno dei problemi a maggiore interesse che potrebbero essere macinati dai computer quantistici, di cui ho parlato le scorse settimane è nella risoluzione delle equazioni differenziali non lineari. Il punto di svolta, in tale campo, è arrivato nel 2010, quando Dominic Berry , ora alla Macquarie University di Sydney, ha costruito il primo algoritmo per risolvere le equazioni differenziali lineari in modo esponenzialmente più veloce sui computer quantistici, piuttosto che sui computer classici. Da quel momento in poi, si è scatenata una gara a chi potesse estendere tali risultati anche ai sistemi non lineari.

In questi giorni, stanno arrivando i primi risultati di tutti questi sforzi: Andrew Childs, dell’Università del Maryland, ed il gruppo di informatica quantistica del Massachusetts Institute of Technology, hanno infatti presentato due classi di algoritmi molto promettenti per la risoluzione di problemi non lineari utilizzando la tecnologia quantistica.

Il team di Childs ha, in soldoni, utilizzato la linearizzazione di Carleman, una tecnica matematica fuori moda risalente agli anni ’30, per trasformare i problemi non lineari in una serie di equazioni linea. L’uovo di Colombo? Purtroppo no, perchè questa serie è purtroppo infinita. Il problema è dove interromperla, a venti, trenta, cinquanta equazioni ?

Childs si è posto questo stesso problema: nell’articolo “A quantum algorithm for a class of nonlinear differential equations” ha identificato una classe di problemi la cui soluzione è approssimabile con un numero finito di equazioni, usando un algoritmo quantistico veloce ed efficiente.

Per identificarli, hanno definito L parametro, R, che rappresenta il rapporto tra la non linearità di un problema e il suo equivalente linearizzato: allo stato attuale, il valore di R è pari a 0,15.

Al MIT, invece, hanno utilizzato un approccio molto differente, degno di un romanzo di fantascienza, utilizzando il buon vecchio condensato di Bose Einstein. Questo è un particolare stato della materia in cui i bosoni sono raffreddati a una frazione di grado superiore allo zero assoluto, iniziando a comportarsi come un unicum anziché come particelle separate ed evidenziando comportamenti quantistici apprezzabili su scala macroscopica.

Teorizzato nel 1924 da Albert Einstein e Satyendranath Bose, fu osservato per la prima volta nel 1995 nel laboratorio NIST-JILA dell’Università del Colorado, da Wolfgang Ketterle, Eric Allin Cornell e Carl Wieman, che lo ottennero operando sul rubidio, raffreddato con una particolare tecnica al laser, cosa che fece vincere loro l’assai meritato Nobel. In questi anni, anche se non è una passeggiata di salute, di certo l’ottenere questo stato della materia è diventato assai più semplice.

In particolare nel 2011, il gruppo di lavoro del progetto NOMATOS (“Nonlinearity management of atomic and optical systems”) finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’università di Lisbona, utilizzò il condensato di Bose Einstein per studiare gli effetti non lineari nelle guide d’onda che, come suggerisce il nome stesso, “guidano” le informazioni sotto forma di onde elettromagnetiche tra due punti di una rete di telecomunicazioni. Per fare un esempio concreto, ricordando come la luce sia un’onda elettromagnetica, appartengono a questa categoria le fibre ottiche.

Gli effetti non lineari, non è proprio esatto, ma serve per rendere meglio l’idea, generano una sorta di interferenza, che diminuisce l’informazione trasferibile nel segnale e cresce con l’aumento della potenza emessa dalla sorgente: per cui, di fatto, pongono un limite alla distanza percorribile dall’onda, prima che perda, a causa dell’attenuazione e dei disturbi, qualsiasi utilità nel trasportare dati.

Meglio modellizziamo questi effetti, meglio possiamo progettare le guide d’onda: a parità di potenza possiamo fare percorrere alle onde distanze maggiori, oppure a parità di distanza, risparmiare potenza, con gli ovvi vantaggi economici.

Il team di NOMATOS utilizzò il Condensato di Bose Einstein per modellizzare un sistema di equazioni di Schrödinger non lineari, trovandone la soluzione. O perchè il burocrate di turno poco capiva delle implicazioni di tale scoperta o perchè gli scienziati non seppero spiegarsi bene, l’Unione Europea tagliò i fondi; i relativi articoli scientifici finirono dimenticati per qualche anno, finché non capitarono nelle mani degli scienziati del MIT, i quali ne generalizzarono i risultati. Sempre spiegando tutto in soldoni, utilizzano il Condensato di Bose Einstein per approssimare il problema non-lineare di partenza con un unico problema lineare.

Per cui, possiamo risolvere senza problemi le equazioni di Navier-Stokes o quelle di Black-Scholes ? Purtroppo non è così, per due motivi: il primo è che l’utilizzo di tali algoritmi per risolvere problemi pratici non lineari richiede computer quantistici con migliaia di qubit per ridurre al minimo l’errore e il rumore, cosa ad oggi tecnicamente non praticabile.

Il secondo è gli stati quantistici di output corrispondono a probabilità di eventi e non a valori assoluti. E’ immediato ottenere una media, ma molto più complicato analizzare i dati per ricostruire la soluzione completa del problema. Insomma, nonostante i progressi, c’è ancora tanto lavoro da fare.

February 10, 2021

La villa dei Quintili

Situata al V miglio della Via Appia Antica, la Villa dei Quintili è il più grande complesso residenziale del suburbio di Roma, estendendosi verso nord sul poggio creato da una lingua di lava proveniente da antiche eruzioni del Vulcano Laziale, fino al corso d’acqua torrentizio (Fosso dello Statuario,chiamato cosi a causa delle statue che tornavano alla luce in grande quantità) che l’erosione aveva scavato ai suoi piedi, tanto che che dalla fine del Settecento il luogo fu chiamato “Roma Vecchia”, perché si credeva appartenessero ad una città.

Il fondo, in età repubblicana, apparteneva al ricco Quinto Cecilio, un equites che aveva fatto fortuna nel commercio e nella fabbricare toghe e armi per le legioni, il cui patrimonio, oltre a questa tenuta, ad uso agricolo, comprendeva dieci milioni di sesterzi e la domus Tanfiliana sul colle Quirinale, immersa in un bellissimo bosco.

Alla sua morte, il tutto fu ereditato dal nipote Pomponio Attico, l’amico di Cicerone, che, oltre a ricevere quantità industriali di lettere dall’Arpinate, aveva ereditato da Quinto Cecilio il pallino per gli affari. Arricchì i beni, comprando una vasta tenuta in Epiro (nella regione di Butrinto, allora Buthrotum) che fruttò utili provenienti dalla vendita di prodotti agricoli e di bestiame, Ulteriori cospicui proventi gli derivavano dalla concessione di prestiti bancari e da scuole di addestramento dei gladiatori.

Pur avendo accumulato tanto denaro, Pomponio Attico ebbe sempre uno stile di vita assai morigerato. Questi capitali, sfruttati in modo oculato, furono investiti, inoltre, nell’industria culturale allora in pieno boom, con «eccellenti lettori e numerosi copisti» e con banchetti che, data la sua levatura economica e culturale, assumevano carattere di veri eventi di cultura, tanto che la villa Tanfiliana divenne un operoso centro di cultura, dove gli ospiti potevano usufruire di una ricca biblioteca. Anzi, lo stesso Attico fu scrittore prolifico, anche se della sua produzione non ci è pervenuto nulla.

Fu, infatti, cultore della storia antica, con il Liber Annalis, dove registrò il succedersi di magistrature, leggi, paci, guerre e vicende importanti. Scrisse, poi, ispirandosi a Varrone, le Imagines, schede pinacografiche di uomini insigni accompagnati da un epigramma. Scrisse inoltre, su commissione, genealogie di prestigiose famiglie romane, e un libro in greco sul consolato di Cicerone.

Dalla morte di Attico in poi, non abbiamo più notizie sull’area: possiamo ipotizzare grazie ai bolli laterizi più antichi, sui quale compare “C CALP MNEST OP DOL. . . /CAES N. . ” cioè il famoso CAIUS CALPETANUS MNESTER, e alle condutture in piombo (fistulae aquariae) che i due fratelli Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, nobili, colti, consoli entrambi nel 151, famosi “per cultura, abilità militari, per l’accordo fraterno e la ricchezza”, come attestano gli scritti di Cassio Dione e Filostrato, comprassero il fondo nella tarda età adrianea, per trasformare la precedente fattoria in una lussuosissima dimora.

I due fratelli, ricchissimi proprietari terrieri, scrittori di opere di agrimensura e di argomento militare (come molti grandi personaggi della Roma dei primi due secoli dell’Impero), erano famosi per come andavano sempre d’accordo tanto che ebbero insieme importanti incarichi nell’Amministrazione imperiale. Grazie alla protezione dell’imperatore Marco Aurelio ebbero una carriera politica sfolgorante: furono governatori dell’Acaia (cioè della Grecia) e della Pannonia (l’attuale Ungheria) dove riuscirono a fermare tentativi di invasione dei Germani;

Secondo Coarelli, la scelta di quel luogo non è casuale. I Quintili discendevano dai Quinctii, grande famiglia di Alba Longa che venne inserita nella cittadinanza romana dopo la sconfitta della città latina. Lì, alle Fossae Cluiliae era stato posto l’accampamento dei Curiazi prima della fatale tenzone. Siamo, ipotizza Coarelli, ad un ennesimo esempio dell’uso politico e ideologico che le grandi famiglie romane usavano fare delle proprie origini mitiche e che si rifletteva anche nella scelta dei luogo di costruzione di una villa.

I Quintili, come buona parte dell’oligarchia senatoria, avevano sulle scatole Commodo, che, con tutte le sue stranezze, era impegnato a una politica a difesa dei ceti medi e contro i privilegi dei ricchi; per cui cominciarono a complottare per deporlo, finanziando la cosiddetta congiura di Lucilla.

Nel 182 un gruppo di membri della famiglia imperiale riuniti intorno alla sorella di Commodo Annia Aurelia Galeria Lucilla – la figlia del primo matrimonio, un nipote (figlio dell’altra sorella, Annia Cornificia Faustina Minore), il proprio cugino paterno, l’ex console Marco Numidio Quadrato e la sorella di quest’ultimo Numidia Cornificia Faustina – pianificò l’assassinio dell’imperato immaginando di vedere Lucilla e suo marito come nuovi governanti di Roma. Il nipote di Quintiniano irruppe dal suo nascondiglio con un pugnale cercando di colpire Commodo. Gli disse “Qui c’è il pugnale che ti spedisce il Senato” svelando la sua intenzione prima ancora di agire. Le guardie furono più veloci di lui, fu sopraffatto e disarmato senza riuscire nemmeno a ferire l’imperatore.

Commodo ordinò la sua condanna a morte e quella di Marco Numidio Quadrato; Lucilla, sua figlia e Numidia Cornificia Faustina furono esiliate nell’isola di Capri. I Quintili fecero così una brutta fine e i loro beni furono confiscati. Ecco come racconta la vicenda Dione Cassio, che ricordiamolo, era di parte, essendo sostenitore degli interessi dei senatori

“Commodo uccise anche i due Quintilii, Condiano e Massimo, poiché gran fama avevano per il sapere e per l’arte militare, per la concordia e per le ricchezze, e dei beni che possedevano erano venuti in sospetto, e quantunque non pensassero a novità, si rattristavano per le cose contemporanee. E così questi, come sempre erano vissuti insieme, insieme morirono con un figlio. Dal momento che si volevano il massimo bene neppure nelle magistrature vollero essere disgiunti, e furono consoli e sedettero insieme. E Sesto Condiano, figlio di Massimo, sorpassando per natura e per educazione i suoi eguali, allorquando intese la promulgazione del decreto fatale contro di lui, poiché si trovava nella Siria, bevve il sangue di una lepre e dopo ciò salì a cavallo, e si lasciò cadere in modo opportuno, vomitando sangue come se fosse stato il suo, e sollevato da terra, come prossimo a morire, fu portato in una stanza: quivi scomparve, ed in luogo suo fu posto nel feretro il corpo di un ariete, che fu poi arso.

Da quel momento Sesto, cangiando sempre figura e vestiario, andò vagando qua e là. Sparsasi però la fama delle cosa, poiché non è possibile che lungamente tali fatti rimangono celati, si fecero ricerche di lui dappertutto, e molti furono messi a morte per sbaglio a causa della somiglianza; molti, come consapevoli, o perché lo avevano ricoverato, furono puniti, e più ancora, senz’averlo mai veduto, perdettero i beni. Egli poi, se veramente fosse ucciso, poiché più teste simili alla sua furono mandate in Roma, o se scampasse, niuno mai ha saputo. Certo è che un impostore ardì dopo la morte di Commodo di spacciarsi per Sesto, e levarsi affine di ricuperare le ricchezze e la dignità ; ed interrogato da molti molto si vantò, ma quando l’imperatore Pertinace in persona lo interrogò sopra cose greche, che a lui erano affatto sconosciute, si scoprì totalmente, non avendo potuto intendere ciò che gli fu domandato: quindi per forme e per modi a lui somigliava, ma non per la educazione

Commodo, che da probabile sociopatico, odiava il caos di Roma, amò soggiornare a lungo in questa villa e vi fece eseguire numerosi lavori di ampliamento, trasformandola in una vera reggia di campagna. Lo scrittore greco Olimpiodoro scrisse che

“la villa conteneva tutto ciò che una città media può avere, compresi un ippodromo, fori, fontane e terme”

A riprova del fatto che vi si trovasse assai bene, vi è l’episodio della rivolta popolare contro Cleandro, il favorito di Commodo, mentre questi risiedeva nella villa dei Quintili, ove si spassava lietamente. Cleandro fece uscire improvvisamente la milizia pretoriana dalla villa, e la slanciò sul popolo che veniva minacciosamente incontro; ma invano, perché il popolo non desistette dall’assalto, finché non ebbe in mano il corpo di Cleandro, del quale fece poi strazio. In tale occasione Commodo, che soggiornava negli appartamenti più interni, non si rese nemmeno conto del tumulto.

Alla sua morte, il complesso passò ai Severi e quindi ai Gordiani, che nel III sec d.c., modificarono alcune strutture come si deduce dall’analisi dei bolli laterizi. Dall’Historia Augusta, sappiamo che Tacito (275-276) vi fece porre una tavola dipinta a cinque valve, in cui egli era raffigurato in varie fogge, per cui gli imperatori dovettero soggiornarci sino almeno all’età tetrarchica.

Il complesso rimase poi parzialmente in uso fino al VI secolo (sono stati ritrovati bolli laterizi dell’epoca di Teodorico), dopo di che andò progressivamente in rovina. Come per tutte le antiche proprietà imperiali, anche il fundus dei Quintili passò nei secoli in proprietà di varie istituzioni ecclesiastiche.

Nel X secolo lo troviamo citato nel patrimonio del monastero di Sant’Erasmo al Celio: poco dopo la tenuta fu occupata manu militari dai conti di Tuscolo, che trasformarono parte delle sue rovine in fortilizio, per taglieggiare i viandanti sull’Appia. In un documento del 3 marzo 1156 di Santa Maria Nova, sembra mettere in relazione la tenuta dell’Appia con un certo Gregorio dello Papa che a sua volta dovrebbe essere parente di Astaldus praefectus navalis. Ciò ha fatto pensare che queste costruzioni spettino alla potente famiglia degli Astaldi o Astalli, che dominò tutto il tronco medio dell’Appia sin quasi alle Frattocchie. Famiglia, quella degli Astalli ha una storia che affonda le proprie radici fino forse all’età altomedioevale: il cognome è stato infatti messo in relazione con il gastaldo, il funzionario della corte regia che, nell’ordinamento longobardo, era a capo di una circoscrizione amministrativa (gastaldato).

Il castello funse da modello per quello successivo dei Caetani a Cecilia Metella. Le mura dovevano essere articolate da turricellae salienti, aperte verso l’interno, in modo da non poter essere usate contro gli stessi abitanti del castrum. Doveva esserci una torre principale, almeno un centinaio di case e una chiesa; un barbacane (opera muraria di rinforzo), fossati e altre fabbriche necessarie alla difesa, completavano la costruzione.

Prima del 1282, però, il complesso fu ceduto al convento di Santa Maria Nova (oggi Santa Francesca romana). La tenuta passo alla fine del Settecento all’Ospedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Santorum, il nostro San Giovanni in Laterano, e nel 1797 fu venduta dal Monte di Pietà, che gestiva i beni dell’Ospedale, a Giovanni Raimondo Torlonia, al quale Pio VI fornì qualche anno dopo anche l’omonimo marchesato, appositamente creato.

Di scavi finalizzati al ritrovamento di opere d’arte, autorizzati dalla Camera Apostolica, si ha notizia a partire da papa Clemente XIII (cioè da metà del Settecento): attorno al Grand Tour fiorì infatti anche una fitta attività di appropriazione o commercializzazione di reperti archeologici, e l’interesse principale dell’amministrazione pontificia per questi reperti era ancora di natura prevalentemente commerciale.

Diverse campagne di scavo furono intraprese tra il 1783 e il 1792 per volontà di Pio VI, allo scopo di arricchire il Museo Pio-Clementino, fondato dal suo predecessore Clemente XIV. Tra le sculture più note rinvenute in questo periodo, attualmente conservate tra i Musei Vaticani, la Gliptoteca di Monaco, il Louvre e collezioni private, si collocano la cosiddetta Afrodite Braschi e due esecuzioni del Fanciullo con l’oca.

Con il passaggio ai Torlonia della tenuta, nel 1797, furono ripresi scavi sistematici e tutti i ritrovamenti andarono ad arricchire la collezione privata della famiglia. Tra il 1828 e il 1829 gli scavi furono condotti da Antonio Nibby (che fece anche un rilievo topografico delle emergenze archeologiche della tenuta a quel momento), concentrandoli attorno ai ruderi più evidenti, tra le aule termali e il cosiddetto Teatro marittimo. Emersero da queste ricerche, fra l’altro, due colonne in marmo cipollino che il Valadier utilizzò per la nuova facciata del Teatro Tordinona, anch’esso di proprietà dei Torlonia. Quando dopo il 1870 si decise di creare gli argini del Tevere, tutti gli edifici che insistevano nel percorso vennero demoliti, quindi si tolsero rapidamente gli arredi e vennero portati chissà dove. Queste colonne hanno trovato una sistemazione provvisoria nel chiostro michelangiolesco delle Terme di Diocleziano (che è da poco riaperto) si perse la memoria che quelle colonne erano queste del frigidarium. Solamente in tempi recenti, proprio grazie alle ricerche e agli interessamenti degli archeologi che hanno lavorato qui, sono state riconosciute nel chiostro accatastate nel chiostro tra tante altre colonne, tanti altri marmi, le colonne del frigidarium dei Quintili e quindi grazie a loro sono state ricollocate in loco dove vedete sono ancora. Altri scavi furono effettuati tra il 1834 e il 1840, dei cui ritrovamenti si hanno però pochissime notizie.

Alessandro Torlonia promosse un nuovo ciclo di ricerche tra il 1850 e il 1856, affidandole a Giovanni Battista Guidi. Siccome il governo pontificio stava facendo eseguire scavi e sistemazioni sull’Appia Antica da Luigi Canina, questa compresenza creò alcuni conflitti. Il contenzioso si risolse con la chiusura del cantiere del Canina e la concessione di alcuni reperti al governo da parte del Guidi “come ornamento e arredo della via Appia”.

L’unità d’Italia diede nuovo impulso alla valorizzazione degli aspetti storico-archeologici di Roma antica. In questo contesto si procedette fra l’altro al ripristino del Ninfeo della Villa prospiciente l’Appia Antica, nell’aspetto che oggi presenta. Il sito fu inoltre analiticamente rilevato, topografato e anche fotografato da Thomas Ashby tra il 1899 e il 1906.

Durante gli anni venti del Novecento furono fatte nuove scoperte, del tutto casuali: le grandi statue acefale di Apollo citaredo e di Artemide, oggi al Museo nazionale romano a Palazzo Massimo, e – nel 1929 – i resti di una villa rustica al km 7 della via Appia. La qualità delle sculture ritrovate nei pressi ha fatto considerare questo impianto come pertinente anch’esso alla Villa dei Quintili. I reperti sono esposti nell’Antiquarium della villa.

La Soprintendenza archeologica di Roma ha acquistato il terreno nel 1985, e solo dal 1986 la villa dei Quintili è diventata patrimonio demaniale. Nel 1998-2000 è stata condotta una campagna di interventi sistematici, tesa ad esplorare ulteriormente e a rendere visitabili le emergenze principali della villa. Con l’occasione, sono emersi nuovi ambienti dell’area di residenza privata e parte dell’area di rappresentanza, e si è resa più evidente l’interconnessione tra i vari spazi.

Come era articolata la villa ? Preceduto da alcune costruzioni piuttosto semplici (forse tabernae), si erge il grande ninfeo semicircolare, nel quale si possono distinguere due fasi principali: nella prima, esso non presenta aperture verso la strada, ed è limitato da un muro in opera a sacco di scaglie di selce. Questo sostiene lo speco dell’acquedotto Anius Novus, che continua lungo il muro perimetrale del giardino. In una seconda fase, costruita in opera listata, viene aperto un ingresso verso la via Appia; con due colonne su basi al centro e pilastri laterizi ai lati. Il pavimento, di cui restano tracce, era in mosaico bianco a grosse tessere. Al centro, dietro l’ingresso, è una nicchia semicircolare coperta in origine da una semicupola, che contiene un bacino di fontana. Al piano superiore sono cinque nicchie. Si tratta evidentemente di un grosso ninfeo con fontane, alimentate dall’acquedotto, che veniva a formare un ingresso monumentale verso la via.

Dietro il ninfeo è il grande giardino porticato, il peristilio, in origine molto più ristretto: nella seconda fase fu demolito il muro occidentale, portandone la larghezza a circa 108 m, mentre la lunghezza rimase di circa 300 m. Lungo il lato sud-est corre il muro di limitazione in selce, che regge lo speco dell’acquedotto, e che fu raddoppiato nella seconda fase, formando cosi uno stretto corridoio. Agli angoli sud e ovest vennero allora costruiti due padiglioni circolari, che ricordano quelli della villa di Massenzio e il tempio di Minerva Medica, che fanno ipotizzare un utilizzo della villa per funzioni di rappresentanza sino all’epoca Costantiniana, come per il Sessorianum o Villa Gordiani.

All’esterno del giardino è una cisterna in laterizio con contrafforti in reticolato, appartenente alla prima fase, collegata con il muro periferico attraverso una serie di arcate, che nella seconda fase furono chiuse con opera listata.

Verso nord, alcuni grandiosi ambienti facevano parte del complesso delle terme: un’aula rettangolare, con pareti aperte da finestroni su due piani e una piscina al centro, originariamente rivestita di marmo; una grande sala rotonda probabilmente scoperta ed adibita a piscina. Il complesso termale era costituito da ambienti disposti su due livelli, di cui facevano parte due grandi aule di cui i recenti scavi hanno rivelato la destinazione.

In una era sistemato il calidario, occupato quasi interamente dalla vasca per i bagni caldi, nella quale si entrava per una completa immersione dai gradini disposti su tre lati. Si conservano i vani dove l’acqua veniva scaldata e da cui partiva un sistema di rialzamento della pavimentazione con file di mattoncini, per permettere all’aria calda di circolare nell’intercapedine così ottenuta.

Nell’altro ambiente era sistemato il frigidario, composto da una grande sala centrale alla quale si allineavano, sui lati corti, due vasche per i bagni freddi, che mostrano ancora il sistema di immissione e scarico delle acque. E’ l’ambiente più riccamente decorato, quello da cui provengono statue e rilievi oggi conservati in vari musei, ma principalmente nella Collezione Torlonia. Il primo ambiente termale è un imponente frigidarium, coperto da volta a crociera, alle cui pareti si aprono grandi finestroni con vista sulla via Latina. Il pavimento è rivestito in opus sectile marmoreum con numerosi frammenti di marmi pregiatissimi, importati da Grecia e Turchia.

Il grande arco in alto scarica il peso sugli angoli da cui partono i pennacchi della volta a crociera interna. Sotto si aprono tre grandi finestre, sui lati finestre murate. Accanto alla sala centrale, due stanzini ospitavano le vasche per l’acqua fredda in cui si faceva il bagno seduti, come d’uso. La vasca sul fondo presenta una nicchia, e, probabilmente, da lì viene la statua di Arianna addormentata, ora a palazzo Torlonia. L’intonaco coi listelli di marmo è quello per applicare le lastre marmoree. Sul lato opposto si vede una vasca rettangolare.

La stanza è illuminata da grandi finestroni rivolti a sud che, oltre a permettere alla luce del sole di riscaldare l’interno, davano la vista del bellissimo paesaggio. La grande piscina era raggiungibile scendendo tre gradini e la vasca non è molto profonda. Un sistema complesso riscaldava l’acqua della piscina: l’aria calda passava sia in un’intercapedine sotto il pavimento, sorretto da colonnine di mattoni (suspensurae), sia all’interno delle pareti per mezzo di mattoni forati (pareti tubulate). Nel 1999 sono state trovate le tre bocche dei praefurnia, le caldaie che producevano acqua e aria calda. La volta era a crociera e forse rivestita a mosaico, infatti tessere di vetro, soprattutto azzurre e verdi sono trovate nel terreno, mentre nel pavimento si riconoscono i resti delle piastrelle marmoree di rivestimento.

Nel corridoio c’è un piccolo ambiente circolare con resti di pavimentazione in ardesia, tipico per gli ambienti riscaldati. probabilmente un laconicum, e ai bordi dei muri si vedono i mattoni forati che permettevano all’aria calda di riscaldare non solo il pavimento ma anche le pareti. Conserva ancora il pregiato pavimento in lastre di marmi policromi orientali, che giaceva nascosto sotto oltre 80 metri cubi di terra.

Sempre nel contesto delle terme si trova il cosiddetto “Teatro marittimo”, a pianta ellittica, che mostra una certa somiglianza con l’omonimo ambiente della Villa Adriana a Tivoli: costituiva un un luogo tranquillo dove riposarsi dopo i bagni nelle terme. Circondato da finestre arcuate, alcune tamponate, probabilmente aveva una copertura in legno su di un colonnato interno che formava un portico. Poteva essere un viridarium, il giardino delle essenze aromatiche e delle piante ornamentali, in cui Commodo poteva passeggiare in pace, godendosi la vista dei Colli Albani, oppure, più un linea con il personaggio, un piccolo Anfiteatro. Già, perchè il nostro eroe aveva un’enorme passione per i Ludi Gladiatori.

Pare che l’imperatore partecipò a ben 735 spettacoli nell’arena, in cui a volte si mostrava con tanto di pelle di leone e clava, come un novello Eracle. Il suo possente e muscoloso fisico, inoltre, pareva essere perfetto per le venationes, le cacce agli animali feroci che tanto amavano i Romani. Erodiano scrive che una volta Commodo riuscì ad abbattere cento animali con cento giavellotti, elogiandone la mira e, di riflesso, la prestanza fisica. Cosa che l’aveva reso l’eroe della plebe, poco avvezza alle riflessioni filosofiche del padre, ma come dicevo, nemico numero dei senatori, che non apprezzavano queste bravate.

Sempre Cassio Dione, ad esempio, ci racconta di come una volta, dopo aver decapitato uno struzzo nell’area, impresa notevole, perché sono bestiacce infame, basti pensare la figura meschina dell’esercito australiano con i loro cugini emù, Commodo mostrò la testa dell’animame e, ponendola di fronte ai senatori, urlò che il Senato avrebbe fatto la sua stessa fine. Secondo Erodiano, l’intimidazione, modello padrino, ebbe effeto, tanto che i patres esclamarono, tutti assieme

“Sei un dio, sei il primo, sei il più fortunato di tutti! Sei e sarai sempre vincitore! Tu, o Amazonio, vinci sempre!”.

La zona residenziale vera e propriasi affacciava su un grande cortile rettangolare, pavimentato con lastre di marmi colorati così come anche le pareti e i pavimenti, mentre pitture e stucchi decoravano le volte e la parte superiore degli ambienti. Tutte le stanze del complesso erano dotate di un vero e proprio sistema di riscaldamento tramite tubi di terracotta, inseriti nelle pareti, all’interno dei quali veniva fatta passare l’aria preriscaldata.

Gli ospiti erano accolti in un’ampia sala ottagonale per i banchetti, dove si possono ancora riconoscere parte del sistema di riscaldamento pavimentale, un monumentale ninfeo ed un criptoportico. Gli appartamenti padronali sono divisi in una parte privata con le stanze da letto (i cubicola) e in una parte più di rappresentanza, dove si tenevano i festini con gli ospiti. Questa parte della villa dovrebbe risalire alla prima metà del II sec. d.c. (I fase edilizia). Le ultime stanze sulla destra sono piccole terme private.

Sul versante orientale, si estendeva un secondo giardino a forma di circo, lungo circa 400 m e largo tra i 90 e i 115 m.; uno stadio-arena che sembra fosse nata, come testimoniano anche gli scavi intrapresi, proprio per volontà di Commodo, imperatore amante degli spettacoli gladiatori e solo successivamente trasformata dopo la sua morte. Questo prato doveva essere un ippodromo, di forma analoga a quella del Circo Massimo destinato a rallegrare, con animate gare, la vita degli abitanti della Villa. In realtà non doveva trattarsi di un vero e proprio ippodromo ma più che altro di un giardino a forma di ippodromo che doveva avere sui lati probabilmente le statue, sistemato a viali alberati con fontane.

In un ampio locale precedentemente adibito a stalla, situato in un casale accanto all’attuale ingresso della villa sulla via Appia Nuova, è stato allestito un Antiquarium. Nelle vetrine sulla parete di destra vediamo dei pezzi che provengono dagli scavi del 1929, al centro c’è una grande statua di Zeus trovata tra gli anni 1925-26, sulla parete di sinistra invece ci sono degli oggetti che provengono da questi ultimissimi scavi, quindi 1997-1999, che hanno permesso l’apertura del sito.

Nelle vetrine della parete di sinistra sono esposti i pezzi trovati al VII miglio della via Appia Nuova, nell’incrocio con l’Appia Pignatelli. Le statue erano ammassate insieme, in un luogo che probabilmente era una calcara: le calcare erano delle fornaci nelle quali i pezzi di marmo erano cotti e trasformati in calce, ed erano frequenti nel medioevo nei luoghi dove il marmo era facilmente reperibile, come poteva essere questa una villa. Alcuni di questi pezzi hanno la superficie del marmo deteriorata, evidentemente a causa del processo di calcinazione già avviato. Va sottolineato che le statue sono quasi tutte destinate al culto, e dovevano provenire da un santuario annesso alla villa dei Quintili che non è stato identificato.

Le statue appartengono a due gruppi: le statue che raffigurano divinità classiche, olimpiche e quelle che raffigurano divinità orientali. Tra le prime, riconosciamo Asclepio nella statuetta che ha il serpentello accanto al piede; per le seconde, in un’altra vetrina, vediamo due personaggi con il classico abbigliamento dell’Asia minore: i pantaloni e il cappello con la punta floscia; i due personaggi sono Cautes e Cautopates, cioè i due compagni con la fiaccola, uno alzata e uno abbassata, che indicano il percorso solare e che si trovano associati al culto di Mitra.

La statua acefala con tutte quelle mammelle è una delle tante riproduzioni della famosa Artemide di Efeso; si tratta di una divinità molto antica, signora degli animali (infatti ha un abbigliamento di animali feroci e stringe fra le braccia due leoni) e dea della fertilità e dell’abbondanza (le mammelle alludono a questo aspetto materno). Le due statue di alabastro di cui resta solamente la parte centrale sono attribuite a Iside a causa del particolare modo di legare la veste sotto il petto. Infine, la lastra in fondo dovrebbe raffigurare Astarte, la divinità fenicia che viene rappresentata con le ali sopra un leone.

Proseguendo incontriamo due statuette, di Zeus bronton (in latino Jupiter tonans), cioè Giove tonante. Zeus bronton è una divinità associata alle acque, connessa con il culto agricolo e pastorale; il modellino di bue che vediamo era probabilmente un ex-voto. Zeus bronton non si trova frequentemente in Grecia ma piuttosto nell’Asia minore, a testimonianza della predominanza di schiavi e liberti di origine siriaca nella villa. Le due statue del tempio sono state trovate nella pars rustica, cioè nella zona dove erano gli impianti produttivi e abitava la servitù; sono probabilmente delle copie in scala che presero a modello la bellissima statua al centro della stanza, trovata invece nella zona padronale.