Alessio Brugnoli's Blog, page 41

February 5, 2021

Gli Ipogei del Fondo Caiazzo

A testimonianza della prosperità della Puteoli romana, sono le sue necropoli, che si distribuivano lungo la via consularis Campana, che univa il porto della città con l’Appia e quindi con Roma: di conseguenza, era una delle principali strade commerciali dell’epoca.

Lunga 21 miglia, cominciava dall’Anfiteatro Flavio di Puteoli e si snodava tra alcuni antichi crateri, passando per i territori dei nosti Quarto, Marano, Qualiano, Giugliano ed Aversa, finendo sulla via Appia a Capua antica (nel comune di Santa Maria Capua Vetere).

Al quarto miglio attraversava il cratere di Quarto Flegreo in cui sorge l’omonima città dando luogo al passaggio detto Montagna Spaccata, un taglio fatto dagli antichi romani nella parete del cratere per permettere l’attraversamento fino al lato opposto del cratere,dove invece la strada sale lungo i pendii, forse progettato dal solito Cocceio.

Necropoli che, purtroppo, non sono state mai valorizzate come meriterebbero: sospetto che alcune siano state distrutte dalla selvaggia espanzione edilizia del dopoguerra, che ha letteralmente stravolto il territorio.

Una delle più importanti, di difficile visita, perchè posta in una proprietà privata, è quella presente nel fondo Caiazzo-Di Fraia, quattro sepolcri seminterrati del tipo a colombario, la cui decorazione a stucco, risalente all’epoca Flavia, ricorda quella delle tombe della via Latina a Roma.

Originariamente, i mausolei erano indipendenti e disponevano ciascuno di accesso autonomo sulla strada, mediante un corridoio parzialmente murato e una rampa di scale. Sono purtroppo evidenti i segni di una prolungata attività di spoliazione, attuata già in epoca antica dagli “antiquari”, che ha provocato l’abbattimento parziale dei muri divisori creando varchi interni e interconnessioni fra gli ipogei e l’asportazione degli stucchi per essere commerciati su mercati anche internazionali. Ad esempio, nell’Ottocento, un abate napoletano asportò da una tomba bassorilievi che, venduti nel 1870, finirono successivamente fra le collezioni del British Museum.

All’interno delle camere di forma quadrangolare, le tre pareti risparmiate dalla scala di accesso sono centrate da edicole funerarie con due colonne in antis, anch’esse stuccate e ornate di motivi vegetali, e timpano aggittante. Ai lati delle edicole si dispiegano da tre a cinque file di nicchie destinare a ospitare le urne cinerarie. Nell’arcosolio del terzo ambiente è ancora ben conservato parte del sedile per il banchetto in onore dei defunti.

L’attuale collegamento tra il primo e il secondo ipogeo è costituito da una piccola cisterna per l’approvvigionamento di acqua necessaria alla celebrazione dei riti e alla pulizia della sepoltura, rivestita in opus signinum e cordolo alla base delle pareti per ridurre e contenere le infiltrazioni; un pozzetto collocato in corrispondenza dell’angolo sinistro ancora in situ, serviva a canalizzare le acque.

Soltanto nei due mausolei di maggiori dimensioni si conserva ancora l’elegante rivestimento in stucco bianco, che occupa le pareti e la volta. Su pinakes di maggiori dimensioni, accolti come quadretti all’interno delle edicole ad avancorpo, delimitati da elementi geometrici (cornici a ovoli, fusti di colonna spesso stuccate e ornate di motivi vegetali, finte architetture) si stagliano figure afferenti alla sfera dionisiaca: offerenti, menadi danzanti, animali che fluttuano nel vuoto, amorini alati impegnati in scene di caccia o mentre giocano con delfini, mostri acquatici e altri esseri marini reali che vagano, fine vasellame con coperchio e anse a volute (kantharoi), ghirlande, quali accessori ornamentali, disposti liberamente, ma tendenti a una certa simmetria nella composizione. Isolate risaltano a rilievo delle figure femminili semisdraiate, una delle quali di spalle mente regge con la mano sinistra un tirso, il bastone rituale di Dioniso, accompagnata da un fauno danzante; un’altra solleva, con tutta probabilità, uno specchio, mentre volteggia nell’aria, accanto a lei un amorino afferra i nastri che pendono dalla sua tunica. Sono soggetti di genere, molto diffusi nella coeva pittura pompeiana del cd. IV stile (seconda metà del I sec. d.C.).

Degna di nota anche la raffigurazione di un Eracle giovane, appoggiato alla clava, stanco per le innumerevoli fatiche, che assapora il trionfo riposando le membra come fosse un comune mortale. Si tratta di un motivo iconografico molto noto in età ellenistica e rivisitato in chiave simbolica nell’arte funeraria romana. Ricorrenti anche animali e motivi marini, che con tutta probabilità volevano sottolineare il legame forte della committenza con la vocazione marittima e commerciale della città di Puteoli.

Alla decorazione a stucco si associa quella in pittura, della quale permangono residue tracce e che, rispetto alla prima, rimanda a una sommaria e, per certi versi seriale resa, con l’impiego di schemi iconografici stilizzati. Da menzionare, tuttavia, le cosiddette “bordature traforate”, sovraddipinture su fondo bianco, bande colorate in giallo, ocra, rosso a rimarcare le partiture architettoniche (sottoscala, perimetro di arcosoli e nicchie), particolari di candelabri vegetalizzanti, zoccoli dipinti e piante ornamentali. Sono interventi eseguiti a partire dal II sec. d C., successivi in ordine temporale agli ornamenti in stucco, a testimonianza della lunga continuità d’uso dei sepolcreti almeno fino alla tarda antichità, quando, sul piano pavimentale furono issati dei muretti a secco, a perimetrare delle casse per sepolture a inumazione.

February 4, 2021

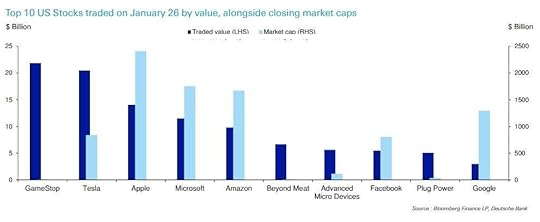

Teoria dei Game(Stop)

La vicenda GameStop, che può essere giustamente definita come l’applicazione del populismo alla Finanza, ha evidenziato una serie di interessanti questioni e problematiche.

La prima è la persistenza di un Bias cognitivo, specie in Europa, che ha portato a interpretare in maniera abbastanza confusa, quando è accaduto. Bias che parte da tre assunti, che però con la realtà empirica.

Il primo, che possiamo definire, scherzando, di tipo ontologico

I R/wallstreetbets si stanno ribellando al capitalismo finanziario

che farebbe inorridire il buon Karl Marx. In realtà gli utenti di Reddit, non hanno nessuna voglia di abbattere la Borsa e i suoi meccanismi speculativi. Di fatto, lo stanno utilizzando per raggiungere i loro fini: uno, comune a tutti gli investitori, è fare soldi, l’altro, meno ortodosso, è combattere una battaglia politica con altri mezzi.

Di fatto, la vicenda è uno dei tanti episodi di quello che Pareto chiamerebbe scontro di élite, che la trasformazione digitale sta scatenando nella società americana. Da una parte, i ceti che detengono il potere politico ed economico, grazie a strutture sociali e produttive consolidate: dall’altra chi sta cercando di scalzarli, sfruttando gli impatti dirompenti delle nuove tecnologie.

Dinamica, sempre per citare il zio Karl, che è interna alla sovrastruttura, che è effetto e non causa della modifica dei rapporti di produzione e che serve non cambiare il sistema, ma a modificare i suoi rapporti di forza.

Il secondo, che possiamo definire di tipo politico

I R/wallstreetbets dato che si ribellano al capitalismo finanziario, sono di sinistra

Assunto che ha tre punti deboli. Il primo, che spesso accade quando si analizzano gli USA, la proiezione di categorie politiche europee a una realtà differente. Il secondo, l’eccessivo riduzionismo, dato che nell’azione speculativa che hanno promosso ci si è infilato di tutto e di più. Il terzo, l’autocensura, più o meno consapevole, che applichiamo agli elementi che non si inquadrano nei nostri schemi mentali precostituiti: autocensura che ha portato numerosi commentatori a ignorare le dichiarazioni di voto pro Trump degli influencer degli R/wallstreetbets e a concentrarsi sui loro slogan, in cui la loro peculiare forma di millenarismo, tipicamente americana, viene scambiata per ideologia progressista

Il terzo, che, sempre ridendo, possiamo definire religioso

I R/wallstreetbets, per gli assunti precedenti, sono il Bene

In verità, possono essere considerati al massimo come testimonianza della grande pazienza e tolleranza di Biden: io al suo posto, li avrei spedito tutti a raccogliere cotone in qualche campo di rieducazione.

Il perchè, ce lo dice la teoria dei giochi

Volendo, possiamo ipotizzare quattro scenari operativi, con una funzione di payload F(n,n) simmetrica.

Scenario 1: gli utenti di Reddit e i Fondi vendono le azioni a un valore che provoca perdite a entrambi. Per i due attori avremo F(n,n) = 0

Scenario 2: prevale la speculazione ribassista dei Fondi. In questo caso, per gli utenti di Reddit avremo una F(n,p)=0, perdendo tutto, mentre i Fondi massimizzeranno il guadagno, con F(n,n)=2

Scenario 3: prevale la speculazione al rialzo. Analogo al precedente, ma a parti invertite: per cui gli utenti di Reddit avranno una F(p,n)=2, mentre quella dei Fondi sarà F(n,n)=0

Scenario 4: gli utenti di Reddit e i Fondi vendono le azioni a un valore che provoca guadagni a entrambi. Per i due attori avremo un F(p,p)=1

Per calcolare le utilità attese, dobbiamo prima considerare i diversi pesi degli scenari proposti, legati alla loro probabilità. Spacca e pesa, proprio a semplificarci la vita, possiamo attribuire un 10% allo Scenario 1, perchè tutti gli investitori, per quanto folli, hanno intenzione di guadagnare, un 10% allo Scenario 4, per il range di valori delle azioni che permette un guadagno a entrambi gli attori e assai ridotto e un simmetria per gli Scenari 2 e 3, con peso del 40%.

Essendo la funzione simmetrica, mi limito a calcolarla solo

Resa propria 0,1 * F(n,n) + 0,4 * F(n,p) + 0,1 * F(p,p) = 0,1 * 0 + 0,4 * 0 + 0,1* 1 = 0,1

Resa avversario 0,1 * F(p,p)+ 0,4 * F(p,n) = 0,1 * 1 + 0,4 * 2 = 0,9

Data la bassissima utilità attesa, in un mercato razionale, una condizione del genere non si porrebbe per nulla. Per cui, ci troviamo davanti a investitori “irrazionali”, mossi da motivazioni ben diverse da quella di massimizzare i loro guadagni.

Inoltre, per ottenere qualcosa, è necessario che la controparte ceda: questo significa impostare un braccio di ferro, un cui ci vince non è chi ha più muscolo, ma chi pompa più denaro in borsa.

D’altra parte, come dice bene George Santayana

Un fanatico è qualcuno che raddoppia i suoi sforzi dopo aver perduto di vista il proprio obiettivo

Storicamente, irrazionalità e soldi a pioggia, costituiscono l’equivalente borsistico di Willy il Coyote con un cerino in mano in un deposito di dinamite. Come uscire da questa potenziale trappola mortale?

La soluzione bottom-up, aumentare l’utilità attesa, incrementando la probabilità dello Scenario 4, presuppone due cose difficilmente realizzabili: un accordo tra le parti, che rientrebbe nell’insider trading, o una simmetria informativa, i contendenti devono essere in grado di stimare il valore dell’azione che massimizzi il guadagni di entrambi, cosa che per le equazione differenziale alle derivate parziali è una sorta di incubo.

Rimane la soluzione top-down, regole precise per il mercato, che debbano valere per entrambi i contendenti e che non può essere delegato a privati, come Robinhood, che decidendo se bloccare o no le vendite di un titolo, che non sono neutrali e che possono avere comportamenti distorsivi.

Introdurre nuove regole ed evitare l’esplosione della bolla, è la grande e inaspettata sfida dell’amministrazione Biden

February 3, 2021

I Tumuli dei Curiazi e degli Orazi

Come raccontato altre volte, la religione arcaica dei romani, quella dei cosiddetti Di indigetes, era basata sulla contrapposizione, semplificando al massimo i concetti, tra Ordine e Caos: da una parte il Dio/eroe civilizzatore, le cui azioni permettono la nascita e lo sviluppo della communitas, dall’altra il suo doppio, che rappresentava la condizione anarchica dello stato di natura.

Pensiamo alla contrapposizione tra Pico e Silvano, tra Ercole e Caco o tra gli stessi Romolo e Remo. Si può ipotizzare, come in tanti altri popoli primitivi, come tale dualità, nell’ambito del rito, trovasse forma in una sorta di dramma sacro.

Sui confini sacri dell’oppidum, questo dramma sacro poteva prendere forma in un combattimento rituale tra il campione del Cosmos, lo spazio del Noto e di ciò che viene regolato dalle leggi divine e umane, e quello del Caos, l’Ignoto, dominio del diverso e dell’alterità.

In questo duello, il campione del Caos, per ovvie ragione, doveva risultare perdente e quindi sacrificato agli dei: al contempo, il campione dell’Ordine, per ridere lo potremmo definire una sorta di Elric di Melniboné, avendo versato del sangue, doveva essere purificato, per ristabilire la pax deorum. Tale purificazione, probabilmente, avveniva nel Tigillum Sororium un trave di legno, posto tra due pali, posto vicino agli altari di Giunone Sororia e di Giano Curiazio.

Che questo accrocco avesse un ruolo legato alla purificazione e ai riti di passaggio, è testimoniato da fatto che vi passassero sotto i soldati romani ogni 1º ottobre, quindi al termine della stagione della guerra, affinché potessero ritornare a essere cives.

Questo combattimento rituale, data anche la passione degli etruschi per i sacrifici umani, dovette durare a lungo: da una parte, probabilmente contribuì alla nascita dei ludi gladiatori, che possono essere considerati una sua versione laica e desacralizzata, dall’altra dovette essere in qualche modo trascritto nei libri sacri dei Pontefici.

Gli annalisti latini, quando si trovarono davanti quel brano, immagino scritto in latino arcaico e per loro poco comprensibile, uscirono scemi nel tentativo di capirci qualcosa: per venirne a capo, arrivarono a ipotizzare come il tutto descrivesse un vero e proprio avvenimento storico. Da questo nacque la vicenda degli Orazi e dei Curiazi.

Di conseguenza, i luoghi connessi a quel rito arcaico, furono arbitrariamente collegati a tali personaggi inventati: questo avvenne anche presso Fossae Cluiliae, l’estremo limite del territorio arcaico di Roma, dove probabilmente si svolgeva il combattimento sacro.

Qui furono eretti i cosiddetti tumuli degli Curiazi e degli Orazi. Il primo è sepolcro a tumulo, con fondazione circolare in calcestruzzo, sormontato da una torretta cilindrica in blocchetti di tufo, detto Tumulo dei Curiazi. Sino a qualche anno fa, la torretta veniva considerata di costruzione medievale, ma attualmente si tende a pensare fosse un sostegno per statua relativa al mausoleo. Per cui, probabilmente, in origine il tamburo era più alto di come appare oggi e il cono arrivava a coprire interamente la torretta.

Circa 100 metri più avanti, sempre sulla destra, si trovano i cosiddetti Tumuli degli Orazi.

Sono due tombe caratterizzate da un cono basso di terra, simili ai tumuli etruschi che si trovano nella necropoli della Banditaccia a Cerveteri; non sono particolarmente monumentali, e sicuramente non sono arcaiche perché una ha la cornice di base in travertino e l’altra in peperino, pietre che si diffondono soltanto a partire dal II-III sec. a.C. In origine, queste pietre dovevano coprire tutta la struttura

Un tumulo è interamente di terra, l’altro ha invece lo scheletro a raggiera in calcestruzzo per contenere meglio la terra. Questi sepolcri a cono infatti, per contenere bene il terrapieno, avevano in genere una suddivisione interna fatta come gli spicchi di una arancia, a raggiera, in modo da ridurre la spinta sul tamburo.

Gli scavi hanno dimostrato che questi mausolei non fossero nulla più che cenotafi e che fossero eretti o restaurati nell’epoca di Augusto, nel suo tentativo di valorizzare le tradizioni, rivitalizzare gli antichi culti, restaurare gli antichi templi, per riaffermare la supremazia della romanità contro politiche esterofili del tipo di quella di Antonio

February 2, 2021

Narsete contro i Franchi

Teodebaldo, rispetto al padre Teodeberto, colpisce assai meno la fantasia, perché, diciamola tutta, non è che fosse questo grande guerriero: al contempo, definirlo un imbelle è forse assai riduttivo, perché, cosa rara tra i Merovingi, fu anche un ottimo politico.

Governò, senza troppi problemi, un grande regno che comprendeva gran parte dell’Austrasia, l’Aquitania e parte della Burgundia e del Nord Italia ed aveva sovranità sulla Turingia. Sempre nell’ottica di espandere il suo potere in Germania, rafforzò la tradizionale alleanza con i longobardi, sposò Valdrada, sorella della sua maligna Visigarda, sì le genealogie tendono a essere molto più complicate di quelle delle soap opera e con la diplomazia trasformò la Baviera in un suo stato vassallo.

In più, riuscì più con le cattive che con le buone, a convincere vescovi e abati franchi a pagare le tasse: cosa che ahimè ha contribuito alla sua cattiva fama presso i posteri: il vescovo Mario di Avenches gli diede del dissoluto, quando in fondo ebbe una vita famigliare molto più tranquilla di quella del padre e non riempì l’Austrasia di figli illegittimi e Gregorio di Tours gli diede senza mezzi termini del malvagio.

Nel 553 degli ambasciatori goti giunsero alla corte di re Teodebaldo, chiedendo aiuto contro i Bizantini comandati dal generalissimo Narsete che avevano ucciso in battaglia gli ultimi re goti Totila e Teia e sembravano ormai aver vinto la guerra; così il nostro eroe si trovò dinanzi a un dilemma.

Da una parte, vi era la possibilità di nuove conquiste e parecchio bottino ai danni dei vicini: dall’altra, l’alleanza con Bisanzio, che gli forniva parecchi sussidi in oro. In più c’era il rischio concreto che un Narsete trionfante potesse scacciare i Franchi dai loro possessi in Nord Italia. Per cui, imitando quanto fatto anni prima dal padre, per salvare capra e cavoli, Teodebaldo adottò la soluzione della guerra in outsourcing.

In pratica incaricò due suoi generali, che avevano già combattuto in Italia con Teodeberto e conoscevano bene o male con chi avevano a che fare e il contesto operativo, Butilino e Leutari, che le fonti dell’epoca definiscono duces degli Alemanni, di arruolare un contingente, traversare le Alpi e dare manforte ai Goti. In cambio i due avrebbero ceduto alle casse reali parte del bottino e se fossero riusciti a cacciare i bizantini e conquistare un loro dominio, si sarebbero riconosciuti vassalli del re franco.

Narsete, vinto Teia in una battaglia nei pressi di Pompei, che era morto da eroe, uccidendo decine di nemici, era impegnato nell’assedio di Cuma, dove era custodito il tesoro del regno goto: assedio, che per avere sottovalutato le capacità e la determinazione di Aligerno, fratello di Teia, che, abile arciere, aveva eliminato numerosi ufficiali bizantini, andava per le lunghe.

Per mettere fine a una situazione che stava diventando ridicola, quattro gatti in mezzo a delle rovine antiche tenevano bloccato un intero esercito, Narsete, avendo notato che parte della fortezza era stata costruita sulla sommità dell’Antro della Sibilla, escogitò un espediente. Inviò quanti più uomini possibile nei recessi dell’antro, con strumenti di scavo e in questo modo minò gradualmente quella sezione del soffitto dell’antro sulla quale le mura erano state costruite. Escogitò anche un espediente per impedire agli Ostrogoti di accorgersene, facendo collocare a intervalli regolari delle travi di legno come sostegno per impedire alla struttura di crollare durante i lavori, cosa che avrebbe messo in allarme i Goti.

Per impedire inoltre alla guarnigione ostrogota di udire il rumore delle operazioni di scavo delle pietre e quindi di insospettirsi, l’esercito bizantino assaltò le mura urlando e facendo rumore con le armi. Quando l’intera sezione delle mura sulla sommità della grotta era rimasta sospesa a mezz’aria con solo le travi di legno a sostenerle, diedero loro fuoco uscendo subito dalla grotta. Quando le travi di legno si ridussero in cenere quella parte delle mura che poggiava su di esse crollò improvvisamente. Il piano però fallì, in quanto la breccia apertasi era dirupata, e un ulteriore assalto alle mura fu così respinto.

A peggiorare l’umore del generale bizantino, gli arrivò la notizia dell’invasione di Butilino e Leutari; per prima cosa, mandò una lettera di fuoco a Teodebaldo, che rispose con un

Ma chi li conosce a quei due, hanno fatto tutti da soli

poi, lasciato un contingente a continuare l’assedio di Cuma, brontolando dovette dirigere a nord il grosso dell’esercito, per fronteggiare i nuovi invasori. Inviò parte del suo esercito verso il Po per impedire al nemico di avanzare verso Sud, convinto che, essendo più interessato al bottino che alla conquista, alla prima opposizione seria se ne sarebbe tornato in Austrasia, mentre con il grosso delle truppe si spostò Etruria, dove alcune fortezze gote ancora resistevano.Tutte, tranne Lucca, si arresero spontaneamente. Narsete iniziò quindi l’assedio di Lucca nel settembre 553; anche in questo caso, però arrivarono pessime notizie dal Nord.

L’esercito bizantino, guidato dall’erulo Fulcari, se l’era presa comando: i franchi avevano avuto il tempo di traversare il Po e di conquistare Parma. A peggiorare le cose, Fulcari, nel tentativo di sloggiare il nemico dall’Emilia, era stato clamorosamente battuto e in rotta, si era rintanato a Faenza. Per Narsete, il rischio di fare la fine del topo in trappola era diventato improvvisamente concreto.

Per evitarlo inviò il suo braccio destro Stefano a Faenza, per mettere ordine nelle truppe e tentare di riprendere Parma, occupata da una guarnigione alemanna. Per suo fortuna, Stefano se la cavò decentemente, rioccupando la città emiliana, e Narsete poté riprendere l’assedio di Lucca con una certa tranquillità. Il problema è che, mentre lui era bloccato in Etruria, i franchi se ne andavano in giro in Nord Italia, saccheggiando a destra e manca. Per cui, alla fine, dovette chiudere la pratica con la diplomazia: i lucchesi, furono praticamente pregati di arrendersi, ottenendo uno sproposito di favori e concessioni. Dopo tre mesi di indegno mercanteggiare, Narsete ottenne finalmente la resa della città.

Lasciata una forte guarnigione a Lucca, Narsete ordinò ai suoi soldati di ritirarsi nei propri quartieri invernali per poi ricongiungersi a Roma nella primavera successiva e si diresse a Ravenna, dove risiedette a Classe, sede principale della flotta bizantina in Occidente. Qui, finalmente, ebbe una buona notizia. Aligerno, poco fidandosi di Butilino e Leutari, dato che la loro preannunciata marcia su Cuma sembrava più orientata al rubare il tesoro di stato goto che a combattere i bizantini e rassicurato dalle vicende di Lucca, si era deciso alla resa.

Comunicò agli assedianti che intendeva conferire con il loro comandante Narsete: ottenuto da essi il permesso di uscire dalle mura, si recò a Classe, dove Narsete si trovava in quel momento, e una volta conferito con lui, gli consegnò le chiavi della città e promise che lo avrebbe servito fedelmente. Narsete lo lodò per essere passato dalla parte imperiale e gli assicurò che i suoi servigi sarebbero stati ampiamente ricompensati, per poi ordinare alle truppe accampate nei pressi di Cuma di entrare nella città per occuparla, di impadronirsi di tutte le sue ricchezze, e di difenderla da eventuali attacchi nemici. Ordinò poi al resto delle truppe di ritirarsi nelle altre fortezze per svernarvi.

Narsete inviò poi Aligerno a Cesena nella speranza che i Franchi e gli Alemanni, una volta scoperto che Aligerno era passato dalla parte dell’Impero, avrebbero rinunciato all’idea di marciare su Cuma per impadronirsi dei suoi tesori e anzi si sarebbero addirittura ritirati dall’Italia. Aligerno dall’alto delle mura si rivolse ai Franchi e agli Alemanni comunicando loro di abbandonare ogni speranza di impadronirsi dei tesori di Cuma, dato che erano già in mano imperiale. I Franchi per tutta risposta gli diedero del traditore e decisero comunque di portare avanti la loro campagna militare.

Narsete, tra l’altro, fu di parola: Aligerno ottenne un ricco stipendio e un palazzo a Costantipoli, vicino a un convento, i cui monaci dovettero sopportare con enorme pazienza sia le bisbocce, sia gli scherzi che gli combinava il goto.

La notizia dello stipendio di Aligerno ebbe un altro effetto collaterale: Teodobaldo, comandante dei Varni, una popolazione germanica suddita dei franchi, era in lite con Butilino e Leutari, per questioni relative alla spartizione del bottino. Saputo del trattamento di favore ricevuto dal goto, decise, in cambio delle stesse condizioni di passare al servizio dei bizantini: ovviamente, i franchi non la presero sportivamente, tanto che Teodobaldo fu assediato a Rimini. Narsete incaricò Stefano di organizzare una spedizione di soccorso, che sconfisse un contingente di 2000 franco-alamanni, liberando così il neo alleato.

Dopo questa paziale vittoria, Narsete ritornò a Ravenna e da qui si diresse a Roma, dove rimanse, con tutto l’esercito, sino all’estate del 554, intensificando l’addestramento dei suoi uomini per aumentarne il livello qualitativo.Nel frattempo i Franco-alamanni, giunti nel Sannio, si erano divisi in due gruppi: uno, condotto da Leutari, raggiunse Otranto per poi ritornare in Nord Italia; l’altro invece, condotto da Butilino, raggiunse Rhegion. Entrambi gli eserciti compirono saccheggi e stragi. I Franchi, tuttavia, a differenza degli Alamanni, non saccheggiavano gli edifici religiosi in quanto cristiani.

In estate, Leutari propose a Butilino, che era si era spinto fino allo stretto di Messina, di ritornare verso nord per mettere al sicuro il bottino nella Venetia, allora sotto il controllo dei Franchi, ma Butilino rifiutò, determinato com’era a sconfiggere Narsete e a sottomettere l’Italia intera, con la precisa aspirazione di governarla come re dei Goti. Leutari decise di trasferirsi a Nord, anche perché Teodebaldo brontolava, lamentandosi per non avere ottenuto la sua quota di bottino.

La sua colonna, appesantita dalle prede e resa meno efficiente, venne affrontata e sconfitta presso Fano dalla guarnigione bizantina di stanza a Pesaro, guidata da Artabane e dall’unno Uldach, perdendo l’oro, gli oggetti preziosi saccheggiati nelle chiese e un gran numero di prigionieri; tuttavia, Leutari riuscì però, con buona parte dei suoi, a mettersi in salvo, attraversando a fatica il Po e, puntando a nord-est, a raggiungere quella parte della Venetia in mano ai franchi, fermandosi nella nostra Vittorio Veneti, dove però il suo esercito fu sterminato da un’epidemia.

A sentire Agazia Scolastico, fonte tutt’altro che credibile, la morte di Leutari fu orripilante

Per quel che concerneva lo stesso capo [Leutari] era del tutto evidente che lo colpivano castighi inviati allora da dio. Infatti gridava, fuori di sé, e manifestamente smaniava al modo dei dementi e dei furiosi. Lo presero incessanti attacchi convulsivi e lanciava in continuo strepiti lamentosi; ora cadeva prostrato bocconi a terra, ora supino con gran quantità di schiuma che gli sgorgava attorno alla bocca ed entrambi gli occhi apparivano decisamente gonfi e innaturalmente deviati. In un parossismo di folle furia, l’infelice cominciò addirittura a divorare le sue stesse membra mordendosi le braccia, lacerando, divorando le carni e, come un animale selvaggio, leccando il liquido infetto che ne usciva. E così, pascendosi della sua stessa carne, un po’ per volta si consumò e morì della morte più penosa

All’inizio dell’autunno del 554 Butilino, si decise di marciare in direzione della Campania con l’intenzione di confrontarsi in uno scontro risolutore con l’armata di Narsete prima che la dissenteria, che aveva già colpito alcuni suoi soldati, decimasse la sua armata. Il comandante franco-alemanno si accampò a Capua rimanendo in vana attesa dei rinforzi che Leutari gli aveva promesso, ancora ignaro della sua morte. I due eserciti si scontrarono nella battaglia del Volturno: Butilino disponeva di 30000 uomini, seppur colpiti in parte dalla dissenteria, mentre Narsete, con 18 000 soldati, era in inferiorità numerica. Inoltre, poco prima della battaglia, Narsete aveva fatto giustiziare un capitano degli Eruli reo di aver ucciso un servo, provocando la reazione indignata del resto degli Eruli che annunciarono il loro rifiuto di prendere parte alla battaglia.Nonostante questa defezione, Narsete non rinunciò allo scontro ma schierò le proprie truppe, riproponendo la tattica vincente della Battaglia di Tagina: fanteria al centro, con gli arcieri disposti dietro, e cavalleria alle ali.

Lo stesso Narsete assunse il comando dell’ala destra, mentre Artabane e Valeriano furono posti al comando dell’ala sinistra. Parte dell’ala sinistra fu inoltre nascosta in un bosco in modo da poterne uscire al momento opportuno per attaccare il nemico da entrambi i lati. In seguito alla promessa del generale erulo Sinduald che avrebbe convinto i suoi uomini a combattere, Narsete lasciò uno spazio vuoto nel mezzo della fanteria, dove intendeva schierare gli Eruli nel caso cambiassero idea. I Franchi, disposti in una formazione a “cuneo” o a “delta”, avanzarono e penetrarono al centro, ma Narsete comandò ai suoi arcieri a cavallo di disporsi ai lati del nemico e di attaccarlo.

I Franchi, già impegnati nel combattimento contro la fanteria bizantina, non furono in grado di opporre resistenza all’attacco da parte dei loro nemici maggiormente mobili. Quando Sinduald e i suoi Eruli decisero di unirsi alla battaglia, la sconfitta dei Franchi, già certa, si trasformò in annientamento completo: Butilino trovò la morte sul campo di battaglia insieme alla quasi totalità del suo esercito, mentre le perdite subite dagli imperiali furono irrisorie

Nonostante la vittoria, il Nord Italia era ancora fuori del controllo bizantino: da una parte, era ancora sotto il controllo franco, dall’altra, il goto Widin si era costituito un suo staterello, comprendente Verona e Brescia, da cui però fomentava la guerriglia e la ribellione contro Narsete. Però, una campagna nella Pianura Padana era troppo rischiosa per Narsete.

Alla morte dell’ehm fido alleato Teodebaldo, i suoi domini erano stati ereditati dallo zio Clotario I, cinico, violento e feroce guerriero: Clotario, a causa dell’improvvisa e inaspettata moria dei suoi parenti, stava riunendo nelle sue mani l’intero regno di Clodoveo, impresa che terminerà nel 558, con la morte del fratello Childeberto, non aveva intenzione di cedere neppure un’unghia di quanto era in suo possesso. Per cui, a Costantinopoli, per evitare un’altra guerra sanguinosa, fecero buon viso a cattivo gioco.

Le cose cambiarono nel 561: Clotario morì di polmonite, i suoi domini furono spartiti tra i quattro figli che, come tradizione dei Merovingi, cominciarono a litigare selvaggiamente tra loro. Narsete ne approfittò, sconfiggendo nella battaglia dell’Adige Widin, alleato con il governatore franco Amingo e concludendo così la conquista dell’Italia.

February 1, 2021

Atene contro Siracusa (Parte V)

Ora lasciando la parola a Tucidide, cerchiamo di capire con quali argomenti Nicia cercasse di ricondurre alla ragione l’assemblea cittadina

Nel quinto giorno successivo a questa seduta l’assemblea fu convocata di nuovo: all’ordine del giorno il piano per procedere il più celermente possibile all’allestimento della squadra, e per fornire agli strateghi, nei minimi particolari, l’occorrente per l’imbarco. In quell’attimo Nicia, investito contro il suo volere del comando, ben certo che con quel decreto ormai esecutivo la città commetteva uno sproposito, poiché ammantava con un pretesto poco credibile, ma bello all’apparenza, il profondo anelito a gettarsi in un’avventura grandiosa, la conquista in un solo colpo della Sicilia intera, si presentò sul palco nell’intento di dissuadere gli Ateniesi, cui infatti rivolse questi consigli:

L’assemblea si raccoglie oggi a dibattere l’entità e le forme degli armamenti da assegnarci in dotazione, per la nostra campagna laggiù in Sicilia. Ebbene a mio parere è indispensabile riepilogare i termini della questione e riesaminarne il nocciolo: impegnare la nostra flotta in quei mari è in realtà la scelta più proficua? O non ci conviene piuttosto respingere gli appelli di stati lontani per stirpe da noi, ed esimerci dal suscitare così alla leggera, con un decreto troppo precipitoso rispetto all’immensità dell’impresa, una guerra tanto remota dai nostri interessi? Faccio presente che sono io il primo a ricavarne un alto onore, e l’ultimo fra tutti a dover temere per la propria vita. Eppure sono convinto che il cittadino ideale sia proprio colui che si cautela con una previdente difesa di sé e della sua proprietà: dovrebbe esser lui quindi a battersi più risoluto per proteggere il benessere dello stato. Sono salito a gradi d’eccellenza nella società; eppure mai in passato ho scelto di pronunciarmi contro coscienza.

Così anche ora esprimerò precisamente il partito che ritengo più vantaggioso. Se prendessi a suggerirvi di far tesoro dei vostri beni attuali e di non sfidare, a prezzo di una prosperità tangibile e concreta, i sentieri imprevedibili e misteriosi del futuro, sento che i miei argomenti non farebbero breccia nella rocca delle vostre consuetudini mentali. Però è tempo di mostrarvi quanto sia fuor di proposito la vostra furia, e quanto aspra la conquista che sveglia in voi così calda fiamma

E mi spiego: voi vi lasciate alle spalle in Grecia numerosi nemici e, per l’impazienza di attirarvene qui di nuovi, avete deciso lo sbarco in Sicilia. Vi illudete forse che gli articoli di pace già sanciti rappresentino comunque una solida garanzia: ma il loro valore è puramente formale, e dureranno finché non accennerete a ridestarvi (poiché su questi intenti li plasmarono i nostri statisti e quelli del campo avverso); ma lasciate che prima o poi una disfatta annienti le vostre divisioni in discreto numero, e il nemico sarà qui di volo a scatenare l’offensiva. Poiché, in primo luogo, l’accordo gli fu imposto dalla forza delle circostanze, a condizioni più umilianti che per noi; inoltre, nel testo stesso del negoziato non sono pochi i punti opachi e contro versi. Notate che più di uno stato, e non tra i meno potenti, si rifiuta di sottoscrivere l’intesa: chi ci contrasta a viso aperto, con le armi, chi ispirandosi al ristagno attuale delle operazioni spartane, preferisce non muoversi e stila tregue valevoli di dieci in dieci giorni.

Si può temere che queste potenze, se sorprendono smembrate le nostre forze (e noi proprio in questo senso ci stiamo adoperando) sarebbero liete di aggregarsi alle genti di Sicilia per sferrare contro Atene un attacco generale. Già in passato costoro ambivano a qualunque prezzo all’alleanza con la Sicilia. Nelle relazioni internazionali questa è una fase critica: e richiede un’analisi approfondita. La nostra città non è ancor oggi in vista di un porto sicuro: sicché è una assurda pretesa aspirare a una area di dominio più ampia, finché non conferiamo a quella già a noi soggetta un volto politico pacifico e solido. Cito i Calcidesi della Tracia: da quanti anni sono in rivolta, e non ci riesce di tenerli a freno? E quanti altri sul continente tollerano il giogo, ma sott’acqua tramano per scuoterlo? E noi pronti a sfiancarci per portare aiuto ai Segestani: è naturale, sono nostri alleati, vittime di un complotto! Ma le insidie che i ribelli ordiscono da anni a rovesciarci, per quelle no, per quelle non c’è tempo a porvi riparo!

Riflettete anche a questo: se domiamo le genti di Calcide, si può sperare di tenerle in rispetto. Ma ammettiamo pure di piegare in battaglia quelle di Sicilia: quanto ci costerebbe governare certe così lontane e popolose? È una incoerenza politica, badate, aggredire paesi su cui, pur dopo una vittoria militare non si potrebbe imporre la propria sovranità, e da cui, se il tentativo fallisce, non ci si potrà staccare restituendo quel rapporto di forze che vigeva prima del colpo di mano. Per me, se i Siciliani stanno, come ora, al proprio posto, non costituiscono affatto un pensiero: e ci terrebbero ancor meno in allarme se Siracusa li unificasse sotto il proprio potere.

Eventualità che, a detta di Segesta, dovrebbe farci tremare più d’ogni altra. Poiché nell’attuale stato di frazionamento politico, per compiacere Sparta non è escluso che qualche centro isolato, di propria iniziativa, scenda in campo contro di noi: ma nell’altro caso, non rientra nei confini umani l’aggressione vibrata da una città guida a un’altra pari di grado. Poiché se Siracusa atterrasse, spalla a spalla con il Peloponneso, il nostro impero, ci si attenderebbe, secondo la logica, che con un analogo gioco di forze e per un identico motivo, toccherebbe poi alla potenza siracusana d’esser annientata dall’ostilità del Peloponneso.

Quanto a noi, la tattica preferibile per insegnare ai Greci di Sicilia la devozione nei nostri riguardi è di non farsi vivi laggiù. Ovvero potrebbe giovare, a questo scopo, se comparissimo in forze per una prova dimostrativa, ritirandoci poi senz’altro (giacché è noto: sono le grandi distanze e gli elementi che più intralciano la diretta critica dell’esperienza a favorire e creare un alone di rispettosa meraviglia). Se muoviamo un passo falso, li abbiamo addosso in un lampo, colmi di disprezzo, a fianco dei Greci qui, delle nostre frontiere.

Ed è proprio simile, Ateniesi, il sentimento che ora vi anima verso Sparta e la sua lega: per essere usciti vittoriosi dal loro confronto, a dispetto dell’opinione che ne avevate concepita e superando il terrore che vi ispiravano, ora nei vostri pensieri assegnate loro un posto di second’ordine e alzate avidamente gli occhi al nuovo obiettivo: la Sicilia!

Eppure gli infortuni del nemico non devono stimolarvi all’orgoglio: coltivate piuttosto la coscienza della vostra superiorità quando avrete ridotto ai giusti limiti i suoi disegni ambiziosi. Sappiate che Sparta si concentra in un proposito solo: l’infamia patita la fa stare all’erta, vagliare ogni minimo spiraglio che si possa, ancor oggi, aprire per sommergerci e riscattare limpido il proprio onore, tanto più che è per loro tradizione antichissima e molto cara conquistarsi sul campo la gloria di prodi. Quindi se siamo onesti con noi stessi, comprenderemo che non è urgente per noi occuparci di Segesta, una città straniera di Sicilia, ma delle più tempestive misure di difesa contro uno stato che per essere retto da un’oligarchia, ci tende ad ogni ora un laccio

E rammentiamo che sono ancora fresche le piaghe di un’epidemia gravissima e di una guerra formidabile: sicché data da poco la ripresa nell’economia statale ed è recente un nuovo rigoglio di nascite. Beni preziosi, che siamo in diritto di profondere, qui in casa nostra, per una prosperità che ci è dovuta. Perché disperderli a favore di quegli esuli sempre in caccia d’aiuti? A loro s’addicono, per l’utile che si può cavarne, le ricche illusioni: lasciano però ad altri il rischio, mentre si riservano le promesse fondate sull’aria, sulle pure fantasie, pronti nell’eventualità di una vittoria a concepire una fredda ingratitudine, indegna dello sforzo prestato, e a trascinare con sé nel baratro gli alleati, se le circostanze precipitano.

E se v’è uno che,purtroppo acerbo per tanto ufficio, esulta per la sua nomina a comandante e pungola voi ad imbarcarvi, teso con tutta l’anima al proprio esclusivo egoismo, per farsi bello dei suoi cavalli, della sua fama di allevatore, per puntellare con le rendite del comando le voragini aperte dal lusso nel suo patrimonio, ebbene non offrite a costui la facoltà di elevare la sua persona su un piedistallo fulgido, mentre lo stato corre a una dubbia avventura. Questa specie d’uomini liquida i tesori pubblici, come dilapida le proprie fortune: credetelo, e non affidate questo problema troppo grave a dei giovani, cui l’età inesperta preclude ponderate scelte e ispira azioni intempestive e focose.

Ora vedo, raccolta davanti a me, questa gioventù spavalda e l’eccitazione che brilla su quei volti, accesa da quello stesso uomo: e ne tremo. A mia volta suggerisco caldamente agli anziani di non lasciarsi vincere da un equivoco senso d’onore, dalla vergogna, se siedono fianco a fianco con qualcuno di questi giovani, d’attirarsi il discredito di vili votando contro la guerra. Non li seduca, come questi giovani, il sinistro incanto di possessi stranieri. Riconoscano che ciechi di passione si raccolgono rarissimi trionfi: numerosi, invece con la guida della prudenza. Anziani, opponetevi con il vostro voto per la salvezza della patria, poiché il suo cimento è mortale, il più serio tra quelli corsi in passato. Decretate che in rapporto a noi le genti di Sicilia, attenendosi alle frontiere attuali, su cui non sorgono contestazioni, cioè il golfo Ionio per chi costeggia da terra e il golfo di Sicilia per chi approda solcando il mare aperto, si godano il proprio paese e regolino tra loro, in privato, ogni eventuale questione.

Ai cittadini di Segesta si dia questa risposta separata: poiché anche prima non consultarono Atene per sferrare l’attacco a Selinunte, provvedano da sé a cercarsi la pace. Per il futuro, infine, tronchiamo questa abitudine nostra di legarci a gente che nelle sciagure abbiamo l’obbligo di proteggere, ma da cui, quando preme per noi l’ora della necessità, non sorge mai l’ombra di un aiuto.

E tu, Pritano, poni ai voti la mia proposta, se stimi dover tuo di provvedere alla città e mostrar tempra di cittadino valoroso, e invita gli Ateniesi a pronunciarsi una seconda volta. Se l’idea di questa seconda chiamata ti sgomenta, considera che dinanzi a una presenza così massiccia di testimoni non ti potrà coinvolgere l’accusa di attentare all’ordine dello stato, protetto dalle leggi: mentreridaresti salute alla città strappandola a questa peste di decreto. Ricorda che l’ottimo magistrato impiega la propria autorità nel recare alla patria i profitti più larghi: o, almeno, si astiene dall’infliggerle, coscientemente, anche il più lieve danno.

Gli argomenti di tre tipi, in ordine di importanza: l’attacco personale ad Alcibiade, il rischio per le finanze dei cittadini e dello Stato e considerazioni geopolitiche.

Il primo è riconducibile alle dialettiche di qualsiasi assemblea, in cui, la demonizzazione dell’avversario diventa lo strumento principe per fare passare le proprie posizioni: basti pensare alla politica italiana.

Conoscendo quanto accadeva nell’ecclesia ateniese, nel discorso vero di Nicia probabilmente saranno volati insulti a non finire: nella riscriverlo, Tucidide li trasfigura utilizzando temi tipici della commedia attica antica, che ritroviamo spesso e volentieri anche in Aristofane.

Pensiamo alla definizione di Alcibiade, appassionato allevatore di cavalli, che dopo avere dissipato il proprio, vuole fare lo stesso con i tesori pubblici: come non ricordare il Fidippide de Le Nuvole, tra l’altro anche lui, nella funzione, allievo di Socrate. A titolo di curiosità, il buon filosofo non prese male la satira di Aristofane: Lo scrittore Claudio Eliano racconta che durante la rappresentazione della I versione della Commedia, poiché al teatro non tutti gli spettatori erano ateniesi, Socrate si alzò in piedi, in modo che anche chi non lo conosceva sapesse chi si stava prendendo in giro.

Il secondo tema, quello dello scontro tra vecchi saggi e giovani impetuosi e sconsiderati, appare ad esempio, sempre in Aristofane, negli Acarnesi o nelle Vespe, dove, per strappare una risata allo spettatore, c’è un’inversione di ruoli. Ora nella realtà della discussione, questa contrapposizione anagrafica avrebbe avuto poco senso: all’epoca, Alcibiade aveva sui 35 anni, certo non un ragazzino di primo pelo, mentre Nicia era più vecchio di una decina d’anni.

Per cui, il tutto diventa una metafora di quello che Pareto avrebbe definito scontro di élite: da una parte i democratici moderati, rappresentati da Nicia, che nel caso lo status quo rimanesse invariato, manterrebbe il loro predominio. Dall’altra, i democratici radicali, che si riempiono la bocca di slogan e si atteggiano cultori della novità, dell’innovazione e della continua ricerca del cambiamento, solo come strumento per scalzare gli altri, prendendone il posto, senza alcun progetto di rinnovamento della società ateniese.

Che Tucidide volesse mostrare questo, è testimoniato dal suo continuo ricordare Alcibiade come colui che aveva atteggiamenti paranomoi, atteggiamenti contrari al nomos, cioè a quelle norme di comportamento universalmente accettate e riconosciute:

In effetti, i più presero a temerlo: troppo grandi erano da un lato – a livello personale – gli eccessi del suo tenore di vita, e dall’altro i progetti che andava formulando in ogni situazione in cui si trovasse ad agire

Il messaggio di Nicia, nell’attacco ad Alcibiade è questo: se approverete la Spedizione in Sicilia, comunque vada, cara élite dominante, sarai spazzata via. Se andrà bene, Alcibiade e i suoi seguaci avranno abbastanza credibilità da spazzarvi via con un soffio di vento. Se andrà male, accadrà lo stesso, perché la rovina economica minerà le basi del vostro potere

E questo ci riconduce al secondo argomento è quello economico, con il confronto costi benefici. Atene stava uscendo da un periodo di crisi economica, dovuta all’epidemia e al protrarsi dell guerra archidamica: una pace prolungata avrebbe permesso la ripresa, favorendo i commerci e aumentando la produttività agricola, perché il benessere del cittadino è il benessere dello Stato.

Questo non significa che Nicia fosse un liberista ante litteram: dobbiamo ripensare al sistema fiscale ateniese dell’epoca. Da una parte vi era la famigerata eisphora, l’imposta sul capitale che colpiva i cittadini (compresi i minorenni) e, almeno a partire dalla fine del V secolo a.C., i meteci. Toccava l’intero patrimonio degli individui, mobiliari (schiavi, oggetti di valore, contante, etc.) o immobiliari (botteghe, terreni, case, etc.), ad eccezione di quelle condotte in affitto (concessioni minerarie, affitti di terreni agricoli).

Imposta che poneva due grossi problemi: il primo, che doveva essere votata dall’assemblea, che a meno di drammatiche contingente, tendeva sempre a bocciare le proposte a favore della sua introduzione. Il secondo che, in assenza di un catasto e data la frammentazione della proprietà, solo il proprietario era in realtà in grado di dire quello che possedeva. Conseguentemente, i contribuenti dovevano dichiarare il valore dei loro beni, cosa che lasciava la porta aperta a tentativi di frode, cosa che nella litigiosa Atene dell’epoca, in cui con l’ostracismo si votava anche per cacciare il prossimo a pedate dalla polis, fomentava accuse e risse a non finire.

Per cui, per fare pagare le spese di guerra, era stato inventato il meccanismo della trierarchia: in pratica un ricco ateniese, era obbligato ad allestire a spese private una trireme e ad assumerne il comando in battaglia, assumendo quindi l’incarico di trierarca. Per cui, il messaggio di Nicia era abbastanza semplice: cari membri dell’èlite al potere, i costi di una spedizione in grande stile in Sicilia sono tutti a carico vostro, mentre gli i fantomatici guadagni, se mai arriveranno, a breve termine, come schiavi e bottini, non entreranno certo nelle vostre tasche, ma in quelle delle classi più povere e di chi vuole sottrarvi la poltrona.

Infine negli argomenti geopolitici, Nicia mostra un realismo degno di Kissinger, concentrandosi non sull’ideale, ma sui rapporti di forza esistenti. Il primo riguarda la pace con Sparta da lui stipulata: questa non è una condizione permanente, ma un compromesso provvisorio, neppure accettato da tutti i membri delle coalizioni dovuto all’equilibrio di forze e alle percezione che ne ha l’avversario, che ritiene meno svantaggioso per i suoi interessi convivere con Atene, piuttosto che prendere le armi contro di questa. Se però Atene si indebolisse in un’impresa sconsiderata, Sparta potrebbe rivedere tale percezione e tornare a combattere in Grecia.

Il secondo è come il nodo cruciale dell’egemonia ateniese in Grecia non sia la Sicilia, la penisola calcidica, con le sue risorse e il controllo che pone sulle rotte per il mar Nero e la Ionia: riprenderne pienamente il controllo è di vitale importanza per mantenere il possesso dell’Egeo e deve essere la principale priorità della politica estere ateniese.

Il terzo è che, per motivi geografici e logistici, le sfere di influenza ateniesi e siciliane non si sovrappongano: per cui, non essendoci motivi di contrasto, a differenza di Sparta, è possibile definire una coesistenza pacifica, rafforzando i rapporti commerciali. Sia divisa, sia unita sotto l’egemonia siracusana, la Sicilia non rappresenterebbe un pericolo per Atene.

Nel primo caso, le polis locali sarebbero troppo impegnate a litigare tra loro, per impicciarsi delle vicende greche: se qualcuna di loro, per qualsiasi motivo, avesse voluto dichiarare guerra ad Atene, avrebbe costituito, per la sua debolezza, un pericolo trascurabile.

Nel secondo caso, Nicia mostra tutta la sua lucidità: una Siracusa egemone nella Sicilia, che volesse intervenire nelle dispute greche, rompendo tutti gli equilibri, costituirebbe un pericolo tanto per Sparta, quanto per Atene. Per cui, la Lega Peloponnesiaca, l’avrebbe considerata come nemica, piuttosto che come alleata…

Tutti argomenti sensati, ma che avevano un unico problema: il trovarsi davanti Alcibiade…

January 31, 2021

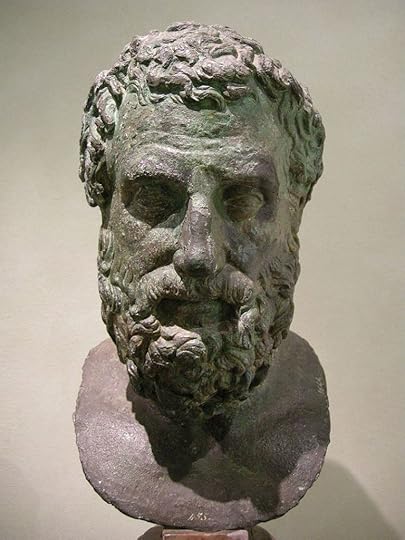

Eschilo a Siracusa

Che nome dunque i

mortali daranno loro?

Zeus ordina che siano

appellati sacri Palici.

E sarà il nome Palici come

se dato con giustezza?

certamente perché essi

vogliono tornare indietro

dalle tenebre alla presente luce

E’ uno dei pochi frammenti che abbiamo, grazie al buon Macrobio, di un’opera perduta di Eschilo, le Etnee, scritta a Siracusa su commissione del tiranno Gerone. Quando il grande drammaturgo sia giunto in Sicilia, è un tema di discussioni feroci tra gli studiosi di letteratura greca: se devo dire il mio parere di lettore, senza alcuna pretesa di autorevolezza, a naso, per un ragionamento che descriverò di seguito nel post, sarei tentato di datarlo tra il 474 a.C. e i 472 a.C.

Il racconto di Plutarco, che nella vita di Cimone racconta come nel 468 a.C. Eschilo scelga la via dell’esilio per la sconfitta subita nel festival teatrale delle Grandi Dionisio, dovuta al Triptolemus dell’esordiente Sofocle, lo trovo più un divertente aneddoto letterario, che una testimonianza attendibile.

Anche perché nel 467 a.C. Eschilo era sicuramente ad Atene, dato che vinse le Grandi Dionisie con I Sette contro Tebe: di conseguenza, diventerebbe difficile comprimere la sua attività letteraria siciliana in pochi mesi.

Attività, il cui primo passo fu la rappresentazione nel teatro greco di Siracusa del dramma I Persiani, in cui si celebrava la vittoria di Salamina e la sconfitta di Serse, di cui Eschilo, per usare un termine moderno, curò la regia e fu finanziata da Gerone

Rappresentazione che aveva un duplice significato: da una parte la celebrazione del valore greco contro i barbari, ricordiamo che Siracusa aveva sconfitto ad Imera nel 480 e gli Etruschi a Cuma nel 474. Ricordiamo che all’epoca, tra gli eruditi greci andava per la maggiore la tesi della provenienza anatolica dei Tirreni, come testimonia ad esempio Erodoto

Poiché la carestia non diminuiva, anzi infuriava ancora di più, il re, divisi in due gruppi tutti i Lidi, ne sorteggiò uno per rimanere, l’altro per emigrare dal paese e a quello dei gruppi cui toccava di restare lì mise a capo lui stesso come re, all’altro che se ne andava pose a capo suo figlio, che aveva nome Tirreno. Quelli di loro che ebbero in sorte di partire dal paese scesero a Smirne e costruirono navi e, posti su di esse tutti gli oggetti che erano loro utili, si misero in mare alla ricerca di mezzi di sostentamento e di terra, finché, oltrepassati molti popoli, giunsero al paese degli Umbri, ove costruirono città e abitano tuttora. Ma in luogo di Lidi mutarono il nome prendendolo dal figlio del re che li guidava, e si chiamarono Tirreni.

Per cui, per i siracusani, era abbastanza immediato, equiparare etruschi e persiani: il che sarebbe un indizio per la presenza di Eschilo intorno alla data della battaglia di Cuma. Dall’altra, era un modo per i Siracusani rispondere a tutte le accuse di non avere contribuito alla difesa dell’Ellade, ribadendo la loro comunanza spirituale con chi combatté a Salamina ed esaltando il loro passo.

Il secondo passo, fu proprio la scrittura delle Etnee, che fu una celebrazione della politica interna di Gerone, basata sia sulla ridistribuzione della popolazione sul territorio e la rifondazione delle antiche polis, sia nella creazione di un sinecismo culturale e religioso tra coloni e siculi, in modo da favorirne l’integrazione e ridurre così i motivi di potenziali ribellioni.

Ora, Gerone, che ricordiamolo, apparteneva a una famiglia di sacerdoti di Kore e di Demetra, si era reso forse conto delle somiglianze tra i riti misterici greci e quelli dei locali: lo stesso avvenne per Eschilo, che era stato iniziato ai misteri eleusini. Somiglianze dovute alla lunga tradizione di scambi commerciali e culturali tra la Sicilia e il mondo elladico, risalenti almeno alla prima età del Bronzo.

Per cui, decise di sfruttare tale somiglianza a suo vantaggio, inglobando le tradizioni religiose locali nel pantheon ellenico: l’Etnee di Eschilo, assieme alla costruzione di santuari in stile ellenico, doveva fungere da strumento per questa appropriazione culturale. Il mito prescelto per tale operazione fu quello dei fratelli Palici, coppia di divinità ctonie, citati nelle Metamorfosi di Ovidio e nell’Eneide di Virgilio, che venivano venerati presso Paliké, oppidum siculo nei pressi della nostra Palagonia.

Tale culto aveva come fulcro un lago naturale di natura sulfurea composto da due specchi d’acqua quasi identici fra loro; dalla sua superficie sgorgavano costantemente bolle di anidride carbonica, idrogeno e metano mentre si innalzavano due o tre getti d’acqua trascinata in alto dalla pressione dei gas, la colorazione dell’acqua era giallo-verdastra e un forte e nauseante odore di gas petroliferi esalava dall’acqua pervadendo l’ambiente circostante. Si trattava di uno spettacolo talmente spaventoso e misterioso che i siculi collocarono proprio in quel luogo la dimora delle due divinità sino a una totale identificazione dei due specchi d’acqua con le divinità stesse.

Probabilmente, i due gemelli divini, equivalente dei Dioscuri greci, erano figli del dio Adranos, la personificazione dell’Etna, signore del fuoco e protettore dei fabbri, e della versione locale della Potnia Theron.

Nel santuario si esercitavano il giuramento ordalico, l’oracolo e l’asilo. Il giuramento avveniva attorno alle cavità da cui sgorgavano getti d’acqua. Ivi si poteva stabilire un contatto con la divinità a condizione che il chiamato in giudizio rispettasse un rituale. Il giurante si avvicinava alle cavità e pronunciava la formula del giuramento, iscritta su una tavoletta, che veniva gettata in acqua, se questa non galleggiava l’uomo veniva ritenuto spergiuro e punito con la morte o la cecità. L’oracolo indicava la divinità e il tipo di sacrificio necessario ad ottenere il favore. All’interno del santuario potevano trovare rifugio gli schiavi maltrattati da padroni crudeli. Questi ultimi non potevano portar via con la forza i loro servi, se non dopo aver garantito con un giuramento ai Palici di trattarli umanamente.

Eschilo, per venire incontro alle esigenze del committente, divennero Zeus, che prese il posto di Adranos, e della ninfa Talia, che sostituì la Terra Madre; da quello che possiamo intuire dai pochi frammenti rimasti, la ninfa, per sfuggire la quale per sfuggire all’ira di Era, topos tipico del mito greco, si fece nascondere sottoterra dallo stesso Zeus ove partorì. Da qui infatti la denominazione di Palici ovvero nati due volte, dalla terra e dal ventre di Talia.

Oltre che alla fatica di riscrivere un mito, di cui aveva poca familiarità, e che, per la tradizione orale dei siculi, poteva essere anche non codificato, Eschilo, per venire incontro alla richiesta di Gerone di rafforzare l’identità comune della Sikelia, fece una cosa che avrebbe provocato parecchi mal di pancia al buon Aristotele: se ne fregò bellamente delle tre unità di spazio, tempo e azione.

La prima parte dell’opera era infatti ambientata ad Aitna, la Catania rifondata da Gerone nel 476 a.C., altro indizio a favore della datazione alta del soggiorno siciliano di Eschilo, la seconda a Xuthia, che non abbiamo la più pallida idea di dove sia, ma secondo Diodoro Siculo

Xutho regnò sul territorio intorno a Leoninoi, che da lui fino ad oggi viene chiamato Xuthia

dove Xutho è un eroe mitologico siculo, che i greci trasformarono in uno dei figli di Eolo, la terza nuovamente ad Aitna, mentre il resto dell’opera era ambientato dapprima a Leontini, poi a Siracusa, infine sul colle Temenite, proprio tra il teatro greco della polis e la grotta del Ninfeo. Alcuni studiosi, hanno anche ipotizzato come la scena finale dell’opera, nella sua prima rappresentazione, non venisse recitata dentro il teatro, ma nel luogo effettivo dove è ambientata, sulla terrazza del colle, tempo si trovava un porticato chiuso a forma di lettera “L”.

Idea suggestiva, di straordinaria modernità, ma su cui ho qualche dubbio, per la difficoltà logistica di spostare tutti gli spettatori e per i problemi di acustica. Tornato ad Atene da Siracusa, Eschilo scrisse una tetralogia, dedicata a Prometeo, il titano che rubo il fuoco agli dei e lo donò agli uomini, di cui è rimasto solo il Prometeo Incatenato, in cui appare il seguente brano

e ora corpo inutile disteso giace vicino allo stretto marino, oppresso sotto le radici dell’Etna, mentre Efesto, posto sulle alte cime, forgia il ferro rovente. Ma un tempo da lì eromperanno fiumi di fuoco divorando con ferine mascelle gli ampi campi della Sicilia dai bei frutti. Siffatta ribolle ira di Tifeo con infuocati dardi di insaziabile tempesta spirante fuoco, sebbene carbonizzato dal fulmine di Zeus

Una profezia post eventum, che descrive una famosa eruzione dell’Etna avvenuta ai tempi di Gerone. Ora grazie a Tucidide che nella sua Guerra del Peloponneso, registrando una avvenuta nel 426 a.C. scrive

intorno alla stessa primavera un torrente di fuoco dall’Etna, come anche prima, e devastò una striscia di terra dei Catanesi, che abitano sotto il monte Etna, che è il più grande monte della Sicilia. Si dice che questa eruzione sia colata cinquanta anni dopo la prima, in tutto tre eruzioni sono avvenute da quando la Sicilia è colonizzata dagli Elleni

Per cui, dovette avvenire intorno al 476 a.C., dando il terzo indizio sulla possibile data della permanenza di Eschilo a Siracusa, che dovette essere testimone oculare dell’eruzione o dei suoi effetti immediati.

Dopo il suo ultimo grande successo, l’Orestea, del 458 a.C., Eschilo decise di ritirarsi in Sicilia a Gela. A un processo per un’empietà involontaria, ch’egli avrebbe commesso divulgando senz’intenzione certi riti dei misteri eleusini e che avrebbe provocato il suo esilio, alludono già Aristotele ed Eraclide Pontico, e tuttavia è probabile, poiché il più antico testimonio, Aristofane, non ne sa nulla, che anche questa sia invenzione. E’ più probabile che il drammaturgo, resosi conto del fatto che il gusto del pubblico ateniese stesse mutando, avesse deciso di trasferirsi in un’ambiente artistico dove la sua arte poteva essere ancora apprezzata.

Però, anche in Sicilia le cose erano cambiate: i grandi tiranni erano tramontati e il loro posto era stato preso da turbolenti e litigiosi democrazie. Probabilmente, per farsi ben volere, scrisse un dramma satiresco, che da una parte costituiva una parodia delle precedenti Etnee, dall’altra, se consideriamo valida l’attribuzione attualmente in voga del cosiddetto frammento della Dike.

Opera in cui Eschilo invitava i coloni greci a non risolvere le loro dispute con la violenza, ma ad affidarsi alla Legge e alla Giustizia, che paradossalmente, ebbe più successo delle Etnee originali, tanto che fu una delle fonti di ispirazione della Pace di Aristofane.

A Gela, Eschilo morì: Valerio Massimo, che cita Ermippo di Smirne, al cui confronto Svetonio è un paludato e serioso storico, racconta la storiella, ovviamente falsa, che sarebbe morto per colpa di un gipeto, che avrebbe lasciato cadere, per spezzarla, una tartaruga sulla sua testa, scambiandola, data la calvizie, per una pietra.

Sull’epitaffio della sua tomba siciliana, non furono ricordate le vittorie in ambito teatrale, ma i meriti come combattente a Maratona, dove aveva combattuto coraggiosamente anche suo fratello Cinegiro, morto in quell’occasione

Codesta tomba Eschilo ricopre,

d’Atene figlio, padre fu Euforione:

vittima di Gela dalle ricche messi.

Il suo valor potrebber ben ridirlo

di Maratona il piano e il Medo chiomato

Cinegiro, a cui fu eretta una statua in suo onore nella stoa poikile di Atene, fu un badass della epoca: Erodoto narra che, mentre i Persiani fuggivano verso le loro navi ancorate sulla spiaggia, Cinegiro si aggrappò colla mano destra ad una di esse per trattenerla, morendo poi quando la mano gli venne tranciata, continuando però a lottare come un animale selvatico rabbioso

January 30, 2021

Villa Castelnuovo

Qualche tempo fa, quando ho parlato della mia ricerca del Monumento Nazionale perduto di Palermo, la casa natale di Francesco Ferrara che leggendo il decreto del 1928, sembrerebbe ancora in piedi e da valorizzare, ho accennato alla figura di Carlo Cottone, principe di Castelnuovo, a cui è dedicato un monumento nell’omonima piazza davanti a Politeama.

Figura, quella di Carlo, che meriterebbe un maggiore approfondimento, sui libri di storia, dato che le sue vicende aiuterebbero a capire meglio tutte le stranezze sociali e politiche della Sicilia dell’Ottocento, che sia i Borboni, sia l’Italia postunitaria ebbero enormi difficoltà a gestire: ancora oggi, in fondo, paghiamo le conseguenze dei loro errori e contraddizioni.

Carlo era l’unico figlio del principe Gaetano Cottone e della contessa Lucrezia Cedronio: il padre, nella strana architettura istituzionale della Sicilia dell’epoca, svolgeva un ruolo paragonabile a quello di un ministro del Commercio Estero. Come regio caricatore del commercio marittimo, il Principe di Castelnuovo, era responsabile dell’imposizione dei dazi, della lotta al contrabbando, delle attività degli arsenali regi e della definizione delle quote di esportazione dei cereali, che era il principale prodotto dell’agricoltura siciliana dell’epoca.

Questo lo portò a studiare a fondo i testi degli illuministi, più che altro per trovare delle idee, per razionale la sua attività, dato che giornalmente si doveva confrontare con un manicomio di regole strampalate e contraddittorie.

Di conseguenza, Carlo si trovò a crescere in ambiente culturale molto più “progressista” di quello del nobile siciliano medio. Nel 1802, Carlo succede al padre nel diritto a far parte del braccio baronale del Parlamento, convocato dai Borboni con la scusa di votare, fra l’altro, un donativo annuale di onze 150.000 per il mantenimento a Palermo della corte di un principe reale.

Prima di lapidare i Borboni, accusandoli di malgoverno e di dissipare i soldi dei contribuenti, bisogna specificare che questo era un bieco trucco, per cercare di aggirare sia l’annosa propensione all’evasione fiscale da parte dei nobili locali, sia per cercare di equiparare i due differenti sistemi fiscali del Regno di Napoli e di quello di Sicilia. Mediamente, un siciliano, quando pagava le imposte, aveva un’imposizione fiscale del 18% più bassa del resto dei sudditi borbonici. Per motivi di prestigio, i nobili locali abboccarono: così il donativo in parte finì nelle casse statale, in parte fu utilizzato per la manutenzione delle infrastrutture siciliane.

Approfittando della pace d’Amiens, Carlo, che, aveva preso sul serio il suo compito di parlamentare, per approfondire gli studi fatti in famiglia, cominciò a girare come una trottola per l’Europa, visitando la Svizzera, la Francia Rivoluzionaria e la Gran Bretagna: durante i suoi viaggi, come testimonia il suo diario, si interessò particolarmente ai diversi sistemi educativi e agli effetti economici e sociali dell’industrializzazione.

Tornato a Palermo, Carlo comincia ad affrontare, in una serie di saggi, quelli che erano i principali problemi all’ordine del giorno nella politica palermitana dell’epoca: la riforma fiscale, la riforma istituzionale, come regolare al meglio l’estrazione e l’esportazione dello zolfo, con i relativi impatti sull’economia locale, le modifiche dell’agricoltura locale, che si stava convertendo dalla cerealicoltura alla produzione vinicola e a quella degli agrumi, e la questione delle proprietà ecclesiastiche e degli usi civici.

Per capire l’importanza di tali questioni, basta dare qualche numero: ad esempio, parlando dello zolfo, nel 1832 v’erano già 190 miniere in piena produzione. Nel 1838 se ne contano 415. Le cifre dei registri di esportazione, verso la Francia e l’Inghilterra, sono impressionanti: nel 1838 vengono imbarcati 87 milioni di chili di solfo, metà finiscono in Inghilterra. Di fatto, se vogliamo fare un paragone, un poco forzato, la Sicilia dell’epoca poteva essere paragonato a uno degli stati del Golfo Persico, con l’improvviso arrivo di fiume di denaro dovuto all’estrazione di una materia prima: chi deve gestire questi soldi ? Come utilizzarli al meglio?

Passandro all’agricoltura, circa un terzo della superficie agricola e forestale della Sicilia era nel controllo della Chiesa: una quota consistente vi era determinata dai donativi ai figli che “prendevano i voti”. La sola Compagnia di Gesù disponeva di 45.000 ettari; quasi quanto la potente Mensa arcivescovile di Monreale: 27.590 salme, di cui circa metà coltivabili.

Preti parassiti e mangiapane a tradimento ? Non proprio: le proprietà ecclesiastiche erano gestite meglio dei latifondo nobiliari. Parte dei guadagni dovuti alle esportazioni veniva ridistribuita ai contadini e parte serviva a mantenere il welfare state, che l’amministrazione statale aveva delegato alle istituzioni ecclesiastiche.

Insomma, una realtà complessa: le sfide che poneva aveva suddiviso la nobiltà palermitana in due partiti: il primo, i whigs, guidati da Carlo e i tory, che avevano come leader suo nipote,Giuseppe Emanuele Ventimiglia Cottone principe di Belmonte. Parlare di progressisti e di conservatori, in realtà è una forzatura.

I whigs palermitani sostenevano l’adozione di una costituzione modellata sull’esempio inglese, l’armonizzazione fiscale con il Regno di Napoli, l’abolizione dei dazi di importazione e di esportazione, l’abolizione degli usi civici e della manomorta ecclesiastica. I Tory, invece, convinti che i Borbone non avrebbero mai accettato una costituzione all’Inglese, proponeva di riformare il vecchio meccanismo parlamentare palermitano, il mantenimento dei privilegi fiscali siciliani, dazi a favore delle industrie locali, riforma graduale degli usi civici e della manomorta ecclesiastica, visti gli impatti positivi che avevano sulla vita dei più poveri.

La crisi scoppiò nel febbraio 1810, il Medici, ministro delle Finanze, aveva proposto l’ennesimo donativo “straordinario” alla Corte napoletana: ben 360.000 onze all’anno. Carlo si mostrò possibilista, chiedendo però che fossero resi pubblici i rendiconti sull’utilizzo di tale somma: l’idea era di mostrare come questi soldi, come effettivamente era, non servissero a far fare la bella vita alla Corte, ma servissero, ma all’amministrazione del Regno. Per cui, si impegnò su due fronti: da una parte a un’opposizione legalista e istituzionale alla richiesta, dall’altra a una trattativa sottobanco con i Borboni, per fare accettare la sua proposta.

Sia il re, sia il Medici, si mostrarono possibilisti: se questo avesse reso i sudditi siciliani più propensi ad aprire il portafoglio, l’avrebbero fatto ben volentieri. Per mostrare la loro buona fede, in più, il 14 febbraio 1811 presentarono tre decreti che accoglievano le proposte whigs: l’incameramento nel demanio dei beni ecclesiastici, la loro vendita tramite un meccanismo analogo a quello degli assegnati francesi, l’imposizione di una sorta di IVA dell’1%.

L’opposizione di Carlo, dinanzi a questi decreti, fu assai blanda: ma ne lui, né i Borboni avevano considerato l’opposizione dei Tory. Ventimiglia, come detto, non solo guardava come fumo negli occhi tali decreti, ma era fermamente contrario al donativo, tanto da proporre di sostituirlo con un’imposta fondiaria basata su un catasto da preparare e solo in seguito una eventuale imposta indiretta per coprire il gettito eventualmente insufficiente.

Una bella riforma moderna? No, in realtà, il tentativo di mollare una colossale sola ai Borboni: i tempi di organizzazione del catasto avrebbero rimandato la definizione dell’imposta fondiaria alle calende greche. In più, questa sarebbe stata per buona parte dalla Chiesa, piuttosto che dai Nobili. E i preti, altrettanto poco entusiasti come contribuenti dei nobili, istigando la popolazione contro la Corte, avrebbero fatto fallire il tutto.

I Borboni, che scemi non erano, risposero con un pernacchione al Ventimiglia, il quale, invece di dedicarsi come Carlo all’opposizione parlamentare, cominciò a organizzare un colpo di stato. I Borboni sarebbero stati arrestati e spediti nelle patrie galere di Castello a Mare; al loro posto, come re di Sicilia, sarebbe stato nominato Luigi Filippo d’Orleans, all’epoca in esilio a Palermo. Per evitare che la flotta inglese, prendesse a cannonate i ribelli, Ventimiglia cominciò una serrata trattativa con il Primo Ministro inglese Lord Horwick. Dato che sembrava che sembrava come i Borboni, che in fondo non si trovavano così male a Palermo, stessero per accordarsi con Murat e Napoleone, Londra si mostrò possibilista sul golpe. Qualcuno però, in Inghilterra, fece la spia. Così i Borboni decisero di anticipare i congiurati. Così, tra la notte tra il 19 ed il 20 luglio del 1811, i principali esponenti nobiliari del parlamento siciliano furono arrestati, compreso Carlo.

Ora i Borboni lo spedirono al confino a Favignana, assieme a Ventimiglia: ma se il nipote fu rinchiuso a fare compagnia ai topi nel castello di San Giacomo, Carlo fu costretto a una sorta di vacanza forzata, servito e riverito. L’idea era passata la buriana, di farlo ritornare a Palermo per formare un governo di coalizione e di pacificazione nazionale.

Ad aiutare tale operazione gattopardesca, forse inconsapevolmente, fu, il 20 gennaio 1812, lord Bentinck, che, ministro plenipotenziario dell’Inghilterra in Sicilia e comandante di tutte le forze britanniche nel Mediterraneo, era giunto nell’isola il 23 luglio: tanto protestò che furono liberati tutti i prigionieri, compreso Ventimiglia, principe di Belmonte.

Bentick, con la sua mediazione, ottenne che il re Ferdinando, malridotto per la sua epilessia, nominasse suo vicario il figlio Francesco, il quale, nella ricomposizione del governo, chiamò a farne parte anche come ministro delle Finanze Carlo, che avanzò la proposta di presentare al Parlamento il suo progetto di Costituzione all’inglese, con la separazione dei poteri legislativo ed esecutivo e la responsabilità dei ministri di fronte al Parlamento.

Il primo passo del nuovo governo fu l’abolizione del regime feudale e dei relativi annessi e connessi, cosa che, come previsto da Ventimiglia, si trasformò in una sorta di colossale esproprio dei ricchi ai danni dei poveri, mentre Carlo, abbastanza ingenuamente, si aspettava diventasse come in Inghilterra in un volano per la nascita di più vasto e dinamico ceto di agricoltori, che fosse anche incentivo alle industrie e al commercio.

Il risultato immediato di tale riforma, fu l’ampliarsi del solco tra whigs e tory: nelle prime elezioni politiche, primavera del 1813, i primi furono sconfitti clamorosamente e Carlo dovette ritirarsi dalla vita politica attiva. Decisione che fu rafforzata sia dalla morte dell’amico rivale Ventimiglia, sia dall’evoluzione politica siciliana, con la progressiva eliminazione della Costituzione.

Per evitare di annoiarsi, Carlo decise di cambiare approccio: se la nascita del nuovo ceto agricolo siciliano non avveniva dall’alto, con le riforma, beh, sarebbe accaduta dal basso, tramite l’educazione. Suo padre, in linea con i nobili palermitani dell’epoca, aveva fatto costruire sulla Piana dei Colli la sua dimora estiva, prossima a villa Bordonaro, a poca distanza da quello che nei decenni seguenti, per volere di Ferdinando III di Sicilia, sarebbe divenuto il Parco della Favorita.

A differenza degli altri nobili, però, il Principe di Castelnuovo decise di mantenere la vocazione agricola della tenuta: frazionò tutti in sei aree, un frassineto, un agrumeto, un oliveto, un pistacchieto, un vivaio e un giardino ornamentale, in cui era presente un teatro di verzura, dato il suo amore per la commedia dell’arte.

Ovviamente, le esigenze di rappresentanza dovettero essere mantenute: furono realizzati tre grandi viali contornati da cipressi e due nuovi padiglioni, una foresteria ed una seconda abitazione oltre la villa principale, tutti in stile neoclassico, tanto per essere alla moda. Tra le opere d’arte presenti, spiccava la Fontana della Musica scolpita da Ignazio Marabitti.

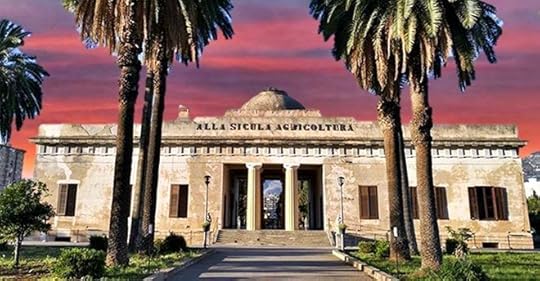

Carlo, che comunque restava l’uomo moderno e attivo che era stato nella vita pubblica, decise di realizzare, all’interno della villa, un Seminario agricolo, diventato poi Istituto agricolo, che aveva il compito di studiare e introdurre nuovi tipi di macchine irrigue e coltivazioni e di diffondere metodi più razionali e produttivi di conduzione agricola anche tramite l’educazione dei figli dei contadini e dei giovani agricoltori

Determinato a portare a compimento il suo progetto filantropico, Carlo vi destinò ingenti risorse provenienti dal suo patrimonio personale, ottenendo anche l’autorizzazione del governo con un decreto datato 5 ottobre 1819: i Borboni erano assai contenti del fatto che si dedicasse all’agricoltura, piuttosto che alla politica.

Carlo pianificò tutto, fin nei minimi particolari. Dispose che la moglie, sua erede universale versasse all’esecutore testamentario “once 100 annue per l’acquisto di uno o più poderi in contrada dei Colli da dare in premio a quei seminaristi che avranno dato prova di maggiore intelligenza e che appartengano a famiglie povere”. La coltivazione delle terre dell’Istituto servivano sia per istruire gli alunni sia come rendita per l’autofinanziamento. Per questo all’inizio fu necessario disboscare l’area e insieme ai cipressi scomparvero carrubbi, corbezzoli, ginestre, rosmarino, solo risparmiati gli ulivi. Il terreno fu dissodato per accrescere la superficie coltivabile.

Il principe di Castelnuovo pensò anche ai libri per la biblioteca agraria, da acquistare con il ricavato della vendita dei “pochi libri” di sua proprietà che sarebbero stati rinvenuti dopo la sua morte “in città e in campagna”. La stessa biblioteca che ancora conserva in grandi vetrine centinaia di volumi.

Durante i moti indipendentisti scoppiati a Palermo nel 1820, tuttavia, le risorse che Cottone aveva destinato alla fondazione dell’Istituto furono incamerate dalla Giunta Rivoluzionaria e non più restituite al legittimo proprietario. Malgrado ciò, con ulteriori sacrifici, il principe commissionò all’architetto Antonino Gentile la progettazione e la costruzione del Gymnasium, ispirato a quello dell’Orto Botanico, la cui cupola fu decorata da Giuseppe Varrica con quattro affreschi a tema mitologico-agreste.

Nel frattempo, la tenuta fu divisa in due aree, una riservata all’istituto ed alle sue attività didattiche e una destinata al giardino ornamentale, sono poi soppressi i due viali trasversali, aboliti il frassineto ed il pistaccheto e ridisegnate le aiuole. Contemporaneamente, a supporto delle esigenze didattiche sono costruiti anche nuovi edifici: a “Cantina”, a pianta rettangolare con pronao dorico e tetto a padiglione, la “Scuola” e altre strutture (stalle, cisterne, magazzini) allineate lungo la via del Fante.

Inoltre vennero riorganizzati, secondo la moda dei tempi, sia gli edifici già esistenti (casena e foresteria) che gli ingrassi alla villa. Quello principale che era ed è tutt’ora su via San Lorenzo fu ornato con le allegorie dell’Agricoltura e dell’Abbondanza, quello su viale del Fante, oggi accesso al Teatro di Verdura, fu ornato con satiri, piramidi gradinate e canopi egiziani, il terzo ingresso, che si trova anch’esso su Viale del Fante, permetteva di accedere direttamente, tramite un viale alberato, al Ginnasio.

Morto nel 1829 senza aver visto sorgere il suo istituto, Cottone aveva precedentemente nominato suo esecutore testamentario l’amico Ruggero Settimo. Sarà proprio quest’ultimo, dopo non poche difficoltà, ad inaugurare l’apertura dell’Istituto Agrario Castelnuovo il 14 novembre 1847. Appena due mesi dopo a Palermo scoppierà la Rivoluzione siciliana capeggiata dallo stesso Settimo, erede politico di Cottone. Primo direttore dell’Istituto fu l’agronomo e botanico Giuseppe Inzenga, che ne resterà alla guida per molti anni.

Nel secondo dopoguerra Villa Castelnuovo divenne proprietà della Regione Siciliana, sotto la gestione dell’IPAB Istituto Principe di Castelnuovo e Villaermosa. Cessate le attività educative verso la fine degli anni cinquanta, il parco è oggi adibito a varie destinazioni.

Dal 1963 il Teatro di Verdura è utilizzato durante l’estate per le rappresentazioni del Teatro Massimo e per numerosi concerti di celebrità italiane ed internazionali. Una parte dei terreni è stata affidata all’Università di Palermo, che vi ha installato alcune serre. Nei terreni della villa hanno inoltre sede gli impianti del Circolo del Tennis di Palermo ed il Club Ippico Siciliano. Negli ultimi anni l’attenzione nei confronti della riqualificazione e del recupero della memoria storica del parco è cresciuta, tanto che il parco sta diventando sede di tante iniziative culturali.

January 29, 2021

La Grotta di Cocceio

Il fatto che conosciamo pochissimi nomi di architetti e ingegneri romani, sospetto che dipenda più dalla iella, che un ipotetico disprezzo per gli esponenti di tale professione. A riprova di questa tesi, il fatto che i pochi di cui c’è giunto il nome, sono ricoperti di tali elogi, che farebbero morire d’invidia parecchie archistar contemporanee.

Uno di questi è Lucio Cocceio Aucto, nato a Cuma ai tempi di Silla e morto a Roma poco prima dell’era Volgare, apparteneva all’antica gens Cocceia di origine plebea, tanto che se ne hanno cenni fin dalla repubblica, da cui proverrà poi l’imperatore Nerva.