Alessio Brugnoli's Blog, page 2

May 8, 2022

L’Antiquarium di Castel Termini

Il nome Casteltermini deriva dalla contrazione di “Castello [della famiglia] Termini”, dal cognome del barone Giovanni Vincenzo Maria Termini e Ferreri che il 5 aprile 1629 fondò il paese. Il documento che concesse la facoltà di creare un centro abitato nel feudo di Chiuddia era stato concesso dal re Filippo IV di Spagna, tramite il viceré Francisco Fernández de la Cueva, duca di Alburquerque, con provvedimento del 9 febbraio 1629. In data 10 ottobre 1629, con diploma rilasciato dallo stesso re e reso esecutivo con provvedimento vicereale del 25 febbraio 1630, Giovanni Vincenzo Maria Termini e Ferreri venne insignito del titolo di principe di Casteltermini, il 33º in Sicilia, grazie al quale ebbe il diritto di sedere nel braccio militare del parlamento isolano.

Il nuovo paese di Casteltermini, considerate le vantaggiose promesse del principe, fu ben presto popolato da molte famiglie provenienti dai paesi vicini, come Sutera, Campofranco, Mussomeli, Cammarata e San Giovanni. In breve tempo migliaia di persone confluirono a Casteltermini. Per assicurare la serietà delle sue promesse, il principe volle che i patti che avrebbero regolato i rapporti tra il signore e i vassalli (ovvero tra il barone e gli abitanti del paese) venissero stabiliti e fissati in un atto pubblico, come in una legge: così il 5 aprile 1629, giorno sacro a san Vincenzo Ferreri (appartenente alla stessa antica famiglia del barone, la nobile casa Ferreri di Valencia), il barone riunì i maggiorenti del paese e alla presenza del notaio Pietro Chiarelli da Sutera sottoscrisse i “Capitoli della Terra”, concedendo così delle condizioni vantaggiose ai nuovi abitanti.

Gravi lutti familiari e dissesti finanziari fecero però perdere a questa famiglia la baronia di Chiudìa che il 7 gennaio 1636 fu acquistata da donna Paola d’Aragona e Cottone, contessa di Bavuso. Ai Termini rimase invece il titolo onorifico del principato castelterminese fino al 1758. Quasi immediatamente alla contessa di Bavuso si sostituì il duca Diego d’Aragona Tagliavia che nel 1653 rinunciò ai suoi beni in favore della figlia, sua unica erede, Giovanna d’Aragona Tagliavia e Cortes sposata con Ettore IV Pignatelli, duca di Monteleone, uno dei più ricchi e potenti signori d’Italia. Alla morte di Giovanna, nel 1691, fu sua erede la nipote omonima che dal 1709 al 1722 dovette subire la confisca dei beni e il loro passaggio sotto il diretto dominio del re, a causa delle lotte politico-dinastiche del tempo. Dietro sostanziosa ammenda pecuniaria dopo il 1722 alla famiglia Pignatelli Aragona Cortes tornò il possesso di tutti i beni confiscati, compresa Casteltermini, ultimo signore della quale fu il duca Diego II Pignatelli Aragona Cortes.

Casteltermini, che era retta da segretari nominati dal feudatario, ma nel febbraio 1812 il parlamento siciliano, con la costituzione che veniva concessa alla Sicilia, abolì le leggi feudali e quindi la feudalità, le giurisdizioni baronali, i privilegi del mero e misto imperio. Nella seduta del 9 febbraio 1813, il parlamento approvò, inoltre, la parte della costituzione riguardante le amministrazioni comunali, che tra l’altro prevedeva che il popolo, per la prima volta, dovesse essere chiamato a eleggere i suoi amministratori: il 1º settembre 1818, pertanto, gli abitanti di Casteltermini elessero il loro primo sindaco.Il paese ebbe il suo periodo di massimo sviluppo nella seconda metà dell’ Ottocento grazie alla presenza di numerose miniere di zolfo: recentemente, è stato inagurato un antiquarium, nel centro storico del paese, in Via Cacciatore, a due passi da Piazza Duomo, in un palazzo di fine Ottocento di proprietà della famiglia Di Pisa – Guardì, la stessa del regista televisivo Michele,

L’Antiquarium è costituito da tre sale ed espone una selezione di reperti rinvenuti nel corso di scavi e ricognizioni di superficie, grazie ai quali è possibile ricostruire la lunga storia del territorio. Le testimonianze più antiche sono quelle attestate su Monte Roveto, riferibili al Neolitico antico, mentre dalle pendici di Rocca Grande di Roveto provengono ceramiche pertinenti all’intera Età del Rame, dalle fasi più antiche a quelle finali, e all’antica età del Bronzo (fine III millennio XVI sec. a.C.). In contrada Sanfilippo è stato invece portato in luce un complesso costituito da vani-recinti sacri all’interno dei quali si sono rinvenute decine di deposizioni votive databili al VI secolo a.C., costituite da vasellame indigeno e greco, deposto in fossette scavate nella terra. Di grande rilievo i modellini di capanna, gli scudi miniaturistici, la cassettina-larnax, rare tipologie di oggetti utilizzati in ambito sacro, tutti esposti nel museo. Nel sito di Santa Croce-Fontana di Paolo sono state scavate tre grandi cisterne ricolme di materiale di VI-V secolo a.C., tegole e vasellame vario. Di eccezionale qualità la ceramica attica databile nel corso del V secolo a.C. Nel sito di contrada Fabbrica-Santa Maria sono stati identificati i resti di un monumento dolmenico e una grande piattaforma in pietra con vaschette comunicanti. Di contrada Serre sono esposti reperti di età tardoantica, alcuni con precisa caratterizzazione cristiana, come un anello bronzeo con monogramma inciso, manine fittili fra cui una benedicente e monete bronzee.

Oltre ai reperti archeologici, l’Antiquarium espone nella sala d’ingresso una selezione di statue in terracotta di Michele Caltagirone, detto il Quarantino, famoso artista castelterminese (altre sue opere sono custodite presso la Biblioteca Comunale e nella Chiesa Madre)

May 7, 2022

Villains

Le fiabe sono, dal punto di vista della narrativa, oggetti assai bizzarri, quasi ossimori: da una parte, come evidenziato da Propp, mantengono nel tempo una stessa, invariante struttura base, sia a livello di trama, sia a livello di personaggi, dall’altra cambiano continuamente sia i valori che veicolano, sia il pubblico a cui sono destinate.

Sono, sotto molti aspetti, una sorta di contenitore universale, in cui ogni società riversa i suoi specifici contenuti. Pensiamo alle fiabe dei Christian Andersen, Charles Perrault, dei fratelli Grimm, di Basile e di Pitrà: sono tutti racconti ricchidi riferimenti socio-psicologici, ma anche molto pulp: il loro pubblico non era costituito da bambini, ma adulti. Non servivano alla formazione, ma all’iniziazione, evidenziando tutti i tabù che la società imponeneva di rispettare.

Disney, realizzando i suoi cartoni animati, per bambini, deve per forza edulcorare i contenuti, sminuendone la forza espressiva: per prima cosa, censura tutti gli elemente tragici, sanguinosi e grotteschi, accentando al contempo quelli buffi e innocui. Poi rende le fiabe portavoci dei valori della middle class americana. Infine, le ambienta in un medievo immaginario, che è nulla più che uno specchio comico del nostro Presente

Un’operazione riuscita ? Forse no ! Ne Il mondo incantato Bruno Bettelheim afferma che la moda contemporanea di eliminare dalle fiabe tradizionali gli elementi più perturbanti e orrorifici non permette ad esse di svolgere la loro autentica funzione. Eliminare dal racconto ogni elemento terrificante impedisce ai bambini d’imparare ad affrontare le proprie paure e la propria aggressività inconscia. Secondo Bettelheim le fiabe contengono infatti riferimenti nascosti allo sviluppo psicosessuale ed ai traumi che esso comporta; nascosti alla sfera cosciente, essi comunicano con l’inconscio del bambino attraverso un proprio linguaggio simbolico: pertanto, attribuire ad alcuni personaggi caratteristiche buffe e/o nomi propri per renderli più “umani”, come i sette nani, interferisce gravemente con il loro simbolismo.

Per cui, una fiaba che non turba, che non provoca catarsi, castrata e resa innocua, perde di senso e di valore, invecchiando male. La Disney lo ha capito e a sua volta, a provato a riscrivere le fiabe, dandole una dimensione più adulta: tentativo mal riuscito, perchè, per non perdere pubblico, anche questa volta vengono censurati la violenza, l’erotismo e il sarcasmo dei testi originali.

Recupero che il vero scopo degli scrittori che hanno preso parte all’antologia Villains: non si tratta solo di narrare una fiaba da un punto di vista eccentrico, ma di recuperarne, in una sorta di archeologia narratologica, i valori originali dei racconti… E ognuno lo fa con un tono e un mezzo differente: la commedia, la tragedia, la farsa… Il tutto contribuisce a generare un affresco complesso e barocco, che paradossalmente, con il suo viaggio verso l’arcaico, rispecchia tutte le contraddizioni del contemporaneo.

May 6, 2022

Trio di Detroit

Se il Gentiluomo con un libro è appurato sia opera di Giovanni Cariani e che la sua attribuzione a Giorgione sia una fake news del Settecento, per aumentare il prezzo di vendita della tela, una delle ultime opere del pittore veneto, che sta facendo impazzire da secoli gli studiosi è il cosiddetto Triplo ritratto di Detroit, un olio su tela, di dimensioni contenute, 84×69 cm, che è un triplo ritratto che apparentemente, sembra essere stato realizzato da più mani.

Che sia un falso Settecentesco, di un virtuoso che mischiò più stili, per creare una sorta di antologia della pittura veneziana di inizio Cinquecento, è da escludere, perchè ne esistono una decina di copie coeve. Per cui, l’originale doveva essere stato realizzato attorno al 1510 e doveva essere ben noto sia agli artisti, sia ai collezionisti dell’epoca,

L’attribuzione alla triade Giorgione, Tiziano e Sebastiano del Piombo è dovuta a una scritta sul retro, coperta dalla tela di rifodero, quindi non più visibile che dava una sorta di firma multipla

Frà Bastian del Piombo-Giorzon-Titian.

Ora, però, questa scritta pone una serie di problemi non da poco. Il primo è la datazione, che risale ad almento una trentina d’anni dopo la realizzazione del quadro, perché Sebastiano Luciani divenne “del Piombo” solo nel 1531, a seguito dell’ambita sinecura di piombatore offertagli da Clemente VII. Inoltre, il culmine della fama del pittore raggiunge il culmine grazie a Vasari attorno al 1540. Nonostante la litigata tra Sebastiano e Michelangelo, Vasari, facendosi prendere la mano, considerava Sebastiano alla pari di Raffaello e Tiziano e, dopo la morte del Sanzio, il più grande pittore di Roma:

Per cui, dinazi a tale pubblicità, sarebbe stato ovvio, per un collezionista dell’epoca, metterlo alla pari di Giorgione e di Tiziano: collezionista che probabilmente non era veneziano, ma dell’entroterra veneto, data la forma con cui scrive i nomi dei due artisti. Questa attribuzione poi è stata spesso contestata. Fin dalla prima attribuzione nota, nello inventario di Guglielmo d’Orange ai primi del Settecento, si dice che il quadro è di Tiziano, Giorgione e Palma il Vecchio. Rylands non lo associa nella sua monografia a Palma, mentre Furlan lo attribuisce a Pordenone. Berenson, poi, ne vede la mano di Tiziano con aiuti.

Data la mancanza di coordinamento compositivo, è assai probabile che l’opera sia stata fatta in tempi differenti: nel 1510, l’anno della sua morte, Giorgione comincia a impostare, il quadro, realizzando la figura centrale, un pellegrino, dagli abiti che porta, calato nella semioscurità, dallo sguardo appesantito da infiniti pensieri. In un periodo compreso tra l’ottobre 1510, mese della morte di Giorgione, e la primavera del 1511, quanto il ricchissimo banchiere Agostino Chigi lo invita a trasferirsi a Roma, il commettente del quadro incarica Sebastiano, che anche se non sappiamo se fosse stato allievo di Giorgione, era abbastanza aggiornato sulle novità della sua bottega di completare l’opera.

Così Sebastiano realizzò la donna a destra, realizzata con una pennellata assai più uniforme e luminosa rispetto all’Uomo. Se in Giorgione domina la luce e l’indeterminatezza, in Sebastiano invece vengono affermate, quasi con prepotenza, le forme nette della geometria e la concretezza della materia: a dire il vero, il contrasto tra le due figure non è che sia il massimo dell’organicità. Però, come accennato, dinanzi alla quantità di soldi promessi da Agostino Chigi, mollò il lavoro e migrò sulle rive del Tevere.

A titolo di curiosità, ecco la descrizione che da Vasari del trasloco di Sebastiano

spargendosi la fama delle virtù di Sebastiano, Agostino Chigi sanese, ricchissimo mercante, il quale in Vinegia avea molti negozii, sentendo in Roma molto lodarlo, cercò di condurlo a Roma, piacendogli oltre la pittura che sapesse così ben sonare di liuto e fosse dolce e piacevole nel conversare. Né fu gran fatica condurre Bastiano a Roma, perché, sapendo egli quanto quella patria comune sia sempre stata aiutatrice de’ begl’ingegni, vi andò più che volentieri. Andatosene dunque a Roma, Agostino lo mise in opera e la prima cosa che gli facesse fare furono gl’archetti che sono in su la loggia, la quale risponde in sul giardino dove Baldassarre Sanese aveva, nel palazzo d’Agostino in Trastevere, tutta la volta dipinta; nei quali archetti Sebastiano fece alcune poesie di quella maniera ch’aveva recato da Vinegia, molto disforme da quella che usavano in Roma i valenti pittori di que’ tempi

Ovviamente, il palazzo in Trastervere è la nostra Villa la Farnesina. Ora, il committente, che immagino alquanto alterato per la fregatura subita, per non avere sul groppone un quadro incompiuto, si rivolse a Tiziano, per mettere la parola fine a questa storia. Probabilmente, il committente lo avrà minacciato di parecchie randellate, nel caso avesso fatto lo stesso scherzetto di Sebastiano e di trovare una soluzione, per attenuare, in a sorta di sintesi il contrasto tra le due figure realizzate.

Tiziano ci si mise di buona lena, il quadro fu finalmente completato, e cercò di trovare un modo di far dialogare i precedenti pezzi: gli occhi delle tre figure sono messi sulla stessa diagonale e dal punto di vista della luce e del colore, la donna di Tiziano è una sorta di mezzotono tra la penombra di Giorgione e la luce accecante di Sebastiano: in più, con gesto della mano, cerca di creare una sorta di legame tra le pitture. Nonostante questo, Tiziano oggettivamente non poteva fare miracoli, con un’opera nata male e continuata peggio.

Cosa rappresenta questo triplo Ritratto ? E’ difficile a dirsi. Alcuni le hanno lette come “Amor, Concordia e Honor” o “Amor, Charitas e Humanitas” sulla base delle lettere ACH ricamate sul berretto della figura maschile; altri hanno pensato un Giasone tra Medea e Creusa. Qualcuno, invece, ha pensato ad Ercole al Bivio, tema che descrivo, citando uno straordinario brano di Erwin Panofsky

Il giovane Ercole si trova da tutt’altra parte che a un “bivio” ma, incalzato dai dubbi su quale “via” intraprendere nella vita, si è appartato in un luogo solitario non ben precisato, dove se ne sta in meditabondo raccoglimento. Ecco allora apparirgli due donne dai tratti riconoscibili, “grandi”, vale a dire due figure ultraterrene. L’una, riconosciuta da tutti come Virtù, ha un aspetto sano e nobile, veste di bianco: la pulizia dello stile è il suo unico ornamento, ed essa si avvicina con sguardo modesto e portamento pudico. L’altra, al contrario, conosciuta dagli amici come Felicità, dai nemici come Vizio, ha forme morbide ed esuberanti, truccata, così da sembrare più bianca e più rossa di quanto non sia nella realtà, e con un portamento che dà l’illusione di una figura ben più eretta di quanto non sia: si guarda intorno con occhiate impudiche, mentre le vesti non lesinano la vista delle sue grazie. In due discorsi e in una replica entrambe gli promettono, ciascuna a modo suo, di condurlo alla felicità – l’una mediante il piacere e l’ignavia, vale a dire percorrendo la via “più piacevole e comoda”, l’altra attraverso fatiche e pericoli, e cioè salendo per un sentiero “lungo e difficile

May 4, 2022

Sant’ Evasio a Casale Monferrato

Il Duomo di Casale Monferrato, antichissima chiesa dedicata a Sant’ Evasio, patrono della città, è un vero e proprio gioiello dell’architettura gotico-romanico, ha una storia lunga e complicata, tanto che nell’Ottocento, ha addirittura rischiato la demolizione. Storia che comincia addirittura dal santo a cui è stato dedicato, di cui sappiamo assai poco! Pensate che sulla sua vita, ci sono ben tre tradizioni totalmente differenti l’una dall’altra.

La prima lo identifica, per colpa di per colpa di un falso diploma di Carlo Magno e per alcune notizie mistificatorie del cistercense Filippo Malabayla che le fornì all’Ughelli per la compilazione della sua Italia sacra, con un vescovo di Asti vissuto nell’VIII secolo, morto felicemente nel suo letto, a cui però i cronisti, dando fondo a un gusto assai pulp, attribuirono una morte assai lenta e dolorosa ai tempi di Decio. La seconda tradizione fa sempre riferimento a un vescovo astigiano, nominato ai tempi di Costantino, fatto uccidere, per la sua opposizione all’Arianesimo da Costanzo II. La terza tradizione, invece, narra sempre di un vescovo ucciso ai tempi del re longobardo Liutprando per mano del duca Attabulo, il quale gli mozzò la testa in un luogo nei dintorni di Casale Monferrato.

In realtà, gli scavi archeologici hanno mostrato come, in origine, sul luogo del Duomo sorgesse un tempio romano, probabilmente dedicatoa Giove, che in epoca paleocristiana fu trasformato in una chiesa, probabilmente dedicata a San Lorenzo: Liutprando, ottenuto in dono dai duchi di Benevento le reliquie di un martire del Sannio, di nome Evasio, per rafforzare il controllo regio sull’area decise di donarle alla chiesa di Casale : sempre secondo un’altra tradizione, il re fece questo come ex voto per una vittoria ottenuta contro i duchi ribelli per intercessione del santo apparsogli in sogno.

In ogni caso, una chiesa all’epoca carolingia, doveva esistere, date le tracce documentali ritrovate in giro: una donazione di Igone, vescovo di Vercelli, del maggio 974, parla di una chiesa nella quale è sepolto il corpo veneratissimo dello stesso Evasio confessore; un’ulteriore donazione del 988 testimonia che la chiesa è già capopieve e ci informa che il luogo ove sorge è detto Casalis S. Evasii. Attorno al 1080, cominciarono i lavori di ricostruzione in forme romaniche e ampliamento della Chiesa, tanto che papa Pasquale II nel 1107 consacrò un edificio probabilmente ancora in fase di riedificazione. L’imperatore Federico I, nel 1159 confermò alla canonica di S. Evasio beni e diritti, elargendo offerte per la costruzione del chiostro, la cui memoria è richiamata nel Necrologio del Capitolo. L’originaria chiesa di S. Evasio era una costruzione per molti aspetti diversa dall’attuale, sia nella pianta, che era a croce latina e priva di cappelle laterali, che nell’alzato, che soprattutto nella parte superiore presentava un aspetto lontano dall’attuale: il tetto esterno non era a due versanti continui come l’attuale, ma a salienti interrotti, la copertura interna era in legno a vista e non a volte, e la navata centrale riceveva luce da una serie di finestre — clerestory —poste in alto, sotto l’imposta del tetto.

A partire dalla fine dell’XI secolo,iniziano i contrasti di Casale Monferrata con il comune di Vercelli, che culmineranno nel 1215 con la distruzione di Casale ad opera dell’alleanza tra i comuni di Milano, Vercelli, Asti e Alessandria; in quei frangenti, la Cattedrale fu bruciata. In quest’occasione furono trafugate ad opera degli alessandrini le reliquie di sant’Evasio. La chiesa fu immediatamente ricostruita aumentandone l’altezza e allargandone il transetto.

Nel 1403 vi furono solennemente traslate le reliquie dei santi Evasio, Natale e Proietto, riprese agli alessandrini, e nel 1474 Casale fu elevata a sede vescovile. Al secolo seguente risale probabilmente il crollo parziale del campanile, colpito da un fulmine.Le strutture murarie romaniche furono interessate nel corso dei secoli da modifiche ed aggiunte successive, specialmente in epoca barocca. La cinquecentesca cappella di S. Evasio nel 1764 venne riprogettata da Benedetto Alfieri. La ristrutturazione in stile rococò comportò il rivestimento di molte parti in stucco e l’intonacatura di quasi tutto l’interno, con la sola eccezione del nartece. Verso la metà del secolo seguente l’edificio cominciò a mostrare segni di cedimento, e comparvero larghe crepe; fu nominata una commissione e fu consultato il più famoso architetto dell’epoca, l’Antonelli, il quale propose di abbattere la chiesa e di costruirne una nuova!

Fu l’intervento del Rosmini, il grande filosofo, che evitò lo scempio, dissuadendo il vescovo; fu allora interpellato il Canina, altro noto architetto dell’epoca, che propose di riportare alla luce l’antica muratura. Alla sua morte, giunta dopo breve tempo, l’incarico di condurre in porto il restauro fu affidato al conte Edoardo Mella. Il suo restauro, grandemente criticato, non si distaccava molto dalle linee della scuola ottocentesca, e comportava la ricostruzione dell’edificio nelle sue supposte linee originali, con alcuni interventi di “aggiustamento” che oggi appaiono inaccettabili ma che allora rappresentavano la norma. Così furono modificati i sostegni (colonne e pilastri) che in origine erano di tipi diversi e a volte asimmetrici, riducendoli a perfetta uguaglianza e simmetria; su di essi fu poi steso un intonaco grigio. Il Mella fece anche ricostruire le volte e le decorò con affreschi, smussandone poi i costoloni perché davano ombra alla decorazione; ricostruì infine la cupola e aprì alcune finestre sul lato settentrionale. Il danno forse maggiore fu la sostituzione dei capitelli scolpiti in pietra con esemplari nuovi in stucco

Altrettanto invasivo fu il rifacimento, alquanto fantasioso della facciata, in origine asimmetrica, che fu regolarizzata con la ripresa del tipico schema a capanna, movimentata da una serie di monofore, bifore e trifore e serrato tra due alti campanili cuspidati di altezza diversa.Negli anni ’90, a causa dei danni provocati dal tempo, si sono resi necessari nuovi interventi sulla fabbrica della cattedrale: una prima campagna di lavori è stata condotta negli anni 1990-93 sul lato settentrionale e sulla facciata della chiesa; ad essi è seguito, dal 1997, un ampio programma di restauro nelle navate, nel presbiterio, nel coro ed in tutte le cappelle, eccezion fatta per quella di Sant’Evasio, compresi i gruppi scultorei, le tele e gli altari. Nel 2001 infine si è concluso il restauro dell’ampio nartece, che nei secoli ha svolto prevalentemente funzioni di rappresentanza, e che sorge sull’area dell’antico cimitero antistante la chiesa.

Cosa visitare in Sant’Evasio ? La struttura più importante e sotto certi versi enigmatica, è il nartece un vasto ambiente rettangolare, coperto da una volta originalissima, percorsa da enormi archi a tutto sesto — due trasversali e due longitudinali — che si incrociano determinando una sorta di scacchiera di nove riquadri rettangolari, coperti con volte a crociera con o senza costoloni, o a botte. Una simile realizzazione non ha paragone nell’architettura romanica italiana; la sua origine è schiettamente orientale e richiama alcuni edifici armeni e, in ambiente più vicino, le moschee di Cordoba e di Tolosa (La Mezquita de Bib-Al-Mardum) datate al X secolo. Le sue pareti sono percorse, su tre lati, da una galleria con ampi finestroni che si affaccia sull’atrio stesso, con eleganti bifore e trifore; la parete che separa l’atrio dalla vera e propria chiesa è percorsa da un doppio ordine di aperture, cinque grandi arcate nell’ordine inferiore e cinque in quello superiore, di altezza decrescente secondo il profilo della parete. Fra queste ultime, solo la bifora all’estrema sinistra è originale, le altre sono tutte rifatte. La muratura dell’atrio è in grossi conci di tufo ben squadrati e uniti con poca malta. I recenti restauri, ne hanno datato la costruzione intorno al 1100, contemporanea a quella della chiesa. Di particolare interesse gli elementi decorativi nascosti dagli intonaci (ritornati alla luce dopo il complesso lavoro di recupero biennale concluso nel 2001), che dagli studi presentano alcuni parallelismi con il Portale della Gloria di Santiago di Compostela, come il fregio della cerva e il rosone della primitiva facciata. Questo spiega, grazie gli scambi culturali che seguivano i pellegrini lungo il Cammino di Santiago, la presenza di un influenza mozarabica: inoltre, ci da anche un’idea di quale potesse essere la funzione di questo atrio sovradimensionato: probabilmente, il clero locale cercò, in qualche modo, di promuovere il culto di Sant’Evasio, cercando di inserirsi nel business dei pellegrinaggi e creò un’adeguata struttura per accogliere i pellegrini. Non avendo avuto successo, divenne la sede dell’assemblea cittadina.

L’interno della chiesa mantiene l’impianto del XII secolo con cinque strette navate. In quella destra, la prima cappella ospita un gruppo marmoreo con l’Estasi della Maddalena (XVIII). Una piccola colonna con il monogramma di Cristo indica il punto in cui sarebbe stato martirizzato Sant’Evasio (una leggenda vuole che appoggiando l’orecchio alla colonna sarebbe possibile sentire scorrere il sangue del santo). Nel transetto destro si apre la Cappella di Sant’Evasio, di forma ellittica, costruita a partire dal 1793. Tipicamente barocca la Cappella di Sant’Evasio custodisce le reliquie del Santo Patrono di Casale conservate in una statua d’argento più volte rifatta in seguito a furti sacrileghi; nella cappella sono raffigurati momenti della vita immaginaria del Santo patrono. All’altezza della navata centrale, troneggia il grande crocifisso ligneo di stile romanico rivestito in lamine d’argento dell’XI secolo, mentre la volta dell’abside affrescata dal casalese Costantino Sereno, rappresenta figure di angeli e santi e un Cristo benedicente. Da ricordare anche il settecentesco altare maggiore così come anche il coro rococò dell’abside sopra il quale sono conservati alcuni ritratti del Guala.

Il duomo presentava in origine un vasto corpus di sculture, purtroppo in gran parte oggi scomparse o quasi illeggibili, localizzate tanto all’interno della chiesa quanto nell’atrio. La perdita più grave riguarda senza dubbio i capitelli dei pilastri che separano le navate; appesantiti da aggiunte settecentesche, furono integralmente sostituiti dal Mella. Tracce dell’originaria scultura sono rimaste nelle finestre del transetto primitivo, visibili nel sottotetto. Il motivo decorativo degli archi di tali finestre, a ovuli e festoni su colonnette sottili, con capitelli a fogliami — solo uno presenta un volto d’uomo — si ritrova tal quale nelle sculture dell’atrio. È proprio quest’ultima la zona ove è visibile in maggior quantità la decorazione originaria, nelle ghiere degli archi e nei capitelli delle colonnine che li reggono. Impressionante è la varietà dei temi decorativi impiegati, diversi per ciascuno degli archi: girali, festoni, fogliami, figure umane ed animali. Particolarmente interessante la figurazione sugli archi della galleria del lato sinistro dell’atrio, ove si trovano scene di lotta fra animali — un cavallo che ne calpesta un altro, un cervo che lotta contro un cane — e raffigurazioni simboliche — un girasole fra due pavoni e due colombi.Nei capitelli dell’atrio è frequente l’impiego della tecnica a traforo nelle figurazioni umane ed animali: guerrieri, sirene, teste di gatto e cane, ecc. I lapicidi che realizzarono queste sculture, molto probabilmente, si trasferirono a Casale quando volsero al termine i lavori nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vercelli, i quali furono motori di una delle tante rinascenze classicheggianti del Medioevo, ispirati, anche per motivi di prestigio, dai resti romani della zona.

I mosaici della Cattedrale di Casale Monferrato, scoperti sotto il presbiterio durante i lavori di restauro condotti tra il 1858 e il 1860, sono ora murati nelle pareti del deambulatorio prossimo al presbiterio. A Casale il tessuto musivo si arricchisce di tessere colorate (rosse, gialle, azzurre, grigie e marroni) che macchiano vivacemente l’insieme della composizione; il mosaicista, per la prima volta, tenta di restituire il modellato delle figure servendosi delle diverse gamme della policromia. I contorni delle immagini sono segnati da una sottile linea di confine nera e poi ammorbiditi con una striscia di colore che si differenzia secondo i soggetti: azzurro o grigio per gli abiti, rosato per i volti e gli incarnati, marrone per i cavalli. Lo spazio è riempito dai protagonisti, linee eleganti suggeriscono il movimento e l’agilità delle figure; i motivi ornamentali di matrice classica, che fanno da cornice alle scene, sono eseguiti con grande cura. I soggetti rappresentati sono in parte relativi a storie bibliche (Giona ingoiato dalla balena, la lotta di Abramo contro i re cananei, Nicanore sconfitto da Giuda Maccabeo), in parte si rifanno alle interpretazioni dei testi di Plinio, fondamentali nel Medioevo, per le nozioni relative agli abitanti, reali e di fantasia, delle zone più remote della terra (il pigmeo e la gru, l’acefalus, l’antipodes); numerose sono anche le figure e le scene simboliche (la sfinge, il mostro dalle sette teste). Episodio isolato sembra quello del duello, facilmente accostabile al frammento, analogo per soggetto, presente a Vercelli. Sulla base di tale confronto Kingsiey Porter afferma che il mosaico di Casale, meno avanzato dal punto di vista stilistico rispetto a quello di Vercelli, può essere datato intorno al 1140.

April 6, 2022

Il Cimitero Monumentale del Verano

Il Cimitero Monumentale del Verano si estende su un’area di circa 83 ettari. Come accennato la scorsa settimana, è luogo di sepoltura da almeno venti secoli, come testimonia l’esistenza di una necropoli romana: le cosiddette catacombe di Santa Ciriaca. Deve il nome Verano all’antico campo dei Verani, gens senatoria ai tempi della repubblica romana. Il nostro cimitero fu fondato lungo la via consolare Tiburtina durante il regno napoleonico del 1805-1814, in ossequio all’Editto di Saint Cloud del 1804 che imponeva le sepolture al di fuori le mura delle città.

Nel 1811 iniziano i lavori del primo nucleo, progettato da Giuseppe Valadier, ma sono interrotti pochi anni dopo, nel periodo della Restaurazione (1814), quando prevale nuovamente l’uso di seppellire i defunti all’interno delle chiese. Riprendono negli anni Trenta, sotto il pontificato di Gregorio XVI (1831-1846), quando per volere del cardinal vicario Carlo Odescalchi, vengono redatte le nuove normative cimiteriali. Nel 1837 un nuovo impulso ai lavori si rende necessario a causa di un’epidemia di colera, che imperversa sulla città, provocando oltre 13.000 morti.

Quando Pio IX viene eletto al soglio pontificio, nel 1846, il campo Verano si presenta come un enorme insieme di terreni, parzialmente recintati, con una serie di tombe a pozzo e una cappella lignea. Tra i progetti del nuovo pontefice (1846-1878), deciso a imprimere un volto nuovo e più moderno alla città, attraverso la realizzazione di grandiose opere pubbliche e la riorganizzazione dell’amministrazione comunale, troviamo anche la sistemazione risolutiva del Cimitero del Verano, a opera dell’architetto di fiducia del papa: Virginio Vespignani. L’architetto sostituisce l’antica cappella lignea con la chiesa di Santa Maria della Misericordia, consacrata nel 1860, edifica il Quadriportico, avvia la sistemazione del Pincetto e della Rupe Caracciolo, infine realizza l’ingresso monumentale. Il cimitero viene progressivamente ampliato con l’acquisto di terreni limitrofi e nuovi lavori sono affidati agli architetti Agostino Mercandetti e Gioacchino Ersoch.

Tra il 1880 e il 1906, vengono aperti i reparti israelitico e acattolico e sono realizzati il forno crematorio, l’edificio per le autopsie e il serbatoio idrico dell’Acqua Marcia. Nel 1928 si inaugura l’Ossario per i caduti romani della prima guerra mondiale, progettato da Raffaele De Vico, vincitore del concorso bandito sei anni prima. Il 19 luglio 1943, nel primo grande bombardamento di Roma, oltre al quartiere, alla basilica e allo scalo ferroviario di San Lorenzo, venne colpito anche il cimitero. Furono danneggiati il quadriportico, il Pincetto, il sacrario militare, il deposito comunale dei servizi funebri. Le esplosioni provocarono anche il crollo di un tratto delle mura di cinta, poste alla destra dell’ingresso, causando la morte di alcune persone che vi avevano cercato riparo. Numerose furono le vittime fra i fiorai e i marmisti di piazzale del Verano. Subirono danni, tra le altre, le tombe di Petrolini e della famiglia Pacelli.

Tra i luoghi del Verano di intensa suggestione c’è il terrazzamento del rilievo chiamato Scogliera del Monte realizzata tra il 1870 e il 1876: varie file di alte mura costruite con blocchi di tufo, una pietra locale di area romana, sostengono diverse stele marmoree dei defunti. Così come la Rampa Caracciolo, opera realizzata nel 1918 dall’architetto Corrado Cianferoni, in cui sarà collocato negli anni ’50 il sepolcro del poeta dialettale romanesco Trilussa. Oppure le tante originali tombe del Pincetto: la Cappella Barbavara è stata progettata come un alto parallelepipedo in travertino dalla forma liscia e pulita decorandolo con un ricco motivo in stile Liberty. La Cappella Proia, è invece di forma rettangolare e ospita ai quattro angoli quattro statue di guerrieri valorosi che giacciono immobili stringendo una spada. Interessante il forte contrasto architettonico tra il linguaggio decorativo della struttura e il tetto che pare non avere nessun legame apparente con essa. La Cappella Manzi, infine, chiaramente ispirata al popolo Inca, ricorda culture lontane.Non troppo distante dalla piazza circolare del Pincetto Nuovo, si trova un’altra tomba che cattura l’attenzione non per il suo eclettismo architettonico ma per l’amara storia di cui è stata essa stessa testimone. Si tratta della tomba del celebre regista Roberto Rossellini, maestro del neorealismo Italiano. Ciò che più colpisce non è il sepolcro, ma una colonnina in ghisa che in modo del tutto inaspettato si leva dal terreno accanto alla tomba di famiglia.

È la colonnina di un telefono che ricorda il tempo in cui le comunicazioni avvenivano solo via cavo. È certamente insolito trovare un telefono proprio nel bel mezzo di un cimitero monumentale e la spiegazione di questa “anomalia” è molto triste. Nel 1946 durante le riprese del film Germania anno zero, Romano, il primogenito del regista Rossellini, aveva prematuramente perso la vita a soli 9 anni. Il regista e la moglie distrutti dal dolore non riuscivano a staccarsi dal luogo che costudiva le spoglie del bambino e passavano incessanti giornate a vegliare la sua tomba. Fu così che la Teti, l’allora compagnia telefonica, installò un telefono sul posto da cui Rossellini potè concludere la direzione del film, diventato uno dei suoi indiscussi capolavori.

Nella zona orientale del Cimitero del Verano è possibile visitare il Sacrario Militare, costruito tra il 1922 e il 1931. È stato costruito come se fosse un teatro con al centro l’altare e intorno un muro semicircolare al cui centro è scritta la frase latina “Suis civibus in acie interemptis Roma mater” (“la madre Roma ai propri cittadini uccisi in battaglia”). Sui lati del muro sono incisi i nomi di tutti i caduti in guerra: 2847 soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale e 2131 nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1880 il Cimitero del Verano è stato ampliato con la costruzione del cimitero israelitico e il relativo Tempio, dove si svolgono le cerimonie funebri religiose.Davanti al Tempio ebraico si trova il cippo commemorativo dei deportati romani, progettato dall’architetto Angelo Di Castro, mentre nella parte posteriore è stato apposto il monumento in memoria degli ebrei morti in Libia

Il luogo più originale è il Tempietto Egizio, di un monumento che, come dice il nome, ha la struttura e l’aspetto dei templi funerari di età tarda tolemaica, come ad esempio i templi di Edfu e Kalabsha o quello di Thot a Pselchis. Fu costruito tra la fine del XIX secolo e i primi del Novecento, tra il 1880 ed il 1906. Presso l’Archivio Storico Capitolino è conservata una foto scattata durante i lavori di ultimazione, ma è senza data. Quello che però sappiamo è che che negli anni Trenta del secolo scorso il Tempietto Egizio era completato e veniva usato come camera di incinerazione: è infatti qui che Luigi Pirandello fu cremato ed è qui che l’urna con le sue ceneri fu conservata per ben undici anni, per poi essere trasferita, come da ultime volontà dello scrittore, ad Agrigento nel 1947 alla fine della guerra. Ai tempi di Veltroni, fu ristruttrato per la celebrazione dei funerali civili.

Una sorta di genius loci del Verano è Filippo Severati, autore di più di duecentocinquanta ritratti conservati nel Cimitero Monumentale e ancora in buono stato di conservazione, nonostante l’esposizione agli agenti atmosferici per oltre un secolo: figlio d’arte – il padre Francesco era pittore e miniaturista – nasce a Roma il 4 aprile 1819, si forma all’Accademia di S.Luca e si afferma come incisore e disegnatore ma anche come abile ritrattista. Intorno al 1850, Filippo comincia a dedicarsi alla pittura funeraria e realizza i suoi ritratti stendendo i colori a smalto su un supporto in porcellana o pietra lavica, sottoponendoli poi a diverse fasi di cottura che conferivano loro caratteri cromatici eccezionali per inalterabilità e durevolezza. Nel 1859 Severati ottiene così dal Ministero pontificio dell’Industria, Commercio e Belle Arti un brevetto per il «nuovo metodo di dipingere a fuoco sulla porcellana e sulla lava smaltata», conservato oggi presso l’Archivio di Stato di Roma. Tale nuova modalità pittorica, di grande qualità e di eccezionale resistenza alle intemperie, valse al disegnatore il titolo onorifico di “porcellanista” (gli fu conferito da Papa Pio IX). Le realizzazioni di Severati hanno saputo tramandare non solo le effigi delle persone ritratte con una vivezza straordinaria, ma anche i segni di un periodo storico, di un ambiente sociale, attraverso i piccoli dettagli dei vestiti o dei gioielli, che permettono di ricostruire una sorta di storia del costume e delle tradizioni dell’epoca.

April 5, 2022

L’origine del vino

In Georgia sono trovati i segni della cultura neolitica, e la transizione dalla pratica dei cacciatori-raccoglitori all’agricoltura e allevamento di bestiame, risalenti almeno al 5000 a.C. I primi siti neolitici vengono principalmente trovati nella Georgia occidentale, come Khutsubani, Anaseuli, Kistriki, Kobuleti, Tetramitsa, Apiancha, Makhvilauri, Kotias Klde, Paluri e altri. Nel V millennio a.C., anche il bacino del Kura (Mtkvari) venne stabilmente popolato, e gli insediamenti come quelli a Tsopi, Aruchlo e Sadakhlo lungo il Kura nella Georgia orientale sono distinti da una lunga e durevole tradizione culturale, una caratteristica architettura e un’abilità considerevole nella lavorazione della pietra. La maggior parte di questi siti hanno attinenza con il fiorente complesso archeologico del tardo neolitico/eneolitico noto come la cultura di Shulaveri-Shomu. La datazione del radiocarbonio riferita ai siti di Shulaveri indica che i suoi più antichi insediamenti risalgono al tardo VI − inizio V millennio a.C.

Il nome ‘Shulaveri-Shomu’ deriva dalla città di Shulaveri, in Georgia, conosciuta dal 1925 come Shaumiani , e Shomu-Tepe, nel distretto di Agstafa dell’Azerbaigian . La distanza tra questi due siti è solo di circa 70 km. La cultura Shulaveri-Shomu è stata indiiduata nel periodo sovietico, durante gli scavi nei siti di Shomutepe e Babadervis nell’Azerbaigian occidentale da I. Narimanov (nel 1958-1964) ea Shulaveris Gora nella Georgia orientale da AI Dzhavakhisvili e TN Chubinishvili (nel 1966-1976) . Le scoperte dai siti hanno rivelato che le stesse caratteristiche culturali si sono diffuse ai piedi delle montagne del Piccolo Caucaso.

La cultura Shulaveri precede le culture Maykop e Kura-Araxes che fiorirono in quest’area intorno al 4000–2200 a.C. Successivamente, nel medio periodo dell’età del bronzo (3000–1500 aC circa), emerse la cultura Trialeti Una sua caratteristica peculiare è nella costruzione di edifici a pianta circolare, ovale e semiovale in mattoni di fango, che erano di diverse dimensioni a seconda della destinazione d’uso. Quelli più grandi con diametri che vanno da 2 a 5 m. erano adibiti a case, mentre gli edifici più piccoli fungevano da magazzioni (1-2 m di diametro).

La sua economia era basata sull’allevamento di animali domestici e sulla coltivazione di cereali: a riprova di questo, durante gli scavi sono stati resti di piante coltivate, come il grano, ossa di animali (maiali, capre, cani e bovidi). Inoltre, sempre negli scavi, sono stati ritrovati corre do ceramica artigianale con decorazioni incise, lame, bulini e raschietti in ossidiana, utensili in osso e corno, oltre a rari esemplari di oggetti metallici. Statuette antropomorfe di donne prevalentemente sedute rinvenute nei siti rappresentano gli oggetti utilizzati a fini religiosi relativi al culto della fertilità Tutti questi elementi fanno ipotizzare contatti, sia culturali, sia commerciali, con le culture agricole della Siria e della Palestina, date anche la similitudini negli strumenti in pietra e in osso e nei motivi decorativi delle ceramiche. Tutto interessante, però a noi di questa antica cultura, che ci importa ? Ebbene, è tra le prime a coltivare la vite e a produrre il vino.

Gli scavi archeologici hanno portato alla luce abitazioni dell’epoca con numerosi vinaccioli, semi di grano ed orzo e vasi in terracotta. In una di queste case è stata trovata una grande vasca di vino (derghi) con un bassorilievo che raffigura un grappolo d’uva. Oggi tale reperto è custodito presso il Museo di storia a Tbilisi. Uno studioso georgiano, Ramishvili, ne ha studiato le caratteristiche ed ha definito che i reperti trovati non appartengono ad una vite selvatica bensì coltivata. A questo si aggiungono gli studi condotti da McGovern che tramite la metodologia dell’archeologia molecolare ha potuto analizzare non solo il DNA di un vinacciolo di 8000 anni fa ma anche un pezzo di legno di vite proveniente dal sito archeologico di Nosiri nella Georgia occidentale (inizio II secolo a. C.).

Come afferma un blog sull’antropologia alimentare, di cui mi sono perso il link, già in antichità i vini georgiani venivano apprezzati tanto che ne troviamo citazione in Omero, che nell’Odissea narra dei vini profumati e frizzanti della Colchide (l’odierna Georgia occidentale), e nelle Argonautiche di Apollonio Rodio dove ci viene narrato che gli argonauti trovarono all’interno del palazzo di Aieti (ancora Colchide) una fontana stillante vino, e che poi gli eroi stessi di riposarono sotto l’ombra della vite. Il museo di Tbilisi ospita oggetti sontuosi legati al vino, afferenti da tutte le epoche storiche del paese: abbiamo preziosi bicchieri in oro e argento sbalzato, decorati con scene di abbondanti banchetti o con pampini di vite (II millennio a.C.) o curiosi bastoncini fatti con tralci di vite, finemente ricoperti con guaine d’argento che ne ricalcano le forme, compresi i polloni. Sono stati ritrovati nelle tombe, da qui l’ipotesi che servissero al defunto per poter ripiantare la vite anche nell’aldilà ma anche come augurio di rinascita.

E persino i metodi tradizionali di vinificazione, testimoniano l’antichità di questa cultura. Nel corso dei secoli si sono sviluppate due tecnologie per la produzione del vino:

il metodo kakhetiano (regione del Kakheti)

il metodo imeretiano (regione di Imereti)

Nel primo metodo il vino viene fatto in vasi caratteristici di terracotta detti kvevri, della capacità di circa 1500 litri ognuno, posti completamente sottoterra. Un metodo antico riscontrabile anche nell’antico Egitto e in Assiria. L’interramento dei vasi consente di mantenere una temperatura costante di 13-14 gradi (in Europa tutto ciò è sostituito dalle vasche di acciaio che consentono la regolazione della temperatura). In più, nella lavorazione dei vini bianchi nei vasi viene fatta fermentare tutta la vinaccia insieme al mosto. Il risultato è un vino giallo, scuro, tannico, ricco di sedimenti non filtrati e lievito, con un tasso alcolico di 13-14 gradi (in Europa, invece, è sugli 11-12 gradi). Il secondo metodo, tipico della Georgia occidentale consiste nel mettere solo il 5-10% dei raspi, semi, vinaccia dando vita ad un vino acido e con un tasso alcolico intorno agli 11-12 gradi.

Entrambi questi metodi di vinificazione non si distinguono soltanto dalla particolarità del contenitore in cui fermentano, ma anche dal fatto che la fermentazione stessa è fatta in presenza dei raspi e che la macerazione possa arrivare anche a sei mesi. Se ci pensiamo è qualcosa di completamente diverso dalle metodologie in uso in Europa dove per un vino rosso la macerazione dura tra i 5 e i 15 giorni e il processo di fermentazione viene fatto in assenza di raspi. Nei vini bianchi la differenza è sostanziale, la macerazione delle vinacce porta ad un arricchimento marcato dei tannini permettendo di fare una vinificazione senza aggiunta di solforosa. Diversi metodi di vinificazione corrispondo a diversi tipi di cantina (marani in georgiano). Nella regione del Kakheti la cantina è in pietra e i kvevri si trovano al suo interno, nella regione di Imereti la cantina e in legno e i vasi di terracotta sono esterni ad essa, interrati all’aperto.

April 3, 2022

La Guerra di Corinto (Parte III)

La Battaglia di Aliarto, che in fondo non fu una resa dei conti tra Beoti e Focesi, vinta ai punti dai lacedemoni, ebbe però un effetto politico inaspettato: l’obiettivo politico della spedizione era costringere Tebe a ritirarsi dalla contesa, rompendo così il fronte nemico. In realtà, la vittoria spartana, tutt’altro che schiacciante, si trasformò in un boomerang politico: Atene, Tebe, Corinto e Argo si unirono per formare un’alleanza antispartana, avente le sue armate comandate da un consiglio situato a Corinto. Nelle settimane successive, si aggiunsero si aggiunsero ben presto le città dell’Eubea, l’Acarnania, la Tessaglia, la Locride e la Calcidica: in pratica, gran parte della Grecia dell’epoca, si era coalizzata contro Sparta, la cui situazione dal punto di vista strategico, era alquanto scomoda.

I coalizzati avevano i numeri e la base strategica avanzata, Corinto, per invadere il Peloponneso e occupare la piana della Messenia, senza il cui possesso gli spartiati avrebbero rischiato il collasso economico. Consapevoli del rischio, approfittando del fatto che la coalizione stava cercando di mettersi d’accordo, per mettere in piedi un comando unificato, Sparta decise di colpire di anticipo. Un esercito, comandato da Aristodemo, il reggente del giovane re Agesipoli I, fu inviato a nord dalla Laconia per mettere a ferro e fuoco il territorio corinzio, in modo che i nemici dovessero accettare la battaglia prima di aver mobilitato tutte le loro forze e quindi sfruttare a loro vantaggio la superiorità numerica. A riprova di quello che scrivono i presunti espertoni su Facebook, sul fatto che le battaglie dell’epoca erano nulla più che risse tra opliti, gli eserciti di entrambi i contendenti mostravano un uso combinato delle forze.

L’esercito spartano era composto da circa 18 o 19000 opliti, a cui si devono aggiungere i reparti di peltasti; degli opliti, 6000 erano Spartani, mentre il resto proveniva da altri Stati della Lega peloponnesiaca; era presente anche una divisione di cavalleria di circa 600 uomini; c’erano poi circa 300 toxòtai cretesi e almeno 400 frombolieri. Dalla parte degli alleati combattevano circa 24000 opliti, più le truppe leggere; Tebe, Atene, Argo fornirono ognuna circa un quarto delle truppe. In particolare, 6000 opliti erano di Atene, circa 7000 di Argo, 5000 della Beozia, 3000 di Corinto e 3000 dell’Eubea. Anche per cavalleria la suddivisione era la stessa: 800 cavalieri Beoti, 600 Ateniesi, circa 100 da Calcide nell’Eubea e circa 50 dalla Locride.

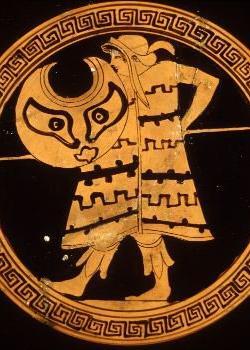

Attenzione i pelasti dell’epoca, come evidenziato in altri post, non erano gli opliti agili di Ificrate, ma una specifica tipologia di fante leggero, simile ai velites dei romani. I peltasti erano riconoscibili da uno scudo ligneo a forma di mezza luna, privo di bordatura, ricoperto in genere di cuoio o anche in feltro, dipinto con facce stilizzate; veniva impugnato facilmente e portato a tracolla. Gli indumenti erano costituiti da una corta tunica senza maniche per favorire i movimenti di tiro del giavellotto; un mantello intarsiato di pelle di orso, degli stivaletti di cerbiatto, allacciati davanti e stretti in sommità, detti Zeira; un copricapo in pelle di volpe a punta con lunghi lembi a difesa delle orecchie su modello del cappello frigio. Spesso privi di spada, disponevano di due o più giavellotti, la cui lunghezza variava dal metro al metro e mezzo; i quali venivano scagliati dopo un breve tratto fatto di corsa contro il nemico. Una volta eseguito il primo lancio rientravano nei ranghi.

I compiti loro assegnati si dividevano tra la fornitura di copertura delle falangi all’inseguimento dei nemici in fuga, nonché la protezione dei fianchi dell’armata durante gli spostamenti. Le unità di peltasti in genere venivano costituite con elementi autoctoni; a Sparta venivano addestrati gli Iloti, ad Atene le classi più umili. Durante le battaglie si muovevano in piccole truppe per soccorrere le falangi di opliti in difficoltà. La loro strategia era quella dell'”attacco e fuga”, cioè, non essendo in grado di affrontare uno scontro frontale con una serrata formazione di opliti, tendevano a colpire di sorpresa lateralmente le falangi nemiche per poi ripiegare velocemente dietro le linee alleate. Avevano due grandi vantaggi rispetto alla fanteria classica greca: erano veloci e potevano creare un gran numero di feriti in poco tempo, senza essere necessariamente coinvolti in uno scontro corpo a corpo

Tornando alla battaglia, che avvenne nel letto asciutto del torrente Nemea, gli Spartani ed i loro alleati si schierarono per la battaglia con i Lacedemoni a destra ed i Peloponnesiaci a sinistra. Lo schieramento avversario si divise sull’organizzazione interna: infatti gli Ateniesi volevano posizionarsi a destra, ma alla fine avevano accettato la richiesta dei Beoti di schierarsi a sinistra, mentre i Tebani si localizzarono a destra. Ciò significava che gli Ateniesi erano di fronte agli Spartani mentre i Beoti e gli altri alleati erano di fronte agli alleati degli Spartani. Appena le due falangi si mossero, entrambe si distesero verso la loro destra. Questo era un evento comune nelle battaglie oplitiche: i soldati portavano il loro scudo sul braccio sinistro, così gli uomini si spostavano a destra per venire protetti dall’oplon dei loro vicini alla stessa maniera di loro con il proprio scudo. Questa rotazione fece sì che ,nel momento in cui eserciti si incontrarono, entrambi porgevano il proprio fianco sinistro agli avversari. Di conseguenza le ali destre di entrambi gli eserciti furono vittoriose, mentre i fianchi sinistri di entrambi furono sconfitti. Gli Spartani, sconfitti gli Ateniesi, si voltarono per affrontare i soldati sul lato destro degli alleati, che si ricomponeva dopo aver battuto gli alleati degli Spartani. La falange spartana colpì prima gli Argivi, poi i Corinzi e infine i Beoti, infliggendo pesanti perdite in tutti e tre i gruppi; alla fine della giornata gli Spartani avevano ucciso 2800 soldati, mentre ne avevano persi 1100.

In termini tattici, era stato un successo: gli Spartani avevano perso il 6% dei loro effettivi, mentre gli alleati l’11%. In termini strategici, era stato un fallimento: a Sparta pensavano di ottenere una battaglia di annientamento, in grado di provocare lo scioglimento della coalizione… Non fu così e nonostante le perdine, la superiorità numerica dei nemici si manteneva inalterata. Risultato, Se pur vittoriosi, gli Spartani non furono in grado di forzare il blocco dell’istmo posto da Corinto. Infatti la città, difesa da solide mura, era collegata con il porto occidentale del Lechaion da due file di lunghe mura, mentre il porto orientale di Kenchreai e i passi montani erano presidiati da numerosi fortilizi. L’armata peloponnesiaca non poteva invadere la Beozia, perché pur valicando i passi presidiati da Corinto si sarebbero ritrovati i nemici alle spalle, quindi la tattica migliore era quella di attendere Agesilao II di ritorno dall’Asia. L’attacco congiunto del re in Beozia e della lega a Corinto avrebbe subito gli effetti migliori. Non potendo entrare subito in Grecia centrale l’armata peloponnesiaca si ritirò, dopo una vittoria sostanzialmente inutile… A peggiorare le cose, si aggiunsero le notizie provenienti dall’Asia…

March 31, 2022

La Deposizione Strozzi

Nella Cappella Strozzi, come accennato, vi erano due altari: se per adornare il primo, Palla Strozzi si avvalse di uno dei grandi nomi del gotico internazionale extra moenia, il buon Gentile da Fabriano, con la sua Adorazioni dei Magi, per il secondo, invece decise, anche per motivi di opportunità politica, di rivolgersi al panorama pittorico fiorenti.

Il problema era di trovare un artista il cui stile fosse aggiornato alle novità del gotico internazionale e che avesse abbastanza talento da non sfigurare nel confronto. Ora, il panorama fiorentino dell’epoca, non è che poi offrisse poi così tanta scelta: i nomi in gioco erano o Masolino o Lorenzo Monaco. Il problema è che il primo, da una parte, per gli obblighi di bottega, doveva portarsi dietro il socio Masaccio, il cui stile austero, per un banchiere amante del lusso e dell’eleganza, non è che fosse il massimo.

Lorenzo Monaco non aveva questo vincoli, essendo un benedettino le sue parcelle erano più basse di quelle di Masolino, ora Palla Strozzi non è che avesse problemi di soldi, ma comunque l’Adorazione di Gentile era sempre costata un occhio della testa e in più conosceva bene l’ambiente di Santa Trinita, paturnie dei frati comprese. Attorno al 1420, proprio mentre Gentile cominciava a mettere mano al suo capolavoro, Lorenzo decorava la cappella Bartolini Salimbeni in S. Trinita a Firenze, sua prima e unica opera murale, che mostra, anche dal punto di vista tecnico, una maniera non allineata ai canoni del “buon fresco” della tradizione fiorentina del tempo, come la frammentazione di figure intere su due o più giornate, oppure il ricorso di parti a secco. Molti hanno attribuito queste sue scelte a una sua inesperienza: ma dato che erano comuni nell’area lombarda e veneta, garantendo, rispetto alla tradizione fiorentina, sia una maggiore ricchezza cromatica, sia la possibilità di rendere sulla parete un numero maggiore di dettagli, è anche possibile che sia frutto di una specifica scelta stilistica.

Il programma, probabilmente il più complesso che egli avesse mai intrapreso, condotto con il contributo piuttosto estensivo di collaboratori, consisteva in otto scene, tratte da testi apocrifi, dalla Vita e leggenda della Vergine nelle pareti, Quattro profeti nella volta e Quattro santi sul soffitto dell’arco d’entrata, tutto ancora visibile in situ. Lo schema era completato dalla pala dell’Annunciazione, anch’essa nel suo luogo originario, con una predella composta di quattro scene, la Visitazione, la Natività, l’Adorazione dei magi e la Fuga in Egitto. Sull’asse della cappella, l’Assunzione della Vergine sulla parete esterna sopra l’entrata è allineata al Miracolo della neve nella lunetta della parete retrostante, che a sua volta è situata direttamente sopra l’Annunciazione della pala. L’intero complesso era indubbiamente organizzato per adattarsi alle esigenze devozionali mariane dei committenti.

Soprattutto nella pala dell’Annunciazione, Lorenzo Monaco mostra di avere studiato a fondo quello che Gentile stava combinando nelle predelle della sua Adorazione dei Magi. Da una parte rompe la tradizionale articolazione del trittico, come nella Pala Strozzi, dall’altra realizza una delle prime opere dove il soggetto rappresentato è messo in diretta relazione con la reale architettura circostante, dove lo spazio pittorico è unico e le figure sono concepite, per quanto riguarda dimensioni e colori, per armonizzarsi con gli affreschi, che ne rappresentavano in un certo senso gli scomparti laterali. Per di più, c’è una riflessione profonda formale su una delle opere più di “avanguardia” della Firenze dell’epoca: formella di Lorenzo Ghiberti nella porta nord del Battistero di Firenze. Di conseguenza, c’è il tentativo di realizzare un assetto architettonico più convincente in accordo con le figure che lo occupano; lo spazio è complesso, con una stanza che si apre su un’altra stanza, rivelando un labirinto di spazi, anche se, come in Ghiberti, l’architettura, rinunciando a rappresentare il peso della materia, rimane sempre immaginifica Anche le figure sono diventate più voluminose, i panneggi sono semplificati, ma conservano sempre la loro eleganza cortese.

Riflessione che è presente anche nella sua Adorazione dei Magi, destinata all’altare maggiore della chiesa di Sant’Egidio: fu una delle commissioni più importanti per Lorenzo, sia perchè pubblica, pagata dalla Signoria, sia perchè destinata a onorare la solenne riconsacrazione della chiesa da parte di papa Martino V, evento di estrema risonanza cittadina. Come nella pala dell’Annunciazione, Lorenzo rompe la tradizionale partizione del trittico, creando una scena unitaria, costruita anche in questo caso, su una direttrice diagonale. Inoltre, anche in questo caso, la pittura diviene una rappresentazione organica della pluralità e complessità del mondo: Nel corteo sono presenti i più disparati tipi umani (dai tartari ai mori), abbigliati da vesti dai colori sgargianti e da cappelli dalle fogge originali ed esotiche. I due cavalieri con turbante in primo piano hanno i corpi sinuosamente allungati e piegati all’indietro, in modo da creare un gioco di linee ritmato, che crea un effetto di grande raffinatezza. All’estrema destra si trovano dei partecipanti ancora a cavallo, con un cammello e un levriero da caccia. Ma Lorenzo non si limita a guardare solo a Gentile da Fabriano: qui le figure ruotano in pose di estrema eleganza, rivestite di colori quasi fluorescenti mentre certi profili in ombra fanno già intuire la presenza di spunti masacceschi, forse filtrati da Masolino da Panicale. Insomma, perseguiva una sintesi tra tradizione e innovazione, che come abbiamo visto con l’architettura e la scultura, era l’ideale di Palla Strozzi.

Per cui, Lorenzo, a Palla Strozzi, pareva il più adatto a soddisfare le sue esigenze: ottenuta la commissione, imposta una pala di 176×185 cm, che per motivi di simmetria, riprende la stessa struttura dell’Adorazione dei Magi: non un trittico, ma una scena unitaria, scelta che il pittore, lo abbiamo visto, aveva adottato con entusiasmo. Anche il tema dal punto di vista teologico è complementare: se Gentile rappresentava la fine degli eventi legati alla Nascita, Lorenzo si concentra su quello che da il via alla Resurrezione, i cui eventi sono rappresentati nelle tre predelle. Però, nelle cuspidi, per onorare la memoria di Nofri Strozzi, padre di Palla, Lorenzo, invece dei soliti Profeti, decide, magari su richiesta del committente, di rappresentare le storie di Sant’Onofrio, Natività e Storie di san Nicola.

Dopo avere concluso le parti accessorie, nel 1424, cominciò a impostare la pala centrale: il problema è come testimonia Vasari, Lorenzo cadde improvvisamente malato, per una “postema crudele” (pustola infetta, una gangrena o forse un tumore), che lo costrinse a letto e lo portò alla morte. Così l’opera rimase sul groppone, incompiuta, a Palla Strozzi. L’alternativa più ovvia, tra l’altro, neppure era disponibile: Masolino in quel periodo stava girando come una trottola: era stato in Ungheria, al servizio di Pippo Spano, a Roma, dove aveva lavorato a San Clemente, in Lombardia, a Castiglione Olona.

Per cui giocoforza, Palla Strozzi dovette rassegnarsi ad affidare il compito all’allievo preferito di Lorenzo Monaco, tale Guido di Pietro, che noi conosciamo come Beato Angelico, che aveva il vantaggio di costare ancora meno del maestro. Dai documenti, sembrerebbe che Beato Angelico lavori alla pala per due anni, dal 1430 al 1432, creando un’opera, che in termini di stile, andava ben oltre il gusto del committente. Il pannello centrale, con la Deposizione vera e propria, è organizzato con uno schema piramidale al centro, che ha come vertici i due dolenti inginocchiati alla base e il gruppo delle scale e dei santi in alto, dietro cui si innesta la fascia orizzontale del paesaggio, che si dispiega lateralmente con una medesima linea dell’orizzonte e con una rappresentazione di città (sinistra) e di un paesaggio collinare (a destra). L’effetto è quindi di uno sviluppo verticale al centro (evidenziato anche dal braccio destro di Nicodemo che abbassa il corpo e dalla figura eretta di san Giovanni), al quale si contrappone, armonizzando, uno sviluppo orizzontale in profondità dei lati. Anche ai lati le fasce orizzontali dei personaggi sono accentuate in verticale dalla torre sullo sfondo o dagli alberi. Su questo schema ortogonale si imprime la figura per lo più diagonale di Cristo (le braccia, la testa reclinata, il corpo obliquo), che spicca con forza.

La scena del Cristo deposto dalla croce si svolge tutta in primo piano e vi si trova una delle caratteristiche più tipiche dell’Angelico: l’uso di colori limpidi, luminosi e brillanti, accordati in una delicata armonia tonale, che richiama il concetto dei san Tommaso d’Aquino della luce terrena quale riflesso del “lumen” ordinatore divino. La rappresentazione resta in bilico tra il tono di gravità che si addice alla scena sacra e la vivacità pittoresca nella ricreazione ambientale. Nonostante la salda volumetria delle figure, soprattutto quella del Cristo nudo modellato anatomicamente, manca una rappresentazione convincente del peso e dell’azione, con le figure sulle scale che sembrano lievitare nell’aria. Notevole è invece l’attenzione al dettaglio, come i segni delle frustate sul corpo di Gesù, o la dettagliata resa delle fisionomie dei personaggi.

I gruppi laterali sono divisi tra le pie donne di sinistra, che si preparano ad accogliere il corpo nel sudario e il gruppo di uomini di destra, tra i quali si riconoscono dei dotti, che discutono sui simboli della Passione. La cura con cui sono stati scelti i testi delle iscrizioni poste sotto ciascuno dei tre gruppi di figure, il ductus classico della grafia e la presenza dell’iscrizione in greco ed ebraico, oltre che in latino, sul cartiglio della Croce, sono tutti elementi che fanno emergere ancora una volta il legame del pittore con la cultura umanistica mediata in questo caso anche dal committente, non solo ricco banchiere, ma anche colto e appassionato bibliofilo.

Un’iscrizione in oro a mordente sull’orlo della veste di uno dei personaggi inerpicati sulla scala per deporre il Cristo, a destra, in elegante abito rosa, conferma l’identità del committente: MAGISTER PL, dove PL sta per Palla Strozzi, che, come in una sorta di Sacra Rappresentazione, svolge il ruolo di Nicodemo, come si evince dall’osservazione di un altro lembo di veste su cui compare la scritta NICHODM. Una sorta di battuta ironica da parte del pittore: da una parte Nicodemo, come Palla, era ricco sfondato, sul Golgota portò “circa cento libbre di mirra e di aloe” per la preparazione del corpo di Gesù, una gran quantità, circa 30 kg, che doveva costare uno sproposito, dall’altra come il banchiere non è che fosse proprio un coraggioso testimone del Cristianesimo…

Invece il giovane inginocchiato, vestito di rosso, in atteggiamento devozionale, qualcuno ipotizza che si tratti del Beato Alessio Strozzi, antenato della famiglia; altri identificato nel giovane riccioluto Lorenzo Strozzi, figlio di Palla; cavaliere bello e ambizioso, famoso per aver vinto nel gennaio del 1428 una Giostra e che nel 1432, anno in cui la tavola veniva terminata ed esposta sull’altare piccolo della Sacrestia di Santa Trinita, sposa Alessandra di Bardo dei Bardi, una donna affascinante, dotta e mondana, così in vista da essere perfino dedicataria di una biografia da parte di Vespasiano da Bisticci.

Il suolo è coperto da una fitta serie di pianticelle descritte nei minimi particolari, che alludono alla primavera, intesa sia come periodo storico in cui si svolse la scena, sia come simbolo di rinascita. Inoltre è un richiamo al naturalismo con cui Gentile aveva animato la sua Adorazione dei Magi…Una delle caratteristiche più rare e interessanti della pala è la presenza intatta dei pilastrini laterali e della loro decorazione con dodici figure di santi interi ed otto medaglioni con busti, disposti sia sul lato frontale che sui prospetti laterali. I santi a figura intera poggiano su basamenti dorati che hanno un’inclinazione diversa a seconda dell’altezza su cui si trovano: quelli in basso mostrano la faccia della base su cui poggiano, quelli in alto sono invece scorciati “da sott’in sù”.

March 30, 2022

Catacombe di Santa Ciriaca

La basilica di San Lorenzo fuori le mura, come accennato, è sorta inizialmente come basilica cimiteriale, per onorare il martire, sepolto nelle catacombe di Santa Ciriaca, una delle poche catacombe romane di cui non si persero le tracce, ma che fu sempre visitata dai pellegrini ed anche dai corpisantari, i cacciatori di reliquie.

Il nucleo originario si sviluppò nel III secolo, ma in un’epoca non precisabile, alcune profonde trasformazioni coinvolsero una serie di ambienti per ampliare e monumentalizzare lo spazio attorno ad una sepoltura di piccole dimensioni. Su di essa, tra gli inizi e la metà del IV secolo venne realizzato un pozzo in muratura che permetteva di vedere dall’alto la speciale tomba. Molto vicino a questo ambiente doveva trovarsi la sepoltura di Lorenzo, dove l’imperatore Costantino fece costruire un’abside rivestita di porfido, racchiudendo poi la tomba dietro ad una grata in argento. Costantino fece inoltre costruire nel sopratterra una grande basilica detta circiforme (a forma di circo) che era legata alla tomba del martire attraverso una scala e che servì da cimitero a cielo aperto. Tre papi del V secolo decisero di farsi seppellire nei pressi della cripta del martire: Zosimo, Sisto III e Ilaro; di queste tre tombe non sono state trovate tracce. In particolare, Ilaro fece costruire diverse strutture, tra cui un monastero, delle terme per i pellegrini, una biblioteca ed una residenza vescovile.

Sul cimitero ipogeo, preziose sono le informazioni e le descrizioni fatte da Antonio Bosio nel 1593 e trascritte nella sua ‘Roma sotterranea’, soprattutto perché ci ha lasciato un resoconto descrittivo dettagliato di zone della catacomba oggi andate distrutte o non più rintracciabili. Altre scoperte furono fatte nel XVIII secolo da Marcantonio Boldetti e Giovanni Marangoni. I primi studi risalgono all’Ottocento con Giovanni Battista de Rossi, il quale si dedicò soprattutto all’analisi della memoria o cripta di san Lorenzo, anche perchè la catacomba ha subito enormi danni sia a causa della costruzione del Cimitero del Verano, ad esempio, quando venne realizzato il Pincietto, furono distrutte numerose gallerie cimiteriali, sia durante il bombardamento americano della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 – 1949, gli scavi condotti da Richard Krautheimer hanno permesso l’identificazione di un altro santuario martiriale ipogeo, dedicato ai santi Abbondio ed Erennio, ancora in uso in epoca medievale.

La catacomba aveva un’area funeraria sopra terra ed una vasta rete sotterranea che si sviluppa su cinque livelli, accessibile da tre diversi ingressi ubicati nell’attuale Basilica di San Lorenzo fuori le Mura. La costruzione del moderno Cimitero del Verano ha quasi completamente cancellato le tracce dell’area subdiale e ha sepolto intere regioni del sotterraneo; cosicché attualmente rimangono solo tre parti, accessibili da altrettanti ingressi distinti

Tra le poche pitture ritrovate sono notevoli due arcosoli ornati di scene religiose: in uno, accanto a scene bibliche, si vede la rappresentazione di Gesù Cristo tra due apostoli, e la scena del giudizio del defunto Zosimiano; nell’altro sono rappresentate le immagini del miracolo della manna nel deserto, l’annuncio della negazione di S. Pietro, l’introduzione di una defunta nel cielo, la figurazione di un Mago colla stella e la parabola delle vergini prudenti e stolte. Iscrizioni provenienti dal cimitero sono conservate nel chiostro del convento dei Cappuccini presso la basilica.

March 29, 2022

Paleolitico in Georgia

Pochi lo sanno, ma tra i più antichi ritrovamenti del genere homo in Europa sono stati ritrovati nel Caucaso, in Georgia, a Dimanisi. Questa città ècitata la prima volta nel IX secolo come possedimento dell’emirato arabo di Tbilisi, anche se l’area fu abitata fin dall’inizio dell’età del bronzo. Una cattedrale ortodossa, la cattedrale di Dmanisi Sioni, vi fu costruita nel VI secolo. Posta sulla confluenza di rotte commerciali e di influenze culturali, Dmanisi fu di particolare importanza, diventando un importante centro di commercio dell Georgia medievale. La città fu conquistata dai turchi Selgiuchidi attorno al 1080, ma fu in seguito liberata dai re georgiani Davide il Costruttore e Demetrio I tra il 1123 ed il 1125. Gli eserciti turco-mongoli guidati da Tamerlano devastarono la città nel XIV secolo. Nuovi saccheggi furono messi in atto dai Turcomanni nel 1486. Dmanisi non riuscì più a riprendersi, ed iniziò il suo declino che la portò ad essere un villaggio scarsamente abitato nel XVIII secolo.

I primi scavi archeologici, orientati però all’esplorazione degli strati medievali e antichi, cominciarono nel 1936: Durante tutte le campagne, furono trovati resti che sembravano ricondursi alla preistoria, ma per un motivo o per un altro, non furono mai approfonditi dagli studiosi sovietici. Le cose cambiano dopo l’indipendenza, quando nacque, anche per motivi politici, la necessità di ricostruire l’identità nazionale della Georgia. Così, nel 1983, paleontologo georgiano Vekua, cominciò a riesaminare e ricatalogare i reperti conservati in magazzino: così saltò fuori che questi fossero i denti del rinoceronte estinto Dicerorhinus etruscus etruscus. Questa specie risale presumibilmente all’inizio del Pleistocene. Ciò convinse gli studiosi locali a intraprendere una campagna di scavi, che l’anno successivo portò alla scoperta di utensili primitivi, che aumentò notevolmente l’interesse prodotto dal sito archeologico. Nel 1991 una squadra di studiosi georgiani si unì agli archeologi tedeschi del Römisch-Germanisches Zentralmuseum, ed in seguito ai ricercatori statunitensi, francesi e spagnoli.

Così dal 1999 in poi, furono ritrovati resti di antichi ominidi, tra cui crani e frammenti di mandibole e nel 2001 uno scheletro quasi completo. Ora ci sono due diverse modalità di interpretazione dei reperti: quella georgiana, che ovviamente, considera per orgoglio nazionale i resti come quelli degli ominidi più antichi in assoluto ritrovati in Europa e che li identifica come un sottospecie a parte, l’homo georgicus. Poi, c’è il resto del mondo, che li considera come una specifica sottospecie dell’Homo Ergaster, che visse in Europa tra il 1.500.000 e un 1.000.000 di anni fa.

Ad esempio, il 20 ottobre 2006 i paleontologi delle Università di Roma, Firenze, Ferrara e Torino, coordinati dal prof. Pavia, dell’Università di Torino, hanno ufficializzato la notizia del ritrovamento nelle cave di Apricena dell’uomo più antico d’Europa. Si tratta dell’Homo ergaster e la sua presenza nella cava Apricenese è databile ad un milione e mezzo di anni fa (Paleolitico Inferiore), più antico di quello rinvenuto ad Isernia (un milione di anni fa) e di quello trovato in Spagna (un milione e duecentomila anni fa).

Peculiarità della sottospecie dell’Homo Ergaster georgiano sono le dimensioni medie più piccole rispetto alle altre sottospecie e il maggior dimorfismo sessuale, con i maschi considerevolmente più grandi delle femmine. Però questi reperti hanno un’importanza considerevole, perchè permettono di risolvere un dubbio che gli studiosi avevano da decenni.L’H. ergaster, assieme alle altre due varianti Homo erectus e Homo heidelbergensis, fu il primo ominide in grado di articolare il linguaggio. Inizialmente si riteneva che questa capacità fosse limitata ad un’articolazione molto primitiva dei suoni, a causa del restringimento delle vertebre cervicali che appariva dai fossili del Turkana boy. Uno studio più accurato di queste specifiche vertebre nel reperto KNM-WT 15000 rivelò però che l’individuo aveva sofferto dell’arresto nello sviluppo delle vertebre cervicali, che aveva pertanto ridotto la sua capacità respiratoria e di conseguenza anche la capacità di articolare i suoni.

Il recente ritrovamento di una vertebra di Homo ergaster e a Dmanisi in Georgia, confrontata con quella del Turkana boy, ha dimostrato che le dimensioni delle vertebre sono paragonabili a quelle dell’uomo moderno, senza quindi restrizioni alla possibilità di articolazione dei suon

Più tardi sono stati scoperti i siti acheuleani del paleolitico inferiore negli altopiani della Georgia, particolarmente nelle caverne di Kudaro (1600 m sopra il livello del mare), e a Tsona (2100 m). I siti acheuleani all’aperto e i luoghi dei ritrovamenti si trovano anche in altre regioni della Georgia, per esempio nell’Altopiano di Javakheti dove furono trovati amigdale acheuleane a 2400 m sopra il livello del mare. Il primo insediamento ininterrotto su territorio georgiano risale al periodo del Paleolitico medio, più di 200.000 anni fa. I siti di questo periodo sono stati trovati a Shida Kartli, Imeretia, Abcasia e in altre aree. Conservati dai monti del Caucaso, e beneficiando degli effetti migliorativi del Mar Nero, la regione sembra essere servita da refugium biogeografico per tutto il pleistocene. Queste caratteristiche geografiche evitavano al Caucaso meridionale le severe oscillazioni climatiche permettendo alla razza umana di prosperare in molte parti della regione per millenni.

Resti del paleolitico superiore sono stati investigati a Devis Khvreli, Sakazhia, Sagvarjile, Dzudzuana, Gvarjilas Klde e altre grotte, delle quali in una a Dzudzuana sono state scoperte le più antiche fibre di lino colorate risalenti a 36.000 anni BP.A quel tempo, l’area orientale del Caucaso meridionale sembra essere stata scarsamente popolata, contrariamente alle valli del fiume Rioni e Kvirila nella Georgia occidentale. Il paleolitico terminò circa 10.000-12.000 anni, cedendo il passo alla cultura mesolitica, quando l’ambiente geografico e i paesaggi del Caucaso vennero infine a formarsi così come li appaiono oggi.

Alessio Brugnoli's Blog