Alessio Brugnoli's Blog, page 7

February 14, 2022

La conquista di Me

Dionisio I, però aveva sbagliato i calcoli: aveva ipotizzato che Cartagine, dopo la presa di Mozia, si sedesse al tavolo della trattativa, per avere così la possibilità di rinegoziare, in termini favorevoli a Siracusa, la pace del 405 a.C. A Cartagine, invece, la sua mossa fu interpretata come il tentativo greco di sottomettere l’epicrazia e buttare fuori così i punici dalla Sicilia: dato che buona parte dei proventi fiscali della città proveniva da Zyz (Palermo) anche il partito del suo senato più favorevole alla pace, non poteva accettarlo. Per cui, fu eletto suffeta il massimo esperto locale nella guerra contro i greci, Imilcone, conquistatore di Agrigento, che per organizzare una spedizione punitiva, mise in campo 50000 uomini, 400 triremi e 600 navi da trasporto in Sicilia.

Dionisio aveva, per sì e per no, organizzato una sorta di blocco navale del Canale di Sicilia, proprio per impedire l’arrivo di rinforzi cartaginesi: o perchè aveva sottovalutato l’entità della spedizione nemica, schierando poche navi o perchè Leptine, messo a capo della flotta siracusana, non si mostrò all’altezza, l’interdizione fallì miseramente.

La flotta greca, infatti, on riuscì a fermare l’avanzata punica, riuscendo solo a far affondare 50 trasporti. I cartaginesi sbarcarono a Panormo, poi procedettero verso Erice che fu occupata per tradimento. Imilcone assalì Mozia, dove la maggior parte delle guarnigioni comandate da Bitone furono facilmente sopraffatte, ristabilendo i confini precedenti alla campagna siracusana. Saputo che Dionisio era impegnato nell’assedio di Segesta, Imilcone, sperando di sconfiggerlo in battaglia, anche grazie alla superiorità numerica, organizzò una spedizione di soccorso nell’alleata.

Così Dionisio, per non finire in trappola, ordinò la ritirata, rifuggiandosi tra le mura di Siracusa. Imilcone dovette quindi cambiare strategia: tornò a Zyz, rafforzò le fortezze dell’epicrazia, per evitare eventuali colpi di mano da parte dei greci e prima di impegnarsi in un assedio in grane stile della polis siciliana, decise di impedire a Dionisio sia di ricevere aiuti dalla Magna Grecia, sia di arruolare ulteriori mercenari campani. Per questo salpò in direzione di Lipari con 300 navi da guerra e 300 navi da trasporto: dinanzi a tale spiegamento di forze, gli isolani si arresero senza combattere e raccolti 30 talenti d’argento come tributo, utili a pagare le spese di guerra, decise di avviare la seconda parte del suo piano: occupare Messina, sfruttando anche la neutralità presunta di Rhegion, trazionalmente filo cartaginese e rivale di Siracusa. Alla notizia dello sbarco punico a Capo Peloro, l’esercito di stanza a Messina marciò da nord per venire a battaglia coi cartaginesi

Perchè questa scelta ? A causa delle vicende precedenti e della crisi economica, le mura di Messina era in rovina, e la città non era preparata a un assedio. Inoltre, parte della cavalleria e dei soldati erano a Siracusa, tra le truppe di Dinisio. Questo fece decidere ai buddaci di combattere lontano dalla Polis , perciò molti uomini marciarono verso nord per confrontarsi coi Cartaginesi vicino al loro accampamento, ignorando il fatto che fossero in inferiorità numerica rispetto alle truppe di Imilcone

I difensori, marciando verso nord, non avevano un obiettivo definito: il loro solo scopo può essere stato quello di entrare in contatto e osservare i loro nemici, anche se Imilcone aveva una sola parte dell’esercito presente. La possibilità di uno scontro navale non fu considerata dai generali greci. Una profezia recitava che i Cartaginesi sarebbero stati i portatori d’acqua a Messina, cosa che probabilmente incoraggiò i Greci a affrontare forze superiori. Le donne, i bambini e gli oggetti preziosi furono portati in salvo prima dell’uscita dei soldati dalla città.

Ora, non fu tra le mosse più brillanti della storia messinese: invece di combattere quest’Armata Brancaleone, Imilcone ebbe un’idea. Fece ritirare parte del suo esercito nell’accampamento, cosicchè i buddaci, convinti di avere spaventato il nemico con la loro ehm abilità marziale, tentarono di stringerlo d’assedio. Parte dell’esercito punico, invece, si radunò sul lido di Capo Peloro: così 200 triremi, equipaggiate con soldati con picche e rematori, salparono a sud verso Messina. Le triremi normalmente trasportavano 200 rematori e 16 membri dell’equipaggio, incluso il capitano della nave], e tra i 14 e i 40 marinai: contando in questi modo le forze cartaginesi risultano oscillare tra i 2400 e gli 8000 soldati.Questo contingente raggiunse velocemente la città, aiutato dal vento proveniente da nord, e sbarcò all’improvviso nel porto, occupando Messina quasi senza colpo ferire e fecendo fare la figura degli idioti ai buddaci. La cattura di Messana diede il controllo temporaneo Cartaginesi sullo Stretto di Messina, oltre a un porto abbastanza grande per ospitare l’intera flotta punica di 600 navi, e anche metterli in grado di ostacolare il traffico navale tra l’Italia e la Sicilia.

Probabilmente, Imilcone pensava a sua volta che l’occupazione di Messina costringesse Dionisio a scendere a patti, ovviamente favorevoli a Cartagine o per lo meno a convincere il tiranno siracusano a organizzare una spedizione di soccorso, in modo da sconfiggere i suoi opliti in battaglia. Ma il tiranno non aveva la minima intenzione di allontanarsi dalla sua polis, cosa che mise in difficoltà il generale cartaginese. Così, da una parte, Imilcone, per motivi logistici non poteva mantenere le sue truppe a lungo lontane dall’epicrazia, per non farle morire di fame: dall’altra, la maggioranza dei greci di Messina si rintanò nelle vicinanze di una collina fortificata, prendendo tempo per consentire a Dionisio di prepararsi alla battaglia imminente. L’obiettivo finale di Cartagine era sconfiggere Siracusa, Messina era soltanto un diversivo. Portare un esercito da Cartagine in Sicilia avrebbe richiesto tempo, infatti, dato che non c’era un esercito permanente, i mercenari avrebbero avuto bisogno di tempo per riposare; mentre dividere l’esercito in campo per sorvegliare Messina avrebbe favorito l’azione dirompente di Dionisio. Imilcone, d’altra parte, non avrebbe potuto ignorare le fortezze greche nei dintorni che avrebbero potuto causare disordini. La sua soluzione finale fu semplice e geniale allo stesso tempo, alcuni la chiamano “approccio indiretto”.

Imilcone marciò verso sud e scelse di fondare una città sul monte Tauro, dove alcuni sicelioti si erano stabiliti, e la popolò con questi abitanti fortificando il luogo e così facendo portò a compimento alcuni obiettivi. La città era abbastanza vicina per individuare i movimenti greci da Messina ma era abbastanza lontana per cadere vittima di un attacco a sorpresa; essa servì come base per le future operazioni. Tutti i sicelioti però odiavano Dionisio eccezion fatta per quelli di Assorus, città nei pressi di Agyrion; essi, infatti, avevano abbandonato i greci e, o si erano uniti a Imilcone o erano andati nelle loro rispettive case, diminuendo le resistenze nei confronti di Dionisio senza che i cartaginesi li combattessero. Epaminonda nel 370 a.C. usò la stessa strategia quando ricostruì Messene e fondò Megalopoli nel territorio spartano dopo non essere riuscito a prendere Sparta con la forza, e diminuendo il loro territorio e la manodopera con successo. Imilcone aveva comandato di distaccare gli alleati da Dionisio e allo stesso tempo acquistarne per bloccare le eventuali attività degli ancora ostili greci di Messene. I cartaginesi ricominciarono a marciare a sud lungo la costa, mentre la flotta punica salpava al loro fianco. Comunque, una forte eruzione dell’Etna rese impraticabile il cammino verso Nasso, così Imilcone dovette rischiare dividendo le sue forze. Mentre il suo esercito marciava cercando di doppiare il monte Etna, Magone salpò con la flotta per Catania, quando stava per incontrare l’esercito cartaginese.

February 13, 2022

Monte Kronio

Il monte Kronio, detto anche San Calogero è una collina situata a circa 7 km da Sciacca ed è chiamato così perché secondo la leggenda questi era la dimora della divinità greca Crono (padre di Zeus) e ha una caratteristica straordinaria: la presenza di un articolato labirinto di grotte, chiamato interessate da fenomeni termali riconducibili a vulcanesimo secondario che si manifesta con emanazione di sali sulfurei a temperature medie di 40 gradi, con escursioni comprese ra i 36 e i 42 °C e variazioni nelle diverse stagioni e ore del giorno.

La principale di queste grotte è la Stufa di San Calogero che si sviluppa per 9.4 m in lunghezza, 4.2 m in larghezza e 4 m in altezza. . All’interno la temperatura varia tra i 36 e i 42 °C, con variazioni nelle diverse stagioni e ore del giorno. A causa della temperatura elevata, il soggiorno nella grotta, secondo la leggenda scavata da Dedalo.come raccontato da Diodoro Siculo, nel periodo in cui il territorio era occupato dai Sicani, era tradizionalmente utilizzato per la cura di affezioni quali artrite, reumatismi, gotta e sciatica. All’interno erano stati realizzati sedili e banconi e praticati fori nelle pareti nei quali dovevano essere inseriti gli arti sofferenti. In seguito ad un’indagine commissionata nel 1880 dal consiglio comunale di Sciacca al professor Silvestro Zinno, il comune si propose di realizzarne uno stabilimento termale.

Il fenomeno dei vapori di risalita, del quale è accertata la connessione con il sottostante bacino idrotermale saccense, è ancora oggi oggetto di studio da parte della Commissione Grotte E. Bogean del CAI di Trieste. Proprio al CAI di Trieste si deve, nel 1957, l’avvio delle esplorazioni nelle viscere del Monte con una discesa lungo l’inghiottitoio Medeot al fondo del quale furono esplorate le gallerie Bellitti e Di Milia: la temperatura assai elevata – sino a 40° – e la presenza di un tasso di umidità pari al 100% rendevano impossibile la sopravvivenza umana. All’epoca l’eccezionalità dell’impresa, condotta con primi apprestamenti sperimentali che consentirono una permanenza, anche se di breve durata, nelle gallerie si arricchì dell’inaspettato rinvenimento di uno straordinario deposito archeologico ancora oggi in situ: è costituito da oltre 40 grandi vasi di età preistorica, più precisamente dell’eneolitico finale.

La presenza di ossa umane, sebbene non sempre in chiara associazione con i grandi contenitori di fase malpassiana (fine III millennio a.C.), suscitò, e ancora oggi suscitano, importanti interrogativi circa la natura del deposito antropico, certamente di carattere rituale. Fu ipotizzato che le cavità fossero state utilizzate quali sepolture dai frequentatori preistorici delle grotte, frequentazione che avrebbe avuto termine in coincidenza con l’insorgere del fenomeno vaporoso, probabilmente dovuto al collegamento determinatosi ad un dato momento tra il bacino idrotermale ai piedi del monte e il suo sistema carsico.

L’eccezionalità dell’impresa speleologica e delle scoperte archeologiche, queste ultime condotte dall’archeologo Santo Tinè, suscitò grande interesse e scalpore. A Partire dal 1962, pertanto, le ricerche furono avviate nelle grotte superiori, all’interno del Buco del Fico e dell’Antro Fazello. Solo sporadici interventi interessarono invece l’Antro di Dedalo dove la caratteristica sequenza di sedili era utilizzata, pare dal V secolo d.C. in poi, per accogliere coloro che si sottoponevano a cure di tipo termale, come ancora oggi accade.

Gli scavi intercettarono una importantissima sequenza stratigrafica e dimostrarono che le grotte superiori erano state frequentate a partire dal Paleolitico. Fu, tuttavia, dall’età neolitica che queste furono più intensamente occupate: se le fasi più antiche di tale orizzonte culturale sono attestate dal rinvenimento di una caratteristica ceramica decorata ad impressioni, il Neolitico medio appare documentato dalla interessante serie di ceramiche impresse ed incise, tanto caratteristiche da isolare, al momento della scoperta, uno stile, detto, appunto, del Kronio. Anche le grotte superiori, secondo gli studi sinora condotti, pare siano state abbandonate durante l’eneolitico finale per essere rioccupate, forse a fini cultuali, se non già terapeutici, a partire dall’età arcaica.

Tra l’altro in una giara risalente all’età del Rame risalente agli inizi del IV millennio avanti Cristo: la terracotta, non smaltata, sono state trovate tracce di acido tartarico e del suo sale di sodio, sostanze che si trovano naturalmente negli acini d’uva e nel processo di vinificazione. Di conseguenza, la viticoltura e la produzione di vino, almeno in Sicilia, non sono cominciate nell’Età del Bronzo, come ipotizzato finora, ma oltre 2.000 anni prima,

La vasta zona alle spalle della cittadina di Sciacca e che culmina nel monte Kronio è possibile che sia la vestigia di un antico sito vulcanico, che ancora oggi mostra la sua attività, ormai sopita, attraverso i vapori sulfurei. Tale ipotesi è avvalorata dalla presenza al largo delle coste saccensi dell’isola Ferdinandea. Per chi ricorda la storia nel 1831, a seguito dell’eruzione sottomarina di un vulcano, si innalzò dall’acqua quest’isola, la quale crebbe fino ad una superficie di circa 4 km² e 65 m di altezza: ora la sua comparsa improvvisa provòcò una serie di dispute territoriali e diplomatiche tra Gran Bretagna, Francia e Regno delle Due Sicilie, dato che ognuna delle tre nazioni, per un motivo o per un altro ne rivendicava il possesso.

Si evitò una guerra solo perchè,essendo composta prevalentemente da tefrite, materiale roccioso eruttivo facilmente erodibile dall’azione delle onde, l’isola Ferdinandea non ebbe vita lunga. A conclusione dell’episodio eruttivo si verificò un rapido smantellamento erosivo dell’isola che scomparve definitivamente sotto le onde nel gennaio del 1832, ponendo fine temporaneamente alle dispute internazionali sorte circa la sua sovranità.

Nel 1846 e nel 1863 l’isoletta è riapparsa ancora in superficie, per poi scomparire nuovamente dopo pochi giorni.Con il terremoto del 1968 nella valle del Belice le acque circostanti il banco di Graham furono viste intorbidirsi e ribollire, cosa che venne interpretata come un probabile segnale che l’isola Ferdinandea stesse per riemergere. Così non fu, ma venne segnalato un movimento nelle acque internazionali di alcune navi britanniche della flotta del Mediterraneo. Un gruppo di sub siciliani colse l’occasione per posare sulla superficie del banco sottomarino una targa in pietra, sulla quale si legge:

«Questo lembo di terra una volta isola Ferdinandea era e sarà sempre del popolo siciliano.»

Andata successivamente distrutta, probabilmente colpita da un’ancora, la targa è stata prontamente sostituita. Successivamente il vulcano è rimasto dormiente per decenni, con la cima circa 8 metri sotto il pelo dell’acqua. Nel 1986 fu erroneamente scambiato per un sottomarino libico e colpito da un missile della U.S. Air Force nella sua rotta per bombardare Tripoli.Il recupero del sensore di pressione. Nel 2002 una rinnovata attività sismica nella zona ha indotto i vulcanologi a congetturare sopra un imminente nuovo episodio eruttivo con conseguente nuova emersione dell’isola. Per evitare in anticipo una nuova disputa di sovranità, dei sommozzatori italiani hanno piantato un tricolore sulla cima del vulcano di cui si aspettava la riemersione.Anche allora le eruzioni non si sono verificate e la cima di Ferdinandea è rimasta circa 8 metri sotto il livello del mare.

Proprio la vicinanza con il complesso del vulcano sottomarino associato all’Isola Ferdinadea, fa ipotizzare che monte Kronio sia stato in un passato remoto un comignolo di un più imponente sistema.. Il monte prende anche il nome di Calogero per la presenza del Santuario dedicato a tale santo. Il suo nome deriva dal greco della Koinè kalógēros, termine composto da kalós, “buono” e da gêras, “vecchiaia”.Questo appellativo indicava gli anacoreti, che vivevano appartati in luoghi solitari e in grotte, ma secondo quanto riportato sugli Inni di Sergio a lui dedicati, Calogero era proprio il suo nome. Storicamente infatti per la chiesa greco-ortodossa il termine è usato come nome per riferirsi a un “monaco” o un “eremita”, significato che viene mantenuto ancora nel greco moderno.

Calogero nacque da genitori cristiani e sin da piccolo abbracciò gli insegnamenti del Cristianesimo. La tradizione che lo vuole essere vissuto nel I secolo fa riferimento a un breviario siculo-gallicano, in uso nella regione tra il XI secolo e il XVI secolo. Tale fonte lo fa nativo di Costantinopoli. Il fatto che egli si senta spinto a convertire gli abitanti della Sicilia, meglio si concilia con questo periodo, rispetto ad altre agiografie che lo vogliono vissuto nel V secolo. Infatti è più ragionevole pensare che gli abitanti della Sicilia necessitassero di conversione al nuovo credo più nel I secolo che non nel V, quando la popolazione di quelle regioni era già in buona parte cristiana. Questo breviario lo vuole pellegrino a Roma dove incontrò San Pietro apostolo da cui ottenne il permesso di vivere da eremita in un luogo imprecisato. Qui ebbe l’ispirazione di evangelizzare la Sicilia. Tornato dal Primo Papa, ottenne il permesso di recarsi nell’isola assieme ai compagni, Filippo, Onofrio (distinto dall’omonimo eremita) e Archileone. Filippo si recò a Agira, Onofrio e Archileone si recarono nel deserto di Sutera e il nostro si fermò a Lipari

Altre leggende, invece, spostano la sua esistenza tra V e VI secolo. A vent’anni, secondo l’innografia composta dal monaco Sergio, fuggì dalla Tracia a causa delle persecuzioni scatenate dai monofisisti contro i fedeli al dogma proclamato nel 451 nel concilio di Calcedonia. Si recò in Sicilia, dove si trattenne per qualche tempo predicando e prestando cure agli ammalati con le acque sulfuree dell’isola, convertendo molti abitanti e proseguendo nella sua vita di eremita e taumaturgo. Secondo la leggenda riportata nei Dialoghi di Papa Gregorio I, a Lipari avrebbe avuto la visione dell’anima del re Teoderico gettata nel cratere dell’isola di Vulcano il giorno stesso della morte di quest’ultimo (30 agosto 526). Da qui, dopo diversi anni, si spostò nei pressi di Sciacca dove visse per trentacinque anni. Calogero sbarcò a Lilibeo, dove Gregorio e Demetrio furono martirizzati, secondo la Vita di Calogero, da idolatri; a questo proposito vi sono due diverse teorie intorno all’identità degli uccisori. Parte della storiografia ritiene che il Vescovo di Lilibeo fosse in realtà un monofisista, visti gli intensi scambi commerciali intercorrenti tra la Sicilia e i patriarcati di Antiochia e Alessandria, territori ove il monofisismo era molto radicato, e come tale abbia giustiziato quelli che considerava due eretici. Altri storici ritengono che siano invece caduti nelle mani dei Vandali, fanatici ariani che, in quegli anni, imperversarono in Sicilia e nel Nord Africa.

Scampato alla morte, iniziò a vagabondare per l’isola, nascondendosi in antiche necropoli e nelle numerose grotte di origine vulcanica sparse per la Sicilia. Partendo da queste peregrinava per i paesi ove predicava la fede, amministrava i sacramenti e assisteva gli ammalati. Ultima sua tappa furono le grotte poste sul monte Kronos (Kronio) presso Sciacca. Qui visse operando molti miracoli e guarigioni e convertendo molti abitanti alla fede cristiana. Morì a Monte Kronio nella notte tra il 17 e il 18 giugno del 561. Aveva 95 anni. Tradizioni agiografiche raccontano che durante la sua vecchiaia, non potendo più raccogliere le erbe di cui nutrirsi, si cibava del latte di una cerva che gli sarebbe stata mandata da Dio. Un giorno però il cacciatore Siero, detto Arcario perché cacciava con l’arco e le frecce, uccise involontariamente l’animale. Addolorato per aver compiuto tale errore, divenne discepolo del santo. Alla morte di quest’ultimo, avvenuta dopo quaranta giorni, lo stesso Arcario lo seppellì in una caverna sul monte, nota a lui soltanto. Egli trasformò successivamente la grotta in cui era vissuto il Calogero in una piccola chiesa, dove alloggiò insieme ad altri discepoli. In seguito vennero scavate nella roccia le cellette che costituirono i dormitori: furono dette “Eremo” o “Quarto degli Eremi”. Grotta a cui era possibile accedere per mezzo di una buca larga un metro e mezzo, capace di far passare solo un uomo carponi; insomma, Calogero era parecchio asociale. Alla fine del Quattrocento pochi monaci di San Calogero, dopo alterne vicende, avevano allestito in alcune stanze sulla collina un piccolo ospedale, ritornando ad insediarsi vicino alla grotta del santo: ciò permise, da dare origine all’attuale santuario.

L’importanza dei depositi archeologici fa del Monte Kronio una delle realtà archeologiche più interessanti del panorama scientifico internazionale, sia per condizione dei rinvenimenti che dell’attuale giacitura connessa con la specificità geomorfologica dell’altura interessata dalla fuoriuscita di vapori dalle cavità carsiche superiori (antro di dedalo e degli animali) inglobate nel moderno edificio delle terme. Per valorizzare tutto ciò, negli anni Ottanta fu costruito un piccolo, ma suggestivo antiquarium, situato proprio all’interno del complesso termale; ciò conferisce all’insieme particolare significato data la stretta connessione con le vicine grotte vaporose, circostanza, tra l’altro, documentata dalla singolare presenza, proprio all’ingresso, della bocca fumante di fuoriuscita dei vapori dell’antro di Dedalo. L’esposizione, sviluppata attraverso un breve percorso, risulta di sicuro interesse: illustra la sequenza cronologica delle più antiche frequentazioni che interessarono le Stufe di San Calogero. Un plastico con uno spaccato del Monte esemplifica il sistema carsico, con il suo deposito antropico ancora in situ e l’intricata rete di gallerie attraverso la quale è ipotizzata la risalita dei vapori. Particolarmente curato è l’apparato didattico-documentario: esso si apre con uno sguardo ai fenomeni di vulcanismo sottomarino che caratterizzano il canale di Sicilia in prossimità delle coste saccensi, fenomeni attivi che nel 1831 diedero origine alla effimera emersione dell’isola Ferdinandea. Seguono, quindi, l’illustrazione dei fenomeni vaporosi del Monte Kronio dei quali si indicano le ipotesi sull’ origine, la storia delle esplorazioni speleologiche e quella delle ricerche archeologiche; l’illustrazione dei più importanti rinvenimenti operati nel corso delle indagini condotte nelle grotte superiori accompagna l’esposizione dei reperti in due vetrine: la prima dedicata alle fasi preistoriche, la seconda alla loro frequentazione a partire dal VI secolo a.C., sino ad età medievale ed oltre. L’esposizione didattica si conclude con una sintesi sulla la storia del termalismo a Sciacca, sede in età tardo antica di un importante centro amministrativo e fiscale dell’impero romano, e sul Monte Kronio dove, dopo il V secolo, è tramandata la presenza del Santo taumaturgo Calogero.

L’antiquarium Monte Kronio è al momento chiuso in vista di notevoli rifacimenti e miglioramenti. Il direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, Roberto Sciarratta, ha informato i cittadini, attraverso i loro rappresentanti, che sono stati impegnati 216.700 euro per avviare i lavori che riguardano la sistemazione delle aree esterne, il prospetto e gli allestimenti interni. Il progetto è stato ampliato con percorsi migliori di fruizione e valorizzazione del terrazzo. Saranno disponibili percorsi per bambini, un percorso immersivo con visite in 3D delle grotte vaporose e punti ristoro, che renderanno il luogo un sicuro centro ricettivo e di attrazione della Sicilia. Ci sono state però una serie di polemiche, dato che, per completare il tutto, servirebbero ulteriori 190.000 euro, che nessuno ha mai stanziato, per cui, come succede spesso da quelle parti i lavori termineranno nell’anno del mai…

February 12, 2022

Le mura rinascimentali della Kalsa

Sempre citando il libro del comune di Palermo sulla Kalsa, questi sabato vi condivido un interessante brano di Maurizio Vesco sulle mura rinascimentali di quel quartiere di Palermo

«La Città Felice situata nel bel e dilettoso seno della Conca d’Oro giace tutta distesa in un’ampia e nobile pianura, et è poco men che quadra di figura»

con queste parole Agostino Inveges nei suoi Annali iniziava la complessa descrizione di Palermo, una città di forma pressoché quadrata, divisa a sua volta dalla seicentesca croce di strade del Maqueda in «Quattro gran Città», anch’esse quadrate. Non era stato però l’erudito saccense a dare inizio a quella concezione tutta seicentesca che vuole Palermo quadrata e quadrifida e che avrebbe trovato espressione in un gran numero di rappresentazioni iconografiche cariche di valenze simboliche: già prima di lui il cronista Vincenzo Di Giovanni negli anni Venti del XVII secolo nel suo libro secondo del Palermo Restaurato aveva definito la città «tutta piana e popolatissima, in forma quadra»

Eppure solo da poco tempo la capitale del Regno di Sicilia aveva assunto la forma e la dimensione che le sono per consuetudine attribuite, e ciò in seguito a un importante intervento urbanistico sinora trascurato dagli studiosi: l’addizione urbana del piano extramoenia di porta dei Greci con il conseguente ampliamento del quartiere della Kalsa. Questa operazione avrebbe implicato la modifica del perimetro murario con la

“correzione” di quella anomalia che la cinta presentava nel suo andamento all’estremità sud-est del quartiere, tra il cinquecentesco complesso monastico di santa Maria dello Spasimo e l’antica porta Grecorum.

Erroneamente si è creduto sinora che tale espansione della città fosse stata conseguenza del piano di potenziamento del sistema difensivo cittadino, elaborato dall’ingegnere militare Antonio Ferramolino tra il 1535 e il 1536, o di una sua attuazione in variante. D’altronde, la lettura dei celebri Ordini del tecnico bergamasco chiarisce, senza ombra di dubbio, come il progetto non prevedesse in quel punto alcuna modifica nell’andamento del circuito murario medievale, ma unicamente il suo rafforzamento ottenuto con la costruzione di un bastione alle spalle della chiesa olivetana dello Spasimo e l’apertura di una serie di cannoniere nella parte basamentale delle cortine. Inoltre, sebbene Tommaso Fazello nelle sue Decades duae abbia fatto esplicito riferimento all’addizione, tale indicazione, nonostante l’autorevolezza e la notorietà della fonte, è rimasta di fatto inascoltata: riguardo all’antica porta Grecorum lo storico domenicano, infatti, annotava come «insieme con le mura fu rovinata l’anno MDLIII per allargar la città»

In realtà, fu il viceré Juan de Vega a ordinare tale ampliamento urbano, un’operazione motivata non tanto da esigenze di natura insediativa – a quella data rimanevano ancora molte vaste aree inedificate all’interno del circuito murario e nei paraggi si era solo da poco completata la lottizzazione della vigna dila Maxiuni – quanto piuttosto per l’urgenza di rimediare a quella gravissima debolezza delle difese cittadine costituita dalla pronunciata rientranza, dal profilo seghettato, che le mura presentavano tra il bastione dello Spasimo del Ferramolino, già di fatto inadeguato, e la vecchia torre del Tuono a protezione della porta dei Greci, posta all’angolo con la cortina lungo la spiaggia. Un simile andamento, da ricondurre all’età medievale, non offrendo alcuna possibilità per il fiancheggiamento delle tele murarie, le rendeva pressoché indifendibili dall’artiglieria che il nemico – il Turco primo fra tutti – avrebbe potuto facilmente disporre nel pianoro dinanzi ad esse.

Una raffigurazione di questo stato dei luoghi è fornita, a nostro avviso, dalla rappresentazione in profilo di Palermo pubblicata nel primo libro del Civitates Orbis Terrarum di Georg Braun del 1572, la stessa che si ritiene ricavata da uno schizzo di artista nordico in viaggio nel Mediterraneo e per la quale abbiamo già formulato un’ipotesi di retrodatazione all’arco temporale 1536-1552. Essa ritrae, infatti, la città prima dell’addizione urbana promossa da Vega, mostrando in primo piano il pianoro di porta dei Greci, quello dove erano tenute ad adunarsi in armi in caso di necessità le genti della Kalsa, ancora esterno al perimetro fortificato con agli estremi la torre del Tuono e l’alto volume dello Spasimo,

nonché le mura ancora non prolungate e bagnate dal mare.

É già stato messo in evidenza in studi recenti il ruolo decisivo di Juan de Vega nel processo, non solo di potenziamento del sistema delle difese siciliane, ma anche di rilancio e di rinnovamento della capitale dell’isola – e ciò nonostante un tesissimo rapporto con l’amministrazione municipale – espressione di un interesse per il progetto della città, che lo avrebbe condotto a cimentarsi, quasi in prima persona, in sofisticate esperienze di sperimentazione urbanistica, come nel caso della fondazione di Carlentini. Il piano per l’ampliamento urbano di porta dei Greci e per la costruzione di quell’apparato difensivo che in virtù della sua organicità, eterogeneità e persino di una certa autonomia rispetto al resto del circuito murario, sarebbe stato indicato a lungo come «fortezza» o «fortilicium», venne redatto dal tecnico di fiducia del viceré, l’ingegnere regio Pedro Prado. A confermarlo è una lettera inviata da Messina, nel settembre del 1552, da Vega al Senato palermitano con cui si ordinava di approntare strumenti e materiali costruttivi per dare avvio al cantiere e si comunicava l’arrivo dell’ingegnere in città per sovraintendere alle operazioni di tracciamento e picchettaggio:

«Non manchereti di far preparare l’attratto per queste fabrice con la diligentia che scrivete perché si possa sequire la forteleza secondo il designo et non solamenti vi inviarimo il magnifico di Prado molto presto per ordinare il principio dela trazza, ma ancora per stare per alcuni giorni in quessa città».

Fu, infatti, a partire dal mese di novembre di quell’anno che ebbe avvio il grande cantiere dei nuovi dispositivi di difesa lungo la costa di sant’Erasmo, consistenti in due cortine murarie, a prosieguo di quelle già esistenti dello Spasimo e del fronte a mare, fabbricate alla moderna, disposte quindi ortogonalmente fra loro, scarpate e terrapienate, nonchè protette ai vertici da baluardi con fianchi ritirati e cannoniere casamattate.

Il progetto prevedeva il potenziamento del già esistente ma troppo piccolo bastione dello Spasimo e la realizzazione ex novo di un altro: all’intersezione delle nuove tele murarie venne collocata, infatti, una straordinaria macchina bellica, un baluardo angolare a punta di lancia di grandi dimensioni, a quella data il più imponente a Palermo, che, dapprima denominato sant’Elmo, avrebbe presto celebrato con una nuova intitolazione il suo fondatore: il bastione Vega. A questo si sarebbe aggiunta, solo due anni dopo, una piattaforma, la prima in città, eretta laddove sorgeva la torre adiacente all’antica porta dei Greci di cui avrebbe conservato il nome: il baluardo detto del Tuono. Questo fu posizionato, secondo i dettami della più aggiornata trattatistica militare, in mezzeria della adesso prolungata cortina verso mare al fine di garantirne una efficace protezione data l’eccessiva distanza, rispetto alle possibilità di tiro dei cannoni, intercorrente tra il nuovo bastione Vega e la fortezza del Castellammare che sorgeva al di là della Cala.

Ebbe avvio così un cantiere enorme, approntato simultaneamente in più punti attorno al pianoro fuori porta dei Greci, che vide coinvolte decine e decine di squadre di semplici manovali e di operai specializzati – maestri di muro, calcinai, intagliatori, cavapietre e guastatori – in un via vai continuo di carri e bestie da soma impiegati per il trasporto dei materiali provenienti da cave e calcare, nonché delle tante barche che scaricavano

lungo la riva la sabbia necessaria per le malte. La complessità delle opere, legata tanto alla loro dimensione quanto ad aspetti strettamente costruttivi, in primo luogo la realizzazione di fondazioni gettate direttamente in mare che abbisognarono di grandi quantitativi di cinnirazzo per la composizione delle malte idrauliche, avrebbe implicato il ricorso a dispositivi e tecniche non usuali a Palermo: nel pianoro, presto attraversato da condotti per garantire al cantiere il continuo approvvigionamento d’acqua, accanto ai bastioni in costruzione svettavano, ad esempio, grandi gru lignee per il sollevamento dei blocchi di pietra, mentre più tardi nelle acque antistanti la costa sarebbero stati montati sistemi di paratie per la fondazione di parte del bastione del Tuono nonché della cortina tra questo e il molo della Cala, quasi interamente realizzati in mare.

Una volta eseguito il picchettaggio per la trasposizione al suolo del progetto redatto dall’ingegnere Prado, uno stuolo di manovali cominciò lo scavo per le fondazioni delle nuove mura e del bastione sant’Elmo: man mano che si procedeva alla rimozione dello spesso strato di terra, questi lasciavano il posto alle squadre di cavapietre chiamate a individuare il plateau roccioso su cui impostare le murature. La Regia Corte, preoccupata della buona riuscita di un cantiere così complesso, stipulò tre differenti contratti con cui altrettanti gruppi di muratori riuniti in società e capeggiati da un capomastro accreditato e d’esperienza, si allogarono per le opere murarie delle diverse fabbriche: Mariano di Falco per il bastione sant’Elmo, Domenico Cascione per le mura costiere e Nicola Facenti per il bastione dello Spasimo, tutti personaggi che le ricerche in corso sembrano indicare come alcuni fra i membri principali della corporazione palermitana dei fabricatores nella prima metà del Cinquecento.

Sul finire del 1552, venne dato incarico a oltre una decina di maestri lapicidi per la realizzazione dei grossi conci intagliati dei paramenti a bugna verrucata che avrebbero marcato la punta e gli orecchioni dei due baluardi. Colossali quantitativi di terra furono movimentati per anni, durante tutto lo svolgimento del cantiere, impiegati per il riempimento delle cavità racchiuse dai contrafforti interni tanto dei bastioni che della cortina terrapienata: la terra proveniva sia dagli scavi che il procedere dei lavori di continuo implicava, sia dalle vecchie strutture difensive che si andavano via via abbattendo. Il primo a essere intaccato fu il bastione dello Spasimo, intorno al quale si cominciò fin da subito a scavare «pro ampliando dittum belguardum»: solo nel dicembre del successivo 1553, però, dato l’avanzare dei lavori della nuova fabbrica si procedette alla sua demolizione parziale con il riuso dei materiali lapidei intagliati nell’orecchione dell’erigendo bastione sant’Elmo. L’abbattimento dovette essere completato nel marzo del 1554 quando nella contabilità del cantiere si registrarono numerosi pagamenti «pro diruendo belguardum veterem Spasmi pro faciendo de novo».

Il complesso cantiere cittadino era stato affidato nei suoi aspetti tecnici – l’ingegnere Prado era presto tornato agli altri cantieri dell’isola – alla supervisione generale del capomastro della città, il nobilis Giovan Francesco Scicli, una figura ad oggi pressochè sconosciuta ma di certo autorevole – la qualifica di nobilis conferita a un maestro di muro sembra confermarlo – impiegato nelle operazioni di misura e stima delle opere, preliminari ai pagamenti agli appaltatori. Scicli era coadiuvato, poi, da una serie di sovrastanti preposti al controllo dei diversi sotto-cantieri così come di specifiche operazioni: tra questi va ricordato Vincenzo de Accaria che, in virtù delle sue competenze, da lì a poco sarebbe stato nominato capomastro delle torri e dei ponti del regno. Il controllo su forniture, approvvigionamenti e manodopera era affidato, invece, a due monitionieri, il magnificus Giovanni Antonio Spatafora e il nobilis Filippo Lapi, nominati dai deputati della fabbrica delle mura, i delegati del Senato ai quali era affidata la gestione dell’intera opera pubblica.

La realizzazione dell’ambizioso progetto fortificatorio di Vega implicò – cosa anche questa sinora ignorata – una significativa trasformazione nella configurazione fisica di quei luoghi: fin dal gennaio del 1553, infatti, si diede inizio al cosiddetto gectito (o jettitum ad mare), il riversaggio in acqua, protrattosi per anni, di enormi quantitativi di blocchi di pietra, pietrame e pezzame di cava per sottrarre terra al mare – da sant’Erasmo alla torre del Tuono prima, da qui sino al molo della Cala poi – formando così l’area di sedime per le difese costiere da costruire e, più in generale, ridisegnando la linea di costa davanti alle nuove cortine.

Si procedette pure alla demolizione progressiva, porzione dopo porzione, delle antiche mura medievali: Prado e Vega nel loro progetto per il potenziamento delle difese verso mare non avevano infatti previsto di ricorrere a una cittadella, come in maniera sempre più pressante veniva suggerito ormai dai trattati, quanto piuttosto all’addizione di un vero e proprio brano di città murata, rispetto al quale la vecchia cortina era del tutto incompatibile. Grandi tratti di mura, prima quelle fra il bastione dello Spasimo e la porta della Vittoria, poi quelle dell’angolo in corrispondenza dell’odierna piazzetta dei Bianchi, infine la cortina più prossima alla torre del Tuono dove si apriva l’antica porta Grecorum, vennero demoliti sino alle fondazioni lasciando al loro posto grandi cumuli di terra e pietrame da reimpiegare nella costruzione di bastioni e cortine. Solo un tratto venne lasciato in piedi per essere ceduto dalla municipalità all’abbazia di santa Maria della Pietà o del Portulano, fondata nel palazzo Abatellis, al cui giardino faceva da muro di cinta e contenimento, lo stesso ancora oggi osservabile lungo la discesa dei Bianchi e forse anche lungo tutto il vicolo dei Nassaiuoli.

Pure la porta urbica non fu risparmiata, ma abbattuta forse per prima, nell’estate del 155337, allo scopo di agevolare il continuo transito di mezzi, uomini e materiali. Inoltre, si rese necessario livellare il suolo di quella che era stata la spianata antistante le mura, presupposto indispensabile alla ormai imminente urbanizzazione dell’area racchiusa entro il perimetro ampliato, anche raccordandolo alle quote delle strade un tempo intramoenia e che adesso vi confluivano; già da tempo, sempre al fine di facilitare manovre e spostamenti, si era proceduto a colmare il fossato a protezione della vecchia cinta «pro equalando viam»

All’ardito progetto di Vega si sarebbero aggiunti, a partire dal 1554, altri due importanti elementi, rappresentati dal dente di porta di Termini e dalla piattaforma del Tuono, ai quali avrebbe fatto seguito, nel 1556, anche la nuova cortina tra questa e il molo della Cala, che avrebbe rimpiazzato le vecchie mura medievali del fronte a mare. Come anticipato, per queste due ultime opere fu necessario procedere a un gectito ancora più massiccio di quanto non fosse già stato fatto per il bastione Vega, allo scopo di evitare che ricadessero interamente in mare e di consentire pure un certo transito lungo il litorale dove sarebbe stata aperta da lì a poco la nuova porta urbica. Tuttavia la piattaforma non era prevista nel progetto iniziale: lo provano i lavori con cui, nel luglio del 1554, poco prima dell’inizio del suo cantiere, affidato pure questo al Facenti, si provò ad ammodernare la vecchia torre del Tuono. L’obsoleta merlatura medievale venne in quell’occasione sostituita da un sistema di merloni alla moderna capaci di resistere ai colpi dell’artiglieria, scelta questa che farebbe pensare, dunque, a un’iniziale ipotesi per il suo mantenimento, poi di fatto scartata.

February 11, 2022

Giorgione e il Fondaco dei Tedeschi

La riprova del grande successo di Giorgione nella Venezia dell’epoca è testimoniato dall’arrivo delle grandi commissioni statali, che lo resero uno dei pittori ufficiali della Serenissima: la prima è la commissione di un telero per la sala dell’udienza del Consiglio dei dieci in Palazzo Ducale, risalente all’agosto 1507 e di cui, purtroppo non abbiamo nessuna traccia o memoria, nemmeno del soggetto. Fu infatti distrutto nell’incendio del Palazzo Ducale del 1577.

Il 20 dicembre di quell’anno, scoppiò un incendio presso la sala dello Scrutinio, nelle vicinanze della porta della Carta, dovuto all’accensione di un vigoroso fuoco da parte dei guardiani del palazzo in un camino contenente vecchia fuliggine, la quale diede origine alle fiamme. Il tetto della sala, costituito da lastre di piombo, cominciò a gocciolare per il calore del fuoco, impedendo l’accesso a quello e ad altri ambienti vicini e la rimozione delle opere d’arte lì collocate. Il Sansovino, in questo punto, sostiene sbagliando che il tetto fosse di rame,mentre sia il Cerimoniale che Molino affermano che la copertura in rame venne fatta solo dopo l’incendio del 1577. Nonostante l’accorrere di maestranze per arginare l’incendio, i soffitti delle sale dello Scrutinio e del Maggior Consiglio crollarono, distruggendo tutti i quadri che la decoravano

L’altra grande commissione, di cui è rimasto ben poco, è il fondaco dei Tedeschi, di cui ho accennato qualcosa, parlando di Fra Giocondo. Analogamente al Fontego dei Turchi il Fontego dei Tedeschi è di antica fondazione (XIII secolo) e legato alle esigenze commerciali della Repubblica di Venezia: esso era punto d’approdo delle merci trasportate da mercanti tedeschi di Norimberga, Judenburg e Augusta che qui le immagazzinavano. Qui operavano per i loro commerci anche le popolazioni di lingua tedesca che avevano un accordo di dedizione con la Serenissima, come gli abitanti dell’Altopiano dei Sette Comuni. Alla fine del XIV secolo, il palazzo ospitò anche gli uffici locali della famiglia Fugger, noti mercanti e banchieri tedeschi.L’edificio originario fu vittima di un incendio devastante nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 1505, ma in meno di cinque mesi il Senato veneziano aveva già deciso di ricostruirlo

Dopo una lunga trattativa con la Nazione, la Serenissima, al contrario delle sue abitudini, di solito ricorreva all’assegnazione diretta, indisse un concorso, a cui parteciparono tre concorrenti: Giorgio Spavento, Hieronymus tedesco, di cui sappiamo pochissimo, ma che godeva la fiducia dei mercanti germanici e probabilmente lo stesso Fra Giocondo: il decreto dei pregadi, emanato il 19 giugno 1505, parla almeno di tre modelli. Alla fine, dopo uno sproposito di discussioni, che fanno impallidire quelle delle Gare Consip, la situazione fu risolta con un compromesso: per venire incontro alle richieste dei mercanti d’Oltralpe, sarebbe stato scelto il modello di Hieronymus, ma Fra Giocondo, che ricordiamolo, ha svolto spesso e volentieri il ruolo di consulente, avrebbe supervisionato la costruzione, avendo la potestà e il diritto di poter intervenire in corso d’opera e quindi di modificarne la struttura.

Dato che Fra Giocondo, come dimostrato nelle vicende di San Pietro, doveva avere un carattere accomodante, incline alla mediazione e collaborativo, tutte le potenziali motivi di discussioni nascosti in questo accordo furono disinnescati e i due collaborando, realizzarono un edificio multifunzionale, che è una sorta di unicum nell’architettura veneziana dell’epoca, che da una parte è basato su un’organizzazione razionale e modulare degli spaziali, dall’altra unisce elementi classici con quelli di ispirazione nordica e tardogotici della tradizione locale. Si può tranquillamente immaginare un’opera pianificata in modo pragmatico, cresciuta attraverso discussioni collegiali e realizzata giorno per giorno affrontando i problemi che sorgevano volta per volta.

Tra l’altro, per motivi di contenimento di costi e di tempi, essere impreziosita da decorazioni marmoree né da lavori d’intaglio o a straforo: il problema era che la disposizione dei volumi all’interno dell’edificio, per quanto fosse funzionale, aveva come conseguenza una disposizione delle finestre sulla facciata, che, come risultato, visti anche gli altri palazzi su Canal Grande, appariva monotona e disadorna. Per cui, per risolvere questo problema e venire anche incontro ai gusti dei mercanti tedeschi, fu deciso di decorare la facciata con pitture. Il problema è che Venezia, a differenza di Roma, di Treviso e Verona, mancava una tradizione locale di, usando un termine moderno, “street art”.

Nel tredicesimo e quattordicesimo secolo i muri veneziani erano decorati perlopiù con affreschi decorativi a motivi geometrici o vegetali: qualcosina era stata realizzata nel Quattrocento, ma la gamma dei motivi iconografici era abbastanza ridotta. Ne abbiamo riprova nell’ edificio a lato del ponte di San Lorenzo rappresentato nel Miracolo delle reliquia della vera croce dipinto da Gentile Bellini per la Scuola di San Giovanni Evangelista nell’anno 1500 e ora all’Accademia, dove il piano nobile è decorato con figure monumentali di fauni e canefore, mentre quello superiore è affrescato con una serie di trofei militari all’antica che dovevano essere molto diffusi sulle facciate veneziane. Per i mercanti tedeschi, abituati in patria a cicli assai più complicati, ben poca cosa. D’altra parte, a Venezia, non avevano però intenzioni ad assegnare l’incarico ad artisti tedeschi, per evitare che l’opera si trasformasse in un’esaltazione dell’imperatore tedesco, con cui i rapporti erano abbastanza pessimi. Doveva essere per forza un pittore locale. I primi sondaggi nelle botteghe di Bellini e di Carpaccio, ebbero però esito negativo: sempre per risparmiare, fu offerta una cifra molto modesta, pare una settantina di ducati, a fronte dei disagi patiti su ponteggi eretti all’aperto. Per di più nessuno dei pittori più prestigiosi, aveva un’esperienza specifica nel campo.

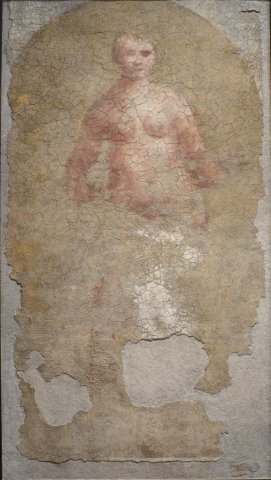

Per cui, alla fine il Senato si rivolse, per la facciata principale, al massimo esperto di street art dell’epoca, il nostro Giorgione e per le secondarie a un giovane pittore che si stava cominciando a fare un nome in questo campo, Tiziano. Scelti gli artisti, bisognava scegliere il tema, che tra l’altro fu particolarmente ostico a Vasari, che ammise tranquillamente di non averci capito nulla: non è che il pittore aretino fosse scemo, è che lui era abitato alla tradizione romana e fiorentino, in cui la decorazione delle facciate era incentrata su un solo tema unificante, a cui era subordinata la scelta delle figure e l’iconografia complessiva. Invece, sia nella tradizione veneta, sia in quella tedesca,la decorazione non era incentrata su un unico tema, ma si dispiegavano in un intreccio di motivi iconografici in relazione più o meno diretta con la funzione del palazzo decorato, fosse esso una casa privata, un’osteria oppure la sede amministrativa. Di conseguenza, l’ipotesi, molto affascinante, della Anderson, che tutto il Fondaco fosse incentrato sulla rappresentazione delle fatiche di Ercole e che la “Nuda”, uno dei pochi frammenti rimasti, fosse una delle Esperidi, con in mano il pomo d’oro, è probabilmente una forzatura, che perché nulla sappiamo della decorazione delle pareti esterne del Fondaco rivolte verso nord, sul rio, e verso est, sulla salizzada

Le perplessità di Vasari, poi, ci dicono che Giorgione non si attenne alle convenzioni centro italiane, nel dipingere gli spazi tra un’apertura e l’altra: a Firenze e a Roma quando la distribuzione di porte e finestre metteva a disposizione sette campi, questi venivano decorati con le virtù teologali e cardinali, con le arti del Trivio e del Quadrivio oppure con i sette pianeti. Quando i riquadri a disposizione erano nove vi si potevano dipingere le Muse, se dodici ci si sarebbe potuti rivolgere alle Fatiche d’Ercole. Dato che l’Aretino non riconobbe nessuno di questi temi, beh, Giorgione dovette dedicarsi a qualcosa d’altro.

Per comprendere cosa avesse in mente, dobbiamo rivolgersi ai potenziali fruitori: da una parte i mercanti tedeschi, dall’altra ai magistrati veneziani impiegati sulla sponda del canale opposta al Fondaco. Questo spazio è oggi occupato dal palazzo dei Camerlenghi: prima dell’incendio del 1514 vi lavoravano tuttavia altri burocrati della Serenissima.

Oltrepassando il ponte di legno in direzione dell’ isola di Rialto si ritrovavano i seguenti Uffici: sulla sinistra, nel luogo dove oggi sorge il Palazzo dei Dieci Savi ricostruito dallo Scarpagnino dopo l’incendio, operavano non solo i suddetti magistrati responsabili per la raccolta delle decime, ma anche i Provveditori sopra la revisione dei conti a cui era assegnato il compito di controllare le spese degli ambasciatori e delle alte cariche militari, i Provveditori sopra gli Uffici a cui era affidata la contabilità dei traffici con l’isola di Cipro, i Sindaci di Rialto e altre piccole magistrature oltre a una prigione al pian terreno. Proseguendo a sinistra sulla Riva del Vino ci s’imbatteva nella sede dei Provveditori al sale, vale a dire della magistratura cui spettava la ricostruzione del Fondaco e della sua decorazione. Tra l’altro sappiamo anche i nomi di quelli che oggi, chiameremmo Project Manager dell’attività di ricostruzione: nell’anno 1505- 06 il compito venne svolto da Piero Lando, in quello successivo da Marco Tiepolo e nel 1507-08 da Alvise Sanudo. Per cui Marco Tiepolo fu probabilmente colui che affidò la commissione a Giorgione, mentre Alvise Sanudo supervisionò la corretta esecuzione dei lavori.

Proprio davanti al Fondaco vi erano la sede dei cinque Savi alla Mercanzia, il cui compito era la ricomposizione delle controversie sorte nell’ambito del commercio internazionale, che svolgevano il proprio lavoro sotto una loggia aperta, frequentata da mercanti e da uomini d’affari. Il secondo edificio ospitava i magistrati delle Razon vecchie istituite per amministrare le spese degli ambasciatori stranieri. Di fianco agli ufficiali delle Razon vecchie operavano i Camerlenghi, i custodi dei forzieri dello Stato, mentre in una loggia posta dietro il loro edificio risiedevano gli impiegati alle Razon nuove che controllavano i conti degli ambasciatori veneziani inviati all’estero. Sia questa pletora di burocrati, sia i mercanti tedeschi dovevano quindi apprezzare temi inneggianti al commercio, al benessere e alla pace.

Grazie ai quadri e alle incisioni dei secoli passati, un’ idea di massima di come fosse complessivamente la facciata: al fianco del portico d’attracco per le gondole dovevano esistere delle fasce a spirali e fregio di putti danzanti in corrispondenza degli archi, Tra le finestre del piano superiore dovevano essere dipinte delle figure monumentali entro nicchie, come la Nuda dell’Accademia proviene da uno spazio immediatamente sotto il cornicione, posto fra la quinta e la sesta finestra da sinistra. Figure che a quanto pare, rappresentavano sia uomini, sia donne, ed erano sia nude, sia vestiti. Che questo fosse un tema affrontato più volte da Giorgione, ce lo dice anche Vasari che ricorda, come in precedenza

Lavorò in questo tempo la facciata di Casa Grimana alli Servi; e vi si conservano tuttavia alcune donne ignude di bella forma

Sopra, nel cornicione, una decorazione a grottesche incorniciava, alternate trofei e busti classici, ricordando così il fregio di Castel Franco. Nel piano inferiori ai lati, erano rappresentati Geografi e Geometri, forse Tolomeo ed Euclide, mentre al centro vi erano cavalieri che dovevano domare cavalli selvaggi. A tal proposito Ridolfi scrive:

[Giorgione] divise trofei, corpi ignudi, teste à chiaro scuro; e ne’ cantoni fece Geometri, che misurano la palla del Mondo, prospettive di colonne e trà quelle huomini à cavallo et altre fantasie.

Per cui possiamo affermare come che Giorgione utilizzò elementi standard sia nel suo repertorio. Se il piano terra, con la danza dei putti, doveva esaltare l’armonia e la collaborazione, il cornicione evidenziando le virtù belliche della Repubblica, era un monito ai tedeschi, sul non prendere strane iniziative politiche e militari. La stessa contrapposizione si aveva nei piani intermedi: nel primo c’era una contrapposizione tra Ragione e Passione, tra l’Ordine figlio della Pace, che aumenta la Conoscenza e il Caos distruttivo della Guerra. Nel secondo piano, invece, le figure doveva fungere da metafora del Commercio e della Prosperità che genera.

In ogni caso, gli affreschi del fondaco vennero compiuti nella buona stagione del 1508, e in novembre Giorgione richiese alla magistratura competente il saldo delle sue spettanze, visto che l’Amministrazione se la stava prendendo comoda. In data 8 nov. 1508 i provveditori al Sale sono sollecitati dalla Signoria a discutere la causa intentata da Giorgione per il pagamento degli affreschi eseguiti nei mesi precedenti sulla facciata d’acqua del fondaco dei Tedeschi. Il problema era quanto pagarlo, perchè oggettivamente, la cifra concordata all’inizio pareva inadeguata.

L’11 dicembre una commissione di pittori, nominata da Giovanni Bellini e composta da Vittore Carpaccio, Lazzaro Bastiani e Vittore di Matteo (più noto come Vittore Belliniano), stima il valore dell’opera in 150 ducati; ma i provveditori decidono d’autorità di ridurre il compenso a 130 che ricordiamolo era quasi il doppio della proposta iniziale, a riprova di quanto il lavoro di Giorgione fosse apprezzata

February 9, 2022

Salutando zio Marcello

E’ difficile scrivere qualche riga su zio Marcello. Ieri ci ho provato tante volte, ma non sono mai riuscito a concludere i pensieri. Perchè non sono ancora convinto che sia successo: dentro di me c’è ancora una vocina, che mi ripete, incessante, che è tutto uno scherzo: che mi basterà cliccare il suo nome sulla rubrica del cellulare, aspettare che squilli un poco, non rispondeva mia alla prima chiamata e cominciare quelle nostre telefonate che, viste dall’esterno, sembrano uscite da un film di Verdone

Pronto chi sei, è la prima cosa che diceva.

Alessio, rispondevo

Chi ? ribatteva lui

e ripetevo il mio nome. Dopo due o tre volte che si svolgeva questa scenetta, alla fine, se ne usciva con

Alesio, come stai, bello di zio

Oppure perchè travolto dai tanti ricordi, di tante piccole cose, banali, ma che sono un filo rosso che unisce i momenti della mia vita: le volte che salivo da lui dopo pranzo o scendeva dopo cena.O quando mi ha portato allo stadio, credo di aver trascorso più tempo fuori, a salutare persone, lo conoscevano tutti, che a vedere la partita. O quando si infervorava di politica o di calcio. Le serate in compagnia al bar a Poli o quando lo incrociavo al Trajone.

Collezionando tutti questi momenti, però, di una cosa mi sono reso conto: che non l’ho mai visto arrabbiato, ma sempre mite e sorridente. Sarò di parte, senza dubbio, però tante persone, a viale Manzoni, se lo ricordano in parecchi, me lo hanno ripetuto tante volte, in questi anni.

“Marcelletto è proprio un bravo cristo, ha sempre il cuore in mano”

che poi tanti aggiungessero un

“Però non gli devi mai parlà della Lazio”

è tutta un’altra storia. Lo so, la sua assenza è e sarà pesante. Come quelle dei nonni e di tutte le persone care, non la digerisci mai. E’ una brutta bestia: pensi di esserne sceso a patti, poi basta un gesto, un oggetto, una foto, che riemerge, schiacciando con un macigno il cuore e la ferita si riapre Forse ha ragione quella vecchia poesia

La morte non esiste figlia,

la gente muore solo quando viene dimenticata…

Se saprai ricordarmi, sarò sempre

con te

Ricordare, in fondo, è ringraziare per ciò che c’ha donato, perché ci aiutato a essere ciò che siamo oggi…

Porta Tiburtina

A differenza di altre porte, la storia di Porta Tiburtina comincia ben prima della costruzione delle Mura Aureliane. . Nel 5 a.C. Augusto costruì infatti un arco in questo punto, dove si incontravano tre acquedotti, l’Aqua Marcia, l’Aqua Iulia e l’Aqua Tepula, per consentire il passaggio degli stessi sopra la sede viaria e monumentalizzarlo. L’Acqua Marcia (in latino Aqua Marcia) che raccoglieva l’acqua dalle sorgenti dell’Aniene, è il terzo acquedotto di Roma antica, costruito nel 144 a.C. e lungo circa 91 km, dal pretore Quinto Marcio Re al quale, per la realizzazione dell’opera, fu anche prorogata la naturale scadenza della magistratura. In realtà la sua costruzione fu deliberata già nel 179 a.C., ma la realizzazione del progetto dovette essere rinviata a causa del veto di Marco Licinio Crasso, che si opponeva al passaggio delle condutture sul terreno di sua proprietà.

L’Acqua Iulia, che captava l’acqua da sorgenti nel territorio tuscolano, al XII miglio della via Latina, identificate presso l’attuale ponte degli “Squarciarelli”, nel comune di Grottaferrata, è stato il quinto acquedotto della città di Roma, costruito nel 33 a.C. dall’edile Marco Vipsanio Agrippa, amico, leale collaboratore e in seguito generale e genero di Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, alla cui famiglia, la gens Iulia, fu appunto dedicato. L’Acqua Tepula, che condivideva le sorgenti con l’Acqua Iulia, fu l’ultimo acquedotto costruito in età repubblicana, idai censori Gneo Servilio Cepione e Lucio Cassio Longino nel 125 a.C.

Se ci pensate Claudio, più in grande, replicherà al stessa idea di Augusto, realizzando Porta Maggiore. Dalla porta uscivano via Tiburtina (“via per Tivoli”), dalla quale si staccavano subito la via Collatina, diretta a Collatia, la nostra Lunghezza, e un diverticulum ad lapicidinas vineae Quirini. Via, la Tiburtina, che svolgeva un compito importante per la sussistenza dei romani, consentendo il traffico dei prodotti agricoli, nonchè quello importantissimo del travertino dalle cave. L’impero di Augusto fu molto legato all’abbellimento dell’Urbe, e resta celebre a tal proposito la frase di Augusto:

“Ho trovato una cttà di mattoni e lascio una città di marmo”

Com’è evidente, gli antichi tracciati suburbani di queste strade non corrispondono più alle omonime odierne: sappiamo che il primo tratto della l’antica Collatina oggi corrisponde al tragitto composto da via dei Falisci, largo degli Osci e via degli Apuli, lo stesso percorso che venne a coincidere, in epoca altomedievale, con il vicolo Malabarba (dal toponimo mola Barbara in riferimento al fondo situato fuori porta San Lorenzo). Più immediata risulta l’identificazione della tratta iniziale della via per Tibur al momento della costruzione delle mura aureliane: essa è concorde con l’attuale via Tiburtina Antica, sita pochi metri più a nord rispetto al piazzale dove ha origine la via Tiburtina moderna.

Porta Tiburtina fu poi restaurata da dagli imperatori Tito e Caracalla. Tra il 270 e il 275 l’arco venne inglobato nelle Mura Aureliane: l’imperatore Aureliano ebbe necessità di fornire rapidamente delle mura difensive alla città, e ordinò di inglobare il più possibile nelle mura strutture già esistenti (come ad esempio la casa privata, regolarmente espropriata, nei pressi della porta), anche per evitare di lasciarne fuori edifici che potessero essere usati da forze ostili. Un altro espediente per accelerare i tempi fu quello di aprire un’unica porta in corrispondenza o subito prima di un bivio; così la Porta Tiburtina si trova poco prima che l’omonima strada si divida dalla via Collatina, come la Porta Maggiore si trova in corrispondenza della biforcazione tra le vie Prenestina e Labicana, anche se in entrambi i casi la presenza degli archi degli acquedotti ha reso quasi obbligata la scelta

Quando poi l’imperatore Onorio, liberata la zona circostante dall’immensa mole di detriti accumulatasi in 130 anni (abbassando pertanto il livello stradale fin quasi alle fondamenta della cinta), restaurò e rinforzò le mura (401-402), costruì una seconda struttura, posta esternamente alla prima, sulla cui sommità furono aperte cinque piccole finestre, che illuminavano la camera da cui veniva manovrata la cancellata di chiusura della porta. In tal modo l’intera struttura si presenta con un doppio aspetto architettonico: quello romano repubblicano verso l’interno e quello tardoantico, con i merli e le torri, sul lato esterno. Inoltre, la base della porta esterna risulta essere circa un metro e mezzo sopraelevata rispetto alla base dell’arco augusteo e con un’apertura non simmetrica rispetto a quest’ultimo. Tutto ciò dimostra quanto lo scopo della viabilità fosse del tutto secondario rispetto a quello della difesa.

La datazione della porta esterna è comunque certificata da un’iscrizione quasi integra (visibile anche su un lato della vicina Porta Maggiore) che, oltre alle consuete lodi per gli imperatori Arcadio ed Onorio, riporta, come curatore dell’opera, il nome di Flavio Macrobio Longiniano, prefetto di Roma nel 402, personaggio che sintetizza tutte le contraddizioni di quel periodo. Sacerdote pagano e filosofo neoplatonico, nonostante le differenti opinioni religiose, ebbe numerosi dibattiti, tutti civili e costruttivi, con Agostino di Ippona, si convertì al cristianesimo per fare carriera in quel covo di intolleranti bigotti che era la corte teodosiana. Come praefectus urbi, oltre Porta Tiburtina, restaurò Porta Maggiore e Porta Portuense e fece anche costruire un battistero a Roma presso la basilica di Sant’Anastasia al Palatino.

Tra l’11 gennaio 406 e il 24 marzo di quello stesso anno è attestato in carica come Prefetto del pretorio (non è chiaro se delle Gallie o d’Italia); fu poi nuovamente Prefetto del pretorio (d’Italia) nel 408. Era un sostenitore di Stilicone; per questo, quando il magister officiorum Olimpio corruppe i soldati di stanza a Ticinum (Pavia), questi presero prigionieri tutti gli ufficiali leali a Stilicone e li misero a morte il 13 agosto. A seguito della caduta del generale, ucciso il 22 agosto, i nomi di Stilicone e Longiniano furono cancellati dalle iscrizioni.

L’iscrizione dice questo

S. P. Q. R. IMPP. CAESS. DD. NN. INVICTISSIMIS PRINCIPIBVS ARCADIO ET HONORIO VICTORIBVS AC TRIVMPHATORIBVS SEMPER AVGG. OB INSTAVRATOS VRBI AETERNAE MVROS PORTAS AC TVRRES EGESTIS IMMENSIS RVDERIBVS EX

SVGGESTIONE V[iri] C[larissimi] ET INLUSTRIS MILITIS ET MAGISTRI VTRIVSQ[ue] MILITIAE FL[avii] STILICONIS AD PERPETVITATEM NOMINIS EORVM SIMVLA CRA CONSTITVIT CVRANTE FL[avio] MACROBIO LONGINIANO V[iro] C[larissimo] PRAEF[ecto] VRBIS D[evoto] N[umini] M[aiestati]Q[ue] EORVM

ossia

Il Senato e il Popolo di Roma appose per gli Imperatori Cesari Nostri Signori e principi invittissimi Arcadio e Onorio, vittoriosi e trionfanti, sempre augusti, per celebrare la restaurazione delle mura, porte e torri della Città Eterna, dopo la rimozioni di grandi quantità di detriti. Dietro suggerimento del distinto e illustre soldato e comandante di entrambe le forze armate, Flavio Stilicone, le loro statue vennero erette a perpetuo ricordo del loro nome. Flavio Macrobio Longiniano, distinto prefetto dell’Urbe, devoto alle loro maestà e ai divini numi curò il lavoro

L’iscrizione risulta di un certo interesse storico anche perché contiene il nome di Stilicone, il generale romano giustiziato nel 408 perché accusato di tradimento e connivenza con il visigoto Alarico I. Il suo nome subì una damnatio memoriae e venne abraso da tutte le iscrizioni e cancellato da tutte le fonti ufficiali. Si trattò però di una damnatio parziale, perché, mentre sull’iscrizione della Porta Tiburtina il nome di Stilicone risulta essere stato eliminato, non altrettanto è accaduto su quella, identica, di Porta Maggiore. Probabilmente Onorio sostituì anche le torri semicircolari dell’epoca di Aureliano con quelle quadrate tuttora esistenti. Nel 410 qui si abbatterono inutilmente gli attacchi delle orde di Alarico I, che poi riuscì ad entrare più a nord, dalla Porta Salaria, dando inizio a quello che passò alla storia come il Sacco di Roma.

Durante il periodo medievale, la porta Tiburtina era riconosciuta prevalentemente con un altro appellativo, quello associato al diacono Lorenzo, martirizzato il 258 sotto l’imperatore Valeriano. Al di là della porta sorge, infatti, l’affascinante basilica patriarcale di San Lorenzo fuori le mura, edificata dalla fusione delle antiche chiese erette dai papi Pelagio II (VI secolo) e Onorio III (XIII secolo) nell’area dell’ager Veranus, dove furono deposte le reliquie del Santo.Importante meta di pellegrinaggio, i fedeli dovevano varcare la porta Tiburtina, quindi di San Lorenzo, per raggiungere l’omonima basilica: tra l’altro, secondo il Liber Pontificalis, dalla porta, seguendo il tracciato dell’attuale Tiburtina, si diramava un portico, che la congiungeva con l’edificio ecclesiastico.

È plausibile che parallelamente alla nascita del titolo di porta San Lorenzo, sia nato anche il più folcloristico nome di porta Taurina, che non è riconducibile a una qualche corruzione linguistica della parola Tiburtina, ma più semplicemente alla presenza dei due teste bovine, disposti a ornamento delle chiavi di volta dell’antico arco augusteo. A voler essere più precisi, l’altorilievo situato sulla porta esterna alla città rappresenta un bucranio (letteralmente “cranio di bue”), a differenza del lato opposto, dove la chiave di volta è decorata un bucefalo (alla lettera “testa di bue”).Su quest’ultima impressione popolare, la più efficace citazione è senza dubbio quella ereditata da Le Miracole de Roma (XIII secolo), la prima vera guida della Città Eterna redatta in volgare, ricca di itinerari e descrizioni delle cose notabili dell’urbe, non priva di fantasie e qualche errore d’interpretazione. Le Miracole è, di fatto, la volgarizzazione del più antico e celebre Mirabilia Urbis Romae (XII secolo), un trattato latino sulle “meraviglie” cristiane e pagane di Roma, arricchita dai racconti di episodi leggendari sorti sulle sue incantevoli vestigia.

“[…] porta Tarina, inperzò ke b’ ene scolpito uno capo de bove dopplo secco et verde; lo secco ene de fore et significa quelle ke macri intravano in Roma; lo verde oi lo grasso de dentro significa quelli ke gessiano grassi de Roma; et questa porta Tarina se dice porta Santo Laurentio uoi Tiburtina […]”.

La porta fece anche da palcoscenico alla Battaglia di Porta San Lorenzo (20 novembre 1347), in cui Cola di Rienzo ottenne una schiacciante vittoria contro i baroni. Secondo le fonti dell’epoca, l’esercito dei baroni si era disposto in tre schiere, le quali marciavano l’una dietro l’altra.Per ordine di Stefano Colonna il Giovane, l’esercito avanzò all’alba fino alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Lì i nobili tennero un consiglio di guerra. Stefano Colonna informò gli altri nobili che Giovanni di Vico, prefetto di Roma, aveva tradito Cola e si era accordato con le guardie affinché Porta San Lorenzo fosse aperta al passaggio delle truppe dei baroni.Quando però l’esercito arrivò in prossimità della porta e Stefano Colonna chiamò le guardie affinché l’aprissero, videro che Cola aveva scoperto il loro inganno ed il tradimento di Giovanni di Vico, ed aveva pertanto cambiato le guardie. Vistisi scoperti ed essendo venuto meno il fattore sorpresa i nobili, non riuscendo a convincere le nuove guardie a tradire Cola, decisero quindi di ritirarsi, ritenendo l’insurrezione fallita.

Le prime due schiere dell’esercito, guidate da Petruccio Frangipane, riuscirono ad allontanarsi senza problemi. Ma quando la terza schiera, dove si trovavano i nobili più illustri, tra cui Giovanni Colonna, passò dinanzi alla porta, questa improvvisamente si aprì. Giovanni Colonna credette erroneamente che la porta fosse stata sfondata dalle prime due schiere, e pertanto partì alla carica senza esitazioni. Tuttavia, nessuno dei suoi lo seguì, e quindi Giovanni Colonna si ritrovò da solo. Il popolo, inizialmente datosi alla fuga alla vista del nobile, vedendo che era solo partì invece all’attacco. Giovanni Colonna venne disarcionato da cavallo, spogliato della sua armatura e, nonostante le sue invocazioni, ucciso.

Stefano Colonna il Giovane, non vedendo il figlio, si mise a cercarlo: dal momento che nessuno sapeva dove fosse, capì che il figlio doveva essere entrato in città e quindi entrò anch’egli nella speranza di trovarlo Quando vide che il figlio era stato colpito, decise di fuggire, ma poi, mosso a compassione e sperando che Giovanni fosse ancora vivo, rientrò in città. Constatato che era effettivamente morto, tentò nuovamente la fuga, ma venne colpito da un masso e perì a sua volta. A quel punto, il popolo uscì dalle mura per assaltare l’esercito dei baroni. Presi alla sprovvista dall’improvviso attacco, questi si dispersero e non seppero organizzare una reazione, dandosi alla fuga. Molti tra di essi però furono catturati ed uccisi dal popolo: tra di loro, Pietro Colonna di Genazzano, il quale aveva tentato di nascondersi in una vigna, venne scoperto, spogliato anch’egli dei suoi beni ed ucciso insieme a molti altri nobili.

Dopo un breve inseguimento, Cola ritenne la battaglia vinta, ed ordinò al suo esercito di ritirarsi. A Palestrina, dove era rimasto in attesa di notizie, Stefano Colonna il Vecchio commentò la notizia della morte del figlio e del nipote dicendo:

“Sia fatta la volontà di Dio: però è certo miglior cosa morire, che sopportare il giogo di un villano”.

Per questa sua reazione, si meritò le lodi di Petrarca. Pare strano, ma la vittoria affrettò la caduta di Cola di Rienzo.Dopo la battaglia infatti, Cola perse tempo in festeggiamenti e non assaltò i baroni romani sopravvissuti, perdendo l’occasione di eliminarli definitivamente.In particolare a Marino Giordano Orsini, che era a malapena sopravvissuto alla battaglia, cominciò a fare scorrerie nei dintorni di Roma.In città la situazione economica e sociale si aggravò. Non solo la vittoria non aveva portato all’eliminazione definitiva del problema dei baroni, ma aveva accentuato la crisi economica, dal momento che i soldati volevano essere pagati, ma Cola non aveva più soldi. Inoltre, papa Clemente VI finanziò gruppi di mercenari e gli stessi baroni romani per rovesciare il regime di Cola, che ormai gli era invisoNel tentativo di trovare le risorse necessarie a mantenere un esercito, Cola aumentò il prezzo del grano, impose nuove tasse ed eseguì anche confische di terre e denaro. Tutto ciò gli rese ostile il popolo, che pativa la fame e poco tollerava i lussi a cui Cola non rinunciava. Ridotto allo stremo, il popolo si ribellò il 15 dicembre 1347, cacciandolo a pedate.

Nel 1407, i Colonna sono protagonisti di un altro episodio bellico che riguarda la Porta: tentando un colpo di stato contro Gregorio XII, inviso per la sua politica fiscale, entrano a Roma da Porta Tiburtine e da Porta Maggiore. Mntre il Papa è costretto a rifuggiarsi a Casterl Sant’Angelo, Paolo Orsini difende il Vaticano e riesce a sconfiggere i rivoltosi

Nel 1451, papa Niccolò V ordina un primo restauro della porta e delle sue torri, che la funzione amministrativa della porta come punto di esazione di dazi e pedaggi, che verrà definitivamente confermato nel 1532, quando il cardinale Camerlengo dispone che tutte le porte e i ponti della città siano riuniti sotto il controllo della Dogana di Roma. Ulteriori restauri furono eseguiti, sempre in questi anni, dai cardinali Carafa e Farnese e nel 1585 l’acquedotto Felice riutilizzò il canale dell’Acqua Julia contenuto nell’arco.

Nel 1869, la controporta onoriana di Porta San Lorenzo viene demolita assieme agli edifici che con il tempo le si erano addossati per fare spazio alla nuova viabilità e fornire all’architetto papale Vespignani i travertini per erigere la colonna, tra l’altro mai realizzata in onore del Concilio Vaticano I; l’anno successivo, la Porta è bersaglio dei cannoneggiamenti piemontesi che porteranno alla Breccia di Porta Pia.

Nel 1879, durante le demolizioni delle Mura accanto alla Porta, per aprire il varco per il prolungamento alla tramvia Roma Tivoli, si scopre un muro di fondo di un giorndino della prima età imperiale. Articolato in nicchie tappezzate con pomici, conchiglie e un rozzo mosaico, che conservano parte dell’originale decorazione scultorea, la quale rappresentava un Satiro in lotta contro i giganti, una pantera che cacciava un cinghiale, una musa, che ore è esposta alla Centrale Montemartini. Nella stessa occasione, l’Impresa Tramways inaugura un tram a cavalli che funge da servizio urbano tra la Stazione Termini e il Verano. Dalla Dogana, posta nella nostra via Marsala, all’epoca via di Porta Tiburtina, il tram attraversava le Mura proprio sotto la nostra porta, seguendo poi il percorso della Tiburtina. Nel 1881, sempre per facilitare la viabilità, viene aperto il varco all’altezza del nostro Piazzale Tiburtino, all’epoca Piazzale di Porta San Lorenzo. Nel 1917 la porta fu chiusa al normale transito e trasformata nell’area archeologica che vediamo oggi; la base dell’arco di Augusto fu scoperta dopo 17 secoli.

L’arco eretto da Augusto, che ora forma il lato interno della porta e si trova ad un livello alquanto più basso dell’odierno livello stradale, è interamente in travertino, in ottimo stato di conservazione. L’attico è attraversato dai tre acquedotti e reca tre iscrizioni [6]. Quella superiore, in corrispondenza del canale della Aqua Iulia, risale all’anno di costruzione dell’arco e riporta

«IMP(erator) CAESAR DIVI IVLI F(ilius) AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS CO(n)S(ul) XII TRIBVNIC(ia) POTESTAT(e) XIX IMP(erator) XIIII RIVOS AQVARVM OMNIVM REFECIT»

ossia

Imperatore Cesare Augusto, figlio del divino Giulio, pontefice massimo, console per la dodicesima volta, tribuno della plebe per la diciannovesima volta, imperator per la quattordicesima volta, restaurò le condutture di tutti gli acquedotti

Al centro, sulla conduttura dell’Aqua Tepula, si trova l’iscrizione risalente al restauro di Caracalla nel 212

IMP(erator) CAES(ar) M(arcus) AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG(ustus) PARTH(icus) MAXIM(us) BRIT(annicus) MAXIMVS PONTIFEX MAXIMVS AQVAM MARCIAM VARIIS KASIBVS IMPEDITAM PVRGATO FONTE EXCISIS ET PERFORATIS MONTIBVS RESTITVTA FORMA ADQVISITO ETIAM FONTE NOVO ANTONINIANO IN SACRAM VRBEM SVAM PERDVCENDAM CVRAVIT

tradotto in italiano come

Imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Pio Felice Augusto, Parthicus Maximus, Britannicus Maximus, portò nella sua sacra città l’Aqua Marcia ostacolato da molti impedimenti, dopo aver ripulito la sorgente, tagliato e perforato montagne, restaurando il percorso e fornendo la nuova fonte Antoniniana

Sul canale inferiore, quello dell’Aqua Marcia, c’è infine l’iscrizione celebrante il restauro voluto da Tito nel 79:

IMP(erator) TITVS CAESAR DIVI F(ilius) VESPASIANVS AVG(ustus) PONTIF(ex) MAX(imus) TRIBVNICIAE POTESTAT(is) IX IMP(erator) XV CENS(or) CO(n)S(ul) VII DESIG(natus) IIX P(ater) P(atriae) RIVOM AQVAE MARCIAE VETVSTATE DILAPSVM REFECIT ET AQVAM QVAE IN VSV ESSE DESIERAT REDVXIT

ossia

Imperatore Tito Cesare Vespasiano Augusto, figlio del divino, pontefice massimo, tribuno della plebe per la nona volta, imperatore, per la quindicesima volta, censore, console per la settima volta e designato per l’ottava, padre della patria, riparò le condutture dell’Aqua Marcia distrutte dal tempo, ripristinando l’acquedotto non più in uso

February 8, 2022

Nuraghe Tanca Manna

Per chi conosce Nuoro, la città si è sviluppata su i sette colli (Sant’Onofrio, Tanca Manna, Ugolio, Biscollai, Cuccullio, Tigoloboe, Monte Gurtei), che all’inizio del 1900 conservavano ancora i resti dei nuraghi che ne dominavano le vallate sottostanti, a una quota compresa tra i 500 e i 700 m s.l.m. Questi insediamenti avevano un’importanza strategica per il controllo delle diverse attività produttive, ma soprattutto per il passaggio di numerose popolazioni transumanti che si spostavano con il bestiame nei territori ricchi di acqua e con un clima più mite.

Purtroppo, di tale patrimonio archeologico, rimane ben poco: questi resti archeologici sono stati distrutti consapevolmente durante la piena espansione edilizia degli anni ’70 della città, con la giustificazioni, che tanto, di Nuraghi, in Sardegna, non mancavano. L’unica, fortunata, eccezione è stato Tanca Manna, un nuraghe di tipo monotorre con cupola a thòlos, realizzato con l’ausilio di rocce granitiche affioranti dal terreno che ne costituiscono il basamento e parte delle pareti; la muratura è realizzata con blocchi di granito rozzamente lavorati. Nella camera sono presenti due nicchie contrapposte, una delle quali ricavata nel banco di roccia ma danneggiata dai vandali. Il merito è stato di Ercole Contu, allora Soprintendente ai Beni Archeologici di Nuoro, che oltre a far restaurare il nuraghe, si battè affinché fosse tutelato, creandovi attorno un parco cittadini.

Proposito che si è realizzato di recente, dato che l’espansione urbana non ha purtroppo preservato l’area monumentale e la zona verde circostante da un processo di profondo degrado, che negli ultimi decenni ha stravolto la naturale vocazione del luogo a parco cittadino fino a conferirgli l’incredibile destinazione d’uso di discarica abusiva a cielo aperto e la parte rimanente a pascolo brado. Pensate che buona parte degli scavi del 2005, che misero in luce i resti di quattro case a pianta rettangolare o con parete di fondo absidata, di forma ellittica e circolare irregolare, il che fece esultare gli archeologi, per la possibilità di identificare un villaggio dell’età nuraghica, furono dedicati alla rimozione degli enormi cumuli di materiali inerti e di rifiuti di ogni tipo ammassati fino ai piedi del monumento e alla costruzione di una recinzione, per proteggerlo.

Solo dall 2012 l’Università di Bologna e il Comune di Nuoro hanno intrapreso un progetto di ricerca, che ha permesso l’indagine del Sito e l’organizzazione di varie attività che permettono di avvicinare il pubblico, tutelando e valorizzando il nuraghe. In parallelo, sono partiti gli scavi di approfondimento dell’antico villaggio. Per chi non conosce la preistoria sarda, le origini dell’età nuragica coincide con il Bronzo Medio (BM I e BM II) e la presenza dell’edificio nuragico appare come un indicatore dell’occupazione del territorio, anche se non sempre la struttura è legata alle unità residenziali. In questa fase tra le strutture non si notano differenze da far supporre un’organizzazione di tipo gerarchico della società.

Sulla base di quanto è stato riportato alla luce nelle campagne di scavo che si sono susseguite fino ad oggi, il villaggio pare essere stato costruito in concomitanza con il Nuraghe, durante la prima fase del Bronzo Medio, proprio agli albori di questa civiltà. Le strutture messe in luce presentano la particolarità di avere per la maggior parte una pianta rettangolare, a volte absidata, benché non manchino casi di capanne circolari, che tuttavia presentano materiali dello stesso periodo. La forma che caratterizza queste capanne sembrerebbe potersi ricollegare direttamente alle strutture delle culture nomadi o seminomadi che precedettero l’Età nuragica. Erano strutture realizzate in materiale deperibile, e quello che ci resta sono gli insediamenti eneolitici di Biriai e di Monte D’Accoddi. Dette strutture non avevano la necessità di essere permanenti e avevano forma, appunto, rettangolare. È da notare che, oltre ai due insediamenti citati, in tutta la Sardegna, le tracce che si riferiscono all’Eneolitico constano per lo più di monumenti sepolcrali e non si ha praticamente traccia di presenze insediative.