Alessio Brugnoli's Blog, page 6

February 23, 2022

Gadda e l’Esquilino

Ereno passati li tempi belli … che pe un pizzico ar mandolino d’una serva a piazza Vittorio, c’era un brodo longo de mezza paggina. La moralizzazione dell’Urbe, e de tutt’Italia insieme, er concetto d’una maggiore austerità civile, si apriva allora la strada. Se po di, anzi, che procedeva a gran passi. Delitti e storie sporche ereno scappati via pe sempre da la terra d’Ausonia, come un brutto insogno che se la squaja. Furti, cortellate, puttanate, ruffianate, rapina, cocaina, vetriolo, veleno de tossico d’arsenico per acchiappa li sorci, aborti manu armata, glorie de lenoni e de bari, giovenotti che se fanno paga er vermutte da una donna, che ve pare? La divina terra d’Ausonia manco s’aricordava più che robba fusse

Come sapete, l’ho ripetuto in parecchie salse, il mio nuovo libro, Tuono d’Estate, è un omaggio al Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, di cui cerca di riprendere, oltre alla sperimentazione, sia la dimensione politica, sia quella urbanistica, tra loro molto correlate. Gadda ha avuto un’esperienza politica assai complicata: inizialmente era un convinto nazionalista e interventista, tanto che nel maggio 1915 scese in piazza inneggiando all’entrata dell’Italia nel conflitto contro l’Austria-Ungheria nella prima guerra mondiale. Ardente patriota, partì volontario nei reparti territoriali delle truppe alpine, venendo dislocato nelle zone arretrate del fronte sull’Adamello e sulle alture vicentine. L’ufficiale Gadda venne fatto prigioniero nell’autunno 1917 dopo la sconfitta di Caporetto: deportato a Celle (Hannover, Germania) nella baracca 15c (soprannominata la “baracca dei poeti”), strinse amicizia con Bonaventura Tecchi, Camillo Corsanego e Ugo Betti

Tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919 Gadda tenne un minuzioso diario, in parte (quella del 1917) andato perduto. Col titolo Giornale di guerra e di prigionia, fu parzialmente pubblicato solamente nel 1955, e, con alcune aggiunte, nel 1965. Solo dopo la sua morte, sarà pubblicata anche la parte relativa a Caporetto e alla prigionia. È una denuncia forte e amara dell’incompetenza con cui era stata condotta la guerra e del degrado fisico e morale della vita dei prigionieri di guerra. L’opera gaddiana riporta in differenti occasioni alcuni dei temi che diventeranno il fondamento delle maggiori: il disordine oggettivo del reale, l’affetto dell’autore nei confronti del fratello, l’orrore della guerra, il disprezzo delle gerarchie.. Per cui, dopo un’esperienza del genere, Gadda si schierò a Sinistra ?

No, divenne un convinto fascista… Gadda, reduce di guerra, nei primi anni venti, vide in Mussolini e l’unica alternativa al caos, all’anarchica, alla dissoluzione definitiva del paese come entità etica e nazionale, oltre che al suo sfacelo economico. Ora, non sappiamo cosa pensasse sul Regime durante il Ventennio, perché in quel periodo si dedicò alla professione di ingegnere: solo nel 1940, quando si trasferì a Firenze, decise di scoprirsi scrittore. E in quell’occasione diede fondo tutto al suo rancore di innamorato deluso

Giornalisti lo hanno parlato a palazzo Chigi, le sue rare opinioni, ghiotti ghiotti, le annotavano in un’agendina presto, presto, da non lasciarne addietro un sol micolo. Le opinioni del mascelluto valicavano l’oceano, la mattina a le otto ereno gia un cable, desde Italia, sulla prensa dei pionieri, dei venditori di vermut. ‘La flotta ha occupato Corfù! Quell’uomo e la provvidenza d’Italia.’ La mattina dopo er controcazzo: desde la

misma Italia

Mussolini da rivoluzionario che avrebbe dovuto cambiare l’Italia, renderla una potenza nel Mondo, si era trasformato in un trombone demagogo, principale responsabile della corruzione e degenerazione del Paese nella migliore tradizione liberale-borghese, incarnata da Giolitti, e al tempo stesso la suprema incarnazione di tutti i vizi di narcisismo retorico, profetismo istrionico, criminosa insipienza, brutale opportunismo, greve supponenza, che incrociamo spesso sui social media e che Gadda aveva identificato come i principali vizi dei suoi connazionali. Piccolo uomo, Mussolini, che, con con una paradossale inversione di ruoli, ho cercato di riprodurre a Milano.

Questa dimensione politica si sposa diceva con l’Urbanistica: pochi lo sanno, ma il Mussolini delle origini, insomma, aveva posizioni molto simile alla prima Lega, quella di Bossi, tanto da scrivere

Roma, città parassitarla di affittacamere, di lustrascarpe, di prostitute, di preti e burocrati, Roma … non e il centro della vita politica nazionale, ma sebbene il centro e il focolare d’infezione della vita politica nazionale … Basta, dunque, con lo stupido pregiudizio unitario per cui tutto, tutto, dev’essere concentrato a Roma–in questa enorme citta vampiro che succhia il miglior sangue della nazione

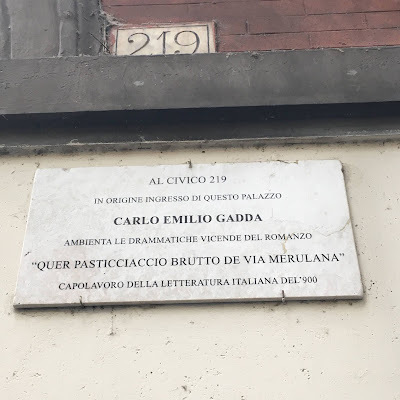

Poi, preso il potere, decise di monumentalizzarla, a volte con efficacia, a volta con retorica, trasformando l’Urbe uno spazio contraddittorio, sia un centro metropolitano emergente e modernizzato che una città quasi primitiva retrograda, come dimostrato dalle abitazioni inadeguate del sottoproletariato, una sorta di labirinto senza centro e di mostro di Frankenstein, costruito da pezzi di incongrui cadaveri, grottesca e anarchica, che Gadda racconta nelle sue pagine. Il fulcro di questa Roma, il cuore e lo stomaco è proprio l’Esquilino, a cominciare da via Merulana cui viene ambientato er Pasticciaccio, ossia i due crimini, un furto e un omicidio, commessi nel palazzo di via Merulana 219 noto come il Palazzo degli ori. Nella prima edizione del romanzo il civico del mitico palazzo era il 119. Recandosi a via Merulana è possibile vedere la targa apposta nel 1997 ma non all’altezza dei civici in cui ci si aspetterebbe bensì al 268.

Oppure a Piazza Vittorio: a lungo la critica ha identificato il delitto Stern, avvenuto il 24 febbraio 1946 in via Gioberti, come il fatto di cronaca nera da cui trasse spunto Gadda per creare il Pasticciaccio. Le date però non coincidevano poiché la stesura del giallo era già avviata. Più probabilmente l’omicidio romano che ispirò Gadda fu invece quello di Angela Barruca in Belli e del figlioletto di due anni, sgozzati in Piazza Vittorio 70 il 19 ottobre 1945 dalle sorelle Lidia e Franca Cataldi. In quell’occassione, Bonsanti, direttore del giornale Il Mondo, chiese a Gadda di redigere un commento sul tragico evento. Lo scrittore, inizialmente restio si appassionò talmente all’accaduto da raccogliere 50 cartelle di documentazione. Oppure la chiesa dei Quattro Coronati, dove opera Don Corpi, padre spirituale di Liliana Balducci, vittima dell’omicidio, che per omaggiarlo, ho sostituito con don Umberto Terenzi, figura storia di Sant’Eusebio e del Rione. O via Panisperna, dove si trova il salumaro da cui si rifornisce il commendatore Angeloni, prosciuttofilo, inquieto, timido, insicuro e soggetto ai peccati di gola

February 22, 2022

I cubicularii imperiali

Il personale impiegato all’interno dello domus Augusta, il palazzo imperiale del Palatino, era ovviamente assai numerosi e comprendeva un certo numero di camerieri di condizione servile e/o liberta che, mantenendo la tradizione delle domus patrizie dell’età repubblicana prestavano servizio nel le stanze da letto, ovvero i cubicula, termine da cui deriva il nome con cui sono conosciuti i cubicularii. Le loro principali mansioni consistevano nel fornire assistenza all’imperatore e ai membri dello suo famiglia nelle varie azioni quotidiane e nel sorvegliarne il sonno durante lo notte. Grazie alla stretta vicinanza al princeps, essi costituivano un’élite nell’ambito della numerosa e variegata familia Caesaris, oltre che nel gruppo sociale di appartenenza, godendo di una condizione privilegiata rispetto alla stragrande maggioranza degli schiavi e dei liberti . Al di là delle citazioni degli storici latini, che parlano dei cubicularii che fecero carriera, la principale fonte sulla loro condizione socio economica sono le tante iscrizioni sepolcrali che sono state trovate a Roma, che ci permettono sia di evidenziarne la relativa agiatezza, sia l’organizzazione burocratica.

Sappiamo infatti, come fossero così organizzati: al gradino più basso vi ero lo schiera dei semplici cubicularii, a una posizione intermedio il decuria cubiculariorum, al vertice l’a cubiculo, titolo che, almeno a livello epigrafico, sembro affermarsi o partire dallo metà del I secolo d.C. in sostituzione di quello di supra cubicularios. Tra i vari livelli si impose ben presto una differenziazione anche sul piano giuridico: dal periodo immediatamente successivo all’ età neroniana i cubicularii veri e propri erano schiavi, mentre gli altri, cioè quelli di grado superiore, prevalentemente liberti. Se ci fate caso, questa organizzazione ricalca quella militare dell’epoca, con il cubicularius equivalente del legionario, il decuria del principales, a cubiculo del centurione.

Tra i cubicularii vi erano anche gli equivalenti degli immunes, i soldati con compiti amministrativi: in questo caso vi erano impiegati preposti al vettovagliamento, ali’ assistenza medica e al disbrigo delle pratiche burocratiche: tra questi spiccavano l’a frumento cubiculariorum, che si occupava del l’approvvigionamento di grano, l’ab aegris cubiculariorum, ovvero il medico o l’infermiere a loro disposizione, l’a veste cubiculariorum, cioè il guardarobiere addetto alla fornitura delle divise, lo scriba cubiculariorum, ossia il segretario incaricato principalmente di registrare le nuove reclute. La cronologia restituita dalle epigrafi che li annoverano suggerisce che l’ introduzione di queste figure di supporto, sollecitata forse dall’incremento del numero dei camerieri impiegati o corte, dovette avvenire in un momento successivo alla prima età imperiale in connessione con una maggiore specializzazione del servizio. L’organizzazione del personale prevedeva inoltre la ripartizione in due stationes, i luoghi dove erano alloggiati, che però non sono mai stati identificate archeologicamente, ipotesi confermata dalla presenza di un impiegato definito a locis cubicularium stationis, che doveva fungere da usciere: sempre in analogia con l’organizzazione militare, i cubicularii erano articolati in decurie, il cui capo era definito decurio cubicularium. Insomma, quando ci si mettevano gli antichi romani, come fantasia nei nomi facevano concorrenza ai nostri giapponesi!

Non sappiamo se i cubiculari imperiali fossero riuniti in un collegia: la duplice menzione dello carica di decuria, senza alcuna specificazione, in riferimento rispettivamente a un cubicularius e a un numero indefinito di scribae cubiculariorum genera il sospetto che essa fosse esercitata nell’ambito di uno qualche associazione professionale, sorto forse a scopo funerario, secondo una prassi molto comune tra i membri della familia imperiale. Per cui è probabile che alcuni dei colombari associati alla familia imperiale, potessero essere proprio destinati ai cubicularii, che come accennato, erano assai numerosi.

Sebbene tutti i componenti dello servitù del cubiculum fossero legati al principe da un rapporto di fiducia, peraltro tradito non di rado, ero il loro capo, l’a cubiculo, a trarre maggior beneficio e prestigio dallo svolgimento del suo ruolo, che associava mansioni prettamente domestiche, assimilabili o quelle di un moderno maggiordomo o di un gran ciambellano di corte, alle funzioni di rappresentanza per conto del suo padrone. Ne troviamo uno rara conferma letteraria nello Legatio ad Gaium, in cui Filone d’Alessandra, che racconta l’ambasciata degli ebrei egiziani a Caligola, parla di Helicon, il suo a cubicola di origine egiziane, evidenziando come fosse sempre al fianco dell’imperatore, anche in occasioni pubbliche, in cui fungeva da guardia del corpo.

La carica di a cubiculo permetteva a chi lo rivestiva di acquisire facilmente influenza e potere e costituiva spesso un eccellente trampolino di lancio per l’assunzione di più alti incarichi nell’ambito dello burocrazia statale. La frequenza con cui quest’ultima circostanza si verificava ha indotto alcuni studiosi, fra gli ultimi S. Demougin, a postulare l’esistenza di un vero e proprio cursus honorum riservato ai liberti imperiali, che, attivato verso la fine del I secolo d.C., avrebbe contemplato fra i vari gradi l’incarico di a cubiculo e previsto come coronamento la dirigenza degli uffici dello ratio, ossia del patrimonio privato dell’imperatore. Più cauto è G. Boulvert, il quale respinge l’ipotesi di una reale carriera “amministrativa” per gli ex-schiavi imperiali, ritenendo preferibile parlare di uno gerarchia di posti. I dati ricavabili dalle epigrafi relative ad alcuni dei più illustri o cubiculo imperiali che trovarono successivamente impiego nel settore dell’amministrazione sembrano avvalorare quest’ultimo tesi; l’analisi delle carriere descritte rivela l’assenza di uno sviluppo lineare, scandito da tappe fisse e ordinate, mostrando che i singoli percorsi professionali potevano essere molto diversi fra loro, pur muovendo da un comune punto di partenza. Altro interessante aspetto che emerge dallo studio della documentazione epigrafica è l’estensione delle competenze del vertice dei cubicularii nel corso del Il secolo d.C., testimoniato dall’ accorpamento del cubiculum e della memoria, cioè della segreteria personale del princeps, ad opera di Adriano Questo provvedimento, revocato già da Settimio Severo nell’ambito del processo di sostituzione dei liberti responsabili degli officia palatina con procuratori di rango equestre, prelude all’ulteriore allargamento della sfera di controllo dell’a cubicala o meglio del suo erede, il praepositus sacri cubiculi, che si verificò nello torda età imperiale, quando questi assunse lo direzione di tutto il personale operante aa corte. In virtù della ridefinizione del suo ruolo egli ottenne pure un innalzamento di rango, divenendo clarissimus entro lo metà del IV secolo, successivamente spectabilis, poi illustris, per essere infine equiparato ai prefetti e ai magistri militum.

Per finire, forniamo un paio di esempio di queste carriere: Nicomedes, schiavo di origine greca, fu affrancato e scelto come a cubiculo da L. Aelius Caesar, successore designato di Adriano, morto prematuramente nel 138 d.C. In seguito a questo lutto che colpì la famiglia imperiale, egli assistette nella crescita il figlio del suo patrono, il futuro Lucio Vero, in qualità di nutritor, cioè di genitore adottivo, di fatto ma non di diritto. Sotto il regno di Antonino Pio, per intercessione di Lucio Vero, divenutone il figlio adottivo Nicomedes venne insignito dell’onore dell’ equus publicus, che sancì il suo ingresso nell’orda equestris, formalizzato tramite l’assegnazione di un pontificato minore accessibile ai soli cavalieri, ovvero il sacerdozio di Caenino, un’antica città del Latium vetus. I successivi incarichi di rango equestre da lui assunti furono quelli di procurator ad silices, funzionario sexogenorius che sovrintendevo ai lavori di costruzione e manutenzione delle strade dello città, e di praefectus vehiculorum, il responsabile della gestione del traffico cittadino. Dopo lo morte di Antonino Pio nel 161 e l’ascesa al trono di Lucio Vero, in qualità di correggente di Marco Aurelio, gli fu affidata la cura copiarum exercitus, ossia il compito di provvedere all’approvvigionamento

delle truppe impegnate nella guerra contro i Parti . I meriti raggiunti nell’esercizio di tale funzione furono all’origine del conferimento di uno serie di onorificenze militari, quali l’hasta pura, il vexillum e la corona muralis, che ne fanno uno dei soli tre liberti decorati finora noti. A conclusione della sua intenso attività ricoprì il ruolo di procurator summarum rationum, che fu forse il primo a rivestire dal momento che la sua istituzione è posteriore al trionfo di Marco Aurelio e Lucio Vero sui Parti, celebrato nel 166 d.C.

Altrettanto degna di nota è la rapidissima escalation sociale di M. Aurelius Cleander, il cameriere personale di Commodo, che divenne prefetto del pretorio, uno delle cariche che costituivano l’apice del cursus honorum equestre. A causa delle enormi ricchezze accumulate, durante un tumulto sorto in occasione di una carestia fu linciato dalla plebe.

February 20, 2022

La battaglia navale di Catania

Mentre Imilcone stava catturando Messina e costruendo Tauromenio, Dionisio era molto impegnato a potenziare il suo esercito. Liberò tutti gli schiavi presenti a Siracusa per equipaggiare 60 navi addizionali, dispose fortezze a Siracusa e Leontini con soldati e vettovaglie e assunse 1000 mercenari dalla Grecia. La sua mossa successiva fu quella di persuadere i mercenari campani a Catania di dirigersi ad Aitna. Quando ricevette la notizia che Imilcone era stato costretto a marciare nell’entroterra a causa dell’eruzione dell’Etna, e la flotta punica stava salpando per Catania, portò il suo esercito e la flotta a Catania per sconfiggere in particolare i cartaginesi. L’esercito greco era composto da 30000 uomini e 3000 cavalli, mentre la flotta da 180 navi per la maggior parte quinqueremi. La flotta cartaginese stava salpando a ritmo lento per dare a Imilcone più tempo per raggiungerla. La flotta cartaginese a questo punto contava 300 triremi e 200 navi da trasporto. Per massimizzare il rendimento della flotta, i cartaginesi armarono con arieti le navi da trasporto, che erano più lente rispetto alle navi da guerra. La flotta punica arrivò a Catania consapevole che senza l’esercito presente, sarebbe stata vulnerabile ai greci quando sarebbero sbarcati di notte. Se la flotta si fosse semplicemente ancorata, sarebbe stata vulnerabile al clima.

Quando anche i greci arrivarono a Catania, Leptine, l’ammiraglio, schierò le sue navi e avanzò verso i cartaginesi. Sebbene la flotta greca fosse in inferiorità numerica, le sue navi erano più larghe e pesanti, e trasportavano più soldati e proiettili. Dionisio, pianificando di utilizzare a pieno regime le navi pesanti, aveva ordinato a Leptine di mettere le sue navi in ordine chiuso quando avrebbe ingaggiato battaglia coi cartaginesi. Vedendo i greci distribuirsi in azione, Magone comandò alla sua flotta di formare una linea di battaglia.Leptine selezionò 30 tra le sue migliori e caricò, con queste in testa, la linea cartaginese, mentre il resto della flotta avrebbe cercato di opporre resistenza e non far passare i nemici. All’inizio Leptine portò tutte le sue navi con lui in una improvvisa sortita, affondando molte navi puniche in una selvaggia mischia. I cartaginesi iniziarono a sfruttare il loro vantaggio numerico, agganciando le navi greche e rendendole ingovernabili, per poi salire a bordo iniziando la mischia. La battaglia cambiò piega per Leptine, lasciato senza nessun rinforzo; dovette, quindi, rompere la linea di combattimento e fuggire coi sopravvissuti del suo contingente, lasciando la flotta greca priva di un comandante.

Dato che il resto della flotta greca giunse in battaglia in disordine, i cartaginesi, ordinati e pronti, li incalzarono in massa. Ne derivò una feroce battaglia, con navi che si lanciavano proiettili, con manovre di arieti tra i contendenti e agganci fra queste per combattimenti sul ponte. I greci furono alla fine sopraffatti, le navi pesanti non ebbero l’effetto sperato perché la flotta si mosse in modo confuso e disordinato. I cartaginesi inviarono alcune navi per catturare i marinai greci in mare. Oltre 20000 tra marinai e rematori e 100 navi restarono sul campo, tra morti e prigionieri, senza che le navi sopravvissute si fermassero per soccorrerli

La sconfitta dei greci mise Dionisio in serie difficoltà: poteva certo affrontare sul campo di battaglia Imilcone, ma il rischio è che i Cartaginesi replicassero quanto accaduto a Messina, per occupare Siracusa con un colpo di mano della flotta, tenendo anche conto che il partito anti dionisiano della polis poteva approfittare della mancanza di una guarnigione per un colpo di stato. Dionisio decise allora di rompere gli indugi: lasciò il campo e si diresse a sud, verso la sua polis.

In questo frangente, Madre Natura intervenne in aiuto di Dionisio, poiché l’improvviso peggiorare del tempo costrinse Magone ad arenare le sue navi, rendendo così la flotta punica vulnerabile a possibili colpi di mano greci, che per loro fortuna non si verificarono, perché i siracusani, pensando che fosse un trucco punico, non fermarono la ritirata. Imilcone giunse a Catania due giorni dopo la vittoria dopo un viaggio di 110 km intorno all’Etna, e la sua presenza garantì finalmente la sicurezza della flotta punica. Sia l’esercito punico che la marina furono concessi alcuni giorni di riposo, durante i quali Magone riparò le sue navi danneggiate e riparò le navi greche catturate, per aggregarle alla sua flotta. Imilcone nel frattempo, aveva aperto un tavolo di trattativa con i mercenari osci e sanniti di Aitna, proponendogli, in cambio di un congruo aumento in cambio del passaggio nel campo cartaginese. Dionisio, che conosceva i suoi polli, aveva però preso in ostaggio le loro famiglie, così i mercenari, a malincuore, dovettero rimanergli fedeli.

Nel frattempo, però le decisione di attendere il nemico al riparo tra le mura di Siracusa, fu alquanto impopolare tra i greci di Sicilia, che accusarono Dionisio di vigliaccheria e di averli abbandonati: così disertarono in massa il suo esercito e tornarono nelle loro polis, per difenderle dall’eventuale attacco cartaginese, equivocando le intenzioni di Imilcone: il suo obiettivo non era la conquista, ma il ricondurre il tiranno siracusano a miti consigli, limitando il suo potere politico e militare. Dionisio e l’esercito greco raggiunsero per primi Siracusa e iniziarono i preparativi per resistere all’inevitabile assedio cartaginese: il tiranno era abbastanza convinto che i lavori di rafforzamento delle mura avrebbero permesso di resistere all’assedio, però, per evitare brutte sorprese, cominciò ad assoldare ulteriori mercenari in Italia e in Grecia e diede ordine di presidiare le fortezze che si estendevano tra Leontini e l a sau polis.

Fortezze che servivano sia per proteggere il raccolto sia come basi per molestare le linee di rifornimento nemiche: in più Dioniso sperava che servissero da esca e trascinassero via da Siracusa parte l’esercito cartaginese, riducendo la pressione nemica e facendo guadagnare tempo ai difensori di Siracusa. Il ragionamento di Dioniso era semplice: anche se le fortezze si fossero arrese facilmente, Imilcone avrebbe dovuto presidiarle con guarnigioni, tenendo così parte del suo esercito lontano dall’assedio. Peccato che Imilcone ignorasse Leontini e i forti, e il suo esercito marciò lentamente verso Siracusa. Si spostarono intorno all’altopiano delle Epipole e si concentrarono sulla costruzione del loro accampamento. La flotta da guerra punica, composta da 250 triremi e quinqueremi greci catturati , salpò contemporaneamente nel porto grande e in perfetto ordine superò Siracusa, mostrando le spoglie catturate dai greci. 2000-3000 navi da trasporto furono poi ormeggiati nel porto, portando soldati e rifornimenti. Imilcone era pronto per iniziare l’assedio.

La preistoria a Sciacca

Molti lo ignorano, ma il territorio di Sciacca, dove vivono tanti ragazzi che mi seguono o meglio mi seguivano su Twitch, ho avuto una serie di problemi a causa di hacker imbecilli, detto fra noi, ma che gusto c’è a prendersela con un piccolo canale come il mio, parecchio da vigliacchi, è ricca di testimonianza della complessa e affascinante preistoria siciliana. Il più antico, purtroppo trascurato, è uno pseudo dolmen, sette chilometri dalla città omonima, fu scoperto negli anni ’30 del secolo scorso, tra un gruppo di massi di tufo conchigliare. È costituito da una grande pietra piatta poggiata su lastre grezze infisse verticalmente nel suolo; tutt’intorno furono rinvenuti frammenti ceramici risalenti al bronzo antico. Nei pressi della struttura possono ancora scorgersi alcuni massi incisi che fanno pensare a un piccolo sacello o a un pozzetto di raccolta.

Una struttura che non è unica in Sicilia, se non erro, ma potrei essermene dimenticato qualcuno, ve ne sono di simili a Mura Pregne, e altri quattro in quella sud-orientale, Monte Bubbonia, Cava dei Servi, Cava Lazzaro e Avola. Come gli analoghi del Nord Europa, questi sono quanto rimane di di camere sepolcrali e di gallerie di tumuli (colline artificiali), la cui parte friabile (la colmata costituita da materiali di riporto) è stata erosa nel corso dei secoli. Tombe che servivano, probabilmente alla sepoltura collettiva di clan gentilizi e che hanno avuto a volte una vita e un utilizzo lunghissimo: in quello di Sciacca, ad esempio, sono stati trovati anche resti ceramici della Cultura di Castelluccio, risalente alla prima età del Bronzo.

Questo non significa che vi continuassero a seppellire i corpi per quasi un migliaio d’anni: semplicemente, a un certo della sua esistenza, si trasformò da tomba gentilizia a probabile luogo di culto degli spiriti degli antenati divinizzati. E a differenza di quanto sostengono i cultori della fantarcheologia, i dolmen in Sicilia non furono neppure costruiti dalla stessa cultura che realizzò quelli del Nord Europa: sono strutture autoctone, che si sono adattate alle condizioni del territorio. Queste strutture si accompagnano sempre come detto da Tusa ma anche dal compianto Primo Veneroso, alla cultura del bicchiere campaniforme e che rappresentano un interessante esempio di convergenza funzionali tra popoli e culture differenti: stesse esigenze, dato che in fondo il modo di ragionare umano è sempre uguale, portano a soluzioni e risposte simili.

L’altra grande presenza preistorica di Sciacca è la necropoli eneolitica di contrada Tranchina si estende sul declive meridionale di una bassa collina situata a circa 11 Km ad Est della cittadina, sulla Nazionale per Agrigento. La scoperta avvenne casualmente nel 1957 quando i denti dell’aratro intaccarono l ‘imboccatura di una tomba a cameretta ipogeica preceduta da pozzetto cilindrico; la consistenza archeologica dell’area era comunque nota in quanto, qualche decennio prima, vennero in luce una se rie di vasetti miniaturistici, inquadrabili nelle fasi finali dell’Eneolitico, di cui si ignorano le modalità di rinvenimento. Lo scavo della tomba da parte del proprietario del fondo , permise di evidenziare i resti dello scheletro, in posizione rannicchiata sul fianco destro e il corredo, deposto accanto il defunto e lungo le pareti della celletta. Era composto da due scodelle, due orcioletti e un bicchiere biconico, tutti a decorazione incisa e impressa

La scoperto destò un certo interesse fra gli appassionati locali e qualche tempo dopo , Arturo Politi , medico saccense e cultore dell ‘archeologia locale, invitò il direttore del Museo Preistorico Pigorini di Roma, Ciro Drago, ad una ricognizione nei luoghi, cui seguirono dei saggi di scavo. Si individuarono e si scavarono altre due tombe integre, ancora chiuse con il portello di copertura. Nel 1959 si effettuò uno scavo sistematico ad opera di Santo Tinè. Tra l’altro consiglio a tutti di leggere il racconto, veramente divertente che ne da Santo nella sua autobiogrfia E ora scaviamo nella mia vita

L’indomani, con l’aiuto di Carmelo Belluardo, un’assistente di scavo, iniziammo a scavare a Tranchina. Tracciai un saggio di 10 metri per 10 e cominciammo a mettere in luce la roccia per localizzare i pozzetti d’ingresso alle tombe a grotticella. Mentre Belluardo seguiva questo lavoro, io mi recai sul costone, dove la roccia era affiorante, per cercare di localizzare macchie di terreno e di vegetazione, che potevano essere riferire al sottostante riempimento di pozzetti d’ingresso. Mi seguiva un operaio con gli attrezzi necessari per saggiare i punti sospetti. Tentativi che si rivelarono tutti negativi fino a quando giunse sul posto il dottor Politi, seguito dal suo fedele rabdomante, il signor Caltanisetta. Mi raggiunsero alla sommità della collina e mi chiesero il permesso di sperimentare il loro metodo.

Dopo un primo momento in cui il vento che soffiava pare che disturbasse la sensibilità del Caltanisetta, questi mi chiamò, dicendomi: “Metta un segnale qui”. Io raccolsi delle pietre e le posizionai dove il rabdomante mi indicava. Dopo circa un’ora di questi segnali ne avevo posti almeno una decina, e così dall’alto chiamai Belluardo perché venisse su con altri due operai. Mentre Caltanisetta continuava a segnalarmi altri punti, Belluardo con gli operai iniziò a saggiare quanto già segnalato. Sorprendentemente, almeno per me che non avevo dato credito a questo tipo di ricerca, ogni punto indicato si rivelò essere un pozzetto o l’ingresso di una tomba a grotticella. Solo in un caso l’esito fu negativo e in quel punto Caltanisetta tornò a controllare tenendo in mano un frammento di ceramica: “Eppure io sento che qui ci sono dei vasi”.

La sorpresa per me raggiunse il colmo quando, insistendo su quel punto che era parso negativo, trovammo due vasetti posti in un piccolo anfratto della roccia. Caltanisetta era all’apice della gioia ed io ero passato dall’incredulità all’incondizionata fede nella sua capacità di trovare – come diceva Politi – tutto quello che voleva. Egli stesso si volle esibire in un’altra spettacolare esibizione e disse: “Questi che abbiamo individuato sono i pozzetti d’ingresso, poi le indicherò la cameretta con lo scheletro ed i vasi”. Teneva in mano una bottiglietta di quelle che una volta contenevano la penicillina. Vi aveva messo dentro due schegge d’osso e con una pietra in mano mi segnò dove si trovava la grotticella.

Allora lo invitai a delimitare l’intera estensione della necropoli. Così insieme percorremmo in lungo ed in largo tutta la collina. Ogni tanto sifermava in mezzo all’erba secca, raccoglieva un frammento di ceramica, me lo mostrava e poi lo lanciava lontano. Diceva che questi frammenti in superficie lo disturbavano. Così mentre la sua gioia per il successo era ormai incontenibile altrettanto era il mio stupore che sentisse veramente i frammenti, impossibili da vedersi nell’erba alta. Ora comprendevo meglio la frase di Politi: “Egli trova quello tutto quello che si mette in mente, peccato che non senta l’oro”

Il settore di necropoli attualmente in luce si estende per circa 5000 mq; le tombe sono in genere del tipo a piccola cameretta ipogeica cui si accedeva da un pozzetto circolare aperto su un piano di roccia. Le tombe, tutte del periodo Eneolitico (età del Rame, seconda metà IV-III millennio a.C.), erano prevalentemente monosome, contenevano cioè un solo defunto, ad eccezione di tre, nelle quali erano presenti deposizioni collettive; in una tomba era documentato il rito della colorazione del defunto con ocra rossa, sostanza cui era probabilmente attribuito un valore magico-sacrale, secondo un uso riscontrato anche nella necropoli coeva di Piano Vento, presso Palma di Montechiaro. Il rituale funerario prevedeva il seppellimento del defunto in posizione supina o rannicchiata, la deposizione del corredo e la chiusura della tomba con un portello in pietra, talvolta sigillato con argilla. I corredi erano prevalentemente costituiti da vasi in terracotta, tazze, ciotole, bicchieri decorati con motivi incisi, linee spezzate, cerchietti, punti, secondo uno stile tipico della cultura dell’Eneolitico antico siciliano (facies di San Cono-Piano Notaro).

Dal confronto con altri sito, sappiamo come gli utlizzatori della necropoli vivessero in long houses, grandi capanne a pianta rettangolare con i lati corti spesso arrotondati, costituite da una struttura lignea composta da pali per reggere il colmo del tetto a due spioventi e completata ai lati con struttura di paletti e incannucciata, rifinita con un impasto di argilla che, una volta essiccato, dava all’insieme una certa solidità. Date le loro dimensioni erano probabilmente abitate da nuclei familiari abbastanza numerosi, probabilmente composti da famiglie allargate.

Inoltre, la tomba a grotticella rappresenta un radicale mutamento rispetto al Neolitico (VII-IV millennio a.C.) in cui il tipo esclusivo di tomba utilizzato era la semplice fossa scavata nella terra. La grotticella è una struttura duratura , costantemente identificabile nei suoi valori planimetrici e strutturali , in contrapposizione alla tomba a fossa scavata nella terra, in cui il seppellimento e il successivo riempimento di terra, provocavano l’annullamento del limite fisico della fossa, che non poteva pertanto essere riutilizzata. La grotticella è riutilizzabile per successive sepolture, evidentemente per individui appartenenti allo stessa famiglia. Con il culto degli antenati quindi, si realizza per la prima volta un processo di aggregazione sociale di tipo parenterale e l’emergere di gruppi sociali fondati sul legame familiare.

February 19, 2022

Porta de Greci

Oggi, sempre parlando della Kalsa, ci concentriamo su la Porta dei Greci: in origine, la porta viene edificata nel XIV secolo nei pressi della chiesa di San Nicolò dei Greci (volgarmente detta chiesa di San Nicolò la Carruba), ma presto viene distrutta e riedificata nel 1553 ispirandosi allo stile architettonico della Porta di Castro. Nel lungo contesto delle Guerre del Vespro, Federico III d’Aragona con la nascita del primo figlio maschio Pietro, associò quest’ultimo al trono e lo designò erede, contravvenendo ai patti stipulati (restituzione alla sua morte della Sicilia alla Casa d’Angiò), violando di fatto la Pace di Caltabellotta. Nel 1316 insieme a Porta Termini subì gli assalti dell’esercito di re Roberto d’Angiò al comando di Tommaso Marciani, assalto che fu eroicamente respinto. Presso questa porta Carlo d’Angiò, duca di Calabria, nel 1325 guidò gli scontri che coinvolsero altri tre accessi cittadini. La guerra tra Napoli e Palermo durò fino al 1372, quando la Pace di Catania e il Trattato di Avignone sancirono e riconobbero definitivamente l’indipendenza della Sicilia, in cambio di un congruo risarcimento a favore degli Angiò.

In contrapposizione a Porta Nuova che ad occidente magnificava la Conquista di Tunisi, a oriente Porta de’ Greci tesseva le lodi per l’impresa di Mahdia. Nel 1550 dopo essere sbarcato dall’ennesima campagna in terra tunisina contro il corsaro Dragut, attraverso questa porta effettuò l’ingresso trionfale Giovanni de Vega, viceré di Sicilia. Come bottino di guerra furono condotte a Palermo le porte di ferro della città conquistata, manufatti che furono installati nel 1556. L’orgoglio per tale impresa dettò la consuetudine d’arricchire i varchi con frasi commemorative. Il Senato Palermitano invitò a celebrare in versi Antonio Veneziano, il poeta siciliano matto come un cavallo, iscrizione e architetture decorative non più esistenti al presente.

Nel 1580 il viceré Marcantonio Colonna, negli ambienti adiacenti vi fece trasferire i collettori delle gabelle ovvero gli esattori delle imposte da Porta Termini.La prima rivoluzione architettonica avviene nel 1754 con la demolizione di uno dei bastioni che la incorniciavano, mentre l’altro viene demolito nel 1783. In questo periodo la porta viene spostata più verso il mare seguendo il nuovo perimetro murario e sopra di esso viene edificato intorno al 1840 il Palazzo Forcella De Seta dagli architetti Nicolò Puglia e Emmanuele Palazzotto.

Ma l’aspetto certamente più significativo del progetto di espansione urbana, in riferimento ai processi di innovazione urbanistica del quartiere della Kalsa, fu quello della pianificazione della nuova superficie intramoenia, avviata, almeno per quel che concerne le operazioni di picchettaggio e di tracciamento di strade e isolati, a partire dallo stesso anno 1553. La paternità del piano va senza dubbio ascritta allo stesso Prado che si era già cimentato, sin dal 1551, in quella che, allo stato degli studi, sembra essere la sua più importante esperienza di pianificazione: il progetto della città-fortezza di Carlentini, promosso dallo stesso Juan de Vega. A conferma del preminente carattere urbano assegnato alla nuova area insediativa rispetto a quello di fortilicium, nonostante il frequente ricorrere di quest’ultimo termine per almeno un quarto di secolo, va evidenziato che l’intera superficie aggiunta venne lottizzata, scelta, questa, discutibile nell’ottica della difesa, tanto da essere all’origine – come vedremo – di più tarde accese controversie tra privati e Universitas. (Nota mia: Universitas è l’amministrazione della città di Palermo dell’epoca)

I lavori delle fortificazioni procedettero abbastanza rapidamente tanto che nel settembre del 1554 il viceré poteva congratularsi con l’ingegnere per «quanto ni scriviti de lo bon termino che si retrovano li due bastioni de Spasmo et di san Herasmo». L’ultima delle opere da approntare rimaneva adesso la nuova porta urbica, destinata a rimpiazzare quella già demolita, che venne aperta stavolta direttamente sulla riva e alla quale si conferì un marcato carattere monumentale, carico di valenze simbolico-rappresentative, ancor più enfatizzate dalla collocazione in essa dei portoni ferrei di una delle porte della città di Africa (l’antica Aphrodisium, oggi Mahdia) conquistata dalle truppe spagnole guidate dallo stesso Vega, portati a Palermo con il bottino di guerra. La vasta eco della presa dell’avamposto africano in tutto l’Impero e l’alone epico che da subito avvolse l’impresa bellica del viceré, oggetto di diversi libelli oltre che di un’incisione, fecero sì che la porta venisse dedicata a quella vittoria e al suo trionfatore, venendo appellata porta Vega o d’Africa, denominazioni che avrebbero avuto, però, scarsa fortuna, soppiantate da quella più antica di porta dei Greci.

Nel novembre del 1555 una folta squadra di intagliatori, scelti tra i migliori maestri palermitani, s’impegnava con i deputati delle mura a scolpire e collocare in opera tutti gli elementi d’intaglio per la «portam dettam de Vegha». Di questa ci rimane oggi quasi integra solo la facciata esterna con il portale lapideo di gusto squisitamente classicista e di ispirazione serliana, che fu concepito, a nostro avviso sempre da Prado, a mó

di arco trionfale per il vincitore d’Africa, come dimostrano i festoni di pomi e frutti assicurati da infule agli anelli, che si dispiegano per tutto il fregio, realizzato dal maestro intagliatore Matteo de Arculeo o da qualcuno della sua squadra. Fu invece lo scultore Aloisio de Battista a scolpire tutti i raffinati elementi d’intaglio della controfacciata, non solo il fregio oggi perduto, ma anche i capitelli compositi del fronte sulla piazza d’armi, di cui oggi ne resta solo uno, caratterizzati, come quelli della facciata verso mare, dalla presenza di elementi figurati; al di là della effettiva esecuzione materiale degli intagli, non è da escludere, però, che i loro disegni possano essere stati approntati nella bottega di Fazio Gagini, d’altronde, va segnalato come i blocchi da cui vennero ricavati sia i capitelli sia il fregio furono lavorati proprio nel noto laboratorio dei maestri marmorari adiacente alla Cattedrale.

D’altra parte proprio Gagini fu autore degli elementi marmorei a decorazione della porta verso mare, oggi tutti scomparsi: si trattava di una grande aquila bicipite coronata recante le insegne reali, da collocare sul frontone della porta, di due scudi, uno con le armi del viceré e l’altro con l’aquila palermitana, nonché di due tabelle, una delle quali destinata ai versi con cui Antonio Veneziano avrebbe celebrato la presa d’Africa e il viceré, vincitore di uno scontro da lui definito «Quarto bello Punico». Questa evidente intenzione autocelebrativa del Vega, ma anche il suo indiscutibile protagonismo, già emerso negli studi su Carlentini, sono confermati anche dai due gruppi scultorei che egli commissionò più tardi sempre al Gagini perché venissero posti sui fronti del bastione a lui intitolato, oggi perduti ma di cui ci rimane un prezioso disegno settecentesco: questi raffigura un telamone dalle braccia mozzate, chiaro riferimento al nemico turco sconfitto e soggiogato, chino sotto il peso di un elaborato scudo con festone entro il quale era incisa a grandi lettere l’iscrizione «Dedit Vega Et Nomen Et Formam», con la quale il viceré si attribuiva espressamente la paternità del progetto del baluardo.

La ricercatezza formale della porta Vega non si risolveva solo nei suoi sofisticati prospetti – i frammenti ancora visibili della facciata sull’odierna piazza Kalsa ne lasciano persino intuire una maggiore monumentalità confermata dal ricorso a paraste di ordine gigante – ma anche nelle raffinate soluzioni adottate al suo interno: paraste con rincassi, concluse da eleganti basi e capitelli e poggianti su alti plinti, eguali a quelle che in facciata un tempo sorreggevano l’arco della controporta perduta, scandiscono le pareti interne di uno dei due vani in cui si articola in pianta l’edificio, mentre lunette in falsa prospettiva ingentiliscono le volte en esviaje a copertura dell’altro.

La controfacciata della porta Vega, di cui formuliamo in questa sede un’ipotesi ricostruttiva basata sul rilievo dei non pochi elementi superstiti , è a nostro avviso da ricondurre, per la sua evidente eterogeneità rispetto a quella esterna, a un autore diverso da Prado e formatosi di certo in ambito locale. Il suo disegno potrebbe essere stato approntato, in concomitanza della stipula del contratto d’opera del novembre 1555, proprio dal capomastro della città Giovan Francesco Scicli, a cui quell’incarico poteva spettare d’ufficio in mancanza del tecnico della Corte, scomparso già da mesi. Lo proverebbe l’adozione di soluzioni compositive e linguistiche che qualificano questa facciata come architettura di transizione, un manufatto che coniuga in sè modelli di cultura rinascimentale pienamente aggiornati e ispirati all’antichità classica, come quelli proposti da Serlio nei suoi Libri, e riferimenti taciti ma inequivocabili alla più salda tradizione costruttiva tardogotica locale, quella impersonata per un quarto di secolo e fino a qualche anno prima da quell’Antonio Belguardo da Scicli, principalis fabricator huius urbis, per il quale potrebbe essere più che un’ipotesi accattivante pensare a un legame con il suo successore nell’incarico municipale. Si mescolavano in questo modo la raffinata, misurata visione della realtà filtrata attraverso la cultura degli ordini architettonici diffusa dai trattati e il compiaciuto empirismo del mondo della stereotomia e dell’arte del taglio della pietra, così come nelle decorazioni dell’arco esterno della porta sembrano mischiarsi mito e cronaca. Ai lati del perfido inimico turco raffigurato nel concio in chiave, trovano posto guerrieri vestiti all’antica, quasi tratti da un emblemata, che non possono non ricordarci, nonostante la loro più modesta qualità scultorea, le figure similari che adornano la porta del forte sant’Elmo di Napoli, realizzata dal celebre Luis Escrivà, dove Prado aveva lavorato solo qualche anno prima, intorno al 1547.

Il ricorso all’ordine e al figurativismo rappresentano comunque digressioni rispetto a una regola tutta cinquecentesca, che aveva trovato eco in certa trattatistica, in base alla quale nelle fortezze «li ornamenti […] si faccino dell’ordine rustico, come se li conviene »; a questa norma, d’altronde, ci si era attenuti, secondo una prassi diffusissima, nella definizione formale del bastione Vega, quando nel febbraio del 1553 si era optato per una finitura del paramento degli orecchioni «de intaglio abuczato», ossia con bugnato di opera rustica. Della porta, al di là del suo interesse artistico, va messa in evidenza la sua significatività dal punto di visto tipologico, anche in riferimento alle indicazione dei trattati coevi: non si tratta, infatti, di un semplice varco nella cortina, quanto piuttosto di un vero e proprio edificio, articolato in due vani di passaggio, il più esterno a pianta trapezia fortemente strombata, protetto da una doppia saracinesca con piombatoia intermedia, e quello interno, ove ricadeva la controporta, a pianta rettangolare, coperto da una grande volta rinforzata con due possenti catene ferree e con ambienti su ambo i lati destinati alle guardie di ronda o ai soldati, secondo quel modello di porta-fortezza suggerito, ad esempio, da Giacomo Castriotto o da Giovan Battista Belluzzi.

Il piano del nuovo insediamento, anche questo di certo redatto da Prado – la concessione a titolo gratuito da parte della Corte di un grosso lotto di terreno fu probabilmente la ricompensa per il lavoro svolto – prevedeva innanzitutto il prolungamento della strata Magna porte Grecorum, la quattrocentesca placza grandi di la Porta dili Grechi (l’odierna via Butera), alla quale venne conferita nel nuovo tratto, coincidente con l’attuale via Torremuzza, una sezione quasi raddoppiata. Il terreno a occidente del rettifilo venne ripartito con una ricerca di proporzionalità che teneva comunque conto dell’andamento irregolare delle vecchie mura. In esso venne anche aperta un’ampia strada che lo bipartiva, l’odierna via di santa Teresa, che dal piano su cui prospettavano il complesso dello Spasimo, la chiesa normanna di santa Maria della Vittoria e l’antico oratorio dei Bianchi giungeva sino al prolungamento della strada Magna. In uno di questi due grandi appezzamenti di terreno venne poi tracciata una croce di strade (gli attuali vicolo Savona e via Spadaro), secondo un modello abbastanza diffuso nelle urbanizzazioni cinquecentesche palermitane (dal viridarium dei de Franco al Piliere alle Case Nove dei Ventimiglia) che assieme ad altre vanelle aperte in direzione nord-sud definiva insule quadrate o rettangolari.

La lottizzazione conseguente all’addizione di porta dei Greci, l’unica di iniziativa pubblica fra le tante attuate a Palermo nel corso del Cinquecento, fin da subito sembrò attrarre gli interessi della classe dominante, forse anche grazie alle accorte manovre del viceré Vega che attraverso la donazione di terreni a membri autorevoli della Corte, primo fra tutti il presidente del Tribunale del Real Patrimonio Modesto Gambacurta, era riuscito a qualificarla come area insediativa privilegiata. Proprio quest’ultimo, ad esempio, vi realizzò un grande palazzo, nucleo del più tardo monastero di santa Teresa, per completare il quale nel 1581, avendo informato il governo di aver «già cominciato un edificio di molto ornamento in quella parte della cità che prima era desolata» e spiegato come «sarrebbe tanto piò l’edificio nobile si vi si facesse un giardino», ottenne la concessione di ulteriore suolo pubblico a scapito del largo pomerio lasciato lungo le mura meridionali, in barba quindi a ogni ragione di difesa.

Mentre l’area a occidente venne urbanizzata abbastanza rapidamente, quella a oriente, compresa tra il bastione Vega e la piattaforma del Tuono, in un primo momento destinata anch’essa ad attività di lottizzazione – era stata interamente assegnata da Vega al conte di Assoro Giovanni Valguarnera – sarebbe rimasta invece libera, prima per le difficoltà finanziarie del proprietario, poi, negli anni di presidenza del Regno di Carlo Aragona Tagliavia, per la ferma volontà del Senato palermitano di farne un’ampia piazza d’armi a ridosso della porta. Tuttavia, se ancora nel primo quarto del XVII secolo questa era rimasta in buona parte sgombra, tanto che il cronista Di Giovanni poteva annotare come «questo piano è grandissimo e spazioso, da rappresentarvi ogni demostrazione ed ordine di guerra», da lì poco sarebbe stata in gran parte edificata in primo luogo con la costruzione del complesso del Noviziato dei Crociferi, fino a ridursi in estensione all’odierna piazza Kalsa.

L’ultimo passo nel processo di riconfigurazione urbanistica di questa parte del quartiere della Kalsa sarebbe stato legato all’edificazione due secoli dopo, nel 1784, di nuovo di una porta, la porta Carolina, una porta urbica stavolta del tutto priva di valenze militari, carica ormai solo di significati simbolici e rappresentativi. In quell’occasione si decise di prolungare nuovamente la strada di porta dei Greci, estendendola sino allo stradone extramoenia di sant’Antonino e alla Villa Giulia da poco impiantata, aprendo così un varco nella cortina e demolendo alcune delle case che senza soluzione di continuità vi si erano nel frattempo addossate. All’estremità della nuova via (l’attuale via Nicolò Cervello) venne collocata la porta, enfatizzata dal suo posizionamento al centro di un’esedra composta da edifici residenziali improntati a un’architettura uniforme, mentre i terreni lungo la strada, tracciata tra orti e giardini a ridosso delle mura, furono lottizzati. Poco restava ormai del grandioso fortilicium eretto da Vega: del grande baluardo angolare che portava il suo nome rimaneva ormai solo un moncone, a seguito della demolizione, attuata solo un anno prima, del suo intero fronte rivolto verso mare, mentre il bastione del Tuono era già stato integralmente abbattuto nel 1754. Non molto tempo dopo, infine, nel settembre del 1820, in occasione dei moti rivoluzionari, le cannoniere palermitane avrebbero inferto un colpo mortale alla porta Vega, causando il crollo di parte delle volte di copertura e delle facciate, prima fra tutte – ahimè – quella monumentale rivolta verso la città, di cui non resta alcuna raffigurazione e che alla fine sarebbe andata di fatto perduta, in parte distrutta, in parte celata sotto il sottile strato d’intonaco e rinzeppo del prospetto dell’ottocentesco palazzo Forcella De Seta, dove rimane dimenticata, in attesa di essere riportata alla luce.

February 18, 2022

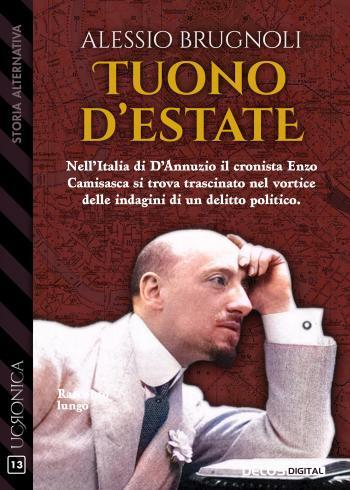

Prima recensione a Tuono d’Estate

Il buon Davide Del Popolo Riolo non si è fatto fare tardi, nel fare una delle prime e grazie al cielo positiva, recensione di Tuono d’Estate

Davvero un bel romanzo questo di Alessio: in una Roma Anni ’20 ucronica in cui la marcia su Roma l’ha fatta il Vate D’Annunzio l’oppositore Mussolini viene rapito (davanti a Matteotti!). La vicenda ucronica è però più che altro un pretesto per un pastiche divertente e colto che mescola Gadda e Brancati, fa comparire Crowley, cita Emilio Lussu e chissà quanti altri di cui non mi sono accorto. Nota di merito per l’eccellente uso di vari dialetti. Unica pecca del romanzo secondo me è che è troppo breve e lascia tante curiosità, è praticamente la prima parte di un affresco più complesso. Confido però che il bravo autore, di cui questa secondo me è l’opera migliore, troverà voglia e tempo per completare il quadro.

Davide, come suo solito, ha identificato due dei temi principali del nuovo romanzo. Il primo, ovviamente, è quello del pastiche Ma cosa significa, questo termine strano ? L’origine dell’uso del termine culinario “pasticcio”, alla francese “pastiche”, in ambito letterario nasce probabilmente, come in quello musicale, già a partire dal XVII secolo, quando, oltre alle realizzazioni tipiche della musica barocca, gli esercizi di imitazione nella scrittura, detti “à la manière de”, offrivano la possibilità di esercitarsi, sfruttando una maniera letteraria già nota, per farsi conoscere, realizzando combinazioni di testi pre-esistenti più o meno citati che portavano a situazioni narrative nuove. D’altronde cos’è un pasticcio, se non una nuova ed appetibile pietanza, ottenuta però riciclando vecchi ingredienti già posseduti?

Anche nel XVIII secolo, nella famosa “Encyclopédie” illuminista, si parlerà così di “pastiche” come di un qualcosa che risulta né originale né copia.E per oltre un secolo, fino agli inizi del Novecento, di “pastiche”, soprattutto satiricamente connotati, in cui gli autori fanno dell’imitazione riconoscibile degli stili di altri autori un motivo non solo d’esercizio mondano ma anche di gioco parodistico, se ne sono contati molti, sin da quando nel 1787 Jean-François Marmontel codificherà la tecnica del pasticcio letterario: dai “pastiche” di Leopardi, a quelli di Proust, fino agli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, che faranno del “pastiche” un elemento caratteristico della letteratura postmoderna, in cui fondamentale appare l’apertura del testo attraverso forme differenti di intertestualità ed esplicite relazioni di un testo con altri testi.

Ed è questo, più che un ucronia, che è solo uno spunto, la vera natura del romanzo ? Un gioco, nel significato più nobile del termine, che omaggia e reinterpreta dei testi della nostra letteratura, che la nostra scuola ignora o non è capace di comunicarne la potenza rivoluzionaria. L’altra questione ben identificata da Davide è quella della lingua: una volta la fantascienza aveva una straordinaria capacità di sperimentazione. Ampliava il ridotto ambito semantico della lingua letteraria italiana, introducendo termini provenienti dal lessico scientifico e tecnico e soprattutto è stata una inesauribile fucina di neologismi e sperimentazioni sintattiche.

Questo aspetto, con rare eccezioni, come il Connettivismo, si è progressivamente perso: la lingua della fantascienza italiana è diventata sempre più anonima, fredda e vuota, appiattendosi sul doppiaggese (l’italiano del doppiaggio filmico) e quella del traduttese (l’italiano delle traduzioni). Per recuperare la forza eversiva dell’innovazione linguistica, bisogna ritornare a Gadda. Ricordiamolo: una delle caratteristiche principali della lingua usata dal gran Lombardo è la presenza del dialetto, anzi, di molti dialetti: soprattutto del milanese e del romanesco, ma anche del fiorentino (come supporto espressivo autobiografico), del molisano, del napoletano, del veneziano (come supporto espressivo al protagonista del Pasticciaccio, il commissario Ingravallo, e ad altri personaggi, il dottor Fumi e la contessa Menegazzi).

Ma ciò che importa non è tanto il numero dei dialetti e la loro capacità di resa espressiva, quanto il motivo – il significato etico – del loro uso: Gadda, come il poeta Giochino Belli, ma in condizioni storiche e ambientali, culturali, molto diverse e molto più complesse e difficili, aggredisce sia la lingua comune (che esprime il “senso comune”) sia la lingua letteraria (che esprime il conformismo letterario), quando diventano una media d’espressione di per se stessa falsa e ipocrita.

L’obiettivo dello scrittore era quello di evidenziare la profonda ipocrisia sottesa alla realtà dello stile di vita della borghesia a lui contemporanea, giocando su un tono sarcastico impietoso e corrosivo, con un linguaggio sferzante ed innovativo, costruito attraverso una miscellanea di strutture dialettali (in parte lombarde, in parte toscane e in parte laziali) unite a termini della lingua colta e ad espressioni e modi del linguaggio scientifico, filosofico e burocratico; costringendo anche i registri stilistici a continui mutamenti, fondendoli in un particolare ed efficace melting pot linguistico, che – seppur spesso di non agevole lettura – appare sempre in grado di produrre nel lettore effetti sbalorditivi: i repentini ed improvvisi passaggi dal sublime al comico, dal tragico al patetico, dal sarcastico al grottesco, colgono infatti sempre di sorpresa anche il lettore più avvertito.

Ma la sperimentazione linguistica non è fine a se stessa: la sua lingua caleidoscopica, soprattutto nel “Pasticciaccio”, serve a mettere a nudo la meschinità e la bruttezza del mondo, attraverso la scoperta della falsità e dell’ipocrisia che dominano la società e che solo apparentemente costituiscono la realtà quotidiana. Carlo Emilio Gadda vuole scardinare alle radici quella realtà, utilizzando la sua lingua come una sorta di strumento d’indagine sociale, che alla fine, esploratolo, mette in evidenza del quotidiano la vacuità e la mostruosità, che si celano dietro apparenze solo di comodo. Un mondo che Gadda non accetta e non legittima, e che perciò scientemente e polemicamente deforma e mistifica, proprio con la sua lingua. Interpretando in modo molto personale il filone realistico, con un linguaggio frammentato che riproduce il disordine della realtà, riportando spesso brani di conversazione, modi di dire, frasi fatte, ha quindi lo scopo ultimo di mettere in luce l’irrazionalità e la fondamentale stupidità del mondo nel quale vive.

Quello che in fondo, dovrebbe essere anche lo scopo, spesso dimenticato della Fantascienza…

February 17, 2022

Punzonatura

La doratura degli antichi dipinti a fondo oro prevedeva una serie di procedimenti volti ad ottenere il massimo di luminosità e splendore della superficie. In particolare tra ‘300 e ‘400, in pieno periodo gotico, le aureole, i diademi, le bordure degli abiti appaiono zone deputate ad accogliere minuti motivi decorativi. Cennino Cennini insegna come inserire qui pietre di vetro, ulteriori interventi pittorici, come creare rilievi in pastiglia, come granire le superfici.Diffusissimi, poi, appaiono poi gli interventi realizzati attraverso incisioni o utilizzando punzoni capaci di imprimere sulla superficie piccoli motivi decorativi: cerchi, stelle, fiori stilizzati in modo da valorizzare alcuni spazi. In particolare, tali motivi erano impiegati per ornare le aureole, i bordi del fondo oro e le bordature dorate delle vesti delle figure (nonché, occasionalmente, dello stesso sfondo)

La punzonatura fu senza dubbio la tecnica decorativa di maggior effetto usata nella pittura tardomedievale su tavola e in alcune miniature di codici, oltre che, talvolta, nelle parti policrome di alcune sculture lignee. Se ne possono distinguere fondamentalmente due tipi. Un primo, semplice genere, nel quale venivano utilizzati soltanto punzoni appuntiti, è derivata dagli orafi dell’epoca, i quali trattavano in questo modo le superfici di rame o di argento dorato per raggiungere una grana che vibrasse sotto lo sguardo soltanto cambiando l’angolo di illuminazione dell’oggetto. Questo permetteva di realizzare motivi come girali, decorazioni fitomorfe e talvolta iscrizioni nelle aureole. Tale tecnica ha una limitata rilevanza storico-artistica, dal momento che essa soltanto raramente può essere posta in relazione con uno specifico artista; inoltre i limiti cronologici del suo uso risultano piuttosto vaghi.

Una più specifica delimitazione si può invece proporre per l’altro genere di punzonatura, nella quale i punzoni utilizzati presentavano diverse forme, che variavano da quelle sempliici come ‘a rebbi’ (per es. a cinque o a sei punte) e a stelle costituite da più segmenti originati da un comune punto centrale, fino a forme più complesse ottenute tramite la limatura, il taglio o la trapanatura di una bacchetta a sezione circolare, probabilmente di metallo anche se non si sono conservati punzoni tali da fornire una prova del materiale utilizzato. Recentemente è stata rinvenuta una grande quantità di punzoni metallici, ma essi si sono rivelati mere imitazioni dei punzoni del Trecento e del Quattrocento senese e sono probabilmente opera di un artista senese, Federico Joni, attivo tra il 19° e il 20° secolo. Sicuramente correlato alla punzonatura è il procedimento di decorazione delle coperte di codici in cuoio – se ne sono conservati i punzoni d’acciaio – e dei bordi di piatti liturgici in ottone, mentre è soltanto imparentata con questa la decorazione delle aureole e degli sfondi di alcuni affreschi, per lo più di Simone Martini e Lippo Memmi: il termine di sagomatura appare in questo caso più appropriato, poiché i motivi compaiono in rilievo rispetto al contesto nel quale sono disegnati e in cui erano utilizzati strumenti più grandi, non erano necessariamente metallici (forse erano intagliati nel legno), che possono essere definiti di fatto matrici o stampi.

I punzoni principali furono ampiamente utilizzati in varianti tra loro simili (generalmente con dimensioni da mm 1 a 3), spesso difficili da distinguere, per un periodo di oltre due secoli e sono caratteristici in particolare del primo periodo in cui veniva utilizzata la punzonatura a motivi, cioè nella seconda metà del 13° e all’inizio del 14° secolo. D’altra parte forme più raffinate quali rosette, foglie e archi non si incontrano presto e generalmente hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle delle categorie principali, anche se raramente superavano mm 10. La pittura italiana dal sec. 13° al tardo 15° è quella in cui la punzonatura ricorre con maggior frequenza e la pittura toscana vi occupa una posizione preminente. Un’indagine generale ha individuato più di tremilatrecento varianti che compongono il catalogo di tutte le forme di punzoni

I rari esempi conservati di punzonatura a motivi nelle icone palestinesi-bizantine con la Vergine Odighítria datate tra il sec. 8° e il 12° e conservate in alcune chiese romane, preceduti da alcuni esempi in poche icone bizantine del periodo preiconoclastico del monastero di S. Caterina al monte Sinai, mostrano come la tecnica non sia stata inventata soltanto alla fine del Duecento. I pittori senesi dell’inizio del Trecento furono piuttosto coloro che riuscirono ad arricchire le possibilità decorative della tecnica, introducendo forme complesse di ispirazione floreale, così come anche forme di carattere più geometrico.La conservazione di una quantità relativamente abbondante di opere di pittura toscane, insieme all’abitudine dei pittori italiani di apporre il proprio nome e anche, occasionalmente, la data, alle opere, unita poi all’uso di registrare contratti e altri accordi, conservati negli archivi, permette di stabilire quali fossero i singoli gruppi di punzoni utilizzati dagli artisti; il nucleo del repertorio appartenente alle singole botteghe si ricava proprio da questi dipinti, firmati o documentati.

I maestri più importanti della prima generazione di coloro che praticarono la punzonatura utilizzarono dozzine di punzoni a motivi: Simone Martini ne utilizzava cinquantasei, gran parte in comune con Lippo Memmi; Pietro Lorenzetti ne possedeva cinquanta e Ambrogio Lorenzetti quarantacinque (numerosi facenti parte del gruppo di Pietro). Della successiva generazione di artisti, colui che fece il maggior uso di punzoni fu Bartolomeo Bulgarini, seguito da Luca di Tommè e da Bartolo di Fredi. È plausibile ipotizzare che tali gruppi di punzoni fossero a disposizione dei membri della bottega, sicché la loro presenza non denota necessariamente la mano del maestro. Nel momento in cui in un dipinto si individua una forma di punzone che rimanda a una bottega diversa da quella cui l’opera è tradizionalmente attribuita, si segnala la necessità di riconsiderare attentamente l’attribuzione del dipinto stesso. Il fatto che ci si imbatta in punzoni ‘non ortodossi’ all’interno di una determinata produzione necessita di una spiegazione, che può essere quella del trovarsi in presenza di un prestito, di un uso promiscuo o di un’eredità. L’indagine comparata sui punzoni costituisce un utile strumento per verificare le attribuzioni. Se vi sono dati sufficientemente specifici, un’interpretazione del ricorrere di un punzone può inoltre contribuire a stabilire la cronologia delle opere.L’esistenza di forme di punzoni morfologicamente correlate può fornire elementi concreti per tracciare rapporti quali quello tra maestro e allievo, per individuare il soggiorno di un artista in una determinata bottega e anche le collaborazioni e i viaggi di un pittore.

La somiglianza di un dato punzone a quello di un maestro noto può anche fornire indizi circa il contesto sociale o personale; infatti non soltanto l’antico allievo può aver creato per se stesso una replica del punzone del suo maestro, ma anche un pittore tradizionalmente non posto in relazione con un altro può in questo modo aver dimostrato ammirazione per un artista che lo aveva ispirato. Se forme simili non si sono mai riscontrate insieme in uno stesso dipinto di un determinato artista, si può supporre che si sia trattato della sostituzione di uno strumento perduto, danneggiato o eliminato e ciò può quindi avere implicazioni riguardanti la cronologia dell’opera. Ricostruzioni di tavole smembrate o disperse possono inoltre essere proposte sulla base delle caratteristiche sostanziali della punzonatura. Infine, uno sguardo attento alle forme dei punzoni può potenzialmente permettere anche l’identificazione delle forge .Non desta sorpresa il fatto che la punzonatura senese abbia inizio con le forme astratte dei punzoni riscontrabili nelle pitture della cerchia di Guido da Siena, per essere coronata, verso la fine del Duecento, da alcuni singolari punzoni ‘a motivi’ che si ritrovano usati nella Madonna Rucellai di Duccio di Buoninsegna.

L’indagine del coevo sviluppo a Firenze è meno indicativa, dal momento che vi è una sola forma di punzone importante e di dimensioni piuttosto grandi, vale a dire la rosetta esapetala presente nel crocifisso di S. Domenico ad Arezzo, attribuito a Cimabue, la cui forma stabilisce una relazione con la produzione perugina del Maestro di S. Francesco. La consueta forma a stelle in uso a Firenze sembra essere legata alla produzione di Arezzo e dei vicini centri dell’Umbria. Similmente, non vi sono inizialmente forme specifiche negli altri antichi centri della Toscana, Lucca e Pisa, se si escludono le tradizionali stelle ‘a segmenti’.Un fiorire senza confronti della più fantasiosa lavorazione a p. si ha nelle opere di Simone Martini e di Lippo Memmi, nelle pitture dei fratelli Lorenzetti e in quelle di Ugolino di Nerio, nelle quali grandi punzoni delle più varie forme e dimensioni, dai mm 3 ai 10, spesso ispirati a motivi floreali, erano raggruppati in grappoli che costituivano semplici disegni di rosette.Con le rare eccezioni di Bernardo Daddi e di Jacopo del Casentino, che occasionalmente adottarono in scala ridotta la punzonatura a grappolo senese, la caratteristica tipologia delle aureole decorate con quella tecnica a Firenze era più semplice: generalmente essa consisteva in schemi in sequenza lineare.Alcuni punzoni sembrano limitati a un periodo più breve e a singoli artisti, mentre altri possono aver cambiato mano nel corso del tempo (presumibilmente tramite acquisizione, eredità o prestito). Questi nuovi casi permettono di individuare e comprendere vari contatti esistenti tra diverse botteghe e tra varie generazioni di pittori.

Sconcertante, ad esempio, è l’uso di numerosi punzoni caratteristici di Pietro Lorenzetti, a partire dagli anni sessanta del Trecento, nella lontana Barcellona, nella bottega dei Serra. La calamità della peste nera (1348 ca.) a Siena può spiegare il disperdersi dei punzoni delle più importanti botteghe della città. Il riapparire a Siena nell’avanzato Quattrocento di elaborati schemi di punzonatura analoghi alle mode del primo Trecento può essere indice di un sentimento nostalgico da parte di pittori come Sano di Pietro e Matteo di Giovanni nei confronti del glorioso passato della loro città.I punzoni senesi della prima generazione del Trecento si ritrovano nelle botteghe di alcuni pittori pisani, come Giovanni di Nicola, i quali tendevano anche a creare delle loro varianti, come nel caso di Francesco Traini. Ciò vale anche per i pittori fiorentini Bernardo Daddi e Jacopo del Casentino, i cui punzoni furono ispirati dalle forme senesi. Nell’intricata situazione della pittura fiorentina della seconda metà del sec. 14° è possibile individuare un certo numero di punzoni senesi. Senza risposta resta attualmente la questione di come tale trasferimento sia avvenuto, ovvero se i punzoni siano stati portati a Firenze da artisti che presumibilmente furono a Siena, come, ipoteticamente, Giovanni da Milano – nei cui dipinti apparvero per la prima volta tali punzoni -, oppure se ciò sia dovuto al mutare delle preferenze decorative a Firenze, conseguente all’arrivo di qualche pittore senese specializzato in tal genere di decorazione. Egli potrebbe essersi stabilito per qualche tempo a Firenze, mettendo la propria esperienza al servizio di importanti pittori quali Andrea, Jacopo e Nardo di Cione, Niccolò di Tomaso e quindi Giovanni del Biondo e Cenni di Francesco. Tale ipotesi trova sostegno nel fatto che vi fu un pittore specializzato in particolari tecniche di decorazione, ossia Gabriele Saracini, la cui maggiore abilità era la decorazione in rilievo dorato (a pastiglia) e che collaborò con due altri compagni forestieri nel corso del suo temporaneo soggiorno a Lucca negli anni ottanta del Trecento per eseguire due tavole che gli erano state commissionate: il pittore che operò con lui era Spinello Aretino. Gabriele poté lavorare a Lucca con i pittori locali Giuliano di Simone e Angelo Puccinelli e a Pisa con Taddeo di Bartolo, che vi soggiornava. Tuttavia tale genere di distribuzione dei compiti fu certamente un’eccezione e la norma fu molto probabilmente l’esecuzione della decorazione da parte dell’artista medesimo o dei suoi assistenti.I pittori senesi furono per lungo tempo così fedeli al procedimento decorativo fiorito in passato nella loro città che si conservano ca. millecinquecento loro opere che presentano questa tecnica. I pittori di Firenze cessarono invece di utilizzare tale decorazione a causa dell’introduzione dello sfondo con raffigurazioni, prima della metà del 15° secolo.

Interessante è la scelta dei punzoni a Napoli. I primi esempi rivelano un’ispirazione dai punzoni senesi di Simone Martini, come nel caso di una pala d’altare con scene dell’Infanzia di Cristo, ora smembrata tra Aix-en Provence (Mus. Granet) e New York (Metropolitan Mus. of Art, Robert Lehman Coll.); gli esempi leggermente successivi mancano di questo riferimento diretto ai prototipi senesi.Tra gli altri centri di produzione in Italia devono essere menzionati gli esempi trecenteschi di punzonatura a forme semplici di Rimini e di Bologna; nell’ultimo caso tali forme vennero in seguito sostituite da forme più varie dipendenti da modelli toscani, principalmente senesi e pisani, come nel caso di Vitale da Bologna. Nell’Italia settentrionale, è soprattutto Venezia a fare uso della punzonatura, preferendo ancora il motivo a stelle, mostrandosi così legata alla tradizione. Al di fuori di Venezia si trovano soltanto raramente esempi dell’uso della punzonatura, che persistette fin nel Quattrocento. L’Umbria e le Marche, regione nella quale ebbe successo la punzonatura a motivi, sono notevoli soprattutto per i loro esempi trecenteschi. Da segnalare è il caso di Allegretto Nuzi, seguito da Francescuccio di Ghissi, che realizzò i propri punzoni prendendo a modello quelli di Pietro Lorenzetti, del quale sembra essere stato allievo precedentemente alla sua partenza per Firenze prima e per Fabriano poi. Diversamente dai già menzionati punzoni senesi e da quelli ispirati a Siena della Catalogna, l’Aragona si limitò alle semplici forme a stelle, che per lo più appartengono già al 15° secolo. È piuttosto strano che non vi siano opere decorate a punzonatura che possano essere assegnate indiscutibilmente alla Francia. In Germania l’uso dei motivi realizzati a punzone resta eccezionale, essendo inizialmente limitato a pochi esempi a Colonia. L’atteggiamento conservatore terminò alla metà del secolo in numerosi dipinti di Norimberga e quindi verso la fine del secolo nella Germania settentrionale e nelle regioni baltiche (Lubecca e Danzica).

Tra tutte le regioni transalpine l’unica nella quale l’interesse per la decorazione a punzonatura eguaglia quelle italiane, a eccezione della Toscana, è la Boemia, i cui primi esempi sono strutturati secondo modelli riminesi e veneziani e nella quale non si trovano forme particolari. Un fenomeno straordinario distinse, verso la fine del secolo, la miniatura boema. Nella Bibbia di re Venceslao IV (1361-1419; Vienna, Öst. Nat. Bibl., 275) si ritrovano trentatré punzoni delle più varie forme, comprese quelle figurative. L’uso dei punzoni che richiedeva uno speciale fondo di gesso (imbottitura) al di sotto della foglia d’oro proseguì in Boemia per tutto il sec. 15°, diffondendosi poi in Austria (dove tale uso si conservò fino alla fine del secolo), in Slesia e nella Piccola Polonia. Tale pratica era estremamente rara nella miniatura; in Italia è soltanto a Siena e nelle sue diramazioni a Firenze che si incontra tale tecnica.Singolare è l’uso prolungato di tale tecnica nella pittura di icone di epoca postbizantina nella regione dei Balcani. Soltanto i primi esempi provenienti dalla Dalmazia possono essere posti in relazione agli sviluppi italiani, essendo stati ispirati dalla tarda pittura veneziana. La fattura dei punzoni è generalmente di qualità inferiore.

February 16, 2022

Tuono d’Estate

Come molti miei amici sanno, la genesi del mio nuovo romanzo, è stata tutt’altro che semplice, dato che a parecchi anni sul groppone. Risale a parecchi anni fa, quando, per caso, mi contattò, cosa che scandalizzerà molti, Gianfranco de Turris mi invitò a partecipare a un’antologia di ucronie sul fascismo. Ma tu che c’entri con De Turris ? Le sue idee sono quelle che sono e di certo non coincidono con le tue. Verissimo, tanto che, in maniera educata, fu la prima obiezione che feci, evidenziando che qualsiasi cosa avessi scritto, in un’antologia molto caratterizzata ideologicamente, io sarei parso come un pesce fuor d’acqua.

De Turris mi scrisse che non voleva curare un’antologia di parte, che voleva anzi una pluralità di voci, non usò queste parole, ma il concetto era questo e che quindi ero liberissimo di scrivere ciò che ritenevo opportuno. Tra l’altro, devo essere sincero, nel piccolo mondo della narrativa di genere italiana, mi era stato descritto come una sorta di mostro mitologico: debbo dire che, per i contatti epistolari che abbiamo avuto, mi ha dato un impressione ben diversa. Di certo, su molte cose, la pensa in modo opposto del sottoscritto: però, nei miei confronti è stato di una cultura e di una disponibilità uniche.

Allora perchè non sei stato pubblicato ? Semplicemente, per il mio difetto di andare lungo sul numero di pagine, entrambe le proposte che presentai andarono ben oltre il numero di battiture richieste. Per cui, mi trovai sul groppone due novelle: per la prima, ebbi fortuna. Un editore di Bergamo aveva lanciato una collana di ucronie, rimpolpai un poco la prima proposta, non mi ci volle molto e divenne un romanzo breve su una Seconda Guerra Mondiale ucronica

Marciare per non Marcire

che qualche soddisfazione me l’ha data. Rimaneva il problema dell’altra novella: qui ci mise lo zampino, per modo di dire, perché è tutt’altro che una silfide, il mio amico Li er Barista. Con la sua profonda saggezza, se ne uscì con un

“Ma trasformalo in un romanzo… Mettice du’ scimmie, che quelle piacciano a tutti, e qualche marziano, sinnò che fantascienza è”.

Così, partendo dallo spunto della trama, invece che allungare il brodo, decisi di scrivere un’opera nuova di zecca.. Nonostante l’insistenza di Li, ovviamente le scimmie non ce le ho messe dentro, avrò forse sbagliato ? Però, anche se c’entravano come i cavoli a merenda, nella prima versione i marziani li avevo messi.

Romanzo con cui volevo partecipare al Premio Urania, che probabilmente non avrei mai vinto, visto quanto sono eccentrico come stile e temi: il problema è che, anche questa volta, mi ero lasciato trascinare dall’entusiasmo. Ora dai conti che mi ero fatto sullo storyboard, non sarebbe bastato neppure un Urania Jumbo, per contenerlo. Per cui, decisi di lasciar perdere, anche perché, per una serie di problemi personali, avevo rallentato e di molto, il ritmo di scrittura.

Così la prima bozza, giunta a tre quarti del cammino, rimaneva a prendere metaforicamente polvere: dopo anni, causa lockdown, decido di rimetterci mano. Ora, rileggendola, in fondo, nonostante i marziani, tanto schifo non faceva: a scanso di equivoci, li ho tolti, nonostante il fatto che Li mi tenga il muso. Poi, anche grazie agli insegnamenti di Anna Pullia e di Massimiliano Enrico, con le loro live su come si scrive un romanzo, ho deciso di spezzare in più parti la bozza, avendo invece di un malloppone, tanti romanzi più brevi e gestibili, che mi permetteranno, oltre di completare la vicenda, di espanderla, in modo da creare una sorta di storia alternativa e molto weird della nostra Italia. Weird, perché ho sostituito con qualcosa di molto più inquietante gli omini verdi del pianeta accanto.

Cosa è Tuono d’Estate ? Tante cose, senza dubbio. Un’ucronia, anche se, a dire il vero, nonostante il Vate sparato in copertina, che a dire il vero sembrerebbe essere stata un’ottima mossa di marketing, visto la curiosità che ha suscitato, questo è un aspetto alquanto marginale, che mi permette di satireggiare la nostra politica attuale, non è che ci voglia molto, tra l’altro. Un omaggio all’Esquilino, il rione in cui vivo, in con la sua complessità, anche linguistica, in cui ambiento gran parte delle vicende.

Un atto d’amore, per la tanto bistrattata dai professori delle Superiori Narrativa del Primo Novecento, che tanto non esce mai alla Maturità e non sia mai in tempo a spiegare, anche perché, cosa che sospetto sempre più, suddetti professori ne sanno e ne capiscono ben poco. L’idea del romanzo, pensate mi è venuta leggendo un saggio, che a me ha affascinato molto, ma sapete, ho gusti particolari, di Franco Moretti, fratello di Nanni, l’Atlante del Romanzo Europeo, assai bizzarro. L’Atlante si articola in un centinaio di carte e grafici, che illustrano i due volti della geografia letteraria: per un verso, l’ossatura spaziale che sorregge dall’interno la narrativa ottocentesca (la “piccola” Inghilterra di Jane Austen, l’asse del desiderio della Parigi di Balzac, la geografia del crimine in Sherlock Holmes) – per l’altro, la proiezione della letteratura nello spazio “esterno” attraverso le biblioteche circolanti tipiche del secolo diciannovesimo, e il mercato internazionale delle traduzioni.

Per sfizio, mi sono divertito ad applicare lo stesso metodo ai tanti romanzi e racconti italiani che avevo letto, scritti nel primo Dopoguerra: cosa, strana, di cui non mi ero mai accorto, che buona parte sono ambienti negli stessi luoghi, tra l’Esquilino e Monti e che sono tutti accomunati da due convitati di pietra, sempre incombenti, ma di cui non si poteva parlare. Il primo era il Delitto Matteotti, l’altra, la Spagnola. Visti i tempi, scrivere qualcosa sulla pandemia pareva scontato, per cui mi sono concentrato, a modo mio, sul primo tema.

Poi, mi ha affascinato l’idea che i tanti personaggi dei romanzi che avevo letto e amato si potessero incrociare tra loro, comprare assieme il caffè da Ciamei o i maritozzi da Regoli, girare per il mercato di Piazza Vittorio o pranzare nelle tante osterie della zona, magari seduti in tavoli vicini. Così, per gioco e per farmi due risate, mi sono dedicato a una cosa che va tanto di moda nei paesi anglosassoni, la riscrittura e la contaminazione tra classici, una sorta di post moderno per i poveri, cosa che da noi non si fa, perché ci hanno imposto una sorta di rispetto sacrale e serioso del testo, togliendoci ogni spazio ludico.

Scelta criticabile? Al mio prof di letteratura, sarebbe venuto un coccolone, però come diceva Palazzeschi

“E lasciatemi divertire”

February 15, 2022

I mosaici della cattedrale di Pesaro