Alessio Brugnoli's Blog, page 5

March 5, 2022

Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino

La storia del Museo internazionale delle marionette è indissolubilmente legata al suo fondatore, Antonio Pasqualino, medico chirurgo e insigne antropologo di Palermo, e alla moglie Janne Vibaek. Antonio, come Pitrè, è un personaggio straordinario, medico chirurgo ma anche insigne antropologo e cultore della storia e delle tradizioni popolari della sua terra natale, la Sicilia.

Nacque a Palermo il 16 agosto del 1931. Dopo essersi laureato in medicina nel ‘55 (la sua laurea fu insignita del Premio Lepetit), vinse una borsa di studio del Medical Research Counsil of Great Britain, presso il Medical College del London Hospital. Fu Visiting Professor presso la Emory University, di Atlanta, negli Usa, e si specializzò in Chirurgia generale nel ‘62. Acquisì la libera docenza di patologia chirurgica e propedeutica clinica nel ’63, e fu assistente di ruolo del Laboratorio di Ricerche del Centro Tumori dal ’68 al ’69. Nel ’72, si specializzò anche in Igiene, tecnica e direzione ospedaliera, e nel ’75, in Chirurgia plastica. Insegnò al dipartimento di Antropologia dell’Università Berkeley, negli Usa. Antonio Pasqualino ebbe un ruolo significativo anche negli studi antropologici e semiotici, tanto che fu professore a contratto presso La Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo nell’82.

Nel 1965 Antonio e la moglie due studiosi costituirono a Palermo l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, insieme ad eminenti figure del panorama culturale nazionale tra cui gli antropologi Antonino Buttitta, Carmelina Naselli, Giuseppe Bonomo e Aurelio Rigoli. Scopo dell’Associazione era la salvaguardia, promozione e rivitalizzazione delle tradizioni popolari siciliane e in particolare dell’opera dei pupi in un periodo di profonda crisi per questa pratica teatrale.

L’opera dei pupi è il teatro tradizionale delle marionette dell’Italia meridionale e presenta tre distinte tradizioni, quelle di Palermo, Catania e Napoli. I pupi di Palermo sono alti 80 cm, hanno il ginocchio articolato e sono manovrare dai lati del palcoscenico; quelli di Catania sono alti 120 cm hanno il ginocchio rigido e sono manovrati dall’alto, da un ponte montato dietro il fondale; i pupi di Napoli sono alti 100 cm, hanno il ginocchio articolato e sono manovrati da un ponte montato dietro il fondale. I soggetti erano lunghe storie, rappresentate a puntare anche per molti mesi di seguito, ispirate alla letteratura epico-cavalleresca e più in particolare al ciclo carolingio. Il repertorio tradizionale comprendeva anche storie di santi e di banditi, eventi storici o drammi shakespeariani. Lo spettacolo del giorno era pubblicizzato attraverso l’uso di cartelli decorati. A Palermo questi erano dipinti su tela e divisi in scacchi, di solito Otto, che illustravano i vari episodi. A Catania ogni episodio veniva dipinto su un foglio di carta da imballaggio. I cartelli napoletani, infine, erano dipinti su fogli di carta. Oggi lo spettacolo si conclude in una serata, e i cartelli hanno ormai soltanto funzione decorativa.

La trasformazione economica e sociale dell’Italia e della Sicilia a metà del secolo scorso provocò infatti l’allontanamento del pubblico tradizionale dell’opera dei pupi – prevalentemente composto da uomini delle classi sociali più basse – che iniziarono a non riconoscersi più nei modelli veicolati dalle storie e dai personaggi protagonisti degli spettacoli. Svuotati del pubblico tradizionale, i pupari di tutta la Sicilia iniziarono a chiudere i lori teatri alla ricerca di attività più proficue, spesso vendendo, svendendo o regalando i loro cosiddetti “mestieri”, ovvero l’insieme degli oggetti necessari per la messa in scena degli spettacoli.

Antonio si è impegnato anima e corpo a preservarne la memoria… Così nacque nel 1975 un museo che sin dalla fondazione si è riferito costantemente ai criteri della museografia contemporanea per essere non tempio di un sapere per pochi, ma luogo di comunicazione per una diffusa fruizione. Quindi, alle tradizionali attività museografiche sono stati affiancati spettacoli dal vivo. L’attuale sede del Museo internazionale delle marionette si trova all’interno dell’ex Hotel de France, un edificio di grande interesse architettonico e storico, nel centro antico di Palermo, a pochi passi dalla monumentale piazza Marina.

In origine, nel Settecento, nacque come palazzo dei marchesi di Sant’Onofrio del Castillo. Nel 1808 divenne albergo e, dopo due gestioni che gli valsero nomi anglosassoni (Crown and Anchor Hotel e poi Prince of Wales), nel 1838 entrò nel suo periodo d’oro con l’arrivo degli imprenditori padovani Giachery, i quali vi trasferirono l’Hotel de France che gestivano sul Cassaro. Per un secolo e mezzo – dall’inizio dell’Ottocento fino alla metà del Novecento – l’Hotel de France ospitò i più prestigiosi nomi della storia, della politica, della cultura e dell’aristocrazia internazionale. Da Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano ucciso dalla mafia di fronte al portone dell’albergo il 12 marzo del 1909, al padre della psicoanalisi Sigmund Freud, che nelle sue stanze scrisse alcune preziose lettere; da Francesco Crispi a Edmondo De Amicis, da Nino Bixio a Maria Dustin, il soprano prediletto da Wagner.

Nel primo ventennio del Novecento Luigi Giachery scrive che l’Hotel de France aveva 115 stanze con 160 letti, una hall all’ingresso che guardava la Villa Garibaldi, una gran sala da pranzo, due sale per colazione, una per fumare, una di lettura, un grandioso giardino d’inverno e un ampio giardino d’estate.Nel 1936, chiuso l’albergo, l’immobile fu acquistato dall’Università degli Studi di Palermo e oggi l’Hotel de France è tornato a vivere dopo un lungo e accurato restauro che ha consentito di recuperare le vecchie insegne, le scale, i soffitti affrescati, la terrazza panoramica.

Sottoposto a vincolo della Sovrintendenza dei Beni Culturali, oggi l’Hotel de France ospita al suo interno il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino che, con il suo imponente patrimonio, abita alcuni degli spazi dell’edificio tra cui il giardino d’inverno e la sala da ballo adibita a sala teatrale del Museo in un felice incontro tra l’eleganza degli affreschi in stile liberty e i patrimoni dell’umanità. Il Museo si sviluppa su tre livelli e accoglie al suo interno numerosi spazi espositivi, un bookshop, la Biblioteca “Giuseppe Leggio”, una mediateca che conserva una preziosa documentazione video, audio e fotografica, e una sala capace di ospitare una cospicua programmazione teatrale, iniziative di studio e formative

La prima raccolta di marionette attorno alla quale si andò costituendo il Museo, fu una collezione di pupi siciliani. Visto il grande interesse suscitato con l’inaugurazione del Museo, questo portò alla volontà di ingrandire la collezione esistente con l’acquisto di collezioni riguardanti le tradizioni extraeuropee, come il Ningyo Johruri Bunraku giapponese, il Wayang Kulit indonesiano, lo Sbek Thom cambogiano, il Namsadang Nori – Kkoktu-gaksi Norum coreano, il Karagöz turco e le Rūkada Nātya dello Sri Lanka.

La collezione è inoltre arricchita da importanti opere d’arte contemporanea realizzate per tre spettacoli che tra gli anni Ottanta e Novanta furono prodotti dal Museo internazionale delle marionette: le scenografie di Renato Guttuso utilizzate nello spettacolo Foresta-radice-labirinto di Italo Calvino, regia di Roberto Andò (1987); le marionette e macchine sceniche realizzate dall’artista e regista polacco Tadeusz Kantor per lo spettacolo Macchina dell’amore e della morte (1987); e i pupazzi di Enrico Baj realizzati per lo spettacolo Le bleu-blanc-rouge et le Noir dell’Arc-en-terre di Massimo Schuster. Di recente acquisizione, le marionette da tavolo che Enrico Baj realizzò per altri due spettacoli di Massimo Schuster: Roncisvalle e Mahabharata.

In uno dei locali è stata allestita la ricostruzione del teatro di Gaspare Canino di Alcamo, i cui splendidi pupi sono conservati nelle prime due sale del museo. Al teatro di Alberto Farina appartengono, invece, le marionette a fili del Barbiere di Siviglia; in un altro luogo senza tempo si possono ammirare le figure del teatro delle ombre di Bali.

March 4, 2022

Il Buono, il Brutto e il Clausewitz

Spazzando via l’Ancien Régime, la Rivoluzione francese e l’avvento di Napoleone hanno anche prodotto un cataclisma nella condotta della guerra: da gioco dei re, da scontro per questo o quel confine, diventava una lotta potenzialmente mortale, giacché metteva in gioco la vita e il futuro delle nazioni. Questo mutamento è l’oggetto dell’indagine di Karl von Clausewitz, generale e teorico militare prussiano.

Con l’Ancien Régime, la guerra era limitata. Un duello fra soggetti che si riconoscevano reciproca legittimità. Lo stesso sistema internazionale, nato sulle rovine della Guerra dei Trent’anni nel XVII secolo e fondato sullo ius publicum europaeum, era strutturato per limitare l’azione degli Stati. In questa cornice, gli eserciti erano strumenti delicati, da usare con misura, non essendo facile sostituire le perdite. Con la Rivoluzione francese, Stato e politica cambiano natura. Diventano di popolo. La Rivoluzione libera un’energia enorme, quella delle masse, che rinvigorisce la potenza dello Stato.

Il conflitto fra Stati, di conseguenza, diventa uno scontro totale che porta la tensione all’estremo. Le entità politiche si giocano l’esistenza e conducono una guerra “giusta” contro un nemico “ingiusto”. La leva di massa consente alla Francia di mettere in campo un numero maggiore di soldati rispetto ai rivali e di rimpiazzare le perdite, permettendo all’autorità politica di arruolare soldati in proporzioni mai viste sino ad allora.

La reazione alla Rivoluzione e alla sua onda lunga fu l’istituzione della leva in tutta Europa. Per affrontare Napoleone e infine sconfiggerlo, le potenze della coalizione antifrancese furono costrette ad adottare il modello militare napoleonico.

Da quel momento in poi – questa l’intuizione di Clausewitz – ogni guerra potrà potenzialmente essere totale, perché lo Stato ha appreso a maneggiare l’energia del popolo. È, questo, il concetto clausewitziano di guerra assoluta, caratterizzata dalla possibilità dell’ascesa agli estremi della violenza: fenomeno tanto più probabile quanto più esistenziale sarà lo scopo politico del conflitto. La guerra assoluta è un concetto astratto. Il punto è che, con il cambiamento di natura della politica, che diventa esistenziale, ogni guerra diventa potenzialmente assoluta. E, nondimeno, per Clausewitz la guerra non vive di vita propria. La guerra assoluta non è l’esito meccanico di ogni conflitto. Anzi, non lo è quasi mai. Qui sta la grandezza di Clausewitz, l’aver compreso la guerra come atto politico per conseguire degli obiettivi politici.

La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è, dunque, solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi.

E questo è il principale limite delle scelte di Putin: ha un obiettivo politico, trasformare Kiev un satellite di Mosca, che è incompatibile con quello, perfettamente contrario, dell’Ucraina. E questo rende difficile ogni compromesso. Inoltre qualsiasi altro risultato della Russia, che poteva essere ottenuto tramite trattativa, verrebbe percepito come una sconfitta.

Tornando a Clausewitz ha intuito il nesso politica-guerra come un continuum. Non vi è cesura fra politica e guerra. La guerra è una forma della politica, una sua manifestazione. Lo è perché le logiche che ne sono alla base sono politiche, non militari. Se la tattica è un’attività militare – ossia specialistica – questo non significa che la guerra sia un mero strumento. L’entrata in guerra, l’intensità della guerra, la strategia di guerra, gli scopi di guerra sono tutte scelte che pertengono alla politica. Strumento sono semmai le forze armate quando la politica assume la forma di conflitto, e la diplomazia.

E tanto la guerra è un atto politico, che l’azione politica continua anche dopo lo scoppio del conflitto:

“Se consideriamo ora che la guerra procede da uno scopo politico, è naturale che questo motivo primo che le ha dato vita continui a costituire elemento precipuo per la sua condotta. Ma non perciò lo scopo politico assume il carattere di un legislatore dispotico: deve adattarsi alla natura del mezzo, donde risulta che sovente esso si modifichi molto profondamente; ma è pur sempre l’elemento da tenersi soprattutto in considerazione. Così, la politica si estrinseca attraverso tutto l’atto della guerra, esercitando su questa un influsso continuo”.

Quindi,

“appena il dispendio di forze diviene sì grande che il valore dello scopo politico non lo compensi più, tale scopo deve essere abbandonato, e deve conseguirne la pace”

Ed è questo l’obiettivo primario della resistenza ucraina: non respingere l’invasione, militarmente impossibile, ma rendere insostenibile l’occupazione, per far crollare il fronte interno a Mosca, a causa del prezzo economico e sociale

È vero che l’escalation in guerra è un possibilità sempre presente. Ma questa spirale non nasce da una logica militare. Il fattore determinante è quello politico. La vittoria deve essere prima politica. La guerra ha per scopo l’imporre la propria volontà a un nemico:

La guerra è dunque un atto di forza che ha per iscopo di costringere l’avversario a sottomettersi alla nostra volontà.

Per raggiungere lo scopo si possono impiegare tutti i mezzi militari, tuttavia è la politica che introduce la totalità, ma solo se necessario ai propri fini. Le guerre si vincono politicamente, non militarmente. Si possono distruggere le forze del nemico, se ne può occupare il territorio, ma

la guerra, cioè la tensione avversaria e l’azione delle forze nemiche, non può considerarsi esaurita fino a che anche la volontà del nemico non sia domata

Di converso, una volta che il nemico si è piegato alla nostra volontà, proseguire le operazioni belliche è politicamente insensato:

“la guerra non ha dunque bisogno di essere perseguita fino all’atterramento completo di uno dei belligeranti”.

Ad ogni modo – avverte Clausewitz – per quanto governabile, in quanto fenomeno umano la guerra non è interamente razionale. Essa è anche legata alla psicologia sociale, all’animo dell’uomo, alla sua razionalità così come alle sue passioni, al substrato morale delle nazioni. Vi sono in essa elementi di imprevedibilità legati alla “nebbia della guerra”, alla carenza di informazioni e agli errori di calcolo o di percezione, tanto dei militari quanto dell’autorità politica:

“La guerra non solo rassomiglia al camaleonte perché cambia di natura in ogni caso concreto, ma si presenta inoltre nel suo aspetto generale, sotto il rapporto delle tendenze che regnano in essa, come uno strano triedro composto: 1. dalla violenza originale del suo elemento, l’odio e l’inimicizia, da considerarsi come un cieco istinto; 2. del giuoco delle probabilità e del caso, che le imprimono il caratteri di una libera attività dell’anima; 3. della sua attività subordinata di strumento politico, ciò che la riconduce alla pura e semplice ragione. La prima di queste tre facce corrisponde più specialmente al popolo, la seconda al condottiero e al suo esercito, la terza al governo”.

Per questo, se è vero che la guerra è governabile, non è questo un dato da dare per scontato. Le sue dinamiche dipendono dal triedro popolo-condottieri-governo. Chi dà avvio ad una guerra sa come la inizia e ha fatto i suoi piani. Nondimeno, nessuno può dirsi certo della direzione che il conflitto prenderà, né può interamente pronosticarne l’esito. E questo azzardo può travolgere Putin…

March 3, 2022

Palla Strozzi

Anche se viene appena accennata la sua figura nei manuali di Storia dell’Arte che studiamo scuola, Palla di Noferi Strozzi, oltre ad avere avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione del Rinascimento da Avanguardia a stile socialmente accettabile, facendogli incorporare molte delle istanze estetiche del Gotico Internazionale, è una figura di straordinario fascino. Grazie alla ricchezza accumulata nelle ultime generazioni dalla sua famiglia degli Strozzi, il padre poté far istruire il figlio da letterati ed umanisti, e grazie all’interesse e all’intelligenza, Palla divenne di fatto uno dei più fini uomini di cultura fiorentini del suo tempo.

Palla, che era il secondo figlio di Nofri e di Giovanna Cavalcanti, nacque a Firenze nel 1372. Oltre a Niccolò, morto nel 1411, si ha notizia di un fratello minore illegittimo di nome Marco e di cinque sorelle. Da Marietta Strozzi, discendente dal ramo di Carlo e sposata nel 1397, ebbe le figlie Iacopa, Margherita, Tancia, Lena e Ginevra; dei maschi si ricordano: Lorenzo, che nel 1452 fu ucciso da uno studente mentre ricopriva l’ufficio di podestà di Gubbio; poi Gianfrancesco e Nofri, quest’ultimo nato nel 1411 che seguì il padre in esilio; infine Carlo, che morì di peste a Roma nel 1450 a un passo dalla nomina cardinalizia, e Nicola, detto Tita, di cui poco o nulla si sa, fuorché il fatto che nacque nel 1412 e fu in prigione in Provenza. Dell’accorto ordito di interessi politici e finanziari intessuto da Palla attraverso i matrimoni dei figli basti qui dire che Iacopa andò in moglie nel 1428 a Giovanni Rucellai, che fu fondamentale procuratore dei beni di Palla durante gli anni dell’esilio e fornì eccezionale testimonianza alla biografia del suocero grazie alle notizie contenute nel suo Zibaldone quaresimale, definito da Giovanni «un’insalata di più erbe» ossia un’antologia personalizzata, derivata da un repertorio culturale comune, connesso al genere delle ricordanze mercantili, nel quale volle fossero riportati, oltre a ricordi personali e avvenimenti a cui aveva partecipato in prima persona, consigli e ammaestramenti per i figli, storie fiorentine, testi di Seneca, citazioni da Aristotele, Cicerone, s. Agostino, Dante, proverbi e usi religiosi.

Tra le tematiche presenti nel libro emerge il suo interesse verso il ‘parentado’, che garantiva onore alla famiglia. L’argomento fu trattato con cura meticolosa per essere tramandato ai discendenti, sia nella genealogia redatta nel 1457, sia nel ricordo del 1476, in cui vennero riportati sistematicamente i legami ottenuti per matrimonio, tenendo presenti i valori fondamentali richiesti in un’unione: antichità di stirpe, nobiltà d’animo, ricchezza e partecipazione all’élite intellettuale e soprattutto, uno sguardo attento alle vicende dei suoi tempi, che lo rendono una fonte unica per orientarsi nel manicomio che era la politica fiorentina di quei tempi.

Illustre banchiere e mercante di Firenze, Palla fu leggendario per l’enorme patrimonio finanziario accumulato, proveniente soprattutto da rendite immobiliari. Per via della prominente posizione in ambito cittadino, nei primi decenni del secolo si distinse in importanti incarichi istituzionali, seppure in misura più defilata rispetto al padre Nofri: fu annoverato tra gli ufficiali dello Studio nel 1414 e nel 1428; nel 1421 fu eletto tra i Capitani per gli affari di Volterra; fu dei Dieci di Balìa negli anni 1423, 1424 e 1430; nel 1420 accompagnò il papa Martino V di passaggio nel territorio fiorentino mentre da Basilea si trasferiva a Roma; nel 1434, quando Eugenio IV entrò in Firenze, fu Palla a portare il vessillo della Chiesa. Rappresentò inoltre la Repubblica in ambascerie presso il papa, a Napoli (dove nel 1415 fu insignito cavaliere), a Venezia, a Ferrara e a Siena. Fu fatto ad esempio nominato Cavaliere dai Reali Angioini di Napoli nel 1415, quando vi si recò per conto della Repubblica di Firenze per congratularsi delle nozze avvenute fra la Regina Giovanna II di Napoli e Giacomo II di Borbone.

Non secondarie alla sua ricchezza furono la cultura di Palla e la sua generosità di mecenate delle lettere e delle arti. Fu Palla a caldeggiare, insieme a Coluccio Salutati e a Niccolò Niccoli, la chiamata a Firenze di Emanuele Crisolora nel 1397 e di lui fu allievo alla cattedra di greco istituita nel 1397. Da Crisolora Palla acquisì numerosi manoscritti, oltre a quelli fatti appositamente giungere da Costantinopoli: tra questi ultimi Vespasiano da Bisticci ricorda la Cosmografia di Tolomeo colla pittura (Vat. Urb. gr. 82), le Vite di Plutarco (Vat. Urb. gr. 96), le opere di Platone (forse il Vind. suppl. gr. 7) e la Politica di Aristotele, il cui codice, non ancora identificato, fu alla base della traduzione di Leonardo Bruni. A Firenze Palla aveva avuto in casa come precettore per sé e per i figli, tra gli altri, Tommaso Parentucelli che, divenuto poi papa con il nome di Niccolò V, volle esprimere gratitudine nei suoi confronti chiamando il figlio Carlo quale cameriere segreto e promettendogli la nomina cardinalizia; ma Carlo, come già ricordato, morì poco prima di vestire la porpora. Nel novembre del 1403 Palla aveva pure partecipato alla commissione nominata dall’arte di Calimala, di cui era membro da quell’anno, che aveva il compito di sovrintendere ai lavori di Lorenzo Ghiberti alla porta Nord del Battistero di S. Giovanni. Di Ghiberti Palla si avvalse anche per il disegno della cappella del padre in S. Trinita – dove aveva maturato l’idea di far sorgere una biblioteca pubblica – come pure si servì di Gentile da Fabriano, al quale commissionò la celebre Adorazione dei magi, anch’essa per S. Trinita.

Nel frattempo, però, Palla, che era il cittadino più ricco di Firenze e il maggior contribuente fiscale, si trovò in opposizione a Cosimo il Vecchio l’uomo che per la prima volta si era di fatto preso tutto il potere cittadino, grazie a un sistema di clientelismo con uomini chiave alla guida degli uffici della Repubblica fiorentina. Davanti a Cosimo solo due strade erano possibili: l’alleanza accettando un ruolo subordinato o lo scontro frontale; e Palla, forte della sua ricchezza e fiero della propria cultura, fu a capo della fazione antimedicea assieme ad un altro oligarca indomabile, Rinaldo degli Albizi. In un primo momento la fortuna arrise alla sua fazione, riuscendo ad ottenere prima l’incarcerazione di Cosimo, poi la dichiarazione del medesimo come magnate, cioè tiranno, ed il suo conseguente esilio dalla città (1433). L’obiettivo dello Strozzi comunque non era tanto l’eliminazione di un avversario, ma la restaurazione della libertas fiorentina e in questo fu diverso dall’alleato Rinaldo degli Albizi. Intanto Cosimo mandava già segni di prepararsi a un rientro, che avvenne puntuale al cambio di governo con il veloce avvicendamento dei gonfalonieri, meno di un anno dopo la sua partenza da Firenze. Tra i primi provvedimenti vi è proprio la vendetta sugli avversari, con l’esilio delle famiglie degli Albizi e degli Strozzi, e in questo Cosimo fu favorito anche dall’appoggio popolare che lui e la sua casata si erano saputi conquistare.

Il bando, inizialmente di dieci anni, fu di volta in volta rinnovato e Palla non fece mai ritorno nella città natale. A Padova, proseguì tuttavia la propria attività pubblica, in particolare nell’ambito dello Studio: già nel 1436 divenne consigliere dell’Università, nella cui veste, il 17 luglio di quell’anno, nominò un sostituto; negli atti relativi allo Studio padovano il suo nome ricorre fino al 1447 tra quelli dei promotori delle lauree; in uno strumento del 21 marzo 1465 negli atti della curia vescovile lo si ricorda come magister.Negli anni dell’esilio mantenne anche rapporti politici di alto profilo, come testimonia almeno una lettera del 10 settembre 1446 (Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Bentivoglio, mazzo 2, 8-2, lettere 1446-1566), in cui Lionello d’Este, indirizzandosi a Palla con parole di amichevole considerazione, concede un salvacondotto al genero Giovanni Rucellai.

La sua dimora a Prato della Valle non aveva la pretesa del grande palazzo, era anzi piuttosto modesta, forse a motivo della convinzione del suo proprietario di poter rientrare presto a Firenze, ma l’esilio divenne definitivo e lo Strozzi visse e morì a Padova senza poter tornare e fu sepolto nella Chiesa di Santa Maria di Betlemme. Questa Chiesa, di origine medievale, divenuta poi Chiesa dell’adiacente Convento delle Canonichesse regolari lateranensi, che lo stesso Palla aveva contribuito a far costruire, fu chiusa per i decreti napoleonici e venne demolita nel 1900 per far luogo ad una strada. Vi erano, tra le altre, le opere di Stefano dall’Arzare che aveva ritratto Lorenzino de’ Medici.

Non si arrestò neppure la sua attività mecenatistica e la casa padovana di Palla divenne importante cenacolo culturale: a lui si deve la chiamata a Padova di Filippo Lippi, di Nicolò Baroncelli e soprattutto di Donatello; ebbe a stipendio Giovanni Argiropulo (a partire dalla seconda metà del 1441 fino al 1444) e in seguito Andronico Callisto. Collaborò inoltre con i copisti: Giovanni Scutariota, con il quale si alternò, intorno al 1450, sul Laur. Acq. 4 della Politica di Aristotele, e Giovanni Rhosos, impiegato, nel 1458, per l’Ott. gr. 22 della Retorica di Ermogene. Nel1447, poco prima della morte della moglie, fece testamento, disponendo di essere sepolto in S. Trinita con l’abito dei monaci vallombrosiani (Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Bentivoglio, l. IV, 1, 2); tale richiesta non fu ribadita nel successivo testamento del 1462 (l. VI, 34) e alla morte, avvenuta l’8 maggio di quell’anno, Palla fu sepolto nella chiesa padovana di S. Maria in Betlemme in contrada di S. Daniele, non lontano dalla sua casa. L’orazione funebre fu letta da Francesco Filelfo, con il quale Palla intrattenne amichevoli rapporti e un documentato scambio di manoscritti.

La consistenza della sua biblioteca, donata dopo la sua morte al monastero di Santa Giustina, può essere ricostruita sulla base di tre documenti rinvenuti da Vittorio Fanelli e da lui pubblicati nel 1949: un inventario di proprietà personali del 1431, redatto in occasione di un temporaneo sgombero, e soprattutto i due testamenti del 1447 e del 1462. Il secondo, in particolare, menziona nello specifico diciotto codici lasciati per legato al monastero di S. Giustina (nel primo inventario erano tredici), mentre il resto dei libri è diviso egualmente tra gli eredi (i figli Nofri e Giovanfrancesco e i nipoti Bardo e Lorenzo di Lorenzo) ed è descritto nel dettaglio solo per alcuni manoscritti ritenuti particolarmente degni di nota; i codici di S. Giustina sono ricordati anche in un inventario quattrocentesco della biblioteca (B.P. 229, cc. 3r-4r), già visto da Gian Vincenzo Pinelli nel 1599, il quale ne diede notizia in una lettera a Battista Strozzi; l’inventario padovano, in cui la menzione dei libri di Palla coincide pressoché perfettamente con il testamento del 1462, fu recuperato solo nel XIX secolo e pubblicato per la prima volta da Luigi Alberto Ferrai insieme alla lettera di Pinelli. Ulteriori informazioni forniscono tre lettere del 1477 di Alessandro a Gianfrancesco di Palla (Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Bentivoglio, Corrispondenza, mazzo 1, 117 e 122 e scaffale 8, mazzo 1, 125) da cui traspare l’intenzione di Alessandro di alienare una parte del patrimonio librario del nonno e del padre per alleviare le difficoltà finanziarie della famiglia. Alcuni codici furono effettivamente venduti a Federico da Montefeltro (è il caso almeno degli Urb. gr. 3, 15, 16, 20, 21, 26, 82, 84, 105, 123, 124, 128, 130, 151, 157); altri seguirono strade diverse e andarono dispersi.

March 2, 2022

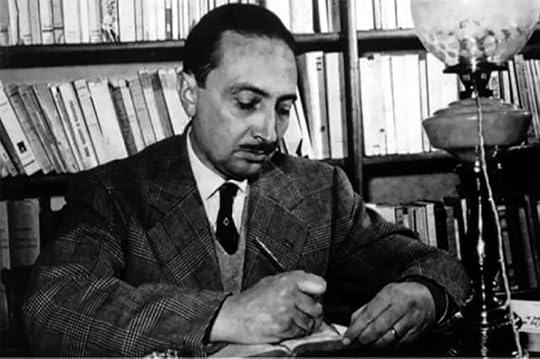

Ricordando Vitaliano Brancati

Uno dei drammi della cultura attuale è che non si leggono più gli scrittori italiani della seconda metà del Novecento, ed è un peccato, perché oltre a sapere scrivere dannatamente bene, assai meglio di tanti contemporanei, tra le loro pagine potremmo trovare anticorpi preziosi per una critica del conformismo, dei miti, dei linguaggi del nostro presente. Perché molto di loro furono critici, con feroce sarcasmo, dei tanti difetti e ipocrisie dell’Italiano medio.

Penso a Gadda, a Flaiano e al quasi dimenticato Brancati, a torto considerato un provinciale. Eppure, sotto certi aspetti, è il Gogol italiano: un autore tragico, che si nasconde dietro la maschera del comico, che per lo scrittore era un mezzo artistico non transitorio di rappresentazione della realtà. Quella di Brancati è una scelta contrastante con i procedimenti stilistici inaugurati col decadentismo, che rispecchia in forma classica la realtà contemporanea secondo gli schemi del realismo ottocentesco; di fatto tutta la sua dimensione sensuale non è che una parodia di tutta una certa retorica dannunziana, che in forme differenti, trasformata in linguaggio del giornalismo, della politica e dei social media, ci portiamo stancamente ancora dietro.

Parodia che acquisiva una dimensione politica, che non si nutriva dell’opposizione al Fascismo, che pur proibendo la satira, l’aveva nutrita, non solo col quotidiano rituale propagandistico che lo scrittore non si stanca di rievocare convinto degli effetti terapeutici del ridicolo, ma soprattutto riducendo il regime totalitario un singolo da persona a “tipo”, da individuo a ingranaggio, ma anche delle contraddizioni delle democrazie, sempre minacciate dai cedimenti della libertà e dal conformismo, la cui unica medicina era il ridere di se stesse. Brancati, che come Socrate sognava di essere un tafano, anche se il Belpaese è più paragonabile a un pigro somaro, che al cavallo di razza ateniese, si dispiaceva dicendo

“nessuna cosa dispiace in Italia quanto una lucida intelligenza fornita di disgusto e di ironia… Si ha paura del comico come di un potere diabolico. La stessa nostra filosofia, quella più libera e polemica, ha assegnato alla commedia un posto secondario”.

Ed è un peccato, perché il comico paradossalmente, contiene in sé anche l’origine della Filosofia, dato che mostra sia la pochezza dell’uomo, sia la sua superiorità rispetto alle altre creature, la prima costituita dalla sua inclinazione all’errore, dalla sua fragilità morale, la seconda consistente nella capacità di ironizzare su se stesso, sulle proprie colpe, di rimettere in gioco la propria credibilità puntando così a rinforzarla: è dal contrasto di queste due qualità che scaturisce il riso, che finisce così col sintetizzare l’essere umano in tutte le sue componenti, nel bene e nel male.

Proprio per omaggiare Brancati, in un Tuono d’Estate, che è un gioco combinatorio e post moderno, cito Giovanni Percolla e i suoi amici Muscarà e Scannapieco, i protagonisti di Don Giovanni in Sicilia. In questo romanzo lo scrittore descrive un aspetto della vita in una grossa città siciliana – Catania – che fa da vivace sfondo alla vita di giovani benestanti sempre in cerca di avventure amorose e che trascorrono il tempo a immaginare avventure erotiche e viaggi in celebri luoghi che si concludono sempre in modo deludente.

Giovanni e i suoi compari sono, in una vorticosa passione, continuamente alla ricerca di piacere che solo l’abito femmineo può dare. All’intera vicenda può essere data una lettura “kierkegardiana”, poiché come nel pensiero del filosofo danese, nell’opera di Brancati vi è un salto dalla “vita estetica” a quella “etica”, il tutto provocato dalla disperazione. Infatti Giovanni, divenuto adulto, conosce Ninetta, donna alla quale decide di consacrare la propria esistenza spinto dalla coscienziosa consapevolezza della futilità della vita condotta fino ad allora. Sarà la vita di Milano a permettere poi a Giovanni di saltare dalla dimensione estetica a quella etica, salto che si rivelerà fallimentare.Si tratta a prima vista di un quadro ironico e divertente della provincia italiana dove vengono messe in evidenza le velleità maschiliste, i vagheggiamenti erotici e tutte quelle forme di megalomania, che il Fascismo portò all’eccesso, ma con cui in fondo, conviviamo ogni giorno.

February 28, 2022

Il Santuario di Despoina a Lycosoura

Quando accennai alle sopravvivenze dei culti sciamanici dell’Età del Bronzo nell’Antichità Classica, accennai anche ai riti misterici celebrati in Arcadia, che destavano molta perplessità anche tra i greci e i romani, i cui storici ammettevano di capirne assai poco: una riprova sono tutte le riflessioni e incisi con il Pausania, l’autore di una sorte di guida turistica dell’epoca, rimpie la descrizione del principale santuario di quella regione ellenica, quello di Despoina, divinità ctonia, adorata in Arcadia e talvolta identificata con Kore, presente a Lycosoura

Despina, impronunciabile ai non iniziati, era forse solo un epiteto e significa semplicemente la Signora (dal greco-miceneo *des-potnia e ancora prima dal proto-indoeuropeo *dem/*dom, casa, dimora e potni, padrona, signora); il mito racconta, ricordiamolo che Demetra era intenta a cercare la figlia Persefone, rapita da Ade, fu vista da Poseidone che volle farla sua. Demetra, cercando di sfuggirgli, si trasformò in una puledra. Allora anche il dio si trasformò in stallone, e da questa unione nacquero una figlia, Despina, ed un puledro, Arione. Dei culti misterici in suo onore in Arcadia non si sa nulla, ma probabilmente rientravano nell’ambito cultuale dei Misteri Eleusini o più in generale nel culto della Grande Dea: a titolo di curiosità ecco la descrizione che da Pausania di quel santuario

Di là si entra nel sacro recinto di Despoena: andando al tempio vedesi a destra un portico, e sulla parete sono scolpiti bassorilievi di marmo bianco: in uno sono espresse le Parche, e Giove di soprannome Moerageta; nel secondo è Ercole, che toglie il tripode ad Apollo; quelle cose, che ho sopra loro udito essere avvenute, saranno da me ancora esse dimostrate, allorquando sarò pervenuto a quella parte del discorso Focese, che tratta di Delfo. Nel portico presso Despoena fra i bassirilievi descritti è una tavoletta, sulla quale è scritto ciò, che risguarda le cose alla iniziazione spettanti. Sul terzo bassorilievo sono espresse Ninfe, e Pani, e sul quarto vedesi Polibio di Licorta: e vi è la inscrizione, che la Grecia non sarebbe stata dapprincipio danneggiata, se in tutto a Polibio avesse obbedito, e che avendo errato, da lui solo ebbe soccorso. Davanti al tempio è l’ara di Cerere, ed un’altra ve n’ha a Despoena, e dopo questa la terza alla Madre degli Iddii.

Le statue stesse poi di Despoena, e Cerere, e il seggio, sul quale stanno assise, ed il suppedaneo, tutto ciò non è, che un solo masso di marmo: e neppure alcuna di quelle cose, che sulle vesti si veggono, o di tutte quelle, che sulla sedia sono scolpite, è riportata di altra pietra attaccata con ferro, o con colla; ma tutto è dello stesso masso. Questo marmo non è stato loro portato, ma raccontano di averlo per una visione trovato dentro il recinto, sscavando la terra. La grandezza di ciascheduna statua è secondo quella della statua della Madre in Atene: la scultura poi è ancora questa di Damofonte. Cerere adunque porta nella destra una face, e tiene l’altra mano sopra Despoena: Despoena tiene lo scettro, e la così detta cista sulle ginocchia, e tiene la destra sulla cista. Da ambo le parti del seggio, presso Cerere è Diana avvolta in una pelle di cervo, e colla faretra sulle spalle, in una mano tiene la lucerna, e nell’altra due dragoni: presso di lei giace una cagna di quelle da caccia. Presso la statua di Despoena poi è Anito rappresentato colle armi. Dicono quelli del tempio, che Despoena fu da Anito allevata, il quale era uno de’ così detti Titani. Omero il primo introdusse i Titani nella poesia, e Dii li dice sotto quello, che Tartaro addimandasi, ed i versi di ciò si leggono nel giuramento di Giunone. Onomacrito prese da Omero il nome de’ Titani, compose le orgie di Bacco; e poetò essere i Titani gli autori de’ travagli di Bacco. Questo è ciò, che dagli Arcadi si narra di Anito. Che Diana poi sia figlia di Cerere, e non di Latona, Eschilo di Euforione ammaestronne i Greci, sendo tradizione Egiziana. Circa i Cureti (perciocchè sono questi scolpiti sotto le statue); e quello, che spetta ai Coribanti sulla base scolpiti, (che ad un altro conosco appartenere, e non a Curete), queste cose adunque sendo da me conosciute le ometto

Gli Arcadi introducono nel tempio qualunque altro albero, che si pianta, fuori, che il melogranato. Uscendo dal tempio havvi a destra uno specchio attaccato al muro. Chiunque in questo specchio rimira, o si vede, debolmente, o non si vede affatto: le statue delle Dee però esse, e la sedia chiaramente si vedono. Presso il tempio di Despoena, salendo un poco è a destra la così detta Casa; ivi fanno la iniziazione, e a Despoena sacrificano gli Arcadi molte vittime, e ricche. Sagrifica ognuno quello, che possiede; nè si taglia la gola delle vittime siccome negli altri sagrificj, ma quel membro, che s’incontra, questo della vittima si taglia.

Gli Arcadi venerano Despoena sopra le altre Dee, e figlia la dicono di Nettuno, e Cerere: ha questa il soprannome presso molti di Despoena, come quella figlia di Giove, Cora addimandano: in particolare poi il suo nome è Proserpina, siccome Omero, e Panfo ancora prima di lui poetarono: temerono però di scrivere il nome di Despoena ai profani. Sopra la così detta Casa è il bosco sacro di Despoena cinto da una maceria di pietre. Dentro di esso fra gli altri alberi vi sono gli olivi, e gli elci nati da una stessa radice: questa non è opera del sapere dell’agricoltore. Di là dal bosco sono le are di Nettuno Equestre come padre e di Despoena, e di altri Iddii: sull’ultima la iscrizione dice, che è a tutti gli Dei comune

Gli scavi archeologici, eseguiti tra il eseguiti dal 1889 in poi. Il muro di cinta del tèmenos è conservato a E e a N; a N del tèmenos si notano le fondamenta di un portico dorico. Davanti a questo si sono rinvenuti i resti di tre altari da E ad O consacrati a Demetra, Despoina e alla Grande Madre. A 15 m dall’altare più occidentale è il tempio: dorico, prostilo, con una facciata esastila di marmo, su tre gradini, orientato ad E. Esso presenta un prònaos ed una cella posteriore, quasi interamente occupata dalla base del gruppo di culto in marmo scolpito da Damophon di Messene. Il gruppo rappresentava Demetra, Despoina, Artemide ed Anytos; vari frammenti, rinvenuti negli scavi e ora nel Museo Nazionale di Atene, sono riconoscibili in base ad una moneta di Megalopoli che rappresentava il gruppo. Nel muro S vi era una porta laterale che conduceva all’aperto. Nella cella sono resti di un mosaico e davanti al tempio due basi per statue di bronzo. Negli scavi furono scoperte alcune tegole con l’iscrizione Despoinas, databili al 74-66 a. C. Molte basi di donari sono state ritrovate nella parte S del pronao, essendo la parte N del tempio stata distrutta fino alle fondamenta. Dopo varie controversie, il tempio è stato datato al Il sec. a. C.

Sul versante N è ricordato da Pausania un mègaron, in realtà un grande altare monumentale, di cui si sono rinvenuti alcuni resti. Ad O del santuario sono gli avanzi della città, di cui si sono riconosciute le mura (V-IV sec. a. C.), e le fondamenta di un tempio, sotto una cappella bizantina. Il fulcro del santuario, come accennato, era la colossale statua di culto… Ma per approfondire il tutto, lascio la parola al blog Infernem Land, che vi consiglio di leggere, per le tante informazioni interesanti che contiene.

Il devastante terremoto che colpì il Peloponneso nel 183 a.C. fornì l’occasione per importanti lavori di ricostruzione e ridecorazione per molti complessi architettonici della regione ed è in quell’occasione che viene a realizzarsi una delle opere più originali del medio-ellenismo, il complesso delle state cultuali per il santuario di Despoina in Arcadia.

L’incarico per il nuovo insieme di statue venne affidato ad una delle personalità più originali del tempo, Damofonte di Messene. Questi si era rivelato negli anni precedenti nella sua città con la statua di Artemide Laphria cui fecero seguito numerose opere sempre nell’ambiente peloponnesiaco. Il 183 a.C. rappresenta una svolta nella storia della regione ma anche nella vita di Damofonte, la sconfitta tanto di Sparta quanto dei Messeni contro la Lega Achea segna l’inizio di una nuova fase politica per la Grecia continentale cui si accompagna dopo la morte di Filopemene l’emergere del nuovo stratego Licorta. E proprio il legame con quest’ultimo che fa avere a Damofonte l’incarico – per lui fondamentale – di restaurare lo Zeus di Fidia ad Olimpia danneggiato dal terremoto dello stesso anno. La possibilità di lavorare direttamente sui massimi capolavori della classicità – oltre alla Zeus è verosimilmente ipotizzabile un suo intervento nel restauro dell’”Hermes di Prassitele – e la possibilità di studiare in dettaglio tutte le opere presenti all’interno del Santuario fornì allo scultore infiniti spunti di riflessione che nelle opere successive avrebbero integrato ed arricchito il suo stile che nell’amore per la politura delle superfici e per il senso pittorico dello sfumato mostra di derivare da esperienze tolemaiche forse mediate dalla presenza nel Peloponneso di maestranze alessandrine.

Il Santuario di Lykosoura era uno dei luoghi più sari d’Arcadia, politicamente dipendeva da Megalopoli in quanto gli abitati avevano partecipato alla fondazione della nuova metropoli ma con il privilegio di continuare ad abitare nella loro terra di origine a custodia dei venerati luoghi di culto, oltre a quello di Despoina su una vicina collina era quello di Zeus Lykaios.

L’impianto complessivo dell’opera è noto dalle emissioni monetarie di Megalopoli e mostra evidenti le derivazioni olimpiche. Sul fondo della piccola cella del tempio su un basso podio erano posti i troni di Demetra e Despoina – versione locale di Persefone – mentre ai lati erano stati Artemide – che nel mito locale è figlia di Demetra – ed il titano Anito. Nel gruppo l’isocefalia è solo apparente con le due figure stanti leggermente più basse rispetto a quelle sedute secondo un modulo forse derivato dall’immagine di Eracle di fronte ad Arcadia dipinta da Apelle. L’idea della figura divina seduta la cui altezza stante sarebbe superiore a quella dell’edificio è derivata in modo evidente dallo Zeus fidiaco mentre di assoluta originalità è la creazione di rapporti fra le singole figure che portano alla creazione di una forte tensione dinamica che supera la staticità della visione frontale. La collocazione a diversa profondità delle figure laterali rispetto a quelle centrali aumentava l’effetto prospettico dando la sensazione di una maggior profondità della cella; i due personaggi laterali erano insolitamente rivolti verso l’esterno per creare assi ottici alternativi a quello principale – soluzione che troviamo anche nei donari pergameni – mentre lo stesso gruppo centrale viene animato dall’affettuoso gesto di Demetra che appoggia il braccio sulla spalla della figlia.

Dal punto di vista tecnico l’opera fonde le esperienze acquisite ad Olimpia come restauratore con le nuove tecniche diffuse dall’ambiente alessandrino. Per quanto Pausania parli di sculture monolitiche il dato archeologico mostra una realtà totalmente diversa, le singole figure non sono solo realizzate in più pezzi ma le teste e i torni sono scavati in modo da alleggerire il peso e rendere meno problematica la messa in opera scelta su cui gioca probabilmente il ricordo dello Zeus olimpico mentre di pretta derivazione alessandrina sono le rifiniture aggiunte in stucco specie nelle chiome e nella barba di Anito.

Questi totalmente perduta è la figura di Despoina di cui resta solo un frammento del manto che è però fra le più originali creazioni del medio ellenismo. Nessun altra raffigurazione di stoffe giunta dall’antichità possiede questa ricchezza e pregnanza di significati. Al di sopra dell’orlo inferiore è un fregio con una danza di donne con maschere animali – sono rappresentati il maiale, l’ariete, l’asino, il cavallo, il cane e la volpe – gli studiosi non sono concordi se queste rappresentino donne mascherate o demoni femminili zoomorfi. Si tratta di figure che ricompaiono con frequenza fra i votivi del santuario e dovevano avere un ruolo essenziale nei rituali locali. Il fregio è circondato da festoni di mirto – una delle offerte tradizionali della Dea insieme all’incenso e alla mirra – al di sopra dei festoni la tematica sacrificale è ripresa dalle Nikai recanti thymiateria allusivi alle offerte di aromi. La parte superiore – sempre incorniciata da festoni vegetali – raffigura il thyasos marino allusivo della leggenda locale che vede in Poseidone Hippios il padre di Despoina. Per quanto riguarda la qualità artistica è stato giustamente notato – Moreno su tutti – che per ritrovare in scultura una tale qualità di resa del tessuto bisognerà attendere Bernini e i virtuosismi del barocco romano ma questi non avranno la capacità di trasmette quel complesso insieme di significati mitologici e teologici che ritroviamo nell’opera di Damofonte.

Meglio conservata la figura di Demetra di cui rimangono la testa e parte del busto in cui si può notare il lavoro di alleggerimento svolto dall’autore. La Dea indossa un chitone leggero e aderente in cui sono ancora vedenti gli echi dei panneggi bagnati fidiaci, il volto incoronato dal velo ad un profilo morbido, leggermente allungato, incorniciato dalle chiome dal trattamento aspro e chiaroscurale che creano un gioco di forti contrasti con la levigatezza del volto, gli occhi grandi ed evidenziati dall’arcuazione delle palpebre superiori danno particolare intensità allo sguardo.

La figura di Artemide è quella meglio conservata e che da forse il segno più chiaro dello stile di Damofonte. Si conservano la testa e gran parte del busto mentre è persa la parte inferiore come il cerbiatto che l’affiancava. Il volto giovanile, quasi adolescenziale presenta un profilo tondeggiante, gote piene e morbide, incarnato sfumato e luminoso che ricorda i migliori esempi della scultura alessandrina come l’Arsinoe III del Serapeo; le labbra socchiuse e le narici piccole ma leggermente dilatate sembrano far respirare la statua inondandola di vita. Come nella Demetra – e come sempre in Damofonte anche nelle opere al di fuori di Lykosoura – estrema cura è data agli occhi particolarmente evidenziati, si noti l’artificio di non far coincidere il punto di innalzamento della palpebra con il globo oculare ma deviandolo verso l’esterno in modo da dare allo sguardo un’infinita dolcezza. La fanciulla divina capace di unire dolcezza e severità in modo scindibile fra loro richiama echi prassitelici rivisti nel gusto di un nuovo tempo. La capigliatura è a melone secondo la moda del tempo – la stessa che ritroviamo con frequenza nelle cosiddette tanagrine specie di provenienza alessandrina – mentre la veste era formata da una tunica fermata sotto il seno cui forse era sovrapposta una nebris in altro materiale.

Il ciclo era completato dal titano Anito di cui rimane la testa, fra le creazioni più originali del medio ellenismo. Rispetto ai luminosi volti femminili questo è fortemente chiaroscurato, la barba e i capelli si organizzano per grosse chiome che sembrano viverre una propria indipendenza – e in questo si colgono echi pergameni – cosa che doveva essere ancor più evidente quando elementi posticci in stucco completavano l’opera facendo emergere la natura ancestrale e quasi ferina del personaggio mentre i grandi bulbi oculari sporgenti hanno un’intensità teatrale che ancora si ritroverò solo nelle più vertiginose creazioni del barocco moderno.

Se la suggestione delle immagini di Lykosoura ci colpisce così profondamente nonostante il precario stato di conservazione e le falsate condizioni di fruizione immaginiamo cosa doveva essere l’atmosfera che si respirava nella cella del tempo, con la luce delle lucerne che guizzavano sulla politura delle superfici e si incuneava nei meandri delle chiome contribuendo a togliere a queste immagini qualunque solidità. Proprio in questo superamento dei valori della visione plastica e della comprensione razionale della forma sta la maggior originalità di Damofonte nella cui opera la pietra si modella come cera e in cui l’occhio si trova di fronte ad una realtà altra, non definibile secondo criteri razionali ma capace di trasmettere il senso di quella realtà altra e più grande che è sottintesa ai Misteri

Piccola nota, che magari sfugge a un classicista, ma che è interessante per chi studia l’età micenea: tutti gli attributi sacri presenti nel santuario, dal melograno alle raffigurazione delle figure femminili che si travestivano da animali, sono presenti in egual misura nelle tavolette in lineare B ritrovate a Tebe, più o meno connesse a una ritualità sciamanica. Dopo circa mille anni, in Arcadia, pur decontestualizzandole e dandole un significato forse differente dall’originale, si continuavano a riproporre gli stessi riti del Wanax miceneo

Il punto sull’Ucraina

Ukrainians take shelter in a metro station for the coming night in Kiev, Ukraine, 24 February 2022. Russian troops launched a major military operation on Ukraine on 24 February, after weeks of intense diplomacy and the imposition of Western sanctions on Russia aimed at preventing an armed conflict in Ukraine. EPA/MIKHAIL PALINCHAK

Ukrainians take shelter in a metro station for the coming night in Kiev, Ukraine, 24 February 2022. Russian troops launched a major military operation on Ukraine on 24 February, after weeks of intense diplomacy and the imposition of Western sanctions on Russia aimed at preventing an armed conflict in Ukraine. EPA/MIKHAIL PALINCHAKQualche giorno fa, ho provato a modellizzare, secondo la Teoria dei Giochi, il processo decisionale che ha portato Putin a preferire alla trattativa, in cui probabilmente avrebbe ottenuto delle ampie concessioni, una guerra. Gli assunti dietro al suo ragionamento sono stati cinque:

Limiti della leadership ucraina, insomma, un ex comico, anche bravo, eletto presidente per avere recitato quel ruolo in una sit-com, beh è una vetta di situazionismo, mai raggiunta neppure dalla bizzarra politica italiana

La debolezza delle forze armate ucraine, che effettivamente, nel 2014/2015 fecero una figura alquanto meschina

La possibilità che la componente russofona dell’Ucraina si schierasse con le truppe russe o per lo meno, si mostrasse neutrale

La rinnovate efficienza delle truppe russe, capace di azioni ambiziose, come l’intervento in Siria

Il “Mourir pour Kiev?” ossia il sostanziale disinteresse dell’Europa a impegnarsi per Kiev, al di là delle proclami e delle belle parole.

Per cui, ha costretto la Stavka, non credo che a Mosca si usi ancora la denominazione dell’Armata Rossa, però non sono aggiornato sui nuovi termini a pianificare un intervento lampo, nella speranza di chiudere la vicende in massimo un paio di giorni. Il modello, paradossalmente, è stato l’Afghanistan.

Quando l’Unione Sovietica avviò quell’invasione, puntò subito a occupare l’aeroporto della capitale Kabul, con un blitz di truppe aviotrasportate che dal 24 al 27 dicembre 1979 atterrarono di sorpresa nello scalo, assicurandosi il perimetro e facendo arrivare in poche ore un totale di 300 aeroplani da trasporto Antonov An-12 e An-24 dai quali sbarcarono 6.000 soldati dell’Armata Rossa. Di concerto, dalla frontiera sovietico-afghana calava una colonna meccanizzata di 15.000 soldati per aprirsi la strada fino a Kabul e dar manforte alla guarnigione avanzata nell’aeroporto.Peraltro, lo stesso 27 dicembre, dall’aeroporto i russi avanzarono fino al palazzo presidenziale afghano con una colonna di ben 700 soldati con blindati camuffati da militari afghani, ma che in verità erano truppe speciali dei nuclei Alfa e Zenit del KGB. Irruppero nella più totale sorpresa nel palazzo, guidati dal colonnello Grigorij Bojarinov, che morì nell’azione.

Adottandola al nuovo contesto, lo Stato Maggiore Russo ha ipotizzato una strategia analoga per l’Ucraina: una serie di attacchi diversi ai confini, un raid dei parà negli aeroporti di Kiev e organizzare l’aviosbarco, una rapida puntata delle colonne corazzate partendo dalla Bielorussa, prendo così di sorpresa i difensori, verso la capitale ucraina. Il tutto avrebbe provocato la fuga a gambe levate di Zelensky, la sua sostituzione con un governo filorusso, che avrebbe messo l’Occidente dinanzi al fatto compiuto.

Per cui, viene effettuato un aviosbarco all’aeroporto internazionale Boryspil di Kiev. Poichè i paracadutisti sono generalmente truppe armate in modo leggero che possono tenere una posizione per un tempo limitato, l’ipotesi è che l’arrivo dei rinforzi corazzati fosse atteso nell’arco di poche ore. Ma Putin e i suoi generali avevano fatto i conti senza l’oste e senza la legge di Murphy.

Con somma sorpresa di tutti, Zelensky si è mostrato un leader coraggioso ed efficace, le truppe ucraine hanno raggiunto in questi anni una dignitosa capacità di combattimento, i russofoni non si sono schierati dalla parte di Mosca, l’Europa oltre alle sanzioni, più o meno aspettate, ha cominciato a spedire armi a Kiev… In più l’aviazione russa ha fallito nell’azzerare le difese ucraine e come suo solito, la logistica russa ha fatto patatrac, con le colonne corazzate che hanno accumulato ritardi su ritardi. A peggiorare la situazione, due scelte compiute dallo Stato maggiore russo, nella convinzione che la guerra finisse in un battito di ciglia: nella corsa contro il tempo, non sono state presidiate adeguatamente le retrovie, soggette quindi ai continui attacchi ucraini, poi, ovviamente nel tentativo fallito, di non apparire come i brutti, sporchi e cattivi dinanzi all’opinione pubblica e non inimicarsi troppo la popolazione locali, hanno rinunciato alla loro tradizionale dottrina operativa, riconducibile allo spiano tutto con l’artiglieria e poi avanzo con i carri armati e la fanteria motirizzata

Per cui, Putin si sta trovando proprio quello che non voleva: una guerra di conquista di un’area fortemente urbanizzato, che rischia di durare qualche settimana, con i fondi che scarseggiano. Kiev, ricordiamolo è una città con una superficie, un’orografia e un numero di residenti paragonabili a quelli di Roma (oltre a tanti importanti siti UNESCO che faranno sembrare ogni offensiva un’operazione dell’ISIS a Palmira), per cui, un assedio tipo Sarajevo, a meno di bloccare lì ad oltranza tutto l’esercito russo, rischiando a sua volta di essere chiuso in una sacca, è poco praticabile. L’altra alternativa è l’assalto al centro urbano, in cui, per citare un mio conoscente

parafrasando i dispacci degli ufficiali tedeschi dal fronte di Stalingrado, potremmo dire che l’armata russa – combattendo casa per casa – dovrà impiegare centinaia di truppe in un giorno solo per la conquista… del salotto di una villetta e sperare di dilagare… fra la cucina e le camere da letto nella giornata successiva

Il che significa un’immane strage da entrambe le parti, che se prolungata, metterebbe in crisi sia il fronte interno, sua l’economia russa. Per cui, o Putin gioca il tutto per tutto, scaricando il rullo compressore dell’Armata Rossa sull’Ucraina, il che renderebbe ancora più complicata la questione della logistica, già oggi tanti reparti russi stanno senza carburante, senza munizione e addirittura senza cibo e i relativi costi di gestione, oppure cerca di trovare una soluzione negoziata oggi a in Bielorussia, che gli permetta di uscire dal casino che ha combinato, salvando la faccia.

February 27, 2022

Museo archeologico della Badia

Il Museo archeologico della Badia è un museo archeologico che si trova a Licata, situato nel a ntico partenio delle monache dell’ordine cistercense meglio conosciuto ancora oggi come Badia, ampliato nel Seicento con la costruzione del chiostro e nel Settecento con la nuova ala prospiciente alla piazza S. Angelo. Confiscato con la soppressione degli ordini religiosi, l’edificio divenne sede di scuole pubbliche, destinazione che mantiene in parte tuttora. Dell’ex convento il Museo occupa parte del piano terra e il chiostro. Con il concorso della Soprintendenza di Agrigento, del Comune di Licata e della locale Associazione Archeologica Licatese, il museo nasce come antiquarium annesso alla Biblioteca Comunale di Licata, dalla quale si separa nel 1971 dando origine al Museo Civico. L’apertura della nuova sede della Badia avviene nel 1995.

Il Museo illustra la storia ed i caratteri degli insediamenti umani nel territorio di Licata e della bassa valle dell’Imera meridionale. La montagna di Licata, dove sorge oggi la città moderna, e le altre limitrofe, poste al controllo del fiume Imera sono state fin dalla preistoria luogo di insediamenti umani. In particolare sulla Montagna di Licata sorgeva un centro greco-arcaico che si espanse in periodo ellenistico sulle vicine alture di Monserrato e monte Sole. In esso nel 280 a.C. il tiranno di Agrigento, Finzia, trasferì le popolazioni di Gela, dopo la distruzione di quest’ultima, fondando una nuova città che prese il nome di Phintias. Le collezioni sono quelle provenienti dagli scavi condotti negli ultimi decenni dalla Soprintendenza di Agrigento nel territorio di Licata e della bassa valle dell’Imera. Il museo possiede inoltre una collezione di arte medio-evale, di proprietà del Comune, e alcune tele provenienti dai conventi soppressi nell’800.

Al suo interno sono esposti reperti provenienti dai siti più significativi del territorio che testimoniano la presenza di insediamenti umani a partire dal Neolitico antico, cioè dal VI millennio a.C., fino alla tarda antichità. Le sale dedicate alla preistoria mostrano una selezione di reperti databili al Neolitico antico all’Eneolitico (IV/III millennio a.C.), all’Età del Bronzo antico ( fine del III/prima metà II millennio a.C.), abbracciando quindi oltre 4000 anni di vita. L’età greca arcaica e l’età classica, ovvero il periodo che si data tra il VI ed il V sec. a.C., sono documentate dagli scavi delle contrade Mollarella e Casalicchio, dove sono stati rinvenuti santuari dedicati a Demetra e Kore, le dee greche, madre e figlia, protettrici della fecondità e della fertilità. Il percorso continua con l’esposizione dei reperti provenienti dall’insediamento fortificato su Poggio Marcato d’Agnone, in vita tra il IV ed il III sec. a.C. e l’insediamento individuato su Monte Sole, della stessa epoca. Un’intera grande sala è dedicata ai rinvenimenti della città ellenistica sul Monte Sant’Angelo, identificata dagli archeologi con Finziade, città fondata dal tiranno di Agrigento Finzia nel 282 a.C. Le ultime due sale sono dedicate alla Casa 1 di Finziade, della quale si propone un plastico ricostruttivo di grande effetto e si espone il tesoretto ritrovato al suo interno.

Nel chiostro sono esposti reperti litici ed elementi architettonici di diversa provenienza e le statue medioevali (sec. XIV-XV) provenienti dal convento dell’Annunziata (Carmine), e una Madonna del Soccorso di Domenico Gagini datata 1470 proveniente dalla omonima chiesa

February 26, 2022

Le chiese di Palermo

Tornando al libro del comune di Palermo sulla Kalsa, stavolta condivo un articolo, molto interessante, di Marco Rosario Nobile, sulle chiese di quella zona di Palermo.

Alla fine del XV secolo e la prima metà del successivo l’area della Kalsa venne interessata da un sorprendente numero di nuovi cantieri religiosi. Le ragioni di questo frenetico dinamismo costruttivo sono da ricercare innanzitutto nell’attrattiva scaturita dall’area gravitante intorno alla corte viceregia (come è noto, alloggiata allo Steri) e nell’attività di patrocinio devozionale esercitata da aristocratici e mercanti. Va ricordato che, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, l’attuale piano della Marina era stato in buona parte “bonificato” e il fangoso slargo dove Sfociavano i torrenti che attraversavano la città, e che defluiva verso la Cala, si era definitivamente trasformato in una piazza. Queste iniziative urbane avevano addirittura obbligato a radicali mutazioni nello Steri, con la rotazione dell’asse di ingresso e la costruzione di un nuovo magnifico portale all’antica.

In questa specifica occasione ci limiteremo a rammentare gli episodi legati alla nuova architettura religiosa, poiché in un comprensorio concentrato appaiono perfettamente individuabili alcuni tra i nodi più significativi di un dibattito che assume risonanza regionale e che obbligano a porre non marginali questioni storiografiche. Ci riferiamo in primo luogo a un’interessante, quanto spesso superficialmente trascurata, diversificazione tipologica delle fabbriche religiose (a secondo della loro funzione, della committenza e dell’uso) e a un processo tumultuoso di scarti, di sperimentazioni e di fitto interscambio di esperienze. Si rifletta sulla coincidenza che assume questo momento storico con l’improvvisa convergenza di lingue differenti che attraversa la Sicilia e come il quadro finisca per assumere i connotati di una stagione decisiva.

Si è già fatto riferimento indirettamente al ruolo dell’aristocrazia e a quello di una società mercantile multietnica, sarà bene estendere lo sguardo anche agli operatori del cantiere, poiché appare oramai flagrante l’egemonia di alcune figure professionali il cui ruolo e protagonismo emerge attraverso la documentazione. Tra tutti domina senz’altro il maestro Antonio Belguardo, singolare figura di tecnico e di professionista legato alla tradizione dei “fabricatores”, che nell’arco di alcuni decenni cumula un’impressionante serie di incarichi. Non mancano però i segnali di novità, e il coinvolgimento di scultori e di intagliatori nella progettazione di nuove chiese fa intuire anche i sovvertimenti e le trame sotterranee che, anche a Palermo, stanno minando alla base compiti, ruolo e formazione degli “architetti”. Due nuovi complessi conventuali con grandiose chiese di nuova impostazione vennero costruiti nella zona, ci riferiamo alla Gancia dei Francescani Osservanti e allo Spasimo degli Olivetani. Si trattava di chiese ad aula con cappelle seriali, destinate a diventare luoghi di sepoltura privata e quindi in grado di alimentare il finanziamento della fabbrica. Gli studi più recenti hanno via via individuato nella figura di Antonio Belguardo il maestro che per decenni seguirà i due cantieri. Sebbene molto simili nell’impianto generale, le chiese svelano un percorso diverso. La lunga interruzione a cui andò soggetta la chiesa dei Francescani agli inizi del XVI secolo può nascondere un cambio di progetto eprobabilmente anche una sostituzione dei maestri interessati. L’iconografia del portale di palazzo Abatellis (il cordone francescano) cela un evidente richiamo all’ordine e alla protezione offerta dal Portulano del Regno, ma le vicende successive fanno anche intuire come l’interesse e la tutela per gli Osservanti devono probabilmente essere ricondotte alla religiosità della prima moglie di Francesco Abatellis: Eleonora Soler. Alcuni dettagli del portale maggiore della chiesa e di quello di ingresso al chiostro (si notino i capitelli a bulbo con foglie d’acanto) rimandano a soluzioni presenti nel portico della chiesa di Santa Maria La Nova e fanno presupporre una partecipazione del maestro Antonio Peris, che del resto avrebbe intessuto ulteriori rapporti con Belguardo.

Solo da pochi anni le vicende della chiesa dello Spasimo risultano meno nebulose e più facilmente intellegibili, a partire da nuovi contributi documentari. Sappiamo che la chiesa doveva essere integralmente coperta con crociere (il 23 aprile 1535 Belguardo si impegnava per l’esecuzione delle crociere, mentre l’anno precedente aveva iniziato la realizzazione delle coperture della chiesa di San Francesco), ma il mastodontico edificio cela ancora numerosi enigmi, come quello legato alla singolare soluzione dell’avancorpo, con coppie di cappelle cupolate ai lati dell’atrio di ingresso. Problematica appare la scelta che doveva attuarsi nel transetto, dove forse erano allocati dei “cori” alti. Se, come sembra oramai certo, il progetto (ispirato, secondo le note indicazioni documentarie, all’omonima e distrutta chiesa che si trovava in Terra Santa) era stato attuato dall’onnipresente Belguardo (documentato nella fabbrica dal 1514), dovremmo immaginare nelle scelte attuate un’efficace consulenza liturgica.

All’architetto si possono però ricondurre altre valutazioni, come l’assoluta esclusione di colonne nella costruzione (persino l’atrio ne è privo), tanto sorprendente per il fascino continuo che le colonne esercitavano nel mondo palermitano e perché contemporaneamente Belguardo risulta impegnato nella costruzione della chiesa della Catena. Un fenomeno che interessa in modo particolare l’area intorno alla platea marina è quello della costruzione o ricostruzione di chiese legate a confraternite, associazioni di laici riunite a scopo devozionale o riconnesse da una comune appartenenza etnica o corporativa, che finanziano le fabbriche. L’episodio più noto è quello della chiesa di Santa Maria della Catena. In altre occasioni ho insistito sulla plausibilità di un progetto di rinnovamento attuato da Matteo Carnilivari, il cui ruolo nelle azzardate scelte costruttive (esilità dei sostegni, forma delle arcate, altezza della fabbrica e coperture) sembra essere stato decisivo. Per quanto riguarda l’opzione di un impianto a doppio transetto (come nelle cattedrali normanne), una serie di indizi (prima fra tutte la chiesa, recentemente restaurata, di San Giacomo dei militari) fa intuire che si trattava di una volontà condizionata da un dibattito cittadino.

Con tutta probabilità fu comunque il rinnovamento impresso nella chiesa dell’Annunziata a porta San Giorgio (Gabriele da Como, 1498) a spingere i confratelli a scegliere una differente alternativa per i sostegni: colonne marmoree di spoglio. In questo modo il modello si avvicinava

agli esempi di età normanna ma anche ad un’estetica condizionata ampiamente da quadri fiamminghi e dalla loro rappresentazione dell’antico. La chiesa di Santa Maria della Catena, con la sua volumetria compatta e astratta, il suggestivo santuario, i suoi archi policentrici, le basi desunte dalle geometrie di Roriczer e le nervature che affiorano dalla muratura, sembra costituire, tra gli altri aspetti, anche una risposta monumentale,

elaborata in un’altra “lingua”, alle molteplici suggestioni che i tecnici lombardi stavano importando in Sicilia. La scelta di concepire una chiesa di confraternita come “piccola cattedrale” a tre navate su colonne ebbe immediate conseguenze in numerosi altri progetti.

Per quello che ormai è noto, non deve poi apparire sorprendente il ruolo assunto da Antonio Belguardo (documentato nel 1521) in qualità di maestro e scultore della fabbrica durante i completamenti. Nel 1524 un avvenimento reputato miracoloso (uno scampato naufragio) spinse alla costituzione di una nuova confraternita, intitolata a Santa Maria di Portosalvo, che cominciò a raccogliere fondi per la costruzione di una chiesa. Il 31 agosto 1526, il Senato di Palermo assegnava per la costruzione un lotto tra i magazzini che fiancheggiavano il porto, a pochi passi dalla chiesa della Catena. Nei due anni successivi si registrano legati per la fabbrica. Il 9 dicembre 1530 la confraternita acquistava pietra da costruzione e il contratto prevedeva che i conci fossero depositati presso la tribuna o, se non fosse stato possibile, in corrispondenza del prospetto (ante janua). L’impianto della chiesa, quindi, era stato tracciato e alcuni muri perimetrali erano già in opera. Un documento dell’ 11 luglio 1531 precisa che il celebre scultore Antonello Gagini riceveva da qualche tempo un compenso in forma salariale per la sua attività nel cantiere. Vista l’inesperienza in fatto di costruzione da parte dello scultore (per quello che ne sappiamo oggi e, in ogni caso, rispetto ad alcuni suoi contemporanei, attivi in città), il coinvolgimento sottende una sola spiegazione: Antonello doveva verificare la corrispondenza tra l’andamento della fabbrica e un disegno che aveva redatto personalmente.

Non credo sia più possibile contestare questo ruolo e per smentire definitivamente le ipotesi scettiche, che hanno persino proposto che la facciata della chiesa sia il frutto tardivo delle trasformazione attuate negli anni di Marco Antonio Colonna, sappiamo adesso che nel febbraio 1534 le “moderne” finestre di Portosalvo vennero immediatamente scelte come modello per una casa alla Cala realizzata dal maestro Pietro Faja. Non è questa l’occasione per raccontare nuovamente la drammatica vicenda del cantiere e il fallimento del progetto di Antonello Gagini. Naturalmente la scelta di un celebre artista per il progetto di un nuova fabbrica è indicativo delle esigenze di distinzione espresse dall’aristocrazia palermitana. Non dovette comunque trattarsi di un caso unico, recentemente è stato segnalato il coinvolgimento di Giovanni Gili per la redazione del modello ligneo di progetto della chiesa di San Giovanni dei Napoletani La chiesa, soggetta a numerose mutazioni nel corso dei secoli, può celare ancora qualcosa del progetto originario (si veda la conformazione interna ad archi acuti delle absidi), ma è naturalmente il coinvolgimento di un altro scultore a individuare una tendenza.

Se questa fase mostra la gracilità di un momento di sperimentazione che non riesce a raggiungere risultati compiuti (alle chiese della Kalsa si deve sommare il contemporaneo e vicino caso di Santa Maria la Nova), bisogna tuttavia considerare che non tutto quello che venne concepito tra gli anni venti e i primi anni trenta del XVI secolo cadde nel vuoto. La chiesa di Santa Maria dei Miracoli a piazza Marina (dal 1547) potrebbe, per esempio, facilmente celare nel suo impianto centrico su colonne la soluzione proposta venti anni prima da Antonello e non posta in opera per il tiburio di Santa Maria di Portosalvo. Realizzata a partire dal 1535 la chiesa del Portulano, oggi annessa a palazzo Abatellis, è probabilmente uno degli ultimi progetti dell’anziano Antonio Belguardo, giunto all’apice della sua carriera. L’incarico venne firmato il 28 aprile 1535, appena cinque giorni dopo l’impegno assunto per le crociere dello Spasimo. Nata come chiesa per le monache domenicane, riflette un atteggiamento pratico ed essenziale. Tutti gli ingredienti dell’impianto chiesastico (le crociere della nave e cappella cupolata terminale) potrebbero essere desunti da soluzioni precedenti, come quelle riscontrabili nelle navate laterali dello Spasimo. Appare probabile che l’incredibile somma di incarichi contemporanei spingesse Belguardo a integrare e serializzare le esperienze e a risparmiare sui costi, ma non c’è alcun dubbio che per il mondo palermitano si trattasse di un professionista affidabile.

Il profondo coro alto sull’ingresso deve appartenere a una fase leggermente successiva, anche se non molto distante nel tempo. Probabilmente dovette essere progettato e realizzato entro la metà del XVI secolo e risulta singolare la comunanza con alcuni fondali di quadri appartenenti all’orbita di Mario di Laurito. La soluzione appare molto innovativa per Palermo, dove – a eccezione della chiesa di Sant’Antonino allo Steri (dove tuttavia le finalità cerimoniali erano differenti) – le tribune alte sull’ingresso non erano certamente consuete. Osservare oggi questa serie di fabbriche, sovente sfuggenti ai parametri stilistici consueti (Gotico, Rinascimento), costituisce un esercizio storiografico notevole, ma appare sempre più evidente che i gradienti di novità, apprezzati sia dai committenti che dal pubblico del tempo, non riguardassero solo aspetti di natura formale o stilistica ma contemplassero anche l’efficacia liturgica e la razionalità costruttiva. Forse sono questi i criteri con cui la storia dell’architettura in Sicilia deve guardare a buona parte del nostro passato, senza l’ansia ossessiva delle classificazioni.

February 25, 2022

Putin e la Teoria dei Giochi

Per cercare di spiegare le decisioni di Putin per l’Ucraina, uno strumento utile, al di là di tutte le considerazioni geopolitiche, è la teoria dei giochi. Proviamo quindi a modellizzare gli assunti su cui potrebbe avere basato il suo ragionamento.

Primo che si tratti di un tavolo isolato, in cui l’intervento esterno di altri giocatori risulti essere non presente o talmente ridotto da non influenzare il risultato finale, ossia Europa e Nato che rimangono a guardare. Il secondo è che si tratti di un gioco asimmetrico, ossia sbilanciato a favore dell’Urss.

Partendo da questo, Putin ha ipotizzato quattro possibili scenari operativi

Vittoria totale della Russia, con la trasformazione dell’Ucraina in un satellite simile alla Bielorussia: descrivibile dalla funzione Payload F(n,n) che per asimmetria detta prima, ha valori differenti a seconda dei giocatori. Ovviamente, per Putin, che estende notevolmente l’influenza di Mosca la funzione F(n,n) è pari a 4, mentre per Kiev, ridotta a fantoccio, F(n,n) = 0

Vittoria parziale della Russia, con la finlandesizzazione dell’Ucraina e l’annessione del Donbass e della Crimea: per Putin, che ottiene gli obiettivi che si era prefissato prima della guerra, F(n,p)= 3, mentre per Kiev che mantiene una pur limitata autonomia politica, F(n,p)=1

Vittoria parziale dell’Ucraina, che di fatto lascia la situazione come è attualmente, in cui Putin mantiene il controllo indiretto della Crimea e del Donbass, con F(p,n)=2 e Kiev mantiene le mani libere in politica estera e interna F(p,n)=2

Vittoria Ucraina, in cui di fatto, più di riprendersi Crimea e Donbass, Kiev non può fare. Limitando i danni per Putin F(p,p)=1 mentre per Kiev che riporta all’ovile le regioni secessioniste F(p,p)=3

Il terzo assunto è che la vittoria russa sia molto più probabile di quella ucraina, con una funzione di valutazione con F(a)= 0,9 e F(b)=0,1

Proviamo quindi a stimare l’utilità attesa da Putin

Vittoria= F(a) (F(n,n)+ F(n,p)) = 0,9 (4+3) = 6,3

Sconfitta = F(b) (F(p,n) + F(p,p)) = 0,1 (2+1)= 0,3

Mentre l’utilità attesa che attribuisce da Kiev

Vittoria = F(b) (F(p,n) + F(p,p)) = 0,1 (2+3) =0,5

Sconfitta = F(a) (F(n,n)+ F(n,p)) = 0,9 (0+1) = 0,9

Il payload di Putin è pari a 5,4, mentre per Kiev è 0,2, di conseguenza, considerando le probabilità a suo favore, non ha esitato ad attaccare, nella speranza di ottenere un successo rapido. Ed è questa la principale incognita: se Putin riesce a prendere Kiev oggi e concludere la guerra entro i 10 giorni probabilmente otterrà i suoi risultati, ma, più si prolungano i combattimenti, meno la guerra è sostenibile economicamente e socialmente dalla Russa, facendo saltare i suoi ragionamenti

February 24, 2022

Pietro Rombulo

Oggi parliamo di un personaggio del Quattrocento, Pietro Rombulo, che a dire il vero non ho mai capito se fosse un grande viaggiatore o un contaballe degno rivale di Manuel Fantoni. A quanto pare, nacque a Messina, probabilmente nel 1385 e il fatto che fosse buddaci, non depone certo a favore della sua credibilità Non abbiamo notizie della sua famiglia, né del suo status sociale: sappiamo che nel 1400 partì a cercare fortuna in Aragona e in Provenza. Non cavando un ragno dal buco, se ne tornò in Italia, vagabondando per la Pianura Padana, per imbarcarsi a Venezia su una nave da guerra diretta a Tunisi. Qui divenne apprendista di un mercante genovese: i due si imbarcarono assieme su una nave da carico diretta in Egitto, dove vissero per tre anni ad Alessandria e un anno al Cairo.

Dopo la morte del mercante, che gli lasciò in eredità duemila monete d’oro,Pietro decise di tornare in Sicilia ma, avvertito da alcuni italiani che i saraceni volevano ucciderlo, nel 1407 venne convinto a recarsi in Etiopia, allora governata da un re cristiano, dove, secondo quanto racconta lui, sposò un’etiope nobile e ricca, da cui ebbe otto figli di pelle chiara – nonostante la madre fosse nera – che educò nella religione cattolica insegnando loro l’italiano. Protetto e rispettato dai dignitari di corte e dai monarchi etiopi, che si valsero spesso dei suoi consigli per l’amministrazione del loro regno, nei trentasette anni vissuti in Etiopia poté visitare quasi tutto il territorio, spingendosi anche via mare fino al Madagascar.

Nel 1444 fu inviato dall’imperatore Zara Yaqub (1434-50) come ambasciatore nel Catai e nelle regioni dei Palibotri e dei Gangaridi in India e nell’isola di Ceylon per acquistare gemme. Partito, secondo il suo racconto (Trasselli, 1941), da Dire (oggi Raheita) con duecento compagni, Rombulo giunse dopo trenta giorni all’imboccatura del Golfo Persico e poi ad Armuza, dove sostò dieci giorni. Con altri dieci giorni di navigazione toccò il porto di Cyrae, in Carmania, dove la popolazione si vestiva di pelli di pesce e si nutriva esclusivamente di carne di tartaruga: la lingua parlata era un misto di indiano, arabo e persiano e vi erano molti cristiani di rito nestoriano. Dopo due giorni sciolse le vele e giunse alle foci del fiume Arbi, in Gedrosia in venti giorni e, dopo altri quattro giorni di sosta, in altri dodici pervenne alle foci dell’Indo, dopo aver perso nel corso di tutto il viaggio trenta uomini a causa di malattie.

Compiuta la missione della quale era stato incaricato, dopo aver visitato anche la Cina e gran parte dell’India nel 1448 tornò in Etiopia via terra: attraversato l’Indo giunse ad Arbi in venti giorni passando attraverso la Gedrosia, viaggiando di notte a causa del caldo e della siccità. In altri diciotto giorni, durante i quali perse per malattia il figlio Giovanni ventitreenne, giunse ad Armira, nella Carmania. Dopo aver atteso per ventitré giorni il vento favorevole, oltrepassò il Golfo Persico, sbarcando nell’‘Arabia Felice’ nel paese degli Ittiofagi. In poco più di venticinque giorni giunse prima a Saba e poi a Palidromo, nome classico del promontorio occidentale dell’Arabia sullo stretto di Bab el-Mandeb, da dove rientrò a Dire nella terra dei Trogloditi con cinquanta compagni e un carico di gemme del valore di un milione e mezzo di una moneta imprecisata. Essendo basata su citazioni delle opere classiche, questa parte del viaggio è tutt’altro come attendibile.

In quello stesso anno fu posto a capo, dal re etiope Zara Yaqub, di una ambasceria – composta anche da Michele, monaco di Santa Maria di Gualbert nel deserto egiziano, e dal ‘moro’ Abou Omar al-Zendi – inviata presso papa Niccolò V, probabilmente per chiedere l’aiuto contro i musulmani e trattare l’unione della Chiesa etiopica con quella romana. Di questa spedizione non sono giunte però testimonianze, anche se è noto che i tre ambasciatori poterono assistere alla canonizzazione di Bernardino da Siena nella basilica di S. Pietro, prima di raggiungere Alfonso d’Aragona re di Napoli, al quale portarono in omaggio da parte del re d’Etiopia delle splendide perle delle dimensioni di una noce avellana.