Alessio Brugnoli's Blog, page 9

January 27, 2022

I Commentari di Ghiberti

Uno dei libri più complessa intepretazione della Storia dell’Arte, che i manuali scolastici citano di sfuggita, concentrandosi su aspetti che magari all’autore, a inizio Quattrocento, parevano secondari: si tratta dei cosiddetti Commentari di Ghiberti. Libro che ha una storia parecchio tormentata. Probabilmente, l’artista, negli ultimi anni della sua vita, decise di scrivere una serie di trattati, in cui cercava di sintetizzare le diverse riflessioni ed esperienze che aveva raccolto durante la sua vita. Trattati che erano dedicati un personaggio ragguardevole della Firenze dell’epoca di cui però l’autore non fa il nome; Julius von Schlosser, il grandissimo storico dell’arte austriaco, l’aveva identificato con Niccolò Niccoli, un famoso e ricco erudito dell’epoca. Lungi da me contestare un simile luminare, però non mi convince tanto, come attribuzione. Niccolò, che per il famigerato caratteraccio era in lite con metà Firenze dell’epoca, morì qualche anno prima, nel 1437, di quando ragionevolmente Ghiberti cominciò a lavorare ai libri. Per di più, era uno snobistico estimatore della filologia latina, che spesso rimproverava agli adulti di usare “volgarismi” nati dalla contrazione di lemmi latini: per questo non amava gli autori in lingua volgare e più volte dichiarò la sua avversione verso Dante, Petrarca e Boccaccio, ai quali preferiva nettamente Virgilio e Cicerone, per cui non credo apprezzasse trattati in fiorentino e privo di particolari eleganze formali, come quello di Ghiberti.

Dei trattati progettati, cominciò a scriverne almeno tre: uno, completato, ma in cui mancava l’ultima mano di revisione, era una Storia dell’Arte Moderna, in cui inspirato al De viribus illustribus di Petrarca e alla traduzione delle Vite di Plutarco in lingua volgare di Leonardo Bruni, collezionò una serie di biografie di artisti di cui si considerava erede e allievo, inaugurando un modello che sarà poi ripreso di da Vasari. Il secondo, completato a metà, manca la sezione finale, era dedicato all’argomento principale della pittura dell’epoca, la prospettiva geometrica. Il terzo, appena abbozzato, aveva cominciato a raccogliere appunti sparsi dalle fonti antiche, era una sorta di Storia dell’Arte Antica in simmetria con il primo trattato.

Sappiamo, ce lo dice esplicitamente l’autore, che aveva intenzione di mettersi a lavorare almeno su un quarto trattato

Faremo un trattato d’architettura e trattaremo d’essa materia

che probabilmente mai cominciò. Visto che poco prima cita Brunelleschi e ha sempre usato la prima persona, il sospetto è che il trattato potesse essere scritto a quattro mani con lui, il che implicherebbe come il progetto della serie di saggi fosse incominciato prima del 1447, prima della dipartita dell’architetto.

La morte impedì a Ghiberti di completare il progetto: intorno al 1460, qualcuno esaminò le carte dell’artista, magari su indicazione del tizio a cui era dedicata la serie di trattati,trovò le bozze, decise di copiarle, lo sappiamo perchè la grafia del manoscritta non è quella di Ghiberti e di raccogliere i testi in un unico volume, che da una serie di brani presenti, come ad esempio

Finito è il secondo commentario.

Intitolò Commentari.

Il copista, probabilmente fece tutto in fretta e furia, probabilmente neppure essere autorizzato dagli eredi e tra l’altro neppure era del mestiere: così molti brani dell’originale furono palesemente fraintesi, sintetizzati e talvolta addirittura lasciati incompleti. Per cui, non è detto che l’attuale configurazione dell’opera coincida con quella che aveva in mente Ghiberti. In tutto ciò, i Commentari non ebbero neppure diffusione. Ne abbiamo infatti un’unica copia conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, II, I, 333 ed appartenuto sicuramente a metà Cinquecento a Cosimo Bartoli, erudito celebre, fra le altre cose, per aver tradotto dal latino prima le Institutiones geometricae di Albrecht Dürer e poi il De re aedificatoria di Leon Battista Alberti. Copia che fu consultata da Vasari che non ebbe un’impressione così positiva, tanto che lo stroncò così

Scrisse il medesimo Lorenzo un’opera volgare, nella quale trattò di molte varie cose, ma sì fattamente che poco costrutto se ne cava. Solo vi è, per mio giudizio, di buono che, dopo avere ragionato di molti pittori antichi e particolarmente di quelli citati da Plinio, fa menzione brevemente di Cimabue, di Giotto e di molti altri di que’ tempi. E ciò fece con molto più brevità che non doveva, non per altra cagione che per cadere con bel modo in ragionamento di se stesso, e raccontare, come fece, minutamente a una per una tutte l’opere sue. Né tacerò che egli mostra il libro essere stato fatto da altri, e poi nel processo dello scrivere, come quegli che sapea meglio disegnare, scarpellare e gettare di bronzo che tessere storie, parlando di se stesso dice in prima persona: “Io feci”, “io dissi”, “io faceva e diceva”.

Ance se in termini dispregiativi, Vasari aveva capito, ma ne parleremo poi, il diverso spirito che animava la sua opera rispetto a quella di Ghiberti. Le citazioni successive al Vasari sono inesistenti. A riscoprire l’opera è Leopoldo Cicognara che, nella sua Storia della Scultura (e siamo quindi nel secondo decennio dell’Ottocento) ne riporta un estratto. In un clima di interesse crescente nei confronti del manoscritto dello scultore fiorentino, a riscoprirlo definitivamente è proprio Julius von Schlosser che, nel 1912, ne pubblica la prima edizione critica.

Come ha costruito il copista i Commentari ? Mise come primo libro la bozza di Ghiberti sull’Arte Antica, in cui il proemio è ripreso dall’architetto militare dell’età dei Diadochi Ateneo il Vecchio, mentre il programma dell’educazione a cui deve attendere un artista è ripreso dall’opera di Vitruvio, integrandola con lo studio della prospettiva e dell’anatomia, infine per la storia artistica si rifà all’opera di Plinio. Vi è però una sorta di rielaborazione delle fonti, che dimostra comunque la presenza di un intervento “redazionale” operato da Ghiberti per la preparazione del testo, che sarebbe dovuto essere ampliato e ulteriormente rivisto.

Il secondo libro, di cui parleremo poi, tratta di biografie artistiche (le prime di questa specie), fatte su base stilistica e non su base aneddotica, partendo da Giotto parla dei maggiori artisti trecenteschi e quattrocenteschi in maggior numero fiorentini e toscani, ma cita anche artisti romani e napoletani e lo scultore tedesco Gusmin, suo contemporaneo; segue la prima autobiografia artistica della storia. In questo caso, manca quello che oggi chiameremmo l’editing.

Il terzo libro, incompleto, affronta essenzialmente le teorie della visione, corredando la trattazione con disegni e schemi esplicativi: l fonti di sono i trattati di ottica antichi e medievali, in particolare le opere di Tolomeo, Alhazen (Ibn alHaytham), Witelo, la Perspectiva di Ruggero Bacone ela Perspectiva communis di Giovanni Pecham. E’ evidente la profonda cesura che sussiste in particolare fra i primi due commentari, di natura storica ed il terzo, di argomento scientifico, che, tra l’altro, sono di lunghezza ben differente. Otto pagine per il Primo Commentario, quattro per il Seconto, ciquantadue per il Terzo. Paradossalmente, se ci basassimo solo sull’estensione dei capitoli, dovremmo dire innanzi tutto che i Commentarii sono un libro che espone questioni di ottica. In che non è vero, perchè l’opera è una sorta di mostro di Frankenstein, ma che di fatto ci da un’indicazione sulle priorità di stesura e sugli effettivi interessi di Ghiberti nella sua vecchiaia.

Ora concentriamoci sul Secondo commentario: leggendolo, salta subito all’occhio la differenza con le Vite di Vasari. L’aretino scrive un’opera storiografica a tesi, per esaltare la centralità di Firenze nello sviluppo dell’Arte italiana. Ghiberti, invece scrive un’opera biografica: a lui ineressa evidenziare gli autori di cui si sente erede e il cui studio ha contribuito alla sua formazione. Ad aprire la serie è Giotto, la cui opera è fatta coincidere con la rinascita della pittura dopo i secoli di stasi nella produzione artistica, succeduti allo splendore della cultura classica e caratterizzati dalla totale assenza di ornamenti e decorazioni negli edifici religiosi, il che testimonia come la definizione di Cennino Cennini

“il quale Giotto rimutò l’arte del dipignere di greco in latino e ridusse al moderno”

era diventato una sorta di luogo comune nell’ambiente artistico fiorentino. A Giotto fanno seguito i suoi discepoli, Stefano, Taddeo Gaddi, Maso di Banco. Chiude la sequenza dei fiorentini Buonamico Buffalmacco, mentre la scuola ‘romana’ – vale a dire non toscans – è rappresentata da Pietro Cavallini e dagli Orcagna, che a dire il vero erano fiorentini. Sono poi trattati i maestri senesi: Nardo di Cione, Ambrogio e Pietro Lorenzetti, Simone Martini, Lippo Memmi, Barna, Duccio di Buoninsegna, a testimonianza di come fosse variegata la formazione di Ghiberti

L’attenzione, più che sulle vicende personali di ciascun artista, è fissata sulle loro opere, che vengono enumerate e descritte, enucleandone le caratteristiche tecniche e stilistiche salienti. È dalla maggiore o minore valutazione di queste che deriva il giudizio complessivo sull’autore. Nella pittura Ghiberti mostra di apprezzare il superamento della “maniera anticha cioè greca”, l’adesione alla quale condiziona il giudizio su Pietro Cavallini – benché considerato il più capace nella pittura murale – e su Duccio di Buoninsegna, pur riconosciuto “nobilissimo”. Ciò che loda in sommo grado nei pittori, oltre alla capacità di resa illusionistica dello spazio, è la perizia nel disegno e la ricchezza e l’armonia della composizione, soprattutto se fondate su una solida base di conoscenze teoriche e guidate da un ‘ingegno’ fuori del comune. Tutte queste caratteristiche si assommano in Ambrogio Lorenzetti, cui sono dedicati due capitoli), contenenti tra l’altro una meticolosa descrizione delle storie – quasi completamente perdute – affrescate nel chiostro di S. Francesco a Siena, ricche di efficacia didattica grazie alla varietà dei soggetti e della composizione e alla vivace resa coloristica.

Vi è poi l’accenno alla scultura contemporane

Ora diremo degli scultori furono in questi tempi. Fu Giovanni figliuolo di Maestro Niccola. Maestro Giovanni fece il pergamo di Pisa di sua mano, il pergamo di Siena, e ’l pergamo di Pistoja. Queste opere si veggono di maestro Giovanni e la fonte di Perugia di maestro Andrea da Pisa fu buonissimo scultore fece in Pisa moltissime cose, a santa Maria a Ponte fece nel Campanile in Firenze sette opere delle misericordia, sette virtù, sette scienze, sette pianeti. Di maestro Andrea ancora sono intagliate quattro figure di quattro braccia l’una. Ancora vi sono intagliati grandissima parte di quelli i quali furono trovatori dell’arti. Giotto si dice che scolpi le prime due storie. Fu perito nell’una arte e nell’altra. Fece maestro Andrea una porta di Bronzo alla chiesa di san Giovanni Battista nella quale sono intagliate le storie di detto san Giovanni e una figura di san Stefano che fu posta nella faccia dinanzi a s. Reparata della parte del Campanile. Queste sono l’opere si trovano di questo maestro. Fu grandissimo statuario, fu nell’Olimpia.

Sono citati Giovanni Pisano, che evidentemente riteneva uno dei suoi modelli e Andrea Pisano, che era stato il primo a lavorare al progetto che lo stesso Ghiberti considerava il suo capolavoro, le porte del Battistero di San Giovanni. Poi, vi è uno dei brani più controversi del Commentario

In Germania nella città di Colonia fu uno maestro nell’arte statuaria molto perito fu di eccellentissimo ingegno, stette col duca d’Angiò fecegli fare moltissimi lavorii d’oro fra gli altri lavorii fè una tavola d’oro la quale con ogni sollecitudine e disciplina questa tavola condussela molto egregiamente. Era perfetto nelle sue opere era al pari degli statuarii antichi greci fece le teste maravigliosamente bene et ogni parte ignuda, non era altro mancamento in lui se non che le sue statue erano un poco corte. Fu molto egregio e dotto et eccellente in detta arte. Vidi moltissime figure formate delle sue. Aveva gentilissima aria nelle opere sue, fu dottissimo. Vide di sfare l’opera la quale aveva fatta con tutto amore et arte pe pubblici bisogni del Duca, vide essere stata vana la sua fatica, gittossi in terra ginocchioni alzando gli occhi al cielo e le mani parlò dicendo: O Signore il quale governi il cielo e la terra e costituisti tutte le cose, non sia la mia tanta ignorantia ch’io segui altro che te, abbi misericordia di me. Di subito ciò che aveva cercò di dispensare per amore del Creatore di tutte le cose. Andò in su uno monte, ove era uno grande Romitorio, entrò et ivi fece penitenzia mentre che visse fu nella età finì al tempo di Papa Martino. Certi giovani i quali cercavano essere periti nell’arte statuaria mi dissono come esso era dotto nell’uno genere e nell’altro, e come esso dove abitava aveva pitto, era dotto, e finì nella Olimpia fu grandissimo disegnatore e molto docile. Andavano i giovani che avevano volontà d’apparare a visitarlo pregandolo esso umilissimamente gli riceveva dando loro dotti ammaestramenti. E mostrando loro moltissime misure e facendo loro molti esempli, fu perfettissimo con grande umiltà finì in quel romitorio. Con ciò sia cosa che eccellentissimo fu nell’arte e di santissima vita.

Si tratta della cosiddetta biografia di Gusmin, la cui identità e il catalogo delle opere costituiscono un problema storiografico ancora aperto e che sta oggettivamente facendo impazzire gli studiosi. I dati forniti dallo stesso Ghiberti permettono di inquadrare l’attività di Gusmin come scultore, orafo e pittore entro il secondo decennio del Quattrocento e di porre questa in relazione con le committenze della Corona francese, autorizzando l’ipotesi di un’origine fiamminga dell’artista; l’importanza accordatagli è inoltre indizio di come egli ne accogliesse gli influssi nelle proprie opere, in special modo in quelle in metallo.

Con un grosso però: le vicende narrate sono prese pari pari da tante agiografie di santi medievali: per cui non è detto che la vicenda di Gusmin non sia nulla più che un insegnamento morale, una meditazione sulla transitorietà della fama e sulla necessità di dare un senso più profondo esistenza, abbandondosi al Divino. Come combattere i colpi dell’alterna fortuna ? Da una parte seguendo i dettami della filosofia.

Di Teofrasto seguiremo la sua sententia confortando più gli ammaestrati che e confidenti della pecunia. Lo ammaestrato di tutte le cose solo e ne pellegrino nell’altrui luoghi: e perdute le cose familiari e necessarie bisognoso d’amici e esservi in ogni città cittadino alli difficili casi della fortuna senza paura potere dispregiare. Et quello il quale non dalli modifica]presidii ma in inferma vita essere confitto. Et Epicuro non differenzatamente dica poche cose alli savi tribuire la fortuna le quali o vero massime e necessarie sono con pensieri dell’animo e della mente essere governate. Et ancora dissono questo più filosofi.

Predisposizione d’animo che nasce dall’educazione e dall’esperienza di vita; dall’altra tenere traccia della propria vita, quello che fa Ghiberti, introducendo il catalogo delle proprie opere in modo tale che se alcune di esse fossero state fuse (come infatti avvenne) ce ne sarebbe stata almeno una documentazione, al contrario di ciò che era successo delle opere di Gusmin. Catalogo che è anche l’occasione per tracciare un bilancio della sua vita, in cui riuscì non dir male di nessuno dei cui colleghi, compresi i più insopportabili, tra cui lo stesso Brunelleschi

January 25, 2022

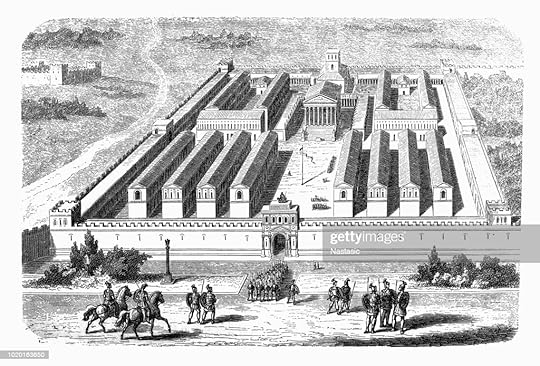

Castra Praetoria

Come molti sanno i Castra Praetoria erano l’accampamento della guardia pretoriana a Roma, istituita da Tiberio su consiglio di Seiano per difendere l’Imperatore situato nell’estrema parte nord-orientale della città, tra il Viminale e l’Esquilino, tra la via Nomentana e la via Tiburtina. La caserma antica ha dato il nome al rione circostante del Castro Pretorio. Il campo misurava m 440 x 380 metri, cioè 16,72 ha e presentava verso ovest un’area per le esercitazioni o campus. Le mura del castra, alte sotto Tiberio 3-5 metri, furono danneggiate durante la guerra civile del 69 d.C. e ricostruite da Vespasiano.

Il recinto dei castra venne inglobato nelle mura cittadine costruite dall’imperatore Aureliano nella seconda metà del III secolo: in questa occasione il recinto venne innalzato, ancora in opera laterizia, e vennero chiuse le porte. Il muro venne ulteriormente alzato sotto Massenzio, agli inizi del IV secolo e vi furono inoltre aggiunte delle piccole torri. Ulteriori interventi si ebbero sotto Onorio e nel VI secolo ad opera dei Bizantini (restauro in particolare del lato meridionale con materiali di recupero, forse blocchi in tufo provenienti dalle mura serviane). Tra il XVI e il XVIII secolo si ebbero una serie di restauri ai resti della recinzione. Nel XVII secolo si installò all’interno una villa del “Noviziato dei Gesuiti” e nel 1862 vi fu fondata Caserma “Castro Pretorio”, sede del Raggruppamento Logistico Centrale dell’Esercito Italiano, che può quindi vantarsi di essere, attualmente, la caserma più antica al mondo ancora presidiata da militari.

Nei pressi fu rinvenuto nel XIX secolo un grandissimo deposito di anfore romane, utilizzato per riempire il fossato del vicino aggere delle mura serviane. Sulla base di queste anfore, appartenenti a varie epoche, fu possibile a Heinrich Dressel definire la tipologia e soprattutto la cronologia di questo tipo di contenitori.

L’aggere per chi non lo sapesse era il terrapieno, associato a un fossato, che era costruito come ulteriore protezione delle mura. In particolare, l’agger servianus, che difendeva Roma nel punto più esposto della cinta, a settentrione del Quirinale, Viminale ed Esquilino consisteva ddi un largo fosso, di un muro e di un argine, sostenuto all’interno da un muro più basso; la costruzione ne era attribuita al re Servio e fu abbandonato e ridotto a giardini e abitazioni sotto l’impero.

L’altezza dell’aggere serviano originario doveva aggirarsi sui 4-5 metri, ma venne probabilmente raddoppiata in seguito ai pericoli che Roma corse per le invasioni galliche ed i primi conflitti civili. La presenza del fossato accentuava evidentemente l’altezza del baluardo. Alcuni tratti che necessitavano di una più attenta strategia difensiva raggiunsero, in epoca sillana, almeno i 15 metri.

La mancata conservazione di esempi sembra indurre a poter escludere che le mura in aggere fossero dotate di significativi parapetti interni e feritoie, sebbene fosse presente una merlatura composta di blocchi di tufo. Ugualmente le torri in muratura massiccia presenti in alcuni punti avevano probabilmente più una funzione di sperone che non di reale struttura difensiva, anche perché avevano comunque un’altezza pressoché pari a quella del muro ed una sporgenza da quello piuttosto contenuta (non più di 3-4 metri).

La funzione del fossato, oltre a fornire materiale per il terrapieno, era principalmente quella di impedire o comunque rendere difficoltoso al nemico l’avvicinamento al muro difensivo. Nel 1861-1862 gli scavi effettuati da Bergau e Pinder per la stazione provvisoria dei treni tagliarono la dorsale dell’agger fornendo un’idea delle dimensioni che doveva avere l’intera struttura: secondo i due studiosi tedeschi nel tratto riportato alla luce il fossato (posto a distanze variabili dal muro) aveva una larghezza di almeno 30 m per 9 di profondità; il terrapieno era alto mediamente 10 m per 35 di larghezza alla base, con una pendenza di circa 40°; il muraglione di contenimento era poco più alto del terrapieno e largo in media 3,60 m, rinforzato da speroni di circa 2 x 2 m distanti tra loro poco più di 13 m. La struttura non era, ovviamente, uguale in ogni punto della cinta difensiva, soprattutto per quanto riguarda l’esistenza del fossato che, in alcune zone, poteva essere sostituito dalla naturale orografia del terreno.

Tornando al Castra Praetoria, a partire del 1960 vi furono condotti scavi precedenti l’impianto della Biblioteca nazionale di Roma, in quella che era la Piazza d’Armi, lo spazio dedicato alle esercitazioni militari della Roma Umbertina e della relativa stazione della Metro B che portarono alla scoperta di alcuni ambienti del Castra, che come tutti gli accampamenti romani, rispettava fedelmente le norme dettate da Igino Gromatico (De munitionibus Castrorum).

Cosa prevedeva Igino ? Un castrum, accampamento militare temporaneo o stabile, aveva, se stabile, tra gli edifici principali delle fortezze i Principia, ovvero quegli edifici che ne rappresentavano il centro amministrativo, di fronte agli edifici dove era alloggiato il comandante della legione legatus legionis, il Praetorium. Le dimensioni di questi primi due edifici variavano da fortezza a fortezza, anche se normalmente presentavano misure pari a 70×100 metri circa. Accanto a questi edifici c’erano poi quelli dei tribuni militari e gli alloggi dei legionari e dei loro centurioni. In ogni alloggio risiedeva una centuria di legionari, pari a circa 80 uomini. Il centurione disponeva di una sua propria abitazione “in testa” alla struttura, mentre ogni contubernium (formato da 8 legionari ciascuno) era alloggiato in una stanza di 4×6 metri (dormitorio) abbinata ad una di uguale misura, dove erano invece depositate le armi. Vi erano, infine, strutture di fondamentale importanza come il Valetudinarium (ospedale militare), gli Horrea (granai), le fabricae (fabbriche di armi) ed in alcuni casi anche le terme, un carcer (prigione) ed (esterni alle mura del campo) un anfiteatro.

I Castra Praetoria, di conseguenza, avevano un perimetro quadrangolare, con angoli arrotondati e il lato meridionale obliquo. Se ne conservano tuttora tre lati e tracce del quarto lato occidentale, che apriva verso la città. Il recinto che circondava la caserma (440 x 380 metri), interamente costruito in opera laterizia, presentava addossate sul lato interno una serie continua di celle in opera reticolata coperte con volta a botte, sopra le quali correva il cammino di ronda. I

Al centro dei lati si aprivano quattro porte (la praetoria, la decumana, la principalis sinistra e la principalis dextera), resti delle quali sono ancora visibili sui lati settentrionale e orientale. All’interno gli ambienti seguivano le mura per tutta la lunghezza, mentre nella parte centrale era occupata da due lunghe file di edifici, originariamente su due piani. Tra di essi correvano strade interne. Un gruppo di questi edifici venne rinvenuto alla fine del XIX secolo nei lavori di viale Castro Pretorio, mentre altri sono stati scavati nella seconda metà del XX secolo durante i lavori alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che venne costruita sul sito dell’antica caserma. Il lato rivolto alla città, distrutto da Costantino quando abolì la guardia pretoriana, presentava un arco di marmo, del quale sono stati rinvenuti alcuni elementi. Il campo delle esercitazioni era infine posto al di fuori del muro di cinta, in un’ampia area sterrata tra la caserma e la città.

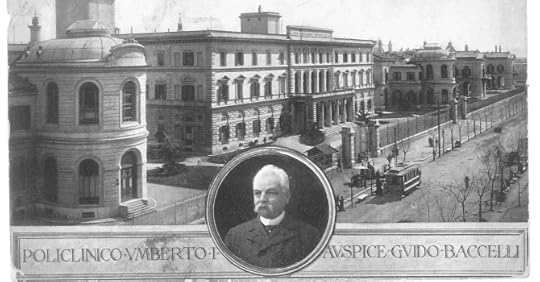

Tra l’altro sono visibili resti delle due porte principale. La Praetoria, di cui abbiamo notizie scarsissime dalle fonti antiche, fu probabilmente una delle prime a essere murata, forse proprio all’epoca di Costantino. La sagoma è ormai scomparsa, anche se si può indovinare l’ubicazione; comunque pare che fosse ad arco mentre le finestre, visibili tuttora, erano almeno tre, poste alla sommità della porta. È visibile lungo il Viale del Policlinico, tra il Policlinico Umberto I e Porta Pia.

Anche per la Porta Clausa, la meridionale, le notizie sono scarsissime, anche perché venne murata in epoca imprecisata ma comunque molto presto (da qui il nome) e così appare tutt’oggi, praticamente nascosta, all’altezza del civico 4-6 di via Monzambano. La facciata, con un unico fornice, era ricoperta in travertino; l’arco misura esternamente 8,60 m di larghezza, con 4,13 m di luce interna, con chiusura a saracinesca. Era sormontata da una camera di manovra, della quale sono ancora visibili cinque finestre ad arcata; l’intera struttura era merlata “a taglio di diamante”. Una sesta finestra è per metà ostruita da un rifacimento del muro di cinta voluto da papa Urbano VIII. Già dalla prima metà dell’VIII secolo non compare più tra gli itinerari e le descrizioni di Roma, ed era o parzialmente interrata a causa del sopraelevamento del terreno adiacente, o inglobata in qualche proprietà privata.

Il Prosciutto di Portici

Durante gli scavi della Villa dei Papiri, presso Ercolano, l’11 Giugno 1755, gli archeologi dei Borboni si trovarono davanti un reperto alquanto bizzarro: un pezzo di bronzo placcato in argento abbastanza piccolo da stare nel palmo di una mano, che aveva una forma che secondo alcuni era quella di un prosciutto, secondo altri di una piccola brocca. Nessuno aveva la più pallida idea di che cosa fosse, tanto che qualcuno al momento della scoperta, ipotizzò che fosse un giocattolo o un bizzarro segnaposto. Solo dopo una prima pulizia e un primo restauro ci si rese conto, con grane sorpresa, che si trattava di un orologio solare da taschino, praticamente una meridiana portatile, che indica l’ora a seconda dell’ombra proiettata dal sole.

All’epoca gli esperti di gnomonica, la scienza che progetta le meridiane, ipotizzavano come la tipologia più antica di queste meridiane tascabili, fosse di origine araba, la Shake al Jeradah o “Zampa di Cavalletta” e che una tecnologia simile fosse ignota al mondo classico. Lo stupore fu tale, tra gli eruditi dell’epoca che i primi a darne notizia furono gli gli autori illuministi della Encyclopédie francese che ne avevano già dato notizia nella voce Gnomonique, nel tomo VII di questa opera.

Voce che però conteneva una serie di imprecisioni, tanto che nella monumentale opera “Le antichità di Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione” in cui i Borbone, per farsi pubblicità come protettori delle arti, descrivevano e rappresentavano con dovizia le pitture, le sculture e gli oggetti rinvenuti negli scavi della città campana, dovettero anticipare l’analisi di questo reperto nella prefazione del volume III, pubblicato nel 1762, dedicato agli affreschi.

Tra l’altro descrizione dagli eruditi napoletani dell’epoca non soltanto è la prima in ordine cronologico, ma è anche una delle migliori, se non la migliore, fra quelle ritrovate e presenti nei testi esaminati. Essa è inoltre corredata da note, molto dotte e dettagliate, che vanno dai nomi dei mesi, alle ore dei pasti presso i romani, all’uso del prosciutto in gastronomia nell’antichità, alle misure delle varie linee, allo studio quantitativo dello strumento e alla determinazione dei suoi parametri fondamentali.

Ora, piccola divagazione: perchè se è stato trovato ad Ercolano, si chiama Prosciutto di Portici ? Perchè all’epoca Ercolano era una frazione del comune vicino. Come è fatto la nostra meridiana portatile, che all’epoca era un unicum, ma che ad oggi con la scoperta di trentina di reperti simili, possiamo ipotizzare fosse abbastanza diffusa tra i romani più ricchi ? Una piccola spiegazione ci vuole, anche per chiarire le idee a certi presunti espertoni di storia romana su Facebook, che quando si parla però di trigonometria e geografia astronomica, entrano in tilt. Probabilmente alle superiori, durante le lezioni di queste materie, si facevano belle dormite.

Le linee diurne sono segmenti verticali. Ciascuna di esse corrisponde o a una data longitudine del Sole o, il che è lo stesso, al giorno di inizio di un segno zodiacale o, infine, con i moderni calendari, al giorno 21 di ciascun mese. Le linee orarie indicano l’inizio delle ore temporarie ed hanno andamenti che assomigliano nella forma a quelli delle linee presenti negli orologi di altezza a cilindro (come quello detto “del pastore”) o in quelli “a bandiera” (ottenuti sviluppando in piano la superficie cilindrica). Nonostante questa rassomiglianza si tratta di orologi di tipo diverso essendo i classici cilindri degli orologi di altezza a stilo mobile nei quali la distanza fra le linee diurne, e cioè il diametro del cilindro, è ininfluente e le lunghezze di tali linee dipendono soltanto dalla lunghezza dello stilo. Negli orologi a stilo fisso, come il Prosciutto, invece le lunghezze delle linee diurne dipendono sia dalla lunghezza dello stilo che dalle distanze fra esse.

Come tutti gli orologi di altezza anche quelli a stilo fisso devono poter essere ruotati attorno ad un asse verticale: a questo scopo la lastrina piana su cui sono disegnati deve poter essere sospesa ad una catenella o ad un anello in modo da portarsi automaticamente in tale posizione. Lo gnomone è in genere un breve stilo disposto perpendicolarmente alla lastrina e posizionato all’incrocio fra la linea dell’orizzonte (linea orizzontale più alta) e la linea diurna del Solstizio Estivo (0° del Cancro o Long. Sole = +90° o 21 Giugno). Nel Prosciutto lo stilo, di forma veramente insolita, era costituito dalla coda del maiale che, sporgendo dal lato sinistro della coscia, era prolungato sino ad avere l’estremità esattamente sulla perpendicolare del punto suddetto.

Ora la coda è scomparsa e anche al ritrovamento sembra ne fosse presente soltanto un breve moncherino: gli studiosi napoletani del XVIII secolo per poter fare delle prove del funzionamento, la “ricostruirono” usando della cera. Per la lettura dell’ora occorre ruotare la lastrina in modo da portare l’ombra dell’estremo dello stilo sulla linea diurna verticale corrispondente al giorno di osservazione. L’orologio non è un “orologio universale” e la lettura è valida soltanto nella località per la quale è stato calcolato.

Quanto poteva essere accurata questa meridiana ? Su questo tema, gli esperti di gnomonica si stanno scannando da fine Settecento, con dotte disquisizioni teoriche. Per tagliare la testa al toro, Christopher Parslow, classicista e archeologo della Wesleyan University di Middletown, nel Connecticut. Parslow è andato al Museo archeologico nazionale di Napoli, dove l’orologio è conservato, e gli ha scattato decine di foto, che ha utilizzato per mettere a punto un modello digitale; la stampante 3-D del suo ufficio ha poi impiegato poche ore per realizzare una riproduzione.

Lo studioso per prima cosa, ha confrontato con le fonti dell’epoca, Vitruvio e la datazione della Lex pacuvia de mense augusto, con cui il Senato volle celebrare la gloria e il nome dell’imperatore, fu promulgata certamente nell’ 8 a.C., dato che il mese appare indicato nel quadrante del Prosciutto, portando a definire il periodo di costruzione nell’intervallo tra quell’anno e il 79 d.C, quanto erutta il Vesuvio, e individuare la zona di costruzione, essendo calcolato probabilmente per una latitudine di 41-42°, utilizzando come valore della inclinazione dell’eclittica il valore 24°, usato da Vitruvio, per cui fu realizzato in un’officina napoletana.

Poi ha messo alla prova la meridiana all’aperto: a quanto pare, le stime degli eruditi napoletani del Settecento, che stimarono un errore di due o tre minuti, furono sbagliate all’eccesso. In teoria, la precisione del Prosciutto era di circa un minuto, un ottimo risultato, fatemi dire. L’orologio era progettato per indicare le mezze ore e perfino i quarti d’ora: in pratica, utilizzarlo era un vero casino. Secondo gli esperimenti dello studipso americano, tende a oscillare con il vento, ed è

“così piccolo e così difficile da tener fermo che una tale accuratezza si rivela più ideale che pratica”

Probabilmente come evidenzia Jones, era una sorta di status symbol

“come certi costosissimi orologi svizzeri moderni. Non si possiedono solo per sapere che ora è; si possiedono per far vedere che li si possiede”

Perchè la forma di prosciutto ? La villa era probabilmente di proprietà di Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Giulio Cesare. Discendente da un’antica famiglia plebea arricchitasi durante la guerra italica, figlio di un armiere e di una delle figlie di Calvenzio di Piacenza, ricco mercante che è stato ritratto nel discorso di Cicerone, In Pisonem, come bandista d’asta gallico. Nonostante i suoi genitori non fossero entrambi romani, di lui Cicerone ci restituisce l’immagine di un tipico romano:

«nella severità del volto e in quel sopracciglio che appariva alla gente non come un sopracciglio ma come una promessa di buon governo»

Nonostante questo atteggiamento da difensore del Mos Maiorum, Lucio era un grande seguace di Epicuro, tanto da proteggere uno dei principali esponenti di questa scuola filosofica, Filodemo di Gadara. Ora, ricordiamolo, come l’identificazione tra epicurei e maiali era una sorta di topos della letteratura classica. Pensiamo lla Epistola I 4 (v. 16), rivolta da Orazio ad Albio Tibullo:

Me pinguem et nitidum bene curata cute vises,

cum ridere voles, Epicuri de grege porcum.

diventata proverbiale. L’associazione tra il maiale ed il filosofo greco non compare qui per la prima volta: Cicerone, infatti, nell’orazione In Pisonem (pronunciata nel 55 a.C.) sottolineando i vizi dell’accusato – che aveva aderito alla filosofia epicurea – richiama più volte l’immagine del maiale (al cap. 37 lo apostrofa addirittura così: Epicure noster ex hara producte non ex schola “mio Epicuro, uscito dal porcile, non dalla scuola”). Ma già in ambito greco Epicuro era stato definito il più porco e il più cane dei fisici. Oltre alle attestazioni letterarie, possediamo testimonianze iconografiche in cui sono presenti il filosofo ed il maiale: la prima è una coppa proveniente dal tesoro della Villa di Boscoreale e una statuina di porcellino presente nella vill dei Papire.

Identificazione autoironica, testimoniata anche dal Prosciutto, sia per rispondere con una risata alle accuse degli avversaria, sia per ricordare che cosa è per Epicuro la felicità. Questo è riuscire a vivere con quanto basta, che ci è possibile, però, solo riconoscendo che esistono importanti differenze tra i nostri bisogni e i piaceri che derivano dal soddisfarli.

Dice bene Valeria Meazza

Per Epicuro esistono due tipi di piacere: il piacere stabile e piacere passeggero. Sperimentiamo il piacere stabile nel soddisfare sobriamente bisogni naturali e necessari, fisiologici. Proviamo questo piacere, ad esempio, calmando la sete con un bicchiere d’acqua o il freddo con un maglione. Il piacere passeggero, invece, viene dal soddisfare bisogni naturali ma non necessari e bisogni né naturali né necessari. Un bisogno naturale non necessario è quello di sfamarsi con cibi raffinati. Un bisogno non naturale né necessario, invece, è quello di ricchezze. Il piacere associato a questi bisogni è passeggero perché, a differenza di quelli naturali e necessari, questi sono illimitati. Infatti, ci sarà sempre un altro cibo da gustare, un guadagno maggiore da perseguire. Ma il caso può facilmente privarci della possibilità di soddisfare questi bisogni.

Il dolore e il turbamento che ci impediscono la felicità scaturiscono, in primo luogo, dalla mancanza del piacere. Per evitarli dobbiamo imparare a distinguere i bisogni naturali e necessari dagli altri. Si tratta, in effetti, di calcolare con prudenza vantaggi e svantaggi derivanti dal soddisfare un bisogno. E di notare come i piaceri semplici ci portino serenità, mentre gli altri ce ne allontanino inesorabilmente. Ora, secondo Epicuro, vale poco un piacere che ci causa una perenne agitazione per il timore di perderlo o il volerne di più. Una seconda fonte di inquietudine, poi, è la paura. A farci soffrire sarebbero, oltre alla paura di non potersi garantire il piacere, la paura del divino, della morte e del dolore fisico. Ma come poter vivere senza paura?

La filosofia ci dispone alla felicità offrendo un “quadruplice rimedio” contro dolore e paura. Anzitutto ci mostra, pur rispettando il divino, che la nostra felicità dipende da noi. Secondariamente, descrivendo la morte come una disgregazione degli atomi dell’anima, ci insegna a non temerla troppo. Morendo non esistiamo più: come potremmo patire? Inoltre, la filosofia chiarisce che una vita mortale non vale meno dell’immortalità, se diamo valore all’attimo. In terzo luogo, essa aiuta a capire che il dolore è sempre temporaneo oppure destinato a finire presto. Infine, la filosofia abitua a valutare attentamente bisogni e piaceri, liberandoci dalla schiavitù del superfluo.

Per cui, felice è chi sa vivere con poco. Chi coltiva le relazioni umane autentiche e chi non si stanca di essere curioso. Soprattutto, felice è chi, sapendosi mortale, gode dei momenti passati così come del presente, incontrando il futuro senza paura. Insomma, è una bella fatica ottenerla !!! E chi meglio di un porcellino, che si gode con gioia ciò che ha, può ricordarci questo ?

January 24, 2022

L’Assedio di Mozia (Parte I)

Lungo la sua marcia Dionisio passò presso le città greche di Camarina, Gela, Akragas, e Selinus, che si trovavano sotto il dominio di Cartagine o le erano tributarie. Tali città furono tutte occupate ad una ad una, gli abitanti accolsero i liberatori a braccia aperte e ciascuna città contribuì a rafforzare il già potente esercito di Dionisio. Persino la nuova città di Himera, sebbene sulla costa settentrionale e molto distante, pare che abbia dato il suo aiuto mandando un contingente di uomini. Complessivamente le forze per terra di Dionisio, si dice che ammontassero ad ottantamila fanti e oltre tremila cavalieri, un esercito formidabile per l’epoca e tale che, insieme alla flotta di sostegno, formava un armamento quale mai prima aveva minacciato la potenza punica in Sicilia. Secondo Diodoro Siculo

Egli aveva sotto i suoi stendardi ottanta mila fanti, e tre mila cavalli; ed avea messe in mare non meno di duegento navi lunghe, dietro le quali venivano forse più di cinquecento destinate ai trasporti sì delle macchine di guerra, che d’ogni altra provvigione

Lasciando il confine più occidentale della Sicilia greca e superando il fiume Mazaro, fu finalmente raggiunto il territorio del barbaro. Giunto ad Erice, le sue vaste schiere intimorirono gli ericini, i quali, sia per non marciare contro le forze dionisiane e sia per il rancore che provavano verso i cartaginesi, decisero di unirsi anch’essi alle file dei sicelioti. Così potè marciare indisturbato verso il fulcro della potenza cartaginese in Sicilia, una città insulare, che si trovava come una gemma preziosa nel mezzo della baia chiusa dalla terra, Mozia, che Diodoro Siculo così definiva

Era situata su un’isola che dista sei stadi dalla Sicilia ed era abbellita artisticamente in sommo grado con numerose belle case, grazie alla prosperità degli abitanti. Con un stretta strada, costruita su una lingua di sabbia, comunica con la Sicilia

Mozia fu probabilmente interessata dalle esplorazioni dei mercanti-navigatori fenici, che si spinsero nel Mar Mediterraneo occidentale, a partire dalla fine del XII secolo a.C.: dovette rappresentare un punto d’approdo e una base commerciale morfologicamente molto simile alla città fenicia di Tiro. Il nome antico in fenicio era Mtw, Mtw o Hmtw, come risulta dalle legende monetali; il nome riportato in greco, Motye, Μοτύη, è citato anche da Tucidide e da Diodoro Siculo. Intorno alla metà dell’VIII secolo a.C., con l’inizio della colonizzazione greca in Sicilia, Tucidide riporta che i Fenici si ritirarono nella parte occidentale dell’isola, più esattamente nelle tre città di loro fondazione: Mozia, Solunto e Palermo. Archeologicamente è testimoniato un insediamento della fine dell’VIII secolo a.C., preceduto da una fase protostorica sporadica ed alquanto modesta. Le fortificazioni che circondano l’isola possono essere forse collegate alle spedizioni greche in Sicilia occidentale di Pentatlo e Dorieo nel VI secolo a.C.

Dionisio radunò tutto il suo esercito sotto le mura dell’isola di Mozia, invitandola alla resa, ma i suoi abitanti risposero picche: da una parte, contando sul dominio del di Cartagine, aspettava di riceve rapidamente aiuti, dall’altra, visti i precedenti, poco si fidava delle promesse nemiche: per cui decisero di resistere agli invasori fino all’estremo delle loro forze. Oltre agli stessi Moziesi sembra molto probabile che nell’isola si trovasse già qualche presidio militare di Cartagine, come guarnigione della città, e sembrerebbe anche che i Greci ivi residenti siano stati arruolati a forza o abbiano preso parte spontaneamente alla sua difesa. Sappiamo che vi erano dei Greci a combattere con i Moziesi da ciò che Diodoro ci dice su Daimes e gli altri suoi concittadini che furono catturati e crocifissi alla caduta di Mozia. La prima mossa dei difensori fu la distruzione della diga artificiale o terrapieno che collegava l’isola alla terraferma.

Per loro sfortuna, Dionisio aveva già previsto questa mossa: fece ricostruire e arginare la strada moziese, rendendo così vano il tentativo di blocco da parte degli isolani. Fatto ciò fece entrare nelle acque moziesi parte della sua flotta da guerra, mentre altre navi le pose all’ancora all’interno della baia. Sebbene non si dica da nessuna parte a quale spiaggia qui si alluda, è chiaro per ciò che viene affermato in seguito, che si faccia riferimento a qualche zona vicina all’ingresso della baia e a sud di Mozia, o all’estremità della punta di terra, oggi Isola Lunga, o, come sembra più probabile, lungo la costa dell’opposta terraferma che è più riparata. Le navi da guerra, invece, furono evidentemente portate verso nord, passando tra Mozia e l’isola Lunga, sulle cui spiagge pare che siano state tutte, o solo in parte, allineate o tirate a riva.

Così, lasciato l’incarico al fratello Leptine di mantenere il blocco di Mozia, il tiranno di Siracusa marciò verso l’interno nel tentativo di sottomettere le città dell’Epicrazia e quelle filo puniche. Spedizione che detto fra noi, non ebbe poi questo gran successo. Se i Sicani – legati all’egemonia di Cartagine in base all’ultimo trattato di pace – quando videro l’esercito siracusano apprestarsi dinanzi alle loro città, scelsero di ribellarsi ai comandi punici e si unirono ai sicelioti ben diversa fu la questione con l’Epicrazia.

Zyz, la nostra Palermo e Solous, Ancyrae, città di cui si sa ben poco, e le città collinari ben fortificate di Segesta ed Entella. Dionisio portò le sue forze sotto le mura di queste città e dopo aver saccheggiato i territori delle prime tre – tagliando persino gli alberi che vi crescevano sul fertile suolo – pose sotto assedio Segesta ed Entella, ma entrambe erano ben fortificate, per paura di essere logorato e di vedersi fuggire l’obiettivo principale, Mozia, dovette tornare indietro con le pive nel sacco.

Dinanzi a questa situazione, il comandante cartaginese Imilcone, decise di giocar d’azzardo: invece di soccorrere direttamente Mozia, provò un raid su Siracusa. In piena notte spedì dieci navi con un suo ammiraglio in direzione del porto siracusano, con lo scopo di distruggere le restanti navi che gli aretusei non avevano portato con sé a Mozia. Non essendo preparati ad un improvviso attacco, i siracusani subirono l’assalto cartaginese e videro le loro navi incendiate nella notte. Secondo quanto ipotizzato da Imilcone, Dionisio avrebbe interpretato la mossa come il preludio a un attacco in grande stile verso la sua capitale; di conseguenza, avrebbe tolto o perlomeno ridotto l’assedio a Mozia, per correre a difenderla: il greco non cadde nel tranello, visto che era alquanto confidente sul fatto che sue mura e le fortificazioni che aveva fatto costruire potessero resistere a qualsiasi assalto nemico. Per cui Imilcone, decise di mutare al volo la sua strategia.

Per prima cosa, attacco a sorpresa contro la flotta siracusana posta nel porto moziese. Il re di Cartagine sperava di cogliere le navi aretusee in una posizione ad esse sfavorevole, e dunque di distruggerle all’interno della baia isolana e porre così fine all’assedio dei sicelioti contro la sua principale roccaforte. Successivamente intendeva punire la polis che aveva ideato l’attacco, violando il precedente trattato di pace; dunque dirigersi verso Siracusa, con forze ancora maggiori. Per mettere in pratica il suo piano, Imilcone spedì 100 delle sue migliori triremi nelle acque di Mozia Nel realizzare questa azione, Imilcone contava di sfruttare un ulteriore vantaggio: era venuto a conoscenza del fatto che in quei giorni Dionisio aveva lasciato Mozia con il suo esercito e che abbia contato su una assenza del Tiranno abbastanza lunga da permettergli di conseguire il suo scopo senza ostacoli da parte delle forze di terra.

I cartaginesi, partiti di notte, approdarono sulla spiaggia di Selinunte e facendo vela da questo luogo, costeggiò il cosiddetto promontorio Lilybaeum, ora Capo Boeo e raggiunse il porticciolo di Mozia sul far del giorno. Nei pressi dell’imboccatura di questo mare interno o baia, Imilcone trovò all’ancora le navi da trasporto greche, non protette, e, naturalmente, non ebbe alcuna difficoltà a distruggerle, quindi, addentrandosi di più nella baia, certamente ad ovest di Mozia e tra questa e l’attuale isola Lunga, pare che abbia disposto le sue navi in ordine di battaglia e fece i preparativi per il preventivato attacco alla flotta da guerra di Dionisio, che come è stato riferito prima, stazionava probabilmente in questa parte del porto

Se ignoriamo che le navi da guerra di Dionisio siano state tirate sulla spiaggia o no, senza dubbio Imilcone le riteneva in una posizione a loro sfavorevole quando comandò l’avanzata verso la baia; perché, imbottigliate come erano le navi greche nelle acque basse della parte più interna del porticciolo, con niente altro forse che un unico stretto canale di acque profonde adatte alla navigazione, non era possibile per loro nessuna operazione di uscita in ordine serrato. Comunque allo stesso tempo e per lo stesso motivo doveva essere fuori discussione anche ogni ulteriore avanzata da parte della flotta cartaginese. L’azione di Dionisio di tirare a riva le navi in questa occasione è stata aspramente criticata, ma si deve considerare il fatto che il varo di imbarcazioni quali le triremi o anche le quadriremi, o penteconters, di quei tempi, non era un’operazione che avrebbe richiesto molto tempo, soprattutto avendo una schiera di uomini a disposizione per eseguire il lavoro, ed inoltre il Tiranno contava probabilmente sulla possibilità di ricevere ampia notizia su ogni mossa del nemico. Il vero errore di Dionisio fu senza dubbio di portare le navi da guerra nella parte più interna poco profonda del porticciolo invece di lasciarle vicino all’ingresso della baia, dove avrebbero affrontato la flotta cartaginese in condizioni non solo uguali, ma più vantaggiose, grazie al numero superiore. L’ingresso della baia, o lo Stagnone, come viene di solito chiamato, è di notevole ampiezza e la profondità dell’acqua nelle sue vicinanze è tale da consentire le manovre richieste da qualunque scontro navale di quell’epoca. Come avevo affermato prima, comunque, pare che Dionisio fosse tanto convinto della impossibilità da parte dei Cartaginesi di qualche intervento pericoloso per i suoi movimenti, che, in quei momenti, forse divenne imprudente e, visto che aveva bisogno degli uomini delle navi per la ricostruzione del molo nel nord di Mozia, non esitò a portare la flotta proprio nella parte più interna del porticciolo, dove questi sarebbero stati a portata di mano e pronti per il lavoro.

Fin qui il progetto di Imilcone era stato eseguito con pieno successo e tutto aveva contribuito all’audace tentativo di soccorrere la città assediata; ma l’onda della fortuna adesso stava per passare dall’altra parte. Dionisio era tornato dalla spedizione verso l’interno ed aveva ripreso il comando delle forze a Mozia, preparandosi egli stesso ad affrontare il generale cartaginese. Senza dubbio si rese subito conto dell’errore commesso di aver fatto addentrare troppo nel porticciolo le navi da guerra, e si diede subito da fare per porvi rimedio come meglio poteva. Le sue capacità di risorsa furono messe in tale momento alla prova, ma egli fu all’altezza della situazione. La posizione della flotta siracusana, così chiusa in quelle acque basse e limitate dalla parte più interna del porticciolo di Mozia, era senza dubbio svantaggioso e critica e solo un’abile manovra, insieme ad una azione energica da parte del comandante, poteva salvarla.

Il tiranno aretuseo per evitare che tutte le sue navi andassero distrutte nel sacco dei cartaginesi, diede l’ordine di porre al sicuro le navi rimaste a terra. Imilcone aveva incominciato il suo assalto, ma egli e il suo esercito marinaro si ritrovarono improvvisamente sotto una pioggia incessante di dardi. La flotta da guerra di Dionisio era infatti stata attrezzata di frombolieri, arcieri e saettieri in grande quantità. Ma c’era qualcosa di diverso che spaventò l’esercito di Cartagine: da terra giungevano frecce lanciate ad ampia distanza. Si trattava dell’uso della catapulta: era la prima volta che essa veniva impiegata durante un assedio. I siracusani, da terra, puntavano in direzione dei cartaginesi le loro baliste, che secondo Diodoro erano di due tipi: una per il lancio di grandi pietre e l’altra per il lancio delle frecce; con queste uccidevano un gran numero di nemici.

Nel frattempo ricorse allo stratagemma di trasportare una notevole parte della sua flotta, circa 80 navi da guerra, per terra o lungo i bassifondi, nel mare aperto fuori dalla menzionata isola; in tal modo, non solo le navi furono salvate, ma vennero anche poste così nella posizione di poter volgere le prue al nemico sopraggiungendo con forze superiori e dal mare aperto. L’allusione di Diodoro (non si può che chiamare così) all’azione di Dionisio del trasporto delle navi in mare aperto è molto laconica, e sfortunatamente la descrizione di Polyaenus, anche se più dettagliata, non è affatto esplicita, e ci lascia in dubbio circa il luogo preciso in cui fu eseguita la manovra. Questa è stata una questione molto controversa che ha dato luogo a notevoli discussioni e congetture.

Secondo Polyaenus, il trasporto delle imbarcazioni fu effettuato “in una zona piatta e paludosa dell’estensione di venti stadia”, ma è difficile dire se ciò significava che di fatto le navi furono trascinate per venti stadia di terra, o soltanto che la striscia di terra in cui le operazioni furono eseguite aveva una linea costiera o fronte di tale misura. Se non fosse stato per tale riferimento ai venti stadia, guardando la carta geografica, non si esiterebbe a collocare la linea di trasporto di Dionisio nella parte più stretta della striscia di terra nota ora come l’Isola Lunga, perché è quella che offrirebbe le maggiori possibilità di manovra sia perché in questo luogo essa è relativamente poco ampia, ma anche per il fatto che è particolarmente pianeggiante e paludosa, anche se tali termini si possono pure applicare ad altre parti delle spiagge esterne della baia di Mozia.

Più di uno scrittore su questo argomento è stato pienamente a favore di tale opinione e non c’è dubbio che le prove a suo sostegno sono fondate. Studiosi autorevoli più recenti , comunque, interpretando l’allusione ai venti stadia da applicarsi al tratto di terra lungo cui sono state trasportate le imbarcazioni siracusane, preferiscono collocare la linea di trasporto a nord-ovest di Mozia, cioè a dire, dalla parte più interna del porticciolo, ad ovest del molo o terrapieno, verso l’attuale canale che separa l’Isola Lunga dalla terraferma nel punto oggi noto come Capo San Teodoro, e, per fare riferimento ai venti stadia, suppongono che tutta quella parte della baia dall’una e l’altra parte dell’isoletta di Santa Maria e a nord di questa, che oggi non è altro che acqua e bassifondi, un tempo sia stata terra asciutta.

Oggi, in considerazione delle prove offerte dalle ricerche recenti, cioè che il rapporto terra-acqua nello Stagnone di Marsala è più o meno identico a quello dell’antichità, non si può più sostenere quella ipotesi, a meno che non si sia disposti ad accettare l’idea alternativa di collocare la linea di trasporto di Dionisio attraverso l’Isola Lunga. Pare che ci sia solo una possibilità di uscire da tale difficoltà di interpretazione.

Essa consisterebbe nel supporre che le imbarcazioni siracusane siano state trascinate non attraverso un territorio completamente asciutto ma su dei bassifondi, quelli tra la parte interna della baia di Mozia e l’attuale Capo San Teodoro, che probabilmente apparivano a quei tempi più o meno come si presentano oggi. Holms colloca la linea di trasporto a nord-est, o lato interno dell’isola di Santa Maria ma potrebbe lo stesso essere stata a sud-ovest, o lato esterno. Ciò, comunque, è irrilevante, e non prende in considerazione la distanza dei venti stadia, che è il punto importante. Si potrebbe pensare che il trasporto effettivo delle imbarcazioni attraverso i bassifondi sia stata una impresa meno ardua di quanto sarebbe stato trascinarle di peso su terreno completamente asciutto e di conseguenza la manovra sarà stata eseguita in quel luogo con relativa celerità. Polyaenus parla del trasferimento di 80 triremi in un giorno.

La parte più grande dello Stagnone, al giorno d’oggi, ha un’abbondantissima vegetazione marina composta soprattutto di un’alga particolarmente soffice attraverso cui si possono facilmente tirare o spingere imbarcazioni senza che le chiglie o le parti inferiori ne abbiano al soffrire danni; e nelle parti più rocciose i rotolatori di legno di cui erano fornite le imbarcazioni greche avrebbero certamente offerto maggiore protezione contro questo inconveniente. Anche se la necessità di trascinare imbarcazioni per terra o su bassi fondali non sarà stata una cosa insolita nell’epoca delle triremi, si potrebbe anche dubitare che ciò sia mai stato fatto prima con una portata tanto ampia quanto quella relativa a tale situazione particolare quando la sua esecuzione è stata di molto facilitata, per non dire resa possibile dal consistente numero di uonùni che Dionisio fu in grado di impegnare in tale impresa. La perfetta manovra del Tiranno non è stata che la prima di operazioni simili a cui hanno fatto ricorso altri capi nella storia di epoche successive.

Imilcone credendo che Dionisio stesse portando la flotta alle sue spalle, in maniera tale da chiuderlo al centro, ebbe timore di far proseguire l’avanzata punica. E vedendo i suoi uomini cadere sotto la gittata nemica, decise di abbandonare le acque moziesi e di ritirarsi.I sicelioti avevano preso il porto. Cartagine abbandonava a sé stessa l’isola che fino a quel momento era stata la sua più potente e opulenta alleata siciliana. Dionisio ebbe così campo libero e poté far terminare la ricostruzione della strada che avrebbe permesso ai suoi uomini di attraversare le basse acque che separavano le sue macchine d’assalto dalle mura di Mozia. Appena finito il lavoro, l’esercito dei greci si posizionò con ogni sorta d’arma sotto le fortificazioni moziesi.

January 23, 2022

la Villa romana di Realmonte

Realmonte, in provincia d’Agrigento è diventata famosa in tutto il mondo per la Scala dei Turchi nota sia per la singolarità della scogliera, di colore bianco e dalle peculiari forme, sia a seguito della popolarità acquisita dai romanzi con protagonista il commissario Montalbano scritti dallo scrittore empedoclino Andrea Camilleri, essendo il comune immaginario di Vigata da inquadrare con Porto Empedocle.

La Scala è costituita di Trubi, una marna con un caratteristico colore bianco puro. Tale scogliera dal singolare aspetto si erge tra due spiagge di sabbia fine, per accedervi bisogna procedere lungo il litorale e inerpicarsi in una salita somigliante a una grande scalinata naturale di pietra calcarea. Una volta raggiunta la sommità della scogliera, il paesaggio visibile abbraccia la costa agrigentina fino a Capo Rossello.

Il nome deriva da una leggenda locale secondo cui i pirati barbareschi approdarono nel territorio dell’odierna Realmonte inerpicandosi sulle stratificazioni di questa falesia. Ora, proprio per dissuaderli nel saccheggiare l’area, il vicerè di Palermo Marcantonio Colonna, l’eroe di Lepanto fece costruire, su ordine di Carlo V, da Camillo Camilliani, la Torre di Monterosso, che sostituì una torre medievale, dalla forma circolare. La torre domina una riva di scogli che si ergono a faraglioni, il più caratteristico è detto scappiddrazzu a causa della sua forma somigliante ad una medusa. Tipica del Camilliani, a base quadrata di mt 12,10 x 12,30 e scarpata fino al primo livello fino a quota 5,60, poi in verticale con dimensioni di mt 8,60 x 8,60. Accesso come al solito dal primo piano lato terra, ma qui è una vecchia scala ripresa negli anni Sessanta del XX per girarvi un film.. Dai documenti sappiamo che la sua guarnigione era costituita da un sergente, da un artigliere, responsabile del cannone e due soldati.

L’altra grande attrazione turistica di Realmonte, purtroppo meno nota e valorizzata, è una delle più importanti ville romane della Sicilia. La villa si trova in contrada Durrueli, che dà il nome al sito, in località Punta Piccola, raggiungibile attraverso la strada statale 115, che lambisce la costa sud occidentale siciliana regalando a chi la percorre indimenticabili paesaggi mozzafiato. La scoperta della villa avvenne nel 1907 durante i lavori di scavo per la realizzazione della ferrovia che, passando proprio da Realmonte, avrebbe attraversato la cittadina di Porto Empedocle collegando Agrigento a Siculiana. Venne così portato alla luce l’impianto originario dell’antica abitazione romana formata da due ambienti in opus sectile, ossia decorati con lastre di marmo, e tre ambienti in opus tessellatum, cioè con pavimenti a mosaico. Vista l’entità della scoperta fu deciso di deviare il tracciato ferroviario permettendo così la conservazione del sito e la prosecuzione degli scavi, durante i quali emersero ulteriori due vani in opus tessellatum

La campagna di scavi riprende soltanto verso la fine del secolo scorso, quando nel 1979 il Soprintendente Ernesto De Miro richiede la collaborazione del Prof. Masanori Aoyagi, dell’Università giapponese di Tsukuba il quale, estendendo l’analisi del territorio circostante, mette in luce il peristilio dell’area sud e l’intera area del complesso della villa romana; oggi l’area visitabile è pari a 5000 mq circa e consta di due macro zone, una costituita dalla composizione dei vani destinati ad abitazione e una dedicata all’impianto termale.

L’area residenziale era era caratterizzata da un peristilio a colonne, con giardino all’esterno un quadrato da 12 metri per lato e cortile con “impluvium” (vasca di raccolta dell’acqua piovana) al centro, che era il fulcro della casa. Attorno al peristilio si sviluppavano i vari ambienti domestici, cubicula, la grande stanza di ricevimento, il tablinum, la sala da pranzo, il triclinium, e sul fronte occidentale un’altra grande sala con funzioni di rappresentanza. Alcuni di questi ambienti sono pavimentati a mosaico in bianco e nero; altri sono pavimentati in marmo policromo intarsiato, lavoro di particolare valore tecnico ed artistico; i mosaici policromi rappresentano scene e divinità marine: bellissimi quelli di Poseidone sull’ippocampo e del Tritone trainato su un cocchio da due mostri marini. Di bella fattura è anche “il mosaico del delfino”

Contigua alla prima parte della villa vi è la seconda grande ala, posta a sud-ovest dell’area residenziale, dove vi sono i resti della zona termale, tipicamente presente nelle ville patrizie romane e probabilmente edificata in epoca più tarda, databile quindi intorno al II sec. a.C. Dell’originario impianto termale è riconoscibile il corridoio di accesso con lo spogliatoio, apodyterium, nel cui pavimento a mosaico è raffigurata Scilla, mostro marino femminile, che cinge un timone e circondata da fregi di carattere marino; attigua è la stanza contenente la vasca marmorea del frigidarium, quella con la fornace per il calidarium e un’altra probabilmente dedicata al tepidarium.

Nel 2017 sono stati ripresi gli scavi Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento e l’University of South Florida della città di Tampa., che grazie alla scansione aerea e terrestre in 3D dell’area, che ha guidato gli scavi facilitando l’interpretazione delle diverse fasi architettoniche che si sono succedute nel tempo, sono emersi nuovi dati interessanti. Il primo è relativo all’identità del proprietario: bollo di fabbrica, la villa sarebbe appartenuta ad un esponente dell’importante famiglia degli Annii, di cui è noto il coinvolgimento nello sfruttamento delle miniere di zolfo del territorio agrigentino.

Il secondo è la relativa alla scoperta di nuovi muri, livelli pavimentali, canali d’acqua e rampe di scale, dimostra che la struttura venne trasformata in un villaggio nel V secolo. Il ritrovamento di pentolame, lampade, distanziatori da fornace e ceramiche africane di epoca tardo-romana, fanno pensare che nel villaggio si producessero mattoni, tegole e vasellame in quantità industriali. Materiali che erano destinati all’esportazione, si trovano per tutto l’Impero Bizantino: attività che tra l’altro continuò sino alla conquista araba

January 22, 2022

La crisi della Kalsa in epoca normanna

Al di là del mistero della collocazione del palazzo dell’Emiro, i racconti dei viaggiatori arabi descrivono la Kalsa come una fortezza il cui aspetto richiamava il modello ricorrente dei tanti ksar elevati a difesa del territorio in molte regioni nordafricane, proprio per l’idea che avevano i Fatimidi di Balarm come avamposto sia per la jihad contro gli infedeli presenti nel Nord del Tirreno, sia per la difesa delle coste africane… Che poi i locali pensassero più a commerciare con i cristiani che a combatterli, se ne dovettero presto fare una ragione.

La Kalsa, di forma quadrangolare prossima al trapezio, con mura probabilmente turrite e rafforzate da quattro torrioni angolari, organizzava all’interno lo spazio come una piccola città il cui tessuto viario si immagina composto di una strada principale (shari) e strade secondarie confluenti in vicoli ciechi (darbi e aziqa), in aderenza ai principi dell’urbanistica islamica. Vi si accedeva da quattro porte, due aperte sul fronte occidentale e una su ciascuno dei fronti meridionale e settentrionale; ne era privo il lato orientale parallelo alla costa. All’interno si trovavano il palazzo di governo con gli uffici amministrativi, la residenza dell’emiro, una piccola moschea, la nostra Magione, due bagni pubblici, caserme per le guarnigioni militari, l’arsenale, posto a Piazza Marina; per la sua natura di fortilizio mancava invece il mercato, che ricordiamolo a Balarm coincideva con i nostri attuali mercati cittadini.

Ora la città desceitta cronisti della conquista normanna non appare molto dissimile da quella descritta dai viaggiatori arabi; sicché non a torto Amari osserva come, all’arrivo dei Normanni, Palermo non sembri aver subito mutamenti significativi rispetto al secolo precedente, se non per il decadimento cui segue il totale abbandono, degli “spaziosi borghi di libeccio, mezzodì e scirocco”. In particolare, appare sempre marcata la separazione tra la Kalsa e il Cassaro, tanto che gli stessi assedianti normanni le identificano come due città separate, due entità fisiche ben distinte, dotate di proprie mura, proprie porte e propri difensori.

Tuttavia, con lo spostamento del polo politico e amministrativo al palazzo dei Normanni, il ruolo della Kalsa, nell’urbanistica cittadina comincia progressivamente a scemare. Ne abbiamo riprova nella descrizione che da di Palermo il geografo arabo Idrisi

Il borgo è [a dir propriamente] un’altra città, che d’ogni parte circonda l’antica. Quivi la [seconda] città vecchia che s’addimanda ʻAl Ḫâliṣah («l’eletta» in oggi la Kalsa),nella quale al tempo [che dominarono] i Musulmani soggiornava il sultano co’ suoi ottimati e v’era la Bâb ʻal-baḥr («porta del mare») e l’arsenale addetto alla costruzione [del naviglio]

Il Rabaḍ (borgo) è descritto da Idrisi come un’estesa zona urbana che circonda interamente il Cassaro, e che “occupa grande area di terreno”. Idrisi dunque non distingue più le divisioni tra gli antichi ḥara al di fuori delle due città, che invece erano state delineate da Ibn Hawqal nel X secolo in maniera piuttosto netta, né vi è alcuna indicazione circa le diverse parti da cui è formato il Rabaḍ. In effetti sotto il dominio normanno le differenze tra i quartieri extra moenia si vanno stemperando progressivamente fino a pervenire, al tempo di Ruggero II, a un completo riaccorpamento che dà vita a un nuovo assetto urbanistico caratterizzato dalla presenza continua di “un abitato sparso”. Inoltre la dimensione urbana del Rabaḍ si definisce e si completa grazie alla presenza di un fasil, una doppia cinta muraria che circonda l’intero abitato e di cui Idrisi non può non registrare la presenza.

Ormai completamente inglobata all’interno del Rabaḍ, la Kalsa subisce dunque un forte degrado sia urbanistico sia sociale. Ma se Idrisi riporta l’antico primato dell’Eletta sede di governatori e nobiltà, non è tanto per la volontà di attenersi ad un dato di realtà, quanto piuttosto per sottolineare il definitivo tramonto di un momento storico in cui il mondo musulmano era in Sicilia all’apice del proprio potere. E’ in questa prospettiva di irreversibile cambiamento che Idrisi usa l’appellativo di “città vecchia” – per la prima volta attribuito alla Kalsa – come chiaro segnale della perdita dell’antico prestigio, in opposizione al fatto che era stata identificata come la “città nuova” fino al secolo precedente

Idrisi continua poi a scrivere del Rabaḍ, di cui redige la seguente descrizione:

E’ pieno di fondachi, case, bagni, botteghe, mercati, e difeso da muro, fosso e riparo. Dentro cotesto borgo son molti giardini; bellissimi villini e canali d’acqua dolce e corrente, condotta alla città dai monti che cingono la sua pianura

L’immagine della Palermo di Ruggero II che emerge dalle parole del geografo hammudide è dunque quella di una città vivace, soprattutto dal punto di vista commerciale. Nonostante la conquista normanna e i precedenti, durissimi anni di guerra civile e di decadenza, Palermo sembra non aver perso la propria caratteristica – la stessa segnalata da viaggiatori arabi nei suoi resoconti – di centro emporiale di primissimo rilievo, meta di importanti commerci e popolato da numerosi mercanti e bottegai, il che ne spiega il suo ruolo di metropoli in epoca araba, nonostante la marginalità politica.

Questo processo di decadenza parrebbe inarrestabile: ne abbiamo testimoniana da Ibn Jubayr un viaggiatore e poeta arabo-andaluso. Studiò scienze religiose e letteratura e diventò funzionario nell’amministrazione del wālī di Granada.Per una improvvisa crisi religiosa intraprese il viaggio alla volta di Mecca, al fine di adempiervi il ḥajj e partì quindi da Granada nel 1183e facendo così sosta a Palermo

Ibn Jubayr, nel suo racconto, a differenza di al-Idrisi, non fornisce più alcuna notizia riguardo alla Kalsa di Palermo, la al-Halisa di cui ha probabilmente perso il ricordo: al tempo di Guglielmo II l’antica “Eletta” risulta infatti non solo svuotata del suo primitivo ruolo, ma neanche ormai riconoscibile fisicamente, completamente inglobata com’è all’interno del tessuto urbano del Rabaḍ, al punto da aver perso qualsiasi tipo di specificità degna di nota

Passando alle fonti cristiane di epoca normanna, Ugo Falcando, autore della Historia o Liber de regno Siciliae e dell’Epistola ad Petrum Panormitanae Ecclesiae thesaurarium, pubblicati a Parigi nel 1550 da Gervasio di Tournay , considerati come “uno de’migliori prodotti della storiografia medievale”, è una delle figure più enigmatiche del mondo letterario medievale, costituendo di fatto ancora un rompicapo per gli studiosi che nel corso del tempo hanno cercato di stabilirne l’identità. Nonostante i molti studi e i fiumi di parole spesi nel tentativo di capire chi fosse realmente questo evanescente quanto raffinato letterato, a tutt’oggi non si è ancora giunti a un’identificazione certa e definitiva

Il nome Hugo Falcandus poteva essere letto sul codice da cui Gervasio di Tournay trasse l’editio princeps da lui curata nel 1550: si trattava tuttavia di un manoscritto adespota (senza indicazione dell’autore), di proprietà di Matteo Longuejoue, vescovo di Soissons. Oggi il codice è perduto, e il nome non ricorre né nel testo, né in altre opere dell’epoca. Si può quindi ritenere, secondo l’ipotesi di Enrico Besta, che il nome riportatovi fosse quello di uno dei precedenti proprietari (forse Foucault de Bonneval, predecessore di Mathieu Longuejoue alla diocesi di Soissons). Secondo un’altra ipotesi, potrebbe anche trattarsi di uno pseudonimo usato dal vero autore, o di un nome inventato dallo stesso Tournay che lo pubblicò nel 1550, anche se quest’ultima ipotesi non trova motivazione.

Un riferimento biografico è l’aver sicuramente vissuto, da adulto, gli anni tra il 1166 e il 1190. Altro dato è la capacità di scrittore di altissimo livello, a suo agio con i classici latini. Infine, doveva trattarsi di persona molto vicina alla corte normanna palermitana, presso cui doveva svolgere alti compiti amministrativi, vista la competenza tecnico-burocratica. La sua identità biografica è comunque sconosciuta ed è probabile una sua origine transalpina, forse normanna. È stato ipotizzato, ad esempio, potersi trattare di Guglielmo di Blois, elegante autore della commedia elegiaca latina Alda, fratello di Pietro di Blois, consigliere, quest’ultimo, di Guglielmo II di Sicilia (Guglielmo il Buono)

La sua descrizione di Palermo comincia così

Hac ergo civitas in plano sita, maris ex uno latere crebris insultibus fatigatur, cuius tamen fluctibus retudendis Vetus palatium, quod dicitur Maris Castellum, murosque multa turrium densitate munitos opponit. Alterius vero lateris partem oppositam palatium Novum insedit

Come gli autori precedenti, anche Ugo Falcando comincia la sua descrizione con il delineare la presenza caratteristica di due poli all’interno della città: il palatium Vetus, o Castellamare, e il palazzo reale all’interno della Galka, il palatium Novum. Falcando rimarca dunque il peculiare dualismo urbanistico della città di Palermo, ma ne legge la fisionomia entro una visione topografica dell’impianto cittadino ormai decisamente e definitivamente normanna. Kalsa e Rabaḍ sono dimenticati e definitivamente messi in secondo piano dal punto di vista urbanistico. Il maris Castellum, segnalato dall’Anonimo come uno dei cardini cittadini, si contrappone al Palazzo dei Normanni non solo sul piano urbanistico ma anche cronologico, in quanto Vetus

L’ultima citazione della Kalsa dell’epoca normanna l’abbiamo da Pietro da Eboli, un poeta italiano, un cronista e, forse, un chierico, vissuto a cavallo del XII e XIII secolo e vicino alla corte sveva. iIn una miniatura del Liber ad honorem Augusti, appare così il toponimo Alza” infine è semplicemente una corruzione della parola Kalsa da parte del miniaturista. Con essa è indicata la corrispettiva contrada, che nel corso del XII secolo si è progressivamente trasformata in un semplice quartiere dormitorio, residenza di una comunità di greci collegata al porto che non possiede nemmeno il titolo di civis, ma solamente quello di habitator Chalcie.

January 21, 2022

Laura di Giorgione

Il ritratto femminile detto Laura, è un dipinto a olio su tela incollata su tavola (41×33,5 cm) di Giorgione, firmato e datato 1506 sul retro, e conservato nel Kunsthistorisches Museum a Vienna. Si tratta dell’unica opera autografata dall’artista e di uno dei pochissimi dipinti databili con certezza del suo catalogo.

La sua storia collezionistica finora nota parte nel 1636, quando fu venduta dal mercante lagunare Bartolomeo della Nave a Lord Hamilton, tramite l’ambasciatore inglese nella Serenissima, il visconte Basil Feilding. In un inventario redatto in italiano essa è indicata come una “Laura del Petrarca, alto palmi 2 largo 1 ½ del med(esi)mo” [“Georgione”], mentre in quello inglese – probabilmente di poco successivo – come una “Petraces Laura pal. 2 & 1 1/5” di Giorgione1. Le misure corrisponderebbero a quelle attuali (cm 41 x 33,6) solo adottando il palmo romano e più volte si è riproposta la possibilità che il quadro sia stato tagliato,in basso, laddove una mano sarebbe stata posata sul grembo (forse per alludere a una gravidanza).

Tale possibilità è stata indotta da quanto appare in uno delle opere di David Tenier II, specializzato nella riproduzione di scene ambientate nelle collezioni di quadri del cliente, che così mostrava sia la sua ricchezza, sia il suo gusto come collezionista, commissionato all’arciduca Leopoldo Guglielmo d’Asburgo, che acquisì l’opera alla morte di Hamilton nel 1649, ipotesi sostenuta anche da Berenson. Però, al di là del fatto che le radiografie non sembrano provare interventi di questo tipo, Tenier II, nelle riprodurre le opere altrui, ogni tanto si lasciava trascinare dalla fantasia.

Sappiamo che all’inizio del ‘700 fu trasformata in ovale, per essere poi riportata al formato rettangolare nei primi anni trenta del ‘900. Tra l’altro, il quadro fu attribuito maniera generica, alla “Scuola veneziana”, quindi a Girolamo di Romano detto il Romanino (fonte, Engerth, 1882) ed al Boccaccio Boccaccino (fonte, Adolfo Venturi), finchè non saltò fuori la famosa iscrizione, di cui accorse per primo Dollymar

“1506 a dì primo zugno fo fatto questo de man de maistro Zorzi (Giorgione) de Chastel fr cholega de maistro Vizenzo Chaena (Catena) ad istanza de misser Giacomo …”.

Nel 1908 lo Justi accoglieva il riferimento al Giorgione, ma con molte riserve, e l’ipotesi trovò la sottoscrizione dell’Hourticq [1930], quantunque qualche anno prima, nel 1927, l’autografia fosse ormai stata pienamente confermata dal Longhi. Ora, nonostante quello che si legge su diversi siti italiani, Giorgione non era allievo di Vincenzo, dato che i due era probabilmente coetanei: di fatto, probabilmente, erano soci, nonostante il differente percorso artistico, che dividevano assieme le spese della bottega. A far conoscere i due, fu probabilmente Bembo, per cu non è da escludere che anche Vincenzo frequentasse la corte di Caterina Corner, che così, di fatto, oltre a essere un cenacolo letterario, svolgeva una sorta di ruolo di promozione e di mecenatismo per artisti esordienti.

Iscrizione che ci da un altro dato interessante: il committente misser Giacomo chiedeva a Vincenzo, che poteva essere chiunque, dato che la committenza del pittore era molto variegata e trasversale alle classi sociale di certificare che l’opera fosse di Giorgione, per garantirne l’autenticità. Il che implicava l’esistenza di un mercato dei quadri del pittore, il loro valore economico, per cui doveva essere abbastanza noto già in quell’anno e probabilmente, anche l’esistenza di falsari che cercavano di imitare o replicare il suo lavoro.

Il quadro rappresenta su uno sfondo scuro una donna ritratta di tre quarti a mezza figura, voltata a sinistra, alle sue spalle alcuni rami d’alloro. Per analogia con opere quali il Ritratto di Ginevra de’ Benci di Leonardo, è stato chiamato convenzionalmente “Laura”, forse il nome della donna a cui alluderebbe il nome della pianta. La donna guarda fuori dal dipinto, diritto davanti a sé, e indossa una veste foderata di pelliccia e una sciarpa bianca, oltre a un velo azzurrino in testa. Il manto è aperto a mostrare un seno, sensualmente evidenziato anche dal velo che lo avvolge.

Spicca soprattutto la tecnica pittorica di Giorgione, che creò l’immagine per campiture cromatiche dense e materiche, che non creano contorni netti e che non venivano stese a partire da un disegno sottostante, ma direttamente sulla tela, con estrema libertà. La mancanza di uniformità, ben visibile a una distanza ravvicinata, è di straordinaria modernità e fu uno dei contributi fondamentali di Giorgione all’evoluzione della pittura, detto tonalismo. Pennellate chiare generano ad esempio colpi di luce freschi e vivaci in dettagli come la mano, dove sembra di cogliere straordinarie anticipazioni dell’Impressionismo.

Come scrive Gentili, il quadro

Sancisce quasi paradossalmente sul piano figurativo il distacco di Giorgione da qualsiasi tipo e livello di bellinismo e la sua adesione alla maniera di Leonardo. Sarà opportuno ribadire che l’indubitabile “leonardismo” di Giorgione è peraltro parziale, tardivo, di seconda mano, mediato dai pittori lombardi sicuramente attestati in Venezia a cavallo dei due secoli, prima Andrea Solario e poi Giovanni Agostino da Lodi; e, soprattutto, che è tutto di superficie, mirato a stemperare la fisiognomica in malinconiche penombre o ad accentuarla con illuminazioni repentine, a sfumare gli incarnati per rilevare progressivamente i volti dal fondo scuro.

Che rappresenta questo quadro ? Anche qui, come al solito, gli storici dell’arte si sbizzarriscono. L’interpretazione tradizionale, legata alle frequentazioni di Giorgione e di Vincenzo con Bembo, che aveva imposto il Petrarca come modello per la poesia italiana, lo definisce come una rappresentazione metaforica della donna amata dal Poeta, a cui fu dedicato il Canzoniere. Però, come dire, contrasta alquanto, con la sua carnalità all’interpretazione neoplatonizzante che le aveva dato Bembo.

C’è chi pensa che l’alloro potrebbe rimandare a Dafne, la ninfa amata da Apollo, tramutata in alloro per sfuggire alle attenzioni che il dio le rivolgeva, oppure a Flora, la dea della Vegetazione. Oppure potrebbe essere una poetessa, con l’alloro a simboleggiare la gloria derivante dalla poesia. Ci sono addirittura storici dell’arte che vogliono identificare la ragazza con una cortigiana veneziana di inizio Cinquecento: l’indizio principale sarebbe proprio la veste con pelliccia, che le cortigiane della Venezia del tempo usavano indossare.

Io mi sento di dare ragione a Gentili che ipotizza sia

il ritratto di una sposa promessa o di una sposa novella: col lauro, diffusissimo simbolo di castità, che s’accompagna al velo nuziale e al seno – porta dell’animo e del cuore, segnale di fecondità, offerta amorosa e seduttivo richiamo – non semplicemente nudo ma proprio in questo momento denudato con gesto discreto; e che un seno sia scoperto e l’altro coperto non significa antitesi tra voluttà e virtù ma compresenza di erotismo enunciato, offerto, vissuto ed erotismo moderato, sorvegliato, regolato. Questa compresenza si realizza nella sola dimensione socialmente e figurativamente possibile, il matrimonio; e per il solo pubblico socialmente e figurativamente possibile, lo sposo, committente e spettatore del ritratto della sposa.

Sposo che era il nostro messer Giacomo, alquanto malfidato, che voleva la certezza che il quadro, che probabilmente gli era costato una cifra consistente, fosse stato realizzato dal pittore alla moda a cui l’aveva commissionato

January 20, 2022

I trattati sulla miniatura tardo medievali