Alessio Brugnoli's Blog, page 13

December 16, 2021

Le statue crisoelefantine nell’antica Grecia

Può sembrare strano, ma l’utilizzo abbondante dell’oro nell’Arte non è tipico del mondo bizantino: nel mondo classico, a sentire le fonti antiche, tale materiale era di uso comune nell’arte, anche in ambiti che noi considereremmo peculiari, come le statue crisoelefantine. Queste statue, che secondo il gusto moderno probabilmente apparirebbero di un pacchiano esagerato, erano costituite da un’armatura lignea, ricoperta di materiali preziosi: si utilizzava l’avorio per il volto, le braccia, le gambe di una statua, mentre il panneggio delle vesti e i capelli venivano realizzati con l’oro. Specialista in questa tecnica, era Fidia, lo scultore del Partenone, che di solito associamo all’equilibrio e alla compostezza.

La sua prima opera in tale ambito è probabilmente, anche se le discussioni sulla cronologia, per colpa di un dettaglio citato da Pausania, di cui parlerò più avanti, sono degne di un’assemblea di condominio, l’ Atena Parthènos, l’Atena Vergine, in fondo noi cristiani, quando si tratta di attribuire epiteti nell’ambito religioso, non ci siamo inventati nulla, che era collocata nel nàos, la cella, del Partenone. Che aspetto avesse, lo sappiamo dalla descrizione, purtroppo sintetica, che ne da Pausania

La statua di Atena stà ritta in piedi con una veste talare, nel petto poi si vede incastrata la testa di Medusa di avorio, ed una vittoria di quattro cubiti. Nella mano tiene l’asta, e presso ai piedi da un lato le giace lo scudo, dalla parte dell’asta poi havvi il dragone, che forse è Erittonio. Sulla base della statua è espressa la nascita di Pandora. Esiodo, ed altri cantarono, che Pandora fu la prima donna, e che prima della sua nascita non vi era ancora il sesso femminile.

Plinio, che della statua dà anche le dimensioni (26 cubiti, cioè circa 12 metri), aggiunge che sulla faccia convessa dello scudo era rappresentata un’Amazzonomachia e sulla faccia concava la Gigantomachia, e sul taglio verticale delle suole dei sandali scene della battaglia dei Lapiti contro i Centauri; e, a proposito della nascita di Pandora, dice che alla scena assistevano venti divinità. Sempre Plinio, che andava pazzo per questi dettagli, ricorda come per la sua costruzione furono utilizzati, in unità di misure moderne, 1137 kg. Il costo totale fu di 750 talenti, il corrispondente del salario annuo di 12.750 lavoratori; ricordiamo come ogni talento attico equivale a 26 kg di argento puro. Di conseguenza, 19.500 kg di argento ossia, al prezzo medio di 700 euro a kg, farebbe circa 13.650.000 euro

In linea di massima, possiamo riconostruirne l’aspetto grazie a una serie di copie antiche. Due statuette in marmo del museo di Atene, trovate l’una sulla Pnice, detta Atena Lenormant, l’altra al Varvakeion possono considerarsi copie – piccole, ma nelle linee generali specialmente la seconda, sufficientemente fedeli – dell’opera originale. Inoltre esistono delle grandi figure statuarie, come quella firmata da Antiochos (o Metiochos) della Collezione Boncompagni-Ludovisi, che, se non ne sono copie fedeli, ne sono tuttavia delle derivazioni abbastanza istruttive. In migliori condizioni ci troviamo nei riguardi della testa. Un marmo policromato del museo di Berlino, proveniente da Roma, la riproduce di tutto tondo; un medaglione d’oro trovato a Kul-Oba, nella Russia meridionale, in rilievo di prospetto e di profilo la famosa gemma di Aspasio, ora al Museo delle Terme.

Per il particolare dello scudo abbiamo il sussidio dello scudo Strangford del Museo Britannico, di marmo, frammentato, che appunto sulla parte convessa rappresenta in rilievo la battaglia degli Ateniesi contro le Amazzoni, e nel quale si vede raffigurato tra i guerrieri un vecchio calvo nell’atto di vibrare un colpo di bipenne, che può corrispondere al ritratto di Fidia di cui parla Plutarco. Recentemente sono stati ricuperati nel porto del Pireo dei rilievi di marmo, alcuni dei quali con scene di Amazzonomachia, e si è pensato a riproduzioni dei gruppi componenti l’Amazzonomachia dello scudo. Ma tutto al più si può ammettere che siano libere derivazioni da quella composizione, non senza l’influenza di elementi di un’arte alquanto posteriore, rappresentata per esempio (nei riguardi dello stesso soggetto) dalle figure del donario di Attalo. Per l’altro particolare della decorazione a rilievi figurati del taglio verticale delle suole dei sandali, non per il soggetto e tanto meno per lo stile, ma semplicemente per la maniera della composizione, un’idea può darcela il piede colossale frammentato del Palazzo dei Conservatori.

Ora, nella litigiosa Atene dell’epoca, il cui sport principale era pugnalarsi alla schiena, Fidia, amico intimo di Pericle, impegnato in un’opera così colossale, non poteva dormire sogni tranquilli. Fu messo a processo di avere rubato parte dell’oro destinato all’Atena Parthenos, ma riuscì a scagionarsi facendo pesare il metallo prezioso impiegato per le vesti della dea e dimostrando di aver usato esattamente la quantità ricevuta. Ma i suoi accusatori, a sentire Plutarco, non si arresero: lo accusarono di empietà, per aver scolpito, sulla scudo della statua, due ritratti, uno di se stesso e uno di Pericle. Secondo una tradizione, riportata dalla Suda, l’enciclopedia bizantina, per cui va presa per quello che è, un pettegolezzo da bar, Pericle, sentendosi in certo modo coinvolto nello scandalo, per evitare di render conto del proprio operato, avesse scatenato la guerra del Peloponneso, per distrarre l’opinione pubblica.

Comunque, vista l’aria che tirava, Fidia presi attrezzi e bagagli e si trasferì a Olimpia, dove gli avevano commissionato un’altra statua crisoelefantina, che questa volta, rappresentava Zeus. Fidia operò probabilmente con numerosi aiuti e completò l’opera intorno al 433 a.C., visto che l’anno seguente tornò ad Atene, approfittando di un sorta di amnistia. La statua rimase nel santuario per oltre ottocento anni, suscitando sempre stupore e meraviglia nei fedeli.

Nel II secolo a. C. la statua fu restaurata da Damofone, scultore di Messene, una città del Peloponneso meridionale. Si dice che egli abbia operato molto abilmente, e può darsi che in quell’occasione siano state collocate sotto il sedile le quattro colonne di cui si è detto, per impedire che crollasse sotto l’enorme peso della figura soprastante.Circa alla stessa epoca (167 a. C.) il re di Siria Antioco IV dedicò al tempio di Zeus un drappo di lana «tessuta con motivi assiri e tintura fenicia». Forse questa cortina di origine asiatica, abbastanza importante da attrarre i commenti di Pausania, stava appesa dietro la statua. Antioco è lo stesso re che, saccheggiato il tempio di Salomone a Gerusalemme, aveva dato ordine di ribattezzarlo come tempio di Zeus Olimpio. Fra i tesori ch’egli sottrasse al tempio potrebbe esserci stato anche il grande velo che divideva l’interno. Con non molta fantasia si può asserire che proprio quella era la cortina dedicata poi da Antioco al padre dei suoi dèi a Olimpia.

L’imperatore romano Caligola (37-41), secondo Svetonio, cercò inutilmente di impossessarsi della statua con ogni mezzo per portarla a Roma. Furono spediti operai per escogitare il modo di trasportarla, ma la statua, secondo quanto racconta Svetonio

emise improvvisamente una cosí sonora risata che fece crollare l’impalcatura e scappar via gli uomini

Secondo la tradizione che risale a Cedreno, storico bizantino dell’XI secolo, all’inizio del V secolo, quando il santuario era ormai in abbandono, la statua entrò a far parte della collezione di opere d’arte pagane di Lauso, che la pose nel proprio palazzo a Costantinopoli, il quale andò distrutto assieme alla collezione nell’incendio del 475. Il santuario è rimasto distrutto, probabilmente a seguito dell’incendio dello stesso provocato in base a un editto di Teodosio II

Le dimensioni della statua sono state ricostruite sulla base delle numerose descrizioni provenienti dagli autori classici. Lo storico e geografo Strabone, ad esempio, riporta un episodio (Geografia, libro VIII 3, 30) secondo cui lo stesso Fidia avrebbe detto a Paneno (suo collaboratore nella realizzazione del simulacro, insieme a Kolotes) di aver tratto ispirazione per la scultura del suo Zeus da alcuni versi dell’Iliade:

“Disse, e con le nere sopracciglia il Cronide accennò; le chiome ambrosie del sire si scompigliarono sul capo immortale: scosse tutto l’Olimpo“.

Il basamento della statua crisoelefantina occupava un’area di più di sei metri per dieci, e doveva superare i 12 metri di altezza. L’impressione di monumentalità doveva essere accentuata dalla non troppo felice proporzione delle dimensioni tra essa e la struttura in cui era collocata: pur essendo il tempio di dimensioni considerevoli, la testa di Zeus, rappresentato seduto in trono, ne sfiorava il soffitto, tanto che Strabone ebbe a scrivere che, se il dio si fosse alzato in piedi, avrebbe scoperchiato il tempio

Di seguito, la descrizione che ne da Pausania, nella sua guida turistica dell’epoca

“Il dio, costruito d’oro e d’avorio, è assiso in trono: una corona che imita ramoscelli di olivo, gli sta sul capo. Egli porta nella mano destra una Vittoria, anch’essa di avorio e d’oro, che tiene una tenia e porta una corona in testa. Nella mano sinistra del dio è uno scettro ornato d’ogni genere di metalli. L’uccello che è posto in cima allo scettro è l’aquila. D’oro sono anche i calzari del dio e così pure il mantello. Sul mantello sono posti, come ornamento, piccole figure e fiori di giglio. Il trono è variamente ornato di oro e di pietre preziose, e anche di ebano e di avorio, e in esso ci sono figure rappresentate in pittura e figure scolpite. In ciascuna delle gambe del trono sono quattro Vittorie, che presentano lo schema delle danzatrici; ce ne sono poi due altre alla base di ciascuna gamba. Sopra ciascuna delle gambe anteriori si trovano dei fanciulli tebani rapiti da Sfingi, e, sotto le Sfingi, Apollo e Artemide saettano i figli di Niobe. Tra le gambe del trono sono quattro sbarre, ciascuna delle quali traversa dall’una all’altra gamba. Sulla sbarra anteriore (quella ch’è proprio dirimpetto all’entrata) si trovano sette statuette; l’ottava infatti non sanno in che modo sia sparita… Sopra alle restanti sbarre è rappresentata la schiera combattente con Eracle contro le Amazzoni. Il numero di queste e di quella insieme è di circa ventinove; anche Teseo è in mezzo ai compagni di Eracle. Non le sole gambe però sostengono il trono, ma anche colonne eguali alle gambe e poste tra esse. Non è poi possibile andare sotto il trono, così come noi in Amicle penetriamo nell’interno. In Olimpia sono d’impedimento certe barriere fatte a guisa di muri. Di queste barriere, quella che è di faccia alla porta è soltanto colorita in azzurro; le altre presentano pitture di Paneno… Nella più alta parte del trono ed a maggiore altezza del capo della statua, Fidia fece da una parte le Cariti e dall’altra le Ore, le une e le altre in numero di tre… Lo sgabello posto sotto i piedi di Zeus, chiamato thranion dagli abitanti dell’Attica, ha leoni d’oro, e, scolpita in rilievo, la battaglia di Teseo contro le Amazzoni, la prima prodezza degli Ateniesi contro gli stranieri. Sopra la base poi che sostiene il trono e tutti gli ornamenti posti intorno a Zeus, ci sono delle sculture d’oro: Elio che è salito sul carro, e Zeus e Era… e presso a lui Carite. Vicino a questa è Ermete e ad Ermete segue Estia. Dopo Estia è Eros che accoglie Afrodite sorgente dal mare; e Peitho che incorona Afrodite. Vi sono poi scolpiti Apollo con Artemide, Atena e Eracle, e presso l’estremità della base Anfitrite e Poseidone e Selene che cavalca, come mi sembra, un cavallo…”.

Pausania racconta anche che la statua veniva tenuta costantemente ricoperta di olio d’oliva per contrastare l’effetto dannoso sull’avorio causato dalla “palude” del boschetto di Altis . Il pavimento davanti all’immagine era pavimentato con piastrelle nere e circondato da un bordo rialzato di marmo per contenere l’olio. Questo serbatoio fungeva da specchio che raddoppiava l’altezza apparente della statua. Secondo lo storico romano Livio , il generale romano Emilio Paolo (il vincitore sulla Macedonia ) vide la statua e “si commosse nell’anima, come se avesse visto il dio in persona”, mentre il greco del I secolo d.C. l’oratore Dione Crisostomo dichiarò che un solo sguardo alla statua avrebbe fatto dimenticare all’uomo tutti i suoi problemi terreni

Si dice anche che lo scultore abbia immortalato Pantarkes, il vincitore della gara di lotta dell’ottantaseiesima Olimpiade, che si diceva fosse il suo “amato” ( eromenos ), scolpendo Pantarkes kalos (“Pantarkes è bello”) in il mignolo di Zeus, e ponendo ai piedi della statua un rilievo del fanciullo che si incorona. Sempre Pausania scrive

Si dice che il fanciullo che si cinge la testa con una tenia somigli nell’aspetto a Pantarkes, poiché si narra che Pantarkes, ragazzetto eleo, sia stato il favorito di Fidia: Pantarkes poi riportò anche una vittoria nella lotta di fanciulli nell’Olimpiade ottantesima sesta

Pettegolezzo che da un paio di secoli sta facendo scannare gli studiosi sulla cronologia delle opere di Fidia, perché se fosse vero, anticiperebbe la realizzazione dello Zeus rispetto all’Atena Parthenos, dato che è considerato come elemento di datazione della statua. In realtà, a leggerlo bene, è solo un ricordo del primo successo sportivo dell’atleta, che ai tempi in cui Fidia era ad Olimpia, aveva vinto un paio di competizioni di pancrazio. Dato che questo sport, terribilmente violento, spesso i combattimenti terminavano con la morte dello sconfitto, era la versione antica delle Arti Marziali Miste, Pantarkes, ai tempi della relazione con lo scultore, più che un delicato adolescente, doveva avere un fisico simile quello di Conor McGregor.

Sempre Pausania racconta

Quando la statua fu terminata, Fidia pregò il dio di manifestare con un segnale se l’opera era di suo gradimento; e subito, dicono, un fulmine cadde nel punto del pavimento dove fino ai miei tempi vi era per copertura un’anfora.

Tra l’altro, il Paneno citato da Pausania, era uno dei pittori piú famosi del suo tempo. Pausania lo indica come fratello di Fidia, Strabone come nipote. Qualunque fosse la loro parentela, la loro collaborazione nelle maggiori opere progettate da Fidia è sicura. Le pareti divisorie mostravano nove scene, forse una sequenza di riquadri, separate su ciascun lato del trono. La parte posteriore di questo era protetta dal muro dell’edificio. Il tema dei dipinti non era unico, ma molti erano chiaramente scelti per richiamare le sculture sui muri esterni del tempio. Due si riferivano alle sculture dei timpani, ossia gli spazi triangolari tra gli spioventi del tetto e i muri di sostegno. Le nozze di Piritoo, re dei Lapiti nella Tessaglia (Grecia settentrionale), e ritenuto figlio di Zeus, era il soggetto del timpano occidentale. Il re aveva invitato alla festa i Centauri, selvagge reature dei boschi montani, mezzo uomini e mezzo cavalli; ed essi, ubriachi, avevano aggredito le donne e tentato di rapire la sposa di Piritoo; tema usato da Fidia sulle metope, e cioè le lastre scolpite che ornavano l’esterno del Partenone

Altri affreschi di Paneno narravano di Ippodamia e che era celebrata nelle sculture del timpano orientale del tempio. Quest eroina era figlia di Enomao re di Pisa, ovviamente non la città toscana, ma l’onomica località in Grecia. un oracolo aveva predetto che il suo sposo avrebbe ucciso Enomao, perciò il padre si era sempre opposto al suo matrimonio. Per cui, tutti i numerosi pretendenti della ragazza erano costretti ad una gara di velocità con i cavalli contro il padre, che si svolgeva tra la città di Pisa vicino ad Olimpia fino a Corinto, chi avesse vinto la gara avrebbe dovuto uccidere l’avversario. Il padre concedeva al pretendente mezz’ora di vantaggio, ma dal momento che richiedeva che la figlia salisse sul cocchio dell’avversario per distrarlo e che i suoi animali, dono di Ares, erano magici ed imbattibili, riusciva sempre a raggiungere con grande velocità il cocchio del pretendente e ad ucciderlo con la sua lancia.

Un giorno Ippodamia, innamorata di Pelope, in combutta con il suo pretendente corruppe Mirtilo, l’auriga del padre, il quale sostituì alcuni chiodi delle ruote del cocchio di Enomao con altrettanti chiodi di cera. Quando durante la gara il padre stava per raggiungere il cocchio di Pelope, le ruote del suo carro si staccarono ed egli perì travolto dai cavalli. Così i Giochi Olimpici nacquero proprio come espiazione di tale delitto.

Anche le Fatiche d’Ercole erano illustrate da Paneno in tre affreschi, e pure rappresentate nel fregio scolpito lungo le pareti del tempio. Un’altra delle molte leggende intorno ad Eracle, rappresentata da Paneno vicino al dipinto di Ippodamia, mostrava Eracle che muove in aiuto del semidio Prometeo, punito da Giove per aver trasmesso agli uomini l’uso del fuoco. Prometeo era incatenato alla roccia e un’aquila gli divorava il fegato, che di notte ricresceva per quanto l’aquila poteva divorare di giorno. Tema, tra l’altro, che era stato trattato in una dei successi teatrali dell’Atene dell’epoca, la triologia di Prometeo di Eschilo.

Uno dei dipinti piú interessanti di Paneno si riferiva a un avvenimento storico di grande attualità e risonanza: la battaglia di Salamina, presso Atene, del 480 a. C., un evento solo di pochi anni anteriore alla costruzione del tempio di Zeus a Olimpia. Paneno, nella famosa Stoa dipinta nella piazza del mercato di Atene, aveva pure affrescato la battaglia di Maratona, quella in cui nel 490 un piccolo esercito ateniese aveva impedito lo sbarco in territorio greco, a Maratona, all’esercito molto piú grande del re persiano Dario. Come Salamina, anche quella battaglia era considerata la vittoriosa sfida dei Greci contro le genti barbare dell’Est.

Tornando al nostro Zeus, le copie antiche sono purtroppo rarissime: ci aiutano molto alcune monete di Elide del tempo di Adriano: alcune riproducono la statua quasi di prospetto, altre di profilo. Una figura di Zeus seduto su trono, in una pittura murale scoperta a Eleusi presso i grandi propilei, per quanto semplificata e composta in un atteggiamento teatrale, dipende certamente dall’opera di Fidia; ma si pensa che riproduca più direttamente, non l’originale, bensì la riduzione, egualmente in oro e avorio, che Adriano ordinò per l’Olimpieio di Atene. Un recente tentativo d’identificazione in una testa di marmo rivenuta a Cirene non ha incontrato l’approvazione dei dotti. Nella testa del Museo di Boston, proveniente da Milasa, nella Caria, si è visto solo un’opera ispirata dalla creazione di Fidia; né sappiamo fino a che punto possa essersi spinta quest’ispirazione. La sola riproduzione, che può ritenersi sicura, della testa dello Zeus di Olimpia è quella di un’altra moneta di Elide ; ma si tratta di opera molto rimpicciolita e imperfetta; tale cioè da non poter rendere la caratteristica espressione del volto piena di dolcezza e di bontà, tanto decantata da Dione Crisostomo; lo stesso si dica per alcune gemme, fra cui quella del Museo di Berlino.

Ma il vero tormento degli archeologi è stato sempre il trono, per il quale né le monete di Elide né la ceramografia, che pure indirettamente offre preziosi elementi di confronto, si sono rivelate sufficienti a illustrare le parole di Pausania. Comunque, tra i risultati che sembrano attendibili degli studî antichi e recenti, nei riguardi dei punti più oscuri e controversi, si possono ricordare i seguenti: che i braccioli fossero sorretti da figure di Sfingi; che la strage dei Niobidi fosse rappresentata sulle facce laterali del sedile; che le gambe del trono fossero ornate ciascuna di sei figure di Vittorie, quattro alla sommità (una per ciascuna faccia) e due alla base, perché a due delle quattro facce di questa si ritiene aderissero le barriere fatte “a guisa di muri”, che impedivano di penetrare sotto il trono e che altro non sarebbero state se non delle altre traverse più o meno analoghe, per lo meno nella struttura, a quelle che collegavano tra di loro le quattro gambe del trono; che il sedile fosse internamente sorretto da quattro colonne; che la spalliera fosse rettangolare e che i due gruppi delle Ore e delle Cariti ne adornassero gli angoli a guisa di acroterî; che, finalmente, nello sgabello la rappresentazione dell’Amazzonomachia fosse trattata a rilievo e che i leoni di cui parla Pausania fossero due, di tutto tondo, e fiancheggiassero lo sgabello vero e proprio.

Tuttavia, a Olimpia, nel 1955, fu scoperto l’officina a cui Fidia lavorò al Zeus, una sala rettangolare, orientata est-ovest, con l’ ingresso sul lato est con le stesse dimensioni (32 x18 x 14,50 m), della cella del tempio di Olimpia, probabilmente per facilitare la costruzione della statua. Negli scavi sono emersi attrezzi da lavoro, punteruoli, palette, martelli, lamine di piombo e altro, le matrici di argilla per le pieghe della veste della statua, pezzi di avorio e pietre semipreziose, petali di fiori di vetro, che abbiamo così scoperto decorare il manto della statua, cosa non citata dalle fonti antiche, e cosa più emozionante, un piccolo oinochoe (boccale) con la scritta: “Eimi Pheidio”, cioè “io sono di Fidia”

Una basilica paleocristiana fu successivamente eretta sulle fondamenta dell’antico edificio tra 435 e 451 d.C. Aveva un tetto in legno, a tre navate e un santuario absidale ad est. Lo schermo a basso presbiterio in marmo ancora sopravvive. Le pareti erano di mattoni e il pavimento di lastre di marmo, che sono stati smantellati dagli scavatori per consentire l’indagine dei livelli più antichi. L’ingresso era sul lato sud del nartece. Iscrizioni cristiane all’interno del nartece forniscono informazioni sulle diverse professioni della gente di quel tempo. La basilica paleocristiana fu distrutta dal terribile terremoto del 551 d.C.

Tra l’altro, questo, non è il solo legame tra Fidia e Cristianesimo… Il Cristo Pantocràtore è una raffigurazione di Gesù in gloria, tipica dell’arte bizantina e in genere paleocristiana e anche medievale, soprattutto presente nei mosaici e affreschi absidali, un’immagine di Dio in gloria, quale Origine, Signore e Giudice finale di tutte le cose create.

Egli è ritratto in atteggiamento maestoso e severo, vestito di porpora e seduto come giudice, alla fine dei tempi, su un trono prezioso. Con la mano destra è nell’atto di benedire con le tre dita alzate, secondo l’uso poi rimasto nella chiesa ortodossa. La disposizione delle dita di tale mano spesso tende a formare una “X” con indice e medio e una specie di “C” con pollice, anulare e mignolo, rappresentando le lettere iniziali e finali del nome “Cristo” in greco antico. Nell’altra mano tiene un libro, il Vangelo, che può essere chiuso o aperto sulle parole apocalittiche “Io sono l’Alfa e l’Omega” o salvifiche “Io sono la luce del mondo.” Spesso ai lati sono raffigurati la Madonna e San Giovanni Battista che si rivolgono a Cristo in atteggiamento supplice, quali intercessori dell’umanità.

Il prototipo di tale rappresentazione era nell’abside del Chrysotriclinos (la sala dell’imperatore) del Gran Palazzo, la cui fondazione si deve forse all’imperatore Marciano alla metà del V secolo, proprio quando lo Zeus di Fidia era ancora visibile a Costantinopoli. E di fatto, tale iconografia ricorda molto quella descritta da Pausania, per cui potrebbe anche essere una sorta di appropriazione e cristianizzazione della statua di Fidia. Tale evento è forse all’origine della storia del miracolo attribuito al patriarca di Costantinopoli Gennadio, che secondo la tradizione, guarì un pittore colpito da una grave malattia agli arti, dopo che, su istigazione di un pagano ritrasse Cristo alla maniera di Zeus, con i capelli folti e ondulati e la barba lunga, invece del giovane sbarbato della tradizione paleocristiana.

Sempre Pausania racconta di un’altra statua crisoelefantina, per l’Heraion di Argo ricostruito a causa di un incendio tra il 423 e il 400 a.C.; la statua è ricordata come il capolavoro dello scultore, nata in diretta competizione con Fidia. Così la descrive il nostro viaggiatore

La statua di hera di statura assai grande, di oro, ed avorio siede sopra un trono, ed è opera di Policleto. Stà sulla sua testa una corona, sulla quale sono scolpite le Grazie, e le Ore, e da una mano tiene un melogranato, e dall’altra lo scettro. Quello, che spetta al melogranato, sendo una tradizione assai segreta, il debbo omettere. Dicono poi che sullo scettro sieda il cuculo, perchè quando Giove amava Giunone ancor vergine in quell’augello mutosssi, che essa come un giuoco prese. Questo e tutti gli altri discorsi, che tengonsi intorno agli Iddii, non gli scrivo perchè io li ammetta; ma tuttavia li scrivo.

Dato che il melograno era legato ai miti di morte e rinascita connessi al culto dell’età del Bronzo della Potnia Theron, di fatto Pausania accenna a un antico tabù. La statua ci è nota attraverso riproduzioni su monete argive di epoca antoniniana, le quali riconducono ad una possibile copia della testa conservata al British Museum e anche se le fonti non sono esplicite sul tema, ne possiamo ipotizzare le dimensioni, attorno agli otto metri di altezza, dalle dimensione del Naos. Dato che non è citata dal catalogo di Plinio e che sarebbe l’unica opera non bronzea di Policleto tra quelle ricordate dalle fonti, alcuni studiosi la attribuiscono invece a Policleto II, un omonimo scultore, forse il nipote, attivo nella prima metà del IV secolo a.C

December 15, 2021

A spasso per la Casilina

Pochi se ne rendono conto, ma viaggiare sulla ferrovia Roma Giardinetti, è una sorta di tour archeologico della città: si incontrano infatti numerose rovine romane, alcune evidenti, come il Tempio di Minerva Medica, il complesso di Porta Maggiore, il Mausoleo di Elena o l’Osteria di Centocelle, altre quasi invisibili, come le catacombe di San Castulo o le catacombe ebraiche, altre di cui rimangono alcune tracce, però poco comprese dl viaggiatore distratto: questo vale soprattutto per le numerose tombe antiche.

Ad esempio, poco oltre il II miglio, la via Labicana antica è fiancheggiata dal Sepolcro di via Filarete, o meglio da ciò che ne è rimasto. Si tratta di un sepolcro in blocchi quadrati di pietra gabina, disposti su due filari; i blocchi probabilmente corrispondono all’angolo sud-ovest del podio di un edificio funerario oppure di una tomba a recinto riferibile al I secolo a.C. Più avanti, nel tratto della Casilina che va da Via Romolo Balzani a via Palmiro Togliatti, sono presenti numerosi resti di sepolcri antichi, rilevati sia dai topografi di fine Ottocento, sia negli scavi connessi alla costruzione della Roma Pantano, dell’attuale strada e della Metro C, a riprova del ruolo funerario che aveva nell’Antichità classica, il IV miglio di via Labicana.

Nel 1899, all’altezza del nostro incrocio tra la Casilina e via dei Gordiani, fu ritrovata un’iscrizione su una superficie convessa, a testimonianza come vi fosse in quel punto un sepolcro perduto pianta circolare, risalente, per lo stile dell’epigrafe al I secolo d.C. Nel 1940, in occasione dei lavori di sistemazione delle rotaie del trenino, in quel punto fu anche trovato un sepolcro in peperino. Tra il 1967 e il 1968, in occasione dell’allargamento della Casilina e dell sistemazione della ferrovia Roma-Pantano, tra la nostra Via della Primavera, all’epoca via di Villa Cellere, e via Valmontone, furono rinvenuto i resti della necropoli che si estendeva a Nord di Via Labicana. Una serie di fotografie scattate nel 1968 documenta i rinvenimenti e i lavori restauri, dato che i rovine furono poi distrutte a seguito dell’urbanizzazione della zona. Furono messi in luce alcuni colombari, forniti di nicchie e arcosoli, simili a quelli della necropoli di Isola Sacra, con una facciata realizzata in opera reticolata alternata con opera vittata con blocchetti di tudo, strutture in mattoni e frammenti architettonici in travertino, alcuni conservati nell’atrio del quasi ex istituto Pio XII. Tra i mausolei fu identificata una tomba a tumulo circolare, databile all’eta augustea, con struttura muraria in conglomerato cementizio con scapoli di tufo e lava leucitica e cella funeraria rivestita in opera reticolare. Del sepolcro, la cui chiusura fu rinvenuta intatta, fu recuperata un sarcofago in cui era inumato un uomo immerso in un mix di calce e resine, a testimoniare il rango e la ricchezza del defunto.

Anche se non è mai stata ritrovata, da un’iscrizione sappiamo che nella stessa zona, in via Labicana Summa, nel tratto più alto di quest strada, prima dell’inizio della discesa verso il fosso di Centocelle, vi era la Iulia Olimpia, una liberta di Giulio Cesare, che ricevette nel suo testamento un donativo spropositato, rendendola così una delle donne più ricche della Roma dell’epoca. In occasione dei lavori eseguiti nel 1999 per la costruzione del muro di cinta del bistrattato Parco Archeologico di Centocelle, sono stati ritrovati consistenti resti di sepolcri appartenenti a una sezione della necropoli precedente, in cuo sono state identificate diverse tipologie di tombe, da quelle a fossa, a un mausoleo con più ambienti, che potrebbe essere proprio quello di Iulia Olimpia, all’ipogeo scavato nel tufo.

Nel 1928, nei terreni di proprietà della famiglia Muti Bussi, di fronte alla nostra stazione di Centocelle, furono ritrovati 2 torsi di statue funerarie: uno rappresentava una figura femminile, l’altro un uomo togato. Al contempo, furono scoperti vari sepolcri di età imperiale. In particolare, saltarono fuori un edificio in mattoni, presso il quale si trovava un sarcofago fittile a forma di labrum, ossia di grande vasca, spesso marmorea, usata nell’architettura romana per ornamento di giardini o per abluzioni e un monumento blocco parallelepipedo con conglomerato a scheggie di tufo, a forma di arca baulata, lungo un m 1,40 e largo 1,10, rivestito con intonaco, che presentava murata nel nucleo cementizio un’anfora, forse contenente le ceneri del defunto: sul lato breve della struttura si trovava infiss un’iscrizione funeraria relativa ad Agria Zosime.

Fu poi ritrovato un altro sepolcro in opera laterizia a pianta rettangolare (m 1,64 m x 2,28 m) con ingresso sul lato breve; nelle parati della camera era ricavato un arcosolio; sui lati lunghi al di sopra degli arcosoli si sviluppava una cornice in mattoni, su cui si trovavano tre nicchie contenenti due olle funerarie ciascuna; il pavimento era decorato con un mosaico a tessere bianche e nere, con riquadratura a dentelli, doppia fascia, quattro quadrati agli angoli e un rettangolo al centro e treccia a doppia banda compresa tra il rettangolo ed i quadrati

December 14, 2021

Quando eruttò il Vesuvio ?

Mio zio si trovava a Miseno dove comandava la flotta. Il 24 agosto, nel primo pomeriggio, mia madre attirò la sua attenzione su una nube di straordinaria forma e grandezza. Egli aveva fatto il bagno di sole, poi quello d’acqua fredda, si era fatto servire una colazione a letto e in quel momento stava studiando. Fattesi portare le scarpe si recò su un luogo elevato da dove si poteva benissimo contemplare il fenomeno. Una nube si levava in alto, ed era di tale forma ed aspetto da non poter essere paragonata a nessun albero meglio che a un pino. Infatti, drizzandosi come su un tronco altissimo, si allargava poi in una specie di ramificazione; e questo perché, suppongo io, sollevata dal vento proprio nel tempo in cui essa si formava, poi, al cedere del vento, abbandonata a sé o vinta dal suo stesso peso, si diffondeva ampiamente per l’aria dissolvendosi a poco a poco, ora candida, ora sordida e macchiata, secondo che portasse con sé terra o cenere.

A mio zio, che era uomo dottissimo, tutto ciò parve un fenomeno importante e degno di essere osservato più da vicino, per cui ordinò che si preparasse una liburnica offrendomi se volevo, di andare con lui. Risposi che preferivo studiare: era stato lui stesso, infatti, ad assegnarmi qualcosa da scrivere. Mentre usciva di casa gli venne consegnato un biglietto di Retina, moglie di Casco, la quale, spaventata dall’imminente pericolo (perché la sua villa stava in basso e ormai non v’era altra via di scampo che montare su una nave), lo supplicava di liberarla da una situazione così tremenda.

Mio zio allora modificò il suo piano e compì con eroico coraggio quel che si era accinto a fare per ragioni di studio. Diede ordine di mettere in mare le quadriremi e vi salì egli stesso con l’intenzione di correre in aiuto non solo di Retina, ma di molti altri, perché quell’amenissima costa era fittamente popolata. In gran fretta si diresse là, da dove gli altri fuggivano, navigando diritto tenendo il timone verso il luogo del pericolo con animo così impavido da dettare o annotare egli stesso ogni nuova fase e ogni aspetto di quel terribile flagello, come gli si veniva presentando allo sguardo. Già la cenere cadeva sulle navi tanto più calda e fitta quanto più esse si avvicinavano; già cadevano anche pomici e pietre nere, arse e frantumate dal fuoco; poi improvvisamente si trovarono in acque basse e il lido per i massi rotolati giù dal monte era divenuto inaccessibile. Egli rimase un momento incerto se dovesse tornare indietro. Poi, al pilota che lo consigliava, disse: ‘La fortuna aiuta gli audaci; drizza la prora verso la villa di Pomponiano a Stabiae!’.

Questa località era sull’altra parte del golfo (perché la costa, girando e incurvandosi gradatamente, forma un’insenatura che il mare invade con le sue acque). Ivi, quando il pericolo non era ancora imminente, ma era stato veduto e, crescendo, s’era fatto più vicino, Pomponiano aveva imbarcato i suoi bagagli, deciso a fuggire nel caso il vento contrario si quietasse. Il vento favoriva in sommo grado la navigazione di mio zio, il quale, appena giunto, abbraccia l’amico tremante, lo conforta, lo incoraggia e, per calmare l’agitazione con l’esempio della propria tranquillità d’animo, si fa portare nel bagno; dopo essersi lavato, si mette a tavola e pranza tranquillamente o, cosa egualmente grande, in aspetto di persona serena.

Intanto su più parti del Vesuvio risplendevano larghe strisce di fuoco e alti incendi, il cui bagliore e la cui luce venivano aumentati dall’oscurità della notte. Lo zio, per liberare gli animi dalla paura, andava dicendo che quelli che ardevano erano fuochi lasciati accesi dai contadini nella loro fuga precipitosa, e ville abbandonate che bruciavano nella solitudine. Poi si mise a dormire, e dormì veramente poiché la respirazione, molto grave e sonora per la grossezza del corpo, era udita da tutti coloro che passavano davanti alla porta della sua camera. Ma il piano del cortile, a causa della grande quantità di cenere mista a pietre pomici da cui era stato riempito, si era talmente innalzato che lo zio, se fosse rimasto più a lungo nella camera da letto, non avrebbe potuto uscirne.

Svegliato venne fuori e si unì a Pomponiano e agli altri che avevano trascorso tutta la notte senza chiudere occhio. Si consultarono se dovessero rimanere in casa o tentare di uscire all’aperto: infatti per frequenti e lunghi terremoti la casa traballava e dava l’impressione di oscillare in un senso o nell’altro come squassata dalle fondamenta. Stando però all’aperto v’era da temere la caduta delle pietre pomici, anche se queste sono leggere e porose. Alla fine confrontati i pericoli, fu scelto quest’ultimo partito. Prevalse in mio zio la più ragionevole delle due soluzioni, negli altri invece il più forte dei timori. Si misero dei cuscini sul capo e li legarono con fazzoletti: e questo servì loro per protezione contro le pietre che cadevano dall’alto.

Mentre altrove faceva giorno, colà era notte, più oscura e più fitta di tutte le altre notti, sebbene fosse rischiarata da fiamme e bagliori. Fu deciso di recarsi alla spiaggia per vedere da vicino se fosse possibile mettersi in mare; ma il mare era ancora pericoloso perché agitato dalla tempesta. Allora fu steso un lenzuolo per terra e mio zio vi si adagiò sopra, poi chiese più volte acqua fresca da bere. In seguito le fiamme e un odor di zolfo annunciatore del fuoco costrinse agli altri di fuggire e a lui di alzarsi. Si tirò su appoggiandosi a due schiavi, ma ricadde presto a terra.

Secondo me, l’aria troppo impregnata di cenere deve avergli impedito il respiro ostruendogli la gola, che per natura era debole, angusta e soggetta a frequenti infiammazioni. Quando il giorno dopo tornò a risplendere (era il terzo da quello che egli aveva visto per l’ultima volta), il suo corpo fu trovato intatto, illeso, coperto dalle medesime vesti che aveva indosso al momento della partenza; l’aspetto era quello di un uomo addormentato, piuttosto che d’un morto

E’ un brano famosissimo della lettere di Plinio il giovane, che racconta la morte di suo zio, Plinio il vecchio, in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Plinio il vecchio, che ricordiamolo era un uomo dalla curiosità insaziabile e che era a capo della flotta romana di stanza a Capo Miseno, sacrificò la sua vita sia per salvare più persone possibili dalla catastrode, sia per capire di più un fenomeno che, all’epoca, pareva incomprensibile. Ricordiamo, infatti, come i romani non avessero la più pallida idea del fatto che il monte campano fosse un vulcano e furono totalmente presi alla sprovvista. Testimonianza del tragico stupore è anche una poesia di Marziale, che di solito affronta temi molto più leggeri

Ecco il Vesuvio, che ieri ancora era verde delle ombre di pampini:

qui celebre uva spremuta dal torchio aveva colmato i tini.

Questa giogaia Bacco amò più dei colli di Nisa:

su questo monte ieri ancora i Satiri eseguirono il girotondo.

Qui c’era la città di Venere, a lei più gradita di Sparta;

qui c’era la città che ripeteva nel nome la gloria di Ercole.

Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’oscura cenere:

gli dei avrebbero voluto che un tale scempio non fosse stato loro permesso

A riprova dell’entità dei danni, solo una cinquantina d’anni dopo fu possibile ripristinare tutte le infrastrutture di quella che, nell’età augustea era una delle zone più fiorenti d’Italia… Ma quando avviene, questa benedetta eruzione ? La datazione tradizionale, quella che ho riportato nel brano di apertura, parla del 24 agosto e deriva dalla lettura del manoscritto più antico delle lettere di Plinio il giovane, il codice Laurentianus Mediceus, risalente al IX secolo, in cui appare

Nonum kal. septembres hora fere septima mater mea indicat ei apparere nubem inusitata et magnitudine et specie

Dove si cita il nono giorno prima delle calende di settembre, ossia il nostro 24 agosto. Lezione che però non è univoca: il Codex venetus riporta la data del 1° novembre (Kal. Novembr.); altri, invece fanno riferimento alla data del 24 ottobre (nonum Kal. Novembres). C’è poi una fonte storiografica alternativa, quella di Dione Cassio, che parla esplicitamente di un’eruzione autunnale.

L’archeologia, tra l’altro non ha emesso ancora una sentenza definitiva. Nello scavo dell’area vesuviana, sigillati dai lapilli, sono stati ritrovati (carbonizzati o tramite indagini archeobotaniche) resti di frutta secca (come fichi secchi, datteri, susine), frutta tipicamente autunnale (come ad esempio melograni rinvenuti a Oplontis, castagne, uva, noci), si era completata la raccolta della canapa da semina (raccolta che si effettuava solitamente a settembre), la vendemmia (effettuata solitamente nel periodo di settembre e ottobre) era da tempo terminata e il mosto era stato sigillato nelle anfore (i dolea, dogli o vasi a forma tondeggiante nei quale i romani conservavano derrate liquide, come olio e vino, o secche, come grano e legumi) e interrato, come riscontrato a Villa Regina (Boscoreale). Tali anfore venivano chiuse soltanto dopo un periodo di fermentazione all’aria aperta della durata di una decina di giorni: dunque l’eruzione avvenne, se si considera attendibile questo elemento d’indagine, in un periodo successivo. Anche nel caso di una vendemmia anticipata, i giorni intercorsi tra la raccolta, la pigiatura e la prima fermentazione consentono di spostare la data avanti con una certa sicurezza. Inoltre erano già posti in uso nelle case oggetti tipicamente autunnali come i bracieri nella Casa di Menandro.

Ovviamente, i dati possono essere anche letti in altro modo: i dolia interrati e le anfore chiuse e pronte al commercio avrebbero potuto contenere, invece del vino, altre sostanze, oppure vini non destinati alla tavola o vini a lungo invecchiamento. Così come la frutta secca potrebbe essere stata una giacenza dalla scorsa stagione; le noci potrebbero essere state raccolte verdi e consumate fresche e non secche, e le melagrane raccolte verdi in modo da rallentarne il processo di maturazione per poi usarle per preparati medici oltre che per consumo alimentare. Anche la botanica propenderebbe per una datazione estiva; come prova, sono state trovate oltre duecento specie erbacee, arbustive e arboree di cui si sarebbero conservati sia i pollini, sia parte di fusti e foglie. Non sembra ci siano motivi poi per modificare il testo di Plinio, tanto più che questi, descrivendo le attività dello zio il giorno dell’eruzione, ricorda tra l’altro che dopo pranzo aveva fatto un bagno di sole e poi d’acqua fredda, attività che, come riporta un’altra lettera (Epist., III 5, 10-11) sono tipiche della stagione estiva. Inoltre, il viaggio per mare di Plinio il Vecchio, compiuto con le navi partendo da Miseno nel pomeriggio e approdando a Stabiae verso il tramonto, dopo aver tentato di raggiungere Ercolano, ben si addice ad una tipica giornata estiva e non ad una corta di un mese autunnale.

Un altro dato controverso è denario d’argento trovato il 7 giugno 1974 nello scavo a Pompei, sotto la Casa del bracciale d’oro, che porterebbe sul recto impressa l’iscrizione:

Imperatore Tito Cesare Vespasiano Augusto Pontefice Massimo, nona volta con la potestà tribunicia, imperatore per la quindicesima, console per la settima, padre della patria

Il ritrovamento del denario pompeiano (con l’indicazione della XV acclamazione) permette di affermare che l’eruzione avvenne, ovviamente, dopo l’emissione di questa moneta, quindi nell’anno in cui l’imperatore Tito ricoprì il settimo consolato (il 79), dopo l’assunzione per la nona volta della potestà tribunicia, cioè dopo il 1º luglio e dopo la quindicesima acclamazione a imperatore, consentendo di spostare ancora oltre luglio il terminus post quem. Due iscrizioni (conservate a Siviglia, Spagna, e al British Museum) datate al 7 settembre e all’8 settembre hanno consentito di accertare che l’eruzione avvenne certamente dopo queste date.

Il problema è che tutto questo ragionamento, a prima vista sensato, in realtà è stato contestato da diversi esperti di numismatica: la moneta è talmente mal conservata che la sua iscrizione è illeggibile: è stata ricostruita basandosi su un conio analogo. Però, in queste serie, vi sono almeno altre due emissioni, altrettanto simili alla moneta in questione, che però sono antecedenti al luglio del 79 d.C.

Allo stato attuale, l’unica prova che farebbe propendere per la datazione autunnale, consiste in un’iscrizione in carboncino trovate in una domus con giardino della Regio V di Pompei, che parrebbe datata al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, corrispondente al 17 ottobre e recita:

“XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in[d]ulsit pro masumis esurit[ioni] “

Il 17 ottobre lui indulse al cibo in modo smodato

o come lettura alternativa

“XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in olearia / proma sumserunt […]”

” Il 17 ottobre hanno preso nella dispensa olearia […]”

L’iscrizione appare in un ambiente (atrio) della casa che all’epoca dell’eruzione era in fase di ristrutturazione, a differenza del resto della stanze già completamente rinnovate. Ovviamente, si potrebbe obiettare che l’iscrizione possa risalire all’anno precedente, al 78 a.C., e che i lavori di restauro, per qualche motivo che noi ignoriamo, possano essere stati interrotti per qualche mese. Però, di carboncino, fragile e evanescente, che non avrebbe potuto resistere a lungo nel tempo.

Nell’ipotesi che la datazione autunnale sia esatta, allora Plinio il giovane è stato così scemo da non ricordare la data della morte dello zio ? Benché abbia scarsissima stima del personaggio, non me sento di dire questo. O si tratta di un monaco medievale distratto, oppure, in tarda antichità, un copista, decise, per motivi simbolici, di spostare la data, per farla coincidere con quella dei Volcanalia, che ricordiamolo, celebrava proprio Vulcano, il dio del fuoco distruttivo…

December 13, 2021

Atene contro Siracusa Parte XL

Il tentativo ateniese di sfondare il blocco nemico si scontrò il giorno successivo, con una altra enorme difficoltà. Gilippo, poco convinto del fatto che i suoi opliti potessero resistere a lungo all’impeto avversario, per non sapere nè leggere, nè scrivere, durante la notte aveva fatto costruire, in fretta furia una palizzata. Poi, aveva dato ordine ai lanciatori di giavellotto e agli arcieri di disporsi sulle creste del canalone che le truppe di Nicia e di Demostene dovevano percorrere per forza.

Per cui, quando gli ateniesi attaccarono all’alba, sperando di cogliere i siracusani nel sonno e di passare, si trovarono in trappola. Non riuscirono a superare la palizzata, dietro cui, per sì e per no, Gilippo aveva schierato i suoi opliti e nel frattempo, furono bersagliati dalle armi da lancio nemiche.

Per tempo, all’aurora del giorno dopo, tolsero le tende e proseguirono la marcia. Cercarono di forzare di slancio il passaggio che menava al colle, sbarrato da un muro. Ma urtarono, proprio davanti a sè, contro l’armata terrestre siracusana, tutta in ordine a difesa della barriera e schierata su una profondità di numerose file: il varco infatti si presentava angusto. Gli Ateniesi scattarono all’assalto tentando di scalare il muro, ma presi di mira da fitte schiere di tiratori appostati sul ciglio della collina, il cui pendio precipitava a picco (da quella postazione elevata il bersaglio era più facile da cogliere), delusi dal tentativo fallito di varcare la muraglia, si ritirarono per riprendere fiato.

A peggiorare la situazione per gli ateniesi, ci si mise pure un improvviso temporale: visto che non si tirava fuori un ragno dal buco, gli strateghi concessero alle loro truppe una tregua. Così Gilippo ne approfittò per fare scattare la seconda parte del piano: mandò un distaccamento alle spalle degli ateniesi, per costruire una seconda palizzata e chiuderli in trappola. Nicia se ne accorse, mandò un distaccamento di opliti,che dispersero i siracusani e per evitare che Gilippo tentasse la stessa mossa di notte, diede ordine alle sue truppe di ritirarsi in pianura

Principiava frattanto un brontolio di tuoni, con qualche scroscio di pioggia: come è normale in quella stagione estiva così avanzata, già declinante all’autunno. Ma ne nacque negli Ateniesi un eccessivo sgomento e si rammaricavano che anche gli eventi della natura cospirassero per annientarli. Mentre gli Ateniesi si concedevano un po’ di tregua, Gilippo e i Siracusani distaccarono una parte delle loro truppe ad ostruire con un secondo muro il passaggio alle spalle del nemico, per cui era entrato nella pianura. Ma gli Ateniesi pararono la mossa lanciando un reparto che li costrinse a desistere. Dopo questa scaramuccia, con l’esercito ormai riunito, gli Ateniesi si ritirarono piuttosto verso la pianura e lì stabilirono di bivaccare per quella notte.

Il giorno dopo, ripresero i combattimenti, con la cavalleria e le truppe leggere siracusane, alla faccia degli storici su Facebook, che si riempiono la bocca, senza neppure leggere le fonti, che le battaglie nell’antica Grecia erano combattute solo dalle fanterie pesanti, che tormentarono i nemici con la tattica del mordi e fuggi, tanto che in un’intera giornata, gli ateniesi non riuscirono che a percorrere tra i settecento e gli ottocento metri.

Il mattino seguente ripresero l’avanzata: ma i Siracusani, circuendoli, li attaccavano da ogni lato ferendone un grande numero. Era questa la tattica: quando l’armata ateniese accennava al contrattacco, le forze siracusane si ritraevano; quando il nemico iniziava la manovra di rientro, addosso con rinnovata furia. La retroguardia subiva il più distruttivo effetto della pressione siracusana, che tentava di scompaginare le intere colonne isolandone singole compagnie per poi disperderle. Il contrasto difensivo ateniese resse a lungo, in questa giornata: poi, percorsi altri cinque o sei stadi, si fermarono nella pianura a riposare. Anche i Siracusani colsero l’occasione per interrompere il contatto e rientrare

nei propri alloggiamenti.

Dinanzi a questo stillicidio e alla scarsità di cibo e di acqua, Nicia e Demostene, visto che la Rupe Acrea si stava trasformando in una trappola mortale, decisero di cambiare i loro piani: invece di puntare su Camarina e le città sicule, più o meno alleate, si decise di tornare a Catania. Poi, per non essere scoperti dai siracusani, la ritirata cominciò in piena notte, il che aumentò la confusione nel campo ateniese.

Quella notte Nicia e Demostene, davanti alle sofferenze dell’esercito, sfinito dalla scarsità di cibo che da tempo s’aggravava rapidamente, dissanguato dagli assalti nemici che s’erano susseguiti a ritmo incalzante ponendo reparti interi fuori combattimento per le ferite, presero la decisione di accendere il maggior numero di fuochi e di ritirare l’armata non più per la stessa strada prevista dal piano originario, ma nella direzione opposta a quella tenuta dai presidi siracusani, verso il mare (in complesso comunque, la via designata dal progetto di fuga, e che l’esercito doveva percorrere, non puntava su Catania, ma tendeva al versante opposto dell’isola, nel senso di Camarina, di Gela e dei centri greci o barbari che popolano quella regione della Sicilia). Così alla luce di molti fuochi si spostavano nella notte. E un brivido scosse e scompigliò le schiere: fenomeno frequente in tutti gli eserciti, specie in quelli numerosi, quest’improvviso fremere di terrore, soprattutto avanzando nella notte, circondati da terre ostili, con la vivida sensazione di un nemico che incalza a due passi.

Se Nicia mantenne una parvenza d’ordine, così non avvenne per Demostene e la colonna che in teoria comandava, in pieno caos, rimase indietro. Nonostante questo, perchè i siracusani si cullavano sugli allori, gli ateniesi riuscirono a raggiungere le rive del fiume Cacipari, il nostro Cassibile.

Per chi non lo conoscesse, Nasce presso Fontana Saraceni, Fontana Santa Lucia, Fontana Velardo e Fontana Pianette a pochi km da Palazzolo Acreide, in Provincia di Siracusa in località Serra Porcari. Il suo percorso di 30 km si snoda tra i comuni di Palazzolo Acreide e Avola, sfociando poi nel Mare Ionio fra Capo Negro e Punta del Cane a 23 km a sud di Siracusa tramite un estuario. In realtà l’estuario del fiume non è da considerare un vero e proprio estuario, ma un’immissione di acqua di mare, in quanto il fiume si ingrotta per sfociare parecchi chilometri in alto mare. Ricade nel territorio dei comuni di Avola, Siracusa e Noto.

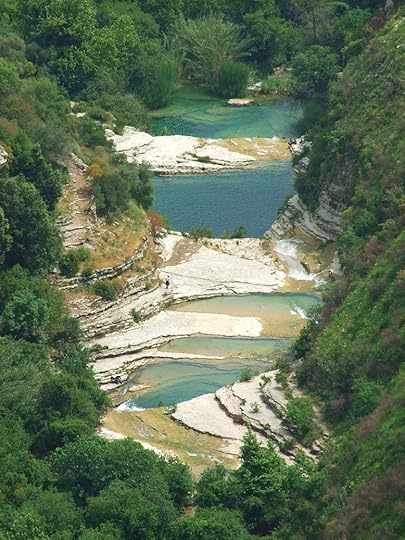

Lo scorrere del fiume Cassibile, nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon, fenomeno assai diffuso nella provincia di Siracusa. La profondità maggiore raggiunta è di 520 m s.l.m., ma nei pressi del belvedere di Avola Antica con i suoi 507 metri raggiunge la massima profondità. Sempre in questo tratto il canyon raggiunge la massima ampiezza di 1200 metri.

Lungo il percorso del fiume si notano molte tombe scavate nella roccia che furono oggetto dello studio, nel secolo scorso, di Paolo Orsi. Sono tombe quasi tutte a grotticella, a pianta rettangolare o ellittica.

In circa 10 km forma numerosi laghetti, con acque fresche e limpide, fra cui spiccano per bellezza i piccoli laghi nei pressi di Avola Antica accessibili al pubblico tramite una scala storica, la “Scala Cruci”. Questa parte del suo percorso costituisce un’area di grande valore naturalistico che è divenuta, l’area protetta di Cavagrande del Cassibile.

Le divisioni guidate da Nicia che tenevano la testa dell’esercito marciavano a file serrate accumulando un discreto vantaggio; i reparti agli ordini di Demostene, metà circa dell’intero esercito, se non di più, persero contatto proseguendo con evidente indisciplina. All’aurora, tuttavia, raggiungevano il mare. Si misero sulla strada cosiddetta Elorina e cominciarono il viaggio per quella via col proposito di arrivare al fiume Cacipari, per addentrarsi, lungo le rive del fiume, verso le zone interne dell’isola. Speravano che i Siculi mandati ad avvisare si facessero incontro per quella strada.

Sfortuna volle che Gilippo, più per scrupolo che per altro, aveva messo a difesa del guado su questo fiume un piccolo presidio: i siracusani furono ovviamente travolti dalle forze avversarie, ma riuscirono a mandare una staffetta a cavallo, per avvertire il grosso dell’esercito posto a Rupe Acrea, dove intanto si era scatenato un manicomio. I siracusani si erano svagliati, si erano guardati attorno, non avevano più trovato gli ateniesi e dopo aver cominciato a litigare tra loro, avevano infine deciso di accusare Gilippo di tradimento. Cominciarno a volare parole grosse, ma per fortuna, arrivò il messaggero dal guado del Cacipari. Per cui, tornata la calma, Gilippo diede ordine alla cavalleria siracusana di inseguire gli ateniesi, cosa facilitata dalla loro disorganizzazione.

Dopo avere superato di slancio il Cacipari, le truppe di Nicia e Demostene puntarono a superare l’attuale all’attuale fiumara Miranda, chiamato anche fiume di Avola. Solo che mentre la colonna di Nicia avanzava a marce forzate, beh, quella di Demostene somigliava più a una gallina decapitata, tanto che la distanza tra le due era aumentata a circa tre chilometri. Così, fu facile, per i siracusani raggiungere i reparti di Demostene all’ora di pranzo

Ma, quando giunsero in vista del fiume, trovarono che anche qui un presidio siracusano era intento a bloccare con un muro e una palizzata il guado fluviale. Gli Ateniesi fecero impeto, e travolto lo sbarramento, si rimisero in cammino in direzione dell’altro fiume, l’Erineo. Era questa la strada a cui li invitavano le guide. Intanto i Siracusani e gli alleati quando alle prime luci del giorno appresero che gli Ateniesi avevano tolto le tende, si rivolsero per la maggior parte contro Gilippo con l’accusa d’aver lasciato deliberatamente via libera agli Ateniesi. Senza esitare si scagliarono ad inseguire il nemico, sulle tracce ancora ben chiare del suo passaggio. All’ora del rancio entrarono in contatto. Appena ebbero intercettato i reparti di Demostene, che si attardavano alla retroguardia avanzando svogliati e senza ordine per effetto di quel terrore notturno, li aggredirono di slancio aprendo la battaglia. Per la cavalleria siracusana fu comodo accerchiare quelle truppe isolate e inchiodarle in uno spazio via via più angusto. Le divisioni di Nicia s’erano avvantaggiate di circa cinquanta stadi. Nicia infatti aveva imposto alla marcia un ritmo più sostenuto, convinto che per ottenere la salvezza fosse indispensabile non prendere l’iniziativa di attestarsi volontariamente in quel punto, per difendersi ad oltranza. Piuttosto era urgente ritirarsi a tappe forzate, limitando allo stretto necessario la resistenza armata.

Truppe che furono circondate e logorate con la solita tattica della guerriglia

Così Demostene rimaneva esposto a un più feroce e implacabile tormento: marciando alla retroguardia, era sempre il primo a subire l’urto nemico. Anche in quel frangente, vedendosi incalzato dappresso dai Siracusani, egli preferiva distribuire le schiere per l’evenienza di una battaglia, piuttosto che affrettare la marcia di avanzamento. Ma questo ritardo concesse al nemico il tempo di circondarlo. Sicché Demostene e gli Ateniesi stretti a lui si fecero vincere dal panico. Trascinati dalla pressione siracusana in un terreno recintato tutto intorno da un muretto, con due strade che lo delimitavano ai lati, denso di una piantagione d’ulivi si offrivano completamente scoperti al tiro incrociato degli arcieri avversari. Ben a ragione i Siracusani sceglievano una tattica di questo genere: aggressioni fulminee, anziché grandi battaglie manovrate, corpo a corpo. Arrischiare eserciti interi, in giornate risolutive, contro un’armata ridotta ormai alla disperazione, avrebbe significato in quella fase della guerra la rinuncia ad un vantaggio strategico da parte dei Siracusani in favore degli Ateniesi. Nel fiore della fortuna, incamminati a un luminoso trionfo, nasceva nei Siracusani un sentimento di cautela, misto al desiderio di non correre troppo incerte avventure, per non pagare con una morte immatura il prezzo della vittoria. Si stimava valida anche la tattica descritta: finché, colto il nemico all’ultimo respiro, lo si sarebbe definitivamente piegato.

Giunto il tramonto, per prima cosa, Gilippo propose la resa alle città alleate degli ateniesi, per poi cominciare trattative serrate proprio con i nemici: alla fine si raggiunse un compromesso proprio con Demostene, consegna delle armi in cambio della vita. Così ottennero 6000 prigioneri, mentre Nicia, ignaro di tutto, proseguiva il suo cammino

Fino all’imbrunire, quel giorno le armi siracusane martellarono da tutti i lati gli Ateniesi e i loro amici: appena videro gli avversari stremati dalle ferite, esausti da tanto patire, Gilippo con i Siracusani e gli alleati proclamarono anzitutto un bando, con l’invito per chiunque volesse degli isolani di passare dalla loro parte, conservando la libertà: le truppe di qualche città si staccarono dagli Ateniesi, ma non furono molte. In un secondo momento si scese a trattare per tutti gli altri che erano rimasti fedeli a Demostene, su questa base: la consegna delle armi con in cambio la garanzia che nessun attentato sarebbe stato commesso alla vita degli uomini, né con esecuzioni sommarie, né con catene, né condannandoli alla morte per fame, negando il vitto necessario. Fu la resa generale per un complesso di seimila combattenti. Deposero tutto il denaro di cui erano ancora padroni, gettandolo nel cavo di scudi rovesciati: colmarono così quattro scudi. I Siracusani scortarono i prigionieri

direttamente in città. Nicia, alla guida dei suoi reparti, raggiunse in quello stesso giorno la riva del fiume Erineo e, guadatolo, piantò su un’altura il campo per il proprio esercito.

Sul vero luogo in cui effettivamente i soldati di Demostene si arresero non c’è un accordo tra gli storici. L’inglese Thirlwall, (vol. III, p. 455) è dell’avviso che la resa sia stata decretata esattamente a metà strada tra il fiume Cacipari e l’Erineo; non sembra però essere della stessa opinione Grote (Grote, vol. VII, p. 467) secondo il quale la resa avvenne ancora a nord del Cacipari. Un approccio più cauto è adoperato dallo storico tedesco Holm (Topografia, p. 235) in cui sostiene che le distanze in stadi scritte da Tucidide rappresenterebbero una distanza minore rispetto al normale, ognuno equivalente in questo caso a circa 150 m. La questione sta nella conversione degli ultimi 50 stadi del percorso di Demostene (VII, 81): equivalenti a 4,5 miglia (= 7,2 km), come scrivono Grote e Holm, oppure a 6 miglia (= 9,6 km), come sostenuto da Thirlwall?

December 12, 2021

Il tempio di Demetra ad Akragas

La Rupe Atenea è generalmente identificata con il sito dell’Acropoli della città greca che la testimonianza di Polibio colloca ad Est, “là dove sorge il sole”. Dei templi di Athena e Zeus Atabirio ricordati dalle fonti non sono state sinora ritrovate tracce, sebbene sia comunque accertata la natura sacra del sito (Tempio di Demetra) e scavi ancora in corso stiano svelando importanti resti. Le numerose campagne archeologiche effettuate hanno portato alla scoperta di diverse strutture fra cui un lungo muro, in cui si distinguono nettamente due tratti aventi cronologia differente ma di cui non si è ancora riusciti ad individuarne con sicurezza la funzione: in particolar modo per il tratto più antico, risalente alla fine del V secolo A.C., non si è in grado di stabilire se si tratta di un muro appartenente ad un edificio sacro, oppure di un muro di terrazzamento per la costruzione di un grande edificio, probabilmente un tempio, del quale però non è stata trovata alcuna traccia. Sono noti, invece, elementi riconducibili alla natura fortificata del sito. Si tratta dei resti di due torri databili alla fine del V secolo a.C. delle quali una fu obliterata dal tratto occidentale di un muro di terrazzamento costruito nel IV secolo a.C. quale sostegno di un impianto artigianale per la spremitura delle olive.

Le peculiarità della zona vanno ricercate anche nel sottosuolo che, così come in altre zone del centro storico di Agrigento e della Valle dei Templi, si presenta ricco di sorprese e di interessanti strutture ipogee. Sono infatti presenti, sia nella zona più alta della rupe che lungo le pareti del versante settentrionale, delle cavità artificiali, ossia scavate dall’uomo in epoche passate; in tutto le cavità censite e rilevate sono otto: una, la più interessante per sviluppo e caratteristiche, presenta un andamento tortuoso e cunicolare. Le altre sette cavità sono invece delle vere e proprie camere ipogee: alcune di queste presentano al loro interno dei fenomeni di crollo della volta che non permettono di stabilire con assoluta certezza il loro sviluppo planimetrico.

L’ipogeo ad andamento cunicolare – Ipogeo della Rupe – è ubicato al di sotto della zona interessata dalla presenza delle antenne, posta ad una quota di poco inferiore ai 350 m sul livello del mare. La sua peculiarità principale è dovuta alla presenta di ben sei ingressi, distribuiti lungo il periplo della parte alta della “Rupe Atenea”, e che permettono il controllo totale del territorio in tutti e quattro i punti cardinali. L’ubicazione e la strutturazione della cavità ben si presta agli scopi difensivi della stessa: a suffragare tale ipotesi vi è la presenza di due fortini militari, risalenti al periodo bellico.

Uno di queste grotte fu utilizzata come comando della 207^ divisione costiera durante l’ultima guerra, nella battaglia di Agrigento avvenuta tra il 12 e il 16 luglio del 1943 tra gli uomini del Regio Esercito e quelli della 3^ divisione americana del generale Truscott, che aveva avuto incarico dal generale Patton di catturare Agrigento e Porto Empedocle. A conferma di questa ipotesi la presenza di due osservatori militari e dei resti di un poligono di tiro in chiarissimo stile fascista

Proseguendo lungo la parete nord del costone calcarenitico si incontrano altre sette cavità la cui origine risulta ancora oggi abbastanza incerta, sia come datazione che come utilizzo. Questi ipogei sono costituiti da camere ipogee aventi sviluppi planimetrici diversi, ma comunque mai superiori a quindici metri. Le cavità della “Rupe Atenea” non presentano alcun elemento che le possa far ricondurre le stesse a strutture utilizzate per scopi idraulici come ad esempio buona parte di quelle scavate nell’area della Kolimbetra – Valle dei Templi –, ma anzi ci si sente di poter escludere tale ipotesi sia per la posizione altimetricamente elevata rispetto alla potenziale falda, testimoniata anche dall’assenza di acqua o di una sua passata presenza (concrezioni, cannule, ecc.), che per l’andamento plano-altimetrico complesso della cavità e l’elevato numero di sbocchi verso l’esterno. Per quanto riguarda l’Ipogeo della Rupe Atenea la sua posizione strategica rispetto al territorio circostante e la presenza di due fortini in cemento armato testimoniano la sua vocazione di struttura militare. Invece per le altre cavità, presenti sulla parete nord, una delle ipotesi più credibile è quella che le vede inizialmente come opere di sepoltura.

Ruolo che di fatto, è stato mantenuto anche di recente: l’area accanto alla chiesa sconsacrata della Madonna delle Forche, è stata utilizzata per scavare le fosse comuni durante l’epidemia di colera del 1837. Come accennato, gli unici resti archeologici sono quelli del cosiddetto Tempio di Demetra, che fu probabilmente costruito datato nel periodo compreso tra il 480 e il 470 a. C. Questo tempio, in stile dorico, offre un interessante esempio di edificio distilo in antis ovvero privo del colonnato esterno e costituito da una semplice cella preceduta da un pronao con due colonne. Della struttura originaria si conservano il basamento di m 30×13 c.a, ancora in parte visibile, i muri esterni della cella e quelli divisori tra cella e pronao; il basimento, che corrisponde all’abside della chiesa di San Biagio, evidenzia la caratteristica fondazione a “graticola”.

È identificato quale tempio di Demetra, anche se qualche studioso sostiene l’ipotesi alternativa di Artemide, per la presenza, sul fianco Nord dell’edificio, di due altari rotondi dei quali uno con pozzo votivo (bothros) ritrovato ricolmo di offerte rituali, tra cui dei kernoi (vasi rituali legati al culto di Perfesone) e dei resti appartenenti a dei busti fittili che dovevano raffigurare la stessa Demetra. Gli scavi (1925), oltre a mostrare come il tempio appartenesse a un Temenos, un recinto sacro, hanno portato alla luce, tra l’altro, elementi del geison (oggi all’interno della chiesa) e della sima a testa leonina (Museo archeologico); inoltre, da una cisterna ubicata nei pressi proviene la nota statua marmorea di Kouros, c.d. Efebo di Agrigento (Museo archeologico).

Ora, questo tempio, rispetto agli altri di Agrigento, non rispetta l’orientamento canonico, verso est, ma uno molto particolare, ivolto al tramonto della luna piena più vicina al solstizio d’inverno. Lo hanno notato i ricercatori Giulio Magli del Politecnico di Milano, Robert Hannah dell’università di Waikato, Nuova Zelanda, e Andrea Orlando dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, che hanno cercato di darne una spiegazione: quel particolare orientamento vuole celebrare la riunione di Demetra con la figlia Persefone, rapita da Ade, dio dell’oltretomba, che la portò negli Inferi per sposarla.

Orientamento associato probabilmente anche a particolari riti religiosi: si ipotizza che questi riti prevedessero una processione notturna che partiva dalla fontana santuario posta poco lontano dal tempio (dove sono stati trovati depositi votivi, tra cui una statuetta raffigurante Persefone), saliva al tempio stesso e poi attraversava il corridoio tra il lato nord del tempio e la collina (forse gettando le offerte nel pozzo centrale) e infine si riuniva in un vasto piazzale retrostante il tempio da dove si assisteva allo spettacolo della luna piena che tramontava sulla collina dell’acropoli.

In epoca normanna, sui resti del Tempio fu eretta la chiesa di San Biagio, di cui si si ha notizia anche attraverso il tabulario della Magione (pergamena 116 dell’aprile 1267). In essa domina assoluto lo stile cistercense, con una facciata particolarmente curata nel taglio a faccia vista, nuda, vasta, monocuspidata a capanna, e un portale a sesto acuto sormontato in asse con l’oculo fiancheggiato da due monofore. L’edificio sacro, eretto nella minorità di Federico II, appartiene ai valori estetici “dell’architettura mendicante” delle “chiese capannone” e “chiese a granaio” destinate ai fedeli.

Probabilmente intorno al XV-XVI secolo, la pianta fu modificata con l’inserimento di due archi a tutto sesto retti da colonne e di arcatelle laterali e, infine, con il rialzamento del transetto attraverso due gradini. Le foto d’archivio mostrano anche la presenza di un campanile a vela, oggi non più esistente, forse aggiunto successivamente.

Nella parete rocciosa sottostante, collegato probabilmente ai culti del tempio, vi è un un importante complesso sacro di carattere ctonio nel quale gli elementi architettonici, di particolare rilievo, anche se non di facile interpretazione, si integrano con le caratteristiche naturali del sito, come spesso si riscontra nei santuari sacri alle divinità della terra. Questo santuario rupestre è costituito da un edificio rettangolare addossato alla parete rocciosa sulla quale si aprono due grotte comunicanti, ritrovati ricolmi di offerte votive. Una terza galleria, una sorta di cunicolo era, invece, utilizzata come acquedotto per l’adduzione dell’acqua raccolta da una vicina sorgente nel bacino dell’antistante edificio.

Quest’ultimo presenta una pianta rettangolare allungata (m 12,30×3); si articola su due livelli; quello inferiore, diviso in due settori, fungeva da bacino di raccolta dell’acqua che vi penetrava dal foro posto all’angolo Nord-Ovest. Ad Est, l’edificio si apre su uno spazio delimitato da un muro di peribolo (recinzione) che presenta tre pilastri sulla fronte orientale; all’interno si trova un sistema di vasche comunicanti, su diversi livelli, dove si raccoglieva l’acqua proveniente dall’edificio rettangolare. A causa di movimenti del terreno il muro della fronte orientale presenta una considerevole rotazione verso Sud-Est rispetto alla situazione d’origine.

Numerose le ipotesi formulate relativamente alla natura, funzione e cronologia del complesso rupestre: grotte-santuario frequentate dagli indigeni e monumentalizzazione operata dai greci sul finire del VII secolo a.C.; santuario di epoca arcaica (VI secolo a.C.), successivamente trasformato; un ninfeo di epoca ellenistica sorta su un più antico santuario. Una recente ipotesi, rilevando caratteri architettonici punici (pareti rastremate, cornici di coronamento, pilastri come betili), ricollega il santuario a quel settore di abitato databile al IV secolo a.C. (quartiere punico) scoperto sulle stesse pendici orientali della collina nei pressi di Porta II.

December 11, 2021

La Casa Professa (Parte I)

Oggi parliamo di una tra la più belle chiese barocche del mondo, la chiesa del Gesù nota anche come Casa Professa, che deve il suo nome ai Padri Gesuiti, detti anche Padri Professi in quanto avevano professato i quattro voti religiosi. Chiesa, che tra l’altro, appartiene al loro convento più vasto e rilevante in Italia, dopo quella di Roma, la cui struttura, sin dalla fondazione era molto articolata ed inglobava un vasto perimetro urbano del quartiere dell’Albergheria, con due ampi cortili porticati e vari corpi edilizi aggiunti che accolsero, nei secoli, aree abitative e spazi sacri, cappelle ed oratori.

La chiesa sorge in un’area dell’Albergheria, che ha avuto una storia tanto lunga, quanto complicata: essendo ricca di grotte, in epoca punica, queste furono utilizzate come luoghi di culto, successivamente cristianizzati. Ai tempi di Balarm, la ricchezza d’acqua fu utilizzata per la realizzazione di balnea e addirittura di due Miqweh, i bagni rituali di purificazione della religione ebraica.

Come accennato in passato, Palermo era uno dei principali centro di vita ebraica di tutta Italia; la città, infatti, ha ospitato fin dal VI secolo una fervente comunità (Aljama), capace di fondersi con la cultura araba dominante e di assimilarne persino la lingua. Basti pensare infatti all’antica Sinagoga, lungo la via Calderai, denominata “Moschita” in continuità con il luogo di culto precedentemente islamico. Gli ebrei palermitani, stabilitisi prevalentemente nel quartiere della Giudecca, erano abili falegnami, argentieri, vasai e fabbri, tuttavia era nella lavorazione del corallo e della seta che si ponevano in una posizione di quasi monopolio, fino all’espulsione dalla Sicilia, avvenuta nel 1492, per volontà dei regnanti di Spagna Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia.

Tra i luoghi frequentati dalla comunità ebraica del tempo possiamo dunque citare la sinagoga, poi sostituita dalla Chiesa di San Nicolò da Tolentino, l’ospedale, il macello o “kosher” (dove si presume fu realizzato per la prima volta il pane “ca meusa”), il cimitero, poi trasferito fuori le mura, e almeno due bagni rituali. Il primo era situato alle spalle della Sinagoga sotto il cortile di Palazzo Marchesi, attuale sede dei manoscritti rari della Biblioteca comunale di Palermo, in piazza Santi Quaranta Martiri al Casalotto. Questo nome, alquanto bizzarro, deriva da due componenti: quella dei Quaranta Martiri, alquanto scontata, deriva un gruppo di soldato cristiani, appartenenti ad una legione romana, che nel 320 d.C. furono condannati ed uccisi tramite immersione in uno stagno gelato presso Sebasta in Armenia.

Più strana è la denominazione di Casalotto, invece, proviene probabilmente dall’unione dei nomi “Guzet” e “Luzet”, ovvero le antiche denominazioni quartieri che si trovavano in questa zona, poi accorpati nel rione Il Capo in epoca araba. Qui vi era la porta la “Porta del Mercato dei Polli” del Kitab Ghara’ib, che in In un documento del 1310 è segnalata con un nome diverso, “Porta Bebilbacal, nei pressi della Chiesa di Santo Stefano”.

Il termine Bebilbacal deriverebbe da Ba’at al-buqul (Venditore di erbe o di legumi) toponimo ricordato nello stesso Kitab Ghara’ib.Dunque si potrebbe credere che, tra le antiche porte “del Mare” e “del Ferro”, in età araba veniva aperta una porta che non aveva nome, successivamente chiamata “Porta del Mercato dei Polli” e più tardi ancora “Porta del Venditore di Erbeo Legumi”. Questa parte della città, in piena età medievale, era la zona dei mercati alimentari di cui resta vivo il toponimo Via Lattarini, dall’arabo al-‘attarin (speziali, droghieri) e “Vucciria” dal francese boucherie (macello, macellai).

In quest’area, dicevo, sorge quel che resta del grande “hospicium magnum” edificato alla fine del XV secolo dal magnifico Antonio de Cusenza attraverso l’ampliamento di un più antico edificio preesistente. La famiglia Cusenza mantenne la proprietà del palazzo fino al 1518, anno in cui fu comprato all’asta da Salvatore Marchesi potente castellano del Palazzo Reale di Palermo da cui deriva il nome. Ma il palazzo rimase proprietà di questa famiglia per meno di mezzo secolo, infatti nel 1556 Bartolomeo Marchesi vende il palazzo alla corona di Spagna che lo concede al Tribunale della Santa Inquisizione che lo utilizzò coime carcare fino al 1558, prima di trasferirsi a Castello a Mare e poi allo Steri.

Carcere, quello dello Steri, che presentava diverse tipologie di celle, che venivano utilizzate a seconda degli scopi e delle pene che i detenuti dovevano scontare. Le celle più diffuse erano quelle cosiddette Pubbliche, in cui venivano tenuti i prigionieri colpevoli di reati morali, ad esempio i sospettati di bigamia, blasfemia, falsa testimonianza e sodomia. Qui venivano anche rinchiusi i progionieri politici, con le accuse di opposizione allo stato o all’Inquisizione. Tra queste vi erano le celle della Penitenza, dove i condannati potevano essere riabilitati tramite un percorso di rieducazione religiosa, prima di essere rimessi in libertà.

Poi vi erano delle celle particolarmente comode e dotate anche di qualche confort. Qui stavano i cosiddetti familiari, delle vere e proprie spie che agivano per conto della stessa inquisizione.Infine vi erano le segrete, umide ed oscure, situate nei sotterranei. Qui venivano reclusi i sospettati dei reati più gravi, tra cui le streghe, i bestemmiatori e gli eretici. Tra questi, i più pericolosi venivano tenuti in isolamento nelle cosiddette perpetue, in modo da non consentirgli di entrare in contatto con altri detenuti ed “indottrinarli al peccato”.

Il buon .Giuseppe Pitrè (1841-1916), famosissimo etnografo palermitano, fu colui che tra il 1906 e il 1907, dopo aver scavato per oltre sei mesi negli intonaci che avevano coperto tutte le possibili tracce, scoprì i Graffiti dello Steri. “Linee sovrapposte a linee, disegni a disegni davano l’idea di una gara di sfaccendati ed erano sfoghi di sofferenza”, scrisse nei suoi appunti durante la scoperta il Pitrè, che battezzò quelle incisioni a parete, “palinsesti del carcere”.

I ricercatori hanno stimato che il più antico dei graffiti, datato 1632, è a firma di Battista Gradu e Thomasi Rizzo, ambedue di Messina. Le scritte sono in siciliano, latino, inglese, arabo-giudaico. Il più drammatico ricorda l’incipit del Canto III di Dante all’ingresso dell’Inferno, “Nisciti di speranza vui ch’intrati”. Il più ironico recita così: “Allegramenti o carcerati, ch’ quannu chiovi a buona banna siti” (Rallegratevi o’ carcerati, perché quando pioverà sarete in un buon posto riparato). Molto interessante è il graffito del giovane pescatore Francesco Mannarino, rapito in mare e venduto ad un Ra’is, finendo come mozzo di una nave corsara. Durante i tre mesi di prigionia allo Steri, Mannarino incise magnificamente la battaglia di Lepanto del 1571, che ricostruì grazie ai racconti dei suoi compagni di navigazione. La maggior parte dei graffiti gronda dolore, rabbia, pentimento, devozione a Dio, alla Patrona di Palermo, La Santuzza, Santa Rosalia, e poi alla Madonna, ai tanti santi. Riportiamo fedelmente alcune delle scritte incise: “Poco patire, eterno godere, poco godere eterno patire”; “Maledetto è l’uomo iniquo e rio che confidasi in uomo e non in Dio”; “Pochi giungono al ciel, stretta è la via”; “Santa Rosalia che hai salvato Palermo dalla peste salva anche me”. Le incisioni raffigurano per lo più il Cristo, la Madonna, i santi, gli angeli e i diavoli, mappe della Sicilia e di Paesi conosciuti, date e simboli; sono tante e tutte straordinariamente impressionanti e molto belle.

Tornando a Palazzo Marchesi, per circa undici anni fino al 1569, l’edificio resta in stato di abbandono per poi passare per delibera regia ai padri Gesuiti di Casa Professa che l’avevano chiesto per ampliare il loro limitrofo complesso religioso da poco edificato. I Gesuiti vengono espulsi dal Regno di Sicilia nel 1769 e di conseguenza perdono la proprietà del complesso; i religiosi se ne riappropriano al loro rientro nel 1805. Infine con le soppressioni degli ordini religiosi attuate dalle autorità sabaude l’edificio nel 1879 viene incamerato dal demanio dello stato che vi colloca il Genio Civile e, in seguito il Genio Militare.

Il Palazzo, nonostante le trasformazioni, mantiene ancora tracce dell’originaria struttura gotico catalana, come ad esempio Rimangono il patio d’ingresso con un bel loggiato stilisticamente riconducibile all’architettura gotico-catalana e la magnifica torre merlata sulla quale nel 1731 venne innalzato il barocco campanile della nostra Casa Professa.