Alessio Brugnoli's Blog, page 16

November 17, 2021

Tor Tre Teste

Come è abbastanza ovvio, il Quartiere di Tor Tre Teste prende nome da una torre, eretta nel XII secolo dal Capitolo dei Canonici di S. Giovanni in Laterano come casello daziario sulla via Prenestina: il fatto che il complesso fosse fortificato è perenne testimonianza dello scarso entusiasmo da parte dei viaggiatori di pagare tale balzello.

Nel XVII secolo sempre suddetto Capitolo fece costruireuna piccola chiesa dedicata a Sant’Anna, annessa alla torre e posta sul lato che si affacciava sulla Prenestina. Anche un casale, oggi scomparso, fu innalzato addossato alla torre, ma sul lato opposto alla chiesa e alla via, quello settentrionale, sfruttando fondazioni di età romana e materiale antico sparso nell’area .

Casale voluto dai Marchesi Casali che qui erano proprietari di un fondo destinato a vigna. Questa nobile famiglia vantava altre diverse proprietà a Roma e nell’agro, un’altra vigna era sull’Appia antica, poco fuori Porta S. Sebastiano, una villa sul Celio, nell’area oggi occupata dall’Ospedale Militare (che custodiva la Collezione Casali) e un palazzo di famiglia, tuttora esistente, in via della Stelletta, che conserva l’importante Archivio di Casa Casali.

La torre medievale, realizzata utilizzando frammenti di selce dei basoli dell’antica strada, presenta una pianta quadrata di 8,50 m di lato per un’altezza di cinque piani, circa 18 m. Originariamente merlata e provvista di campana sommitale, come si ricava dall’osservazione di vecchi disegni del Catasto, esibiva finestre rettangolari inquadrate in stipiti marmorei oltre che a mensole aggettanti cosmatesche e intagliate di cui restano esigue tracce. La vicina chiesetta di S. Anna, a navata unica, molto semplice e umile, mostra un piccolo altare centrale in prossimità del muro di fondo, mentre le pareti erano decorate da pitture di cui oggi restano soltanto scarse tracce evanescenti. Il toponimo di “Tor Tre Teste”, che nella prima metà del Settecento aveva sostituito quello originario di “Torre di S. Giovanni”, si deve a un bassorilievo in travertino di età romana murato a sinistra della chiesetta.

Nel 1880 parte dei terreni appartenenti alla costituita Vigna Casali viene espropriata a vantaggio del Genio Militare per la realizzazione di un fortino che nel tempo andrà ad occupare l’intera vigna. Ancora oggi tutta l’area è di competenza militare. Purtroppo la presenza della struttura militare portò la zona a essere sottoposta a bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale, con inevitabili ripercussioni non determinabili anche per la vicina Tor Tre Teste su cui, nell’immediato dopoguerra, non sarà eseguito alcun intervento di consolidamento. Nel frattempo, la chiesetta di Sant’Anna continuava a essere attiva, almeno sino al 1948. Secondo una relazione del 1950 fatta al Vicariato di Roma, dall’allora cappellano della borgata di Tor Tre Teste, la chiesa di Sant’Anna ha fornito assistenza spirituale a circa 130 famiglie.

Relazione, in cui tra l’altro, sono raccontate le leggende pulp che giravano attorno alla Torre, come le seguenti

Quella torre sarebbe stata nientemeno che un’antica prigione in cui sarebbero accaduti fatti di sangue; altri dicono che fu un luogo di ristoro dei pellegrini dove bambini venivano uccisi e dati in pasto agli avventori; e dove ancora ci si sente aleggiare una sorta di maledizione.

Nel 1948 un temporale provocò un primo crollo della torre, portando alla chiusura della chiesa. Uno successivo avverrà nel 1966: il colpo di grazia al complesso sopraggiunse nel 1972, quando si ebbe il cedimento del fendente d’angolo sudorientale di quel che rimaneva della torre. Il crollo provocò lo sfondamento del tetto della sottostante chiesa.

Anche se non è citata dalle fonti classiche, nell’area doveva esservi una qualche villa suburbana, dato che, negli scavi eseguiti nel Settecento, sono state trovate una statua identificata come una menade, un mosaico raffigurante Europa, un secondo mosaico con divinità riconosciuta come Flora o Tellus. A riprova di questi, nel 2014, in zona fu identificata un’importante necropoli dell’età Imperiale, posta lungo il tracciato della Prenestina Antica, strada che collegava già in epoca protostorica la Valle del Tevere con l’entroterra del Lazio orientale. Dopo aver lambito la Bassa Valle dell’Aniene, la strada si inerpicava sui Monti Prenestini per raggiungere la città di Praeneste (Palestrina), sulle pendici occidentali del Monte Ginestro.

Di questa strada, è stato ritrovato infatti un basolato lingo 50 metri, larga 4, fiancheggiata -su ciascun lato- da marciapiedi ampi 2 metri: il fatto che fosse molto trafficata è testimoniato dalla presenza dei profondi solchi provocati dal passaggio dei carri romani. Su entrambe i lati, paralleli alla Prenestina Antica, si presenti 22 mausolei monumentali, 11 su ciascun lato. I mausolei, tranne uno di forma circolare, hanno una pianta quadrangolare ed il loro scavo ha evidenziato tracce di parziali profanazioni avvenute già nell’Antichità Non sono state ritrovate pavimentazioni mentre l’architettura degli elevati è caratterizzata sia da mura in opera reticolata, sia – nel caso del mausoleo circolare – da grandi blocchi di tufo verdino e di peperino. Fanno parte della grande necropoli anche 105 tombe a fossa (rappresentative del rito dell’inumazione) e diverse olle con resti di incinerazioni. Alcune di queste presentano anche il puntale d’anfora utilizzato come segnacolo.

All’interno di uno di questi mausolei si è rinvenuto anche il bustum, ovvero la fossa appositamente destinata alla combustione del cadavere. In altri due mausolei si sono rinvenuti circa 800 frammenti di osso e avorio riferibili a due letti funerari di differenti dimensioni, ritualmente bruciati e deposti unitamente alle ceneri dei defunti. Tra i frammenti, ancora in corso di restauro e studio, alcuni (almeno cinque) presentano decorazioni con volti umani in alcuni casi ornati da ghirlande composte da foglie di vite e grappoli d’uva. Sono anche state trovate quattro epigrafi funerarie.

November 16, 2021

Il veneziano che scoprì lo stoccafisso

Che differenza c’è tra baccalà e stoccafisso ? Distinzione che per i profani apparirebbe minima, in fondo, sempre di merluzzo si tratta. in realtà se volessimo essere bizantini, la materia prima è costituite da due diverse sottospecie di merluzzi: il merluzzo nordico bianco (Gadus morhua)per lo stoccafisso, il merluzzo nordico grigio (Gadus macrocephalus) per il baccalà

Ma la differenza principale è nella modalità di lavorazione. Lo stoccafisso è un merluzzo essiccato al sole: appena pescato, questo è decapitato ed eviscerati. Poi sono accoppiati, legati per le code, appesi a rastrelliere di legno ed esposti agli agenti atmosferici: vento, sole e piogge, in perfetta alternanza. Il suo nome, tra l’altro, sembra derivare dal norvegese stokkfisk o dall’olandese antico stocvisch, ovvero “pesce a bastone” o “pesce seccato sui bastoni”. Dato che, per questo processo di conservazione, ha bisogno di specifiche condizioni climatiche, lo stoccafisso è prodotto in un’area geografica ben distinta, il Nord della Norvegia e in un periodo di tempo limitato, nei mesi compresi da febbraio a giugno.

Il baccalà, invece, è il merluzzo conservato tramite salatura: dato che questa non ha bisogno di condizioni ambientali particolari, per essere realizzata, è diffusa in tutti i paesi atlantici e viene eseguita tutto l’anno. “Baccalà” deriva dalla parola basso tedesca bakkel-jau che significa “pesce salato” che è una trasposizione di bakel-jau che significa “duro come una corda”, questa parola è utilizzata in molte lingue neolatine (sp. bacalao o baccallao, por. bacalhau), mentre dalla parola tedesca kabel-jau derivano quasi tutti i termini nelle lingue germaniche.

Sia stoccafisso, sia baccalà, hanno necessità di essere messi a mollo, prima di essere cucinati, ma per motivi differenti:il baccalà deve essere dissalato, mentre lo stoccafisso deve essere ammorbidito. Ma come c’è giunto lo stoccafisso dalla Norvegia all’Italia ? Grazie alle disavventure di un patrizio veneziano, Pietro Querini, esponente di una delle più potenti e ricche famiglie veneziane e dunque membro di diritto del Maggior Consiglio della Serenissima. Fu Signore, nell’isola di Candia (Creta), dei feudi di Castel di Temini e Dafnes, famosi per la produzione del vino Malvasia, che egli commerciava specialmente con le Fiandre.

A raccontarla e a tramandarla sino a noi fu lo stesso navigatore veneziano, in un diario di viaggio che divenne una relazione per il Senato della Repubblica di Venezia (oggi conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana), una cronaca confermata anche dalle deposizioni, custodite dalla Biblioteca Marciana di Venezia, dai suoi luogotenenti Nicolò de Michele, altro patrizio veneto, e Cristofalo Fioravante, comito, termine che in quel periodo indicava il comandante della nave, sinonimo del paron zurado (“padrone giurato”), ruolo riservato esclusivamente ad appartenenti alla classe dei cittadini.

Pietro Querini, allora trentenne mercante veneziano nel gennaio del 1431 partì da Venezia su una cocca (nave a vela monoalbero) in legno di cipresso di sua proprietà, la Gemma Querina, diretto a Frangokastello, porto sulla costa sud cretese, fortezza e magazzino costruito nel 1374 dai veneziani per contrastare i pirati e proteggere i nobili feudatari e le loro proprietà. Il soggiorno a Creta non fu tra i migliori, dato che in quell’occasione morì il figlio maggiore di Pietro. Nonostante il dolore, le operazioni di carico della nave non furono interrotte: il 25 aprile, giorno di San Marco, la Gemma Quetina salpò da Candia verso le Fiandre a bordo della caracca Querina con un carico di 800 barili di Malvasia, spezie, cotone, cera, allume di rocca e altre mercanzie di valore, pari a circa 500 tonnellate. L’equipaggio era composto da ciqnquanta uomini di diverse nazionalità. La rotta prevedeva di costeggiare il Nord Africa, la Costa dei Berberi

.

Il 2 giugno la nave raggiunse Cadice, dove la nave riportò danni al timone e alla chiglia che richiesero tre settimane di riparazioni. Nel frattempo, però, come lunga tradizione, Genova e Venezia erano tornate in guerra: per evitare rogne, Pietro portò l’equipaggio a sessantotto uomini e di evitare le coste per non incontrare vascelli nemici. Per questo ma il vento dell’oceano lo spinse verso le Canarie, costringendolo a una nuova sosta. Finalmente il 29 agosto riuscì a entrare nel porto di Lisbona e, dopo un rifornimento di viveri, da lì ripartì il 14 settembre per giungere poi il 26 ottobre a Muros, dove approdò per visitare il santuario di San Giacomo di Compostela. Quando la nave riprese il viaggio, diretta verso l’imbocco della Manica, la stagione era ormai troppo avanzata e dopo aver doppiato il temibile Capo Finisterre, il 5 novembre un forte vento di scirocco spinse la Gemme Quirina al largo della Cornovaglia verso la costa occidentale irlandese, dove si imbattè in una tremenda tempesta.

Il vento strappò il timone e le vele e addirittura, la nave fu disalberata. Il 17 dicembre l’equipaggio fu costretto ad abbandonare, per citare il racconto di Pietro

l’infelice nave, la quale con sommo studio e con gran delettazione avevo fabricata, e nella quale io avevo posto mediante il suo navigare grandissima speranza

La situazione parve così disperata che il 17 dicembre Pietro decise di calare le due navi di salvataggio: una piccola galera con remi che accolse una ventina di marinai, e una scialuppa, nella quale presero posto i restanti 47 e Pietro. I primi sarebbero in breve tempo scomparsi per sempre e solo una parte dei secondi si sarebbe salvata. In balia delle onde, un giorno dopo l’altro le notti si allungavano, e nelle poche ore di luce aumentava il numero delle salme dei marinai da gettare in mare: alcuni morirono perché bevvero l’acqua del mare, altri perché, vestiti in modo assolutamente inadeguato, finorono assiderati.

Il 4 gennaio avvistarono terra, e spinti da un

suavissimo vento per greco

e il 6 gennaio i sedici superstiti riuscirono a sbarcare in un isolotto disabitato, spoglio di vegetazione e tutto ricoperto di neve. Credettero di essere approdati nella parte settentrionale dell’Irlanda o in qualche isola estrema della Scozia, senza rendersi conto che la corrente del Golfo, all’epoca ignota, li aveva trasportati oltre il circolo polare, nelle nostre Lotofen, quelle che Pietro, alquanto demoralizzato, definì culomundi.

Molti marinai, toccata terra e disperati, mangiarono la neve, per dissetarsi, ma morirono subito. Il mattino seguente, dato che l’isola era disabitata, decisero di riprendere il mare, ma la barca, che era stata in balia delle onde tutta la notte, colò a picco. Costretti a rimanere, costruirono dei ripari di fortuna con i resti delle vele e dei remi e usarono il fasciame della nave per riscaldarsi. Ma, a causa del fumo provocato dalla tettoia bagnata, si gonfiarono il viso e gli occhi; furono inoltre infestati dai pidocchi. Non avendo nulla da mangiare,dovevano accontentarsi delle poche patelle e dei molluschi che riuscivano a trovare… Insomma, peggio di così…

Per fortuna di Pietro, uno dei marinai, trovò sull’isolotto una capanna di legno, in cui vi era messo a seccare un grosso pesce, da cui i superstiti, oltre a tirare avanti per qualche giorno, furono rincuorati: insomma, in quel luogo dimenticato da Dio e dall’Uomo, qualche anima viva doveva pure esserci. Deduzione che non era campata in aria: in un isolotto vicino viveva un pescatore che utilizzava uno scoglio nei pressi di quello dove erano finiti i veneziani, per pascolare il suo bestiame. Dato che delle sue mucche non si trovava traccia, tra l’altro è da escludere che fossero finite nello stomaco di Pietro, perchè altrimenti non se la sarebbe passata così male, ipotizzò che fossero scappate dal recinto: così il 28 gennaio andò a cercarle.

Passando davanti all’isolotto dove erano naufragati i veneziani, per loro fortuna si accorse del fumo dei loro fuochi e si avvicinò per controllare: vedendo la situazione, oltre a fornire coperte e cibo a Pietro e ai suoi marinai, sì recò a Rost, l’isola principale delle Lotofen, per organizzare una spedizione di soccorso. Il 3 febbraio giunsero sull’isola sei barche cariche di cibo e bevande; con loro c’era anche un sacerdote di origine tedesca che, parlando in latino con Pietro, venne a sapere tutte le sue disavventure. Il giorno dopo, i naufraghi furono portati nell’isola di Rustene, come la chiama Pietro, dove furono accolti e ospitati in diverse famiglie, come se facessero parte di quella comunità. Quel periodo durò tre mesi e undici giorni e fu ricco di scoperte e sorprese.

Pietro notò come

Per tre mesi all’anno, cioè dal giugno al settembre, non vi tramonta il sole, e nei mesi opposti è quasi sempre notte. Dal 20 novembre al 20 febbraio la notte è continua, durando ventuna ora, sebbene resti sempre visibile la luna; dal 20 maggio al 20 agosto invece si vede sempre il sole o almeno il suo bagliore… gli isolani, un centinaio di pescatori, si dimostrano molto benevoli et servitiali, desiderosi di compiacere più per amore che per sperar alcun servitio o dono all’incontro… vivevano in una dozzina di case rotonde, con aperture circolari in alto, che coprono con pelli di pesce

Da quanto racconta, gli abitanti dell’isola avevano una grande capacità di sopportare il freddo dato che ne erano abituati fin dalla nascita: secondo Pietro, i loro neonati, appena compiuto quattro giorni di vita, venivano posti nudi all’aperto,

“perché la neve cada su di loro e sono così induriti e abituati al freddo che, da adulti, se ne preoccupano poco o nulla”.

Insomma, altro che spartani. Inoltre, nonostante provenisse da Venezia, tutt’altro che bigotta, fu colpito dai costumi locali

Questi di detti scogli sono uomini purissimi e di bello aspetto, e così le donne sue, e tanta è la loro semplicità che non curano di chiuder alcuna sua roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo: e questo chiaramente comprendemmo perché nelle camere medeme dove dormivano mariti e mogli e le loro figliole alloggiavamo anche noi, e nel cospetto nostro nudissime si spogliavano quando volevano andar in letto; e avendo per costume di stufarsi il giovedì, si spogliavano a casa e nudissime per il trar d’un balestro andavano a trovar la stufa, mescolandosi con gl’uomini

dove la stufa è la nostra sauna. Per non avere critiche, Pietro tenne a sottolineare

I 120 abitanti dell’isola sono tutti cattolici fedelissimi e devoti, senza alcuna lussuria, tanto è la region fredda e contraria a ogni libidine.

Inoltre, evidenziò che, non crescendo il grano in quelle terre desolate,

loro unica risorsa è il pesce che portano a vendere a Bergen

E così scoprì il lo stoccafisso

Prendono fra l’anno innumerabili quantità di pesci, e solamente di due specie: l’una, ch’è in maggior anzi incomparabil quantità, son chiamati stocfisi;l’altra son passare, ma di mirabile grandezza,dico di peso di libre dugento a grosso l’una. I stocfisi seccano al vento e al sole senza sale, e perché son pesci di poca humidità grassa,diventano duri come legno. Quando si vogliono mangiare li battono col roverso della mannara,che gli fa diventar sfilati come nervi, poi compongono butiro e spetie per darli sapore; et è grande et inestimabile mercanzia per quel mare d’Alemagna. Le passare, per essere grandissime, partite in pezzi, le salano, e così sono buone

Stoccafisso senza dubbio ottimo, poichè il miglior merluzzo al mondo è senza dubbio lo skrei, il pesce vagabondo che percorre ogni anni un migliaio di chilometri dal mare artico di Barents fino alle coste settentrionali della Norvegia, passando proprio davanti alle Lotofen. Nel mese di maggio decisero di prendere la strada del ritorno facendosi accompagnare a Bergen, dove i pescatori di Røst, con l’arrivo della primavera, erano soliti trasportare su un piccolo vascello il pesce essiccato eccedente i loro fabbisogni e lo barattavano con vestiario e altre mercanzie. Dopo otto giorni ripartirono alla volta della Svezia. Carichi di viveri, indumenti e 60 stoccafissi offerti loro dai pescatori rusteni che li avevano salvati e ospitati. Camminarono per 53 giorni verso oriente, attraverso territori scarsamente abitati, dove vennero sempre accolti con generosità e simpatia.

Giunsero così a Vadstena, dove furono ospitati da messer Zuan Franco, di origine veneziana e uomo di fiducia del re di Svezia, che li imbarcò su due navi in partenza da un porto sulla costa, l’una per Rostock e l’altra per l’Inghilterra. Tre componenti del gruppo, tra cui il Fioravanti e il Di Michiele, salirono sulla nave diretta in Germania, mentre gli altri otto sopravvissuti partirono alla volta dell’Inghilterra, compreso Pietro che, sbarcato a King’s Lynn, si trattenne alcuni mesi presso alcuni suoi concittadini, inizialmente a Cambridge e poi a Londra, prima di riprendere la strada dell’Italia attraversando la Germania e la Svizzera e rientrare, nei primi giorni di ottobre del 1432, a Venezia.

Raccontate le sue vicende al Doge Francesco Foscari e al Senato, Pietro si si dedicò alla carriera pubblica e nell’ottobre del 1438 venne eletto alle Rason Vecchie (la magistratura contabile che controllava l’utilizzo dei beni pubblici della Repubblica); un anno dopo, il 29 settembre, entrò a far parte del Senato, nel quale fu riconfermato nel 1446. Ancora nell’anno 1448 è indicato come membro del Senato, ma nel margine destro del registro del ‘Segretario delle voci’ compare l’annotazione della sua morte. Al contempo, da buon mercante, si arricchì commerciando proprio lo stoccafisso, che godette subito di un grande successo divenendo apprezzato per diverse ragioni: la sua bontà gastronomica,le sue caratteristiche di cibo a lunga conservazione (utile nei viaggi di mare che di terra), il prezzo economico rispetto ai pescati freschi e soprattutto, il suo essere un “cibo magro”, così da divenire uno dei piatti consigliati negli oltre 200 giorni di magro, fissati, assieme ai cibi, il 4 dicembre 1563, data della XXV e ultima sessione del concilio di Trento.

Il famoso umanista del cinquecento Giovan Battista Ramusio, autore del volume Navigazioni e Viaggi, che raccoglieva i più importanti viaggi compiuti dall’antichità classica fino alla sua epoca, dedicò un capitolo al Querini, iniziando così:

«Viaggio del magnifico messer Pietro Querini gentiluomo veneziano, nel quale, partito da Candia con un carico di malvasia verso ponente l’anno 1431, incorre in uno orribile e spaventoso naufragio, alla fine del quale, scampato in seguito a diversi accidenti, arriva nei regni settentrionali di Norvegia e Svezia.»

A titolo di curiosità, In Calabria e nella provincia di Reggio in particolare, ormai è considerato un prodotto locale a tutti gli effetti. Esistono ristoranti che servono solo stoccafisso (chiamato stocco), negozi che vendono solo stoccafisso, un tipo di pasta, la stroncatura, che viene condita esclusivamente con sugo di stoccafisso. Anche quest’ultima vanta una storia quasi inverosimile: trafilata al bronzo, a forma di linguina, si racconta che venisse fatta con gli scarti della lavorazione delle varie farine raccolti con la scopa a fine giornata. Visto il processo di produzione fino a pochi anni fa veniva considerata illegale e veniva venduta nei fogli di giornale: ora viene semplicemente prodotta con una consistente percentuale di farina integrale.

Questa fama è legato al famoso stocco di Mammola. A inizio Ottocento, la Calabria per l’importazione del merluzzo secco faceva riferimento al porto di Napoli (allora capitale del Regno delle due Sicilie), dal quale con piccole imbarcazioni, i battelli, raggiungevano il porticciolo di Pizzo.A dorso di mulo, poi, attraverso le strade mulattiere del tempo, le balle di stocco arrivavano a Mammola, dove si sviluppò una peculiare lavorazione del prodotto.

Inizialmente si tranciano le pinne esterne e quindi il merluzzo essiccato viene immerso in acqua corrente nella prima di vasche comunicanti successive. Il giorno successivo viene aperto con la roncola dalla parte inferiore e superiore. Il terzo giorno viene aperto completamente, il quarto giorno sono estratte la lisca e le ventresche. Il quinto giorno si rimuove il velo, ed il giorno successivo, completamente spugnato, è pronto per essere venduto.

È evidente che l’acqua assume particolare rilevanza per la buona riuscita del prodotto finale. Le acque che scorgano dalle numerose sorgenti montane della catena Aspromonte-Serre di Mammola hanno infatti una particolare composizione chimico-fisica. Sono ricche di sostanze oligominerali, che, combinandosi tra loro, determinano una perfetta maturazione dello stocco in ammollo che ne esaltano il gusto. A titolo di curiosità, ecco la ricetta dello stoccu a mammulisi, che prevede i seguenti ingredienti:1 Kg di “Stocco di Mammola” spugnato a pezzi, 1 Kg di patate, una cipolla rossa, 4 peperoni essiccati, 1 Kg di pelati, olio d’oliva, olive in salamoia.

Sbucciate le patate e dividete ciascuna in 4 spicchi. Soffriggete in un tegame (meglio se di terracotta) le cipolle affettate con 5 cucchiai di olio per 2-3 minuti; unite il pomodoro e fate cuocere per 5 minuti, regolando di sale. Aggiungete anche le patate e proseguite la cottura per 7-8 minuti bagnando con un mestolo di acqua, se il sugo si asciuga.Aggiungete lo stoccafisso a pezzi, 3 cucchiai di olive, 1 cucchiaio di capperi dissalati e i peperoncini e proseguite la cottura per 20 minuti, mescolando delicatamente di tanto in tanto, finché le patate non saranno cotte.Servite lo stocco insaporendo a piacere con foglioline di timo fresco. A piacere si possono aggiungere con lo stocco le ventresche (trippiceji) del pescestocco.

November 14, 2021

Atene contro Siracusa Parte XXXVI

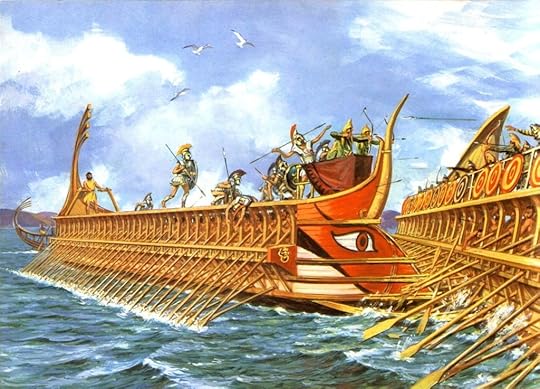

Il piano ateniese si basava sull’effetto sorpresa, sia legato al momenti in cui si sarebbe tentata la sortita, sia all’utilizzo delle nuove tattiche: il problema è che quello che oggi chiameremmo Servizio Segreto Siracusano, era ben informato di entrambi. Probabilmente, qualcuno, tra gli alleati o tra i mercenari ateniesi, stava facendo il doppio gioco. Per cui, Gilippo non solo aveva messo in preavviso la flotta, ma aveva anche preso gli opportuni provvidementi contro la presunta arma segreta nemica

Interrompendo qui il suo incitamento, Nicia dette di colpo l’ordine di balzare sulle navi. Gilippo e i Siracusani, avvistando l’armata nemica in fermento, ebbero modo di apprendere che gli Ateniesi avrebbero provocato la battaglia navale. Erano stati informati anche del piano di scagliare i ganci metallici dalle navi ateniesi: e s’erano premuniti con adatti mezzi difensivi per sventare, tra le altre minacce nemiche, anche questo nuovo mezzo d’assalto. Infatti protessero le prue e un ampio settore della chiglia, nella parte superiore con fasce di cuoio, affinché il gancio lanciato scivolasse mancando la presa. Quando ogni preparativo fu in ordine gli strateghi, affiancati da Gilippo, tennero alle truppe questo discorso d’incitamento:

Come sempre, ispirato alla tradizione epica, Tucidide prima delle battaglie fa pronunciare ai suoi eroi dei discorsi, che hanno due livelli di lettura. Il primo è diretto all’esterno, al fruitore delle Storie, che rappresenta una sorta di infodump, per fare il punto della situazione e imporre una sorta di schema intepretativo agli eventi che saranno narrati nelle pagine successive.

L’altro, interno alla narrazione, che riprendendo l’abitudine dell’epoca, cercava di incoraggiare le truppe a combattere, esaltando il loro valore e sminuendo quello del nemico: componente che particolarmente presente nel discorso di Gilippo, dato che, dal punto di vista narrativo e drammatico, a questo punto del racconto, gli elementi tattici e strategici passano in secondo piano. Quello che conta è una sorta di scontro di nervi e volontà, come se fosse una colossale partita a poker.

Il primo argomento retorico di Gilippo è abbastanza tradizionale: non abbiate paura, perchè noi siamo superiori agli Ateniesi, perchè li abbiamo sconfitti più volte sull’elemento in cui si vantavano essere più forti, il mare

Ci pare, Siracusani e alleati, che i più tra voi abbiano chiara coscienza d’aver già compiuto gesta superbe, e che già sappiate come anche il prossimo duello c’invita ad un esito di gloria altrimenti non vibrereste di così intrepido ardore rivolti al nemico. Ci spiegheremo quindi con chi non ha compreso fino in fondo il suo compito. Gli Ateniesi sono piombati su quest’isola per render schiava prima la Sicilia, poi, in caso di fortunato successo, per soggiogare il Peloponneso e il resto del mondo greco. Essi posseggono già l’impero più ampio tra i Greci del passato e tra i contemporanei: ebbene, foste voi i primi nel mondo a contrastare il passo alla loro flotta, l’arma che ha consentito ad Atene di accumulare l’intera estensione dei suoi domini. E li avete già vinti sul loro elemento, il mare: la logica esige che anche adesso, da questo nuovo confronto, usciate voi vincitori. Poiché quando gli uomini subiscono uno scacco avvilente proprio nel campo in cui s’arrogano l’assoluta supremazia, da quel momento scema in loro stessi la coscienza del proprio valore, e si fa assai più angusta che se non avessero ma concepito dapprima quella presunzione orgogliosa: e per esser crollati proprio sul terreno delle loro ambizioni più superbe, quegli uomini s’abbattono a un grado di sconforto ben più cocente di quello che lo stato reale della loro potenza richiede. È la condizione morale in cui, naturalmente, devono essere scivolati gli Ateniesi.

Dato che probabilmente le voci sulle nuove tattiche nemiche si erano diffuse tra la flotta e venivano viste con preoccupazione, Gilippo si impegnò a rincuorare i suoi marinai, spiegando come non solo fossero state prese le opportune contromisure, ma che queste tattiche, più che un vantaggio, si sarebbero trasformate in un handicap per gli Ateniesi

Nel nostro animo, invece la fiducia che già ferma ci spinse, benché inferiori sul piano dell’esperienza tattica, a tentare la sfida, s’è ora rinvigorita, e per la consapevolezza di incontrastata superiorità che vi si è infusa, dal momento che abbiamo trionfato sui dominatori del mare, in ogni uomo la speranza della vittoria finale s’è fatta due volte più viva. E in ogni impresa di guerra da una speranza in rigoglio cresce e giganteggia il valoroso slancio. Quanto alla loro trovata di imitare le nostre migliorie tecniche d’armamento, esse sono famigliari alla nostra tattica consueta di guerra: onde non troveranno nell’attrezzatura che opporremo, pezzo contro pezzo, ai loro espedienti, nessun particolare inferiore alla prova. Il nemico schiererà in coperta un’eccessiva massa di opliti, contro le regole usuali di lotta, con numerosi lanciatori di giavellotti, combattenti terrestri, se mi si concede l’espressione: Arcanani o altri, che stipati in gran folla sulle tolde non sapranno nemmeno come rigirarsi per scagliare con efficacia il dardo.

Com’è possibile che costoro, non riuscendo ad assumere così scompigliati la posizione di tiro cui sono avvezzi non procurino la completa rovina della flotta? Né li soccorrerà la moltitudine delle navi, se è questo che vi può sgomentare: l’inferiorità numerica rispetto alle squadre nemiche. Lo specchio di mare è stretto: e affollandosi in molte s’intralceranno a vicenda nelle manovre desiderate e per noi diverrà un gioco trafiggerle con l’armamento ché abbiamo allestito. Sappiate l’autentica verità da noi che riteniamo di possedere dati sicuri: stanno affondando nel disastro assoluto, non hanno più via di scampo. Sicché, per questa disperazione tentano l’estremo rischio: confidando più in un miracolo della fortuna che in una concreta superiorità bellica. Corrono l’avventura: come andrà andrà. Cercano di forzare il passaggio sul mare per liberarsi dalla strettoia del porto, o, in caso di fallimento, effettuare la ritirata per via di terra. Sono convinti ormai: nulla può accadere che aggravi una posizione già compromessa.

Infine, l’argomento più ovvio e scontato, il comunque vada, sarà un successo. Se gli Ateniesi vincono, si ritirano e l’assedio è terminato. Se perdono, la loro disfatta sarà tale, che in futuro, non potranno più costituire un pericolo per la Sicilia.

Abbattiamoci con furore, marinai, contro linee così disordinate poiché è il destino stesso di questa gente, la più ostile alla nostra patria, che ha scoperto il fianco al nostro ferro. Fissatevi in questo concetto: è più che doveroso, più che legittimo, contro, forze nemiche, l’atto di chi s’arroga a suo diritto di spegnere nel sangue dell’invasore l’intima febbre di vendetta: e spezzare il nemico (sarà questo il nostro successo) è, a quanto si dice, il piacere più dolce. Che siano i nostri nemici più fieri, a voi tutti è noto. Son piombati sulla nostra terra per soggiogarci, e se il loro intento fosse riuscito avrebbero costretto gli uomini al destino più tormentoso; riservato ai fanciulli e alle donne il trattamento più brutale; alla città intera la condizione e il nome più ignobili. Onde per nessuno è lecito mostrarsi vile; e non si consideri un punto a nostro favore il fatto ch’essi si stacchino da noi senza dar battaglia. È certo che si allontaneranno comunque, anche in caso di vittoria. Ma se saremo noi, con le nostre forze, a conquistare questo successo (ed ogni ragionevole motivo induce a sperare in un felice coronamento dei nostri progetti), a infliggere una punizione memorabile agli aggressori, rendendo più sereno e fermo alla Sicilia che già lo assaporava il frutto della libertà, ebbene l’esito di questo duello è la gloria. Capitano rarissime queste prove rischiose, in cui la disfatta infligge un danno irrisorio, ma il buon successo porge un fulgente profitto

Il Tempio di Hera ad Akragas

Come accennavo parlando del tempio della Concordia, in parallelo alla sua trasformazione in chiesa cristiana, sorse una vasta e importante necropoli paleocristiana, in uso tra il IV e V secolo ricavata nel banco tufaceo della collina; presenta un corridoio d’accesso a cielo aperto lungo il quale sono allineate le tombe della necropoli sub-divo, ossia a cielo aperto, che comprende circa 130 tombe a cassa trapezoidale (formae), scavate nella roccia

La catacomba, nota come Grotta Frangapane, è costituita da corridoi (ambulacri), piccole camere sepolcrali (cubicoli) e rotonde (grandi camere sepolcrali), ricavate dalle preesistenti cisterne a campana di età greca. Sulle pareti di questi ambienti sono scavati loculi e arcosoli, mentre altre tombe a fossa sono ricavate sul pavimento. Grandi sarcofagi ricavati direttamente sul banco roccioso si trovano all’interno di uno dei cubicoli.

L’ipogeo ha uno sviluppo da Nord a Sud e conserva nel settore settentrionale tracce interessanti della originaria decorazione parietale dipinta (arcosoli E ed I; cubicolo H). Nell’estremo settore meridionale esso ha sbocco sul declivio del colle, oltre il circuito difensivo. Qui si aprono due ingressi perfettamente conservati che collegano la catacomba con il tratto di necropoli romana, detta “Giambertoni”.

Altri piccoli ambienti sotterranei (ipogei) a scopo funerario si trovano verso Est, sulla cosiddetta Via dei Sepolcri, un percorso che attraversa il cimitero in senso est-ovest, ricavato da un canale di adduzione dell’acqua di età greca. Ipogei funerari sono scavati anche nell’area più a Sud, più vicino al ciglio roccioso della collina e sono visibili oggi nel giardino di Villa Aurea.

Nella stessa area è presente il cosiddetto Tempio di Era, che sorge alla estremità orientale della collina su alto basamento ed è una sorta di gemello di quello della Concordia: come sempre accade ad Agrigento. l’attribuzione è puramente deduttiva, fondata sull’intepretazione delle fonti antiche. Di certo, non aveva l’attributo di Lacinia, dato che questo nasce da un’errata lettura di un brano di Plinio, che parlava invece del tempio dedicato a Hera presso il promontorium Lacinium a Capo Colonna non lontano da Crotone.

Se fosse dedicato ad Hera, è probabile che gli abitanti di Akragas vi celebrassero i matrimoni alla conclusione di un particolare rito che vedeva protagonista un’agnella. Infatti, prima che il matrimonio venisse celebrato, gli sposi portavano in offerta un’agnella alla dea. L’agnella veniva bagnata con acqua fredda: se tremava, il matrimonio non sarebbe stato felice e quindi non sarebbe stato celebrato. Col trascorrere degli anni, gli sposi si recavano, in segno di riconoscenza, al tempio anche per donare la cintura della sposa che a causa della gravidanza, diventava troppo stretta. Sempre secondo le fonti, al suo interno vi era una statua raffigurante la dea Giunone alla quale si rivolgevano gli sposi e le donne sposate e tradite, anche per condividere il loro destino.

I recenti scavi archeologici ne hanno, più o meno, permesso di intuire la storia del complesso: un saggio realizzato nel 2019, il saggio praticato tra l’altare e il muro di contenimento dell’area sacra ha restituito materiali preziosi: ceramica databile al corinzio medio e frammenti di ceramica attica rinvenuti risalgono, infatti, alla prima generazione dei coloni geloi. Se fosse un stipe votiva, indicherebbe che l’area, sin dai primi anni della colonizzazione fosse stata destinato a uso sacro, probabilmente come appropriazione di un culto degli aborigini localo.

Lo scenario cambia ulteriormente intorno al 540-30 a.C. dal momento che sono stati rinvenuti numerosi frammenti di decorazione architettonica e tegole, insieme a materiale ceramico e statuette fittili femminili, che ci danno indizi circa la presenza di un ‘sacello’, una piccola area con altare, di medie dimensioni. Il tempietto di età arcaica, di cui non abbiamo ancora individuato le fondazioni, venne smantellato subito dopo il 480 a.C., dopo la battaglia di Himera, quando si avviò il grande cantiere per la costruzione dell’edificio monumentale, in stile dorico.

Tempio che fu danneggiato a causa dell’incendio provocato dalla conquista punica del 406 a.C. Secondo quanto raccontano le fonti, le fiamme provocarono il crollo del tetto. Dopo la conquista romana, il complesso fu restaurato con la sostituzione delle originarie tegole fittili con altre marmoree e con l’aggiunta del piano inclinato alla fronte orientale. Verso la fine del III secolo a.C., un politico, censore e console romano di nome Quinto Fulvio Flacco, citato più e più volte da autori latini ragguardevoli e provvisti di rinomanza come Tito Livio, Eutropio e Svetonio, spogliò il tempio di Hera del tetto.

Nel suo aspetto attuale il monumento è frutto dell’opera di anastilosi operata nel XVIII secolo. Goethe, nel visitarlo, così lo definì

«Arrivammo presto all’estremità orientale della città, dove i ruderi del tempio di Giunone cadono ogni anno sempre più in rovina per la corrosione prodotta dall’aria e dalle intemperie sulla pietra porosa.»

Il tempio presenta una fondazione a vespaio. È di ordine dorico con una peristasi di 6×13 colonne (si conservano quelle del lato nord con relativo epistilio e parte del fregio; inoltre, alcune colonne della fronte e del lato meridionale). Lo stilobate misura 38,15×16,90 m; il crepidoma è di 4 gradini.Questo tempio è di stile dorico antico, semplice e puro, di esecuzione e ornamentazione accurate, è periptero, esastilo, ogni colonna ha 20 scanalature a spigolo vivo ed è composta da 4 rocchi sovrapposti a secco; il capitello è formato, come di regola nell’ordine dorico, di abaco ed echino. Gli intercolunni non sono uguali: nel prospetto quello centrale è maggiore di tutti, nei fianchi il maggiore è il secondo, meno grandi quelli agli angoli, uguali tra loro, ma più piccoli tutti gli altri. Nell’architettura di questo tempio, eretto nell’angolo sud-est della valle dei templi a 120 m sul livello del mare, è evidente la preoccupazione di una perfezione artistica rigorosa. L’interno circondato da colonne che correvano tutt’intorno ai 4 lati, risulta formato dall’insieme di 3 vani: il pronao, la cella e l’opistodomo. Una base elevata di 4 gradoni, posta in fondo alla cella, era il luogo riservato alla statua della divinità. Due scalette a chiocciola, che fiancheggiavano l’ingresso, largo m. 3,23, conducevano al sottotetto. Non si conservano il geison e la sima, nè il tetto con l’originaria copertura di tegole in marmo.

Dinanzi alla facciata orientale del tempio, a 12 metri di distanza, si trova il grande altare dei sacrifici che costituiva, con il tempio stesso la veduta più spettacolare della città e del naturale tracciato delle sue antiche mura di fortificazione. Il monumento è costituito da una grande piattaforma rettangolare, lunga m. 30 e larga m. 10,5. La posizione dell’altare, parallela alla linea del colonnato, è particolarmente significativa. L’edificio è posto in diretto contatto con il tempio per ribadire il significato sacro del sacrificio alla divinità, affermandone così il valore profondo.

November 13, 2021

La chiesa di San Francesco di Paola (e Sant’Oliva) a Palermo

Fuori le mura della città, poco distante dalla porta Carini, costruita dai Saraceni sul finire del IX secolo, dove oggi c’è il Politeama, esisteva ai tempi di Balarm, a riprova della stranezze religiosa di quella città, esisteva anticamente una piccola chiesa campestre, dedica a una delle tante sante che proteggono Palermo, Oliva. Santa poco nota al resto del mondo, la cui presunta biografia è una sorta di affascinante fiaba, scritta intorno al 1300: le prime versioni sono infatti contenute un testo in volgare siciliano del XIV secolo trovato a Termini Imerese e da una Vita contenuta in un lezionario del XV secolo.

Secondo la leggenda, Oliva nacque a Palermo nel 448 da nobilissimi genitori cristiani; era una giovinetta bellissima. Fin dai primi anni si consacrò al Signore e mostrava gran disprezzo degli onori e delle ricchezze e amava fare la carità ai poveri. Nell’anno 454 Genserico, re dei Vandali, conquistava la Sicilia e occupava Palermo, portando il martirio per i cristiani. Oliva, tredicenne, prese a portare conforto ai carcerati e cercava di esortare i cristiani alla saldezza nella fede. I Vandali, stupiti da tale forza d’animo, vedendo che nulla potevano contro la sua fede, non volendo martirizzarla per riguardo alla sua nobile casa, la inviarono a Tunisi, dove il governatore Amira avrebbe tentato di vincere la sua costanza. A Tunisi operò miracoli, iniziando a convertire i pagani, tanto che Amira ordinò che venisse relegata in un luogo deserto ma pieno di leoni, serpenti e dragoni, sperando che le belve potessero divorarla, o che morisse di fame. Là, invece, le fiere si prostravano a lei e visse tranquillamente per due anni. Un giorno, alcuni signori di Tunisi che andavano a caccia la trovarono e vista la sua gran bellezza volevano usarle violenza. Ma Oliva, con la parola del Signore, riuscì a convertire anche loro. Amira, saputo che pure nel deserto compiva ancora conversioni, la fece arrestare e riportare in città e per farla apostatare la rinchiuse in carcere, la fece flagellare, scarnificare sull’aculeo, immergere in una caldaia di olio bollente e bruciacchiare, senza però né recarle alcun male, né farla recedere. Infine fu decapitata il 10 giugno 463. Aveva quindici anni.

Leggende che fiorirono anche sulle sue reliquie: secondo la versione araba, questo sono conservate nell’antichissima moschea di “Jāmiʿ al-zaytūna”, la moschea dell’Olivo, eretta dove vi era una cappella dedicata alla santa. che fu poi trasformata in moschea, . La santa è particolarmente venerata a Tunisi perché si ritiene che bestemmiandola si incorra in gravi sventure; e inoltre si crede che quando verrà rinvenuto il suo corpo l’Islam avrà fine. La versione palermitana è a suo modo simile: dopo il martirio, il corpo della santa, nascosto tra pelli di cammello, fu trafugato e portato a Palermo, per essere tumulata dentro un pozzo, le cui acque divennero miracolose, tanto da essere una panacea contro la malaria: come raccontato dal Pitrè, appena le reliquie saranno ritrovate, un cataclisma funesterà la Conca d’Oro, ma segnerà anche il principio di un’era di felicità.

Per uscire fuori da questo manicomio, possiamo formulare un’ipotesi: è possibile che sia esistita una nobile romana martirizzata dai Vandali a Cartagine per motivi religiosi, il cui culto sia stato promosso da Belisario e dai bizantini a Panormos. Tizia che ovviamente non si chiamava Oliva, ma che magari aveva come attributo inconografico proprio il ramo d’ulivo, tanto che fu immediato per il popolino associarla, come nome a tale pianta. I bizantini, a Palermo, ne costruirono la cappella accanto a un luogo di culto delle acque, probabilmente di origine fenicia, associata a una serie di leggende escatologiche, che con il tempo, furono associate alla Santa. Ai tempi della conquista Aglabite, gli arabi o i burocrati bizantini migrati a Tunisi al servizio dei nuovi padroni, scoprirono l’esistenza della moschea “Jāmiʿ al-zaytūna”, chiamata così magari perchè costruita sul luogo di un precedente uliveto e basandosi su questo falso somigliante, diedero origine a questo cortocircuito agiografico.

Tra l’altro, è interessante notarlo, come il primo documento ufficiale che cita la cappella di Sant’Oliva, definita tra l’altro antica, è del 1310, contemporaneo alla stesura della sua bios leggendaria; cappella che fu affidata dal Senato Palermitano alla “Maestranza dei Sartori”, la confraternita dei sarti, che fungeva anche da associazione di categoria il Il 4 gennaio 1485, come racconta il buon Mongitore

In progresso di tempo pervenne questa chiesa alla maestranza de’ Sartori. Essi ebbero concessi i capitoli del Senato Palermitano a 4 gennaio del 1485 sotto la protezione di S. Oliva come leggo in una cronica di Palermo ms. e furono poi confirmati a 27 maggio 1505. Sicché bisogna dire, che dopo il 1485 fu alla maestranza concessa questa chiesa di S. Oliva e forse l’ebbero dal Beneficiale della chiesa

Il 9 novembre 1518 la “Maestranza dei Sartori”cedette la chiesetta ai religiosi dell’Ordine dei Minimi fondato da San Francesco di Paola. Il Viceré di Sicilia Ettore Pignatelli conte e duca di Monteleone, conduce le trattative, il possesso è confermato da Papa Clemente VII con un breve apostolico del 13 marzo 1523, come raccontato da il Manganante

“fu presa dalla nobile maestranza de custereri per protettora e patrona et ogni anno celebrano la sua festa. Nel 1518 venendo lì venerabili Reverendi Padri Paulini in Palermo per fondare il suo convento lì fu concessa questa chiesa da’ superiori e con consenso della detta maestranza; e così destrutta la chiesetta, fabbricando il sontuoso convento e la chiesa, fabbricarono ancora una cappella in honore di detta S. Oliva con la sepoltura della maestranza e defatto vedesi supra la porta maggiore della detta chiesa intagliata nel muro una forbicia, arma della detta maestranza con l’anno 1518. Il giorno della festa di detta S. Oliva, la detta nobile maestranza celebra la sua festa nella propria cappella dentro la chiesa Maggiore di S. Francesco di Paola et espone nella Nave della chiesa Cattedrale la statua di detta Santa con bellissimo altare in cui si celebrano in tutto quel giorno messe e doppo pranzo la portano processionalmente nella propria cappella dove si conserva assocciata…con lumi intervenendo anche i frati di S. Francesco tutto a spese della detta maestranza”

I Frati Minimi rasero al suolo l’antica chiesetta, troppo piccola per i loro scopi, e iniziarono la costruzione di un più magnifico tempio, con annesso un convento. Al principio il progetto seguiva lo stile gotico catalano, in voga a Palermo nello stesso periodo, i cui capolavori, cosa che trovo paradossali, sono citati più sui libri spagnoli che in quelli italiani, e del quale restano ormai solo alcuni dettagli strutturali come le volte a crociera costolonate con chiave pendula della navata. Dato che i soldi erano pochi, nonostante i finanziamenti del Senato Palermitano e del Duca di Monteleone, i lavori continuarono con una lentezza esasperante, tanto che lo stile cambiò progressivamente in quello manierista, per terminare poi in quello barocco e rococò.

Nel 1725 San Francesco di Paola veniva dichiarato compatrono della città e nel 1738 protettore del Regno delle due Sicilie. Nello stesso anno veniva realizzata la bella statua processionale rivestita di lamine d’argento che lo rappresenta nel suo abito monastico. Oggi la statua è custodita nella cappella a destra del presbiterio opera raffinatissima di Antonio e Placido Carini di vibrante enfasi barocca. Nella stessa cappella sono custodite tre insigni reliquie del Santo: la costola (incastonata nel simulacro argenteo), il bastone, con il quale fece scaturire le acque (dono alla Chiesa del Cardinale Ernesto Ruffini) e un pezzo del suo mantello (con il quale secondo la tradizione attraverso lo Stretto di Messina).

Con l’entrata in vigore delle leggi eversive e la conseguente soppressione degli ordini religiosi da parte del governo del neonato Regno d’Italia, il vasto convento venne adibito a caserma della fanteria e tutt’oggi ospita la caserma “Ruggero Settimo”, il Circolo Ufficiali e altre società d’arma. Tuttavia il 1º marzo 1905, in seguito all’intermediazione dell’arcivescovo, cardinale Alessandro Lualdi, fu concesso ai Frati Minimi di ottenere nuovamente la custodia della chiesa e di abitare in una piccola porzione del grandioso convento insistente sulla volta della chiesa stessa.

Due alte paraste in bugnato ripartiscono la facciata, due cornicioni la dividono in tre ordini. Nella parte centrale, il terzo ordine è costituito da un frontone mistilineo che chiude il prospetto inscrivendo tre logge belvedere, vaghe volute lo raccordano coi manufatti adiacenti.

Il portale e costituito da lesene ornate con teste d’angelo e sormontate da volute reggenti un timpano ad arco spezzato. Sulla mensola intermedia è collocato il mezzo busto raffigurante la Madonna delle Grazie, affiancata dalle sculture di Sant’Oliva e San Francesco di Paola poste sulle cimase, opere di Giacomo Gagini del 1536. In basso nel bassorilievo è visibile un paio di forbici, in ricordo della Maestranza dei Sarti antichi detentori dell’edificio ceduto ai Minimi nel 1495. L’anno MDXCIIII (1594) e l’iscrizione sul cornicione indicano il termine dei lavori di ampliamento, quando la chiesa è consacrata al santo della “CHARITAS”, parola incisa nella raggiera posta al centro del timpano. Il finestrone centrale è delimitato da due figure intere di San Francesco di Paola e Sant’Oliva collocate nelle nicchie del secondo ordine, al primo ordine corrispondono delle finestre. Sul lato destro chiude la prospettiva il campanile realizzato in pietra viva.

La struttura tardo gotica è caratterizzata da interventi manieristici e addobbi barocchi ricchissimi di affreschi, stucchi di mirabile fattura, decorazioni in marmi mischi e policromi. L’interno d’impianto a croce latina mostra un’unica navata fiancheggiata da profonde cappelle intercomunicanti, cinque per ogni lato. Le vele delle volte a crociera della navata centrale presentano affreschi di Giuseppe Salerno, con raffigurazioni delle quattro sante patrone di Palermo, dei quattro dottori della Chiesa, di quattro santi martiri e dei quattro evangelisti. Nella volta del presbiterio sono presenti gli affreschi della Pace, Sapienza, Carità e Speranza, opere di Vito d’Anna e del figlio Alessandro d’Anna, datati 1766.

Fra gli archi delle cappelle sono affrescati i Miracoli di San Francesco di Paola, tra i finestroni le figure degli Apostoli realizzati da fra Mariano Castelli da Vicari tra il 1700 e il 1710, autore anche degli stucchi che coronano gli archi, quelli sopra la porta d’ingresso (lato interno), e gli intarsi in marmi policromi delle paraste del presbiterio decorati con puttini e simboli che alludono all’Ordine dei Minimi. Le due tele a destra e sinistra dell’altare rappresentano la nascita di Cristo e di Giovanni Battista opere di Giuseppe Salerno. È stato purtroppo rimosso il vecchio pavimento marmoreo che aveva numerose belle e antiche lapidi sepolcrali rifatto totalmente intorno al 1850.

Di particolare interesse la Cappella di Santa Caterina d’Alessandria che reca storie della vita della santa con opere scultoree della famiglia Gagini, di cui il sepolcro di Vincenzo è collocato accanto alla balaustra di recinzione. Tra le opere nella Cappella di Santa Oliva, Gaspare Serenario dipinge nella volta la gloria della Santa e due tele che raffigurano il suo martirio e il battesimo degli infedeli a Tunisi. Molto belle sono le tombe di Stefania Branciforte di Valerio Villareale e della poetessa Giovanna De Caravelli (1546) di Antonino Gagini. Dopo la cancellazione degli ordini conventuali, i frati abbandonarono la Chiesa e il convento per farvi ritorno nel 1905 per volere dell’Arcivescovo di Palermo Cardinale Lualdi.

Tra l’altro, per i palermitani, San Francesco di Paola è il Santo della carità per antonomasia: “u Santu Patri“. Al suo culto il popolo palermitano tributava grandi festeggiamenti, tanto da definirli “u fistinu nicu“ della città, in riferimento a “u fistinu di Santa Rosalia”. Annualmente la sua festa è solennizzata tra la seconda e la terza domenica seguente la Pasqua e, poiché essa cade sempre agli inizi della primavera, spesso, casualmente, le condizioni atmosferiche evocano la pioggia! Il Santo fu molto venerato dai contadini del luogo, sin dai tempi in cui la chiesa sorgeva in una zona della città tutta orti e giardini.Intorno alla chiesa veniva allestita una fiera, allora sontuosa, che oggi ha perduto molto della sua importanza ed è in parte ridotta a festa rionale.

A gestire la processione del Santo è la confraternita dei Terziari di S.Francesco di Paola, congrega che dal 1739 ha l’onere di proseguire e diffondere la devozione del Santo il quale, con una regola, chiamò i suoi figli “Minimi”, cioè ultimi, perché da ultimi fossero di testimonianza e di servizio alla chiesa.

La confraternita, al tempo della sua fondazione, era costituita da proprietari terrieri, coltivatori, artigiani, industriali, costruttori ed impiegati che, sentendo il bisogno di realizzare grandi opere per il loro Santo, come accennato, lo magnificarono con una grande statua in argento, a grandezza naturale e portante una reliquia: oggi risulta essere l’unica un tutto il palermitano. La statua, opera del XVII secolo degli argentieri palermitani Placido e Antonino Carini, fu realizzata secondo i canoni di quel periodo ed è in lamine sbalzate ad eccezione del volto, dei piedi e delle mani che furono invece realizzati a getto.

I festeggiamenti, all’inizio del XVII secolo si ripetevano per tre domeniche consecutive. Per l’occasione il simulacro si portava in cattedrale e vi rimaneva per otto giorni. Nel XVIII secolo le domeniche furono ridotte a due e così rimasero fino al 1969 quando, per disposizione delle Autorità ecclesiastiche, i festeggiamenti furono ridimensionati ad una sola domenica. Ma la sua consacrazione avviene tutto l’anno e in special modo nei primi tredici venerdì da gennaio a marzo. Essi vengono celebrati con grande solennità in chiesa e sono proverbiali sotto il titolo di “i tririci vienneri”.

Questo perchè San Francesco di Paola, secondo la storia nacque, il 27 marzo 1416 di venerdì e morì nel 1507 di venerdì. Il 13 è dovuto all’apparizione dell’Immacolata che gli parlò per 13 ore, e 13 erano le grazie al giorno che doveva dispensare ai suoi devoti. La processione, oltre a accompagnare il simulacro del santo per le vie del quartiere, dal 1982 si spinge fino all’area portuale, dove la statua argentea viene accolta da una cerimonia religioso-militare che attira sempre più fedeli da ogni parte della città. Per l’occasione, con una motovedetta, viene deposta una corona per i caduti del mare.

November 12, 2021

Il cambio di committenza di Giorgione

Anche se Giorgione non è stato l’autore degli affreschi che decorano la facciata del Barco della Regina Cornaro, anche io sono tra i dubbiosi sul’attribuzione, però l’aver frequentato la corte di Asolo diede una svolta alla sua carriera come pittore, cambiando la tipologia di clientela: se fino ad allora questa era costituira dalla piccola nobilità dell’entroterra e dalla media borghesia, spesso anche seguace della Devotio Moderna, da quel momento in poi questa coincide con il grande patriziato di Venezia.

Una clientela molto più ricca e colta, che è affascinata, oltre che dalla capacità tecnica del pittore, dalla sua narrazione

per speculum in aenigmate

che è tipica di un tempo di mutamento e crisi. Da una parte, c’è il Fenomeno, la rappresentazione dell’Apparenza, comprensibile a tutti; dall’altra il Nuomeno, che spinge alla Riflessione e alla conoscenza profonda del rapporto tra Reale e il proprio Io. Per citare Cacciari, che riflette sulla frase paolina

Quando San Paolo parla di enigma, si riferisce al futuro: mentre il passato è qualcosa di ordinato e statico, il futuro si presenta come la massima entropia, il disordine assoluto. Il futuro non è conoscibile con certezza, ma c’è chi lo può indicare: il sapiente, che è colui che conosce l’ordine e che può accennare ad un ordine futuro.

Per Giorgione, il Sapiente è il Pittore, che con la sua arte trascende l’Apparente, per giungere alla soluzione dell’Enigma. Uno dei primi quadri di questo periodo è il Doppio Ritratto, conservato nel Museo nazionale del Palazzo di Venezia a Roma. La prima menzione sicura dell’opera è in un inventario dei beni di Pio di Savoia del 1624 e verso il 1734 entrò nelle collezioni del cardinale Tommaso Ruffo. Nel 1919 fu donato al museo nazionale dal principe Fabrizio Ruffo di Motta Bagnara.

Nell’opera sono ritratti due giovani, uno in primo piano, l’altro è retrocesso, entrambi rivolti verso lo spettatore, rispettivamente con una posa frontale e una leggermente ruotata verso sinistra. Lo sguardo del giovane alle spalle è indagatore, quello del ragazzo in primo piano è languido e pensieroso. L’attimo di desolata riflessione dei personaggi è sottolineato dalle tinte scure e dalle vesti nere

Il ragazzo di fronte poggia la testa reclinata sulla mano destra, mentre con la sinistra regge un frutto, un melangolo, cioè un’arancia selvatica dal sapore acre, che simboleggiava il temperamento dolce-amaro del melanconico; la luce, proveniente dall’alto, enfatizza la sua posizione. Il gioco di ombre offre una visione privilegiata dell’oro della veste, simbolo dei beni materiali caduchi, e del frutto rosso, anch’esso dipinto per rappresentare la precarietà umana.

Il buon Aristotele connota i melanconici di una certa irrequietezza, inserendo ad esempio tra costoro personaggi come Aiace Telamonio, suicida in un impeto di pazzia, o Eracle, formidabile eroe che colto da un raptus massacrò i propri figli, osservando però che

tutti gli uomini eccezionali, nell’attività filosofica o politica, artistica o letteraria, hanno un temperamento melanconico o atrabiliare, alcuni a tal punto da essere persino affetti dagli stati patologici che ne derivano

Idea che è ripresa dal pensiero magico ermetico del Rinascimento in cui il potenziale insito nel temperamento malinconico, analogamente al piombo convertito in oro dagli alchimisti, poteva essere trasmutato nelle qualità dei più grandi filosofi, veggenti, e sapienti, se opportunamente combinato, come suggerisce la simbologia nell’opera di Albrecht Dürer intitolata Melencolia I, forse ispirata al De Occulta Philosophia di Agrippa del 1510. Se il primo ragazzo rappresenta l’umore Malinconico, il secondo è il complementare, il Sanguigno.

Sempre Aristotele osserva che i sanguigni, per la loro debolezza dovuta alla costituzione umida, si fanno travolgere dalle passioni; sicché

per loro natura hanno sempre bisogno di un rimedio. Ed infatti il loro corpo vive in una continua condizione di irritazione a causa del loro temperamento, e sono sempre in preda a un desiderio intenso. Ma il piacere scaccia il dolore: sia il piacere che gli è contrario, sia qualunque piacere, se è forte.

Per cui, se il Malinconico è il visionario, che guarda oltre l’orizzonte, il Sanguigno è colui che vive la pienezza del momento del Presente. A questa lettura, connessa alla teoria degli umori, vi è una seconda legata agli Asolani di Bembo. La posizione del ragazzo in primo piano è spessa adottata nella rappresentazione di San Giovanni sotto la croce, che esprime dolore. Il melangolo, inoltre simboleggia anche le pene d’amore. Di conseguenza, il dipinto è anche una meditazione sull’Amor Profano e i dolori che provoca e sulla necessità di acquisirne il distacco, l’atarassia, per avvicinarsi all’Amor Sacro.

Il quadro successivo è il presunto ritratto di Francesco Maria Della Rovere, identificato per le somiglianze con il soggetto di un quadro di Raffaello, di poco successivo. L’opera è citata nel 1623-1624 nelle collezioni ducali a Urbino e qualche anno dopo, nel 1636, in quelle di Bartolomeo della Nave a Venezia, il quale poi la cedette alla collezione Hamilton. Dal 1659 divenne di proprietà di Leopoldo Guglielmo d’Austria e, per eredità, passò poi a Leopoldo I d’Asburgo, confluendo poi con le raccolte asburgiche nel museo viennese.

Il personaggio è ritratto a mezza figura dentro una stanza mentre, voltato di tre quarti a destra, appoggia le mani su un ripiano su cui si trova uno scintillante elmo, simbolo della sua futura carica militare. L’elmo, decorato con una corona d’alloro stilizzata in bronzo dorato, è particolarmente interessante per gli effetti di lustro e riflessione sulla sua superficie tirata a specchio, in cui si vede un piccolo ritratto del giovane visto dal basso e un pezzetto del suo mantello rosso: si tratta della testimonianza dell’interesse suscitato anche in area veneta degli studi dei fiamminghi e di Leonardo da Vinci sulla rifrazione delle superfici e sui giochi luminosi. La morbida capigliatura del giovinetto, cadente sulle spalle, è trattata come una macchia di colore dai contorni soffusi, tipica del tonalismo.

La presenza dell’elmo è un richiamo alla virtù cardinale della Fortezza, che secondo il catechismo della Chiesa Cattolica è

è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere una giusta causa.

Dato quello che Francesco Maria Della Rovere aveva passato in quel periodo, era scappato da Urbino da un tentativo di omicidio ordito da Cesare Borgia, di quella virtù ne aveva proprio bisogno.

Sempre a quel periodo, risale la coppia di quadri degli Uffizi, la Prova di Mosè e il Giudizio di Salomone: Le due tavolette arrivarono alla Galleria dalla villa di Poggio Imperiale nel 1795, con attribuzione a Giovanni Bellini. Lì sono note almeno dal 1692, quando vennero registrate tra i beni della granduchessa Vittoria Della Rovere: si è ipotizzato quindi che originariamente fossero ad Urbino nei patrimoni Della Rovere portati a Firenze proprio da Vittoria. Che le due tavole fossero in coppia è evidente per le dimensioni analoghe e per le analoghe scelte compositive: se in una predomina la figura del faraone in trono, nell’altra ha un posto simmetrico il re d’Israele.

Se il tema iconografico del Giudizio di Salomone è abbastanza noto, quello della Prova di Mosè è assai più raro. L’iniquo faraone d’Egitto mise alla prova Mosè bambino, turbato da un gesto del bimbo con cui gli aveva fatto cadere la corona dalla testa, e timoroso che in futuro gli avrebbe potuto usurpare la ricchezza e il potere. Posto davanti a due contenitori, di carboni ardenti e di monete d’oro, il neonato sceglie i tizzoni, bruciandosi la lingua (per questo divenne per sempre balbuziente) ma rassicurando il faraone sulla sua innocenza. Si tratta di un episodio non proveniente dalla Bibbia, ma da testi ebraici medievali, quali li Shemot Rabbà o la Bibbia versificata di Geofroy de Paris ed Herman de Valencerinies.

Nella Prova, il faraone si trova su un alto trono a sinistra, circondato da vari personaggi; davanti a lui si vede sua figlia con Mosé bambino, da lei adottato, in braccio, che si protende verso uno dei due contenitori portati da due paggi. Dietro si trovano altre figure in abiti dalle fogge esotiche, tipiche dell’arte veneziana che era abituata alle popolazioni straniere. Essi sono rappresentati per lo più in isocefalia, cioè con le teste alla stessa altezza. La figura femminile voltata verso l’esterno sembra anticipare la Giuditta con la testa di Oloferne dell’Ermitage, mentre le altre fisionomie corrispondono alle tipologie ideali del maestro.Dietro si dispiega un vasto paesaggio con a sinistra alti alberi ombrosi e a destra un’apertura in lontananza in cui si vedono colline, castelli e montagne che si perdono all’orizzonte.

Ne il Giudizio, su un alto trono a destra Salomone dà ordine a un soldato di dividere a metà un bambino conteso da due donne. Ecco che una delle due vi rinuncia mettendosi in ginocchio e guardandolo in facce, mentre l’altra sembra fare un gesto di disinteressato egoismo. Tutto intorno si trovano varie figure in abiti dalle fogge esotiche, tipiche dell’arte veneziana che era abituata alle popolazioni e ai costumi stranieri. Essi sono rappresentati per lo più in isocefalia, cioè con le teste alla stessa altezza. Dietro si dispiega un vasto paesaggio con ala centro un’alta quercia e cipressi, e con una parte scura, data dallo sperone roccioso a destra, e una aperta in lontananza sul paesaggio, in cui si vedono castelli e montagne che si perdono all’orizzonte.

La coppia di quadri ha più in valore laico, che religioso: è di fatto una meditazione sul Potere e sulla Giustizia, contrapponendo il comportamento del Tiranno, incentrato sull’Istinto e sull’Odio, a quello del Saggio, basato sulla Ragione e sull’Equanimità.

November 11, 2021

La Guerra Vandalica Parte IV

Gelimero, nel frattempo, dopo aver appreso l’arrivo dei Romani, ordinò immediatamente al fratello Ammata, che si trovava a Cartagine, di assemblare le forze vandale nelle vicinanze, e di far giustiziare Ilderico e i suoi parenti, mentre il suo segretario Bonifazio ricevette l’ordine di trasportare il tesoro reale su una nave e salpare per la Spagna nel caso avessero vinto i Romani, anche perchè il re vandalo non è che si trovasse in una bella situazione.

Con il senno di poi, si era reso conto della trappola in cui si era infilato, con le sue truppe migliori impegnate in Sardegna: però non si perse d’animo e decise di affrontare il nemico in battaglia, nel tentativo di proteggere la sua capitale Cartagine. I Romani avanzarono passando per Thapsus, Leptis Parva, e Hadrumetum, raggiungendo Grasse, dove per la prima volta si scontrarono in una schermaglia con gli esploratori dell’esercito di Gelimero. Dopo un breve scambio di colpi, entrambi gli eserciti si ritirarono nei loro accampamenti. Da Grasse, Belisario diresse il suo esercito ancora più ad occidente, attraversando la penisola di Capo Bon. Questa era la parte della via che portava a Cartagine che presentava maggiori insidie, essendo la flotta non più a portata di mano.E fu così che, la mattina del 13 settembre, il decimo giorno dall’inizio della marcia a Caputvada, giunsero nel luogo in cui Gelimero aveva deciso di affrontarli in battaglia, Ad Decimum, che come facilmente si può intuire dal nome, era posto dieci miglia a sud di Cartagine.

Gelimero, data la sua inferiorità numerica, aveva 11.000 soldati a fronte dei 15.000 di Belisario, aveva deciso di tendere un’imboscata all’esercito di Belisario: per cui, suddivise le proprie forze, inviando 2.000 uomini sotto il comando del nipote Gibamundo nel tentativo di attaccare il fianco sinistro dell’esercito di Belisario, che in quel punto della strada era costretto ad avanzare in una stretta e lunga colonna. Un altro reparto, formato da altrettanti uomini, venne invece affidato al fratello di Gelimero, Ammata, con il compito di contenere l’esercito nemico in una gola presso Ad Decimum. Se tutto fosse stato eseguito secondo i piani, il corpo centrale dell’esercito di Gelimero, composto da 7.000 uomini, avrebbe seguito l’azione di Gibamundo sul fianco sinistro, impedendo la ritirata delle forze di Belisario.

Il piano, tuttavia, fallì, in quanto i tre eserciti vandali non riuscirono a sincronizzare i loro movimenti in modo esatto: Ammata commise il fatale errore di comparire a Ad Decimum con alcune ore di anticipo, probabilmente per perlustrare il suolo, e così si imbatté nelle truppe di Giovanni. Nello scontro conseguente Ammata perse la vita, e i suoi seguaci fuggirono fino a Cartagine. Nel frattempo gli Unni si imbatterono nelle truppe di Gibamundo avendo decisamente la meglio nel relativo scontro.

Nel frattempo Belisario, ancora ignaro di quanto stava accadendo, inviò in avanguardia i Foederati. Questi, arrivati ad Ad Decimum, si imbatterono nei corpi dei loro commilitoni e quelli di Ammata e di alcuni Vandali. I nativi del posto li informarono di quanto era appena accaduto, e decisero di salire sui colli in perlustrazione. Videro l’esercito di Gelimero in avvicinamento e inviarono, di conseguenza, un messaggio a Belisario dicendogli di sbrigarsi. Ben presto arrivò l’avanguardia dell’armata di Gelimero, che si scontrò con i Foederati di Belisario per il possesso di una collina, riuscendo infine a metterli in fuga. Gelimero sembrava avere ormai la vittoria assicurata. Secondo Procopio di Cesarea:

Se solo Gelimero si fosse fiondato immediatamente al loro inseguimento dubito che persino Belisario sarebbe riuscito a tenergli testa, e la nostra causa sarebbe andata in rovina, così immensa appariva la moltitudine dei Vandali e così grande la paura che essi ispiravano; o, se si fosse diretto diritto a Cartagine, avrebbe massacrato agevolmente tutti gli uomini di Giovanni, e avrebbe preservato la città e i suoi tesori, e si sarebbe impadronito delle nostre navi che si stavano avvicinando, privandoci non solo della vittoria ma di ogni mezzo di fuga.

Tuttavia, quando Gelimero raggiunse Ad Decimum e si imbatté nel corpo di suo fratello, perse la lucidità e non sfruttò l’opportunità favorevole che gli si era presentata, pensando piuttosto a rendere gli onori funebri al fratello. Nel frattempo Belisario aveva appreso dai fuggitivi quanto era successo, e marciò rapidamente verso Ad Decimum, trovando i Barbari in disordine completo. L’esercito di Gelimero non attese l’attacco ma fuggì in completo disordine, non verso Cartagine ma in direzione della Numidia, perdendo molti uomini

La battaglia di Ad Decimum si era conclusa con una netta vittoria romana, lasciando Cartagine senza guarnigione e con le mura in cattivo stato, permettendo così a Belisario di conquistarla agevolmente. Fu solo al giungere delle tenebre, quando Giovanni l’Armeno con i suoi soldati e i 600 Unni si riunirono al suo esercito, che Belisario comprese la portata della sua vittoria. La cavalleria trascorse la notte sul campo di battaglia. La mattina successiva, all’arrivo della fanteria (e di Antonina), l’intero esercito cominciò a marciare verso Cartagine, raggiungendola al tramonto dello stesso giorno. I Cartaginesi avevano loro aperto le porte e illuminato la città per celebrare la loro liberazione dai Vandali, ma Belisario, temendo una possibile imboscata nelle tenebre e desiderando tenere sotto stretto controllo i suoi soldati, si trattenne dall’entrare in città, e si accampò nelle sue vicinanze. Intanto, Vandali rimasti in città avevano cercato asilo e rifugio nelle chiese e nei santuari. Il clero cattolico aveva già cominciato a prendere possesso delle chiese requisite dagli ariani, compresa la basilica di San Cipriano. Nel frattempo, la flotta aveva circumnavigato Capo Bon e, dopo aver appreso della vittoria romana, aveva fissato le ancore a Stagnum, a circa 7,5 km da Cartagine. Ignorando le istruzioni di Belisario, Calonimo e i suoi uomini procedettero a saccheggiare l’insediamento mercantile nei sobborghi di Mandriacum.

La mattina del giorno successivo, il 15 settembre, Belisario preparò l’esercito per la battaglia di fronte alle mura cittadina, ma non si presentò alcun nemico, per cui condusse il suo esercito in città, dopo aver esortato di nuovo le sue truppe alla disciplina. L’esercito romano fu accolto come liberatori dalla popolazione, rimasta favorevolmente colpita per la sua moderazione. Mentre Belisario si insediò nel palazzo reale, sedendosi egli stesso sul trono del re, e consumò la cena che Gelimero aveva ordinato gli fosse preparata per quando sarebbe tornato in città da trionfatore, la flotta entrò nel Lago di Tunisi e l’esercito fu alloggiato per tutta la città.

Belisario ricevette i notabili della città. La lezione era chiara: il potere dei Vandali era finito, l’Africa faceva nuovamente parte dell’Impero romano. Alle truppe fu imposta l’osservanza di una rigorosissima disciplina: i soldati erano addirittura obbligati a pagare quel che loro serviva, con l’ordine di coltivare la benevolenza dei cittadini in tutti i modi possibili. Ma nelle campagne circostanti le cose non potevano andare altrettanto lisce. I contadini, in gran maggioranza di stirpe punica o berberi per lingua e cultura, non provavano lo stesso attaccamento affettivo per Roma e ciò che era romano, e temevano la rigida efficienza dei funzionari fiscali romani.

Poi inviò Salomone a Costantinopoli per portare all’imperatore la notizia della vittoria, ma aspettandosi una imminente reazione da parte di Gelimero con il suo esercito nel tentativo di riconquistare la città, non perse tempo nell’ordinare la riparazione delle disastrate mura di Cartagine in modo da renderla in grado di resistere a un assedio da parte dei Vandali

November 10, 2021

Arte Contemporanea sulla Prenestina

Pochi lo sanno, ma sulla via Prenestina, nella zona di Tor Sapienza, oltre a numerosi resti romani ci sono quattro gioielli dell’arte contemporanea e dell’archeologia industriale: tre opere di Pier Luigi Nervi e il MaaM. Pochi lo sanno, ma il grande ingegnere di Sondrio, oltre ai Palazzetti dello Sport e l’Aula Paolo VI, ha progettato tantissimo palazzi e fabbriche per uffici a Roma, come ad esempio la sede TIM ad Acilia.

Un interesse per l’architettura industriale e per le fabbriche, che nacque probabilmente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Nervi fu uno degli ingegneri ufficiali della Regia Aeronautica, attività in cui si dovette confrontare con una sfida difficilissima: ora all’epoca si era soliti costruire gli hangar in legno e metallo, ma nell’Italia fascista, che nonostante le ambizioni da grande potenza, era messa con le pezze nel fondoschiena, per non essere volgari questi materiali venivano destinati agli aerei. Per cui, Nervi ebbi l’idea sia di utilizzare il cemento, sia di sfruttare la struttura “geodetica”, riducendo il numero dei punti di appoggio, aumentando considerevolmente le luci interne, in modo da risparmiare tempo e denaro.

Nervi tra il 1935 e il 1943 costruì due dei quattro hangar dell’idroscalo di Orbetello, i due dell’idroscalo di Marsala e i quattro dell’aeroporto di Castel Viscardo/Orvieto. La copertura di questi hangar, a pianta rettangolare, era sostenuta da un doppio sistema di archi diagonali incrociati tra loro a 45° e impostati su una nervatura perimetrale collocata a 9 metri da terra. Su tre lati il carico era condotto a terra da speroni inclinati collocati con regolarità lungo il perimetro, mentre il quarto lato era lasciato libero da sostegni (con l’eccezione di un pilone centrale) così da consentire il passaggio degli aerei.

Sempre in ottica di risparmio, Nervi mise a punto un sistema di prefabbricazione degli elementi costruttivi fuori opera che consentiva di evitare le pesanti centinature richieste dalle prime soluzioni. L’evoluzione del progetto portò a elaborare una maglia strutturale simmetrica, con una copertura a padiglione sostenuta da sei pilastri inclinati e curvilinei.La progettazione delle aviorimesse segnò inoltre per Nervi l’inizio di una collaborazione fruttuosa con il laboratorio Prove modelli e costruzioni del Politecnico di Milano, fondato nel 1931 da Alberto Danusso. Qui la verifica strutturale degli hangar avveniva attraverso prove di carico condotte su modelli al vero: un metodo di lavoro destinato a partire da questo momento ad avere crescente importanza nella produzione nerviana. La verifica sperimentale permetteva di supplire alle insufficienze del calcolo e di verificare il comportamento delle strutture in condizioni diverse da quelle standard, perfezionando progressivamente le ipotesi iniziali

Nulla resta delle costruzioni di Orvieto ed Orbetello, distrutte dai tedeschi in ritirata alla fine dell’ultimo conflitto; sono invece in buono stato di conservazione le aviorimesse coeve da lui costruite presso l’idroscalo di Marsala e sull’aeroporto di Pantelleria, in Sicilia: hangar che di fatto furono utilizzati dalla propaganda fascista, per millantare l’immagine di un’Italia industriale e lanciata verso la modernità, cosa che rese famoso Nervi presso il grande pubblico.

Articoli sugli hangar di Nervi non solo furono pubblicati su riviste come Architettura (marzo 1938), Casabella (aprile 1938), The Architectural Record (novembre 1938), Moderne Bauformen (gennaio 1939), spesso con fotografie della struttura scattate prima del completamento delle pareti di tamponamento e della posa del manto di copertura, ma anche sui quotidiani a diffusione nazionale: proprio questa fama, a differenza di tanti architetti razionalisti, lo salvò dall’epurazione.

Tornando alla Prenestina, le prime due opere di Nervi, poco visibili al pubblico, sono il famigerato Deposito Atac di Tor Sapienza, dove ogni tanto vanno a fuoco i bus, e la “Caserma 8° Cerimant”, il Centro rifornimento e mantenimento dell’esercito, complesso di complesso di circa 330.000 mq, costituito da otto capannoni, di cui anni fa il ministro Franceschini millantò la trasformazioni in Centro Culturale. Dopo annunci a spron battuto, dopo cinque anni, il Nulla. Edifici che invece meriterebbero di essere valorizzati, proprio perché Nervi, in questi, partendo dalla pura funzionalità e staticità, riesce a creare una dimensione estetica straordinaria.

La terza opera, è invece assai noto ai Romani: si tratta del Decathlon di Tor Sapienza, ormai chiuso da un annetto, in origine il Lanificio Gatti, stabilimento industriale della società “Manifatture Lane C.Gatti e C.”, dedita alla produzione e lavorazione del cashmere, nata solo qualche anno prima, nel 1948, a Carpignano Sesia, dalla “Manifatture Lane C. Gatti e C”, che allora possedeva solo due telai a mano per le matassine e le copertine per neonati, e che aveva visto uno sviluppo sorprendente, tale da commissionare all’ingegnere Pier Luigi Nervi il progetto della sede romana.

Il Lanificio fu costruito a nel 1951 su progetto di Pier Luigi Nervi. La pianta rettangolare era suddivisa in campata da 5X5 m. caratterizzata da una serie di pilastri in cemento armato a fungo che reggevano il solaio, mentre la copertura a shed poggiava su travi di cemento armato precompresso. L’elemento strutturale più interessante era però il piano interrato, poiché vi compariva per la prima volta il solaio a nervature isostatiche, in cui le nervature che si diramano a fungo dai pilastri non hanno solo funzioni decorative, dato che corrispondono all’ andamento della linee di forza (le cosiddette linee isostatiche di flessione, come direbbero i tecnici) quando vengono sottoposte ad una certa sollecitazione.

Di fatto, questo piano interrato può essere visto come una sorta di prototipo di quella che sarà poi l’Aula Paolo VI in Vaticano

Il solaio a nervature isostatiche venne certificato con il brevetto n. 45678 depositato dalla Società Ing. Nervi & Bartoli il 23 luglio 1949. Il tracciato delle nervature non era solamente decorativo, ma corrispondeva all’andamento delle linee isostatiche di flessione, ovvero alla traiettoria delle tensioni principali. Il successo di questa tipologia strutturale fu dovuto non solo ad approfonditi studi teorici, ma anche all’impiego del ferro-cemento, una nuova versione del calcestruzzo armato, alla base della prefabbricazione strutturale.

I lavori di costruzione terminarono nel 1953, il Lanificio rimase in attività fino alla sua chiusura a cui seguì la conversione dello stabilimento industriale in garage di un concessionario. Nel 1998 l’opera è stata convertita nel complesso commerciale “ex Lanificio Gatti” tramite un intervento di ristrutturazione eseguito su progetto dell’architetto Bruno Agostinelli, per diventare poi, come dicevo la sede di Decathlon… Che fine farà in futuro, chi lo sa…

Il MaaM, invece, è vivo è vegeto, nato nel marzo 2009 quando l’ex stabilimento del salumificio Fiorucci in via Prenestina 913 è occupato con un duplice scopo: quello primario di risolvere problemi abitativi per molti e un atto dimostrativo contro un colosso delle costruzioni proprietario dell’immobile, la Srl Salini, che, vuoi o non vuoi, è colei che negli ultimi anni ha condizionato lo sviluppo edilizio dell’Urbe.