Alessio Brugnoli's Blog, page 15

November 27, 2021

Auguri amore mio !

Buon Compleanno Tesoro! Mille di questi giorni !

November 26, 2021

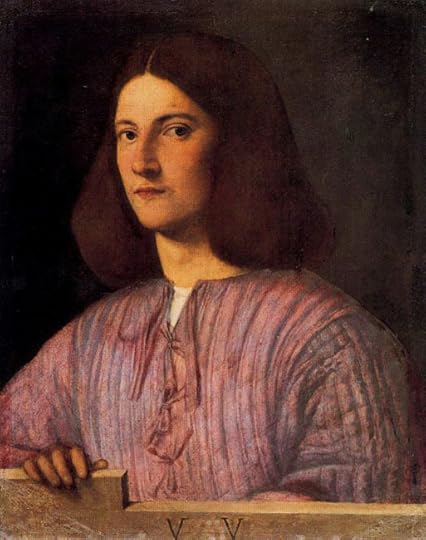

I tre filosofi

Diretta a questa committenza nobile e colta, che condivideva con Giorgione una passione per l’ermetismo e l’astrologia, è una delle opere più famosi e, sotto molti aspetti, più inquietanti del pittore, i Tre Filosofi. Come riporta Marcantonio Michiel nella Notizia d’opere del disegno (1525) l’opera venne eseguita per Taddeo Contarini, personaggio alquanto bizzarro: da una parte, era delle persone più ricche della Venezia dell’epoca, con un grande fiuto per gli affari e parecchio pelo sullo stomaco. Dall’altra, era un intellettuale raffinato, amante della filosofia, frequentava regolarmente la biblioteca del Cardinal Bessarione e seguace del neoplatonismo.

Che i rapporti tra Giorgione e Taddeo fossero molto stretti, è testimoniato anche da una delle rare testimonianze documentali che riguardano il pittore, la lettera di Isabella d’Este, marchesa di Mantova, al suo funzionario a Venezia, Taddeo Albano, per acquistare un’opera dell’eredità del pittore. La lettera se da un lato evidenzia la celebrità di Giorgione giunta fino alla corte estense, dall’altra mostra come Isabella conosca ben poco dell’artista e del suo valore, tanto che prega il mercante di verificare se si tratti di un dipinto veramente degno.

L’ultimo documento è la lettera di risposta di Taddeo Albano ad Isabella d’Este che conferma la morte di Giorgione per peste e precisa l’esistenza di due versioni del quadro richiesto da Isabella, una “non molto perfecta” in casa di Taddeo Contarini ed una “de meglior desegnio et meglio finita” in casa di Vittorio Beccaro, ma comunica anche alla marchesa che non sono in vendita, perché i loro proprietari “le hanno fatte fare per volerle godere per loro”.

Tornando al quadro, Michiel così lo descrive

tela a oglio delli tre philosophi nel paese, due ritti et uno sentado che contempla i raggi solari con quel saxo finto cusì mirabilmente, fu cominciata da Zorzo da Castelfranco et finita da Sebastiano Vinitiano

Dove Sebastiano Vinitiano è il nostro Sebastiano, che le fonti dell’epoca, definiscono allievo di Giorgione, tanto che lo stesso Vasari scrisse

Venutagli poi voglia, essendo ancor giovane, d’attendere alla pittura, apparò i primi principii da Giovan Bellino allora vecchio. E doppo lui, avendo Giorgione da Castelfranco messi in quella città i modi della maniera moderna, più uniti e con certo fiammeggiare di colori, Sebastiano si partì da Giovanni e si acconciò con Giorgione, col quale stette tanto che prese in gran parte quella maniera

In realtà, le recenti radiografie, hanno escluso la presenza di una mano diversa rispetto a quella di Giorgione. Come racconta Vasari, che, per una volta, non diede fondo alla sua fantasia, Giorgione dipinse direttamente sulla preparazione della tela, senza ricorso al disegno preparatorio. Per il modo di procedere così diretto, furono necessari alcuni pentimenti in corso d’esecuzione, che dopo la morte del pittore, i posteri interpretarono come intervento di un allievo.

Nel 1636 il dipinto si trovava presso Bartolomeo della Nave, ancora a Venezia; venduto nel 1638 a Hamilton, venne infine ceduto nel 1649 a Leopoldo Guglielmo d’Austria: da allora ha seguito le sorti delle raccolte asburgiche.

La composizione del dipinto è relativamente semplice, con tre personaggi, due in piedi e uno seduto, raggruppati nella metà destra del dipinto, mentre a sinistra prevale un’oscura rupe, di atmosfera leonardesca. Al centro invece, tra la quinta rocciosa e quella vegetale dietro ai “filosofi”, si apre un lontano paesaggio, con un villaggio immerso nel verde, dove il sole è appena tramontato tra le colline che si perdono in lontananza, dai toni azzurrini per effetto della foschia. Il contrasto tra zone di luci e zona d’ombra amplifica la profondità spaziale e facilita la lettura tramite l’individuazione di linee di forza che attraversano la composizione: ne è un esempio la diagonale che parte dall’ombra della rupe e risale lungo la figura del giovane. I colori sono molto vivaci, ma sapientemente armonizzati nella luce atmosferica, una delle caratteristiche del tonalismo veneto di cui Giorgione fu l’iniziatore e uno dei più importanti rappresentanti.

Ma che diavolo rappresentano le tre figure ? Qui le ipotesi si sprecano: nel Cinquecento e Seicento, l’interpretazione era alquanto banale. Andava per la maggiore l’idea che il quadro fosse simbolo delle tre Età dell’Uomo, oppure, da cui il titolo, dell’evoluzione del pensiero filosofico, idea ripresa recentemente da Faggin. Di conseguenza, il vecchio simboleggiva la filosofia dell’Antichità classica, per cui dovrebbe essere un ritratto di Platone o di Aristotele, l’uomo di mezza età, quella medievale, con l’arabo che dovrebbe essere Averroè, mentre il giovane il pensiero neoplatonico dell’epoca. Alcuni storici dell’arte francesi, tra l’altro, hanno individuato delle somiglianze tra il ritratto del giovane e Pico della Mirandola, però, mi sa tanto di forzatura.

A oggi, invece vanno per la maggiore quattro chiavi di lettura alternative, tutte derivate dagli interessi di Taddeo Contarini: alchemica, escatologica, religiosa, letteraria. Cominciamo con l’alchemica, che ogni tanto fa capolino: secondo questa interpretazione, il quadro sarebbe una metafora della Grande Opera, il sentiero iniziatico che l’alchimista deve percorrere per realizzare la Pietra filosofale, il Lapis philosophorum. Si tratta di un itinerario scandito da tre tappe, ovvero tre operazioni fondamentali note anche come trasmutazioni alchemiche. In ordine, queste trasmutazioni sono: Nigredo, Albedo e Rubedo.

L’anziano, nascosto nell’Oscurità è il Nigredo, l’opera in Nero, il processo con cui la vita abbandona gradualmente la materia, dando origine a un composto informe e putrido, ossia la Vecchiaia che precede la Morte. Se la materia con cui operano gli alchimisti è lo spirito, allora la Nigredo rappresenta il processo di putrefazione dell’ego. In seguito a questa operazione la materia precipita nel caos originario che precede la creazione. Si tratta della notte dell’anima, l’incontro con quello che Jung chiamava Ombra, l’insieme contenuti rimossi dell’inconscio, che respingiamo per via dell’educazione ricevuta o delle influenze dell’ambiente circostante.L’incontro con l’Ombra avvia il processo di putrefazione dell’Io, ovvero lo smantellamento da parte dell’individuo di tutto il sistema di credenze che egli aveva su di sè. La concezione che l’individuo aveva di sé si sgretola lentamente per lasciare spazio a un nuovo Io più espanso e rinnovato. Per rinascere, infatti, l’individuo deve prima morire.

Rinascita che si configura nell’Albedo, l’Opera in Bianco, il giovane dalle candide vesti, che rappresenta il processo di purificazione o distillazione del composto scaturito durante la fase di Nigredo. Durante la Nigredo infatti la materia dell’Opera imputridisce, disintegrandosi e precipitando nel caos. A partire dalla fase di Albedo la massa informe che scaturisce dalla trasmutazione precedente viene sottoposta a un processo di distillazione e preparata per la sua successiva sublimazione. Attraverso questa operazione, che traduce il motto alchemico solve et coagula, la materia disciolta durante la Nigredo viene ricomposta in una sintesi superiore.

Dal punto di vista psicologico la fase di Albedo viene spesso associata alla pratica della consapevolezza e dell’osservanza di sé, in seguito all’incontro con l’ombra avvenuto durante la Nigredo. Lo scrutare se stessi e il proprio Io consente di guardare le proprie emozioni in modo distaccato e obiettivo. In questo modo si creano i presupposti affinché la cosiddetta ombra possa essere inglobata nella personalità. La psiche smette di giudicare, il dialogo interiore si interrompe e l’anima si libera finalmente da tutti i condizionamenti mondani, familiari e sociali. L’Albedo indica la liberazione dell’anima dai lacci della corporeità, stato che si raggiunge grazie a una più alta consapevolezza di sé.

Infine, il Rubedo, l’opera in rosso, simboleggiato dall’Uomo Maturo, dalle vesti color cinabro, il ricongiungimento degli opposti, la chiusura del cerchio, l’unione di spirito e materia, di maschile e femminile, o di Sole e Luna, in definitiva l’androgino o rebis; dopo che il piombo era stato trasmutato in argento, essa segna dunque il passaggio finale all’oro. Sintesi testimoniata anche dalla posizione centrale, che è vestita da arabo, in omaggio al contributo portato dai pensatori islamici allo sviluppo del pensiero alchemico.

Analogamente, come la nigredo corrispondeva al corpo fisico dell’alchimista, e l’albedo alla sua anima, ora la rubedo ne identifica lo spirito,la parte più elevata dei tre organi costitutivi dell’essere umano. Il compito finale dell’alchimista, ad un tale stadio di sviluppo, diventa non solo quello di elevarsi al di sopra della materia, ma di rincongiungersi con essa e di redimerla, dopo averla resa fertile e ripulita dagli aspetti grossolani; la sua anima cioè, dopo essersi liberata dalla corporeità, deve morire a sua volta per cedere il passo alla discesa dello spirito, realizzando la fusione dell’Io con il mondo, com’era all’inizio dell’Opera ma non più in maniera inconscia, bensì ad un livello superiore di consapevolezza, e come risultato di una sua libera volontà. L’Io giunge a rendersi strumento di Dio prendendo coscienza di essere un tutt’uno con il mondo, che in lui si rispecchia: il microcosmo è divenuto macrocosmo

Nell’ambito della psicologia analitica sviluppata da Jung, la rubedo rappresenta l’archetipo del Sé conquistato al culmine del processo di individuazione, quando avviene la fusione tra l’ego e il Sé, simboleggiata da un uomo rosso e una donna bianca. È l’unione degli opposti, il punto in cui la persona non solo si riappropria del materiale inconscio che era stato proiettato ingannevolmente all’esterno, ma lo rielabora consapevolmente a un livello superiore aprendosi all’amore. Egli giunge così a scoprire la propria vera natura, ricevendo la manifestazione dell’Io nella sua interezza. Di conseguenza, la grotta diviene il simbolo del Crogiolo, lo strumento con cui l’Alchimista esegue la sua ricerca del Sè, la filosofia ermetica.

La chiave di lettura escatologica, che si collega a quella del Fregio di Castelfranco, che è di una potenza suggestiva straordinaria, è stata elaborata da Augusto Gentili e che è troppo affascinante per non essere citata testualmente

Tre filosofi si è ovviamente aperta da tempo (e non s’è mai chiusa) un’interminabile sequenza di ipotesi combinatorie più o meno plausibili; ma riscuote un discreto successo anche l’alternativa in chiave cristiana fornita dalla ricorrente identificazione con i re magi, costretti peraltro a rinunciare alle insegne del rango, a portarsi appresso non doni ma strumenti di misura e a contemplare una grotta disperatamente vuota.

Il vecchio ha il compasso e una tabella ricca di segnali astrologici; il giovane ha compasso e regolo a squadra; e quello che in tutti sensi è il mediano, per età e posizione, sarà inevitabilmente – anche se privo di qualsiasi strumento – collega degli altri due. I tre filosofi sono più precisamente tre astrologi, di diversa età, nazione, religione e cultura: da quel che vediamo, un vecchio ebreo, un arabo d’età adulta e un più indefinito giovane occidentale. Il più importante e autorevole è evidentemente il vecchio ebreo, qualificato dal compasso e dalla tabella quale protagonista e depositario dell’antica scienza. La tabella – che è l’indicazione più forte e dettagliata di tutto il dipinto, e quindi la chiave del problema interpretativo – rimanda ancora una volta alla grande congiunzione del 1503-04 e in particolare all’eclissi di Luna del 29 febbr. 1504, anno che si legge plausibilmente in alto a sinistra; al centro stanno una piccola sfera leggermente ombreggiata sul bordo destro e una grande falce di luna crescente, quasi totalmente scura, che compongono un sintetico diagramma dell’eclisse di Luna. Subito al di sopra, la scritta sbiadita e sbavata si può forse leggere “celus” o “celum”, o forse, per l’appunto, “eclisi” (secondo il suggerimento di Rosella Lauber).

La tabella è completata in basso da un Sole raggiato al tramonto, dove si leggono (o, in parte, s’immaginano) le cifre da 1 a 7. In questo contesto esse si riferiscono al cosiddetto “oroscopo delle religioni”, ossia alla teoria di un percorso ciclico attraverso sette età, collegate ai pianeti e alle grandi religioni, caratterizzato da un progressivo decadimento dell’universo e dell’umanità fino alla catastrofe conclusiva e alla rigenerazione in un ciclo rinnovato. All’interno di questa teoria l’attenzione tende progressivamente a concentrarsi sulle tre religioni monoteistiche ancora d’attualità – l’ebraica, la cristiana, l’islamica – trascurando i residui fantasmi caldei o egizi. Si potrà allora lavorare sull’ipotesi che i “tre filosofi” siano i rappresentanti, o addirittura i fondatori, delle tre grandi religioni: sfruttando anche quel settore complementare dell’astrologia che determina elementi di fisionomia e di carattere in base agli influssi dei pianeti; e, per altro verso, integrando le informazioni che vengono dal dipinto come è ora con quelle che vengono dalla sua radiografia, testimone di una versione originaria sensibilmente diversa da quella finale.

La religione ebraica dipende dalla congiunzione di Giove e Saturno. Il vecchio corrisponde perfettamente alla caratterizzazione saturnina dell’ebraismo come religione della profezia e della rivelazione: l’aveva già spiegato quella tabella di previsioni astrologiche che, oltretutto, apparenta il personaggio all’iconografia di Mosè con le tavole della legge. In radiografia la testa del vecchio appare inoltre adorna di un vistoso diadema sacerdotale che traduce in oggetto figurato i raggi dell’illuminazione celeste. Non ci può essere alcun dubbio: questo non è un ebreo qualsiasi ma è appunto Mosè, fondatore dell’antica legge, interprete della divina sapienza.

La religione islamica dipende dalla congiunzione di Giove e Venere. Il “filosofo” mediano per età e posizione – che in radiografia ha un colorito assai più scuro, poi soppiantato da una lieve abbronzatura e da improbabili pomelli – è caratterizzato quale musulmano non solo dall’inequivoco abbigliamento ma anche dalla mano ostentatamente posata sul ventre. In termini di anatomia astrologicamente orientata, il ventre corrisponde al segno della Bilancia, domicilio di Venere: il gesto sottolinea l’attitudine venerea tradizionalmente attribuita ai popoli arabi. D’altro canto il personaggio appare elegante e dignitoso, e sembra intrattenere un privilegiato rapporto d’attenzione e scambio col vecchio ebreo. Non ci può essere alcun dubbio: questo non è un arabo qualsiasi ma è Maometto, fondatore dell’Islam.

Ma il terzo “filosofo”, giovane, sbarbato e riccioluto non può certo essere Cristo, o altro ipotetico fondatore-rifondatore della religione cristiana. L’apparente incongruenza può essere agevolmente risolta riesaminando con attenzione le fonti, il quadro, e soprattutto la sua prima versione testimoniata dalla radiografia, dove il giovane è molto diverso, caratterizzato dal profilo aguzzo, dallo sguardo maligno, dall’alto copricapo che sale a calotta scomparendo dietro il braccio dell’arabo. Dopo Maometto e l’Islam, “più giovane” di Maometto e dell’Islam, non può esserci Cristo e il cristianesimo, perché Cristo e il cristianesimo vengono, ovviamente, prima di Maometto e dell’Islam. Dopo la “legge di Maometto” c’è solo l’età della congiunzione Giove-Luna, l’età dell’Anticristo. Spiegano gli astrologi che egli verrà proprio nel 1503-04, al momento della grande congiunzione caratterizzata dall’esaltazione di Giove in Cancro, casa della Luna: falso profeta, falso sapiente, falso astrologo, non scienziato ma negromante, porterà un’epoca di menzogna e rivolgimenti e corruzione e morte, che fortunatamente sarà breve come brevi sono i moti circolari della Luna. Non ci può essere alcun dubbio: il giovane non rappresenta il cristianesimo ma semmai la sua estrema decadenza. È l’imminente e attualissima incarnazione dell’Anticristo, rappresentato secondo l’iconografia più consueta, che è appunto quella di un giovane a volte fornito di strane berrette e a volte coi lunghi capelli ricci in bella vista, dall’espressione a volte malevola o arrogante e a volte ipocritamente benevola o compiacente. La versione originaria in radiografia offre la prima variante, più caratteristica e inquietante; la versione conclusiva del dipinto offre la seconda variante, più generica e rassicurante (Gentili, 1999, pp. 23-31).

Secondo la testimonianza di Michiel, la tela “fu cominciata da Zorzo da Castelfranco et finita da Sebastiano Vinitiano”. Dalla radiografia s’apprende inoltre che i Filosofi erano già opera finita prima della rifinitura di Sebastiano, ma con notevoli scarti iconografici tra prima e seconda versione: di conseguenza, la richiesta di modifica materiale sottintende l’esigenza di una modifica tematica. Sebastiano attenua i contrasti, diluisce le espressioni, confonde le individuazioni: fa un ebreo che è molto meno ebreo, fa un arabo che è un po’ meno arabo, e non fa più un negromante pseudocristiano ma un umanista occidentale. Non è solo una modifica ma un vero e proprio mascheramento, evidentemente dettato dal proprietario del dipinto per cautela, per attutire l’impatto di un soggetto troppo rischioso: ci riuscì perfettamente, a giudicare dalle letture invariabilmente concilianti poi imbastite sui già neutri “tre phylosophi” di Michiel.

Sul problema dell’Anticristo si contrappongono, tra Quattro e Cinquecento (e naturalmente anche prima), due inconciliabili schieramenti: i cristiani ritengono che l’Anticristo verrà da stirpe ebraica, e anzi sarà il falso messia atteso dagli ebrei; gli ebrei, in attesa del vero messia, sostengono che l’Anticristo verrà dalle file cristiane, e anzi sarà l’estremo rappresentante del cristianesimo degradato. G. e il suo committente sono evidentemente sulla seconda posizione, giacché nei Filosofi l’ebreo c’è già, ed è un vecchio venerabile che reca nella tabella astrologica la chiave del sapere; c’è anche l’arabo, che malgrado il gesto “venereo” sembra proprio un sapiente astrologo dei tanti che la sua gente ha prodotto; ma non c’è il cristiano, e se c’è è il cristiano dei tempi ultimi, il falso profeta e falso messia, il mago nero apparentemente impegnato a scrutare e misurare la grotta deserta dove non c’è e non potrebbe esserci alcuna natività e alcun diverso messia, dove edera e fico – tradizionali simboli d’elezione – contrassegnano invece un vuoto oscuro, dove la roccia riproduce, stagliato contro il cielo, l’ingannevole profilo della sfinge.

Anche i Filosofi, come il fregio di Castelfranco, rinviano direttamente alle speculazioni di G.B. Abioso, che per la fatale congiuntura del 1503-04 e per gli anni successivi prevedevano il declino conclusivo del cristianesimo, l’ulteriore sviluppo dell’islamismo e, dopo il breve dominio lunare del pessimo mago, la restaurazione del ciclo nel segno di Saturno e dell’ebraismo. Siamo sul piano di una totale adesione, virata in termini astrologici, alle tendenze millenaristiche ricorrenti nel pensiero ebraico, dove la prospettiva della salvezza coincide sempre col riscatto dalla catastrofe e dall’annientamento. Eppure le aspettative messianiche ebraiche – incoraggiate da nuovi annunci e da nuove figure carismatiche, a cominciare dal vecchio patriarca Isaac Abarbanel (o Abrabanel), approdato a Venezia proprio nel 1503 e subito identificato dalla sua comunità come nuovo Mosè – non appaiono poi molto lontane dall’attesa del “papa angelico” promossa dalle correnti gioachimite cristiane. L’Abioso, G. e il suo committente sembrano rimandare a una cerchia rigoristica di cristiani colti e delusi, inclini a cercare nella religione e nella cultura ebraica l’alternativa al cristianesimo deteriorato.

Quale fosse la composizione di tale cerchia – se poi di questo davvero si tratta, e non della semplice somma di rapporti occasionali e di interessi isolati – è problema negli ultimi tempi dibattuto ma per ora irrisolto. Dalle annotazioni di Michiel si ricavano i nomi dei collezionisti che possedevano dipinti di G. tra il 1525 e il 1543: ma non sempre è chiaro se di quei dipinti, molti anni prima, fossero stati loro stessi i committenti. Almeno nel caso di Taddeo Contarini, il ricchissimo patrizio mercante che nel 1525 possedeva i Filosofi, c’è tuttavia un buon indizio documentario per collegare commissione e collezione. Nel 1524 – l’anno della grande congiunzione in Pesci e del terrore per l’imminente diluvio universale previsto dagli astrologi – Taddeo si fa prestare dalla Biblioteca Marciana (se non per sé, per lo studioso figlio Gerolamo) quattro codici: le Storie di Appiano, due manoscritti di Galeno, padre della medicina, e uno di Filone Ebreo, filosofo della progressiva decadenza dell’umanità e del suo riscatto sotto la guida di Mosè.

La chiave di lettura religiosa è stata invece elaborata da Salvatore Settis: il compasso che il vecchio e il giovane tengono in mano lega le due figure e, con gli altri strumenti che tengono in mano, permette di riconoscerli entrambi come studiosi del cielo, astronomi o astrologi. Il compagno “arabo” col turbante, che dall’uno sembra volgersi all’altro, non può che essere uguale a loro. Nell’altra metà del quadro, la grotta buia, con l’edera, il fico (simboli del legno della Croce), la sorgente d’acqua (simbolo del battesimo) e una fioca luce che sembra giungere non dal sole, ma dall’esterno del quadro: una luce stellare. Col compasso, la squadra e il foglio con disegni astronomici i tre personaggi starebbero quindi studiando la luce di una stella, confrontandola con un libro.

Si tratterebbe dunque dei Magi, che normalmente venivano rappresentati di tre età diverse. Inoltre secondo la sacra scrittura essi si sarebbero recati a spiare l’arrivo della Stella e del Messia davanti a una grotta su un monte (Opus imperfectum in Matthaeum), e che l’edera e il fico insieme simboleggiano, in scene che alludono alla salvazione, rispettivamente la Salvezza e il Peccato. Uno dei Magi starebbe scoprendo la Stella (quello seduto), uno la starebbe interpretando in senso astronomico (il vecchio) e uno aggiungerebbe un riferimento alla profezia di Balaam. Secondo una leggenda medievale inoltre la grotta sarebbe quella dove Adamo ed Eva, cacciati dal Paradiso terrestre, avrebbero deposto i loro tesori, nonché lo stesso luogo in cui avvenne la rivelazione dell’incarnazione di Cristo, nuovo Adamo. Il sole sta tramontando e dona all’opera una luce calda e soffusa, che accentua il senso di sospensione e mistero, in cui l’apparizione della stella (forse il bagliore nella caverna) arriva a guidare le ricerche conoscitive dei Magi.

La chiave di lettura letteraria, che va di moda soprattutto nel mondo anglosassone, parte dalla passione di Contarini per la Divina Commedia di Dante, alquanto rara nella Venezia della sua epoca. Ricordiamo il canto IV dell'”Inferno” dantesco il poeta fiorentino arriva nel Limbo dei sapienti nati prima dell’avvento di Cristo, dove incontra le ombre dei più importanti personaggi della cultura precristiana, che attendono la venuta della resurrezione dei morti e il Giudizio finale per accedere alla vista di un Dio che non hanno conosciuto, per motivi cronologici, durante la loro vita mortale. Qui, dove risiede anche l’ombra di Virgilio, Dante incontra le migliori menti del passato come descritto nelle terzine

Poi ch’innalzai un poco più le ciglia,

vidi ‘l maestro di color che sanno

seder tra filosofica famiglia.

Tutti lo miran, tutti onor li fanno:

quivi vid’ ïo Socrate e Platone,

che ‘nnanzi a li altri più presso li stanno;

Democrito che ‘l mondo a caso pone,

Dïogenès, Anassagora e Tale,

Empedoclès, Eraclito e Zenone;

e vidi il buono accoglitor del quale,

Dïascoride dico; e vidi Orfeo,

Tulïo e Lino e Seneca morale;

Euclide geomètra e Tolomeo,

Ipocràte, Avicenna e Galïeno,

Averoìs, che ‘l gran comento feo

Ora, se vediamo gli attributi delle personaggi, la figura centrale, l’arabo risponde all’iconografia con cui è di solito rappresentato Averroé, mentre il vecchio, con i calcoli astronomici, non può che essere Tolomeo. Il ragazzo, invece, che ha in mano la squadra, è Euclide, i cui Elementi erano appena andati in stampa a Venezia in quegli anni. Per cui, il quadro rappresenterebbe il Limbo dantesco, con la grotta simbolo degli Inferi e l’ombra della mancanza della piena Redenzione, irraggiungibile con i soli strumenti della Ragione Umana, ma possibile solo con Grazia divina.

Insomma, un’opera polisemantica, un continuo rebus da scoprire, il cui fascino nasce proprio dalla sua ambiguità…

November 24, 2021

La Guerra Vandalica Parte VI

Intorno alla metà di dicembre Belisario decise di rompere gli indugi e di scontrarsi in battaglia con l’esercito nemico. Gelimero aveva collocato il proprio accampamento a Tricameron, a circa dodici miglia, più o meno 28 km, ad occidente di Cartagine. Come a Ad Decimum, la cavalleria romana procedette avanti alla fanteria, e la conseguente battaglia di Tricamarum fu combattuta prevalentemente dalla cavalleria, con l’esercito di Belisario notevolmente in inferiorità numerica. Entrambi gli eserciti mantennero gli elementi di cui si fidavano di meno—i Mauri e gli Unni—come riserva.

I Vandali erano almeno tre volte più numerosi dei bizantini ma Belisario fece un ottimo discorso d’incoraggiamento:

«Perché non è con il numero dei soldati, né con le dimensioni dell’esercito che si decide una guerra, ma con il valore dell’anima»

Le due forze si incontrarono appena fuori dalla città e la cavalleria romana immediatamente ruppe le linee Vandale attaccando e ritirandosi per tre volte, sotto il comando di Giovanni l’Armeno. Alla terza carica, per puro caso, Tzazon, fratello di Gelimero, fu ucciso da un cavaliere romano, proprio sotto gli occhi del re vandalo, che entrò in panico. I Vandali si ritirarono in disordine verso i loro accampamenti. Solo allora gli Unni di Belisario, che si erano astenuti dal combattere con l’aria di volersi ammutinare da un momento all’altro, visto lo svolgimento della battaglia, decisero di affiancarsi ai Romani: la loro carica selvaggia e impetuosa completò la rotta dei Vandali. I morti vandali furono circa 800 contro 50 Romani.

Gelimero fuggì con un modesto seguito in Numidia, mentre gli altri soldati cercarono riparo nelle chiese vicine: fu tutto inutile, visto che soldati romani non si posero scrupoli nell’ucciderli. Non ci fu inseguimento. Le truppe romane si diedero al saccheggio dell’accampamento vandalo, e fu vano ogni tentativo di Belisario di ricondurle all’ordine. Belisario passò una notte in preda all’ansia, racconta Procopio. Temeva che i Vandali potessero accorgersi del disordine nell’esercito imperiale e li avrebbero attaccati; e, secondo Procopio,

“ritengo che, se fosse successa una cosa del genere, nessuno dei Romani sarebbe riuscito a fuggire per godersi il bottino”.

Per fortuna di Belisario i Vandali erano già fuggiti molto lontano e non riuscirono a sfruttare nemmeno questa opportunità. Belisario aveva vinto un’altra battaglia ma ancora una volta per gli errori di re Gelimero, che, se non fosse fuggito a gambe levate, avrebbe potuto annientare l’esercito romano mentre era intento a predare l’accampamento vandalo. Verrebbe così il dubbio di cosa sarebbe potuto accadere se i Vandali fossero stati condotti da un comandante più capace di Gelimero. In tal caso Belisario avrebbe potuto benissimo perdere. In effetti, Procopio non esita a considerare la vittoria di Belisario sui Vandali non come il risultato di una superiore abilità strategica bensì come un paradosso della sorte.

Un distaccamento romano sotto il comando di Giovanni l’Armeno inseguì il fuggitivo re vandalo per cinque giorni e notti, ed era quasi sul punto di raggiungerlo quando fu ucciso in un incidente. I Romani si fermarono per piangere il loro generale, permettendo a Gelimero di fuggire, prima a Hippo Regius e poi nella città di Medeus sul Monte Papua, sui cui abitanti Mauri poteva fidarsi. Belisario inviò 400 soldati sotto il comando dell’Erulo Fara per bloccarlo. Belisario stesso si diresse a Hippo Regius, dove i Vandali che erano fuggiti in vari santuari si arresero al generale romano, che promise loro che sarebbero stati ben trattati e inviati a Costantinopoli in primavera. Belisario fu anche fortunato nel recuperare il tesoro reale vandalo, che era stato caricato su una nave a Hippo. Bonifazio, il segretario di Gelimero, avrebbe dovuto trasportarlo in Spagna, dove anche Gelimero intendeva rifugiarsi, ma venti avversi costrinsero la nave a rimanere nel porto e alla fine Bonifazio si consegnò ai Romani in cambio della sua salvezza (ma anche in cambio di una considerevole parte del tesoro, se si presta fede a Procopio).

Belisario cominciò inoltre ad estendere la propria autorità sulle province e avamposti più distanti del Regno dei Vandali: Cirillo fu inviato in Sardegna e Corsica con la testa di Tzazon come prova della sua vittoria, Giovanni fu inviato a Caesarea sulla costa della Mauretania Caesariensis, un altro Giovanni fu inviato nelle fortezze di Septem e Gadira, che controllavano lo Stretto di Gibilterra, e Apollinario a prendere possesso delle Isole Baleari. Fu inviato anche aiuto ai provinciali della Tripolitania, che erano esposti agli attacchi delle tribù locali dei Mauri.

Belisario pretese inoltre dagli Ostrogoti, che lo avevano occupato in quell’anno, la restituzione del porto di Lilybaeum nella Sicilia occidentale, in quanto anch’esso faceva parte del Regno dei Vandali. Uno scambio di lettere seguì tra Giustiniano e la corte degli Ostrogoti, tramite il quale Giustiniano finì per l’essere coinvolto negli intrighi di quest’ultima, costituendo la causa prossima dell’invasione romana dell’Italia un anno dopo (535)

Nel frattempo, Gelimero continuava a rimanere bloccato da Fara nella fortezza di montagna di Medeus, ma poiché il blocco si protrasse per tutto l’inverno, Fara divenne sempre più impaziente. Attaccò la fortezza di montagna, venendo però respinto con la perdita di un quarto dei suoi soldati. Nonostante Gelimero avesse ottenuto un successo, questi non alterava la situazione senza speranza in cui si trovava in quanto egli e i suoi seguaci continuavano ad essere bloccati nella città e cominciarono a soffrire per la mancanza di cibo. Fara gli inviò dei messaggi invitandolo ad arrendersi e di risparmiare i suoi seguaci dal soffrire la fame

La risposta di Gelimero fu di chiedergli la cortesia di inviargli una pagnotta, una spugna e una lira: una pagnotta perché non mangiava pane da quando si era rifugiato su quel monte, una spugna perché voleva asciugare le proprie lacrime, e una lira perché voleva cantare una canzone che aveva composto sulle sue tribolazioni. La curiosa richiesta fu prontamente esaudita e così verso la fine di marzo del 534 si consegnò a Belisario

Il casale delle Cappellette

Che sulla Prenestina, all’altezza del Casale delle Cappellette, vi fosse un importante complesso archeologico dell’antica Roma, era noto sin da inizio Ottocento. La prima citazione che ho trovato è presente in quella miniera di informazioni che l’ Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ Dintorni di Roma di Nibby, che risale al 1837, in cui si spiega come il nome deriva dalla presenza di un muro con enormi nicchie, che costeggiava la Prenestina.

Tra l’altro, a riprova del genio di questo archeologo, troppo spesso dimenticato, è il fatto che nello stesso paragrafo in cui parla delle Cappellette, si accorge della somiglianza tra il Mausoleo di Romolo sull’Appia Antica e quello di Villa Gordiani, ipotizzandone una derivazione, cosa che è stata confermata dagli scavi e dagli studi degli ultimi anni.

Nonostante questa consapevolezza, il complesso delle Cappellette non era mai stati studiato a fondo, tanto che in una mia guida archeologica, che risale a metà anni Novanta è così descritto

Si tratta di una struttura muraria isolata eseguita con tecnica piuttosto raffinata, situata all’interno degli orti del casale Cappellette. Molto probabilmente era un sepolcro, ma lo stato di conservazione dei resti e il fatto che praticamente se ne conservi un solo lato, non permettono di fornire né una descrizione più dettagliata dell’edificio, né informazioni riguardo la sua storia.

Però, gli scavi compiuti tra il 2015 e il 2017 ci hanno detto qualcosina in più sull’area. Durante i sondaggi preventivi fatti per l’insediamento del Nuovo Centro Servizi Prenestina, che sono emersi i pozzi disposti in modo ordinato su di un pianoro di tufo che fiancheggia la valle del Fosso di Centocelle, che adesso è intubato, ma che una volta percorreva la nostra via Palmiro Togliatti.

La conferma dell’esistenza dell’acquedotto sotterraneo è arrivata con lo scavo del pozzo più orientale, in cui sono state trovate numerose anfore, che provano che l’area era frequentata fino in epoca tardo antica, e gli speleologi hanno potuto esplorare il condotto interno. L’esplorazione ha appurato che si tratta di uno speco scavato nel tufo della collina, un condotto alto fino a 2 metri e 15 e largo 90 centimetri. Ha una copertura in conglomerato cementizio gettato su uno strato di quattro-cinque tavole di legno. E l’acqua scorreva, in pendenza da est verso ovest, a una quota di più di 21 metri sotto terra.

Ma di quale acquedotto si tratta ? Bella domanda… Frontino responsabile delle acque ai tempi di Traiano, nel suo De Aquaeductu Urbis Romae segnala in questa zona il tracciato di due soli acquedotti, quello dell’Aqua Appia e l’altro dell’Aqua Appia Augusta. Ora le murature dei pozzi trovati sono sicuramente di epoca augustea, però sembrano essere costruiti su un acquedotto precedente, proprio quello Appio.

L’Aqua Appia, il primo degli acquedotti pubblici, venne fatta arrivare a Roma nel 312 a.C. sotto i censori Appio Claudio Crasso e Gaio Plauzio Venox. Le sorgenti, sempre secondo Frontino, erano poste in quello che veniva chiamato l’ager Lucullanus, tra il VII e l’VIII miglio della via Prenestina, ad una quota di circa 24 metri di profondità. L’acquedotto subì restauri nel 147, nel 33 e tra l’11 ed il 4 a.C., quando Augusto ne potenziò la portata collegandovi un nuovo condotto, quello dell’Aqua Augustana, l’altra attribuzione possibile, all’altezza della nostra Santa Croce in Gerusalemme, nella località ad Spem Veterem.

Inoltre, nella zona sono stati rivenuti anche due mausolei, nel parco del nuovo quartiere Prampolini. Due sepolcri a tempietto con pronao, del IV secolo d.C.. E sotto, con una telecamera, si è raggiunto il luogo della sepoltura di una ragazza, una tomba foderata di marmi, trovata depredata, ma in cui è rimasta la sagoma della defunta, che ha impresso sul suolo un colore viola, quella della Porpora di Tiro, che allora si usava solo per le vesti delle famiglie patrizie vicine all’imperatore. Destinazione funeraria che è stata confermata dall’aver identificato l’area come provenienza dell’ara funebre di Tiberio Claudio Optato, appartenente a una famiglia di liberti imperiali, che svolgevano il ruolo, per utilizzare un termine moderno, di ministro delle Finanze.

Per cui, è probabile che nell’area vi fosse una villa suburbana di una famiglia senatoriale, associata alla relativa area sepolcrale: la ricchezza potenziale del sito è testimoniata anche dalla scoperta di una fornace alto medioevale, dove si trasformavano in calce i marmi della zona, cuocendoli alla temperatura di mille gradi.

November 23, 2021

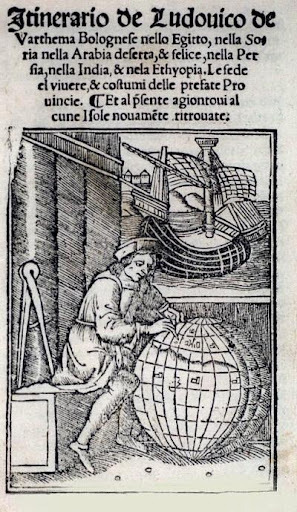

Ludovico de Varthema viaggiatore e cialtrone

Molti omini son già stati, li quali se son dati alla inquisizione delle cose terrene, e per diversi studii, andamenti e fidelissime relazioni, se son sforzati pervenire al loro desiderio. Altri poi de più perspicace ingegno, non li bastando la terra, comenciorono con sollicite osservazioni e vigilie, como Caldei e Fenici, a discorrere le altissime regioni del cielo: de che meritamente ciascun de loro cognosco aver consequita dignissima laude apresso delli altri, e de se medesmi plenissima satisfazzione. Donde io, avendo grandissimo desiderio de simili effetti, lassando stare li cieli come peso convenevole alle spalle de Atlante e de Ercule, me disposi volere investigare qualche particella de questo nostro terreno giro; né avendo animo (cognoscendome de tenuissimo ingegno) per studio overo per conietture pervenire a tal desiderio, deliberai con la propria persona e con li occhi medesmi cercar de cognoscere li siti de li lochi, le qualità de le persone, le diversità degli animali, le varietà de li arbori fruttiferi e odoriferi de lo Egitto, de la Surria, de la Arabia deserta e felice, de la Persia, de la India e della Etiopia, massime recordandome esser più da estimare uno visivo testimonio che diece de audito. Avendo adunque col divino adiuto in parte satisfatto a l’animo mio e recercate varie province e strane nazioni, mi pareva niente aver fatto, se de le cose da me viste e provate, meco tenendole ascose, non ne facesse participe li altri omini studiosi. Onde me sonno ingegnato secundo le mie piccole forze descrivere questo mio viaggio fidelissimamente, giudicando far cosa grata alli lettori, che, dove io con grandissimi pericoli e intolerabile fatighe me son delettato, vedendo novi abiti e costumi, loro senza disconcio o periculo legendo ne piglino quel medesmo frutto e piacere

Sono le parole con cui uno straordinario viaggiatore e una simpatica canaglia, Ludovico de Varthema, comincia nel suo Itinerario a raccontare le sue peregrinazioni in giro per l’Asia. Viaggiatore su cui, ahimé, sappiamo ben poco. Si vanta di essere bolognese, e che tale lo dice, definendolo «familiaris noster delectissimus», il cardinale Raffaele Riario, all’epoca camerlengo di Giulio II, nel privilegio premesso alla prima edizione romana del suo Itinerario, ma tracce di una famiglia Varthema, almeno sino ad oggi non se ne sono trovate, negli archivi cittadini.

Alcuni pensano che si tratti di immigrati tedeschi, altri di genovesi, altri ancora lo collegano a Vertemate, piccola località presso Como. Cita più volte il fatto che il padre fosse un medico. Ignoriamo la sua data di nascita, però, quando cominciò il suo viaggio in Oriente, per come parla e ragiona, sembrerebbe avere una trentina d’anni. In particolare lo suggerisce la sua vasta esperienza di cose militari: circostanza che, unita al fatto che il testo dell’Itinerario è preceduto da lettera dedicatoria alla duchessa di Tagliacozzo, Agnesina Montefeltro Colonna, figlia di Federico di Montefeltro e moglie di Fabrizio Colonna, indusse Amat di San Filippo a ipotizzare, peraltro senza alcuna conferma documentaria, che Varthema avesse esercitato il mestiere delle armi alle dipendenze del duca di Urbino.

Il nome Varthema non compare nell’edizione latina dell’Itinerario stampata a Milano nel 1511 nella traduzione di Arcangelo Madrignani, dove il testo figura opera «Ludovici Patritii Romani». E «Luis patricio romano» è detto l’autore nella traduzione castigliana di Christobal de Arcos (Siviglia 1520), fatta sul testo latino di Madrignani. Ciò si spiega con il fatto che in due occasioni, nel testo, Varthema viaggiatore dichiara ai suoi interlocutori orientali di essere «romano», con ciò intendendo italiano, o più genericamente occidentale. Quanto a «patrizio», è probabile che il titolo gli fosse stato conferito dai suoi potenti protettoriri della Curia Pontificia. Che Varthema abbia soggiornato a lungo a Roma appare provato dalla conoscenza dettagliata della città che egli dimostra in più occasioni, cosa che, stranamente, non avviene per Bologna. Secondo il traduttore spagnolo, avrebbe avuto a Roma moglie e figli, ma tale informazione potrebbe derivare semplicemente dal passo dell’Itinerario in cui Varthema se li attribuisce, nel tentativo di impietosire i cristiani nestoriani in India, per scroccare vitto e alloggio, quindi la storia lascia il tempo che trova.

Consapevole delle rotte marittime e dei percorsi sino ad allora più frequentati, partì da Venezia. Salpò verso Alessandria d’Egitto, libero da esigenze o da obiettivi che potevano compromettere un viaggio intrapreso esclusivamente per volontà di apprendere: non andò in cerca di denaro o di beni preziosi, non indossò le vesti del pellegrino, non divenne ambasciatore di nessuno, non parlò per conto di altri in incontri diplomatici.

Da Alessandria proseguì per il Cairo, poi per Beirut, poi per Damasco dove si fermò «alcuni mesi», assumendo il nome di di Yunus che conservò fino al suo rientro in patria.L’8 aprile 1503, spacciandosi per mamelucco, fece amicizia con un cristiano rinnegato, che era a capo di una carovano di trentacinquemila cammelli, diventando un sua guardia del corpo. Dopo quaranta giorni, diversi scontri con i predoni nei deserti dell’Hijiaz e una sosta a Medina a visitare la tomba di Maometto, la carovana raggiunse la Mecca e vi compì i riti dovuti. Ludovico fu probabilmente il primo cristiano a infilarsi di nascosto nelle città sacre dell’Islam.

Per le strade della Mecca un musulmano intuì che in lui c’era qualcosa di occidentale: gli disse di sapere che lui non era musulmano e di conoscere Genova e Venezia. Lo stratagemma fu velocemente messo in atto da Vartema: convinse l’uomo di essere diventato mamelucco al Cairo, di essere un artigiano esperto nella costruzione di bombarde e di non desiderare altro che mettersi al servizio dei musulmani. Quando rivelò di essere un artigiano di artiglierie, il viaggiatore fu così bravo a mentire al suo interlocutore musulmano tanto da manifestare, al suo cospetto, il più sentito risentimento nei confronti del re del Portogallo, che stava ostacolando i mercanti arabi nel commercio delle spezie:

Lui me commenciò de passo in passo a dire la cagione perché non venivano le ditte robe come erano usate de venire. E quando lui me disse che era cagione el Re de Portogalo, io mostrai de avere grandissimo dolore, e diceva molto male de ditto Re, solo perché lui non pensasse che io fusse contento che li Cristiani facessero tal viagio. Quando costui vide che io mi dimostrava inimico de’ Cristiani, me fece magiore onore assai, e dissemi ogni cosa de punto in punto.

Ottenne così, in cambio di un favore economico, amicizia e ospitalità, delle quali godere in attesa di ripartire con una nuova carovana diretta a Gedda, il trafficato e brulicante porto della Mecca. Qui, dove Cristiani ed Ebrei erano tutt’altro che benvenuti, viveva due vite: di giorno era un povero musulmano che aveva come unica dimora la moschea e di notte usciva per andare a comprarsi il cibo. Fattosi prendere a bordo di una nave diretta in Persia, arrivò ad Aden, dove fu catturato dalle guardie di Amir II che lo portarono davanti al Sultano. Gli fu chiesto di recitare la professione di fede islamica per salvarsi dall’accusa di essere cristiano e spia dei portoghesi, le parole gli vennero meno, senza che se ne riuscisse a capire bene il perché, a dispetto della sua capacita di togliersi da ogni impiccio:

Disse el Soldano: «Di’ leila illala Maomet resullala»; e io non lo posseti mai dire o che fosse la voluntà de Dio o la paura che io aveva. Vedendo questo el Soldano, ch’io non poteva dire quelle parole, subito commandò ch’io fusse messo in carcere con grandissima custodia de omini.

Si salvò dall’essere impalato grazie a una delle mogli di Amir II, che aveva una cotta per lui e intercesse presso il sultano, per fargli avere la grazia. Ma come liberarsi di lei in seguito? Con un’altra menzogna: dandosi malato e dovendo cosi cercare la guarigione presso un venerato asceta di Aden. Costruì il suo piano con precisione: mentre una lettera avvisava la Regina della salute riacquistata e del suo proposito di visitare il regno di Amir II, ad Aden il viaggiatore prendeva accordi con il comandante della nave che un mese dopo lo avrebbe portato prima in Persia e poi in India. Nell’attesa di salpare, Ludovico poté approfittare pienamente di quell’intero mese a sua disposizione e, invece di darsi all’ozio in Aden, salì a cavallo per visitare le città dello Yemen.

La nave sostò in Etiopia, a Zeila e a Berbera; traversò poi l’Oceano Indiano settentrionale raggiungendo la costa del Gujarat e tornò verso Ovest, all’imbocco del Golfo Persico, fermandosi a Ormuz; da lì Ludovico proseguì sino a Herāt e a Shīrāz, dove si fermò a osservare le usanze dei mercanti. Fra questi ve n’era un persiano, Cozazionor, conosciuto durante lo hajj alla Mecca, che gli propose di viaggiare insieme. Accomunati dallo stesso intento, quello di conoscere il mondo, i due partirono alla volta di Samarcanda, ma dovettero rinunciare al loro scopo per lo stato di guerra in cui trovò la regione, a cui Izmail Scià stava imponendo la conversione allo sciismo. Così i due sostarono ad Herat, dove l’amico persiano gli diede in moglie una sua nipote, per poi tornare a Hormuz, da dove salparono per l’India, terra dalle molteplicità di stati e di religioni, animati entrambi dal puro desiderio di viaggiare per diletto per «vedere e sapere più cose».

Dalla foce del fiume Indo, navigò lungo la costa occidentale dell’India, toccando Cambay e Chaul; poi Goa, dove fece un’escursione nell’entroterra per Bijapur, il forte di Cannanore, dal quale ancora una volta si diresse verso l’interno per visitare Vijayanagara, Tungabhadra, e Calicut (1505), dove si fermò per descrivere la società e i costumi del Malabar, la topografia e il commercio della città, la corte e il governo del suo sovrano (Samoothirippadu, o Zamorin), la giustizia, la religione, la navigazione e l’organizzazione militare. Passando per le lagune di Kochi e dopo aver visitato Kollam (precedentemente nota come Quilon), doppiò il Capo Comorin e passò a Ceylon (1506). Anche se qui il suo soggiorno fu breve (probabilmente a Colombo), conobbe molto bene l’isola, da cui navigò verso Pulicat, poco a nord di Madras. Da lì passò al Tenasserim nella penisola malese, nel Bengala. Lì Ludovico e Cozazionor incontrarono due mercanti «cristiani» – probabilmente due nestoriani cinesi – che fecero loro da guida a Pegu (Birmania), a Malacca, a Sumatra, a Banda, alle Molucche, tornando dalle quali i quattro sostarono al Borneo e a Giava.

A quel punto, i mercanti nestoriani partirono per Sarnau, mentre Ludovico e il compagno Cozazionor iniziavano il loro viaggio di ritorno verso l’India. Questa volta Cozazionor non volle insistere affinché i nestoriani proseguissero il cammino con loro, anzi cercò di evitare che li seguissero in India, temendo forse che, venuti a contatto con i Cristiani portoghesi lì presenti, avrebbero potuto creare nuove alleanze contro i musulmani come lui:

non avessero causa de dar notizia a’ Cristiani de tanti signori che sonno nel paese loro, che pur son cristiani e hanno infinite riccheze

Qui Lodovico era quasi intenzionato a fuggire, ancora una volta a causa della sua finta identità di musulmano che alcuni mercanti, al corrente dei suoi trascorsi alla Mecca, avrebbero potuto tradire. Ma d’altronde anche lui aveva qualcosa di scomodo da rivelare a proposito dei musulmani, qualcosa che aveva scoperto proprio alla Mecca: le falsità costruite per alimentare il culto di Maometto e per aumentare gli introiti ricavati dai pellegrinaggi, in particolare la luce emanata dalla tomba del Profeta, frutto, in realtà, di fuochi artificiali. A Calicut il viaggiatore fece un altro incontro che si sarebbe rivelato fondamentale: strinse amicizia con due milanesi, Ioanmaria e Pietroantonio, venuti in India con i Portoghesi ma passati al servizio del sovrano locale di Calicut, lo Zamorino, in quanto esperti nella produzione di artiglieria. Con Ludovico avevano in comune il desiderio di tornare in patria, ma ormai avevano quasi abbandonato ogni speranza: di certo i Portoghesi, gli unici che avrebbero potuto portarli a bordo delle loro navi in Europa, non avrebbero perdonato tanto facilmente il loro tradimento e il mettere al servizio del nemico la loro arte delle armi.

Ludovico costretto a frequentarli di nascosto per non farsi scoprire da Cozazionor, al fine di sottrarsi al costante sguardo del compagno persiano e di raggiungerli, si finse musulmano così fervente da trascorrere giornate intere nella moschea. Intanto i Portoghesi, guidati dall’Almeida, costruivano fortezze ed erigevano mura di protezione a Cannanore e a Cochin, mentre a Calicut si stava spargendo velocemente la notizia delle navi arrivate dal Portogallo e delle attività dei Portoghesi in Cannanore. Lo Zamorino non poteva restare a guardare e si preparava allestendo una grande flotta. Vartema capì che era il momento di raggiungere coloro che l’avrebbero potuto riportare in patria: fintosi malato per farsi consigliare da Cozazionor un soggiorno salutare lontano dal cattivo clima di Calicut, riusci a partire per Cannanore e da qui chiese di essere ricevuto proprio dal figlio del Viceré in persona, Lourenço de Almeida. Il 12 marzo 1506 la flotta di Calicut, ormai pronta allo scontro, si mise in moto. Vartema si schierò senza indugio dalla parte dei Portoghesi e mostrò tutto il suo coraggio: dal 16 marzo combatté nella battaglia navale di Cannanore distinguendosi per il suo valore. L’Almeida, attento alle forti personalità che hanno maturato esperienza, gli riconobbe il suo merito, tanto da nominare Ludovico responsabile della locale colonia portoghese di Cannanore, che svolse per «circa un anno et mezo». Dopo «sette anni fora de casa mia», e avendo partecipato alla battaglia di Ponany al termine della quale Almeida lo fece cavaliere, salpò da Cochin il 6 dicembre 1507 con la flotta di Tristao da Cunha, sulla nave S. Vincenzo del fiorentino Bartolomeo Marchionni.

Forse toccò l’Africa a Malindi, e probabilmente andò costeggiando da Mombasa e Kilwa. Arrivò in Mozambico, ove notò la fortezza portoghese in costruzione e descrisse con la consueta precisione gli abitanti. Al di là del Capo di Buona Speranza incontrò tempeste furiose, ma arrivò sano e salvo a Lisbona (1508) dopo l’avvistamento delle isole di Sant’Elena e Ascensione e toccando le Azzorre. In Portogallo il re lo accolse cordialmente, lo tenne alcuni giorni a corte per farsi descrivere l’India e confermò il titolo di cavaliere conferitogli dal d’Almeida.

Ludovico non dà alcuna indicazione di tempo circa l’inizio del suo viaggio, ma se si accetta che nell’autunno del 1507 mancasse da casa da sette anni si deve porre la sua partenza da Venezia nel 1500, ipotizzando perciò che prima di recarsi alla Mecca egli avesse trascorso almeno due anni al Cairo, o in Siria, forse facendosi effettivamente mamelucco, anche se stando al testo si sarebbe solo finto tale. Appare certo che egli fosse in grado di comunicare in un approssimativo arabo parlato (usato frequentemente nell’Itinerario per i dialoghi), come pure che avesse una sommaria conoscenza di preghiere e riti musulmani. La sua descrizione dello hajj fu giudicata corretta da Richard Francis Burton, il che fa ritenere che Varthema vi abbia effettivamente partecipato. La descrizione dell’interno dello Yemen, che egli fu probabilmente il primo europeo a percorrere, trova conferma in quella fattane più di due secoli dopo da Carsten Niebuhr (Beschreibung von Arabien, Copenhagen 1772). Perciò l’affidabilità di Varthema nelle parti dell’Itinerario che riguardano l’Arabia Deserta e Felice non viene contestata, se non per la romanzesca vicenda della «regina» nera dello Yemen innamorata di lui. Né viene messo in forse il suo soggiorno in India al servizio dei portoghesi, di cui esistono conferme in fonti narrative e documentarie portoghesi. Tuttavia, stando alle poche date da lui fornite, Varthema avrebbe compiuto il percorso da Damasco alle Molucche in un tempo troppo breve per essere ritenuto credibile.

Tuttavia, Varthema fu il primo a descrivere la pianta della noce moscata (Myristica fragrans) e quella dei chiodi di garofano (Caryophyllus aromaticus) proprie rispettivamente di Banda e delle Molucche. Probabilmente, non essendo un navigatore e non intendendosi di cartografia, egli confuse miglia e leghe e non ebbe chiara la direzione del viaggio, il che rende difficile identificare il suo percorso, dove non già descritto da altri. Fu invece preciso nel riferire di piante e animali, riti, usi e costumi, tratti della civiltà materiale e della vita economica. In Birmania, Siam, Indonesia e nelle isole delle spezie registrò da osservatore di passaggio ciò che il caso gli presentava, a volte senza capirlo, ma del Malabar indù descrisse efficacemente il sistema delle caste, le strutture familiari, le abitudini e i tabù alimentari e sessuali. Varthema vide affermarsi l’islam sciita nell’altopiano iranico, visitò l’ultimo grande Stato induista della penisola indiana, l’impero di Narsinga, poco più di mezzo secolo prima della sua scomparsa, sbarcò in un’Indonesia in fase di transizione che trovò «pagana», cioè induista, mentre dieci anni dopo Duarte Barbosa la trovò islamizzata, cooperò agli esordi dell’impero coloniale portoghese in India. Scritto «vernacula et vulgari lingua et ab homine fere idiota» (così nel privilegio d Riario premesso alla seconda edizione) l’Itinerario nonostante il periodare faticoso e a volte oscuro non manca di vivacità. Ed è una testimonianza di incalcolabile valore su mondi lontani spariti.

November 22, 2021

Atene contro Siracusa Parte XXXVII

Nell’attesa della battaglia, Nicia evidenziò tutti i suoi limiti in termini di leadership, tanto che, al discorso pubblico alle truppe, secondo la tradizione greca, decise di parlare de visu ai capitani delle navi. Un’altra fonte, Plutarco, descrive bene i suoi tormenti

Fra gli spettacoli terribili che offriva il campo ateniese nessuno era più penoso di quello di Nicia, distrutto dalla malattia, ridotto, nonostante il suo grado, alla pura sussistenza e al minimo delle risorse di cui il suo corpo malato aveva tanto bisogno, e tuttavia attivo malgrado la debolezza e resistente alle fatiche a cui molti soldati sani a stento reggevano, mentre era chiaro a tutti che sopportava le sofferenze non per se stesso né per attaccamento alla vita, ma piuttosto a causa delle truppe non abbandonava le speranze

In più, non è che il morale fosse poi tra i migliori, tra gli ateniesi, tanto che molti disperavano dell’aiuto degli dei

constatando che un uomo così pio, theophiles, e così spesso magnificamente liberale nel culto degli dèi non subiva una sorte migliore di quella dei peggiori vigliacchi del suo eserciti

Che poi le parole di Nicia potesse rincuorare i suoi marinai, ve lo lascio giudicare da soli, con il racconto di Tucicide

Gli strateghi di Siracusa e Gilippo, dopo avere anch’essi spronato le proprie truppe con questo discorso congiunto, comandarono subito l’imbarco appena videro che gli Ateniesi procedevano alla medesima operazione. Nicia era sgomento per la gravità dell’ora, stimando quanto fosse spaventoso il pericolo e come si avvicinasse a grandi passi, tanto che solo (brevi attimi li separavano dal momento cruciale del distacco. E come suole accadere nei più risolutivi cimenti, gli parve di non aver dato ancora l’ultima mano ai ritocchi per lo scontro, di non aver suggellato con parole efficaci il discorso di sprone rivolto ai soldati. E così convocò, ad uno ad uno, tutti i trierarchi, per la seconda volta, e rivolgendosi loro li chiamava prima con il nome patronimico, poi con quello personale, infine con quello della tribù, supplicandoli di non tradire, se qualcuno l’aveva conquistato sul campo, il proprio titolo di eccellenza, e insisteva con quelli, cui, brillava il vanto d’antenati illustri, di non offuscare le virtù avite.

Ricordava la libertà illimitata che si godeva in patria, e l’indipendenza individuale, la scelta assolutamente autonoma concessa a chiunque di progettare la propria condotta di vita, e seguitava con gli argomenti cui ogni uomo, davanti a simili strettezze, usa ricorrere, senza preoccuparsi di figurare come quello che fa continuamente l’eco a motivi già consunti dalla tradizione; e vi aggiungeva i triti avvisi che in circostanze di questo genere tornano, ritornello antico, sulle famiglie, sui figli, sugli dei patrii: sorgono spontanei alle labbra, e si ritengono utili nei momenti di sconforto.

Dopo avere concluso con queste esortazioni, stimate più indispensabili che utili, Nicia ritrasse la fanteria verso la riva del mare, allargando il fronte al massimo, perché lo spettacolo servisse il più possibile di sollievo e di stimolo alla gente che, tra poco, sarebbe scesa in mare a battersi. Demostene, Menandro ed Eutidemo furono questi gli strateghi che si assunsero la guida effettiva delle operazioni navali), staccandosi dalla propria darsena filarono diritti contro lo sbarramento all’imboccatura del porto e il varco rimasto aperto, risoluti a forzare il passaggio verso l’esterno.

Purtroppo Tucidide, per tenere alta l’attenzione del lettore, ispirato da Euripide, si concentra più sugli effetti drammatici e psicologici, che su quelli tattici: sappiamo come i Siracusani avessero disposto la loro flotta su due linee. La prima, a difesa che bastimenti che chiudevano la baia in cui erano imbottigliati gli Ateniesi, la seconda, disposta a mezzaluna, per circondare la flotta ateniese, nel caso avesse rotto il blocco.

Sfruttando la maggiore forza d’urta, la prima linea siracusana fu facilmente rotta e cominciarono a sorgere i problemi, dato che, trovandosi a combattare in spazi più ampi, le sovraccariche navi ateniesi entrarono in difficoltà

Ma i Siracusani e gli alleati, inoltratisi con circa lo stesso numero di navi dello scontro sostenuto prima, distaccarono una squadra a presidiare l’uscita della baia disponendo a corona il resto delle navi lungo gli orli interni del porto, per sferrare un attacco simultaneo da ogni lato contro la flotta ateniese. La fanteria, nel frattempo, si teneva pronta ad accorrere nel punto in cui le navi approdassero. Al comando della flotta siracusana, scegliendo ciascuno un’ala del complesso, si posero Sicano e Agatarco. Pitane e i Corinzi occupavano il centro. Intanto gli Ateniesi accostatisi ai bastimenti che ostruivano l’uscita del porto, sullo slancio del primo urto dispersero la squadra di protezione nemica in quel settore della rada, e tentarono di spezzare le catene.

Con un brano di indubbia bravura retorica, Tucidide ci racconta sia il caos dei continui arrembaggi, sia il tumulto delle passioni in chi combatteva e in chi osservava la scena…

Ma, dopo questa fase iniziale, i Siracusani e gli alleati scattarono da ogni direzione, piombando sugli Ateniesi: onde la battaglia non fiammeggiava più solo intorno alla barriera dei mercantili, all’imbocco portuale, ma si estese a tutto lo spazio interno della rada, e divampò feroce quale nessuna delle precedenti. Spiccava focoso, in ambedue le compagini, il fervore degli equipaggi che, tesi ad ogni comando, acceleravano la voga appena scandito il primo cenno; e strenuo tra i piloti l’impegno di soverchiare in destrezza di manovra e in spirito di lotta i rivali. Le truppe di bordo, quando s’attaccava un vascello avversario, si sforzavano di elevare il livello tecnico del combattimento sopra coperta, per non destare la sensazione d’inettitudine in confronto alla scioltezza degli altri al governo delle triremi. Ardeva su ogni ponte, su ogni banco, in ogni luogo ove fosse schierato un combattente la furia di eccellere. In uno spazio angusto cozzavano molti scafi poiché mai numero così ingente di navi s’era dato battaglia in uno specchio d’acqua tanto ristretto: in complesso, gli organici delle due flotte assommati sfioravano le duecento unità). Sicché non capitava di frequente l’opportunità di eseguire ben regolata la manovra di assalto frontale, mancando lo spazio per ritrarsi e accumulare l’impulso sufficiente all’urto e al forzamento della linea avversaria.

Ad ogni istante, invece, si susseguivano i contrasti accidentali, appena una nave entrava in collisione fortuita con una seconda, ritraendosi, o mentre filava a speronare un’altra sua diretta avversaria. Durante il balzo di accostamento alla nave nemica grandinava sulla tolda degli aggressori un nugolo di dardi, picche e pietre. Stabilito il contatto, gli armati, battendosi dai ponti, tentavano l’arrembaggio sull’unità nemica. In ogni punto della battaglia capitava che per l’angustia del campo una trireme, appena speronata una rivale, subisse a sua volta l’urto, da una terza nave; o che due vascelli, talvolta anche più, finissero per intricarsi così strettamente a un’unica nave, che i piloti, lungi dal poter concentrare l’attenzione su un solo bersaglio, dovevano preoccuparsi di mille incombenze, da ogni lato: di qui per rintuzzare una minaccia, di là per vibrare una percossa.

L’assordante fragore che si sprigionava dagli scontri continui tra le chiglie seminava dovunque il terrore: mentre impediva che si percepissero i comandi dei capi voga. Giacché su un fronte e sull’altro volavano frequenti gli ordini dei capivoga, come richiedeva l’arte di pilotare le navi e, in quella fase rovente, l’impazienza di affrettare la propria vittoria. Agli equipaggi ateniesi s’urlava di tagliarsi a ogni prezzo il varco tra gli sbarramenti nemici, e che era quello il momento, come mai in passato, di sfoderare fino all’ultimo respiro il proprio valore di lottatori, per conquistarsi la salvezza e con essa la fiducia di rivedere la città nativa. Ai Siracusani e agli alleati si tuonava di troncare ogni via di scampo: vanto superbo, che aggiunto alla vittoria avrebbe consentito a ciascuno d’elevare in grandezza la sua patria. Ed anche gli strateghi, tra le opposte schiere, se vedevano qualche vascello indietreggiare senza esservi costretto, o ritrarre lo sperone, chiamavano a gran voce per nome il trierarca, a domandargli: se Ateniese, perché mai retrocedeva, forse convinto che la spiaggia irta di lame nemiche fosse più ospitale di quelle acque conquistate a prezzo di tanto sangue; quand’era Siracusano, se non si avvedesse con quanto zelo gli Ateniesi si sforzavano ormai di scampare, e se fosse il caso di volgere le spalle davanti al nemico in rotta.

Finché la battaglia navale si protrasse con dubbia fortuna, le, fanterie nemiche a presidio della spiaggia smaniavano in preda a vivissima agitazione, fremendo: le truppe locali nell’ansietà affannosa di una nuova conquista, più fulgida; gli aggressori ateniesi oppressi dallo sgomento di dover subire una catena di sacrifici più dolorosa di quella già vissuta. Al pensiero dell’avvenire un’angoscia indicibile attanagliava le schiere ateniesi, che avevano riposto ogni speranza nella flotta: tensione di sentimenti che la lotta sul mare, con i suoi mille episodi, con gli infiniti repentini mutamenti acuiva, poiché a quell’improvviso variare corrispondeva in quegli uomini intenti alla scena un trasformarsi delle impressioni visive.

E poi quello spettacolo di armi si svolgeva lì a pochi passi: e poiché lo sguardo d’ognuno cercava e seguiva un solo particolare, capitava che un gruppo scorgesse i propri in vantaggio, in qualche settore degli scontri. Ed era tutto un rianimarsi di speranze, un mormorio di suppliche agli dei, che fossero propizi, che non li privassero della salvezza. Altri però assistendo a un cedimento parziale, prorompevano disperati in voci di dolore, e con quella scena negli occhi si sentivano in cuor loro sconfitti più di chi partecipava realmente all’azione. Infine altri, con lo sguardo affisso a una parte della battaglia in equilibrio, sospesi a quell’incerto protrarsi del duello, lasciavano trasparire dalle espressioni del volto, dagli scatti della persona l’intima onda d’affanno che li travagliava: e il tempo scorreva e cresceva lo spasimo, ora vedendosi salvi d’un soffio, ora già morti.

Finché sul mare le armi si contrastarono in parità, anche nel solo campo ateniese era possibile cogliere confuse parole di speranza e di disfatta – vinciamo!; siam perduti! – e tutto l’altro incoerente clamore, discordia d’infinite urla, che i pericoli mortali usano far levare alle grandi armate. Anche la gente sulle navi provava l’identico alternarsi di passioni: finché, dopo molte ore di combattimento, i Siracusani e gli alleati costrinsero gli Ateniesi a ceder terreno e moltiplicando gli sforzi con urla altissime d’incitamento resero sempre più netto il proprio vantaggio, fino a respingere verso terra le linee avversarie. Allora le truppe di bordo, quanti erano sfuggiti alla cattura in mare, chi in un punto, chi in un altro balzarono sulla spiaggia e si misero a correre disperse in direzione del proprio campo, per trovarvi rifugio. Scomparve dalle fanterie l’incertezza dei sentimenti: in un concorde slancio, tra gomiti disperati, in un grido generale di dolore, affranti sotto il peso del disastro, alcuni accorsero a difendere gli equipaggi amici, altri a presidiare il resto della linea, fortificata, gli ultimi, la massa dell’esercito, presero ad aggirarsi sparpagliandosi ciascuno nella ricerca frenetica di un varco di salvezza per sé. Il terrore dilagante in quegli attimi non ebbe paragone in nessun

altro fatto di, guerra. La sventura degli Ateniesi poteva trovare un raffronto in quella che essi stessi avevano inflitto in Pilo agli Spartani: quando la distruzione della flotta aveva in un sol colpo causato a Sparta l’immediata perdita delle truppe passate sull’isola. Anche ora

per gli Ateniesi cadeva ogni speranza di salvare l’esercito per via di terra, se non interveniva qualche fattore imprevisto.

Alla fine, per la sola forza dei numeri, prevalsero i Siracusani e la situazione divenne disperata.

November 21, 2021

Il Quartiere Ellenistico di Akragas

Nelle vicinanze del poggio San Nicola, su una vasta area di circa 15 mila mq. si estende il cosiddetto quartiere ellenistico-romano, un settore urbano con tracciato regolare che ricalca per orientamento ed impostazione quello che doveva essere l’impianto urbanistico della città del periodo classico, che offre la documentazione più significativa della storia urbanistica di Agrigento antica. L’intero complesso dei resti monumentali in vista è riferibile ad epoca tardo-ellenistica e romana, ma alcuni saggi in profondità hanno rivelato che l’impianto e il relativo disegno urbano risalgono già al VI secolo a.C. (tra la metà e la fine del secolo).

Ventisette abitazioni (domus), inserite in tre isolati (insulae), sono delimitate da quattro assi stradali nord–sud, indicati con il nome di cardines, assi stradali che corrispondono alle plateiai e agli stenopoi di età greca. Gli ambienti domestici si dispongono attorno ad un cortile ad atrio o peristilio, con colonne a fusto liscio o scanalato. Numerose le cisterne per la raccolta delle acque, mentre, tra le case, stretti passaggi (ambitus) servono come canali di scolo. Accanto alle domus, anche magazzini, strutture produttive e botteghe. La tecnica costruttiva, in genere, segue la tradizione di età greca con l’uso di blocchi regolari (isodomi), senza leganti, ma restano esempi di laterizio, nel cosiddetto opus spicatum (a spina di pesce), nei pavimenti dei cortili.

Gli scavi condotti in estensione tra il 1953 e il 1964 hanno messo in luce l’impianto regolare impostato, in questo settore, su quattro arterie Nord-Sud con leggera deviazione verso Ovest (stenopoi di epoca greca ricalcati dai cardines romani) larghi poco più di m 5; di queste il Cardo I è attualmente percorribile e da esso si può raggiungere la collina dei templi; tali arterie si attestano a Nord su una grande strada (plateia del periodo greco ricalcato dal decumano romano) con orientamento Est-Ovest, larga circa m 11 (si tratta con ogni probabilità del decumano massimo) oggi corrispondente in parte alla strada Nazionale (un modesto tratto di pavimentazione romana in cotto è visibile, ancora, tra la casa dell’Anas e il punto di ristoro “La Promenade”).

Di un secondo decumano si hanno tracce a circa 300 metri più a Sud. La città, dunque, aveva un reticolato urbano regolare di strade ortogonali che delimitavano blocchi rettangolari (isolati o insulae) orientati in senso Nord-Sud (lungo i cardines), larghi poco più di m 35 e lunghi m 280. All’interno del quartiere sono in vista tre isolati e, all’interno degli stessi, venti abitazioni. Gli isolati presentano, inoltre, la caratteristica di essere ripartiti nel senso della lunghezza (ma talvolta anche in senso trasversale) da uno stretto passaggio (ambitus) che se da un lato costituiva elemento di separazione tra le diverse unità abitative, dall’altro risultava utile per il deflusso e lo smaltimento delle acque. All’interno degli isolati le abitazioni si adattano alla morfologia piuttosto accidentata del sito e presentano pertanto una disposizione su terrazze. Esse sono di tipo vario, ma sempre nel solco della tradizione ellenistica e sono costruite in conci squadrati secondo le tecniche tradizionali del sito che ignorano l’uso dei laterizi e dei conglomerati tipici dell’edilizia romana.

Durante l’età romana, particolarmente tra il I e il IV secolo il quartiere subisce notevoli trasformazioni senza tuttavia che ne risulti intaccato l’impianto generale. Al I secolo a.C. si fanno risalire le case di gusto ellenistico con peristilio (a loro volta sorte su precedenti abitazioni), Le case, inoltre, erano abbellite con intonaci dipinti e presentavano pavimentazioni di tipo semplice in opus signinum (in cocciopesto con inserzioni di piccole tessere in marmo bianco) della fine dell’età repubblicana e augustea, epoca a partire dalla quale le pavimentazioni si arricchiscono, anche, di bei tappeti musivi con intrecci geometrici in nero.

Nel II-III secolo d.C. le case ampliate – spesso fondendosi con altre contigue e adottando la tipologia con corte centrale e porticus fenestrata – si arricchiscono di pitture parietali e di pavimenti a mosaico bianco e nero o policromo, sostituendo la tecnica più antica in coccio pesto (opus signinum), a motivi geometrici e floreali con piccole tessere bianche. Veri e propri tappeti musivi, con motivi geometrici, vegetali e zoomorfi, sono presenti nella Casa delle Svastiche; nella Casa della Gazzella, il cui nome si deve al quadretto a mosaico (emblema), raffigurante una gazzella (oggi al Museo Archeologico di Agrigento), e nella Casa del Maestro Astrattista, per la raffigurazione che imita in mosaico un pavimento di segati di marmo. Notevole anche il pavimento della Casa del Mosaico a Rombi, che delinea, cioè, una prospettiva di cubi in serie, accostando marmi di colore diverso (opus scutulatum). Nello stesso periodo i pavimenti in mosaico vengono, talvolta, ritagliati per far posto al centro ad un emblema.

Nel V secolo d.C. gli spazi abitativi sono ridotti con la costruzione di muri divisori e con la chiusura delle colonne dei portici. Nel VI-VII secolo d.C. gruppi di tombe a cassa di lastre litiche si addossano alle case, in parte probabilmente abbandonate: l’occupazione degli spazi urbani da parte delle sepolture è testimone di un rapporto con la morte mutato con l’avvento del Cristianesimo, Di seguito alcune tra le principali case del quartiere ellenistico.

Casa del peristilio: interessante perché fornisce una esemplificazione delle trasformazioni subite nel tempo: la casa, infatti in un certo momento della sua vita fu ingrandita a discapito della contigua abitazione a Nord (c.d. casa dell’Atrio in cotto, originariamente affacciata sul Cardo I). Una tale operazione comportò l’annullamento dell’ambitus che separava le due unità abitative; inoltre, come nel caso della casa del Criptoportico, il peristilio, secondo il gusto del tempo, subisce delle modifiche e viene trasformato in porticus fenestrata, mediante chiusura degli spazi tra le colonne almeno sino ad una certa altezza.

Casa delle quattro stagioni: presenta un vano decorato con un bel mosaico di tipo geometrico con medaglioni riproducenti le quattro stagioni (rimangono solo quello della Primavera e dell’Estate)

Casa della Gazzella: presenta una serie di vani comunicanti abbelliti da eleganti mosaici policromi con disegni geometrici. La casa prende il nome dal bellissimo quadro musivo in tessere minute (oggi esposto al Museo) con raffigurazione della gazzella colta nell’atto di specchiarsi in una pozza d’acqua. Si tratta di un quadro per la cui collocazione fu ritagliato al centro l’originario tappeto musivo che decorava il vano.

Casa delle Afroditi: prende il nome dal rinvenimento di una serie di statuette fittili di Afrodite (esposte al Museo archeologico); interessante perché è una delle case più grandi del quartiere estesa, probabilmente sin dal suo primo impianto, su una vasta area quadrangolare compresa tra il Cardo II e III e tra due ambitus.

Casa del Maestro astrattista: la più ricca di tutto il quartiere; presenta un atrio con pozzo al centro pavimentato in cotto (opus spicatum); il portico era decorato da un mosaico a medaglioni con animali correnti, uccelli pesci e frutti; tappeti musivi decoravano anche altri vani e, tra questi, quello ad esagoni variamente decorati di gusto astrattista (da qui il nome dato alla casa). Come nella casa del peristilio o del criptoportico in epoca imperiale l’originario peristilio viene chiuso mediante tramezzi in muratura inseriti negli spazi tra le colonne.

November 20, 2021

La chiesa di Sant’Antonino

La chiesa di Sant’Antonio da Padova, per i palermitani Sant’Antonino, che sorge in corrispondenza dell’incrocio tra i via Maqueda presso l’antica porta di Vicari, corso Tukory, via Oreto e piazza Giulio Cesare, è spesso ignorata dai turisti, che, uscendo di fretta dalla stazione gli dedicano poco più di uno sguardo distratto… Ed è un peccato, perchè è un luogo ricco di arte e di storia. Il complesso costituiva l’avamposto cittadino logistico e sanitario del monastero francescano aggregato alla chiesa di Santa Maria di Gesù, fuori Palermo.

Per i non palermitani, Santa Maria ri Giasu si trova proprio all’ingresso della circonvallazione cittadina: la borgata è nota per un paio di conventi, compreso quello di San Benedetto il Moro, il protettore etiope di Palermo, dove ne sono custodite le reliquie. Nella parte più alta della località si può ammirare l’albero di San Benedetto, con un maestoso tronco di oltre 500 anni di vita, un cipresso che, leggenda vuole, abbia piantato lo stesso santo conficcando un bastone tra le rocce.

Tornando alla nostra chiesa, dagli atti dei Notai G. Cortisi e G.B. Brocco si legge che in seguito alla donazione del terreno che trovasi all’inizio della via Maqeda di proprietà della Signora Margherita Maria; i Frati Riformati dei conventi siciliani, decisero di chiedere l’autorizzazione per costruire la chiesa di Sant’Antonio di Padova e del relativo convento. Ottenuta la licenza il 18 giugno del 1630 iniziarono i lavori utilizzando per la costruzione i conci di tufo provenienti dalla zona di Santo Spirito, esattamente dalle cave a cielo aperto di proprietà di Giuseppe D’Agostino.

La collocazione della prima pietra per la costruzione del complesso religioso, comprendente la chiesa e l’annesso convento presso la primitiva Porta di Vicari, avviene il 13 giugno 1630. L’atto di fondazione sempre del notaio Brocco, è datato, il successivo 15 giugno, col benestare dell’arcivescovo Giannettino Doria e con il patrocinio del viceré di Sicilia Francisco Fernández de La Cueva, duca di Alburquerque

La chiesa e il convento furono completati nel 1635 grazie ai fondi provenienti dalle elemosine dei palermitani, circa 30000 scudi e dalla somma stanziata dalla Reale Casa di Spagna per opera del Viceré Duca D’Alcalà; pertanto il convento prese il nome di “Real Convento”, e anche tutta l’area innanzi la chiesa venne sistemata con la costruzione di un muro a semicerchio a cui era addossato un sedile; il tutto definito da stemmi cornici e dalla statue dei Santi Antonio da Padova e Pietro d’Alcantara. Al centro dell’area venne sistemata la Fontana della Ninfa progettata da Vincenzo La Barbera, completò il tutto la via che prese il nome del Duca D’Alcalà oggi via Lincoln. Tutto il complesso compreso la Porta di Vicari dava alla piazza la forma di un anfiteatro.

In seguito alle nuove sistemazioni di tutta l’area avvenuta, la prima intorno al 1793, con la costruzione della via Oreto la demolizione della vecchia porta e la costruzione della Nuova; e la seconda avvenuta nel 1873, dove la fontana della Ninfa venne spostata nella Piazza Alberigo Gentile, le statue di S. Antonio da Padova e di S. Pietro D’Alcantara che avrebbero dovute essere poste nelle nicchie presenti nelle due colonne della Porta Nuova, per vari motivi non furono mai collocate e attualmente si trovano all’interno del Convento, statue che furono commissionate a Gaspare Guercio per 104 onze, le cui spoglie mortali trovarono posto prima nella cripta e poi all’interno della chiesa. Anche se mancano documenti al proposito, è molto probabile che l’architetto del Complesso sia Mariano Smeriglio.

La facciata della chiesa è rivolta a oriente ed è ornata da trabeazione e paraste doriche nei cantonali e coronata da frontone ove è presente un oculo. Una cancellata protegge un portale tardo manierista con timpano sormontato da finestra intermedia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu aggiunto il timpano e l’attico a conclusione del prospetto dell’edificio. Sull’intradosso dell’arco del sottocoro vi è un affresco di Guglielmo Borremans del 1718 raffigurante la Gloria di Sant’Antonio. Sono altresì presenti scene di vita del santo opere di Pietro Novelli e Giuseppe Velasquez. Trovano collocazione due monumenti sepolcrali, rispettivamente risalenti al 1758 quello dedicato a Giuseppe Stella, e di fronte ad esso quello di monsignore Antonio Calcagno del 1773, opera attribuita a Ignazio Marabitti.

L’aula è a navata unica, con tre cappelle laterali intercomunicanti intervallate da nicchie. La definizione architettonica dei prospetti è neoclassica, ricca di elementi decorativi in stucco realizzati tra il 1793 ed il 1795 dagli stuccatori Salvatore Peres, Domenico Sanseverino e Giovanni Firriolo. La navata si articola attraverso una travata ritmica che alterna alle cappelle dei setti murari con paraste ioniche binate tra cui sono degli affreschi raffiguranti la vita di sant’Antonio, opera sia di Pietro Novelli, sia di Giuseppe Velasco.

Monumentale è altare maggiore in stile neoclassico in marmi policromi e legno dorato decorato con angeli, scene bibliche e tabernacolo, a forma di tempietto circolare. Sull’altare all’interno di una teca lignea è collocata la statua di Sant’Antonio di Padova col bambino del XIX secolo, opera dello scultore palermitano Vincenzo Piscitello. In alto la raffigurazione dello Spirito Santo contornato da angeli e nubi posti entro una raggiera dorata. Dietro l’altare gli stalli del coro ligneo del XVIII secolo, alle pareti due affreschi del 1718 opere di Guglielmo Borremans raffiguranti la Comunione di Santa Teresa d’Avila e il Miracolo dell’Eucaristia. Al centro la mensa esempio di ebanisteria rococò, proveniente dall’altare di Santo Stefano.