Alessio Brugnoli's Blog, page 12

December 27, 2021

La vendetta di Siracusa

Non si evidenzia molto nei libri di storia, ma la spedizione ateniese in Sicilia ebbe anche un ehm seguito: Siracusa e le sue polis alleate decisero di restituire pan per focaccia agli aggressori. Da una parte, le città della Lega di Delo erano prossime alla ribellione, dall’altra Sparta, era pronta a sfruttare al meglio la finestra di opportunità, con la flotta nemica distrutta e parte delle sue truppe prigioniere nelle latomie, per chiudere a suo vantaggio la guerra.

Per di più, Ermocrate, che si era preso, alquanto immeritatamente, il merito della vittoria, buttava benzina sul fuoco: qualsiasi successo nell’Egeo gli avrebbe costruito ponti d’oro per la conquista del potere. Così, dalla Sicilia furono inviate nel mare Egeo 35 navi così suddivise: 20 siracusane; 2 selinuntine; 3 tarantine e 10 di Thurion. A capo di questa flotta, facendo letteralmente carte false per ottenere il ruolo di stratega, vi era proprio il nostro potenziale dittatore.

Quanti uomini erano coinvolti nella spedizione ? Molto meno di quelli di Atene in Sicilia: teniamo conto che la capienza media di una trireme dell’epoca era di circa 200 uomni suddivisi tra rematori, marinai e opliti. In particolare, di opliti ve ne erano, più o meno 40 per nave. Per cui, basandosi su questi numeri, il totale del corpo di spedizione era di circa 7.000 uomini, di cui 1.400 opliti per le battaglie terrestri.

Organizzata la flotta, sorse un problema alquanto banale, ma che nessuno si era posto: che facciamo ? dove andiamo ? Come tradizione, le polis siciliane e della Magna Grecia cominciarono a litigare tra loro sulla strategia e tattica. A togliere loro le castagne dal fuoco fu un nuovo attore nel gran teatro della guerra, l’Impero Persiano, sempre per colpa delle bizzarre iniziative ateniesi, che avevano impedito a Tissaferne, satrapo di Lidia e Caria, di raccogliere le tasse nei suoi domini. Il satrapo se l’era legata al dito, anche perchè a Persepoli, tutto potevi fare, tranne che non spedire tributi, cosa che riduceva notevolmente la propria aspettativa di vita: così, per salvare la pellaccia, inviò due messaggeri a Sparta promettendo danaro e supporti in cambio del diritto di occupare le ricche città greche della Ionia, tradizionalmente legate ad Atene. Così scrive Tucidide:

Tissaferne era venuto a caldeggiare l’intervento dei Peloponnesiaci, cui prometteva i mezzi di sussistenza. Gli era capitata addosso da poco la richiesta regia dei tributi prescritti al suo governatorato: ma, impedito dagli Ateniesi, non aveva riscosso nulla dalle città greche, ed era perciò in debito. Tormentando Atene, sperava di percepire i propri tributi con maggior comodo e regolarità. In aggiunta avrebbe procurato al suo sovrano l’alleanza di Sparta oltre a potergli assicurare, in obbedienza a un comando personalmente impartito dal re, Amorge figlio illegittimo di Pissutne, che in Caria fomentava la rivolta: vivo o morto.

A Sparta, che era in perenne carenza di denaro, esultarono, anche perchè Tissaferne aveva prese contatti anche con i cittadini di Chio i quali, consci della debolezza di Atene, intendevano ribellarsi e schierarsi con la Lega Peloponnesiaca. Tuttavia, avvenne il classico problema del troppa grazia Sant’Antonio: anche Farnabazo II, satrapo della Frigia ellespontica, che per colpa degli ateniesi aveva gli stessi problemi del collega, si era rivolto ai Lacedemoni. Gli spartani si divisero tra i coloro i quali intendevano privilegiare l’alleanza con Farnabazo e quindi il fronte dell’Ellesponto e quelli che favorivano Tissaferne ovvero l’annichilimento dei domini ateniesi nel basso Egeo. Alla fine gli spartani, su impulso di Alcibiade, che aveva stretto amicizia con l’eforo Endio, optarono per Tissaferne e decisero di inviare, dopo un’accurata verifica, navi e appoggio militare agli abitaniti di Chio.

Pertanto, agli inizi dell’anno seguente, il 412 a.C., gli spartani inviarono una flotta a Chio che, tuttavia, fu intercettata da una squadra ateniese e sconfitta; nonostante ciò Alcibiade indusse ancora una volta i peloponnesiaci a perseverare e ad inviare lui stesso con cinque navi e l’ufficiale Calcideo. Quasi senza colpo ferire, Alcibiade conquistò Chio e Clazomene preoccupando non poco Atene. Poi, mentre Ateniesi e Spartani si affrontavano nei pressi di Teo, Tissaferne, oltre ad inviare in aiuto a Sparta l’ufficiale Stage, ne approfittò della rivolta anti-ateniese di Mileto, per stipulare con Calcideo il seguente trattato, citato da Tucidide

Spartani e alleati hanno concluso con il re e Tissaferne un trattato d’alleanza articolato su questi punti. Tutte le regioni e le città possedute dal re per successione ereditaria, restino possesso del re. Quanto ai tributi in denari o in diversa natura che gli Ateniesi esigevano dalle suddette città, il re e Sparta con i suoi alleati, di comune accordo stroncheranno questo afflusso di tributi finanziari o d’altra specie. Il re e Sparta con i suoi alleati creeranno una coalizione offensiva contro Atene. Non sarà ammesso lo scioglimento separato del conflitto, privo di una ratifica bilaterale da parte del re e di Sparta con i suoi alleati. Quanti si staccheranno dal re si esporranno alla reazione armata di Sparta e dei suoi alleati. Analogamente, chi tenterà la defezione da Sparta e dai suoi alleati, si esporrà alla reazione armata del re

Stipulato il patto, Tissaferne intervenne personalmente nell’assedio di Teo abbattendone le mura ancora in piedi per poi ritirarsi. In estate, quando gli ateniesi inviarono un esercito, rafforzato da mercenari argivi, per occupare Mileto, il satrapo guidò mille cavalieri in aiuto di Sparta e dei Milesi; la battaglia fu, comunque, incerta poiché gli ateniesi batterono i Peloponnesiaci mentre i milesi costrinsero gli argivi a ripiegare. Dinanzi a queste notizie, Ermocrate convinse i suoi litigiosi alleati a navigare verso Mileto, per dare manforte a questa incerto battaglia.

Così Ermocrate, con la mediazione di Alcibiade incontrò Tissaferne, il quale era ai ferri corti con gli spartiani per la questione Amorge, figlio illegittimo di Pissutne, a sua volta satrapo, ribellatosi al Gran Re Dario II, che i greci avevano messo in secondo piano. Il siracusano, desideroso di mettersi in mostra con una vittoria, decise di guidare la flotta alla conquista di di Iasos, opulenta città filo-attica, governata da Amorge, che finalmente fu catturato.

Nonostante il successo, spartani e persiani cominciarono a litigare per questioni di vile denaro. Tissaferne, su mandato del Gran Re, aveva la gestione della cassa e quindi delle paghe dei marinai spartani: diede agli uomini il pagamento di un mese, che consisteva in una dracma attica al giorno per ciascuno di essi. Però, sorse anche il problema imprevisto, di come pagare i siciliani: il satrapo, in attesa di nuove disposizione e soprattutto denaro da Persepoli, per salvare capra e cavoli, applicò il principio

Pagare meno, per pagare tutti

riducendo il salario a tre oboli al giorno. Il che era in linea con quanto preso normalmente dai marinai dell’epoca: il problema è che gli ufficiali alleati dovettero smettere di fare la cresta sulle paghe. Ermocrate, visto il malcontento generale, andò a discutere della questione con uno degli spartani a capo dell’alleanza marittima, Teramene, che però, applico il principio del

Io so’ meticcio e di questi affari non me impiccio

In pratica rispose ad Ermocrate che lui non aveva nessuna delega per trattare con Tissaferne, dato che non era un navarco, ossia un ammiraglio, ma aveva solamente il compito di condurre la flotta da Astioco, che aveva il comando effettivo. Distinzione molto capziosa, ma Ermocrate dovette fare buon viso a cattivo gioco, per cui il discorso paghe fu momentaneamente chiuso. Anche Astioco, che aveva problemi più urgenti, la flotta spartana stava collezionando figure da cioccolatai a Kios e se non avesse preso la città, il navarca avrebbe rischiato la testa, fece orecchie da mercante.

A peggiorare la situazione fu il solito Alcibiade, i cui rapporti con gli spartani erano peggiorati e per non finire cibo per i pesci, era scappato proprio presso Tissaferne. Alcibiade, sia perchè i fondi da parte di Persepoli tardavano ad arrivare e il satrapo non era molto entusiasta di pagare i marinai alleati di tasca propria, sia perché si era reso conto delle ruberie spartane, lo convinse facilmente a mantenere il tetto salariale. In più, l’ateniese fu incaricato di convincere greci e i siciliani ad accettare come perenne il taglio degli stipendi.

Gli spartani, dinanzi al piuttosto che niente, meglio piuttosto, accettarono: i siciliani, invece che speravano nell’aumento e consideravano come provvisoria la riduzione, protestarono, ma non se li filò nessuno. D’altra parte, Tissaferne, era seguace del dividit et impera: a lui interessava che la guerra durasse a oltranza, logorando entrambe le parti, perchè, in fondo, non era interesse di Persepoli che Sparta abbattesse totalmente Atene, divenendo così padrona dell’intero Ellade. Per cui, per evitare conflitti “sindacali”, corruppe con parte del denaro destinato allo stipendio dei marinai, su suggerimento di Alcibiade e di Astioco, i capitani della flotta spartana.

Così racconta la vicenda Tucidide

Astioco, i suoi undici consiglieri, i trierarchi ed i capitani, tutti erano corrotti, tranne i Siracusani, dall’oro di Tissaferne

Ora i capitani siracusani, che scemi non erano, si accorsero di questo giro di denaro e cominciarono a protestare al grido del

Perchè a loro sì e a noi no ?

Scontrandosi con un muro di gomma. Per cui, per ottenere la loro quota della tangente, istigarono allo sciopero i loro marinai, allo scopo ufficiale di ottenere l’adeguamento salariale a una dracma. I sindacalisti più arrabbiati erano i turii, ex alleati italici di Atene, tanto che Astioco, esasperato, decise di prendere a bastonate Dioreo, un nobile di Thurion, per fare tacere le sue proteste: non l’avesse mai fatto! Gli scioperanti si ribellarono e tentarono di linciare l’ammiraglio spartano, che per salvare la pelle, si nascose dietro a un altare di un tempio a Mileto, con Ermocrate che da una parte cercava di calmare i suoi marinai inferociti, dall’altra chiedeva le sue dimissioni. Dinanzi a questo manicomio, i milesi ne ebbero abbastanza: si ribellarono alle truppe spartane e persiane, cacciandole a pedate, con il tacito appoggio dei siracusani, che ormai poco sopportavano entrambi i presunti alleati… Ovviamente, dinanzi a tale spettacolo, ad Atene si stava sbellicando dalle risate. Sia per non perdere troppo la faccia, sia per cercare di mettere ordine in questo colossale casino, Ermocrate fu convocato a Sparta, per dare spiegazioni sulla vicenda.

Ermocrate, per evitare di essere linciato a Sparta portò con sé un gruppo di milesi pronti a testimoniare contro Tissaferne. Nel contempo Mindaro prese il posto di Astioco come navarca, mandato anch’egli a Sparta, con un ambasciatore bilingue della Caria, Gautine, che aveva il compito di difendere l’operato di Tissaferne contro le accuse dei milesi e di Ermocrate

Da questo momento non è ben chiaro quel che successe. Tucidide descrivendo quel che avvenne durante la permanenza a Sparta, menziona solamente in nota l’esilio di Ermocrate decretato da Siracusa, dicendo che il persiano si sentiva adesso ancor più libero di accusare l’ammiraglio aretuseo dato che questi era divenuto esulo, non più protetto dal nome della polis occidentale. Tuttavia, a sentire Senofonte, l’esilio di Ermocrate avvenne dopo e non fu legato né allo sciopero dei suoi marinai, né alla rivolta di Mileto, cose di cui a Siracusa, diciamola tutta, interessava ben poco.

Il nuovo ammiraglio spartano, Mindaro, nella speranza di logorare Atene, aveva imposto una guerra di corsa ai danni dei convogli che dal Mar nero rifornivano di grano l’Attica: per fare questo, aveva abbandonato l’alleanza con Tissaferne, per schierarsi con l’altro satrapo persiano, Farnabazo, che tra l’altro, garantiva il salario della dracma giornaliera ai marinai. Per evitare la resa per fame, Trasibulo, l’ammiraglio ateniese tentò un audace raid nei Dardanelli

La flotta ateniese, ora composta da 76 triremi, navigò in colonna verso l’Ellesponto, seguendo la costa settentrionale, mentre gli Spartani uscirono da Abido sulla costa meridionale. Quando la sinistra ateniese ebbe doppiato la punta di Cinossema, gli Spartani attaccarono, pianificando di aggirare l’ala destra ateniese e di intrappolare la flotta nell’Ellesponto, cercando di spingere il centro verso terra di fronte a tale promontorio Il centro ateniese fu spinto velocemente verso terra e la sinistra, comandata da Trasillo, circondata dalle navi siracusane divenne incapace di vedere le posizioni del resto della flotta. Trasibulo sulla destra, frattanto, riuscì ad evitare l’accerchiamento estendendo la sua linea ad est, ma facendo ciò perse contatto col centro. Cogli Ateniesi divisi e gran parte della loro flotta fuori combattimento, la vittoria degli Spartani sembrava certa.

A questo punto, però la linea peloponnesiaca cominciò a disunirsi, le navi ruppero lo schieramento per inseguire individualmente i vascelli ateniesi. Vedendo ciò, Trasibulo fece voltare improvvisamente le sue navi e attaccò la sinistra spartana. Dopo aver sbaragliato queste, andò contro il centro, il quale una volta disorganizzato fu messo velocemente in fuga. I Siracusani, che erano sulla destra ed erano quelli che non si erano disorganizzati vedendo il resto della loro flotta in ritirata, cessarono il loro attacco alla sinistra ateniese abbandonando la battaglia, per evitae di essere circondati. L’angustia degli stretti, che faceva sì che i Peloponnesiaci dovessero percorrere solo poca strada per raggiungere la salvezza, limitò il danno che gli Ateniesi avrebbero potuto infligger loro, ma alla fine della giornata essi avevano già catturato 21 navi spartane, contro le 15 che gli Spartani avevano preso all’inizio del combattimento. Se gli impatti tattici della vittoria furono limitati, notevoli furono quelli strategici: gli ateniesi non solo si salvarono dalla fame, ma costretti a combattere a condizioni scelte dai loro nemici, in un’epoca in cui la città non aveva le risorse per costruire un’altra flotta, vincendo, poterono continuare la lotta ad oltranza. Se avessero perso, sarebbero stati costretti a breve alla resa.

Per di più, con questa vittoria rafforzarono la loro presa su Sesto, saccheggiando i domini di Farnabazo, che ovviamente si lamentò con gli spartani, minacciando di ridurre gli stipendi, se non avessero preso provvedimenti. Per cui, brontolando, Mindaro ed Ermocrate, decisero di attaccare la base ateniese, con una manovra a tenaglia: le flotte spartane e siracusane avrebbero imposto il blocco navale, mentre le truppe persiane avrebbero attaccato da terra. A complicare la vita a tutti furono però i siracusani, guidati secondo Diodoro Siculo dallo stesso Ermocrate, secondo Senofonte da Dorieo, il capo della protesta sindacale a Mileto.

In ogni modo, la flotta siracusana salpò da Rodi diretto a nord, dirigendosi verso l’Ellesponto. Prima di raggiungere Abido, comunque, fu notata dalle vedette ateniesi e spinta verso la costa. Senofonte riporta che fu intrappolata a Rhoiteion, mentre Diodoro Siculo accredita la località di Dardano.Venendo a conoscenza della situazione critica dei siracusani, Mindaro organizzò la spedizione di soccorso. Il problema è che Mindaro, molto meno corrotto di Astiaco, però anche assai meno capace. Così lo spartano lasciò Troia, dove aveva fatto dei sacrifici ad Atena, si diresse verso Abido, mentre Farnabazo mise in movimento il suo esercito per aiutare i siracusani da terra. Però una volta uscito con le navi da Abido, gli Ateniesi uscirono da Sesto per contrastarlo.

Mindaro, dopo essersi svincolato dagli avversari e unito alle forze siracusane, aveva a disposizione una forza di ben 97 triremi: la flotta ateniese ne contava 74. Gli Spartani si schierarono per la battaglia colla costa asiatica dell’Ellesponto alle loro spalle, con Mindaro che comandava il lato destro e i Siracusani quello sinistro; gli Ateniesi si schierarono di fronte a loro, con Trasibulo che comandava il lato destro e Trasillo quello sinistro. La battaglia iniziò col segnale dei comandanti, che fu trasmesso alle flotte dai trombettieri. Seguì una battaglia equilibrata, coi piloti che tentavano di speronare e mettere fuori combattimento le triremi nemiche, mentre i marinai combattevano sui ponti contro i loro nemici ogni qualvolta venivano a contatto.

Con il passare delle ore, nessuna delle due parti era fu capace di prevalere, fino a quando Alcibiade apparve con 18 triremi provenienti da Samo: inizialmente, entrambe le flotte credettero che i rinforzi fossero i loro, ma Alcibiade espose una bandiera rossa, il segno prestabilito che informava gli Ateniesi: questo perchè Tissaferne preferiva danneggiarre Farnabazo, con cui era in lite da tempo immemorabile, rispetto agli ateniesi

Capendolo, la flotta spartana fuggì ad Abido, ma ebbe gravi perdite durante il viaggio, visto che gli Ateniesi attaccarono le navi esterne. Alla fine, nel tentativo di limitare i danni, Mindaro decise di tirare in secca le navi, protetto dalle truppe del satrapo Farnabazo, che si spinse addirittura in acqua col cavallo per dare l’esempio alla sua fanteria e alla sua cavalleria; ciononostante, gli Ateniesi catturarono 30 navi recuperando anche le 15 loro, sottratte dagli Spartani nella battaglia di Cinossema.

Dopo questa disastrosa sconfitta, Mindaro riportò la flotta spartana ad Abido per ripararla e ricostruirla; chiese a Sparta dei rinforzi e studiò con Farnabazo future campagne. Gli Ateniesi, frattanto, non riuscirono a sfruttare il vantaggio guadagnato, perchè sempre per uno dei loro ennesimi casini, riuscirono a scatenare una rivolta contro di loro in Eubea. Nel frattempo, Farnabazo si lamentò con Persepoli del doppio gioco di Tissaferne, che per salvare la testa, usò Alcibiade come capro espiatorio; l’ateniese fu arrestato e imprigionato a Sardi, da cui scappò dopo meno di un mese.

Nel frattempo, Mindaro costruita una flotta di ottanta navi e, col supporto delle truppe di Farnabazo, assediò Cizico e la prese d’assalto, sempre per recuperare il possesso dell’Ellesponto. La flotta ateniese dell’Ellesponto si ritirò dalla propria base di Sesto approdando a Cardia evitando così lo scontro con gli spartani. Le navi di Alcibiade, Trasibulo e Teramene, che erano state mandate a raccogliere denaro presso gli alleati, si riunirono a questa flotta, che venne a contare 86 unità.Una volta organizzato il contingente di fanteria comandato da Cherea, l’esercito coadiuvato dalle forze marine si diresse verso l’Ellesponto per scontrarsi con Mindaro.

La flotta ateniese entrò nell’Ellesponto, oltrepassando di notte la postazione di Abido, presa dagli Spartani, in modo da nascondere al nemico le proprie forze, e stabilì una base sull’isola di Proconneso (oggi Marmara), a nordest di Cizico. Sbarcate le truppe terrestri di Cherea vicino a Cizico (Cherea è nominato solo da Diodoro Siculo, mai da Senofonte), la flotta ateniese si divise: 20 navi, comandante da Alcibiade, avanzarono verso Cizico, mentre due altre divisioni, comandate da Trasibulo e Teramene, stettero in agguato più indietro. Mindaro, vedendo la possibilità di attaccare una forza nettamente inferiore, schierò contro gli Ateniesi tutta la sua flotta; la forza di Alcibiade fuggì e le navi di Mindaro le dettero la caccia.Quando entrambe le flotte furono ben fuori dal porto, però, Alcibiade si girò verso Mindaro, mentre Trasibulo e Teramene chiusero l’accerchiamento.Mindaro, vedutosi in trappola, fuggì nell’unica direzione libera, verso la spiaggia a sud della città, dove Farnabazo si era appostato con le sue truppe; la flotta spartana ebbe varie perdite durante la fuga e raggiunse la costa con gli Ateniesi alle calcagna.Il resoconto qui di seguito è quello di Diodoro Siculo; mentre Senofonte non riporta alcuno scontro a terra tra Ateniesi e Persiani,, Diodoro racconta dettagliatamente come le truppe di Farnabazo abbiano tentato di aiutare Mindaro, senza però molto successo.

Le truppe di Alcibiade guidarono l’inseguimento, tentando poi di trascinare nuovamente in mare le navi spartane con dei rampini, mentre le truppe persiane di Farnabazo cercavano di impedire loro di sottrarre le navi spiaggiate. Vedendo ciò, Trasibulò sbarcò il suo contingente come diversivo e ordinò a Teramene di combinare le sue truppe con quelle di Cherea e di unirsi alla battaglia.In un primo momento Trasibulo e Alcibiade furono respinti, ma l’arrivo di Teramene e Cherea cambiò le sorti dello scontro: gli Spartani e i Persiani furono sconfitti e Mindaro stesso fu ucciso nel combattimento. Atene poté così impadronirsi di tutte le navi della flotta pelopennesiaca, tutte eccetto quelle dei siracusani; poiché essi preferirono bruciarle piuttosto che consegnarle agli ateniesi; e tale ordine di ardere le navi venne dato da Ermocrate

Fu questa secondo Senofonte, la causa scatenante che spinse il governo di Siracusa a decretare l’esilio di tutti i suoi strateghi, colpevoli di aver distrutto la flotta della polis. Arrivò la notizia dell’esilio, votato dal popolo, mentre la flotta si trovava a Mileto. Qui i capitani siracusani, ormai licenziati, appresero quanto accaduto direttamente da Ermocrate. Riflettevano tra loro non riuscendo a giustificare un atteggiamento così severo, definendo persino «illegale» il modo in cui la loro patria aveva così deciso di esiliarli tutti insieme. Vi fu un sentito commiato ad essi dedicato per volere del resto della flotta, poiché giudicavano il loro operato privo di pecche, almeno a sentire il racconto di Senofonte.

I soldati – e specialmente i trierarchi, i fanti di marina e i nocchieri – gridando chiedevano che a comandare fossero ancora loro. Essi risposero che non bisognava ribellarsi alla propria città

Infine gli strateghi si rivolsero ai loro uomini, che lì sarebbero rimasti in attesa di nuovo comando:

Quante le battaglie navali che voi stessi avete vinto da soli, e quante le navi che avete catturato, e quante le occasioni da cui siete usciti senza sconfitta al fianco degli alleati, sempre sotto il nostro comando, osservando la miglior disposizione tattica, grazie tanto alla nostra abilità quanto del resto al vostro zelo, mai venuto meno né su terra né su mare!

Il perchè di questo esilio è presto detto: la fazione popolare di Siracusa, guidata da Diocle, si era resa conto che la spedizione nell’Egeo, in cui la sua flotta non stata facendo una bella figura, non serviva agli interessi della polis, ma solo alle ambizioni personali di Ermocrate. Per cui, visto il disastro di Cizico, che privava Siracusa di risorse importanti per contrastare una politica cartaginese sempre più aggressiva, era visto come una sorta di tradimento nei confronti della Patria.

Ermocrate, vista la malaparata e il fatto che Tissaferne, per i fatti di Mileto, lo voleva destinare a una fine lenta e dolorosa, scappo da Farnabazo, il quale, vista anche la conquista ateniese di Calcedonia, era disposto a sedersi al tavolo delle trattative con la polis. Così fu firmato un trattato nel quale veniva sancito che il satrapo si impegnava a pagare un tributo ad Atene per nome dei calcedoni, e inoltre si impegnava a condurre ambasciatori attici presso il Gran Re, affinché la Persia accettasse, in cambio di opportune concessione, di mantenersi neutrali nel conflitto tra greci, non finanziando Sparta.

Tra i negoziatori, ci fu anche Ermocrate, che in cambio della pace, promise di intervenire a favore dei prigionieri ateniesi in Sicilia: tutto sembrava essersi risolto per il meglio per Atene, quando giunse Ciro il Giovane, sì, proprio che diede il via agli eventi che portarono all’Anabasi, che arrestò gli ambasciatori ateniesi, mandando a ramengo le trattative e fece tornare in Sicilia, pieno d’oro, allo scopo di realizzare il suo tanto agognato colpo di stato a Siracusa e fare ritornare in campo al fianco di Sparta la polis. Piano che per le vicende della guerra di Selinunte e per il fallito colpo di stato di Ermocrate, andò però a ramengo, come raccontato in altri post.

Ricordiamoci come Ermocrate sia, come personaggio letterario, uno dei protagonisti dei dialoghi di Platone: è infatti uno dei quattro interlocutori nel racconto del Timeo e del Crizia, dove il filosofo ateniese parla per la prima volta di Atlantide – isola leggendaria – e pone Ermocrate al fianco di Socrate, maestro di Platone; Timeo di Locri, filosofo proveniente dalla Magna Grecia; e Crizia, zio dell’autore ateniese e leader dei Trenta Tiranni. Sappiamo inoltre come Ermocrate dovesse essere il titolo del terzo e mai scritto dialogo della triologia costituita proprio dal Timeo e dal Crizia.

Dal momento che Platone non aveva completato il Crizia per motivi sconosciuti, si ritiene generalmente che non abbia mai iniziato a scrivere l’Ermocrate. In ogni caso, le persone che vi sarebbero apparse dovrebbero essere state le stesse dei dialoghi precedenti – Timeo, Crizia, Ermocrate e Socrate – e il quarto compagno non menzionato accennato all’inizio del Timeo avrebbe svelato la sua identità.

Ermocrate aveva avuto solo una piccola parte nella conversazione nei dialoghi precedenti. Dal momento che il Crizia raccontava la storia dello stato ideale nell’antica Atene di novemila anni addietro – e del perché era stata in grado di respingere l’invasione da parte del potere navale imperialista di Atlantide – facendo riferimento alle fonti preistoriche da Solone agli Egizi.

Nel Crizia si accenna poi al ruolo che avrebbe avuto in seguito Ermocrate:

«SOCRATE: Perché, o Crizia, indugiare a concedertelo? Anzi, questo stesso dono sia da parte nostra concesso anche al terzo, a Ermocrate. È chiaro infatti che tra poco, quando dovrà a sua volta parlare, ne farà richiesta, come voi […]

ERMOCRATE: Ebbene, o Socrate, tu mi dai lo stesso avvertimento che dai a costui. Ed effettivamente uomini privi di coraggio non innalzarono mai un trofeo, o Crizia: bisogna dunque andare avanti coraggiosamente nel discorso, e, rivolta l’invocazione a Peone e alle Muse, proclamare e celebrare le virtù degli antichi [vostri] cittadini.

CRIZIA: Amico Ermocrate, tu vieni dopo e ce n’è un altro prima, ecco perché tu sei ancora pieno di coraggio. Ad ogni modo quanto sia difficile il tuo compito, esso stesso fra non molto te lo dimostrerà […]»

Si è ipotizzato che il compito di Ermocrate avrebbe potuto consistere nel raccontare perché la potenza navale imperialista dell’Atene dei tempi di Platone aveva subito un’amara sconfitta nella spedizione siciliana contro Siracusa e, infine, nella guerra del Peloponneso, contro Sparta – visto che era uno stratega siracusano all’epoca della spedizione ateniese in Sicilia.

Alcuni studiosi, come Ronald H. Fritze, hanno ipotizzato invece che a Ermocrate sarebbe stato affidato il compito di finire la descrizione di Atlantide; la catastrofe che la fece inabissare e il ricominciare della civilizzazione umana; altri come Diskin Clay, sostengono che Platone si sarebbe basato sui discorsi ermocratei presenti in Tucidide per completare il terzo dialogo. Altri come Brisson e Findlay sostengono che il dialogo ermocrateo sarebbe stato una rivisitazione sociale del terzo libro delle Leggi platoniche

December 26, 2021

Il tempio di Asclepio di Akragas

Il cosiddetto tempio di Esculapio è posto al centro della piana di San Gregorio, in corrispondenza di quella che in antico era la strada per Eraclea : è associato a questa divinità sia per la testimonianza di Polibio, che racconta che i consoli romani M. Valerio e Q. Ottacilio, nell’assedio di Akragas (263 a.C.), avevano diviso l’esercito romano in due parti, una delle quali era posta presso il tempio di Esculapio e così furono piantati gli alloggiamenti e tutto l’apparato bellico, specificando la distanza dalla città otto stadi e mezzo, ossia 1480 metri, verso mezzogiorno. Inoltre, come ulteriore prova dell’identificazione, sono citati i risultati degli scavi di metà anni Ottanta, in cui si è evidenziato come il tempio fosse parte di un più ampio santuario.

Tuttavia, le perplessità rimangono: la distanza non corrisponde bene all’indicazione polibiana (che potrebbe avere carattere generico) e l’isolamento, la relativa modestia ed antichità (per il culto d’Asclepio) dell’edificio lasciano perplessi sull’identificazione. Non solo da Polibio era conosciuto ed apprezzato il tempio di Esculapio, ma anche da Cicerone che nelle sue Verrine descrive con ammirazione una statua di Apollo (il padre del dio Esculapio), capolavoro del celebre scultore Mirone. Cartaginesi e Romani cercarono di sottrarla agli Agrigentini. Si narra infatti che i punici l’avevano portata a Cartagine come bottino di guerra e che venne riportata ad Agrigento da Scipione dopo la vittoria romana su Cartagine. Ma anche il pretore Verre tentò di rubare la statua – come ricorda Cicerone – e solo con molta fortuna gli Agrigentini riuscirono a scoprire il tentativo e da allora fecero guardare a vista, notte e giorno, i templi della città da attenti sorveglianti.

Ancora Cicerone ci dice che il tempio di Esculapio era un “famosissimum fanum”, cioè un famoso santuario. Esso infatti aveva la duplice funzione di ospedaletto e di santuario. Esculapio era il dio della medicina e i suoi santuari erano meta di incessante pellegrinaggio di molti ammalati che cercavano nuove cure e di pellegrini che invocavano l’intervento divino o ringraziavano il dio per la guarigione ottenuta, lasciando poi nel santuario un ex-voto a testimonianza della grazia ottenuta. Si alternavano quindi giorno e notte devoti che compivano rituali abluzioni, sacrifici e recitavano preghiere prima di ascoltare le indicazioni dei medici per ottenere o conservare la salute. Certamente qui si praticava anche la medicina empirica di cui l’agrigentino Acrone fu uno dei maggiori esponenti.

Acrone era tra l’altro figlio del grande filosofo Zenone di Elea, quello dei paradossi che negava il movimento e il divenire, e amico intimo di Empedocle: cominciò la sua carriera come retore, ma data la politica agrigentina dell’epoca, in cui era facile lasciarci le penne, si orientò verso una più tranquilla medicina. Durante il suo apprendistato, compì molti viaggi in Egitto e in Asia, con lo scopo di raccogliere il maggior numero di informazioni dalle esperienze dei sacerdoti e dei medici in cui si imbatteva.

Si dice che Acrone abbia applicato una soluzione taumaturgica appresa in Egitto in occasione della peste del 430 a.C. ad Atene, e che, dietro suo consiglio, furono accesi dei fuochi di grandi dimensioni per le strade allo scopo di purificare l’aria.La soluzione si rivelò efficace e salutare per molti malati.Va tuttavia tenuto presente che non si fa menzione di questo fatto in Tucidide, e inoltre, anche se fosse vero che Empedocle o Simonide (morto nel 467 a.C.) scrissero l’epitaffio in onore di Acrone, ciò non implica necessariamente che quest’ultimo si trovasse ad Atene durante la peste.

Il suo talento come medico e il suo nuovo approccio alla medicina gli procurarono ammirazione e stima tali che gli fecero meritare l’epiteto di sommo o supremo tra i medici (lo stesso nome, Acrone, significa sommo). Tuttavia allo stesso modo, la fama gli procurò non pochi nemici, tra i quali spicca Empedocle, suo concittadino ed amico d’infanzia, il quale provava invidia del successo di Acrone. Diogene Laerzio ci racconta che avendo domandato Acrone agli Agrigentini, come premio dei suoi meriti, un luogo in città dove poter fabbricare una tomba destinata alla sua famiglia, Empedocle adoperò tutta la sua eloquenza affinché tale privilegio non gli venisse accordato. Nonostante queste opposizioni, i cittadini acconsentirono facilmente a queste richieste e sulla lapide fu inciso un ironico epitaffio attribuito ad Empedocle o a Simonide. di cui ho accennato prima, che in latino fa così

Acronem summum Medicum summo patre natum, in summa tumulus summus habet patria.

Insomma, una sorta di scioglilingua.L’innovazione che Acrone introdusse nella medicina del tempo fu la maggiore attenzione riservata ai fatti. Egli sosteneva che la medicina dovesse dipendere unicamente dalla pura esperienza, dall’esatta osservazione dei fatti e che tutte le astratte speculazioni non erano solo superflue, ma anche dannose; insomma, aveva introdotto una sorta di versione ellenica del rasoio di Ockam

Tornando al nostro tempio, eretto nel IV secolo a.C, è di ordine dorico con pronao in antis; sorge su una piattaforma e presenta una suddivisione in pronao, cella e pseudo opistodomo (quest’ultimo, infatti, appena accennato, presenta due mezze colonne sporgenti all’esterno appoggiate sul muro pieno di fondo della cella). Particolarità insolita dell’edificio è il falso opistodomo rappresentato da due semicolonne fra ante nella parte esterna del fondo della cella, che vuole così imitare una struttura amfiprostila. Sono note anche parti della trabeazione, con gronde a testa leonina, fregio e geison frontonale. Il Tempio di Asclepio era, in se stesso, un edificio molto modesto: lungo m.22,144 e largo 11,118, occupa una superficie di mq.246,196, e la sua decorazione era di gran lunga inferiore ai templi dorici classici. Lo spessore delle mura è di m.0,55; il diametro delle colonne è di m.1,10.

Dell’area monumentale parte un ampio peribolo lungo il quale si aprono numerosi ambienti destinati ai pellegrini e, comunque, connessi con gli scopi terapeutici del santuario; una grande cisterna, un portico colonnato e un naiskos.

December 24, 2021

Giovanni Bogherini con il Maestro

Oggi, vigilia di Natale, in attesa di farci gli auguri, parliamo di un ritratto che impropriamente, per la presenza di una sfera armillare, è intitolato Giovanni Borgherini col maestro-astrologo, un olio su tela di dimensioni 47×60,7 cm. Un’opera probabilmente citata da Vasari nella sua biografia di Giorgione, che ebbe l’occasione di vederla in casa di Giovanni Borgherini a Firenze.

Si legge infatti nell’edizione delle Vite del 1568:

“In Fiorenza è di man sua [di Giorgione] in casa de’ figliuoli di Giovan Borgherini il ritratto d’esso Giovanni, guando era giovane in Venezia, e nel medesimo quadro il maestro che le guidava; che non si può veder in due teste né più bella tinta di ombre”.

L’opera restò poi forse agli eredi, finché il cavalier Pier-Francesco Borgherini non la portò a Milano, nelle sue collezioni. Nel 1923 venne venduta a Sir Herbert Frederick Cook che la portò in Inghilterra, alla Doughty House, presso Richmond, nel Surrey. Fu di nuovo venduta nel 1932 e nel 1960, quando l’acquistò Michael Straight, cittadino americano, che la fece portare nella sua residenza di Alexandria, in Virginia. Nel 1974 venne infine donata al museo statunitense.

Il quadro è un invito all’impegno e allo studio: l’adolescente ben vestito, dallo sguardo intelligente ma distratto, stringe nella mano chiusa gli strumenti della pittura e della scrittura, della musica e della geometria. L’uomo che l’accompagna non è solo il suo maestro ma un astrologo dall’espressione grave, che gli ostenta la sfera armillare indicandogli platealmente il cartiglio ammonitore: “non vale l’ingegno se non varranno i fatti”. Che le promesse diventino realtà dipenderà evidentemente dalle disposizioni celesti e dall’impegno del giovane ad affrontarle con la ragione, a integrare le arti e le scienze, segnalate dagli strumenti in suo possesso con lo strumento che qualifica l’astrologia, arte e scienza della previsione.

L’atmosfera soffusa, i campi di colori smorzati senza confini netti sono tipici dello stile dell’autore, mentre è più rara la brillantezza cromatica delle vesti e degli incarnati rispetto allo sfondo scuro. Qualche perplessità, che genera l’incertezza attributiva, è legata alla qualità dell’opera, non eccelsa, forse per via di restauri inappropriati.

Perchè dicevo che il titolo è una forzatura ? Perchè, grazie ai documenti d’archivio, possiamo ipotizzare il committente del quadro, Sante Borgherini, padre di Giovanni, che sappiamo essere a Venezia con il figlio nel 1504, il che ci da anche un termine cronologico per la sua esecuzione. Ora, Sante frequentava sia la corte di Caterina Corner, sia il circolo di Bembo, ossia gli stessi circoli intellettuali bazzicati dal Giorgione

E in quel periodo sappiamo che Giovanni Borgherini fosse allievo di Trifone Gabriel, uno dei più peculiari umanisti veneti dell’epoca, detto il « Socrate di Venezia » perché, come Socrate, non lasciò alcun testo scritto, preferendo impartire lezioni verbali agli allievi. Con le sue lezioni, supplì alla chiusura dell’Università di Padova al tempo della Lega di Cambrai. Uomo modesto, non volle pubblicare alcunché a suo nome, e rifiutò ogni titolo se non quello di Messere. Ebbe in dispregio ricchezze ed onori, e si conservò sempre semplice nei modi e nell’abbigliamento.

Trifone era un intellettuale dagli interessi molteplici che variava dalla letteratura e filologia, all’astronomia, tanto che scrisse un trattato sul tema, a cui fa riferimento la sfera armillare, immagine dell’armonia tra Macrocosmo e Microcosmo, alla politica. In questo campo, il suo pensiero è esposto nell’opera Della repubblica de’ Viniziani di Donato Giannotti (1540), immaginata come un dialogo avvenuto a Padova, in casa di Pietro Bembo, tra Trifone Gabrielli e il suo allievo prediletto, proprio il nostro Giovanni Borgherini

Trattato che comincia proprio così

Era in quelli giorni M. Trifone Gabriello in una sua villa, nella quale assai tempo egli è usato dimorare, lontano da ogni ambitione, libero dall’amministrazione della Repubblica, discosto da molte incommodità, che seco porta la vita civile. Gode egli nella sua villa questa nostra vita felicemente – con tanta tranquillità d’animo, di quanta humanamente può essere capace. Ne mai è che egli non sia in compagnia d’alcuno di quegli antichi et nobili spiriti, così Toscani, come Latini, si com’è Cicerone, Virgilio, Horatio, Dante, il Petrarcha, il Boccaccio, co quali egli continovamente i loro volumi leggendo ragiona. Et perché la villa, nella quale egli dimora, non molto dalla Città lontana, con gran sua commodità viene spesse volte in Padova a fare parte a molti suoi amici della sua dolce conversatione: la quale da ciascuno, che di lui ha cognitione, è grandemente desiderata. Perciò che oltre alla gravità de costumi, egli è ripieno d’humanità et cortesia, le quali cose producono negli animi di ciascuno grandissimo desiderio di lui

Per cui, il ritratto non è che una rappresentazione di quelle conversazioni dotte, a cui Giorgione, dalla curiosità intellettuale insaziabile, dovette partecipare più volte..

December 23, 2021

L’origine del Fondo Oro

Può sembrare strano, ma ben prima di Cennino Cennini, nelle botteghe artistiche della Tarda Antichità e del Medioevo abbondavano i prontuari tecnici e manuali relativi alla produzione e alla stesura dei colori. Il più antico, tra quelli che attualmente abbiamo ritrovato, è il cosiddetto Papiro X di Leida, conservato nel Museo Archeologico di quella città, un codice scritto su papiro in lingua greca alla fine del III secolo a.C, rinvenuto in Egitto a Tebe, assieme a un altro testo di contenuto analogo, il papiro di Stoccolma.

E’ probabile che entrambi siano frutto del lavoro di un medesimo scriptorium, che aveva forse sede ad Alessandria, che era specializzato in manuali tecnici, in trattati di medicina e di quella che impropriamente è definita alchimia, ma che in realtà definibile come chimica empirica, e cosa assai strana, rituali magici di ogni tipo, dalle fatture d’amore alle maledizioni ai danni dei nemici. Ora, non è che ci fosse chissà quale retropensiero, nel mischiare tra loro cose così differenti: probabilmente gli scribi avevano puntato soltanto a soddisfare, per puro e semplice guadagno, le richieste, assai variegate, del mercato dell’epoca.

Come dicevo, il prontuario era un prontuario tecnico, una silloge proveniente da trattati più antichi: allo stato attuale, sono state individuate almeno tre fonti, un saggio di Bolo di Mendes, studioso di chimica dell’età ellenistica, di Teofrasto, l’allievo di Aristotele, e il Physica et mystica, attribuibile allo Pseudo-Democrito, ma probabilmente l’autore consultò anche altri testi. Il papiro contiene dieci fogli. Ogni foglio misura circa 30 cm x 34 cm. I fogli sono rilegati sul lato lungo, e ogni foglio ha due pagine. Sedici pagine sono scritte, e quattro pagine sono vuote. Le pagine scritte contengono ciascuna circa dalle 28 alle 47 righe, in scrittura onciale, regolare (cioè senza corsivo). on sono presenti legature.

Tutte queste caratteristiche hanno portato gli studiosi a pensare che il papiro provenisse da una biblioteca, e non da un laboratorio, ossia che facesse parte della dotazione di una scuola professionale. L’opera contiene circa 100 ricette tecniche antiche, e dieci passi estratti dal De materia medica, un trattato sulle erbe medicinali scritto da Dioscoride Pedanio, un botanico e medico greco antico vissuto nella Roma imperiale sotto Nerone.

Tra l’altro, Dioscoride descrive anche un macchinario rudimentale per la distillazione, dotato di un serbatoio con una sorta di testa superiore, da cui i vapori entrano in una struttura dove vengono raffreddatie poi subiscono condensazione. Questi elementi solitamente mancheranno negli apparati di distillazione medievali.

Tornando al Papiro di Leida, le sue ricette tecniche non hanno un ordine preciso: trattano la lavorazione dei metalli e delle leghe, dell’oro e dell’argento, degli inchiostri metallici (le ricette dalla 1 alla 88), e dei coloranti per stoffe (ricette dalla 89 alla 99). Le ricette non sono dettagliate: probabilmente servivano solo da promemoria. La presentazione è prettamente pratica. Contiene alcuni passi simbolici ed esoterici, talvolta collegabili alle dottrine alchemiche. Contienne anche alcuni procedimenti per creare leghe metalliche che somigliano all’oro e all’argento.

Analogo contenuto è quello del suo compagno, il Papiro di Stoccolma, anche questo una silloge di trattati precedenti e dato che non presenta significative tracce di usura ed è scritto in onciale greca, regolare, senza tracce di corsiva né di legature, per cui si tratta probabilmente di un testo destinato a una biblioteca.Vi sono indicate 159 ricette o procedimenti chimici piuttosto alla rinfusa (nella pratica sono 155 perché 4 sono ripetuti) e gli argomenti trattati sono la lavorazione dell’argento (ricette 1-9), l’uso e la lavorazione delle pietre preziose (10-88), e delle stoffe (89-159). Non mancano passi simbolici ed esoterici, talvolta collegabili alle contemporanee prime dottrine alchemiche, come alcuni procedimenti per la creazione o l’imitazione dell’oro e dell’argento (sebbene i modelli di Ermete Trismegisto non vengano mai citati, restando quindi a livello di suggestione culturale).

In passato, la notevole enfasi sui procedimenti per creare imitazioni di materiali preziosi ha fatto pensare che i due papiri facessero parte di una sorta di manuale per falsari. Tuttavia, dato che tutte le ricette le ritroveremo, con poche variazione, nei manuali di tecniche artistiche medievali, è probabile che avessero invece uno scopo analogo.

L’enfasi sull’oro, tra l’altro è un indizio, assieme alle miniature rimaste, a supporto di un’idea, che in forme differenti, sta diffondendosi sempre più tra gli studiosi: che il fondo oro non sia un’invenzione specifica dell’arte bizantina, ma un’evoluzione e un adattamento di una convenzione artistica già presente nella media e tarda Antichità. La base di tutto è Plotino, il maestro dell’estetica della luce.

L’uno di Plotino è per lui la luce superessenziale, che si irradia, a guisa di luce effettiva, sugli esseri materiali. In virtù della partecipazione del materiale all’immateriale attraverso tale corrente di flusso luminoso il percorso lungo la scala dell’essere può invertirsi di segno. Le cose visibili sono “luci materiali” che rispecchiano quelle intelligibili. La mente non può però intraprendere questo viaggio da sola, con la sua pura facoltà di pensiero: occorre un innesco materiale, un elemento intermedio tra l’immanenza e la trascendenza. Per cui, l’arte può permettere la comprensione della verità se non si limita a imitare il reale ma supera il sensibile e diventa collegamento con il mondo superiore e divino. All’estetica della quantità, del kanon del mondo classico, basata sul rapporto geometrico e numerico delle parti, si sostituisce quindi un’estetica della qualità, che esalta la virtù della luce e del colore come bellezza semplice, di natura indivisa.

Tenendo conto che quasi totalità della pittura su tavola dell’epoca è andata perduta, non è da escludere che il fondo oro, inizialmente, secondo l’ottica plotiniana, sia stato utilizzato per celebrare la maestà del potere imperiale e per imitazione dei tanti potenti locali e a seguito di un processo di traslazione simbolica e culturale, ad esempio testimoniato dallo Pseudo Dionigi Aeropagita, sia poi passato alla sfera religiosa.

December 22, 2021

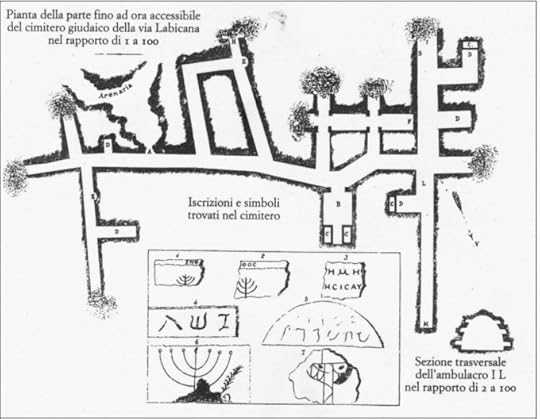

Le catacombe ebraiche di via Labicana

Nell’anno 1882 ebbi avviso dal Signor Avv. Francesco Apolloni che essendosi riaperta una cava antica di pozzolana nella sua vigna posta fuori la Porta Maggiore al secondo chilometro ed a sinistra dell’antica via labicana, si era veduta dai lavoranti un’ apertura la quale conduceva ad un’ambulacro cimiteriale.Recatomi sul posto, fu cosa assai ardua il ritrovare la comunicazione col cimitero per l’immensa vastità dell’arenaria che forma un labirinto inestricabile di vie. A ciò si aggiunga lo stato rovinoso del sotterraneo che minacciava da un momento all’altro di crollare e si comprenderà quanto fosse difficile e penosa quella ricerca. Vi riuscii finalmente con l’abile scorta del proprietario che mi fu cortese d’ogni assistenza e con la guida esperta del cavatore Luigi Caponi il quale da molto tempo mi accompagna nelle mie esplorazioni cimiteriale

Penetrato nell’ipogeo dall’apertura A (vedi la tavola) mi trovai in un cimitero che a primo aspetto mi sembrò cristiano essendo nella forma generale assai somigliante agli altri già noti. Però essendo tornato una seconda volta sul posto, frugando fra le terre nell’ambulacro I L e precisamente nel punto segnato S, scoprii sulla calce presso di un loculo un’antico graffito rappresentante il candelabro a sette braccia simbolo solenne e notissimo del culto giudaico. Allora mi avvidi di aver scoperto un cimitero degli antichi ebrei e ne detti subito avviso al proprietario. Vi condussi anche il mio maestro Comm. G. B. de Rossi il quale riconobbe l’importanza della scoperta e mi consigliò a pubblicarne una relazione.

Anzi il medesimo pose a mia disposizione nel Gennaio 1884 il sunnominato cavatore Luigi Caponi con altri due lavoranti della Commissione di sacra archeologia, ma per tre giorni soltanto non potendoli più a lungo distogliere dai consueti lavori delle catacombe romane. Per quanto breve fosse il tempo concessomi, pure potei riuscire a trovare fra le terre alcuni frammenti di terra cotta con iscrizioni e simboli giudaici ed a sgombrare dalle macerie una tomba arcuata con lettere ebraiche dipinte.

La cosiddetta catacomba ebraica fu identificata nel corso dello scavo per l’estrazione della pozzolana nel 1882 e si estende su un ampio settore su entrambi i lati dell’attuale via Casilina.

Così Orazio Marucchi, il grande allievo di Giovanni Battista De Rossi, il padre dell’archeologia cristiana descriveva la scoperta di una delle catacombe ebraiche meno note di Roma, quelle della nostra Casilina. Orazio, tra l’altro, oltre ad essere l’autore di importanti scoperte (ad esempio basilica di S. Agapito a Palestrina, cripta di Marcellino e Pietro sulla via Labicana, memoria di Marco e Marcelliano nel cimitero di Domitilla, cripta di Felice e Adaucto nel cimitero di Commodilla sull’Ostiense, nuove parti dei cimiteri di S. Agnese e di Priscilla), fu anche un grandissimo divulgatore, sia perchè i suoi libri, assieme a quelli del suo amico Armellini furono una sorta di bestsellers dell’epoca, sia perchè insegnò in parecchie scuole cattoliche di Roma, come il De Merode a Piazza di Spagna: sua peculiarità, è stata di coniugare l’aspetto teorico della docenza con quello pratico. I suoi studenti furono utilizzati come assistenti negli scavi, sia lo accompagnarono spesso e volentieri nelle avventurose esplorazione dei sotterranei dell’Urbe.

Nominato direttore del Museo Egizio Vaticano e di quello Lateranense, proseguì l’opera di divulgazione scientifica, Nel 1890 fu eletto con la minoranza cattolica nel Consiglio comunale di Roma, dove si adoperò per la tutela del patrimonio monumentale, battendosi per la salvaguardia del cimitero di Ciriaca al Verano e per l’introduzione del catechismo cattolico nelle scuole della capitale.

Orazio, per essere eletto, sfruttò a suo vantaggio le ambiguità del non expedit di Pio IX, la disposizione della Santa Sede con la quale si dichiarò inaccettabile che i cattolici italiani partecipassero alle elezioni politiche del Regno d’Italia, con l’alquanto capziosa argomentazione che le elezioni amministrative non erano state citate esplicitamente nel divieto: la questione fu sollevata per screditarlo da parte di alcuni accademici rivali, che si rivolsero a Leone XIII, il quale confermò l’interpretazione di Orazio.

Ora il nostro eroe, descrive la scoperta di questa catacomba ebraica in un opuscolo, è lungo quaranta pagine, intolato Il nuovo cimitero giudaico scoperto sulla via Labicana: catacomba situata nella vigna Apollonj (già Aldobrandini), una proprietà che all’epoca veniva definitiva anche di “Monte d’Oro delli Hebrei”a testimonianza del fatto che nel tempo si fosse mantenuta memoria della sito cimiteriale. L’area, posta a nord dell’attuale via Casilina, si estendeva sui due lati dell’antica via Labicana, attualmente corrispondente a nord con i civici nn. 351-373 e a sud con il civico n.224 di via Casilina. L’estensione del complesso arrivava fino alla zona della vigna Mareita o Marolda o Marolla-Pitilli o Petilli (corrispondente ad un settore della antica vigna della Certosa). In via approssimativa si può quindi supporre che il reticolo catacombale si estende in una zona delimitata da via Filarete, via Alessi, via Anassimandro, via Dulceri e via Bufalini.

La planimetria del cimitero – che Marucchi esplorò in parte – era caratterizzata da una galleria principale (orientata est-ovest) che a ovest si intersecava con un altra galleria collegata a diversi cunicoli. I cunicoli avevano la caratteristica di essere ad arco a tutto sesto e per avere le pareti organizzate su tre livelli di loculi, i quali erano poi chiusi con lastre di terracotta e ricoperte da intonaco. Presso altri cubicoli, invece, erano ricavati sepolcri in muratura.

In un brano, infatti Orazio ci tiene ad evidenziare

La pianta generale del cimitero è somigliante a quella delle catacombe cristiane, con ambulacri che si tagliano in direzioni diverse e cubiculi o cappelle aperte lateralmente ai corridoj. La forma pure dei sepolcri è pressoché la medesima dei loculi, come può vedersi dalla sezione trasversale posta sotto la pianta. La qual cosa era già nota per la scoperta delle catacombe ebraiche della via portuense fatta dal Bosio, e per l’altra più recente della vigna Randanini sulla via Appia. Vi sono poi anche nel nostro alcune particolarità tutte proprie dei cimiteri giudaici delle quali in seguito tratteremo.

Particolarità così evidenziate

Ho detto che i cimiteri giudaici sono somiglianti ai cristiani : ma somiglianzà non è identità. Ed infatti erano già note alcune specialità di forme che gli uni dagli altri distinguono. In generale le gallerie dei cimiteri giudaici sono più larghe delle cristiane, e di forma alquanto arcuata come si vede nella sezione trasversale della nostra tavola, I sepolcri sono generalmente a foggia di loculi come nei cimiteri cristiani, ma a differenza di questi sono chiusi quasi escluvamente da lastre laterizie e spesso ricoperti intieramente da intonaco. Alcune tombe di forma speciale che si riscontrano talvolta nei cimiteri giudaici, son quelle fosse aperte orizzontalmente nel suolo delle gallerie che diconsi cocim cioè fosse e che sono ricordate dalla Miscnà. Ma di questi cocim che si veggono frequentemente adoperati nel cimitero di vigna Randanini, e che secondo il Bosio esistevano pure in quello della via portuense non abbiamo finora trovato traccia nel nostro cimitero di via labicana. In esso però vi riscontriamo un’ altra caratteristica tutta propria dei cimiteri giudaici, cioè quei corti ambulacri aperti lateralmente agli ambulacri maggiori e che nella pianta sono contraddistinti dalla lettera D.

La presenza di raffigurazioni graffite o dipinte di candelabri a sette bracci, ha fatto attribuire la natura ebraica del cimitero… Ma doveva vivevano questi ebrei, che utilizzarono il cimitero in un periodo non precedente al III sec. d.C. ? Di seguito il ragionamento di Orzio

Passiamo ora a vedere se il cimitero giudaico da me scoperto sulla via Labicana avesse relazione con qualche centro della comunità israelitica, nell’interno dell’antica Roma. Che gli ebrei vivessero separati dal resto della popolazione lo afferma Tacito: e che abitassero in gran numero nel Transtevere lo ricaviamo da Stazio e da Marziale. Nel Transtevere esisteva il loro principale quartiere, il ghetto dei tempi romani, di cui però non si conosce ancora il posto preciso. Il Bosio fu di parere che le abitazioni giudaiche transtiberine fossero aggruppate nei dintorni della odierna chiesa di s. Salvatore della Corte: ed anzi propose la congettura che tal nome derivasse a curtìs Iudaeis ; ma oggi sembra più verosimile che il titolo di quella chiesa derivi piuttosto dalla prossima stazione della coorte settima dei vigili. Dalla scoperta di un’antica iscrizione sembra potersi dedurre che gli ebrei dimorassero non lungi dalla così detta porta Settimiana

Questi ebrei del transtevere aveano il loro proprio cimitero non lungi di lì sulla via Portuense, cimitero che fu scoperto dal Bosio nel 1602, e poi divenne inaccessibile per qualche franamento di terra.

Un altro quartiere israelitico, forse di origine posteriore al transtiberino, si estendeva dall’antico emporio ai dintorni del circo massimo e giungeva fino al bosco di Egeria adiacente alla porta Capena di Servio Tullio . E gli abitanti di questo nuovo centro aveano pure i loro sepolcri fuori della porta più prossima, cioè sulla via Appia. E su questa via abbiam trovato fino ad ora tre gruppi diversi di tombe giudaiche, cioè il grande cimitero di vigna Randanini più volte ricordato, quello minore di vigna Cimarra dietro la chiesa di s. Sebastiano e l’altro ancor più piccolo recentemente scoperto dal ch.dottore Nicola Mùller sulla via Appia Pignatelli

Insomma gli antichi ebrei seppellivano i loro morti lungo le vie più prossime ai loro centri di abitazione, come sappiamo che facevano i cristiani deponendo i cadaveri dei fedeli dimoranti nei vari titoli o parrocchie nei cimiteri più vicini ai titoli medesimi e che da questi dipendevano. Da siffatti confronti può dedursi per analogia che anche il nostro cimitero della via Labicana abbia servito ad un quartiere giudaico posto non lungi dalla porta Esquilina., da cui prendeva le mosse quella strada. La porta Esquilina stava all’estremità meridionale dell’aggere di Servio e vien collocata dai topografi precisamente in quel punto ove poi fu eretto l’arco onorano dell’imperatore Gallieno detto modernamente, dal nome della prossima chiesa, l’arco di s. Vito. Tutti sanno che l’aggere di Servio, come il restante delle sue mura, fu nei tempi imperiali intieramente coperto da edifizi pubblici e privati e fra questi vi furono anche delle taberne o botteghe. Da un’antica iscrizione sepolcrale impariamo così per

caso che fra le taberne situate presso l’aggere di Servio vi era quella di un tal Publio Oorfidio Signino venditore di frutta (pomarius) la cui botteguccia era distinta dalla indicazione topografica « de aggere a proseucha »

Ora è notissimo che Prosèucha dicevasi dagli ebrei ellenizzanti il luogo delle loro comuni adunanze, e che perciò era la stessa cosa della Sinagoga. Dunque presso l’aggere di Servio esisteva una Sinagoga giudaica a tutti notissima, se potè servire di indicazione per la taberna di Corfidio Signino. E perciò è ragionevole il supporre che intorno a quell’edilìzio esistessero pure abitazioni giudaiche. Io credo che tale proseuca si trovasse poco lungi dalla porta suddetta e dove avea principio la regione della Suburra, la quale poi si estendeva nella gola compresa fra l’ esquilino oppio e il viminale ; e son di parere che questa fosse precisamente la sinagoga dei giudei chiamati siburensi.

Per cui, per sintetizzare, il tutto, la catacomba era l’ultima dimora dell’antichissima comunità ebraica dell’Esquilino, che come oggi si dedicavano al commercio e le cui botteghe erano presenti nel Forum Esquilinum, il più antico e il più importante spazio commerciale dell’Esquilino nell’antichità, ma di questa vasta piazza con funzioni di mercato non è giunta fino a noi alcuna traccia. Le notizie più precise ci giungono dallo storico Appiano (bell. civ. 1.58), in un passo in cui si descrive l’attacco di Silla alla città di Roma nell’88 a.C.: quando già gli assedianti avevano occupato le mura e la Porta Esquilina, racconta lo storico, i partigiani del generale Mario, asserragliati all’interno della città, resistettero a lungo trovando rifugio proprio nel Forum. Gli studiosi ipotizzano che la vasta piazza fosse collocata nella zona immediatamente all’interno della Porta Esquilina, dove sono state trovate a fine Ottocento alcune iscrizioni che sembrano confermare questo racconto, e ci informano sul sistema di gestione di questo importante spazio pubblico, grazie ad alcune epigrafi che citano il magister vici, un magistrato incaricato della gestione di aree pubbliche. Ancora grazie a una epigrafe che cita due argentarii a foro Esquilino, artigiani orafi, conosciamo una delle botteghe che trovavano spazio all’interno di quest’area commerciale. Il Forum Esquilinum rimase in uso per lunghissimo tempo, come dimostra una iscrizione che ricorda un restauro fatto a metà del V secolo d.C. da parte del praefectus urbi, il prefetto urbano che ricopriva varie cariche legate alla tutela dell’ordine pubblico all’interno della città. Ebrei la cui sinagoga doveva trovarsi nella zona compresa tra San Vito, Sant’Eusebio e San Giuliano…

December 21, 2021

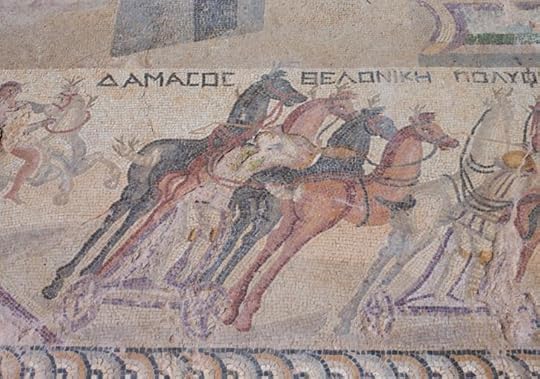

Scavi italiani a Cipro

Da qualche anno, l’Università di Catania, grazie a un accordo tra Italia e Repubblica di Cipro, sta compiendo una serie di interessantissimi scavi a Nea Paphos, una delle più grandi città dell’Oriente ellenistico-romano, che per lungo tempo fu anche capitale dell’isola. Nel luglio 1988 la missione condotta da chi scrive e composta da elementi provenienti dall’Università di Catania, e nei primi anni anche dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene, ha iniziato uno scavo nell’area del cosiddetto “Garrison’s Camp”, nella parte Nord-occidentale della città. Essa era già stata parzialmente esplorata nei decenni passati, rivelando un notevole complesso di camere sotterranee scavate nella roccia riferite al culto di Apollo sulla base della rassomiglianza di due di esse con quelle del santuario di Apollo Hylates, scoperto nella parte Sud-orientale del villaggio di Kato Paphos. In realtà fino a quel momento non esisteva alcuna evidence per riferire il monumento ad una particolare divinità piuttosto che ad un’altra, anche se appariva evidente il carattere misterico.

Il complesso, al momento dello scavo, presentava ad Est un lungo corridoio di accesso di cui erano visibili alcuni blocchi emergenti sul piano di campagna, una scala di accesso semicoperta dalla terra, quello che allora appariva una sorta di vestibolo, e, verso Sud, una prima camera circolare, un lungo corridoio (“A”) ed altri tre ambienti aperti nella parte meridionale dello stesso: uno semicircolare, un secondo circolare, un terzo quadrangolare. Ad esso era possibile accedere anche da un secondo ingresso opposto al primo, sulla cui parete settentrionale si apre un’esedra e a cui segue, più ad Est, l’accesso ad un secondo complesso costituito da un secondo corridoio (“B”) e da altre tre camere oggi parzialmente interrate. Resti, infine, di un edificio absidato erano visibili ad Occidente dell’area presa in esame. Lo svuotamento delle camere operato intorno agli anni cinquanta, e di cui purtroppo non esiste alcuna documentazione scritta, ha consigliato di iniziare i nuovi scavi nella larga spianata ad Est delle camere ipogeiche, e, successivamente, ad Ovest delle stesse, anche se purtroppo la stratigrafia appariva vistosamente sconvolta da buche qui in quell’epoca scavate.

Pnto di partenza delle indagini degli archeologi italiani è stato il saggio di Kiriakos Nikolaou, The topography of Nea Paphos. Lo studioso, a proposito degli ambienti ipogeici, così si esprimeva:

“Le camere così sistemate possono identificarsi con un quartiere di soldati. Il fatto che il sito sia vicino alla porta Nord delle mura urbiche può suggerire che questo complesso sia un campo militare dove la guarnigione della città o parte di essa era alloggiata”.

E per dare peso alla sua ipotesi fa riferimento ad una generale discussione sui caserme in epoca ellenistica in cui cita anche un’iscrizione frammentaria di petizione indirizzata a Tolomeo VI od VIII da talune truppe stanziate a Nea Paphos. Ricordiamo infatti come Cipro, a seguito delle guerre civili dovute alla morte di Alessandro Magno, divenne parte dell’Egitto Tolemaico, ottenendo poi l’indipendenza snel 106 a.C., quando Tolomeo IX Sotere Latiro scappò dall’Egitto e si proclamò re dell’isola. Quando poi Tolomeo IX tornò ad essere faraone nell’88 a.C., il regno ridiventò parte del regno tolemaico d’Egitto. Nell’80 a.C. il regno riacquisì indipendenza quando il nuovo faraone Tolomeo XII Aulete nominò il fratello minore, Tolomeo di Cipro, re dell’isola. Il dominio tolemaico finì nel 58 a.C., quando la repubblica romana decise di annettere l’isola per una legge del tribuno della plebe Publio Clodio Pulcro (la Lex Clodia de Rege Ptolemaeo et de exsulibus Byzantinis), che inviò Marco Porcio Catone a conquistarla.

Tornando all’ipotesi che il complesso fosse parte di una caserma ellenistica, K. Nicolau aggiunge:

“È molto probabile che le camere sotterranee rimasero in uso come un santuario attaccato al campo, ed è possibile che durante il periodo ellenistico qualche dio egizio, come Isis o Serapis fu introdotto; o, durante il periodo romano, una divinità quale Mitra”.

Egli quindi conclude:

“Ulteriori indagini del sito potranno chiarirlo, ma sui dati presenti è possibile ipotizzare che esso fu un campo militare dove truppe della guarnigione della città erano allocate”.

Jolanta Mlinarczik, nel volume Nea Paphos III, pubblicato poco prima degli scavi italiani, già avanzava dubbi sull’ipotesi di Nicolaou:

“Ma persino non badando al discutibile punto della localizzazione, l’intero complesso di Toumballos è troppo esteso e ben progettato per essere stato il santuario di una guarnigione militare”.

E conclude la studiosa:

“che il santuario di Toumballos si trovi al margine della città, lontano dai quartieri più attivi, non dovrebbe essere considerata prova dei suoi supposti legami con caserme militari, come ipotizzato da Nikolaou, ma piuttosto ancora più una testimonianza della natura ctonia del culto accompagnata da misteri”.

Culti misterici che risalgono probabilmente, come in Grecia, all’età del Bronzo, quando Cipro era uno dei principali hub del commercio dei metalli. Tra il 1300 e il 1200 a.C. ci fu un periodo di prosperità cipriota. Città come Enkomi furono ricostruite a griglia rettangolare e furono costruiti numerosi e grandiosi edifici. In alcuni di questi edifici sono stati ritrovati impianti per la lavorazione e conservazione dell’olio d’oliva. Santuari con altari sono stati trovati a Myrtou-Pigadhes, presso Enkomi, a Kition e a Kouklia. Sia la disposizione regolare della città sia le tecniche murarie trovano parallelismi con alcuni ritrovamenti archeologi in Siria, soprattutto ad Ugarit.

Ritrovamenti di relitti il cui carico era formato da lingotti di rame, davanti alle coste cipriote, testimoniano che Cipro era un’importante base per il commercio di questo metallo.

Verso la fine dell’età del Bronzo, Cipro faceva parte dell’impero ittita, ma era uno Stato cliente e come tale non era stato invaso dal regno anatolico, ma piuttosto era governata dal re di Ugarit. Durante il regno di Tudhaliya I/II, l’isola fu occupata per poco tempo dagli Ittiti per proteggere il rame e contrastare la pirateria e tenere a bada i tentativi micenei di conquista.

Lo scavo della missione italiana, a partire dal 1988, ha rinunciato ad esprimere opinioni premature sulla natura del complesso di camere ormai svuotate del loro contenuto ed ha preferito piuttosto indagare sulle emergenze visibili intorno al santuario, per ricavare da queste quegli elementi che potessero servire, in un secondo momento, ad una valutazione dell’intero complesso.A questa logica ha ubbidito, da una parte, lo scavo nell’area ad Est della scala di accesso al santuario ipogeico, e dall’altra, ad Ovest, delle camere ormai a vista.

In particolare, ad Est, in direzione della scala che portava alle camere ipogeiche, emergevano alcuni blocchi squadrati di calcare. Le indagini condotte in quest’area, hanno messo in luce un lunghissimo dromos di accesso al santuario, che ha superato i 72 metri di lunghezza fino raggiungere un costone roccioso dentro il quale sprofonda in camere che la nostra missione ha per la prima volta messi in luce (da esse sta venendo fuori una notevole quantità di materiale del periodo della fondazione), per uscirne in direzione Nord-Sud. Di esso, appare conservato in tutta la sua lunghezza il muro settentrionale, il quale in alcuni punti mostra un bel poligonale, ed, in altri, dei rifacimenti successivi in cui appaiono riutilizzati grossi blocchi quadrangolari. Del muro meridionale del dromos sono superstiti soltanto due blocchi subito ad Est del primo gradino della scala di accesso al santuario, mentre la rimanente parte è stata completamente smontata e riutilizzata per la costruzione di un popoloso quartiere che si è appoggiato al muro settentrionale del dromos, a partire dalla fine del IV sec. d.C., quando, chiusi i culti pagani, l’area fu risistemata a quartiere urbano in vicinanza, come vedremo, di una basilica che s’impiantò fondendosi con esso riutilizzando le strutture dell’edificio pagano.

Il santuario a chi oggi visita lo scavo, rivela un notevole complesso di camere sotterranee scavate nella roccia e, ad Est, un lungo dromos di accesso ed una scala che conduce agli ambienti e ai corridoi sotterranei.Non lontano dalla scala di accesso al santuario sono venuti alla luce i resti di una copiosa stipe votiva, che ha restituito materiale databile tra il III ed il II secolo a.C.; significativamente, molti dei pezzi sono stati rinvenuti sul piano di calpestio dello stesso dromos, buttati lì probabilmente nel momento della rimozione del muro meridionale e della realizzazione del nuovo quartiere urbano, allorquando chiusi i culti pagani, si edificò una basilica paleocristiana sulle strutture del santuario subito ad Ovest delle camere ipogeiche, e comunque al di qua del peribolo che racchiudeva le strutture santuariali.Il nuovo edificio di culto, oggetto di accurate indagini, sta acquistando man mano la fisionomia di un martyrium paleocristiano.Indagini condotte sotto le fondazioni del muro settentrionale della navata centrale hanno, innanzitutto, consentito di datare l’edificio, nella sua prima fase, alla fine del IV secolo d.C.

Esso presenta un’iconografia inconsueta e piuttosto rara: al doppio nartece ed alla navata centrale seguono, in pendant, due absidi (una interna ed una esterna) entrambe innestate sui muri della navata. L’ampio spazio, delimitato da esse, dà accesso ad una cripta formata, nelle pareti orientale ed occidentale, dai due bracci rocciosi di uno dei corridoi del santuario pagano e, nella parete di fondo, da un muro appositamente innalzato realizzandosi in questo modo una simbiosi perfetta tra il santuario pagano e la piccola basilica paleocristiana.A Sud dell’esonartece corre un piccolo corridoio, chiuso ad Ovest che dal peribolo del santuario pagano realizzato nella roccia, ha impedito all’edificio cristiano di espandersi in questa direzione.

In realtà, la sovrapposizione dell’edificio di culto cristiano sul santuario pagano ha determinato delle singolarità nella pianta, che è possibile attribuire alla volontà di riutilizzare, per quello che era possibile, le antiche strutture, sia a scopo simbolico, sottolineare il trionfo della nuova religione sull’antica, sia per risparmiare tempo e denaro. A parte il fatto che la presenza del peribolo in roccia ad Ovest ha consentito soltanto uno sviluppo orizzontale Nord-Sud, il semicerchio settentrionale dell’abside interna, i cui blocchi sono stati asportati in antico, ma di cui rimangono tracce “sagomate” di malta, fu poggiato sulla superficie superiore di due grandi vasche rettangolari, che dovevano essere adibite a vasche per le esigenze idriche del santuario. La presenza delle vasche ha determinato uno sviluppo singolare dell’ala settentrionale dell’edificio cristiano: a Nord della navata centrale sono stati isolati, infatti, due piccoli ambienti; il primo ad Est, è adagiato al livello dello spianamento roccioso; tutt’attorno, precedenti interventi nell’area, intorno agli anni 50’/60’, hanno purtroppo distrutto le connessioni con la stessa navata centrale e con le grandi vasche del santuario pagano; il secondo, ad Ovest, sostiene una piccola scala, i cui gradini parzialmente conservati portano ad un altro grande ambiente rettangolare sistemato ad un livello superiore rispetto alla navata centrale. Di questo, finora solo parzialmente scavato, si è conservato il letto pavimentale; esso trova la conclusione ad Est, in una piccola abside scavata nella roccia, che presenta uno scasso centrale ad U, e che appare in asse -fatto molto significativo- con una tomba anch’essa scavata nello stesso costone roccioso, raggiungibile tuttavia dall’esterno, dalla scala di accesso al santuario pagano.

Inesplorata resta ancora la chiusura del lato settentrionale dell’edificio cristiano e, finora ignoto il rapporto del piano dell’ambiente absidato con un’esedra del santuario pagano, realizzata al livello del piano roccioso, e con altre camere dello stesso che si aprono subito ad Ovest dell’esedra. Decisivo per la ricostruzione del culto cristiano nel IV-V sec. d.C. è stato lo scavo della cripta, dove, attorno ad una piccola struttura quadrangolare piena di terra bruciata, una serie di vasi sembrano comporre un “servizio”: sono stati raccolti una lucerna, una ciotola, un boccale, un’anfora, purtroppo frammentaria, che conserva il collo a cui è attaccata una sola delle due anse: all’interno di questo, in mezzo alla terra, è venuto fuori un pezzo di stoffa molto rozza ed un piccolo frammento osseo di spina di pesce.

L’eccezionale scoperta ha messo in moto una serie di suggestive ipotesi collegate al momento della cristianizzazione di Cipro ed in particolare al momento in cui doveva essere vivo, a Paphos, il ricordo di Ilarione, il santo che lì predicò e morì sullo scorcio del IV secolo d.C.

Secondo l’agiografia, compì gli studi ad Alessandria, dove si convertì al cristianesimo e fu battezzato. Desideroso di dedicarsi alla vita ascetica, incontrò Sant’Antonio l’anacoreta e quindi tornò in Palestina dove, dopo aver scoperto della morte dei propri genitori, donò tutti i suoi averi ai poveri. Dopo aver introdotto l’ascetismo nel territorio circostante Gaza, si dedicò alla vita monastica viaggiando per tutto l’Impero Romano. Nel 330 si imbarcò per la Sicilia, dove visse come eremita in una grotta a Cava Ispica.Verso la fine della sua vita, sempre secondo le stesse fonti, i suoi miracoli gli diedero fama di guaritore e viaggiò, dal 365, ininterrottamente per l’Italia, la Croazia e Cipro, inseguito da folle di ammalati.

Manca finora un’evidenza epigrafica completa (si è trovata finora un’epigrafe in marmo in cui si legge ΙΩΝ, se non forse PIΩN, che consenta di identificare il tempio di Apollo a Toumballos con quello dove predicava il santo monaco. Certo è che il primo impianto della piccola basilica, costruita con e sui muri dell’edificio pagano, si può datare negli anni immediatamente successivi alla morte dell’anacoreta, il quale prima fu seppellito e, successivamente, riesumato dai discepoli e traslato a Gaza. La piccola basilica rappresenta con ogni probabilità, la “Memoria” legata alla vita ed ai miracoli del santo, ed il servizio da mensa, collocato nella cripta nel VI secolo d.C., lo sarebbe stato a ricordo dello stesso.

Indagini topografiche, fondate sulla testimonianza di San Girolamo, che pone in secondo ab urbe miliario la prima residenza di Ilarione, il quale predicava “vicino alle rovine di un tempio antichissimo”, e collocava a dodici miglia dal mare la seconda residenza, hanno consentito di avanzare l’ipotesi che proprio il santuario ipogeico di “Garrison’s Camp” doveva essere quello della “evangelizzazione”; e che la grotta di Episcopi, sulle colline di Paphos, indicata dalla tradizione locale come quella di S. Ilarione, sia il luogo dove il santo, a causa dell’affollamento dei pellegrini, e per consiglio del fedele Esichio, si spostò.

In realtà viene lentamente maturando la convinzione che il sito di Garrisson’s Camp, lungi dall’essere un quartiere periferico della città di Paphos, fosse quello dei grandi santuari ipogeici pagani (un altro santuario ipogeico si intravede più ad Ovest del nostro, segnalato da grossi verdi cespugli di macchia mediterranea che spiccano nel brullo dell’area circostante): e proprio in quel luogo forte dovette essere la lotta tra i pagani e la nuova religione nascente. Non senza emozione, difatti, nella campagna del 1999 è venuta alla luce un’epigrafe marmorea in due righe in cui è possibile leggere “lou osto”: se l’integrazione in [PAY]LOY [AP]OSTO[LOY] è corretta avremmo la prima testimonianza archeologica della presenza dell’apostolo a Cipro, finora attestata solo dagli Atti degli Apostoli, i quali ricordano che il santo, arrivato sull’isola, convertì il proconsole romano Sergio Paolo, e che in suo onore cambiò il nome da Saulo in Paulo. In collegamento con la piccola basilica è possibile documentare una risistemazione di tutta l’area del santuario dalla fine IV/inizi del V sec. d.C fino al momento dei raid arabi della metà del VII sec. d.C.: sulla faccia interna del muro settentrionale del dromos di accesso allo stesso viene addossata, infatti, una serie di ambienti, alcuni dei quali decorati a mosaico.

La futura indagine chiarirà se qui non si addensi da questo momento in poi, il quartiere “cristiano”, in contrapposizione a quello “pagano”, dell’area sud-occidentale della città, in cui si ammirano le coeve, grandi dimore patrizie con le suggestive immagini di Aion, di Teseo che uccide il Minotauro, di Orfeo, della nascita di Achille e del trionfo di Dioniso. L’esplorazione, ancora, dell’area a Nord del santuario ipogeico comincia a dare risultati abbastanza promettenti. Alcuni saggi ai bordi di un’ampia depressione a forma grosso modo ovoidale, a Nord del dromos di accesso alle camere ipogeiche, ha permesso di mettere parzialmente in luce una sorta di xystos, un piccolo stadio per allenamento.Esso era probabilmente preceduto, a Nord, nell’area a ridosso delle mura urbiche che chiudono da questa parte la città, da stoai, come farebbero pensare alcuni blocchi allineati in senso Est-Ovest e Nord-Sud.Se le esplorazioni delle prossime campagne dovessero confermare tale supposizione, Garrison’s Camp, ritenuto finora area destinata ad accogliere guarnigioni militari, potrebbe assumere ben altra dimensione, per la presenza di grandi santuari e di attrezzature sportive ad essi collegate.

Sfugge purtroppo, finora, il culto praticato a Toumballos; esso è stato riferito ad Apollo sulla base della rassomiglianza delle camere ipogeiche con quelle del santuario di Apollo Hylates, scoperto nella parte orientale di Kato Paphos. Non sembra tuttavia senza significato il rinvenimento di un piccolo frammento a vernice nera in cui è possibile leggere ολλ o il rinvenimento, ancora più significativo, di un frammento di vaso attico a figure rosse in cui è chiaramente discernibile Artemide con la faretra dietro le spalle ed un kanoun in mano. Non sfugge in ogni caso il carattere misterico del culto. Le buie camere sotterranee rischiarate soltanto da stretti lucernai praticati al centro del soffitto, dovevano essere illuminate dalle torce degli iniziati che nei corridoi ipogeici concludevano la lunga processione iniziata all’ingresso del lunghissimo dromos di accesso. A partire dalla fine del XII e degli inizi del XIII secolo d.C. l’area attorno al santuario ed alla piccola basilica, certamente abbandonata e resa deserta dalle incursioni arabe del VII sec. d.C., registra tracce di vita, come confermerebbero alcuni ambienti che si addossano da una parte e dall’altra al muro settentrionale del dromos. Esplorazioni, d’altra parte, sulla collina soprastante il santuario hanno messo in luce i resti di ambienti di epoca medievale (torretta di avvistamento?).

Particolarmente proficuo si è rilevato lo scavo di uno di questi, al centro del quale è stato rinvenuto un pilastro in blocchi chiaramente precipitato in seguito ad un evento traumatico, molto probabilmente sismico, che ha “sigillato” una grande massa di ceramica medievale e tardo medievale: il rinvenimento di monete veneziane del doge Gerolamo Priuli (1559-1567) ha consentito di datare tale evento nel XVI secolo d.C. Gli scavi della missione italiana a Paphos, quindi, stanno gettando luce sulla vita e sugli esiti del santuario pagano per ben circa un millennio, dalla seconda metà del IV secolo a.C. fino al momento dei raids arabi. Se la lettura di San Girolamo coglie nel vero, l’area del cosiddetto “Garrison’s Camp” riceve nuova luce, nella misura in cui essa si rivela come il punto dove i cristiani predicavano e propagandavano la nuova fede: un luogo quindi dove fortemente era radicata la fede pagana, e da dove doveva propagarsi, se voleva aver successo, la fede cristiana. Era certamente quello il luogo dei grandi santuari dove la folla si riuniva per celebrare gli antichi riti pagani e dove i Santi, a partire da San Paolo, predicavano il nuovo verbo divino e scacciavano i demoni.