Le catacombe ebraiche di via Labicana

Nell’anno 1882 ebbi avviso dal Signor Avv. Francesco Apolloni che essendosi riaperta una cava antica di pozzolana nella sua vigna posta fuori la Porta Maggiore al secondo chilometro ed a sinistra dell’antica via labicana, si era veduta dai lavoranti un’ apertura la quale conduceva ad un’ambulacro cimiteriale.Recatomi sul posto, fu cosa assai ardua il ritrovare la comunicazione col cimitero per l’immensa vastità dell’arenaria che forma un labirinto inestricabile di vie. A ciò si aggiunga lo stato rovinoso del sotterraneo che minacciava da un momento all’altro di crollare e si comprenderà quanto fosse difficile e penosa quella ricerca. Vi riuscii finalmente con l’abile scorta del proprietario che mi fu cortese d’ogni assistenza e con la guida esperta del cavatore Luigi Caponi il quale da molto tempo mi accompagna nelle mie esplorazioni cimiteriale

Penetrato nell’ipogeo dall’apertura A (vedi la tavola) mi trovai in un cimitero che a primo aspetto mi sembrò cristiano essendo nella forma generale assai somigliante agli altri già noti. Però essendo tornato una seconda volta sul posto, frugando fra le terre nell’ambulacro I L e precisamente nel punto segnato S, scoprii sulla calce presso di un loculo un’antico graffito rappresentante il candelabro a sette braccia simbolo solenne e notissimo del culto giudaico. Allora mi avvidi di aver scoperto un cimitero degli antichi ebrei e ne detti subito avviso al proprietario. Vi condussi anche il mio maestro Comm. G. B. de Rossi il quale riconobbe l’importanza della scoperta e mi consigliò a pubblicarne una relazione.

Anzi il medesimo pose a mia disposizione nel Gennaio 1884 il sunnominato cavatore Luigi Caponi con altri due lavoranti della Commissione di sacra archeologia, ma per tre giorni soltanto non potendoli più a lungo distogliere dai consueti lavori delle catacombe romane. Per quanto breve fosse il tempo concessomi, pure potei riuscire a trovare fra le terre alcuni frammenti di terra cotta con iscrizioni e simboli giudaici ed a sgombrare dalle macerie una tomba arcuata con lettere ebraiche dipinte.

La cosiddetta catacomba ebraica fu identificata nel corso dello scavo per l’estrazione della pozzolana nel 1882 e si estende su un ampio settore su entrambi i lati dell’attuale via Casilina.

Così Orazio Marucchi, il grande allievo di Giovanni Battista De Rossi, il padre dell’archeologia cristiana descriveva la scoperta di una delle catacombe ebraiche meno note di Roma, quelle della nostra Casilina. Orazio, tra l’altro, oltre ad essere l’autore di importanti scoperte (ad esempio basilica di S. Agapito a Palestrina, cripta di Marcellino e Pietro sulla via Labicana, memoria di Marco e Marcelliano nel cimitero di Domitilla, cripta di Felice e Adaucto nel cimitero di Commodilla sull’Ostiense, nuove parti dei cimiteri di S. Agnese e di Priscilla), fu anche un grandissimo divulgatore, sia perchè i suoi libri, assieme a quelli del suo amico Armellini furono una sorta di bestsellers dell’epoca, sia perchè insegnò in parecchie scuole cattoliche di Roma, come il De Merode a Piazza di Spagna: sua peculiarità, è stata di coniugare l’aspetto teorico della docenza con quello pratico. I suoi studenti furono utilizzati come assistenti negli scavi, sia lo accompagnarono spesso e volentieri nelle avventurose esplorazione dei sotterranei dell’Urbe.

Nominato direttore del Museo Egizio Vaticano e di quello Lateranense, proseguì l’opera di divulgazione scientifica, Nel 1890 fu eletto con la minoranza cattolica nel Consiglio comunale di Roma, dove si adoperò per la tutela del patrimonio monumentale, battendosi per la salvaguardia del cimitero di Ciriaca al Verano e per l’introduzione del catechismo cattolico nelle scuole della capitale.

Orazio, per essere eletto, sfruttò a suo vantaggio le ambiguità del non expedit di Pio IX, la disposizione della Santa Sede con la quale si dichiarò inaccettabile che i cattolici italiani partecipassero alle elezioni politiche del Regno d’Italia, con l’alquanto capziosa argomentazione che le elezioni amministrative non erano state citate esplicitamente nel divieto: la questione fu sollevata per screditarlo da parte di alcuni accademici rivali, che si rivolsero a Leone XIII, il quale confermò l’interpretazione di Orazio.

Ora il nostro eroe, descrive la scoperta di questa catacomba ebraica in un opuscolo, è lungo quaranta pagine, intolato Il nuovo cimitero giudaico scoperto sulla via Labicana: catacomba situata nella vigna Apollonj (già Aldobrandini), una proprietà che all’epoca veniva definitiva anche di “Monte d’Oro delli Hebrei”a testimonianza del fatto che nel tempo si fosse mantenuta memoria della sito cimiteriale. L’area, posta a nord dell’attuale via Casilina, si estendeva sui due lati dell’antica via Labicana, attualmente corrispondente a nord con i civici nn. 351-373 e a sud con il civico n.224 di via Casilina. L’estensione del complesso arrivava fino alla zona della vigna Mareita o Marolda o Marolla-Pitilli o Petilli (corrispondente ad un settore della antica vigna della Certosa). In via approssimativa si può quindi supporre che il reticolo catacombale si estende in una zona delimitata da via Filarete, via Alessi, via Anassimandro, via Dulceri e via Bufalini.

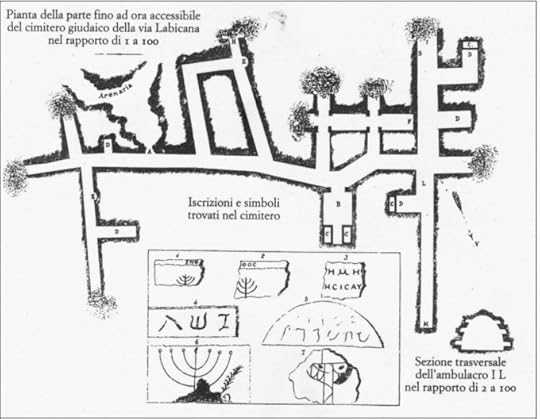

La planimetria del cimitero – che Marucchi esplorò in parte – era caratterizzata da una galleria principale (orientata est-ovest) che a ovest si intersecava con un altra galleria collegata a diversi cunicoli. I cunicoli avevano la caratteristica di essere ad arco a tutto sesto e per avere le pareti organizzate su tre livelli di loculi, i quali erano poi chiusi con lastre di terracotta e ricoperte da intonaco. Presso altri cubicoli, invece, erano ricavati sepolcri in muratura.

In un brano, infatti Orazio ci tiene ad evidenziare

La pianta generale del cimitero è somigliante a quella delle catacombe cristiane, con ambulacri che si tagliano in direzioni diverse e cubiculi o cappelle aperte lateralmente ai corridoj. La forma pure dei sepolcri è pressoché la medesima dei loculi, come può vedersi dalla sezione trasversale posta sotto la pianta. La qual cosa era già nota per la scoperta delle catacombe ebraiche della via portuense fatta dal Bosio, e per l’altra più recente della vigna Randanini sulla via Appia. Vi sono poi anche nel nostro alcune particolarità tutte proprie dei cimiteri giudaici delle quali in seguito tratteremo.

Particolarità così evidenziate

Ho detto che i cimiteri giudaici sono somiglianti ai cristiani : ma somiglianzà non è identità. Ed infatti erano già note alcune specialità di forme che gli uni dagli altri distinguono. In generale le gallerie dei cimiteri giudaici sono più larghe delle cristiane, e di forma alquanto arcuata come si vede nella sezione trasversale della nostra tavola, I sepolcri sono generalmente a foggia di loculi come nei cimiteri cristiani, ma a differenza di questi sono chiusi quasi escluvamente da lastre laterizie e spesso ricoperti intieramente da intonaco. Alcune tombe di forma speciale che si riscontrano talvolta nei cimiteri giudaici, son quelle fosse aperte orizzontalmente nel suolo delle gallerie che diconsi cocim cioè fosse e che sono ricordate dalla Miscnà. Ma di questi cocim che si veggono frequentemente adoperati nel cimitero di vigna Randanini, e che secondo il Bosio esistevano pure in quello della via portuense non abbiamo finora trovato traccia nel nostro cimitero di via labicana. In esso però vi riscontriamo un’ altra caratteristica tutta propria dei cimiteri giudaici, cioè quei corti ambulacri aperti lateralmente agli ambulacri maggiori e che nella pianta sono contraddistinti dalla lettera D.

La presenza di raffigurazioni graffite o dipinte di candelabri a sette bracci, ha fatto attribuire la natura ebraica del cimitero… Ma doveva vivevano questi ebrei, che utilizzarono il cimitero in un periodo non precedente al III sec. d.C. ? Di seguito il ragionamento di Orzio

Passiamo ora a vedere se il cimitero giudaico da me scoperto sulla via Labicana avesse relazione con qualche centro della comunità israelitica, nell’interno dell’antica Roma. Che gli ebrei vivessero separati dal resto della popolazione lo afferma Tacito: e che abitassero in gran numero nel Transtevere lo ricaviamo da Stazio e da Marziale. Nel Transtevere esisteva il loro principale quartiere, il ghetto dei tempi romani, di cui però non si conosce ancora il posto preciso. Il Bosio fu di parere che le abitazioni giudaiche transtiberine fossero aggruppate nei dintorni della odierna chiesa di s. Salvatore della Corte: ed anzi propose la congettura che tal nome derivasse a curtìs Iudaeis ; ma oggi sembra più verosimile che il titolo di quella chiesa derivi piuttosto dalla prossima stazione della coorte settima dei vigili. Dalla scoperta di un’antica iscrizione sembra potersi dedurre che gli ebrei dimorassero non lungi dalla così detta porta Settimiana

Questi ebrei del transtevere aveano il loro proprio cimitero non lungi di lì sulla via Portuense, cimitero che fu scoperto dal Bosio nel 1602, e poi divenne inaccessibile per qualche franamento di terra.

Un altro quartiere israelitico, forse di origine posteriore al transtiberino, si estendeva dall’antico emporio ai dintorni del circo massimo e giungeva fino al bosco di Egeria adiacente alla porta Capena di Servio Tullio . E gli abitanti di questo nuovo centro aveano pure i loro sepolcri fuori della porta più prossima, cioè sulla via Appia. E su questa via abbiam trovato fino ad ora tre gruppi diversi di tombe giudaiche, cioè il grande cimitero di vigna Randanini più volte ricordato, quello minore di vigna Cimarra dietro la chiesa di s. Sebastiano e l’altro ancor più piccolo recentemente scoperto dal ch.dottore Nicola Mùller sulla via Appia Pignatelli

Insomma gli antichi ebrei seppellivano i loro morti lungo le vie più prossime ai loro centri di abitazione, come sappiamo che facevano i cristiani deponendo i cadaveri dei fedeli dimoranti nei vari titoli o parrocchie nei cimiteri più vicini ai titoli medesimi e che da questi dipendevano. Da siffatti confronti può dedursi per analogia che anche il nostro cimitero della via Labicana abbia servito ad un quartiere giudaico posto non lungi dalla porta Esquilina., da cui prendeva le mosse quella strada. La porta Esquilina stava all’estremità meridionale dell’aggere di Servio e vien collocata dai topografi precisamente in quel punto ove poi fu eretto l’arco onorano dell’imperatore Gallieno detto modernamente, dal nome della prossima chiesa, l’arco di s. Vito. Tutti sanno che l’aggere di Servio, come il restante delle sue mura, fu nei tempi imperiali intieramente coperto da edifizi pubblici e privati e fra questi vi furono anche delle taberne o botteghe. Da un’antica iscrizione sepolcrale impariamo così per

caso che fra le taberne situate presso l’aggere di Servio vi era quella di un tal Publio Oorfidio Signino venditore di frutta (pomarius) la cui botteguccia era distinta dalla indicazione topografica « de aggere a proseucha »

Ora è notissimo che Prosèucha dicevasi dagli ebrei ellenizzanti il luogo delle loro comuni adunanze, e che perciò era la stessa cosa della Sinagoga. Dunque presso l’aggere di Servio esisteva una Sinagoga giudaica a tutti notissima, se potè servire di indicazione per la taberna di Corfidio Signino. E perciò è ragionevole il supporre che intorno a quell’edilìzio esistessero pure abitazioni giudaiche. Io credo che tale proseuca si trovasse poco lungi dalla porta suddetta e dove avea principio la regione della Suburra, la quale poi si estendeva nella gola compresa fra l’ esquilino oppio e il viminale ; e son di parere che questa fosse precisamente la sinagoga dei giudei chiamati siburensi.

Per cui, per sintetizzare, il tutto, la catacomba era l’ultima dimora dell’antichissima comunità ebraica dell’Esquilino, che come oggi si dedicavano al commercio e le cui botteghe erano presenti nel Forum Esquilinum, il più antico e il più importante spazio commerciale dell’Esquilino nell’antichità, ma di questa vasta piazza con funzioni di mercato non è giunta fino a noi alcuna traccia. Le notizie più precise ci giungono dallo storico Appiano (bell. civ. 1.58), in un passo in cui si descrive l’attacco di Silla alla città di Roma nell’88 a.C.: quando già gli assedianti avevano occupato le mura e la Porta Esquilina, racconta lo storico, i partigiani del generale Mario, asserragliati all’interno della città, resistettero a lungo trovando rifugio proprio nel Forum. Gli studiosi ipotizzano che la vasta piazza fosse collocata nella zona immediatamente all’interno della Porta Esquilina, dove sono state trovate a fine Ottocento alcune iscrizioni che sembrano confermare questo racconto, e ci informano sul sistema di gestione di questo importante spazio pubblico, grazie ad alcune epigrafi che citano il magister vici, un magistrato incaricato della gestione di aree pubbliche. Ancora grazie a una epigrafe che cita due argentarii a foro Esquilino, artigiani orafi, conosciamo una delle botteghe che trovavano spazio all’interno di quest’area commerciale. Il Forum Esquilinum rimase in uso per lunghissimo tempo, come dimostra una iscrizione che ricorda un restauro fatto a metà del V secolo d.C. da parte del praefectus urbi, il prefetto urbano che ricopriva varie cariche legate alla tutela dell’ordine pubblico all’interno della città. Ebrei la cui sinagoga doveva trovarsi nella zona compresa tra San Vito, Sant’Eusebio e San Giuliano…

Alessio Brugnoli's Blog