Alessio Brugnoli's Blog, page 10

January 17, 2022

Prepararsi alla guerra con Cartagine

Tuttavia, nonostante la politica a favore dei ceti più poveri, la posizione di Dionisio I di Siracusa era tutt’altro che stabile: da una parte, vi era il malumore delle vecchie èlites della polis siciliana, che poco gradivano l’estromissione dal potere, dall’altra vi era la questione dei mercenari disoccupati, alcuni ricordiamolo, erano conseguenza della spedizione ateniese, i quali non integrandosi nella società e nell’economia delle colonie greche, era una perenne fonte di caos di disordini.

Per rafforzare il suo dominio e rafforzare la sua legittimità, come tanti politici nelle sue condizioni decise di applicare la soluzione tradizionale, ossia scaricare le tensioni interne su un nemico esterno, nel suo caso Cartagine. Ricordiamolo anche, che lui aveva eseguito il suo colpo di stato millantando una vittoria contro i punici e il fatto che invece avesse collezionato quantità industriale di randellate, non è che avesse poi tutta questa credibilità nei confronti dei suoi sudditi.

Per fortuna di Dionisio, Cartagine, nonostante la vittoria, era come suo solito, sconquassata dalle sue solite discordie civili: per prima cosa, la sua classe dirigente poco gradiva il predominio della famiglia dei Magonidi, poi c’era la spaccatura tra i ceti agricoli, che ritenevano, dati i costi della guerra, che il gioco non valesse la candela, e quelli commerciali, che invece era danneggiati dalla concorrenza greca. Essendo la città punica sull’orlo della guerra civile, poco si interesso di quanto stava accadendo dall’altra parte del Canale di Sicilia.

Di conseguenza, Dionisio decise di sfruttare la finestra di opportunità concessa dall’avversario, per lanciare nel 401 a.C. una corsa agli armamenti. Il primo step fu l’arruolamento di uno sproposito di mercenari, molti di origine spartana, che Lisandro, con cui il tiranno di Siracusa aveva negli anni precedenti stabilito una serie di rapporti diplomatici, appioppò con sommo piacere all’alleato, dato che aveva lo stesso problema: soldati in ozio e sottopagati erano facili alla rivolta.

Il secondo, rafforzare, tramite un doppio matrimonio, il legame con i tiranni di Rhegion e Siracusa, per evitare che, come loro solito, facessero il doppio gioco alleandosi con Cartagine. Infine, Dioniso si era reso conto che il potere cartaginese era basato sul mare, che permetteva di rifornire all’infinito le città dell’epicrazia e al contempo strozzare i commerci e quindi l’economia delle polis sicilane : per sconfiggere il nemico, era quindi necessaria varare una flotta, che permettesse di combatterlo nel suo stesso elemento. Secondo quanto racconta Diodoro Siculo

Progettava di fabbricare armi in grandissima quantità e dardi di ogni tipo, inoltre, navi a quattro e a cinque ordini di remi; […] Dionisio ogni giorno si aggirava fra i lavoratori, rivolgeva loro parole cortesi, premiava i più volenterosi con doni e li accoglieva alla sua tavola. […] Gli artigiani, dispiegando insuperabile zelo, inventavano molte armi da lancio e macchine da guerra nuove e che potevano essere di grande utilità.

Il problema è che, per gli impatti della Guerra del Peloponneso, che ne aveva provocato una moria, rematori esperti non se ne trovavano e mancava anche il tempo per addestrarli: ogni giorno perso, dava una possibilità in più a Cartagine di risolvere le sue diatribe interne e prepararsi al meglio alla guerra. Per cui, Cercando di progettare navi in cui i rematori potessero sfruttare la propria forza più che la propria abilità, Dionigi I di Siracusa costruì tetreres (quadriremi) e penteres (quinqueremi), anche se Aristotele, almeno secondo Plinio, ne attribuiva l’invenzione proprio ai cartaginesi. Se così fosse, a differenza dei greci, non furono in grado di utilizzare al meglio, per i loro caos politico, l’idea.

La testimonianza sulla struttura delle quadrireme, come per le quinqueremi è altamente frammentaria, ed esiste un acceso dibattito sul significato del nome di queste imbarcazioni. Le triremi dovevano il proprio nome alla presenza di tre ordini sovrapposti di rematori; per similitudine, le quinqueremi avrebbero dovuto avere cinque ordini sovrapposti, ma sorge il problema di interpretare le successive hexeres, hepteres e vascelli con un numero ancora maggiore di ordini. Secondo gli storici moderni, questi numeri descrivevano nelle polieri il numero di rematori per unità o gruppo di voga su ciascun lato della nave, non il numero di ordini; le quadriremi avrebbero avuto due ordini di remi, con due rematori per ogni ordine, mentre le quinquireme avrebbero avuto tre ordini di remi, con due rematori per ciascuno dei due remi superiori, uno o due per ciascun remo di coperta e uno per ogni remo inferiore posto poco al di sopra della linea di galleggiamento

C’è un’evidente prova della diffusione di questo tipo di navi in una città come Atene, che ricordiamolo, era in forte crisi: nel 330 a.C. contava 393 triremi e 18 quadriremi, che già nel 325 a.C. contava 7 quinqueremi a fronte di una diminuzione del 10% delle triremi. È noto dai riferimenti storici che sia nella seconda guerra punica che nella battaglia di Milazzo le quadrireme avessero due livelli di rematori, ed erano quindi più basse delle quinqueremi, pure essendo della stessa larghezza (circa 5,6 m). Il suo dislocamento era intorno alle 60 tonnellate e poteva trasportare circa 75 fanti di marina.

Secondo Polibio, una quinquereme portava a bordo 300 rematori, 120 soldati e 50 membri dell’equipaggio; lo storico Fik Meijer suggerisce che ciascun lato di una quinquereme ospitava 58 thranites (i rematori del livello superiore) su 29 remi, 58 zygites (rematori del secondo ordine) su altri 29 remi e infine 34 thalamites (i rematori del livello inferiore) con un remo ciascuno. Tutti questi rematori si trovavano sotto il ponte in quanto, a partire dalla battaglia di Siracusa del 413 a.C., si era visto che i thranites erano vulnerabili all’attacco con frecce e catapulte e si era deciso di proteggerli portandoli sotto il ponte.

Mentre questa corsa agli armamenti, che aveva anche un impatto economico notevole, pensate ai siracusani più poveru impiegati negli arsenali, cominciò a diffondere una propaganda antipunica, ricordando la necessità di vendicare la recente sconfitta. Sempre secondo Diodoro Siculo

Chiamò il popolo di Siracusa a concione, e gl’insinuò di portar la guerra ai Cartaginesi, rappresentandoli come i più fieri nemici del nome greco, ed intesi continuamente ad insidiare i Siculi… Ed aggiungeva essere iniquissima cosa il lasciare le città greche sotto la servitù dei Barbari, le quali tanto più presto avrebbero subito il pericolo comune, quanto più ardente era in esse l’amore della libertà. Avendo egli adunque lungamente trattato questo argomento, facilmente alla proposta sua acconsentirono i Siracusani, già non meno di lui bramosissimi di codesta guerra

Risultato di questa propaganda, furono una serie di pogrom ai danni dei commercianti punici e dell’Epicrazia che si erano stabiliti nelle colonie greche. Sempre da Diodoro Siculo sappiamo

E a tale asprezza di vendetta e allora e poi giunsero, che per questo esempio di rappresaglia i Cartaginesi vennero avvertiti di non dovere più tanto atrocemente incrudelire contro i vinti… dovevano infine sapere per la esperienza delle cose, che reciproca essendo la fortuna di chi fa la guerra, chi resta vinto dee aspettarsi la sorte, che vincitore fece provare agli altri

Da Zyz, la nostra Palermo, parti una delegazione diretta a Cartagine, pretendendo una formale protesta da parte della città punica, per chiedere a Dionisio l’interruzione delle violenze e un rimborso per i danni subiti dai loro mercanti; per cui, fu spedita un’ambasciata, per trovare un compromesso e chiudere la vicenda. Il Senato cartaginese era convinto, giustamente, che Dionisio stava facendo la voce grossa per motivi interni e che, qui avevano torto, con qualche concessione, più o meno simbolica si sarebbe calmato, dato che, per le batoste degli anni precedenti, non avrebbe avuto la minima di scatenare la guerra. Gli ambasciatori dovevano vedere il bluff.

Immaginate la sorpresa dei cartaginesi, quando, mentre discutevano delle concessione da fare a Dionisio, si trovarono davanti un mes una lettera con dichiarazione di guerra da parte di Siracusa; sarebbero state aperte le ostilità in caso di mancato allontanamento di Cartagine da ogni città greca di Sicilia. Ovviamente la condizione era inaccettabile: però, per motivi di bilancio e nella convinzione che le vittorie degli anni precedenti le avessero garantito un lungo periodo di pace aveva congedato buona parte delle truppe mercenarie. Il tempo per arruolarne di nuove, concedeva una finestra di opportunità a Dionisio, che si preparò a colpire per primo, radunando dietro di sé una numerosa schiera di uomini disposti a combattere il dominio cartaginese. Primi fra tutti furono i superstiti di Camarina, quelli di Gela, e ancora gli agrigentini, gli imeresi e quelli di Selinunte; tutti desiderosi di rivincita contro il potere dei punici.

January 16, 2022

Sant’Angelo Muxaro

Quel pomeriggio d’aprile del 1767 il gran caldo che già incombeva su Agrigento non frenò la trepidazione con cui il barone tedesco Joseph Hermann von Riedesel attendeva di essere ricevuto dal vescovo Andrea Lucchesi Palli. A sedurlo era la sua ricca collezione di medaglie greche, puniche e romane, in bronzo, in argento e in oro. La curiosità del viaggiatore prestò finì però col concentrarsi soprattutto su quattro rarissime coppe d’oro provenienti dal territorio di Sant’Angelo Muxaro, piccolo borgo svettante su un colle costeggiato dal fiume Platani. Come il barone scrisse nel suo delizioso diario di viaggio, pubblicato nel 1771 a Zurigo con il titolo di “Viaggio attraverso la Sicilia e la Magna Grecia”, due di esse “avevano nel loro contorno delle figure di buoi in rilievo, di stile egizio; le altre due sono riunite, e per ornamento non hanno che un’orlatura di piccoli punti artificialmente disposti. Queste coppe sono state trovate in un’antica tomba e paiono essere servite al culto del dio Api”.

Von Riedesel è l’unico ad aver visto insieme tutte e quattro le coppe. Infatti nel 1770, quando ad Agrigento arrivò il pittore francese Jean-Pierre Houël, autore di oltre 200 spledide tavole, raccolte tra il 1782 e il 1787 nei quattro volumi del “Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malta et de Lipari”, delle due coppe figurate ne rimaneva una sola che l’artista riuscì a ritrarre. L’altra purtroppo era stata da poco venduta “a un inglese”, che poi si scoprì essere l’ambasciatore di sua Maestà Britannica a Napoli Sir William Hamilton. Costui nel 1772 la donò al British Museum dove ancor’oggi si trova. Una circostanza fortunata perchè delle altre tre coppe non si è saputo più nulla. Già Ignazio Paternò, Principe di Biscardi, autore di un “Viaggio per tutte le antichità della Sicilia” pubblicato nel 1781 aveva parlato di due sole patere in oro rimaste, una delle quali soltanto decorata con figure di buoi “de’ quali se ne vede il cavo nella parte opposta”.

E’ possibile che quei quattro oggetti avessero fatto parte di un prestigioso tesoro appartenuto probabilmente ad un monarca locale, così come non si esclude che possano essere state un omaggio regale da parte dei Greci che, emigrati dalla madrepatria, approdarono lungo le coste dell’Italia meridionale. Nell’unica coppa superstite si notano sei tori in rilievo, con lunghe corna, grandi zoccoli e corpi spigolosi dalle nervature sporgenti, mentre avanzano con postura identica. L’oggetto è una patera – ossia una coppa usata per versare liquidi durante i sacrifici rituali – con al centro un castone che si ritiene trattenesse in origine una pietra preziosa ormai scomparsa. Su un lato del medaglione centrale si può vedere tratteggiata una falce di luna. Una decorazione che sembra fondere antichi stilemi greci e fenici.

Così Rocco Mazzolari racconta, coniugando vivacità narrativa e precisione, la storia di un tesoro, ritrovato a Sant’Angelo, costituito da oggetti probabilmente riconducibili a un unico, misterioso, ‘maestro degli ori’, forse un artista indigeno formato nella colonia greca di Gela, che è una delle più importanti testimonianze del commercio di beni di lusso tra Sicilia e Grecia. Ricordiamo come questo luogo è stato anche uno dei principali hub commerciali tra Sicilia e Vicino Oriente, nella Tarda Età del Bronzo e nella prima Età del ferro, di cui è rimasta testimonianza anche nella memoria dei greci dell’età classica. Il villaggio sicano, fondato attorno XIII secolo a.C. Tale villaggio costituisce in archeologia un valido fossile guida cronologico per la produzione locale dalla crisi della prima società autoctona (XIII secolo a.C.) al rapporto con i primi coloni greci durante la grande stagione delle apoikiai nel corso dell’VIII-VII secolo a.C., tale da costituire per determinati autori una facies a sé stante.

Gli autori classici associano probabilmente questo villaggio a Kamicos, sede del mitico regno di Kokalos, che è ricordato ricordato per aver dato rifugio a Dedalo quando fuggì insieme al suo figlio Icaro dal labirinto di Minosse. Il re di Creta allora andò alla sua ricerca infuriato della fuga. Sapendo della sua abilità inventoria Minosse andava in giro chiedendo di risolvergli un enigma, dove si chiedeva di passare un filo in una spirale di una conchiglia. Nessuno vi era riuscito e solo Cocalo chiedendo aiuto al suo amico aveva la soluzione: grazie all’aiuto di una formica il filo era riuscito a passare tranquillamente. Minosse intuì immediatamente che vi era lo zampino di Dedalo. Allora Cocalo, disperato, decise di uccidere lo stesso re per salvare l’ospite, tramite le figlie che, con la scusa di un bagno che sarebbe servito ad avere l’eterna giovinezza, gli tolsero la vita. La morte di Minosse viene raccontata in diversi modi, durante il bagno o con l’acqua calda o con la pece bollente. Sofocle scrisse una tragedia che raccontava della vicenda.

Narra Erodoto nel VII libro della sua opera che la città di Camico subì l’assedio dei Cretesi, giunti dalla loro isola per vendicare la morte di Minosse: dopo cinque anni di guerra, i Cretesi, non riuscendo a espugnare la città, abbandonarono il campo di battaglia

Si racconta, infatti, che Minosse, giunto in Sicania (che ora si chiama Sicilia) alla ricerca di Dedalo, vi perì di morte violenta. Passato un po’ di tempo, per incitamento d’un dio, tutti i Cretesi, in massa, eccetto quelli di Policne e di Preso, venuti con una grande flotta in Sicania, avrebbe assediato per cinque anni la città di Camico, che, ai tempi miei, era abitata da Agrigentini. Alla fine, però, non riuscendo a conquistarla, né a rimanere più a lungo a lottare con la fame, se ne sarebbero andati abbandonando il campo

Tutta questa tradizione, oltre a giustificare dal punto di vista ideologico la colonizzazione, i greci non andavano a occupare terre altrui, ma ritornavano in luoghi in cui avevano già dimorato in passato, è forse una trasposizione narrativa del ricordo della migrazione di parte degli “outsider” del sistema politico ed economico miceneo che ricordiamolo, era molto rigido e strutturato, in qualche modo doveva ricordare lontanamente quello del Giappone dei Tokugawa. Migrazione ad esaminare i risultato archeologici che riguardava soprattutto artigiani, che non trovavano spazio nell’economia centralizzata gestita dal Wanax; non è neppure da escludere né qualche tentativo di capi militari in esilio, se diamo retta al mito e alle testimonianze ittite, la vita politica interna della Grecia micenea era alquanto turbolenta, ne abbia approfittato, per qualche tentativo, più o meno fallimentare, di crearsi un suo dominio di breve durata: spedizioni militari strutturate, come quelle in Anatolia, premesso che non abbiamo prove analoghe agli archivi di Hattusa, era probabilmente molto al di sopra, per motivi logistici dei mezzi del Lugal miceneo, qualunque forma abbia avuto il suo stato, che già i suoi contemporanei, consideravano alquanto bizzarro.

Il villaggio esisteva ancora al tempo della prima guerra punica: Diodoro Siculo, infatti, la descrive come phrourion di Akragas, ossia un avamposto militare della nostra Agrigento. Abbandonato in epoca romana e bizantina, se diamo retta al nome attuale, l’area ricominciò a essere ripopolata in epoca islamica: il nome attuale deriva dall’arabo minsar, in generale utensile, o in contesti specifici “sega”, “posto in cui vengono sparsi frutti come uvetta o fichi per essiccare”, “piatto per la vagliatura” il che implicherebbe la presenza di uno stanziamento produttivo. Nel 1511 venne costruito il centro abitato. Attorno al 1506 fu favorita la colonizzazione di profughi albanesi, che caratterizzò per diversi anni la vita del paese, emigrati in queste terre a seguito dell’invasione turca dei Balcani sul finire del XV secolo.

Sulle pareti di gesso cristallino della collina di Sant’Angelo, tantissime sono le tombe rinvenute. Gran parte di esse sono di forma rotonda a pseudo-cupola conica, detta a Tholos e richiamano le costruzioni funebri principesche della Grecia micenea. Generalmente contenevano un gran numero di cadaveri (in una furono ritrovati 35 teschi) e ciò fa pensare ad un uso domestico o dinastico, il che è interessante, perchè mostra come le popolazioni locali, per motivi di prestigio, avessero adattato una tipologia di sepultura individuale, del wanax, ai loro usi e costumi, traslandola in un diverso universo spirituaale.

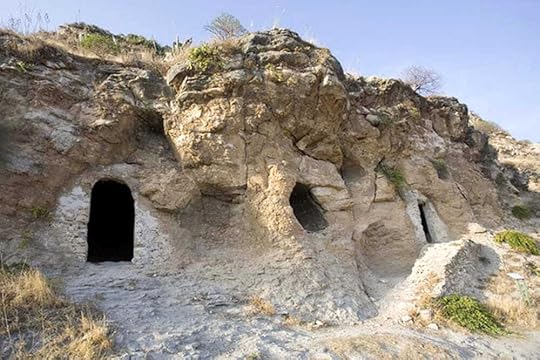

Fra queste tombe la più monumentale è la “Grotta del Principe”, formata da due grandi camere circolari comunicanti; una anteriore molto grande (diam. m. 8,8) e la seconda più internata e di dimensioni più ridotte, presenta intagliato nella roccia un lettuccio funebre.E’chiamata anche “Grotta Sant’Angelo”, dal nome del santo protettore che secondo la tradizione avrebbe scelto la grotta per il suo eremitaggio dopo averla liberata dal demonio.

Dei diversi ritrovamenti archeologici in Sant’Angelo Muxaro si ha notizia sin dal ‘700, per la questione delle patere, di cui accennavo a inizio post. Intorno all’800 circa Sant’Angelo Muxaro assume una posizione di particolare rilevanza nel contesto del panorama archeologico siciliano dato che nella parte più bassa della collina che volge a mezzogiorno come anche in altri punti non proprio limitrofi al monte di Sant’Angelo, contadini del posto scavarono decine di tombe rinvenendo oggetti, vasi e materiale archeologico in numero incalcolabile. I contadini del luogo caricavano tali reperti in apposite ceste e con muli ed asini, percorrendo antichi sentieri e trazzere li portavano ai mercati di Agrigento e Palermo. Molti di questi oggetti finivano a far parte di collezioni private altri nei musei delle città. Di particolare importanza nel 1927, fu il ritrovamento ad opera di uno dei contadini santangelesi, di un pesante anello d’oro (32.5 gr.) oggi esposto al museo regionale di Siracusa, con castone ellittico raffigurante una vacca che allatta un vitellino.

L’ importanza del centro e dei ritrovamenti suscitò l’attenzione di tanti studiosi, primo tra tutti Paolo Orsi, il più grande archeologo della Sicilia di quegli anni. Questi, dopo aver condotto esplorazioni nelle altre necropoli indigene siciliane, come Pantalica, Cassibile ecc…,sognava di poter esplorare anche l’area di Sant’Angelo Muxaro. Partì, cosi, una fortunatissima campagna di scavi che durò dal 1931 al 1932 e nella quale l’Orsi potè contare sulla preziosa collaborazione di Umberto Zanotti Bianco. Gli scavi iniziarono sulla parte Sud-Est del colle e in poche settimane si riportò alla luce un patrimonio inestimabile: tombe pre-protostoriche (XII-V sec. a.C.) grandissime, monumentali, senza eguali in tutta la Sicilia, ricche di corredi funebri e metallici.

La più importante per monumentalità, è la “Grotta del Principe” o “Grotta Sant’Angelo”. Nello stesso costone, fu anche rinvenuto un gruppo di sei tombe a tholos, tutte nella parte alta del colle. Altre dodici, infine, di dimensioni più ridotte a semplice grotticella erano poste giù in basso sul costone di una “regia trazzera”. Tantissimo il materiale rinvenuto in queste grotte. Del sepolcro V lo stesso Orsi così scrisse: “ una monocella a cupola con serraglia rovesciata in cavo, di mt. 4,60/4,75 di diametro e mt. 2,95 di altezza: un letto funebre con cozzale a gradinetto di piccoli massi nel senso della lunghezza, letto coperto da una coltre funebre formata da un sottile strato di gesso lucente e trasparente formatosi con gli stillicidi nei secoli; attraverso questa coltre vetrificata s’intravedono le briciole di due scheletri decomposti messi uno a rincalzo dell’altro e di essi uno adagiato sul capezzale roccioso anzi più esattamente sugli avanzi decomposti di un capezzale igneo decorato di occhi di dado e di punte di cuspidi; preziosa reliquia di cui un solo frammento pervenimmo a salvare. Ma v’era di meglio: alla mano sinistra di uno dei due morti, o rispettivamente alla destra dell’altro, s’intravedeva sotto un grumo cristallino, il grosso e pesante (54,8 gr.) anello submiceneo colla rappresentanza ad intaglio profondo, condotto in maniera molto realistica, di un lupo coi suoi unghioni, con tracce di rosso (forse erano dei suggelli) nel cavo; donde ci piacque assegnare questo insigne sepolcro alla tribù del lupo. Ai piedi del cadavere una grossa kotyle ed una salierina nero ebano nonché un boccale panciuto a fasce nere”.

All’interno della stessa tomba, sicuramente la piu ricca, furono oltre cento gli oggetti rinvenuti di cui ottanta sette vasi in ceramica e numerosi rottami. E comunque anche le tombe minori furono trovate colmi di vasi, crani, ossa e corredi funebri. Nel 1976 l’Istituto di Archeologia dell’Università di Catania sotto la direzione del Prof. Giovanni Rizza e in collaborazione con la Sovrintendenza alle Antichità di Agrigento riprese le ricerche a Sant’Angelo Muxaro e effettuò degli scavi. Uno degli scavi presso la necropoli, permise di rinvenire una tomba detta “A”, ancora intatta. Mt. 3,30/2,10 di diametro circa e di mt. 2,10 di altezza. In quella occasione vennero riportate alla luce cinquanta vasi, fibule di bronzo e di ferro e un gran numero di cadaveri. I vasi di produzione indigena risultarono molto particolari ed interessanti poiché peculiari della cultura e lo stile propri della ceramica di Sant’ Angelo Muxaro. La necropoli del monte di Sant’Angelo Muxaro rappresenta la parte più esterna di un sito archeologico molto più ampia. Essa assume una posizione tale da far pensare ad una barriera insormontabile posta a protezione di una più importante area, quella del “Monte Castello”, sulla cui sommità pianeggiate gli studiosi sono ormai concordi nel collocare la sede dell’antica e mitica fortezza dei Sicani: Kamikos. Qui sono state rinvenute centinaia di tombe, sia a tholos che a forno. Le più spettacolari risultano sicuramente le cosiddette “Grotticelle”: un’alveare di tombe scavate nella roccia.

Negli ultimi anni si sono verificate due ulteriori novità: la prima Museo archeologico di Sant’Angelo Muxaro (MuSAM), inaugurato nel 2015 nell’ottocentesco Palazzo Arnone, acquistato e ristrutturato dal Comune per essere destinato a centro espositivo. E’ il racconto di una civiltà antichissima, di una zona abitata sin dalla protostoria e dall’età del ferro. Sant’Angelo è infatti ritenuto il cuore del regno dei misteriosi Sicani. Il racconto del MuSAM percorre un lungo arco che parte dalle formazioni geologiche dei gessi e del sale e giunge al Medioevo, passando per le prime comunità preistoriche, il al fine di valorizzare la storia e l’archeologia locale

La seconda, è la ripresa degli scavi nel 2020: le ricerche in località Monte M’pisu le tombe a pozzetto dell’insediamento neolitico risalenti al IV millennio a.C. hanno permesso di portare alla luce numerosi resti scheletrici, che nei prossimi giorni verranno sottoposte ad analisi isotopiche per ottenere informazioni sul tipo di alimentazione della popolazione, e anche notevoli esempi di vasi, su cui verranno condotti esami per comprendere per che tipo di contenuto fossero destinati.

Parallelamente agli scavi di Sant’Angelo Muxaro si stanno portando avanti anche importanti studi sul Monte Castello, che ha già condotto a ritrovamenti di primaria rilevanza: da un’analisi in profondità si è potuta constatare la presenza di un insediamento umano riconducibile a 5000 anni prima di Cristo. La ricerca, inoltre, ha condotto al ritrovamento di ceramiche a decoro dipinto e inciso, oltre a notevoli reperti in ossidiana di Lipari e Pantelleria, testimoniando la potenzialità del commercio ad ampio raggio già nel Neolitico.

January 15, 2022

Il Museo Gemmellaro di Palermo

Tutte le volte che si imbocca l’autostrada all’uscita di Palermo in direzione Messina, cade sotto agli occhi la chiesa, credo di sconsacrata, San Ciro, anche chiamata di “Maredolce” proprio perché situata in località Maredolce, in una zona ad est della città di Palermo e precisamente alle pendici settentrionali del Monte Grifone. alla base di Pizzo Sferrovecchio.

Sempre per i non palermitani, il Monte Grifone , 832m, è il rilievo calcareo che chiude a sud la Piana di Palermo: si erge panoramicamente a terrazza naturale su Palermo e sulla Conca d’Oro, alle sue pendici si estendono il Parco della Favara e le borgate Croceverde-Giardina, Belmonte Chiavelli, Santa Maria di Gesù e Ciaculli. Il sui è dovuto alla antica presenza di una colonia nidificante di grifoni, i più grandi avvoltoi europei, sterminata nella metà del Novecento, a causa dell’uso di bocconi di carne avvelenata, utilizzati nella campagna regionale di lotta alla volpe.

Oggi però non parliamo né della chiesa, nè dei cosiddetti Archi, che in epoca araba monumentalizzarono la sorgente che serviva ad alimentare le fontane del giardino del castello di Maredolce, ma di un argomento molto più di nicchia: essendo Monte Grifone costituito da rocce calcaree, nella parete rocciosa ad ovest della chiesa si trovano alcune grotte carsiche. Nella più grande di queste, nota con il nome di Grotta di San Ciro, sin dai tempi più antichi, sono stati trovati nomerosi resti fossili, tra cui alcuni crani di grandi dimensioni e con un grosso foro centrale stimolarono l’immaginazione popolare, collegando questi resti alla presenza leggendaria di giganti e ciclopi nelle grotte dell’isola. Testimonianza di queste credenze le ritroviamo nelle opere di diversi autori, tra i quali Omero (Odissea), e Boccaccio (Genealogia de Gli Dei)

Nel 1547, il solito Tommaso Faziello, che riporta la notizia della scoperta di grandi ossa da parte di un operaio (un tale Paolo Leontino) che lavorava nella zona in una fabbrica di salnitro, una vecchia denominazione, rimasta lungamente in uso, del nitrato di potassio. L’erudito, ma anche alquanto ingenuo marchese di Villabianca, alla fine del XVIII secolo, continuava a favoleggiare sulla contrada di Maredolce; a suo dire «celebre perchè stimata sepoltura di Giganti», e la sua fantasia non ebbe alcun limite nell’affermazione che «qui gli antichi Romani fecero i giuochi delle naumachie».

Tuttavia, in pieno Illuminismo, qualche dubbio su queste storie comincia a saltare fuori: per di più, nel 1779 re Ferdinando I di Borbone fonda l’Ateneo di Palermo, con la denominazione di Regia Accademia degli Studi e trasformato nel 1805, in Regia Università degli Studi, che ricordiamolo, aveva sede nella Casa dei Padri Teatini in Via Maqueda (l’attuale sede della Facoltà di Giurisprudenza). È qui che, sin dall’inizio, viene allestito un Gabinetto di Scienze Naturali, a servizio della cattedra di Storia naturale, in cui sono custoditi reperti di vario genere, raccolti dai docenti che nel tempo si susseguono nell’insegnamento delle scienze naturali.

Era il 1 aprile del 1830 e sul giornale officiale di Palermo, “La Cerere”, apparve un articolo a firma del Barone Bivona Bernardi che così scriveva:

“È da parecchi mesi che taluni hanno contezza d’essersi rinvenute, dentro una grotta, ossa di grandi animali in moltissima quantità, il maggiore ossame è d’ippopotami, il minore ossame appartiene all’elefante”

Reperti che cominciarono a essere dispersi: la povera gente dell’epoca si dava da fare per estrarre quanto più antiche ossa possibili da potere rivendere a basso prezzo e destinate all’estero per la produzione di oggetti vari (pomi di bastone, scatolette, cammei, colonnine, pendenti, etc.).

Nel 1830, il Governo Borbonico, tentando di porre fine alla dispersione dei reperti, da incarico alla Commissione di Pubblica Istruzione, di effettuare un saggio nella Grotta di San Ciro “potendo quelle ossa ad oggetto servire di studio, e formare l’ornamento del Museo di Storia Naturale nella Regia Università di Palermo”. La direzione dello scavo è affidata all’Abate Domenico Scinà (1764-1837), professore di fisica presso l’Ateneo palermitano. Lo scavo ebbe inizio il primo maggio 1830 e si concluse il 20 dicembre dello stesso anno; scavi che interessarono anche il più grande naturalista dell’epoca Cuvier, che confermò le deduczione di Bivona Bernardi.

Anche dopo questa affermazione molti eruditi continuarono a sbizzarrirsi in fantastiche congetture: sì, quelle ossa erano di elefanti, ma non fossili, bensì appartenenti ai pachidermi che vennero in Sicilia al seguito dell’esercito di Asdrubale e che furono uccisi nella battaglia campale della Valle dell’Oreto, nel 250 a. C., dalle truppe del console romano Cecilio Metello. Altri ritennero che l’antro fosse un cimitero di animali sepolti dagli arabi.

In realtà, durante le glaciazioni, quando il livello dei mari si abbassava notevolmente, alcuni individui appartenenti alla specie Elephas Antiquus (elefante europeo, alto fino a 4 metri) siano arrivati nelle isole del Mediterraneo direttamente dal continente. Questi individui, isolati geograficamente e sottoposti a un continuo incrocio fra consanguinei, subirono un processo evolutivo, detto ‘’nanismo insulare’’, una riduzione della taglia degli organismi, che portò all’origine e affermazione di due specie di dimensioni ridotte: Elephas falconeri ( di circa 90 cm di altezza) e successivamente Elephas mnaidrensis ( di ciroca 180 cm di altezza).

Nel 1832, questi importantissimi reperti fossili dei vertebrati pleistocenici della Sicilia entreranno a far parte delle collezioni dell’Ateneo. Per sistemare e studiare questo materiale nel 1838 viene chiamato, prima come conservatore del Museo di storia naturale, poi come professore di Storia Naturale, Pietro Calcara (1819-1854), il quale mette mano ad un riordino del materiale formando un primo, consistente, nucleo di quello che diventerà il nostro museo Gemminaro, catalogando sia i risultati degli scavi, sia una serie di donazione che erano arrivate negli anni precedenti.

La prematura scomparsa di Pietro Calcara, che morirà di colera nel 1854, blocca questo processo di crescita del Museo. Le cose cambiano con l’Unità d’Italia, con l’arrivo di Gaetano Gemminaro, che era un figlio d’arte, il padre Carlo era uno dei principali geologi di inizio Ottocento, che nel nel 1831, quando emerse dalle acque, studiò e documentò il vulcano dell’Isola Ferdinandea

Se l’uomo sente tremarsi sotto a’ piedi la terra, e vede una montagna eruttar dalla cima, immezzo ad enormi colonne di fumo, masse di infocate materie, ed aprire i di lei fianchi per dar uscita ad orridi torrenti di lava brucianti e desolatrici, non può non riguardare i fenomeni de’ vulcani come i più grandiosi, come i più sorprendenti della natura..

Gaetano in realtà, nella vita pensava di fare tutt’altro, tanto che si laureò in oftalmologia all’Università Federico II di Napoli: però, dato che il padre aveva un rapporto alquanto conflittuale con i Borboni, dovette fargli da supplente nell’insegnamento di geologia all’ateneo di Catania. Nel 1858 fu nominato, nella medesima università, professore straordinario di geologia e mineralogia. In quegli anni conobbe il geologo inglese Charles Lyell, che lo incaricò di compiere studi stratigrafici sulle lave dell’Etna, in cambio della pubblicazione di due memorie su un periodico della Geological Society of London

Nel 1860 ricevette dal governo britannico l’incarico di effettuare dei rilevamenti geologici nelle isole Canarie. Durante il viaggio, però, venendo a conoscenza dello sbarco in Sicilia di Giuseppe Garibaldi, decise di rientrare tempestivamente, per unirsi ai garibaldini e prendere parte agli scontri di Catania assieme al fratello Ferdinando; a seguito delle vicende della spedizione dei Mille, nello stesso anno viene chiamato a ricoprire la cattedra di Geologia e Mineralogia nella Facoltà di Scienze fisiche e matematiche, avviene il salto di qualità del Museo di Storia Naturale.

Gaetano trovò inoltre una grande collezione Geologica e Mineralogica, lasciata in eredità al suddetto Gabinetto dal Conte Cesare Airoldi Arrigoni insieme alla somma di mille onze per l’incremento e la sistemazione dei reperti. Utilizzando questo cospicuo lascito, Gemmellaro iniziò una serie di intelligenti acquisti per costituire e ordinare una corposa Collezione Paleontologica generale che, raccogliendo fossili dei più tipici giacimenti italiani e stranieri, potesse servire anche come base per i confronti che il paleontologo intendeva effettuare avendo iniziato lo studio dei fossili siciliani, dai più antichi ai più recenti, al fine di ricostruire per la prima volta la stratigrafia dei terreni che costituivano la Sicilia. In poco tempo quindi il Museo fu arredato con magnifici mobili espositori in pino-pece

A questo si affiancarono i risultati dei suoi scavi e delle sue ricerche, a cui si devono, tra l’altro, la scoperta e lo studio dell’eccezionale sito fossilifero della Valle del Sosio (nei pressi di Palazzo Adriano), risalente al Permiano (circa 240 milioni di anni fa), dal quale proviene una ricchissima collezione di fossili acquisita nel 1887. Tra l’altro proprio la scoperta del giacimento della Valle del Sosio orienterà l’interesse scientifico di Gemmellaro verso gli studi sugli invertebrati fossili del Paleozoico e del Mesozoico, facendone uno dei principali esperti mondiali delle Ammoniti.

L’opera del Gemmellaro, che fu direttore dell’Istituto di Geologia ininterrottamente fino al 1904 e Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo dal 1874 al 1876 e dal 1880 al 1883, rese il Museo palermitano uno dei principali musei geologici e paleontologici del mondo, secondo, a detta degli studiosi dell’epoca, solamente al British Museum di Londra.

Nel 1911, con la creazione dell’Istituto di Mineralogia, le collezioni mineralogiche vennero scorporate dal patrimonio del Museo geologico ed affidate a questo nuovo istituto. Tale perdita venne compensata dal continuo ampliamento delle collezioni esistenti e dalle nuove acquisizioni che, dal 1913 fino al 1940, vennero realizzate dagli studiosi che si avvicendarono alla direzione dell’Istituto e del Museo di Geologia: Giovanni Di Stefano (1856-1918), Mariano Gemmellaro (1879-1921), Francesco Cipolla (1880-1947), Ramiro Fabiani (1879-1954).Il Museo occupava un grande salone espositivo ubicato al secondo piano della ex Casa dei Teatini in via Maqueda, storica sede dell’Università di Palermo.

A partire dagli anni 40 del XX secolo, una serie di eventi catastrofici portarono alla chiusura del museo. Prima il violento terremoto del 16 marzo 1941, quindi gli eventi bellici e, in particolare, gli intensi bombardamenti anglo-americani precedenti allo sbarco in Sicilia (il Museo venne colpito da una bomba che attraversò il salone del Museo, fortunatamente senza esplodere, ma danneggiando in parte l’edificio e alcune collezioni), poi un allagamento degli scantinati dell’Istituto di Fisica, dove erano state collocate temporaneamente le collezioni.

Nel 1965, per far fronte ad esigenze di spazio, l’Istituto di Geologia venne sloggiato dalla storica sede di via Maqueda e trasferito, provvisoriamente, in fatiscenti e angusti locali in corso Calatafimi; i reperti del Museo vennero frettolosamente imballati in casse che furono accatastate in depositi di fortuna.

Con il trasferimento dell’Istituto di Geologia nella attuale sede di corso Tukory 131, avvenuto nel 1970, e con la nomina nel 1975 di Enzo Burgio (1946-2001) a conservatore del Museo, si gettano le basi per una rinascita del Museo. Infatti l’intero piano terra dell’edificio di corso Tukory viene destinato al Museo; esso comprende un vasto salone espositivo che consentirà il riallestimento della sezione ostensiva. Paleontologo di grande spessore, Burgio affronta questo incarico con il rigore dello scienziato e con l’entusiasmo del cultore appassionato e, nel 1985, il Museo riapre i battenti con la mostra “I Fossili di Sicilia”, che inaugura il salone espositivo, ove è stato allestito un percorso museale che racconta la storia geologica della Sicilia, attraverso l’esposizione di fossili siciliani delle diverse ere geologiche, a partire da quelli permiani di oltre 240 milioni di anni fa, fino alle più recenti faune pleistoceniche a vertebrati ed all’uomo. Il Museo viene intitolato al suo fondatore, Gaetano Giorgio Gemmellaro, quasi a volerne sottolineare la rinascita.

Nel 1986 si avvia la pubblicazione della collana di monografia geologiche, i “Quaderni del Museo Geologico G. G. Gemmellaro”, dedicate, di volta in volta, a diversi temi delle scienze della Terra. Viene stipulata una convenzione con il Comune di Palermo che rende possibile istituire un servizio di visite guidate rivolto alle scuole di ogni ordine a grado. Inoltre, con la Legge Regionale 80/77, il Museo diventa il depositario dei ritrovamenti di fossili avvenuti nel territorio della Regione Sicilia. Nel 1987 viene istituito il Dipartimento di Geologia e Geodesia, di cui il Museo Gemmellaro costituisce una sezione. Con il trasferimento dell’Istituto di Geologia nella attuale sede di corso Tukory 131, avvenuto nel 1970, e con la nomina nel 1975 di Enzo Burgio (1946-2001) a conservatore del Museo, si gettano le basi per una rinascita del Museo. Infatti l’intero piano terra dell’edificio di corso Tukory viene destinato al Museo; esso comprende un vasto salone espositivo che consentirà il riallestimento della sezione ostensiva. Paleontologo di grande spessore, Burgio affronta questo incarico con il rigore dello scienziato e con l’entusiasmo del cultore appassionato e, nel 1985, il Museo riapre i battenti con la mostra “I Fossili di Sicilia”, che inaugura il salone espositivo, ove è stato allestito un percorso museale che racconta la storia geologica della Sicilia, attraverso l’esposizione di fossili siciliani delle diverse ere geologiche, a partire da quelli permiani di oltre 240 milioni di anni fa, fino alle più recenti faune pleistoceniche a vertebrati ed all’uomo. Il Museo viene intitolato al suo fondatore, Gaetano Giorgio Gemmellaro, quasi a volerne sottolineare la rinascita.

Nel 1986 si avvia la pubblicazione della collana di monografia geologiche, i “Quaderni del Museo Geologico G. G. Gemmellaro”, dedicate, di volta in volta, a diversi temi delle scienze della Terra. Viene stipulata una convenzione con il Comune di Palermo che rende possibile istituire un servizio di visite guidate rivolto alle scuole di ogni ordine a grado. Inoltre, con la Legge Regionale 80/77, il Museo diventa il depositario dei ritrovamenti di fossili avvenuti nel territorio della Regione Sicilia. Nel 1987 viene istituito il Dipartimento di Geologia e Geodesia, di cui il Museo Gemmellaro costituisce una sezione. Nel 2001 il salone espositivo del museo viene intitolato al conservatore Enzo Burgio, prematuramente scomparso.

Museo che sia per i resti conservati, sia per la disponibilità e la competenza di chi vi lavora, meriterebbe molti più visitatori ! Ma cosa visitare ?

Al Piano terra, è presente la Sala Enzo Burgio, che è una sorta di antologia della storia geologica della Sicilia: a storia geologica della Sicilia. I reperti spaziano dal Permiano, con i resti di una scogliera corallina provenienti dalla Valle del Sosio, all’era mesozoica, con resti fossili tra cui spicca una ricca collezione di Ammoniti, all’era cenozoica, testimoniata tra l’altro da una collezione di denti di squalo di notevoli dimensioni, per arrivare al quaternario, con una collezione di fossili rappresentativi della fauna di Monte Pellegrino. Nella sala sono esposti anche rarissimi campioni di rocce provenienti dall’isola Ferdinandea, raccolti da Carlo Gemmellaro durante il breve periodo di emersione nel 1831.

Al Primo Piano, si comincia con la Sale dedicati ai Fossili e alla storia geologica della Sicilia dal Permiano (circa 300 milioni di anni fa) al Cenozoico (circa 20 milioni di anni fa). Si estende su 250 mq e si divide in 4 ambienti comunicanti. In ogni sala, un pannello paleogeografico tridimensionale, illustra l’ampiezza e la disposizione dei mari e delle terre e i cambiamenti fisiografici che la Terra ha subito negli ultimi 300 milioni di anni. Inoltre, in ogni sala vi sono vetrine dedicate ai fossili non siciliani, che rappresentano un’espressione e una testimonianza dei vari ambienti e delle diverse forme di vita presenti nelle diverse aree della Terra.

Nella prima sala sono esposti i fossili provenienti dai blocchi calcarei del Permiano della valle del Sosio, l’ultimo periodo del Paleozoico (tra 300 e 250 milioni di anni fa). Sono fossili di animali tipici della barriera corallina, come i brachiopodi Richthofenia, Rhynchonella e Spirifer, spugne, alghe calcaree, rinvenuti in alcuni blocchi insieme a fossili di animali tipici di ambiente pelagico (cioè di mare aperto) come ammonoidi e conodonti. La visita prosegue nella sala dedicata alle associazioni fossili marine del Mesozoico che, in Sicilia, sono ben rappresentate grazie alla prolungata sedimentazione marina. Nelle prime vetrine di questa sala sono esposti molluschi tra i quali gasteropodi e lamellibranchi e, in particolare, varie specie del genere Megalodon, caratteristici abitanti delle lagune nelle piattaforme carbonatiche del Triassico.

Proseguendo, vi sono i fossili del Giurassico, periodo di espansione e approfondimento dei bacini sedimentari marini, con la massima diffusione di invertebrati marini come ammoniti e belemniti, cefalopodi simili alle odierne seppie. Numerosi esemplari di ammoniti triassici e giurassici dimostrano la rapida evoluzione di questo gruppo durante il Mesozoico. Tra gli altri, ci sono alcuni esemplari appartenenti a generi esclusivi dell’oceano Tetide, il bacino nel quale si sono formate le rocce della Sicilia.

Anche il periodo Cretacico è rappresentato da rocce e fossili di ambienti marini dell’oceano Tetide come le Rudiste (lamellibranchi con valve disuguali) e i variegati generi di gasteropodi visibili nel diorama di questa sala. I coralli di Isnello (montagne delle Madonie) rappresentano l’era Cenozoica e documentano la persistenza dell’ambiente marino nell’area del Mediterraneo centrale. Durante il Cenozoico compaiono i primi cetacei e tra questi spicca sicuramente l’olotipo del Neosqualodon gemmellaroi, una specie finora presente solo nell’area mediterranea. La forma e la struttura dei denti suggeriscono una dieta a base di cefalopodi. Nella parte centrale del grande salone, si può ammirare la ricostruzione della bocca di Carcharodon megalodon, un gigantesco squalo i cui denti sono stati rinvenuti nei depositi del Miocene in Sicilia. Insieme ad esso è possibile osservare i resti di pesci di tipo tropicale, che abbondavano in questo periodo.

Si passa poi alla sala dei Cristalli, che illustra un evento particolare nella storia geologica della Sicilia, accaduto circa 6 milioni di anni fa, quando i collegamenti tra l’Atlantico e il Mediterraneo furono interrotti e quest’ultimo fu trasformato in un enorme lago salato. Il clima, più secco di oggi, favoriva l’evaporazione delle acque e la precipitazione di grandi quantità di sali. In questo modo si sono accumulati spessi strati di rocce evaporitiche, quali calcare, gesso, salgemma e sali di potassio, che hanno dato origine a una successione di rocce nota in Sicilia come “Serie gessoso-solfifera”. Nelle teche di questa sala sono esposti splendidi esempi di cristalli e rocce collegate a questo evento (tra cui calcite, aragonite, celestina, gesso, salgemma e zolfo, provenienti dalle miniere siciliane). Tra tutti, spicca un cristallo di gesso, contenente una goccia d’acqua dell’antico Mediterraneo di circa 6 milioni di anni fa.

L’ultima sala del piano è dedicata alla presenza dell’uomo in Sicilia; il fossile più importante è rappresentato da “Thea”, uno scheletro ben conservato appartenente a una giovane femmina che visse nel Paleolitico superiore (circa 14.500 anni fa). Thea era alta 1,64 m e morì all’età di circa 34 anni; possedeva uno scheletro forte e un teschio allungato. Il nome Thea deriva dalla località in cui è stata rinvenuta, la “Grotta di San Teodoro”, una grotta nei pressi di Acquedolci (Messina). La grotta ha restituito i resti di 7 individui (3 femmine e 4 maschi), che presentano tracce di sepoltura. Nella sala si può osservare la ricostruzione del volto di Thea, realizzata grazie ai protocolli di antropologia forense, ed un diorama a grandezza naturale che raffigura una scena di vita quotidiana delle popolazioni paleolitiche: insomma Thea è l’antenata dei buddaci !

Al secondo piano, oltre Sala dei dinosauri in cui sono presenti un grande esemplare di Carnotaurus, un teropode carnivoro vissuto circa 70 milioni di anni fa alla fine del Cretacico, una Anhanguera, un rettile volante (pterosauro) del Cretacico Inferiore, e una mandibola di

Tirannosaurus rex, vi è la sala degli Elefanti

Questa sala è dedicata alle faune continentali che popolavano la Sicilia durante il Pleistocene medio-superiore (tra 500 e 120 mila anni fa). Gli eccezionali resti fossili sono rappresentati dagli elefanti, una peculiarità di questo periodo, soprattutto per la presenza di specie di dimensioni ridotte (i cosiddetti elefanti nani). Oltre alla ricostruzione della filogenesi dei proboscidati, la sala mostra resti fossili di elefanti di varie dimensioni, dal potente Elephas antiquus al nano Elephas falconeri (alto circa 90 cm); al centro della sala spicca uno scheletro completo di Elephas mnaidriensis. Un calco encefalico in travertino di Elephas falconeri rappresenta un oggetto unico ed eccezionale. Di particolare interesse sono una tartaruga gigante con le sue uova (Geochelone sp.) e una lontra esclusiva della Sicilia (Lutra trinacriae), insieme a resti di ippopotami, cervi, buoi, bisonti, orsi, lupi, iene, leoni, tutti vissuti in Sicilia durante il Pleistocene medio-superiore.

January 14, 2022

Il ritratto d’uomo in Armi di Giorgione

Oggi parlo di un quadro di Giorgione, giustamente poco noto, perchè è un opera minore, che però ci permette di approfondire un tema molto interessante, quella della committenza del pittore: si tratta del Ritratto d’uomo in armi è un dipinto a olio su tela (72×56,5 cm) conservato nel Kunsthistorisches Museum a Vienna. L’opera è probabilmente citata dal buon Michiel, che come detto, meriterebbe una fama maggiore di quella che ha, per passare alla collezione dei Priuli di Venezia e poi alla collezione Hamilton dal 1638 al 1649. Infine finì nelle collezioni di Leopoldo Guglielmo d’Austria e da lì seguì le sorti delle raccolte asburgiche.

Su uno sfondo scuro il gentiluomo in armi è ritratto a mezza figura di profilo, girato a destra e con un braccio appoggiato oltre un parapetto, un motivo tipico della ritrattistica veneta desunto da modelli fiamminghi. Con il braccio sinistro sorregge un’alabarda e sulla capigliatura porta un serto di foglie d’edera. A destra gli si contrappone un personaggio laido, dalla carnagione scura e con un’espressione grottesca, oggi poco leggibile a causa del cattivo stato di conservazione della tela, che potrebbe essere sempre una citazione del solito Bosch, oppure delle caricature di Leonardo da Vinci

Quale il soggetto del ritratto ? Ci sono tre ipotesi. La prima l’associa al diplomatico veneziano Giovanni Antonio Venier basandosi sul quanto racconta Michiel che vide nella sua collezione un quadro che rappresentava

el soldato armato insino al cinto, ma senza celada, fu de man de Zorzi da Castelfranco

ossia un soldato rappresentato a mezzo busto, senza elmo. Ovviamente, non era un ritratto: Venier all’epoca si dedicava esclusivamente alle attività amministrative e legali: il 18 novembre 1499, infatti, venne eletto pesatore dell’Argento e quattro anni dopo figura avvocato alle Corti in Rialto, per cui, una rappresentazione “guerriera” sarebbe stata alquanto inadatta. Il problema è a questa descrizione, assai vaga, i dipinti di uomini d’armi erano un genere che vendeva bene, in una Venezia all’epoca impegnata in continue guerre in Italia e nell’Egeo, se ne contrappone un’altra di Michiel, che porta infatti alla seconda ipotesi, il ritratto di Girolamo Marcello, che sappiamo essere stato un grande collezionista di Giorgione. Il nostro critico d’arte vide nella collezione del patrizio veneto

lo ritratto de esso M. Hieronimo armato, che mostra la schena, insino al cinto, et volta la testa, fu de mano de Zorzo da Castelfranco. […] La tela della Venere nuda, che dorme in un uno paese, con Cupidine, fu de mano de Zorzo da Castelfranco; ma lo paese e Cupidine furono finiti da Tiziano. […] El S. Hieronimo insin al cinto, che legge, fu opera de Zorzo da Castelfranco

La descrizione del ritratto di Girolamo, che ricordiamolo aveva avuto una buona esperienza militare e la cui famiglia era stata in rapporti con Cipro e con il circolo di Caterina Corner è forse più aderente all’opera. Però, se ci fate caso, entrambe le descrizioni non citano la seconda figura: premesso che potrebbe anche essere un’aggiunta successiva di altra mano, il quadro, più che un ritratto e questa è la terza ipotesi che gira tra gli studiosi, potrebbe essere una Psychomachia, la rappresentazione allegorica della vittoria della virtù e della ragione, il Guerriero, sul vizio e l’istinto, il Bruto: una celebrazione dell’Humanitas, unico modo per raggiungere l’Immortalità nella fama, simboleggiata dall’edera

Ora, perchè è interessante questo quadro ? Perchè ci permette di introdurre un tema interessante: ossia su quanto potesse noto Giorgione presso il grande pubblico di Venezia: sino a una decina d’anni fa, si pensava che il pittore rientrasse nella categoria degli illustri sconosciuti, noto solo a un gruppo ristretto di collezionisti e amatori.

Negli ultimi anni, però sono emersi due elementi, che hanno contribuito ad alimentare il dibattito: da una parte, il fatto che fosse in contatto con un pubblico borghese, legato all’esperienza religiosa della devotio moderna, dall’altra la presenza di una parte importante del suo catalogo, purtroppo perduta, relativa a opere, che scherzando, ho definito di street art. Ora che il veneziano medio dell’epoca, che passeggiava per campi e campielli, dinanzi a una facciata affrescata, non si ponesse il problema di chi fosse l’autore, mi pare poco credibile: per di più i muri di Giorgione, che entravano a gamba tesa nella tradizione urbanistica locale, immagini che qualche polemica e qualche discussione l’abbiano alimentata.

Tra l’altro, sempre tramite Michiel, qualche informazione sul collezionista tipo di Giorgione l’abbiamo: era prevalentemente giovane e quindi più aperto ad accogliere “novità” sia nello stile pittorico, che nei soggetti raffigurati, era trasversale alle classi sociali, vi erano sì patrizi, che poi era un concetto molto sfumato, dato che era legato più allo status, che all’effettiva condizione economica, ma anche una buona parte di borghesi, non solo ricchi mercanti, ma anche artigiani. Il caso più eclatante, il “Vitorio Becaro”, di cui parlerò poi, era un macellaio.

Questo ci dice come le opere di Giorgione non costassero un occhio della testa e questo spiegherebbe anche la predilezione del pittore per i formati medio piccoli e il duplice ruolo che aveva il suo collezionismo: al di là della questione del piacere personale, citerò tra ppcp, e dell’investimento, ricordiamo come il mercato veneziano dell’arte era molto vivace e sotto certi aspetti, speculativo, per il patrizio diviene una dichiarazione materiale e concreta di appartenenza a una classe sociale elitaria ed esclusiva la cui posizione, precedentemente garantita da uno Stato che alimentava il suo mito, diviene ora incerta e messa arepentaglio dalle avverse vicende politiche a cavallo tra il XV e il XVI secolo, per il borghese un’affermazione del proprio successo personale e professionale.

Soprattutto, il pubblico di Giorgione era esclusivamente veneziano: Giovanni Ram, che aveva due dipinti di Giorgio, era un commerciante spagnolo. Antonio Pasqualino, che possedeva anche lui due dipinti del maestro, apparteneva a una famiglia di ricchi mercanti in seta, originari di Milano, Andrea di Odoni proveniva anch’egli da Milano e viveva nel suo palazzo a San Nicola da Tolentino.

Questa ambiguitò, in fondo, è riflessa nella lettera che scrive Isabella d’Este a Taddeo Albano, per acquistare un’opera dell’eredità del pittore. La lettera se da un lato evidenzia la celebrità di Giorgione giunta fino alla corte estense, dall’altra mostra le perplessità che la duchessa ha per il suo approccio interclassista, nato probabilmente anche per motivi economici, che nega però l’idea, diffusa anche oggi in parecchi ambienti, che l’Arte sia una un privilegio, come i beni economici e viene accumulata da una “Elite” che chiude un circolo autonomo di produzione e consumo

Significativa la risposta di Taddeo Albano: la morte di Giorgione per peste e precisa l’esistenza di due versioni del quadro richiesto da Isabella, una “non molto perfecta” in casa di Taddeo Contarini ed una “de meglior desegnio et meglio finita” in casa di Vittorio Beccaro, ma comunica anche alla marchesa che non sono in vendita, perché i loro proprietari “le hanno fatte fare per volerle godere per loro”.

Per cui, Giorgione realizzava diverse versioni delle sue opere, queste erano di diverso livello qualitativo, il che renderebbe più complessa la questione del suo catalogo, che potrebbe essere più ampio di quello che consideriamo, comprendendo opere che noi attribuiamo a una presunta scuola, questa differenziazione forse implicava una bottega, le versioni di minor pregio erano realizzate da assistenti e il pittore si limitava agli ultimi tocchi e che queste fossero realizzate per diretta commissione del cliente. Di conseguenza, per cheidere una nuova versione di un quadro già esistente, questo doveva essere abbastanza noto

E non è detto che la vendita delle varie versioni fosse connessa alla disponibilità economica, un macellaio poteva avere molti meno soldi da spendere di uno dei più ricchi patrizi di Venezia, ma da tanti altri fattori… Magari Vittorio era solo un rompiscatole di prima categoria o faceva lo sconto sulle bistecche a Giorgione… Oppure, grande era la sua passione e il suo amore per la pittura…

January 13, 2022

Cennino Cennini

Parliamo oggi di uno dei trattati più famosi del Medioevo, Libro dell’Arte di Cennino Cennini, il primo scritto in volgare e non in latino. Il nostro eroe nacque da Drea (Andrea) a Colle di Val d’Elsa nella seconda metà del sec. XIV. Il padre Andrea era un pittore, e Cennino si indirizzò sulla stessa via, facendo il suo tirocinio nella bottega fiorentina di Agnolo Gaddi, figlio e allievo di Taddeo Gaddi, che a sua volta era stato discepolo di Giotto. Il povero Agnolo, diciamola tutta, non è che fosse questo genio, però pure i grandi critici del Novecento, nello spernacchiarlo, si sono fatti prendere parecchio la mano.

Insomma, le parole di Toesca, che lo definisce

monotono e senza vita, prolisso narratore, reso popolare dalla stessa mancanza di profondità psicologica, dalla inanità di espressione plastica, dalla superficiale vaghezza del colore

è stato assai ingiusto… Agnolo era un ottimo professionista, con una bottega ben organizzata, che non sgarrava una consegna e che sapeva ben interpretare i gusti della clientela, coniugando la rassicurante tradizione giottesca con le prime innovazioni provenienti dal Nord Italia: di fatto, la stagione del gotico fiorentino è figlia non dico delle sue sperimentazioni, sarebbe pretendere troppo da lui, ma del suo duro lavoro quotidiano… Soprattutto, e questo lo testimonia Cennino, la sua bottega era un ottima scuola: a quanto pare, Agnolo prendeva molto sul serio il concetto di formazione degli apprendisti.

Della vita di Cennino, non sappiamo quasi nulla, dato che il suo nome non compare, a Firenze, né nelle matricole dell’arte, né nella compagnia dei pittori; gli unici riferimenti cronologici puntuali provengono da due strumenti notarili del 1398, che attestano la sua presenza a Padova come pittore al servizio di Francesco da Carrara e l’avvenuto matrimonio con una Ricca di Cittadella. Questo soggiorno padovano spiega anche la lingua del Libro dell’Arte, un misto tra dialetto toscano e veneto, dalla presenza, fra gli altri santi invocati all’inizio dell’opera, anche di sant’ Antonio da Padova, e da un accenno ai costumi delle donne “pavane” che, contrariamente a quelle toscane, non usano né acque e né colori per “farsi belle”, insomma non si truccavano.

A Padova Cennino. era giunto forse al seguito di Bonifacio Lupi, un affascinante capitano di ventura, grande amico del Petrarca, che Matteo Villani defintiva

«Huomo solitario, e di poche parole, ma di gran cuore e di buono e savio consiglio, e maestro di guerra.»

Nel 1377 Bonifacio “per la salute dell’anima sua e dei suoi” aveva deciso di erigere a sue spese un ospedale per malati in Firenze, città per la quale aveva prestato servizio, ottenendo il consenso di costruzione il 23 dicembre di quell’anno. Fece subito iniziare i lavori grazie alla disponibilità di una casa che il suo amico messer Francesco di Cino Rinuccini gli mise a disposizione, avendola acquistata per tale scopo da Franceschino di Tano del Bene per 300 fiorini.

Perchè è importante per Cennino questo ospedale ? Vasari cita una Madonna e santi sotto la sua loggia, ancora ben conservata ai suoi tempi, che nel 1787 fu trasportata su tela in seguito al rifacimento dell’ospedale voluto da Pietro Leopoldo, opera oggi illeggibile. Tuttavia, questo informazione, unita a quanto scritto nel primo capitolo del suo trattato, in cui da una parte cita la sua “genealogia pittorica”, che parte dal suo maestro, Agnolo di Taddeo Gaddi con cui rimase dodici anni, per risalire a Giotto, che è proclamato padre della nuova pittura, dall’altra si definisce piccolo “maestro esercitante nell’arte di dipintoria” ha portato a tentativi di ricostruzione del suo catalogo, a cui sono state attribuite diverse opere delle chiese della zona Colle di Val d’Elsa; opere caratterizzate dall’appartenere alla tarda tradizione giottesca, quale si tramandava a Firenze allo scorcio del ‘300 nelle botteghe degli Orcagna, dei Gaddi e dei Gerini, che traduce le nuove notazioni naturalistiche e il gusto decorativo del gotico tardo in un “idioma campagnolo” e che sembra volutamente disinteressarsi di organicità compositiva e spaziale e di sofisticate eleganze.

Cosa che non mi convince troppo, non perchè ritenga Cennino un genio incompreso, era un buon professionista, ma per il semplice motivo che ignora il dato principale della sua biografia: il fatto che abbia trascorso buona parte della sia vita a Padova, rende statisticamente più probabile che le sue opere siano in Veneto, che in Toscana.

Poi, ricordiamolo l’ambiente artistico padovano, di Altichiero, di Jacopo Avanzi e Guariento è ben diverso da quello fiorentino e sotto molti aspetti, assai più avanzato. Jacopo Avanzi ha una fortissima verve narrativa, espressa con la successione di più episodi nella stessa scena, con ritmo incalzante e serrato; preferisce la narrazione continua che trova un ascendente in Maso di Banco, ma ambientate in uno spazio onirico, che racchiude in sé tutte le sperimentazioni future del Gotico Internazionale. Guariento ha una straordinaria vena espressionistica, che associa a un linguaggio colto e solenne, quasi petrarchesco, mentre Altichiero è tra i più sottovalutati pittori italiani. Altichiero crea scene ampia e distesa, impaginate da architetture articolate su più piani, ravvivate da infiniti particolari decorativi, marmi chiari e rosati, loggiati e merlature fantasiose, specchiature di marmo con bassorilievi monocromi; gli interni mostrano tappeti, ornamenti, un’icona dipinta. Soprattutto popola gli spazi, in cui quasi anticipa la prospettiva geometrica, di una folla viva, un campionario senza fine di stati d’animo e di scene quotidiane: soldati indifferenti, passanti, spettatori incuriositi o inconsapevoli, madri con i bambini alla mano, persone che commentano… Il tutto con una tale vividezza che pare di trovarsi trasportati all’improvviso nel mezzo di una piazza trecentesca, con un’amplissima gamma di tipi umani e di atteggiamenti emotivi.

Tutti accomunati da un colore raffinato ed elegante, in cui dominano tinte chiare e calde, rosa e gialli-arancio ravvivati da verdi e bianchi, che saranno ereditate dal gotico internazionale: in un ambiente artistico di questo tipo, una pittura in stile toscano, che guarda a un paio di generazioni precedenti, spiccherebbe come un elefante nel mio salotto: dato che non se ne trova, a rigore di logica è possibile che Cennino abbia adattato il suo stile al gusto locale, producendo non capolavori, ma opere di media a caratura e nel ricostruire il suo catalogo, stiamo concentranosi sull’obiettivo sbagliato.

La fama di Cennino è ovviamente legata al suo trattato, che riassume in modo esemplare le esperienze tecniche delle botteghe dell’epoca. Nato sullo sfondo della cultura fiorentina tardotrecentesca, sollecitata dalla straordinaria fioritura pittorica del secolo – oltre che dalle spinte dell’umanesimo nascente – a meditare sui problemi teorici e tecnici connessi con la pratica artistica (dal Boccaccio al Sacchetti, a Filippo Villani), il trattato si dimostra uno dei più interessanti incunaboli della moderna critica d’arte. Il tributo all’enciclopedismo scolastico è pagato solo nelle movenze iniziali: anzitutto la partenza da Adamo ed Eva, e la concezione che le arti, come le scienze, derivino per “necessità” dal lavoro de primi uomini (la pittura sarebbe, di conseguenza, ars mechanica).

Però, a differenza dei trattati precedenti, pensiamo al Teofilo, ritiene altrettanto importante la fantasia creatrice, le propensioni dello spirito umano, della semplice conoscenza tecnica, per essere un artista, in una sorta di sensibilità pre umanistica. Dipingere per Cennino è

“avere fantasia e, operazione di mano di trovar cose non vedute (cacciandosi sotto ombra di naturali) e formar con la mano, dando a intendere quello che non è sia”.

È la consapevolezza dell’autonomia della forma artistica nel confronti del reale e del suo contenuto come contenuto di verità. La tendenza al disegno è per lui frutto di “amor naturale” e “animo gentile” (quest’epiteto inteso nella medesima accezione dello stil novo): ma essa va disciplinata, fin dalla primissima età, dalla guida di un maestro, verso cui l’allievo si disporrà in un rapporto di amore e soprattutto di obbedienza.

Data la sua esperienza a bottega, Cennino ribadisce più volte che il pittore non lo per è scienza infusa e che l’essere autodidatti non permette di esprimere al meglio le proprie potenzialità: il genio, il talento devono essere nutriti e cresciuti dall’impegno e dallo studio quotidiano, ribadendo la centralità della scuola nella formazione del proprio stile, della propria sensibilità e della propria visione del mondo. il discepolo si eserciti pure a copiare i disegni dei grandi maestri, ma abbia presto cura di sceglierne uno solo, possibilmente il migliore e di maggior fama, e perseveri lungamente in quell’esercizio. La preoccupazione sottesa a raccomandazione così precise è di evitare il pericolo dell’eclettismo, il mischiare mele con pere, che secondo Cennino confonde solo le idee e rallenta il trovare la propria strada.

Il rischio di rimanere sterilmente legati al maestro sarà evitato dalla “fantasia” dell’allievo, che basterà a garantire l’acquisazione di una propria maniera. Dal maestro si apprende anche il modo di affrontare la natura, che per Cennino è “la più perfetta guida” che l’artista possa avere, purché non sia la prima a sorreggerlo. Ma né l’imitazione della natura né quella del maestro conducono di per sé all’arte: è la capacità “fantastica” del pittore a far sì che il processo imitativo si rapprenda in forme originali. Il disegno, infatti, è ben altro che mero atto di imitazione meccanica: secondo Cenniuno., esso è soprattutto quello che è “entro la testa”, cioè forma intellettuale, momento attivamente creativo. Perché poi il disegno acquisti plasticità, gli è necessario il chiaroscuro, che tende a ribadirlo, probabilmente Agnolo Gaddi glielo avrà ripetuto tipo mantra, dovrà essere applicato nella giusta misura, senza indulgere in pieghe ed ombre, perchè il colore è tutto

E del colore, probabilmente anche per l’influenza dell’officina padovana, Cennino è grande araldo: ne distingue le tonalità, dà consigli sulla loro preparazione e conservazione, raccomanda la cura più meticolosa nella scelta delle materie prime. Altro elemento notevole del trattato è la definizione delle misure e delle proporzioni dell’uomo, forse legato all’esperienza di Altichiero. Nel fissare la teoria delle proporzioni Cennino. non abbandona, peraltro, taluni pregiudizi propriamente medievali, come il rifiuto di studiare la figura femminile perché “la donna non ha alcuna perfetta misura”; immagino che abbia scritto ciò ben lontano dalla sua gentile consorte.

Da Altichiero, dai dipinti della Cappella di San Giacomo e dall’Oratorio di San Giorgio, Cennino trae il consiglio di illuminare le figure dipinte sui muri delle cappelle secondo l’incidenza della luce naturale proveniente dalla finestra principale, “dotando [le figure] di ragione di rilievo”. Però, nonostante il suo dialogare con quella che all’epoca era la modernità, Cennino ha la consapevolezza storica e critica della rottura che avviene a fine Duecento, che lui, da buon toscano, semplifica, riconducendola esclusivamente a Giotto.

Ma come è strutturato il Libro dell’Arte, che comprende ben 178 capitoli, dando una visione globale della competenza e delle nomenclature delle botteghe artistiche dell’epoca ? I primi capitoli (1-34) sono dedicati al disegno: veniva praticato su vari supporti, come tavolette ricoperte di cera con osso, carta bambagia, eccetera. Come strumenti usabili indica punte metalliche, ossa di pollo, penne o carboncini. L’importanza del disegno all’epoca andava poco al di là del mero strumento per la creazioni di altre opere, privo quindi di un valore estetico in sé, per questo è molto raro trovare nelle raccolte di disegni esemplari più antichi della metà del XV secolo, se si escludono gli schizzi e le miniature.

Dal 35º capitolo si affronta il tema del colore, su come crearli e utilizzarli. I capitoli 36 e 37 sono dedicati al nero, il 38 al colore delle sinopie, il 39 e 40 al cinabro, il 41 al minio, poi fino al 44 sono trattati i diversi rossi. Dal 45 al 50 compresi si trattano i gialli, poi i verdi e verdi-azzurri fino al capitolo 57; 58 e 59 trattano dei bianchi, mentre dal 60 al 62 si spiegano gli azzurri, compreso il preziosissimo blu di lapislazzulo. Cennino fornisce un vero e proprio ricettario per creare ciascun pigmento o colorante. I capitoli dal 63 al 66 trattano degli arnesi del mestiere, in particolare dei pennelli, con le possibili varianti (i principali erano i pennelli di vaio o quelli di porco).

Dal capitolo 67 si inizia a trattare la tecnica dell’affresco: il 68 indica come colorire la carnagione di un vecchio, il 69 come dipingere barbe e capigliature, il 70 il corpo maschile, il 71 i panneggi, il 72 le sezioni da completare a secco. Dal 73 all’89 si trattano varie particolarità nella realizzazione degli affreschi. Dall’89 al 94 si parla della pittura a olio, dal 95 del trattamento e l’applicazione di metalli preziosi (oro e argento) o non (stagno) alle pareti.

Dal capitolo 103 si inizia a descrivere la pittura su tavola a tempera, dalla preparazione della tavola e la stesura di uno strato di materiale preparatorio bianco a base di gesso su cui stendere il colore (121-141), poi la stesura dei pigmenti e la resa di particolari effetti, come quelli dei tessuti (tessuto di lana e velluto al capitolo 144), fino al capitolo 149.

Il capitolo 150 indica come formare alcuni mordenti in particolare quello a base di allume. I capitoli successivi trattano della pittura su alcuni supporti speciali: su libro, su stoffe (come preparazione per ricami), su cassoni lignei, su vetro, su smalti e paste vitree per mosaici. Il capitolo 173 indica la decorazione a stampo per le stoffe, con un procedimento che ricorda la xilografia. Il 174 indica come dipingere le sculture. I capitoli 175-176 trattano accorgimenti contro l’umidità delle pareti, poi si parla delle pitture a monocromo (spesso in verde-terra). In seguito si analizza la collaborazione tra pittori e scultori, con la creazione di modelli in cera e gesso per la scultura. Gli ultimi due capitoli sono dedicati all’intervento dei pittori nel conio delle monete.

Vasari, che conosceva il testo di Cennino attraverso un manoscritto in possesso di “Giuliano orefice senese” (probabilmente Giuliano di Niccolò Morelli, detto il Barba) e che per primo parla del Libro dell’Arte, denuncia una certa sufficienza nei confronti dell’antico pittore che “ebbe per gran segreti e rarissimi … quelle cose [i dati tecnici] oggi notissime”, ipotizzando un po’ malignamente che Cennino “volle sapere almeno le maniere dei colori, delle tempere, delle colle e dello ingessare … poiché non gli riuscì imparare a perfettamente dipingere”. Inoltre il Vasari pare fraintendere proprio uno dei passi più significativi – quello già citato su Giotto – interpretando il “rimutare” come un semplice “tradurre”, così valore innovatore di Giotto che lo scrittore aveva perfettamente intuito. Il Baldinucci si limita a trascrivere i passi biografici del Libro dell’Arte e del testo del Vasari, diffondendosi solo sul problema della pittura a olio per cercare di conciliare la versione del Vasari – che faceva risalire ad Antonello da Messina l’introduzione in Italia di questa tecnica “fiamminga” – con le “regole” contenute nei capitoli 89-94 del trattato dove risulta, ad una data molto precoce, la conoscenza da parte degli italiani di questa tecnica che il C. definisce “tedesca”.

Il testo di Cennino non fu ignorato nei secoli successivi; C. Tambroni, che nel 1821 ne curò la prima edizione a stampa, cita A. M. Bandini (Catalogus codicum Italicorum Bibliothecae Mediceae-Laurentianae, Florentiae 1778, V, p. 307) e G. G. Bottari (note alla vita di Agnolo Gaddi nella rara edizione livornese delle Vite vasariane, 1767-1772) fra quanti conoscevano il testo del C., ed osserva che fu forse il disprezzo del Vasari che “levò l’animo a chi avrebbe potuto renderlo noto” con una pubblicazione a stampa. Ed è ancora il Tambroni ad avanzar l’ipotesi, pienamente giustificata, che anche Raffaello Borghini conoscesse perfettamente il testo del Cennino tanto da plagiarlo quasi alla lettera, senza citarne la fonte, nel secondo libro de Il Riposo (Firenze 1584), nel dialogo sulle tecniche della pittura (cfr. Cennini, capp. 7-26 e Borghini, pp. 138-146).

Il Libro dell’Arte suscitò interesse anche nel Lanzi che incaricò il Manni, per altro senza molto successo, di prenderne visione, finché solo nel 1821, come già detto, il Tambroni ne curò la prima edizione a stampa sulla base di un manoscritto, per altro lacunoso e incompleto, esistente nella Biblioteca Vaticana e scoperto da Angelo Mai (cod. Ottoboniano 2974). Nel 1859 comparve la seconda edizione curata da Carlo e Gaetano Milanesi sul codice più antico (Firenze, Bibl. Laurenziana, LXXVIII, cod. 23), datato 1437 e già noto al Baldinucci. Un terzo esemplare cinquecentesco è nella Biblioteca Riccardiana di Firenze (cod. 2190). Quanto al manoscritto, conservato in casa Beltramini a Colle di Val d’Elsa fino ai tempi del Manni (Milanesi, 1859, p. XXV), pare perduto, mentre è impossibile dire se quello visto dal Vasari in mano a Giuliano senese corrisponda a quello esistente attualmente alla Laurenziana, come afferma il Baldinucci. Una volta iniziate le edizioni a stampa, l’interesse per il libro di Cennino fu, almeno fino alla fine dell’Ottocento, essenzialmente tecnico, nel 1844 era apparsa a Londra la prima traduzione inglese del Libro dell’Arte a cura di [M. Ph.] Merrifield -, Toman (1886), Berger (1897).

Quest’ultimo compì esperimenti di pittura con preparazioni e colori composti in base alle “ricette” di Cennino nel clima di quel rinnovato interesse per l’arte, intesa anche nel suo aspetto artigianale, e valorizzata anche nelle espressioni cosiddette “minori” che nel tardo ‘800 in certe correnti soprattutto inglesi e tedesche si contrappose alle “belle arti” di concezione accademica. D’altra parte non erano mancati anche assurdi misconoscimenti, come il giudizio di Xavier de Maistre (Benedetto, 1928-29) che, forte ormai di recenti cognizioni newtoniane, rinfaccia al C. l’ignoranza completa della natura dei colori; un giudizio negativo riscattato dall’interesse di Renoir a cui il trattato capitò per caso in mano nel 1883 (cfr. Schlosser, p. 92).

Sono ignoti il luogo e la data della morte del Cennino che forse tornò in Firenze dopo la sconfitta dei Carraresi (1405). Secondo il Dini (1905), sarebbe morto dopo il 1437; l’ipotesi fu suggerita dalla nota che conclude il manoscritto più antico dei Libro dell’Arte (Bibl. Laur., LXXVIII, 23), che ha la data del 31 luglio 1437 e la provenienza “ex stincarum”, cioè dal carcere, fiorentino per debitori, detto delle “Stinche”. Ma i registri del carcere dal 1396 al 1462 sono andati perduti (Dini, p. 81), e non ci sono prove quindi per sostenere l’autografia del codice, che fu probabilmente trascritto da un ignoto copista.

January 12, 2022

Il Complesso di Casa Calda

In fondo a via dei Colombi, quasi a far da quinta scenografica al quartiere di Torre Maura, vi è il complesso architettonico di Casa Calda che da il nome alla strada che da via di Tor Tre Teste porta alle case popolari I.S.V.E.U.R. Diversi autori, fra i quali il Rosa, l’Henzen, Lanciani, G.M.De Rossi, Coste, Quilici si sono soffermati sulla storia di questa torre e sulle vicende delle sua tenuta. In particolare il Tomassetti che ne da purtroppo una descrizione inesatta (quasi non avesse visto la torre dal vero), ipotizza la connessione per assonanza fonetica fra questo toponimo ed il console Caio Celio Caldo. Dato che non è che sia tra i grandi nomi della storia romana, do un piccolo accenno di chi fosse.

Contemporaneo di Lucio Licinio Crasso, il maggiore oratore dell’epoca, Caldo fu il primo membro della sua gens a raggiungere posizioni di prestigio (homo novus). Fu un importante oratore, anche se non rimane traccia di nessuna delle sue orazioni. Cicerone a tal proposito ne da un giudizio esemplare di uomo fattosi da sé, accostandolo alle figure di Gaio Fimbria e Mario. Dato che Fimbria era uno sorta di sadico psicopatico, teorico del massacro indiscriminato, soprattutto dei potenziali evasori fiscali, non so se Caldo fosse proprio contento di questo paragone.

Dopo aver invano tentato di diventare questore (pur essendo “un giovane uomo illustre e ammirevole” scrive Cicerone nell’orazione Pro Plancio), nel 107 a.C. fu eletto tribuno della plebe. Il suo tribunato viene ricordato per la lex tabellaria, diretta contro il legato Gaio Popilio Lenate, che imponeva nelle corti di giustizia il voto segreto in caso di giudizio sull’ alto tradimento (perduellio). Cicerone riferisce che Caldo per il resto della sua vita si pentì di aver proposto questa legge, perché era stata mal applicata e non aveva fatto il bene della Repubblica.

Dopo aver ricoperto la pretura nel 100 o nel 99 a.C.,fu eletto console con Lucio Domizio Enobarbo; Caldo riuscì a prevalere, nonostante fosse un homo novus e vi fossero altri candidati con appoggi molto più potenti. Dopo il consolato, fu probabilmente proconsole nella Spagna Citeriore, come si evince da alcune monete della gens Coelia, che portano il suo nome con la parola HIS (pania) e la figura di un cinghiale (che alluderebbe ai suoi successi in Gallia); secondo Joseph Hilarius Eckhel questo simbolo lo assocerebbe alla città di Clunia.

Nell’83 a.C., durante la guerra civile tra Mario e Silla, Caldo appoggiò con forza il primo; con Carrina e con Decimo Giunio Bruto (figlio di Galleco) cercò di impedire che le legioni di Pompeo potessero portare aiuto a Silla. Ma i tre non operarono in maniera coordinata, per cui quando Pompeo attaccò Bruto, le cui truppe si sbandarono, il piano di Caldo fu vanificato e ovviamente, a seguito delle liste di proscrizione fece una brutta fine.

Ora benchè il nome del complesso, come in tante altre zone della periferia est di Roma, derivi dalla presenza di sorgenti termali, il legame con Celio Caldo è stato preso per buono dal Comune di Roma, che gli ha dedicato una via nell’adiacente quartiere di Torre Angela. Tra l’altro, adiacente alla Marana di Santa Maura, uno dei corsi d’acqua naturali facenti parte del comune di Roma, che sorge sui Colli Albani e bagna le zone di Tor Tre Teste e Tor Sapienza, del quartiere Alessandrino, nonché l’area del Casilino, affluente in sinistra idrografica dell’Aniene,

oggi ricoperto e percorso dal Viale Walter Tobagi, vi era un taglio artificiale nel banco tufaceo interessato da diversi ambienti ipogei fra cui una grotta ed un cunicolo di adduzione dell’acqua ancora noto in una pianta della metà del XIX secolo con l’indicazione di sorgente d’acqua termale. Alla fine del medesimo secolo, questo stesso cunicolo venne riattato per portare acqua ad un fontanile posto innanzi a queste latomie già in funzione nel XVII secolo.

Il nostro complesso di il Casa Calda, che sorge sui resti di una villa romana di cui restano ampie tracce (sia pavimentali che murarie) è costituito dal casale vero e proprio e da una torre oggi mozza in tufelli risalente alla metà del XIII secolo, ai quali nel primissimo rinascimento venne anteposta la costruzione di un palazzetto ancora in uso alla fine del XVII secolo. Di quest’ultimo è evidente la facciata rimasta che, successivamente restaurata e rinforzata con due grossi speroni murari è da molti scambiata per i resti della torre medioevale che le si trova dietro.