Alessio Brugnoli's Blog, page 20

October 8, 2021

Il Fregio delle Arti liberali e meccaniche di Giorgione

Dell’attività d’esordio di Giorgione, che scherzando ho definito di street artisti, purtroppo è rimasto ben poco: l’unica testimonianza, abbastanza certa, è il fregio nel salone dell’antica casa Marta Pellizzari in Castelfranco, che, secondo una fake news diffusa nel Seicento, è stata per parecchio tempo ritenuta la casa natale dello stesso pittore. A dire il vero, gli estimi generali stilati negli anni tra il 1518 e il 1522 nell’intera Marca Trevigiana, riguardanti Castelfranco, non ci dicono nulla sulla proprietà dell’edificio, in quanto questo non risulta censito perché utilizzato come abitazione residenziale dal misterioso proprietario. Tali estimi, infatti, registravano, per quanto riguarda i cittadini e gli abitanti del castello, delle bastie e di borgo Alloco, solo le case, i sedimi, le botteghe o le porzioni di edifici locati, dati ad affitto, a livello o sfitti, e quindi come tali suscettibili di una presunta rendita. Non risulta iscritto, in tali estimi, nessun immobile di proprietà tenuto ad uso proprio, perché per convenzione dell’epoca ritenuto esente da reddito. Inoltre, a peggiorare il tutto, come per molte opere di Giorgione, non sono stati atti notarili, né ricevute di pagamento relativi alla commissione: insomma, scherzando, è come se l’artista lavorasse in nero, per sfuggire agli strali del fisco della Serenissima.

La prima citazione della proprietà della casa risale al 1575, quando Giacomo Marta compra dal notaio Girolamo Bavaria di Treviso la casa. Girolamo era vedovo di Elisabetta, sorella del fu Girolamo e figlia del fu Francesco Oredese (volgare di Aurifex ,Orefice, de Aurificibus, degli Orefici), viene nominato tutore per i suoi figli minorenni, eredi da parte materna dei beni del cognato Girolamo Oredese, morto senza figli. L’attribuzione del fregio a Giorgione è ancora più tarda: appare per la prima volta nel settecentesco Repertorio di memorie locali compilato da Nadal Melchiori. Nonostante questo, per una serie di motivi stilistici, le somiglianze formali con le due tavole fiorentine con Mosè e Salomone e soprattutto con I Tre Filosofi, tale attribuzione è stata accettata dagli studiosi.

Il Fregio, realizzato in monocromo di terra gialla ravvivato da lumeggiature di biacca ed ombreggiato da tratti di bistro, si divide nelle pareti est e ovest per un totale di quasi 32 m di lunghezza. Probabilmente anche i due lati brevi dovevano essere decorati; a Giorgione si attribuisce la porzione che si sviluppa nel lato est. La parte ovest è di solito considerata opera di bottega o meglio di un epigono di poco successivo.

Alcuni studiosi, soprattutto di scuola anglosassione, invece hanno formulato un’ipotesi alternativa: le due porzioni sono entrambe della mano di Giorgione, ma realizzate in due fasi differenti. La parete ovest sarebbe stata dipinta per prima, intorno al 1495, mentre la est risalirebbe a cinque o sei anni dopo, quando l’artista aveva affinato con l’esperienza la sua tecnica e creatività. In ogni caso, la struttura del Fregio, suddivisa, in cinque parti distinte, risulta essere frutto di un progetto unitario.

La prima parte del fregio riporta libri e oggetti per scrivere. Segue una sequenza di immagini riferentesi all’astrologia e all’astronomia: una sfera celeste con i simboli dello zodiaco (vi compaiono, tra il Sole e la Luna, i segni dell’Ariete, dello Scorpione, del Cancro, dei Pesci e della Bilancia), un sestante, strumento usato in navigazione per orizzontarsi, e una sfera armillare che reca alla base il cartiglio “Sphera mundi”. Si tratta di uno strumento a cerchi concentrici mobili, simulanti le orbite planetarie ruotanti attorno al piano dell’equatore celeste, usato nel Rinascimento e anche in seguito per eseguire calcoli astronomici ed astrologici.

Le immagini del fregio, come quelle che seguono, sono copiate quasi alla lettera dalle xilografie che illustrano la “Sphaera mundi” del Sacrobosco, pubblicata a Venezia nel 1488, data che rappresenta il termine postquem della data di esecuzione del ciclo. I due tondi sovrapposti seguenti rappresentano l’eclissi di Luna e l’eclissi di Sole, con le rispettive didascalie, raffigurazioni di orbite planetarie, un astrolabio cinto di nastri e strumenti di misurazione: squadre, compassi da ingegnere e astronomici.

La terza sequenza, ridotta come lunghezza rispetto alle altre, è dedicata alla guerra ed è delimitata dadue trofei d’armi con elmo a visiera e lance per uno e testa leonina bifronte e spade incrociate per l’altro, con al centro quello che potrebbe essere il busto di Alessandro Magno. Introdotta da un salterio, cominicia la sezione dedicata all’Arte. Si comincia con la Musica, identificata da una successione di strumenti rappresentati, tutti privi di corde. Questi sono: un clavicordo; un liuto; una viella; dei flauti custoditi in una sacca; un archetto; una sonagliera; una ghironda; un secondo clavicordo sormontato da tamburello e cimbali.

Dopo la musica è la volta della pittura, o meglio dello studio di un pittore con scarse capacità. In apertura, infatti, troviamo un rozzo e sciatto busto di San Giovanni Battista e più avanti su di un cavalletto una donna con un bambino. Nel mezzo compare una cassa dalla serratura senza chiave; una custodia decorata per colori; una ciotola con il suo pennellino; un libro aperto con disegni alquanto semplici di prospettiva. A chiudere il tutto, calchi, bulini e ciotole annunciano invece la medicina che si rapporta con lo spazio celeste attraverso le pratiche terapeutiche del tempo, dai “sigilli” astrologici ai quali alludono bulini e calchi raffigurati, fino ai farmaci a base di erbe dai poteri magici, ai quali rimandano le numerose ciotole.

Cosa significa, tutta questa roba? L’interpretazione tradizionale, del Fregio come l’emblema di una certa cultura umanistica dominata dall’esaltazione della “ratio” e della “virtus” di fronte al potere sovvertitore del tempo, è stata ormai abbandonata. Allo stato attuale, ci sono due interpretazioni, che vanno per la maggiore, legate a due ipotesi differenti di datazione dell’opera.

Nella prima, si ipotizza che Giorgione vi abbia lavorato tra il 1495 e il 1497 e che il salone fosse fosse una sorta di mix tra uno studiolo e una biblioteca. Per cui, il Fregio poteva essere una sorta di Theatrum Memoriae, utilizzato dal committente per esercitarsi nella Memnotecnica, lo sviluppo delle tecniche di memorizzazione che all’epoca stava tornando di moda.

È nel De oratore che Cicerone racconta la leggenda di Simonide di Ceo, l’inventore dell’arte della memoria: Simonide, sfuggito miracolosamente al crollo di una sala in cui si trovava a banchettare con altri invitati, seppe identificare i corpi dei vari commensali, resi irriconoscibili dalle ferite, ricordandosi del posto che occupavano a tavola. Da questo evento Simonide ricavò l’importanza dell’ordine e delle immagini per la memoria:

«Egli [Simonide], pertanto, a quanti esercitino questa facoltà dello spirito, consiglia di fissare nel cervello dei luoghi e di disporvi quindi le immagini delle cose che vogliono ricordare. Con questo sistema l’ordine dei luoghi conserverà l’ordine delle idee, le immagini delle cose richiameranno le cose stesse, i luoghi fungeranno da tavolette per scriverci sopra e le immagini serviranno da lettere con cui scrivere.»

Sempre Cicerone, ricorda

«Ben vide Simonide o chiunque ne sia stato l’inventore che le impressioni trasmesse dai nostri sensi rimangono scolpite nelle nostre menti e che di tutti i sensi il più acuto è quello della vista. Per cui dedusse che la memoria conserva molto più facilmente il possesso di quanto si ascolta o si pensa quando le loro sensazioni entrano nel cervello con l’aiuto della vista. In questo modo la rappresentazione con immagini e simboli concretizza le cose astratte ed invisibili con tanta efficacia, che riusciamo quasi a vedere realmente mediante immagini concrete quel che non siano capaci di percepire col pensiero.»

Immagini che nella Rhetorica ad Herennium, proprio per rimanere impresse, dovessero uscire dall’ordinario. Ora, a Venezia, nel 1491, pochi anni prima dell’esecuzione del ciclo secondo questa ipotesi, è pubblicato uno dei principali testi di memnotecnica dell’epoca, Phoenix sive artificiosa memoria, di Pietro Tommai da Ravenna. Il testo risulta molto esiguo, una trentina di paginee si limita a riassumere in dodici regole gli elementi base di queste tecniche, riprendendo i consigli e le suggestioni dell’arte della memoria classica e apportando alcune innovazioni, dettate più dall’esperienza personale che da una ricerca teorica vera e propria: di fatto, Pietro si guadagnava da vivere con delle performance, in cui dava dimostrazione della sua prodigiosa memoria: pare che durante lezioni universitarie o assemblee di religiosi, recitasse, uno ad uno, gli articoli dei codici giuridici o esponesse interi volumi di varie opere

Le regole mnemoniche di Pietro da Ravenna si fondano su principi abbastanza semplici: uno, gli elementi alla base dell’arte sono i luoghi e le immagini, ma è nei primi che risiede la chiave per recuperare le seconde; due, per rafforzare il legame, è necessario curare in modo particola-rela preparazione dei luoghi, distribuendoli in modo ordinato e inserendo degli elementi visivi che ne aiutino la ‘numerazione’; tre, anche se derivati dall’esperienza personale e ispirati a posti frequentati abitualmente, i luoghi devono essere adattati alle esigenze dell’arte: privati di tutto ciò che può distrarre e disturbare la visione delle immagini, in essi, come in una sorta di scheletro mnemotecnico, deve essere evidenziata la successione e la scansione delle parti più semplici, ripetute e facilmente individuabili, come nicchie, finestre o colonne; le immagini, al contrario, devono essere estremamente vivide, realistiche e suggestive, per coinvolgere al massimo la dimensione emotiva. Di fatto, il Fregio risponderebbe a queste indicazioni, diventando così, per il committente, una specie di grande casellario entro cui sistemare tutte le informazioni che voleva ricordare.

Nella seconda ipotesi, che data la realizzazione intorno al 1505, interpreta il Fregio come una delle testimonianze delle paure apocalittiche, che ogni tanto fanno capolino a ogni passaggio di secolo. La preponderante sezione astrologica è infatti caratterizzata da una duplice indicazione di assoluta attualità per l’epoca: la sfera celeste con i segnali (la triade zodiacale dei segni d’acqua, i due segni equinoziali, l’opposizione di Sole e Luna) della grande congiunzione di Saturno, Giove e Marte in Cancro, prevista tra l’ottobre del 1503 e il giugno del 1504; la rappresentazione delle eclissi di Sole e di Luna, che rimanda all’eclisse di Sole prevista per l’ottobre del 1502 e, soprattutto, alla temutissima eclisse totale di Luna attesa per il 29 febbraio 1504, in concomitanza con la grande congiunzione. Secondo gli astrologi, questa infausta situazione astrale avrebbe causato pestilenze e carestie, tempeste e terremoti, stragi atroci e guerre sanguinose, insomma il catastrofico rivolgimento del mondo intero.

La successiva sezione con trofei d’armi si riferisce proprio alla follia delle guerre, incoraggiate dalle avverse condizioni celesti. I disastri bellici generano la nostalgia del pacifico mondo scomparso e il rimpianto della sua cultura, dell’esistenza armonica modellata sull’armonia dell’universo: ma quest’armonia non esiste più, perché è stata irrimediabilmente incrinata dal capriccio della fortuna, dall’ostilità delle stelle, dall’ira del cielo. A questo punto compaiono davvero le arti, a cominciare dalla musica, con una raffinata sequenza di strumenti. Ma l’universo ha ormai smarrito l’armonia, e dunque l’arte musicale potrà rifletterne solo frastuono e dissonanza, o – al limite, alla fine – silenzio: su questi strumenti abbandonati e malinconici nessuno potrà far musica, perché non hanno più corde. Si entra poi nello studio di un pittore, con strumenti consueti dell’arte, quadri scadenti o soltanto abbozzati, un grosso libro aperto con disegni di prospettiva assolutamente elementari. L’Uomo è incapace di di progettare e disegnare il proprio Futuro, ma, può soltanto, a fatica, medicare le proprie ferite.

L’ispiratore di questo pessimismo storico sarebbe da identificare in Giovan Battista Abioso, medico, matematico e filosofo campano trasferitosi a Treviso, dove tenne rinomata scuola a cavallo tra Quattro e Cinquecento. Le opere dell’Abioso – il Dialogus in astrologiae defensionem e il Divinus tractatus: terrestrium et coelestium trutina – rispecchiano una concezione scientifica dell’astrologia: lo studio degli eventi celesti non è solo questione di osservazione sperimentale ma si fonda sulla conoscenza approfondita della matematica e della geometria. Il fregio esibisce nei molti e grossi libri il fondamento teorico, negli aggiornati strumenti la pratica adeguata, nelle precise figure il risultato, e la prova, di teoria e prassi scientificamente orientate e collegate. Come i libri degli astrologi matematici, i primi due medaglioni del fregio con saggi venerandi dall’esotico copricapo dichiarano esplicitamente che i fondamenti della scienza stanno nell’antico sapere degli arabi e degli ebrei, gli stessi che appaiono ne I Tre Filosofi

Nel 1505 Giovanni Aurelio Augurello, umanista multiforme saldamente collocato fra Treviso e Venezia, pubblica nella prestigiosa stamperia di Aldo Manuzio una raccolta di Sermones, comprendente tra gli altri un carme significativamente intitolato Imminentium temporumquerela. Scritto al volgere del nuovo e improvvido secolo, e quasi diretta parafrasi delle previsioni catastrofiche più asciuttamente affidate alla prosa trattatistica dell’Abioso, il carme dell’Augurello sembra anche – se non un vero e proprio “sottotesto” – un preciso equivalente testuale del pronostico affidato alle immagini e alle massime del fregio: vi ritroviamo il timore per l’ira del cielo e la crudeltà delle stelle, le guerre e le stragi, le pestilenze e le carestie, ma anche la nostalgia per le arti del passato, anche l’appello alla ragione e alla sapienza contro il destino.

Oppure se è valida l’ipotesi di un Fregio realizzata in due fasi distinte, allora non è neppure da escludere che un progetto così complesso, non possa durante la sua gestazione avere cambiato più volte senso e significato.

October 7, 2021

Guide turistiche per pellegrini medievali

Firri iterum dixit: Bone Tirri, Romam ire volo, expedias me de itinere.

Gi Tirri: Qua via vis procedere?

Et ille: Versus vallem Maurianam; sed prius ibo in Daciam pro equo, et sic procedam de Stadio.

Ad quem Tirri: Loca tibi nominabo et miliaria interponam.

Questo brano, in latino medievale è opera di un personaggio alquanto interessante, Alberto di Stade, che nacque verso la fine del XII sec. e divenne nel 1232 Abate del Monastero Benedettino della Santa Vergine Maria di Stade, allora importante città anseatica portuale situata alla foce del fiume Elba, in Germania.

Convento che, per le sue proprietà terriere, era smodatamente ricco e che nell’ambito della politica locale, godeva di una grandissima influenza, cosa di cui i monaci ne approfittavano senza ritegno, tanto bisbocciando e poco pregando. Per loro sfortuna, Alberto era un sant’uomo, oltre che un colto letterato e ahimé non condivideva questo andazzo, tanto che, sia con le buone, sia con le cattive, cercò di mettere in riga i suoi sottoposti, i quali però fecero orecchie da mercante, appellandosi a tutte le clausole, scritte in piccolo, tipo assicurazione, della regola conventuale.

Stanco di questa resistenza passiva, il nostro eroe tentò il colpo gobbo: per togliere ogni argomento ai monaci pelandroni e gaudenti, decise di cambiare la regola conventuale, passando da quella benedettina alla cistercense, che prevedeva una disciplina ecclesiastica molto più rigida e ovviamente, lasciava molto meno spazio a intepretazioni creative e pro domo sua.

Per fare questo, però, Alberto doveva ottenere il permesso di Papa Gregorio IX: il nostro eroe non si perse d’animo e così intraprese il suo viaggio verso Roma, il centro del cristianesimo, a piedi, con piccole imbarcazioni, a dorso d’asino. Il Papa diede il suo beneplacito alla riforma desiderata, ma i confratelli e l’arcivescovo di competenza, quello di Brema, la rifiutarono, interessati più un equilibrio di potere con la casata dei Welfen che ad un ulteriore impegno per la riforma del monastero. Deluso, Alberto si dimise dalla sua carica ed entrò nel convento dei Frati Minori di San Giovanni (votato all’ideale di povertà francescano), della città di Stade.

Dopo avere mandato al diavolo i suoi vecchi monaci, nel nuovo convento Alberto si dedicò alla suo hobby, la scrittura: da buon uomo medievale, scrisse uno sproposito di trattati di teologia, il Troilus, un poema sulla guerra di Troia e nel 1236 gli Annales, una cronaca in latino dei più importanti avvenimenti ecclesiastici e politici del suo tempo. Tutto questo sarebbe passato inosservato, se Alberto, che probabilmente aveva avuto qualche difficoltà durante il viaggio verso Roma, non avesse deciso di raccontare la sua esperienza, fornendo delle dritte utili a chi avesse voluto imitarlo.

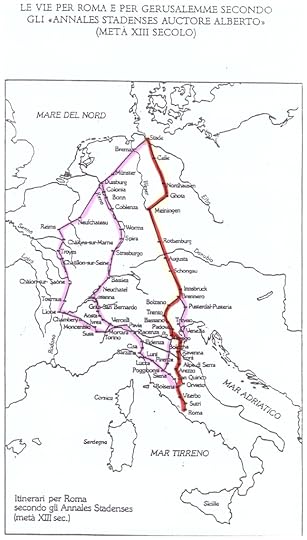

Per non annoiare troppo i lettori, Alberto utilizzò come artifici narrativo il dialogo tra due frati pellegrini romei, giovani litterati, curiales et curiosi: Tirri e Firri. Dialogo che si svolge la vigilia di Natale del 1179, anno in cui morì Santa Ildegarda di Bingen e che fornisce diversi itinerari con dati precisi su luoghi a distanze da traversare, espresse in miglia, circa due chilometri, e anche sulle condizioni della strada, per il viaggio di andata e di ritorno da Roma.

Fra gli itinerari fornito da Albert von Stade c’è anche la prima descrizione della via del Brennero.

Di seguito un brano tradotto in Italiano

«Fratello Tirri, voglio andare a Roma, descrivimi il percorso che devo seguire».

«Buon fratello Firri, da dove vuoi passare?» chiede Tirri.

Firri risponde «Attraverso la valle Mauriana, ma prima andrò in Dacia a cavallo e così passerò da Stade.»

Tirri annuisce « Ti elencherò le località con le relative distanze: 10 miglia da Brema a Stade, 4 a Wildeshausen, 2 a Vectcha, 5 a Bramececke, 3 a Thekenebarch, 5 a Monasterium.»

Dopo avere terminato la sua narrazione con

“Ecce Habes omnes fere vias itineris versus Romam”

Tirri passa poi a trattare del “trans mare iter versus Iherusalem”. Questo itinerario risulta assai più approssimativo, specie per quanto riguarda le distanze, misurate in giorni di navigazione. È probabile che Alberto in realtà non fosse mai stato in Terrasanta e attingesse le informazioni relative a quei percorsi da testimonianze altrui. Per curiosità ecco il percorso che il nostro eroe consigliava ai pellegrini

Dalle Fiandre, si giunge circa in due giorni e due notti di navigazione a “Cinkfal” sull’estuario della Mosa. Un tempo quasi eguale occorrerà per arrivare a Prawle (“Prol”), in Cornovaglia, e un giorno per giungere a St. Mahé (“Sanctum Matthiam”), in Bretagna. Tre giorni e tre notti di navigazioni saranno, poi, necessari per raggiungere Ferrol (“Far”), in Galizia, “iuxta Sanctum Jacobum”, si precisa, per indicare la possibilità di fare una breve deviazione per visitare Santiago di Compostella. Da Ferrol a Lisbona (“Leschebone”) occorreranno egualmente tre giorni e tre notti, e lo stesso tempo per arrivare allo stretto di Gibilterra, che viene chiamato “Narewese”, termine delle popolazioni scandinave. Da Gibilterra a Tarragona (“Arrangun”) si prevedono quattro giorni e quattro notti di navigazione, un giorno per giungere a Barcellona (“Barzalun”) e un giorno e una notte per arrivare a Marsiglia (“Marsiliam”). Da Marsiglia si può dire cessi la navigazione di cabotaggio, poiché si punta in direzione della Sicilia, giungendo a Messina in “quator diebus et quator noctibus”; poi, con un viaggio della durata di 14 giorni e 14 notti, si sbarca ad “Akkaron” (San Giovanni d’Acri – Akko), sulle coste palestinesi. A San Giovanni d’Acri termina praticamente l’itinerario poiché, dopo un breve accenno alla distanza da lì a Gerusalemme, si inizia a elencare i luoghi della Terrasanta legati alla vita di Cristo ed alle storie dell’Antico Testamento, sollecitandone la visita.

Ma Tirri e Firri non si limitano solo a dare indicazioni ai pellegrini, ma si divertono a lanciarsi sfide matematiche… Uno dei problemi che si pongono è questo

Buon Firri, ti proporrò anch’io un problema, e certamente più sottile.

Il mio signore, che voleva dare un banchetto, mi ha mandato alla città vicina a prendere il vino. Ho portato con me un recipiente capace di 8 misure. Riempito quello, alla taverna non restava altro vino. Tornando a casa ti incontro e anche tu stai andando a prendere il vino.

Mi chiedi da dove arrivo e ti rispondo: “Dal foro, sto portando il vino al mio signore”.

Mi chiedi quanto vino e ti rispondo: “Otto misure”.

Tu mi dici: “Anch’io sto andando a prendere il vino.”

Ti rispondo: “Non ne troverai.”

Mi chiedi allora di dividere il mio vino con te.

Ti chiedo se hai dei recipienti. Mi dici di averne due, uno da 5 misure e l’altro da 3.

Ti darò la metà, e cioè 4 misure, se saprai dividere il vino con questi recipienti.

Dividilo, oppure resterai senza vino.

Firri tacque e non riuscì a fare la divisione.

Tirri disse: “Farò io la divisione, se non sei capace. Deponi i tuoi recipienti. “

Se volete divertirvi a risolverlo…

Nonostante il successo relativo alla sezione pellegrinaggi, guide turistiche all’epoca scarseggivano, l’intero testo degli Annales fu perduto: solo a metà del 1800, fu scovato da un ricercatore nella biblioteca Herzog August di Wolfenbuttel.

October 6, 2021

La Villa dei Sette Bassi

Anche se avrebbe meritato una migliore valorizzazione, pensate che è ancora buona parte da esplorare, la Villa dei Sette Bassi è sicuramente è tra i luoghi più affascinanti del parco del Parco Archeologico dell’Appia Antica. Situata tra via Tuscolana e via di Capannelle, la nostra Osteria del Curato, per capirci, ai tempi dell’antica Roma sorgeva su un pianoro collinare adiacente alla via Latina ed era, dopo la villa dei Quintili, la seconda come estensione nel suburbio di Roma

La via giungeva al complesso da est, con un percorso obliquo, così che dal IV e V miglio diverticoli si distaccavano per una più rapida comunicazione con questa , rasentandola poi al VI miglio, a soli 250 m di distanza. Passava a est della villa anche una strada, pure lastricata, che in senso nord-est sud-ovest collegava Tivoli a Bovillae e ad Anzio, aumentandone l’importanza nelle comunicazioni. Oggi, L’accesso al sito è da via Tuscolana 1700, dove un lungo viale alberato conduce a un casale edificato nei primi Novecento quando l’area apparteneva alla tenuta agricola dei principi Torlonia.

In età repubblicana, l’area era occupata da una fattoria e da un piccolo borgo agricolo che alcuni studiosi hanno identificato come “Pagus Lemonius”. La società romana arcaica era di fatto basata su clan organizzati in Pagi, cantoni in cui abitavano le Gentes, le famiglie imparentate tra loro più o meno alla lontana, ognuna sotto il comando di un pater familias. Il Pagus era formato dai Vici, villaggi, un insieme più o meno anpio di case e terreni dove risiedeva un Magister, il capo locale. Di fatto la nascita di Roma fu il sinecismo di questi diversi pagi, che come in altre località del Centro Italia, passarono da una modalità di gestione del territorio a una accentrata.

Questo processo riguardò però soltanto i pagi adiacenti al Tevere: gli altri, distribuiti nella campagna, pur essendo sotto il controllo dell’autorità centrale, il Magister fu declassato a funzionario, mantennero una parziale autonomia. Le cose si modificarono sotto i re etruschi, quando, sotto l’influenza delle colonie della Magna Grecia, l’esercito romano adottò l’organizzazione tipica della falange oplitica. Secondo gli storici latini, Servio Tullio, per motivi di reclutamento e fiscali, suddivise il territorio romano in 4 tribù urbane e in 17 tribù rustiche che divennero poi 21 in un secondo momento, le quali inglobarono i precedenti pagi.

Fra le diciassette Tribù rustiche venne istituito il Pagus Lemonius, stanziato lungo il tracciato della Via Latina. Le fonti storiche narrano di come dopo la conquista delle città di Bonomia, attuale Bologna, dopo la guerra sociale, avvenuta fra gli anni 91-88 a.C. e della città Durazzo vennero ascritte al Pagus Lemonius.

L’origine del nome Lemonio potrebbe derivare dalla parola greca leimon che vuol dire prato. Nella zona del Pagus Lemonius era difatti presente un’erba chiamata Leimonium. Secondo un’altra teoria si fa derivare l’origine del nome dei Lemoni dalla presenza di un fiore appartenente alla specie degli Anemoni, chiamato Limonio. Giulio Frontino, ci racconta che tra il II e il I secolo a.C. ai tempi di Silla, il villaggio fu trasformato in oppidum, presidio militare.

Con il boom dell’inurbamento verso Roma dell’età augustea e la ristrutturazione economica del suburbio, il Pagus Lemonius fu progressivamente abbandonato, tanto che all’epoca dei Flavi, il suo territorio fu incamerato nel demanio imperiale. Così, imitando quando fatto da Adriano a Tivoli, ma maggiormente in linea con la tradizione romana, Antonino il Pio decise di costruirvi la sua residenza di campagna. Se il pagus divenne il quartiere rustico del complesso, dove abitava la popolazione rurale e dove aveva luogo gran parte delle attività domestiche e agricole, l’area della fattoria fu profondamente ristrutturata. Gli architetti di Antonino il Pio concepirono così un complesso composta da tre corpi edilizi contigui, risalenti a tre fasi diverse, ma immediatamente successive.

I tre edifici, separati tra loro, erano però uniti per gli angoli, lungo una linea diagonale, ed erano illuminati da un giardino-ippodromo cinto da portici. Il primo edificio, il più orientale, databile intorno al 135 d.C., quindi all’inizio del regno di Antonino Pio, aveva forma quadrata di 50 metri per lato, senza finestre esterne, e con un peristilio quadrato a nordovest di circa 45 metri per lato. Le numerose stanze, di cui era composto l’edificio, si aprivano tutte su questo giardino colonnato. Sono ancora conservati una grande sala di soggiorno, un ambiente con nicchia rettangolare ed una sala con impianto di riscaldamento

Il secondo edificio è posto a sud-ovest del peristilio precedente, è databile intorno al 140 d.C., ed è costruito in opera mista; presenta una pianta rettangolare di m 45 per 25, La costruzione era dotata di un ampio emiciclo, parzialmente scoperto e sporgente, con vista panoramica sul giardino, e rivolta a sud e ed era costituito da sale di rappresentanza e stanze da letto, oltre che da una balconata con finestre e un belvedere semicircolare con colonne .

Il terzo edificio, fine del regno di Antonino Pio, è la più grande e lussuosa, databile tra il 140 d.C. e il 150 d.C., anch’esso costruito in opera mista, presenta grandi sale e impianti termali. Oltre che più sfarzosa questa costruzione era anche la più grande e fu costruita su due livelli, questo anche perché il terreno, dove poggiava, era più basso di quello su cui si reggevano gli altri due edifici. Presentava quindi sale a due piani, un impianto termale, due criptoportici e alcuni ambienti di servizio. L’edificio era occupato per circa metà dalle terme, a cui si affiancavano un’ampia sala e altre aule minori, con un doppio ordine di finestre e alla base era circondato da un criptoportico (cioè un corridoio coperto situato in parte o del tutto al di sotto rispetto al piano del terreno).

L’ampio giardino su cui si affacciava era occupato, per la maggior parte, da un ippodromo privato, di cui restano visibili i cancelli da cui partivano i cavalli, i carceres, costruiti in opus vittatum. L’ippodromo, molto vasto, era di circa trecentoventi metri per novantacinque metri, con un criptoportico chiuso esternamente da un muro, alle cui estremità vi erano tre edifici circolari con un diametro di circa tredici metri. Il grande ippodromo-giardino doveva contenere specchi d’acqua, viali, balaustre, statue e fontane. E’ probabile che corresse, intorno all’area dell’ippodromo, anche una pista per gli esercizi ginnici e magari per eventuali gare.

Oltre al palazzo, il complesso comprendeva anche un piccolo tempio in laterizio, che recentemente è stato interpretato come , la cui dedica è rimasta sconosciuta; alcune strutture situate a nord-est rispetto al palazzo, probabilmente adibite a scopi amministrativi legati al fondo; una edificio distaccato, una sorta di foresteria, destinato ad accogliere gli ospiti, situato nel punto più a sud della tenuta, in prossimità dell’antico corso della via Latina

Inoltre fu costruito un acquedotto a uso privato, situato nell’area sudest della villa, che si estendeva per oltre 350 metri dalla cisterna fino ad una piccola struttura a torre (il “castellum aquae”). Originariamente questo tratto dell’acquedotto era formato da 97 archi, ma a partire dall’inizio del novecento diversi crolli dovuti a cause diverse hanno determinato una notevole riduzione delle arcate ancora visibili. L’acquedotto della villa attingeva l’acqua direttamente dall’Acquedotto Anio Novus (ben visibile nel parco degli Acquedotti) tramite una diramazione localizzata a circa 300 metri da via delle Capannelle per terminare in una cisterna collocata in un’area di servizio della villa, per poi alimentarele terme, le fontanee per provvedere al fabbisogno agricolo.

Ai tempi di Settimio Severo, la villa fu donata a Settimio Basso, prefectus urbis; alla sua morte, fu ereditato dall’imperatore Lucius Septimius Bassianus detto Caracalla, che unì il latifondo a quello della villa dei Quintili. Questi due eventi, probabilmente diedero origine al nome medievale del sito, la Villa dei Sette Bassi. Nome che trae origine nella tarda Antichità: l’imperatore Costantino donò la Villa e tutto il fondo, vi è un documento in cui è citato come Fundum Bassi, alla basilica di San Giovanni in Laterano. Data che la Villa fu abitata e manutenuta sino al VI sec. d.C. è probabile che fosse utilizzata come dimora suburbana da parte del vescovo di Roma.

Rilevata sin dall’iniziodel Cinquecento, quando le è attribuito un disegno di Frà Giocondo, la villa fu oggetto dei primi studi nel Settecento a cura di Guttani, Uggeri e Hamilton, quando furono eseguiti degli scavi alla ricerca di statue e di opere d’arte. La consistenza delle rovine era tale da farla ritenere una città a sé stante da cui l’epiteto Roma Vecchia. Nell’Ottocento vi condussero ricerche Angelini, Fea, Canina e Rosa. Nei primi decenni del Novecento nuovi studi furono condotti da Thomas Ashby e dall’architetto Nicolae Lupu, che contribuì alla realizzazione del plastico della Villa per la Mostra Augustea della Romanità (1937-1938), oggi in mostra al Museo della civiltà romana all’Eur.

Enormi danni al sito furono causati dai bombardamenti eseguiti dall’Aviazione Britannica nel 1944 per colpire Cinecittà, che colpirono la villa. Nel 1951, a causa di un forte temporale, crollò la facciata finestrata, altra quattro piani, del palazzo settentrionale. La facciata, caduta ordinatamente con un ribaltamento in avanti, sarebbe stata recuperabile con un rapido intervento di anastilosi, ma all’epoca, Sovraintendenza e Ministero dei Beni Culturali se ne fregarono altamente. Un ultimo crollo è avvenuto nel 2014, su uno degli ultimi grandi pilastri esterni che sostenevano il criptoportico, a causa di un ennesimo temporale.

September 25, 2021

Terza intervista su Sei dell’Esquilino se ai Candidati al I Municipio

Terza ntervista ai candidati al Primo Municipio: stavolta è stato il turno non di un semplice aspirante consigliere, ma di Federica Festa, la candidata Presidente del Municipio Roma I Centro del M5S, con cui non si può essere d’accordo su molte cose, ma merita un applauso per averci messo la faccia ed esposto le sue proposte sul futuro dell’Esquilino. Dato che a differenza di Paolo Cirmi e di Giorgio Benigni non ho il piacere di conoscere la signora, copio la biografia dal suo sito istituzionale

Sono nata a Roma nel 1973, e amo la mia città ogni giorno. Vivo a Testaccio con il mio compagno Marco e mio figlio Enea, di otto anni. Mi sono laureata in Lettere, in storia del teatro, alla Sapienza. Ho fatto un master in new media e comunicazione all’Università di Tor Vergata. Ho una formazione teatrale, autorale e di didattica delle arti.

In ambito lavorativo, mi sono occupata dal 1998, come autrice teatrale, artista o organizzatrice, di creare eventi culturali e ricreativi per adulti e bambini: manifestazioni, spettacoli, concerti, laboratori per bambini, centri estivi. Ho scritto e messo in scena decine di spettacoli su tematiche civili e sociali e spettacoli comici per bambini.

Amo prendermi cura del mio territorio iniziative culturali e a sostegno di chi ne ha più bisogno: ho collaborato con le associazioni che si occupano dei diversamente abili, con la Parrocchia di S. Maria Liberatrice in iniziative benefiche, con i comitati di quartiere e Retake per le azioni sul territorio e per la gestione dell’area giochi.

Sono stata clown in ospedale per Soccorso Clown dal 1999 al 2016. Ho ideato e gestito al primo Municipio lo Spazio Gioco Iqbal dal 2015 al 2019. Una ludoteca all’interno dell’asilo nido pubblico di via Emo dove si svolgevano attività pensate per i bambini dal 12 mesi ai 3 anni, progetti di accoglienza dei genitori e esperienze artistiche per le famiglie. Ho pubblicato due libri: uno sulla censura, Teatro Proibito (2011) e l’altro Fare teatro con i piccolissimi (2020) sulla didattica del teatro per i bambini fino ai 3 anni.

Detto questo, le lascio la parola

Il commercio dell ’ Esquilino soffre per diversi motivi: una sovrabbondanza di negozi tipo Mini market e una diminuzione del Commercio tradizionale. Come immagina un nuovo regolamento per il commercio all’Esquilino che possa dare nuova vita al commercio?Come cittadina in primis e come candidata Presidente del Movimento 5 stelle, Lista per Virginia Raggi e Roma ecologista non credo ci sia bisogno di ulteriori regolamenti. La Giunta Raggi ne ha prodotti alcuni indispensabili (Verde, Polizia, Città Storica, per dirne alcuni)

I negozi e il commercio che sono stati sempre nel dna dell’esquilino: artigianato e tessile. Famosissimi in tutto il centro Italia erano le boutique tessili di piazza Vittorio che confezionavano abiti da sposa.

Puntare sul commercio di qualità è l’unica strada che possa garantire all’Esquilino, il ritorno ad essere quel motore economico che è stato per decenni. Quel riferimento anche culturale di cui il centro di Roma sente ancora una grande mancanza. Qui all’Esquilino avevano sede tante attività che lavoravano nell’ambito artigianale e in quello tessile e per noi del Movimento 5 Stelle, questa è la strada da percorrere, come si sta già facendo con la giunta Raggi con la creazione del distretto degli artigiani a Tor di Nona e la ridefinizione del Campo Boario come centro delle arti applicate.

Esquilino diventi un nuovo distretto artigianale e tessile che sappia offrire un modello di crescita finalmente diverso da questo attuale. E’ stato lasciato al caso e mai governato da una scelta politica consapevole, eppure parliamo del rione più popoloso del primo municipio.

Teniamo molto ad una razionalizzazione delle licenze che tuteli la varietà e qualità di proposte commerciali, che ampli il regolamento del commercio per la citta storica il quale limita l’attività determinate categorie. Sul versante della legalità vogliamo creare uno sportello municipale per la denuncia di abusi commerciali.

Per esempio, si può pensare ad un progetto comunale per il palazzo di MAS, caratterizzante per il Rione?

Mas è un edificio privato. Possiamo in sinergia con i comitati di quartiere, con la proprietà e il comune proporre un tavolo di lavoro per un progetto partecipato che restituisca questo edificio ad una utilità rionale. Se immaginiamo riattivarsi la grande rete di negozi e del piccolo commercio artigianale e tessile dell’Esquilino, allora in funzione di una vera sinergia di rione, possiamo fare di questo palazzo un’accademia popolare di arti e mestieri, un polo che possa tramandare alle generazioni future l’importanza del Lavoro e il carico culturale che quel lavoro porta dentro di sé. Una dignità culturale e artigianale condivisa con il rione.

Ci impegniamo a restituire i beni disponibili e indisponibili del patrimonio comunale alla cittadinanza, come l’ex Cinema Apollo, i locali di Via Napoleone III per creare un housing sociale, come da proposta comunale, nonostante la non collaborazione dell‘ex ministro Gualtieri alla soluzione della ventennale diatriba.

Il Nuovo Mercato Esquilino è uno dei simboli del Rione ma versa in condizioni di degrado, accompagnato da problemi igienici, problemi di carico-scarico, etc. Come si può rilanciare il Mercato, uno dei più grandi di Roma? E in che tempi è possibile?Il mercato Esquilino vorremmo diventasse un mercato rionale unico a Roma, per modernità e integrazione culturale, con proposte di street food, eventi gastronomici e artistici, che uniscano, come già accade per il nuovo mercato Testaccio, arte, cibo e degustazione creando un polo identitario del rione. Ci impegneremo da subito per questo progetto. Per i mercati rionali sono stati stanziati 25 milioni per la loro riqualificazione (anche Alberone, Capasso, San Giovanni di Dio) e12 milioni sono in arrivo. Ci muoveremo insieme per Mercato Esquilino.

Dalla Stazione Termini a Colle Oppio il Rione è frequentato da senza fissa dimora che, gioco forza, bivaccano, in condizioni disumane, nei sottopassaggi, sotto i portici, nei giardini, generando contemporaneamente fenomeni di risse, ubriachezza molesta, violenza nei confronti di donne, scippi etc. La presenza di numerose mense Caritas nel Rione ha aumentato ulteriormente la loro presenza e gli sforzi combinati delle forze dell’ordine finora non sono riusciti a contenere il fenomeno, o se lo fanno, presentano grosse difficoltà. Come si può risolvere il problema sicurezza e decoro offrendo contemporaneamente una soluzione dignitosa a queste persone per garantire loro un’assistenza dignitosa?Ci daremo da fare su due temi: l ‘incremento dei servizi a bassa soglia (docce e bagni pubblici) e la proposta di dislocazione di una delle tre mense Caritas presenti all‘Esquilino. Va ripensato un intervento unitario delle politiche sociali municipali, implementato il numero di assistenti sociali al Pua, resa più capillare l’azione della sala operativa sociale evitando che si creino, come è successo nei tempi recenti, posti vuoti nei centri accoglienza della zona e accampamenti nelle strade e sotto i portici.

Coinvolgere i percettori di reddito di cittadinanza nei piani di unità collettiva per piccole azioni di supporto al territorio (aiutare ad attraversare la strada nei pressi delle scuole, aprire e chiudere una area verde…), nei limiti delle potenzialità del singolo. Per dare seguito alle proteste dei residenti che lamentano episodi di violenza e degrado vogliamo creare una commissione speciale municipale sulla sicurezza e legalità che lavori di concerto ad un osservatorio cittadino e commerciale per monitorare congiuntamente abusi di orari, inquinamento acustico, e tuteli la salute e il benessere dei residenti.

Nel Rione e in particolare in Piazza Vittorio ci sono diverse criticità riguardo alla sicurezza stradale: attraversamenti in posti scomodi e poco visibili e perciò poco sicuri, strisce pedonali totalmente assenti nella zona del Mercato. Piazza Vittorio, Via Labicana e Via Merulana è una pista da corsa e andrebbero messi dei dissuasori e delle segnalazioni di strisce pedonali con led. Preciso più avanti. Come si pone in merito a questo e di fronte al problema dei parcheggi, molto sentito con l’apertura di numerosi déhors dei ristoranti?Le occupazioni di suolo pubblico emergenziali hanno permesso in questi mesi di non far chiudere centinaia di esercenti, ma vanno assolutamente razionalizzate le osp (occupazioni di suolo pubblico), rimuovendo quelle irregolari e quelle eccedenti. Tutelare il lavoro anziché qualche parcheggio lo consideriamo di primaria importanza, in una prospettiva lunga di mobilità sostenibile.

il Problema del parcheggio in una città con 2.700.000 automobili è IL PROBLEMA ovunque e lo sarà ancora per decenni se non si cambia cultura civica e se non si realizzano opere importanti nella mobilità. In questo senso noi non possiamo che favorire i progetti che vogliono nuove linee di tram come quella pensata che costeggi Piazza Vittorio e prosegua per via Lanza-via Cavour e arrivi a Piazza Venezia, con il progetto di farla procedere anche oltre. Non si può pensare che l’automobile continui ad essere un elemento centrale e insostituibile nella vita quotidiana dei romani. Lo è stato fino ad oggi, con una politica miope e pavida di imporre un cambiamento nella mobilità e abbiamo sotto gli occhi i risultati. Sta a noi anche attuare la transizione ecologica giorno dopo giorno, cambiando le abitudini.

Il sacrificio richiesto ai residenti è alto in termini di rumori e schiamazzi notturni. Per questo la giunta raggi ha istallato 42 impianti di videosorveglianza pubblica, tra cui Stazione Termini e Viale Castro Pretorio, e si sta mettendo in rete anche la videosorveglianza privata.

Va aperto, per il problema dei parcheggi, la piastra a Termini e resa gratuita o convenzionata per i residenti.

Qual è la visione in merito alla viabilità in generale?

Va definita la segnaletica stradale intorno alla piazza (non possiamo aspettare un altro incidente mortale come avvenne nel lato della piazza vicino via Mamiani). Inoltre bisogna rinnovare i binari del tram oramai molto sconnessi che fanno vibrare molto i tram ripercuotendosi sui palazzi. Inoltre è già attivo il progetto del tram di nuova generazione che attraversa il lato piazza di via Mamiani, va in via dello Statuto e scende per via Lanza andando verso Fori imperiali-Piazza Venezia.

La Sovrintendenza capitolina ha un progetto per la riqualificazione dei portici di Piazza Vittorio che però finora tarda a decollare. Cosa propone per la riqualificazione della piazza?il progetto del Municipio uscente, ancora sulla carta da anni, sulla riqualificazione dei portici (che è stato scelto x bilancio partecipato del Comune); inoltre lo stato pietoso della sede stradale dell’anello viario (di competenza municipale), pieno di toppe e buche e mai rifatto dal Municipio che ne ha le competenza…Tutto ciò grida vendetta.Per quanto finora verificato siamo in contatto come cittadini con il Dipartimento di tutela ambientale (dott.ssa Tiziana Pescosolido) per completare la cessione della casetta liberty nel progetto partecipato del chiosco interno al giardino e di presa in carico dei bagni pubblici. Abbiamo intenzione di proseguire l’iter per la valorizzazione dei beni archeologici presenti sotto il piano stradale dei Giardini, come già avvenuto per altre fermate della metropolitana.

E cosa propone per la riqualificazione del Parco di Colle Oppio?

Abbiamo indicato nel nostro programma l’urgenza di riqualificare in un progetto partecipato il parco, riunendo le realtà associative sportive locali, del terzo settore, i comitati di quartiere, i cittadini e le cittadine del rione per pensare insieme come ridisegnare lo spazio che loro andranno a agire poi quotidianamente.

Il Rione è soffocato dai rifiuti, soprattutto quelli commerciali. Cosa prevede il suo programma per la raccolta rifiuti nel rione?In molti rioni del primo municipio il servizio porta a porta funziona, e in collaborazione tra Ama e condomini si è trovato l’idonea collocazione dei secchioni dell’umido e dell’indifferenziato e a Monti è attiva una sperimentazione con i 7 punti di raccolta. Vorremmo estendere il porta a porta anche a Esquilino. Le utenze non domestiche usufruiscono di un servizio di raccolta dedicato che, a volte riferisce Ama :“evidenzia conferimenti non del tutto corretti da parte di alcuni esercenti (abbandono abusivo dei materiali e/o utilizzo improprio dei contenitori stradali)”. In questo i gestori della ristorazione devono impegnarsi a non lasciare sul marciapiede i rifiuti, armonizzando con gli operatori gli orari di ritiro. Il decreto semplificazioni propone il ritorno de della pratica del vuoto a rendere nei comuni, e come municipio ci adopereremo perché si crei una rete virtuosa tra consorzi, ristoratori, somministratori e comune per favorire il riciclo del vetro e la riduzione dell’abbandono delle bottiglie per le strade della movida notturna.

Ora a differenza di altri commentatori, non esprimo nessuna perplessità sulla mancanza di specifica formazione amministrativa da parte della candidata, trovo il suo percorso professionale affascinante, o il fatto che molte proposte siano prese pari pari dal programma di Cirmi, spese per quelle proposte, come quella delle convenzione con la Piastra di Termini, che gli attivisti grillini avevano giudicato demagogiche e irrealizzabili…

Il problema grosso, con cui si deve scontrare Federica Festa, è molto più grande di lei: molte delle questioni che cita, a volte in maniera approfondita, altre troppo superficiale, non sono di competenza del Municipio, ma del Comune. E all’obiezione, valida ad esempio per l’ex Apollo o per il Nuovo Mercato Esquilino,

bella idea, ma come mai non l’ha fatto prima l’Amministrazione Raggi

a meno di avere una peculiare abilità nell’arrampicarsi sugli specchi, è purtroppo difficile rispondere

September 17, 2021

Seconda intervista su Sei dell’Esquilino se ai Candidati al I Municipio

Seconda intervista ai candidati al Primo Municipio: stavolta, chi ci ha messo idee e faccia è Giorgio Benigni, del PD. Sinceramente, dato che simpatizzanti di FdI e Cinque Stelle, continuano a lamentarsi delle risposte “inadeguate”, sarei curioso di leggere le idee dei loro, di candidati, tanto abili nel riempire Facebook di slogan roboanti e irrealistici, da assemblea studentesca, tanto pronti a fuggire a gambe levate dal confronto, quando si tratta di affrontare temi concreti.

Giorgio, nel Rione, è noto, in positivo, più o meno tutti: chi, come me, non si dedica alla politica o non ha i figli alla scuola Di Donato, lo conosce per l’impegno che ha messo ogni anno nell’organizzare la festa di San Giovanni a San Vito, uno dei momenti di aggregazione estiva del Rione. Per cui, tutto gli si può dire, tranne che non vive l’Esquilino, con i suoi tanti problemi, ma ricordiamocelo anche, con le sue meraviglie, che lo rendono un luogo unico da vivere

Il commercio dell’Esquilino soffre per diversi motivi: una sovrabbondanza di negozi tipo Mini market e una diminuzione del Commercio tradizionale. Come immagina un nuovo regolamento per il commercio? Per esempio, si può pensare ad un progetto comunale per il palazzo di MAS, caratterizzante per il Rione?

Quando sono arrivato qui, nel 1999, a Piazza Vittorio c’erano ancora i negozi degli abiti da sposa e Via Emanuele Filiberto era nota per i gioiellieri. Poi questo tratto identitario si è perso. C’è bisogno di un regolamento del commercio non all’Esquilino ma in tutta la Roma patrimonio UNESCO, ovvero quella dentro le Mura Aureliane e le Mura Gianicolensi, capace di tutelare e valorizzare il commercio e l’artigianato di qualità, con strumenti che vanno dalla fiscalità di vantaggio al marketing territoriale. E’ importante che i Rioni riscoprano vocazioni commerciali e artigianali che li hanno caratterizzati in passato fuggendo l’omologazione dei minimarket. Con due premesse però: la legge che ha liberalizzato il commercio costruendo il contesto ideale per la proliferazione dei minimarket è una legge nazionale che non può essere abrogata da un Municipio; la crescita a due se non tre cifre dell’e-commerce, ovvero degli acquisti in rete è un fenomeno epocale e globale che sta già trasformando il paesaggio commerciale delle città. Detto questo quello che si può fare è molto. Noi non abbiamo solo le serrande abbassate di MAS ma ci sono numerosi spazi commerciali chiusi e sottoutilizzati anche tra Via Biancamano e via Ludovico di Savoia. Se facciamo ripartire le attività in tutto il Rione e riscopriamo una nostra vocazione artigianale e commerciale allora arriverà anche l’investitore giusto per MAS.

Il Nuovo Mercato Esquilino è uno dei simboli del Rione ma versa in condizioni di degrado, accompagnato da problemi igienici, problemi di carico-scarico, etc. Come si può rilanciare il Mercato, uno dei più grandi di Roma? E in che tempi è possibile?Un mercato è un centro commerciale e un centro culturale. Sono un cliente assiduo di questo mercato che, con oltre 200 attività tra alimentari e vestiario è una realtà economica importantissima non solo per il Rione ma per la città intera. Ogni volta incontro persone che vengono da tutta Roma a comprare qui. Ciò nondimeno esistono delle criticità urbanistiche e amministrative che datano già dai lavori del2000/2001 e che sono la causa di continui rimpalli di responsabilità tra gli esercenti e l’amministrazione capitolina. Sul carico scarico l’amministrazione municipale uscente ha lavorato bene per assicurare lo spazio di Via Lamarmora, resta il problema dei parcheggi dei camion che devono andare su Via Marsala e non sostare su Via Giolitti. Seconda criticità il compattatore AMA che rappresenta una idea superata di raccolta e gestione dei RSU. Il Mercato Esquilino che ho in mente deve diventare un laboratorio dell’economia circolare – ottima la raccolta dell’invenduto il sabato pomeriggio promossa da ReFoodgees- dove tutti gli scarti si trasformano da rifiuto in materia prima in connessione con tutti gli altri mercati del primo Municipio, ma questo mercato dovrà anche essere un luogo dove trovano spazio nuove e antiche forme di artigianato: dalla gastronomia alla sartoria, dai liquori ai calzolai. E poi sono passati 20 anni dalla ristrutturazione. Se i giardini di Piazza Vittorio hanno conosciuto due riqualificazioni in 20 anni, perché non pensare ad una riqualificazione urbanistica che includa i due edifici del Mercato, i parcheggi, via Turati e Piazza Pepe? Tutto quel quadrante urbanistico va ripensato. Sono certo che a fronte di una piano di riqualificazione coerente anche i micro problemi igienici che hanno riguardato solo pochi singoli esercenti su un totale di centinaia sarebbero ampiamente superati.

Dalla Stazione Termini a Colle Oppio il Rione è frequentato da senza fissa dimora che, gioco forza, bivaccano, in condizioni disumane, nei sottopassaggi, sotto i portici, nei giardini, generando contemporaneamente fenomeni di risse, ubriachezza molesta, violenza nei confronti di donne, scippi etc. La presenza di numerose mense Caritas nel Rione ha aumentato ulteriormente la loro presenza e gli sforzi combinati delle forze dell’ordine finora non sono riusciti a contenere il fenomeno, o se lo fanno, presentano grosse difficoltà. Come si può risolvere il problema sicurezza e decoro offrendo contemporaneamente una soluzione dignitosa a queste persone per garantire loro un’assistenza dignitosa?Esiste il distretto dei rubinetti, quello del mobile e persino quello delle sedie. Penso che l’Esquilino abbia tutte le caratteristiche per essere quello che potremmo chiamare “distretto della solidarietà”. Il problema non sono le mense Caritas che sono troppe, ma i servizi socio sanitari che sono scarsi. La sfida non è spostare i poveri lontano dagli occhi ma costruire percorsi sociosanitari di reinserimento. Proprio all’Esquilino abbiamo accumulato un capitale sociale di conoscenza delle fragilità che non andrebbe disperso ma messo a sistema. Esiste un nesso di cui non parliamo mai tra disagio sociale e disagio mentale. La gran parte di quelli che il gergo popolare chiama “barboni” vive forme diverse di malattia mentale. Ora, con tutta la buona volontà non può essere la “Sala Operativa Sociale” l’unica realtà insieme all’assessorato alle politiche sociali ad occuparsi delle migliaia di senza fissa dimora. Ci vogliono psicologi e psichiatri specializzati in questo tipo di disagio mentale. Certo, saranno interventi più costosi ma, vi assicuro, sono soldi ben spesi. Facciamo degli esempi. Roma spende in politiche sociali il 70% pro capite di quello che spende Milano ma ha molti più poveri da assistere, Se spendessimo come Milano dovremmo destinare alle politiche sociali altri 200 milioni di Euro all’anno, una cifra che è inferiore a quello che buttiamo ogni anno andando in giro per l’Italia e per l’Europa a piazzare i nostri rifiuti che non riusciamo a processare qui. 200 milioni in politiche sociali sarebbero risorse che restano sul territorio in ottica sia di occupazione che di miglioramento della qualità della vita cittadina. Cerchiamo di costruire una soluzione vera nel medio lungo periodo e non fermiamoci all’emergenza.

Nel Rione e in particolare in Piazza Vittorio ci sono diverse criticità riguardo alla sicurezza stradale: attraversamenti in posti scomodi e poco visibili e perciò poco sicuri, strisce pedonali totalmente assenti nella zona del Mercato. Come si pone in merito a questo e di fronte al problema dei parcheggi, molto sentito con l’apertura di numerosi déhors dei ristoranti? Qual è la visione in merito alla viabilità in generale?Non è giusto morire sotto una macchina per andare a fare la spesa. L’episodio del professore investito a Piazza Vittorio deve essere considerato uno spartiacque, e determinare un ripensamento generale tanto quanto l’investimento di Mark Matibag nel 2005 che ha portato al movimento per la pedonalizzazione di via Bixio. Ora quell’incrocio è più sicuro: il taglio degli alberi su Via Conte Verde realizzato dall’amministrazione municipale e lo sparti traffico hanno migliorato la situazione ma certo resta ancora da fare. Bisogna trovare il modo per illuminare di più quell’incrocio e superare le resistenze di ACEA -ARETI. Sulle strisce pedonali va fatto un discorso generale per tutto il Rione specificando che andrebbe utilizzata una tecnica più onerosa ma più duratura, chiamata “gocciato” in modo tale da non dover rifare le strisce pedonali ogni anno e mezzo. Per quanto riguarda la sottrazione dei parcheggi vorrei che il disappunto determinato dai dehors fosse almeno pari a quello della sottrazione dei parcheggi determinata dalla presenza dei cassonetti. Onestamente tra una pedana di un ristorante e una fila di cassonetti la mia preferenza va alla prima. Lavoriamo per cambiare il sistema di raccolta dei rifiuti e recupereremo decine e decine di parcheggi.

La Sovrintendenza capitolina ha un progetto per la riqualificazione dei portici di Piazza Vittorio che però finora tarda a decollare. Cosa propone per la riqualificazione della piazza? E cosa propone per la riqualificazione del Parco di Colle Oppio?Con la giunta Raggi il ritardo è stata la politica pubblica più diligentemente perseguita. Penso che le iniziative messe in piedi in questi mesi, dal cinema ai diversi eventi sportivi e culturali, alla piazza della Salute promossa dall’EMPAM che ci sarà nelle prossime settimane per arrivare alla realizzazione del chiosco in cogestione tra MATEMU’, Gatsby e la Scatola Sonora possano davvero rappresentare quell’elemento che manca ad una piena fruizione dei giardini. Su Colle Oppio vanno ascoltati e coinvolti i cittadini come è stato fatto, in parte, per Piazza Vittorio. E’ assurdo che si siano fermati i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi della Polveriera. Ma a parte il caso singolo ci vuole un grande progetto paesaggistico che faccia rivivere questa che è una magnifica terrazza sul Colosseo come luogo per il tempo libero e il relax dei cittadini romani e sopratutto dei bambini e dei ragazzi.

Il Rione è soffocato dai rifiuti, soprattutto quelli commerciali. Cosa prevede il suo programma per la raccolta rifiuti nel rione? Ovviamente ci sarebbe da parlare di molto altro ancora, ma staremmo ore e non è intenzione.Ne ho già accennato prima. Io penso che il cassonetto sia un sistema superato e superabile di raccolta dei rifiuti. A tale proposito penso che vada completato il progetto iniziato dalla Giunta Marino per fornire tutto l’Esquilino del sistema di raccolta porta a porta. Questo rappresenta la precondizione per scongiurare il fenomeno del cosiddetto ”errato conferimento” che porta gli esercizi commerciali e di somministrazione a gettare i loro rifiuti nei cassonetti, destinati invece ai residenti. Ce la possiamo fare. Ci dobbiamo credere. E’ chiaro che se ci fermiamo all’oggi e vediamo come si muove AMA viene solo da piangere. Ma in tutte le città europee e del nord Italia nei centri storici non si sentono i cattivi odori e non esiste lo schifo che sopportiamo tutti i giorni noi passeggiando per le nostre strade. Una volta a Torino mio figlio mi disse: “papà ma questa città non puzza!” Ecco è anche per non vergognarmi più di fronte a una domanda di un bambino che ho deciso di candidarmi al primo Municipio.

Ora, una delle doti che apprezzo di più di Giorgio è la pacatezza e la volontà di anteporre sempre la mediazione allo scontro: io tante volte, al suo posto, avrei mandato al diavolo l’interlocutore. L’altra è nella sua capacità di evitare la tentazione in cui sta cadendo la politica dell’Esquilino, quella dell’eccessiva semplificazione.

Ricordiamoci quando diceva Bernard Shaw

Per ogni problema complesso, c’è sempre una soluzione semplice. Che è sbagliata.

Le problematiche dell’Esquilino sono complesse e le soluzioni semplici hanno solo creato danni: pensiamo alla questione bancarelle sotto i portici. C’è stata una crociata, giusta, per eliminarle, spacciandole come principale causa del degrado del Rione. Le abbiamo tolte e stiamo ancora peggio.

Ora, in politica, come fa Giorgio, bisogna trovare la forza di riflettere globalmente e andare oltre i facili slogan e dire anche cose scomode… Chi non lo fa, ce lo insegna la storia, è un demagogo e può vincere le elezioni, ma di certo non governare…

September 16, 2021

La Tonnara di Mondello

Ai tempi di Zyz, la costa di Mondello aveva un aspetto molto diverso dall’attuale, con il mare esteso sino l’attuale borgata di Partanna, tesi rafforzata dalla testimonianza dello storico greco Polibio, il quale racconta come Amilcare Barca, quando vi sbarcò per stabilire il suo accampamento fortificato sull’ Heirktè, il nostro Monte Pellegrino, nel golfo vi trovò porto sicuro per il suo “numeroso naviglio” che recava il mostruoso nano “Bes” (mostrousa divinità apotropaica fenicia) effiggiato sulla prora per intimorire i nemici.

Nel corso delle due successive epoche, quella romana e quella bizantina, la fisionomia della città non venne modificata. Tuttavia, a causa dei disboscamenti, del riversamento a valle della terra superficiale dei monti delimitanti la piana e del ritirarsi del mare, la zona di Valdesi si trasformò in un porto fangoso. I depositi alluvionali e i detriti provenienti dai monti vicini, infatti, non poterono defluire liberamente in mare e trasformarono il terreno (già ricco d’acqua) in un’estesa palude.

A testimonianza di questo processo, durante il periodo arabi Mondello era conosciuta con il nome di Marsa ‘at Tin che, tradotto letteralmente, vuol dire Porto del Fango. Inoltre, lo scrittore arabo del XII sec. ‘Ibn ‘al ‘Atir, citato da Michele Amari racconta come nell’anno 848 d.C.

“dieci salandre di rum (ovvero dei Cristiani), spintesi nelle acque di Palermo, gittarono l’ancora in Marsa ‘at Tin (nome arabo del Golfo di Mondello, letteralmente Porto del Fango) e sbarcarono per dare il guasto”.

dove le salandre erano poco più che barche, a riprova della diminuzione delle dimensioni del golfo. Nonostante il rischio di malaria, dovuto all’impaludamento, gli arabi sfruttarono al meglio le risorse della zona: nell’estremo lembo settentrionale del golfo venne creato un piccolo villaggio di pescatori, mentre le parti più basse dell’attuale Valdesi, in comunicazione con il mare, venivano sfruttate come saline, come viene ancora oggi ricordato dal nome di una strada chiamata, appunto, via Saline. Nonostante la zona fosse lontana dal centro abitato arabo, venne interessata dai lavori pubblici che i dominatori musulmani effettuarono per migliorare la rete idrica cittadina, con la costruzione dei Qanat, un’enorme opera ingegneristica consistente in canali sotterranei che, intercettando le falde naturali del terreno, portavano acqua in superficie.

Dopo un periodo di decadenza, la rinascita economica dell’area si ebbe con gli Aragonesi: nella Piana di Gallo si svilupparono numerose attività agro-pastorali legati alle coltivazioni degli orti e dei vigneti, al taglio dei canneti, all’allevamento, ma soprattutto allo sfruttamento di un’ampia foresta, una propaggine della nostra tenuta della Favorita. Lo sviluppo delle attività agricole venne facilitato dalla ricchezza idrica del suolo, garantita da una grossa sorgente di acqua potabile, l’Ayguade e dal recupero delle vecchie canalizzazioni arabe, che raccoglievano le acque delle falde freatiche dei monti Billiemi e Pellegrino e le convogliavano verso le vasche di raccolta e di distribuzione.

Nel versante meridionale della vicina laguna o pantano, fu ulteriormente ampliata la salina che produceva e raffinava il prezioso elemento, utilizzato in grande quantità per salare il pescato ed il rimanente venduto nei mercati cittadini in concorrenza con quello trapanese. A questa si aggunse anche l’attività dei conciatori di pelli, che si erano installati nella nostra Valdesi, il cui volume di affari era particolarmente elevato, grazie soprattutto alle varietà di articoli di pellami, di cuoi e di marocchini conciati col tannino, l’acido che si estrae anche dalla battitura dei ramoscelli e dalla spremitura delle odorose foglie di mirto (Myrtus communis). A partire dal XII secolo, la pianta venne diffusamente coltivata nel Piano di Gallo ed ancor più nella prima metà del Trecento, grazie alla famiglia di imprenditori pisani di origine sarda dei Gaddu da Nubula, che sfruttarono il territorio colmando una serie di pantani.

Ma il vero motore dell’economia della Mondello medievale era la Tonnara, che era in grado di offrire numerosi posti di lavoro sia a maestranze specializzate quali pescatori, salatori, cordai, mastri d’ascia (falegnami), calafati e bottai, che ad un ingente numero di marinai generici, bordonari (carrettieri), contadini, jurnalari (lavoratori giornalieri) e carbonai. A questi si aggiungeva una folta schiera di uomini di fatica, impiegati soprattutto nella costruzione e nella riparazione delle reti con la cespugliosa ddisa (Ampelodesmos mauritanicus), cime di grosse dimensioni per l’ancoraggio delle complesse.

Ovviamente, la Tonnara di Mondello era del tipo di corsa, installata vicino alla costa, ancorata al fondo marino con un numero imponente di ancore, sulle Il complesso di reti e cavi viene chiamata isola che si estende per 5 km e larga 40-50 metri. L’isola viene calata all’inizio di maggio, periodo in cui inizia il passaggio dei tonni, e ritirata quando tutti i branchi di tonni hanno fatto il viaggio di andata. La tonnara è composta da cinque camere, divise da reti chiamate porte che vengono aperte e chiuse dai tonnaroti per il passaggio del pesce da una camera ad un’altra.

Le cinque camere che compongono l’isola sono:

Camera grande: dove vengono ammassati i tonni prima della mattanza;

Camera Levante: si trova a destra della camera grande e serve per dividere i tonni se il pescato è abbondante e si vuole fare più di una mattanza;

Camera Bastarda: dove i tonni arrivati in questa camera vengono contati per sapere se il numero è adeguato per effettuare la mattanza;

Camera Ponente: è la camera più piccola che porta direttamente alla “camera della morte” ed è l’ultima a chiudersi prima della mattanza;

Camera della morte: l’unica ad avere sul fondo una rete chiamata “coppu” che viene issata dalle barche che si dispongono attorno ad essa, per far affiorare i tonni in superficie;

Una chiara testimonianza della grande quantità di pescato che si ricavava dalla tonnara mondellese e della conseguente ricchezza che tale attività produceva tra i suoi lavoranti nella prima metà del Cinquecento e per riflesso anche alle economie della vicina città murata di Palermo, ci è fornita grazie al rinvenimento di due documenti notarili datati a 27 d’aprile I indicionis 1518. Le due missive sono indirizzate a sua Cesarea et Cattolica Maestà Carlo V. La prima lettera fu inviata dai monaci del convento di San Francesco di Paola di Palermo lamentando la modesta quantità di pesce loro assegnato annualmente, con il conseguente peggioramento della loro dieta alimentare, ridotta a base di verdure e di farinacei. Con tale richiesta i monaci speravano di ottenere in donazione ben quattro tunnina salati, anziché i soliti doi pesci per tonnara stabiliti dalla Magnae Regiae Curiae Rationum, attraverso l’interessamento di un non meglio identificato Giacobo Lo Caxo. La lettera prosegue specificando che la richiesta deve intendersi estesa a tutte le tonnare del golfo di Palermo ed a quelle di Sòlanto e di Mondello, in particolare.

Il secondo plico, spedito dalla madre superiora del venerabile Monasterio di donne nominato li Sette Angeli, che era posta dietro la cattedrale e fu distrutto nel 1860, aveva il medesimo tenore del primo; infatti dopo un preambolo interlocutorio in cui denunciava l’indigenza quotidiana, la sorella lamentava di

«…fare asperrima vita, et mai mangiamo carne, et latticino, se non cose quadregesimali et se con dette elemosine non conseguissero alcun pesce salato, loro vivere sarebbe difficultoso continuamente mangiando herbe supplicano Vostra Majestà che si degni far gratia a detto Monastero delli altri doi pesci, che detto quondam Giacobo Lo Caxo tenia sopra dette tonnare…».

Anche il monastero e l’annessa ecclesia Sancti Nicolai de Plano, i cui resti sono visibili tra le attuali località di Partanna e dello Z. E. N (Zona Espansione Nord), ricevette numerose donazioni di tonni per far fronte ai periodi di misero raccolto dovuto alle stagionali invasioni di cavallette. Anche i pescatori avevano delle lamentele da fare a sua maestà, poiché a causa della lunghissima lista di chiese e di conventi che dovevano ogni anno approvvigionare gratuitamente, i poveri tonnaroti, molto spesso, tornavano a

«…casa nudi e digiuni e delusi affatto della sortita pesca…».

Lamentele più pretestuose che altro, dato che la ricchezza della zona, fu tale da attirare le mire dei pirati barbareschi: per difendere la tonnara dalle loro scorrerie, già nel 1455 il Senato Palermitano fece costruire la torre, un tempo presidiata da 3 soldati, alta 13,50 metri con un diametro alla base di 10 metri e dalle 3 piccole finestre.

La torre, paradossalmente, non fu citata nella relazione che nel 1584 scrisse l’architetto fiorentino Camillo Camilliani sullo stato delle fortificazioni costiere in Sicilia, che intitolò

«Descrittione delle marine di tutto il regno di Sicilia con le guardie necessarie da cavallo e da piedi che vi si tengono».

La cita invece il diarista Marchese di Villabianca, a fine Settecento, nel suo repertorio delle tonnare dell’Isola descrisse anche quella di Mondello “che si stende alquante miglia di mare dalla spiaggia”,

riferendo anche notizie sui proprietari della torre con queste precise parole:

“La famiglia Gerbino de’ baroni della Gulfotta ne tiene gran parte di pertinenza per retaggio delle famiglie Guiglia ed Agate, quale di Agate ne tenne per corto tempo la padronanza. Porzione pure di questa tonnara spettano alii Miceli e baroni Bona. Alfonso Guiglia nel 1637 fu il primo che ne fé l’acquisto dalla R. Corte. E i baroni della Gulfotta, Gerbino ne tengono tre decimi parti delle onze 275 annuali della gabella ordinatria della tonnara”.

Poche anche le notizie degli assalti subiti dal villaggio di Mondello e, tra queste, c’è da registrare quella proveniente da un archivio spagnolo di Simancas che informa di uno sbarco di turchi alle pendici del Monte Pellegrino e a Mondello nel 1562. Gli assalti dei pirati continuarono certamente per tutto il Seicento e il Settecento, ma se ne trova solo qualche traccia nei documenti. E’ registrato tuttavia l’assalto dei corsari turchi avvenuto nel 1793. Furono prese di mira due galeotte di pescatori che avevano gettato le lunghe reti a poca distanza dalla costa, ma quella volta la sorte favorì i siciliani. Infatti, le imbarcazioni corsare manovrarono in modo maldestro, tanto da trovarsi impigliate nella rete stesa dai pescatori di Mondello. E allora, fu facile a questi – una volta tanto – catturare i pirati e le loro barche.

September 14, 2021

Prima intervista su Sei dell’Esquilino se ai Candidati al I Municipio

Paola Morano, amministratrice del gruppo Sei dell’Esquilino se su Facebook, dedicato al rione romano in cui vivo, ha promosso un’interessante iniziativa, che sfrutta in modo costruttivo Facebook. In occasione della campagna elettorale per il Comune e il Municipio, oltre a permettere ai candidati, ovviamente del Centro Storico, di presentarsi agli elettori, ha proposto un’intervista, per capire le loro proposte sul cercare di risolvere gli annosi problemi del rione.

Il primo a rispondere, spero non l’ultimo, è stato Paolo Cirmi, che si presenta per la lista Calenda. Ora, Paolo, che da quanto ho capito abita a Testaccio è encomiabile per due cose: la prima è la conoscenza delle problematiche e delle vicende del Rione, che non mi sarei mai aspettatato da chi non è di zona e il fatto che ci abbia messo la faccia.

Insomma, i tanti candidati, io direi anche troppi, candidati dell’Esquilino, temo che la frammentazione del voto riduca le probabilità di essere eletti, che in queste settimane hanno riempito di slogan i social media, alla possibilità di dare risposte concrete agli elettori, anche non condivisibili, ancora non si sono fatti vivi.

Lascio la parola a Paolo

Il commercio dell’Esquilino soffre per la sovrabbondanza di minimarket che soffocano il commercio tradizionale. Un nuovo regolamento potrebbe dare linfa vitale al commercio dell’Esquilino? Si può pensare ad un progetto comunale per il palazzo di MAS, caratterizzante per il Rione?Di regolamenti varati nel tempo con l’intento di tutelare le attività commerciali e artigianali e rimasti lettera morta se ne contano parecchi. Anche l’ultimo, la Delibera di Assemblea Capitolina n.47 “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica” è stato approvato il 17 aprile 2018, non ha sortito gli effetti desiderati. La mia proposta prevede interventi articolati in due fasi: a breve e a medio termine, e un progetto a lungo termine che integri l’azione a sostegno del commercio con la riqualificazione delle aree comuni dell’intero rione.

Nell’immediato:

Incremento dei controlli, in collaborazione con la Polizia Locale, sull’effettivo rispetto dei regolamenti e delle delibere esistenti.

Stretta sulla burocrazia municipale, per ridurre al minino le tempistiche relative alla concessione di autorizzazione commerciali.

A medio termine, in accordo con l’Amministrazione Comunale:

Applicazione di aliquote IMU agevolate per le attività commerciali e artigianali identificabili come “di pregio” o che soddisfino le esigenze di acquisto al dettaglio dei residenti, come già sperimentato a Reggio Emilia.

Apertura di un tavolo di lavoro con Municipio, Comune e rappresentanti delle attività commerciali del Rione, che, entro un massimo di sei mesi, definisca un piano per l’Esquilino che risponda alle specifiche esigenze locali e non sia semplicemente calato dall’alto.

Un commercio di pregio non nasce solo dalle regole, ma anche dalla percezione che ne ha il cittadino: di pari passo al suo rilancio, è necessario un rilancio globale dei cuori pulsanti del Rione, a cominciare da Piazza Vittorio.

Per questo, mi impegno a portare avanti da subito:

Azione costante di pressing su AMA, perché garantisca la pulizia del Rione

Interlocuzione con le Forze dell’Ordine, perché aumenti il controllo del territorio, combattendo le sacche di illegalità, con controlli continui e non solo sporadici, come avviene ora.

Azione di “marketing territoriale”, utilizzando ad esempio i Portici di Piazza Vittorio per impostare una narrazione che combatta l’idea di luogo condannato al degrado, oggi spesso associata al Rione.

Infine, passata l’emergenza Covid, il mio impegno sarà rivolto a:

Ampliamento dell’offerta di eventi culturali del Rione, che non si può limitare solo al Cinema all’aperto d’estate. Cito, tra le idee che ho raccolto, quella di riproporre in autunno

Busker

Festival, sperimentato anni fa, oppure, quella di un Festival del Teatro e della Letteratura in primavera, da organizzare con il coinvolgimento delle realtà e delle associazioni locali.

Valorizzazione delle feste estive del Rione, come la Festa di San Giovanni all’Arco di Gallieno o la festa di strada che trasforma via Balilla in una social street ogni terzo weekend di giugno

Ed eccomi a rispondere a una domanda più specifica.

Si può pensare ad un progetto comunale per il palazzo MAS, caratterizzante per il Rione

Riguardo alla questione MAS, sono onesto, non mi va di prendere in giro i cittadini: come Amministrazione possiamo porre dei vincoli, proporre un tavolo con la Proprietà per identificare una destinazione d’uso che avvantaggi il Rione, ma alla fine è la Proprietà che decide. Trovo che la proposta di altri candidati di espropriare MAS, sia demagogica e non praticabile: i fondi sono quelli che sono e nel Rione ci sono priorità più impellenti a cui destinarli.

Come vedete, i temi non hanno confini definiti. Parliamo di commercio. E parliamo di riqualificazione.

Mi impegno a recuperare gli spazi di proprietà comunale sottoutilizzati del Rione; in particolare, via Giolitti: in primis c’è da mettere fine allo scandalo dell’ex Cinema Apollo, il palazzo liberty del Comune con l’amianto sul tetto (presenza dell’eternit certificata nel 2016), caduto nel dimenticatoio dal 2007. Entro un massimo di due anni deve essere restituito all’uso dei Cittadinanza. In parallelo, c’è da risolvere il vulnus dei negozi di proprietà comunale: mi impegno, in collaborazione con la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale, a fare partire controlli a tappeto, per fare identificare e chiudere eventuali attività irregolari e lanciare bandi, sulle nuove assegnazioni, che in termini di punteggio, preferisca la qualità dell’offerta commerciale, al mero dato economico.

A questo, dobbiamo aggiungere un’altra questione, trasversale sia al commercio, che di certo è avvantaggiato se la via è riqualificata, sia alla mobilità cittadina. L’attuale progetto della Giunta Raggi, per la trasformazione del Trenino della Casilina in Tram, è, nel tratto esquilino, totalmente privo di senso! Perché replicare tratto di binari per via Giolitti, quando si potrebbero utilizzare quelli già esistenti del tram 5 e del tram 14 ?

La mia proposta è di dismettere a regime il tratto di via Giolitti e trasformarlo nella “The High Line” capitolina, un parco con pista ciclabile, punti ristori, gazebo per spettacoli, che permetta la valorizzazione delle ricchezze artistiche del quadrante, come il Tempio di Minerva Medica, Santa Bibiana, la vecchia Stazione d’Energia della Stazione Termini, che è un monumento di archeologia industriale e ovviamente, l’Apollo e l’Ambra Jovinelli.

Un approccio globale, dal rilancio del commercio alla cultura, affinché Via Giolitti sia un boulevard e non una discarica.

Il Nuovo Mercato Esquilino, uno dei simboli del Rione, versa in condizioni di degrado. Problemi igienici, problemi di carico-scarico, etc. Come si può rilanciare il Mercato, uno dei più grandi di Roma? E in che tempi è possibile?Il Nuovo Mercato Esquilino è una risorsa, non un problema. Tutte le aree di miglioramento, preferisco usare questo termine, debbono essere affrontate assieme al Co.Ri.Me, ossia non contro, ma con la collaborazione degli esercenti.

Prima questione, l’igiene:

Controlli più frequenti e mirati in collaborazione con la ASL, con sanzioni anche severe per i banchi che sbagliano ma senza penalizzare l’intero mercato con chiusure indiscriminate.

Avviamento delle procedure necessarie per i lavori di adeguamento: reperimento dei finanziamenti e stesura dei bandi (orizzonte temporale minimo diciotto mesi).

Seconda questione, lo scarico e carico merci:

la soluzione di via Pepe, con tutti i suoi limiti, deve essere portata a compimento quanto prima.

Terza questione, la valorizzazione del complesso delle ex caserme. Anche in questo caso il tema riqualificazione del mercato sconfina nella valorizzazione del territorio.

Per prima cosa, mi impegno a rendere fruibile al grande pubblico il Ninfeo Romano, da integrare in un più ampio percorso turistico archeologico dell’Esquilino, che comprenda e valorizzi i resti del Sessorianum a Santa Croce in Gerusalemme, le tombe di via Statilia, il Tempietto di Minerva Medica, i resti degli horti Lamiani a Piazza Vittorio, l’auditorium di Mecenate e la volta Gatti, di cui si può valutare una sistemazione alternativa ai giardini di Piazza Dante.

È necessario valorizzare il Giardino Confucio, rendendolo un polo culturale, in collaborazione con l’Università: i murales dell’Aula Magna, che ritraggono abitanti del Rione, dovrebbero essere in qualche modo visitabili. Il mio obiettivo è di coinvolgere Co.Ri.Me, Università e associazioni culturali per definire insieme un programma pluriennale di eventi e mostre, che funga da volano alla riqualificazione del Mercato. Infine, c’è il murales. Anche se non a tutti piace, l’opera è diventata uno dei simboli del Rione, tanto da essere segnalata in numerose guide turistiche internazionali e citata nei testi internazionali d’arte contemporanea.

Concludendo, con modalità differenti da quelle dell’Amministrazione Alfonsi, con la collaborazione della Sovraintendenza e con opportuno bando, mi impegno portare a conclusione il progetto.