Atene contro Siracusa Parte XL

Il tentativo ateniese di sfondare il blocco nemico si scontrò il giorno successivo, con una altra enorme difficoltà. Gilippo, poco convinto del fatto che i suoi opliti potessero resistere a lungo all’impeto avversario, per non sapere nè leggere, nè scrivere, durante la notte aveva fatto costruire, in fretta furia una palizzata. Poi, aveva dato ordine ai lanciatori di giavellotto e agli arcieri di disporsi sulle creste del canalone che le truppe di Nicia e di Demostene dovevano percorrere per forza.

Per cui, quando gli ateniesi attaccarono all’alba, sperando di cogliere i siracusani nel sonno e di passare, si trovarono in trappola. Non riuscirono a superare la palizzata, dietro cui, per sì e per no, Gilippo aveva schierato i suoi opliti e nel frattempo, furono bersagliati dalle armi da lancio nemiche.

Per tempo, all’aurora del giorno dopo, tolsero le tende e proseguirono la marcia. Cercarono di forzare di slancio il passaggio che menava al colle, sbarrato da un muro. Ma urtarono, proprio davanti a sè, contro l’armata terrestre siracusana, tutta in ordine a difesa della barriera e schierata su una profondità di numerose file: il varco infatti si presentava angusto. Gli Ateniesi scattarono all’assalto tentando di scalare il muro, ma presi di mira da fitte schiere di tiratori appostati sul ciglio della collina, il cui pendio precipitava a picco (da quella postazione elevata il bersaglio era più facile da cogliere), delusi dal tentativo fallito di varcare la muraglia, si ritirarono per riprendere fiato.

A peggiorare la situazione per gli ateniesi, ci si mise pure un improvviso temporale: visto che non si tirava fuori un ragno dal buco, gli strateghi concessero alle loro truppe una tregua. Così Gilippo ne approfittò per fare scattare la seconda parte del piano: mandò un distaccamento alle spalle degli ateniesi, per costruire una seconda palizzata e chiuderli in trappola. Nicia se ne accorse, mandò un distaccamento di opliti,che dispersero i siracusani e per evitare che Gilippo tentasse la stessa mossa di notte, diede ordine alle sue truppe di ritirarsi in pianura

Principiava frattanto un brontolio di tuoni, con qualche scroscio di pioggia: come è normale in quella stagione estiva così avanzata, già declinante all’autunno. Ma ne nacque negli Ateniesi un eccessivo sgomento e si rammaricavano che anche gli eventi della natura cospirassero per annientarli. Mentre gli Ateniesi si concedevano un po’ di tregua, Gilippo e i Siracusani distaccarono una parte delle loro truppe ad ostruire con un secondo muro il passaggio alle spalle del nemico, per cui era entrato nella pianura. Ma gli Ateniesi pararono la mossa lanciando un reparto che li costrinse a desistere. Dopo questa scaramuccia, con l’esercito ormai riunito, gli Ateniesi si ritirarono piuttosto verso la pianura e lì stabilirono di bivaccare per quella notte.

Il giorno dopo, ripresero i combattimenti, con la cavalleria e le truppe leggere siracusane, alla faccia degli storici su Facebook, che si riempiono la bocca, senza neppure leggere le fonti, che le battaglie nell’antica Grecia erano combattute solo dalle fanterie pesanti, che tormentarono i nemici con la tattica del mordi e fuggi, tanto che in un’intera giornata, gli ateniesi non riuscirono che a percorrere tra i settecento e gli ottocento metri.

Il mattino seguente ripresero l’avanzata: ma i Siracusani, circuendoli, li attaccavano da ogni lato ferendone un grande numero. Era questa la tattica: quando l’armata ateniese accennava al contrattacco, le forze siracusane si ritraevano; quando il nemico iniziava la manovra di rientro, addosso con rinnovata furia. La retroguardia subiva il più distruttivo effetto della pressione siracusana, che tentava di scompaginare le intere colonne isolandone singole compagnie per poi disperderle. Il contrasto difensivo ateniese resse a lungo, in questa giornata: poi, percorsi altri cinque o sei stadi, si fermarono nella pianura a riposare. Anche i Siracusani colsero l’occasione per interrompere il contatto e rientrare

nei propri alloggiamenti.

Dinanzi a questo stillicidio e alla scarsità di cibo e di acqua, Nicia e Demostene, visto che la Rupe Acrea si stava trasformando in una trappola mortale, decisero di cambiare i loro piani: invece di puntare su Camarina e le città sicule, più o meno alleate, si decise di tornare a Catania. Poi, per non essere scoperti dai siracusani, la ritirata cominciò in piena notte, il che aumentò la confusione nel campo ateniese.

Quella notte Nicia e Demostene, davanti alle sofferenze dell’esercito, sfinito dalla scarsità di cibo che da tempo s’aggravava rapidamente, dissanguato dagli assalti nemici che s’erano susseguiti a ritmo incalzante ponendo reparti interi fuori combattimento per le ferite, presero la decisione di accendere il maggior numero di fuochi e di ritirare l’armata non più per la stessa strada prevista dal piano originario, ma nella direzione opposta a quella tenuta dai presidi siracusani, verso il mare (in complesso comunque, la via designata dal progetto di fuga, e che l’esercito doveva percorrere, non puntava su Catania, ma tendeva al versante opposto dell’isola, nel senso di Camarina, di Gela e dei centri greci o barbari che popolano quella regione della Sicilia). Così alla luce di molti fuochi si spostavano nella notte. E un brivido scosse e scompigliò le schiere: fenomeno frequente in tutti gli eserciti, specie in quelli numerosi, quest’improvviso fremere di terrore, soprattutto avanzando nella notte, circondati da terre ostili, con la vivida sensazione di un nemico che incalza a due passi.

Se Nicia mantenne una parvenza d’ordine, così non avvenne per Demostene e la colonna che in teoria comandava, in pieno caos, rimase indietro. Nonostante questo, perchè i siracusani si cullavano sugli allori, gli ateniesi riuscirono a raggiungere le rive del fiume Cacipari, il nostro Cassibile.

Per chi non lo conoscesse, Nasce presso Fontana Saraceni, Fontana Santa Lucia, Fontana Velardo e Fontana Pianette a pochi km da Palazzolo Acreide, in Provincia di Siracusa in località Serra Porcari. Il suo percorso di 30 km si snoda tra i comuni di Palazzolo Acreide e Avola, sfociando poi nel Mare Ionio fra Capo Negro e Punta del Cane a 23 km a sud di Siracusa tramite un estuario. In realtà l’estuario del fiume non è da considerare un vero e proprio estuario, ma un’immissione di acqua di mare, in quanto il fiume si ingrotta per sfociare parecchi chilometri in alto mare. Ricade nel territorio dei comuni di Avola, Siracusa e Noto.

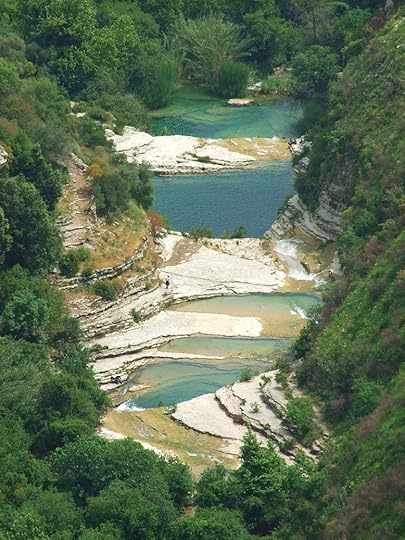

Lo scorrere del fiume Cassibile, nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon, fenomeno assai diffuso nella provincia di Siracusa. La profondità maggiore raggiunta è di 520 m s.l.m., ma nei pressi del belvedere di Avola Antica con i suoi 507 metri raggiunge la massima profondità. Sempre in questo tratto il canyon raggiunge la massima ampiezza di 1200 metri.

Lungo il percorso del fiume si notano molte tombe scavate nella roccia che furono oggetto dello studio, nel secolo scorso, di Paolo Orsi. Sono tombe quasi tutte a grotticella, a pianta rettangolare o ellittica.

In circa 10 km forma numerosi laghetti, con acque fresche e limpide, fra cui spiccano per bellezza i piccoli laghi nei pressi di Avola Antica accessibili al pubblico tramite una scala storica, la “Scala Cruci”. Questa parte del suo percorso costituisce un’area di grande valore naturalistico che è divenuta, l’area protetta di Cavagrande del Cassibile.

Le divisioni guidate da Nicia che tenevano la testa dell’esercito marciavano a file serrate accumulando un discreto vantaggio; i reparti agli ordini di Demostene, metà circa dell’intero esercito, se non di più, persero contatto proseguendo con evidente indisciplina. All’aurora, tuttavia, raggiungevano il mare. Si misero sulla strada cosiddetta Elorina e cominciarono il viaggio per quella via col proposito di arrivare al fiume Cacipari, per addentrarsi, lungo le rive del fiume, verso le zone interne dell’isola. Speravano che i Siculi mandati ad avvisare si facessero incontro per quella strada.

Sfortuna volle che Gilippo, più per scrupolo che per altro, aveva messo a difesa del guado su questo fiume un piccolo presidio: i siracusani furono ovviamente travolti dalle forze avversarie, ma riuscirono a mandare una staffetta a cavallo, per avvertire il grosso dell’esercito posto a Rupe Acrea, dove intanto si era scatenato un manicomio. I siracusani si erano svagliati, si erano guardati attorno, non avevano più trovato gli ateniesi e dopo aver cominciato a litigare tra loro, avevano infine deciso di accusare Gilippo di tradimento. Cominciarno a volare parole grosse, ma per fortuna, arrivò il messaggero dal guado del Cacipari. Per cui, tornata la calma, Gilippo diede ordine alla cavalleria siracusana di inseguire gli ateniesi, cosa facilitata dalla loro disorganizzazione.

Dopo avere superato di slancio il Cacipari, le truppe di Nicia e Demostene puntarono a superare l’attuale all’attuale fiumara Miranda, chiamato anche fiume di Avola. Solo che mentre la colonna di Nicia avanzava a marce forzate, beh, quella di Demostene somigliava più a una gallina decapitata, tanto che la distanza tra le due era aumentata a circa tre chilometri. Così, fu facile, per i siracusani raggiungere i reparti di Demostene all’ora di pranzo

Ma, quando giunsero in vista del fiume, trovarono che anche qui un presidio siracusano era intento a bloccare con un muro e una palizzata il guado fluviale. Gli Ateniesi fecero impeto, e travolto lo sbarramento, si rimisero in cammino in direzione dell’altro fiume, l’Erineo. Era questa la strada a cui li invitavano le guide. Intanto i Siracusani e gli alleati quando alle prime luci del giorno appresero che gli Ateniesi avevano tolto le tende, si rivolsero per la maggior parte contro Gilippo con l’accusa d’aver lasciato deliberatamente via libera agli Ateniesi. Senza esitare si scagliarono ad inseguire il nemico, sulle tracce ancora ben chiare del suo passaggio. All’ora del rancio entrarono in contatto. Appena ebbero intercettato i reparti di Demostene, che si attardavano alla retroguardia avanzando svogliati e senza ordine per effetto di quel terrore notturno, li aggredirono di slancio aprendo la battaglia. Per la cavalleria siracusana fu comodo accerchiare quelle truppe isolate e inchiodarle in uno spazio via via più angusto. Le divisioni di Nicia s’erano avvantaggiate di circa cinquanta stadi. Nicia infatti aveva imposto alla marcia un ritmo più sostenuto, convinto che per ottenere la salvezza fosse indispensabile non prendere l’iniziativa di attestarsi volontariamente in quel punto, per difendersi ad oltranza. Piuttosto era urgente ritirarsi a tappe forzate, limitando allo stretto necessario la resistenza armata.

Truppe che furono circondate e logorate con la solita tattica della guerriglia

Così Demostene rimaneva esposto a un più feroce e implacabile tormento: marciando alla retroguardia, era sempre il primo a subire l’urto nemico. Anche in quel frangente, vedendosi incalzato dappresso dai Siracusani, egli preferiva distribuire le schiere per l’evenienza di una battaglia, piuttosto che affrettare la marcia di avanzamento. Ma questo ritardo concesse al nemico il tempo di circondarlo. Sicché Demostene e gli Ateniesi stretti a lui si fecero vincere dal panico. Trascinati dalla pressione siracusana in un terreno recintato tutto intorno da un muretto, con due strade che lo delimitavano ai lati, denso di una piantagione d’ulivi si offrivano completamente scoperti al tiro incrociato degli arcieri avversari. Ben a ragione i Siracusani sceglievano una tattica di questo genere: aggressioni fulminee, anziché grandi battaglie manovrate, corpo a corpo. Arrischiare eserciti interi, in giornate risolutive, contro un’armata ridotta ormai alla disperazione, avrebbe significato in quella fase della guerra la rinuncia ad un vantaggio strategico da parte dei Siracusani in favore degli Ateniesi. Nel fiore della fortuna, incamminati a un luminoso trionfo, nasceva nei Siracusani un sentimento di cautela, misto al desiderio di non correre troppo incerte avventure, per non pagare con una morte immatura il prezzo della vittoria. Si stimava valida anche la tattica descritta: finché, colto il nemico all’ultimo respiro, lo si sarebbe definitivamente piegato.

Giunto il tramonto, per prima cosa, Gilippo propose la resa alle città alleate degli ateniesi, per poi cominciare trattative serrate proprio con i nemici: alla fine si raggiunse un compromesso proprio con Demostene, consegna delle armi in cambio della vita. Così ottennero 6000 prigioneri, mentre Nicia, ignaro di tutto, proseguiva il suo cammino

Fino all’imbrunire, quel giorno le armi siracusane martellarono da tutti i lati gli Ateniesi e i loro amici: appena videro gli avversari stremati dalle ferite, esausti da tanto patire, Gilippo con i Siracusani e gli alleati proclamarono anzitutto un bando, con l’invito per chiunque volesse degli isolani di passare dalla loro parte, conservando la libertà: le truppe di qualche città si staccarono dagli Ateniesi, ma non furono molte. In un secondo momento si scese a trattare per tutti gli altri che erano rimasti fedeli a Demostene, su questa base: la consegna delle armi con in cambio la garanzia che nessun attentato sarebbe stato commesso alla vita degli uomini, né con esecuzioni sommarie, né con catene, né condannandoli alla morte per fame, negando il vitto necessario. Fu la resa generale per un complesso di seimila combattenti. Deposero tutto il denaro di cui erano ancora padroni, gettandolo nel cavo di scudi rovesciati: colmarono così quattro scudi. I Siracusani scortarono i prigionieri

direttamente in città. Nicia, alla guida dei suoi reparti, raggiunse in quello stesso giorno la riva del fiume Erineo e, guadatolo, piantò su un’altura il campo per il proprio esercito.

Sul vero luogo in cui effettivamente i soldati di Demostene si arresero non c’è un accordo tra gli storici. L’inglese Thirlwall, (vol. III, p. 455) è dell’avviso che la resa sia stata decretata esattamente a metà strada tra il fiume Cacipari e l’Erineo; non sembra però essere della stessa opinione Grote (Grote, vol. VII, p. 467) secondo il quale la resa avvenne ancora a nord del Cacipari. Un approccio più cauto è adoperato dallo storico tedesco Holm (Topografia, p. 235) in cui sostiene che le distanze in stadi scritte da Tucidide rappresenterebbero una distanza minore rispetto al normale, ognuno equivalente in questo caso a circa 150 m. La questione sta nella conversione degli ultimi 50 stadi del percorso di Demostene (VII, 81): equivalenti a 4,5 miglia (= 7,2 km), come scrivono Grote e Holm, oppure a 6 miglia (= 9,6 km), come sostenuto da Thirlwall?

Alessio Brugnoli's Blog