Alessio Brugnoli's Blog, page 4

March 15, 2022

Commodo come Ercole

Grazie all’influenza di Cuma e degli etruschi, Ercole entrò alquanto rapidamente nel pantheon romano, diventando, con il mito della sua lotta con il ladro gigante e sputafuoco Caco, uno dei tanti cofondatori dell’Urbe. Questo legame fu poi rafforzato ai tempi delle guerre pirriche, con i didramma d’argento coniati nell’ambito della monetazione cosiddetta romano-campana, cioè commissionata dalla Repubblica Romana alle maestranze coloniali di origine greca prima dell’introduzione del denario, per mostrare come Roma fosse una città greca un poco eccentrica e non certo un’accozzaglia di barbari incivili.

Inoltre, sempre per il mito di Caco,l’eroe era originariamente venerato presso l’Ara Massima del Foro Boario come protettore del raccolto agricolo e della salute del bestiame. Inoltre era collegato agli specchi d’acqua e ai contratti verbali che si siglavano giurando “Mehercle!” cioè “Per Ercole!”.

Da popolare, il culto progressivamente fu assorbito dalle elité, sino a raggiungere il culmine con Commodo nel 190 d.C. quando, stando all’Historia Augusta, Commodo fu acclamato come Romanus Hercules durante un’esibizione nell’anfiteatro di Lanuvio, sua città natale e luogo privilegiato per la religiosità erculea. Negli anni seguenti l’Imperatore cominciò a presentarsi come Hercules Commodianus e la sua titolatura mutò ufficialmente in Invictus Hercules Romanus. Questa inedita immagine dell’augusto, così distante dallo stile aulico dei suoi predecessori antonini, venne criticata dagli autori al pari di altre stravaganze giudicate orientalizzanti. Infatti Erodiano, storico in lingua greca, ci informa che Commodo

“giunse a tal punto di follia che per prima cosa rinunciò al nome paterno e decise di farsi chiamare invece di Commodo, figlio di Marco, Ercole figlio di Giove, depose anche il costume degli imperatori romani e portava una pelle di leone con una clava tra le mani; indossava inoltre vesti di porpora e oro, sicché veniva deriso perché in un solo costume emulava il lusso femminile e la forza degli eroi”

Ma Commodo era matto come un cavallo ? In realtà, tenete conto che molto della sua immagine è deformata dalla propaganda dei senatori, che ovviamente, tendevano a fare apparire come un mostro, un imperatore, un poco populista, senza dubbio, ma che preferiva la diplomazia alla guerra e soprattutto, riteneva suo obiettivo primario fare pagare le tasse anche ai ricchi e ai potenti. La sua identificazione con Ercole, un’arma a doppio taglio, perchè i senatori, noti evasori fiscali, ebbero gioco facile ad attribuirgli tutti i difetti del semidio, che saltano fuori dai miti, come come la mancanza di autocontrollo, l’inclinazione all’ubriachezza, la ferocia e la dissolutezza in qualsiasi forma, anche nel suo rapporto con le donne, oltre ad identificarlo con un figura amata dai più poveri, che Commodo voleva difendere dai soprusi dei potenti, aveva anche un profondo valore etico e politico.

Ricordiamo come nella sua celebre opera Le Ore il sofista Prodico di Ceo racconta la storia di “Eracle al bivio”: messo di fronte a due donne, una seducente e l’altra pudica, davanti alla scelta tra il facile sentiero del vizio e la dura via della virtù, l’eroe sceglie la seconda (il passo ci è tramandato da Senofonte, Memorabilia, II 1, 21-34). Ovviamente questa allegoria della ricerca della perfezione morale derivava dal syi figlio di Dio incarnato ma non ancora perfetto, che prende nelle sue mani la natura inferiore e l’assoggetta con la volontà alla disciplina affinché possa far emergere la divinità.

Un’idea stoica, probabilmente derivata dal padre Marco Aurelio, che Commodo, invece di trasporre in dotte riflessioni rivolte a pochi eruditi, trasformava in un messaggio propagandistico diretto a tutti. Ercole fondo rappresenta, tutti coloro che tra innumerevoli difficoltà, senza perdere di vista l’obiettivo, riescono, pur senza avere sempre la fortuna a favore, a conquistare una posizione di prestigio o a volgere a sè, attraverso l’azione individuale, il destino avverso: in fondo, quello che si proponeva l’imperatore, prendersi carico della fatica di tirare avanti la Res Publica, per lottare, con forza, coraggio e intelligenza, contro tutti i pericoli, interni ed esterni, che me minacciavano l’esistenza….

Tutto questo è evidente nel Il ritratto di Commodo in figura d’Ercole, rinvenuto in una camera sotterranea del complesso degli Horti Lamiani: da una parte, i tratti somatici dell’imperatore sono abbastanza realistici e confrontabili con le monete databili attorno al 190 d.C. Gli occhi sono un po’ sporgenti e socchiusi, il volto allungato, il naso affilato, la bocca tumida, i baffi fitti, la capigliatura e la barba trattati come una massa unica che è profondamente incisa dal trapano, con effetti di chiaroscuro molto vivaci.

Dall’altra, la sua immagine è trasfigurata, quasi a renderla una manifestazione sensibile del divino: la leonté sul capo, la clava inoperosa posata sullaspalla destra, i pomi delle Esperidi mostrati in segno di prosperità nella sinistra contribuivano a identificare l’Imperatore con l’eroe invictus e pacator orbis alla fine delle proprie fatiche, che avendo messo fine alle guerre paterne, con la doppia cornucopia evocava invece la felicitas temporum e la nuova aurea aetas introdotte, sempre per motivi propagandistici e per celebrare la fine della pandemia dell’epoca, dall’imperatore a partire dall’annuncio del Saeculum Aureum Commodianum nel 190 d.C.

Dimensione cosmologica che era esaltata anche dalla simbologia astronomica che decora il globo, a ribadire lo spazio cosmico su cui si estendevano la virtus e la felicitas di Commodo e il tempo eterno della nuova era che l’imperatore stesso era predestinato a inaugurare: tempo che era carattezzato dalla pax deorum. Per questo Commodo, oltre a rilanciare i culti tradizionali, rompendo con il decisioni paterne, identificandosi da una parte con il soter dei culti misterici, dall’altra concedendo la tolleranza imperiai a strani gruppi religiosi orientali, come i cristiani.

La collocazione originaria del busto nel contesto ‘privato’ degli Horti Lamiani non deve ingannare: ricorda comunque l’utilizzo degli horti e delle ville imperiali come spazi di rappresentazione del potere, rivolti a un pubblico più ristretto, ma autorevoe e potente rispetto alle dediche pubbliche. . Il busto faceva inoltre parte di un gruppo formato almeno da due figure simmetriche di Tritoni (o Centauri marini) che sono state rinvenute nella stessa camera e quindi furono smantellate insieme al ritratto. I due Tritoni dovevano scenograficamente accompagnare Commodo secondo uno schema iconografico bennoto ai sarcofagi del tempo, nei quali spesso il defunto appariva al centro della cassa in compagnia di un thiasos, un corteo, marino che ne reggeva l’immagine racchiusa in un clipeo oppure circondata da una velificatio, un mantello smosso da un vento impetuoso, , da uno zodiaco o dal parapetasma, tendaggio annodato e disposto come fondale per scene

In un contesto funerario l’immagine doveva suggerire l’apoteosi del defunto, ma nel caso di un imperatore regnante doveva richiamare una forma di celebrazione più trionfale, avvicinabile al celebre cammeo viennese raffigurante il trionfo marino di Augusto. Il corteggio di tritoni avrebbe infatti contribuito a illustrare la sovranità terra marique dell’imperatore, un tema che nel busto stesso era evocato dalla presenza delle Amazzoni, del globo e dell’egida raffigurata sulla pelta.

Per cui, come sarà per Eliogabalo e poi per Aureliano, il sogno di Commodo, pertanto, fu quello di poter porre le basi per la creazione di un impero universale e teocratico, basato su un’etica e una religiosità comune, nonostante l’apparente differenza di culti, che trovava fulcro e simbolo nell’imperatore sarebbe stato designato come tale, non più per una scelta arbitraria, ma per volontà divina e in cui egli avrebbe rivestito il ruolo di conditor, risiedendo in una città che avrebbe portato il suo nome (e fungendo da polo unificante per le diverse realtà sociali, politiche, culturali e religiose dello stato). Un’utopia, quest’ ultima, che solo con Costantino avrebbe avuto modo di realizzarsi e in fondo, è stata proseguita dal Papato

March 14, 2022

L’assedio di Siracusa del 397 a.C.

Imilcone decise di accamparsi vicino al Porto Grande, nei pressi del tempio di Zeus Olimpio, adiacente a un proisteion, cioè un piccolo abitato suburbano di cui le fonti ci hanno tramandato il nome, Polichne, adiacente alla baia di Dascon e alla palude di Lisimeleia, gli attuali Pantanelli, lo stesso luogo scelto da Nicia durante lo sfortunato assedio ateniese. A seconda delle ipotesi, il campo distava dalle mura siracusane tra un 1.5 Km e i 2 Km; sappiamo che era circondato da palizzata e da un fossato e dotato di un molo per l’attracco delle navi.

In parallelo, per imporre un blocco anche navale a Siracusa, cento navi da guerra cartaginesi salparono e presero posizione su entrambi i lati di Ortigia: nonostasse Imilcone provocasse i difensori a scendere in battaglia, Dionisio mantenne i nervi saldi e i greci rimasero rinchiusi all’interno di Siracusa nonostante le beffe dei soldati punici. A differenza di Dionisio a Mozia, Imilcone non sembra avere avuto a disposizione macchine d’assedio e i lavori di fortificazione eseguiti gli anni precedenti, sconsigliavano il generale cartaginese, pena un bagno di sangue, ad assalire direttamente le mure.

Per cui l’assedio era l’unica strada percorribile: Imilcone, per prima cosa, mise a ferro e fuoco i sobborghi e le campagne vicino a Siracusa, sia per intimidire i difensori, sia per raccogliere ulteriori provviste. Vista la stagione tarda e l’ostinazione di Dionisio riteneva infatti che il blocco della polis siciliana sarebbe durato per tutto l’inverno.

Per rafforzare la sua pisizione, Imilcone costruì un forte a Polichne, inglobando il tempio di Zeus, a Dascon e uno a Plemmyrion per salvaguardare l’accampamento principale e fornire un ancoraggio più sicuro per le sue navi, sempre seguendo le orme di Nicia. Poi, per evitare sorprese da parte dei cavalieri e degli opliti nemici, aggiunse al fossato e alla palizzata che difendeva il suo campo anche un muro pietra: secondo la tradizione, parte del materiale fu ottenuto dalla demolizione delle tombe del tiranno Gelone e di sua moglie. Inoltre, la parte della flotta che non era impiegata nel blocco navale, fungeva da scorta ai convogli delle navi da trasporto, inviati in Sardegna e in Africa per rifornire di viveri gli assedianti: Imilcone non stava badando a spese per prendersi cura dei suoi soldati

Ricordiamolo, i Cartaginesi avevano assediato con successo le città greche in passato. Nel 409 avevano preso d’assalto Selinunte usando macchine d’assedio, Himera fu anche vittima delle abilità di assedio cartaginese quello stesso anno, e nel 406 i Cartaginesi accerchiarono Agrigento: il problema è che le dimensioni delle nuove difese siracusane rendevano impraticabile la costruzione di un muro di circonvallazione. Anche se Imilcone avesse avuto le risorse per concludermo in tempi rapidi, avrebbe disperso trippo le sue forze, rischiando di farle travolgere o da una sortita dei difensori o da una poco probabile spedizione di soccorso. Un assalto diretto sul lato meridiona delle mura avrebbe esposto i suoi soldati a un attacco di fianco dal Castello Eurialo; al contempo elle mura in cima all’altopiano significava che sarebbe stato impossibile assaltare le mura senza costruire rampe d’assedio.

Per cui, il replicare la strategia di Nicia del 415 a.C., sperare che la crisi economica e la fame provocassero il crollo del fronte interno a Siracusa, molto simile a quanto sta facendo la Nato con la Russia, anche perchè la polis era totalmente isolata, con le navi greche che non potevano salpare dal Lakkios, il Porto Piccolo, senza sfidare in battaglia le navi puniche.

Il Porto Piccolo, costruito sul luogo della bonifica laguna Syrako, fu separato nel VI sec. a.C. dal meridionale Porto Grande con un istmo artificiale, per collegare l’isola di Ortigia con il contrapposto promontorio del quartiere interno di Acradina. Il Porto piccolo, venne poi parzialmente descritto e celebrato dagli storici per il nuovo arsenale voluto da Dionigi vicino all’Acropoli, la fortezza con il palazzo del tiranno da noi identificata sull’attuale istmo. Il Lakkios allora aveva due uscite strategiche: quella vecchia dalla quale le navi uscivano normalmente passando, sopra un lungo e profondo canale subacqueo, prima nel Porto piccolo e poi direttamente sul mare aperto; quella nuova attraverso l’istmo per uno stretto canale verso il Porto Grande.

Trascorso l’inverno, senza avvenimenti importanti, probabilmente Imilcone ricevette qualche macchina d’assedio, perchè nella primavera successiva, iniziò ad attaccare la periferia di Siracusa, violando le mura e occupando una quartiere della polis che conteneva diversi templi tra cui uno dedicato a Demetra e Kore, che furono tutti saccheggiati. Dionisio, anche per rincuorare i suoi soldati agì in modo aggressivo, inviando sortite per attaccare le pattuglie cartaginesi e vincendo diverse scaramucce, ma la situazione tattica generale rimase invariata. Nel frattempo Polisseno era riuscito a radunare uno squadrone navale in Grecia, e sotto il comando di un mercenario e avventuriero spartano Pharakidas , 30 triremi riuscirono a raggiungere Siracusa. Il lacedemone, contrariamento a quanto si possa pensare, non violò il blocco con la forza, con l’astuzia. Dipinse le sue vele con i colori che adottavano le navi cartiginesi: cosi la flotta impegnata nel blocco navale, scambiando i triremi greci per una squadrone punico impegnato nella pattuglia, li fece passare senza problemi. Le navi di Pharakidas, oltre a soldati, portavano viveri recando sollievo a una popolazione stremata.

Tuttavia, questi rifornimenti stavano soltanto prolungando l’agonia: Dionisio, insieme a suo fratello Leptine, decise di salpare con una flottiglia per scortare un convoglio di rifornimenti cruciale per Siracusa, lasciando il comando a Farakidas, che si mostrà all’altezza del compito, dato che le sue azioni riscossero un notevole successo per i greci. In primo luogo, dopo aver avvistato una nave punica di grano senza scorta nel Porto Grande, cinque navi siracusane salparono e la catturarono. Mentre veniva portato il bottino, salparono 40 navi puniche, e prontamente l’intera marina siracusana ingaggiò lo squadrone punico, affondando 4 navi e catturarne 20 inclusa l’ammiraglia. Le navi greche avanzarono quindi verso l’ancoraggio punico principale ma i Cartaginesi rifiutarono la sfida.

I Siracusani, paragonando i successi dello spartano con i buchi dell’acqua di Dionisio, decisero di offrire il dominio della città a Farakidas, il quale, non avendo ambizioni di potere, voleva in fondo soltanto riempirsi le tasche come mercenario, rifiutò. Ora, nonostante il successo e il ritorno della flottiglia di Dionisio, a situazione strategica per i combattenti non era cambiata quando l’estate arrivò in Sicilia. Imilcone non era stato in grado di prendere Siracusa, Dionisio non era riuscito a sconfiggere le forze puniche ed entrambe le parti facevano affidamento sui rifornimenti d’oltremare.

Ma per fortuna dei siracusani, come ai tempi di Nicia, scoppiò un’epidemia, dovuta al caldo, alle carenti condizioni igieniche e al fatto che l’accampamento era stato posto in mezzo a una palude. Da come ne parlano gli storici antichi, l’epidemia in realtà doveva essere un mix di malaria e tifo: vi furono centinaia di morti tra i cartaginesi, peggiorate sia dal fatto che la paura del contagio aveva impedito di fornire cure adeguate ai malati, sia per la difficoltà a scavare fosse comuni, per la natura del terreno.

La causa di questa calamità fu attribuita alla profanazione dei templi e delle tombe greche. All’assedio di Akragas, secondo la propaganda greca, Imilcone aveva affrontato una situazione simile sacrificando un bambino e vari animali per placare questa presunta ira divina. Qualunque misura presa dal generale cartaginese a Siracusa per combattere la peste si rivelò inefficace; lee forze puniche furono decimate e gran parte della flotta finì in disarmo. Imilcone ei Cartaginesi tennero ostinatamente la loro posizione e rimasero nell’accampamento, ma sia il loro morale, sia la capacità di combattere, crollò.

Dionisio progettò di trarre vantaggio dalla situazione lanciando un attacco combinato terrestre e marittimo contro le forze puniche prima che si riprendessero o ricevessero rinforzi. Ottanta navi erano equipaggiate e, al comando di Leptines e Pharakidas dovevano attaccare le navi puniche spiaggiate nella baia di Dascon. Dionisio scelse di comandare i soldati che attaccavano il campo punico. Aveva in programma di marciare in una notte senza luna con il suo esercito, e invece di andare direttamente a sud verso l’accampamento punico, marciare in modo indiretto fino al Tempio di Zeus e attaccare le fortificazioni cartaginesi alle prime luci dell’albad. La flotta greca doveva attaccare dopo che Dionisio aveva ingaggiato i Cartaginesi. Il successo del piano dipendeva in gran parte dal tempestivo coordinamento tra la flotta e l’esercito, la cui assenza aveva condannato al fallimento un’analoga azione a Gela… A quanto pare, Dionisio aveva una predilezione per i piani di battaglia inutilmente complicati.

Dionisio completò con successo la sua marcia notturna e raggiunse la foce del fiume Ciane . All’alba, inviò la sua cavalleria e 1.000 mercenari ad attaccare il campo direttamente da ovest. Questo era un diversivo, Dionisio aveva segretamente ordinato ai suoi cavalieri di abbandonare i mercenari ribelli e inaffidabili dopo che avevano ingaggiato in battaglia i Cartaginesi. La forza combinata attaccò l’accampamento ei mercenari furono massacrati dopo che i cavalieri greci fuggirono improvvisamente dal campo. Dionisio era riuscito a distrarre il nemico ea sbarazzarsi di alcuni soldati inaffidabili tutto in una volta.

Mentre i mercenari venivano massacrati, il principale esercito greco lanciò attacchi ai forti vicino al tempio di Zeus a Polichana e Dascon. La cavalleria, dopo aver abbandonati i mercenari, si unì all’attacco a Dascon mentre anche parte della flotta greca si mosse e attaccò le navi puniche spiaggiate nelle vicinanze. I Cartaginesi furono colti di sorpresa e, prima che potessero opporre una resistenza coordinata, Dionisio riuscì a sconfiggere le forze fuori dal campo e poi assaltare con successo il forte di Polichana, dopodiché le sue forze iniziarono ad attaccare il campo cartaginese e il tempio di Zeus. I Cartaginesi riuscirono a tenere a bada i Greci fino al calar della notte, quando i combattimenti cessarono.

La flotta punica era indebolita poiché alcuni degli equipaggi erano morti a causa della peste e molte delle loro navi erano deserte. Anche le navi greche avevano ottenuto una totale sorpresa, le navi puniche a Dascon, che comprendevano 40 quinqueremes, non potevano essere presidiate e varate in tempo per affrontare l’assalto e presto l’intera marina siracusana si unì all’attacco. Le navi greche ne speronarono e ne affondarono alcune mentre erano all’ancora, alcune navi furono abbordate e catturate dai soldati greci dopo una breve scaramuccia, mentre i cavalieri, ora guidati da Dionisio, diedero fuoco ad alcune delle navi, alcune delle quali si allontanarono quando il loro cavi di ancoraggio bruciati. Soldati punici e marinai saltarono in acqua e nuotarono fino a riva. Il fuoco si propagò all’accampamento, per essere spento a fatica. L’esercito punico non poteva offrire assistenza poiché era impegnato a respingere gli attacchi ai soldati greci. Alcuni siracusani, con le loro barche, salparono per Dascon e rimorchiarono alcune delle abbandonate navi puniche, insieme a tutto il bottino che potevano raccogliere. Nel frattempo, anche il forte di Dascon era caduto in mano ai Greci. Dionisio si accampò con il suo esercito presso il tempio di Zeus a Polichana mentre la flotta tornava a Siracusa.

I greci erano riusciti a catturare il forte di Polichana e Dascon, ma dopo un giorno di battaglia l’accampamento punico e il tempio di Zeus erano ancora in mano cartaginese, mentre una parte sostanziale della loro flotta era sopravvissuta. L’iniziativa ora spettava a Dionisio e, salvo rinforzi o sviluppi imprevisti, un disastro paragonabile a quello di Himera avrebbe potuto abbattarsi sull’esercito di Imilcone.

Le forze cartaginesi erano riuscite a sopravvivere all’attacco greco, ma stavano ancora soffrendo la peste e per riprendere l’iniziativa dovevano o sconfiggere l’esercito greco o la flotta, cosa impossibile in questa fase. La marina greca ora era probabilmente più numerosa di quella cartaginese, che fu devastata dal raid greco e incapace di equipaggiare le navi disponibili a causa della carenza di marinai. L’esercito non era in condizioni migliori per combattere con successo una battaglia campale. Imilconi era a conoscenza della situazione e decise di aprire negoziati segreti con Dionisio quella stessa notte, mentre altri comandanti greci furono tenuti all’oscuro poiché i contingenti provenienti dalla Magna Grecia e della Grecia continentale erano favorevoli alla distruzione totale delle forze puniche sopravvissute.

Dionisio, non fidandosi dei suoi concittadini, che avrebbero approfittato del proseguimento della guerra per deporlo e perchè il tesoro siracusano era vuoto e non poteva quindi proseguire con le operazioni belliche. Per cui si trovo un compromesso: i Cartaginesi avrebbero pagato a Dionisio 300 talenti, in cambio della possibilità di salpare indisturbati. L’operazione sarebbe dovuta avvenire di notte, in gran segreto, con i mercenari al servizio dei punici lasciati alla mercé dei greci

Imilcone inviò segretamente 300 talenti al forte di Polichana o alla stessa Siracusa. Dionisio ritirò il suo esercito a Siracusa come parte del suo patto, e nella notte stabilita Imilcone organizzò quaranta navi con i cittadini di Cartagine e salpò. Quando questa flotta oltrepassò la foce del Porto Grande, i Corinzi li avvistarono e informarono Dionisio, che fece una grande dimostrazione di armare la sua flotta ma ritardò a chiamare i suoi ufficiali per dare ai punici il tempo di scappare. I Corinzi, ignari del patto segreto, si imbarcarono sulle loro navi e salparono, riuscendo ad affondare alcuni ritardatari, ma la maggior parte delle navi cartaginesi riuscì a fuggire in Africa.

Dionisio schierò il suo esercito dopo la partenza di Imilco e si avvicinò all’accampamento cartaginese: i siculi, che avevano capito l’antifona, erano scappati, i mercenari sanniti si arresero ai loro compatrioti dell’esercito siracusano, che essendo loro amici e parenti, chiusero tutti e due gli occhi per la successiva loro grande fuga, e gli Iberi, che stavano in armi pronti a resistere, furono assunti da Dionisio per il suo stesso esercito. I libici, invece, furono ridotti in schiavitù

Dionisio non marciò immediatamente contro i possedimenti punici in Sicilia, ma si prese del tempo per ordinare il suo regno. Probabilmente non desiderava provocare Cartagine più del necessario, dato che si eventuali sconfitte, possibili, perchè un’epidemia non capita sempre, avrebbe minato il suo potere.. Le città greche siciliane, che si erano sbarazzate della sovranità cartaginese, erano più o meno amiche di Siracusa. Solunto fu presa a tradimetna e saccheggiata nel 396 a.C. Più tardi, 10.000 mercenari di Dionisio si ribellarono dopo che Dionisio arrestò il loro comandante Aristotele di Sparta: la ribellione fu palacata solo dopo che il loro capo fu inviato a Sparta per il giudizio e dalla cessione ai mercenari del possesso di Leontini. Successivamente Dionisio ripopolò la città in rovina di Messana con coloni provenienti dall’Italia e dai greci dorici della terraferma, quindi fondò Tyndaris con i primi abitanti di Messana che erano stati cacciati dopo il sacco cartaginese della loro città nel 397 a C. Dionisio nel 394 a.C. assediò senza successo Tauromenium, occupata dai Siculi alleati di Cartagine. In risposta, Magone di Cartagine guidò un esercito a Messina nel 393 a.C. e la guerra riprese con nuova intensità

ll ritorno di Imilcone, dopo aver abbandonato le sue truppe alla mercé di Dionisio, non piacque ai cittadini cartaginesi o ai loro sudditi africani. Sebbene il consiglio del 104 non lo crocifisse, come normalmente accadeva ai comandanti cartaginesi sconfitti in battaglia, Imilcone decise di suicidarsi. . Si assunse pubblicamente la piena responsabilità della debacle, visitò tutti i templi della città vestito di stracci, implorando perdono per le sue colpe., e alla fine si rinchiuse in casa sua e morì di fame. In seguito, nonostante il sacrificio compiuto per placare gli dei cartaginesi, una pestilenza si diffuse in tutta l’Africa, indebolendo Cartagine. Per finire, i libici, irritati dall’abbandono dei loro parenti in Africa, si ribellarono. Raccolsero un esercito di 70.000 uomini e assediarono Cartagine.

Magone , il vincitore di Catana, prese il comando. L’esercito punico permanente era in Sicilia e reclutarne uno nuovo richiedeva tempo e probabilmente molto costoso, anche perchè i mercenari visto quello che era successo a Siracusa,, poco si fidavano dei comandanti caraaginesi, quindi radunò i cittadini cartaginesi per presidiare le mura mentre la marina punica teneva rifornita la città. Mago ha quindi utilizzato tangenti e altri mezzi per sedare i ribelli. I Cartaginesi costruirono anche un tempio per Demetra e Kore nella città e chiesero ai greci di offrire un sacrificio adeguato per espiare la distruzione del tempio di Siracusa.

Magone si trasferì poi in Sicilia, dove non tentò di recuperare il territorio perduto. Invece adottò un approccio diplomatico, avviando una politica di cooperazione e amicizia, dando aiuto a Greci, Sicani, Siculi, Elimi e Punici indipendentemente dalla loro precedente posizione con Cartagine. Le città dei Greci, che dopo l’inizio della guerra si erano liberate della sovranità cartaginese, passarono ora da una posizione filosiracusa a una più neutrale, percependo Dioniso un pericolo ben peggiore di cartatinf Questa politica pacifica continuò fino a quando Dionisio attaccò i Siculi nel 394 a.C.

March 13, 2022

Visitando Naro

Che la cittadina di Naro, al di là delle elucubrazione degli eruditi locali, abbia un’origine antichissima, è testimoniato dall’archeologia: in passto sono venuti alla luce dei sepolcri incavati nella roccia, dotati di vasi attribuiti all’età greco-sicula. Da un esame attento è stato stabilito che le scavature ed i vasi si succedono in una disposizione diacronica. Differendo da sepolcro a sepolcro, infatti, è stato ritenuto che la loro realizzazione era da collocare tra l’età della pietra e la colonizzazione greca attraverso l’età del bronzo e del ferro Nella contrada Coperta, si possono rintracciare resti di un centro urbano con materiale dal IV al V secolo a.C. In contrada Paradiso si potrebbe celare, secondo alcuni studiosi, una zona archeologica di grande importanza.Disseminati sul terreno si possono notare frammenti di ceramica, blocchi di pietra squadrati databile dal IV al II sec. a.C., resti forse di un impianto di età romana imperiale, che potrebbero costituire il nucleo dello stanziamento originale, mai esploraro a fondo

Nella contrada Rio alcune tombe sono andate perdute, resta qualcuna in pessime condizioni. Un’altra chiamata l’Ammirabile è andata distrutta durante i lavori del troncone ferroviario Naro-Canicattì nel 1906. Il gruppo più importante e meglio conservato è quello delle catacombe esistenti nel costone meridionale, in contrada Canale. Questo gruppo è caratterizzato da un lungo corridoio centrale con ingresso da Sud, preceduto da dromos, lungo le pareti si aprono nicchie, in cui sono collocate le sepolture.

La più grande (ipogeo A) è conosciuta da sempre con il nome di Grotta delle Meraviglie, esplorata dal francese Houel (1782), da due studiosi tedeschi J.Fuehrer e V.Schultze (1872), dal Cavallari (1879),dal Salinas (1896), fino ai naresi Domenico Riolo (1897) e Salvatore Pitruzzella (1938). Essa è preceduta da un lungo dromos, che si allarga in un’area semicircolare,alla quale si accede mediante un ingresso aperto nella parete del dromos. L’ipogeo “B” è contiguo al gruppo “A”, con il quale comunica mediante un’apertura nella parete del dromos. L’ipogeo “C” conserva l’arco d’ingresso, con corridoio centrale,ai cui lati si aprono diverse nicchie con camere ipogeiche ed arcosoli a letto singolo e bisomi. Conserva diverse sepolture, ancora intatte, con lastre di copertura . L’ipogeo “D” si trova poco distante dagli altri. È in pessime condizioni per diversi crolli.

Tra gli oggetti recuperati vi è una moneta di bronzo di Valentiniano II; vari frammenti di vasellame e cinque lucerne africane,decorate sul disco con simboli propri del culto cristiano: l’agnello, l’albero della vita, il pesce guizzante. Sono proprio i reperti ceramici rivenuti negli ipogei a fornire gli indizi sulla base dei quali è stata determinata la datazione della necropoli, che testimonia l’importanza del territorio di Naro in epoca tardoantica. Per la regolarità e l’organicità delle piante dei singoli ipogei si ritiene che l’intero cimitero derivi da un progetto unitario.

Tuttavia, la ristrutturazione urbana attuale, è frutto dell’epoca araba: gli emiri kalbiti di Balarm, favoriti anche dall’insediamento di una relativamente numerosa comunità ebraica, fecero costruire le mura, basti pensare alle somiglianze tra la Porta d’oro locale e la Porta Mazara o la Porta Sant’Agata a Palermo, la moschea, che divenne il duomo normanno purtroppo diroccato e il Castello, la cui configurazione attuale può essere fatta risalire all’epoca medioevale ad opera principale della famiglia Chiaramonte.

Fu dimora del re Federico III d’Aragona che proprio dal castello di Naro emanò i 21 capitoli del regno, riguardanti il buon governo delle terre e città del Regno di Trinacria, datati da Naro ed inviati ai sudditi, gli studiosi sono incerti sull’anno di promulgazione di tale documento che viene individuato da alcuni nel 1309 e da altri nel 1324. Nel 1330 lo stesso Federico III d’Aragona fece costruire l’ampia torre quadrata, sul lato occidentale della quale è scolpito lo stemma della famiglia Aragona. Nel 1398 ospitò il re Martino il Giovane e la regina Maria, quando vennero edificati a Naro il convento e la chiesa del S.S. Salvatore. Dal 1401 la sua castellania è detenuta da Lopez Leon. Il portale d’ingresso, situato ad occidente risale alla fine del Quattrocento.

Il castello presenta una pianta quasi rettangolare con cortile non accentrato e alternanza lungo la cinta muraria di torri cilindriche e quadrate, ha un perimetro di 166 metri e occupa una superficie di 1460 m².Il portale di accesso, a sesto acuto, differisce sia da quelli del periodo svevo che da quelli del periodo chiaramontano. All’interno della cinta muraria vi è un vasto cortile con un pozzo, su tale cortile affacciano gli alloggi della guarnigione, la cappella e le scuderie.

Tramite una scala rampante si accede al salone della torre quadrata, detta Sala del principe o dei baroni, tale sala, coperta da una volta a botte a sesto acuto, rinforzata da un arco mediano traverso è illuminata attraverso due bifore tipicamente gotiche. All’interno di tale sala si conservano ancora dei frammenti di un affresco del pittore Cecco da Naro, pittore al quale la famiglia Chiaramonte affidò anche la pittura della residenza palermitana, il Palazzo Steri.

Ma il vero boom economico e di popolazione si ha nel Seicento, in cui la cittadina diviene uno dei gioielli del barocco siciliano. Il primo dei capolavori dell’epoca è la chiesa del SS. Salvatore, a cui era annesso un tempo il Monastero delle Benedettine, il quale è stato abbattuto per costruire un anacronistico edificio scolastico. La chiesa è stata eretta per volontà del Re Martino il Giovane nel 1398 durante il suo soggiorno a Naro con la Regina Maria. L’avvento dell’epoca barocca vide la totale trasformazione della chiesa. La facciata fu rinnovata solo nel suo ordine inferiore (mentre quello superiore è rimasto allo stato rustico), la quale è stata arricchita con ricchi intagli di tufo color giallino, dandole un aspetto tipicamente spagnolesco.

Cinque paraste (semipilastri addossati a pareti con funzioni di sostegno) suddividono gli spazi della facciata, due dei quali si dispongono ai lati del portale; in due nicchie (cavità, spesso a forma di semicilindro, ricavata nello spessore di un muro) profonde si dispongono le statue di San Benedetto e di Santa Scolastica. Di fianco, troviamo il campanile costruito nel 1750, rimasto incompleto. L’interno è composta da una navata unica e da un pronao (atrio) d’accesso. Un tempo, la chiesa era adornata da una bellissima volta affrescata da Domenico Provenzani. Oggi, purtroppo, è possibile vedere solo l’ombra del suo passato splendore. Tra l’ingresso e la porta, vi è il sarcofago di Giuseppe Lucchesi, marchese di Delia e accanto quello di Assuero Lucchesi, l’ultimo duca di Alagona.

Notevole è San Francesco, la cui struttura originale fu costruita nel XIII secolo e dopo essere stato ripreso più volte nei secoli, nel 1635 fu edificata la sua struttura attuale. La facciata, ricca di elementi decorativi manieristici e spagnoleschi (nicchie, cariatidi, sculture, mascheroni ecc…), risale al XII secolo. L’interno è caratterizzato da una sola navata, sovrastata da un’ampia volta a botte affrescata da Domenico Provenzani. Inoltre, la chiesa conserva al suo interno tele di Vito D’Anna (1718-1769), di fra’ Felice di Sambuca (1734-1805) raffiguranti San Francesco, e di Eugenio Ragalbuto situati ai lati dell’ingresso, rappresentanti La buona Morte e La cattiva Morte. Nella sagrestia vi è un lavabo di marmo nero che riprende la scena di San Francesco che riceve le stigmate e anche dei bellissimi armadi lignei raffiguranti scene della Via Crucis, realizzati da un artigiano locale.

Accanto alla chiesa vi è l’ex convento. Con la soppressione delle corporazione religiose nel 1866, i frati francescani furono espulsi e il convento fu trasformato nella sede del Municipio della città; altri locali invece sono occupati dalla Biblioteca Feliciana. Appartenente all’ex convento era pure il chiostro settecentesco dell’attuale sede del Municipio; essa è delimitata da una fila di colonne che danno luogo a 16 arcate.

Infine, San Calogero, dedicata al patrono della città, fuggitoda Cartagine per sfuggire alle invasioni barbariche ed è considerato il guaritore delle anime e dei corpi. La chiesa è stata edificata sulla cripta dove viveva il santo eremita. La strada che dal Santuario conduceva a Porta Licata (l’odierna piazza Cavour) fu costruita nel 1750 per opera del guardiano del convento di San Calogero, padre Agozzino da Malta, il quale si occupò perfino della collocazione degli alberi ai lati della strada. La strada fu denominata Viale San Calogero, ma successivamente assunse il nome di Viale Umberto.La costruzione della chiesa risale al 1599. La sua facciata ha un aspetto barocco anche se è stata ripresa più volte; l’ultimo rinnovo risale al 1954.

L’interno è articolata da una sola navata; le pareti raffigurano San Francesco, la Pietà e San Lorenzo Giustiniani. Sul lato destro della navata, vi è una piccola scalinata che dà accesso ad una chiesa sottostante che custodisce la statua di San Calogero. La statua è stata realizzata da F. Frazzatta nel 1556, alla cui morte fu completata dalla figlia. La statua raffigura il santo che tiene con il braccio sinistro una scatola d’argento che contiene le sue reliquie, ossia un osso omerale. Oltre alla statua, nella chiesa sotterranea, vi è la grotta (opportunamente protetta da sbarre) dove viveva il santo.

March 12, 2022

Santa Teresa alla Kalsa

Anche se è fuori dai normali giri turistici, la chiesa di Santa Teresa alla Kalsa è uno dei luoghi che meritano di essere visitati e come fa intuire facilmente il nome si trova nel cuore della Kalsa, l’antica Halisah (l’eletta) la cittadella fortificata costruita sotto la dominazione araba nel centro storico di Palermo, dove una volta, a quanto sembra da alcuni sondaggi archeologici, doveva sorgere un cimitero islamico. Il complesso, che comprende chiesa e convento è una delle quinte di Piazza Kalsa, si articola sul segmento di mura cinquentesche che collega il bastione Spasimo e il bastione Vega, il giardino annesso è fondato nel pomerio lungo le mura urbane meridionali. L’edificio racchiude numerose testimonianze della storia culturale della città e rappresenta la sinergia della arti propria di Palermo, esso si colloca in una posizione di cerniera tra il passaggio dalla via Cervello alla via Torremuzza e, quindi, ad intersezione con l’antico tracciato delle mura cinquecentesche. Questo contribuisce a renderne complessa la lettura e l’interpretazione storico-architettonica.

Il nucleo fondativo del complesso storico, nell’area del piano di addizione della porta dei Greci, risale alla costruzione nel 1581 del palazzo Gambacurta. La trasformazione del palazzo in chiesa sono connesse alle complesse vicende personali del principe Antonio d’Aragona Moncada Antonio nacque a Palermo nel 1589 da Francesco, III principe di Paternò, e dalla nobildonna Maria d’Aragona La Cerda dei duchi di Montalto. Secondogenito di quattro figli, gli fu imposto come primo cognome quello materno in osservanza delle tavole dotali stabilite dai genitori, essendo sua madre erede universale di Antonio d’Aragona Cardona, duca di Montalto.

Diplomatico e uomo molto devoto, aveva intorno nel 1620, fondato un convento di Carmelitane Scalze nei pressi di Porta Vicari, la nostra chiesa dell’Assunta, altro luogo che merita veramente una visita: nel 1626, gli morì adolescente il figlio primogenito Francesco, a causa di un incidente accadutogli nel bosco di Mimiano, presso Caltanissetta. Segnato dal dolore, assieme alla consorte maturò la decisione di aderire a vita religiosa. Ordinato sacerdote dall’arcivescovo di Monreale, entrò a far parte della Compagnia di Gesù e svolse le sue funzioni nella chiesa gesuitica di Palermo. La moglie Juana si monacò al Monastero di San Giuseppe di Napoli ed assunse il nome di Suor Teresa del Santo Spirito. Nel frattempo, le carmelitane di Palermo cominciarono a litigare a oltranza con quella della casa madre partenopea.

L’arcivescovo di Palermo Giannettino Doria, stanco delle continue lamentele, ottenne il duca in data 9 febbraio 1625 mediante bolla pontificia di Papa Urbano VIII la fondazione del monastero carmelitano di Palermo, sotto il titolo dell’«Assunzione di Maria Vergine», sottoposto alla gestione patrimoniale e amministrativa dell’ordinario diocesano. Ahimè, però, appena le carmelitane ottennero la loro indipendenza, cominciarono a litigare tra loro, per cui, Doria, invece di spedirle tutte allo Steri e gettare la chiave in mare, decise nel 1628 la fondazione di un secondo convento alla Kalsa, la nostra Santa Teresa e il solito Urbano VIII, che immagino alquanto perplesso dal ricevere una quantità industriale di suppliche e di lagnanze da Palermo, acconsentì nel 1629.

Mancando i soldi, però la quesitone del nuovo convento fu congelata per un paio di decenni, finché, sfruttando una sorta di vendita fallimentare, le nostre carmelitane dal pessimo carattere comprarono il palazzo Gambacurta, tra l’altro assai malridotto, trasformandolo nel 1653 in convento; solo nel 1686, il solito Giacomo Amato, impegnato nel far digerire ai palermitani i dettami nel barocco romano, cominciò a costruire l’attuale chiesa, per sostituire la prima e più angusta cappella del monastero stesso omonimo.

Splendida è la facciata barocca su tre ordini, che si affaccia sulla piazza Kalsa, la quale risulta mossa dal ritmo serrato delle colonne e dei vigorosi intagli in pietra e dall’alternanza di nicchie con statue di Santi domenicani. Sul portale è un pregevole tondo in marmo raffigurante la Sacra Famiglia, opera seicentesca di Cristoforo Milanti. L’interno, voluto, progettato e disegnato nei minimi particolari dal frate architetto su precise indicazioni e desideri delle monache, sebbene non sia tanto ampio quanto la facciata lasci supporre, ha uno sviluppo grandioso accentuato dalle larghe lesene e dalle solide colonne del coro sull’ingresso; forti strutture definiscono in larga sintesi uno spazio unitario e luminoso, che è è impreziosito da un’elegante decorazione a stucco con accenni dorati.

Prezioso e di suggestivo effetto sono i pavimenti a tarsie marmoree del XVII secolo, mentre nelle cappelle si trovano grandi tele a toni accesi che perseguono il disegno globale dell’architettura. Oltre a Giuseppe e Procopio Serpotta, che firmano, oltre a tutti gli stucchi decorativi, le statue di Sant’Anna e Santa Teresa nell’abside, possiamo ammirare una Madonna del Carmine di Sebastiano Conca, la Transverberazione di Santa Teresa del Borremans.

L’altare maggiore è tappezzato di agate, ametiste, lapislazzuli, il tutto legato da cornici di rame dorato, tanto sul davanti, quanto sui tre gradini. Il tabernacolo al centro presenta sei colonnine foderate di ametiste e sei angeli con sei rose. Una grande tela di Gaspare Serenari campeggia sull’altare maggiore. Il quadro raffigura la Maternità della Santa Vergine ovvero la proclamazione della maternità divina di Maria Santissima al concilio di Efeso nel 431. L’altare proviene dalla demolita chiesa della Madonna delle Raccomandate in via Maqueda e pure il portale assemblato sulla parete di sinistra. Sull’elevazione la magnifica raffigurazione dello Spirito Santo. Dalla colomba, partono numerosi raggi dorati simbolo dei sette doni e dei dodici frutti dello Spirito Santo, il tutto allietato da sedici testine di angioletti festanti.Ai suoi lati due statue in stucco opera di Giacomo Serpotta raffiguranti Sant’Anna e Santa Teresa d’Avila il cui volto è misticamente ispirato, tiene in mano una penna e un libro in quanto Dottore della Chiesa.

Nel 1711 il convento delle carmelita viene collegato da un passaggio aereo, oggi non più esistente, alla chiesa. Con la soppressione degli ordini religiosi nel 1866, se la chiesa si trasforma in una parrocchia, il convento è adibito ad Istituto delle Artigianelle, in seguito alla fondazione di un comitato cittadino la cui presidenza viene affidata alla Principessa di Torremuzza. Scopo dell’istituzione era di accogliere, di dare assistenza e di impartire un’educazione artigiana a giovani adolescenti abbandonate o rimaste orfane. Nel 1874, in conformità allo scopo originario dell’istituzione, il ministero di Grazia e Giustizia affida all’ordine conventuale delle Figlie di S. Anna cinquanta ragazze minorenni, con l’obiettivo di rimodellare l’educazione e fare apprendere un’arte ed un mestiere, al fine di reintegrarle nella società. In attuazione degli interventi del 1939 viene demolita parte dell’Istituto determinando la sagoma del complesso storico odierno.

All’interno dell’Istituto è presente un giardino denominato giardino di Gambacurta con un impianto ben definito del quale le cartografie storiche danno testimonianza: un sistema quadripartito il cui centro è segnato dalla presenza di otto colonne in conci di calcarenite posizionate a esedra e quattro sedili in marmo bianco dalla manifattura raffinata. Ricco di essenze arboree storiche il giardino ospita un raro esemplare di Platano biforcuto, posto all’interno della fisionimia tradizionale del giardino storico mediterraneo ispirato all’hortus conclusus di origine medievale.

Poi, se volete terminare la visita in bellezza, fate una scappata alla trattoria da Salvo, per godervi un buon pranzo a base di pesce, a ottimo prezzo…

March 11, 2022

Giorgione e la Musica

Anche se, simbolicamente, la grande fioritura musicale veneziana sia fa cominciare con l’arrivo del fiammingo Adriano Willaert come maestro di cappella nella basilica di San Marco, che ricordiamolo, era la cappella privata del Doge, mentre la cattedrale era la Chiesa di San Pietro nel sestiere di Castello, nella realtà concreta questa si verifica sin da fine Quattrocento, quando si cominciano ad accompagnare le funzioni religiose non solo con il canto polifonico, ma con l’accompagnamento di strumenti a corda, viole e liuti, a fiato, trombe, corni e flauti, e cosa assai strana per noi contemporanei, con tamburi di ogni genere e risma…

Questo accompagnamento, che di certo impediva al fedele di addormentarsi durante la messa, era diffuso in tutte le più importanti chiese legate alle Scuole Grandi, ossia le principali confraternite, le quali ingaggiavano musicisti sia in occasione dei funerali dei loro membri, sia, spesso facendosi prendere la mano e ingaggiando intere compagnie di “cantadori” , che partecipavano

“tutte le prime dominiche de tutti li mesi messa granda et procession; […> tutte le procesion ordinate per la Illustrissima Signoria; le visittacion delle Schuole Grande, a tutte le sue feste“

Già, perchè la Venezia dei primi del Cinquecento era regolarmente attraversata da processioni, e le più importanti, le “andate in trionfo”, vedevano la partecipazione del doge secondo un rigoroso protocollo dell’ordine di sfilata dei diversi gruppi che vi prendevano parte. La presenza delle trombe raffigurate in numerose fonti iconografiche dell’epoca ricordava un’altra leggenda, quella del dono del papa Alessandro III di sei trombe d’argento al doge Sebastiano Ziani, e del cero che veniva portato in processione e acceso sotto l’altare dal doge in persona. L’impressione suscitata da queste spettacolari processioni doveva essere enorme, perché occupavano l’intera Piazza San Marco, coinvolgendo una grande quantità di persone, compresi gli ambasciatori che soggiornavano nella città. In occasione delle grandi feste del calendario liturgico oltre ai cantori e suonatori della Cappella Marciana era richiesta la partecipazione di altri musici, con l’intervento delle autorità delle Scuole Grandi in un ambiente cosmopolita che comprendeva sia le comunità di stranieri che abitavano a Venezia, sia i visitatori stranieri di passaggio che soggiornavano temporaneamente nella città prima di proseguire il viaggio di pellegrinaggio verso la Terra Santa, presenti soprattutto nel periodo pasquale e in occasione della festa del Corpus Domini.

Impressione che non era legato solo allo splendore degli abiti e degli arredi sacri, ma dalla caciara, che noi moderni magari definiremmo poco dignitosa: dovevano parteciparvi uno sproposito di musici, cominciare dal celebre gruppo dei Pifferi del Doge, l’ensemble di strumenti a fiato che accompagnava il capo della Repubblica di Venezia nelle principali manifestazioni e celebrazioni pubbliche, e dovevano farsi sentire e tanto, altro che bande di paese.

Alla dimensione sacra della musica, si affiancava quella laica: la Venezia dell’epoca era strapiena di commedianti dell’arte, “cantimpanca”, imbonitori, cantori ciechi e altri, le cui voci dovevano risuonare lungo calli, campi e canali. Laa ricchissima vita musicale veneziana doveva attrarre numerosi “cantori stipendiati” in cerca di opportunità di lavoro e di protezione e patrocinio, che si stabilivano per lamaggior parte nei pressi di Rialto, dove si concentrava anche la maggior parte delle attività di formazione privata di cantanti e ballerini, proprio a fianco della bottega di Giorgione e del suo socio Vincenzo Catena.

Vizi e virtù di cantori e cantatrici sono riportate nelle cronache e nei trattati dell’epoca, a cominciare da Zarlino, che biasimava coloro i quali imitavano i gesti e le inflessioni vocali degli “zanni”, i servi astuti o sciocchi della commedia dell’arte. La grande attenzione riservata alla musica strumentale trovava il suo punto d’incontro con quella vocale nella figura del “cantore al liuto” capace anche di improvvisare i suoi versi, il più famoso dei quali, Ippolito Tromboncino, figlio dell’altrettanto noto autore di frottole Bartolomeo, era molto apprezzato negli ambienti dotti ed era attivo nei migliori ridotti della città ed era, almeno di vista, conosciuto da Giorgione.

Tutto ciò provocava una richiesta spropositata di strumenti musicali: numerose botteghe di costruttori di liuti presenti lungo le Mercerie, la via di collegamento tra Rialto e Piazza San Marco, tra quelle degli altri “marzeri” che vendevano tessuti, calze, guanti, occhiali, ferramenta e altre mercanzie. I “lauteri”, spesso di orgine germanica, erano abili nel costruire le diverse parti che costituivano i liuti che venivano assemblati nei luoghi di destinazione, i paesi dell’Europa del Nord, in particolare l’Inghilterra, e la Spagna dove esportavano anche chitarre. Tra i “marzeri” vi erano i “lireri” che costruivano strumenti ad arco, come lire e viole da gamba e da braccio, e poi violini. Per quanto riguarda gli strumenti a fiato, gli ottoni venivano prevalentemente importati dalla Germania, mentre i legni come flauti, cornetti, cromorni e pifferi, sebbene si sappia poco dei loro artefici erano costruiti a Venezia. In questa pletora di artigiani spicca il nome di Lorenzo da Pavia, i cui organi, clavicembali e clavicordi erano rinomati e che godeva della fiducia e della stima di Isabella d’Este e del papa Leone X, i nomi più illustri dei suoi committenti

Di conseguenza, all’epoca, la maggior parte dei veneziani si dilettava nel suonare uno strumento: non mancano mai nei tanti inventari di mobili ed altri oggetti ritrovati nelle case private, aristocratiche, cittadine e popolane e le prime intavolature stampate (i due volumi di Francesco Spinacino pubblicati nel 1507, quelli di “Giovan Maria” nel 1508, di Franciscus Bossinensis nel 1509 e 1511, di Cara e Tromboncino nel terzo decennio del secolo) sono tutte corredate di una serie di “regula pro illis qui canere nesciunt”.

Lo stesso Giorgione condivideva la passione dei suoi committenti, a quanto pare era un ottimo cantore e suonatore di liuto, che spesso si rispecchia nei suoi quadri della sua ultima fase, tra il Fondaco dei Tedeschi e la sua morte. Il quadro più antico di questa serie, antecedente alla Nuda, è Il Garzone con flauto è un dipinto a olio su tavola (61×51 cm) databile al 1508-1510 circa e conservato ad Hampton Court presso Londra, che mostra ancora evidenti reminiscenze leonardesche, legate soprattutto allo stile sfumato che fa emergere il soggetto dallo sfondo scuro tramite toni smorzati e una linea di contorno assente. Ritrae un giovinetto che, vestito con una semplice camicia bianca slacciata e con un telo azzurro sopra la spalla, tiene in mano un flauto, e con un atteggiamento malinconico guarda davanti a sé, reclinando leggermente la testa, senza però incontrare direttamente lo sguardo dello spettatore. Si tratta dello stesso giovane ritratto in altre opere del maestro, come il Ragazzo con la freccia o il David con la testa di Golia.

Lo stesso Giorgione condivideva la passione dei suoi committenti, a quanto pare era un ottimo cantore e suonatore di liuto, che spesso si rispecchia nei suoi quadri della sua ultima fase, tra il Fondaco dei Tedeschi e la sua morte. Il quadro più antico di questa serie, antecedente alla Nuda, è Il Garzone con flauto è un dipinto a olio su tavola (61×51 cm) databile al 1508-1510 circa e conservato ad Hampton Court presso Londra, che mostra ancora ostra evidenti reminiscenze leonardesche, legate soprattutto allo stile sfumato che fa emergere il soggetto dallo sfondo scuro tramite toni smorzati e una linea di contorno assente. Ritrae un giovinetto che, vestito con una semplice camicia bianca slacciata e con un telo azzurro sopra la spalla, tiene in mano un flauto, e con un atteggiamento malinconico guarda davanti a sé, reclinando leggermente la testa, senza però incontrare direttamente lo sguardo dello spettatore. Si tratta dello stesso giovane ritratto in altre opere del maestro, come il Ragazzo con la freccia o il David con la testa di Golia.

L’esperienza del Fondaco, con il colore che si fa forma, invece si riflette negli altri quadri di questa serie: il primo è il Concerto o il David che canta a Saul, a seconda delle interpretazioni, che sino al restauro di una decina di anni fa, era invece conosciuto come il Sansone Deriso. Piccola parentesi: lo strimento, tradottocome la cetra, o la lira, del Re David, era un Kinnor, strumento la cui invenzione viene attribuita in Genesi a Jubal, «il padre di tutti coloro che suonano arpa e flauto», e che assomigliava a quella lira che i greci chiamavano Kithara. È probabile avesse la forma di un antico candelabro ebraico, con i due bracci paralleli a formare un semicerchio. Era piccola, probabilmente costruita in legno di cipresso e con le corde in budello di pecora. Le corde venivano pizzicate con un plettro e veniva prevalentemente usata per accompagnarsi nel canto.

Tornando al nostro quadro, è un dipinto a olio su tela (86×70 cm) conservato nella collezione privata Mattioli a Milano. Nel 2018 è stato concesso dal proprietario in comodato quinquennale alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Il dipinto in origine coincideva probabilmente con con le “Tre grandi teste che cantano” ricordate come di Giorgione nell’inventario di Gabriele Vendramin (1567-1569); a inizio Seicento, fu danneggiato da qualche evento imprevisto, restaurato malamente e lo strumento musicale a corda rovesciato fu ridipinto come una pietra.Cosa che portò alla confusione nel soggetto tanto che, nell’elenco – redatto tra il 1667 e il 1669 – della collezione lasciata in eredità dal pittore Nicolas Régnier, costituita proprio al momento della dispersione nel 1657 della raccolta Vendramin, ad opera degli eredi si legge:

“un quadro di Giorgione de Castelfranco dove è dipinto Sansone mezza figura del viso quale s’appoggia con una mano sopra d’un sasso mostra rammaricarsi della chioma tagliata con dietro due figure che ridono di lui”.

Quindi se ne perdono le tracce fino al 1944, quando Roberto Longhi la vede nella collezione Mattioli di Milano. L’intervento di restauro, realizzato da Giovanni Rossi nel 1985, ha consentito di riconoscere la forma originale “una lira da braccio del primo Cinquecento vista da tergo con un disegno geometrico in lacca rossa parzialmente visibile lungo i bordi”.

L’opera ha una straordinaria potenza espressiva: in primo piano si vede una figura a mezzobusto che appoggia una mano su quello che sembra uno strumento a corda rovesciato, ruotando la testa e tenendo la bocca aperta, come per cantare o per lamentarsi. Dietro di lui, nella penombra, si scorgono altre due teste, dall’aspetto grottesco. La parte più straordinaria è legata al gioco di luce che colpisce la veste del protagonista, accendendola di bagliori che contrastano con i toni soffusi e smorzati del resto della tela.

La stessa sensibilità, che sarà ripresa e approfondita nella vecchiaia di Tiziano e che quasi prelude il barocco, si ritrova in due quadri conservati nella Galleria Borghese a Roma, citati dal Manilli nel 1650 come opera di Giorgione. Il primo è Il Cantore appassionato è un dipinto a olio su tela (102×78 cm) che mostra un mostra un uomo a mezza figura in primo piano, con la mano destra appoggiata sul petto e la testa leggermente reclinata, come se stesse per intonare un difficile pezzo canoro. Indossa una camicia bianca, piuttosto scollata, un manto appoggiato sulla spalla sinistra e un vistoso cappello rosso, con ampie falde girate verso l’alto. Dietro di lui, ruotato verso il basso, appare un’altra testina, un po’ sfocata, con un analogo cappello, di difficile interpretazione, ma anche dall’ardita collocazione spaziale, che testimonia un’assoluta libertà compositiva dell’autore. Sembra quasi che si tratti dello stesso soggetto abbozzato precedentemente sulla tela girata in un altro verso, magari in un’idea compositiva scartata.

L’ipotesi che hanno formulato alcuni studiosi, che il quadro sia un falso seicentesco, in realtà si scontra con un dato di fatto, che chi non conosce l’evoluzione della musica, come ovviamente molti storici dell’arte, ignora. Questo cantore non sta cantando in una tessitura acuta, per l’apertura della bocca, ed è abbastanza scontato non si conosceva la tecnica del passaggio di registro, per cui non si poteva salire alla zona acuta del terzo registro, tanto che l’estesione vocale dei soprani si fermava al MI.

L’introduzione della tessitura acuta e la relativa modifica della tecnica vocale avviene dopo il 1560… Il cantore rappresentato utilizza la voce alla vecchia maniera, per cui, il quadro deve essere antecendente a quella data… A riprova è il suo pendant, il Suonatore di Flauto, che ha le stesse dimensioni. Le due figure si mostrano speculari, lo scomposto pifferaio opposto all’elegante armonico cantore, quasi a simboleggiare, la contrapposizione tutta rinascimentale, tra Ragione e Istinto. L’opera mostra un uomo a mezza figura in primo piano, con il busto di profilo, un braccio sollevato che alza un flauto e la testa girata verso lo spettatore, facente una curiosa smorfia, tra il comico e il grottesco. Indossa una casacca bianca con aperture sulla manica e un berretto floscio in testa, cadente sul volto, di colore rosso, annodato con un fazzoletto bianco.

Ma quello che fa la differenza, in termini di datazione è lo strumento a fiato, che era usato a Venezia, proprio a inizio Cinquecento..

March 10, 2022

La Sacrestia di Santa Trinita

Una delle testimonianze del ruolo svolto da Palla Strozzi nella definizione dello stile rinascimentale, si ha nella Sagrestia di Santa Trinita, che di fatto, svolgeva anche il compito di cappella funebre della famiglia: la prima citazione dell’edificio risale al 13 luglio 1416 quando si riuniscono presso la sala capitolare del convento fiorentino i monaci vallombrosani convocati dall’abate Guasparre Bonamico da Prato. I monaci decidono di concedere a Nofri Strozzi, papà di Palla, e ai suoi discendenti il permesso di costruire a loro spese «unam condecentem et honorabilem sacristiam», dotata di edifici, ornamenti e adeguati e convenienti, che rispondano alla volontà degli Strozzi.

Questa non vuol dire che Santa Trinità, la cui costruzione era quasi completata, non avesse già una struttura del genere: ne è riprova il testamento di Nofri, risalente al guigno 1417, che contiene disposizioni sull’uso degli interessi della somma di duemila fiorini depositata presso il Monte Comune, una sorta di Banca di Stato, e destinata a sovvenzionare un sacerdote e a finanziare le spese di culto di suddetta sacrestia. Dato che undici mesi sono un tempo assai ristretto per erigere il tutto, probabilmente il donativo faceva riferimento a un ambiente precedente, che i monaci ritenevano inadeguato.

In cambio di questo finanziamento, gli Strozzi ottenevano il diritto di costruire la loro cappella funeraria a ridosso della nuova sagrestia, posizione che, nella Firenze dell’epoca, era ritenuta di gran prestigio. Di conseguenza, fu concesso a Nofri a il terreno posto fra la

chiesa, via del Parione e l’andito di accesso sulla testata del transetto. Il luogo era già destinato alla sagrestia («in dicta et seu prope dictam ecclesiam fuit, et est, locus competens»), ritenuto competens anche per la collocazione, che risponde precisamente a quella tipica per le chiese conventuali del tempo, nelle quali le sagrestie erano solitamente poste esternamente al corpo principale della chiesa, interposte funzionalmente fra il santuario e la contigua residenza del clero». La concessione prevede che il monastero contribuisca donando materiali da costruzione presenti sul sito, che dato il cantiere appena concluso non scarseggiavano di certo.

I lavori terminano nel 1421 e saranno ripresi da Palla, che acquisisce ulteriori ambienti da aggiungere al nucleo originario, nella speranza di tornare a Firenze almeno da morto. Fino a qualche anno fa si ipotizzava come questo ampliamento fosse avvenuto nel 1423, con una seconda fase costruttiva distinta dall prima, ma i ricenti documenti di archivio hanno permesso di anticipare il tutto al 1418, quindi in corso d’opera.

Nonostante questo, molti studiosi, partendo sia dall’ipotesi che Palla abbia coinvolto Ghiberti nel progetti, sia sulla base dei diversi materiali impiegati all’interno dell’edificio, hanno provato a distinguere tra la fase costruttiva originale, voluta da Nofri e quella del figlio: la pietra forte dei pilastri e dell’arco indicherebbe un’intenzione paterna ancora tutta legata alla tradizione, mentre la pietra serena dei peducci, «brunelleschiana », starebbe per filiale mentalità all’avanguardia

Tanto più che mentre i pilastri richiamano direttamente quelli trecenteschi della navata di Santa Trinita, i peducci, al contrario, si differenziano da quelli della chiesa e, pur presentandosi come elementi unitari rispondono «logicamente» alla sezione dei costoloni delle volte4, esibendo un prisma inferiore coronato da modanature sagomate, un capitello a foglie d’acqua, e una sorta di embrionale cornice semplificata e intagliata a mensolette. Il tutto talvolta attribuito a Michelozzo – negli anni della sagrestia collaboratore di Ghiberti – grazie alla somiglianza con i peducci della chiesa di San Francesco al Bosco ai Frati

Un’attribuzione che avvalora l’ipotesi di un avvicendamento sul cantiere, con conseguente aggiornamento dei partiti decorativi. E a proposito di forme che cozzano fra loro, ci si è soffermati anche sul vistoso scarto di quote fra l’imposta dell’arco della cappella e quella delle volte della sagrestia, differente rispetto all’allineamento del capitello e del peduccio della cappella. Però, come dire, l’impianto della sagrestia, un ambiente rettangolare composto da due campate quadrate voltate a crociera, risponde bene alla tradizione già trecentesca di uniformare l’architettura delle sagrestie – sorta di templi in miniatura – a quella delle chiese madri. A questo ambiente si affianca lo spazio prezioso della cappella, intitolata ai santi Niccolò e Onofrio, la cui magnificenza va opportunamente enfatizzata.

E la cappella – sempre distinta dalla sagrestia nei documenti – è chiaramente concepita come fulcro dell’edificio: lo dimostrano la presenza dell’arco trionfale, dei gradini di accesso finemente decorati, dell’altare con la pala, del sepolcro. Anche il pavimento, dal disegno a dado prospettico tricromo, qui ripreso per la prima volta dall’antichità (ammesso che sia originale), si presenta più complesso rispetto a quello della sagrestia. E perfino una soluzione come la continuità di capitelli e peducci, pur di forma differente – riproposta a decenni di distanza nell’andito di accesso al chiostro Spinelli a Santa Croce – tende a conferire unità all’apparato decorativo.

Dobbiamo chiederci allora se quelle che appaiono come incongruenze ai nostri occhi, abituati ai meccanismi di precisione di Filippo Brunelleschi, costruiti peraltro a distanza di qualche anno dall’inizio del cantiere degli Strozzi, lo siano anche per i committenti e per il pubblico fiorentino dell’epoca, tenendo anche conto conto che lo spazio interno originario – con il coro ligneo, le vetrate colorate e figurate, le volte dipinte, la porta al posto dell’arco che oggi immette nella sagrestia minore – si presentava in modo decisamente diverso da quello attuale e con un’apparenza più unitaria. Possiamo immaginare Filippo di Giovanni impegnato a costruire la sagrestia – che presenta un impianto semplice basato sul rapporto di 2:1, articolato in due campate su cui impostano tradizionali volte a crociera archiacute – e a risolvere pragmaticamente i problemi sorti nel cantiere: le quote differenti delle volte dipendono anche dalle diverse dimensioni dei vani, peraltro in modo analogo a quello che si vede nella michelozziana cappella del Noviziato a Santa Croce, mentre Ghiberti, da design, si dedica a disegnare gli ornamenti e i pezzi di bravura a metà fra scultura e architettura.

Il tutto comunque non poteva che essere deciso, o quanto meno avallato, da Palla Strozzi, che oltre ad aprire i cordoni della borsa, certo non manca di consapevolezza in materia di arte e architettura. Dunque sembra si debba pensare a una precisa intenzione di mescolare forme e materiali, appartenenti alla tradizione della Firenze trecentesca e ripresi dall’antico, nella stessa ottica, che vedremo nelle prossime settimane, si riflette nelle commissioni pittoriche di Palla. Come si è detto, i pilastri – il partito più monumentale dell’interno – richiamano quelli delle navate di Santa Trinita, nell’uso della pietra e fino al dettaglio. Il capitello rimanda alla forma degli esemplari eseguiti nel tardo Trecento – è un tipo a filari, con foglia acantizzante larga, quasi quadrangolare e con lobi ondeggianti – a loro volta appartenenti a una serie presente nelle maggiori fabbriche cittadine coeve, da Santa Maria del Fiore, a Orsanmichele, alla Loggia della Signoria. Si tratta probabilmente di una scelta consapevole, dal momento che all’interno di Santa Trinita si trovano varianti differenti del capitello fogliato, e il rimando è alla versione più prestigiosa, il che sembra confermato dall’apparato dei peducci, che, nelle forme dipendenti dai costoloni ottagonali e dai bardelloni delle arcate, trova corrispondenza soltanto nell’analoga soluzione presente sotto le volte della Loggia della Signoria

Se, per inciso, si considera che la datazione della chiesa di Bosco ai Frati è con ogni probabilità posticipabile di un paio di decenni, non è più necessario invocare l’intervento correttivo di Michelozzo, che invece si sarà probabilmente ispirato al modello di Santa Trinita. Citazioni colte dell’antico, invece, sono le forme del portale marmoreo: le colonnine sottili ma scanalate e rudentate, sormontate da una sorta di trabeazione e da pilastrini, i capitelli pseudo- corinzi, le candelabre fogliate negli sguinci, il timpano poi scomparso. Soluzioni che trovano riscontri precisi in opere ghibertiane e che nell’insieme devono aver colpito Filarete, che sembra riprendere il portale, rielaborandolo nel rilievo dell’Arrivo a Roma della delegazione giacobita, sulla porta di San Pietro. È noto che proprio Filarete nel trattato giudica all’antica il palazzo Rucellai e il palazzo gonzaghesco di Revere. Fatta la tara alle evidenti differenze – ma sono passati trent’anni – fra il portale e le finestre disegnate da Luca Fancelli per Ludovico Gonzaga e quelli della sagrestia di Santa Trinita, le due architetture son concettualmente affini: su un impianto legato alla tradizione si innestano episodi all’antica.

E proprio le finestre delle due fabbriche, in apparenza così diverse, mostrano qualche somiglianza rivelatrice. A Revere lo stipite continuo sormontato da una cornice rimanda a un esemplare visibile all’interno del Pantheon, riscritto però alla fiorentina: la presenza dei dentelli sopra e sotto la finestra denuncia la vicinanza a una soluzione analoga, ma diversa nel dettaglio, visibile sull’esterno del battistero di San Giovanni, edificio considerato antico e analogo al Pantheon. I dentelli però ricordano anche le mensoline delle bifore laterali di Santa Maria del Fiore, allineate sia nei fastigi che appunto nelle modanature inferiori. Questa trasformazione del motivo gotico in uno antico – almeno nelle intenzioni – era già presente in architetture ghibertiane, come appunto nelle straordinarie finestre mescidate della sagrestia, dove alla proporzione allungata e all’arco trilobato si coniuga il timpano, altro rimando al battistero.

Che si tratti proprio del battistero lo dice la gola, o guscia, che chiude la sequenza di modanature della cornice, a sostegno del timpano: una soluzione non antica ma ben visibile nel San Giovanni, che da lì passa in una nutrita serie di tabernacoli fiorentini quattrocenteschi. Del tutto appropriato, anche per le finestre dell’edificio degli Strozzi, è un commento scritto per i portali ghibertiani di Orsanmichele:

«esattamente come avviene in scultura, su una sostanza fluidamente gotica si inseriscono senza sforzo singoli vocaboli tratti dal mondo classico, come le eleganti cornici dentellate»

All’antica si presenta dunque con ogni probabilità, agli occhi dei fiorentini, la facciata della sagrestia, cui si affida la volontà di celebrazione degli Strozzi, caso quasi unico a Firenze per una cappella di famiglia. E forse anche l’apparecchio murario pseudo-isodomo in pietra a filo doveva contribuire all’effetto. Fatto sta che il richiamo antiquario si coniuga con l’esaltazione dello status dei committenti. A fianco delle finestre troviamo i magnifici tondi, esegui – ti su disegno di Ghiberti, che esibiscono gli attributi cavallereschi di Palla e Nofri.

March 9, 2022

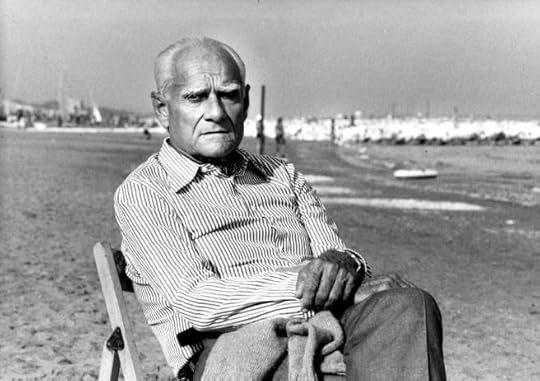

Ricordando Moravia

Oggi, l’ultimo post dedicato ai numi tutelari e alle fonti di ispirazioni di Tuono d’Estate è dedicato a uno scrittore con cui ho un rapporto molto complicato: Alberto Pincherle, detto Moravia, con cui ho oggettivamente un rapporto complicato: da buon discepolo di Tom Wolfe, ho in antipatia i radical chic, i ricchi borghesi che si divertono a sfoggiare, quasi come se si trattasse di un accessorio alla moda, le proprie idee radical e Moravia rientrava in pieno in tale definizione. Era nato a nel quartiere Pinciano, mica a Centocelle, in via Giovanni Sgambati, il 28 novembre 1907, da un’abbiente famiglia borghese. Il padre, Carlo Pincherle, era un architetto e pittore veneziano d’origine ebraica, mentre la madre, Teresa Iginia De Marsanich, detta Gina, era un’anconetana di origini dalmate e di religione cattolica Lo zio paterno fu un noto giurista, collaboratore di Giuseppe Zanardelli e senatore del Regno dal 1913. La zia paterna era la madre di Carlo e Nello Rosselli, e nipote acquisita di Ernesto Nathan, sindaco di Roma tra il 1907 e il 1913. La poetessa Amelia Rosselli era sua cugina di primo grado, mentre la moglie di Enrico Fermi era una sua cugina di secondo grado. Lo zio materno fu Augusto De Marsanich, fu sottosegretario di Stato durante il Fascismo, e nel dopoguerra deputato, senatore e segretario del Movimento Sociale Italiano.

Poi, diciamola, scrivendo sempre di Freud e di Marx, alla lunga può risultare noioso: come scrisse una volta Edoardo Sanguineti, Moravia è un autore che che, in forma avvertitamente camuffata e depistante, riscrive ogni volta daccapo – nei termini di un’inquietante continuità– sempre il medesimo romanzo. Però, se preso in piccole dosi, la sua narrativa è una delle pietre miliari del nostro Novecento. E così, con l’alabicco ho distillato alcuni temi che appaiono nel mio nuovo romanzo.

A cominciare dal suo rapporto con Roma, che così descriveva negli anni Settanta

Perché oggi mi sento così profondamente deluso di fronte alla Roma attuale una capitale tra le tante cose è, o dovrebbe essere, un modello per l’intera nazione, luogo in cui le energie grezze ma vitali della provincia vengono trasformate, da una potente e sofisticata macchina sociale, in modi di comportamento esemplari. E come fa una capitale a diventare capitale, lo fa attraverso un processo democratico, un travaglio soprattutto intellettuale. La capitale dunque dovrebbe diventare il centro della cultura del paese, purtroppo questa speranza non si è mai realizzata, al contrario si è verificato il processo inverso. La città si ingrandisce sempre più ma riproduce i difetti di quando era piccola, è la vera capitale di questa orrenda, piccola borghesia, senza tradizioni, ambizioni, né morale, né rispetto umano. La mancanza di una borghesia come quella francese (Jeanne), l’assenza di circolazione di idee e persone, la burocrazia, anziché dei modelli da imitare l’Italia ha ricevuto da Roma dei provvedimenti burocratici da osservare ed aggirare.

Nelle sue pagine, Roma, depurata di ogni ingrediente pittoresco e genericamente affettivo, ridotta all’essenziale assume le sembianze di un ambiente urbano incolore e minaccioso, fittamente popolato dalla sfuggente anonimia di una folla scarpinante che trova il suo archetipo più distintivo nella Londra ottocentesca di Charles Dickens. Agli antipodi di una corriva tradizione figurativa della vedutistica ad acquerello, esemplarmente rappresentata nella cultura pittorica romana a cavallo fra Otto e Novecento da un artista quale Ettore Roesler Franz, si direbbe che Moravia faccia mostra di rifiutare in premessa ogni compromissione con il colorito municipale: scegliendo invece di recuperare suggestioni

che gli vengono dall’Europa, mediate dall’appetito insaziabile, per tanti versi enciclopedico, con cui la fantasia onnivora dello scrittore fagocita e metabolizza i dati compositi di eterogenee letture. In questo senso è difficile non pensare alla tangibile sovrapposizione che in Moravia viene delineandosi, fin da subito, fra l’immagine di Roma e quella della Parigi potentemente raffigurata e scolpita da Baudelaire nelle pagine dello Spleen de Paris, in cui domina il grigio, metafora del naufragio di un finto decoro borghese.

Alla Roma vuota e retorica del Fascismo si sovrappone l’evocazione di una dislocata periferia estesa a macchia d’olio, specie di landa priva di baricentro in cui il presente si riduce a un’immagine piatta, vuota, disertata dalla storia: dialettica, tra il vitalismo dell’Esquilino e le lande vuote delle borgate che è una degli assi su cui è costruito il mio romanzo. Poi, Andrea Camisasca che campa facendo il giornalista, perchè è troppo pigro per fare altro, lo accosta alla galleria di altri intellettuali frustrati che Moravia ha spesso scelto come protagonisti dei suoi romanzi, che si contrappongono alle figure femminili, sempre carnali al limite di ogni fisicità e dominanti rispetto allo scialbo mondo maschile.

March 8, 2022

Sciamanesimo e nascita dell’Arte

Come molti sanno, le pitture rupestri in assoluto più antiche note – come alcune di quella presenti nella grotta di La Pasiega, in Spagna – risalgono a circa 65.000 anni fa e furono create dai Neanderthal. Tuttavia, si tratta di serie di linee e punti variamente disposti, che dimostrano una sensibilità e una visione della dimensione sensibile e spirituale ben diversa dalla nostra. Molto più recente, invece, è la pittura di tipo figurativo, con la la rappresentazione di animali, persone o altri oggetti: sino a qualche anno, si riteneva come gli esemplari più antichi fossero quelli quelle della grotta di Chauvet, nella Francia meridionale (da 37.000 a 33.500 anni fa) e quelle trovate nell’isola di Sulawesi, in Indonesia (35.400 anni fa circa).

Le cose cominciano a cambiare dalla metà degli anni Novanta, quando nelle grotte della penisola di Sangkulirang – Mangkalihat – una regione di difficile accesso della provincia indonesiana di Kalimantan – è stata scoperta una ricchissima serie di pitture rupestri, costituite da figure geometriche, impronte di mani in negativo, pitture di animali (principalmente bovini selvatici) e, infine, figure umane e rappresentazioni di barche. Alcuni paleantropologi aveva ipotizzato una loro età molto arcaica, tuttavia, la datazione di queste opere era risultata finora molto difficile.

Ora Maxime Aubert e colleghi sono riusciti a stabilire l’età di una serie di pitture in quattro grotte di Sangkulirang-Mangkalihat analizzando con la tecnica di datazione uranio-torio le piccole concrezioni calcaree che si sono formate sopra ai disegni. Nella grotta di Lubang Jeriji Saléh – che contiene 20 immagini di animali e umani e circa 300 impronte di mani – hanno in particolare individuato una raffigurazione incompleta di un animale databile ad almeno 40.000 anni fa, due immagini di banteng (Bos javanicus lowi) di 37.200 anni fa e diverse impronte di mani in negativo di datazione più incerta e varia, ma comunque compresa fra un minimo di 23.600 anni fa (l’età delle concrezioni successive alla pittura) e 51.800 anni fa (l’età del substrato). Di conseguenza, risultato essere, attualmente, le più antiche pitture figurative della Storia.

13600 anni fa, poi, di si presentava un’ultima, significativa evoluzione: nei dipinti compaiono piccole figure umane, che indossano copricapi, a volte danzano o sono impegnati in una battuta di caccia e corrisponde anche a un cambiamento di stile, sia nei tratti sia nei colori usati che da rosso-ocra (a base di bauxite) diventano viola-nero (a base di ematite).

Poiché l’arcipelago indonesiano e l’Australia hanno iniziato a essere popolati da umani moderni già a partire da 60-70.000 anni fa, ma la pittura figurativa ha fatto la sua apparizione più o meno in contemporanea alla comparsa in Europa e Indonesia, in un lasso di tempo compreso fra i 52.000 e i 40.000 anni fa, hanno formulato l’ipotesi che questa coincidenza sia legata a qualche flusso migratorio di nuove popolazioni finora non rilevato. E la stessa domanda si può porre per il successivo cambiamento stilistico. Il problema è che non coincide con quanto raccontano i marcatori genetici: d’altra parte, la storia ci ha mostrato più volte come le idee si possano muovere molto più in fretta delle persone.

Inoltre, probabilmente una base una base neuropsicologica comune a tutta la specie ha permesso a Homo sapiens sapiens di elaborare in varie culture un sistema concettuale e di credenze fondato su allucinazioni da stati alterati di coscienza, che gli antropologi moderni hanno infilato in un contenitore ampio e variegato a cui hanno appioppato l’etichetta “Sciamanesimo”.

Credenze che implicano l’esistenza di una figura, associata a numerosi tabù, che raggiunge questi stati di alterazioni grazie a sostanze psicotrope o tramite tecniche di meditazione, favorite dalla musica e dalla danza, può entrare in contatto in una dimensione altra, abitata da spiriti degli Antenati o degli Animali, che spesso coincidono. Negli ultimi anni, gli studi di psicologia condotti sugli stati di trance, hanno rivelato che a mano a mano che le persone avanzano in questi stati, attraversano di solito tre fasi distinte, durante le quali assistono a fenomeni visivi differenti. Nella prima fase vengono percepite forme geometriche luminose chiamate fosfeni, come righe, macchie di luce, zigzag, griglie o spirali. Si ritiene che siano prodotte da una sollecitazione del sistema nervoso; si possono “vedere” sia con gli occhi aperti che con gli occhi chiusi. Nelle fasi più profonde di trance, gli sciamani vedono animali, persone, mostri o ciò che Lewis-Williams definisce “teriantropi” o “semiteriomorfi”: combinazioni di forme umane ed animali.

L’esperienza estatica, come fenomeno originale è costitutiva della condizione umana. Ciò che muta nel tempo non è la capacità di sognare o “cadere in trance”, ma è l’interpretazione e la valorizzazione dell’esperienza estatica secondo le diverse forme culturali. E questa interpretazione si riflette nell’Arte dei Primordi, che mostra una relazione primaria con il regno animale, dal quale l’uomo traeva la propria sussistenza. Le varie espressioni artistiche delle fasi più antiche, nel mondo intero, illustrano una tipologia estremamente simile: stessa scelta tematica, associativa ed anche lo stile è fondamentale. Proprio per questo si può ritenere giustificato parlare di un unico linguaggio visuale, nonché di un simbolismo universale testimoniato dalle superfici rocciose di tutto il mondo. In tal caso anche le domande che l’uomo si poneva sulla sua identità e sulle manifestazioni del mondo circostante rimangono sottintese. Riportando alla luce tali reperti, scavando la terra, è come se l’uomo moderno scavasse dentro se stesso.