Alessio Brugnoli's Blog, page 42

January 26, 2021

Teodeberto e la guerra gotica

E’ accennato di sfuggita, sui libri di testo, ma i Franchi ebbero un ruolo assai importanti nelle guerre gotiche, provocando diversi problemi sia a Belisario, sia a Narsete. Il primo a mettere bocca nelle vicende italiane fu un personaggio che di certo per le sue abilità di guerriero, per il suo amore per il vino, il cibo e le belle donne e per la sua capacità di provocare, anche inconsapevolmente, casini epocali, farebbe apparire Robert Baratheon un noioso e bigotto moralista: si tratta di Teodeberto I, nipote di Clodoveo

Come sue padre Teodorico, era un figlio illegittimo, ma i merovingi, su queste cose, erano molto più liberal di noi: in compenso, a differenza del resto della famiglia, che non perdeva occasione per spaccarsi la teste a mazzate per le discussioni sull’eredità, Teodeberto andava d’amore e d’accordo con i suoi fratellastri, che in fondo, preferivano bisbocciare con lui, piuttosto che litigare per un cosa, il Potere, di cui avevano i vantaggi, senza gli svantaggi.

Il suo esordio, fu senza ombra di dubbio, epico: intorno al 515, i goti e i dani, secondo quanto racconta Gregorio di Tours, misero a ferro e fuoco la Frisia: Teodeberto, appena adolescente, fu messo a capo di un grande esercito di franchi. Non solo sconfisse e disperse i predoni, ma uccise in duello il loro capo, Chlochilaicus.

Chi era costui? Ebbene è uno dei primi tizi che si studia nella storia della letteratura inglese: si tratta di Hygelac, nonno di Beowulf, che prese anche lui la sua dose di randellate da Teodeberto, che si può vantare tranquillamente d’aver malmenato un eroe di poemi epici e massacratore di draghi, per dare una giusta misura alla sua ignoranza.

Da quel momento in poi, Teodeberto divenne braccio destro del padre. Nel 524, partecipò alla fallimentare tentativo di conquista della Borgundia, dove lo zio Clodomiro perse letteralmente la testa, che fu posta sopra una picca dai nemici e alle complesse vicende legate alla sua successione.

I tre figli di Clodomiro, Teobaldo, Guntario e Clodoaldo, vennero affidati alla custodia della nonna, santa Clotilde, moglie di Clodoveo e il suo regno venne diviso tra i fratelli Clotario I (che aveva preso in moglie la vedova di Clodomiro, Gunteuca) e Childeberto I, nell’attesa che i legittimi eredi avessero raggiunto la maggiore età. Ma Clotario I e Childeberto I si accordarono per spartirsi il regno e fecero sopprimere i due nipoti più grandi: solo Clodoaldo scampò all’eccidio e riuscì a nascondersi fino alla età adulta, accettando poi di farsi monaco.

Ma i due compari cominciarono subito a litigare tra loro, Childeberto, per diventare unico re, tenta di eliminare in battaglia Clotario. In questo groviglio sanguinoso, Clotilde lottò con le suppliche ai figli, con notti di preghiera sulla tomba di san Martino. E proprio al santo attribuì l’evento risolutore: un nubifragio che impedisce il combattimento, quando Clotario era già circondato. Clotilde resta l’unica a ostacolare l’autodistruzione della famiglia. A dire il vero, una grossa mano la diede anche Teodeberto: mentre il padre applicava il principio

“Io sono meticcio e di questi affari non mi impiccio”

Teodeberto minaccio di spaccare a mazzate la teste dei due litigiosi zii, se non avessero trovato un accordo: conoscendo il pessimo carattere del nipote, i due accettarono di buon grado una riconciliazione.

Se Clotilde passò alla storia come santa, Gregorio di Tours dice

“Non era più considerata regina, ma un’ancella di Dio, lei che non fu portata alla rovina dall’ambizione, ma che dall’umanità fu innalzata alla grazia”

Teodeberto, convinto sostenitore del fatto che la violenza non è una soluzione a tutti i problemi, ma spesso aiuta, diede una mano al padre Teodorico nella lunga e faticosa conquista della Turingia. In quello stesso periodo Teodeberto fu fidanzato con la principessa longobarda, Visigarda, figlia del re Vacone.

All’epoca, i longobardi, a tutto pensavano tranne che a migrare in Italia, sfruttando l’alleanza con Giustiniano avevano messo in piedi un grande regno, esteso dalla Boemia alla Pannonia: Teodorico, sperava di sfruttarne l’alleanza, per espandersi ulteriormente in Germania. Ma Teodeberto gliene fece una delle sue.

Sempre secondo Gregorio di Tours, Teodeberto, l’erede del re dei Franchi d’Austrasia, fece un’incursione contro i Visigoti della Settimania, arrivando a Biterris, la nostra Beziers, dove risiedeva Deoteria, una donna gallo-romana, vedeva di un funzionario locale, la quale fungeva da governatrice della città. Deoteria, di fronte alle minacce del condottiero franco, che chiedeva la resa della città, lo invitò ad entrare in pace. Ed a seguito del loro incontro, Teodeberto si invaghì della donna e ne fece la sua amante, mandando a ramengo il fidanzamento con Visigarda e i sogni di gloria del padre.

Il quale non diseredò Teodeberto, semplicemente perché gli altri figli erano ancora peggio: quando Teodeberto seppe che suo padre Teodorico, era gravemente malato, si precipitò al suo capezzale lasciando Deoteria e la figlia (che aveva avuto dal precedente matrimonio) in Alvernia. Dopo la morte del padre, i due si sposarono e Deuteria partorirà, Teobaldo, che erediterà il trono e i difetti del padre, senza i pregi.

Nel 534, assieme agli zii, Childeberto e Clotario I, invase la Burgundia e, dopo la conquista, se la spartì con gli zii. Lo zio, Childeberto, che non aveva figli lo adottò, nominandolo suo erede; nel frattempo, Teodeberto si godeva la vita, scandalizzando anche il buon Procopio di Cesarea, che, a Costantinopoli, ne aveva di certo viste di tutti i colori. Queste sono le cose più morigerate e meno censurabili di cui lo accusava

Ed eccoli ora ad Arles a guardare le gare ippiche, eccoli battere una moneta d’oro con il metallo delle miniere galliche e imprimere in quello statere non già secondo la consuetudine l’effigie dell’imperatore romano, bensì la loro.

Insomma, oltre a gozzovigliare, Teodeberto si atteggiava a basileus: tanto che il sant’uomo Aureliano d’Arles, d’incredibile pazienza, gli scrisse un’elegante epistola in latino, in cui lo elogiava per le sue virtù e lo esortava a seguire i principi della morale cristiana

a christiano principe inxstimabilis ratio Deo reddenda est.

Esortazione che capitò a fagiolo, visto che nella corte di Teodeberto, di scandali ne succedevano a iosa. Il più eclatante coinvolse Deoteria, che, per la paura che il marito fosse preso dal desiderio per la figliastra, Deoteria, nei pressi di Viridunum, la fece accomodare su una portantina, che, trainata da buoi selvatici, attraversando un ponte, precipitò nel fiume sottostante, provocando la morte della fanciulla.

Dinanzi a tale evento, a malincuore dovette ripudiare Deoteria e sposarsi la vecchia fidanzata longobarda: dato che nel frattempo, Teodeberto si annoiava a morte, decise di mettere il becco nelle vicende d’Italia, nella speranza di guadagnarci qualcosa. Il problema è che il nostro eroe aveva appena stipulato un accordo di alleanza con Giustiniano a fronte di un ricco sussidio, che non aveva nessuna intenzione di perdere: per cui diede la guerra in outsourcing, arruolando un contingente di 10000 borgundi, che sarebbero stati messi a disposizione del goto Vitige. Metà del bottino di questo esercito, sarebbe finito, secondo l’accordo, nelle tasche reali.

Il massimo successo di questo contingente fu la conquista e il saccheggio di Milano, così descritto da Procopio.

Milano quindi fu agguagliata al suolo, e massacrato ogni suo abitatore di sesso maschile, non risparmiandosi età comunque, e per lo meno aggiugnevane il numero a trecento mila; le femmine custodite in ischiavitù spedironsi poscia in dono ai Burgundioni, guiderdonandoli con esse del soccorso avutone in questa guerra.

Oltre di che rinvenuto là entro Reparato prefetto del Pretorio lo fecero a pezzi e gittaronne le carni in cibo ai cani. Gerbentino, pur egli quivi di stanza, poté co’ suoi trasferirsi per la veneta regione e pe’confini delle vicine genti nella Dalmazia, e passato in seguito a visitare l’imperatore narrogli a suo bell’agio quell’immensa effusione di sangue. Quindi i Gotti, occupate per arrendimento tutte le altre città guernite dalle armi imperiali, dominarono l’intera Liguria. Martino ed Uliare coll’esercito si restituirono in Roma.

Visto il successo dell’impresa, Teodeberto, visto l’indebolimento dei Goti e dei Bizantini, guidò direttamente l’invasione dell’Italia. Così i Franchi valicarono le Alpi senza trovare resistenza armata da parte dei Goti, convinti che fossero venuti in loro aiuto. Una volta attraversato il Po nei pressi di Pavia, tuttavia, i presunti alleati svelarono le loro reali intenzioni aggredendo proditoriamente i Goti di Pavia, le cui mogli e figli furono rapiti e sacrificati alle divinità pagane. L’esercito goto così fu costretto a ripiegare in direzione di Ravenna; nel corso della ritirata attirarono l’attenzione di un esercito bizantino che, convinto che fossero stati messi in rotta da Belisario, avanzò senza volerlo verso i Franchi, venendo poi anch’esso sconfitto dall’esercito di Teodeberto.

Quando Belisario fu informato dell’invasione dei Franchi, scrisse una lettera a re Teodeberto, accusandolo di aver violato i trattati precedenti e intimandogli di ritirarsi dall’Italia. Lui, con il massimo della faccia tosta, evidenziò come in realtà stesse combattendo contro i goti, rispettando l’alleanza con Giustiniano… La battaglia con l’esercito bizantino, sempre secondo Teodeberto, era stato banale incidente, nato da un equivoco linguistico: i suoi soldati, che non conoscevano né il greco, né il latino, li avevano scambiati per nemici.

Per fortuna di Belisario, i Franchi furono colpiti da un’epidemia di dissenteria, che sterminò un terzo del loro esercito, costringendoli a lasciare l’Italia, cosa che fecero non prima di aver messo a sacco Genova. Ma Teodeberto non era un tipo da arrendersi per così poco: durante l’assedio bizantino di Ravenna, mandò un’ambasciata a Vitige e a Belisario, proponendo a entrambi un’alleanza, in cambio di cessioni territoriali in Nord Italia. Sia Goti, sia Bizantini furono concordi nel mandare al diavolo gli ambasciatori.

Dato che non c’è due senza tre, Teodeberto, approfittando dell’offensiva di Totila in Sud Italia, invase e occupò la Pianura Padana e la Venetia, tanto che il re goto, esasperato, propose la pace a Giustiniano: in cambio della cessione della Sicilia e della Dalmazia all’Impero e di un tributo annuale, le truppe bizantine avrebbero collaborato nel cacciare i Franchi oltre le Alpi. Giustiano rifiutò e inviò un ambasciatore, Leonzio, presso i Franchi al fine di persuaderli ad allearsi con l’Impero contro i Goti, ma senza risultato.

Anche perché Teodeberto aveva altre cose a cui pensare: Visigarda era morta all’improvviso e il nostro eroe si sposò per la terza volta con una donna sconosciuta, prendendosi Deoteria come amante, nonostante Gregorio di Tours faccia il vago sulla questione.

Teodeberto si ammalò a seguito di una ferita ricevuta durante una battuta di caccia, sarebbe il massimo se fosse stata al cinghiale, e morì 37 anni dopo Clodoveo, avendo regnato per circa quattordici anni. Così se ne andò colui che potremmo definire così

Non è il re che i Franchi si meritano, ma è il re di cui i Franchi hanno bisogno.

January 25, 2021

Atene contro Siracusa (Parte IV)

Dopo che l’assemblea ateniese sentì le parole degli ambasciatori di Segesta, l’assemblea popolare si trovò così a decidere sull’invio in Sicilia, a scopo dissuasivo nei confronti di Siracusa, di un corpo di spedizione di 60 Triremi.

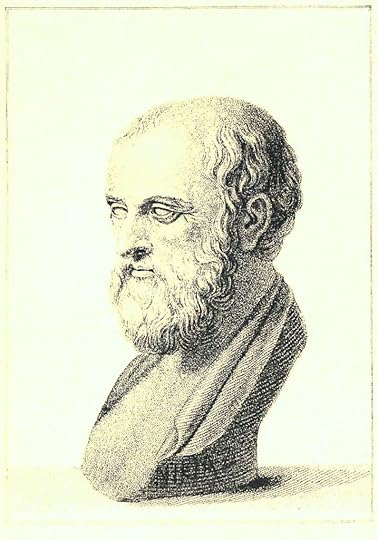

La fazione contraria all’intervento, che riteneva come il principale obiettivo geopolitico di Atene fosse il consolidamento della sua posizione in Grecia e il logoramento degli alleati di Sparta era capitanata da Nicia. Nato nel 470 ad Atene da Nicerato del demo di Cidantide, questi apparteneva ad una casata aristocratica ed era uno dei cittadini più in vista di Atene con un patrimonio di oltre 100 talenti d’argento, dal momento che la sua famiglia aveva diritti di sfruttamento delle assai redditizie miniere d’argento del Laurio che gestiva mediante l’impiego di schiavi il cui numero superava il migliaio.

Collega di Pericle, dopo la morte di questi, nel 428 a.C., divenne stratego grazie al forte appoggio da parte dei ricchi e degli aristocratici che ne fecero il proprio baluardo contro la politica demagogica di Cleone; nonostante questo, fu popolare anche presso i ceti più poveri, grazie alla sua capacità di gestire le pubbliche relazioni, ben descritta da Plutarco

Il suo portamento dignitoso non era né aspro né odioso: era mescolato ad una sorta di timidezza per cui sembrava temere la moltitudine e ciò lo rendeva popolare. Per natura era timoroso e pessimista; in guerra, però, riusciva a celare la sua viltà con la sorte grazie alla quale aveva un costante successo come stratego. Invece, nella vita politica, il suo timore e la facilità per cui si turbava innanzi ai sicofanti lo facevano sembrare democratico e gli derivarono non poca forza dalla simpatia del popolo il quale teme i superbi ed esalta chi lo teme. Infatti, il massimo onore che i potenti possono rendere alle masse è di non disprezzarle

In realtà, Nicia era tutt’altro che vile: come Bernard Law Montgomery, riteneva che le guerre si vincessero con la pazienza, la saggezza e la prudenza. Per questo evitava di prendere rischi inutili e agiva solo quando era certo di avere piena superiorità di mezzi e di uomini, minimizzando il rischio e massimizzando il risultato

Nicia, essendo ricco sfondato, sapeva anche lavorare molto bene alla promozione della sua immagine, facendo, per usare un termine moderno, da sponsor a numerose iniziative culturali: delle sue numerose offerte votive è nota una statua dorata di Pallade, collocata sull’Acropoli e l’edicola nel recinto sacro di Dioniso sormontata dai tripodi ottenuti nelle gare teatrali in cui fu corego e in cui non fu mai sconfitto.

Di lui si ricordano le splendide cerimonie organizzate a Delo. Infatti, a differenza delle delegazioni delle altre città, quando guidò la processione, sbarcò a Renea con il coro, le vittime sacrificali ed il resto del corredo portando un ponte da lui fatto costruire ad Atene adorno di pitture, drappi, festoni con cui, durante la notte, congiunse il breve tratto di mare tra Renea e Delo. La mattina attraversò il ponte in testa alla processione diretta al tempio per poi piantare una palma di bronzo come offerta al dio.

La carriera militare di Nicia, cominciò nel 427 a.C., quando condusse una spedizione contro l’isola di Minoa, arida ma strategicamente importante, posta di fronte a Megara e la conquistò poi, l’anno seguente, con una flotta di 60 triremi e 2.000 opliti, devastò e saccheggiò le campagne dell’isola di Milo, la Locride e tornò ad Atene.

Due anni dopo, quando gli spartani attaccarono per terra e mare la piazzaforte ateniese di Pilo, fortificata poco tempo prima da Demostene, nella battaglia che divampò, un contingente di 400 opliti spartani, rimase tagliato fuori sull’isola di Sfacteria. Gli ateniesi, ritennero che la cattura sarebbe stata un grande successo, ma l’assedio presentava forti difficoltà sia per la scarsità d’acqua sia per la necessità di trasportare i rifornimenti da lontano e con viaggio dispendioso che d’inverno risultava estremamente pericoloso. Gli spartani, in perenne carenza di uomini, per salvare i loro compatrioti chiesero un armistizio. Nicia, che valutava più i costi della guerra che i fantomatici guadagni, colse la palla al balzo per intraprendere delle trattative di pace.

Il suo tentativo, però, fu sabotato dal famigerato Cleone, tanto inviso ad Aristofane, che lo spernacchiò in tante delle sue commedie. Questo tizio, passato alla storia come il prototipo del demagogo, non avendo né il cinico genio di Alcibiade, né il suo fascino, figlio di Cleneto, apparteneva per nascita alla classe media dal momento che deteneva l’attività di conciatore di pelli finché, poco dopo la morte di Pericle, non salì alla ribalta come leader del partito popolare radicale che più di tutti era fautore di una politica bellicosa e anti-spartana.

Cleone è menzionato dagli storici per la prima volta nel 430 a.C. quando fu tra i principali accusatori di Pericle per la condotta da questi tenuta durante il conflitto e la pestilenza. Il processo fu un completo successo e si concluse, per Pericle, con la condanna al pagamento di una multa valutabile tra i 15 ed i 50 talenti. La sua posizione bellicista, oltre che a rispondere a numerose istanze presenti nella società ateniese, la democrazia, con i sussidi pagati ai cittadini più poveri affinché partecipassero alla vita politica, non era gratis e i costi dovevano essere in qualche modo coperti sottraendo risorse agli altri stati greci, era legata al suo personale interesse economico. Le pelli che lavorava, infatti, erano un materiale indispensabile per gli eserciti greci.

Insomma, Cleone non sarebbe sfigurato nel cast di Finché c’è guerra, c’è speranza di Alberto Sordi: ora, dato che la possibile pace avrebbe tagliato le sue entrate economiche, fece fuoco e fiamme all’assemblea pubblica, mandando a ramengo tutte le trattative. Agli emissari lacedemoni giunti ad Atene fu infatti garantita la restituzione degli opliti, ma solo in cambio della restituzione pubblica dei territori di cui Sparta era garante e che Atene era stata costretta ad abbandonare in passato, in occasione di precedenti tregue. Il che, minando il prestigio di Sparta e di conseguenza la coesione della lega peloponnesiaca, non era accettabile dalla controparte.

Per cui, Nicia, di malavoglia, consapevole che gli assedianti erano in condizione altrettanto difficile degli assediati, riprese la campagna, con scarsi risultati: nonostante il blocco i lacedemoni continuavano a essere riforniti, da singoli nuotatori, che si spostavano dietro una corda otri piene di provviste, o da piccole imbarcazioni che approfittavano delle occasioni in cui i venti da ponente spingevano le navi avversarie a ripararsi.

Pare che gli Spartani avessero promesso la libertà a ogni ilota del Peloponneso che si fosse arrischiato a raggiungere l’isola con «grano macinato, vino, cacio e ogni altro genere di alimenti che potesse giovare per l’assedio» (IV.26,5).

In compenso gli ateniesi dovevano sudare le sette camicie per rifornirsi d’acqua ed erano ostretti a mantenere parte delle navi – che nel frattempo erano diventate settanta – a terra, per mancanza di ormeggi a sufficienza per tutte. Né era facile mandare i rifornimenti alle truppe circumnavigando ogni volta il Peloponneso; se poi, approfittando di una giornata di brutto tempo, gli spartani fossero riusciti a darsela a gambe, beh, la figura meschina avrebbe indebolito la posizione ateniese dinanzi alla lega di Delo.

Andando le cose così per lunghe, gli ateniesi si adirarono con Cleone il quale in un’assemblea riversò la colpa su Nicia accusandolo di lasciarsi sfuggire i nemici con la sua fiacchezza e millantò che al suo posto avrebbe conquistato l’isola in venti giorni. A Nicia brillarono gli occhi: dato che Cleone non era noto per questa grande esperienza militare, fece il bel gesto di cedergli il comando dell’assedio.

Cleone, resosi conto della sola in arrivo fece il vago, Nicia gli impose di prendere il mare con tutte le truppe che desiderava mentre l’assemblea popolare lo prendeva a pernacchioni: di fatto, così pensavano i conservatori ateniesi, qualunque fosse stato l’esito, loro ci avrebbero guadagnato. Se Cleone avesse fatto una pessima figura, il demagogo avrebbe smesso di essere un problema politico; in caso di suoi improbabile successo, la posizione contrattuale di Atene con Sparta si sarebbe ulteriormente rafforzata.

Ma Cleone, ebbe il proverbiale colpo di fortuna: A Sfacteria, infatti, la situazione era cambiata. Un incendio provocato da un soldato affamato nel tentativo di cucinare, aveva ridotto in cenere gran parte dei boschi dell’isola. Gli assediati – più numerosi di quanto inizialmente ritenuto- non avevano più dove nascondersi e ripararsi.

Demostene di Afidia, il secondo di Nicia, e Cleone riunirono l’esercito, intimano agli Spartani di arrendersi e, ricevuto un netto rifiuto, sbarcarono sull’isola ottocento opliti, prendendosi un grosso rischio: da una parte i spartani erano meglio addestrati, dall’altro, il terreno accidentato dell’isola favoriva di certo i difensori. Ma all’alba, la guarnigione posta a difesa dell’estremità meridionale dell’isola era ancora tra le braccia di Morfeo; in più erano appena trenta opliti. Per gli ateniesi fu facile averne ragione.

Conquistata la testa di ponte, fu facile sbarcare il resto del contingente, costituito da arcieri, frombolieri e truppe armare alla leggera. Ora, gli spartani si aspettavano il tradizionale scontro tra falangi, in cui avrebbero ridotto a mal partito gli avversari: ma il gatto e la volpe ateniesi li sorpresero, utilizzando una tattica inaspettata. Disposero arcieri, lanciatori di giavellotti sulle alture dell’isola e invece di impegnare i loro opliti in un corpo a corpo, si misero a fare il tiro a segno sugli avversari, che più di insultare loro e loro madri, poco potevano fare.

Per citare Tucidide

Sicché adesso gli Spartani si vedevano in una dura situazione. Gli elmi non li proteggevano dalle frecce, e sotto i colpi di molti mozziconi di giavellotti erano rimasti infissi negli scudi, sicché non sapevano dove volgere il capo; quanto a vedere, era tolta la vista; nel crescente frastuono delle grida nemiche non arrivavano a sentire i comandi dei loro capi; erano minacciati da ogni parte, e non sapevano come dovessero difendersi per salvarsi

Per cui, viste le brutte, gli spartani si decisero per una ritirata strategica, nelle fortificazioni all’altro lato dell’isola: la situazione era diventata di nuovo complicata per gli ateniesi, visto che i nemici potevano essere stanati solo con un sanguinoso attacco frontale. A togliere le castagne dal fuoco a Cleone e Demostene, furono gli alleati della Messenia, che agili come scimmie, si arrampicarono lungo scogliera, ponendosi alle spalle degli spartani, che stanchi e affamati, non avevano nessuna intenzione di fare la fine di Leonida alle Termopili e si arresero a discrezione.

Cleone, che aveva mantenuto la promessa, si ritrovò a essere l’eroe del giorno e si autoconvinse di essere un grande generale. Nicia fece un’inaspettata figura di palta, ma ebbe modo di rifarsi, quando, nello stesso anno, coadiuvato da due colleghi, ottenne il comando della spedizione contro Corinto. La battaglia, a lungo incerta, si risolse dopo molte ore quando gli ateniesi caricarono con l’intera cavalleria infliggendo pesanti perdite ai nemici e tra di essi lo stesso comandante, Licofronte. Ottenuta tale vittoria proseguì verso Crommione di cui devastò il territorio e si diresse fino al territorio di Epidauro, approdò a Metana a mezza via tra Epidauro e Trezene, conquistò l’istmo della penisola, fece erigere un forte da cui per un certo periodo fece partire scorribande nelle contrade di Trezene, Ali ed Epidauro. Infine, dopo aver perfezionati i dispositivi di difesa, ricondusse l’esercito in patria.

Nel 424, Nicia, riottenne la strategia e condusse con due colleghi una spedizione contro le coste della Laconia durante la quale occupò facilmente l’isola di Citera essendosi messo in contatto con alcuni degli abitanti. Poi, posta una guarnigione, devastò le coste della Laconia per sette giorni, conquistò Terea ove gli si erano rifugiati gli abitanti di Egina e la distrusse; quanto agli abitanti, furono condannati a morte. Obiettivo di tali incursione era indebolire politicamente Sparta, dimostrando quanto fosse incapace di difendere i suoi alleati, istigando al contempo gli iloti alla rivolta.

Nel frattempo, però gli spartani avevano cambiato strategia, decidendo di attaccare la penisola calcidica, il cuore degli interessi geopolitici dell’Attica: era infatti una base per il rifornimento di oro e di grano proveniente dal Ponto Eusino, la nostra Crimea. In più, boschi di tale penisola proveniva il legname necessario per la flotta. Con una lunga marcia, il generale spartano Brasida condusse un contingente militare composto da 1000 opliti mercenari e 700 iloti fino in Tracia, presso la città di Anfipoli, che assediò con l’appoggio macedone e tracio.

Il generale spartano ebbe la meglio sugli ateniesi solo in seguito ad un lungo ed estenuante assedio durato alcuni mesi, durante il quale Brasida fece innalzare un’enorme muraglia di legno grazie alla quale riuscì a superare le fortificazioni cittadine.

La città cadde nel 424 a.C. in mano agli Spartani insieme al centro di Eione e la sconfitta ateniese provocò l’esilio di Tucidide, che in quell’occasione agiva da stratego nella zona di Anfipoli e non era stato in grado di difendere l’importante base ateniese e che capì di essere più tagliato come storico, che come generale.

Brasida inoltre promosse la defezione dei calcidesi, promettendo la libertà e l’autonomia che Atene aveva loro negato. Nicia fu incaricato di mettere una pezza a questo casino; giunta nelle penisola calcidica, rinsaldò il possesso di Mende e pose sotto assedio Scione ed avviò trattative diplomatiche con Perdicca, re di Macedonia. La sua strategia temporeggiatrice era basata su un calcolo abbastanza cinico: Sparta non si sarebbe potuto permettere a lungo tale contingente mercenario, né l’avrebbe potuto sostituire con gli spartiati, pena ulteriori ribellione ilote. Appena fosse arrivato l’ordine a Brasida di congedare i mercenari, gli ateniesi avrebbero potuto riconquistare tutto senza grosse perdite.

Ma non aveva tenuto conto di Cleone, che come accennato in precedente, si era autoconvinto di essere un genio militare: così tanto ruppe le scatole all’assemblea, che gli fu affidato il comando delle operazioni militari ad Anfipoli. Sulla relativa battaglia, la descrizione di Tucidide è assai confusa e condizionata dalla sua antipatia per Cleone. Gli spartani vinsero, rimanendo padroni del campo, ma persero numerosi soldati, tanto che i mercenari, stanchi, entrarono in sciopero. In più, tra i caduti, vi erano Cleone e lo stesso Brasida, i principali sostenitori, in entrambe le polis della guerra a oltranza.

In più Sparta e Atene avevano i loro problemi: la prima con la moria degli spartiati, doveva affrontare i tentativi iloti di alzare la testa. A questo si aggiungeva la minaccia di Argo, pronta a scendere in guerra contro i vicini e i malumori di Corinto e Megara, i cui commerci, a causa della guerra, erano crollati. La seconda, oltre alle casse vuote, doveva confrontarsi anche con la nuova minaccia di Tebe.

Per cui fu facile, per il re spartano Plistoanatte e per Nicia, convincere i loro concittadini a deporre le armi e firmare la pace. Come dice sempre Tucidide

Nicia voleva salvaguardare il suo successo visto che non aveva subito sconfitte ed era stimato; inoltre voleva porre fine subito alle fatiche sue e dei suoi concittadini e, per l’avvenire, lasciare la fama di non aver mai danneggiato in vita la città, essendo convinto che ciò fosse possibile se c’era sicurezza e se ci si esponeva il meno possibile alla sorte e che la sicurezza nasce dalla pace

Obiettivi, che rischiavano di essere messi in crisi dalla mania di voler mettere il naso nelle vicende siciliane..

January 24, 2021

La politica estera di Gerone di Siracusa

La costruzione del consenso interno e internazionale di Gerone tramite la partecipazione ai giochi panellenici, aveva lo scopo di giustificare la politica espansionistica di Siracusa, sia in Sicilia, sia nel Tirreno.

In Sicilia, seguì una politica diversa da quella del fratello Gelone: se questo cercava di trasformare Siracusa nel polo demografico dell’isola, Gerone si rese conto di come la “desertificazione” delle altre polis, oltre a impattare sui commerci e sulla produttività agricola, avrebbe complessivamente diminuito il controllo del territorio e al contempo, diminuita la capacità di reazione nel caso di rivolte indigene o di eventuali guerre contro Cartagine e i suoi alleati.

Per cui, riprese l’abitudine di fondare colonie militari, sotto il suo diretto controllo. La principale di queste fu Katané, la nostra Catania. Secondo quanto racconta Diodoro Siculo

Ierone, dopo aver cacciato dalle loro città i Nassii e i Catanesi, vi inviò propri coloni, raccolti cinquemila dal Peloponneso e altrettanti da Siracusa. Catania la ribattezzò in Áitna e assegnò in lotti non solo il suo territorio, ma anche molto di quello limitrofo sia perché voleva disporre di una forza di intervento pronta e numerosa, sia perché mirava a ottenere onori eroici da una città di diecimila abitanti. Trasferì poi in Lentini i Nassii e i Catanesi scacciati dalle loro città, obbligandoli a coabitare con gli indigeni.

L’operazione fu favorita da una eruzione dell’Etna: il processo di ripopolamento definisce tre centri del dominio di Gerone: la capitale Siracusa, Lentini, dove i Calcidesi potevano essere controllati, e Aitna (che è Katane ribattezzata), dove risiedevano i mercenari. La zecca di Aitna adottò il tipo della quadriga, ma sulle monete appare anche Zeus Etneo, divinità preposta all’attività del vulcani.

Tale rifondazione fu celebrata sia da Pindaro in una delle sue odi Pitiche, sia dalla tragedia di Eschilo, che fu recitata nel teatro greco di Siracusa; opera di cui, per le sue peculiarità, parlerò in futuro in un post a parte.

La situazione, nel Tirreno, per Siracusa era assia più complicata, dovendosi confrontare con la tradizionale alleanza tra Cartaginesi, Rhegion ed Etruschi. Gerone, però ebbe la fortuna di trovarsi davanti un momento assai favorevole.

Cartagine era ancora impegnata a leccarsi le ferite della battaglia di Imera, mentre la situazione politica a Rhegion, dopo la morte di Anassilao era cambiata profondamente. Secondo quanto racconta Diodoro Siculo

E poi morì anche Anassilao, il tiranno di Rhegion e Zancle, dopo aver governato per diciotto anni, e Micito assunse la tirannide, confidando che l’avrebbe ridata ai figli di quello morto, quando questi, essendo ancora troppo giovani, avrebbero avuto l’età giusta

Però, da altre fonti, sembrerebbe come l’ascesa al potere di Micito non fosse stata poi così lineare, per cui, per consolidare il suo potere, rovesciò la tradizionale politica estera della polis calabrese, alleandosi con Siracusa. Rimaneva il nodo degli etruschi, che occupate le isole Lipari, con la loro pirateria, erano diventati una problema per i commerci greci. Per cui, dopo avere riconquistato l’arcipelago, Gerone decise di risolvere il problema alla radice, intervenendo nelle vicende campane.

Per capire la vicenda, dobbiamo fare un piccolo passo indietro: il tiranno di Cuma, Aristodemo il Malacos, l’effeminato, credo sia il primo capo di stato dichiaratamente gay della Storia, si era reso conto che la sua politica espansionistica aveva provocato più problemi di quelli che aveva risolto. Il caos che aveva scatenato a Roma, dopo la cacciata del ramo principale dei Tarquini, con le diverse fazioni che si scannavano con entusiasmo e i colpi di stato che si susseguivano con una frequenza degna di una repubblica delle banane, aveva messo in crisi i commerci tra la Campania e l’Etruria, provocando una grossa crisi economica nelle polis campane. Per ovviare a questo casino, Aristodemo cambiò la sua politica, trasformandosi da nemico ad alleato degli etruschi.

Mediò un accordo tra le parti a Roma, portando forse a una sorta di gestione collegiale del potere tra i rami cadetti dei Tarquini e i capi dei sodales, come Publicola, imponendo una sorta di protettorato sull’Urbe, riuscì a ricondurre con le buone a miti propositi il ramo principale dei Tarquini e stabilì una serie di accordi politici e commerciali con le città etrusche.

Però, nel 490 a.C. Aristodemo cadde vittima di una congiura: nelle successive lotte di potere a Cuma, prevalse la fazione anti etrusca. Di conseguenza, nel Tirreno si scatenò una sorta di guerra fredda, che mise in grave difficoltà i commerci dell’Etruria marittima. È molto probabile che in quegli anni fosse re di Caere Thefarie Velianas che era salito al trono grazie anche all’appoggio dei cartaginesi con i quali il re aveva rinnovato l’alleanza. Il re, mosso dall’urgenza dettata dalla gravità del momento, concordò un congiunto piano di attacco a Cuma tra gli etruschi delle città settentrionali e gli etruschi campani (certamente di Capua, ma molto probabilmente anche di Pontecagnano e di Fratte). L’obiettivo, ovviamente non era conquistare o distruggere Cuma: si trattava solo di sostituire la fazione dominante con una filo etrusca, in modo da ripristinare l’equilibrio raggiunto ai tempi di Aristodemo. Solo che i ceti dominanti di Cuma, non avevano proprio voglia di cedere la poltrona… Per cui, chiesero aiuto a quella che sembrava la potenza in ascesa tra le colonie greche d’Occidente. Sempre basandosi sul Diodoro Siculo

Nell’ anno terzo della già accennata olimpiade, Acestoride fu arconte in Atene, e a Roma furono consoli Cesone Fabio e T. Verginio. In quell’ anno Jerone, re di Siracusa, essendo giunti presso di lui ambasciatori di Cuma d’Italia per chiedergli aiuto contro gli Etruschi padroni del mare, dai quali era loro fatta aspra guerra, egli mandò in loro soccorso una numerosa flotta di triremi. I capi della quale giunti a Cuma, e ingaggiata battaglia con i Tirreni, affondarono molte navi di questi, e riportarono una vittoria tale che, vinte le forze etrusche, e liberati i Cumani dal pericolo, poterono ritornare gloriosamente a Siracusa

Proprio quando gli Etruschi stavano iniziando l’operazione di accerchiamento da terra e dal mare spuntò, inattesa, la flotta da guerra di Siracusa che gettò nello scompiglio le navi etrusche che furono costrette a cambiare rotta e a dirigersi verso il vicino capo Miseno. Qui, ai piedi della scogliera alta 160 metri a picco sul mare, s’accese una sanguinosa battaglia con un corpo a corpo tra navi che penalizzava fortemente i legni etruschi, temibili in mare aperto con i loro rostri, ma inoffensivi nei piccoli spazi. I siracusani affondarono e catturarono numerose navi, costringendo alla fuga le poche superstiti. L’esercito di terra, intimorito e scoraggiato, tolse l’assedio a Cuma e se ne tornò in patria.

Un’altra testimonianza della battaglia, oltre che dall’elmo con l’iscrizione greca, ci è giunta dal poeta greco Pindaro che celebra, naturalmente con toni trionfalistici, la vittoria dei suoi compatrioti. Ecco come, nella sua Prima Ode Pitica:

“ Ti supplico, Zeus, dammi un cenno: si tenga tranquillo il grido di guerra fenicio, e ammutolisca quello dei tirreni! Essi videro la flotta gemente espiare dinanzi a Cuma il crimine, costretti dal signore di Siracusa, che scagliava dalle navi veloci il fiore della gioventù guerriera dei tirreni, a liberare l’Ellade dal giogo di una gravosa servitù”.

Il riferimento ai Fenici fa supporre che nella battaglia furono impegnate anche navi cartaginesi, alleati degli Etruschi contro i Greci. Nel santuario di Zeus ad Olimpia sono stati trovati tre elmi presi agli etruschi nella battaglia; i tre cimeli recano iscrizioni che presentano tra loro solo piccole differenze e il cui tono è il seguente:

“Hierone figlio di Deinomene e i siracusani (dedicano questo elmo) tirrenico da Cuma”

Contrariamente a quanto sostenuto da Diodoro Siculo, i siracusani non fecero subito ritorno in patria ma, conformemente alle mire espansionistiche di Gerone che era desideroso di avere parte nelle vicende della nuova Italia nata dagli sconvolgimenti politici legati alla fine della monarchia a Roma, stabilirono un loro presidio nell’isola di Pitekoussa (Ischia). Un ulteriore motivo di questo nuovo stanziamento va visto anche come la creazione di una base dalla quale lanciare altri attacchi alle città etrusche tirreniche, alla Corsica e all’isola d’Elba, principale fonte del prezioso metallo che era il ferro.

Le conseguenze della battaglia furono disastrose per gli etruschi. I centri campani, isolati ormai dal resto del mondo etrusco, si avviarono ad un lento declino; la stessa Capua, il più importante centro etrusco campano, non molto tempo dopo fu sottomessa dai sanniti. Contemporaneamente Atene, vedendo interdetti i suoi rapporti commerciali con l’Etruria, si rivolse, attraverso l’Adriatico, alle città dell’Etruria Padana. È in questo periodo, infatti, che si assiste ad una notevole fioritura dei centri padani di Adria, Spina, Felsina (Bologna) e Marzabotto.

Dinanzi a questo mutamento delle rotte commerciali, le città dell’Etruria vera e propria, iniziarono quel processo di conversione economica che la portò da essere un’aristocrazia di commercianti ad un’aristocrazia latifondista. Processo che avvenne anche a Roma, che si trovò improvvisamente marginalizzata nel Tirreno: da una parte, se ne avvantaggiarono le antichi clan di proprietari terrieri, che ne approfittarono per cacciare dalla gestione collegiale del potere gli ultimi eredi dei Tarquini e i “signori della guerra”, dando origine al graduale processo di definizione istituzionale della Repubblica Romana, dall’altra, per l’Urbe, a cui era diventato anche difficile comprare grano dall’estero, era diventato fondamentale difendere i propri campi dai popoli vicini, specie da quelli che li consideravano ottimi pascoli per la loro transumanza, e possibilmente espanderli.

Tornando a Gerone, a breve termine, la sua ambiziosa politica estera non colse i risultati che si era posta, anche per eventi inaspettati. Racconta Strabone, parlando di Ischia

L’isola è infatti soggetta a tali emanazioni, per cui anche i nuovi coloni mandati da Ierone, tiranno di Siracusa, abbandonarono sia la fortezza da essi costruita, sia l’isola. Vi giunsero poi e l’occuparono i Napoletana

L’archeologia ha infatti confermato che la fortezza siracusano fu travolta da una colata lavica durante una violentissima eruzione. Ancora più complicata fu situazione in Magna Grecia: Micito, invece di starsene buono e tranquillo, come si aspettava Gerone, decise di approfittare dell’alleanza con Siracusa per riprendere l’antica ambizione di Rhegion di diventare la potenza dominante della Calabria e della Puglia. Per cui, dopo avere imposto un tributo a Locri e fondata la colonia di Pissunte nel Cilento, come prima mossa per conquistare Elea, si alleò con Taranto, per spartirsi le spoglie di Crotone.

Gerone era in grossa difficoltà: da una parte non voleva che nascesse nessuna grande potenza in Calabria, dall’altra non poteva violare l’alleanza. A togliergli le castagne dal fuoco, fa l’irrisolto rapporto tra colonie della Magna Grecia e popolazioni italiche. Scoppiò infatti l’ennesima guerra tra Tarantini e Iapigi, in cui, per la precedente alleanza, di malavoglia dovette partecipare anche Rhegion… Ma lascio la parola al buon Erodoto

Si racconta infatti che Minosse, giunto in Sicania (oggi detta Sicilia) alla ricerca di Dedalo, vi perì di morte violenta. Tempo dopo i Cretesi, indotti da un dio, tutti tranne quelli di Policne e di Preso, arrivarono in Sicania con una grande flotta e strinsero d’assedio per cinque anni la città di Camico (ai tempi miei abitata dagli Agrigentini). Infine, non potendo né conquistarla né rimanere lì, oppressi com’erano dalla carestia, abbandonarono l’impresa e se ne andarono. Quando durante la navigazione giunsero sulle coste della Iapigia, una violenta tempesta li spinse contro terra: le imbarcazioni si fracassarono e giacché non vedevano più modo di fare ritorno a Creta, fondarono sul posto una città, Iria, e vi si stabilirono cambiando nome e costumi: da Cretesi divennero Iapigi Messapi e da isolani continentali. Muovendo da Iria fondarono altre città, quelle che molto più tardi i Tarantini tentarono di distruggere subendo una tale sconfitta da causare in quella circostanza la più clamorosa strage di Greci a nostra conoscenza, di Tarantini appunto e di Reggini. I cittadini di Reggio, venuti ad aiutare i Tarantini perché costretti da Micito figlio di Chero, morirono in tremila; i Tarantini caduti, poi, non si contarono neppure. Micito, che apparteneva alla casa di Anassilao era stato lasciato come governatore di Reggio ed è lo stesso che, scacciato da Reggio e stabilitosi a Tegea in Arcadia, consacrò a Olimpia numerose statue.

Per cui, approfittando della batosta dell’alleato, Gerone organizzò un colpo di stato a favore dei figli di Anassilao, i quali a loro volta, si divisero i domini del padre: uno divenne il tiranno di Rhegion, l’altro di Messina. Per cui, spacciandosi per difensore del diritto e senza sporcarsi troppo le mani, risolse l’annoso problema della concorrenza geopolitica della polis calabrese.

Purtroppo, questo attivismo politico ebbe un effetto inaspettato. Ad Akragas, a Terone era succeduto il figlio Trasideo, il quale si rese conto come la politica di Gerone stava avendo danneggiando notevolmente i suoi domini: da una parte, la sua polis agrigentina era sempre più marginale, nella politica siciliana, dall’altra i suoi commerci con gli etruschi e con la Magna Grecia erano sempre più in crisi. Per cui, approfittando dei problemi di salute del tiranno siracusano, arruolò un esercito, per marciare sulla polis rivale e defenestrarlo.

Tentativo che, come racconta sempre Diodoro Siculo, fu però fallimentare

«[Trasideo], dopo la morte del padre Terone, raccolti molti mercenari, e aggiuntivi contingenti agrigentini e imeresi, radunò un esercito di oltre ventimila uomini fra cavalieri e fanti. Prevalsero i Siracusani. Trasideo, sfiduciato, fu deposto e privato delle sue prerogative. Esule riparò a Megara Nisea, dove fu condannato a morte. Gli Agrigentini, instaurata la democrazia, rivoltisi con un’ambasceria a Ierone, ottenero la pace.

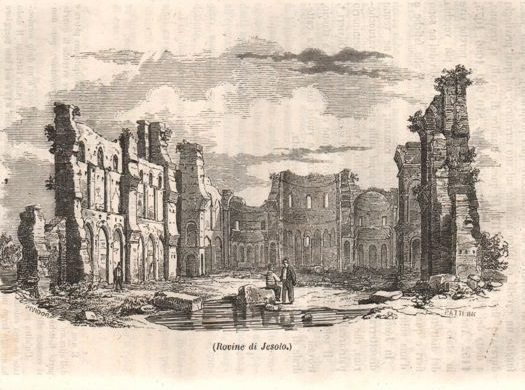

In realtà la vittoria, assai sanguinosa, scosse le fondamenta del potere di Gerone. Al ritorno a Siracusa, fu vittima di un colpo di stato e morì lapidato. Si narra che la statua scolpita in suo onore cadde nel medesimo giorno in cui morì. Viene sepolto in Aitna, la nostra Catania, ma la polis etnea non sopravviverà molto al “rifondatore”: gli esuli calcidesi rientrano e scacciano i coloni di Gerone, che si rifugiarono a Inessa, forse la nostra Paternò. Ad Aitna viene restituito il nome “Katane”, mentre Inessa venne ribattezzata a sua volta Aitna. Il monumento funebre a Gerone a Katane fu così distrutto.

A Siracusa, prese il potere il fratello minore di Gerone, Trasibulo: da una parte si mostrò incapace di fronteggiare il collasso del potere siracusano in Sicilia, dall’altra aveva un carattere violento e sanguinario, alieno dal compromesso e privo delle capacità diplomatiche e affabulatorie dei fratelli Gelone e Ierone. In più, data la sempre maggiore importanza dei ceti commerciali e artigianali, che volevano dire la loro nella gestione della polis, in linea con quanto stava accadendo ad Akragas, la fazione democratica stava acquisendo sempre più consenso.

Per cui, Trasibulo, le 465 a.C. si trovò davanti a una rivolta generale a Siracusa. Per domare la rivolta, il trianno raccolse le sue forze militari, facendo leva sui mercenari e sugli alleati da Aitna, raggiungendo il numero di 15.000 uomini armati. I siracusani mandarono ambasciatori alle città vicine e ricevettero l’aiuto sperato sia dai sicelioti che dai siculi, che non vedevano l’ora di reiequilibrare i rapporti di forza in Sicilia, in più potevano contare sull’armata nazionale che si pose contro il tiranno.

Il dinomenide tentò un primo scontro frontale in mare, ma ebbe la peggio perdendo molte delle sue galee. Allora tentò di avere maggior fortuna sulla terraferma ma anche lì fu sconfitto e dovette venire alla resa, concordando la pace con i siracusani in cambio del definito esilio che venne stabilito a Locri. Così terminò il potere della dinastia dei Dinomenidi in Sicilia.

January 23, 2021

Villa Sofia

Villa Sofia, uno dei principali presidi ospedalieri di Palermo, rispecchia pienamente tutte le contraddizioni di questa città, capace di porre punte di eccellenza e casini epocali gli uni accanto agli altri. Persino la storia è assai diversa, rispetto a quella di un normale ospedale e si collega con quella del vino Marsala.

John Woodhouse nel 1773 aveva cominciato a esportarlo in Gran Bretagna come alternativa a basso costo dello Sherry e del Porto: dopo qualche anno, il vino liquoroso siciliano ebbe una sorta di boom, sia per l’adozione del metodo soleras, che ne equiparava la qualità a quella dei concorrenti iberici, sia per il blocco continentale voluto da Napoleone, che mise in crisi le esportazioni da Spagna e Portogallo.

La Sicilia borbonica non ne era soggetta, di conseguenza il Marsala si trovò senza concorrenti: i vini siciliani divennero una potenziale miniera e d’oro e ci fu una sorta di corsa da parte degli investitori inglesi per approfittarne. Tra questi vi era Benjamin Ingham, che, oltre ad ampliare i suoi interessi commerciali anche nel campo dell’olio, dell’ortofrutta e delle stoffe pregiate, si trascinò dietro i nipoti, prima William e poi Joseph Whitaker, che diedero origine alla seconda grande famiglia imprenditoriale panormita, dopo i Florio, che animò la Palermo Liberty.

Nel 1850 Joseph Whitaker senior acquista dai marchesi di Mazzarino un lotto di terreno con un fabbricato nella Piana dei Colli, confinante con la tenuta Real Favorita, con la proprietà dei Bordonaro e col parco del principe di Castelnuovo, che chiamò “Villa Sofia” ; un romantico omaggio all’amata moglie Eliza Sofia Sanderson.

La tenuta dei marchesi di Mazzarino, però, era a uso agricolo: per renderla una villa di rappresentanza, Joseph Whitaker senior decise di ristrutturarne il baglio, trasformandolo in un fastoso edificio con prospetto loggiato neopalladiano. Finiti i lavori, i Whitaker presero armi e bagagli e trasferirono la residenza della sua famiglia da Via Bara, dove abitava sopra l’ufficio della ditta Ingham a Villa Sofia.

Nel frattempo, Joseph si appassionò al giardinaggio e decise di trasformare l’agrumeto e il vigneto della tenuta in un giardino all’inglese, affidandone il progetto, la creazione e la cura al tedesco Emilio Kunzmann, straordinario paesaggista, cui si deve anche l’impianto degli altri giardini dei Whitaker, a Via Bara, a Malfitano e a villa Sperlinga.

Kunzmann concepì un parco con forme irregolari e sinuose, vaste aiuole con cipressi, palmizi, essenze esotiche, importate appositamente dall’oriente, che verranno poi adottate in tante altre ville patrizie palermitane e che diverranno in epoca liberty una delle cifre distintive della città.

Alla morte di Joseph ed Elisa Sophia, si stabiliscono nella villa il figlio Robert (detto Bob) (1856-1923) e la moglie Clara Maude Bennet (1860-1929). Ed è sotto la loro gestione che l’edificio si arricchisce di una torre neomedievale, progettata da William Beaumont Gardner e di una “cavallerizza”, pregevole opera di gusto prettamente anglosassone. Mentre all’interno Ernesto Basile dà forma aulica al vestibolo e allo scalone principale, con decori attribuiti a Salvatore Gregorietti e Francesco Naselli Flores e vi aggiunge un corpo basso di servizio con bifore neorinascimentali.

Una vetrata al sommo dello scalone raffigura Robert in veste di guerriero medievale. Il parco continua ad essere curato da Kunzmann, che vi impianta serre per la coltivazione dei fiori, fra cui un delizioso giardino di inverno di architettura neonormanna, che simula la fontana del grande vestibolo della Zisa, anch’esso attribuito a Naselli Flores. Divengono famose alcune specie di orchidee che vi vengono coltivate.

Con le tre signore Euphrosine Manuel di Via Cavour, Tina Scalia di Malfitano e Maude Bennet di Villa Sophia alla fine dell’Ottocento le tre dimore dei Whitaker divengono il centro della vita mondana palermitana, tanto da accogliere come ospiti il re d’Inghilterra Eduardo VII, sua moglie Alessandra e la principessa Vittoria il 24 aprile 1907. L’evento è ricordato da una lapide affissa sul muro della terrazza che recita

“HERE, ON APRIL 24, 1907, KING EDWARD VII, QUEEN ALEXANDRA, AND PRINCESS VICTORIA, HAD TEA AND RESTED FOR A SHORT HOUR.”

Purtroppo, tra le dimore dei Whitaker, questa fu la più sfortunata: nel 1953, alla Croce Rossa Italiana, per trasformarla in una sede di rappresentanza. Poco dopo la compravendita, fu invece destinata a ospedale. Erano gli anni del Sacco di Palermo, in cui la Mafia, utilizzando gli stessi slogan con cui oggi si riempie la bocca Roma fa Schifo, radeva al suolo la Palermo liberty per costruirvi sopra pessimi palazzoni: villa Sofia non si salvò da questo massacro.

Nel 1963, grazie alla donazione di Luigi Biondo (1872 – 1967), all’interno della proprietà della Villa ebbero inizio i lavori per la costruzione di un “ospedale geriatrico per i vecchi di ambo i sessi, cronici, incurabili, paralitici, che negli ospedali non li accettano”, come lui stesso annotò. Questo fabbricato a cinque piani, dedicato ad “Ospedale Geriatrico”, oggi è denominato Padiglione Geriatrico”, è un pugno in occhio, che turba i volumi dell’edificio liberty.

Ed ancora grazie ad una donazione di Luigi Biondo, si deve la costruzione dell’edificio a due piani, all’interno della proprietà della Villa, sorto come “Ospedale Pediatrico e Traumatologico”, oggi “Padiglione Pediatrico Luigi Biondo”. Negli anni successivi, seguirono altri padiglioni, il parco fu trasformato in un parcheggio e furono abbandonate a se stesse abbandonati al degrado i manufatti di servizio, fra cui la preziosa serra neonormanna e la coffee-house.

Solo negli ultimi anni, si procedento a un lento, ma graduale recupero…

January 22, 2021

Grotta della Dragonara

Sulla spiaggia di Miseno si trova una delle grotte più suggestive del territorio campano, scavata all’interno di una parete di tufo e rivolta verso l’isola di Procida. Questa vasta cavità è nota come “Grotta della Dragonara”, la cui etimologia deriverebbe proprio dal termine tracon, roccioso, di origine latina.

Grotta che è visitabile grazie a una passerella in ferro, poiché a causa del bradisismo è attualmente quasi sommersa ed è di origine artificiale: si tratta infatti di una cisterna romana a pianta quadrangolare divisa in cinque navate da quattro file di piloni ricavati nel tufo,foderati in opera reticolata e rivestita dal tipico intonaco idraulico che impermeabilizzava questo tipo di strutture. La cisterna, lunga circa m 60 e larga m 6, è coperta da una volta a botte con tre grandi aperture dotati di scale, oggi parzialmente visibili, e utilizzati per l’immissione dell’acqua e per le manutenzioni ordinarie. Contiene gallerie laterali che si diramano e si intrecciano tra loro formando un labirinto che per il visitatore, insieme all’effetto dell’acqua che invade il monumento, diviene assai suggestivo.

Diversi archeologici, in passato, la collegavano al rifornimento idrico della flotta miliare romana di stanza a Miseno, ma questo era già abbondantemente soddisfatta nell’approvvigionamento idrico da quello straordinario monumento noto come Piscina Mirabile, per cui, è più probabile a uso privato, servendo la grande villa, i cui resti sono situati più a sud e visibili sul costone.

La villa disposta a terrazzamenti con ambienti che digradano fino al mare, attualmente insabbiati, aveva avuto una storia degna di un romanzo. In origine era di proprietà di Cornelia, la mamma dei Gracchi, che vi ritirò dopo la tragica morte dei figli, così come racconto Plutarco

Si dice anche che Cornelia, per il resto, sopportò nobilmente e con grandezza d’animo la sventura, e riguardo ai luoghi sacri nei quali erano stati uccisi, si dice che affermò che i morti avevano sepolture degne di loro. Quanto a lei, viveva presso il capo denominato Miseno, senza aver cambiato nulla dello stile di vita consueto. Aveva molti amici e, a causa della sua indole ospitale, era splendida nei banchetti, e sempre erano intorno a lei Greci e uomini di lettere, mentre tutti i re ricevevano da lei doni e gliene inviavano. Dunque per coloro che venivano da lei e per coloro che si intrattenevano con lei era molto piacevole mentre narrava la vita e il modo di vivere del padre Africano, ed assolutamente straordinaria quando ricordava senza dolore e senza lacrime il destino e il dramma dei figli, raccontando di loro come di personaggi antichi a coloro che ne chiedevano notizie.

Mentre era ancora viva le venne eretta nel Foro una statua bronzea: fu la prima donna romana ad essere onorata in pubblico a Roma. Sia Plinio sia lo stesso Plutarco ricordano la statua a lei dedicata, rappresentata seduta, con calzari senza lacci, esposta nella Porticus Metelli e poi nella Porticus Octaviae. Nel 1878 venne scoperta nei propilei di questa Porticus, in prossimità del luogo ove sorge la chiesa di Sant’Angelo in Pescheria, una base di forma rettangolare, di dimensioni pari a m 1,20×1,75 ed alta m 0,80, in marmo pentelico con due iscrizioni incise, relative a periodi diversi. Quella principale, posta al centro della base, riporta il nome di Cornelia:

Cornelia Africani F. Gracchorum (“Cornelia, figlia dell’Africano, madre dei Gracchi”)

In base alla tipologia dei caratteri l’iscrizione è databile ad epoca augustea e dovrebbe quindi trattarsi del basamento della statua presente nel Portico di Ottavia. La seconda iscrizione si trova nella parte alta del basamento e riporta semplicemente Opus Tisicratis (Opera di Tisicrate): non si sa chi sia questo artista, ma probabilmente in un periodo successivo.

Cornelia fu una delle sole quattro donne romane di cui sopravvive uno scritto: una lettera scritta a Gaius Gracchus, il più giovane figlio di Cornelia, citata in da Cornelio Nepote

Tu dirai che è una bella cosa prendere la propria vendetta sui nemici. A nessuno appare cosa più grande o più bella di come appare a me, ma solo se è possibile perseguire questi fini senza agire contro il nostro paese. Ma vedendo come ciò non possa essere fatto, i nostri nemici non periranno per lungo tempo e per molte ragioni, e saranno come sono ora, e in più avremo un paese morto e distrutto. . .

Giurerei solennemente che, ad eccezione di quelli che hanno ucciso Tiberio Gracco, nessun nemico si è imposto con tanta difficoltà e disagio su di me quello quanto quello che hai tu a causa delle questioni: ci si dovrebbe avere sulle spalle le responsabilità di tutti di quei bambini che io ho avuto in passato, e per fare in modo che io possa avere la minima ansia possibile nella mia vecchiaia, e che, qualunque cosa hai fatto, si vorrebbe farmi piacere più grande, e che si considerano un sacrilegio di fare qualcosa di contrario ai miei sentimenti, tanto più che io sono una persona con davanti solo un breve tratto di vita.

Impossibile anche questo lasso di tempo, breve, come si è, essere voi opposti da me distruggendo il nostro paese? In ultima analisi, che fini ci saranno?

Quando sarà la nostra sola famiglia a comportarsi follemente? Quando smettiamo insistendo sulla difficoltà, di causare loro sofferenza?

Quando cominciamo a sentire vergogna per i danni al nostro paese? Ma se questo è del tutto in grado di prendere posto, cercano la carica di tribuno, quando sarò morta, per quanto mi riguarda, non quello che vi piace, quando non è percepire ciò che si sta facendo.

Quando mi sono morti, si sacrifica per me come un genitore e invitare il Dio di un genitore. A quel tempo non si vergogna di chiedere preghiere di questi Dei, che voi considerate abbandonata e deserta quando erano vivi ed a portata di mano?

Ma non Giove per un solo istante consente di continuare in queste azioni, né permettere che una simile follia di entrare nella tua mente. E se persistono, temo che, per colpa tua, si può incorrere in problemi del genere per tutta la vita che in nessun momento sarebbe in grado di farti felice.

Il proprietario successivo fu Caio Mario, che però, essendo alquanto sociopatico, poco se le godè, tanto che la rivendette per la ragguardevole cifra d’oltre dieci milioni di sesterzi a quello straordinario personaggio che era Lucio Licinio Lucullo. Console nel 74 e nel 63 ebbe un trionfo per i meriti acquisiti nella campagna d’Asia. Egli combatté a più riprese, dal 74 al 65 a.C., contro Mitridate, re del Ponto, ed importò a Roma il ciliegio coltivato (cerasus) già conosciuto in Grecia. Lucullo fu anche uno dei primi a dotare le ville campane di piscinae per la coltivazione di diverse specie di pesci. Per meglio alimentare d’acqua marina le peschiere della sua villa napoletana, egli tagliò una montagna e aprì un canale che si congiungeva al mare.

Di tale villa, Fedro scrisse:

“…Quae monte summo posita Luculli manu prospectat Siculum et prospicit Tuscum mare…”

ossia

“ Posta sull’alto del colle dalla mano di Lucullo, affacciata da un lato sulla Sicilia e dall’altro sul mare Tirreno”

Dopo la sua morte di Lucullo, ricordato dai posteri non per le sue capacità militari, solo per il gusto e lo sfarzo che riuscì a dare alla sua esistenza, i pesci dei suoi vivai i pesci di quel vivaio furono venduti per 4.000.000 di sesterzi. Ora Lucullo non era certo inferiore a Cesare né per il genio, né per la capacità militare, né per la capacità di sopportate gli strali di un’incerta fortuna: il raggiungere le vette del divo Giulio gli fu impedito sia mancanza di carisma, non riusciva a farsi obbedire dai suoi uomini e di cinismo, era troppo rispettoso delle leggi repubblicane, sia per, diciamolo pure, una pigrizia ancora più accentuata di quella del sottoscritto: per lui, il Potere non era nulla più che una pesante catena dorata, che non valeva tutta la fatica che sarebbe stata necessaria per ottenerlo.

Ai tempi di Augusto, la villa fu incamerata nel demanio imperiale: qui vi fu assassinato Tiberio. Lascio dunque la parola a Tacito, a cui Martin non è degno di pulire i calzari.

Il fisico, ogni altra energia, ma non la dissimulazione abbandonavano Tiberio. Identica la freddezza interiore; circospetto nelle parole e nell’espressione, mascherava, a tratti, con una cordialità manierata il deperimento pur evidente. Dopo spostamenti più frenetici, si stabilì da ultimo in una villa, vicino al promontorio di Miseno, appartenuta in passato a Lucio Lucullo. Che lì si stesse approssimando la sua fine, lo si seppe con un espediente.

Si trovava là un dottore valente, di nome Caricle, il quale, pur non occupandosi direttamente dello stato di salute del principe, era però solito offrirgli tutta una serie di consigli. Costui, fingendo di accomiatarsi per badare a questioni personali, presagli la mano, come per ossequio, gli tastò il polso. Ma non lo ingannò, perché Tiberio, forse risentito e tanto più intenzionato a nascondere l’irritazione, ordinò di riprendere il banchetto e vi si trattenne più del solito, quasi intendesse rispettare la partenza dell’amico.

Ciononostante Caricle confermò a Macrone che Tiberio si stava spegnendo e che non sarebbe durato più di due giorni. Da allora tutto fu un rapido intrecciarsi di colloqui tra i presenti e un susseguirsi di missive ai legati e agli eserciti. Il sedici di marzo Tiberio rimase privo di respiro e si credette concluso il suo corso terreno; e già Gaio Cesare, accompagnato da una folla di persone plaudenti, usciva a gustare la prima ebbrezza dell’impero, nel momento in cui arrivò la notizia che a Tiberio tornava la voce, che aveva riaperto gli occhi e che chiedeva che gli portassero del cibo, per rimettersi dallo sfinimento.

Si diffuse il panico in tutti, e si dispersero gli altri, fingendosi ognuno affranto oppure sorpreso; Gaio Cesare, in un quiete di pietra, aspettava, dopo codesta vertiginosa speranza, la definitiva rovina. Macrone, senza perdere la testa, fece soffocare il vetusto sotto un mucchio di coperte e allontanare tutti dalla soglia. Così finì la vita di Tiberio a settantotto anni

Abbandonata in epoca tardo antica, la Grotta della Dragonara era nota nel Medioevo come “Bagno del Finocchio” per le abbondanti coltivazioni che lo circondavano. Raffigurata nelle incisioni settecentesche e quindi tappa nei viaggi di cultura fra le antichità, dove ancora appare sviluppata fin sopra l’arenile.

January 21, 2021

Gherardo Starnina

Veramente chi camina lontano dalla sua patria nell’altrui praticando, fa bene spesso nell’animo un temperamento di buono spirito, perché nel veder fuori diversi onorati costumi, quando anco fusse di perversa natura, impara a esser trattabile, amorevole e paziente con più agevolezza assai che fatto non arebbe nella patria dimorando; et invero, chi disidera affinare gl’uomini nel vivere del mondo, altro fuoco né miglior cimento di questo non cerchi, perché quegli che sono rozzi di natura ringentiliscono, et i gentili maggiormente graziosi divengono.

Questa perla di saggezza, un elogio del viaggiare e conoscere nuove culture, è l’incipit della biografia che Vasari dedica a un pittore recentemente tornato alla ribalta, Gherardo Starnina, grazie al restauro di un suo polittico conservato a Würzburg, realizzato dall’ Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Le vicende che riguardano le tavole dello Starnina hanno inizio con Martin von Wagner, artista e collezionista al servizio dei re di Baviera nel primo Ottocento. Nonostante fosse un esperto del periodo neo-classico, il collezionista riconobbe la straordinaria qualità di tre tavole, attribuite, al tempo, ad un primitivo toscano, e decise di acquistarle per sé stesso. Dopo la sua morte i dipinti, non ancora attribuiti, entrarono a far parte delle collezioni del Museo dell’Università di Würzburg. Solo di recente è stata riconosciuta la paternità di Gherardo Starnina delle opere e datate intorno al 1409.

I restauri hanno permesso di verificare un’ipotesi che girava da parecchi anni, ossia l’opera fosse in realtà una parte di un polittico molto più ampio, di cui, con un lavoro degno di Sherlock Holmes, sono stati rintracciati più di venti frammenti.

Ma chi era questo Gherardo? Difficile a dirsi, perché della sua vita, si conosce assai poco: ad esempio non si conoscono le date di nascita e di morte. Sappiamo però come fosse figlio di un altro pittore, tale Jacopo, soprannominato Starna, la cui attività è documentata dal 1387 al 1409.

Secondo quanto narra Vasari, Gherardo nacque a Firenze nel 1354 e morì all’improvviso all’età di 49 anni, quando aveva raggiunto “fama grandissima nella patria e fuori” . Poiché nel 1413 egli era sicuramente morto, come si evince da un documento del 28 ottobre di quell’anno, che concerne l’eredità delle sue figlie, la data di nascita dovrebbe posticiparsi intorno al 1360. Inoltre sappiamo con certezza che nel 1387 si iscrisse, a Firenze, alla corporazione dei pittori nella Compagnia di San Luca e sembra logico supporre che non avesse superato di molto i 25 anni.

Gherardo era un pittore gotico internazionale, stile, che ricordiamolo, a inizio Quattrocento era altrettanto di rottura, rispetto alla tradizione giottesca, delle prime sperimentazioni rinascimentali. Gotico internazionale, che per le diverse condizioni socio economiche, a Firenze assume una declinazione ben diversa da quella delle corti settentrionali, a cominciare dalla Milano viscontea.

Per citare Luciano Bellosi

La pittura gotica del settentrione evoca davvero un ambiente signorile nel quale una corte raffinata si circonda e si addobba di stoffe sontuose, di ninnoli rari, fra oggetti preziosi di oreficeria, offizioli miniati delicatamente, vesti alla moda, giardini, scuderie, canili, raccolte di fauna esotica; un mondo dove è chiaro che si dava molta importanza al profumo e al colore di un fiore, alla lucentezza del pelo di un cavallo,alla morbidezza di una stoffa, alla eleganza raffinata di un abbigliamento.

Al contrario, in una repubblica come quella fiorentina, con ordinamenti relativamente democratici, all’interno della quale i magnati si facevano chiamare‘popolo’ e svolgevano attività commerciali, bancarie o artigianali che oggi ci appaiono tipicamente ‘borghesi’, mancavano ovviamente le basi per uno sviluppo in senso ‘cortese’ dell’arte gotica. Mancavano i favolosi mecenati del settentrione intorno alle cui corti ruotavano gli artisti; mancavano le ordinazioni di preziosi oggetti di devozione privata; invece di offizioli miniati, di libri d’ore, di dittichini da viaggio, si ebbe una larghissima diffusione di ben più utilitarie anconette, da appendere indifferentemente alle pareti di una camera matrimoniale o di uno dei tanti uffici del Comune o delle Arti.

Come surrogati di Crocifissi scolpiti o fusi in metalli costosi si usavano i Crocifissi sagomati (cioè ritagliati lungo i contorni dell’immagine); le miniature servivano a decorare i mastodontici corali ordinati dalle chiese e venivano eseguite nei conventi. Invece di una figurazione allusiva a uno spirito devozionale privatissimo e di alto rango sociale, si diffuse soltanto un generico intimismo religioso a scopo edificante, alla cui origine dovette essere la fama di scritti mistici, come quelli di Santa Brigida; così, ad esempio, la Natività si trasforma in un’Adorazione del Bambino e la Crocifissione in una scena edificante in cui i due dolenti presentano il Crocifisso alla meditazione dei devoti.

Per cui, la diversa sensibilità della committenza e il confronto con Giotto, portano a un linguaggio gotico non analitico e onirico come quello lombardo, ma sintetico e concreto, in cui la linea non sfuma in decorazione, ma delimita forme. Linguaggio che ha molto in comune con quello che si stava sviluppando in Veneto, tanto che, in una generazione seguente, gli stessi artisti, Pisanello, Gentile da Fabriano ebbero un identico successo.

Interpolando le informazioni di Vasari, possiamo ipotizzare come Gherardo, dopo essere stato a bottega dal padre e da Antonio Veneziano, entrasse nella cerchia di Agnolo Gaddi, collaborando nell’esecuzione degli affreschi della cappella Castellani, in Santa Croce, con le Storie di san Antonio abate e di san Niccolò vescovo. All’epoca, Gherardo aveva un linguaggio caratterizzato personaggi imponenti, dallo sguardo severo e penetrante, panneggi che cadono a piombo conferendo solidità alle forme che, ben collocate nello spazio, acquistano grandiosità scultorea.

Dato che a Firenze tutto mancava, tranne che pittori, decise di trasferirsi in Spagna, anche perché gli artisti locali preferivano dedicarsi alla pittura su tavola, rispetto agli affreschi della tradizione toscana.

La presenza di Gherardo a Toledo nel 1393 è attestata da un documento, conservato nell’archivio della cattedrale di Toledo che riguarda una ricevuta di pagamento sottoscritta da “Girardo Jacobo Pintor de Florentia” per lavori eseguiti nella cappella del Salvatore dove si trovava in origine un retablo, di cui facevano parte il S. Bartolomeo e il S. Giovanni Evangelista, ora sull’altare dedicato a S. Giuliano nella cappella del S. Sepolcro della cattedrale di Toledo, il S. Taddeo della Vassar College Art Gallery, a Poughkeepsie, NY, e le tavole con le Storie di Cristo, ridipinte agli inizi del XVI secolo da Juan de Borgoña, che costituiscono il retablo della cappella di S. Eugenio, sempre nella cattedrale di Toledo. Poiché la proposta avanzata da Vegue y Goldoni di identificare “Girardo Jacobo” con G. è stata accolta senza riserve, l’ipotesi che il retablo della cappella del Salvatore fosse attribuibile allo stesso sembra del tutto convincente. A questo gruppo di opere riferibili al periodo toledano di sono state aggiunte quattro piccole tavole con Storie di Cristo, conservate nella cappella battesimale, e una parte degli affreschi della cappella di San Biagio, sempre nella cattedrale di Toledo,

Da Toledo Gherardo si trasferì a Valenza, alla corte di Giovanni I di Castiglia dove è ricordato a partire dal 22 giugno 1395 come “Gerardus Jacobi pictor civis valentie” nella ricevuta di pagamento per un retablo eseguito per conto di Pedro Suarez rettore della chiesa di Sueca (Valenza); ma nello stesso anno, in due diverse occasioni, la stesura di un testamento e la nomina di due mercanti fiorentini a suoi procuratori, egli si firma sempre “pictor civis florentie”. Nel 1398, sempre a Valenza, eseguì un retablo per la chiesa di S. Agostino e le pitture murali sulla tomba del mercante Guglielmo Costa, nel chiostro dei francescani, tutte opere perdute. Nel luglio del 1401 lo troviamo citato per l’ultima volta a Valenza, quando con Marçal de Sax e Pere Nicolau allestì gli apparati per l’ingresso del re d’Aragona Martino I.

L’esperienza spagnola permise a Gherardo di integrarsi nel variegato mondo del gotico mediterraneo, lo stesso che trionfava a Palermo, con la sua inquieta eleganza formale, al sua drammatica tensione espressionista e la ricchezza cromatica: al contempo, il cui lungo viaggio in terra iberica darà origine a due fiammate artistiche italianeggianti sia a Toledo che presso alcuni maestri valenzani come Miguel Alcañiz.

Tornato a Firenze, l’impatto del suo nuovo stile, sull’ambiente artistico locale, fu esplosivo, tanto da fargli ottenere due importanti commissioni. La prima fu la decorazione ad affresco della cappella a cappella di San Girolamo nella chiesa di San Maria del Carmine, tanto d’avanguardia, per gli artisti dell’epoca, che Vasari gli dedica un’ampia descrizione.

Né andò molto che gli fu dato a dipignere la capella di S. Girolamo nel Carmine, dove, facendo molte storie di quel Santo, figurò nella storia di Paula et Eustachio e di Girolamo, alcuni abiti che usavano in quel tempo gli Spagnuoli, con invenzione molto propria e con abondanza di modi e di pensieri nell’attitudini delle figure. Fra l’altre cose, facendo in una storia quando S. Girolamo impara le prime lettere, fece un maestro che, fatto levare a cavallo un fanciullo addosso a un altro, lo percuote con la sferza di maniera che il povero putto, per lo gran duolo menando le gambe, pare che gridando tenti mordere un orecchio a colui che lo tiene; il che tutto con grazia e molto leggiadramente espresse Gherardo, come colui che andava ghiribizzando intorno alle cose della natura. Similmente nel testamento di S. Girolamo vicino alla morte contrafece alcuni frati con bella e molto pronta maniera; perciò che alcuni scrivendo et altri fisamente ascoltando e rimirandolo, osservano tutti le parole del loro maestro con grande affetto. Quest’opera avendo acquistato allo Starnina appresso gl’artefici grado e fama, et i costumi, con la dolcezza della pratica, grandissima reputazione

L’altra grande commessa venne dal comune di Firenze, per celebrare la conquista su Pisa

Per memoria di ciò, nella facciata del palazzo della Parte Guelfa, un San Dionigi vescovo con due Angeli, e sotto a quello ritratta di naturale la città di Pisa, nel che fare egli usò tanta diligenza in ogni cosa e particolarmente nel colorirla a fresco, che nonostante l’aria e le pioggie e l’essere volta a tramontana, ell’è sempre stata tenuta pittura degna di molta lode, e si tiene al presente per essersi mantenuta fresca e bella come s’ella fusse fatta pur ora

Ora, il catalogo di Gherardo è assai controverso: è probabile che gli siano attribuibili parte delle opere del cosiddetto Maestro del Bambino Vispo, chiamato da Osvald Sirén, storico dell’arte finlandese di madrelingua svedese, per l’abitudine del pittore di rappresentare Gesù Bambino lieto e scherzoso, che sgambetta sulle ginocchia della Madonna.

Il tutto è complicato dall’abitudine che avevano i pittori spagnoli di lavorare in una modalità che oggi chiameremmo di raggruppamento temporaneo di impresa, alternando le opere eseguite individualmente con la creazione di altre dipinte in comune con i membri della società e i proventi venivano poi divisi in parti uguali tra i soci. Dato che contratto di committenza poteva essere firmato da uno qualsiasi dei soci a prescindere da chi avrebbe poi eseguito il lavoro, il lavoro dello storico dell’arte è improbo.

E’ probabile che Gherardo portasse con sé questa abitudine e che l’accompagnasse a Firenze almeno uno dei suoi soci spagnoli, che per qualche anno dopo la sua morte continuò a lavorare in Toscano, per poi trasferirsi a Palermo e poi tornarsene in patria.

Questa strana bottega, le cui modalità di lavoro erano differenti dalle altre presenti a Firenze, ebbe un ruolo fondamentale nella storia dell’arte italiana. Vi si formarono il buon Lorenzo Monaco e come scrive sempre Vasari

Furono discepoli di Gherardo Masolino da Panicale, che fu prima eccellente orefice e poi pittore, et alcuni altri che per non esser stati molto valenti uomini non accade ragionarne.

Masolino, che anni dopo, associandosi con Masaccio, replicò il modello imprenditoriale del suo maestro…

January 20, 2021

Il quarto miglio dell’Appia Antica

Superato il Mausoleo di Sant’Urbano, la nostra passeggiata virtuale sull’Appia Antica riprende incrociando una serie di monumenti funerari restaurati, eufemismo per dire ricostruiti con molta fantasia, da Luigi Canina a inizio Ottocento.

I primi si incrociano a circa 130 metri dal monumento dei figli di Sesto Pompeo: si tratta del Sepolcro dei Licini e il Sepolcro Dorico. Il Sepolcro dei Licini, in origine, era costituito da nucleo in opera cementizia, con un rivestimento in opera quadrata, che forse terminava con una cupola. Canina, per valorizzarlo, alzò una quinta in laterizio, su cui posò frammenti di statue ed elementi marmorei trovati nei pressi. Ovviamente, in due secoli, la maggior parte di questi sono state rubati: di tutto rimane solo una lastra marmorea del I secolo d.C. su cui sono stati incisi i nomi dei defunti appartenenti alla Gens Licinia e quello del liberto Tito Quinzio Panfilo.

Il Sepolcro Dorico si chiama ovviamente così per la presenza di un fregio di peperino in ordine in tale, con triglifi e metope decorate con elmi, bucrani e motivi vegetali. Si tratta di un sepolcro del tipo ad ara, cioè imitante la tipologia di un altare, tipico dell’età repubblicana. Canina lo ricostruì alzandone la fronte in blocchi squadrati di peperino, ponendovi al centro un rilievo con scena di caccia o combattimento.

Circa 40 metri a sud della Tomba dei Licinii e del Sepolcro Dorico si trova, il monumento a Ilario Fusco, ricordato da Émile Zola nel suo Roma del 1896, ossia una facciata in mattoni costruita da Luigi Canina nella metà dell’Ottocento in corrispondenza dei resti di un monumento funerario, su cui, come suo solito, aggiunse i frammenti architettonici trovati nei suoi pressi, una parte dei quali fu riutilizzata per realizzare il coronomento della quinta architettonica. La decorazione prevedeva un bassorilievo con ritratti di cinque defunti.

E’ doveroso segnalare che per motivi di tutela, questo e altri rilievi analoghi sono stati sostituiti con dei calchi, mentre gli originali sono conservati nel Museo Nazionale Romano. Il realismo dei volti e l’analisi dell’acconciatura riportano alla prima età imperiale. Nella parte alta della quinta era stata collocata dal Canina un’iscrizione più tarda riportante il nome di Hilarus Fuscus, che ha dato nome al monumento, rubata negli anni Ottanta. Nei suoi pressi, si ritrovano i resti di un colombario, costituito dauna stanza rettangolare preceduta da un vestibolo, eretta in mattoni giallognoli, con copertura semicilindrica, evidentemente di restauro. Lungo la parete puoi osservare le nicchie che dovevano ospitare le urne cinerarie.

Circa 100 m a sud del Sepolcro di Ilaro Fusco, si trova invece il Sepolcro di Tiberio Claudio Secondo, che ha ispirato uno dei personaggio del mio Io, Druso: il prospetto è costituito da una muratura in mattoni, nella quale sono stati inseriti frammenti marmorei ritrovati nei pressi. Dalle iscrizioni sulle due piccole basi di statua poste in alto e dal testo frammentario della grande epigrafe murata in facciata sappiamo che questa tomba apparteneva a Tiberio Claudio Secondo Filippiano, a sua moglie Flavia Irene e ai loro figli Tiberio Claudio Secondino e Claudia Secondina. Il padre, liberto di Claudio, l’equivalente del mio Demetrio, fu esattore di banca (coactor argentarius), attendente di magistrati (accensus velatus), copista (scriba librarius) e messo (viator). Del monumento funerario resta, alle spalle della quinta, il nucleo in calcestruzzo e selci, completamente spogliato del suo rivestimento decorativo.

Poco più avanti, si incrocia un sepolcro a tempietto, tipico del II secolo d.C. costituito da una gradinata racchiusa da due avancorpi conduce al podio in cui è stata ricavata una camera inferiore coperta a volta. Sul podio si elevava la cella, parzialmente conservata, e un vestibolo preceduto da colonne di marmo e sormontato da frontone, oggi scomparsi. Le grandi nicchie nelle pareti della cella dovevano contenere statue.

Circa 200 metri a sud del Sepolcro di Tiberio Claudio Secondo si incontra un monumento funerario ricostruito da Canina secondo lo schema di una grande ara. Tra i frammenti superstiti della decorazione architettonica, fu posto sulla fronte un rilievo con tre personaggi che è stato oggi sostituito da un calco (l’originale si trova esposto al Museo di Palazzo Massimo alle Terme). Vi si vedono i ritratti di due liberti, C. Rabirius Post(umi) l(ibertus) Hermodorus e Rabiria Demaris, e di una sacerdotessa di Iside, Usia Prima sac(erdos) Isidis, ai cui lati sono rappresentati gli strumenti del culto: una coppa e il sistro (strumento musicale a corde). Le prime due figure si datano attorno al 40 a.C., mentre la figura femminile a destra è stata realizzata successivamente, elaborando un busto preesistente, forse maschile.

In questa iscrizione il patronus di Ermodoro è verosimilmente un personaggio noto, identificato dagli studiosi con il cavaliere di età cesariana Caio Curzio Postumo, della gens Curzia, che, a seguito di adozione testamentaria da parte di uno zio materno, nel 54 a.c., assunse il cognomen di Rabirio. Pertanto il liberto Ermodoro, secondo gli usi, prese a sua volta questo gentilizio e fu affrancato dopo il 54 a.c.

Caio Curzio Postumo che all’epoca si trovò in mezzo in una disputa tra Cicerone e Cesare… Lucio Apuleio Saturnino era un politico romano, alleato di Caio Mario, che cercò di riprendere la politica dei Gracchi, facendo approvare ad esempio una lex frumentaria, in base alla quale la Repubblica doveva vendere il grano alla gente al prezzo di cinque sesti di asse al moggio, e una lex coloniaria che promuoveva la fondazione di colonie in Sicilia, Acaia e Macedonia.

Nel 100 a.C. Saturnino ripresentò la sua candidatura a tribuno della plebe, mentre un suo alleato politico, Gaio Servilio Glaucia si candidò per il consolato, avendo come avversari Marco Antonio Oratore, che era certo di vincere, e Gaio Memmio, col quale si doveva confrontare Glaucia: quando fu chiaro che Memmio avrebbe vinto, Glaucia e Saturnino assoldarono alcuni balordi e lo fecero uccidere pubblicamente, durante i comizi. La reazione della gente fu veemente: il Senato, sentendosi forte e appoggiato, dichiarò Saturnino e Glaucia nemici pubblici, ordinando (tramite un senatus consultum ultimum) ai consoli di catturarli.