Alessio Brugnoli's Blog, page 44

January 6, 2021

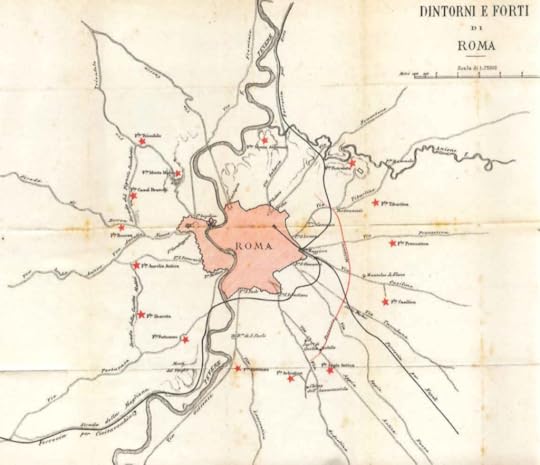

Il Campo Trincerato di Roma

Descrivendo la mia passeggiata virtuale sull’Appia Antica, ho accennato alla presenza del Forte Appio; ora, parlando, con diversi amici e lettori del blog, mi sono reso conto che, soprattutto i romani, pur conoscendone bene alcuni elementi, come Forte Bravetta, Forte Boccea e Forte Prenestino, hanno idee abbastanza vaghe su una delle principali architetture militari di fine Ottocento, il Campo Trincerato dell’Urbe.

Dopo la Breccia di Porta Pia, e l’insediamento del Re Vittorio Emanuele a Roma, il governo si rese conto come la città fosse praticamente indifendibile: l’insieme delle Mura Aureliane, delle Mura Gianicolensi e del Bastione Ardeatino, come mostrato dalle vicende del Risorgimento, era inadeguato a fronteggiare le esigenze della guerra moderna, mostrando una stato di estrema vulnerabilità sia nei confronti di una rapida puntata offensiva sia di un assedio.

Roma correva il costante pericolo di cadere facilmente nelle mani del primo esercito che avesse deciso di attaccarla, specie se dal mare. Per risolvere il problema, già nel 1871, ispirandosi alle esperienze delle piazzeforti di Parigi, Anversa e Metz, si propose un progetto che rinunciava ad affidare la difesa della città ad una cinta continua, prevedendo invece una serie di forti distaccati, a una certa distanza dalle mura aureliane, in posizione tale da sbarrare ogni attacco lungo le vie consolari e in posizione dominante.

Progetto che sin da subito provocò, a Roma, uno sproposito di polemiche, relative soprattutto all’ingente spesa necessaria per realizzare tali opere difensive: tranne qualche archeologo, tacciato di essere un borghese passatista dai Massimiliano Tonelli dell’epoca, i barbari hanno sempre l’abitudine di urlare a squarciagola, nessuno si pose il problema delle rovine antiche presenti nei luoghi scelti per le fortificazioni. Tra i siti ipotizzati, vi erano infatti l’antica cittadina di Antemnae, che secondo la leggenda fu conquistata da Romolo, il vicus Alexandri, una banchina d’epoca repubblicana progettata per consentire l’attracco di imbarcazioni dalle grandi dimensioni che non potevano raggiungere i porti più centrali delle rive “testaccine”, citato nel nei Rerum Gestarum di Ammiano Marcellino, quando parla del trasporto dell’obelisco di Tutmosis III a Circo Massimo, ora al Laterano, voluto da Costanzo II, e il grande Mausoleo della Nomentana.

Tale progetto riteneva indispensabile un potenziamento delle difese cittadine per mezzo di 7 forti, come cintura difensiva interna, e 16 forti, potenziati dalla protezione di 15 batterie di seconda linea, per la cintura esterna, nonché il rafforzamento delle mura cittadine (mura Aureliane, mura Serviane, mura Leonine, Recinto di Urbano VIII, ovvero il primo tracciato delle mura Gianicolensi), e la creazione di una “cittadella” militare presso Monte Mario.

Tale piano, presentato alla Camera dei Deputati l’11 dicembre 1871 dal Ministro della Guerra, presentava un costo complessivo di circa 152 milioni di lire, da investire dal 1872 al 1881, per la costruzione delle strutture e il loro rifornimento di armi e uomini.

La Camera, accogliendo inizialmente il piano, istituì una “Giunta per l’esame del progetto legge”, presieduta dal Depretis. La giunta, al fine di poter avere una visione più minuziosa, sia dal punto di vista tecnico che economico, divise il lavoro in sei relazioni: quelle per le spese straordinarie furono approvate nel 1872 mentre le rimanenti vennero illustrate nella Rivista Militare Italiana nell’aprile 1873.

Nel frattempo, nel febbraio 1872, il Ministero della Guerra incaricò la Direzione del Genio Militare di predisporre un progetto di fortificazioni occasionali per la città: tale progetto prevedeva 15 piazze d’armi disposte attorno alla città ed un anello esterno di forti militarizzati, oltre al rafforzamento delle mura antiche.

Il 21 gennaio 1875 il Ministro della Guerra, Cesare Ricotti, presentò alla Camera dei Deputati il progetto di legge per le fortificazioni. Di tale progetto, vista la mancanza di capitali, soltanto due punti furono stralciati ed approvati con leggi speciali: il primo, per la fabbricazione di armi portatili, ed il secondo, per la costruzione di una diga e fortificazioni presso La Spezia.

Nell’aprile 1876 venne prospettata, sempre sulla Rivista Militare Italiana, la soluzione di un campo trincerato attorno alla capitale presidiato da 60/70 mila uomini e con due linee di opere difensive. In precedenza, nel 1874, si era parlato di altri due progetti: quello della “Commissione Permanente per la Difesa dello Stato”, che prevedeva un campo trincerato del costo di 42 milioni, poi ridotti a 22, e quello della “Sottocommissione”, con una prima linea esterna costituita da 23 forti, distanti fra loro da 4.000 a 5.575 metri, e da una seconda linea di 15 batterie mobili, una cittadella militare su Monte Mario e il rafforzamento della mura cittadine.

Un terzo piano, della “Direzione del Genio Militare”, proponeva di fortificare la città con una prima linea di 14 forti, una seconda di 13 batterie e una cittadella fortificata su Monte Mario, per un costo di 11 milioni e mezzo di lire.

Dopo tante chiacchierare, il 2 agosto 1877, per Regio Decreto, venne deliberata la costruzione del “Campo Trincerato”, un anello di circa 37 km dotato di 15 forti e 3 batterie sulle vie consolari; a questo si sarebbe affiancata una Piazza d’Armi e una nuova cinta fortificata lato Vaticano.

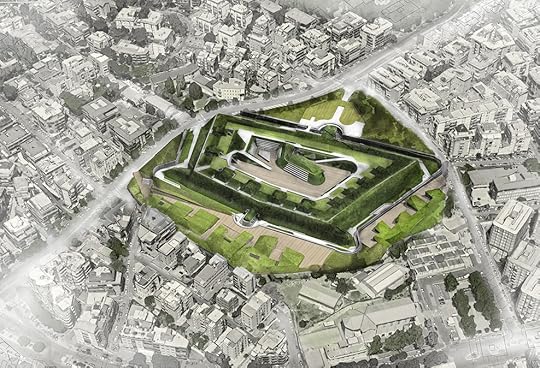

I forti sarebbero stati di tipo prussiano, a forma di trapezio con il lato più lungo, detto fronte di gola, rivolto in direzione della città e dotato di un portone d’ingresso; parallelo al primo corre il fronte di testa, più corto e disposto verso l’esterno, mentre due lati obliqui chiudono la struttura.

I forti sarebbero stati poi circondati da un terrapieno addossato al muro esterno e fossato asciutto, largo circa otto metri,difeso da una capponiera centrale, postazione semicircolare munita di cannoni a corta gittata e mitragliatrici, e da un muro alla Carnot sui fianchi, e coperto sui fronti esterno e di gola, dove è posizionato l’accesso principale alla struttura.

L’intero perimetro dei forti, fatto salvo il fronte di gola, è protetto da batterie di artiglieria pesante, mentre gli angoli sono sempre dotati di caponiere. All’interno del corpo centrale trovano posto gli alloggi degli ufficiali, mentre i ricoveri per i soldati sono generalmente ubicati al di sotto del bastione principale o ramparo. Completano l’insieme una piazza d’armi adibita a funzioni di smistamento di uomini e materiali, i magazzini e le polveriere.

Le batterie, invece, che avevano una guarnigione ridotta e un maggiore numero di artiglierie, a gittate e calibro maggiore, avevano una pianta differente rispetto ai forti, a pentagono o esagono irregolare, pentagono irregolare con il fronte esterno “a saliente” e fronte di gola retto. Erano inoltre dotata di una polveriera il cui doppio ingresso sul fossato era posto alla destra del ponte levatoio e di un pozzo di acqua sorgiva.

Nell’area dei “Prati di Castello”,fu prevista la “Piazza d’Armi”, in sostituzione di quella obsoleta di Castro Pretorio, dove oggi sorge la Biblioteca Nazionale, e per poter proteggere questa zona nevralgica, che era fuori dalle mura Aureliane, come già detto, si dovette realizzare la Cinta Fortificata.

La Piazza d’Armi consisteva in un vasto quadrilatero in pianura delimitato dagli attuali Viali Carso, Angelico, delle Milizie e parte del Lungotevere delle Armi. Il suo perimetro misurava m. 3.884 e il tratto di Viale delle Milizie da Viale Angelico al Lungotevere era lungo m. 1.000 precisi. Questa Esso era usato per le esercitazioni militari durante le mattinate, mentre il pomeriggio veniva frequentato da sportivi di varie discipline.

Per i tifosi di calcio, qui mosse i primi passi la S.S. Lazio. Qui furono infatti posizionate le prime porte di legno costruite dal falegname Alberto Canalini che aveva la bottega adiacente alla sede della Podistica Lazio di Via Valadier 21. Nella primavera del 1904, in Piazza d’Armi si svolse la prima partita di calcio a Roma e fu tra un derby tra la Lazio e la Virtus, vinto dai biancocelesti per 3 a 0. La Lazio si allenò e giocò a Piazza d’Armi dal 1901 al 1905, quando si trasferì al Parco dei Daini di Villa Borghese.

Lunga complessivamente 4500 metri e suddivisa in sei tratti, la Cinta Fortificata fu invece realizzata in due tempi: il primo tratto di 1000 metri tra il Tevere e il Forte di Monte Mario tra il 1885 e il 1893, i rimanenti cinque tratti di 3500 metri (Forte di Monte Mario-Via Trionfale, crinale di Monte Mario-Via della Balduina, crinale di Monte Ciocci-Strada dell’Inferno, pendici verso il Bastione Vaticano-Via Aurelia Nuova, e da questa fino a Villa Fontana), tra il 1886 al 1905, per un costo stimato di £ 4.750.000.

La Cinta Fortificata era costituita da un fossato asciutto continuo con profondità al fondo di 7 metri provvista di scarpa in muratura e controscarpa in terra tranne che per i tratti con salti di quota ove era realizzata in muratura, intervallata da alcune batterie armate di obici e mortai le quali presero i nomi dalle ville e vigne adiacenti. Le comunicazioni attraverso la cinta erano garantite da pesanti ponti fissi e girevoli (con galleria di manovra ipogea) che furono realizzati sulle Via Angelica, Trionfale e sulla Via Aurelia Nuova e per mezzo di ponti levatoi provvisti dei cd. diamanti sulle strade della Balduina e dell’Inferno, mentre per le comunicazioni tra i diversi tratti sia a carattere militare che per l’accesso ai fondi fu realizzata una strada militare il cui tracciato correva adiacente ad alcune opere minori (polveriere, cisterne e casematte di accesso al fossato) in parte ancora conservate.

Il tracciato interposto tra il Tevere e l’area compresa tra Villa Mazzanti e Villa Madama, intersecava l’inizio della Via Angelica (area dell’odierno Museo del Genio e del Piazzale Maresciallo Giardino ove era posta la I batteria (Tevere) e proseguiva inerpicandosi per la collina di Monte Mario adiacente a Villa Mazzanti e Villa Mellini unendosi mediante passaggio coperto al fossato dell’omonimo forte. Il fossato (toponomasticamente ancora oggi denominato Via del Forte di Monte Mario) dal forte discendeva su via Trionfale (all’altezza di Via Parco della Vittoria), lambiva quindi la Chiesa della Madonna del Rosario e proseguiva sul crinale ove era posta la II batteria (Valentini) fino ad intersecare a valle la via sul fosso della Balduina (odierna Viale delle Medaglie d’Oro), per risalire poi verso Monte Ciocci ove erano poste la III e IV batteria (Bini e Ciocci), proseguiva sul crinale fino ad includere l’imbocco della galleria del viadotto ferroviario a Valle Aurelia dove scendeva per risalire di nuovo verso la Via Aurelia, ove con una cinta occasionale includeva la collina di Villa Fontana (nei pressi dell’odierna sede della Curia Generale dell’Ordine dei Frati Minori), l’uscita della galleria ferroviaria e Porta Pertusa chiudendo sul bastione posto alla sua destra.

I lavori per la costruzione del Campo Trincerato iniziarono quasi immediatamente, nell’ottobre dello stesso 1877, sotto la direzione di Luigi Garavaglia, direttore del Genio Militare. Sull’onda della preoccupazione per un conflitto armato con la Francia e memori della mossa strategica effettuata da Oudinot ventotto anni prima, ai tempi della Repubblica Romana, i pianificatori militari italiani scelsero di concentrare tutti gli sforzi iniziali sul “fronte occidentale”, reso più vulnerabile anche dalla netta preponderanza sulla flotta italiana di quella francese, forte anche della prossimità del porto di Bastia. Di conseguenza, la priorità nella realizzazione spettò ai forti situati sulla riva destra del Tevere (Monte Mario, Braschi, Boccea, Aurelia Antica, Bravetta e Portuense), con l’eccezione proprio del Forte Appio, che fu il primo a vedere la luce.

A partire dal 1879 iniziò una seconda tornata di opere, consistente nell’edificazione dei forti

Ardeatina, Tiburtina, Prenestina, Pietralata, Casilina, Ostiense, Trionfale e Antenne, che venne commissionata al generale Durand de la Penne, che gestì i lavori sino al 1891, con tutte le relative modifiche, introdotte progressivamente nel progetto iniziale.

Nel 1882 venne dato il via alla fase di realizzazione delle vie di collegamento, anche sotterranee, tra i vari forti, e, nel mese di luglio, venne nuovamente deliberata la costruzione di un ulteriore forte nella zona del Trullo, per potenziare ulteriormente il “fronte sud”, e di uno in zona Farnesina. Nello stesso periodo iniziarono i lavori di costruzione delle batterie Appia Pignatelli, Nomentana e Porta Furba (in aggiunta alla Batteria Tevere, nei pressi di Monte Mario), nonché dei forti Ostiense, Trionfale e Monte Antenne. In soli 5 anni venne completato il campo trincerato di Roma, per una spesa di circa 23 milioni di lire. Il previsto collegamento tra i forti fu però realizzato parzialmente, essendo costruita solo la cosiddetta Via Militare, che partendo dalla Tiburtina, giungeva all’Appia, intersecando via Prenestina, via Casilina, via Tuscolana. Inoltre, non fu realizzata la strada ferrata che l’avrebbe affiancata, in una sorta di anello ferroviario militare.

La Via Militare fu smilitarizzata nel 1906 e nel 1920 i vari tronconi assunsero le distinte denominazioni di via di Portonaccio, via dell’Acqua Bollicante (più tardi Acqua Bullicante, dall’omonima tenuta che seguiva quella di Portonaccio), via di Porta Furba, via dell’Arco di Travertino, via dell’Almone, via di Cecilia Metella.

Tornado al nostro Campo Trincerato, nella zona a Sud, l’Acquedotto Felice, che non poteva essere abbattuto, interrompeva la linea difensiva e si pensò di ovviare a questo inconveniente ponendo due batterie arretrate (Appia Pignatelli e Porta Furba) ai lati e protezione dello stesso. Poiché si riteneva, al tempo, la zona a Nord di Roma la meno esposta ad eventuali incursioni nemiche, nonché la più protetta naturalmente dal corso dei fiumi Tevere e Aniene, si preferì coprire prima la fascia costiera, meno protetta militarmente: quindi i forti al Nord di Roma erano a maggior distanza, tra loro, che non le altre strutture difensive.

Nel 1885, il Ministro della Guerra, il generale Cesare Ricotti, apportò delle varianti al piano difensivo: bloccò i lavori, nel frattempo non ancora iniziati, dei forti Trullo e Farnesina e delle batterie Salaria e Parioli, preferendo operare concentrare le risorse nella costruzione della cinta fortificata, che era in ritardo e nell’adeguamento delle difese dei forti già costruiti, che già mostravano i loro limiti.

Di fatto, il progetto del Campo Trincerato non aveva considerato tre piccoli particolari insignificanti: il primo, che erano costruiti in zone paludose, in cui era assai probabile che le guarnigioni fossero sterminate più dalla malaria, che dalle fucilate nemiche. Il secondo, la mancata inclusione nel vallo fortificato delle sorgenti degli acquedotti che rifornivano Roma; il nemico, con un poco di pazienza, dedicandosi a un assedio prolungato, avrebbe preso per sete la città.

L’ultimo, ancora più grave, visto che l’esercito piemontese era stato all’avanguardia nella ricerca balistica, l’introduzione delle artiglierie a e artiglierie a canna rigata, dalla gittata

notevolmente maggiore, che praticamente rese inutile tutto questo accrocco, che era costato uno sproposito di soldi ai contribuenti italiani, come spesso accade a Roma, basti pensare a molte opere di Italia Novanta o alle vele di Calatrava.

Così, seppure rimasti armati fino all’inizio della Prima Guerra Mondiale, essendo più la spesa che l’impresa il mantenerli operativi, il Ministero della Guerra decise di riconvertirli in depositi e in parte per la realizzazione di nuove caserme, alcune ancora esistenti. Nel 1919 con Regio Decreto del 9 ottobre, le opere fortificate della Capitale furono ufficialmente radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato. Alcuni forti saranno impiegati all’inizio della Seconda Guerra Mondiale per l’installazione di postazioni di artiglieria contraerea in base al piano elaborato dal Comando Difesa Territoriale di Roma.

Visto che anche utilizzati in questo modo, continuavano a fare pena, tanto che i romani soprannominarono la contraerea Tosca, dalla famosa aria d’opera

Vissi d’arte, vissi d’amore,

Non feci mai male ad anima viva!

Roma fu dichiarata unilateralmente città aperta il 14 agosto 1943, ma solo dalle autorità italiane; i tedeschi se ne fotterono altamente, cominciando un’occupazione durissima, opponendo resistenza fino all’ultimo all’ingresso di truppe nemiche nella città stessa. Di conseguenza, gli Alleati non riconobbero tale status, bombardando Roma altre 51 volte dopo il 14 agosto, fino al 4 giugno 1944.

Solo con l’elaborazione del P.R.G. di Roma del 1962 si arriverà a definirne una permanente funzione civile degli stessi destinandoli quasi tutti a Zona N – Parco Pubblico; tale previsione ha incontrato diversi ostacoli dovuti al lento processo di sdemanializzazione dei beni, tutt’ora in corso, nonché ai costi di bonifica e di recupero. Di fatto, l’unico forte fruibile ai cittadini è quello Prenestino, che fu occupato il 1 maggio 1986, durate la “Festa del non lavoro”, dall’omonimo Centro Sociale; il resto della struttura, 15 forti, la Di questa poderosa opera oggi rimangono tutti i 15 forti, la Batteria Appia Pignatelli, e il piano di costruzione delle Batterie di Porta Furba e Nomentana, son ancora

“tra color che son sospesi”

nonostante gli infiniti progetti di valorizzazione. Ancora peggiore è la condizione della Cinta Fortificata. Questa, che serviva anche per il pagamento del Dazio, dopo il 1919 fu in parte alienata dal Demanio e, nei tratti interessati dall’urbanizzazione, progressivamente demolita o interrata. I tratti conservati più consistenti sono dislocati a Monte Mario e a Monte Ciocci, entrambi nel perimetro della Riserva Naturale di Monte Mario.

A Monte Mario la parte conservata comprendente il fossato del Forte di Monte Mario percorre trasversalmente il perimetro della Riserva da Via Gomenizza a Via Trionfale. In particolare dal lato di Via Gomenizza si conservano le casematte di accesso al fossato a valle, a mezza costa e in sommità sull’angolo del Forte di Monte Mario mentre dal lato di Via Trionfale (un tempo toponomasticamente denominata Via del Forte di Monte Mario) il fossato è tutto conservato eccetto gli ultimi metri adiacenti a Via Parco della Vittoria. Per impedire l’accesso al forte dal lato della Via Trionfale l’originaria poterna sul muro di scarpa del forte è stata interrata così come è stato fatto crollare un ponte in ferro che scavalcava in quota il fossato in corrispondenza della stessa.

A Monte Ciocci il tratto conservato delimita l’omonimo parco e corrisponde alla Batteria III Villa Bini. La Batteria Bini è formata da due distinte casematte di diversa forma e consistenza, unite dal muro di scarpa (lungo circa 240 ml) del fossato sottostante raggiungibile da due ingressi superiori posti all’interno del parco, lungo Via Domizia Lucilla (ex strada militare), provvisti di cancello. Le casematte, perfettamente conservate, sono chiuse mentre il fossato è in larga parte non praticabile per la vegetazione presente; esso è visibile su Via Sesto Rufo in adiacenza al civico 18 e a tratti sul retro delle palazzine di Via Cremuzio Cordo). Della Batteria IV Monte Ciocci è conservato solo l’ingresso (la batteria è stata demolita in occasione dei lavori di raddoppio della ferrovia Roma – Viterbo), visibile nella piazza belvedere del Parco di Monte Ciocci ove è conservata anche una cisterna ipogea. Si conserva inoltre il sedime del tracciato dell’ultimo tratto compreso tra Via Angelo Emo e Via Aurelia.

Dei tratti interrati alla Balduina sono visibili altri resti di casematte: a Via Cadlolo a monte del civico 134 (ove sono visibili dei resti a valle dell’ingresso di servizio di Villa Miani) e poi a Via Fedro (ove è visibile il prospetto dell’ingresso a monte del civico 50), e poi l’area militare compresa tra P.le Socrate – Via Cornelio Nepote e Viale delle Medaglie d’Oro sul quale, a monte del civico 103, sono visibili dei resti di prospetto con fuciliere murate (un tempo ingresso del Ristorante “da Omero ar ‘400”) con altri locali casamattati oggi abbandonati sulle pendici verso Monte Ciocci.

Per finire la nostra chiacchierata, un breve accenno alla Piazza d’Armi, che con la legge del 1908 fu ceduta dallo Stato al Comune di Roma per la realizzazione di nuovi edifici residenziali. Nel 1911, per celebrare il cinquantenario della proclamazione dell’unità d’Italia, si svolse l’esposizione internazionale divisa in due parti: la mostra regionale ed etnografica a piazza d’Armi e l’esposizione di Belle Arti a Vigna Cartoni (Valle Giulia). Grazie a questo evento furono realizzate numerose infrastrutture, fra le quali il ponte Risorgimento, l’asse di viale Prestinari ed il primo tratto di viale Mazzini. Terminata l’esposizione e demoliti i padiglioni provvisori, l’area, dotata di fogne, luce, acqua e scuole, che portarono alla costruzione degli attuali quartieri.

January 5, 2021

Fabula Milesia

Aristide di Mileto, anche se il suo nome non dice nulla al grande pubblico, è tra gli autori greci che hanno influenzato di più la storia della letteratura. Aristide fu infatti autore, intorno al 100 a.C., dei Milesiaká, una raccolta di novelle erotiche, nessuna delle quali ci è però conservata, che acquistarono enorme popolarità tra Greci e Romani.

Dalla Ionia arrivarono poi a Roma attraverso la traduzione in latino di Lucio Sisenna, storico e oratore del I secolo a.C., e qui ebbero un’ampia diffusione e un notevole successo, diventando una sorta di bestseller dell’epoca. Ne siamo certi poiché Plutarco, nella Vita di Crasso, racconta che, durante la battaglia contro i Parti a Carre (53 a.C.), racconta che la truppa nelle pause della battaglia, si distraeva con proprio leggendo la Milesiaká.

Ovidio, nei Tristia, per protestare espressamente contro le motivazioni del suo esilio, al quale sarebbe stato condannato probabilmente a causa dell’eccessiva licenziosità dell’Ars Amatoria, afferma che sia Aristide sia Sisenna avevano legato il proprio nome ad un genere più sfrontato del suo, eppure non erano stati esiliati:

“iunxit Aristides milesia crimina secum / pulsus Aristides nec tamen urbe sua est” (Trist., II, 413-414)

oppure in

“vertit Aristiden Sisenna nec obfuit illi historiae turpes inseruisse iocos” (Trist., II, 443-444)

Ma quale fu il motivo di tale successo ? Da una parte, la ricchezza di temi, che andavano dall’erotico al macabro, dall’altra l’utilizzo di un narratore omodiegetico (interno al romanzo, in prima persona) che identificandosi spesso nel protagonista avrebbe narrato i fatti come personalmente vissuti o uditi, creando una cornice metanarrativa che raccoglieva in un unico continuum le diverse novelle.

Quest’ultima invenzione ha avuto un incredibile successo nella narrativa mondiale: pensiamo al Decameron di Boccaccio, a Le Mille e una Notte, ai Racconti di Canterbury di Chaucer o, per rimanere nella fantascienza a I Canti di Hyperion di Dan Simmons.

Nella stessa letteratura latina, l’invenzione di Aristide ebbe notevole diffusione, essendo imitata ad esempio da Apuleio e da Petronio. Ovviamente, in Io, Druso, non potevo non omaggiare le Milesiaká, riscrivendo una delle più note, La matrona di Efeso rendendone protagonisti quei tizi bislacchi dei fratelli Lupinus.

Sorrisi, ricordando quei due avventurieri e mi diedi dell’idiota, per avere avuto la tentazione, pochi istanti prima, di credere alle loro bugie.

“Chissà che fine avranno fatto, quei due cialtroni… Non vorrei fossero finiti nello stomaco di qualche selvaggio”.

Cingetorige scosse il capo.

“Claudio, è più probabile il contrario; di certo, non si staranno annoiando; quei due sono capaci, nello stesso giorno, di costruire una fortuna dal nulla e al contempo, di dissiparla. Demetrio, ti ricordi cosa combinarono a Efeso?”.

Il mio liberto siriano socchiuse gli occhi, frugando nei ricordi.

“Quando, per non pagare un debito con noi, volevano farci credere che Lucio, il loro socio che custodiva la cassa, per colpa di una servetta distratta e di un unguento magico, senza dubbio meno puzzolente di questo, in Tessaglia fosse stato trasformato in un asino e che in tale forma, fosse stato poi portato via da dei briganti? E per questa ragione, non avevano la minima idea di dove fosse finita la cifra che ci dovevano?”.

Cingetorige annui, con gli occhi che gli brillavano.

“E come no… Le risate quando ci si presentarono davanti con un povero ciuchino, rubato chissà dove, e attaccarono a scuoterlo e insultarlo, dicendo

Maledetto Lucio, confessa dove hai nascosto i nostri denari! Dai, raglia qualcosa

Finché la povera bestia, esasperata, diede un calcione a entrambi, per poi recarsi a brucare un cespuglio di rose. Tra l’altro, ma questo lo scoprii molto dopo, il buon Lucio, vittima di una crisi religiosa, era diventato sacerdote di Iside, lasciando però a quei due trafficoni tutto l’oro… Chissà in quale folle impresa sarà stato dissipato”.

Demetrio, con la testa fra le nuvole, si alzò dal triclinio, rischiando di inciampare, poi si girò, per rivolgersi al suo sodale

“E quello che successe dopo, con la tresca tra Vibius e la vedovella? Altro che commedie di Plauto e di Terenzio!”.

Cingetorige, assetato, bevve un sorso d’acqua da un otre posto accanto al suo triclinio, per poi sputare a terra.

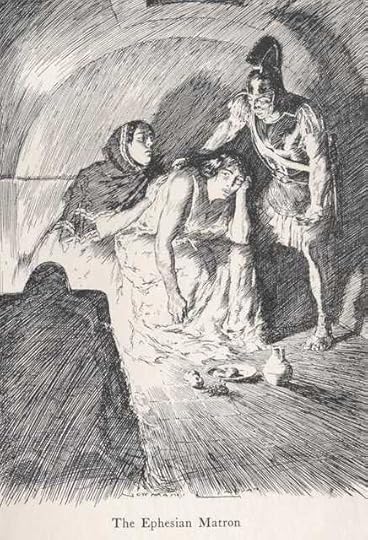

“Come dimenticarlo… Claudio, aguzze le orecchie, che ascolterai una storia difficile a ripetersi. In quei giorni, a Efeso vi era una giovane sposa, famosa per la pudicizia, per la bellezza e per le ricchezze, tanto che accorrevano ad ammirarla anche le donne dei paesi vicini. Per una disgrazia, perse presto il marito, assai più anziano di lei; la donzella, invece che farsene una ragione e tornare a godersi la vita, fu travolta un umore nero e malinconico. Non soddisfatta di accompagnarne il feretro, come si usa comunemente, con i capelli sciolti e di battersi il petto nudo sotto gli occhi della folla, volle seguire il defunto anche nella tomba e, dopo che il suo corpo fu deposto in una camera sotterranea secondo l’usanza greca, incominciò a custodirlo e a piangerlo giorno e notte senza mai smettere.

Così si affliggeva e si ostinava a lasciarsi morire d’inedia e né i genitori né i parenti riuscirono ad allontanarla da lì. Da ultimo perfino i magistrati, respinti, se ne andarono e quella donna, esempio di singolare virtù, compianta da tutti, non toccava cibo ormai da cinque giorni.

Assisteva la vedovella una fedelissima ancella che piangeva insieme a lei e che tutte le volte che la lampada posta dentro la tomba si affievoliva, la ravvivava. In tutta Efeso pertanto non si parlava d’altro e gli uomini di ogni ceto sociale riconoscevano che non c’era mai stato esempio più fulgido di vera pudicizia e di vero amore.

Nel frattempo, a forza di randellate in capo, avevamo convinto Gaius e Vibius Lupinus a lasciare in pace il povero somaro e trovare un modo più concreto, efficace e veloce per ottenere la cifra che ci dovevano. Per cui, a malincuore, i due fratelli furono costretti a impegnarsi in una delle cose che più disprezzavano: lavorare duramente.

Gaius finì a vendere presunti tappeti della Persia, della Battriana e della Sogdiana, nel mercato locale, mentre Vibius si arruolò come mercenario al servizio del governatore della provincia, il quale aveva appena fatto crocifiggere due ladroni e un ciarlatano proprio vicino a quell’edicola in cui la matrona piangeva il cadavere ancora fresco del marito.

Per evitare che i parenti sottraessero i corpi e dessero loro sepoltura, qualcuno doveva farvi da guardia: compito noioso e ingrato, che toccò a Vibius, l’ultimo arrivato. Mentre sbadigliava come uno degli ippopotami del Nilo, il fratello furbo dei Lupinus si accorse di una luce risplendeva sempre più vivida tra i monumenti funebri e del gemito di qualcuno che piangeva; una persona normale, con un minimo di cervello, si sarebbe impaurita, ma questo non era il caso di Vibius, che per vincere la noia e per insana curiosità, corse a impicciarsi.

Scese quindi nel sepolcro e, vista una donna bellissima, in un primo momento si fermò sbigottito come davanti ad un fantasma o ad un’apparizione infernale, poi le chiese quale tesoro custodisse, infine, dinanzi alle lacrime, al volto graffiato e al silenzio, resosi conto della situazione reale, del fatto cioè che la vedova non poteva sopportare la perdita del marito, decise di farle compagnia.

Portò nel sepolcro la sua cenetta, perché in fondo, è meglio mangiare in compagnia, per quanto musona, che soli come un cane, incominciò ad esortare la donna in lacrime a non perseverare in un dolore del tutto inutile e a non rompersi il petto con singhiozzi che non avrebbero portato alcun giovamento. Ripetendo come un pappagallo le chiacchiere che aveva orecchiato da qualche filosofo stoico, Vibius le ripeteva come tutti gli esseri umani dovessero fare la stessa fine e che li attendesse la stessa dimora, aggiungendo, tra un boccone e l’altro, tutte le altre parole con le quali si consolano gli animi affranti.

Ma la vedovella, ferita da quel tentativo di consolazione per lei senza senso, si lacerò con furia maggiore il petto e, strappatisi i capelli, li depose sul cadavere del marito lì disteso. Vibius, testardo come un mulo, non solo non si arrese, ma, continuando ad esortarla nello stesso modo, tentò di dare del cibo alla povera donna, finché l’ancella, vinta dal profumo del vino che le pareva un nettare, dapprima proprio lei, senza opporre più resistenza, porse la sua mano verso il gentile invito, poi, rifocillata dalla bevanda e dal cibo, incominciò a prendere d’assalto l’ostinazione della padrona dicendo:

“A che ti gioverà tutto questo se ti lascerai morire di fame, se ti seppellirai viva, se esalerai la tua anima innocente prima che il destino lo voglia? Credi che le ceneri o i mani sepolti sentano tutto ciò? Vuoi tu ritornare a vivere? Vuoi sì o no toglierti dalla testa queste stupidaggini da donnetta e godere della gioia della luce del sole quanto più a lungo possibile? Il corpo stesso di questo morto qui disteso ti deve ammonire a vivere”.

Nessuno è sordo quando viene invitato a mangiare o a vivere e così la donna, indebolita dall’astinenza di alcuni giorni, lasciò che venisse spezzata la sua ostinazione e si rimpinzò di cibo non meno avidamente dell’ancella, che si era arresa per prima.

Del resto, Claudio, sai bene quale altra tentazione suole farsi avanti quando la pancia è piena. Tutto poi si può dire al buon Vibius, tranne che sia insensibile al fascino femminile: essendo la notte lunga e la compagnia dei cadaveri crocifissi assai poco piacevole, con quelle stesse lusinghe con cui aveva ottenuto che la donna avesse ritrovato la voglia di vivere, diede l’assalto anche alla sua virtù.

E benché Vibius non sia certo un adone, compensa il suo aspetto con il suo parlare agile e forbito, che agli sciocchi lo fa apparire migliore di quello che è; per chi digiuna da lungo tempo, anche un tozzo di pane secco può apparire un sontuoso banchetto. Infine, il fratello Lupinus ebbe un’imprevista alleata nell’ancella, che grata di essere sfuggita alla morte per inedia, cercava di metterlo in buona luce e diceva ripetutamente:

“Combatterai anche contro un amore che già ti ha preso il cuore?”

A farla breve, la donna non tenne a digiuno neppure quest’altra parte del corpo e Vibius, vincitore, riuscì a piegarla per un verso e per l’altro. Giacquero dunque insieme non solo quella notte, ma anche il giorno seguente e quello dopo ancora, naturalmente dopo aver ben chiuso le porte del sepolcro, di modo che, chiunque si fosse avvicinato al monumento funebre, conosciuto o sconosciuto che fosse, pensasse che la castissima moglie fosse morta sopra il corpo del marito.

Intanto Vibius, attratto dalla bellezza della donna, dalla segretezza di quell’amore, e dalla perversione di una situazione, invece di mettere da parte i denari per ripagare il debito che aveva con noi, comprava tutto ciò che di buono poteva con i suoi scarsi mezzi e subito, al calar della notte, lo portava nella tomba.

Perciò i parenti di uno dei crocifissi, quello condannato per ciarlataneria, come videro che la sorveglianza era diventata meno stretta, una notte tirarono giù il loro congiunto appeso e gli resero gli estremi onori. Ma Vibius, raggirato mentre si dava al bel tempo, non appena il giorno seguente vide una delle croci senza cadavere, temendo di essere giustiziato, spiegò alla donna che cosa fosse successo: e aggiunse, con il suo solito fare melodrammatico che non avrebbe aspettato la sentenza del giudice, ma avrebbe fatto giustizia della sua incuria con la spada. Solo, concedesse lei stessa un posto a lui che stava per morire e rendesse comune al marito e all’amante quel sepolcro fatale. In verità, conoscendolo, non aveva nessunissima intenzione di anticipare la sua discesa nell’Ade. Fingendo il suicidio, sarebbe scappato dalla meritata punizione, lasciando sia la donna, sia noi con un palmo di naso.

La vedovella, non meno pietosa che casta, e non avendo ancora capito con quale pessimo soggetto avesse a che fare, rispose:

“Gli dèi non permettano che io veda in così breve tempo i due funerali dei due uomini a me più cari! Preferisco appendere alla croce il morto che far morire il vivo”.

Conformemente a questo discorso, ordinò di togliere dalla bara il cadavere di suo marito e di attaccarlo alla croce che era rimasta libera. Il soldato mise in atto la trovata di quella donna così assennata, e il giorno dopo la gente si chiese con meraviglia come avesse fatto il morto a salire in croce.

Il giorno successivo, dopo avere saldato il debito con noi, Vibius, Gaius, la vedovella e la sua ancella se la filarono alla chetichella da Efeso; dopo un mese, i due fratelli Lupinus, mollarono le due donne, per partire alla ricerca della tomba di un misterioso re della Serica, che la leggenda dice essere custodita da migliaia di guerrieri di terracotta.

Così la donna, famosa per la pudicizia, e la sua ancella, per campare, aprirono un bordello ad Alicarnasso”.

Tra l’altro, l’originale della Matrona di Efeso, ha delle somiglianze molto spinte, come in altri brani del Satyricon, con quanto narrato nel Vangelo di Marco… Per la parodia che ne fa Petronio, i membri delle élites senatoriali romani, che costituivano il principale pubblico per il suo romanzo, dovevano conoscerlo, altrimenti non avrebbero colto le allusioni, ma certo non apprezzarlo

January 4, 2021

Atene contro Siracusa (Parte I)

Data l’esperienza della Prima Spedizione in Sicilia e il successivo impegno della diplomaziona ateniese, la tesi di Tucidide, della campagna contro Siracusa come atto di follia collettiva, frutto dell’ignoranza del demos, è più legata a esigenze di tipo narrativo e moralistico, la creazione di un exempla di hybris punita dal Fato, che a un’effettiva analisi strategica.

Nel 421 a.C. si era raggiunta una sorta di compromesso, la pace di Nicia, che aveva decretato, teoricamente per 50 anni, la cessazione delle ostilità tra Sparta e Atene ripristinando lo status quo ante bellum. Atene avrebbe dovuto cedere le città di Pylos e Citera in cambio della città di Amphipolis, mentre la città di Scione, che aveva rotto l’alleanza con Atene per allearsi con Sparta durante la guerra del Peloponneso, sarebbe dovuta tornare sotto il controllo ateniese.

Il problema che le due controparti non si fidavano l’una dell’altra: l’espansionismo, sia politico, sia commerciale di Atene metteva in seria difficoltà gli alleati di Sparta, come Corinto, minando le basi della lega del Peloponneso, che i lacedemoni, che ne avevano bisogno per il controllo della Messenia, non potevano permettere. Atene, invece, vedeva l’appoggio spartano alle fazioni oligarchiche delle polis, sia come un affronto ideologico, sia come un tentativo di provocare il collasso della Lega di Delo, dati i malumori dei suoi alleati, trasformati in satelliti ad autonomia limitata. Il crollo della Lega di Delo avrebbe compromesso il controllo ateniese dei mari, danneggiando sia le esportazioni della città, sia rendendo complicato l’approvviggionamento dell’Attica.

Di conseguenza, la reciproca malafede provocò sin da subito attriti a non finire. La pace di Nicia prevedeva, infatti, che una delle due fazioni, scelta a sorte, in segno di buona volontà facesse il primo passo restituendo una delle città che spettavano all’avversario. Quando tuttavia fu il turno di Sparta questa, a causa della scarsa fiducia che riponeva in Atene, si rifiutò di restituire Amphipolis e di conseguenza Atene non liberò Pylos.

Per cui, da una parte Sparta ed Atene cominciarono a combattere una guerra indiretta, ciascuna sfruttando i propri alleati per contrastare la polis nemica, dall’altra approfittarono della tregua per intraprendere una “corsa agli armamenti”. Sparta, per la sua peculiare organizzazione sociale, aveva il vantaggio di mobilitare più rapidamente le risorse, in fondo si trattava solo di fare lavorare di più gli iloti, per Atene le cose erano assai più complicate.

Non si potevano aumentare i tributi agli alleati, per evitare rivolte nella Lega di Delo. L’imposizione di una Liturgia straordinaria, la contribuzione ehm volontaria che i cittadini più ricchi fornivano alle spese di guerra, toccando le tasche delle élites ateniesi, sia conservatrici, sia progressiste, era assai poco gradita. L’eisphora, l’imposta sul capitale che colpiva tutti gli abitanti, meteci inclusi, non sarebbe mai stata approvata dall’assemblea.

Di conseguenza, il modo più semplice per pagarsi il riarmo, per Atene, era sottrarre risorse ad altri. Per le vicende del 427, la Sicilia appariva un obiettivo assai attraente. Era ricca, più della media delle città greche, gli opliti attici sembravano, dal punto di vista militare, ben superiori a quelli locali.

Sarebbe bastato, per ottenere una rapida vittoria, mandare un numero congruo di soldati, non i quattro gatti della 427 e non disperdere le forze su obiettivi secondari, come Rhegion e Locri, ma puntare subito al bersaglio grosso, Siracusa.

In caso di trionfo ateniese, Sparta, oltre a perdere un importante alleato politico, senza il grano siciliano avrebbe fatto sicuramente la fame e sarebbe stata diplomaticamente più malleabile. Il problema era la mancanza di un casus belli…

January 3, 2021

Gelone di Siracusa

Gelone, dopo il suo colpo di stato a Gela, si trovò in una situazione politica assai complicata, dovuta a due fattori: il primo, l’ammutinamento di parte delle sue truppe, probabilmente istigato dal suo rivale Enesidemo, che accusandolo di aver liquidato la discendenza del procedente tiranno Ippocrate, proclamarono la secessione della polis di Camarina, nei pressi della nostra Ragusa.

Nel tentativo di riprendere il controllo della città, Gelone provò a imporre come tiranno vicario, imitando quando fatto da Ippocrate Glauco di Caristo: mossa che si risolse in un fallimento, dato che i mercenari, alla prima occasione utile, si ribellarono, uccidendo Glauco.

Il secondo, l’attivismo di Anassilao di Rhegion, che approfittando della crisi, espanse il suo dominio sullo Stretto, occupando Zancle, la nostra Messina: lo scontro è attestato da una dedica posta su uno schiniere e su un elmo rinvenuti a Olimpia, in cui i Reggini si vantano di una vittoria sui Geloi. Dinanzi a tale caos, Gelone, si mosse con grande abilità politica, nel tentativo di consolidare il suo traballante potere.

Per prima cosa, strinse un patto matrimoniale con Terone, anch’egli impegnato a consolidare il suo potere su Akragas, in modo da fare fronte comune contro l’attivismo di Rhegion, spartirsi le aree di influenza nella Sicilia centrale e mettere provvisoriamente a tacere le rivalità

Poi, in qualche modo, cercò di crearsi uno spazio di manovra politico commerciale nel Tirreno, a scapito di Cartaginesi ed Etruschi: per questo, decise di sfruttare il ventre molle dell’alleanza nemica, ossia Roma, sempre sconquassata dalle faide familiari tra i vari rami dei Tarquini. Gelone appoggiò nel 492, la fazione che sembrava vincente, spedendo a titolo gratuito venticinquemila medimni di grano (circa 984 tonnellate di derrate alimentari) in aiuto dell’Urbe, in difficoltà per un’improvvisa carestia. Gelone in cambio dell’aiuto, intendeva assicurarsi una serie di facilitazioni commerciali per i suoi mercanti, la neutralità di Roma sia in caso di guerra con Cartagine, con cui la città era alleata per il trattato del 509, sia in caso di azioni militari a supporto di Cuma contro le polis etrusche in Campania.

Tentativo che però falli per colpa dell’evoluzione della politica interna romana: i tyrannos che, come Valerio Publicola, sostituirono i rami cadetti dei Tarquini nell’Urbe, basavano il potere sui loro “sodales”, armati sino ai denti, piuttosto che sull’alleanza con i ceti mercantili. Il che portò Roma a disimpegnarsi progressivamente dal Tirreno e a concentrarsi nel tentativo di rafforzare la sua egemonia nel Latium Vetus.

In parallelo, in una strategia di costruzione del consenso rivolta sia all’interno, sia alle altre polis greche: da una parte, ottenne un’importante vittoria con la quadriga ai giochi panellenici di Olimpia. La vittoria, avvenuta nel 488 a.C., è riportata da Pausania, il quale attesta che per commemorare quella vittoria Gelone fece costruire una quadriga di bronzo da dedicare agli dèi. La dedica riporta:

“Gelone, figlio di Dinomene di Gela [mi] ha dedicato a Zeus. Glaucia di Egina [mi] fece”.

A questo periodo risale il mecenatismo di Gelone, che accoglie alla sua corte artisti e poeti perché propaghino nel mondo ellenico la fama della sua polis, benché, a quanto pare, lui fosse analfabeta. A riprova di questo, il gran pettegolo di Erodoto racconta

Un giorno a un raduno conviviale dove Gelone era presente, la lira fu passata in tondo, e gli ospiti cantarono e la suonarono in turno. La bravura di Gelone era in altri campi; quando giunse il suo turno per la lira, andò a prendere il suo cavallo e mostrò agli ospiti come poteva balzare dolcemente sulla sua schiena

Questo attivismo, però, mise Gelone in contrasto con Cartagine: la città punica non aveva nulla in contrario al fatto che i greci di Sicilia si riunissero in un unico stato, in fondo era meglio avere a che fare con un unico interlocutore affidabile, che con una decina in continua lite tra loro, ma questo non doveva entrare in concorrenza con i suoi interessi commerciali. Condizione che Gelone, come descritto per la questione Roma, non intendeva rispettare.

Ciò portò alla cosiddetta guerra degli emporia, databile tra il 490 e il 480 a.C. Il casus belli di tale conflitto fu la spedizione africana, del lacedemone Dorieo, fratello di Leonida, sì, proprio quello delle Termopili. Nonostante quello che si insegna a scuola, Sparta, come le altre polis greche, tentò più volte di fondare colonie in giro per il Mediterraneo, nel tentativo di scaricare altrove i suoi scontenti. Solo che, con l’unica eccezione di Taranto, per una serie di sfighe, questi tentativi si conclusero sempre in clamorosi fallimenti.

Intorno al 510 a.C. Dorieo tentò di fondare una colonia a Cinipe, nei pressi di Leptis Magna, in Libia. A essere fertile, il territorio lo era: il problema è che Cartagine non gradì avere emigranti spartani nel proprio cortile di case e li cacciò a pedate. Dorieo non si perse d’animo e presi armi e bagagli, usando come giustificazione delle sue azioni il mito degli Eraclidi, ossia del ritorno dei discendenti di Eracle nei loro presunti territori di proprietà del semidio, si recò nell’area di Drepanon, la nostra Trapani, dove fondò la città di Eraclea. Drepanon però era nell’area della Sicilia di influenza cartaginese; in più gli spartani cominciarono a sottrarre terreni fertili agli Elimi di Segesta. Così, Punici e aborigeni siciliani dichiararono guerra ai nuovo coloni, i quali chiesero aiuto ad Akragas e a Gela.

Sull’andamento di questa guerra, ahimè sappiamo ben poco: buona parte delle polis siciliane, che non volevano mettere a rischio i loro commerci con Cartagine per colpa dei nuovi arrivati, si mantenne neutrale. Alla fine vinsero i Cartaginesi ed Eraclea fu distrutta. E’ possibile che Gelone abbia chiesto aiuto a Sparta, ma questa abbia risposto picche.

Secondo Erodoto, quando gli spartani chiesero aiuto a Gelone contro i persiani, questi risposte

Uomini di Grecia, con parole arroganti avete osato invitarmi ad allearmi con voi contro il Barbaro. Ma voi stessi quando io, tempo fa, vi pregavo di attaccare insieme con me l’esercito dei Barbari, nella guerra che avevo ingaggiata contro i Cartaginesi, e vi scongiuravo di vendicare la morte di Dorieo, figlio di Anassandrida, ucciso dagli Egestani, e vi proponevo di aiutarmi a liberare gli scali commerciali, dai quali voi avete ricavato grandi utili e vantaggi, voi non veniste né per riguardo a me a portarmi aiuto, né per vendicare l’uccisione di Dorieo; e, per quanto sta in voi, tutto ciò sarebbe ancora in mano dei Barbari.

Nel frattempo, però, Gelone, ottenne il più grande risultato politico della sua carriera, la conquista del potere a Siracusa, cosa che non era riuscita al predecessore Ippocrate. La crisi politica della polis siciliana, nata dal contrasto tra i ricchi proprietari terrieri e gli altri ceti produttivi, non si era conclusa con la cacciata dei primi a Casmene.

Benchè Siracusa avesse varato una costituzione democratica moderata, i contrasti tra mercanti, artigiani e braccianti l’avevano di fatto paralizzata, facendo rischiare da un giorno all’altro l’ennesima guerra civile. Gelone, a differenza di Ippocrate, non si presentò come conquistatore, ma come mediatore tra le parti. Per cui, cercò di realizzare un compromesso tra i diversi interessi in gioco. Fece ritornare in città i proprietari terrieri spediti in esilio un decennio prima, varando al contempo una riforma agraria, che assegnava lotti di terra ai braccianti.

Al contempo, per dare voce agli interessi dei commercianti e degli artigiani, affiancò al suo governo, con un ruolo e una composizione che gli storici hanno difficoltà a delineare, ma che dovette soddisfare i contemporanei, un’ecclesia, un’assemblea popolare.

Il controllo di Siracusa ebbe due impatti nella politica di Gelone: da una parte Gela fu marginalizzata, negli interessi del tiranno, tanto che il suo governo fu affidato al fratello Gerone, dall’altra gli fece riprendere in grande stile la politica espansionistica di Ippocrate.

Per prima, avendone il dente avvelenato, risolse radicalmente la questione Camarina: la polis fu conquistata, rasa al suolo e sui abitanti deportati a Siracusa. Successivamente, con incentivi fiscali, fece migrare metà della cittadinanza di Gela a Siracusa, probabilmente per garantirsi con le proprie clientele il controllo dell’Ecclesia, e conquistò le polis di Megara Iblea e di Eubea (Licodia Eubea), che ebbero un destino analogo a Camarina.

Gelone estese così il proprio potere in tutta la parte sud-orientale della Sicilia, con Naxos come limite a nord: la trasformazione di Siracusa nel polo demografico della Sicilia, permise a Gelone anche di diluire i contrasti etnici esistenti nella città, facendo perdere al contempo il ruolo dominante dei grandi proprietari terrieri, che si trovarono così in minoranza numerica nell’ecclesia.

Per completare questo processo di riorganizzazione territoriale e demografico della città, Gelone legò a sé i mercenari dando loro la cittadinanza – ed erano più di 10.000, secondo la testimonianza di Diodoro Siculo.

La vittoria di Himera, di cui ho parlato in un altro post, fu il tassello finale della politica di Gelone, rafforzando l’egemonia siracusana. Per prima cosa, permise la realizzazione di uno spazio economico comune tra le polis siciliane, che adottarono una coniazione e un sistema ponderale basato su quello siracusano.

Poi, il bottino permise di lanciare un programma keynesiano di lavori pubblici, a supporto dei ceti più poveri della polis: a Siracusa, ad opera dell’architetto Damocopo, fece costruire il teatro, cosa che favorì la permanenza nella città del commediografo Epicarmo e del drammaturgo Formide, che, con le loro opere, svolsero il ruolo di press agent del tiranno.

Memore delle tradizioni famigliari e del suo ruolo sacrale, vicino al teatro Gelone face inoltre costruire il tempio di Demetra e Kore, anche come segnale di apertura e integrazione con l’elemento indigeno. Queste opere furono realizzate nel nuovo quartiere della città detto Neapolis, al centro di un rilevante sviluppo urbanistico.

In onore alla vittoria contro Imera fece erigere nella città della vittoria il tempio della Vittoria, costruendo poi un tempio gemello dedicandolo alla dea Athena e l’acquedotto Galermi con l’ausilio di schiavi cartaginesi. Avviò anche la costruzione di un tempio a Demetra sull’Etna, che rimase però incompiuto.

Infine, per tenere a bada le ambizione di Rhegion, inaugurò la politica di indirect rule di Siracusa in Calabria, incentrata sull’alleanza con Locri; per celebrare questo patto, face edificare un santuario ad Amaltea, nei pressi di Ipponio, in Calabria, sempre dedicato a Demetra e Kore.

Gelone morì nel 478 o nel 477 a.C.: Plutarco (Moralia, 404) scrive che la causa del decesso fu l’idropisia. Memore delle vicende di Ippocrate, però, il tiranno cercò di gestire al meglio la sua successione: tradizione vuole che sul letto di morte nominasse suo successore il fratello Ierone, affidando all’altro fratello Polizelo (che sarebbe divenuto signore di Gela) il figlio e la moglie Demarete, oltre ad una non meglio specificata strateghìa.

January 2, 2021

Pareri dei lettori su Io,Druso

Il 2021 si inaugura con una piccola cosa, che però mi ha fatto piacere, dato che è un’iniezione di fiducia… La prima recensione su Amazon di Io, Druso

Il libro è coinvolgente, i personaggi ben delineati e le atmosfere magnifiche! Interessante e scorrevole la storia, anche se le cose che più colpiscono sono la ricerca e la conoscenza profonda del passato e la passione che l’autore mette nel descrivere le abitudini di un popolo complesso come quello degli antichi romani, rendendolo vivo, sfavillante di colori e sapori e perfetto e attuale con le sue pecche, i suoi vizi, la sua corruzione, il suo ingegno e le sue molteplici virtù. GRAN BEL LAVORO!

Nonostante sia stato ben più veloce della mia media, facendo nella vita uno sproposito di cose, come scrittore sono di una lentezza impressionante, non è stato per nulla facile scrivere Io,Druso. Per prima cosa, è stato complicato entrare a gamba tesa in un universo narrativo ben diverso dal mio, anche perché io e Davide, scrittore molto più capace e ricco di talento del sottoscritto, abbiamo due approcci alla scrittura ben diversi.

Per citare Cicerone, Davide è un atticista, rigoroso nel linguaggio, capace con pochi tratti definire il carattere di un personaggio e la sua storia: le sue trame sono precise e consequenziali come le dimostrazioni di un teorema euclideo.

Io, invece, sono un bieco asiano: mi diverto a mischiare stili e linguaggio, amo i personaggi bislacchi ed eccentrici e le mie storie sono simili agli stucchi del Serpotta, ricchi di volute, divagazioni e citazioni.

Non è stato semplice fare convivere questi due differenti modi di intendere la scrittura e solo la pazienza e i consigli di Davide hanno evitato che saltasse fuori una sorta di mostro di Frankenstein e che non “violentassi” troppo l’universo narrativo di De Bello Alieno.

Al contempo, è stato complesso anche il confrontarmi con il peplumpunk. Ora, nello scrivere fantascienza, è inevitabile proiettarvi il proprio vissuto, molti dei personaggi che appaiono nel romanzo sono miei amici e conoscenti, oppure tizi, specie dell’Esquilino, che mi stanno assai sulle scatole. Proprio questa caratteristica del genere, l’essere uno specchio deformante del Reale e del caos che questo nasconde, scherzando, la rende poco digeribile ai noi italiani, che preferiamo una narrativa più consolatoria, come quella del giallo, che in fondo, presuppone la comprensibilità razionale dell’Esistente e il trionfo del Giusto sull’Ingiusto.

Il rischio, nello scrivere peplumpunk, è però rendere gli antichi romani troppo simili a noi stessi, quando invece, i romani sono ancora più alieni di Zabrak e di Twi’lek, con un universo spirituale ben diverso dal nostro. Per cercare di rappresentarlo, ho cercato, per quanto possibile, a lasciare la voce agli autori dell’epoca… E, a leggere la recensione, forse ci sono riuscito.

December 31, 2020

Buon 2021

Come ogni anno, è il turno dei bilanci: devo confessare che mi trovo in difficoltà. Lamentarsi del lavoro, anche se a ragione, mi pare inappropriato. Lo stesso, pavoneggiarmi per le uscite editoriali. E’ stato un anno difficile, con troppe perdite.

Sento la mancanza di Pippi, che mi teneva una compagnia incredibile. Non mi pare vero, di non passeggiare per le strade di Palermo. E ho ancora il vuoto dentro, per gli amici che ho perso Qualche giorno fa, sovrappensiero, stavo per fare uno squillo a Francesco, per i soliti auguri di Natale. Me ne sono reso conto l’ultimo istante, della cappellata che stavo facendo.

Mi mancano le sue battute, le sue caricature verbali dei clienti, i suoi monologhi sulla politica, in cui spesso aveva ragione, la sua cultura e la sua umanità.

Un anno che ha avuto anche le sue gioie, dalla vacanza con i miei alla nascita di mio nipote Flavio… Speriamo insomma, che si volti pagina e che questo 2021 sia veramente un anno di rinascita… Diamoci tutti una pacca sulle spalle, perché, in fondo, siamo sopravvissuti… Buon anno a tutti !

December 30, 2020

Il Terzo Miglio dell’Appia Antica

Il tratto dell’Appia che va dalla Tomba di Cecilia Metella è probabilmente il più monumentale della strada, caratterizzato su ambedue i lati da un susseguirsi ininterrotto di edifici sepolcrali di varie tipologie, costruiti con differenti tecniche edilizie, dall’età repubblicana alla tarda età imperiale.

Si va dalla più semplice tomba collettiva a incinerazione, generalmente sotterranea: il colombario, a quelle individuali o famigliari, in forma di altare, o di edicola su base quadrangolare, ai più elevati sepolcri a torre, per lo più ridotti al solo nucleo di calcestruzzo privato del rivestimento originario; tipici del paesaggio della via sono poi le tombe a tempietto su due piani in laterizio, spesso di due colori; i mausolei a pianta circolare e copertura conica frequenti lungo la strada riprendono la tradizione delle tombe a tumulo; sono poi attestati mausolei in laterizio, del III-IV sec. d.C., a pianta circolare o articolata e copertura a cupola.

Come raccontato negli scorsi post, sall’area del Mausoleo di Cecilia Metella fino al IX miglio operò Luigi Canina con i suoi interventi di conservazione e restauro, inserendo una cornice di pini e cipressi che ancora oggi connota il paesaggio della via Appia. Restauri successivi, come quelli eseguiti dal Ministero per i Beni Culturali in accordo con il Comune di Roma in occasione del Giubileo del 2000, hanno recuperato e ripristinato ampi tratti dell’antico selciato della via e delle antiche crepidini (marciapiedi), con l’obiettivo di restituire alla via Appia quell’assetto di “museo all’aperto” ipotizzato nell’Ottocento.

La sequenza dei sepolchi è inaugurata da quello di Quinto Apuleio, i cui resti comprendono comprendono un pezzo di iscrizione, un grosso frammento di lacunare fiorito in travertino che apparteneva probabilmente a un soffitto, una grata che chiude l’ingresso di una camera funeraria seminterrata e, infine, un torso di statua.

Oltre il bivio tra la via Appia e via di Cecilia Metella, subito dopo un tratto dell’antica pavimentazione, è visibile sulla sinistra il nucleo in cementizio di un sepolcro a torre o a edicola a più piani, conosciuto come Torre di Capo di Bove, su cui si riconoscono sia alcuni blocchi di travertino che facevano parte del rivestimento, sia gli strati corrispondenti alle diverse fasi di costruzione.

Sulla facciata una targa di marmo così recita:

“Nell’anno 1865 Padre Angelo Secchi sulla traccia del P.Boscowich rigorosamente misurava lungo la via Appia una base geodetica e nell’anno 1870 collo stabilire presso i due estremi di essa questo punto trigonometrico e l’altro alle Frattocchie costituiva una base sulla quale fu verificata la rete geodetica italiana ordita nell’anno 1871 dagli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore per la misura del grado europeo”.

Per chi non lo sapesse, la geodesia è la costruzione di una serie di triangoli, che grazie ai principi della trigonometria, permettono di stabilire l’estensione di un territorio. In seguito tale metodo di misurazione venne sostituito dall’aerofotogrammetria e dai sistemi satellitari.

Dopo avere superato i resti di un paio di sepolcri a torre, al 187 sulla sinistra vi è una proprietà privata all’interno della quale si trova il Mausoleo degli Equinozi, di cui ho parlato in passato. Poco prima del Casale Torlonia, a m. 6,20 dalla carreggiata stradale, si trova un monumentale nucleo in conglomerato di calcestruzzo e scaglie di selce; la poderosa struttura misura oltre m. 9 sul fronte strada, ha oltre m. 5 di spessore e la sua altezza supera i m. 12. Si tratta dei resti di un sepolcro di epoca romana. Si notano le varie gettate del conglomerato cementizio realizzate nelle diverse giornate di lavoro e, sul lato sinistro, il basamento presenta ancora tracce dell’originario rivestimento in opera laterizia. La struttura appare oggi del tutto privata dell’originario rivestimento decorativo che doveva essere in blocchi o in lastre di marmo o travertino. Sulla sommità si notano degli incavi nel conglomerato cementizio, probabilmente relativi ad elementi decorativi o utili per accoglie le urne cinerarie

Al 240, invece, si incrocia il Casale Torlonia, sulla cui facciata, oltre allo stemma di quella famiglia, è presente una targa che ricorda in latino, risalente al 1853, che tradotta in italiano, die:

“Pio IX pontefice massimo durante gli esperimenti del telegrafo venendo da Terracina per l’Appia purgata dai suoi ingombri, dette con la sua maestà fama a questa dimora”.

Nel casale si ritirò a vivere, lontano dal clamore di Roma, Giovanni Giolitti, al termine del suo lavoro alla Corte Suprema amministrativa dello Stato. Il casale fu anche successivamente trasformato per ospitare l’Ambasciata del Marocco.

Subito dopo, si raggiunge la Torre dell’Acqua Ceccignola, uno dei “bottini” di controllo dell’acquedotto fatto costruire dalla famiglia Torlonia nel 1895. La famiglia, proprietaria di vastissimi terreni nella campagna romana, realizzò un impianto tecnologicamente avanzato per irrigare le loro proprietà agricole. Ai piedi del castello della Cecchignola, poco al di fuori dei limiti occidentali del parco, le sorgenti formavano un laghetto e per poter compensare il dislivello tra la quota delle sorgenti e quella dell’Appia, Alessandro Torlonia innalzò un’antica torre esistente sistemandovi all’interno un serbatoio. L’acqua veniva prelevata attraverso pompe dal laghetto, raggiungeva i 45 metri di altezza alimentando il serbatoio e attraverso una tubazione in ghisa lunga vari chilometri raggiungeva l’Appia irrigando le terre di famiglia. Una targa sulla torre con lo stemma dei Torlonia indica l’anno di costruzione della struttura

Il cancello e il reticolato di filo spinato sulla sinistra racchiudono l’ex Forte Appio, una volta destinato ad alloggio per i generali della N.A.T.O. in appoggio all’aeroporto di Ciampino, di cui parlerò in futuro. Questa struttura difensiva è stata costruita tra il 1877 e il 1880. È stato il primo forte edificato sul lato sinistro del Tevere, nell’ambito del cosiddetto “campo trincerato” di Roma, una cintura di strutture militari costruite a partire dal 1877 per la difesa della capitale. Posizionate a una distanza media di 4-5 chilometri dal perimetro delle Mura Aureliane, formavano un anello lungo circa 37 chilometri, con 4 batterie e 15 forti posti lungo i principali assi di penetrazione nella città, quasi sempre le vie consolari

Accanto al cancello di ingresso (n.c. 258) un grande mausoleo parallelepipedo in calcestruzzo ha alla base i calchi in gesso di una statua e vari pezzi antichi, i cui originali sono stati messi al sicuro dalla Soprintendenza Archeologica di Roma.

Si susseguono poi sulla destra vari resti di tombe, blocchi parallelepipedi di tufo, massi di calcestruzzo, mentre sulla sinistra troviamo, discosto dalla strada, un colombario ben conservato coperto da un corpo moderno. L’ingresso è dal lato opposto alla strada; qui una scala chiusa da un cancello arrugginito porta alla camera funeraria, in fondo alla quale si vede un arcosolio. Alle pareti si riconoscono nicchie su più file e tracce di pitture floreali. Seguono poi le tracce di altri sepolcri. A destra è scomparsa un’epigrafe che ricordava un Gneo Bebio Tampilo, e subito dopo due iscrizioni commemorano una certa famiglia Turrania. Poco più avanti, dallo stesso lato ma all’interno della recinzione del Forte Appio, un gran mausoleo è sormontato dai resti di una torre.

Superata l’area militare di Forte Appio, sul lato destro della strada si vede il calco in gesso di una stele funeraria con altorilievo in marmo, conservata per motivi di sicurezza al Museo Nazionale Romano, pertinente ad un monumento non più conservato, di età repubblicana:raffigura un giovane nudo, in atteggiamento eroico, con la clamide sulla spalla e la corazza di tipo ellenistico ai piedi. Poco oltre, a sinistra, incontriamo il cosiddetto sepolcro di Quinto Servilio, risalente al I secolo d.C. che fu ricostruito e restaurato come una quinta architettonica in mattoni dallo scultore Antonio Canova nel 1808; come ricordato in altri post in età napoleonica, infatti, comincia a prendere piede l’idea di un unico parco compreso tra il Campidoglio e i Castelli Romani, progetto che il governatore De Tournon affidò a personalità del calibro di Antonio Canova e Giuseppe Valadier.

Sul sepolcro, oltre ad alcuni frammenti in marmo della decorazione architettonica, fu ricomposta l’iscrizione funebre originale, da cui si evince che Servilio Quarto aveva realizzato il monumento a sue spese. Canova volle evidenziare la sua opera di risistemazione attraverso un’iscrizione murata sul sepolcro, in cui si ricorda come papa Pio VII avesse provveduto alla conservazione dei frammenti qui scoperti nel 1808. Nel sepolcro, probabilmente della tipologia a “edicola”, vi erano una statua femminile, ora dispersa, e la statua togata di Servilio Quarto, conservata ai Musei Vaticani.

A sinistra un altro pilastro moderno, in laterizio, è detto Tomba di Seneca, che si presenta come una facciata in laterizio che Antonio Canova ricostruì nell’Ottocento, murandovi alcuni elementi architettonici e decorativi in marmo (molti dei quali ormai mancanti perché rubati nel tempo). L’archeologo Antonio Nibby ne propose l’identificazione con il sepolcro di Seneca, mettendo in relazione una figura sul frammento di un coperchio di sarcofago rinvenuto nei pressi (in realtà raffigurante Ippolito) con le fonti storiche, che attestano al IV miglio della Via Appia la presenza della villa del filosofo, ove egli si suicidò per volere di Nerone nel 65 d.C.

Ancora sul lato sinistro della via, di fronte al civico 199A, si conservano i resti di un mausoleo circolare. Non conosciamo il nome della famiglia che costruì questo sepolcro. Si conserva il nucleo originario in cementizio del tamburo cilindrico con le impronte di blocchi di travertino, al quale fu sovrapposta una copertura conica in scaglie di lava basaltica. Il monumento, che all’interno presenta la cella funeraria con pianta a croce greca – con due bracci della stessa lunghezza – e quattro nicchie per ospitare i sarcofagi, è databile alla prima età imperiale ossia I secolo d.C. L’archeologo Rodolfo Lanciani lo adibì a deposito dei reperti provenienti dagli scavi eseguiti lungo l’Appia alla fine dell’Ottocento.

December 29, 2020

I fratelli Lupinus

Pier Luigi Manieri è tante cose: curatore di eventi, ai suoi tempi è stato capace di trasformare l’Elsa Morante, trascurato dall’attuale amministrazione, in uno centri propulsivi dell’avanguardia romana. Saggista e cultore della materia cinematografica, ad esempio ha scritto l’affascinante monografia “La Regia di Frontiera di John Carpenter”, scrittore, suo è “Roma Special effects -di vampiri mutanti supereroi e altre storie” una raccolta di racconti ambientati ovviamente nell’Urbe, curatore di antologie.

Per un suo progetto, dedicato all’ucronia, di futura pubblicazione, ho cominciato a scrivere Io,Druso… Ahimè, purtroppo, mi sono lasciato prendere la mano e quello che doveva essere un racconto, si è trasformato in un romanzo.

Oltre a fornire il la alla sua scrittura, Pier è importante per un altro motivo, in questo romanzo… Anni fa, quando il poverino si trovò trascinato nel mio matrimonio, tra un brindisi e l’altro, vedendosi entrambi in ghingeri e piattini, cominciammo a scherzare e straparlare.

Così ci inventammo due personaggi letterari, due piccoli delinquenti romani, di epica cialtroneria, che, per darsi un tono, si atteggiavano a gangster, addirittura americanizzando il loro cognome: i fratelli Wolf.

A mo di scherzo, sia io, sia Pier, li abbiamo infilati in quasi tutti le nostre fatiche letterarie: ovviamente, Io, Druso non poteva fare eccezione: così, ho ricreato la loro versione nel mondo di De Bello Alieno, i famigerati Lupinus.

Di seguito, il primo dei brani in cui appaiono questi fenomeni da baraccone

Con tutta sincerità, i primi giorni furono assai noiosi: non è che si notasse così tanta differenza dalla Campania Nova, trascurando il fatto che si vedessero sempre meno conifere e sempre più latifoglie. In più, gli aborigenes locali, intimoriti dal nostro spiegamento di forze, badavano bene dal farsi vedere in giro. Le cose cambiarono dopo una decina di giorni. Eravamo appena sbarcati in una piccola baia. Annoiato, decisi di prendere in giro Ordenius.

“Certo, questo è un posto per pescare assai migliore di quello per cui avevamo ai ferri corti a Misenus Novus…”.

Mi aspettavo un sorriso o un insulto, non certo il gesto di tacere.

“Guarda là, Claudio”.

Diressi lo sguardo nella direzione indicata dal frisone, trovandomi davanti il fumo di un focolare.

“Grazie agli dei! Ero stanco di non vedere un’anima viva”.

Ordenius scosse il capo, di fronte al mio entusiasmo.

“Calma, non abbiamo idea di cosa ci potremmo trovare davanti”.

Attaccai a ridere senza ritegno.

“Sì, qualche indigeno ancora più strano della media!”.

Dinanzi alla mia ostinazione, Ordenius cedette e diede ordine ai frisoni, armati di tutto in punto, di avanzare. Io mi posi alla loro testa, quando qualcuno pose una mano sulla mia spalla. Era Valeria.

“Claudio, ha ragione il nostro amico veterano… Potrebbe essere pericoloso”.

I nostri ausiliari, sentendo le sue parole, si fermarono di colpo. Per rassicurare tutti, cercai di parlare con tono pacato.

“Ho i miei dubbi… Con me ci sono uomini coraggiosi, armati sino ai denti… Poi, al massimo, incontreremo qualche aborigeno spaurito. È la buona occasione per capire chi possa abitare queste terre, anche se, a essere sincero, non mi aspetto grandi sorprese. Potranno parlare strano, avere tra i capelli penne di altri uccelli, tatuarsi il viso in maniera differente, ma sempre iperborei sono, no?”.

Rincuorati dalla mia battuta e dal mio procedere spericolato, anche gli altri tornarono a seguirmi, con maggiore cautela, finché non ci trovammo in una radura, dove due cacciatori, uno alto e magro, l’altro basso e tozzo, erano impegnati nell’arrostire un cervo. Il profumo mi fece venire l’acquolina in bocca. Per presentarmi, feci il segno che indicava

Vengo in pace

Presso le tribù iperboree, accompagnato, a scanso di equivoci, da una decina di fucili puntati. I due cacciatori ci guardarono perplessi, per poi agitare le braccia come ossessi, in segno di saluto.

“Demetrio, figlio indegno di un’etera pustolosa, come sei finito in queste terre desolate?”.

Ci girammo tutti verso il mio liberto, che si cominciò a scompisciarsi dal ridere.

“Ma non ci credo! Gaius e Vibius Lupinus, brutti istrici puzzolenti, va bene che dovevate cambiare aria, ma non avete esagerato?”.

Cercando di mantenere un contegno, mi rivolsi a Demetrio, cercando di attirare la sua attenzione

“Ehm, conosci quei due?”.

Demetrio mi guardò come se avessi perso il ben dell’intelletto.

“Ovvio, sono stati miei soci per anni… “.

Il più basso dei due tizi accennò un inchino.

“Vibius Lupinus, per servirvi… Io sono il fratello furbo, mentre Gaius è quello bello e affascinante. Ancora non l’avete gettato ai leoni, quel perditempo di Demetrio?”.

Il mio liberto fece loro una linguaccia.

“Sempre dopo di voi, bastardi”.

Gaius, con aria preoccupata, mi si avvicinò, dicendo

“La vostra presenza non ha nulla a che vedere, con una certa questione relativa a un elisir contro tutti mali e per la ricrescita dei capelli, vero?”.

Vibius quasi sbilanciò il fratello, dandogli un’energica pacca sulla spalla

“Ma cosa dici mai Gaius! Ma ti pare che tali patrizi, nobili esponenti dell’ordine senatoriale, possano sprecare il loro prezioso tempo per una minuzia del genere?”.

Demetrio anticipò la mia risposta.

“Infatti, state sereni amici miei! Abbiamo ben altri pensieri, che gli equivoci di cui sicuramente siete stati vittime. Siamo impegnati, per la gloria della Repubblica, in un lungo viaggio di esplorazione, per scoprire gli estremi confini dell’Iperborea”.

Gaius distese le rughe del viso e Vibius ridacchiò, tornando a parlare.

“Allora siamo colleghi! Anche noi siamo esploratori! Si dice che oltre le Montagne Azzurre, scorra un grande fiume, che pare sia chiamato il Padre delle Acque. Si narra che, sulle sue rive, fenici ed egiziani abbiano fondato città ricche d’oro, di incenso e di avorio. Noi vogliamo raggiungerle, per stabilire dei commerci con queste, per l’onore nostro e la ricchezza dello Stato. Per cui, festeggiamo il nostro incontro e invochiamo il buon esito delle nostre imprese”.

Così cenammo assieme, bevendo e raccontando storie, finché non giunse il tempo di tornare a bordo. Dopo i saluti, mi avvicinai a Demetrio.

“Allora?”

Il mio liberto si fermò, a guardare la luna.

“Sono tra i più grossi cialtroni che abbia mai conosciuto, il che è tutto dire. Non sono neppure convinto che siano veramente fratelli e che quelli siano i loro veri nomi. Lavoravano da me, quando avevo aperto una bisca clandestina a Misenus Novus. Vibius truccava i dadi, Gaius convinceva con le buone o con le cattive i recalcitranti a pagare i debiti di gioco. Poi, quando ho cambiato il mio genere d’affari, loro si sono messi in proprio, impelagandosi in imprese sempre più bislacche. Pensa che almeno ogni due anni, si dirigono verso occidente, alla ricerca di Sesto Pompeo”.

Mi diedi una pacca sulla fronte.

“Hercle , non sono quei tizi del contrabbando di fucili? Me ne accennò una volta Metacomet…”.

Il mio liberto mi rispose con un’alzata di spalle.

“Temo proprio di sì”.

Mi girai a guardare per l’ultima volta quei due tizi, che si stavano preparando a trascorrere la notte nelle braccia di Morfeo.

“Demetrio, in tutti quei viaggi, hanno mai tirato fuori un ragno dal buco?”.

Il mio liberto scosse il capo.

“Ma quando mai! Ogni volta che ritornano, sporchi di polvere, puzzolenti come maiali e con le tasche vuote, provano a propinarmi una storia diversa, nella speranza che gli conceda un prestito, per intraprendere una nuova demenziale impresa. Claudio, pensa che l’ultima volta mi hanno raccontato come Sesto Pompeo avesse conquistato le sette città d’oro di Cibola, abitate da uomini simili alle scimmie, e stesse raccogliendo un esercito, armato di spade di luce e di cannoni che sparano lava e fiamme dal calore insopportabile. Insomma, tutto possiamo dire di loro, tranne che manchino di fantasia”.

Quasi inciampai, salendo sulla lancia.

“E come ci sono finiti qui, codesti strampalati figuri?”.

Demetrio, che fu assai più agile di me a salire a bordo, riprese il suo racconto.

“Da quello che so io, a Nova Stabia, si spacciarono per medici, proponendo come cura per ogni male salassi e purghe, per ristabilire il giusto equilibrio degli umori”.

Sorrisi, pur essendo sballottato da una parte e l’altra dalle onde.

“Non è che si differenziassero molto da quelli veri”.

Demetrio si spostò nel centro della barca.

“Senza dubbio alcuno, solo che a questi rimedi tradizionali, aggiunsero una sorta di elisir, ottenuto dall’olio di roccia che ogni tanto sgorga nell’entroterra di Campania Nova, dal sapore orribile, che provocò un colossale mal di pancia in tutti gli abitanti di Nova Stabia. Per non essere linciati, dovettero scappare in fretta e furia e non se ne ebbe più traccia, sino a oggi”.

Sospirai, vedendo l’Argo sempre più vicina.

“Quindi la storia dell’esplorazione, Demetrio? Come loro solito, erano alla ricerca del figlio di Pompeo Magno e hanno avuto paura che tu li prendessi in giro?”.

Il mio liberto fece una strana smorfia.

“Conoscendo quelle due teste matte, non lo escluderei a priori… Però, ogni tanto, si impelagano in imprese ancora più folli. Anni fa, entrambi partirono verso Nord, Gaius vestito da uomo medicina, Vibius da suo servitore, assieme al solito carico di fucili, che hanno l’abitudine di tenere ben nascosto nel sottofondo di un carro. I nostri legionari, lo sanno, ma sono ben pagati per girare lo sguardo da un’altra parte.Qualche giorno dopo avere superato la frontiera, entrarono nel territorio degli Abenaki e colsero al volo l’occasione, presentatagli lungo la strada, di partecipare ad una piccola scaramuccia tra tribù rivali.

Schierandosi dalla parte di colori che parevano più deboli e aiutandoli a vincere, li avevano costretti ad accompagnarli al loro villaggio, dove Vibius, per festeggiare la vittoria, aveva inscenato un farsesco omaggio alle divinità locali, millantando una particolare familiarità col feticcio più grande; quindi, domandato a gesti del cibo, aveva accettato solo quello che gli veniva offerto dai sacerdoti e dal capo del villaggio, ottenendo con le sue pantomime di essere creduto un’incarnazione divina. Reclutati ed addestrati alcuni guerrieri e conquistato un secondo villaggio, i due cialtroni si improvvisarono pacificatori e legislatori, autoproclamandosi re e primi oratori”.

Con un poco di fatica, riuscii a salire sull’Argo. Appena Demetrio mi raggiunse, mi rivolsi a lui.

“E perché sono tornati tra noi romani, invece di godersi i frutti delle loro conquiste?”.

Il mio liberto sospirò.

“Perché quei due somari non sapevano che, presso gli Abenaki, vi era l’abitudine di sacrificare ogni due anni i loro capi al Grande Spirito, affinché il loro sangue fecondasse la Terra e la rendesse prospera. Appena se ne accorsero, scapparono più di fretta che di paura”.

Ovviamente, oltre a celebrare un mio antenato, che campava vendendo lunari ed elisir, omaggio uno dei racconti che più ho amato da ragazzo, l’Uomo che volle farsi re di Kipling…

In fondo

Tutto iniziò su un treno, nella tratta che va da Ajmir a Mhow…

December 28, 2020

La guerra di Leontini

Bene o male, a scuola, anche di sfuggita, ci hanno raccontato della tragica spedizione ateniese contro Siracusa: il problema è che spesso e volentieri, ce l’hanno descritta, dando una lettera alquanto parziale di Tucidide, una sorta di follia collettiva di quella città, che si era impegnata in un’impresa senza né capo, né coda.

In realtà, la spedizione del 415 a.C. non nasce all’improvviso, ma è il culmine di una serie di eventi e considerazioni geopolitiche, che hanno origine un decennio prima, ai tempi di Pericle. Come evidenziato, altre volte, la cerealicoltura in Grecia è ben poco produttiva: le città, per evitare la fame, dovevano importare grandi quantità di grano dall’estero. Tale commercio diventava fondamentale in caso di guerra, per il semplice motivo che un oplita affamato, è un oplita demotivato.

Per cui, per evitare che la propria fanteria pesante si ammutinasse per fame nei confronti del governo, le città greche tendevano a combattere guerre brevi, che si risolvevano in una battaglia campale: poi tutti a casa, a zappare la terra e riempirsi lo stomaco.

La Guerra del Peloponneso però cambia quest’ordine di cose: da una parte, costringono a mobilitare e quindi nutrire, gli eserciti per lunghi periodi. Dall’altra la strategia di entrambi i contendenti, fa crollare la produzione agricola. Pericle, concentrando la popolazione ad Atene, che deve essere nutrita, abbandona le campagne dell’Attica; al contempo, gli spartani si trovano spesso messi a ferro e fuoco dai raid ateniesi i loro campi in Messania.

Per cui, le importazioni di grano crescono esponenzialmente: bloccarle all’avversario, significa ridurlo alla fame e costringerlo alla resa. Atene si riforniva dalla Crimea e dall’Egitto: per questo per lei era vitale mantenere il controllo dell’Ellesponto e di Naucrati sul Nilo, cosa, nelle prime fasi della guerra, facilitata dall’inferiorità della flotta della Lega Peloponnesiaca, sia dalla sostanziale neutralità dell’Impero Persiano nelle dispute tra barbari greci.

Sparta, invece, dipendeva dal grano siciliano: Atene, però, nonostante la superiorità marittima, non aveva una flotta sufficiente per bloccare tale importazioni. Per cui, se si voleva costringere Sparta alla rese, bisogna in qualche modo agire alla fonte, convincendo, con le buone o con le cattive, le polis siciliane a non vendere i propri cereali ai lacedemoni.

Per fare questo, serviva un intervento militare, ma mancava un casus belli. Come racconta Tucidide

In Occidente, le città doriche erano alleate di Sparta, ma non avevano mai partecipato alla guerra

L’occasione saltò fuori in modo alquanto inaspettato: in Sicilia era in corso una lunga guerra tra Leontini e Siracusa, che aveva imposto un embargo commerciale alla rivale. Leontini, a quanto pare, aveva stabilito un trattato militare negli anni intorno alla metà del V secolo a.C., rinnovato nel 433 a.C.

Viste le brutte, Leontini decise di agire in due modi: stipulò un’alleanza con tutte le città siciliane e della Magna Grecia che avevano il dente avvelenato con Siracusa e chiese aiuto ad Atene, spedendovi un’ambasciata guidata dal sofista Gorgia, nel 427 a.C.