Alessio Brugnoli's Blog, page 43

January 16, 2021

A caccia del Monumento Nazionale perduto

Che cosa è di preciso, un monumento nazionale? In verità, è abbastanza complicato a spiegarsi: con parecchie approssimazioni, si definisce così un edificio o un luogo che, per le suo specificità storiche, estetiche e culturali, uno Stato ha ritenuto incarnazione dei presunti valori su cui ha costruito la sua indentità come Nazione.

Con l’Unità d’Italia, in cui bisognava trasformare, anche a forza, un coacervo di staterelli in un’entità comune, si scatenò una vera propria corsa ad appioppare questa etichetta, per citare la legge 7 luglio 1866, n. 3096, art. 33) a tutti

“edifici e luoghi che si ricollegano alla nostra storia o alla memoria di grandi uomini”

La campagna di classificazione dei monumenti, nell’Italia postunitaria, iniziò nel 1870, con la richiesta da parte della Giunta di Belle Arti di fornire l’elenco degli edifici pubblici «meritevoli di essere annoverati fra i Monumenti Nazionali». Gli elenchi furono successivamente predisposti a cura dalle Commissioni Consultive di Belle Arti, istituite a partire dal 1864 in diverse province del Regno. La raccolta degli elenchi portò alla pubblicazione del primo Elenco dei monumenti nazionali medievali e moderni nel 1875.

La necessità di completare e correggere «l’elenco degli edifizi monumentali» fu ancora ribadita nel 1896, quando il Ministero della pubblica istruzione sollecitò gli Uffici Regionali alla redazione delle schede che mantenessero la divisione in monumenti di importanza nazionale, regionale e locale. Solo nel 1902 venne infine pubblicato a Roma l’Elenco degli edifici Monumenti nazionali in Italia.

A Palermo, può sembrare strano, di monumenti nazionali ce ne solo quattro: due famosi in tutto il mondo, la Martorana e San Giovanni degli Eremiti, uno noto solo a Palermitani, la Chiesa della Maddalena, che essendo dentro una caserma dei carabinieri è visitabile solo in occasioni particolari, uno totalmente ignoto… Si tratta della casa natale di Francesco Ferrara.

Mi immagino già le domande… Ma questo chi diavolo è ? Anche è ignoto ai non addetti ai lavori, Francesco Ferrara è stato il più autorevole economista italiano del Risorgimento, giornalista, uomo d’azione e politico, che non sfigurerebbe in un romanzo steampunk.

Francesco nacque a Palermo il 7 dicembre 1810 dal e Rosalia Alaimo. Trascorse l’infanzia e la giovinezza nel palazzo del Principe di Castelnuovo, Carlo Cottone, il fondatore del primo istituto agrario di Palermo, di cui parlerò in futuro che con la sua protezione gli assicurò una vita agiata e una formazione pari a quella dei giovani aristocratici.

Francesco studiò dai padri Gesuiti e Filippini e intraprese il corso di laurea in medicina che poi abbandonò per dedicarsi agli studi economici e sociali. Il suo primo scritto fu Dubbi sulla statistica del 1835 dedicato alle relazioni metodologiche tra la statistica e l’economia. Nel 1833 fu assunto come commesso della direzione centrale di Statistica di Palermo e nel 1836 fondò il “Giornale di Statistica” a cui collaborarono anche Emerico Amari, Raffaele Busacca e Vito D’Ondes Reggio. L’impegno comune nella redazione del giornale creò una forte intesa intellettuale e umana tra i quattro e particolarmente Ferrara si legò alla famiglia Amari con la quale finì per imparentarsi. Tra gli scritti più noti apparsi sul periodico della Direzione di Statistica si ricordano: Sulla teoria della statistica secondo Romagnosi, del 1836; Sul cabotaggio fra Napoli e Sicilia, del 1837; Cenni sulla miglior maniera di formare uffici statistici, e i Fanciulli abbandonati del 1838; Studi sulla popolazione della Sicilia del 1840; Malthus, i suoi avversari, i suoi seguaci, le conseguenze della sua dottrina, Della riforma postale, e i I periodi dell’economia politica del 1841. Dal 1840 collaborò per due anni con il periodico “La Ruota” e nel 1844, da segretario della Camera di Commercio di Palermo, creò ad una nuova serie del “Giornale di Commercio” sul quale scrisse insieme ad Amari e Busacca. Sempre nel 1844 avanzò la sua candidatura al concorso per la cattedra di Economia dell’Università di Palermo ma alla fine si ritirò per aiutare la vittoria dell’amico Raffaele Busacca. Dal 1844 la sua attività cominciò ad incontrare l’ostilità borbonica e nel 1846 i suoi periodici cessarono le pubblicazioni.

Nel novembre 1847 contribuì alle agitazioni contro i Borboni facendo circolare anonima la sua Lettera di Malta, pamphlet di protesta contro il governo napoletano. La notte del 10 gennaio 1848 fu arrestato insieme ad Emerico Amari e ad altri dieci liberali ma dopo alcuni giorni, quando la Rivoluzione era ormai vittoriosa, fu liberato dal popolo palermitano. Entrato a far parte del comitato rivoluzionario, partecipò ai lavori della commissione che doveva preparare l’Atto di Convocazione del General Parlamento di Sicilia e fu eletto deputato alla Camera dei Comuni. Da febbraio ad ottobre diede alle stampe, insieme a Vito D’Ondes Reggio, al giornale “L’Indipendenza e la Lega” con programma costituzionalista e federalista. Prese parte alla commissione diplomatica inviata a Torino per offrire al Duca di Genova la corona siciliana e in questa città, una volta soffocata la Rivoluzione in Sicilia, si trasferì in esilio. In Piemonte collaborò al “Risorgimento” di Cavour e ottenne la cattedra di Economia politica nell’Università della capitale dove fondò importanti giornali e periodici come “La Croce di Savoia”, “Il Parlamento” e “L’Economista”. Sempre a Torino promosse la pubblicazione della “Biblioteca dell’Economista” che uscì per i tipi della casa editrice Pomba.

Della “Biblioteca dell’Economista” Ferrara curò le prime due edizioni, dal 1850 al 1867, nelle quali furono presentate in traduzione italiana opere generali e trattati speciali di economia. Dopo aspri e continui dissapori con l’ambiente politico sabaudo e particolarmente con Cavour, nel 1858, per motivi disciplinari, fu costretto ad abbandonare la cattedra di Torino trasferendosi all’Università di Pisa. Rientrato in Sicilia dopo l’impresa dei mille, s’impegnò strenuamente in difesa dell’autonomia siciliana e prese parte ai lavori del Consiglio Straordinario di Stato per la Sicilia. Nel 1861 tentò senza successo di essere eletto al Parlamento italiano ma, avvicinatosi a Quintino Sella, ottenne la nomina a direttore delle Imposte e a consigliere della Corte dei Conti. Nel 1868 fondò a Firenze la Società di economia politica e nel 1874 la Società Adamo Smith che gli consentirono di polemizzare con i socialisti della cattedra in difesa del liberismo. Sempre nel 1868 fu nominato direttore della nuova Scuola Superiore di Commercio di Venezia e fondò “L’Economista”, organo editoriale della Società Adamo Smith.

In questi anni fu un assiduo collaboratore della “Nuova Antologia”, commentando criticamente le principali riforme di politica economica in materia di credito, imposte e istituzioni. Nel 1867 fu ministro delle finanze del governo Rattazzi battendosi per la vendita dei beni ecclesiastici e l’abolizione del corso forzoso. Si dimise dopo pochi mesi, partecipando intensamente, spesso seduto tra i banchi dell’opposizione, all’attività politica e parlamentare. Fu nominato senatore del Regno nel 1881. Morì a Venezia nel 1900, e dopo pochi anni le sue spoglie furono traslate nella Chiesa di S. Domenico a Palermo…

Insomma, senza dubbio una personalità di spicco, meritevole di essere ricordato, ma questa casa natale dove diavolo sta ?

Alcuni siti palermitani, riportano come indirizzo Vicolo San Giuseppe D’Arimatea, 14, indicazione ripresa anche da Google Maps: una casa abbattuta a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale… Per cui, ci dovremmo mettere l’anima in pace: il quarto monumento nazionale di Palermo non esiste più…

Però, dato che sono curioso come un gatto, sono andato a leggermi il Regio Decreto del 18 marzo 1928, n. 860, in cui questa benedetta casa, era resa monumento nazionale. Cito testualmente

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA

Volendo che la casa esistente in Palermo prospiciente sul corso

Vittorio Emanuele con ingresso dal vicolo Castelnuovo, ove nacque

Francesco Ferrara, sia conservata all’ossequio nazionale e tutelata

come edificio di importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la

pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

La casa in Palermo ove nacque Francesco Ferrara e’ dichiarata

monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 18 marzo 1928 – Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Per cui, la casa tutelata come monumento nazionale non solo è in tutt’altra posizione, all’incrocio tra vicolo Castelnuovo e il Cassaro, ma è ancora in piedi e un condizioni dignitose: si tratta infatti del palazzo in cui si trova I Cucci Bakery Sweet & Salty, di cui letto critiche feroci, ma i cui cannoli, le poche volte che li ho presi, li ho trovati molto buoni.

A questo punto, essendo questo monumento nazionale in piedi e in buona salute, pur capendo che il comune di Palermo ha giustamente tutt’altre priorità, non sarebbe il caso, non dico di valorizzarlo, con una casa museo, ma almeno di indicarlo con una targa ?

January 15, 2021

Le Cento Camerelle di Bacoli

Cento Camerelle, o Centum Cellae, è un sito archeologico presente a Bacoli, sul promontorio che affaccia su Marina Grande, nell’omomino quartiere della storica parte alta della cittadina flegrea, alle spalle della Chiesa di Sant’Anna. Sito poco conosciuto e ancora meno valorizzato, dato che è stato chiuso per anni, che non sfigurerebbe in un romanzo peplumpunk, per la sua lunga storia e per la sua peculiare struttura, composta da una miriade di ambienti e cunicoli sotterranei.

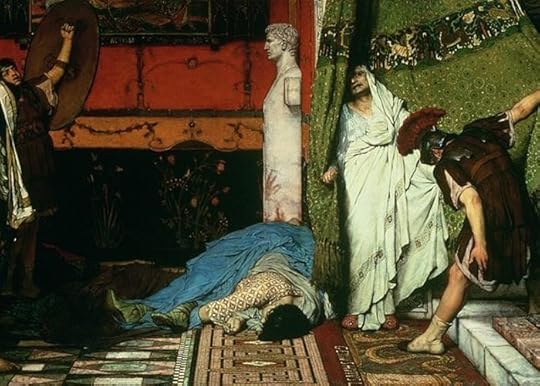

Il sito, note sin dal ‘500, gli eruditi dell’epoca lo chiamavano “Prigioni di Nerone” in ricordo del racconto di Tacito, che narra come l’imperatore accolse a Baia la madre prima di ordinarne l’assassinio, è in realtà una struttura complessa composta da più livelli di cisterne sotterranee sovrapposte e indipendenti tra loro poiché orientate diversamente ed appartenenti ad epoche differenti, nate per soddisfare un enorme fabbisogno idrico di quella che doveva essere la villa sovrastante, di sicuro dotata di giochi d’acqua, ninfei e peschiere.

Villa che vari archeologi hanno identificato con quella dell’oratore Quinto Ortensio Ortalo, amico e rivale di Cicerone, tanto che parrebbe vi fosse ambientato l’Academica Priora, un trattato filosofico dell’Arpinate, costituiti da due dialoghi con Lucullo e il padrone di casa, in cui si discuteva della filosofia stoica e del problema della conoscenza.

Ortensio, tra l’altro era un poeta dilettante, che non si prendeva neppure troppo sul serio, tanto da scrivere versi per una scommessa con Lucullo e Sisenna una storia della guerra marsica dal titolo Annales, che andò di traverso a Catullo, altro suo grande amico, che per scherzo, per questa impresa lo insultò in tutti i modi possibili. Ciò non toglie che Catullo abbia scritto per lui, accompagnando la traduzione della Chioma di Berenice, una delle sue cose più sentite e più belle

L’angoscia sfibrante di un dolore senza tregua

mi distoglie, Òrtalo, da ogni volontà di vivere

e nell’incertezza di questa sofferenza non penso piú

di trovare nelle parole il conforto della poesia:

l’onda che nasce dal gorgo di Lete ora, ora

bagna il piede pallido ora di mio fratello:

strappato ai miei occhi, la terra di Troia

ora lo dissolve sotto il peso della sua collina.

Ti parlerò e non ti sentirò parlare,

mai, mai piú ti rivedrò, fratello mio:

amato piú della mia vita, sempre ti amerò,

sempre mi terrò in cuore il pianto per la tua morte,

come l’usignolo tra le ombre piú folte dei rami

piange nel suo canto la sorte straziante di Iti.

Ma anche in cosí grande tristezza, Òrtalo,

eccoti questi versi tradotti da Callimaco,

perché tu non creda che, disperse nel vento,

le tue parole mi siano sfuggite dalla mente,

come scivola dal grembo di una ragazzina

il pomo che in segreto le donò l’innamorato,

quando, scordatasi d’averlo fra le pieghe della veste,

sussulta trasognata all’arrivo della madre

e le sguscia via: cade in terra il pomo rotolando

e il suo viso afflitto avvampa di vergogna.

Tornando a Cicerone, oltre a descrivere nell’opera il paesaggio superbo che può cogliersi solo da una terrazza alta sul mare, posta ad occupare un intero rilievo, vi prendeva in giro Ortalo, per la sua passione per l’allevamento dei pesci, chiamandolo “Tritone” o “incantatore di pesci”. Racconta Plinio come nelle sue peschiere, alimentate ovviamente dalle Cento Camerelle, pesci tanto amati Ortalo, che aveva con loro lo stesso legame che ho io con i pappagalli, da rispondere al richiamo del padrone, che arrivò anche a piangere per la morte di un amata murena.

La villa passò successivamente ad Antonia minore, moglie di Druso, la mamma di Claudio, per capirci, che considerava scemo il figlio, ma tanto normale non era neppure lei, data la sua smodata passione per la piscicultura, per poi passare al demanio imperiale di Nerone, che sembra la facesse trasformare in un deposito di anfore olearie e vinarie e altri materiali a servizio della flotta imperiale di Miseno. Dopo l’anno dei quattro imperatori, Vespasiano, resosi contro della posizione invidiabile nella Villa, la fece ritornare a uso abitativo, che mantenne sino alla tarda età imperiale. Negli ultimi decenni del IV secolo d. C., uno degli ultimi Quinto Aurelio Simmaco Eusebio, noto scrittore e uomo politico (nonché campione del paganesimo morente e cugino di Sant’Ambrogio, con cui era un perenne lite per le differenti opinioni religiose.

Nel Medioevo, il complesso fu progressivamente abbandonato, per diventare sino al 1678 uno dei beni del monastero dei Santi Pietro e Sebastiano in Napoli. Le Cento Camerelle furono tappa obbligata ai tempi del Grand Tour, come dimostrano non solo le tante raffigurazioni del monumento ma anche i nomi dei visitatori scritti a carboncino, fra le quali si legge la firma del 1737 di Allan Ramsay, ritrattista ufficiale della famiglia reale di Edimburgo. Il complesso già in epoca borbonica fu oggetto di scavo, effettuati allo scopo di giungere dal pavimento della cisterna superiore ai cunicoli sottostanti, visibili solo dal versante del mare. Dal 1910 e a varie riprese, l’archeologo Amedeo Maiuri vi condusse campagne di scavo sistematiche, che ci hanno permesso di conoscere a fondo la struttura.

Il sito consiste in due piani di cisterne asimmetriche, esplorate a fondo e altri degradanti verso il mare, noti parzialmente. Il livello superiore, 3 metri sotto il livello dell’omonima strada Via Cento Camerelle, risale all’età augustea (I° secolo d.C), con orientamento nord-nord-est sud-sud-ovest, è un ampio serbatoio di età imperiale, diviso in quattro navate, coperte da volta a botte e sorrette da tre file di pilastri, con uno degli estradossi a terrazza, rivestito di pavimento in signinum. L’aula è scavata nel tufo fino a m 2,00 di profondità e foderata di muratura con paramento in opus reticulatum ed ammorsature a tufelli, recante un rivestimento idraulico di cocciopesto di notevole spessore. Al centro di ogni volta vi sono pozzetti di ispezione quadrati; mentre nell’angolo Nord si apre una nicchia recante traccia di rivestimento di intonaco.

La seconda cisterna, risalente all’epoca repubblicana è situata 6 metri più in basso ed è raggiungibile attraverso una scala metallica anche se nel 1990, inseguito al crollo di un albero, lavori di scavo hanno portato alla luce la scala originaria che collegava i due livelli. Tale cisterna è costituita da una stretta maglia divani ortogonali alti pochi metri , molti ancora inesplorati, comunicanti tra loro e con orientamento est-nord-est ovest-sud-ovest. Sopra gli stretti passaggi tra un cunicolo e l’altro(altezza di 1,6 metri) vi è una copertura a tegole, mentre altri varchi presentano una copertura piana. Risultano privi di volta, invece, quegli ambienti che sulla sinistra si trovano in corrispondenza con quelli del piano superiore. La fodera muraria è in opera cementizia con alla base e negli angoli uno strato ulteriore di cocciopesto, un cordolo, per evitare pericolose infiltrazioni d’acqua verso il basso.

Sulla destra si apre l’unico corridoio percorribile, costituito da una serie di piccoli ambienti (4 x 2 metri) scavati nel tufo che presentano copertura piana o spiovente. Come accennato in precedenza, qui si conservano ancora sulle pareti i nomi dei visitatori dei secoli scorsi scritti a carboncino. Diversi studi archeologici e speleologici hanno evidenziato che il sito di Cento Camerelle avesse un ulteriore terzo livello ancora più interrato poiché pochi metri sopra il livello del mare, dal costone della costa scoscesa, si ravvisa la presenza di altri cunicoli scavati nel tufo identici a quelli della cisterna di età repubblicana- Due di questi ambienti presentano ancora tracce di pavimenti in cocciopesto e parte delle pitture parietali.

La conferma dell’esistenza di altri livelli viene data anche dalla presenza di due cavità di origine antropica lungo il costone tufaceo del promontorio le cui caratteristiche, analizzate attraverso appositi studi e indagini di natura speleologica, permettono di identificarle come ulteriori cisterne idrauliche di età romana Oltre a queste si riconoscono altre cavità prospicienti il versante settentrionale della cosiddetta Punta Cento Camerelle, affacciate su Marina Grande. In particolare, sul versante orientale della falesia tufacea, si registrano sei ipogei, due dei quali più grandi e visibili da mare, di chiara origine antropica: una è stata denominata Cisterna delle Bacolesi, l’altra Cisterna II di Punta Cento Camerelle.

Ambedue sono prive di pozzetti, né idraulici né d’areazione. Ciò vuol dire che l’acqua qui immagazzinata, proveniente dall’alto, non sembra funzionale al consumo diretto e le due cisterne in questione sembrano assumere il ruolo di piscinae limariae, dedicate alla decantazione e sedimentazione delle acque, poste a quota intermedia tra i grandi serbatoi di Cento Camerelle e altri ambienti posti a quota inferiore e pertinenti la pars maritima della grande villa di Ortensio, che ovviamente sprofondata a causa del bradisismo.

Come ricordato in altri post, ai piedi del promontorio su cui giace il sito di Cento Camerelle,

sommersi nel mare vi sono resti delle peschiere, di un’estesa banchina in opera cementizia di età romana ed una serie di pilae che si origina da un’ampia gettata sovrastata dai resti di un impianto termale databile, presumibilmente, all’età di Claudio. Un ponte ad arcate collegava il settore termale col piede del promontorio delle Cento Camerelle.

Dalla parete tufacea a picco sulla spiaggia di Bacoli, alla fine di Via Poggio, sporgono a 7-8 metri dal suolo resti di strutture romane in parte interrate, in parte inglobate in un edificio di recente costruzione ed in parte crollate. Anche questi resti si pensa possano appartenere alla villa marittima di Ortensio, così come ad essa sembrano attribuibili alcune statue, una di donna ed una di uomo togato, mutilato della testa e di una mano, ritrovate in mare. Ulteriori strutture antiche, tra le quali un molo sommerso, giacciono lungo il lato meridionale dell’insenatura. Qui si sono scoperte cinque colonne (dal diametro di circa 40 centimetri) a fusto liscio (quattro in granito ed una in marmo cipollino dall’isola greca dell’Eubea) ed un frammento di trabeazione marmorea giacenti su un piano di calpestio in tufo, quindi ancora nell’originaria posizione di caduta.

January 14, 2021

La letteratura latina, nonna del Postmoderno

Come detto altre volte, uno dei problemi che abbiamo nell’insegnamento della letteratura latina a scuola, è che viene propinata agli studenti come qualcosa di imbalsamato e serioso, quando poi, era ben altro… Con un ardito paragone, con tutti i distinguo del caso, era molto più simile al nostro Postmoderno, che al Neoclassicismo.

Pensiamo al buon Plauto, che nelle sue commedie rompe la quarta parete e che, con la contaminatio, cita, mischia e deforma trame e caratteri della Commedia Attica: soprattutto, lo fa a carte scoperte, utilizzando le smagliature e lo contraddizioni che saltano fuori, come fonte di riso, mostrando come, nel Teatro e nella Vita, tutto è illusione e convenzione.

Oppure a Seneca, che, detto fra noi, essendo stato sulle scatole a personaggi diversissimi come Caligola, Claudio e Nerone, qualche grosso problema caratteriale doveva avercelo. Ebbene non c’è nulla di più pulp delle sue tragedie, che non hanno niente da invidiare ai film di Tarantino, in cui non si muore mai con la composta dignità degli eroi greci, ma si va sempre oltre le righe.

Gettati da torri altissime o sbranati da bestie infuriate, arrostiti allo spiedo o ridotti in cenere da vesti incantate, i loro corpi si smembrano e svaniscono, quasi non lasciano traccia: pensiamo alla fine che Atreo riserva al fratello Tieste. Cito testualmente

dopo che le vittime lo hanno soddisfatto, ormai sicuro si dedica al banchetto del fratello. Lui stesso taglia il corpo fatto a pezzi, amputa fino al tronco le larghe spalle e i legami delle braccia, denuda crudele le articolazioni e amputa le ossa: conserva soltanto i volti e le mani dategli in pegno. Queste viscere sono attaccate agli spiedi e sgocciolano poste su lenti camini: quest’altre un liquido bollente agita in un bronzo bianco dal calore.

Il fascino espressionista e insieme barocco di questi versi scaturisce dal fatto che questa violenza , si inquadra in una visione del mondo rigorosa e coerente, come fuga da una realtà che risulta incomprensibile alla Ragione, un universo disgregato ed entropico, senza certezze umane e senza garanzie divine.

La consapevolezza che traspare dai suoi personaggi, di non essere nulla più che creazioni teatrali, vittime predestinate dei capricci dell’autore, è la stessa che abbiamo noi ogni giorno, dinanzi a vite che ci paiono prive di senso.

Una dimensione pulp che traspare sia nei versi del nipote Lucano o in quelli di poeti a prima vista assai più leziosi: pensiamo agli incubi notturno del povero Properzio, oppure leggiamo questo brano

Io, con questi occhi, ho visto Canidia

aggirarsi, la veste nera cinta in vita,

piedi nudi, capelli scarmigliati,

e insieme a Sàgana maggiore urlare al vento:

orribili le rendeva il pallore.

Eccole scavare con le unghie la terra,

dilaniare a morsi un’agnella nera:

il sangue fu raccolto in una fossa

per evocare dagli abissi

gli spiriti dei Mani

e ottenerne responsi.

Con sé avevano un fantoccio di lana

ed un altro di cera:

piú grande quello di lana perché potesse

infliggere la pena all’altro,

e quello di cera in atteggiamento supplice,

perché sa di dover morire

come accade a uno schiavo.

Scena da Blair Witch Project, ambientata all’Esquilino e scritta dal buon Orazio. Scena che tra l’altro ha un finale inaspettato. Le streghe saranno messe in fuga da un tronco di fico trasformato da un abile falegname in una statua del dio Priapo, che emetterà un potente peto. Perché la straniante e dirompente modernità della letteratura latina è proprio nella sua capacità di mischiare linguaggi tra loro diversi e incongruenti,l’alta e bassa cultura.

Come fa Petronio, che nel Satyricon non si fa problemi a infilare fiabe popolari e racconti sui lupi mannari, che omaggio in Io, Druso

Ai tempi di un mio padrone precedente, abitavo a Capua, in Italia; all’epoca amoreggiavo con la donna dell’oste Terenzio, tale Melissa di Taranto, uno splendido pezzo di figliola, che corteggiavo perché era per bene, amante delle pulizie e onesta nel gestire le finanze della casa.

All’improvviso, mentre era impegnato nella raccolta delle olive, Terenzio morì. Melissa, terrorizzata dal fatto che qualche loro lavorante approfittasse di lei, mi mandò a chiamare, per accompagnarla nel suo ritorno in città.

Fortuna volle che il mio padrone dell’epoca fosse partito per Stabia e Pompei, per curare i suoi affari e smerciare al meglio le cianfrusaglie che produceva nella sua manifattura. Colta al volo l’occasione, convinsi un nostro ospite a venire con me fino al quinto miglio. Era infatti un soldato forte come l’Orco. Partimmo più o meno all’ora del canto del gallo, con la luna splendeva come il sole a mezzogiorno.

A un certo punto, arrivammo a un cimitero: il mio compare fece una sosta, per pisciare tra i mausolei. Io per perdere tempo, mi sedetti a terra, cominciai a canticchiare una canzone della mia terra e a contare le tombe.

Poi, come rivolsi lo sguardo al mio accompagnatore, quello si svestì e depose tutti i suoi indumenti sul ciglio della strada. Non avevo più una goccia di sangue nelle vene e ero stecchito come se fossi morto. Lui invece si mise a pisciare attorno ai suoi vestiti e d’un tratto diventò lupo. Claudio, non credere che stia scherzando; non racconterei una balla per tutto l’oro del mondo. Ma, come avevo principiato a dire, dopo che diventò lupo, cominciò a ululare e fuggì nel bosco.

Io, sulle prime, non mi raccapezzavo su dove fossi, poi mi accostai per raccogliere i suoi vestiti: ma quelli erano diventati di pietra. Io ero morto di paura come nessun altro. Ciò nonostante impugnai la spada e zac zac tirai fendenti alle ombre, finché non arrivai al podere di Melissa. Quando entrai nella sua cascina, mi era quasi scoppiato il cuore per la paura. Ero pallido come un fantasma, con gli occhi morti e il sudore che mi correva per la forcata. Ci volle parecchio per riprendermi.

La mia Melissa sulle prime era stupita su come fossi ancora in giro a quell’ora così tarda, e mi disse

“Se arrivavi un po’ prima, almeno ci avresti dato una mano, che un lupo si è introdotto nel podere e da vero macellaio ci ha sgozzato tutte le bestie. Però non l’ha fatta pulita, anche se è riuscito a fuggire, che uno dei nostri schiavi gli ha trapassato il collo con la lancia”.

Per il terrore, trascorsi la notte in bianco, ma, appena fatto giorno, trascinai di corsa Melissa verso Capua. Feci solo una sosta, nel luogo dove gli abiti erano diventati di pietra, ma non trovai che del sangue.

Come poi giunsi a casa, il mio soldato giaceva sul letto che sembrava un bue e c’era un medico che gli curava il collo. Mi fu chiaro che era un lupo mannaro, ne ho potuto da allora dividere il pane con lui, nemmeno se mi avessero ammazzato. Comodi gli altri di pensarla in proposito come vogliono, ma io, se mento, mi possa cadere il cielo sulla testa.

Per cui, essendoci passato, so riconoscere chi ci ha aiutato: non un Windigo, o come chiamano quell’orrore gli iperborei, ma un versipellis . Qualcuno di noi, che ci cammina accanto e con cui condividiamo i nostri passi, ha il potere di cambiare aspetto e di scatenare la sua furia. Che Camulus protegga chi scatenerà la sua ira

Perché il mio romanzo è anche questo: un omaggio e un atto di amore per una letteratura della complessità

January 13, 2021

Il sepolcro di Sant’Urbano

La nostra passeggiata sull’Appia Antica è giunta al Quarto Miglio: uno dei primi monumenti che si incontrano, sulla sinistra, è un sepolcro a camera, realizzato in peperino e rivestito poi con sottili file di mattoni rossi, molto rovinati. Dell’originaria copertura rimane solo la struttura in opera cementizia. Dalla fronte che si affaccia sulla via si può scorgere l’interno, assai scarno e gli stipiti della porta che si apriva sul lato posteriore.

Più avanti, a 250 dalla cosiddetta Tomba di Seneca, si trova il cosiddetto Sepolcro dei figli di Pompeo, una sorta di mostro di Frankenstein dell’archeologia: in origine era un’anonima, piccola camera ipogea coperta a volta, a cui Canova aggiunse un prospetto architettonico in laterizio a timpano triangolare, su cui fece murare diverti frammenti architettonici, rubati con gli anni, di cui rimane solo il frammento di un sarcofago con i ritratti di due coniugi all’interno di una conchiglia, risalente al III secolo d.C.

Per completare il tutto, diversi anni dopo, Canina vi aggiunse una grande epigrafe in versi, trovata nelle vicinanze, fatta scolpire da Sextus Pompeius Iustus, dal testo commovente.

Un povero padre, Sesto Pompeo, piange l’immatura morte d’un figlio e d’una figlia. Egli sperava, per legge di natura, di precederli nella tomba; invece dovette, infelice, accenderne il rogo. Ne fa gli elogi e implora dagli dei d’esser presto ricongiunto a loro.

Poco più avanti, invece, si incontra un luogo straordinario, che romani e turisti hanno ignorato per anni, dato che era una proprietà privata. Si tratta del cosiddetto Sepolcro di Sant’Urbano. La sua storia, a dire il vero, come sempre accade per l’Urbe, è tutt’altro che semplice. In origine, parliamo del II d.C. apparteneva alle pertinenze di un edificio sacro, il cosiddetto tempio di Giove, un monumento in laterizio, eretto su podio e con cella tricora absidata preceduta da un quadriportico.

Circa un secolo dopo, l’area fu privatizzata: una parte fu trasformata in una necropoli pagana, una parte fu annessa una ricca domus, la cui prima fase costruttiva risaliva all’epoca repubblica “fuori porta”, dedicata sia alla produzione agricola, con ampi magazzini, sia a quella che oggi chiameremmo villeggiatura.

Così Lanciani ne descrive le caratteristiche, poco dopo la sua scoperta

“A circa 300 m dall’Appia antica. vennero messe luce le Strutture di una villa rustica, conservate per un di poche decine di centimetri di elevato. Il diverticolo scoperto nel 1880 conduceva direttamente dalla via Appia antica all’ingresso della villa (chiamata dai Lugari “domus”). dove un vasto atrio precedeva un grande peristilio su cui si affacciavano a NE un piccolo impianto termale, a NW una serie di cinque stanze a SW la pars rustica con magazzini ed un granaio con circa trenta grandi dolia interrati, infine a SE un ampio giardino rettangolare. Per l’approvvigionamento idrico vi erano due cisterne poste a S e a W della villa.”

Nell’età tetrarchica, però, prevalse la funzione di rappresentanza, tanto che il proprietario, ancora ignoto, decise di costruirvi il suo sepolcro: nella prima fase costruttiva, il mausoleo era costituito da un ipogeo e da una sala superiore, per le cerimonie di culto, il che ci fa ipotizzare come il proprietario fosse pagano. In questo si accedeva probabilmente alla sala mediante una scalinata situata all’interno del vestibolo. Non ne sappiamo il motivo, motivi religiosi sono da escludere, ma durante la fase finale del regno di Diocleziano, il mausoleo fu parzialmente danneggiato, tanto che la scalinata fu demolita intenzionalmente.

Le cose cambiarono nel periodo di Massenzio e di Costantino: il complesso fu cristianizzato, la scalinata e ricostruita in modo più maestoso e la facciata fu arricchita con l’aggiunta di un portico, probabilmente tetrastilo, di cui restano alcuni frammenti di basi e della trabeazione.

Due porte davano accesso all’ipogeo, che era costituito da un vestibolo e da un vasto ambiente quadrato con tre absidi: quella centrale, di forma semicircolare; le due laterali, di forma rettangolare. Quattro pilastri agli angoli e uno, più grande, al centro ne sostenevano: la struttura fa pensare a una sepoltura di famigliare, di qualche gens senatoria.

In tutto ciò, che c’entra Sant’Urbano, papa, successore, assai meno trafficone e ahimé meno simpatico, di Callisto e protetto dell’imperatore Alessandro Severo ? La colpa è una Passio, assolutamente inventata, perchè Urbano morì nel suo letto, di morte naturale e non fu martirizzato, del VI secolo, in cui si dice che fu sepolto nelle catacombe di Pretestato, in ingens antrum quadratum et firmissimae fabricae in un cubicolo di pianta quadrata con rivestimento marmoreo sulle pareti, marmoreis tabulis ex omni parte conglutinans contexit parietem, cubicolo che, con parecchi dubbi e ripensamenti, fu identificato da De Rossi.

Sempre in questa Passio, nonostante le testimonianze contrarie di papa Gregorio Magno e dell’itinerario di Einsiedeln, che continuano a parlare della sua sepoltura nelle catacombe di Pretestato, si giura e spergiura come il corpo del papa e quello dei diaconi e dei presbiteri che con lui avevano condiviso il fantomatico martirio fossero poi traslate in un ricco sepolcro nell’area della domus di una matrona Marmenia, personaggio ritenuto nello scritto agiografico la matrona moglie del crudelis vir Carpasio, carnefice dei cristiani, la quale, convertita alla fede, aveva rivendicato una degna sepoltura per Urbano.

Negli scavi ottocenteschi, fu quindi facile identificare la villa repubblicana con quella di Marmenia e il mausoleo con il sepolcro di Urbano. Che invece nel Medioevo non fosse per nulla considerato un luogo oggetto di devozione, è testimoniato dalle successive vicende: inglobata la proprietà nel Patrimonium Appiae, il latifondo di proprietà della Chiesa di Roma, il presunto sepolcro papale divenne un magazzino e nel XIII secolo fu trasformato dai Borgiani in una torre fortificata.

Nel tempo, fu trasformato anche in una casale con rimessa per carrozze e magazzino in epoca più recente. Il primo proprietario di cui si è certi scavando all’indietro nel tempo negli archivi catastali di Roma fu nel 1870 il principe Alessandro Torlonia (sposo dell’infanta Beatrice di Borbone-Spagna, zia del futuro re Juan Carlos I e nipote della regina Vittoria). Nel 1879 i fratelli Giambattista e Bernardo Lugari acquistarono dai Torlonia un vasto appezzamento di terreno su una parte del quale condussero, a scopo filantropico, indagini archeologiche per circa quindici anni a partire dal 1880.

Il cardinale Lugari morì nel 1914 e lasciò la proprietà in eredità ai suoi cinque nipoti i quali, dopo diversi passaggi, vendono il sepolcro nel 1981 all’avvocato Anzalone. Nel 1978, il venne studiato dall’archeologo di Oslo Johann Rasmus Brandt (direttore del Norwegian Institute of Rome dal 1996 al 2002) che ebbe una disavventura degna degli Anni di Piombo.

“Ero entrato nella proprietà con un gruppo di studenti norvegesi e danesi per cominciare a tagliare cespugli e boscaglia. Ma dopo poche ore fummo circondati da carabinieri armati di mitra con l’ausilio di cani giunti a bordo di Giuliette e atterrati con un elicottero. Avevano avuto la spiata che fossimo le Brigate Rosse che avevano appena rapito Aldo Moro. Ci volle poco per chiarire l’equivoco”.

Nel 2018, dopo una lunga e complessa trattativa, Marisa Antonietta Gigantino, vedova di Anzalone, ha venduto, dopo una lunga trattativa, il complesso al Mibact per 491.000 euro, che lo destinerà al ruolo di ingresso alla Villa dei Quintili.

January 12, 2021

Nuove recensioni su Io,Druso

Anche oggi, per farmi un briciolo di bieca pubblicità, altrimenti Io,Druso non si vende e l’editore mi mena, do un poco di visibilità alle recensioni che sto ricevendo su Amazon, che, incredibili a dirsi, sono positive.

Non è piaggieria, ma ne sono veramente sorpreso: perchè è una vita che non scrivevo qualcosa di più di un racconto e lo confesso, temevo di avere perso la mano. Poi, perchè il peplumpunk è un genere talmente di nicchia, che non è semplice che sia capito dai lettori.

Infine, dal punto di vita dello stile, cerca di riprendere buona parte delle paturnie della letteratura latina, con la sua mania per le divagazioni, sospetto che i latini, a cominciare da Svetonio, siano riusciti nella rara impresa di trasformare il pettegolezzo e per il suo bieco odio per il

Show, don’t tell

Cose che fanno arricciare il naso a molti critici della narrativa fantastica italiana. La prima recensione di Giuseppe, una persona che mi ha sopportato, per parecchio tempo, essendo stato il mio capo, mestiere per cui ci vuole una pazienza incredibile, visto il mio caratteraccio.

Giuseppe, da cui ho imparato tanto, senza di lui sarei stato ancora meno pacato e paziente, ha così recensito il mio romanzo

È un libro dove lo scrittore ha rappresentato diverse epoche e culture in un mix tra passato presente e futuro che si dimostra sorprendente per l’originalità e altissima creatività e immaginazione.

La seconda recensione è di una delle grandi scrittrici della fantascienza italiana, Franci Conforti, a cui do un grande abbraccio, lei sa perchè, che ha ampliato un suo primo giudizio che mi ha dato su Facebook

Non fatevi ingannare dal titolo o dalla copertina. È un divertissement rigorosamente per adulti, colti e raffinati. Adatto solo a persone che amano il contrasto di sapori. Da un lato l’impianto affonda in una conoscenza sicura della storia e della società romana tanto da potersi concedere il lusso di mettere in scena personaggi capaci di vedere il mondo con occhi estinti. Dall’altro, l’emulazione della verve antica, permette all’Autore di giocare con una trama e dei dialoghi leggeri e lontani da ogni supponenza. La storia, avventurosa, si rivela un continuo intreccio di storielle, fatterelli e di digressioni di cui non mi sono presa la briga di tenere conto, godendomi il fatto che, nel loro complesso, rendono viva una creazione fantastica che, più propriamente, andrebbe definita kriptonitica. Aspettatevi viaggi, indagini fatte sul posto e ricostruzione di un puzzle capace di dare significato al quel mondo. Aspettatevi un susseguirsi di chicche sia nella reinvenzione storica che nei personaggi. Claudio, Aullio, Valeria, nonno Marco Antonio. E poi il cattivo, un vero cattivo intelligente, occulto, tanto tenace da superare i normali cicli narrativi. Lucio Massovio, il cui nome è già un programma, ho la sensazione che mi sarà dato rivederlo e il suo tocco mi sembra di scorgerlo nella cronaca quotidiana. A coronare il tutto, il piccolo vezzo dell’Autore di aggiungere un punto, all’escalmativo (!.). Comunque scordatevi la solita frase fatta: l’ho letto tutto d’un fiato. No. L’ho centellinano la sera, qualche paginetta alla volta, con in compagnia di bicchierino di Porto che ho avuto la tentazione di addolcire con il miele. Sono sinceramente convinta che potrebbe diventare un cult, un must per i cultori del genere. E, invecchiando, un classico.

Dato che sto arrossendo in maniera invereconda, ho difficoltà ad aggiungere l’altro. L’ultimo parere è dell’ottimo Sandro Battisti, uomo di inaudita violenza, non è vero, ma mi diverto a prenderlo in giro così, essendo lui, per dirla alla romana, “‘na persona de core”, vincitore del Premio Urania e uno dei grandi vecchi del Connettivismo italiano

Manca il tocco dell’editor, ma la storia che sto leggendo è meravigliosa!

Posso rispondere solo con una cosa

Sandrì, sull’editor, c’hai ragione !

January 11, 2021

Atene contro Siracusa (Parte II)

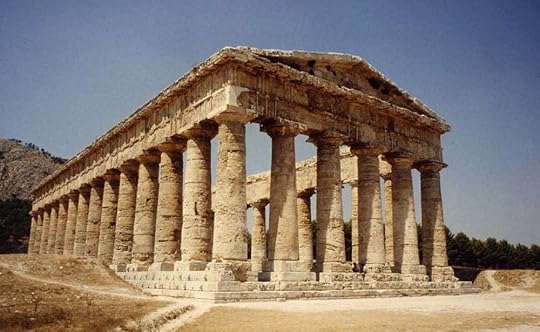

Il casus belli, strano a dirsi, salto fuori da una città, che non era neppure di origine greca: Segesta, il principale centro degli Elimi. Tucidide racconta così la sua origine

Quando Ilio crollò, un drappello di Troiani fuggitivi, sgusciati dalla rete della flotta Achea, approdarono alle spiagge della Sicilia e fissarono il proprio domicilio a fianco dei Sicani. Le due genti furono designate con il nome comune di Elimi, e i loro centri urbani furono noti come Erice e Segesta. S’aggiunse più tardi e prese sede in quei luoghi anche un nucleo di Focesi che rientrando da Troia fu travolto in quell’epoca da una tempesta e, dopo aver toccato le coste della Libia, di là concluse finalmente la sua corsa in terra di Sicilia.

Per secoli, questo brano è stato considerato come leggendario, finché negli ultimi decenni, sono emersi alcuni interessanti elementi: negli strati superiori a quelli della cultura di Thapsos, sono stati trovati numerosi frammenti di ceramica di provenienza luvia e al contempo, alcuni forme linguistiche sembrerebbero di provenienza anatolica.

Il che non significa che Tucidide avesse ragione: probabilmente, nella tarda Età del Bronzo, esistevano contatti commerciali abbastanza stretti tra la Sicilia Occidentale e il mondo levantino, che portarono a una sorta di “luvizzazione” delle élites locali. I focesi, quando giunsero da quelle parti, si resero conto delle somiglianze, anche superficiali, tra cultura locale e quelle delle popolazioni dell’interno della Ionia, e per spiegarla, inquadrarono tutto nell’epos omerico.

Ora, Segesta, benché fosse ellenizzata, gli Elimi usavano una loro versione dell’alfabeto greco e avevano adottato l’architettura dorica per la costruzione dei loro templi, erano in perenne guerra con la polis di Selinunte, per il possesso delle fertili aree agricole che si estendevano tra le due città.

La prima guerra di cui abbiamo notizia risale al 580 a.C. Così la narra Diodoro Siculo

Essendo le isole [Eolie] di nuovo e sempre più disabitate, alcuni di Cnido e di Rodi, malcontenti del pesante giogo imposto dai re di Asia, decisero di inviare una colonia. Scelsero come loro capo Pentatlo di Cnido, che faceva risalire la sua origine a Ippote, discendente di Eracle; al tempo della cinquantesima olimpiade (nella quale vinse la corsa dello stadio lo spartano Epitelida) Pentatlo e i suoi uomini navigarono fino alle vicinanze del capo Lilibeo in Sicilia e trovarono che gli abitanti di Segesta e Selinunte erano in guerra fra loro. Persuasi dai Selinuntini ad allearsi con loro, persero nella battaglia molti uomini fra i quali anche Pentatlo.

Sempre Diodoro ci racconta come, dopo la morte di Pentatlo, i superstiti scelsero alcuni familiari dell’ecista perché questi li conducano di ritorno in patria. Si trattava di Gorgo, Testore ed Epiterside. Giunti a Lipari, gli indigeni li convinero i Greci a fermarsi sull’isola, i quali, per rispondere all’attività piratesca etrusca, divisero la propria attività in due: alcuni si dedicarono all’agricoltura, altri alla stessa pirateria, attività suggerita loro dalla stessa conformazione geografica dell’isola, che consenti loro di inviare a Delfi ricchi bottini.

L’alleato storico di Segesta era Cartagine, mentre quella di Selinunte, Siracusa. Allo scoppio dell’ennesima disputa, gli Elimi corsero a chiedere aiuto, come tradizione, ai punici. Ma i cartaginesi, il cui obiettivo geopolitico non era la conquista della Sicilia greca, ma impedire che vi nascesse un forte stato, che mettesse in pericolo i loro commerci, erano alquanto soddisfatti della situazione di equilibrio che si era creata nell’area con la pace di Gela, per cui risposero picche.

Gli Elimi si lambiccarono il cervello e memori della guerra di Leontini e delle successive ambasciate ateniesi, volte a isolare diplomaticamente Siracusa, mandarono un’ambasciata in Attica. Così ne parla Tucidide

Ora, Selinunte, che si era affidata ai Siracusani in nome della loro alleanza, sfiancava Segesta per terra e sui mari con una guerra senza respiro. Sicché i Segestani, rammentando che i Leontini dal tempo di Lachete e della guerra precedente erano propri alleati, avevano ritenuto di appellarsi ad Atene per un appoggio, sotto forma di una spedizione navale. Si sostenevano con numerosi argomenti ma su uno l’insistenza era più viva: se i Siracusani spopolavano Leontini e godevano l’impunità, non si sarebbero più contenuti: uno dopo l’altro avrebbero annientato gli ultimi paesi amici d’Atene e serrando in pugno l’assoluto potere sulla Sicilia, c’era il rischio che, Dori a Dori, per i legami di sangue e di deferenza tra coloni e madrepatria, si decidessero a fornire al Peloponneso il rinforzo di una macchina bellica poderosa, un contributo definitivo per mettere la potenza ateniese con le radici all’aria.

Ossia gli Elimi, per invogliare gli ateniesi a intervenire a loro fianco, attribuivano ai siracusani delle cose che all’epoca neppure passavano loro per la testa: un disegno egemonico complessivo della Sicilia, cosa che avrebbe ovviamente provocato una nuova guerra con Cartagine, di cui ne avrebbero fatto volentieri a meno e la volontà di espandersi di espandersi a Oriente, schierandosi al fianco di Sparta nella Guerra del Peloponneso. Che fosse una balla colossale, i vertici ateniesi lo sapevano bene, ma faceva loro gioco.

Il problema era la copertura delle spese di guerra: essendo stato ripetuto sino alla nausea all’Ecclesia, l’assemblea cittadina, che l’obiettivo primario era il riamo contro l’espansionismo spartano, sarebbe stato complicato convincerla a dirottare risorse per organizzare una spedizione bellica nel lontano Occidente. Per aggirare l’ostacolo, gli Elimi promisero di farsi carico loro di tutti i costi della spedizione.

Dato che non fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, sempre secondo Tucidide

si decretò l’invio a Segesta di una ambasceria incaricata di appurare con un’inchiesta se, in primo luogo i fondi per la guerra giacessero realmente, come asserivano le promesse, nel tesoro pubblico e nelle casse dei santuari, e anche per assicurarsi di prima mano a che punto fosse la lotta contro Selinunte.

L’ambasciata che tornò la primavera, vittima secondo Tucidide di una sorta di Kansas City Shuffle ante litteram

al suo seguito tornarono i Segestani, recando con sé sessanta talenti di argento non coniato, che rappresentavano il soldo di un mese per gli equipaggi di quelle sessanta navi di cui avevano in proposito di sollecitare l’invio. L’assemblea si raccolse subito in Atene, e poté udire dalla bocca deiSegestani e degli ambasciatori della propria città, tra il cumulo delle altre affascinanti fandonie, questa di particolare spicco: che quanto a finanze nei tesori dei santuari e in quello statale giacevano depositi ingenti subito disponibili.

In realtà, vi era tra i due potenziali alleati un equivoco di fondo: gli Elimi si aspettavano una spedizione ridotta, al livello di quella di Leontini, per danneggiare gli interessi siracusani e fare loro pressione politica, cosa per cui i fondi messi a disposizione bastavano e avanzavano. Gli Ateniesi, invece volevano fare le cose in grande stile, con una vera e propria spedizione di conquista…

January 10, 2021

La disputa tra Gerone e Polizelo di Siracusa

Come accennato la scorsa settimana, Gelone, memore delle precedenti vicende dei tiranni di Gela, in attesa che il figlio crescesse, affidò la reggenza a una sorta di diarchia, affidata ai suoi due fratelli: a Gerone toccò la gestione amministrativa e diplomatica dello stato, a Polizelo, la gestione del patrimonio famigliare, la tutela del figlio e della moglie Demarete e il comando dell’esercito e della flotta.

A quanto pare, la cavalleria siracusana, determinante nella vittoria di Imera, era guidata proprio da Polizelo; tuttavia Gerone, rispetto agli altri fratelli, era quello a minore carisma. L’opinione pubblica siracusana, cominciò a rumoreggiare, affinché la gestione dello stato passasse totalmente nelle mani di Polizelo; per cercare di mantenere il trono, Gelone, da una parte creò una sorta di polizia segreta, per spiare e perseguitare gli oppositori, dall’altra, in maniera alquanto machiavellica, cercò di liberarsi del fratello.

Per far questo, riprese l’idea di Gelone di espandere progressivamente l’influenza siracusana nel Tirreno: la prima tappa fu la Calabria, anche perchè, portando la guerra nel cortile di casa di Rhegion, probabilmente la politica siciliana di tale polis sarebbe stata meno aggressiva. Lo strumento per ottenere tale obiettivo geopolitico fu l’alleanza con Locri, che portò Siracusa a infilarsi in un’annosa disputa italiota.

Come tutti più o meno sanno, nel 510 a.C. c’era stata una guerra feroce tra Crotone, guidata in una sorta di dittatura tecnocratica da Protagora, e Sibari. I Pitagorici sconfissero i ben più numerosi nemici sul fiume Traente, posero assedio alla città nemica e nel volgere di settanta giorni la presero e la rasero al suolo. Secondo la tradizione fu tale il loro odio che, non contenti di aver sottomesso i rivali, cancellarono definitivamente Sybaris deviando il corso del fiume Krathis sopra le rovine. Fu a seguito di questi fatti che Sybaris trovò la sua fine, ed ebbe inizio il mito. Così Strabone riassumerà, in una sua felicissima sintesi la storia della città:

A duecento stadi da Crotone è Sybaris, fondazione degli Achei, situata tra due fiumi, il Krathis e il Sybaris. Suo ecista fu Is di Elike. Di tanto eccelse questa città in antico, per la sua prosperità, che regnò su quattro popoli vicini. Essa ebbe alla sua sudditanza venticinque città; nella guerra contro i Crotoniati schierò ben trecentomila uomini. Inoltre, con le sue case, lungo il Krathis, riempiva tutto intorno un circuito di cinquanta stadi. Ma, a causa del lusso e della tracotanza, i sibariti perdettero nel giro di settanta giorni tutta la fortuna ad opera dei Crotoniati. Costoro, presa la città, vi condussero sopra il fiume e la sommersero.

Dopo la distruzione della città i suoi superstiti ripararono in parte nei centri rurali dell’interno (Torre Mordillo, Francavilla, Timpone della Motta), in parte si rifugiarono nelle colonie amiche di Poseidonia, Laos e Skidros, dove tentarono più volte, con l’aiuto di l’aiuto di Locri,il possesso dei loro territori, per rifondare la loro città.

La crisi scoppiò nel 476 a.C. Con un atto di forza, i figli dei profughi sibariti presero armi e bagagli e tornarono nella loro patria, accampandosi tra le rovine e proclamando la rinascita della polis. Crotone, ovviamente, non la prese bene: mobilitò le truppe, per scacciare gli squatters, i quali, senza perdersi d’animo chiesero aiuto a Poseidonia, che cercò di mediare tra i contendenti.

Per tutta risposta Crotone, considerando l’atto un’impropria ingerenza nelle sue vicende interne, dichiarò guerra a Poseidonia, la quale, conscia della sua inferiorità militare, a sua volta chiese aiuto a Locri. Rhegion, decisa a chiudere i conti con la vicina settentrionale, schierò i suoi opliti al fianco di Crotone e cominciò a mettere a ferro e fuoco la chora di Locri.

Locri, temendo di fare la fine di Sibari, vista l’alleanza, chiese aiuto a Siracusa: Gerone agì da par suo. Per prima cosa, mandò un ultimatum a Rhegion, dicendo che, se avesse ulteriormente infastidito Locri, i siracusani non avrebbero lasciato pietra su pietra dei suoi possessi siciliani, a partire da Messina. Dato che la tradizionale alleata di Rhegion, Cartagine, non aveva nessuna intenzione di rompere la pace con Siracusa e rinfilarsi nelle dispute tra greci e che Akragas era in una fase di rapporti cordiali con Gerone, la polis abbozzò, accontentandosi di un tributo decennale pagato da Locri. Poi, cercò di mediare con Crotone, con pessimi risultati. Per mettere fine alla disputa, mandò una spedizione di soccorso ai sibariti: ovviamente, dato il ruolo di comandante in capo dell’esercito, a guidarla era Polizelo.

Polizelo che non se la cavò male: sconfisse i crotonesi e li costrinse a una pace di compromesso. I sibariti potevano rimanere dove erano, lo stanziamento non avrebbe però avuto né mura, né edifici pubblici, perdendo lo status di polis e il suo territorio sarebbe rimasto in possesso alla città locale. In più, stipulando direttamente l’alleanza con Poseidonia, che aveva approfittato della guerra per ampliare il suo territorio ai danni dei vicini, aveva portato tale polis nell’orbita siracusana.

Però, di questi successi, a Gerone importava ben poco: approfittò dell’assenza del fratello per esautorarlo, tanto che, quando tornò a Siracusa, se ne dovette andare in esilio ad Akragas. Nel frattempo Terone, che dopo la battaglia di Himera aveva tenuto un rapporto collaborativo con Siracusa, cominciò a preoccuparsi della politica calabrese di Gerone, temendo che mettesse in difficoltà gli interesse commerciali di Akragas nella Magna Grecia.

Per cui decise di utilizzare Polizelo come arma contro il tiranno rivale. Per prima cosa, si imparentò con l’esiliato, sposandone la figlia, poi finanziò una rivolta a Gela, dove la guarnigione siracusana fu cacciata e Polizelo fu insediato come tiranno. Poi, genero e suocero cominciarono a mobilitare le truppe per marciare su Siracusa.

Il Fato, però, era dalla parte di Gerone. La polis di Imera, in quel periodo controllata da Terone per mezzo del figlio Trasideo, voleva di liberarsi del tiranno agrigentino, chiedendo aiuto a Gerone. Il tiranno di Siracusa aveva due possibilità: la prima, assai immediata, rendere pan per focaccia a Terone, appoggiando la rivolta di Imera. Però, questo avrebbe portato la Sicilia greca nel caos, in un tutti contro tutti: di questo ne avrebbero potuto approfittarne Rhegion e Cartagine, magri vogliose di rivincita, o mai domi aborigeni siculi.

La seconda, più sottile, sfruttare l’occasione per trovare un compromesso con Akragas: abbastanza saggiamente, Gerone decise di percorrere questa seconda strada. Mandò un’ambasciata a Terone, raccontandogli della rivolta in preparazione a Imera: per la polis la punizione fu fatale, vennero puniti gli abitanti e la città rimase spopolata e in seguito ripopolata con Dori e genti della Grecia per volere del tiranno di Akragas.

Però, l’atto convinse Terone della buona fede di Gerone, con cui fu negoziata una pace: Gela rimaneva nelle mani di Polizelo, però svolgeva il ruolo di tiranno vicario, subordinato al fratello. Siracusa, inoltre, non avrebbe infastidito gli interessi di Akragas. Come mediatore del trattato, fu scelto il poeta Simonide di Ceo, sì proprio l’autore del famoso epigramma delle Termopili

Straniero, annunzia agli Spartani che qui

giacciamo, obbedendo alle loro leggi.

che in vecchiaia, per guadangarsi una dignitosa pensione, godeva del mecenatismo dei tiranni siciliani. Il governo di Polizelo a Gela fu, in fondo, abbastanza tranquillo. Come tutti i membri della sua famiglia, curò la sua immagine pubblica partecipando e vincendo i giochi panellenici: in particolare, trionfò in una corsa con i carri vittoria ottenuta nella corsa con i carri, in un’edizione dei giochi pitici.

Per celebrare tale successo, terminò di pagare, probabilmente a Pitagora di Rhegion, famoso bronzista, un gruppo statuario bronzeo raffigurante un cocchio con cavalli e auriga, il nostro Auriga di Delfi, che inizialmente era stato commissionato dal fratello Gelone, ma il cui conto, per le vicende appena narrate, non era mai stato saldato.

La statua era era collocata su un carro trainato da cavalli, a loro volta trattenuta da un palafreniere: di tutto ciò non rimangono che pochi frammenti. L’auriga fu realizzato a pezzi in bronzo spesso, perché più resistente all’esposizione alle intemperie, con rifiniture eseguite a freddo: col bulino e con applicazioni di argento per la benda (“tenia”), rame per le ciglia, pietra dura per gli occhi.

L’auriga veste un lungo chitone cinto in vita, pesante, scanalato, rigido quasi a costruire una colonna; nella mano destra tiene delle redini; il volto è leggermente rivolto a destra. Attorno al capo la tenia del vincitore, con decoro a meandro e incrostazioni di rame e argento. I capelli sono finemente disegnati, in riccioli che non alterano le dimensioni del capo. Lo sguardo è intenso e vivo, con la tensione competitiva appena leggibile, stemperata dall’atteggiamento sorvegliatamente misurato del corpo. I piedi sono resi con una naturalezza fresca e precisa, molto veristica: mostrano infatti i tendini tesi per lo sforzo appena compiuto.

Un ritratto eroico e idealizzato di Polizelo, giunto a noi per puro caso: grazie a un catastrofico terremoto scatenatosi nel 373 a.C, il gruppo fu sepolto una caduta di massi dalle rupi Fedriadi. Ciò ha permesso di tenere la scultura ben nascosta tra le macerie e i detriti, salvandola così da razzie che ne avrebbero comportato di certo la fusione (triste destino della maggior parte dei bronzi d’epoca classica) al fine di riciclare il materiale e permettendo il ritrovamento il 9 maggio 1896

January 9, 2021

La chiesa di San Francesco d’Assisi a Palermo

A dire il vero, le origini della Chiesa di San Francesco a Palermo sono ben poco chiare: nel 1224, quando il Santo d’Assisi era ancora vivo, secondo lo storico dell’ordine Valdingo vi fu un primo insediamento dei frati “iuxta portum civitatis”, in quella che era nota come “contrada della torre di Maniace”, che prendeva il nome da una struttura difensiva fatta erigere a Balarm quando il generale bizantino, dopo la vittoria a ‘Ghiraned—dequq’ (Grotta della farina) sembrava prossimo ad assediare la città.

Contrada abitata da mercanti, cambiavalute e prestatori di denaro: probabilmente i frati si mossero come un elefante in una cristalleria, tanto da provocare una rivolta popolare, che li cacciò a calcioni e saccheggiò il loro convento. E dovettero essere talmente fastidiosi per il prossimo che la loro protesta per l’accaduto, rivolta all’arcivescovo di Palermo Berardo di Castagna cadde nel vuoto.

Ma i francescani non si arresero e andarono in pellegrinaggio a Viterbo, per esporre le loro ragioni a Papa Gregorio IX. Con un breve apostolico il Papa ordino la riedificazione della struttura all’arcivescovo Landone di Messina, approfittando dell’assenza temporanea di Berardo di Castagna, impegnato in una missione diplomatica in Germania.

Così, nel 1235 ritornarono a Palermo, ripararono alla meno peggio la vecchia chiesa, utilizzando come campanile proprio la torre Maniace; però, nonostante che nella Magna Curia di Federico II avesse un ruolo importantissimo Frate Elia da Cortona, uno dei primi seguaci di San Francesco, l’imperatore, in totale rottura con il Papa, il 15 dicembre 1239 proibiva assolutamente il completamento dell’edificio, ordinandone al contempo la demolizione. Più tardi il 14 aprile 1240, Federico II, indispettito perché nonostante un suo decreto di distruggere chiesa e convento si continuava invece ad edificare, rinnovava la proibizione, assegnando l’area, su cui stavano per sorgere gli edifici, ai suoi cortigiani.

La situazione sembrò sbloccarsi nel 1255, ai tempi di Manfredi, che cercava un compromesso con il papato, quando Fra Ruffino Gorgone da Piacenza, vicario generale in Sicilia, penitenziere apostolico, cappellano di Papa Alessandro IV,insomma un pezzo grosso, ricevette la licenza per il completamento della chiesa e del convento: il compito di supervisionare ai lavori fu affidato al vescovo di Malta Ruggieri di Cefalù.

Di conseguenza, il 30 marzo 1255 si benedisse la prima pietra: i lavori procedettero abbastanza velocemente, tanto che il 1277 la chiesa poteva dirsi conclusa. La pianta, di fatto molto simile alla chiesa di Santo Spirito, con le proporzioni raddoppiata, era differente dall’attuale: mancava di cappelle e si aprivano sui muri esterni una serie di sedici magnifiche bifore di stile gotico, delle quali ancora rimane qualche traccia.

Le cose cambiarono a seguito dei Vespri Siciliani: i Chiaramonte, con l’appoggio economico degli Abatellis, in una sorta di damnatio memoriae, decisero di ristrutturare a fondo quella che era il principale edificio realizzato dagli Angioini. Fu ricostruita la facciata, con lo splendido portale e il rosone e realizzate le cappelle gentilizie nelle navate laterali, testimonianza concreta del potere e della ricchezza dei baroni palermitani.

Nel Quattrocento, ci un ulteriore ristrutturazione: la vecchia abside angioina fu buttata giù e sostituita con una in gotico catalano, che permise la costruzione di tre nuove cappelle monumentale, la Senatoria, pagata dai Ventimiglia, il Cappellone, offerto dagli Speciale e la Cappella di San Francesco. L’allungamento della navata diede poi il la alla ristrutturazione in stile gotico e protorinascimentale delle cappelle.

Tra queste, spicca la Cappella Mastrantonio, realizzata tra il 1468 e il 1469 da Francesco Laurana e dall’ancora più misterioso Pietro de Bonitate: i due soci scolpirono il raffinatissimo arco marmoreo. Iniziando la descrizione dei rilievi dal basso, alla base delle lesene sono raffigurati Putti con cornucopia, cui seguono i Padri della Chiesa e i Quattro Evangelisti, raffigurati con i rispettivi simboli iconografici. La decorazione delle due lesene si completa con gli stemmi dai Mastrantonio e con due figure di Profeti (Geremia e Isaia). Sul fronte dell’arco i due medaglioni sono l’Angelo Annunziante e l’Annunziata; nella chiave l’Eterno. Nell’intradosso dell’arco le formelle decorative presentano elementi vegetali a teste antropomorfe. Negli stessi anni, Domenico Gagini, scolpì, committente il “magnifico” pretore Pietro Speciale, lo splendido monumento funebre del suo unico figlio, Nicolò Antonio.

Nel 1506 fu invece il turno di Antonello Gagini, coinvolto nella ostruzione della “Cappella di San Giorgio” commissionata dalla comunità genovese, corrispondente ai locali dell’attuale vestibolo della sacrestia, con accesso dal chiostro settentrionale del Convento. In quell’occasione lo scultore realizzò lo splendido rilievo di San Giorgio e il Drago.

Una composizione, per l’epoca, di straordinaria modernità, essendo costruita su più piani prospettici, in modo da ricercare, anche attraverso le differenti modulazioni del rilievo, l’illusione della distanza e della profondità spaziale. Si va da un primo piano fortemente ravvicinato e plasticamente ben definito, costituito dall’immagine del drago e dal gruppo equestre, a quelli sempre più digradanti fino al rilievo bassissimo, quasi uno stiacciato, dello sfondo di paesaggio. Nel Cinquecento l’effetto era ancora più accentuato dalla fatto che l’opera fosse dipinta.

Tra il 1515 e il 1524 fu realizzato il coro ligneo in noce Giovanni e Paolo Gili, in pieno stile manierista, cosa che provocò molte perplessità nell’ambiente artistico palermitano dell’epoca, essendo l’opera considerata, come dire, troppo d’avanguardia, con la sua decorazione protomanierista con figure animali e mostruose, tralci fitoformi, conchiglie e cornucopie, in cui ogni tanto facevano capolino gli stemmi di Carlo V, del vicerè Pignatelli e delle principali famiglie dell’aristocrazia locale

L’originaria copertura a falde della navata veniva sostituita, con volte a crociera, realizzate tra il 1537 e il 1543 da Antonio Scaglione e Antonio Belguardo, nel tentativo di mediare tra la tradizione gotica locale e le novità del Rinascimento.

Nel 1624, infuriando la peste, il Pretore di Palermo, anche per controbilanciare la mossa politica dell’arcivescovo Doria, che si era inventato dal nulla il culto di Santa Rosalia, si impegnò in pubblico parlamento a professare il privilegio dell’immacolato concepimento di Maria “fino allo spargimento di sangue” e ad offrire annualmente alla Vergine Immacolata che si venera in Santa Francesco un donativo di cento onze. Nel dicembre di quello stesso, anno, declinando la peste, la città celebrò la festa dell’Immacolata con sfarzose luminarie e con una grandiosa processione. Il Senato erogò le cento onze promesse, obbligo che la civica amministrazione tuttora annualmente assolve la sera del 7 dicembre, nel corso di una suggestiva cerimonia. Il Sindaco, alla presenza dell’Arcivescovo e della Giunta Comunale ripete l’antica preghiera rinnovando il cosiddetto ‘Voto sanguinario”, e offre al superiore del convento l’equivalente delle antiche cento onze, versando una pioggia di monete in un bacile d’argento.

Il voto ebbe come effetto collaterale la ristrutturazione barocca della chiesa: le cappelle dell’abside fu decorata, sotto la supervisione di Giuseppe Giacalone, con i marmi mischi. Vi lavorarono i marmorari La Mattina, D’Aprile, e Travaglia con le loro maestranze. Nel 1663 la chiesa fu affrescata da Pietro Novelli e Gerardo Astorino: del loro lavoro rimasto solo qualche sparuto brano: sulla parete d’ingresso è stato collocato l’affresco riportato su tela con S. Francesco con i SS. Angelo da Licata e Domenico di Guzman.

Il processo di barocchizzazione dell’edificio raggiunse il culmine nel 1723, quando, anche per motivi statici, lo spazio fud diviso in tre navate suddivise da 14 colonne. Di alcune di esse, per assicurare maggiore stabilità alle strutture è praticata la parziale conversione o inglobamento in pilastri quadrati. È netta la separazione delle campate supplementari derivante dall’allungamento longitudinale della costruzione. Gli intradossi delle arcate ogivali presentano cornici contenenti affreschi raffiguranti figure bibliche e santi. Nell’operazione fu coinvolto anche il buon Giacomo Serpotta, che realizzò in stucco la “Carità”, la “Teologia”, la “Fortezza”, la “Verità”, la “Fede”, la “Mansuetudine”, la “Modestia”, l'”Umiltà”, nell’andito che conduce alla sagrestia le statue della “Castità” e “Vittoria”.

Ma era destino che San Francesco non avesse pace: fu pesantemente danneggiata dal terremoto del 1823. Il restauro diede alla chiesa un aspetto neoclassico: fu modificata parte della decorazione, demolita la volta a crociera per essere sostituita da una a botte, fu tamponato il rosone e gli archi acuti furono normalizzati in archi a tutto sesto.

Nel 1872 la facciata cadde sotto le grinfie del buon Patricolo, che fu incaricato del suo restauro: il buon Giuseppe, pieno di buone intenzioni, decise di ripristinare il suo aspetto originario. Però, dato che non aveva voglia di mettersi a cercare nei documenti d’archivio, ne fece una delle sue: invece di ricostruire il rosone originale, copiò biecamente quello della chiesa di Sant’Agostino. In più, dando sfogo alla sua fantasia, fece porre al culmine della facciata a spioventi una croce in pietra, e completare il portale con bassorilievi degli Evangelisti in puro finto stile medievale.

Il primo marzo 1943 le bombe americane colpirono la chiesa, distruggendo l’area compresa la parte mediana della navata sinistra e le aree dell’adiacente Convento. Ancora peggio, successe nel bombardamento del 9 maggio, danneggiando l’abside e la volta… Questo però, nel dopoguerra, diede il via a una serie di restauri, che riportarano la chiesa, almeno parzialmente, all’aspetto originale.

January 8, 2021

Peplum Punk all’Italiana

Luciano di Samostrata, spirito comico e bizzarro, nacque al confine dell’attuale Turchia e Siria, da una gloriosa famiglia di morti di fame a Samsat, Samostrata, ex capitale del regno ellenistico della Commagene, fondato Antioco I, un tizio assai bizzarro, che fondò una sua religione, un mix tra zoroastrismo e culto solare, che godette della fama di mago e che fece erigere sul Monte Nemrut un mausoleo strapieno di statue colossali, alto più di nove metri.

Giuseppe Flavio racconta che, nel quarto anno del regno di Vespasiano il governatore di Siria, Lucio Cesennio Peto, non sappiamo se in buona o cattiva fede, mandò una lettera a Vespasiano, in cui accusò il re di Commagene di complottare con i Parti.

Vespasiano, malfidato, autorizzò all’azione Peto, il quale decise di fare le cose in grande, invadendo la Commagene alla alla testa della legio VI Ferrata insieme ad alcune coorti e ali di cavalleria ausiliaria, oltre ad un contingente di alleati del re Aristobulo di Calcide e di Soemo di Emesa, uno degli antenati di Eliogabalo. Il re di Commagene, che scemo non era, invece di dare battaglia ai romani, prese il tesoro e si diede alla macchia, scappando a Ctesifonte.

Vologase I, re dei Parti, che tra l’altro non aveva nessuna voglia di litigare con i Romani e che aveva già di suo parecchi problemi di suo con gli Alani, che avevano cominciato a saccheggiare con enorme entusiasmo i suoi domini, se lo dovette accollare a malincuore, dato che la casa reale di Commagene, nel mangiare, era assai peggio di uno sciame di cavallette… Così Samosata divenne un discreto centro di cultura provinciale

Tornando a Luciano, i suoi genitori, per farlo campare, pensarono di avviarlo al mestiere del marmorario, mandandolo alla bottega di uno zio. Tuttavia, l’apprendistato di Luciano durò assai poco, perché il parente, infuriato con l’inesperto nipote che gli aveva rovinato un costoso blocco di marmo, lo cacciò in malo modo, con una solenne bastonata.

Per cui, il nostro eroe dovette trovare un nuovo modo per mettere insieme pranzo e cena: dato che era svelto di lingua, decise di puntare sull’oratoria: Luciano studiò presso i sofisti dell’epoca, in Asia Minore, la grammatica e la retorica, assicurandosi una perfetta assimilazione della lingua greca e dei principi culturali dell’ellenismo.

Successivamente Luciano fece moltissimi viaggi, in qualità di maestro di retorica e conferenziere, o come ambasciatore della sua città natale, in Asia Minore, Grecia, Italia e Gallia. Inoltre egli svolse l’attività di avvocato in Antiochia di Siria, con scarsi risultati. Nel 159 fu inviato come ambasciatore a Roma, dove ebbe l’occasione di entrare in contatto con il filosofo neoplatonico Nigrino, da cui fu influenzato e con la corte imperiale, cosa che gli permetterà in futuro di fare una notevole carriera burocratica.

Luciano fu uno scrittore instancabile, che spaziò da un genere all’altro, sempre con l’intento di satireggiare le manie, i vizi e i pregiudizi dei suoi contemporanei. Tra le sue opere spicca la Storia Vera, racconto fantasioso di viaggi al di là delle colonne d’Ercole, in cui i protagonisti, tra cui lo scrittore, incontrano creature fantastiche, arrivando addirittura a viaggiare nello spazio e ad incontrare i Seleniti, antichi extraterrestri.

Opera che gli diede pessima fama tra i compilatori del lessico Suda, la principale enciclopedia bizantina, che lo additò a pubblico disprezzo, proclamandolo «erede del fuoco di Satana» e raccontando come morisse sbranato da una muta di cani, «perché fu nemico rabbioso della verità» e che gli ha dato fama di essere il bisnonno della fantascienza.

Fama senza dubbio immeritata, sia perché nell’opera di Luciano manca la dimensione demiurgica della tekné, come motore di cambiamento sociale e storico, sia perché in fondo, non si distaccava di molto dalla letteratura contemporanea: non voleva inventare nulla di nuovo, ma soltanto parodiare un romanzo di successo della sua epoca, Le incredibili meraviglie al di là di Tule di Antonio Diogene, di cui ridicolizzò, portandola all’eccesso, la dimensione fantastica..

Però, Luciano è di fatto il nume tutelare del peplumpunk, il genere fantascientifico ambientato ai tempi degli antichi greci e degli antichi romani, che, paradossalmente, gode di maggiore fama in America che in Italia, in cui gli autori che vi si dedicano, si possono contare sulle dita di una mano.

I motivi di tale paradosso sono diversi. Può sembrare strano, ma i Padri Fondatori degli Stati Uniti, erano grandi appassionati del mondo greco romano: lo vediamo nelle scelte architettoniche degli edifici pubblici dell’epoca, in stile neoclassico duro e puro, o agli pseudonimi che utilizzarono nel dibattito sulla stesura e all’approvazione della Costituzione Americana. Gli Agrippa, i Brutus, i Cato, i Cincinnatus, i Publius, saltavano fuori in ogni dove.

Immagino con somma perplessità del gruppo facebook Apostrofare Catilina in senato facendogli sapere etc. etc. i Padri Fondatori erano grandi estimatori di Cicerone: John Adams, secondo presidente americano, riteneva l’Arpinate il più grande uomo di Stato e filosofo mai apparso sulla faccia della Terra mentre Thomas Jefferson, terzo presidente, lo considerava come fonte di ispirazione fondamentale per la stesura della Dichiarazione di Indipendenza americana.

George Washington riteneva invece di essere l’erede spirituale di Lucio Quinzio Cincinnato, dato che come lui rinunciò al potere per tornarsene a zappare la terra. In verità, avrebbe potuto usare come modello anche il buon Silla, ma, come dire, la fama e i trascorsi del Fortunato lo rendevano poco gradevole agli americani della sua epoca…

Insomma, se la Società dei Cincinnati, nata per preservare l’amicizia e i valori tra gli ufficiali che avevano combattuto la Guerra di Indipendenza americana, di cui Washington era presidente, da l’idea di un club di distinti gentiluomini, un’alternativa Società dei Sillani avrebbe dato l’impressione ben peggiore dei nostri Qanon.

Quest’ammirazione è diventata parte integrante dell’universo spirituale americano: Roma, sia Repubblicana, sia Imperiale, è diventata sia un modello ideale, sia un paradigma con cui interpretare la realtà circostante. Per cui, per gli scrittori diventa facile utilizzarla come metafora per raccontare storie.

In Italia, invece, questo rapporto tra Classicità e Mondo Contemporaneo è stato interrotto dalla retorica di carta pesta del Fascismo, che ha reso inconsciamente Roma indigesta a buona parte degli aborigeni locali. A questo si aggiunge il fatto che la scuola italiana fa di tutto, con i suoi programmi e le sue modalità di insegnamento, a fare odiare ai suoi studenti la cultura e la letteratura classica.

Con Davide, nel nostro piccolo, stiamo cercando di invertire la tendenza: Atene e Roma sono una miniera inesauribile di storie e personaggi, drammatici e grotteschi, eroici e bizzarri. Una risorsa che la fantascienza italiana dovrebbe avere il coraggio di sfruttare, riutilizzandola come specchio delle contraddizioni del nostro Presente.

January 7, 2021

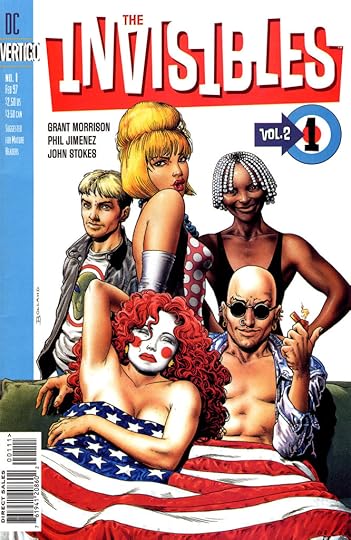

The Invisibles

In queste ore, un assistente alla cattedra di antropologia politica, materia di cui ho una vaga idea dei contenuti, ma spero per i suoi studenti sia molto interessante, ha commentato una mia riflessione con un

“Continui a leggere Topolino”

Detto fra noi, magari fosse, perchè senza dubbio amo e apprezzo i fumetti Disney e avrei sicuramente voglia di trascorrere qualche ora in serenità, magari in compagnia dei miei nipoti. Purtroppo, invece, ho letto The Invisibles di Grant Morrison, che più di qualsiasi saggio del suddetto assistente su Violenza e Politica, paradossalmente spiega bene quanto è accaduto negli USA.

Sin dalle origini, negli Stati Uniti vi è sempre stata, latente, una forte componente antisistema: se non erro, la prima fu la cosiddetta Ribellione di Shays, che prese il nome da Daniel Shays, un ex capitano dell’Esercito americano congedatosi poco prima della fine delle ostilità con gli inglesi. È utile ricordare che nell’Esercito americano dell’epoca la ferma era triennale e che i volontari avevano combattuto senza ricevere una paga e che perciò molti di loro tornando a casa e alle loro attività (prevalentemente agricole a quel tempo) erano stati costretti a contrarre numerosi debiti ai quali, a causa della grave crisi economica che aveva fatto seguito alla guerra, non erano riusciti più a far fronte. A questo poi si aggiunse un aumento delle tasse, necessarie a colmare il deficit di alcuni degli Stati costituenti la giovane nazione.

Il 29 agosto 1786 scoppiarono rivolte in tutta la porzione occidentale dello stato e una forza ben organizzata di manifestanti, capeggiata dal capitano Daniel Shays, fece irruzione nel tribunale di contea di Northampton per sospendere l’attività della corte diretta all’espropriazione dei beni per debiti e alla confisca per tasse non pagate, protesta che rapidamente degenerò in una rivolta armata, repressa con la forza.

Cinque anni dopo, fu il turno della cosiddetta Whiskey Rebellion del 1791, durante la presidenza di George Washington, un’insurrezione dei coloni dei monti Appalachi per protestare contro l’istituzione di una accisa sui liquori e bevande distillate.

Nell’estate del 1794, le tensioni giunsero ad un livello di rottura lungo tutta la frontiera occidentale quando la principale risorsa dei pionieri /coloni fu messa in pericolo dalle misure governative. A quel punto, le civili proteste divennero una ribellione armata: I primi scontri avvennero presso la casa colonica di Oliver Miller oggi South Park Township in Pennsylvania, circa 16 km a sud di Pittsburgh. Come misure di lotta che si diffusero per tutta la frontiera, venne deciso il furto della posta, il blocco dei provvedimenti giudiziari e la minaccia di un assalto alla città di Pittsburgh. Un gruppo di coloni travestito da donna assalì un esattore di tasse, gli rasò i capelli e gli sottrasse il cavallo. Sebbene non uccisero l’esattore, lo sfregiarono in maniera permanente.

La repressione militare, voluta da Washington, stabilì il principio per cui le leggi potessero essere cambiate solo dal Congresso: qualsiasi protesta finalizzata a ottenere tale scopo, doveva essere invece considerata una violazione dell’ordine pubblico.

Seguirono, nella storia americana, altri scoppi di violenza antisistema, caratterizzati tutti da motivi concreti, senza alcuna base ideologica… Le cose però, sono cambiate negli ultimi anni. Torniamo quindi a The Invisibles, fumetto in cui Lo sceneggiatore scozzese si appropria dell’intero scibile della cultura e controcultura pop, facendo convivere così il serial orwelliano Il prigioniero con la mitologia azteca, il libro delle divinazioni cinesi I-Ching con le ultime scoperte della fisica quantistica, il Situazionismo di Guy Debord e le ossessioni angoscianti di Howard Phillips Lovecraft, lo spirito lisergico di John Lennon con l’esoterismo di Aleister Crowley.

Tra le tante tesi della controcultura pop che Morrison decostruisce con ironia, ve ne sono almeno tre, che se volessimo fare i colti, definiremmo come una sorta di gnosticismo all’acqua di rose.

La prima è relativa al fatto che la nostra realtà non sia nulla più che una adulterazione, un apparato di afflizione eterna. Il conformismo, l’assimilazione, l’alienazione, la cancellazione di tutto ciò che è innovativo e rivoluzionario sono i punti del piano che ha il solo fine di portarci verso la metafinale: la distruzione del sé. La seconda è che questa convinzione sia inculcata da entità superiori, chiamati Arconti, da secoli manipola le vite degli esseri umani tramite l’influenza occulta della politica e dei mass media, creando una sorta di deep state. A loro si oppongono i sovversivi, che si battono da secoli per la libertà dalle strutture autoritarie e al controllo.

Gli strumenti per sovvertire l’ordine degli arconti sono la violenza, il situazionismo e la magia, l’atto di hackerare il sistema operativo dell’universo e rivolgere la creazione contro i suoi creatori. La causa per la quale sembra una forza occulta accessibile a pochi è in parte attribuibile all’azione passivante dello Spettacolo e in parte al fatto che sembra una cosa così semplice e pragmatica che la mentalità scettica di quest’epoca ci ha convinti della sua inesistenza.

Vabbè, tanto è un fumetto… Però pensiamo al fenomeno Qanon, che si basa sull’idea che vi sia una congrega mondiale di pedofili satanisti che in sostanza governano il mondo e che controllano tutto… Controllano i politici, che a loro volta controllano i media. Controllano Hollywood e quest’ultima di fatto ne copre l’esistenza. Di fatto le idee più bislacche della controcultura, da materia narrativa si sono trasformate in una sorta di piattaforma ideologica e politica.