Alessio Brugnoli's Blog, page 39

February 25, 2021

L’Acqua Tofana

Come raccontato altre volte, parlando della “Vecchia dell’Aceto”, Palermo, in età barocca, godeva della peculiare fama di essere una delle capitale mondiale della produzione e dello spaccio dei veleni. Fama che derivava anche dalle vicende, assai romanzate, della famiglia Tofano: le definisco così, perché, purtroppo, le fonti che ne parlano sono assai tarde.

Si tratta infatti di due testi ben più tardi: I misteri dell’acqua tofana di Alessandro Ademollo (1881) e L’acqua tofana di Salvatore Salomone Marino (1882). I due affermarono di avere trovato i resoconti dei processi alle donne di tale famiglia, che non erano mai stati divulgati prima: non escludo che, per vendere qualche copia in più, abbiano infiocchettato e arricchito i fatti.

La nostra storia comincia nel 1632, quando, a Palermo, ci fu un’improvvisa e inaspettata moria di mariti, che erano accomunati dall’essere vecchi, sgradevoli e ricchi in modo spropositato: preoccupati da questa peculiare epidemia, anche perché poteva toccare prima o poi ognuno anche a loro, i nobili palermitani si impegnarono in indagini degne di Sherlock Holmes, finché, grazie al principe di Butera, che si travestì da sposina infelice, desiderosa di passere quanto prima allo status di vedova, fu individuata la colpevole: Francesca Rapisardi, meglio nota come Francesca La Sarda, accusata di avere fornito a parecchie signore infelici un veleno ad azione lenta e difficilmente individuabile. Il soprannome non deriva dall’origine, ma dal pesce: probabilmente, Francesca doveva essere una donna alquanto magra.

Rinchiusa nelle carceri della Vicaria, è giudicata colpevole, da una giuria di soli uomini e condannata a morte per decapitazione… Perché la sua sentenza sia eseguita, deve fare solo pochi metri, in pratica attraversare il pianoro di piazza Marina e giungere al patibolo, più o meno davanti al vicolo delle Teste, l’attuale vicolo Palagonia all’Alloro.

Sarà giustiziata infatti lì, il 16 Febbraio del 1633. Tutta la popolazione maschile di Palermo, oltre a tirare un sospiro di sollievo, decise di assistere all’esecuzione, tanto che le autorità spagnole, costruirono dei palchi in legno, come di gradinate di stadio, per poter dare una buona visuale dell’esecuzione e cominciarono a vendere i biglietti. Secondo la tradizione, stanca di essere sbeffeggiata dal pubblico, Francesca li maledisse:

Ridete pure, che tra poco mi seguirete all’inferno

Subito dopo, l’esecuzione, per la troppa calca, il palco crollò, uccidendo molti tra gli spettatori. Nonostante la morte di Francesca, però, la moria di mariti continuava: dopo qualche mese fu scoperto un complice della avvelenatrice, tale Pietro Placido di Marco, che ne proseguiva l’attività. Di conseguenza, fu torturato, confessando che la mente diabolica che fabbricava il potente veleno era una certa Thofania d’Adamo e che Francesca “La Sarda” e lui stesso avevano solo il compito di smerciarlo.

Nonostante questo, il 21 giugno 1633 fu garrotato, in pratica strozzato con una corda, su di un palo posto su una barca e squartato in quattro parti. Il 12 luglio 1633 fu infine il turno di Thofania d’Adamo, accusata di uno sproposito di avvelenamenti, compreso quello del proprio marito: nel carcere La Vicaria fu affogata, buttata da un pendio, appesa e squartata.

La storia sarebbe finita qui, se non ci fosse stata Giulia Tofana, che a seconda delle fonti viene identificata come la figlia o la nipote di Thofania: tutte dicono che fosse bellissima, intelligente e affascinante. Giulia rilevò il business familiare e perfezionò, dopo avere sedotto uno speziale, che gli rivelò alcuni segreti della chimica del tempo, il veleno che, in suo ehm onore, fu chiamato Acqua Tofana. Ovviamente, Giulia fu più cauta di Thofana, ma nel 1640 dovette scappare in fretta e furia da Palermo a causa del tentato omicidio del ricco commerciante genovese Ippolito Larcari; un suo concorrente aveva cercato, sbagliando le dosi, di farlo fuori.

La destinazione fu Roma: non è chiaro che mestiere usasse nell’Urbe, come copertura per la sua produzione e vendita di veleni. Alcuni dicono che fosse una sensale di matrimoni, prima faceva sposare le sue amiche, poi le rendeva vedove, in cambio di una percentuale dell’eredità, altri che fosse una prostituta, tenendo conto che nella Roma dell’epoca, circa il 10% della popolazione si dedicava a tale attività.

Vi erano cataloghi pubblici con il prezzo delle loro notti, e il Tribunale curiale rilasciava le licenze dei bordelli e riscuoteva le tasse schedandole. Erano quindi delle contribuenti: dovevano versare un tributo fisso (circa 10 carlini), in cambio della tutela del governo. I soldi ricavati dalle tasse da loro pagate erano spesso spesi per opere pubbliche: per lastricare Via Ripetta o Via dei Coronari per esempio, la costruzione di ponti (Ponte Sisto) o la loro riparazione (Ponte Rotto).

Tornando a Giulia, pare avesse come amante un frate speziale, Padre Girolamo di Sant’Agnese della Basilica di San Lorenzo Damaso, che le procurava l’arsenico. Era protetta da persone di alto rango e per questo morì per cause naturali nel suo letto nel 1651 nonostante avesse ammazzato molte persone. Non ci sono prove sulle dicerie che morì in un convento o in carcere sottoposta a tortura

Destino che non toccò alla figliasta Girolama Spana: questa era rimasta rimase di genitori in Sicilia, vedova di un Carozzi di Firenze, aveva due figli maschi e vantava legami con l’aristocrazia romana. Tra le persone facoltose era conosciuta per essere indovina, “fattucchiera”. Approfittando dell’epidemia di peste, che rendeva difficile l’identificazione delle cause di morte dei mariti, Girolama mise in piedi una vera e propria industria dell’avvelenamento, assumendo addirittura delle collaboratrici: Giovanna de Grandis e Maria Spinola (Grifola), creatrici di veleno, Laura Crispolti e Graziosa Farina, venditrici.

Non è detto però che abbia fatto fuori più di seicento persone: insomma, sotto tortura è facile sparare numeri a caso. Come furono scoperte? Neppure questo è chiaro: chi parla di una confessione, chi di un trucco analogo quello che incastrò Francesca La Sarda, chi racconta che avvenne a cuasa della la contessa di Ceri, che sbagliò le dosì nell’avvelenare il marito.

In ogni caso Il 5 luglio 1659 Girolama fu condannata e giustiziata a Roma, in Campo de’ Fiori, assieme alle collaboratrici. Col tempo altre 41 donne furono strangolate nelle segrete dei palazzi o murate per ordine dell’Inquisizione.

Pochi giorni dopo si doveva impiccare anche Cecilia Bossi Verzellini, “che eccitò la figliuola ad avvelenare il marito” ma durante l’esecuzione avvenne un curioso aneddoto. I condannati a morte erano accompagnati al patibolo da un frate della confraternita di San Giovanni Decollato che era anche un Barberini principe di Palestrina. Il “principe confortatore” impietosito dai lamenti della condannata raccomandò al boia di far presto, ma questi rispose con insolenza che se il principe voleva poteva occuparsi lui dell’esecuzione ed anzi se ne andò, così avvenne che l’esecuzione fu fatta da un aiutante, ed il boia fu arrestato per ordine del governatore di Roma, frustato e poi condannato alla galera …

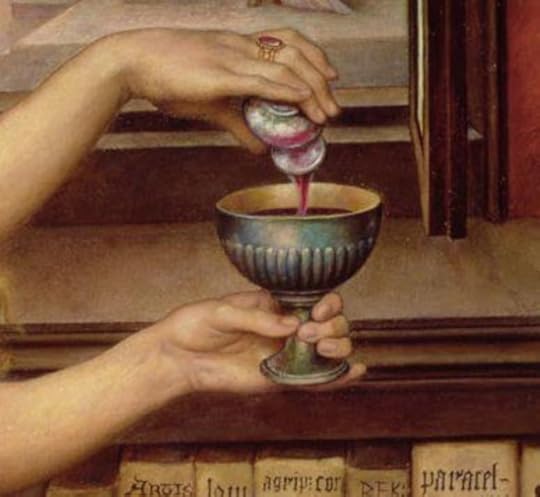

Ma in cosa consisteva, questo benedetto veleno, chiamato acqua tofana ? Secondo le cronache tardive, gli ingredienti erano acqua, anidride arseniosa, limatura di piombo, limatura di antimonio e succo estratto dalle bacche della belladonna. L’anidride arseniosa, fatta bollire in acqua, crea un ambiente acido e consente lo scioglimento del piombo e dell’antimonio, dando luogo ad una soluzione incolore, inodore e insapore ad altissimo tasso di tossicità.

Una volta somministrata, provoca in breve tempo vomito e in seguito febbre, facendo in modo che il quadro clinico del malcapitato venga confuso con quello di un normale disturbo intestinale; la morte sopraggiunge entro 15-20 giorni, se viene rispettato il corretto dosaggio. L’acqua tofana avvelena le persone un po’ per volta, facendo sembrare la morte apparentemente naturale (il volto del defunto appare roseo), allontanando così i sospetti di un omicidio.

Il veleno veniva commercializzato, spacciandolo come “manna di San Nicola”, ossia l’acqua trasudata dalle ossa di San Nicola, custodite nella cripta della Basilica di Bari e raccolte ogni anno la sera del 9 maggio con una cannula, che all’epoca spacciata come rimedio cosmetico per eliminare le imperfezioni del viso. Dato che Girolama era assai scrupolosa nel suo lavoro, il “prodotto” era accompagnato dalle istruzioni per l’uso, allo scopo di evitare avvelenamenti accidentali.

Intanto, la fama dell’acqua tofana cominciava a diffondersi anche all’estero: nel 1672, alla morte dell’ufficiale di cavalleria Godin de Saint-Croix, furono scoperti nei suoi incartamenti alcuni scritti che accusavano la sua amante Marie-Madeleine d’Aubray, marchesa di Brinvilliers, di aver avvelenato con l’acqua tofana il proprio padre, i due suoi fratelli e sua sorella per impadronirsi delle loro parti di eredità. La marchesa di Brinvilliers fu sottoposta a processo e giustiziata nel 1676.

L’anno successivo, inchiesta svelò che una certa Marie Bosse aveva fornito dei veleni ad alcune mogli di diversi membri del Parlamento francese, le quali volevano sbarazzarsi dei rispettivi mariti. Marie Bosse denunciò a sua volta la fattucchiera di corte ed avventuriera Catherine “La Voisin” Deshayes assieme ad altre persone, tra cui un certo Adam Lesage.

Le rivelazioni degli accusati condussero a persone di alto rango e il Re di Francia Luigi XIV fu costretto ad istituire la Camera Ardente, un tribunale speciale, volto giudicare, senza possibilità di appello, gli imputati. Furono quindi menzionati personaggi noti e di alto lignaggio, prevalentemente donne, come Antoinette de Vivonne, Claude Marie du Roure, Francesco Enrico di Montmorency-Luxembourg, Jaqqueline du Roure, Maria Anna Mancini, Olimpia Mancini e Pierre Bonnard.

Il luogotenente di polizia Gabriel Nicolas de la Reynie condusse un’indagine accurata da cui emerse che all’accusa di avvelenamento si aggiungevano altri crimini, tra i quali gli omicidi di bambini neonati, accaduti durante le messe nere celebrate da sacerdoti scomunicati, profanazioni di ostie consacrate e contraffazioni di valute.

Ma lo zelo di La Reynie celò la lotta tra Francesco Michele Le Tellier de Louvois, ministro della guerra, e Jean-Baptiste Colbert, ministro delle finanze: un’inchiesta segreta parallela disposta da Louvois per conto del Re svelò che i più illustri accusati erano parenti o amici di Colbert. La Camera Ardente pronunciò contro i personaggi 36 condanne a morte, più altre alla prigionia.

La Voisin fu condannata al rogo e giustiziata il 22 febbraio 1680 in Piazza de Grève. Dopo la sua esecuzione, sua figlia Marguerite Monvoisin chiamò in causa Françoise-Athénaïs di Montespan, la quale aveva intrattenuto rapporti con sua madre per ottenere dei preparati atti a risvegliare l’amore del Re per lei e partecipato ad alcuni esorcismi. Tuttavia la Montespan, per disposizione del Re, fu risparmiata ed i suoi accusatori rinchiusi nelle fortezze reali. La Montespan, madre di sei figli legittimati del Re, rimase a corte ma, caduta in disgrazia, fu relegata in esilio in un modesto appartamento di Versailles, ove visse per dieci anni prima di morirvi. La Camera Ardente fu sciolta nel 1682 per ordine del sovrano.

Tutte queste vicende resero l’acqua tofana il veleno per eccellenza, tanto da attribuirle morte eccellenti, come quella di Mozart o di papa Benedetto XIII e fu citata, anche a spoposito, da intellettuali e scrittori. Il primo fu il francese Jean-Baptiste Labat nel 1709; poi fu il turno di Johann Keysler, della Fellowship of Royal Society, che nel 1730 ne raccontò, con molta fantasia, la storia. Raccontò infatti di una vecchia, chiamata Tofana, che a Napoli aveva avvelenato un centinaio di persone, usando quel veleno.

L’acqua tofana fece capolino anche in diversi romanzi come le Passeggiate romane di Stendhal, Il conte di Montecristo di Dumas, Uno studio in rosso di Conan Doyle. L’ultima citazione che ricordo è ne Il Maestro e Margherita di Bulgakov, in cui, nel Capitolo 6, Giulia Tofana fa capolino nel Gran Ballo.

February 24, 2021

Tra il Settimo e l’Ottavo Miglio dell’Appia Antica

Riprendendo la nostra passeggiata tra il Settimo o l’Ottavo miglio dell’Appia Antica, lo sguardo cade subito su un rilievo, risalente all’età augustea, su cui sono scolpiti tre busti-ritratto di defunti, di cui non conosciamo il nome, inquadrati tra due pilastrini.

Al centro è raffigurata una donna, affiancata da un uomo più giovane ed uno più anziano. La donna ha il capo coperto da un lembo dell’abito, come segno di religioso rispetto e sacralità, ed è molto vicina all’uomo anziano alla sua destra, il che fa presumere una stretta relazione tra i due. Il suo viso e la pettinatura non sono riconoscibili, ed anche i tratti dell’uomo anziano sono molto rovinati, tanto da poterne riconoscere solo gli spigolosi contorni del capo e le guance scavate. Per quanto riguarda l’uomo più giovane, il suo viso è meglio conservato: si riconoscono la folta capigliatura, la fronte dritta e il viso angoloso. Da notare sul rilievo le mani delle tre figure realizzate in maniera imprecisa mentre le vesti sono riprodotte in maniera dettagliata e curata, ad esempio nelle pieghe e in corrispondenza dei gomiti. Il rilievo può essere datato in età augustea.

Proseguendo più avanti si giunge al punto in cui l’Appia Antica, fletteva una seconda volta, dopo la curva del V miglio. Circa 300 metri prima del punto in cui passava fino al 2000 il Raccordo Anulare, sulla sinistra della via, si individuano i resti della gradinata anteriore di un monumento in laterizio a due piani, con nucleo in calcestruzzo di lava basaltica e camera sotterranea coperta a volta; nel sepolcro fu rinvenuto un prezioso vaso di alabastro cotognino di stile egiziano, databile alla seconda metà del I sec. a.C., che è conservato ai Musei Vaticani.

Superato il sottopassaggio sul Raccordo Anulare, sul lato sinistro della strada, incrociamo una grande esedra in calcestruzzo in lava basaltica, alta circa 9 metri, un tempo coperta da una semicupola, andata perduta. Il rivestimento marmoreo è stato asportato, mettendo in luce il nucleo in cementizio di pietra basaltica. La struttura, a lungo interpretata come luogo di sosta, è stata definitivamente identificata con un sepolcro, eretto tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale. Sulla parete interna dell’esedra si trovano tre nicchie rettangolari, destinate ad ospitare le statue ritratto dei defunti, che non sono state rinvenute.

Proseguendo sul lato sinistro della strada, si nota un sepolcro a edicola, che presenta una quinta architettonica in laterizio con nicchia centrale destinata alle immagini dei defunti, eretta su un basamento parallelepipedo nel quale è ricavata la cella funeraria, con accesso dal lato posteriore.

In corrispondenza del civico 320, sorge un esteso complesso noto come Casino di Caccia alla Volpe. La struttura e la tenuta visibile solo dalla strada, sono oggi di proprietà del demanio dello Stato. La costruzione, risalente al 1926, nacque per ospitare un canile per allevamento e addestramento ed è testimonianza della diffusione di questo sport nelle vaste tenute della campagna romana.

La tradizione della caccia alla volpe a Roma risale al 1842, quando Lord George Stanhope VI, conte di Chesterfield, giunto in Italia dal 1836 con sei cavalli da sella e quindici coppie di cani, organizzò la prima battuta, con alcuni amici inglesi e il principe Livio III Odescalchi. Quando Lord Chesterfield ripartì per l’Inghilterra, lasciò i suoi cavalli e cani al principe Odescalchi, il quale ne curò l’addestramento e la riproduzione. La stagione di caccia 1844-45 finì con una corsa agli ostacoli (steeple-chases) che fu ripetuta anche negli anni successivi nella tenuta di Roma Vecchia presso le rovine della Villa di Sette Bassi. Gli eventi politici degli anni 1848-49 causarono un’interruzione dell’attività e Pio IX arrivò a proibire la caccia a seguito di gravi incidenti, ma poi, su pressione dell’aristocrazia, concesse di nuovo lo svolgimento delle attività e nel 1860 nacque la “Società Romana per la Caccia alla Volpe”, di cui Odescalchi fu primo presidente (“Master of Hounds”).

La caccia alla volpe divenne ben presto un rituale di gran moda tra l’alta borghesia e l’aristocrazia fino agli inizi del Novecento. D’Annunzio, che ne era un grande appassionato, la pratica nella Macchia di Centocelle. I cacciatori partivano in carrozza dai palazzi di famiglia, situati nel centro di Roma, seguiti da cavalli, cani e battitori, incaricati di scovare la selvaggina, e si davano convegno presso una delle vie consolari, tra cui l’Appia. Così avvenne per la famosa battuta di caccia del gennaio 1870, alla quale partecipò in incognito anche l’imperatrice d’Austria Elisabetta, conosciuta come Sissi, che ebbe come sfondo gli acquedotti della via Appia Antica e le capanne di pastori, immersi in un paesaggio fuori dal tempo. Altri personaggi celebri che parteciparono alle battute, come le attrici Eleonora Duse e Sarah Bernhardt furono immortalati nei reportage fotografici del conte Giuseppe Primoli.

Tornando ai resti archeologici, dopo altri 100 metri troviamo a destra un grosso torso di sepolcro a pilastro, poi a sinistra un colombario laterizio con due finestrelle rettangolari che illuminavano la camera funeraria. L’ingresso è dal lato opposto alla strada; le pareti accolgono le nicchie per le olle cinerarie, e l’interno è ingombrato dai resti della volta crollata. La parte superiore era forse un’edicola

Superata la moderna via degli Armentieri, sulla destra dell’Appia, in corrispondenza i un tratto di basolato, in cui spiccano i solchi tracciati dall’intenso traffico degli antichi carri, si conserva un grandioso mausoleo a dado, con nucleo in calcestruzzo di lava basaltica in cui sono inseriti numerosi blocchi di peperino del rivestimento originale; l’accesso alla camera funeraria sotterranea è come di consueto dalla parte opposta alla strada: nella cella rivestita di laterizio sono ricavate tre nicchie ad arco per i sarcofagi. Procedendo per un altro centinaio di metri, incontriamo a sinistra due nuclei in calcestruzzo, e sulla destra una epigrafe che ricorda un tal M. Pompeo, che aveva l’impiego di scriba nell’ufficio dei questori (è questo il significato delle lettere SCR Q).

Proseguendo sul lato destro, accanto al civico 400 si incontra un sepolcro a tumulo su basamento circolare in calcestruzzo di lava basaltica, in cui sono ammorsati blocchi di peperino, che avevano la funzione di ancorare il rivestimento, anch’esso di peperino, al nucleo interno. Recenti lavori di manutenzione hanno rivelato la presenza di blocchi a bassorilievo con raffigurazione di tralci vegetali di acanto e fiori, che, sulla base di confronti, consentono un’ipotetica datazione del monumento all’età augustea.

Subito dopo il tumulo circolare, su un’ampia distesa sulla destra della via, 50 metri prima del punto in cui cadeva l’VIII miliario, si nota un’area con tronchi di colonne in peperino, in passato attribuiti ad un Tempio di Ercole, fatto edificare dall’imperatore Domiziano all’VIII miglio dell’Appia, famoso perché questo imperatore vi aveva fatto collocare all’interno una statua colossale di Ercole scolpita a sua somiglianza. . Le indagini archeologiche, però, hanno smentito tale interpretazione, riconoscendo nelle strutture un portico costituito da un colonnato in peperino. Probabilmente esso faceva parte di una statio, una struttura d’accoglienza per coloro che percorrevano la Via Appia. La statio era costituita da un’area porticata, di forma quadrangolare, destinata a luogo di sosta dei viandanti, su cui si

aprivano una serie di ambienti, utilizzati per fini commerciali e produttivi. La doppia funzione dell’edificio appare comprovata dalla pianta e dal ritrovamento di molti frammenti di vasi per derrate alimentari. L’impianto risale ad epoca tardorepubblicana (fine del I secolo a. C.), ma l’area continuò ad essere utilizzata a lungo, come dimostra il rinvenimento di strutture di età imperiale

Proseguento, a sinistra riconosciamo una parete in opera listata, poi una successione ininterrotta di resti di muri, blocchi di peperino, fondamenta di sepolcri; tra questi spicca un sepolcro a edicola, simile alla tomba di Quinto Veridio, di cui ho parlato in un altro post. Le tracce visibili ai lati della nicchia hanno permesso di ricostruire la presenza in origine di due semicolonne, fiancheggiate a loro volta da due paraste, sorta di pilastri inglobati nelle pareti, dalle quali sporgono solo leggermente. Questi elementi architettonici sorreggevano originariamente un timpano.

La tomba è tradizionalmente identificata con quella di Persio Flacco, poeta satirico romano morto nel 62 d.C., per un tumore allo stomaco, nella villa che possedeva proprio all’VIII miglio dell’Appia Antica.

Persio, seguace della filosofia stoica, è sotto certi aspetti un poeta sperimentale nell’ambito della letturaratura latina, il che lo rende particolarmente odiato dagli studenti. Da una parte adotta, anche per esasperare il suo realismo, un sermo humilis, che però sfrutta per costuire complesse e barocche metafore. Dall’altra, costruisce periodi dal ritmo sincopato e dalle sonorità aspre, come se volesse schiaffeggiare il lettore, per risvegliarlo e renderlo consapevole dei tempi mediocri in cui vive.

Ecco un esempio del suo stile

Verba togae sequeris iunctura callidus acri,

ore teres modico, pallentis radere mores

doctus et ingenuo culpam defigere ludi

che in italiano può essere reso con

Tu ti attieni alle parole comuni,

furbo nel far cozzare le parole,

arrotondando con bella maniera la bocca

a segare gli appannati costumi,

e saggio a inchiodare la colpa con lazzo ingegnoso

Nonostante il fascino di tale attribuzione, però le date non tornano, dato che tale tipologia di sepolcro diviene di modo alla metà del II secolo d.C. un secolo dopo la morte di Persio

February 23, 2021

La questione hussita

Nonostante le speranze dei padri conciliari a Costanza, il rogo di Jan Hus non mise fine alla protesta boema, ma contribuì ulteriormente a esasperare gli animi. Vi furono moti di protesta e, nel settembre del 1415, 452 nobili boemi e moravi inviarono una formale nota contro l’accusa di eresia che aveva portato alla condanna di Hus.

Il re Venceslao, non sapendo che pesci pigliare, tenne una posizione ambigua: da una parte, escluse gli hussiti dalle cariche amministrative più importanti, dall’altra evitò di calcare la mano sulla repressione. Approccio che scontentò entrambe le fazioni, hussiti e filoromani, esasperando ulteriormente gli animi.

La situazione degenerò il 30 luglio 1419, quando Jan Zelivsky, un prete hussita della chiesa della Vergine della neve, organizzò una processione dei propri fedeli lungo le strade di Praga sino al palazzo del municipio della Città Nuova, nella piazza Carlo; la protesta era legata alla mancata liberazione di alcuni prigionieri. I consiglieri municipali, a torto o a ragione, li consideravano colpevoli di reati comuni, mentre Zelivsky, li riteneva arrestati a causa della loro fede hussita.

Durante la processione, una pietra lanciata da una finestra colpì Zelivsky: rapidamente, una protesta pacifica, per i canoni dell’epoca, si trasformò in una rivolta. La folla, guidata da Jan Troznowski, detto Zizka, il leggendario condottiero cieco da un occhio, irruppe nel palazzo. Qui presero prigionieri un giudice, il borgomastro e altri membri del consiglio per un totale di sette persone, gettandole poi da una finestra sulla strada, morirono infilzati dalle lance dei soldati che aspettavano sotto le finestre.

Venceslao, alla notizia degli eventi di Praga, morì per infarto: il suo erede più prossimo era Sigismondo di Lussemburgo, re dei romani il colpevole delll’intrigo che aveva portato all’arresto e all’esecuzione di Hus, il quale non perse tempo a proclamarsi re di Boemia. Gli Hussiti locali provarono a mediare, cercando un compromesso, basato sullo scambio corona, in cambio della libertà religiosa, ma Sigismondo non volle sentire ragioni.

Invase così con il suo esercito nel marzo del 1420 in virtù della bolla papale Inter cunctas emanata da Martino V, uno dei giudici che avevano condannato Hus,che dichiarava scomunicati tutti gli Hussiti e indiceva una crociata contro di essi. Gli Hussiti non erano rimasti con le mani in mano.

Da una parte, promulgarono i “quattro Articoli di Praga”, una sorta di “manifesto” del movimento hussita. Gli articoli suddetti contenevano quattro precise richieste: libertà di predicazione in Boemia, che doveva svolgersi nella propria lingua locale; comunione dei fedeli attraverso il pane e il vino, oltre che col solo pane come avveniva abitualmente nelle messe cattoliche; espropriazione dei beni degli ecclesiastici in territorio boemo e cessazione del potere temporale dei religiosi; istituzione di tribunali civili per giudicare gli ecclesiastici, assieme all’adozione di punizioni esemplari per tutti i religiosi che si macchiavano di peccato mortale.

Dall’altra provarono a organizzare milizie più o meno improvvisate. Nel frattempo, Sigismondo di Lussemburgo, dopo avere corrotto Cenek di Wartenberg, castellano di Hradacany, si stava trovando la strada aperta verso Praga, di cui pretendeva la resa incondizionata, cosa che i boemi non erano disposti a concedere, timorosi delle rappresaglie e dei saccheggi crociati. Per cui, a malincuore, chiesero aiuto alle truppe raccolte dallo stesso Zizka, che nelle battaglie di Nekmer e di Sudomer, non è che avessero vinto, in fondo se l’erano filata alla chetichella, ma almeno avevano evitato di farsi massacrare dalla cavalleria tedesca. L’assedio di Praga, intanto iniziò il 12 giugno 1420. Sigismondo poteva contare su un esercito di circa 80.000 uomini che sferrò l’attacco ai ribelli il 13 luglio. Il giorno seguente, le truppe di Zizka, attaccarono a sorpresa i nemici attraverso i vigneti sul lato meridionale della collina di Vitkov. Sigismondo, nel trovarsi davanti questa accozzaglia di esaltati che attaccavano cantando inni sacri, ordinò alla sua cavalleria di attaccarli, convinto di farne un sol boccone. Per motivi tattici, che spiegherò in futuro, i cavalieri tedeschi e ungheresi fecero una meschina figura e Sigismondo, preso dal panico, ordinò la ritirata

Nonostante questi successi gli hussiti si divisero un numerose fazioni, l’una in lite con l’altra. Le principali erano gli utraquisti oppure calixtini (o calinisti o calicisti) dal latino calix, il calice contenente il Sangue di Cristo, formata da universitari, aristocratici e borghesi, che chiedevano di poter fare la comunione anche attraverso l’assunzione del pane e del vino, i taboriti, dal Monte Tabor, una collina vicino alla città di Serimovo Ústí, nella Boemia meridionale, ribattezzata così in onore del monte della trasfigurazione di Cristo, a cui capo vi era lo stesso Zizka, gli horebiti, un altro nome dal sapore biblico dal Monte Horeb, o Sinai, da dove Mosè discese portando le tavole della legge, favorevoli al compromesso con Roma, e gli adamiti o piccardi, fondati dal predicatore Martin Huska, detto Loquis, che riprendevano le testi più estreme di Wycliffe.

Il primo contrasto fu proprio tra utraquisti e taboriti, con questi ultimi che volevano integrare i quattro articoli di Praga con una serie di istanze millenaristiche, come la messa in comune dei beni, l’abolizione degli arredi e usi sacri e la realizzazione del Regno di Dio con la forza delle armi, cose assai poco gradite ai borghesi boemi. Solo la pazienza e la mediazione di Ziska evitò lo scontro armato. Calmate le polemiche, scoppiò la questione adamita: questa fazione hussita, a differenza delle altre, negava la transustanziazione, incoraggiando la profanazione delle ostie. Cosa che scandalizzò alquanto il resto dei boemi, che li considerarono pericolosi estremisti: di conseguenza, Huska venne arrestato, torturato e bruciato sul rogo dentro un barile, mentre i suoi seguaci vennero circondati nel loro accampamento su un’isola del fiume Nežárka e massacrati dal primo all’ultimo.

Nel frattempo, si era posto anche il problema di come diavolo amministrare la Boemia: Ziska che era un progressista dal punto di vista religioso, ma politicamente era un conservatore, propose assegnare la corona al Granduca di Lituania Vytautas, ma i borghesi di Praga decisero tentare una sorta di esperimento “repubblicano”, con governo provvisorio composto da venti membri scelti tra tutti i partiti politici e religiosi del paese, cosa che scatenò ulteriori liti e polemiche, sulla ripartizione della cariche e delle rappresentanze

Visto il caos che si era scatenato tra gli Hussiti, Sigismondo decise di riprovare a invadere la Boemia nel 1421: probabilmente, se si fosse fatto gli affari suoi, dopo un paio d’anni di guerra civile, gli hussiti moderati l’avrebbero chiamato come pacificatore. Invece così ottenne l’unico risultato di compattare i suoi nemici.

Il primo scontro della nuova campagna avvenne a Kutnà Hora, dove la cavalleria tedesca non riuscì a sfondare le difese hussite organizzate da Zizka, che mesi prima fu gravemente ferito durante l’assedio del castello di Rabi, perdendo totalmente la vista. Pippo Spano, il fiorentino a capo delle milizie di Sigismondo, invece di perdere tempo a caricare quei fanatici religiosi, si accordò con gli abitanti di Kutnà Hora, a maggioranza tedesca e filo cattolici, per farsi aprire le porte della città. di conseguenza, Zizka si trovò circondato e con poche provviste. Pippo Spano, dicendo cinicamente che

“Le preghiere non riempono lo stomaco e i salmi non sostituiscono le pagnotte”

Decise di stringere in una sorta d’assedio Zizka, nella speranza che la fame fosse più efficace delle spade. Ma il condottiero boemo, non si perse d’animo e con un audace raid notturno, in cui utilizzò una sorta di artiglieria mobile, riuscì a superare il blocco ungherese.

Appena riorganizzato l’esercito, Zizka partì alla riconquista di Kutnà Hora: Pippo Spano, visto che le sue truppe erano insufficienti a tenere la città, continuò con la strategia della terra bruciata, incendiando Kutnà Hora e ritirandosi.

Zizka, non avendo né ripari, nè cibo, invece di tornarsene indietro, si mise a inseguire le truppe di Sigismondo. Benché Spano consigliasse di non combattere e di continuare la ritirata, il re dei romani si ostinò a conbattere e fu battuto, perdendo oltre dodicimila uomini. Passato il pericolo, però, gli hussiti tornarono la litigare tra loro, Zizka, come leader dei taboriti, sconfisse gli uomini di Praga e i nobili utraquisti a Hořice il 20 aprile. Poco dopo giunse la notizia che una nuova crociata contro la Boemia era in fase di preparazione, e ciò indusse gli hussiti a concludere un armistizio a Konopiste il 24 giugno 1423. Non appena i crociati si dispersero, il dissenso interno scoppiò di nuovo. Durante il suo temporaneo dominio sulla Boemia, il principe lituano Zygmund Korybut aveva nominato Borek, signore di Miletínek, governatore della città di Hradec Kralove: Borek apparteneva a una fazione hussita moderata, il partito utraquista. Dopo la partenza di Korybut, la città di Hradec Králové si era rifiutata di riconoscere Borek come suo governatore e chiamò Ziska per ricevere aiuto. Il 4 agosto 1423 Žižka sconfisse gli utraquisti comandati da Borek presso Strachov, vicino alla città di Hradec Kralove. Tra gli hussiti di entrambe le fazioni persero più di quattordicimila uomini.

Dinanzi a tale caos, Zizka decise di di cambiare fazione, diventando il capo degli orebiti: questi, nonostante fossero molto “politicizzati”, ad esempio, prima di ogni azione militare, avevano l’obbligo di recitare una preghiera in boemo oppure il bottino era diviso in parti uguali tra tutti i soldati, però, come accennato in procedenza, erano disposti a sottomettersi a Roma in cambio di un riconoscimento, anche parziale, dei “Quattro Articoli di Praga” e di un re diverso da Sigismondo. Però, per giungere a questo benedetto accordo, oltre a far smettere di litigare le varie fazioni hussite, bisognava fare in modo che Sigismondo abbandonasse le sue pretese sulla corona boema.

Per ottenere questo, Zizka tentò di invadere l’Ungheria, ma sopravvalutò le sue forze, mostrandosi più abile nel ritirarsi, che nell’avanzare. Nel 1424, approfiittando guerra civile che ancora una volta era scoppiata in Boemia, Zizka cercò di riunificare in un fronte unico gli hussiti, sconfiggendo i praghesi e nobili utraquisti a Skalice il 6 gennaio, e a Malesov il 7 giugno. Nel mese di settembre marciò su Praga, e il 14 dello stesso mese concluse la pace tra gli hussiti attraverso l’influenza di Giovanni di Rokycan, utraquista poi arcivescovo di Praga.

Gli hussiti ormai riunificati, per convincere Sigismondo alla pace e aprire un tavolo di trattative, decisero di invadere la Moravia: Zizka sarebbe dovuto essere il comandante di questa campagna, ma morì di peste a Pribyslav l’11 ottobre 1424, sulla frontiera con la Moravia. Enea Silvio Piccolomini, il futuro papa Pio II, nella Historia Bohemica racconta che Zizka volle che la sua pelle fosse utilizzata per ricoprire i tamburi dell’esercito hussita, in modo che egli potesse continuare a guidare le sue truppe anche da morto. Zizka era amato a tal punto che, quando morì, i suoi soldati si definirono “orfani” perché si sentivano come se avessero perso il loro padre.

Martino V, con la morte di Zizka, ritenne che il problema hussita fosse prossimo alla soluzione: ma i taboriti, che di fatto avevano preso il controllo della Boemia, trovarono un altro leader, Andreas Prokop (o Procopius) (1380-1434), detto il Grande o lo Sbarbato, altrettanto abile del suo predecessore sul piano militare. Prokop sconfisse di nuovo i crociati tedeschi ad Aussig (1426) e a Mies (1427) e invase la Lusazia (Lausitz), la Slesia, la Sassonia e la Baviera fino a Norimberga. Nonostante tutto, nel 1430 l’ostinato Papa Martino V avallò ed organizzò un’ulteriore crociata, contando su un esercito di 130.000 uomini comandati dal principe Federico I di Brandeburgo: l’esito fu una nuova sconfitta dei crociati a Taus, nella Boemia occidentale, il 14 agosto 1431.

Data questa serie impressionante di batoste, a Roma ci si decise a trovare un compromesso con gli hussiti: così nel 1431 il concilio di Basilea riconobbe loro il diritto alla comunione eucaristica sotto le due specie.

Così il 30 novembre 1433 fu concordato tra i rappresentanti boemi, guidati da Prokop e i rappresentanti del Concilio di Basilea, l’accordo di Praga, i Compactata, che prevedevano: l’Eucaristia doveva essere distribuita, in Boemia e Moravia, sotto entrambe le specie di pane e vino, a chi ne avesse fatto richiesta. Il clero doveva spiegare che Gesù Cristo era presente in entrambe. La punizione dei peccati doveva avvenire solo da parte di giudici competenti secondo le regole della Bibbia e le sante disposizioni e mai secondo le disposizioni di persone private. La parola di Dio doveva essere liberamente diffusa, però solo da parte di preti regolarmente ordinati. La chiesa e il clero potevano possedere beni ecclesiastici (ad eccezione dei monaci), ma la loro proprietà da parte di altri doveva essere perseguita come sacrilegio.

Se gli utraquisti accettarono la proposta, i taboriti, nonostante la trattativa fosse guidata dal loro leader Prokop, lo sconfessarono: di conseguenza. Si giunse così allo scontro finale nella battaglia di Lipan del 30 maggio 1434, dove i taboriti furono sconfitti e morì lo stesso Prokop. A partire da quel momento i taboriti persero importanza e si rifugiarono per cinque anni in Polonia, dove però vennero nuovamente perseguitati.

Così, guidati da Jan Rokycana, i dissidenti ottennero una sostanziale autonomia nell’ambito del cattolicesimo, dando vita a una Chiesa nazionale boema, riconosciuta di fatto con la nomina dello stesso Rokycana ad arcivescovo nel 1435 e con la ratifica, nel 1436 dei Compactata di Iglau, che confermavano i precedenti di Praga, con due piccole clausole aggiuntive.

La prima era la condanna ufficiale da parte degli hussiti delle tesi di Wycliffe. La seconda, invece, era il riconoscimento di Sigismondo come re di Boemia. A seguito dell’accordo, molti dei taboriti decisero di passare dalla parte degli utraquisti, altri invece costituirono l’Unitas Fratrum, detta anche Unione dei Fratelli Boemi.

Con il tempo, le differenze tra cattolici e utraquisti si attenuò sempre più, tanto che Pio II, propose a Giorgio di Boemia di riconoscerlo come re se egli fosse tornato a sottomersi alla Chiesa cattolica; Giorgio rifiutò, rimase un hussita, ma il suo successore, Ladislao II, era cattolico ed espulse molti calixtini troppo zelanti dal clero. Le difficoltà dei calixtini aumentavano anno dopo anno. Nel 1485 alla Dieta di Kutná Hora fecero un accordo coi cattolici, durante trentuno anni, dopodiché, con la Dieta del 1512, si riconobbero pari diritti ad entrambe le parti. Poi, scoppiò la Riforma…

February 22, 2021

Atene contro Siracusa (Parte VII)

Il discorso di Alcibiade, che sicuramente era un abilissimo oratore, infiammò gli animi, tanto che la maggioranza dell’assemblea si schierò a favore dell’intervento. Nicia, vedendo le brutte, cercò per l’ennesima volta di fare ragionare gli ateniesi, tirando fuori tre argomenti sensati.

Il primo è che la nuova spedizione fosse qualcosa di ben diverso dalla guerra di Leontini: non si trattava di un’azione dimostrativa, finalizzata a danneggiare le importazioni a Sparta del grano siciliano, ma di una campagna di conquista vera e propria, che, per avere un esito positivo, doveva impiegare mezzi ben superiori, date le risorse dell’avversario.

Il secondo, è che, essendo gli abitanti di Segesta un’accozzaglia di cialtroni e di millantatori e mancando alleati di peso in Sicilia, tutta la spedizione sarebbe stata a carico di Atene. E terzo, le risorse dedicate in un’impresa non linea con gli obiettivi strategici ateniesi, qualunque fosse stato il risultato, avrebbe a prescindere indebolito la polis, rafforzando al contempo Sparta.

Suonò così in sostanza il discorso di Alcibiade. Ad ascoltare le sue parole, quelle dei Segestani e dei fuoriusciti di Leontini che comparsi sul palco chiedevano e imploravano raccomandandosi ai giuramenti l’aiuto ateniese, l’assemblea arse più che mai dal desiderio di compiere la spedizione. Nicia a quel punto, sentendo che se ricorreva ai consueti argomenti non li avrebbe più dissuasi e che forse calcando la mano sulla larghezza dei preparativi necessari e insistendo con richieste gravose avrebbe ottenuto lo scopo d’indurli a ragionare diversamente, si presentò per la seconda volta e prese la parola esprimendo questi motivi:

Poiché, Ateniesi, noto come le vostre volontà convergano su un solo oggetto, questa campagna, ebbene ch’essa appaghi infine i nostri voti. Ma l’occasione mi pare giunga a proposito per esporvi chiara la mia idea. Regolandomi su voci riferite, mi sembra che il nostro sforzo dovrà urtare contro città vaste, indipendenti l’una dall’altra e quindi non disposte a scosse politiche, nel senso che in una gente sottomessa a un dominio severo può talvolta sorgere viva l’aspirazione a scuotere e migliorare il proprio stato. Com’è naturale non si adatteranno con entusiasmo a veder soppiantata la propria libertà dal nostro impero. E il numero di quei centri è elevato considerando che sono compresi in un’unica isola; inoltre sono greci. Togliamo Nasso e Catania che mi auguro passeranno da noi per l’affinità con Leontini. Ne restano altre sette dotate di armamenti di efficacia pari e di tipo analogo a quelli che costituiscono il nostro potenziale bellico, e tra le altre le più potenti son quelle scelte come diretto bersaglio della nostra offensiva: Selinunte e Siracusa. Dispongono di numerose divisioni oplitiche, ranghi completi di arcieri e lanciatori di giavellotto una marina poderosa di triremi, un’infinità di gente pronta ad armarle. Depositi finanziari robusti: privati,cui s’aggiungono le riserve auree dei santuari specie a Selinunte. A Siracusa inoltre affluiscono i tributi di popolazioni barbare in suo potere. Sul piano strategico vantano su di noi questa supremazia significativa: un nerbo potente di cavalli nel loro organico. Poi possono contare su raccolti propri di grano, senza preoccuparsi d’importarne.

Contro una macchina militare di tal mole, la solita squadra navale, con il suo contingente limitato di sbarco è inoffensiva. Occorre imbarcare un’armata ingente se intendiamo realizzare un successo pratico degno del piano ambizioso e sperare che una cavalleria agguerrita non ci spazzi via in un lampo dalla spiaggia, dopo lo sbarco: soprattutto se l’allarme collegherà i vari centri e se la nuova solidarietà di altre potenze, che non si riassuma esclusivamente in quella di Segesta non ci provvederà, a nostra volta, di cavalleria bastevole al contrattacco. È in gioco il nostro onore se sommersi dall’avversario dovremo ritirarci e ridurci a successive richieste di truppe per non aver decretato, con colpevole imprevidenza, le misure in proporzione allo sforzo. È indispensabile che già alla partenza gli effettivi siano completi e in ordine, nella coscienza che un tratto immenso d’acqua ci dividerà dalle nostre basi in patria e la campagna avrà caratteristiche troppo diverse di quando in teatri di guerra vicini siete scesi in campo al fianco di qualche stato tributario, per contendere il passo a un aggressore: allora i rifornimenti giungevano comodi da una terra amica, mentre in questa circostanza rimarrete staccati in regioni straniere, da cui nei quattro mesi d’inverno sarà assai arduo che riesca il passaggio anche a un solo corriere.

Sicché a mio giudizio deve risultare molto nutrito il corpo di opliti da far passare in Sicilia, sia mobilitando i nostri, sia quelli alleati e sudditi, e provvedendo a trar rinforzi anche dal Peloponneso, se è possibile addotti alla nostra causa o assoldati. Ci servono arcieri in gran folla e frombolieri, per contrastare la cavalleria nemica. Sul mare ci occorre subito una superiorità indiscussa, per sveltire i collegamenti: ciò non ci esimerà tuttavia dal trasportare anche dall’Attica riserve abbondanti di viveri. Impiegheremo navi da carico: ci vorrà grano, orzo tostato, e un certo numero di panettieri al seguito e requisiti dai diversi mulini in proporzione. Torneranno utili se resteremo bloccati dal tempo cattivo e l’esercito avrà necessità di viveri (poiché sarà tale il suo numero che non tutte le città avranno spazio ad accoglierlo). Quanto al resto, tutti i preparativi dovranno riuscire il più possibile perfetti, per garantirci una totale autonomia. Noi dobbiamo partire con riserve monetarie di tutto rispetto: i Segestani affermano di tener pronti tesori in casa propria, ma se credete a me potete aspettarvi laggiù di trovare ben poca sostanza oltre alle loro chiacchiere.

Considerate che se con le nostre forze passassimo in Sicilia forti di un apparato bellico non solo in grado di fronteggiare il nemico (esclusa s’intende, la sua arma più micidiale, la fanteria pesante), ma di soverchiarlo in tutti gli aspetti tattici, anche in queste condizioni stenteremmo con vivo affanno non dico ad imporre sul campo la nostra supremazia d’armi, ma anche a mantenere in vita l’esercito. Ora è indispensabile convincersi che questo viaggio è come di gente che va a fondare, in terre forestiere e ostili, una colonia. Li preme, il giorno stesso dell’approdo, la necessità di assicurarsi il territorio intorno o di star pronti, se azzardano una mossa falsa, a vedersi alla gola una selva d’armi ostili. Sulle spine per quest’angoscia, ben sapendo quanto importante sia coprirci meglio possibile le spalle con caute risoluzioni, ma ancor più esser sospinti da un destino propizio (rara circostanza nella vita), desidero salpare senza consegnarmi, fin quanto mi è concesso, alle scelte del caso e, nei limiti della previdenza umana, certo di confidare nella mia macchina da guerra. Alla città qui raccolta ho espresso i miei piani, i più sicuri a garantire incolume lo stato e salvi e vittoriosi noi, destinati a dirigere l’impresa sui campi di battaglia. Se altri discorda, eccogli il mio comando.

Nicia, però, aveva il limite di non sapere associare alla lucidità strategica, una conoscenza approfondita della natura umana. Paradossalmente, le sue parole ebbero un effetto opposto rispetto al previsto, infiammando ulteriormente gli animi: non solo gli ateniesi non cambiarono idea, ma addirittura diedero carta bianca agli strateghi, affinché organizzassero la spedizione in grande stile, in modo che si tenesse conto delle osservazioni di Nicia.

E Nicia tacque, ritenendo che l’esposizione di necessità così tremende avrebbe distolto gli Ateniesi o, almeno, nel caso che la spedizione fosse ormai inevitabile, si sarebbe garantito con questi mezzi un margine ampio di sicurezza. Ma l’impegno faticoso dell’armamento suscitò ben altro in Atene che la rinuncia a quella campagna desiderata: anzi era tutto un accendersi d’entusiasmi, di ora in ora. Sicché Nicia ottenne un effetto opposto: si commentava che i suoi erano consigli d’oro, e da quel momento non c’era proprio più nulla da star preoccupati. Un fremito unanime trascorse la città e tutti gli sguardi cercarono con desiderio il mare: i veterani nella certezza incrollabile di soggiogare le genti a cui muovevano, e nella fede che neppure una disfatta avrebbe mai scalfito uno strumento da guerra così gagliardo: sulla gioventù matura alla leva agiva l’incanto nostalgico della lontananza, di poter toccare finalmente e godersi con gli occhi quell’isola remota, mentre era in fiore la speranza di rimpatriare un giorno, salvi. Intanto, il nerbo copioso delle truppe covava il miraggio di un guadagno rapido e, per l’avvenire, il pensiero che un tal acquisto di potenza avrebbe assicurato al governo fondi inesauribili per i salari delle forze armate. Finché l’eccessivo rapimento della folla dissuase chiunque, anche se in taluni la volontà di dissentire non mancava, dall’opporsi, nel dubbio timoroso che un voto contrario lo potesse mettere nella luce sinistra di perfido cittadino.

Da ultimo si fece avanti uno d’Atene e interpellando personalmente Nicia protestò che non era più l’ora di trastullarsi con pretesti e ritardi: svelasse al popolo a viso aperto, l’entità delle forniture belliche da lui fissata per sottoporla all’approvazione dell’assemblea. Di malumore Nicia replicò che avrebbe scelto di ragionarne piuttosto con i colleghi del comando, con calma; ad ogni modo, per quanto fosse un preventivo del tutto personale, esprimeva come minima, per avviare la spedizione, la cifra di cento triremi (compito degli Ateniesi allestire quante unità credevano opportune per trasporto truppe: il resto era da requisirsi tra gli alleati); gli organici della fanteria pesante non dovevano essere inferiori a cinquemila opliti, tra Ateniesi e alleati, meglio poi se si poteva di sporne di più. I reparti delle diverse armi, arcieri ateniesi e di Creta, frombolieri, e le altre forze che si stimasse conveniente adunare per l’imbarco, dovevano adeguarsi, come proporzione numerica, al resto degli effettivi.

Attenti a questi calcoli, gli Ateniesi decretarono all’istante che gli strateghi disponessero di pieni poteri per designare il numero preciso degli armati e perché regolassero con vantaggio dello stato e sulla base della propria competenza ogni altro particolare della spedizione. Conclusi i preliminari, si passò ai preparativi concreti, si diramò alla lega il comando di all’erta e si procedette alla mobilitazione cittadina. Atene s’era appena risollevata dalla malattia e dalla guerra ininterrotta, mentre la tregua consentiva l’avvento sempre più copioso di classi giovani all’età di leva, e all’economia statale d’irrobustirsi: sicché si provvedeva con larghezza a ogni preparativo. E ferveva in tutti la volontà di prodigarsi.

Questo è il racconto di Tucidide. La realtà è forse meno lineare: da altre fonti, sembrerebbe come la mozione di Alcibiade fosse in realtà passata per il rotto della cuffia, in un’assemblea spaccata e che, sulla spedizione siciliana ci fosse parecchio dissenso. I leader dell’opposizione furono oltre a Nicia, che dovette però fare di necessità virtù, Metone, l’astronomo che inventò il ciclo di 19 anni per far corrispondere l’anno solare a quello lunare, e Socrate, nonostante la sua amicizia con Alcibiade. Il primo, in segno di protesta contro la decisione di organizzare una spedizione, organizzò un sit-in nelle stoa dell’agorà, almeno secondo quanto racconta Claudio Eliano, che tra le tante cose, era pure sacerdote nel tempio della Fortuna a Preneste

L’astronomo Metone, quando gli Ateniesi erano sul punto di navigare per la Sicilia, faceva anche lui parte dell’elenco dei soldati. Ma già vedendo chiaramente i futuri disastri, per paura egli cercò di evitare la spedizione, dandosi alla ricerca dell’uscita. Dopo che non ottenne niente, simulò la pazzia e fece molte altre cose pur di procurarsi una credenza della sua infermità, tra queste costruì un insediamento presso i portici di Atene. I comandanti allora lo lasciarono.

Plutarco, con molta fantasia, infiocchettò di molto la storia, dicendo che Metone, sempre per protesta, si fosse trasformato in un piromane, bruciando la sua casa e quella dei vicini che avevano votato a favore della spedizione: dato che Metone non fece una, assai meritata, brutta fine, possiamo ritenere l’episodio leggendario. Socrate, invece, evitando gesti plateali, cercò di fare lobbying sui suoi allievi, che appartenevano alle élite politiche ateniesi, sia di destra, si di sinistra, ma anche questa azione, più discreta, non ebbe successo.

Sempre Plutarco, racconta altri episodi di protesta clamoroso, come quello accaduto presso l’altare dei Dodici dèi, nell’agorà di Atene

un tale vi saltò su all’improvviso e vi si mise a cavalcioni, poi con una pietra si evirò.

In questo clima, esasperato, scoppiò così il cosiddetto scandalo delle Erme

February 21, 2021

La fine di Ermocrate di Siracusa

La distruzione di Selinunte e di Imera, da parte di Annibale Magone, aveva due scopi strategici ben precisi: la creazione di una terra di nessuno, a tutela dei possessi cartaginesi in Sicilia e intimidire le polis greche, a cominciare da Siracusa e Akragas, affinché mettessero fine alla loro politica aggressiva nei confronti dei vicini. Insomma, una sorta di intervento shock and wave in grande stile.

Tuttavia a Cartagine, sbagliarono i calcoli: da una parte, la loro azione non fece nulla più che esasperare gli animi dei greci, dall’altra non tennero conto di quanto stava accadendo nella politica interna di Siracusa.

Ermocrate, uno degli eroi della difesa della polis dall’attacco ateniese, accusato di avere trascinato Siracusa in una guerra senza senso nell’Egeo e per il timore che la sua politica espansionistica rischiasse di fare precipitare la città in un conflitto in grande stile con i vicini, come di fatto avvenne, era stato spedito in esilio.

Cosa che non aveva per nulla gradito, tanto che, grazie all’oro persiano, stava organizzando un colpo di stato per diventare tiranno a Siracusa. Nel 409, subito dopo che l’esercito cartaginese era tornato in patria, Ermocrate si trasferì a Messina, dove sfruttò i fondi forniti dal Gran Re per costituirsi un esercito privato, costituito da cinque navi da guerra e da 2000 opliti, tra messinesi, stavo per scrivere buddaci e profughi di Imera.

Con queste forze, dopo avere tentato un colpo di stato a Siracusa, si trasferì a Selinunte: per prima cosa, violò il trattato con i cartaginese, ricostruendo le mura e ripopolando la città. Poi ampliò la sua flotta, che arrivò a una ventina di triremi, e arruolando i profughi selinuntini, ebbe a disposizione 6000 opliti. Infine, cominciò la sua guerra personale contro i cartaginesi, saccheggiando i territori di Palermo, Zyz, e di Mozia.

Fece poi rotta con la sua armata ad Imera – ormai ridotta in cenere da Annibale – qui si accampò in un sobborgo diroccato, poi cercò con i suoi uomini il punto in cui l’esercito siracusano aveva combattuto e dove erano caduti i suoi concittadini. Li trovò, insepolti. Diocle infatti per la fretta di far ritorno a Siracusa non aveva colpevolmente dato degna sepoltura ai caduti in battaglia.

Allora Ermocrate fece deporre su carri riccamente addobbati i caduti di guerra e solennemente si avviò verso Siracusa. Essendo egli un esiliato non poteva varcare il confine stabilito da Diocle, ma i carri poterono oltrepassare le porte della polis aretusea, e una volta dentro la popolazione capì quel che era successo. Il governo democratico inveì vibratamente contro il capo politico Diocle, il quale ostinatamente – probabilmente per difendere la sua posizione – si rifiutava di dare la sepoltura ai caduti. Ma i cittadini lo misero a tacere, accolsero i carri e diedero ai loro parenti solenne rito funebre. Diocle venne esiliato per tale gesto irrispettoso, ma Ermocrate – il quale stava fuori le mura speranzoso – non venne richiamato, e gli fu ugualmente negato il rientro nella polis.

I siracusani, che scemi non erano, si erano sia resi conto delle ambizioni del generale, sia del fatto che, appoggiandolo pubblicamente, avrebbero dato l’occasione a Cartagine di dichiarare di nuovo guerra alle polis greche.

Ermocrate non prese sportivamente il rifiuto: nel 407 contando sull’appoggio di parte delle élite e della milizia, decise quindi per un’azione di forza. radunati 3.000 dei suoi soldati, marciò da Selinunte, passando per Gela, fino a giungere di notte dietro le mura della polis aretusea. Le porte dell’Acradina vennero aperte per tradimento – in favore ermocrateo – ed egli, con i suoi uomini, fece irruzione tra le vie della città.

Avvenne la battaglia quando veloce si diffuse la notizia del suo rientro. Il popolo armato assalì il contingente di Ermocrate. Giunti nella maggiore piazza vi fu lo scontro nel quale il tanto rinomato generale siracusano venne ucciso. Fu così che si concluse la vita di Ermocrate, figlio di Ermone, che dopo tanto battagliare contro il potere punico-attico, perì per mano dei suoi stessi concittadini. Quella notte furono molte le vittime dello scontro tra le fazioni siracusane. Presi dalla foga, i siracusani fedeli al governo interno ricercarono i complici ermocratei, e dopo averli trovati essi furono condannati a morte, mentre altri rimandati in esilio. Ridotti malamente, i restanti sostenitori di Ermocrate vennero salvati per un soffio; furono infatti i loro parenti che per sottrarli alla furia del popolo, li fece fingere morti, in maniera tale che vedendo i corpi immobili e la disperazione nei volti dei loro cari, si diramasse la folla e lasciasse stare i feriti. Tra coloro che sopravvissero in questa maniera, vi fu Dionisio, il futuro tiranno di Siracusa.

Questa caos, che aveva portato al potere nella polis il partito moderato e favorevole alla pace con gli ateniesi e con i punici, di fatto era favorevole agli interessi di Cartagine, garantendogli un potenziale periodo di pace e stabilità dei confini in Sicilia, che tanto stavano cercando.

Purtroppo, i suoi politici non furono sufficientemente lucidi e lungimiranti: da una parte, proprio per colpa di Ermocrate, si era diffusa nel Senato cartaginese l’idea che non ci si potesse fidare dei greci, sempre pronti a violare i trattati. Dall’altra, visto il caos a Siracusa, un’azione di forza, avrebbe nell’ipotesi migliore, portato le città greche nell’orbita cartaginese, nella peggiore, le avrebbe indebolite militarmente così tanto, che non avrebbero costituito un problema per i punici per lungo periodo.

Così, fu dato l’incarico ad Annibale Magone di organizzare una nuova spedizione punitiva in Sicilia… Per finire una piccola curiosità: Ermocrate è uno dei personaggi di due dialoghi platonici, il Timeo e il Crizia. Un brano di quest’ultimo dice

SOCRATE

Perché, o Crizia, indugiare a concedertelo? Anzi, questo stesso dono sia da parte nostra concesso anche al terzo, a Ermocrate. E’ chiaro infatti che tra poco, quando dovrà a sua volta parlare, ne farà richiesta, come voi; e dunque per far sì che possa preparare un altro inizio e non sia costretto a pronunciarne uno uguale, parli convinto di avere, per quel momento, la nostra indulgenza. Tuttavia, caro Crizia, ti espongo preventivamente il pensiero dell’uditorio: il poeta che ti ha preceduto gode di una fama straordinaria presso questo uditorio, cosicché avrai bisogno di una buona dose di indulgenza, se è tua intenzione poterti procurare questi stessi riconoscimenti.

ERMOCRATE

Ebbene, o Socrate, tu mi dai lo stesso avvertimento che dai a costui. Ed effettivamente uomini privi di coraggio non innalzarono mai un trofeo, o Crizia: bisogna dunque andare avanti coraggiosamente nel discorso, e, rivolta l’invocazione a Peone e alle Muse, proclamare e celebrare le virtù degli antichi cittadini.

CRIZIA

Caro Ermocrate, tu sei stato assegnato all’ultima fila e hai un altro davanti a te, ed è per questo che sei ancora pieno di baldanza. Di che natura sia dunque questa impresa, presto sarà essa stessa a chiarirtelo: bisogna quindi prestare ascolto alle tue esortazioni e ai tuoi incoraggiamenti e oltre agli dèi che tu hai menzionato dobbiamo invocare anche gli altri e soprattutto Mnemosine

Per cui è ipotizzabile che Platone abbia avuto l’intezione di scrivere un dialogo, dedicato proprio ad Ermocrate: se questa intenzione non si sia mai tradotta in pratica o l’opera sia invece andata perduta, è difficile a dirsi.

Nonostante questo, gli studiosi si sono sbizzarriti, ucronicamente, a ipotizzare i potenziali contenuti del dialogo: forse avrebbe portato a compimento la definizione delle Idee come manifestazioni parziali del Bene e dell’Uno, che sarà ereditata dal Neoplatonismo, la descrizione della fine di Atlantide, accennata nel Crizia, e la rinascita della civilizzazione umana.

Essendo il mito di Atlantide una metafora dell’imperialismo ateniese, probabilmente Ermocrate avrebbe completato il parallelismo parlando del fallimento della spedizione in Sicilia e proponendo una serie di riforme sociali, per ricostruire una società in linea con le idee di Platone, che avrebbero garantito la pace e la prosperità nell’Ellade.

February 20, 2021

Villa Pantelleria

La Piana dei Colli (a Nord della città), di cui sto parlando nelle ultime settimane, che il marchese di Villabianca descrive come grande e ridente prateria del contado palermitano, è chiamata così perché compresa tra montagne brulle: Monte Pellegrino, Monte Gallo e Monti Billiemi, nota per il marmo grigio, utilizzato spesso nelle chiese barocche palermitane, che per la loro altezza limitata furono chiamati “Colli”.

Sino al tardo Seicento, il suo paesaggio era caratterizzato da infiniti campi di grano e da pascoli, in cui vagavano, allo stato brado, pecore e mucche: ogni tanto spuntavano i bagli, le masserie, spesso fortificate, per far fronte al pericolo di incursioni piratesche dal vicino golfo di Mondello. In una cinquantina d’anni,le cose cambiarono profondamente, a causa delle scelta dell’aristocrazia palermitana, che, diciamolo, era tutt’altro che parassitaria.

I nobili palermitani, infatti, per mantenere il loro stile di vita alquanto dispendioso, invece che indebitarsi, si impegnarono sin dal Quattrocento in investimenti nel commercio, nell’artigianato e nell’agricoltura, che scandalizzavano i loro omologhi francesi e spagnoli. Ora, questa nobiltà protocapitalista si trovò davanti a una sfida, che mise in crisi le loro rendite agrarie: i primi effetti del riscaldamento climatico, fece crollare la produttività della monocoltura cerealicola. A questo si aggiunse sia la maggior difficoltà a rimediare schiavi nordafricani, che fornivano buona parte della mano d’opera utilizzata nella coltivazione dei latifondi, sia la concorrenza di nuovi produttori di cereali.

Per questo, i nobili palermitani dovettero ripensare il modello economico e produttivo delle loro tenute, passando da un’agricoltura estensiva a una intensiva e di qualità. La Piana dei Colli fu di fatto il laboratorio su cui sperimentare tale trasformazione.

Fu incrementata la coltivazione del sommacco, che oggi si usa solo per condire il ghiros e il kebab, ma che all’epoca aveva una funzione economica fondamentale, dato che dalla corteccia e dalle foglie siestraevano i tannini impiegati in tintoria e nel processo di concia delle pelli.

Furono piantati vigneti, curati olivi di varia qualità, si piantarono mandorli domestici ed alberi di frutta varia; nei terreni più aridi e dove la roccia era affiorante si piantarono appositamente fichi d’india, per rompere la roccia e creare così un terreno da destinare a colture più redditizie, l’erba migliorò di qualità, si scavarono numerosi pozzi per prendere l’acqua, che abbondante scorreva nel sottosuolo, e per irrigare colture deperibili come gli agrumi, furono recuperati le opere idrauliche costruite dagli arabi, che in origine, erano dedicate alle canne da zuccheri.

I nobili, anticipando gli inglesi, decisero inoltre di girare di muri le loro terre per impedire l’accesso al bestiame che potevae arrecare danni e sistemarono la viabilità facendo costruire strade carrozzabili per poter raggiungere le loro aziende più agevolmente e trasferire la produzione agricola al porto di Palermo.

A questa esigenza economica, si aggiunse una di rappresentanza: con l’influenza dell’Illuminismo, si era diffusa anche in Sicilia la moda della villeggiatura estiva. In questo contesto, nasce Villa Pantelleria, nei pressi della nostra Viale Strasburgo.

La sua storia comincia nel 1734 quando Francesco Requenses e del Carretto, Principe di Pantelleria acquista, tramite un bando pubblico per vendita fallimentare, un vasto appezzamento di terreno (circa 16 salme) che comprendeva vigne, mandorli, giardino e casino con magazzino, cavallerizza e baglio circondato da muri e con pozzo. Nello stesso anno il principe viene in possesso di un altro appezzamento confinante col primo per consentire l’accesso alla proprietà dalla strada pubblica.

La proprietà confinava ad est con i terreni del baglio Scannaserpi (oggi Villa Marraffa) e la via che portava a Sferracavallo (oggi via San Lorenzo); a sud con le terre del principe di Resuttano ( oggi Villa Terrasi); ad Ovest con i terreni della “casena” del Principe di Buonfornello (oggi Villa Barbera); a nord con le terre della villa di Maria Cristina Lucchese (oggi Villa Adriana).

Francesco era uno dei più importanti nobili dell’epoca: fratello del vescovo di Siracusa, era stato più volte Pretore di Palermo, l’equivalente del nostro sindaco. Nonostante fosse uno dei primi seguaci siciliani dell’illuminismo, aveva una passione, per noi moderni, assia strana, ossia collezionare reliquie di presunti martiri paleocristiani.

La moglie Donna Rosalia, dopo la morte del marito, non volendo più avere casa piena di mummie e ossa di incerta provenienza, cominciò a distribuire le reliquie a tutte le chiese siciliane: ad esempio,e, nel 1763, alla Chiesa Madre di Buscemi il “corpo santo” di Pio, spoglie mummificate di un martire prelevato dalla Catacomba Romana di San Lorenzo al Verano.

Tornando al nostro latifondo, nell’estate del 1734 Francesco Requenses inizia a costruire la villa Pantelleria, per essa scelse il punto più elevato delle sue terre, sulla direttrice Palermo-Sferracavallo, proprio sul dosso di una collinetta di roccia tufacea emergente dalla Piana.

La costruzione della villa si sviluppò sotto la guida dello stesso principe che dava in appalto alle varie maestranze le diverse categorie di lavorazioni; l’architetto fu Nicolò Palma che limitò il proprio intervento diretto alla progettazione dello scalone, dei pilastri e dei muri bassi detti “furiati”. Per la costruzione della villa vennero utilizzati l’antico baglio, un vecchio “casalino con magazzino” ed una costruzione precedente. Tutti i materiali di costruzione impiegati provenivano, oltre che dal luogo stesso della fabbrica, dalle cave delle zone vicine: pietra del Monte Gallo (per la cappella), pietra di Sferracavallo (per la scala circolare), pietra dell’Aspra e pietra dalla cava di Billiemi.

La villa si presenta a pianta rettangolare, a due elevazioni ed al cui piano terra si trovavano i magazzini e la cappella gentilizia con stucchi ad opera di un nipote di Giacomo Serpotta, mentre i saloni furono decorati da Gaspare Fumagalli, a cui sono attribuiti quadrature illusionistiche e gli affreschi di Ester e l’Allegoria dell’Estate. L’interno della residenza fu poi abbellito da affreschi di Pietro Martorana, Vincenzo Salerno e Giovanni Trapani. A titolo di curiosità, Dalla sacrestia della cappella, tramite un passaggio segreto, si arrivava alla camera della principessa: dato che passaggi segreti sono presenti anche in altre loro dimore, questa era una sorta di mania di famiglia. Al contempo, per valorizzare le nuove coltivazioni, furono realizzati ampi viali e torri d’acqua, per favorirne l’irrigazione.

Alla morte di Francesco, però, per i Requenses, cominciarono i problemi economici, per una questione peculiare: il 25 aprile 1760, suo figlio Giuseppe Antonio Requisenz, “Principe di Pantelleria, Conte di Buscemi e Barone del feudo di Solarino”, ottenne dal governo borbonico la licentia populandi, ossia di fondare una nuova cittadina, “Terra di San Paolo” che popolò con coloni provenienti da località vicine (Floridia, Siracusa, Canicattini, Buscemi) nonché dal Piemonte, dalla Liguria e da Malta.

Le autorizzazioni a popolare i feudi avvenivano mediante concessioni Regie che avevano lo scopo, mediante l’istituzione di nuovi comuni rurali, di assicurare alla nobiltà feudale, da una parte, la conservazione – di fatto – del proprio dominio sulle terre e, dall’altra, di creare più benessere per la popolazione, ma nel contempo, anche di aumentare i censi, le gabelle ed i proventi di dazi e dogane. La Terra di San Paolo Solarino, fu costituita come comunello (termine usato nella burocrazia borbonica per indicare l’odierna frazione) del comune di Siracusa.

Il problema è che Giuseppe Antonio, anche per il periodo di recessione economica, si trovò in crisi di liquidità, dovendo sostenere le spese per realizzare le abitazioni dei coloni, la chiesa, il mulino e le altre infrastrutture. Dai debiti che dovette contrarre, la famiglia Requesens non riuscirà più sollevarsi, accrescendo sempre più il suo dissesto economico fino a quando fu necessario vendere all’asta il proprio palazzo in Palermo, in Piazza Valverde alle spalle della Chiesa di San Domenico.

Questo palazzo, di notevoli dimensioni, ha la forma di un quadrilatero, che racchiude un vasto cortile dominato da una rigogliosa pianta di ficus magnolia. Nella sua definitiva configurazione settecentesca veniva considerato, per la sua mole, uno dei più importanti di Palermo.

La costruzione dell’edificio probabilmente risale agli inizi del ‘400, a cura di Bernardo Requesens e di questo periodo si conservano alcuni archi catalani del porticato ovest del cortile e due altorilievi sulla scala interna, mentre sono del cinquecento la scala, che conduce agli appartamenti del lato ovest, ed un portale marmoreo posto al primo piano a fronte della prima rampa dello scalone d’ingresso principale.

Nella volta del salone più grande dell’edificio, al piano nobile, un dipinto probabilmente raffigura l’investitura a Conte di Buscemi, in giovane età, di Don Giuseppe sposo della cugina Anna Requesens, la cui famiglia dei baroni di S. Giacomo era proprietaria di quell’altra dimora sita nello stesso largo Cavalieri di Malta ed oggi conosciuto come palazzo Niscemi – Spaccaforno. Altre pitture a tempera sono presenti nel citato piano, alcune settecentesche ed altre del secolo successivo assieme ad una stanza con alcova di gusto rococò.

Nel 1835, in vita Emanuele Requesens, 10° ultimo Principe di Pantelleria oltre che ultimo conte di Buscemi, il palazzo venne venduto all’asta, così come quasi tutti gli altri beni immobili della famiglia sottoposti ad amministrazione giudiziaria ed acquistato, in gran parte, dal commerciante di tessuti Francesco Varvaro Querela, oltre ad un appartamento al primo piano che venne concesso in proprietà a Pietro Carreca, amministratore della casata, mentre il terzo piano venne acquistato da Ercole Amodei seppure al principe Emanuele venne comunque concesso di rimanere in alcune stanze sino alla fine dei suoi giorni. Fu sede, fino al 1914, del Consolato dell’Impero Austroungarico

Tornando alle vicende di Villa Pantelleria, per una sua ristrutturazione, Michele Requesens, chiese tra 1818 ed il 1819 a Benjamin Ingham, il mercante di marsala, un prestito di 3.000 onze che nel 1826 ascese, a causa degli interessi maturati, a ben 4.007 onze. Il prestito sarebbe dovuto servire a trasformare l’intera tenuta in agrumeto, ma la iella si accanì sulla famiglia. Il terremoto del 1823 fece crollare lo scalone monumentale d’ingresso, che rendeva la facciata molto simile a quella di Villa di Napoli, e danneggiò l’intero edificio: furono necessari costosi lavori di restauro, che culminarono nella costruzione del portico neoclassico, distrutto dalle bombe inglesi nella Seconda Guerra Mondiale.

Non potendo assolvere altrimenti detto debito fu costretto a cedere all’Ingham “ lo giardino grande nominato della fontana… situato nel territorio di Racalmuto, valle di Girgenti”.

Estintasi la famiglia Requesens, Villa Pantelleria passò prima ai Naselli d’Aragona e quindi ai Burgio, principi di Villafiorita; alla fine dell’800 venne acquistata dai Naselli Flores, che trasformarono il parco in un giardino all’inglese. Nel 1941, divenne un ricovero per sfollati. Per le vicende del “Sacco di Palermo”, il giardino della villa fu lottizzato, per costruire i condomini di viale Strasburgo,

Dalla metà degli anni ’70 fino al 1990 fu affittata al jazzista Claudio Lo Cascio per il suo Centro musicale “Django Reinhardt” e, sempre nello stesso anno, fu acquistata dall’impresa edile della famiglia mafiosa Caravello. Sequestrata alla mafia nel 2001 su ordinanza della magistratura, fu inglobata nella proprietà dell’amministrazione comunale di Palermo, che affidò nel 2005 l’edificio all’associazione “Il Teatro per la libertà” diretta dall’attore Lollo Franco. Nei vari passaggi la maestosa villa ha attraversato periodi di abbandono, di decadenza e di vandalismo che nel 2014 l’hanno portata al sequestro.

February 19, 2021

La necropoli di via Cappella

Ai margini del centro urbano dell’antica Miseno, sull’asse viario che collegava il sito antico con Cuma e corrispondente all’attuale Via Cappella, toponimo che ricorda le camere sepolcrali, è la Necropoli in località Cappella. Area che è attualmente al confine tra i comuni di Bacoli e di Monte di Procida.

Secondo alcuni archeologi, in cui a riprova della continuità dell’utilizzo funerario, è sede del cimitero di Bacoli, ve erano almeno una ventina tra mausolei e colombari, molti utilizzati come cantine dagli edifici moderni. Necropoli che era destinata all’ultimo riposo dei marinai cu appartenuti alla Praetoria Classis Misenensis, la flotta Imperiale romana di stanza nella vicino Miseno. A riprova di questo, negli scavi compiuti tra il 2001 ed il 2003 è stata rinvenuta un’epigrafe conservata presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei che cita il nome di un marinaio semplice, Tiberius Claudius Phoebus, originario dell’Asia Minore, che visse trent’anni e che per quattordici è stato al servizio della Classis Misenensis su una trireme di nome Virtus. Tiberius, morto senza eredi, lasciò i suoi beni a Lucius Vibus Valens sottufficiale della triremi Capricorno, il quale, per onorarne la memoria, gli dedicò l’epigrafe.

La necropoli, rimasti da sempre in vista, alimentarono la fantasia dei viaggiatori eruditi del ‘700 che impropriamente collocavano in questa zona un circo romano per la celebrazione dei giochi e delle corse dei cavalli,probabilmente sviati dalla localizzazione di una sorta di obelisco, ampiamente raffigurato in stampe dell’epoca,e piuttosto riferibile ai monumenti funerari. Solo successivamente, la zona è stata riconosciuta come una necropoli con tombe monumentali.

Ad oggi tre sono le persistenze archeologiche di destinazione funeraria più evidenti nella zona: oltre alla necropoli di Piazza Sovente anche alcuni resti presenti lungo il fronte stradale di Via Miliscola e al Fusaro, all’incrocio tra Viale Vanvitelli e l’ingresso di Via Virgilio. L’arco cronologico documentato dalle sepolture si estende dagIi inizi del I a.C. fino alla prima metà del V secolo.

In particolare, i monumenti funerari attualmente visitabili sono distribuiti lungo un’unica quinta architettonica con orientamento Est-Ovest in cui si distinguono le diverse fasi costruttive. Il mausoleo più antico si trova sulla sinistra dopo aver percorso il tratto di scale in ferro che dall’ingresso sul livello stradale portano al livello inferiore in cui si trova la necropoli.

Si tratta di un edificio di forma quadrangolare,ascrivibile al I° secolo a.C., epoca tardi repubblicana, inizialmente concepito come una sepoltura unica, data la presenza di una camera sepolcrale posta più in profondità. All’epoca di Claudio, però il complesso subisce una parziale trasformazione, diventando un colombario: alle pareti sono aperte una serie di nicchie, per accogliere le urne con le ceneri dei defunti cremati in un vicino ustrinum.

Tra l’epoca dei Flavi e quella degli Antonini, tra Vespasiano e Adriano, per capirci, il mausoleo repubblicano fu affiancato da quattro colombari, costruiti in opus retucolatus, dalla pianta molto simile: si tratta di quattro edifici, dalla pianta quadrata, coperti con una volta a botte, con una parete centrale, frontale all’ingresso, decorata da un’edicola sormontata da un frontone, mentre le pareti laterali sono caratterizzate dalle strumentali nicchie.

Nei colombari più vicini al sepolcro repubblicano, vi sono tracce di decorazioni di rosso ed indaco oltre a due effigi dipinte al centro delle volte a botte: nella prima è rappresentata una menade danzante, seguace del dio Dioniso, con in mano il tirso, il simbolo del dio, un bastone decorato con tralci di vite, e una coppa per il vino. Nella seconda è raffigurata Selene, la dea della notte, equiparata a Iside, protettrice dei marinai, il che è abbastanza ovvio, visto il mestiere dei defunti.

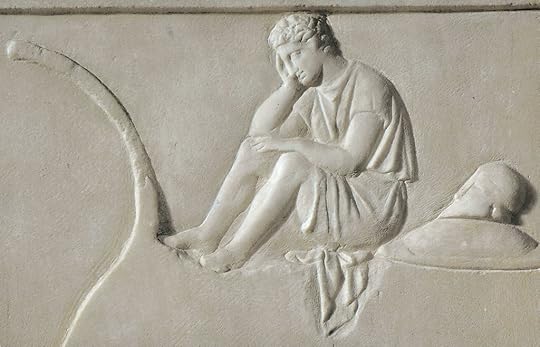

La dea è inoltre rappresentata nei monumenti funerari romani per il mito che l’associa a Endimione, giovane cacciatore “addormentato” per un sonno eterno da Zeus,proprio per volere di Selene, affnchè la dea stessa possa vegliare su di lui e amarlo per l’eternità. Lo stesso del poema di Keats, che ricordiamolo è sepolto a Roma, nel cimitero acattolico di Testaccio.

Questo colombari, in età medio imperiale, epoca severiana e periodo dell’anarchia militare, furono utilizzati come quinta architettonica per tre mausolei, dalla struttura molto più semplice, dedicati alle sepoltura per inumazione.

Il più esterno, proprio alle spalle dei colombari, è completamente ipogeo e di forma quadrata. All’interno sono state ritrovate tre tombe in muratura accostate ai tre lati lasciando uno spazio vuoto al centro. Andando verso l’interno, si trova il mausoleo più grande e più complesso dell’intera necropoli di Cappella: esso è isolato rispetto alla quinta architettonica ed è stato costruito per ospitare un numero maggiore di inumati essendo strutturato da tombe rialzate su più piani. Di fatto somigliava ai “fornetti” dei nostri cimiteri.

Alle sue spalle, si trova un terzo sepolcro più piccolo e dalla struttura più semplice con tre tombe in fossa foderate in muratura, probabilmente una tomba di famiglia: a titolo di curiosità, tra i denti dei defunti sono state trovate monete. Si tratta dell’obolo di Caronte, la mancia che il defunto doveva pagare al traghettatore dei fiumi infernali, per giungere finalmente nell’Ade.

Tra un mausoleo e l’altro, vi sono un centinaio di fosse con i corpi dei defunti, coperti di tegole inclinate a due a due, deposti direttamente in fossati oppure all’interno di casse di legno. Il corredo ritrovato era esiguo, limitato ad uno o due boccalini in ceramica comune: le ultime dimore dei poveri e degli schiavi.

Attiguo alla necropoli, vi è il colombario del Fusaro, che ha avuto una storia alquanto travagliata: La scoperta del Colombario avvenne tra il 1840 e i primi mesi dell’anno successivo ad opera di Carlo Bonucci, architetto regio, che ne diede notizia in una lettera inviata al re e datata 16 aprile 1841. Inizialmente, fu utilizzato come magazzino militare: dopo l’Unità d’Italia se ne perse la memoria, ino a quando subito dopo la seconda guerra mondiale, si cominciarono a costruire le palazzine popolari. Riscoperto, fu utilizzato come discarica di calcinacci, finchè dopo anni, fu deciso di riqualificarlo.

Il colombario è composto da una serie di stanze a livello della strada e da un ambiente “ipogeo” caratterizzato dalle classiche nicchiette nelle pareti utilizzate per allocarvi le urne cinerarie. A differenza di edifici analoghi, a pianta rettangolare, questo colombario è caratterizzato dall’essere a pianta circolare con copertura a “cupola” e realizzato in opera laterizia. Il pregio architettonico è evidenziato dalla presenza nella camera principale di quattro “rientranze” , poco profonde (circa 60 centimetri) e contrapposte, ognuna delle quali segnate da otto nicchie (il mausoleo ne ospita complessivamente cinquantasei).

L’illuminazione è garantita da quattro aperture una delle quali posta al centro della cupola. L’edificio funerario, oltre alla camera principale, presenta un piccolo vano largo quanto la scala che consente l’accesso all’ipogeo dove trovano posto, ricavate nella muratura di due pareti altre nicchie mentre la terza è caratterizzata da un “arcosolio” cioè da un sarcofago ricavato in un’ampia nicchia coperta da un arco, realizzato presumibilmente verso la fine del II secolo d.C. epoca in cui inizia a diffondersi l’inumazione che non prevede più l’uso di bruciare la salma. Gli ambienti in superficie, originariamente destinati alla celebrazione dei riti funerari, successivamente furono utilizzati in parte per le sepolture in fosse.

L’esame delle epigrafi in passato ha fatto attribuire la proprietà della tomba alla gens Grania, ricca famiglia puteolana, ci cui due membri sono menzionati in due delle epigrafi dello scavo Bonucci, ed un altro in un epitaffio dello scavo 1979. È stato recentemente notato come la minoranza statistica di Granii rispetto ad altri membri riferibili ad altre famiglie, metta in discussione la pacifica attribuzione del monumento alla gens di Puteoli: si potrebbe pensare, invece, ad una tomba costruita ad utilizzo di una congregazione, un collegium funeraticium, un insieme cioè di persone praticanti lo stesso mestiere, o liberti della stessa famiglia, come frequentemente attestato nel mondo romano.

Per concludere, dato che si è parlato di Endymion, evito di mettere in mezzo Dan Simmons e mi limito a citare i versi di Keats