Alessio Brugnoli's Blog, page 35

April 7, 2021

Tor Marancia

Molti romani e turisti conoscono Tor Marancia per la street art, ma l’ex borgata ha una lunga e complessa storia. In epoca romana, l’area era ricca di tenute agricole, caratterizzate sia da ville rustiche, sia di lussuose ville patrizie. La più ricca e monumentale era la Villa dei Numisi, una ricca abitazione della metà del II secolo d.C. appartenuta a Numisia Procula, come indicato dal bollo recante il nome della proprietaria stampato su una tubatura in piombo rinvenuta nella tenuta.

Il nome di Tor Marancia deriva probabilmente da quello di Amaranthus, liberto che prese in gestione la Villa dei Numisi, ora non più visibile in quanto distrutta dalle cave aperte sulla destra della via Ardeatina.

Vocazione agricola che viene mantenuta anche in epoca medievale, quando le tenute sono incamerate nei patrimoni ecclesiastiche a cui si sovrappone un variegato fenomeno di incastellamento. La La Torre Marancia vera e propria, che faceva parte di un complesso sistema difensivo che caratterizzò la zona in epoca medievale, si trovava su via delle Sette Chiese nell’attuale proprietà degli Horti Flaviani, nei pressi delle Catacombe di Domitilla.

Essa andò distrutta tra la fine del XVI e la metà del XVII secolo, poiché nella mappa del Catasto Alessandrino del 1660 già non è più presente. Nel quartiere di Tor Marancia, invece, si conserva un’altra torre, la Torre di San Tommaso, spesso confusa con quella andata distrutta. E’ alta circa 15 metri, ha sei metri per lato con mura spesse alla base circa un metro e trenta. Conserva i resti della merlatura originaria e un gocciolatoio marmoreo. Possiede cinque ordini di fori per le travi e numerose feritoie alte circa un metro.

Nella zona non mancano resti di strade romane basolate (ossia con una particolare pavimentazione stradale) e dei monumenti funerari che vi si affacciavano, nonché di necropoli che si estendevano lungo le direttrici delle Vie Ardeatina e Laurentina (una delle più grandi si trovava lungo Via di Grotta Perfetta nei pressi della chiesa dell’Annunziatella).

Le antiche mappe permettono di ubicare altre torri, oggi distrutte, presenti nella Tenuta tra cui: la Torre di Santa Maria nei pressi dell’odierno Palazzo della Regione Lazio, demolita nel 1941 per far spazio alla via Cristoforo Colombo; la Torre Fonte de Papa una piccola struttura con a fianco una sorgente di acqua potabile, fu demolita alla fine degli anni ’50 del XX secolo per lasciar spazio ai nuovi edifici e la sorgente venne interrata, sorgeva all’incrocio tra Via G. A. Sartorio e Via dell’Annunziatella; e infine la Torre delle Vigne che sorgeva nei pressi di Piazza F. M. Lante-

Due fiumi, oggi canalizzati e coperti, attraversavano la zona: a nord l’Almone, il fiume sacro, e a sud il fosso di Grottaperfetta, nome con cui veniva individuato il tratto finale del fosso di Tor Carbone avente origine nella tenuta di Torricola presso l’ippodromo delle Capannelle e che, dopo aver percorso l’alveo nell’area tra le attuali viale Giustiniano Imperatore e via Alessandro Severo costeggiando la via omonima, nei pressi di Largo Leonardo da Vinci, piegava con un angolo di circa 90° percorrendo per intero in direzione Sud-Ovest l’attuale via Gabriello Chiabrera per giungere nei pressi dell’attraversamento con via Ostiense e via Laurentina, noto come Ponticello di San Paolo, di lì a poca distanza si gettava nel Tevere.

Tale corso d’acqua, che probabilmente era lo stesso citato nella bolla di donazione di papa Gregorio I alla basilica di San Paolo col nome di Fossa Latronis, era altresì noto per le sue frequenti esondazioni, grazie anche ad opere di sbarramento realizzate sin dal XIV secolo dai monaci di San Paolo a fini agricoli, che interessavano per intero il suo alveo al punto da rendere spesso acquitrinosi i prati circostanti.

Nel XV secolo l’area fu aggregata in un’unica tenuta,chiamata casale delle Peschiere, che fu proprietà dei Conti, dei Porcari, dei Leni, dei Tebaldi e dei Bottoni. Dal 1481 al 1797 appartenne all’Ospedale del SS. Salvatore al Sancta Sanctorum. il nostro Policlinico San Giovanni; successivamente la proprietà passò al duca Luigi Braschi Onesti nipote di papa Pio VI, poi al Conte Domenico Lavaggi.

Dal 1816 al 1824 la tenuta appartenne a Maria Anna di Savoia duchessa di Chiablese, figlia del re di Sardegna Vittorio Amedeo III di Savoia, che oltre a sfruttare le cave di pozzolana presenti nell’area, intraprese nel 1817 con l’archeologo Luigi Biondi una campagna di scavi da cui emersero i resti di due antiche ville romane: di Munatia Procula e di Numisia Procula. I pregiati ornamenti ritrovati (mosaici, statue ed epigrafi antiche) andarono a nobilitare le residenze aristocratiche savoiarde dell’epoca. I reperti sono oggi in parte esposti nella Galleria dei Candelabri presso i Musei Vaticani e a Palazzo Guglielmi Chiablese in piazza dell’Enciclopedia Italiana 50 (già piazza Paganica) a Roma. Successivamente, la tenuta divenne proprietà del Conte De Merode.

Negli anni Venti, la tenuta era costellata accampamenti e baracche, che il regime fascista definiva sprezzantemente “villaggi abissini” e che i romani chiamavano dei cicoriari e colonia abruzzese, a riprova sia del mestiere degli abitanti, impiegati nei Mercati Generali di Ostiense, sia della loro provenienza regionale.

Fenomeno, quelle delle baracche romane, che dipendeva da due concause: la prima, la fortissima immigrazione interna diretta verso l’Urbe, basti pensare alla distribuzione della popolazione nel Lazio nei 1931, dove Roma e la sua provincia accoglievano il 61% della popolazione regionale, quasi il 9% nella provincia di Viterbo, il 16% in quella di Frosinone, quasi il 7% in quella di Rieti e in quella di Latina. La seconda, la liberalizzazione degli affitti voluta dal fascismo, che li fece schizzare alle stelle espellendo dal Centro Storico gli abitanti più poveri.

A differenza dell’Italia repubblicana, che risolse il problema analogo del secondo dopoguerra con molta calma, solo nel 1972 iniziò una grande campagna di demolizioni e trasferimenti, che si concluse a metà degli anni Ottanta con le giunte di Petroselli e Vetere, il fascismo, per motivi di prestigio, prese di punta il problema .

Inizialmente, il Governatorato agì tramite espulsioni di massa, una soluzione di fatto velleitaria, dato che più immigrati cacciavano, più ne venivano: poi pensò alla ricollocazione nei cosiddetti “alberghi suburbani”, soluzione che però provocava uno sproposito di problemi sanitari e di ordine pubblico. Per cui, si decise a lanciare un programma di edilizia pubblica, basato su due binari: il primo, basato sul piano delle “case convenzionate”, con cui il Governatorato stabilì di concedere 1000 lire a vano alle imprese che avessero costruito alloggi economici, in prevalenza di taglio piccolo e medio, con affitti da 60 a 65 lire a vano bloccati per cinque anni, destinati alla piccola borghesia impiegatizia, che aveva anche lei i suoi problemi con la questione “sfratti indiscriminati”.

Il secondo, destinato ai baraccati veri e propri, era incentrato sulla costruzioni di borgate rurali, a carico dell’Istituto Case Popolari, le quali servivano anche a dare un tetto ai romani vittima delle demolizioni del Centro Storico, volute sempre dal Regime.

In questo contesto, il Governatorato concesse alla Società Autonoma Fratelli Giovannetti l’incarico di costruire case e negozi a Tor Marancia; i lavori per la costruzione della nuova borgata, che raccolse circa tremila persone, quasi tutte di origine meridionale, che lavoravano soprattutto nell’edilizia, andarono dal maggio ai primi giorni dell’agosto 1933.

Questa velocità è la riprova di come, tra le borgate rurali, Tor Marancia fosse, come dire, tra le più “iellate”: le cosiddette case minime, erano costituite da un’unica stanza, in muratura o in legno, con pavimenti in terra battuta, servizi igienici in comune ed erano prive di acqua corrente. Alcune avevano piccoli giardini-orti. Gli occupanti erano a titolo gratuito. In zona non c’erano scuole, trasporti pubblici e pronto soccorso. La cura della salute era affidata ad un solo medico condotto. In più, l’inverno la borgata era spesso vittima delle inondazioni del fosso di Grotta Perfetta.

Una relazione del fascio di Appia Antica del marzo 1935 attesta l’ambiente fortemente insalubre, con almeno sessanta casi accertati di tubercolosi tra gli adulti, la presenza di 350 disoccupati e di numerosi ex carcerati e vigilati speciali. Il fatto che a ogni minimo acquazzone si finisse a mollo, che si vivesse anche in 10 in una stanza ed i frequenti fatti di sangue causati dalla miseria aveva fatto guadagnare a “Tormarancio” il nomignolo di borgata “Shanghai”. Il protagonista di uno dei racconti romani di Alberto Moravia, “Il Pupo” del 1954, dichiara:

“Ebbene, io vivo a Tormarancio, con mia moglie e sei figli, in una stanza che è tutta una distesa di materassi, e quando piove, l’acqua ci va e viene come sulle banchine di Ripetta”.

La situazione era talmente disastrata, che, sfruttando un cavillo della legge De Gasperi sul risanamento delle borgate, nel 1948 fu deciso di demolire tutto e di ricostruirlo da capo. Grazie in particolare all’intercessione dei senatori comunisti Edoardo D’Onofrio ed Emilio Sereni, la costruzione delle case popolari ebbe inizio alla fine degli anni Quaranta e si concluse nel 1960. Tor Marancia è arrivata ad avere circa 20mila residenti e i due terzi delle case della zona sono di proprietà dell’Ater, l’ente territoriale per le case popolari.

Nonostante questo, non è che la situazione fosse poi migliorata molto, dato che negli anni Settanta il quartiere è noto per l’ alto tasso di abbandono scolastico, di disoccupazione, di criminalità e di spaccio.Era originario di qui uno dei più noti componenti della banda della Magliana, Angelo Angelotti, detto “er Caprotto” o “er Palombaro” per la passione subacquea, ucciso nel 2012 in una sparatoria seguita ad una rapina a Mezzocammino.

Angelotti, per gli appassionati di Romanzo Criminale, è colui che tradisce er Dandi. Il 2 febbraio 1990 attirò Renatino De Pedis in trappola, incontrandolo nella sua bottega di antiquario in via del Pellegrino e abbracciandolo al momento del saluto per dare il segnale ai sicari, e che due anni dopo partecipò al massacro a coltellate di Roberto Abbatino, fratello di Maurizio, il primo grande pentito della gang. A Tor Marancia, però, nacque anche il povero Agostino Di Bartolomei, classe 1954, il grande e tragico capitano della Roma dello scudetto 1983, morto suicida la mattina del 30 maggio 1994 a Castellabate dove viveva, sparandosi un colpo di pistola Smith & Wesson .38 Special al petto, dieci anni esatti dalla finale di Coppa dei Campioni rubata all’Olimpico dal Liverpool.

Tra l’8 gennaio e il 27 febbraio 2015, ben venti artisti internazionali con quasi mille bombolette spray e 765 litri di vernice hanno dato vita a “Big City Life“, progetto ideato da 999Coontemporary, finanziato con 45mila euro dalla Fondazione Roma, con 30mila euro dal Campidoglio e patrocinato dall’VIII Municipio. L’iniziativa, dal costo complessivo di 166mila euro, s’è concretizzata in 22 murales monumentali, alcuni dei quali alti fino a quattordici metri. Le opere, che prendono spunto proprio dalla storia del quartiere, sono visibili in viale di Tor Marancia, al civico 63, sulle case popolari dello storico lotto 1 dove vivono circa cinquecento persone.

Tra le opere più ammirate c’è “Nostra signora di Shanghai” dello street artist Mr. Klevra, in cui è raffigurata una Madonna di fattezze bizantine che abbraccia il Bambino. “La Madonna rappresenta Roma che abbraccia il figlio (la borgata), che le richiede attenzioni e tenerezza. È quello che questo quartiere chiede alla città: attenzioni e amore – ha dichiarato l’artista.

L’opera-pilota è stata quella dell’artista argentino di origini italiane Jaz, intitolata “Il Peso della Storia“: in questa si possono osservare un lottatore argentino che tiene sulle spalle un lottatore italiano, a rappresentare metaforicamente il legame storico che unisce l’Argentina con l’Italia, con probabile riferimento ai flussi migratori del dopoguerra. L’artista Diamond ha raffigurato una donna addormentata e dalla cornice spunta un drago, omaggio al nomignolo cinese del quartiere. “Roma è una bella donna addormentata, immobile, una città che non riesce a svegliarsi dal torpore – ha spiegato l’autore.

L’artista francese Seth con l’opera “Il bambino redentore” ha raccontato un’altra storia del quartiere, quella del piccolo Luca, morto mentre giocava a calcio. Il murale di Gaia è invece una sintesi simbolica della storia del Quartiere. Assai nota è la Costellazione-Mano del francese Philippe Baudelocque, intitolata “Elisabetta“: il nome è quello di Elisabetta Pedriacci, inquilina del secondo piano, e la sua mano diventa una sorta di Costellazione dell’Umanità, fra manifestazioni note ed ignote. I writer Lek & Sowat si sono ispirati alla storia di Andrea Vinci, ragazzo disabile a causa di un tuffo finito male, che vive al secondo piano di una palazzina popolare senza ascensore. L’opera si chiama “Veni, vidi, Vinci”.

Coloratissino sono “Cascata di Parole” del tedesco Satone e il “Il Vento” dell’artista spazialista lucchese Moneyless, uno sviluppo di segmenti di circonferenze blu, gialli e neri su fondo bianco. Una citazione della Cappella Sistina, con le due dita che si toccano, “Distanza Uomo Natura“, secondo le intenzioni del ventenne Jerico, filippino d’origine ma romano d’adozione. Concludo “Piramide” formata da un abbraccio di Best Ever e Io Sarò dell’artista austriaco Van Helten, l’ultimo realizzato in ordine di tempo, di cui è protagonista ancora una volta un bambino.

April 6, 2021

Tornano le recensioni su Io,Druso

A Pasquetta, in maniera alquanto inattese, è arrivata una recensione su Amazon del mio Io,Druso, che mi ha fatto molto piacere e cito testualmente.

Io, Druso è un libro che merita davvero di essere letto, per trovarsi nel nuovo mondo antico di questo genere peplumpunk. Druso è un antieroe che mantiene un profilo basso, scanzonato e simpatico; co- protagonista con altri personaggi ben costruiti al fine di mantenere un tono spesso comico ed a volte sarcastico. Nella prima parte del libro vicende piuttosto quotidiane ci fanno entrare in confidenza con l’ambientazione, riuscendo comunque a mantenere un ritmo che ci porta, nella seconda parte, a vedere partire in esplorazione i personaggi principali (compresa la bella che nasconde un segreto (cit. ‘vizietto’)), con inevitabile cambio di ritmo al libro che diviene a quel punto da finire tutto in un fiato. Il finale con il dovuto colpo di scena lascia precludere ad un possibile seguito che mi auguro di poter leggere quanto prima.

Così come nella lettura di fantascienza classica è consuetudine della mente porsi il falso problema di cosa sia scientificamente verosimile in un contesto improbabile di altri mondi, qui la sottile sfida da raccogliere non è tanto diretta alle conoscenze scientifiche del lettore – le ‘res novae’ non sono altro che il nostro attuale quotidiano – quanto a saggiare le reminiscenze del mondo classico in un contesto altrettanto inverosimile. A supporto di ciò, una serie di minuziose note al contorno rendono la lettura curiosa ed interessante senza pesare sulla scorrevolezza della narrazione

Recensione che ha centrato un paio di elementi fondamentali del romanzo. Tiberio Claudio Druso, figlio di Druso maggiore e Antonia minore, era considerato dai suoi contemporanei come un candidato improbabile al ruolo di imperatore, per i suoi numerosi acciacchi fisici, tanto che la sua famiglia lo tenne lontano dalla vita pubblica fino all’età di quarantasette anni, quando tenne il consolato assieme al nipote Caligola.

Questo fu la sua sfortuna, poichè uno degli uomini più colti e intelligenti del suo tempo, fu per lungo tempo trattato come scemo e come ragazzo immaturo, e la sua salvezza, dato che gli permise di sopravvivere ai tutte le faide familiari della gens Iulia Cladia, che definire un covo di serpi è riduttivo.

Ciò lo rende l’antieroe per eccellenza, insicuro, a volte pauroso e inesperto delle cose del mondo, con troppo cervello e poco buon senso, che il capriccio del Fato si trova a occupare un ruolo che forse non voleva e per cui si sente inadeguato.

L’unica difesa, dinanzi ai capricci di un Fato imperscrutabile, è l’ironia ben descritta da Graves negli incipit di Io, Claudio

Io, Tiberio claudio Druso Nerone Germanico eccetera eccetera (perchè non voglio infastidirvi enumerando tutti i miei nomi), che era una volta, e non molto tempo addietro, noto a parenti e amici e conoscenti sotto gli appellativi di claudio l’idiota, o “quel claudio”, o claudio il balbuziente, o Cla-Cla-Claudio, o nel migliore dei casi “povero zio Claudio”, mi accingo a scrivere la strana storia della mia vita a partire dalla mia prima fanciullezza via via, anno per anno, fino a quella svolta fatale in cui, circa otto anni fa, mi trovai subitamente impegolato in una crisi che chiamerò “aurea” e dalla quale non ho mai più potuto districarmi

o del Divo Claudio

Due anni son trascorsi da quando finii di scrivere il lungo racconto delle strane vicende che permisero a me, Tiberio Claudio Druso Nerone Germanico, lo storpio, il balbuziente, l’idiota, che nessuno dei suoi ambiziosi e sanguinari parenti giudicò mai che valesse la pena di decapitare o avvelenare o costringere al suicidio o confinare in un’isola deserta per lasciarvelo morir di fame – metodi spicci che essi solevano usare per sbarazzarsi gli uni degli altri – permisero a me, dicevo, di sopravvivere ad ognuno di essi, e persino a quel pazzo pericoloso che fu il mio nipote Caio Caligola, e di vedermi inaspettatamente un bel giorno acclamato Imperatore dai capisquadra e dai soldati della Guardia di Palazzo.

Perchè Io, Druso, in fondo, non è nulla più che un percorso di presa di coscienza del sé e di maturazione, che non riguarda solo il protagonista, ma tutti i personaggi del romanzo. Se qualche lettore non si è raccapezzato con la cronologia degli eventi, un paio si sono lamentati di questo, ahimé, corra a lamentarsi con Svetonio: in fondo non ho fatto nulla di più che seguire la sua narrazione.

L’altro tema, ben identificato dal recensore, è quello relativo alla natura della Fantascienza, che recentemente è saltato anche fuori in una discussione alquanto bislacca a cui ho assistito, in cui si utilizzava una citazione di Asimov per affermare la superiorità del libro cartaceo sull’ebook (che poi, dal punto di vista dell’entropia di Shannon sono la stessa cosa… Al limite si può differenziare tra manoscritto e testo stampato, ma questa è una mia deformazione professionale).

La fantascienza non è una narrativa che “predice” il futuro o descrive l’alieno, ma riflette sul presente con l’immaginazione del futuro. Nel Peplum Punk, questo specchio distorto sul nostro Contemporaneo, utilizza uno strumento differente, la citazione e la rielaborazione creativa della Classicità: proprio questo mix tra ignoto e noto lo rende ancora più straniante e capace di spingerci a riflettere sulle nostre contraddizioni.

April 5, 2021

Atene contro Siracusa (Parte XII)

Ovviamente, la scoperta che Segesta non aveva sufficienti risorse economiche per mantenere in piedi l’armata ateniese, dato che

Pas d’argent pas de Suisses

ossia senza soldi, non solo non si vincono le guerre, ma neppure si combattono, scatenò una ridda di discussioni nello stato maggiore attico, tutte incentrate sul

“Mo che famo?”.

Ovviamente, c’erano tre diverse linee di condotta. La prima, era quella di Nicia, che immagino si sia pavoneggiato a destra e manca, ripetendo

Ve l’avevo detto

Nicia sosteneva l’ipotesi di un conflitto limitato, nel tempo e nello spazio. Nell’improbabile ipotesi che Segesta avesse trovato i fondi, magari grazie a un prestito cartaginese, l’armata di Atene avrebbe assediato Selinunte, che, visto quanto accadrà nella guerra contro i punici del 409 a.C., è probabile che dopo le prime schermaglie, si arrendesse senza problemi.

A seguito di tale vittoria, che avrebbe rafforzato l’influenza ateniese in Sicilia, l’armata sarebbe tornata a casa. Se invece Segesta non avesse trovato i fondi, si sarebbe dovuta accontentare delle sessanta navi che aveva richiesto nella sua ambasciata, che ovviamente, avrebbe mantenuto a sue spese.

Questa forza ridotta avrebbe svolto una funzione di dissuasione, convincendo i selinuntini a un accordo politico, a testimoniare in termini propagandisti la potenza attica, in modo che le polis siciliane fossero spinte a isolare politicamente Siracusa e a non accordarsi con Sparta, per venderli il grano.

Nel frattempo, se si fosse trovato una soluzione per Leontini, tanto meglio. Argomenti cosi raccontati da Tucidide

Il disegno di Nicia comprendeva il passaggio compatto della flotta contro Selinunte, bersaglio principale dell’offensiva, e se Segesta forniva i fondi per finanziare l’esercito fino all’ultimo reparto, una risoluzione definitiva si sarebbe poi regolata in proposito. In caso contrario si dovevano esigere da Segesta i mezzi per sostenere la squadra di sessanta navi (quelle cioè che aveva richieste) e trattenendosi in quei luoghi far allacciare con Selinunte, impiegando le armi o mediante un accordo, rapporti pacifici. A risultato acquisito sarebbero sfilati in parata negli specchi di mare prospicienti le altre città: a far sfoggio della potenza ateniese, a testimoniare la sua sollecitudine nel rispondere all’appello di amici e di alleati. Poi via, sulla rotta del ritorno: a meno che in breve giro d’ore, per qualche caso inaspettato, nascesse l’opportunità di rendere ai Leontinesi un beneficio, o di conciliarsi la solidarietà di qualche altro centro. Non si doveva, col dar fondo alle sue sostanze, gettare all’avventura la sicurezza dello stato.

L’approcco prudente e al risparmio di Nicia però, poneva due problemi: il primo strategico, l’altro politico. Il primo è legato alla teoria dei giochi che è alla base della strategia della dissuasione. La razionalità “limitata” degli ateniesi, fa ritenere loro come, la manifestazione di forza possa convincere il nemico che questi ottenga un payload maggiore sedendosi al tavolo della trattativa, piuttosto che accettando lo scontro bellico.

Ora però, la razionalità “limitata” del nemico però potrebbe convincerlo come la strategia migliore fosse quella di reagire alla provocazione, per evitare ulteriori ingerenze ateniesi in Sicilia. Per cui, la deterrenza doveva essere tale da evidenziare un pericolo potenziale, ma distruttivo, piuttosto che immediato, ma contenibile. Ora le sessanta navi di Nicia erano troppo limitate per raggiungere tale obiettivo. Per cui, avrebbe anche potuto ottenere l’effetto opposto.

Inoltre, tornarsene con la coda delle gambe, dopo tutta questa mobilitazione di forze, in una sorta di montagna che partorisce il topolino, avrebbe scatenato il caos nell’Ecclesia ateniese, scatenando le ire dei demagoghi.

Se Nicia, il cui scetticismo sulle presunte ricchezze di Segesta era noto all’ateniese medio, in qualche modo se la sarebbe cavata, Alcibiade, già in difficoltà per la questione dello Scandalo delle Erme, sarebbe stato politicamente morto.

Per cui propose un’offensiva diplomatica, finalizzata a costituire una lega delle polis siciliane, per combattere Siracusa e Selinunte, che avrebbe anche coinvolto le colonie puniche: nell’ipotesi migliore, questo sarebbe stato un’efficace strumento di pressione sui nemici, molto più delle sessanta navi proposte da Nicia, nella peggiore, con un forte appoggio locale, i problemi logistici e di sostenibilità dei costi della spedizione sarebbero stati sostenibili

Alcibiade negò il consenso: era impensabile una umiliante ritirata a mani vuote, dopo essere usciti di patria con una flotta e una spedizione così potenti. Si saggiassero piuttosto tutte le altre città, lasciando stare ovviamente Siracusa e Selinunte: c’erano gli ambasciatori per questo. Perché escludere i Siculi da questi tentativi diplomatici? Alcuni potevano staccarsi da Siracusa, qualche altro concepire sentimenti amichevoli per Atene. Ecco il ripiego per fornirsi di grano e milizie. Anzitutto urgeva l’adesione di Messene, prima città sulla rotta di passaggio alla Sicilia e punto obbligato d’approdo: fornita di porto, garantiva una base eccellente per le operazioni d’offesa. Indotte le città all’accordo, circoscritti con chiarezza gli opposti blocchi strategici, l’assalto a Siracusa e Selinunte avrebbe suggellato l’impresa siciliana: sempre che non intercorresse un’intesa tra Selinunte e Segesta e Siracusa non lasciasse ad Atene mano libera per restituire a quelli di Leontini la loro patria.

Il problema è che Alcibiade aveva sopravvalutato di molto la capacità di attrazione di Atene rispetto a Siracusa. Totalmente diversa era la posizione di Lamaco, che da militare e non da politico, ragionava alla von Clausewitz.

Ricordiamo come il teorico prussiano interpretava gli eserciti come strutture fluide e in continuo movimento, e come ogni struttura essi erano dotati di un baricentro, che costituiva il loro punto di equilibrio. Von Clausewitz lo chiama “Schwerpunkt” su cui si reggevano le truppe e dato che, sempre per citare il prussiano

La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è, dunque, solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi.

le nazione: : per vincere bisognava definire precisamente il proprio e scoprire qual era quello del nemico per colpirlo, sbilanciando e facendo crollare in un sol colpo tutto il suo apparato bellico.

Per Lamaco, lo Schwerpunkt della Sicilia greca era Siracusa stessa: se si fosse conquistata con un attacco a sorpresa, tutta l’isola sarebbe caduta, senza colpo ferire nelle mani ateniesi. Così Tucidide descrive il suo ragionamento

Ancora diverso il piano di Lamaco. A suo giudizio, era necessario puntare subito a Siracusa e scatenare la battaglia presso le mura, sfruttando i momenti di sbandamento e di sorpresa che la città, impreparata, avrebbe attraversato. Ogni armata incute al principio lo sgomento più vivo: ma se si attarda prima di giungere in vista, finché la gente riprende fiducia, la sua comparsa infine ispira al massimo il disprezzo. Se l’armata s’abbatte di schianto, mentre l’aggredito trepida ancora in attesa, fa sue le migliori probabilità di successo e ogni sua mossa intensifica il terrore nel campo nemico: tremendo è il suo primo apparire (l’attimo in cui la massa d’urto avanzante sembra immensa) aggiunto al senso d’angoscia per la sofferenza che si dovrà subire, e fa tremare anzitutto la minacciosa imminenza dello scontro. Si poteva sperare di sorprendere molti dispersi per le campagne, increduli di un arrivo così precipitoso del nemico. E se l’attacco si fosse attuato mentre era ancora in corso il trasporto dei beni a riparo della cinta, l’esercito non avrebbe avuto difficoltà di rifornimenti, qualora dopo una vittoria campale avesse piantato il campo intorno alla città. E per questo avrebbero poi avuto un motivo valido le altre città della Sicilia per rinunciare all’alleanza con Siracusa, e per accostarsi ad Atene, senza dover attendere, per decidersi, un trionfo risolutivo su un fronte o sull’altro. Rientrando dall’azione, soggiungeva, si doveva scegliere come stazione navale e base strategica Megara, una piazzaforte in disarmo situata a breve tragitto, per terra o per mare, da Siracusa.

Il problema è che Lamaco aveva sottovalutato sia la capacità di mobilitazione avversaria, sia le difese di Siracusa, che, come sapevano bene i cartaginesi, era un osso duro da rosicchiare. Allora, ipoteticamente, quale sarebbe stata la strategia migliore per lo stato maggiore ateniese ?

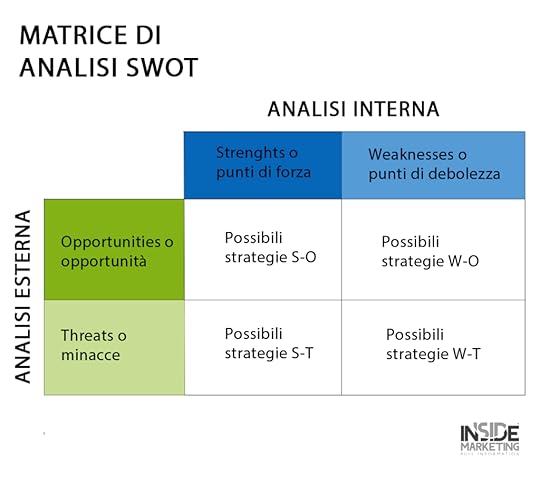

Per comprenderlo, conviene utilizzare l’analisi SWOT. Proviamo a evidenziare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce della spedizione ateniese.

Punto di forza: la superiorità di mezzi rispetto ai potenziali avversari

Punti di debolezza: logistica, mancanza di copertura economica e alleati marginali nella geopolitica locale

Opportunità: debolezza di Selinunte, divisioni politiche dentro Siracusa

Minacce: inferiorità tattica, dovuta alla mancanza di cavalleria, possibilità dei nemici stipulare alleanze con le altre città siciliane, isolando Atene e di ricevere aiuti da Sparta.

Per cui, la strategia ateniese avrebbe dovuto massimizzare l’impatto, ottimizzando i tempi operativi. Forse, il modo migliore di agire sarebbe dovuto essere analogo a quello cartaginese: conquistare l’anello debole della catena, Selinunte, le cui risorse avrebbero permesso la risoluzione dei problemi logistici e finanziari, per poi trattare un accordo di compromesso con la fazione popolare di Siracusa, chiedendo garanzie per Leontini, isolando Ermocrate e ottenendo l’alleanza della polis siciliana in un’ottica anti spartana.

Ma questo, però, entrava in contrasto con il modello espansionistico dell’imperialismo ateniese.

April 3, 2021

Il Palazzo dei Normanni (Parte II)

I Normanni, dopo un fallito assedio a Balarm del 1064, in cui fecero una figura alquanto meschina, ritentarono l’impresa nel 1071, utilizzando molti più soldati e sfruttando l’alleanza con la flotta pisana, che impose una sorta di blocco navale alla città.

Le truppe di Roberto il Guiscardo si accamparono nella pianura alluvionale sud – orientale della costa, porta d’accesso alla città provenendo da est, contraddistinta dal Dattereto prossimo al fiume Oreto, dove sorgerà il Ponte dell’Ammiraglio e al ribat di Yahya, il nostro San Giovanni dei Lebbrosi.

Essendo le cronache di Monte Cassino alquanto confuse e di parte, non sappiamo di preciso l’esatta sequenza degli eventi: sappiamo che la conquista del vecchio Castrum bizantino fu alquanto complicata, tanto che il Guiscardo, con un bieco trucco dovette prima occupare la Kalsa, entrando di soppiatto nella Porta della Vittoria, “Bab-al Futuh” ancora conservata dentro l’Oratorio dei Bianchi; questo però non fu sufficiente a concedere loro la vittoria, tanto che per ottenere la resa di Balarm furono costretti a lunghi ed estenuanti trattative con il consiglio elettivo dei notabili, accettando di conservare le leggi locali e il culto dell’Islam

I racconti delle trattative ci permettono di evidenziare come, come il castrum arabo bizantino, non fosse costituito da un unico edificio, ma fosse in realtà suddiviso in due distinte sezioni: il Castrum superius o Palatium novum posto sull’altura, la cittadella militare del Mo’Haschar, probabilmente un ampliamento realizzato durante il periodo aglabide, sia come ulteriore protezione dagli attacchi nemici, sia come rifugio nel caso delle frequenti rivolte nella turbolenta città e il o Palatium vetus ubicato a valle, che era sede della corte e dell’amministrazione araba prima del trasferimento della Kalsa, che aveva una funzione, come dire, più residenziale.

Ovviamente, gli Altavilla, si stabilirono nel Palatium Vetus, mentre fu posta una guarnigione nel Novus e per soddisfare le necessità religiose dei suoi soldati, il Guiscardo, fondò la cappella di Santa Maria in Gerusalemme, tradizionalmente identificata con la chiesa inferiore della Cappella Palatina.

Gli scavi del 2004 eseguiti dall’Università di Berlino e di Basilea, che ha permesso di identificare vestigia dell’età islamica, in corrispondenza proprio della chiesa inferiore, ha complicato, più semplificare la vita agli studiosi.

Per cui, si ipotizza, tra diverse polemiche, alcune basate anche su argomenti fondati, che il Guiscardo si sia limitato a riadattare una moschea precedente, oppure una sorta di sala delle udienze. E’ possibile che la chiesa fosse gestita da monaci basiliani, che dettarono le specifiche del suo progetto iniziale, con il peculiare orientamento, che si attesta ad est-nord-est verso l’abside e ovest-sud-ovest verso l’ingresso (come a S. Giovanni dei Lebbrosi, alle Cattedrali di Palermo, Catania e Monreale, al duomo di Naro, S. Giuliano di Erice), indica che l’edificio venne impiantato, dopo la conquista di Palermo avvenuta nel 1072, secondo canoni bizantini collegati al concetto solstiziale del “Nuovo Sole che sorge” (Cristo Gesù) e del Precursore (Giovanni Battista) che innanzi a lui recede

Lo sfalsamento rispetto al generico asse est-ovest (utilizzato per esempio alla Trinità di Castelvetrano o a S. Pietro di Itàla), è determinato dalla necessità di orientare l’abside verso il punto di levata del sole nel giorno del solstizio d’estate e la porta d’ingresso, che svolge le funzioni di Janua Coeli (a rappresentare Cristo, unica porta attraverso la quale si accede al Padre), in faccia al punto di tramonto del sole nel solstizio d’inverno (schema). Le ricorrenze del dies natalis del Battista (24 giugno) e di Cristo Gesù (25 dicembre) sono infatti collocate nel calendario in prossimità dei solstizi estivo ed invernale in posizione simmetrica e sfalsata d’un semestre.

Appena il Guiscardo tornò in Calabria, il gran Conte Ruggero edificò la Torre Greca, ispirata ai donjons normanni, un torrione in pietra, a pianta quadrata o rettangolare, a tre piani e altezza variabile (15-20m) e con spessore dei muri che diminuisce gradatamente verso l’alto. I solai in pietra erano spesso voltati (a crociera o a botte); l’accesso al castello avveniva al primo piano mediante un ponte levatoio per ovvie ragioni di sicurezza e la sommità dei muri presentava un coronamento merlato.

Il donjon aveva duplice funzione: difensiva e residenziale. Ruggero, non fidandosi degli arabi locali, per costruire il suo donjon palermitano impiegò architetti e muratori greci, da cui il nome della torre, fatti venire appositamente dalla Calabria, che utilizzarono per costruirla i mattoni rossi tipici della tradizione edilizia bizantina. Torre che nel 1550 il viceré di Sicilia Juan de Vega demolì e ricostruì in forme differenti.

Al contempo, ampliò e ristrutturò il Palatium Novus e nel parco che divideva le due strutture, fece erigere la Zecca, i laboratori di oreficeria ed il Tiraz, l’opificio per la manifattura di stoffe preziose, così descritta dal Falcando, nel 1190

Né conviene tacere delle nobili officine attigue al Palazzo, ove il filo serico colorito in matasse di vario colore viene poi impiegato nelle molteplici specie del tessere. Vi puoi infatti vedere come vengono eseguite con minor perizia e minor costo amita, dimita e trimita; ma anche le examita, che richiedono un maggior impiego di materia prima. Il diarhodon riverbera nel viso il fulgore del fuoco. Il diapiston, di color verdolino, blandisce gli occhi di chi guarda con la sua grata apparenza. Qui si producono gli exarentasmata, resi insigni dalla varietà dei cerchi, che richiedono agli artefici una maggiore industria e un più largo impiego di materiali, e che perciò meritano un maggior prezzo. Vi si vedono ancora molte altre cose di vario colore e ornati di vario genere, in cui l’oro si intesse con la seta, e la varietà di pitture multiformi viene posta in risalto da gemme lucenti; le perle vengono raccolte dentro ciste d’oro, o perforate e connesse con l’esile filo. L’elegante arte nel disporle accrese la bellezza dell’opera dipinta

Il prodotto più celebre di tale officina è il mantello dell’incoronazione di Ruggero II, Il mantello è in seta rossa di ampie dimensioni (345 x 146 cm.) e il colore rosso di fondo è stato ottenuto non dalla porpora, ma dal “chermes”, il colore ottenuto dalle cocciniglie, che una volta si utilizzava per l alchermes, liquore che sospetto essere ancora uno dei pochi che usa e gradisce e che viene utilizzato per la crema reggina.

Il tessuto del manto è largamente ricoperto da ricami a fili d’oro, smalto e perle , presenta, al centro, una palma in oro stilizzato che simboleggia “l’albero della vita”, con sette rami; ai lati dell’albero, simmetricamente sono raffigurati due leoni in posizione speculare raffigurati nell’atto di sopraffare due cammelli, già proni sotto gli artigli dei due leoni. I cammelli, fra le zampe dei leoni, rappresenterebbero i sudditi arabi nelle mani del re a cui rimanda il leone, animale araldico degli Altavilla. Sulla testa di ciascun leone è applicata una borchia d’oro di smalto cloisonné, a disegni geometrici, mentre le figure dei nobili animali, dal portamento eretto in contrasto con quello sottomesso dei cammelli, sono tutte bordate da filo d’oro e da due file di minuscole perle d’acqua dolce, che delimitano anche i riccioli delle criniere.

Nel bordo inferiore il manto, è costituito da un fregio ornato d’oro, perle e piccole piastre d’oro e smalto con disegni per lo più geometrici. Un ultima banda corre lungo l’orlo curvilineo del mantello e reca, in caratteri cufici, una iscrizione araba da cui risulta che venne eseguito nell’anno 528 dell’Egira (quindi 1133-34) nella “tiraz” di Palermo. L’iscrizione, dedicata a Ruggero, dice:

Lavoro eseguito nella fiorente officina reale, con felicità e onore, impegno e perfezione, possenza ed efficenza, gradimento e buona sorte, generosità e sublimità, gloria e bellezza, compimento di desideri e speranze, giorni e notti propizie, senza cessazione né rimozione, con onore e cura, vigilanza e difesa, prosperità e integrità, trionfo e capacità, nella Capitale della Sicilia, l’anno 528

Dopo la morte di Ruggero, la regina reggente Adelasia del Vasto e l’erede al trono si trasferirono da Messina. Quando Ruggero II tornò a Palermo, inizialmente si trasferì nel Castello di Maredolce: però, essendo troppo decentrato e periferico, il re cambiò rapidamente, per tornarsene nel castrum bizantino: solo a differenza dei predecessori, decise di stabilirsi nel Palatium Vetus. Di conseguenza, la guarnigione fu trasferita nel Novus, che divenne anche sede degli uffici burocratici.

La ristrutturazione fu abbastanza invasiva: per prima cosa, imitando le architetture religiose calabresi, fu costruita la Cappella Palatina, trasformando la chiesa di Santa Maria di Gerusalemme in nella chiesa inferiore. Il tiraz fu sfrattato e trasferito nel Palatium Novus, e i suoi locali furono inglobati negli appartamenti reali.

Infine, Ruggero II fece costruire un nuovo donjon, che svolgeva il ruolo di caserma delle guardie regie, e di tribunale reale, che si teneva forse nella sala di re Ruggero, e in cui, nell’attuale sala della Rosa dei Venti, esisteva una cappella dedicata alla devozione privata, a differenza della Palatina, utilizzata per le cerimonie pubbliche

Ulteriori modifiche furono eseguite dai suoi successori: Guglielmo I fece decorare la sala del tribunale reale con elementi fitomorfi, zoomorfi ed antropomorfi, che rappresentavano scene di caccia ed emblemi allegorici del potere normanno. Tutto lascia ipotizzare la presenza di tematiche care ai sovrani normanni e a una narrazione simbolica del Genoardo, giardino-paradiso di tradizione islamica. Anche perché questo re subì moltissimo l’influenza della cultura araba diffusa nell’isola e, una volta salito al trono, aggiunse alle sue titolature anche il laqab arabo di al-mustaʿizz bi-llāh («che invoca il potere a Dio»).

Successivamente fece costruire le ali destinate ai servizi degli eunuchi, secondo l’usanza araba, gli appartamenti delle dame di corte, matrone, fanciulle, servitori, l’harem e nella parte settentrionale fu aggregato il «serraglio degli schiavi» e un nuovo donjon, un buen retiro in cui il re poteva dedicarsi alla sue conversazioni con i dotti e gli artisti latini, greci e arabi, la Torre Chirimbì

Infine, fece costruire l’Aula Regia, anche questa demolita come la Torre Greca e Chirimbì, che però riusciamo a ricostruire grazie al racconto del viaggiatore arabo Ibn Giubayr

Stavamo per entrare in città [Palermo] quando fummo fermati e condotti alla porta vicino ai palazzi del re. Fummo condotti davanti al mustakhlaf (forse un vicecomes) così che potesse chiedere dello scopo del nostro viaggio perché questa era la loro prassi con ogni straniero. Attraverso spazi aperti, porte e corti reali, ammirammo palazzi con le torri squadrate, giardini e anticamere (? al-maratib) occupate da personale di servizio che abbagliarono i nostri occhi e confusero i nostri pensieri, finché riportarono alla mente le parole di Dio Grande e Potente

Tra le cose che vedemmo c’era una sala (maglis) in una spaziosa corte circondata da un giardino e i lati occupati da colonnati (balatat). La sala occupava l’intera lunghezza della corte e noi ci meravigliammo della sua estensione e dell’altezza delle sue logge. Poi ci fu detto che qui il re pranzava con la sua corte. Questi colonnati e le anticamere sono dove i suoi giudici, gli addetti al suo servizio e gli amministratori siedono in sua presenza

Descrizione che con quella di Petrus de Ebulo poeta mediolatino che tra il 1194 ed il 1197 dedicò a Enrico VI il Liber ad honorem Augusti conosciuto anche come De rebus siculis carmen in cui sono esaltate le imprese dell’imperatore svevo in Sicilia.

I versi narrano di un atrio scoperto denominato teatrum, che dovrebbe essere la sala verde, che precede una domus/aula sostenuta da quaranta colonne:

il teatrum precede l’edificio in pieno sole

al centro del quale la fontana

l’aula poggia su quaranta colonne

ripetute a dieci a dieci

Il testo poetico è poi accompagnato da una serie di immagini colorate, non di fantasia, ma aderenti alla realtà, in quanto l’autore sarà stato a conoscenza dei luoghi di riferimento e dei fatti realmente accaduti. Nella miniatura 97r dello stesso Carmen descrive la malattia e morte di Guglielmo II: vi si leggono una fila di colonne e archi al piano terra ed un’altra al piano elevato, dove le funzione private dei reali sono rese pubbliche.

La parte superiore di questa figura descrive una situazione molto particolare: vi è “esposta” l’agonia del sovrano e, nella immagine successiva, la morte dello stesso sovrano come si addice ad una figura pubblica. Nelle arcate inferiori è rappresentata tutta la comunità del palazzo: famigli, conti, baroni e signori della Curia ben distinguibili nei loro abbigliamenti. Alla destra della miniatura sono raffigurate il campanile e l’altare della Cappella Palatina. Sul tetto sono poste delle torri con dei trabucchi disarmati

Guglielmo II, invece, dopo avere trasformato provvisoriamente Santa Maria in Gerusalemme nel sacello sepolcrale del padre e terminati i restauri per l’incendio causato dalla rivolta di Matteo Bondello, fece costrire l’ultimo donjon del Palazzo dei Normanni, la torre Pisana, il cui nome deriva dal persiano pìshàne (vestibolo, avansala), il cui primo piano era destinato alla custodia del tesoro reale ed ogni angolo della stanza contiene delle recenti giare semisepolte, piano oggi utilizzato come archivio e biblioteca. Il secondo piano di notevole altezza, con le pareti ornate di minuscoli resti di mosaico, volte a crociera, una nicchia decorata con muqarnas, doveva fungere come una sala per udienze riservate.

Poi fece costruire la «Via Coperta», un camminamento protetto che dalla Torre Pisana e la Sala Verde attraverso la contrada della Guilla conduceva al primitivo Palazzo Arcivescovile con meta finale la cattedrale metropolitana primaziale della Santa Vergine Maria Assunta e un impianto termale, un grosso hamman, dove adesso sorge l’ingresso al percorso museale del Palazzo dei Normanni.

Per cui, a differenza di oggi, chi si avvicinava al complesso dalla città, cioè da oriente, vedeva a sinistra la torre Greca e forse il presbiterio della cappella Palatina costruita su una collina, e circa sessanta-ottanta metri più a Nord, cioè a destra, la Joaria con la stanza di re Ruggero e la massiccia torre Pisana: di fatto, l’aspetto originale del Palazzo dei Normanni, prima delle demolizioni e ricostruzioni barocche, era costituito due complessi paralleli, ognuno formato due torrioni uniti da massicci camminamenti. I due complessi, che riprendevano l’articolazione tra Palatium Vetus e Novus, erano separati da un cortile, creando un edificio a forma di U.

April 2, 2021

Il tempio di Giove a Cuma

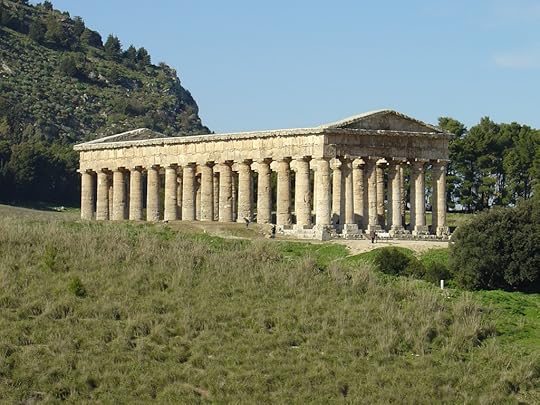

La Via Sacra prosegue risalendo tutta la collina, fino a giungere alla sommità dell’acropoli, dove in antico svettava l’imponente Tempio Maggiore, i cui resti furono portati alla luce tra il 1924 e il 1932, è stato a lungo attribuito senza validi motivi a Giove.

Eretto tra il VI e V secolo a.C., in origine era dedicato a Demetra, una delle dee a cui erano più devoti i coloni calcidesi che fondarono la città, sorgeva sulla sommità dell’acropoli ed era di conseguenza il più importante della città, fungendo anche da punto di riferimento ai naviganti diretti nel porto di Cuma.

Essendo Demetra divinità arcaica, la sua origine risale all’età del Bronzo, e di tipo ctonio-oracolare, il suo culto spiegerebbe la presenza dell’oracolo della Sibilla. Del tempio greco non si hanno molte notizie: è presumibile che sia stato pseudo-periptero. Le uniche testimonianze della sua esistenza rimangono la base in tufo, lunga trentanove metri e larga ventiquattro, riutilizzata anche nelle fasi successive e alcuni capitelli dorici, ritrovati nel 2013.

Sempre questi scavi archeologici hanno evidenziato come, durante l’epoca Sannita, il tempio fosse parzialmente ristrutturato: il pavimento originale fu infatti pavimento tagliato dalla fondazione dei muri, come se la cella fosse stata suddivisa.

Alcuni studiosi hanno ipotizzato che, essendo andato distrutto il tempio di Hera durante la conquista italica, vista la sua vicinanza alle mura, i nuovi dominatori, invece di ricostruirlo, hanno trasferito il suo simulacro in quello di Demetra. Per cui, per semplificare sua la “coabitazione” divina e per soddisfare le rispettive esigenze di culto, furono creati nello stesso tempio due celle distinte, con ingressi separati.

Il complesso fu pesantemente ristrutturato in età augustea. Il nuovo tempio, sempre pseudo-periptero, aveva un orientamento est-ovest ed era circondato da un muro perimetrale in opus reticolatum che presentava tre aperture; internamente era diviso in cinque navate. La cella era arricchita con delle semicolonne e delle nicchie poi murate, oltre ad una serie di quattro pilastri.

A chi fosse dedicato, non si sa… Non è detto, infatti, che non rimasse attivo il culto di Demetra: se si osserva la nuova cella cultuale, si nota come questa fosse inaccessibile ai fedeli, dotata di finestre sui lati lunghi che consentivano una partecipazione solo parziale ai rituali sacri che avvenivano al suo interno, il che fa pensare a una sorta di culto misterico.

In età paleocristian, il complesso fu a sua volta trasformato in una basilica cristiana con l’aggiunta di un altare in muratura rivestito in marmo (oggi quasi del tutto scomparso) poggiato alla parete di fondo, alle sue spalle fu eretto un fonte battesimale, di forma circolare e con tre gradini interni, anch’esso rivestito di marmi policromi.

Tuttavia i rifacimenti più cospicui si ebbero soltanto in età altomedievale. I due ingressi laterali della facciata furono chiusi con muri a grossi blocchi di tufo e al posto di quello a sinistra sorse una cappella absidata, forse un martyrion. Muri dello stesso genere interruppero la fuga delle navate laterali, creando piccoli ambienti, forse utilizzati come cappelle, mentre gli spazi tra gli intercolumnia della navata centrale furono occupati da sepolture a fossa, probabilmente per membri di prestigio della comunità. Altre tombe furono ricavate intorno alla cella e presso le navate a sud, ove erano una vasca e un’altra piccola cappella. Gli scavi del 2013, ne hanno contate circa un’ottantina.

Le sepolture sono a cassa in mattoni o tegole, ma anche a sarcofago. Alcune sepolture sono state rinvenute ad una certa profondità, al punto che gli archeologi hanno pensato che si trattasse di un utilizzo della sepoltura verticale a casse sovrapposte. Gli studi di alcune sepolture hanno permesso di rilevare tracce di decorazione pittorica. Rilevante è un frammento di affresco che rappresenta, nell’antica chiesa, un vescovo del X secolo d.C.

La chiesa, dedicata a San Massimo e a Santa Giuliana, ebbe una grande rilevanza nell’ambito della diocesi di Pozzuoli durante tutto il medioevo e dopo la distruzione della città anch’essa, come tutti i monumenti del sito, fu spogliata dei suoi ricchi rivestimenti e arredi e alla fine abbandonata.

April 1, 2021

L’avventura di Longino

La tradizione cristiana ha dato un nome a due soldati romani che assistettero alla Crocifissione sul Calvario: il primo, Stefaton, è colui che offrì la spugna imbevuta di aceto; l’altro, molto più famoso, è Quinto Cassio Longino, dove il cognomen è probabilmente è una costruzione fittizia che deriva dal greco lònche, lancia. Un gioco di parole che ebbe origine nella Siria del VI secolo: infatti la prima testimonianza del nome appare in quel capolavoro del Vangeli Rabbula, un manoscritto ricco di splendide miniature, completatoi nel 586 nel monastero di san Giovanni di Zagba , al tempo nel nord della Mesopotamia ed oggi tra Antiochia (Turchia) e Apamea (Siria). Il manoscritto venne firmato, dai suoi scribi, Rabbula del quale non si sa nulla. Nella rappresentazione della Crocifissione, il nome Loghinos è scritto in caratteri greci sopra il soldato che colpisce Gesù.

Secondo la leggenda, Longino, nato a Lanciano, sempre per il discorso dell’assonanza e del finto somigliante, fu il centurione romano che al momento della morte di Gesù gridò:

”Costui era veramente il figlio di Dio”

e che successivamente, quando il corpo di Gesù doveva essere deposto dalla croce perché stava per incominciare il sabato, giorno di festa per gli ebrei, in cui non si potevano lasciare i cadaveri dei condannati a morte esposti per evitare di spezzargli le ossa delle gambe, come prescriveva la legge, per un atto di pietà, preferì colpirgli il costato con la lancia, dal quale sgorgò sangue e acqua.

Una leggenda racconta come Longino fosse orbo di un occhio e riacquistò la vita grazie a uno spruzzo di sangue di Cristo. Negli Atti di Pilato, un apocrifo del Nuovo Testamento relativo famosi governatori della Giudea, scritto in greco tra la metà del II secolo e la metà del III secolo e alquanto favolistico, si narra come Longino fosse pure il centurione al comando del picchetto di soldati posti a guardia del sepolcro di Cristo, che avevano anche assistito alla sua morte.

In un altro apocrifo, La Lettera di Pilato a Erode, redatto probabilmente attorno al V secolo e pervenuto in manoscritti greci e siriaci., Gesù risorto si rivolge alla guardia del sepolcro Longino chiedendogli:

“Non sei stato tu che hai fatto la guardia durante la mia passione e al mio sepolcro?”

dopo la sua Risurrezione andò assieme alle altre guardie dai sommi sacerdoti a riferire l’accaduto. Questi tentarono di corromperli con doni e promesse affinché testimoniassero falsamente che i soldati di guardia al sepolcro si erano addormentati, permettendo che i seguaci di Gesù ne trafugassero il corpo, per poi dire che era risorto. Mentre gli altri soldati si lasciarono corrompere, Longino rifiutò di dire il falso, anzi contribuì a diffondere a Gerusalemme il resoconto della Resurrezione di Cristo. Per questo motivo cadde in disgrazia agli occhi dei maggiorenti della città, che decisero di farlo uccidere. Il centurione, però, avendo scoperto questo disegno, lasciò l’esercito romano assieme a due commilitoni e tornò in Italia, dove predicò il Cristianesimo e fu martirizzato, a seconda delle versioni, a Lanciano o a Mantova.

La sua reliquia principale è la lancia, di cui, ovviamente, esistono parecchie ehm versioni. La più famosa è quella dell’Hofburg di Vienna, citata per la prima volta da quel pettegolo di Liutprando, che Liutprando, che nella sua Antapodosis, racconta come lancia fosse donata dal conte Sansone al proprio re d’Italia Rodolfo II di Borgogna. Essa venne a sua volta donata da Rodolfo a Enrico I l’Uccellatore attorno al 925; Enrico venne a sapere che in essa erano incastonate i quattro chiodi della Santa Croce, disposte a forma di croce, e la volle per sé. Dapprima mandò dei messaggeri chiedendo di vendergli la lancia, ma Rodolfo rifiutò l’offerta. Enrico passò quindi alle minacce giurando di devastare il suo regno: Rodolfo quindi accettò e consegnò personalmente la lancia ad Enrico; questo gli donò quindi dell’oro e dell’argento un una parte rilevante del ducato di Svevia. Da quel momento in poi, entrò nei tesori degli imperatori tedeschi.

La seconda versione, è quella conservata a San Pietro, donata a papa Innocenzo VIII dal Sultano turco Bayazid II, in cambio del tenere agli arresti domiciliari a Roma suo fratello minore e rivale al trono di Costantinopoli Cem.

Reliquia custodita in una delle cappelle nei pilastri della cupola di San Pietro, quella decorata proprio con la statua di Longino, alta 4,5 metri, scolpita da Bernini, utilizzando ben cinque blocchi di marmo. Per questa statua l’artista elaborò ben 22 modelli preparatori, dei quali solo 2 sono rimasti. Dal 1629 al 1631, aiutato dagli scultori Stefano Speranza e Guidubaldo Abbatini, lavorò il modello in stucco, mostrato al papa l’8 febbraio 1632. Tra il giugno 1635 e il maggio 1638 realizzò l’opera in marmo utilizzando una tecnica particolare nella lavorazione delle superfici, e nel mese successivo la sistemò nella nicchia.

Il lavoro su più blocchi assemblati insieme per mezzo di anime di ferro inserite nel marmo è di un procedimento tecnico che discende dai maestri del manierismo, e che Gianlorenzo apprese direttamente da suo padre, Pietro Bernini.

Come avviene in gran parte delle sue sculture, la figura è progettata per un punto di vista privilegiato, soprattutto per via del suo inserimento nella nicchia, ma anche perché come negli altri casi, l’artista sceglie il momento culminante di un’azione: Longino allarga le braccia e si rivolge verso l’alto, perché in quel momento riceve la chiamata divina.

Nella serie di statue a soggetto religioso realizzate da Bernini, il San Longino, rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente Santa Bibiana del 1624. L’artista sviluppa infatti il tema del drappeggio drammaticamente espressivo, che rinvia ad uno stato di agitazione interiore, di intensità emozionale vissuta dal protagonista coinvolto nell’evento miracoloso. In questo caso dal nodo sotto il braccio sinistro si aprono a ventaglio tre grandi pieghe che conducono l’occhio verso sinistra dove il mantello sembra muoversi agitato da un vento misterioso, per arrivare alla sacra lancia, una reliquia della quale è contenuta nella teca sotto la statua. Il corpo della figura sembra sopraffatto dai movimenti convulsi delle vesti e del mantello, come a simboleggiare l’animo umano di Longino sopraffatto dalla forza divina della fede.

Il lavoro di Bernini si concentra anche sulle superfici del marmo in modo da sottoporle ai giochi di luci e di ombre che si creano a seconda delle diverse inclinazioni e rotondità e che sono determinanti per l’espressività dell’opera.

L’ombra si insinua nelle cavità e nelle rientranze del marmo, mette in evidenza il profilo zigzagante delle forme e tradisce un sentimento di profonda agitazione interiore. L’ombra diventa simbolo dell’interiorità, dell’inquietudine e dei movimenti misteriosi dell’animo umano. La luce invece è qualcosa di esterno che si riversa sulle forme, colpisce le sporgenze saettanti dei panni che avvolgono il santo. Acquista anch’essa un forte significato simbolico, suggerisce l’effetto di un lampo, una scarica di luce e di energia divina che investe Longino cambiando in un attimo, per sempre, la sua vita. In pratica, abbiamo una sorta di trascrizione scultorea delle opere di Caravaggio.

La terza è quella francese, che San Luigi riportò dalle crociate e che è andata persa durante la Rivoluzione Francese. La quarta è quella che è conservata a Sant’Andrea a Mantova e la quinta è in Armenia.

Diversi eruditi hanno cercato, come gioco intellettuale, di identificare il corpo militare dove militase Longino. Molti sono convinti che si tratti della La Legio X Fretensis, il cui simbolo era il maiale, arruolata da Ottaviano per combattere Sesto Pompeo, figlio di Gneo Pompeo Magno, il quale controllava la Sicilia, minacciando la fornitura di grano per la città di Roma. Ottaviano scelse per questa legione il numero dieci come richiamo alla famosa Legio X di Cesare; la legione originale era infatti nell’esercito di Marco Antonio. Durante il conflitto contro Pompeo, la Legio X presidiò lo stretto di Messina, prendendo parte alla battaglia di Mylae e a quella di Nauloco (36 a.C.); dal nome latino dello stretto, fretum siculum, la legione derivò poi il cognomen Fretensis.

Dopo la sconfitta di Sesto Pompeo, scoppiò la guerra civile tra Ottaviano e Marco Antonio. Nel 31 a.C. la Legio X combatté nella battaglia di Azio contro Marco Antonio, e proprio la partecipazione a questa battaglia spiegherebbe perché un altro simbolo della legione fu la trireme. Lo scontro ad Azio segnò la fine delle guerre civili e l’assunzione del potere assoluto da parte di Ottaviano, che nel 27 a.C. assunse il titolo di Augusto. Dopo la sconfitta di Marco Antonio, Augusto congedò molti veterani. Alcuni soldati della X furono insediati a Cremona, che prese il nome di Colonia Veneria, con riferimento alla dea protettrice della gens Iulia, mentre è possibile che altri veterani fossero insediati a Brixia (moderna Brescia) e a Capua. Veterani della X Fretensis e della XII Fulminata colonizzarono insieme Patrasso.

Dopo essere stata di stanza nei Balcani, la X fu trasferita in Siria; alcune sue vessillazioni sono attestate dal 6 a.C. a Cirro, mentre l’intera legione era certamente presente nel 6 d.C. Tra le due date vi fu la campagna condotta da Publio Quintilio Varo contro i ribelli giudei, sollevatisi a seguito della morte di Erode il Grande nel 4 a.C.

Legione che non godeva, presso gli ebrei di una buona fama, tanto da essere sbeffeggiata in un noto brano evangelico

Giunsero all’altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. 2 Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, 3 il quale aveva nei sepolcri la sua dimora; nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena. 4 Poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte, e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. 5 Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre.

Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti 7 e a gran voce disse: «Che c’è fra me e te, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi». 8 Gesù, infatti, gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest’uomo!» 9 Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Egli rispose: «Il mio nome è Legione perché siamo molti». 10 E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. 11 C’era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. 12 I demòni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». 13 Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci, e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa duemila e affogarono nel mare.

I maiali, animale che gli ebrei aborrivano, non erano che una metafora dei legionari, a loro volta paragonati a spiriti immondi. Però, in questa identificazione c’è un problema: la lancia citata nei Vangelo, non può essere un pilum, perchè oltre a essere un’arma da lancio, era troppo corto.

Per cui, doveva essere per forza un’hasta, lunga circa due metri: questa però non era l’arma dei legionari, ma degli auxilia, i soldati reclutati fra le popolazioni sottomesse di peregrini, ovvero non ancora in possesso della cittadinanza romana.

Altro indizio sul fatto che ci troviamo davanti a questa tipologia di truppe, è il fatto che il centurione non è chiamato nella versione greca hekatontarchos, capo di cento, ma chiliarcos, capo della coorte, titolo usato per gli auxilia.

Ora, noi sappiamo che all’epoca, a Gerusalemme, vi era di stanza una cohors equitata, formata da 6 centurie di 80 fanti ciascuna e 4 turmae di cavalleria di 32 cavalieri ciascuna, per un totale di 480 fanti e 128 cavalieri. Se i fanti erano pagati il doppio dei loro commilitoni della cohors peditata, costituita da solo questa tipologia di soldati, 150 denarii rispetto a 75, i cavalieri ricevevano un 25% in meno rispetto a quelli della alee, 200 denarii rispetto a 250, probabilmente a causa della differenza di addestramento e di utilizzo. Probabilmente, i suoi equites costituivano più una sorta di cavalleria montata, l’equivalente dei dragoni ottocenteschi.

Tale Cohors era la I Sebastenorum, i cui soldati erano arruolati a Cesarea Marittima e a Sebaste: di conseguenza, erano in parte di siriani di lingua greca, in parte samaritani, entrambi, per il dividit et impera, in pessimi rapporti con gli ebrei.

Immagine che il fatto che fossero utilizzati come carnefici i loro disprezzati vicini, fosse visto come un ulteriore umiliazione per i condannati a morte: ora, Longino non era un peregrino, dato che essendo un centurione, doveva avere la cittadinanza romana.

Probabile invece che fosse un provinciale, sempre della zona siro-palestinese, la cui famiglia aveva acquisito la cittadinanza ai tempi di Pompeo Magno: il comandare gli auxilia, era il modo più rapido per fare carriera nell’esercito e poi diventare un centurione in una legione. E probabilmente, dopo aver assistito alla morte di uno strano Rabbì, sarebbe rimasto alquanto perplesso, su come l’avrebbero ricordato i posteri

March 31, 2021

La Cisterna di via Cristoforo Colombo

Settembre 1940. Benché da qualche mese l’Italia sia entrata in guerra, continuano a pieno regime i lavori di sbancamento per la costruzione della Via Imperiale, l’odierna Cristoforo Colombo, che dovrà unire il centro di Roma con il quartiere fieristico dell’E42, l’Esposizione Universale di Roma; è ancora presente, in Mussolini e nei suoi gerarchi, l’illusione che la vittoria, grazie all’alleato germanico, sia prossima e che nel 1942 si possa festeggiare in pompa magna il ventennale della Marcia su Roma.

Così, nei pressi della Garbatella, si comincia a demolire un vecchio casale medioevale, così descritto in documento del Settecento

“.. una casetta di due stanze, una terrena per comodo d’attrezzi ed una superiore per uso de lavoranti…una casa per uso del vignarolo composta di due piani, uno terreno viene formato di tre stanze, due delle quali con cisterna servono per uso di tinello…e l’altra per il torchio ed altr’uso di una grotta…il piano coperte a tetto…”.

Casale che era di proprietà del senatore Roberto De Vito, sottosegretario alle Poste, fondatore dell’Istituto Postelegrafonici, che aveva fatto dono all’ente previdenziale della attigua Villa 9 Maggio, convitto per le figlie dei dipendenti postali.

Tra una picconata e l’altra, però emergono i ruderi di epoca romana, che fanno impazzire gli archeologi. Inizialmente si ipotizza come siano i resti di un tempio a pianta circolare, poi si parla di un mausoleo; i lavori vengono interrotti a causa delle guerra e il mistero rimane. Solo nel 1946, quando gli archeologi riescono a penetrare dentro l’edificio, finalmente se ne chiarisce la natura.

Si tratta infatti di un’enorme cisterna: lo prova il rivestimento interno in cocciopesto, un impasto di calce e terracotta tritata fine, la malta idraulica che i romani usavano per impermeabilizzare le murature destinate a contenere acqua. Appurato questo, la cisterna di via Cristoforo Colombo, cade nel dimenticatoio, anche perché all’epoca, la sua posizione è alquanto periferica.

Le cose cambiano però nel 1961, quando cominciano i lavori di costruzione dell’edificio alle sue spalle, che, per decenni, sarà un ufficio prima della Sip, poi della Telecom, infine della TIM, per essere poi lasciato da qualche a seguito del piano di razionalizzazione degli spazi.

In tale occasione, si provvede sia al restauro, sia allo svuotamento del rudere: tali lavori terminano nel 1969 infine, nei primi anni ’90, sponsor la Sip, viene attuata un’opera generale di studio, di restauro conservativo e di sistemazione monumentale affidata all’archeologa Anna Maria Ramieri, attività che mio papà, che lavorava proprio lì accanto, dovrebbe ricordare molto bene.

La cisterna aveva all’esterno un diametro che misurava circa 20 metri e a giudicare dai bolli impressi nei mattoni (i romani usavano bollare il materiale laterizio col nome o la sigla del fabbricante o del proprietario dell’opera), fu eretta poco prima del 120 d.C., nel periodo compreso tra la morte di Traiano e l’inizio dell’impero di Adriano.

Il suo interno si presenta come una sorta di vestibolo trapezoidale, che fungeva da fossa di decantazione e che immette in un corridoio anulare coperto a volta e suddiviso in dieci vani comunicanti tramite archi. In origine c’erano solo due aperture verso un secondo corridoio concentrico, sempre coperto a volta ma senza divisioni interne, dal quale, attraverso un percorso si entrava nell’ambiente centrale che ha un diametro di quasi 3 metri ed è chiuso da una cupola.

Come accennato, tutta la cisterna era rivestita di cocciopesto ed infatti presenta ancora i cordoli atti ad eliminare gli spigoli vivi. A seguito del cambiamento d’uso della struttura è probabilmente scomparso l’acquedotto che doveva provvedere alla sua alimentazione idrica, mentre si è conservato un condotto di scarico che dal vestibolo portava all’esterno in prossimità della scala moderna di accesso.

Secondo ricostruzioni ed ipotesi, la cisterna doveva essere parzialmente interrato o del tutto ipogeo: la sua capienza è valutata in diverse centinaia di migliaia di litri d’acqua. Si è potuto stabilire che è rimasta in funzione almeno fino al IV secolo e che alla fine di questo secolo o all’inizio del V sulla sua copertura fu realizzato un ambiente destinato alla pigiatura di prodotti agricoli (uva? olive?), sicuramente anteriore all’edificazione del casale, all’interno del quale venne inglobato.

Alla cisterna è addossato un secondo edificio circolare, non comunicante con questa, che conserva internamente quattro pilastri. E’ costruito in opera laterizia e datato alla prima metà del III sec. d.C. Era una sorta di ambiente di servizio di un sistema idrico per lo sfruttamento agricolo.

Inizialmente, si era stato ipotizzato che fornisse acqua per vaste coltivazioni floreali, legata alle necropoli della zona: rose e viole in particolare, i fiori più usati per onorare i defunti. Recentemente, però, sono stati rinvenuti ra via P. Seteria e via P. Giuliani ( II – IV secolo d.C.) i resti di una villa rustica, per cui, il complesso doveva irrigare i suoi vigneti.

Nell’area era presente anche un sepolcreto , visto il frammento di un sarcofago riutilizzato nella copertura della cisterna ed altre epigrafi funerarie.

March 30, 2021

Laurearsi nel Medioevo

Ma come si svolgevano le lezioni, nelle università medievali ? Ce lo racconta, in uno splendido brano, Léo Moulin

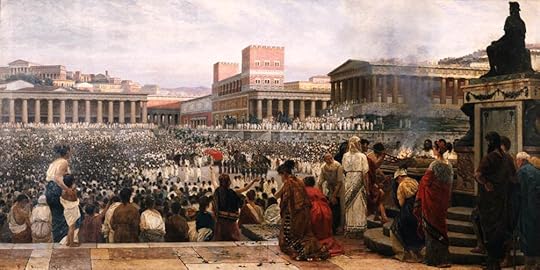

I corsi iniziavano con una lezione pubblica (principium) che era inframmezzata da “dispute” (disputatio temptatoria) incentrate su diversi temi delle Sentenze [raccolte da Pietro Lombardo], seguite da una “disputa generale su un qualsiasi argomento” (“de quodlibet”) e proposta da “chiunque”, in cui l’estro aveva libero sfogo. Poiché si dava per acquisito il sapere, restavano la sottigliezza dell’analisi, la sua profondità, la sua intelligenza e anche la maniera, più o meno brillante, di difendere la tesi proposta alla riflessione. Nessuno poteva essere ammesso a un esame preparatorio alla licenza se non aveva frequentato dispute di maestri per un anno “o per la maggior parte dell’anno” e partecipato “attivamente” (“respondebit”) a due dispute, in presenze di qualche maestro (statuto di Parigi, 1366). Altre “dispute” avevano luogo nel pomeriggio (le “meridiane”) o anche alla sera (le “vespertine”). Il successo di queste disputationes era grande. Ci vengono descritti ascoltatori appassionati che assistono alle finestre. A Parigi sono pressoché giornaliere. Un cronista arriva a scrivere che Parigi è simile a “un alveare di api industriose, avide di sapere”, che sono attive “notte e giorno”. A Padova si proibisce agli studenti di far rumore durante le “dispute”, di intervenire contro i disputanti o i loro avversari, di accordarsi con l’uno o con l’altro di loro prima del dibattito.

L’obiettivo dell’Università dell’epoca, era diverso dal nostro: non il puro nozionismo, ma, in un’ottica di tipo socratico, la capacità di pensare e di narrare le proprie conclusioni, il problem solving e lo storytelling, per usare termini che vanno tanto di moda oggi.

Realisticamente, l’approccio medievale, specie nelle facoltà tecniche, non è applicabile in toto nel mondo moderno, basti pensare alle lezioni di matematica e fisica, per il contenuto, o allo sproposito di studenti che vi sono in alcuni corsi di laurea: però, è utile tenerne conto nei percorsi formativi, perché in un mondo che sta cambiando, sempre più liquido, frammentato e digitale, c’è sempre meno bisogno di omologazione e sempre più di “eresia”, intesa come capacità di rimettere in discussione, in modo costruttivo, lo status quo, e di usarlo come punto di partenza, per percorrere nuovi sentieri.

Chiusi questa parentesi, riprendo a parlare del percorso universitario medioevale: è ovvio che i goliardi, nonostante la loro pessima fama di perditempo, prima o poi, dovessero lasciare le aule universitarie e laurearsi. Dato che la Storia è alquanto monotona, già all’epoca era presente una suddivisione tra una laurea di primo livello, che si otteneva dopo circa cinque anni, che abilitava alla libera professione, concedendo il titolo di licentiatus, e una di secondo livello, che prevedeva ulteriori tre anni di studio, e che permetteva di ottenere la facultas docendi, la possibilità di insegnare nell’Universitas.

In entrambi gli esami di laurea, come oggi, lo studente era accompagnato da un relatore: anche a quell’epoca, trovarlo era un’impresa epica. Il Magister, per accettare di presentare l’aspirante laureato, lo sottoponeva a un colloquio serrato e approfondito, per valutarne le competenze e che spesso e volentieri si concludeva con un fallimento per il candidato, da qui il nome tentamen, tentativo.

Superato questo scoglio, l’esame di primo livello, il privatus, si svolgeva davanti al corpo completo dei magistri, che sceglievano a caso un brano di libro, che il candidato doveva commentare, rispondendo per ore alle obiezioni e alle domande dei presenti.

Dopo questa prova, spesso e volentieri, la carriera universitaria dello studente si fermava qui: l’esame di secondo livello, il publicus, prevedeva uno sproposito di spese, come regali a tutti i magistri, ricche mance ai bidelli, pubblici banchetti e sfilate. Solo il costo della cerimonia era equivalente a quello di cinque anni di frequenza universitaria.

In compenso, l’esame era assai meno faticoso: il candidato doveva pronunciare una serie di orazioni, sul contenuto dei suoi studi, a un pubblico numeroso, la cui attenzione era diretta più alla prossima bisboccia che ai contenuti delle perorazioni.

Al termine di tale presentazione, le autorità locali, sia civili, sia ecclesiastiche, consegnavano al candidato i simboli del suo nuovo status di magister, l’anello, la toga e il berretto. Il tutto si concludeva con l’abbraccio e il bacio accademico, del suo rector…

March 29, 2021

Atene contro Siracusa (Parte XI)

Mentre a Siracusa, al seguito delle discussioni, si cominciava a organizzare la difesa, la grande flotta ateniese si mosse da Corfù, traversando l’Adriatico e raggiungendo, in ordine sparso, le coste pugliesi, dando apparentemente ragione ad Ermocrate.

Le città della Magna Grecia, infatti, decisero per un atteggiamento neutrale, con le eccezione di Locri, che nonostante la diplomazia attica degli anni precedenti, temeva una replica in grande stile di quanto accaduto nella guerra di Leontini, e Taranto, che, ricordiamolo, era una colonia spartana, fondata, secondo Eusebio di Cesarea, nel 706 a.C.

L’ottavo secolo a.C. è un periodo di forte crescita demografica per Sparta, dovuta sia all’introduzione di nuove tecniche agricole, sia allo sfruttamento intensivo degli Iloti. Per mettere una pezza a tale boom demografico, che, moltiplicando i cadetti senza terra, rischiava di mettere in crisi i suoi equilibri interni, occupò la pianura della Messenia.

Però, lo stato di guerra continua non era sostenibile a lungo dalla Polis: per interromperlo, nacque il complesso meccanismo costituzionale della Lega Peloponnesiaca. Ovviamente, ci furono degli scontenti, che si organizzarono sotto la guida di Falanto, in un movimento di opposizione, detto dei Partheni. La situazione deve essere stata parecchio complicata per Sparta, perchè, invece di risolvere la questione a mazzate, si preferì raggiungere un compromesso, organizzando e spesando la migrazione dei Partheni in Puglia.

Secondo la leggenda, prima di partire, Falanto consultò l’Oracolo di Delfi alla ricerca di un responso circa il proprio futuro. L’oracolo di Apollo, tramite la Pizia, così sentenziò:

“Vi concedo di abitare Saturo e siate la rovina degli Iapigi.”

Falanto chiese anche un segno con cui capire quando sarebbe giunto il momento opportuno, e l’oracolo sentenziò:

“Quando vedrai piovere dal ciel sereno, conquisterai territorio e città.”

Raggiunte le terre degli Iapigi, i Parteni non riuscirono ad avere la meglio sugli indigeni, ma si limitarono a prendere possesso del promontorio di Saturo. Venne un giorno in cui le ambizioni e le delusioni di Falanto, lo videro sedere per terra con il capo poggiato sulle ginocchia della moglie, la quale stanca e scoraggiata, cominciò a piangere e a bagnarlo con le sue lacrime. Ma il nome della moglie Etra (in greco antico Αἴθρα) ha proprio il significato di “cielo sereno”, per cui Falanto, ricordandosi dell’oracolo, ritenne giunto il momento di fondare una città: guidando i suoi uomini verso l’entroterra fondò così Taranto, richiamandosi all’eroe greco-iapigio del luogo chiamato Taras.

Mentre gli indigeni riparavano a Brindisi, Falanto poté finalmente costituire in Italia una colonia lacedemone, retta dalle leggi di Licurgo. In seguito a contrasti con i concittadini (per seditionem), Falanto venne scacciato con ingratitudine da Taranto e si rifugiò a Brindisi, proprio presso gli Iapigi che aveva sconfitto. In quel luogo morì e ricevette un’onorata sepoltura dai suoi ex nemici.

Sul letto di morte, tuttavia, Falanto volle far del bene ai suoi ingrati concittadini: convinse i brindisini a spargere le sue ceneri nell’agorà di Taranto, perché così facendo si sarebbero assicurati la conquista della città. In realtà, l’oracolo aveva predetto a Falanto che Taranto sarebbe rimasta inviolata se le sue ceneri fossero rimaste entro le mura. Così Falanto, ingannando i brindisini, fece un favore ai tarantini che da allora gli resero l’omaggio dovuto ad un ecista

Tornando alla spedizione ateniese, le altre città italiote, decisero di mantenersi neutrali, anche per i problemi con le popolazioni sabelliche, che avrebbero approfittato di un loro indebolimento in caso di una guerra fratricida. Al momento opportuno, si sarebbero schierate con il vincitore. Anche Reghion avrebbe voluto adottare lo stesso approccio, ma purtroppo, sempre per la questione delle vicende della guerra di Leontini, in cui aveva cercato di sfruttare a suo vantaggio la potenza ateniese, per usare un termine della Seconda Guerra Mondiale, dovette, invece che scegliere la neutralità, adottare la non belligeranza. Così racconta la vicenda Tucidide

Di fianco al convoglio veleggiava un centinaio di battelli da carico requisiti: liberamente s’era invece aggregato un nutrito gruppo di legni mercantili e altri bastimenti, per ragioni di traffico. Salpata da Corcira, tutta questa folla di navi passava compatta il golfo Ionico. E la flotta al completo prese terra chi a capo Iapigio, chi a Taranto, chi altrove, come si trovava comodo. Poi iniziarono il giro dell’Italia, seguendo la costa. Ma le città non offrivano alle truppe né il mercato né ospitalità dentro la cinta: si limitavano all’acqua e all’attracco.

Anzi Taranto e Locri negarono anche questi servizi essenziali. Finché furono in vista di Reggio, estremo capo d’Italia. In questa base finalmente l’armata serrò le file e all’esterno della città (dentro non fu permesso) nel santuario di Artemide, i reparti allestirono un campo dove si consentì anche all’apertura di un mercato. Trassero in secco le navi, e respirarono. Poco dopo gli Ateniesi intavolarono con quelli di Reggio un colloquio esigendo che, in quanto d’origine calcidese, soccorressero Leontini, colonia anch’essa di Calcide.

Ma gli interlocutori protestarono la propria neutralità, anticipando che si sarebbero attenuti alla politica fissata in comune con le altre genti greche d’Italia. Quindi gli Ateniesi si applicarono a esaminare e delineare il progetto operativo più adatto alle condizioni attuali della Sicilia.

Frattanto si attendevano le navi inviate per le indagini a Segesta, con l’ansia di conoscere se corrispondevano a verità le gran lodi che, in Atene, l’ambasceria aveva tessuto dei propri tesori.

Ovviamente tutta questa flotta, non passò inosservata a Siracusa: nonostante il parere di Atenagora, gli ateniesi erano così folli da impegnarsi in un’impresa che non impattava i loro diretti interessi strategici. D’altra parte, visto il numero delle navi, l’attacco preventivo di Ermocrate, sembrava sempre più inattuabile, per cui, ci si orientò a rafforzare le difese della città, in una sorta di corsa contro il tempo

Da varie fonti ormai, e particolarmente dai loro emissari in esplorazione, affluivano a Siracusa notizie sempre più indubitabili sulla comparsa a Reggio della flotta, e in ordine a queste informazioni i Siracusani si dedicavano anima e corpo ad allestire un apparato di protezione: le diffidenze erano sfumate. Ogni giorno partivano per le località circonvicine della Sicilia ora un’ambasceria, ora una scolta armata: intanto rafforzavano con corpi freschi di presidio la fascia di installazioni difensive già esistenti a copertura del paese. Nella cinta urbana si susseguivano le revisioni delle armature e dei cavalli, per star sicuri che ogni particolare funzionasse in perfetto ordine, mentre si prendevano tutte le altre misure atte a fronteggiare un conflitto ormai imminente, per non dire già aperto.