Alessio Brugnoli's Blog, page 34

April 17, 2021

Palazzo dei Normanni (Parte V)

Con l’arrivo degli Angioini e la riorganizzazione sia dell’amministrazione siciliana, sia di quella di Palermo, il Palazzo dei Normanni fu progressivamente marginalizzato, cominciando una fase di profonda decadenza, tanto che in occasione dei Vespri Siciliani, fu messo a ferro e fuoco dai rivoltosi. Scacciati gli angioini, Pietro III d’Aragona si trasferì nel palazzo dimorandovi appena tre anni.

Tuttavia, i nuovi arrivati, molto più concentrati sui loro domini spagnoli, preferirono da una parte delegare il governo ai nobili siciliani, che ovviamente esercitavano il potere dai loro palazzi, come affermazione di autonomia e indipendenza dall’autorità reale, dall’altra nei loro soggiorni palermitani, gli aragonesi preferivano abitare nei pressi del Porto, il cuore economico della città.

Dopo la fine del potere chiaromontano e la definitiva restaurazione aragonese in Sicilia. L’Hosterium magnum di Andrea Chiaromonte, confiscato dopo la sua morte dalla corona, viene eletto a sede del governo monarchico, anche per imporre, con un’immagine simbolica, l’autorità regia sui turbolenti baroni locali. In seguito, per concessione reale, diventa sede viceregia dal 1468 fino al 1517, quando, per ragioni di sicurezza, i viceré trasferirono la propria residenza nel Castello a mare.

Nel frattempo, la mancanza di manutenzione, intorno al 1340, provocò un crollo rovinoso del Palazzo, che così, non solo fu abbandonato, ma utilizzato come cava da cui trarre materiale edilizio utilizzato per la costruzione di luoghi di culto o cimiteri.

Sia per cercare di mettere fine a questo malcostume, il Palazzo dei Normanni era diventato, nelle cronache dei viaggiatori, la Ruina Magna, sia per permettere all’arcivescovo di tenere sotto controllo l’Inquisizione locale, che da una parte tendeva a essere troppo indipendente dal Potere, dall’altra continuava a prendere iniziative strampalate, era molto tollerante con gli eretici, più o meno dichiarati, ma era inflessibile su questioni di morale ordinaria, insomma era più facile finire sul rogo per adulterio che per divergenze teologiche, il suo Tribunale fu trasferito nel 1513 a Palazzo dei Normanni.

Cosa di cui i viceré si pentirono presto, dato che gli Inquisitori, sia perché non sopportavano gli Arcivescovi, sia perché la nuova sede era messa maluccio, ci pioveva dentro e parecchie volte i frati domenicani rischiarono di lasciarci le penne per i crolli, cominciarono a inondarli di quantità industriali di petizioni per traslocare in una nuova sede.

Nel frattempo, aumentavano le preoccupazioni per una potenziale invasione da parte dei Turchi e dei loro alleati, gli stati barbareschi del Nord Africa. Per cui, il viceré Ferrante Gonzaga, nel 1536, affidò all’ingegnere bergamasco Antonio Ferramolino il progetto per modernizzare le difese di Palermo, costruendo una cinta bastionata: nel progetto ovviamente, furono riviste anche le difese del Palazzo dei Normanni e con sommo sollievo degli Inquisitori, riparati i suoi tetti.

Le cose cambiarono ulteriormente nel 1553, quando il viceré Juan de Vega decise di spostare la sede viceregia nel Palazzo Reale. I motivi di tale scelta furono molteplici: per prima cosa, l’area, che era diventata malsana per l’impaludamento dei fiumi palermitani, era oggetto di una riqualificazione urbanistica, che ne stava aumentando il valore economico e l’importanza urbanistica.

Poi, era stata appena terminato il bastione di San Pietro: così Palazzo dei Normanni si trovò all’improvviso molto più sicuro di Castello a mare, come detto a rischio di improvvisi attacchi turchi. La vecchia reggia, inoltre, presentava anche il vantaggio di non essere circondata interamente dal tessuto urbano, trovandosi a ridosso della cinta di fortificazioni, e di potere quindi accedere agevolmente al territorio circostante attraverso Porta Nuova, facilitando la fuga in caso di rivolte.

Infine, c’erano una serie di motivazioni sia simboliche, sia politiche: imitando quando fatto in Spagna nelle ristrutturazioni dei «reales alcàzares» e di altri «sitios reales» avviate per volontà di Carlo V, e del figlio Filippo, il viceré, da una parte si appropriava della storia e della tradizione locale, evidenziando la legittimità del potere asburgico, diretto erede degli Altavilla, dall’altra nel omologava le forme architettoniche a quelli iberiche, evidenziando come Palermo, nonostante le sue peculiarità e velleità autonomiste, non era nulla più che una delle tante città spagnole.

Ovviamente gli autonomisti locali, che avevano come portavoce intellettuale Tommaso Fazello, contestarono ferocemente questa ristrutturazione, con la scusa di tutelare l’eredita normanna, tanto da definire un edificio che si reggeva in piedi per miracolo

In questa rocca ci sono dappertutto parecchie stanze separate, molto belle per i mosaici e le pietre preziose, conteste dei segni propri della magnificenza regale, attraversate in tutti i sensi da tappeti tinti di porpora, in cui si distinguevano disegni di meravigliosa eleganza e fattura. I pavimenti erano lastricati di mattoni di marmo e di porfido, che pareva quasi un sacrilegio doverli calpestare

Anche perché, per l’epoca, questa tipologia di ristrutturazione era molto rispettosa: si trattava di ampliare e rinnovare gli antichi palazzi attraverso interventi puntuali concentrati soprattutto sugli elementi più rappresentativi dell’edificio, come la facciata o le corti interne, ma nel rispetto, ove possibile, delle strutture preesistenti.

In maniera del tutto simile agli esempi spagnoli, i maggiori interventi realizzati nella reggia palermitana nella seconda metà del XVI secolo sono costituiti, sostanzialmente, dalla realizzazione di due cortili posti ai lati della chiesa di S. Pietro, la preziosa cappella palatina dei re normanni costruita per volere di Ruggero II, e da una imponente e austera facciata rivolta verso la città a definizione dei nuovi appartamenti di rappresentanza.

L’interposizione della chiesa fra i due cortili, in particolare, sembra reiterare la soluzione proposta da Alonso de Covarrubias per l’Alcàzar di Madrid, come è visibile da un noto disegno a lui attribuito risalente al 1536 circa, dove l’antica cappella quattrocentesca insieme allo scalone monumentale costituisce la struttura intermedia fra le due corti.

Come il fratello madrileno, distrutto nel grande incendio del 1734, l'”alcazar” palermitano era caratterizzato da una pianta asimmetrica e la facciata irregolare, visto che, per entrambi i casi, vi era il problema delle preesistenze architettoniche e delle differenti altimetrie presenti nel sito. In più, in entrambi i casi, i cortili furono utilizzati come spazi comunitari, per il mercato o per cerimonie pubbliche, cosa che all’epoca comprendeva anche le esecuzioni capitali: peculiarità che colpì e scandalizzò i viaggiatori stranieri, abituati una maggiore privacy da parte del Potere.

Per prima cosa, il viceré de Vega trasferì il tribunale dell’Inquisizione a Castello a Mare, poi, intervenne sul problema più evidente dell’edificio, la Torre Rossa, che stava in piedi per miracolo, che fu demolita e ricostruita. Negli anni sessanta e settanta del Cinquecento, una serie di interventi coinvolgeranno la zona a nord-ovest della cappella Palatina. Nel 1567 sono documentati lavori alla facciata verso la città secondo un progetto che prevedeva la realizzazione di tre ordini di loggiati coperti con volte a crociera: tale soluzione, non gradita dal viceré Gargia di Toledo perché reputata poco funzionale e fu quasi immediatamente abbandonata, rinviando la definizione del prospetto.

Risale, invece, al 1569 l’inizio dei lavori per la costruzione della «sala nova», destinata ai Parlamenti Generali (odierna «Sala d’Ercole»), e degli ambienti sottostanti; questi interventi saranno portati a conclusione con la realizzazione, negli anni immediatamente successivi, del portico a due ordini che definisce tali appartamenti e del cortile pensile detto «della Fontana», la cui costruzione comportò la demolizione dell’antica torre normanna detta «Chirimbi», mentre sul lato nord-ovest del cortile furono mantenute buona parte delle vestigia medievali, la «Torre Pisana» e parte della «Joaria».

La parte a sud-est della cappella di S. Pietro fu oggetto di un notevole intervento proprio alla fine del XVI secolo con la realizzazione, a partire dal 1599, di buona parte del «Cortile Grande» o «Maqueda», da Bernardino Cardines duca di Maqueda, viceré dal 1598 al 1601: un’opera di grande imponenza, per i suoi tre ordini di logge e di grande difficoltà progettuale, dati i preesistenti livelli del palazzo da collegare uniformemente. Nello stesso periodo, fu iniziata la costruzione dello scalone monumentale del Palazzo.

Nel 1616 Juan Gaspar Fernández Pacheco y Zúñiga, V marchese di Vigliena, V duca d’Escalona definì la parte centrale dell’ala est dotandola di un elegante prospetto in stile rinascimentale e un patio interno. Ventuno anni dopo, nel 1637, il presidente del Regno Luigi Moncada, duca di Montalto, adeguò l’antico deposito delle munizioni, trasformandolo in sala delle udienze estive del Parlamento, arricchendolo d’affreschi, opere dei più celebrati artisti dell’epoca come Vincenzo La Barbera, Giuseppe Costantino, Pietro Novelli e Gerardo Astorino. Per tale motivo gli ambienti comunicanti assunsero la denominazione di Sala Duca di Montalto. Il cortile colonnato noto col nome di Galleria fu poi con la sede principale per i giudici e i presidenti della Gran Corte Civile e Criminale.

Ovviamente, anche per le rivolte dei Seicento, i viceré si impegnarono a rafforzare a oltranze le difese del Palazzo. L’ultimo intervento architettonico dei viceré spagnoli risale al 1696, quando Pedro Manuel Colón de Portugal, discendente di Cristoforo Colombo, dispose la copertura del camminamento tra reggia e Porta Nuova.

Ora, il recupero del Palazzo dei Normanni da parte dei viceré spagnoli, spostando il centro politico della città dal Porto al Piano della Cattedrale, ebbe un impatto determinante nella ristrutturazione urbanistica della città. La necessità di realizzare un adeguato collegamento tra il Palazzo Reale e la zona di Piazza Marina per prima cosa portò al raddrizzamento e all’ampliamento del vecchio Cassaro, decisione che mise a disposizione un possibile spazio urbano a disposizione delle esigenze di rappresentanza dei nuovi ceti dominanti: ciò scatenò la corsa, da parte degli ordini religiosi e dei nobili, ha costruire palazzi e conventi sulla nuova strada, con facciate monumentali che dovevano testimoniare la loro ricchezza e il loro potere.

Monumentalizzazione che fu accentuata da Marco Antonio Colonna con i suoi progetti di costruzione di Porta Nuova e Porta Felice. Il viceré Maqueda, visto il ruolo fondamentale, anche per la costruzione del Molo Nuovo, stava assumendo il Cassaro, decise di creare un nuovo asse viario, perpendicolare a questo, per rendere più scorrevole la circolazione all’interno della città: incrocio, che monumentalizzato, porterà alla nascita dei nostri Quattro Canti.

April 16, 2021

Le Terme di Cuma

La nostra passeggiata virtuale negli scavi di Cuma continua visitando gli ultimi tre principali monumenti della città: le terme del Foro, le terme Centrali e il Tempio di Iside. Le Terme del Foro sono edificate nella seconda metà del I sec. d.C. immediatamente a nord della piazza del Foro, in un periodo di boom per la cittadina, pochi decenni dopo l’apertura della via Domitiana (95 d.C.), in area precedente occupata da strutture, probabilmente a destinazione commerciale, risalenti al periodo repubblicano.

La centralità della posizione fa supporre un uso pubblico, sebbene le dimensioni siano abbastanza contenute rispetto agli impianti termali di Baia e del Lago d’Averno. La loro struttura ricalca esattamente il canone architettonico delle terme romane, simile, a grandi linee, a quello delle Terme di via Terracina a Napoli e quelle del Foro a Ostia.

Queste Terme hanno due ingressi: uno monumentale, arricchito da due colonne in marmo cipollino ancora visibili, che via che costeggiava il Capitolium, immetteva nel corridoio porticato e nella esterna, probabilmente scoperta, e uno secondario, se una strada perpendicolare alla precedente, che introduceva direttamente nel vestibolo, il quale comunicava, mediante un corridoio colonnato, con il frigidarium.

A destra e a sinistra del vestibolo si aprivano due ambienti, uno con la funzione di spogliatoio, l’altro di sala per i massaggi. Gli ambienti caldi, esposti a sud, rispettano la successione abituale: dai tepidaria, si passa nella sudatio, la sauna e, quindi, nel calidarium.

Le Terme del Foro di Cuma, a differenza di molte strutture termali flegree, non sfruttano vapori termali né sorgenti naturali, ma sono dotate di un forno, che si alimentava a legna. Da qui il calore veniva canalizzato in un sistema di concamerazioni, ancora visibili sotto il pavimento e dentro le pareti laterali, che consentiva il riscaldamento delle salette a temperature differenti a seconda della distanza dalla fonte di calore.

Il rifornimento idrico era assicurato da una cisterna divisa in quattro serbatoi, posta su un alto podio a nord-ovest del corpo principale. In una seconda fase (III sec. d.C.) furono aggiunti alcuni ambienti con funzioni di servizio e altri destinati al pubblico, e tutto il complesso subì una serie di restauri e consolidamenti.

L’edificio doveva essere riccamente decorato, come dimostrano numerosi resti di rivestimenti: lastre di marmo, cornici di porfido, mosaici con tessere bianche e nere, zoccoli modanati, intonaci dipinti. Le coperture dovevano essere di diversi tipi (a botte, a crociera, a catino); l’illuminazione era assicurata da finestre e lucernari nelle volte. Persa la sua funzione termale, a partire dal V sec. d.C. un settore dell’edificio (vestibolo, sala fredda e cisterna) fu variamente riutilizzato (abitazione, magazzino agricolo o stalla).

Le Terme Centrali, definite erroneamente come Sepolcro della Sibilla, furono edificate alla fine del III-inizi II sec. a.C., forse come gymnasium della città sannita: per cui, non è da escludere a priori una preesistente struttura analoga, ai tempi della polis greca.

L’ingresso principale è situato sul lato ovest, in corrispondenza di un antico asse viario con orientamento nord-sud (tracciato che corrisponde in parte a quello moderno). Esso immette in una grande aula rettangolare con volta a botte e paramenti in opera incerta e blocchi di tufo. Sul muro di fondo si conservano tracce di intonaco dipinto. Tra il II e il I sec. a.C., le dimensioni dell’ambiente furono leggermente modificate in seguito alla costruzione di una parete quasi a ridosso del muro di fondo. Sulle pareti della sala si notano incassi di forma rettangolare (cm. 71x58x22) rivestiti di cocciopesto e di intonaco, presenti generalmente negli spogliatoi termali per riporre indumenti e oggetti personali.

Durante l’età imperiale, l’ambiente fu trasformato forse in tepidarium. Gli incassi vennero tamponati in opera reticolata e al centro del muro di fondo fu ricavata una nicchia (m. 3×2.28×1.63 ca.) con una piccola vasca per abluzioni. L’illuminazione era assicurata da un lucernario nella volta e da finestre, un tempo chiuse da vetri opachi. Dal muro di fondo, attraverso un’apertura rettangolare niente si accede a un vano di servizio con livello pavimentale più basso, in cui si notano interventi di epoca successiva ma di difficile interpretazione. A sinistra dell’ambiente principale si aprono due vani più piccoli: il primo è un corridoio voltato a botte riempito dai resti di un crollo; il secondo, probabilmente una cisterna, è rivestito da uno spesso strato di cocciopesto, con una doppia cornice su tre lati. Sulla parete sud si notano tracce di grossi incavi rettangolari successivamente tamponati.

Durante scavi recenti sul davanti dell’edificio, sotto la strada moderna furono rinvenuti resti di lastre marmoree pavimentali e frammenti di stucchi dipinti provenienti dalla volta (alcuni sono ancora in sito); fu inoltre riportata alla luce, reimpiegata in un ambiente più tardo, una base di marmo per labrum con una dedica osca sulla fascia superiore, originariamente pertinente al gymnasium precedente.

Infine, il Tempio di Iside, scoperto assai di recente: nel 1992 gli scavi per lo scavo di un metanodotto a sud del Monte di Cuma, limitata dalla ferrovia Circumflegrea e dalla Vaccheria Maglietta, sulla spiaggia antistante l’Acropoli, portarono in luce un complesso monumentale, risalente al II secolo d.C., costituito da un podio e da una vasca, utilizzata per le cerimonie di purificazione.

Proprio questa vasca ha permesso l’identificazione del tempio, dato che al suo interno furono rinvenute e tre statuette raffigurante Iside ed una sacerdote con Osiride in basalto e una sfinge in granito grigio. La sua posizione, sulla costa e vicino a un probabile faro, ha fatto ipotizzare la dedica del tempio a Iside Pelagica o a Iside Pharia, protettrice della navigazione e del commercio. Il tempio fu probabilmente distrutto nel IV secolo, al seguito dei decreti di Teodosio.

April 15, 2021

La sfida del debito cinese

Il boom economico americano degli anni Roaring Twentie è stato spesso attribuito alla politica economica iperliberista voluta dai Repubblicani: molto probabilmente, un contributo importante la diede la crescita esponenziale del debito.

L’ innovazione tecnologica e l’adozione da parte delle fabbriche americane delle teorie produttive di Taylor, ricordiamoci Tempi Moderni di Chaplin, aveva fatto aumentare notevolmente la produttività degli operai, senza che però questo corrispondesse a un effettivo aumento dei salari.

Per evitare che le merci prodotte rimanessero invendute, le banche, che ricordiamoci erano tra gli azionisti delle fabbriche, aprirono i cordoni della borsa, inondando di liquidità la media borghesia americana, che, vedendo grazie al credito concesso gonfiato il proprio potere di acquisto, sostenne la domanda di beni di consumo durevole. Ad esempio, nel 1929 il 60% di tutte le automobili e l’80% delle radio domestiche furono acquistati con credito rateale.

In teoria, ciò aveva creato una sorta di circolo virtuoso: il problema è che i debiti devono sempre essere pagati. Per cui, per rimediare una fonte di reddito in più, l’americano medio investì i risparmi e l’eccesso di liquidità a Wall Street, gonfiando la bolla speculativa.

In parallelo a questo, anche per il tentativo di sostituire l’egemonia inglese, gli USA inondarono di dollari l’Europa: nel periodo dal 1924 al 1931, quasi 6 miliardi di dollari di credito americano si riversarono in Europa, equivalenti nel 2021 a circa 92 miliardi di dollari. Se si aggiungevano i prestiti di guerra statunitensi del Tesoro e i costi della guerra stessa, un totale di 40 miliardi di dollari di fondi statunitensi era entrato in Europa in meno di 15 anni, un quinto del PIL totale americano nel 1914. Una parte servì alla ricostruzione, una volta ad alimentare i consumi degli europei che compravano merci americane

Ovviamente, questo non poteva durare: il primo campanello d’allarme suonò il 24 ottobre 1929 alla Borsa di New York fu inequivocabile: 13 milioni di azioni furono vendute a prezzi al ribasso. Il martedì successivo, il 29 ottobre, dopo una settimana di perdite incessanti, vennero vendute altri 16 milioni di azioni.

Il crollo provocò una crisi di liquidità immensa nella borghesia americana, che non aveva più soldi per pagare i debiti: il timore che questo provocasse il crollo delle banche, portò alla corsa agli sportelli, nel tentativo di salvare il salvabile. Così la crisi di liquidità si estese dai consumatori alle banche, che, risultando insolventi, trascinarono nella crisi le industrie nelle quali avevano investito.

Il crollo del potere d’acquisto portò al calo di consumi, che fece tornare al pettine i nodi della sovrapproduzione. Per contenere la crisi gli USA, che non riuscivano ad aumentare le esportazioni, Per contenere la crisi, che fino a quel momento avevano propugnato l’importanza del libero scambio, sposarono l’adozione di politiche protezionistiche per estromettere i prodotti stranieri e a proteggere le produzioni interne. Analogamente, anche alcuni Paesi europei ed il Giappone furono costretti ad adottare le stesse misure per tutelare la propria bilancia commerciale.

Nonostante questo, dopo qualche mese la situazione sembrò essersi rimessa: già a metà del 1930 le economie mondiali si stavano stabilizzando e il Dow Jones ritornò a salire. Ma il peggio doveva ancora venire: per salvare la banca e rilanciare l’economia, stimolando investimenti e commercio, l’Austria annunciò di aver avviato trattative con la Germania per creare un’unione doganale.

Il governo francese però, preso dalla paranoia, richiese sull’unghia il rimborso immediato di circa $ 300 milioni di crediti a breve termine dovuti dalla Germania e dall’Austria alle banche francesi, per esercitare pressioni su entrambi i paesi affinché sospendessero l’unione doganale, il che fece scoppiare una crisi bancaria a Vienna e Berlino.

Infatti, nel maggio del 1931 il Creditanstalt di Vienna, l’istituto di credito più importante d’Austria, fallì. La Creditanstalt aveva assunto crediti esteri, soprattutto americani, a breve termine dalle più diverse banche per prestarli a sua volta a lunga scadenza a funzionari dell’industria che non erano in grado di rimborsarli, accumulando gravi sofferenze.

Per abbellire la posizione i dirigenti vararono un piano di riacquisto di azioni proprie allo scopo di farne salire il corso. L’operazione condotta nel momento in cui i depositi si stavano già contraendo, sommato all’impatto delle richieste francesi, squilibrò ancora di più il rapporto liquidità/depositi rendendo il Creditanstalt insolvente. Problemi di Vienna, verrebbe da dire…

In realtà, provocò il cosiddetto effetto farfalla: saltò fuori questo metodo poco sano di affari della Creditanstalt era prassi bancaria corrente in Europa. Il mondo intero fu preso da terrore panico per questi rischiosi affari creditizi. Innervosito, ogni direttore di banca cercava di recuperare i crediti che erano stati concessi dal suo istituto. Nel maggio e nel giugno del 1931 ebbe così inizio la fatale gara alla denuncia dei crediti e il pericoloso sistema del reciproco ritiro dei crediti, provocando un’epocale crisi creditizia. Il 12 luglio chiuse i suoi sportelli a Berlino la Danat-Bank, il 31 luglio il Reich dovette intervenire a sostegno della Dresdner Bank, su cui erano stati investiti notevoli capitali americani e inglesi.

Il 20 settembre Londra dovette sacrificare il gold standard, il sistema di cambi fissi e di parità aurea che aveva governato l’economia mondiale dalla nascita del capitalismo moderno in poi, provocando a sua volta una serie di crisi monetarie in non meno di 39 paesi. L’effetto a cascata coinvolse anche la Francia e la Germania, favorendo l’ascesa nazista. Infine, il mancato pagamento dei debiti europei, diede il colpo di grazia alle banche americane, dando il via alla Grande Depressione.

Sfiga vuole che oggi esista uno stato che si trova in una situazione analoga agli USA del 1929: si tratta della Cina. Pechino, visto il crollo decennale delle esportazioni, dovuto alla recessione mondiale, ha fatto indebitare sino all’inverosimile i suoi concittadini, nella speranza di fare crescere il mercato interno: manovra che avuto parziale effetto, visto che il cinese medio, oltre a giocare in borsa, si è buttato sul mercato immobiliare, creando così due bolle speculative.

A questo si sono aggiunti i debiti delle imprese industriale, sempre per mitigare gli effetti della crisi, sia quelli dei governi locali, per rilanciare, tramite gli stimoli keynesiani legati alle costruzione di infrastrutture, l’economia. Tutto giusto, peccato che a Pechino si siano fatti prendere la mano. La somma del debito totale del Paese (privato, pubblico e industriale) è pari al 340% del PIL: per fare un paragone, nell’Italia affogata dal debito pubblico, tale valore è pari al 234%, la media UE è del 252%, mentre negli USA del 1929 era del 311%.

In parallelo, Pechino, sempre come gli USA negli anni Venti, per motivi politici ha concesso prestiti a destra e manca in giro per il Mondo: in cambio del denaro, a un tasso anche assai conveniente, i Paesi destinatari dovevano favorire gli investimenti cinesi nella loro economia. La crisi dovuta Covid, oltre a rendere assai meno redditizi tali investimenti (d’altra parte, ad esempio, il costruire da parte di Huawei un data center in Papua Nuova Guinea, non mi sarebbe parsa un’idea brillante neppure in pieno boom economico) ha messo pure in forse la restituzione di tale prestiti.

In questo caos, Pechino poco può fare: un approccio nazista o ateniese, espansionismo per scaricare sui vicini il costo dei propri debiti, non è praticabile per la presenza USA nel Pacifico. Una ristrutturazione del debito interno ed esterno, oltre a provocare una spirale di malumore nei suoi concittadini difficilmente gestibile, ne minerebbe ulteriormente la credibilità internazionale

Insomma, Pechino deve solo sperare che la probabile ripresa a seguito della fine della pandemia, renda più sostenibile il suo debito: e noi ci accodiamo alle sue preci, perché gli impatti di una Grande Recessione cinese, a livello globale sarebbero ben poco piacevoli..

April 14, 2021

La catacomba di Santa Domitilla (Parte I)

La vasta catacomba di Domitilla ha il suo ingresso sulla via delle Sette Chiese, e i suoi ambienti sotterranei si svolgono sotto la collina a ovest della via Ardeatina. In epoca tardo repubblicana, l’area era occupata da numerosi sepolcri pagani; il cimitero subdiale continuò a svilupparsi fino al tardo-impero (IV – V secolo), quando membri di nobili famiglie cristiane desideravano essere sepolti nei pressi delle reliquie dei martiri. Questo cimitero all’aperto è composto da una varia tipologia di sepolture: forme, colombari, mausolei.

Il cimitero sotterraneo ha un storia molto più complessa, essendo, secondo la tradizione legato a tre figure appartenenti alla famiglia imperiale, Tito Flavio Clemente, sua moglie Domitilla e l’omonima nipote, che sembrerebbero essere stati i proprietari del fondo su cui poi venne scavata la catacomba.

Clemente era figlio di Tito Flavio Sabino, consul suffectus nel 69 e nel 72 e che era figlio di Tito Flavio Sabino, consul suffectus nel 47 e fratello maggiore dell’imperatore Vespasiano. Così Clemente era strettamente legato per parentela agli imperatori romani Vespasiano, Tito e Domiziano e scherzando, al coprotagonista del mio romanzo Io, Druso.

Suo fratello maggiore Tito Flavio Sabino sposò nell’81 Giulia, figlia dell’imperatore Tito e fu consul ordinarius nell’82. Clemente sposò Flavia Domitilla, figlia di Flavia Domitilla minore, sorella di Tito e di Domiziano, e da lei ebbe sette figli, affidati alla cura di Quintiliano. Domiziano ebbe in grande considerazione Clemente e sua moglie Domitilla. Clemente fu nominato console per l’anno 95, con l’onore di avere per collega l’imperatore stesso; i figli di Clemente e Domitilla, ancora giovani, furono designati eredi da Domiziano. Dal gennaio al maggio 95 Clemente fu consul ordinarius insieme all’imperatore Domiziano, subito dopo, però le cose cambiarono, a sentire Svetonio.

Infine fece uccidere tutto ad un tratto, per il più leggero sospetto e quasi nell’esercizio stesso del consolato, suo cugino Flavio Clemente, personaggio assolutamente inattivo, di cui, pubblicamente, aveva destinato i figli, ancora piccoli, ad essere suoi successori e a perdere i loro nomi precedenti, per chiamarsi uno Vespasiano e l’altro Domiziano. Fu soprattutto questo delitto ad affrettare la sua morte.

A integrare questa informazione, ci aiuta lo storico bizantino Joannes Xiphilinus nella sua epitome delle storie di Dione Cassio

“In quello stesso anno, Domiziano mise a morte, con molti altri, Flavius Clemens, allora console, malgrado fosse suo cugino e marito di Flavia Domitilla, sua parente. Tutti e due furono condannati per crimine di ateismo. Con questo capo di accusa, vennero condannati un gran numero di altri, che si erano fuorviati negli usi giudaici. Alcuni furono puniti di morte, altri con la confisca. Quanto a Domitilla, ci si contentò di relegarla nell’isola di Pandataria. Glabrione che era stato console con Traiano, accusato tra le altre cose, dello stesso crimine, fu ammazzato.”

Dato che all’epoca la distinzione tra cristianesimo ed ebraismo era ancora assai labile, non è detto che la tradizione del conversione di Clemente sia infondata: in più, sembrerebbe come questa “superstizione” fosse abbastanza diffusa nell’ordine senatorio. Tuttavia, sempre da Svetonio, sembrerebbe la famiglia di Clemente non fosse poi così disinteressata alla politica

Furono queste più o meno le notizie divulgate a proposito del complotto e della morte. I congiurati esitavano sulla scelta del momento e sul modo di agire, domandandosi se aggredirlo nel bagno o mentre cenava, quando Stefano, che era intendente di Domitilla e si trovava allora accusato di appropriazione indebita, suggerì un piano e offrì il suo aiuto. Per parecchi giorni, allo scopo di stornare i sospetti, si fece vedere con il braccio sinistro avvolto di lana e di fasce, come se fosse ferito, poi, quando venne il momento, fece scivolare una specie di pugnale sotto questo bendaggio; con il pretesto di dovergli denunciare un complotto si introdusse da Domiziano e mentre quello leggeva con stupore il biglietto che gli aveva consegnato, lo trapassò al basso ventre

Insomma, pure se cristiani, erano certo vendicativi… Nel frattempo, verso l’anno 100 appaiono a qualche distanza l’uno dall’altro, i primi ipogei cristiani che coll’aggiunta di nuove gallerie sotterranee, costituirono i nuclei del grande cimitero sotterraneo cristiano, che si sviluppò nei secoli seguenti fino alla fine del IV secolo.

Questi primi ipogei furono scavati a livelli sotterranei diversi, e così i lavori dell’ingrandimento nel cimitero fatti con il collegamento delle gallerie si effettuarono in due piani principali, i quali si ritrovano anche oggi per quasi tutta l’estensione della catacomba. In principio furono scavati, a una distanza abbastanza grande l’ uno dall’ altro, due ipogei: il primo nella così detta regione dei Flavi, con una porta d’ingresso in muratura di mattoni costruita contro il pendio della collina, e che dà l’accesso alla larga galleria per i sepolcri; il secondo detto il cubicolo di Ampliato, con scala propria, ornato di pitture decorative.

Tra questi ipogei sorse poco dopo, nella prima metà del II secolo, un vasto cubicolo con scala propria, e fornito di una galleria di accesso ad un livello che fu ritenuto il livello del piano inferiore della catacomba. Da questa galleria di accesso si diramano a destra e a sinistra gallerie laterali, mentre a destra e a sinistra della scala, nel corso del III secolo, furono scavate altre lunghe gallerie cimiteriali, che si svilupparono in modo straordinario nel IV secolo. Al contempo, nel II secolo una regione di gallerie cimiteriali si venne formando nell’area dietro l’ antichissima regione dei Flavi. Le gallerie di questo nuovo nucleo, con scala propria, furono approfondite per ben due volte nel III secolo, in modo da dare origine a corridoi molto alti.

A seguito della persecuzione di Diocleziano, nelle catacombe furono deposte le reliquie dei Santi Nereo e Achilleo, la cui storia all’epoca, era considerata lievemente differente da quella che andava in voga nella chiese cattolica sino a una ventina d’anni fa. Infatti, nell’iscrizione celebrativa che papa Damaso, come sua abitudine pose nella catacomba, è scritto questo

Nereo e Achilleo, Martiri! Ambedue si erano fatti

Scrivere tra i militi e attendevano al fiero ufficio

Di eseguire gli ordini efferati del tiranno.

Il terrore li costringeva a tale servaggio.

Vedi però Provvidenza Divina!

Dio li converte ed essi depongono tosto il furore:

abbandonano l’empio castro pretorio, fuggono e gettano

lungi da sé scudi, faretra e sanguinolenti dardi.

Confessano la fede in tribunale e, pieni di gioia,

nel supplizio, portano trionfalmente la Croce di Cristo.

Per cui, Nereo e Achilleo erano dei pretoriani, che dopo la conversione, si proclamarono pacifisti e non violenti, cosa ben poco gradita all’imperatore di turno. Invece, sino almeno al giubileo del 2000, andava di moda la seguente versione della loro passione

“A Roma nella via Ardeatina i santi Martiri Nereo ed Achilleo fratelli; i quali prima con Flavia Domitilla (di cui eran Eunuchi) essendo stati lungamente confinati nell’Isola Ponza, di poi furono con molte battiture afflitti; finalmente con l’eculeo e le fiamme violentati da Minuzio Rufo Consolare a sacrificare agl’Idoli, e rispondendo essi di esser stati battezzati da San Pietro Apostolo, e perciò di non poter sacrificare agl’Idoli, furono decapitati”

Un collegamento creativo con le vicente di Domitilla, probabilmente finalizzato a invogliare al pellegrinaggio nella catacomba. Sempre nello stesso periodo, furono poste nella catacomba le reliquie di Santa Petronilla, la presunta figlia di San Pietro. Le fonti archeologiche indicano la più antica testimonianza in un affresco del IV secolo tuttora esistente in un cubicolo he raffigura Veneranda introdotta in un paradiso fiorito di rose, tenuta per mano da una fanciulla col capo coperto e al cui fianco è scritto “Petronella Mart(yr)”.

A seguito della politica di tolleranza inaugurata da Massenzio e proseguita da Costantino, nel IV secolo, si assiste a una rioccupazione massiccia di tutta la catacomba, con cubicoli e arcosoli riccamente decorati. Tra il 390 e il 395 papa Siricio portò al culmine il processo di monumentalizzazione della catacomba, forse già iniziato da Damaso, facendo demolire alcune gallerie funerarie e costruire la basilica ipogea dedicata a Nereo ed Achilleo.

La catacomba, secondo il Liber Pontificalis, fu restaurata da papa Giovanni I (523-526) e di certo era accessibile intorno all’anno 600, quando il papa Gregorio I ha predicato nella basilica ipogea la sua omelia 28

Un’altra indicazione viene dalla Notitia ecclesiarum urbis Romae, la guida per pellegrini del VII secolo, che così si esprime:

«E tu abbandoni la via Appia e giungi all’Ardeatina… Poi scendi per una scala ai santi martiri Nereo e Achilleo.»

a causa dell’insicurezza del suburbio e della campagna romana, nel IX secolo papa Leone III decise il trasferimento delle reliquie dei martiri dentro le mura Aureliane, nella Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo. Abbandonata e dimenticata, la catacomba fu scoperta da Antonio Bosio alla fine del Cinquecento, che la confuse con quella di San Callisto, e studiata da Giovanni Battista de Rossi nella metà dell’Ottocento.

Il 16 novembre 1965, pochi giorni prima della chiusura del Concilio Vaticano II, una quarantina di padri conciliari hanno celebrato una Eucaristia nelle catacombe di Domitilla, a Roma, chiedendo fedeltà allo Spirito di Gesù.

Dopo questa celebrazione, firmarono il Patto delle Catacombe. I firmatari – fra di essi molti brasiliani e latinoamericani, poiché molti più tardi aderirono al patto – si impegnavano a vivere in povertà, a rinunciare a tutti i simboli o ai privilegi del potere e a mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale. Il testo ebbe una forte influenza sulla Teologia della Liberazione, che sarebbe sorta negli anni seguenti.

April 13, 2021

Le guide degli studenti nel Medioevo

L’impatto degli studenti con l’Universitas, con tutte le sue consuetudini, era senza dubbio traumatico: per cui, per facilitarne l’inserimento in quel mondo bizzarro dei rudes, le matricole dell’epoca, già nel Medioevo esistevano le “Guide dello Studente”, di certo più comprensibile ed efficaci delle nostre, che, almeno ai miei tempi, erano dei volumi ingombranti, confusionari e ben poco leggibili.

Gli autori di queste guide erano i tuttologhi dell’epoca, i maestri dell’ars dictandi, ossia gli specialisti nello scrivere epistole, figura professionale necessaria in una società tanto strutturata e formale, quanto analfabeta.

Questa attività era in genere affidata al dictator, una figura colta che scriveva per incarico ufficiale tali lettere, generalmente redatte nelle cancellerie papali e laiche. Per facilitare i compiti del dictator furono elaborati dei modelli fittizi di epistole, a seconda del grado di importanza dei destinatari, nei quali si raggiunse la massima eleganza stilistica grazie anche al cursus.

Successivamente furono elaborati anche consigli teorici relativi all’ornamento retorico e all’armoniosa composizione delle sezioni, dato che l’epistola fu considerata un’orazione e quindi obbligata a rispettarne le norme, consistenti in sezioni sequenziali da inserire, partendo dalla salutatio, continuando con l’exordium e la narratio e terminando con la conclusio.

Nei manuali dell’epoca, che danno un’idea del tipo di pubblico che poteva chiedere i servizi del dictator, oltre ai modelli per richiedere favori ai potenti di turno, sia laici, sia ecclesiastici, appaiono spesso anche quelli per studenti che dovevano scrivere a casa. Le più gettonate riguardavano le richieste di soldi, di vino e di vestiti.

Cosa consigliavano le guide allo studente dell’epoca alle matricole, per laurearsi in tempi ragionevoli ? Per prima cosa come lo studio non fosse un peso, ma un piacere o una dolce fatica. Poi, ognuno dei dictator diceva la sua.

Bonvesin de la Riva, sì, l’autore di quella che è forse la prima guida turistica di Milano, sosteneva che le chiavi della Sapienza fossero cinque: temere Dio, Bonvesin essendo frate terziario dell’Ordine degli Umiliati non poteva non mettercelo, onorare il maestro, ovviamente pagando senza ritardi il suo onorario, leggere senza mai stancarsi, porre domande su cosa non si sa e meditare a fondo su ciò che si è appreso.

Il nostro Boncompagno di Signa, molto più concreto, si limitava a dire che un buon studente doveva avere un minimo d’ingegno, tenacia e buona memoria… Insomma, per una volta non aveva brillato per originalità.

Bono da Lucca, grande erudito e grande donnaiolo, nonostante la sua vita disordinata, più che concentrarsi sulle doti naturali, proponeva un rigoroso metodo di vita, che lui, di certo, non seguiva: in fondo, come diceva mio nonno, bisogna fare quello che il prete dice e non quello che.

Bono suggeriva di smettere di perdere tempo dietro a distrazioni inutili, come gioco e donne, affrontare lo studio con umiltà, applicarsi ogni giorno sui libri, risparmiare soldi, viaggiare, dato che conoscere persone e luoghi nuovi apre la mente più del leggere centinaia di pagine, meditare a lungo e in silenzio, per sviluppare il proprio senso critico, dormire almeno otto ore e mangiare con regolarità, perché uno studente affamato è uno studente demotivato.

Ora, però, leggendo i manuali dell’ars dictandi, oltre alle lettere di minacce dirette dalle famiglie agli studenti perditempo, vi sono anche quelle dei genitori preoccupati per i figli secchioni, che applicavano con troppo entusiasmo i consigli dei manuali: un esempio ce lo da sempre Boncompagno da Signa

Mi dicono, che, contro ogni consuetudine, ti alzi da letto prima del suono della campana per studiare, che sei il primo a entrare a scuola e l’ultimo a uscirne. E dopo, ritornato a casa, ripeti per tutto il giorno ciò che hai appreso a lezione. Pensi continuamente anche mentre mangi, e anche nel sonno sogni discorsi e ripeti le lezioni, muovendo la lingua anche mentre dormi.

Ma dovresti considerare che ogni cosa troppo gonfia è facile a scoppiare e che occorre saper discernere tra il troppo e il troppo poco. La natura li condanna entrambi e pretende moderazione. Molti, infatti, per eccesso di studio, incorrono in malattie incurabili, per le quali alcuni muoiono e altri, disperse le loro essenze umorali, si consumano giorno dopo giorno, il che è ancora peggio.

Altri poi diventano pazzi e trascorrono la loro vita nel riso o nel pianto. Altri si rovinano il nervo ottico da cui passano i raggi visivi e diventano ciechi. Ti supplico, dunque, o figlio, di trovare il giusto mezzo nello studio perché non vorrei che poi qualcuno mi dicesse

“Ho saputo che tuo figlio è ritornato cinto dal serto della scienza”

e io fossi costretto a rispondere

“In verità è diventato dottore, ma per eccesso di studio è morto”

oppure

“è ammalato senza speranza”

oppure

“ha perso la vista”

oppure

“Sì, ma ora è impazzito”.

Insomma, è sempre meglio un asino vivo che un dottore morto !

April 12, 2021

Atene contro Siracusa (Parte XIII)

Il problema è che né Lamaco, né Nicia avevano le capacità dialettiche di Alcibiade. Inoltre, Lamaco, poi considerava la strategia di Nicia poco efficace, che avrebber portato al linciaggio politico in patria; Nicia, al contrario, temeva l’approccio troppo aggressivo del collega. Per cui, per uscire, dallo stallo, i due decisero di assecondare il pupillo di Pericle, nel suo tentativo di approccio diplomatico.

Per prima cosa, Alcibiade traversò lo Stretto, cercando l’alleanza con Messina: ciò avrebbe facilitato sia il trasferimento delle truppe ateniese in Sicilia, sia avrebbe permesso di interdire le esportazioni del grano siciliano nel Peloponneso, mettendo in crisi l’economia siracusana e riducendo al contempo la capacità bellica spartana, dato che gli opliti, a stomaco vuoto, sono assai poco combattivi. Però, come racconta Tucidide, il tentativo non ebbe un buon esito.

Lamaco aveva esposto queste vedute: tuttavia, in fatto di decisioni concrete, aderiva anch’egli all’idea di Alcibiade. Costui, dopo il vertice, si era recato a Messene a bordo della sua nave, ed aveva intavolato con la cittadinanza un colloquio, preludio a un’alleanza. L’esito fu nullo. I Messeni risposero che non avrebbero ospitato l’esercito dentro le mura, ma avrebbero offerto il mercato in uno spiazzo esterno: e Alcibiade ripassò a Reggio.

Dato che le chiacchiere a poco portavano, si tentò un’azione dimostrativa: una flottiglia delle sessanta navi, seguendo la proposta inziale di Nicia avrebbe mostrato da una parte la buona fede ateniese, ossia che non si voleva conquistare l’intera Sicilia, dall’altra, associando il bastone alla carota, avrebbe reso più efficaci i sondaggi diplomatici di Alcibiade.

In realtà, come era prevedibile, essendo il numero di navi assai limitato a intimorire i potenziali avversari e a convincere gli indecisi, la presunta prova di forza fu fallimentare. L’unico risultato fu ottenere l’alleanza di Naxos, che però, in termini di risorse e di soldati, spostava ben poco sullo scacchiere siciliano: persino Catania, tradizionalmente ateniese, con la scusa delle proteste della minoranza filosiracusana, preferì tenere una posizione attendista.

Per cui, senza troppo costrutto, gli ateniesi ormeggiarono presso il fiume Teria, l’odierno San Leonardo nei pressi del comune di Lentini: il giorno, per non rimanere con un pugno di mosche. tentarono un’azione dimostrativa nei confronti di Siracusa. L’idea iniziale era probabilmente tentare il raid proposto da Lamaco. Anche in questo caso, si resero conto che stavano celebrando le nozze con i fichi secchi: le navi e gli opliti erano troppo pochi per impensierire il nemico.

Di conseguenza, ci si limitò a due azioni, assai meno bellicose: la prima, fu una bieca attività di propaganda. Dalla flotta fu annunciato ai abitanti di Leontini, profughi a Siracusa,che l’unico scopo degli ateniesi era restituire loro la patria. Ciò oltre a indorare la pillola dell’imperialismo ateniese all’opinione pubblica locale, doveva convingere gli abitanti di Leontini a fungere da quinta colonna o costituire una base di trattativa con i siracusani. Entrambe le speranze andarono deluse.

La seconda un’azione di intelligence: 10 navi ateniesi penetrarono nel porto grande di Siracusa per valutarne le difese, cosa che fecero senza grossi problemi, il che provocò parecchi rimpianti a Lamaco. Svolti i due compiti le due navi tornarono a Catania, dove Alcibiade, per convincere la polis a schierarsi con Atene, organizzò un vero e proprio golpe.

Senza indugi gli strateghi armarono con truppe scelte dall’intera armata sessanta vascelli e stivati i viveri occorrenti veleggiarono di costa fino a Nasso, distaccando i rimanenti reparti e Reggio, agli ordini di un collega. I Nassi, concessero ospitalità nella cinta ed essi avanzarono lungo la costa fino a Catania. Ma poiché i Catanesi rifiutarono di accoglierli (operava in città un gruppo filo-siracusano), proseguirono fino al fiume Teria per bivaccarvi e passare, il mattino dopo, a Siracusa con la squadra ordinata in linea. Non completa: avevano lanciato in avanti dieci navi perché penetrassero nel porto grande ad accertare se si trovasse già in acqua una squadra nemica in assetto. Dalle tolde di questa flottiglia che si sarebbe accostata alla città si doveva inoltre bandire un proclama: gli Ateniesi erano in arrivo per restituire ai Leontinesi la loro sede, mossi da affinità di stirpe e da legami d’alleanza.

Dunque i Leontinesi riparati a Siracusa s’avvicinassero con confidenza agli Ateniesi loro fautori e benemeriti. Pubblicato l’annuncio, ispezionata dall’esterno la città, i porti, e le vicinanze che avrebbero utilizzato come base strategica, queste navi invertirono la rotta e rientrarono a Catania.

Qui frattanto si tenne un’assemblea in cui i Catanesi decretarono di non aprire le porte all’armata, ma di accogliere dentro gli strateghi con l’invito di chiarire i loro propositi. Ora, mentre Alcibiade negoziava e la folla dei cittadini era tutta assorta alle discussioni in assemblea, i soldati, senza dar nell’occhio, scardinarono una porticina adattata in qualche modo al bastione e penetrati si inoltrarono fino alla piazza del centro. Le sparute forze del partito filo-siracusano di Catania, notato il movimento di truppe dentro la città, caddero preda del panico e sparirono: gli altri cittadini si decisero a un’alleanza con Atene suggerendo di trasferire l’armata da Reggio a Catania. Ottenuto questo risultato, gli Ateniesi fecero vela su Reggio e ponendo ormai in moto tutta la rimanente flotta

attraccarono a Catania e, dopo lo sbarco, si occuparono di allestire il campo.

Dopo il colpo di stato a Catania, agli ateniesi giunsero due notizie: che Camarina, colonia siracusana sempre pronta a ribellarsi alla madre patria, era pronta a schierarsi con Atene e che Siracusa stava varando una grande flotta. Entrambe si rilevarono false.

Per cui, fu ritentato l’approccio alla Lamaco, con un raid nei pressi di Siracusa, in cui però si rivelò un problema tattico, che ad Atene si era trascurato, nell’organizzare la spedizione. Gli opliti furono messi in fuga dalla cavalleria locale.

Novità fresche da Camarina, intanto: se si presentavano, Camarina era risoluta ad abbracciare la causa, mentre Siracusa attrezzava una flotta. Allora innanzitutto costeggiarono a forze compatte fino a Siracusa: ma nessuna squadra in allestimento era visibile. Sicché proseguirono fino a Camarina e operato uno sbarco sulla spiaggia chiesero per voce di araldo un colloquio ufficiale. Ma Camarina negò il ricetto, accampando il pretesto che il loro obbligo giurato imponeva l’accoglienza qualora gli Ateniesi approdassero con una sola nave per volta, salvo il caso che loro stessi stabilissero di sollecitare una spedizione più numerosa. Gli Ateniesi ripartirono dunque delusi, ed effettuarono su un punto della costa

siracusana uno sbarco seguito da una razzia. Ma la pronta reazione di un reparto di cavalleria siracusana sorprese qualche fante ateniese isolato nel contado, e l’annientò: così si decise la ritirata a Catania.

Le prime fasi della campagna siciliana mostrarono quindi tutti i limiti che la condussero al fallimento: un comando diviso, obiettivi velleitari e confusi, una strategia incoerente. A peggiorare il tutto, come conseguenza dello scandalo delle Erme, giunse da Atene la nave Salaminia, per ricondurre in patria, a una probabile condanna, Alcibiade e il suo staff…

April 11, 2021

Agatocle di Siracusa e Akragas

Il periodo di pace imposto da Timoleonte, però, era minato da tre fattori, che alla lunga, lo avrebbero messo definitivamente in crisi: il primo, la piaga mai risolta, dei mercenari italici, che spesso, oltre a dedicarsi al brigantaggio, tentavano di prendere il potere nelle polis, imitando quanto accaduto nelle colonie greche della Campania; cosa che ad esempio ebbe successo ad Aetnea e ad Adranos, costringendo i siracusani a una lunga lotta finalizzata a pacificare il territorio etneo

A questo, si associava la rinnovata rivalità tra Akragas, che grazie a Timoleonte stava ritornando agli antichi fasti, e Siracusa. In una sorta di versione siciliana della “trappola di Tucidide”, i Siracusani temevano l’ascesa economica e politica degli Agrigentini, che a loro volta ambivano a sostituirsi al ruolo egemone ricoperto dalla polis aretusea; cosa che portò anche a una breve guerra, in cui esordì uno dei personaggi più affascinanti e meno conosciuti al grande pubblico della storia greca, Agatocle.

Infine, vi erano le problematiche connesse alla politica estera: stavolta non c’entrava nulla Cartagine, a cui il compromesso stipulato con Timoleonte andava fin troppo bene, ma le vicende di Alessandro Magno Al ritorno dall’India, il Macedone aveva deciso di volgere le sue ambizioni all’Occidente.

Per prima cosa, il conquistatore si stava impegnando un complesso lavoro diplomatico, finalizzato a stabilizzare il fronte balcanico, dato che i traci erano sempre più inquieti e gli sciti, dopo aver sconfitto un corpo di spedizione macedone lungo fiume Boristene, avevano ricominciato con le loro scorrerie.

Poi rischiò un gran mal di testa nel cercare di venire a capo delle complesse vicende della penisola italica: visto le vicende dello zio Alessandro il Molosso, si era reso conto sia dei limiti della falange macedone in uno scenario operativo di questo tipo, sia del rischio di infilarsi in una sorta di Vietnam, nel caso avesse voluto intervenire a difesa di Taranto e delle altre polis della Magna Grecia.

Per cui, cercò di convincere i brutii, i lucani e i sanniti a riconoscere almeno formalmente a riconoscere la sua autorità e a non infastidire Taranto: poi, dato che questi erano restii ad accettare tali condizioni, con la scusa di convincere etruschi e romani a mettere fine agli atti di pirateria a danni degli ateniesi, dei rodii e dei corinzi, cerco di sondare la possibilità di un’alleanza o almeno di una benevola neutralità in caso di guerra in Italia.

Tra l’altro all’epoca, sia per i contrasti con i sanniti, sia perché il partito filocampano nel Senato era molto più ridotto come potere ed influenza, i margini di compromesso erano assai più elevati che con Pirro.

Poi, cominciò a organizzare una spedizione per conquistare le mitiche terre delle spezie e dei balsami (incenso e mirra), dell’Arabia Felix, il “porto franco” di Gerrha e i regni del nostro Yemen. Spedì due spiem Androstene e Archia, erano rientrati dopo aver raggiunto la penisola di Musandam, relazionarono riguardo l’isola di Icaro (Falaika) e la fertilità di quella di Tilo (Bahrain), fertili e adatte all’insediamento. Spedizione, che all’epoca aveva una doppia valenza strategica: il controllo della produzioni di una delle principali merci di lusso dell’epoca e delle vie marittime con l’India, in un’ottica di riprendere, a medio termine, l’espansione verso Oriente.

Per raggiungere questo obiettivo, dato per motivi logistici la spedizione poteva avvenire solo via mare, diede l’ordine di riparare il sistema di canalizzazione della Mesopotamia, che sotto Dario III era stato trascurato, sia di fondare la colonia di Alessandria Charax alla foce del Tigri, che avrebbe da arsenale e base di partenza della campagna militare.

Il legname per le navi stava arrivando, una parte dalla stessa regione babilonese, tramite l’abbattimento sistematico di tutti i boschi di cedro dell’area, mentre il grosso smistato a Tapsaco, come ordinato a Cratero, proveniva dalla Fenicia e dalla Cilicia, negli stessi cantieri dell’area sarebbero stati costruiti i componenti e una volta condotte sull’Eufrate sarebbero state montate, secondo la stessa tecnica usata in India, e mandate proprio ad Alessandria Charax dove si stava dragando un bacino portuale che potesse accoglierle, Dopo appena un mese erano pronte le prime 47 navi provenienti dall’Asia Minore.

Infine, la campagna contro Cartagine: Alessandro, a differenza di Pirro e in maniera analoga ai Romani, si era reso conto di come la guerra si sarebbe decisa sul mare, dove i macedoni, oggettivamente, partivano svantaggiati. Per cui, decise di fare le cose in grande, disponendo l’inizio della costruzione di un’ulteriore flotta mediterranea, immensa nei numeri e nelle dimensioni, 1000 navi più grandi delle triremi,che fosse superiore a quelle sommate di tutti i potenziali avversari. Aveva letto tramite lo storico Filisto di Siracusa dello spettacolare assedio di Mozia da parte di Dionisio il Vecchio e che in mare aveva messo 400 navi da guerra e che la flotta cartaginese fosse anche più grande.

La costruzione ed il reclutamento della manodopera, affidato a Miccalo di Clazomene, partito per la costa mediterranea dell’Asia con 500 talenti per procurare marinai, avrebbe esaurito le braccia disponibili sull’arco dell’intera costa fenicio-siriaca, che iniziò la produzione nei suoi arsenali di scafi, che inutilizzati saranno decisivi durante la Guerra Lamiaca.

Ovviamente, a Cartagine non si rimaneva con le mani in mano: nel tentativo di contrastare l’attivismo di Alessandro, la città lanciò un’offensiva diplomatica, per rafforzare l’alleanza con i Romani e gli Etruschi e per trovare un accordo con le polis siciliane, tutt’altro che entusiaste nel trasformarsi in un campo di battaglia tra punici e macedoni.

Con la morte di Alessandro, la situazione non migliorò, dato che né a Cartagine, né a Siracusa, si poteva escludere a priori che qualcuno degli ambiziosi e rissosi eredi del Macedone orientasse le sue ambizioni al Mediterraneo occidentale, cosa che avverrà con Pirro.

Tutte queste tensioni, interne ed esterne, provocarono il crollo del sistema politico voluto da Timoleonte, di cui approfittò proprio Agatocle, il cui colpo di stato a Siracusa, fu proprio favorito da Cartagine, che a scanso di equivoci, aveva deciso di trasformare la polis in una sorte di stato satellite, mettendo a disposizione dell’avventuriero 5000 soldati.

Agatocle, dopo avere inaugurato la sua presa di potere con un bagno di sangue, pochi tra i suoi rivali si salvarono fuggendo ad Agrigento, da una parte, cercò di ottenere l’appoggio dei siracusani più poveri, diminuendo le tasse e ridistribuendo le terre degli oppositori trucidati, dall’altra lanciò una sorta di corsa agli armamenti, potenziando la flotta e arruolando e armando mercenari italici. Cartagine, convinta che fosse una precauzione contro eventuali attacchi dei Diadochi, lasciò stare, finché, dopo qualche tempo, non si palesarono le vere intenzioni del tiranno: porre sotto il suo dominio tutte le città greche della Sicilia, comprese le alleate dei punici, ricostruendo così lo stato di Dioniso I.

Uno dei primo obiettivi di Agatocle fu Messina, che oltre al controllo dello Stretto, avrebbe potuto costituire un’eventuale base per espandersi nella Magna Grecia. Per prima cosa, occupò una fortezza nei pressi della città. I buddaci, pardon, messinesi per evitare la guerra preferiscono scendere a patti e offrirono al tiranno 30 talenti d’argento per la restituzione del castello. Agatocle con la sua usuale astuzia disse loro che accettava le condizioni ma, una volta preso il denaro non tolse l’assedio. Trovando le mure messinesi ridotte in cattivo stato ne approfittò per cercare di superarle abilmente, ma la sua cavalleria e alcune navi che aveva mandato nel mare di Messina, vennero bloccate dalla reazione fortemente indignata dei messinesi che, colpiti dal tradimento, si difesero in maniera coraggiosa respingendo con volontà l’attacco agatocleo e convincendo il tiranno a togliere l’assedio. Ritornando verso Siracusa conquistò Milazzo. Riprovò ad assediarla in primavera ma i messinesi lo ricombatterono con altrettanto ardore, stavolta aiutati anche dai tanti esuli siracusani che in quella polis si trovavano e che odiando Agatocle desideravano che Messina non cadesse sotto il suo controllo. La notizia di questi combattimenti però, giunse a Cartaginese: i punici, poco entusiasti di impelagarsi in una guerra contro un tizio che, in teoria, era un loro alleato, cercarono un approccio diplomatico, che sembrò avere successo.

Agatocle, che forse riteneva di non essere ancora pronto a una grande guerra contro i punici, accettò la loro mediazione e se ne tornò a Siracusa. Cartagine, però, messa sul chi vive, cercò di contrastare politicamente l’azione del tiranno siracusano, creando un polo di potere alternativo in Sicilia, che si opponesse alle sua ambizioni.

Strategia che trovò un utile strumento in Akragas, che oltre a temere le mire di Agatocle, era strapiena di profughi siracusani desiderosi di vendetta: i vertici agrigentini proposero un’alleanza militare alle altre polis, a cui aderirono Messina e Gela.

Gli alleati però si trovarono si da subito davanti a due grossi problemi: il primo e che le loro truppe erano insufficienti a combattere siracusane e Cartagine, che non voleva farsi trascinare nel conflitto, era disposta ad appoggiarli politicamente ed economicamente, ma non a mandare soldati. Il secondo è che l’eventuale comandante militare dell’alleanza, potesse imitare Agatocle, ossia sfruttare i soldati per prendere il potere e proclamarsi tiranno.

Per superare queste difficoltà, gli agrigentini fecero proprio quello che non volevano né a Cartagine, né a Siracusa: mandarono un’ambasciata ai Diadochi. Per fortuna dei punici e dei siracusani, Cassandro e Antigono I Monoftalmo, che avrebbero fatto entrambi carte false per invadere la Sicilia, erano impegnati in una disputa fratricida; Poliperconte, il signore della guerra che controllava Corinto, da cui proveniva Timoleonte, era appena morto e il suo posto era stato preso dalla nuora Cratesipoli, che aveva tutt’altri problemi che impelagarsi in una spedizione in terre lontane.

Alla fine, l’ambasceria trovò risposta positiva nell’unica grande polis che era rimasta fuori dalle lotte macedoni, Sparta; gli spartani si mostrarono poco entusiasti dal dover fare la guerra a Siracusa, loro tradizionale alleata, ma comunque accettarono lo stesso di aiutare la parte oligarchica siceliota che era venuta a chiederle soccorso. Per cui, come al solito, ne approfittarono per appioppare agli alleati siciliani e italiani qualcuno dei locali fenomeni da baraccone: stavolta fu il turno di Acrotato, figlio del re Cleomene II, a cui, nell’ottica di non irritare Agatocle, furono forniti pochissimi mezzi.

Acrotato, venendo in Italia si fermò a Taranto alla quale chiese, in nome della comune origine spartana, di prestare soccorso alla causa oligarchica siciliana ponendogli una flotta. Taranto, come Sparta, non pareva convinta nel voler intraprendere guerra contro la polis di Siracusa, e anche lei mandò, pare di malavoglia, venti galee.

Oltre la scarsità di mezzi, Acrotato, arrivato ad Akragas, si mostrò una gran sola: non solo non aveva nessuna di combattere Agatocle, non solo, per citare Diodoro Siculo

«egli cambiata la frugale maniera di vivere della sua patria, si era abbandonato ai piaceri, in sorta che sembrava più che uno spartano, un molle ed effeminato persiano.»

ma addirittura tentò il colpo di stato, uccidendo il siracusano Sosistrato, il capo della fazione oligarchica. Risultato, Acrotato fu cacciato a pedate e la lega dovette scendere a patti con Agatocle. Per fortuna della di Akragas, però, Cartagine si era finalmente resa conto di che pasta era fatto il tiranno siracusano. Così, proprio l’alleanza con i punici, con le sue alterne vicende, permise alla polis di mantenere la sua indipendenza.

April 10, 2021

Palazzo dei Normanni (Parte III)

Nonostante una certa retorica, il rapporto tra Hohenstaufen e Palermo fu perlomeno conflittuale: Enrico VI, dovette sudare le proverbiali sette camicie per strappare il controllo della Sicilia al ramo cadetto degli Altavilla, che godevano, sia da parte dei sudditi cristiani, sia da parte di quelli musulmani, di maggiore consenso e simpatia.

Anche perché, diciamola tutta, Enrico non era certo il massimo della simpatia, almeno per il ritratto che ci da lo storico bizantino Niceta

“Di carattere introverso, estraneo ai piaceri della carne e della buona tavola, guardava con animo sofferto alla grandezza dei Cesari romani, cui sperava che il suo genio potesse giungere”.

Insomma, era frustrato e invidioso dell’Imperatore di Bisanzio. Dopo le prime fasi convulse, l’imperatore tedesco decise di stabilirsi a Palazzo dei Normanni. Ora, proprio per l’indole austera del nuovo occupante, il complesso smise di essere una reggie e si trasformò in una sorta di centro amministrativo, da dove tentare di realizzare le sue ambizioni di dominio universale.

E sotto certi aspetti, Enrico fu un politico assai più abile del padre, l’assai più affascinante e cavalleresco Federico Barbarossa. L’Inghilterra, dopo la cattura di Riccardo Cuor di Leone, al ritorno della III Crociata, una gran porcata, a dire il vero, era stata ridotta a suo vassallo e tributario. Le tasse che fecero tanto arrabbiare Robin Hood, erano infatti dirette a Palermo.

Enrico VI, oltre a farsi pagare un riscatto spropositato, si fece riconoscere da Riccardo suo signore al di sopra di Filippo II Augusto per i feudi continentali inglesi e gli ordinò di muovere guerra alla Francia, con la possibilità di trattare un’eventuale pace solo dietro suo consenso, in modo da stringere Parigi in una morsa. Politica che poi, con assai minore fortuna, fu replicata da Ottone IV di Brunswick.

Enrico estese il proprio potere anche ad Occidente: in Borgogna (passata all’impero in seguito alle nozze tra il Barbarossa e Beatrice), sulla Castiglia e, grazie ai vascelli genovesi, sull’Aragona. Quanto all’Italia, le isole erano entrambe nelle sue mani, mentre le città lombarde non osarono opporsi. Il papa, impotente di fronte al dilagare della potenza imperiale, era ridotto al controllo della sola campagna romana mentre Tuscia, Marca Anconitana e Ducato di Spoleto erano sotto il controllo di Enrico e la stessa Roma era sede di un prefetto di nomina imperiale (senza contare il fatto che l’intero Trastevere era stato incorporato alla Tuscia, come già detto, sotto controllo imperiale).

Il possesso del Regno di Sicilia aveva aperto ad Enrico le porte del Mediterraneo. Dunque, come i re normanni prima di lui (che da Ruggero II in poi si erano fregiati del titolo di “Rex Africae”), impose tributi ai principi musulmani da Tripoli al Marocco, compreso il sultano degli Almohadi che temeva di perdere le Baleari. Sempre in continuità con l’espansionismo normanno, Enrico VI posò lo sguardo su Costantinopoli, anche grazie alle nozze tra il fratello Filippo di Svevia e Irene, figlia di Isacco II Angelo. La sua visone dell’Impero (uno, romano, universale) non poteva certo tollerare la presenza di un altro stato che si considerasse un impero romano come quello di Costantinopoli e del resto senza Costantinopoli non avrebbe potuto chiudere il cerchio del suo dominio mediterraneo. Perciò Enrico VI pretese la cessione di tutto il territorio da Epidauro a Tessalonica, chiedendo al debole usurpatore Alessio III tributi, milizie e navi. Per scongiurare un’invasione, Alessio fu quindi costretto ad imporre una tassa (l’Alamanikon o, italianizzando, il Germanico) e a spogliare i sepolcri degli imperatori del passato per pagare il tributo.

Impressionati dalla vertiginosa ascesa dello Staufen (che era appena trentenne), vari principi cristiani d’Oriente si posero sotto la sua protezione: il principe Boemondo III d’Antiochia si dichiarò suo vassallo; lo stesso fece il principe Leone II d’Armenia, che in cambio del titolo di re d’Armenia si dichiarò vassallo di Enrico anziché di Bisanzio; il re di Cipro Amalrico II di Lusignano chiese all’imperatore di riconoscere la sua incoronazione, dichiarandosi in cambio suo vassallo. Ma tutto ciò era però solo il preludio del passo successivo: una crociata che Enrico avrebbe guidato personalmente, come già suo padre prima di lui. Per questo inviò in Terra Santa, in vista della campagna vera e propria, un’avanguardia al comando di Corrado di Wittelsbach, arcivescovo di Magonza, che conquistò Sidone e Beirut.

Ovviamente, questa politica ambiziosa, aveva un enorme costo economico, che i tributi bizantini e inglesi non bastavano a coprire. Enrico tagliò le spese, cosa che impattò notevolmente sul Palazzo dei Normanni, provocando la chiusura del Tiraz, l’opificio reale, e la vendita all’incanto degli arredi della reggia, e l’aumento delle tasse.

Decisione che scatenò una serie di rivolte in Sicilia, che Enrico represse con una ferocia che rasentava il sadismo: ad esempio, Riccardo di Aquino, catturato dal conte Diopoldo di Acerra, dopo essere stato trascinato a coda di cavallo per le vie di Capua, fu appeso alla forca per i piedi. Soltanto dopo tre giorni un buffone dell’imperatore ne ebbe pietà e ne affrettò la fine. Oppure, il signore di Enna morì con il capo cinto di una corona arroventata.

Di conseguenza, il Palazzo dei Normanni fu, a scanso di equivoci, rinnovato nelle fortificazioni: addirittura Costanza d’Altavilla, che non condivideva la brutalità del marito, vi fu chiusa agli arresti domiciliari.

Benché siano fiorite numerose leggende su Federico II cresciuto tra i vicoli di Palermo, il Puer d’Apulia frequentò poco la città siciliana: le rare volte che la frequentava, in compagnia dei suoi precettori, tra cui un imam musulmano, preferiva dimorare nel Castello di Maredolce, piuttosto che a Palazzo dei Normanni, abitudine che mantenne tutta la vita e che fu imitata dal figlio Manfredi.

L’edificio divenne un centro amministrativo e burocratico: al contempo, parte del vecchio harem, fu destinato a uso culturale. Ovviamente, non fu sede della scuola siciliana, dato che scrivere poesie era un passatempo dei cortigiani che bazzicavano la Favara. In compenso, vi si stabilì il dottissimo Teodoro d’Antiochia filosofo, medico e traduttore siro, il quale rese il complesso uno centro di studi astronomici e matematici, fondando addirittura un’officina dedicata alla costruzione di astrolabi e sfere armillari. In parallelo, sempre su iniziativa di Teodoro, Palazzo dei Normanni, fu fondato uno studium destinato alla traduzione di testi arabi ed ebraici.

Federico II e Manfredi, infine, riattivarono il Tiraz, che però fu dedicato non alla produzioni di sete, ma all’oreficeria. Questo atelier produsse sono gioielli imperiali direttamente riconducibile a Federico II: i guanti, le calzature e la cosiddetta spada da cerimonia (tutti conservati a Vienna, Kunsthistorisches Museum, Weltliche Schatzkammer), con impugnatura ed elsa di legno rivestito di pergamena d’oro; il fodero è di lino (era una spada da cerimonia, non da combattimento, quindi si è scelto forse un materiale leggero per non impacciare i movimenti del sovrano durante la cerimonia), con applicazioni di placche smaltate, perle e pietre preziose.

E soprattutto, la corona di stoffa proveniente dal sarcofago dell’imperatrice Costanza d’Aragona, che morì nel 1222, che è conservata nel Tesoro della Cattedrale. La calotta di stoffa è fittamente decorata da sottili lamine d’oro con filigrana vermicolare, piastrine di smalto e numerose pietre preziose. Le forme del cerchio e dell’arco della corona sono messe in risalto anche da una duplice fila di perle. La corona possiede inoltre pendília (fili decorati pendenti) molto ampi con listelli in smalto dorato e piastre in smalto dorato a losanga, nonché globi e gocce in filigrana d’oro alle estremità inferiori.

Dato che la forma si ispira al “kamelaukion” degli imperatori bizantini, potrebbe averla usata lo stesso Federico nel 1220, nella cerimonia della propria incoronazione, che poi la pose, come estremo omaggio, nella tomba della moglie

April 9, 2021

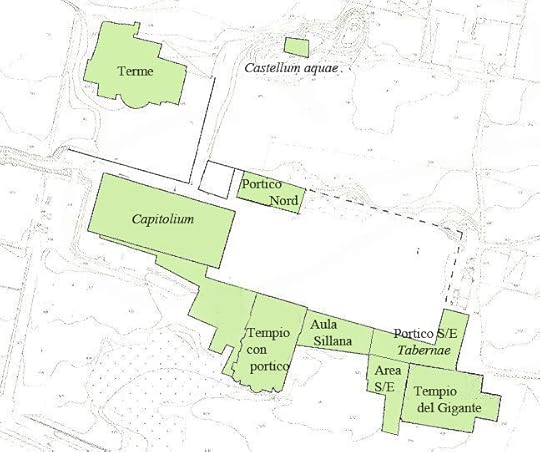

Il Foro di Cuma

L’area a valle dell’acropoli nella prima fase della vita di Cuma ebbe una destinazione puramente residenziale: solo dalla metà del VI sec. a.C. comincia una progressiva trasformazione dello spazio urbano, spostando gli impianti abitativi in altri luoghi e riorganizzando gli spazi secondo una destinazione pubblica e sacra. Si avvia, quindi, una pianificazione urbanistica orientata secondo uno schema preordinato che stabilisce un nuovo assetto per la città. Il processo di revisione di architettura urbana sarà poi completato da Aristodemo, che oltre alle fortificazioni provvide tra l’altro alla realizzazione della principale rete fognaria, per contrastare la tendenza all’impaludamento della città bassa.

Monumentalizzazione che porta alla nascita dell’agorà, la piazza principale, che si ipotizza avere avuto una pianta quadrata: dopo la conquista di Cuma da parte dei Sanniti (421 a.C.) la città bassa subisce un’ulteriore trasformazione: da una parte, i nuovi arrivati demoliscono i vecchi edifici greci, arrivando addirittura a sotterrare le loro decorazioni architettoniche, dall’altra ampliano l’ex agorà, dandole una pianta rettangolare, e la sacralizzano, con la costruzione di almeno due aree di culto.

La prima, risalente al primo quarto del IV sec. a.C. consiste in un complesso sacro incentrato intorno ad un altare in tufo modanato ed intonacato con pilastrino ed un focolare, destinato alla cottura delle offerte agli dei ed è posta dove poi sorgerà il cosiddetto Tempio con Portico. La seconda, in un monumentale tempio su podio, che sorge proprio dove i romani costruiranno il Capitolium, adornato da pregevoli metope affrescate che raffigurano una centauromachia.

Questa evoluzione viene ulteriormente accentuata con la trasformazione di Cuma in un “Civitas sine suffragio” nel 334 a.C.: progressivamente, l’agorà greca si trasforma in un Foro vero e proprio. Il primo passo, nei decenni iniziali del III secolo a.C. consiste nell’ampliare ulteriormente la piazza, che raggiunge le dimensioni di m 39,90 x m 112,0 (135×379 piedi romani) e circondarla con portici realizzati in tufo giallo. L’altare monumentale sannita è demolito e al suo posto è costruito muro in opera quadrata con funzione di sostegno e recinzione: il relativo portico sarà destinato a uso commerciale, dato che vi sorgeranno diversi ambienti adibiti a tabernae. Lo stesso avviene sui lati sud ed est, mentre i locali del portico nord sono probabilmente destinati agli uffici amministrativi. L’unica struttura precedente che rimane inalterata è quella del Tempio su Podio

Questa “laicizzazione” continuerà, nonostante una serie di restauri e ricostruzioni, sino all’età sillana, quando comincia una nuova fase di monumentalizzazione del Foro, che porta alla riedificazione dei portici su due ordini in ignimbrite campana e il rifacimento in opus reticulatum delle strutture in alzato delle tabernae sui lati orientale e sud-orientale. Il primo edificio a essere ricostruito è il Portico delle maschere, nell’angolo sud-est del Foro, a due ordini, dorico quello inferiore e ionico quello superiore, che tra il nome dalla sua originale decorazione, con fregi di armi e mascheroni a rilievo in tufo grigio.

A seguito dell’eliminazione di alcune tabernae sul lato meridionale del Foro si ricava lo spazio per la costruzione della Aula Sillana, la cui funzione di aula basilicale è ipotizzata per la presenza di un’abside che accoglie un podio sopraelevato accessibile attraverso una scaletta che potrebbe corrispondere al tribunal. La facciata monumentale dell’edificio, avanzando verso il centro della piazza, interrompe l’allineamento dei portici con una fronte a pilastri colossali rivestiti con lastre di marmo scanalate.

La ristrutturazione augustea di Cuma, ispirata propagandisticamente dall’Eneide, non risparmia neppure il Foro, con la costruzione, dove era l’altare monumentale sannita, del cosiddetto Tempio con Portico, chiamato così Tempio con Portico, chiamato così perché la cella del tempio, posta su un alto podio, si trova al centro di un cortile rettangolare scoperto circondato su tre lati da un portico, a cui si accede dal Foro mediante tre ingressi con scalette, probabilmente dedicato al culto della gens Iulio Claudia, discendente di Venere e di Enea

Questo tempio sarà fiancheggiato da due nuovi portici, a due ordini, corinzio quello inferiore e ionico quello superiore, che celebrano con i fregi continui di cataste di armi la conclusione delle vicende militari che vanno dalla lotta contro Sesto Pompeo alla battaglia di Azio.

Gli interventi edilizi imperiali sono affiancati da quelli di una famiglia di ricchi cumani molto amici di Augusto, i Luccei: la porta meridionale del Foro viene restaurata e adornata con un’iscrizione di dedica, una taberna viene trasformata in piccolo ninfeo, con decorazioni a mosaico e a finta roccia e una fontana di marmo con testa di medusa a rilievo, che simboleggiava l’arrivo dell’acqua in città dovuta alla costruzione dell’acquedotto del Serino.

In età flavia si registra un nuovo coordinato quadro d’interventi che testimonia un rinnovato interesse da parte degli imperatori flavi, in particolare di Domiziano, per l’area flegrea; l’intera città di Cuma, come è noto, conosce una nuova fase di sviluppo in concomitanza con l’apertura della Via Domitiana. Sul lato orientale del foro viene costruito un nuovo edificio templare, ipoteticamente identificato con il Tempio del Divus Vespasianus, ricordato in un’iscrizione del 289 d.C. Allo stesso complesso va probabilmente ricondotto l’importante frammento, trovato nei pressi, di una nuova redazione dei Fasti imperiali. Si assiste alla ricostruzione del vecchio Tempio Sannita, danneggiato da un incendio, che diventa il Capitolium, dedicato alla triade capitolina Giove, Giunone e Minerva, che assume la forma di un prostilo esastilo del Capitolium urbano; il muro posteriore del podio viene arretrato e sulla fronte viene costruita una terrazza che avanza verso il foro. La cella, divisa in tre navate, accoglie le tre statue di culto acrolitiche.

Al contempo, viene costruito il cosiddetto Tempio del Gigante, unedificio in opera mista di fine I-inizio II sec. d.C., di cui oggi sono visibili una grande aula a volta con abside sul fondo e due ambienti minori ai lati. Nel corso del tempo l’edificio subì diverse modifiche fino ad essere utilizzato come casa colonica. Incerta ne è l’interpretazione: per la struttura tripartita e la collocazione forense di fronte al Capitolium si potrebbe pensare, come nel Foro di Pompei, a sale destinate agli organi dirigenti della città (magistrati e decurioni). Il nome di Tempio del Gigante, assegnatogli dalla tradizione antiquaria, è legato al ritrovamento, nelle vicinanze, della colossale statua acrolita di Giove, sita in origine nella cella del Capitolium.

Ta il II e il III sec. d.C. sembra attenuarsi la dinamica edilizia del Foro. Viene realizzato un grande basamento rettangolare in muratura, eretto contro il portico meridionale, forse il monumento cum biga che viene decretato in onore di un ignoto cittadino del III sec. d.C.. L’apparato marmoreo degli edifici comincia ad essere smontato e immagazzinato, per essere poi riutilizzato.

In età tardo antica, il Foro cittadino tende progressivamente a trasformarsi in una palude, per due cause: da una parte, vi è la mancata manutenzione dei condotti fognari, che cadono progressivamente in disuso, perché riempiti di detriti, impedendo così lo smaltimento delle acque. Dall’altra, vi è sempre una maggiore frequenza delle alluvioni, dovute all’incremento delle piogge, conseguenza della Piccola Età glaciale Altomedievale.

A peggiorare il tutto, la Campania, nel 346 e nel 369 d.C. fu flagellata da due terremoti del X grado della scala Mercalli, con epicentro nel Sannio e a Benevento: crollarono i tetti dei templi e buona parte dei portici. Subito dopo, la decorazione marmorea degli edifici è smontata, immagazzinata e riutilizzata, mentre sepolture isolate sono documentate in diverse aree del Foro.

Successivamente, sui alluvionali che avevano invaso la piazza si imposta un asse stradale, la cosiddetta strada bizantina, che l’attraversa in senso est-ovest, parallelamente al suo portico settentrionale che mette in comunicazione il foro e la parte orientale della città con la Crypta Romana. La strada presenta almeno tre innalzamenti sugli strati colluviali, l’ultimo dei quali si colloca cronologicamente alla metà ca. del VI sec., in significativa coincidenza con la presa della città da parte di Narsete nel 553 d.C. . Subito la fine della guerra gotica, nel Foro si impianta un’attività industriale di produzione di calce, con la costruzione di numerose fornaci, che sfruttavano come materia prima i marmi romani. Tale attività sembra obbedire a una logica di pianificazione delle attività e risponderebbe ad una riorganizzazione economica dell’abitato. A una gestione centralizzata delle calcare induce a credere anche la consistenza di una produzione che, finalizzata all’attività edilizia, doveva prevedere una distribuzione non solo locale, ma un’attività commerciale che probabilmente rappresentava una voce importante dell’economia regionale. Nel corso del VII sec. le attività produttive e l’asse stradale vengono defunzionalizzati e un possente strato di interro investe buona parte dell’area del Foro.

Nonostante l’abbandono di Cuma, il Foro è stato oggetto di interessi archeologici eruditi già dal medioevo. Gli avanzi degli antichi edifici disseminati nella campagna palustre sono state più volte riprese in stampe di vedutisti quando la moda del Gran Tour diffuse l’apprezzamento per il paesaggio con rovine.

Testimonianze letterarie fanno risalire al 1600 l’avvio di attività di scavo programmate nell’intento di recuperare materiali antichi di pregio. L’accurata descrizione delle architetture intraviste all’epoca, comparate con quelle attualmente messe in luce, fanno ritenere che questi interventi debbano localizzarsi nei pressi del Foro. Intorno alla metà del XIX secolo Leopoldo di Borbone, conte di Siracusa perlustrò la zona. Al secolo scorso risale la scoperta del Capitolium, di parte della piazza antistante e della Aula Sillana, e del Tempio con Portico. Le ultime indagini sistematiche sono state condotte dal 1994 al 2008 da membri e collaboratori del Dipartimento di Storia “Ettore Lepore” dell’Università di Napoli.

April 8, 2021

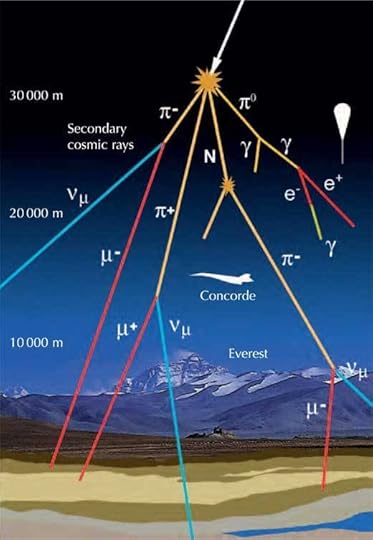

Il mistero del muone

Come raccontato più volte, il venerando Modello Standard, la teoria fisica che descrive tre delle quattro interazioni fondamentali note, le interazioni forte, elettromagnetica e debole, e le relative particelle elementari, più passa il tempo, più accumula crepe.