Alessio Brugnoli's Blog, page 30

May 27, 2021

Le Terme Surane

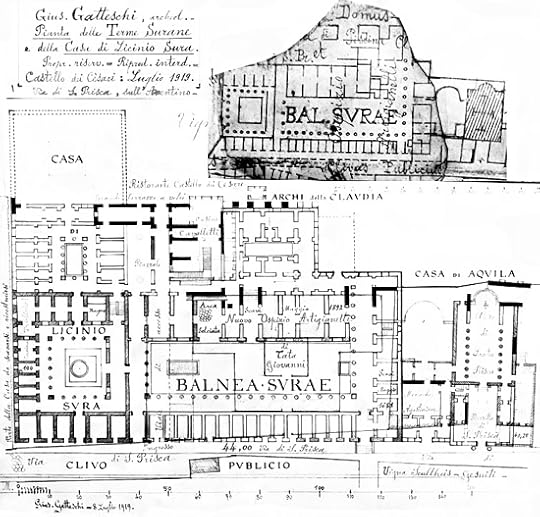

Nel 1934-1935 alcuni scavi realizzati sotto la chiesa di S. Prisca sull’Aventino portarono alla scoperta di un complesso piuttosto ampio di abitazioni risalenti al I secolo d.C.. Inizialmente questi resti furono ritenuti l’abitazione privata del futuro Imperatore Traiano (domus privata Traiani), identificata invece successivamente nelle strutture rinvenute poco distante nel sottosuolo della Piazza del Tempio di Diana. Alla luce di studi più recenti si ritiene invece che si tratti della casa e delle Terme di Lucio Licinio Sura, politico e generale molto influente sotto Traiano, di cui era amico e consigliere. Ciò sarebbe anche confermato dalla Forma Urbis Severiana, che in quest’area, adiacente al Tempio di Diana, indica la presenza delle Terme Surane

Alcuni bolli laterizi fanno risalire la costruzione dell’edificio, dotato anche di un quadriportico, al 95 d.C.. All’incirca intorno al 110 d.C. quest’ultimo fu chiuso e trasformato in abitazione. Nello stesso periodo un’altra casa posta subito a sud di questa venne invece ingrandita con la costruzione di un ninfeo. Alla fine del II secolo fu realizzata un’ulteriore abitazione a due navate sulla quale si impiantò l’attuale chiesa.

La tradizione vuole far risalire quest’ultima casa all’abitazione dei coniugi ebrei Aquila e Prisca, che qui accolsero i Santi Pietro e Paolo; all’interno di essa sarebbe nata una ecclesia domestica e successivamente il vero e proprio titulus paleocristiano. Sempre alla fine del II secolo si fa risalire la realizzazione del mitreo, che si impiantò all’interno del quadriportico, a suo tempo già trasformato in abitazione, e che si trova nel sottosuolo subito dietro l’abside dell’attuale chiesa.

Ma chi era questo Sura ? E che caratteristiche avevano le sue Terme ? Lucio Licinio Sura, nato probabilmente a Barcellona, era uno dei principali consiglieri di Traiano, anche se inizialmente, a sentire Dione Cassio, i rapporti non cominciarono sotto i migliori auspici. A quanto pare, si era sparsa la voce che Lucio stesse complottando contro l’Imperatore.

Per mettere a tacere le voci, Traiano si presentò a cena a scrocco da Lucio , congedando la sua guardia del corpo e mangiando tutto quello che gli venne servito. Offrì perfino la gola al rasoio del barbiere personale Lucio per farsi radere la barba. Questo rafforzò il legame tra i due: Lucio fu console suffetto nell’anno 97, divenne in seguito governatore della Germania inferiore nel 98/99, dove rimase fino a poco prima di partire per la Dacia nel 101. Egli fu infatti presente in entrambe le guerre daciche condotte dall’imperatore nel 101-102 e 105-106. Fu console per tre volte: nel 97, nel 102 e nel 107.

Alla sua morte, Traiano ordinò in suo onore un funerale di stato oltre ad ordinare che una sua statua fosse posta nello stesso Foro. La sua figura è, peraltro, immortalata nel marmo della Colonna Traiana in Roma (scolpita tra il 107 ed il 113), mentre discute con il suo imperatore. Ora, le Terme Surane sorgevano sul Clivo Publicio che iniziava dalla Porta Raudusculana delle Mura serviane, l’attuale Via del Clivo dei Publicii, immediatamente a sinistra della Chiesa di Santa Prisca , sul grande Aventino dove si trova Villa Cavalletti; recentemente sono stati trovati resti al di sotto della nostra Accademia Nazionale di Danza

Queste terme, alimentate dall’Acqua Marcia, avevano un ruolo ben diverso ben diverso dalle contemporanee Terme di Traiano: non erano destinate alla grande massa dei romani, ma a un pubblico più ristretto e ricco. Scelta che si ripercosse nella pianta del complesso, che conosciamo grazie alla Forma Urbis: invece di ispirarsi al modello proposto dagli architetti di Nerone, era costituito dal balneum e da una serie di ambienti allineati in modo rettilineo tra loro comunicanti e da uno spazio aperto porticato sui 3 lati, forse destinato alla palestra. Dal lato dei giardini, le Terme di Sura strapiombavano la pendenza dell’ Aventino verso il Circo Massimo.

Accanto alle Terme, vi erano due templi: il primo, ben noto, era quello di Diana, fatto costruire da Servio Tullio come Santuario Federale dei Latini. Questo tempio era tempio ottastilo con due ordini di colonne lungo i lati, simile in pianta all’Artemision di Efeso. Le mura perimetrali della cella sono tuttora custodite all’interno di una delle sale di un ristorante. Il tempio era circondato da un portico a due ordini di colonne.

L’altro tempio è di incerta identificazione: un’ipotesi lo associa a quello della Luna, che però andò distrutto ai tempi del grande incendio neroniano e non fu mai più ricostruito, per cui appare difficile che sia rappresentato nella Forma Urbis. Più probabile, è l’identificazione con il tempio di Vertumno, che fu costruito da Marco Fulvio Flacco dopo la conquista di Volsinii (Bolsena) nel 264 a.C. Secondo l’uso romano dell’evocatio, era necessario infatti riparare il dio protettore della città sconfitta, titolare anche di un santuario federale della Lega delle dodici città etrusche. Nel tempio, secondo le fonti, furono collocate pitture raffiguranti il console Flacco quale trionfatore.

Ora, vuoi o non vuoi, le Terme Suriane contribuirono alla gentrificazione dell’Aventino: l’avere una clientela di lusso, convinse Gordiano III a restaurarle, come testimonia una iscrizione ritrovata in loco e forse pertinente ad un architrave. Processo che tra l’altro ebbe un e un nuovo impulso nel IV e nel V secolo, quando le proprietà entrano a far parte dei grandi patrimoni immobiliari delle più note famiglie senatorie, quali quella di Vettius Agorius Pretestatus per il IV secolo o Cecina Decius Albinus per il V secolo e che non fu interrotto neppure dalla presa di Roma da parte di Alarico nel 410 a.C. tanto che Cecina Decio Aginazio Albino, praefectus Urbi, nel 414, amico del poeta Claudio Rutilio Namaziano, provvide a restaurarle.

Però, le cose cose cambiarono progressivamente: dinanzi agli elevati costi di manutenzione e al crollo del mercato immobiliare delle dimore di lusso, visto che il potere politico si stava trasferendo a Ravenna e a Costantinopoli, le famiglie senatoriali cominciano a donare le loro proprietà sull’Aventino, che diventano sede di oratori e monasteri, che cominciano a riutilizzare gli edifici antichi, cambiandone destinazione d’uso. Così verso la fine del V secolo, le terme divennero una sorta di ostello per pellegrini.

Con l’abbandono medievale del colle, anche questo cadde in rovina, tanto che la casa del Bernini, che era vicino a Sant’Andrea delle Fratte al centro di Roma, fu costruita con i materiali provenienti dai loro resti.

May 26, 2021

Le catacombe dei Santi Gordiano ed Epimaco

Una delle catacombe meno note di Roma sono quelle dei Santi Gordiano ed Epimaco, situate a via Latina 39, in corrispondenza dell’odierna via Talamone, vicino a Piazza Galeria : queste furono riscoperta, intorno al 1598, dal grande padre dell’archeologia cristiana, Antonio Bosio, autore di quello straordinario libro che è Roma Sotterranea.

Antonio, però, che dopo avere rischiato di lasciarci le penne durante l’esplorazione della catacomba di Domitilla, tanto da scrivere

Mancandoci i lumi, pensammo che ivi convenisse morire e con i nostri immondi cadaveri maculare quei sacri monumenti. Pigliammo dunque la risoluzione di ritornarcene indietro; et ancorché havessimo segnate in più luoghi le strade, contuttociò non senza grande difficoltà ci fu permesso di ritrovare l’adito.

si era fatto furbo, per cui, più di percorrere un centinaio di metri e di segnare la posizione, non fece. Basandosi sui suoi appunti, un altre grande archeologo cristiano,Marcantonio Boldetti, che era da una parte una sorta di Indiana Jones dell’epoca, dall’altra era un epico casinista, dopo secoli gli studiosi non sono ancora venuti a capo del disordine dei suoi manoscritti, le esplorò più a fondo, tanto da scrivere, nel suo libro più comprensibile al prossimo, Osservazioni sopra i Cimiterj de’ santi Martiri ed antichi cristiani di Roma,

Sotto la vigna de’Signori Eustachi, circa un miglio distante dalla Porta Latina, li estende questo Cimitero, ed il suo ingresso è nel Cellaio sotto la casa, ed è molto profondo: il suo giro, per quanto abbiamo veduto, è vastissimo e ai nostri tempi si sono estratte molte reliquie de’Santi Martiri trovate con i loro contrassegni. Si veggono in una Cappella alcune pitture sacre antichissime sformate dal tempo. Un altro ingresso al medesimo Cimitero si è scoperto sotto un canneto dirimpetto la medesima vigna; onde non v’ha dubbio che si stenda sotto le altre a mano destra.

La catacomba, intitolata ai due martiri qui deposti, al momento della sua “riscoperta” nel 1933 fu chiamata “catacomba dell’Acqua Mariana”, dal nome del vicino canale: viene citata così in un libro della mia biblioteca, risalente a quell’anno, come recente scoperta, a cui seguiva il brano

Sulla via Latina esistevano nell’antichità tre cimiteri sotterranei cristiani, dove erano venerate le tombe di numerosi martiri; e cioè il cimitero di S. Gordiano, con una chiesa cimiteriale, nella quale sotto l’altare riposava questo martire con S. Epimaco e dove in un santuario presso la chiesa erano venerate le tombe di S. Quarto e S. Quinto e, in una cripta sotterranea, il martire S. Trofimo; il cimitero di S, Tertullino, con una basilica cimiteriale; e il cimitero di Aproniano, con una chiesa dedicata a S. Eugenia, la quale aveva la sua sepoltura in una cappella della chiesa, e dove in altro santuario era venerata la tomba di S. Emiseo.

Di tutti questi cimiteri e delle loro basiliche nessuno ancora è stato ritrovato e identificato. Fu l’archeologo Enrico Josi, nel corso di una campagna di scavi organizzata durante la Seconda Guerra mondiale (1940 – 1941), ad identificarla con la catacomba di Gordiano ed Epimaco. Nel 1955, in occasione dello scavo per le fondazioni di un palazzo, fu ritrovato, ed in parte abbattuto, un cubicolo decorato con affreschi, che venne salvaguardato dalla distruzione totale per l’intervento di padre Antonio Ferrua, all’epoca direttore della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Le fonti antiche, in particolare il Martirologio geronimiano alla data del 10 maggio, il giorno del mio compleanno, ricordano la sepoltura in questa catacomba sulla via Latina nei pressi delle mura Aureliane dei seguenti martiri: Gordiano, Epimaco, Quarto e Quinto; di questi ultimi non si alcuna notizia. Tra l’altro, per fortuna i miei non si ispirati a loro, per decidere il mio nome

La sepoltura dei quattro martiri nella catacomba è poi confermata dall’itinerario per pellegrini del VII secolo, la Notitia ecclesiarum urbis Romae, la quale menziona anche la presenza di un altro santo, Trofimo. Altri itinerari, oltre ai cinque già nominati, ricordano altri martiri sepolti: Sofia, Sulpicio e Serviliano. Le notizie su questi ultimi quattro martiri sono confuse e frammentarie. Gli itinerari altomedievali menzionano la presenza, nel sopraterra, di una basilica, dedicata ai santi Gordiano ed Epimaco, e di un mausoleo dedicato a Trofimo. Non esistono tracce archeologiche di questi monumenti.

Come sempre, le notizie su Gordiano ed Epimaco sono, come dire, molto romanzate…. Secondo una passio ampiamente leggendaria, Gordiano era vicario dell’imperatore Giuliano l’Apostata ed era un persecutore dei cristiani: fu convertito dal presbitero Gennaro, che gli era stato ordinato di interrogare, e fu battezzato insieme alla moglie Marina e a 53 suoi familiari. Venuto a conoscenza dell’episodio, Giuliano fece imprigionare Gordiano e lo fece decapitare: il suo corpo rimase insepolto per cinque giorni, fino a quando un servo riuscì a seppellirlo in un sepolcro al primo miglio della via Latina, accanto al corpo di Epimaco. La passio non fornisce altre notizie di Epimaco, che ancora Cesare Baronio identificava con il martire di Alessandria che patì sotto Decio e di cui tramanda la memoria Eusebio di Cesarea, che, imprigionato e torturato per essersi rifiutato di sacrificare all’imperatore, fu gettato in una fossa piena di calce viva

Senza dubbio, conosciamo molto parzialmente questa catacomba, dato che sembrerebbe essere una necropoli molto vasta, disposta su più livelli. La parte attualmente esplorata si sviluppa su due livelli ed in origine era composto da due nuclei distinti, risale alla seconda metà del IV secolo. A differenza della grandi catacombe dell’Appia antica, in cui erano seppelliti i membri dell’alta e media borghesia cristiana, quella di Gordiano ed Epimaco era destinata ai morti di fame: a riprova di questo, le gallerie si presentano intensamente sfruttate con loculi umili, chiusi da semplici tegole e più volte utilizzati.

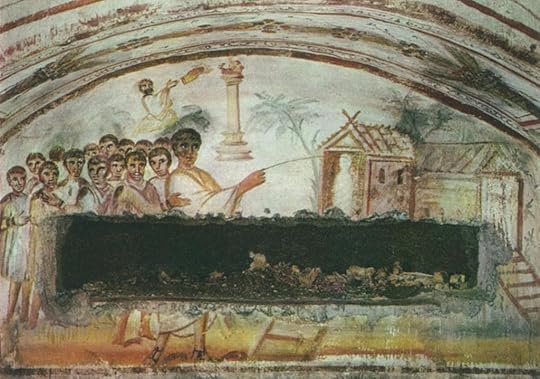

L’unico cubicolo affrescato dell’intero complesso – il cosiddetto Cubicolo D – è quello scoperto nel 1955, che presenta una pianta quadrata con tre arcosoli. In una emivolta si osserva al centro Cristo seduto in trono tra gli apostoli Pietro e Paolo, mentre più lateralmente si dispongono due figure, probabilmente gli stessi martiri eponimi Gordiano ed Epimaco, che gli offrono la corona del martirio. Nell’altra emivolta, al centro Adamo ed Eva tentati dal serpente mentre a sinistra si distingue la Resurrezione di Lazzaro. Infine, nella lunetta dell’arcosolio che si apre sulla parete di destra è invece raffigurata Susanna al bagno tentata dai due vegliardi.

May 25, 2021

La nascita della Svizzera (Parte IV)

La Borgogna dell’Autunno del Medioevo, così ben descritta da Huizinga, aveva due grossi problemi politici. Il primo la non contiguità geografica dei suoi domini, suddivisi in due nuclei principali: una relativa al ducato ed alla contea di Borgogna, l’altra ai futuri Paesi Bassi spagnoli (l’odierno Benelux). Tra le due, la Champagne ed i ducati di Lorena e di Bar. Divisione che ne aumentava la fragilità, dinanzi ai suoi nemici.

Il secondo, il titolo ducale, che la poneva sempre in secondo piano rispetto al re di Francia, che in teoria, avrebbe potuto sempre cancellarlo, per fellonia. Carlo il Temerario cercò in tutti i modi di risolvere entrambi i problemi: Lo scopo della sua vita fu di collegare territorialmente i suoi domini e di ottenere un’investitura reale, ricreando l’antico regno di Lotaringia.

Il primo obiettivo di tale ambizione fu l’Alsazia: nel 1469 ne ottenne parte dall’imperatore Federico III, che l aveva dato in pegno ed in garanzia a Carlo il Temerario a causa di un prestito di cinquantamila fiorini e che non fu in grado di restituire. Una strategia analoga fu seguita nei confronti di Sigismondo d’Austria, che aveva accumulato debiti ingentissimi nei confrnti della Borgogna.

Non riuscendo a ripagarli fu costretto con il trattato di Saint-Omer (9 maggio 1469) a cedere a Carlo il Temerario la contea del Sundgau (Alsazia Meridionale) insieme ad altre città, riservandosi peraltro il diritto di riacquisto: Sigismondo affidò a Carlo in ipoteca il territorio che aveva dato in pegno ai confederati (gli Svizzeri) e cioè le città di Laufenburg, Rheinfelden, Säckingen e Breisach, il langraviato dell’Alta Alsazia e la contea di Ferrette in cambio di 50.000 fiorini e la protezione contro i suoi nemici (i confederati).

Tuttavia la politica di embargo di Carlo il Temerario contro le città di Basilea, Strasburgo e Mulhouse, diretta dal suo magistrato Peter von Hagenbach, spinse le predette città a rivolgersi a Berna per ricevere aiuto; Sigismondo cercò di raggiungere un accordo di pace con la confederazione svizzera, firmato a Constanza nel 1474: l’indipendenza dei cantoni svizzeri (appoggiati da Luigi XI di Francia perennemente schierato contro Carlo di Borgogna), fruttarono a Sigismondo una pensione annua offertagli dal re di Francia. A questo punto il duca d’Asburgo avrebbe voluto ricomprare i domini alsaziani da Carlo I, il quale però rifiutò.

Nel frattempo, Carlo il Temerario era impegnato in due partite politiche molto complicate: estendere il suo potere nella valle del Reno, cosa che lo portò a una serie di crisi e rappacificazioni con l’Impero e trasformare la Lorena in uno stato satellite. Approfittando della giovane età del nuovo duca, Renato II, lo incontrò a Treviri e firmò un trattato in base al quale entrambi si impegnavano a non allearsi con Luigi XI secondo un’intesa che potesse nuocere alla controparte. In più, Renato II concesse a Carlo I il libero passaggio nei suoi possedimenti ed autorizzò l’acquartieramento di guarnigioni borgognone a Charmes, Darney, Épinal, Neufchâteau e Prény. Bisogna dire che Renato II non aveva molta scelta, poiché non poteva contare sull’aiuto di Luigi XI, il quale aveva appena firmato una tregua con Carlo I.

Questa situazione non era però molto gradita a Renato II, che si mise allora in contatto con gli avversari del duca di Borgogna: Luigi XI, gli svizzeri della Confederazione degli Otto Cantoni, minacciati dai progetti di espansione di Carlo I, le città dell’Alta Alsazia, che subivano gli abusi dell’amministrazione borgognona.

Luigi XI firmò parecchi trattati: con gli svizzeri (ottobre 1474), con Federico III (dicembre 1474), con Edoardo IV di Inghilterra (Trattato di Picquigny, 29 agosto 1475), che isolarono Carlo il Temerario. Nel frattempo, gli svizzeri dichiarò guerra a Carlo il Temerario. l giorno 8 novembre 1474 cinsero d’assedio la città di Héricourt. Carlo I, impegnato a combattere contro gli imperiali, non poté intervenire subito. Gli attaccanti, dopo aver bombardato intensamente la città, provocarono una breccia nelle mura e gli assediati, mal approvvigionati e vista la piega degli avvenimenti, decisero di arrendersi. Héricourt fu espugnata il 12 novembre 1474.

Nel frattempo il conte Enrico di Neuchâtel-Blamont, maresciallo del duca di Borgogna, si diresse in soccorso degli assediati. Egli era appoggiato dalle truppe di Giacomo di Savoia, conte di Romont e governatore di Borgogna (in totale circa 6800 uomini). Il conte di Romont aveva arruolato anche circa 5.000 mercenari lombardi, ch’egli aveava incitato a venire a ricongiungersi alle sue forze.Gli svizzeri individuarono la loro avanzata il 13 novembre, levarono il campo ed attaccarono. I mercenari italiani, affaticati dalle marce forzate attraverso le Alpi ed il Giura, fuggirono quasi subito. Le milizie della Franca Contea si ritrovarono quindi da sole contro 18.000 soldati nemici e furono mette in rotta.

L’avvicinarsi dell’inverno pose fine alla campagna militare in Alta Alsazia, ma nell’aprile 1475 i confederati, città di Berna in testa, lanciarono alcuni corpi franchi nei Paesi del Vaud. Le bande armate devastarono le campagne, massacrarono e violentarono, saccheggiarono e taglieggiarono. Non potendo Giacomo di Savoia venire in soccorso del suo territorio, queste “bande svizzere” fecero in fretta a conquistare la zona, impadronendosi di Grandson, Orbe, Montagny e di Echallens. Morat si unì alle collegate Berna-Friburgo. Vi furono massacri a Nyon, a Clées, a Jougne. Furono occupate La Sarraz e Cossonay. Ginevra e Losanna, sedi episcopali, furono pesantemente saccheggiate. Ad est le truppe bernesi misero le mani su Aigle e su una parte del Chiablese. In tutto furono sedici le città e quarantatré i castelli i cui abitanti, che non erano periti nei massacri, prestarono giuramento ai loro nuovi padroni.

In effetti il Paese di Vaud era un luogo strategico sia dal punto di vista commerciale che militare, porta aperta sui colli alpini e via di transito per il Mediterraneo e per l’Italia. I Bernesi volevano in questo modo fermare il transito dei mercenari italiani che attraversavano le Alpi per raggiungere le truppe di Carlo il Temerario.

Il 14 ottobre 1475 Berna, con futili pretesti (i bernesi si lamentavano dell’ostilità dichiarata delle popolazioni del Vaud che erano state da loro massacrate e taglieggiate), dichiarò guerra a Giacomo di Savoia. Le loro truppe invasero nuovamente il Paese del Vaud e massacrarono le guarnigioni che opponevano resistenza. Sapendo di non poter ottenere alcun soccorso, le altre città del Vaud capitolavano prima di venir attaccate.

Vista la situazione e forte di queste alleanze, Renato II lanciò la sua sfida allo scomodo vicino il 9 maggio 1475. Carlo cominciò col firmare una nuova tregua con Luigi XI, poi in autunno invase la Lorena. Tosto conquistò Charmes, poi Epinal ed infine Nancy il 24 novembre 1475, dopo un mese di assedio. Prudenti, gli stati della Lorena si ricongiunsero al vincitore e Carlo I si proclamò duca di Lorena. In data 11 gennaio 1476, Carlo decise di chiudere la partita, invadendo la Svizzera; a trarne vantaggio fu proprio Giacomo di Savoia, che visto il fuggi fuggi confederale dinanzi all’arrivo delle truppe borgognone, riuscì a recuperare quanto perduto…

May 24, 2021

Atene contro Siracusa (Parte XVII)

Ovviamente, Eufemo, l’ambasciatore ateniese dovette ribattere punto per punto i ragionamenti di Ermocrate: nel farlo, però, lui, o meglio Tucidide, evidenziò le contraddizione in cui si dibatteva l’imperialismo ateniese, tra la il realismo, quasi alla Kissinger, che motivava le sue azioni e la rappresentazione che voleva dare di sè

Ermocrate espresse, in sostanza, queste ragioni. Si fece avanti, dopo di lui, Eufemo, ambasciatore ateniese, e disse:

Il primo argomento, proprio a evidenziare la differenza tra noi e gli antichi, è proprio sul concetto di ethnos, sulla differenza di natura tra Dori e Ioni. Non è vero, come dice Ermocrate, che quest’ultimi siano schiavi di natura: il loro sottomettersi alla Persia, è stata una libera e consapevole scelta, figlia della contingenza di rapporti di forza.

Al contrario, sono i Dori ad essere tiranni per natura; Atene ha costruito il suo dominio non per volontà di potenza, ma come strumento di difesa dall’imperialismo del Peloponneso… Di fatto, riappare per l’ennesima volta quella che, per lo storico, è la causa prima della politica degli stati: la paura.

Atene ha creato l’impero per paura di essere dominata prima dalla Persia, poi da Sparta; quest’ultima invece ha scatenato la guerra contro Atene, per paura che la polis attica, alterando gli equilibri di potere della Grecia, mettesse in pericolo le basi del suo potere.

Siamo venuti a rinnovare la precedente alleanza: ma, di fronte agli attacchi a fondo del rappresentante siracusano, riteniamo indispensabile partire da qualche riflessione sul nostro dominio: in particolare, sui diritti che ce ne garantiscono la legittimità. A questo proposito, ci fornisce un attestato risolutivo quella parola d’Ermocrate stesso: l’accenno all’ostilità eterna che oppone gli Ioni ai Dori. Lo stato dei rapporti è proprio questo. Poiché noi, di discendenza ionica, da sempre abbiamo tentato ogni via per interporre tra noi e l’autorità dei Peloponnesi, di ceppo dorico, nostri confinanti e sempre soverchianti di numero, un distacco via via più netto.

Per tale scopo, allestita dopo il duello con la Persia una flotta, ci siamo sottratti all’egemonia imperialistica di Sparta, poiché dall’equilibrio di forze non risultava necessario che noi sottostassimo ai loro comandi, più di quanto loro fossero tenuti ad osservare i nostri, salvo in misura limitata a quel breve margine di vantaggio di cui, in quell’epoca particolare, la loro compagine bellica poteva disporre. Quindi ci siamo stabiliti noi alla testa di quelle nazioni, suddite un tempo del Gran Re, stimando di poterci staccare con più comodo dalla stretta del Peloponneso, se ci premunivamo, con questa mossa, di risorse difensive potenti.

Per esser precisi, l’imposizione della nostra sovranità agli Ioni e alle genti dell’arcipelago non fu un attentato ai diritti umani, benché i Siracusani protestino al vostro cospetto che noi, sordi ai richiami del sangue, li abbiamo tenuti in soggezione. Poiché quelle genti a fianco della Persia assalirono noi, loro metropoli; e non bastò loro l’animo, come a noi che lasciammo la nostra città, di esporre alla distruzione, con la rivolta, ogni proprio bene. Scelsero di conservarsi perenne la umiliazione della schiavitù, anzi di coinvolgervi anche la nostra città.

Motivi seri per reclamare, a doppio titolo, il diritto all’impero: da una parte, poiché fornimmo ai Greci il nerbo più agguerrito di forze marittime e uno slancio sciolto da esitazioni e pretesti, mentre coloro, prodigandosi con pari impeto, ma a favore della Persia, ci avevano messo in difficoltà. D’altra parte noi miriamo al traguardo di una opposizione energica nei confronti del Peloponneso.

Non ci gioviamo di commemorazioni eloquenti per giustificare il nostro ruolo di dominatori: che cioè isolati abbiamo infranto la prepotenza barbara, o che siamo corsi a quel rischio più per proteggere l’indipendenza delle nazioni ioniche che quella di noi stessi e dell’intera Grecia. Si può criticare qualcuno se s’ingegna per apprestare all’incolumità propria un fidato riparo? Anche ora, preoccupandoci della nostra sicurezza, ci presentiamo in questo paese e ci rendiamo conto che i nostri interessi collimano con i vostri.

Siamo qui a confermarvelo, prendendo a spunto quella politica che suscita così vivo sdegno nei Siracusani qui presenti e in cui a voi pare di intravedere chissà quali sinistri intrighi. Noi sappiamo che può molto, su quelli in cui l’apprensione moltiplica i sospetti, la suggestione

gradevole di una dialettica appropriata alle circostanze; ma in seguito, quando scocca l’ora d’agire, è sempre il proprio utile l’elemento direttivo della condotta pratica. Ora, abbiamo asserito che la nostra egemonia in Grecia è una misura preventiva. Per l’identico fine ci

rechiamo qui, per imporre, fiancheggiati da forze amiche, uno stato di sicurezza politica e militare dai benefici effetti per il nostro paese.

Il passo successivo è un’esaltazione della Real Politik: non esiste un’etica superiore, un fato, una legge divina che guida le relazioni tra stati. Queste costituiscono un sistema caotico dominato da una pluralità di centri di potere, gli stati, ciascuno dei quali detta le leggi a se stesso senza riceverne da altri, dato che non vi è tra di essi un potere che eserciti un ruolo di governo superiore alle parti. Per questo, nonostante sia sempre possibile stipulare tra gli stati alleanze in funzione degli interessi di volta in volta prevalenti, non esiste alcuna possibilità di uscire dalla logica del reciproco antagonismo, destinato a sua volta a fomentare una condizione di cronica instabilità.

L’interesse generale di Atene è in generale, legato alla creazione e al mantenimento di una flotta, che funge da strumento di dissuasione nei confronti dei potenziali nemici: per questo, alcuni alleati possono collaborare fornendo navi, altri invece, pagando tributi. In funzione della loro capacità di supportare la flotta, i presunti alleati godono di maggiore o minore autonomia.

Flotta che per svolgere tale compito, deve stazionare nell’Egeo: una campagna prolungata fuori da questo, ne indebolirebbe il deterrente e non sarebbe sostenibile in termini di costi. Per questo, fa intuire Eufemo, Atene non ha ambizioni territoriali nei confronti della Sicilia: sarebbe contrario ai sui interessi concreti.

L’utile di Atene, è invece avere delle teste di ponte sull’isola e una rete di alleanze, al fine di costituire un cordone sanitario attorno a Siracusa e impedire che possa mandare aiuti a Sparta: una posizione ben diversa da quella di Alcibiade e forse molto simile a quella di Nicia. L’utile di Siracusa, invece, è trasformarsi nella potenza dominante della Sicilia, sottomettendo tutte le altre polis.

L’utile di Camarina è mantenere la propria indipendenza: questo coincide con quello di Atene, per cui è razionale che la polis siciliana si allei con questa, piuttosto che con Siracusa.

Nessun intento di far schiava la Sicilia: di preservar noi, piuttosto, con la forza, da un così tristo destino. Nessuno voglia obiettare che la nostra sollecitudine per voi non sia legittimata da affinità d’interessi. Si pensi che se la vostra salvezza è garantita, e l’integrità della vostra potenza giunge a contrastare il passo a Siracusa, costringendola a rinunciare all’invio di contingenti armati nel Peloponneso, noi ne trarremo un notevole sollievo. Ed è già un motivo perché voi diventiate un affare d’importanza capitale per il nostro paese. Per una ragione identica, di coerenza politica, siamo in obbligo di rimpatriare quelli di Leontini, non per renderli sudditi, come i loro confratelli d’Eubea, ma per aumentarne il peso militare, al fine di poterne disporre, quasi fossero una nostra base offensiva avanzata – si trovano alla frontiera con Siracusa – per puntare in profondità contro i Siracusani.

In Grecia per tener testa ai nostri avversari, sono sufficienti anche le nostre sole forze. Calcide, la cui sudditanza, come rileva Ermocrate, sarebbe una vivente smentita ai nostri proclami di libertà per le genti di questo paese, ci offre miglior guadagno così, priva d’armi, con il suo tributo. In Sicilia, invece, è vitale che i Leontinesi e gli altri alleati conservino e potenzino la propria indipendenza Per chiunque esercita un potere egemonico – persona o stato – non deve esistere logica diversa da quella dell’utile: nessun legame d’affinità ha senso se non vi corrispondono sicurezza e fiducia.

L’ostilità e l’amicizia obbediscono alla politica: ed i rapporti esterni si colorano dell’una o dell’altra a seconda dell’occorrenza. E ora, in questi luoghi il nostro interesse esige: nessun attentato alla sicurezza degli amici, massimo impegno per garantire agli alleati potenza

sufficiente a paralizzare i nemici. In questo caso la diffidenza che voi nutrite è assurda. In Grecia la nostra egemonia poggia su questa base: esaltare le facoltà peculiari di ogni singolo alleato e distribuire in conformità gli impegni, per ricavarne l’utile migliore. Chio e Metimna, ad esempio, grandi fornitrici di navi, restano indipendenti: ma il resto, in maggioranza, ha vincoli più stretti e contribuisce in valuta. Altri devono la loro libertà incondizionata – sebbene abitino le isole e siano quindi facili da sottomettere – alla circostanza che costituiscono punti d’importanza strategica intorno al Peloponneso.

Risulta quindi normale che noi qui intendiamo regolare le condizioni di ognuno secondo il nostro vantaggio, badando, lo ripetiamo, a tener d’occhio soprattutto Siracusa. Poiché essa brama di dominarvi e vuol stringervi in una lega, sollevando sospetti nei nostri confronti, per stabilire – quando gli eventi bellici o l’isolamento avrà provocato il nostro ritiro a mani vuote dalla Sicilia – il proprio dominio assoluto su questo paese. Esito inevitabile, se fate blocco con Siracusa: poiché ci verrà meno l’animo e il vigore per piegare un simile compatto fronte di potenze ostili, mentre Siracusa, quando noi mancheremo, disporrà sempre di forze bastevoli per volgersi contro di voi.

La realtà s’incarica di smantellare le obiezioni degli increduli. Non ci invocaste la prima volta sbandierandoci innanzi proprio questa eventualità tremenda, che permettendo a Siracusa di sottomettervi, presto saremmo stati noi stessi esposti alla medesima minaccia? Quindi non è giustificato il sospetto vostro per quello stesso argomento di cui voi stessi vi siete avvalsi, pretendendo la nostra adesione: né è fondata la diffidenza che nasce dalla vastità del nostro apparecchio bellico, eccessivo, secondo voi, rispetto alla potenza dei Siracusani. A costoro piuttosto s’indirizzi la vostra sfiducia.

Almeno noi, se rifiutate l’appoggio, non potremo nemmeno sostare su quest’isola, e se pure con astuzie perfide la piegassimo al nostro volere, come saremmo in grado di mantenere il possesso a tanta distanza marina dalle nostre basi, paralizzati dall’impossibilità pratica di arginare via via le reazioni di città popolose e vaste, dotate di risorse terrestri?

Per contro i Siracusani che si trovano appena al di là delle vostre frontiere, non con un campo militare, ma da una base che è addirittura una città più poderosa dell’armata che abbiamo recato con noi approdando, non solo vi tendono agguati di ora in ora, ma quando intravedono, nella compagine di uno stato, il varco favorevole non allentano più la loro pressione (ne è esempio fin troppo chiaro la loro politica con Leontini). E ora hanno l’impudenza di correre a voi, stimandovi evidentemente idioti, contro la gente che si propone di sbarrare il passo a così alte ambizioni e che fino ad oggi s’è prodigata per sottrarre la Sicilia alla loro frenesia d’espansione.

A nostra volta, bandiamo a voi un proclama, ma questo di sicurezza autentica: invitandovi a non tradire quella garanzia che consiste nella disposizione a prestarsi, all’evenienza vicendevole soccorso. Considerate che Siracusa anche isolata dalle forze alleate, può sempre contare su mezzi bastevoli a tagliarsi la strada fino a voi, tra le vostre difese; e un appoggio così fermo e agguerrito come il nostro non sarà poi tanto di frequente a portata di mano. Se indulgendo ai vostri sospetti lascerete che la presente armata si ritiri, senza un risultato positivo, o addirittura distrutta, potreste un tempo, in avvenire, ridurvi al desiderio cocente di auspicarne in arrivo fors’anche la millesima parte, quando però la sua comparsa non potrà più servirvi in nulla.

Né voi di Camarina, né gli altri, dovete dar peso alle insinuazioni calunniose di costoro: per questo vi abbiamo rivelata intera la verità sui fatti che destano in voi il dubbio sulla nostra rettitudine e, nell’intento di convincervi, ne richiamiamo alla memoria i capi essenziali. Vi ripetiamo che la nostra signoria sulla Grecia è il baluardo eretto a protezione della nostra autonomia da ingerenze straniere; che il nostro sforzo di liberazione in Sicilia ci pone in salvo dai colpi nemici; che l’intervento su molteplici fronti risponde all’urgente bisogno di protezione costante che in molte zone del mondo siamo spinti a soddisfare; che da alleati, da benefattori degli oppressi, ora come nelle occasioni precedenti, siamo qui giunti a

raddrizzare le ingiustizie, non senza invito, ma insistentemente richiesti.

La frase seguente evidenzia una questione su cui Tucidide, per ragioni filosofiche e narrative, ha glissato: come affrontato nello scorso post, probabilmente ci furono trattative, proprio mediate da Camarina, tra gli ateniesi ed Ermocrate, che probabilmente fallirono….

Quanto a voi, non provatevi, intromettendovi come arbitri o moderatori (tentativo ormai arduo badate) della nostra politica, a sviare le linee d’azione da noi tracciate: si scrutino piuttosto, e si pongano a frutto, quando coincidono con il vostro profitto, le imprese di quella multiforme solerzia che rappresenta l’espressione più genuina del nostro ingegno ateniese.

Il problema della Real Politik propugnata da Eufemo è proprio nella sua transitorietà: oggi l’utile di Atene e di Camarina coincidono, ma in futuro ? Se cambiasse, per un motivo qualsiasi l’interesse ateniese, come le impedirebbe di mettersi contro la polis siciliana, tradendo i patti ? Per rassicurare l’alleato, l’ambasciatore, dovette rimangiarsi tutto, ricorrendo all’artificio retorico, assai poco convincente e trito e ritrito, degli ateniesi difensori dei più deboli e della loro libertà…

Considerate che le nostre iniziative son ben lontane dal recar danno a tutti indistintamente: è più il numero, anzi, di stati Greci che ne traggono vantaggio. Poiché in ogni luogo del mondo, anche dove non presidiamo tutti, sia chi si sente minacciato da una ingiustizia, come chi trama un’offesa, si vedono necessariamente nell’obbligo costui di ritirare la mano benché di malanimo, dal colpo, l’altro nella possibilità d’uscire, senza eccessive noie da quel suo incaglio; in entrambi infatti ferve un sentimento d’attesa: questo di trovare in noi un ricovero all’imminente pericolo, il secondo di non dover rispondere appena a viso a viso con noi, da una posizione di aperto rischio, del suo criminale tentativo. Non scartate questo strumento di sicurezza, che vi è dato condividere con chiunque ne faccia richiesta, quand’esso è qui che vi si porge: modellate sugli altri la vostra politica futura, e deponendo questa antiquata mentalità di difesa passiva contro Siracusa, unitevi finalmente a noi nella lotta, e risolvetevi a replicare, ad armi uguali, ai suoi intrighi e ai suoi attacchi

May 23, 2021

Marcello entra a Siracusa

Come detto, all’inizio della primavere del 212 a.C., Marcello era in difficoltà: i cartaginese, dal loro quartier generale di Akragas, spadroneggiavano in lungo e largo per la Sicilia. A peggiorare le cose, non solo Siracusa sembrava imprendibile, ma le legioni romane stavano patendo la fame. Per cui, visto che non la forza non si tirava fuori il ragno dal buco, tento di agire con l’intrigo, tentando di organizzare un colpo di stato con i capi del partito filo romano.

Questo avrebbero eliminato Ippocrate ed Epicide, aperto le porte ai romani e in cambio, la città avrebbe evitato il saccheggio e mantenuto una parvenza di indipendenza: il problema è che un certo Attalo fece il doppio gioco, denunciando i congiurati, che furono catturati e uccisi. Mentre alla notizia del fallimento del piano, Marcello era impegnato a smadonnare contro Giove e il Fato avverso, ebbe finalmente un colpo di fortuna.

Filippo V di Macedonia, sia perché con molta lungimiranza, aveva capito il pericolo che poteva costituire Roma, sia perchè voleva recuperare il controllo delle coste balcaniche dell’Adriatico, sia perché, approfittando di un eventuale crisi dell’Urbe, aveva intenzione di inglobare nei suoi domini le città della Magna Grecia, aveva tentato di sbarcare nel 216 in Italia, impresa fallita in modo fantozziano. Ora nonostante avesse perso il controllo di Apollonia, necessario per replicare l’impresa, e avesse diversi problemi in Grecia, dovuti alla diplomazia romana, era probabile che non fosse sordo a una richiesta d’aiuto da parte di Siracusa.

Per cui, Epicide provò a mandare a Pella l’ambasciatore Damippo, che però cadde prigioniero dei romani; così i cittadini di Siracusa avviarono una trattativa per liberarlo. L’incontro avvenne a metà strada, nei pressi dell’insenatura Trogilo vicino alla torre chiamata Galeagra, presso l’odierno quartiere di Santa Panagia.

In questa occasione, un soldato romano contò le file di mattoni. La torre era costruita con pietre ben squadrate, tanto da risultare estremamente facile calcolare la distanza tra i merli da terra. Suggerì pertanto al comandante romano di scalare quelle mura con delle scale di medie dimensioni, quando i Siracusani si fossero distratti. E l’occasione venne loro incontro, poiché un traditore siracusano li avvisò che la polis stava festeggiando da tre giorni una ricorrenza in onore della divinità Artemide-Diana e che, se da un lato usavano poco cibo poiché scarseggiava, dall’altro bevevano vino in abbondanza. Fu così che Marco Claudio Marcello, venuto a conoscenza della preziosa informazione, e ricordatosi del punto delle mura che risultava più basso, pensando che gli uomini si sarebbero ubriacati, decise di tentare la sorte.

Per cui, dopo avere costruito le scale adatte, Marcello selezionò una sorta di commando, la sua sporca dozzina, costituita da un paio di tribuni, qualche centurione esperto, me li immagino tipo sergente Hartmann, e un gruppo scelto di legionari, tra cui quello che si era accorto della possibilità di scalare le mura.

Scelse quindi altri uomini che avrebbero assistito i primi, appoggiando le scale, senza anticipare a questi ultimi del piano, ma annunciando semplicemente di tenersi pronti. Scelta un’ora opportuna della notte, svegliò gli uomini preposti all’attacco; dopo aver inviato i portatori di scale, sotto la scorta di un tribuno e di un manipolo di legionari, fece svegliare tutto l’esercito e cominciò ad inviare i primi manipoli, uno alla volta, ad intervalli regolari per evitare che ci fosse confusione durante la scalata.

Raggiunto il numero di mille legionari sotto le mura nei pressi della porta dell’Expilon, seguì egli stesso con il resto dell’esercito.Una volta che i portatori di scale l’ebbero appoggiate al muro senza essere visti, il primo gruppo d’assalto diede rapidamente la scalata. Una volta poi che questi si trovarono in cima alle mura, tutti gli altri cominciarono a correre su per le scale, ormai senza più un grande ordine. Inizialmente percorsero le mura senza trovarvi le sentinelle, in quanto a causa della festa, gli uomini si trovavano riuniti all’interno delle torri a festeggiare, alcuni ubriachi, altri addormentati.

Fu così che i legionari romani, senza fare rumore, dapprima piombarono sugli uomini della prima torre e poi delle altre vicine, uccidendo la maggior parte degli armati siracusani e senza che nessuno avesse dato l’allarme. Quando poi furono nei pressi dell’Exapilon, scesero le mura dall’interno, abbatterono la prima postierla e da questa fecero entrare il comandante Marcello con il resto dell’esercito. Come i Romani giunsero all’Epipole, luogo pieno di sentinelle, essi cercarono di spaventarle, anche perché era un luogo strategico per il controllo della città.

Come raccontava Tucidide

La località intorno, infatti, è tutta un rilevarsi di colline, digradanti a balze fino alla città, da cui si gode, su ogni piega del terreno, una visibilità perfetta: e il nome imposto dai Siracusani all’altura, Epipole appunto, si deve al fatto che sovrasta lo spazio circostante

Le guardie, però, invece di resistere assalto romano, appena udirono i suoni delle loro trombe, si diedero alla grande, al grido di chi si salvi chi può. All’alba, forzato l’Exapilon, Marcello, entrato in città con tutto l’esercito, spinse ciascuno a prendere le armi e portare aiuto alla città ormai occupata. Epicide, che era ad Ortigia, tentò di organizzare la controffensiva, ma travandosi davanti un caos inaudito, con chi scappava da una parte, chi dall’altra, decise di barricarsi all’Acradina.

Racconta Livio che Marcello, ma è un topos tipico della storiografia antica

come vide davanti ai suoi occhi la città, che a quel tempo era forse fra tutte la più bella, abbia pianto in parte per la gioia di aver condotto a termine un’impresa così grande, in parte per l’antica gloria della città

Tra l’alto Marcello, vista la presenza del consistente partito filo romano, da una parte, dovette limitare i saccheggi da parte dei legionari, cosa che provocò parecchi malumori, visto che non ricevevano la paga da mesi, dall’altra cerco di coinvolgere i collaborazioni, affinché convincessero gli altri cittadini della polis ad arrendersi senza combattere, in modo da affrettare e semplificare la conquista…

May 22, 2021

Borgo Vecchio

Non so le diano ancora in televisione, la vedo sempre di meno, ma la Palermo di Mery per sempre, così pumblea, uggiosa e allucinata, sembra così diversa dalla città solare e caotica che spesso mi capita di vivere: in realtà sono due facce di una stessa medaglia.

Gli stessi luoghi, a seconda delle ore del giorno, delle stagioni o degli stati d’animo di chi li vive, possono appartenere alla chiassosa Balarm, con le sue medine e i suoi suk, e a Zyz, malinconica come un sogno perduto. Questa coesistenza di città invisibili, che avrebbe fatto impazzire Italo Calvino, raggiunge il suo culmine in un quartiere, che, pur essendo centrale, è lontano dai soliti circuiti turistici: si tratta di Borgo Vecchio, che si estende dal Porto al Politeama.

Questo lo rende una sorta di frontiera, tra due mondi differenti: quello della città alto borghese e liberty, sopravvissuta a fatica al sacco degli anni Sessanta e il porto, in cui si incrociano storie e culture, dove tira avanti l’umanità più varia e dove il concetto di legalità, forse non è labile, ma di certo declinato con creatività in mille modi differenti.

Borgo Vecchio nasce nel 1556, in seguito alla costruzione del nuovo porto e all’acquisto della tonnara di S.Giorgio da parte del Senato di Palermo. Divenne sede abitativa di pescatori e marinai, che si spostarono dai rioni Kalsa e La Loggia.

In origine il Borgo si estendeva in quell’area compresa fra la porta S. Giorgio e la chiesa S. Lucia. L’esponenziale crescita del quartiere fu dovuta all’immigrazione di artigiani e commercianti che, dalle altre zone d’Italia, vennero a stabilirsi al Borgo, sospinti dalle promesse di sviluppo che la recente costruzione del nuovo porto aveva già infuso ai cittadini palermitani.

Il centro spirituale di questa realtà composita era la confraternita di Sant’Anna fondata dai pescatori e mastri bottai nel 1555. Ancora oggi, gli abitanti di Borgo Vecchio sono devoti a Matri Anna, la cui festa si celebra la domenica successiva al 26 luglio, con una solenne processione che si reca sino dentro il porto di Palermo, accolta dal suono delle navi, dove con l’ausilio di una navetta della Capitaneria, viene gettata in mare una corona di fiori, in memoria dei marinai morti in mare. La Santa Patrona viene condotta in tutte le strade e vicoli del quartiere, girandola e fermandola per qualche tempo anche sotto i balconi degli ammalati. Come le altre processioni del quartiere, la Santa viene portata al carcere Ucciardone di Palermo per un momento di preghiera.

Borgo vecchio è di certo un quartiere con tanti problemi, che ogni tanto appare negli articoli di cronaca nera, le contraddizioni sono ancora più accentuate dalla recente gentrificazione, però è anche sede di grandi esperienze sociali: ad esempio, è uno dei cuori pulsanti della street art palermitana, che non è calata dall’alto, ma frutto di un progetto partecipato, al“Borgo Vecchio Factory”, proposto dall’organizzazione no profit “Push”, che prevede la realizzazione di cicli semestrali di laboratori di pittura creativa per 20 bambini del quartiere.

I disegni e i dipinti prodotti durante i laboratori sono stati utilizzati poi come bozzetti per dei murales realizzati a più mani sui prospetti delle case del quartiere, coinvolgendo i principali street artisti italiani. L’altro è ovviamente il Mercato, meno noto degli altri presenti a Palermo, che occupa una zona che insiste sulle vie Scinà, Principe di Scordia, Ximenes e piazzetta Nascè. Al suo interno, sono posizionati anche esercizi commerciali e aziende artigianali tradizionali, quali lavoratori del legno e del ferro, mentre ai margini di piazzetta Nascè troviamo officine meccaniche.

Anche qui domina il cibo da strada, caponate, verdure cotte d’ogni tipo, insomma, il Mercato è una sorta di paradiso per i vegetariani e quando è stagione, i babbaluci, le lumache estive, piccole e bianche che si raccolgono in campagna fra le “restucce” (la rimanenza del grano raccolto), fra i rami rinsecchiti o sugli steli dei cardi. In Calabria, da bambino, ne raccoglievo chili sulla massicciata della ferrovia che univa Salerno a Reggio Calabria: era una sorta di gara o di gioco.

Lumachine che si cucinano con aglio e prezzemolo, che si mangiano con lo stuzzicadenti, per tirare fuori il mollusco dal guscio, oppure come fanno i palermitani, cu scrùsciu, succhiandole assieme al condimento che le accompagna. Sull’origine del loro nome, ci sono due ipotesi: una la fa derivare dal termine greco boubalàkion o dall’arabo babush, termini che significano entrambi lumaca. Babbaluci che hanno ispirato tanti proverbi come

babbaluci a sucari e fimmini a vasari nun ponnu mai saziari

ossia

lumache da mangiare e donne da baciare non saziano mai!

o

cu mancia babaluci e vivi acqua , sunati li campani picchì è mortu

che suggerisce come il modo migliore di accompagnare questo piatto sia un buon bicchiere di vino e una famosa canzone popolare, che così comincia

Vidi chi dannu ca fannu i babbaluci

ca cu li corna spingiunu balati,

su unn‘era lestu a jittarici na vuci

vidi chi dannu ca facianu i babbaluci.

May 21, 2021

Lo Stadio di Antonino il Pio

Gli ultimi anni della vita di Adriano furono alquanto problematici, sia a causa di una dolorosa malattia, sia per il problema della successione: Dione Cassio riporta l’episodio, non necessariamente vero, di una conversazione al tavolo da pranzo in cui si fecero i nomi di dieci possibili candidati.

Uno di questi era Gaius Iulius Servilius Ursus Servianus, il cui praenomen, nell’Historia Augusta è stato storpiato in Lucius, grande amico di Traiano e cognato di Adriano; il problema era nell’età di Serviano, che era prossimo ai novant’anni… Insomma, se fosse diventato imperatore, sarebbe durato assai poco. Venne scelto dunque come erede il nipote di Serviano, il giovane Gneo Pedanio Fusco Salinatore, figlio di Giulia, che ricevette un rango speciale all’interno della corte imperiale.

Le cose però cambiarono alla fine del 136, quando Adriano rischiò di morire per emorragia. Convalescente nella sua villa di Tivoli, non si sa bene perché, l’imperatore scelse inizialmente Lucio Ceionio Commodo (conosciuto poi come Lucio Elio Vero) come suo successore, adottandolo come suo figlio contro la volontà delle persone a lui vicini.

Questo perchè, nonostante Ceiono fosse un buon generale e beneficiasse di grande alleanze politiche, non era molto apprezzato dall’opinione pubblica romana, dato che i suoi gusti erano lussuriosi e stravaganti e la sua vita frivola. Si diceva che avesse vicino al letto un libro di poesie erotiche di Ovidio e “un libro riguardo Apicio” (presumibilmente Sulla lussuria di Apicio di Apione) e che avesse anche inventato il lussurioso tetrafarmacum, un costoso e complicato piatto culinario, che conteneva mammelle di scrofa, fagiano, cinghiale e prosciutto.

Serviano e Salinatore non la presero sportivamente, tanto che che intesero impugnare l’adozione: Adriano, per evitare contrasti, ordinò la morte di Serviano e del proprio pronipote. Secondo Cassio Dione Cocceiano, Serviano si suicidò esclamando:

la mia unica preghiera è che Adriano soffra a lungo, pregando la morte, ma incapace di morire

Nel frattempo Ceionio, dopo una vittoriosa campagna contro i Quadi e i Marcomanni, tornò a Roma per pronunciarvi, il primo giorno del 138, un discorso davanti al Senato riunito. La notte prima del discorso, però, si ammalò e morì di emorragia nel corso della giornata. Il 24 gennaio del 138 Adriano scelse allora Aurelio Antonino come suo nuovo successore, che era noto per essere alquanto parsimonioso.

Nel frattempo, la maledizione di Serviano sembrò avverarsi: la salute di Adriano continuava a peggiorare tanto da desiderare la morte anche se questa non arrivava, tentando anche il suicidio, impedito dal successore Antonino. L’imperatore, ormai gravemente malato, lasciò Roma per la sua residenza estiva, una villa a Baiae, località balneare sulla costa campana. Le sue condizioni però continuavano a peggiorare tanto che Adriano disattese la dieta prescrittagli dai medici, indulgendo in cibo e bevande, morendo infine di edema polmonare il 10 luglio del 138.

Ora, Adriano aveva pessimi rapporti con il Senato, che non aveva dimenticato come l’imperatore avesse diminuito l’autorità dell’assemblea e ne avesse mandato a morte alcuni membri. Per cui, i Padri Coscritti fecero resistenza passiva, tardando in ogni modo la celebrazione dei suoi funerali a Roma. Di conseguenza, fu sepolto nei giardini della villa puteolana di Cicerone, ereditata dal suo amico Cluvio, la cui posizione, ai margini della città antica.

Villa che sino al Settecento fu confusa con l’altra, in cui Cicerone ambientò l’Accademia – perfettamente localizzata da Plinio, il quale ne segnala l’ubicazione sul litorale, sulla strada tra l’Averno ed il Lucrino e ricadente dunque, amministrativamente, nel territorio cumano – equivoco che durò sino al 1977.

Dopo un anno di serrate trattative, le ossa di Adriano furono traslate a Roma, al suo Mausoleo, che diverrà il nostro Castel Sant’Angelo, che tra l’altro non piaceva ai suoi contemporanei, che lo consideravano troppo grosso e ingombrante, tanto che Dione Cassio scrisse

Dopo la morte di Adriano gli fu eretto un enorme monumento equestre che lo rappresentava su una quadriga. Era così grande che un uomo di alta statura avrebbe potuto camminare in un occhio dei cavalli, ma, a causa dell’altezza esagerata del basamento, i passanti avevano l’impressione che i cavalli ed Adriano fossero molto piccoli.

Nel frattempo, però, Antonino il Pio, per celebrare la chiusura della questione della sepoltura del padre adottivo, organizzò giochi “alla greca”, detti Eusebeia, divisi in due sezioni; la prima, dedicata all’agone ginnico, la seconda, a quello musicale. Per dare loro una degna sede, fece costruire a Pozzuoli, adiacente alla villa di Cicerone, uno stadio

Il monumento, a pianta rettangolare (circa m. 260 x 73), lungo 260 metri, con uno dei lati brevi curvi (sphendone) e l’altro appena curvilineo, si presenta attualmente attraversato dalla moderna via Domiziana, realizzata nel 1932. Esso sorge nel suburbio occidentale della città, con il lato lungo settentrionale prospiciente la via Domitiana (oggi via Luciano) e quello opposto – oggi quasi del tutto scomparso a seguito dei vari movimenti franosi che hanno interessato nel tempo la collina della Starza- affacciato sul Golfo di Pozzuoli.

Si accedeva allo Stadio da più ingressi: a Nord- Est, da un varco monumentale con accesso diretto sulla pista; a Nord, da differenti avancorpi facilmente accessibili dalla via Domitiana, attraversati i quali gli spettatori venivano introdotti nell’ambulacro. Il prospetto settentrionale è scandito da alti archi in opera laterizia rivestiti d’intonaco chiaro, dei quali si conservano soltanto le parti inferiori dei pilastri, con semicolonna quasi a tutto tondo.

Dall’avancorpo nord, e da altri purtroppo non ancora indagati, il pubblico veniva introdotto all’interno dell’ ambulacro. Esteso quanto i due lati lunghi del monumento, questo corridoio presenta il prospetto settentrionale costituito da una serie di alte arcate in opera laterizia su pilastri decorati da lesene, al di sopra delle quali s’impostano le mensole in pietra vulcanica destinate al sostegno dei pali del velarium; la parete meridionale è, invece, costituita da un muro a doppia cortina, con paramento in opus mixtum.

La cavea mostra la canonica tripartizione in ima, media e summa ed è separata dalla pista da un balteus. Della sua originaria sistemazione si conservano soltanto due file di sedili relativi all’ima cavea, realizzati in grandi blocchi rettangolari di “piperno”; rimasto a vista nel tempo si conserva, invece, l’estradosso della volta sulla quale poggiavano le gradinate.

Il ricordato varco monumentale est, con accesso diretto alla pista, è costituito da una doppia cortina di archi realizzati in piperno dei quali si sono trovati in situ solo i pilastri mentre i conci, rinvenuti tutti in crollo, fenomeno ricollegabile sempre all’eruzione del Montenuovo, sono stati oggetto di un articolato intervento di anastilosi, che ha messo in evidenza come il sistema non presenti un andamento rettilineo descrivendo, invece, una leggera curva. Il piano della pista, che misurava ca. m. 232 x 39, era costituito da più livelli di battuto sovrapposti.

La frequentazione dello Stadio sembra protrarsi almeno fino alla fine del III – inizi del IV sec.d.C. : è a questo periodo che risalgono, infatti, differenti strati d’abbandono ed è a questa stessa epoca che riportano le ultime testimonianze antiche di cui disponiamo. Tra queste, appaiono di particolare interesse alcune fiaschette vitree dove, tra i monumenti più rappresentativi della città di Puteoli, compare un edificio accompagnato dalla didascalia “STADIV”.

In questa fase, alcuni ambienti dell’ambulacro iniziano ad interrarsi, mentre la pista ed il piazzale esterno all’ingresso monumentale vengono sepolti in seguito ad un’alluvione. Il piano di frequentazione immediatamente ad Est dello Stadio si va, così, ad innalzare ed è in questo momento che inizia una progressiva rifunzionalizzazione di alcuni ambienti e spazi aperti dello Stadio.

Una prima trasformazione si deve all’edificazione di un complesso a pianta polilobata in opera vittata mista, parzialmente messo in evidenza dalle recenti campagne di scavo: esteso dall’area esterna al varco monumentale fino all’ingresso settentrionale, questo complesso sembrerebbe presentare le caratteristiche proprie di un impianto residenziale tardo-antico, del cui apparato decorativo, andato in massima parte perduto, si conservano abbondanti frammenti di pavimentazioni marmoree in opus sectile.

In seguito, anche questo complesso viene modificato e subordinato ad esigenze di tipo rustico/produttivo. L’area del portico settentrionale dello Stadio, da un lato, è adibita ad attività di lavorazione e spegnimento della calce, dall’altro, è attraversata da una canaletta che va ad immettersi in uno dei vomitoria dell’ambulacro. Anche la cavea, in questa stessa fase, è arginata con muri a secco realizzati con materiali di spoglio analoghi a quelli adoperati per la costruzione, a ridosso dell’ima cavea, di un sistema di tre vasche, verosimilmente destinate alla produzione di olio o vino.Dopo quest’ultima frequentazione del sito, l’area viene gradualmente abbandonata fino ad essere sepolta, nel 1538, dalle ceneri vulcaniche del vicino Monte Nuovo.

Soltanto intorno agli inizi dell’800 – come testimoniato anche dalla litografia di Domenico Cuciniello e Lorenzo Bianchi, autori del Viaggio Pittorico nel Regno delle due Sicilie (1829-1832) – un settore dell’ambulacro dello Stadio è inglobato da una masseria. Lo stadio è stato riportato alla luce nell’ottobre 2008 attraverso una serie di campagne di scavo finanziate dalla Regione Campania con 5 milioni di fondi euro

May 20, 2021

Le Terme di Traiano

I successori di Nerone, vuoi o non vuoi, si posero il problema di cosa diavolo fare della Domus Aurea: Galba, noto per la sua tirchieria, interruppe i lavori, mentre Otone, che forse sarebbe stato un degno imperatore se fosse vissuto più alungo, capace di prendere le idee idee geniali del predecessore, temperandone gli eccessi, decise di riprendere i lavori, sostenendo ingenti spese pari a 50 milioni di sesterzi, anche perchè il cantiere forniva lavoro a buona parte delle plebe romana.

Vitellio, che era parecchio strano, la criticò definendola brutta e spartana, sebbene poi vi andasse ad abitarla, solo dopo essersi ammalato. Definizione impietosa, perchè secondo Svetonio

Ogni cosa era rivestita d’oro e ornata di gemme e madreperla. Il soffitto delle sale da pranzo era di lastre d’avorio mobili e forate, perché vi si potessero far piovere dall’alto fiori ed essenze. La sala principale era circolare e ruotava su se stessa tutto il giorno e la notte, senza mai fermarsi, come la terra.Nelle sale da bagno scorrevano acque marine e albule

Vespasiano, nella sua politica populistica, di restituzione degli spazi privatizzati dal Nerone al bene comune, utilizzò lo spazio in cui era stato scavato il lago artificiale, drenando le acque e prosciugandolo, oltre a distruggere gli edifici che collegavano il vestibulum con lo stagnum, rasandoli e riempiendoli di macerie per innalzare il terreno per costruire l’Anfiteatro Flavio. Distrusse, inoltre, il Ninfeo sul fianco del Celio e completò il tempio dedicato da Agrippina minore al Divo Claudio. Sempre Vespasiano trasformò il basamento della Domus Tiberiana per far spazio a un edificio termale, mentre il peristilio centrale fu trasformato in un’aula absidata, posta tra due portici laterali.

Politica continuata da Tito, che completò i balnea della domus, trasformandoli in Terme pubbliche. Domiziano, fece costruire un nuovo palazzo sul Palatino, inaugurato nel 92, che cancellò gli edifici neroniani e ne inglobò le fondazioni; il grande incendio che flagellò l’Esquilino, Colle Oppio e il Celio, nel 104 d.C. le diede il colpo di grazia.

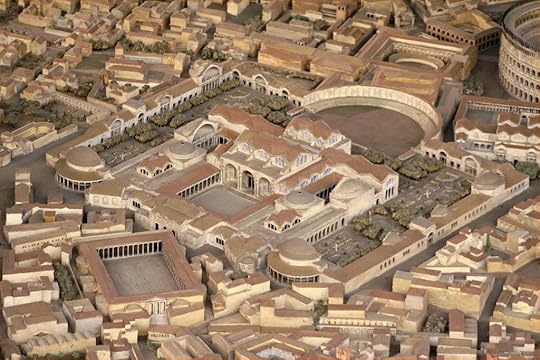

Così, per una sorta di ironia della storia, la Domus Aurea ebbe origine e fine a causa delle fiamme. Traiano ebbe così il problema di cosa fare di questa massa fumante di rovine, in parte estese su una proprietà imperiale, in parte private: ispirato forse dalle Terme di Tito, decise di realizzare un edificio con analoga funzione, ma ancora più imponente. Ovviamente l’incarico fu affidato ad Apollodoro di Damasco, il quale demolì tutto ciò che rimaneva dei piani superiori del complesso, lasciando soltanto i locali del piano terreno che usò come basamento per le future terme. Contestualmente ordinò la demolizione e l’interramento di numerosi edifici adiacenti, in modo da ottenere una vasta area sulla quale poter realizzare l’impianto termale.

Di fatto, le Terme di Traiano si estendevano su quattro preesistenze principali. La cosiddetta Domus A, che possiamo identificare come il padiglione esquilino della Domus Transitoria, che ruota intorno ad un grande cortile rettangolare, che poi si apriva verso la valle del futuro Colosseo, dalla pianta assai tradizionale, la Domus B, padiglione della Domus Aurea vera e propria, con stanze poste attorno a due grandi rientranze poligonali e al cui centro era posta una sala ottagonale e l’edificio a cui apparteneva la lunga galleria, larga circa m. 8.30, comunemente nota come “criptoportico”.

Un primo intervento di scavo, eseguito nel 1990, ha portato al rinvenimento di una serie di strutture costruite alla fine del XVIII secolo per installarvi una Polveriera, cioè la fabbrica di polvere da sparo. I lavori, ripresi con l’intento di recuperare l’ambiente, hanno portato nel 1998 al rinvenimento di un muro trasversale sul fondo della galleria, con orientamento differente da quello delle strutture traianee che gli si appoggiavano, e quindi ad esse precedente. La muratura in laterizio costituiva la facciata di un grande edificio, del quale è visibile quasi interamente l’apertura principale, un’arcata larga 10 metri e alta quattordici, e una parte di quella laterale, di circa sei metri. Nello spazio a vela tra le due arcate, entrambe chiuse in età traianea, si conserva un ampio tratto di intonaco affrescato, con la raffigurazione di una città cinta da mura turrite, ormai nota come “Città Dipinta”.

Nel 2004, mediante un passaggio apertosi nella volta di copertura della galleria, in corrispondenza dell’edificio dell’affresco, si è potuto esplorare l’ambiente retrostante la facciata, solo parzialmente interrato, profondo oltre 13 metri (rispetto ai quasi 15 di altezza originaria), che conservava su una parete un largo tratto di mosaico con una raffigurazione di Vendemmia. Questo edificio, di cui ne ignoriamo la destinazione d’uso, era però indipendente dalla Domus Aurea e aveva una funzione pubblica, tanto che non solo si salvò da Vespasiano, ma l’imperatore provvide a “modernizzarne” la decorazione.

Adiacente a questo, vi era una domus patrizia, i cui resti furono sempre ritrovati nel 1998, per essere ripresa nel 2010. Un ninfeo era collocato anche dirimpetto alla vasta sala di una casa patrizia del quartiere, la quale dovette successivamente fungere da terrapieno per le fondamenta dell’esedra Sud-Ovest delle Terme.Entro la sala della domus è stato rinvenuta, a detta dell’archeologa Rita Volpe, la “decorazione a mosaico più grande mai trovata nel mondo antico” in quanto si dipana sul muro in lungo per 6 metri e in largo per oltre 15. Per via delle ricche decorazioni gli studiosi hanno ipotizzato che servisse per accogliere ricevimenti, idea supportata dall’attenta maestria nel convogliare le acque del ninfeo all’interno dell’ambiente così che i riflessi si potessero riverberare sublimemente sulle tessere musive. La raffigurazione parietale presenta personaggi maschili, probabilmente filosofi, uno dei quali si distingue per il mantello adagiato sulla spalla e la cetra, elementi che lo identificano come Apollo e Muse poste tra le colonne di un portico.

Nonostante tutti questi lavori di sterro, e la presenza di forti pendenze nella morfologia del Colle Oppio che rese necessaria la realizzazione di un terrazzamento, . la costruzione procedette molto rapidamente, tanto che le Terme furono inaugurate il 22 giugno del 109 d.C., come testimoniano i Fasti Ostiensi. Questi incisi su lastre affiancate, sono colonne di elenchi di consoli romani, di amministratori ostiensi e di eventi degni di memoria redatti in progressione cronologica annuale. Dai frammenti superstiti, reimpiegati come materiale edilizio, ricaviamo non solo nomi di senatori e di membri della classe dirigente locale, ma anche dati relativi alla storia di Roma e di Ostia a partire dal 49 a.C. sino al 175, ma è probabile che proseguissero oltre. Si discute sull’epoca del loro inizio e della loro distruzione, che è forse collocabile alla fine del IV secolo.

Conosciamo abbastanza bene il progetto di Apollodoro, oltre che sulla base dei disegni rinascimentali e della somiglianza con le altre grandi terme romane, studiando i resti monumentali ancora esistenti nel parco attuale, creato nel 1936; si conservano anche alcuni frammenti della Forma Urbis, la grande pianta marmorea degli inizi del III secolo d.C., che ne rappresentano una parte. Il complesso misurava 330 x 315 m, con la sola parte centrale di 190 x 212 m. Apollodoro partì dalla pianta concepita dagli architetti neroniani, Celere e Severo, che avevano imposto una sorta di standard, introducendo però una serie di innovazioni.

Per prima cosa, l’orientamento: le Terme di Traiano sono disposte su un asse Nord-Est/Sud-Ovest e sono ruotate di 36° rispetto all’orientamento Nord/Sud dell’edilizia preesistente, per sfruttare al massimo la luce e il calore solare, garantendo al calidarium il massimo irraggiamento tra il mezzogiorno e il tramonto.

Seconda, accentuò l’importanza del recinto, che delimitava la piattaforma sulla quale era costruito il complesso: esso era rettangolare, porticato su tre lati, con ambienti destinati ad attività sociali e culturali, e racchiudeva al suo interno un’ampia area verde scoperta, identificata con una grande palestra (xystus o palaestra). Il recinto terminava con un’imponente esedra al centro del lato Sud-occidentale, sopra i resti della Domus Aurea. All’interno essa era fornita di gradinate a guisa di un teatro e può darsi che servisse per assistere alle gare ginniche che si svolgevano nello xystus.

Terza, la grande piscina a nord del frigidarium che fu spostato al centro dell’edificio, nell’incrocio dei due assi principali. Sia dal punto di vista architettonico che quello funzionale il frigidarium divenne il fulcro del complesso. Altre novità importanti furono le file di finestre lungo la facciata meridionale, tutte a vetro, per la luce e il sole d’inverno, ma aperte e ombreggiate da tende d’estate per il fresco. Essendo poi gli ambienti del settore centrale allineati sull’asse longitudinale delle terme, mentre sui due lati si sviluppava un duplice e simmetrico giro di stanze di passaggio, si consentiva ai frequentatori dei bagni di scegliere due percorsi, evitando l’affollamento, che dagli spogliatoi li conduceva al caldarium, situato all’estremità meridionale dell’edificio. Inoltre, dovevano trovarvisi non poche opere d’arte: ben 25 statue vennero rinvenute nel 1547 dal Cardinale Trivulzio. In questa zona sono in corso i restauri delle grandi esedre delle Terme di Traiano.

Cosa è rimasto di queste Terme ? Nell’angolo sudoccidentale delle Terme di Traiano si conserva in elevato una delle esedre semicircolari che si aprivano nel perimetro che recingeva la grande area scoperta intorno al blocco degli edifici termali veri e propri. Un’altra analoga si trovava sull’angolo sudorientale delle Terme (nell’area sopra la Domus Aurea), ma se ne conserva oggi soltanto la parte più bassa; il resto della struttura era però visibile ai tempi di Piranesi, che la riprodusse nelle sue incisioni

Con un diametro di circa trenta metri, l’esedra sudoccidentale è sempre rimasta visibile nel tempo, e compare in molte stampe e vedute; presenta al suo interno due file sovrapposte di nicchie rettangolari, che essendo piuttosto larghe e poco profonde, e soprattutto prive di decorazione, vanno identificate come contenitori per armadi (probabilmente di legno) dove si conservavano libri e documenti.

Gli scavi recenti hanno mostrato che attorno al perimetro, sotto le nicchie, si trovano tre bassi gradoni concentrici, di cui si conserva parte dell’originario rivestimento in marmo bianco. Sul più alto di questi gradini si impostava un leggero colonnato, che sorreggeva una balconata destinata a garantire l’accesso alle nicchie del piano superiore, confermando così la loro funzione utilitaria e non solo decorativa. I gradoni dovevano essere destinati a chi partecipava alle pubbliche letture o riunioni che si tenevano in questo ambiente; la presenza di alcuni disegni o “giochi” trovati incisi su alcune delle lastre superstiti della pavimentazione testimonia anche una frequentazione meno impegnata.

Sulle pareti intorno alle nicchie l’esedra presentava una ricca decorazione marmorea, della quale si vedono ormai soltanto le tracce; del pavimento invece si conservano solo alcuni tratti di grandi lastre rettangolari in marmo pavonazzetto, poste intorno a quadrati di marmo giallo antico. La fronte dell’esedra, delimitata da colonne, si affacciava su un porticato che correva lungo tutto il lato occidentale del recinto termale, sorretto in questo tratto dal criptoportico di cui ho parlato in procedenza.. Delle colonne del porticato, portate via probabilmente già in epoca tardoantica, sono state rinvenute ancora in posto soltanto alcune delle basi in travertino. Il portico si affacciava a sua volta su un’ampia area scoperta, probabilmente sistemata a giardino, dove si svolgevano attività ginniche, sportive, ludiche o di svago.

L’esedra era coperta da una semicupola, oggi conservata per un’altezza di 4 m, ed era decorata da cassettoni a forma di trapezio. Nelle riproduzioni di Giovanni Battista Piranesi si vede che le cassette trapezoidali si alternavano a quelle più grandi di forma esagonale. Dall’analisi del recinto esterno del complesso si deduce che esso, visto da fuori, non costituiva un insieme architettonico organico: il profilo esterno, infatti, fu determinato soprattutto dalla necessità di inserire le terme in un quartiere preesistente. L’interesse dell’architetto, invece, era tutto rivolto verso l’interno del complesso.

elle due esedre che si aprivano simmetricamente lungo il lato settentrionale del recinto termale, ciascuna costituita da due emicicli concentrici separati da un corridoio, si conserva solo quella sull’angolo Nord-Est. Scarsi resti dell’altra, inglobati dal seicentesco Monastero di S. Maria della Purificazione, demolito sul finire dell’Ottocento, sono stati visti nel 1984 in occasione degli scavi presso la Porticus Liviae, su via delle Sette Sale.

Dell’esedra rimasta è ben riconoscibile la struttura architettonica, con la copertura a semicupola decorata a cassettoni esagonali rivestiti in stucco, alternati a triangoli più piccoli.

La fronte interna, originariamente rivestita di marmi colorati, presenta una serie di nicchie rettangolari e semicircolari alternate, che si ripetono anche all’esterno. Un foro quadrangolare alla base di ciascuna delle nicchie del lato interno potrebbe identificarsi come la fuoriuscita di un conduttura per l’acqua, facendo ipotizzare quindi che l’esedra fosse un grande ninfeo. Gli scavi più recenti (1998) hanno dimostrato che il livello di pavimentazione attualmente visibile, di cui si conserva la preparazione con le impronte di tessere di mosaico, è un rifacimento, eseguito tra il IV e il V secolo d.C., sopra l’originario pavimento traianeo in lastre di marmo.

La fronte dell’esedra, chiusa da un colonnato del quale sono state rinvenute soltanto le impronte dei blocchi di fondazione, si affacciava probabilmente su un portico analogo a quello dell’esedra sudoccidentale. Al di sotto di esso correva una galleria sotterranea, larga circa quattro metri e alta quasi due, che proveniva dalla cisterna delle “Sette Sale”, da dove evidentemente portava il rifornimento d’acqua necessario per il funzionamento delle Terme.

Al centro del Parco del Colle Oppio si conservano imponenti resti di alcuni ambienti del corpo centrale delle Terme. All’interno della struttura più monumentale, un’esedra larga circa trenta metri, che conserva parte dell’originaria copertura a semicupola con cassettoni quadrangolari, sono stati rinvenuti resti della pavimentazione a mosaico bianco e nero con decorazione floreale. La pavimentazione era sostenuta da pilastrini, che poggiavano su un livello inferiore e formavano un’intercapedine, all’interno della quale circolava l’aria calda. Un sistema di condutture in terracotta inserite nella muratura permetteva la risalita dell’aria calda proveniente dall’intercapedine fino alla base delle nicchie (quadrate e semicircolari) che decoravano il prospetto interno. Una serie di colonne segnava poi il limite fra l’esedra e l’antistante spazio aperto, circondato da un portico e identificabile con una delle palestre del complesso termale.

Negli spazi di risulta della struttura rettangolare in cui è iscritta l’esedra, si conservano due vani triangolari, in cui era il complesso sistema di scale che portava ai piani superiori.

L’ambiente rettangolare adiacente conserva resti di una pavimentazione a mosaico in tessere bianche e nere raffigurante una scena di caccia, che fa riferimento ai combattimenti dei gladiatori con le belve nell’anfiteatro: si distinguono un leone ferito e un’altra fiera, forse una tigre, nell’atto di azzannare la gamba di uno dei combattenti. Si conservano anche resti della raffigurazione di altri animali e di partecipanti alla caccia. Infine, lungo il lato meridionale, si vede la parte superiore di un uomo con il braccio destro sollevato, la cui mano stringe la palma simbolo della vittoria; in corrispondenza della testa, caratterizzata dalla capigliatura a frangia corta, tipica dell’età traianea, l’iscrizione “CVPIDO” ricorda il nome del cacciatore.

Poco più a Sud si conserva un’alta struttura con il lato orientale rettilineo (sul quale negli anni Trenta è stata collocata una lastra di marmo con incisa la planimetria delle Terme), mentre il lato opposto presenta un’abside con due nicchie semicircolari negli angoli. Questo ambiente doveva far parte del settore riscaldato del percorso termale, che si sviluppava sul lato meridionale del complesso.L’acqua necessaria al funzionamento delle Terme di Traiano veniva immagazzinata nella gigantesca cisterna nota fin dal medioevo con il nome di Sette Sale, alimentata da un apposito ramo di acquedotto proveniente dall’Esquilino.

Essa si è conservata quasi perfettamente ai margini del Parco, con accesso in via delle Terme di Traiano. Benché l’orientamento, diverso da quello delle Terme, avesse in passato fatto pensare ad una sua pertinenza alla Domus Aurea, la cisterna nasce insieme all’edificio termale, come provano i numerosi bolli laterizi rinvenuti nelle sue murature, databili ad età traianea. La costruzione è disposta su due livelli, ciascuno formato da nove ambienti paralleli, larghi oltre cinque metri e di lunghezza variabile da 30 a 40 metri, circa a causa dell’andamento curvilineo della parete perimetrale orientale. Il livello inferiore poggia direttamente sul terreno, con la funzione di sopraelevare e sostenere il piano superiore, vero e proprio serbatoio, la cui altezza poteva in tal modo garantire all’acqua una pressione sufficiente per alimentare le terme. L’edificio fu costruito parzialmente incassato nel terreno, in modo che la parete posteriore, ricurva, e le due laterali fossero in parte coperte e contrastate dal terrapieno, mentre la parete frontale rettilinea era in vista, con nicchie alternativamente rettangolari e semicircolari. Modificazioni successive al suo abbandono hanno determinato l’isolamento della terrazza e la perdita degli elementi di raccordo per il superamento del salto di quota tra la fronte e la parte posteriore della cisterna.

Nelle nicchie del piano superiore si aprivano dei finestroni per l’aerazione, mentre in quelle inferiori si trovavano i condotti per l’uscita dell’acqua, che sfociava in un grande collettore, la cui prosecuzione è stata rinvenuta davanti all’esedra Nord-Est del recinto termale. Gli ambienti destinati a conservare l’acqua avevano una capacità di oltre 8 milioni di litri; essi presentano le pareti e il pavimento rivestite di intonaco idraulico, e comunicano tra loro tramite un sistema di aperture disposte su assi diagonali, per evitare il formarsi di correnti o il ristagno d’acqua. Uno degli ambienti della cisterna, rimasta sempre visibile nei secoli anche dopo aver cessato la sua funzione (V secolo d.C.), è stato utilizzato in età medievale come luogo di sepoltura: vi sono stati infatti rinvenuti al momento dello scavo (1967) più di mille scheletri.

Scavi condotti tra il 1966-67 e nel 1975 riportarono in luce sulla terrazza sovrastante la cisterna delle Sette Sale i resti di una domus, con murature di opera mista di reticolato e laterizio (probabilmente di epoca traianea), e murature in laterizio e opera vittata (filari alternati di mattoni e blocchetti di tufo, attribuite al IV secolo d.C.), tutte conservate per un’altezza non superiore ai 50 cm. Il complesso edilizio è diviso in due settori da un corridoio con pavimento di mosaico a tessere nere; ad una prima fase, databile ad età traianea in base ai bolli laterizi presenti nelle murature, è da riferire una serie di vani di dimensioni ridotte ad Ovest del corridoio, che conservano tracce di pavimenti a mosaico bianco e nero. Nel corso del IV secolo d.C., questo settore venne rinnovato e alcune stanze furono trasformate in ambienti termali. Ad Est del corridoio è invece un insieme di ambienti abbastanza articolato, anche dal punto di vista cronologico: alla fase originaria di epoca traianea sono infatti sicuramente pertinenti gli ambienti sul lato meridionale della terrazza, caratterizzati anch’essi da murature in opera mista, nei quali si può già riconoscere una disposizione simile a quella di una domus, forse destinata all’abitazione del funzionario incaricato del controllo delle Terme di Traiano.

Ad una fase successiva si devono invece attribuire altri ambienti più a Nord, realizzati con murature in mattoni o in opera vittata, tradizionalmente datati al IV secolo d.C. e caratterizzati da una ricca decorazione di marmi intarsiati. Una grande sala formata da sei ambienti (4 absidati e 2 rettangolari), disposti a raggiera intorno ad un vano centrale esagonale, presenta pavimenti di piastrelle e lastre di marmi colorati con disegni geometrici. Al centro del complesso è una grande aula absidata con ingresso ad Est, probabilmente destinata a funzioni di rappresentanza; anche qui il pavimento mostrava una decorazione in marmi colorati a grandi riquadri con cerchi e quadrati. Sontuosa doveva essere anche la decorazione marmorea parietale, con partizioni architettoniche e fregi floreali. Addossata a questa sala era una grande fontana-ninfeo, affacciata su uno spazio aperto. In questa ultima fase tutti gli ambienti sulla terrazza delle Sette Sale sembrano far parte di un complesso abitativo la cui ricchezza, testimoniata oltre che dalla notevole estensione anche dal lusso della decorazione architettonica e pavimentale con marmi pregiati, trova confronto in analoghi edifici tardoantichi privati, legati all’aristocrazia romana.