Le Terme di Traiano

I successori di Nerone, vuoi o non vuoi, si posero il problema di cosa diavolo fare della Domus Aurea: Galba, noto per la sua tirchieria, interruppe i lavori, mentre Otone, che forse sarebbe stato un degno imperatore se fosse vissuto più alungo, capace di prendere le idee idee geniali del predecessore, temperandone gli eccessi, decise di riprendere i lavori, sostenendo ingenti spese pari a 50 milioni di sesterzi, anche perchè il cantiere forniva lavoro a buona parte delle plebe romana.

Vitellio, che era parecchio strano, la criticò definendola brutta e spartana, sebbene poi vi andasse ad abitarla, solo dopo essersi ammalato. Definizione impietosa, perchè secondo Svetonio

Ogni cosa era rivestita d’oro e ornata di gemme e madreperla. Il soffitto delle sale da pranzo era di lastre d’avorio mobili e forate, perché vi si potessero far piovere dall’alto fiori ed essenze. La sala principale era circolare e ruotava su se stessa tutto il giorno e la notte, senza mai fermarsi, come la terra.Nelle sale da bagno scorrevano acque marine e albule

Vespasiano, nella sua politica populistica, di restituzione degli spazi privatizzati dal Nerone al bene comune, utilizzò lo spazio in cui era stato scavato il lago artificiale, drenando le acque e prosciugandolo, oltre a distruggere gli edifici che collegavano il vestibulum con lo stagnum, rasandoli e riempiendoli di macerie per innalzare il terreno per costruire l’Anfiteatro Flavio. Distrusse, inoltre, il Ninfeo sul fianco del Celio e completò il tempio dedicato da Agrippina minore al Divo Claudio. Sempre Vespasiano trasformò il basamento della Domus Tiberiana per far spazio a un edificio termale, mentre il peristilio centrale fu trasformato in un’aula absidata, posta tra due portici laterali.

Politica continuata da Tito, che completò i balnea della domus, trasformandoli in Terme pubbliche. Domiziano, fece costruire un nuovo palazzo sul Palatino, inaugurato nel 92, che cancellò gli edifici neroniani e ne inglobò le fondazioni; il grande incendio che flagellò l’Esquilino, Colle Oppio e il Celio, nel 104 d.C. le diede il colpo di grazia.

Così, per una sorta di ironia della storia, la Domus Aurea ebbe origine e fine a causa delle fiamme. Traiano ebbe così il problema di cosa fare di questa massa fumante di rovine, in parte estese su una proprietà imperiale, in parte private: ispirato forse dalle Terme di Tito, decise di realizzare un edificio con analoga funzione, ma ancora più imponente. Ovviamente l’incarico fu affidato ad Apollodoro di Damasco, il quale demolì tutto ciò che rimaneva dei piani superiori del complesso, lasciando soltanto i locali del piano terreno che usò come basamento per le future terme. Contestualmente ordinò la demolizione e l’interramento di numerosi edifici adiacenti, in modo da ottenere una vasta area sulla quale poter realizzare l’impianto termale.

Di fatto, le Terme di Traiano si estendevano su quattro preesistenze principali. La cosiddetta Domus A, che possiamo identificare come il padiglione esquilino della Domus Transitoria, che ruota intorno ad un grande cortile rettangolare, che poi si apriva verso la valle del futuro Colosseo, dalla pianta assai tradizionale, la Domus B, padiglione della Domus Aurea vera e propria, con stanze poste attorno a due grandi rientranze poligonali e al cui centro era posta una sala ottagonale e l’edificio a cui apparteneva la lunga galleria, larga circa m. 8.30, comunemente nota come “criptoportico”.

Un primo intervento di scavo, eseguito nel 1990, ha portato al rinvenimento di una serie di strutture costruite alla fine del XVIII secolo per installarvi una Polveriera, cioè la fabbrica di polvere da sparo. I lavori, ripresi con l’intento di recuperare l’ambiente, hanno portato nel 1998 al rinvenimento di un muro trasversale sul fondo della galleria, con orientamento differente da quello delle strutture traianee che gli si appoggiavano, e quindi ad esse precedente. La muratura in laterizio costituiva la facciata di un grande edificio, del quale è visibile quasi interamente l’apertura principale, un’arcata larga 10 metri e alta quattordici, e una parte di quella laterale, di circa sei metri. Nello spazio a vela tra le due arcate, entrambe chiuse in età traianea, si conserva un ampio tratto di intonaco affrescato, con la raffigurazione di una città cinta da mura turrite, ormai nota come “Città Dipinta”.

Nel 2004, mediante un passaggio apertosi nella volta di copertura della galleria, in corrispondenza dell’edificio dell’affresco, si è potuto esplorare l’ambiente retrostante la facciata, solo parzialmente interrato, profondo oltre 13 metri (rispetto ai quasi 15 di altezza originaria), che conservava su una parete un largo tratto di mosaico con una raffigurazione di Vendemmia. Questo edificio, di cui ne ignoriamo la destinazione d’uso, era però indipendente dalla Domus Aurea e aveva una funzione pubblica, tanto che non solo si salvò da Vespasiano, ma l’imperatore provvide a “modernizzarne” la decorazione.

Adiacente a questo, vi era una domus patrizia, i cui resti furono sempre ritrovati nel 1998, per essere ripresa nel 2010. Un ninfeo era collocato anche dirimpetto alla vasta sala di una casa patrizia del quartiere, la quale dovette successivamente fungere da terrapieno per le fondamenta dell’esedra Sud-Ovest delle Terme.Entro la sala della domus è stato rinvenuta, a detta dell’archeologa Rita Volpe, la “decorazione a mosaico più grande mai trovata nel mondo antico” in quanto si dipana sul muro in lungo per 6 metri e in largo per oltre 15. Per via delle ricche decorazioni gli studiosi hanno ipotizzato che servisse per accogliere ricevimenti, idea supportata dall’attenta maestria nel convogliare le acque del ninfeo all’interno dell’ambiente così che i riflessi si potessero riverberare sublimemente sulle tessere musive. La raffigurazione parietale presenta personaggi maschili, probabilmente filosofi, uno dei quali si distingue per il mantello adagiato sulla spalla e la cetra, elementi che lo identificano come Apollo e Muse poste tra le colonne di un portico.

Nonostante tutti questi lavori di sterro, e la presenza di forti pendenze nella morfologia del Colle Oppio che rese necessaria la realizzazione di un terrazzamento, . la costruzione procedette molto rapidamente, tanto che le Terme furono inaugurate il 22 giugno del 109 d.C., come testimoniano i Fasti Ostiensi. Questi incisi su lastre affiancate, sono colonne di elenchi di consoli romani, di amministratori ostiensi e di eventi degni di memoria redatti in progressione cronologica annuale. Dai frammenti superstiti, reimpiegati come materiale edilizio, ricaviamo non solo nomi di senatori e di membri della classe dirigente locale, ma anche dati relativi alla storia di Roma e di Ostia a partire dal 49 a.C. sino al 175, ma è probabile che proseguissero oltre. Si discute sull’epoca del loro inizio e della loro distruzione, che è forse collocabile alla fine del IV secolo.

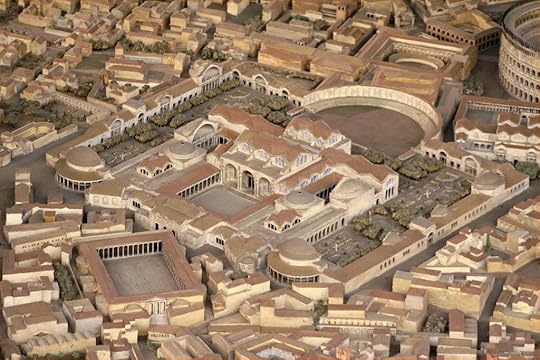

Conosciamo abbastanza bene il progetto di Apollodoro, oltre che sulla base dei disegni rinascimentali e della somiglianza con le altre grandi terme romane, studiando i resti monumentali ancora esistenti nel parco attuale, creato nel 1936; si conservano anche alcuni frammenti della Forma Urbis, la grande pianta marmorea degli inizi del III secolo d.C., che ne rappresentano una parte. Il complesso misurava 330 x 315 m, con la sola parte centrale di 190 x 212 m. Apollodoro partì dalla pianta concepita dagli architetti neroniani, Celere e Severo, che avevano imposto una sorta di standard, introducendo però una serie di innovazioni.

Per prima cosa, l’orientamento: le Terme di Traiano sono disposte su un asse Nord-Est/Sud-Ovest e sono ruotate di 36° rispetto all’orientamento Nord/Sud dell’edilizia preesistente, per sfruttare al massimo la luce e il calore solare, garantendo al calidarium il massimo irraggiamento tra il mezzogiorno e il tramonto.

Seconda, accentuò l’importanza del recinto, che delimitava la piattaforma sulla quale era costruito il complesso: esso era rettangolare, porticato su tre lati, con ambienti destinati ad attività sociali e culturali, e racchiudeva al suo interno un’ampia area verde scoperta, identificata con una grande palestra (xystus o palaestra). Il recinto terminava con un’imponente esedra al centro del lato Sud-occidentale, sopra i resti della Domus Aurea. All’interno essa era fornita di gradinate a guisa di un teatro e può darsi che servisse per assistere alle gare ginniche che si svolgevano nello xystus.

Terza, la grande piscina a nord del frigidarium che fu spostato al centro dell’edificio, nell’incrocio dei due assi principali. Sia dal punto di vista architettonico che quello funzionale il frigidarium divenne il fulcro del complesso. Altre novità importanti furono le file di finestre lungo la facciata meridionale, tutte a vetro, per la luce e il sole d’inverno, ma aperte e ombreggiate da tende d’estate per il fresco. Essendo poi gli ambienti del settore centrale allineati sull’asse longitudinale delle terme, mentre sui due lati si sviluppava un duplice e simmetrico giro di stanze di passaggio, si consentiva ai frequentatori dei bagni di scegliere due percorsi, evitando l’affollamento, che dagli spogliatoi li conduceva al caldarium, situato all’estremità meridionale dell’edificio. Inoltre, dovevano trovarvisi non poche opere d’arte: ben 25 statue vennero rinvenute nel 1547 dal Cardinale Trivulzio. In questa zona sono in corso i restauri delle grandi esedre delle Terme di Traiano.

Cosa è rimasto di queste Terme ? Nell’angolo sudoccidentale delle Terme di Traiano si conserva in elevato una delle esedre semicircolari che si aprivano nel perimetro che recingeva la grande area scoperta intorno al blocco degli edifici termali veri e propri. Un’altra analoga si trovava sull’angolo sudorientale delle Terme (nell’area sopra la Domus Aurea), ma se ne conserva oggi soltanto la parte più bassa; il resto della struttura era però visibile ai tempi di Piranesi, che la riprodusse nelle sue incisioni

Con un diametro di circa trenta metri, l’esedra sudoccidentale è sempre rimasta visibile nel tempo, e compare in molte stampe e vedute; presenta al suo interno due file sovrapposte di nicchie rettangolari, che essendo piuttosto larghe e poco profonde, e soprattutto prive di decorazione, vanno identificate come contenitori per armadi (probabilmente di legno) dove si conservavano libri e documenti.

Gli scavi recenti hanno mostrato che attorno al perimetro, sotto le nicchie, si trovano tre bassi gradoni concentrici, di cui si conserva parte dell’originario rivestimento in marmo bianco. Sul più alto di questi gradini si impostava un leggero colonnato, che sorreggeva una balconata destinata a garantire l’accesso alle nicchie del piano superiore, confermando così la loro funzione utilitaria e non solo decorativa. I gradoni dovevano essere destinati a chi partecipava alle pubbliche letture o riunioni che si tenevano in questo ambiente; la presenza di alcuni disegni o “giochi” trovati incisi su alcune delle lastre superstiti della pavimentazione testimonia anche una frequentazione meno impegnata.

Sulle pareti intorno alle nicchie l’esedra presentava una ricca decorazione marmorea, della quale si vedono ormai soltanto le tracce; del pavimento invece si conservano solo alcuni tratti di grandi lastre rettangolari in marmo pavonazzetto, poste intorno a quadrati di marmo giallo antico. La fronte dell’esedra, delimitata da colonne, si affacciava su un porticato che correva lungo tutto il lato occidentale del recinto termale, sorretto in questo tratto dal criptoportico di cui ho parlato in procedenza.. Delle colonne del porticato, portate via probabilmente già in epoca tardoantica, sono state rinvenute ancora in posto soltanto alcune delle basi in travertino. Il portico si affacciava a sua volta su un’ampia area scoperta, probabilmente sistemata a giardino, dove si svolgevano attività ginniche, sportive, ludiche o di svago.

L’esedra era coperta da una semicupola, oggi conservata per un’altezza di 4 m, ed era decorata da cassettoni a forma di trapezio. Nelle riproduzioni di Giovanni Battista Piranesi si vede che le cassette trapezoidali si alternavano a quelle più grandi di forma esagonale. Dall’analisi del recinto esterno del complesso si deduce che esso, visto da fuori, non costituiva un insieme architettonico organico: il profilo esterno, infatti, fu determinato soprattutto dalla necessità di inserire le terme in un quartiere preesistente. L’interesse dell’architetto, invece, era tutto rivolto verso l’interno del complesso.

elle due esedre che si aprivano simmetricamente lungo il lato settentrionale del recinto termale, ciascuna costituita da due emicicli concentrici separati da un corridoio, si conserva solo quella sull’angolo Nord-Est. Scarsi resti dell’altra, inglobati dal seicentesco Monastero di S. Maria della Purificazione, demolito sul finire dell’Ottocento, sono stati visti nel 1984 in occasione degli scavi presso la Porticus Liviae, su via delle Sette Sale.

Dell’esedra rimasta è ben riconoscibile la struttura architettonica, con la copertura a semicupola decorata a cassettoni esagonali rivestiti in stucco, alternati a triangoli più piccoli.

La fronte interna, originariamente rivestita di marmi colorati, presenta una serie di nicchie rettangolari e semicircolari alternate, che si ripetono anche all’esterno. Un foro quadrangolare alla base di ciascuna delle nicchie del lato interno potrebbe identificarsi come la fuoriuscita di un conduttura per l’acqua, facendo ipotizzare quindi che l’esedra fosse un grande ninfeo. Gli scavi più recenti (1998) hanno dimostrato che il livello di pavimentazione attualmente visibile, di cui si conserva la preparazione con le impronte di tessere di mosaico, è un rifacimento, eseguito tra il IV e il V secolo d.C., sopra l’originario pavimento traianeo in lastre di marmo.

La fronte dell’esedra, chiusa da un colonnato del quale sono state rinvenute soltanto le impronte dei blocchi di fondazione, si affacciava probabilmente su un portico analogo a quello dell’esedra sudoccidentale. Al di sotto di esso correva una galleria sotterranea, larga circa quattro metri e alta quasi due, che proveniva dalla cisterna delle “Sette Sale”, da dove evidentemente portava il rifornimento d’acqua necessario per il funzionamento delle Terme.

Al centro del Parco del Colle Oppio si conservano imponenti resti di alcuni ambienti del corpo centrale delle Terme. All’interno della struttura più monumentale, un’esedra larga circa trenta metri, che conserva parte dell’originaria copertura a semicupola con cassettoni quadrangolari, sono stati rinvenuti resti della pavimentazione a mosaico bianco e nero con decorazione floreale. La pavimentazione era sostenuta da pilastrini, che poggiavano su un livello inferiore e formavano un’intercapedine, all’interno della quale circolava l’aria calda. Un sistema di condutture in terracotta inserite nella muratura permetteva la risalita dell’aria calda proveniente dall’intercapedine fino alla base delle nicchie (quadrate e semicircolari) che decoravano il prospetto interno. Una serie di colonne segnava poi il limite fra l’esedra e l’antistante spazio aperto, circondato da un portico e identificabile con una delle palestre del complesso termale.

Negli spazi di risulta della struttura rettangolare in cui è iscritta l’esedra, si conservano due vani triangolari, in cui era il complesso sistema di scale che portava ai piani superiori.

L’ambiente rettangolare adiacente conserva resti di una pavimentazione a mosaico in tessere bianche e nere raffigurante una scena di caccia, che fa riferimento ai combattimenti dei gladiatori con le belve nell’anfiteatro: si distinguono un leone ferito e un’altra fiera, forse una tigre, nell’atto di azzannare la gamba di uno dei combattenti. Si conservano anche resti della raffigurazione di altri animali e di partecipanti alla caccia. Infine, lungo il lato meridionale, si vede la parte superiore di un uomo con il braccio destro sollevato, la cui mano stringe la palma simbolo della vittoria; in corrispondenza della testa, caratterizzata dalla capigliatura a frangia corta, tipica dell’età traianea, l’iscrizione “CVPIDO” ricorda il nome del cacciatore.

Poco più a Sud si conserva un’alta struttura con il lato orientale rettilineo (sul quale negli anni Trenta è stata collocata una lastra di marmo con incisa la planimetria delle Terme), mentre il lato opposto presenta un’abside con due nicchie semicircolari negli angoli. Questo ambiente doveva far parte del settore riscaldato del percorso termale, che si sviluppava sul lato meridionale del complesso.L’acqua necessaria al funzionamento delle Terme di Traiano veniva immagazzinata nella gigantesca cisterna nota fin dal medioevo con il nome di Sette Sale, alimentata da un apposito ramo di acquedotto proveniente dall’Esquilino.

Essa si è conservata quasi perfettamente ai margini del Parco, con accesso in via delle Terme di Traiano. Benché l’orientamento, diverso da quello delle Terme, avesse in passato fatto pensare ad una sua pertinenza alla Domus Aurea, la cisterna nasce insieme all’edificio termale, come provano i numerosi bolli laterizi rinvenuti nelle sue murature, databili ad età traianea. La costruzione è disposta su due livelli, ciascuno formato da nove ambienti paralleli, larghi oltre cinque metri e di lunghezza variabile da 30 a 40 metri, circa a causa dell’andamento curvilineo della parete perimetrale orientale. Il livello inferiore poggia direttamente sul terreno, con la funzione di sopraelevare e sostenere il piano superiore, vero e proprio serbatoio, la cui altezza poteva in tal modo garantire all’acqua una pressione sufficiente per alimentare le terme. L’edificio fu costruito parzialmente incassato nel terreno, in modo che la parete posteriore, ricurva, e le due laterali fossero in parte coperte e contrastate dal terrapieno, mentre la parete frontale rettilinea era in vista, con nicchie alternativamente rettangolari e semicircolari. Modificazioni successive al suo abbandono hanno determinato l’isolamento della terrazza e la perdita degli elementi di raccordo per il superamento del salto di quota tra la fronte e la parte posteriore della cisterna.

Nelle nicchie del piano superiore si aprivano dei finestroni per l’aerazione, mentre in quelle inferiori si trovavano i condotti per l’uscita dell’acqua, che sfociava in un grande collettore, la cui prosecuzione è stata rinvenuta davanti all’esedra Nord-Est del recinto termale. Gli ambienti destinati a conservare l’acqua avevano una capacità di oltre 8 milioni di litri; essi presentano le pareti e il pavimento rivestite di intonaco idraulico, e comunicano tra loro tramite un sistema di aperture disposte su assi diagonali, per evitare il formarsi di correnti o il ristagno d’acqua. Uno degli ambienti della cisterna, rimasta sempre visibile nei secoli anche dopo aver cessato la sua funzione (V secolo d.C.), è stato utilizzato in età medievale come luogo di sepoltura: vi sono stati infatti rinvenuti al momento dello scavo (1967) più di mille scheletri.

Scavi condotti tra il 1966-67 e nel 1975 riportarono in luce sulla terrazza sovrastante la cisterna delle Sette Sale i resti di una domus, con murature di opera mista di reticolato e laterizio (probabilmente di epoca traianea), e murature in laterizio e opera vittata (filari alternati di mattoni e blocchetti di tufo, attribuite al IV secolo d.C.), tutte conservate per un’altezza non superiore ai 50 cm. Il complesso edilizio è diviso in due settori da un corridoio con pavimento di mosaico a tessere nere; ad una prima fase, databile ad età traianea in base ai bolli laterizi presenti nelle murature, è da riferire una serie di vani di dimensioni ridotte ad Ovest del corridoio, che conservano tracce di pavimenti a mosaico bianco e nero. Nel corso del IV secolo d.C., questo settore venne rinnovato e alcune stanze furono trasformate in ambienti termali. Ad Est del corridoio è invece un insieme di ambienti abbastanza articolato, anche dal punto di vista cronologico: alla fase originaria di epoca traianea sono infatti sicuramente pertinenti gli ambienti sul lato meridionale della terrazza, caratterizzati anch’essi da murature in opera mista, nei quali si può già riconoscere una disposizione simile a quella di una domus, forse destinata all’abitazione del funzionario incaricato del controllo delle Terme di Traiano.

Ad una fase successiva si devono invece attribuire altri ambienti più a Nord, realizzati con murature in mattoni o in opera vittata, tradizionalmente datati al IV secolo d.C. e caratterizzati da una ricca decorazione di marmi intarsiati. Una grande sala formata da sei ambienti (4 absidati e 2 rettangolari), disposti a raggiera intorno ad un vano centrale esagonale, presenta pavimenti di piastrelle e lastre di marmi colorati con disegni geometrici. Al centro del complesso è una grande aula absidata con ingresso ad Est, probabilmente destinata a funzioni di rappresentanza; anche qui il pavimento mostrava una decorazione in marmi colorati a grandi riquadri con cerchi e quadrati. Sontuosa doveva essere anche la decorazione marmorea parietale, con partizioni architettoniche e fregi floreali. Addossata a questa sala era una grande fontana-ninfeo, affacciata su uno spazio aperto. In questa ultima fase tutti gli ambienti sulla terrazza delle Sette Sale sembrano far parte di un complesso abitativo la cui ricchezza, testimoniata oltre che dalla notevole estensione anche dal lusso della decorazione architettonica e pavimentale con marmi pregiati, trova confronto in analoghi edifici tardoantichi privati, legati all’aristocrazia romana.

Dalle fonti letterarie antiche ci giunge la notizia che le Terme di Traiano fossero ancora in uso nel IV o V secolo d.C., quando esse furono adornate di statue dal prefectus urbis Felice Campaniano. Tradizionalmente si ritiene che il complesso abbia perso la sua funzione termale dopo il taglio degli acquedotti effettuato nel 537 d.C. da Vitige, re dei Goti, per costringere Roma alla resa.

Tuttavia recenti scavi archeologici sembrano anticipare l’evento al V secolo d.C. quando l’area antistante l’esedra occupata da una serie di sepolture. L’orientamento delle tombe, quasi del tutto prive di corredo, era parallelo al fronte dell’esedra, e tutti i defunti erano deposti con il capo rivolto ad Ovest. La necropoli sembra essere stata frequentata a lungo, dal momento che alcune tombe sono state utilizzate per più di una giacitura o si sono sovrapposte ad altre precedenti. L’abbandono definitivo di quest’area sembra essersi verificato prima dell’VIII-IX secolo, probabilmente in seguito ad un incendio.

Durante il Medioevo il Colle Oppio fu respinto ai margini dell’abitato e occupato da vigne e orti, i quali preservarono gran parte delle terme da sovrapposizioni edilizie.. Nel 1871, nell’ambito delle programmazioni urbanistiche rese necessarie dalle nuove esigenze di Roma Capitale, l’area venne destinata a giardini pubblici, mentre gran parte della sommità del Colle Oppio fu acquistata dalla famiglia Brancaccio.. Tra il 1935-36 Munoz, Direttore dell’Ufficio Antichità e Belle Arti del Governatorato di Roma, dopo aver espropriato la proprietà ai Brancaccio, intervenne nell’area del Colle Oppio per la creazione di un parco archeologico, realizzato modificando le pendenze dell’altura, in particolare con la costruzione del viale del Monte Oppio. Il nuovo asse viario era stato concepito come un viale panoramico avente sullo sfondo il Colosseo e con la funzione di raccordare la valle dell’anfiteatro con via Merulana; tuttavia esso attraversa il complesso delle Terme di Traiano, impedendone una comprensione unitaria

Alessio Brugnoli's Blog