Alessio Brugnoli's Blog, page 28

June 14, 2021

Atene contro Siracusa XIX

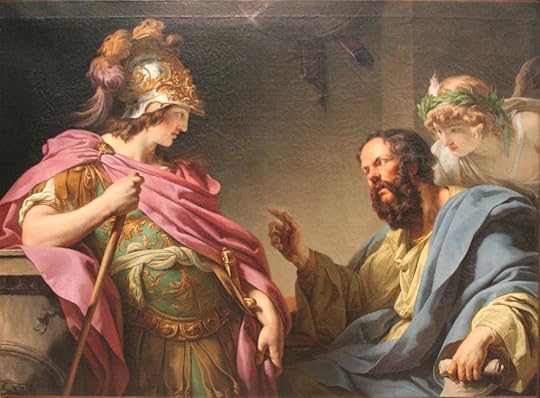

Nonostante la retorica di Tucide, con il suo tentativo di dipingere Alcibiade come anima nera di Sparta, i lacedemoni ignorarono bellamente i suoi consigli: per prima cosa, scaricarono il peso della spedizione di soccorso ai corinzi e per salvare la faccia, si limitarono a spedire una sorta di consigliere militare, Gilippo, personaggio alquanto discusso.

Questo era figlio di uno Spartiate, Cleandrida, cacciato da Sparta per aver accettato denaro ateniese. La madre era probabilmente un’Ilota, il che faceva di Gilippo un mothax. Mothax in greco antico significa, più o meno, “ fratellastro”. I mothaches erano figli di uno Spartiate e di un’Ilota oppure figli di una famiglia spartiate diventata povera( e quindi incapace di sostenere, senza l’aiuto di un’altra famiglia, le spese dell’addestramento completo o della partecipazione ai sissizi del proprio rampollo ) o anche figli di Iloti o bambini orfani “ adottati” da famiglie nobili e cresciuti insieme ai figli naturali . Non facevano parte della schiera degli Homoioi, degli “Uguali”, vale a dire dell’aristocrazia al potere, anche se qualcuno veniva cooptato per meriti particolari. Formalmente erano considerati uomini liberi e prestavano servizio militare. Stando ad alcune fonti antiche, anche il più celebre Lisandro, il vincitore di Egospotami( 405 a.c.), era un mothax.

Tra l’altro, nonostante la vittoria a Siracusa, Gilippo, come suo padre, incontrò il suo declino in uno scandalo finanziario; incaricato da Lisandro di consegnare una somma di denaro ingente agli efori a Sparta, non poté resistere alla tentazione di arricchirsi e, una volta scoperto, andò in esilio, essendo stato condannato a morte durante la sua assenza.

Nel frattempo, ad Atene, le richieste di aiuto proveniente dalla Sicilia furono prese molto sul serio: così l’Ecclesia spedì sia denaro, sia questi benedetti cavalieri, per compensare lo svantaggio tattico nei confronti dei Siciliani

Fu questo, in sostanza, il discorso di Alcibiade. Gli Spartani premeditavano da tempo, già da sé, l’offensiva contro Atene, ma tentennavano, stavano all’erta se sorgesse un’occasione favorevole: quando però Alcibiade ebbe spiegato ogni dettaglio dell’impresa, riacquistarono fiducia e confidenza, certi di aver trovato la persona più indicata per questo tipo d’informazioni. Quindi stesero subito il piano per organizzare la testa di ponte a Decelea e la spedizione di primi contingenti, anche limitati, a soccorso della Sicilia. Assegnarono la direzione delle armate siracusane a Gilippo, figlio di Cleandrida, comandandogli di consultarsi con gli emissari Siracusani e coi Corinzi per dettare, in merito a un aiuto il più possibile sollecito ed efficace in Sicilia, le misure opportune, in base ai mezzi disponibili. Costui pretese subito che i Corinzi inviassero due navi ad Asine, e procedessero all’allestimento rapido di tutte quelle che si proponevano di associare alla spedizione, per tenerle pronte all’ancora, quando venisse l’ora di salpare. Concertati questi preparativi, i Corinzi si allontanarono da Sparta. Dalla Sicilia, frattanto, era giunta la trireme ateniese, fatta partire dagli strateghi con le richieste di denari e cavallerie. Gli Ateniesi ascoltarono il messaggio e decretarono l’invio della propria armata dei mezzi e dei cavalieri. Così declinava l’inverno, e con esso volgeva alla fine il diciassettesimo anno di questa guerra che Tucidide descrisse.

La prima fase del piano ateniese, forse concepito da Lamaco, prevedeva di creare terra bruciata attorno a Siracusa, terrorizzando i suoi alleati e devastando i campi di grano, in modo che la polis non potesse raccogliere le provviste per resistere a un lungo assedio: azioni che ebbero un ottimo risultato. A completare la soddisfazione dello stratega, fu l’arrivo dei rinforzi dall’Attica: trenta mercenari sciti, che fungevano da arcieri a cavallo, duecentocinquanta cavalieri appiedati, poiché era più semplice trovare i cavalli in Sicilia, famosa per i suoi allevamenti, e trenta talenti, pari circa a 600.000 euro, per coprire le spese della spedizione

All’apertura della primavera, nella stagione estiva dell’anno seguente, le truppe ateniesi di stanza in Sicilia levando le ancore da Catania veleggiarono di costa verso Megara di Sicilia, il cui territorio è occupato dai Siracusani, i quali, come ho già annotato, al tempo del tiranno Gelone ne avevano espulso gli abitanti. Effettuato uno sbarco gli Ateniesi distrussero le campagne e dopo aver aggredito, senza riuscire nell’intento, un fortino tenuto dai Siracusani tornarono sempre seguendo la costa con l’armata terrestre e la flotta, fino al fiume Teria. Ne risalirono la vallata devastandola e incendiando il grano. Vi fu inoltre uno scontro con una pattuglia sottile di Siracusani, di cui alcuni restarono sul terreno. Gli Ateniesi eressero un trofeo e si ritirarono verso la flotta. Tornarono navigando a Catania e dopo aver qui provveduto ai rifornimenti, puntarono con l’esercito completo su Centuripa, un borgo siculo e, dopo averlo costretto a trattare la resa si allontanarono, bruciando lungo il cammino il grano di Inessa e di Ibla. Giunti a Catania, vi incontrano i cavalieri in arrivo da Atene: duecentocinquanta uomini appiedati, ma forniti di equipaggiamento, poiché intendevano procurarsi sul posto le cavalcature. Seguivano trenta arcieri a cavallo. Inoltre trenta talenti d’argento

A riprova del fatto che gli Spartani, poco si curassero dei consigli di Alcibiade, invece di occupare Decelea, dichiararono guerra ad Argo: la vicenda, a cui Tucidide accenna di sfuggita ed è un vero peccato, perché molto interessante, vide inizialmente prevalere i lacedemoni, poi messi in fuga da un terremoto.

Nella medesima primavera gli Spartani, avviati per scagliare una offensiva contro Argo, s’erano già spinti fino a Cleoni, quando un terremoto suggerì la ritirata. A seguito dell’episodio degli Argivi, varcati i confini della Tireatide, regione loro limitrofa, rapinarono agli Spartani una cospicua preda, la cui vendita fruttò non meno di venticinque talenti. Poco più tardi (correva la stessa estate), il partito popolare di Tespia operò un colpo di mano contro le autorità al potere. L’intervento di Tebe sventò l’attentato. Quindi chi fu preso, chi riparò ad Atene.

Siracusa, dinanzi a tali notizie, temette che l’assedio ateniese potesse essere prossimo: Ermocrate si rese conto come la chiave della difesa fosse l’altopiano delle Epipoli, che costituivano per i nemici un ottimo punto di controllo e di comando per assediare la polis, cosa che poi convinse Dioniso il vecchio a fortificarlo. Così racconta la vicenda Diodoro Siculo

Sapendo che durante la guerra con Atene la città era stata isolata con un muro da un mare all’altro, [Dionisio] temeva, se si fosse trovato in un’analoga situazione di svantaggio, di avere precluso il collegamento con la campagna. Vedendo che la località detta Epipole era in una buona posizione naturale rispetto alla città di Siracusa, chiamò gli architetti e in base al loro parere decise che si doveva fortificare l’Epipole dove ora si trova il muro con sei porte (hexapyla). Questo luogo è rivolto a settentrione, tutto scosceso e inaccessibile da-l’esterno per la sua asperità. Volendo accertare la costruzione delle mura, radunò la popolazione della campagna, tra questa scelse circa sessantamila persone con i requisiti adatti e divise tra loro la zona da cintare con il muro. Assegnò poi un architetto ad ogni stadio, in ogni plethron mise un capomastro e al loro servizio duecento operai per ogni plethron, scelti fra la gente comune. Oltre a loro, innumerevoli altre persone cavavano la pietra grezza e seimilacoppie di buoi la portavano a destinazione

Strategia, tra l’altro, utilizzata anche per la costruzione delle mura repubblicane di Roma: Ermocrate non aveva il tempo materiale per erigere una fortezza, decise di fare presidiare l’area da 600 opliti, sotto il comando di Diomilo, contingente che avrebbe dovuto impedire l’accesso ai valichi e ai sentieri.

Quella stessa estate i Siracusani, informati che gli Ateniesi, disponendo ormai di un corpo di cavalleria, si accingevano di lì a poco ad attaccarli, calcolarono che se l’armata ateniese non riusciva ad assicurarsi il controllo delle Epipole, luogo a scarpate scoscese, direttamente a piombo sulla cinta urbana, non sarebbe stata impresa da poco per il nemico, sia pure vittorioso in uno scontro campale, cingere Siracusa con un baluardo per isolarla totalmente. Quindi si decise di sottoporre i sentieri d’accesso alle Epipole a vigilanza armata, per prevenire qualunque tentativo di scalata che il nemico potesse, inosservato, intraprendere per quei valichi: salita che, per altro, risultava impossibile se non attraverso quei passi. La località intorno, infatti, è tutta un rilevarsi di colline, digradanti a balze fino alla città, da cui si gode, su ogni piega del terreno, una visibilità perfetta: e il nome imposto dai Siracusani all’altura, Epipole appunto, si deve al fatto che sovrasta lo spazio circostante. Le milizie siracusane uscirono tutte all’aurora dirette alla prateria che si distende lungo il corso dell’Anapo (solo da poco Ermocrate e i colleghi avevano assunto il comando delle operazioni). Fu effettuata una revisione delle armi e si designarono anzitutto seicento opliti scelti, agli ordini di Diomilo, un fuoriuscito di Andro, allo scopo di presidiare i punti di salita alle Epipole e di star pronti a riunirsi per intervenire celermente dove si presentasse l’urgenza.

Purtroppo per i Siracusani, gli Ateniesi furono molto più veloci del previsto, organizzando uno sbarco notturno, occupando il promontorio di Tapsos: mentre i marinai erano impegnati nell’erigere un campo fortificato, la fanteria organizzò un raid verso le Epipole. Diomilo, invece di mantenere la calma, se avesse tenuto la posizione, difficilmente gli opliti attici avrebbero prevalso, ordinò l’assalto: sia per il buio, sia per la mancanza di coordinamento, l’attacco fu scomposto e confusionario e fu facile per gli Ateniesi, a ranghi compatti, prevalere sui nemici. Fu una disfatta: caddero trecento Siracusani, tra cui lo steso Diomilo e il resto delle truppe scapparono a gambe levate.

La mattina dopo gli Ateniesi tentarono un assalto alle mura, allo scopo di indurre i Siracusani a una nuova battaglia, ma questi rifiutarono: vista l’impossibilità di una nuova battagli campale, gli Ateniesi, cominciarono a costuire un caposaldo su Labdalo, l’estremo lembo delle Epipoli, da cui sarebbe partito il bastione destinato a isolare la polis siciliana

Ma a loro volta gli Ateniesi col favore della notte (il giorno seguente i Siracusani avrebbero fatto quella loro rassegna delle armi) senza dar nell’occhio, salpati da Catania, avevano già preso posizione con l’intera armata a Leonte una località così denominata a sei, forse sette stadi di distanza dalle Epipole. La fanteria era sbarcata, la flotta alle ancore a Tapso: è questa una lingua che si protende nel mare da uno stretto istmo, e dalla città di Siracusa è poco lontana sia a piedi che per nave. La marina ateniese, fortificato l’istmo di Tapso con l’erezione di pali, sospese l’attività. La fanteria invece non perse tempo e si gettò di corsa verso le Epipole iniziando, nella direzione di Eurialo, la salita prima che i Siracusani, notandoli, accorressero dalla prateria e dalla rassegna. Si precipitarono anche gli altri, a tutta velocità come ciascuno poteva, e tra loro anche i seicento di Diomilo: ma per raggiungere il nemico restavano da percorrere non meno di venticinque stadi dalla prateria dove si trovavano.Sicché, scomposti dalla corsa, urtarono contro la schiera nemica privi di un inquadramento regolare: e, naturalmente, disfatti sul terreno delle Epipole, i reparti siracusani ripiegarono verso la città. Ma Diomilo, e con lui non meno di trecento uomini, era caduto. Superato l’incidente gli Ateniesi elevarono un trofeo e resero, dietro una tregua, i cadaveri ai Siracusani. Il mattino seguente calarono direttamente verso la cinta: ma il nemico non reagiva. Così indietreggiarono e posero mano all’erezione di un caposaldo sul Labdalo, cioè sull’estremo lembo dirupato delle Epipole, rivolto a Megara per servirsene come deposito dell’attrezzatura e dei denari qualora si decidesse l’avanzata per battersi e per bloccare Siracusa con un bastione.

A rafforzare ulteriormente la posizione ateniese, arrivarono i rinforzi alleati, comprensivi di cavalli, tanto che il loro squadrone di cavalleria comprendeva seicento unità; di fatto, i Siracusani, avevano perduto il loro vantaggio strategico. Cosi rassicurati, gli ateniesi occuparono Sica e cominciarono ad erigere un nuovo capisaldo. Ermocrate si rese conto che la costruzione del bastione sembrava procedere in maniera assai più veloce di quanto si avesse immaginato: per cui, a malincuore, accettò di scendere a battaglia.

All’ulimo minuto, si rese però conto della disorganizzazione e del caos delle sue truppe e temendo di fare la fine di Diomilo, ordinò la ritirata, lasciando solo un distaccamento di cavalleria, per infastidire gli Ateniesi: ahimè l’arrivo dei rinforzi fece la differenza. Con gli opliti a fare da incudine e la cavalleria da martello, i Siracusani furono sterminati

Non molto dopo si presentarono a loro trecento cavalieri di Segesta e altri cavalieri in arrivo dai centri siculi, da Nasso e da altre località: un centinaio d’armati. Erano già sul posto circa duecentocinquanta cavalieri provenienti da Atene, per cui si procurarono le cavalcature parte da Segesta e da Catania, parte acquistandole. Sicché in complesso lo squadrone di cavalleria contava seicentocinquanta unità. Stabilito sul Labdalo un presidio, gli Ateniesi si misero in marcia per Sica e con grande rapidità fortificarono un caposaldo a pianta circolare. La velocità con cui la fabbrica si ultimava sorprese i Siracusani e si decise subito un’irruzione per interrompere i lavori. Gli eserciti già si affrontavano, manovrando

per ordinarsi alla battaglia, quando gli strateghi siracusani notando in seno alla propria armata lo scompiglio e la difficoltà di procedere a uno schieramento corretto, ordinarono di retrocedere verso la cinta. Rimaneva un distaccamento di cavalleria con il compito di proibire agli Ateniesi la raccolta del materiale e di staccarsi dal forte per un raggio troppo ampio. Ma bastò un reparto di opliti ateniesi fiancheggiato da tutta la cavalleria per travolgere al primo assalto i cavalieri siracusani. Dopo averne abbattuti alcuni, elevarono un trofeo a ricordo dello scontro equestre.

June 13, 2021

Le due guerre servili in Sicilia

Molti storici, specie anglosassoni, ipotizzano come il completamento della conquista siciliana abbia portato, nell’isola all’introduzione del latifondo tipo italico, cioè “industrializzato”, incentrato sul pascolo, sulla coltivazione degli alberi da frutto, degli ulivi e delle viti: latifondo che da una parte richiedeva un notevole quantità di capitali, per essere avviato, e che paradossalmente, richiedeva una quantità relativamente limitata di manodopera per essere coltivato.

Le fonti, come Catone, che la definisce

“il granaio di Roma, la balia al cui seno si nutre il popolo romano”

confermate dall’archeologia, ci dicono qualcosa di differente: il latifondo siciliano, come in altri periodi della sua storia, era incentrato soprattutto nella coltivazione dei cereali. Questa richiedeva sì meno capitali, ma molti, molti più schiavi. Dato che l’Annona romana chiedeva sempre maggiori quantità, pagando sempre meno, gli imprenditori agricoli, per risparmiare, non potendo diminuire la mano d’opera, cominciarono a risparmiare sul loro mantenimento.

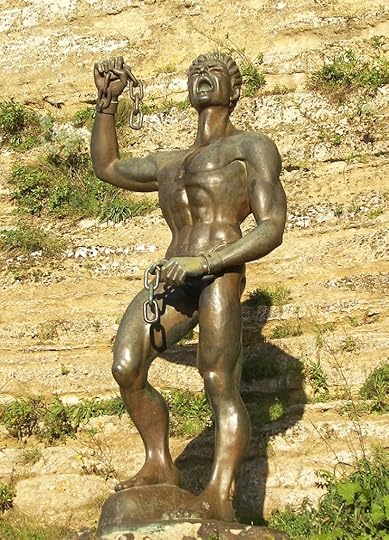

Ciò provocò un diffuso malcontento, dato che gli schiavi erano marchiati a fuoco, incatenati e gettati in prigioni oppure sottoposti a fatiche massacranti, forniti di scarso cibo e indumenti per coprirsi; per cercare di tirare avanti, questi, integravano il poco che gli davano i padroni con il brigantaggio, più o meno tollerato, come un male necessario.

A breve, però, la situazione diventò esplosiva: gli schiavi presero a riunirsi per bande, che iniziarono dapprima ad assaltare e saccheggiare casolari isolati nelle campagne, uccidendo chiunque gli si opponesse, in un secondo momento a prendere d’assalto i villaggi e poi le cittadine, seminando morte, terrore e distruzione.

Diodoro Siculo, nella sua opera Biblioteca Storica (tra il 34 e il 35 a.C.) è testimone storico autentico di quanto accadde e adduce espressamente la responsabilità di quanto accadde alla stoltezza e cecità dei padroni degli schiavi, ma anche alla presa di coscienza da parte di questi ultimi di quale sarebbe stata, comunque, la loro vita e che, quindi, era preferibile per loro tentare la sorte e vivere almeno per qualche tempo liberi e nell’abbondanza di cibo, piuttosto che ridotti in catene e destinati a rapida morte sicura.

La scintilla nel 136 a.C. si accese nei pressi di Henna (Enna), nelle tenute di un ricchissimo proprietario terriero, Damofilo, che trattava gli schiavi con grande crudeltà. Gli insorti decisero di eliminare il padrone e scelsero come loro capo Euno, schiavo originario dalla città siriana di Apamea, da tutti ritenuto mago e profeta poiché riceveva in sogno oracoli dagli dei ed era seguace della dea siriana Atargatis.

Questi, raccolti 400 schiavi armati alla meglio, giustiziò i padroni che si erano dimostrati più crudeli e adibì gli altri, riducendoli in catene, alla fabbricazione di armi per la rivolta. Acclamato re, organizzò la sua corte come un monarca elleno ed assunse il nome di Antioco. che essendo un nome frequente nella dinastia dei Seleucidi, per i siriani era una sorta di metafora della regalità. La vittoria nella città fece sollevare altri 6.000 schiavi della zona, che si dedicarono al saccheggio in grande stile dei latifondi. L’insurrezione si estese e il mandriano Cleone, dopo aver sollevato 14.000 schiavi nella zona di Agrigento, riconobbe Euno come re. I romani, che considerava la rivolta un problema d’ordine pubblico,

furono presi di sorpresa.

L’esercito ribelle espugnò Morgantina, Catania e Taormina e continuò ad aumentare, arrivando, sembra, a contare 200.000 uomini, sconfiggendo i pretori Manlio, Lentulo, Ipseo. A Roma, resosi conto che la questione stava sfuggendo di mano, decisero di mandare un paio di legioni, sotto il comando di Gaio Fulvio Flacco, per gli amici l’inutile, che non riuscì a tirare fuori il ragno dal buco. Addirittura non riuscì a impedire ai ribelli di mettere sotto assedio Messina, rischiando così di ributtare a mare i Romani.

Vista la situazione drammatica, il Senato cacciò a pedate Gaio Fulvio Flacco, e spedì altre quattro legioni, sotto il comando di Lucio Calpurnio Pisone Frugi, che riuscì a salvare i buddaci: ottomila schiavi morirono nella battaglia dello stretto per impedire l’ingresso in città dei Romani che, quando vi entrarono, crocifissero altre 8.000 persone, tanto per non farsi mancare nulla.

Tra l’altro, Pisone Frugi fu autore di Annales, un’opera in almeno 7 libri, che andava dalle origini fino alla sua epoca e che furono tra le fonti precipue di Tito Livio e Dionigi d’Alicarnasso. Il contenuto degli Annales (di cui restano una quarantina di frammenti) si proponeva di descrivere la pretesa onestà dell’epoca antica, contrapponendola alla contemporanea corruzione operante a Roma. Che si trattasse però di un’opera a tesi precostituite, lo dimostra il fatto che, durante l’anno del suo consolato, avvenne l’assassinio di Tiberio Gracco e che, nonostante l’estrema gravità del crimine (che tra l’altro violava il sacro obbligo dell’incolumità personale che s’accompagnava alla tribunicia potestas), egli e l’altro console non prendessero alcun provvedimento in merito.

Nonostante il successo, neppure Pisone Frugi, riusci a domare la ribellione: così, con un altro paio di legioni di rinforzo, fu sostituito da Publio Rupilio, che riuscì ad assediare parte dei ribelli a Taormina Essi riuscirono a difendersi a lungo, sopportando anche la fame, addirittura abbandonandosi al cannibalismo, poiché si cibarono dapprima dei bambini, poi delle donne, e, quindi, gli uni degli altri, e cedettero soltanto quando uno dei loro capi, Serapione, tradendo i compagni, lasciò prendere la roccaforte. Tutti gli schiavi catturati furono, come la legge romana statuiva, torturati e poi uccisi, in questo caso scaraventandoli dalle rupi del promontorio della città. Poco dopo il pretore Perperna avanzò su Haenna, dove si erano rifugiati Euno e Cleone: la città tornò nelle mani dei romani, che catturarono il re e uccisero il suo generale.

Ad Enna venne compiuta la più grande strage che la Sicilia antica ricordi, 20.000 cittadini furono trucidati, dopo una strenua resistenza, dentro il Castello di Lombardia, dove nel 1960, a rinnovata memoria, è stata collocata la lapide:

“Duemila anni prima che Abramo Lincoln liberasse l’infelice turba dei negri, l’umile schiavo Euno da questa Sicana Fortezza, arditamente lanciava il grido di Libertà per i compagni suoi, il diritto affermando di ogni uomo a nascere libero ed anche a liberamente morire. Ricordando l’alta significazione del gesto, il Comune di Enna questo ricordo pose”.

Rupilio, comunque, dopo la repressione, comprese le ragioni della rivolta e promulgò leggi più umane per i siciliani. Così, nel 131 a.C., Roma concesse l’autonomia alla Sicilia con la “Lex Rupilia” e venne istituita una Corte speciale che avrebbe dovuto amministrare lo “jus gentium”.

Le riforme riconoscevano ai siciliani una distinta Nazionalità ed avevano lo scopo di rimettere nelle loro mani quella potestà di autogoverno e quell’esercizio delle antiche consuetudini locali, che Roma aveva negato. Ma il miglioramento delle condizioni economiche non venne,

“né poteva venire da una volontà politica di dominio, alla quale, per principio restò sempre estraneo il metodo della promozione sociale dei dominati”,

come giustamente osservò Valerio Massimo. Il malumore, riscoppiò nel 104 a.C. quando Roma era in difficoltà contro Cimbri e Teutoni: per compensare le perdite subite, il Senato autorizzò Gaio Mario a reclutare truppe ausiliare presso gli stati alleati, ma alcuni di questi risposero che non era possibile fornire alcun contingente, siccome i razziatori di schiavi, sempre molto attivi, avevano del tutto spopolato intere province dei loro territori, rapendo uomini liberi per venderli come schiavi, il che era prassi comune per lo schiavismo antico. Il Senato, contrariato da questi rapporti, decretò di fare un’inchiesta per accertare se e quanti cittadini liberi di stati alleati fossero stati razziati con la forza e venduti come schiavi, affinché fosse loro restituita la libertà.

Il propretore Licinio Nerva, che governava la Sicilia, accettò di jus dicere (decidere), com’era tra i suoi poteri, in questi processi, dando udienza a tutti quelli che, dichiarandosi ingiustamente detenuti come schiavi, rivendicassero lo stato libero. In pochi giorni centinaia di schiavi furono liberati. Gli altri, esclusi dai provvedimenti di manomissione, si ribellarono, sperando in un provvedimento di clemenza generale.

Perciò, accadde che numerosi e facoltosi latifondisti siciliani, proprietari d’intere folle di schiavi, protestarono presso il governatore provinciale per la sedizione che i suoi provvedimenti aveva seminato tra gli schiavi e riuscirono in un modo o nell’altro ad ottenere la cessazione di questi processi sullo stato degli schiavi che rivendicavano la libertà. A questo punto gli schiavi insorsero in massa e presso Alice iniziarono a compiere scorrerie e saccheggi, fortificandosi in un luogo ben munito. Licinio Nerva, dopo un primo tentativo d’assalto fallito, riuscì con uno stratagemma a espugnare la piazzaforte degli schiavi. Egli, infatti, indusse un certo Gaio Titinio, soprannominato Gadeo, ex condannato a morte, fuggitivo e dedito al brigantaggio, ad accattivarsi la simpatia degli insorti e poi ad aprire le porte della rocca ai romani. Parte degli schiavi fu trucidata, parte preferì gettarsi in un dirupo per scappare agli atroci supplizi che li attendevano come punizione.

Nerva ebbe appena il tempo di congedare le sue truppe che gli giunse la voce dello scoppio un’altra ribellione di schiavi. Perciò, il propretore si gettò all’inseguimento e poi all’attacco dei ribelli, pensando di sconfiggerli facilmente, ma questi, dopo aver raggiunto Heraclea Minoa, caposaldo degli schiavi fuggitivi, diedero battaglia al legato di Nerva, M. Titinio, che fu duramente sconfitto.

Il successo rafforzò le file dei ribelli, che raccolsero le armi dei soldati morti e molti altri schiavi fuggitivi, cui era giunta notizia della rivolta, raggiungendo il numero di 6000 unità. Nominarono loro capo e re un certo Salvio, che godeva di fama d’indovino, il quale ordinò di compiere scorrerie e saccheggi in tutta la Sicilia. Gli schiavi giunsero a stringere d’assedio la città di Morgantina, in cui aiuto accorsero le truppe regolari romane, che riuscirono in un primo momento a cogliere un parziale successo, ma che poi furono prese di sorpresa da un contrattacco dei ribelli che riuscirono a sbaragliarle completamente, anche perché Salvio aveva dato ordine di risparmiare i legionari che avessero gettato le armi e si fossero dati alla fuga (per questo molti soldati romani e alleati mobilitati preferirono fuggire).

In conseguenza della condotta dissennata e improvvisata della guerra, le file degli insorti crebbero ancora per il clamore destato dalle gesta del vero e proprio esercito che si era andato costituendo attorno Salvio. Posto di nuovo l’assedio a Morgantina, qui i padroni degli schiavi promisero loro che, se avessero combattuto contro gli insorti, sarebbero stati liberati. Essi effettivamente respinsero i ribelli, ma Nerva rinnegò la promessa dei padroni, rifiutandosi di jus dicere nei processi di Stato in favore degli schiavi cui era stata promessa la libertà.

Il comportamento di Nerva indusse a quel punto tutti gli schiavi a insorgere poiché era chiaro ormai che la rivolta era l’unica speranza di libertà. Perciò le file dell’armata di Salvio s’ingrossarono a dismisura. Contemporaneamente si ribellarono gli schiavi delle città di Segesta e Lilibeo, al comando di un certo Atenione, che giunse a cingere d’assedio Lilibeo stessa. Nel frattempo erano giunte delle truppe numidiche via mare in rinforzo ai romani, che colsero però solo un successo parziale contro gli schiavi fuggitivi.

Durante le operazioni di guerra, la Sicilia piombò nel caos e nell’anarchia, in quanto le campagne erano completamente sotto il controllo delle bande di schiavi che compivano saccheggi, razzie, massacri e stupri, mentre le città erano in balia di sé stesse, visto che non c’era più nessuna autorità capace di far rispettare le leggi. Perciò ognuno prese a commettere i crimini più efferati con la certezza dell’impunità.

Le truppe dei ribelli giunsero al punto di fondersi e coordinarsi, raggiungendo il numero di 60.000 unità e i loro capi decisero di fortificare Triocala (l’odierna Caltabellotta). A questo punto era chiaro a Roma che la situazione era sfuggita di mano a Nerva, per cui Lucio Licinio Lucullo, padre del vincitore di Mitridrate fu investito del comando di un’armata con il compito di spazzare via i ribelli. A Scirtea i due eserciti si affrontarono in una battaglia campale, che fu vinta dai romani, i quali uccisero circa 20.000 nemici. Lucullo, però, per indolenza o forse, come si disse, per corruzione, non sfruttò subito il vantaggio acquisito e anziché attaccare subito i ribelli, cinse d’assedio Triocala, dove fece una figura di peracottario

Nel 102 a.C. giunsero al Senato di Roma rapporti allarmanti circa l’indecisa e incapace condotta delle operazioni da parte di Lucullo, il quale, venuto a sapere che il pretore Gaio Servilio si accingeva con un nuovo esercito a invadere la Sicilia, ordinò ai soldati di distruggere tutti gli accampamenti, affinché anche il nuovo venuto fallisse il suo compito e, dunque, la sua colpa, agli occhi del Senato, fosse sminuita.

Servilio non fu migliore, perciò entrambi i comandanti romani furono processati davanti al Senato, che chiedeva conto della loro condotta nelle operazioni, e furono entrambi condannati all’esilio. Sotto il quinto consolato di Gaio Mario, il collega Manio Aquilio assunse il comando di un grande esercito consolare per stroncare definitivamente la rivolta.Nel corso di una battaglia in cui il console uccise personalmente Atenione in duello, le forze dei ribelli furono spazzate via. I superstiti subirono la caccia incessante di Aquilio, il quale continuò a decimarli, fino al punto che gli ultimi rimasti si arresero e furono mandati a Roma per combattere nel circo con le belve feroci. Ma qui essi sorpresero tutti e rifiutandosi di combattere con gli animali, preferirono uccidersi l’uno l’altro fino all’ultimo.

June 12, 2021

Palazzo Mirto (Parte II)

Passiamo ora al primo piano di Palazzo Mirto, dove erano gli ambienti di rappresentanza, disposti attorno ad un cortile pensile con una splendida fontana barocca e culminanti nel Salone del Baldacchino e nel Salone degli Arazzi. In quest’ultimo si svolgevano le feste e tutte le cerimonie ufficiali che scandivano la vita nobiliare e che tendevano ad esaltare l’eccellenza del casato Filangieri.

L’ingresso è arredato con cassoni siciliani e con due busti di nobili romani della manifattura del barone Malvica (sec. XVIII). Alle pareti i ritratti di due antenati, Giacomo Fardella, barone di San Lorenzo e Antonio Fardella I. Sul soffitto una pregevole pittura della fine del XVII secolo raffigurante Diana, la dea della caccia, e la ninfa Callisto. Ovidio (Metamorfosi II, 442-443) narra che Giove, invaghito di Callisto, assunse le sembianze della dea e giacque con l’inconsapevole ninfa rendendola gravida. Diana, accortasi della gravidanza, punì l’offesa alla castità trasformando Callisto in orsa e sguinzagliandole dietro alcuni cani, Giove mutò la ninfa in costellazione dandole visibilità nel cielo. Nella sala anche medaglioni in marmo con bassorilievi; alcuni, raffiguranti personaggi della casa imperiale augustea posti di profilo, qualcuno rielaborato secondo il gusto neoclassico.

Da qui si passa alla Stanza del Novelli, chiamta così per la presenza di un autoritratto del pittore barocco. Sul soffitto una curiosa pittura ottocentesca in cui i puttini, che rappresentano Eros e Anteros, guardano il mondo degli uomini affacciati da balconate fiorite. I due figli di Venere mostrano la loro diversa ma complementare indole: Eros, forte del suo ascendente sugli uomini, gioca a manovrarli come marionette tirate da fili, mentre Anteros contrasta il potere del fratello spezzandogli l’arco. Sulle consolles neoclassiche, alcune preziose porcellane napoletane e svizzere (Nyon). Alle pareti, i ritratti di due antenati della famiglia Lanza e una tela che raffigura Narciso.

La stanza successiva è il Salotto del Salvator Rosa, che prende nome alcuni piccoli oli, posti alle pareti, che imitano lo stile pittoresco, che mostra l’inadeguatezza dell’Uomo dinanzi alla Natura, del pittore napoletano, dalla vita avventurosa, che così descrivono i contemporanei

Salvatore fu di presenza curiosa, perché essendo di statura mediocre, mostrava nell’abilità della vita qualche sveltezza e leggiadria: assai bruno nel colore del viso, ma di una brunezza africana, che non era dispiacevole. Gl’occhi suoi erano turchini, ma vivaci a gran segno; di capelli negri e folti, li quali gli scendevano sopra le spalle ondeggianti e ben disposti naturalmente. Vestiva galante, ma senza gale e superfluità

Tornado alla sala, le decorazioni del soffitto, illustrano, tra finte cornici dorate, arcadiche vicende tratte dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Sulle porte drappi ricamati in sete colorate a motivi baroccheggianti del XVIII secolo, alle pareti due dipinti, “Il ritorno del figliol prodigo”e una “Allegoria della Musica”, copia di Trevi. Presenti inoltre due consolles settecentesche in legno dorato, di fattura napoletana, che sostengono piccoli vasi impero dalle eleganti miniature e porcellane cinesi. Altre porcellane orientali raffiguranti sei degli otto “Immortali” della religione taoista sono poste sopra due vetrine nel cui interno sono esposti oggetti facenti parte della collezione del principe: esemplari di antichi ventagli sono affiancati a rari ed eleganti esempi di porcellana in pasta tenera o in biscuit delle più famose manifatture europee, fra le quali celebre è porcellana di Meissen.

Tra gli oggetti presenti nel salotto si può ammirare una suggestiva mescolanza di generi: raffinati avori orientali, smalti policromi, vetri italiani e stranieri, ventagli, porcellane e orologi dai quadranti miniati, tale produzione risale ai secoli XVIII e XIX. La specchiera sopra il camino riflette un pregevole trittico ottocentesco di produzione francese composto da due candelieri e da un orologio a “vasotto” arricchito da fiori e ghirlande, a fianco le immagini allegoriche di Italia e Francia.

Da qui si può dare un’occhiata a una stanzetta, decorata con tempere neoclassiche, che nel tempo ha cambiato più volte destinazione d’uso: cappella, pensatoio per iniziati alla massoneria, teatrino. Da qui si va alla saletta dei reperti, frutto dalla copertura del vicolo del piano terra, la parete in conci di pietra rende evidente l’origine trecentesca di questa parte del palazzo. In questa stanza si conservano 91 reperti archeologici eterogenei per cronologia e tipologia. La provenienza è nota soltanto per pochi esemplari ritrovati nelle proprietà della famiglia o acquistati sul mercato antiquario, consuetudine questa degli aristocratici collezionisti del tempo. Si conserva in questa stanza anche un’anfora istoriata con la “strage dei Niobidi” prodotta a Urbino nella bottega Patanazzi (XVI sec.). Il prezioso oggetto fa parte dell’elegantissima farmacia di Roccavaldina (ME) ancora oggi ricca di 238 maioliche istoriate. L’anfora provienente dal corredo dell’aromatario Cesare Candia, come attesta lo stemma riprodotto sul collo del vaso, è stata acquistata sul mercato antiquario dalla Regione Sicilia. A queste si accompagnano vasi dell’antica Grecia e di Al Andalus. Accanto vi è il bagno, usato sino agli anni Ottanta del secolo scorso, in cui l’unica cosa notevole è la vasca neoclassica.

La sala successiva è quella della Battaglia di Cialdiran, tema rarissimo nell’arte Occidentale, che ebbe luogo il 23 agosto 1514 e terminò con la decisiva vittoria dell’Impero ottomano ai danni dei persiani Safavidi. Come risultato, gli Ottomani assunsero il controllo della metà orientale dell’Anatolia. Gli Ottomani avevano un esercito più numeroso e meglio equipaggiato, che superava la cifra di 100.000 combattenti, mentre i Persiani misero in campo un esercito i cui effettivi sono calcolati fra i 50.000 e gli 80.000. Lo shāh safavide Shāh Ismāʿīl I fu ferito e quasi preso prigioniero nello scontro. Nonostante la sconfitta, i Persiani riuscirono comunque ad arrestare l’espansionismo ottomano nei loro confronti. La battaglia mise fine anche a una serie di rivolte Alevi, setta sciita, in Anatolia.

La battaglia di Cialdiran dimostrò che le armi da fuoco costituivano un fattore decisivo nella condotta bellica. Prima di Cialdiran, l’esercito safavide (Qizilbash) aveva rifiutato di usare le armi da fuoco (al pari dei Mamelucchi in Egitto e Siria e di vari soldati nell’Occidente cristiano, come ricorda anche Ludovico Ariosto nell’Orlando furioso) in quanto esso riteneva l’uso delle armi da fuoco un modo di combattere vile e senza onore, dal momento che evitava il contatto corpo a corpo. L’esito della battaglia ebbe varie conseguenze. Forse la più significativa fu la fissazione di un confine tra i due Imperi, che è rimasto invariato fino ai nostri giorni, tra Turchia e Iran. Pur avendo vinto la battaglia, gli Ottomani preferirono rinunciare alla conquista della Persia ed indirizzarono la loro espansione verso l’Arabia e l’Egitto.

I Safavidi effettuarono drastici cambiamenti negli affari interni dopo la disfatta di Cialdiran. I Safavidi parlavano una lingua turca, ma, in seguito alla perdita dei loro territori anatolici che formavano la zona centrale del loro sostegno turco, cominciarono a imporre l’uso del Persiano. Anche la famiglia reale safavide si allontanò dall’estremistica, escatologica setta Alevi e abbracciò la Shīʿa duodecimana come religione ufficiale dell’Impero, essendo diventata la posizione dello Shāh, visto come Mahdi, incompatibile con la recente disfatta. La maggioranza sunnita dell’Iran fu costretta con la forza a convertirsi al modello sciita imamita dell’Islam, mentre coloro che rifiutarono tale imposizione dello Shāh (ad esempio la maggioranza dei Qizilbash) furono mandati a morte. Chiusa la parentesi storica, che però è interessante, perché è una pagina della Storia per noi italiani, torniamo alla descrizione della stanza, che espone un dipinto attribuito a Brueghel la quale raffigura, su rame, un’altra scena di battaglia.

Sulla parete opposta una “Flagellazione di Cristo” del XVII sec. Sul camino una decorazione di produzione francese in ormolu (bronzo dorato e mercurio) e porcellana blu di Sevres. Le due consolles intarsiate, in legno dorato, sorreggono due orologi di pregio. Un imponente orologio in tartaruga e bronzo, che mostra l’ora e le fasi lunari (Ant. Krets, Neustatt), è posto tra vasi cinesi a baluastro, e un orologio a lira di fattura romana (Vespasiani) è affiancato da vasi giapponesi a tromba. Il tavolo a impero con gambe a cariatide raffigura episodi tratti dalle storie di Ercole, gli episodi, nella fascia sottopiano del tavolo, sono realizzati con un intaglio in legno simulante il bronzo. Da osservare anche l’imponente lampadario ottocentesco con puttini e stemma dei principi in bronzo dorato, e pendagli in vetro sfaccettato. Completano l’arredo del salotto due stipi monetari in ebano e tartaruga, di produzione meridionale (Napoli o Palermo); uno dei due, risalente alla fine del XVIII secolo presenta una fattura particolare e raffinata con intarsi in madreperla graffita.

Il successivo salottino cinese, videnzia la moda delle atmosfere orientali diffusasi in Europa nel XVIII e XIX secolo. La moda delle “cineserie” si diffuse a Palermo in seguito all’arrivo, nel 1798, di Ferdinando IV di Borbone e della regina Maria Carolina, di cui è massima testimonianza è la Casina Cinese della Favorita. Le pareti in seta del salottino sono dipinte con scene di vita quotidiana orientale, sul soffitto personaggi eleganti passeggiano tra architetture esotiche, giardini e padiglioni. Tali decorazioni, oltre a un’indiscussa gradevolezza, mostrano come i pittori tardo-settecenteschi siciliani interpretarono i modelli orientali. Gli originali mobili a pagoda, in legno laccato, dai colori nero, rosso e oro palesano la relazione tra lo stile cinese e alcuni stili occidentali dal neogotico al neobarocco

Superata la stanza del portale, in cui s’intravede uno scorcio del palazzo cinquecentesco, si giunge al salottini giallo, con allee pareti “Cupido che fabbrica l’arco” del Parmigianino, e due ritratti di donna, uno di scuola italiana e un altro di scuola fiamminga. Sul soffitto un’allegoria in cui il Tempo indica alla Musa il tempio di Apollo mentre l’Invidia parla sottovoce alla Calunnia dalle grandi orecchie. La vetrina in tartaruga conserva oggetti collezionati dal principe: porcellane di Sperlinga, porcellane di Meissen, porcellane inglesi e francesi, un raro cinesino della produzione Bustelli a Nymphenburg, piccoli avori secenteschi e netsuke giapponesi. Il netsuke è un accessorio dell’abbigliamento giapponese realizzato in avorio, corallo, o in radice i più antichi. Nati per uso pratico ma raffinati ed eleganti, i netsuke si diffondono in occidente, in particolare nel XIX secolo, come oggetti da collezione. Imponenti i due comodini Luigi XVI, di fattura siciliana, e il tavolo da centro in scagliola simulante un marmo policromo ed un intarsio in pietre dure. Il tavolo è sostenuto da cigni monopodi e traverse a serpenti. Da notare l’orologio francese inserito in una cassa di porcellana ricca di fiori plastici in policromia firmata Jacob Petit, modellatore a Parigi negli ultimi anni del XVIII secolo.

Si passa poi al fumoir, ambiente dove i nobili palermitani andavano a fumare, con le pareti dell’ambiente sono rivestite con cuoio di Cordova ornato con rilievi su fondo argentato e dipinto con arabeschi in colore rosso e oro. Questo tipo di cuoio era utilizzato per assorbire il fumo. La lavorazione di questo materiale venne fatta per la prima volta nel medioevo nella città spagnola di Cordova, e si diffuse anche in Italia sino alla metà del XVIII secolo.

Al fianco, per par conditio, vi è il boudoir, il salottino delle dame, è arredato con una toeletta Luigi XVI in legno rosa con decorazioni in bronzo dorato di gusto rocaille, e placche ovali in porcellana dipinta. Dall’inventario del palazzo il mobile risulta dono della regina Maria Carolina. All’interno della toeletta un necessaire in cristallo e argento, di produzione francese, realizzato dai famosi argentieri parigini Regnard. Questi famosi argentieri, nei cui pezzi è inciso il nome, furono operosi tra il secondo e l’ultimo quarto del XVIII secolo. Il necessaire, porta inciso il monogramma PM, Principi di Mirto.

Qui si giunge a una delle salone principali del palazzo, il Salone degli Arazzi, originariamente alcova dei proprietari del palazzo, prende il nome dalle pareti decorate con sete ricamate di gusto neoclassico. In queste pregiate pareti sono rappresentati i miti di Venere e Adone ( in cui Venere colpita da una freccia di Cupido si strugge d’amore per lo splendido Adone che fugge da lei), Giove ed Io (in cui Io, sedotta da Giove, sarà oggetto dell’ira di Giunone che la trasformerà in giovenca e la costringerà ad annegarsi nel mare, che da lei verrà chiamato Ionio), Perseo e Andromeda (in cui Perseo, innamorato di Andromeda salverà la giovane da un mostro marino cui era sacrificata), ed Ercole ed Onfale (quest’ultimo è un dipinto su seta, che raffigura Ercole venduto alla regina Onfale che lo tiene come schiavo). Il salone è ulteriormente arricchito dal celebre mito di Amore e Psiche tratto dall’Asino d’oro di Apuleio e raffigurato in una mirabile opera che il Velasco riprende da Raffaello Sanzio. Il mito mira a delle verità morali di stampo platonico: solo con l’emancipazione dal corpo l’anima potrà raggiungere la felicità cui è destinata. Il cammino da percorrere per giungere a questo stato e a questa consapevolezza è pieno di ostacoli ma sarà Amore a risvegliare la mortale Psiche (dal greco psychè, anima) dal suo sonno permettendole di raggiungere il suo stato originario in cui libera dal “carcere del corpo” conosceva l’Iperuranio. La storia tra Amore e Psiche riempie i sopraporta dipinti e culmina nell’affresco centrale del soffitto che è circondato da un bassorilievo, a trompe l’oeil, con ondine e tritoni. L’arredamento è costituito da mobili in stile Luigi XVI: divani da parete, sedie, consolles, porte e ante dei balconi. Nell’ambiente si distinguono per pregio e per imponenza due bellissimi scrigni in tartaruga e tre orologi francesi. Nell’orologio posto sul camino i puttini personificano la Scultura e la Pittura, mentre nei due sulle consolles sono rappresentate le stagioni dell’Autunno e dell’Inverno e le figurazioni allegoriche della veglia e del sonno; in quest’ultimo sono da evidenziare le lancette a serpente. Nelle consolles anche eleganti candelabri realizzati con antichi vasi cinesi e giapponesi dalle montature francesi in ormolu. Da notare il pouf di gattopardesca memoria ricoperto da un drappo, ricamato in oro e sete policrome, risalente al XVII secolo. Il pouf si trova davanti un arazzo, ricamato anch’esso, che si pensa rappresenti un episodio della vita di Davide, il re che si spoglia e danza privo di vesti dopo la conquista dell’arca (II Samuele, 6). Contribuiscono a donare eleganza e prestigio a questo salotto il maestoso lampadario e le appliques in vetro di Murano.

Da qui si va al Salone del Baldacchino prende il nome dall’arazzo con baldacchino posto al centro dell’ambiente, e raffigurante l’espugnazione della città persiana di Ariamaze per mano di Alessandro Magno. La frase ricamata sul vessillo: Pennas habent Alexandri milites (i soldati di Alessandro hanno le ali) fa riferimento ai trecento macedoni di Alessandro che nel 327 a.c., durante l’assalto di Ariamaze, diedero prova di coraggioso alpinismo. Il tema iconografico del salone del Baldacchino è stato realizzato da Elia Interguglielmi nel XVIII secolo e celebra le glorie e le virtù di Bernardo Filangeri. Gli affreschi rappresentano una complessa allegoria: sono raffigurate le quattro virtù cardinali, la Prudenza, la Fortezza, la Giustizia e la Temperanza e le idee del Bene, del Vero e del Bello (acquisibili rispettivamente mediante la Giustizia, la Filosofia la Teologia e la poesia) con le tre corrispondenti facoltà dell’anima: l’etica (la morale), la noetica (la conoscitiva) e l’estetica. Perseguendo tali virtù nel Tempo, raffigurato dall’immagine della Notte accanto a quella del gallo che rappresenta l’Alba, è possibile ottenere Pace, Prosperità, Abbondanza e Amore. Si ritiene che l’Amore sia raffigurato nell’affresco in cui la giovane donna ammantata stringe nella mano destra un ramo di mirto. L’albero di mirto infatti, oltre a riprendere il nome del possesso feudale dei proprietari del palazzo era sacro ad Afrodite e quindi propiziatorio per la casa dei giovani sposi, figurava il casto amore. I dipinti della volta rappresentano “Le fatiche di Ercole” e simboleggiano l’uomo che riesce a superare le avversità della vita raggiungendo, con il volgere delle stagioni (raffigurate nei riquadri), la gloria eterna. Questo concetto è espresso nella scena centrale che mostra l’apoteosi dell’uomo giusto che fa il suo ingresso tra gli eletti. L’arredo del Salone del Baldacchino è costituito da consolles e specchiere ottocentesche in stile Luigi XVI. Gli orologi neoclassici con carillon ad organo sono di produzione francese; sui gueridons impero candelabri di gusto rococò. Sul fortepiano le foto degli ultimi principi di Mirto.

Si può dare uno sguardo veloce al salotto Pompadour, con le pitture databili al XIX secolo. Sulle porte vedute di rovine alla maniera del Panini. Al centro della volta le Arti, personificate da bambini in vari atteggiamenti. Sul camino si può ammirare un elegante orologio neoclassico, in marmo e bronzo, con due figure allegoriche. Sulle consolles vasi cinesi e giapponesi. Il busto in marmo raffigura Vittoria Filangeri.

Nello studio, invece, vi sono dipinti a tempera che rappresentano le scene di amori tragici tratti dalle Metamorfosi di Ovidio e dalle Storie di Igino. Sulla parete d’ingresso: Il giudizio di Paride ed Elena e Paride, a destra Pan e Siringa, Enea e Didone, Apollo e Dafne e le due dee Minerva e Venere. Le scene sono inserite in un’elegante cornice dai colori tenui e delicati. Al centro del soffitto sono raffigurati Aurora e Cefalo, mentre nei pennacchi le quattro virtù cardinali: Giustizia, Fortezza, Temperanza, Prudenza. Nei tondi sono infine dipinti i quattro fiumi infernali: Stige, il fiume della concupiscenza, che priva la ragione della facoltà di discernere. Cocito, il fiume della disperazione, alimentato dalle anime dei dannati che incapaci di resistere alle avversità della vita si disperano anche nell’Ade. Acheronte, il fiume del peccato, colpevole di avere aiutato i Titani ribelli contro Giove. Il fiume Acheronte è scelto, in questo contesto, come simbolo del peccato contro l’ordine divino. In ultimo il Lete, il fiume che scorreva nei campi Elisi, le anime bevendo le sue acque dimenticavano la vita trascorsa. L’arredamento della stanza è costituito da due stipi siciliani in ebano e tartaruga, da un bronzo raffigurante Ercole e l’Idra, posto sul tavolo, e da un uno stipo con placche in avorio graffito.

Ne salottino di Diana, si può osservare la nicchia con la statua di Apollo. Questa nicchia girevole nasconde un passaggio segreto che conduce ad un’intercapedine ricavata nella volta del soffitto. Tale passaggio consentiva ai signori del palazzo di ascoltare le conversazioni che potevano destare il loro interesse senza essere visti. Sul soffitto è dipinta un’interessante allegoria che mira a descrivere come il mondo sensibile nasconda agli uomini la verità, fuorviandoli. I puttini, con le loro azioni, tendono a sottolineare proprio l’inganno dei sensi, il mondo delle apparenze che nasconde alle anime la verità. Il puttino con la maschera sottolinea questo fondamentale concetto filosofico. Il secondo puttino, gioca con delle bolle di sapone per far comprendere l’incertezza della fortuna nella vita terrena. I putti musici hanno invece il compito di risvegliare le anime alla virtù. Nelle pareti del salottino sono raffigurate la dea Giunone, che sostiene l’uomo nella sua rinascita, la dea Minerva, dea della saggezza, che ha il compito di sostenere gli eroi porgendo il suo aiuto nelle prove difficili, Venere che giustifica religiosamente l’impulso sessuale indirizzandolo verso la sacralità e la trascendenza, e Diana, sorella gemella di Apollo e dea della castità, protetta dal suo scudo contro le frecce d’amore. Nei quadrilobi tondi sono dipinte le arti: la Lirica, la Musica, la Scultura e la Pittura. In quest’allegoria sarà infine Apollo, il dio della purificazione, ad ispirare con le Arti quelle sapienti armonie, che consentiranno alle anime di allontanarsi dalle apparenze illusorie conducendole verso la conoscenza.

La porta d’ingresso della sala da pranzo è fiancheggiata da due alzate in alabastro con lo stemma dei principi di Mirto. Nell’intradosso della porta una porticina conduce alla cucina del piano inferiore. Nel soffitto, all’interno di una cornice, sono raffigurati gli stemmi nobiliari. Al centro gli stemmi Lanza-Filangeri celebrano le nozze di Vittoria Filangeri e Ignazio Lanza. Entrando sulla destra sono dipinti gli stemmi dei genitori della sposa, Filangeri e Pignatelli, nella parete sinistra gli stemmi dei genitori dello sposo, Lanza e Branciforte. Agli angoli si alternano gli stemmi di due famiglie imparentate con gli sposi, gli Alliata e i Reggio. Nella parete di fondo la tela riproduce il “Il Sacrificio di Isacco” (Gn 22). La sala da pranzo è arredata con severi mobili ottocenteschi dallo stile composito. Tali mobili custodiscono il servizio delle porcellane di Meissen del XVIII secolo con il caratteristico bordo a “brandenstein”, lavoro a paniere alternato a pannelli ornati di stelle. Il decoro del servizio “a insetti e uccelli” raffigura tutte le specie fino a quel tempo conosciute. Sulle angoliere rari esempi di porcellana in “pasta tenera” siglati Del Vecchio (Napoli).

Infine, la fontana del cortile, costruita intorno l’ultimo quarto del secolo XVIII. È situata per mancanza di spazio verde in un cortile pensile del piano nobile, dove delicate pittura a tempera vengono a simulare un hortus conclusus di tradizione medievale. La fontana è interamente realizzata con conchiglie, per le decorazioni sono stati utilizzati anche dei piccoli specchi che in determinate ore del giorno creavano dei suggestivi giochi di luce. Ai due lati della struttura delle voliere. L’imponente struttura celebra l’apoteosi del Signore, Bernardo Filangeri incorniciato da una ricca decorazione costituita da putti e ghirlande di gusto barocco e vasoni d’ispirazione tra il neoclassico e il neorinascimentale. Il Signore così è ricolmo di virtù, da ottenere a pieno titolo un posto in questo paradiso, raffigurato allegoricamente da numerosi simboli che ne circondano l’immagine.

June 11, 2021

Il Macellum di Pozzuoli

“Sorgevano dal terreno di una vigna in vicinanza del mare di Pozzuoli tre colonne di cipollino, le quali davano al luogo il nome di “Vigna delle trecolonne”

Così Antonio Niccolini nel 1846, sulla “Descrizione della gran Terma Puteolana, volgarmente detta Tempio di Serapide” descriveva l’inizio degli scavi del Macellum Magnum di Pozzuoli. Queste colonne, infatti, incuriosirono il re Carlo III di Borbone, ne ordinò uno scavo archeologico tra il 1750 e il 1756 e, al di sotto di molti metri di residui marini, trovò queste rovine romane, che, nel corso dei secoli, sono diventate il simbolo del bradisismo flegreo. Numerose, infatti, sono le immagini che lo ritraggono ora semi-sommerso dal livello del mare, ora completamente all’asciutto.

C’è anche da sottolineare, però, che l’acqua attualmente visibile al suo interno è dovuta alle precipitazioni e ad una sorgente termale situata al di sotto della struttura; fino agli anni 80, invece, si poteva assistere ad una reale e parziale sommersione (erano, infatti, gli anni maggiormente interessati dal bradisismo) e, andando a ritroso, si è scoperto che il livello dell’acqua è arrivato fino a 6,30 metri dal pavimento dell’edificio: infatti, se si osservano con attenzione le tre colonne più grandi, è possibile individuare i fori lasciati dai litodomi, i datteri di mare che vi si ancoravano quando l’acqua raggiungeva la sua altezza massima. Questi, analizzati attraverso indagini radiometriche sui gusci conservati all’interno delle cavità create nel marmo, testimoniano lo sviluppo del fenomeno a partire dalla fine del IV sec. d.C., periodo che coincise con l’abbandono del monumento che, nel secolo successivo, parzialmente interrato, lasciò il posto a una piccola necropoli, e con la generale decadenza dello scalo commerciale.

La fantasia degli scopritori fu colpita dal ritrovamento di una statua di Serapide, divinità che era stata introdotto in Egitto da Tolomeo I Lagide, primo sovrano della nuova dinastia macedone, nel tentativo di trovare un culto “mediano” che fosse accettabile per le varie anime della città multietnica di Alessandria, capitale del regno. Il culto maturò dallo sforzo ideologico di conciliare le esigenze monoteistiche della componente ebraica (anche se questa non gradiva le rappresentazioni antropomorfiche) molto numerosa nella città, con quelle tipiche della religiosità autoctona, associando al dio elementi caratterizzanti dei culti egizi, in particolare di quelli di Iside e Osiride, e allo stesso tempo rendendo la divinità accettabile anche presso la cultura greco-macedone (il ceto dirigente a quel tempo), giustapponendovi caratteri delle maggiori divinità olimpiche.

Questa statua attualmente esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, rispettava in pieno l’iconografia definita ad Alessandria, dato che ritraeva il dio seduto in trono come giudice dei morti col capo coperto da un canestro di vimini e canne (calathos) simbolo di fertilità, mentre tende la mano al cane Cerbero. Sull’onda del clamore per i ritrovamenti a Ercolano e a Pompei, la scoperta puteolana fece ipotizzare la presenza di un Serapeion, menzionato nella lex parieti faciendo.

Ipotesi che durò a lungo: tra il 1816 e il 1818, altri scavi furono condotti sotto la direzione del canonico De Jorio, un erudito locale e dal famoso architetto Auguste Caristie. L’opera di quest’ultimo, membro dell’Accademia di Francia, è stata di fondamentale importanza per la conoscenza dettagliata di tutta la zona: infatti, egli ci ha lasciato ben 47 tavole nelle quali, per la prima volta, tutta l’area viene descritta con metodo scientifico. Queste tavole sono conservate nella Biblioteca della Scuola delle Belle Arti di Parigi e, costituiscono, tutt’ora, l’unica vera documentazione dell’area scavata. Tra il 1821 e il 1827, mentre l’ingegnere Niccolini apriva alcuni canali per impedire l’impaludamento della zona soggetta a bradisismo rinvenne nella parte Sud – Ovest del portico, al di sotto del pavimento marmoreo, resti di strutture e di un mosaico. Dopo l’intervento del Niccolini, tutta l’area si inabissò.

Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, la zona fu nuovamente interessata da altri interventi piuttosto invasivi: furono costruite delle vere e proprie abitazioni adibite a impianti termali al di sopra delle botteghe (“tabernae“). Poi, nel 1863, i resti furono invasi dall’acqua sorgiva e, a causa del diffondersi della malaria, furono parzialmente interrati. Gli inizi del ‘900 furono particolarmente decisivi per la comprensione delle funzioni dell’intera struttura: infatti, nel 1907, un altro studioso francese, il Dubois, riesaminando le strutture, riconosceva, per la prima volta, la tipologia edilizia del “macellum“, cioè un mercato alimentare, forse creato sul modello del macellum magnum eretto a Roma per volontà dell’imperatore Nerone.

Il monumento, dalle imponenti dimensioni (58 x 75 m), è costituito da un cortile quadrangolare scoperto, pavimentato con lastre di marmo proconnesio, circondato su tutti i lati da portici – certamente a due piani almeno sui lati lunghi – con colonne in granito grigio alte 6,11 m e del diametro di 80 cm e capitelli corinzi ornati da soggetti marini (conchiglie che contengono delfini), che inneggiano simbolicamente allo splendore della città dovuto al commercio marittimo. All’edificio si accedeva dal versante che prospettava al mare, in asse con una grande aula absidata sul lato opposto. Nell’aula, inquadrata da colonne in marmo cipollino dell’Eubea alte 14 m e con pavimento in opus sectile di marmi policromi, si aprivano tre nicchie, destinate al culto imperiale e agli dei protettori del mercato (genius macelli), tra i quali i gruppi con Oreste ed Elettra, Dioniso e il Fauno, attualmente esposti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli., e il dio Serapide, in ragione della copiosa colonia di Alessandrini attestata a Puteoli. Al centro del cortile svetta una tholos (diametro di circa 18 m), struttura a pianta circolare in laterizio, sollevata di più di un metro dal piano pavimentale e circondata da 16 colonne corinzie in marmo rosa africano di oltre cinque metri, con al centro una fontana ottagonale. In origine, la fontana era coronata da un architrave istoriato che, insieme con altri pregiati elementi architettonici, fu riutilizzato dai Borbone per addobbare la Reggia di Caserta. Il collegamento con il piano esterno era garantito da quattro scalinate, tutte inquadrate da parapetti a foggia di delfino o mostri marini. Il portico esterno introduceva a una serrata serie di tabernae, le botteghe del mercato: sei sul lato dell’ingresso, quattro sul lato dell’aula absidata e undici per ognuno dei lati lunghi, disposte ad aperture alternate verso l’interno e l’esterno. Le botteghe che davano sull’esterno erano intonacate e dipinte, quelle invece sulla corte erano incrostate da marmi colorati. Due ampie latrine, collocate agli angoli del lato di fondo e dotate di impianti di scarico, testimoniano l’ampia frequentazione del complesso in età antica. Questi ambienti di servizio sorprendono per lo sfarzo dei rivestimenti pavimentali e degli arredi scultorei in marmo, tali da far pensare al momento della scoperta che si trattasse aule termali pubbliche.

La ricchezza del macellum era dovuta non soltanto alla decorazione architettonica e ai rivestimenti parietali e pavimentali, ma anche alla decorazione scultorea: intorno alla tholos, fra gli intercolumni e lungo gli assi delle colonne, vi erano basi di statue onorarie e puteali di marmo. La datazione del complesso risale all’età tardo-flavia (II sec. d.C.), vista l’iscrizione dedicatoria rinvenuta parzialmente, anche se dubbi permangono sul tipo di finanziamento, pubblico o privato, per la realizzazione dell’opera. Per l’aula con abside e per la tholos si è recentemente evidenziata una ristrutturazione in età severiana, per la presenza di una fistula (conduttura idrica in piombo) con iscritto il nome di Settimio Severo. Studi più recenti hanno poi sottolineato la posteriorità, rispetto al progetto originario, della tholos, inquadrabile nel III sec. d.C., successivamente ad altri interventi di restauro degli elementi della prima fase.

Nonostante lo stato di degrado al quale fu confinato dopo i fasti dell’età romana, il macellum catalizzò l’attenzione di studiosi anche stranieri, per il monitoraggio del fenomeno vulcanico tipicamente flegreo, come Chales Babbage e Charles Lyell, per il quale, post mortem, fu istituito l’omonimo premio attualmente testimoniato da una medaglia col simbolo del Macellum, che fu anche meta di viaggi romantici sulle tappe del Grand Tour: Carlo di Borbone, alla metà del’700 fece allestire in prossimità del sito un lapidarium, il primo in area flegrea, “a uso e diletto dei curiosi forestieri”.

June 10, 2021

Le Terme di Costantino

L’area compresa tra piazza del Quirinale, via Ventiquattro Maggio, via della Consulta e via Nazionale, in corrispondenza del terrapieno sorretto da muraglione di villa Aldobrandini, tagliato poi da via Nazionale, ha avuto, sin dall’antichità, una storia molto complessa: fino all’epoca tetrarchica, era in parte occupata da lussuose domus, in parte dagli Horrea di Lucio Nevio Clemente.

Questi ultimi, una sorta di grandi magazzini dell’antichità, costruiti alla fine del I secolo d.C. e restaurati più volte in epoca traianea e severiana, erano posti proprio sotto Villa Aldobrandini, il cui parco è abbandonato a se stesso; le cose cambiarono di molto, ai tempi di Massenzio, che si stava impegnando a fondo nel rinnovare l’urbanistica dell’Urbe, anche nel tentativo keynesiano di rilanciare l’economica locale.

In particolare, in quella zona, l’imperatore decise di costruire le sue terme, ben diverse, come clientela, da quelle di Diocleziano, essendo molto più piccole e quindi rivolte al popolo, ma ai membri dell’ordine senatorio: per motivi d’immagine, Massenzio non badò a spese. Data la natura irregolare del terreno e la grande estensione del complesso, i suoi architetti dovettero realizzare un’ampia platea artificiale demolendo e interrando i precedenti edifici.

Costantino, dopo la battaglia di Ponte Milvio, come per molte altre decisioni del predecessore, se ne intestò la paternità, limitandosi a supervisionare la conclusione dei lavori. Tanto le terme di Diocleziano che quelle di Costantino erano fornite dalla stessa fonte idrica, un ramo dell’Aqua Marcia.

Le terme erano limitate al solo edificio balneare e alcuni ambienti, senzai i cortili porticati delle palestre sostituiti da una vasta area aperta che al di la della natatio si estendeva ad emiciclo occupando tutto il settore settentrionale del complesso e dove si immetteva direttamente l’ingresso principale, in corrispondenza del grande asse stradale detta Alta Semita. Sembra avesse un ingresso laterale con una monumentale gradinata sulle pendici occidentali del Quirinale, che era di fianco al Tempio di Serapide verso il Campo Marzio e il Portico Costantiniano che correva ai piedi del colle nella zona odierna della Pilotta.

Purtroppo, le Terme di Costantino ebbero una vita, come dire, alquanto tormentata: furono danneggiate nel 367 da un incendio, saccheggiate nel 410 dai Goti di Alarico e poi restaurate nel 443 dal praefectus urbi Petronio Perpenna Magno Quadraziano, cugino dell’inutile e dannoso imperatore Petronio Massimo e probabilmente ancora sotto Teodorico il Grande. Ovviamente, con il taglio degli acquedotti durante la guerra gotica, furono abbandonate. I suoi resti furono in parte riutilizzati dalle chiese di San Salvatore, di Sant’Elena, Santo Stefano, in parte occupati da fabbriche private. Nel 1238, una parte delle rovine furono trasformate in fortezza dalla famiglia degli Arcioni, che tra l’altro, sono stati i primi proprietari della torre dei Capocci, dietro San Martino ai Monti

Quando le cronache tardomedioevali e le prime guide cittadine cominciarono a menzionare le terme fra i luoghi notabili di Roma, del complesso originale era ormai rimasto molto poco. Una delle prime rappresentazioni grafiche di ciò che rimaneva delle terme è visibile nel panorama di Roma che compare nel Liber Chronicarum Mundi, anche noto come Cronaca di Norimberga del 1493, immagine che avrà un enorme successo iconografico, tanto da essere replicata nella Cosmographia, atlante del mondo pubblicato a partire dal 1544. In entrambe le illustrazioni, oltre le statue dei Dioscuri, si notano due rotonde appartenenti alla Terme.

Rotonde, di cui abbiamo una citazione sia nelle lettere, sia, ma è discusso, in paio di disegni di Michelangelo: il fiorentino ci passava davanti spessissimo, per recarsi alla chiesa di San Silvestro al Quirinale, per discutere d’arte e dei religione con il suo amore platonico Vittoria Colonna. Rotonde che appaiono anche nella pianta di Roma di Leonardo Bufalini, risalente al 1551. Grazie al grande incisore Étienne Dupérac, che già dato un vivo ritratto della Roma della seconda metà del Cinquecento, abbiamo un’altra indicazione delle rovine delle terme. In un’incisione del 1575 appare in primo piano una pila di macerie, alle cui spalle vi è un’esedra diroccata, che marcava il punto centrale del lato sud-occidentale del complesso, accompagnata dalle seguente didascalia.

Vestigij delle Terme di Constantino nel monte quirinale dalla parte che guarda verso Libecchio qualli per esser molto ruinati non vi si vede adornamenti ma solo grandissime muraglie et stantie masimamente nel giardino del Ill.mo Car.le de Vercello et da poi che io designai questa parte vi si sono fabricate case et granarij di modo che al di doggi non si puol piu vedere per esser occupata di dette fabriche

Nel 1510 circa, nell’angolo più a nord delle rovine, fece costruire il suo palazzo la famiglia Ferrero, che nel corso del secolo ebbe tra i suoi membri ben cinque cardinali; tra di loro era Guido Ferrero,uno degli esponenti del clero più influenti del suo tempo,conosciuto localmente come”cardinale di Vercelli”.

Nel 1566 monsignor Giulio Vitelli, originario di Città di Castello, acquistò una vigna, con orti ed alcuni edifici a Monte Magnanapoli, dai genovesi Luca e Giovanni Battista Grimaldi, in cui esistevano altri ruderi delle termpe, purtroppo poco documentati. . La villa comprendeva, secondo lo schema cinquecentesco, un edificio, un giardino segreto e un parco che si estendeva fino al palazzo Ferrero. Giulio Vitelli affidò i lavori di restauro e abbellimento della Villa all’architetto Carlo Lambardi che ampliò il portone di ingresso costruendovi sopra una loggia: si tratta del padiglione su largo Magnanapoli (angolo con via Panisperna), dal quale si arrivava al prospetto principale del palazzo attraverso una via coperta con cordonata oggi non più visibile.

Nel 1600 Clemente Vitelli, figlio di Giulio, vendette la Villa a papa Clemente VIII (1592-1605), e questi la donò l’anno successivo al nipote, il cardinale Pietro Aldobrandini. Giacomo Della Porta, architetto di fiducia del nuovo proprietario, dotò il palazzo di scale e logge e di una facciata continua sul giardino. Questo fu arricchito con alberi ad alto fusto, in parte ancora esistenti. I viali furono arredati con statue (oggi in copia), vasi, cippi, sedili, alcune fontane e una peschiera (oggi non più esistente). Tutti i lavori, per i quali il cardinale impiegò una grande quantità di denaro, vennero condotti, anche se non del tutto finiti, in un lasso di tempo molto breve tra il 1601 e il 1602, demolendo però quella porzione delle rovine

Al volgere del nuovo secolo (1605) il cardinale Scipione Borghese avviò i lavori per la costruzione di una villa adiacente a Palazzo Ferrero, che provocarono l’abbattimento dell’esedra rappresentata da Étienne Dupérac . Dieci anni dopo la villa fu venduta agli Altemps, che a loro volta la cedettero al cardinale Mazzarino nel 1641. Infine, nel 1704 passò ancora di mano al nipote di papa Clemente IX, Giovanni Battista Rospigliosi, sposato con una Pallavicini, donde il nome che conserva ancora oggi: Palazzo Rospigliosi-Pallavicini.

Nel 1732 Palazzo Ferrerio fu rimpiazzato da Palazzo della Consulta, attuale sede della Corte Costituzionale, e la piazza prese il suo assetto definitivo; ma dell’antico impianto termale non rimase quasi più traccia. Resti delle antiche terme di Costantino, vennero alla luce nei giardini di palazzo Rospigliosi e nei giardini di palazzo Aldobrandini, ma vennero demoliti nel 1877, per consentire l’apertura della via De Merode che oggi si chiama via Nazionale.

Da queste terme provengono le statue dei Dioscuri poste attualmente alla base dell’obelisco del Quirinale nella omonima piazza, due statue di Costantino, di cui una oggi nella basilica di San Giovanni in Laterano e una sulla balaustra di piazza del Campidoglio, nonché una di suo figlio Costantino II come Cesare.

Inoltre le statue dei Fiumi del Palazzo Senatorio, il Torso del Belvedere, la statua bronzea del Pugilatore in riposo del Museo Nazionale Romano e e la grande statua della Dea Roma detta della Giustizia che fu collocata nella villa esquilina di Papa Sisto V e che oggi si trova nel parco del castello dei Massimo ad Arsoli.

Oltre a queste di sculture che formavano l’arredo del grande complesso, furono trovati preziosi affreschi, in parte recuperati, che decoravano le case interrate al momento della costruzione delle terme.

June 9, 2021

La Torre dell’Angelo

Al numero 55 di Via Latina, poco prima del ponte sulla ferrovia, all’altezza di quello che ai tempi dell’antica Roma era il I miglio, si incrocia un’altra delle rare evidenze monumentali di tale strada: si tratta della cosiddetta Torre dell’Angelo, in realtà un sepolcro rettangolarel tipo a tempietto, databile al II sec. d.C.

A differenza dei mausolei descritti negli altri post, questo è costruito in laterizio, con pianta rettangolare, e costituito da tre camere sovrapposte (di cui una, la cella funeraria vera e propria, semipogea), coperte con volta a botte con cassettoni e con le pareti ornate da nicchie sormontate da archi o da timpani triangolari destinate a contenere urne cinerarie. Una scala, sostenuta da due archi rampanti, posta a fianco dell’edificio, permetteva di raggiungere la camera superiore tramite una porta rettangolare. La camera, riccamente decorata, era il luogo dove si svolgevano i refrigeria (riti funebri in onore del defunto), ed era illuminata da una finestra ad arco in facciata, ora solo intuibile

L’ingresso, al piano terra, è sul lato verso le mura, mentre il lato sulla strada era utilizzato scenograficamente: al piano superiore si apriva infatti una grande finestra arcuata, nella quale era probabilmente collocata la statua del defunto; ai lati sono ancora visibili due semi colonne in mattoni rossi, sormontate da capitelli. Le piattabande, la cornice e infine il timpano, sono anch’esse in laterizio. Il piano terra, che prendeva luce dalle finestre a feritoia ancora visibili nel retro, presenta alle pareti le nicchie che accoglievano le olle cinerarie. La tomba è circondata da un recinto sacro le cui pareti sono adibite a colombario; la tecnica costruttiva, l’uso del laterizio per le decorazioni esterne, la particolarità della grande finestra ad arco che avvicina la tomba al Sepolcro Barberini e il ritrovamento dei bolli laterizi, permettono di riferire il sepolcro all’età medio antonina (metà del II secolo d.C.).

Nel XIII secolo il sepolcro fu trasformato in fortilizio a presidio della strada; a questo scopo il recinto sacro fu riadattato a scopi difensivi, mentre la tomba venne sopraelevata con una torretta. Per sostenere la torre fu necessario rinforzare la facciata verso la strada murando la grande finestra arcuata, e sul muro di chiusura fu probabilmente dipinto l’arcangelo Michele da cui derivò il nome di “torre dell’Angelo”.

Un discutibile restauro realizzato nel 1966 ha però eliminato tutte le parti medievali, ed ha purtroppo alterato anche alcuni elementi architettonici originali della facciata.

June 8, 2021

La battaglia di Morat

I danni della battaglia di Grandson, diciamola tutta, per Carlo il Temerario, erano più di immagine, per la figura fantozziana delle sue truppe, che effettivi. Per cui, un politico normale, dopo essersi fatto una risata, avrebbe cercato di trovare un compromesso con la Confederazione, dato che nessuno dei due contendenti, in caso di vittoria, avrebbe avuto dei guadagni territoriali consistenti dall’altro.

Se avessero trionfato gli svizzeri, ne avrebbe trovato giovamento solo il re di Francia; in caso contrario, il vero vincitore, sarebbero stati gli Asburgo, non la Borgogna. Ma Carlo non era certo tra le persone più diplomatiche del mondo; poi diciamola tutta, quando ci si metteva, oltre a essere impulsivo, era testardo come un mulo. Per cui, se l’era legata al dito. Così, nonostante i consigli degli ambasciatori milanesi e veneti, che lo invitavano a un accomodamento, tanto della quattro villaggi dei Savoia in alta montagna, non fregava neppure a loro, il duca si era messo di punta per organizzare una spedizione punitiva.

Per cui, radunò le sue truppe, le strigliò pesantemente, aumentò il parco delle artiglierie e per sì e per no, integrò il suo esercito con balestrieri dall’Italia, arcieri inglesi e picchieri fiamminghi. Per mettere in ordine in questa Torre di Babele ed evitare l’effetto pipinara, per dirla alla romana, Carlo organizzò una sorta di gita aziendale nei pressi di Losanna, dove provò con un intenso addestramento, di dare un poco di coesione alla sua eterogenea armata.

Ovviamente i Confederati, consapevoli del colpo di fortuna di Grandson, dinanzi a questo dispiegamento di forze, decisero di andare a Canossa, per trovare un compromesso con i borgognoni: gli ambasciatori, però, furono accolti a male parole, con Carlo il Temerario che se ne uscì dicendo

“Ucciderò qualsiasi svizzero che cadrà nelle mie mani, per spazzare via una volta per tutte questo popolo rozzo dalla faccia della terra”.

Dinanzi a questa dichiarazione e al pessimo carattere del duca di Borgogna, gli ambasciatori se ne tornarono indietro con la coda tra le gambe e la Confederazione si preparò alla guerra. A fine maggio, l’esercito di Carlo il Temerario, forte di 30.000 soldati, marciò contro Berna, deciso a conquistarla e metterla a ferro e fuoco.

Dopo diversi giorni di marcia il contingente di Carlo il Temerario giunse nei pressi della città di Morat, sulla sponda orientale dell’omonimo lago. La città era ben difesa da una guarnigione di bernesi e di friburghesi, circa 1.500 uomini comandati dal generale bernese Adrian von Bubenberg.

Il duca di Borgogna dispose allora le sue truppe intorno alla città con l’intento di cingerla d’assedio. Collocò il grosso dell’esercito nella pianura e fece erigere alcune palizzate, rinforzate dall’artiglieria, a sua volta dislocata lungo le direttrici per la città, nel caso fosse giunto un esercito di soccorso e con l’ulteriore scopo di coprire le truppe impegnate nell’assedio. I savoiardi del conte di Romont presero posizione a nord, tra la città e la foresta. Carlo I aveva predisposto un elaborato piano per incontrare il nemico sul terreno dove egli pensava sarebbe giunto, ovvero a circa due chilometri da Morat. Il terreno intorno alla città era collinoso ed il duca scelse di far schierare il fianco sinistro della sua artiglieria su una gola scoscesa ed in pendenza, tagliata dal ruscello Burggraben. Al centro, dietro un complesso fossato ed un trinceramento di palizzate, stava la maggior parte della fanteria e dell’artiglieria del Temerario non direttamente impegnata nell’assedio. Questa serviva per contrastare i picchieri e gli alabardieri nemici, mentre sulla destra i gendarmi ammassati avrebbero di seguito attaccato il fianco degli svizzeri impegnati nell’assalto frontale, così da creare una trappola mortale senza possibilità di fuga per il nemico.

Il 18 giugno, dopo un’intensa preparazione di artiglieria, che cagionò una breccia sulle mura, il duca lanciò i suoi uomini all’assalto della città, ma la difesa accanita della guarnigione li respinse dopo più di otto ore di combattimento. Carlo, come suo solito, la prese sportivamente: dato che il giorno dopo avrebbe replicato l’assalto, probabilmente la città sarebbe caduta. Di conseguenza, ordinò di preparare le forche, per un’impiccagione di massa dei difensori.

Per fortuna di von Bubenberg, giunse a Carlo la voce che un’alleanza di Confederati, lorenesi e alsaziani stava avanzando a marce forzate per liberare la città: per cui, interruppe gli assalti e si preparò alla prossima battaglia. All’alba del 22 giugno 1476, il cielo si presentava scuro e tempestoso. Carlo non ritenne opportuno perlustrare il territorio oltre il fiume Sarine per vedere cosa tratteneva gli svizzeri, ma vi era l’idea diffusa nel campo borgognone che quello sarebbe stato il giorno della battaglia. I borgognoni si schierarono all’alba in attesa del nemico e rimasero vicini gli uni agli altri tutta la mattina, pronti a combattere, sotto la pioggia a dirotto, che aveva bagnato le polveri, rendendo quasi inutilizzabili sia gli archibugi, sia l’artiglieria, ma nessuna forza nemica apparve ed a mezzogiorno. Carlo, convinto che il maltempo avesse fermato gli svizzeri, diede il via libera ai suoi soldati, lasciando le palizzate presidiata da 2.000 fanti e 1.200 cavalieri. Ritirandosi nel campo, i borgognoni cercarono riparo dalla pioggia; era inoltre giorno di paga e Carlo su questo, a differenza di parecchi contemporanei, era regolare nel dare il soldo. Chi non era in fila per essere pagato, era impegnato nel pranzo.

Sfiga volle che nello stesso momento arrivò l’avanguardia nemica, forte di circa 6.000 fanti leggeri e 1.200 cavalieri, saltando fuori dai boschi di Birchenwald, ad ovest di Morat, esattamente dove il Temerario aveva previsto che sarebbero comparsi. Dietro l’avanguardia giunse il blocco principale dei picchieri: il Gewalthut: forte di 10.000-12.000 uomini, formava un enorme cuneo, con gli stendardi cantonali al centro, fiancheggiato dagli alabardieri e da un anello esterno di picchieri. La retroguardia di 6/8.000 picchieri, più compatti, e di alabardieri, seguiva il Gewalthut verso la poco presidiata palizzata.